die Kultusminister lassen sich seit zwei Jahren durch ein wissenschaftliches Gremium beraten. Mit Wohlwollen nahm das die interessierte Öffentlichkeit zur Kenntnis und blickte nun gespannt auf das Gutachten zur Digitalisierung im Bildungssystem. Die Forderungen darin sind klug. Doch übersehen die Forscher aus dem Elfenbeinturm wichtige Stakeholder gänzlich, wie Christian Füller erstaunt feststellt.

Blicken Sie heute mit uns in zwei Bundesländer, die mutig Neues wagen. Schleswig-Holstein führt gerade das Pflichtfach Informatik ein, wie es auch die SWK fordert. Wir haben geschaut, wie Kiel es schaffte, die Lehrkräfte dafür an Land zu ziehen. Derweil soll in Nordrhein-Westfalen jede Schule bald einen Beauftragten für Digitalisierung bekommen. Beifall von vielen Seiten – und die Kritik, dass für diese Mammutaufgabe nur eine Stunde pro Woche eingeplant ist.

Eine Stunde – die empfehlen wir Ihnen kommende Woche einzuplanen: Am Donnerstag, 29. September laden wir Sie um 12 Uhr an unseren Tisch. Dann diskutieren wir im Table.Live-Briefing mit Staatssekretär Jens Brandenburg und Unions-Fraktionsvize Nadine Schön den Bildungshaushalt 2023. Hier geht’s zur Anmeldung.

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht,

189 Seiten. Von dieser imposanten Länge ist das neue Papier zu digitaler Bildung. Verfasst hat es die “Ständige Wissenschaftliche Kommission” der Kultusminister, kurz SWK. Darin fordern die Wissenschaftler, neben etwa einem Pflichtfach Informatik, die dauerhafte Einrichtung von Zentren für digitale Bildung. Deren Aufgabe soll es sein, digitale Lernmaterialien zu prüfen – und für gut zu befinden. Oder eben abzulehnen. Eine zentrale Agentur Metternich’schen Zuschnitts also. Die hypertrophe Verwendung der Worte ständig und dauerhaft zeigt wohl eher, wie vergänglich die KMK inzwischen ist. Der pädagogisch-kultusbürokratische Komplex, gegründet 1947, noch bevor das Grundgesetz entstand, scheint am Ende: Er hat das deutsche Schulsystem in eine prekäre Lage manövriert.

Was die Forscher im Papier fordern, ist klug und kompliziert formuliert – aber auch nicht wahnsinnig neu. Das meiste davon gibt es längst. So atmet das Gutachten den Geist der KMK: Erstens möchte die Kommission, dass Bildung staatlich organisiert bleibt. “Die medien- und fachdidaktische Qualitätssicherung [digitaler Medien, Red.] kann nicht Lehrkräften oder dem freien Markt allein überlassen werden”, steht da. Und das, obwohl es ja der Staat ist, der ein ungerechtes Bildungssystem errichtet hat, das kaum zukunftsfähig scheint. Zweitens möchte die SWK, kurz gesagt, dass der Staat die Kontrolle behält. Es geht ihr um die Bereitstellung und Prüfung “effektiver digitaler Lehr-Lernmaterialien“. Aber wie, bitte, soll das gehen?

Bis die Zentralagentur zur Begutachtung digitalen Medienmaterials überhaupt erst entstanden ist, werden weitere Abermillionen digitaler Bildungs- und Unbildungsfitzelchen über die Schüler und auch über die Schulen geschwappt sein. Wer soll dieser gigantischen Skalierung Herr werden, wenn er jedes einzelne dieser Wissensbytes kontrollieren und zulassen will?

Die ständige Kommission, gegründet inmitten von Corona, war von Anfang an eine Brandmauer für die Kultusminister. Es ging darum, sich kritische Erkenntnisse vom Leibe zu halten.

Beispiel Luftfilter: Es gab gute Gründe, Kinder nicht allein über das Aufreißen von Fenstern vor Infektionen zu schützen, sondern mit Luftfiltern. Die KMK hat sich solcher wissenschaftliche Ratschläge entledigt, teils durch Schwindelei. Warum? Weil sie viel Geld gekostet hätten. Und die Kultusminister der Länder möchten gerne alles Mögliche – aber kein eigenes Geld ausgeben. Dafür ist der Bund da.

Beispiel Wohlbefinden der Schüler: So achtsam wie in Coronazeiten hat man Kultusminister selten reden hören. Schulpsychologen waren jahrzehntelang kaum Thema für sie. In der Pandemie aber machten sie sich plötzlich Sorgen um die Psyche von Kindern. Und um die sexuelle Integrität von Kindern in Risikofamilien. Es gab allerdings kein eigenständiges Gespräch der Kultusminister mit Missbrauchsexperten. Eine 24/7-Chat-Hotline für Schüler wandte sich mehrfach an die Kultusminister, wurde aber nicht vorgelassen. Daran gab es heftige Kritik. Um dem Vorwurf der Wissenschaftsfeindlichkeit zu begegnen, richtete die KMK die Ständige Kommission ein. So konnte sie stets sagen: Wir lassen uns ja wissenschaftlich beraten! Nur sind ständige Einrichtungen Teil des Systems. Sie sind konstruktiv – nicht kritisch.

Die deutsche Schulpolitik steht im Jahr 2022 vor einem Scherbenhaufen. Es ist richtig, dass die amtierenden Kultusminister daran nicht allein schuld haben. Sie haben nicht das Coronavirus verbreitet oder die Ukraine angegriffen. Aber sie haben in jedem dieser Fälle spät gehandelt, zu spät. Viel schwerer wiegt freilich, dass die Kultusminister strukturell versagt haben.

Sie haben, erstens, einen historischen Lehrermangel produziert, der inzwischen zu interessanten Lösungsvorschlägen führt. Etwa dem aus Sachsen-Anhalt, nur noch vier Tage Unterricht anzubieten (Bildung.Table berichtete). Diese Groteske wird nun in diversen Kultusministerien ernsthaft diskutiert. Dieser Lehrermangel zeichnet sich dadurch aus, dass er praktisch nicht zu bekämpfen ist. Und dafür sind allein Kultusminister verantwortlich. Sie haben über 20 Jahre zu wenig junge und neue Lehrkräfte eingestellt. Jeder Personalchef weiß: Wer so lange keinen Nachwuchs integriert, der ruiniert sein Produkt. Und sein Unternehmen.

Die Kultusminister haben, zweitens, die Digitalisierung verschlafen. 2016 wagte sich Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, einseitig in der Bild am Sonntag einen Digitalpakt anzukündigen. Das haben ihr die Länder nie verziehen. Es dauerte drei Jahre, bis ein unterschriftsreifes Papier verabschiedet war. Und weitere quälende Monate, bis 16 Länderverordnungen fertig waren. Nicht einmal Corona mit seinen Schulschließungen schaffte es, dass die 5 Milliarden Euro umstandslos an die Schulen kamen. Die Crux dieses Digitalpakts ist nicht etwa, dass finstere Zeitgenossen ihn durch Tricks und Gemeinheiten verzögerten. Nein, er funktioniert dann nicht, wenn sich alle an die Regeln halten. Das bedeutet: Das System ist kaputt.

Das dritte, gravierendste Problem aber ist die fehlende Chancengleichheit. Vor 20 Jahren bekam das deutsche Schulsystem mit Pisa ein miserables Zeugnis ausgestellt: wenig leistungsfähig, produziert massenhaft Bildungsarmut, total ungerecht. Zwischendurch wurde es besser. Aber jetzt, im Jahr 2022, sind wir keinen Schritt weiter. Der neueste Bildungstrend für Grundschulen zeigt das alte Problem: Ein Viertel der Schüler wird abgehängt. Ihre Fähigkeit zu lesen und zu schreiben ist so rückständig, dass sie diese Lernlücken kaum werden aufholen können. In anderen Staaten müssen failed schools schließen. Die deutsche Schule aber ist so.

Als der Bildungstrend der Grundschule im Juli erneut eine Sechs in Chancengleichheit erteilte, war das ein Schock. Aber es war auch eine Schande. Warum musste man bis zum Jahr 2022, also über zwei Jahre nach Corona warten, ehe man diese Diagnose bekam? Relativ früh in der Coronakrise hatte das Start-up Simpleclub dem Bildungsministerium ein Angebot gemacht: Lasst uns darüber reden, wie wir schnell und möglichst repräsentativ eine Lernstandsanalyse in der Coronazeit erstellen können. Das BMBF winkte ab. Leider. Sonst hätte man nämlich sehen können, dass man mithilfe der bei der KMK verpönten Start-ups eine Heatmap der Kompetenzen in der Bundesrepublik erstellen kann. Und das blitzschnell.

Nach jedem Bundesligaspiel werden digitale Instrumente genutzt, um dem Zuschauer zu zeigen, wo die gefährlichen Zonen des Spiels lagen. Fußballspiele sind transparent – aber das deutsche Schulsystem bleibt eine Blackbox. Nur in großen Abständen erfahren wir von den Kultusministern, wo die roten Zonen der Bildungsarmut sind und welche Schule eine Unterschichtsfabrik ist. Aber Bettermarks kann sagen, welcher Schüler im Jahr 2015 an welcher Rechenoperation hängen geblieben ist. Und Simpleclub optimiert seine Lernvideos, weil es anhand der Daten weiß, wo wie viele Schüler aussteigen.

Das ist datenschutztechnisch durchaus interessant. Aber es ist zugleich das Wesen von Digitalisierung. Richtig eingesetzt, kann die Bildungsrepublik erfahren, in welcher pädagogischen Provinz, an welcher Schule, in welcher Klasse, in welchem Fach Probleme herrschen. Und was macht die KMK? Die Kultusministerien haben einander vertraglich zugesichert, dass sie solche Erkenntnisse nicht haben wollen, nicht veröffentlichen und nicht vergleichen werden.

In dem Papier der SWK kommen Start-ups wie Bettermarks, Sofatutor, Simpleclub oder Tutory gar nicht vor. Auch “Mundo“, “Wir lernen online” oder “Vidis” sucht man vergeblich – obwohl es wichtige existierende Institutionen digitalen Lernens sind. Nur in der Parallelwelt der SWK gibt es sie nicht. Die Forscher, die hier beteiligt sind, sind offensichtlich genauso weit weg von der digitalen Realität wie die Minister.

Es wird Zeit, dass der pädagogisch-kultusbürokratische Komplex versteht: Ohne die Daten des privaten Bildungssektors geht im Jahr 2022 nichts mehr. Auch wenn manch private Anbieter pädagogisch noch unterentwickelt sein mag.

Die Anzahl der Lehrkräfte verdreifachen – das klingt nach dem Albtraum für ein jedes Lehrerinstitut in Deutschland. Schleswig-Holstein steht vor dieser Herausforderung. Informatik ist dort ab diesem Schuljahr Pflichtfach an vielen Schulen in Schleswig-Holstein, in zwei Jahren dann landesweit. 100 Lehrer unterrichten das Fach bisher, bald sollen es 280 sein, so das Kultusministerium.

In einer groß angelegten Weiterbildungsinitiative hat das Ministerium Lehrkräfte mit allen Fächerkombinationen dazu aufgerufen, sich innerhalb von eineinhalb Jahren für den Informatikunterricht fit zu machen. Die Bedingungen hat es attraktiv gestaltet. Einen freien Tag bekommen die Lehrkräfte pro Woche für die Weiterbildung und – wenn möglich – Unterstützung durch schulische Mentoren. Teilnehmen können sie über Blended-Learning, also im hybriden Format. Zudem gibt es Exkursionen zu FabLabs und Fachhochschulen und die Möglichkeit, sich mit Fachdidaktikern auszutauschen.

Die Teilnehmerzahl übertraf die Erwartungen bei weitem. “Wir hatten damit gerechnet, dass vielleicht 75 Personen pro Halbjahr mit der Weiterbildung beginnen, aber es haben sich gleich im ersten Anlauf 190 Kolleginnen und Kollegen angemeldet“, erzählt Peer Stechert von der Gesellschaft für Informatik. Er hat die Weiterbildungsmaßnahme am Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen (IQSH) koordiniert.

Innerhalb eines überschaubaren Zeitrahmens hat das nördlichste Bundesland offenbar die richtigen Weichen gestellt, um die Einführung von Informatik als Pflichtfach zu ermöglichen. Finanziert wird die Weiterbildungsoffensive über das Landesprogramm “Zukunft Schule im digitalen Zeitalter” mit zwei Millionen Euro. Das Bildungsministerium hat nach eigenen Angaben insgesamt 250 Stellen erhalten, um die Digitalisierung in den Schulen pädagogisch umzusetzen. Allein 40 Stellen werden dabei mit Personal für die Informatik-Weiterbildungsoffensive besetzt. “Schleswig-Holstein will an seinen Schulen Innovationsfähigkeit, interdisziplinäres Problemlösen und Zukunftsfähigkeit fördern”, erklärt Bildungsministerin Karin Prien gegenüber Bildung.Table.

“Durch die neu geschaffenen Stellen ist am IQSH die Manpower da, um sich in verschiedenen Regionen miteinander zu treffen und OER-Materialien zu erstellen”, sagt Andreas Mühling, Professor für Didaktik der Informatik an der Uni Kiel. Er bildet nicht nur Lehramtsstudierende der Informatik aus, sondern ist schon lange in die Weiterbildung von Informatik-Lehrkräften des Landes eingebunden. Das aktuelle Pilotprojekt wird er evaluieren. Er merke deutlich: Die Teilnehmer sind begeistert von der Idee, dass Informatik zum Pflichtfach wird.

Dass die intensive Vorbereitung in Schleswig-Holstein auf den Informatikunterricht alles andere als selbstverständlich ist, zeigt der Blick in andere Bundesländer. Auf dem Stundenplan steht Informatik schon in Mecklenburg-Vorpommern – wie es sich laut einer aktuellen Studie die große Mehrheit der Deutschen wünscht – ab Klasse 5 und in Sachsen ab Klasse 7. Niedersachsen und das Saarland planen eine Einführung als Pflichtfach (Bildung.Table berichtete). Gute Weiterbildungsprogramme für Informatiklehrkräfte gibt es auch dort, doch nicht überall sind die Bedingungen so attraktiv wie in Schleswig-Holstein. In Niedersachsen beispielsweise müssen die Lehrkräfte den Extra-Aufwand zusätzlich stemmen. Sie bekommen keine Entlastungsstunden.

Die Initiative für ein Pflichtfach in Schleswig-Holstein ist beispielhaft, findet Lutz Hellmig von der Gesellschaft für Informatik, der an der Uni Rostock arbeitet: “In Mecklenburg-Vorpommern hätten wir uns eine solche Unterstützung durch das Ministerium auch gewünscht. Qualität gibt es nicht zum Nulltarif.” Die Weiterbildungsprogramme durch die Unis seien in seinem Bundesland “durch die schwindenden Anreize des Ministeriums zum Erliegen gekommen”. Neben Schleswig-Holstein lobt Lutz Hellmig seine Kollegen in Sachsen für ihre vorbildliche Weiterbildung von Informatiklehrern. Dort sind die Zahlen zwar aktuell nicht so hoch wie in Schleswig-Holstein, dafür gibt es eine kontinuierliche Tradition des Faches und der Lehrerweiterbildung seit etwa 30 Jahren.

Ginge es nach den Experten der Gesellschaft für Informatik, dann gäbe es zumindest bundesweit gültige Mindeststandards für die Informatikweiterbildung. So wäre sichergestellt, dass Lehrkräfte das Fach wirklich nur unterrichten, wenn sie durch eine solche Maßnahme dafür fit gemacht wurden. Doch das sieht weder die Strategie Bildung in der digitalen Welt der Kultusministerkonferenz vor, noch die aktuelle Empfehlung ihrer wissenschaftlichen Kommission.

Das nordrhein-westfälische Schulministerium verpflichtet jede Schule des Landes, einen Digitalisierungsbeauftragten zu benennen. In einer Schulvorschrift vom 12. September wird dies als Maßnahme zum Voranbringen der “schuleigenen digitalen Unterrichtskultur” angeordnet. Aufgabe der Digitalisierungsbeauftragten soll sein, ihre Schule bei pädagogisch-didaktischen Prozessen der Schul- und Unterrichtsentwicklung in einer digitalen Welt zu unterstützen. Die beauftragten Lehrkräfte werden dafür eine Wochenstunde als Ausgleich erhalten. Das heißt, ihr Unterrichtsdeputat sinkt um eine Schulstunde.

Die Reaktionen in Netz und Medien auf die Installation der Digitalisierungsbeautragten waren größtenteils positiv. Die Kritiker stoßen sich am “offensichtlichen Dissens zwischen Anforderungsprofil und Stundendeputat” an. Stephan Osterhage-Klingler, der stellvertretende Vorsitzende der GEW Nordrhein-Westfalen, betont, dass das Angehen der “umfassenden Zukunftsaufgabe” Digitalisierung äußerst wichtig sei. Zum Beispiel leisteten die Beauftragten Konzeptarbeit und initiierten Austausch- und Reflexionsrunden. Allerdings: “Wie diese Arbeit erfolgreich in einer Stunde pro Woche zu leisten sein soll, steht in den Sternen.”

Osterhage-Klingler befürchtet: “Die Gefahr ist groß, dass es hier zu umfassender Mehrarbeit kommen muss.” Wenn die Landesregierung die Aufgabe wirklich ernst nehme, müsse sie den Lehrkräften dafür mehr Raum geben. Ansonsten seien die Handlungsmöglichkeiten für Digitalisierungsbeauftragte in Schulen stark limitiert. Der GEW-Vize: “Die Erfolgswahrscheinlichkeit einer solchen Zukunftsaufgabe davon abhängig zu machen, dass Beschäftigte in einem Mangelsystem wieder einmal über ihre eigenen Grenzen gehen, ist keine durchdachte Bildungspolitik.”

Dirk Hetterich, Director Public des Netzwerkherstellers Lancom Systems, legt dagegen Optimismus an den Tag. “Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ob man mit einer Stunde hinkommt, kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen. Aber da werden sicherlich noch mehrere Stunden dazukommen”. Auch Elisabeth Allmendinger, Bereichsleiterin Bildungspolitik beim Bitkom, ist optimistisch. Sie mahnt allerdings an, dass die Regierung jetzt darauf achten müsse, dass sie durch eine umfangreiche Qualifizierung echten Mehrwert schaffe. Es dürfte nicht darum gehen, längst vorhandenen Strukturen ein neues Label zu verleihen.

Für Michael Niehaus, Lehrer und stellvertretender Schulleiter der Sekundarschule Stemweder-Berg, ist genau diese umfangreiche Fortbildung der “Knackpunkt”. Für ihn sei fraglich, wie die Qualität dieser gesichert werden könne. Das Ministerium für Schule und Bildung spricht in der Vorschrift von einer sogenannten “Qualifizierung Digitalisierungsbeauftragte”. Wie deren zeitlicher Umfang aussieht und was Bestandteil der Fortbildung sein wird, ist noch nicht bekannt.

Ein weiterer Kritikpunkt, ist, dass trotz der Anordnung keine Klarheit darüber besteht, welche Aufgaben ein Digitalisierungsbeauftragter hat. GEW-Mann Osterhage-Klingler betont, es müsse klar sein, dass die Digitalisierungsbeauftragten nicht für die Pflege der technischen Infrastruktur zuständig sind. Wegen der häufig fehlenden IT-Administratoren stehe zu befürchten, dass diese Arbeit im Schulalltag bei den Digitalisierungsbeauftragten hängen bleibt. Dirk Hetterich dagegen meinte: “Ein Digitalbeauftragter sollte verstehen, wie wichtig der Breitband-Anschluss für eine Schule ist – und wie man das WLAN im ganzen Schulgebäude funktionstüchtig verteilt. Und dieses WLAN ist heute eine Grundvoraussetzung – genauso wie ein Wasseranschluss, Heizung oder Strom.”

Tobias Raue, Medienberater und Lehrer, bemüht sich im Essay Das halbvolle Glas der Digitalisierungsbeauftragten um eine genaue Interpretation der Aufgaben. “Es geht eben nicht darum, den 1st-Level-Support in der Schule abzubilden oder eine Art digitale Hausmeisterin zu sein.” So schreibt der Lehrer der Kaufmännischen Schule Rheine. In keiner Zeile des Erlasses werde dies erwähnt. Im Gegenteil: An vielen Stellen werde ein weiter Interpretationsspielraum gelassen. “Ich interpretiere den Erlass vielmehr dergestalt, als dass ein Transformationsagent oder -pate gefragt ist. An passender Stelle hebt er die Hand und sagt: ‘Moment, da müssten wir noch Folgendes mitdenken.‘”

Die Maßnahme könnte relevanten Einfluss auf die Umsetzung der Digitalstrategie Schule haben. Die 18 Millionen Euro umfassende Fortbildungsoffensive soll Schulen und Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen systematisch für die digitale Bildungstransformation weiterqualifizieren (Bildung.Table berichtete). “Keine Schule und keine Schulleitung wird sich mehr auf fadenscheinige Ausflüchte hinsichtlich des Transformationsprozesses berufen können”, frohlockt Raue. Dennoch geht mit der Neueinführung der Tätigkeit der Digitalisierungsbeauftragten noch jede Menge Ungewissheit einher. Denn wie die Arbeit aussieht und welche Größe der Arbeitsumfang annimmt, wird sich erst herausstellen.

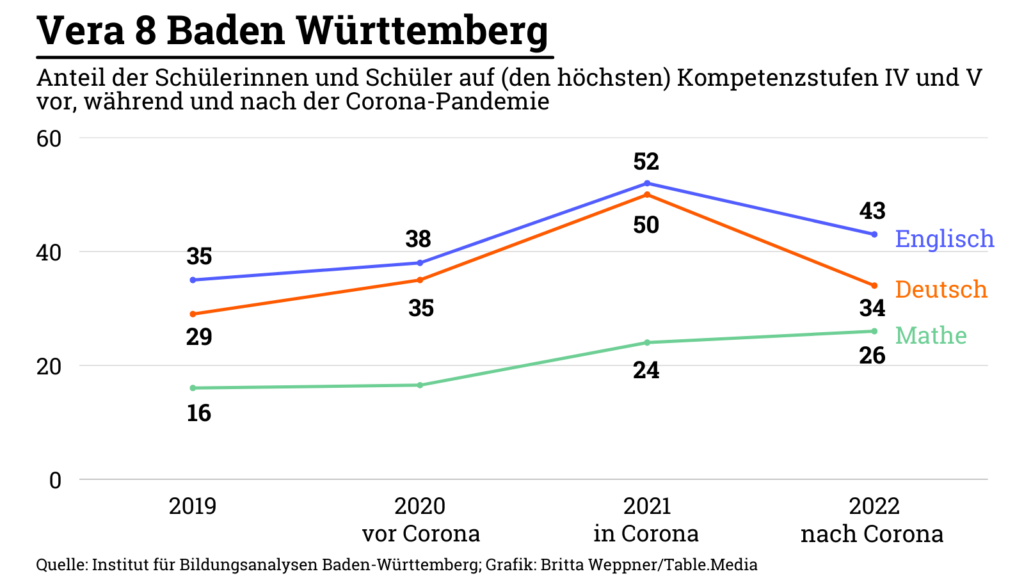

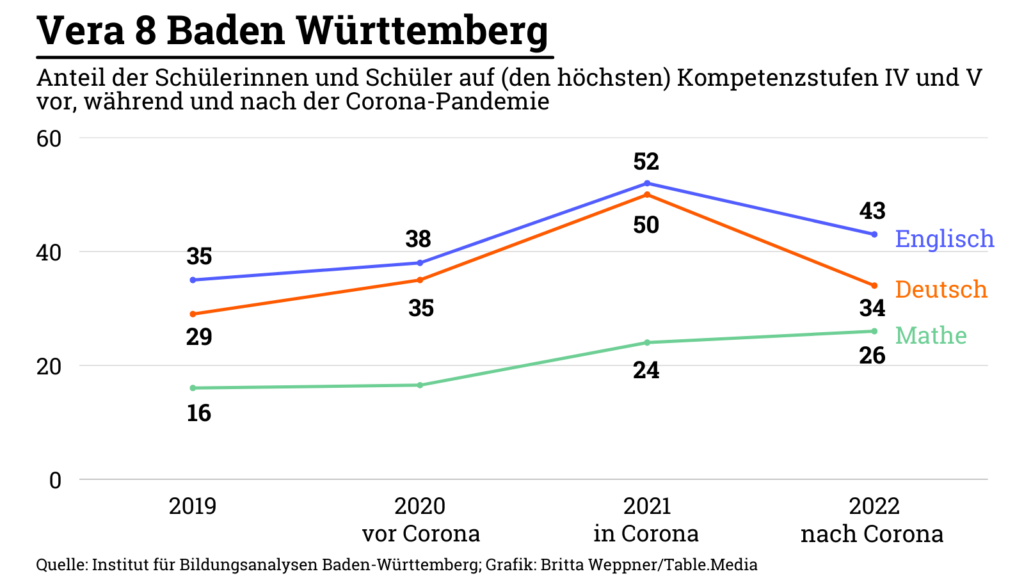

Das ist der bisher überraschendste Schulleistungstest seit Beginn der Coronakrise. In Baden-Württemberg schneiden Achtklässler in Vergleichsarbeiten (Vera) auf dem Höhepunkt der Pandemie deutlich besser ab als vor und nach Corona. In Deutsch ist dies beim Lesen zu sehen. Die Hälfte der 14-jährigen Schülerinnen und Schüler lag im Jahr 2021 auf einer der beiden höchsten Kompetenzstufen im Lesen. Vor Corona waren dies nur 35 Prozent, nach Corona nur 34 Prozent. Den Wert ermittelten die Lehrer nach einer fünfmonatigen Coronapause der Sekundarstufen (bis Mai 2021). Die Tests fanden laut dem 2021er-Bericht nach den Sommerferien im September 2021 statt. Mit anderen Worten: Die Schüler hatten offenbar während Corona und in den Ferien deutliche Lernzuwächse beim Lesen erzielt. Das ergibt sich aus den Vergleichsarbeiten der Klasse acht, kurz “Vera 8”, die Baden-Württemberg am Freitag veröffentlichte.

Bisher geht man davon aus, dass digitales Lernen von zu Hause die Kompetenzen vor allem benachteiligter Schüler stark in Mitleidenschaft zieht. Die Kultusminister sprechen – ohne sich auf Messungen zu beziehen – pauschal von einer Lernlücke von 25 Prozent. So viel weniger hätten die Schüler gelernt. Sieht man sich Vera der Achtklässler im Südwesten rund um Corona an, stellt sich das in allen Schulformen anders dar. An Gymnasien schnellte der Anteil der Spitzenleister (Kompetenzstufen IV und V) von 62 Prozent auf 87 Prozent während Corona. An den Gemeinschaftsschulen stieg dieser Wert von 16 Prozent auf 27 Prozent Topschüler.

In Englisch lagen bei den Schülern in Baden-Württemberg 36 Prozent vor Corona in der Spitzengruppe. Mitten in der Coronakrise waren es 52 Prozent. Diese starke Leistungssteigerung um 16 Prozentpunkte der Schülerschaft lassen sich nicht dadurch erklären, dass weniger Schulen am Test teilnahmen. Vera ist laut Teststrategie “für die öffentlichen allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg verpflichtend.” Das Kultusministerium schrieb dazu: “Die Vera-Ergebnisse aus dem Jahr 2021 eignen sich nicht für Vergleiche mit den Vorjahren. Die Aufgaben wurden nicht dafür angepasst.” Diese Aussage ist abwegig. Die Idee von Vergleichsarbeiten ist der Vergleich. Sie sollen gerade nicht auf besondere Situationen angepasst werden. Sie nehmen stets die gleichen Kompetenzabfragen vor. Das Berliner IQB sagte auf Anfrage, die Schüler seien erst im September getestet worden – das stehe einem Vergleich entgegen. Soll das heißen, Lernzuwächse in Digitalunterricht und Ferien zählen nicht?

Insgesamt sind die Ergebnisse von Vera 8 für das Jahr 2022 ernüchternd. Im Lesen erreichen 13 Prozent der Schüler die Kompetenzstufe 2 nicht. Diese Schüler gelten als Risikoschüler, deren weitere Lernbiografie gefährdet ist. In Orthografie befinden sich sogar 19 Prozent der Schüler in den untersten Leistungsgruppen. Im Leseverstehen in Englisch sind es 18 Prozent. In Mathematik bleibt ein Drittel der 14-jährigen Schüler des Hightech-Landes unter Kompetenzstufe 2. “Die Vera-Ergebnisse zeigen einmal mehr auf, dass wir Nachholbedarf haben, was die Vermittlung von Basiskompetenzen angeht”, kommentierte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne). Christian Füller

Corona wird von der Liste infektiöser Krankheiten im Infektionsschutzgesetz gestrichen, mit denen der Besuch einer Bildungseinrichtung grundsätzlich verboten ist. Auf Druck von Gesundheitsverbänden und KMK-Präsidentin Karin Prien (CDU) lenkte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ein. Der grüne Koalitionspartner ist davon nicht begeistert. Denn es bedeutet, dass künftig auch infizierte Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilnehmen könnten. “Gerade mit Blick auf vulnerable Gruppen hätte ich mir in Bildungseinrichtungen bessere Schutzmaßnahmen gewünscht, etwa Luftfilter und CO₂-Messgeräte”, sagte die bildungspolitische Sprecherin Nina Stahr gegenüber Bildung.Table. Sie hätte den Ländern gerne mehr Möglichkeiten gegeben, in das Infektionsgeschehen im Herbst einzugreifen. Stahr verwies auf Studien, die zeigten, dass Masken dem “Lernen nicht im Wege stehen” – auch bei Grundschulkindern nicht.

Der Streit dreht sich um Paragraph 34 des Infektionsschutzgesetzes. Er regelt, mit welchen Infektionskrankheiten der Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen grundsätzlich verboten ist. Lauterbach wollte der darin aufgeführten Liste Covid-19 hinzufügen. Nicht nur infizierte Schüler und Lehrerinnen hätten sich dann freitesten müssen, bevor sie wieder in die Schulen und Kitas dürfen. Auch Verdachtsfälle unterlägen dieser Regel. Doch dagegen gab es Widerstand. Allen voran kritisierte Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien die Entscheidung. So würden per Gesetz Kinder “mitunter wochenlang, selbst, wenn sie symptomlos gewesen wären, vom Unterricht ausgeschlossen” werden, mutmaßte die Ministerin. Für alle anderen Menschen sei es aber schon nach fünf Tagen Isolation wieder möglich, am Leben teilzuhaben.

Die CDU war mit ihrem Unmut über Lauterbachs Pläne nicht allein. Die Gesellschaften für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) und Pädiatrische Infektiologie (DGPI) sowie der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) kritisierten den Gesetzentwurf ebenfalls. Sie warnten davor, in der Erkältungssaison Corona-Verdachtsfälle pauschal vom Unterricht auszuschließen. Außerdem sei nicht geklärt, was einen Verdachtsfall ausmache und wer ihn diagnostizieren könne und dürfe. Die Verbände “befürchten hier einen ungeordneten, im schlimmsten Fall willkürlichen Zugang, der die Rechte der Kinder komplett übergeht.” So steht es in der gemeinsamen Presseerklärung.

Vor der Abstimmung im Bundesrat hatte der Schleswig-Holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) damit gedroht, dem Gesetz nicht zuzustimmen, sollte der Gesundheitsminister nicht einlenken. Dem Druck der Verbände und Opposition gab Lauterbach schließlich nach. Das neue Infektionsschutzgesetz ist verabschiedet und tritt am 1. Oktober in Kraft. Den Ländern steht es dann frei, Tests für Schulkinder bis Klasse 5 und medizinische Masken für ältere Schüler verpflichtend zu machen. Robert Saar

Ab dem 4. Oktober sollen schwangere Lehrerinnen in Bayern wieder an Schulen unterrichten dürfen. Das Corona-bedingte Betretungsverbot für sie soll Schulminister Michael Piazolo (Freie Wähler) zufolge aufgehoben werden. Seine Ankündigung kam zum Schulbeginn – und sorgte für Kritik der Lehrerverbände, da die Unterrichtspläne bereits erstellt sind. Aktuell sind 2900 Lehrerinnen in Bayern schwanger. Aufgrund einer Allgemeinverfügung dürfen sie die Schulen nicht betreten und können nur digital unterrichten oder von zu Hause Aufgaben übernehmen – obwohl einige gerne unterrichten würden, wie Schulleiter berichten.

Bayern geht damit bisher ähnlich restriktiv vor wie sechs weitere Bundesländer (Bildung.Table berichtete). Wie der Freistaat künftig schwangere Lehrerinnen einsetzen will, ist allerdings noch unklar. Bisher heißt es, niemand werde zum Präsenzunterricht gezwungen, Lehrerinnen sollen sich im Einzelfall mit ihrem Arzt und der Schulleitung absprechen. Hans Rottbauer, Dienstrecht-Experte im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) betont, es sollten “die Sicherheit der werdenden Mutter und des ungeborenen Kindes im Vordergrund stehen”. Die Entscheidung, Schwangere trotz Infektionsgefahr in die Schule gehen zu lassen, könne nur der jeweilige Arzt treffen. Den Schulleitern dürfe man diese Verantwortung nicht aufbürden.

Mediziner Ulrich Pecks sprach sich gegenüber Bildung.Table dafür aus, im Einzelfall zu entscheiden. Mehr als die Hälfte der Bundesländer handhabt es bereits so, obwohl Schwangere nur in Ausnahmen eingesetzt werden. Pecks leitet am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein die Abteilung für Geburtshilfe. In der Pandemie hat er ein Register mit den Daten von 7.700 Schwangeren aufgebaut. Er hält die Ansteckungsgefahr bei Schwangeren aktuell für “so hoch wie bei Nichtschwangeren“. Durch die mildere Omikron-Variante und die Impfung sei das Risiko eines schweren Verlaufs stark zurückgegangen. Auch Gefahren für das Ungeborene hält er für gering. “Genauer hinsehen sollte man bei Diabetes und Adipositas, wenn die Mutter über 35 Jahre alt ist und in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft”, rät Pecks. “Die werdende Mutter sollte außerdem geimpft sein, Hygienemaßnahmen einhalten.” Neu bewerten müsse man die Lage bei neuen Varianten, oder wenn Delta im Herbst wieder dominant werden sollte. Anna Parrisius

An den Schulen in Deutschland werden inzwischen mehr als 3.000 Lehr- und Hilfskräfte aus der Ukraine beschäftigt. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Kultus- und Schulministerien der Bundesländer. Besonders viele ukrainische Beschäftigte meldete Bayern. Das Kultusministerium in München geht von bis zu 500 Lehr- und bis zu 700 Hilfskräften an den Schulen aus.

In Bayern sind mit rund 30.000 Schülern neben Nordrhein-Westfalen (35.000) bisher auch die meisten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine an Schulen untergekommen. Deutschlandweit sind es inzwischen etwa 180.000. «Theoretisch bräuchte es bei einem normalen Schüler-Lehrer-Verhältnis von 1 zu 15 für so viele Schüler 12 000 zusätzliche Lehr- und Hilfskräfte», sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Heinz-Peter Meidinger der dpa.

Wie die Umfrage in den Ländern ergab, werden die Lehr- und Hilfskräfte unterschiedlich eingesetzt. Vorwiegend geht es um Unterricht und Betreuung von geflüchteten Schülern, etwa in «Intensiv-», «Willkommens-» oder «Brückenklassen». Dort geht es zunächst darum, Deutsch zu lernen und sich an das neue Schulsystem zu gewöhnen. Ukrainische Lehrkräfte helfen zudem als Sprachmittler beispielsweise bei Elterngesprächen. Sie werden im Sport-, Kunst- und Musikunterricht eingesetzt, wo es weniger stark auf die Sprachkenntnisse ankommt. Schulen bieten zum Teil auch freiwilligen Zusatzunterricht in ukrainischer Sprache an. Kiew hatte den Wunsch geäußert, auf eine Kontinuität der Bildungsprozesse und ein Aufrechterhalten der nationalen Identität ukrainischer Kinder zu achten (Gastbeitrag der ukr. Generalkonsulin). dpa

Weltweit können Leser bald 18 Bücher aus der Bildungsforschung frei einsehen. Dafür sorgt ein Crowdfunding-Projekt von 46 wissenschaftlichen Bibliotheken, das die Verlage und Autoren entlohnt. Organisiert hat es der Fachinformationsdienst Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung (FID), ein Konsortium bestehend aus vier Bibliotheken und dem Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF) als Koordinator. Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat sich das FID zudem an den Kosten beteiligt.

Hintergrund ist, dass es bei Fachbüchern im Bildungsbereich inzwischen zum guten Ton gehört, sie allen frei zugänglich zu machen. Bibliotheken müssen die Titel dann nicht mehr käuflich erwerben. Für die Autoren bedeutet das allerdings eine immer größere finanzielle Belastung. “Da klafft eine große finanzielle Lücke, für die es keine fachliche, verlagsübergreifende Lösung gibt”, sagt Christoph Schindler, Arbeitsbereichsleiter für Literaturinformationssysteme am DIPF. Das FID habe daher die Crowdfunding-Initiative gestartet.

Leser sollen die ausgewählten E-Books im Laufe eines Jahres auf den Verlagswebsites aufrufen können sowie auf Pedocs, einer Plattform für frei zugängliche erziehungs- und bildungswissenschaftliche Werke. Für die Auswahl der Werke konnten Verlage und Autoren aktuelle Buchprojekte beim FID einreichen. Ein von Fachgesellschaften nominiertes Gremium hat die 18 Titel aus sieben Verlagen ausgewählt. Darunter sind ein Buch zu Sportpädagogik und eines zu den Grundlagen sprachlicher Bildung. Geplant ist bereits eine zweite Crowdfunding-Runde mit neuen Titeln. Anna Parrisius

Als Menschen beschäftigen wir uns immer wieder mit der Frage, wie die Zukunft aussehen kann und wird. Dabei sollte klar sein, dass nicht alle Bilder der Zukunft, die wir uns ausmalen, wirklich eine Zukunft haben.

Seit Jahren stellen wir uns etwa im Bildungsdiskurs die Schule der Zukunft als hoch digitalisierte Institution vor. Viele digitale Geräte, überall Bildschirme – und möglichst auch VR-Brillen. Es gibt eine fast synonymische Verbindung zwischen Geräten und digitaler Schule.

Wenn diese Verbindung der Maßstab für Digitalisierung und Zukunft ist, so sieht es in Deutschland düster aus. An schnellem Internet und stabilem WLAN zum Beispiel mangelt es den Schulen. Eine digitale Grundausstattung sollte so selbstverständlich sein, wie die mit Heften, Stiften und Schulranzen. Dennoch hängen wir manchmal zu sehr an der Zahl der Geräte. Der Fokus auf diesen Aspekt verzerrt das Bild der Digitalisierung.

Denn es ist ein Fakt: Im letzten Jahr haben SchülerInnen in Deutschland durchschnittlich 143 digitale Bildungstechnologien benutzt. Und das, obwohl wir nur sehr wenige 1:1-Ausstattungen mit Tablets oder Notebooks haben. Und obwohl nach unserer Vorstellung die digitale Schule erst noch kommt.

Tatsächlich aber wurden durchschnittlich bis zu 1.600 digitale Anwendungen, Systeme und Plattformen pro Schule im letzten Jahr genutzt. Das sind ganz verschiedene Systeme, sehr viele Verknüpfungspunkte – und eine Unmenge an Daten, die bereits geflossen sind. Wir dürfen uns also nicht weiter etwas vormachen: Die Digitalisierung liegt nicht vor uns – sie ist bereits Alltag, Realität. Wir sind aber trotzdem noch nicht darauf vorbereitet. Und zwar, weil wir so handeln, als ob sie erst noch käme.

Wir erleben also bereits die digitale Schule; wenn auch nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Dennoch gilt, dass wir die Vorkehrungen schon jetzt für die Schul- und Lernsituationen treffen müssen. Momentan lassen wir uns zu sehr von Geräten ablenken. Wir fahren wegen zögerlicher politischer Entscheidungen auf Sicht und ohne geeigneten Fahrplan.

Welches realistische Bild können wir uns von der Zukunft der Bildung malen? Zum einen werden wir uns mit hybriden Lernmöglichkeiten, Distanzlernen, und digitaler Unterstützung anfreunden müssen. Höchstwahrscheinlich müssen wir das traditionelle Modell des Lehrerseins erweitern. Denn es fehlen nicht nur in Deutschland Zehntausende Lehrkräfte. Weltweit sind es sogar Millionen.

Wir werden, zweitens, viel mit dem Thema digitale Gleichheit zu tun haben. “Digital equity” gilt weltweit als eine der größten Herausforderungen für Bildung. Zum einen geht es dabei um den Zugang zu bedeutungsvollen Lernmöglichkeiten. Hervorheben muss man hier das Wort bedeutungsvoll. Lernende vor ein Buch oder ein System zu platzieren, ist keine bedeutungsvolle Lösung. Es geht darum, wertvolle Lernsituationen für alle zu schaffen. Wichtig ist, dabei die Ausgangslage der Lehrenden und Lernenden zu berücksichtigen und auf ihre digitalen Fähigkeiten und Konditionen fürs Lernen einzugehen.

Drittens beobachten wir einen ganzheitlichen Ansatz bezüglich der Digitalisierung. Eine, wie es oft heißt, digital gestützte Lernsituation entspricht nicht den Möglichkeiten der Digitalisierung. Momentan erleben wir, dass mithilfe digitaler Mittel versucht wird, analoge Prozesse 1:1 digital zu ersetzen. Oft treten dabei Debatten über die Vor- und Nachteile der digitalisierten Maßnahmen im direkten Vergleich mit analogen Prozessen auf. Solche Vergleiche sind aber zum Scheitern verurteilt. Wenn man einen Bafög-Antrag als digital gestützt betrachtet, wenn der ausgefüllte Antrag gescannt und in ein PDF verwandelt wird, dann hat das mit Digitalisierung eigentlich nichts zu tun. Für mich kann das unmöglich unser Ziel sein.

Es ist ein erster Schritt, richtig! “Digital gestützt” – das ist aber nur wie eine Krücke, die notgedrungen, sperrig und nervig ist. Vor allem ist sie nicht als nachhaltige Unterstützung relevant. Wir müssen uns also kritisch fragen, was uns gerade daran hindert, die Krücke wegzulegen und loszurennen.

Wir haben, gerade in den Jahren der Pandemie, eine vermeintliche Ausnahmesituation erlebt. Allerdings muss uns klar sein, dass diese Ausnahme künftig die Regel sein wird. Denn die nächste Pandemie, die nächste Überschwemmung, die nächste Schulschließung wegen Lehrermangel, die nächste Migrationswelle – irgendetwas davon kommt garantiert.

Und schon jetzt müssen wir nicht mal so weit in die Zukunft schauen – wir erleben Schulen und Institutionen, die aus purer Not hybrid arbeiten. Wir hören schon jetzt davon, dass die Politik Lernangebote an Bildungsinstitutionen massivst kürzt.

Diese Unsicherheit wird die nächsten Jahre prägen. Aber wir haben die Chance, alle verfügbaren Mittel zu nutzen, zu verstehen und sicherzumachen, sodass wir neue Formate und unterstützende Maßnahmen implementieren. Dann können wir für Zukunftssicherheit sorgen.

Dafür benötigen wir flexible Systeme. Auch Governance-Strukturen für Daten sind wichtig. Die Niederlande und die Schweiz entwickeln sie gerade gezielt für den Bildungsbereich.

Als letzte und als wichtigste Komponente der Zukunftstechnologien steht Künstliche Intelligenz. Sie ermöglicht, individuelle Lernpfade zu erkunden, digitale Begleitung, Individualisierung, und sie kann Lehrpersonen bei der Erstellung von manchen Aufgaben entlasten.

Reden wir Klartext bezüglich Künstlicher Intelligenz: Ohne KI und weitere digitale Unterstützungsmaßnahmen werden wir angesichts des Lehrermangels und der Unsicherheiten, die auf uns zukommen, dem Bedarf an digitaler Gleichheit nicht gerecht. Es ist notwendig, jetzt zukunftsorientiert zu denken, um diese Technologie sicher nutzen zu können. Dafür ist es auch wichtig, zu verstehen, was die Nutzung von KI für uns bedeutet:

Es gibt sehr spannende KI-Projekte, die derzeit etwa in Finnland, Japan, Marokko und bei der Weltbank laufen. Sie nutzen KI, um das gesellschaftliche Wohlsein zu steigern. Dies geschieht zum Beispiel dadurch, dass überprüft wird, inwiefern man im Voraus besondere Lernlücken für die Industrie oder das allgemeine Wohl entdecken kann. Daraus lassen sich dann Folgerungen ziehen, um Lücken zu vermeiden.

Die Digitalisierung unserer Schulen kommt nicht erst. Wir befinden uns bereits mittendrin. Was jetzt gilt, ist, einen sicheren Rahmen für Technologien zu bauen, die wir bereits implementieren. Wir müssen sie künftig benutzen, um Unsicherheiten und neue Themen zu bewältigen. Die nächste Zeit prägt uns – und wird uns die Herausforderung stellen, den Zugang zu bedeutungsvollen Lernsituationen zu ermöglichen.

Beth Havinga ist Managing Director der European EdTech Alliance. Der Text ist ein Auszug aus einem Vortrag bei der Veranstaltung “Digitalisierung der (Hoch-)Schulen” des Thüringer Datenschutzbeauftragten vom 19. September 2022.

Schlechte Führung, zu wenig Geld und Personal, überbordende Aufgaben und noch dazu ein miserables gesellschaftliches Image – nach Einschätzung von Isabell Probst gehört das zum Alltag von Lehrern im deutschen Bildungssystem. Wer trotz dieser Bedingungen glücklich werden will, brauche eine ordentliche Portion Resilienz und Frustrationstoleranz. Die 41-jährige Bonnerin spricht aus Erfahrung, denn sie hat selbst sieben Jahre lang an einem Gymnasium unterrichtet. Rückblickend sagt sie über den Lehrerberuf: “Man darf sich über Jahre und Jahrzehnte nicht frustrieren lassen und muss bereit sein, systemische Mängel mit seiner eigenen Zeit, seinem eigenen Ideenreichtum und seinen eigenen finanziellen Ressourcen zu kompensieren.” Probst hat sich 2015 entschieden, stattdessen ihre Entlassung aus der Verbeamtung zu beantragen – und unterstützt heute andere beim Schulausstieg (Bildung.Table berichtete).

“Ausgelehrt. Ab morgen läuft die Schule ohne mich!” – so heißt Probsts 2019 veröffentlichtes Buch. Es übt Grundsatzkritik am deutschen Schulsystem und liefert Gleichgesinnten, die überlegen, den Schuldienst zu quittieren, hilfreiche Informationen. Als selbständige Coachin hat die ehemalige Studienrätin nach eigenen Angaben bereits mehr als tausend Lehrer bei ihrem Ausstieg beraten und begleitet. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Ehemann, einem Betriebswirt, und ihrem vierköpfigen Team. Im so genannten “Schulfrei-Campus” bietet die Gruppe neuerdings Online-Kurse für Aussteiger an, Live-Trainings und Community-Treffen für die berufliche Neuorientierung.

Die Lehrkräfte, mit denen Isabell Probst persönlich oder über die sozialen Medien in Kontakt steht, bestätigen sie in ihrer Meinung: Deutschland habe ein krankendes Bildungssystem. Ihre Kontakte seien dabei keine kleine, zu vernächlässigende Blase, ist Probst sich sicher. “Die große Mehrheit der Lehrer in Deutschland ist unzufrieden mit dem strukturellen Mangel, der sich durch alle Schulformen zieht.”

In einem Ratgeber mit dem Titel “Berufsalternativen LehrerInnen” listet Isabell Probst unterschiedliche Optionen für Aussteiger aus dem Lehramt auf: Vom Animateure zum Integrationsassistenten und Pastoralreferenten. Vorgeschlagen werden auch Zeitarbeit-Jobs und Anstellungen in der Baubranche. Die Wechsler verschlechterten in der Regel ihr Gehalt und neue Jobs böten weniger Sicherheit als das Lehramt, gibt Probst zu. Sie betont aber, dass die Aussteiger sich in der Regel für Alternativen mit vergleichsweise attraktiven Rahmenbedingungen entschieden. Bisher habe sie jedenfalls kein negatives Feedback bekommen. “Im Gegenteil – die Leute sind völlig begeistert, wenn sie plötzlich ungefragt ein neues MacBook gestellt bekommen oder einen Firmenwagen ihrer Wahl konfigurieren dürfen, wenn die Arbeitsstunden getrackt und Überstunden ausgezahlt werden oder wenn Führungskräfte nach ihrem Wohlbefinden und ihren Entwicklungsperspektiven fragen.”

Für Probst steht fest: Wenn die Bildungspolitik Lehrkräfte gewinnen und dauerhaft halten möchte, sollte sie ihnen mehr Kompetenzen und Entscheidungsspielräume zugestehen. Und um Lehrkräfte zu entlasten, bräuchte es dringend multiprofessionelle Teams an Schulen: Sozialpädagogen, Schulpsychologen und eine hohe Anzahl an Verwaltungskräften. Janna Degener-Storr

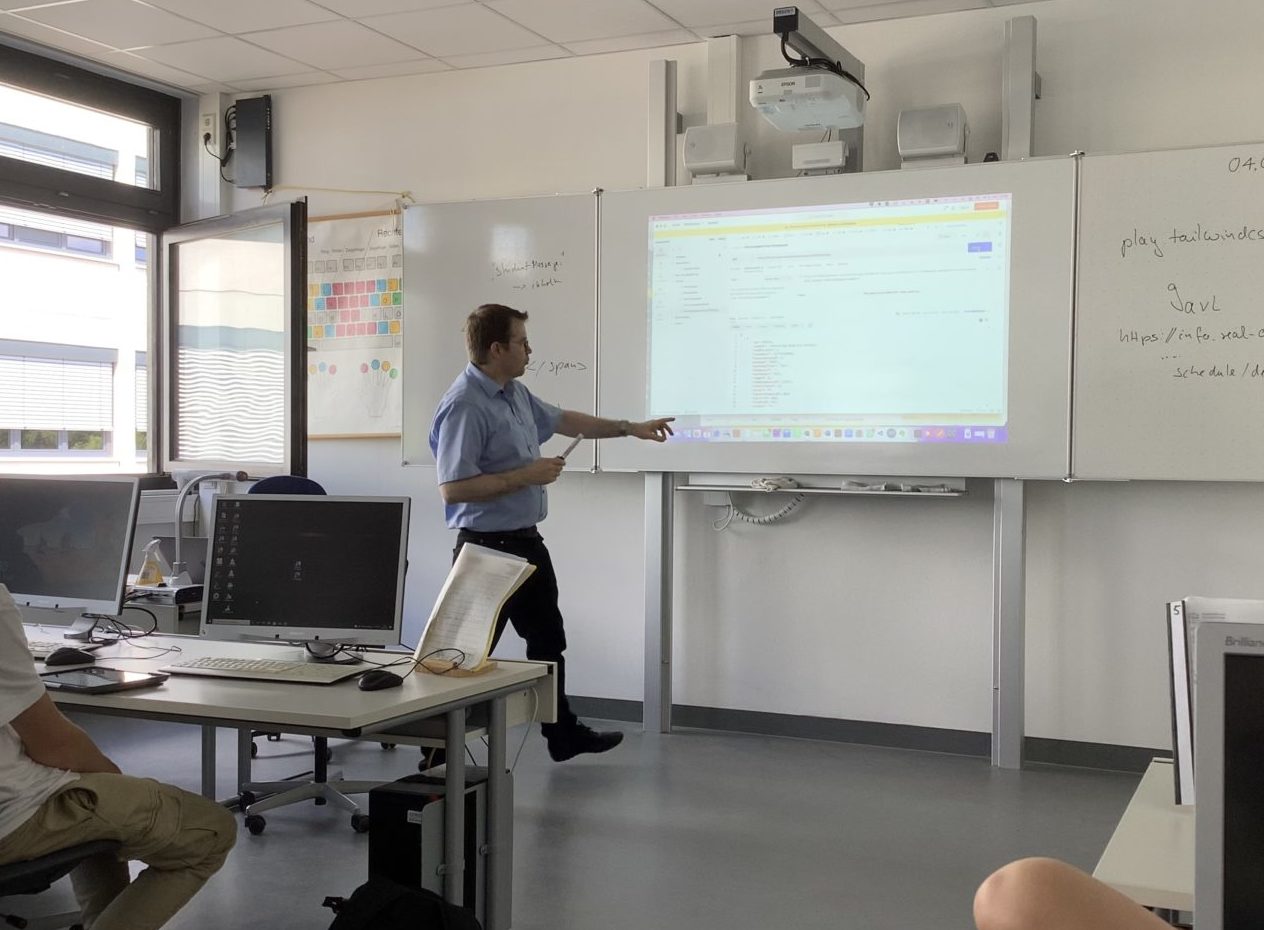

Ein sicherer Messenger bringt in meinen Augen für Lehrkräfte wie auch für Schüler einen großen Zusatzgewinn. Zum einen ist er asynchron. Das bedeutet, auch in Zeiten, in denen ein Schüler keinen direkten Zugang zur Lehrkraft hat, kann er Fragen stellen und beantworten. Zum anderen können Lehrkräfte in dem datenschutzkonformen, sicheren Raum gezielt Informationen an Gruppen, einzelne Schüler oder auch Kollegen adressieren. Das mag für einen Außenstehenden wie eine Selbstverständlichkeit klingen. Es ist aber ein immenser Vorteil, außerhalb des Klassenzimmers Informationen, die sonst nur im Unterricht kommunizierbar sind, zur Sprache bringen zu können. Dabei muss man nicht pseudonymisieren oder auf sonst etwas achten wie bei MS Teams oder US-Produkten, die in der Regel nicht mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar sind. Das bedeutet, man hat die Freiheit als Lehrender, die synchrone Kommunikation im Klassenraum mit der asynchronen zu verknüpfen.

Die Voraussetzungen sind relativ niedrig für die Client-Seite, also für Schüler und Lehrkräfte. Man braucht entweder ein Smartphone oder ein Tablet, einen Computer oder auch einfach nur einen Web-Browser. Zweite Voraussetzung: Man muss sich seine Zugangsdaten merken, um sich beim Server der Schule zu identifizieren. Auf Server-Seite ist es ein bisschen komplexer – aber auch das ist machbar. Die Chatmöglichkeit funktioniert wie bei Messenger-Diensten wie WhatsApp, das die Schüler schon gewohnt sind. Mit dem Unterschied, dass im sicheren Messenger niemand von außerhalb etwa die Kontakte aus dem Adressbuch des Smartphones der Schüler auslesen kann. Die Einführung war an unserer Schule daher unproblematisch.

Ein Messenger verknüpft Distanz- und Präsenzunterricht. Wenn ich ihn sachgerecht und vernünftig einsetze, strukturiert er das Schulgespräch. Unsere Hauptkommunikation hat sich von E-Mails auf den Messenger verlagert. Der Messenger erleichtert die Präsenz, weil jeder weiß, dass er die Lehrkraft auch später gezielt und vertraulich ansprechen kann. In Ergänzung zum Unterricht ist das auch für die Lehrkraft eine große Erleichterung. Erinnerungen und organisatorische Hinweise an Schüler sind einfacher – und verbindlicher. Niemand überhört mehr etwas. Der Messenger hat sich so zu einem Rückgrat für unsere Schule entwickelt. Er vereinfacht die Kommunikation zwischen Schülern genauso wie zwischen Lehrern und zwischen Lehrern, Schülern und Schulleitung.

Wie sehr ein Messenger das Gespräch erleichtert, habe ich gemerkt, als mich ein Schüler einmal außerhalb der Unterrichtszeit anschrieb. Er fragte, ob er ein IT-Praktikum bei einer bestimmten Unternehmung jenseits des Schulkreises machen könne. Er chattete mit mir, als er gerade seine Bewerbung verfasste. Hätten wir das nicht fix im sicheren Messenger klären können, wäre das ein umständlicher und langwieriger Prozess geworden. So wusste der Schüler abends um halb acht, dass das Praktikum möglich ist. Er hat sich tags darauf ganz begeistert bedankt – weil er mich als Schulleiter im Chat direkt ansprechen konnte.

Aber auch die Kommunikation mit Referendaren verläuft einfacher. Wir können uns als Referendarschule jetzt mit angehenden Lehrkräften über pädagogische Fragen und rechtliche Aspekte austauschen. Da sind Fragen dabei, die man sonst nicht mal über E-Mail, sondern nur im direkten Gespräch im Schulleiterbüro klären könnte. Wenn man “Datenschutz first” wirklich konsequent denkt, arbeitet man in einem rechtssicheren Kommunikationsraum. Wir können das auch deshalb, weil wir beim großen bayerischen Schulversuch dabei sind. Wir sehen schon nach kurzer Zeit, wie man umständliche papiergestützte Kommunikationswege abkürzen kann.

Jedes technische System, das Kommunikation verändert, muss sich auch Kritik unterziehen. Ich finde bei Messengern wichtig, dass man klare Regeln entwickelt. Wenn jeder jederzeit erreichbar ist, hat das natürlich den Nachteil, dass der Austausch hypertroph wird. Es besteht die Gefahr, dass man in Informationen ertrinkt. So viele Gruppen und Sub-Kanäle entstehen, die viel Zeit fressen, wenn man sich nicht auf die wichtigen Sachen beschränkt. Das erfordert von jedem Disziplin. Außerdem können Teilnehmer natürlich, wenn der Kanal offen ist, andere beschimpfen. Aber auch das ist bei uns im geschlossenen, rechtssicheren Raum besser zu handhaben. Denn als Administrator habe ich einen Blick darauf, wie die Kommunikation verläuft. Das heißt ich kann alles löschen, was nicht den Gepflogenheiten einer achtsamen Schule entspricht.

Markus Bölling leitet die Schulpreisträger-Schule (2010) Realschule am Europakanal. Die Schule nimmt am Projekt “Digitale Schule der Zukunft” mit 250 Modellschulen in Bayern teil.

23. September 2022, 15:00 bis 19:00 Uhr

Tomorrow’s Learner Summit: Kinetic Art meets Learning Visionaries

Den Status Quo herausfordern – das ist die Intention des Tomorrow’s Learner Summit: Ein Symposium über die Zukunft der digitalen und kreativen Bildung verbunden mit einer kinetischen Kunstperformance. Keynotes finden zu Themen wie Creative Collective Intelligence oder Digital Learning at School statt. INFOS & ANMELDUNG

26. September 2022, 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr

Virtueller Fachaustausch: Dem Fachkräftemangel entgegenwirken – Integration beschleunigen?

Auf diesem Event wird diskutiert, ob die Qualifizierungs- und Integrationsoffensive der Bundesregierung aktuellen Herausforderungen gerecht wird und wie die Perspektiven einer nachhaltigen Arbeitsförderung aussehen können. Organisatoren sind die bag-arbeit, BBB, EFAS und VDP. Anmeldefrist endet am 22. September! INFOS & ANMELDUNG

26. und 27. September 2022

Mobile Schule Tagung: Die Fortbildung für zeitgemäßes Lehren und Lernen für Bildungsinteressierte

Die nach zwei Jahren erstmals wieder in Präsenz stattfindende Tagung Mobile Schule steht unter dem Motto Lehren und Lernen im Zeitalter der Digitalität. In Workshops, Vorträgen, Gesprächsrunden und verschiedenen digitalen Formaten geht es um Themen wie Technik, Pädagogik, Didaktik und Methodik im Zusammenspiel mit digitalen Medien. INFOS & TICKETS

26. bis 28. September 2022

Jahrestagung der DGfE: Ambiguitäten, Ambivalenzen und Antinomien im Kontext beruflicher Bildung

Die Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft widmet sich in dieser Veranstaltung den Herausforderungen unserer Zeit. Dabei geht es vor allem um die Frage, welche Auswirkungen diese auf die Berufsbildungsforschung und die Praxis der beruflichen Aus- und Weiterbildung haben und wie damit umgegangen werden kann. INFOS & ANMELDUNG

27. September 2022

Bildungspolitisches Forum: Mindeststandards – ein Beitrag zu besserer Bildung für alle?

Das Leibniz-Forschungsnetzwerk Bildungspotenziale (LERN) vereint auf dem Bildungspolitischen Forum die Expertise von Fachleuten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Keynotes und Ansprachen halten unter anderem der Hessische Kultusminister Alexander Lorz, Johanna Börsch-Supan, Abteilungsleiterin berufliche Bildung im BMBF, und Heinz-Elmar Tenorth von der HU Berlin. INFOS & ANMELDUNG

28. September 2022, 12:30 Uhr

Preisverleihung: Der Deutsche Schulpreis 2022

“Wie gestalten Sie an Ihrer Schule lernwirksamen Unterricht, der allen Schülern gerecht wird und sie bestmöglich auf die Zukunft vorbereitet?” Die Beantwortung dieser Frage spielt eine zentrale Rolle für die Gewinnerschulen des diesjährigen Deutschen Schulpreises, der unter dem Motto “Unterricht besser machen” steht. Die Preisverleihung findet unter Anwesenheit von Olaf Scholz in Berlin statt und wird zudem als Livestream übertragen. INFOS

28. und 29. September 2022

Zukunftskonferenz: Gemeinsam Innovationen schaffen

Zu den Zielen der zweiten Fachhochschul-Zukunftskonferenz gehören nicht nur Vernetzung und Kooperation, sondern auch die Beantwortung der Frage, wie sich Innovationen und Fortschritt in Karrierewegen widerspiegeln können. Die Verbindung von sozialen und technischen Innovationen ist ebenso Thema, wie die erfolgreiche Umsetzung von Forschungsprojekten. INFOS & ANMELDUNG

29. und 30. September 2022

Konferenz: EdTech Germany

Die aktuellen Entwicklungen im Hinblick auf zukunftsorientierte Weiterbildung sind zentraler Bestandteil der EdTech-Konferenz. Zu den Top-Speakern gehören unter anderem Theodor Niehaus

(Präsident des Didacta Verbandes der Bildungswirtschaft) und André Ullrich (Weizenbaum-Institut). INFOS & ANMELDUNG

30. September 2022, 09:00 bis 15:30 Uhr

Fachtag: Die studienintegrierende Ausbildung als Bildungsweg der Zukunft?! – Herausforderungen und Potenziale

Auf dem Fachtag zur studienintegrierenden Ausbildung des InnoVET-Projekts tQM werden wissenschaftliche und praktische Perspektiven des Ausbildungsansatzes und deren Potenzial für die Bildung der Zukunft vorgestellt und diskutiert. INFOS & ANMELDUNG

30. September und 01. Oktober 2022

Festival für Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Bildung: Bildung, Bits und Bäume

Dieses Lernfestival richtet sich nicht nur an Studierende und Dozierende pädagogischer Studiengänge sowie Lehrpersonen und Schulleitungen, sondern an alle, die sich mit einer neuen Art zu lernen auseinandersetzen wollen. Ziel ist, Zukunftsthemen rund um Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu zentralen Unterrichtsthemen zu machen. INFOS & ANMELDUNG

05. Oktober 2022, 14:00 bis 16:00 Uhr

Dialogforum: Rahmenbedingungen entlang der Bildungskette neu denken

Das Netzwerk Bildung Digital richtet sich mit dieser Veranstaltung an Akteure, die an einem Austausch entlang der Bildungskette interessiert sind. Ziel ist, Synergien aus verschiedenen Bildungsbereichen zu bündeln und auf diese Weise die digitale Bildung in Deutschland weiterzuentwickeln. INFOS

die Kultusminister lassen sich seit zwei Jahren durch ein wissenschaftliches Gremium beraten. Mit Wohlwollen nahm das die interessierte Öffentlichkeit zur Kenntnis und blickte nun gespannt auf das Gutachten zur Digitalisierung im Bildungssystem. Die Forderungen darin sind klug. Doch übersehen die Forscher aus dem Elfenbeinturm wichtige Stakeholder gänzlich, wie Christian Füller erstaunt feststellt.

Blicken Sie heute mit uns in zwei Bundesländer, die mutig Neues wagen. Schleswig-Holstein führt gerade das Pflichtfach Informatik ein, wie es auch die SWK fordert. Wir haben geschaut, wie Kiel es schaffte, die Lehrkräfte dafür an Land zu ziehen. Derweil soll in Nordrhein-Westfalen jede Schule bald einen Beauftragten für Digitalisierung bekommen. Beifall von vielen Seiten – und die Kritik, dass für diese Mammutaufgabe nur eine Stunde pro Woche eingeplant ist.

Eine Stunde – die empfehlen wir Ihnen kommende Woche einzuplanen: Am Donnerstag, 29. September laden wir Sie um 12 Uhr an unseren Tisch. Dann diskutieren wir im Table.Live-Briefing mit Staatssekretär Jens Brandenburg und Unions-Fraktionsvize Nadine Schön den Bildungshaushalt 2023. Hier geht’s zur Anmeldung.

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht,

189 Seiten. Von dieser imposanten Länge ist das neue Papier zu digitaler Bildung. Verfasst hat es die “Ständige Wissenschaftliche Kommission” der Kultusminister, kurz SWK. Darin fordern die Wissenschaftler, neben etwa einem Pflichtfach Informatik, die dauerhafte Einrichtung von Zentren für digitale Bildung. Deren Aufgabe soll es sein, digitale Lernmaterialien zu prüfen – und für gut zu befinden. Oder eben abzulehnen. Eine zentrale Agentur Metternich’schen Zuschnitts also. Die hypertrophe Verwendung der Worte ständig und dauerhaft zeigt wohl eher, wie vergänglich die KMK inzwischen ist. Der pädagogisch-kultusbürokratische Komplex, gegründet 1947, noch bevor das Grundgesetz entstand, scheint am Ende: Er hat das deutsche Schulsystem in eine prekäre Lage manövriert.

Was die Forscher im Papier fordern, ist klug und kompliziert formuliert – aber auch nicht wahnsinnig neu. Das meiste davon gibt es längst. So atmet das Gutachten den Geist der KMK: Erstens möchte die Kommission, dass Bildung staatlich organisiert bleibt. “Die medien- und fachdidaktische Qualitätssicherung [digitaler Medien, Red.] kann nicht Lehrkräften oder dem freien Markt allein überlassen werden”, steht da. Und das, obwohl es ja der Staat ist, der ein ungerechtes Bildungssystem errichtet hat, das kaum zukunftsfähig scheint. Zweitens möchte die SWK, kurz gesagt, dass der Staat die Kontrolle behält. Es geht ihr um die Bereitstellung und Prüfung “effektiver digitaler Lehr-Lernmaterialien“. Aber wie, bitte, soll das gehen?

Bis die Zentralagentur zur Begutachtung digitalen Medienmaterials überhaupt erst entstanden ist, werden weitere Abermillionen digitaler Bildungs- und Unbildungsfitzelchen über die Schüler und auch über die Schulen geschwappt sein. Wer soll dieser gigantischen Skalierung Herr werden, wenn er jedes einzelne dieser Wissensbytes kontrollieren und zulassen will?

Die ständige Kommission, gegründet inmitten von Corona, war von Anfang an eine Brandmauer für die Kultusminister. Es ging darum, sich kritische Erkenntnisse vom Leibe zu halten.

Beispiel Luftfilter: Es gab gute Gründe, Kinder nicht allein über das Aufreißen von Fenstern vor Infektionen zu schützen, sondern mit Luftfiltern. Die KMK hat sich solcher wissenschaftliche Ratschläge entledigt, teils durch Schwindelei. Warum? Weil sie viel Geld gekostet hätten. Und die Kultusminister der Länder möchten gerne alles Mögliche – aber kein eigenes Geld ausgeben. Dafür ist der Bund da.

Beispiel Wohlbefinden der Schüler: So achtsam wie in Coronazeiten hat man Kultusminister selten reden hören. Schulpsychologen waren jahrzehntelang kaum Thema für sie. In der Pandemie aber machten sie sich plötzlich Sorgen um die Psyche von Kindern. Und um die sexuelle Integrität von Kindern in Risikofamilien. Es gab allerdings kein eigenständiges Gespräch der Kultusminister mit Missbrauchsexperten. Eine 24/7-Chat-Hotline für Schüler wandte sich mehrfach an die Kultusminister, wurde aber nicht vorgelassen. Daran gab es heftige Kritik. Um dem Vorwurf der Wissenschaftsfeindlichkeit zu begegnen, richtete die KMK die Ständige Kommission ein. So konnte sie stets sagen: Wir lassen uns ja wissenschaftlich beraten! Nur sind ständige Einrichtungen Teil des Systems. Sie sind konstruktiv – nicht kritisch.

Die deutsche Schulpolitik steht im Jahr 2022 vor einem Scherbenhaufen. Es ist richtig, dass die amtierenden Kultusminister daran nicht allein schuld haben. Sie haben nicht das Coronavirus verbreitet oder die Ukraine angegriffen. Aber sie haben in jedem dieser Fälle spät gehandelt, zu spät. Viel schwerer wiegt freilich, dass die Kultusminister strukturell versagt haben.

Sie haben, erstens, einen historischen Lehrermangel produziert, der inzwischen zu interessanten Lösungsvorschlägen führt. Etwa dem aus Sachsen-Anhalt, nur noch vier Tage Unterricht anzubieten (Bildung.Table berichtete). Diese Groteske wird nun in diversen Kultusministerien ernsthaft diskutiert. Dieser Lehrermangel zeichnet sich dadurch aus, dass er praktisch nicht zu bekämpfen ist. Und dafür sind allein Kultusminister verantwortlich. Sie haben über 20 Jahre zu wenig junge und neue Lehrkräfte eingestellt. Jeder Personalchef weiß: Wer so lange keinen Nachwuchs integriert, der ruiniert sein Produkt. Und sein Unternehmen.

Die Kultusminister haben, zweitens, die Digitalisierung verschlafen. 2016 wagte sich Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, einseitig in der Bild am Sonntag einen Digitalpakt anzukündigen. Das haben ihr die Länder nie verziehen. Es dauerte drei Jahre, bis ein unterschriftsreifes Papier verabschiedet war. Und weitere quälende Monate, bis 16 Länderverordnungen fertig waren. Nicht einmal Corona mit seinen Schulschließungen schaffte es, dass die 5 Milliarden Euro umstandslos an die Schulen kamen. Die Crux dieses Digitalpakts ist nicht etwa, dass finstere Zeitgenossen ihn durch Tricks und Gemeinheiten verzögerten. Nein, er funktioniert dann nicht, wenn sich alle an die Regeln halten. Das bedeutet: Das System ist kaputt.

Das dritte, gravierendste Problem aber ist die fehlende Chancengleichheit. Vor 20 Jahren bekam das deutsche Schulsystem mit Pisa ein miserables Zeugnis ausgestellt: wenig leistungsfähig, produziert massenhaft Bildungsarmut, total ungerecht. Zwischendurch wurde es besser. Aber jetzt, im Jahr 2022, sind wir keinen Schritt weiter. Der neueste Bildungstrend für Grundschulen zeigt das alte Problem: Ein Viertel der Schüler wird abgehängt. Ihre Fähigkeit zu lesen und zu schreiben ist so rückständig, dass sie diese Lernlücken kaum werden aufholen können. In anderen Staaten müssen failed schools schließen. Die deutsche Schule aber ist so.

Als der Bildungstrend der Grundschule im Juli erneut eine Sechs in Chancengleichheit erteilte, war das ein Schock. Aber es war auch eine Schande. Warum musste man bis zum Jahr 2022, also über zwei Jahre nach Corona warten, ehe man diese Diagnose bekam? Relativ früh in der Coronakrise hatte das Start-up Simpleclub dem Bildungsministerium ein Angebot gemacht: Lasst uns darüber reden, wie wir schnell und möglichst repräsentativ eine Lernstandsanalyse in der Coronazeit erstellen können. Das BMBF winkte ab. Leider. Sonst hätte man nämlich sehen können, dass man mithilfe der bei der KMK verpönten Start-ups eine Heatmap der Kompetenzen in der Bundesrepublik erstellen kann. Und das blitzschnell.

Nach jedem Bundesligaspiel werden digitale Instrumente genutzt, um dem Zuschauer zu zeigen, wo die gefährlichen Zonen des Spiels lagen. Fußballspiele sind transparent – aber das deutsche Schulsystem bleibt eine Blackbox. Nur in großen Abständen erfahren wir von den Kultusministern, wo die roten Zonen der Bildungsarmut sind und welche Schule eine Unterschichtsfabrik ist. Aber Bettermarks kann sagen, welcher Schüler im Jahr 2015 an welcher Rechenoperation hängen geblieben ist. Und Simpleclub optimiert seine Lernvideos, weil es anhand der Daten weiß, wo wie viele Schüler aussteigen.

Das ist datenschutztechnisch durchaus interessant. Aber es ist zugleich das Wesen von Digitalisierung. Richtig eingesetzt, kann die Bildungsrepublik erfahren, in welcher pädagogischen Provinz, an welcher Schule, in welcher Klasse, in welchem Fach Probleme herrschen. Und was macht die KMK? Die Kultusministerien haben einander vertraglich zugesichert, dass sie solche Erkenntnisse nicht haben wollen, nicht veröffentlichen und nicht vergleichen werden.

In dem Papier der SWK kommen Start-ups wie Bettermarks, Sofatutor, Simpleclub oder Tutory gar nicht vor. Auch “Mundo“, “Wir lernen online” oder “Vidis” sucht man vergeblich – obwohl es wichtige existierende Institutionen digitalen Lernens sind. Nur in der Parallelwelt der SWK gibt es sie nicht. Die Forscher, die hier beteiligt sind, sind offensichtlich genauso weit weg von der digitalen Realität wie die Minister.

Es wird Zeit, dass der pädagogisch-kultusbürokratische Komplex versteht: Ohne die Daten des privaten Bildungssektors geht im Jahr 2022 nichts mehr. Auch wenn manch private Anbieter pädagogisch noch unterentwickelt sein mag.

Die Anzahl der Lehrkräfte verdreifachen – das klingt nach dem Albtraum für ein jedes Lehrerinstitut in Deutschland. Schleswig-Holstein steht vor dieser Herausforderung. Informatik ist dort ab diesem Schuljahr Pflichtfach an vielen Schulen in Schleswig-Holstein, in zwei Jahren dann landesweit. 100 Lehrer unterrichten das Fach bisher, bald sollen es 280 sein, so das Kultusministerium.

In einer groß angelegten Weiterbildungsinitiative hat das Ministerium Lehrkräfte mit allen Fächerkombinationen dazu aufgerufen, sich innerhalb von eineinhalb Jahren für den Informatikunterricht fit zu machen. Die Bedingungen hat es attraktiv gestaltet. Einen freien Tag bekommen die Lehrkräfte pro Woche für die Weiterbildung und – wenn möglich – Unterstützung durch schulische Mentoren. Teilnehmen können sie über Blended-Learning, also im hybriden Format. Zudem gibt es Exkursionen zu FabLabs und Fachhochschulen und die Möglichkeit, sich mit Fachdidaktikern auszutauschen.

Die Teilnehmerzahl übertraf die Erwartungen bei weitem. “Wir hatten damit gerechnet, dass vielleicht 75 Personen pro Halbjahr mit der Weiterbildung beginnen, aber es haben sich gleich im ersten Anlauf 190 Kolleginnen und Kollegen angemeldet“, erzählt Peer Stechert von der Gesellschaft für Informatik. Er hat die Weiterbildungsmaßnahme am Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen (IQSH) koordiniert.

Innerhalb eines überschaubaren Zeitrahmens hat das nördlichste Bundesland offenbar die richtigen Weichen gestellt, um die Einführung von Informatik als Pflichtfach zu ermöglichen. Finanziert wird die Weiterbildungsoffensive über das Landesprogramm “Zukunft Schule im digitalen Zeitalter” mit zwei Millionen Euro. Das Bildungsministerium hat nach eigenen Angaben insgesamt 250 Stellen erhalten, um die Digitalisierung in den Schulen pädagogisch umzusetzen. Allein 40 Stellen werden dabei mit Personal für die Informatik-Weiterbildungsoffensive besetzt. “Schleswig-Holstein will an seinen Schulen Innovationsfähigkeit, interdisziplinäres Problemlösen und Zukunftsfähigkeit fördern”, erklärt Bildungsministerin Karin Prien gegenüber Bildung.Table.

“Durch die neu geschaffenen Stellen ist am IQSH die Manpower da, um sich in verschiedenen Regionen miteinander zu treffen und OER-Materialien zu erstellen”, sagt Andreas Mühling, Professor für Didaktik der Informatik an der Uni Kiel. Er bildet nicht nur Lehramtsstudierende der Informatik aus, sondern ist schon lange in die Weiterbildung von Informatik-Lehrkräften des Landes eingebunden. Das aktuelle Pilotprojekt wird er evaluieren. Er merke deutlich: Die Teilnehmer sind begeistert von der Idee, dass Informatik zum Pflichtfach wird.

Dass die intensive Vorbereitung in Schleswig-Holstein auf den Informatikunterricht alles andere als selbstverständlich ist, zeigt der Blick in andere Bundesländer. Auf dem Stundenplan steht Informatik schon in Mecklenburg-Vorpommern – wie es sich laut einer aktuellen Studie die große Mehrheit der Deutschen wünscht – ab Klasse 5 und in Sachsen ab Klasse 7. Niedersachsen und das Saarland planen eine Einführung als Pflichtfach (Bildung.Table berichtete). Gute Weiterbildungsprogramme für Informatiklehrkräfte gibt es auch dort, doch nicht überall sind die Bedingungen so attraktiv wie in Schleswig-Holstein. In Niedersachsen beispielsweise müssen die Lehrkräfte den Extra-Aufwand zusätzlich stemmen. Sie bekommen keine Entlastungsstunden.

Die Initiative für ein Pflichtfach in Schleswig-Holstein ist beispielhaft, findet Lutz Hellmig von der Gesellschaft für Informatik, der an der Uni Rostock arbeitet: “In Mecklenburg-Vorpommern hätten wir uns eine solche Unterstützung durch das Ministerium auch gewünscht. Qualität gibt es nicht zum Nulltarif.” Die Weiterbildungsprogramme durch die Unis seien in seinem Bundesland “durch die schwindenden Anreize des Ministeriums zum Erliegen gekommen”. Neben Schleswig-Holstein lobt Lutz Hellmig seine Kollegen in Sachsen für ihre vorbildliche Weiterbildung von Informatiklehrern. Dort sind die Zahlen zwar aktuell nicht so hoch wie in Schleswig-Holstein, dafür gibt es eine kontinuierliche Tradition des Faches und der Lehrerweiterbildung seit etwa 30 Jahren.

Ginge es nach den Experten der Gesellschaft für Informatik, dann gäbe es zumindest bundesweit gültige Mindeststandards für die Informatikweiterbildung. So wäre sichergestellt, dass Lehrkräfte das Fach wirklich nur unterrichten, wenn sie durch eine solche Maßnahme dafür fit gemacht wurden. Doch das sieht weder die Strategie Bildung in der digitalen Welt der Kultusministerkonferenz vor, noch die aktuelle Empfehlung ihrer wissenschaftlichen Kommission.

Das nordrhein-westfälische Schulministerium verpflichtet jede Schule des Landes, einen Digitalisierungsbeauftragten zu benennen. In einer Schulvorschrift vom 12. September wird dies als Maßnahme zum Voranbringen der “schuleigenen digitalen Unterrichtskultur” angeordnet. Aufgabe der Digitalisierungsbeauftragten soll sein, ihre Schule bei pädagogisch-didaktischen Prozessen der Schul- und Unterrichtsentwicklung in einer digitalen Welt zu unterstützen. Die beauftragten Lehrkräfte werden dafür eine Wochenstunde als Ausgleich erhalten. Das heißt, ihr Unterrichtsdeputat sinkt um eine Schulstunde.

Die Reaktionen in Netz und Medien auf die Installation der Digitalisierungsbeautragten waren größtenteils positiv. Die Kritiker stoßen sich am “offensichtlichen Dissens zwischen Anforderungsprofil und Stundendeputat” an. Stephan Osterhage-Klingler, der stellvertretende Vorsitzende der GEW Nordrhein-Westfalen, betont, dass das Angehen der “umfassenden Zukunftsaufgabe” Digitalisierung äußerst wichtig sei. Zum Beispiel leisteten die Beauftragten Konzeptarbeit und initiierten Austausch- und Reflexionsrunden. Allerdings: “Wie diese Arbeit erfolgreich in einer Stunde pro Woche zu leisten sein soll, steht in den Sternen.”

Osterhage-Klingler befürchtet: “Die Gefahr ist groß, dass es hier zu umfassender Mehrarbeit kommen muss.” Wenn die Landesregierung die Aufgabe wirklich ernst nehme, müsse sie den Lehrkräften dafür mehr Raum geben. Ansonsten seien die Handlungsmöglichkeiten für Digitalisierungsbeauftragte in Schulen stark limitiert. Der GEW-Vize: “Die Erfolgswahrscheinlichkeit einer solchen Zukunftsaufgabe davon abhängig zu machen, dass Beschäftigte in einem Mangelsystem wieder einmal über ihre eigenen Grenzen gehen, ist keine durchdachte Bildungspolitik.”

Dirk Hetterich, Director Public des Netzwerkherstellers Lancom Systems, legt dagegen Optimismus an den Tag. “Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ob man mit einer Stunde hinkommt, kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen. Aber da werden sicherlich noch mehrere Stunden dazukommen”. Auch Elisabeth Allmendinger, Bereichsleiterin Bildungspolitik beim Bitkom, ist optimistisch. Sie mahnt allerdings an, dass die Regierung jetzt darauf achten müsse, dass sie durch eine umfangreiche Qualifizierung echten Mehrwert schaffe. Es dürfte nicht darum gehen, längst vorhandenen Strukturen ein neues Label zu verleihen.

Für Michael Niehaus, Lehrer und stellvertretender Schulleiter der Sekundarschule Stemweder-Berg, ist genau diese umfangreiche Fortbildung der “Knackpunkt”. Für ihn sei fraglich, wie die Qualität dieser gesichert werden könne. Das Ministerium für Schule und Bildung spricht in der Vorschrift von einer sogenannten “Qualifizierung Digitalisierungsbeauftragte”. Wie deren zeitlicher Umfang aussieht und was Bestandteil der Fortbildung sein wird, ist noch nicht bekannt.

Ein weiterer Kritikpunkt, ist, dass trotz der Anordnung keine Klarheit darüber besteht, welche Aufgaben ein Digitalisierungsbeauftragter hat. GEW-Mann Osterhage-Klingler betont, es müsse klar sein, dass die Digitalisierungsbeauftragten nicht für die Pflege der technischen Infrastruktur zuständig sind. Wegen der häufig fehlenden IT-Administratoren stehe zu befürchten, dass diese Arbeit im Schulalltag bei den Digitalisierungsbeauftragten hängen bleibt. Dirk Hetterich dagegen meinte: “Ein Digitalbeauftragter sollte verstehen, wie wichtig der Breitband-Anschluss für eine Schule ist – und wie man das WLAN im ganzen Schulgebäude funktionstüchtig verteilt. Und dieses WLAN ist heute eine Grundvoraussetzung – genauso wie ein Wasseranschluss, Heizung oder Strom.”

Tobias Raue, Medienberater und Lehrer, bemüht sich im Essay Das halbvolle Glas der Digitalisierungsbeauftragten um eine genaue Interpretation der Aufgaben. “Es geht eben nicht darum, den 1st-Level-Support in der Schule abzubilden oder eine Art digitale Hausmeisterin zu sein.” So schreibt der Lehrer der Kaufmännischen Schule Rheine. In keiner Zeile des Erlasses werde dies erwähnt. Im Gegenteil: An vielen Stellen werde ein weiter Interpretationsspielraum gelassen. “Ich interpretiere den Erlass vielmehr dergestalt, als dass ein Transformationsagent oder -pate gefragt ist. An passender Stelle hebt er die Hand und sagt: ‘Moment, da müssten wir noch Folgendes mitdenken.‘”

Die Maßnahme könnte relevanten Einfluss auf die Umsetzung der Digitalstrategie Schule haben. Die 18 Millionen Euro umfassende Fortbildungsoffensive soll Schulen und Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen systematisch für die digitale Bildungstransformation weiterqualifizieren (Bildung.Table berichtete). “Keine Schule und keine Schulleitung wird sich mehr auf fadenscheinige Ausflüchte hinsichtlich des Transformationsprozesses berufen können”, frohlockt Raue. Dennoch geht mit der Neueinführung der Tätigkeit der Digitalisierungsbeauftragten noch jede Menge Ungewissheit einher. Denn wie die Arbeit aussieht und welche Größe der Arbeitsumfang annimmt, wird sich erst herausstellen.

Das ist der bisher überraschendste Schulleistungstest seit Beginn der Coronakrise. In Baden-Württemberg schneiden Achtklässler in Vergleichsarbeiten (Vera) auf dem Höhepunkt der Pandemie deutlich besser ab als vor und nach Corona. In Deutsch ist dies beim Lesen zu sehen. Die Hälfte der 14-jährigen Schülerinnen und Schüler lag im Jahr 2021 auf einer der beiden höchsten Kompetenzstufen im Lesen. Vor Corona waren dies nur 35 Prozent, nach Corona nur 34 Prozent. Den Wert ermittelten die Lehrer nach einer fünfmonatigen Coronapause der Sekundarstufen (bis Mai 2021). Die Tests fanden laut dem 2021er-Bericht nach den Sommerferien im September 2021 statt. Mit anderen Worten: Die Schüler hatten offenbar während Corona und in den Ferien deutliche Lernzuwächse beim Lesen erzielt. Das ergibt sich aus den Vergleichsarbeiten der Klasse acht, kurz “Vera 8”, die Baden-Württemberg am Freitag veröffentlichte.

Bisher geht man davon aus, dass digitales Lernen von zu Hause die Kompetenzen vor allem benachteiligter Schüler stark in Mitleidenschaft zieht. Die Kultusminister sprechen – ohne sich auf Messungen zu beziehen – pauschal von einer Lernlücke von 25 Prozent. So viel weniger hätten die Schüler gelernt. Sieht man sich Vera der Achtklässler im Südwesten rund um Corona an, stellt sich das in allen Schulformen anders dar. An Gymnasien schnellte der Anteil der Spitzenleister (Kompetenzstufen IV und V) von 62 Prozent auf 87 Prozent während Corona. An den Gemeinschaftsschulen stieg dieser Wert von 16 Prozent auf 27 Prozent Topschüler.

In Englisch lagen bei den Schülern in Baden-Württemberg 36 Prozent vor Corona in der Spitzengruppe. Mitten in der Coronakrise waren es 52 Prozent. Diese starke Leistungssteigerung um 16 Prozentpunkte der Schülerschaft lassen sich nicht dadurch erklären, dass weniger Schulen am Test teilnahmen. Vera ist laut Teststrategie “für die öffentlichen allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg verpflichtend.” Das Kultusministerium schrieb dazu: “Die Vera-Ergebnisse aus dem Jahr 2021 eignen sich nicht für Vergleiche mit den Vorjahren. Die Aufgaben wurden nicht dafür angepasst.” Diese Aussage ist abwegig. Die Idee von Vergleichsarbeiten ist der Vergleich. Sie sollen gerade nicht auf besondere Situationen angepasst werden. Sie nehmen stets die gleichen Kompetenzabfragen vor. Das Berliner IQB sagte auf Anfrage, die Schüler seien erst im September getestet worden – das stehe einem Vergleich entgegen. Soll das heißen, Lernzuwächse in Digitalunterricht und Ferien zählen nicht?

Insgesamt sind die Ergebnisse von Vera 8 für das Jahr 2022 ernüchternd. Im Lesen erreichen 13 Prozent der Schüler die Kompetenzstufe 2 nicht. Diese Schüler gelten als Risikoschüler, deren weitere Lernbiografie gefährdet ist. In Orthografie befinden sich sogar 19 Prozent der Schüler in den untersten Leistungsgruppen. Im Leseverstehen in Englisch sind es 18 Prozent. In Mathematik bleibt ein Drittel der 14-jährigen Schüler des Hightech-Landes unter Kompetenzstufe 2. “Die Vera-Ergebnisse zeigen einmal mehr auf, dass wir Nachholbedarf haben, was die Vermittlung von Basiskompetenzen angeht”, kommentierte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne). Christian Füller

Corona wird von der Liste infektiöser Krankheiten im Infektionsschutzgesetz gestrichen, mit denen der Besuch einer Bildungseinrichtung grundsätzlich verboten ist. Auf Druck von Gesundheitsverbänden und KMK-Präsidentin Karin Prien (CDU) lenkte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ein. Der grüne Koalitionspartner ist davon nicht begeistert. Denn es bedeutet, dass künftig auch infizierte Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilnehmen könnten. “Gerade mit Blick auf vulnerable Gruppen hätte ich mir in Bildungseinrichtungen bessere Schutzmaßnahmen gewünscht, etwa Luftfilter und CO₂-Messgeräte”, sagte die bildungspolitische Sprecherin Nina Stahr gegenüber Bildung.Table. Sie hätte den Ländern gerne mehr Möglichkeiten gegeben, in das Infektionsgeschehen im Herbst einzugreifen. Stahr verwies auf Studien, die zeigten, dass Masken dem “Lernen nicht im Wege stehen” – auch bei Grundschulkindern nicht.

Der Streit dreht sich um Paragraph 34 des Infektionsschutzgesetzes. Er regelt, mit welchen Infektionskrankheiten der Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen grundsätzlich verboten ist. Lauterbach wollte der darin aufgeführten Liste Covid-19 hinzufügen. Nicht nur infizierte Schüler und Lehrerinnen hätten sich dann freitesten müssen, bevor sie wieder in die Schulen und Kitas dürfen. Auch Verdachtsfälle unterlägen dieser Regel. Doch dagegen gab es Widerstand. Allen voran kritisierte Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien die Entscheidung. So würden per Gesetz Kinder “mitunter wochenlang, selbst, wenn sie symptomlos gewesen wären, vom Unterricht ausgeschlossen” werden, mutmaßte die Ministerin. Für alle anderen Menschen sei es aber schon nach fünf Tagen Isolation wieder möglich, am Leben teilzuhaben.

Die CDU war mit ihrem Unmut über Lauterbachs Pläne nicht allein. Die Gesellschaften für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) und Pädiatrische Infektiologie (DGPI) sowie der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) kritisierten den Gesetzentwurf ebenfalls. Sie warnten davor, in der Erkältungssaison Corona-Verdachtsfälle pauschal vom Unterricht auszuschließen. Außerdem sei nicht geklärt, was einen Verdachtsfall ausmache und wer ihn diagnostizieren könne und dürfe. Die Verbände “befürchten hier einen ungeordneten, im schlimmsten Fall willkürlichen Zugang, der die Rechte der Kinder komplett übergeht.” So steht es in der gemeinsamen Presseerklärung.

Vor der Abstimmung im Bundesrat hatte der Schleswig-Holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) damit gedroht, dem Gesetz nicht zuzustimmen, sollte der Gesundheitsminister nicht einlenken. Dem Druck der Verbände und Opposition gab Lauterbach schließlich nach. Das neue Infektionsschutzgesetz ist verabschiedet und tritt am 1. Oktober in Kraft. Den Ländern steht es dann frei, Tests für Schulkinder bis Klasse 5 und medizinische Masken für ältere Schüler verpflichtend zu machen. Robert Saar

Ab dem 4. Oktober sollen schwangere Lehrerinnen in Bayern wieder an Schulen unterrichten dürfen. Das Corona-bedingte Betretungsverbot für sie soll Schulminister Michael Piazolo (Freie Wähler) zufolge aufgehoben werden. Seine Ankündigung kam zum Schulbeginn – und sorgte für Kritik der Lehrerverbände, da die Unterrichtspläne bereits erstellt sind. Aktuell sind 2900 Lehrerinnen in Bayern schwanger. Aufgrund einer Allgemeinverfügung dürfen sie die Schulen nicht betreten und können nur digital unterrichten oder von zu Hause Aufgaben übernehmen – obwohl einige gerne unterrichten würden, wie Schulleiter berichten.

Bayern geht damit bisher ähnlich restriktiv vor wie sechs weitere Bundesländer (Bildung.Table berichtete). Wie der Freistaat künftig schwangere Lehrerinnen einsetzen will, ist allerdings noch unklar. Bisher heißt es, niemand werde zum Präsenzunterricht gezwungen, Lehrerinnen sollen sich im Einzelfall mit ihrem Arzt und der Schulleitung absprechen. Hans Rottbauer, Dienstrecht-Experte im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) betont, es sollten “die Sicherheit der werdenden Mutter und des ungeborenen Kindes im Vordergrund stehen”. Die Entscheidung, Schwangere trotz Infektionsgefahr in die Schule gehen zu lassen, könne nur der jeweilige Arzt treffen. Den Schulleitern dürfe man diese Verantwortung nicht aufbürden.

Mediziner Ulrich Pecks sprach sich gegenüber Bildung.Table dafür aus, im Einzelfall zu entscheiden. Mehr als die Hälfte der Bundesländer handhabt es bereits so, obwohl Schwangere nur in Ausnahmen eingesetzt werden. Pecks leitet am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein die Abteilung für Geburtshilfe. In der Pandemie hat er ein Register mit den Daten von 7.700 Schwangeren aufgebaut. Er hält die Ansteckungsgefahr bei Schwangeren aktuell für “so hoch wie bei Nichtschwangeren“. Durch die mildere Omikron-Variante und die Impfung sei das Risiko eines schweren Verlaufs stark zurückgegangen. Auch Gefahren für das Ungeborene hält er für gering. “Genauer hinsehen sollte man bei Diabetes und Adipositas, wenn die Mutter über 35 Jahre alt ist und in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft”, rät Pecks. “Die werdende Mutter sollte außerdem geimpft sein, Hygienemaßnahmen einhalten.” Neu bewerten müsse man die Lage bei neuen Varianten, oder wenn Delta im Herbst wieder dominant werden sollte. Anna Parrisius

An den Schulen in Deutschland werden inzwischen mehr als 3.000 Lehr- und Hilfskräfte aus der Ukraine beschäftigt. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Kultus- und Schulministerien der Bundesländer. Besonders viele ukrainische Beschäftigte meldete Bayern. Das Kultusministerium in München geht von bis zu 500 Lehr- und bis zu 700 Hilfskräften an den Schulen aus.

In Bayern sind mit rund 30.000 Schülern neben Nordrhein-Westfalen (35.000) bisher auch die meisten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine an Schulen untergekommen. Deutschlandweit sind es inzwischen etwa 180.000. «Theoretisch bräuchte es bei einem normalen Schüler-Lehrer-Verhältnis von 1 zu 15 für so viele Schüler 12 000 zusätzliche Lehr- und Hilfskräfte», sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Heinz-Peter Meidinger der dpa.

Wie die Umfrage in den Ländern ergab, werden die Lehr- und Hilfskräfte unterschiedlich eingesetzt. Vorwiegend geht es um Unterricht und Betreuung von geflüchteten Schülern, etwa in «Intensiv-», «Willkommens-» oder «Brückenklassen». Dort geht es zunächst darum, Deutsch zu lernen und sich an das neue Schulsystem zu gewöhnen. Ukrainische Lehrkräfte helfen zudem als Sprachmittler beispielsweise bei Elterngesprächen. Sie werden im Sport-, Kunst- und Musikunterricht eingesetzt, wo es weniger stark auf die Sprachkenntnisse ankommt. Schulen bieten zum Teil auch freiwilligen Zusatzunterricht in ukrainischer Sprache an. Kiew hatte den Wunsch geäußert, auf eine Kontinuität der Bildungsprozesse und ein Aufrechterhalten der nationalen Identität ukrainischer Kinder zu achten (Gastbeitrag der ukr. Generalkonsulin). dpa