seit Wochen fieberten Schulen und Bildungsinteressierte auf diesen Tag hin: die Verleihung des Deutschen Schulpreises. Doch dann kam alles ein bisschen anders. Erstens, weil der Bundeskanzler wegen seiner Corona-Erkrankung den Schulpreis nicht selbst überreichen konnte. Und, zweitens, weil Bildungsstaatssekretär Jens Brandenburg (FDP) gestern Abend eine ziemlich sensationelle Ankündigung machte: Die Bundesregierung will den Digitalpakt 2 auf völlig neue verfassungsrechtliche Grundlagen stellen.

Welche das sind, werden Nadine Schön und mein Kollege Moritz Baumann morgen von dem Staatssekretär wissen wollen. Sie auch? Dann melden Sie sich gerne an und hören rein beim Live-Briefing mit der gerade frisch bestätigten, stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU im Bundestag und Jens Brandenburg.

Den Schulpreis hat es natürlich trotzdem gegeben. Eine berufsbildende Schule aus Waren an der Müritz hat gewonnen. Das ist keine kleine Überraschung. War es möglicherweise so, dass die Jury des Schulpreises eine politische Entscheidung fällte, weil das Thema Berufsbildung gerade in aller Munde ist? Das könnte am besten Janna Degener-Storr beantworten, die sich die Schule in Mecklenburg-Vorpommern angeschaut hat.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht

Ein Umspannwerk in Berlin-Mitte als Kulisse für die Verleihung des Deutschen Schulpreises. Das hat dieses Jahr genau gepasst. Das historische Backsteingebäude steht symbolisch für die industrielle Revolution, die im 19. Jahrhundert die Arbeitswelt in Deutschland schlagartig verändert hat. Eine ähnliche Transformation der Berufswelt erleben wir gerade wieder und es gibt eine Schulart, die davon besonders betroffen ist: die beruflichen Schulen.

Es ist eine besondere Anerkennung, dass 2022 das Regionale Berufliche Bildungszentrum Müritz in Waren (Mecklenburg-Vorpommern) den Deutschen Schulpreis gewonnen hat. Und vielleicht sogar ein politisches Signal der Schulpreis-Jury.

Das Bildungszentrum in Waren ist eine staatliche berufliche Schule, an der vom Koch bis zur Mediengestalterin insgesamt 1.400 Jugendliche lernen. “Die Schule bereitet ihre Schüler konsequent auf den Arbeitsmarkt der Zukunft vor”, sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, kurz nachdem sie um 13:54 den Sieger verkündete. Die Jury attestierte der Schule eine “hohe Lernwirksamkeit” und ein “wertschätzendes Lernklima”. Wie Schulleiterin Birgit Köpnick das gemacht, lesen Sie in unserem Sieger-Porträt.

Seit 2006 vergeben die Robert Bosch Stiftung und die Heidenhof-Stiftung die begehrte Auszeichnung. 92 Schulen wurden seitdem ausgezeichnet. Dieses Jahr lagen 270.000 Euro im Preistopf. Doch die feierliche Verleihung in Berlin ist nur der Höhepunkt. Rund um die Schultrophäe hat sich ein breiter Kosmos entwickelt. Die Schulen tauschen sich auf Preisträgerkonferenzen aus. Bildungsforscher evaluieren erfolgreiche Konzepte. Die Deutsche Schulakademie bietet Fortbildungen an.

Alle Schulen sollen in der Breite profitieren, sagt der Geschäftsführer der Robert Bosch Stiftung, Bernhard Straub. “Dafür entwickeln wir zusammen mit den Kultusministerien und Schulinstituten langfristige Angebote.” Es sind die Schulen vor Ort, die vorangehen und experimentieren. Innovative Ideen entstünden selten in der Schulverwaltung. “Mit dem Deutschen Schulpreis schnüffeln wir diesen Ideen hinterher – wie ein Trüffelschwein”, sagt Straub.

Doch der Vorwurf, ein isolierter Blick auf 15 Schulen, die besonders glänzen, lenke von den vielen Baustellen ab, bleibt. Denn für die Schulpolitik war 2022 auch ein Jahr der Hiobsbotschaften – der Nationale Bildungsbericht prognostiziert einen alarmierenden Lehrermangel, Grundschüler erreichen Mindeststandards nicht und zehntausende geflüchtete Kinder aus der Ukraine müssen in den Schulen integriert werden.

Von einer Bildungsrepublik, wie sie Angela Merkel 2008 ausrief, ist nicht viel übrig. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) warnt daher am Tag der Preisverleihung: Die Politik dürfe die Leuchtturm-Schulen nicht instrumentalisieren. “Wir sind längst in einem Jahrzehnt der Notversorgung der Schulen angekommen”, sagt VBE-Vorsitzender Udo Beckmann.

Der langjährige Jury-Vorsitzende, Michael Schratz, verweist dagegen auf die Erfolge. “Der Schulpreis hat die Qualitätsdebatte, was eine gute Schule ist, vorangebracht“, betont er. “Ich war wieder sehr beeindruckt, was die Kolleginnen und Kollegen an unterschiedlichen Schattierungen aus den Schulen mitgebracht haben.”

Lesen Sie auch unser Interview mit Thorsten Bohl – dem neuen Jury-Vorsitzenden des DSP

Mit Spannung war der Auftritt des Bundeskanzlers erwartet worden. Vor der Wahl machte Olaf Scholz große Versprechungen: Bildungserfolg dürfe nicht mehr von der Herkunft abhängt. Es müsse “massiv” investiert werden, um Schulgebäude zu sanieren. Dann startete die Ampel-Koalition in die Legislatur und aus dem Kanzleramt hörte man kaum noch Signale.

Der Schulpreis wäre genau der Moment gewesen, in dem der Bundeskanzler eine Antwort hätte präsentieren können, eine Vision für das Bildungsland Deutschland. Doch es kam eine Corona-Infektion dazwischen. Der Kanzler musste absagen. Stattdessen durfte Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger die Trophäe überreichen. Ihren Auftritt nutzte sie, um die Zusammenarbeit mit den Ländern zu loben. “Wir haben einen guten Gesprächsfaden”, betonte die FDP-Politikerin. Und sie forderte einmal mehr ein, dass sich die Schulen öffnen müssen. Die Schulleiter bräuchten dafür mehr Freiraum.

Mirko Drotschmann (MrWissen2go), der die Verleihung moderierte, war mit den Antworten der Bundesbildungsministerin nicht zufrieden. Er hätte sich ein klares Bekenntnis zu “einheitlichen Qualitätsstandards auf Bundesebene” gewünscht. “Der Bildungsföderalismus steht vielen innovativen Ideen im Weg”, sagte Drotschmann nach dem Event gegenüber Bildung.Table. Er hofft, dass der Schulpreis weiter nach außen strahlt. “Eine solche Preisverleihung kann Vorbildcharakter haben”, so Drotschmann. “Ich fand den Tag heute extrem inspirierend.”

Deutsche Europäische Schule Singapur: An der 1971 gegründeten Schule, wo Lehrer oft nur einige Jahre unterrichten, lernen heute rund 1.700 Kinder und Jugendliche aus 67 Nationen. Was laut Jury besonders gut funktioniert: der effektive Umgang mit der Digitalisierung, eine ausgeprägte Feedbackkultur und ein hohes Maß an Individualisierung. Klare Teamstrukturen gehören ebenso zum Unterrichtsalltag, wie die Durchführung von internen Unterrichtshospitationen. An einer Auslandsschule brauche es “stabile Strukturen, die unabhängig sind von Personen”, sagt der Schulleiter.

Havelmüller-Grundschule in Berlin: In Lernhäusern lernen die Schüler jahrgangsübergreifend und individuell. “Klein hilft groß.” Das ist das Motto. Dafür hat die Berliner Schule ein Forscher-, ein Sport- und ein Kreativhaus eingerichtet, wo die Kinder im eigenen Tempo arbeiten. Die Hälfte der Schüler stammt aus prekären Familienverhältnissen, umso wichtiger sei die Lernkultur. “Es braucht einen Unterricht, der ganz anders ist, als wir ihn traditionell kennen”, sagt die Schulleiterin.

IGS Buchholz: Die Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe im Landkreis Harburg ist heute Lernort für über tausend Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 13. Durch den engen Zusammenhang des unterrichtlichen und erzieherischen Auftrags der Schule kreieren die Lehr- und Leitkräfte einen hohen fachlichen Anspruch bei der Unterrichtsgestaltung, so das Jury-Urteil.

Placida-Viel-Berufskollegs für Gesundheit und Soziales in Menden: Die Schule legt viel Wert darauf, berufliche Qualifizierung mit Persönlichkeitsentwicklung zu verknüpfen. DALTONconnect heißt das Konzept, auf dem der Unterricht für die 535 Schülerinnen und Schüler beruht. Dabei gehe es um eine Verzahnung von Fachunterricht, Arbeit nach dem Dalton-Prinzip, Mentoring und Digitalisierung. Das Berufskolleg zeige exemplarisch, so das Jury-Urteil, wie Flexibilisierung eine ganze Schule verändern kann. mit Anouk Schlung

“Berufsschule” steht auf dem Straßenschild vor dem schlichten Betongebäude, auf dem Pausenhof sitzen einige Jugendliche mit ihren Wasserflaschen in der Sonne und unterhalten sich. Auf den ersten Blick wirkt das Regionale Berufliche Bildungszentrum Müritz eher unscheinbar statt innovativ. Doch schon bei einem Rundgang durch das Schulgebäude wird deutlich, dass dieser Eindruck trügt: Die digitale Lehrküche mit angrenzendem Lehrrestaurant ist mit Kameras und Monitoren ausgestattet, die angehenden Köche können ihrem Lehrer dann beim Filetieren eines Fleischstücks zusehen und am eigenen Herd mitmachen. Im Simulationslabor mit Pflegebetten können Pflegekräfte den Umgang mit Patienten trainieren. Angehende Holztechniker können 3D-Modelle mit Planungsmaschinen erstellen und den Umgang mit CNC-Maschinen erlernen. Außerdem liegen VR-Brillen bereit, mit denen die Schüler aller Fachbereiche künftig in interaktive Lernumgebungen eintauchen sollen.

Um gemeinsam mit dem Landkreis als Schulträger hunderttausende Euros aus öffentlichen Fördertöpfen für eine solche Ausstattung einwerben zu können, braucht die Schulleitung überzeugende Konzepte. Und so sind die Regale in den Büros der Schulverwaltung drei Stockwerke weiter oben gefüllt mit schulinternen Lehrplänen, Handbüchern und Checklisten – Ergebnisse einer Gemeinschaftsarbeit des 71-köpfigen Lehrerkollegiums.

Das Erfolgsrezept des RBB Müritz lässt sich in wenigen Sätzen zusammenfassen: Die Schulleitung setzt sich auf der Basis von Evaluationen konkrete Ziele für die Schulentwicklung. Die Lehrkräfte arbeiten eng zusammen, um diese umzusetzen. Das Zusammenspiel aller Beteiligten wirkt sich auf die Qualität des Unterrichts und die Atmosphäre im Haus aus. Davon profitieren nicht nur die 1.423 Schülerinnen und Schüler des RBB, sondern auch die Region, die auf Nachwuchskräfte angewiesen ist.

Ein wesentlicher Baustein ist die sogenannte didaktische Jahresplanung: Alle an einem Bildungsgang beteiligten Lehrkräfte setzen sich regelmäßig zusammen, um den Rahmenlehrplan auf die Bedürfnisse ihrer Schüler und die aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarkts herunterzubrechen. Basis jeder Lerneinheit ist dabei ein Fallbeispiel, das die Schüler im Laufe mehrerer Unterrichtsstunden gemeinsam lösen. “Natürlich bedeutet es erst einmal einen Mehraufwand für die Lehrkraft, wenn sie den Stoff nicht mehr allein plant, sondern sich mit den Kollegen dafür austauschen muss”, sagt Schulleiterin Birgit Köpnick. Aber letztlich profitiere jeder und jede einzelne davon, wenn die Aufgaben verteilt werden und alle sich darauf verlassen können, dass Vereinbartes umgesetzt wird.

Darüber hinaus arbeiten die Lehrkräfte in Teams zu übergreifenden Themen wie Referendarausbildung, Medien oder Inklusion. Die fünf Mitglieder der Mediengruppe etwa betreuen die Schüler, die als Medienscouts tätig sind, halten aber auch Kontakt zum IT-Dienstleister und zum Medienpädagogischen Zentrum. Sie entwickeln Handreichungen, organisieren Fortbildungen und können von Kollegen angesprochen werden, wenn sich das digitale Klassenbuch nicht öffnen lässt oder das Smartboard kein Video abspielen will. Dadurch, dass Lehrkräfte aus unterschiedlichen Ausbildungsbereichen zusammenarbeiten, entstehen gemeinsame Projektideen.

Die angehenden “Kaufleute für Tourismus und Freizeit” zum Beispiel müssen laut Lehrplan eine Veranstaltung organisieren und nutzen dies, um eine Betriebsbesichtigung für die Schüler zu planen, die sich im Berufsvorbereitungsjahr befinden. “So führen wir verschiedene Schülergruppen zusammen und erzeugen einen anderen Umgang untereinander”, erklärt Birgit Köpnick. Gut möglich, dass gerade solche Impulse für das angenehme Ambiente an der Berufsschule sorgen. Das Juryteam des Deutschen Schulpreises fühlte sich hier gar wie an einer Hochschule: “Man hat fast den Eindruck, an einer Universität zu sein, so professionell und ruhig ist die Atmosphäre rund um diese Schule”, sagt Jurymitglied Wilhelm Windmann, ehemaliger Leiter der Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck, die 2015 und 2017 für den Deutschen Schulpreis nominiert war.

Sogar für das oft unbeliebte Qualitätsmanagement lassen sich die Lehrkräfte am RBB Müritz begeistern. Denn in der Praxis merken sie zum Beispiel, dass mit Schülerfeedback auch Wertschätzung einhergeht. Sie profitieren ganz konkret davon, wenn sie am ersten Schultag vor einer neuen Lerngruppe stehen und mit einer Checkliste in der Hand, die das Kollegium gemeinsam erarbeitet hat, schnell die wichtigsten Punkte in Sachen Belehrung abarbeiten können. “Inzwischen sagen die Kollegen nicht mehr: ‘Ich habe schon so viel in meinem Rucksack und jetzt steckt ihr uns da auch noch QM rein‘”, erzählt Heike Hohls-Stannarius, die die Abteilung “Wirtschaft, Verwaltung, Berufsvorbereitung” leitet und auch Teil des Schulleitungsteams ist.

In der RBB Müritz arbeiten alle Hand in Hand – weil alle davon profitieren, aber letztlich auch, weil das eine Vorgabe von oben ist. “Wir sitzen alle in einer Kutsche und Frau Köpnick ist diejenige, die die Zügel in der Hand hält“, sagt Heike Hohls-Stannarius. Jeder könne seine Ideen und Gedanken einbringen und werde damit gehört. Die Schulleiterin pflege darüber hinaus wertvolle Netzwerke mit Betrieben, dem Landkreis bis hin zur Landespolitik. Auch Jurymitglied Wilhelm Windmann sieht Birgit Köpnick als Schlüsselfigur für den Erfolg ihrer Schule: “Sie schafft es, mit Feingefühl Teams zusammenzuführen und die Schule so zu leiten, dass alle merken: ‘Es lohnt sich, sich hier einzubringen und meine Kompetenz zum Schwingen zu bringen.'” Und die Schulleiterin selbst? Die tauscht sich gerne mit ihrem Ehemann aus, der in der freien Wirtschaft tätig ist und ihr sagt: “Du leitest deine Schule wie ein Unternehmen.“

Drei von vier Eltern geben in der D21-Studie an, dass schon einmal digitale Geräte und Anwendungen im Unterricht ihrer Kinder genutzt wurden. Ist das aus Ihrer Sicht eine treffende Einschätzung der Eltern?

Birgit Eickelmann: Die D21-Studie hat ja nun gezeigt, dass man sehr sorgfältig unterscheiden muss, wenn man über den sogenannten “Digitalisierungsschub” in den Schulen spricht. (Zusammenfassung, siehe hier) Dabei darf der Blick allerdings nicht allein auf die Ausstattung gerichtet sein. Vielmehr geht es, wie in der Studie eingangs gut beschrieben wird, um eine Veränderung des Lernens im 21. Jahrhundert. Da ist die digitale Ausstattung nur Mittel zum Zweck, sollte aber wie selbstverständlich – unabhängig von der Schulform, der Lage der Schule und des Geldbeutels der Eltern – verfügbar sein. Über das hinaus, was die Eltern über das schulische Lernen ihrer Kinder beschreiben, ist der “Digitalisierungsschub” in Deutschland nach meinen Beobachtungen im Grunde noch viel umfassender. Hier denke ich z. B. an die großen Programme zum Ausbau der Qualifizierung von Lehrer*innen und Schulleitungen.

42 Prozent der Eltern geben an, dass die Schule ihres Kindes mit digitalen Unterrichtsmethoden überfordert sei. Wie schätzen Sie den Status Quo bezüglich der digitalen Kompetenzen von Lehrkräften ein?

Mit dem Engagement und den Kompetenzen der Lehrkräfte steht und fällt die Qualität des Unterrichts. Wir haben in Deutschland erst in den letzten Jahren begonnen, unsere Lehrer*-innen im Bereich der lernförderlichen Nutzung digitaler Medien und Anwendungen besser auszubilden. Für die Eltern ist es einfacher: Sie sehen jeden Tag das Ergebnis von Lehreraus- und -fortbildung. Und ihnen ist in der Pandemiezeit sehr deutlich geworden, dass es noch große Unterschiede in den digitalen Kompetenzen zwischen den einzelnen Lehrer*-innen gibt. Aber mit der Studie “Lernen auf Distanz” konnten wir 2020 auch schon deutlich machen, dass die Unterschiede vor allem auf der Ebene der Schulen liegen.

Haben die Schulen Konzepte? Gibt es ein gemeinsames Verständnis, was überhaupt gutes (digitalgestütztes) Lernen ist?

Es ist wichtig, dass wir die Lehrkräfte in den Blick nehmen. Aber im Grunde genommen geht es um Schulentwicklung, sowohl auf der Ebene der Einzelschulen als auch auf systemischer Ebene. Hierauf zahlt die Personalentwicklung an Schulen sowie die staatliche Lehreraus- und -fortbildung ein.

Die Ausstattung mit digitalen Geräten ist, so die Beschreibung der Eltern, sehr heterogen. Was aber unabhängig von Schulformen oder Bundesländern auffällt: Die Ausstattung mit privaten Geräten ist die tragende Säule des bisherigen Systems. Die Schulen stellen immer noch nur einen vergleichsweise geringen Anteil der genutzten Geräte zur Verfügung.

Ein wichtiger Punkt wird hier die Lernmittelfreiheit sein. So wie früher die Schulbücherfinanzierung müssen nun endlich auch digitale Lernmaterialien, Endgeräte und Inhalte im Bildungsetat berücksichtigt sein. Das ist eine zentrale Frage von Bildungsgerechtigkeit. Ich bin daher sehr froh, dass der Digitalpakt dann in der Pandemiezeit noch einmal aufgestockt wurde, um – wo nötig – auch Endgeräte für Schüler*innen zu finanzieren. Und der Gedanke darf uns nicht verloren gehen. Wir haben gesehen, dass die Ausstattung der Kinder und Jugendlichen zu Hause sehr unterschiedlich ist. Das bezieht übrigens auch die Verfügbarkeit und den Zugang zu mobilen Daten mit ein. Ein Endgerät alleine reicht ja nicht zum Arbeiten in einer digitalen Lernumgebung. Klingt trivial, ist uns aber in der Pandemiezeit erst richtig aufgefallen. Wir können hier viel von anderen Ländern lernen.

In Bundesländern, in denen vermehrt mobile Geräte wie Tablets und Notebooks zur Verfügung gestellt werden, sind die Eltern zufrieden. Mehr als dort, wo überwiegend Smartboards und Desktop-PCs zur Verfügung stehen. Warum macht die Art der Ausstattung in der Wahrnehmung der Eltern einen Unterschied?

Dass die Eltern hier das für sie Sichtbare bewerten, das, was die eigenen Kinder in der Hand haben und nutzen, ist verständlich. Aber unser Blick sollte weit darüber hinausgehen, damit eine zeitgemäße Schul- und Unterrichtsentwicklung, die motivierend ist und die Perspektive der Kinder und Jugendlichen auf ihr Leben und Lernen einbezieht, möglich ist. Wir forschen dazu gerade im europäischen Kontext. Zunehmend wird deutlich, dass man eigentlich auch die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach ihren Bildungswünschen und -bedarfen in einer digitalen Welt und für eine digitale Zukunft befragen müsste.

Nicht einmal die Hälfte der Eltern sagt, dass die eingesetzten digitalen Geräte und Anwendungen eine große Rolle im Unterricht spielen. Gibt es schon Erfahrungswissen, was ein gutes Maß ist für den Einsatz digitaler Geräte und Anwendungen im Unterricht ist?

Einschränkend möchte ich, bei allem Respekt, natürlich anmerken, dass Informationen von Eltern über den Unterricht eigentlich Informationen aus zweiter Hand sind. Ich finde den Gesamteindruck jedoch sehr nachvollziehbar. Das sollte uns im Gesamtbild einen Hinweis darauf geben, dass schulische Innovationen und Entwicklungen zwar mit Einmalfinanzierungsschüben und durch Krisensituationen angestoßen werden können. Wirkliche Veränderungsprozesse in der Fläche sind aber keine Sprints, sondern mindestens Mittelstreckenläufe. Zumal, wenn sie sich im Zuge der Veränderungsprozesse ständig weiterentwickeln. Hier braucht es neue Ansätze, auch auf der Bildungssystemebene, die Veränderung als normal und nicht als etwas Besonderes verstehen. Viele Schulen setzen das schon um, die Systemebene muss da jetzt nachlegen.

Gibt es ein Ergebnis unserer Studie gibt, das für Sie überraschend?

Besonders interessant war für mich das Ergebnis, dass vor allem die Grundschuleltern einen Digitalisierungsschub wahrgenommen haben. Im Primarbereich war und ist offensichtlich im Moment viel in Bewegung. Die Frage ist aber, wie nachhaltig diese Veränderungen und der damit verbundene mögliche Modernisierungsschub, nicht nur der der Ausstattung, sondern auch der des Lernens, sein werden.

Prof. Dr. Birgit Eickelmann verantwortet die wichtigste Digitalisierungsstudie Europas, die ICILS. Das Interview entnehmen wir dem Band der neuen D21-Studie über Eltern, in dem Eickelmann die Ergebnisse einschätzt. Das Interview wurde leicht gekürzt.

Auf den umkämpften Markt der digitalen Anwendungen fürs Lernen kommt ein neuer Wettbewerber. Mit Symby, einer Art Google für Lehrer und Schüler, will die Schweizer Firma Bold Brains ab März 2023 im deutschsprachigen Raum reüssieren. Die Nutzung der pädagogischen Suchmaschine soll gratis sein. Ihr Vorteil bestehe darin, sagte ein Vertreter von Bold Brains im Gespräch mit Bildung.Table, dass eine Künstliche Intelligenz die pädagogisch wertvollen Angebote sortiere und indexiere. Die Nutzenden können dann mit einer Art Schieberegler entscheiden, ob sie die Lerninhalte auf Anfänger- oder Fortgeschrittenen-Niveau ausgespielt bekommen wollen. Das System sei 100-prozentig DSGVO-konform, sagte Johannes Blatz, der Chef-Informatiker von Bold Brains. “Unser System besteht aus eigenen Daten, wir crawlen und indexieren alles selbst und greifen nicht auf Google-Technologie zurück.”

Das Geschäftsmodell beruhe darauf, dass es ab Ende nächsten Jahres eine Premium-Version geben soll. Nutzende können sich gegen ein Entgelt bei Symby anmelden. Zudem unterstützten deutsche Stiftungen das Projekt. Blatz sagte, dass Firmen ihre Lernmanagementsysteme mit den Inhalten, die bei Symby sortiert sind, abgleichen können. “Unternehmen müssen dafür bezahlen – Schüler und Lehrer sollen die Suchmaschine Symby stets gratis benutzen können.” Bold Brains ist mit einer Schule in der Schweiz und einer Stiftung namens Digiscovery verknüpft. Alle drei Institutionen sind unter derselben Adresse registriert. Bei einer Eröffnungsveranstaltung am Freitag vergangener Woche trat unter anderen Stephanie von Guttenberg auf.

Symby hostet nicht etwa einer der großen amerikanischen Anbieter, sondern das bayerische Unternehmen Hetzner Online. “Alle unsere Server stehen in Deutschland, wir erfüllen die DSGVO”, sagte Blatz. Das pädagogische Google könne über Schnittstellen an bestehende Lernmanagementsysteme andocken. Es werde jedoch kein Datenaustausch erfolgen, versicherte der KI-Experte von Bold Brains, der in Heidelberg medizinische Informatik studiert hat und für die Nasa gearbeitet habe. Die neue Suchmaschine sei in der Lage, an der Art, wie die Nutzenden ihre Fragen eingeben, die Schüler einzustufen.

Erste Probeläufe mit Symby seien bereits an der “Obersee Bilingual School” gelaufen. Johannes Blatz versicherte, dass genügend Serverpower vorhanden sei, um perspektivisch den gesamten deutschsprachigen Markt zu bedienen. Mit “Mundo” und “Wir lernen online” gibt es zwei Angebote von Bund und Ländern, die seit rund zwei Jahren ein vergleichbares Spektrum abzudecken beginnen. Allerdings arbeitet dort keine KI, sondern Teams von Mitarbeitern kuratieren das digitale Lernangebot. Christian Füller

Das Bundesbildungsministerium veranstaltet den im Koalitionsvertrag angekündigten Bildungsgipfel, jedoch in kleinerem Zuschnitt. Es sollen Vertreterinnen und Vertretern der Bildungspolitik aus Bund und Ländern sowie “zentrale Stakeholder aus dem Bildungsbereich” geladen werden. Am 14. und 15. März 2023 solle während der Bildungsforschungstagung des BMBF in Berlin ein “Spitzengespräch” stattfinden, wie ein Sprecher des Ministeriums bestätigte.

Im Koalitionsvertrag hatten die Ampel-Parteien einen Bildungsgipfel angekündigt, seither aber keine konkreten Pläne genannt. Damals hieß es, dass sich Bund, Länder, Kommunen und Wissenschaft auf einem Gipfel über neue Formen der Zusammenarbeit verständigen. Ein gutes Jahr später ist das Vorhaben auf ein Gespräch zur “bildungspolitischen Bestandsaufnahme” geschrumpft. Insbesondere sollen “die zentralen Herausforderungen für die Zukunft herausgearbeitet und Lösungswege diskutiert werden”. Die föderale Zusammenarbeit auf neue Füße zu stellen, steht wohl nicht mehr im Fokus des Gipfels, wie ihn der Koalitionsvertrag ankündigte. Vertreter der Kommunen nannte das BMBF auf ihrer geplanten Gästeliste gegenüber Bildung.Table nicht. Thomas Jarzombek, bildungspolitischer Sprecher der Unions-Fraktion im Bundestag, fürchtet eine “reine Showveranstaltung”. Es bringe nur etwas, “wenn dahinter ein Arbeitsprozess läuft, wo Vertreter aller Ebenen kontinuierlich zusammenarbeiten”, sagte er gegenüber Bildung.Table.

Die ebenfalls im Koalitionsvertrag vereinbarte Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Kommunen plant das Ministerium nicht einzusetzen. Sie sollte die Zusammenarbeit zwischen den Ebenen verbessern. Es gehe nicht darum, ein neues Gremium zu schaffen, sagte ein Sprecher. Vielmehr strebe man “eine engere und zielgenauere Kooperation der Ebenen auf konkreten Arbeitsfeldern an”. So würden die kommunalen Spitzenverbände bei der Erarbeitung der Verwaltungsvereinbarung für den Ganztagsausbau zwischen Bund und Ländern einbezogen. Niklas Prenzel

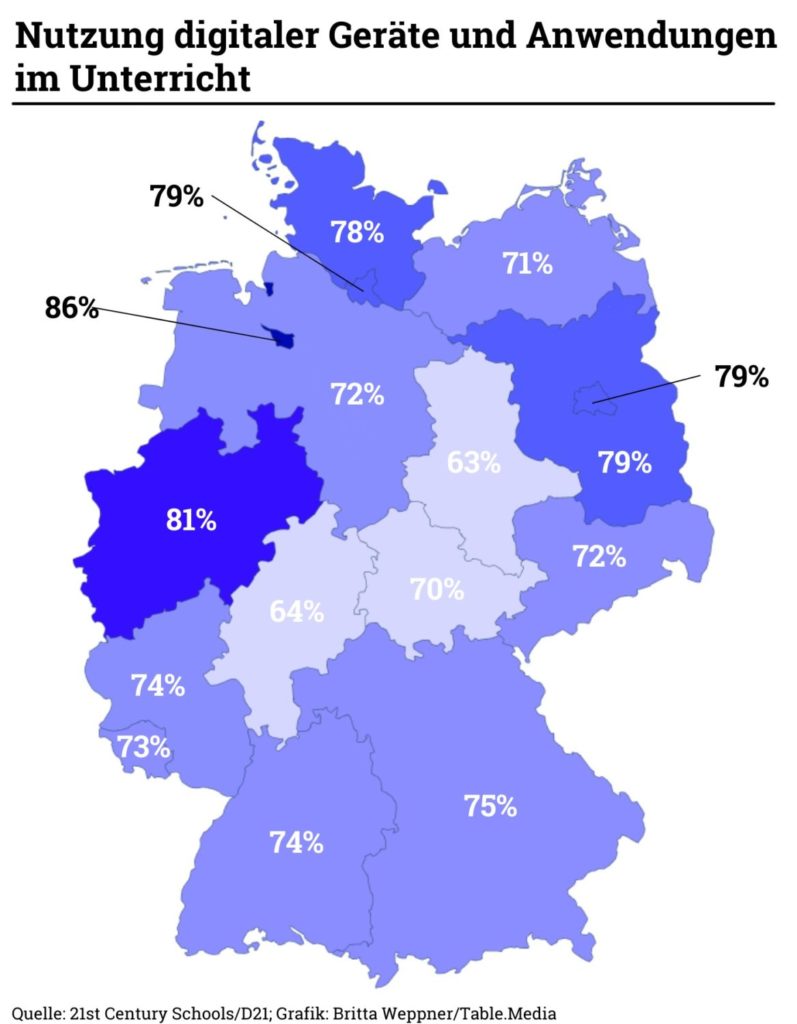

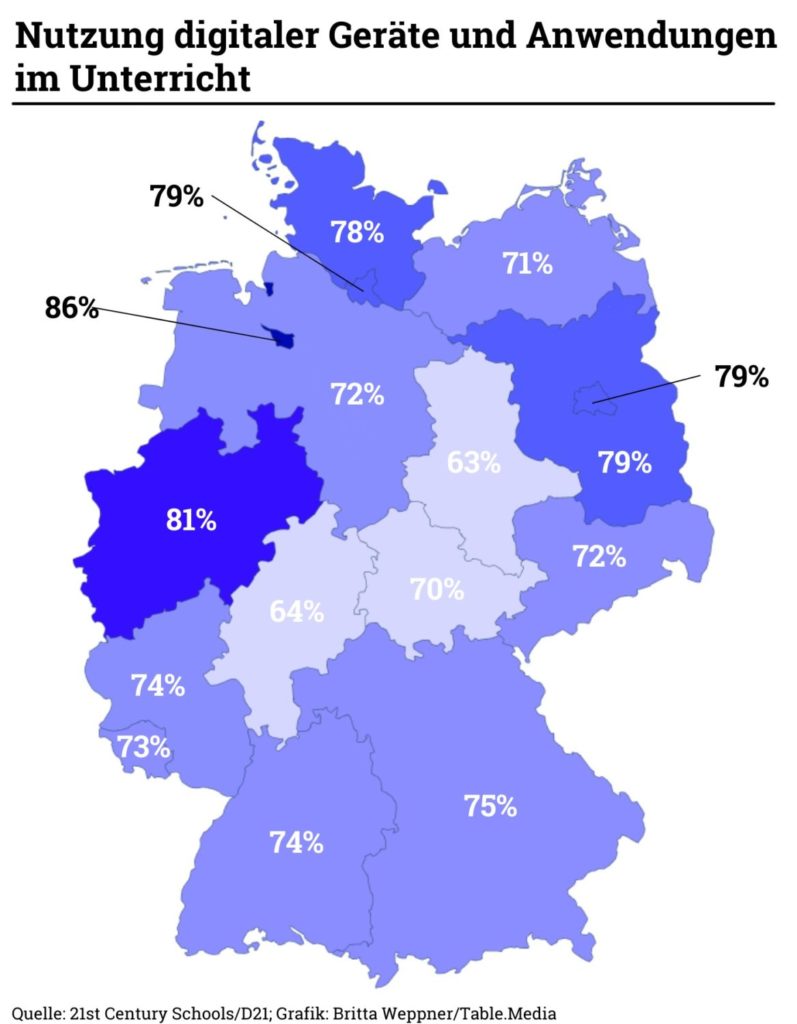

Schulen nehmen laut der Initiative D21 die Digitalisierung nicht als Chance wahr. Sie vermitteln Kindern nicht, sich sicher in der digitalen Welt zu bewegen. Diesen Aussagen stimmt knapp die Hälfte der durch die Initiative D21 in einer Studie befragten Eltern (N=2.453) zu. Zwischen den Bundesländern herrschen große Unterschiede. So sagen 86 Prozent der Befragten in Bremen, dass ihr Kind digitale Geräte im Unterricht nutzt. Das Schlusslicht ist Sachsen mit 63 Prozent. Im Bundesdurchschnitt stimmen drei von vier Befragten dem zu.

Die Stadtstaaten gehören, wie in vielen vergleichbaren Studien, zu den Bestplatzierten. In den ostdeutschen Ländern sind die Eltern besonders unzufrieden. In Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg bestätigt nur jeder zweite Befragte, dass sein Kind einen Internetzugang in der Schule hat. Bremen führt auch hier die Liste an (75 Prozent Zustimmung). Fast identische Ergebnisse – und damit erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern – zeigen sich bei der Frage nach der Zufriedenheit mit der Geräteausstattung.

Bundesweit sieht jeder Dritte in der mangelnden IT-/Digitalkompetenz von Lehrkräften eine Hürde für digital gestütztes Lernen. “Die Räume, die Pädagogen in Deutschland haben, um sich weiterzubilden, sind stark begrenzt”, kritisierte OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher am Dienstag in Berlin. Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF, plädierte daher für mehr Autonomie in den Schulen: verbindliche Lern- und Technikstandards auf Bundesebene, dafür mehr pädagogische Freiräume vor Ort.

Die Eltern-Studie über den Stand der Digitalisierung der Schulen erhob die Initiative D21 im Rahmen des eGovernment MONITOR 2022; D21 ist ein 1999 gegründeter Lobby-Zusammenschluss von Politik und Wirtschaft. Die Daten zeigen, wie ungleich die Zufriedenheit mit dem digitalen Unterricht im Bundesgebiet verteilt ist. Sie verweisen aber auch auf ein anderes Problem: dass immer wieder Eltern befragt werden müssen, um etwas über den Stand der Digitalisierung zu erfahren. Die Studienautoren spielen also über Bande und zeichnen in erster Linie eines: ein Stimmungsbild unter Eltern. In einem der Interviews zur Studie sagt dies auch die Digitalexpertin Birgit Eickelmann. Niklas Prenzel

Anfang kommenden Jahres startet eine bundesweit angelegte Längsschnittstudie zur psychotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Sie soll über vier Jahre laufen soll. Die Robert Bosch Stiftung fördert das Projekt mit fast einer Million Euro. Die Wissenschaftlerteams der Universität Leipzig und der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover wollen Befragungen in ambulanten Praxen durchführen. Sie werden aber auch mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern sprechen. Erste Ergebnisse werden Ende 2023 erwartet.

“Aktuell sind Schülerinnen und Schüler stark psychisch belastet und sie finden keine Versorgungsangebote”, betont Julian Schmitz gegenüber Bildung.Table. Er ist selbst ausgebildeter Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und leitet die Studie an der Universität Leipzig. Die Daten seien wichtig, um die prekäre Situation abzubilden. Für die Ampel-Koalition, die eine bessere Versorgung von Kindern und Jugendlichen in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben hat, sei das Monitoring ein wichtiges Feedback. Im Zuge der coronabedingten Lockdowns wurde öffentlich viel über psychische Belastungen von Kindern und Jugendlichen gesprochen (Bildung.Table berichtete). Doch auch nach der Rückkehr an die Schulen ist der Bedarf nach psychotherapeutischer Versorgung groß.

Neben der Versorgungslage beschäftigt sich die Studie mit der Frage, wie psychisch belastete Jugendliche in der Schule besser zu erreichen sind. Dafür sollen etwa Schulsozialarbeiter oder Schulpsychologen sorgen. “Wir wollen zu einer politischen und gesamtgesellschaftlichen Sensibilisierung für das Thema beitragen und Schulen dabei unterstützen, die psychische Gesundheit stärker in den Mittelpunkt zu rücken und belastende Strukturen abzubauen”, sagt Sandra Wille, Projektleiterin der Robert Bosch Stiftung. Das Monitoring solle auch dafür wichtige Informationen liefern. Janna Degener-Storr

Bundesweit sollen Schulzeugnisse künftig digital entstehen. Für die von Sachsen-Anhalt in Auftrag gegebene Technologie sind nun neue Testläufe in Planung. Die Überarbeitung der Konzeption solle im Oktober abgeschlossen werden, teilte das Digitalministerium in Magdeburg mit. Danach sollen weitere Tests folgen. Er wolle den weiteren Ablauf mit allen Beteiligten klären, sagte Digitalstaatssekretär Bernd Schlömer der Deutschen Presse-Agentur. “Ich rechne aber damit, dass wir im ersten Quartal 2023 schon wesentlich weiter sein werden.”

Im Frühjahr 2022 wurde bekannt, dass das von der Bundesdruckerei entwickelte System auf Grundlage sogenannter Blockchain-Technologie offenbar Schwachstellen aufwies (Bildung.Table berichtete). Der Probelauf wurde deshalb abgebrochen. Bei einer Blockchain werden die Daten nicht auf einem zentralen Computer gespeichert, sondern liegen verteilt auf den Rechnern der beteiligten Akteure. Das soll dafür sorgen, dass Daten nicht manipulierbar sind.

Aus Sicht Schlömers ist die Blockchain-Technologie für die Erstellung der digitalen Schulzeugnisse “überdimensioniert“. Man könne wesentlich einfachere Verfahren anwenden, sagte der Staatssekretär. Das sei Teil der Überlegungen mit der Bundesdruckerei. Die Vergabe von Zeugnissen in digitaler Form ist ein Projekt für die Umsetzung des bundesweiten Onlinezugangsgesetzes – es verpflichtet Bund, Länder und Gemeinden dazu, fast 600 Verwaltungsleistungen über das Internet bereitzustellen. In der Bildung hat Sachsen-Anhalt die Federführung übernommen. dpa

Als seine ältere Tochter vor drei Jahren eingeschult wurde, fuhr Fredrik Harkort zurück an seine alte Schule: Was hatte sich in den letzten 20 Jahren verändert, seitdem er das Gymnasium verlassen hatte? “Mit Erschrecken musste ich feststellen, dass sich unglaublich wenig getan hat. Die Kinder werden nicht adäquat auf das Berufsleben vorbereitet”, schildert er seinen damaligen Eindruck.

Der Unternehmer und seine Frau fragten sich ohnehin gerade: Was gründen wir als Nächstes? “Schnell war uns klar, dass wir für dieses gesellschaftliche Problem eine Lösung bauen wollten. Daraus ist Ende 2020 Cleverly entstanden.” Beim Online-Nachhilfeangebot können Eltern seit Juni 2021 Nachhilfekräfte für ihre Kinder finden. Aber Cleverly soll laut Harkort von Anfang an mehr als nur Online-Nachhilfe bieten: “Unsere Vision ist es, Kindern dabei zu helfen, sich auf das Berufsleben vorzubereiten. Das hat viel mit der Frage nach den eigenen Stärken und Potenzialen zu tun”, erklärt Harkort.

Deswegen gibt es ein Mentoring-Angebot. In den 1:1-Sitzungen, die dazugebucht oder eigenständig genutzt werden können, sprechen die Kinder mit Pädagogen über Themen wie Selbstvertrauen, Lern-Motivation oder Prüfungsangst. Ein Drittel der Kinder nutzt das Mentoring bereits. 26 Mitarbeitende hat das Unternehmen aktuell, das bekannte Investorinnen, wie Verena Pausder oder Lea-Sophie Cramer, gewinnen konnte.

Eigentlich ist Fredrik Harkort Diplom-Medienwirt. Nach seinem Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film in München, produzierte er zehn Jahre lang Fernsehsendungen: “Ich habe so Dinge gemacht wie Germany’s Next Topmodel, Popstars, Supernanny oder Frauentausch. Also eher leichte Unterhaltung.” In der Zeit, sagt er, habe er ein gutes Gespür dafür entwickelt, wie man kommunizieren muss, um viele Menschen zu erreichen.

2011 machte er sich selbstständig, um seine eigenen Ideen noch konsequenter umsetzen zu können. Gemeinsam mit seinem Freund Detlef Soost, den er noch aus Popstars-Zeiten kannte, gründete er das Unternehmen “BodyChange”, das mit dem Abnehmprogramm “I make you sexy” viele Menschen erreichte. Zehn Jahre lang war Fredrik Harkort dort CEO, bis er das Unternehmen 2020 verkaufte.

Dann gründete er Cleverly. Von “I make you sexy” zu einem Bildungs-Start-up (Slogan: “Lernen fürs Leben”) – wie passt das zusammen? Es erfülle ihn maximal, gemeinsam mit einem Team ein Unternehmen aufzubauen, sagt Fredrik Harkort, ganz losgelöst vom Thema. Außerdem hätte auch BodyChange einen “riesigen Impact” gehabt, mehr als drei Millionen Deutsche hätten ihre Ernährung damit umgestellt. Nun möchte er das Thema Bildung angehen. Die Herausforderung im Bildungsbereich habe ihn gereizt, gerade die politische Komponente. Deswegen hat er mit Cleverly vor einem Jahr die Initiative der Deutschen Digitalen Bildungsanbieter (iddb) ins Leben gerufen, die sich für bessere digitale Bildung einsetzt.

Seine Leidenschaft für das Filmemachen hat Fredrik Harkort bei aller Bildungsarbeit trotzdem nicht verloren. Auf YouTube und TikTok veröffentlicht er Interviews, in denen er fremde Menschen auf der Straße fragt, ob sie glücklich sind. “Es ist wundervoll zu sehen, dass es tatsächlich glückliche Menschen da draußen gibt.” Auch Cleverly möchte glücklich machen, sagt er: “Kinder sollen ihre Potenziale erkennen, damit sie eines Tages mal das machen können, was sie wirklich lieben.” Das sei auch seine persönliche Lebensmission für sich und seine Familie. Sarah Kröger

06. Oktober 2022, 16:00 bis 17:00 Uhr

Community Call: Zusammenarbeit von Schule mit außerschulischen Partnern

Wie können Schulen von den Angeboten zivilgesellschaftlicher Initiativen profitieren? Welche Expertise und Kompetenzen bringen außerschulische Partner ein? Diese Fragen sind zentraler Bestandteil der Veranstaltung. Dazu sprechen unter anderem Mustafa Eren (Programm-Manager im Bereich Bildung bei der Körber-Stiftung) und Manuela Mohr (Geschäftsführerin des Education Innovation Lab). INFOS & ANMELDUNG

06. Oktober 2022, 10:00 bis 12:00 Uhr

2. MINT Netzwerktreffen: MIN(K)T – Kreativität als Schlüssel in der modernen MINT Bildung

Die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH plant in dieser digitalen Konferenz, verschiedenen regionalen Akteuren, wie Schulen, außerschulischen Bildungsanbietern und Unternehmen im Bereich MIN(K)T eine Plattform für Austausch und Vernetzung zu bieten. INFOS & ANMELDUNG

06. und 07. Oktober 2022

Kommissionstagung: Vielfaltsorientierung & Diskriminierungskritik

Die Kommissionstagung Schulforschung und Didaktik vom Institut für Erziehungswissenschaft der Johannes Gutenberg Universität Mainz thematisiert die Ansprüche und Widersprüche schulischer Bildung. INFOS

08. Oktober 2022, 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Digitalkongress: Fachtag für digitale Bildung

Veranstaltet vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung vereint dieser Kongress den Input von 20 Vorträgen und Workshops aus insgesamt fünf Themenhäusern. Es geht unter anderem um Diagnostik und Learning Analytics, agile Schulentwicklung und den Einsatz digitaler Medien im Fachunterricht. INFOS & ANMELDUNG

11. und 12. Oktober 2022

Jahreskongress: Berufliche Bildung

Perspektiven entwickeln und Chancen nutzen ist das Motto dieser Veranstaltung, die sich an Ausbildende, Lehrkräfte und Schulleitungen richtet. Unter Kultusministerin Theresa Schopper als Schirmherrin werden unter anderem das Klassenzimmer der Zukunft, Künstliche Intelligenz in der Pflege oder Virtual Reality in der Ausbildung thematisiert. INFOS & ANMELDUNG

12. Oktober 2022, 16:00 bis 17:00 Uhr

Community Call: Jetzt aber wirklich – Zukunftsfähige Prüfungsformate

Wie gelingt es, zukunftsfähige Prüfungsformate zu entwickeln, die Kreativität, Kollaboration, kritisches Denken und Kommunikation mit einbeziehen und Reflexionsleistungen und Lernstrategien berücksichtigen? Dieser Frage widmet sich das Forum Bildung Digitalisierung im Community Call. INFOS & ANMELDUNG

12. Oktober bis 10. Dezember 2022

Online-Kurs: Qualität pädagogischer Beziehungen

Die Reflexion der eigenen pädagogischen Haltung und der Austausch von Personen aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern ist Ziel dieses Online-Kurses. Näher beleuchtet werden die Ethik pädagogischer Beziehungen und ihre Rolle als Instrument zur Stärkung anerkennender Beziehungen in pädagogischen Arbeitsfeldern. INFOS & ANMELDUNG

seit Wochen fieberten Schulen und Bildungsinteressierte auf diesen Tag hin: die Verleihung des Deutschen Schulpreises. Doch dann kam alles ein bisschen anders. Erstens, weil der Bundeskanzler wegen seiner Corona-Erkrankung den Schulpreis nicht selbst überreichen konnte. Und, zweitens, weil Bildungsstaatssekretär Jens Brandenburg (FDP) gestern Abend eine ziemlich sensationelle Ankündigung machte: Die Bundesregierung will den Digitalpakt 2 auf völlig neue verfassungsrechtliche Grundlagen stellen.

Welche das sind, werden Nadine Schön und mein Kollege Moritz Baumann morgen von dem Staatssekretär wissen wollen. Sie auch? Dann melden Sie sich gerne an und hören rein beim Live-Briefing mit der gerade frisch bestätigten, stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU im Bundestag und Jens Brandenburg.

Den Schulpreis hat es natürlich trotzdem gegeben. Eine berufsbildende Schule aus Waren an der Müritz hat gewonnen. Das ist keine kleine Überraschung. War es möglicherweise so, dass die Jury des Schulpreises eine politische Entscheidung fällte, weil das Thema Berufsbildung gerade in aller Munde ist? Das könnte am besten Janna Degener-Storr beantworten, die sich die Schule in Mecklenburg-Vorpommern angeschaut hat.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht

Ein Umspannwerk in Berlin-Mitte als Kulisse für die Verleihung des Deutschen Schulpreises. Das hat dieses Jahr genau gepasst. Das historische Backsteingebäude steht symbolisch für die industrielle Revolution, die im 19. Jahrhundert die Arbeitswelt in Deutschland schlagartig verändert hat. Eine ähnliche Transformation der Berufswelt erleben wir gerade wieder und es gibt eine Schulart, die davon besonders betroffen ist: die beruflichen Schulen.

Es ist eine besondere Anerkennung, dass 2022 das Regionale Berufliche Bildungszentrum Müritz in Waren (Mecklenburg-Vorpommern) den Deutschen Schulpreis gewonnen hat. Und vielleicht sogar ein politisches Signal der Schulpreis-Jury.

Das Bildungszentrum in Waren ist eine staatliche berufliche Schule, an der vom Koch bis zur Mediengestalterin insgesamt 1.400 Jugendliche lernen. “Die Schule bereitet ihre Schüler konsequent auf den Arbeitsmarkt der Zukunft vor”, sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, kurz nachdem sie um 13:54 den Sieger verkündete. Die Jury attestierte der Schule eine “hohe Lernwirksamkeit” und ein “wertschätzendes Lernklima”. Wie Schulleiterin Birgit Köpnick das gemacht, lesen Sie in unserem Sieger-Porträt.

Seit 2006 vergeben die Robert Bosch Stiftung und die Heidenhof-Stiftung die begehrte Auszeichnung. 92 Schulen wurden seitdem ausgezeichnet. Dieses Jahr lagen 270.000 Euro im Preistopf. Doch die feierliche Verleihung in Berlin ist nur der Höhepunkt. Rund um die Schultrophäe hat sich ein breiter Kosmos entwickelt. Die Schulen tauschen sich auf Preisträgerkonferenzen aus. Bildungsforscher evaluieren erfolgreiche Konzepte. Die Deutsche Schulakademie bietet Fortbildungen an.

Alle Schulen sollen in der Breite profitieren, sagt der Geschäftsführer der Robert Bosch Stiftung, Bernhard Straub. “Dafür entwickeln wir zusammen mit den Kultusministerien und Schulinstituten langfristige Angebote.” Es sind die Schulen vor Ort, die vorangehen und experimentieren. Innovative Ideen entstünden selten in der Schulverwaltung. “Mit dem Deutschen Schulpreis schnüffeln wir diesen Ideen hinterher – wie ein Trüffelschwein”, sagt Straub.

Doch der Vorwurf, ein isolierter Blick auf 15 Schulen, die besonders glänzen, lenke von den vielen Baustellen ab, bleibt. Denn für die Schulpolitik war 2022 auch ein Jahr der Hiobsbotschaften – der Nationale Bildungsbericht prognostiziert einen alarmierenden Lehrermangel, Grundschüler erreichen Mindeststandards nicht und zehntausende geflüchtete Kinder aus der Ukraine müssen in den Schulen integriert werden.

Von einer Bildungsrepublik, wie sie Angela Merkel 2008 ausrief, ist nicht viel übrig. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) warnt daher am Tag der Preisverleihung: Die Politik dürfe die Leuchtturm-Schulen nicht instrumentalisieren. “Wir sind längst in einem Jahrzehnt der Notversorgung der Schulen angekommen”, sagt VBE-Vorsitzender Udo Beckmann.

Der langjährige Jury-Vorsitzende, Michael Schratz, verweist dagegen auf die Erfolge. “Der Schulpreis hat die Qualitätsdebatte, was eine gute Schule ist, vorangebracht“, betont er. “Ich war wieder sehr beeindruckt, was die Kolleginnen und Kollegen an unterschiedlichen Schattierungen aus den Schulen mitgebracht haben.”

Lesen Sie auch unser Interview mit Thorsten Bohl – dem neuen Jury-Vorsitzenden des DSP

Mit Spannung war der Auftritt des Bundeskanzlers erwartet worden. Vor der Wahl machte Olaf Scholz große Versprechungen: Bildungserfolg dürfe nicht mehr von der Herkunft abhängt. Es müsse “massiv” investiert werden, um Schulgebäude zu sanieren. Dann startete die Ampel-Koalition in die Legislatur und aus dem Kanzleramt hörte man kaum noch Signale.

Der Schulpreis wäre genau der Moment gewesen, in dem der Bundeskanzler eine Antwort hätte präsentieren können, eine Vision für das Bildungsland Deutschland. Doch es kam eine Corona-Infektion dazwischen. Der Kanzler musste absagen. Stattdessen durfte Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger die Trophäe überreichen. Ihren Auftritt nutzte sie, um die Zusammenarbeit mit den Ländern zu loben. “Wir haben einen guten Gesprächsfaden”, betonte die FDP-Politikerin. Und sie forderte einmal mehr ein, dass sich die Schulen öffnen müssen. Die Schulleiter bräuchten dafür mehr Freiraum.

Mirko Drotschmann (MrWissen2go), der die Verleihung moderierte, war mit den Antworten der Bundesbildungsministerin nicht zufrieden. Er hätte sich ein klares Bekenntnis zu “einheitlichen Qualitätsstandards auf Bundesebene” gewünscht. “Der Bildungsföderalismus steht vielen innovativen Ideen im Weg”, sagte Drotschmann nach dem Event gegenüber Bildung.Table. Er hofft, dass der Schulpreis weiter nach außen strahlt. “Eine solche Preisverleihung kann Vorbildcharakter haben”, so Drotschmann. “Ich fand den Tag heute extrem inspirierend.”

Deutsche Europäische Schule Singapur: An der 1971 gegründeten Schule, wo Lehrer oft nur einige Jahre unterrichten, lernen heute rund 1.700 Kinder und Jugendliche aus 67 Nationen. Was laut Jury besonders gut funktioniert: der effektive Umgang mit der Digitalisierung, eine ausgeprägte Feedbackkultur und ein hohes Maß an Individualisierung. Klare Teamstrukturen gehören ebenso zum Unterrichtsalltag, wie die Durchführung von internen Unterrichtshospitationen. An einer Auslandsschule brauche es “stabile Strukturen, die unabhängig sind von Personen”, sagt der Schulleiter.

Havelmüller-Grundschule in Berlin: In Lernhäusern lernen die Schüler jahrgangsübergreifend und individuell. “Klein hilft groß.” Das ist das Motto. Dafür hat die Berliner Schule ein Forscher-, ein Sport- und ein Kreativhaus eingerichtet, wo die Kinder im eigenen Tempo arbeiten. Die Hälfte der Schüler stammt aus prekären Familienverhältnissen, umso wichtiger sei die Lernkultur. “Es braucht einen Unterricht, der ganz anders ist, als wir ihn traditionell kennen”, sagt die Schulleiterin.

IGS Buchholz: Die Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe im Landkreis Harburg ist heute Lernort für über tausend Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 13. Durch den engen Zusammenhang des unterrichtlichen und erzieherischen Auftrags der Schule kreieren die Lehr- und Leitkräfte einen hohen fachlichen Anspruch bei der Unterrichtsgestaltung, so das Jury-Urteil.

Placida-Viel-Berufskollegs für Gesundheit und Soziales in Menden: Die Schule legt viel Wert darauf, berufliche Qualifizierung mit Persönlichkeitsentwicklung zu verknüpfen. DALTONconnect heißt das Konzept, auf dem der Unterricht für die 535 Schülerinnen und Schüler beruht. Dabei gehe es um eine Verzahnung von Fachunterricht, Arbeit nach dem Dalton-Prinzip, Mentoring und Digitalisierung. Das Berufskolleg zeige exemplarisch, so das Jury-Urteil, wie Flexibilisierung eine ganze Schule verändern kann. mit Anouk Schlung

“Berufsschule” steht auf dem Straßenschild vor dem schlichten Betongebäude, auf dem Pausenhof sitzen einige Jugendliche mit ihren Wasserflaschen in der Sonne und unterhalten sich. Auf den ersten Blick wirkt das Regionale Berufliche Bildungszentrum Müritz eher unscheinbar statt innovativ. Doch schon bei einem Rundgang durch das Schulgebäude wird deutlich, dass dieser Eindruck trügt: Die digitale Lehrküche mit angrenzendem Lehrrestaurant ist mit Kameras und Monitoren ausgestattet, die angehenden Köche können ihrem Lehrer dann beim Filetieren eines Fleischstücks zusehen und am eigenen Herd mitmachen. Im Simulationslabor mit Pflegebetten können Pflegekräfte den Umgang mit Patienten trainieren. Angehende Holztechniker können 3D-Modelle mit Planungsmaschinen erstellen und den Umgang mit CNC-Maschinen erlernen. Außerdem liegen VR-Brillen bereit, mit denen die Schüler aller Fachbereiche künftig in interaktive Lernumgebungen eintauchen sollen.

Um gemeinsam mit dem Landkreis als Schulträger hunderttausende Euros aus öffentlichen Fördertöpfen für eine solche Ausstattung einwerben zu können, braucht die Schulleitung überzeugende Konzepte. Und so sind die Regale in den Büros der Schulverwaltung drei Stockwerke weiter oben gefüllt mit schulinternen Lehrplänen, Handbüchern und Checklisten – Ergebnisse einer Gemeinschaftsarbeit des 71-köpfigen Lehrerkollegiums.

Das Erfolgsrezept des RBB Müritz lässt sich in wenigen Sätzen zusammenfassen: Die Schulleitung setzt sich auf der Basis von Evaluationen konkrete Ziele für die Schulentwicklung. Die Lehrkräfte arbeiten eng zusammen, um diese umzusetzen. Das Zusammenspiel aller Beteiligten wirkt sich auf die Qualität des Unterrichts und die Atmosphäre im Haus aus. Davon profitieren nicht nur die 1.423 Schülerinnen und Schüler des RBB, sondern auch die Region, die auf Nachwuchskräfte angewiesen ist.

Ein wesentlicher Baustein ist die sogenannte didaktische Jahresplanung: Alle an einem Bildungsgang beteiligten Lehrkräfte setzen sich regelmäßig zusammen, um den Rahmenlehrplan auf die Bedürfnisse ihrer Schüler und die aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarkts herunterzubrechen. Basis jeder Lerneinheit ist dabei ein Fallbeispiel, das die Schüler im Laufe mehrerer Unterrichtsstunden gemeinsam lösen. “Natürlich bedeutet es erst einmal einen Mehraufwand für die Lehrkraft, wenn sie den Stoff nicht mehr allein plant, sondern sich mit den Kollegen dafür austauschen muss”, sagt Schulleiterin Birgit Köpnick. Aber letztlich profitiere jeder und jede einzelne davon, wenn die Aufgaben verteilt werden und alle sich darauf verlassen können, dass Vereinbartes umgesetzt wird.

Darüber hinaus arbeiten die Lehrkräfte in Teams zu übergreifenden Themen wie Referendarausbildung, Medien oder Inklusion. Die fünf Mitglieder der Mediengruppe etwa betreuen die Schüler, die als Medienscouts tätig sind, halten aber auch Kontakt zum IT-Dienstleister und zum Medienpädagogischen Zentrum. Sie entwickeln Handreichungen, organisieren Fortbildungen und können von Kollegen angesprochen werden, wenn sich das digitale Klassenbuch nicht öffnen lässt oder das Smartboard kein Video abspielen will. Dadurch, dass Lehrkräfte aus unterschiedlichen Ausbildungsbereichen zusammenarbeiten, entstehen gemeinsame Projektideen.

Die angehenden “Kaufleute für Tourismus und Freizeit” zum Beispiel müssen laut Lehrplan eine Veranstaltung organisieren und nutzen dies, um eine Betriebsbesichtigung für die Schüler zu planen, die sich im Berufsvorbereitungsjahr befinden. “So führen wir verschiedene Schülergruppen zusammen und erzeugen einen anderen Umgang untereinander”, erklärt Birgit Köpnick. Gut möglich, dass gerade solche Impulse für das angenehme Ambiente an der Berufsschule sorgen. Das Juryteam des Deutschen Schulpreises fühlte sich hier gar wie an einer Hochschule: “Man hat fast den Eindruck, an einer Universität zu sein, so professionell und ruhig ist die Atmosphäre rund um diese Schule”, sagt Jurymitglied Wilhelm Windmann, ehemaliger Leiter der Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck, die 2015 und 2017 für den Deutschen Schulpreis nominiert war.

Sogar für das oft unbeliebte Qualitätsmanagement lassen sich die Lehrkräfte am RBB Müritz begeistern. Denn in der Praxis merken sie zum Beispiel, dass mit Schülerfeedback auch Wertschätzung einhergeht. Sie profitieren ganz konkret davon, wenn sie am ersten Schultag vor einer neuen Lerngruppe stehen und mit einer Checkliste in der Hand, die das Kollegium gemeinsam erarbeitet hat, schnell die wichtigsten Punkte in Sachen Belehrung abarbeiten können. “Inzwischen sagen die Kollegen nicht mehr: ‘Ich habe schon so viel in meinem Rucksack und jetzt steckt ihr uns da auch noch QM rein‘”, erzählt Heike Hohls-Stannarius, die die Abteilung “Wirtschaft, Verwaltung, Berufsvorbereitung” leitet und auch Teil des Schulleitungsteams ist.

In der RBB Müritz arbeiten alle Hand in Hand – weil alle davon profitieren, aber letztlich auch, weil das eine Vorgabe von oben ist. “Wir sitzen alle in einer Kutsche und Frau Köpnick ist diejenige, die die Zügel in der Hand hält“, sagt Heike Hohls-Stannarius. Jeder könne seine Ideen und Gedanken einbringen und werde damit gehört. Die Schulleiterin pflege darüber hinaus wertvolle Netzwerke mit Betrieben, dem Landkreis bis hin zur Landespolitik. Auch Jurymitglied Wilhelm Windmann sieht Birgit Köpnick als Schlüsselfigur für den Erfolg ihrer Schule: “Sie schafft es, mit Feingefühl Teams zusammenzuführen und die Schule so zu leiten, dass alle merken: ‘Es lohnt sich, sich hier einzubringen und meine Kompetenz zum Schwingen zu bringen.'” Und die Schulleiterin selbst? Die tauscht sich gerne mit ihrem Ehemann aus, der in der freien Wirtschaft tätig ist und ihr sagt: “Du leitest deine Schule wie ein Unternehmen.“

Drei von vier Eltern geben in der D21-Studie an, dass schon einmal digitale Geräte und Anwendungen im Unterricht ihrer Kinder genutzt wurden. Ist das aus Ihrer Sicht eine treffende Einschätzung der Eltern?

Birgit Eickelmann: Die D21-Studie hat ja nun gezeigt, dass man sehr sorgfältig unterscheiden muss, wenn man über den sogenannten “Digitalisierungsschub” in den Schulen spricht. (Zusammenfassung, siehe hier) Dabei darf der Blick allerdings nicht allein auf die Ausstattung gerichtet sein. Vielmehr geht es, wie in der Studie eingangs gut beschrieben wird, um eine Veränderung des Lernens im 21. Jahrhundert. Da ist die digitale Ausstattung nur Mittel zum Zweck, sollte aber wie selbstverständlich – unabhängig von der Schulform, der Lage der Schule und des Geldbeutels der Eltern – verfügbar sein. Über das hinaus, was die Eltern über das schulische Lernen ihrer Kinder beschreiben, ist der “Digitalisierungsschub” in Deutschland nach meinen Beobachtungen im Grunde noch viel umfassender. Hier denke ich z. B. an die großen Programme zum Ausbau der Qualifizierung von Lehrer*innen und Schulleitungen.

42 Prozent der Eltern geben an, dass die Schule ihres Kindes mit digitalen Unterrichtsmethoden überfordert sei. Wie schätzen Sie den Status Quo bezüglich der digitalen Kompetenzen von Lehrkräften ein?

Mit dem Engagement und den Kompetenzen der Lehrkräfte steht und fällt die Qualität des Unterrichts. Wir haben in Deutschland erst in den letzten Jahren begonnen, unsere Lehrer*-innen im Bereich der lernförderlichen Nutzung digitaler Medien und Anwendungen besser auszubilden. Für die Eltern ist es einfacher: Sie sehen jeden Tag das Ergebnis von Lehreraus- und -fortbildung. Und ihnen ist in der Pandemiezeit sehr deutlich geworden, dass es noch große Unterschiede in den digitalen Kompetenzen zwischen den einzelnen Lehrer*-innen gibt. Aber mit der Studie “Lernen auf Distanz” konnten wir 2020 auch schon deutlich machen, dass die Unterschiede vor allem auf der Ebene der Schulen liegen.

Haben die Schulen Konzepte? Gibt es ein gemeinsames Verständnis, was überhaupt gutes (digitalgestütztes) Lernen ist?

Es ist wichtig, dass wir die Lehrkräfte in den Blick nehmen. Aber im Grunde genommen geht es um Schulentwicklung, sowohl auf der Ebene der Einzelschulen als auch auf systemischer Ebene. Hierauf zahlt die Personalentwicklung an Schulen sowie die staatliche Lehreraus- und -fortbildung ein.

Die Ausstattung mit digitalen Geräten ist, so die Beschreibung der Eltern, sehr heterogen. Was aber unabhängig von Schulformen oder Bundesländern auffällt: Die Ausstattung mit privaten Geräten ist die tragende Säule des bisherigen Systems. Die Schulen stellen immer noch nur einen vergleichsweise geringen Anteil der genutzten Geräte zur Verfügung.

Ein wichtiger Punkt wird hier die Lernmittelfreiheit sein. So wie früher die Schulbücherfinanzierung müssen nun endlich auch digitale Lernmaterialien, Endgeräte und Inhalte im Bildungsetat berücksichtigt sein. Das ist eine zentrale Frage von Bildungsgerechtigkeit. Ich bin daher sehr froh, dass der Digitalpakt dann in der Pandemiezeit noch einmal aufgestockt wurde, um – wo nötig – auch Endgeräte für Schüler*innen zu finanzieren. Und der Gedanke darf uns nicht verloren gehen. Wir haben gesehen, dass die Ausstattung der Kinder und Jugendlichen zu Hause sehr unterschiedlich ist. Das bezieht übrigens auch die Verfügbarkeit und den Zugang zu mobilen Daten mit ein. Ein Endgerät alleine reicht ja nicht zum Arbeiten in einer digitalen Lernumgebung. Klingt trivial, ist uns aber in der Pandemiezeit erst richtig aufgefallen. Wir können hier viel von anderen Ländern lernen.

In Bundesländern, in denen vermehrt mobile Geräte wie Tablets und Notebooks zur Verfügung gestellt werden, sind die Eltern zufrieden. Mehr als dort, wo überwiegend Smartboards und Desktop-PCs zur Verfügung stehen. Warum macht die Art der Ausstattung in der Wahrnehmung der Eltern einen Unterschied?

Dass die Eltern hier das für sie Sichtbare bewerten, das, was die eigenen Kinder in der Hand haben und nutzen, ist verständlich. Aber unser Blick sollte weit darüber hinausgehen, damit eine zeitgemäße Schul- und Unterrichtsentwicklung, die motivierend ist und die Perspektive der Kinder und Jugendlichen auf ihr Leben und Lernen einbezieht, möglich ist. Wir forschen dazu gerade im europäischen Kontext. Zunehmend wird deutlich, dass man eigentlich auch die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach ihren Bildungswünschen und -bedarfen in einer digitalen Welt und für eine digitale Zukunft befragen müsste.

Nicht einmal die Hälfte der Eltern sagt, dass die eingesetzten digitalen Geräte und Anwendungen eine große Rolle im Unterricht spielen. Gibt es schon Erfahrungswissen, was ein gutes Maß ist für den Einsatz digitaler Geräte und Anwendungen im Unterricht ist?

Einschränkend möchte ich, bei allem Respekt, natürlich anmerken, dass Informationen von Eltern über den Unterricht eigentlich Informationen aus zweiter Hand sind. Ich finde den Gesamteindruck jedoch sehr nachvollziehbar. Das sollte uns im Gesamtbild einen Hinweis darauf geben, dass schulische Innovationen und Entwicklungen zwar mit Einmalfinanzierungsschüben und durch Krisensituationen angestoßen werden können. Wirkliche Veränderungsprozesse in der Fläche sind aber keine Sprints, sondern mindestens Mittelstreckenläufe. Zumal, wenn sie sich im Zuge der Veränderungsprozesse ständig weiterentwickeln. Hier braucht es neue Ansätze, auch auf der Bildungssystemebene, die Veränderung als normal und nicht als etwas Besonderes verstehen. Viele Schulen setzen das schon um, die Systemebene muss da jetzt nachlegen.

Gibt es ein Ergebnis unserer Studie gibt, das für Sie überraschend?

Besonders interessant war für mich das Ergebnis, dass vor allem die Grundschuleltern einen Digitalisierungsschub wahrgenommen haben. Im Primarbereich war und ist offensichtlich im Moment viel in Bewegung. Die Frage ist aber, wie nachhaltig diese Veränderungen und der damit verbundene mögliche Modernisierungsschub, nicht nur der der Ausstattung, sondern auch der des Lernens, sein werden.

Prof. Dr. Birgit Eickelmann verantwortet die wichtigste Digitalisierungsstudie Europas, die ICILS. Das Interview entnehmen wir dem Band der neuen D21-Studie über Eltern, in dem Eickelmann die Ergebnisse einschätzt. Das Interview wurde leicht gekürzt.

Auf den umkämpften Markt der digitalen Anwendungen fürs Lernen kommt ein neuer Wettbewerber. Mit Symby, einer Art Google für Lehrer und Schüler, will die Schweizer Firma Bold Brains ab März 2023 im deutschsprachigen Raum reüssieren. Die Nutzung der pädagogischen Suchmaschine soll gratis sein. Ihr Vorteil bestehe darin, sagte ein Vertreter von Bold Brains im Gespräch mit Bildung.Table, dass eine Künstliche Intelligenz die pädagogisch wertvollen Angebote sortiere und indexiere. Die Nutzenden können dann mit einer Art Schieberegler entscheiden, ob sie die Lerninhalte auf Anfänger- oder Fortgeschrittenen-Niveau ausgespielt bekommen wollen. Das System sei 100-prozentig DSGVO-konform, sagte Johannes Blatz, der Chef-Informatiker von Bold Brains. “Unser System besteht aus eigenen Daten, wir crawlen und indexieren alles selbst und greifen nicht auf Google-Technologie zurück.”

Das Geschäftsmodell beruhe darauf, dass es ab Ende nächsten Jahres eine Premium-Version geben soll. Nutzende können sich gegen ein Entgelt bei Symby anmelden. Zudem unterstützten deutsche Stiftungen das Projekt. Blatz sagte, dass Firmen ihre Lernmanagementsysteme mit den Inhalten, die bei Symby sortiert sind, abgleichen können. “Unternehmen müssen dafür bezahlen – Schüler und Lehrer sollen die Suchmaschine Symby stets gratis benutzen können.” Bold Brains ist mit einer Schule in der Schweiz und einer Stiftung namens Digiscovery verknüpft. Alle drei Institutionen sind unter derselben Adresse registriert. Bei einer Eröffnungsveranstaltung am Freitag vergangener Woche trat unter anderen Stephanie von Guttenberg auf.

Symby hostet nicht etwa einer der großen amerikanischen Anbieter, sondern das bayerische Unternehmen Hetzner Online. “Alle unsere Server stehen in Deutschland, wir erfüllen die DSGVO”, sagte Blatz. Das pädagogische Google könne über Schnittstellen an bestehende Lernmanagementsysteme andocken. Es werde jedoch kein Datenaustausch erfolgen, versicherte der KI-Experte von Bold Brains, der in Heidelberg medizinische Informatik studiert hat und für die Nasa gearbeitet habe. Die neue Suchmaschine sei in der Lage, an der Art, wie die Nutzenden ihre Fragen eingeben, die Schüler einzustufen.

Erste Probeläufe mit Symby seien bereits an der “Obersee Bilingual School” gelaufen. Johannes Blatz versicherte, dass genügend Serverpower vorhanden sei, um perspektivisch den gesamten deutschsprachigen Markt zu bedienen. Mit “Mundo” und “Wir lernen online” gibt es zwei Angebote von Bund und Ländern, die seit rund zwei Jahren ein vergleichbares Spektrum abzudecken beginnen. Allerdings arbeitet dort keine KI, sondern Teams von Mitarbeitern kuratieren das digitale Lernangebot. Christian Füller

Das Bundesbildungsministerium veranstaltet den im Koalitionsvertrag angekündigten Bildungsgipfel, jedoch in kleinerem Zuschnitt. Es sollen Vertreterinnen und Vertretern der Bildungspolitik aus Bund und Ländern sowie “zentrale Stakeholder aus dem Bildungsbereich” geladen werden. Am 14. und 15. März 2023 solle während der Bildungsforschungstagung des BMBF in Berlin ein “Spitzengespräch” stattfinden, wie ein Sprecher des Ministeriums bestätigte.

Im Koalitionsvertrag hatten die Ampel-Parteien einen Bildungsgipfel angekündigt, seither aber keine konkreten Pläne genannt. Damals hieß es, dass sich Bund, Länder, Kommunen und Wissenschaft auf einem Gipfel über neue Formen der Zusammenarbeit verständigen. Ein gutes Jahr später ist das Vorhaben auf ein Gespräch zur “bildungspolitischen Bestandsaufnahme” geschrumpft. Insbesondere sollen “die zentralen Herausforderungen für die Zukunft herausgearbeitet und Lösungswege diskutiert werden”. Die föderale Zusammenarbeit auf neue Füße zu stellen, steht wohl nicht mehr im Fokus des Gipfels, wie ihn der Koalitionsvertrag ankündigte. Vertreter der Kommunen nannte das BMBF auf ihrer geplanten Gästeliste gegenüber Bildung.Table nicht. Thomas Jarzombek, bildungspolitischer Sprecher der Unions-Fraktion im Bundestag, fürchtet eine “reine Showveranstaltung”. Es bringe nur etwas, “wenn dahinter ein Arbeitsprozess läuft, wo Vertreter aller Ebenen kontinuierlich zusammenarbeiten”, sagte er gegenüber Bildung.Table.

Die ebenfalls im Koalitionsvertrag vereinbarte Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Kommunen plant das Ministerium nicht einzusetzen. Sie sollte die Zusammenarbeit zwischen den Ebenen verbessern. Es gehe nicht darum, ein neues Gremium zu schaffen, sagte ein Sprecher. Vielmehr strebe man “eine engere und zielgenauere Kooperation der Ebenen auf konkreten Arbeitsfeldern an”. So würden die kommunalen Spitzenverbände bei der Erarbeitung der Verwaltungsvereinbarung für den Ganztagsausbau zwischen Bund und Ländern einbezogen. Niklas Prenzel

Schulen nehmen laut der Initiative D21 die Digitalisierung nicht als Chance wahr. Sie vermitteln Kindern nicht, sich sicher in der digitalen Welt zu bewegen. Diesen Aussagen stimmt knapp die Hälfte der durch die Initiative D21 in einer Studie befragten Eltern (N=2.453) zu. Zwischen den Bundesländern herrschen große Unterschiede. So sagen 86 Prozent der Befragten in Bremen, dass ihr Kind digitale Geräte im Unterricht nutzt. Das Schlusslicht ist Sachsen mit 63 Prozent. Im Bundesdurchschnitt stimmen drei von vier Befragten dem zu.

Die Stadtstaaten gehören, wie in vielen vergleichbaren Studien, zu den Bestplatzierten. In den ostdeutschen Ländern sind die Eltern besonders unzufrieden. In Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg bestätigt nur jeder zweite Befragte, dass sein Kind einen Internetzugang in der Schule hat. Bremen führt auch hier die Liste an (75 Prozent Zustimmung). Fast identische Ergebnisse – und damit erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern – zeigen sich bei der Frage nach der Zufriedenheit mit der Geräteausstattung.

Bundesweit sieht jeder Dritte in der mangelnden IT-/Digitalkompetenz von Lehrkräften eine Hürde für digital gestütztes Lernen. “Die Räume, die Pädagogen in Deutschland haben, um sich weiterzubilden, sind stark begrenzt”, kritisierte OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher am Dienstag in Berlin. Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF, plädierte daher für mehr Autonomie in den Schulen: verbindliche Lern- und Technikstandards auf Bundesebene, dafür mehr pädagogische Freiräume vor Ort.

Die Eltern-Studie über den Stand der Digitalisierung der Schulen erhob die Initiative D21 im Rahmen des eGovernment MONITOR 2022; D21 ist ein 1999 gegründeter Lobby-Zusammenschluss von Politik und Wirtschaft. Die Daten zeigen, wie ungleich die Zufriedenheit mit dem digitalen Unterricht im Bundesgebiet verteilt ist. Sie verweisen aber auch auf ein anderes Problem: dass immer wieder Eltern befragt werden müssen, um etwas über den Stand der Digitalisierung zu erfahren. Die Studienautoren spielen also über Bande und zeichnen in erster Linie eines: ein Stimmungsbild unter Eltern. In einem der Interviews zur Studie sagt dies auch die Digitalexpertin Birgit Eickelmann. Niklas Prenzel

Anfang kommenden Jahres startet eine bundesweit angelegte Längsschnittstudie zur psychotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Sie soll über vier Jahre laufen soll. Die Robert Bosch Stiftung fördert das Projekt mit fast einer Million Euro. Die Wissenschaftlerteams der Universität Leipzig und der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover wollen Befragungen in ambulanten Praxen durchführen. Sie werden aber auch mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern sprechen. Erste Ergebnisse werden Ende 2023 erwartet.

“Aktuell sind Schülerinnen und Schüler stark psychisch belastet und sie finden keine Versorgungsangebote”, betont Julian Schmitz gegenüber Bildung.Table. Er ist selbst ausgebildeter Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und leitet die Studie an der Universität Leipzig. Die Daten seien wichtig, um die prekäre Situation abzubilden. Für die Ampel-Koalition, die eine bessere Versorgung von Kindern und Jugendlichen in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben hat, sei das Monitoring ein wichtiges Feedback. Im Zuge der coronabedingten Lockdowns wurde öffentlich viel über psychische Belastungen von Kindern und Jugendlichen gesprochen (Bildung.Table berichtete). Doch auch nach der Rückkehr an die Schulen ist der Bedarf nach psychotherapeutischer Versorgung groß.

Neben der Versorgungslage beschäftigt sich die Studie mit der Frage, wie psychisch belastete Jugendliche in der Schule besser zu erreichen sind. Dafür sollen etwa Schulsozialarbeiter oder Schulpsychologen sorgen. “Wir wollen zu einer politischen und gesamtgesellschaftlichen Sensibilisierung für das Thema beitragen und Schulen dabei unterstützen, die psychische Gesundheit stärker in den Mittelpunkt zu rücken und belastende Strukturen abzubauen”, sagt Sandra Wille, Projektleiterin der Robert Bosch Stiftung. Das Monitoring solle auch dafür wichtige Informationen liefern. Janna Degener-Storr

Bundesweit sollen Schulzeugnisse künftig digital entstehen. Für die von Sachsen-Anhalt in Auftrag gegebene Technologie sind nun neue Testläufe in Planung. Die Überarbeitung der Konzeption solle im Oktober abgeschlossen werden, teilte das Digitalministerium in Magdeburg mit. Danach sollen weitere Tests folgen. Er wolle den weiteren Ablauf mit allen Beteiligten klären, sagte Digitalstaatssekretär Bernd Schlömer der Deutschen Presse-Agentur. “Ich rechne aber damit, dass wir im ersten Quartal 2023 schon wesentlich weiter sein werden.”

Im Frühjahr 2022 wurde bekannt, dass das von der Bundesdruckerei entwickelte System auf Grundlage sogenannter Blockchain-Technologie offenbar Schwachstellen aufwies (Bildung.Table berichtete). Der Probelauf wurde deshalb abgebrochen. Bei einer Blockchain werden die Daten nicht auf einem zentralen Computer gespeichert, sondern liegen verteilt auf den Rechnern der beteiligten Akteure. Das soll dafür sorgen, dass Daten nicht manipulierbar sind.

Aus Sicht Schlömers ist die Blockchain-Technologie für die Erstellung der digitalen Schulzeugnisse “überdimensioniert“. Man könne wesentlich einfachere Verfahren anwenden, sagte der Staatssekretär. Das sei Teil der Überlegungen mit der Bundesdruckerei. Die Vergabe von Zeugnissen in digitaler Form ist ein Projekt für die Umsetzung des bundesweiten Onlinezugangsgesetzes – es verpflichtet Bund, Länder und Gemeinden dazu, fast 600 Verwaltungsleistungen über das Internet bereitzustellen. In der Bildung hat Sachsen-Anhalt die Federführung übernommen. dpa

Als seine ältere Tochter vor drei Jahren eingeschult wurde, fuhr Fredrik Harkort zurück an seine alte Schule: Was hatte sich in den letzten 20 Jahren verändert, seitdem er das Gymnasium verlassen hatte? “Mit Erschrecken musste ich feststellen, dass sich unglaublich wenig getan hat. Die Kinder werden nicht adäquat auf das Berufsleben vorbereitet”, schildert er seinen damaligen Eindruck.

Der Unternehmer und seine Frau fragten sich ohnehin gerade: Was gründen wir als Nächstes? “Schnell war uns klar, dass wir für dieses gesellschaftliche Problem eine Lösung bauen wollten. Daraus ist Ende 2020 Cleverly entstanden.” Beim Online-Nachhilfeangebot können Eltern seit Juni 2021 Nachhilfekräfte für ihre Kinder finden. Aber Cleverly soll laut Harkort von Anfang an mehr als nur Online-Nachhilfe bieten: “Unsere Vision ist es, Kindern dabei zu helfen, sich auf das Berufsleben vorzubereiten. Das hat viel mit der Frage nach den eigenen Stärken und Potenzialen zu tun”, erklärt Harkort.

Deswegen gibt es ein Mentoring-Angebot. In den 1:1-Sitzungen, die dazugebucht oder eigenständig genutzt werden können, sprechen die Kinder mit Pädagogen über Themen wie Selbstvertrauen, Lern-Motivation oder Prüfungsangst. Ein Drittel der Kinder nutzt das Mentoring bereits. 26 Mitarbeitende hat das Unternehmen aktuell, das bekannte Investorinnen, wie Verena Pausder oder Lea-Sophie Cramer, gewinnen konnte.

Eigentlich ist Fredrik Harkort Diplom-Medienwirt. Nach seinem Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film in München, produzierte er zehn Jahre lang Fernsehsendungen: “Ich habe so Dinge gemacht wie Germany’s Next Topmodel, Popstars, Supernanny oder Frauentausch. Also eher leichte Unterhaltung.” In der Zeit, sagt er, habe er ein gutes Gespür dafür entwickelt, wie man kommunizieren muss, um viele Menschen zu erreichen.

2011 machte er sich selbstständig, um seine eigenen Ideen noch konsequenter umsetzen zu können. Gemeinsam mit seinem Freund Detlef Soost, den er noch aus Popstars-Zeiten kannte, gründete er das Unternehmen “BodyChange”, das mit dem Abnehmprogramm “I make you sexy” viele Menschen erreichte. Zehn Jahre lang war Fredrik Harkort dort CEO, bis er das Unternehmen 2020 verkaufte.

Dann gründete er Cleverly. Von “I make you sexy” zu einem Bildungs-Start-up (Slogan: “Lernen fürs Leben”) – wie passt das zusammen? Es erfülle ihn maximal, gemeinsam mit einem Team ein Unternehmen aufzubauen, sagt Fredrik Harkort, ganz losgelöst vom Thema. Außerdem hätte auch BodyChange einen “riesigen Impact” gehabt, mehr als drei Millionen Deutsche hätten ihre Ernährung damit umgestellt. Nun möchte er das Thema Bildung angehen. Die Herausforderung im Bildungsbereich habe ihn gereizt, gerade die politische Komponente. Deswegen hat er mit Cleverly vor einem Jahr die Initiative der Deutschen Digitalen Bildungsanbieter (iddb) ins Leben gerufen, die sich für bessere digitale Bildung einsetzt.

Seine Leidenschaft für das Filmemachen hat Fredrik Harkort bei aller Bildungsarbeit trotzdem nicht verloren. Auf YouTube und TikTok veröffentlicht er Interviews, in denen er fremde Menschen auf der Straße fragt, ob sie glücklich sind. “Es ist wundervoll zu sehen, dass es tatsächlich glückliche Menschen da draußen gibt.” Auch Cleverly möchte glücklich machen, sagt er: “Kinder sollen ihre Potenziale erkennen, damit sie eines Tages mal das machen können, was sie wirklich lieben.” Das sei auch seine persönliche Lebensmission für sich und seine Familie. Sarah Kröger

06. Oktober 2022, 16:00 bis 17:00 Uhr

Community Call: Zusammenarbeit von Schule mit außerschulischen Partnern

Wie können Schulen von den Angeboten zivilgesellschaftlicher Initiativen profitieren? Welche Expertise und Kompetenzen bringen außerschulische Partner ein? Diese Fragen sind zentraler Bestandteil der Veranstaltung. Dazu sprechen unter anderem Mustafa Eren (Programm-Manager im Bereich Bildung bei der Körber-Stiftung) und Manuela Mohr (Geschäftsführerin des Education Innovation Lab). INFOS & ANMELDUNG

06. Oktober 2022, 10:00 bis 12:00 Uhr

2. MINT Netzwerktreffen: MIN(K)T – Kreativität als Schlüssel in der modernen MINT Bildung

Die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH plant in dieser digitalen Konferenz, verschiedenen regionalen Akteuren, wie Schulen, außerschulischen Bildungsanbietern und Unternehmen im Bereich MIN(K)T eine Plattform für Austausch und Vernetzung zu bieten. INFOS & ANMELDUNG

06. und 07. Oktober 2022

Kommissionstagung: Vielfaltsorientierung & Diskriminierungskritik

Die Kommissionstagung Schulforschung und Didaktik vom Institut für Erziehungswissenschaft der Johannes Gutenberg Universität Mainz thematisiert die Ansprüche und Widersprüche schulischer Bildung. INFOS

08. Oktober 2022, 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Digitalkongress: Fachtag für digitale Bildung

Veranstaltet vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung vereint dieser Kongress den Input von 20 Vorträgen und Workshops aus insgesamt fünf Themenhäusern. Es geht unter anderem um Diagnostik und Learning Analytics, agile Schulentwicklung und den Einsatz digitaler Medien im Fachunterricht. INFOS & ANMELDUNG

11. und 12. Oktober 2022

Jahreskongress: Berufliche Bildung

Perspektiven entwickeln und Chancen nutzen ist das Motto dieser Veranstaltung, die sich an Ausbildende, Lehrkräfte und Schulleitungen richtet. Unter Kultusministerin Theresa Schopper als Schirmherrin werden unter anderem das Klassenzimmer der Zukunft, Künstliche Intelligenz in der Pflege oder Virtual Reality in der Ausbildung thematisiert. INFOS & ANMELDUNG

12. Oktober 2022, 16:00 bis 17:00 Uhr

Community Call: Jetzt aber wirklich – Zukunftsfähige Prüfungsformate

Wie gelingt es, zukunftsfähige Prüfungsformate zu entwickeln, die Kreativität, Kollaboration, kritisches Denken und Kommunikation mit einbeziehen und Reflexionsleistungen und Lernstrategien berücksichtigen? Dieser Frage widmet sich das Forum Bildung Digitalisierung im Community Call. INFOS & ANMELDUNG

12. Oktober bis 10. Dezember 2022

Online-Kurs: Qualität pädagogischer Beziehungen

Die Reflexion der eigenen pädagogischen Haltung und der Austausch von Personen aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern ist Ziel dieses Online-Kurses. Näher beleuchtet werden die Ethik pädagogischer Beziehungen und ihre Rolle als Instrument zur Stärkung anerkennender Beziehungen in pädagogischen Arbeitsfeldern. INFOS & ANMELDUNG