“das werden schwere Zeiten für Europa”, twitterte die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley (SPD), als Reaktion auf den Wahlsieg der rechten Parteien in Italien. Das Ergebnis war erwartet und zugleich gefürchtet worden. Führende Politiker fürchten nun um die Handlungsfähigkeit der EU. Besonders drei Themen bereiten Brüssel und einigen Mitgliedstaaten Sorge: die künftige Russland-Politik Italiens, die Rechtsstaatlichkeit und die Staatsfinanzen. Eric Bonse, Isabel Cuesta und Markus Grabitz fangen die Reaktionen in Europa ein.

Einen Ausblick auf eine künftige italienische Regierung unter Giorgia Meloni wagt Andrea De Petris vom Centro Politiche Europee (CEP) in Rom. Sollte sich die Chefin der Fratelli d’Italia dafür entscheiden, in die Fußstapfen Ungarns und Polens zu treten, wäre das ein extrem heikles Unterfangen, schreibt De Petris im Standpunkt. Denn dann würde sie riskieren, von den EU-Institutionen genauso behandelt zu werden wie Budapest und Warschau. Innerhalb ihrer Koalition werde sie einen Weg finden müssen, ihre eigenen Schwerpunkte zu setzen, und zugleich Salvini und Berlusconi einzubeziehen.

Globalisierung war gestern – in einem rauer werdenden internationalen Umfeld setzt die EU künftig auf einen anderen Weg. In seinem Herbstausblick auf die Handelspolitik analysiert Till Hoppe Vorhaben wie das Anti-Coercion-Instrument, mit dem sich die EU künftig zur Wehr setzen will, wenn Drittstaaten einzelne Länder wirtschaftlich unter Druck setzen. Er gibt außerdem einen Überblick über neue Handelsabkommen, etwa mit Neuseeland, den Mercosur-Staaten und Indien.

Nach dem Rechtsruck in Italien warnen führende Politiker vor Folgen für die Handlungsfähigkeit der EU. “Das werden schwere Zeiten für Europa”, twitterte die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley (SPD). Nicola Beer, EP-Vizepräsidentin von der FDP, spricht von einem “schweren Moment für Europa, der uns Sorgen machen muss”.

Sozialdemokraten, Liberale und Grüne kritisieren insbesondere den Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber: Dieser habe eine “klare Brandmauer” vermissen lassen, sagte die Grünen-Politikerin Alexandra Geese. Barley spricht von “Schützenhilfe der Konservativen”.

Weber hatte sich im Wahlkampf für das EVP-Mitglied Forza Italia von Silvio Berlusconi starkgemacht. Berlusconi war vor der Wahl eine Koalition mit den Rechtsaußen-Parteien Fratelli d’Italia von Wahlsiegerin Giorgia Meloni und der Lega von Matteo Salvini eingegangen. Auch in Webers Partei CSU sorgt der Umgang mit dem Rechtsbündnis offenkundig für Diskussionen.

Die Sorge sei übertrieben, meint hingegen Michael Gahler, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion. Berlusconis Partei stehe für Verlässlichkeit: “Ich habe die Forza Italia viele Jahre lang im Parlament erlebt und insbesondere mit ihren führenden Leuten wie Antonio Tajani, der zehn Jahre Kommissar war und zweieinhalb Jahre Parlamentspräsident. Mit ihm fahren wir einen Kurs der Mitte”.

EU-Skeptiker, Rechtspopulisten und Nationalisten wittern hingegen Morgenluft. Die französische RN-Führerin Marine Le Pen schrieb, dass die designierte italienische Regierungschefin Giorgia Meloni “den Drohungen einer antidemokratischen und arroganten EU” standgehalten habe. Auch der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gratulierte.

Bedeckt hielt sich dagegen die EU-Kommission. Man kommentiere nationale Wahlen grundsätzlich nicht, sagte Chefsprecher Eric Mamer. Zugleich wies er Schuldzuweisungen aus Rom zurück. Brüssel habe Italien mit Rekordsummen aus dem Corona-Aufbaufonds unterstützt und sei nicht für den Rechtsruck verantwortlich zu machen.

Sorgen macht man sich in Brüssel und anderen Hauptstädten vor allem wegen dreier Themen: Russland, Rechtsstaatlichkeit und Finanzen.

Künftige Russland- und Außenpolitik

Berlusconi und Salvini pflegen gute Beziehungen zu Kremlchef Wladimir Putin. Salvini hat auch die wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine verhängten EU-Sanktionen infrage gestellt. Allerdings gilt Meloni nicht als Putin-freundlich. In Brüssel überwiegt daher die Hoffnung, dass sie Kurs halten werde. Zu Vorsicht mahnt Arturo Varvelli, Chef des römischen ECFR-Büros. “Meloni hat in den letzten Monaten ihre politische Linie geändert, zum Beispiel in Bezug auf die Russlandpolitik. Dies trägt dazu bei, dass die pro-europäische Linie der künftigen italienischen Regierung unberechenbar ist.” In der Außenpolitik könne sich Meloni durchaus an ihren Amtsvorgänger Mario Draghi anlehnen.

Rechtsstaatlichkeit und EU-Mittel

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat schon auf die “Instrumente” verwiesen, die die EU nutzen könne, falls es mit der neuen Regierung in Rom Probleme gebe. Dabei spielte sie auf die Rechtsstaats-Konditionalität ein, die die Kürzung von Mitteln ermöglicht, sofern das EU-Budget gefährdet ist. Zunächst muss sich die Kommission allerdings selbst Sorgen machen. Sie hat die Kürzung von 7,5 Milliarden Euro aus dem EU-Budget an Ungarn vorgeschlagen. Für das Verfahren ist jedoch eine qualifizierte Mehrheit im Ministerrat nötig. Wenn sich Italien gemeinsam mit Ungarn und Polen querstellt, könnte es eng werden.

Unsolide Staatsfinanzen als Gefahr für Eurozone

Meloni nannte den Euro 2018 eine “falsche Währung”, Italien habe unter der Einführung der Gemeinschaftswährung gelitten. Einen Ausstieg aus dem Euro fordert sie nicht mehr, aber eine laxe Finanzpolitik könnte die Märkte beunruhigen. Die Renditen für italienische Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit stiegen am Montagmorgen bereits auf 4,46 Prozent – der höchste Stand seit September 2013.

Der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger warnt: “Italien ist so bedeutend, dass eine Politik, die nicht auf die Haushaltskonsolidierung setzt, für die ganze Eurozone gefährlich ist.” Berlusconi habe 2011 als Ministerpräsident von Italien zurücktreten müssen wegen unsolider Staatsfinanzen, sagte der CDU-Politiker zu Europe.Table. “Berlusconi und Tajani haben jetzt eine zweite Chance: Sie müssen für eine solide Haushaltspolitik sorgen, die mit den Maastricht-Kriterien vereinbar ist.”

Italien sei so groß, dass es weder vom Rettungsfonds ESM aufgefangen noch indirekt von der Europäischen Zentralbank finanziert werden könne, mahnte Oettinger. EZB-Chefin Christine Lagarde betonte gestern im Europaparlament, die Notenbank werde ihr neuestes Notfallprogramm nicht nutzen, um die Anleihen von Ländern zu kaufen, die “politische Fehler” begehen. Das Instrument zur Absicherung der geldpolitischen Transmission sei dazu da, verantwortlich haushaltende Länder zu unterstützen – andere sollte einen Bailout beantragen.

Nathalie Tocci vom italienischen Istituto Affari Internazionali warnt aber davor, die Sorgen dürften nicht zu “selbsterfüllenden Prophezeiungen” werden: “Die Wahl in Italien muss nicht zu Euroskepsis, kremlfreundlicher Politik oder einem Rückschlag für die transatlantische Partnerschaft führen”, schrieb sie auf Twitter.

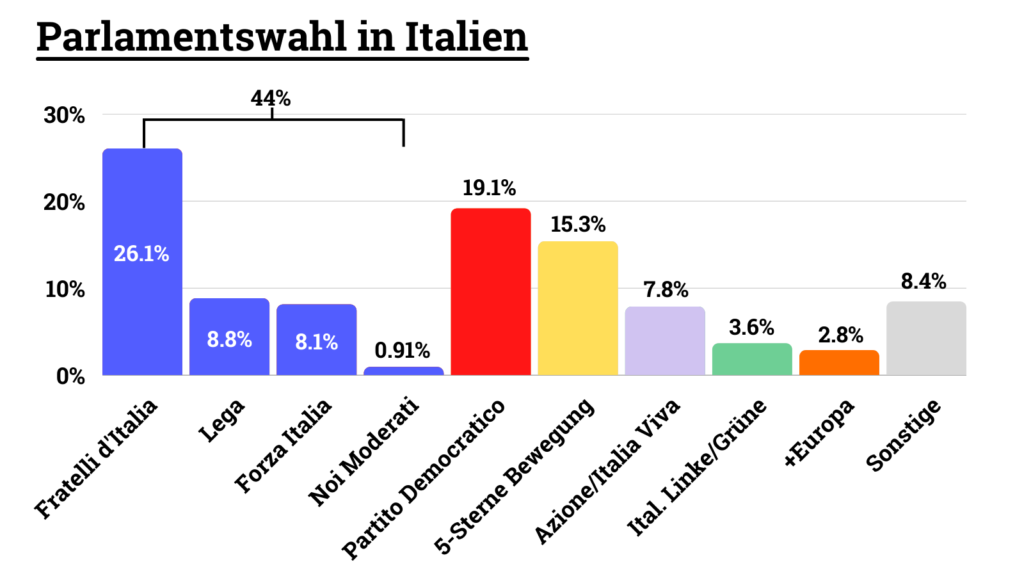

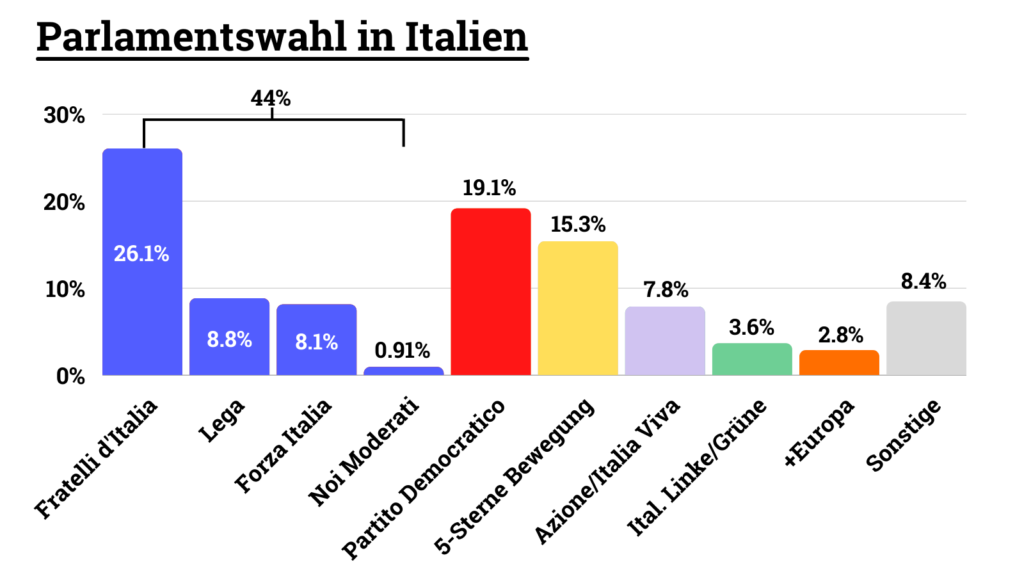

Nach der Wahl richten sich die Augen nun auf Staatspräsident Sergio Mattarella. Es besteht aber wenig Zweifel, dass der Präsident Meloni mit der Regierungsbildung beauftragen wird: Das Mitte-Rechts-Bündnis hat sich mit 44 Prozent der Stimmen eine solide Mehrheit gesichert.

Es wird jedoch noch etwa einen Monat dauern, bis die neue Regierung steht. Eine Zeit, die von institutionellen Formalitäten diktiert wird. Das Parlament wird am 13. Oktober zusammentreten und an diesem oder dem darauffolgenden Tag die Präsidenten der Kammern wählen müssen. Sobald die Gruppen gebildet sind, können die Konsultationen beginnen, die voraussichtlich um den 20. Oktober herum starten werden.

Innerhalb der Mitte-Rechts-Koalition sind die Kräfte unausgewogen. Während Meloni das Ergebnis ihrer Partei im Vergleich zu vor vier Jahren versechsfachen konnte und 26 Prozent der Stimmen erhielt, wurde ihr Koalitionspartner Matteo Salvini von den Wählern am meisten abgestraft – die Lega Nord kam auf magere 8,9 Prozent. Dennoch könnte Salvini darauf bestehen, bei der Bildung des Ministerrats mitzubestimmen, und das Innenministerium für sich beanspruchen. Damit könnten die Probleme bei der Bildung einer soliden Regierung beginnen.

Auch die Partei von Silvio Berlusconi, Forza Italia, hat mit knapp 8 Prozent kein gutes Ergebnis erzielt. In die Opposition muss wohl die Demokratische Partei (PD) von Enrico Letta. Obwohl sie mit 19 Prozent der Stimmen die zweitgrößte Kraft im Land wurde, wurde sie für ihre Strategie bestraft: Letta tritt als Vorsitzender der Sozialdemokraten zurück, nachdem er kritisiert wurde, dass er kein Bündnis mit der 5-Sterne-Bewegung von Giuseppe Conte eingegangen ist. Mit Isabel Cuesta und Markus Grabitz

Die EU hat in den vergangenen Jahren in der Handelspolitik deutlich aufgerüstet. Ganz neu im Arsenal: ein Instrument gegen wettbewerbsverzerrende Subventionen, das vor allem auf chinesische Staatsunternehmen zielt; und das Instrument für das internationale Beschaffungswesen (IPI), mit dessen Hilfe die EU öffentliche Ausschreibungen in anderen Ländern für europäische Firmen öffnen will. Beide Verordnungen haben Europaparlament und Mitgliedstaaten vor der Sommerpause verabschiedet.

Noch offen sind zwei Legislativvorschläge der EU-Kommission: das Anti-Coercion-Instrument, das die Mitgliedstaaten gegen handelspolitische Zwangsmaßnahmen anderer Regierungen schützen soll, und das gerade erst vorgestellte Importverbot von Produkten aus Zwangsarbeit. Anfang Dezember soll der zuständige Vizepräsident Valdis Dombrovskis überdies noch eine Reform des Zollwesens vorlegen. Über den Stand beim geplanten EU-Lieferkettengesetz und das Rohstoffpaket hatten wir Sie bereits in unserem Ausblick zur Nachhaltigkeitsagenda informiert.

Parallel dazu verhandelt die Kommission eine Reihe von Freihandelsabkommen mit Drittstaaten, mit unterschiedlichem Reifegrad. Russlands Angriff auf die Ukraine hat das Bewusstsein für politisch gefährliche Abhängigkeiten geschärft und der Handelspolitik damit neuen Rückenwind gebracht, wie die Generaldirektorin für Handel, Sabine Weyand, feststellte. Die EU will sich breiter aufstellen, und insbesondere die Beziehungen zu politisch nahestehenden Staaten stärken.

Aber der Reihe nach:

Mit dem neuen Instrument will sich die EU besser wehren können, wenn Drittstaaten einzelne Länder wirtschaftlich unter Druck setzen. Musterbeispiel ist das Vorgehen Chinas gegen Litauen, als Peking ein De-Facto-Handelsembargo gegen das baltische Land verhängte, nachdem Taiwan eine diplomatische Vertretung in Vilnius eröffnen durfte.

In solchen Fällen soll die EU künftig als Ganzes antworten können, etwa über Einfuhrbeschränkungen oder Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen. Die EU-Kommission würde nach ihrem Vorschlag vom vergangenen Dezember eine starke Stellung erhalten: Sie könnte selbst eine Untersuchung einleiten, über die Gegenmaßnahmen würde im Komitologie-Verfahren entschieden.

Im Europaparlament hat Berichterstatter Bernd Lange (SPD) gerade anhand der Änderungsanträge ein Kompromisspaket geschnürt. Es sieht etwa vor, dass angedrohte Zwangsmaßnahmen bereits Gegenmaßnahmen auslösen können, und setzt Fristen für die Verfahren. Am 10. Oktober soll der Handelsausschuss über den Bericht abstimmen, in der darauffolgenden Woche das Plenum die Parlamentsposition bestätigen, voraussichtlich ohne erneutes Votum.

Im Rat verhandeln die Mitgliedstaaten noch. Dort wird vor allem diskutiert, nach welchem Verfahren über Gegenmaßnahmen entschieden wird. Deutschland und andere Staaten pochten auf ein stärkeres Mitsprachrecht, heißt es in EU-Kreisen. Konkret geht es darum, welche Mehrheiten die Kommission im Rat braucht, um Gegenmaßnahmen anordnen zu können. Eine Einigung ist aber nicht mehr allzu fern. Die Trilog-Verhandlungen dürften daher noch unter tschechischer Ratspräsidentschaft beginnen.

Akteure: Bernd Lange, Reinhard Bütikofer (Schattenberichterstatter Grüne), tschechische Ratspräsidentschaft, Valdis Dombrovskis

Dombrovskis hatte den Legislativvorschlag Mitte September vorgelegt – exakt ein Jahr, nachdem Ursula von der Leyen ihn bei ihrer Lage zur Rede der EU 2021 angekündigt hatte. Mit Zwangsarbeit hergestellte Produkte sollen demnach vom Binnenmarkt verbannt werden. Ein belegbarer Verdacht reicht, um ein Produkt vom heimischen Markt zu nehmen sowie die Ein- und Ausfuhr verbieten zu können. Verantwortlich dafür sind laut dem Vorschlag die nationalen Zoll- oder Marktaufsichtsbehörden (Europe.Table berichtete).

Der Legislativvorschlag fußt auf zwei Rechtsgrundlagen: Artikel 114 (Binnenmarkt) und Artikel 207 (Handelspolitik) des Vertrages zur Arbeitsweise der EU. Entsprechend dürfte es im Europaparlament eine geteilte Zuständigkeit geben: Der Binnenmarktausschuss (IMCO) dürfte die Federführung für die Teile erhalten, die das Inverkehrbringen auf dem gemeinsamen Markt betreffen, der Handelsausschuss (INTA) für die Maßnahmen an der Außengrenze. Noch ist aber nichts geklärt.

Akteure: Valdis Dombrovskis, weitere Akteure noch unklar…

In ihrer Rede zur Lage der EU kündigte von der Leyen an, die Abkommen mit Chile, Mexiko und Neuseeland in den kommenden Monaten Rat und Europaparlament zur Ratifizierung vorlegen zu wollen. Mit anderen Partnern wie Australien und Indien wolle die Kommission die Verhandlungen vorantreiben. Generaldirektorin Weyand hofft zudem darauf, neue Dynamik in die Verhandlungen mit den Mercosur-Staaten zu bekommen.

Chile: Die EU hatte das weitgehend ausverhandelte Update des Assoziierungsabkommens aus dem Jahr 2002 auf Drängen Frankreichs Ende vergangenen Jahres zunächst zurückgestellt. Die Wahlen dort sind inzwischen vorbei. Zuletzt sorgte aber das gescheiterte Verfassungsreferendum in Chile für politische Turbulenzen in dem lateinamerikanischen Land und damit für neue Unsicherheiten. Chile ist als Handelspartner interessant, weil es politisch der EU nahesteht und als Lieferant von Lithium und Kupfer gebraucht wird, die für den Umbau der hiesigen Wirtschaft nötig sind.

Mexiko: Beide Seiten haben sich schon vor Längerem im Grundsatz verständigt, das Assoziierungsabkommen aus dem Jahr 2000 zu modernisieren und damit fast alle Zölle auf Güter abzuschaffen. Die Kommission arbeitet derzeit daran, den Handelsteil des Abkommens von den politischen Vereinbarungen abzutrennen, um die Ratifizierung zu beschleunigen. Dagegen gibt es aber Bedenken in der mexikanischen Regierung.

Neuseeland: Die EU-Kommission und die Regierung in Wellington hatten Ende Juni verkündet, sich im Grundsatz auf ein Freihandelsabkommen geeinigt zu haben. Der ausgehandelte Vertrag muss nun noch juristisch feingeschliffen und in die EU-Amtssprachen übersetzt werden. Danach wird er Rat und Europaparlament zur Unterzeichnung und Ratifizierung vorgelegt. Allzu großer Widerstand ist nicht zu erwarten, auch wegen des ambitionierten Nachhaltigkeitskapitels.

Australien: Die Verhandlungen mit dem Nachbarn Australien gestalten sich schwieriger – viele sensible Punkte seien noch offen, heißt es in Brüssel. Die Kommission hofft auf eine politische Einigung mit Canberra bis Frühjahr 2023. Mit der neuen sozialdemokratischen Regierung dort werde vieles leichter, sagt Bernd Lange: “Sie akzeptiert, dass Handelspolitik auch zur Reduzierung der CO2-Emissionen dienen muss.”

Mercosur: Viel hängt vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen in Brasilien am 2. Oktober ab: Bernd Lange und andere EU-Handelspolitiker versprechen sich neue Dynamik für das 2019 politisch vereinbarte Abkommen, sollte der frühere Präsident Luiz Inácio Lula da Silva gegen Amtsinhaber Jair Bolsonaro gewinnen. Letzterer ist wegen seines mangelnden Interesses am Schutz des Regenwaldes hierzulande kaum vermittelbar.

Mit Lula, so hoffen die Europäer, ließen sich verbliebene Fragen in einer Zusatzerklärung aus der Welt räumen, die das Handelsabkommen bei der Durchsetzung der Zusagen zum Schutz des Amazonasgebiets aus Sicht der Kritiker offenlässt. Allerdings hat der linksgerichtete Kandidat schon Bedarf für Nachverhandlungen angemeldet, um Brasilien als Industriestandort zu stärken. Die EU-Kommission lehnt das strikt ab, weil sie darin ein Einfallstor für weitere Begehren sieht.

Indien: Von der Leyen hofft darauf, ein Abkommen vor Ende ihrer Amtszeit Mitte 2024 schließen zu können. Doch das ist ambitioniert: Delhi scheint weiterhin kaum bereit, seinen Markt für die Europäer zu öffnen. Die erste Verhandlungsrunde Ende Juni habe wenig Bewegung gebracht, heißt es in EU-Kreisen. Die Frage ist nun, wie weit Kommission und Mitgliedsstaaten auf Premier Modi zugehen wollen, um diesen im Konflikt mit Russland und den Spannungen mit China auf ihre Seite zu ziehen.

28.09.-29.09.2022, online

EC European Research and Innovation Days

The European Commission (EC) brings together policymakers, researchers, entrepreneurs and the public to debate the future of research and innovation in Europe. INFOS & REGISTRATION

28.09.2022 – 14:00-15:00 Uhr, online

FSR, Discussion Can US LNG save the EU from Russian gas this winter?

The Florence School of Regulation (FSR) addresses the question, whether increased exports of natural gas in the form of LNG can help mitigate the energy crisis and prevent supply shortages caused by the disrupted flows of gas from Russia. INFOS & REGISTRATION

28.09.2022 – 14:00-15:00 Uhr, online

ENZA, Panel Discussion Integrated solutions to deliver a net-zero energy system

The European Net Zero Alliance (ENZA) showcases the benefits of a multi-energy and multiple technology approach to achieving an integrated and climate neutral energy system for the EU economy and citizens. INFOS & REGISTRATION

28.09.2022 – 15:00-17:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

ERCST, Discussion Border Carbon Adjustment in the EU: Launch of Report on International Cooperation on BCAs/CBAM

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) deals with the question of international cooperation on and around the CBAM. INFOS & REGISTRATION

28.09.2022 – 15:00-15:30 Uhr, online

rheingold Institut, Seminar Wie ticken die Energiekunden in diesem Winter?

Das rheingold Institut beschäftigt sich mit dem Verhalten und Einstellungen von Energiekunden in diesem Winter. INFOS & ANMELDUNG

28.09.2022 – 17:15-18:00 Uhr, online

FES, Vortrag Wie wählt Europa? – Die Parlamentswahl in Lettland

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) widmet sich der anstehenden Parlamentswahl in Lettland. INFOS & ANMELDUNG

28.09.2022 – 18:00 Uhr, online

EUD, Diskussion Parlamentswahl in Italien – Rechtsruck als Vorbote für die Europawahl 2024?

Die Europa Union Deutschlands (EUD) lädt zum Online-Bürgerdialog über den Ausgang der italienischen Parlamentswahl ein. INFOS & ANMELDUNG

28.09.2022 – 19:00-22:00 Uhr, Berlin

“Die Zeit”, Podiumsdiskussion It’s getting hot in here! – Wie wir unsere Städte fit für den Klimawandel machen

“Die Zeit” geht der Frage nach, was wir jetzt tun können, um im Gebäudesektor schnell viel Energie einzusparen und gleichzeitig auf den steigenden Wohnungsbedarf zu antworten. INFOS & ANMELDUNG

28.09.2022 – 19:00-20:30 Uhr, Brüssel (Belgien)

DGAP, Panel Discussion Europe in Times of War: Perspectives for NATO and EU Security Policy

The German Council on Foreign Relations (DGAP) discusses various timely issues related to security and defense. INFOS & REGISTRATION

29.09.-30.09.2022, Brühl

Eco, Conference Internet Security Days

Der Verband der Internetwirtschaft (Eco) informiert über aktuelle Bedrohungen sowie neue Strategien. INFOS & ANMELDUNG

29.09.2022 – 10:00-12:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

ERCST, Panel Discussion Green bonds – State of play. What is in it for transition?

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) takes stock of the Green Bond Standard incorporating the EU taxonomy. INFOS & REGISTRATION

29.09.2022 – 17:30-18:45 Uhr, Berlin/online

ECFR, Panel Discussion Berlin Africa Forum

The European Council on Foreign Relations (ECFR) addresses the EU-Africa relationship in the post-1989 era. INFOS & REGISTRATION

29.09.2022 – 19:00-21:00 Uhr, Berlin

FES, Diskussion Zur Zukunft der Energie- und Wärmeversorgung in Deutschland und Europa

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) diskutiert über die Entlastungsvorhaben der Bundesregierung und geht der Frage nach, wie wir die Energieversorgung souverän, nachhaltig und zugleich gerecht sichern. INFOS & ANMELDUNG

Die Verhandlerinnen und Verhandler des Umweltausschusses im EU-Parlament haben eine Einigung zur Nutzung von CO2-Zertifikaten aus der Marktstabilitätsreserve zur Finanzierung des REPowerEU-Programms erzielt. Anders als die EU-Kommission könnte das Parlament sich dafür aussprechen, keine MSR-Zertifikate zu nutzen, um das Programm zu finanzieren, das Europa energieunabhängig von Russland machen soll. Das bestätigten mehrere für die Verhandlungen zuständigen Berichterstatter am Montag.

Stattdessen sollen die 20 Milliarden Euro eingesammelt werden, indem Zertifikate, die eigentlich erst zwischen 2026 und 2030 verkauft werden sollten, auf den Zeitraum 2021 bis 2025 vorverlegt werden. Zwar bliebe die Marktstabilitätsreserve in diesem Szenario unberührt, doch als Geldquelle würde weiterhin CO2-Zertifikate des Europäischen Emissionshandelssystems (ETS) dienen. EVP-Berichterstatter Peter Liese hält die jetzige Einigung auf ein Frontloading daher für Kosmetik im Vergleich zur Nutzung von MSR-Zertifikaten, denn die Effekte dürften die gleichen bleiben.

Ökonomen, Umweltschutzorganisationen sowie die Grünen im EU-Parlament hatten vor einer Aufweichung der Klimaambitionen Europas gewarnt, sollten MSR-Zertifikate verkauft werden (Europe.Table berichtete). Liese dagegen hatte das Ziel verfolgt, durch die Nutzung zusätzlicher Zertifikate den CO2-Preis zu senken und damit für Entlastung bei Bürgern und Unternehmen zu sorgen. Mit dem Ergebnis ist er daher zufrieden: “Wir mobilisieren schnell Mittel, um von Russland unabhängiger zu werden und die Preise dauerhaft zu senken.”

Kurzfristig würde durch die Maßnahme zwar der Zertifikatspreis sinken. Doch das sei keine unangenehme Nebenwirkung, sondern gewollt, so Liese. “Ab 2026 muss aber jeder wissen, dass es noch ernster wird mit dem Klimaschutz. Jeder, der dann noch nicht investiert hat, wird viel zahlen müssen”, mahnt der CDU-Politiker die Industrie.

Der Umweltausschuss wird am 3. Oktober über die Einigung der Berichterstatter abstimmen, das Plenum soll in der zweiten Oktober-Sitzungswoche folgen. luk

Eine Gruppe von EU-Ländern will Brüssel dazu drängen, diese Woche Pläne für eine EU-weite Obergrenze für den Großhandelspreis für Gas vorzulegen, wie aus einem Entwurf für einen Brief hervorgeht, über den Reuters berichtet. Die Staaten wollen die Europäische Kommission in dem Schreiben auffordern, die Vorschläge bei dem Treffen der EU-Energieminister am Freitag zu unterbreiten und anschließend so bald wie möglich einen Gesetzesvorschlag vorzulegen.

“Wir erkennen die Bemühungen der Kommission und die Maßnahmen an, die sie zur Bewältigung der Krise vorgeschlagen hat. Aber wir müssen noch das schwerwiegendste Problem von allen angehen: den Großhandelspreis für Erdgas“, heißt es in dem Entwurf.

Initiatoren des Vorschlags sind Belgien, Italien, Polen und Griechenland. Montagnachmittag hatten sich nach Informationen von Europe.Table sieben weitere Länder hinter dem Vorschlag versammelt, darunter Portugal, Rumänien und Schweden. Über den genauen Wortlaut wurde zu diesem Zeitpunkt noch verhandelt.

Andere Staaten lehnen eine Deckelung der Gaspreise ab, was Zweifel daran aufkommen lässt, ob ein EU-Vorschlag genügend Unterstützung finden würde. Deutschland, die Niederlande und Dänemark sind der Ansicht, dass eine Preisobergrenze die Versorgungssicherheit gefährden könnte, da sie die Fähigkeit der EU, in diesem Winter Gaslieferungen zu erhalten, untergraben würde.

Es wurde erwartet, dass die Kommission diese Woche ein Update über die neuen Maßnahmen, die sie untersucht, veröffentlicht. EU-Beamte sagten jedoch am Montag, dass dies nun für Anfang Oktober erwartet wird. rtr/ber

Der Druckabfall in der Ostseepipeline Nord Stream 2 ist nach Angaben der Betreiber Folge eines Gasaustritts südöstlich der dänischen Insel Bornholm. In Zusammenarbeit mit Behörden sei die ausschließliche Wirtschaftszone Dänemarks als Ort eines möglichen Austritts identifiziert worden, teilte die Nord Stream 2 AG am Montagnachmittag mit. Die zuständigen Behörden haben demnach als Vorsichtsmaßnahme eine Sicherheitszone eingerichtet. Die Untersuchungen dauerten an.

Die dänische Schifffahrtsbehörde gab am Montagnachmittag einen entsprechenden Hinweis heraus. Es sei ein Gasleck beobachtet worden. Das Leck sei gefährlich für die Schifffahrt, das Fahren innerhalb eines Bereichs von fünf Seemeilen von der besagten Position sei verboten. Die dänische Energiebehörde meldete, aus einer der beiden Leitungen von Nord Stream 2 trete Erdgas aus. Es werde nicht davon ausgegangen, dass der Zwischenfall Auswirkungen auf die dänische Gasversorgungssicherheit habe. Auch die Schifffahrtsbehörde im benachbarten Schweden warnte Handelsschiffe in der Ostsee vor dem Leck, wie sie auf dpa-Anfrage mitteilte.

In der Nacht zu Montag war ein starker Druckabfall in einer der beiden Leitungen der fertiggestellten, aber nicht für den Gasimport genutzten Pipeline Nord Stream 2 festgestellt worden. Die Leitung verläuft von Russland durch die Ostsee nach Deutschland. Die zuständigen Marinebehörden in Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland und Russland seien sofort informiert worden, hatte die Nord Stream 2 AG mitgeteilt. dpa

Vierzig Tage vor Beginn der COP27 schließen sich Anwälte und NROs zusammen. In einem offenen Brief, der am heutigen Dienstag veröffentlicht wird, fordern fünfundzwanzig Organisationen aus der ganzen Welt, dass die Staaten ihre Klimaschutzmaßnahmen verstärken. Andernfalls müssten sie sich vor Gericht verantworten. Etwa die Hälfte der unterzeichnenden Organisationen stammt aus Europa, darunter Climate Action Network Europe, Germanwatch und Notre Affaire à Tous aus Frankreich.

Die Botschaft ist klar: “Regierungen der Welt: Ihre Verzögerung kostet Leben. Starke Maßnahmen sind jetzt erforderlich, um die Menschen und den Planeten zu schützen.” Sollten die ausbleiben, werde man vor Gericht ziehen, heißt es in dem Brief. Die Verfasser verweisen darauf, dass sie weltweit bereits 80 Klagen eingereicht haben, um stärkere Klimaschutzambitionen zu erzwingen. Zu den verklagten Regierungen gehören alle großen Emittenten wie Australien, Brasilien, diverse EU-Länder, die USA, Südafrika, Südkorea und Russland.

Die COP27 biete den Regierungen die Gelegenheit, “einen Kurswechsel vorzunehmen”, “das Ausmaß des Leids und der Menschenrechtsverletzungen, die durch (ihre) Unfähigkeit, die Krise zu bewältigen, verursacht werden, zu minimieren und (ihre) rechtlichen Verpflichtungen nach nationalem und internationalem Recht zu erfüllen”.

Für Sarah Mead, Co-Direktorin des Climate Litigation Network und eine der Unterzeichnerinnen des offenen Briefes, ist der Klimaschutz eine “rechtliche Verpflichtung”. Sie führt aus: “Doch die Regierungen halten sich nicht an ihre eigenen Gesetze und Verpflichtungen. Wir wollen sicherstellen, dass die Länder verstehen, dass das Gesetz auf unserer Seite ist. Anwälte und Aktivisten nutzen diesen Vorteil, um Regierungen für ihre verfehlten Klimaziele zur Rechenschaft zu ziehen.”

Im Jahr 2015 fällte das Gericht in Den Haag ein als “historisch” bezeichnetes Urteil in dem von der NGO Urgenda gegen die Niederlande angestrengten Fall und zwang den niederländischen Staat, Maßnahmen zur Verhinderung des Klimawandels zu ergreifen. Das Urteil verpflichtete den Staat, seine Treibhausgasemissionen bis 2020 im Vergleich zu 1990 um 25 Prozent zu senken, während die Regierung nur 20 Prozent anstrebte. Das Urteil wurde im Dezember 2019 vom Obersten Gerichtshof der Niederlande bestätigt, nachdem der Staat zwei Berufungen eingelegt hatte. cst

Die EU-Staaten suchen weiter nach einer gemeinsamen Linie im Umgang mit russischen Kriegsdienstverweigerern, die ihre Heimat verlassen wollen. Ein erstes Krisentreffen der 27 EU-Botschafter brachte am Montag keine Lösung. Man habe die EU-Kommission dazu aufgefordert, die jüngsten Leitlinien zur Visavergabe “unter Berücksichtigung der Sicherheitsbedenken der Mitgliedstaaten zu überprüfen, zu bewerten und gegebenenfalls zu aktualisieren”, teilte die derzeitige tschechische EU-Ratspräsidentschaft anschließend lediglich mit.

Nachdem Russland vergangene Woche eine Teilmobilisierung im Angriffskrieg gegen die Ukraine angekündigt hatte, stellt das Thema möglicher Deserteure und Kriegsdienstverweigerer die EU vor eine Herausforderung. Deutschland und andere Staaten dringen auf eine einheitliche Linie. Die Positionen liegen teils jedoch weit auseinander. Bundesinnenministern Nancy Faeser stellte Deserteuren Asyl in Aussicht. Die baltischen Staaten und Polen lehnen die Aufnahme dieser Menschen strikt ab. Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis schrieb auf Twitter, dass sein Land jenen, “die nur vor der Verantwortung davonlaufen”, kein Asyl gewähren werde. “Die Russen sollten bleiben und kämpfen. Gegen Putin.”

Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte am Montag, man sei mit den Mitgliedstaaten in Kontakt. Für Dienstag sei ein Treffen auf Arbeitsebene geplant, an dem auch die für Migration und Sicherheit zuständigen EU-Agenturen teilnehmen würden. dpa

EZB-Präsidentin Christine Lagarde rechnet wegen des Ukraine-Krieges mit einer erheblichen Konjunkturabschwächung. “Die wirtschaftlichen Folgen für den Euro-Raum haben sich seit unserem letzten Treffen im Juni weiter entfaltet, und die Aussichten verdüstern sich”, sagte Lagarde am Montag bei einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) des EU-Parlaments in Brüssel.

Die Wirtschaftsaktivität werde sich in den kommenden Quartalen substanziell abschwächen. 2023 werde sicher ein schwieriges Jahr werden, bei dem das erste Quartal sehr wahrscheinlich negativ sein werde wie auch voraussichtlich das vierte Quartal im laufenden Jahr.

Zudem sei die Inflation viel zu hoch und werde für einen längeren Zeitraum über dem Inflationsziel der Währungshüter verharren, sagte die Notenbankchefin. “Die Abwertung des Euro hat ebenfalls zum Aufbau von Inflationsdruck beigetragen”, so Lagarde. Die Europäische Zentralbank erhöhte unlängst im Kampf gegen die ausufernde Inflation die Zinsen um kräftige 0,75 Prozentpunkte. Die nächste Zinssitzung der Euro-Notenbank ist für den 27. Oktober geplant.

Lagarde stellte erneut weitere Zinsschritte in Aussicht. “Wir gehen davon aus, dass wir die Zinssätze in den nächsten Sitzungen weiter anheben werden, um die Nachfrage zu dämpfen und uns vor der Gefahr einer anhaltenden Aufwärtsbewegung der Inflationserwartungen zu schützen”, sagte sie.

Die Regierungen im Euro-Raum rief Lagarde dazu auf, geplante fiskalische Maßnahmen, mit denen die Folgen der hochschießenden Energiepreise für die Bevölkerung abgemildert werden sollen, befristet zu halten. “Es ist wichtig, dass die fiskalische Unterstützung, mit der die Haushalte vor den Auswirkungen höherer Preise geschützt werden, vorübergehend und zielgerichtet ist“, sagte sie. Damit werde das Risiko begrenzt, dass die Inflation weiter angeheizt werde. Auch erleichtere dies die Aufgabe der Geldpolitik. rtr

Giorgia Meloni hat die Parlamentswahlen in Italien gewonnen. Ihre Partei Fratelli d’Italia ist eindeutig die stärkste Partei der Mitte-Rechts-Koalition. Bemerkenswert ist dabei nicht zuletzt die niedrige Wahlbeteiligung. Weniger als 64 Prozent der Wahlberechtigten gingen zur Wahl, gegenüber 73 Prozent im Jahr 2018: ein Zeichen dafür, dass ein wesentlicher Teil der Wählerschaft mit dem politischen Angebot doch unzufrieden ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt steht jedoch fest, dass es Meloni obliegt, die nächste Regierung zu bilden, die erste von einer Frau geführte Regierung in der Geschichte der italienischen Republik. Das Ergebnis der Fratelli d’Italia wird nicht nur als Sieg der Souveränisten und Euroskeptiker, sondern auch als Erfolg der postfaschistischen Kreise gewertet, und viele fürchten um die Widerstandsfähigkeit der EU nach dem Regierungswechsel.

Aber vielleicht muss dieses Urteil durch weitere Informationen ergänzt werden. Da sie seit 2018 während der gesamten Legislaturperiode in der Opposition geblieben ist, konnte sich Giorgia Meloni im Gegensatz zu ihren Koalitionspartnern Salvini und Berlusconi den Wählern als echte politische Alternative präsentieren. Viele derjenigen, die mit dem Umgang mit der Pandemie unzufrieden oder über die steigenden Energiekosten besorgt waren, sahen in ihr ein “neues Gesicht”, das die Chance erhalten sollte, das Land zu führen.

Die Tatsache, dass Meloni seit mehr als zwanzig Jahren in der Politik tätig ist und auch Ministerin war, hatte offensichtlich wenig Einfluss auf diese Wahl. Es waren also vor allem Unzufriedenheit und Angst und weniger eine echte Sehnsucht nach dem Faschismus, die in der rechten Wählerschaft durchaus vorhanden ist, die den Fratelli d’Italia so viele Stimmen bescherten.

In jedem Fall ist die italienische Wirtschaft nach wie vor schwach und in hohem Maße von der Wirtschaftshilfe des Wiederaufbaufonds abhängig. Um die Mittel weiterhin zu erhalten, muss Italien jedoch den von der Regierung Draghi mit Brüssel vereinbarten Reformkurs fortsetzen. Meloni wird daher, sobald sie Draghi abgelöst haben wird, nicht deutlich von diesem Weg abweichen können, es sei denn, die Auszahlung von EU-Geldern ist gefährdet.

Meloni hat wiederholt erklärt, dass sie die Staatsverschuldung nicht erhöhen will, was zeigt, dass sie zumindest im Bereich der Wirtschaft nicht die Absicht hat, sich mit Brüssel und Frankfurt anzulegen. Sollte sich die Chefin der Fratelli d’Italia hingegen dafür entscheiden, in die Fußstapfen Ungarns und Polens zu treten, würde sie riskieren, von den EU-Institutionen genauso behandelt zu werden wie Budapest und Warschau, und das kann sie sich nicht leisten, wenn sie sich auch im übrigen Europa als glaubwürdige Premierministerin etablieren will.

Melonis überwältigender Sieg in ihrer Koalition zwingt sie daher auf absehbare Zeit zu einem doppelten Balanceakt: nach außen gegenüber Europa, um Konflikte zu vermeiden, sowie innerhalb ihrer Koalition, wo vor allem Salvinis Lega weit weniger Stimmen erhielt als erwartet. Hier wird Meloni darauf achten müssen, die Handschrift ihrer Partei in der Regierung erkennbar zu machen, gleichzeitig aber auch Salvini und Berlusconi genügend Raum zu geben, damit sie Beiträge in die Regierungstätigkeit einbringen können, die auch von ihren Wählern geschätzt werden.

Italien ist seit Langem an massive Stimmenverschiebungen von einer Partei zur anderen und an die Bildung instabiler Regierungen aufgrund wechselnder parlamentarischer Mehrheiten im Laufe der Legislaturperiode gewöhnt. Die nächste Regierung wird sich auf eine klare Mehrheit in beiden Häusern stützen können, aber das war auch bei den Vorgängerregierungen der Fall. Wir werden sehen, ob sich Meloni in dieser Hinsicht profilieren und ihr Kabinett für die Dauer der Legislaturperiode bis 2027 im Amt halten kann.

Andrea De Petris ist wissenschaftlicher Direktor des Centro Politiche Europee (CEP) in Rom.

“das werden schwere Zeiten für Europa”, twitterte die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley (SPD), als Reaktion auf den Wahlsieg der rechten Parteien in Italien. Das Ergebnis war erwartet und zugleich gefürchtet worden. Führende Politiker fürchten nun um die Handlungsfähigkeit der EU. Besonders drei Themen bereiten Brüssel und einigen Mitgliedstaaten Sorge: die künftige Russland-Politik Italiens, die Rechtsstaatlichkeit und die Staatsfinanzen. Eric Bonse, Isabel Cuesta und Markus Grabitz fangen die Reaktionen in Europa ein.

Einen Ausblick auf eine künftige italienische Regierung unter Giorgia Meloni wagt Andrea De Petris vom Centro Politiche Europee (CEP) in Rom. Sollte sich die Chefin der Fratelli d’Italia dafür entscheiden, in die Fußstapfen Ungarns und Polens zu treten, wäre das ein extrem heikles Unterfangen, schreibt De Petris im Standpunkt. Denn dann würde sie riskieren, von den EU-Institutionen genauso behandelt zu werden wie Budapest und Warschau. Innerhalb ihrer Koalition werde sie einen Weg finden müssen, ihre eigenen Schwerpunkte zu setzen, und zugleich Salvini und Berlusconi einzubeziehen.

Globalisierung war gestern – in einem rauer werdenden internationalen Umfeld setzt die EU künftig auf einen anderen Weg. In seinem Herbstausblick auf die Handelspolitik analysiert Till Hoppe Vorhaben wie das Anti-Coercion-Instrument, mit dem sich die EU künftig zur Wehr setzen will, wenn Drittstaaten einzelne Länder wirtschaftlich unter Druck setzen. Er gibt außerdem einen Überblick über neue Handelsabkommen, etwa mit Neuseeland, den Mercosur-Staaten und Indien.

Nach dem Rechtsruck in Italien warnen führende Politiker vor Folgen für die Handlungsfähigkeit der EU. “Das werden schwere Zeiten für Europa”, twitterte die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley (SPD). Nicola Beer, EP-Vizepräsidentin von der FDP, spricht von einem “schweren Moment für Europa, der uns Sorgen machen muss”.

Sozialdemokraten, Liberale und Grüne kritisieren insbesondere den Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber: Dieser habe eine “klare Brandmauer” vermissen lassen, sagte die Grünen-Politikerin Alexandra Geese. Barley spricht von “Schützenhilfe der Konservativen”.

Weber hatte sich im Wahlkampf für das EVP-Mitglied Forza Italia von Silvio Berlusconi starkgemacht. Berlusconi war vor der Wahl eine Koalition mit den Rechtsaußen-Parteien Fratelli d’Italia von Wahlsiegerin Giorgia Meloni und der Lega von Matteo Salvini eingegangen. Auch in Webers Partei CSU sorgt der Umgang mit dem Rechtsbündnis offenkundig für Diskussionen.

Die Sorge sei übertrieben, meint hingegen Michael Gahler, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion. Berlusconis Partei stehe für Verlässlichkeit: “Ich habe die Forza Italia viele Jahre lang im Parlament erlebt und insbesondere mit ihren führenden Leuten wie Antonio Tajani, der zehn Jahre Kommissar war und zweieinhalb Jahre Parlamentspräsident. Mit ihm fahren wir einen Kurs der Mitte”.

EU-Skeptiker, Rechtspopulisten und Nationalisten wittern hingegen Morgenluft. Die französische RN-Führerin Marine Le Pen schrieb, dass die designierte italienische Regierungschefin Giorgia Meloni “den Drohungen einer antidemokratischen und arroganten EU” standgehalten habe. Auch der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gratulierte.

Bedeckt hielt sich dagegen die EU-Kommission. Man kommentiere nationale Wahlen grundsätzlich nicht, sagte Chefsprecher Eric Mamer. Zugleich wies er Schuldzuweisungen aus Rom zurück. Brüssel habe Italien mit Rekordsummen aus dem Corona-Aufbaufonds unterstützt und sei nicht für den Rechtsruck verantwortlich zu machen.

Sorgen macht man sich in Brüssel und anderen Hauptstädten vor allem wegen dreier Themen: Russland, Rechtsstaatlichkeit und Finanzen.

Künftige Russland- und Außenpolitik

Berlusconi und Salvini pflegen gute Beziehungen zu Kremlchef Wladimir Putin. Salvini hat auch die wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine verhängten EU-Sanktionen infrage gestellt. Allerdings gilt Meloni nicht als Putin-freundlich. In Brüssel überwiegt daher die Hoffnung, dass sie Kurs halten werde. Zu Vorsicht mahnt Arturo Varvelli, Chef des römischen ECFR-Büros. “Meloni hat in den letzten Monaten ihre politische Linie geändert, zum Beispiel in Bezug auf die Russlandpolitik. Dies trägt dazu bei, dass die pro-europäische Linie der künftigen italienischen Regierung unberechenbar ist.” In der Außenpolitik könne sich Meloni durchaus an ihren Amtsvorgänger Mario Draghi anlehnen.

Rechtsstaatlichkeit und EU-Mittel

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat schon auf die “Instrumente” verwiesen, die die EU nutzen könne, falls es mit der neuen Regierung in Rom Probleme gebe. Dabei spielte sie auf die Rechtsstaats-Konditionalität ein, die die Kürzung von Mitteln ermöglicht, sofern das EU-Budget gefährdet ist. Zunächst muss sich die Kommission allerdings selbst Sorgen machen. Sie hat die Kürzung von 7,5 Milliarden Euro aus dem EU-Budget an Ungarn vorgeschlagen. Für das Verfahren ist jedoch eine qualifizierte Mehrheit im Ministerrat nötig. Wenn sich Italien gemeinsam mit Ungarn und Polen querstellt, könnte es eng werden.

Unsolide Staatsfinanzen als Gefahr für Eurozone

Meloni nannte den Euro 2018 eine “falsche Währung”, Italien habe unter der Einführung der Gemeinschaftswährung gelitten. Einen Ausstieg aus dem Euro fordert sie nicht mehr, aber eine laxe Finanzpolitik könnte die Märkte beunruhigen. Die Renditen für italienische Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit stiegen am Montagmorgen bereits auf 4,46 Prozent – der höchste Stand seit September 2013.

Der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger warnt: “Italien ist so bedeutend, dass eine Politik, die nicht auf die Haushaltskonsolidierung setzt, für die ganze Eurozone gefährlich ist.” Berlusconi habe 2011 als Ministerpräsident von Italien zurücktreten müssen wegen unsolider Staatsfinanzen, sagte der CDU-Politiker zu Europe.Table. “Berlusconi und Tajani haben jetzt eine zweite Chance: Sie müssen für eine solide Haushaltspolitik sorgen, die mit den Maastricht-Kriterien vereinbar ist.”

Italien sei so groß, dass es weder vom Rettungsfonds ESM aufgefangen noch indirekt von der Europäischen Zentralbank finanziert werden könne, mahnte Oettinger. EZB-Chefin Christine Lagarde betonte gestern im Europaparlament, die Notenbank werde ihr neuestes Notfallprogramm nicht nutzen, um die Anleihen von Ländern zu kaufen, die “politische Fehler” begehen. Das Instrument zur Absicherung der geldpolitischen Transmission sei dazu da, verantwortlich haushaltende Länder zu unterstützen – andere sollte einen Bailout beantragen.

Nathalie Tocci vom italienischen Istituto Affari Internazionali warnt aber davor, die Sorgen dürften nicht zu “selbsterfüllenden Prophezeiungen” werden: “Die Wahl in Italien muss nicht zu Euroskepsis, kremlfreundlicher Politik oder einem Rückschlag für die transatlantische Partnerschaft führen”, schrieb sie auf Twitter.

Nach der Wahl richten sich die Augen nun auf Staatspräsident Sergio Mattarella. Es besteht aber wenig Zweifel, dass der Präsident Meloni mit der Regierungsbildung beauftragen wird: Das Mitte-Rechts-Bündnis hat sich mit 44 Prozent der Stimmen eine solide Mehrheit gesichert.

Es wird jedoch noch etwa einen Monat dauern, bis die neue Regierung steht. Eine Zeit, die von institutionellen Formalitäten diktiert wird. Das Parlament wird am 13. Oktober zusammentreten und an diesem oder dem darauffolgenden Tag die Präsidenten der Kammern wählen müssen. Sobald die Gruppen gebildet sind, können die Konsultationen beginnen, die voraussichtlich um den 20. Oktober herum starten werden.

Innerhalb der Mitte-Rechts-Koalition sind die Kräfte unausgewogen. Während Meloni das Ergebnis ihrer Partei im Vergleich zu vor vier Jahren versechsfachen konnte und 26 Prozent der Stimmen erhielt, wurde ihr Koalitionspartner Matteo Salvini von den Wählern am meisten abgestraft – die Lega Nord kam auf magere 8,9 Prozent. Dennoch könnte Salvini darauf bestehen, bei der Bildung des Ministerrats mitzubestimmen, und das Innenministerium für sich beanspruchen. Damit könnten die Probleme bei der Bildung einer soliden Regierung beginnen.

Auch die Partei von Silvio Berlusconi, Forza Italia, hat mit knapp 8 Prozent kein gutes Ergebnis erzielt. In die Opposition muss wohl die Demokratische Partei (PD) von Enrico Letta. Obwohl sie mit 19 Prozent der Stimmen die zweitgrößte Kraft im Land wurde, wurde sie für ihre Strategie bestraft: Letta tritt als Vorsitzender der Sozialdemokraten zurück, nachdem er kritisiert wurde, dass er kein Bündnis mit der 5-Sterne-Bewegung von Giuseppe Conte eingegangen ist. Mit Isabel Cuesta und Markus Grabitz

Die EU hat in den vergangenen Jahren in der Handelspolitik deutlich aufgerüstet. Ganz neu im Arsenal: ein Instrument gegen wettbewerbsverzerrende Subventionen, das vor allem auf chinesische Staatsunternehmen zielt; und das Instrument für das internationale Beschaffungswesen (IPI), mit dessen Hilfe die EU öffentliche Ausschreibungen in anderen Ländern für europäische Firmen öffnen will. Beide Verordnungen haben Europaparlament und Mitgliedstaaten vor der Sommerpause verabschiedet.

Noch offen sind zwei Legislativvorschläge der EU-Kommission: das Anti-Coercion-Instrument, das die Mitgliedstaaten gegen handelspolitische Zwangsmaßnahmen anderer Regierungen schützen soll, und das gerade erst vorgestellte Importverbot von Produkten aus Zwangsarbeit. Anfang Dezember soll der zuständige Vizepräsident Valdis Dombrovskis überdies noch eine Reform des Zollwesens vorlegen. Über den Stand beim geplanten EU-Lieferkettengesetz und das Rohstoffpaket hatten wir Sie bereits in unserem Ausblick zur Nachhaltigkeitsagenda informiert.

Parallel dazu verhandelt die Kommission eine Reihe von Freihandelsabkommen mit Drittstaaten, mit unterschiedlichem Reifegrad. Russlands Angriff auf die Ukraine hat das Bewusstsein für politisch gefährliche Abhängigkeiten geschärft und der Handelspolitik damit neuen Rückenwind gebracht, wie die Generaldirektorin für Handel, Sabine Weyand, feststellte. Die EU will sich breiter aufstellen, und insbesondere die Beziehungen zu politisch nahestehenden Staaten stärken.

Aber der Reihe nach:

Mit dem neuen Instrument will sich die EU besser wehren können, wenn Drittstaaten einzelne Länder wirtschaftlich unter Druck setzen. Musterbeispiel ist das Vorgehen Chinas gegen Litauen, als Peking ein De-Facto-Handelsembargo gegen das baltische Land verhängte, nachdem Taiwan eine diplomatische Vertretung in Vilnius eröffnen durfte.

In solchen Fällen soll die EU künftig als Ganzes antworten können, etwa über Einfuhrbeschränkungen oder Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen. Die EU-Kommission würde nach ihrem Vorschlag vom vergangenen Dezember eine starke Stellung erhalten: Sie könnte selbst eine Untersuchung einleiten, über die Gegenmaßnahmen würde im Komitologie-Verfahren entschieden.

Im Europaparlament hat Berichterstatter Bernd Lange (SPD) gerade anhand der Änderungsanträge ein Kompromisspaket geschnürt. Es sieht etwa vor, dass angedrohte Zwangsmaßnahmen bereits Gegenmaßnahmen auslösen können, und setzt Fristen für die Verfahren. Am 10. Oktober soll der Handelsausschuss über den Bericht abstimmen, in der darauffolgenden Woche das Plenum die Parlamentsposition bestätigen, voraussichtlich ohne erneutes Votum.

Im Rat verhandeln die Mitgliedstaaten noch. Dort wird vor allem diskutiert, nach welchem Verfahren über Gegenmaßnahmen entschieden wird. Deutschland und andere Staaten pochten auf ein stärkeres Mitsprachrecht, heißt es in EU-Kreisen. Konkret geht es darum, welche Mehrheiten die Kommission im Rat braucht, um Gegenmaßnahmen anordnen zu können. Eine Einigung ist aber nicht mehr allzu fern. Die Trilog-Verhandlungen dürften daher noch unter tschechischer Ratspräsidentschaft beginnen.

Akteure: Bernd Lange, Reinhard Bütikofer (Schattenberichterstatter Grüne), tschechische Ratspräsidentschaft, Valdis Dombrovskis

Dombrovskis hatte den Legislativvorschlag Mitte September vorgelegt – exakt ein Jahr, nachdem Ursula von der Leyen ihn bei ihrer Lage zur Rede der EU 2021 angekündigt hatte. Mit Zwangsarbeit hergestellte Produkte sollen demnach vom Binnenmarkt verbannt werden. Ein belegbarer Verdacht reicht, um ein Produkt vom heimischen Markt zu nehmen sowie die Ein- und Ausfuhr verbieten zu können. Verantwortlich dafür sind laut dem Vorschlag die nationalen Zoll- oder Marktaufsichtsbehörden (Europe.Table berichtete).

Der Legislativvorschlag fußt auf zwei Rechtsgrundlagen: Artikel 114 (Binnenmarkt) und Artikel 207 (Handelspolitik) des Vertrages zur Arbeitsweise der EU. Entsprechend dürfte es im Europaparlament eine geteilte Zuständigkeit geben: Der Binnenmarktausschuss (IMCO) dürfte die Federführung für die Teile erhalten, die das Inverkehrbringen auf dem gemeinsamen Markt betreffen, der Handelsausschuss (INTA) für die Maßnahmen an der Außengrenze. Noch ist aber nichts geklärt.

Akteure: Valdis Dombrovskis, weitere Akteure noch unklar…

In ihrer Rede zur Lage der EU kündigte von der Leyen an, die Abkommen mit Chile, Mexiko und Neuseeland in den kommenden Monaten Rat und Europaparlament zur Ratifizierung vorlegen zu wollen. Mit anderen Partnern wie Australien und Indien wolle die Kommission die Verhandlungen vorantreiben. Generaldirektorin Weyand hofft zudem darauf, neue Dynamik in die Verhandlungen mit den Mercosur-Staaten zu bekommen.

Chile: Die EU hatte das weitgehend ausverhandelte Update des Assoziierungsabkommens aus dem Jahr 2002 auf Drängen Frankreichs Ende vergangenen Jahres zunächst zurückgestellt. Die Wahlen dort sind inzwischen vorbei. Zuletzt sorgte aber das gescheiterte Verfassungsreferendum in Chile für politische Turbulenzen in dem lateinamerikanischen Land und damit für neue Unsicherheiten. Chile ist als Handelspartner interessant, weil es politisch der EU nahesteht und als Lieferant von Lithium und Kupfer gebraucht wird, die für den Umbau der hiesigen Wirtschaft nötig sind.

Mexiko: Beide Seiten haben sich schon vor Längerem im Grundsatz verständigt, das Assoziierungsabkommen aus dem Jahr 2000 zu modernisieren und damit fast alle Zölle auf Güter abzuschaffen. Die Kommission arbeitet derzeit daran, den Handelsteil des Abkommens von den politischen Vereinbarungen abzutrennen, um die Ratifizierung zu beschleunigen. Dagegen gibt es aber Bedenken in der mexikanischen Regierung.

Neuseeland: Die EU-Kommission und die Regierung in Wellington hatten Ende Juni verkündet, sich im Grundsatz auf ein Freihandelsabkommen geeinigt zu haben. Der ausgehandelte Vertrag muss nun noch juristisch feingeschliffen und in die EU-Amtssprachen übersetzt werden. Danach wird er Rat und Europaparlament zur Unterzeichnung und Ratifizierung vorgelegt. Allzu großer Widerstand ist nicht zu erwarten, auch wegen des ambitionierten Nachhaltigkeitskapitels.

Australien: Die Verhandlungen mit dem Nachbarn Australien gestalten sich schwieriger – viele sensible Punkte seien noch offen, heißt es in Brüssel. Die Kommission hofft auf eine politische Einigung mit Canberra bis Frühjahr 2023. Mit der neuen sozialdemokratischen Regierung dort werde vieles leichter, sagt Bernd Lange: “Sie akzeptiert, dass Handelspolitik auch zur Reduzierung der CO2-Emissionen dienen muss.”

Mercosur: Viel hängt vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen in Brasilien am 2. Oktober ab: Bernd Lange und andere EU-Handelspolitiker versprechen sich neue Dynamik für das 2019 politisch vereinbarte Abkommen, sollte der frühere Präsident Luiz Inácio Lula da Silva gegen Amtsinhaber Jair Bolsonaro gewinnen. Letzterer ist wegen seines mangelnden Interesses am Schutz des Regenwaldes hierzulande kaum vermittelbar.

Mit Lula, so hoffen die Europäer, ließen sich verbliebene Fragen in einer Zusatzerklärung aus der Welt räumen, die das Handelsabkommen bei der Durchsetzung der Zusagen zum Schutz des Amazonasgebiets aus Sicht der Kritiker offenlässt. Allerdings hat der linksgerichtete Kandidat schon Bedarf für Nachverhandlungen angemeldet, um Brasilien als Industriestandort zu stärken. Die EU-Kommission lehnt das strikt ab, weil sie darin ein Einfallstor für weitere Begehren sieht.

Indien: Von der Leyen hofft darauf, ein Abkommen vor Ende ihrer Amtszeit Mitte 2024 schließen zu können. Doch das ist ambitioniert: Delhi scheint weiterhin kaum bereit, seinen Markt für die Europäer zu öffnen. Die erste Verhandlungsrunde Ende Juni habe wenig Bewegung gebracht, heißt es in EU-Kreisen. Die Frage ist nun, wie weit Kommission und Mitgliedsstaaten auf Premier Modi zugehen wollen, um diesen im Konflikt mit Russland und den Spannungen mit China auf ihre Seite zu ziehen.

28.09.-29.09.2022, online

EC European Research and Innovation Days

The European Commission (EC) brings together policymakers, researchers, entrepreneurs and the public to debate the future of research and innovation in Europe. INFOS & REGISTRATION

28.09.2022 – 14:00-15:00 Uhr, online

FSR, Discussion Can US LNG save the EU from Russian gas this winter?

The Florence School of Regulation (FSR) addresses the question, whether increased exports of natural gas in the form of LNG can help mitigate the energy crisis and prevent supply shortages caused by the disrupted flows of gas from Russia. INFOS & REGISTRATION

28.09.2022 – 14:00-15:00 Uhr, online

ENZA, Panel Discussion Integrated solutions to deliver a net-zero energy system

The European Net Zero Alliance (ENZA) showcases the benefits of a multi-energy and multiple technology approach to achieving an integrated and climate neutral energy system for the EU economy and citizens. INFOS & REGISTRATION

28.09.2022 – 15:00-17:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

ERCST, Discussion Border Carbon Adjustment in the EU: Launch of Report on International Cooperation on BCAs/CBAM

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) deals with the question of international cooperation on and around the CBAM. INFOS & REGISTRATION

28.09.2022 – 15:00-15:30 Uhr, online

rheingold Institut, Seminar Wie ticken die Energiekunden in diesem Winter?

Das rheingold Institut beschäftigt sich mit dem Verhalten und Einstellungen von Energiekunden in diesem Winter. INFOS & ANMELDUNG

28.09.2022 – 17:15-18:00 Uhr, online

FES, Vortrag Wie wählt Europa? – Die Parlamentswahl in Lettland

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) widmet sich der anstehenden Parlamentswahl in Lettland. INFOS & ANMELDUNG

28.09.2022 – 18:00 Uhr, online

EUD, Diskussion Parlamentswahl in Italien – Rechtsruck als Vorbote für die Europawahl 2024?

Die Europa Union Deutschlands (EUD) lädt zum Online-Bürgerdialog über den Ausgang der italienischen Parlamentswahl ein. INFOS & ANMELDUNG

28.09.2022 – 19:00-22:00 Uhr, Berlin

“Die Zeit”, Podiumsdiskussion It’s getting hot in here! – Wie wir unsere Städte fit für den Klimawandel machen

“Die Zeit” geht der Frage nach, was wir jetzt tun können, um im Gebäudesektor schnell viel Energie einzusparen und gleichzeitig auf den steigenden Wohnungsbedarf zu antworten. INFOS & ANMELDUNG

28.09.2022 – 19:00-20:30 Uhr, Brüssel (Belgien)

DGAP, Panel Discussion Europe in Times of War: Perspectives for NATO and EU Security Policy

The German Council on Foreign Relations (DGAP) discusses various timely issues related to security and defense. INFOS & REGISTRATION

29.09.-30.09.2022, Brühl

Eco, Conference Internet Security Days

Der Verband der Internetwirtschaft (Eco) informiert über aktuelle Bedrohungen sowie neue Strategien. INFOS & ANMELDUNG

29.09.2022 – 10:00-12:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

ERCST, Panel Discussion Green bonds – State of play. What is in it for transition?

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) takes stock of the Green Bond Standard incorporating the EU taxonomy. INFOS & REGISTRATION

29.09.2022 – 17:30-18:45 Uhr, Berlin/online

ECFR, Panel Discussion Berlin Africa Forum

The European Council on Foreign Relations (ECFR) addresses the EU-Africa relationship in the post-1989 era. INFOS & REGISTRATION

29.09.2022 – 19:00-21:00 Uhr, Berlin

FES, Diskussion Zur Zukunft der Energie- und Wärmeversorgung in Deutschland und Europa

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) diskutiert über die Entlastungsvorhaben der Bundesregierung und geht der Frage nach, wie wir die Energieversorgung souverän, nachhaltig und zugleich gerecht sichern. INFOS & ANMELDUNG

Die Verhandlerinnen und Verhandler des Umweltausschusses im EU-Parlament haben eine Einigung zur Nutzung von CO2-Zertifikaten aus der Marktstabilitätsreserve zur Finanzierung des REPowerEU-Programms erzielt. Anders als die EU-Kommission könnte das Parlament sich dafür aussprechen, keine MSR-Zertifikate zu nutzen, um das Programm zu finanzieren, das Europa energieunabhängig von Russland machen soll. Das bestätigten mehrere für die Verhandlungen zuständigen Berichterstatter am Montag.

Stattdessen sollen die 20 Milliarden Euro eingesammelt werden, indem Zertifikate, die eigentlich erst zwischen 2026 und 2030 verkauft werden sollten, auf den Zeitraum 2021 bis 2025 vorverlegt werden. Zwar bliebe die Marktstabilitätsreserve in diesem Szenario unberührt, doch als Geldquelle würde weiterhin CO2-Zertifikate des Europäischen Emissionshandelssystems (ETS) dienen. EVP-Berichterstatter Peter Liese hält die jetzige Einigung auf ein Frontloading daher für Kosmetik im Vergleich zur Nutzung von MSR-Zertifikaten, denn die Effekte dürften die gleichen bleiben.

Ökonomen, Umweltschutzorganisationen sowie die Grünen im EU-Parlament hatten vor einer Aufweichung der Klimaambitionen Europas gewarnt, sollten MSR-Zertifikate verkauft werden (Europe.Table berichtete). Liese dagegen hatte das Ziel verfolgt, durch die Nutzung zusätzlicher Zertifikate den CO2-Preis zu senken und damit für Entlastung bei Bürgern und Unternehmen zu sorgen. Mit dem Ergebnis ist er daher zufrieden: “Wir mobilisieren schnell Mittel, um von Russland unabhängiger zu werden und die Preise dauerhaft zu senken.”

Kurzfristig würde durch die Maßnahme zwar der Zertifikatspreis sinken. Doch das sei keine unangenehme Nebenwirkung, sondern gewollt, so Liese. “Ab 2026 muss aber jeder wissen, dass es noch ernster wird mit dem Klimaschutz. Jeder, der dann noch nicht investiert hat, wird viel zahlen müssen”, mahnt der CDU-Politiker die Industrie.

Der Umweltausschuss wird am 3. Oktober über die Einigung der Berichterstatter abstimmen, das Plenum soll in der zweiten Oktober-Sitzungswoche folgen. luk

Eine Gruppe von EU-Ländern will Brüssel dazu drängen, diese Woche Pläne für eine EU-weite Obergrenze für den Großhandelspreis für Gas vorzulegen, wie aus einem Entwurf für einen Brief hervorgeht, über den Reuters berichtet. Die Staaten wollen die Europäische Kommission in dem Schreiben auffordern, die Vorschläge bei dem Treffen der EU-Energieminister am Freitag zu unterbreiten und anschließend so bald wie möglich einen Gesetzesvorschlag vorzulegen.

“Wir erkennen die Bemühungen der Kommission und die Maßnahmen an, die sie zur Bewältigung der Krise vorgeschlagen hat. Aber wir müssen noch das schwerwiegendste Problem von allen angehen: den Großhandelspreis für Erdgas“, heißt es in dem Entwurf.

Initiatoren des Vorschlags sind Belgien, Italien, Polen und Griechenland. Montagnachmittag hatten sich nach Informationen von Europe.Table sieben weitere Länder hinter dem Vorschlag versammelt, darunter Portugal, Rumänien und Schweden. Über den genauen Wortlaut wurde zu diesem Zeitpunkt noch verhandelt.

Andere Staaten lehnen eine Deckelung der Gaspreise ab, was Zweifel daran aufkommen lässt, ob ein EU-Vorschlag genügend Unterstützung finden würde. Deutschland, die Niederlande und Dänemark sind der Ansicht, dass eine Preisobergrenze die Versorgungssicherheit gefährden könnte, da sie die Fähigkeit der EU, in diesem Winter Gaslieferungen zu erhalten, untergraben würde.

Es wurde erwartet, dass die Kommission diese Woche ein Update über die neuen Maßnahmen, die sie untersucht, veröffentlicht. EU-Beamte sagten jedoch am Montag, dass dies nun für Anfang Oktober erwartet wird. rtr/ber

Der Druckabfall in der Ostseepipeline Nord Stream 2 ist nach Angaben der Betreiber Folge eines Gasaustritts südöstlich der dänischen Insel Bornholm. In Zusammenarbeit mit Behörden sei die ausschließliche Wirtschaftszone Dänemarks als Ort eines möglichen Austritts identifiziert worden, teilte die Nord Stream 2 AG am Montagnachmittag mit. Die zuständigen Behörden haben demnach als Vorsichtsmaßnahme eine Sicherheitszone eingerichtet. Die Untersuchungen dauerten an.

Die dänische Schifffahrtsbehörde gab am Montagnachmittag einen entsprechenden Hinweis heraus. Es sei ein Gasleck beobachtet worden. Das Leck sei gefährlich für die Schifffahrt, das Fahren innerhalb eines Bereichs von fünf Seemeilen von der besagten Position sei verboten. Die dänische Energiebehörde meldete, aus einer der beiden Leitungen von Nord Stream 2 trete Erdgas aus. Es werde nicht davon ausgegangen, dass der Zwischenfall Auswirkungen auf die dänische Gasversorgungssicherheit habe. Auch die Schifffahrtsbehörde im benachbarten Schweden warnte Handelsschiffe in der Ostsee vor dem Leck, wie sie auf dpa-Anfrage mitteilte.

In der Nacht zu Montag war ein starker Druckabfall in einer der beiden Leitungen der fertiggestellten, aber nicht für den Gasimport genutzten Pipeline Nord Stream 2 festgestellt worden. Die Leitung verläuft von Russland durch die Ostsee nach Deutschland. Die zuständigen Marinebehörden in Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland und Russland seien sofort informiert worden, hatte die Nord Stream 2 AG mitgeteilt. dpa

Vierzig Tage vor Beginn der COP27 schließen sich Anwälte und NROs zusammen. In einem offenen Brief, der am heutigen Dienstag veröffentlicht wird, fordern fünfundzwanzig Organisationen aus der ganzen Welt, dass die Staaten ihre Klimaschutzmaßnahmen verstärken. Andernfalls müssten sie sich vor Gericht verantworten. Etwa die Hälfte der unterzeichnenden Organisationen stammt aus Europa, darunter Climate Action Network Europe, Germanwatch und Notre Affaire à Tous aus Frankreich.

Die Botschaft ist klar: “Regierungen der Welt: Ihre Verzögerung kostet Leben. Starke Maßnahmen sind jetzt erforderlich, um die Menschen und den Planeten zu schützen.” Sollten die ausbleiben, werde man vor Gericht ziehen, heißt es in dem Brief. Die Verfasser verweisen darauf, dass sie weltweit bereits 80 Klagen eingereicht haben, um stärkere Klimaschutzambitionen zu erzwingen. Zu den verklagten Regierungen gehören alle großen Emittenten wie Australien, Brasilien, diverse EU-Länder, die USA, Südafrika, Südkorea und Russland.

Die COP27 biete den Regierungen die Gelegenheit, “einen Kurswechsel vorzunehmen”, “das Ausmaß des Leids und der Menschenrechtsverletzungen, die durch (ihre) Unfähigkeit, die Krise zu bewältigen, verursacht werden, zu minimieren und (ihre) rechtlichen Verpflichtungen nach nationalem und internationalem Recht zu erfüllen”.

Für Sarah Mead, Co-Direktorin des Climate Litigation Network und eine der Unterzeichnerinnen des offenen Briefes, ist der Klimaschutz eine “rechtliche Verpflichtung”. Sie führt aus: “Doch die Regierungen halten sich nicht an ihre eigenen Gesetze und Verpflichtungen. Wir wollen sicherstellen, dass die Länder verstehen, dass das Gesetz auf unserer Seite ist. Anwälte und Aktivisten nutzen diesen Vorteil, um Regierungen für ihre verfehlten Klimaziele zur Rechenschaft zu ziehen.”

Im Jahr 2015 fällte das Gericht in Den Haag ein als “historisch” bezeichnetes Urteil in dem von der NGO Urgenda gegen die Niederlande angestrengten Fall und zwang den niederländischen Staat, Maßnahmen zur Verhinderung des Klimawandels zu ergreifen. Das Urteil verpflichtete den Staat, seine Treibhausgasemissionen bis 2020 im Vergleich zu 1990 um 25 Prozent zu senken, während die Regierung nur 20 Prozent anstrebte. Das Urteil wurde im Dezember 2019 vom Obersten Gerichtshof der Niederlande bestätigt, nachdem der Staat zwei Berufungen eingelegt hatte. cst

Die EU-Staaten suchen weiter nach einer gemeinsamen Linie im Umgang mit russischen Kriegsdienstverweigerern, die ihre Heimat verlassen wollen. Ein erstes Krisentreffen der 27 EU-Botschafter brachte am Montag keine Lösung. Man habe die EU-Kommission dazu aufgefordert, die jüngsten Leitlinien zur Visavergabe “unter Berücksichtigung der Sicherheitsbedenken der Mitgliedstaaten zu überprüfen, zu bewerten und gegebenenfalls zu aktualisieren”, teilte die derzeitige tschechische EU-Ratspräsidentschaft anschließend lediglich mit.

Nachdem Russland vergangene Woche eine Teilmobilisierung im Angriffskrieg gegen die Ukraine angekündigt hatte, stellt das Thema möglicher Deserteure und Kriegsdienstverweigerer die EU vor eine Herausforderung. Deutschland und andere Staaten dringen auf eine einheitliche Linie. Die Positionen liegen teils jedoch weit auseinander. Bundesinnenministern Nancy Faeser stellte Deserteuren Asyl in Aussicht. Die baltischen Staaten und Polen lehnen die Aufnahme dieser Menschen strikt ab. Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis schrieb auf Twitter, dass sein Land jenen, “die nur vor der Verantwortung davonlaufen”, kein Asyl gewähren werde. “Die Russen sollten bleiben und kämpfen. Gegen Putin.”

Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte am Montag, man sei mit den Mitgliedstaaten in Kontakt. Für Dienstag sei ein Treffen auf Arbeitsebene geplant, an dem auch die für Migration und Sicherheit zuständigen EU-Agenturen teilnehmen würden. dpa

EZB-Präsidentin Christine Lagarde rechnet wegen des Ukraine-Krieges mit einer erheblichen Konjunkturabschwächung. “Die wirtschaftlichen Folgen für den Euro-Raum haben sich seit unserem letzten Treffen im Juni weiter entfaltet, und die Aussichten verdüstern sich”, sagte Lagarde am Montag bei einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) des EU-Parlaments in Brüssel.

Die Wirtschaftsaktivität werde sich in den kommenden Quartalen substanziell abschwächen. 2023 werde sicher ein schwieriges Jahr werden, bei dem das erste Quartal sehr wahrscheinlich negativ sein werde wie auch voraussichtlich das vierte Quartal im laufenden Jahr.

Zudem sei die Inflation viel zu hoch und werde für einen längeren Zeitraum über dem Inflationsziel der Währungshüter verharren, sagte die Notenbankchefin. “Die Abwertung des Euro hat ebenfalls zum Aufbau von Inflationsdruck beigetragen”, so Lagarde. Die Europäische Zentralbank erhöhte unlängst im Kampf gegen die ausufernde Inflation die Zinsen um kräftige 0,75 Prozentpunkte. Die nächste Zinssitzung der Euro-Notenbank ist für den 27. Oktober geplant.

Lagarde stellte erneut weitere Zinsschritte in Aussicht. “Wir gehen davon aus, dass wir die Zinssätze in den nächsten Sitzungen weiter anheben werden, um die Nachfrage zu dämpfen und uns vor der Gefahr einer anhaltenden Aufwärtsbewegung der Inflationserwartungen zu schützen”, sagte sie.

Die Regierungen im Euro-Raum rief Lagarde dazu auf, geplante fiskalische Maßnahmen, mit denen die Folgen der hochschießenden Energiepreise für die Bevölkerung abgemildert werden sollen, befristet zu halten. “Es ist wichtig, dass die fiskalische Unterstützung, mit der die Haushalte vor den Auswirkungen höherer Preise geschützt werden, vorübergehend und zielgerichtet ist“, sagte sie. Damit werde das Risiko begrenzt, dass die Inflation weiter angeheizt werde. Auch erleichtere dies die Aufgabe der Geldpolitik. rtr

Giorgia Meloni hat die Parlamentswahlen in Italien gewonnen. Ihre Partei Fratelli d’Italia ist eindeutig die stärkste Partei der Mitte-Rechts-Koalition. Bemerkenswert ist dabei nicht zuletzt die niedrige Wahlbeteiligung. Weniger als 64 Prozent der Wahlberechtigten gingen zur Wahl, gegenüber 73 Prozent im Jahr 2018: ein Zeichen dafür, dass ein wesentlicher Teil der Wählerschaft mit dem politischen Angebot doch unzufrieden ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt steht jedoch fest, dass es Meloni obliegt, die nächste Regierung zu bilden, die erste von einer Frau geführte Regierung in der Geschichte der italienischen Republik. Das Ergebnis der Fratelli d’Italia wird nicht nur als Sieg der Souveränisten und Euroskeptiker, sondern auch als Erfolg der postfaschistischen Kreise gewertet, und viele fürchten um die Widerstandsfähigkeit der EU nach dem Regierungswechsel.

Aber vielleicht muss dieses Urteil durch weitere Informationen ergänzt werden. Da sie seit 2018 während der gesamten Legislaturperiode in der Opposition geblieben ist, konnte sich Giorgia Meloni im Gegensatz zu ihren Koalitionspartnern Salvini und Berlusconi den Wählern als echte politische Alternative präsentieren. Viele derjenigen, die mit dem Umgang mit der Pandemie unzufrieden oder über die steigenden Energiekosten besorgt waren, sahen in ihr ein “neues Gesicht”, das die Chance erhalten sollte, das Land zu führen.

Die Tatsache, dass Meloni seit mehr als zwanzig Jahren in der Politik tätig ist und auch Ministerin war, hatte offensichtlich wenig Einfluss auf diese Wahl. Es waren also vor allem Unzufriedenheit und Angst und weniger eine echte Sehnsucht nach dem Faschismus, die in der rechten Wählerschaft durchaus vorhanden ist, die den Fratelli d’Italia so viele Stimmen bescherten.

In jedem Fall ist die italienische Wirtschaft nach wie vor schwach und in hohem Maße von der Wirtschaftshilfe des Wiederaufbaufonds abhängig. Um die Mittel weiterhin zu erhalten, muss Italien jedoch den von der Regierung Draghi mit Brüssel vereinbarten Reformkurs fortsetzen. Meloni wird daher, sobald sie Draghi abgelöst haben wird, nicht deutlich von diesem Weg abweichen können, es sei denn, die Auszahlung von EU-Geldern ist gefährdet.

Meloni hat wiederholt erklärt, dass sie die Staatsverschuldung nicht erhöhen will, was zeigt, dass sie zumindest im Bereich der Wirtschaft nicht die Absicht hat, sich mit Brüssel und Frankfurt anzulegen. Sollte sich die Chefin der Fratelli d’Italia hingegen dafür entscheiden, in die Fußstapfen Ungarns und Polens zu treten, würde sie riskieren, von den EU-Institutionen genauso behandelt zu werden wie Budapest und Warschau, und das kann sie sich nicht leisten, wenn sie sich auch im übrigen Europa als glaubwürdige Premierministerin etablieren will.

Melonis überwältigender Sieg in ihrer Koalition zwingt sie daher auf absehbare Zeit zu einem doppelten Balanceakt: nach außen gegenüber Europa, um Konflikte zu vermeiden, sowie innerhalb ihrer Koalition, wo vor allem Salvinis Lega weit weniger Stimmen erhielt als erwartet. Hier wird Meloni darauf achten müssen, die Handschrift ihrer Partei in der Regierung erkennbar zu machen, gleichzeitig aber auch Salvini und Berlusconi genügend Raum zu geben, damit sie Beiträge in die Regierungstätigkeit einbringen können, die auch von ihren Wählern geschätzt werden.

Italien ist seit Langem an massive Stimmenverschiebungen von einer Partei zur anderen und an die Bildung instabiler Regierungen aufgrund wechselnder parlamentarischer Mehrheiten im Laufe der Legislaturperiode gewöhnt. Die nächste Regierung wird sich auf eine klare Mehrheit in beiden Häusern stützen können, aber das war auch bei den Vorgängerregierungen der Fall. Wir werden sehen, ob sich Meloni in dieser Hinsicht profilieren und ihr Kabinett für die Dauer der Legislaturperiode bis 2027 im Amt halten kann.

Andrea De Petris ist wissenschaftlicher Direktor des Centro Politiche Europee (CEP) in Rom.