immer wieder beklagen Forscher, die Bildungssteuerung in Deutschland leide stark unter der maroden Datenlage – zu wenige Erhebungen, zu wenig Vergleichbarkeit, zu wenig Ressourcen. In der Folge, so heißt es hinter vorgehaltener Hand, betrieben Ministerien und Schulträger oftmals “Bildungspolitik im Blindflug“. Nun hat das Wissenschaftszentrum Berlin eine 355 Seiten starke Studie veröffentlicht, die die gravierenden Folgen beschreibt. Das Team um den Bildungsforscher Marcel Helbig hat die Corona-Aufhol-Programme von Bund und Ländern im Detail einer Bewertung unterzogen. Mein Kollege Christian Füller kommt nach der Lektüre der Studie zu einem für die Bildungsminister wenig schmeichelhaften Fazit: “Die Maßnahmen waren weder durchdacht noch zielgenau noch stark.”

Passend dazu erhalten Sie am morgigen Donnerstag eine Sonderausgabe des Bildung.Table. In einem ausführlichen Interview äußert sich der Hamburger Schulsenator Ties Rabe zu dem Sturm, den er rund um die neuen Bildungspläne in seiner Stadt entfesselt hat. Beim Digitalpakt und dem Startchancen-Programm schießt er gegen die Bundesbildungsministerin, während er seine Länderkollegen beim Corona-Aufholprogramm in Schutz nimmt. Seien Sie gespannt!

Was heute sonst noch wichtig wird? Gewerkschaften, Arbeitgeber und Politik treffen sich in Berlin zum Fachkräftegipfel – und diskutieren dabei auch über eine paradoxe Situation am Arbeitsmarkt: Viele Betriebe suchen händeringend Azubis, gleichzeitig stehen viele Jugendliche ohne Ausbildung dar. Letztere will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, und mit ihm die ganze Ampel-Regierung, mit einer Ausbildungsgarantie unterstützen. Doch die Arbeitgeber stemmen sich dagegen, obwohl das Modell in Österreich gut funktioniert. Anna Parrisius hat sich vor dem Spitzentreffen umgehört.

Heute (Mittwoch) um 10 Uhr laden wir Sie außerdem zum ersten Table.Live-Briefing nach der Sommerpause ein (Link zur Teilnahme). Im interaktiven Fishbowl-Format können Sie mit Deutschlands oberstem Bildungsdatenschützer Lutz Hasse und dem Medienberater Dirk Thiede über Datenschutz im Klassenzimmer und mögliche Fallstricke diskutieren.

In diesem Sinne: Bis gleich zum LiveBriefing!

Wäre das Papier dieses größten sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts Europas ein amtliches Dokument, dann hätten seit gestern 10 Uhr reihenweise Schulminister ihren Rücktritt erklären müssen. Was das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin (WZB) vorgelegt hat, ist eine ebenso zielgenaue wie schonungslose Bilanz der Bildungspolitik infolge von Corona. Sie zeigt das Versagen der für Bildung zuständigen Landesminister. Das WZB hat untersucht, wie hilfreich die so genannten “Aufholen nach Corona”-Programme für Schüler waren. Ergebnis: Die Kultusminister wussten nicht, welchen Schülern sie eigentlich helfen müssen. Und die Maßnahmen, die sie ergriffen, waren weder durchdacht noch zielgenau noch ausreichend dotiert. Das Problem: Diejenigen, die über schnell einsetzbare, wirksame Online-Tools für pädagogische Corona-Hilfen zu Gunsten von Schülern verfügten, wurden abgewiesen.

Das Gute an dem WZB-Papier von 355 Seiten ist: Es ist umfassend. Es beobachtet alle schulischen Maßnahmen – jene, die gegen die Corona-Lücken eingesetzt wurden, und jene, die gar nicht erst angewandt wurden. Das ist keine Petitesse. Wir erinnern uns, wie laut die Schulminister seit langem darüber klagen, dass die Schließung der Schulen im Zuge von Corona zu großen Lernlücken geführt habe. Daran konnte auch der Online-Unterricht nichts ändern, den die Schulbehörden organisierten. Noch nie haben sich Kultusminister so für Chancengleichheit und psychisches Wohlbefinden eingesetzt – vor allem rhetorisch. Das zeigt die Studie von Benjamin Edelstein und anderen des Wissenschaftszentrums Berlin.

Zum Beispiel beziffern die Autoren sehr genau, wie lange die Schulgebäude eigentlich geschlossen waren. “Die Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) weist aus, dass die Grundschulen an insgesamt 64 Tagen und die Schulen der Sekundarstufe I an 85 Tagen vollständig geschlossen waren”, heißt es gleich zu Beginn des Berichts. Zwischen März 2020 und Mai 2021 seien die Schulen zusätzlich an 103 Tagen nur teilweise geöffnet gewesen. Diese differenzierte Sichtweise ist wichtig. Sie führt vor Augen, dass Deutschland seine Schulen keineswegs am längsten für Präsenzunterricht zugesperrt hat – wie mancher politisch Verantwortliche behauptet. Dass aber die Schließzeit im Rückblick zu lange war. Denn das – für die Schulen der Länder weitgehend neue – digitale Lernen hat nicht durchgehend gut funktioniert. Es hat vor allem bestimmte Schülergruppen stark benachteiligt.

Aber warum haben die Kultusminister ihre Corona-Hilfen nicht zielgenau ausgebracht? Weil sie gar nicht wussten, welche Schülerinnen und Schüler Hilfe brauchen. Teilweise wollten sie es wohl gar nicht wissen. Die Autoren des WZB führen in ihrer Corona-Bilanz akribisch auf, wie wenig Untersuchungen der Kompetenzen der Schüler die Länder seriös durchführen ließen. Das ist deswegen so verwunderlich, weil es dafür Instrumente gibt. Die Kultusminister aber verließen sich auf Mutmaßungen. “Weitestgehend ohne Ergebnisse von Leistungsuntersuchungen wurde angenommen”, so wird das Verhalten der Minister beschrieben, “dass ca. 25 Prozent der Schüler*innen Lernlücken durch den ersten Lockdown aufweisen würden.”

Lesen Sie auch: Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK kritisiert fehlende Evaluation von Förderprogrammen

Wichtig ist, dass das WZB keineswegs davon ausgeht, es seien keine Lernlücken entstanden. Sie halten nur fest, dass man nicht pauschal davon ausgehen kann, dass alle Schüler in ihrem Kompetenzerwerb unter Corona gelitten hätten. Sie beziffern die Zahl der Schüler, die Rückstände in bestimmten Fächern aufgehäuft haben, auf etwa 13 Prozent. Und sie weisen auf einige Paradoxien hin: Dass zum Beispiel die Zahl der Übergänge aufs Gymnasium gestiegen ist – und auch die Abiturnoten keineswegs in den Keller gerasselt sind.

Die Forscher bleiben aber nicht dabei stehen, die (nicht genutzten) Röntgenbilder über den Leistungsstand in den Schulen zu thematisieren. Die WZB-Autoren schauen sich Land für Land in ziemlich genauen Berichten an, wie die einzelnen “Aufholen nach Corona”-Programme abgewickelt wurden. Diese Länder-Berichte lassen sich hier im Einzelnen nicht nachzeichnen. Interessant ist die politische Zusammenfassung der 16 Länderprogramme. Sie zeigt, wie wenig entschlossen im aktiven Handeln die einzelnen Schulminister sind. Kurz gesagt, haben die Kultusminister den – zu diesem Zeitpunkt weitgehend überlasteten – Schulen überlassen, zu bestimmen, welche Schüler Corona-Hilfen bekommen. “Eine Gemeinsamkeit aller Aufholprogramme besteht darin, dass die Identifikation von Bedarfen im Wesentlichen den Schulen und Lehrkräften übertragen wurde”, halten die Autoren der Corona-Bilanz fest. “Ihnen obliegt es, auf Grundlage von Lernstandsdiagnosen darüber zu entscheiden, welche Schüler*innen einer kompensatorischen Förderung besonders bedürfen.”

Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel von insgesamt 1,3 Milliarden Euro für diese Aufholprogramme seien allerdings nur zum Teil abgerufen worden. Das hat die Landesminister aber nicht daran gehindert, 500 Millionen Euro zusätzlich für Corona-Hilfen zu fordern. Das WZB bemüßigt sich einer sachlichen Darstellung. Dennoch ist den Verfassern anzumerken, wie sie innerlich die Fäuste ballen ob einer derart chaotischen Corona-Bildungspolitik. Auch die Bundesbildungsministerin kommt nicht gut weg – denn auch sie hat für ein mögliches Corona-Aufhol-Programm namens “Startchancen” bisher kein Konzept vorgelegt.

Man sollte den aufklärerischen WZB-Bericht zusammen mit einer Pressemitteilung des Online-Nachhilfe-Ablegers von “Studienkreis” lesen. Dann allerdings reibt man sich die Augen. Denn das Institut kann exakt zeigen, welche Schülerinnen und Schüler sich am privaten Markt Corona-Nachhilfen kaufen. Nimmt man die Detailgenauigkeit und die Schnelligkeit wahr, mit der solche Online-Nachhilfen an die Schüler kommen, dann fragt man sich: Warum greift eine Kultusbürokratie, die offensichtlich selbst nicht in der Lage ist, hilfsbedürftige Schüler zu identifizieren, nicht einfach hilfsweise auf die Programme der Profis zu?

Selbst wenn die digitalen Kurse und Videos von Anbietern wie Sofatutor, Simpleclub, der Studienkreis Online-Nachhilfe oder Cleverly in den Augen mancher pädagogisch nicht immer ausgereift sind – so wären sie doch eine zeitnahe Unterstützung für Schülerinnen und Schüler, die dieser Hilfe längst bedurft hätten. “Die Strukturen für bedarfsgerechte Förderung durch Online-Nachhilfe kann für alle Schulformen und Klassenstufen gewährleistet werden“, sagte der Geschäftsführer des Studienkreis, Tobias Lampe. “Wenn wir einen Auftrag bekämen, für förderungsbedürftige Schülerinnen und Schüler jeglicher Schulform Online-Nachhilfe anzubieten, könnten wir dieses schnell umsetzen.”

Lesen Sie auch: Stephan Bayern im Portrait – mit Lernvideos in die Lobby

Beim Fachkräftegipfel in Berlin braucht Hubertus Heil heute Fingerspitzengefühl. Sein Projekt, die Ausbildungsgarantie für Jugendliche, stößt den Arbeitgebern bitter auf. Beglückte Gewerkschaften, protestierende Betriebe und der Bundesarbeitminister mittendrin. Heil muss nun vermitteln. Am Ende braucht er beide Seiten an Bord.

Laut DGB stehen in der Alterskohorte zwischen 20 und 34 Jahren 2,3 Millionen junge Erwachsene ohne Berufsausbildung da. Besonders Jugendliche mit Hauptschulabschluss haben es schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden. “Vergangenes Jahr blieben zwar rund 63.000 Ausbildungsstellen unbesetzt, doch zum selben Stichtag waren rund 67.000 junge Menschen bei der Ausbildungsplatzsuche erfolglos”, erklärt der SPD-Bundestagsabgeordnete Jens Peick, sozial- und arbeitsmarktpolitischer Berichterstatter, gegenüber Bildung.Table.

Hier will die Ampel ansetzen. Bislang schweigt das Arbeitsministerium zwar zu den Details der Ausbildungsgarantie, doch im Koalitionsvertrag ist der Rahmen bereits abgesteckt: Alle Jugendlichen sollen “Zugang zu einer vollqualifizierenden Berufsausbildung” erhalten – “stets vorrangig im Betrieb”, heißt es in der Vereinbarung. In “Regionen mit erheblicher Unterversorgung an Ausbildungsplätzen” soll es “bedarfsgerecht außerbetriebliche Ausbildungsangebote” geben.

Peick geht sogar noch darüber hinaus. In ganz Deutschland bräuchte es außerbetriebliche Ausbildungsangebote, was er mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts begründet. Laut den Richtern seien erst dann ausreichend Ausbildungsplätze vorhanden, wenn deren Anzahl die der Ausbildungssuchenden um 12 Prozent übersteigt. Erst dann gäbe es echte Wahlfreiheit. “Aktuell erreicht kein Bundesland diese Quote und der bundesdeutsche Durchschnitt ist mit 99,1% auch weit davon entfernt”, sagt Peick.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) kontert: Es gebe genügend offene Stellen. Vielen Betriebe falle es schwer, geeignete Bewerber zu finden. 81 Prozent von rund 15.000 Ausbildungsunternehmen sind laut einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) gegen die Ausbildungsgarantie.

Im Nachbarland Österreich hat die Politik bereits 2017 eine Ausbildungsgarantie für alle Menschen bis 25 Jahre eingeführt. Würde die deutsche Regierung das österreichische Modell übernehmen, hätte das sogar langfristig volkswirtschaftliche Vorteile. Das ergab 2021 eine Berechnung des Instituts für Höhere Studien in Wien im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung.

Für viele junge Menschen wäre die Garantie ein Gewinn, meint Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). “Mit der Garantie könnte man Jugendlichen aufzeigen, dass sie eine Chance auf dem Ausbildungsmarkt haben“, sagt er. Gerade während der Pandemie seien viele am Übergang von der Schule in den Ausbildungsmarkt verloren gegangen. Bei manchen Handwerksbetrieben, die schon vor der Pandemie Nachwuchssorgen hatten, hätte sich gar niemand mehr beworben. Die Ausbildungsgarantie, so Fitzenberger, könne ein Instrument sein, um Betriebe und Bewerber zusammenzubringen – und zwar früher als bisher. In Deutschland starten junge Erwachsene durchschnittlich mit 20,5 Jahren in die Ausbildung, in Österreich im Alter von 16.

Das Konzept der Ausbildung außerhalb von Betrieben existiert in Deutschland bereits, allerdings beschränkt auf bestimmte Problemgruppen. Darauf kann die Ampel-Regierung aufbauen. “Den Zugang müsste man auf alle jungen Menschen ausweiten, die keine für sie passende Stelle finden”, sagt Fitzenberger. Vorbild könnte Österreich mit dem Modell der überbetrieblichen Ausbildung sein, aus der rund 40 Prozent der Azubis schon im ersten Lehrjahr in einen Betrieb wechseln. Auch in Deutschland soll ein früher Wechsel offenbar befördert werden: So berichtete das Handelsblatt aus einem internen Papier der Bundesagentur für Arbeit, dass Bildungsträger und Lehrlinge bei einer Ausbildungsgarantie als Motivation Prämien erhalten sollen, wenn die Azubis vorzeitig in eine betriebliche Ausbildung wechseln.

Fitzenberger fordert daneben, auch betriebsnahe Instrumente wie die Einstiegsqualifizierung stärker zu nutzen. Jugendliche können sich dabei bis zu zehn Monate in einem Betrieb ausprobieren und schaffen danach möglicherweise den Übergang in eine reguläre Ausbildung. Schulen sollten nach Meinung von IAB-Direktor Fitzenberger zudem zu einer früheren und umfassenderen Berufsorientierung verpflichtet werden, insbesondere die Gymnasien.

Lesen Sie auch: Berufsorientierung an den Schulen – Planlose Jobsuche

Rechtlich verankern könnte man die Ausbildungsgarantie trotz Widerstand der Arbeitgeber, meint Anna Rosendahl, Lehrbeauftragte am Institut für Berufliche Aus- und Weiterbildung der Universität Duisburg-Essen, die bereits 2014 an einem Gutachten zu den Möglichkeiten einer Ausbildungsgarantie im deutschen Recht beteiligt war. Änderungen bräuchte es dafür im Sozialgesetzbuch III.

“Auch wenn es keine formalrechtliche Zustimmung der Arbeitgeber braucht, wäre ein Gelingen der Ausbildungsgarantie aber sehr wohl von der Kooperation der Arbeitgeber abhängig”, sagt Rosendahl. Spätestens bei der Bedarfsanalyse, in welchen Berufen überhaupt außerbetrieblich ausgebildet werden sollte. “Schließlich will man keine Verlagerung von Ausbildungslosigkeit hin zu Arbeitslosigkeit nach abgeschlossener Ausbildung”, sagt sie. Das von Rosendahl mit verfasste Gutachten schlägt vor, regionale oder lokale Arbeitsgruppen oder Beiräte einzurichten – an denen unter anderem die örtlichen Kammern, die für die jeweilige Berufsausbildung zuständig sind, beteiligt werden.

Die Arbeitgeber wollen eine andere Lösung: Ihr Modell sieht vor, dass Jugendliche, die bis Ende September keine Lehrstelle finden, drei Angebote für eine betriebliche Ausbildung erhalten – “wenn auch nicht immer im Wunschberuf”, so DIHK-Vize Achim Dercks. Laut einer Sprecherin der Bundesagentur erhalten die Jugendlichen aber bereits laufend Angebote.

Beim Fachkräftegipfel diskutieren Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften möglicherweise auch über die Finanzierung der Ausbildungsgarantie. In Österreich kostet sie pro Platz jährlich etwa 13.000 Euro. Die deutschen Gewerkschaften wollen die Kosten auf die Unternehmen umlegen. Auch Arbeitsminister Heil hatte beim DGB-Bundeskongress im Mai bereits eine solche Betriebsumlage ins Spiel gebracht. Die BDA ist vehement dagegen. Unter anderem meint sie, eine Umlage könnte Kleinstbetriebe und Betriebe, die keine Auszubildenden finden, benachteiligen. Die Bundesagentur für Arbeit ist laut Bericht des Handelsblatts für eine Steuerfinanzierung. Wer am Ende zahlen soll, ist damit ein weiterer Zankapfel.

Die Kultusminister und das BMBF haben einen neuen Pegelstand beim Digitalpakt bekanntgegeben. Demnach leert sich der Topf des Basis-Digitalpakts, den Bund und Länder 2019 gemeinsam auf den Weg gebracht haben, weiter nur langsam. In den ersten sechs Monaten diesen Jahres wurden lediglich 170 Millionen Euro neu abgerufen. Seit 2019 hat die Schulverwaltung somit unterm Strich nur 12 Prozent der insgesamt fünf Milliarden Euro ausgegeben. Beachtenswert ist jedoch, dass zwischen Januar bis Juni die Summe der gebundenen Mittel, die bereits für konkrete Projekte eingeplant sind, um 29 Prozent auf rund drei Milliarden Euro gestiegen ist.

Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger zeigt sich entsprechend optimistisch: “Der Digitalpakt nimmt an Fahrt auf, aber das Tempo stimmt noch nicht.” Und wieder folgt die Ankündigung, die Ampel wollte den Digitalpakt zügig beschleunigen. Es gebe, so die FDP-Politikerin, einen intensiven Austausch mit Ländern und Kommunen über Best Practices und Beratungsangebote für Schulträger. Der Verband Bildung und Erziehung forderte am Dienstag weniger Bürokratie und “niedrigschwellige Vergabeverfahren”. Alles Buzzwords, die Digitalkenner seit Jahren hören.

Den Basis-Digitalpakt hatte die Bundesregierung 2020 und 2021 in der Corona-Pandemie um drei weitere Programme ergänzt. Die Förderung von Leihgeräten für Schüler sowie für Dienstgeräte von Lehrern, jeweils 500 Millionen Euro, ist beinahe ausgeschöpft. Beide Programme gelten als Erfolg. “Auch die Verbesserung der IT-Administration und damit eine Entlastung der Lehrkräfte nimmt langsam Form an”, betont Stark-Watzinger. Doch ein Blick auf die Zahlen offenbart: Beim dritten Sonderprogramm, das der IT-Administration an den Schulen dient, ist bislang nur ein Bruchteil der 500 Millionen Euro abgerufen worden. 18 Millionen Euro sind abgeflossen, 117 Millionen Euro bewilligt.

Der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann warnt davor, in Zeiten des Personalmangels weiter Lehrkräfte bei der Betreuung der IT-Systeme an Schulen einzusetzen. Seit Jahren fordern Lehrerverbände mehr eigene Stellen für Systemadministratoren – angesiedelt an den Schulen oder bei den Schulträgern. “Darüber hinaus brauchen Lehrkräfte endlich Rechtssicherheit bei der Nutzung digitaler Medien“, so Beckmann. “Fragen des Urheberrechts und aktueller Datenschutzrichtlinien zu beantworten, darf nicht Aufgabe der Lehrkräfte sein.” Moritz Baumann

Lesen Sie auch: “Digitale Schule ist nicht Aufgabe des Bundes” – ein Interview mit Nina Stahr

Mitglieder der Jury des Deutschen Schulpreises fordern, künftig Schulleiter gezielt auszuwählen und viel besser auszubilden. Die inzwischen 50 Unterzeichner des Papiers haben der Kultusministerkonferenz daher einen Kriterienkatalog vorgeschlagen. In seinem Zentrum steht der sorgfältige und planvolle Umgang mit künftigen Schulleitern. Es gelte, “potentiellen Führungsnachwuchs frühzeitig zu identifizieren“, Schulleiter in einem eigenen Ausbildungsgang zu qualifizieren und sie in einem systematischen Verfahren auszuwählen. Wichtigstes Leitmotiv solle die Pädagogische Führung (“educational leadership”) sein.

Das Thesenpapier zum Download

Was die Autoren aus dem Kreise des Schulpreises umtreibt, ist zum einen der eklatante Mangel an Schulleitern und strukturelle Probleme dieser wichtigen Leitungsfunktion. Zum anderen schauen die Bildungsexperten auf das Innovationsdefizit der Schulen, das im Zuge der Coronakrise deutlich wurde. An den Schulen des bekannten Schulpreises “haben engagierte Pädagog:innen innovative Lösungen erprobt“, heißt es in dem Papier. Es gehe nun darum, diese Impulse in die Fläche zu tragen. Beobachter von außen muss der Ansatz verwundern: Dass man Führungskräfte gut auswählt und sorgfältig ausbildet, dürfte für alle anderen Bereiche neben der Schule eine Selbstverständlichkeit sein. “Umso überraschender ist es”, heißt es in dem Appell, “dass es in Deutschland bisher keine länderübergreifenden Qualitätsstandards für die Arbeit von Schulleitungen gibt.”

Die Autoren stammen aus einem Arbeitskreis, der sich “Think Tank Schule leiten” nennt. Sie thematisieren nicht nur die Rolle der Schulleitungen, sondern auch die der Schulaufsicht. Kurz gesagt wollen sie vom kontrollierenden Gegeneinander von Aufsicht und Schulleitung zu einem kooperativen Miteinander kommen. Die Steuerung und Unterstützung von Schulen im Rahmen der staatlichen Schulaufsicht müsse weiterentwickelt werden. Für die Gestaltung einer guten Schule benötige die Schulleitung “Entscheidungsspielräume bei der konzeptionellen Gestaltung von Schulleben und Unterricht“. Dazu zählen Stundentafeln, Curricula und finanzielle Ausstattung. Der Think-Tank hat sein Papier zu Schulleitern den Kultusministern zugestellt – und erwartet nun zeitnahe Beschlüsse. Christian Füller

Trotz Digitalpakt und Förderprogrammen der Länder hapert es in den Schulen weiter an grundlegender IT-Ausstattung – vom Breitbandanschluss bis zum WLAN. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Deutschen Telekom (zum Download). Nur ein Viertel der Schulen, die im September vergangenen Jahres befragt wurden, ist an das Glasfasernetz angeschlossen. Lehrer, die schon jetzt ihren Unterricht mit digitalen Tools vorbereiten, kämpfen häufig mit Verbindungsproblemen. Denn in vier von zehn Schulen reicht das WLAN nicht bis in alle Klassenräume.

Bildungspolitiker, vor allem aber auch die für Gebäude und Ausstattung zuständigen Schulträger, muss dieser Befund schmerzen. Denn 85 Prozent der Schulleiter sehen den Einsatz von digitalen Medien nach zwei Jahren Corona-Erfahrung als “bereichernd und motivierend“. Der Wille ist demnach da. Allein es fehlt die Ausstattung.

Der Bildungsverwaltung, insbesondere den Schulinstituten der Länder, gibt die Umfrage einen Auftrag mit auf den Weg: Über 70 Prozent der Schulleiter geben an, dass Lehrpläne und Materialien nicht ausreichend auf den digitalen Unterricht ausgerichtet sind. Das überrascht, denn längst sind digitale Bildungsanbieter wie Sofatutor (zum Portrait) in der Lage hochwertige Materialien für den Unterricht im Digitalen aufzubereiten – und erfreuen sich daher bei Schülern großer Beliebtheit.

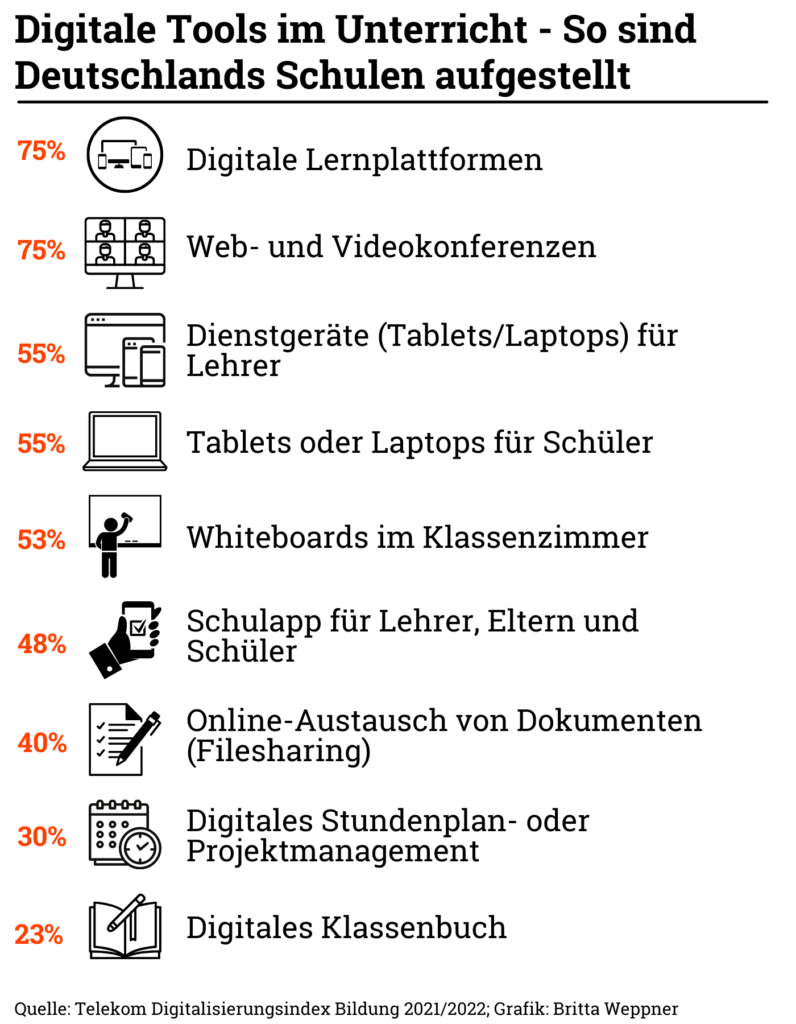

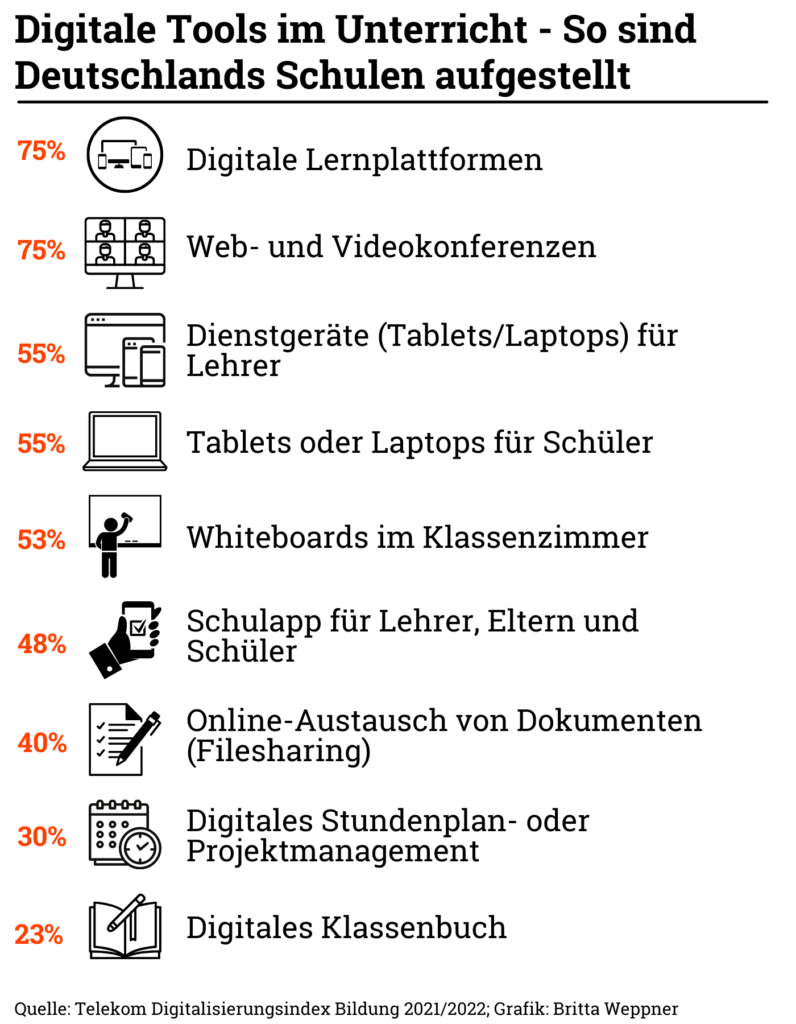

Interessant ist auch, wie Lehrer die unendliche Möglichkeiten der Digitalisierung und die Schwemme an Tools nutzen: In drei von vier Schulen gehören digitale Lernplattformen und Webkonferenzen mittlerweile zur digitalen Standardausrüstung. Ein digitales Klassenbuch (23 Prozent), digitales Stundenplanmanagement (30 Prozent) und Tools zum Online-Austausch von Dokumenten (40 Prozent) nutzen die Lehrer dagegen wesentlich seltener. Moritz Baumann

Der Präsenzunterricht und die Präsenzlehre haben in Sachen Energieversorgung “oberste Priorität”. Das machte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, am vergangenen Donnerstag im Gespräch mit der Kultusministerkonferenz deutlich. Schulen und Hochschulen seien als “geschützte Kunden” im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes, der Gasnetzzugangsverordnung und der “SoS-Verordnung” zu behandeln, heißt es in der Pressemitteilung der KMK.

KMK-Präsidentin, Karin Prien, sagte im Interview mit dem Bildungsjournalisten Jan-Martin Wiarda, es gebe jetzt rechtlich keinen Zweifel mehr daran, dass der volle Präsenzunterricht, die volle Präsenzlehre und auch die Forschung in Präsenz an den Hochschulen zum “lebensnotwendigen Bedarf” von Schulen und Hochschulen gehören. Eine Mehrheit der Bevölkerung hatten sich in einer Umfrage im Auftrag von Bildung.Table für eine solche Priorisierung ausgesprochen (Lesen Sie hier mehr).

In ihrem Schulbeschluss betont die KMK die Bedeutung des Präsenzlernens und verweist auf die Erfahrungen mit den pandemiebedingten Schulschließungen. Zudem fordert sie die Schulträger auf, in Abstimmung mit den Schulen Möglichkeiten der Energieeinsparung zu prüfen. Den Infektionsschutz sollten sie dabei nicht aus dem Blick verlieren. Das Präsenzstudium hält die KMK ebenso für unabdingbar. Darüber hinaus seien auch die Studierendenwerke als “geschützte Kunden” zu behandeln.

Der Bundesvorsitzende vom Verband Bildung und Erziehung, Udo Beckmann, begrüßt die Einstufung von Schulen und Hochschulen als besonders schützenswert. Er fordert Leitlinien für die Temperaturregelung. Unklar sei, “wie die notwendigen Energiesparmaßnahmen und regelmäßiges Lüften zur Reduktion des Infektionsrisikos im Klassenzimmer in Einklang gebracht werden können.” Janna Degener-Storr

Fast drei Viertel der Azubis (72 Prozent) empfanden die Berufsorientierung an ihrer Schule gar nicht (47 Prozent) beziehungsweise wenig hilfreich. Das geht aus dem Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes hervor. Von August 2020 bis März 2022 wurden knapp 15.000 Auszubildende befragt.

Unterschiede gab es zwischen den Schularten: Von den Azubis mit Hauptschulabschluss fanden rund 40 Prozent die Berufsorientierung hilfreich. Bei der Mittleren Reife und dem Abitur waren es jeweils nur nur 20 Prozent. Der Report liefert dafür auch eine Begründung: Oft gingen die Schule davon aus, dass Abiturienten sowieso ein Studium und keine Ausbildung anstreben – obwohl inzwischen fast jeder dritte Azubi über ein Abitur verfügt.

Wer mit der Berufsorientierung unzufrieden war, lernte den Ausbildungsbetrieb seltener schon während der Schulzeit kennen. Der Ausbildungsberuf ist dann häufiger eine ungeplante Alternative oder eine Notlösung. Nicht einmal 29 Prozent der Befragten haben die Berufsberatung der Agentur für Arbeit genutzt. Schüler, die das Angebot wahrnahmen, waren oft unzufrieden: 40 Prozent gaben an, dass die Berufsberatung ihnen “weniger” oder “gar nicht” geholfen hat. Nur 12 Prozent konnte die Agentur einen Ausbildungsplatz vermitteln – bei jungen Menschen ohne Schulabschluss war es jeder Vierte, bei Studienberechtigten weniger als jeder Zehnte.

73 Prozent der Azubis sind laut dem DGB-Report zufrieden mit ihrer Ausbildung, ein Befund der zwischen den Branchen stark schwankt: Industriemechaniker, Mechatroniker, Verwaltungsfachangestellte und Elektroniker für Betriebstechnik sind deutlich zufriedener als der Durchschnitt. Azubis im Hotel- und Gaststättengewerbe, der Zahnmedizin, dem Einzelhandel und dem Friseurhandwerk bewerten ihre Ausbildung am schlechtesten. Unter der Pandemie litten vor allem Hotelfachkräfte und Friseure.

Eigentlich ist in Deutschland ein Ausbildungsplan gesetzlich vorgeschrieben. Doch jeder dritte Azubi beklagt, dass sein Betrieb einen solchen nicht vorgelegt hat. 13 Prozent der Azubis bekamen Arbeitsvorgänge selten bis nie zufriedenstellend erklärt. Bei 12 Prozent war der Ausbilder selten oder nie am Ausbildungsplatz verfügbar – das ist der höchste seit 2008 dokumentierte Wert.

Knapp ein Drittel der befragten Auszubildenden musste regelmäßig Überstunden machen, durchschnittlich über drei Stunden wöchentlich. Jeder Zehnte erhielt dafür weder Vergütung noch Freizeitausgleich wie im Berufsbildungsgesetz vorgeschrieben. “Gerade in Branchen, die für einen rauen Umgangston und für Mängel in der Ausbildung bekannt sind, haben es die Arbeitgeber selbst in der Hand, neue Auszubildende zu finden”, sagte DGB-Bundesjugendsekretär Kristof Becker. “Wenn die Ausbildungsqualität schlecht ist und die Perspektive fehlt, spricht es sich unter den jungen Menschen eben rum.” Anna Parrisius

Stellen wir uns vor, wir möchten kreative Spitzenköche ausbilden. Müssten sie lernen, vorgebratene Hamburger aufzuwärmen? Genau das machen deutsche Lehrkräfte allzu oft: Sie wärmen alte Lehrmethoden und -inhalte auf. Das spiegelt sich dann in den PISA-Resultaten wider, wo deutsche Schüler zeigen, dass sie vorgefertigtes Wissen gut reproduzieren können – aber meist Schwierigkeiten haben, dieses Wissen kreativ in neuen Zusammenhängen anzuwenden. Produktiver Unterricht braucht Lehrkräfte, die Eigenverantwortung für ihre Schulklasse haben. Denn man kann kaum mehr von ihnen verlangen, als sie selbst von sich verlangen. Doch die Strukturen sind hierzulande nicht dafür gemacht.

Vor einigen Jahren haben wir untersucht, wie das niederländische Bildungsministerium Fachstandards entwickelte, die von den Lehrkräften selbst ausgingen. Anfangs wurde in der Regierung die Sorge geäußert, dass die notwendigen strengen Maßstäbe verloren gehen könnten und Berufsstandards auf der Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners festgelegt würden, wenn diese Aufgabe der Lehrerschaft überlassen werde. Das Gegenteil war jedoch der Fall. Wahrscheinlich wäre keine Regierung der Niederlande jemals in der Lage gewesen, so anspruchsvolle Standards für den Beruf festzulegen, wie die Lehrerschaft dies selbst getan hatte. Letztendlich haben Lehrkräfte, ebenso wie andere Fachkräfte, ein Interesse daran, die Standards und das Ansehen ihres Berufs zu sichern.

Bis ein staatlich festgelegter Lehrplan in die Unterrichtspraxis übersetzt ist, vergehen in der Regel über zehn Jahre. Das dauert so lange, weil die Ziele und Methoden über die verschiedenen Ebenen des Bildungssystems hinweg vermittelt und in die Lehrerausbildung integriert werden. Lerninhalte und -methoden der Schülerinnen und Schüler ändern sich aber schnell – das hat die Pandemie und die Umstellung auf digitale Lehrmittel erneut vor Augen geführt. Die Kluft zwischen dem, was und wie die Schülerinnen und Schüler lernen sollten und den Unterrichtsinhalten und -methoden der Lehrkräfte ist groß.

Die einzige Möglichkeit, diese Kluft zu verkleinern, besteht darin, die Lehrertätigkeit zu professionalisieren: Lehrkräfte sollten den Lehrplan nicht nur als Endprodukt bekommen, sondern auch an seiner Entwicklung entscheidend beteiligt sein. Genau das können wir von den leistungsfähigsten Bildungssystemen lernen. Die Lehrinhalte werden immer weniger den Kern und immer mehr den Kontext eines guten Unterrichts ausmachen.

Paradoxerweise werden Lehrkräfte durch eine industrielle Arbeitsorganisation häufig auf sich allein gestellt. Null Prozent Schulautonomie bedeutete für die Lehrkräfte hundert Prozent Isolation hinter geschlossenen Klassenzimmertüren. Die Position der Lehrkräfte muss in dem Maße gestärkt werden, wie der präskriptive Ansatz zurückgeht.

Der Staat kann zwar Leitlinien und Lehrplanziele festlegen, die Lehrerschaft muss jedoch Verantwortung für das Unterrichtssystem übernehmen. Zunehmende berufliche Autonomie bedeutet jedoch auch, dass eigentümliche Praktiken hinterfragt werden müssen. Lehrkräfte sollten nicht länger ihre jeweils eigene Herangehensweise entwickeln, sondern dazu übergehen, die von der Lehrerschaft insgesamt entwickelten Praktiken anzuwenden, was Unterrichten nicht nur zu einer Kunst, sondern auch zu einer Wissenschaft macht.

Herauszufinden, welche pädagogischen Ansätze in welchen Umgebungen am besten funktionieren, erfordert Zeit, Investitionen in die Forschung und Zusammenarbeit. Denn es muss sichergestellt werden, dass gute Ideen verbreitet und in die Profession Eingang finden. Um dies zu erreichen, muss die industrielle Arbeitsorganisation in eine wirklich professionelle Arbeitsorganisation umgewandelt werden. Wie das geht? Professionelle Kontrollnormen müssen bürokratische und administrative Kontrollformen ersetzen. Das selbsternannte Chancenministerium (BMBF) könnte darauf hinwirken – zusammen mit der KMK – einen Kulturwandel herbeizuführen. Das wäre eine Bildungspolitik für das 21. Jahrhundert. Denn Lehrkräfte müssen Kreativität und kritisches Denken fördern. Darauf kommt es in diesem Jahrhundert an. Was es dafür nicht braucht: Lernumgebungen, die von Vorschriften geprägt sind.

Der OECD-Bildungsdirektor, Andreas Schleicher, ist Statistiker und Bildungsforscher und kritisiert seit Jahren das deutsche Bildungssystem. 2019 erschien sein Buch “Weltklasse: Schule für das 21. Jahrhundert”, in dem er zentrale Ergebnisse seiner Forschung zusammenfasst. Er konzipierte die PISA-Studien und stellte 2001 die in Deutschland viel beachtete erste PISA-Studie vor. Seit 2002 ist er für das PISA-Programm zuständig und beteilgt sich bei zahlreichen weiteren Bildungsprojekten.

Digital Natives digitalisieren – das ist das selbsterklärte Ziel des digitalen Lernzentrums BYTE-Challenge. Das im Mai 2020 von Carolin Neumann und Stefan Hildebrand gegründete Projekt will Schülerinnen und Schülern und deren Lehrkräften den Zugang zu digitaler Bildung vereinfachen. In mehr als 100 Kursen sollen Teilnehmende von der sechsten bis zur 13. Klassenstufe mit Themen wie Digital Skills, Medienkompetenz oder Sicherheit und Nachhaltigkeit an die Grundlagen der Informatik herangeführt werden – individuell und kostenlos.

Die BYTE-Challenge ist ein Pandemie-Projekt: Eine Idee, noch aus Schulzeiten, zu neuem Leben erweckt in einem Zoom-Call von ein paar alten Freunden. Das war Anfang 2020. Carolin Neumann, die heute als Associate Application Consultant beim Technologieunternehmen IBM arbeitet, befand sich damals noch in ihrem Informatik-Masterstudium. Inspiration für die Idee der BYTE-Challenge war der 2013 eingestellte MINT-Schülerwettbewerb Intel-Leibniz-Challenge, an dem Neumann und ihre Freunde als Jugendliche teilgenommen hatten. “Wir waren zwar nie besonders gut darin, aber hatten viel Spaß daran, im Team zu knobeln. Darum haben wir immer gesagt, wenn wir mal groß sind, machen wir sowas selbst”, erzählt sie.

Bei der Umsetzung kamen jede Menge Fragen auf: Fragen zur Finanzierung, zur Bürokratie, aber vor allem zur Spezialisierung des Projektes. “Letztendlich sind wir dann doch kein typischer Nerd-Wettbewerb geworden. Wir haben schnell festgestellt, dass Deutschland von Nerd-Wettbewerben bereits einige hat”, erzählt sie. Stattdessen sprach das Team mit Lehrkräften und lernte die unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern kennen.

Seitdem stand fest, dass sich die BYTE-Challenge auf Grundlagenwissen fokussieren will, damit Jugendliche die Möglichkeit bekommen, in MINT-Fächer reinschnuppern zu können – ob mit oder ohne Vorwissen. Aber auch auf die Entwicklung von Medienkompetenz oder auf die Themen Sicherheit und Nachhaltigkeit wird ein starker Fokus gelegt. Ziel ist nicht nur zu dort aufzustocken, wo es im deutschen Bildungssystem an digitalen Bildungsstrukturen mangelt, sondern auch Ungleichheit zu bekämpfen und allen Schülerinnen und Schülern die gleichen Möglichkeiten zu geben, unabhängig von Geschlecht oder Bildungsgrad.

Den Challenge-Charakter hat das Projekt jedoch behalten – nicht nur im Namen, sondern auch inhaltlich. Mit jedem abgeschlossenen Kurs sammeln Teilnehmende die projekteigene digitale Währung, die sogenannten $Bits und $Bytes. Am Ende des Jahres können die digitalen Tokens im Online-Store der BYTE-Challenge gegen Preise wie USB-Sticks oder Power-Banks eingetauscht werden. Die erste Byte-Challenge, die von März bis Juni 2021 ging, baute auf einem richtigen Wettbewerbs-Konzept auf, inklusive Ranking und Bestenliste. Doch das Feedback von Lehrkräften lautete, dass ein ganzjähriges Angebot aus didaktischer Sicht sinnvoller wäre.

Das Team aus circa 50 Mitarbeitenden – die meisten von ihnen Studierende, aber auch Schülerinnen und Schüler, die 2021 selbst an der BYTE-Challenge teilnahmen – arbeitet auf ehrenamtlicher Basis. Finanziert wird das Projekt durch Spenden und Sponsoren wie die Webhosting-Firma manitu oder Elektronikhersteller Huawei. Neumann und ihr Team hoffen auf weitere Investoren: “Unser Größenwahn muss schließlich finanziert werden!”, sagt Neumann und grinst. Denn die BYTE-Challenge wächst: 2021 gab es mehr als 1000 Teilnehmende, in diesem Jahr soll die 5000er-Marke geknackt werden.

Doch Angst vor Konkurrenz hat Neumann keine: “Andere Leute dürfen sehr gern was starten und wir sind offen für Kooperationen!” Sie hofft, dass das Bewusstsein für die Relevanz digitaler Bildung in der Gesellschaft zunimmt – und vor allem im bildungspolitischen Sektor. Anouk Schlung

07. September 2022, 14:00 bis 16:00 Uhr

Dialogforum: Institutionen entlang der Bildungskette stärken

Das Netzwerk Bildung Digital will mit dieser Veranstaltung eine Plattform dafür schaffen, über den Spielraum zu diskutieren, den Bildungsinstitutionen bei der Etablierung der digitalen Transformation haben. INFOS & ANMELDUNG

09. September 2022

Dialog-Raum: Transformation als Chance: neues Lernen, neue Teilnehmende und neue Rollen für Weiterbildungseinrichtungen

Der Dialog-Raum des Praxisnetzwerks für Wissenstransfer und Innovation befasst sich mit den Transformationsprozessen, in denen sich Weiterbildungseinrichtungen aktuell befinden und der Frage, wie diese sich den Wandel zunutze machen können. INFOS & ANMELDUNG

09. und 10. September 2020

Bildungsfestival

Im von der Fritz-Karsen-Schule und Schule Muss Anders organisierten Bildungsfestival werden die Defizite im Berliner Schulsystem aufgegriffen und in gemeinsamen Workshops wird nach Lösungen gesucht. INFOS & ANMELDUNG

12. September 2022

Workshop: VR/AR-Learning – Aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Trends zu Lehr- und Lernszenarien mit VR/AR

Über die Relevanz von VR / AR im Schulkontext informiert der Arbeitskreis VR/AR-Learning der Gesellschaft für Informatik (GI) in diesem Workshop. Zielgruppe sind Forscherende, Entwickelende und Konsumierende von VR/AR-Inhalten. INFOS

12. bis 14. September 2022

Tagung: DELFI & GMW 2022

Auf der 20. Fachtagung Bildungstechnologien der GI Fachgruppe Bildungstechnologien geht es um Themen wie Künstliche Intelligenz in der Bildung, adaptive Lernsysteme oder die Didaktik und Wirksamkeit von Bildungstechnologien. INFOS

14. bis 16. September 2022

Jahrestagung: DGfE

Auf den gemeinsam veranstalteten Jahrestagungen der DGfE-Sektion Erwachsenenbildung und der Kommission Qualitative Bildungs- und Biografieforschung sind aktuelle Krisen und deren Bearbeitung das zentrale Thema, welches in gemeinsamen Keynotes erörtert wird. INFOS

15. September 2022

Anmeldeschluss: Global EdTech Startup Awards

Das Finale der GESAwards 2022, die Preise für Startups in den Kategorien Best EdTech Solution, Innovation, Emerging Markets, Social Impact und Special Tracks verleihen, findet im Januar 2023 statt. Der Anmeldeschluss dafür und für die im Herbst dieses Jahres stattfindenden Semifinals ist am 15. September 2022. INFOS

immer wieder beklagen Forscher, die Bildungssteuerung in Deutschland leide stark unter der maroden Datenlage – zu wenige Erhebungen, zu wenig Vergleichbarkeit, zu wenig Ressourcen. In der Folge, so heißt es hinter vorgehaltener Hand, betrieben Ministerien und Schulträger oftmals “Bildungspolitik im Blindflug“. Nun hat das Wissenschaftszentrum Berlin eine 355 Seiten starke Studie veröffentlicht, die die gravierenden Folgen beschreibt. Das Team um den Bildungsforscher Marcel Helbig hat die Corona-Aufhol-Programme von Bund und Ländern im Detail einer Bewertung unterzogen. Mein Kollege Christian Füller kommt nach der Lektüre der Studie zu einem für die Bildungsminister wenig schmeichelhaften Fazit: “Die Maßnahmen waren weder durchdacht noch zielgenau noch stark.”

Passend dazu erhalten Sie am morgigen Donnerstag eine Sonderausgabe des Bildung.Table. In einem ausführlichen Interview äußert sich der Hamburger Schulsenator Ties Rabe zu dem Sturm, den er rund um die neuen Bildungspläne in seiner Stadt entfesselt hat. Beim Digitalpakt und dem Startchancen-Programm schießt er gegen die Bundesbildungsministerin, während er seine Länderkollegen beim Corona-Aufholprogramm in Schutz nimmt. Seien Sie gespannt!

Was heute sonst noch wichtig wird? Gewerkschaften, Arbeitgeber und Politik treffen sich in Berlin zum Fachkräftegipfel – und diskutieren dabei auch über eine paradoxe Situation am Arbeitsmarkt: Viele Betriebe suchen händeringend Azubis, gleichzeitig stehen viele Jugendliche ohne Ausbildung dar. Letztere will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, und mit ihm die ganze Ampel-Regierung, mit einer Ausbildungsgarantie unterstützen. Doch die Arbeitgeber stemmen sich dagegen, obwohl das Modell in Österreich gut funktioniert. Anna Parrisius hat sich vor dem Spitzentreffen umgehört.

Heute (Mittwoch) um 10 Uhr laden wir Sie außerdem zum ersten Table.Live-Briefing nach der Sommerpause ein (Link zur Teilnahme). Im interaktiven Fishbowl-Format können Sie mit Deutschlands oberstem Bildungsdatenschützer Lutz Hasse und dem Medienberater Dirk Thiede über Datenschutz im Klassenzimmer und mögliche Fallstricke diskutieren.

In diesem Sinne: Bis gleich zum LiveBriefing!

Wäre das Papier dieses größten sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts Europas ein amtliches Dokument, dann hätten seit gestern 10 Uhr reihenweise Schulminister ihren Rücktritt erklären müssen. Was das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin (WZB) vorgelegt hat, ist eine ebenso zielgenaue wie schonungslose Bilanz der Bildungspolitik infolge von Corona. Sie zeigt das Versagen der für Bildung zuständigen Landesminister. Das WZB hat untersucht, wie hilfreich die so genannten “Aufholen nach Corona”-Programme für Schüler waren. Ergebnis: Die Kultusminister wussten nicht, welchen Schülern sie eigentlich helfen müssen. Und die Maßnahmen, die sie ergriffen, waren weder durchdacht noch zielgenau noch ausreichend dotiert. Das Problem: Diejenigen, die über schnell einsetzbare, wirksame Online-Tools für pädagogische Corona-Hilfen zu Gunsten von Schülern verfügten, wurden abgewiesen.

Das Gute an dem WZB-Papier von 355 Seiten ist: Es ist umfassend. Es beobachtet alle schulischen Maßnahmen – jene, die gegen die Corona-Lücken eingesetzt wurden, und jene, die gar nicht erst angewandt wurden. Das ist keine Petitesse. Wir erinnern uns, wie laut die Schulminister seit langem darüber klagen, dass die Schließung der Schulen im Zuge von Corona zu großen Lernlücken geführt habe. Daran konnte auch der Online-Unterricht nichts ändern, den die Schulbehörden organisierten. Noch nie haben sich Kultusminister so für Chancengleichheit und psychisches Wohlbefinden eingesetzt – vor allem rhetorisch. Das zeigt die Studie von Benjamin Edelstein und anderen des Wissenschaftszentrums Berlin.

Zum Beispiel beziffern die Autoren sehr genau, wie lange die Schulgebäude eigentlich geschlossen waren. “Die Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) weist aus, dass die Grundschulen an insgesamt 64 Tagen und die Schulen der Sekundarstufe I an 85 Tagen vollständig geschlossen waren”, heißt es gleich zu Beginn des Berichts. Zwischen März 2020 und Mai 2021 seien die Schulen zusätzlich an 103 Tagen nur teilweise geöffnet gewesen. Diese differenzierte Sichtweise ist wichtig. Sie führt vor Augen, dass Deutschland seine Schulen keineswegs am längsten für Präsenzunterricht zugesperrt hat – wie mancher politisch Verantwortliche behauptet. Dass aber die Schließzeit im Rückblick zu lange war. Denn das – für die Schulen der Länder weitgehend neue – digitale Lernen hat nicht durchgehend gut funktioniert. Es hat vor allem bestimmte Schülergruppen stark benachteiligt.

Aber warum haben die Kultusminister ihre Corona-Hilfen nicht zielgenau ausgebracht? Weil sie gar nicht wussten, welche Schülerinnen und Schüler Hilfe brauchen. Teilweise wollten sie es wohl gar nicht wissen. Die Autoren des WZB führen in ihrer Corona-Bilanz akribisch auf, wie wenig Untersuchungen der Kompetenzen der Schüler die Länder seriös durchführen ließen. Das ist deswegen so verwunderlich, weil es dafür Instrumente gibt. Die Kultusminister aber verließen sich auf Mutmaßungen. “Weitestgehend ohne Ergebnisse von Leistungsuntersuchungen wurde angenommen”, so wird das Verhalten der Minister beschrieben, “dass ca. 25 Prozent der Schüler*innen Lernlücken durch den ersten Lockdown aufweisen würden.”

Lesen Sie auch: Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK kritisiert fehlende Evaluation von Förderprogrammen

Wichtig ist, dass das WZB keineswegs davon ausgeht, es seien keine Lernlücken entstanden. Sie halten nur fest, dass man nicht pauschal davon ausgehen kann, dass alle Schüler in ihrem Kompetenzerwerb unter Corona gelitten hätten. Sie beziffern die Zahl der Schüler, die Rückstände in bestimmten Fächern aufgehäuft haben, auf etwa 13 Prozent. Und sie weisen auf einige Paradoxien hin: Dass zum Beispiel die Zahl der Übergänge aufs Gymnasium gestiegen ist – und auch die Abiturnoten keineswegs in den Keller gerasselt sind.

Die Forscher bleiben aber nicht dabei stehen, die (nicht genutzten) Röntgenbilder über den Leistungsstand in den Schulen zu thematisieren. Die WZB-Autoren schauen sich Land für Land in ziemlich genauen Berichten an, wie die einzelnen “Aufholen nach Corona”-Programme abgewickelt wurden. Diese Länder-Berichte lassen sich hier im Einzelnen nicht nachzeichnen. Interessant ist die politische Zusammenfassung der 16 Länderprogramme. Sie zeigt, wie wenig entschlossen im aktiven Handeln die einzelnen Schulminister sind. Kurz gesagt, haben die Kultusminister den – zu diesem Zeitpunkt weitgehend überlasteten – Schulen überlassen, zu bestimmen, welche Schüler Corona-Hilfen bekommen. “Eine Gemeinsamkeit aller Aufholprogramme besteht darin, dass die Identifikation von Bedarfen im Wesentlichen den Schulen und Lehrkräften übertragen wurde”, halten die Autoren der Corona-Bilanz fest. “Ihnen obliegt es, auf Grundlage von Lernstandsdiagnosen darüber zu entscheiden, welche Schüler*innen einer kompensatorischen Förderung besonders bedürfen.”

Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel von insgesamt 1,3 Milliarden Euro für diese Aufholprogramme seien allerdings nur zum Teil abgerufen worden. Das hat die Landesminister aber nicht daran gehindert, 500 Millionen Euro zusätzlich für Corona-Hilfen zu fordern. Das WZB bemüßigt sich einer sachlichen Darstellung. Dennoch ist den Verfassern anzumerken, wie sie innerlich die Fäuste ballen ob einer derart chaotischen Corona-Bildungspolitik. Auch die Bundesbildungsministerin kommt nicht gut weg – denn auch sie hat für ein mögliches Corona-Aufhol-Programm namens “Startchancen” bisher kein Konzept vorgelegt.

Man sollte den aufklärerischen WZB-Bericht zusammen mit einer Pressemitteilung des Online-Nachhilfe-Ablegers von “Studienkreis” lesen. Dann allerdings reibt man sich die Augen. Denn das Institut kann exakt zeigen, welche Schülerinnen und Schüler sich am privaten Markt Corona-Nachhilfen kaufen. Nimmt man die Detailgenauigkeit und die Schnelligkeit wahr, mit der solche Online-Nachhilfen an die Schüler kommen, dann fragt man sich: Warum greift eine Kultusbürokratie, die offensichtlich selbst nicht in der Lage ist, hilfsbedürftige Schüler zu identifizieren, nicht einfach hilfsweise auf die Programme der Profis zu?

Selbst wenn die digitalen Kurse und Videos von Anbietern wie Sofatutor, Simpleclub, der Studienkreis Online-Nachhilfe oder Cleverly in den Augen mancher pädagogisch nicht immer ausgereift sind – so wären sie doch eine zeitnahe Unterstützung für Schülerinnen und Schüler, die dieser Hilfe längst bedurft hätten. “Die Strukturen für bedarfsgerechte Förderung durch Online-Nachhilfe kann für alle Schulformen und Klassenstufen gewährleistet werden“, sagte der Geschäftsführer des Studienkreis, Tobias Lampe. “Wenn wir einen Auftrag bekämen, für förderungsbedürftige Schülerinnen und Schüler jeglicher Schulform Online-Nachhilfe anzubieten, könnten wir dieses schnell umsetzen.”

Lesen Sie auch: Stephan Bayern im Portrait – mit Lernvideos in die Lobby

Beim Fachkräftegipfel in Berlin braucht Hubertus Heil heute Fingerspitzengefühl. Sein Projekt, die Ausbildungsgarantie für Jugendliche, stößt den Arbeitgebern bitter auf. Beglückte Gewerkschaften, protestierende Betriebe und der Bundesarbeitminister mittendrin. Heil muss nun vermitteln. Am Ende braucht er beide Seiten an Bord.

Laut DGB stehen in der Alterskohorte zwischen 20 und 34 Jahren 2,3 Millionen junge Erwachsene ohne Berufsausbildung da. Besonders Jugendliche mit Hauptschulabschluss haben es schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden. “Vergangenes Jahr blieben zwar rund 63.000 Ausbildungsstellen unbesetzt, doch zum selben Stichtag waren rund 67.000 junge Menschen bei der Ausbildungsplatzsuche erfolglos”, erklärt der SPD-Bundestagsabgeordnete Jens Peick, sozial- und arbeitsmarktpolitischer Berichterstatter, gegenüber Bildung.Table.

Hier will die Ampel ansetzen. Bislang schweigt das Arbeitsministerium zwar zu den Details der Ausbildungsgarantie, doch im Koalitionsvertrag ist der Rahmen bereits abgesteckt: Alle Jugendlichen sollen “Zugang zu einer vollqualifizierenden Berufsausbildung” erhalten – “stets vorrangig im Betrieb”, heißt es in der Vereinbarung. In “Regionen mit erheblicher Unterversorgung an Ausbildungsplätzen” soll es “bedarfsgerecht außerbetriebliche Ausbildungsangebote” geben.

Peick geht sogar noch darüber hinaus. In ganz Deutschland bräuchte es außerbetriebliche Ausbildungsangebote, was er mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts begründet. Laut den Richtern seien erst dann ausreichend Ausbildungsplätze vorhanden, wenn deren Anzahl die der Ausbildungssuchenden um 12 Prozent übersteigt. Erst dann gäbe es echte Wahlfreiheit. “Aktuell erreicht kein Bundesland diese Quote und der bundesdeutsche Durchschnitt ist mit 99,1% auch weit davon entfernt”, sagt Peick.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) kontert: Es gebe genügend offene Stellen. Vielen Betriebe falle es schwer, geeignete Bewerber zu finden. 81 Prozent von rund 15.000 Ausbildungsunternehmen sind laut einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) gegen die Ausbildungsgarantie.

Im Nachbarland Österreich hat die Politik bereits 2017 eine Ausbildungsgarantie für alle Menschen bis 25 Jahre eingeführt. Würde die deutsche Regierung das österreichische Modell übernehmen, hätte das sogar langfristig volkswirtschaftliche Vorteile. Das ergab 2021 eine Berechnung des Instituts für Höhere Studien in Wien im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung.

Für viele junge Menschen wäre die Garantie ein Gewinn, meint Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). “Mit der Garantie könnte man Jugendlichen aufzeigen, dass sie eine Chance auf dem Ausbildungsmarkt haben“, sagt er. Gerade während der Pandemie seien viele am Übergang von der Schule in den Ausbildungsmarkt verloren gegangen. Bei manchen Handwerksbetrieben, die schon vor der Pandemie Nachwuchssorgen hatten, hätte sich gar niemand mehr beworben. Die Ausbildungsgarantie, so Fitzenberger, könne ein Instrument sein, um Betriebe und Bewerber zusammenzubringen – und zwar früher als bisher. In Deutschland starten junge Erwachsene durchschnittlich mit 20,5 Jahren in die Ausbildung, in Österreich im Alter von 16.

Das Konzept der Ausbildung außerhalb von Betrieben existiert in Deutschland bereits, allerdings beschränkt auf bestimmte Problemgruppen. Darauf kann die Ampel-Regierung aufbauen. “Den Zugang müsste man auf alle jungen Menschen ausweiten, die keine für sie passende Stelle finden”, sagt Fitzenberger. Vorbild könnte Österreich mit dem Modell der überbetrieblichen Ausbildung sein, aus der rund 40 Prozent der Azubis schon im ersten Lehrjahr in einen Betrieb wechseln. Auch in Deutschland soll ein früher Wechsel offenbar befördert werden: So berichtete das Handelsblatt aus einem internen Papier der Bundesagentur für Arbeit, dass Bildungsträger und Lehrlinge bei einer Ausbildungsgarantie als Motivation Prämien erhalten sollen, wenn die Azubis vorzeitig in eine betriebliche Ausbildung wechseln.

Fitzenberger fordert daneben, auch betriebsnahe Instrumente wie die Einstiegsqualifizierung stärker zu nutzen. Jugendliche können sich dabei bis zu zehn Monate in einem Betrieb ausprobieren und schaffen danach möglicherweise den Übergang in eine reguläre Ausbildung. Schulen sollten nach Meinung von IAB-Direktor Fitzenberger zudem zu einer früheren und umfassenderen Berufsorientierung verpflichtet werden, insbesondere die Gymnasien.

Lesen Sie auch: Berufsorientierung an den Schulen – Planlose Jobsuche

Rechtlich verankern könnte man die Ausbildungsgarantie trotz Widerstand der Arbeitgeber, meint Anna Rosendahl, Lehrbeauftragte am Institut für Berufliche Aus- und Weiterbildung der Universität Duisburg-Essen, die bereits 2014 an einem Gutachten zu den Möglichkeiten einer Ausbildungsgarantie im deutschen Recht beteiligt war. Änderungen bräuchte es dafür im Sozialgesetzbuch III.

“Auch wenn es keine formalrechtliche Zustimmung der Arbeitgeber braucht, wäre ein Gelingen der Ausbildungsgarantie aber sehr wohl von der Kooperation der Arbeitgeber abhängig”, sagt Rosendahl. Spätestens bei der Bedarfsanalyse, in welchen Berufen überhaupt außerbetrieblich ausgebildet werden sollte. “Schließlich will man keine Verlagerung von Ausbildungslosigkeit hin zu Arbeitslosigkeit nach abgeschlossener Ausbildung”, sagt sie. Das von Rosendahl mit verfasste Gutachten schlägt vor, regionale oder lokale Arbeitsgruppen oder Beiräte einzurichten – an denen unter anderem die örtlichen Kammern, die für die jeweilige Berufsausbildung zuständig sind, beteiligt werden.

Die Arbeitgeber wollen eine andere Lösung: Ihr Modell sieht vor, dass Jugendliche, die bis Ende September keine Lehrstelle finden, drei Angebote für eine betriebliche Ausbildung erhalten – “wenn auch nicht immer im Wunschberuf”, so DIHK-Vize Achim Dercks. Laut einer Sprecherin der Bundesagentur erhalten die Jugendlichen aber bereits laufend Angebote.

Beim Fachkräftegipfel diskutieren Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften möglicherweise auch über die Finanzierung der Ausbildungsgarantie. In Österreich kostet sie pro Platz jährlich etwa 13.000 Euro. Die deutschen Gewerkschaften wollen die Kosten auf die Unternehmen umlegen. Auch Arbeitsminister Heil hatte beim DGB-Bundeskongress im Mai bereits eine solche Betriebsumlage ins Spiel gebracht. Die BDA ist vehement dagegen. Unter anderem meint sie, eine Umlage könnte Kleinstbetriebe und Betriebe, die keine Auszubildenden finden, benachteiligen. Die Bundesagentur für Arbeit ist laut Bericht des Handelsblatts für eine Steuerfinanzierung. Wer am Ende zahlen soll, ist damit ein weiterer Zankapfel.

Die Kultusminister und das BMBF haben einen neuen Pegelstand beim Digitalpakt bekanntgegeben. Demnach leert sich der Topf des Basis-Digitalpakts, den Bund und Länder 2019 gemeinsam auf den Weg gebracht haben, weiter nur langsam. In den ersten sechs Monaten diesen Jahres wurden lediglich 170 Millionen Euro neu abgerufen. Seit 2019 hat die Schulverwaltung somit unterm Strich nur 12 Prozent der insgesamt fünf Milliarden Euro ausgegeben. Beachtenswert ist jedoch, dass zwischen Januar bis Juni die Summe der gebundenen Mittel, die bereits für konkrete Projekte eingeplant sind, um 29 Prozent auf rund drei Milliarden Euro gestiegen ist.

Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger zeigt sich entsprechend optimistisch: “Der Digitalpakt nimmt an Fahrt auf, aber das Tempo stimmt noch nicht.” Und wieder folgt die Ankündigung, die Ampel wollte den Digitalpakt zügig beschleunigen. Es gebe, so die FDP-Politikerin, einen intensiven Austausch mit Ländern und Kommunen über Best Practices und Beratungsangebote für Schulträger. Der Verband Bildung und Erziehung forderte am Dienstag weniger Bürokratie und “niedrigschwellige Vergabeverfahren”. Alles Buzzwords, die Digitalkenner seit Jahren hören.

Den Basis-Digitalpakt hatte die Bundesregierung 2020 und 2021 in der Corona-Pandemie um drei weitere Programme ergänzt. Die Förderung von Leihgeräten für Schüler sowie für Dienstgeräte von Lehrern, jeweils 500 Millionen Euro, ist beinahe ausgeschöpft. Beide Programme gelten als Erfolg. “Auch die Verbesserung der IT-Administration und damit eine Entlastung der Lehrkräfte nimmt langsam Form an”, betont Stark-Watzinger. Doch ein Blick auf die Zahlen offenbart: Beim dritten Sonderprogramm, das der IT-Administration an den Schulen dient, ist bislang nur ein Bruchteil der 500 Millionen Euro abgerufen worden. 18 Millionen Euro sind abgeflossen, 117 Millionen Euro bewilligt.

Der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann warnt davor, in Zeiten des Personalmangels weiter Lehrkräfte bei der Betreuung der IT-Systeme an Schulen einzusetzen. Seit Jahren fordern Lehrerverbände mehr eigene Stellen für Systemadministratoren – angesiedelt an den Schulen oder bei den Schulträgern. “Darüber hinaus brauchen Lehrkräfte endlich Rechtssicherheit bei der Nutzung digitaler Medien“, so Beckmann. “Fragen des Urheberrechts und aktueller Datenschutzrichtlinien zu beantworten, darf nicht Aufgabe der Lehrkräfte sein.” Moritz Baumann

Lesen Sie auch: “Digitale Schule ist nicht Aufgabe des Bundes” – ein Interview mit Nina Stahr

Mitglieder der Jury des Deutschen Schulpreises fordern, künftig Schulleiter gezielt auszuwählen und viel besser auszubilden. Die inzwischen 50 Unterzeichner des Papiers haben der Kultusministerkonferenz daher einen Kriterienkatalog vorgeschlagen. In seinem Zentrum steht der sorgfältige und planvolle Umgang mit künftigen Schulleitern. Es gelte, “potentiellen Führungsnachwuchs frühzeitig zu identifizieren“, Schulleiter in einem eigenen Ausbildungsgang zu qualifizieren und sie in einem systematischen Verfahren auszuwählen. Wichtigstes Leitmotiv solle die Pädagogische Führung (“educational leadership”) sein.

Das Thesenpapier zum Download

Was die Autoren aus dem Kreise des Schulpreises umtreibt, ist zum einen der eklatante Mangel an Schulleitern und strukturelle Probleme dieser wichtigen Leitungsfunktion. Zum anderen schauen die Bildungsexperten auf das Innovationsdefizit der Schulen, das im Zuge der Coronakrise deutlich wurde. An den Schulen des bekannten Schulpreises “haben engagierte Pädagog:innen innovative Lösungen erprobt“, heißt es in dem Papier. Es gehe nun darum, diese Impulse in die Fläche zu tragen. Beobachter von außen muss der Ansatz verwundern: Dass man Führungskräfte gut auswählt und sorgfältig ausbildet, dürfte für alle anderen Bereiche neben der Schule eine Selbstverständlichkeit sein. “Umso überraschender ist es”, heißt es in dem Appell, “dass es in Deutschland bisher keine länderübergreifenden Qualitätsstandards für die Arbeit von Schulleitungen gibt.”

Die Autoren stammen aus einem Arbeitskreis, der sich “Think Tank Schule leiten” nennt. Sie thematisieren nicht nur die Rolle der Schulleitungen, sondern auch die der Schulaufsicht. Kurz gesagt wollen sie vom kontrollierenden Gegeneinander von Aufsicht und Schulleitung zu einem kooperativen Miteinander kommen. Die Steuerung und Unterstützung von Schulen im Rahmen der staatlichen Schulaufsicht müsse weiterentwickelt werden. Für die Gestaltung einer guten Schule benötige die Schulleitung “Entscheidungsspielräume bei der konzeptionellen Gestaltung von Schulleben und Unterricht“. Dazu zählen Stundentafeln, Curricula und finanzielle Ausstattung. Der Think-Tank hat sein Papier zu Schulleitern den Kultusministern zugestellt – und erwartet nun zeitnahe Beschlüsse. Christian Füller

Trotz Digitalpakt und Förderprogrammen der Länder hapert es in den Schulen weiter an grundlegender IT-Ausstattung – vom Breitbandanschluss bis zum WLAN. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Deutschen Telekom (zum Download). Nur ein Viertel der Schulen, die im September vergangenen Jahres befragt wurden, ist an das Glasfasernetz angeschlossen. Lehrer, die schon jetzt ihren Unterricht mit digitalen Tools vorbereiten, kämpfen häufig mit Verbindungsproblemen. Denn in vier von zehn Schulen reicht das WLAN nicht bis in alle Klassenräume.

Bildungspolitiker, vor allem aber auch die für Gebäude und Ausstattung zuständigen Schulträger, muss dieser Befund schmerzen. Denn 85 Prozent der Schulleiter sehen den Einsatz von digitalen Medien nach zwei Jahren Corona-Erfahrung als “bereichernd und motivierend“. Der Wille ist demnach da. Allein es fehlt die Ausstattung.

Der Bildungsverwaltung, insbesondere den Schulinstituten der Länder, gibt die Umfrage einen Auftrag mit auf den Weg: Über 70 Prozent der Schulleiter geben an, dass Lehrpläne und Materialien nicht ausreichend auf den digitalen Unterricht ausgerichtet sind. Das überrascht, denn längst sind digitale Bildungsanbieter wie Sofatutor (zum Portrait) in der Lage hochwertige Materialien für den Unterricht im Digitalen aufzubereiten – und erfreuen sich daher bei Schülern großer Beliebtheit.

Interessant ist auch, wie Lehrer die unendliche Möglichkeiten der Digitalisierung und die Schwemme an Tools nutzen: In drei von vier Schulen gehören digitale Lernplattformen und Webkonferenzen mittlerweile zur digitalen Standardausrüstung. Ein digitales Klassenbuch (23 Prozent), digitales Stundenplanmanagement (30 Prozent) und Tools zum Online-Austausch von Dokumenten (40 Prozent) nutzen die Lehrer dagegen wesentlich seltener. Moritz Baumann

Der Präsenzunterricht und die Präsenzlehre haben in Sachen Energieversorgung “oberste Priorität”. Das machte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, am vergangenen Donnerstag im Gespräch mit der Kultusministerkonferenz deutlich. Schulen und Hochschulen seien als “geschützte Kunden” im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes, der Gasnetzzugangsverordnung und der “SoS-Verordnung” zu behandeln, heißt es in der Pressemitteilung der KMK.

KMK-Präsidentin, Karin Prien, sagte im Interview mit dem Bildungsjournalisten Jan-Martin Wiarda, es gebe jetzt rechtlich keinen Zweifel mehr daran, dass der volle Präsenzunterricht, die volle Präsenzlehre und auch die Forschung in Präsenz an den Hochschulen zum “lebensnotwendigen Bedarf” von Schulen und Hochschulen gehören. Eine Mehrheit der Bevölkerung hatten sich in einer Umfrage im Auftrag von Bildung.Table für eine solche Priorisierung ausgesprochen (Lesen Sie hier mehr).

In ihrem Schulbeschluss betont die KMK die Bedeutung des Präsenzlernens und verweist auf die Erfahrungen mit den pandemiebedingten Schulschließungen. Zudem fordert sie die Schulträger auf, in Abstimmung mit den Schulen Möglichkeiten der Energieeinsparung zu prüfen. Den Infektionsschutz sollten sie dabei nicht aus dem Blick verlieren. Das Präsenzstudium hält die KMK ebenso für unabdingbar. Darüber hinaus seien auch die Studierendenwerke als “geschützte Kunden” zu behandeln.

Der Bundesvorsitzende vom Verband Bildung und Erziehung, Udo Beckmann, begrüßt die Einstufung von Schulen und Hochschulen als besonders schützenswert. Er fordert Leitlinien für die Temperaturregelung. Unklar sei, “wie die notwendigen Energiesparmaßnahmen und regelmäßiges Lüften zur Reduktion des Infektionsrisikos im Klassenzimmer in Einklang gebracht werden können.” Janna Degener-Storr

Fast drei Viertel der Azubis (72 Prozent) empfanden die Berufsorientierung an ihrer Schule gar nicht (47 Prozent) beziehungsweise wenig hilfreich. Das geht aus dem Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes hervor. Von August 2020 bis März 2022 wurden knapp 15.000 Auszubildende befragt.

Unterschiede gab es zwischen den Schularten: Von den Azubis mit Hauptschulabschluss fanden rund 40 Prozent die Berufsorientierung hilfreich. Bei der Mittleren Reife und dem Abitur waren es jeweils nur nur 20 Prozent. Der Report liefert dafür auch eine Begründung: Oft gingen die Schule davon aus, dass Abiturienten sowieso ein Studium und keine Ausbildung anstreben – obwohl inzwischen fast jeder dritte Azubi über ein Abitur verfügt.

Wer mit der Berufsorientierung unzufrieden war, lernte den Ausbildungsbetrieb seltener schon während der Schulzeit kennen. Der Ausbildungsberuf ist dann häufiger eine ungeplante Alternative oder eine Notlösung. Nicht einmal 29 Prozent der Befragten haben die Berufsberatung der Agentur für Arbeit genutzt. Schüler, die das Angebot wahrnahmen, waren oft unzufrieden: 40 Prozent gaben an, dass die Berufsberatung ihnen “weniger” oder “gar nicht” geholfen hat. Nur 12 Prozent konnte die Agentur einen Ausbildungsplatz vermitteln – bei jungen Menschen ohne Schulabschluss war es jeder Vierte, bei Studienberechtigten weniger als jeder Zehnte.

73 Prozent der Azubis sind laut dem DGB-Report zufrieden mit ihrer Ausbildung, ein Befund der zwischen den Branchen stark schwankt: Industriemechaniker, Mechatroniker, Verwaltungsfachangestellte und Elektroniker für Betriebstechnik sind deutlich zufriedener als der Durchschnitt. Azubis im Hotel- und Gaststättengewerbe, der Zahnmedizin, dem Einzelhandel und dem Friseurhandwerk bewerten ihre Ausbildung am schlechtesten. Unter der Pandemie litten vor allem Hotelfachkräfte und Friseure.

Eigentlich ist in Deutschland ein Ausbildungsplan gesetzlich vorgeschrieben. Doch jeder dritte Azubi beklagt, dass sein Betrieb einen solchen nicht vorgelegt hat. 13 Prozent der Azubis bekamen Arbeitsvorgänge selten bis nie zufriedenstellend erklärt. Bei 12 Prozent war der Ausbilder selten oder nie am Ausbildungsplatz verfügbar – das ist der höchste seit 2008 dokumentierte Wert.

Knapp ein Drittel der befragten Auszubildenden musste regelmäßig Überstunden machen, durchschnittlich über drei Stunden wöchentlich. Jeder Zehnte erhielt dafür weder Vergütung noch Freizeitausgleich wie im Berufsbildungsgesetz vorgeschrieben. “Gerade in Branchen, die für einen rauen Umgangston und für Mängel in der Ausbildung bekannt sind, haben es die Arbeitgeber selbst in der Hand, neue Auszubildende zu finden”, sagte DGB-Bundesjugendsekretär Kristof Becker. “Wenn die Ausbildungsqualität schlecht ist und die Perspektive fehlt, spricht es sich unter den jungen Menschen eben rum.” Anna Parrisius

Stellen wir uns vor, wir möchten kreative Spitzenköche ausbilden. Müssten sie lernen, vorgebratene Hamburger aufzuwärmen? Genau das machen deutsche Lehrkräfte allzu oft: Sie wärmen alte Lehrmethoden und -inhalte auf. Das spiegelt sich dann in den PISA-Resultaten wider, wo deutsche Schüler zeigen, dass sie vorgefertigtes Wissen gut reproduzieren können – aber meist Schwierigkeiten haben, dieses Wissen kreativ in neuen Zusammenhängen anzuwenden. Produktiver Unterricht braucht Lehrkräfte, die Eigenverantwortung für ihre Schulklasse haben. Denn man kann kaum mehr von ihnen verlangen, als sie selbst von sich verlangen. Doch die Strukturen sind hierzulande nicht dafür gemacht.

Vor einigen Jahren haben wir untersucht, wie das niederländische Bildungsministerium Fachstandards entwickelte, die von den Lehrkräften selbst ausgingen. Anfangs wurde in der Regierung die Sorge geäußert, dass die notwendigen strengen Maßstäbe verloren gehen könnten und Berufsstandards auf der Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners festgelegt würden, wenn diese Aufgabe der Lehrerschaft überlassen werde. Das Gegenteil war jedoch der Fall. Wahrscheinlich wäre keine Regierung der Niederlande jemals in der Lage gewesen, so anspruchsvolle Standards für den Beruf festzulegen, wie die Lehrerschaft dies selbst getan hatte. Letztendlich haben Lehrkräfte, ebenso wie andere Fachkräfte, ein Interesse daran, die Standards und das Ansehen ihres Berufs zu sichern.

Bis ein staatlich festgelegter Lehrplan in die Unterrichtspraxis übersetzt ist, vergehen in der Regel über zehn Jahre. Das dauert so lange, weil die Ziele und Methoden über die verschiedenen Ebenen des Bildungssystems hinweg vermittelt und in die Lehrerausbildung integriert werden. Lerninhalte und -methoden der Schülerinnen und Schüler ändern sich aber schnell – das hat die Pandemie und die Umstellung auf digitale Lehrmittel erneut vor Augen geführt. Die Kluft zwischen dem, was und wie die Schülerinnen und Schüler lernen sollten und den Unterrichtsinhalten und -methoden der Lehrkräfte ist groß.

Die einzige Möglichkeit, diese Kluft zu verkleinern, besteht darin, die Lehrertätigkeit zu professionalisieren: Lehrkräfte sollten den Lehrplan nicht nur als Endprodukt bekommen, sondern auch an seiner Entwicklung entscheidend beteiligt sein. Genau das können wir von den leistungsfähigsten Bildungssystemen lernen. Die Lehrinhalte werden immer weniger den Kern und immer mehr den Kontext eines guten Unterrichts ausmachen.

Paradoxerweise werden Lehrkräfte durch eine industrielle Arbeitsorganisation häufig auf sich allein gestellt. Null Prozent Schulautonomie bedeutete für die Lehrkräfte hundert Prozent Isolation hinter geschlossenen Klassenzimmertüren. Die Position der Lehrkräfte muss in dem Maße gestärkt werden, wie der präskriptive Ansatz zurückgeht.

Der Staat kann zwar Leitlinien und Lehrplanziele festlegen, die Lehrerschaft muss jedoch Verantwortung für das Unterrichtssystem übernehmen. Zunehmende berufliche Autonomie bedeutet jedoch auch, dass eigentümliche Praktiken hinterfragt werden müssen. Lehrkräfte sollten nicht länger ihre jeweils eigene Herangehensweise entwickeln, sondern dazu übergehen, die von der Lehrerschaft insgesamt entwickelten Praktiken anzuwenden, was Unterrichten nicht nur zu einer Kunst, sondern auch zu einer Wissenschaft macht.

Herauszufinden, welche pädagogischen Ansätze in welchen Umgebungen am besten funktionieren, erfordert Zeit, Investitionen in die Forschung und Zusammenarbeit. Denn es muss sichergestellt werden, dass gute Ideen verbreitet und in die Profession Eingang finden. Um dies zu erreichen, muss die industrielle Arbeitsorganisation in eine wirklich professionelle Arbeitsorganisation umgewandelt werden. Wie das geht? Professionelle Kontrollnormen müssen bürokratische und administrative Kontrollformen ersetzen. Das selbsternannte Chancenministerium (BMBF) könnte darauf hinwirken – zusammen mit der KMK – einen Kulturwandel herbeizuführen. Das wäre eine Bildungspolitik für das 21. Jahrhundert. Denn Lehrkräfte müssen Kreativität und kritisches Denken fördern. Darauf kommt es in diesem Jahrhundert an. Was es dafür nicht braucht: Lernumgebungen, die von Vorschriften geprägt sind.

Der OECD-Bildungsdirektor, Andreas Schleicher, ist Statistiker und Bildungsforscher und kritisiert seit Jahren das deutsche Bildungssystem. 2019 erschien sein Buch “Weltklasse: Schule für das 21. Jahrhundert”, in dem er zentrale Ergebnisse seiner Forschung zusammenfasst. Er konzipierte die PISA-Studien und stellte 2001 die in Deutschland viel beachtete erste PISA-Studie vor. Seit 2002 ist er für das PISA-Programm zuständig und beteilgt sich bei zahlreichen weiteren Bildungsprojekten.

Digital Natives digitalisieren – das ist das selbsterklärte Ziel des digitalen Lernzentrums BYTE-Challenge. Das im Mai 2020 von Carolin Neumann und Stefan Hildebrand gegründete Projekt will Schülerinnen und Schülern und deren Lehrkräften den Zugang zu digitaler Bildung vereinfachen. In mehr als 100 Kursen sollen Teilnehmende von der sechsten bis zur 13. Klassenstufe mit Themen wie Digital Skills, Medienkompetenz oder Sicherheit und Nachhaltigkeit an die Grundlagen der Informatik herangeführt werden – individuell und kostenlos.

Die BYTE-Challenge ist ein Pandemie-Projekt: Eine Idee, noch aus Schulzeiten, zu neuem Leben erweckt in einem Zoom-Call von ein paar alten Freunden. Das war Anfang 2020. Carolin Neumann, die heute als Associate Application Consultant beim Technologieunternehmen IBM arbeitet, befand sich damals noch in ihrem Informatik-Masterstudium. Inspiration für die Idee der BYTE-Challenge war der 2013 eingestellte MINT-Schülerwettbewerb Intel-Leibniz-Challenge, an dem Neumann und ihre Freunde als Jugendliche teilgenommen hatten. “Wir waren zwar nie besonders gut darin, aber hatten viel Spaß daran, im Team zu knobeln. Darum haben wir immer gesagt, wenn wir mal groß sind, machen wir sowas selbst”, erzählt sie.

Bei der Umsetzung kamen jede Menge Fragen auf: Fragen zur Finanzierung, zur Bürokratie, aber vor allem zur Spezialisierung des Projektes. “Letztendlich sind wir dann doch kein typischer Nerd-Wettbewerb geworden. Wir haben schnell festgestellt, dass Deutschland von Nerd-Wettbewerben bereits einige hat”, erzählt sie. Stattdessen sprach das Team mit Lehrkräften und lernte die unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern kennen.

Seitdem stand fest, dass sich die BYTE-Challenge auf Grundlagenwissen fokussieren will, damit Jugendliche die Möglichkeit bekommen, in MINT-Fächer reinschnuppern zu können – ob mit oder ohne Vorwissen. Aber auch auf die Entwicklung von Medienkompetenz oder auf die Themen Sicherheit und Nachhaltigkeit wird ein starker Fokus gelegt. Ziel ist nicht nur zu dort aufzustocken, wo es im deutschen Bildungssystem an digitalen Bildungsstrukturen mangelt, sondern auch Ungleichheit zu bekämpfen und allen Schülerinnen und Schülern die gleichen Möglichkeiten zu geben, unabhängig von Geschlecht oder Bildungsgrad.

Den Challenge-Charakter hat das Projekt jedoch behalten – nicht nur im Namen, sondern auch inhaltlich. Mit jedem abgeschlossenen Kurs sammeln Teilnehmende die projekteigene digitale Währung, die sogenannten $Bits und $Bytes. Am Ende des Jahres können die digitalen Tokens im Online-Store der BYTE-Challenge gegen Preise wie USB-Sticks oder Power-Banks eingetauscht werden. Die erste Byte-Challenge, die von März bis Juni 2021 ging, baute auf einem richtigen Wettbewerbs-Konzept auf, inklusive Ranking und Bestenliste. Doch das Feedback von Lehrkräften lautete, dass ein ganzjähriges Angebot aus didaktischer Sicht sinnvoller wäre.

Das Team aus circa 50 Mitarbeitenden – die meisten von ihnen Studierende, aber auch Schülerinnen und Schüler, die 2021 selbst an der BYTE-Challenge teilnahmen – arbeitet auf ehrenamtlicher Basis. Finanziert wird das Projekt durch Spenden und Sponsoren wie die Webhosting-Firma manitu oder Elektronikhersteller Huawei. Neumann und ihr Team hoffen auf weitere Investoren: “Unser Größenwahn muss schließlich finanziert werden!”, sagt Neumann und grinst. Denn die BYTE-Challenge wächst: 2021 gab es mehr als 1000 Teilnehmende, in diesem Jahr soll die 5000er-Marke geknackt werden.

Doch Angst vor Konkurrenz hat Neumann keine: “Andere Leute dürfen sehr gern was starten und wir sind offen für Kooperationen!” Sie hofft, dass das Bewusstsein für die Relevanz digitaler Bildung in der Gesellschaft zunimmt – und vor allem im bildungspolitischen Sektor. Anouk Schlung

07. September 2022, 14:00 bis 16:00 Uhr

Dialogforum: Institutionen entlang der Bildungskette stärken

Das Netzwerk Bildung Digital will mit dieser Veranstaltung eine Plattform dafür schaffen, über den Spielraum zu diskutieren, den Bildungsinstitutionen bei der Etablierung der digitalen Transformation haben. INFOS & ANMELDUNG

09. September 2022

Dialog-Raum: Transformation als Chance: neues Lernen, neue Teilnehmende und neue Rollen für Weiterbildungseinrichtungen

Der Dialog-Raum des Praxisnetzwerks für Wissenstransfer und Innovation befasst sich mit den Transformationsprozessen, in denen sich Weiterbildungseinrichtungen aktuell befinden und der Frage, wie diese sich den Wandel zunutze machen können. INFOS & ANMELDUNG

09. und 10. September 2020

Bildungsfestival

Im von der Fritz-Karsen-Schule und Schule Muss Anders organisierten Bildungsfestival werden die Defizite im Berliner Schulsystem aufgegriffen und in gemeinsamen Workshops wird nach Lösungen gesucht. INFOS & ANMELDUNG

12. September 2022

Workshop: VR/AR-Learning – Aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Trends zu Lehr- und Lernszenarien mit VR/AR

Über die Relevanz von VR / AR im Schulkontext informiert der Arbeitskreis VR/AR-Learning der Gesellschaft für Informatik (GI) in diesem Workshop. Zielgruppe sind Forscherende, Entwickelende und Konsumierende von VR/AR-Inhalten. INFOS

12. bis 14. September 2022

Tagung: DELFI & GMW 2022

Auf der 20. Fachtagung Bildungstechnologien der GI Fachgruppe Bildungstechnologien geht es um Themen wie Künstliche Intelligenz in der Bildung, adaptive Lernsysteme oder die Didaktik und Wirksamkeit von Bildungstechnologien. INFOS

14. bis 16. September 2022

Jahrestagung: DGfE

Auf den gemeinsam veranstalteten Jahrestagungen der DGfE-Sektion Erwachsenenbildung und der Kommission Qualitative Bildungs- und Biografieforschung sind aktuelle Krisen und deren Bearbeitung das zentrale Thema, welches in gemeinsamen Keynotes erörtert wird. INFOS

15. September 2022

Anmeldeschluss: Global EdTech Startup Awards

Das Finale der GESAwards 2022, die Preise für Startups in den Kategorien Best EdTech Solution, Innovation, Emerging Markets, Social Impact und Special Tracks verleihen, findet im Januar 2023 statt. Der Anmeldeschluss dafür und für die im Herbst dieses Jahres stattfindenden Semifinals ist am 15. September 2022. INFOS