Es war eine zunächst wenig spektakuläre Meldung, über die mein Kollege Christian Füller gestern Abend gestolpert ist. Der thüringische Bildungsminister Helmut Holter diktierte einem dpa-Journalisten einige Sätze zum digitalen Unterricht in den Block – so weit, so unspektakulär. Doch, wie immer, lohnt ein zweiter Blick. Was hat Holter da genau gesagt?

Er gibt offen zu: Digitaler Unterricht ist für ihn ein Werkzeug, um den Lehrermangel abzufedern – nicht weil es immer didaktisch geboten wäre, sondern schlicht weil auch in Thüringen die Lehrer fehlen. Mehr Details – auch wie andere Bundesländer auf diesen Tabubruch reagieren – lesen Sie in unserer Analyse.

Das Schöne am Bildungsföderalismus ist: In allen Ecken des Landes passiert Etwas – auch in diesen Wochen: Bremen verzichtet auf die Einführung von Informatik als Pflichtfach – gegen die Empfehlung der CDU. NRW regelt den Distanzunterricht per Verordnung. Und in Bayern rechnet die Opposition mit der IT-Großbaustelle BayernCloud ab.

Und wenn Sie bis zum Ende des Briefings scrollen, finden Sie dort ein lesenswertes Interview mit der Schulleiterin Anna Fröhlich. “Wir müssen als Schulleitung agil und offensiv eingestellt sein. Wir müssen uns permanent vernetzen, um informiert zu sein”, beschreibt sie ihren Alltag als Schulmanagerin. Doch eigentlich will sie sich nicht jede Unterstützung, jeden Geldtopf, jedes Konzept selbst “zusammen klamüsern” müssen. Eigentlich nachvollziehbar, oder?

Zum Abschluss noch ein besonderes Highlight für Sie, liebe Leserin, lieber Leser. Ein bildungspolitisch-turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu und wir freuen uns sehr, Ihnen einen Jahresrückblick ankündigen zu können: Gemeinsam mit KMK-Präsidentin Karin Prien ziehen wir am 14. Dezember Bilanz.

Wo muss die Bildungsrepublik umsteuern?

Im nächsten Bildung.Table Live-Briefing blicken wir auf Priens einjährige KMK-Präsidentschaft zurück und diskutieren gemeinsam mit dem Bildungssoziologen und Bestseller-Autor Aladin El-Mafaalani über die alarmierenden Ergebnisse des IQB-Bildungstrends und die Versäumnisse der deutschen Bildungspolitik.

Seien Sie dabei: Jetzt kostenlos anmelden.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag.

Die Debatte um den Lehrermangel tritt in eine neue Phase. Bislang galt das Mantra: “Digitalunterricht soll auf keinen Fall Lehrer ersetzen“. Man konnte die Ausrufezeichen hören, wenn Schulminister dies sagten. Nun vollzieht der Thüringer Kultusminister Helmut Holter (Die Linke) als erster die Kehrtwende: Digitales Lernen sei “auch unter dem Gesichtspunkt des Lehrermangels ein Beitrag, um Fachunterricht zu ermöglichen.”

Der Minister erklärte der Nachrichtenagentur dpa, was bisher als Tabu galt: Er könne sich vorstellen, dass ein Fachlehrer in einer Schule Physik unterrichte – und mehrere Klassen zugeschaltet seien. Aus all den Schulen, an denen es nicht genügend Physiklehrer gebe. In Deutschland fehlen, je nach Rechnung, Zehntausende Lehrer. 2035 sollen es weit über 100.000 sein.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz reagierte zurückhaltend. “Das ist zunächst ein Vorschlag des Bildungsministers Helmut Holter für sein Bundesland. Er ist nicht Gegenstand einer Diskussion innerhalb der KMK“, sagte Karin Prien (CDU), die Kultusministerin in Schleswig-Holstein ist. “Als KMK-Präsidentin setze ich mich für beides ein: eine Kultur der Digitalität an den Schulen und verstärkte Anstrengungen bei der Lehrkräftebildung und Lehrkräftegewinnung.”

Recherchen von Bildung.Table zeigen, dass Helmut Holter Digitales und Mangel im Klassenzimmer zusammen denkt. Sein Vorschlag ist kein Ausrutscher. Er hat alles wohl überlegt und gut vorbereitet. Die rot-rot-grüne Regierung in Thüringen will im Schulgesetz die Möglichkeit eröffnen, digitales Lernen als Instrument gegen Lehrermangel einzusetzen. Gleichzeitig werden pädagogische Assistenten eingestellt, die – wie ein Sprecher mitteilt – gegebenenfalls die Schüler in den Klassenzimmern betreuen, in die der Unterricht gestreamt wird. Die Rechnung lautet: Assistent und Bildschirm ersetzen die Lehrkraft mit zwei Staatsexamen.

Zudem gibt es eine fast perfekte Vorbereitung für den Vorstoß: Die katholische Kirche hat dem Linken-Minister vorgemacht, wie man digitale Lernformate nutzt, um verstreute Schülerschaften zu unterrichten. Erst vergangenen Donnerstag hatte sich Holter den Modellversuch “KathReliOnline” in Erfurts Edith-Stein-Schule angesehen. In enger Kooperation mit dem Land hat die Kirche 2019 begonnen, mit digitalen Lernformaten ihre Schäflein in der Diaspora zu unterrichten. Prompt unterstützte der Schulbeauftragte des Bistums Erfurt, Martin Fahrenroth, Holters Plan. “So schlecht ist die Idee nicht“, sagte Fahrenroth Bildung.Table. “Soll man den Unterricht denn lieber ausfallen lassen, wenn es nun mal keine Lehrer gibt?”

Bei der Opposition im Land gab es hingegen sogleich Proteste und Dementis. Eine pure Substitution von Lehrern durch Videounterricht sei nicht der richtige Weg. “Es geht Holter nicht um Religion”, sagte Christian Tischner (CDU), “sondern um planmäßigen Unterricht per Videostream in Kernfächern wie Mathematik, Physik oder Englisch.” Der bildungspolitische Sprecher der CDU Thüringens betonte, seine Fraktion werde einer solchen Schulgesetz-Änderung nicht zustimmen. Problem für Holter: Ohne die CDU kann Rot-Rot-Grün in Thüringen das Schulgesetz nicht verabschieden.

Schulversuche, bei denen digitale Instrumente dem Lehrermangel begegnen, gibt es zuhauf. Aber nie ohne den Hinweis der jeweiligen Kultusminister wie etwa gerade in Sachsen: “Mit Lehrermangel hat dieser neue Weg nichts zu tun.” So kommentierte Kultusminister Christian Piwarz (CDU), dass in der Lausitz drei Gymnasien ihre naturwissenschaftlichen Leistungskurse per Videotools unterrichten – und so überhaupt erst möglich machen.

Sachsen-Anhalt lässt an Modellschulen einen ganzen Tag Unterricht pro Woche ausfallen – zugunsten digitaler Aufgabenbearbeitung von daheim. Und in Bayern war selbst der Thüringer Plan, Stream-Klassenzimmer von Assistenten beaufsichtigen zu lassen, bereits Realität: So genannte Teamlehrer ersetzten in der Pandemie schwangere Lehrkräfte in Klassenräumen mit Stream.

Holter will noch weiter gehen. Er will den Digitalunterricht im Schulgesetz verankern – nicht nur im Fall einer Pandemie oder bei Schwerwetter. Digitales Lernen soll in der Weise möglich sein, dass das Schulamt ihn anstelle des Präsenzunterrichts “zur Vermittlung neuer Lerninhalte genehmigt“. Diese Regelung würde dem Schulministerium große Spielräume gestatten.

Zum Vergleich: In NRW, wo das Parlament gerade eine entsprechende Verordnung erlassen hat, ist Distanzunterricht nur während einer Pandemie erlaubt. Auch in Bayern, ist eine “etwaige allgemeine Personalknappheit kein Grund, der Distanzunterricht als Alternative zum grundsätzlich vorrangigen Präsenzunterricht rechtfertigt”. Der Freistaat hat Digitalunterricht im August gesetzlich geregelt.

In mindestens vier Bundesländern haben noch nicht alle Lehrkräfte einen Dienst-Laptop oder -Tablet erhalten. Baden-Württemberg und Bayern haben bis jetzt lediglich zwei Drittel der Lehrkräfte ausgestattet. In Thüringen fehlen noch wenige Hundert Endgeräte, in Sachsen wenige Tausend. Bildung.Table fragte die Kultusministerien aller 16 Bundesländer für einen deutschlandweiten Vergleich an. Ungenügend oder keine Auskunft gaben Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen und Brandenburg.

Acht Bundesländer haben bereits jeder Lehrkraft einen Dienst-PC zur Verfügung gestellt: Dazu gehören Bremen und das Saarland, die beide jeweils keine 10.000 Lehrkräfte technisch versorgen mussten. Genauso wie Nordrhein-Westfalen, das 200.000 Lehr- und pädagogische Fachkräften ausstattete. Fertig ausgerüstet sind nach Angaben der Ministerien auch die Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz, Berlin, Hessen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Im Zuge des “DigitalPakts Schule” fördern Bund und Länder seit 2020 die Schulträger darin, Pädagogen mit Dienst-Laptops und -Tablets auszustatten.

Nicht alle Lehrer nutzen ihr Dienstgerät aber auch. Die Berliner Senatsverwaltung teilte mit, dass dort noch ein knappes Drittel der Endgeräte “ohne Inbetriebnahme an den Standorten” ist. Auch aus Schleswig-Holstein und Hamburg gab es Berichte, wonach viele Laptops und Tablets ungenutzt blieben. Hessen gibt an, dass Pädagogen dort gar nicht verpflichtet sind, ein Leihgerät in Anspruch zu nehmen.

Generell haben die Bundesländer keine einheitliche Linie für den Gebrauch der staatlichen Endgeräte. Meistens können Lehrkräfte ihre privaten Computer parallel weiterverwenden, solange keine Schüler- und Schuldaten im Spiel sind. Nur Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt sind strikt: Hier darf, wer ein dienstliches Gerät erhält, sein privates nicht weiter nutzen. Anouk Schlung

Der Pandemie-Modus an den Schulen ist vorerst beendet. Dennoch will sich Nordrhein-Westfalen die Option des Distanzunterrichts nicht nehmen lassen. Per Verordnung wird das “Lehren und Lernen auf Distanz” künftig zum Joker, den Schulleitungen in Notfällen ziehen können. Der Schulausschuss im Landtag hat einer entsprechenden Verordnung des Bildungsministeriums zugestimmt (zum Download).

Darin benennen die Beamten drei mögliche Szenarien für den Distanzunterricht:

Am Ende entscheidet der einzelne Schulleiter vor Ort. So sieht es die neue Verordnung vor. Er soll dafür in einen “engen und planvollen Austausch” mit Lehrern und Schülern treten. Dazu kommen formale Kriterien: Wenn in NRW beispielsweise wieder Viren grassieren, sollen Schulen nur geschlossen werden, wenn der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellt. Grundlage dafür ist das Bundesinfektionsschutzgesetz, teilt das Schulministerium auf Anfrage von Bildung.Table mit. Ausnahmen sollen allerdings möglich sein:

Bei starken Stürmen, Regen oder Schneefällen dienen die Meldungen und Empfehlungen des Deutschen Wetterdienstes als Entscheidungsgrundlage. Das Schulministerium selbst verweist auf die “zunehmenden Häufigkeit von Extremwetterlagen”. Der Distanzunterricht ist damit auch ein Werkzeug, wie sich Schulen dem Klimawandel anpassen. Eine genaue Definition dieser “Extremwetterereignisse” findet sich in einem separaten Erlass (zum Download).

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hatte kritisiert, dass das Ministerium weder zwischen Klassenstufen noch zwischen Kindern mit und ohne Förderbedarf differenziert. Die Landeselternkonferenz (LEK) forderte Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) in einer Stellungnahme auf, Schülergruppen zu benennen, die auch im Distanzunterricht zusätzliche pädagogische Unterstützung erhalten sollen. Beide Vorschläge hat das Ministerium letztlich nicht berücksichtigt.

Feller beugt Kritik direkt vor: Die neue Verordnung stärke am Ende den Präsenzunterricht, weil die Ausnahmen für Distanzunterricht nun rechtlich “klar und fest vorgegeben” seien (siehe Liste oben). Doch der Wortlaut – “pandemiebedingter Personalausfall” – könnte ein Schlupfloch sein. Das befürchten zumindest die Eltern.

Eigentlich zielt die Verordnung klar auf zwei Ereignisse: Pandemie und Schwerwetter. Doch schon jetzt gibt es Schulen, die aufgrund ausfallender Lehrkräfte, die neue Regelung “zweckentfremden”. Das erklärt Christian Beckmann, stellvertretender Vorsitzender der LEK, auf Anfrage von Bildung.Table. Dabei steht in der Begründung der Verordnung ausdrücklich: Distanzunterricht ist weder eine Lösung für den Lehrermangel noch eine Alternative für Vertretungsunterricht. Doch in der Praxis scheint genau das zu passieren – noch dazu mit ausdrücklicher Billigung des Schulministeriums, wie der Kölner Stadtanzeiger diese Woche berichtete.Vera Kraft

Bremen führt doch kein eigenes Pflichtfach Informatik in der Sekundarstufe I ein. Das entschied die Bremer Bürgerschaft am vergangenen Donnerstag. SPD-Senatorin Sascha Aulepp verwies in der Debatte auf den Mangel an Lehrkräften, die ohnehin vollen Stundenpläne und die gute technische Ausstattung an den Schulen. “Die für das Lernen, Leben und Arbeiten in einer digitalisierten Welt übergreifenden Kompetenzen werden schon heute in Bremen als besonders bedeutsam erachtet”, teilt ihre Sprecherin mit. Die Schüler sollen sich im bestehenden Fächerkanon die notwendigen Informatik-Kompetenzen aneignen. Bremen befinde sich damit auf der Linie der KMK-Strategie Lehren und Lernen in der digitalen Welt.

Die CDU-Opposition hatte beantragt, in einem entsprechenden Schulversuch ab 2023/-24 einen Bildungsplan für das Pflichtfach Informatik in der Sekundarstufe I zu erarbeiten und zu erproben. Bislang gibt es keine Curricula für das Querschnittsfach Informatik, betont die stellvertretende Fraktionssprecherin Bettina Hornhues gegenüber Bildung.Table. Der Lehrplan für die Sekundarstufe II stamme aus dem Jahr 2009 und sei damit überholt.

“Lächerlich” seien die Argumente der Koalition, so Hornhues. “Sie behaupten, wir seien gut aufgestellt, weil wir itslearning als Lernplattform nutzen und alle Schüler mit iPads ausstatten. Aber dadurch ist noch keine informatorische Bildung da.” Ein Wahlpflichtfach erreiche zudem eher Jungen als Mädchen. Hornhues fordert eine eigene Professur für Didaktik der Informatik, die bereits im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, sowie entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen für Lehrkräfte.

Mehrere andere Bundesländer haben sich bereits entschieden, Informatik als Pflichtfach der Sekundarstufe I einzuführen (Bildung.Table berichtete). In Hessen ist das Schulfach Digitale Welt geplant. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK), ein Beratungsgremium der Bildungsminister, hatte sich in ihrem Gutachten zur Digitalisierung im Bildungssystem für ein Pflichtfach Informatik ab der fünften Klasse ausgesprochen. Janna Degener-Storr

Die “BayernCloud Schule“, die sich wie ein Regenschirm über Programme wie Mebis und Visavid spannen soll, ist eine der großen Digitalbaustellen im Süden der Republik. Einmal angemeldet, soll die Plattform Schülern und Lehrern den Weg zum digitalen Lernen weisen. Nur: Die FDP-Fraktion fürchtet, dass sich CSU und Freie Wähler mit dem komplexen IT-Projekt übernehmen. Die Cloud-Plattform, an der Kultus-, Digital- und Finanzministerium gemeinsam werkeln, drohe zum Millionengrab zu werden, sagte der bildungspolitische Sprecher, Matthias Fischbach dem Bayerischen Rundfunk. Für das Cloud-Projekt sind laut Kultusministerium rund 80 Millionen Millionen Euro eingeplant.

Den Ministerien fehle die fachliche Expertise, um IT-Projekte dieser Skalierung zu stemmen. Die Entwicklung dauere viel zu lange und koste deutlich mehr als geplant, kritisiert Fischbach. Auch einzelne Lehrervertreter befeuern die Debatte. Die BayernCloud sei nur “ein Geschenkpapier, in dem Mebis und Visavid eingewickelt sind. Das Erste ist ein Tool aus dem digitalen Mittelalter, das Zweite ist ein Videotool, das unter Last zusammenbricht und auch schon gehackt wurde.” Das sagt Martin Schmid, Vorsitzender des Münchner Lehrer- und Lehrerinnenverbands (MLLV) und wirbt für Marktlösungen wie Microsoft Teams – eine Software, die einigen Datenschützern schlaflose Nächte bereitet (wir berichteten – I & II).

Es hat wohl einen Grund, dass sich Schmids Landesverband auf Anfrage von Bildung.Table zurückhaltender äußert. Natürlich gelingt digitaler Unterricht nicht mit “Bordmitteln aus dem letzten Jahrhundert“, betont BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. Sie ergänzt aber auch: “Wir brauchen absolute Datenschutz-Sicherheit. Es braucht Standards der Qualität.”

Hinterher schiebt sie einen klaren Auftrag an Bildungsminister Michael Piazolo: “Die Pädagogik kann nicht warten auf die Entwicklung einer eierlegenden Wollmilchsau.” Ein Satz, der genau der Strategie des Ministeriums entspricht: eine schrittweise Implementierung bis 2024, in mehreren Ausbaustufen. An Ostern 2022 ging es mit den ersten Schulen los. Dazwischen will Piazolo immer wieder “Nutzungsakzeptanztests” durchführen. “Das beansprucht Zeit“, schreibt das Ministerium, der Kritik schon vorbeugend, auf seiner Website.

Die BayernCloud soll nach dem Willen seiner Entwickler Dreh- und Angelpunkt der digitalen Anwendungen an Bayerns Schulen werden. Dazu gehört der riesige Inhalte-Speicher von Mebis, der als das am besten kuratierte Lernmanagement-System Deutschlands gilt. Zudem sind oder werden ein Videotool (Visavid), ein Messenger, die Schulverwaltung und Zugänge zu Lehrerfortbildungen Teil der Bayerncloud.

Mebis war massiv in die Kritik geraten, weil es im ersten Coronawinter um Weihnachten regelmäßig ausfiel. Das allerdings lag nicht an dem LMS, sondern an der bayerischen Spezialität, dieses extrem stark frequentierte Tool über ein einziges Rechenzentrum laufen zu lassen. Moritz Baumann

Bis zu 100.000 Schüler ab der siebten Klasse sollen künftig ihren Weg zum Wunschberuf digital planen und dokumentieren. An ausgewählten Schulen startet die “berufswahlapp” in die Pilotphase – in Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und NRW. Schüler können das Tool in einer mobilen App oder im Browser öffnen. Es ist die digitale Weiterentwicklung des Berufswahlpasses, einem analogen Ordner mit Arbeitsblättern.

Ihr Portfolio können die Schüler nun digital anlegen: zum Beispiel Eindrücke aus Praktika, Berufsberatungstermine und nächste Schritte. Die Lehrer können ihnen in der App Aufgaben stellen, Nachrichten schreiben oder Termine planen. Allerdings betont die Website des Projekts, dass Schüler immer selbst entscheiden können, welche Inhalte sie teilen und ob sie sich Feedback einholen. Es bestehe “für Lehrkräfte kein direktes Zugriffsrecht auf die Inhalte ihrer Schüler”.

Ein schickes Feature für die Wirtschaft: Unternehmen haben die Möglichkeit, Infomaterialien an Schülerpraktikanten zu verschicken. Die App, so heißt es, unterstütze “bei der Auszubildendenakquise und langfristig bei der Mitarbeitergewinnung, da sie die Erfahrungen der Schüler in moderner digitaler Form bündelt und Entscheidungsprozesse effektiv unterstützt.”

Entwickelt hat das Tool die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung, eine landeseigene GmbH in NRW. Die Federführung lag beim Kultus- und Arbeitsministerium. Rund 60 Schulen haben die App bisher getestet. Schon nach den Weihnachtsferien sollen in NRW 157 Schulen mit etwa 25.000 Schülern teilnehmen. Derzeit gebe es Fortbildungen für Lehrer der Pilotschulen. Das BMBF unterstützt die Entwicklung und Implementierung der App bis Juli 2023 mit rund sechs Millionen Euro. Anna Parrisius

Die französische Regierung hat Schulen bereits im Oktober 2021 verboten, kostenlose Software von Microsoft und Google einzusetzen. Das offenbart eine Antwort des französischen Bildungsministers Pap Ndiaye (parteilos) auf eine parlamentarische Anfrage, über die zuerst das IT-Portal “Siecle Digital” berichtete.

Die für Schulen kostenlosen Softwarepakete der beiden Tech-Konzerne, Microsoft 365 Education und Google Workspace, verstoßen aus Sicht des Bildungsministeriums gegen die DSGVO. “Einführung oder Erweiterung dieser Lösungen” seien gestoppt, heißt es. Die Entscheidung stünde im Einklang mit dem “Schrems II“-Urteil, in dem der Europäische Gerichtshofs das Privacy Shield-Abkommen, über das Daten in die USA übermittelt werden konnten, für unwirksam erklärte.

Lesen Sie auch: “Datenschutz-Favela” – Interview mit Aktivist Max Schrems

Die französische Datenschutzbehörde CNIL empfiehlt den französischen Schulen Software von Anbietern zu nutzen, die “ausschließlich dem europäischen Recht unterliegen und die Daten innerhalb der Europäischen Union hosten und nicht in die Vereinigten Staaten übermitteln“.

Bildungsminister Ndiaye begründet das Verbot auch mit der nationalen Strategie der Macron-Regierung für Cloud-Computing, genannt “Cloud im Zentrum”. Nach dieser Doktrin müssen kommerzielle Cloud-Angebote, die in öffentlichen Einrichtungen und Behörden zum Einsatz kommen, einen hohen Sicherheitsstandard erfüllen: die SecNumCloud-Zertifizierung. Nur: Weder Google noch Microsoft können garantieren, dass die Nutzerdaten europäischen Boden nicht verlassen. Moritz Baumann

Die meisten ukrainischen Schüler nehmen inzwischen ausschließlich am regulären Schulunterricht in Deutschland teil. Die Nachfrage nach ukrainischem Online-Unterricht sinkt. Das erklärt der Ombudsmanns des ukrainischen Bildungsministeriums, Serhii Gorbachov, auf Anfrage von Bildung.Table. Die Integration der Ukrainer tritt damit in eine neue Phase ein.

Noch im August hatten in einer Umfrage der Ombudsstelle 35 Prozent der Eltern gesagt, dass ihr Kind neben dem Unterricht in den deutschen Schulen auch an Online-Kursen ukrainischer Kollegen teilnimmt. An der Umfrage nahmen 1.912 geflüchtete Eltern in Deutschland teil.

Als Ombudsmann ist Gorbachev verantwortlich, dass das Recht ukrainischer Schüler auf Bildung gewahrt bleibt. Er nimmt Beschwerden entgegen, leistet Rechtsbeistand und arbeitet mit internationalen Organisationen zusammen. Immer wieder hätten sich Eltern aus Deutschland an die Ombudsstelle gewendet, weil hierzulande Schulpflicht herrscht und das den Fernunterricht erschwert. Die Kinder seien damit doppelt belastet. Die Eltern äußerten daneben die Sorge, der Nachwuchs könne den Anschluss im ukrainischen Bildungssystem verlieren.

Die Umfrage im August ergab auch: 82 Prozent der ukrainischen Eltern in Deutschland wollen früher oder später in ihr Heimatland zurückkehren.

“Warum sollten Eltern und Kinder in das deutsche Bildungssystem und die Gesellschaft integriert werden, wenn sie nicht dauerhaft dort leben möchten?”, fragt Gorbachov in seiner Stellungnahme. Er spricht sich dafür aus, ukrainische Schüler mindestens zwei bis drei Stunden täglich vom Unterricht freizustellen – damit sie an der Online-Lehre einer ukrainischen Schule teilnehmen können. Außerdem appelliert er an die Bildungspolitik, ukrainische Lehrkräfte stärker einzubeziehen. Sie könnten in den Schulen ukrainischen Sprach- und Geschichtsunterricht anbieten. Anna Parrisius/Janna Degener-Storr

Weltweit fehlen zwei Drittel der Jugendlichen grundlegende Fähigkeiten, die ihnen die Schule vermitteln sollte. Dies zeigt eine aktuelle Studie des ifo-Instituts (zum Download).

In Deutschland haben demnach 23,8 Prozent der Schülerinnen und Schüler gravierende Bildungslücken. Damit liegt Deutschland im EU-Schnitt. Ähnlich schneiden Österreich (24,6 Prozent) und die Schweiz (21,9 Prozent) ab. Deutlich besser sieht es in Estland aus, wo nur 10,5 Prozent der Schüler Grundkompetenzen fehlen, sowie in Finnland (14,7 Prozent).

Im globalen Kontext sind die Unterschiede noch gravierender. In 101 Ländern verfügt mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen über keine Grundkompetenzen. In 36 Ländern sind es sogar mehr als 90 Prozent. Besonders betroffen sind junge Menschen in Ländern in Südasien und im Afrika südlich der Sahara.

Für die Studie hat das Ifo-Institut mit der Stanford University zusammengearbeitet. Die Forscher verglichen Ergebnisse von internationalen und regionalen Leistungstests in Mathematik und Naturwissenschaften miteinander. Die individuellen Schülerdaten brachten sie dafür auf eine globale Messskala. Ein Schüler verfügt demnach über keine elementaren Fähigkeiten, wenn er oder sie auf der untersten Kompetenzstufe des internationalen Schulleistungstests Pisa landet.

Die Studie untersuchte auch, welche Folgen mangelnde Bildung für die Wirtschaft hat. Ifo-Bildungsökonomin Sarah Gust sagte: “Alles in allem entgeht der Welt eine Wirtschaftsleistung über das verbleibende Jahrhundert von über 700 Billionen Dollar.” Anouk Schlung

Alarmsignale aus den Kämmereien: Laut des Kommunalpanels der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) liegt der Investitionsstau in Kita-Einrichtungen deutschlandweit bei 10,5 Milliarden Euro (Paper zum Download). Nachdem Städte und Gemeinden über viele Jahre die Zahl der Betreuungsplätze beträchtlich ausgebaut haben, sind die Investitionen seit etwa zwei Jahren rückläufig. 2022 liegen die Ausgaben bei rund 3,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,4 Milliarden Euro).

Nur rund acht Prozent der Gesamtinvestitionen stecken die Kommunen durchschnittlich in den Ausbau der Kinderbetreuung – laut KfW zu wenig, um den hohen Bedarf zu decken. Dazu kommt der regionale Flickenteppich:

Diese Unwucht zwischen den Kommunen ist ein Problem. Darauf wies bereits der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann im Gespräch mit Bildung.Table hin und forderte ein kommunales Stützprogramm (lesen Sie hier das ganze Interview).

“Die Kommunen stehen beim Kita-Ausbau vor der Herausforderung, trotz Krisenumfeld und unsicherer finanzieller Lage ein angemessenes Angebot an Daseinsvorsorge bereitzustellen”, betont auch Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. “Das erfordert stabile Investitionen und setzt eine auskömmliche und verlässliche Ausstattung der Kommunen mit eigenen Finanzquellen wie Steuereinnahmen oder Zuweisungen im Finanzausgleich voraus. Kredite oder Fördermittel können Finanzlücken nur teilweise auffangen.” Moritz Baumann

Überraschend kandidiert Jürgen Böhm, Vorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer, für den Vorsitz des Beamtenbunds DBB – und macht damit dem amtierenden Gewerkschaftschef Ulrich Silberbach Konkurrenz (lesen Sie hier ein Portrait).

Der DBB, der rund 1,3 Millionen Mitglieder zählt, wählt am Montag eine neue Verbandsspitze. Silberbach ist seit 2017 Vorsitzender des DBB Beamtenbund und Tarifunion, dem Dachverband von Gewerkschaften vorwiegend des öffentlichen Dienstes. Gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi vertritt der DBB die Beschäftigten in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Die kommende Tarifrunde beginnt am 24. Januar und betrifft rund 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen. mba/dpa

Frau Fröhlich, man verlangte beim Digitalisierungs-Kongress von Schulleitern, in der Transformation Verantwortung zu übernehmen. Handeln Sie bisher etwa verantwortungslos?

Ich als Schulleiterin muss mich zuallererst um meine Schüler:innen kümmern. Das bedeutet zugleich, die Frage zu stellen: Wie können wir die Schulleitungen in ihrer digital leadership stärken? Das heißt, in Verantwortung zu gehen und Führung zu übernehmen in der digitalen Transformation.

Können Sie ganz alleine Schule transformieren?

Nein, wir müssen als Schulleiter:innen immer überlegen, wen wir noch mitnehmen können. Sonst haben wir am Ende ganz alleine den Hut auf – und können nicht mehr im Team agieren.

Was brauchen Sie, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden?

Wir brauchen als Schulleitung definitiv mehr Freiräume. In NRW haben wir zwar das Budget “Ankommen nach Corona”, aber das wird sehr restriktiv gehandhabt. Wir können uns nicht aussuchen, was wir mit dem Geld machen wollen. Ich würde mir aber wünschen, dass Schulleiter:innen eigenständig entscheiden, wo sie den Betrag X gezielt einsetzen. Das wurde aber von oben vorgegeben. Nicht hilfreich!

Wie schnell muss die Veränderung von Schule und Lernen vorangehen?

Mir geht es nicht um Geschwindigkeit. Wir brauchen gestützte Veränderungen.

Was heißt gestütztes Verändern?

Wir brauchen Menschen, die uns mit ihren Expertisen zur Verfügung stehen – und die wir dann abrufen können, wenn wir sie wirklich brauchen. Diese Expert:innen sollen an den Schulen verankert sein, auch wenn sie nicht täglich bei uns sind. Aber sie kommen, wenn wir sie brauchen.

Wer ist das? Der Digitalisierungsbeauftragte? Ein Schulinspektor? Der Nikolaus mit einem Sack voller Geld?

Es sind Personen und Ressourcen. Es wäre sehr hilfreich, wenn wir ein Budget jederzeit zu unserer freien Verfügung hätten. Das würde Schulleitung wirksam machen. Die Personen sind vielfältig: Wir brauchen schulpsychologische Fachkräfte. Wir brauchen Coaches für Teamwork und Fortbildungen. Und ich bräuchte jemanden, der auf Schulentwicklung guckt. Der mir als Rektorin hilft, mein Profil in der Transformation zu bewahren und zu gestalten.

Lesen Sie auch: Exzellente Schulentwicklung in Müritz – Das Rezept der Preisträgerschule

Läuft in NRW nicht gerade eine große Fortbildung?

Ja, die Fortbildungsinitiative Digitalisierung möchte ich nicht missen. Aber das reicht, ehrlich gesagt, noch nicht.

Warum nicht?

Die digitale Transformation ist nicht zu Ende. Wir stecken mittendrin. Wir benötigen etwas, das nicht im nächsten Jahr aufhört, sondern das uns langfristig auf dem Stand hält: technisch, didaktisch, schulentwicklerisch.

Was ist Ihre Situation in Bezug auf digitale Veränderung?

Wir müssen als Schulleitung agil und offensiv eingestellt sein. Wir müssen uns permanent vernetzen, um informiert zu sein und Unterstützung zu gekommen. Es sollte aber nicht Job der Schulleiter:innen sein, sich ihre Unterstützungssysteme selbst zusammen zu klamüsern.

Sind Sie denn mit Schulaufsicht und -trägern nicht in enger Abstimmung?

Ja, im Idealfall funktioniert das Dreieck Schulleitung, Schulträger und Schulaufsicht. Wir brauchen aber Zeit, um Dinge auszuprobieren. Ein Beispiel: Wenn wir neue Lehrpläne implementieren, dann kostet das Zeit. So etwas dauert ungefähr zwei Jahre. Ich kann nicht einfach neue Lehrpläne beschließen und davon ausgehen, dass sie zum neuen Schuljahr schon bei den Schüler:innen ankommen.

Aber, Frau Fröhlich, Leute wie Sie waren doch die wichtigsten Manager von Schule in der Pandemie – und nicht nur da.

Ja, Schulleitungen können groß und laut denken. Und sie müssen das auch. Nur, das, was wir bisher als Schulleitung errungen haben, das mussten wir uns – ketzerisch gesagt – zu 90 Prozent selbst organisieren. Künftig sollte das vom Land kommen.

Wenn Sie sich als Schulleiterin etwas wünschen könnten, was wäre das?

Ich brauche zunächst ein gut ausgestattetes Schulgebäude mit einem weitläufigen Gelände. Da wären Nischen, in denen man gut lernen kann. Ich habe ein Klassenzimmer unter freiem Himmel, einen Schulgarten und so weiter. Das Gleiche wünsche ich mir für drinnen: Ich brauche Räume, in denen Cluster möglich sind, wo die Kinder von Ort zu Ort tingeln.

Was bedeutet das?

Schüler:innen holen sich interessengeleitet jene Wissensportionen, die ihnen fehlen. Nicht jeder in der Schule braucht dasselbe. Das bedeutet nichts anderes als: Der Lehrraum als Anordnung, die es seit dem Alten Fritz gibt, wird ersetzt durch einen großen Lernraum, der verschiedene Inseln anbietet.

Sie haben noch gar nicht über die digitalen Tools gesprochen.

Weil ich die als selbstverständlich empfinde – auch wenn sie es noch nicht sind. Wichtig ist, dass wir für die ganze Schulfamilie die größtmögliche Kommunikationstransparenz herstellen. Ich muss als Schulleiterin alle Beteiligten vom Hausmeister über die Kinder und Lehrer bis hin zu den Eltern unkompliziert erreichen können. Es sollte idealerweise eine Plattform sein, die alle unterschiedlichen wichtigen Tools enthält – Kalender, Messenger, LMS und kollaborative Schreibräume.

Lesen Sie auch: Thesenpapier – Schulleiter zu echten Führungskräften weiterbilden

Das Forum Bildung Digitalisierung der Stiftungen hat die digitale Didaktik entdeckt. Nicht mehr die digitale Infrastruktur in Form von Tablets, Breitband, WLAN, Lernmanagement-Systemen steht nun im Fokus. Vielmehr geht es jetzt um Softskills und “Taking Charge”, wie die große Jahreskonferenz überschrieben war. Auf Deutsch: Verantwortung übernehmen. So jedenfalls übersetzte es Jacob Chammon, der das Forum Bildung Digitalisierung seit 2020 leitet. Andere würden sagen, die Führung übernehmen. Diese Theorie wurde auf der Konferenz mit einer Vielzahl an Praxisbeispielen untersetzt. Sie reichten vom freien Lernen über Sexualaufklärung per App bis hin zu “Datenschutz als Empowerment”.

Freilich ergibt sich ein höchst gemischtes Bild, wenn man die Gutachterin, die Praktiker und die Verantwortungslosen in den Blick nimmt, die sich im Berliner Café Moskau versammelt hatten.

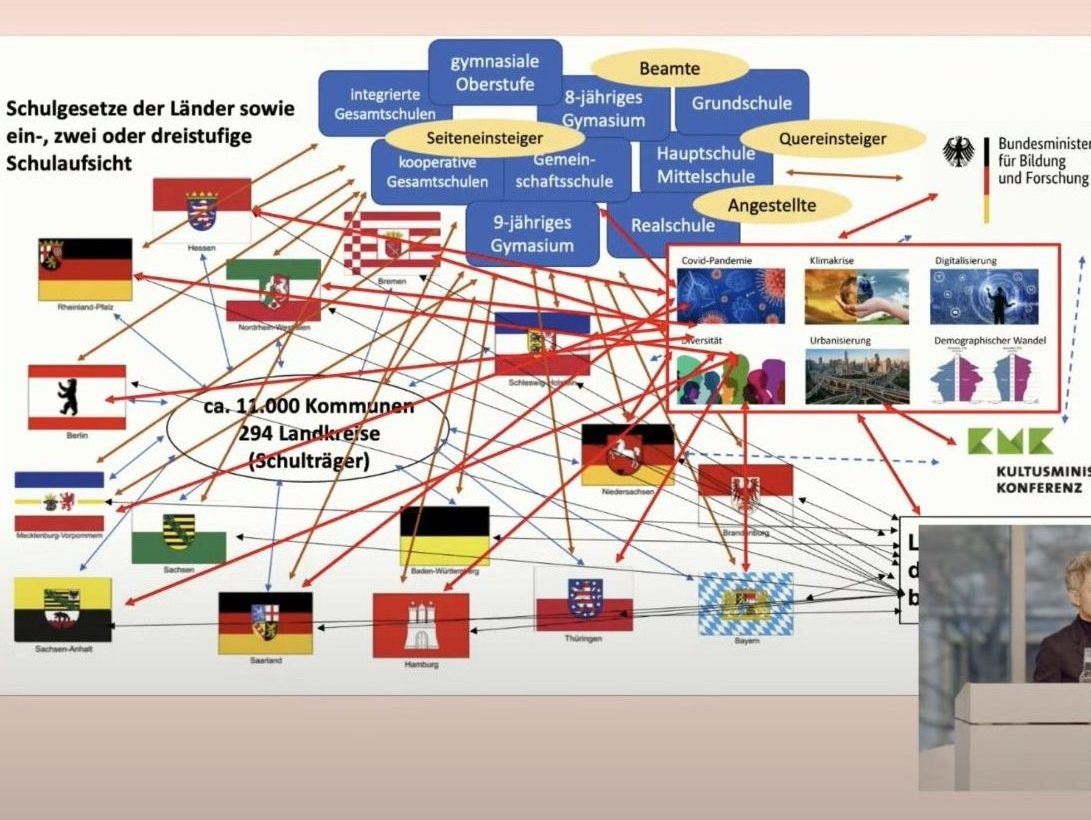

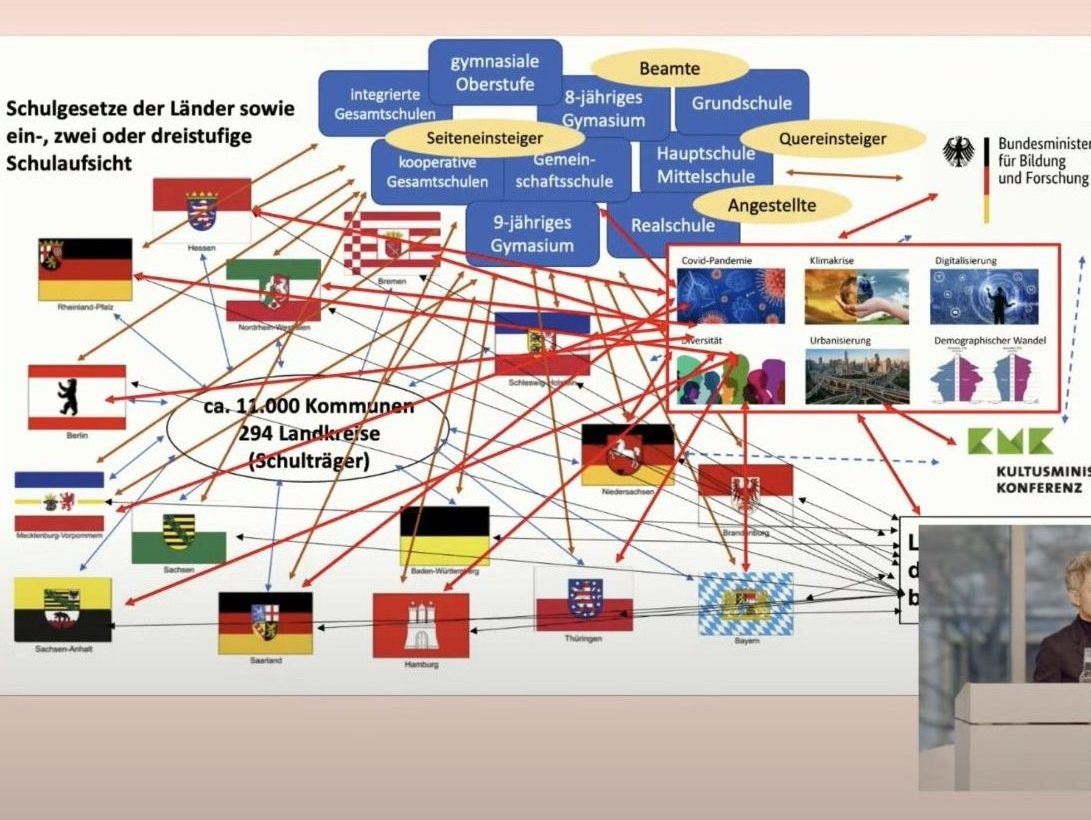

Die Gutachterin war Julia Borggräfe, Co-Direktorin der Unternehmensberatung Metaplan. Sie projizierte ein buntes Wimmelbild der Zuständigkeiten im Schulwesen an die Tafel. Es habe ihr schlaflose Nächte vor der Präsentation bereitet – weil es so kompliziert ist, weil es so verantwortungslos ist. Dennoch warnte Borggräfe: Fassen Sie die formale Struktur des Schulsystems nicht an. Das sei hoffnungslos. “Da brauchen Sie 30 Jahre, um das zu verändern.” Borggräfe riet ausdrücklich vom Versuch der Revolution ab.

Der Tipp der Juristin bestand in einer Art organisatorischen List: Umgehen Sie das System mit thematischen Projekten, empfahl sie den ungefähr 450 Teilnehmern des Kongresses. “Beziehen Sie Lehrkräfte bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen gelingender Interaktion ein. Gestalten Sie Lehrinhalte gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern – und schaffen Sie Freiräume für individuelles Lernen.” Da lächelte der Bildungschef von Greenpeace, Thomas Hohn. Denn das ist die Theorie zur Praxis, wie Greenpeace sein Programm “Bildung für nachhaltige Entwicklung” in den Schulen gestaltet.

Die Praktikerinnen stellten Projekte vor, die gut zur Veränderungstheorie der Metaplanerin passten. Eva Stolpmann präsentierte das prozessorientierte Schreiben einer sechsten Klasse in Bayern, das Entwickeln von Experimenten in Physik/Chemie und die Jagd von Schülern nach einem Puma in Bayern. Allen diesen Projekten, die im Rahmen des bayerischen Schulversuchs Modus unter der Überschrift “innovative Prüfungskultur” liefen, ist etwas eigen. Sie erfüllen Borggräfes Wunsch, Lerngegenstände gemeinsam mit den Schülern zu gestalten.

Christine Skupsch von der Frankfurter Gesamtschule am Ried hatte zwei ihrer Schüler mitgebracht. Konrad und Elena stellten ein Projekt vor, in dem sie für eine Informatik-Klausur den Programmiercode nicht mehr handschriftlich auf Papier erledigten – so ist das vorgeschrieben in Hessen. Vielmehr ließ Skupsch die Schüler die Software für einen Lieferservice als sogenannte Klausurersatzleistung real programmieren. Man müsste das Projekt genauer betrachten, aber interessant sind die Sätze, die die Schüler darüber sagen. “Zusammen mit anderen kann man über seine eigenen individuellen Grenzen hinauswachsen”. “In Kooperation kann ich alles schaffen, was ich will, weil unser Team immer wieder Verbesserungsvorschläge macht.”

“Schüler:innen entfalten ihr Potenzial in Projekten, bei denen sie im Fokus stehen und Freiraum für Kreativität haben”, sagte Christine Skupsch zu Bildung.Table. “In Teamwork erledigt jeder verantwortungsvoll seine Aufgabe. Gemeinsam erzielen sie ein besonderes Ergebnis und übertreffen ihre Grenzen.”

Das hört sich traumwandlerisch an. Nur muss man genau hinhören. Es ist die formale Struktur des Schulsystems, die Borggräfe, Skupsch, Stolpmann, Elena, Konrad und viele andere austricksen wollen. Nur schlägt dieses System immer wieder zurück. Eva Stolpmann aus Bayern berichtete, “dass die Lehrer genau festlegen, wie die Aufgabenstellung eines offenen Projektes aussieht – damit wirklich alle kollaborieren können.” Die Lehrkräfte tun das, damit sie jedem einzelnen Schüler auch bei Teamarbeit eine exakte Note zuweisen können. Nur ist dann das Projekt kein Projekt mehr, sondern, wie Stolpmann es ganz richtig ausdrückte, ein wochenlang exakt geskriptetes Projekt-Drehbuch.

Die verantwortungslose Zuständige: Bettina Stark-Watzinger, Bildungsministerin des Bundes, machte gleich zu Beginn klar, dass sie für das alles gar nicht zuständig ist. “Ich bin nicht die Schulministerin!”. Die Bundesländer haben der FDP-Frau offenbar schon gezeigt, wer den Ton angibt. Eine anwesende Ministerialbeamtin aus einem Bundesland sagte halb spöttisch, halb amüsiert: “Die hat nichts zu sagen, und das weiß sie auch.” Da war sie wieder, die organisierte Verantwortungslosigkeit. Sie macht den Schulleitern das Leben schwer. Vielleicht kommt es so weit, dass sie irgendwann Jacob Chammons Konferenz-Motto “Taking Charge” wörtlich nehmen. Es bedeutet auch: an die Macht kommen, die Macht übernehmen.

Die große Digitalisierungskonferenz vollzog dieses Jahr die didaktische Wende. Dass Technik aber auch eine Rolle spielt, sah man – nicht zum ersten Mal im Café Moskau – schon bei der Eröffnung. Als die kommende Präsidentin der Kultusministerkonferenz Astrid-Sabine Busse ihr Grußwort per Videobotschaft überbrachte, fror die Leitung ein. Kurz bevor die Senatorin sagen konnte: “Wir sind unterwegs und oft mit ziemlich großer Geschwindigkeit.”

Wenn diese Frau von ihren Erfahrungen in der Pandemie spricht, weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll. “Ich habe selber zwei Kinder und muss mein Trauma aus dem Homeschooling noch aufarbeiten”, erzählte Julia Borggräfe in ihrem Leitvortrag beim Forum Bildung Digitalisierung darüber, wie Transformation in Schulen gelingen kann. Sie habe mit ihren Sohn zu Hause einen kleinen Computer-Nerd sitzen. “Aber der hat einen IT-Unterricht, der so wirkt, als wäre er irgendwie im 18. Jahrhundert konzipiert.”

Was Borggräfe berichtet, ist nicht nur die Erfahrung einer Mutter, die viele in Deutschland seit dem 16. März 2020 teilen, als die Schulen dicht machten. Die 48-jährige Juristin blickt wie mit der Röntgenbrille auf ein System, für das Deutschland einmal sehr berühmt war. Und jetzt? Es habe ihr viele schlaflose Nächte bereitet, sagt Borggräfe, als sie sich der Schule als Expertin für Organisationsstrukturen widmete – und als Fachfrau für die Transformation in Richtung funktionierender Systeme.

“Die (Schul-)Struktur ist so unfassbar verschachtelt. Wenn ich anfange, die aufzulösen oder gar umzustrukturieren, dann bin ich damit 30 Jahre beschäftigt.” Ihre Lehre: Fassen Sie die formale Struktur des Schulsystems nicht an. Setzen Sie bei konkreten Themen an, die Schüler und Lehrer interessieren. Und: “Diese Themensetzung muss angesichts der Dringlichkeit priorisiert werden” (siehe Analyse).

Aber wer ist Julia Borggräfe? Wahrscheinlich dürfte sie eine der fähigsten Frauen Deutschlands für den digitalen Wandel sein: Denn sie kennt die Verwaltung genauso aus dem Effeff wie die Wirtschaft – und Unternehmensberatungen. Borggräfe ist Co-Geschäftsführerin der Beratungsfirma Metaplan. Ihre “Gesellschaft für Verwaltungsinnovation” will Organisationen dabei helfen, sich so zu verändern, dass Mitarbeiter ihre Arbeit besser erledigen können.

Einer von Borggräfes Schwerpunkten als Beraterin ist die digitale Transformation. Sie sagt: “Um nachhaltig Strukturen zu verändern, muss man als Führungskraft an die wirklichen Stellschrauben ran.” Das könne bedeuten, sich intensiv mit der eigenen Unternehmenskultur zu befassen. Informelle Strukturen und die Umgangsformen seien “oft der Showstopper“. “Denn Organisationen bauen häufig dort provisorische Lösungen ein, wo ihre formalen Strukturen nicht funktionieren.”

Zuvor leitete Borggräfe im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die Abteilung Digitalisierung und Arbeitswelt. Hubertus Heils Ministerium ist eines der größten im Land. Er berief die SPDlerin Borggräfe 2018 in sein Haus, um eine Vision für die Arbeit von morgen zu entwickeln. Sie baute unter anderem die Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft auf, in der ein Thinktank entstand, der neue Herausforderungen der sich digitalisierenden Arbeitswelt frühzeitig erkennen und lösen helfen soll. Außerdem brachte sie die Nationale Weiterbildungsstrategie mit auf den Weg.

Aber die sportliche Frau mit der Andeutung eines Irokesen-Schnitts stieß eben nicht nur auf verkrustete und vermachtete Verwaltungsstrukturen. Sondern auf gute Leute. Sie konnte “mit vielen begeisterungsfähigen Menschen” zusammenarbeiten, berichtet sie.

Die Juristin nahm als junge Frau an Bundesliga-Wettkämpfen im Judo teil. Sie promovierte über Sporttrainerverträge, arbeitete zunächst in einer Kanzlei in Tel Aviv. Fast 10 Jahre war sie Personalerin bei Daimler, danach bei der Messe Berlin. Für die Change-Beratung Autenticon, die sie mitbegründete, arbeitete sie auch neben ihrer Tätigkeit als Regierungsbeamtin.

Wenn Menschen Prozesse nicht mehr als stützend wahrnehmen, seien sie schnell frustriert, meint Borggräfe. Das gelte auch für bürokratische Schulen, sagte Borggräfe. “Oftmals sind die Förderrichtlinien für Schulen schwer umsetzbar.” Bei Prototypen für ein besseres Schulverwaltungssystem müsse man gemeinsam mit Lehrern und Schülern Lösungen entwickeln.

So wie damals, als Borggräfe mit der Abteilung Digitalisierung und Arbeitswelt des BMAS agilere Methoden ausprobierte. Gemeinsam mit Wirtschafts-, Bildungs- und Verwaltungsakteuren und den eigentlichen Anwendern arbeitete sie zum Beispiel an einer digitalen Ausbildungsplattform. Selbst die Eckpunkte habe der Runde Tisch zusammen mit Nutzern erarbeitet. Und die Plattform zeige sich gut besucht. Maria Köpf und Christian Füller

24. November 2022, 16:00 bis 17:00 Uhr, online

Workshop Virtuelle Lernumgebungen im Berufsschulunterricht

Christoph Mones und Markus Söding vom Berufskolleg Erkelenz thematisieren Herausforderungen und Lösungsansätze zum Einsatz der VR-Technologie im Bildungsbereich. Dabei wird es um Anwendungsszenarien an berufsbildenden Schulen und Wege der Umsetzung und Einbindung in den Unterricht gehen. INFOS & ANMELDUNG

28. November 2022, 16.00 bis 18.30 Uhr, online

Diskussion: Bildung im Sozialraum

“Wie aus Risiken Chancen werden können“, ist der Slogan dieser von der Heinrich-Böll-Stiftung organisierten Diskussion. Im Zuge der Publikation Bildung im Sozialraum unterhalten sich Expertinnen wie Petra Stanat (Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK) oder Martina Diedrich (Direktorin des Instituts für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung) über die Verbesserung von Bildungschancen, speziell für Risikogruppen. INFOS & ANMELDUNG

30. November 2022, 19:00 bis 20:30 Uhr, Potsdam

Podiumsdiskussion: Ohne MINT wird es nix!

MINT-Bildung als Garant der Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft? Dies ist die zentrale Fragestellung der von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit organisierten Podiumsdiskussion. Daneben geht es um die Relevanz der Rolle der dualen Ausbildung im MINT-Bereich und die Frage, mit welchen Mitteln der Fachkräftemangel angegangen werden kann. INFOS & ANMELDUNG

5. Dezember 2022, 17:00 bis 18:00 Uhr, online

Beratungsworkshop zum Deutschen Schulpreis 2023

Bis zum 15. Februar können sich Schulen für den Deutschen Schulpreis 2023 bewerben. Zentrale Frage ist dabei, wie Schulen qualitätsvolles Lehren und Lernen gestalten. In diesem Workshop stellen Experten und Regionalberater des Deutschen Schulpreises die Stellenausschreibung ausführlich vor und geben Tipps und Ratschläge für Bewerber. Ein weiterer Workshop findet am 20. Dezember statt. INFOS & ANMELDUNG

08. und 09. Dezember 2022, Berlin und online

Tagung: Digital-Gipfel 2022

Der Digital-Gipfel ist eine Plattform zur gemeinsamen Gestaltung des digitalen Wandels. Der Schwerpunkt in diesem Jahr: “Daten – Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft“,. Zum Programm gehören neben einem Panel, das sich mit der Rolle Künstlicher Intelligenz in Aus- und Weiterbildung beschäftigt, auch Diskussionsbeiträge von Bettina Stark-Watzinger, Elisabeth Allmendinger und Mario Brandenburg. INFOS

09. und 10. Dezember 2022, online

Tagung: Bildung in der Migrationsgesellschaft – weiter denken und gestalten!

Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums des Bundesausschuss für Migration, Diversity, Antidiskriminierung lädt dieser gemeinsam mit der GEW-Vorsitzenden Maike Finnern zum digitalen Aktiven- und Vernetzungstagung. Dabei sollen gemeinsame Gestaltungsperspektiven für mehr Chancengleichheit von Menschen mit Flucht- bzw. Migrationsgeschichte im deutschen Bildungssystem geschaffen werden. INFOS & ANMELDUNG

Es war eine zunächst wenig spektakuläre Meldung, über die mein Kollege Christian Füller gestern Abend gestolpert ist. Der thüringische Bildungsminister Helmut Holter diktierte einem dpa-Journalisten einige Sätze zum digitalen Unterricht in den Block – so weit, so unspektakulär. Doch, wie immer, lohnt ein zweiter Blick. Was hat Holter da genau gesagt?

Er gibt offen zu: Digitaler Unterricht ist für ihn ein Werkzeug, um den Lehrermangel abzufedern – nicht weil es immer didaktisch geboten wäre, sondern schlicht weil auch in Thüringen die Lehrer fehlen. Mehr Details – auch wie andere Bundesländer auf diesen Tabubruch reagieren – lesen Sie in unserer Analyse.

Das Schöne am Bildungsföderalismus ist: In allen Ecken des Landes passiert Etwas – auch in diesen Wochen: Bremen verzichtet auf die Einführung von Informatik als Pflichtfach – gegen die Empfehlung der CDU. NRW regelt den Distanzunterricht per Verordnung. Und in Bayern rechnet die Opposition mit der IT-Großbaustelle BayernCloud ab.

Und wenn Sie bis zum Ende des Briefings scrollen, finden Sie dort ein lesenswertes Interview mit der Schulleiterin Anna Fröhlich. “Wir müssen als Schulleitung agil und offensiv eingestellt sein. Wir müssen uns permanent vernetzen, um informiert zu sein”, beschreibt sie ihren Alltag als Schulmanagerin. Doch eigentlich will sie sich nicht jede Unterstützung, jeden Geldtopf, jedes Konzept selbst “zusammen klamüsern” müssen. Eigentlich nachvollziehbar, oder?

Zum Abschluss noch ein besonderes Highlight für Sie, liebe Leserin, lieber Leser. Ein bildungspolitisch-turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu und wir freuen uns sehr, Ihnen einen Jahresrückblick ankündigen zu können: Gemeinsam mit KMK-Präsidentin Karin Prien ziehen wir am 14. Dezember Bilanz.

Wo muss die Bildungsrepublik umsteuern?

Im nächsten Bildung.Table Live-Briefing blicken wir auf Priens einjährige KMK-Präsidentschaft zurück und diskutieren gemeinsam mit dem Bildungssoziologen und Bestseller-Autor Aladin El-Mafaalani über die alarmierenden Ergebnisse des IQB-Bildungstrends und die Versäumnisse der deutschen Bildungspolitik.

Seien Sie dabei: Jetzt kostenlos anmelden.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag.

Die Debatte um den Lehrermangel tritt in eine neue Phase. Bislang galt das Mantra: “Digitalunterricht soll auf keinen Fall Lehrer ersetzen“. Man konnte die Ausrufezeichen hören, wenn Schulminister dies sagten. Nun vollzieht der Thüringer Kultusminister Helmut Holter (Die Linke) als erster die Kehrtwende: Digitales Lernen sei “auch unter dem Gesichtspunkt des Lehrermangels ein Beitrag, um Fachunterricht zu ermöglichen.”

Der Minister erklärte der Nachrichtenagentur dpa, was bisher als Tabu galt: Er könne sich vorstellen, dass ein Fachlehrer in einer Schule Physik unterrichte – und mehrere Klassen zugeschaltet seien. Aus all den Schulen, an denen es nicht genügend Physiklehrer gebe. In Deutschland fehlen, je nach Rechnung, Zehntausende Lehrer. 2035 sollen es weit über 100.000 sein.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz reagierte zurückhaltend. “Das ist zunächst ein Vorschlag des Bildungsministers Helmut Holter für sein Bundesland. Er ist nicht Gegenstand einer Diskussion innerhalb der KMK“, sagte Karin Prien (CDU), die Kultusministerin in Schleswig-Holstein ist. “Als KMK-Präsidentin setze ich mich für beides ein: eine Kultur der Digitalität an den Schulen und verstärkte Anstrengungen bei der Lehrkräftebildung und Lehrkräftegewinnung.”

Recherchen von Bildung.Table zeigen, dass Helmut Holter Digitales und Mangel im Klassenzimmer zusammen denkt. Sein Vorschlag ist kein Ausrutscher. Er hat alles wohl überlegt und gut vorbereitet. Die rot-rot-grüne Regierung in Thüringen will im Schulgesetz die Möglichkeit eröffnen, digitales Lernen als Instrument gegen Lehrermangel einzusetzen. Gleichzeitig werden pädagogische Assistenten eingestellt, die – wie ein Sprecher mitteilt – gegebenenfalls die Schüler in den Klassenzimmern betreuen, in die der Unterricht gestreamt wird. Die Rechnung lautet: Assistent und Bildschirm ersetzen die Lehrkraft mit zwei Staatsexamen.

Zudem gibt es eine fast perfekte Vorbereitung für den Vorstoß: Die katholische Kirche hat dem Linken-Minister vorgemacht, wie man digitale Lernformate nutzt, um verstreute Schülerschaften zu unterrichten. Erst vergangenen Donnerstag hatte sich Holter den Modellversuch “KathReliOnline” in Erfurts Edith-Stein-Schule angesehen. In enger Kooperation mit dem Land hat die Kirche 2019 begonnen, mit digitalen Lernformaten ihre Schäflein in der Diaspora zu unterrichten. Prompt unterstützte der Schulbeauftragte des Bistums Erfurt, Martin Fahrenroth, Holters Plan. “So schlecht ist die Idee nicht“, sagte Fahrenroth Bildung.Table. “Soll man den Unterricht denn lieber ausfallen lassen, wenn es nun mal keine Lehrer gibt?”

Bei der Opposition im Land gab es hingegen sogleich Proteste und Dementis. Eine pure Substitution von Lehrern durch Videounterricht sei nicht der richtige Weg. “Es geht Holter nicht um Religion”, sagte Christian Tischner (CDU), “sondern um planmäßigen Unterricht per Videostream in Kernfächern wie Mathematik, Physik oder Englisch.” Der bildungspolitische Sprecher der CDU Thüringens betonte, seine Fraktion werde einer solchen Schulgesetz-Änderung nicht zustimmen. Problem für Holter: Ohne die CDU kann Rot-Rot-Grün in Thüringen das Schulgesetz nicht verabschieden.

Schulversuche, bei denen digitale Instrumente dem Lehrermangel begegnen, gibt es zuhauf. Aber nie ohne den Hinweis der jeweiligen Kultusminister wie etwa gerade in Sachsen: “Mit Lehrermangel hat dieser neue Weg nichts zu tun.” So kommentierte Kultusminister Christian Piwarz (CDU), dass in der Lausitz drei Gymnasien ihre naturwissenschaftlichen Leistungskurse per Videotools unterrichten – und so überhaupt erst möglich machen.

Sachsen-Anhalt lässt an Modellschulen einen ganzen Tag Unterricht pro Woche ausfallen – zugunsten digitaler Aufgabenbearbeitung von daheim. Und in Bayern war selbst der Thüringer Plan, Stream-Klassenzimmer von Assistenten beaufsichtigen zu lassen, bereits Realität: So genannte Teamlehrer ersetzten in der Pandemie schwangere Lehrkräfte in Klassenräumen mit Stream.

Holter will noch weiter gehen. Er will den Digitalunterricht im Schulgesetz verankern – nicht nur im Fall einer Pandemie oder bei Schwerwetter. Digitales Lernen soll in der Weise möglich sein, dass das Schulamt ihn anstelle des Präsenzunterrichts “zur Vermittlung neuer Lerninhalte genehmigt“. Diese Regelung würde dem Schulministerium große Spielräume gestatten.

Zum Vergleich: In NRW, wo das Parlament gerade eine entsprechende Verordnung erlassen hat, ist Distanzunterricht nur während einer Pandemie erlaubt. Auch in Bayern, ist eine “etwaige allgemeine Personalknappheit kein Grund, der Distanzunterricht als Alternative zum grundsätzlich vorrangigen Präsenzunterricht rechtfertigt”. Der Freistaat hat Digitalunterricht im August gesetzlich geregelt.

In mindestens vier Bundesländern haben noch nicht alle Lehrkräfte einen Dienst-Laptop oder -Tablet erhalten. Baden-Württemberg und Bayern haben bis jetzt lediglich zwei Drittel der Lehrkräfte ausgestattet. In Thüringen fehlen noch wenige Hundert Endgeräte, in Sachsen wenige Tausend. Bildung.Table fragte die Kultusministerien aller 16 Bundesländer für einen deutschlandweiten Vergleich an. Ungenügend oder keine Auskunft gaben Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen und Brandenburg.

Acht Bundesländer haben bereits jeder Lehrkraft einen Dienst-PC zur Verfügung gestellt: Dazu gehören Bremen und das Saarland, die beide jeweils keine 10.000 Lehrkräfte technisch versorgen mussten. Genauso wie Nordrhein-Westfalen, das 200.000 Lehr- und pädagogische Fachkräften ausstattete. Fertig ausgerüstet sind nach Angaben der Ministerien auch die Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz, Berlin, Hessen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Im Zuge des “DigitalPakts Schule” fördern Bund und Länder seit 2020 die Schulträger darin, Pädagogen mit Dienst-Laptops und -Tablets auszustatten.

Nicht alle Lehrer nutzen ihr Dienstgerät aber auch. Die Berliner Senatsverwaltung teilte mit, dass dort noch ein knappes Drittel der Endgeräte “ohne Inbetriebnahme an den Standorten” ist. Auch aus Schleswig-Holstein und Hamburg gab es Berichte, wonach viele Laptops und Tablets ungenutzt blieben. Hessen gibt an, dass Pädagogen dort gar nicht verpflichtet sind, ein Leihgerät in Anspruch zu nehmen.

Generell haben die Bundesländer keine einheitliche Linie für den Gebrauch der staatlichen Endgeräte. Meistens können Lehrkräfte ihre privaten Computer parallel weiterverwenden, solange keine Schüler- und Schuldaten im Spiel sind. Nur Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt sind strikt: Hier darf, wer ein dienstliches Gerät erhält, sein privates nicht weiter nutzen. Anouk Schlung

Der Pandemie-Modus an den Schulen ist vorerst beendet. Dennoch will sich Nordrhein-Westfalen die Option des Distanzunterrichts nicht nehmen lassen. Per Verordnung wird das “Lehren und Lernen auf Distanz” künftig zum Joker, den Schulleitungen in Notfällen ziehen können. Der Schulausschuss im Landtag hat einer entsprechenden Verordnung des Bildungsministeriums zugestimmt (zum Download).

Darin benennen die Beamten drei mögliche Szenarien für den Distanzunterricht:

Am Ende entscheidet der einzelne Schulleiter vor Ort. So sieht es die neue Verordnung vor. Er soll dafür in einen “engen und planvollen Austausch” mit Lehrern und Schülern treten. Dazu kommen formale Kriterien: Wenn in NRW beispielsweise wieder Viren grassieren, sollen Schulen nur geschlossen werden, wenn der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellt. Grundlage dafür ist das Bundesinfektionsschutzgesetz, teilt das Schulministerium auf Anfrage von Bildung.Table mit. Ausnahmen sollen allerdings möglich sein:

Bei starken Stürmen, Regen oder Schneefällen dienen die Meldungen und Empfehlungen des Deutschen Wetterdienstes als Entscheidungsgrundlage. Das Schulministerium selbst verweist auf die “zunehmenden Häufigkeit von Extremwetterlagen”. Der Distanzunterricht ist damit auch ein Werkzeug, wie sich Schulen dem Klimawandel anpassen. Eine genaue Definition dieser “Extremwetterereignisse” findet sich in einem separaten Erlass (zum Download).

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hatte kritisiert, dass das Ministerium weder zwischen Klassenstufen noch zwischen Kindern mit und ohne Förderbedarf differenziert. Die Landeselternkonferenz (LEK) forderte Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) in einer Stellungnahme auf, Schülergruppen zu benennen, die auch im Distanzunterricht zusätzliche pädagogische Unterstützung erhalten sollen. Beide Vorschläge hat das Ministerium letztlich nicht berücksichtigt.

Feller beugt Kritik direkt vor: Die neue Verordnung stärke am Ende den Präsenzunterricht, weil die Ausnahmen für Distanzunterricht nun rechtlich “klar und fest vorgegeben” seien (siehe Liste oben). Doch der Wortlaut – “pandemiebedingter Personalausfall” – könnte ein Schlupfloch sein. Das befürchten zumindest die Eltern.

Eigentlich zielt die Verordnung klar auf zwei Ereignisse: Pandemie und Schwerwetter. Doch schon jetzt gibt es Schulen, die aufgrund ausfallender Lehrkräfte, die neue Regelung “zweckentfremden”. Das erklärt Christian Beckmann, stellvertretender Vorsitzender der LEK, auf Anfrage von Bildung.Table. Dabei steht in der Begründung der Verordnung ausdrücklich: Distanzunterricht ist weder eine Lösung für den Lehrermangel noch eine Alternative für Vertretungsunterricht. Doch in der Praxis scheint genau das zu passieren – noch dazu mit ausdrücklicher Billigung des Schulministeriums, wie der Kölner Stadtanzeiger diese Woche berichtete.Vera Kraft

Bremen führt doch kein eigenes Pflichtfach Informatik in der Sekundarstufe I ein. Das entschied die Bremer Bürgerschaft am vergangenen Donnerstag. SPD-Senatorin Sascha Aulepp verwies in der Debatte auf den Mangel an Lehrkräften, die ohnehin vollen Stundenpläne und die gute technische Ausstattung an den Schulen. “Die für das Lernen, Leben und Arbeiten in einer digitalisierten Welt übergreifenden Kompetenzen werden schon heute in Bremen als besonders bedeutsam erachtet”, teilt ihre Sprecherin mit. Die Schüler sollen sich im bestehenden Fächerkanon die notwendigen Informatik-Kompetenzen aneignen. Bremen befinde sich damit auf der Linie der KMK-Strategie Lehren und Lernen in der digitalen Welt.

Die CDU-Opposition hatte beantragt, in einem entsprechenden Schulversuch ab 2023/-24 einen Bildungsplan für das Pflichtfach Informatik in der Sekundarstufe I zu erarbeiten und zu erproben. Bislang gibt es keine Curricula für das Querschnittsfach Informatik, betont die stellvertretende Fraktionssprecherin Bettina Hornhues gegenüber Bildung.Table. Der Lehrplan für die Sekundarstufe II stamme aus dem Jahr 2009 und sei damit überholt.

“Lächerlich” seien die Argumente der Koalition, so Hornhues. “Sie behaupten, wir seien gut aufgestellt, weil wir itslearning als Lernplattform nutzen und alle Schüler mit iPads ausstatten. Aber dadurch ist noch keine informatorische Bildung da.” Ein Wahlpflichtfach erreiche zudem eher Jungen als Mädchen. Hornhues fordert eine eigene Professur für Didaktik der Informatik, die bereits im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, sowie entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen für Lehrkräfte.

Mehrere andere Bundesländer haben sich bereits entschieden, Informatik als Pflichtfach der Sekundarstufe I einzuführen (Bildung.Table berichtete). In Hessen ist das Schulfach Digitale Welt geplant. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK), ein Beratungsgremium der Bildungsminister, hatte sich in ihrem Gutachten zur Digitalisierung im Bildungssystem für ein Pflichtfach Informatik ab der fünften Klasse ausgesprochen. Janna Degener-Storr

Die “BayernCloud Schule“, die sich wie ein Regenschirm über Programme wie Mebis und Visavid spannen soll, ist eine der großen Digitalbaustellen im Süden der Republik. Einmal angemeldet, soll die Plattform Schülern und Lehrern den Weg zum digitalen Lernen weisen. Nur: Die FDP-Fraktion fürchtet, dass sich CSU und Freie Wähler mit dem komplexen IT-Projekt übernehmen. Die Cloud-Plattform, an der Kultus-, Digital- und Finanzministerium gemeinsam werkeln, drohe zum Millionengrab zu werden, sagte der bildungspolitische Sprecher, Matthias Fischbach dem Bayerischen Rundfunk. Für das Cloud-Projekt sind laut Kultusministerium rund 80 Millionen Millionen Euro eingeplant.

Den Ministerien fehle die fachliche Expertise, um IT-Projekte dieser Skalierung zu stemmen. Die Entwicklung dauere viel zu lange und koste deutlich mehr als geplant, kritisiert Fischbach. Auch einzelne Lehrervertreter befeuern die Debatte. Die BayernCloud sei nur “ein Geschenkpapier, in dem Mebis und Visavid eingewickelt sind. Das Erste ist ein Tool aus dem digitalen Mittelalter, das Zweite ist ein Videotool, das unter Last zusammenbricht und auch schon gehackt wurde.” Das sagt Martin Schmid, Vorsitzender des Münchner Lehrer- und Lehrerinnenverbands (MLLV) und wirbt für Marktlösungen wie Microsoft Teams – eine Software, die einigen Datenschützern schlaflose Nächte bereitet (wir berichteten – I & II).

Es hat wohl einen Grund, dass sich Schmids Landesverband auf Anfrage von Bildung.Table zurückhaltender äußert. Natürlich gelingt digitaler Unterricht nicht mit “Bordmitteln aus dem letzten Jahrhundert“, betont BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. Sie ergänzt aber auch: “Wir brauchen absolute Datenschutz-Sicherheit. Es braucht Standards der Qualität.”

Hinterher schiebt sie einen klaren Auftrag an Bildungsminister Michael Piazolo: “Die Pädagogik kann nicht warten auf die Entwicklung einer eierlegenden Wollmilchsau.” Ein Satz, der genau der Strategie des Ministeriums entspricht: eine schrittweise Implementierung bis 2024, in mehreren Ausbaustufen. An Ostern 2022 ging es mit den ersten Schulen los. Dazwischen will Piazolo immer wieder “Nutzungsakzeptanztests” durchführen. “Das beansprucht Zeit“, schreibt das Ministerium, der Kritik schon vorbeugend, auf seiner Website.

Die BayernCloud soll nach dem Willen seiner Entwickler Dreh- und Angelpunkt der digitalen Anwendungen an Bayerns Schulen werden. Dazu gehört der riesige Inhalte-Speicher von Mebis, der als das am besten kuratierte Lernmanagement-System Deutschlands gilt. Zudem sind oder werden ein Videotool (Visavid), ein Messenger, die Schulverwaltung und Zugänge zu Lehrerfortbildungen Teil der Bayerncloud.

Mebis war massiv in die Kritik geraten, weil es im ersten Coronawinter um Weihnachten regelmäßig ausfiel. Das allerdings lag nicht an dem LMS, sondern an der bayerischen Spezialität, dieses extrem stark frequentierte Tool über ein einziges Rechenzentrum laufen zu lassen. Moritz Baumann

Bis zu 100.000 Schüler ab der siebten Klasse sollen künftig ihren Weg zum Wunschberuf digital planen und dokumentieren. An ausgewählten Schulen startet die “berufswahlapp” in die Pilotphase – in Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und NRW. Schüler können das Tool in einer mobilen App oder im Browser öffnen. Es ist die digitale Weiterentwicklung des Berufswahlpasses, einem analogen Ordner mit Arbeitsblättern.

Ihr Portfolio können die Schüler nun digital anlegen: zum Beispiel Eindrücke aus Praktika, Berufsberatungstermine und nächste Schritte. Die Lehrer können ihnen in der App Aufgaben stellen, Nachrichten schreiben oder Termine planen. Allerdings betont die Website des Projekts, dass Schüler immer selbst entscheiden können, welche Inhalte sie teilen und ob sie sich Feedback einholen. Es bestehe “für Lehrkräfte kein direktes Zugriffsrecht auf die Inhalte ihrer Schüler”.

Ein schickes Feature für die Wirtschaft: Unternehmen haben die Möglichkeit, Infomaterialien an Schülerpraktikanten zu verschicken. Die App, so heißt es, unterstütze “bei der Auszubildendenakquise und langfristig bei der Mitarbeitergewinnung, da sie die Erfahrungen der Schüler in moderner digitaler Form bündelt und Entscheidungsprozesse effektiv unterstützt.”

Entwickelt hat das Tool die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung, eine landeseigene GmbH in NRW. Die Federführung lag beim Kultus- und Arbeitsministerium. Rund 60 Schulen haben die App bisher getestet. Schon nach den Weihnachtsferien sollen in NRW 157 Schulen mit etwa 25.000 Schülern teilnehmen. Derzeit gebe es Fortbildungen für Lehrer der Pilotschulen. Das BMBF unterstützt die Entwicklung und Implementierung der App bis Juli 2023 mit rund sechs Millionen Euro. Anna Parrisius

Die französische Regierung hat Schulen bereits im Oktober 2021 verboten, kostenlose Software von Microsoft und Google einzusetzen. Das offenbart eine Antwort des französischen Bildungsministers Pap Ndiaye (parteilos) auf eine parlamentarische Anfrage, über die zuerst das IT-Portal “Siecle Digital” berichtete.

Die für Schulen kostenlosen Softwarepakete der beiden Tech-Konzerne, Microsoft 365 Education und Google Workspace, verstoßen aus Sicht des Bildungsministeriums gegen die DSGVO. “Einführung oder Erweiterung dieser Lösungen” seien gestoppt, heißt es. Die Entscheidung stünde im Einklang mit dem “Schrems II“-Urteil, in dem der Europäische Gerichtshofs das Privacy Shield-Abkommen, über das Daten in die USA übermittelt werden konnten, für unwirksam erklärte.

Lesen Sie auch: “Datenschutz-Favela” – Interview mit Aktivist Max Schrems

Die französische Datenschutzbehörde CNIL empfiehlt den französischen Schulen Software von Anbietern zu nutzen, die “ausschließlich dem europäischen Recht unterliegen und die Daten innerhalb der Europäischen Union hosten und nicht in die Vereinigten Staaten übermitteln“.

Bildungsminister Ndiaye begründet das Verbot auch mit der nationalen Strategie der Macron-Regierung für Cloud-Computing, genannt “Cloud im Zentrum”. Nach dieser Doktrin müssen kommerzielle Cloud-Angebote, die in öffentlichen Einrichtungen und Behörden zum Einsatz kommen, einen hohen Sicherheitsstandard erfüllen: die SecNumCloud-Zertifizierung. Nur: Weder Google noch Microsoft können garantieren, dass die Nutzerdaten europäischen Boden nicht verlassen. Moritz Baumann

Die meisten ukrainischen Schüler nehmen inzwischen ausschließlich am regulären Schulunterricht in Deutschland teil. Die Nachfrage nach ukrainischem Online-Unterricht sinkt. Das erklärt der Ombudsmanns des ukrainischen Bildungsministeriums, Serhii Gorbachov, auf Anfrage von Bildung.Table. Die Integration der Ukrainer tritt damit in eine neue Phase ein.

Noch im August hatten in einer Umfrage der Ombudsstelle 35 Prozent der Eltern gesagt, dass ihr Kind neben dem Unterricht in den deutschen Schulen auch an Online-Kursen ukrainischer Kollegen teilnimmt. An der Umfrage nahmen 1.912 geflüchtete Eltern in Deutschland teil.

Als Ombudsmann ist Gorbachev verantwortlich, dass das Recht ukrainischer Schüler auf Bildung gewahrt bleibt. Er nimmt Beschwerden entgegen, leistet Rechtsbeistand und arbeitet mit internationalen Organisationen zusammen. Immer wieder hätten sich Eltern aus Deutschland an die Ombudsstelle gewendet, weil hierzulande Schulpflicht herrscht und das den Fernunterricht erschwert. Die Kinder seien damit doppelt belastet. Die Eltern äußerten daneben die Sorge, der Nachwuchs könne den Anschluss im ukrainischen Bildungssystem verlieren.

Die Umfrage im August ergab auch: 82 Prozent der ukrainischen Eltern in Deutschland wollen früher oder später in ihr Heimatland zurückkehren.

“Warum sollten Eltern und Kinder in das deutsche Bildungssystem und die Gesellschaft integriert werden, wenn sie nicht dauerhaft dort leben möchten?”, fragt Gorbachov in seiner Stellungnahme. Er spricht sich dafür aus, ukrainische Schüler mindestens zwei bis drei Stunden täglich vom Unterricht freizustellen – damit sie an der Online-Lehre einer ukrainischen Schule teilnehmen können. Außerdem appelliert er an die Bildungspolitik, ukrainische Lehrkräfte stärker einzubeziehen. Sie könnten in den Schulen ukrainischen Sprach- und Geschichtsunterricht anbieten. Anna Parrisius/Janna Degener-Storr

Weltweit fehlen zwei Drittel der Jugendlichen grundlegende Fähigkeiten, die ihnen die Schule vermitteln sollte. Dies zeigt eine aktuelle Studie des ifo-Instituts (zum Download).

In Deutschland haben demnach 23,8 Prozent der Schülerinnen und Schüler gravierende Bildungslücken. Damit liegt Deutschland im EU-Schnitt. Ähnlich schneiden Österreich (24,6 Prozent) und die Schweiz (21,9 Prozent) ab. Deutlich besser sieht es in Estland aus, wo nur 10,5 Prozent der Schüler Grundkompetenzen fehlen, sowie in Finnland (14,7 Prozent).

Im globalen Kontext sind die Unterschiede noch gravierender. In 101 Ländern verfügt mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen über keine Grundkompetenzen. In 36 Ländern sind es sogar mehr als 90 Prozent. Besonders betroffen sind junge Menschen in Ländern in Südasien und im Afrika südlich der Sahara.

Für die Studie hat das Ifo-Institut mit der Stanford University zusammengearbeitet. Die Forscher verglichen Ergebnisse von internationalen und regionalen Leistungstests in Mathematik und Naturwissenschaften miteinander. Die individuellen Schülerdaten brachten sie dafür auf eine globale Messskala. Ein Schüler verfügt demnach über keine elementaren Fähigkeiten, wenn er oder sie auf der untersten Kompetenzstufe des internationalen Schulleistungstests Pisa landet.

Die Studie untersuchte auch, welche Folgen mangelnde Bildung für die Wirtschaft hat. Ifo-Bildungsökonomin Sarah Gust sagte: “Alles in allem entgeht der Welt eine Wirtschaftsleistung über das verbleibende Jahrhundert von über 700 Billionen Dollar.” Anouk Schlung

Alarmsignale aus den Kämmereien: Laut des Kommunalpanels der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) liegt der Investitionsstau in Kita-Einrichtungen deutschlandweit bei 10,5 Milliarden Euro (Paper zum Download). Nachdem Städte und Gemeinden über viele Jahre die Zahl der Betreuungsplätze beträchtlich ausgebaut haben, sind die Investitionen seit etwa zwei Jahren rückläufig. 2022 liegen die Ausgaben bei rund 3,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,4 Milliarden Euro).

Nur rund acht Prozent der Gesamtinvestitionen stecken die Kommunen durchschnittlich in den Ausbau der Kinderbetreuung – laut KfW zu wenig, um den hohen Bedarf zu decken. Dazu kommt der regionale Flickenteppich:

Diese Unwucht zwischen den Kommunen ist ein Problem. Darauf wies bereits der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann im Gespräch mit Bildung.Table hin und forderte ein kommunales Stützprogramm (lesen Sie hier das ganze Interview).

“Die Kommunen stehen beim Kita-Ausbau vor der Herausforderung, trotz Krisenumfeld und unsicherer finanzieller Lage ein angemessenes Angebot an Daseinsvorsorge bereitzustellen”, betont auch Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. “Das erfordert stabile Investitionen und setzt eine auskömmliche und verlässliche Ausstattung der Kommunen mit eigenen Finanzquellen wie Steuereinnahmen oder Zuweisungen im Finanzausgleich voraus. Kredite oder Fördermittel können Finanzlücken nur teilweise auffangen.” Moritz Baumann

Überraschend kandidiert Jürgen Böhm, Vorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer, für den Vorsitz des Beamtenbunds DBB – und macht damit dem amtierenden Gewerkschaftschef Ulrich Silberbach Konkurrenz (lesen Sie hier ein Portrait).

Der DBB, der rund 1,3 Millionen Mitglieder zählt, wählt am Montag eine neue Verbandsspitze. Silberbach ist seit 2017 Vorsitzender des DBB Beamtenbund und Tarifunion, dem Dachverband von Gewerkschaften vorwiegend des öffentlichen Dienstes. Gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi vertritt der DBB die Beschäftigten in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Die kommende Tarifrunde beginnt am 24. Januar und betrifft rund 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen. mba/dpa

Frau Fröhlich, man verlangte beim Digitalisierungs-Kongress von Schulleitern, in der Transformation Verantwortung zu übernehmen. Handeln Sie bisher etwa verantwortungslos?

Ich als Schulleiterin muss mich zuallererst um meine Schüler:innen kümmern. Das bedeutet zugleich, die Frage zu stellen: Wie können wir die Schulleitungen in ihrer digital leadership stärken? Das heißt, in Verantwortung zu gehen und Führung zu übernehmen in der digitalen Transformation.

Können Sie ganz alleine Schule transformieren?

Nein, wir müssen als Schulleiter:innen immer überlegen, wen wir noch mitnehmen können. Sonst haben wir am Ende ganz alleine den Hut auf – und können nicht mehr im Team agieren.

Was brauchen Sie, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden?

Wir brauchen als Schulleitung definitiv mehr Freiräume. In NRW haben wir zwar das Budget “Ankommen nach Corona”, aber das wird sehr restriktiv gehandhabt. Wir können uns nicht aussuchen, was wir mit dem Geld machen wollen. Ich würde mir aber wünschen, dass Schulleiter:innen eigenständig entscheiden, wo sie den Betrag X gezielt einsetzen. Das wurde aber von oben vorgegeben. Nicht hilfreich!

Wie schnell muss die Veränderung von Schule und Lernen vorangehen?

Mir geht es nicht um Geschwindigkeit. Wir brauchen gestützte Veränderungen.

Was heißt gestütztes Verändern?

Wir brauchen Menschen, die uns mit ihren Expertisen zur Verfügung stehen – und die wir dann abrufen können, wenn wir sie wirklich brauchen. Diese Expert:innen sollen an den Schulen verankert sein, auch wenn sie nicht täglich bei uns sind. Aber sie kommen, wenn wir sie brauchen.

Wer ist das? Der Digitalisierungsbeauftragte? Ein Schulinspektor? Der Nikolaus mit einem Sack voller Geld?

Es sind Personen und Ressourcen. Es wäre sehr hilfreich, wenn wir ein Budget jederzeit zu unserer freien Verfügung hätten. Das würde Schulleitung wirksam machen. Die Personen sind vielfältig: Wir brauchen schulpsychologische Fachkräfte. Wir brauchen Coaches für Teamwork und Fortbildungen. Und ich bräuchte jemanden, der auf Schulentwicklung guckt. Der mir als Rektorin hilft, mein Profil in der Transformation zu bewahren und zu gestalten.

Lesen Sie auch: Exzellente Schulentwicklung in Müritz – Das Rezept der Preisträgerschule

Läuft in NRW nicht gerade eine große Fortbildung?

Ja, die Fortbildungsinitiative Digitalisierung möchte ich nicht missen. Aber das reicht, ehrlich gesagt, noch nicht.

Warum nicht?

Die digitale Transformation ist nicht zu Ende. Wir stecken mittendrin. Wir benötigen etwas, das nicht im nächsten Jahr aufhört, sondern das uns langfristig auf dem Stand hält: technisch, didaktisch, schulentwicklerisch.

Was ist Ihre Situation in Bezug auf digitale Veränderung?

Wir müssen als Schulleitung agil und offensiv eingestellt sein. Wir müssen uns permanent vernetzen, um informiert zu sein und Unterstützung zu gekommen. Es sollte aber nicht Job der Schulleiter:innen sein, sich ihre Unterstützungssysteme selbst zusammen zu klamüsern.

Sind Sie denn mit Schulaufsicht und -trägern nicht in enger Abstimmung?

Ja, im Idealfall funktioniert das Dreieck Schulleitung, Schulträger und Schulaufsicht. Wir brauchen aber Zeit, um Dinge auszuprobieren. Ein Beispiel: Wenn wir neue Lehrpläne implementieren, dann kostet das Zeit. So etwas dauert ungefähr zwei Jahre. Ich kann nicht einfach neue Lehrpläne beschließen und davon ausgehen, dass sie zum neuen Schuljahr schon bei den Schüler:innen ankommen.

Aber, Frau Fröhlich, Leute wie Sie waren doch die wichtigsten Manager von Schule in der Pandemie – und nicht nur da.

Ja, Schulleitungen können groß und laut denken. Und sie müssen das auch. Nur, das, was wir bisher als Schulleitung errungen haben, das mussten wir uns – ketzerisch gesagt – zu 90 Prozent selbst organisieren. Künftig sollte das vom Land kommen.

Wenn Sie sich als Schulleiterin etwas wünschen könnten, was wäre das?

Ich brauche zunächst ein gut ausgestattetes Schulgebäude mit einem weitläufigen Gelände. Da wären Nischen, in denen man gut lernen kann. Ich habe ein Klassenzimmer unter freiem Himmel, einen Schulgarten und so weiter. Das Gleiche wünsche ich mir für drinnen: Ich brauche Räume, in denen Cluster möglich sind, wo die Kinder von Ort zu Ort tingeln.

Was bedeutet das?

Schüler:innen holen sich interessengeleitet jene Wissensportionen, die ihnen fehlen. Nicht jeder in der Schule braucht dasselbe. Das bedeutet nichts anderes als: Der Lehrraum als Anordnung, die es seit dem Alten Fritz gibt, wird ersetzt durch einen großen Lernraum, der verschiedene Inseln anbietet.

Sie haben noch gar nicht über die digitalen Tools gesprochen.

Weil ich die als selbstverständlich empfinde – auch wenn sie es noch nicht sind. Wichtig ist, dass wir für die ganze Schulfamilie die größtmögliche Kommunikationstransparenz herstellen. Ich muss als Schulleiterin alle Beteiligten vom Hausmeister über die Kinder und Lehrer bis hin zu den Eltern unkompliziert erreichen können. Es sollte idealerweise eine Plattform sein, die alle unterschiedlichen wichtigen Tools enthält – Kalender, Messenger, LMS und kollaborative Schreibräume.

Lesen Sie auch: Thesenpapier – Schulleiter zu echten Führungskräften weiterbilden

Das Forum Bildung Digitalisierung der Stiftungen hat die digitale Didaktik entdeckt. Nicht mehr die digitale Infrastruktur in Form von Tablets, Breitband, WLAN, Lernmanagement-Systemen steht nun im Fokus. Vielmehr geht es jetzt um Softskills und “Taking Charge”, wie die große Jahreskonferenz überschrieben war. Auf Deutsch: Verantwortung übernehmen. So jedenfalls übersetzte es Jacob Chammon, der das Forum Bildung Digitalisierung seit 2020 leitet. Andere würden sagen, die Führung übernehmen. Diese Theorie wurde auf der Konferenz mit einer Vielzahl an Praxisbeispielen untersetzt. Sie reichten vom freien Lernen über Sexualaufklärung per App bis hin zu “Datenschutz als Empowerment”.

Freilich ergibt sich ein höchst gemischtes Bild, wenn man die Gutachterin, die Praktiker und die Verantwortungslosen in den Blick nimmt, die sich im Berliner Café Moskau versammelt hatten.

Die Gutachterin war Julia Borggräfe, Co-Direktorin der Unternehmensberatung Metaplan. Sie projizierte ein buntes Wimmelbild der Zuständigkeiten im Schulwesen an die Tafel. Es habe ihr schlaflose Nächte vor der Präsentation bereitet – weil es so kompliziert ist, weil es so verantwortungslos ist. Dennoch warnte Borggräfe: Fassen Sie die formale Struktur des Schulsystems nicht an. Das sei hoffnungslos. “Da brauchen Sie 30 Jahre, um das zu verändern.” Borggräfe riet ausdrücklich vom Versuch der Revolution ab.

Der Tipp der Juristin bestand in einer Art organisatorischen List: Umgehen Sie das System mit thematischen Projekten, empfahl sie den ungefähr 450 Teilnehmern des Kongresses. “Beziehen Sie Lehrkräfte bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen gelingender Interaktion ein. Gestalten Sie Lehrinhalte gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern – und schaffen Sie Freiräume für individuelles Lernen.” Da lächelte der Bildungschef von Greenpeace, Thomas Hohn. Denn das ist die Theorie zur Praxis, wie Greenpeace sein Programm “Bildung für nachhaltige Entwicklung” in den Schulen gestaltet.

Die Praktikerinnen stellten Projekte vor, die gut zur Veränderungstheorie der Metaplanerin passten. Eva Stolpmann präsentierte das prozessorientierte Schreiben einer sechsten Klasse in Bayern, das Entwickeln von Experimenten in Physik/Chemie und die Jagd von Schülern nach einem Puma in Bayern. Allen diesen Projekten, die im Rahmen des bayerischen Schulversuchs Modus unter der Überschrift “innovative Prüfungskultur” liefen, ist etwas eigen. Sie erfüllen Borggräfes Wunsch, Lerngegenstände gemeinsam mit den Schülern zu gestalten.

Christine Skupsch von der Frankfurter Gesamtschule am Ried hatte zwei ihrer Schüler mitgebracht. Konrad und Elena stellten ein Projekt vor, in dem sie für eine Informatik-Klausur den Programmiercode nicht mehr handschriftlich auf Papier erledigten – so ist das vorgeschrieben in Hessen. Vielmehr ließ Skupsch die Schüler die Software für einen Lieferservice als sogenannte Klausurersatzleistung real programmieren. Man müsste das Projekt genauer betrachten, aber interessant sind die Sätze, die die Schüler darüber sagen. “Zusammen mit anderen kann man über seine eigenen individuellen Grenzen hinauswachsen”. “In Kooperation kann ich alles schaffen, was ich will, weil unser Team immer wieder Verbesserungsvorschläge macht.”

“Schüler:innen entfalten ihr Potenzial in Projekten, bei denen sie im Fokus stehen und Freiraum für Kreativität haben”, sagte Christine Skupsch zu Bildung.Table. “In Teamwork erledigt jeder verantwortungsvoll seine Aufgabe. Gemeinsam erzielen sie ein besonderes Ergebnis und übertreffen ihre Grenzen.”

Das hört sich traumwandlerisch an. Nur muss man genau hinhören. Es ist die formale Struktur des Schulsystems, die Borggräfe, Skupsch, Stolpmann, Elena, Konrad und viele andere austricksen wollen. Nur schlägt dieses System immer wieder zurück. Eva Stolpmann aus Bayern berichtete, “dass die Lehrer genau festlegen, wie die Aufgabenstellung eines offenen Projektes aussieht – damit wirklich alle kollaborieren können.” Die Lehrkräfte tun das, damit sie jedem einzelnen Schüler auch bei Teamarbeit eine exakte Note zuweisen können. Nur ist dann das Projekt kein Projekt mehr, sondern, wie Stolpmann es ganz richtig ausdrückte, ein wochenlang exakt geskriptetes Projekt-Drehbuch.