die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt grundlegend. “Lebenslanges Leben” fällt da häufig als Buzzword. Doch wie Arbeitnehmer konkret Schritt halten sollen und wer zur Weiterbildung bereit ist, blieb bisher unklar. Das ifo-Institut für Bildungsökonomik hat nun erstmals ausführliche Umfrageergebnisse. Christian Füller hat sie für den Bildung.Table analysiert und Erstaunliches herausgefunden: Weiterbilden sollen sich lieber die anderen; viele hoffen außerdem auf weitgehende Unterstützung von Väterchen Staat.

Bei einer anderen Baustelle könnte vorerst jede Hilfe zu spät kommen: In 11 von 16 Bundesländern hat die Schule wieder begonnen und der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, nimmt dies zum Anlass für die Hiobsbotschaft, dass in diesem Schuljahr bis zu 40.000 Lehrkräfte fehlen könnten. Auch andere Lehrervertretungen schlagen Alarm. Was das mit Blick auf bisherige Prognosen heißt, hat Christian Füller aufgeschrieben.

Um den Lehrkräftemangel einzudämmen, braucht es mehr Lehramtsstudierende, darüber besteht große Einigkeit. Unklar ist jedoch, wie viele ihr Studium eigentlich erfolgreich zu Ende bringen, die Universität oder das Schulfach wechseln. Alles wichtige Kennziffern für die Bildungspolitik, bei denen Hochschulstatistiker im Nebel stochern, wie Niklas Prenzel beleuchtet. Ein Vorzeigeprojekt gibt es an der Uni Rostock. Die Kultusministerkonferenz macht dagegen wenig Hoffnung auf schnelle Klarheit. Zu guter Letzt noch der Verweis auf unseren Gastbeitrag: “Netzlehrer” Bob Blume plädiert dafür, den Schulstoff zu kürzen – und gibt Anregungen, an welchen Stellen das ginge.

Aufschlussreiches Lesen wünscht

Die Deutschen sehen den Strukturwandel der Gesellschaft durch die Digitalisierung als ein Problem der jeweils anderen. Zwar erkennen sie mit großer Mehrheit an, dass sich die Arbeits- und Lebenswelt stark verändert – aber davon seien nicht sie selbst, sondern andere betroffen. Das ist das Ergebnis des neuen Bildungsbarometers des Ifo-Instituts in München, das heute um 10 Uhr in Berlin vorgestellt wird und Bildung.Table vorab vorlag. Die herausragende Zahl ist folgende: 54 Prozent der Befragten sagen, dass der Strukturwandel viele Verlierer bringen wird. Aber nur ein Viertel glaubt, dass sie selbst zu den Verlierern gehören.

Das Weiterbildungsverhalten der Deutschen war bisher von Schlagworten und Diskussionen umrankt, etwa über “lebenslanges Lernen” und einen Weiterbildungs-TÜV. Aber empirisch sorgfältig untersucht wurde das Phänomen kaum. Das hat nun das Ifo-Institut für Bildungsökonomik getan, und zwar anhand einer großen Stichprobe von 4.000 befragten Personen. Verantwortlich war unter anderem Leiter Ludger Wößmann.

Die Ergebnisse sind spektakulär: Drei Viertel der Deutschen sprechen sich für einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung aus; 72 Prozent glauben, dass Weiterbildung beim Strukturwandel helfen kann; fast zwei Drittel sind dafür, dass Weiterbildungen verpflichtend sein müssen. Die Pflicht wollen sie aber nicht unbedingt für sich selbst, sondern “für Arbeitnehmer*innen in Berufen, die vom Strukturwandel besonders betroffen sind.” 54 Prozent der Befragten befürworten zudem eine Pflicht für gering qualifizierte Arbeitnehmer.

Die Befragten schauen eher passiv auf den Wandel, der sich gerade durch die Digitalisierung vollzieht. Ein Drittel der Beschäftigten in Berufen, die nicht so leicht automatisierbar sind, fühlen sich in ihrem Job sicher. Sie sehen sich sogar eher als Gewinner des Strukturwandels. In Arbeitsfeldern, die von der Digitalisierung erfasst werden, hat hingegen nur ein Viertel der Beschäftigten volles Vertrauen in die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes. Eindeutig ist die Haltung der Befragten, wenn es darum geht, wie man den Strukturwandel gestalten soll. 63 Prozent der Befragten meinen, dass der Staat ins Wanken geratene Industrien retten soll. Die exakte Frage lautete: “Sollte der Staat Arbeitsplätze ,künstlich’ am Leben halten?” Darauf sagten nur 26 Prozent nein, 15 Prozent waren ohne Haltung – der Rest sprach sich für eine Lebensversicherung für sterbende Arbeitsplätze aus.

Allerdings gehen die meisten Deutschen laut Bildungsbarometer gar nicht davon aus, dass ihr Beruf und ihr Leben sich durch einen Strukturwandel wie die Digitalisierung ändert. Es sei zu erkennen, schreiben die Ifo-Autoren, “dass die Deutschen mehrheitlich keine Verdrängung durch digitale Technologien befürchten.” Diese These zieht sich durch mehrere Kategorien: 55 Prozent der Deutschen glauben, dass sie kein Risiko haben, im Strukturwandel arbeitslos zu werden. Die Hälfte meint, künftig sogar höhere Löhne zu erhalten. Ein Drittel macht sich zwar Sorgen, dass der eigene Beruf durch die Digitalisierung verschwinden könnte. Aber satte 60 Prozent gehen davon aus, dass ihre berufliche Situation gesichert ist.

Als wesentliche Veränderungen der Zukunft erkennen die Befragten – mit großem Abstand – digitale Fähigkeiten. Vier von zehn meinen, dass es wichtig ist, Daten lesen und interpretieren zu können. Immerhin ein Viertel der Deutschen zwischen 18 und 69 Jahren geht zudem davon aus, dass künftig mehr Teamfähigkeit gefragt ist. Dagegen fallen Talente in Kategorien wie Unternehmertum (9 Prozent), Textverständnis (7 Prozent), Kreativität (7 Prozent) oder Fremdsprachen (6 Prozent) deutlich ab.

Entsprechend indifferent sind die Deutschen beim Weiterbilden: Die überwiegende Mehrheit (57 Prozent) will selbst darüber entscheiden, welche Fortbildung sie besuchen. Allerdings soll die Weiterbildung entweder vom Staat oder vom Arbeitgeber bezahlt werden, dafür votieren 88 Prozent der Befragten.

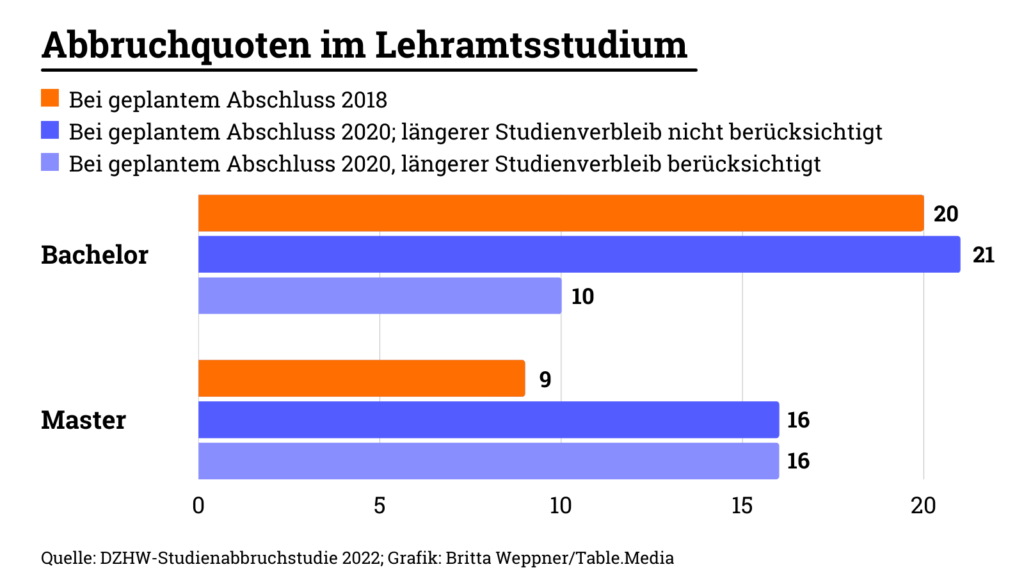

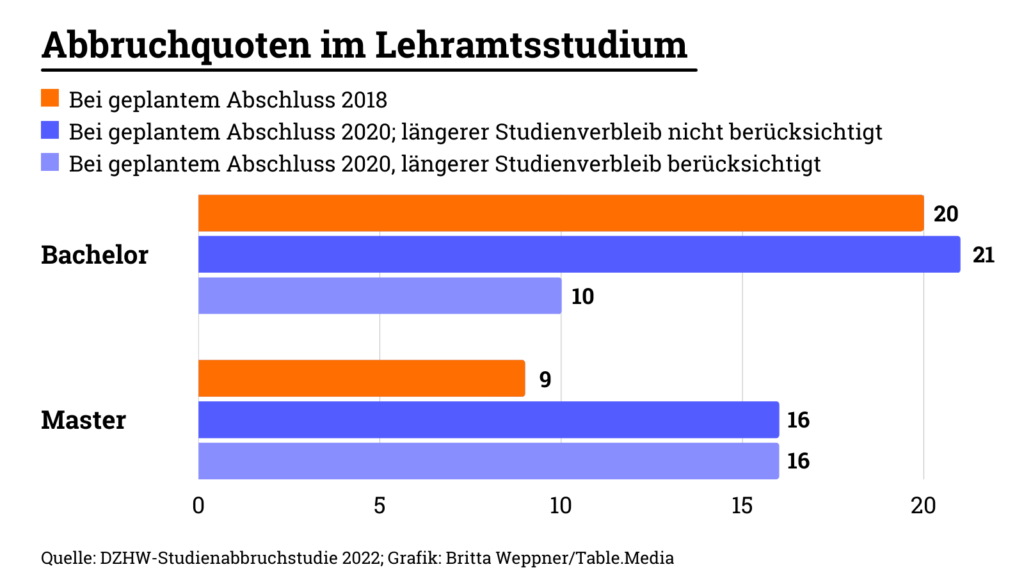

Die Zahl klingt besorgniserregend: Von 9 auf 16 Prozent stieg die Abbrecherquote im Masterstudium Lehramt. Es ist ein grober Schätzwert, den die Statistiker des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) aus ihren Modellen ableiten. Einfach gesagt: Vorne geben sie die Zahl der Studienanfänger eines Jahrgangs hinein, hinten vergleichen sie diese mit den Exmatrikulationen vier Semester später. Dabei ist die Bildungspolitik, gerade in Zeiten des Lehrkräftemangels, auf genaue statistische Prognosen angewiesen. Wer bricht das Lehramtsstudium ab? Wer wechselt das Fach, die Schulform, die Uni, das Bundesland? All das sind Daten, die in einer Zeit von Lochkarte und Rechenschieber schwer zu bekommen waren. Heutzutage, wo Hochschulverwaltungen ihre Daten digital speichern, wäre es ein Leichtes, sie auszuwerten.

Doch zunächst zur aktuell gemeldeten Zahl. “Die Abbrecherquoten im Lehramt normalisieren sich gerade”, sagt der Projektleiter im DZHW, Ulrich Heublein. 15 bis 20 Prozent Abbruchquote sei in anderen Studiengängen normal, so allmählich auch im Lehramt. Dort herrschten jahrelang geringere Quoten. Im Bachelor bricht mittlerweile jeder fünfte Student sein Studium ab. Diese Zahl halbiert sich jedoch, wenn man den längeren Studienverbleib berücksichtigt. Im Sommersemester 2020, als Covid-19 viele Universitäten lahmlegte, entschlossen sich viele, ihren Abschluss zu verschieben und die Prüfungen nicht online während einer nie dagewesenen Krise abzulegen.

Heublein sieht ein Forschungsfeld vor sich, das sträflich vernachlässigt wurde. “Wir wissen über das Studium im Lehramt herzlich wenig.” Denn bisher gibt es wenig Empirie zu den Gründen, warum Studierende das Lehramtsstudium abbrechen. Im Bachelor würden Studierende über zu wenig Praxisbezug im Studium klagen. So merken einige erst spät, dass die Schule nicht der richtige Ort für sie ist. Heubleins Forschungen weisen darauf hin, dass für den Studienabbruch im Masterstudium finanziellen und familiären Aspekten eine weitaus größere Bedeutung zukommt als im Bachelorstudium “Ich halte nichts davon, dass Studienabbruch skandalisiert wird”, sagt Heublein. Nur müsse er möglichst früh im Studium geschehen.

Studienabbruch ist das eine, Schwund das andere. Diesen Begriff hat ein Forscherteam an der Universität Rostock maßgeblich geprägt. Die Hochschulen im nordöstlichen Bundesland sind die wohl mutigsten der Republik. Sie machen, wozu theoretisch jede Hochschule in der Lage ist: Sie stellen den Forschenden aus den Univerwaltungen enorme Datenmengen über Lehramtsstudierende zur Verfügung. Daraus lassen sich detaillierte Studienverläufe nachbilden. Die Erkenntnis: Was in groben Statistiken als Abbruch erscheint, ist in Wahrheit ein Schwund. Denn viele Lehramtsstudierende wechseln innerhalb des Studiums das Fach, die Schulart – oder das Bundesland.

Wie groß das Problem in Mecklenburg-Vorpommern ist, erklärt Falk Radisch, Professor für Schulpädagogik und Teamleiter an der Universität Rostock: “In den vergangenen fünf Jahren hat das Land nur fünf Physiklehrer erfolgreich ausgebildet.” Dabei würden sie gerade in den sogenannten regionalen Schulen, früher Real- und Hauptschulen, dringend gebraucht. “35 Physiklehrer müssten wir Jahr für Jahr für die regionalen Schulen ausbilden!” Die Schwundquote variiere von Fach zu Fach stark. Besonders betroffen: die MINT-Fächer. Hier würden 40 bis 70 Prozent eines Studienjahrgangs nicht in einer Schule in Mecklenburg-Vorpommern landen. Ob sie in anderen deutschen Klassenräumen unterrichten? So weit reichen die Daten nicht.

Das BMBF fördert seit vergangenem Jahr die Rostocker Forscher. Sie möchten herausfinden, was den Studienerfolg im Lehramtsstudium Informatik und Mathematik erhöht. Dafür analysieren sie Daten von drei Hochschulen in drei Bundesländern. Es soll ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, durch das Statistiker stochern. Denn wechselt ein Student das Bundesland, gilt er in dem Bundesland als Abbrecher. Wechselt er das Lehramt, bleibt aber im Bundesland, gibt es kaum Wege, dass das Bildungsministerium diese Entscheidung für die Planung des Lehrkräftebedarfs mitbekommt. Die Statistik hinkt im föderalen System hinterher; eine denkbar schlechte Bedingung in Zeiten des Lehrkräftemangels.

Dass die Datenlage zu Studienverläufen, nicht nur im Lehramt, ungenügend ist, hat das Europäische Parlament vor bald zehn Jahren erkannt. Seither müssen die EU-Staaten genauere Daten über Studienverläufe erheben. Das entsprechende Gesetz trat in Deutschland 2016 in Kraft, ein Jahr später begann das Statistische Bundesamt detaillierte Daten zu erheben.

Mit den zuvor erhobenen Daten kann die Bundesbehörde keine Aussagen über Studienerfolg und -abbruch treffen. Das soll sich nun ändern. Daten aus acht Semester stehen inzwischen zur Verfügung. Masterstudiengänge könne man mit dem Material inzwischen anfangen, auszuwerten. Im kommenden Jahr erwarte man erste Ergebnisse, heißt es aus der Behörde. Mit Spannung dürften die Stakeholder, neben dem Ausschuss für Hochschulstatistik und dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung auch die KMK, auf die Ergebnisse warten.

Die KMK geht von einem noch langsameren Tempo aus. Erst 2023 würden die Daten und erst 2025 die Ergebnisse zur Verfügung stehen, sagt ein Sprecher gegenüber Bildung.Table. Doch wenn die DZHW-Daten darauf hindeuten, dass mehr Lehramtsanwärter im Master ihr Studium abbrechen: Warum lässt man die Statistiker des Bundes nicht schneller rechnen, um politisch adäquat reagieren zu können? Die KMK verweist auf ihre jüngste Sitzung im Juni. Dort habe man die Ständige Wissenschaftliche Kommission beauftragt, Empfehlungen zur “Weiterentwicklung der Lehrkräftebildung und -gewinnung” zu erarbeiten. Dabei gehe es auch um die Erhöhung der Studienerfolgsquote. Es bleibt die Erkenntnis: Die Bildungsforschung und -politik ist im 21. Jahrhundert auf bessere Daten zu Erfolg und Abbruch im Lehramtsstudium angewiesen. Der Datenschatz im Statistischen Bundesamt, er wird eine wichtige Rolle spielen – und sollte bald gehoben werden.

Wie eigentlich sieht eine funktionierende und zugleich regelkonforme IT-Lösung fürs deutsche Klassenzimmer aus? Man möchte meinen, diese Frage sei im Jahr 2022, nach der Digitalisierungswelle während Corona, zweifelsfrei geklärt. Dem ist aber nicht so. Es ist nicht einmal klar, ob MS 365 erlaubt ist. Datenschützer haben angedroht, gegen das System vorzugehen – und tun es bereits. Bildung.Table kann die Frage nicht abschließend klären – aber will darüber diskutieren. In einem Table.Live-Briefing am Mittwoch, 7. September sprechen wir daher mit Deutschlands oberstem Bildungsdatenschützer, Lutz Hasse, und dem Medienberater und Schuldatenschützer aus dem Kreis Olpe, Dirk Thiede.

Der Grundkonflikt ploppte erst vor ein paar Monaten neu auf: Der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, Stefan Brink, prognostizierte, dass er gegen eine Schule ein Untersagungsverfahren eröffnen wird. Worum es ging? Brink verlangt von Schulen, an denen sich Eltern oder Lehrer beschweren, dass diese datenschutzsichere Einstellungen von MS 365 nachweisen. Eine Schule kam dem nicht nach – und provozierte so ein aufsichtsrechtliches Vorgehen. Datenschützer Brink war es auch, der vergangenes Jahr Microsoft 365 zusammen mit dem baden-württembergischen Kultusministerium – und Microsoft selbst – auf Herz und Nieren geprüft hatte. Für den besonders sensiblen Datenverkehr von Schulen stufte er MS 365 dabei als unzulässig ein. Obwohl nicht besonders viele allgemeinbildende Schulen das System nutzen, entspann sich sofort eine Debatte über den Sinn von Datenschutz.

Das Problem für die Schulen und Lehrer besteht darin: Sie wissen nicht, was datenschutzrechtlich Sache ist. Was sie dürfen – und was sie bleiben lassen müssen. Seit Jahren gibt es ein Fingerhakeln zwischen Landesdatenschützern auf der einen und Microsoft auf der anderen Seite. Die einen beziehen sich auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs; sie bezeichnen MS 365 und die Software Microsoft Teams als nicht datenschutzkonform. Die anderen geben Erklärungen heraus wie jene vor wenigen Tagen, in denen Microsofts Juristen das Gegenteil behaupten.

Inzwischen gibt es genug andere Softwares für die Schule. Sie reichen vom sperrigen Moodle, dem Marktführer in Deutschland, über IServ, itslearning oder Dataport bis hin zu Microsoft-Derivaten wie AixConcept. Dennoch geistert der Big-Five-Konzern ständig durch die Gegend. Denn in Haushalten, der Wirtschaft und Verwaltung ist Microsoft so etwas wie Standard. Gegen den wehrt sich zwar immer wieder jemand, aber der große Durchbruch bei der Überwindung der Marke von Bill Gates ist nicht erzielt.

Die Scharmützel des großen Konflikts führen bis in die Klassenzimmer: Dort konkurrieren die Fans von Open-Source-Software mit den Anhängern von Microsoft. Erstere bauen in den Schulen die lizenzfreie Software Moodle aus. Viele haben gute Argumente, Schulen und Schüler nicht an proprietäre Geschäfts-Modelle wie Microsoft, Google oder Apple auszuliefern. Die Microsofties haben jedoch den Vorteil, dass jeder die Textverarbeitung Word und die Tabellenkalkulation Excel kennt. Und der Konzern hält wie andere IT-Giganten ein paar schicke Titel für Lehrer bereithalten. Als “Microsoft Innovative Educator Expert” oder “Apple-Teacher” fungieren sie wie billige Werbeträger, obwohl sie als Beamte alleine dem Staat zur Loyalität verpflichtet sind. Der Personalrat der GEW in Hessen, René Scheppler, findet das besonders anstößig. Er nennt sie Lehrer “im Dienste von Konzernen.”

Wie bigott die Anti-Microsoft-Szene sein kann, konnte man beim Open-Source-Kongress im Mai in Bremen erleben. Auf der Haupttribüne warnte Peter Ganten davor, dass die Abhängigkeit Deutschlands von monopolartigen Anbietern in der IT noch größer sei als beim Gas – und gefährlicher. Der ganze Saal applaudierte. Wenige Minuten später war in einem Workshop nichts mehr davon zu spüren. Dort war es eine Selbstverständlichkeit, dass alle Nachfrager und Anbieter Microsoft-Dienste mit einbinden – auch das Unternehmen Univention von Peter Ganten. Und sei es, um den Softwaregiganten aus den USA irgendwann ersetzen zu können. IT-Administratoren wie Schulleitern nutzt dieser Sternen-Krieg wenig. Sie sagen: Wir kommen nicht darum herum, Schulen und Kunden (Zwischen-)Lösungen anzubieten, die noch mit Microsoft arbeiten.

In den Berufsschulen sieht es da anders aus. Pankraz Männlein, Bundesvorsitzender des Verbands der Berufschullehrer, sagt: “Viele Betriebe arbeiten mit MS 365 und erwarten, dass insbesondere unsere Auszubildenden es auch nutzen können.” Dabei ist es nicht Aufgabe von Schulen, die Softwares bestimmter Firmen zu lehren. Es sollte darum gehen, den Schülern verschiedene Softwares nahezubringen – Word, Open Office, Collabora oder anderen Office-Programme. Zu Recht bemängelt Männlein die Unsicherheit, in die die Politik Schulleiter stürzt. “Uns ärgert, dass immer noch nicht geklärt ist, ob Schulen MS 365 rechtssicher verwenden können. Politik und Bildungsverwaltung müssen raus aus ihrer Lauerhaltung und eine konkrete Ansage machen.”

Hilfe dagegen verspricht Lutz Hasse, Datenschutzbeauftragter von Thüringen und Vorsitzender des Arbeitskreises Schule der deutschen Datenschutzkonferenz. Hasse plädiert für etwas Ähnliches wie eine Whitelist, die er im Zuge von Corona praktisch schon angelegt hat. Viele seiner Kollegen sehen sich dazu allerdings nicht in der Lage. Der Medienberater, Lehrer und Datenschützer Dirk Thiede verlangt deswegen eine pragmatische Haltung – und endlich kluges Handeln der Politik. “Hätten Bundesländer die in schlechte Eigenkreationen versenkten Millionen in NextCloud und ähnliche Open-Source-Plattformen mit großen Entwickler-Communities investiert, gäbe es schon jetzt Alternativen zu den Plattformen von US-Anbietern, die Schulen auch in Bezug auf Funktionsumfang und Bedienungskomfort überzeugen.”

Von Bob Blume

Angriffskrieg gegen die Ukraine, Inflation, Klimawandel – dennoch ist Zeit für Kommentare zum Thema Bildung. Das ist auch richtig, denn Defizite gibt es zur Genüge. Ansetzen könnte man beim Lehrermangel. Daran, dass neun von zehn Lehrkräften sich stark oder sehr stark belastet fühlen. Oder dass jeder zehnte Lehrer in Teilzeit gehen will – während der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann fordert, Teilzeitkräften mehr Stunden aufzubürden.

Doch selbst angesichts dieser Probleme tanzt der Bildungsbürger um das goldene Kalb des Unterrichtstoffs. Hier kann ein Defizit wiederbelebt werden, für das 1964 der Begriff “Bildungskatastrophe” geprägt wurde: der angebliche Leistungsverfall. Dass keiner genau weiß, was Leistung ist, geschenkt.

In der Zeit benennt Hannah Bethke ihre Vorstellung so: “Das Leistungsversprechen ist (…) ein genuin sozialer Gedanke”. Lehrerinnen und Lehrer “müssen es aushalten, schlechte Leistungen als solche zu benennen, anstatt sie zu beschönigen”. Welche Lehrkräfte sie meint – das bleibt nebulös. Als Kronzeuge dient der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, der vor dauerhaften Lernrückständen warnt und meint, die Politik täusche über sie hinweg, indem sie Anforderungen absenkt und Prüfungen erleichtert.

Im Angesicht von fast drei Jahren Corona, Homeschooling, sozialer Isolation, Digitalisierung, Lehrermangel und teilweise katastrophalen baulichen Zuständen in deutschen Schulen ist also die Leistung das Kernproblem? Ist nicht vielmehr die Frage, was Schülerinnen und Schüler eigentlich mehr herausgefordert hat: die psychosoziale Vernachlässigung als die Schulen schlossen oder dass sie danach in kürzester Zeit fast alle Prüfungen nachholen mussten?

Wenn Leistung wirklich das Maß aller Dinge sein soll, müssen wir uns anschauen, was genau gemeint ist. Geht es um das Erreichen aller in den Bildungsplänen festgezurrten Inhalte, ist Leistung schon jetzt ein Ding der Unmöglichkeit. Warum? Weil viele Anforderungen einfach nicht umsetzbar sind. Als Beispiel sei Baden-Württemberg erwähnt, wo Demokratiebildung als “Aufgabe und Mehrwert für alle Beteiligten und alle Fächer in der Schule” definiert wurde und als “Leitperspektive” übergreifend in verschiedenen Fächern unterrichtet werden soll. Dem kann kaum widersprochen werden.

Aber wo genau soll diese “Anforderung” erreicht werden? Geschichte böte sich an. Allerdings sollen Lehrerinnen und Lehrer dort mit einer 8. Klasse im Gymnasium innerhalb eines Schuljahrs vom Ende der Französischen Revolution bis zum Ende der Weimarer Republik spurten – mit nur zwei Wochenstunden. Am Ende sollen die pubertierenden Jugendlichen unter anderem, ich zitiere den Bildungsplan, “die Revolutionen von 1848/49 als europäisches Phänomen charakterisieren und den Sieg der Gegenrevolution erklären” können.

Es ist nichts Neues, aber es muss wieder und wieder gefordert werden: Wir müssen den Rotstift ansetzen, in jedem Fach. Welche Inhalte wegfallen sollen, können wir nicht aus dem Ärmel schütteln. Vielleicht drei gegenüberstellende Fragen: Ist es wichtiger, dass Kinder fehlerfrei schreiben oder dass sie wissen, was ein Präpositionalobjekt ist? Ist es wichtiger, dass Kinder fließend Englisch sprechen oder dass sie das Plusquamperfekt in Lückentexte eingeben? Und sollten sie sich in der 8. Klasse die Mentalitätsgeschichte multiperspektivisch aneignen oder Geschichten darüber hören, warum die Vergangenheit für sie relevant ist? Es sind rhetorische Fragen. Sie sollen zeigen: Konzentrieren wir uns auf das, was wirklich relevant ist.

Ich lehne mich gewiss nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage: Die meisten mir bekannten Lehrerinnen und Lehrer wissen, dass sie viele Anforderungen gar nicht oder nur mit erheblichen Verlusten erreichen könnten. Wenn der Anspruch ist, wieder stärker auszusieben, kann man in der Tat fordern, dass die festgelegten Leistungen mehr wert sein sollen als Unterstützung für jene, die sich keine Nachhilfe leisten können und denen die Eltern nicht stundenlang helfen können.

Stattdessen müssen wir das ernst nehmen, was in besagtem Meinungsbeitrag zu Recht an den Anfang gestellt worden ist: “Es mangelt an elementaren Fähigkeiten, viele Schüler haben wachsende Schwierigkeiten im Schreiben, Lesen, Rechnen und sogar Zuhören.” Ja, das ist so! Die Konsequenz daraus kann nicht sein, zu sagen: Mensch, Kinder, total schade, dass ihr in den Pandemiejahren nicht mitbekommen seid, aber jetzt heben wir die Ansprüche! Und den Stoff müsst ihr alle im Gleichschritt schaffen!

Die Konsequenz kann nur sein, sich auf elementare Fertigkeiten zu konzentrieren und diese mit allen Ressourcen und Personal zu fördern. Wir müssen den Mut haben, Inhalte zu streichen! Und nicht bei den “Leistungen” in Bezug auf einen “Stoff”, der schon jetzt kaum “durchgenommen” werden kann, wenn man alle mitnehmen und guten Unterricht leisten möchte. Allen eine Bildung zu gewährleisten, die für Entscheidungsfreiheit nach der Schule sorgt – das ist ein genuin sozialer Gedanke.

Bob Blume, der sich selbst “Netzlehrer” nennt, unterrichtet am Windeck-Gymnasium in Bühl, Baden-Württemberg, die Fächer Deutsch, Geschichte und Englisch und ist Oberstudienrat. Bekannt wurde der 39-Jährige unter anderem durch seinen YouTube-Kanal und seinen Blog, auf dem er über Chancen der Digitalisierung, das Referendariat und politische Themen schreibt. Im Mai erschien sein Buch “Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse. Und wie wir sie ändern können” (zum Interview mit Bildung.Table).

Die Krise der deutschen Schule spitzt sich wegen des Lehrermangels offenbar schnell zu. Mehrere Lehrerverbände warnen davor, dass im aktuellen Schuljahr nicht genug Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung stehen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes – einem Dachverband – Heinz-Peter Meidinger sprach von 40.000 fehlenden Lehrkräften im laufenden Schuljahr. Auch die Präsidentin des bayerischen Lehrerverbandes, Simone Fleischmann, schlägt Alarm: Die Lehrer-Frage müsse endlich zur Chefsache werden, sagt sie.

Die Zahlen des Lehrerverbandspräsidenten sind nur geschätzt, aber ihre Dramatik offenbart sich beim Vergleich mit den derzeit geltenden Berechnungen. Nach einer Prognose des Bildungsökonomen Klaus Klemm fehlen bis zum Jahr 2030 rund 80.000 Lehrer. Sollten sich Meidingers Zahlen bewahrheiten, kommt die große Lücke schon viel früher. Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sagt, die Situation, Stellen mit voll ausgebildeten Lehrkräften zu besetzen, habe sich “im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich verschärft.” Der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung, Udo Beckmann, meint: “Unterrichtsausfall, größere Lerngruppen, Zusammenstreichen von Förderangeboten, Kürzung der Stundentafel usw. sind an der Tagesordnung.” Beckmanns Lehrerverband hatte Klemms Studie zum Lehrermangel beauftragt.

In 11 der 16 Bundesländer hat das Schuljahr inzwischen begonnen. Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland folgen nächste Woche, in der Woche darauf geht’s in Bayern und Baden-Württemberg wieder los. Aus einzelnen Ländern kommen bereits erste Alarmmeldungen. Bayern gab vor den Sommerferien bekannt, im neuen Schuljahr Unterrichtsangebote zu streichen, um genug Pädagogen als Klassenleiter zu haben. In der Bundeshauptstadt Berlin beginnt das Schuljahr mit so vielen Schülern wie nie – bei gleichzeitig 875 fehlenden Lehrkräften.

Es scheint sich damit zu bestätigen, was Bildung.Table vor der Veröffentlichung des Nationalen Bildungsberichts enthüllt hatte. Ausgerechnet das wichtigste Dokument zur Gestaltung des Schulwesens erwähnt die Fehlbestände bei Lehrkräften für 2030 nicht explizit. Damit können sich die Kultusminister ein weiteres Mal in Sicherheit wiegen. Sie gehen in ihrer jüngsten Analyse von nur rund 14.000 fehlenden Lehrern im Jahr 2030 aus – und befinden sich damit praktisch im Blindflug. “Belastbare Angaben, wie sich die Unterrichtsversorgung zu Beginn des Schuljahres darstellen wird, sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich”, sagt etwa ein Ministeriumssprecher in München. Christian Füller/dpa

Die Ampel-Koalition will eine Ausbildungsgarantie auf den Weg bringen. Das sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Dienstag am Rande der Kabinettsklausur im brandenburgischen Meseberg. Es sei wichtig, sich mit Wirtschaft und Gewerkschaften der Aufgabe zuzuwenden. Insgesamt plane die Bundesregierung ein Maßnahmenbündel gegen den zunehmenden Fachkräftemangel. Dazu werde man im Herbst Entscheidungen treffen. Neben der Ausbildungsgarantie solle die Weiterbildung fortentwickelt und “mit einem modernen Einwanderungsrecht” für “ergänzende Fachkräfteeinwanderung” gesorgt werden, sagte SPD-Politiker Heil.

“Wir haben uns das Ziel gesetzt, in diesem Jahr wirklich die ersten Pflöcke einzuschlagen, damit wir auch in die Umsetzung gehen können”, sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Sie verwies auf die Ausbildungszahlen und zeigte sich besorgt, dass diese auf dem Corona-Niveau stagnieren könnten. Der Berufsausbildung wolle sie “wieder den Glanz verleihen, den sie verdient”. Berufliche und akademische Bildung seien unterschiedlich, aber gleichwertig und beide “tolle Sprungbretter für ein erfolgreiches Berufsleben”.

Im bisherigen Plan für den Bildungsetat der Bundesregierung für 2023 nimmt die berufliche Bildung keinen nennenswert höheren Stellenwert als in den Vorjahren ein – das kritisiert der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) auf Anfrage von Bildung.Table. In einzelnen Bereichen der beruflichen Bildung gäbe es zwar mehr Mittel, beim Vergleich mit der akademischen Bildung werde allerdings offensichtlich, “dass wir von einer gleichwertigen Behandlung noch weit entfernt sind”, sagte eine Sprecherin. Konkret verweist der Verband darauf, dass die Mittel für die akademische Begabtenförderung um 10 Prozent steigen, für die berufliche Bildung nur um 5 Prozent. Auch beim Schüler-BAföG, das zum großen Teil Berufsschüler nutzen, steigen die Ausgaben weniger stark als beim Studierenden-BAföG.

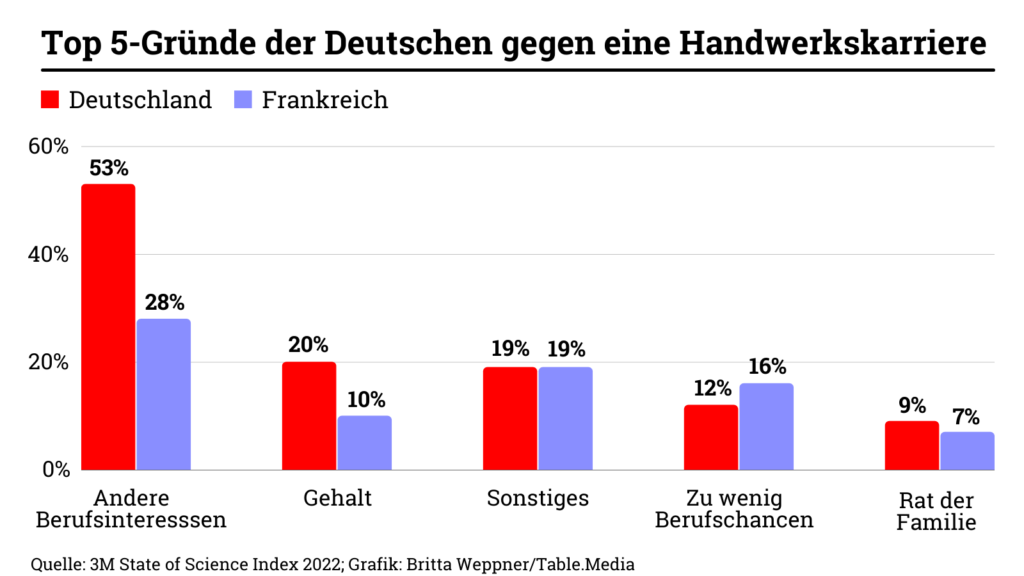

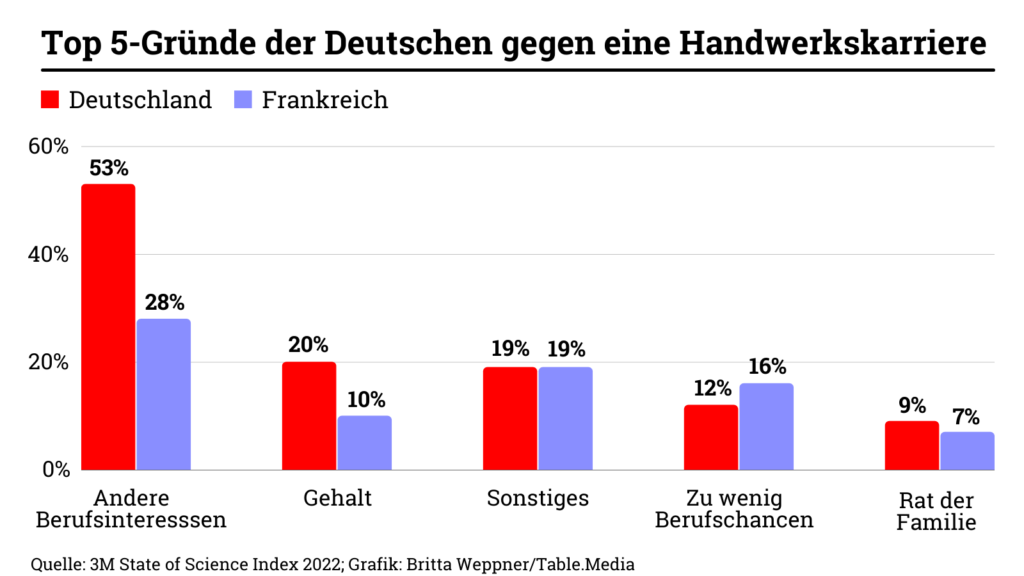

Die überwiegende Mehrheit der Deutschen (72 Prozent) zieht eine Handwerkskarriere nicht in Erwägung, mehr als in Frankreich (56 Prozent) und im Vereinigten Königreich (62 Prozent). Dies ergibt eine Studie des Marktforschungsunternehmens Ipsos im Auftrag des US-amerikanischen Technologiekonzerns 3M. Ende 2021 befragte es je 1.000 repräsentativ ausgewählte Menschen aus 17 Ländern – darunter Frankreich, USA, Brasilien, Indien und Mexiko.

Nur ein Zehntel der Deutschen gab an, dass sie im Handwerk tätig sind – weniger als in allen anderen Ländern (Frankreich: 30 Prozent). Die Begeisterung für andere Berufsfelder hat über die Hälfte der Deutschen von einer Handwerkskarriere abgehalten. Interessant im Vergleich: In Frankreich ist der häufigste Grund (mit 31 Prozent), dass die Befragten sich eine Berufs- oder Fachschule nicht leisten können, in Deutschland spielt dieser Aspekt kaum eine Rolle (7 Prozent). Ein Knackpunkt scheint für die Deutschen das Gehalt zu sein: 51 Prozent meinen, sie könnten im Handwerk nicht so viel Geld verdienen wie bei einer Laufbahn, für die man vier Jahre studiert haben muss. Respekt für Handwerker bekundet eine Großzahl (81 Prozent) der Befragten. Nur selbst Handwerker werden wollen sie nicht. Anna Parrisius/dpa

Die Westermann-Gruppe bietet seit diesem Schuljahr interaktive Übungen an, die digitales Englischlernen mit KI-basiertem Feedback ermöglichen sollen. Wenn die Schüler Satzzeichen falsch setzen, grammatikalisch danebenliegen oder einen inhaltlichen Fehler machen, bekommen sie eine “Falsch”-Meldung und Hinweise, wie sich der Fehler beheben lässt. Das funktioniert mithilfe des Smart-Response-Systems, das der Bildungsmedien-Anbieter gemeinsam mit dem Berliner Tech-Unternehmen Retresco entwickelt hat. Für Englisch seien mehrere Hundert Fehler-Codes entstanden. “Damit decken wir fast alle Kompetenzen der Jahrgangsstufen 5 bis 10 ab – auch weniger verbreitete Fehler”, sagt Stephan Kyas, Projektleiter bei Westermann. Nach eigenen Angaben ist Westermann der erste Bildungsverlag, der interaktive Übungen auf Basis eines selbstlernenden Systems entwickelt hat.

Ob man allerdings wirklich von einem selbstlernenden System sprechen kann, ist fraglich. Zwar kann das System erweitert werden, wenn in der Praxis neue Fehler dazukommen. Allerdings braucht es Menschen, um die Erfahrungen in das System einzupflegen. Aus technischer Sicht scheint das Angebot nicht viel Neues zu bieten, meint der Informatiker Leo Rüdian gegenüber Bildung.Table. Er befasst sich als Doktorand am Weizenbaum-Institut mit Maschinellem Lernen. “Aus strukturierten Daten können sehr einfach durch Regeln und Templates Aufgaben generiert werden, die den Fähigkeiten der Lernenden entsprechen, für die Lernenden neu sind und das Engagement hochhalten”, sagt er. Im Fall von Schulbüchern seien strukturierte Daten meist vorhanden. Kenne man häufige Fehler, könne man ohne großen Aufwand automatisch reichhaltiges Feedback geben. Möglich sei das aber nur, weil die meisten Aufgaben wenig komplex sind, es beispielsweise nur um das Wiederholen von Wissen geht.

Ähnlich äußert sich die Konkurrenz. “Für den aus meiner Sicht etwas trägeren Schulbuchmarkt mag eine derartige Entwicklung revolutionär sein“, sagt Armin Hopp, Gründer und Vorstand vom Unternehmen Speexx. Anbieter von digitalem Sprachtraining für Privatkunden oder Angestellte hätten einen erheblichen Vorsprung. Speexx bietet Online-Sprachtrainings für Unternehmen an. Hopp zufolge setzt sein Unternehmen KI ein, um Inhalte zu erstellen, die Aussprache zu bewerten, Lernwege zu personalisieren und Lernende durch Online-Coaches zu betreuen. Der Ernst-Klett-Verlag verweist auf Anfrage auf ein KI-basiertes Aussprachetraining für Englisch, das er seit diesem Jahr anbietet. Janna Degener-Storr

Wenn es um die Digitalisierung des Schulsystems geht, ist Sarah Henkelmann in Aufbruchsstimmung. Sie berät als “Federal Advovate” beim Smartboard-Hersteller “Smart Technologies“ Schulen und politische Entscheidungsträger und ist Sprecherin des Netzwerks Digitale Bildung, einem von Unternehmen der Tech-Industrie bezahlten Zusammenschluss von Expertinnen und Experten. Diese präsentieren sich als Ansprechpartner in Bereichen wie Pädagogik oder Didaktik, vor allem aber auch in Bezug auf Ausstattung, die es für digitale Klassenzimmer braucht – häufig werden ganz konkrete Produkte benutzt und beworben. Sarah Henkelmann ist es offenbar besonders wichtig, optimistisch an das Thema heranzugehen: “Unser Credo ist, Lehrkräfte zu ermutigen, anzufangen und loszulegen”, sagt sie.

Von der Idee des “einfach Anfangens” wird oft gesprochen, wenn es um relevante Veränderungen geht. Nur selten wird allerdings erklärt, wie dieses Anfangen explizit aussehen und vor allem worin dessen Einfachheit bestehen soll. Henkelmann ist bemüht, ihre Idee des Konzepts konkret zu erläutern. Wichtig sei, mit kleinen Schritten zu beginnen, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Kapazitäten schon zur Verfügung stehen und wo noch aufgestockt werden muss. Lehrer sollen wieder zu Lernenden werden und sich verstärkt weiterbilden, über Fortbildungen, Webinare, Schulungen. Relevant sei auch Zusammenarbeit mit und Feedback von anderen Bildungseinrichtungen.

Die Geschichte des Netzwerks Digitale Bildung geht zurück ins Jahr 2015. Damals befürchtete der Hersteller digitaler Tafelbildschirme Smart Technologies wohl, bei der zweiten Digitalisierungswelle abgehängt zu werden. Es war klar, dass nach den intelligenten Boards für die Klassenzimmer nun auch andere technische Tools in den Mittelpunkt von Schule rücken – etwa Tablets, Wlan-Netze oder Lernmanagementsysteme. Smart Technologies ist einer der führenden Anbieter bei intelligenten Boards. So erblickte das Netzwerk das Leben. Es ist daher wichtig zu hinterfragen, wie neutral die Beratung durch das Experten-Netzwerk erfolgt. Zu den Förderpartnern gehören Unternehmen aus der Tech-Branche, allen voran Smart Technologies, aber auch der Chip-Hersteller Intel oder der Netzwerk-Ausrüster CommScope. Sarah Henkelmann, seit elf Jahren bei Smart Technologies beschäftigt, wurde 2016 Sprecherin des Netzwerks Digitale Bildung.

“Wir müssen weg vom Einzelkämpfertum. Aktuell geschieht viel zu wenig Zusammenarbeit.” Mit dieser Aussage bezieht sich Henkelmann nicht allein auf den Bildungsbereich, sondern auf eine gesamtgesellschaftliche Ebene. “Digitale Bildung ist ein Thema, das uns alle betrifft. Vor allem bedeutet digitale Teilhabe auch soziale Teilhabe.” Deshalb fordert Henkelmann mit Nachdruck: “Bleibt laut!” Die Forderung soll nicht nur Lernende, Lehrkräfte und Eltern ansprechen, sondern verstärkt auch Stakeholder aus der Wirtschaft. “Ich frage mich seit Jahren: Warum werden die Vorstände der großen Unternehmen nicht laut? Warum wird die Handwerkskammer nicht laut? Denn dass ein Transformationsprozess im Kommen ist, muss mittlerweile allen klar sein.”

Eine gewisse Ambivalenz ist in Henkelmanns Ideen zur Umsetzung der Digitalisierung nicht zu überhören. Einerseits soll in kleinen Schritten angefangen werden, andererseits kann es gar nicht schnell genug gehen, wenn es ums Aufholen der Länder geht, die Deutschland so weit voraus sind. Da wäre zum Beispiel Österreich, das Schulen gemäß eines 8-Punkte-Plans digitalisieren will und wo Digitale Grundbildung jetzt Pflichtfach wird, oder Polen, wo Schüler mittlerweile in Künstlicher Intelligenz unterrichtet werden.

“Am wichtigsten ist, nicht auf der Stelle stehenzubleiben”, fasst Henkelmann zusammen. Erfolgreiche Ansätze aus anderen Ländern können als Vorbilder gesehen werden, auf die aufgebaut werden kann: zum Beispiel mit dem Einsatz von KI in Lehrmaterialien, kleineren Klassen, flexibleren Räumen oder mit dem richtigen Equipment. Dass der letzte Punkt für Henkelmann besonders relevant ist, kommt nicht von ungefähr. Schließlich ist sie eine von 23 Botschafter:innen für Ausstattung des Netzwerks Digitale Bildung. Anouk Schlung

05. bis 07. September 2022

BNE-Kommissionstagung: “Ökologische, gesellschaftliche und individuelle Umbrüche und ihre Bedeutung für Bildung für nachhaltige Entwicklung”

Die DGfE-BNE-Kommissionstagung will auf die aktuellen ökologischen und gesellschaftlichen Umbrüche aufmerksam machen sowie betrachten und bewerten, wie die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung auf sie reagieren sollte. INFOS & ANMELDUNG

05. bis 09. September 2022

Festival: EdTech Start Up Festival 2022

Auf dem EdTech Start Up Festival 2022 vom Risikokapitalgeber Brighteye Ventures soll es um die Vernetzung und die Unterstützung von Start-Ups aus dem Bildungsbereich gehen. Themen der Veranstaltung sind unter anderem: Sourcing Talent, Media Coverage, Raising and Board Management. INFOS

07. September 2022, 16:30 bis 17:30 Uhr

Digital Labs Toolbox: Das 1×1 der digitalen Bildung – Programmieren mit Scratch

In den Praxis-Workshops “Digital Labs Toolbox” will die Uni Potsdam Teilnehmenden aus der Bildungspraxis Werkzeuge für den digitalen Wandel des Lehrens und Lernens nahebringen. Dieses Mal bietet die gemeinnützige Organisation Junge Tüftler*innen einen Einstieg in die Arbeit mit Scratch, einer Programmiersprache, die sich fächerübergreifend für Unterrichtsprojekte einsetzen lässt. Wer teilnimmt, kann erste Animationen programmieren und lernt Projektideen kennen. INFOS & ANMELDUNG

die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt grundlegend. “Lebenslanges Leben” fällt da häufig als Buzzword. Doch wie Arbeitnehmer konkret Schritt halten sollen und wer zur Weiterbildung bereit ist, blieb bisher unklar. Das ifo-Institut für Bildungsökonomik hat nun erstmals ausführliche Umfrageergebnisse. Christian Füller hat sie für den Bildung.Table analysiert und Erstaunliches herausgefunden: Weiterbilden sollen sich lieber die anderen; viele hoffen außerdem auf weitgehende Unterstützung von Väterchen Staat.

Bei einer anderen Baustelle könnte vorerst jede Hilfe zu spät kommen: In 11 von 16 Bundesländern hat die Schule wieder begonnen und der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, nimmt dies zum Anlass für die Hiobsbotschaft, dass in diesem Schuljahr bis zu 40.000 Lehrkräfte fehlen könnten. Auch andere Lehrervertretungen schlagen Alarm. Was das mit Blick auf bisherige Prognosen heißt, hat Christian Füller aufgeschrieben.

Um den Lehrkräftemangel einzudämmen, braucht es mehr Lehramtsstudierende, darüber besteht große Einigkeit. Unklar ist jedoch, wie viele ihr Studium eigentlich erfolgreich zu Ende bringen, die Universität oder das Schulfach wechseln. Alles wichtige Kennziffern für die Bildungspolitik, bei denen Hochschulstatistiker im Nebel stochern, wie Niklas Prenzel beleuchtet. Ein Vorzeigeprojekt gibt es an der Uni Rostock. Die Kultusministerkonferenz macht dagegen wenig Hoffnung auf schnelle Klarheit. Zu guter Letzt noch der Verweis auf unseren Gastbeitrag: “Netzlehrer” Bob Blume plädiert dafür, den Schulstoff zu kürzen – und gibt Anregungen, an welchen Stellen das ginge.

Aufschlussreiches Lesen wünscht

Die Deutschen sehen den Strukturwandel der Gesellschaft durch die Digitalisierung als ein Problem der jeweils anderen. Zwar erkennen sie mit großer Mehrheit an, dass sich die Arbeits- und Lebenswelt stark verändert – aber davon seien nicht sie selbst, sondern andere betroffen. Das ist das Ergebnis des neuen Bildungsbarometers des Ifo-Instituts in München, das heute um 10 Uhr in Berlin vorgestellt wird und Bildung.Table vorab vorlag. Die herausragende Zahl ist folgende: 54 Prozent der Befragten sagen, dass der Strukturwandel viele Verlierer bringen wird. Aber nur ein Viertel glaubt, dass sie selbst zu den Verlierern gehören.

Das Weiterbildungsverhalten der Deutschen war bisher von Schlagworten und Diskussionen umrankt, etwa über “lebenslanges Lernen” und einen Weiterbildungs-TÜV. Aber empirisch sorgfältig untersucht wurde das Phänomen kaum. Das hat nun das Ifo-Institut für Bildungsökonomik getan, und zwar anhand einer großen Stichprobe von 4.000 befragten Personen. Verantwortlich war unter anderem Leiter Ludger Wößmann.

Die Ergebnisse sind spektakulär: Drei Viertel der Deutschen sprechen sich für einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung aus; 72 Prozent glauben, dass Weiterbildung beim Strukturwandel helfen kann; fast zwei Drittel sind dafür, dass Weiterbildungen verpflichtend sein müssen. Die Pflicht wollen sie aber nicht unbedingt für sich selbst, sondern “für Arbeitnehmer*innen in Berufen, die vom Strukturwandel besonders betroffen sind.” 54 Prozent der Befragten befürworten zudem eine Pflicht für gering qualifizierte Arbeitnehmer.

Die Befragten schauen eher passiv auf den Wandel, der sich gerade durch die Digitalisierung vollzieht. Ein Drittel der Beschäftigten in Berufen, die nicht so leicht automatisierbar sind, fühlen sich in ihrem Job sicher. Sie sehen sich sogar eher als Gewinner des Strukturwandels. In Arbeitsfeldern, die von der Digitalisierung erfasst werden, hat hingegen nur ein Viertel der Beschäftigten volles Vertrauen in die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes. Eindeutig ist die Haltung der Befragten, wenn es darum geht, wie man den Strukturwandel gestalten soll. 63 Prozent der Befragten meinen, dass der Staat ins Wanken geratene Industrien retten soll. Die exakte Frage lautete: “Sollte der Staat Arbeitsplätze ,künstlich’ am Leben halten?” Darauf sagten nur 26 Prozent nein, 15 Prozent waren ohne Haltung – der Rest sprach sich für eine Lebensversicherung für sterbende Arbeitsplätze aus.

Allerdings gehen die meisten Deutschen laut Bildungsbarometer gar nicht davon aus, dass ihr Beruf und ihr Leben sich durch einen Strukturwandel wie die Digitalisierung ändert. Es sei zu erkennen, schreiben die Ifo-Autoren, “dass die Deutschen mehrheitlich keine Verdrängung durch digitale Technologien befürchten.” Diese These zieht sich durch mehrere Kategorien: 55 Prozent der Deutschen glauben, dass sie kein Risiko haben, im Strukturwandel arbeitslos zu werden. Die Hälfte meint, künftig sogar höhere Löhne zu erhalten. Ein Drittel macht sich zwar Sorgen, dass der eigene Beruf durch die Digitalisierung verschwinden könnte. Aber satte 60 Prozent gehen davon aus, dass ihre berufliche Situation gesichert ist.

Als wesentliche Veränderungen der Zukunft erkennen die Befragten – mit großem Abstand – digitale Fähigkeiten. Vier von zehn meinen, dass es wichtig ist, Daten lesen und interpretieren zu können. Immerhin ein Viertel der Deutschen zwischen 18 und 69 Jahren geht zudem davon aus, dass künftig mehr Teamfähigkeit gefragt ist. Dagegen fallen Talente in Kategorien wie Unternehmertum (9 Prozent), Textverständnis (7 Prozent), Kreativität (7 Prozent) oder Fremdsprachen (6 Prozent) deutlich ab.

Entsprechend indifferent sind die Deutschen beim Weiterbilden: Die überwiegende Mehrheit (57 Prozent) will selbst darüber entscheiden, welche Fortbildung sie besuchen. Allerdings soll die Weiterbildung entweder vom Staat oder vom Arbeitgeber bezahlt werden, dafür votieren 88 Prozent der Befragten.

Die Zahl klingt besorgniserregend: Von 9 auf 16 Prozent stieg die Abbrecherquote im Masterstudium Lehramt. Es ist ein grober Schätzwert, den die Statistiker des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) aus ihren Modellen ableiten. Einfach gesagt: Vorne geben sie die Zahl der Studienanfänger eines Jahrgangs hinein, hinten vergleichen sie diese mit den Exmatrikulationen vier Semester später. Dabei ist die Bildungspolitik, gerade in Zeiten des Lehrkräftemangels, auf genaue statistische Prognosen angewiesen. Wer bricht das Lehramtsstudium ab? Wer wechselt das Fach, die Schulform, die Uni, das Bundesland? All das sind Daten, die in einer Zeit von Lochkarte und Rechenschieber schwer zu bekommen waren. Heutzutage, wo Hochschulverwaltungen ihre Daten digital speichern, wäre es ein Leichtes, sie auszuwerten.

Doch zunächst zur aktuell gemeldeten Zahl. “Die Abbrecherquoten im Lehramt normalisieren sich gerade”, sagt der Projektleiter im DZHW, Ulrich Heublein. 15 bis 20 Prozent Abbruchquote sei in anderen Studiengängen normal, so allmählich auch im Lehramt. Dort herrschten jahrelang geringere Quoten. Im Bachelor bricht mittlerweile jeder fünfte Student sein Studium ab. Diese Zahl halbiert sich jedoch, wenn man den längeren Studienverbleib berücksichtigt. Im Sommersemester 2020, als Covid-19 viele Universitäten lahmlegte, entschlossen sich viele, ihren Abschluss zu verschieben und die Prüfungen nicht online während einer nie dagewesenen Krise abzulegen.

Heublein sieht ein Forschungsfeld vor sich, das sträflich vernachlässigt wurde. “Wir wissen über das Studium im Lehramt herzlich wenig.” Denn bisher gibt es wenig Empirie zu den Gründen, warum Studierende das Lehramtsstudium abbrechen. Im Bachelor würden Studierende über zu wenig Praxisbezug im Studium klagen. So merken einige erst spät, dass die Schule nicht der richtige Ort für sie ist. Heubleins Forschungen weisen darauf hin, dass für den Studienabbruch im Masterstudium finanziellen und familiären Aspekten eine weitaus größere Bedeutung zukommt als im Bachelorstudium “Ich halte nichts davon, dass Studienabbruch skandalisiert wird”, sagt Heublein. Nur müsse er möglichst früh im Studium geschehen.

Studienabbruch ist das eine, Schwund das andere. Diesen Begriff hat ein Forscherteam an der Universität Rostock maßgeblich geprägt. Die Hochschulen im nordöstlichen Bundesland sind die wohl mutigsten der Republik. Sie machen, wozu theoretisch jede Hochschule in der Lage ist: Sie stellen den Forschenden aus den Univerwaltungen enorme Datenmengen über Lehramtsstudierende zur Verfügung. Daraus lassen sich detaillierte Studienverläufe nachbilden. Die Erkenntnis: Was in groben Statistiken als Abbruch erscheint, ist in Wahrheit ein Schwund. Denn viele Lehramtsstudierende wechseln innerhalb des Studiums das Fach, die Schulart – oder das Bundesland.

Wie groß das Problem in Mecklenburg-Vorpommern ist, erklärt Falk Radisch, Professor für Schulpädagogik und Teamleiter an der Universität Rostock: “In den vergangenen fünf Jahren hat das Land nur fünf Physiklehrer erfolgreich ausgebildet.” Dabei würden sie gerade in den sogenannten regionalen Schulen, früher Real- und Hauptschulen, dringend gebraucht. “35 Physiklehrer müssten wir Jahr für Jahr für die regionalen Schulen ausbilden!” Die Schwundquote variiere von Fach zu Fach stark. Besonders betroffen: die MINT-Fächer. Hier würden 40 bis 70 Prozent eines Studienjahrgangs nicht in einer Schule in Mecklenburg-Vorpommern landen. Ob sie in anderen deutschen Klassenräumen unterrichten? So weit reichen die Daten nicht.

Das BMBF fördert seit vergangenem Jahr die Rostocker Forscher. Sie möchten herausfinden, was den Studienerfolg im Lehramtsstudium Informatik und Mathematik erhöht. Dafür analysieren sie Daten von drei Hochschulen in drei Bundesländern. Es soll ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, durch das Statistiker stochern. Denn wechselt ein Student das Bundesland, gilt er in dem Bundesland als Abbrecher. Wechselt er das Lehramt, bleibt aber im Bundesland, gibt es kaum Wege, dass das Bildungsministerium diese Entscheidung für die Planung des Lehrkräftebedarfs mitbekommt. Die Statistik hinkt im föderalen System hinterher; eine denkbar schlechte Bedingung in Zeiten des Lehrkräftemangels.

Dass die Datenlage zu Studienverläufen, nicht nur im Lehramt, ungenügend ist, hat das Europäische Parlament vor bald zehn Jahren erkannt. Seither müssen die EU-Staaten genauere Daten über Studienverläufe erheben. Das entsprechende Gesetz trat in Deutschland 2016 in Kraft, ein Jahr später begann das Statistische Bundesamt detaillierte Daten zu erheben.

Mit den zuvor erhobenen Daten kann die Bundesbehörde keine Aussagen über Studienerfolg und -abbruch treffen. Das soll sich nun ändern. Daten aus acht Semester stehen inzwischen zur Verfügung. Masterstudiengänge könne man mit dem Material inzwischen anfangen, auszuwerten. Im kommenden Jahr erwarte man erste Ergebnisse, heißt es aus der Behörde. Mit Spannung dürften die Stakeholder, neben dem Ausschuss für Hochschulstatistik und dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung auch die KMK, auf die Ergebnisse warten.

Die KMK geht von einem noch langsameren Tempo aus. Erst 2023 würden die Daten und erst 2025 die Ergebnisse zur Verfügung stehen, sagt ein Sprecher gegenüber Bildung.Table. Doch wenn die DZHW-Daten darauf hindeuten, dass mehr Lehramtsanwärter im Master ihr Studium abbrechen: Warum lässt man die Statistiker des Bundes nicht schneller rechnen, um politisch adäquat reagieren zu können? Die KMK verweist auf ihre jüngste Sitzung im Juni. Dort habe man die Ständige Wissenschaftliche Kommission beauftragt, Empfehlungen zur “Weiterentwicklung der Lehrkräftebildung und -gewinnung” zu erarbeiten. Dabei gehe es auch um die Erhöhung der Studienerfolgsquote. Es bleibt die Erkenntnis: Die Bildungsforschung und -politik ist im 21. Jahrhundert auf bessere Daten zu Erfolg und Abbruch im Lehramtsstudium angewiesen. Der Datenschatz im Statistischen Bundesamt, er wird eine wichtige Rolle spielen – und sollte bald gehoben werden.

Wie eigentlich sieht eine funktionierende und zugleich regelkonforme IT-Lösung fürs deutsche Klassenzimmer aus? Man möchte meinen, diese Frage sei im Jahr 2022, nach der Digitalisierungswelle während Corona, zweifelsfrei geklärt. Dem ist aber nicht so. Es ist nicht einmal klar, ob MS 365 erlaubt ist. Datenschützer haben angedroht, gegen das System vorzugehen – und tun es bereits. Bildung.Table kann die Frage nicht abschließend klären – aber will darüber diskutieren. In einem Table.Live-Briefing am Mittwoch, 7. September sprechen wir daher mit Deutschlands oberstem Bildungsdatenschützer, Lutz Hasse, und dem Medienberater und Schuldatenschützer aus dem Kreis Olpe, Dirk Thiede.

Der Grundkonflikt ploppte erst vor ein paar Monaten neu auf: Der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, Stefan Brink, prognostizierte, dass er gegen eine Schule ein Untersagungsverfahren eröffnen wird. Worum es ging? Brink verlangt von Schulen, an denen sich Eltern oder Lehrer beschweren, dass diese datenschutzsichere Einstellungen von MS 365 nachweisen. Eine Schule kam dem nicht nach – und provozierte so ein aufsichtsrechtliches Vorgehen. Datenschützer Brink war es auch, der vergangenes Jahr Microsoft 365 zusammen mit dem baden-württembergischen Kultusministerium – und Microsoft selbst – auf Herz und Nieren geprüft hatte. Für den besonders sensiblen Datenverkehr von Schulen stufte er MS 365 dabei als unzulässig ein. Obwohl nicht besonders viele allgemeinbildende Schulen das System nutzen, entspann sich sofort eine Debatte über den Sinn von Datenschutz.

Das Problem für die Schulen und Lehrer besteht darin: Sie wissen nicht, was datenschutzrechtlich Sache ist. Was sie dürfen – und was sie bleiben lassen müssen. Seit Jahren gibt es ein Fingerhakeln zwischen Landesdatenschützern auf der einen und Microsoft auf der anderen Seite. Die einen beziehen sich auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs; sie bezeichnen MS 365 und die Software Microsoft Teams als nicht datenschutzkonform. Die anderen geben Erklärungen heraus wie jene vor wenigen Tagen, in denen Microsofts Juristen das Gegenteil behaupten.

Inzwischen gibt es genug andere Softwares für die Schule. Sie reichen vom sperrigen Moodle, dem Marktführer in Deutschland, über IServ, itslearning oder Dataport bis hin zu Microsoft-Derivaten wie AixConcept. Dennoch geistert der Big-Five-Konzern ständig durch die Gegend. Denn in Haushalten, der Wirtschaft und Verwaltung ist Microsoft so etwas wie Standard. Gegen den wehrt sich zwar immer wieder jemand, aber der große Durchbruch bei der Überwindung der Marke von Bill Gates ist nicht erzielt.

Die Scharmützel des großen Konflikts führen bis in die Klassenzimmer: Dort konkurrieren die Fans von Open-Source-Software mit den Anhängern von Microsoft. Erstere bauen in den Schulen die lizenzfreie Software Moodle aus. Viele haben gute Argumente, Schulen und Schüler nicht an proprietäre Geschäfts-Modelle wie Microsoft, Google oder Apple auszuliefern. Die Microsofties haben jedoch den Vorteil, dass jeder die Textverarbeitung Word und die Tabellenkalkulation Excel kennt. Und der Konzern hält wie andere IT-Giganten ein paar schicke Titel für Lehrer bereithalten. Als “Microsoft Innovative Educator Expert” oder “Apple-Teacher” fungieren sie wie billige Werbeträger, obwohl sie als Beamte alleine dem Staat zur Loyalität verpflichtet sind. Der Personalrat der GEW in Hessen, René Scheppler, findet das besonders anstößig. Er nennt sie Lehrer “im Dienste von Konzernen.”

Wie bigott die Anti-Microsoft-Szene sein kann, konnte man beim Open-Source-Kongress im Mai in Bremen erleben. Auf der Haupttribüne warnte Peter Ganten davor, dass die Abhängigkeit Deutschlands von monopolartigen Anbietern in der IT noch größer sei als beim Gas – und gefährlicher. Der ganze Saal applaudierte. Wenige Minuten später war in einem Workshop nichts mehr davon zu spüren. Dort war es eine Selbstverständlichkeit, dass alle Nachfrager und Anbieter Microsoft-Dienste mit einbinden – auch das Unternehmen Univention von Peter Ganten. Und sei es, um den Softwaregiganten aus den USA irgendwann ersetzen zu können. IT-Administratoren wie Schulleitern nutzt dieser Sternen-Krieg wenig. Sie sagen: Wir kommen nicht darum herum, Schulen und Kunden (Zwischen-)Lösungen anzubieten, die noch mit Microsoft arbeiten.

In den Berufsschulen sieht es da anders aus. Pankraz Männlein, Bundesvorsitzender des Verbands der Berufschullehrer, sagt: “Viele Betriebe arbeiten mit MS 365 und erwarten, dass insbesondere unsere Auszubildenden es auch nutzen können.” Dabei ist es nicht Aufgabe von Schulen, die Softwares bestimmter Firmen zu lehren. Es sollte darum gehen, den Schülern verschiedene Softwares nahezubringen – Word, Open Office, Collabora oder anderen Office-Programme. Zu Recht bemängelt Männlein die Unsicherheit, in die die Politik Schulleiter stürzt. “Uns ärgert, dass immer noch nicht geklärt ist, ob Schulen MS 365 rechtssicher verwenden können. Politik und Bildungsverwaltung müssen raus aus ihrer Lauerhaltung und eine konkrete Ansage machen.”

Hilfe dagegen verspricht Lutz Hasse, Datenschutzbeauftragter von Thüringen und Vorsitzender des Arbeitskreises Schule der deutschen Datenschutzkonferenz. Hasse plädiert für etwas Ähnliches wie eine Whitelist, die er im Zuge von Corona praktisch schon angelegt hat. Viele seiner Kollegen sehen sich dazu allerdings nicht in der Lage. Der Medienberater, Lehrer und Datenschützer Dirk Thiede verlangt deswegen eine pragmatische Haltung – und endlich kluges Handeln der Politik. “Hätten Bundesländer die in schlechte Eigenkreationen versenkten Millionen in NextCloud und ähnliche Open-Source-Plattformen mit großen Entwickler-Communities investiert, gäbe es schon jetzt Alternativen zu den Plattformen von US-Anbietern, die Schulen auch in Bezug auf Funktionsumfang und Bedienungskomfort überzeugen.”

Von Bob Blume

Angriffskrieg gegen die Ukraine, Inflation, Klimawandel – dennoch ist Zeit für Kommentare zum Thema Bildung. Das ist auch richtig, denn Defizite gibt es zur Genüge. Ansetzen könnte man beim Lehrermangel. Daran, dass neun von zehn Lehrkräften sich stark oder sehr stark belastet fühlen. Oder dass jeder zehnte Lehrer in Teilzeit gehen will – während der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann fordert, Teilzeitkräften mehr Stunden aufzubürden.

Doch selbst angesichts dieser Probleme tanzt der Bildungsbürger um das goldene Kalb des Unterrichtstoffs. Hier kann ein Defizit wiederbelebt werden, für das 1964 der Begriff “Bildungskatastrophe” geprägt wurde: der angebliche Leistungsverfall. Dass keiner genau weiß, was Leistung ist, geschenkt.

In der Zeit benennt Hannah Bethke ihre Vorstellung so: “Das Leistungsversprechen ist (…) ein genuin sozialer Gedanke”. Lehrerinnen und Lehrer “müssen es aushalten, schlechte Leistungen als solche zu benennen, anstatt sie zu beschönigen”. Welche Lehrkräfte sie meint – das bleibt nebulös. Als Kronzeuge dient der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, der vor dauerhaften Lernrückständen warnt und meint, die Politik täusche über sie hinweg, indem sie Anforderungen absenkt und Prüfungen erleichtert.

Im Angesicht von fast drei Jahren Corona, Homeschooling, sozialer Isolation, Digitalisierung, Lehrermangel und teilweise katastrophalen baulichen Zuständen in deutschen Schulen ist also die Leistung das Kernproblem? Ist nicht vielmehr die Frage, was Schülerinnen und Schüler eigentlich mehr herausgefordert hat: die psychosoziale Vernachlässigung als die Schulen schlossen oder dass sie danach in kürzester Zeit fast alle Prüfungen nachholen mussten?

Wenn Leistung wirklich das Maß aller Dinge sein soll, müssen wir uns anschauen, was genau gemeint ist. Geht es um das Erreichen aller in den Bildungsplänen festgezurrten Inhalte, ist Leistung schon jetzt ein Ding der Unmöglichkeit. Warum? Weil viele Anforderungen einfach nicht umsetzbar sind. Als Beispiel sei Baden-Württemberg erwähnt, wo Demokratiebildung als “Aufgabe und Mehrwert für alle Beteiligten und alle Fächer in der Schule” definiert wurde und als “Leitperspektive” übergreifend in verschiedenen Fächern unterrichtet werden soll. Dem kann kaum widersprochen werden.

Aber wo genau soll diese “Anforderung” erreicht werden? Geschichte böte sich an. Allerdings sollen Lehrerinnen und Lehrer dort mit einer 8. Klasse im Gymnasium innerhalb eines Schuljahrs vom Ende der Französischen Revolution bis zum Ende der Weimarer Republik spurten – mit nur zwei Wochenstunden. Am Ende sollen die pubertierenden Jugendlichen unter anderem, ich zitiere den Bildungsplan, “die Revolutionen von 1848/49 als europäisches Phänomen charakterisieren und den Sieg der Gegenrevolution erklären” können.

Es ist nichts Neues, aber es muss wieder und wieder gefordert werden: Wir müssen den Rotstift ansetzen, in jedem Fach. Welche Inhalte wegfallen sollen, können wir nicht aus dem Ärmel schütteln. Vielleicht drei gegenüberstellende Fragen: Ist es wichtiger, dass Kinder fehlerfrei schreiben oder dass sie wissen, was ein Präpositionalobjekt ist? Ist es wichtiger, dass Kinder fließend Englisch sprechen oder dass sie das Plusquamperfekt in Lückentexte eingeben? Und sollten sie sich in der 8. Klasse die Mentalitätsgeschichte multiperspektivisch aneignen oder Geschichten darüber hören, warum die Vergangenheit für sie relevant ist? Es sind rhetorische Fragen. Sie sollen zeigen: Konzentrieren wir uns auf das, was wirklich relevant ist.

Ich lehne mich gewiss nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage: Die meisten mir bekannten Lehrerinnen und Lehrer wissen, dass sie viele Anforderungen gar nicht oder nur mit erheblichen Verlusten erreichen könnten. Wenn der Anspruch ist, wieder stärker auszusieben, kann man in der Tat fordern, dass die festgelegten Leistungen mehr wert sein sollen als Unterstützung für jene, die sich keine Nachhilfe leisten können und denen die Eltern nicht stundenlang helfen können.

Stattdessen müssen wir das ernst nehmen, was in besagtem Meinungsbeitrag zu Recht an den Anfang gestellt worden ist: “Es mangelt an elementaren Fähigkeiten, viele Schüler haben wachsende Schwierigkeiten im Schreiben, Lesen, Rechnen und sogar Zuhören.” Ja, das ist so! Die Konsequenz daraus kann nicht sein, zu sagen: Mensch, Kinder, total schade, dass ihr in den Pandemiejahren nicht mitbekommen seid, aber jetzt heben wir die Ansprüche! Und den Stoff müsst ihr alle im Gleichschritt schaffen!

Die Konsequenz kann nur sein, sich auf elementare Fertigkeiten zu konzentrieren und diese mit allen Ressourcen und Personal zu fördern. Wir müssen den Mut haben, Inhalte zu streichen! Und nicht bei den “Leistungen” in Bezug auf einen “Stoff”, der schon jetzt kaum “durchgenommen” werden kann, wenn man alle mitnehmen und guten Unterricht leisten möchte. Allen eine Bildung zu gewährleisten, die für Entscheidungsfreiheit nach der Schule sorgt – das ist ein genuin sozialer Gedanke.

Bob Blume, der sich selbst “Netzlehrer” nennt, unterrichtet am Windeck-Gymnasium in Bühl, Baden-Württemberg, die Fächer Deutsch, Geschichte und Englisch und ist Oberstudienrat. Bekannt wurde der 39-Jährige unter anderem durch seinen YouTube-Kanal und seinen Blog, auf dem er über Chancen der Digitalisierung, das Referendariat und politische Themen schreibt. Im Mai erschien sein Buch “Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse. Und wie wir sie ändern können” (zum Interview mit Bildung.Table).

Die Krise der deutschen Schule spitzt sich wegen des Lehrermangels offenbar schnell zu. Mehrere Lehrerverbände warnen davor, dass im aktuellen Schuljahr nicht genug Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung stehen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes – einem Dachverband – Heinz-Peter Meidinger sprach von 40.000 fehlenden Lehrkräften im laufenden Schuljahr. Auch die Präsidentin des bayerischen Lehrerverbandes, Simone Fleischmann, schlägt Alarm: Die Lehrer-Frage müsse endlich zur Chefsache werden, sagt sie.

Die Zahlen des Lehrerverbandspräsidenten sind nur geschätzt, aber ihre Dramatik offenbart sich beim Vergleich mit den derzeit geltenden Berechnungen. Nach einer Prognose des Bildungsökonomen Klaus Klemm fehlen bis zum Jahr 2030 rund 80.000 Lehrer. Sollten sich Meidingers Zahlen bewahrheiten, kommt die große Lücke schon viel früher. Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sagt, die Situation, Stellen mit voll ausgebildeten Lehrkräften zu besetzen, habe sich “im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich verschärft.” Der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung, Udo Beckmann, meint: “Unterrichtsausfall, größere Lerngruppen, Zusammenstreichen von Förderangeboten, Kürzung der Stundentafel usw. sind an der Tagesordnung.” Beckmanns Lehrerverband hatte Klemms Studie zum Lehrermangel beauftragt.

In 11 der 16 Bundesländer hat das Schuljahr inzwischen begonnen. Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland folgen nächste Woche, in der Woche darauf geht’s in Bayern und Baden-Württemberg wieder los. Aus einzelnen Ländern kommen bereits erste Alarmmeldungen. Bayern gab vor den Sommerferien bekannt, im neuen Schuljahr Unterrichtsangebote zu streichen, um genug Pädagogen als Klassenleiter zu haben. In der Bundeshauptstadt Berlin beginnt das Schuljahr mit so vielen Schülern wie nie – bei gleichzeitig 875 fehlenden Lehrkräften.

Es scheint sich damit zu bestätigen, was Bildung.Table vor der Veröffentlichung des Nationalen Bildungsberichts enthüllt hatte. Ausgerechnet das wichtigste Dokument zur Gestaltung des Schulwesens erwähnt die Fehlbestände bei Lehrkräften für 2030 nicht explizit. Damit können sich die Kultusminister ein weiteres Mal in Sicherheit wiegen. Sie gehen in ihrer jüngsten Analyse von nur rund 14.000 fehlenden Lehrern im Jahr 2030 aus – und befinden sich damit praktisch im Blindflug. “Belastbare Angaben, wie sich die Unterrichtsversorgung zu Beginn des Schuljahres darstellen wird, sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich”, sagt etwa ein Ministeriumssprecher in München. Christian Füller/dpa

Die Ampel-Koalition will eine Ausbildungsgarantie auf den Weg bringen. Das sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Dienstag am Rande der Kabinettsklausur im brandenburgischen Meseberg. Es sei wichtig, sich mit Wirtschaft und Gewerkschaften der Aufgabe zuzuwenden. Insgesamt plane die Bundesregierung ein Maßnahmenbündel gegen den zunehmenden Fachkräftemangel. Dazu werde man im Herbst Entscheidungen treffen. Neben der Ausbildungsgarantie solle die Weiterbildung fortentwickelt und “mit einem modernen Einwanderungsrecht” für “ergänzende Fachkräfteeinwanderung” gesorgt werden, sagte SPD-Politiker Heil.

“Wir haben uns das Ziel gesetzt, in diesem Jahr wirklich die ersten Pflöcke einzuschlagen, damit wir auch in die Umsetzung gehen können”, sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Sie verwies auf die Ausbildungszahlen und zeigte sich besorgt, dass diese auf dem Corona-Niveau stagnieren könnten. Der Berufsausbildung wolle sie “wieder den Glanz verleihen, den sie verdient”. Berufliche und akademische Bildung seien unterschiedlich, aber gleichwertig und beide “tolle Sprungbretter für ein erfolgreiches Berufsleben”.

Im bisherigen Plan für den Bildungsetat der Bundesregierung für 2023 nimmt die berufliche Bildung keinen nennenswert höheren Stellenwert als in den Vorjahren ein – das kritisiert der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) auf Anfrage von Bildung.Table. In einzelnen Bereichen der beruflichen Bildung gäbe es zwar mehr Mittel, beim Vergleich mit der akademischen Bildung werde allerdings offensichtlich, “dass wir von einer gleichwertigen Behandlung noch weit entfernt sind”, sagte eine Sprecherin. Konkret verweist der Verband darauf, dass die Mittel für die akademische Begabtenförderung um 10 Prozent steigen, für die berufliche Bildung nur um 5 Prozent. Auch beim Schüler-BAföG, das zum großen Teil Berufsschüler nutzen, steigen die Ausgaben weniger stark als beim Studierenden-BAföG.

Die überwiegende Mehrheit der Deutschen (72 Prozent) zieht eine Handwerkskarriere nicht in Erwägung, mehr als in Frankreich (56 Prozent) und im Vereinigten Königreich (62 Prozent). Dies ergibt eine Studie des Marktforschungsunternehmens Ipsos im Auftrag des US-amerikanischen Technologiekonzerns 3M. Ende 2021 befragte es je 1.000 repräsentativ ausgewählte Menschen aus 17 Ländern – darunter Frankreich, USA, Brasilien, Indien und Mexiko.

Nur ein Zehntel der Deutschen gab an, dass sie im Handwerk tätig sind – weniger als in allen anderen Ländern (Frankreich: 30 Prozent). Die Begeisterung für andere Berufsfelder hat über die Hälfte der Deutschen von einer Handwerkskarriere abgehalten. Interessant im Vergleich: In Frankreich ist der häufigste Grund (mit 31 Prozent), dass die Befragten sich eine Berufs- oder Fachschule nicht leisten können, in Deutschland spielt dieser Aspekt kaum eine Rolle (7 Prozent). Ein Knackpunkt scheint für die Deutschen das Gehalt zu sein: 51 Prozent meinen, sie könnten im Handwerk nicht so viel Geld verdienen wie bei einer Laufbahn, für die man vier Jahre studiert haben muss. Respekt für Handwerker bekundet eine Großzahl (81 Prozent) der Befragten. Nur selbst Handwerker werden wollen sie nicht. Anna Parrisius/dpa

Die Westermann-Gruppe bietet seit diesem Schuljahr interaktive Übungen an, die digitales Englischlernen mit KI-basiertem Feedback ermöglichen sollen. Wenn die Schüler Satzzeichen falsch setzen, grammatikalisch danebenliegen oder einen inhaltlichen Fehler machen, bekommen sie eine “Falsch”-Meldung und Hinweise, wie sich der Fehler beheben lässt. Das funktioniert mithilfe des Smart-Response-Systems, das der Bildungsmedien-Anbieter gemeinsam mit dem Berliner Tech-Unternehmen Retresco entwickelt hat. Für Englisch seien mehrere Hundert Fehler-Codes entstanden. “Damit decken wir fast alle Kompetenzen der Jahrgangsstufen 5 bis 10 ab – auch weniger verbreitete Fehler”, sagt Stephan Kyas, Projektleiter bei Westermann. Nach eigenen Angaben ist Westermann der erste Bildungsverlag, der interaktive Übungen auf Basis eines selbstlernenden Systems entwickelt hat.

Ob man allerdings wirklich von einem selbstlernenden System sprechen kann, ist fraglich. Zwar kann das System erweitert werden, wenn in der Praxis neue Fehler dazukommen. Allerdings braucht es Menschen, um die Erfahrungen in das System einzupflegen. Aus technischer Sicht scheint das Angebot nicht viel Neues zu bieten, meint der Informatiker Leo Rüdian gegenüber Bildung.Table. Er befasst sich als Doktorand am Weizenbaum-Institut mit Maschinellem Lernen. “Aus strukturierten Daten können sehr einfach durch Regeln und Templates Aufgaben generiert werden, die den Fähigkeiten der Lernenden entsprechen, für die Lernenden neu sind und das Engagement hochhalten”, sagt er. Im Fall von Schulbüchern seien strukturierte Daten meist vorhanden. Kenne man häufige Fehler, könne man ohne großen Aufwand automatisch reichhaltiges Feedback geben. Möglich sei das aber nur, weil die meisten Aufgaben wenig komplex sind, es beispielsweise nur um das Wiederholen von Wissen geht.

Ähnlich äußert sich die Konkurrenz. “Für den aus meiner Sicht etwas trägeren Schulbuchmarkt mag eine derartige Entwicklung revolutionär sein“, sagt Armin Hopp, Gründer und Vorstand vom Unternehmen Speexx. Anbieter von digitalem Sprachtraining für Privatkunden oder Angestellte hätten einen erheblichen Vorsprung. Speexx bietet Online-Sprachtrainings für Unternehmen an. Hopp zufolge setzt sein Unternehmen KI ein, um Inhalte zu erstellen, die Aussprache zu bewerten, Lernwege zu personalisieren und Lernende durch Online-Coaches zu betreuen. Der Ernst-Klett-Verlag verweist auf Anfrage auf ein KI-basiertes Aussprachetraining für Englisch, das er seit diesem Jahr anbietet. Janna Degener-Storr

Wenn es um die Digitalisierung des Schulsystems geht, ist Sarah Henkelmann in Aufbruchsstimmung. Sie berät als “Federal Advovate” beim Smartboard-Hersteller “Smart Technologies“ Schulen und politische Entscheidungsträger und ist Sprecherin des Netzwerks Digitale Bildung, einem von Unternehmen der Tech-Industrie bezahlten Zusammenschluss von Expertinnen und Experten. Diese präsentieren sich als Ansprechpartner in Bereichen wie Pädagogik oder Didaktik, vor allem aber auch in Bezug auf Ausstattung, die es für digitale Klassenzimmer braucht – häufig werden ganz konkrete Produkte benutzt und beworben. Sarah Henkelmann ist es offenbar besonders wichtig, optimistisch an das Thema heranzugehen: “Unser Credo ist, Lehrkräfte zu ermutigen, anzufangen und loszulegen”, sagt sie.

Von der Idee des “einfach Anfangens” wird oft gesprochen, wenn es um relevante Veränderungen geht. Nur selten wird allerdings erklärt, wie dieses Anfangen explizit aussehen und vor allem worin dessen Einfachheit bestehen soll. Henkelmann ist bemüht, ihre Idee des Konzepts konkret zu erläutern. Wichtig sei, mit kleinen Schritten zu beginnen, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Kapazitäten schon zur Verfügung stehen und wo noch aufgestockt werden muss. Lehrer sollen wieder zu Lernenden werden und sich verstärkt weiterbilden, über Fortbildungen, Webinare, Schulungen. Relevant sei auch Zusammenarbeit mit und Feedback von anderen Bildungseinrichtungen.

Die Geschichte des Netzwerks Digitale Bildung geht zurück ins Jahr 2015. Damals befürchtete der Hersteller digitaler Tafelbildschirme Smart Technologies wohl, bei der zweiten Digitalisierungswelle abgehängt zu werden. Es war klar, dass nach den intelligenten Boards für die Klassenzimmer nun auch andere technische Tools in den Mittelpunkt von Schule rücken – etwa Tablets, Wlan-Netze oder Lernmanagementsysteme. Smart Technologies ist einer der führenden Anbieter bei intelligenten Boards. So erblickte das Netzwerk das Leben. Es ist daher wichtig zu hinterfragen, wie neutral die Beratung durch das Experten-Netzwerk erfolgt. Zu den Förderpartnern gehören Unternehmen aus der Tech-Branche, allen voran Smart Technologies, aber auch der Chip-Hersteller Intel oder der Netzwerk-Ausrüster CommScope. Sarah Henkelmann, seit elf Jahren bei Smart Technologies beschäftigt, wurde 2016 Sprecherin des Netzwerks Digitale Bildung.

“Wir müssen weg vom Einzelkämpfertum. Aktuell geschieht viel zu wenig Zusammenarbeit.” Mit dieser Aussage bezieht sich Henkelmann nicht allein auf den Bildungsbereich, sondern auf eine gesamtgesellschaftliche Ebene. “Digitale Bildung ist ein Thema, das uns alle betrifft. Vor allem bedeutet digitale Teilhabe auch soziale Teilhabe.” Deshalb fordert Henkelmann mit Nachdruck: “Bleibt laut!” Die Forderung soll nicht nur Lernende, Lehrkräfte und Eltern ansprechen, sondern verstärkt auch Stakeholder aus der Wirtschaft. “Ich frage mich seit Jahren: Warum werden die Vorstände der großen Unternehmen nicht laut? Warum wird die Handwerkskammer nicht laut? Denn dass ein Transformationsprozess im Kommen ist, muss mittlerweile allen klar sein.”

Eine gewisse Ambivalenz ist in Henkelmanns Ideen zur Umsetzung der Digitalisierung nicht zu überhören. Einerseits soll in kleinen Schritten angefangen werden, andererseits kann es gar nicht schnell genug gehen, wenn es ums Aufholen der Länder geht, die Deutschland so weit voraus sind. Da wäre zum Beispiel Österreich, das Schulen gemäß eines 8-Punkte-Plans digitalisieren will und wo Digitale Grundbildung jetzt Pflichtfach wird, oder Polen, wo Schüler mittlerweile in Künstlicher Intelligenz unterrichtet werden.

“Am wichtigsten ist, nicht auf der Stelle stehenzubleiben”, fasst Henkelmann zusammen. Erfolgreiche Ansätze aus anderen Ländern können als Vorbilder gesehen werden, auf die aufgebaut werden kann: zum Beispiel mit dem Einsatz von KI in Lehrmaterialien, kleineren Klassen, flexibleren Räumen oder mit dem richtigen Equipment. Dass der letzte Punkt für Henkelmann besonders relevant ist, kommt nicht von ungefähr. Schließlich ist sie eine von 23 Botschafter:innen für Ausstattung des Netzwerks Digitale Bildung. Anouk Schlung

05. bis 07. September 2022

BNE-Kommissionstagung: “Ökologische, gesellschaftliche und individuelle Umbrüche und ihre Bedeutung für Bildung für nachhaltige Entwicklung”

Die DGfE-BNE-Kommissionstagung will auf die aktuellen ökologischen und gesellschaftlichen Umbrüche aufmerksam machen sowie betrachten und bewerten, wie die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung auf sie reagieren sollte. INFOS & ANMELDUNG

05. bis 09. September 2022

Festival: EdTech Start Up Festival 2022

Auf dem EdTech Start Up Festival 2022 vom Risikokapitalgeber Brighteye Ventures soll es um die Vernetzung und die Unterstützung von Start-Ups aus dem Bildungsbereich gehen. Themen der Veranstaltung sind unter anderem: Sourcing Talent, Media Coverage, Raising and Board Management. INFOS

07. September 2022, 16:30 bis 17:30 Uhr

Digital Labs Toolbox: Das 1×1 der digitalen Bildung – Programmieren mit Scratch

In den Praxis-Workshops “Digital Labs Toolbox” will die Uni Potsdam Teilnehmenden aus der Bildungspraxis Werkzeuge für den digitalen Wandel des Lehrens und Lernens nahebringen. Dieses Mal bietet die gemeinnützige Organisation Junge Tüftler*innen einen Einstieg in die Arbeit mit Scratch, einer Programmiersprache, die sich fächerübergreifend für Unterrichtsprojekte einsetzen lässt. Wer teilnimmt, kann erste Animationen programmieren und lernt Projektideen kennen. INFOS & ANMELDUNG