vor einer Woche legte die Bundesregierung ihre Startup-Strategie vor. Das gemeinsame Vorhaben der Ampel-Koalition betrifft auch einige EU-Themen – welche das sind und warum diese für das Gelingen eine große Rolle spielen: Falk Steiner mit den Details.

Mein Kollege Nico Beckert hat sich angesehen, was Chinas militärische Aktionen rund um Taiwan für die Lieferketten bedeuten. Taiwan ist immerhin der weltweit größte Lieferant von Mikrochips. Stand Donnerstagabend geben die Experten Entwarnung – das könnte jedoch schnell anders werden, wenn China die Manöver noch ausweitet.

Sparen ist das Gebot der Stunde: Zehn Milliarden Kubikmeter Gas müssen in Deutschland bis März nächsten Jahres eingespart werden, um das von der EU gesetzte Ziel zu erreichen. Genaueres zu den Berechnungen und was der BDI dazu sagt, lesen Sie in den News.

Praktisch an der Transformation mitwirken – das war für die gebürtige Lettin Jekaterina Boening der Grund, warum sie dieses Jahr vom Thinktank “Transport & Environment Deutschland” zum Energieriesen Siemens Energy wechselte. Welches spannende Gebiet sie dort verwaltet, lesen Sie im Portrait.

Das Ziel ist klar: “Wir wollen zur treibenden Kraft für einen europäischen Standort werden. Das ist das einzig sinnvolle Ziel”, sagt Anna Christmann, Startup-Beauftragte der Bundesregierung. “Wir müssen als Europa sichtbar und für Startups attraktiv sein. Da haben wir als größtes Land in der EU eine besondere Rolle.”

Damit das gelingen kann, sollen sowohl Maßnahmen in Deutschland als auch mit anderen EU-Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene ergriffen werden. Insbesondere Frankreich hatte während der ersten Amtsperiode des liberalen französischen Staatspräsidenten Macron und in der EU-Ratspräsidentschaft in der ersten Jahreshälfte immer wieder betont, wie wichtig eine verbesserte Startup-Politik sei. Verglichen mit den großen französischen Zielen, die sich teils auch in der Politik des Binnenmarktkommissars Thierry Breton widerspiegeln, wirkt Deutschland dabei wieder einmal zögerlich.

Noch Anfang des Jahres verkündete die französische Regierung, bis 2030 nicht nur jede Menge sogenannte Unicorns mit mehr als einer Milliarde Euro Marktwert züchten zu wollen. Das Ziel, hieß es damals, seien bis 2030 10 sogenannte Hectocorns: Technologie-Firmen mit über 100 Milliarden Euro als Marktwert. Anna Christmann sieht Frankreichs Bemühungen als Ansporn: “Wir setzen auf Vernetzung, um gemeinsam voranzugehen. Dass gerade Frankreich in dem Bereich auch viele Aktivitäten hat, sehe ich sehr positiv, weil man sich damit gegenseitig pusht.”

Damit das überhaupt gelingen kann, legt die französische Politik Wert auf ein besseres Finanzierungsumfeld – so wie nun auch die deutsche Startup-Politik. Das meint die bessere Finanzierung von Startups in der Gründungs- und insbesondere der Wachstumsphase. Denn gerade dort sind europäische Investoren nach wie vor rar – stattdessen werden aufstrebende europäische Gründungen vor allem von Wagniskapitalgebern aus den USA und Asien gestützt. “Wichtig sind vor allem langfristige Investments in forschungsintensive Startups, etwa im Bereich Quantencomputing und Künstliche Intelligenz“, sagt Daniel Breitinger, Leiter Startups beim Bitkom.

Doch dafür fehle eine wesentliche Voraussetzung: “Es fehlt an institutionellem Kapital, diese Anleger investieren eher in größeren Beträgen. Das macht die vergleichsweise kleinvolumigen VC-Fonds in Europa für größere Anleger uninteressant. Es gibt bislang kaum Fonds, deren Volumen über einer Milliarde Euro liegt.” Genau das will die Politik nun ändern – stößt dabei aber auf neue Probleme.

Auf Initiative des französischen Wirtschafts- und Finanzministers Bruno LeMaire (LREM/Renew) hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP/Renew) im April eine Matchingfinanzierung für die auf 10 Milliarden Euro angelegte European Tech Champions Initiative (ETCI) angekündigt: Frankreich und Deutschland bringen je eine Milliarde Euro in den Fonds bei der Europäischen Investitionsbank ein (Europe.Table berichtete), Deutschland sein beachtliches Scherflein über den Zukunftsfonds bei der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Weitere 500 Millionen Euro soll die Europäische Investitionsbank (EIB) hinzugeben. Eine Vielzahl weiterer EU-Länder hat Bereitschaft zur Teilnahme signalisiert – damals, kurz vor der französischen Präsidentschaftswahl. Doch seit den Ankündigungen ist es um die ETCI erst einmal ruhig geworden. Das Bundesfinanzministerium versichert auf Anfrage, die ETCI solle “zum Ende des Jahres die ersten Investitionen tätigen können.”

Die Startup-Beauftragte und Grünenpolitikerin Christmann will auch darüber hinaus weitere europäische Mittel nutzen, um mehr EU-Einhörner zu ermöglichen: “Wir schauen auf die Investitionsquoten, die wir für die ERP/EIF-Fazilität beim europäischen Investitionsfonds mit derzeit mindestens 20 Prozent für Klima und Social Impact-Investment festgelegt haben”, sagt die Startup-Beauftragte. “Diese soll auch weiter aufwachsen, weil wir mit 20 Prozent dauerhaft natürlich nicht zufrieden sind.”

Während diese Maßnahmen alle ohne regulatorische Veränderungen auskommen, hängen die Bedingungen für Startups in anderen Bereichen sowohl von der EU- als auch der Bundesebene ab. Beim in der Koalition beabsichtigten Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung bleiben die Akteure in Brüssel absehbar außen vor, ebenso bei den geplanten, rein deutschen Vorhaben zur Verwaltungsdigitalisierung, die dann auch Gründungen erleichtern sollen. Christmann sieht aber auch in den neuen Regelwerken durchaus Chancen, etwa in der Künstliche Intelligenz-Verordnung: “Die Reallabor-Regelung kommt ja im Grunde auch von Deutschland, wir haben das Thema Data Act und die ganze Regulierung zu Daten auf europäischer Ebene und auch Solvency II.” Diese Regulierungen müssten “natürlich innovations- und gründungsfreundlich ausgestaltet” werden.

Insbesondere die Überarbeitung der Solvency II-Richtlinie bereitet einigen Beobachtern derweil Kopfzerbrechen. Ein wesentlicher Aspekt darin ist aus Sicht der Startup- und Wagniskapitalbranche die Frage, unter welchen Bedingungen die finanzkräftigen Versicherer vermehrt investieren dürfen. “Die Bundesregierung setzt sich für zielgerichtete Anpassungen ein, die das Regelwerk weiter verbessern und dabei zu ausgewogenen Auswirkungen auf die Kapitalanforderungen führen”, teilt das Bundesfinanzministerium auf Anfrage mit. “Das ist zentral für die Stabilität der Branche und die generelle Investitionsfähigkeit der Versicherer.”

Doch die Versicherer selbst befürchten vor allem, dass Veränderungen am Modell für Vorausberechnungen der Zinskurve ihre Eigenkapitalanforderungen erhöhen würden. Gerade Lebensversicherer müssen oft über sehr lange Zeiträume, teils 40 Jahre, ihre Strategien wählen – die Vorhersagekraft der finanzmathematischen Modelle lässt jedoch so weit in die Zukunft reichende, verlässliche Voraussagen nicht zu, weshalb Zinsstrukturkurven nach 20 Jahren in die Zukunft extrapoliert werden. Hierfür hatte die Versicherungsaufsicht EIOPA neue Kriterien vorgeschlagen.

Doch die würden die Investitionsmöglichkeiten noch einmal verringern, sagt die Branche, insbesondere in risikoreichere Anlageklassen wie Venture-Capital: “Das neue Modell würde Anreize setzen, vermehrt in langlaufende Anleihen, etwa Staatsanleihen, zu investieren”, teilt ein GDV-Sprecher auf Anfrage mit. “Damit könnten Mittel für Investitionen in Realwerte reduziert werden.”

Das Bundesfinanzministerium teilt diese Auffassung der Versicherer so nicht: “Gegenstand der Überprüfung von Solvency II sind auch mögliche regulatorische Erleichterungen für langfristige Investitionen, um das Investitionspotential der Versicherer noch besser auszuschöpfen”, heißt es aus dem Haus von FDP-Finanzminister Christian Lindner. “Die Bundesregierung setzt sich dabei für risikogerechte Anpassungen ein, die auch dem Schutz der Versicherten angemessen Rechnung tragen.”

Ein Bereich fehlt bei der deutschen Startup-Strategie vollständig: die seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine auch politisch wiederentdeckte Rüstungsindustrie. Doch von einer Zeitenwende in der deutschen Startup-Politik kann hier keine Rede sein, wie Christmann erläutert: “Wir haben Schwerpunkte benannt, in denen es um die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen geht. Das ist Klimakrise, das ist Gesundheit, Biotechnologie, das sind Hauptaugenmerke, die wir auch mit der Startup-Strategie bedienen.” Das Thema sei natürlich zunehmend präsent, sagt die Startup-Beauftragte, die auch Luft- und Raumfahrtkoordinatorin der Ampelkoalition ist: “Natürlich gibt es auch einige Bereiche, in denen Dual-Use ein Thema ist, alleine schon bei Luft- und Raumfahrt, für das ich ja auch zuständig bin. Als Schwerpunkt sind aber die Themen gesetzt, die wir in der Startup-Strategie aufgelistet haben.”

Doch während an Startup-Politik kein Mangel ist, blieb eine Frage bislang ungeklärt: Was zählt überhaupt als Startup? Was als Scale-Up? Und was als technologie-intensive Innovation? Diese für jede politische Steuerung nicht gerade unwesentliche Frage für alle Startup-Politik auf deutscher wie europäischer Ebene will die EU-Kommission jedoch erst im ersten Quartal 2023 beantworten: Im Zuge der European Innovation Agenda soll dann ein Bericht vorgelegt werden, um genau diese Frage europaweit einheitlicher beantworten zu können. Mindestens bis dahin dürfen alle Beteiligten weiter ganz unterschiedliches meinen – und Startup sagen.

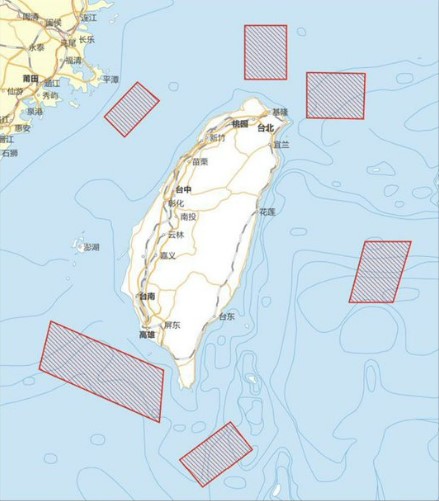

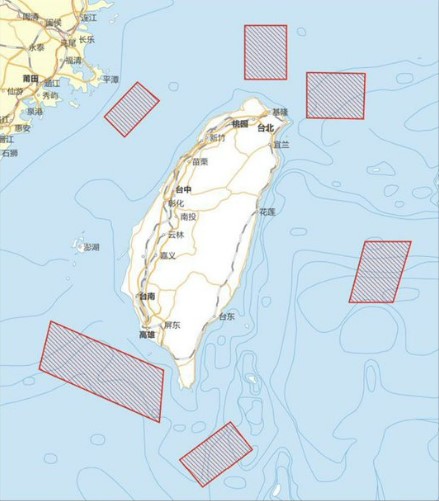

Die Branchen Logistik, Handel sowie Im- und Export sind in den vergangenen Jahren dünnhäutig geworden. Zu oft haben ihnen die Weltpolitik und die Pandemie ihre Lieferpläne aus dem Takt gebracht. Die Nachricht von ausgedehnten Marineoperationen um Taiwan (China.Table berichtete) hat daher eine Schrecksekunde verursacht.

Fehlen jetzt Chips aus Taiwan? Kommen taiwanische Waren womöglich nur noch mit Verspätung nach Europa? Droht ein Containerstau an global wichtigen Häfen wie Kaohsiung, Anping, Keelung oder Taipei? Nicht zuletzt ist die Taiwan-Straße eine der belebtesten Schifffahrtsrouten der Region.

Doch Experten geben vorerst Entwarnung. “Wenn die Militärmanöver nur kurz andauern und nicht zu umfangreich sind, dann werden die Beeinträchtigungen eher begrenzt sein“, sagte die Ökonomin Wan-Hsin Liu vom Kiel Institute für Weltwirtschaft (IfW Kiel) gegenüber China.Table. Es gebe Alternativrouten. Die geplante Dauer der Manöver von drei Tagen liegt zudem in dem Rahmen, den die Frachtfirmen als Verspätung noch gut wegstecken können.

Am ersten Tag haben die Militärmanöver jedenfalls noch keine großen Verspätungen oder Lieferkettenprobleme verursacht. Einige Reedereien haben ihre Schiffe sofort nach Ankündigung auf alternative Routen geschickt. Taiwans Schifffahrtsbehörden hatten ihnen dazu schon Optionen zur Verfügung gestellt, mit denen sich die Gefahrenzonen weiträumig umgehen lassen.

Einige Frachter haben auch ihr Ziel geändert und laufen nun Häfen auf dem Festland an. Andere haben ihre Geschwindigkeit gedrosselt, um erst am Wochenende nach Ende der Manöver in die kritischen Zonen einzulaufen. Die meisten Frachter umfahren jedoch einfach die Gebiete, in denen Militärübungen abgehalten werden.

Auch Schiffe ohne ein direktes Ziel auf Taiwan sind betroffen. Fast die Hälfte der weltweiten Containerschiffe haben im vergangenen Jahr die Taiwan-Straße passiert, wie Bloomberg berichtet. Die Sperrzonen stehen also nicht nur dem Taiwan-Verkehr im Weg, sondern auch Schiffen aus Japan, Südkorea und China mit Zielen in Europa oder den USA.

Doch selbst wenn die Schiffe nicht durch die Taiwan-Straße fahren, sondern an der Ostflanke der Insel vorbei, kommt es nur zu Verzögerungen von circa drei Tagen. Solche Verspätungen sind in der globalen Schifffahrt nicht ungewöhnlich. Extremwetter wie Taifune sorgen regelmäßig für ähnliche Abweichungen.

Eine gewisse Unsicherheit bleibt derweil bestehen. Nancy Pelosi, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, verweilte zwar nur einige Stunden auf Taiwan. Ihr Besuch hat die Region jedoch in Aufruhr hinterlassen. Die Militärmanöver um Taiwan haben schon jetzt eine neue Dimension erreicht. Ob sich die Volksrepublik damit begnügt, bleibt abzuwarten. Schon jetzt wirkt die Ausweisung der Manövergebiete wie eine Vorübung für eine Seeblockade Taiwans. Der chinesische General Meng Xiangjun stellt das auch genau so dar, berichten taiwanische Medien.

Sollte China die Manöver verlängern, könnten doch noch Probleme entstehen. Bei einer Ausweitung der Übungen müssten sich Unternehmen und Logistiker auf “erhebliche Beeinträchtigungen in globalen Lieferketten und somit auch der Weltwirtschaft” einstellen, so Globalisierungsexpertin Liu vom IfW. Experten halten es jedoch für zu früh für allzu große Beunruhigung. “Wir könnten uns Sorgen machen, wenn die Militärübungen länger und intensiver werden und sich auf die Lieferketten auswirken”, sagt auch Huang Huiming, Fondsmanager bei Nanjing Jing Heng Investment Management.

Doch schon die Beschäftigung mit dem Szenario ist im Licht der Erfahrungen der vergangenen Jahre durchaus relevant. Taiwan verfügt über die weltweit größte Produktionsbasis für Mikrochips. Allein der Marktführer Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) hält einen Anteil von 53 Prozent.

Halbleiter machten laut Liu im ersten Halbjahr gut 51 Prozent der taiwanischen Exporte aus. Fehlen die Bauteile, stehen auch in Deutschland die Bänder still. Die deutsche Wirtschaft sieht daher eine ausgeprägte Abhängigkeit von Taiwan. Vor allem die Möglichkeit indirekter Effekte über Ausfälle in der Volksrepublik ist ihr bewusst und war schon vor der aktuellen Krise ein Thema.

China hat zudem weiterhin die Möglichkeit, die nach dem Pelosi-Besuch verhängten Sanktionen gegen Taiwan auf weitere Produktgruppen auszuweiten. Bei diesem Szenario geht es nicht um eine Seeblockade, sondern um Zolltricks. China weist schon jetzt Waren mit verschiedenen fadenscheinigen Begründungen (China.Table berichtete) zurück.

Bisher sind vor allem die Lebensmittel- und die Bauwirtschaft betroffen. Doch auch industrierelevante Produktgruppen könnten Gegenstand der Rache für Pelosis Provokation sein. Das würde Taiwan empfindlich treffen. Die Volksrepublik ist der größte Handelspartner der Insel. Im vergangenen Jahr hat sie Waren im Wert von knapp 190 Milliarden Dollar nach China verschifft. Deutschland kam auf gut 245 Milliarden.

Weitreichende Sanktionen gelten derzeit aber als unwahrscheinlich. China würde sich mit einer wirtschaftlichen Isolierung Taiwans auch ins eigene Fleisch schneiden. Auch die Volksrepublik ist auf Halbleiter aus Taiwan angewiesen (China.Table berichtete).

Um das EU-Einsparziel von 15 Prozent zu erreichen, muss Deutschland so viel Gas sparen wie fünf Millionen vierköpfige Haushalte durchschnittlich im Jahr verbrauchen. Nach einer Rechnung der Deutschen Presse-Agentur basierend auf Daten der EU-Kommission muss die Bundesrepublik von Anfang August bis März nächsten Jahres gut zehn Milliarden Kubikmeter weniger Gas verbrauchen, um das von allen EU-Ländern beschlossene Ziel zu erreichen. Damit muss die Bundesrepublik in absoluten Zahlen mehr sparen als alle anderen EU-Länder.

Das liegt daran, dass Europas größte Volkswirtschaft auch am meisten Gas konsumiert. Insgesamt muss die EU rund 45 Milliarden Kubikmeter Gas weniger verbrauchen – Deutschland müsste also mit 10,35 Milliarden Kubikmetern fast ein Viertel davon einsparen (Europe.Table berichtete). Das steht in Proportion zur wirtschaftlichen Kraft der Bundesrepublik, denn sie ist auch für fast ein Viertel der EU-Wirtschaftsleistung gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) verantwortlich.

Andere Länder müssen zwar mengenmäßig weniger Gas sparen, dies steht aber teils nicht in Proportion zu der Wirtschaftsleistung. Auf Platz zwei bei der Einsparmenge liegt Italien mit über acht Milliarden Kubikmetern – im Vergleich zum BIP ist das verhältnismäßig viel. Frankreich muss ungefähr fünf Milliarden Kubikmeter weniger verbrauchen, das ist verglichen mit der Wirtschaftsleistung eher wenig. Das 15-Prozent-Ziel gilt für alle EU-Länder, ist jedoch zunächst freiwillig.

Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine haben sich die EU-Länder auf einen Notfallplan geeinigt (Europe.Table berichtete), da ein Lieferstopp von russischem Gas befürchtet wird. Der Plan sieht vor, den nationalen Gaskonsum im Zeitraum vom 1. August 2022 bis zum 31. März 2023 freiwillig um 15 Prozent zu senken (Europe.Table berichtete) – im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch in dem gleichen Zeitraum in den vergangenen fünf Jahren. Falls nicht genug gespart wird und es weitreichende Versorgungsengpässe gibt, kann ein Unionsalarm mit verbindlichen Einsparzielen ausgelöst werden (Europe.Table berichtete).

Deutschland ist nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bereits auf einem guten Weg. Demnach liegt die Bundesrepublik bei 14 oder 15 Prozent Einsparungen – allerdings im Vergleich zum Vorjahr und nicht temperaturbereinigt. Daher dürfte die relevante Prozentzahl deutlich niedriger sein. Eine konkrete Zahl nannte das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage nicht. Man sei in den Berechnungen und bereits getroffene Maßnahmen würden mit einbezogen.

Weitere Maßnahmen müssten jedoch folgen, um das Einsparziel zu erreichen. Aus dem Ministerium hieß es auch, dass man für Deutschland eine größere Einsparnotwendigkeit als die von den EU-Ländern beschlossenen 15 Prozent sehe. dpa

Die von der Bundesregierung geplanten Auktionen zur Einsparung von Gas gehen dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) nicht weit genug. Neben einem kurzfristigen Auktionsmodell für Unternehmen, um Gas einzusparen, brauche es auch ein zweites Instrument für die mittelfristige Freigabe von Gaskontingenten durch Unternehmen. “Sonst droht der Auktionsmechanismus am Bedarf der Industrie vorbeizuführen”, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Donnerstag. Bei der Beschaffung anderer Energieträger oder der Abschaltung einzelner Produktionseinrichtungen könne es Mehrkosten geben, die der Staat zumindest anteilig ersetzen müsse.

Kritik an dem Auktionsmodell kam gestern auch vom Chemieverband VCI. “So wie das Gas-Auktionsmodell aktuell geplant ist, trägt es zur Stabilisierung des Gasnetzes im Herbst bei. Die Chance, die Speicher frühzeitig zu füllen, wird aber vertan”, twitterte der Verband.

Einen Tag zuvor hatte auch die Bundesnetzagentur (BNetzA) erkennen lassen, dass das Auktionsmodell eher für das kurzzeitige Absenken der Spitzenlast praktikabel ist. “Dieses Angebot kann dann vom Marktgebietsverantwortlichen abgerufen werden, etwa wenn aufgrund sinkender Temperaturen ein erhöhter Gasverbrauch zu erwarten ist”, sagte BNetzA-Vizepräsidentin Barbie Kornelia Haller im Interview mit dem Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft.

Einigen Experten zufolge bietet allerdings der bestehende Gasmarkt ausreichende Anreize, um Energie zu sparen. “Wenn ich als Industrie Gas gekauft habe, kann ich es heute für 180 Euro zurückgeben. Das ist der Anreizmechanismus. Ich verstehe nicht, warum wir noch etwas on top brauchen”, sagte der Energieökonom Lion Hirth von der Hertie School Mitte Juli beim Table.Live-Briefing zum EU-Notfallplan für den Winter (Europe.Table berichtete). Seitdem ist der Gaspreis am Spotmarkt sogar auf 200 Euro pro Megawattstunde gestiegen. ber, dpa

Finanzminister Christian Lindner will, dass die EU nach der gewaltigen Schuldenaufnahme in der Corona-Krise wieder zu strengen Haushaltsregeln zurückkehrt. Nötig sei ein verlässlicherer und ambitionierterer Pfad zum Schuldenabbau, sagte der FDP-Politiker dem “Handelsblatt”.

Gemäß dem deutschen Vorschlag für die Reform des EU-Stabilitäts- und Wachstumspakts (Europe.Table berichtete) sollen laut “Handelsblatt” zudem die Schuldenregeln erhalten bleiben. Diese erlauben den Mitgliedstaaten eine jährliche Neuverschuldung von maximal drei Prozent der Wirtschaftsleistung und eine Gesamtverschuldung von höchstens 60 Prozent.

Zusätzlich will Lindner Schuldenabbau vorschreiben. Bisher ist der Grundsatz, dass die Mitgliedstaaten nur ein jährliches strukturelles Defizit von 0,5 Prozent aufweisen dürfen oder sich dem annähern müssen, nicht verbindlich. Das will Lindner ändern: Die mittelfristigen Haushaltsziele (Europe.Table berichtete) sollen verbindlich werden. Auch eine schrittweise Anpassung zu einem weitgehend ausgeglichenen Haushalt würde akzeptiert, sagte er.

Die EU-Kommission will im Herbst ihren Vorschlag für die Stabilitätspakt-Reform vorlegen. Unter den Mitgliedern haben sich verschiedene Lager gebildet. Deutschland hatte weitreichenden Reformen und einer Aufweichung der Schuldenregeln, die andere Länder fordern, schon zuvor immer eine Absage erteilt.

SPD-Fraktionsvize Achim Post begrüßte, dass sich Lindner und die Bundesregierung aktiv in die Debatte einbringen. “Umso wichtiger wird es sein, dass Deutschland in den weiteren Verhandlungen flexibel und vermittelnd im Sinne einer letztlich für alle tragfähigen und zukunftsgerechten Lösung agiert”, mahnte er allerdings an. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt brauche ein Update, das ihn mit fairen und realistischen Zielen auf die Höhe der Zeit und Herausforderungen bringe. dpa

Die Europäische Union (EU) will bis September deutschen Regierungskreisen zufolge ein weiteres Finanzierungspaket für die Ukraine schnüren. Es gehe in etwa um acht Milliarden Euro. Ein Teil davon solle auf Zuschüsse entfallen, die nicht zurückgezahlt werden müssten, ein anderer Teil auf Kredite, sagte ein Regierungsvertreter am Donnerstag. Möglicherweise seien zwei Schritte nötig, um zum Ziel zu kommen. Der erste Schritt davon dürfte im September spruchreif sein.

Deutschland gehe es um eine fairere Lastenverteilung. EU-Staaten, die sich bislang zurückgehalten hätten, müssten jetzt mehr machen. “Deutschland wird sich auch an weiteren Hilfen beteiligen”, sagte der Regierungsvertreter. Dazu sei man im engen Austausch mit der EU-Kommission und den europäischen Partnern.

Die sieben führenden Industrienationen (G7) hatten im Frühjahr ein mehr als neun Milliarden Dollar schweres Paket für die von Russland angegriffene Ukraine geschnürt. Damit wurde die Finanzierung des Landes für mehrere Monate gesichert. Die Hauptlast davon trugen die USA mit 7,5 Milliarden Dollar, Deutschland hatte einen Zuschuss von einer Milliarde Euro bereitgestellt, der bereits ausbezahlt ist. Im G7-Kreis hielten sich die EU-Partner Frankreich und Italien stark zurück. Die EU-Kommission hat mittlerweile auch einen Zuschuss in Höhe von einer Milliarde Euro gegeben (Europe.Table berichtete).

Bei den Hilfen geht es ausschließlich um kurzfristige Budgetunterstützung für die Regierung in Kiew. Militärhilfen, humanitäre Hilfen sowie ein späterer Wiederaufbau des Landes (Europe.Table berichtete) werden aus anderen Töpfen finanziert. Der Regierungsvertreter sagte, Deutschland wolle nicht doppelt zur Kasse gebeten werden. Der bisherige Zuschuss an die Ukraine müsse zumindest teilweise angerechnet werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte diese Woche gesagt, das Haushaltsdefizit belaufe sich durch den Krieg immer noch auf fünf Milliarden Dollar pro Monat. Experten gehen davon aus, dass der Liquiditätsbedarf des Landes auch über 2022 hinaus bestehen wird. Immer weitere Hilfen sind deswegen wahrscheinlich (Europe.Table berichtete). In Medienberichten wurden zuletzt ukrainische Vorwürfe gegen Deutschland laut, die Auszahlung von EU-Geldern zu blockieren. rtr

Die EU will trotz der Wiederaufnahme von Getreide-Exporten über Schwarzmeerhäfen in der Ukraine an ihrer Initiative für alternative Frachtrouten festhalten. Da es schwierig sein werde, die Ausfuhrmenge über die Schwarzmeerhäfen sofort wieder auf Vorkriegsniveau zu bringen, blieben andere Transportwege von entscheidender Bedeutung, erklärte ein Beamter der zuständigen EU-Kommission auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Jede exportierte Tonne zähle, und indem man die Kapazität und Flexibilität des europäischen Verkehrssystems erhöhe, könne man dazu beitragen, die Nahrungsmittelversorgung in armen Partnerländern zu sichern.

Die für den Transportsektor verantwortliche EU-Kommissarin Adina Vălean erklärte: “Es sind noch Verbesserungen möglich.” So gebe es nicht genügend Güterwaggons und Binnenschiffer und es brauche mehr Kapazitäten für die vorübergehende Lagerung ukrainischer Ausfuhren. Jede Art von Hilfe sei willkommen.

Die EU engagiert sich für die Erleichterung von Agrarexporten aus der Ukraine, weil durch Russlands Angriffskrieg bedingte Blockaden erhebliche Auswirkungen auf die globalen Nahrungsmittelmärkte haben und in Ländern des Nahen Ostens, Asiens und Afrikas die Ernährungssicherheit bedrohen.

Die größten Hoffnungen ruhen derzeit allerdings auf einem von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelten Abkommen, das eine Wiederaufnahme von regelmäßigen ukrainischen Agrarexporten über das Schwarze Meer ermöglichen soll (Europe.Table berichtete). Über die ukrainischen Schwarzmeerhäfen wurden nach EU-Zahlen bis vor dem Krieg rund 90 Prozent der Ausfuhren von Getreide und Ölsaaten abgewickelt – bei Getreide waren es demnach bis zu fünf Millionen Tonnen pro Monat.

Dass dieses Niveau in absehbarer Zeit wieder erreicht werden kann, gilt nichtsdestotrotz als unwahrscheinlich. Das erste Schiff, das Anfang der Woche unter dem UN-Deal den Hafen von Odessa verließ (Europe.Table berichtete), hatte gerade einmal rund 26.000 Tonnen Mais geladen. Es wird am Sonntag in der libanesischen Hafenstadt Tripoli erwartet.

Wie der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Donnerstag mitteilte, sollen am Freitag drei Schiffe im Rahmen der Vereinbarung zur Freigabe der Getreide-Exporte aus ukrainischen Häfen auslaufen.

Akar sagte auch, dass ein leeres Schiff nach einer Inspektion in Istanbul in Richtung Ukraine fahren soll. In der Erklärung hieß es, Akar habe Gespräche mit den ukrainischen Ministern für Verteidigung und Infrastruktur geführt, um die Situation der Getreidelieferungen zu besprechen. dpa/rtr

Nachdem die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) Verstöße Russlands gegen internationale Luftverkehrsregeln festgestellt hat, hat die EU-Kommission nun reagiert und die Rechtsbrüche verurteilt. Russland weise seine Luftfahrtunternehmen an, die Regeln zu missachten, mahnte EU-Verkehrskommissarin Adina Vălean.

Die ICAO hatte Ende Juni bereits bemerkt, dass russische Airlines in anderen Ländern registrierte Flugzeuge zusätzlich in das russische Luftfahrzeugregister aufgenommen haben. Die Maschinen gehören ausländischen Leasinggesellschaften und wurden nach Beginn des Krieges in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland nicht zurückgegeben. Die EU-Kommission betrachtet die Flugzeuge als “gestohlen”.

Aufgrund der rechtswidrigen Doppelregistrierung sieht die ICAO schwere Sicherheitsbedenken in Bezug auf die internationale Gültigkeit des Lufttüchtigkeitszeugnisses und der Funkstationslizenz der einzelnen Flugzeuge. Die UN-Organisation hat Russland deshalb aufgefordert, ihre Verstöße gegen internationale Luftverkehrsregeln unverzüglich einzustellen.

Es würden mehrere Sicherheitsanforderungen “vorsätzlich beim Versuch der russischen Regierung verletzt, EU-Sanktionen zu umgehen“, hieß es am Donnerstag von der Kommission. “Es ist für alle Länder von größter Bedeutung, das regelbasierte internationale Luftverkehrssystem zu verteidigen, um die Sicherheit der Fluggäste und der Besatzung zu wahren”, kommentierte Vălean. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell erklärte, es sei ein weiteres Beispiel für Russlands “offenkundige Missachtung internationaler Vorschriften und Normen”, die auch das Leben russischer Staatsangehöriger gefährde.

Die ICAO habe ihre 193 Mitgliedstaaten gestern über die “offenkundige Nichteinhaltung wesentlicher Bestimmungen des internationalen Luftfahrtrechts durch Russland” unterrichtet, heißt es von der EU-Kommission. Sie werden die Angelegenheit darüber hinaus auf ihrer nächsten Generalversammlung Ende September thematisieren. luk

Google ist womöglich erneut ins Visier der Wettbewerbshüter der Europäischen Kommission geraten. Diesmal untersucht Brüssel nach Informationen von Politico die Regeln für Googles App Store. Dazu habe die Wettbewerbsbehörde vertrauliche Fragebögen betreffend die Abrechnungsbedingungen und Entwicklergebühren für den Google Play Store versandt.

Die Europäische Kommission wollte dies am Donnerstag nicht kommentieren. Auch Google lehnte eine Kommentierung ab.

Entwickler, die ihre Anwendungen im Google Play Store anbieten, zahlen für den Zugang zum Google Play Store eine Provision von bis zu 30 Prozent. Zudem verpflichtet Google die Anbieter, das Google-eigene Abrechnungssystem zu nutzen, um Zahlungen von den Nutzern anzunehmen.

Aktuell läuft gegen den Google Play Store bereits eine ähnliche Untersuchung in den Niederlanden, die voraussichtlich eingestellt wird, wenn die EU eine offizielle Untersuchung einleitet. Parallel untersucht auch die britische Wettbewerbsaufsichtsbehörde die Konditionen des Google Play Store. Daneben gibt es eine ähnliche Untersuchung in Brüssel gegen den App Store von Apple. Apple missbrauche hier seine marktbeherrschende Stellung im Bereich des Vertriebs von Musikstreaming-Apps.

Zuletzt hatte die Europäische Kommission im März 2022 ein förmliches Kartellverfahren gegen Google und Meta eingeleitet. Hier prüft sie, ob eine Vereinbarung von Google und Meta (Facebook) in Bezug auf Display-Werbung möglicherweise gegen die EU-Wettbewerbsvorschriften verstößt (Europe.Table berichtete).

Andere Wettbewerbsverfahren gegen Google hat die EU-Kommission bereits abgeschlossen. Dabei ging es um Google Search Shopping, Google Search Adsense sowie das Betriebssystem Google Android. Insgesamt beliefen sich die Bußgelder auf mehr als acht Milliarden Euro – allerdings streitet Google hier noch mit der Kommission vor dem EUGH.

Am 19. Juli kündigte Google in einem Blogpost an, dass das Unternehmen die Gebühren für Entwickler von Nicht-Gaming-Apps im Google Play Store, die zu konkurrierenden Zahlungssystemen wechseln, von 15 Prozent auf zwölf Prozent senken werde, um den neuen EU-Vorschriften zu entsprechen. Die Gebührensenkung gelte nur für europäische Verbraucher, während die Möglichkeit, ein anderes Zahlungssystem zu verwenden, auch auf Spiele-Apps ausgeweitet werden soll.

Hintergrund ist, dass die großen Tech-Firmen wie die Alphabet-Mutter Google im kommenden Jahr den neuen EU-Vorschriften des Digital Markets Act (DMA) unterliegen. Demnach müssen App-Entwickler die Nutzung konkurrierender Zahlungsplattformen für App-Verkäufe gestatten – oder sie riskieren Geldstrafen von bis zu zehn Prozent ihres weltweiten Umsatzes.

“Als Teil unserer Bemühungen, diese neuen Regeln einzuhalten, kündigen wir ein neues Programm zur Unterstützung von Abrechnungsalternativen für Nutzer aus dem europäischer Wirtschaftsraum an”, kündigte Estelle Werth, Googles Direktorin für EU-Regierungsangelegenheiten und öffentliche Politik, in dem Blogpost an. Dies bedeute, dass Entwickler von Nicht-Gaming-Apps ihren Nutzern in Europa eine Alternative zum Abrechnungssystem von Google Play anbieten können.

Der DMA soll im Oktober dieses Jahres in das EU-Regelwerk aufgenommen werden, und die in ihren Geltungsbereich fallenden Technologiefirmen werden Anfang 2024 die Vorschriften einhalten müssen. vis

Seit April verantwortet Jekaterina Boening als Head of Sustainability das Thema Nachhaltigkeit in der Industrial-Applications-Abteilung bei Siemens Energy. Die Energiesparte des Münchner Großkonzerns bietet unter anderem Unternehmen aus der Industrie – etwa der energieintensiven Chemieindustrie – Konzepte für die grüne Transformation an.

Die 32-Jährige ist im Bereich Industrial Applications für die Umsetzung der eigenen Nachhaltigkeitsziele verantwortlich. Damit löst sich Boening von ihrem bisherigen Fokus auf einem nachhaltigen Verkehrssektor. Beim Thinktank “Transport & Environment Deutschland” war sie Bereichsleiterin für Energie, Klima und Kraftstoffe. “Mit dem Wechsel vom Thinktank zu Siemens Energy wollte ich endlich auch praktisch an der Transformation mitwirken”, erklärt Boening.

Eine ihrer zentralen Aufgaben ist die Umsetzung der EU-Taxonomie im eigenen Unternehmen. Dabei müssen zunächst einmal die Prozesse geschaffen werden, wie “grüne” Investitionen gemessen werden (Europe.Table berichtete). Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich ist für Boening daneben auch die Prüfung der Klimaschutztauglichkeit der eigenen Standorte. “Wir wollen ab kommendem Jahr unseren Strom zu hundert Prozent aus grünen Quellen beziehen und bis 2030 in allen unseren eigenen Betriebsprozessen klimaneutral werden”, erklärt Boening.

Für ein Industrie-Unternehmen kein einfaches Unterfangen, aber vielleicht war es genau diese Herausforderung bei der Transformation eines Energieriesen (Europe.Table berichtete) mitzuwirken, die Boening zu Siemens Energy gelockt hat. “Natürlich gibt es andere Unternehmen, zum Beispiel aus der Finanz- oder IT-Branche, die verkünden, dass sie schon seit Jahren klimaneutral sind. Aber da darf man nicht vergessen, dass die Unternehmen nur ein paar Büros dekarbonisieren mussten. Bei uns und insbesondere bei unseren Kunden in der energieintensiven Industrie ist es eben etwas anspruchsvoller”, sagt Boening.

Energie begleitet die gebürtige Lettin, bekennende Europäerin und überzeugte Wahlberlinerin seit dem Beginn ihrer beruflichen Karriere. “In meinem ersten Job bei Eon habe ich den Beginn der deutschen Energiewende miterlebt”, erzählt Boening. Kurz zuvor hatte Ex-Kanzlerin Merkel unter dem Eindruck des Atomunglücks in Fukushima den Ausstieg aus der Atomenergie verkündet.

Auch den russischen Umgang mit Energie hat Boening kennengelernt, lange bevor Russland Energie als Druckmittel gegen den Westen einsetzte. Vier Monate lang beriet sie im Rahmen eines Projekts des UN-Entwicklungsprogramms das russische Energieministerium beim Thema Energiesparen (Europe.Table berichtete). Denn das hält man in Russland noch immer für kaum notwendig. “Da läuft man im Studentenwohnheim in T-Shirt und kurzer Hose bei geöffnetem Fenster. Draußen hat es minus zwanzig Grad und die Heizung läuft volle Pulle”, erklärt Boening.

Ihr Geburtsland hat den Lernprozess bereits hinter sich. Dabei sei es auch für das kleine Land nicht einfach gewesen, sagt Boening. Dass Klimaschutz und Umweltschutz in Lettland bis vor Kurzem kaum eine Rolle gespielt hätten, liege daran, dass solche Themen einen gewissen Wohlstand voraussetzen. “Auch mithilfe der EU hat Lettland den aber erreicht und der Green Deal führt dazu, dass die Themen immer wichtiger werden”, erklärt Boening. David Renke

vor einer Woche legte die Bundesregierung ihre Startup-Strategie vor. Das gemeinsame Vorhaben der Ampel-Koalition betrifft auch einige EU-Themen – welche das sind und warum diese für das Gelingen eine große Rolle spielen: Falk Steiner mit den Details.

Mein Kollege Nico Beckert hat sich angesehen, was Chinas militärische Aktionen rund um Taiwan für die Lieferketten bedeuten. Taiwan ist immerhin der weltweit größte Lieferant von Mikrochips. Stand Donnerstagabend geben die Experten Entwarnung – das könnte jedoch schnell anders werden, wenn China die Manöver noch ausweitet.

Sparen ist das Gebot der Stunde: Zehn Milliarden Kubikmeter Gas müssen in Deutschland bis März nächsten Jahres eingespart werden, um das von der EU gesetzte Ziel zu erreichen. Genaueres zu den Berechnungen und was der BDI dazu sagt, lesen Sie in den News.

Praktisch an der Transformation mitwirken – das war für die gebürtige Lettin Jekaterina Boening der Grund, warum sie dieses Jahr vom Thinktank “Transport & Environment Deutschland” zum Energieriesen Siemens Energy wechselte. Welches spannende Gebiet sie dort verwaltet, lesen Sie im Portrait.

Das Ziel ist klar: “Wir wollen zur treibenden Kraft für einen europäischen Standort werden. Das ist das einzig sinnvolle Ziel”, sagt Anna Christmann, Startup-Beauftragte der Bundesregierung. “Wir müssen als Europa sichtbar und für Startups attraktiv sein. Da haben wir als größtes Land in der EU eine besondere Rolle.”

Damit das gelingen kann, sollen sowohl Maßnahmen in Deutschland als auch mit anderen EU-Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene ergriffen werden. Insbesondere Frankreich hatte während der ersten Amtsperiode des liberalen französischen Staatspräsidenten Macron und in der EU-Ratspräsidentschaft in der ersten Jahreshälfte immer wieder betont, wie wichtig eine verbesserte Startup-Politik sei. Verglichen mit den großen französischen Zielen, die sich teils auch in der Politik des Binnenmarktkommissars Thierry Breton widerspiegeln, wirkt Deutschland dabei wieder einmal zögerlich.

Noch Anfang des Jahres verkündete die französische Regierung, bis 2030 nicht nur jede Menge sogenannte Unicorns mit mehr als einer Milliarde Euro Marktwert züchten zu wollen. Das Ziel, hieß es damals, seien bis 2030 10 sogenannte Hectocorns: Technologie-Firmen mit über 100 Milliarden Euro als Marktwert. Anna Christmann sieht Frankreichs Bemühungen als Ansporn: “Wir setzen auf Vernetzung, um gemeinsam voranzugehen. Dass gerade Frankreich in dem Bereich auch viele Aktivitäten hat, sehe ich sehr positiv, weil man sich damit gegenseitig pusht.”

Damit das überhaupt gelingen kann, legt die französische Politik Wert auf ein besseres Finanzierungsumfeld – so wie nun auch die deutsche Startup-Politik. Das meint die bessere Finanzierung von Startups in der Gründungs- und insbesondere der Wachstumsphase. Denn gerade dort sind europäische Investoren nach wie vor rar – stattdessen werden aufstrebende europäische Gründungen vor allem von Wagniskapitalgebern aus den USA und Asien gestützt. “Wichtig sind vor allem langfristige Investments in forschungsintensive Startups, etwa im Bereich Quantencomputing und Künstliche Intelligenz“, sagt Daniel Breitinger, Leiter Startups beim Bitkom.

Doch dafür fehle eine wesentliche Voraussetzung: “Es fehlt an institutionellem Kapital, diese Anleger investieren eher in größeren Beträgen. Das macht die vergleichsweise kleinvolumigen VC-Fonds in Europa für größere Anleger uninteressant. Es gibt bislang kaum Fonds, deren Volumen über einer Milliarde Euro liegt.” Genau das will die Politik nun ändern – stößt dabei aber auf neue Probleme.

Auf Initiative des französischen Wirtschafts- und Finanzministers Bruno LeMaire (LREM/Renew) hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP/Renew) im April eine Matchingfinanzierung für die auf 10 Milliarden Euro angelegte European Tech Champions Initiative (ETCI) angekündigt: Frankreich und Deutschland bringen je eine Milliarde Euro in den Fonds bei der Europäischen Investitionsbank ein (Europe.Table berichtete), Deutschland sein beachtliches Scherflein über den Zukunftsfonds bei der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Weitere 500 Millionen Euro soll die Europäische Investitionsbank (EIB) hinzugeben. Eine Vielzahl weiterer EU-Länder hat Bereitschaft zur Teilnahme signalisiert – damals, kurz vor der französischen Präsidentschaftswahl. Doch seit den Ankündigungen ist es um die ETCI erst einmal ruhig geworden. Das Bundesfinanzministerium versichert auf Anfrage, die ETCI solle “zum Ende des Jahres die ersten Investitionen tätigen können.”

Die Startup-Beauftragte und Grünenpolitikerin Christmann will auch darüber hinaus weitere europäische Mittel nutzen, um mehr EU-Einhörner zu ermöglichen: “Wir schauen auf die Investitionsquoten, die wir für die ERP/EIF-Fazilität beim europäischen Investitionsfonds mit derzeit mindestens 20 Prozent für Klima und Social Impact-Investment festgelegt haben”, sagt die Startup-Beauftragte. “Diese soll auch weiter aufwachsen, weil wir mit 20 Prozent dauerhaft natürlich nicht zufrieden sind.”

Während diese Maßnahmen alle ohne regulatorische Veränderungen auskommen, hängen die Bedingungen für Startups in anderen Bereichen sowohl von der EU- als auch der Bundesebene ab. Beim in der Koalition beabsichtigten Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung bleiben die Akteure in Brüssel absehbar außen vor, ebenso bei den geplanten, rein deutschen Vorhaben zur Verwaltungsdigitalisierung, die dann auch Gründungen erleichtern sollen. Christmann sieht aber auch in den neuen Regelwerken durchaus Chancen, etwa in der Künstliche Intelligenz-Verordnung: “Die Reallabor-Regelung kommt ja im Grunde auch von Deutschland, wir haben das Thema Data Act und die ganze Regulierung zu Daten auf europäischer Ebene und auch Solvency II.” Diese Regulierungen müssten “natürlich innovations- und gründungsfreundlich ausgestaltet” werden.

Insbesondere die Überarbeitung der Solvency II-Richtlinie bereitet einigen Beobachtern derweil Kopfzerbrechen. Ein wesentlicher Aspekt darin ist aus Sicht der Startup- und Wagniskapitalbranche die Frage, unter welchen Bedingungen die finanzkräftigen Versicherer vermehrt investieren dürfen. “Die Bundesregierung setzt sich für zielgerichtete Anpassungen ein, die das Regelwerk weiter verbessern und dabei zu ausgewogenen Auswirkungen auf die Kapitalanforderungen führen”, teilt das Bundesfinanzministerium auf Anfrage mit. “Das ist zentral für die Stabilität der Branche und die generelle Investitionsfähigkeit der Versicherer.”

Doch die Versicherer selbst befürchten vor allem, dass Veränderungen am Modell für Vorausberechnungen der Zinskurve ihre Eigenkapitalanforderungen erhöhen würden. Gerade Lebensversicherer müssen oft über sehr lange Zeiträume, teils 40 Jahre, ihre Strategien wählen – die Vorhersagekraft der finanzmathematischen Modelle lässt jedoch so weit in die Zukunft reichende, verlässliche Voraussagen nicht zu, weshalb Zinsstrukturkurven nach 20 Jahren in die Zukunft extrapoliert werden. Hierfür hatte die Versicherungsaufsicht EIOPA neue Kriterien vorgeschlagen.

Doch die würden die Investitionsmöglichkeiten noch einmal verringern, sagt die Branche, insbesondere in risikoreichere Anlageklassen wie Venture-Capital: “Das neue Modell würde Anreize setzen, vermehrt in langlaufende Anleihen, etwa Staatsanleihen, zu investieren”, teilt ein GDV-Sprecher auf Anfrage mit. “Damit könnten Mittel für Investitionen in Realwerte reduziert werden.”

Das Bundesfinanzministerium teilt diese Auffassung der Versicherer so nicht: “Gegenstand der Überprüfung von Solvency II sind auch mögliche regulatorische Erleichterungen für langfristige Investitionen, um das Investitionspotential der Versicherer noch besser auszuschöpfen”, heißt es aus dem Haus von FDP-Finanzminister Christian Lindner. “Die Bundesregierung setzt sich dabei für risikogerechte Anpassungen ein, die auch dem Schutz der Versicherten angemessen Rechnung tragen.”

Ein Bereich fehlt bei der deutschen Startup-Strategie vollständig: die seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine auch politisch wiederentdeckte Rüstungsindustrie. Doch von einer Zeitenwende in der deutschen Startup-Politik kann hier keine Rede sein, wie Christmann erläutert: “Wir haben Schwerpunkte benannt, in denen es um die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen geht. Das ist Klimakrise, das ist Gesundheit, Biotechnologie, das sind Hauptaugenmerke, die wir auch mit der Startup-Strategie bedienen.” Das Thema sei natürlich zunehmend präsent, sagt die Startup-Beauftragte, die auch Luft- und Raumfahrtkoordinatorin der Ampelkoalition ist: “Natürlich gibt es auch einige Bereiche, in denen Dual-Use ein Thema ist, alleine schon bei Luft- und Raumfahrt, für das ich ja auch zuständig bin. Als Schwerpunkt sind aber die Themen gesetzt, die wir in der Startup-Strategie aufgelistet haben.”

Doch während an Startup-Politik kein Mangel ist, blieb eine Frage bislang ungeklärt: Was zählt überhaupt als Startup? Was als Scale-Up? Und was als technologie-intensive Innovation? Diese für jede politische Steuerung nicht gerade unwesentliche Frage für alle Startup-Politik auf deutscher wie europäischer Ebene will die EU-Kommission jedoch erst im ersten Quartal 2023 beantworten: Im Zuge der European Innovation Agenda soll dann ein Bericht vorgelegt werden, um genau diese Frage europaweit einheitlicher beantworten zu können. Mindestens bis dahin dürfen alle Beteiligten weiter ganz unterschiedliches meinen – und Startup sagen.

Die Branchen Logistik, Handel sowie Im- und Export sind in den vergangenen Jahren dünnhäutig geworden. Zu oft haben ihnen die Weltpolitik und die Pandemie ihre Lieferpläne aus dem Takt gebracht. Die Nachricht von ausgedehnten Marineoperationen um Taiwan (China.Table berichtete) hat daher eine Schrecksekunde verursacht.

Fehlen jetzt Chips aus Taiwan? Kommen taiwanische Waren womöglich nur noch mit Verspätung nach Europa? Droht ein Containerstau an global wichtigen Häfen wie Kaohsiung, Anping, Keelung oder Taipei? Nicht zuletzt ist die Taiwan-Straße eine der belebtesten Schifffahrtsrouten der Region.

Doch Experten geben vorerst Entwarnung. “Wenn die Militärmanöver nur kurz andauern und nicht zu umfangreich sind, dann werden die Beeinträchtigungen eher begrenzt sein“, sagte die Ökonomin Wan-Hsin Liu vom Kiel Institute für Weltwirtschaft (IfW Kiel) gegenüber China.Table. Es gebe Alternativrouten. Die geplante Dauer der Manöver von drei Tagen liegt zudem in dem Rahmen, den die Frachtfirmen als Verspätung noch gut wegstecken können.

Am ersten Tag haben die Militärmanöver jedenfalls noch keine großen Verspätungen oder Lieferkettenprobleme verursacht. Einige Reedereien haben ihre Schiffe sofort nach Ankündigung auf alternative Routen geschickt. Taiwans Schifffahrtsbehörden hatten ihnen dazu schon Optionen zur Verfügung gestellt, mit denen sich die Gefahrenzonen weiträumig umgehen lassen.

Einige Frachter haben auch ihr Ziel geändert und laufen nun Häfen auf dem Festland an. Andere haben ihre Geschwindigkeit gedrosselt, um erst am Wochenende nach Ende der Manöver in die kritischen Zonen einzulaufen. Die meisten Frachter umfahren jedoch einfach die Gebiete, in denen Militärübungen abgehalten werden.

Auch Schiffe ohne ein direktes Ziel auf Taiwan sind betroffen. Fast die Hälfte der weltweiten Containerschiffe haben im vergangenen Jahr die Taiwan-Straße passiert, wie Bloomberg berichtet. Die Sperrzonen stehen also nicht nur dem Taiwan-Verkehr im Weg, sondern auch Schiffen aus Japan, Südkorea und China mit Zielen in Europa oder den USA.

Doch selbst wenn die Schiffe nicht durch die Taiwan-Straße fahren, sondern an der Ostflanke der Insel vorbei, kommt es nur zu Verzögerungen von circa drei Tagen. Solche Verspätungen sind in der globalen Schifffahrt nicht ungewöhnlich. Extremwetter wie Taifune sorgen regelmäßig für ähnliche Abweichungen.

Eine gewisse Unsicherheit bleibt derweil bestehen. Nancy Pelosi, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, verweilte zwar nur einige Stunden auf Taiwan. Ihr Besuch hat die Region jedoch in Aufruhr hinterlassen. Die Militärmanöver um Taiwan haben schon jetzt eine neue Dimension erreicht. Ob sich die Volksrepublik damit begnügt, bleibt abzuwarten. Schon jetzt wirkt die Ausweisung der Manövergebiete wie eine Vorübung für eine Seeblockade Taiwans. Der chinesische General Meng Xiangjun stellt das auch genau so dar, berichten taiwanische Medien.

Sollte China die Manöver verlängern, könnten doch noch Probleme entstehen. Bei einer Ausweitung der Übungen müssten sich Unternehmen und Logistiker auf “erhebliche Beeinträchtigungen in globalen Lieferketten und somit auch der Weltwirtschaft” einstellen, so Globalisierungsexpertin Liu vom IfW. Experten halten es jedoch für zu früh für allzu große Beunruhigung. “Wir könnten uns Sorgen machen, wenn die Militärübungen länger und intensiver werden und sich auf die Lieferketten auswirken”, sagt auch Huang Huiming, Fondsmanager bei Nanjing Jing Heng Investment Management.

Doch schon die Beschäftigung mit dem Szenario ist im Licht der Erfahrungen der vergangenen Jahre durchaus relevant. Taiwan verfügt über die weltweit größte Produktionsbasis für Mikrochips. Allein der Marktführer Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) hält einen Anteil von 53 Prozent.

Halbleiter machten laut Liu im ersten Halbjahr gut 51 Prozent der taiwanischen Exporte aus. Fehlen die Bauteile, stehen auch in Deutschland die Bänder still. Die deutsche Wirtschaft sieht daher eine ausgeprägte Abhängigkeit von Taiwan. Vor allem die Möglichkeit indirekter Effekte über Ausfälle in der Volksrepublik ist ihr bewusst und war schon vor der aktuellen Krise ein Thema.

China hat zudem weiterhin die Möglichkeit, die nach dem Pelosi-Besuch verhängten Sanktionen gegen Taiwan auf weitere Produktgruppen auszuweiten. Bei diesem Szenario geht es nicht um eine Seeblockade, sondern um Zolltricks. China weist schon jetzt Waren mit verschiedenen fadenscheinigen Begründungen (China.Table berichtete) zurück.

Bisher sind vor allem die Lebensmittel- und die Bauwirtschaft betroffen. Doch auch industrierelevante Produktgruppen könnten Gegenstand der Rache für Pelosis Provokation sein. Das würde Taiwan empfindlich treffen. Die Volksrepublik ist der größte Handelspartner der Insel. Im vergangenen Jahr hat sie Waren im Wert von knapp 190 Milliarden Dollar nach China verschifft. Deutschland kam auf gut 245 Milliarden.

Weitreichende Sanktionen gelten derzeit aber als unwahrscheinlich. China würde sich mit einer wirtschaftlichen Isolierung Taiwans auch ins eigene Fleisch schneiden. Auch die Volksrepublik ist auf Halbleiter aus Taiwan angewiesen (China.Table berichtete).

Um das EU-Einsparziel von 15 Prozent zu erreichen, muss Deutschland so viel Gas sparen wie fünf Millionen vierköpfige Haushalte durchschnittlich im Jahr verbrauchen. Nach einer Rechnung der Deutschen Presse-Agentur basierend auf Daten der EU-Kommission muss die Bundesrepublik von Anfang August bis März nächsten Jahres gut zehn Milliarden Kubikmeter weniger Gas verbrauchen, um das von allen EU-Ländern beschlossene Ziel zu erreichen. Damit muss die Bundesrepublik in absoluten Zahlen mehr sparen als alle anderen EU-Länder.

Das liegt daran, dass Europas größte Volkswirtschaft auch am meisten Gas konsumiert. Insgesamt muss die EU rund 45 Milliarden Kubikmeter Gas weniger verbrauchen – Deutschland müsste also mit 10,35 Milliarden Kubikmetern fast ein Viertel davon einsparen (Europe.Table berichtete). Das steht in Proportion zur wirtschaftlichen Kraft der Bundesrepublik, denn sie ist auch für fast ein Viertel der EU-Wirtschaftsleistung gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) verantwortlich.

Andere Länder müssen zwar mengenmäßig weniger Gas sparen, dies steht aber teils nicht in Proportion zu der Wirtschaftsleistung. Auf Platz zwei bei der Einsparmenge liegt Italien mit über acht Milliarden Kubikmetern – im Vergleich zum BIP ist das verhältnismäßig viel. Frankreich muss ungefähr fünf Milliarden Kubikmeter weniger verbrauchen, das ist verglichen mit der Wirtschaftsleistung eher wenig. Das 15-Prozent-Ziel gilt für alle EU-Länder, ist jedoch zunächst freiwillig.

Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine haben sich die EU-Länder auf einen Notfallplan geeinigt (Europe.Table berichtete), da ein Lieferstopp von russischem Gas befürchtet wird. Der Plan sieht vor, den nationalen Gaskonsum im Zeitraum vom 1. August 2022 bis zum 31. März 2023 freiwillig um 15 Prozent zu senken (Europe.Table berichtete) – im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch in dem gleichen Zeitraum in den vergangenen fünf Jahren. Falls nicht genug gespart wird und es weitreichende Versorgungsengpässe gibt, kann ein Unionsalarm mit verbindlichen Einsparzielen ausgelöst werden (Europe.Table berichtete).

Deutschland ist nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bereits auf einem guten Weg. Demnach liegt die Bundesrepublik bei 14 oder 15 Prozent Einsparungen – allerdings im Vergleich zum Vorjahr und nicht temperaturbereinigt. Daher dürfte die relevante Prozentzahl deutlich niedriger sein. Eine konkrete Zahl nannte das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage nicht. Man sei in den Berechnungen und bereits getroffene Maßnahmen würden mit einbezogen.

Weitere Maßnahmen müssten jedoch folgen, um das Einsparziel zu erreichen. Aus dem Ministerium hieß es auch, dass man für Deutschland eine größere Einsparnotwendigkeit als die von den EU-Ländern beschlossenen 15 Prozent sehe. dpa

Die von der Bundesregierung geplanten Auktionen zur Einsparung von Gas gehen dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) nicht weit genug. Neben einem kurzfristigen Auktionsmodell für Unternehmen, um Gas einzusparen, brauche es auch ein zweites Instrument für die mittelfristige Freigabe von Gaskontingenten durch Unternehmen. “Sonst droht der Auktionsmechanismus am Bedarf der Industrie vorbeizuführen”, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Donnerstag. Bei der Beschaffung anderer Energieträger oder der Abschaltung einzelner Produktionseinrichtungen könne es Mehrkosten geben, die der Staat zumindest anteilig ersetzen müsse.

Kritik an dem Auktionsmodell kam gestern auch vom Chemieverband VCI. “So wie das Gas-Auktionsmodell aktuell geplant ist, trägt es zur Stabilisierung des Gasnetzes im Herbst bei. Die Chance, die Speicher frühzeitig zu füllen, wird aber vertan”, twitterte der Verband.

Einen Tag zuvor hatte auch die Bundesnetzagentur (BNetzA) erkennen lassen, dass das Auktionsmodell eher für das kurzzeitige Absenken der Spitzenlast praktikabel ist. “Dieses Angebot kann dann vom Marktgebietsverantwortlichen abgerufen werden, etwa wenn aufgrund sinkender Temperaturen ein erhöhter Gasverbrauch zu erwarten ist”, sagte BNetzA-Vizepräsidentin Barbie Kornelia Haller im Interview mit dem Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft.

Einigen Experten zufolge bietet allerdings der bestehende Gasmarkt ausreichende Anreize, um Energie zu sparen. “Wenn ich als Industrie Gas gekauft habe, kann ich es heute für 180 Euro zurückgeben. Das ist der Anreizmechanismus. Ich verstehe nicht, warum wir noch etwas on top brauchen”, sagte der Energieökonom Lion Hirth von der Hertie School Mitte Juli beim Table.Live-Briefing zum EU-Notfallplan für den Winter (Europe.Table berichtete). Seitdem ist der Gaspreis am Spotmarkt sogar auf 200 Euro pro Megawattstunde gestiegen. ber, dpa

Finanzminister Christian Lindner will, dass die EU nach der gewaltigen Schuldenaufnahme in der Corona-Krise wieder zu strengen Haushaltsregeln zurückkehrt. Nötig sei ein verlässlicherer und ambitionierterer Pfad zum Schuldenabbau, sagte der FDP-Politiker dem “Handelsblatt”.

Gemäß dem deutschen Vorschlag für die Reform des EU-Stabilitäts- und Wachstumspakts (Europe.Table berichtete) sollen laut “Handelsblatt” zudem die Schuldenregeln erhalten bleiben. Diese erlauben den Mitgliedstaaten eine jährliche Neuverschuldung von maximal drei Prozent der Wirtschaftsleistung und eine Gesamtverschuldung von höchstens 60 Prozent.

Zusätzlich will Lindner Schuldenabbau vorschreiben. Bisher ist der Grundsatz, dass die Mitgliedstaaten nur ein jährliches strukturelles Defizit von 0,5 Prozent aufweisen dürfen oder sich dem annähern müssen, nicht verbindlich. Das will Lindner ändern: Die mittelfristigen Haushaltsziele (Europe.Table berichtete) sollen verbindlich werden. Auch eine schrittweise Anpassung zu einem weitgehend ausgeglichenen Haushalt würde akzeptiert, sagte er.

Die EU-Kommission will im Herbst ihren Vorschlag für die Stabilitätspakt-Reform vorlegen. Unter den Mitgliedern haben sich verschiedene Lager gebildet. Deutschland hatte weitreichenden Reformen und einer Aufweichung der Schuldenregeln, die andere Länder fordern, schon zuvor immer eine Absage erteilt.

SPD-Fraktionsvize Achim Post begrüßte, dass sich Lindner und die Bundesregierung aktiv in die Debatte einbringen. “Umso wichtiger wird es sein, dass Deutschland in den weiteren Verhandlungen flexibel und vermittelnd im Sinne einer letztlich für alle tragfähigen und zukunftsgerechten Lösung agiert”, mahnte er allerdings an. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt brauche ein Update, das ihn mit fairen und realistischen Zielen auf die Höhe der Zeit und Herausforderungen bringe. dpa

Die Europäische Union (EU) will bis September deutschen Regierungskreisen zufolge ein weiteres Finanzierungspaket für die Ukraine schnüren. Es gehe in etwa um acht Milliarden Euro. Ein Teil davon solle auf Zuschüsse entfallen, die nicht zurückgezahlt werden müssten, ein anderer Teil auf Kredite, sagte ein Regierungsvertreter am Donnerstag. Möglicherweise seien zwei Schritte nötig, um zum Ziel zu kommen. Der erste Schritt davon dürfte im September spruchreif sein.

Deutschland gehe es um eine fairere Lastenverteilung. EU-Staaten, die sich bislang zurückgehalten hätten, müssten jetzt mehr machen. “Deutschland wird sich auch an weiteren Hilfen beteiligen”, sagte der Regierungsvertreter. Dazu sei man im engen Austausch mit der EU-Kommission und den europäischen Partnern.

Die sieben führenden Industrienationen (G7) hatten im Frühjahr ein mehr als neun Milliarden Dollar schweres Paket für die von Russland angegriffene Ukraine geschnürt. Damit wurde die Finanzierung des Landes für mehrere Monate gesichert. Die Hauptlast davon trugen die USA mit 7,5 Milliarden Dollar, Deutschland hatte einen Zuschuss von einer Milliarde Euro bereitgestellt, der bereits ausbezahlt ist. Im G7-Kreis hielten sich die EU-Partner Frankreich und Italien stark zurück. Die EU-Kommission hat mittlerweile auch einen Zuschuss in Höhe von einer Milliarde Euro gegeben (Europe.Table berichtete).

Bei den Hilfen geht es ausschließlich um kurzfristige Budgetunterstützung für die Regierung in Kiew. Militärhilfen, humanitäre Hilfen sowie ein späterer Wiederaufbau des Landes (Europe.Table berichtete) werden aus anderen Töpfen finanziert. Der Regierungsvertreter sagte, Deutschland wolle nicht doppelt zur Kasse gebeten werden. Der bisherige Zuschuss an die Ukraine müsse zumindest teilweise angerechnet werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte diese Woche gesagt, das Haushaltsdefizit belaufe sich durch den Krieg immer noch auf fünf Milliarden Dollar pro Monat. Experten gehen davon aus, dass der Liquiditätsbedarf des Landes auch über 2022 hinaus bestehen wird. Immer weitere Hilfen sind deswegen wahrscheinlich (Europe.Table berichtete). In Medienberichten wurden zuletzt ukrainische Vorwürfe gegen Deutschland laut, die Auszahlung von EU-Geldern zu blockieren. rtr

Die EU will trotz der Wiederaufnahme von Getreide-Exporten über Schwarzmeerhäfen in der Ukraine an ihrer Initiative für alternative Frachtrouten festhalten. Da es schwierig sein werde, die Ausfuhrmenge über die Schwarzmeerhäfen sofort wieder auf Vorkriegsniveau zu bringen, blieben andere Transportwege von entscheidender Bedeutung, erklärte ein Beamter der zuständigen EU-Kommission auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Jede exportierte Tonne zähle, und indem man die Kapazität und Flexibilität des europäischen Verkehrssystems erhöhe, könne man dazu beitragen, die Nahrungsmittelversorgung in armen Partnerländern zu sichern.

Die für den Transportsektor verantwortliche EU-Kommissarin Adina Vălean erklärte: “Es sind noch Verbesserungen möglich.” So gebe es nicht genügend Güterwaggons und Binnenschiffer und es brauche mehr Kapazitäten für die vorübergehende Lagerung ukrainischer Ausfuhren. Jede Art von Hilfe sei willkommen.

Die EU engagiert sich für die Erleichterung von Agrarexporten aus der Ukraine, weil durch Russlands Angriffskrieg bedingte Blockaden erhebliche Auswirkungen auf die globalen Nahrungsmittelmärkte haben und in Ländern des Nahen Ostens, Asiens und Afrikas die Ernährungssicherheit bedrohen.

Die größten Hoffnungen ruhen derzeit allerdings auf einem von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelten Abkommen, das eine Wiederaufnahme von regelmäßigen ukrainischen Agrarexporten über das Schwarze Meer ermöglichen soll (Europe.Table berichtete). Über die ukrainischen Schwarzmeerhäfen wurden nach EU-Zahlen bis vor dem Krieg rund 90 Prozent der Ausfuhren von Getreide und Ölsaaten abgewickelt – bei Getreide waren es demnach bis zu fünf Millionen Tonnen pro Monat.

Dass dieses Niveau in absehbarer Zeit wieder erreicht werden kann, gilt nichtsdestotrotz als unwahrscheinlich. Das erste Schiff, das Anfang der Woche unter dem UN-Deal den Hafen von Odessa verließ (Europe.Table berichtete), hatte gerade einmal rund 26.000 Tonnen Mais geladen. Es wird am Sonntag in der libanesischen Hafenstadt Tripoli erwartet.

Wie der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Donnerstag mitteilte, sollen am Freitag drei Schiffe im Rahmen der Vereinbarung zur Freigabe der Getreide-Exporte aus ukrainischen Häfen auslaufen.

Akar sagte auch, dass ein leeres Schiff nach einer Inspektion in Istanbul in Richtung Ukraine fahren soll. In der Erklärung hieß es, Akar habe Gespräche mit den ukrainischen Ministern für Verteidigung und Infrastruktur geführt, um die Situation der Getreidelieferungen zu besprechen. dpa/rtr

Nachdem die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) Verstöße Russlands gegen internationale Luftverkehrsregeln festgestellt hat, hat die EU-Kommission nun reagiert und die Rechtsbrüche verurteilt. Russland weise seine Luftfahrtunternehmen an, die Regeln zu missachten, mahnte EU-Verkehrskommissarin Adina Vălean.

Die ICAO hatte Ende Juni bereits bemerkt, dass russische Airlines in anderen Ländern registrierte Flugzeuge zusätzlich in das russische Luftfahrzeugregister aufgenommen haben. Die Maschinen gehören ausländischen Leasinggesellschaften und wurden nach Beginn des Krieges in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland nicht zurückgegeben. Die EU-Kommission betrachtet die Flugzeuge als “gestohlen”.

Aufgrund der rechtswidrigen Doppelregistrierung sieht die ICAO schwere Sicherheitsbedenken in Bezug auf die internationale Gültigkeit des Lufttüchtigkeitszeugnisses und der Funkstationslizenz der einzelnen Flugzeuge. Die UN-Organisation hat Russland deshalb aufgefordert, ihre Verstöße gegen internationale Luftverkehrsregeln unverzüglich einzustellen.

Es würden mehrere Sicherheitsanforderungen “vorsätzlich beim Versuch der russischen Regierung verletzt, EU-Sanktionen zu umgehen“, hieß es am Donnerstag von der Kommission. “Es ist für alle Länder von größter Bedeutung, das regelbasierte internationale Luftverkehrssystem zu verteidigen, um die Sicherheit der Fluggäste und der Besatzung zu wahren”, kommentierte Vălean. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell erklärte, es sei ein weiteres Beispiel für Russlands “offenkundige Missachtung internationaler Vorschriften und Normen”, die auch das Leben russischer Staatsangehöriger gefährde.

Die ICAO habe ihre 193 Mitgliedstaaten gestern über die “offenkundige Nichteinhaltung wesentlicher Bestimmungen des internationalen Luftfahrtrechts durch Russland” unterrichtet, heißt es von der EU-Kommission. Sie werden die Angelegenheit darüber hinaus auf ihrer nächsten Generalversammlung Ende September thematisieren. luk

Google ist womöglich erneut ins Visier der Wettbewerbshüter der Europäischen Kommission geraten. Diesmal untersucht Brüssel nach Informationen von Politico die Regeln für Googles App Store. Dazu habe die Wettbewerbsbehörde vertrauliche Fragebögen betreffend die Abrechnungsbedingungen und Entwicklergebühren für den Google Play Store versandt.

Die Europäische Kommission wollte dies am Donnerstag nicht kommentieren. Auch Google lehnte eine Kommentierung ab.

Entwickler, die ihre Anwendungen im Google Play Store anbieten, zahlen für den Zugang zum Google Play Store eine Provision von bis zu 30 Prozent. Zudem verpflichtet Google die Anbieter, das Google-eigene Abrechnungssystem zu nutzen, um Zahlungen von den Nutzern anzunehmen.

Aktuell läuft gegen den Google Play Store bereits eine ähnliche Untersuchung in den Niederlanden, die voraussichtlich eingestellt wird, wenn die EU eine offizielle Untersuchung einleitet. Parallel untersucht auch die britische Wettbewerbsaufsichtsbehörde die Konditionen des Google Play Store. Daneben gibt es eine ähnliche Untersuchung in Brüssel gegen den App Store von Apple. Apple missbrauche hier seine marktbeherrschende Stellung im Bereich des Vertriebs von Musikstreaming-Apps.

Zuletzt hatte die Europäische Kommission im März 2022 ein förmliches Kartellverfahren gegen Google und Meta eingeleitet. Hier prüft sie, ob eine Vereinbarung von Google und Meta (Facebook) in Bezug auf Display-Werbung möglicherweise gegen die EU-Wettbewerbsvorschriften verstößt (Europe.Table berichtete).

Andere Wettbewerbsverfahren gegen Google hat die EU-Kommission bereits abgeschlossen. Dabei ging es um Google Search Shopping, Google Search Adsense sowie das Betriebssystem Google Android. Insgesamt beliefen sich die Bußgelder auf mehr als acht Milliarden Euro – allerdings streitet Google hier noch mit der Kommission vor dem EUGH.

Am 19. Juli kündigte Google in einem Blogpost an, dass das Unternehmen die Gebühren für Entwickler von Nicht-Gaming-Apps im Google Play Store, die zu konkurrierenden Zahlungssystemen wechseln, von 15 Prozent auf zwölf Prozent senken werde, um den neuen EU-Vorschriften zu entsprechen. Die Gebührensenkung gelte nur für europäische Verbraucher, während die Möglichkeit, ein anderes Zahlungssystem zu verwenden, auch auf Spiele-Apps ausgeweitet werden soll.

Hintergrund ist, dass die großen Tech-Firmen wie die Alphabet-Mutter Google im kommenden Jahr den neuen EU-Vorschriften des Digital Markets Act (DMA) unterliegen. Demnach müssen App-Entwickler die Nutzung konkurrierender Zahlungsplattformen für App-Verkäufe gestatten – oder sie riskieren Geldstrafen von bis zu zehn Prozent ihres weltweiten Umsatzes.

“Als Teil unserer Bemühungen, diese neuen Regeln einzuhalten, kündigen wir ein neues Programm zur Unterstützung von Abrechnungsalternativen für Nutzer aus dem europäischer Wirtschaftsraum an”, kündigte Estelle Werth, Googles Direktorin für EU-Regierungsangelegenheiten und öffentliche Politik, in dem Blogpost an. Dies bedeute, dass Entwickler von Nicht-Gaming-Apps ihren Nutzern in Europa eine Alternative zum Abrechnungssystem von Google Play anbieten können.

Der DMA soll im Oktober dieses Jahres in das EU-Regelwerk aufgenommen werden, und die in ihren Geltungsbereich fallenden Technologiefirmen werden Anfang 2024 die Vorschriften einhalten müssen. vis

Seit April verantwortet Jekaterina Boening als Head of Sustainability das Thema Nachhaltigkeit in der Industrial-Applications-Abteilung bei Siemens Energy. Die Energiesparte des Münchner Großkonzerns bietet unter anderem Unternehmen aus der Industrie – etwa der energieintensiven Chemieindustrie – Konzepte für die grüne Transformation an.

Die 32-Jährige ist im Bereich Industrial Applications für die Umsetzung der eigenen Nachhaltigkeitsziele verantwortlich. Damit löst sich Boening von ihrem bisherigen Fokus auf einem nachhaltigen Verkehrssektor. Beim Thinktank “Transport & Environment Deutschland” war sie Bereichsleiterin für Energie, Klima und Kraftstoffe. “Mit dem Wechsel vom Thinktank zu Siemens Energy wollte ich endlich auch praktisch an der Transformation mitwirken”, erklärt Boening.

Eine ihrer zentralen Aufgaben ist die Umsetzung der EU-Taxonomie im eigenen Unternehmen. Dabei müssen zunächst einmal die Prozesse geschaffen werden, wie “grüne” Investitionen gemessen werden (Europe.Table berichtete). Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich ist für Boening daneben auch die Prüfung der Klimaschutztauglichkeit der eigenen Standorte. “Wir wollen ab kommendem Jahr unseren Strom zu hundert Prozent aus grünen Quellen beziehen und bis 2030 in allen unseren eigenen Betriebsprozessen klimaneutral werden”, erklärt Boening.

Für ein Industrie-Unternehmen kein einfaches Unterfangen, aber vielleicht war es genau diese Herausforderung bei der Transformation eines Energieriesen (Europe.Table berichtete) mitzuwirken, die Boening zu Siemens Energy gelockt hat. “Natürlich gibt es andere Unternehmen, zum Beispiel aus der Finanz- oder IT-Branche, die verkünden, dass sie schon seit Jahren klimaneutral sind. Aber da darf man nicht vergessen, dass die Unternehmen nur ein paar Büros dekarbonisieren mussten. Bei uns und insbesondere bei unseren Kunden in der energieintensiven Industrie ist es eben etwas anspruchsvoller”, sagt Boening.

Energie begleitet die gebürtige Lettin, bekennende Europäerin und überzeugte Wahlberlinerin seit dem Beginn ihrer beruflichen Karriere. “In meinem ersten Job bei Eon habe ich den Beginn der deutschen Energiewende miterlebt”, erzählt Boening. Kurz zuvor hatte Ex-Kanzlerin Merkel unter dem Eindruck des Atomunglücks in Fukushima den Ausstieg aus der Atomenergie verkündet.

Auch den russischen Umgang mit Energie hat Boening kennengelernt, lange bevor Russland Energie als Druckmittel gegen den Westen einsetzte. Vier Monate lang beriet sie im Rahmen eines Projekts des UN-Entwicklungsprogramms das russische Energieministerium beim Thema Energiesparen (Europe.Table berichtete). Denn das hält man in Russland noch immer für kaum notwendig. “Da läuft man im Studentenwohnheim in T-Shirt und kurzer Hose bei geöffnetem Fenster. Draußen hat es minus zwanzig Grad und die Heizung läuft volle Pulle”, erklärt Boening.

Ihr Geburtsland hat den Lernprozess bereits hinter sich. Dabei sei es auch für das kleine Land nicht einfach gewesen, sagt Boening. Dass Klimaschutz und Umweltschutz in Lettland bis vor Kurzem kaum eine Rolle gespielt hätten, liege daran, dass solche Themen einen gewissen Wohlstand voraussetzen. “Auch mithilfe der EU hat Lettland den aber erreicht und der Green Deal führt dazu, dass die Themen immer wichtiger werden”, erklärt Boening. David Renke