“Die russische Invasion ist gescheitert” – das sagten zumindest die Chefin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und die britische Premierministerin Liz Truss nach einem Treffen bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York am Mittwoch. Die Entscheidung von Präsident Wladimir Putin, eine teilweise russische Mobilisierung für den Kampf in der Ukraine anzuordnen, sei ein Zeichen von Schwäche, erklärten sie. Putins Ankündigung veranlasste die EU-Außenminister, am Mittwoch ein Notfalltreffen abzuhalten, um über neue Sanktionen und Waffenlieferungen an Kiew zu beraten. Wie der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Michael Gahler, die Ankündigung Putins einordnet, und was der Westen seiner Ansicht nach jetzt tun muss, erklärt er im Interview mit Ella Joyner.

Fallen die Klimaziele der Ampelregierung bald den hohen Energie- und Lebensmittelpreisen zum Opfer? Die Bundesregierung plant bereits, die Anhebung des nationalen CO2-Preises im Brennstoffemissionshandelsgesetz um ein Jahr verschieben. Auch auf europäischer Ebene wackeln klimastrategische Vorhaben. Lukas Scheid analysiert, welche Auswirkungen das hat.

China begrüßt ausländische Investoren – und die kommen, trotz der steigenden Risiken am Markt. Vor allem für deutsche Unternehmen ist das dortige Wachstum verlockend. Doch wie lange geht das noch gut? China holt auf, will selbst Marktführer werden und wird aller Voraussicht nach irgendwann ausländische Firmen ersetzen. Mein Kollege Nico Beckert über Abhängigkeiten, Spannungen und Investitionschancen am chinesischen Markt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Herr Gahler, was bedeutet die Teilmobilisierung für den Krieg?

Offenbar läuft die “Spezialoperation” doch nicht nach Plan, sonst würde er nicht eine Teilmobilisierung ausrufen. Er wird die 300.000 Mann nicht zusammenkriegen. Es ist ein Ausdruck der bevorstehenden Niederlage. Wir sollten unsere Kräfte bündeln und die Ukraine weiter mit Waffen unterstützen.

Kann er das Kriegsgeschehen im Osten und Süden der Ukraine damit zugunsten Russlands wenden?

Ich glaube das nicht, weil er die Leute gar nicht auf die Schnelle dorthin bekommen wird. Dafür fehlen die logistischen Möglichkeiten. Aber es wird für die Ukrainer eine Herausforderung sein. Wir müssen unseren Beitrag leisten, dass sie gut bewaffnet sind und sich wehren können.

Wie bewerten Sie die angekündigten Referenden in den besetzten Gebieten?

Diese Referenden sind ein Fake. Putin weiß, dass wir wissen, dass es ein Fake ist, und trotzdem baut er eine Potemkin’sche Fassade der Legitimität. Das ist vollkommen politisch und rechtlich irrelevant für uns. Wir werden das nie anerkennen. Und er weiß das auch.

Und die Anspielung auf Nuklearwaffen?

Das ist klassische Angstmacherei. Alle Fachleute sagen, dass er diese Drohung nicht wahrmachen wird. Das wäre nicht nur eine Eskalation, sondern der Beweis, dass er bei dem Versuch gescheitert ist, seinen Nachbarn zu erobern. Nuklearwaffen dienen der politischen Abschreckung, aber sie sind nicht geeignet, einen Krieg zu beenden.

Haben Sie Angst davor, dass der Krieg auf andere Länder in Europa übergreift?

Das sehe ich nicht. Russland ist dazu gar nicht in der Lage. Wir müssen den Ukrainern helfen, die Russen zurückzudrängen an ihre eigene Grenze. Dann wird es möglich sein, mit Moskau zu diskutieren. Die Ukrainer sind dazu willens und in der Lage. Wir müssen ihnen genug Waffen liefern.

Wann kommen Friedensverhandlungen für Sie infrage?

Wann Russland bereit ist, auf den Status Quo Ante zurückzukehren. Auf jeden Fall auf den Stand vor dem 24. Februar. Dann ist es Sache der Ukrainer zu entscheiden, ob das schon ausreicht, die Russen an den Verhandlungstisch zu zwingen oder ob sie versuchen, auch die Krim oder die besetzten Gebiete Donetsk und Luhansk zurückzuerobern.

Sollte Deutschland ihrer Meinung nach Kampfpanzer liefern?

Es gibt im Westen zwölf oder 13 Länder, die den Leopard 2 haben, insgesamt 2000 Stück. Wenn wir davon 200 gemeinschaftlich an die Ukraine geben, dann ist es kein deutscher Alleingang, sondern eine gemeinsame Aktion, die den Ukrainern hilft, ihre Territorien zurückzuholen. Ich denke, das sollten wir tun.

Würde dies Putin dazu bewegen, weiter zu eskalieren?

Ich glaube, er hat keine Kapazitäten dafür. Der einzige Ausweg ist, dass er sich bereit erklärt, an den Verhandlungstisch zu kommen. Dafür müsste er sagen: Ok, ich akzeptiere die territoriale Souveränität der Ukraine.

Die Bundesregierung will die Anhebung des nationalen CO2-Preises im Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) um ein Jahr verschieben. Im Rahmen des dritten Entlastungspakets hatte sie verkündet, die Abgabe von aktuell 30 Euro erst zum 1. Januar 2024 auf 35 Euro pro Tonne CO2 anzuheben. Entsprechend verschieben sich auch die weiteren geplanten Anhebungen um ein Jahr nach hinten.

Es ist ein erstes Anzeichen, was die Energiekrise mit den Klimaschutzambitionen der Ampel macht. Schließlich ist die Bepreisung von CO2 ein adäquates marktwirtschaftliches Instrument, die Emissionen von Industrie und Verbrauchern zu senken. Für die EU ist es das mit Abstand wichtigste Instrument zur Erreichung der Ziele des Green Deals. Dennoch wurde trotz grüner Regierungsbeteiligung der Rotstift bei diesem Instrument angesetzt.

Die Forderungen mancher Industrien gehen noch viel weiter. Ein Bündnis aus Immobilienunternehmen, Entsorgungs- und kommunalen Unternehmen forderte beispielsweise, die für 2023 geplante Ausweitung des BEHG auf die Müllverbrennung zu stoppen. Das Argument: Noch höhere finanzielle Belastungen für private Haushalte und Betriebe müssten vermieden werden. Der Wirtschafts- und Umweltausschuss des Bundesrats plädierte für eine Verschiebung um zwei Jahre.

Dieser Empfehlung ist der Bundesrat vergangene Woche in seiner ersten Lesung zu der vom BMWK vorgelegten Ergänzung des BEHG zwar nicht gefolgt, da die Benachteiligung von Recycling durch die Einbeziehung von Müllverbrennung beendet werden müsse. Doch auch hier zeigt sich, dass Forderungen nach einem Stopp- oder der Verschiebungen von Klimaschutzmaßnahmen nicht mehr allzu unpopulär sind.

Und auch wenn das Preissignal des BEHG als Anreiz zum Energiesparen als begrenzt gilt – der CO2-Preis schlägt mit einem Plus von insgesamt 0,671 ct/kWh (brutto) beim Gaspreis, 6,7 ct/l Benzin und 7,7 ct/l Diesel zu Buche. Die Bereitschaft der Bundesregierung, angesichts steigender Lebenshaltungs- und Produktionskosten Abstriche bei Klimaschutzinstrumenten zu machen, zeigt, dass nichts, was vor wenigen Monaten noch als ausgeschlossen galt, es jetzt immer noch ist.

Auf europäischer Ebene gilt das genauso. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) will die EU-Chemikalienstrategie, die Industrieemissionsrichtlinie und den geplanten CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) vorerst stoppen, da sie “die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie weiter belasten”. So sollen die Auswirkungen der Energiekrise abgemildert werden. Zur ganzen Wahrheit gehört jedoch, dass die Forderung des VCI nicht neu ist und nicht allein durch die steigenden Energiepreise begründet ist. Schon vor Beginn der Energiekrise waren diese Gesetzesinitiativen dem Verband ein Dorn im Auge, da sie die Industrie vor enorme Herausforderungen stellen. Aber in der aktuellen Lage bekommen die Rufe nach weniger Klimaschutz eben wieder Aufwind.

Dies nutzen auch Daniel Caspary und Angelika Niebler von der EVP aus. “Belastende Gesetzgebungen” müssten zurückgestellt werden, fordert Caspary und meint die Industrieemissionsrichtlinie, das Bodengesundheitsgesetz und das Lieferkettengesetz. “Zusätzliche Auflagen für Unternehmen und Landwirtschaft müssen in dieser dramatischen Krisenzeit unbedingt vermieden werden.” Niebler bezeichnet die von der Kommission vorgeschlagene Pflanzenschutzmittelverordnung in Zeiten von Lebensmittelknappheit als inakzeptabel. Dies werde dazu führen, “dass unsere Landwirte nicht mehr genug für die Ernährung des Kontinents produzieren können”, fürchtet die CSU-Politikerin. Auch bei Caspary und Niebler ist die Kritik an ebenjenen Gesetzesvorschlägen nicht neu, lediglich die Begründung hat sich geändert.

Bei Fraktionskollege Peter Liese, umweltpolitischer Sprecher der EVP und Berichterstatter für die Reform des europäischen Emissionshandelssystems (ETS), scheint sich die Haltung jedoch tatsächlich geändert zu haben. Liese verteidigt längst nicht mehr so vehement die Bedeutung eines starken Preissignals des ETS für den Klimaschutz, wie noch vor einigen Monaten. Setzte er sich in den Verhandlungen im Umweltausschuss des EU-Parlaments noch gegen so manchen konservativeren EVP-Abgeordneten durch, der eine weniger ambitionierte ETS-Reform lieber gesehen hätte, ist der Ton inzwischen anders.

Liese unterstützt die Forderung seiner Fraktion nach einem kurzfristigen Eingriff in den Emissionshandel, um Stromverbraucher und Unternehmen zu entlasten. Den viel kritisierten Vorschlag der Kommission, CO2-Zertifikate aus der Marktstabilitätsreserve im Wert von 20 Milliarden Euro zu verkaufen, um REPowerEU zu finanzieren, will die EVP noch ausweiten. Liese fordert explizit, dass die Zertifikate schnellstmöglich auf den Markt kommen sollen, sodass die Maßnahme auch zeitnah einen senkenden Effekt auf den CO2-Preis hat.

Im Unterschied zum deutschen BEHG hat der europäische CO2-Preis bereits eine deutliche Lenkungswirkung. Laut der EU-Kommission sind die Emissionen der im ETS erfassten Sektoren seit der Einführung im Jahr 2005 um 42,8 Prozent gesenkt worden. Durch die Reform soll das System noch gestärkt werden, weshalb auf dem Instrument große Hoffnungen für den Klimaschutz ruhen.

Eine Verwässerung der Ambition wird daher trotz Energiekrise auch kritisch betrachtet. “Forderungen nach einer Schwächung des EU-Emissionshandelssystems beruhen auf dem Irrglauben, dass wir durch niedrigere Preise für ETS-Zertifikate die Energiepreise und die Inflation senken können”, argumentiert Sabine Frank, geschäftsführende Direktorin bei Carbon Market Watch. Der Verkauf von MSR-Zertifikaten würde einen Präzedenzfall schaffen, sagt sie. “Selbst wenn das Europäische Parlament oder der Rat strenge Auflagen machen und den Text dahingehend ändern, dass es sich um eine ‘außergewöhnliche und einmalige Maßnahme’ handelt, besteht die Gefahr, dass sie wieder angewendet würde.” Die MSR sei kein Instrument zur Geldbeschaffung, mahnt Frank.

Aus Kreisen der Grünen in Brüssel ist zu hören, dass man die Verschiebung oder das Stoppen von klimapolitischen Maßnahmen auf jeden Fall verhindern möchte. Ein niedrigerer CO2-Preis, wie durch den Verkauf von MSR-Zertifikaten, würde auch zu geringeren Einnahmen aus dem ETS führen. Einnahmen, die sowohl den Mitgliedstaaten als auch den verschiedenen Investitionsfonds der EU zur Unterstützung der Transformation der Wirtschaft fehlen würden, so die Befürchtung. “Möglicherweise haben einige Länder bereits einen Teil dieser Einnahmen für Klimaschutzprojekte vorgesehen, sodass sie bei einem drastischen Preisrückgang andere Finanzierungsquellen finden müssen”, sagt Sabine Frank.

In der Kommission will man von diesen Befürchtungen nichts wissen. Mitgliedstaaten könnten Einnahmen aufgrund des durch die ETS-Reform steigenden CO2-Preises nicht verplanen, da die Reform noch gar nicht final beschlossen sei, heißt es aus Kommissionskreisen.

Dass die EU ihre Klimaschutzambitionen aus den Augen verlieren würde, streiten sowohl Green-Deal-Kommissar Frans Timmermans als auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei jeder Gelegenheit ab. Die Ziele des Green Deals sollen unangetastet bleiben und die Maßnahmen zur Eindämmung der Energiekrise das Klima durch erhöhte CO2-Emissionen nicht belasten. Aus Sicht von Carbon Market Watch ist das auch glaubwürdig. “Seit der Rede zur Lage der Union und den vorgeschlagenen Maßnahmen, einschließlich einer Überarbeitung des Strommarktdesigns, haben sich die Rufe nach einem Eingriff in den Kohlenstoffmarkt ein wenig beruhigt“, sagt Frank.

22.09.2022 – 08:30-09:30 Uhr, online

DGAP Morning Briefing on Geopolitical Challenges

The German Council on Foreign Relations (DGAP) holds a Morning Briefing on geopolitical challenges with Oleg Ustenko (Chief Economic Advisor to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyi). INFOS & REGISTRATION

24.09.2022 – 17:00-19:00 Uhr, online

HBS, Diskussion Green Cities 2035: Wärmewende – Kommunale Lösungen für die europaweite Energiekrise?

Die Heinrich-Böll-Stiftung beschäftigt sich mit der Rolle der Kommunen bei der Wärmewende. INFOS & ANMELDUNG

26.09.-30.09.2022, Mailand (Italien)

EC, Conference 8th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion

The European Commission (EC) gathers the PV research and development community to meet and discuss, to exchange and network. INFOS & REGISTRATION

26.09.-30.09.2022, Belgien

EC European Sustainable Energy Week: Going green and digital for Europe’s energy transition

The European Commission (EC) brings together public authorities, private companies, projects, NGOs and consumers to promote initiatives to save energy and move towards renewables for clean, secure and efficient energies. INFOS & REGISTRATION

26.09.-27.09.2022, Berlin

FAZ European Economic Conference

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) fragt, welche Antworten Europa auf die großen Herausforderungen Energieknappheit, Inflation und den Kampf um einen Platz unter den globalen Wirtschaftsmächten findet. INFOS & ANMELDUNG

26.09.2022 – 09:00-17:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

Eurogas, Conference Sectoral Social Dialogue Committee in the Gas Sector Plenary Meeting

Eurogas discusses the gas sector in the context of the European energy transition. ANMELDUNG AN bronagh.ohagan@eurogas.org

26.09.2022 – 13:00-15:00 Uhr, Potsdam

FES, Podiumsdiskussion Tschechiens EU-Ratspräsidentschaft in Zeiten des Krieges: Europa als Aufgabe

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) setzt sich mit den Prioritäten der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft auseinander. INFOS & ANMELDUNG

26.09.2022 – 15:30-18:30 Uhr, Berlin

BDI, Konferenz Umsetzung der globalen Mindeststeuer in Deutschland – Konferenz zum internationalen Steuerrecht

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) diskutiert mit Vertretern aus dem BMF und der Europäischen Kommission, den Unternehmen und aus der Beratung, was bei der Umsetzung von OECD Pillar Two in nationales Recht zu beachten ist und welche verfahrensrechtlichen Aspekte dabei eine Rolle spielen. INFOS & ANMELDUNG

27.09.-30.09.2022, Hamburg

Messe WindEnergy

Die WindEnergy-Messe ist das Branchentreffen der Windindustrie. INFOS & ANMELDUNG

27.09.-28.09.2022, Berlin/online

Handelsblatt, Konferenz Gas 2022

Das Handelsblatt widmet sich der Frage, wie angesichts der europäischen Gasmangellage die Versorgungssicherheit für alle gewährleistet werden kann. INFOS & ANMELDUNG

27.09.2022 – 18:00-22:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

Bayerische Landesvertretung bei der EU, Diskussion Fit for 55 – Antriebstechnologien der Zukunft: Lösungen für den klimaneutralen Personen- und Güterverkehr

Die Bayerische Landesvertretung bei der EU beschäftigt sich mit dem Beitrag der europäischen Verkehrswirtschaft zum Ziel, im Jahr 2030 55 Prozent weniger Treibhausgase auszustoßen. ANMELDUNG NACH PERSÖNLICHER EINLADUNG

27.09.2022 – 18:00-22:00 Uhr, Berlin

BDI Parlamentarischer Abend

Zum parlamentarischen Abend des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) kommen u. a. BDI-Präsident Siegfried Russwurm und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. ANMELDUNG NACH PERSÖNLICHER EINLADUNG

27.09.2022 – 19:00-20:15 Uhr, online

FNF, Vortrag Noch eine Krise?! Kommt jetzt auch noch die Eurokrise zurück?

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) beschäftigt sich mit einer möglichen Rückkehr der Euro-Krise. INFOS & ANMELDUNG

Chinas Vize-Ministerpräsident Han Zheng hat normalerweise Wichtigeres zu tun, als neue Fabriken einzuweihen. Doch für BASF machte Han eine Ausnahme. Als der Chemie-Riese den Produktionsstart seines Zehn-Milliarden-Euro-Verbundstandorts in Zhanjiang feierte, kam Han zu einer Veranstaltung in Peking. Der hohe Besuch sollte ein Zeichen setzen: China begrüßt ausländische Investoren.

Die Volksrepublik muss deutsche Konzerne jedoch eigentlich nicht extra umgarnen. Dort ist neben BASF vor allem die Automobilindustrie weiterhin einer der größten Investoren. Volkswagen kündigte 2020 an, bis 2024 mit den chinesischen Joint-Venture-Partnern 15 Milliarden Euro in die E-Mobilität zu investieren.

Nach den europäischen Staaten und den USA ist China der wichtigste Zielmarkt für deutsche Unternehmen. Sie haben dort gut 90 Milliarden an Investitionen getätigt – mehr als ein Drittel davon stammt aus der Autoindustrie.

Laut Ökonomen sind Großinvestitionen der deutschen Industrie in China aber bei weitem nicht mehr so risikoarm wie noch vor einigen Jahren. Die Volksrepublik bleibt zwar ein Wachstumsmarkt. Doch wie lange noch? Die Regierung in Peking verfolgt eine klare mittelfristige Strategie: Technologisch aufzuholen und eigene Champions selbst zu Marktführern zu machen. “Die deutschen Produzenten müssen sich darauf einstellen, dass sie durch heimische Unternehmen ersetzt werden. Man ist in der Hand der Regierung”, sagt Rolf Langhammer vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Der Handelsexperte mahnt: “Jeder, der in China ein Unternehmen führt, weiß, dass diese Investitionen auf Zeit getätigt werden”.

Doch wächst China so schnell, dass selbst Milliarden-Investitionen in kurzer Zeit Gewinne abwerfen und das betriebswirtschaftliche Risiko entsprechend gering ist? Laut Langhammer gibt es durchaus Gefahren: “Es kann gut sein, dass deutsche Großunternehmen ihre Prognosen für den chinesischen Markt in Zukunft wieder anpassen und nach unten korrigieren müssen“.

Zudem kühlt das Wachstum in China merklich ab. Hinzu kommen die Null-Covid-Politik und geopolitische Spannungen. “China wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich für alle ausländischen Unternehmen ein schwierigerer Markt werden”, sagt Noah Barkin von der Analysefirma Rhodium Group. Das Kosten-Nutzen- Verhältnis “kippt in eine ungünstige Richtung”, so seine Einschätzung. Laut Barkin kann nicht ausgeschlossen werden, dass “europäische Firmen gezwungen sein werden, große Verluste bei ihren China-Investitionen hinzunehmen”.

Auch der Vorstandchef der Deutschen Bank macht sich Sorgen um die Abhängigkeiten. “Die zunehmende Abschottung des Landes und die wachsenden Spannungen, insbesondere mit den USA, bergen für Deutschland ein erhebliches Risiko”, sagte Christian Sewing. Einige Ökonomen fordern ein Umdenken. Denn bei Firmen mit starkem China-Fokus könnten auch Aktionäre und Gläubiger von den zunehmenden China-Risiken betroffen sein, sagt Jürgen Matthes vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Aufgrund der geopolitischen Spannungen “geht es darum, das Risiko-Exposure zu prüfen und sicherzustellen, dass das Unternehmen im Eskalationsfall überleben kann”. Der Leiter des Clusters Globale und regionale Märkte am IW geht davon aus, dass in Zukunft auch “der Finanzmarkt eine größere Transparenz über die China-Risiken verlangen wird”.

Auch im Wirtschaftsministerium gab es Überlegungen, mehr Kontrolle auszuüben. Investitionen deutscher Unternehmen in China sollten stärker überprüft werden. Doch nach heftigem Widerstand aus der Wirtschaft scheint das Ministerium von diesen Plänen wieder abzurücken, wie Reuters berichtet.

Es gibt jedoch auch Ökonomen, die die Lage positiver einschätzen. “Die Investitionschancen in China sind noch immer groß”, sagt Horst Löchel, Leiter des Sino-German Centers an der Frankfurt School of Finance & Management. “Wenn man die Chancen ins Verhältnis setzt zu den potenziellen Risiken – geopolitischer und sonstiger Natur – ist es weiterhin vernünftig, in China investiert zu sein.” Der Ökonom ist optimistisch, dass die Brücken zwischen der Volksrepublik und dem Westen nicht abgebrochen werden: “Der Höhepunkt der geopolitischen Spannungen liegt sehr wahrscheinlich schon hinter uns”.

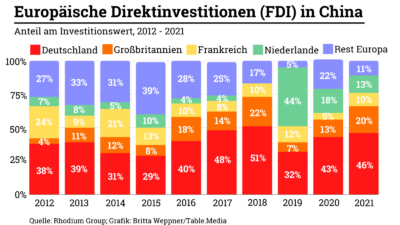

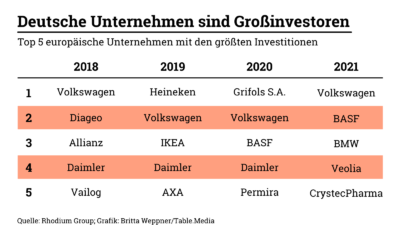

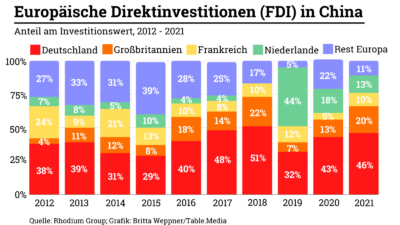

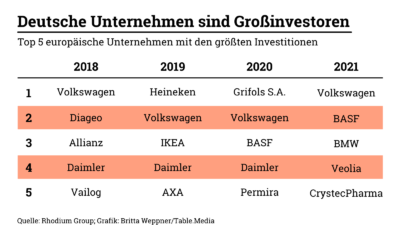

Zugleich aber nimmt die Zahl der Firmen, die weiterhin uneingeschränkte Begeisterung für China zeigen, stetig ab. Die Investitionen in der Volksrepublik wachsen zwar von der Gesamtsummer her, doch das Geld stammt von immer weniger und zumeist sehr großen Unternehmen. Die zehn größten europäischen Investoren in China haben in den letzten vier Jahren im Durchschnitt fast 80 Prozent aller Investitionen getätigt, wie eine neue Analyse der Rhodium Group zeigt. Deutsche Großkonzerne gehören dabei zu den Top-Investoren.

Volkswagen, BMW, Daimler und BASF allein haben laut Rhodium zwischen 2018 und 2021 rund 34 Prozent aller europäischen Investitionen in China getätigt. “Unsere Ergebnisse deuten auf eine wachsende Kluft in der Wahrnehmung des Gleichgewichts von Risiken und Chancen auf dem chinesischen Markt durch europäische Unternehmen hin”, folgern die Autoren.

BASF betont zum Beispiel die Chancen. Befragt nach möglichen Investitionsrisiken, sagt eine Unternehmenssprecherin, dass China weiterhin ein wichtiger Wachstumsmarkt sei. “Bis 2030 werden mehr als zwei Drittel des weltweiten Wachstums der Chemieproduktion auf China entfallen. China wird dann 50 Prozent des Weltmarktes ausmachen”. Die Erschließung weiterer Märkte in der Volksrepublik sei “von hohem strategischem und wirtschaftlichem Wert”, so die Sprecherin. Das Unternehmen beobachte die geopolitischen Entwicklungen und ergreife Maßnahmen zur Absicherung der Investitionen.

Einige Unternehmen fahren eine recht überraschende Strategie, um mit den Risiken umzugehen. Sie “investieren sogar mehr in China, aber um ihr Geschäft dort unabhängiger von ihren weltweiten Aktivitäten zu machen“, sagt Mikko Huotari, Direktor des Forschungsinstituts Merics, gegenüber Reuters. China werde als abgeschlossene Geschäftseinheit betrachtet. Personal, Lieferketten und Datenströme werden zunehmend lokalisiert, hält auch die Rhodium-Untersuchung fest. Das verringere die Risiken. Bei möglichen Sanktionen gegen die Volksrepublik gäbe es dann weniger Austausch mit Firmeneinheiten in anderen Ländern.

Laut Huotari handeln die Unternehmen kurzfristig gesehen “logisch”. “Viele versuchen zumindest noch 10, 15, vielleicht 20 Jahre gute Geschäfte in China zu machen.” Die entscheidende Frage ist dabei, ob es den Unternehmen gelingt, den richtigen Zeitpunkt für den Absprung zu finden. Das Beispiel Russland hat gezeigt, dass es recht plötzlich zu einer Eskalation kommen kann. Huotari mahnt: “Einige Unternehmen unterschätzen nicht nur den Abwärtsdruck der chinesischen Wirtschaft, sondern vor allem geopolitische Risiken des Standorts”.

Wie lassen sich nun die Risiken von Großinvestitionen in China reduzieren? Matthes vom IW schlägt vor, dass Unternehmen “in der Bilanzberichterstattung verpflichtet werden sollten, über geopolitische Klumpenrisiken und über mögliche betriebliche Verluste bei der Realisierung dieser Risiken zu berichten.” Dadurch würden die Risiken des China-Geschäfts transparenter. Firmenchefs würden möglicherweise anders kalkulieren.

Auch sollte die Politik die bestehenden Anreize für das China-Geschäft zurückfahren, so Matthes. Das Wirtschaftsministerium denkt bereits darüber nach, staatliche Investitions- und Exportgarantien und China-Kredite der KfW zurückzufahren. Zudem sollen die Handelsbeziehungen diversifiziert werden und Abkommen mit anderen Staaten in der Region abgeschlossen werden.

Die Kommission hat weitere 5,2 Milliarden Euro für 35 Wasserstoff-Projekte in der EU bewilligt. Mit der zweiten Runde des Wasserstoff-IPCEI würden weitere 7 Milliarden Euro an privaten Investitionen ausgelöst, teilte die Behörde gestern mit. Unter den 29 begünstigten Unternehmen aus 13 EU-Staaten sowie Norwegen war allerdings keines aus Deutschland.

Die Bundesrepublik hatte sich nicht an der Förderrunde mit der Bezeichnung Hy2Use beteiligt. Gefördert werden mit dieser zweiten Welle zum einen Infrastrukturprojekte für Produktion, Speicherung und Transport von Wasserstoff und zum anderen Anwendungen in wichtigen Industriezweigen wie Zement, Stahl und Glas. Allerdings ist der vor der Verstaatlichung stehende deutsche Konzern Uniper mit einem Infrastrukturprojekt in den Niederlanden beteiligt.

Nach zwei von vier Förderwellen wartet damit ausgerechnet die deutsche Grundstoffindustrie weiter auf die Genehmigung von Wasserstoffprojekten. In der ersten Förderrunde waren lediglich vier deutsche Projekte genehmigt worden. ber

Um die CO2-Minderungsziele des Green Deals und des Fit-for-55-Pakets zu erreichen, fordert die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) ehrgeizigere sektorinterne Ziele für die Luftfahrt. Dabei geht es unter anderem um Maßnahmen zur Ausweitung des Angebots und der Nutzung nachhaltiger Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuels, SAF).

In ihrem diesjährigen Umweltbericht der Europäischen Luftfahrt empfiehlt die EASA eine beschleunigte Zulassung höherer SAF-Beimischungen von bis zu 100 Prozent. Derzeit ist in Europa nur die Beimischung von maximal 50 Prozent SAF zugelassen. Industrie- und Kraftstoffstandardausschüsse prüfen laut EASA bereits die Verwendung von 100 Prozent bis 2030. Zur Unterstützung von Investitionen in die SAF-Produktion soll auch der EU-Innovationsfonds, der aus Einnahmen des europäischen Emissionshandels ETS gespeist wird, verwendet werden, fordern die Autoren.

Die schrittweise Einbeziehung der Kosten von Umwelt- und Klimaauswirkungen des Luftverkehrs in die Bepreisung von Passagier- und Cargoflügen müsse fortgesetzt werden und Passagiere sollen Anreize für “grüneres Fliegen” bekommen, mahnte ein EASA-Beamter am Mittwoch. Dafür sollen grenzüberschreitende Lösungen und die Minimierung von Netzwerkeinschränkungen im Rahmen der Schaffung eines europäischen Luftraums (Single European Sky) gefördert werden.

Zudem fordert die Agentur strengere gesetzliche Grenzwerte für Umweltzertifizierungsstandards von technologischen Innovationen – nicht nur für Europa, sondern global. Dabei sollen die neusten Daten als Grundlage dafür dienen, was technologisch machbar, wirtschaftlich sinnvoll und umweltverträglich ist. luk

Die Regierungen in Europa haben einer Studie des Brüsseler Think-Tanks Bruegel zufolge fast eine halbe Billion Euro bereitgestellt, um Bürger und Unternehmen vor den steigenden Gas- und Strompreisen zu schützen. Die 27 EU-Länder haben seit September 2021 zusammen 314 Milliarden Euro bereitgestellt, wie das Institut Bruegel ausgerechnet hat. Zudem habe Großbritannien 178 Milliarden Euro zurückgelegt.

Viele der Maßnahmen seien als vorübergehender Eingriff gedacht gewesen, doch seien viele inzwischen zu “strukturellen” Maßnahmen ausgeweitet worden. “Dies ist aus Sicht der öffentlichen Finanzen eindeutig nicht tragbar”, sagt Bruegel-Experte Simone Tagliapietra. “Regierungen mit mehr fiskalischem Spielraum werden die Energiekrise unweigerlich besser bewältigen, indem sie ihre Nachbarn bei den begrenzten Energieressourcen in den Wintermonaten übertreffen.”

Rechnet man die Gelder hinzu, die die Regierungen für die Verstaatlichung, die Rettung oder die Bereitstellung von Krediten für angeschlagene Energieversorgungsunternehmen vorgesehen haben, dann haben die EU-Regierungen fast 450 Milliarden Euro ausgegeben, so der Think-Tank. Deutschland verstaatlichte am Mittwoch den Gasimporteur Uniper und Großbritannien deckelte die Großhandelskosten für Strom und Gas für Unternehmen.

Deutschland, die größte Volkswirtschaft der EU, gibt mit Abstand am meisten Geld aus – 100 Milliarden Euro, gegenüber 59 Milliarden Euro in Italien oder 200 Millionen Euro in Estland zum Beispiel. Kroatien, Griechenland, Italien und Lettland haben mehr als 3 Prozent ihres BIP für die Bewältigung der Energiekrise vorgesehen.

Vergangene Woche hatte die EU unionsweite Maßnahmen vorgeschlagen, um auf die explodierenden Energiepreise zu reagieren und den Flickenteppich der nationalen Maßnahmen durch eine koordinierte Reaktion zu überlagern. rtr

Mehrere Dutzend Abgeordnete aus verschiedenen europäischen Staaten fordern Verhandlungen der EU mit dem von China unter Druck gesetzten Taiwan über ein Investitionsabkommen. “Taiwan ist ein zentraler Partner und demokratischer Verbündeter im Indo-Pazifik”, schrieben sie in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und den EU-Ratspräsidenten Charles Michel. Zu den 35 Unterzeichnern gehören der Grünen-Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer und die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Gyde Jensen.

Die Beziehungen “mit unseren demokratischen taiwanesischen Freunden” zu vertiefen, wäre nicht nur für beide Seiten vorteilhaft, argumentierten die Parlamentarier. Dies sei auch “von geo-ökonomischer Bedeutung”, da die EU stark von fortschrittlichen Halbleitern aus Taiwan abhängig sei. Sie forderten den Beginn eines “strukturierten Dialogs” zu einem bilateralen Investitionsabkommen, das Zusammenarbeit in “grüner Technologie”, robusten Lieferketten und der Digitalwirtschaft einschließlich Halbleitern umfassen solle.

Die Parlamentarier betonten, eine Weiterentwicklung der EU-Partnerschaft mit Taiwan sei insbesondere angesichts der “andauernden Provokationen” der Volksrepublik China wichtig. Die chinesische Führung betrachtet das freiheitliche Taiwan als Teil der kommunistischen Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Seit der Invasion Russlands in die Ukraine sind die Sorgen gewachsen, dass auch Peking seine Drohungen eines Tages wahr machen könnte. Auch versucht die chinesische Führung, Taiwan international zu isolieren.

Bei einem Besuch der EU-Parlaments-Vizepräsidentin Nicola Beer (FDP) in Taiwan hatte sich die Inselrepublik im Juli angesichts der Bedrohung durch China für mehr Zusammenarbeit mit der EU ausgesprochen. Präsidentin Tsai Ing-wen unterstrich dabei auch die Bereitschaft zu einem bilateralen Investitionsabkommen mit der EU. dpa

Weil Deutschland neue EU-Regeln zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht richtig umgesetzt hat, geht die Europäische Kommission gegen die Bundesrepublik vor. Die Brüsseler Behörde teilte am Mittwoch mit, sie werde ein Aufforderungsschreiben an Deutschland schicken und leitete damit ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren ein. Die Bundesregierung hat nun zwei Monate Zeit, darauf zu antworten. Die Kommission kann dann entscheiden, ob sie weitere Schritte unternimmt. Am Ende des Verfahrens könnte eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof stehen. Auch 18 andere EU-Länder erhielten von der Kommission ein Schreiben zu dem Thema.

Die neuen Regeln sehen seit dem 2. August unter anderem vor, dass Väter oder das zweite Elternteil einen bezahlten Urlaub von mindestens zehn Tagen nach der Geburt eines Kindes bekommen. In Deutschland wurde diese Vorgabe jedoch nicht umgesetzt. Das Familienministerium hatte dies Anfang August damit begründet, dass die Bundesregierung sich eine Ausnahme ausgehandelt habe. Die bereits bestehenden Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf gingen teils weit über die neuen EU-Regeln hinaus, hieß es.

So schreiben die EU-Regeln etwa vor, dass jedes Elternteil bis zu vier Monate Elternzeit bekommen soll, von denen mindestens zwei bezahlt werden müssen. Deutschland ist hier großzügiger: Arbeitnehmer können bis zu drei Jahre Elternzeit nehmen. Teilen sich beide Eltern die Zeit, können bis zu 14 Monate davon bezahlt werden.

Einigen Verbänden reicht das nicht. Eine vom Väterzentrum Dresden organisierte Petition fordert auch in Deutschland zehn Tage Vaterschaftsurlaub. In ihrem Koalitionsvertrag hat die Regierung aus SPD, Grünen und FDP sich bereits dazu bekannt. “Dazu soll noch in diesem Jahr ein eigenes Gesetz auf den Weg gebracht werden”, hieß es im August aus dem Familienministerium. dpa

“Damals war ich – wie mir gesagt wurde – vorübergehend der jüngste Professor Deutschlands“, sagt Michael Zürn über seinen rasanten Einstieg in den Wissenschaftsbetrieb. 1993 wurde er Professor für Internationale und Transnationale Beziehungen inklusive Friedens- und Konfliktforschung an der Uni Bremen – nur zwei Jahre nach seiner Promotion. Als Mittdreißiger habe er von der Wiedervereinigung profitiert, erzählt er verschmitzt: “Die Berufungen in den neuen Bundesländern haben unglaublich viel Dynamik ins Spiel gebracht.”

Professor ist Michael Zürn noch immer, seit 2004 lehrt er an der Freien Universität Berlin. Seitdem leitet er auch die Abteilung Global Governance am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). Zusammen mit 25 Kollegen forscht er dort zu der Frage, wie sich Politik auf der Weltbühne organisieren lässt – beziehungsweise, woran es scheitert. “Der Institutionalismus hat in letzter Zeit einige Schläge abbekommen”, sagt Zürn etwa über die Denkschule, die ihn seit seiner Doktorarbeit begleitet.

Denn zu deren Grundannahmen gehört, dass Staaten aufgrund gegenseitiger Abhängigkeiten ein Interesse an Kooperation haben und internationale Institutionen gründen. Doch die stünden seit einigen Jahren vor einer doppelten Herausforderung, analysiert Zürn: “Sie haben einerseits zu wenig Einfluss und andererseits zu viel.” Zu wenig, da sie zu schwach seien, um Klimawandel oder Finanzmärkte effektiv zu regeln. “Und zu viel in dem Sinne, weil erhebliche Teile der Gesellschaft diese Institutionen ablehnen.”

In einer globalisierten Welt, in der wichtige Entscheidungen oft in Gremien von EU, Nato oder IWF getroffen würden, hätten viele Menschen den Eindruck, nicht mehr mitbestimmen zu können. Populisten aller Couleur und Regierungen einiger Länder würden dieses Gefühl ausnutzen und die Abschaffung dieser Organisationen fordern. “Das ist eine der Kernfragen der Auseinandersetzung entlang dieser neuen Konfliktlinie zwischen Kosmopoliten und Kommunitaristen”, erklärt Zürn.

Als Sprecher des Exzellenzclusters “Contestations of the Liberal Script” beschäftigt sich der 63-Jährige intensiv mit den Herausforderungen liberaler Demokratien. Und mit möglichen Lösungen: Zürn findet, internationale Institutionen wie die EU müssten demokratischer werden. Es sei aber ein Dilemma, Einstimmigkeit über EU-Reformen mit EU-Gegnern erzielen zu müssen. “Inzwischen realisieren auch frühere Verfechter dieses Systems wie Deutschland oder Frankreich: Es ist ein Problem, wenn da einer ist, der immer nein sagt.”

Dabei sei eine Verfassungsreform aktuell besonders dringlich. Aber Zürn kann sich auch Szenarien vorstellen, in denen Veränderungen möglich werden: “Ich will überhaupt nicht ausschließen, dass wir in Situationen kommen, wo der Druck so groß wird, dass auch Leute wie Orbán und Kaczyński realisieren: Wir müssen eine eigene europäische Verteidigungsfähigkeit aufbauen.” Und diese Fähigkeit sei mit dem Einstimmigkeitsprinzip nun wirklich schwer vorstellbar. Paul Meerkamp

“Die russische Invasion ist gescheitert” – das sagten zumindest die Chefin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und die britische Premierministerin Liz Truss nach einem Treffen bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York am Mittwoch. Die Entscheidung von Präsident Wladimir Putin, eine teilweise russische Mobilisierung für den Kampf in der Ukraine anzuordnen, sei ein Zeichen von Schwäche, erklärten sie. Putins Ankündigung veranlasste die EU-Außenminister, am Mittwoch ein Notfalltreffen abzuhalten, um über neue Sanktionen und Waffenlieferungen an Kiew zu beraten. Wie der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Michael Gahler, die Ankündigung Putins einordnet, und was der Westen seiner Ansicht nach jetzt tun muss, erklärt er im Interview mit Ella Joyner.

Fallen die Klimaziele der Ampelregierung bald den hohen Energie- und Lebensmittelpreisen zum Opfer? Die Bundesregierung plant bereits, die Anhebung des nationalen CO2-Preises im Brennstoffemissionshandelsgesetz um ein Jahr verschieben. Auch auf europäischer Ebene wackeln klimastrategische Vorhaben. Lukas Scheid analysiert, welche Auswirkungen das hat.

China begrüßt ausländische Investoren – und die kommen, trotz der steigenden Risiken am Markt. Vor allem für deutsche Unternehmen ist das dortige Wachstum verlockend. Doch wie lange geht das noch gut? China holt auf, will selbst Marktführer werden und wird aller Voraussicht nach irgendwann ausländische Firmen ersetzen. Mein Kollege Nico Beckert über Abhängigkeiten, Spannungen und Investitionschancen am chinesischen Markt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Herr Gahler, was bedeutet die Teilmobilisierung für den Krieg?

Offenbar läuft die “Spezialoperation” doch nicht nach Plan, sonst würde er nicht eine Teilmobilisierung ausrufen. Er wird die 300.000 Mann nicht zusammenkriegen. Es ist ein Ausdruck der bevorstehenden Niederlage. Wir sollten unsere Kräfte bündeln und die Ukraine weiter mit Waffen unterstützen.

Kann er das Kriegsgeschehen im Osten und Süden der Ukraine damit zugunsten Russlands wenden?

Ich glaube das nicht, weil er die Leute gar nicht auf die Schnelle dorthin bekommen wird. Dafür fehlen die logistischen Möglichkeiten. Aber es wird für die Ukrainer eine Herausforderung sein. Wir müssen unseren Beitrag leisten, dass sie gut bewaffnet sind und sich wehren können.

Wie bewerten Sie die angekündigten Referenden in den besetzten Gebieten?

Diese Referenden sind ein Fake. Putin weiß, dass wir wissen, dass es ein Fake ist, und trotzdem baut er eine Potemkin’sche Fassade der Legitimität. Das ist vollkommen politisch und rechtlich irrelevant für uns. Wir werden das nie anerkennen. Und er weiß das auch.

Und die Anspielung auf Nuklearwaffen?

Das ist klassische Angstmacherei. Alle Fachleute sagen, dass er diese Drohung nicht wahrmachen wird. Das wäre nicht nur eine Eskalation, sondern der Beweis, dass er bei dem Versuch gescheitert ist, seinen Nachbarn zu erobern. Nuklearwaffen dienen der politischen Abschreckung, aber sie sind nicht geeignet, einen Krieg zu beenden.

Haben Sie Angst davor, dass der Krieg auf andere Länder in Europa übergreift?

Das sehe ich nicht. Russland ist dazu gar nicht in der Lage. Wir müssen den Ukrainern helfen, die Russen zurückzudrängen an ihre eigene Grenze. Dann wird es möglich sein, mit Moskau zu diskutieren. Die Ukrainer sind dazu willens und in der Lage. Wir müssen ihnen genug Waffen liefern.

Wann kommen Friedensverhandlungen für Sie infrage?

Wann Russland bereit ist, auf den Status Quo Ante zurückzukehren. Auf jeden Fall auf den Stand vor dem 24. Februar. Dann ist es Sache der Ukrainer zu entscheiden, ob das schon ausreicht, die Russen an den Verhandlungstisch zu zwingen oder ob sie versuchen, auch die Krim oder die besetzten Gebiete Donetsk und Luhansk zurückzuerobern.

Sollte Deutschland ihrer Meinung nach Kampfpanzer liefern?

Es gibt im Westen zwölf oder 13 Länder, die den Leopard 2 haben, insgesamt 2000 Stück. Wenn wir davon 200 gemeinschaftlich an die Ukraine geben, dann ist es kein deutscher Alleingang, sondern eine gemeinsame Aktion, die den Ukrainern hilft, ihre Territorien zurückzuholen. Ich denke, das sollten wir tun.

Würde dies Putin dazu bewegen, weiter zu eskalieren?

Ich glaube, er hat keine Kapazitäten dafür. Der einzige Ausweg ist, dass er sich bereit erklärt, an den Verhandlungstisch zu kommen. Dafür müsste er sagen: Ok, ich akzeptiere die territoriale Souveränität der Ukraine.

Die Bundesregierung will die Anhebung des nationalen CO2-Preises im Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) um ein Jahr verschieben. Im Rahmen des dritten Entlastungspakets hatte sie verkündet, die Abgabe von aktuell 30 Euro erst zum 1. Januar 2024 auf 35 Euro pro Tonne CO2 anzuheben. Entsprechend verschieben sich auch die weiteren geplanten Anhebungen um ein Jahr nach hinten.

Es ist ein erstes Anzeichen, was die Energiekrise mit den Klimaschutzambitionen der Ampel macht. Schließlich ist die Bepreisung von CO2 ein adäquates marktwirtschaftliches Instrument, die Emissionen von Industrie und Verbrauchern zu senken. Für die EU ist es das mit Abstand wichtigste Instrument zur Erreichung der Ziele des Green Deals. Dennoch wurde trotz grüner Regierungsbeteiligung der Rotstift bei diesem Instrument angesetzt.

Die Forderungen mancher Industrien gehen noch viel weiter. Ein Bündnis aus Immobilienunternehmen, Entsorgungs- und kommunalen Unternehmen forderte beispielsweise, die für 2023 geplante Ausweitung des BEHG auf die Müllverbrennung zu stoppen. Das Argument: Noch höhere finanzielle Belastungen für private Haushalte und Betriebe müssten vermieden werden. Der Wirtschafts- und Umweltausschuss des Bundesrats plädierte für eine Verschiebung um zwei Jahre.

Dieser Empfehlung ist der Bundesrat vergangene Woche in seiner ersten Lesung zu der vom BMWK vorgelegten Ergänzung des BEHG zwar nicht gefolgt, da die Benachteiligung von Recycling durch die Einbeziehung von Müllverbrennung beendet werden müsse. Doch auch hier zeigt sich, dass Forderungen nach einem Stopp- oder der Verschiebungen von Klimaschutzmaßnahmen nicht mehr allzu unpopulär sind.

Und auch wenn das Preissignal des BEHG als Anreiz zum Energiesparen als begrenzt gilt – der CO2-Preis schlägt mit einem Plus von insgesamt 0,671 ct/kWh (brutto) beim Gaspreis, 6,7 ct/l Benzin und 7,7 ct/l Diesel zu Buche. Die Bereitschaft der Bundesregierung, angesichts steigender Lebenshaltungs- und Produktionskosten Abstriche bei Klimaschutzinstrumenten zu machen, zeigt, dass nichts, was vor wenigen Monaten noch als ausgeschlossen galt, es jetzt immer noch ist.

Auf europäischer Ebene gilt das genauso. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) will die EU-Chemikalienstrategie, die Industrieemissionsrichtlinie und den geplanten CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) vorerst stoppen, da sie “die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie weiter belasten”. So sollen die Auswirkungen der Energiekrise abgemildert werden. Zur ganzen Wahrheit gehört jedoch, dass die Forderung des VCI nicht neu ist und nicht allein durch die steigenden Energiepreise begründet ist. Schon vor Beginn der Energiekrise waren diese Gesetzesinitiativen dem Verband ein Dorn im Auge, da sie die Industrie vor enorme Herausforderungen stellen. Aber in der aktuellen Lage bekommen die Rufe nach weniger Klimaschutz eben wieder Aufwind.

Dies nutzen auch Daniel Caspary und Angelika Niebler von der EVP aus. “Belastende Gesetzgebungen” müssten zurückgestellt werden, fordert Caspary und meint die Industrieemissionsrichtlinie, das Bodengesundheitsgesetz und das Lieferkettengesetz. “Zusätzliche Auflagen für Unternehmen und Landwirtschaft müssen in dieser dramatischen Krisenzeit unbedingt vermieden werden.” Niebler bezeichnet die von der Kommission vorgeschlagene Pflanzenschutzmittelverordnung in Zeiten von Lebensmittelknappheit als inakzeptabel. Dies werde dazu führen, “dass unsere Landwirte nicht mehr genug für die Ernährung des Kontinents produzieren können”, fürchtet die CSU-Politikerin. Auch bei Caspary und Niebler ist die Kritik an ebenjenen Gesetzesvorschlägen nicht neu, lediglich die Begründung hat sich geändert.

Bei Fraktionskollege Peter Liese, umweltpolitischer Sprecher der EVP und Berichterstatter für die Reform des europäischen Emissionshandelssystems (ETS), scheint sich die Haltung jedoch tatsächlich geändert zu haben. Liese verteidigt längst nicht mehr so vehement die Bedeutung eines starken Preissignals des ETS für den Klimaschutz, wie noch vor einigen Monaten. Setzte er sich in den Verhandlungen im Umweltausschuss des EU-Parlaments noch gegen so manchen konservativeren EVP-Abgeordneten durch, der eine weniger ambitionierte ETS-Reform lieber gesehen hätte, ist der Ton inzwischen anders.

Liese unterstützt die Forderung seiner Fraktion nach einem kurzfristigen Eingriff in den Emissionshandel, um Stromverbraucher und Unternehmen zu entlasten. Den viel kritisierten Vorschlag der Kommission, CO2-Zertifikate aus der Marktstabilitätsreserve im Wert von 20 Milliarden Euro zu verkaufen, um REPowerEU zu finanzieren, will die EVP noch ausweiten. Liese fordert explizit, dass die Zertifikate schnellstmöglich auf den Markt kommen sollen, sodass die Maßnahme auch zeitnah einen senkenden Effekt auf den CO2-Preis hat.

Im Unterschied zum deutschen BEHG hat der europäische CO2-Preis bereits eine deutliche Lenkungswirkung. Laut der EU-Kommission sind die Emissionen der im ETS erfassten Sektoren seit der Einführung im Jahr 2005 um 42,8 Prozent gesenkt worden. Durch die Reform soll das System noch gestärkt werden, weshalb auf dem Instrument große Hoffnungen für den Klimaschutz ruhen.

Eine Verwässerung der Ambition wird daher trotz Energiekrise auch kritisch betrachtet. “Forderungen nach einer Schwächung des EU-Emissionshandelssystems beruhen auf dem Irrglauben, dass wir durch niedrigere Preise für ETS-Zertifikate die Energiepreise und die Inflation senken können”, argumentiert Sabine Frank, geschäftsführende Direktorin bei Carbon Market Watch. Der Verkauf von MSR-Zertifikaten würde einen Präzedenzfall schaffen, sagt sie. “Selbst wenn das Europäische Parlament oder der Rat strenge Auflagen machen und den Text dahingehend ändern, dass es sich um eine ‘außergewöhnliche und einmalige Maßnahme’ handelt, besteht die Gefahr, dass sie wieder angewendet würde.” Die MSR sei kein Instrument zur Geldbeschaffung, mahnt Frank.

Aus Kreisen der Grünen in Brüssel ist zu hören, dass man die Verschiebung oder das Stoppen von klimapolitischen Maßnahmen auf jeden Fall verhindern möchte. Ein niedrigerer CO2-Preis, wie durch den Verkauf von MSR-Zertifikaten, würde auch zu geringeren Einnahmen aus dem ETS führen. Einnahmen, die sowohl den Mitgliedstaaten als auch den verschiedenen Investitionsfonds der EU zur Unterstützung der Transformation der Wirtschaft fehlen würden, so die Befürchtung. “Möglicherweise haben einige Länder bereits einen Teil dieser Einnahmen für Klimaschutzprojekte vorgesehen, sodass sie bei einem drastischen Preisrückgang andere Finanzierungsquellen finden müssen”, sagt Sabine Frank.

In der Kommission will man von diesen Befürchtungen nichts wissen. Mitgliedstaaten könnten Einnahmen aufgrund des durch die ETS-Reform steigenden CO2-Preises nicht verplanen, da die Reform noch gar nicht final beschlossen sei, heißt es aus Kommissionskreisen.

Dass die EU ihre Klimaschutzambitionen aus den Augen verlieren würde, streiten sowohl Green-Deal-Kommissar Frans Timmermans als auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei jeder Gelegenheit ab. Die Ziele des Green Deals sollen unangetastet bleiben und die Maßnahmen zur Eindämmung der Energiekrise das Klima durch erhöhte CO2-Emissionen nicht belasten. Aus Sicht von Carbon Market Watch ist das auch glaubwürdig. “Seit der Rede zur Lage der Union und den vorgeschlagenen Maßnahmen, einschließlich einer Überarbeitung des Strommarktdesigns, haben sich die Rufe nach einem Eingriff in den Kohlenstoffmarkt ein wenig beruhigt“, sagt Frank.

22.09.2022 – 08:30-09:30 Uhr, online

DGAP Morning Briefing on Geopolitical Challenges

The German Council on Foreign Relations (DGAP) holds a Morning Briefing on geopolitical challenges with Oleg Ustenko (Chief Economic Advisor to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyi). INFOS & REGISTRATION

24.09.2022 – 17:00-19:00 Uhr, online

HBS, Diskussion Green Cities 2035: Wärmewende – Kommunale Lösungen für die europaweite Energiekrise?

Die Heinrich-Böll-Stiftung beschäftigt sich mit der Rolle der Kommunen bei der Wärmewende. INFOS & ANMELDUNG

26.09.-30.09.2022, Mailand (Italien)

EC, Conference 8th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion

The European Commission (EC) gathers the PV research and development community to meet and discuss, to exchange and network. INFOS & REGISTRATION

26.09.-30.09.2022, Belgien

EC European Sustainable Energy Week: Going green and digital for Europe’s energy transition

The European Commission (EC) brings together public authorities, private companies, projects, NGOs and consumers to promote initiatives to save energy and move towards renewables for clean, secure and efficient energies. INFOS & REGISTRATION

26.09.-27.09.2022, Berlin

FAZ European Economic Conference

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) fragt, welche Antworten Europa auf die großen Herausforderungen Energieknappheit, Inflation und den Kampf um einen Platz unter den globalen Wirtschaftsmächten findet. INFOS & ANMELDUNG

26.09.2022 – 09:00-17:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

Eurogas, Conference Sectoral Social Dialogue Committee in the Gas Sector Plenary Meeting

Eurogas discusses the gas sector in the context of the European energy transition. ANMELDUNG AN bronagh.ohagan@eurogas.org

26.09.2022 – 13:00-15:00 Uhr, Potsdam

FES, Podiumsdiskussion Tschechiens EU-Ratspräsidentschaft in Zeiten des Krieges: Europa als Aufgabe

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) setzt sich mit den Prioritäten der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft auseinander. INFOS & ANMELDUNG

26.09.2022 – 15:30-18:30 Uhr, Berlin

BDI, Konferenz Umsetzung der globalen Mindeststeuer in Deutschland – Konferenz zum internationalen Steuerrecht

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) diskutiert mit Vertretern aus dem BMF und der Europäischen Kommission, den Unternehmen und aus der Beratung, was bei der Umsetzung von OECD Pillar Two in nationales Recht zu beachten ist und welche verfahrensrechtlichen Aspekte dabei eine Rolle spielen. INFOS & ANMELDUNG

27.09.-30.09.2022, Hamburg

Messe WindEnergy

Die WindEnergy-Messe ist das Branchentreffen der Windindustrie. INFOS & ANMELDUNG

27.09.-28.09.2022, Berlin/online

Handelsblatt, Konferenz Gas 2022

Das Handelsblatt widmet sich der Frage, wie angesichts der europäischen Gasmangellage die Versorgungssicherheit für alle gewährleistet werden kann. INFOS & ANMELDUNG

27.09.2022 – 18:00-22:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

Bayerische Landesvertretung bei der EU, Diskussion Fit for 55 – Antriebstechnologien der Zukunft: Lösungen für den klimaneutralen Personen- und Güterverkehr

Die Bayerische Landesvertretung bei der EU beschäftigt sich mit dem Beitrag der europäischen Verkehrswirtschaft zum Ziel, im Jahr 2030 55 Prozent weniger Treibhausgase auszustoßen. ANMELDUNG NACH PERSÖNLICHER EINLADUNG

27.09.2022 – 18:00-22:00 Uhr, Berlin

BDI Parlamentarischer Abend

Zum parlamentarischen Abend des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) kommen u. a. BDI-Präsident Siegfried Russwurm und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. ANMELDUNG NACH PERSÖNLICHER EINLADUNG

27.09.2022 – 19:00-20:15 Uhr, online

FNF, Vortrag Noch eine Krise?! Kommt jetzt auch noch die Eurokrise zurück?

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) beschäftigt sich mit einer möglichen Rückkehr der Euro-Krise. INFOS & ANMELDUNG

Chinas Vize-Ministerpräsident Han Zheng hat normalerweise Wichtigeres zu tun, als neue Fabriken einzuweihen. Doch für BASF machte Han eine Ausnahme. Als der Chemie-Riese den Produktionsstart seines Zehn-Milliarden-Euro-Verbundstandorts in Zhanjiang feierte, kam Han zu einer Veranstaltung in Peking. Der hohe Besuch sollte ein Zeichen setzen: China begrüßt ausländische Investoren.

Die Volksrepublik muss deutsche Konzerne jedoch eigentlich nicht extra umgarnen. Dort ist neben BASF vor allem die Automobilindustrie weiterhin einer der größten Investoren. Volkswagen kündigte 2020 an, bis 2024 mit den chinesischen Joint-Venture-Partnern 15 Milliarden Euro in die E-Mobilität zu investieren.

Nach den europäischen Staaten und den USA ist China der wichtigste Zielmarkt für deutsche Unternehmen. Sie haben dort gut 90 Milliarden an Investitionen getätigt – mehr als ein Drittel davon stammt aus der Autoindustrie.

Laut Ökonomen sind Großinvestitionen der deutschen Industrie in China aber bei weitem nicht mehr so risikoarm wie noch vor einigen Jahren. Die Volksrepublik bleibt zwar ein Wachstumsmarkt. Doch wie lange noch? Die Regierung in Peking verfolgt eine klare mittelfristige Strategie: Technologisch aufzuholen und eigene Champions selbst zu Marktführern zu machen. “Die deutschen Produzenten müssen sich darauf einstellen, dass sie durch heimische Unternehmen ersetzt werden. Man ist in der Hand der Regierung”, sagt Rolf Langhammer vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Der Handelsexperte mahnt: “Jeder, der in China ein Unternehmen führt, weiß, dass diese Investitionen auf Zeit getätigt werden”.

Doch wächst China so schnell, dass selbst Milliarden-Investitionen in kurzer Zeit Gewinne abwerfen und das betriebswirtschaftliche Risiko entsprechend gering ist? Laut Langhammer gibt es durchaus Gefahren: “Es kann gut sein, dass deutsche Großunternehmen ihre Prognosen für den chinesischen Markt in Zukunft wieder anpassen und nach unten korrigieren müssen“.

Zudem kühlt das Wachstum in China merklich ab. Hinzu kommen die Null-Covid-Politik und geopolitische Spannungen. “China wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich für alle ausländischen Unternehmen ein schwierigerer Markt werden”, sagt Noah Barkin von der Analysefirma Rhodium Group. Das Kosten-Nutzen- Verhältnis “kippt in eine ungünstige Richtung”, so seine Einschätzung. Laut Barkin kann nicht ausgeschlossen werden, dass “europäische Firmen gezwungen sein werden, große Verluste bei ihren China-Investitionen hinzunehmen”.

Auch der Vorstandchef der Deutschen Bank macht sich Sorgen um die Abhängigkeiten. “Die zunehmende Abschottung des Landes und die wachsenden Spannungen, insbesondere mit den USA, bergen für Deutschland ein erhebliches Risiko”, sagte Christian Sewing. Einige Ökonomen fordern ein Umdenken. Denn bei Firmen mit starkem China-Fokus könnten auch Aktionäre und Gläubiger von den zunehmenden China-Risiken betroffen sein, sagt Jürgen Matthes vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Aufgrund der geopolitischen Spannungen “geht es darum, das Risiko-Exposure zu prüfen und sicherzustellen, dass das Unternehmen im Eskalationsfall überleben kann”. Der Leiter des Clusters Globale und regionale Märkte am IW geht davon aus, dass in Zukunft auch “der Finanzmarkt eine größere Transparenz über die China-Risiken verlangen wird”.

Auch im Wirtschaftsministerium gab es Überlegungen, mehr Kontrolle auszuüben. Investitionen deutscher Unternehmen in China sollten stärker überprüft werden. Doch nach heftigem Widerstand aus der Wirtschaft scheint das Ministerium von diesen Plänen wieder abzurücken, wie Reuters berichtet.

Es gibt jedoch auch Ökonomen, die die Lage positiver einschätzen. “Die Investitionschancen in China sind noch immer groß”, sagt Horst Löchel, Leiter des Sino-German Centers an der Frankfurt School of Finance & Management. “Wenn man die Chancen ins Verhältnis setzt zu den potenziellen Risiken – geopolitischer und sonstiger Natur – ist es weiterhin vernünftig, in China investiert zu sein.” Der Ökonom ist optimistisch, dass die Brücken zwischen der Volksrepublik und dem Westen nicht abgebrochen werden: “Der Höhepunkt der geopolitischen Spannungen liegt sehr wahrscheinlich schon hinter uns”.

Zugleich aber nimmt die Zahl der Firmen, die weiterhin uneingeschränkte Begeisterung für China zeigen, stetig ab. Die Investitionen in der Volksrepublik wachsen zwar von der Gesamtsummer her, doch das Geld stammt von immer weniger und zumeist sehr großen Unternehmen. Die zehn größten europäischen Investoren in China haben in den letzten vier Jahren im Durchschnitt fast 80 Prozent aller Investitionen getätigt, wie eine neue Analyse der Rhodium Group zeigt. Deutsche Großkonzerne gehören dabei zu den Top-Investoren.

Volkswagen, BMW, Daimler und BASF allein haben laut Rhodium zwischen 2018 und 2021 rund 34 Prozent aller europäischen Investitionen in China getätigt. “Unsere Ergebnisse deuten auf eine wachsende Kluft in der Wahrnehmung des Gleichgewichts von Risiken und Chancen auf dem chinesischen Markt durch europäische Unternehmen hin”, folgern die Autoren.

BASF betont zum Beispiel die Chancen. Befragt nach möglichen Investitionsrisiken, sagt eine Unternehmenssprecherin, dass China weiterhin ein wichtiger Wachstumsmarkt sei. “Bis 2030 werden mehr als zwei Drittel des weltweiten Wachstums der Chemieproduktion auf China entfallen. China wird dann 50 Prozent des Weltmarktes ausmachen”. Die Erschließung weiterer Märkte in der Volksrepublik sei “von hohem strategischem und wirtschaftlichem Wert”, so die Sprecherin. Das Unternehmen beobachte die geopolitischen Entwicklungen und ergreife Maßnahmen zur Absicherung der Investitionen.

Einige Unternehmen fahren eine recht überraschende Strategie, um mit den Risiken umzugehen. Sie “investieren sogar mehr in China, aber um ihr Geschäft dort unabhängiger von ihren weltweiten Aktivitäten zu machen“, sagt Mikko Huotari, Direktor des Forschungsinstituts Merics, gegenüber Reuters. China werde als abgeschlossene Geschäftseinheit betrachtet. Personal, Lieferketten und Datenströme werden zunehmend lokalisiert, hält auch die Rhodium-Untersuchung fest. Das verringere die Risiken. Bei möglichen Sanktionen gegen die Volksrepublik gäbe es dann weniger Austausch mit Firmeneinheiten in anderen Ländern.

Laut Huotari handeln die Unternehmen kurzfristig gesehen “logisch”. “Viele versuchen zumindest noch 10, 15, vielleicht 20 Jahre gute Geschäfte in China zu machen.” Die entscheidende Frage ist dabei, ob es den Unternehmen gelingt, den richtigen Zeitpunkt für den Absprung zu finden. Das Beispiel Russland hat gezeigt, dass es recht plötzlich zu einer Eskalation kommen kann. Huotari mahnt: “Einige Unternehmen unterschätzen nicht nur den Abwärtsdruck der chinesischen Wirtschaft, sondern vor allem geopolitische Risiken des Standorts”.

Wie lassen sich nun die Risiken von Großinvestitionen in China reduzieren? Matthes vom IW schlägt vor, dass Unternehmen “in der Bilanzberichterstattung verpflichtet werden sollten, über geopolitische Klumpenrisiken und über mögliche betriebliche Verluste bei der Realisierung dieser Risiken zu berichten.” Dadurch würden die Risiken des China-Geschäfts transparenter. Firmenchefs würden möglicherweise anders kalkulieren.

Auch sollte die Politik die bestehenden Anreize für das China-Geschäft zurückfahren, so Matthes. Das Wirtschaftsministerium denkt bereits darüber nach, staatliche Investitions- und Exportgarantien und China-Kredite der KfW zurückzufahren. Zudem sollen die Handelsbeziehungen diversifiziert werden und Abkommen mit anderen Staaten in der Region abgeschlossen werden.

Die Kommission hat weitere 5,2 Milliarden Euro für 35 Wasserstoff-Projekte in der EU bewilligt. Mit der zweiten Runde des Wasserstoff-IPCEI würden weitere 7 Milliarden Euro an privaten Investitionen ausgelöst, teilte die Behörde gestern mit. Unter den 29 begünstigten Unternehmen aus 13 EU-Staaten sowie Norwegen war allerdings keines aus Deutschland.

Die Bundesrepublik hatte sich nicht an der Förderrunde mit der Bezeichnung Hy2Use beteiligt. Gefördert werden mit dieser zweiten Welle zum einen Infrastrukturprojekte für Produktion, Speicherung und Transport von Wasserstoff und zum anderen Anwendungen in wichtigen Industriezweigen wie Zement, Stahl und Glas. Allerdings ist der vor der Verstaatlichung stehende deutsche Konzern Uniper mit einem Infrastrukturprojekt in den Niederlanden beteiligt.

Nach zwei von vier Förderwellen wartet damit ausgerechnet die deutsche Grundstoffindustrie weiter auf die Genehmigung von Wasserstoffprojekten. In der ersten Förderrunde waren lediglich vier deutsche Projekte genehmigt worden. ber

Um die CO2-Minderungsziele des Green Deals und des Fit-for-55-Pakets zu erreichen, fordert die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) ehrgeizigere sektorinterne Ziele für die Luftfahrt. Dabei geht es unter anderem um Maßnahmen zur Ausweitung des Angebots und der Nutzung nachhaltiger Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuels, SAF).

In ihrem diesjährigen Umweltbericht der Europäischen Luftfahrt empfiehlt die EASA eine beschleunigte Zulassung höherer SAF-Beimischungen von bis zu 100 Prozent. Derzeit ist in Europa nur die Beimischung von maximal 50 Prozent SAF zugelassen. Industrie- und Kraftstoffstandardausschüsse prüfen laut EASA bereits die Verwendung von 100 Prozent bis 2030. Zur Unterstützung von Investitionen in die SAF-Produktion soll auch der EU-Innovationsfonds, der aus Einnahmen des europäischen Emissionshandels ETS gespeist wird, verwendet werden, fordern die Autoren.

Die schrittweise Einbeziehung der Kosten von Umwelt- und Klimaauswirkungen des Luftverkehrs in die Bepreisung von Passagier- und Cargoflügen müsse fortgesetzt werden und Passagiere sollen Anreize für “grüneres Fliegen” bekommen, mahnte ein EASA-Beamter am Mittwoch. Dafür sollen grenzüberschreitende Lösungen und die Minimierung von Netzwerkeinschränkungen im Rahmen der Schaffung eines europäischen Luftraums (Single European Sky) gefördert werden.

Zudem fordert die Agentur strengere gesetzliche Grenzwerte für Umweltzertifizierungsstandards von technologischen Innovationen – nicht nur für Europa, sondern global. Dabei sollen die neusten Daten als Grundlage dafür dienen, was technologisch machbar, wirtschaftlich sinnvoll und umweltverträglich ist. luk

Die Regierungen in Europa haben einer Studie des Brüsseler Think-Tanks Bruegel zufolge fast eine halbe Billion Euro bereitgestellt, um Bürger und Unternehmen vor den steigenden Gas- und Strompreisen zu schützen. Die 27 EU-Länder haben seit September 2021 zusammen 314 Milliarden Euro bereitgestellt, wie das Institut Bruegel ausgerechnet hat. Zudem habe Großbritannien 178 Milliarden Euro zurückgelegt.

Viele der Maßnahmen seien als vorübergehender Eingriff gedacht gewesen, doch seien viele inzwischen zu “strukturellen” Maßnahmen ausgeweitet worden. “Dies ist aus Sicht der öffentlichen Finanzen eindeutig nicht tragbar”, sagt Bruegel-Experte Simone Tagliapietra. “Regierungen mit mehr fiskalischem Spielraum werden die Energiekrise unweigerlich besser bewältigen, indem sie ihre Nachbarn bei den begrenzten Energieressourcen in den Wintermonaten übertreffen.”

Rechnet man die Gelder hinzu, die die Regierungen für die Verstaatlichung, die Rettung oder die Bereitstellung von Krediten für angeschlagene Energieversorgungsunternehmen vorgesehen haben, dann haben die EU-Regierungen fast 450 Milliarden Euro ausgegeben, so der Think-Tank. Deutschland verstaatlichte am Mittwoch den Gasimporteur Uniper und Großbritannien deckelte die Großhandelskosten für Strom und Gas für Unternehmen.

Deutschland, die größte Volkswirtschaft der EU, gibt mit Abstand am meisten Geld aus – 100 Milliarden Euro, gegenüber 59 Milliarden Euro in Italien oder 200 Millionen Euro in Estland zum Beispiel. Kroatien, Griechenland, Italien und Lettland haben mehr als 3 Prozent ihres BIP für die Bewältigung der Energiekrise vorgesehen.

Vergangene Woche hatte die EU unionsweite Maßnahmen vorgeschlagen, um auf die explodierenden Energiepreise zu reagieren und den Flickenteppich der nationalen Maßnahmen durch eine koordinierte Reaktion zu überlagern. rtr

Mehrere Dutzend Abgeordnete aus verschiedenen europäischen Staaten fordern Verhandlungen der EU mit dem von China unter Druck gesetzten Taiwan über ein Investitionsabkommen. “Taiwan ist ein zentraler Partner und demokratischer Verbündeter im Indo-Pazifik”, schrieben sie in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und den EU-Ratspräsidenten Charles Michel. Zu den 35 Unterzeichnern gehören der Grünen-Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer und die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Gyde Jensen.

Die Beziehungen “mit unseren demokratischen taiwanesischen Freunden” zu vertiefen, wäre nicht nur für beide Seiten vorteilhaft, argumentierten die Parlamentarier. Dies sei auch “von geo-ökonomischer Bedeutung”, da die EU stark von fortschrittlichen Halbleitern aus Taiwan abhängig sei. Sie forderten den Beginn eines “strukturierten Dialogs” zu einem bilateralen Investitionsabkommen, das Zusammenarbeit in “grüner Technologie”, robusten Lieferketten und der Digitalwirtschaft einschließlich Halbleitern umfassen solle.

Die Parlamentarier betonten, eine Weiterentwicklung der EU-Partnerschaft mit Taiwan sei insbesondere angesichts der “andauernden Provokationen” der Volksrepublik China wichtig. Die chinesische Führung betrachtet das freiheitliche Taiwan als Teil der kommunistischen Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Seit der Invasion Russlands in die Ukraine sind die Sorgen gewachsen, dass auch Peking seine Drohungen eines Tages wahr machen könnte. Auch versucht die chinesische Führung, Taiwan international zu isolieren.

Bei einem Besuch der EU-Parlaments-Vizepräsidentin Nicola Beer (FDP) in Taiwan hatte sich die Inselrepublik im Juli angesichts der Bedrohung durch China für mehr Zusammenarbeit mit der EU ausgesprochen. Präsidentin Tsai Ing-wen unterstrich dabei auch die Bereitschaft zu einem bilateralen Investitionsabkommen mit der EU. dpa

Weil Deutschland neue EU-Regeln zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht richtig umgesetzt hat, geht die Europäische Kommission gegen die Bundesrepublik vor. Die Brüsseler Behörde teilte am Mittwoch mit, sie werde ein Aufforderungsschreiben an Deutschland schicken und leitete damit ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren ein. Die Bundesregierung hat nun zwei Monate Zeit, darauf zu antworten. Die Kommission kann dann entscheiden, ob sie weitere Schritte unternimmt. Am Ende des Verfahrens könnte eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof stehen. Auch 18 andere EU-Länder erhielten von der Kommission ein Schreiben zu dem Thema.

Die neuen Regeln sehen seit dem 2. August unter anderem vor, dass Väter oder das zweite Elternteil einen bezahlten Urlaub von mindestens zehn Tagen nach der Geburt eines Kindes bekommen. In Deutschland wurde diese Vorgabe jedoch nicht umgesetzt. Das Familienministerium hatte dies Anfang August damit begründet, dass die Bundesregierung sich eine Ausnahme ausgehandelt habe. Die bereits bestehenden Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf gingen teils weit über die neuen EU-Regeln hinaus, hieß es.

So schreiben die EU-Regeln etwa vor, dass jedes Elternteil bis zu vier Monate Elternzeit bekommen soll, von denen mindestens zwei bezahlt werden müssen. Deutschland ist hier großzügiger: Arbeitnehmer können bis zu drei Jahre Elternzeit nehmen. Teilen sich beide Eltern die Zeit, können bis zu 14 Monate davon bezahlt werden.

Einigen Verbänden reicht das nicht. Eine vom Väterzentrum Dresden organisierte Petition fordert auch in Deutschland zehn Tage Vaterschaftsurlaub. In ihrem Koalitionsvertrag hat die Regierung aus SPD, Grünen und FDP sich bereits dazu bekannt. “Dazu soll noch in diesem Jahr ein eigenes Gesetz auf den Weg gebracht werden”, hieß es im August aus dem Familienministerium. dpa

“Damals war ich – wie mir gesagt wurde – vorübergehend der jüngste Professor Deutschlands“, sagt Michael Zürn über seinen rasanten Einstieg in den Wissenschaftsbetrieb. 1993 wurde er Professor für Internationale und Transnationale Beziehungen inklusive Friedens- und Konfliktforschung an der Uni Bremen – nur zwei Jahre nach seiner Promotion. Als Mittdreißiger habe er von der Wiedervereinigung profitiert, erzählt er verschmitzt: “Die Berufungen in den neuen Bundesländern haben unglaublich viel Dynamik ins Spiel gebracht.”

Professor ist Michael Zürn noch immer, seit 2004 lehrt er an der Freien Universität Berlin. Seitdem leitet er auch die Abteilung Global Governance am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). Zusammen mit 25 Kollegen forscht er dort zu der Frage, wie sich Politik auf der Weltbühne organisieren lässt – beziehungsweise, woran es scheitert. “Der Institutionalismus hat in letzter Zeit einige Schläge abbekommen”, sagt Zürn etwa über die Denkschule, die ihn seit seiner Doktorarbeit begleitet.

Denn zu deren Grundannahmen gehört, dass Staaten aufgrund gegenseitiger Abhängigkeiten ein Interesse an Kooperation haben und internationale Institutionen gründen. Doch die stünden seit einigen Jahren vor einer doppelten Herausforderung, analysiert Zürn: “Sie haben einerseits zu wenig Einfluss und andererseits zu viel.” Zu wenig, da sie zu schwach seien, um Klimawandel oder Finanzmärkte effektiv zu regeln. “Und zu viel in dem Sinne, weil erhebliche Teile der Gesellschaft diese Institutionen ablehnen.”

In einer globalisierten Welt, in der wichtige Entscheidungen oft in Gremien von EU, Nato oder IWF getroffen würden, hätten viele Menschen den Eindruck, nicht mehr mitbestimmen zu können. Populisten aller Couleur und Regierungen einiger Länder würden dieses Gefühl ausnutzen und die Abschaffung dieser Organisationen fordern. “Das ist eine der Kernfragen der Auseinandersetzung entlang dieser neuen Konfliktlinie zwischen Kosmopoliten und Kommunitaristen”, erklärt Zürn.

Als Sprecher des Exzellenzclusters “Contestations of the Liberal Script” beschäftigt sich der 63-Jährige intensiv mit den Herausforderungen liberaler Demokratien. Und mit möglichen Lösungen: Zürn findet, internationale Institutionen wie die EU müssten demokratischer werden. Es sei aber ein Dilemma, Einstimmigkeit über EU-Reformen mit EU-Gegnern erzielen zu müssen. “Inzwischen realisieren auch frühere Verfechter dieses Systems wie Deutschland oder Frankreich: Es ist ein Problem, wenn da einer ist, der immer nein sagt.”

Dabei sei eine Verfassungsreform aktuell besonders dringlich. Aber Zürn kann sich auch Szenarien vorstellen, in denen Veränderungen möglich werden: “Ich will überhaupt nicht ausschließen, dass wir in Situationen kommen, wo der Druck so groß wird, dass auch Leute wie Orbán und Kaczyński realisieren: Wir müssen eine eigene europäische Verteidigungsfähigkeit aufbauen.” Und diese Fähigkeit sei mit dem Einstimmigkeitsprinzip nun wirklich schwer vorstellbar. Paul Meerkamp