sollen Atomkraft und Erdgas in der EU-Taxonomie künftig als nachhaltig eingestuft werden? Europaabgeordnete fast aller Parteien wollen das verhindern – heute Mittag findet die namentliche Abstimmung über das Veto zum Kommissionsvorschlag statt. Unberechenbar schien lange das Abstimmungsverhalten der EVP-Abgeordneten – in einer Probeabstimmung am Abend sprach sich aber eine klare Mehrheit gegen ein Veto aus, wie Leonie Düngefeld berichtet. Gespalten bei diesem Thema ist auch die deutsche Bevölkerung, wie eine aktuelle Civey-Umfrage im Auftrag von Table.Media zeigt.

Mit großer Mehrheit hat das Europaparlament gestern dem Digital Markets Act und dem Digital Services Act zugestimmt. Doch damit DMA und DSA Wirkung zeigen können, müssen die neuen Regeln auch durchgesetzt werden. Die Hauptlast bei der Aufsicht der Digitalkonzerne trägt künftig die EU-Kommission, was sie teilweise gar nicht angestrebt hatte. Nun ist die Behörde dabei, sich intern umzuorganisieren. Zugleich ist sie auf der Suche nach Fachleuten. Doch die sind bekanntlich rar. Till Hoppe und Falk Steiner haben die Details.

Ein Milliardenversprechen der G7, die Global-Gateway-Initiative der EU und viele bekräftigende Worte: Westliche Länder wollen sich als tatkräftige Partner Afrikas positionieren – nicht zuletzt, um Chinas Einfluss auf dem Kontinent einzugrenzen. Doch das chinesische Engagement ist in Afrika ausgesprochen willkommen. Wie Studien zeigen, hat die Volksrepublik Europa in einigen Bereichen längst abgehängt, bei jungen Afrikanerinnen und Afrikanern wird sie mittlerweile als die Großmacht mit dem positivsten Einfluss wahrgenommen. Auch die im Westen oft thematisierten Schulden afrikanischer Länder gegenüber China gelten bei Experten nicht als großes Problem, hat Katja Scherer erfahren.

Ganz andere Sorgen hat der britische Premier Boris Johnson. Mit Schatzkanzler Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid reichten gestern zwei starke Figuren aus seinem Kabinett gestern fast gleichzeitig ihren Rücktritt ein – aus Protest gegen Johnson. Der klammert sich weiter an sein Amt, aber die Kräfte schwinden.

Es wird ein knappes Rennen: Heute stimmt das Europäische Parlament in Straßburg darüber ab, ob Kernenergie- und Erdgasprojekte als nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gelabelt werden. Gestern Nachmittag debattierten die Abgeordneten im Plenum über die Entscheidung, heute Mittag um 12 Uhr findet die namentliche Abstimmung statt. Für ein erfolgreiches Veto des Kommissionsvorschlags ist eine absolute Mehrheit notwendig. Dies könnte unter anderem an der zerrissenen EVP-Fraktion scheitern.

Mit dem im Januar vorgeschlagenen zweiten Delegierten Rechtsakt zur EU-Taxonomie möchte die Kommission Atomkraft und Erdgas als nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten ausweisen. Im März hatten Europaabgeordnete der Grünen/EFA und der S&D Einspruch dagegen eingelegt (Europe.Table berichtete) und somit das Veto-Verfahren formell eingeleitet. Am 20. Mai hatte dann ein parteiübergreifendes Bündnis von Abgeordneten aus dem Umwelt- und dem Wirtschaftsausschuss eine Entschließung eingereicht. Mitte Juni stimmten beide Ausschüsse für die Resolution (Europe.Table berichtete).

Die Argumente gegen den Rechtsakt haben sich in den vergangenen Monaten vermehrt, sagte Michael Bloss (Greens/EFA). Gas und Atomkraft seien von Natur aus nicht nachhaltig, der Vorschlag der Kommission lediglich das Ergebnis erfolgreicher Lobbyarbeit Frankreichs, Deutschlands sowie russischer Gaskonzerne. Zudem sei die Taxonomie vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geschrieben worden und würde deshalb die aktuelle geopolitische Situation ignorieren. Von der Aufnahme von Erdgas in die Taxonomie würde Russland enorm profitieren, davor warnte kürzlich der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk (Europe.Table berichtete).

Ein weiterer Kritikpunkt ist der fehlende demokratische Prozess rund um den Rechtsakt. “Das Parlament wurde bei diesem Prozess umgangen”, sagte Bas Eickhout (Grüne/EFA) gestern während der Plenardebatte in Straßburg. “Es gab keine öffentliche Konsultation, das Parlament wurde nur inoffiziell eingeladen.”

Finanzkommissarin Mairead McGuinness machte im Parlament klar: “Gas ist ein fossiler Brennstoff, Gas ist nicht grün.” Und trotzdem bräuchten einige Mitgliedstaaten Gas und Atomkraft als Übergangslösungen während der Energiewende. Dies heiße aber nicht, dass es eine Verpflichtung gebe, in Gas oder Atomkraft zu investieren. “Wir brauchen alle Instrumente, um auf Erdöl und Steinkohle zu verzichten“, sagte der französische Abgeordnete Gilles Boyer (Renew). “Das ist die einzige Möglichkeit, um kurzfristig den Green Deal umsetzen zu können.”

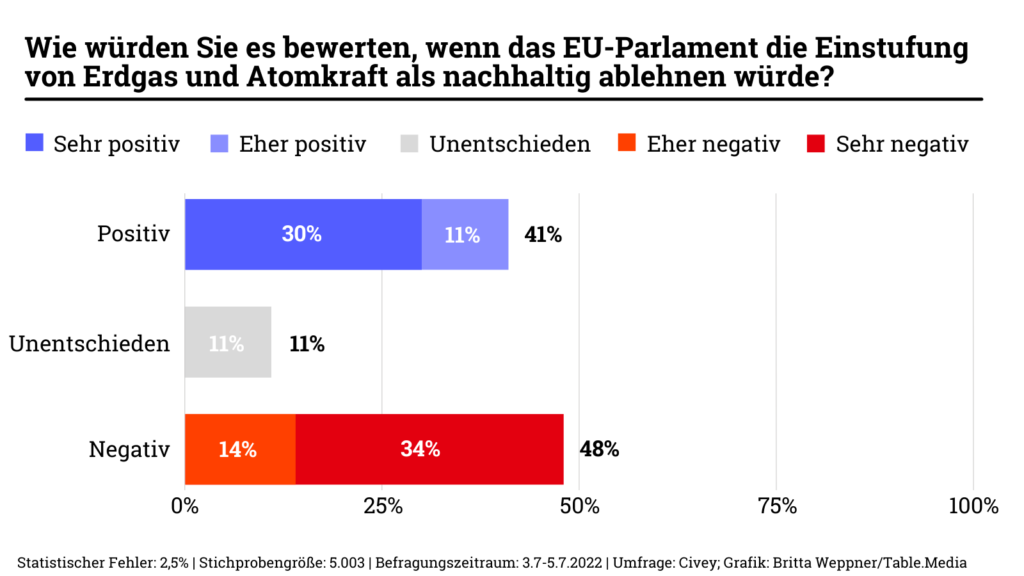

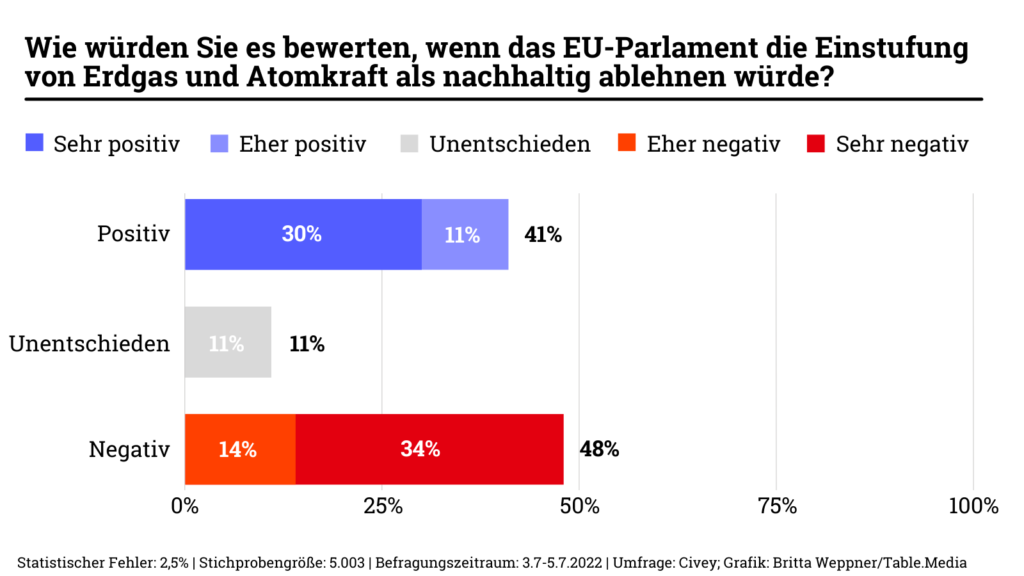

Eine aktuelle Civey-Umfrage im Auftrag von Table.Media zeigt: Falls die EU die Einstufung von Erdgas und Atomkraft als nachhaltig ablehnen würde, hielte das eine ganz knappe Mehrheit der Deutschen für falsch. Insbesondere die Grünen- und SPD-Wähler und Wählerinnen würden eine Ablehnung befürworten. Die Frage, ob Atomkraft von der EU als nachhaltig eingestuft werden soll, spaltet die Deutschen. Die größte Zustimmung kommt von der Wählerschaft der AfD, FDP und der Union. Auch über die Einstufung von Erdgas als nachhaltig sind die Deutschen gespalten, diese wird jedoch von einer größeren Anzahl der Befragten abgelehnt.

Damit das Veto des Parlaments erfolgreich sein kann, muss eine absolute Mehrheit (353 Abgeordnete) für den Einspruch stimmen. Nicht anwesende MEPs zählen also als Gegenstimme. Auch die steigende Zahl an Covid-Fällen könnte den Wahlausgang deshalb beeinflussen.

Die Grünen werden geschlossen für den Einspruch stimmen, so auch die Mehrheit der linken Abgeordneten. Etwa 80 Prozent der S&D-Fraktion werden das Veto unterstützen, schätzte der niederländische Abgeordnete Paul Tang. Dazu gehören auch die deutsche und die französische Delegation der Sozialdemokraten. Die finnischen und die rumänischen Abgeordneten in der Gruppe würden den Einspruch ablehnen.

Anders sieht es in der Renew-Gruppe aus: Deren Fraktionssprecherin sagte Europe.Table, eine Mehrheit von etwa 70 Prozent der Fraktionsmitglieder werde gegen den Einspruch stimmen. “Ich bin sehr enttäuscht von meiner Fraktion”, sagte die schwedische Abgeordnete Emma Wiesner gestern auf einer Pressekonferenz. “Dieser Rechtsakt ist ein politisches Pingpong-Spiel zwischen Paris und Berlin. Leider ist dies auch in der Renew-Fraktion sichtbar.”

Die Renew-Fraktion, zu der die Abgeordneten von Emmanuel Macrons Partei Renaissance (ehemals La République En Marche) gehören, gilt als weitgehend französisch dominiert. Frankreich hatte sich stark für die Aufnahme von Atomkraft in die EU-Taxonomie eingesetzt, da es darin ein bevorzugtes Mittel sah, die Kassen des finanziell angeschlagenen französischen Energieversorgers EDF zu füllen. Mehrere MEPs anderer Fraktionen berufen sich auf Berechnungen, laut derer französische Unternehmen am stärksten von der Taxonomie profitieren würden.

Die Position vieler EVP-Abgeordneter blieb bis gestern Abend unsicher. Der Luxemburger Christophe Hansen zeigte sich vor der Plenardebatte am Nachmittag noch optimistisch: “Es wird knapp, aber ich denke, dass wir eine Mehrheit zusammenbekommen.” Besonders die CDU/CSU-Gruppe ist zerrissen: Der umweltpolitische Sprecher Peter Liese, der wirtschaftspolitische Sprecher Markus Ferber sowie Hildegard Bentele warben für den Einspruch.

Andere, wie der Mittelstandssprecher Markus Pieper, blieben bei ihrer Ablehnung des Vetos. Peter Lieses Befürchtung, letztendlich würde die Mehrheit seiner Fraktion gegen den Einspruch stimmen, trat am Abend zumindest in der internen Abstimmung ein: 107 EVP-Abgeordnete sprachen sich für die Einstufung von Gas und Kernenergie als nachhaltig aus, 31 dagegen.

Die Zerrissenheit der EVP hatte sich vor gut einem Monat schon einmal verdeutlicht, als es den Parteiführern nicht gelang, sich mit den anderen Fraktionen auf einen Kompromiss zur Reform des europäischen Emissionshandels (ETS) zu einigen. Die erste Abstimmung Anfang Juni ging gehörig schief, Grüne und Sozialdemokraten stimmten gegen den Bericht des Rapporteurs Peter Liese (Europe.Table berichtete). Die ETS-Reform kam erst im zweiten Anlauf durch (Europe.Table berichtete).

Eine geheime Abstimmung wäre für ein erfolgreiches Veto förderlicher, sagte Christophe Hansen, der Einfluss der jeweils nationalen politischen Kontexte sei sehr hoch. Auch Jaroslav Zajíček, stellvertretender Leiter der Ständigen Vertretung der Tschechischen Republik bei der EU und Ständiger Vertreter beim AStV I, beobachtete dies: Die Mitgliedstaaten würden sich bei ihren jeweiligen Europaabgeordneten dafür einsetzen, dass diese im Sinne der nationalen Interessen abstimmen, sagte er bei einem Pressebriefing in Brüssel.

Am Montag war in der französischen Zeitung “Les Echos” ein gemeinsamer Beitrag der französischen Energieministerin Agnès Pannier-Runacher und fünf weiterer Ministerinnen und Minister aus Bulgarien, Kroatien, Finnland, Ungarn, Polen, Tschechien, Rumänien, der Slowakei und Slowenien erschienen. Die Aufnahme der Atomkraft in die EU-Taxonomie sei entscheidend im Kampf gegen den Klimawandel und gegen die Energieabhängigkeit, heißt es darin. Mit Claire Stam und Lukas Scheid

Die EU-Kommission trägt künftig die Hauptlast bei der Aufsicht der Digitalkonzerne: Sie soll im Rahmen des Digital Markets Act (DMA) zunächst benennen, welche Unternehmen als Gatekeeper eingestuft werden und anschließend dafür sorgen, dass diese die spezifischen Verhaltensregeln auch einhalten. Zudem beauftragten Europaparlament und Mitgliedstaaten die Brüsseler Behörde im Digital Services Act (DSA) mit der Benennung und Kontrolle der sehr großen Online-Plattformen (VLOPs) – was diese zunächst gar nicht angestrebt hatte.

Wenn die beiden Rechtsakte nach einer Übergangszeit voraussichtlich im kommenden Frühjahr greifen, wird es also im Wesentlichen der Kommission obliegen, mächtige Konzerne wie Google, Amazon, Facebook/Meta und Apple zu zähmen. Leisten will die Behörde das zunächst mit “mehr als 100 Vollzeitangestellten”, wie Breton gestern in einem Linkedin-Post ankündigte. Diese sollen intern vor allem aus den Generaldirektionen Connect und Wettbewerb zusammengezogen werden, zudem will die Kommission zusätzlich externe Experten einstellen.

Das Europaparlament hält diese Zahl für viel zu gering. Die Abgeordneten fordern, allein für den DMA 150 Stellen aus dem EU-Budget zu finanzieren. Und selbst das werde kaum reichen, sagt der Berichterstatter Andreas Schwab. Ein eigenes Team müsse sich um jeden einzelnen Dienst kümmern, der als “Core Platform Service” eines Gatekeepers unter den DMA falle, inklusive Fallbearbeiter, Datenspezialisten und weiteren Experten. Schließlich ist zu erwarten, dass darunter große Player mit hochkomplexen Diensten sein werden, wie etwa Youtube. “Nur wenn wir auf Augenhöhe im Dialog stehen, können wir sicher sein, dass die EU-Gesetzgebung den Respekt bekommt, den sie verdient”, mahnt der CDU-Politiker.

Verbraucherschützer befürchten, dass Breton und die für Wettbewerb zuständige Vizepräsidentin Margrethe Vestager die Dimension der Aufgabe unterschätzen. Es sei “absolut entscheidend, dass die Kommission die nötigen Mittel bereitstellt, um den Digital Markets Act durchzusetzen”, fordert Ursula Pachl, Vize-Chefin des Dachverbandes BEUC.

Die von Breton für 2024 genannte Stellenzahl von mehr als 100 soll aber wohl nicht das Ende der Fahnenstange sein. Laut einem Kommissionssprecher veranschlagt die Behörde den Personalbedarf für die Durchsetzung des DSA auf mindestens 150. Für den DMA würden demnach rund 80 Stellen benötigt. Laut der Finanzplanung der Behörde sollten davon 55 Stellen intern besetzt werden, die übrigen 25 von außen. Die Stellen für den DSA will die Kommission zumindest zum Teil aus den neuen Aufsichtsgebühren bezahlen (Europe.Table berichtete), die der Rechtsakt den großen Plattformen und Suchmaschinen auferlegt, für die die Kommission die Aufsicht direkt ausüben wird.

Externe Expertise sucht die Kommission bereits, und zwar insbesondere bei Datenwissenschaftlern und Algorithmus-Experten, wie Breton schreibt. Entsprechende Fachleute sind bekanntlich rar, denn die Aufseher konkurrieren auf dem Arbeitsmarkt nun mit ebenjenen Konzernen, die sie kontrollieren sollen. Breton setzt aber darauf, gemeinsam mit dem hauseigenen Joint Research Center ein Europäisches Zentrum für Algorithmen-Transparenz aufzubauen. Die dort versammelten Top-Experten sollen der Kommission dabei helfen, die neuen Rechenschaftspflichten für Google, Facebook und Co im DSA wirksam durchzusetzen.

Die Kommission ist derzeit dabei, sich intern umzuorganisieren, um zum Start im nächsten Frühjahr handlungsfähig zu sein. Der DMA verlangt, dass die Fachleute aus den unterschiedlichen Generaldirektionen eng zusammenarbeiten. Strukturieren will Breton die Arbeit entlang der Aufgabenstellung: Das Technik-Team werde sich etwa um die Frage die Interoperabilität von Messengerdiensten kümmern, ein anderes Team um gesellschaftliche Fragen wie die Audits des Risikomanagements, denen sich die großen Plattformen laut DSA künftig unterziehen müssen. Ein Ökonomen-Team soll wiederum etwa die Frage behandeln, unter welchen Konditionen die Gatekeeper-Plattformen anderen Zugang zu ihren Daten gewähren müssen. Die Teams sollen wiederum eng untereinander kooperieren.

Daneben will die Kommission auch die Expertise der Mitgliedstaaten anzapfen. Laut dem DSA soll jeder Mitgliedstaat eine Aufsichtsbehörde benennen (den Digital Services Coordinator), der für die Durchsetzung gegenüber dem im jeweiligen Gebiet ansässigen Anbieter federführend ist. Der DMA wiederum sieht Abstimmungsmechanismen zwischen der Kommission und den nationalen Kartellbehörden vor (Europe.Table berichtete). Angesichts des komplexen Zusammenspiels hat Vestager eine Umsetzungsstrategie angekündigt (Europe.Table berichtete). Mit Falk Steiner

Ein großes Versprechen haben sie sich abgerungen, mal wieder. Die G7-Staaten wollen mit 600 Milliarden US-Dollar die Infrastruktur in Entwicklungsländern ausbauen (Europe.Table berichtete). Das haben sie jüngst bei ihrem Treffen auf Schloss Elmau bekannt gegeben.

Ganz vorne mit dabei ist die EU. Sie will die Hälfte des zugesagten Geldes aufbringen, 100 Milliarden Dollar mehr noch als die USA. Und das ist nicht das einzige Versprechen, das Brüssel ärmeren Ländern – insbesondere in Afrika – zuletzt gegeben hat. “Gemeinsam können wir eine wohlhabendere, friedlichere und nachhaltigere Zukunft für alle aufbauen”, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in ihren Reden mehrfach. Im Februar kündigte sie Investitionen in Höhe von 150 Milliarden Euro beim EU-Afrika-Gipfel an. Bei der europäischen Global-Gateway-Initiative liegt ebenfalls ein starker Fokus auf Afrika, zum Beispiel mit einem neuen Unterseekabel zwischen den Kontinenten.

Ziel dieser Bemühungen ist es, Chinas wachsendem Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent etwas entgegenzusetzen. Dabei stützt sich der Westen auf ein einfaches Narrativ: Die EU sei grundsätzlich der bessere Partner für Afrika, betonen europäische Politiker und Institutionen immer wieder. Anders als China baue man Infrastruktur von guter Qualität, man treibe Staaten nicht in die Schuldenfalle und man arbeite vor Ort eng mit der lokalen Bevölkerung zusammen. “Es ist an uns, der Welt einen positiven, kräftigen Investitionsimpuls zu geben”, sagte von der Leyen beim G7-Treffen. “So zeigen wir unseren Partnern in den Entwicklungsländern, dass sie eine Wahl haben.” Dass diese Wahl nicht automatisch pro EU ausfällt, wird im Westen allerdings häufig übersehen.

Anders als in Europa dargestellt, wird China nämlich nicht als schlechter Partner in Afrika wahrgenommen – im Gegenteil. Eine aktuelle Studie im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung zeigt: Bei Infrastrukturprojekten und beim Rohstoffhandel mit Afrika hat China Europa abgehängt. Ein Großteil von 1.600 befragten Entscheiderinnen und Entscheidern auf dem Kontinent lobt Chinas schnelle Entscheidungen, die rasche Umsetzung von Projekten und die Nicht-Einmischung Pekings in innenpolitische Angelegenheiten.

Dem Glauben Europas an die Überlegenheit der eigenen Werte stehe der nüchterne Blick der Afrikaner auf die chinesischen Leistungen gegenüber, sagt Stefan Schott, Projektleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Ostafrika. “Einfach gesagt: Eine Straße, die nach kurzer Bauzeit durch die Chinesen fertiggestellt wird, ist in der Wahrnehmung der Afrikaner auch ein Wert – und konkreter als manch europäisches Projekt zur Förderung von Demokratie, Menschenrechten oder Nachhaltigkeit.”

Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch eine aktuelle Studie der südafrikanischen Ichikowitz Family Foundation. Darin heißt es, China werde von jungen Afrikanerinnen und Afrikanern mittlerweile als die Großmacht mit dem positivsten Einfluss in Afrika wahrgenommen – erstmalig liegt die Volksrepublik damit vor den USA und Europa. 76 Prozent von 4.500 befragten Jugendlichen in 15 Ländern finden es gut, dass China ihnen neue Straßen, moderne Smartphones und neue Jobchancen bringt. “Es steht außer Frage, dass China heute der dominierende Akteur in Afrika ist”, sagte Ivor Ichikowitz, südafrikanischer Unternehmer und Gründer der Familienstiftung. “Insgesamt sehen wir eine viel positivere Einstellung zu China, was zu einem noch stärkeren Engagement mit China führen wird.”

China habe in Afrika einen Newcomer-Bonus, erklärt Tom Bayes die Ergebnisse der Studie. Bayes ist unabhängiger Afrika-China-Forscher und hat kürzlich für die Konrad-Adenauer-Stiftung untersucht, mit welchen Narrativen China seinen Einfluss in Afrika ausbaut. Peking werde in Afrika von vielen als Vorbild und Entwicklungspartner wahrgenommen, sagt er. “Wenn China neue Vorhaben ankündigt, dann bekommt das viel Aufmerksamkeit – auch wenn Europa und die USA seit Jahren Ähnliches in größerem Umfang machen.” Afrika sei für Peking ein guter Absatzmarkt für die einheimische Überproduktion, zum Beispiel bei Industriegütern, sagt Bayes. “Aber China schafft es viel besser als die EU, afrikanischen Ländern die eigenen Interessen als gleichberechtigte Partnerschaft zu verkaufen.”

Das hat unter anderem historische Gründe. Während der Westen noch immer mit seinem kolonialen Erbe belastet ist, war die Zusammenarbeit mit China von Anfang an eher positiv besetzt. Schon in den 70er-Jahren habe China auf dem Kontinent investiert und zum Beispiel die Eisenbahnstrecke zwischen Tansania und Sambia ausgebaut, schreibt die tansanische Zeitung “The Citizen”. Tansania und Sambia hätten damals vergeblich versucht, westliche Unterstützung für den Bau zu bekommen. Dann kamen die Chinesen und wurden vom Sambias damaligem Präsidenten Kenneth Kaunda “als Freunde und Kameraden in einem gemeinsamen Kampf” empfangen, ein Narrativ, das China bis heute aufrechterhält.

Dazu kommt, dass China schnell lernt. Die Qualität chinesischer Bauprojekte sei noch vor zehn Jahren ein Problem gewesen, sagt Bayes. Inzwischen sei das nicht mehr der Fall. Und auch den Vorwurf, China bringe zu viele eigene Arbeitskräfte nach Afrika, versucht Peking zu entschärfen. “Zum Beispiel baut China in jüngster Zeit verstärkt Bildungszentren in Afrika und holt afrikanische Studierende mit Stipendien nach China.”

Zur gleichen Einschätzung kommt auch Cobus van Staden, außenpolitischer Experte am South African Institute of International Affairs und Co-Host des renommierten “China in Africa Podcast”. Er bestätigt, dass mangelnde Qualität bei chinesischen Bauprojekten kaum noch ein Thema sei. Vielmehr habe China für neue Standards gesorgt, was die schnelle Umsetzung von Projekten angehe. Auch den westlichen Blick auf die Schulden afrikanischer Länder bei China hält der Experte für übertrieben. “Es stimmt, dass das in einzelnen Ländern ein Problem ist, zum Beispiel in Sambia oder Angola”, sagt er. “Aber es ist nicht die einzige Quelle für Schuldenprobleme auf dem Kontinent.” Auch manche Schulden bei westlichen Geldgebern sorgten für Ärger.

China hebt seine Beziehungen zu Afrika derzeit außerdem auf eine neue Stufe. Das wurde beim Forum on China-Africa Cooperation (China.Table berichtete) im November deutlich, einem wichtigen Gipfeltreffen, das seit der Jahrtausendwende alle drei Jahre stattfindet. “Wir werden künftig etwas weniger große Infrastrukturprojekte und dafür eine stärkere politische und technologische Zusammenarbeit zwischen China und Afrika sehen”, sagt Außenpolitikexperte Cobus van Staden. Das bedeute: Die Staaten werden stärker versuchen, eine gemeinsame Position in internationalen Organisationen wie der UN zu finden. Und sie werden ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Internetausbau, Satellitennavigation und Digitalisierung verstärken.

Direkten Wettbewerb zwischen China und der EU könnte es künftig auch beim Ausbau grüner Technologien in Afrika geben. “China hat in den vergangenen Jahren viel Know-how in der Solar- und Windenergie aufgebaut und ein großes Interesse daran, dieses zu exportieren”, sagt Afrika-China-Experte Tom Bayes. Gleichzeitig bemüht sich die EU, sich als Afrikas Partner beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu positionieren.

Die EU sollte bei diesen Bemühungen noch stärker auf die Wirkung großer Gesten achten, rät Bayes. Die lange Weigerung der EU, Covid-Impfstoffpatente freizugeben, sei in Afrika zum Beispiel sehr negativ angekommen. Die Global-Gateway-Initiative sei dagegen ein guter Schritt für mehr Zusammenarbeit. Noch warte Afrika allerdings auf konkrete Pläne, sagt Außenpolitikexperte Cobus van Staden.

Dabei muss die EU gut zuhören, was afrikanische Länder wollen – und nicht die eigenen hohen Standards nutzen, um bestimmte Länder und Projekte per se auszuschließen. Zum Spielball zwischen China und Europa zu werden, sei zum Beispiel nicht im afrikanischen Interesse, betont van Staden. “In Afrika gibt es viel Entwicklungsbedarf. Wir brauchen alle Partner.” Katja Scherer

Die Gespräche mit Nordmazedonien zum EU-Beitritt könnten nach den Worten von EU-Ratspräsident Charles Michel umgehend beginnen. “Wir stehen gemeinsam vor einem möglichen Durchbruch im EU-Beitrittsprozess Ihres Landes”, sagte Michel am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit dem nordmazedonischen Ministerpräsidenten Dimitar Kovačevski in Skopje.

In den vergangenen Jahren hatte das EU-Nachbarland Bulgarien mit einer Veto-Drohung den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien aufgehalten. Sofia hatte dies mit Forderungen begründet, die sich auf die bulgarische Minderheit in Nordmazedonien, auf die Interpretation der gemeinsamen Geschichte und auf den Umgang mit der mazedonischen Sprache bezogen, die Bulgarien nicht als eigenständig anerkennt.

Die französische EU-Präsidentschaft, die Ende Juni zu Ende ging, hatte mehrere Kompromissvorschläge unterbreitet. Diese flossen in den nunmehr vorgeschlagenen EU-Verhandlungsrahmen ein. Diesen könne Skopje akzeptieren, sagte Kovačevski auf der Pressekonferenz mit Michel. Er wolle aber, dass darüber auch das nordmazedonische Parlament berät, fügte der Sozialdemokrat hinzu.

Zuletzt hatten Anhänger der größten Oppositionspartei, der nationalistischen VMRO-DPMNE, gegen die Annahme des EU-Verhandlungsrahmens demonstriert. Tatsächlich enthält dieser kaum noch etwas von den ursprünglichen bulgarischen Forderungen. Geblieben ist aber die Verpflichtung, dass Nordmazedonien die Volksgruppe der Bulgaren in die Präambel seiner Verfassung aufnimmt. Das bulgarische Parlament hatte die Regierung vor knapp zwei Wochen dazu ermächtigt, die Blockade zu beenden.

Im 1,8-Millionen-Einwohner-Land Nordmazedonien leben etwa 3500 ethnische Bulgaren. Mit der Aufhebung der Blockade der Beitrittsverhandlungen kann auch das Nachbarland Albanien aufatmen. Brüssel behandelt das Balkanland an der Adria im “Doppelpack” mit Nordmazedonien. dpa

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben am Dienstag den Beitritt Kroatiens in die Eurozone befürwortet. Mit 539 Ja-Stimmen, 45 Nein-Stimmen und 48 Enthaltungen nahm das Parlament den Bericht von Siegfried Mureșan (EVP, RO) an, der besagt, dass Kroatien alle Kriterien für die Euro–Einführung am 1. Januar 2023 erfüllt.

Die Abgeordneten stellen außerdem fest, dass Kroatien im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten bei der Einführung des Euro bereits einen höheren Grad an Preiskonvergenz mit der Eurozone erreicht hat. Dennoch erwarte das Parlament von der kroatischen Regierung nachhaltige Anstrengungen, um eine weitere Preiskonvergenz zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Einführung des Euro nicht zu künstlichen Preissteigerungen führt, so der Bericht.

“Die von der kroatischen Regierung durchgeführten Reformen haben die Wirtschaft gestärkt und den Weg für den Beitritt Kroatiens zur gemeinsamen Währung geebnet”, lobte Mureșan. Es sei klar, dass der Beitritt zum Euro die richtige Entscheidung für das Land, seine Unternehmen und Bürger sowie für verschiedene Wirtschaftszweige wie den Tourismus ist.

Die Stellungnahme des Parlaments wird nun an die Mitgliedstaaten der Eurozone weitergeleitet, die für die endgültige Freigabe Kroatiens zur Einführung des Euro verantwortlich sind. luk

Mehr als 40 Staaten und internationale Organisationen haben sich in einer “Luganer Erklärung” zur Hilfe beim Wiederaufbau der Ukraine bekannt. Vertreter unter anderem Deutschlands, der USA, Großbritanniens und Frankreichs unterzeichneten das Dokument am Dienstag in der Stadt im Schweizer Tessin. “Der Wiederaufbau einer freien und demokratischen Ukraine ist unser gemeinsames Ziel”, sagte die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Einhergehen müsse der Wiederaufbau mit politischen und wirtschaftlichen Reformen der Ukraine, die in Einklang stünden mit dem Beitrittsprozess zur Europäischen Union.

Exekutiv-Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, kündigte an, dass die erste Milliarde Euro der versprochenen 9 Milliarden der EU als makrofinanzielle Hilfe für die Ukraine noch vor der Sommerpause fließen soll.

Die Ukraine beziffert das Volumen für den Wiederaufbau des Landes bislang auf rund 720 Milliarden Euro. Ministerpräsident Denys Schmyhal hatte am Montag bei der Konferenz gesagt (Europe.Table berichtete), in dem seit 24. Februar tobenden russischen Angriffskrieg seien allein in der Infrastruktur der Ukraine direkte Schäden von bislang knapp 100 Milliarden Euro entstanden. Deutschland sagte dem Land zusätzliche 426 Millionen Euro an Zuschüssen zu. Die Europäische Union hat seit Kriegsbeginn laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 6,2 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine mobilisiert. Von der Leyen sagte weitere Hilfe zu.

Westliche Partner sollten dennoch mehr tun, um die ukrainischen Schwarzmeerhäfen freizugeben, damit Getreide, Metalle und Bergbauprodukte exportiert werden können, sagte ein ukrainischer Beamter am Dienstag. Er warnte, dass die Finanzen des Landes zunehmend prekär seien. Logistikprobleme, insbesondere im Seehafen Odessa, hätten die Exporte beeinträchtigt, sodass die Devisenzuflüsse in die Ukraine von rund 7 Milliarden Dollar vor dem Krieg auf etwa 2,5 Milliarden pro Monat zurückgegangen sind, sagte Rostyslav Shurma, stellvertretender Leiter des Büros von Präsident Wolodymyr Selenskyj. rtr/luk

Der Industrieausschuss des EU-Parlaments will das Erneuerbaren-Ziel für 2030 wie erwartet auf 45 Prozent erhöhen. So steht es in einem Kompromisspapier zur Reform der Erneuerbare-Energien-Richtlinie, das “Contexte” veröffentlicht hat und auf das sich EVP, Renew, S&D sowie Grüne verständigt haben. Am 13. Juli soll der ITRE über die Position abstimmen.

Neu hinzugekommen sind seit dem Bericht des CDU-Abgeordneten Markus Pieper indikative Ziele für Speicher und das Lastmanagement, die sich jeder Mitgliedstaat setzen soll. Beide Technologien können dazu beitragen, die Stromnetze zu stabilisieren und den Bedarf an flexibel regelbaren Kraftwerken zu begrenzen, die vorrangig mit Gas betrieben werden. Das freiwillige Ziel zum Lastmanagement soll laut dem Kompromiss mindestens fünf Prozent der nationalen Spitzenlast der Stromnachfrage im Jahr 2030 betragen – was angesichts des stark steigenden Strombedarfs durchaus ambitioniert ist.

Im Industriebereich soll der Anteil erneuerbarer Energien nun um 1,9 statt 1,1 Prozent pro Jahr steigen (indikativ). Für den verpflichtenden Wasserstoff-Anteil sehen die Abgeordneten weiterhin das Ziel von 50 Prozent für 2030 vor sowie eine neue Marke von 70 Prozent für 2035. Der Rat will den Wert für 2030 laut seiner allgemeinen Ausrichtung (Europe.Table berichtete) auf 35 Prozent abschwächen.

Ob ausreichend erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs (RNFBOs) vorhanden sind, soll die Kommission ab 2026 jährlich bewerten. Berichterstatter Pieper wollte erst 2027 eine Analyse durch die Mitgliedstaaten. Anders als der Bericht von Pieper vorsah, soll außerdem die Rolle von kohlenstoffarmem – also nicht erneuerbarem – Wasserstoff nicht mit der RED geregelt werden, sondern in der Gasmarkt-Richtlinie (Europe.Table berichtete), wie es in einem Erwägungsgrund heißt. ber

Beim Energiesparziel will der Industrieausschuss des EU-Parlaments noch über die Kommissionsvorstellungen aus REPowerEU hinausgehen. Der Endenergieverbrauch soll bis 2030 auf 740 Millionen Tonnen Öleinheiten begrenzt werden und der Primärenergieverbrauch auf 960 Mtöe. Das steht in einem Kompromisspapier zur Reform der Energieeffizienz-Richtlinie der EU, den “Contexte” veröffentlicht hat und auf den sich EVP, Renew, S&D sowie Grüne verständigt haben. Nach Berechnungen von Europe.Table entsprechen die Vorgaben einem Effizienzziel von 14,5 Prozent gegenüber einem Referenzszenario 2020. Am 13. Juli soll der ITRE über die Position abstimmen.

Die Kommission wollte ursprünglich nur neun Prozent und hatte das Ziel mit REPowerEU auf 13 Prozent erhöht. Der Berichterstatter des Parlaments, Niels Fuglsang (S&D), hatte in seinem Bericht sogar 19 Prozent vorgeschlagen.

Ebenfalls näher am Kommissionsvorschlag liegen die Vorgaben zum Energiesparen in der Industrie. Eingeführt wurde ein abgestuftes Vorgehen. Zu Energieaudits – also umfangreichen Energiesparberatungen – sollen ab 2024 Unternehmen verpflichtet werden, deren Jahresverbrauch mehr als zehn Terajoule (TJ) beträgt. Drei Jahre später soll die Grenze auf sechs TJ sinken. Dauerhaft ein Energiemanagementsystem betreiben sollen Unternehmen ab 100 TJ (2024) beziehungsweise 70 TJ (2027). ber

Die Koalitionsfraktionen im Bundestag haben sich auf einen massiven Ausbau der Ökoenergien geeinigt. Mit verschiedenen Gesetzen soll die Grundlage für eine langfristig klimaneutrale Stromversorgung geschaffen werden. Letzte Differenzen beim sogenannten Osterpaket (Europe.Table berichtete) von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) seien im parlamentarischen Verfahren ausgeräumt worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Zuvor war das Paket zwar im Kabinett verabschiedet und im Bundestag diskutiert worden, die FDP hatte aber eine Reihe von Änderungen gefordert.

Mit der Einigung werde nun sichergestellt, dass die zum 1. Juli auf null abgesenkte EEG-Ökostromumlage dauerhaft abgeschafft werde, sagte FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler. “Die Finanzierung der Erneuerbaren über die Stromrechnung ist damit endgültig Geschichte.” Verschwunden aus den Entwürfen ist nach Informationen der dpa auch das Ziel, bis 2035 ein klimaneutrales Stromsystem zu erreichen. Die FDP hatte gefordert, das zu streichen.

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch sagte: “Endlich reden wir nicht nur über Ziele, sondern sorgen auch dafür, dass wir sie erreichen.” So sei verankert worden, dass jedes Bundesland rund zwei Prozent seiner Flächen verpflichtend für Windkraft bereitstellen müsse. “Das ist ein deutliches Signal, dass der Ausbau der Erneuerbaren jetzt höchste Priorität hat.” Köhler betonte, jedes Land könne aber selbst entscheiden, wie es das Flächenziel erreiche, Mindestabstände zu Wohnhäusern seien also weiter möglich. Das Flächenziel von zwei Prozent ausgewiesenen Flächen für Windräder an Land wird bisher von den weitaus meisten Ländern nicht erreicht.

Die Grünen-Fraktionsvize Julia Verlinden sagte: “Wir entfesseln die Solarenergie und sorgen für genügend Flächen für mehr Windräder.” Bis 2030 werde der Anteil an grünem Strom auf 80 Prozent angehoben. “Nach Jahren der Blockade durch die Union machen wir jetzt den Weg frei für die Erneuerbaren Energien.”

Der Ausbau der Windkraft an Land war in den vergangenen Jahren ins Stocken geraten. Grund sind aus Sicht der Branche zu wenig ausgewiesene Flächen und lange Planungs- und Genehmigungsverfahren. dpa

Inmitten großer Sorgen um die Versorgungssicherheit Europas haben Öl- und Gas-Arbeiter in Norwegen ihre Arbeit im Kampf für höhere Löhne niedergelegt. Am Abend schritt die Regierung aber ein und beendete den Streik, wie der Gewerkschaftsführer Audun Ingvartsen der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Die Mitarbeiter würden so schnell wie möglich ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Das norwegische Arbeitsministerium kann den Streik beenden, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen. Die Maßnahmen hätten in den nächsten Tagen ausgeweitet werden, wodurch die Gasproduktion des Landes um fast ein Viertel sinken könnte. An den Rohstoffmärkten stiegen deshalb die Preise: Der britische Großhandelspreis für Gas bei Lieferung am nächsten Tag sprang um gut 18 Prozent in die Höhe. Die europäischen Staaten sind vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges auf Lieferungen aus Norwegen angewiesen.

Die Mitglieder der Lederne-Gewerkschaft, die rund 15 Prozent der Offshore-Arbeiter vertritt, hatten zuvor einen bereits ausgehandelten Tarifvertrag abgelehnt. Die anderen Gewerkschaften haben ihn hingegen akzeptiert und wollen nicht streiken. rtr

Wie er zu einem Aushängeschild und Sprachrohr der deutschen Start-up-Szene wurde? Christian Miele verweist auf seine zwei Kerntugenden: “Ich habe mich in meinem Leben von Neugierde und meinem Bauchgefühl leiten lassen.” Diese beiden Leitplanken haben ihn weg vom Familienunternehmen – ja, es handelt sich um die Mieles, die die Elektrogeräte herstellen lassen – und rein in die Welt der Start-ups geführt. Während seiner Mitarbeit beim Beteiligungsunternehmen Rocket Internet in Berlin verfiel er der Start-up-Mentalität endgültig: “Probleme lösen, innovative Lösungswege ausprobieren und mit vollem Elan auf ein Ziel hinarbeiten. Ich wusste: Hier kann ich mich voll entfalten.”

Miele gründete selbst, schaute sich bei anderen Start-ups um, verkaufte wieder. Heute konzentriert er sich auf zwei Posten: seine Investorentätigkeit als Partner beim global aktiven Venture-Capital-Unternehmen Headline, sowie sein Ehrenamt als Vorstandsvorsitzender beim Startup-Verband.

Miele ist überzeugt, dass “Mut und Risikobereitschaft belohnt werden müssen” – dafür setzt er sich aufgrund seiner zweigleisigen Tätigkeit gleich doppelt ein. Bei Headline unterstützt und berät er aufstrebende Unternehmen in konkreten Anliegen. Als Interessenvertreter beim Startup-Verband ist sein Ziel, durch die Bündelung und Artikulation der Interessen von 1.200 Mitgliedern günstige Bedingungen für die gesamte deutsche Start-up-Landschaft zu erwirken.

Ein Schritt in die richtige Richtung ist für Miele der Digital Market Acts (Europe.Table berichtete), der für ihn einen Weg hin zu “mehr Chancengerechtigkeit mit Blick auf die Plattform-Ökonomie” darstellt, denn “sowohl deutsche als auch europäische Start-ups und Scale-ups wurden von großen Tech-Giganten bisher zu oft ausgebremst“.

Der Digital Markets Act werde, insofern seine Durchsetzungsfähigkeit gewährleistet werden kann (Europe.Table berichtete), wesentlich dazu beitragen, bessere Rahmenbedingungen für ambitionierte Jungunternehmen zu schaffen. Für Miele unumgänglich, die zentrale Losung seines Verbands ist schließlich: “Wir sind überzeugt: Start-ups sind die Unternehmen der Zukunft.”

In der Gegenwart sieht Miele die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands “im internationalen Vergleich trotz der positiven Entwicklung im Mittelfeld, deutlich hinter den USA, UK und auch Schweden”. Das haben Studien des Verbands ergeben. Entsprechend gespannt zeigt er sich in Bezug auf die von der Ampel-Koalition angekündigte umfassende Start-up-Strategie.

Idealerweise solle es gelingen, attraktivere Regelungen für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen zu finden, vereinfachte Visa-Regeln für Fachkräfte durchzusetzen und die Finanzierungsmöglichkeiten in der Wachstumsphase zu stärken. Dann könnten Gründungswillige mit Macher-Attitüde auf diesem Boden das Potenzial von Start-ups als gesellschaftliche “Problemlöser und Innovationstreiber” freisetzen.

Für Miele geht es jetzt in Runde Zwei beim Startup-Verband. Im vergangenen Dezember ist er für eine erneute Amtszeit von zwei Jahren gewählt worden. Diese Zeit möchte er, wie könnte es anders sein, so effizient wie möglich nutzen: “Wir geben weiter Gas, um Start-ups in Deutschland bessere Rahmenbedingungen zu ermöglichen.” Julius Schwarzwälder

sollen Atomkraft und Erdgas in der EU-Taxonomie künftig als nachhaltig eingestuft werden? Europaabgeordnete fast aller Parteien wollen das verhindern – heute Mittag findet die namentliche Abstimmung über das Veto zum Kommissionsvorschlag statt. Unberechenbar schien lange das Abstimmungsverhalten der EVP-Abgeordneten – in einer Probeabstimmung am Abend sprach sich aber eine klare Mehrheit gegen ein Veto aus, wie Leonie Düngefeld berichtet. Gespalten bei diesem Thema ist auch die deutsche Bevölkerung, wie eine aktuelle Civey-Umfrage im Auftrag von Table.Media zeigt.

Mit großer Mehrheit hat das Europaparlament gestern dem Digital Markets Act und dem Digital Services Act zugestimmt. Doch damit DMA und DSA Wirkung zeigen können, müssen die neuen Regeln auch durchgesetzt werden. Die Hauptlast bei der Aufsicht der Digitalkonzerne trägt künftig die EU-Kommission, was sie teilweise gar nicht angestrebt hatte. Nun ist die Behörde dabei, sich intern umzuorganisieren. Zugleich ist sie auf der Suche nach Fachleuten. Doch die sind bekanntlich rar. Till Hoppe und Falk Steiner haben die Details.

Ein Milliardenversprechen der G7, die Global-Gateway-Initiative der EU und viele bekräftigende Worte: Westliche Länder wollen sich als tatkräftige Partner Afrikas positionieren – nicht zuletzt, um Chinas Einfluss auf dem Kontinent einzugrenzen. Doch das chinesische Engagement ist in Afrika ausgesprochen willkommen. Wie Studien zeigen, hat die Volksrepublik Europa in einigen Bereichen längst abgehängt, bei jungen Afrikanerinnen und Afrikanern wird sie mittlerweile als die Großmacht mit dem positivsten Einfluss wahrgenommen. Auch die im Westen oft thematisierten Schulden afrikanischer Länder gegenüber China gelten bei Experten nicht als großes Problem, hat Katja Scherer erfahren.

Ganz andere Sorgen hat der britische Premier Boris Johnson. Mit Schatzkanzler Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid reichten gestern zwei starke Figuren aus seinem Kabinett gestern fast gleichzeitig ihren Rücktritt ein – aus Protest gegen Johnson. Der klammert sich weiter an sein Amt, aber die Kräfte schwinden.

Es wird ein knappes Rennen: Heute stimmt das Europäische Parlament in Straßburg darüber ab, ob Kernenergie- und Erdgasprojekte als nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gelabelt werden. Gestern Nachmittag debattierten die Abgeordneten im Plenum über die Entscheidung, heute Mittag um 12 Uhr findet die namentliche Abstimmung statt. Für ein erfolgreiches Veto des Kommissionsvorschlags ist eine absolute Mehrheit notwendig. Dies könnte unter anderem an der zerrissenen EVP-Fraktion scheitern.

Mit dem im Januar vorgeschlagenen zweiten Delegierten Rechtsakt zur EU-Taxonomie möchte die Kommission Atomkraft und Erdgas als nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten ausweisen. Im März hatten Europaabgeordnete der Grünen/EFA und der S&D Einspruch dagegen eingelegt (Europe.Table berichtete) und somit das Veto-Verfahren formell eingeleitet. Am 20. Mai hatte dann ein parteiübergreifendes Bündnis von Abgeordneten aus dem Umwelt- und dem Wirtschaftsausschuss eine Entschließung eingereicht. Mitte Juni stimmten beide Ausschüsse für die Resolution (Europe.Table berichtete).

Die Argumente gegen den Rechtsakt haben sich in den vergangenen Monaten vermehrt, sagte Michael Bloss (Greens/EFA). Gas und Atomkraft seien von Natur aus nicht nachhaltig, der Vorschlag der Kommission lediglich das Ergebnis erfolgreicher Lobbyarbeit Frankreichs, Deutschlands sowie russischer Gaskonzerne. Zudem sei die Taxonomie vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geschrieben worden und würde deshalb die aktuelle geopolitische Situation ignorieren. Von der Aufnahme von Erdgas in die Taxonomie würde Russland enorm profitieren, davor warnte kürzlich der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk (Europe.Table berichtete).

Ein weiterer Kritikpunkt ist der fehlende demokratische Prozess rund um den Rechtsakt. “Das Parlament wurde bei diesem Prozess umgangen”, sagte Bas Eickhout (Grüne/EFA) gestern während der Plenardebatte in Straßburg. “Es gab keine öffentliche Konsultation, das Parlament wurde nur inoffiziell eingeladen.”

Finanzkommissarin Mairead McGuinness machte im Parlament klar: “Gas ist ein fossiler Brennstoff, Gas ist nicht grün.” Und trotzdem bräuchten einige Mitgliedstaaten Gas und Atomkraft als Übergangslösungen während der Energiewende. Dies heiße aber nicht, dass es eine Verpflichtung gebe, in Gas oder Atomkraft zu investieren. “Wir brauchen alle Instrumente, um auf Erdöl und Steinkohle zu verzichten“, sagte der französische Abgeordnete Gilles Boyer (Renew). “Das ist die einzige Möglichkeit, um kurzfristig den Green Deal umsetzen zu können.”

Eine aktuelle Civey-Umfrage im Auftrag von Table.Media zeigt: Falls die EU die Einstufung von Erdgas und Atomkraft als nachhaltig ablehnen würde, hielte das eine ganz knappe Mehrheit der Deutschen für falsch. Insbesondere die Grünen- und SPD-Wähler und Wählerinnen würden eine Ablehnung befürworten. Die Frage, ob Atomkraft von der EU als nachhaltig eingestuft werden soll, spaltet die Deutschen. Die größte Zustimmung kommt von der Wählerschaft der AfD, FDP und der Union. Auch über die Einstufung von Erdgas als nachhaltig sind die Deutschen gespalten, diese wird jedoch von einer größeren Anzahl der Befragten abgelehnt.

Damit das Veto des Parlaments erfolgreich sein kann, muss eine absolute Mehrheit (353 Abgeordnete) für den Einspruch stimmen. Nicht anwesende MEPs zählen also als Gegenstimme. Auch die steigende Zahl an Covid-Fällen könnte den Wahlausgang deshalb beeinflussen.

Die Grünen werden geschlossen für den Einspruch stimmen, so auch die Mehrheit der linken Abgeordneten. Etwa 80 Prozent der S&D-Fraktion werden das Veto unterstützen, schätzte der niederländische Abgeordnete Paul Tang. Dazu gehören auch die deutsche und die französische Delegation der Sozialdemokraten. Die finnischen und die rumänischen Abgeordneten in der Gruppe würden den Einspruch ablehnen.

Anders sieht es in der Renew-Gruppe aus: Deren Fraktionssprecherin sagte Europe.Table, eine Mehrheit von etwa 70 Prozent der Fraktionsmitglieder werde gegen den Einspruch stimmen. “Ich bin sehr enttäuscht von meiner Fraktion”, sagte die schwedische Abgeordnete Emma Wiesner gestern auf einer Pressekonferenz. “Dieser Rechtsakt ist ein politisches Pingpong-Spiel zwischen Paris und Berlin. Leider ist dies auch in der Renew-Fraktion sichtbar.”

Die Renew-Fraktion, zu der die Abgeordneten von Emmanuel Macrons Partei Renaissance (ehemals La République En Marche) gehören, gilt als weitgehend französisch dominiert. Frankreich hatte sich stark für die Aufnahme von Atomkraft in die EU-Taxonomie eingesetzt, da es darin ein bevorzugtes Mittel sah, die Kassen des finanziell angeschlagenen französischen Energieversorgers EDF zu füllen. Mehrere MEPs anderer Fraktionen berufen sich auf Berechnungen, laut derer französische Unternehmen am stärksten von der Taxonomie profitieren würden.

Die Position vieler EVP-Abgeordneter blieb bis gestern Abend unsicher. Der Luxemburger Christophe Hansen zeigte sich vor der Plenardebatte am Nachmittag noch optimistisch: “Es wird knapp, aber ich denke, dass wir eine Mehrheit zusammenbekommen.” Besonders die CDU/CSU-Gruppe ist zerrissen: Der umweltpolitische Sprecher Peter Liese, der wirtschaftspolitische Sprecher Markus Ferber sowie Hildegard Bentele warben für den Einspruch.

Andere, wie der Mittelstandssprecher Markus Pieper, blieben bei ihrer Ablehnung des Vetos. Peter Lieses Befürchtung, letztendlich würde die Mehrheit seiner Fraktion gegen den Einspruch stimmen, trat am Abend zumindest in der internen Abstimmung ein: 107 EVP-Abgeordnete sprachen sich für die Einstufung von Gas und Kernenergie als nachhaltig aus, 31 dagegen.

Die Zerrissenheit der EVP hatte sich vor gut einem Monat schon einmal verdeutlicht, als es den Parteiführern nicht gelang, sich mit den anderen Fraktionen auf einen Kompromiss zur Reform des europäischen Emissionshandels (ETS) zu einigen. Die erste Abstimmung Anfang Juni ging gehörig schief, Grüne und Sozialdemokraten stimmten gegen den Bericht des Rapporteurs Peter Liese (Europe.Table berichtete). Die ETS-Reform kam erst im zweiten Anlauf durch (Europe.Table berichtete).

Eine geheime Abstimmung wäre für ein erfolgreiches Veto förderlicher, sagte Christophe Hansen, der Einfluss der jeweils nationalen politischen Kontexte sei sehr hoch. Auch Jaroslav Zajíček, stellvertretender Leiter der Ständigen Vertretung der Tschechischen Republik bei der EU und Ständiger Vertreter beim AStV I, beobachtete dies: Die Mitgliedstaaten würden sich bei ihren jeweiligen Europaabgeordneten dafür einsetzen, dass diese im Sinne der nationalen Interessen abstimmen, sagte er bei einem Pressebriefing in Brüssel.

Am Montag war in der französischen Zeitung “Les Echos” ein gemeinsamer Beitrag der französischen Energieministerin Agnès Pannier-Runacher und fünf weiterer Ministerinnen und Minister aus Bulgarien, Kroatien, Finnland, Ungarn, Polen, Tschechien, Rumänien, der Slowakei und Slowenien erschienen. Die Aufnahme der Atomkraft in die EU-Taxonomie sei entscheidend im Kampf gegen den Klimawandel und gegen die Energieabhängigkeit, heißt es darin. Mit Claire Stam und Lukas Scheid

Die EU-Kommission trägt künftig die Hauptlast bei der Aufsicht der Digitalkonzerne: Sie soll im Rahmen des Digital Markets Act (DMA) zunächst benennen, welche Unternehmen als Gatekeeper eingestuft werden und anschließend dafür sorgen, dass diese die spezifischen Verhaltensregeln auch einhalten. Zudem beauftragten Europaparlament und Mitgliedstaaten die Brüsseler Behörde im Digital Services Act (DSA) mit der Benennung und Kontrolle der sehr großen Online-Plattformen (VLOPs) – was diese zunächst gar nicht angestrebt hatte.

Wenn die beiden Rechtsakte nach einer Übergangszeit voraussichtlich im kommenden Frühjahr greifen, wird es also im Wesentlichen der Kommission obliegen, mächtige Konzerne wie Google, Amazon, Facebook/Meta und Apple zu zähmen. Leisten will die Behörde das zunächst mit “mehr als 100 Vollzeitangestellten”, wie Breton gestern in einem Linkedin-Post ankündigte. Diese sollen intern vor allem aus den Generaldirektionen Connect und Wettbewerb zusammengezogen werden, zudem will die Kommission zusätzlich externe Experten einstellen.

Das Europaparlament hält diese Zahl für viel zu gering. Die Abgeordneten fordern, allein für den DMA 150 Stellen aus dem EU-Budget zu finanzieren. Und selbst das werde kaum reichen, sagt der Berichterstatter Andreas Schwab. Ein eigenes Team müsse sich um jeden einzelnen Dienst kümmern, der als “Core Platform Service” eines Gatekeepers unter den DMA falle, inklusive Fallbearbeiter, Datenspezialisten und weiteren Experten. Schließlich ist zu erwarten, dass darunter große Player mit hochkomplexen Diensten sein werden, wie etwa Youtube. “Nur wenn wir auf Augenhöhe im Dialog stehen, können wir sicher sein, dass die EU-Gesetzgebung den Respekt bekommt, den sie verdient”, mahnt der CDU-Politiker.

Verbraucherschützer befürchten, dass Breton und die für Wettbewerb zuständige Vizepräsidentin Margrethe Vestager die Dimension der Aufgabe unterschätzen. Es sei “absolut entscheidend, dass die Kommission die nötigen Mittel bereitstellt, um den Digital Markets Act durchzusetzen”, fordert Ursula Pachl, Vize-Chefin des Dachverbandes BEUC.

Die von Breton für 2024 genannte Stellenzahl von mehr als 100 soll aber wohl nicht das Ende der Fahnenstange sein. Laut einem Kommissionssprecher veranschlagt die Behörde den Personalbedarf für die Durchsetzung des DSA auf mindestens 150. Für den DMA würden demnach rund 80 Stellen benötigt. Laut der Finanzplanung der Behörde sollten davon 55 Stellen intern besetzt werden, die übrigen 25 von außen. Die Stellen für den DSA will die Kommission zumindest zum Teil aus den neuen Aufsichtsgebühren bezahlen (Europe.Table berichtete), die der Rechtsakt den großen Plattformen und Suchmaschinen auferlegt, für die die Kommission die Aufsicht direkt ausüben wird.

Externe Expertise sucht die Kommission bereits, und zwar insbesondere bei Datenwissenschaftlern und Algorithmus-Experten, wie Breton schreibt. Entsprechende Fachleute sind bekanntlich rar, denn die Aufseher konkurrieren auf dem Arbeitsmarkt nun mit ebenjenen Konzernen, die sie kontrollieren sollen. Breton setzt aber darauf, gemeinsam mit dem hauseigenen Joint Research Center ein Europäisches Zentrum für Algorithmen-Transparenz aufzubauen. Die dort versammelten Top-Experten sollen der Kommission dabei helfen, die neuen Rechenschaftspflichten für Google, Facebook und Co im DSA wirksam durchzusetzen.

Die Kommission ist derzeit dabei, sich intern umzuorganisieren, um zum Start im nächsten Frühjahr handlungsfähig zu sein. Der DMA verlangt, dass die Fachleute aus den unterschiedlichen Generaldirektionen eng zusammenarbeiten. Strukturieren will Breton die Arbeit entlang der Aufgabenstellung: Das Technik-Team werde sich etwa um die Frage die Interoperabilität von Messengerdiensten kümmern, ein anderes Team um gesellschaftliche Fragen wie die Audits des Risikomanagements, denen sich die großen Plattformen laut DSA künftig unterziehen müssen. Ein Ökonomen-Team soll wiederum etwa die Frage behandeln, unter welchen Konditionen die Gatekeeper-Plattformen anderen Zugang zu ihren Daten gewähren müssen. Die Teams sollen wiederum eng untereinander kooperieren.

Daneben will die Kommission auch die Expertise der Mitgliedstaaten anzapfen. Laut dem DSA soll jeder Mitgliedstaat eine Aufsichtsbehörde benennen (den Digital Services Coordinator), der für die Durchsetzung gegenüber dem im jeweiligen Gebiet ansässigen Anbieter federführend ist. Der DMA wiederum sieht Abstimmungsmechanismen zwischen der Kommission und den nationalen Kartellbehörden vor (Europe.Table berichtete). Angesichts des komplexen Zusammenspiels hat Vestager eine Umsetzungsstrategie angekündigt (Europe.Table berichtete). Mit Falk Steiner

Ein großes Versprechen haben sie sich abgerungen, mal wieder. Die G7-Staaten wollen mit 600 Milliarden US-Dollar die Infrastruktur in Entwicklungsländern ausbauen (Europe.Table berichtete). Das haben sie jüngst bei ihrem Treffen auf Schloss Elmau bekannt gegeben.

Ganz vorne mit dabei ist die EU. Sie will die Hälfte des zugesagten Geldes aufbringen, 100 Milliarden Dollar mehr noch als die USA. Und das ist nicht das einzige Versprechen, das Brüssel ärmeren Ländern – insbesondere in Afrika – zuletzt gegeben hat. “Gemeinsam können wir eine wohlhabendere, friedlichere und nachhaltigere Zukunft für alle aufbauen”, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in ihren Reden mehrfach. Im Februar kündigte sie Investitionen in Höhe von 150 Milliarden Euro beim EU-Afrika-Gipfel an. Bei der europäischen Global-Gateway-Initiative liegt ebenfalls ein starker Fokus auf Afrika, zum Beispiel mit einem neuen Unterseekabel zwischen den Kontinenten.

Ziel dieser Bemühungen ist es, Chinas wachsendem Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent etwas entgegenzusetzen. Dabei stützt sich der Westen auf ein einfaches Narrativ: Die EU sei grundsätzlich der bessere Partner für Afrika, betonen europäische Politiker und Institutionen immer wieder. Anders als China baue man Infrastruktur von guter Qualität, man treibe Staaten nicht in die Schuldenfalle und man arbeite vor Ort eng mit der lokalen Bevölkerung zusammen. “Es ist an uns, der Welt einen positiven, kräftigen Investitionsimpuls zu geben”, sagte von der Leyen beim G7-Treffen. “So zeigen wir unseren Partnern in den Entwicklungsländern, dass sie eine Wahl haben.” Dass diese Wahl nicht automatisch pro EU ausfällt, wird im Westen allerdings häufig übersehen.

Anders als in Europa dargestellt, wird China nämlich nicht als schlechter Partner in Afrika wahrgenommen – im Gegenteil. Eine aktuelle Studie im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung zeigt: Bei Infrastrukturprojekten und beim Rohstoffhandel mit Afrika hat China Europa abgehängt. Ein Großteil von 1.600 befragten Entscheiderinnen und Entscheidern auf dem Kontinent lobt Chinas schnelle Entscheidungen, die rasche Umsetzung von Projekten und die Nicht-Einmischung Pekings in innenpolitische Angelegenheiten.

Dem Glauben Europas an die Überlegenheit der eigenen Werte stehe der nüchterne Blick der Afrikaner auf die chinesischen Leistungen gegenüber, sagt Stefan Schott, Projektleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Ostafrika. “Einfach gesagt: Eine Straße, die nach kurzer Bauzeit durch die Chinesen fertiggestellt wird, ist in der Wahrnehmung der Afrikaner auch ein Wert – und konkreter als manch europäisches Projekt zur Förderung von Demokratie, Menschenrechten oder Nachhaltigkeit.”

Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch eine aktuelle Studie der südafrikanischen Ichikowitz Family Foundation. Darin heißt es, China werde von jungen Afrikanerinnen und Afrikanern mittlerweile als die Großmacht mit dem positivsten Einfluss in Afrika wahrgenommen – erstmalig liegt die Volksrepublik damit vor den USA und Europa. 76 Prozent von 4.500 befragten Jugendlichen in 15 Ländern finden es gut, dass China ihnen neue Straßen, moderne Smartphones und neue Jobchancen bringt. “Es steht außer Frage, dass China heute der dominierende Akteur in Afrika ist”, sagte Ivor Ichikowitz, südafrikanischer Unternehmer und Gründer der Familienstiftung. “Insgesamt sehen wir eine viel positivere Einstellung zu China, was zu einem noch stärkeren Engagement mit China führen wird.”

China habe in Afrika einen Newcomer-Bonus, erklärt Tom Bayes die Ergebnisse der Studie. Bayes ist unabhängiger Afrika-China-Forscher und hat kürzlich für die Konrad-Adenauer-Stiftung untersucht, mit welchen Narrativen China seinen Einfluss in Afrika ausbaut. Peking werde in Afrika von vielen als Vorbild und Entwicklungspartner wahrgenommen, sagt er. “Wenn China neue Vorhaben ankündigt, dann bekommt das viel Aufmerksamkeit – auch wenn Europa und die USA seit Jahren Ähnliches in größerem Umfang machen.” Afrika sei für Peking ein guter Absatzmarkt für die einheimische Überproduktion, zum Beispiel bei Industriegütern, sagt Bayes. “Aber China schafft es viel besser als die EU, afrikanischen Ländern die eigenen Interessen als gleichberechtigte Partnerschaft zu verkaufen.”

Das hat unter anderem historische Gründe. Während der Westen noch immer mit seinem kolonialen Erbe belastet ist, war die Zusammenarbeit mit China von Anfang an eher positiv besetzt. Schon in den 70er-Jahren habe China auf dem Kontinent investiert und zum Beispiel die Eisenbahnstrecke zwischen Tansania und Sambia ausgebaut, schreibt die tansanische Zeitung “The Citizen”. Tansania und Sambia hätten damals vergeblich versucht, westliche Unterstützung für den Bau zu bekommen. Dann kamen die Chinesen und wurden vom Sambias damaligem Präsidenten Kenneth Kaunda “als Freunde und Kameraden in einem gemeinsamen Kampf” empfangen, ein Narrativ, das China bis heute aufrechterhält.

Dazu kommt, dass China schnell lernt. Die Qualität chinesischer Bauprojekte sei noch vor zehn Jahren ein Problem gewesen, sagt Bayes. Inzwischen sei das nicht mehr der Fall. Und auch den Vorwurf, China bringe zu viele eigene Arbeitskräfte nach Afrika, versucht Peking zu entschärfen. “Zum Beispiel baut China in jüngster Zeit verstärkt Bildungszentren in Afrika und holt afrikanische Studierende mit Stipendien nach China.”

Zur gleichen Einschätzung kommt auch Cobus van Staden, außenpolitischer Experte am South African Institute of International Affairs und Co-Host des renommierten “China in Africa Podcast”. Er bestätigt, dass mangelnde Qualität bei chinesischen Bauprojekten kaum noch ein Thema sei. Vielmehr habe China für neue Standards gesorgt, was die schnelle Umsetzung von Projekten angehe. Auch den westlichen Blick auf die Schulden afrikanischer Länder bei China hält der Experte für übertrieben. “Es stimmt, dass das in einzelnen Ländern ein Problem ist, zum Beispiel in Sambia oder Angola”, sagt er. “Aber es ist nicht die einzige Quelle für Schuldenprobleme auf dem Kontinent.” Auch manche Schulden bei westlichen Geldgebern sorgten für Ärger.

China hebt seine Beziehungen zu Afrika derzeit außerdem auf eine neue Stufe. Das wurde beim Forum on China-Africa Cooperation (China.Table berichtete) im November deutlich, einem wichtigen Gipfeltreffen, das seit der Jahrtausendwende alle drei Jahre stattfindet. “Wir werden künftig etwas weniger große Infrastrukturprojekte und dafür eine stärkere politische und technologische Zusammenarbeit zwischen China und Afrika sehen”, sagt Außenpolitikexperte Cobus van Staden. Das bedeute: Die Staaten werden stärker versuchen, eine gemeinsame Position in internationalen Organisationen wie der UN zu finden. Und sie werden ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Internetausbau, Satellitennavigation und Digitalisierung verstärken.

Direkten Wettbewerb zwischen China und der EU könnte es künftig auch beim Ausbau grüner Technologien in Afrika geben. “China hat in den vergangenen Jahren viel Know-how in der Solar- und Windenergie aufgebaut und ein großes Interesse daran, dieses zu exportieren”, sagt Afrika-China-Experte Tom Bayes. Gleichzeitig bemüht sich die EU, sich als Afrikas Partner beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu positionieren.

Die EU sollte bei diesen Bemühungen noch stärker auf die Wirkung großer Gesten achten, rät Bayes. Die lange Weigerung der EU, Covid-Impfstoffpatente freizugeben, sei in Afrika zum Beispiel sehr negativ angekommen. Die Global-Gateway-Initiative sei dagegen ein guter Schritt für mehr Zusammenarbeit. Noch warte Afrika allerdings auf konkrete Pläne, sagt Außenpolitikexperte Cobus van Staden.

Dabei muss die EU gut zuhören, was afrikanische Länder wollen – und nicht die eigenen hohen Standards nutzen, um bestimmte Länder und Projekte per se auszuschließen. Zum Spielball zwischen China und Europa zu werden, sei zum Beispiel nicht im afrikanischen Interesse, betont van Staden. “In Afrika gibt es viel Entwicklungsbedarf. Wir brauchen alle Partner.” Katja Scherer

Die Gespräche mit Nordmazedonien zum EU-Beitritt könnten nach den Worten von EU-Ratspräsident Charles Michel umgehend beginnen. “Wir stehen gemeinsam vor einem möglichen Durchbruch im EU-Beitrittsprozess Ihres Landes”, sagte Michel am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit dem nordmazedonischen Ministerpräsidenten Dimitar Kovačevski in Skopje.

In den vergangenen Jahren hatte das EU-Nachbarland Bulgarien mit einer Veto-Drohung den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien aufgehalten. Sofia hatte dies mit Forderungen begründet, die sich auf die bulgarische Minderheit in Nordmazedonien, auf die Interpretation der gemeinsamen Geschichte und auf den Umgang mit der mazedonischen Sprache bezogen, die Bulgarien nicht als eigenständig anerkennt.

Die französische EU-Präsidentschaft, die Ende Juni zu Ende ging, hatte mehrere Kompromissvorschläge unterbreitet. Diese flossen in den nunmehr vorgeschlagenen EU-Verhandlungsrahmen ein. Diesen könne Skopje akzeptieren, sagte Kovačevski auf der Pressekonferenz mit Michel. Er wolle aber, dass darüber auch das nordmazedonische Parlament berät, fügte der Sozialdemokrat hinzu.

Zuletzt hatten Anhänger der größten Oppositionspartei, der nationalistischen VMRO-DPMNE, gegen die Annahme des EU-Verhandlungsrahmens demonstriert. Tatsächlich enthält dieser kaum noch etwas von den ursprünglichen bulgarischen Forderungen. Geblieben ist aber die Verpflichtung, dass Nordmazedonien die Volksgruppe der Bulgaren in die Präambel seiner Verfassung aufnimmt. Das bulgarische Parlament hatte die Regierung vor knapp zwei Wochen dazu ermächtigt, die Blockade zu beenden.

Im 1,8-Millionen-Einwohner-Land Nordmazedonien leben etwa 3500 ethnische Bulgaren. Mit der Aufhebung der Blockade der Beitrittsverhandlungen kann auch das Nachbarland Albanien aufatmen. Brüssel behandelt das Balkanland an der Adria im “Doppelpack” mit Nordmazedonien. dpa

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben am Dienstag den Beitritt Kroatiens in die Eurozone befürwortet. Mit 539 Ja-Stimmen, 45 Nein-Stimmen und 48 Enthaltungen nahm das Parlament den Bericht von Siegfried Mureșan (EVP, RO) an, der besagt, dass Kroatien alle Kriterien für die Euro–Einführung am 1. Januar 2023 erfüllt.

Die Abgeordneten stellen außerdem fest, dass Kroatien im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten bei der Einführung des Euro bereits einen höheren Grad an Preiskonvergenz mit der Eurozone erreicht hat. Dennoch erwarte das Parlament von der kroatischen Regierung nachhaltige Anstrengungen, um eine weitere Preiskonvergenz zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Einführung des Euro nicht zu künstlichen Preissteigerungen führt, so der Bericht.

“Die von der kroatischen Regierung durchgeführten Reformen haben die Wirtschaft gestärkt und den Weg für den Beitritt Kroatiens zur gemeinsamen Währung geebnet”, lobte Mureșan. Es sei klar, dass der Beitritt zum Euro die richtige Entscheidung für das Land, seine Unternehmen und Bürger sowie für verschiedene Wirtschaftszweige wie den Tourismus ist.

Die Stellungnahme des Parlaments wird nun an die Mitgliedstaaten der Eurozone weitergeleitet, die für die endgültige Freigabe Kroatiens zur Einführung des Euro verantwortlich sind. luk

Mehr als 40 Staaten und internationale Organisationen haben sich in einer “Luganer Erklärung” zur Hilfe beim Wiederaufbau der Ukraine bekannt. Vertreter unter anderem Deutschlands, der USA, Großbritanniens und Frankreichs unterzeichneten das Dokument am Dienstag in der Stadt im Schweizer Tessin. “Der Wiederaufbau einer freien und demokratischen Ukraine ist unser gemeinsames Ziel”, sagte die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Einhergehen müsse der Wiederaufbau mit politischen und wirtschaftlichen Reformen der Ukraine, die in Einklang stünden mit dem Beitrittsprozess zur Europäischen Union.

Exekutiv-Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, kündigte an, dass die erste Milliarde Euro der versprochenen 9 Milliarden der EU als makrofinanzielle Hilfe für die Ukraine noch vor der Sommerpause fließen soll.

Die Ukraine beziffert das Volumen für den Wiederaufbau des Landes bislang auf rund 720 Milliarden Euro. Ministerpräsident Denys Schmyhal hatte am Montag bei der Konferenz gesagt (Europe.Table berichtete), in dem seit 24. Februar tobenden russischen Angriffskrieg seien allein in der Infrastruktur der Ukraine direkte Schäden von bislang knapp 100 Milliarden Euro entstanden. Deutschland sagte dem Land zusätzliche 426 Millionen Euro an Zuschüssen zu. Die Europäische Union hat seit Kriegsbeginn laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 6,2 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine mobilisiert. Von der Leyen sagte weitere Hilfe zu.

Westliche Partner sollten dennoch mehr tun, um die ukrainischen Schwarzmeerhäfen freizugeben, damit Getreide, Metalle und Bergbauprodukte exportiert werden können, sagte ein ukrainischer Beamter am Dienstag. Er warnte, dass die Finanzen des Landes zunehmend prekär seien. Logistikprobleme, insbesondere im Seehafen Odessa, hätten die Exporte beeinträchtigt, sodass die Devisenzuflüsse in die Ukraine von rund 7 Milliarden Dollar vor dem Krieg auf etwa 2,5 Milliarden pro Monat zurückgegangen sind, sagte Rostyslav Shurma, stellvertretender Leiter des Büros von Präsident Wolodymyr Selenskyj. rtr/luk

Der Industrieausschuss des EU-Parlaments will das Erneuerbaren-Ziel für 2030 wie erwartet auf 45 Prozent erhöhen. So steht es in einem Kompromisspapier zur Reform der Erneuerbare-Energien-Richtlinie, das “Contexte” veröffentlicht hat und auf das sich EVP, Renew, S&D sowie Grüne verständigt haben. Am 13. Juli soll der ITRE über die Position abstimmen.

Neu hinzugekommen sind seit dem Bericht des CDU-Abgeordneten Markus Pieper indikative Ziele für Speicher und das Lastmanagement, die sich jeder Mitgliedstaat setzen soll. Beide Technologien können dazu beitragen, die Stromnetze zu stabilisieren und den Bedarf an flexibel regelbaren Kraftwerken zu begrenzen, die vorrangig mit Gas betrieben werden. Das freiwillige Ziel zum Lastmanagement soll laut dem Kompromiss mindestens fünf Prozent der nationalen Spitzenlast der Stromnachfrage im Jahr 2030 betragen – was angesichts des stark steigenden Strombedarfs durchaus ambitioniert ist.

Im Industriebereich soll der Anteil erneuerbarer Energien nun um 1,9 statt 1,1 Prozent pro Jahr steigen (indikativ). Für den verpflichtenden Wasserstoff-Anteil sehen die Abgeordneten weiterhin das Ziel von 50 Prozent für 2030 vor sowie eine neue Marke von 70 Prozent für 2035. Der Rat will den Wert für 2030 laut seiner allgemeinen Ausrichtung (Europe.Table berichtete) auf 35 Prozent abschwächen.

Ob ausreichend erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs (RNFBOs) vorhanden sind, soll die Kommission ab 2026 jährlich bewerten. Berichterstatter Pieper wollte erst 2027 eine Analyse durch die Mitgliedstaaten. Anders als der Bericht von Pieper vorsah, soll außerdem die Rolle von kohlenstoffarmem – also nicht erneuerbarem – Wasserstoff nicht mit der RED geregelt werden, sondern in der Gasmarkt-Richtlinie (Europe.Table berichtete), wie es in einem Erwägungsgrund heißt. ber

Beim Energiesparziel will der Industrieausschuss des EU-Parlaments noch über die Kommissionsvorstellungen aus REPowerEU hinausgehen. Der Endenergieverbrauch soll bis 2030 auf 740 Millionen Tonnen Öleinheiten begrenzt werden und der Primärenergieverbrauch auf 960 Mtöe. Das steht in einem Kompromisspapier zur Reform der Energieeffizienz-Richtlinie der EU, den “Contexte” veröffentlicht hat und auf den sich EVP, Renew, S&D sowie Grüne verständigt haben. Nach Berechnungen von Europe.Table entsprechen die Vorgaben einem Effizienzziel von 14,5 Prozent gegenüber einem Referenzszenario 2020. Am 13. Juli soll der ITRE über die Position abstimmen.

Die Kommission wollte ursprünglich nur neun Prozent und hatte das Ziel mit REPowerEU auf 13 Prozent erhöht. Der Berichterstatter des Parlaments, Niels Fuglsang (S&D), hatte in seinem Bericht sogar 19 Prozent vorgeschlagen.

Ebenfalls näher am Kommissionsvorschlag liegen die Vorgaben zum Energiesparen in der Industrie. Eingeführt wurde ein abgestuftes Vorgehen. Zu Energieaudits – also umfangreichen Energiesparberatungen – sollen ab 2024 Unternehmen verpflichtet werden, deren Jahresverbrauch mehr als zehn Terajoule (TJ) beträgt. Drei Jahre später soll die Grenze auf sechs TJ sinken. Dauerhaft ein Energiemanagementsystem betreiben sollen Unternehmen ab 100 TJ (2024) beziehungsweise 70 TJ (2027). ber

Die Koalitionsfraktionen im Bundestag haben sich auf einen massiven Ausbau der Ökoenergien geeinigt. Mit verschiedenen Gesetzen soll die Grundlage für eine langfristig klimaneutrale Stromversorgung geschaffen werden. Letzte Differenzen beim sogenannten Osterpaket (Europe.Table berichtete) von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) seien im parlamentarischen Verfahren ausgeräumt worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Zuvor war das Paket zwar im Kabinett verabschiedet und im Bundestag diskutiert worden, die FDP hatte aber eine Reihe von Änderungen gefordert.

Mit der Einigung werde nun sichergestellt, dass die zum 1. Juli auf null abgesenkte EEG-Ökostromumlage dauerhaft abgeschafft werde, sagte FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler. “Die Finanzierung der Erneuerbaren über die Stromrechnung ist damit endgültig Geschichte.” Verschwunden aus den Entwürfen ist nach Informationen der dpa auch das Ziel, bis 2035 ein klimaneutrales Stromsystem zu erreichen. Die FDP hatte gefordert, das zu streichen.

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch sagte: “Endlich reden wir nicht nur über Ziele, sondern sorgen auch dafür, dass wir sie erreichen.” So sei verankert worden, dass jedes Bundesland rund zwei Prozent seiner Flächen verpflichtend für Windkraft bereitstellen müsse. “Das ist ein deutliches Signal, dass der Ausbau der Erneuerbaren jetzt höchste Priorität hat.” Köhler betonte, jedes Land könne aber selbst entscheiden, wie es das Flächenziel erreiche, Mindestabstände zu Wohnhäusern seien also weiter möglich. Das Flächenziel von zwei Prozent ausgewiesenen Flächen für Windräder an Land wird bisher von den weitaus meisten Ländern nicht erreicht.

Die Grünen-Fraktionsvize Julia Verlinden sagte: “Wir entfesseln die Solarenergie und sorgen für genügend Flächen für mehr Windräder.” Bis 2030 werde der Anteil an grünem Strom auf 80 Prozent angehoben. “Nach Jahren der Blockade durch die Union machen wir jetzt den Weg frei für die Erneuerbaren Energien.”

Der Ausbau der Windkraft an Land war in den vergangenen Jahren ins Stocken geraten. Grund sind aus Sicht der Branche zu wenig ausgewiesene Flächen und lange Planungs- und Genehmigungsverfahren. dpa

Inmitten großer Sorgen um die Versorgungssicherheit Europas haben Öl- und Gas-Arbeiter in Norwegen ihre Arbeit im Kampf für höhere Löhne niedergelegt. Am Abend schritt die Regierung aber ein und beendete den Streik, wie der Gewerkschaftsführer Audun Ingvartsen der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Die Mitarbeiter würden so schnell wie möglich ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Das norwegische Arbeitsministerium kann den Streik beenden, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen. Die Maßnahmen hätten in den nächsten Tagen ausgeweitet werden, wodurch die Gasproduktion des Landes um fast ein Viertel sinken könnte. An den Rohstoffmärkten stiegen deshalb die Preise: Der britische Großhandelspreis für Gas bei Lieferung am nächsten Tag sprang um gut 18 Prozent in die Höhe. Die europäischen Staaten sind vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges auf Lieferungen aus Norwegen angewiesen.

Die Mitglieder der Lederne-Gewerkschaft, die rund 15 Prozent der Offshore-Arbeiter vertritt, hatten zuvor einen bereits ausgehandelten Tarifvertrag abgelehnt. Die anderen Gewerkschaften haben ihn hingegen akzeptiert und wollen nicht streiken. rtr

Wie er zu einem Aushängeschild und Sprachrohr der deutschen Start-up-Szene wurde? Christian Miele verweist auf seine zwei Kerntugenden: “Ich habe mich in meinem Leben von Neugierde und meinem Bauchgefühl leiten lassen.” Diese beiden Leitplanken haben ihn weg vom Familienunternehmen – ja, es handelt sich um die Mieles, die die Elektrogeräte herstellen lassen – und rein in die Welt der Start-ups geführt. Während seiner Mitarbeit beim Beteiligungsunternehmen Rocket Internet in Berlin verfiel er der Start-up-Mentalität endgültig: “Probleme lösen, innovative Lösungswege ausprobieren und mit vollem Elan auf ein Ziel hinarbeiten. Ich wusste: Hier kann ich mich voll entfalten.”

Miele gründete selbst, schaute sich bei anderen Start-ups um, verkaufte wieder. Heute konzentriert er sich auf zwei Posten: seine Investorentätigkeit als Partner beim global aktiven Venture-Capital-Unternehmen Headline, sowie sein Ehrenamt als Vorstandsvorsitzender beim Startup-Verband.

Miele ist überzeugt, dass “Mut und Risikobereitschaft belohnt werden müssen” – dafür setzt er sich aufgrund seiner zweigleisigen Tätigkeit gleich doppelt ein. Bei Headline unterstützt und berät er aufstrebende Unternehmen in konkreten Anliegen. Als Interessenvertreter beim Startup-Verband ist sein Ziel, durch die Bündelung und Artikulation der Interessen von 1.200 Mitgliedern günstige Bedingungen für die gesamte deutsche Start-up-Landschaft zu erwirken.

Ein Schritt in die richtige Richtung ist für Miele der Digital Market Acts (Europe.Table berichtete), der für ihn einen Weg hin zu “mehr Chancengerechtigkeit mit Blick auf die Plattform-Ökonomie” darstellt, denn “sowohl deutsche als auch europäische Start-ups und Scale-ups wurden von großen Tech-Giganten bisher zu oft ausgebremst“.

Der Digital Markets Act werde, insofern seine Durchsetzungsfähigkeit gewährleistet werden kann (Europe.Table berichtete), wesentlich dazu beitragen, bessere Rahmenbedingungen für ambitionierte Jungunternehmen zu schaffen. Für Miele unumgänglich, die zentrale Losung seines Verbands ist schließlich: “Wir sind überzeugt: Start-ups sind die Unternehmen der Zukunft.”

In der Gegenwart sieht Miele die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands “im internationalen Vergleich trotz der positiven Entwicklung im Mittelfeld, deutlich hinter den USA, UK und auch Schweden”. Das haben Studien des Verbands ergeben. Entsprechend gespannt zeigt er sich in Bezug auf die von der Ampel-Koalition angekündigte umfassende Start-up-Strategie.

Idealerweise solle es gelingen, attraktivere Regelungen für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen zu finden, vereinfachte Visa-Regeln für Fachkräfte durchzusetzen und die Finanzierungsmöglichkeiten in der Wachstumsphase zu stärken. Dann könnten Gründungswillige mit Macher-Attitüde auf diesem Boden das Potenzial von Start-ups als gesellschaftliche “Problemlöser und Innovationstreiber” freisetzen.

Für Miele geht es jetzt in Runde Zwei beim Startup-Verband. Im vergangenen Dezember ist er für eine erneute Amtszeit von zwei Jahren gewählt worden. Diese Zeit möchte er, wie könnte es anders sein, so effizient wie möglich nutzen: “Wir geben weiter Gas, um Start-ups in Deutschland bessere Rahmenbedingungen zu ermöglichen.” Julius Schwarzwälder