alle zwei Jahre fühlen wissenschaftliche Experten unter Führung des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation den Puls des deutschen Bildungswesens. Wie es dem Patienten aktuell geht, werden wir im Nationalen Bildungsbericht lesen, der am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Damit Sie zeitnah die wesentlichen Botschaften des Berichtes kennen, werden wir Sie morgen früh um 6 Uhr in einer Sonderausgabe von Bildung.Table darüber informieren.

Christian Füller hat außerdem mit der Bildungsexpertin des Deutschen Städtetages und Kommunalpolitikerin, Christiane Zangs, gesprochen. Das Interview, das Sie ebenfalls am Donnerstag lesen können, fasst die wesentlichen Erwartungen der Kommunen an Bund und Ländern bei der Umsetzung des Digitalpaktes zusammen. Soviel vorab: Frau Zangs redet Klartext.

Aber auch die heutige Ausgabe von Bildung.Table ist wieder randvoll mit News und Hintergründen für Bildungsexperten. So will die – noch amtierende, weil abgewählte – nordrhein-westfälische Bildungsministerin das Schulsoftware-System Logineo mit Millionensummen weiterentwickeln, obwohl Experten das System längst als Flop qualifizieren. Eine womöglich sehr teure und fragwürdige Hypothek für die neue Koalition in Düsseldorf.

Von heftigen Auseinandersetzungen berichtet Sofie Czilwik auch aus der Berliner Bildungspolitik. Beinahe 1000 Lehrkräfte werden den Schulen zum Start des nächsten Schuljahres fehlen, was in Senat und Koalition die Frage aufwirft: Soll man einfach Unterrichtsstunden streichen, und wenn ja, welche?

Und aus Bayern, genau gesagt aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, erreicht uns die aktuelle Botschaft eines neuerlich verordneten Distanzunterrichts. Nicht, weil Gesundheitsgefahr vom Corona-Virus droht, nein: Weil sich die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten ab Sonntag in Elmau treffen und die Sicherheitskräfte um die Sicherheit der Kinder besorgt sind.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

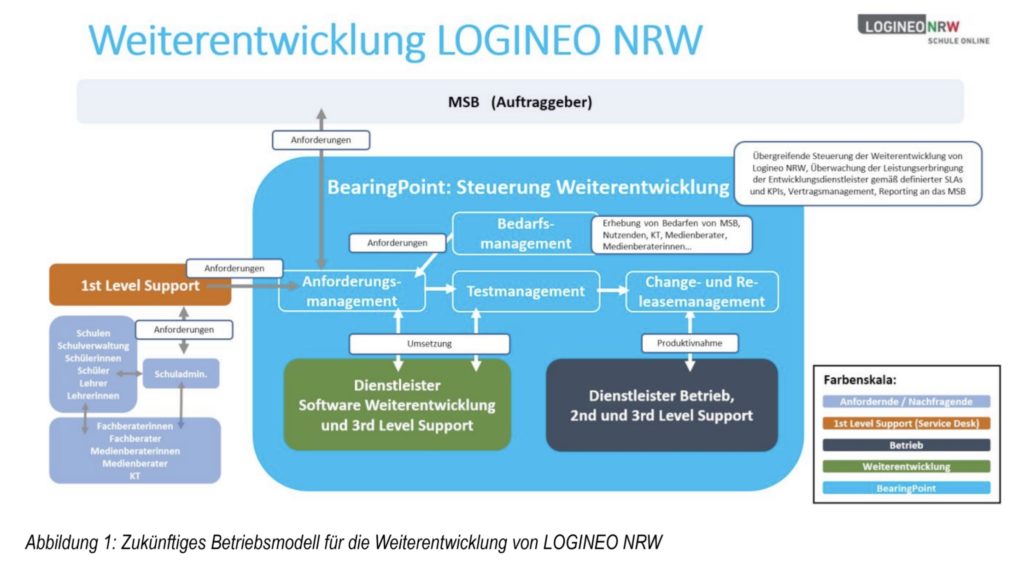

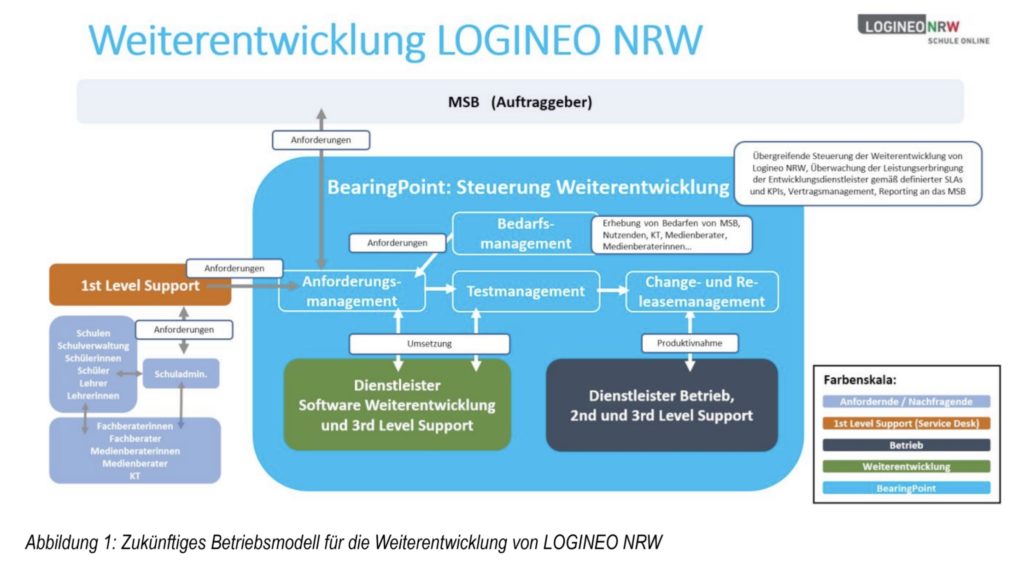

In Nordrhein-Westfalen steht möglicherweise ein weiteres Millionen-Grab bei digitalen Angeboten für Schulen bevor. Das Bildungsministerium in NRW hat – obwohl nur noch geschäftsführend im Amt – erneut angekündigt, die drei getrennten Elemente Schulsoftware, Messenger und Lernmanagementsystem namens “Logineo” zusammen zu führen. Die Fusion werde 207 Millionen Euro kosten, sagte ein Beamter jüngst bei der Bildungsmesse Didacta.

Was Schulcloud-Anbieter, Koalitionsverhandler und Experten an der Rede des Bildungsbeamten nervös machte: Aus dem bisherigen Projekt Logineo, sagte er, solle nun ein Programm werden. Die als Flop gehandelte Schulsoftware “Logineo NRW” soll also auf Dauer eingesetzt werden. Warum aber gibt eine abgewählte Landesregierung noch einmal gut 200 Millionen Euro für ein System aus, das zehn Jahre nach Beginn nur an der Hälfte der Schulen läuft? Und das Schüler bislang gar nicht nutzen können?

Die Situation ist nicht neu. Selbst in Ländern mit Tech-Kompetenz hatten staatliche IT-Dienstleister vergeblich versucht, Softwaresysteme für Schulen selbst zu programmieren. In Baden-Württemberg kostete der gescheiterte Anlauf mit “Ella” 47 Millionen Euro. Bayern gab gar 270 Millionen für eine amtliche Schuldatenverwaltung aus, die bis heute nicht klappt.

Ähnliches droht nun in Nordrhein-Westfalen. Aus den drei getrennten Systemen “Logineo NRW”, “Logineo NRW Messenger” und “Logineo NRW LMS” soll eins werden. Vor allem das von dem öffentlichen Dienstleister “Kommunales Rechenzentrum Niederrhein” entwickelte Hauptsystem “Logineo NRW” ist dabei das Sorgenkind.

Genau an diesem Hauptsystem “Logineo NRW” will Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) festhalten. Das geht aus der Ausschreibung hervor, die Bildung.Table vorliegt. Mit Logineo NRW, heißt es da, solle die Digitalisierung der Schulen in NRW “weiter umgesetzt werden.” Als Ziel wird angegeben: “Vor diesem Hintergrund soll die Logineo NRW zu Grunde liegende Anwendungssoftware erneuert bzw. weiterentwickelt werden.”

Beobachtern gilt dieses Unterfangen allerdings als fragwürdig. Denn ausgerechnet die zentrale Komponente von Logineo wird als entwicklungsfähig, unfertig oder kaputt bezeichnet. Auch Lehrer äußern sich dahingehend. Selbst das Ministerium formuliert in seiner Ausschreibung: “Derzeit befindet sich Logineo NRW in einem Übergangsbetrieb.” Und das zehn Jahre nach seinem Start. “Das ist ja wie in der Planwirtschaft”, schimpft ein Firmenvertreter. Der Staat setze reihenweise teure IT-Projekte in den Sand. Nordrhein-Westfalens Cloudexperte Dieter Pannen sagte Bildung.Table, es wäre falsch, in dieses System auch nur einen weiteren Euro zu investieren.

Aus den Reihen der Koalitionsverhandler, die heute ihre Gespräche zu Ende bringen wollen, mochte sich niemand äußern. Lediglich die aus dem Parlament scheidende bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Sigrid Beer, wurde deutlich. “Wir brauchen eine ehrliche und kritische Bilanz – in ein nicht funktionierendes System darf man kein weiteres Geld stecken,” sagte Beer Bildung.Table. Allerdings sieht es momentan ganz anders aus: rechnet man die 36 Millionen Euro hinzu, die während der Pandemie für Logineo freigemacht wurden, verschlänge das System eine Viertelmilliarde Euro.

Die Wut in NRW rührt aus der langen Geschichte von Logineo-Pannen. 2012 offiziell gestartet, kam das Kernsystem “Logineo NRW” aber erst 2019 an den ersten Schulen an. Doch bis heute verfügen längst nicht alle darüber. Laut Ministeriumsstatistik nutzen immer noch erst 2.200 von 5.500 Schulen Mailprogramm, Verwaltungscloud und digitalen Safe.

In der Pandemie schaffte das Ministerium dann das Lernmanagementsystem Moodle an. Obwohl das LMS nichts mit Logineo zu tun hat, verpasste man ihm den Namen “Logineo NRW LMS”. Und auch das dritte System, ein Messenger, bekam zwar den Namen Logineo, hat aber ursprünglich nichts damit zu tun. Über Logineo Messenger können Lehrer Videokonferenzen starten, die zunächst jedoch von Externen einfach gekapert werden konnten. Trotz zahlreicher Warnungen von Medienberatern dauerte es Wochen, bis der Fehler behoben wurde.

Das Bildungsministerium teilte auf Nachfrage mit, dass Ministerin Gebauer keine neuen Initiativen ergriffen habe. “Entscheidungen zu Logineo NRW stehen für die geschäftsführende Landesregierung nicht an.” Bei der Summe von 207,8 Millionen Euro handle es sich um die Gesamtkosten “für den Betrieb, die Weiterentwicklung, den Support sowie für die Entlastungsstunden für administrierende Lehrerinnen und Lehrer.” Dennoch stellt sich die Frage, warum die Regierung mitten in den Koalitionsverhandlungen einen Vertreter auf der Messe Millionenbeträge verkünden ließ – obwohl etwa die Grünen seit Wochen auf eine Gesamtüberprüfung des Systems drängen.

“Die notwendige Funktionalität von Logineo NRW gibt es bis heute nicht, trotz zusätzlicher Mittel aus dem Corona-Rettungsschirm”, sagte Sigrid Beer. “Ministerin Gebauer und ihr Staatssekretär haben nie zugegeben, wie porös das System Logineo NRW ist. Stattdessen wollten sie den Flop mit viel Geld heilen“, kritisierte Beer. Sie drängt darauf, genau zu ermitteln, für welche Abschnitte der Renovierung von Logineo Aufträge verbindlich vergeben seien – “und für alles andere die Reißleine zu ziehen.” Diese Äußerung bezieht sich wohl darauf, dass die Ausschreibung für die Generalüberholung von Logineo NRW zwar bereits abgeschlossen ist, aber die Zustimmung des mächtigen Personalrats noch aussteht.

Dieter Pannen, ein ehemaliger Lehrer und das Urgestein der Cloud-Politik in NRW, empfiehlt im Gespräch mit Bildung.Table eine radikale, aber simple Lösung..Die Hauptkomponente “Logineo NRW” solle nicht weiterentwickelt, sondern stillgelegt und ersetzt werden. “Man kann für 50 Millionen Euro am Markt ein funktionierendes Open Source System wie etwa Nextcloud beschaffen. Das funktionierende LMS, das auf Moodle basiert, lässt sich dort mühelos integrieren.” Freilich ist Pannen auch Partei, er gehört der Initiative MoodleSchule an.

Die Vorschläge der Wettbewerber hören sich ähnlich an. “Mit Sorge beobachten wir, dass Deutschlands größtes Bundesland weiterhin auf eine Plattform zu setzen scheint, die auch nach über zehn Jahren immer noch nicht zufriedenstellend funktioniert”, sagte Jörg Ludwig von IServ, dem Marktführer für Schulsoftware in Norddeutschland. Es sollten immer die Schulen selbst entscheiden, welche Lösung sie benötigen.

Auch AiX-Concept, ein privater Anbieter, der auf der Basis von Microsoft365 arbeitet, zeigt Unverständnis gegenüber NRW – und unterbreitet ein Angebot. “Nach einem Jahrzehnt ist der erneute Versuch eines Bundeslandes verwunderlich, ein von Schulen kaum genutztes Lösungskonglomerat über Steuermittel am Leben zu halten”, sagte Geschäftsführer Thomas Jordans. Für die im Raum stehende Summe könne AixConcept alle Schulen in NRW mit einem sofort verfügbaren System, “die nächsten 5 Jahre in die Lage versetzen, digitalen Unterricht auf einem hohen technischen Niveau durchzuführen.”

Logineo könnte sich auch auf die Frage auswirken, welche Partei den neuen Bildungsminister in NRW stellt. Denn so eloquent die Grünen inzwischen Logineo kritisieren: es war ihre Bildungsministerin Sylvia Löhrmann, die einst den Auftrag erteilte, die Schulsoftware zu programmieren.

Der Berliner Senat geht davon aus, dass ab dem ersten Schultag nach den Sommerferien 920 Lehrkräfte fehlen. Nach den Plänen von Bildungssenatorin Astrid Busse (SPD) sollen daher die Schulen eigenverantwortlich die sogenannten Profilstunden streichen. Dabei kann es sich um Förderunterricht im Lesen, Rechnen oder Schreiben handeln – oder eben um Unterricht, der das Profil der Schule schärft, etwa Biologie und Physik oder Geschichte und Ethik. Je nach Schulform und Klassenstufe gibt es in Berlin zwei bis fünf Profilstunden pro Woche.

Aber: Eine Kürzung der Profilstunden halten selbst Busses eigene SPD-Parteimitglieder für eine schlechte Idee. Auf ihrem Landesparteitag am Wochenende stimmten sie einem Antrag unter Federführung von Maja Lasić und dem bildungspolitischen Sprecher der Fraktion, Marcel Hopp zu.

Er sieht vor, die Stundentafel durch ein Wochenstundenkontingent zu ersetzen und die Anzahl der Profilstunden sogar zu erhöhen, anstatt sie zu reduzieren. Dafür sollen Stunden aus dem Pflichtunterricht geopfert werden. “Wir brauchen mehr Flexibilität in der Stundentafel,” sagt Maja Lasić zu Bildung.Table.

Aus der Senatsverwaltung soll es dafür entsprechende positive Signale geben. Bestätigen konnte das ein Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung aber nicht. Die Stundentafel solle in einem Prozess hinterfragt und reformiert werden, heißt es. Es brauche eine Debatte, wie die Stunden bestmöglich eingesetzt werden können. Das ginge nicht “ad hoc”.

Allerdings wird angesichts der anstehenden Sommerferien ab dem 7. Juli eine Lösung für das neue Schuljahr immer drängender. Zuletzt hatten mehrere Politiker auf Bezirks- und Landesebene betont, dass sie das strikte Festhalten an der Stundentafel für übertrieben halten. Philipp Dehne, Bildungsaktivist und Neuköllner Linken-Politiker, sagte in der “taz”: “Als ehemaliger Lehrer kann ich sagen, dass meinen Schüler*innen 30 Stunden guter und personell abgedeckter Unterricht mit Förderangeboten deutlich mehr gebracht hätten als 35 Stunden, von denen für viele Schüler*innen nicht viel rumkommt, wenn ständig Lehrer*innen wechseln oder der Unterricht gleich ganz ausfällt.”

Aus der Grünenfraktion des Berliner Abgeordnetenhauses kam der Vorschlag, den Sportunterricht den Vereinen zu überlassen und so Stunden an den Schulen einzusparen.

Arnd Niedermöller, Schulleiter des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Berlin-Lichtenberg und zugleich Vorsitzender der Vereinigung der Oberstudiendirektorinnen und Oberstudiendirektoren des Landes Berlin e.V. (VOB), will an der Stundentafel generell nicht rütteln. “Unterricht ist dringend notwendig für die Schülerinnen und Schüler, vor allem nach den Schulschließungen und Ausfällen während der Corona-Pandemie,” sagt er. Er traue den Angaben des Senats, nach denen bald knapp 1000 Lehrkräfte in Berlin fehlten nicht ganz: “Meine These ist, dass Berlin nicht zu wenige Lehrer hat.”

Vielmehr seien die Lehrkräfte falsch verteilt. Zu viele seien etwa gar nicht im Unterricht eingesetzt. Sie organisierten Fortbildungen, Klimaschutzprojekte oder Exkursionen in den Zoo. In einer Notsituation, wie sie jetzt bezeichnet wird, müssten vielmehr diese abgeorderten Lehrkräfte wieder in die Schulstunden eingebunden werden.

Ähnlich sieht es die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Katharina Günther-Wünsch. “Bevor wir anfangen Unterricht zu kürzen, müssen wir diese ausgebildeten Lehrkräfte, zurück in die Schulen bringen. Denn Schulen haben einen Bildungsauftrag, für die Umsetzung hat die Senatsverwaltung Sorge zu tragen”, sagt sie. “Das Recht auf Bildung geht vor.”

Auf Nachfrage von Bildung.Table machte die Senatsverwaltung keine Angaben darüber, wie viele Lehrkräfte nicht mehr als solche in den Schulen arbeiten, sondern in der Verwaltung oder an außerschulischen Lernorten.

Die SPD-Politikerin Lasić nennt die Debatte um die abgeorderten Lehrkräfte eine Pseudo-Debatte. “Wir haben in der letzten Legislaturperiode in mehreren Wellen die Lehrkräfte aus der Verwaltung wieder in den Schuldienst zurückversetzt”, sagt sie. Dieser Pool sei erschöpft. Sie sieht keine andere Möglichkeit, als die Stundentafel umzuorganisieren.

Katharina Günther-Wünsch (CDU) fordert, Teilzeitkräfte müssten besser eingebunden und pensionierten Lehrern ein Angebot unterbreitet werden. Und: Die Ausbildungsplätze für Lehrkräfte an den Universitäten müssten ausgebaut und attraktiver werden.

Einig sind sich Katharina Günther-Wünsch und Arnd Niedermöller darin, dass jede Schule für sich entscheiden soll, welcher Unterricht gekürzt wird – sofern die Lehrkräfte, die aktuell nicht unterrichten, sondern verwalten, den Bedarf ab nächstem Schuljahr nicht abdecken können. Für die Grundschulen könnte eine Stunde weniger Sachunterricht verschmerzbarer sein als eine Stunde Förderunterricht im Fach Deutsch. Eine Abschlussklasse im Gymnasium hingegen könne auf die Musik-AG verzichten damit nicht der Matheunterricht kurz vor den Prüfungen ausfallen muss. Die Stundentafel pauschal für ganz Berlin zu kürzen, “geht gar nicht”, sagt Arnd Niedermöller.

Der Vorschlag von den SPD-Mitgliedern, der am Wochenende beschlossen wurde, würde ein flexibleres Modell der Stundentafel erlauben. Sollte die Senatsverwaltung für Bildung indes entscheiden, Stunden aus der Stundentafel in Berlin zu streichen, nützt das laut Susanne Lin-Klitzing vom Deutschen Philologenverband nur dem Berliner Senat selbst. Denn werde Unterricht auf Dauer gestrichen, müsse die Regierung “nur noch abgesenkte Standards und eine gesenkte Stundentafel mit weniger Lehrkräften bedienen.”

Lin-Klitzing macht diese Formel auf: “Mehr Unterrichtszeit hat einen positiven Effekt auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Weniger Unterrichtszeit einen entsprechend negativen.” Sie sieht die Lösung in den Quer- und Seiteneinsteigern. Wenn diese ausreichend qualifiziert würden, könnten sie den Lehrermangel in Berlin beheben.

Doch es gibt weder genügend ausgebildete noch quereingestiegene Lehrer in Berlin. Vor allem Grundschulen und Förderschulen oder Brennpunktschulen suchen händeringend nach Personal. Der Lichtenberger Schulleiter Arnd Niedermöller glaubt, dass hier die Solidarität der Schulen untereinander gefragt ist. Schulen mit ausreichend Personal sollten Lehrkräfte an unterbesetzte Schulen entsenden. Er wird manche seiner Kollegen ab Herbst zeitweise an Grundschulen versetzen. Bildungssenatorin Busse will allerdings nur bei den Neueinstellungen regulieren und nicht bei den Lehrkräften, die bereits in die Schulen eingebunden sind.

Der Landeselternausschuss (LEA) fordert die Senatsverwaltung auf, so schnell wie möglich einen Runden Tisch einzuberufen, an dem Vertreter von Pädagogen, Schüler und Schulleitungen sowie Gewerkschaften und Lehrerverbände zusammenkommen und Lösungen ausarbeiten sollen. “Am besten schon diese Woche,” sagt LEA-Vorsitzender Norman Hesse. So schnell wird es wohl nicht gehen. Eine Entscheidung von der Senatsverwaltung für Bildung steht noch aus.

Das ging schneller als erwartet. Seit Montag haben Schülerinnen und Schüler aus neun Bundesländern Zugriff auf die Lernportale untereinander. Sie nutzen dafür die für sie jeweils selben Zugangsdaten eines gemeinsamen Identitätsmanagements. Ein Single-Sign-On identifiziert sie als Teilnehmer – und lässt sie herein. Künftig sollen so elf Millionen Lernende mit ihrem digitalen Schülerausweis auf alle pädagogischen Anwendungen und LMS zugreifen können, die sich dem System Vidis der Länder anschließen. Vidis ist der “Vermittlungsdienst für das digitale Identitätsmanagement in Schulen”. Die digitale Kleinstaaterei steht vor ihrem Ende, die pädagogische Bundesrepublik wird real.

Das System wird am morgigen Donnerstag (23. Juni) in Bonn vorgestellt. Es wird vom Medieninstitut der Länder, FWU, umgesetzt. Vidis gehören zunächst neun Länder an, darunter mit NRW und Bayern die bevölkerungsreichsten in Deutschland. Auch Berlin mit dem Schulportal Berlin, Bremen mit dem SuBITI-Portal, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern mit ihren Schulportalen nehmen teil. Rheinland-Pfalz mit dem Schulcampus RLP, Sachsen mit dem Schullogin sowie das Saarland mit der Online Schule Saarland sind Pilotländer. Sie nehmen über deren Landesportale mit ausgewählten Schulen teil. “Mit dem Start der Pilotphase ist VIDIS zum ersten Mal in realen Umgebungen im Einsatz“, sagte der Geschäftsführer der FWU, Michael Frost. “Wir werden mit der Aufnahme weiterer Pilotländer wichtige Erkenntnisse für die in 2023 geplante Inbetriebnahme gewinnen.”

Offenbar gelingt es der FWU also, das ursprünglich erwartete Startjahr 2025 vorzuverlegen. Dies gelingt durch eine agile Strategie. Der jetzt startende Pilot solle “nahtlos in eine Inbetriebnahmephase übergehen“, sagte Projektleiter Michel Smidt Bildung.Table. Seine Programmierer und Akquisiteure haben zudem erste private Anbieter mit an Bord. TaskCards und Bildungslogin mit Produkten von Westermann öffnen ihre Apps und Lernportale für das zentrale pädagogische Single-Sign-On. Weitere Anwendungen sollen zeitnah folgen, hieß es.

Sollte sich dieser Kurs fortsetzen lassen, stünde die digitale Bildung in Deutschland vor einem Quantensprung. Denn einzelne Akteure im Schulsystem und auf dem Markt könnten sich dann nicht mehr durch differierende Standards abgrenzen. Und das würde auch für die Kultusminister als Betreiber und Regulierer von Bildung gelten. Christian Füller

Anlocken und Abwanderung stoppen – das ist erklärtes Ziel der Berliner Pläne zur Verbeamtung von Lehrern. 4.600 Lehrkräfte hat die Stadt allein durch Kündigungen sowie Auflösungsverträge in den vergangenen zehn Jahren verloren, wie eine Anfrage im Berliner Abgeordnetenhaus zeigt. Viele sind nach Brandenburg abgewandert. 205 Lehrkräfte seien für das Schuljahr 2020/21 aus Berlin ins Nachbarland gewechselt, 223 waren es im laufenden Schuljahr. Das teilt das Brandenburger Bildungsministerium auf Anfrage von Table.Media mit. Knapp 2.000 verbeamtete Lehrkräfte arbeiten an Brandenburger Schulen – und wohnen in Berlin, meldete der Tagesspiegel.

Einen Staubsaugereffekt der Verbeamtung, der Lehrer nach Berlin zieht, fürchtet Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) nicht. “Dass sich die Anzahl an Anträgen wechselwilliger verbeamteter Lehrkräfte nach Berlin erhöht, lässt sich nicht ausschließen, ist aber noch nicht zu beobachten.” Nach wie vor sei der Saldo mit Berlin positiv, heißt es weiter. Aktuelle Anträge werden sorgfältig geprüft und “ggf. aus Bedarfsgründen abgelehnt”. Die GEW Brandenburg rechnet indes mit deutlich weniger Interesse von Berliner Lehrkräften. Nur noch halb so viele Lehrer werden nach Brandenburg wechseln, erwartet die Gewerkschaft nach dem Beschluss zur Verbeamtung. Immer mehr Lehrer, die nach Berlin wechseln möchten, ließen sich bei der GEW beraten, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Günther Fuchs dem rbb.

Der Beamtenstatuts ist Lockmittel Nummer eins, um Lehrkräfte zu halten und die Unterrichtsversorgung sicherzustellen. Die sächsische Landesregierung führte sie 2019 für zunächst vier Jahre ein. Nun will Sachsen den Prozess verstetigen. Zuvor hatte ein Gutachten im Auftrag des Ministeriums bestätigt, dass die Verbeamtung zu deutlich mehr Einstellungen führe. Auch wenn Britta Ernst nicht fürchtet, dass viele Lehrkräfte in die Hauptstadt abwandern: Ihr Ministerium einigte sich Ende Mai mit der GEW auf einen weiteren Anreiz. Sogar Quereinsteiger, mit Bachelorabschluss und Zusatzqualifikation, können in den Beamtenstatus wechseln. So weit geht Berlin – bisher – nicht. Niklas Prenzel

Den Schulen im bayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen wird wegen des G7-Gipfels in Elmau Distanzunterricht verordnet. Wie das bayerische Kultusministerium am Dienstag auf Anfrage von Bildung.Table mitteile, geschehe das wegen “der zu erwartenden Beeinträchtigungen im örtlichen Straßenverkehrsnetz sowie zur Gewährleistung der Sicherheit der Schulfamilie”. Der Distanzunterricht ist für drei Schultage (Freitag, 24. Juni 2022, bis einschließlich Dienstag, 28. Juni 2022) angeordnet, die Schulen seien “hierüber bereits frühzeitig informiert” worden, um den Schulen und Eltern “genügend Vorbereitungszeit” zu geben. Diese Entscheidung sei “nicht leichtfertig getroffen“, argumentiert das Ministerium. Im Zuge der Abstimmungen u.a. mit dem bei der Organisation des G7-Gipfels federführenden Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration sowie insbesondere auch mit den zuständigen Sicherheits- und Schulaufsichtsbehörden vor Ort habe man sich zu diesem Schritt jedoch entschlossen. Grundschulen, Förderschulen und berufliche Schulen seien nicht betroffen. TM

Noch wenige Wochen bis zum Ende des dritten Schuljahres unter Coronabedingungen. Ein beachtlicher Teil der Eltern macht sich um die schulischen Leistungen ihrer Kinder wenig Sorgen – dafür aber um deren psychischen Zustand. Das zumindest legt das Ergebnis einer Online-Umfrage nahe, die das Marktforschungsinstitut Kantar mit der Lernplattform Simpleclub unter 1057 Eltern durchgeführt hat. 43 Prozent der Eltern machen sich danach keine Sorgen um die schulischen Leistungen ihrer Kinder. Was sie viel stärker besorgt, ist deren mentale Gesundheit. Etwa ein Drittel der befragten Eltern (30 Prozent) hat den Eindruck, die Anforderungen in der Schule seien zu hoch und die Kinder stünden zu sehr unter Leistungsdruck. Mehr als ein Drittel befürchtet, dass die Kinder selbst unter schlechten Noten leiden.

Was wünschen sich die Eltern? Knapp die Hälfte der Befragten (46 Prozent) findet, ihre Kinder sollten mehr Zeit beim Lernen und Wiederholen in der Schule haben, um mögliche Lerndefizite durch Corona auszugleichen. Ein Drittel gibt an, dass mehr kostenlose Unterstützung durch digitale Lernmöglichkeiten im Unterricht und zum Weiterlernen zu Hause, beispielsweise durch Lern-Apps oder Online-Lernplattformen, angeboten werden sollten. Die Mehrheit der befragten Eltern (78 Prozent) gibt an, dass ihre Kinder digitale Lernhilfen, wie Lern-Apps und digitale Lernplattformen nutzen – 32 Prozent regelmäßig, 46 Prozent unregelmäßig. TM

“Dreißig Minuten, dann ist aber Schluss” – das sagen viele Eltern zu ihren Kindern, wenn diese nach Smartphone, Tablet und Co. fragen. Und so heißt auch der Bestseller von Patricia Cammarata, die ziemlich wenig von dieser Ansage hält. Die Autorin lebt selbst mit zweien ihrer Kinder zusammen. Die beiden besuchen die weiterführende Schule und finden zum Beispiel Computerspiele super. Als Mutter lässt sich Patricia Cammarata diese Spiele zeigen. Und daher kann sie sich vorstellen, wie frustrierend es ist, mitten im Level abbrechen zu müssen, weil die erlaubte Medienzeit abgelaufen ist.

Die Berlinerin arbeitet hauptberuflich bei einem IT-Dienstleister. In der restlichen Zeit beschäftigt sie sich mit den Themen, die sie bewegen. Dazu gehört – neben Mental Load und der gerechten Arbeitsverteilung in der Familie – auch die Frage, wie sie ihren Kindern einen guten Umgang mit den digitalen Medien beibringen kann. Damit andere Eltern von ihren Erkenntnissen profitieren, berichtet sie darüber unter dem Pseudonym Das Nuf auf ihrem Blog, in Vorträgen und in Podcasts. Teilweise arbeitet die Psychologin dabei Hand in Hand mit ihrem Lebensgefährten Marcus Richter, der Journalist für digitale Themen ist. Und der Erfolg spricht für sie: Allein bei Twitter hat Patricia Cammarata mehr als 24.000 Follower.

Die 46-Jährige bezeichnet sich selbst als Kulturoptimistin und beschäftigt sich selbst gerne mit digitalen Medien. Probleme wie Mediensucht oder Cybermobbing hat sie auch im Blick. Gerade deshalb, sagt sie, finde sie es hochproblematisch, digitale Medien zu verteufeln oder Kindern den Umgang mit ihnen zu verbieten: “Das Internet wird nicht weggehen. Wenn die Kinder es heimlich nutzen, ist die Gefahr größer, dass sie in unangenehme oder psychisch belastende Situationen kommen. Und dann stehen sie womöglich allein damit da, weil sie sich nicht trauen, sich an ihre Eltern zu wenden.”

Stattdessen beobachtet sie genau, was die Kinder in ihrem Umfeld tun. Sie hört anderen Eltern zu. Und sie recherchiert gewissenhaft. “Es gibt widersprüchliche Studienergebnisse zu der Frage, ob bestimmte Computerspiele Kinder emotional abstumpfen lassen oder ihre Aggressionen sogar abbauen”, sagt sie zum Beispiel. Dann müsse man sich eben im Einzelfall angucken, welchen Entwicklungsstand ein Kind hat und wie es auf ein Spiel reagiert.

Andere Gefahren lassen sich leichter abwenden: Mobbing im Klassenchat zum Beispiel. Patricia Cammarata plädiert dafür, dass Lehrkräfte schon frühzeitig gemeinsam mit ihren Lernenden Regeln für das soziale Miteinander im Netz aufstellen und sie auch darüber informieren, wo sie bei Schwierigkeiten Unterstützung bekommen. “Das sollte nicht in der Eigenverantwortung der Lehrerinnen und Lehrer liegen, sondern konzeptionell in den Schulen verankert sein – in Form von Elternabenden, Projekttagen oder am besten eines eigenen Schulfachs Medienerziehung”, findet die Expertin. Denn damit Erwachsene Kinder unterstützen können, müssen sie ja überhaupt erst einmal wissen, was die an ihren Geräten eigentlich tun. Und das fordert nicht nur Vertrauen und Interesse, sondern auch Kraft und Zeit. Janna Degener-Storr

Mit Schülern nicht zu schreiben, sondern praktisch zu erforschen, wie ausgefeilt sogar kostenlose KI-Textgeneratoren wie YouWrite, Sassbook, smodin.io oder Neuroflash inzwischen sind; was Übersetzer und Analysetools wie Languagetool, DeepL oder auch Paperrater leisten. Jasper.ai, frase.io, grammarly oder Mindverse funktionieren auch sehr gut – sind aber kostenpflichtig. Diese Tools haben großes pädagogisches Potenzial. Auch wenn man sie als Lehrer und Schüler aus rechtlichen Gründen nur eingeschränkt nutzen darf. Was Textgeneratoren spannend macht: Die Struktur der generierten Texte zusammen mit Schüler:innen auf die entscheidenden Fragen hin zu analysieren. Welcher Algorithmus steckt dahinter? Welche Textformate können Maschinen bereits? Welche kann ich selber besser? Welches Potenzial haben die Tools? Welche Gefahren lauern? Ich will mit Schüler:innen in den Austausch darüber kommen, was das Schreiben mit Künstlicher Intelligenz für sie bedeutet – und für die Welt. Ich meine damit Digital Citizenship: dass Schüler selbstbewusst mit dem Internet umgehen und an den Techniken des 21. Jahrhunderts teilhaben können.

Das lässt sich schnell beantworten: Internet und einen Browser, irgendein Endgerät – und das Wissen um die KI-Tools. In der Praxis ist für die Analysetools eine Kombination aus Endgeräten nützlich: Sprich deinen selbstgeschriebenen Text ins Handy oder mach’ ein Foto mit Texterkennung. Transferiere den Artikel in eines der Tools – um interessante Spielereien damit anzustellen.

Das sind keine Tools, die ich im Klassenzimmer zum Schreiben benutze. Ich weiß allerdings sicher, dass Schüler sie anwenden – heimlich: bei Hausaufgaben wie im Unterricht. Uns Lehrern ist es kaum möglich, herauszufinden, ob Schüler Texte mithilfe künstlicher Intelligenz schreiben. Die Tools sind erstmal dazu da, Lehrkräfte wach zu rütteln. Um zu erkennen, wie fortgeschritten KI-Schreibtools schon sind. Im Moment ist für uns Lehrer die invertierte Sicht am interessantesten. Nämlich sich als Lehrender die Frage zu beantworten, welche Aufgaben keinen Sinn mehr ergeben. Weil Schüler sie mit KI bewältigen, ohne dass wir als Lehrer das nachweisen oder überhaupt bemerken könnten. Es geht für uns Lehrkräfte darum, zeitgemäße Aufgabenformate zu entwickeln, bei denen Schüler weiter den Job machen – und nicht die KI. Dazu zählen gut durchdachte, offene und komplexe Aufgaben mit Fokus auf Reflektion. Solange Google die notwendigen Informationen zu simplen Aufgaben findet, kann KI daraus Texte generieren.

Mein Highlight war ein Barcamp mit dem Kollegium, bei dem ich in meiner Session den Kolleg:innen zeigen wollte, was bei artifizieller Textproduktion bereits möglich ist. Das hat sehr gut geklappt. Die meisten Kolleg:innen waren verblüfft, als sie merkten, was kostenlose KI schon alles kann. Manche waren auch entsetzt. Erst wenn Lehrer:innen die Zauberei dahinter verstehen, kann man gemeinsam überlegen und Fortbildungen anbieten, wie kluge Aufgabenstellungen künftig aussehen müssen.

Es besteht die Gefahr, dass angesichts dieser Tools die Betonmauern rechts und links hochgezogen werden. Dass Schule also dem Trugschluss aufsitzt, diese Tools verbieten zu können. Das kann nicht die richtige Antwort sein. Denn es ergibt langfristig einfach keinen Sinn, Dinge analog zu unterrichten, die mit Unterstützung durch Computer besser gelingen.

Johannes Süsens ist Lehrer am Gymnasium Rissen und twittert über Schule und Technologie als Herr Tim.

21. bis 24. Juni 2022

Tagung: Außerordentlicher Gewerkschaftstag der GEW

Der diesjährige Gewerkschaftstag steht unter dem Motto “Bildung. Weiter denken!“. Die 432 Delegierten aus allen 16 Landesverbänden der GEW wollen über Themen wie “Bildung in der digitalen Welt” und “Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)” sprechen. INFOS

21. Juni 2022, 15:00 bis 17:00 Uhr

Digitales Lernforum: Digital und in Präsenz: Lernen und Leistungsbeurteilung zukunftsorientiert denken

Die Kooperation des Regionalbüros Dortmund und der Bildungsinitiative RuhrFutur soll Impulse geben. Thema ist das zukunftsorientierte und krisenfeste Lernen mit einem Fokus auf Leistungsbeurteilung. INFOS & ANMELDUNG

23. und 24. Juni 2022

Konferenz: DigitalPakt Schule

Wie die Umsetzung des DigitalPakts Schule aussieht, soll in der Statuskonferenz, die unter dem Motto “Strukturen schaffen – Bildung gestalten” steht, betrachtet werden. Speaker sind unter anderem Kornelia Haugg (Staatssekretärin im BMBF), Steffen Freiberg (Staatssekretär im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg) und Uta Hauck-Thum (Ludwig-Maximilians-Universität). INFOS

23. und 24. Juni 2022

Tagung: 31. EMSE-Tagung

Das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) und das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) veranstalten gemeinsam die 31. EMSE-Tagung, bei der der Fokus auf Übergängen im Bildungssystem und Bildungsverläufen liegt. Ziel ist, Forschenden, Mitarbeitenden in Landesministerien sowie Landesinstituten und Qualitätseinrichtungen gleichermaßen eine Bühne und Austauschmöglichkeiten zu bieten. INFOS & ANMELDUNG

23. Juni 2022, 16:00 bis 17:30 Uhr

Digitale Gesprächsrunde: Online-Live-Talk zum Digitaltag

Die Politologin, Autorin und Referentin Isabella Hermann wird anlässlich des Digitaltags in diesem Live-Talk unter dem Motto #BildungausderZukunft darüber sprechen, was Schule und Bildung von Science-Fiction lernen können. INFOS

23. Juni 2022, 16:30 bis 17:00 Uhr

Plenum: Supporting Ukraine – The Responsibility of the EdTech Community

Die Möglichkeiten, die Technologie in der aktuellen Bildungssituation in der Ukraine spielen kann, werden in diesem Panel diskutiert. Speaker sind unter anderem Beth Havinga (Managing Director der

European EdTech Alliance) und Yuriy Balkin (Chief Strategy Officer and Executive Director der Optima Education Group). INFOS

23. Juni 2022, 16:00 bis 17:30 Uhr

Online-Fortbildung: Algo…Was?! Algorithmen im Unterricht

Die Verbraucherzentrale Hessen will mit dieser Lehrkräftefortbildung über den Einfluss von Algorithmen und ihren Zusammenhang mit Konsumverhalten und Datenschutz aufklären. Außerdem soll gezeigt werden, wie Algorithmen in den Unterricht integriert werden können. INFOS & ANMELDUNG

23. Juni 2022, 16:30 bis 18:00 Uhr

Vortrag: Hier bist du sicher! – Netzwerkarbeit für geflüchtete Schüler:innen

Stefan Brömel, Projektleiter der Werkstatt “Willkommen, Ankommen, Weiterkommen” spricht in diesem Format darüber, wie geflüchteten Kinder und Jugendlichen auf der psychosozialen Ebene begegnet werden kann, um ihnen das Ankommen in Deutschland zu erleichtern. Weitere Speaker sind unter anderem Idun Hübner (Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für Migrationen und Migranten) und Silja Knolle-Veentjer (Zentrum für Integrative Psychologie). INFOS & ANMELDUNG

24. Juni 2022, 10:00 bis 11:30 Uhr

Videoseminar: APPsolut gut: Leseförderung mit Apps und Internetseiten

Andrea Pohlmann-Jochheim und Annika Kruse, Vorstandsmitglieder des MENTOR-Bundesverbands

sprechen mit Simone Freiwald, Literaturwissenschaftlerin und Medienkompetenztrainerin darüber, wie die Faszination der Kinder und Jugendlichen für digitale Medien sinnvoll mit der Leseförderung verknüpft werden kann. INFOS

24. Juni 2022, 13:30 bis 15:00 Uhr

Community Call: Digitale Inklusion – Was braucht es für eine Kultur der Diklusivität?

Anlässlich des Digitaltags steht in dieser Veranstaltung des Forums Bildung Digitalisierung Digitale Teilhabe unter dem Schwerpunkt Inklusion im Fokus. Digitale Medien und ihr Potenzial, den Unterricht inklusiv zu gestalten, sollen dabei betrachtet werden. Speaker sind unter anderem Lea Schulz (Studienleiterin am Institut für Qualitätsentwicklung für Schulen in Schleswig-Holstein) und Heike Schaumburg (Erziehungswissenschaftlerin und Psychologin). INFOS

24. Juni 2022, ab 15:00 Uhr

Impulsvortrag: Cornelsen Schulleitungsstudie – Schule zukunftsfähig machen

Die Veranstaltung beschäftigt sich mit der politischen Dimension der Cornelsen Schulleitungsstudie. Als Speaker geladen sind unter anderem Marja-Liisa Völlers (Mitglied des Deutschen Bundestages und Mitglied im Bildungsausschuss), Jacob Chammon (Geschäftsführender Vorstand bei Forum Bildung Digitalisierung e.V.) und Klaus Hurrelmann (Senior Expert FiBS Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie). INFOS & ANMELDUNG

28. Juni 2022, 15:00 bis 16:30 Uhr

Präsentation & Debatte: Vorstellung des Nationalen Bildungsberichts 2022

Die Friedrich-Ebert-Stiftung lädt zu einer Diskussion der wichtigsten Befunde des Nationalen Bildungsberichts 2022, sowie der daraus resultierenden Herausforderungen und Handlungsbedarfe zusammen mit dem Sprecher der Autoren des Bildungsberichts, Kai Maaz, MdB Katrin Zschau und Staatsrat Rainer Schulz. INFOS

alle zwei Jahre fühlen wissenschaftliche Experten unter Führung des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation den Puls des deutschen Bildungswesens. Wie es dem Patienten aktuell geht, werden wir im Nationalen Bildungsbericht lesen, der am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Damit Sie zeitnah die wesentlichen Botschaften des Berichtes kennen, werden wir Sie morgen früh um 6 Uhr in einer Sonderausgabe von Bildung.Table darüber informieren.

Christian Füller hat außerdem mit der Bildungsexpertin des Deutschen Städtetages und Kommunalpolitikerin, Christiane Zangs, gesprochen. Das Interview, das Sie ebenfalls am Donnerstag lesen können, fasst die wesentlichen Erwartungen der Kommunen an Bund und Ländern bei der Umsetzung des Digitalpaktes zusammen. Soviel vorab: Frau Zangs redet Klartext.

Aber auch die heutige Ausgabe von Bildung.Table ist wieder randvoll mit News und Hintergründen für Bildungsexperten. So will die – noch amtierende, weil abgewählte – nordrhein-westfälische Bildungsministerin das Schulsoftware-System Logineo mit Millionensummen weiterentwickeln, obwohl Experten das System längst als Flop qualifizieren. Eine womöglich sehr teure und fragwürdige Hypothek für die neue Koalition in Düsseldorf.

Von heftigen Auseinandersetzungen berichtet Sofie Czilwik auch aus der Berliner Bildungspolitik. Beinahe 1000 Lehrkräfte werden den Schulen zum Start des nächsten Schuljahres fehlen, was in Senat und Koalition die Frage aufwirft: Soll man einfach Unterrichtsstunden streichen, und wenn ja, welche?

Und aus Bayern, genau gesagt aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, erreicht uns die aktuelle Botschaft eines neuerlich verordneten Distanzunterrichts. Nicht, weil Gesundheitsgefahr vom Corona-Virus droht, nein: Weil sich die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten ab Sonntag in Elmau treffen und die Sicherheitskräfte um die Sicherheit der Kinder besorgt sind.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

In Nordrhein-Westfalen steht möglicherweise ein weiteres Millionen-Grab bei digitalen Angeboten für Schulen bevor. Das Bildungsministerium in NRW hat – obwohl nur noch geschäftsführend im Amt – erneut angekündigt, die drei getrennten Elemente Schulsoftware, Messenger und Lernmanagementsystem namens “Logineo” zusammen zu führen. Die Fusion werde 207 Millionen Euro kosten, sagte ein Beamter jüngst bei der Bildungsmesse Didacta.

Was Schulcloud-Anbieter, Koalitionsverhandler und Experten an der Rede des Bildungsbeamten nervös machte: Aus dem bisherigen Projekt Logineo, sagte er, solle nun ein Programm werden. Die als Flop gehandelte Schulsoftware “Logineo NRW” soll also auf Dauer eingesetzt werden. Warum aber gibt eine abgewählte Landesregierung noch einmal gut 200 Millionen Euro für ein System aus, das zehn Jahre nach Beginn nur an der Hälfte der Schulen läuft? Und das Schüler bislang gar nicht nutzen können?

Die Situation ist nicht neu. Selbst in Ländern mit Tech-Kompetenz hatten staatliche IT-Dienstleister vergeblich versucht, Softwaresysteme für Schulen selbst zu programmieren. In Baden-Württemberg kostete der gescheiterte Anlauf mit “Ella” 47 Millionen Euro. Bayern gab gar 270 Millionen für eine amtliche Schuldatenverwaltung aus, die bis heute nicht klappt.

Ähnliches droht nun in Nordrhein-Westfalen. Aus den drei getrennten Systemen “Logineo NRW”, “Logineo NRW Messenger” und “Logineo NRW LMS” soll eins werden. Vor allem das von dem öffentlichen Dienstleister “Kommunales Rechenzentrum Niederrhein” entwickelte Hauptsystem “Logineo NRW” ist dabei das Sorgenkind.

Genau an diesem Hauptsystem “Logineo NRW” will Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) festhalten. Das geht aus der Ausschreibung hervor, die Bildung.Table vorliegt. Mit Logineo NRW, heißt es da, solle die Digitalisierung der Schulen in NRW “weiter umgesetzt werden.” Als Ziel wird angegeben: “Vor diesem Hintergrund soll die Logineo NRW zu Grunde liegende Anwendungssoftware erneuert bzw. weiterentwickelt werden.”

Beobachtern gilt dieses Unterfangen allerdings als fragwürdig. Denn ausgerechnet die zentrale Komponente von Logineo wird als entwicklungsfähig, unfertig oder kaputt bezeichnet. Auch Lehrer äußern sich dahingehend. Selbst das Ministerium formuliert in seiner Ausschreibung: “Derzeit befindet sich Logineo NRW in einem Übergangsbetrieb.” Und das zehn Jahre nach seinem Start. “Das ist ja wie in der Planwirtschaft”, schimpft ein Firmenvertreter. Der Staat setze reihenweise teure IT-Projekte in den Sand. Nordrhein-Westfalens Cloudexperte Dieter Pannen sagte Bildung.Table, es wäre falsch, in dieses System auch nur einen weiteren Euro zu investieren.

Aus den Reihen der Koalitionsverhandler, die heute ihre Gespräche zu Ende bringen wollen, mochte sich niemand äußern. Lediglich die aus dem Parlament scheidende bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Sigrid Beer, wurde deutlich. “Wir brauchen eine ehrliche und kritische Bilanz – in ein nicht funktionierendes System darf man kein weiteres Geld stecken,” sagte Beer Bildung.Table. Allerdings sieht es momentan ganz anders aus: rechnet man die 36 Millionen Euro hinzu, die während der Pandemie für Logineo freigemacht wurden, verschlänge das System eine Viertelmilliarde Euro.

Die Wut in NRW rührt aus der langen Geschichte von Logineo-Pannen. 2012 offiziell gestartet, kam das Kernsystem “Logineo NRW” aber erst 2019 an den ersten Schulen an. Doch bis heute verfügen längst nicht alle darüber. Laut Ministeriumsstatistik nutzen immer noch erst 2.200 von 5.500 Schulen Mailprogramm, Verwaltungscloud und digitalen Safe.

In der Pandemie schaffte das Ministerium dann das Lernmanagementsystem Moodle an. Obwohl das LMS nichts mit Logineo zu tun hat, verpasste man ihm den Namen “Logineo NRW LMS”. Und auch das dritte System, ein Messenger, bekam zwar den Namen Logineo, hat aber ursprünglich nichts damit zu tun. Über Logineo Messenger können Lehrer Videokonferenzen starten, die zunächst jedoch von Externen einfach gekapert werden konnten. Trotz zahlreicher Warnungen von Medienberatern dauerte es Wochen, bis der Fehler behoben wurde.

Das Bildungsministerium teilte auf Nachfrage mit, dass Ministerin Gebauer keine neuen Initiativen ergriffen habe. “Entscheidungen zu Logineo NRW stehen für die geschäftsführende Landesregierung nicht an.” Bei der Summe von 207,8 Millionen Euro handle es sich um die Gesamtkosten “für den Betrieb, die Weiterentwicklung, den Support sowie für die Entlastungsstunden für administrierende Lehrerinnen und Lehrer.” Dennoch stellt sich die Frage, warum die Regierung mitten in den Koalitionsverhandlungen einen Vertreter auf der Messe Millionenbeträge verkünden ließ – obwohl etwa die Grünen seit Wochen auf eine Gesamtüberprüfung des Systems drängen.

“Die notwendige Funktionalität von Logineo NRW gibt es bis heute nicht, trotz zusätzlicher Mittel aus dem Corona-Rettungsschirm”, sagte Sigrid Beer. “Ministerin Gebauer und ihr Staatssekretär haben nie zugegeben, wie porös das System Logineo NRW ist. Stattdessen wollten sie den Flop mit viel Geld heilen“, kritisierte Beer. Sie drängt darauf, genau zu ermitteln, für welche Abschnitte der Renovierung von Logineo Aufträge verbindlich vergeben seien – “und für alles andere die Reißleine zu ziehen.” Diese Äußerung bezieht sich wohl darauf, dass die Ausschreibung für die Generalüberholung von Logineo NRW zwar bereits abgeschlossen ist, aber die Zustimmung des mächtigen Personalrats noch aussteht.

Dieter Pannen, ein ehemaliger Lehrer und das Urgestein der Cloud-Politik in NRW, empfiehlt im Gespräch mit Bildung.Table eine radikale, aber simple Lösung..Die Hauptkomponente “Logineo NRW” solle nicht weiterentwickelt, sondern stillgelegt und ersetzt werden. “Man kann für 50 Millionen Euro am Markt ein funktionierendes Open Source System wie etwa Nextcloud beschaffen. Das funktionierende LMS, das auf Moodle basiert, lässt sich dort mühelos integrieren.” Freilich ist Pannen auch Partei, er gehört der Initiative MoodleSchule an.

Die Vorschläge der Wettbewerber hören sich ähnlich an. “Mit Sorge beobachten wir, dass Deutschlands größtes Bundesland weiterhin auf eine Plattform zu setzen scheint, die auch nach über zehn Jahren immer noch nicht zufriedenstellend funktioniert”, sagte Jörg Ludwig von IServ, dem Marktführer für Schulsoftware in Norddeutschland. Es sollten immer die Schulen selbst entscheiden, welche Lösung sie benötigen.

Auch AiX-Concept, ein privater Anbieter, der auf der Basis von Microsoft365 arbeitet, zeigt Unverständnis gegenüber NRW – und unterbreitet ein Angebot. “Nach einem Jahrzehnt ist der erneute Versuch eines Bundeslandes verwunderlich, ein von Schulen kaum genutztes Lösungskonglomerat über Steuermittel am Leben zu halten”, sagte Geschäftsführer Thomas Jordans. Für die im Raum stehende Summe könne AixConcept alle Schulen in NRW mit einem sofort verfügbaren System, “die nächsten 5 Jahre in die Lage versetzen, digitalen Unterricht auf einem hohen technischen Niveau durchzuführen.”

Logineo könnte sich auch auf die Frage auswirken, welche Partei den neuen Bildungsminister in NRW stellt. Denn so eloquent die Grünen inzwischen Logineo kritisieren: es war ihre Bildungsministerin Sylvia Löhrmann, die einst den Auftrag erteilte, die Schulsoftware zu programmieren.

Der Berliner Senat geht davon aus, dass ab dem ersten Schultag nach den Sommerferien 920 Lehrkräfte fehlen. Nach den Plänen von Bildungssenatorin Astrid Busse (SPD) sollen daher die Schulen eigenverantwortlich die sogenannten Profilstunden streichen. Dabei kann es sich um Förderunterricht im Lesen, Rechnen oder Schreiben handeln – oder eben um Unterricht, der das Profil der Schule schärft, etwa Biologie und Physik oder Geschichte und Ethik. Je nach Schulform und Klassenstufe gibt es in Berlin zwei bis fünf Profilstunden pro Woche.

Aber: Eine Kürzung der Profilstunden halten selbst Busses eigene SPD-Parteimitglieder für eine schlechte Idee. Auf ihrem Landesparteitag am Wochenende stimmten sie einem Antrag unter Federführung von Maja Lasić und dem bildungspolitischen Sprecher der Fraktion, Marcel Hopp zu.

Er sieht vor, die Stundentafel durch ein Wochenstundenkontingent zu ersetzen und die Anzahl der Profilstunden sogar zu erhöhen, anstatt sie zu reduzieren. Dafür sollen Stunden aus dem Pflichtunterricht geopfert werden. “Wir brauchen mehr Flexibilität in der Stundentafel,” sagt Maja Lasić zu Bildung.Table.

Aus der Senatsverwaltung soll es dafür entsprechende positive Signale geben. Bestätigen konnte das ein Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung aber nicht. Die Stundentafel solle in einem Prozess hinterfragt und reformiert werden, heißt es. Es brauche eine Debatte, wie die Stunden bestmöglich eingesetzt werden können. Das ginge nicht “ad hoc”.

Allerdings wird angesichts der anstehenden Sommerferien ab dem 7. Juli eine Lösung für das neue Schuljahr immer drängender. Zuletzt hatten mehrere Politiker auf Bezirks- und Landesebene betont, dass sie das strikte Festhalten an der Stundentafel für übertrieben halten. Philipp Dehne, Bildungsaktivist und Neuköllner Linken-Politiker, sagte in der “taz”: “Als ehemaliger Lehrer kann ich sagen, dass meinen Schüler*innen 30 Stunden guter und personell abgedeckter Unterricht mit Förderangeboten deutlich mehr gebracht hätten als 35 Stunden, von denen für viele Schüler*innen nicht viel rumkommt, wenn ständig Lehrer*innen wechseln oder der Unterricht gleich ganz ausfällt.”

Aus der Grünenfraktion des Berliner Abgeordnetenhauses kam der Vorschlag, den Sportunterricht den Vereinen zu überlassen und so Stunden an den Schulen einzusparen.

Arnd Niedermöller, Schulleiter des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Berlin-Lichtenberg und zugleich Vorsitzender der Vereinigung der Oberstudiendirektorinnen und Oberstudiendirektoren des Landes Berlin e.V. (VOB), will an der Stundentafel generell nicht rütteln. “Unterricht ist dringend notwendig für die Schülerinnen und Schüler, vor allem nach den Schulschließungen und Ausfällen während der Corona-Pandemie,” sagt er. Er traue den Angaben des Senats, nach denen bald knapp 1000 Lehrkräfte in Berlin fehlten nicht ganz: “Meine These ist, dass Berlin nicht zu wenige Lehrer hat.”

Vielmehr seien die Lehrkräfte falsch verteilt. Zu viele seien etwa gar nicht im Unterricht eingesetzt. Sie organisierten Fortbildungen, Klimaschutzprojekte oder Exkursionen in den Zoo. In einer Notsituation, wie sie jetzt bezeichnet wird, müssten vielmehr diese abgeorderten Lehrkräfte wieder in die Schulstunden eingebunden werden.

Ähnlich sieht es die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Katharina Günther-Wünsch. “Bevor wir anfangen Unterricht zu kürzen, müssen wir diese ausgebildeten Lehrkräfte, zurück in die Schulen bringen. Denn Schulen haben einen Bildungsauftrag, für die Umsetzung hat die Senatsverwaltung Sorge zu tragen”, sagt sie. “Das Recht auf Bildung geht vor.”

Auf Nachfrage von Bildung.Table machte die Senatsverwaltung keine Angaben darüber, wie viele Lehrkräfte nicht mehr als solche in den Schulen arbeiten, sondern in der Verwaltung oder an außerschulischen Lernorten.

Die SPD-Politikerin Lasić nennt die Debatte um die abgeorderten Lehrkräfte eine Pseudo-Debatte. “Wir haben in der letzten Legislaturperiode in mehreren Wellen die Lehrkräfte aus der Verwaltung wieder in den Schuldienst zurückversetzt”, sagt sie. Dieser Pool sei erschöpft. Sie sieht keine andere Möglichkeit, als die Stundentafel umzuorganisieren.

Katharina Günther-Wünsch (CDU) fordert, Teilzeitkräfte müssten besser eingebunden und pensionierten Lehrern ein Angebot unterbreitet werden. Und: Die Ausbildungsplätze für Lehrkräfte an den Universitäten müssten ausgebaut und attraktiver werden.

Einig sind sich Katharina Günther-Wünsch und Arnd Niedermöller darin, dass jede Schule für sich entscheiden soll, welcher Unterricht gekürzt wird – sofern die Lehrkräfte, die aktuell nicht unterrichten, sondern verwalten, den Bedarf ab nächstem Schuljahr nicht abdecken können. Für die Grundschulen könnte eine Stunde weniger Sachunterricht verschmerzbarer sein als eine Stunde Förderunterricht im Fach Deutsch. Eine Abschlussklasse im Gymnasium hingegen könne auf die Musik-AG verzichten damit nicht der Matheunterricht kurz vor den Prüfungen ausfallen muss. Die Stundentafel pauschal für ganz Berlin zu kürzen, “geht gar nicht”, sagt Arnd Niedermöller.

Der Vorschlag von den SPD-Mitgliedern, der am Wochenende beschlossen wurde, würde ein flexibleres Modell der Stundentafel erlauben. Sollte die Senatsverwaltung für Bildung indes entscheiden, Stunden aus der Stundentafel in Berlin zu streichen, nützt das laut Susanne Lin-Klitzing vom Deutschen Philologenverband nur dem Berliner Senat selbst. Denn werde Unterricht auf Dauer gestrichen, müsse die Regierung “nur noch abgesenkte Standards und eine gesenkte Stundentafel mit weniger Lehrkräften bedienen.”

Lin-Klitzing macht diese Formel auf: “Mehr Unterrichtszeit hat einen positiven Effekt auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Weniger Unterrichtszeit einen entsprechend negativen.” Sie sieht die Lösung in den Quer- und Seiteneinsteigern. Wenn diese ausreichend qualifiziert würden, könnten sie den Lehrermangel in Berlin beheben.

Doch es gibt weder genügend ausgebildete noch quereingestiegene Lehrer in Berlin. Vor allem Grundschulen und Förderschulen oder Brennpunktschulen suchen händeringend nach Personal. Der Lichtenberger Schulleiter Arnd Niedermöller glaubt, dass hier die Solidarität der Schulen untereinander gefragt ist. Schulen mit ausreichend Personal sollten Lehrkräfte an unterbesetzte Schulen entsenden. Er wird manche seiner Kollegen ab Herbst zeitweise an Grundschulen versetzen. Bildungssenatorin Busse will allerdings nur bei den Neueinstellungen regulieren und nicht bei den Lehrkräften, die bereits in die Schulen eingebunden sind.

Der Landeselternausschuss (LEA) fordert die Senatsverwaltung auf, so schnell wie möglich einen Runden Tisch einzuberufen, an dem Vertreter von Pädagogen, Schüler und Schulleitungen sowie Gewerkschaften und Lehrerverbände zusammenkommen und Lösungen ausarbeiten sollen. “Am besten schon diese Woche,” sagt LEA-Vorsitzender Norman Hesse. So schnell wird es wohl nicht gehen. Eine Entscheidung von der Senatsverwaltung für Bildung steht noch aus.

Das ging schneller als erwartet. Seit Montag haben Schülerinnen und Schüler aus neun Bundesländern Zugriff auf die Lernportale untereinander. Sie nutzen dafür die für sie jeweils selben Zugangsdaten eines gemeinsamen Identitätsmanagements. Ein Single-Sign-On identifiziert sie als Teilnehmer – und lässt sie herein. Künftig sollen so elf Millionen Lernende mit ihrem digitalen Schülerausweis auf alle pädagogischen Anwendungen und LMS zugreifen können, die sich dem System Vidis der Länder anschließen. Vidis ist der “Vermittlungsdienst für das digitale Identitätsmanagement in Schulen”. Die digitale Kleinstaaterei steht vor ihrem Ende, die pädagogische Bundesrepublik wird real.

Das System wird am morgigen Donnerstag (23. Juni) in Bonn vorgestellt. Es wird vom Medieninstitut der Länder, FWU, umgesetzt. Vidis gehören zunächst neun Länder an, darunter mit NRW und Bayern die bevölkerungsreichsten in Deutschland. Auch Berlin mit dem Schulportal Berlin, Bremen mit dem SuBITI-Portal, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern mit ihren Schulportalen nehmen teil. Rheinland-Pfalz mit dem Schulcampus RLP, Sachsen mit dem Schullogin sowie das Saarland mit der Online Schule Saarland sind Pilotländer. Sie nehmen über deren Landesportale mit ausgewählten Schulen teil. “Mit dem Start der Pilotphase ist VIDIS zum ersten Mal in realen Umgebungen im Einsatz“, sagte der Geschäftsführer der FWU, Michael Frost. “Wir werden mit der Aufnahme weiterer Pilotländer wichtige Erkenntnisse für die in 2023 geplante Inbetriebnahme gewinnen.”

Offenbar gelingt es der FWU also, das ursprünglich erwartete Startjahr 2025 vorzuverlegen. Dies gelingt durch eine agile Strategie. Der jetzt startende Pilot solle “nahtlos in eine Inbetriebnahmephase übergehen“, sagte Projektleiter Michel Smidt Bildung.Table. Seine Programmierer und Akquisiteure haben zudem erste private Anbieter mit an Bord. TaskCards und Bildungslogin mit Produkten von Westermann öffnen ihre Apps und Lernportale für das zentrale pädagogische Single-Sign-On. Weitere Anwendungen sollen zeitnah folgen, hieß es.

Sollte sich dieser Kurs fortsetzen lassen, stünde die digitale Bildung in Deutschland vor einem Quantensprung. Denn einzelne Akteure im Schulsystem und auf dem Markt könnten sich dann nicht mehr durch differierende Standards abgrenzen. Und das würde auch für die Kultusminister als Betreiber und Regulierer von Bildung gelten. Christian Füller

Anlocken und Abwanderung stoppen – das ist erklärtes Ziel der Berliner Pläne zur Verbeamtung von Lehrern. 4.600 Lehrkräfte hat die Stadt allein durch Kündigungen sowie Auflösungsverträge in den vergangenen zehn Jahren verloren, wie eine Anfrage im Berliner Abgeordnetenhaus zeigt. Viele sind nach Brandenburg abgewandert. 205 Lehrkräfte seien für das Schuljahr 2020/21 aus Berlin ins Nachbarland gewechselt, 223 waren es im laufenden Schuljahr. Das teilt das Brandenburger Bildungsministerium auf Anfrage von Table.Media mit. Knapp 2.000 verbeamtete Lehrkräfte arbeiten an Brandenburger Schulen – und wohnen in Berlin, meldete der Tagesspiegel.

Einen Staubsaugereffekt der Verbeamtung, der Lehrer nach Berlin zieht, fürchtet Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) nicht. “Dass sich die Anzahl an Anträgen wechselwilliger verbeamteter Lehrkräfte nach Berlin erhöht, lässt sich nicht ausschließen, ist aber noch nicht zu beobachten.” Nach wie vor sei der Saldo mit Berlin positiv, heißt es weiter. Aktuelle Anträge werden sorgfältig geprüft und “ggf. aus Bedarfsgründen abgelehnt”. Die GEW Brandenburg rechnet indes mit deutlich weniger Interesse von Berliner Lehrkräften. Nur noch halb so viele Lehrer werden nach Brandenburg wechseln, erwartet die Gewerkschaft nach dem Beschluss zur Verbeamtung. Immer mehr Lehrer, die nach Berlin wechseln möchten, ließen sich bei der GEW beraten, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Günther Fuchs dem rbb.

Der Beamtenstatuts ist Lockmittel Nummer eins, um Lehrkräfte zu halten und die Unterrichtsversorgung sicherzustellen. Die sächsische Landesregierung führte sie 2019 für zunächst vier Jahre ein. Nun will Sachsen den Prozess verstetigen. Zuvor hatte ein Gutachten im Auftrag des Ministeriums bestätigt, dass die Verbeamtung zu deutlich mehr Einstellungen führe. Auch wenn Britta Ernst nicht fürchtet, dass viele Lehrkräfte in die Hauptstadt abwandern: Ihr Ministerium einigte sich Ende Mai mit der GEW auf einen weiteren Anreiz. Sogar Quereinsteiger, mit Bachelorabschluss und Zusatzqualifikation, können in den Beamtenstatus wechseln. So weit geht Berlin – bisher – nicht. Niklas Prenzel

Den Schulen im bayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen wird wegen des G7-Gipfels in Elmau Distanzunterricht verordnet. Wie das bayerische Kultusministerium am Dienstag auf Anfrage von Bildung.Table mitteile, geschehe das wegen “der zu erwartenden Beeinträchtigungen im örtlichen Straßenverkehrsnetz sowie zur Gewährleistung der Sicherheit der Schulfamilie”. Der Distanzunterricht ist für drei Schultage (Freitag, 24. Juni 2022, bis einschließlich Dienstag, 28. Juni 2022) angeordnet, die Schulen seien “hierüber bereits frühzeitig informiert” worden, um den Schulen und Eltern “genügend Vorbereitungszeit” zu geben. Diese Entscheidung sei “nicht leichtfertig getroffen“, argumentiert das Ministerium. Im Zuge der Abstimmungen u.a. mit dem bei der Organisation des G7-Gipfels federführenden Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration sowie insbesondere auch mit den zuständigen Sicherheits- und Schulaufsichtsbehörden vor Ort habe man sich zu diesem Schritt jedoch entschlossen. Grundschulen, Förderschulen und berufliche Schulen seien nicht betroffen. TM

Noch wenige Wochen bis zum Ende des dritten Schuljahres unter Coronabedingungen. Ein beachtlicher Teil der Eltern macht sich um die schulischen Leistungen ihrer Kinder wenig Sorgen – dafür aber um deren psychischen Zustand. Das zumindest legt das Ergebnis einer Online-Umfrage nahe, die das Marktforschungsinstitut Kantar mit der Lernplattform Simpleclub unter 1057 Eltern durchgeführt hat. 43 Prozent der Eltern machen sich danach keine Sorgen um die schulischen Leistungen ihrer Kinder. Was sie viel stärker besorgt, ist deren mentale Gesundheit. Etwa ein Drittel der befragten Eltern (30 Prozent) hat den Eindruck, die Anforderungen in der Schule seien zu hoch und die Kinder stünden zu sehr unter Leistungsdruck. Mehr als ein Drittel befürchtet, dass die Kinder selbst unter schlechten Noten leiden.

Was wünschen sich die Eltern? Knapp die Hälfte der Befragten (46 Prozent) findet, ihre Kinder sollten mehr Zeit beim Lernen und Wiederholen in der Schule haben, um mögliche Lerndefizite durch Corona auszugleichen. Ein Drittel gibt an, dass mehr kostenlose Unterstützung durch digitale Lernmöglichkeiten im Unterricht und zum Weiterlernen zu Hause, beispielsweise durch Lern-Apps oder Online-Lernplattformen, angeboten werden sollten. Die Mehrheit der befragten Eltern (78 Prozent) gibt an, dass ihre Kinder digitale Lernhilfen, wie Lern-Apps und digitale Lernplattformen nutzen – 32 Prozent regelmäßig, 46 Prozent unregelmäßig. TM

“Dreißig Minuten, dann ist aber Schluss” – das sagen viele Eltern zu ihren Kindern, wenn diese nach Smartphone, Tablet und Co. fragen. Und so heißt auch der Bestseller von Patricia Cammarata, die ziemlich wenig von dieser Ansage hält. Die Autorin lebt selbst mit zweien ihrer Kinder zusammen. Die beiden besuchen die weiterführende Schule und finden zum Beispiel Computerspiele super. Als Mutter lässt sich Patricia Cammarata diese Spiele zeigen. Und daher kann sie sich vorstellen, wie frustrierend es ist, mitten im Level abbrechen zu müssen, weil die erlaubte Medienzeit abgelaufen ist.

Die Berlinerin arbeitet hauptberuflich bei einem IT-Dienstleister. In der restlichen Zeit beschäftigt sie sich mit den Themen, die sie bewegen. Dazu gehört – neben Mental Load und der gerechten Arbeitsverteilung in der Familie – auch die Frage, wie sie ihren Kindern einen guten Umgang mit den digitalen Medien beibringen kann. Damit andere Eltern von ihren Erkenntnissen profitieren, berichtet sie darüber unter dem Pseudonym Das Nuf auf ihrem Blog, in Vorträgen und in Podcasts. Teilweise arbeitet die Psychologin dabei Hand in Hand mit ihrem Lebensgefährten Marcus Richter, der Journalist für digitale Themen ist. Und der Erfolg spricht für sie: Allein bei Twitter hat Patricia Cammarata mehr als 24.000 Follower.

Die 46-Jährige bezeichnet sich selbst als Kulturoptimistin und beschäftigt sich selbst gerne mit digitalen Medien. Probleme wie Mediensucht oder Cybermobbing hat sie auch im Blick. Gerade deshalb, sagt sie, finde sie es hochproblematisch, digitale Medien zu verteufeln oder Kindern den Umgang mit ihnen zu verbieten: “Das Internet wird nicht weggehen. Wenn die Kinder es heimlich nutzen, ist die Gefahr größer, dass sie in unangenehme oder psychisch belastende Situationen kommen. Und dann stehen sie womöglich allein damit da, weil sie sich nicht trauen, sich an ihre Eltern zu wenden.”

Stattdessen beobachtet sie genau, was die Kinder in ihrem Umfeld tun. Sie hört anderen Eltern zu. Und sie recherchiert gewissenhaft. “Es gibt widersprüchliche Studienergebnisse zu der Frage, ob bestimmte Computerspiele Kinder emotional abstumpfen lassen oder ihre Aggressionen sogar abbauen”, sagt sie zum Beispiel. Dann müsse man sich eben im Einzelfall angucken, welchen Entwicklungsstand ein Kind hat und wie es auf ein Spiel reagiert.

Andere Gefahren lassen sich leichter abwenden: Mobbing im Klassenchat zum Beispiel. Patricia Cammarata plädiert dafür, dass Lehrkräfte schon frühzeitig gemeinsam mit ihren Lernenden Regeln für das soziale Miteinander im Netz aufstellen und sie auch darüber informieren, wo sie bei Schwierigkeiten Unterstützung bekommen. “Das sollte nicht in der Eigenverantwortung der Lehrerinnen und Lehrer liegen, sondern konzeptionell in den Schulen verankert sein – in Form von Elternabenden, Projekttagen oder am besten eines eigenen Schulfachs Medienerziehung”, findet die Expertin. Denn damit Erwachsene Kinder unterstützen können, müssen sie ja überhaupt erst einmal wissen, was die an ihren Geräten eigentlich tun. Und das fordert nicht nur Vertrauen und Interesse, sondern auch Kraft und Zeit. Janna Degener-Storr

Mit Schülern nicht zu schreiben, sondern praktisch zu erforschen, wie ausgefeilt sogar kostenlose KI-Textgeneratoren wie YouWrite, Sassbook, smodin.io oder Neuroflash inzwischen sind; was Übersetzer und Analysetools wie Languagetool, DeepL oder auch Paperrater leisten. Jasper.ai, frase.io, grammarly oder Mindverse funktionieren auch sehr gut – sind aber kostenpflichtig. Diese Tools haben großes pädagogisches Potenzial. Auch wenn man sie als Lehrer und Schüler aus rechtlichen Gründen nur eingeschränkt nutzen darf. Was Textgeneratoren spannend macht: Die Struktur der generierten Texte zusammen mit Schüler:innen auf die entscheidenden Fragen hin zu analysieren. Welcher Algorithmus steckt dahinter? Welche Textformate können Maschinen bereits? Welche kann ich selber besser? Welches Potenzial haben die Tools? Welche Gefahren lauern? Ich will mit Schüler:innen in den Austausch darüber kommen, was das Schreiben mit Künstlicher Intelligenz für sie bedeutet – und für die Welt. Ich meine damit Digital Citizenship: dass Schüler selbstbewusst mit dem Internet umgehen und an den Techniken des 21. Jahrhunderts teilhaben können.

Das lässt sich schnell beantworten: Internet und einen Browser, irgendein Endgerät – und das Wissen um die KI-Tools. In der Praxis ist für die Analysetools eine Kombination aus Endgeräten nützlich: Sprich deinen selbstgeschriebenen Text ins Handy oder mach’ ein Foto mit Texterkennung. Transferiere den Artikel in eines der Tools – um interessante Spielereien damit anzustellen.

Das sind keine Tools, die ich im Klassenzimmer zum Schreiben benutze. Ich weiß allerdings sicher, dass Schüler sie anwenden – heimlich: bei Hausaufgaben wie im Unterricht. Uns Lehrern ist es kaum möglich, herauszufinden, ob Schüler Texte mithilfe künstlicher Intelligenz schreiben. Die Tools sind erstmal dazu da, Lehrkräfte wach zu rütteln. Um zu erkennen, wie fortgeschritten KI-Schreibtools schon sind. Im Moment ist für uns Lehrer die invertierte Sicht am interessantesten. Nämlich sich als Lehrender die Frage zu beantworten, welche Aufgaben keinen Sinn mehr ergeben. Weil Schüler sie mit KI bewältigen, ohne dass wir als Lehrer das nachweisen oder überhaupt bemerken könnten. Es geht für uns Lehrkräfte darum, zeitgemäße Aufgabenformate zu entwickeln, bei denen Schüler weiter den Job machen – und nicht die KI. Dazu zählen gut durchdachte, offene und komplexe Aufgaben mit Fokus auf Reflektion. Solange Google die notwendigen Informationen zu simplen Aufgaben findet, kann KI daraus Texte generieren.

Mein Highlight war ein Barcamp mit dem Kollegium, bei dem ich in meiner Session den Kolleg:innen zeigen wollte, was bei artifizieller Textproduktion bereits möglich ist. Das hat sehr gut geklappt. Die meisten Kolleg:innen waren verblüfft, als sie merkten, was kostenlose KI schon alles kann. Manche waren auch entsetzt. Erst wenn Lehrer:innen die Zauberei dahinter verstehen, kann man gemeinsam überlegen und Fortbildungen anbieten, wie kluge Aufgabenstellungen künftig aussehen müssen.

Es besteht die Gefahr, dass angesichts dieser Tools die Betonmauern rechts und links hochgezogen werden. Dass Schule also dem Trugschluss aufsitzt, diese Tools verbieten zu können. Das kann nicht die richtige Antwort sein. Denn es ergibt langfristig einfach keinen Sinn, Dinge analog zu unterrichten, die mit Unterstützung durch Computer besser gelingen.

Johannes Süsens ist Lehrer am Gymnasium Rissen und twittert über Schule und Technologie als Herr Tim.

21. bis 24. Juni 2022

Tagung: Außerordentlicher Gewerkschaftstag der GEW

Der diesjährige Gewerkschaftstag steht unter dem Motto “Bildung. Weiter denken!“. Die 432 Delegierten aus allen 16 Landesverbänden der GEW wollen über Themen wie “Bildung in der digitalen Welt” und “Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)” sprechen. INFOS

21. Juni 2022, 15:00 bis 17:00 Uhr

Digitales Lernforum: Digital und in Präsenz: Lernen und Leistungsbeurteilung zukunftsorientiert denken

Die Kooperation des Regionalbüros Dortmund und der Bildungsinitiative RuhrFutur soll Impulse geben. Thema ist das zukunftsorientierte und krisenfeste Lernen mit einem Fokus auf Leistungsbeurteilung. INFOS & ANMELDUNG

23. und 24. Juni 2022

Konferenz: DigitalPakt Schule

Wie die Umsetzung des DigitalPakts Schule aussieht, soll in der Statuskonferenz, die unter dem Motto “Strukturen schaffen – Bildung gestalten” steht, betrachtet werden. Speaker sind unter anderem Kornelia Haugg (Staatssekretärin im BMBF), Steffen Freiberg (Staatssekretär im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg) und Uta Hauck-Thum (Ludwig-Maximilians-Universität). INFOS

23. und 24. Juni 2022

Tagung: 31. EMSE-Tagung

Das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) und das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) veranstalten gemeinsam die 31. EMSE-Tagung, bei der der Fokus auf Übergängen im Bildungssystem und Bildungsverläufen liegt. Ziel ist, Forschenden, Mitarbeitenden in Landesministerien sowie Landesinstituten und Qualitätseinrichtungen gleichermaßen eine Bühne und Austauschmöglichkeiten zu bieten. INFOS & ANMELDUNG

23. Juni 2022, 16:00 bis 17:30 Uhr

Digitale Gesprächsrunde: Online-Live-Talk zum Digitaltag

Die Politologin, Autorin und Referentin Isabella Hermann wird anlässlich des Digitaltags in diesem Live-Talk unter dem Motto #BildungausderZukunft darüber sprechen, was Schule und Bildung von Science-Fiction lernen können. INFOS

23. Juni 2022, 16:30 bis 17:00 Uhr

Plenum: Supporting Ukraine – The Responsibility of the EdTech Community

Die Möglichkeiten, die Technologie in der aktuellen Bildungssituation in der Ukraine spielen kann, werden in diesem Panel diskutiert. Speaker sind unter anderem Beth Havinga (Managing Director der

European EdTech Alliance) und Yuriy Balkin (Chief Strategy Officer and Executive Director der Optima Education Group). INFOS

23. Juni 2022, 16:00 bis 17:30 Uhr

Online-Fortbildung: Algo…Was?! Algorithmen im Unterricht

Die Verbraucherzentrale Hessen will mit dieser Lehrkräftefortbildung über den Einfluss von Algorithmen und ihren Zusammenhang mit Konsumverhalten und Datenschutz aufklären. Außerdem soll gezeigt werden, wie Algorithmen in den Unterricht integriert werden können. INFOS & ANMELDUNG

23. Juni 2022, 16:30 bis 18:00 Uhr

Vortrag: Hier bist du sicher! – Netzwerkarbeit für geflüchtete Schüler:innen

Stefan Brömel, Projektleiter der Werkstatt “Willkommen, Ankommen, Weiterkommen” spricht in diesem Format darüber, wie geflüchteten Kinder und Jugendlichen auf der psychosozialen Ebene begegnet werden kann, um ihnen das Ankommen in Deutschland zu erleichtern. Weitere Speaker sind unter anderem Idun Hübner (Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für Migrationen und Migranten) und Silja Knolle-Veentjer (Zentrum für Integrative Psychologie). INFOS & ANMELDUNG

24. Juni 2022, 10:00 bis 11:30 Uhr

Videoseminar: APPsolut gut: Leseförderung mit Apps und Internetseiten

Andrea Pohlmann-Jochheim und Annika Kruse, Vorstandsmitglieder des MENTOR-Bundesverbands

sprechen mit Simone Freiwald, Literaturwissenschaftlerin und Medienkompetenztrainerin darüber, wie die Faszination der Kinder und Jugendlichen für digitale Medien sinnvoll mit der Leseförderung verknüpft werden kann. INFOS

24. Juni 2022, 13:30 bis 15:00 Uhr

Community Call: Digitale Inklusion – Was braucht es für eine Kultur der Diklusivität?

Anlässlich des Digitaltags steht in dieser Veranstaltung des Forums Bildung Digitalisierung Digitale Teilhabe unter dem Schwerpunkt Inklusion im Fokus. Digitale Medien und ihr Potenzial, den Unterricht inklusiv zu gestalten, sollen dabei betrachtet werden. Speaker sind unter anderem Lea Schulz (Studienleiterin am Institut für Qualitätsentwicklung für Schulen in Schleswig-Holstein) und Heike Schaumburg (Erziehungswissenschaftlerin und Psychologin). INFOS

24. Juni 2022, ab 15:00 Uhr

Impulsvortrag: Cornelsen Schulleitungsstudie – Schule zukunftsfähig machen

Die Veranstaltung beschäftigt sich mit der politischen Dimension der Cornelsen Schulleitungsstudie. Als Speaker geladen sind unter anderem Marja-Liisa Völlers (Mitglied des Deutschen Bundestages und Mitglied im Bildungsausschuss), Jacob Chammon (Geschäftsführender Vorstand bei Forum Bildung Digitalisierung e.V.) und Klaus Hurrelmann (Senior Expert FiBS Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie). INFOS & ANMELDUNG

28. Juni 2022, 15:00 bis 16:30 Uhr

Präsentation & Debatte: Vorstellung des Nationalen Bildungsberichts 2022

Die Friedrich-Ebert-Stiftung lädt zu einer Diskussion der wichtigsten Befunde des Nationalen Bildungsberichts 2022, sowie der daraus resultierenden Herausforderungen und Handlungsbedarfe zusammen mit dem Sprecher der Autoren des Bildungsberichts, Kai Maaz, MdB Katrin Zschau und Staatsrat Rainer Schulz. INFOS