vor genau zwei Monaten ist Thomas Sattelberger als Parlamentarischer Staatssekretär zurückgetreten. Er verließ das BMBF auf eigenen Wunsch und doch umkreisten seinen Abgang viele Gerüchte. Im Interview mit meinem Kollegen Niklas Prenzel schaut er nun zurück und zieht Bilanz. Eigentlich hatte sich der ehemalige Telekom-Vorstand vorgenommen, im Bildungsministerium aufzuräumen: Förderprogramme entflechten, bündeln, streichen. DATI vorantreiben. MINT stärken. Viele Aufgaben muss nun sein Nachfolger schultern. Doch die Ideen – vom dualen Lehramtsstudium bis zum Schulfreiheitsgesetz – gehen Sattelberger nicht aus. Es ist ein erhellendes Gespräch, das ich Ihnen heute besonders empfehlen möchte!

Ein Thema, das auch Sattelberger am Herzen liegt, ist die MINT-Förderung. In vielen Branchen fehlt der Nachwuchs. Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist in Gefahr, weil die klassische Ausbildung nicht mehr genügend Jugendliche anlockt. Dabei offenbart eine neue Bertelsmann-Studie: Viele Schüler sind planlos und fühlen sich bei der Suche nach dem richtigen Job allein gelassen. In ihrer Analyse beschreibt Anna Parrisius, wie die Berufsorientierung an Schulen verbessert werden kann.

Derweil legt sich Zolltan Farkas mit den “Oligarchen des Bildungssystems” an. In seinem Gastbeitrag kritisiert der Hamburger Lehrer und Kleinverleger die Macht von Konzernen wie Klett und Cornelsen. Sein Fazit: Die Schulbuchverlage hätten eine “Lizenz zum Gelddrucken” – und ruhten sich darauf aus.

Bei diesen Temperaturen liest sich das Briefing heute wohl am besten mit einem kühlen Getränk in der Hand. Ich wünsche gute Lektüre – und ein schattiges Plätzchen!

Herr Sattelberger, Sie haben viele Jahre lang Dax-Konzerne gemanagt. Sind Sie bis zu ihrem Rücktritt nicht manchmal an der Schwerfälligkeit einer Behörde wie dem Bundesbildungsministerium verzweifelt?

Ein Ministerium und die Zentrale eines großen Konzerns unterscheiden sich nicht so arg. Hinzu kommt: Als ich 2007 in den Telekom-Vorstand wechselte, arbeiteten 40.000 Beamte im Konzern. Die Telekom war ein gutes Trainingscamp für den Umgang mit Beamtentum, aber auch mit Bürokratie, Seilschaften und territorialen Hahnenkämpfen zwischen Abteilungen. Und ich habe es im BMBF gehalten wie früher als Manager: alle Beteiligten an einen Tisch. Dort höre ich gut zu, fasse erst nach und dann zusammen – und dann entscheide ich.

Und wie von Zauberhand wandelt sich alles?

Das Nachfassen war dann manchmal etwas intensiver als in der Wirtschaft. Aber die Kolleginnen und Kollegen sind rasch zu der Erkenntnis gelangt, dass bei mir eine Entscheidung eine Entscheidung ist. Und dass mich massiv interessiert, wie wir vorankommen. Die Ministerin hat ihren Staatssekretären hier großen Spielraum gelassen.

Was konnten Sie im BMBF in den sechs Monaten bewirken?

Bei weitem nicht so viel, wie ich mir vorgenommen hatte. Ein Beispiel: Das Ministerium leidet ja vergangenheitsbedingt massiv unter der Vielzahl von Förderprogrammen, die weder transparent noch wirklich entwirrbar sind. Hier zu beginnen, unter Dachmarken zu bündeln und zu strukturieren, war aber ein wichtiger erster Schritt.

Jetzt spricht der Transformationsmanager Sattelberger. Welche inhaltlichen Akzente bleiben von Ihnen?

Hervorheben würde ich das Eckpunktepapier für DATI (zum Download), die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation. Und den Referentenentwurf für die Agentur für Sprunginnovationen, der sie freier und agiler machen soll. Das Thema Soziale Innovationen, also die Verbindung von sozialen und technologischen Neuerungen, habe ich stark vorangebracht. Sehr wichtig ist mir auch der MINT-Aktionsplan 2.0. Hier wurden nicht unerhebliche Mittel freigeklopft. Das ist zwar angesichts der Wucht der Probleme immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Aktionsplan geht aber exakt in die richtige Richtung.

Wie schaffen wir hier den Durchbruch?

Es reicht nicht, Informatikunterricht oder Seiten- und Quereinstieg von MINT-Lehrkräften zu verbessern. Stiftungen, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Schulen und Politik müssen cross-sektoral einen nationalen Kraftakt stemmen. Für MINT-Aufklärung von Eltern, Stereotypenabbau, handwerkliche Zugänge zu MINT, Kooperation mit außerschulischen Akteuren und vieles andere mehr. Der Aktionsplan unterstützt solche Vorhaben. Ich plädiere auch für viel mehr Nähe zwischen Schulen und Wirtschaft. Eigentlich müssten Unternehmen im Verbund eigene Firmenschulen bauen mit Makerspaces, die Jugendliche animieren, mit MINT zu experimentieren.

Lesen Sie auch: MINT-Fachkräfte fehlen – Bildungsökonom fordert Sozialindex für Schulen

Dann gibt es bald Biontech-Schulen in Mainz?

Biontech könnte schon in 20, also in zehn Prozent der Mainzer Schulen Makerspaces errichten. Dort fände keine frontale Wissensvermittlung statt, sei sie noch so interaktiv, sondern gemeinsames Experimentieren. Ich erinnere mich an den Besuch von Angela Merkel in einer MINT-Maker-Garage in Bayern. Ein Junge hatte mit dem 3D-Drucker etwas erstellt. “Das hast du von deinem Coach gelernt?”, fragte die Kanzlerin. Seine Antwort: “Nein, das habe ich mir selbst beigebracht.” So muss Lernen funktionieren. Wir brauchen zwischen klassischem Klassenzimmer und Zuhause diese “Dritten Orte”, wo es anders läuft. Statt den Sisyphos-Kraftakt “Schule reformieren” flächendeckend zu starten, rate ich zu “Orten daneben”, wo das Neue erlebt wird. So wie gute Unternehmen Innovation Labs intensiv nutzen.

Sie sind vor allem als Forschungspolitiker bekannt, äußern sich immer wieder aber auch zur schulischen Bildung. Welche zwei größten Baustellen gilt es hier anzugehen?

Die Hattie-Studie ist schon viele Jahre alt, ihr Ergebnis ist immer noch aktuell: Es kommt nicht auf Technologie oder Infrastruktur an, sondern auf gute, ja exzellente Lehrkräfte. Ich bin entschiedener Advokat eines dualen Lehramtsstudiums, in dem Praxis- und Theoriephasen sich abwechseln. Außerdem müssen junge Menschen, die sich fürs Lehramt interessieren, das in der Schule vorfinden, was in der Wirtschaft gang und gäbe ist: Talentmanagement und Karrieren. Und zwar nicht vorrangig im deutschen Sinne eines vertikalen Aufstiegs, sondern im Sinne von wunderbarer Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit und Kompetenzen. Wer wird Medienpädagoge, MINT-Koordinator, wer entwickelt das Schulprofil weiter? Schulen benötigen Personalentwicklung.

Wo würden Sie noch ansetzen?

Entscheidungen, die die Schule betreffen, werden in Deutschland laut einer OECD-Studie zu 83 Prozent von übergeordneten Behörden gefällt. Ganz anders als in Dänemark und in den Niederlanden. Dort treffen Schulen bis zu 90 Prozent Entscheidungen in ihrer Autonomie. Wir müssen deshalb Schulfreiheitsgesetze schaffen – von der Lehrergewinnung bis zur Budgetverwendung – und Schulentwicklungsprozesse fördern. In der Wirtschaft nennt man das heute Transformationsmanagement, früher Organisationsentwicklung.

All das hätten Sie im BMBF, zumindest teilweise, mit umsetzen können. Wie schwer fiel Ihnen der Abschied nach einem halben Jahr?

Das war die bitterste berufliche Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Ich hatte das Gefühl, richtig Fuß gefasst zu haben im Ministerium. Die Arbeit hat mir große Freude gemacht. Aber: Ich hatte eine 80- bis 90-Stunden-Woche und einen Partner zu Hause, der sehr krank ist. Das hat mich zerrissen. Als dann noch die Schmutzeleien der Ampel-Haushälter dazu kamen, hat das das Fass zum Überlaufen gebracht. Da habe ich stante pede entschieden, mein Amt niederzulegen.

Welche “Schmutzeleien” meinen Sie? Dass Ihrem Herzensprojekt, der DATI, Gelder blockiert wurden, bis ein schlüssiges Konzept vorlag?

Das kommentiere ich nicht weiter. Ich war immer ein integrer und loyaler Manager und bin ein ebensolcher Politiker.

Lesen Sie auch: Revoluzzer, Macher, Liberaler – Thomas Sattelberger im Portrait

Die Bundesbildungsministerin wird derzeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kritisiert, weil Forschungsmittel gekürzt werden. Sie begründet das mit “Schwerpunktsetzungen hin zu Forschungsaktivitäten, die einen schnellen Impact erzeugen.” Das müsste Ihnen gefallen.

Die neue politische Leitung des Ministeriums steht für Transfer aus Forschung und Wissenschaft in Gesellschaft und Wirtschaft. Ohne Outcome ist alles l’art pour l’art. Weniger soziale Entrepreneure, MINT-Absolventen, Patente in der Spitzentechnologie, Deeptech-Ausgründungen: Seit einer Dekade haben wir eine Erosion im Transfer und verlieren international zunehmend den Anschluss. Bloß ist die Manövriermasse des Ministeriums beschränkt, weil ein ganz großer Teil des Geldes in Fix-Ausgaben fließen. In den Pakt für Forschung und Innovation zum Beispiel, in den Hochschulpakt oder in Großprojekte wie den Teilchenbeschleuniger FAIR. Wenn Pakte auch noch dynamisiert werden, beginnt ein endloser Verdrängungskampf.

Aber passt ein derzeit sinkender und zukünftig nur marginal wachsender Bundeshaushalt für Bildung und Forschung zur selbst ernannten Fortschrittskoalition?

Derzeit sinkt nichts! Aber als der Koalitionsvertrag geschrieben wurde, gab es keinen Ukraine-Krieg. Die nun notwendigen Verteidigungsausgaben erfordern ein Umdenken in allen steuerfinanzierten Bereichen, auch in der Wissenschaft. Deutschland hat Geld. Es braucht aber mehr Public Private Partnerships. Wenn ich sehe, welche Silo-Mentalität, ja gar Antipathie manch Wissenschaftler gegenüber der Wirtschaft hegt …

Mehr oder weniger zweckfreie Grundlagenforschung leistet sich die Gesellschaft aus gutem Grund. Das ist Kern des Universitäts-Gedankens.

Von Neugier getriebene Forschung schließt doch Transfer nicht aus! Ich denke mehr an die “fetten Katzen”, so nenne ich Fraunhofer, Max Planck & Co. Ihr Budget steigt fix, Jahr für Jahr – bei engen Kassen auf Kosten anderer Forschungsbereiche im BMBF. Bis 2030! Die Folgen der Dynamisierung habe ich eben schon angesprochen. Wir können doch nicht weitermachen wie in den vergangenen 16 Jahren. Schon als Oppositionspolitiker habe ich Pakte ohne Zielindikatorik und ohne entsprechende Variabilität scharf kritisiert. Da kann man der politischen Leitung des BMBF nur weiterhin ein gutes Rückgrat wünschen.

Sie schauen gerade auf den Starnberger See, ein vollgepacktes Leben – auch schon aufs nächste Projekt?

Ich werde jetzt vor allem Sorge tragen für meine mir Nächsten. Daneben kann ich aus interessanten Angeboten wählen oder mir etwas Neues aufbauen. Es wird zutiefst mit dem Thema Innovation und Transfer zu tun haben – und mit Bildung als Saatgut. Und ich werde weiterhin online meine Stimme erheben. Reichweite habe ich ja en masse!

Thomas Sattelberger war von Dezember 2021 bis Mai 2022 Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF. Der FDP ist er 2015 beigetreten. Der Diplom-Betriebswirt war nach längerer Tätigkeit für Daimler-Benz und die Konzerntochter MTU bei der Deutschen Lufthansa Leiter für Konzern-Führungskräfte und Personalentwicklung zuständig. Mit der Lufthansa School of Business gründete er die erste Corporate University in Deutschland. Von 2007 bis 2012 saß Sattelberger im Vorstand der Deutschen Telekom.

Viele Schüler müssten besser bei der Berufswahl unterstützt werden. Das legt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung nahe, der zufolge sich nur knapp ein Drittel der 14- bis 20-Jährigen bei der Berufsorientierung ausreichend unterstützt fühlt. Die Mehrheit hat Probleme, sich in den vielfältigen Informationen zur Berufswahl zurecht zu finden.

Gleichzeitig suchen viele Betriebe händeringend nach Auszubildenden für das kommende Lehrjahr. Experten wie der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung, Friedrich Hubert Esser, fordern daher, die Berufsorientierung an den Schulen zu intensivieren. Sie wollen so dem seit Jahren andauernden Rückgang abgeschlossener Ausbildungsverträge und künftigem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Die neuste Idee aus Bayern: Dort gibt es für die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen ab dem neuen Schuljahr die Pflicht, einen “Tag des Handwerks” in allen Jahrgangsstufen durchzuführen, in denen Berufsorientierung bereits eingeplant ist. Konkret empfohlen werden “Betriebsbesichtigungen, Projektarbeiten in den Betrieben oder die praxisnahe Vorstellung der Ausbildungsberufe durch Auszubildende.”

Kritik kam prompt vom Bayerischen Philologenverband: Schulen dürften nicht mit Sondertagen überfrachtet werden. Außerdem gebe es bereits Instrumente wie ein Modul zur beruflichen Orientierung in der 9. Klasse, in die man Handwerksbetriebe praxisnäher einbinden könne, so der Vorsitzende Michael Schwägerl.

Heike Hunecke, Geschäftsführerin der NRW-Sektion von “SchuleWirtschaft”, einem bundesweit aktiven Netzwerk, das Schulen und Unternehmen zusammenbringt, hält praxisorientierte Angebote grundsätzlich für einen guten Ansatz. So könnten Schüler ihre Talente entdecken. Statt eines Sondertags einer Branche befürwortet sie jedoch konzertierte Aktionen verschiedener Wirtschaftszweige, beispielsweise Berufsparcours. Betriebe aus unterschiedlichen Branchen kommen dafür an Schulen. Schüler können an Stationen ausbildungstypische Aufgaben ausprobieren. “Sie erhalten Feedback von den Verantwortlichen und im besten Fall ein Praktikumsangebot“, sagt Hunecke.

An vielen Schulen sind Potenzialanalysen für Schüler in Klasse 8 oder 9 der Einstieg in die Berufsorientierung. Nachholbedarf sieht Hunecke bei der Einhaltung vergleichbarer Qualitätsstandards solcher Analysen. “Oft wird der günstigste Anbieter genommen und die Analysen sind wenig aussagekräftig, weil das Personal nicht ausreichend qualifiziert ist. Das kann Jugendliche demotivieren.”

Auch Lehrer können darauf achten, welche Stärken Schüler haben und zu einem entsprechenden Praktikum anregen, meint Olaf Craney. Er ist Vorsitzender des Nationalen Forums Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung (nfb), das Anbieter, Wissenschaftler und Experten im Feld der Beratung vernetzt. Er war selbst jahrelang Berufsberater und Führungskraft bei der Bundesagentur für Arbeit.

Craney will, dass sich Lehrer noch stärker in der Berufsorientierung engagieren. “Bislang gibt es meist eine Lehrkraft, die für die Berufsorientierung vergütet wird und Ansprechpartner für externe Partner wie Arbeitsagenturen und Betriebe ist. Unsere Erfahrung ist: Je mehr Fach- und Klassenlehrer und Schulsozialarbeiter sich engagieren, umso besser.“

Die Bertelsmann-Studie kommt zum Ergebnis, dass für die Hälfte der Befragten Gespräche mit Lehrern, Ausbildern und Berufsberatern zu den wichtigsten Informationsquellen zählen – noch vor Informationen, die sie sich selbst anlesen oder Praktika (jeweils 40 Prozent). Zu den wichtigsten Unterstützern junger Menschen bei der Berufswahl zählen mit 55 Prozent Lehrkräfte und Schulen. An erster Stelle stehen mit 73 Prozent die Eltern.

Für Olaf Craney keine Überraschung. Er ist überzeugt: Damit sich mehr Jugendliche für eine Berufsausbildung entscheiden, müssen ihre Eltern erreicht werden. “Viele haben in den 1990er-Jahren die Erfahrung machen müssen, dass eine betriebliche Ausbildung weniger Chancen bietet als ein Studium. Heute hat sich da viel geändert, eine duale Ausbildung kann einen sehr attraktiven Start in die berufliche Laufbahn bieten.”

Kaum eine Berufsorientierungsmaßnahme komme inzwischen ohne Angebote für Eltern aus. Betriebe sollten Elterngespräche im Rahmen eines Praktikums anbieten. “In der Pandemie haben wir festgestellt, dass hier gerade digitale Angebote gut funktionieren.” Eltern schalteten sich eher nachmittags bei einem digitalen Beratungsgespräch zu, als dass sie zum Elternabend erschienen.

Stephan Albani, Obmann der CDU im Bildungsausschuss des Bundestags, spricht sich dafür aus, digitale Angebote zu stärken. Er befürwortet, sie in die Lernplattformen zu integrieren. “Jeder interessierte Klick beim Abruf von Lernmaterialien kann so ein schlummerndes Berufsinteresse wecken.” Um individuelle Stärken und Defizite der Schüler zu erkennen, sollten verstärkt Anwendungen eingesetzt werden, die mit KI arbeiten. Unternehmen könnten so “Talente auch abseits klassischer Qualifikationsmerkmale wie dem Notenschnitt” entdecken. Dafür brauche es gezielte Forschungsförderung. Ein Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion aus dem Juni spricht sich dafür aus, “durch Anwendungen von Künstlicher Intelligenz neue Formen des “Matchings” auszubauen”.

Olaf Craney vom nbf warnt davor, KI-Matchings zu überschätzen. “Es fehlt für mich noch Evidenz dafür, dass am Ende bessere Ergebnisse herauskommen, als wenn man Jugendliche in ihrer freien Berufswahl unterstützt.” Natürlich sollten Unternehmen mit ihren Angeboten auf junge Menschen zugehen, allerdings dürfe am Ende eine Software nicht im Sinne eines Privatunternehmens entscheiden, welche Kontakte und Informationen ein junger Mensch erhält, geschweige denn welcher Beruf für ihn der richtige ist.

Gastbeitrag von Zolltan Farkas

Es herrscht de facto ein Oligopol der Bildungsverlage. Sprichwörtlich jedes Kind kennt Klett, Westermann und Cornelsen. Sie belegen im Ranking aller deutscher Verlage die Plätze drei, vier und sieben; setzen 333 Millionen Euro (Klett) bis “nur” 254 Millionen Euro (Cornelsen) um. Diese drei Verlage teilen sich 90 Prozent des Schulbuchmarktes. Und das im Prinzip seit dem Zweiten Weltkrieg.

Diese alt gewachsenen Strukturen treffen auf heterogen fortgebildete Lehrkräfte, die Lust haben, Unterricht für das 21. Jahrhundert zu machen. Im November 2020 gründete ich daher mit drei weiteren Menschen zusammen einen eigenen Indepent-Verlag. Wir planen ein digitales Englischlehrwerk, das neueste didaktische Erkenntnisse anwendet und das Lernen unter den Aspekten der Digitalität ermöglicht. Nach vielen Gesprächen mit Behörden, Bildungswirtschaft und Politik, merken wir: Wir stoßen an Grenzen. Zu fest sitzen die großen Bildungsverlage im Sattel, zu langsam bewegen sie sich Richtung Zukunft.

Vor allem die großen Verlage sind in Bildungsministerien und Schulen bekannt. Zugrunde liegt eine Vertriebsstrategie, welche einer Art Tuppersystem gleichkommt – ein Vertreter besucht die Schule und lässt Probeexemplare und kleine Goodies da. Wenig überraschend kaufen die Schulen dann bei einem der Verlage ein – und das zumeist auf Jahre hin, denn Bücher werden in Schulen ja verliehen.

Im Umkehrschluss bedeutet das: Die Verlage haben eine Lizenz zum Gelddrucken. Nehmen wir das Schuljahr 2020/21. Knapp 700.000 Kinder kamen in die 5. Klasse. Allein im Fach Englisch wurden pro Schulkind ein Workbook, ein mehrfach verliehenes Buch und ganz vielleicht sogar ein Zugang zu einer Lernsoftware fällig. Konservativ geschätzt verkaufen die Verlage also nur für das Fach Englisch pro Jahr Waren im Wert von knapp 10 Millionen Euro. Und dabei gehen wir von einer Verleihdauer der Bücher von fünf bis zehn Jahren aus – bittere Realität.

Warum also sollte sich ein Verlag in neues Terrain bewegen, wenn ihm seine Kunden immer wieder alles abkaufen? Ein Mitarbeiter eines Verlages verriet mir einmal: Das, was die Verlage gerade herausbringen, ist genau das, was die Verlage auch können. Es fehlt schlicht an kreativen Impulsen aus den Verlagen. Schaut man sich beispielsweise den E-Course von Klett an, ein digitales Lehrmittel, fällt gleich das unzeitgemäße Design auf. Im Prinzip eine sich immer weiter aufklappende Webseite in Grau (!).

Menschen, die sich den ganzen Tag in digitalen Hochglanzformaten wie Instagram, Snapchat oder TikTok bewegen, holt ein grau-weißes Baukastensystem nicht wirklich ab. Die Folge: Die Lernenden beschäftigen sich mit dem lieblos designten Content, also den Filmen oder PDF-Dokumenten, nicht aus eigener Motivation, sondern wegen der Schulnote.

Ganz anders ist beispielsweise der Content von Simpleclub. Das sind Menschen, die den mühsamen Weg gehen, Inhalte anders aufzubereiten und die Kunden anders anzusprechen – bis in leicht joviale Sprecharten hinein. Lehrer Schmidt erklärt die Mathematik fast anachronistisch mit einem abgefilmten Blatt Papier und einem Stift plus sonorer Stimme – selbst das kommt bei den Schulkindern noch gut an.

In puncto Digitalität in der Schule bleibt den Lehrkräften nur eines: Deutschland sucht den Superstar … für umsonst. Digitale Ergänzungen im Unterricht sollen nichts kosten und DSGVO-konform sein. Lehrkräfte, die zurzeit digitale Technologien in den Unterricht einbinden wollen, bewegen sich häufig im Graubereich der Legalität.

Deutschland setzt auf Open Education Resources (OER) – das bedeutet in diesem Zusammenhang: Es werden hoffentlich private Initiativen richten. Initiativen wie beispielsweise das Forum Bildung Digitalisierung oder Verena Pausders “Wir für Schule” organisieren Summits oder unternehmen Bildungsreisen. Das sind lediglich Initiativen. Dabei kommt höchstens Stückwerk für die Schulen heraus. Eine kleine Unterrichtsidee aus privatem Kämmerlein ersetzt nicht das didaktisch sauber konstruierte Gesamtprodukt eines Lehrwerkes.

Es ist an der Zeit, den Kindern im Unterricht mehr zu bieten als zufällig zusammengesuchte digitale Angebote oder veraltete, eingescannte Schulbuchseiten. Es braucht Angebote, die den Lehrkräften leicht- und den Schulkindern zufallen. Dafür müssen sich die Bildungsverlage bewegen. Und das kostet Zeit – und Geld.

Zolltan Farkas ist Mitgründer des Verlags “Wagner & Farkas” in Hamburg. Zudem ist er Lehrer für die Fächer Deutsch und Englisch und gibt Fortbildungen in Medienpädagogik.

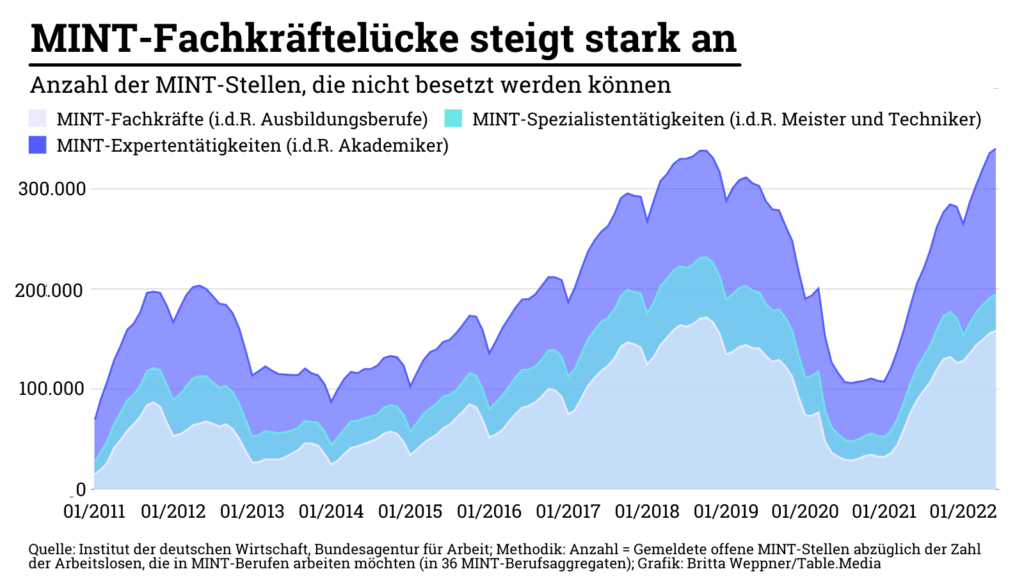

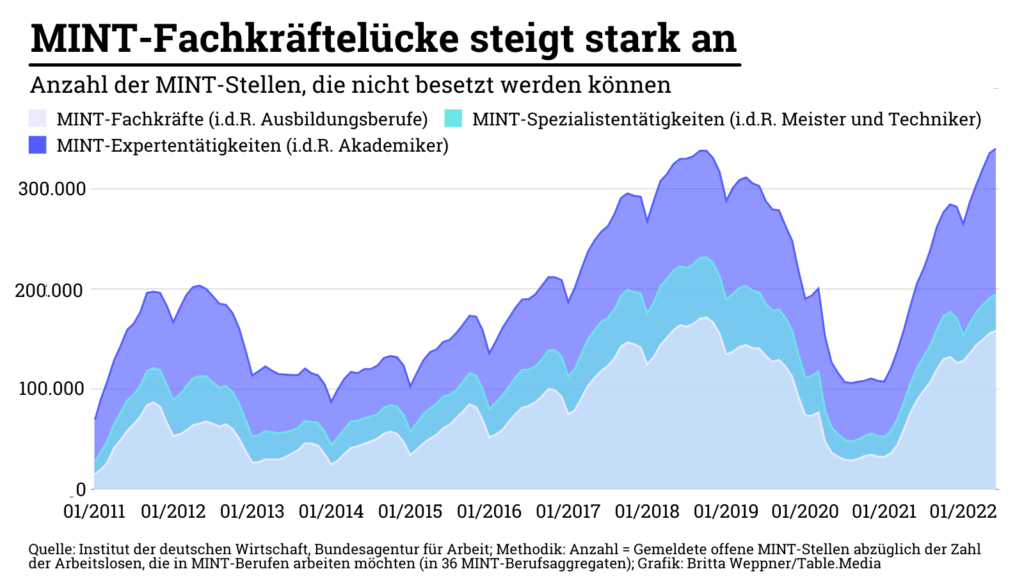

Die MINT-Fachkräftelücke in Deutschland hat einen Rekordwert erreicht. Rund 340.000 Stellen konnten im Juni nicht besetzt werden. Das zeigen Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft zum Fachkräftemangel. Axel Plünnecke, der am IW das Kompetenzfeld Bildung leitet, mahnt nun dringende Reformen in Schulen und Kitas an. “Wir müssen um jedes Talent ringen”, sagt er Bildung.Table und fordert massive Investitionen in Kitas und die Sprachförderung.

Der diesjährige IQB-Bildungstrend hat offenbart, dass immer weniger Viertklässler die Mindeststandards im Mathe- und Deutschunterricht erreichen (lesen Sie HIER ein Interview dazu). Für den MINT-Mangel ist die Bildungsarmut fatal. All die glänzenden Förderprogramme, Technik-Aktionstage und Schnupperwochen nützen nichts, wenn es an elementaren Kompetenzen fehlt. “Man braucht erstmal eine gute Basis an Lesekompetenz und Textverständnis“, betont Plünnecke. “Fehlende Deutschkenntnisse sind für Mittelständler, gerade für kleine Handwerksbetriebe, das größte Hemmnis.”

Die Politik, so der Bildungsökonom, müsse nun gezielt Schüler aus bildungsfernen Schichten, Geringqualifizierte und Analphabeten in den Blick nehmen. “Die Frage muss jetzt sein: Wie kriege ich die unteren 30 Prozent an Talenten entwickelt”, sagt Plünnecke. “Die oberen 30 Prozent können das selbst. Da muss der Staat nicht investieren.”

Er plädiert für einen Sozialindex. Schluss mit der Gießkanne. Bund und Länder müssten Schulen in einem schwierigen Umfeld, mit einem hohen Migrationsanteil und Eltern, die sich private Nachhilfe nicht leisten können, bevorzugen. Nur so könnte Geld für Sprachförderung, Schulsozialarbeit und multiprofessionelle Lehrerteams effizient eingesetzt werden.

Die MINT-Lücke, so die Prognose, wird größer. Treiber sind vor allem die Überalterung und die Fachkräfte, die es für Digitalisierung und Energiewende braucht. Die Zahlen des IW ergeben sich aus der Summe der gemeldeten offenen Stellen abzüglich der Zahl der Arbeitslosen, die gerne in MINT-Berufen arbeiten würden. Die meisten Probleme gibt es im Bereich Energie- und Elektrotechnik (87.000 offene Stellen). Eng wird es auch in der IT (87.000) und in der Maschinen- und Fahrzeugtechnik (62.000). Moritz Baumann

Die angeblich sichere Kinder-Suchmaschine “Frag-Finn” hat ein Trackingtool von Google integriert, das wahrscheinlich gegen den Datenschutz verstößt. Das hat der Datenschutz-Experte Mike Kuketz offen gelegt. Er wies darauf hin, dass Kinder der Erhebung ihrer Daten gar nicht rechtswirksam zustimmen können. Kuketz schrieb, “vor diesem Hintergrund ist die Verwendung von Google Analytics auf einer Website, die sich an Kinder richtet, nicht nur höchst fragwürdig, sondern moralisch und ethisch verwerflich.” Kurz: Frag-Finn sei nichts für Kinder. Offizielles Ziel von Frag-Finn ist es laut Selbstdarstellung, “das Vertrauen von Kindern, Eltern und Pädagog*innen in das Medium Internet zu stärken.”

Die Pressestelle der Suchmaschine versicherte Bildung.Table auf Anfrage, dass Frag-Finn “Google abgeschaltet” habe. Nähere Angaben konnte das Team nicht machen, “weil bei uns alle im Urlaub sind.” Man sei aber sehr dankbar für den Impuls. In der Datenschutz-Grundverordnung heißt es, “die Einwilligung des Trägers der elterlichen Verantwortung sollte im Zusammenhang mit Präventions- oder Beratungsdiensten, die unmittelbar einem Kind angeboten werden, nicht erforderlich sein.” Das bedeutet: Zustimmungsbanner haben bei einer Kinder-Suchmaschine nichts zu suchen. Kuketz empfiehlt stattdessen die Kindersuchmaschine Blinde Kuh.

Frag-Finn kommt nicht zum ersten Mal wegen seiner intransparenten Zusammenarbeit mit Google in die Kritik. 2019 deckte ebenfalls Mike Kuketz auf, dass Frag-Finn Google als Suchoperator benutzte. Die erneute Verwicklung einer so prominenten, vermeintlich datensicheren Seite mit Datenfressern wirft grundsätzliche Fragen auf. Die Suchmaschine Frag-Finn gehört zu einem ganzen Ökosystem teilweise staatlich geförderter Angebote, die Sicherheit und Datenschutz im Netz bieten wollen. So gehört zum Beispiel die vom Bundesinnenministerium bezuschusste Seite “Deutschland sicher im Netz” (DsiN) zu den Kooperationspartnern von Frag-Finn. Auch DsiN beantwortete zum Thema Google-Tracking bei Frag-Finn Anfragen von Bildung.Table nicht.

Der Fall von 2019 endete damit, dass Frag-Finn 2021 eine neue Suchmaschine vorstellte. Diese Open-Source-Suchmaschine bringe Verbesserungen und “kindgerechte Funktionen“, erklärte das Projekt. “Unser Ziel mit der Umstellung der Suchtechnologie ist es, für Kinder die bestmögliche Suche im fragFINN-Surfraum zur Verfügung zu stellen“, sagte Geschäftsführerin Anke Meinders vergangenes Jahr. Sie erwähnte mit keinem Wort, dass wohl vor allem die Aufdeckung durch Mike Kuketz diese Innovation bewerkstelligt hatte. Christian Füller

Europäische EdTech-Startups werden für Investoren immer attraktiver – auch im globalen Vergleich. Zu diesem Ergebnis kommt der halbjährliche European Edtech Funding Report 2022 (zum Bericht). Laut Brighteye Ventures, einer Kapitalgesellschaft mit Sitz in Paris und London, ist die Summe der Venture-Capital-Investitionen in Europa binnen eines Jahres um 40 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar gewachsen. Die gesamte EdTech-Branche hat in den vergangenen beiden Jahren enorm von der Corona-Pandemie und dem Digitalschub in den Schulen profitiert. Und europäische Startups scheinen besonders erfolgreich zu sein.

Aktuell liege der Anteil von Investitionen in europäische Unternehmen bei 22 Prozent des globalen Marktes. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 seien es lediglich sechs Prozent gewesen. Gleichzeitig werden die Deals laut dem Bericht immer größer. Während 2021 ein durchschnittliches Investment 8,4 Millionen US-Dollar betrug, seien es 2022 bereits 13,1 Millionen US-Dollar.

Die meisten und größten Deals würden von Unternehmen aus Großbritannien erzielt: Dieses Jahr allein schon 33, mit einem Volumen von 378 Millionen US-Dollar. Doch auch Deutschlands Startup-Szene mischt im VC-Rennen mit. 2022 seien drei der zehn größten Investments in deutsche Unternehmen gesteckt worden: 200 Millionen US-Dollar in die Coaching- und Mentoring-Plattform Coachhub, 73 Millionen US-Dollar ins Cybersecurity-Unternehmen Sosafe und 23 Millionen US-Dollar in Sharpist, eine digitale Weiterbildungs-Lernplattform. Anouk Schlung

In Nordrhein-Westfalen ist die Lücke zwischen verfügbaren und besetzten Lehrerstellen erneut größer geworden. Trotz gewachsener Ausgaben für die Schulen und zusätzlicher Jobs weitet sich der Lehrermangel aus. Waren in NRW zu Beginn der abgelaufenen Legislaturperiode 2017 noch 1,9 Prozent der Stellen unbesetzt, sind es jetzt 2,7 Prozent. Das geht aus Zahlen hervor, die das nordrhein-westfälische Schulministerium der Deutschen Presse-Agentur zur Verfügung gestellt hat.

Demnach ist die Zahl der Lehrerstellen seit Oktober 2017 um etwa 7800 auf rund 160.000 gewachsen. Allerdings waren davon am 1. Juni dieses Jahres rund 4400 nicht besetzt. Vor fünf Jahren waren rund 3000 von 152.000 Stellen unbesetzt.

Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Ayla Çelik, sprach in der “Neuen Westfälischen” von einem Bildungssystem, das geprägt sei von einem Mangelzustand. “Ohne deutliche Entlastung steuern wir zielsicher auf einen Kollaps zu.” Angesichts von Pandemie und Fachkräftemangel mahnte die GEW-Bundesvorsitzende Maike Finnern: “Wenn wir diese Überlastungssituation nicht in den Griff bekommen, wird beträchtlicher Unterrichtsausfall nicht zu vermeiden sein.”

Die neue Schulministerin Dorothee Feller (CDU) kündigte gegenüber der dpa Abhilfe an: “Diese Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Lehrerversorgung der Schulen in unserem Land nachhaltig zu verbessern.” Sie werde zusätzlich 10.000 Lehrkräfte an die Schulen bringen und die Eingangsbesoldung für alle Lehrer auf A 13 anheben.

Feller zufolge soll die Maßnahme vor allem an den Grundschulen helfen, den Lehrerberuf attraktiver zu machen. Langfristig hält sie auch mehr Studienplätze für hilfreich. Kurzfristig prüfe das Ministerium “mit Hochdruck”, wie weitere pädagogische Fachkräfte an die Schulen gebracht werden könnten. In den vergangenen Jahren war der Schuletat stetig auf aktuell 21 Milliarden Euro gesteigert worden.

Die SPD-Opposition kritisiert: Bislang bleibe die schwarz-grüne Koalition “viel zu vage“. Es sei wichtig, die Zahl der Lehramtsstudienplätze, auszuweiten, unterstrich der Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Jochen Ott. Massive Defizite gebe es auch bei Sonder- und Sozialpädagogik. anpa mit dpa

Die Mitteilung klang wie der Versuch, zwei Staaten, die sich in inniger Abneigung gegenüberstehen, wieder zu versöhnen: “Digitale Bildungsangebote können dabei helfen, viele von den täglichen Problemen im Schulalltag zu mindern oder gar zu lösen”, lautete die Botschaft des Internet-Unternehmers Stephan Bayer. “Wir haben ausführlich mit Karin Prien über genau diese Themen gesprochen.” Konkrete Ergebnisse des Gesprächs mit der Präsidentin der Kultusministerkonferenz vergangene Woche teilte Stephan Bayer jedoch nicht mit.

Der pädagogische Filmemacher, Bildungsenthusiast und, neuerdings, Multilobbyist weiß wohl zu gut: noch ist der schwelende Konflikt zwischen den Kultusministern und den Bildungs-Start-ups nicht zu Ende. Man muss geduldig sein!

Dabei ist das nun wahrlich nicht die größte Stärke des 39-Jährigen: Geduld. Vor über zehn Jahren hat der aus Wittenberg stammende Ostdeutsche Stephan Bayer begonnen, mit Sofatutor seine Sammlung von Lehr- und Lernvideos aufzubauen. Inzwischen nennt er die Hollywoodstudios des modernen Erklärvideos in Berlin-Friedrichshain sein Eigen. Über 10.000 Lernfilme gibt es bei “Sofatutor“, so der Name seiner Firma. Aber noch immer hängt Bayer der Hautgout des Profitmachers an. Wer mit Bildung Geld verdienen will, macht sich in Deutschland verdächtig – ganz egal, wie gut seine Angebote sind.

“Stephan, mir macht Angst, was Du da entwickelt hast“, sagte etwa eine Frau zu ihm, als er seine Lernvideos in Halle bei den Rotariern vorstellte. Die Lehrerin war ihm eigentlich gewogen – als Leiterin seiner ehemaligen Theatergruppe. Trotzdem fragte sie ihn: “Arbeitest Du etwa an einer Schule, in der es keine Lehrer mehr geben wird?”

Seit Youtube unter die Jugend gekommen ist, also seit gut 15 Jahren, ist das Angebot an Erklärvideos im Netz explodiert. Und Stephan Bayers Sofatutor hat sich zur Vormacht unter den Videoproduzenten gemausert. Während die Kultusminister mit ihren Schulen praktisch unvorbereitet ins Corona-Homeschooling taumelten, hätten Start-ups wie Sofatutor sofort die “Schule zuhause” übernehmen können. Aber das konnten die Bildungsminister ja schlecht zugeben. Sie halten EdTechs mit aller Macht von der Schule fern. Der Digitalpakt etwa sieht eine Förderung von Start-ups grundsätzlich nicht vor.

Auch deswegen hat es wohl über ein Jahr gedauert, bis sich Karin Prien zu einem persönlichen Termin mit Stephan Bayer und anderen digitalen Bildungsunternehmern wie Alexander Giesecke (Simpleclub) und Fredrik Harkort (Cleverly) herbeigelassen hat. Ergebnisse des – wegen der Coronaerkrankung Priens – per Videokonferenz abgehaltenen Gesprächs sind nicht überliefert. Aber die wird es irgendwann geben. Denn inzwischen ist Bayer stellvertretender Vorsitzender des Bitkom-Arbeitskreises “Bildungspolitik und Arbeitsmarkt“. Mit anderen hat er die “Initiative deutscher digitaler Bildungsanbieter” gegründet. Aus dem Lehrfilmer wird ein Lobbyist. Bayer weiß wahrscheinlich: Qualität alleine zählt nicht, man muss bei den Regulierern mit am Tisch sitzen.

Als sich der damalige Student Stephan Bayer 2008 auf eine Mathe-Klausur vorbereiten sollte, dachte er an so etwas nicht. Gerade hatte der Postbote eine neue Kamera vorbeigebracht, und Bayer begann zu experimentieren, anstatt zu lernen. Er feilte bis nachts um drei an einem Clip, der anderen das erklärte, was er büffeln sollte. Als seine Freundin das Video sah, riet sie ihm: “Das ist gut, dafür gibt’s noch Bedarf.” Youtube entwickelte sich damals gerade zum Marktführer unter den Videoplattformen.

Ähnlich wie der Videoplattform ging es Bayers Sofatutor seit der Gründung 2009. Die Lernvideos wurden immer professioneller, das Team immer größer. Inzwischen ist Sofatutor eines der erfolgreichsten Start-ups in Deutschland. Auf 1,5 Millionen pro Woche schnellte die Zahl der Nutzenden während der Pandemie. Auch Zehntausende Lehrkräfte halfen sich in der Krise mit den Bayer-Videos – gratis. Der Vorteil von Sofatutor: Anders als die Lernvideos in der freien Youtube-Wildbahn achtete Bayer darauf, dass seine Erklärfilme stets eng am Lehrplan blieben. Gleichzeitig behielt er den Stil der YouTube-Videos bei: nichts wird vorausgesetzt. Jeder soll alles sofort verstehen können. Langweilen ist verboten.

Inzwischen ist Bayer so etwas wie der Leo Kirch der Erklärvideos. Kein anderer Anbieter hat mehr Videos. Nicht die offizielle Stelle der Kultusminister fürs Bildungsfernsehen, das Münchener Medieninstitut FWU. Und auch nicht die vielen Youtube-Lehrer vom Influencer Daniel Jung bis zu Herrn Schmidt bis mit seinen 1,4 Millionen Abonnenten.

Welche Rolle werden Bayer, Sofatutor und Lernvideos künftig in der Schule spielen? Da gibt es zwei Perspektiven. Die eine fragt, wie weit Sofatutor seit seiner Gründung in der staatlichen Schule eigentlich gekommen ist. Da fällt der Erfolg für über zehn Jahre nicht besonders üppig aus. Sofatutor ist zwar bei fünf Prozent der Schüler beliebt. Es hat in der Vormittagsschule einen Probelauf in diversen Bundesländern hinter sich. In Bremens Schulen ist Sofatutor sogar zum regulären Ausstatter für Lehrinhalte geworden. Aber so anerkannt und bekannt wie ein Schulbuchverlag ist Sofatutor noch lange nicht.

Nimmt man die zweite Perspektive ein, stellt sich die Frage ganz anders: Wie lange wird sich die Schule noch gegen das Format Erklärvideo wehren können? Die allgemeine Schulpflicht ist rund 250 Jahre alt. Aber allein die vergangenen zehn Jahre an Mediennutzung haben ausgereicht, um das Lernvideo im Lernverhalten Jugendlicher zu der zentralen Informationsquelle zu machen. Die Frage ist heute also nicht mehr, ob Jugendliche Filme zum Lernen nutzen, sondern welche und wie oft. Die kurzen Clips spielen dabei eine überragende Rolle. Auf diesem Gebiet gibt es in Deutschland inzwischen eine Reihe von Anbietern, die erstklassige Videos produzieren. Die Kultusminister aber, die Stephan Bayer und die Start-ups so lange nicht empfangen haben, gehören nicht dazu.

20. Juli 2022, 10:30 Uhr

Pressekonferenz: des Pakts für BNE

Mit der Gründung des Pakts für BNE von 43 Bildungs- und Umweltorganisationen in Bayern wird ein grundlegender Haltungswechsel und eine strukturelle Verankerung von BNE im gesamten Bildungswesen gefordert. Auf der dazu stattfindenden Pressekonferenz stellen Unterzeichner des Pakts sowie Marlena Thiel (Sprecherin des Landesschülerrats in Bayern) und Lena Härtl (Sprecherin der Landes-ASten-Konferenz Bayern) ihre Forderungen an die Politik vor. Anmeldungen finden via E-Mail statt. ANMELDUNG

27. Juli 2022 und 31. Juli 2022

Tagung: KI in der Bildung

Thema dieser Konferenz ist die Überbrückung der Kluft zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Non-Profit-Organisationen bei der Vorbereitung zukunftsfähiger Generationen auf allgegenwärtige KI. Ziel soll sein, eine Diskussion über die Frage anzuregen, wie KI stärker in der Bildung verankert werden kann und wie intelligente Mensch-Technik-Ökosysteme zur Unterstützung des Lernens aufgebaut werden können. INFOS

Ab 04. August 2022

Weiterbildung: Bildungsreferent/in für nachhaltige Entwicklung

Das Institut für Nachhaltigkeitsbildung bietet mit dieser Weiterbildung zur Bildungsreferent:in für nachhaltige Entwicklung einen einmonatigen Kurs mit insgesamt 20 Lerneinheiten an. Inhalte sind unter anderem umwelt- und nachhaltigkeitspädagogische Konzepte im zeitlichen Wandel oder Beratung bei der Erstellung eigener Nachhaltigkeitsprofile und nachhaltigkeitspädagogischer Konzepte. INFOS

vor genau zwei Monaten ist Thomas Sattelberger als Parlamentarischer Staatssekretär zurückgetreten. Er verließ das BMBF auf eigenen Wunsch und doch umkreisten seinen Abgang viele Gerüchte. Im Interview mit meinem Kollegen Niklas Prenzel schaut er nun zurück und zieht Bilanz. Eigentlich hatte sich der ehemalige Telekom-Vorstand vorgenommen, im Bildungsministerium aufzuräumen: Förderprogramme entflechten, bündeln, streichen. DATI vorantreiben. MINT stärken. Viele Aufgaben muss nun sein Nachfolger schultern. Doch die Ideen – vom dualen Lehramtsstudium bis zum Schulfreiheitsgesetz – gehen Sattelberger nicht aus. Es ist ein erhellendes Gespräch, das ich Ihnen heute besonders empfehlen möchte!

Ein Thema, das auch Sattelberger am Herzen liegt, ist die MINT-Förderung. In vielen Branchen fehlt der Nachwuchs. Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist in Gefahr, weil die klassische Ausbildung nicht mehr genügend Jugendliche anlockt. Dabei offenbart eine neue Bertelsmann-Studie: Viele Schüler sind planlos und fühlen sich bei der Suche nach dem richtigen Job allein gelassen. In ihrer Analyse beschreibt Anna Parrisius, wie die Berufsorientierung an Schulen verbessert werden kann.

Derweil legt sich Zolltan Farkas mit den “Oligarchen des Bildungssystems” an. In seinem Gastbeitrag kritisiert der Hamburger Lehrer und Kleinverleger die Macht von Konzernen wie Klett und Cornelsen. Sein Fazit: Die Schulbuchverlage hätten eine “Lizenz zum Gelddrucken” – und ruhten sich darauf aus.

Bei diesen Temperaturen liest sich das Briefing heute wohl am besten mit einem kühlen Getränk in der Hand. Ich wünsche gute Lektüre – und ein schattiges Plätzchen!

Herr Sattelberger, Sie haben viele Jahre lang Dax-Konzerne gemanagt. Sind Sie bis zu ihrem Rücktritt nicht manchmal an der Schwerfälligkeit einer Behörde wie dem Bundesbildungsministerium verzweifelt?

Ein Ministerium und die Zentrale eines großen Konzerns unterscheiden sich nicht so arg. Hinzu kommt: Als ich 2007 in den Telekom-Vorstand wechselte, arbeiteten 40.000 Beamte im Konzern. Die Telekom war ein gutes Trainingscamp für den Umgang mit Beamtentum, aber auch mit Bürokratie, Seilschaften und territorialen Hahnenkämpfen zwischen Abteilungen. Und ich habe es im BMBF gehalten wie früher als Manager: alle Beteiligten an einen Tisch. Dort höre ich gut zu, fasse erst nach und dann zusammen – und dann entscheide ich.

Und wie von Zauberhand wandelt sich alles?

Das Nachfassen war dann manchmal etwas intensiver als in der Wirtschaft. Aber die Kolleginnen und Kollegen sind rasch zu der Erkenntnis gelangt, dass bei mir eine Entscheidung eine Entscheidung ist. Und dass mich massiv interessiert, wie wir vorankommen. Die Ministerin hat ihren Staatssekretären hier großen Spielraum gelassen.

Was konnten Sie im BMBF in den sechs Monaten bewirken?

Bei weitem nicht so viel, wie ich mir vorgenommen hatte. Ein Beispiel: Das Ministerium leidet ja vergangenheitsbedingt massiv unter der Vielzahl von Förderprogrammen, die weder transparent noch wirklich entwirrbar sind. Hier zu beginnen, unter Dachmarken zu bündeln und zu strukturieren, war aber ein wichtiger erster Schritt.

Jetzt spricht der Transformationsmanager Sattelberger. Welche inhaltlichen Akzente bleiben von Ihnen?

Hervorheben würde ich das Eckpunktepapier für DATI (zum Download), die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation. Und den Referentenentwurf für die Agentur für Sprunginnovationen, der sie freier und agiler machen soll. Das Thema Soziale Innovationen, also die Verbindung von sozialen und technologischen Neuerungen, habe ich stark vorangebracht. Sehr wichtig ist mir auch der MINT-Aktionsplan 2.0. Hier wurden nicht unerhebliche Mittel freigeklopft. Das ist zwar angesichts der Wucht der Probleme immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Aktionsplan geht aber exakt in die richtige Richtung.

Wie schaffen wir hier den Durchbruch?

Es reicht nicht, Informatikunterricht oder Seiten- und Quereinstieg von MINT-Lehrkräften zu verbessern. Stiftungen, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Schulen und Politik müssen cross-sektoral einen nationalen Kraftakt stemmen. Für MINT-Aufklärung von Eltern, Stereotypenabbau, handwerkliche Zugänge zu MINT, Kooperation mit außerschulischen Akteuren und vieles andere mehr. Der Aktionsplan unterstützt solche Vorhaben. Ich plädiere auch für viel mehr Nähe zwischen Schulen und Wirtschaft. Eigentlich müssten Unternehmen im Verbund eigene Firmenschulen bauen mit Makerspaces, die Jugendliche animieren, mit MINT zu experimentieren.

Lesen Sie auch: MINT-Fachkräfte fehlen – Bildungsökonom fordert Sozialindex für Schulen

Dann gibt es bald Biontech-Schulen in Mainz?

Biontech könnte schon in 20, also in zehn Prozent der Mainzer Schulen Makerspaces errichten. Dort fände keine frontale Wissensvermittlung statt, sei sie noch so interaktiv, sondern gemeinsames Experimentieren. Ich erinnere mich an den Besuch von Angela Merkel in einer MINT-Maker-Garage in Bayern. Ein Junge hatte mit dem 3D-Drucker etwas erstellt. “Das hast du von deinem Coach gelernt?”, fragte die Kanzlerin. Seine Antwort: “Nein, das habe ich mir selbst beigebracht.” So muss Lernen funktionieren. Wir brauchen zwischen klassischem Klassenzimmer und Zuhause diese “Dritten Orte”, wo es anders läuft. Statt den Sisyphos-Kraftakt “Schule reformieren” flächendeckend zu starten, rate ich zu “Orten daneben”, wo das Neue erlebt wird. So wie gute Unternehmen Innovation Labs intensiv nutzen.

Sie sind vor allem als Forschungspolitiker bekannt, äußern sich immer wieder aber auch zur schulischen Bildung. Welche zwei größten Baustellen gilt es hier anzugehen?

Die Hattie-Studie ist schon viele Jahre alt, ihr Ergebnis ist immer noch aktuell: Es kommt nicht auf Technologie oder Infrastruktur an, sondern auf gute, ja exzellente Lehrkräfte. Ich bin entschiedener Advokat eines dualen Lehramtsstudiums, in dem Praxis- und Theoriephasen sich abwechseln. Außerdem müssen junge Menschen, die sich fürs Lehramt interessieren, das in der Schule vorfinden, was in der Wirtschaft gang und gäbe ist: Talentmanagement und Karrieren. Und zwar nicht vorrangig im deutschen Sinne eines vertikalen Aufstiegs, sondern im Sinne von wunderbarer Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit und Kompetenzen. Wer wird Medienpädagoge, MINT-Koordinator, wer entwickelt das Schulprofil weiter? Schulen benötigen Personalentwicklung.

Wo würden Sie noch ansetzen?

Entscheidungen, die die Schule betreffen, werden in Deutschland laut einer OECD-Studie zu 83 Prozent von übergeordneten Behörden gefällt. Ganz anders als in Dänemark und in den Niederlanden. Dort treffen Schulen bis zu 90 Prozent Entscheidungen in ihrer Autonomie. Wir müssen deshalb Schulfreiheitsgesetze schaffen – von der Lehrergewinnung bis zur Budgetverwendung – und Schulentwicklungsprozesse fördern. In der Wirtschaft nennt man das heute Transformationsmanagement, früher Organisationsentwicklung.

All das hätten Sie im BMBF, zumindest teilweise, mit umsetzen können. Wie schwer fiel Ihnen der Abschied nach einem halben Jahr?

Das war die bitterste berufliche Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Ich hatte das Gefühl, richtig Fuß gefasst zu haben im Ministerium. Die Arbeit hat mir große Freude gemacht. Aber: Ich hatte eine 80- bis 90-Stunden-Woche und einen Partner zu Hause, der sehr krank ist. Das hat mich zerrissen. Als dann noch die Schmutzeleien der Ampel-Haushälter dazu kamen, hat das das Fass zum Überlaufen gebracht. Da habe ich stante pede entschieden, mein Amt niederzulegen.

Welche “Schmutzeleien” meinen Sie? Dass Ihrem Herzensprojekt, der DATI, Gelder blockiert wurden, bis ein schlüssiges Konzept vorlag?

Das kommentiere ich nicht weiter. Ich war immer ein integrer und loyaler Manager und bin ein ebensolcher Politiker.

Lesen Sie auch: Revoluzzer, Macher, Liberaler – Thomas Sattelberger im Portrait

Die Bundesbildungsministerin wird derzeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kritisiert, weil Forschungsmittel gekürzt werden. Sie begründet das mit “Schwerpunktsetzungen hin zu Forschungsaktivitäten, die einen schnellen Impact erzeugen.” Das müsste Ihnen gefallen.

Die neue politische Leitung des Ministeriums steht für Transfer aus Forschung und Wissenschaft in Gesellschaft und Wirtschaft. Ohne Outcome ist alles l’art pour l’art. Weniger soziale Entrepreneure, MINT-Absolventen, Patente in der Spitzentechnologie, Deeptech-Ausgründungen: Seit einer Dekade haben wir eine Erosion im Transfer und verlieren international zunehmend den Anschluss. Bloß ist die Manövriermasse des Ministeriums beschränkt, weil ein ganz großer Teil des Geldes in Fix-Ausgaben fließen. In den Pakt für Forschung und Innovation zum Beispiel, in den Hochschulpakt oder in Großprojekte wie den Teilchenbeschleuniger FAIR. Wenn Pakte auch noch dynamisiert werden, beginnt ein endloser Verdrängungskampf.

Aber passt ein derzeit sinkender und zukünftig nur marginal wachsender Bundeshaushalt für Bildung und Forschung zur selbst ernannten Fortschrittskoalition?

Derzeit sinkt nichts! Aber als der Koalitionsvertrag geschrieben wurde, gab es keinen Ukraine-Krieg. Die nun notwendigen Verteidigungsausgaben erfordern ein Umdenken in allen steuerfinanzierten Bereichen, auch in der Wissenschaft. Deutschland hat Geld. Es braucht aber mehr Public Private Partnerships. Wenn ich sehe, welche Silo-Mentalität, ja gar Antipathie manch Wissenschaftler gegenüber der Wirtschaft hegt …

Mehr oder weniger zweckfreie Grundlagenforschung leistet sich die Gesellschaft aus gutem Grund. Das ist Kern des Universitäts-Gedankens.

Von Neugier getriebene Forschung schließt doch Transfer nicht aus! Ich denke mehr an die “fetten Katzen”, so nenne ich Fraunhofer, Max Planck & Co. Ihr Budget steigt fix, Jahr für Jahr – bei engen Kassen auf Kosten anderer Forschungsbereiche im BMBF. Bis 2030! Die Folgen der Dynamisierung habe ich eben schon angesprochen. Wir können doch nicht weitermachen wie in den vergangenen 16 Jahren. Schon als Oppositionspolitiker habe ich Pakte ohne Zielindikatorik und ohne entsprechende Variabilität scharf kritisiert. Da kann man der politischen Leitung des BMBF nur weiterhin ein gutes Rückgrat wünschen.

Sie schauen gerade auf den Starnberger See, ein vollgepacktes Leben – auch schon aufs nächste Projekt?

Ich werde jetzt vor allem Sorge tragen für meine mir Nächsten. Daneben kann ich aus interessanten Angeboten wählen oder mir etwas Neues aufbauen. Es wird zutiefst mit dem Thema Innovation und Transfer zu tun haben – und mit Bildung als Saatgut. Und ich werde weiterhin online meine Stimme erheben. Reichweite habe ich ja en masse!

Thomas Sattelberger war von Dezember 2021 bis Mai 2022 Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF. Der FDP ist er 2015 beigetreten. Der Diplom-Betriebswirt war nach längerer Tätigkeit für Daimler-Benz und die Konzerntochter MTU bei der Deutschen Lufthansa Leiter für Konzern-Führungskräfte und Personalentwicklung zuständig. Mit der Lufthansa School of Business gründete er die erste Corporate University in Deutschland. Von 2007 bis 2012 saß Sattelberger im Vorstand der Deutschen Telekom.

Viele Schüler müssten besser bei der Berufswahl unterstützt werden. Das legt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung nahe, der zufolge sich nur knapp ein Drittel der 14- bis 20-Jährigen bei der Berufsorientierung ausreichend unterstützt fühlt. Die Mehrheit hat Probleme, sich in den vielfältigen Informationen zur Berufswahl zurecht zu finden.

Gleichzeitig suchen viele Betriebe händeringend nach Auszubildenden für das kommende Lehrjahr. Experten wie der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung, Friedrich Hubert Esser, fordern daher, die Berufsorientierung an den Schulen zu intensivieren. Sie wollen so dem seit Jahren andauernden Rückgang abgeschlossener Ausbildungsverträge und künftigem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Die neuste Idee aus Bayern: Dort gibt es für die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen ab dem neuen Schuljahr die Pflicht, einen “Tag des Handwerks” in allen Jahrgangsstufen durchzuführen, in denen Berufsorientierung bereits eingeplant ist. Konkret empfohlen werden “Betriebsbesichtigungen, Projektarbeiten in den Betrieben oder die praxisnahe Vorstellung der Ausbildungsberufe durch Auszubildende.”

Kritik kam prompt vom Bayerischen Philologenverband: Schulen dürften nicht mit Sondertagen überfrachtet werden. Außerdem gebe es bereits Instrumente wie ein Modul zur beruflichen Orientierung in der 9. Klasse, in die man Handwerksbetriebe praxisnäher einbinden könne, so der Vorsitzende Michael Schwägerl.

Heike Hunecke, Geschäftsführerin der NRW-Sektion von “SchuleWirtschaft”, einem bundesweit aktiven Netzwerk, das Schulen und Unternehmen zusammenbringt, hält praxisorientierte Angebote grundsätzlich für einen guten Ansatz. So könnten Schüler ihre Talente entdecken. Statt eines Sondertags einer Branche befürwortet sie jedoch konzertierte Aktionen verschiedener Wirtschaftszweige, beispielsweise Berufsparcours. Betriebe aus unterschiedlichen Branchen kommen dafür an Schulen. Schüler können an Stationen ausbildungstypische Aufgaben ausprobieren. “Sie erhalten Feedback von den Verantwortlichen und im besten Fall ein Praktikumsangebot“, sagt Hunecke.

An vielen Schulen sind Potenzialanalysen für Schüler in Klasse 8 oder 9 der Einstieg in die Berufsorientierung. Nachholbedarf sieht Hunecke bei der Einhaltung vergleichbarer Qualitätsstandards solcher Analysen. “Oft wird der günstigste Anbieter genommen und die Analysen sind wenig aussagekräftig, weil das Personal nicht ausreichend qualifiziert ist. Das kann Jugendliche demotivieren.”

Auch Lehrer können darauf achten, welche Stärken Schüler haben und zu einem entsprechenden Praktikum anregen, meint Olaf Craney. Er ist Vorsitzender des Nationalen Forums Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung (nfb), das Anbieter, Wissenschaftler und Experten im Feld der Beratung vernetzt. Er war selbst jahrelang Berufsberater und Führungskraft bei der Bundesagentur für Arbeit.

Craney will, dass sich Lehrer noch stärker in der Berufsorientierung engagieren. “Bislang gibt es meist eine Lehrkraft, die für die Berufsorientierung vergütet wird und Ansprechpartner für externe Partner wie Arbeitsagenturen und Betriebe ist. Unsere Erfahrung ist: Je mehr Fach- und Klassenlehrer und Schulsozialarbeiter sich engagieren, umso besser.“

Die Bertelsmann-Studie kommt zum Ergebnis, dass für die Hälfte der Befragten Gespräche mit Lehrern, Ausbildern und Berufsberatern zu den wichtigsten Informationsquellen zählen – noch vor Informationen, die sie sich selbst anlesen oder Praktika (jeweils 40 Prozent). Zu den wichtigsten Unterstützern junger Menschen bei der Berufswahl zählen mit 55 Prozent Lehrkräfte und Schulen. An erster Stelle stehen mit 73 Prozent die Eltern.

Für Olaf Craney keine Überraschung. Er ist überzeugt: Damit sich mehr Jugendliche für eine Berufsausbildung entscheiden, müssen ihre Eltern erreicht werden. “Viele haben in den 1990er-Jahren die Erfahrung machen müssen, dass eine betriebliche Ausbildung weniger Chancen bietet als ein Studium. Heute hat sich da viel geändert, eine duale Ausbildung kann einen sehr attraktiven Start in die berufliche Laufbahn bieten.”

Kaum eine Berufsorientierungsmaßnahme komme inzwischen ohne Angebote für Eltern aus. Betriebe sollten Elterngespräche im Rahmen eines Praktikums anbieten. “In der Pandemie haben wir festgestellt, dass hier gerade digitale Angebote gut funktionieren.” Eltern schalteten sich eher nachmittags bei einem digitalen Beratungsgespräch zu, als dass sie zum Elternabend erschienen.

Stephan Albani, Obmann der CDU im Bildungsausschuss des Bundestags, spricht sich dafür aus, digitale Angebote zu stärken. Er befürwortet, sie in die Lernplattformen zu integrieren. “Jeder interessierte Klick beim Abruf von Lernmaterialien kann so ein schlummerndes Berufsinteresse wecken.” Um individuelle Stärken und Defizite der Schüler zu erkennen, sollten verstärkt Anwendungen eingesetzt werden, die mit KI arbeiten. Unternehmen könnten so “Talente auch abseits klassischer Qualifikationsmerkmale wie dem Notenschnitt” entdecken. Dafür brauche es gezielte Forschungsförderung. Ein Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion aus dem Juni spricht sich dafür aus, “durch Anwendungen von Künstlicher Intelligenz neue Formen des “Matchings” auszubauen”.

Olaf Craney vom nbf warnt davor, KI-Matchings zu überschätzen. “Es fehlt für mich noch Evidenz dafür, dass am Ende bessere Ergebnisse herauskommen, als wenn man Jugendliche in ihrer freien Berufswahl unterstützt.” Natürlich sollten Unternehmen mit ihren Angeboten auf junge Menschen zugehen, allerdings dürfe am Ende eine Software nicht im Sinne eines Privatunternehmens entscheiden, welche Kontakte und Informationen ein junger Mensch erhält, geschweige denn welcher Beruf für ihn der richtige ist.

Gastbeitrag von Zolltan Farkas

Es herrscht de facto ein Oligopol der Bildungsverlage. Sprichwörtlich jedes Kind kennt Klett, Westermann und Cornelsen. Sie belegen im Ranking aller deutscher Verlage die Plätze drei, vier und sieben; setzen 333 Millionen Euro (Klett) bis “nur” 254 Millionen Euro (Cornelsen) um. Diese drei Verlage teilen sich 90 Prozent des Schulbuchmarktes. Und das im Prinzip seit dem Zweiten Weltkrieg.

Diese alt gewachsenen Strukturen treffen auf heterogen fortgebildete Lehrkräfte, die Lust haben, Unterricht für das 21. Jahrhundert zu machen. Im November 2020 gründete ich daher mit drei weiteren Menschen zusammen einen eigenen Indepent-Verlag. Wir planen ein digitales Englischlehrwerk, das neueste didaktische Erkenntnisse anwendet und das Lernen unter den Aspekten der Digitalität ermöglicht. Nach vielen Gesprächen mit Behörden, Bildungswirtschaft und Politik, merken wir: Wir stoßen an Grenzen. Zu fest sitzen die großen Bildungsverlage im Sattel, zu langsam bewegen sie sich Richtung Zukunft.

Vor allem die großen Verlage sind in Bildungsministerien und Schulen bekannt. Zugrunde liegt eine Vertriebsstrategie, welche einer Art Tuppersystem gleichkommt – ein Vertreter besucht die Schule und lässt Probeexemplare und kleine Goodies da. Wenig überraschend kaufen die Schulen dann bei einem der Verlage ein – und das zumeist auf Jahre hin, denn Bücher werden in Schulen ja verliehen.

Im Umkehrschluss bedeutet das: Die Verlage haben eine Lizenz zum Gelddrucken. Nehmen wir das Schuljahr 2020/21. Knapp 700.000 Kinder kamen in die 5. Klasse. Allein im Fach Englisch wurden pro Schulkind ein Workbook, ein mehrfach verliehenes Buch und ganz vielleicht sogar ein Zugang zu einer Lernsoftware fällig. Konservativ geschätzt verkaufen die Verlage also nur für das Fach Englisch pro Jahr Waren im Wert von knapp 10 Millionen Euro. Und dabei gehen wir von einer Verleihdauer der Bücher von fünf bis zehn Jahren aus – bittere Realität.

Warum also sollte sich ein Verlag in neues Terrain bewegen, wenn ihm seine Kunden immer wieder alles abkaufen? Ein Mitarbeiter eines Verlages verriet mir einmal: Das, was die Verlage gerade herausbringen, ist genau das, was die Verlage auch können. Es fehlt schlicht an kreativen Impulsen aus den Verlagen. Schaut man sich beispielsweise den E-Course von Klett an, ein digitales Lehrmittel, fällt gleich das unzeitgemäße Design auf. Im Prinzip eine sich immer weiter aufklappende Webseite in Grau (!).

Menschen, die sich den ganzen Tag in digitalen Hochglanzformaten wie Instagram, Snapchat oder TikTok bewegen, holt ein grau-weißes Baukastensystem nicht wirklich ab. Die Folge: Die Lernenden beschäftigen sich mit dem lieblos designten Content, also den Filmen oder PDF-Dokumenten, nicht aus eigener Motivation, sondern wegen der Schulnote.

Ganz anders ist beispielsweise der Content von Simpleclub. Das sind Menschen, die den mühsamen Weg gehen, Inhalte anders aufzubereiten und die Kunden anders anzusprechen – bis in leicht joviale Sprecharten hinein. Lehrer Schmidt erklärt die Mathematik fast anachronistisch mit einem abgefilmten Blatt Papier und einem Stift plus sonorer Stimme – selbst das kommt bei den Schulkindern noch gut an.

In puncto Digitalität in der Schule bleibt den Lehrkräften nur eines: Deutschland sucht den Superstar … für umsonst. Digitale Ergänzungen im Unterricht sollen nichts kosten und DSGVO-konform sein. Lehrkräfte, die zurzeit digitale Technologien in den Unterricht einbinden wollen, bewegen sich häufig im Graubereich der Legalität.

Deutschland setzt auf Open Education Resources (OER) – das bedeutet in diesem Zusammenhang: Es werden hoffentlich private Initiativen richten. Initiativen wie beispielsweise das Forum Bildung Digitalisierung oder Verena Pausders “Wir für Schule” organisieren Summits oder unternehmen Bildungsreisen. Das sind lediglich Initiativen. Dabei kommt höchstens Stückwerk für die Schulen heraus. Eine kleine Unterrichtsidee aus privatem Kämmerlein ersetzt nicht das didaktisch sauber konstruierte Gesamtprodukt eines Lehrwerkes.

Es ist an der Zeit, den Kindern im Unterricht mehr zu bieten als zufällig zusammengesuchte digitale Angebote oder veraltete, eingescannte Schulbuchseiten. Es braucht Angebote, die den Lehrkräften leicht- und den Schulkindern zufallen. Dafür müssen sich die Bildungsverlage bewegen. Und das kostet Zeit – und Geld.

Zolltan Farkas ist Mitgründer des Verlags “Wagner & Farkas” in Hamburg. Zudem ist er Lehrer für die Fächer Deutsch und Englisch und gibt Fortbildungen in Medienpädagogik.

Die MINT-Fachkräftelücke in Deutschland hat einen Rekordwert erreicht. Rund 340.000 Stellen konnten im Juni nicht besetzt werden. Das zeigen Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft zum Fachkräftemangel. Axel Plünnecke, der am IW das Kompetenzfeld Bildung leitet, mahnt nun dringende Reformen in Schulen und Kitas an. “Wir müssen um jedes Talent ringen”, sagt er Bildung.Table und fordert massive Investitionen in Kitas und die Sprachförderung.

Der diesjährige IQB-Bildungstrend hat offenbart, dass immer weniger Viertklässler die Mindeststandards im Mathe- und Deutschunterricht erreichen (lesen Sie HIER ein Interview dazu). Für den MINT-Mangel ist die Bildungsarmut fatal. All die glänzenden Förderprogramme, Technik-Aktionstage und Schnupperwochen nützen nichts, wenn es an elementaren Kompetenzen fehlt. “Man braucht erstmal eine gute Basis an Lesekompetenz und Textverständnis“, betont Plünnecke. “Fehlende Deutschkenntnisse sind für Mittelständler, gerade für kleine Handwerksbetriebe, das größte Hemmnis.”

Die Politik, so der Bildungsökonom, müsse nun gezielt Schüler aus bildungsfernen Schichten, Geringqualifizierte und Analphabeten in den Blick nehmen. “Die Frage muss jetzt sein: Wie kriege ich die unteren 30 Prozent an Talenten entwickelt”, sagt Plünnecke. “Die oberen 30 Prozent können das selbst. Da muss der Staat nicht investieren.”

Er plädiert für einen Sozialindex. Schluss mit der Gießkanne. Bund und Länder müssten Schulen in einem schwierigen Umfeld, mit einem hohen Migrationsanteil und Eltern, die sich private Nachhilfe nicht leisten können, bevorzugen. Nur so könnte Geld für Sprachförderung, Schulsozialarbeit und multiprofessionelle Lehrerteams effizient eingesetzt werden.

Die MINT-Lücke, so die Prognose, wird größer. Treiber sind vor allem die Überalterung und die Fachkräfte, die es für Digitalisierung und Energiewende braucht. Die Zahlen des IW ergeben sich aus der Summe der gemeldeten offenen Stellen abzüglich der Zahl der Arbeitslosen, die gerne in MINT-Berufen arbeiten würden. Die meisten Probleme gibt es im Bereich Energie- und Elektrotechnik (87.000 offene Stellen). Eng wird es auch in der IT (87.000) und in der Maschinen- und Fahrzeugtechnik (62.000). Moritz Baumann

Die angeblich sichere Kinder-Suchmaschine “Frag-Finn” hat ein Trackingtool von Google integriert, das wahrscheinlich gegen den Datenschutz verstößt. Das hat der Datenschutz-Experte Mike Kuketz offen gelegt. Er wies darauf hin, dass Kinder der Erhebung ihrer Daten gar nicht rechtswirksam zustimmen können. Kuketz schrieb, “vor diesem Hintergrund ist die Verwendung von Google Analytics auf einer Website, die sich an Kinder richtet, nicht nur höchst fragwürdig, sondern moralisch und ethisch verwerflich.” Kurz: Frag-Finn sei nichts für Kinder. Offizielles Ziel von Frag-Finn ist es laut Selbstdarstellung, “das Vertrauen von Kindern, Eltern und Pädagog*innen in das Medium Internet zu stärken.”

Die Pressestelle der Suchmaschine versicherte Bildung.Table auf Anfrage, dass Frag-Finn “Google abgeschaltet” habe. Nähere Angaben konnte das Team nicht machen, “weil bei uns alle im Urlaub sind.” Man sei aber sehr dankbar für den Impuls. In der Datenschutz-Grundverordnung heißt es, “die Einwilligung des Trägers der elterlichen Verantwortung sollte im Zusammenhang mit Präventions- oder Beratungsdiensten, die unmittelbar einem Kind angeboten werden, nicht erforderlich sein.” Das bedeutet: Zustimmungsbanner haben bei einer Kinder-Suchmaschine nichts zu suchen. Kuketz empfiehlt stattdessen die Kindersuchmaschine Blinde Kuh.

Frag-Finn kommt nicht zum ersten Mal wegen seiner intransparenten Zusammenarbeit mit Google in die Kritik. 2019 deckte ebenfalls Mike Kuketz auf, dass Frag-Finn Google als Suchoperator benutzte. Die erneute Verwicklung einer so prominenten, vermeintlich datensicheren Seite mit Datenfressern wirft grundsätzliche Fragen auf. Die Suchmaschine Frag-Finn gehört zu einem ganzen Ökosystem teilweise staatlich geförderter Angebote, die Sicherheit und Datenschutz im Netz bieten wollen. So gehört zum Beispiel die vom Bundesinnenministerium bezuschusste Seite “Deutschland sicher im Netz” (DsiN) zu den Kooperationspartnern von Frag-Finn. Auch DsiN beantwortete zum Thema Google-Tracking bei Frag-Finn Anfragen von Bildung.Table nicht.

Der Fall von 2019 endete damit, dass Frag-Finn 2021 eine neue Suchmaschine vorstellte. Diese Open-Source-Suchmaschine bringe Verbesserungen und “kindgerechte Funktionen“, erklärte das Projekt. “Unser Ziel mit der Umstellung der Suchtechnologie ist es, für Kinder die bestmögliche Suche im fragFINN-Surfraum zur Verfügung zu stellen“, sagte Geschäftsführerin Anke Meinders vergangenes Jahr. Sie erwähnte mit keinem Wort, dass wohl vor allem die Aufdeckung durch Mike Kuketz diese Innovation bewerkstelligt hatte. Christian Füller

Europäische EdTech-Startups werden für Investoren immer attraktiver – auch im globalen Vergleich. Zu diesem Ergebnis kommt der halbjährliche European Edtech Funding Report 2022 (zum Bericht). Laut Brighteye Ventures, einer Kapitalgesellschaft mit Sitz in Paris und London, ist die Summe der Venture-Capital-Investitionen in Europa binnen eines Jahres um 40 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar gewachsen. Die gesamte EdTech-Branche hat in den vergangenen beiden Jahren enorm von der Corona-Pandemie und dem Digitalschub in den Schulen profitiert. Und europäische Startups scheinen besonders erfolgreich zu sein.

Aktuell liege der Anteil von Investitionen in europäische Unternehmen bei 22 Prozent des globalen Marktes. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 seien es lediglich sechs Prozent gewesen. Gleichzeitig werden die Deals laut dem Bericht immer größer. Während 2021 ein durchschnittliches Investment 8,4 Millionen US-Dollar betrug, seien es 2022 bereits 13,1 Millionen US-Dollar.

Die meisten und größten Deals würden von Unternehmen aus Großbritannien erzielt: Dieses Jahr allein schon 33, mit einem Volumen von 378 Millionen US-Dollar. Doch auch Deutschlands Startup-Szene mischt im VC-Rennen mit. 2022 seien drei der zehn größten Investments in deutsche Unternehmen gesteckt worden: 200 Millionen US-Dollar in die Coaching- und Mentoring-Plattform Coachhub, 73 Millionen US-Dollar ins Cybersecurity-Unternehmen Sosafe und 23 Millionen US-Dollar in Sharpist, eine digitale Weiterbildungs-Lernplattform. Anouk Schlung

In Nordrhein-Westfalen ist die Lücke zwischen verfügbaren und besetzten Lehrerstellen erneut größer geworden. Trotz gewachsener Ausgaben für die Schulen und zusätzlicher Jobs weitet sich der Lehrermangel aus. Waren in NRW zu Beginn der abgelaufenen Legislaturperiode 2017 noch 1,9 Prozent der Stellen unbesetzt, sind es jetzt 2,7 Prozent. Das geht aus Zahlen hervor, die das nordrhein-westfälische Schulministerium der Deutschen Presse-Agentur zur Verfügung gestellt hat.

Demnach ist die Zahl der Lehrerstellen seit Oktober 2017 um etwa 7800 auf rund 160.000 gewachsen. Allerdings waren davon am 1. Juni dieses Jahres rund 4400 nicht besetzt. Vor fünf Jahren waren rund 3000 von 152.000 Stellen unbesetzt.

Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Ayla Çelik, sprach in der “Neuen Westfälischen” von einem Bildungssystem, das geprägt sei von einem Mangelzustand. “Ohne deutliche Entlastung steuern wir zielsicher auf einen Kollaps zu.” Angesichts von Pandemie und Fachkräftemangel mahnte die GEW-Bundesvorsitzende Maike Finnern: “Wenn wir diese Überlastungssituation nicht in den Griff bekommen, wird beträchtlicher Unterrichtsausfall nicht zu vermeiden sein.”

Die neue Schulministerin Dorothee Feller (CDU) kündigte gegenüber der dpa Abhilfe an: “Diese Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Lehrerversorgung der Schulen in unserem Land nachhaltig zu verbessern.” Sie werde zusätzlich 10.000 Lehrkräfte an die Schulen bringen und die Eingangsbesoldung für alle Lehrer auf A 13 anheben.

Feller zufolge soll die Maßnahme vor allem an den Grundschulen helfen, den Lehrerberuf attraktiver zu machen. Langfristig hält sie auch mehr Studienplätze für hilfreich. Kurzfristig prüfe das Ministerium “mit Hochdruck”, wie weitere pädagogische Fachkräfte an die Schulen gebracht werden könnten. In den vergangenen Jahren war der Schuletat stetig auf aktuell 21 Milliarden Euro gesteigert worden.

Die SPD-Opposition kritisiert: Bislang bleibe die schwarz-grüne Koalition “viel zu vage“. Es sei wichtig, die Zahl der Lehramtsstudienplätze, auszuweiten, unterstrich der Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Jochen Ott. Massive Defizite gebe es auch bei Sonder- und Sozialpädagogik. anpa mit dpa

Die Mitteilung klang wie der Versuch, zwei Staaten, die sich in inniger Abneigung gegenüberstehen, wieder zu versöhnen: “Digitale Bildungsangebote können dabei helfen, viele von den täglichen Problemen im Schulalltag zu mindern oder gar zu lösen”, lautete die Botschaft des Internet-Unternehmers Stephan Bayer. “Wir haben ausführlich mit Karin Prien über genau diese Themen gesprochen.” Konkrete Ergebnisse des Gesprächs mit der Präsidentin der Kultusministerkonferenz vergangene Woche teilte Stephan Bayer jedoch nicht mit.

Der pädagogische Filmemacher, Bildungsenthusiast und, neuerdings, Multilobbyist weiß wohl zu gut: noch ist der schwelende Konflikt zwischen den Kultusministern und den Bildungs-Start-ups nicht zu Ende. Man muss geduldig sein!

Dabei ist das nun wahrlich nicht die größte Stärke des 39-Jährigen: Geduld. Vor über zehn Jahren hat der aus Wittenberg stammende Ostdeutsche Stephan Bayer begonnen, mit Sofatutor seine Sammlung von Lehr- und Lernvideos aufzubauen. Inzwischen nennt er die Hollywoodstudios des modernen Erklärvideos in Berlin-Friedrichshain sein Eigen. Über 10.000 Lernfilme gibt es bei “Sofatutor“, so der Name seiner Firma. Aber noch immer hängt Bayer der Hautgout des Profitmachers an. Wer mit Bildung Geld verdienen will, macht sich in Deutschland verdächtig – ganz egal, wie gut seine Angebote sind.

“Stephan, mir macht Angst, was Du da entwickelt hast“, sagte etwa eine Frau zu ihm, als er seine Lernvideos in Halle bei den Rotariern vorstellte. Die Lehrerin war ihm eigentlich gewogen – als Leiterin seiner ehemaligen Theatergruppe. Trotzdem fragte sie ihn: “Arbeitest Du etwa an einer Schule, in der es keine Lehrer mehr geben wird?”

Seit Youtube unter die Jugend gekommen ist, also seit gut 15 Jahren, ist das Angebot an Erklärvideos im Netz explodiert. Und Stephan Bayers Sofatutor hat sich zur Vormacht unter den Videoproduzenten gemausert. Während die Kultusminister mit ihren Schulen praktisch unvorbereitet ins Corona-Homeschooling taumelten, hätten Start-ups wie Sofatutor sofort die “Schule zuhause” übernehmen können. Aber das konnten die Bildungsminister ja schlecht zugeben. Sie halten EdTechs mit aller Macht von der Schule fern. Der Digitalpakt etwa sieht eine Förderung von Start-ups grundsätzlich nicht vor.

Auch deswegen hat es wohl über ein Jahr gedauert, bis sich Karin Prien zu einem persönlichen Termin mit Stephan Bayer und anderen digitalen Bildungsunternehmern wie Alexander Giesecke (Simpleclub) und Fredrik Harkort (Cleverly) herbeigelassen hat. Ergebnisse des – wegen der Coronaerkrankung Priens – per Videokonferenz abgehaltenen Gesprächs sind nicht überliefert. Aber die wird es irgendwann geben. Denn inzwischen ist Bayer stellvertretender Vorsitzender des Bitkom-Arbeitskreises “Bildungspolitik und Arbeitsmarkt“. Mit anderen hat er die “Initiative deutscher digitaler Bildungsanbieter” gegründet. Aus dem Lehrfilmer wird ein Lobbyist. Bayer weiß wahrscheinlich: Qualität alleine zählt nicht, man muss bei den Regulierern mit am Tisch sitzen.

Als sich der damalige Student Stephan Bayer 2008 auf eine Mathe-Klausur vorbereiten sollte, dachte er an so etwas nicht. Gerade hatte der Postbote eine neue Kamera vorbeigebracht, und Bayer begann zu experimentieren, anstatt zu lernen. Er feilte bis nachts um drei an einem Clip, der anderen das erklärte, was er büffeln sollte. Als seine Freundin das Video sah, riet sie ihm: “Das ist gut, dafür gibt’s noch Bedarf.” Youtube entwickelte sich damals gerade zum Marktführer unter den Videoplattformen.

Ähnlich wie der Videoplattform ging es Bayers Sofatutor seit der Gründung 2009. Die Lernvideos wurden immer professioneller, das Team immer größer. Inzwischen ist Sofatutor eines der erfolgreichsten Start-ups in Deutschland. Auf 1,5 Millionen pro Woche schnellte die Zahl der Nutzenden während der Pandemie. Auch Zehntausende Lehrkräfte halfen sich in der Krise mit den Bayer-Videos – gratis. Der Vorteil von Sofatutor: Anders als die Lernvideos in der freien Youtube-Wildbahn achtete Bayer darauf, dass seine Erklärfilme stets eng am Lehrplan blieben. Gleichzeitig behielt er den Stil der YouTube-Videos bei: nichts wird vorausgesetzt. Jeder soll alles sofort verstehen können. Langweilen ist verboten.

Inzwischen ist Bayer so etwas wie der Leo Kirch der Erklärvideos. Kein anderer Anbieter hat mehr Videos. Nicht die offizielle Stelle der Kultusminister fürs Bildungsfernsehen, das Münchener Medieninstitut FWU. Und auch nicht die vielen Youtube-Lehrer vom Influencer Daniel Jung bis zu Herrn Schmidt bis mit seinen 1,4 Millionen Abonnenten.

Welche Rolle werden Bayer, Sofatutor und Lernvideos künftig in der Schule spielen? Da gibt es zwei Perspektiven. Die eine fragt, wie weit Sofatutor seit seiner Gründung in der staatlichen Schule eigentlich gekommen ist. Da fällt der Erfolg für über zehn Jahre nicht besonders üppig aus. Sofatutor ist zwar bei fünf Prozent der Schüler beliebt. Es hat in der Vormittagsschule einen Probelauf in diversen Bundesländern hinter sich. In Bremens Schulen ist Sofatutor sogar zum regulären Ausstatter für Lehrinhalte geworden. Aber so anerkannt und bekannt wie ein Schulbuchverlag ist Sofatutor noch lange nicht.

Nimmt man die zweite Perspektive ein, stellt sich die Frage ganz anders: Wie lange wird sich die Schule noch gegen das Format Erklärvideo wehren können? Die allgemeine Schulpflicht ist rund 250 Jahre alt. Aber allein die vergangenen zehn Jahre an Mediennutzung haben ausgereicht, um das Lernvideo im Lernverhalten Jugendlicher zu der zentralen Informationsquelle zu machen. Die Frage ist heute also nicht mehr, ob Jugendliche Filme zum Lernen nutzen, sondern welche und wie oft. Die kurzen Clips spielen dabei eine überragende Rolle. Auf diesem Gebiet gibt es in Deutschland inzwischen eine Reihe von Anbietern, die erstklassige Videos produzieren. Die Kultusminister aber, die Stephan Bayer und die Start-ups so lange nicht empfangen haben, gehören nicht dazu.

20. Juli 2022, 10:30 Uhr

Pressekonferenz: des Pakts für BNE

Mit der Gründung des Pakts für BNE von 43 Bildungs- und Umweltorganisationen in Bayern wird ein grundlegender Haltungswechsel und eine strukturelle Verankerung von BNE im gesamten Bildungswesen gefordert. Auf der dazu stattfindenden Pressekonferenz stellen Unterzeichner des Pakts sowie Marlena Thiel (Sprecherin des Landesschülerrats in Bayern) und Lena Härtl (Sprecherin der Landes-ASten-Konferenz Bayern) ihre Forderungen an die Politik vor. Anmeldungen finden via E-Mail statt. ANMELDUNG

27. Juli 2022 und 31. Juli 2022

Tagung: KI in der Bildung

Thema dieser Konferenz ist die Überbrückung der Kluft zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Non-Profit-Organisationen bei der Vorbereitung zukunftsfähiger Generationen auf allgegenwärtige KI. Ziel soll sein, eine Diskussion über die Frage anzuregen, wie KI stärker in der Bildung verankert werden kann und wie intelligente Mensch-Technik-Ökosysteme zur Unterstützung des Lernens aufgebaut werden können. INFOS

Ab 04. August 2022

Weiterbildung: Bildungsreferent/in für nachhaltige Entwicklung

Das Institut für Nachhaltigkeitsbildung bietet mit dieser Weiterbildung zur Bildungsreferent:in für nachhaltige Entwicklung einen einmonatigen Kurs mit insgesamt 20 Lerneinheiten an. Inhalte sind unter anderem umwelt- und nachhaltigkeitspädagogische Konzepte im zeitlichen Wandel oder Beratung bei der Erstellung eigener Nachhaltigkeitsprofile und nachhaltigkeitspädagogischer Konzepte. INFOS