wir wünschen Ihnen Gesundheit zum Jahreswechsel! Noch nie war dieser fast ritualisierte Wunsch so wichtig wie heute: erneut steht die Republik vor einer Corona-Welle. Und wieder soll sie eine neue, ungeahnte Dimension erreichen. Für Schüler:innen und Lehrer:innen bedeutet das große Unsicherheit über Weihnachten und Neujahr. Kehren wir im Januar in die Klassenzimmer zurück? Das ist die bange Frage, die im Moment alle bewegt.

Wir beobachten für Sie also auch in der Weihnachtsausgabe von Bildung.Table, wie die Verantwortlichen für Schule und Unterricht mit der Situation umgehen. Und was die Hauptautorin der großen Corona-Studie der Kultusminister zum Thema Distanzunterricht zu sagen hat. Das ist leider spannender und verstörender, als wir gehofft hatten.

Dennoch eröffnen wir das Briefing mit einem ganz anderen Thema. Ein bisschen Hoffnung und Kreativität soll das Jahr beschließen: in Niedersachsen startete gerade ein Projekt, das mitreißend ist und das auf den ersten Blick Unvereinbares verknüpft: nachhaltige Entwicklung – und digitales Lernen.

Wir freuen uns auf das neue Jahr. Bildung.Table startete im Juni, ab Januar wollen wir sie noch besser, schneller und tiefer informieren. Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie uns ein Feedback zu dem geben, was Ihnen gefallen hat, was Ihnen gefehlt hat – und wo wir gefehlt haben. Schreiben Sie gern an bildung@table.media! Jedes Mail wird aufmerksam gelesen und beantwortet.

Wir lesen uns im neuen Jahr wieder – außer es kommt zu unerwarteten Beschlüssen bei den Kultusministern. Dann melden wir uns zwischen den Jahren.

Wir wünschen: Frohe Weihnachten, guten Rutsch und: bleiben Sie gesund!

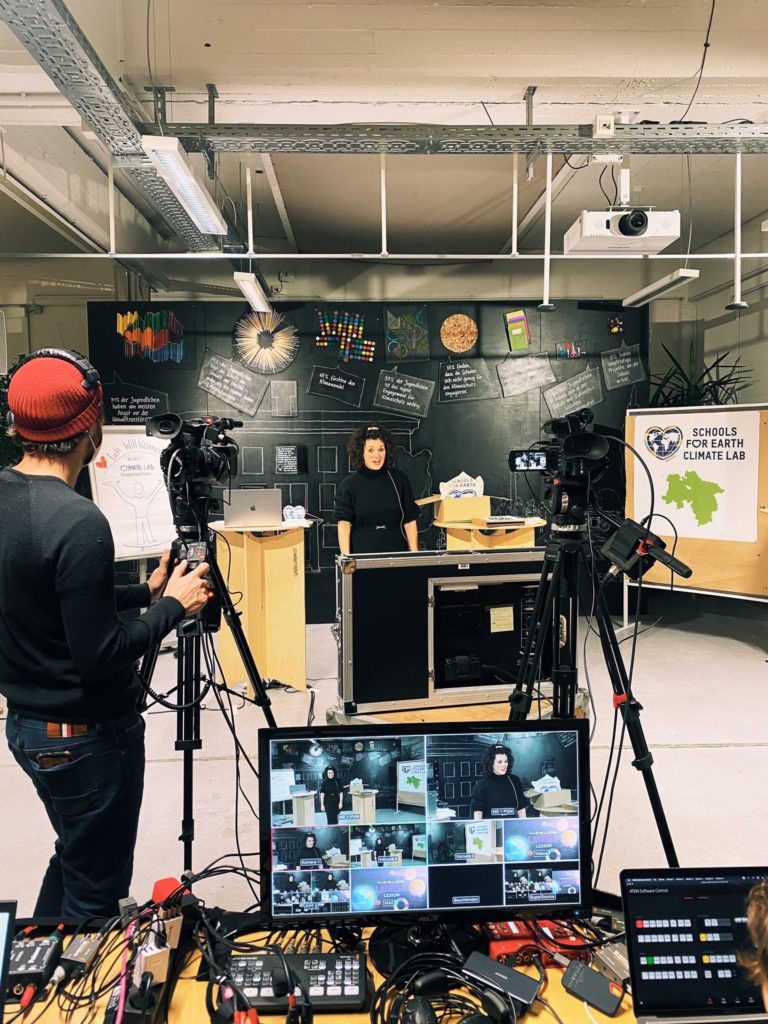

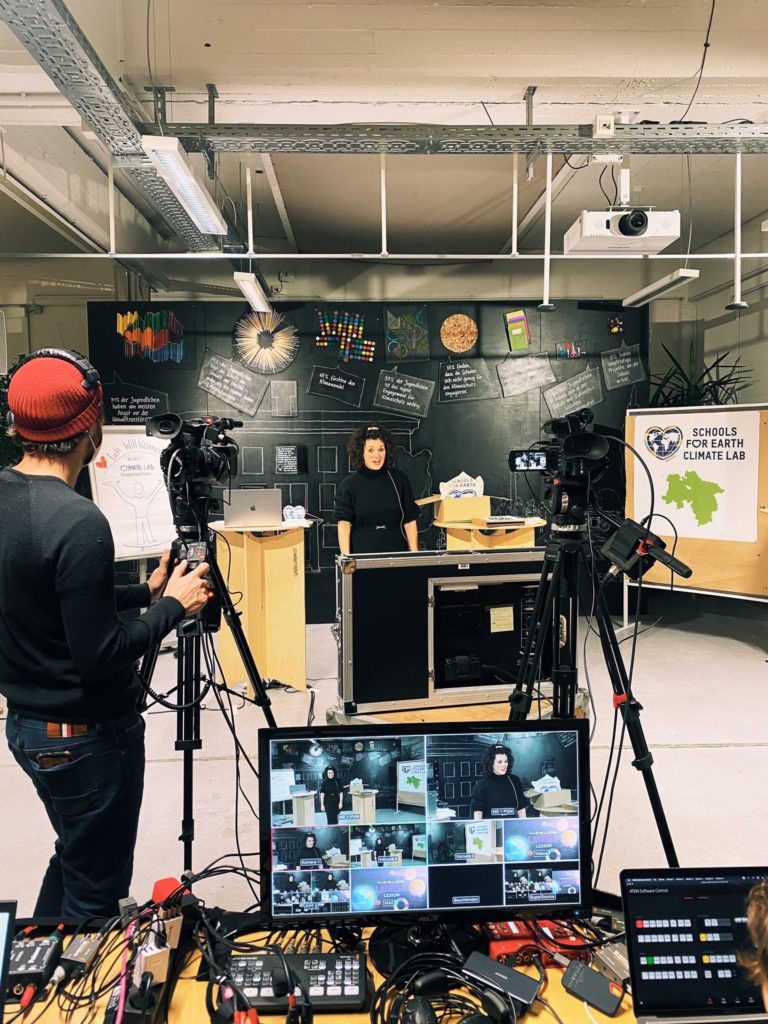

Schüler von 26 Schulen in Niedersachsen fanden das ärgerlich. Wegen des Coronavirus wurde das Climate Lab des Projekts “Schools for Earth” in eine große Videokonferenz verwandelt. Allerdings entpuppte sich die Verlegung ins Internet als Glückstreffer. In der Verknüpfung von “Bildung für nachhaltige Entwicklung” (BNE) und digitaler Bildung entstehen Potenziale für neue Schule.

“Die beiden Bereiche BNE und Digitalität sind nicht zu trennen”, sagt Silke Müller, Leiterin einer der beteiligten Schulen. “Digital ist heute total normal für die Kinder und Jugendlichen. Wir leben schließlich im 21. Jahrhundert.” Die Leiterin der Waldschule Hatten verspricht sich von dem Projekt eine Wechselwirkung. Die Schüler sollten Nachhaltigkeit kennenlernen – und es in ihre von Tools und Apps überschwemmte Wirklichkeit übertragen.

Die Bildungsabteilung von Greenpeace betreibt Schools for Earth – bislang – mit sechs Schulen in Hamburg und 26 in Niedersachsen. Die Greenpeace-Leute wollen offenbar an den Schwung von Fridays for Future andocken. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist allerdings ein alter Bekannter beim Lernen. Schon 2005 hatten sich die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen mit der UN-Dekade “Bildung für eine nachhaltige Entwicklung” verpflichtet, die Idee der Nachhaltigkeit in ihre Schulen zu implantieren. Das hat nur so lala geklappt. Über den Status eines Sonderlings ist BNE in den meisten Lehranstalten nie hinausgekommen. Das könnte sich ändern, wenn die soziale Bewegung der Greta Thunberg eine Art pädagogischen Arm bekommt, der direkt in Klassenzimmer und Lehrpläne hineinwirkt – und sie dabei sprengt.

Zum Beispiel an der Integrierten Gesamtschule Buchholz. Dort sparen Schüler im Projekt “Aus eigener Kraft” möglichst viele Kilometer, indem sie auf Auto, Bus oder Zug verzichten. Zusätzlich gibts noch den “10.000 Schritte-Cup”. Im “gesunden Klassenzimmer” installierte die Schule CO2-Ampeln in Klassenräumen und befasste sich mit möglichen Auswirkungen von WLAN-Strahlung. Aber in Buchholz finden sich auch ein Schulgarten, ein Teich, Hochbeete und Schulbienen. Und die Firmen “Geoscopia” und “Germanwatch” nahmen live Satellitenbilder in der Schule auf, um den Klimawandel sichtbar zu machen.

“Wir haben sehr viele unterschiedliche Projekte an der Schule”, sagt Marcel David aus dem Schulleitungsteam. “Für uns ist jetzt die Aufgabe, das zu einem großen Projekt zusammenzufassen.” Das könnte das Schools-for-Earth-Thema sein. Allein die Tatsache, dass Greenpeace mit an Bord ist, dürfte Schüler motivieren. Umwelt- und Naturparkschule sind sie schon, jetzt stehen neue Fragen im Raum. “Wo kriegen wir die Energie her für die Laptops, die wir in diesem Projekt einsetzen? Und woher den Strom, den wir dabei verbrauchen?”, fragt Lehrer David. “Unsere Schüler machen sich sehr viele Gedanken dazu. Dieses Projekt wird viel auslösen.”

Eineinhalb Jahre lang will Greenpeace die Schulen begleiten. Vor Ort sagen die Umwelt-Lobbyisten Sätze, die jenen von kühlen Interessenvertretern ähneln. “Das ist der Kern unserer Arbeit, dass wir vom Wissen ins Handeln kommen, education for action”, sagt ein Greenpeace-Aktivist im Werbevideo. Und ruft die Schüler auf mitzuhelfen, um im Jahr 2035 die Pariser Klimaziele einhalten zu können. Das hat den Beigeschmack der Instrumentalisierung. Weil Schulen dafür da sind, Schüler zu bilden und zu emanzipieren – und nicht, um Fehler von Erwachsenen auszubügeln.

Micha Pallesche, Leiter der hochdekorierten Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe, sieht indes einen wichtigen Impuls für die Schulentwicklung. Es gebe immer wieder mal Projekte an Schulen, die einzelne Fächer berührten oder punktuelle Aktionen auslösten. “Ich glaube, das reicht einfach nicht mehr aus”, sagt Pallesche. “Das ganze Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung muss wirklich der geheime Lehrplan einer Schule sein.” Warum? Weil es Schulen verändert, um Schüler stark zu machen. Der Schulleiter spricht von “Schüler:innen, die nach draußen gehen in die Realität; die merken, dass sie etwas bewirken können und ernst genommen werden.”

Der Start des niedersächsischen Projekts, das die Landesregierung mit einem eigenen BNE-Erlass flankiert, scheint Pallesche recht zu geben. Die beteiligten Lehrer:innen berichten mit großer Begeisterung von einer Videokonferenz mit 26 Schulen. Sie habe jetzt 26 Zukunftsvisionen erlebt, von Schülern auf Plakaten visualisiert, erzählt die Waldschul-Lehrerin Melanie Englert. Viele Dinge ähnelten sich da ein bisschen, gewiss. “Aber ich habe sehr inspirierte Schüler erlebt, motivierte Schüler mit vielen tollen Ideen”, berichtet die Lehrerin. Sie unterrichtet Deutsch, Politik (GSW), “Werte und Normen” und Kunst. “Es macht was mit denen, wenn sie erleben, was alles an Ideen zusammen kommt.” Englert ist kaum zu bremsen. Sie zählt die Fächer auf, die in das Projekt einfließen. “Wir müssen jetzt eigentlich themenorientierten Unterricht oder ein großes Projekt daraus machen. Und möglichst alle Fächer integrieren.” Sie sagt integrieren, aber sie denkt wahrscheinlich: auflösen.

Wirklichkeit wurde das allerdings nur, weil man die analoge Veranstaltung kurzerhand in ein digitales Event verwandelte. Digitale Tools ermöglichten es, ein wichtiges Projekt zu beginnen – obwohl die Pandemie dem eigentlich entgegensteht. “Wir konnten uns sehen, verstehen, austauschen – und unheimlich viel voneinander mitnehmen”, schwärmt Englert. Ihre Waldschule gehört zu den digitalen Vorreitern der Republik – genau wie Pallesches Karlsruher Gemeinschaftsschule. Der mächtige Digital-Verband Bitkom hat beide als “Smart School” ausgezeichnet. Kommt das jetzt in Mode, dass Schulen, die Bienenkörbe aufstellen und Hochbeete anlegen, gleichzeitig mit Quadrokoptern durch die Gegend fliegen und Makerspaces mit 3D-Druckern, Robotern und VR-Brillen im Gebäude haben?

Katarina Roncevic sagt: ja. Die junge Frau promoviert über BNE und ist so etwas wie die Chefideologin der Verknüpfung von Digitalität und sanftem Umgang mit der Natur. “Bildung für nachhaltige Entwicklung mit einem digitalen Ansatz bedeutet ein Lernen mit digitalen Medien. Aber auch über sie im Kontext einer Welt im globalen Wandel”, trägt die Greenpeace-Expertin vor. “Wir holen die Jugendlichen in ihrem täglichen Umgang mit digitalen Medien ab – und erreichen so möglicherweise Haltung und Handlung zugunsten von Nachhaltigkeit.”

Silke Müller, die Leiterin der Waldschule, tourt seit der Coronavirus-Pandemie über fast alle digitalen Podien der Republik. Sie ist die Jeanne d’Arc digitalen Lernens – aber Müller ist auch eine beharrliche Mahnerin. Sie kennt sehr genau die Überlastungssituation, unter der Lehrer:innen leiden. Das Virus wütet und die Kultusminister schauen irgendwie tatenlos zu. “Was wir im Moment nicht machen können, ist ganze Kollegien zu gewinnen und zu sagen: ‘Kommt, volle Power, wir machen das jetzt!'”, sagt sie, “dann springen uns die Lehrkräfte aufs Dach.” Deswegen hat sie nur eine kleine BNE-Gruppe gegründet. Damit “die anfängt zu laufen und vorangeht“. Ihr Ansatz ist, mit einem Pilot-Team der nachhaltigen Entwicklung zusammen mit Greenpeace und dem Ministerium “einen Anker zu setzen”. In diesem Moment der großen Orientierungslosigkeit.

Die digitalen Bildungsanbieter haben Bildung.Table signalisiert, sich an einer Versorgung der Schüler mit Lernmaterialien im Distanzunterricht zu beteiligen. Auch kurzfristig stünden Kapazitäten bereit, um Lehrer und Schüler im Falle einer Schulschließung zu verbinden. In der begründeten Hoffnung, “dass Schulen im Neuen Jahr nicht auf vollständigen Distanzunterricht schalten müssen, wäre unsere Antwort auf Ressourcen für Distanzunterricht. ‘Prinzipiell ja‘ – und wie immer ‘liegt der Teufel im Detail‘”, sagte der CEO von Bettermarks, Arndt Kwiatkowski.

“Omicron besorgt uns alle”, sagte Stephan Bayer von Sofatutor. “Wenn Schulen in den Distanzunterricht wechseln, braucht es kurzfristig digitale Tools, um die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schüler:innen zu ermöglichen.” Sofatutor sei dafür bereit und ausgerüstet. “Als Plattform sind wir darauf vorbereitet, aber die Kurzfristigkeit wird trotzdem für alle Beteiligten sehr anstrengend“, sagte Max Maendler von Eduki. Ähnlich äußerten sich Simpleclub, Scobees, Studienkreis-Online und Codary.

Die Omicron-Variante des Corona-Virus bedroht möglicherweise schon bald den Präsenzunterricht in den Bundesländern. Eine Forscherin der KMK wies gerade die Kultusminister darauf hin, dass sie sich auf mögliche Schulschließungen vorbereiten sollten. (Siehe dazu Analyse und Blogpost in dieser Ausgabe). Bislang teilten Kultusminister unisono mit, sie wollten einen Lockdown der Schulen um jeden Preis verhindern. Die Kultusminister wollen sich noch im alten Jahr wegen Omicron zusammenschalten, erfuhr Bildung.Table aus Kreisen der KMK.

“Als digitale Bildungsanbieter ist genau das unsere Rolle – kurzfristig umzusetzenden Distanzunterricht zu unterstützen“, sagte Alex Giesecke von Simpleclub. “Konkret hat Simpleclub seit Beginn der Corona-Pandemie die App darauf optimiert, im Falle von nötigen Schulschließungen den Distanzunterricht zu unterstützen und möglich zu machen.” Simpleclub stellt die Inhalte in 14 Schulfächern von der fünften bis zur 13. Klasse bereit – für jedes Bundesland. Giesecke mahnte aber auch, “wir brauchen schnell eine flächendeckende und inklusive Lösung, die Distanzunterricht unabhängig von der Unterstützung durch das Elternhaus ermöglicht.”

“Sollte Omicron die Schulen erneut in großem Umfang zu Schließungen und Distanzunterricht zwingen, bietet der Studienkreis mit all seinen Ressourcen Hilfe an“, sagte, Tobias Lampe. Er leitet die Studienkreis Online-Nachhilfe. 10.000 Nachhilfe-Lehrerinnen und -lehrer mit Erfahrung im Online-Unterrichten stünden bereit. “Es ist jetzt wichtig, gerade die Kinder und Jugendlichen aus bildungsfernen und sozial schwächeren Familien nicht hängenzulassen, die unter den schulischen Auswirkungen der Pandemie am meisten gelitten haben.”

“Sollte es wirklich wieder zum Distanzunterricht kommen, ist es wichtig, dass Schüler und Schülerinnen nicht allein gelassen werden“, so Lena Spak von Scobees. Das ist ein neuartiges Lernmanagementsystem (LMS), das bislang von 1.000 Schulen getestet wurde. Durch die Arbeit mit dem LMS blieben Schüler und Schülerinnen mit ihren Lehrkräften im Austausch. “Entscheidend ist zu verstehen, dass Distanzunterricht nicht genauso ablaufen kann wie Präsenzunterricht – also Videokonferenz an und gut ist.” Scobees sei in der Lage, Schulen sofort zu onboarden. Innerhalb von einer Woche könne ein Kollegium fit gemacht werden für das LMS Scobees.

Stephan Bayer sagte, Sofatutor habe während der bisherigen Lockdows zehntausenden Lehrkräften freien Zugang gewährt. “Seitdem bauen wir das Angebot kontinuierlich aus, um auch jetzt wieder Lehrkräften in ganz Deutschland mit einer Vielzahl von Lerninhalten für alle Fächer und Klassenstufen, schnellen Anmeldeoptionen und stabilen Servern verlässlich zur Seite zu stehen.” Der Anmeldeprozess sei unbürokratisch, weil kostenfrei, ohne lange Diskussionen oder Anträge. “Wir hoffen, damit der Politik nochmal ganz klar zeigen zu können, wie intensiv wir bereits in der Schule eingesetzt werden und dass unter der neuen Regierung auch die Inhalteanbieter endlich mit Förderfähigkeiten bedacht werden, wie es schon lange für Schulbücher der Fall ist.”

Arndt Kwiatkowski von Bettermarks, das Mathematik für die Klassen vier bis zwölf in allen Bundesländern abbilden kann, sagte: Das Onboarden von Lehrkräften und ihren Klassen lasse sich nicht beliebig parallelisieren. Bei vorhandenen Indentitätsmanagern oder Lernmanagementsystemen der jeweiligen Bundesländer gehe das allerdings problemlos. “Es gibt das Angebot von Online-Seminaren für Lehrkräfte”, so der Bettermarks-Gründer. “Wir haben Reserven für eine starke Ausweitung der Nutzung vorgesehen – aber nicht beliebig.”

“Es ist Teil unserer DNA, Schüler:innen ergänzend zum (Distanz-)Unterricht zu unterstützen”, sagte Fredrik Harkort von Cleverly. “Wir sind jederzeit und vor allem auch kurzfristig bereit, Nachhilfe durch mehr Stundenkapazitäten bereitzustellen sowie im Zuge unseres Mentoring-Angebots bei fachübergreifenden Themen wie dem Lernen lernen zu unterstützen.” Harkort spricht für 60 digitale Bildungsanbieter, die sich im Falle einer Notlage ihre Hilfe für Distanzunterricht anböten.

Antonia Schein von Codary sagte auf Anfrage: “Um Schulen und Lehrer im Distanz-Unterricht zu unterstützen, stellen wir gerne einen vierwöchigen, digitalen Programmierkurs sowie das Onboarding für Lehrer für unsere Lernplattform &-App gratis zur Verfügung.” cif

Berit Lange arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, und die Epidemiologin hat gerade eine eindrückliche Warnung vor Omicron ausgesprochen. Langes Sätze unterscheiden sich kaum vom Expertenrat der Bundesregierung. Der hat gerade mit 19 von 19 Stimmen Alarm wegen einer monströsen Coronawelle geschlagen. Berit Lange aber ist Hauptautorin der Corona-Studie der Kultusminister – und widerspricht deren Corona-Schulpolitik. Während die Kultusminister noch immer reihum die Schulen zu den sichersten Orten der Republik erklären, sagt die Infektionsforscherin: “Das Geschehen kann ungemein schnell außer Kontrolle geraten. Wir haben keine Reaktionszeit.” Die Ministerpräsidenten der Länder trafen sich gestern mit Kanzler Olaf Scholz zu einer Notsitzung wegen Omicron.

Berit Lange verfolgte bei der Vorstellung der Corona-Studie der KMK eine andere Linie als ihre Auftraggeber. Die Schulbehörden sollten sich und die Schulen gründlich vorbereiten, sagte die gefragte Epidemiologin. “Wir sollten auf ein gutes Szenario hoffen – und uns auf das schlechte Szenario vorbereiten”, forderte Lange. “Und das kann heißen, dass es zu Schulschließungen oder teilweisen Schließungen kommen könnte.” Bildung.Table dokumentiert den kritischen Beitrag der Forscherin in dieser Ausgabe im Blogpost.

Berit Lange ist aber nicht die einzige, die eine von den Kultusministern abweichende Meinung zu Corona-Schulpolitik hat. Das Online-Magazin News4Teacher hat gerade gefragt, ob die Kultusminister ihre große Corona-Studie dem Bundestag vor seinem Corona-Beschluss verheimlicht haben. Die KMK hatte das Papier erst unter Verschluss gehalten und dann seine Veröffentlichung immer wieder hinausgezögert. In der Studie steht “Oktober 2021” als Datum der Fertigstellung. Die KMK veröffentlichte sie allerdings erst am 15. Dezember – “mit mindestens sechs Wochen Verzug”, wie News4Teachers festhält. Der Corona-Beschluss des neu gewählten Bundestages fällt genau in diese Phase. Und dieser Beschluss war für die Kultusminister extrem wichtig: Er strich allgemeine Schulschließungen aus dem Infektionsschutzgesetz. “Wurde die Studie bewusst in den ‘Giftschrank’ der KMK gelegt, bis die Abstimmung gelaufen und etwas Gras über die Sache gewachsen ist?” So fragt das Magazin.

Wer den Schulstaatssekretär des Landes Nordrhein-Westfalen, Mathias Richter (FDP), hört, der bekommt eine Ahnung davon, warum das so sein könnte. Richter saß in derselben Pressekonferenz, in der Lange die Schulbehörden aufforderte, die bevorstehende Omicron-Welle in die Überlegungen einzubeziehen. “Mein Anliegen ist, dass auch die Schulbehörden sich darauf vorbereiten”, sagte Lange.

Richters Kommentar zum Wunsch der Epidemiologin zu einer Corona-Schulpolitik der Kultusminister, die Schulen auf mögliche Schließungen vorbereitet: “Das sehen wir gar nicht vor. Und wenn die Frage lautet, überlegen Sie es vielleicht, dann lautet die Antwort: ‘Nein, das tun wir nicht’.” Der Staatssekretär baute sogar für den Fall vor, dass der Bund die Kultusminister zwingt, Schüler und Lehrer vor Omicron zu schützen. “Und trotzdem kann es übergeordnete politische Entscheidungen geben, die genau das vorsehen. Das wäre dann aus meiner Sicht falsch!”

Womöglich meinte NRW-Schulstaatssekretär Richter damit seinen eigenen Regierungschef. Denn Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst ist kein Omicron-Verharmloser. Er beobachte die Situation in den Nachbarländern sehr genau, schrieb Wüst auf Twitter. Das war ein Hinweis auf die Niederlande, die am Wochenende einen kompletten Omicron-Lockdown verhängten. “Die Politik muss den Bürgern ehrlich sagen, dass Einschränkungen im Alltag auch im neuen Jahr zwingend notwendig sein werden”, so der Ministerpräsident weiter. “Bund und Länder müssen daher noch vor Weihnachten einen #Fahrplan für die nächsten Wochen vereinbaren.” Genau das Gegenteil von dem also, was die Kultusminister taten: Erst beschlossen sie kollektiv, die Schulen nicht zu schließen. Dann veröffentlichten sie ihre Studie – und widersprachen offen den Warnungen ihrer leitenden Wissenschaftlerin Berit Lange.

Die scharfe Zuspitzung der Corona-Schulpolitik der Kultusminister auf die Frage, ob man Schulen schließen soll, treibt Schulleiter quer durch die Republik in die Verzweiflung. Denn was Matthias Richter und andere Spitzenpolitiker der Kultusbürokratie mit ihrer “Wir sehen das gar nicht vor“-Haltung bewirken, baden Rektorinnen und Rektoren aus. Sie sind mit den Maßnahmen zum Schutz der Schulen vor Corona oft überfordert und fühlen sich von der Politik im Stich gelassen.

Ein Lichtblick in Sachen Corona-Politik zeichnet sich indessen im Norden ab. Dort verfolgt man offensichtlich eine Doppelstrategie. “Wir gehen davon aus, dass wir die Schule nicht schließen werden und nicht werden schließen müssen”, sagte Schleswig-Holsteins Schul-Staatsekretärin Dorit Stenke (CDU). Aber das Land sei gegebenenfalls darauf vorbereitet: “Alle Schulen sind zu Beginn des Schuljahres von uns aufgefordert worden, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Wege zu finden und zu entwickeln, wie sie gegebenenfalls wieder in den Distanzunterricht gehen können.” Rückfragen von Bildung.Table bei einzelnen Schulen in Schleswig-Holstein haben dies bestätigt. Man teste in kürzeren Abständen immer wieder, ob die digitale Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern über Endgeräte, Lernmanagementsysteme und andere pädagogische Anwendungen funktioniere.

Von Dr. Berit Lange

Insgesamt ist die Verbreitungsgeschwindigkeit von Omicron trotz der aktuellen Situation, in der die Kontakte noch deutlich reduziert sind, im Vergleich zum präpandemischen Level hoch. Wir sehen in anderen europäischen Ländern, auch solchen mit hohen Impfquoten, sehr hohe Verbreitungsgeschwindigkeiten. Die Daten, die wir jetzt aus anderen Ländern haben, zeigen uns zwischen 1,5 und vier Tagen als Verdopplungszeiten. Das sind Reaktionszeiten, die wir bisher nur ganz am Anfang im März 2020 hatten. Das bedeutet, dass das Geschehen ungemein schnell außer Kontrolle geraten kann, ohne dass man lange Reaktionszeiten hat, wie wir sie bisher meistens tatsächlich immer noch hatten. Zwei bis vier Wochen hatten wir als Reaktionszeit, die brauchte die Politik meistens auch, um Maßnahmen zu ergreifen. Diese Zeit wird mit Omicron mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr möglich sein. Das ist das eine: wir haben keine Reaktionszeit.

Das andere ist, dass wir innerhalb einer Omicron-Welle auf einmal wieder punktuell ungemein höhere Belastungen im Gesundheitssystem haben könnten. Das gilt womöglich auch für andere kritische Infrastrukturen, weil einfach zu viele Menschen gleichzeitig krank werden. Es ist bisher immer so gewesen, dass es zuerst die Gesundheitssysteme der Erwachsenen trifft. Das würden wir auch bei Omicron im Augenblick so annehmen. Die sind in bisherigen Wellen überlastet, bevor die Kindersysteme überhaupt erst in dieses Problem hinein geraten. Das ist so, weil das individuelle Risiko für einen schweren Verlauf von COVID-19 bei Kindern sehr niedrig ist. Dies nehmen wir aktuell auch für Omicron an, außer, es gibt noch zusätzliche Belastungen wie RSV und Influenza.

Das heißt, eine Belastung der Gesundheitssysteme der Kinder wird auch bei Omicron vermutlich nur dann eintreten, wenn die Infektionsdynamik bei Kindern und Erwachsenen sehr weit auseinander geht (divergent ist). Wenn wir also bei den Kindern noch einmal deutlich höher Infektionszahlen hätten, als bei den Erwachsenen, dann wäre es möglich, dass wir – gerade wenn noch andere Atemwegsinfektionen dazu kämen -, grundsätzlich irgendwo in Bereiche kommen könnten, wo wir drei bis acht Prozent der Kinder pro Woche infiziert haben. Das wäre der Bereich, in dem es eben auch zu deutlichen Belastungen auch der Gesundheitssysteme der Kinder kommen könnte. Neben der Belastung der Gesundheitssysteme der Erwachsenen muss eben auch dies bedacht und beobachtet werden – auch wenn es unwahrscheinlich ist. Denn wir sind jetzt nur wenige Tage bis Wochen vor einer Omicron-Welle.

Die schnelle Verbreitungsgeschwindigkeit bedeutet für die Omicron-Welle aber, dass wir uns auf eine Überlastung der Gesundheitssysteme sowie der Infrastrukturen vorbereiten müssen. Das heißt aus meiner Sicht, man muss sich darauf vorbereiten, dass es Kontaktbeschränkungen in allen Bereichen der Gesellschaft geben wird. Und damit auch, dass man möglicherweise im Januar – jetzt nur was die Schulen angeht – in deutlich anderer Form in den Schulbetrieb geht, als das aktuell noch geplant ist. Ob das jetzt volle Schulschließungen sind, ob das teilweise Schließungen sind – das hängt von der Infektionssituation ab, die dann durch Omicron da ist. Weiterhin gilt aber natürlich, dass zur Belastungsreduktion der Erwachsenensysteme die Schulen erst an allerletzter Stelle mithelfen sollten. Wegen der schweren negativen Effekte für Schüler.

Klar ist, dass es epidemiologisch nie Sinn macht, als alleinige Kontaktbeschränkungsmaßnahme die Schulen zu schließen. Das hat meines Wissens nach auch keiner vor. Was aber wichtig ist, zu verstehen: immer wenn man in diese Situation kommt, dass man die Reproduktionszahl richtig schnell unter eins drücken muss (weil die Belastung der Infrastrukturen so hoch ist), dann braucht man eben genug Kontaktbereiche, um das auch effektiv schaffen zu können – dazu gehören dann in letzter Konsequenz auch die Schulen, wenn die anderen nicht ausreichen.

Man sollte es zuerst immer ohne die Schulen probieren, also mit strengen Kontaktbeschränkungen vor allem der Erwachsenen. Aber es kann die Situation geben, dass es nicht schaffbar ist ohne die Schulen. Und genau da könnten wir theoretisch im Januar sein. Mein Anliegen ist, dass auch die Schulbehörden sich darauf vorbereiten. Wir sollten auf ein gutes Szenario hoffen – und uns auf das schlechte Szenario vorbereiten. Und das kann heißen, dass es durch Omicron zu Schulschließungen oder teilweisen Schließungen kommen könnte, wenn strenge Kontaktbeschränkungen hauptsächlich für Erwachsene nicht ausreichen. Und gerade weil wir wissen, wie hoch die negativen gesundheitlichen Folgen solcher Schulschließungen für die Kinder sind, sollte man sich jetzt darauf vorbereiten, diese negativen Folgen möglichst mit passenden Maßnahmen abzufedern – und froh sein, wenn es nicht dazu kommen muss.

Dr. Berit Lange ist Leiterin der Klinischen Epidemiologie der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Sie ist Haupt-Autorin der Corona-Studie der KMK. Der Text ist ein – von Lange autorisiertes – Protokoll ihres Vortrags beim Pressehintergrund zur Vorstellung der Studie.

Statt Felix sitzt Roboter AV1 im Unterricht. Felix Gutmann ist 13, besucht die Stephani-Mittelschule in Gunzenhausen und kann nicht in die Schule kommen. Im Sommer 2020 wurde bei ihm Leukämie diagnostiziert. Um trotzdem am Unterricht teilnehmen zu können und möglichst wenig Stoff zu verpassen, nutzt er AV1. Das ist ein Roboter-Kopf, den die norwegische Firma No Isolation entwickelt und weltweit vertreibt. BR24 berichtete über Felix und seinen technischen Stellvertreter.

AV1 ist ungefähr 30 Zentimeter groß und hat weder Arme noch Torso, oder Beine. Eine kleine weiße Büste mit LED-Lampen als Gesicht steht nun auf dem Tisch von Felix im Klassenzimmer. “Der AV1 wurde bewusst dafür entwickelt, die physische Vertretung eines langzeitkranken Kindes im Präsenzunterricht zu sein”, sagt Carina Schmitz, die Pressesprecherin von No Isolation in Deutschland. Für das Büsten-Design habe man sich entschieden, damit AV1 auch von jüngeren Kindern transportiert werden kann. Und auch hinter dem fast-menschlichen Design steck eine Idee: “Zudem soll der Avatar zwar eine personifizierte Gestalt darstellen, jedoch ohne als vollwertige Person gesehen zu werden.”

AV1 ist mehr als nur Platzhalter für Felix. In ihm stecken Kamera, Mikrofron und Lautsprecher; ins Internet kommt der Roboter über 4G oder WLAN. So kann Felix aus der Ferne per Roboter und Livestream aufs Tablet am Unterricht teilnehmen. Auf Deutsch heißt das dann “Telepräsenz-Roboter”. Felix kann am Tablet die Kamera des Roboters steuern, den Kopf schwenken und “die Hand heben” – dann leuchtet der Kopf des Stellvertreters auf. Zusätzlich können die Augen von AV1, über Emojis auf dem Tablet ausgelöst, ein paar Gefühle ausdrücken.

Das Gerät hält laut Hersteller 5-6 Stunden im Livestream-Modus durch und sollte jede Nacht aufgeladen werden. Seit 2018 wird AV1 in Deutschland verkauft; 200 Einheiten sind hier gegenwärtig im Einsatz. Weltweit sind es 1.800 der Roboter. AV1 ist laut Hersteller DSGVO-konform; es werden keine persönlichen Daten gespeichert. Screenshots und Videoaufnahmen sind nicht möglich. Jeder Roboter ist immer einem Endgerät zugeordnet; es kann sich also immer nur ein Schüler verbinden. Es ist zudem leicht erkennbar, wenn das Gerät an oder aus ist. Das Gerät und die Software sind nicht billig: Ein AV1 kostet 4.700 Euro. Enno Eidens

In Brandenburg können sich Schulleiter:innen mit einer neuartigen Fortbildung für ihre künftige Tätigkeit qualifizieren. Akteure aus Schule und Wirtschaft lernen dabei zusammen. Als einziges Bundesland hat Brandenburg das nicht staatlich durchgeführte Programm “zusammenWachsen” als Qualifizierung für Schulleiter:innen zugelassen. Die Teilnehmenden sollen in Modulen zu Selbst- und Teamführung, New Work oder Change Management voneinander lernen. Statt Zukunftsfragen und Leadership stehe im Zentrum der Schulleitungsausbildung hierzulande häufig die Frage “Wie verwalte ich meine Schule?”, sagt Romy Möller, Coach und Initiatorin, gegenüber Bildung.Table. “Wir wollen uns von dem Silodenken verabschieden: dass Schulen sich nur aus Schulen, oder Unternehmen sich nur aus Unternehmen heraus entwickeln.”

Im Gegensatz zu staatlichen Angeboten der Schulleiter-Fortbildung, die in den Bundesländern sehr unterschiedlich geregelt ist und fünf bis 37 Tage dauert, tragen die Teilnehmenden die Kosten selbst. Ein bayerischer Landkreis ist eine Kooperation mit “zusammenWachsen” eingegangen und finanziert eine Teilnahme. Im Saarland und Niedersachsen wird das Programm als Bildungsurlaub, in Hamburg als Teil der Schulleiterqualifizierung anerkannt. Gespräche mit weiteren Bundesländern und Stiftungen für eine Teilfinanzierung liefen noch, sagt Möller. Von 2005 bis 2017 hatte der Berliner Verein Bildungscent mit “Partners in Leadership” ein ähnliches Programm für den Austausch von Führungskräften aus Schule und Wirtschaft angeboten. Im April 2022 soll “zusammenWachsen” mit maximal 18 Teilnehmenden starten. Interesse werde derzeit vor allem aus dem Schulbereich bekundet. Niklas Prenzel

Am Ende ist nicht klar, ob es Absicht war. Oder ob die Karlsruher Technik-Messe Learntec billigend in Kauf genommen hat, dass die große Lehrerfortbildung Mobile Schule in Hannover verschoben werden musste. Jedenfalls sollte die Learntec ursprünglich im Februar 2022 stattfinden, musste dann aber vorausschauend wegen Corona den Termin wechseln. Sie landete auf dem Mai/Juni-Wochenende vor Pfingsten. Genau auf jenen Tagen also, an denen die “Mobile Schule” in Hannover bereits seit Monaten geplant war. Eine Vielzahl von Ausstellern war umzubuchen, die Reservierung der großen Congress-Halle ebenfalls. Nun findet die Mobile Schule am 8. und 9. Juni de facto im Abseits statt: zu einem Zeitpunkt, wo in Baden-Württemberg und Bayern Ferien sind. Ein kostspieliger Bodycheck hat auf dem heiß umkämpften digitalen Bildungsmarkt stattgefunden.

Die Beteiligten in Karlsruhe tun so, als wüssten sie gar nicht, wer oder was die Mobile Schule eigentlich ist. “Wir hatten die Veranstaltung Mobile Schule nicht unbedingt auf dem Schirm”, teilt die Presseabteilung mit. Es habe praktisch keinen anderen Ausweich-Termin gegeben, heißt es in Karlsruhe. Normalerweise würden sich die großen Messen aus dem Weg – “oder man lässt es darauf ankommen.” Der für die Learntec zuständige Projektleiter der Karlsruher Messe, René Naumann, wollte sich zu dem Vorgang auf Nachfrage nicht äußern. Er sei “aktuell nicht verfügbar“, hieß es tagelang.

Sieht man sich die Entwicklung an, wundert es nicht. Die Learntec ist zwar eine alt eingesessene Messe über die technische Seite digitalen Lernens. Aber an Beliebtheit und Schnelligkeit kann die Learntec der schnell wachsenden Mobilen Schule nicht das Wasser reichen. Während man in Karlsruhe erst damit beginnt, ein anspruchsvolles Seminar-Programm zu etablieren, erreichte der Veranstalter und Erfinder der Mobilen Schule, Andreas Hofmann, in Pandemie-Zeiten weit über 10.000 Teilnehmer:innen mit seinen Veranstaltungen. Hoffmann kommt damit ziemlich nah an die Zahlen heran, welche die Learntec 2019 und 2020 erreichte: einmal 11.000, einmal 15.000 Besucher. Es scheint nur eine Frage der Zeit, ehe die Mobile Schule die Learntec einholt.

Wenn der Startschuss für die Anmeldung einer Mobilen Schule fällt, sind 1.000 Tickets nach zwei Stunden ausverkauft. Es ist Kult (und häufig auch ziemlich kitschig), wenn die Fans der Mobilen Schule aus ganz Deutschland anreisen, um sich gegenseitig digitales Lernen beizubringen – und Grünkohl zu feiern.

Im Jahr 2022 wird die Mobile Schule, die bislang an der Uni Oldenburg stieg, erstmals in einer großen Messehalle in Hannover stattfinden. Die unabgesprochene Verschiebung hätte den Business-Neuling Andreas Hofmann, der vor zwei Jahren noch Lehrer der Waldschule Hatten war, auch die Existenz kosten können. “Unser Termin steht seit Monaten”, sagt Hofmann. “Und wir haben nie etwas gehört, dass es Überschneidungen geben könnte. Den Termin hat die Learntec komplett autonom ohne Rücksprache verändert.” Recherchen bestätigten das. “Das hat die Messe entschieden“, sagte der Kurator des Veranstaltungsteils school@learntec, Micha Pallesche. Die gleichen Aussagen kamen von den anderen Kooperationspartnern.

Unter den Referent:innen ist die Haltung eindeutig. “Wenn es zu einer Kollision gekommen wäre”, sagt einer, der schon lange auf beiden Veranstaltungen vortrug, “dann wäre die Wahl eindeutig gewesen: Mobile Schule.” Alle von Bildung.Table angefragten Referent:innen haben sich so geäußert. cif

Im Landkreis Harz habe es einen Angriff durch Hacker gegeben, weil eine Berufsschule noch mit Lösungen von Microsoft arbeitete. Über eine Sicherheitslücke in der Anwendung konnten Unbekannte die Schule attackieren. Das wurde jetzt bekannt, als die Administratorin Martina Müller im MDR Podcast “Digital leben” sagte, dass sie die Schule vom Netz nehmen musste. Der Schaden für das Schulnetzwerk wäre sonst zu groß gewesen. Im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt kommen inzwischen flächendeckend Open-Source-Lösungen zur Anwendung – und zwar nicht nur in der Schule. Martina Müller, zuständig für IT im Landkreis Harz, sprach im Podcast über Hackerangriffe und Open Source Anwendungen. “Der Angriff hat uns recht gegeben in unserer Entscheidung, auf Open Source zu setzen. Denn wäre diese Schule schon umgestellt gewesen, dann hätte es diese Sicherheitslücke nicht gegeben.”

Mittlerweile sind es an den Schulen des Kreises 12.550 Nutzer, die auf eine Open-Source-Netzcloud zugreifen. Sie nutzen das finnische System Puavo, das sich in einer Ausschreibung durchgesetzt hatte. Alle Endgeräte, unabhängig vom Hersteller, haben Zugriff auf das System. Zentral für Müller ist jedoch etwas anderes: “Der wichtigste Punkt ist für mich die Souveränität, dass wir uns wirklich nicht abhängig machen, dass wir nicht an einen Konzern gebunden sind und gerade auch nicht mit unseren Daten.”

Open Source hat den Vorteil, dass jede Person oder Institution den ursprünglichen Quellcode den eigenen Bedürfnissen einsehen und weiterentwickeln kann – auch die Sicherheit von Netzwerken und Systemen kann so konfiguriert werden. Im Juli hatte Müller in dem Podcast erklärt, was die Vorteile von Open Source seien. Open Source sei nachhaltig, biete Vorteile bei der Sicherheit und bringe Souveränität mit sich.

Um Schulen im Harz mit Open Source-Lösungen auszustatten hat der Landkreis acht Mitarbeitende. Das sei nicht schlecht, gerade im Vergleich zu anderen Landkreisen, sagte Müller. Dennoch wünscht sie sich mehr Tempo beim Förderprogramm für IT-Administratoren, da dieses explizit auch zur Einstellung neuen Personals gedacht sei. Das einzige Problem: “Darauf warten wir leider seit den Sommerferien.” Im Landkreis Harz sind nicht nur die Schulen von Müller mit Open Source versorgt worden. Sowohl die Telefonanlage als auch die Firewall des Impfzentrums im Harz laufen mit Open Source – zuständig sind Müller und ihr Team. Robert Saar

Als sich Moritz Zöller aus seinem Arbeitszimmer in den Videocall klickt, erscheint ein alter Macintosh rechts über seinem Kopf. Er fand Apple schon toll, lange bevor es das erste Smartphone gab. Computer und die Welt, die man über sie erobert, haben ihn stets fasziniert. “Ich habe schon früh Webseiten programmiert und im Studium Computer gebastelt”, sagt der heutige Digitalkoordinator seiner Schule. Es ist das Gymnasium Bad Marienberg in Rheinland-Pfalz. Er studierte trotzdem zuerst auf das Lehramt Deutsch- und Geschichtslehrer. Seine Mathenoten waren fürs Informatikstudium zu schlecht.

Als die Schule einen EDV-Beauftragten suchte, hob Moritz Zöller sofort die Hand. Nebenher bildete er sich in einem Informatikkurs weiter und erobert sich seither die Hoheit über die digitale Entwicklung seiner Schule. Heute kümmert er sich um mehr als nur stockendes WLAN oder kaputte Lautsprecher. Er ist seit 2019 “Koordinator Bildung in der digitalen Welt”. Eine Aufgabe mit pädagogischem Anspruch. Und eine, für die er nicht all seine Pausen opfern muss. Um sie richtig auszufüllen, unterrichtet er pro Woche drei Stunden weniger.

Als “Koordinator Bildung in der digitalen Welt” ist es sein Job, seine Kolleginnen und Kollegen, seine Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern auf dem Prozess ins digitale Lehren und Lernen mitzunehmen. Als erste Amtshandlung regte Digitalkoordinator Zöller an seiner Schule an, mit den Kolleg:innen den rheinland-pfälzische Medienkompass in die Fachschaften zu übersetzen. Der Kompass beruht auf dem – gerade erneuerten – KMK-Strategiepapier “Bildung in der digitalen Welt” aus dem Jahr 2016. Seitdem sind die sechs Kompetenzen “Anwenden und Handeln”, “Problembewusst und sicher agieren”, “Analysieren und Reflektieren”, “Produzieren und Präsentieren”, “Informieren und Recherchieren” und “Kommunizieren und Kooperieren” im Unterricht am Bad Marienberger Gymnasium fest verankert. In Naturwissenschaften etwa drehen die Schüler:innen Lernvideos oder setzen in Deutsch Kurzgeschichten filmisch um. “Wir haben die Kompetenzen sehr konkret für die einzelnen Unterrichtseinheiten formuliert”, sagt Moritz Zöller. “Damit vor allem die Lehrkräfte abgeholt werden, die sich bislang mit digitalen Anwendungen im Unterricht schwertun.”

Was bringt die Digitalisierung der Pädagogik? Das ist die große Frage, mit der sich der Digitalkoordinator einer Schule tagtäglich beschäftigt. “Digitales Lernen muss so selbstverständlich werden, dass es von Lehrenden nicht mehr als Hürde empfunden oder als alleinige Aufgabe von Schulleitung und Medienkoordination aufgefasst wird”, sagt Moritz Zöller. Deshalb hat er Kollegen für eine Arbeitsgruppe rekrutiert, mit denen er seit über einem Jahr zusammen ein Medienkonzept verfasst. Mittlerweile fasst es über 70 Seiten.

Ein großer Teil des Medienkonzeptes handelt davon, was es überhaupt bedeutet, sich in der digitalen Welt zu bewegen. In “Mikrofortbildungen”, wie Moritz Zöller sie nennt, werden die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen digitalen Themen geschult. Etwa in Datensicherung. “Ich hatte in den letzten Jahren immer wieder Schüler, die kurz vor einer Prüfung zu mir kamen und sagten: ‘Irgendwie sind meine Notizen aus den letzten zwei Jahren weg, wie soll ich denn jetzt fürs Abi lernen?”. Was ein Backup ist, wie man es erstellt und welche Anwendungen wie funktionieren – all das lernen die Schüler:innen am Gymnasium in Bad Marienberg.

Teil des Medienkonzeptes ist auch eine Gruppe von etwa 30 Schülerinnen und Schüler, die ihre Mitschüler:innen bei digitalen Problemen beraten. “Digitale Helden” nennen sie sich. Sie sind auf Cybermobbing, Sexting und Privatsphäre spezialisiert haben. Sie schlichten bei Konflikten und wissen, an wen sich Betroffene wenden können. Das passiert, wenn Schüler sexistische Nachrichten erhalten oder ungefragt Bilder von Geschlechtsteilen zugesendet bekommen. “Wir haben gemerkt, dass es für viele Schüler einfacher ist, sich bei Problemen an andere Schüler als an Lehrer zu wenden”, sagt Moritz Zöller.

Digitales Lernen durch Selbstermächtigung, so funktioniert digitale Schulentwicklung in Bad Marienberg. Wenn Digitalkoordinator Zöller ein neues Tool entdeckt, überprüft er für seine Schule, wie es genau funktioniert. Er entscheidet, wann und wie die Lehrer es im Unterricht einsetzen. Einer seiner ehemaligen Schüler, der sich schon zu Schulzeiten auf IT spezialisiert hat, unterstützt ihn dabei. Er konzipiert Fortbildungen für bestimmte Tools für das Kollegium. Etwa zweimal im Jahr werden neue Anwendungen ins Portfolio aufgenommen. Nicht besonders viele, bedenkt man den rasant wachsenden Markt von Lernplattformen. Doch in Zukunft könnte das Evangelische Gymnasium Bad Marienberg vielleicht noch mehr unbekannte Lerntools ausprobieren. Denn der Datenschutzbeauftragte von Rheinland-Pfalz hat angekündigt, künftig keine Microsoft-Tools mehr an den Schulen zuzulassen.

Und vielleicht wird es bald auch mehr Anwendungen made in Bad Marienberg geben. Zurzeit entwickelt Moritz Zöller mit zwei Schülern seines Informatik-Kurses eine App, die den Alltag der Schülerinnen und Schüler plant. Mit Stundenplan, einem Überblick über Hausaufgaben und anstehenden Klassenarbeiten. Auch die Eltern sollen künftig über diese App Entschuldigungsschreiben für ihre Kinder hochladen können.

Es sind Lehrerinnen und Lehrer wie Moritz Zöller, die für die Digitalisierung des Bildungssektors eine zentrale Rolle spielen. Sie koordinieren die digitale Entwicklung; sie planen den Einsatz von digitalen Medien; Lehrer wie Zöller fördern die digitalen Kompetenzen der Schüler:innen und Lehrer:innen. Zöller wendet längst mehr als seine drei Ausgleichsstunden in der Woche für den digitalen Prozess am Bad Marienberger Gymnasium auf. Aber eine 100-Prozent-Stelle will er für diese Aufgabe nicht. Er sei Lehrer geworden, weil er gerne praktisch arbeitet. Zu mehr Entlastungsstunden würde er allerdings nicht nein sagen.

wir wünschen Ihnen Gesundheit zum Jahreswechsel! Noch nie war dieser fast ritualisierte Wunsch so wichtig wie heute: erneut steht die Republik vor einer Corona-Welle. Und wieder soll sie eine neue, ungeahnte Dimension erreichen. Für Schüler:innen und Lehrer:innen bedeutet das große Unsicherheit über Weihnachten und Neujahr. Kehren wir im Januar in die Klassenzimmer zurück? Das ist die bange Frage, die im Moment alle bewegt.

Wir beobachten für Sie also auch in der Weihnachtsausgabe von Bildung.Table, wie die Verantwortlichen für Schule und Unterricht mit der Situation umgehen. Und was die Hauptautorin der großen Corona-Studie der Kultusminister zum Thema Distanzunterricht zu sagen hat. Das ist leider spannender und verstörender, als wir gehofft hatten.

Dennoch eröffnen wir das Briefing mit einem ganz anderen Thema. Ein bisschen Hoffnung und Kreativität soll das Jahr beschließen: in Niedersachsen startete gerade ein Projekt, das mitreißend ist und das auf den ersten Blick Unvereinbares verknüpft: nachhaltige Entwicklung – und digitales Lernen.

Wir freuen uns auf das neue Jahr. Bildung.Table startete im Juni, ab Januar wollen wir sie noch besser, schneller und tiefer informieren. Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie uns ein Feedback zu dem geben, was Ihnen gefallen hat, was Ihnen gefehlt hat – und wo wir gefehlt haben. Schreiben Sie gern an bildung@table.media! Jedes Mail wird aufmerksam gelesen und beantwortet.

Wir lesen uns im neuen Jahr wieder – außer es kommt zu unerwarteten Beschlüssen bei den Kultusministern. Dann melden wir uns zwischen den Jahren.

Wir wünschen: Frohe Weihnachten, guten Rutsch und: bleiben Sie gesund!

Schüler von 26 Schulen in Niedersachsen fanden das ärgerlich. Wegen des Coronavirus wurde das Climate Lab des Projekts “Schools for Earth” in eine große Videokonferenz verwandelt. Allerdings entpuppte sich die Verlegung ins Internet als Glückstreffer. In der Verknüpfung von “Bildung für nachhaltige Entwicklung” (BNE) und digitaler Bildung entstehen Potenziale für neue Schule.

“Die beiden Bereiche BNE und Digitalität sind nicht zu trennen”, sagt Silke Müller, Leiterin einer der beteiligten Schulen. “Digital ist heute total normal für die Kinder und Jugendlichen. Wir leben schließlich im 21. Jahrhundert.” Die Leiterin der Waldschule Hatten verspricht sich von dem Projekt eine Wechselwirkung. Die Schüler sollten Nachhaltigkeit kennenlernen – und es in ihre von Tools und Apps überschwemmte Wirklichkeit übertragen.

Die Bildungsabteilung von Greenpeace betreibt Schools for Earth – bislang – mit sechs Schulen in Hamburg und 26 in Niedersachsen. Die Greenpeace-Leute wollen offenbar an den Schwung von Fridays for Future andocken. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist allerdings ein alter Bekannter beim Lernen. Schon 2005 hatten sich die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen mit der UN-Dekade “Bildung für eine nachhaltige Entwicklung” verpflichtet, die Idee der Nachhaltigkeit in ihre Schulen zu implantieren. Das hat nur so lala geklappt. Über den Status eines Sonderlings ist BNE in den meisten Lehranstalten nie hinausgekommen. Das könnte sich ändern, wenn die soziale Bewegung der Greta Thunberg eine Art pädagogischen Arm bekommt, der direkt in Klassenzimmer und Lehrpläne hineinwirkt – und sie dabei sprengt.

Zum Beispiel an der Integrierten Gesamtschule Buchholz. Dort sparen Schüler im Projekt “Aus eigener Kraft” möglichst viele Kilometer, indem sie auf Auto, Bus oder Zug verzichten. Zusätzlich gibts noch den “10.000 Schritte-Cup”. Im “gesunden Klassenzimmer” installierte die Schule CO2-Ampeln in Klassenräumen und befasste sich mit möglichen Auswirkungen von WLAN-Strahlung. Aber in Buchholz finden sich auch ein Schulgarten, ein Teich, Hochbeete und Schulbienen. Und die Firmen “Geoscopia” und “Germanwatch” nahmen live Satellitenbilder in der Schule auf, um den Klimawandel sichtbar zu machen.

“Wir haben sehr viele unterschiedliche Projekte an der Schule”, sagt Marcel David aus dem Schulleitungsteam. “Für uns ist jetzt die Aufgabe, das zu einem großen Projekt zusammenzufassen.” Das könnte das Schools-for-Earth-Thema sein. Allein die Tatsache, dass Greenpeace mit an Bord ist, dürfte Schüler motivieren. Umwelt- und Naturparkschule sind sie schon, jetzt stehen neue Fragen im Raum. “Wo kriegen wir die Energie her für die Laptops, die wir in diesem Projekt einsetzen? Und woher den Strom, den wir dabei verbrauchen?”, fragt Lehrer David. “Unsere Schüler machen sich sehr viele Gedanken dazu. Dieses Projekt wird viel auslösen.”

Eineinhalb Jahre lang will Greenpeace die Schulen begleiten. Vor Ort sagen die Umwelt-Lobbyisten Sätze, die jenen von kühlen Interessenvertretern ähneln. “Das ist der Kern unserer Arbeit, dass wir vom Wissen ins Handeln kommen, education for action”, sagt ein Greenpeace-Aktivist im Werbevideo. Und ruft die Schüler auf mitzuhelfen, um im Jahr 2035 die Pariser Klimaziele einhalten zu können. Das hat den Beigeschmack der Instrumentalisierung. Weil Schulen dafür da sind, Schüler zu bilden und zu emanzipieren – und nicht, um Fehler von Erwachsenen auszubügeln.

Micha Pallesche, Leiter der hochdekorierten Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe, sieht indes einen wichtigen Impuls für die Schulentwicklung. Es gebe immer wieder mal Projekte an Schulen, die einzelne Fächer berührten oder punktuelle Aktionen auslösten. “Ich glaube, das reicht einfach nicht mehr aus”, sagt Pallesche. “Das ganze Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung muss wirklich der geheime Lehrplan einer Schule sein.” Warum? Weil es Schulen verändert, um Schüler stark zu machen. Der Schulleiter spricht von “Schüler:innen, die nach draußen gehen in die Realität; die merken, dass sie etwas bewirken können und ernst genommen werden.”

Der Start des niedersächsischen Projekts, das die Landesregierung mit einem eigenen BNE-Erlass flankiert, scheint Pallesche recht zu geben. Die beteiligten Lehrer:innen berichten mit großer Begeisterung von einer Videokonferenz mit 26 Schulen. Sie habe jetzt 26 Zukunftsvisionen erlebt, von Schülern auf Plakaten visualisiert, erzählt die Waldschul-Lehrerin Melanie Englert. Viele Dinge ähnelten sich da ein bisschen, gewiss. “Aber ich habe sehr inspirierte Schüler erlebt, motivierte Schüler mit vielen tollen Ideen”, berichtet die Lehrerin. Sie unterrichtet Deutsch, Politik (GSW), “Werte und Normen” und Kunst. “Es macht was mit denen, wenn sie erleben, was alles an Ideen zusammen kommt.” Englert ist kaum zu bremsen. Sie zählt die Fächer auf, die in das Projekt einfließen. “Wir müssen jetzt eigentlich themenorientierten Unterricht oder ein großes Projekt daraus machen. Und möglichst alle Fächer integrieren.” Sie sagt integrieren, aber sie denkt wahrscheinlich: auflösen.

Wirklichkeit wurde das allerdings nur, weil man die analoge Veranstaltung kurzerhand in ein digitales Event verwandelte. Digitale Tools ermöglichten es, ein wichtiges Projekt zu beginnen – obwohl die Pandemie dem eigentlich entgegensteht. “Wir konnten uns sehen, verstehen, austauschen – und unheimlich viel voneinander mitnehmen”, schwärmt Englert. Ihre Waldschule gehört zu den digitalen Vorreitern der Republik – genau wie Pallesches Karlsruher Gemeinschaftsschule. Der mächtige Digital-Verband Bitkom hat beide als “Smart School” ausgezeichnet. Kommt das jetzt in Mode, dass Schulen, die Bienenkörbe aufstellen und Hochbeete anlegen, gleichzeitig mit Quadrokoptern durch die Gegend fliegen und Makerspaces mit 3D-Druckern, Robotern und VR-Brillen im Gebäude haben?

Katarina Roncevic sagt: ja. Die junge Frau promoviert über BNE und ist so etwas wie die Chefideologin der Verknüpfung von Digitalität und sanftem Umgang mit der Natur. “Bildung für nachhaltige Entwicklung mit einem digitalen Ansatz bedeutet ein Lernen mit digitalen Medien. Aber auch über sie im Kontext einer Welt im globalen Wandel”, trägt die Greenpeace-Expertin vor. “Wir holen die Jugendlichen in ihrem täglichen Umgang mit digitalen Medien ab – und erreichen so möglicherweise Haltung und Handlung zugunsten von Nachhaltigkeit.”

Silke Müller, die Leiterin der Waldschule, tourt seit der Coronavirus-Pandemie über fast alle digitalen Podien der Republik. Sie ist die Jeanne d’Arc digitalen Lernens – aber Müller ist auch eine beharrliche Mahnerin. Sie kennt sehr genau die Überlastungssituation, unter der Lehrer:innen leiden. Das Virus wütet und die Kultusminister schauen irgendwie tatenlos zu. “Was wir im Moment nicht machen können, ist ganze Kollegien zu gewinnen und zu sagen: ‘Kommt, volle Power, wir machen das jetzt!'”, sagt sie, “dann springen uns die Lehrkräfte aufs Dach.” Deswegen hat sie nur eine kleine BNE-Gruppe gegründet. Damit “die anfängt zu laufen und vorangeht“. Ihr Ansatz ist, mit einem Pilot-Team der nachhaltigen Entwicklung zusammen mit Greenpeace und dem Ministerium “einen Anker zu setzen”. In diesem Moment der großen Orientierungslosigkeit.

Die digitalen Bildungsanbieter haben Bildung.Table signalisiert, sich an einer Versorgung der Schüler mit Lernmaterialien im Distanzunterricht zu beteiligen. Auch kurzfristig stünden Kapazitäten bereit, um Lehrer und Schüler im Falle einer Schulschließung zu verbinden. In der begründeten Hoffnung, “dass Schulen im Neuen Jahr nicht auf vollständigen Distanzunterricht schalten müssen, wäre unsere Antwort auf Ressourcen für Distanzunterricht. ‘Prinzipiell ja‘ – und wie immer ‘liegt der Teufel im Detail‘”, sagte der CEO von Bettermarks, Arndt Kwiatkowski.

“Omicron besorgt uns alle”, sagte Stephan Bayer von Sofatutor. “Wenn Schulen in den Distanzunterricht wechseln, braucht es kurzfristig digitale Tools, um die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schüler:innen zu ermöglichen.” Sofatutor sei dafür bereit und ausgerüstet. “Als Plattform sind wir darauf vorbereitet, aber die Kurzfristigkeit wird trotzdem für alle Beteiligten sehr anstrengend“, sagte Max Maendler von Eduki. Ähnlich äußerten sich Simpleclub, Scobees, Studienkreis-Online und Codary.

Die Omicron-Variante des Corona-Virus bedroht möglicherweise schon bald den Präsenzunterricht in den Bundesländern. Eine Forscherin der KMK wies gerade die Kultusminister darauf hin, dass sie sich auf mögliche Schulschließungen vorbereiten sollten. (Siehe dazu Analyse und Blogpost in dieser Ausgabe). Bislang teilten Kultusminister unisono mit, sie wollten einen Lockdown der Schulen um jeden Preis verhindern. Die Kultusminister wollen sich noch im alten Jahr wegen Omicron zusammenschalten, erfuhr Bildung.Table aus Kreisen der KMK.

“Als digitale Bildungsanbieter ist genau das unsere Rolle – kurzfristig umzusetzenden Distanzunterricht zu unterstützen“, sagte Alex Giesecke von Simpleclub. “Konkret hat Simpleclub seit Beginn der Corona-Pandemie die App darauf optimiert, im Falle von nötigen Schulschließungen den Distanzunterricht zu unterstützen und möglich zu machen.” Simpleclub stellt die Inhalte in 14 Schulfächern von der fünften bis zur 13. Klasse bereit – für jedes Bundesland. Giesecke mahnte aber auch, “wir brauchen schnell eine flächendeckende und inklusive Lösung, die Distanzunterricht unabhängig von der Unterstützung durch das Elternhaus ermöglicht.”

“Sollte Omicron die Schulen erneut in großem Umfang zu Schließungen und Distanzunterricht zwingen, bietet der Studienkreis mit all seinen Ressourcen Hilfe an“, sagte, Tobias Lampe. Er leitet die Studienkreis Online-Nachhilfe. 10.000 Nachhilfe-Lehrerinnen und -lehrer mit Erfahrung im Online-Unterrichten stünden bereit. “Es ist jetzt wichtig, gerade die Kinder und Jugendlichen aus bildungsfernen und sozial schwächeren Familien nicht hängenzulassen, die unter den schulischen Auswirkungen der Pandemie am meisten gelitten haben.”

“Sollte es wirklich wieder zum Distanzunterricht kommen, ist es wichtig, dass Schüler und Schülerinnen nicht allein gelassen werden“, so Lena Spak von Scobees. Das ist ein neuartiges Lernmanagementsystem (LMS), das bislang von 1.000 Schulen getestet wurde. Durch die Arbeit mit dem LMS blieben Schüler und Schülerinnen mit ihren Lehrkräften im Austausch. “Entscheidend ist zu verstehen, dass Distanzunterricht nicht genauso ablaufen kann wie Präsenzunterricht – also Videokonferenz an und gut ist.” Scobees sei in der Lage, Schulen sofort zu onboarden. Innerhalb von einer Woche könne ein Kollegium fit gemacht werden für das LMS Scobees.

Stephan Bayer sagte, Sofatutor habe während der bisherigen Lockdows zehntausenden Lehrkräften freien Zugang gewährt. “Seitdem bauen wir das Angebot kontinuierlich aus, um auch jetzt wieder Lehrkräften in ganz Deutschland mit einer Vielzahl von Lerninhalten für alle Fächer und Klassenstufen, schnellen Anmeldeoptionen und stabilen Servern verlässlich zur Seite zu stehen.” Der Anmeldeprozess sei unbürokratisch, weil kostenfrei, ohne lange Diskussionen oder Anträge. “Wir hoffen, damit der Politik nochmal ganz klar zeigen zu können, wie intensiv wir bereits in der Schule eingesetzt werden und dass unter der neuen Regierung auch die Inhalteanbieter endlich mit Förderfähigkeiten bedacht werden, wie es schon lange für Schulbücher der Fall ist.”

Arndt Kwiatkowski von Bettermarks, das Mathematik für die Klassen vier bis zwölf in allen Bundesländern abbilden kann, sagte: Das Onboarden von Lehrkräften und ihren Klassen lasse sich nicht beliebig parallelisieren. Bei vorhandenen Indentitätsmanagern oder Lernmanagementsystemen der jeweiligen Bundesländer gehe das allerdings problemlos. “Es gibt das Angebot von Online-Seminaren für Lehrkräfte”, so der Bettermarks-Gründer. “Wir haben Reserven für eine starke Ausweitung der Nutzung vorgesehen – aber nicht beliebig.”

“Es ist Teil unserer DNA, Schüler:innen ergänzend zum (Distanz-)Unterricht zu unterstützen”, sagte Fredrik Harkort von Cleverly. “Wir sind jederzeit und vor allem auch kurzfristig bereit, Nachhilfe durch mehr Stundenkapazitäten bereitzustellen sowie im Zuge unseres Mentoring-Angebots bei fachübergreifenden Themen wie dem Lernen lernen zu unterstützen.” Harkort spricht für 60 digitale Bildungsanbieter, die sich im Falle einer Notlage ihre Hilfe für Distanzunterricht anböten.

Antonia Schein von Codary sagte auf Anfrage: “Um Schulen und Lehrer im Distanz-Unterricht zu unterstützen, stellen wir gerne einen vierwöchigen, digitalen Programmierkurs sowie das Onboarding für Lehrer für unsere Lernplattform &-App gratis zur Verfügung.” cif

Berit Lange arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, und die Epidemiologin hat gerade eine eindrückliche Warnung vor Omicron ausgesprochen. Langes Sätze unterscheiden sich kaum vom Expertenrat der Bundesregierung. Der hat gerade mit 19 von 19 Stimmen Alarm wegen einer monströsen Coronawelle geschlagen. Berit Lange aber ist Hauptautorin der Corona-Studie der Kultusminister – und widerspricht deren Corona-Schulpolitik. Während die Kultusminister noch immer reihum die Schulen zu den sichersten Orten der Republik erklären, sagt die Infektionsforscherin: “Das Geschehen kann ungemein schnell außer Kontrolle geraten. Wir haben keine Reaktionszeit.” Die Ministerpräsidenten der Länder trafen sich gestern mit Kanzler Olaf Scholz zu einer Notsitzung wegen Omicron.

Berit Lange verfolgte bei der Vorstellung der Corona-Studie der KMK eine andere Linie als ihre Auftraggeber. Die Schulbehörden sollten sich und die Schulen gründlich vorbereiten, sagte die gefragte Epidemiologin. “Wir sollten auf ein gutes Szenario hoffen – und uns auf das schlechte Szenario vorbereiten”, forderte Lange. “Und das kann heißen, dass es zu Schulschließungen oder teilweisen Schließungen kommen könnte.” Bildung.Table dokumentiert den kritischen Beitrag der Forscherin in dieser Ausgabe im Blogpost.

Berit Lange ist aber nicht die einzige, die eine von den Kultusministern abweichende Meinung zu Corona-Schulpolitik hat. Das Online-Magazin News4Teacher hat gerade gefragt, ob die Kultusminister ihre große Corona-Studie dem Bundestag vor seinem Corona-Beschluss verheimlicht haben. Die KMK hatte das Papier erst unter Verschluss gehalten und dann seine Veröffentlichung immer wieder hinausgezögert. In der Studie steht “Oktober 2021” als Datum der Fertigstellung. Die KMK veröffentlichte sie allerdings erst am 15. Dezember – “mit mindestens sechs Wochen Verzug”, wie News4Teachers festhält. Der Corona-Beschluss des neu gewählten Bundestages fällt genau in diese Phase. Und dieser Beschluss war für die Kultusminister extrem wichtig: Er strich allgemeine Schulschließungen aus dem Infektionsschutzgesetz. “Wurde die Studie bewusst in den ‘Giftschrank’ der KMK gelegt, bis die Abstimmung gelaufen und etwas Gras über die Sache gewachsen ist?” So fragt das Magazin.

Wer den Schulstaatssekretär des Landes Nordrhein-Westfalen, Mathias Richter (FDP), hört, der bekommt eine Ahnung davon, warum das so sein könnte. Richter saß in derselben Pressekonferenz, in der Lange die Schulbehörden aufforderte, die bevorstehende Omicron-Welle in die Überlegungen einzubeziehen. “Mein Anliegen ist, dass auch die Schulbehörden sich darauf vorbereiten”, sagte Lange.

Richters Kommentar zum Wunsch der Epidemiologin zu einer Corona-Schulpolitik der Kultusminister, die Schulen auf mögliche Schließungen vorbereitet: “Das sehen wir gar nicht vor. Und wenn die Frage lautet, überlegen Sie es vielleicht, dann lautet die Antwort: ‘Nein, das tun wir nicht’.” Der Staatssekretär baute sogar für den Fall vor, dass der Bund die Kultusminister zwingt, Schüler und Lehrer vor Omicron zu schützen. “Und trotzdem kann es übergeordnete politische Entscheidungen geben, die genau das vorsehen. Das wäre dann aus meiner Sicht falsch!”

Womöglich meinte NRW-Schulstaatssekretär Richter damit seinen eigenen Regierungschef. Denn Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst ist kein Omicron-Verharmloser. Er beobachte die Situation in den Nachbarländern sehr genau, schrieb Wüst auf Twitter. Das war ein Hinweis auf die Niederlande, die am Wochenende einen kompletten Omicron-Lockdown verhängten. “Die Politik muss den Bürgern ehrlich sagen, dass Einschränkungen im Alltag auch im neuen Jahr zwingend notwendig sein werden”, so der Ministerpräsident weiter. “Bund und Länder müssen daher noch vor Weihnachten einen #Fahrplan für die nächsten Wochen vereinbaren.” Genau das Gegenteil von dem also, was die Kultusminister taten: Erst beschlossen sie kollektiv, die Schulen nicht zu schließen. Dann veröffentlichten sie ihre Studie – und widersprachen offen den Warnungen ihrer leitenden Wissenschaftlerin Berit Lange.

Die scharfe Zuspitzung der Corona-Schulpolitik der Kultusminister auf die Frage, ob man Schulen schließen soll, treibt Schulleiter quer durch die Republik in die Verzweiflung. Denn was Matthias Richter und andere Spitzenpolitiker der Kultusbürokratie mit ihrer “Wir sehen das gar nicht vor“-Haltung bewirken, baden Rektorinnen und Rektoren aus. Sie sind mit den Maßnahmen zum Schutz der Schulen vor Corona oft überfordert und fühlen sich von der Politik im Stich gelassen.

Ein Lichtblick in Sachen Corona-Politik zeichnet sich indessen im Norden ab. Dort verfolgt man offensichtlich eine Doppelstrategie. “Wir gehen davon aus, dass wir die Schule nicht schließen werden und nicht werden schließen müssen”, sagte Schleswig-Holsteins Schul-Staatsekretärin Dorit Stenke (CDU). Aber das Land sei gegebenenfalls darauf vorbereitet: “Alle Schulen sind zu Beginn des Schuljahres von uns aufgefordert worden, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Wege zu finden und zu entwickeln, wie sie gegebenenfalls wieder in den Distanzunterricht gehen können.” Rückfragen von Bildung.Table bei einzelnen Schulen in Schleswig-Holstein haben dies bestätigt. Man teste in kürzeren Abständen immer wieder, ob die digitale Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern über Endgeräte, Lernmanagementsysteme und andere pädagogische Anwendungen funktioniere.

Von Dr. Berit Lange

Insgesamt ist die Verbreitungsgeschwindigkeit von Omicron trotz der aktuellen Situation, in der die Kontakte noch deutlich reduziert sind, im Vergleich zum präpandemischen Level hoch. Wir sehen in anderen europäischen Ländern, auch solchen mit hohen Impfquoten, sehr hohe Verbreitungsgeschwindigkeiten. Die Daten, die wir jetzt aus anderen Ländern haben, zeigen uns zwischen 1,5 und vier Tagen als Verdopplungszeiten. Das sind Reaktionszeiten, die wir bisher nur ganz am Anfang im März 2020 hatten. Das bedeutet, dass das Geschehen ungemein schnell außer Kontrolle geraten kann, ohne dass man lange Reaktionszeiten hat, wie wir sie bisher meistens tatsächlich immer noch hatten. Zwei bis vier Wochen hatten wir als Reaktionszeit, die brauchte die Politik meistens auch, um Maßnahmen zu ergreifen. Diese Zeit wird mit Omicron mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr möglich sein. Das ist das eine: wir haben keine Reaktionszeit.

Das andere ist, dass wir innerhalb einer Omicron-Welle auf einmal wieder punktuell ungemein höhere Belastungen im Gesundheitssystem haben könnten. Das gilt womöglich auch für andere kritische Infrastrukturen, weil einfach zu viele Menschen gleichzeitig krank werden. Es ist bisher immer so gewesen, dass es zuerst die Gesundheitssysteme der Erwachsenen trifft. Das würden wir auch bei Omicron im Augenblick so annehmen. Die sind in bisherigen Wellen überlastet, bevor die Kindersysteme überhaupt erst in dieses Problem hinein geraten. Das ist so, weil das individuelle Risiko für einen schweren Verlauf von COVID-19 bei Kindern sehr niedrig ist. Dies nehmen wir aktuell auch für Omicron an, außer, es gibt noch zusätzliche Belastungen wie RSV und Influenza.

Das heißt, eine Belastung der Gesundheitssysteme der Kinder wird auch bei Omicron vermutlich nur dann eintreten, wenn die Infektionsdynamik bei Kindern und Erwachsenen sehr weit auseinander geht (divergent ist). Wenn wir also bei den Kindern noch einmal deutlich höher Infektionszahlen hätten, als bei den Erwachsenen, dann wäre es möglich, dass wir – gerade wenn noch andere Atemwegsinfektionen dazu kämen -, grundsätzlich irgendwo in Bereiche kommen könnten, wo wir drei bis acht Prozent der Kinder pro Woche infiziert haben. Das wäre der Bereich, in dem es eben auch zu deutlichen Belastungen auch der Gesundheitssysteme der Kinder kommen könnte. Neben der Belastung der Gesundheitssysteme der Erwachsenen muss eben auch dies bedacht und beobachtet werden – auch wenn es unwahrscheinlich ist. Denn wir sind jetzt nur wenige Tage bis Wochen vor einer Omicron-Welle.

Die schnelle Verbreitungsgeschwindigkeit bedeutet für die Omicron-Welle aber, dass wir uns auf eine Überlastung der Gesundheitssysteme sowie der Infrastrukturen vorbereiten müssen. Das heißt aus meiner Sicht, man muss sich darauf vorbereiten, dass es Kontaktbeschränkungen in allen Bereichen der Gesellschaft geben wird. Und damit auch, dass man möglicherweise im Januar – jetzt nur was die Schulen angeht – in deutlich anderer Form in den Schulbetrieb geht, als das aktuell noch geplant ist. Ob das jetzt volle Schulschließungen sind, ob das teilweise Schließungen sind – das hängt von der Infektionssituation ab, die dann durch Omicron da ist. Weiterhin gilt aber natürlich, dass zur Belastungsreduktion der Erwachsenensysteme die Schulen erst an allerletzter Stelle mithelfen sollten. Wegen der schweren negativen Effekte für Schüler.

Klar ist, dass es epidemiologisch nie Sinn macht, als alleinige Kontaktbeschränkungsmaßnahme die Schulen zu schließen. Das hat meines Wissens nach auch keiner vor. Was aber wichtig ist, zu verstehen: immer wenn man in diese Situation kommt, dass man die Reproduktionszahl richtig schnell unter eins drücken muss (weil die Belastung der Infrastrukturen so hoch ist), dann braucht man eben genug Kontaktbereiche, um das auch effektiv schaffen zu können – dazu gehören dann in letzter Konsequenz auch die Schulen, wenn die anderen nicht ausreichen.

Man sollte es zuerst immer ohne die Schulen probieren, also mit strengen Kontaktbeschränkungen vor allem der Erwachsenen. Aber es kann die Situation geben, dass es nicht schaffbar ist ohne die Schulen. Und genau da könnten wir theoretisch im Januar sein. Mein Anliegen ist, dass auch die Schulbehörden sich darauf vorbereiten. Wir sollten auf ein gutes Szenario hoffen – und uns auf das schlechte Szenario vorbereiten. Und das kann heißen, dass es durch Omicron zu Schulschließungen oder teilweisen Schließungen kommen könnte, wenn strenge Kontaktbeschränkungen hauptsächlich für Erwachsene nicht ausreichen. Und gerade weil wir wissen, wie hoch die negativen gesundheitlichen Folgen solcher Schulschließungen für die Kinder sind, sollte man sich jetzt darauf vorbereiten, diese negativen Folgen möglichst mit passenden Maßnahmen abzufedern – und froh sein, wenn es nicht dazu kommen muss.

Dr. Berit Lange ist Leiterin der Klinischen Epidemiologie der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Sie ist Haupt-Autorin der Corona-Studie der KMK. Der Text ist ein – von Lange autorisiertes – Protokoll ihres Vortrags beim Pressehintergrund zur Vorstellung der Studie.

Statt Felix sitzt Roboter AV1 im Unterricht. Felix Gutmann ist 13, besucht die Stephani-Mittelschule in Gunzenhausen und kann nicht in die Schule kommen. Im Sommer 2020 wurde bei ihm Leukämie diagnostiziert. Um trotzdem am Unterricht teilnehmen zu können und möglichst wenig Stoff zu verpassen, nutzt er AV1. Das ist ein Roboter-Kopf, den die norwegische Firma No Isolation entwickelt und weltweit vertreibt. BR24 berichtete über Felix und seinen technischen Stellvertreter.

AV1 ist ungefähr 30 Zentimeter groß und hat weder Arme noch Torso, oder Beine. Eine kleine weiße Büste mit LED-Lampen als Gesicht steht nun auf dem Tisch von Felix im Klassenzimmer. “Der AV1 wurde bewusst dafür entwickelt, die physische Vertretung eines langzeitkranken Kindes im Präsenzunterricht zu sein”, sagt Carina Schmitz, die Pressesprecherin von No Isolation in Deutschland. Für das Büsten-Design habe man sich entschieden, damit AV1 auch von jüngeren Kindern transportiert werden kann. Und auch hinter dem fast-menschlichen Design steck eine Idee: “Zudem soll der Avatar zwar eine personifizierte Gestalt darstellen, jedoch ohne als vollwertige Person gesehen zu werden.”

AV1 ist mehr als nur Platzhalter für Felix. In ihm stecken Kamera, Mikrofron und Lautsprecher; ins Internet kommt der Roboter über 4G oder WLAN. So kann Felix aus der Ferne per Roboter und Livestream aufs Tablet am Unterricht teilnehmen. Auf Deutsch heißt das dann “Telepräsenz-Roboter”. Felix kann am Tablet die Kamera des Roboters steuern, den Kopf schwenken und “die Hand heben” – dann leuchtet der Kopf des Stellvertreters auf. Zusätzlich können die Augen von AV1, über Emojis auf dem Tablet ausgelöst, ein paar Gefühle ausdrücken.

Das Gerät hält laut Hersteller 5-6 Stunden im Livestream-Modus durch und sollte jede Nacht aufgeladen werden. Seit 2018 wird AV1 in Deutschland verkauft; 200 Einheiten sind hier gegenwärtig im Einsatz. Weltweit sind es 1.800 der Roboter. AV1 ist laut Hersteller DSGVO-konform; es werden keine persönlichen Daten gespeichert. Screenshots und Videoaufnahmen sind nicht möglich. Jeder Roboter ist immer einem Endgerät zugeordnet; es kann sich also immer nur ein Schüler verbinden. Es ist zudem leicht erkennbar, wenn das Gerät an oder aus ist. Das Gerät und die Software sind nicht billig: Ein AV1 kostet 4.700 Euro. Enno Eidens

In Brandenburg können sich Schulleiter:innen mit einer neuartigen Fortbildung für ihre künftige Tätigkeit qualifizieren. Akteure aus Schule und Wirtschaft lernen dabei zusammen. Als einziges Bundesland hat Brandenburg das nicht staatlich durchgeführte Programm “zusammenWachsen” als Qualifizierung für Schulleiter:innen zugelassen. Die Teilnehmenden sollen in Modulen zu Selbst- und Teamführung, New Work oder Change Management voneinander lernen. Statt Zukunftsfragen und Leadership stehe im Zentrum der Schulleitungsausbildung hierzulande häufig die Frage “Wie verwalte ich meine Schule?”, sagt Romy Möller, Coach und Initiatorin, gegenüber Bildung.Table. “Wir wollen uns von dem Silodenken verabschieden: dass Schulen sich nur aus Schulen, oder Unternehmen sich nur aus Unternehmen heraus entwickeln.”

Im Gegensatz zu staatlichen Angeboten der Schulleiter-Fortbildung, die in den Bundesländern sehr unterschiedlich geregelt ist und fünf bis 37 Tage dauert, tragen die Teilnehmenden die Kosten selbst. Ein bayerischer Landkreis ist eine Kooperation mit “zusammenWachsen” eingegangen und finanziert eine Teilnahme. Im Saarland und Niedersachsen wird das Programm als Bildungsurlaub, in Hamburg als Teil der Schulleiterqualifizierung anerkannt. Gespräche mit weiteren Bundesländern und Stiftungen für eine Teilfinanzierung liefen noch, sagt Möller. Von 2005 bis 2017 hatte der Berliner Verein Bildungscent mit “Partners in Leadership” ein ähnliches Programm für den Austausch von Führungskräften aus Schule und Wirtschaft angeboten. Im April 2022 soll “zusammenWachsen” mit maximal 18 Teilnehmenden starten. Interesse werde derzeit vor allem aus dem Schulbereich bekundet. Niklas Prenzel

Am Ende ist nicht klar, ob es Absicht war. Oder ob die Karlsruher Technik-Messe Learntec billigend in Kauf genommen hat, dass die große Lehrerfortbildung Mobile Schule in Hannover verschoben werden musste. Jedenfalls sollte die Learntec ursprünglich im Februar 2022 stattfinden, musste dann aber vorausschauend wegen Corona den Termin wechseln. Sie landete auf dem Mai/Juni-Wochenende vor Pfingsten. Genau auf jenen Tagen also, an denen die “Mobile Schule” in Hannover bereits seit Monaten geplant war. Eine Vielzahl von Ausstellern war umzubuchen, die Reservierung der großen Congress-Halle ebenfalls. Nun findet die Mobile Schule am 8. und 9. Juni de facto im Abseits statt: zu einem Zeitpunkt, wo in Baden-Württemberg und Bayern Ferien sind. Ein kostspieliger Bodycheck hat auf dem heiß umkämpften digitalen Bildungsmarkt stattgefunden.

Die Beteiligten in Karlsruhe tun so, als wüssten sie gar nicht, wer oder was die Mobile Schule eigentlich ist. “Wir hatten die Veranstaltung Mobile Schule nicht unbedingt auf dem Schirm”, teilt die Presseabteilung mit. Es habe praktisch keinen anderen Ausweich-Termin gegeben, heißt es in Karlsruhe. Normalerweise würden sich die großen Messen aus dem Weg – “oder man lässt es darauf ankommen.” Der für die Learntec zuständige Projektleiter der Karlsruher Messe, René Naumann, wollte sich zu dem Vorgang auf Nachfrage nicht äußern. Er sei “aktuell nicht verfügbar“, hieß es tagelang.

Sieht man sich die Entwicklung an, wundert es nicht. Die Learntec ist zwar eine alt eingesessene Messe über die technische Seite digitalen Lernens. Aber an Beliebtheit und Schnelligkeit kann die Learntec der schnell wachsenden Mobilen Schule nicht das Wasser reichen. Während man in Karlsruhe erst damit beginnt, ein anspruchsvolles Seminar-Programm zu etablieren, erreichte der Veranstalter und Erfinder der Mobilen Schule, Andreas Hofmann, in Pandemie-Zeiten weit über 10.000 Teilnehmer:innen mit seinen Veranstaltungen. Hoffmann kommt damit ziemlich nah an die Zahlen heran, welche die Learntec 2019 und 2020 erreichte: einmal 11.000, einmal 15.000 Besucher. Es scheint nur eine Frage der Zeit, ehe die Mobile Schule die Learntec einholt.

Wenn der Startschuss für die Anmeldung einer Mobilen Schule fällt, sind 1.000 Tickets nach zwei Stunden ausverkauft. Es ist Kult (und häufig auch ziemlich kitschig), wenn die Fans der Mobilen Schule aus ganz Deutschland anreisen, um sich gegenseitig digitales Lernen beizubringen – und Grünkohl zu feiern.

Im Jahr 2022 wird die Mobile Schule, die bislang an der Uni Oldenburg stieg, erstmals in einer großen Messehalle in Hannover stattfinden. Die unabgesprochene Verschiebung hätte den Business-Neuling Andreas Hofmann, der vor zwei Jahren noch Lehrer der Waldschule Hatten war, auch die Existenz kosten können. “Unser Termin steht seit Monaten”, sagt Hofmann. “Und wir haben nie etwas gehört, dass es Überschneidungen geben könnte. Den Termin hat die Learntec komplett autonom ohne Rücksprache verändert.” Recherchen bestätigten das. “Das hat die Messe entschieden“, sagte der Kurator des Veranstaltungsteils school@learntec, Micha Pallesche. Die gleichen Aussagen kamen von den anderen Kooperationspartnern.

Unter den Referent:innen ist die Haltung eindeutig. “Wenn es zu einer Kollision gekommen wäre”, sagt einer, der schon lange auf beiden Veranstaltungen vortrug, “dann wäre die Wahl eindeutig gewesen: Mobile Schule.” Alle von Bildung.Table angefragten Referent:innen haben sich so geäußert. cif

Im Landkreis Harz habe es einen Angriff durch Hacker gegeben, weil eine Berufsschule noch mit Lösungen von Microsoft arbeitete. Über eine Sicherheitslücke in der Anwendung konnten Unbekannte die Schule attackieren. Das wurde jetzt bekannt, als die Administratorin Martina Müller im MDR Podcast “Digital leben” sagte, dass sie die Schule vom Netz nehmen musste. Der Schaden für das Schulnetzwerk wäre sonst zu groß gewesen. Im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt kommen inzwischen flächendeckend Open-Source-Lösungen zur Anwendung – und zwar nicht nur in der Schule. Martina Müller, zuständig für IT im Landkreis Harz, sprach im Podcast über Hackerangriffe und Open Source Anwendungen. “Der Angriff hat uns recht gegeben in unserer Entscheidung, auf Open Source zu setzen. Denn wäre diese Schule schon umgestellt gewesen, dann hätte es diese Sicherheitslücke nicht gegeben.”

Mittlerweile sind es an den Schulen des Kreises 12.550 Nutzer, die auf eine Open-Source-Netzcloud zugreifen. Sie nutzen das finnische System Puavo, das sich in einer Ausschreibung durchgesetzt hatte. Alle Endgeräte, unabhängig vom Hersteller, haben Zugriff auf das System. Zentral für Müller ist jedoch etwas anderes: “Der wichtigste Punkt ist für mich die Souveränität, dass wir uns wirklich nicht abhängig machen, dass wir nicht an einen Konzern gebunden sind und gerade auch nicht mit unseren Daten.”

Open Source hat den Vorteil, dass jede Person oder Institution den ursprünglichen Quellcode den eigenen Bedürfnissen einsehen und weiterentwickeln kann – auch die Sicherheit von Netzwerken und Systemen kann so konfiguriert werden. Im Juli hatte Müller in dem Podcast erklärt, was die Vorteile von Open Source seien. Open Source sei nachhaltig, biete Vorteile bei der Sicherheit und bringe Souveränität mit sich.

Um Schulen im Harz mit Open Source-Lösungen auszustatten hat der Landkreis acht Mitarbeitende. Das sei nicht schlecht, gerade im Vergleich zu anderen Landkreisen, sagte Müller. Dennoch wünscht sie sich mehr Tempo beim Förderprogramm für IT-Administratoren, da dieses explizit auch zur Einstellung neuen Personals gedacht sei. Das einzige Problem: “Darauf warten wir leider seit den Sommerferien.” Im Landkreis Harz sind nicht nur die Schulen von Müller mit Open Source versorgt worden. Sowohl die Telefonanlage als auch die Firewall des Impfzentrums im Harz laufen mit Open Source – zuständig sind Müller und ihr Team. Robert Saar

Als sich Moritz Zöller aus seinem Arbeitszimmer in den Videocall klickt, erscheint ein alter Macintosh rechts über seinem Kopf. Er fand Apple schon toll, lange bevor es das erste Smartphone gab. Computer und die Welt, die man über sie erobert, haben ihn stets fasziniert. “Ich habe schon früh Webseiten programmiert und im Studium Computer gebastelt”, sagt der heutige Digitalkoordinator seiner Schule. Es ist das Gymnasium Bad Marienberg in Rheinland-Pfalz. Er studierte trotzdem zuerst auf das Lehramt Deutsch- und Geschichtslehrer. Seine Mathenoten waren fürs Informatikstudium zu schlecht.

Als die Schule einen EDV-Beauftragten suchte, hob Moritz Zöller sofort die Hand. Nebenher bildete er sich in einem Informatikkurs weiter und erobert sich seither die Hoheit über die digitale Entwicklung seiner Schule. Heute kümmert er sich um mehr als nur stockendes WLAN oder kaputte Lautsprecher. Er ist seit 2019 “Koordinator Bildung in der digitalen Welt”. Eine Aufgabe mit pädagogischem Anspruch. Und eine, für die er nicht all seine Pausen opfern muss. Um sie richtig auszufüllen, unterrichtet er pro Woche drei Stunden weniger.

Als “Koordinator Bildung in der digitalen Welt” ist es sein Job, seine Kolleginnen und Kollegen, seine Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern auf dem Prozess ins digitale Lehren und Lernen mitzunehmen. Als erste Amtshandlung regte Digitalkoordinator Zöller an seiner Schule an, mit den Kolleg:innen den rheinland-pfälzische Medienkompass in die Fachschaften zu übersetzen. Der Kompass beruht auf dem – gerade erneuerten – KMK-Strategiepapier “Bildung in der digitalen Welt” aus dem Jahr 2016. Seitdem sind die sechs Kompetenzen “Anwenden und Handeln”, “Problembewusst und sicher agieren”, “Analysieren und Reflektieren”, “Produzieren und Präsentieren”, “Informieren und Recherchieren” und “Kommunizieren und Kooperieren” im Unterricht am Bad Marienberger Gymnasium fest verankert. In Naturwissenschaften etwa drehen die Schüler:innen Lernvideos oder setzen in Deutsch Kurzgeschichten filmisch um. “Wir haben die Kompetenzen sehr konkret für die einzelnen Unterrichtseinheiten formuliert”, sagt Moritz Zöller. “Damit vor allem die Lehrkräfte abgeholt werden, die sich bislang mit digitalen Anwendungen im Unterricht schwertun.”

Was bringt die Digitalisierung der Pädagogik? Das ist die große Frage, mit der sich der Digitalkoordinator einer Schule tagtäglich beschäftigt. “Digitales Lernen muss so selbstverständlich werden, dass es von Lehrenden nicht mehr als Hürde empfunden oder als alleinige Aufgabe von Schulleitung und Medienkoordination aufgefasst wird”, sagt Moritz Zöller. Deshalb hat er Kollegen für eine Arbeitsgruppe rekrutiert, mit denen er seit über einem Jahr zusammen ein Medienkonzept verfasst. Mittlerweile fasst es über 70 Seiten.

Ein großer Teil des Medienkonzeptes handelt davon, was es überhaupt bedeutet, sich in der digitalen Welt zu bewegen. In “Mikrofortbildungen”, wie Moritz Zöller sie nennt, werden die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen digitalen Themen geschult. Etwa in Datensicherung. “Ich hatte in den letzten Jahren immer wieder Schüler, die kurz vor einer Prüfung zu mir kamen und sagten: ‘Irgendwie sind meine Notizen aus den letzten zwei Jahren weg, wie soll ich denn jetzt fürs Abi lernen?”. Was ein Backup ist, wie man es erstellt und welche Anwendungen wie funktionieren – all das lernen die Schüler:innen am Gymnasium in Bad Marienberg.