die Zukunft der Sprachkitas steht seit Monaten auf der Kippe – und mit ihnen der künftige Bildungserfolg zahlreicher Kinder. Der Bund hat den Ländern zugesagt, das Programm maximal bis Mitte nächsten Jahres weiter zu fördern. Doch Finanzminister Christian Lindner nutzt einen Haushaltstrick und lässt sich eine Hintertür offen. Mein Kollege Moritz Baumann hat recherchiert, wie er die Sprachkitas als Druckmittel nutzen kann. Dabei geht es um die Verhandlungen über das Kita-Qualitätsgesetz. Blicken Sie mit uns exklusiv in den aktualisierten Gesetzentwurf, den die Ampel Freitag beschließen will.

Kläglich im Stich gelassen hat die Politik laut Ethikrat Kinder und Jugendliche. Die 24 Sachverständigen schlagen Alarm, weil junge Menschen durch die Pandemie und weitere Krisen psychisch immer stärker belastet sind. Christian Füller schlüsselt die Forderungen des Rats für Schulpsychologie und Versorgung auf – und beleuchtet, ob Familienministerin Lisa Paus mit den Mental Health Coaches Erste Hilfe leisten könnte.

Im Streit um Microsoft an Schulen hat die Datenschutzkonferenz eine neue Etappe eingeläutet. Einstimmig haben die Datenschützer befunden, dass der Tech-Konzern gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstößt. Bisher hatten bloß einzelne Landesdatenschutzbeauftragte sich an Microsoft abgearbeitet. Vor welche Probleme die Entscheidung Schulleiter stellt, deren Schule M 365 nutzen, analysiert Christian Füller.

2026 kommt der Ganztagsanspruch – eine Mammutaufgabe für die Kommunen. Im Gastbeitrag widmet sich die DIW-Ökonomin Laura Schmitz der brisanten Frage: Wie muss die Betreuung organisiert sein, damit Schüler von ihr profitieren? Schmitz zeigt auf, dass Freiwilligkeit zur mehr mentaler Gesundheit führt. Andererseits verbessert mehr Ganztag nicht per se die Schulleistungen. Bund und Länder müssen auch für mehr Qualität sorgen.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre!

Es ist ein politischer Machtkampf, unter dem vor allem das Kita-Personal leidet. Seit Monaten beharken sich die Bundesfamilienministerin und ihre Länderkollegen, wer ab dem kommenden Jahr die Sprachkitas finanziert (wir berichteten). In der entscheidenden Haushaltswoche im November folgte dann das Ampel-Bekenntnis: Die Koalition will das Programm noch bis maximal Juni 2023 aus eigenen Mitteln bezahlen.

“Lange habe ich für eine Übergangslösung gekämpft”, betonte die Bundesfamilienministerin Lisa Paus daraufhin im Bundestag. Doch Recherchen von Bildung.Table zeigen, dass die Sprachkitas wohl weiter zittern müssen. Der Grund ist politischer Natur – und hängt mit einem Haushaltstrick zusammen.

Zwar ist der Etat für 2023 final beschlossen, doch das Geld für die Sprachkitas hat der Bundesfinanzminister bislang nicht freigegeben. Der Haushaltstitel im Etat des Familienministeriums ist mit einem Sperrvermerk versehen. “Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen“, heißt es im Beschluss des Haushaltsausschusses. Christian Lindner entscheidet also, ob er die 109 Millionen Euro freigibt. Nur warum?

Lindner hat seinen Kollegen im Kabinett ein Spardiktat aufgedrückt. Die Schuldenbremse gilt. Und sowieso hat der FDP-Minister ein Problem damit, immer weiter Projekte zu finanzieren, für die laut Grundgesetz die Länder zuständig sind. In einem bemerkenswerten Gastbeitrag für die FAZ spricht er von einer “finanzpolitischen Schieflage zwischen den Ebenen“. Ausdrücklich nennt er dabei: Bildung.

Das ist der tiefere Grund, dass der Bund die 109 Millionen Euro für die Übergangsfinanzierung der Sprachkitas nicht zusätzlich investiert, sondern aus dem Topf für das geplante Kita-Qualitätsgesetz umschichtet. Dafür hatte die Bundesregierung für 2023 und 2024 je zwei Milliarden zurückgelegt. “Das ist ein ‘linke Tasche, rechte Tasche’-Spiel”, kritisiert Silvia Breher, familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) spricht von einem “fatalen Signal zulasten der Kita-Qualität”. Was hängen bleibt: Bloß keinen Cent zu viel investieren. Die neue Lindner-Doktrin.

Doch das Misstrauen gegenüber den Ländern geht offenbar noch weiter. Denn: Das Kita-Qualitätsgesetz ist längst nicht in trockenen Tüchern. Im Bundesrat hatten die Länder, die dem Gesetz zustimmen müssen, harsche Kritik am Regierungsentwurf geäußert. Dieser greife “unverhältnismäßig in die Länderzuständigkeit und das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen ein”, hieß es in einer Stellungnahme des Bundesrats. Es drohte ein Vermittlungsausschuss – und damit weiterer erbitterter Streit.

“Der Sperrvermerk soll sicherstellen, dass der Bund mit den Ländern die notwendigen Verträge zur Mittelverwendung schließt. Das Tricksen geht also weiter“, heißt es aus einem unionsgeführten Landesministerium. Dort werden die Sprachkita-Millionen als Druckmittel des Bundes gesehen, um einen Aufstand der Länder beim Kita-Qualitätsgesetz zu verhindern. Denn am Ende entscheidet Christian Lindner, ob er die Sperre aufhebt – oder nicht.

Und tatsächlich kam just gestern, am Dienstag, Bewegung in die Verhandlungen. Der Bund will nun den Ländern entgegenkommen und beim Kita-Qualitätsgesetz auf eine verpflichtende soziale Staffelung der Kita-Gebühren verzichten. Das Bundesfamilienministerium bestätigte entsprechende Recherchen von Bildung.Table.

Ursprünglich sah der Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, die Länder zu verpflichten, Elternbeiträge für die Kita-Betreuung anhand sozialer Kriterien zu staffeln: unter anderem nach Einkommen und der Anzahl kindergeldberechtigter Kinder. Das löste Entrüstung in einigen Ländern aus. Mit der Neufassung des Gesetzes streckt die Bundesregierung nun die Hand aus.

Einen entsprechenden Änderungsantrag wollen die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP am Mittwoch im Familienausschuss einbringen (exklusiv zum Download). Am Freitag soll das Gesetz den Bundestag, am 16. Dezember schließlich den Bundesrat passieren. Klar ist: Für die Bundesregierung ist die Förderung der Sprachkitas und das Kita-Qualitätsgesetz ein gemeinsames Paket. Das bestätigen mehrere Abgeordnete gegenüber Bildung.Table.

Sollten die Länder im Bundesrat blockieren, hat der Finanzminister die Sperre der Sprachkita-Millionen in der Hinterhand. Das würde Lisa Paus, die die halbjährige Übergangslösung bereits überall als Erfolg verkaufte, viel politisches Kapital kosten. Und einige Länder protestieren bereits – darunter Bayern und Hamburg. Die Zeit, sich auf das Paket zu einigen, wird immer enger.

Der raue Ton, der mittlerweile herrscht, zeigte sich auch vergangene Woche in der Haushaltsdebatte. “Die Länder haben inzwischen deutlich weniger Pro-Kopf-Schulden und höhere Einnahmen als der Bund”, betonte die FDP-Haushälterin Claudia Raffelhüschen. “Trotzdem werden die Forderungen an den Bund immer mehr, immer dreister und der Tonfall immer hysterischer.”

“Dass die Ampel es bei den sogenannten ,Sprachkitas’ nicht schafft, die Finanzierung aufzubringen und letztendlich nur eine halbgare Übergangslösung gefunden wurde, zeigt, welche Prioritäten im grün geführten Ministerium herrschen”, kritisiert die AfD-Haushälterin Ulrike Schielke-Ziesing.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat jedenfalls die Bundesregierung per Beschluss aufgefordert, die “Voraussetzungen für die Übergangsfinanzierung” bis zum 20. Dezember zur schaffen. Das Finanzministerium teilt mit, Paus und Lindner wollen sich noch vor Jahresbeginn auf die weiteren Modalitäten verständigen. Am 1. Januar laufen die Verträge für die rund 7.500 Fachkräfte aus. Mit Christian Füller

Der Ethikrat hat sich mit einem dramatischen Appell an die Politik gewandt, um Kinder und Jugendliche besser zu schützen. “Die Verunsicherungen und psychischen Belastungen nahmen pandemiebedingt in allen Altersgruppen überdurchschnittlich zu”, sagte die Vorsitzende Alena Buyx. Kinder und Jugendliche seien oft in ausweglose Situation gebracht worden.

Auch Buyx Kollegin aus dem Ethikrat, Bischöfin Petra Bahr, warnte. “Es besteht das Risiko, dass bei der nächsten Krise schon wieder die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die ersten sind, die das zu spüren bekommen.” Der Jurist Stephan Rixen machte deutlich, um welche Dimension es geht. “Ein besonders dringender Notstand ist der Mangel an zeitnah verfügbarer psychosozialer Prävention.” Und das Mitglied des Rats ergänzte: “Wichtig ist die verlässliche Kooperation mit den Angeboten der Suizidprävention.”

Der Ethikrat bezieht sich aber nicht nur auf die Pandemie. Alena Buyx nannte “die gegenwärtigen, sich aufeinander stapelnden Krisen von Krieg, Inflation und Energie bis hin zur Klimakrise.” In einem Sofortmaßnahmen-Katalog fordern die 24 Mitglieder für Kinder und Jugendliche: flächendeckende Schulpsychologie, verlässliche Finanzierungen von Hilfsangeboten und einen unkomplizierten Zugang zu ärztlicher Diagnostik. Stephan Rixen brachte einen nationalen Gipfel psychische Gesundheit ins Gespräch. “Es passiert bislang offensichtlich wenig.” Die Studien zeigten einen Trend, der darauf hindeutet, “dass etwas im Gange ist, das tatsächlich schnelles Handeln erfordert.”

Beinah zeitgleich mit dem Ethik-Gutachten wurde bekannt, dass die Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) sogenannte “Mental Health Coaches” in Schulen schicken will. Allerdings konnte ihr Haus auf Nachfrage nicht beschreiben, wie die psychologische Hilfe für Schülerinnen und Schüler genau aussehen soll. Die Mittel in Höhe von zehn Millionen Euro hatte das Familienministerium in der nächtlichen Bereinigungssitzung für den Haushalt 2023 bekommen. “Was der Deutsche Ethikrat heute bestätigt, deckt sich mit meinen Forderungen der vergangenen Monate: Bei allen Entscheidungen sind Belange der jungen Generation mitzudenken”, sagte die Familienministerin zu Bildung.Table. “Die Zahlen zur seelischen Verfassung der Jüngeren müssen uns alle alarmieren.” Dass der Bundestag zehn Millionen Euro für ihre Idee der Mental Health Coaches bereitgestellt habe, sei ein erster Schritt.

Die Reaktionen bestanden nicht nur aus Bestätigung, sondern auch aus Wut und Enttäuschung. “Die heutige Ad-hoc-Stellungnahme des Ethikrates, die auf den Punkt ist, macht unfassbar wütend“, schrieb Julian Schmitz, Leiter der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche der Uni Leipzig. Seit Beginn der Pandemie sei klar, dass die Folgen für Kinder und Jugendliche desaströs sind. Die Gesellschaft liefere bisher nur “Feigenblätter”. “Es ist beschämend”, schreibt er auf Twitter.

Die sozialpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion im Bundestag, Heidi Reichinnek, begrüßte das Gutachten und die Ankündigung der Ministerin. “Jedoch bin ich sehr irritiert, dass man vonseiten der Bundesregierung kurz vor Ende der Haushaltsberatungen ein Programm für ‘Mental Health Coaches’ aufsetzt, zu dem bislang rein gar nichts bekannt ist.” Das Programm der Ministerin hatte zunächst das Hauptstadtbriefing Pioneer gemeldet.

Alix Puhl von der Puhl-Stiftung, die für die Belange psychisch gefährdeter Jugendlicher kämpft, warnt eindringlich davor, dass die Zeit davonläuft. “Das werden wir nicht mehr los”, sagte Puhl. “Diejenigen Kinder und Jugendlichen, die während oder nach Corona in Krisen geraten sind, haben oft keine Hilfe bekommen und vieles nicht verarbeitet.” Die große Welle stehe wohl erst bevor. “Es wird noch eine ganze Menge von Kindern nachkommen, deren seelische Verletzungen wir heute noch gar nicht sehen.”

In der Tat zeigt etwa die Nachfrage des Krisenchats, dass sich bei vulnerablen jungen Menschen möglicherweise etwas zusammenbraut. Bei der 24-Stunden-Online-Beratung per WhatsApp ist die Zahl der jungen Nutzer in diesem Sommer im Vergleich zum letzten Jahr um 150 Prozent angestiegen.

Der Maßnahmenkatalog des Ethikrates enthält eine Reihe von Punkten, die in einem Ad-hoc-Bericht, also einem Schnell-Gutachten, etwas überraschend anmuten. Denn dass die psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen nicht besonders gut ist, das ist lange bekannt. So ist das Verhältnis zwischen Schulpsychologen und Schülern in Deutschland kritisch. In Baden-Württemberg muss sich ein Schulpsychologe um 3.700 Schüler, in Niedersachsen sogar um 13.000 Lernende kümmern. Im Schnitt kommen in Deutschland 7.100 Schüler auf einen Schulpsychologen.

Der Ethikrat fordert nun unter anderem:

Die Co-Vorsitzende der Puhl-Stiftung reagierte auf die Forderungen erfreut und gleichzeitig zurückhaltend. Es sei bereits viel Zeit verloren gegangen. “Da kommt eine Reihe von Kindern auf uns zu, denen es nicht gut geht”, sagte Puhl. “Wir haben aber bei weitem nicht genug diagnostische Profis etwa an Schulen, um diese Kinder und Jugendlichen zu identifizieren.” Puhl betonte, wie wichtig es sei, psychischen Belastungen bei Kindern vorzubeugen. “Prävention ist das Zauberwort. Wir brauchen viel mehr gut ausgebildete Schulpsychologen. wir brauchen Krankenschwestern an Schulen. Wir brauchen Gleichaltrige, die auf ihre Mitschüler achten. Wir brauchen generell eine achtsame Schulkultur.”

Der Ethikrat hatte sich bereits vor zwei Jahren mit einer eigenen Stellungnahme zu dem Umgang mit Menschen in Altenheimen befasst. Woher nun der plötzliche und dramatische Appell für Kinder und Jugendliche im Rahmen eines Ad-hoc-Gutachtens? Bei ihrer Herbsttagung im September waren die Mitglieder des Ethikrates mit Jugendlichen zusammengetroffen – die ihnen live von ihrer Situation erzählten. “350 Schülerinnen und Schüler haben uns in wirklich tief beeindruckender Art und Weise von ihren Erfahrungen, Belastungen und Bedürfnissen berichtet”, sagte Buyx. Die Gesellschaft sei Kindern und Jugendlichen zu großem Dank verpflichtet. Die Medizinethikerin entschuldigte sich, dass auch der Ethikrat zu spät reagiert habe. Die Politik müsse jetzt schnell handeln.

Einzelne Datenschutzbeauftragte werden die neue Einstimmigkeit in der Datenschutzkonferenz nutzen. Sie wollen einerseits Schulen im Umgang mit Microsoft besser aufklären – und andererseits gegebenfalls die Nutzung untersagen. “Wir unterstützen die Verantwortlichen”, sagte Berlins Datenschutzbeauftragte Meike Kamp Bildung.Table mit Blick auf die Schulleiter. “Sollten sich Verantwortliche trotz unserer Beratungen weiterhin hartnäckig weigern, ihre datenschutzrechtlichen Pflichten zu erfüllen, werden wir prüfen, ob wir sie insoweit anweisen werden, diesen Pflichten nachzukommen.” Das bedeutet: Die Nutzung von Microsoft muss dann an der Schule beendet werden. Berlin gehörte zu den maßgeblichen Befürwortern einer klaren Linie gegen Microsoft.

Die Konferenz der deutschen Datenschutzbeauftragten hatte am Freitag festgestellt, dass Microsoft die Datenströme seines Systems Microsoft 365 nicht eindeutig klären kann (zum Download). Das Unternehmen verstoße damit gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die Landesdatenschutzbeauftragten hätten nunmehr den Rückhalt, die Nutzung von Microsoft 365 (M 365) in Schulen zu untersagen.

Das Besondere: Die Entscheidung ist einstimmig gefallen. Bisher hatten sich die Datenschutzbeauftragten einzeln an Microsoft abgearbeitet. Dazu gehörte der Beauftragte von Baden-Württemberg, Stefan Brink, der eine aufwändige Datenstrom-Analyse vorgenommen hatte. “An unserer erfolgreichen Linie ändert sich auch in Zukunft nichts”, sagte Brink zu Bildung.Table. “Dort, wo keine befriedende Lösung vor Ort gefunden wird und sich Betroffene bei uns beschweren, gehen wir dem weiter nach und beraten zunächst die Verantwortlichen.” Die vor der Sommerpause angeschriebenen Schulen, die M365 nutzten, seien mittlerweile auf rechtskonforme Produkte umgestiegen oder täten dies nun.

Der Datenschützer in Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann, sagte Bildung.Table, seine Behörde bleibe bei ihrer Linie. Kugelmann informiert auf seiner Website über die Problematik der Microsoft-Produkte und berät Schulen und ihren Datenschutzverantwortlichen.

Microsoft 365 wird von Schulen als leicht zu bedienendes integriertes Kommunikations- und Schreibtool benutzt. Zahlen, an wie vielen Schulen das Softwarepaket genutzt wird, rückt Microsoft nicht raus. Auf den Beschluss der Datenschutzkonferenz (DSK) reagierte Microsoft allerdings – und behauptete das Gegenteil. “Wir stellen sicher, dass unsere M 365-Produkte die strengen EU-Datenschutzgesetze nicht nur erfüllen, sondern oft sogar übertreffen”, hieß es in einer Erklärung.

In dem Dokument jedoch gesteht Microsoft implizit seine Intransparenz. “Kunden müssen die technische Funktionsweise von #Microsoft 365 nicht vollständig verstehen”, heißt es da. “Die reine technische Umsetzung kann durch den Auftragsverarbeiter [das ist Microsoft, Red] selbst in gewissem Rahmen bestimmt werden.”

Die DSK wendet sich nicht direkt an Microsoft, sondern an die Verantwortlichen für Datenverarbeitung an Schulen, meistens die Schulleiter. “Die können M 365 nicht datenschutzrechtskonform verwenden, weil sie nicht nachweisen können, dass M 365 transparent und rechtmäßig einsetzbar ist.” So erläuterte es Thüringens Landesdatenschutzbeauftragter Lutz Hasse gegenüber Bildung.Table. Von Microsoft übermittelte Unterlagen zeigten, dass Microsoft personenbezogene Daten für eigene Zwecke nutzt, hierüber aber keine weiteren Angaben macht. Hasse ist der Sprecher der Datenschutzkonferenz für Bildung und Medien.

Die DSK hatte eine eigene Arbeitsgruppe namens “Microsoft Onlinedienste” eingesetzt, die intensiv mit Microsoft zusammen arbeitete. Die AG prüfte aktualisierte Unterlagen des Software-Riesen. Nun legte die Arbeitsgruppe der DSK einen Bericht vor (zum Download). Darin steht, “dass der Nachweis von Verantwortlichen, Microsoft 365 datenschutzrechtskonform zu betreiben, auf der Grundlage des von Microsoft bereitgestellten Datenschutznachtrags vom 15. September 2022′ nicht geführt werden kann.”

Microsoft lege nicht offen, welche Daten es wie verwende. Die Verwendung personenbezogener Daten von Mitarbeitern oder Schülern zu eigenen Zwecken schließe den Einsatz eines Auftragsverarbeiters wie Microsoft im öffentlichen Bereich, insbesondere an Schulen, aus. Die Konsequenz daraus heißt laut Lutz Hasse: “Nunmehr haben die Aufsichtsbehörden den nötigen DSK-Rückenwind, um den Verantwortlichen die Nutzung von M 365 zu untersagen. Das muss natürlich verhältnismäßig geschehen.”

Ein Beispiel illustriert, welche Probleme sich aus der Intransparenz von Microsoft für die Verantwortlichen ergeben. Ein Schulleiter kann die einwilligenden Eltern gar nicht informieren, ob Daten ihrer Kinder verarbeitet werden – und für welche Zwecke dies geschieht. Der Schulleiter ist dann in einer Zwickmühle. Er muss laut Datenschutzgrundverordnung Auskunft über die Verwendung der Schülerdaten geben. Aber er kann den Auftragsverarbeiter Microsoft auch nicht anweisen, die Daten in bestimmter Weise zu verarbeiten. Denn Microsoft behält sich vor, die Daten für eigene Zwecke zu verarbeiten. Das gilt als ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Microsoft genau wie die DSK haben Offenheit für weitere Gespräche signalisiert.

Die Organisation des Schul-Ganztags – offen, teilgebunden oder gebunden – bleibt ein Streitpunkt, der Ministerien wie Verbände bewegt. Und stets schwingt die Frage mit: Mit welchem Modell erreichen wir die Kinder, die besonders viel Unterstützung brauchen? Das beschäftigt auch unsere Forschungsabteilung am DIW.

Eine jüngst als DIW Discussion Paper erschienene Untersuchung auf Basis des sozio-ökonomischen Panels (SOEP) zeigt nun: Grundschüler, die in einem offenen Modell freiwillig in die Ganztagsbetreuung gehen, profitieren am stärksten – gerade in Bezug auf ihr Sozialverhalten (Download der Studie).

Genauer: Kinder im Alter zwischen neun bis zehn Jahren, die freiwillig eine Ganztagsbetreuung besuchen, weisen eine bessere psychische Gesundheit auf, sind offener, extrovertierter und emotional stabiler. Demgegenüber steht die zentrale Erkenntnis: Bei Kindern, die sich nicht freiwillig für das Ganztagsmodell entscheiden, sind diese Effekte nicht nachweisbar.

Bei den klassischen Schulleistungen – gemessen in Form der Mathe- und Deutschnoten – sind die Effekte wieder anders gelagert: Hier profitieren von der Ganztagsbetreuung weder die Gruppe der Freiwilligen noch der Unfreiwilligen. Die Befunde unterstreichen, dass die Hausaufgabenbetreuung – wenn man alle Schüler vergleicht – bislang nicht die erhofften Erfolge erzielt.

Immerhin: Nachweisbar sind Effekte bei Kindern mit alleinerziehenden Eltern – eine im Bildungssystem benachteiligte Gruppe. Sie schreiben zumindest bessere Deutschnoten – ein Beitrag zu mehr Chancengleichheit.

Ausgangspunkt meiner Untersuchung war, die Wirkungen der Ganztagsbetreuung, wie oben geschildert, mit Selektionsmechanismen (freiwilliger Besuch – unfreiwilliger Besuch) in einen Zusammenhang zu bringen. Das gelingt mit einer empirischen Methode namens Marginal Treatment Effects (MTE).

Unterschieden werden Kinder mit hoher und niedriger Resistenz. Vereinfacht meint das: Kinder mit einer niedrigen Resistenz nehmen eher freiwillig am Ganztag teil. Sozio-ökonomische Merkmale wie der Migrationshintergrund, Bildungsgrad und das Einkommen der Eltern sind bereits rausgerechnet. Für die Resistenz sind Aspekte entscheidend, die nicht direkt in den Daten enthalten sind – zum Beispiel: die Motivation des Kindes und die Präferenz der Eltern für die Art der Nachmittagsbetreuung.

Mithilfe der MTE-Methode wies eine frühere Studie beispielsweise nach, dass Kinder mit Migrationshintergrund besonders vom Besuch eines Kindergartens profitieren. Nur genau diese Gruppe besucht seltener eine Kita – aufgrund der hohen Resistenz der Eltern (zum Download). Das Gegenteil ist bei jungen Erwachsenen der Fall. Hier weiß man, dass Personen, die freiwillig höhere Bildungsangebote wie Universitäten wahrnehmen, auch am meisten davon profitieren (zum Download). Was bislang ungeklärt war: Wie sieht es in der Altersgruppe zwischen Kita und Universität aus? Welche Rolle spielt hier die Präferenz der Eltern für ein bestimmtes Ganztagsmodell? Was bedeutet meine Analyse also für den Ganztagsausbau in Deutschland?

Sie belegt – entgegen einiger bildungspolitischer Ideologie – klar die positiven Effekte bei einer offenen Gestaltung des Ganztags, bei der sich Eltern und Kinder freiwillig entscheiden. Genau dieses Modell dominiert in den Grundschulen sowieso. Die Ergebnisse unterstreichen: Kinder, die freiwillig am Ganztag teilnehmen, entwickeln dort ihre sozio-emotionalen Fähigkeiten weiter. Das hat große Bedeutung für den Bildungserfolg – und damit auch die spätere Berufskarriere.

Ein ernstes Problem ist der zweite Befund, der die Leistungen der Schüler*innen betrifft: Der reine quantitative Ausbau vom Ganztag hin zum Rechtsanspruch für Grundschulkinder bis 2026 wird nicht ausreichen, um dem jüngst vom IQB bescheinigten Abwärtstrend entgegenzuwirken.

Bund und Länder müssen Geld in die pädagogische Qualität der Hausaufgabenbetreuung an Ganztagsschulen investieren. Einheitliche Qualitäts- und Ausbildungsstandards – und somit besseres, qualifizierteres Personal – könnten für einen solchen qualitativen Ausbau sorgen. Unter einem schnellen, rein quantitativen Ausbau leidet die Qualität. Das zeigt die Situation an den Kitas, in denen der Rechtsanspruch personell kaum zu bewerkstelligen ist.

Eine zentrale Limitation unserer Studie ist übrigens, dass sie die äußerst “datenhungrige” MTE-Analyse auf die Daten der sozio-ökonomischen Panels anwendet. Wenngleich solche Längsschnittdaten wichtige Ressourcen für die Bildungsforschung sind, stößt man mit der geringen Fallzahl bei Methoden wie den MTE schnell an Grenzen.

Deutlich präzisere Ergebnisse ließen sich mit amtlichen Vollerhebungen wie den Vergleichsarbeiten (VERA) erzielen – insbesondere wenn sich diese mit Sozialversicherungsdaten verknüpfen ließen. Diese Daten stehen der Forschung aber nicht zur Verfügung. Das verhindert wichtige Erkenntnisse, wie Ingo Isphording zuletzt im Bildung.Table treffend kommentiert hat.

Lesen Sie hier den Gastbeitrag: Die Datenlage ist ein Flickenteppich

Laura Schmitz ist Ökonomin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin. Sie forscht unter anderem zu den Wirkungen von Reformen im Bildungsbereich und an der Schnittstelle zwischen Sozial- und Umweltpolitik.

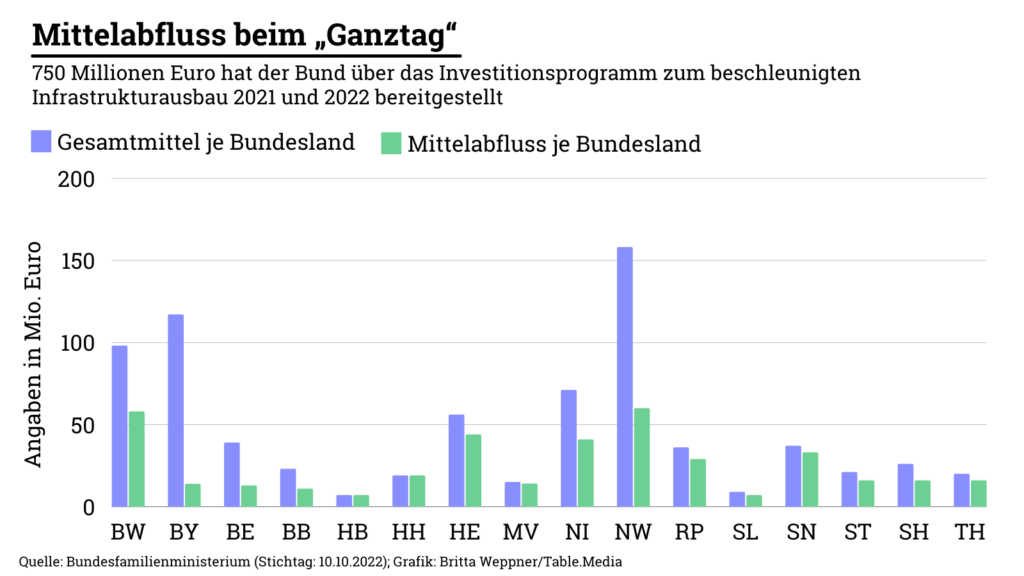

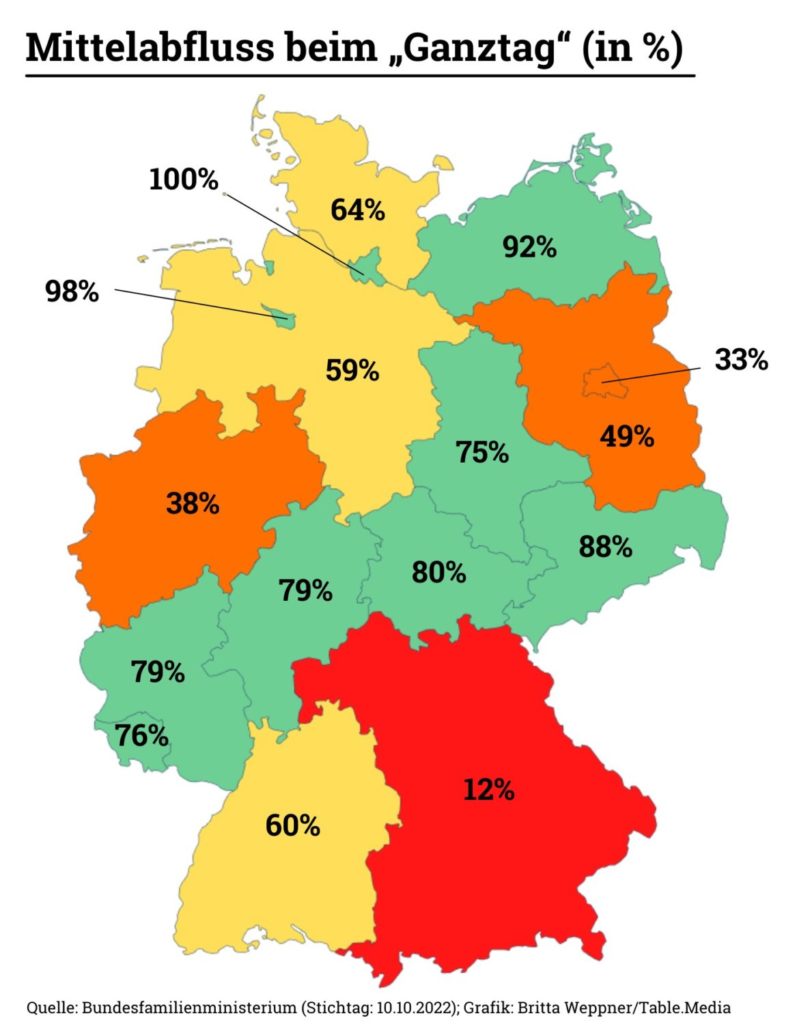

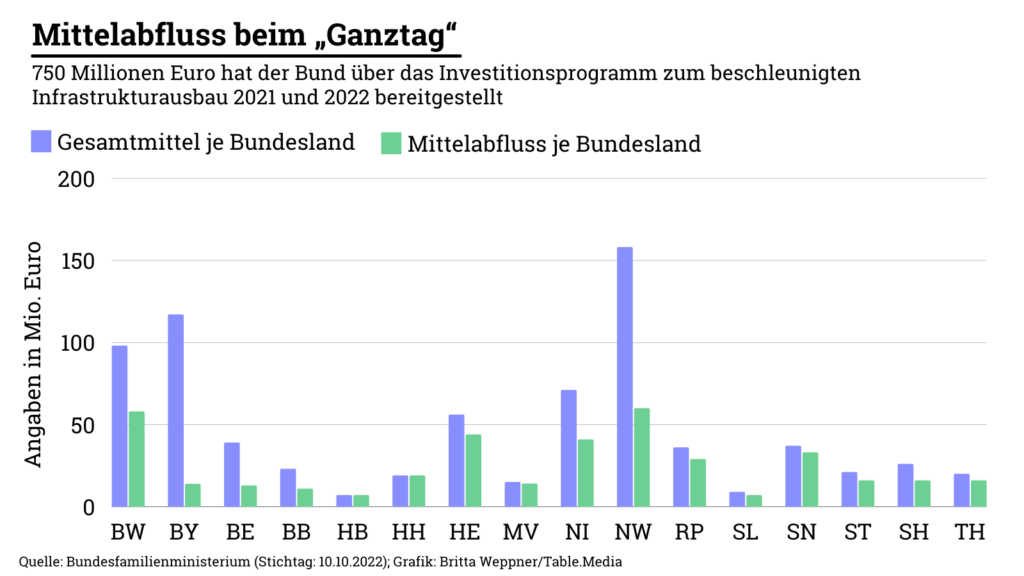

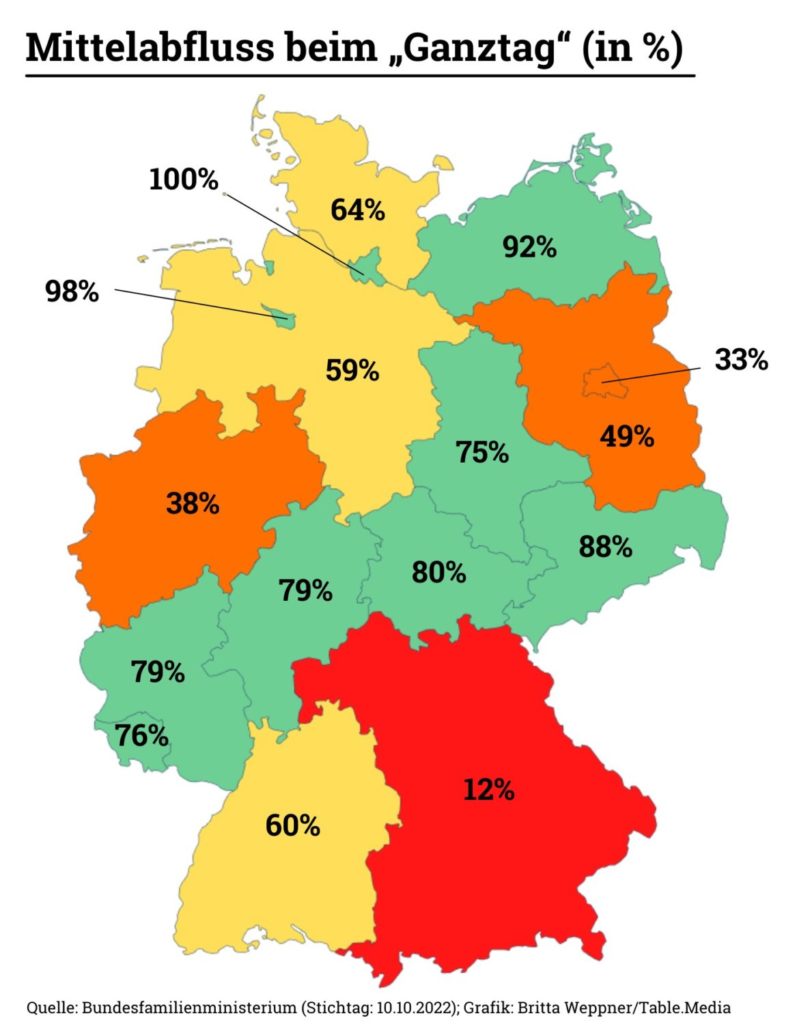

Um den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen zu beschleunigen, hat der Bund in einem ersten Schritt Finanzhilfen in Höhe von 750 Millionen Euro bereitgestellt. Bislang haben die Länder erst die Hälfte der Förderung (398 Millionen Euro) abgerufen; weitere 110 Millionen Euro sind bewilligt. Das geht aus einer Antwort des BMFSFJ auf Anfrage von Bildung.Table hervor (Stichtag: 10. Oktober). Das Investitionsprogramm läuft Ende des Jahres aus.

Während Hamburg bereits die gesamten Fördermittel, insgesamt 19 Millionen Euro, abgerufen hat und Bremen und Mecklenburg-Vorpommern die Abrufquote von 90 Prozent geknackt haben, sieht es in anderen Bundesländern schlechter aus. Bayern hat erst 12 Prozent der Mittel abgerufen, Berlin 33 Prozent und Nordrhein-Westfalen 38 Prozent (Zahlen zum Download).

Das Ministerium betont, dass vom Abruf der Mittel nicht direkt auf die “Investitionstätigkeit” geschlossen werden kann. Die Länder könnten das Geld auch während oder nach Abschluss einzelner Maßnahmen, wie beispielsweise Umbauten an den Schulen, abrufen. Und: “Mittel, die im Beschleunigungsprogramm nicht verausgabt wurden, stehen ab 2023 im Investitionsprogramm Ganztag erneut zur Verfügung”, erklärt ein Sprecher.

Und doch offenbaren die Zahlen: Ausreichend Geld im Haushalt ist nur ein erster Schritt. Die Schulträger müssen in der Lage sein, das Geld auszugeben. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB), der sich zuletzt sehr kritisch zur Umsetzung des Rechtsanspruchs geäußert hat, nennt die niedrige Quote beim Mittelabfluss ein Problem. “Rückmeldungen aus der Praxis haben verdeutlicht, dass einige Kommunen von der Beantragung von Mitteln abgesehen haben, weil sich Bauprojekte wegen der Flutkatastrophe im Sommer 2021, der Corona-Pandemie und der angespannten Marktlage im Bausektor verzögern”, erklärt eine Sprecherin. Der DStGB rechnet jedoch damit, dass einige Länder in den kommenden Wochen noch Anträge einreichen.

Lesen Sie auch: Kommunen in der Klemme – NRW-Bauministerin spricht Klartext

Insgesamt will der Bund 3,5 Milliarden Euro in den Ganztag investieren. Das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau (750 Millionen Euro) lief ursprünglich bis Ende 2021. Direkt nach Amtsantritt beschloss die Ampel-Koalition eine Verlängerung um ein Jahr. “Ein Abschluss der Maßnahmen innerhalb des vorgesehenen Förderzeitraums bis Ende 2021 ist vielfach nicht möglich”, hieß es damals in der Gesetzesbegründung. Nur: Der Topf ist auch ein Jahr später, trotz Verlängerung, nicht komplett geleert. Die aufgestauten Fördermittel übertragt das Bundesfamilienministerium nun in das Sondervermögen zum Ganztagsausbau (2,75 Milliarden Euro). Moritz Baumann

Eine große Mehrheit der Schülerinnen und Schülern ist der Ansicht, dass digitale Lernangebote in der Schule zu guter Bildung gehören. 95 Prozent der befragten Schüler finden eine gute Ausstattung für digitales Lernen an Schulen wichtig oder sogar sehr wichtig. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, wie Bildung.Table aus zuverlässiger Quelle vorab erfuhr. Bemerkenswert an dem Befund ist zugleich, dass hier der Anspruch der Schüler und die Wirklichkeit in den Schulen weit auseinander liegen. Denn nur 47 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass Schulen die gute digitale Ausstattung in aktuellen Krisenzeiten auch wirklich bereitstellen.

Die Bedeutung digitalen Lernens in der Schule hat quer über alle Altersgruppen der jungen Befragten eine hohe Priorität. Allerdings schätzen deutlich weniger Schüler Programmier- und Softwarekenntnisse für ihre künftigen beruflichen Qualifikationen als bedeutsam ein. 17 Prozent der Befragten halten diese für sehr wichtig, weitere 37 Prozent finden sie wichtig. Die Werte sind seit der Pandemie deutlich angestiegen. Dennoch liegen die Programmier- und Software-Kenntnisse in einem Ranking von Kompetenzen nur auf Platz 10. Weit davor kommen Selbstorganisation (Platz 1), Höflichkeit und Toleranz (2) oder Kenntnisse über Klima- und Umweltschutz (9).

Wenig Freude dürfte ein anderes Ergebnis der Befragung im Auftrag der Kinder- und Jugendstiftung den Freunden einer notenfreien Schule machen. Für Schülerinnen und Schüler steht eine faire Notengebung ganz oben bei den Bedingungen für eine gute Schulbildung. 98 Prozent der Befragten sehen faire Noten als wichtig oder gar sehr wichtig an (88 Prozent). Die Umfrage soll am morgigen Donnerstag offiziell veröffentlicht werden. Christian Füller

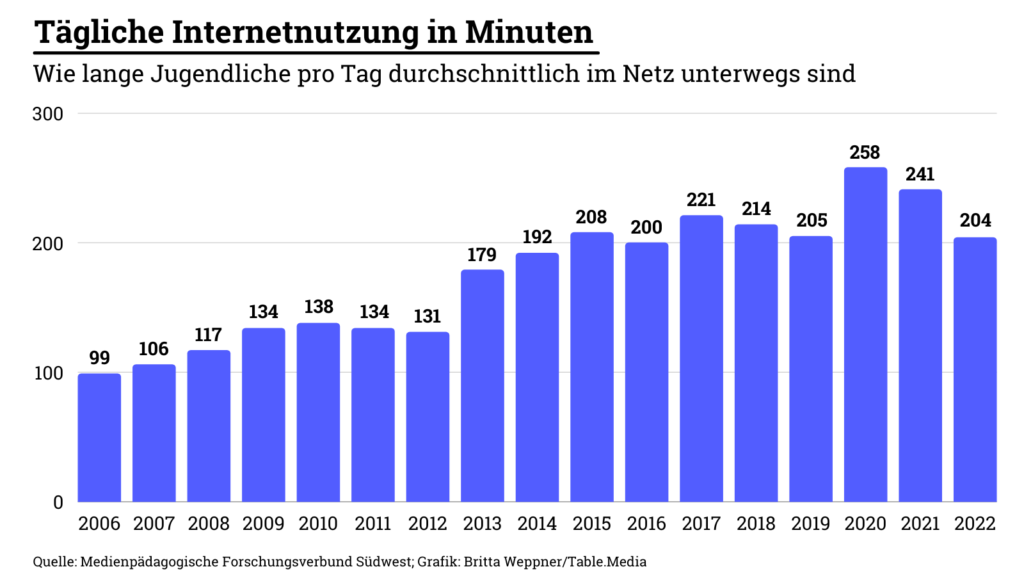

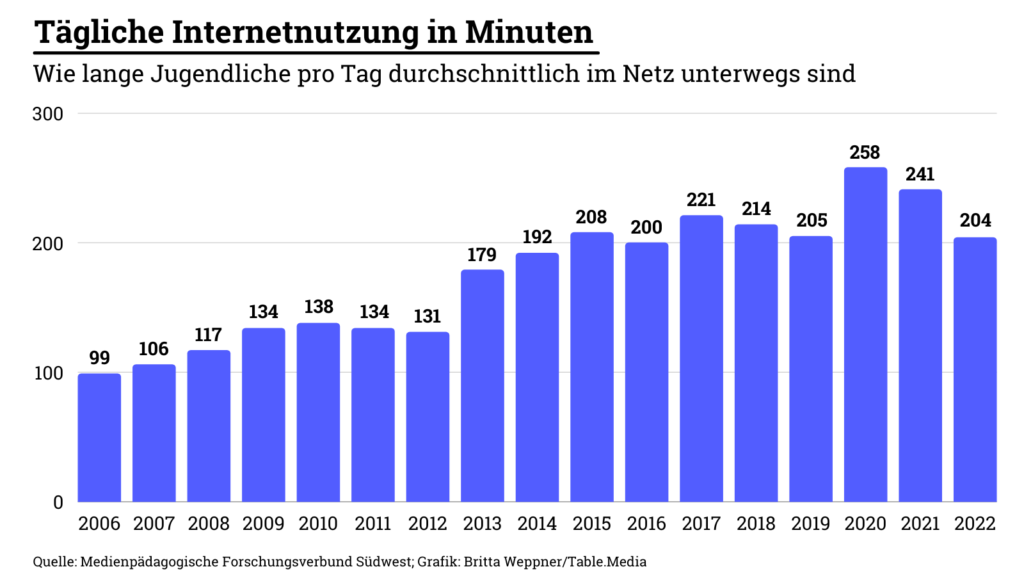

Die während der Pandemie auf über vier Stunden angewachsene tägliche Online-Nutzungszeit hat sich bei Jugendlichen wieder reduziert. Im Durchschnitt verbringen 12- bis 19-Jährige inzwischen jeden Tag 204 Minuten im Netz. Das ist das Ergebnis der jüngsten JIM-Studie, der Basisuntersuchung zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Das am Freitag erschienene Papier zeigt, dass bei der Aufklärung Jugendlicher über digitale Medien in den Schulen noch ein weiter Weg zu gehen ist. Zwölfjährige sind täglich drei Stunden im Netz – im Durchschnitt. Gymnasiasten nutzen das Netz mit 205 Minuten etwas intensiver als andere Schüler.

Die Rate der Smartphone-Besitzer unter den Jugendlichen ist – entgegen dem Rückgang bei der täglichen Nutzung – weiter gestiegen. Inzwischen geben 94 Prozent der 12-/13-Jährigen an, ein eigenes intelligentes Telefon zu besitzen. Bei den 18-Jährigen sind es 99 Prozent. Mädchen liegen sowohl beim Besitz einzelner Geräte wie Smartphones oder Tablets vor den Jungen als auch bei sozialen Medien. Vor allem Instagram und TikTok nutzen sie deutlich intensiver als Jungen. 70 Prozent der Mädchen sind täglich bei Instagram, die Jungs zu 54 Prozent. Bei TikTok steht es 61 zu 48 Prozent. Inzwischen sprechen einzelne Lehrkräfte mit Schülerinnen und Schülern über deren Social-Media-Nutzung.

Auch die Zahl der riskanten Begegnungen im Internet ist so hoch, dass sie mehr digitale Bildung in der Schule nahelegt. Ein Viertel der Jugendlichen wird im Netz von Fremden kontaktiert. Meist geben die Gesprächspartner sich selbst als Jugendliche aus. Die Autoren des “Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest” benutzen zum ersten Mal den Fachbegriff des Cyber-Grooming. Damit sind Annäherungen im Netz gemeint, die auf einen sexuellen Missbrauch abzielen. Eine Studie der Landesmedienanstalt in NRW hatte kürzlich eine Verdopplung der Kontaktaufnahme bei Acht- bis Zwölfjährigen gemessen. Über 20 Prozent berichteten von einer direkten sexuellen Ansprache durch Personen, die sich erst später als Erwachsene herausstellten. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 sagten sieben Prozent der Mädchen und vier Prozent der Jungen in der JIM-Studie, dass sie im Netz Pädophilen begegnet seien. Christian Füller

Immer mehr Eltern lassen ihre Kinder im Lesen und Schreiben fördern. Das geht aus Zahlen hervor, die das Nachhilfeinstitut Studienkreis meldet und die Bildung.Table exklusiv vorliegen. 2022 besuchen demnach doppelt so viele Kinder wie im Vorjahr die Lerntherapie für Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS). Die Zahl durchgeführter, diagnostischer Test habe sich um das 2,5-Fache erhöht. “Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Diagnostik und Lerntherapie so stark steigt, weil sich immer mehr Eltern Sorgen um die Lese- und Rechtschreibkompetenz ihrer Kinder machen”, sagt Silke Schwetschenau, Projektleiterin für Pädagogik im Studienkreis. Ohne den Test sei es für Eltern kaum möglich zu beurteilen, ob ihr Kind schlichtweg langsamer lesen und schreiben lernt – oder ob eine Lese-Rechtschreib-Schwäche hinter den vielen Fehlern stecke.

Das Institut, das deutschlandweit 120.000 Schülern Nachhilfe gibt, sieht durch die eigenen Zahlen die besorgniserregenden Ergebnisse des IQB-Bildungstrends bestätigt. Demnach erreicht jeder fünfte Viertklässler nicht die Mindeststandards Lesen. Jede Dritte verfehlt sie im Bereich Rechtschreibung. Angesichts der insgesamt geringen Leistungen werde es immer schwieriger, die Kinder zu identifizieren, die wegen einer Lese-Rechtschreib-Schwäche eine spezielle Förderung benötigen, um in der Schule den Anschluss nicht zu verpassen, schreibt Studienkreis. Das bedeutet auch: Der Nachhilfemarkt boomt in Deutschland. Niklas Prenzel

Nicht alle aus der Ukraine geflüchteten Schüler bekommen hierzulande einen Schulplatz. In Berlin warten laut Schulverwaltung derzeit 1.600 schulpflichtige Geflüchtete, wie der Tagesspiegel berichtet. Experten schätzen, dass in Berlin mehr als 5.000 ukrainische Jugendliche derzeit keine Schule besuchen. Da das Berliner Bildungssystem nicht ausreichend Kapazitäten bereitstellen könne, fordern die Experten ein Nothilfeprogramm. Es soll “strukturierte Tagesabläufe” in der Muttersprache ermöglichen. 200 ukrainische Lehrkräfte könnten bis zu 3.000 Schüler versorgen, rechnen die Autoren vor. Die Pädagogen sollten sich am ukrainischen Bildungssystem orientieren und neben Präsenzmodellen auch auf webbasierte Bildungsanwendungen setzen (Download des Papiers).

Das vorgeschlagene Programm würde “neue Chancen der Anschlussfähigkeit wenigstens an das Heimatbildungssystem eröffnen und den vielen ukrainischen Pädagog:innen in der Stadt bezahlte Arbeit und Sinnstiftung verschaffen.” Derzeit werde dem vom Bundesverfassungsgericht formulierten “Recht auf Bildung” nicht entsprochen. Das vorgeschlagene Nothilfeprogramm solle bis Ende 2023 laufen. Es sei nicht vertretbar, den geflüchteten Kindern und Jugendlichen in den nächsten acht Monaten Bildung und damit Perspektiven vorzuenthalten, schreiben die Autoren. Sobald Plätze im Regelbetrieb vorhanden sind, sollten die Schüler wechseln.

Verfasst haben das Schreiben, das Bildung.Table vorliegt, die Bildungsexperten der Bertelsmann-Stiftung, Dirk Zorn und Martin Pfafferott sowie Hans-Jürgen Kuhn von der Initiative Schöneberg hilft. Die Autoren blicken auf die Berliner Situation. Das Problem könnte, in abgeschwächter Form, auch andere Bundesländer betreffen. Allein in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt melden die Ministerien auf Anfrage von Bildung.Table rund 1.500 ukrainische Geflüchtete ohne Schulplatz, in Sachsen sind es 299.

Die Zahl der schulpflichtigen Ukrainer dürfte in Deutschland weiter steigen. Angesichts des anhaltenden Krieges und unsicherer Energieversorgungen rechnen Beobachter mit einer steigenden Zahl ukrainischer Geflüchteter im Winter. Das Expertenschreiben plädiert für einen offenen Bruch mit der offiziellen deutschen Bildungspolitik. Diese hatte seit Beginn der ukrainischen Fluchtbewegung die Integration der Geflüchteten ins deutsche Bildungssystem vorangetrieben. Der Vorschlag eines Nothilfeprogramms käme nun den Forderungen der ukrainischen Seite entgegen, die sich für eine Orientierung am eigenen Bildungssystem starkmacht. Niklas Prenzel

Die Umweltbehörde und die Handwerkskammer Hamburg wollen mit einer mindestens zweijährigen Kampagne verstärkt Azubis für klimarelevante Handwerksberufe werben. Der Stadtstaat prüft zudem ein Pilotprojekt für Ungelernte über 25. Sie sollen finanzielle Förderung erhalten, wenn sie sich für eine Lehre in der Branche entscheiden. Auch die Berufsorientierung soll an den Schulen der Hansestadt gestärkt werden: Unter Beteiligung der Handwerkskammer sollen Unterrichtsmaterialien entstehen, die aufzeigen, welche Berufe durch Klimaschutz und Energiewende an Bedeutung gewinnen. Zusätzlich erhalten Lehrer Fortbildungen und können in halbtägigen Kursen Handwerksberufe kennenlernen. Die Vorhaben sind das Ergebnis eines Runden Tisches, an dem Vertreter aus Behörden, dem Handwerk, von Hochschulen und der Arbeitsagentur teilnahmen. 2023 soll er weiter tagen.

Hamburg reagiert damit auf den Fachkräftemangel in klimarelevanten Handwerksberufen. Mit dem Klimaschutzgesetz hat sich die Hansestadt zum Umstieg verpflichtet – ähnlich wie andere Bundesländer. Wer in Hamburg neu baut, muss sich ab 2023 eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen lassen. Wer sein Dach großflächig erneuern lässt, für den gilt die Pflicht ab 2025. Und wer seine Heizung austauscht, muss nach dem Wechsel einen Teil der Wärmeenergie aus Erneuerbaren beziehen.

Einen neuen Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik zu finden, kostete Betriebe in Hamburg 2021 im Schnitt über drei Monate. Bei einem Elektrotechniker sind es laut Berechnung der Bundesagentur für Arbeit sogar vier. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) gibt an, dass deutschlandweit 250.000 Handwerker fehlen, davon 190.000 in klimarelevanten Gewerken.

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan sagte: “Wir wollen und werden zeigen: Klimaberufe sind spannend und sinnstiftend und sie bieten sichere Arbeitsplätze mit guten Verdienstaussichten.” Aber: Nicht jeder ist für die Jobs geeignet. Das verdeutlichte der Präsident der Handwerkskammer Hamburg, Hjalmar Stemmann. “Die Anforderungen, das Arbeitspensum und das Qualifizierungslevel für Klimahandwerkerinnen und -handwerker werden künftig noch weiter steigen”, sagte er.

Neben Auszubildenden will Hamburg künftig mehr Studierende für die Branche gewinnen. So beschloss der Runde Tisch, dass die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW), die Handwerkskammer und die Innungen künftig gezielt Nebenjobs für sie ausschreiben. Hans Schäfers, Professor für intelligente Energiesysteme und Energieeffizienz an der HAW, sagte: “Viele angehende Umweltingenieure oder Energietechnik-Experten wissen nichts von den Bedarfen der Betriebe und jobben in der Gastronomie oder Logistik.” Im Klimahandwerk könnten sie praxisrelevante Erfahrungen für ihren späteren Beruf sammeln. Anna Parrisius

Ab kommendem Schuljahr startet Baden-Württemberg in ersten Schulbezirken mit einer gezielten Förderung von Grundschulen nach Sozialindikatoren. Das hat die grün-schwarze Landesregierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag beschlossen. Das Land reagiert damit auf das schlechte Abschneiden beim IQB-Bildungstrend. Einen Grund sehen Experten im Förderbedarf für Kinder mit Zuwanderungshintergrund, deren Anteil in Baden-Württemberg besonders hoch ist.

Kultusministerin Theresa Schopper erklärte, das Institut für Bildungsanalysen (IBBW) arbeite derzeit an der Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Sozialindex. Er soll sich aus Indikatoren wie der Kaufkraft oder dem Bezug von Hartz IV zusammensetzen. Dem Startchancen-Programm zuvorkommend, will Baden-Württemberg damit Schulen in sozialen Brennpunkten gezielt fördern. Als Vorbild sieht das Ländle Hamburg. Zunächst soll der Index allerdings nur für einzelne Schulämter gelten (Biberach, Lörrach, Tübingen). In ihnen erprobt das Land eine gezielte Förderung benachteiligter Kinder an Grundschulen, die Schulleiter beantragen können. Später will Baden-Württemberg die indexbasierte Förderung auf andere Grundschulen ausweiten. Im Haushalt 2023/-24 sind dafür 1,1 Millionen Euro eingeplant.

Parallel dazu testet das Ministerium an je vier Grundschulen in vier Schulamtsbezirken den Einsatz multiprofessioneller Teams. Sie fördern Kinder zum Beispiel sprachlich oder motorisch. Schulen ab einer gewissen Größe können sich um Mittel für solche Teams bewerben. Diese werden dann fest im pädagogischen Konzept der Schule verankert. Für die Erprobung der Teams hat das Land im Haushalt 5,3 Millionen Euro vorgesehen.

Häme kam aus der Opposition: SPD-Fraktionschef Andreas Stoch, ehemals selbst Kultusminister, erklärte den Modellversuch als deutlich unzureichende Reaktion auf den IQB-Bildungstrend. Es brauche deutlich mehr finanzielle Mittel. Stoch sagte: “Wir benötigen schon jetzt zusätzliche und langfristig angestellte pädagogische Assistentinnen und Assistenten, multiprofessionelle Teams und Poolstunden zur Sprachförderung, die eine individuelle Förderung ermöglichen.”Benno Stieber

Das Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) und die Robert Bosch Stiftung wollen die Planungen rund um das Startchancen-Programm mit einer nicht-öffentlichen Dialogreihe flankieren. Das Auftaktgespräch soll am 7. Dezember stattfinden, bestätigt die Stiftung. “Wir wollen eine relativ kleine Runde bilden”, sagt Koordinatorin Petra Strähle. Bei der konkreten Teilnehmerliste hält sie sich bedeckt. Das BMBF habe seine Teilnahme zugesagt, weitere Einladungen seien an Fachleute in Landesministerien, Schulinstituten, Verbänden und den anderen Bildungsstiftungen verschickt worden.

Das Kolloquium sei eine “bewusste Befreiung aus den Zwängen formalisierter Verhandlungen“, so Strähle. Es laufe parallel zur Workshopreihe, die das BMBF und die Bildungsministerien in den Länder gemeinsam durchführen (mehr Informationen). “Bei solchen offiziellen Runden, die ein Ministerium initiiert, geht es immer auch um die politische Logik im Hintergrund“, sagt sie.

WZB und Bosch-Stiftung machen ein Alternativangebot: Ein Austausch über die weiter ungeklärten Steuerungsfragen und Rahmenbedingungen – abseits des Kompetenz-Gerangels zwischen Bund und Ländern. “Wir sind nicht Partei, wir sitzen nicht am Verhandlungstisch”, unterstreicht Strähle. Die Organisatoren planen sechs nicht-öffentliche Workshops über zwei Jahre, deren Ergebnisse sie “breit streuen” wollen. Moritz Baumann

Lesen Sie auch: FES-Experten legen Fahrplan fürs Startchancen-Programm vor

Den täglichen Schulbetrieb hat Anne Deimel längst hinter sich gelassen. 16 Jahre lang leitete sie eine Grundschule in Arnsberg im Sauerland. Vor zweieinhalb Jahren gab sie diese Position auf und widmete sich ganz ihren Aufgaben beim Landesverband Bildung und Erziehung Nordrhein-Westfalen (VBE NRW). Am Freitag wählten die Delegierten sie als erste Frau in den Vorstand des Landesverbands. Zusammen mit Stefan Behlau, der bereits seit 2017 Vorstand ist und wiedergewählt wurde, bilden die beiden ehemaligen Schulleiter nun die erste Doppelspitze der Bildungsgewerkschaft mit rund 24 000 Mitgliedern.

“Der VBE ist das Sprachrohr der Praxis”, sagt Deimel. Es ist ihr wichtig, den Verband mit all seinen Mitgliedern aus den Kitas und den verschiedenen Schulformen breit abzubilden. Die beiden seien “eine super Kombination”, findet Deimel. Stefan Behlau war Schulleiter einer weiterführenden Schule, sie bringt Erfahrungen aus der Grundschule mit. Auch freue es sie, nun als Vorständin eine Stimme und Ansprechpartnerin für die vielen weiblichen Lehrkräfte sein zu können.

“Es ist mir ein Anliegen, das Bildungssystem als Ganzes zu denken”, betont die ehemalige Schulleiterin. Die wichtigsten Themen seien für sie im Moment Chancengerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Demokratie. Schule sollte auf die Interessen und Bedürfnisse der Schüler eingehen. Aktuell gebe es beispielsweise kaum ein Kind, das das Thema Nachhaltigkeit nicht in irgendeiner Form beschäftigt, sagt Deimel. Warum also nicht als Klasse an einem Projekt teilnehmen, das den eigenen Stadtteil grüner gestaltet?

Genauso sollte Schule aber auch die Persönlichkeiten der Kinder stärken. Auch in ihrer Zeit als Grundschulleiterin hat Deimel Schüler selbst gefördert. Ein Mädchen, das große Rechenschwierigkeiten hatte, durfte etwa einmal die Woche für die Mathenachhilfe direkt zu Deimel ins Schulleiterbüro kommen.

In der Praxis scheitert eine breite individuelle Förderung am enormen Fachkräftemangel, das ist Deimel bewusst. Die Politik solle daher “das entsprechende Geld in die Hand nehmen”. Die neue VBE-Vorständin möchte gerne daran mitarbeiten, “dass die Politik endlich begreift, in welchem Bildungsnotstand die Schulen sind”.

Die 56-Jährige bemängelt, dass Politiker in Krisenzeiten oft leere Versprechen produzieren. Dann heißt es zwar, Bildung ist relevant – aber es passiert wenig. Angesichts des Lehrermangels, der schlechten IQB-Bildungsergebnisse und einer schleppenden Digitalisierung könnte Deimel auf Hauruck-Aktionen drängen. Aber nein, ihr Credo, wie sie es in der Rede zur Wahl vorgestellt hat, besteht aus einem Dreiklang: miteinander gestalten, dranbleiben und aushalten. Und: “Freude”. Denn ohne die klappe weder die Beziehungsarbeit beim Lernen noch im Verband.

Das klingt nicht nach kämpferischer Gewerkschaftsarbeit, sondern nach offenem Austausch aller Beteiligten. Gegenüber dem neuen Schulministerium in NRW schlägt Deimel so auch einen versöhnlichen Ton an. Der Fachkräftemangel sei schließlich nicht durch die aktuelle Landesregierung verschuldet, sondern das Ergebnis jahrelangen Ignorierens. Auch müsse man Schulministerin Dorothee Feller zugutehalten, dass sie sich kundig mache und genau hinschaue. Das macht Hoffnung, sagt Deimel. Dass Gewerkschaft und Ministerium einiges anders einschätzen, liege in der Natur der Sache. “Aber genau deswegen ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben.” Vera Kraft

30. November 2022, 13:00 Uhr, online

Regierungsbefragung: Bettina Stark-Watzinger

Anlässlich der beginnenden Sitzungswoche stellt sich Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung, Fragen und Anregungen der Abgeordneten. Die Veranstaltung wird live übertragen. INFOS

2. Dezember 2022, 14:00 bis 16:15 Uhr, online

Mikro-Impulse: Global-Nachhaltige Schule

Der Verein Mohio thematisiert in diesem Format die Herausforderungen, vor denen Schulen in einer global vernetzten Welt stehen. Die zwei Themenkomplexe lauten: Global denken, lokal handeln: Schule als Akteur in einer globalen Welt und Schule(n) im Aufbruch. Ziel der Veranstaltung ist, Schulen auf ihrem Weg als Akteure im Wandel zu begleiten. INFOS & ANMELDUNG

2. Dezember 2022, Saarbrücken

Tagung: Innovative and Interactive (Online) Education

e-Close, ein gemeinsames Projekt der Lodz University of Technology, der HTW Saarbrücken, der University of Alcalá und der University of Aveiro, ist ein Modell für interaktives und (a)synchrones Lernen im Bereich digitaler MINT-Bildung. Auf diesem Multiplier Event geht es um nachhaltige Bildung und Smart Gamification. INFOS

7. Dezember 2022, 15:00 bis 16:30 Uhr, online

MINTwoch: Klischeefrei

Thema dieses MINTwochs ist die Frage, wie klischeefreie, gendersensible MINT-Bildung in Grund- und weiterführender Schule gelingen kann. Gehostet wird das Event vom Team Bildung der Wissensfabrik und von Klischeefrei, einer Initiative zur Berufs- und Studienwahl. INFOS & ANMELDUNG

8. Dezember 2022, 16:00 bis 17:30 Uhr, online

Vortrag: Inverted Classroom & EduScrum

Die Universität Osnabrück bietet jedes Semester eine Online-Veranstaltungsreihe zur digitalen Lehre an. Dabei geht es um die Vermittlung von Praxistipps und evidenzbasierten Erkenntnissen. Karsten Morisse, Professor für Medieninformatik, spricht in seinem Vortrag über seine Erfahrungen mit dem Inverted Classroom und dem EduScrum-Ansatz. INFOS

8. Dezember 2022, Berlin

Konferenz: 380. Kultusministerkonferenz

Auf der 380. Kultusministerkonferenz tauschen sich die Kultusministerinnen und -minister mit Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger unter anderem über die Kompetenzzentren für digital gestützten Unterricht aus. INFOS

13. Dezember 2022, 11:00 Uhr, Berlin

Vorstellung des Positionspapiers: AG “MINT-Frauen” im Nationalen MINT Forum

Eine Arbeitsgruppe des Nationalen MINT Forums hat untersucht, wie mehr Mädchen für MINT-Disziplinen begeistert werden können und wie dadurch mehr Frauen in Berufen aus diesen Bereichen tätig sein wollen. Im Zuge der Präsentation des Positionspapiers werden außerdem Handlungsempfehlungen für jeden Bildungsabschnitt ausgesprochen. INFOS & ANMELDUNG

14. Dezember 2022, 12:00 bis 14:00 Uhr, Gießen und online

NIDIT Lunch Bag Session: Virtual Reality und Augmented Reality in der Hochschullehre

Mitarbeitende des Projekts NIDIT – Network for Impactful Digital International Teaching Skills der Justus-Liebig-Universität Gießen wollen mit diesem Event eine Möglichkeit zum Austausch für Lehrende schaffen. Dabei geht es um den Einsatz digitaler Medien in der Hochschullehre und Vor- und Nachteile, sowie Kosten und Nutzen des Einsatzes spezieller E-Learning-Tools. INFOS & ANMELDUNG

die Zukunft der Sprachkitas steht seit Monaten auf der Kippe – und mit ihnen der künftige Bildungserfolg zahlreicher Kinder. Der Bund hat den Ländern zugesagt, das Programm maximal bis Mitte nächsten Jahres weiter zu fördern. Doch Finanzminister Christian Lindner nutzt einen Haushaltstrick und lässt sich eine Hintertür offen. Mein Kollege Moritz Baumann hat recherchiert, wie er die Sprachkitas als Druckmittel nutzen kann. Dabei geht es um die Verhandlungen über das Kita-Qualitätsgesetz. Blicken Sie mit uns exklusiv in den aktualisierten Gesetzentwurf, den die Ampel Freitag beschließen will.

Kläglich im Stich gelassen hat die Politik laut Ethikrat Kinder und Jugendliche. Die 24 Sachverständigen schlagen Alarm, weil junge Menschen durch die Pandemie und weitere Krisen psychisch immer stärker belastet sind. Christian Füller schlüsselt die Forderungen des Rats für Schulpsychologie und Versorgung auf – und beleuchtet, ob Familienministerin Lisa Paus mit den Mental Health Coaches Erste Hilfe leisten könnte.

Im Streit um Microsoft an Schulen hat die Datenschutzkonferenz eine neue Etappe eingeläutet. Einstimmig haben die Datenschützer befunden, dass der Tech-Konzern gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstößt. Bisher hatten bloß einzelne Landesdatenschutzbeauftragte sich an Microsoft abgearbeitet. Vor welche Probleme die Entscheidung Schulleiter stellt, deren Schule M 365 nutzen, analysiert Christian Füller.

2026 kommt der Ganztagsanspruch – eine Mammutaufgabe für die Kommunen. Im Gastbeitrag widmet sich die DIW-Ökonomin Laura Schmitz der brisanten Frage: Wie muss die Betreuung organisiert sein, damit Schüler von ihr profitieren? Schmitz zeigt auf, dass Freiwilligkeit zur mehr mentaler Gesundheit führt. Andererseits verbessert mehr Ganztag nicht per se die Schulleistungen. Bund und Länder müssen auch für mehr Qualität sorgen.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre!

Es ist ein politischer Machtkampf, unter dem vor allem das Kita-Personal leidet. Seit Monaten beharken sich die Bundesfamilienministerin und ihre Länderkollegen, wer ab dem kommenden Jahr die Sprachkitas finanziert (wir berichteten). In der entscheidenden Haushaltswoche im November folgte dann das Ampel-Bekenntnis: Die Koalition will das Programm noch bis maximal Juni 2023 aus eigenen Mitteln bezahlen.

“Lange habe ich für eine Übergangslösung gekämpft”, betonte die Bundesfamilienministerin Lisa Paus daraufhin im Bundestag. Doch Recherchen von Bildung.Table zeigen, dass die Sprachkitas wohl weiter zittern müssen. Der Grund ist politischer Natur – und hängt mit einem Haushaltstrick zusammen.

Zwar ist der Etat für 2023 final beschlossen, doch das Geld für die Sprachkitas hat der Bundesfinanzminister bislang nicht freigegeben. Der Haushaltstitel im Etat des Familienministeriums ist mit einem Sperrvermerk versehen. “Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen“, heißt es im Beschluss des Haushaltsausschusses. Christian Lindner entscheidet also, ob er die 109 Millionen Euro freigibt. Nur warum?

Lindner hat seinen Kollegen im Kabinett ein Spardiktat aufgedrückt. Die Schuldenbremse gilt. Und sowieso hat der FDP-Minister ein Problem damit, immer weiter Projekte zu finanzieren, für die laut Grundgesetz die Länder zuständig sind. In einem bemerkenswerten Gastbeitrag für die FAZ spricht er von einer “finanzpolitischen Schieflage zwischen den Ebenen“. Ausdrücklich nennt er dabei: Bildung.

Das ist der tiefere Grund, dass der Bund die 109 Millionen Euro für die Übergangsfinanzierung der Sprachkitas nicht zusätzlich investiert, sondern aus dem Topf für das geplante Kita-Qualitätsgesetz umschichtet. Dafür hatte die Bundesregierung für 2023 und 2024 je zwei Milliarden zurückgelegt. “Das ist ein ‘linke Tasche, rechte Tasche’-Spiel”, kritisiert Silvia Breher, familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) spricht von einem “fatalen Signal zulasten der Kita-Qualität”. Was hängen bleibt: Bloß keinen Cent zu viel investieren. Die neue Lindner-Doktrin.

Doch das Misstrauen gegenüber den Ländern geht offenbar noch weiter. Denn: Das Kita-Qualitätsgesetz ist längst nicht in trockenen Tüchern. Im Bundesrat hatten die Länder, die dem Gesetz zustimmen müssen, harsche Kritik am Regierungsentwurf geäußert. Dieser greife “unverhältnismäßig in die Länderzuständigkeit und das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen ein”, hieß es in einer Stellungnahme des Bundesrats. Es drohte ein Vermittlungsausschuss – und damit weiterer erbitterter Streit.

“Der Sperrvermerk soll sicherstellen, dass der Bund mit den Ländern die notwendigen Verträge zur Mittelverwendung schließt. Das Tricksen geht also weiter“, heißt es aus einem unionsgeführten Landesministerium. Dort werden die Sprachkita-Millionen als Druckmittel des Bundes gesehen, um einen Aufstand der Länder beim Kita-Qualitätsgesetz zu verhindern. Denn am Ende entscheidet Christian Lindner, ob er die Sperre aufhebt – oder nicht.

Und tatsächlich kam just gestern, am Dienstag, Bewegung in die Verhandlungen. Der Bund will nun den Ländern entgegenkommen und beim Kita-Qualitätsgesetz auf eine verpflichtende soziale Staffelung der Kita-Gebühren verzichten. Das Bundesfamilienministerium bestätigte entsprechende Recherchen von Bildung.Table.

Ursprünglich sah der Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, die Länder zu verpflichten, Elternbeiträge für die Kita-Betreuung anhand sozialer Kriterien zu staffeln: unter anderem nach Einkommen und der Anzahl kindergeldberechtigter Kinder. Das löste Entrüstung in einigen Ländern aus. Mit der Neufassung des Gesetzes streckt die Bundesregierung nun die Hand aus.

Einen entsprechenden Änderungsantrag wollen die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP am Mittwoch im Familienausschuss einbringen (exklusiv zum Download). Am Freitag soll das Gesetz den Bundestag, am 16. Dezember schließlich den Bundesrat passieren. Klar ist: Für die Bundesregierung ist die Förderung der Sprachkitas und das Kita-Qualitätsgesetz ein gemeinsames Paket. Das bestätigen mehrere Abgeordnete gegenüber Bildung.Table.

Sollten die Länder im Bundesrat blockieren, hat der Finanzminister die Sperre der Sprachkita-Millionen in der Hinterhand. Das würde Lisa Paus, die die halbjährige Übergangslösung bereits überall als Erfolg verkaufte, viel politisches Kapital kosten. Und einige Länder protestieren bereits – darunter Bayern und Hamburg. Die Zeit, sich auf das Paket zu einigen, wird immer enger.

Der raue Ton, der mittlerweile herrscht, zeigte sich auch vergangene Woche in der Haushaltsdebatte. “Die Länder haben inzwischen deutlich weniger Pro-Kopf-Schulden und höhere Einnahmen als der Bund”, betonte die FDP-Haushälterin Claudia Raffelhüschen. “Trotzdem werden die Forderungen an den Bund immer mehr, immer dreister und der Tonfall immer hysterischer.”

“Dass die Ampel es bei den sogenannten ,Sprachkitas’ nicht schafft, die Finanzierung aufzubringen und letztendlich nur eine halbgare Übergangslösung gefunden wurde, zeigt, welche Prioritäten im grün geführten Ministerium herrschen”, kritisiert die AfD-Haushälterin Ulrike Schielke-Ziesing.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat jedenfalls die Bundesregierung per Beschluss aufgefordert, die “Voraussetzungen für die Übergangsfinanzierung” bis zum 20. Dezember zur schaffen. Das Finanzministerium teilt mit, Paus und Lindner wollen sich noch vor Jahresbeginn auf die weiteren Modalitäten verständigen. Am 1. Januar laufen die Verträge für die rund 7.500 Fachkräfte aus. Mit Christian Füller

Der Ethikrat hat sich mit einem dramatischen Appell an die Politik gewandt, um Kinder und Jugendliche besser zu schützen. “Die Verunsicherungen und psychischen Belastungen nahmen pandemiebedingt in allen Altersgruppen überdurchschnittlich zu”, sagte die Vorsitzende Alena Buyx. Kinder und Jugendliche seien oft in ausweglose Situation gebracht worden.

Auch Buyx Kollegin aus dem Ethikrat, Bischöfin Petra Bahr, warnte. “Es besteht das Risiko, dass bei der nächsten Krise schon wieder die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die ersten sind, die das zu spüren bekommen.” Der Jurist Stephan Rixen machte deutlich, um welche Dimension es geht. “Ein besonders dringender Notstand ist der Mangel an zeitnah verfügbarer psychosozialer Prävention.” Und das Mitglied des Rats ergänzte: “Wichtig ist die verlässliche Kooperation mit den Angeboten der Suizidprävention.”

Der Ethikrat bezieht sich aber nicht nur auf die Pandemie. Alena Buyx nannte “die gegenwärtigen, sich aufeinander stapelnden Krisen von Krieg, Inflation und Energie bis hin zur Klimakrise.” In einem Sofortmaßnahmen-Katalog fordern die 24 Mitglieder für Kinder und Jugendliche: flächendeckende Schulpsychologie, verlässliche Finanzierungen von Hilfsangeboten und einen unkomplizierten Zugang zu ärztlicher Diagnostik. Stephan Rixen brachte einen nationalen Gipfel psychische Gesundheit ins Gespräch. “Es passiert bislang offensichtlich wenig.” Die Studien zeigten einen Trend, der darauf hindeutet, “dass etwas im Gange ist, das tatsächlich schnelles Handeln erfordert.”

Beinah zeitgleich mit dem Ethik-Gutachten wurde bekannt, dass die Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) sogenannte “Mental Health Coaches” in Schulen schicken will. Allerdings konnte ihr Haus auf Nachfrage nicht beschreiben, wie die psychologische Hilfe für Schülerinnen und Schüler genau aussehen soll. Die Mittel in Höhe von zehn Millionen Euro hatte das Familienministerium in der nächtlichen Bereinigungssitzung für den Haushalt 2023 bekommen. “Was der Deutsche Ethikrat heute bestätigt, deckt sich mit meinen Forderungen der vergangenen Monate: Bei allen Entscheidungen sind Belange der jungen Generation mitzudenken”, sagte die Familienministerin zu Bildung.Table. “Die Zahlen zur seelischen Verfassung der Jüngeren müssen uns alle alarmieren.” Dass der Bundestag zehn Millionen Euro für ihre Idee der Mental Health Coaches bereitgestellt habe, sei ein erster Schritt.

Die Reaktionen bestanden nicht nur aus Bestätigung, sondern auch aus Wut und Enttäuschung. “Die heutige Ad-hoc-Stellungnahme des Ethikrates, die auf den Punkt ist, macht unfassbar wütend“, schrieb Julian Schmitz, Leiter der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche der Uni Leipzig. Seit Beginn der Pandemie sei klar, dass die Folgen für Kinder und Jugendliche desaströs sind. Die Gesellschaft liefere bisher nur “Feigenblätter”. “Es ist beschämend”, schreibt er auf Twitter.

Die sozialpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion im Bundestag, Heidi Reichinnek, begrüßte das Gutachten und die Ankündigung der Ministerin. “Jedoch bin ich sehr irritiert, dass man vonseiten der Bundesregierung kurz vor Ende der Haushaltsberatungen ein Programm für ‘Mental Health Coaches’ aufsetzt, zu dem bislang rein gar nichts bekannt ist.” Das Programm der Ministerin hatte zunächst das Hauptstadtbriefing Pioneer gemeldet.

Alix Puhl von der Puhl-Stiftung, die für die Belange psychisch gefährdeter Jugendlicher kämpft, warnt eindringlich davor, dass die Zeit davonläuft. “Das werden wir nicht mehr los”, sagte Puhl. “Diejenigen Kinder und Jugendlichen, die während oder nach Corona in Krisen geraten sind, haben oft keine Hilfe bekommen und vieles nicht verarbeitet.” Die große Welle stehe wohl erst bevor. “Es wird noch eine ganze Menge von Kindern nachkommen, deren seelische Verletzungen wir heute noch gar nicht sehen.”

In der Tat zeigt etwa die Nachfrage des Krisenchats, dass sich bei vulnerablen jungen Menschen möglicherweise etwas zusammenbraut. Bei der 24-Stunden-Online-Beratung per WhatsApp ist die Zahl der jungen Nutzer in diesem Sommer im Vergleich zum letzten Jahr um 150 Prozent angestiegen.

Der Maßnahmenkatalog des Ethikrates enthält eine Reihe von Punkten, die in einem Ad-hoc-Bericht, also einem Schnell-Gutachten, etwas überraschend anmuten. Denn dass die psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen nicht besonders gut ist, das ist lange bekannt. So ist das Verhältnis zwischen Schulpsychologen und Schülern in Deutschland kritisch. In Baden-Württemberg muss sich ein Schulpsychologe um 3.700 Schüler, in Niedersachsen sogar um 13.000 Lernende kümmern. Im Schnitt kommen in Deutschland 7.100 Schüler auf einen Schulpsychologen.

Der Ethikrat fordert nun unter anderem:

Die Co-Vorsitzende der Puhl-Stiftung reagierte auf die Forderungen erfreut und gleichzeitig zurückhaltend. Es sei bereits viel Zeit verloren gegangen. “Da kommt eine Reihe von Kindern auf uns zu, denen es nicht gut geht”, sagte Puhl. “Wir haben aber bei weitem nicht genug diagnostische Profis etwa an Schulen, um diese Kinder und Jugendlichen zu identifizieren.” Puhl betonte, wie wichtig es sei, psychischen Belastungen bei Kindern vorzubeugen. “Prävention ist das Zauberwort. Wir brauchen viel mehr gut ausgebildete Schulpsychologen. wir brauchen Krankenschwestern an Schulen. Wir brauchen Gleichaltrige, die auf ihre Mitschüler achten. Wir brauchen generell eine achtsame Schulkultur.”

Der Ethikrat hatte sich bereits vor zwei Jahren mit einer eigenen Stellungnahme zu dem Umgang mit Menschen in Altenheimen befasst. Woher nun der plötzliche und dramatische Appell für Kinder und Jugendliche im Rahmen eines Ad-hoc-Gutachtens? Bei ihrer Herbsttagung im September waren die Mitglieder des Ethikrates mit Jugendlichen zusammengetroffen – die ihnen live von ihrer Situation erzählten. “350 Schülerinnen und Schüler haben uns in wirklich tief beeindruckender Art und Weise von ihren Erfahrungen, Belastungen und Bedürfnissen berichtet”, sagte Buyx. Die Gesellschaft sei Kindern und Jugendlichen zu großem Dank verpflichtet. Die Medizinethikerin entschuldigte sich, dass auch der Ethikrat zu spät reagiert habe. Die Politik müsse jetzt schnell handeln.

Einzelne Datenschutzbeauftragte werden die neue Einstimmigkeit in der Datenschutzkonferenz nutzen. Sie wollen einerseits Schulen im Umgang mit Microsoft besser aufklären – und andererseits gegebenfalls die Nutzung untersagen. “Wir unterstützen die Verantwortlichen”, sagte Berlins Datenschutzbeauftragte Meike Kamp Bildung.Table mit Blick auf die Schulleiter. “Sollten sich Verantwortliche trotz unserer Beratungen weiterhin hartnäckig weigern, ihre datenschutzrechtlichen Pflichten zu erfüllen, werden wir prüfen, ob wir sie insoweit anweisen werden, diesen Pflichten nachzukommen.” Das bedeutet: Die Nutzung von Microsoft muss dann an der Schule beendet werden. Berlin gehörte zu den maßgeblichen Befürwortern einer klaren Linie gegen Microsoft.

Die Konferenz der deutschen Datenschutzbeauftragten hatte am Freitag festgestellt, dass Microsoft die Datenströme seines Systems Microsoft 365 nicht eindeutig klären kann (zum Download). Das Unternehmen verstoße damit gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die Landesdatenschutzbeauftragten hätten nunmehr den Rückhalt, die Nutzung von Microsoft 365 (M 365) in Schulen zu untersagen.

Das Besondere: Die Entscheidung ist einstimmig gefallen. Bisher hatten sich die Datenschutzbeauftragten einzeln an Microsoft abgearbeitet. Dazu gehörte der Beauftragte von Baden-Württemberg, Stefan Brink, der eine aufwändige Datenstrom-Analyse vorgenommen hatte. “An unserer erfolgreichen Linie ändert sich auch in Zukunft nichts”, sagte Brink zu Bildung.Table. “Dort, wo keine befriedende Lösung vor Ort gefunden wird und sich Betroffene bei uns beschweren, gehen wir dem weiter nach und beraten zunächst die Verantwortlichen.” Die vor der Sommerpause angeschriebenen Schulen, die M365 nutzten, seien mittlerweile auf rechtskonforme Produkte umgestiegen oder täten dies nun.

Der Datenschützer in Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann, sagte Bildung.Table, seine Behörde bleibe bei ihrer Linie. Kugelmann informiert auf seiner Website über die Problematik der Microsoft-Produkte und berät Schulen und ihren Datenschutzverantwortlichen.

Microsoft 365 wird von Schulen als leicht zu bedienendes integriertes Kommunikations- und Schreibtool benutzt. Zahlen, an wie vielen Schulen das Softwarepaket genutzt wird, rückt Microsoft nicht raus. Auf den Beschluss der Datenschutzkonferenz (DSK) reagierte Microsoft allerdings – und behauptete das Gegenteil. “Wir stellen sicher, dass unsere M 365-Produkte die strengen EU-Datenschutzgesetze nicht nur erfüllen, sondern oft sogar übertreffen”, hieß es in einer Erklärung.

In dem Dokument jedoch gesteht Microsoft implizit seine Intransparenz. “Kunden müssen die technische Funktionsweise von #Microsoft 365 nicht vollständig verstehen”, heißt es da. “Die reine technische Umsetzung kann durch den Auftragsverarbeiter [das ist Microsoft, Red] selbst in gewissem Rahmen bestimmt werden.”

Die DSK wendet sich nicht direkt an Microsoft, sondern an die Verantwortlichen für Datenverarbeitung an Schulen, meistens die Schulleiter. “Die können M 365 nicht datenschutzrechtskonform verwenden, weil sie nicht nachweisen können, dass M 365 transparent und rechtmäßig einsetzbar ist.” So erläuterte es Thüringens Landesdatenschutzbeauftragter Lutz Hasse gegenüber Bildung.Table. Von Microsoft übermittelte Unterlagen zeigten, dass Microsoft personenbezogene Daten für eigene Zwecke nutzt, hierüber aber keine weiteren Angaben macht. Hasse ist der Sprecher der Datenschutzkonferenz für Bildung und Medien.

Die DSK hatte eine eigene Arbeitsgruppe namens “Microsoft Onlinedienste” eingesetzt, die intensiv mit Microsoft zusammen arbeitete. Die AG prüfte aktualisierte Unterlagen des Software-Riesen. Nun legte die Arbeitsgruppe der DSK einen Bericht vor (zum Download). Darin steht, “dass der Nachweis von Verantwortlichen, Microsoft 365 datenschutzrechtskonform zu betreiben, auf der Grundlage des von Microsoft bereitgestellten Datenschutznachtrags vom 15. September 2022′ nicht geführt werden kann.”

Microsoft lege nicht offen, welche Daten es wie verwende. Die Verwendung personenbezogener Daten von Mitarbeitern oder Schülern zu eigenen Zwecken schließe den Einsatz eines Auftragsverarbeiters wie Microsoft im öffentlichen Bereich, insbesondere an Schulen, aus. Die Konsequenz daraus heißt laut Lutz Hasse: “Nunmehr haben die Aufsichtsbehörden den nötigen DSK-Rückenwind, um den Verantwortlichen die Nutzung von M 365 zu untersagen. Das muss natürlich verhältnismäßig geschehen.”

Ein Beispiel illustriert, welche Probleme sich aus der Intransparenz von Microsoft für die Verantwortlichen ergeben. Ein Schulleiter kann die einwilligenden Eltern gar nicht informieren, ob Daten ihrer Kinder verarbeitet werden – und für welche Zwecke dies geschieht. Der Schulleiter ist dann in einer Zwickmühle. Er muss laut Datenschutzgrundverordnung Auskunft über die Verwendung der Schülerdaten geben. Aber er kann den Auftragsverarbeiter Microsoft auch nicht anweisen, die Daten in bestimmter Weise zu verarbeiten. Denn Microsoft behält sich vor, die Daten für eigene Zwecke zu verarbeiten. Das gilt als ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Microsoft genau wie die DSK haben Offenheit für weitere Gespräche signalisiert.

Die Organisation des Schul-Ganztags – offen, teilgebunden oder gebunden – bleibt ein Streitpunkt, der Ministerien wie Verbände bewegt. Und stets schwingt die Frage mit: Mit welchem Modell erreichen wir die Kinder, die besonders viel Unterstützung brauchen? Das beschäftigt auch unsere Forschungsabteilung am DIW.

Eine jüngst als DIW Discussion Paper erschienene Untersuchung auf Basis des sozio-ökonomischen Panels (SOEP) zeigt nun: Grundschüler, die in einem offenen Modell freiwillig in die Ganztagsbetreuung gehen, profitieren am stärksten – gerade in Bezug auf ihr Sozialverhalten (Download der Studie).

Genauer: Kinder im Alter zwischen neun bis zehn Jahren, die freiwillig eine Ganztagsbetreuung besuchen, weisen eine bessere psychische Gesundheit auf, sind offener, extrovertierter und emotional stabiler. Demgegenüber steht die zentrale Erkenntnis: Bei Kindern, die sich nicht freiwillig für das Ganztagsmodell entscheiden, sind diese Effekte nicht nachweisbar.

Bei den klassischen Schulleistungen – gemessen in Form der Mathe- und Deutschnoten – sind die Effekte wieder anders gelagert: Hier profitieren von der Ganztagsbetreuung weder die Gruppe der Freiwilligen noch der Unfreiwilligen. Die Befunde unterstreichen, dass die Hausaufgabenbetreuung – wenn man alle Schüler vergleicht – bislang nicht die erhofften Erfolge erzielt.

Immerhin: Nachweisbar sind Effekte bei Kindern mit alleinerziehenden Eltern – eine im Bildungssystem benachteiligte Gruppe. Sie schreiben zumindest bessere Deutschnoten – ein Beitrag zu mehr Chancengleichheit.

Ausgangspunkt meiner Untersuchung war, die Wirkungen der Ganztagsbetreuung, wie oben geschildert, mit Selektionsmechanismen (freiwilliger Besuch – unfreiwilliger Besuch) in einen Zusammenhang zu bringen. Das gelingt mit einer empirischen Methode namens Marginal Treatment Effects (MTE).

Unterschieden werden Kinder mit hoher und niedriger Resistenz. Vereinfacht meint das: Kinder mit einer niedrigen Resistenz nehmen eher freiwillig am Ganztag teil. Sozio-ökonomische Merkmale wie der Migrationshintergrund, Bildungsgrad und das Einkommen der Eltern sind bereits rausgerechnet. Für die Resistenz sind Aspekte entscheidend, die nicht direkt in den Daten enthalten sind – zum Beispiel: die Motivation des Kindes und die Präferenz der Eltern für die Art der Nachmittagsbetreuung.

Mithilfe der MTE-Methode wies eine frühere Studie beispielsweise nach, dass Kinder mit Migrationshintergrund besonders vom Besuch eines Kindergartens profitieren. Nur genau diese Gruppe besucht seltener eine Kita – aufgrund der hohen Resistenz der Eltern (zum Download). Das Gegenteil ist bei jungen Erwachsenen der Fall. Hier weiß man, dass Personen, die freiwillig höhere Bildungsangebote wie Universitäten wahrnehmen, auch am meisten davon profitieren (zum Download). Was bislang ungeklärt war: Wie sieht es in der Altersgruppe zwischen Kita und Universität aus? Welche Rolle spielt hier die Präferenz der Eltern für ein bestimmtes Ganztagsmodell? Was bedeutet meine Analyse also für den Ganztagsausbau in Deutschland?

Sie belegt – entgegen einiger bildungspolitischer Ideologie – klar die positiven Effekte bei einer offenen Gestaltung des Ganztags, bei der sich Eltern und Kinder freiwillig entscheiden. Genau dieses Modell dominiert in den Grundschulen sowieso. Die Ergebnisse unterstreichen: Kinder, die freiwillig am Ganztag teilnehmen, entwickeln dort ihre sozio-emotionalen Fähigkeiten weiter. Das hat große Bedeutung für den Bildungserfolg – und damit auch die spätere Berufskarriere.

Ein ernstes Problem ist der zweite Befund, der die Leistungen der Schüler*innen betrifft: Der reine quantitative Ausbau vom Ganztag hin zum Rechtsanspruch für Grundschulkinder bis 2026 wird nicht ausreichen, um dem jüngst vom IQB bescheinigten Abwärtstrend entgegenzuwirken.

Bund und Länder müssen Geld in die pädagogische Qualität der Hausaufgabenbetreuung an Ganztagsschulen investieren. Einheitliche Qualitäts- und Ausbildungsstandards – und somit besseres, qualifizierteres Personal – könnten für einen solchen qualitativen Ausbau sorgen. Unter einem schnellen, rein quantitativen Ausbau leidet die Qualität. Das zeigt die Situation an den Kitas, in denen der Rechtsanspruch personell kaum zu bewerkstelligen ist.

Eine zentrale Limitation unserer Studie ist übrigens, dass sie die äußerst “datenhungrige” MTE-Analyse auf die Daten der sozio-ökonomischen Panels anwendet. Wenngleich solche Längsschnittdaten wichtige Ressourcen für die Bildungsforschung sind, stößt man mit der geringen Fallzahl bei Methoden wie den MTE schnell an Grenzen.

Deutlich präzisere Ergebnisse ließen sich mit amtlichen Vollerhebungen wie den Vergleichsarbeiten (VERA) erzielen – insbesondere wenn sich diese mit Sozialversicherungsdaten verknüpfen ließen. Diese Daten stehen der Forschung aber nicht zur Verfügung. Das verhindert wichtige Erkenntnisse, wie Ingo Isphording zuletzt im Bildung.Table treffend kommentiert hat.

Lesen Sie hier den Gastbeitrag: Die Datenlage ist ein Flickenteppich

Laura Schmitz ist Ökonomin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin. Sie forscht unter anderem zu den Wirkungen von Reformen im Bildungsbereich und an der Schnittstelle zwischen Sozial- und Umweltpolitik.

Um den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen zu beschleunigen, hat der Bund in einem ersten Schritt Finanzhilfen in Höhe von 750 Millionen Euro bereitgestellt. Bislang haben die Länder erst die Hälfte der Förderung (398 Millionen Euro) abgerufen; weitere 110 Millionen Euro sind bewilligt. Das geht aus einer Antwort des BMFSFJ auf Anfrage von Bildung.Table hervor (Stichtag: 10. Oktober). Das Investitionsprogramm läuft Ende des Jahres aus.

Während Hamburg bereits die gesamten Fördermittel, insgesamt 19 Millionen Euro, abgerufen hat und Bremen und Mecklenburg-Vorpommern die Abrufquote von 90 Prozent geknackt haben, sieht es in anderen Bundesländern schlechter aus. Bayern hat erst 12 Prozent der Mittel abgerufen, Berlin 33 Prozent und Nordrhein-Westfalen 38 Prozent (Zahlen zum Download).

Das Ministerium betont, dass vom Abruf der Mittel nicht direkt auf die “Investitionstätigkeit” geschlossen werden kann. Die Länder könnten das Geld auch während oder nach Abschluss einzelner Maßnahmen, wie beispielsweise Umbauten an den Schulen, abrufen. Und: “Mittel, die im Beschleunigungsprogramm nicht verausgabt wurden, stehen ab 2023 im Investitionsprogramm Ganztag erneut zur Verfügung”, erklärt ein Sprecher.

Und doch offenbaren die Zahlen: Ausreichend Geld im Haushalt ist nur ein erster Schritt. Die Schulträger müssen in der Lage sein, das Geld auszugeben. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB), der sich zuletzt sehr kritisch zur Umsetzung des Rechtsanspruchs geäußert hat, nennt die niedrige Quote beim Mittelabfluss ein Problem. “Rückmeldungen aus der Praxis haben verdeutlicht, dass einige Kommunen von der Beantragung von Mitteln abgesehen haben, weil sich Bauprojekte wegen der Flutkatastrophe im Sommer 2021, der Corona-Pandemie und der angespannten Marktlage im Bausektor verzögern”, erklärt eine Sprecherin. Der DStGB rechnet jedoch damit, dass einige Länder in den kommenden Wochen noch Anträge einreichen.

Lesen Sie auch: Kommunen in der Klemme – NRW-Bauministerin spricht Klartext

Insgesamt will der Bund 3,5 Milliarden Euro in den Ganztag investieren. Das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau (750 Millionen Euro) lief ursprünglich bis Ende 2021. Direkt nach Amtsantritt beschloss die Ampel-Koalition eine Verlängerung um ein Jahr. “Ein Abschluss der Maßnahmen innerhalb des vorgesehenen Förderzeitraums bis Ende 2021 ist vielfach nicht möglich”, hieß es damals in der Gesetzesbegründung. Nur: Der Topf ist auch ein Jahr später, trotz Verlängerung, nicht komplett geleert. Die aufgestauten Fördermittel übertragt das Bundesfamilienministerium nun in das Sondervermögen zum Ganztagsausbau (2,75 Milliarden Euro). Moritz Baumann

Eine große Mehrheit der Schülerinnen und Schülern ist der Ansicht, dass digitale Lernangebote in der Schule zu guter Bildung gehören. 95 Prozent der befragten Schüler finden eine gute Ausstattung für digitales Lernen an Schulen wichtig oder sogar sehr wichtig. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, wie Bildung.Table aus zuverlässiger Quelle vorab erfuhr. Bemerkenswert an dem Befund ist zugleich, dass hier der Anspruch der Schüler und die Wirklichkeit in den Schulen weit auseinander liegen. Denn nur 47 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass Schulen die gute digitale Ausstattung in aktuellen Krisenzeiten auch wirklich bereitstellen.

Die Bedeutung digitalen Lernens in der Schule hat quer über alle Altersgruppen der jungen Befragten eine hohe Priorität. Allerdings schätzen deutlich weniger Schüler Programmier- und Softwarekenntnisse für ihre künftigen beruflichen Qualifikationen als bedeutsam ein. 17 Prozent der Befragten halten diese für sehr wichtig, weitere 37 Prozent finden sie wichtig. Die Werte sind seit der Pandemie deutlich angestiegen. Dennoch liegen die Programmier- und Software-Kenntnisse in einem Ranking von Kompetenzen nur auf Platz 10. Weit davor kommen Selbstorganisation (Platz 1), Höflichkeit und Toleranz (2) oder Kenntnisse über Klima- und Umweltschutz (9).

Wenig Freude dürfte ein anderes Ergebnis der Befragung im Auftrag der Kinder- und Jugendstiftung den Freunden einer notenfreien Schule machen. Für Schülerinnen und Schüler steht eine faire Notengebung ganz oben bei den Bedingungen für eine gute Schulbildung. 98 Prozent der Befragten sehen faire Noten als wichtig oder gar sehr wichtig an (88 Prozent). Die Umfrage soll am morgigen Donnerstag offiziell veröffentlicht werden. Christian Füller

Die während der Pandemie auf über vier Stunden angewachsene tägliche Online-Nutzungszeit hat sich bei Jugendlichen wieder reduziert. Im Durchschnitt verbringen 12- bis 19-Jährige inzwischen jeden Tag 204 Minuten im Netz. Das ist das Ergebnis der jüngsten JIM-Studie, der Basisuntersuchung zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Das am Freitag erschienene Papier zeigt, dass bei der Aufklärung Jugendlicher über digitale Medien in den Schulen noch ein weiter Weg zu gehen ist. Zwölfjährige sind täglich drei Stunden im Netz – im Durchschnitt. Gymnasiasten nutzen das Netz mit 205 Minuten etwas intensiver als andere Schüler.

Die Rate der Smartphone-Besitzer unter den Jugendlichen ist – entgegen dem Rückgang bei der täglichen Nutzung – weiter gestiegen. Inzwischen geben 94 Prozent der 12-/13-Jährigen an, ein eigenes intelligentes Telefon zu besitzen. Bei den 18-Jährigen sind es 99 Prozent. Mädchen liegen sowohl beim Besitz einzelner Geräte wie Smartphones oder Tablets vor den Jungen als auch bei sozialen Medien. Vor allem Instagram und TikTok nutzen sie deutlich intensiver als Jungen. 70 Prozent der Mädchen sind täglich bei Instagram, die Jungs zu 54 Prozent. Bei TikTok steht es 61 zu 48 Prozent. Inzwischen sprechen einzelne Lehrkräfte mit Schülerinnen und Schülern über deren Social-Media-Nutzung.

Auch die Zahl der riskanten Begegnungen im Internet ist so hoch, dass sie mehr digitale Bildung in der Schule nahelegt. Ein Viertel der Jugendlichen wird im Netz von Fremden kontaktiert. Meist geben die Gesprächspartner sich selbst als Jugendliche aus. Die Autoren des “Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest” benutzen zum ersten Mal den Fachbegriff des Cyber-Grooming. Damit sind Annäherungen im Netz gemeint, die auf einen sexuellen Missbrauch abzielen. Eine Studie der Landesmedienanstalt in NRW hatte kürzlich eine Verdopplung der Kontaktaufnahme bei Acht- bis Zwölfjährigen gemessen. Über 20 Prozent berichteten von einer direkten sexuellen Ansprache durch Personen, die sich erst später als Erwachsene herausstellten. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 sagten sieben Prozent der Mädchen und vier Prozent der Jungen in der JIM-Studie, dass sie im Netz Pädophilen begegnet seien. Christian Füller