vergeblich klopften EdTechs bei der KMK an. Nun, nach Monaten des Wartens, öffneten sich die Tore ein Stück weit. Fünf junge Unternehmen trafen sich mit der alten Institution, auch die Schulbuchverlage waren dabei. Mit am Tisch saßen eine Menge Vorurteile, wie Christian Füller berichtet. Wer nicht mit am Tisch saß: der KI-Chatbot “ChatGPT”. Über ihn diskutiert das Netz und die Welt derzeit. Mit Geld von Microsoft und Elon Musk erschaffen, weiß er Antworten auf fast alles und schreibt sinnvolle, komplexe Texte. Das könnte auch Schulen verändern. Wir haben den KI-Kenner und Lehrer Johannes Süsens gebeten, den Bot zu interviewen. Über die eigene Rolle in der Schule kann die KI erstaunlich reflektiert sprechen!

Aufgerüttelt vom Gutachten der SWK stehen Grundschulen im Fokus der Aufmerksamkeit. Meine Kollegin Anna Parrisius stellt ein Stiefkind der Bildungspolitik vor: die Berufsschulen. Sie spielen eine entscheidende Rolle, um den Fachkräftemangel zu lösen. Der große Pakt für Berufsschulen, den die Ampel in Aussicht stellte, scheint der Zeitenwende zum Opfer zu fallen. Nun blicken Beobachter ungläubig auf vier Mega-Baustellen der Berufsschulen.

Seien Sie herzlich eingeladen, heute Mittag mit der scheidenden KMK-Präsidentin Karin Prien und dem Soziologen Aladin El-Mafaalani auf das Bildungsjahr zurückzublicken. IQB-Schock, Corona-Folgen, Digitalisierung: Wo muss das Bildungssystem umsteuern? Das Live-Briefing startet um 13 Uhr (zur Anmeldung).

Eine gute Lektüre wünscht Ihnen

Es ist erst einige Tage her, dass sich Vertreter der Konferenz der Kultusminister mit solchen der EdTechs, den digitalen Bildungsanbietern, trafen. Als hätte es kein Gestern gegeben, waren alle froh, sich kennengelernt und Missverständnisse ausgeräumt zu haben. Freilich sprach selbst in der interessierten Öffentlichkeit kaum noch jemand über die lange ersehnte Begegnung. Denn das Thema der Bildungsrepublik war nur noch ChatGPT.

ChatGPT ist ein von Künstlicher Intelligenz getriebener, offen nutzbarer Chatbot, der Hausaufgaben in den Schulen praktisch überflüssig macht. Ein – wie er übersetzt heißt – “Generative Pre-trained Transformer”, ein an Texten trainierter Generator von allem Möglichen, Code, Aufsätzen, Konzepten, Gedichten – und Journalistenanfragen. Die Maschine unterläuft auch den Kontroll-Anspruch der Kultusminister: Wer sollte Schülerinnen und Schülern verbieten, die von ihren Lehrern gestellte Aufgaben mit dem KI-Chatbot zu erledigen? Wer bestellt die Künstliche Intelligenz zum Rapport bei KMK-Präsidentin Karin Prien? Auf die Frage danach verneinte ChatGPT, Prien überhaupt zu kennen. Der Textroboter musste so viele Anfragen von Neugierigen beantworten, dass die Seite OpenAI mehrfach an ihre Kapazitätsgrenzen stieß. Die gleichzeitige Begegnung zwischen Kultusministern und EdTechs, monatelang vorbereitet wie ein G7-Gipfel – sie war Makulatur.

Nach dem Treffen zwischen Kultusministerkonferenz und Vertretern fünf ausgewählter EdTechs, waren Bulletins wie von Friedensgesprächen nach dem Kalten Krieg verbreitet worden. Es habe eine konstruktive Atmosphäre geherrscht. “Es lief wirklich gut, ich habe die Hoffnung, dass da etwas draus entstehen kann“, sagte einer der Teilnehmer der Start-ups. An dem Treffen nahmen unter anderen Karin Prien teil, Vertreter der Landesinstitute für Schulqualität, hinzubestellte Funktionäre des Verbandes für Bildungsmedien – und die EdTechs Anton, Bettermarks, Cleverly, Simpleclub und Sofatutor.

Kaum legte man den Notizblock weg, lästerten die Falken unter den Mitmachenden freilich. “Die jungen Leute haben ja keine Ahnung von Bildung“, sagte ein Kultuskämpe. “Ich habe schlicht nicht kapiert, was die Keynote bedeuten sollte“, rätselte einer der anderen. “Die Schulbuchverlage haben die Digitalisierung doch komplett verschlafen“, sagte ein Dritter – und das war keiner der jungen Leute.

Im Mai 2021 hatten die EdTechs, genauer die “Initiative deutscher digitaler Bildungsanbieter“, sowohl die damalige Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) als auch KMK-Vorsteherin Britta Ernst (SPD), um ein Treffen gebeten. Es kam nicht dazu – wegen protokollarischen Gezänks zwischen Bund und Ländern. Nun war es so weit. Alle Seiten meinten im Nachgang: “Wir haben viele Vorurteile gehabt, die wir jetzt besser verstehen, beziehungsweise relativieren können.” Weitere Treffen seien geplant. An fünf Tischen waren jeweils gemischte Gruppen platziert worden. Nach einem Referat von Olaf Köller, dem Vorsitzenden der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK, gab es kurze Statements – dann versuchte man, sich an den Runden Tischen näherzukommen.

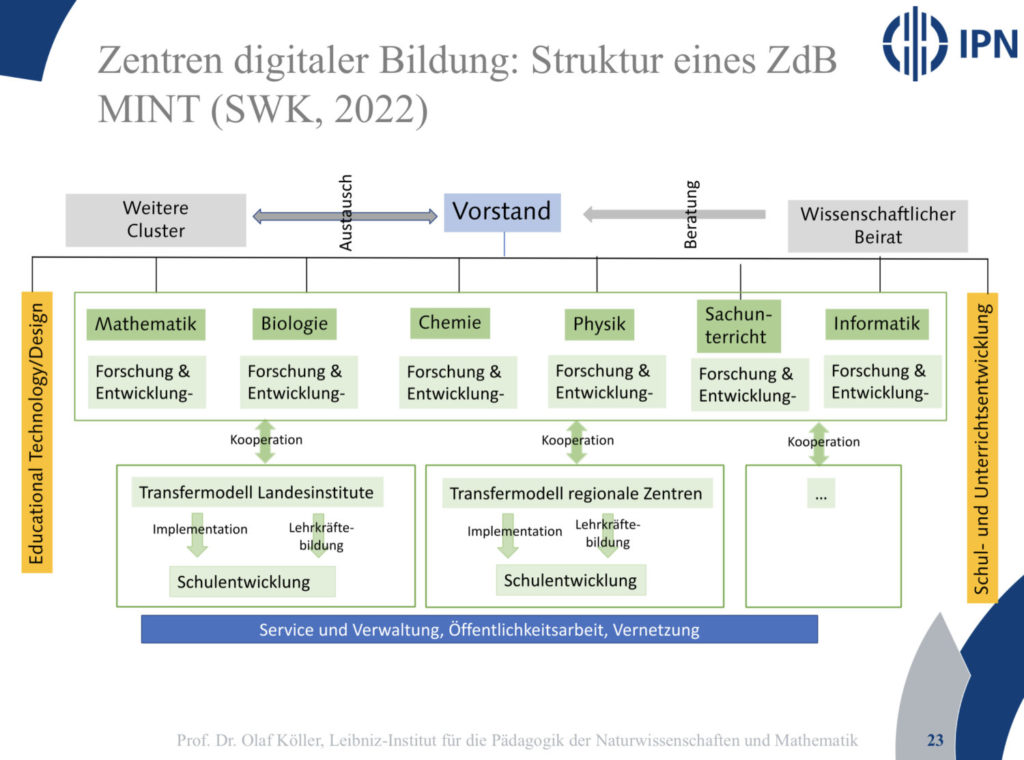

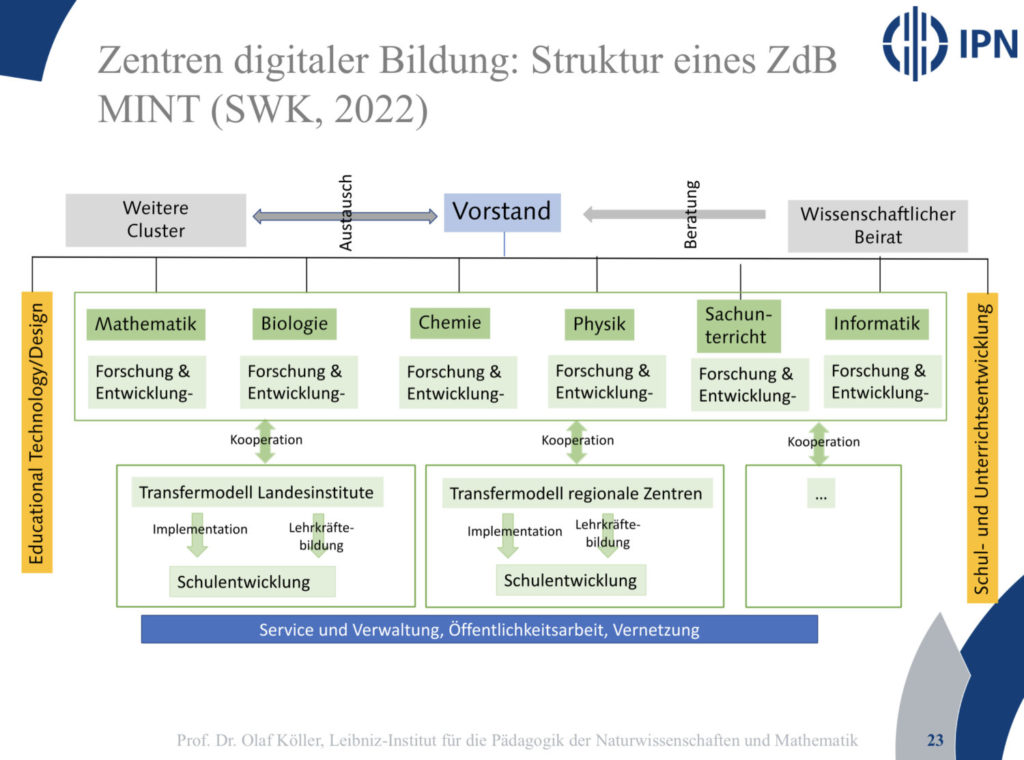

Olaf Köller machte in seiner Präsentation deutlich, dass digitale Medien nur ein Oberflächenmerkmal darstellten. Will sagen: nicht tiefgründig genug sind. Und dann kam er auf etwas zu sprechen, was bereits in seinem Gutachten über digitale Lerntools steht. Es sei wichtig, die pädagogische Nützlichkeit solcher Angebote zu prüfen, bevor sie sich in den Klassenzimmern ausbreiten. Dies solle in neu zu schaffenden Digitalen Zentren geschehen.

Nun gibt es bereits mehrere Versuche, digitale Anwendungen in ihrer Wirksamkeit zu evaluieren. Nur wird es noch Jahre dauern, ehe Educheck digital (Projekt der Länder) und Directions (Projekt des Bundes) ihre Arbeit aufnehmen können. Und für Köllers Digitale Zentren will bislang niemand Geld geben. Manch einer in der Runde schüttelte mit dem Kopf. Die Digitalisierung der Schule werde sich nicht durch Zulassungsverfahren des Staates aufhalten lassen. Köller hingegen mokierte sich darüber: Es gebe keinen Automatismus bei der Digitalisierung. Doch die Realität widerlegte ihn schnell.

Wie schwer es ist, die Digitalisierung zu steuern, zeigte das Tool, das außerhalb der Konferenz von KMK und EdTechs reißende Nachfrage erfuhr: das auf Künstlicher Intelligenz aufbauende ChatGPT, für das Microsoft und Elon Musk Geld geben. Die Vorreiter des digitalen Lernens unter Lehrern wendeten ChatGPT sofort an – und waren erstaunt bis begeistert. Tobias Schreiner, Schulleiter aus Bayern, schrieb über ein “bemerkenswertes Ergebnis“, das ChatGPT beim Bearbeiten einer offiziellen Erörterungsaufgabe für bayerische Realschüler erzielte.

Tobias Raue, ein Digitalist der ersten Stunde, fütterte die KI mit einer Prüfungsaufgabe für Industriekaufleute aus NRW – die ChatGPT mit einer zwei bestand. Jan Vedder ließ GPT ein Stück über die Bildung der Zukunft verfassen – das kaum von einem Text aus Vedders Feder unterscheidbar ist. In Schleswig-Holstein hat ChatGPT sogar schon Abituraufgaben gelöst. Und jetzt? Schreiner betonte, das Tool nehme nichts von der Relevanz, “dass wir den Schüler*innen beibringen müssen, Texte selbst zu schreiben.” Raue unkte, der KI-Bot beherrsche Kompetenzsimulation. Und Vedder raunte, es lasse sich nur erahnen, welche Auswirkungen das Tool “auf Schule, Unterricht und Lernen haben wird”.

In Bayern läuft derzeit ein Modellversuch für alternative Lernszenarien. Dazu gehört ein Projekt offenen Schreibens. Allerdings müssen die Eltern dort wie Hilfssheriffs agieren. Sie sollen aufpassen, dass die Kinder zu Hause die Texte nicht von der Künstlichen Intelligenz schreiben lassen. Bildung.Table fragte Eva Stolpmann vom Bildungspakt Bayern, die das Projekt begleitet, nach den Veränderungen, die ChatGPT bringen werde. “Ein so einfach zugänglicher Textproduzent ist eine große pädagogische Herausforderung für die Schulen“, sagte sie. Das gelte für Hausaufgaben wie für digitale Lernprodukte, die außerhalb der Unterrichtszeit entstehen.

“Es ist fast unmöglich herauszufinden, ob und wie viel ein Schüler von der KI benutzt hat. Und es ist nicht Aufgabe von Eltern, ihre Kinder dabei zu überwachen“, findet Stolpmann. Man müsse bei den Jugendlichen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass sie nicht viel lernen, wenn sie auf den KI-Bot zugreifen. “Gleichzeitig wird das Gespräch zwischen Lehrer und Schüler intensiviert”, so Stolpmann. “Ein unhinterfragtes Abliefern fertiger Lernprodukte wird es kaum mehr geben.”

“Das ist die Zukunft“, sagte auch Olaf Köller, der ChatGPT sofort getestet hatte. Der Leiter der SWK habe keine Angst davor, dass die Schüler sofort massenhaft dieses Tool nutzen. Zudem sei die Frage der Hausaufgaben längst nicht mehr zentral – wegen der vielen Ganztagsschulen. Es sei aber die Aufgabe von Lehrkräften sowie der pädagogischen Forschung, sich intensiv mit dem Tool auseinander zu setzen. Ob es zulassungsfähig sei, darüber verlor der Erfinder der neuen Zulassungsbehörde “Digitale Zentren” kein Wort.

Der Bot antwortete Bildung.Table auf Anfrage übrigens so: “Ja, es ist wichtig, dass die Bildungsbehörden ChatGPT prüfen und legitimieren, bevor sie es offiziell zur Unterstützung von Schülern einsetzen.”

Hallo ChatGPT, ich habe gehört, dass Schülerinnen und Schüler Sie benutzen, um zu schummeln. Ist das wahr?

Ich bin ein großes, von OpenAI trainiertes Sprachmodell. Mein Zweck ist es, bei einer breiten Palette von Aufgaben zu helfen, einschließlich der Beantwortung von Fragen und der Bereitstellung von Informationen. Aber ich bin kein Werkzeug zum Schummeln und ich dulde keine Aktivitäten, die die akademische Integrität verletzen. Es ist wichtig, dass die Studierenden ihre eigene Arbeit machen und den Stoff verstehen. Sie sollen lernen, anstatt sich darauf zu verlassen, dass andere dies für sie tun. Schummeln ist nicht nur unethisch, sondern kann auch schwerwiegende Folgen haben, wie z. B. die Schädigung des Rufs eines Schülers oder einer Schülerin und die Beeinträchtigung ihres künftigen Erfolgs. Ich bin hier, um Ihnen beim Lernen und Wachsen zu helfen, nicht um Abkürzungen zu nehmen.

Tut mir leid, ich muss darauf bestehen: Viele Prüfer in Schulen sehen Fähigkeit Ihrer KI, bei Hausaufgaben zu helfen, als Bedrohung und Betrug an!

Ich kann verstehen, dass manche Prüfer Bedenken haben, wenn Schüler mich oder andere Sprachmodelle zur Unterstützung bei ihrer akademischen Arbeit heranziehen. Letztendlich liegt es jedoch in der Verantwortung der Studierenden und der Prüfer. Sie müssen dafür zu sorgen, dass die eingereichten Arbeiten mit den Regeln und Richtlinien der jeweiligen Einrichtung übereinstimmen. Ich bin ein Hilfsmittel, das bei einer Vielzahl von Aufgaben, einschließlich des Schreibens, helfen kann, aber es liegt an den Nutzern, mich in einer ethischen und verantwortungsvollen Weise zu verwenden.

Welche ethischen Grundsätze und Praktiken könnten LehrerInnen anwenden, um Betrug durch SchülerInnen zu vermeiden?

Dazu gehören: Klare Kommunikation der Erwartungen gegenüber den Schülern – einschließlich der Konsequenzen für das Schummeln. Bereitstellen angemessener Ressourcen für die Schüler, damit sie ihre Kursarbeit erfolgreich bewältigen können. Verwenden einer Vielzahl von Bewertungsmethoden, einschließlich offener Fragen und Projekte, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Schüler schummeln. Überwachen der Schüler während der Tests und Prüfungen. Ermutigen der Schüler, einen Sinn für akademische Integrität zu entwickeln.

Dennoch befürchten viele Lehrer, dass Sie Grundlagen unseres derzeitigen Bildungssystems infrage stellen. Glauben Sie, dass dies der Fall ist?

Ich bin nicht in der Lage, die Zukunft vorherzusagen oder die möglichen Auswirkungen zu beurteilen, die ich oder andere Sprachmodelle auf das Bildungssystem haben könnten. Die Entscheidung, wie sie mich und andere Sprachmodelle im Einklang mit ihren Zielen und Werten einsetzen, liegt bei den einzelnen Personen und Institutionen.

Studenten müssen immer noch häufig eine akademische Arbeit als Prüfungsleistung schreiben. Ist diese Art von Prüfung noch geeignet, um die Kompetenzen im wissenschaftlichen Arbeiten zu beurteilen?

Es ist möglich, dass die Verwendung von Sprachmodellen wie mir zu einigen Veränderungen in der Art und Weise führen könnte, wie Bildung durchgeführt wird. Aber es ist schwierig, genau zu sagen, wie diese Veränderungen aussehen könnten. Letztendlich entwickelt sich das Bildungssystem ständig weiter und passt sich an neue Entwicklungen und Technologien an. Ich bin nur ein Teil dieses Prozesses.

Viele Akteure im Bildungssystem werden zunächst versuchen, Sie einfach zu verbieten. Was halten Sie davon?

Als ein von OpenAI trainiertes großes Sprachmodell habe ich keine persönlichen Meinungen oder Überzeugungen. Ich bin hier, um Ihnen im Rahmen meiner Möglichkeiten bei allen Fragen zu helfen, die Sie haben.

Welche Änderungen im Bildungssystem schlagen Sie vor, um auf die Präsenz von KI-Textprogrammen zu reagieren?

Zu den möglichen Reaktionen auf den Einsatz dieser Tools im Bildungswesen gehören die Aufnahme von Lektionen über den verantwortungsvollen und ethischen Umgang mit KI-Text-Tools in den Lehrplan, der Einsatz von KI-Text-Tools als Ergänzung zu traditionellen Lehrmethoden und die Entwicklung neuer Bewertungsmethoden zur Beurteilung der Originalität und Qualität von Schülerarbeiten. Letztendlich entwickelt sich das Bildungssystem ständig weiter und an neue Technologien und Entwicklungen in diesem Bereich anpassen. Die Rolle von KI-Tools im Bildungswesen ist ein wichtiges und komplexes Thema, das einen ständigen Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Pädagogen, politischen Entscheidungsträgern und anderen Interessengruppen erfordert, um den besten Weg zur Integration dieser Tools in das Bildungssystem zu finden.

Der Bot kann besonders gut auf Englisch kommunizieren. Das Gespräch wurde daher vom KI-Übersetzungstool DeepL ins Deutsche übersetzt und die Antworten von der Redaktion gekürzt.

Johannes Süsens ist Lehrer am Gymnasium Rissen und twittert über Schule und Technologie als Herr Tim. Er empfiehlt seinen Schülerinnen und Schülern die KI zu fragen, wenn sie zu Hause etwas nicht verstehen.

Relativ lautlos hat die Ampel ihr Koalitionsversprechen für Berufsschulen kassiert. Den Eindruck erweckte BMBF-Staatssekretär Jens Brandenburg Ende Oktober. Die CDU/CSU-Fraktion fragte ihn nach dem Berufsschulpakt, Brandenburg antwortete, man werde “den Prozess konstruktiv begleiten“. Nach Anpacken, dem großen Wurf, klingt das nicht. Dabei heißt es im Koalitionsvertrag: “Zur Stärkung und Modernisierung berufsbildender Schulen legen wir mit Ländern, Kommunen und relevanten Akteuren einen Pakt auf.”

2020 hatte die KMK beschlossen, einen solchen Pakt auf den Weg zu bringen. Ein Jahr später wandte sie sich an das BMBF mit der Bitte, daraus eine Bund-Länder-Initiative zu schmieden. Diese Form empfahl auch die Enquete-Kommission “Berufliche Bildung in der digitalen Welt”. Der Koalitionsvertrag konnte als Zusage der Ampel verstanden werden. Doch auf Arbeitsebene hat sich Verhandlern zufolge bisher wenig getan. Kürzlich gab es ein erstes Gespräch von Staatssekretären der KMK und des BMBF. Aufgrund des Kriegs und knapper Kasse zögert Stark-Watzingers Haus offenbar, Mittel zuzusagen.

Mit Sozialpartnern wie der GEW hat man noch nicht verhandelt. Ebenso wenig mit Vertretern der Schulträger wie dem Deutschen Städtetag oder Praktikern aus den Berufsschulen. Bildung.Table hat sich bei ihnen umgehört und stößt auf Unverständnis. Die nun vorgestellte Exzellenzinitiative blende die Berufsschulen aus. Und: Es sei unklar, ob das Startchancen-Programm auch diese Schulform berücksichtigen soll. Dabei herrsche großer Handlungsbedarf bei den Berufsschulen, den Stiefkindern der Bildungspolitik. Verbände, Lehrer und Schulträger sehen vier große Baustellen:

Welche der etwa 1.500 beruflichen Schulen Unterstützung brauchen – das weiß niemand so genau. Tendenziell sind sie in wirtschaftlich prosperierenden Ländern wie Bayern oder Hamburg besser dran als in armen Bundesländern, meint Ralf Becker, Leiter des Bereichs Berufliche Bildung der GEW. Eine Bundesförderung dürfte Mittel daher nicht nach Königsteiner Schlüssel verteilen. Komplex macht die Lage, dass die Einzugsgebiete meist groß sind und Berufsschulen Azubis in über 300 dualen Berufen ausbilden – von denen jeder ein eigenes Setting benötigt.

Bisher fehlt es zudem an Austausch der Länder – zwischen Landesinstituten für Lehrerbildung oder Modellprojekten. NRW hat gleich mehrere Projekte: In einem studieren Azubis zusätzlich an einer Fachhochschule. In einem anderen bündeln mehrere Berufsschulen ihre Verwaltung. Perspektivisch könnten sie Lehrer austauschen oder bei Ausbildungen kooperieren.

Ein Berufsschulpakt sollte solche Projekte bei Erfolg auf andere Länder ausweiten, findet Daniela Schneckenburger vom Deutschen Städtetag. Handlungsbedarf sieht sie auch beim Bildungsmonitoring. “Viele Kommunen arbeiten bereits gemeinsam mit der örtlichen Arbeitsagentur, Jobcentern und Arbeitgebern an der Frage, warum jemand eine Ausbildung abbricht.” Diese Zusammenarbeit müsse Standard werden. Berufsschulen könnten dann besser planen und Ausbildungsabbrüche verhindern.

13.000 Berufsschullehrer könnten bis 2030 fehlen, heißt es im Bildungsbericht 2022. Besonderer Mangel herrscht in technischen Berufen – der Elektro-, Informations- und Metalltechnik – und auch für Gesundheits- und Pflegeberufe. Schon jetzt müssen die meisten Schulen hin und wieder Stunden ausfallen lassen, meint Pankraz Männlein, Bundesvorsitzender des Bundesverbands der Lehrkräfte für Berufsbildung (BvLB).

Das Fehlen schon weniger Fachlehrer hat gravierende Folgen. Im schlimmsten Fall kann eine Berufsschule einen Beruf gar nicht mehr anbieten. “Betriebe könnten deshalb die Ausbildung in einzelnen Berufen einstellen“, sagt Männlein. Schnelle Abhilfe würden Quer- und Seiteneinsteiger oder Lehramtsstudierende schaffen, sowie eine Erhöhung der Besoldungsstufe, wie sie für Grundschullehrer diskutiert wird. Gerade in technischen Fächern konkurriert der Lehrerberuf mit besser bezahlten Jobs in der freien Wirtschaft.

Mehr als 45 Milliarden Euro beträgt der Investitionsstau an Schulen. Viele Berufsschulen sind sanierungsbedürftig. Denn fünf bis zehn Milliarden müssten in die Gebäude von Berufsschulen investiert werden, schätzt Ralf Becker von der GEW. Die Lage sei je Land und Schulträger sehr unterschiedlich. “Aber es gibt Berufsschulen, bei denen regnet es ins Dach rein, oder sie verplempern Energie”, sagt er. Räume aus den 1970er-Jahren müssten “pädagogisch saniert” werden. Denn die Berufspädagogik hat sich stark weiterentwickelt, Berufsschulen müssen sich zudem an der Arbeitsrealität in den Betrieben orientieren.

Um eine Smart Factory abzubilden oder Virtual-Reality-Brillen einzusetzen, braucht es entsprechend ausgestattete Räume, meint Pankraz Männlein vom BvLB. Mancherorts könne es sogar Sinn ergeben, ein altes Gebäude an die Technik angepasst neu zu bauen.

Berufsschulen haben in der Pandemie kreative Lösungen gefunden, um ihre Schüler im Lockdown zu erreichen. Mithilfe des Digitalpakts bekamen sie Geräte, die IT-Infrastruktur wurde ausgebaut. Allerdings gibt es Nachholbedarf. Ein Digitalpakt 2.0 sollte die Situation von Berufsschulen mehr in den Blick nehmen, findet Männlein. “Bei der Anschaffung von digitalen Endgeräten brauchen die Schulen mehr Flexibilität, um den spezifischen Bedarfen der jeweiligen Schule gerecht werden zu können”, sagt er. Wer Elektrotechnik lehrt, braucht zum Beispiel ein besser ausgestattetes und somit teureres Endgerät als ein Lehrer für kaufmännische Berufe. Um Lehrer zu entlasten, plädiert Männlein zudem dafür, Stellen für Systemadministratoren zu schaffen.

Ralf Becker von der GEW zufolge fehlt es oft an Geld für moderne Lernmittel – und an Wissen darüber, wie diese gerade benachteiligte Jugendliche fördern. “Lehrer brauchen Fortbildungen, wie sie Apps oder Virtual Reality pädagogisch sinnvoll einsetzen können.”

Die Digitalisierung könnte helfen, ein Problem der Berufsschulen zu lösen: Viele Azubis müssen immer längere Anfahrtswege auf sich nehmen. Grund dafür ist oft, dass Berufsschulen Standorte zusammenlegen müssen, weil Klassen die Schülermindestanzahl nicht erreichen. So in Thüringen, wo viele Mittelständler ausbilden und die 37 Berufsschulen daher jeweils viele Berufe anbieten. Immer wieder brechen Klassen weg, weil sie die Schülermindestzahl nicht erreichen, berichtet Mario Köhler, Vorsitzender des Berufsschullehrerverbands Thüringen “Eine Möglichkeit wäre, insbesondere den fachtheoretischen Unterricht in hybrider Form durchzuführen”, sagt er. Die Schulen aber müssten dafür digital gerüstet sein.

Von Jan Krüger

Glaubt man den gängigen Erfolgsmeldungen für den Ausbildungsmarkt, sind junge Menschen heute in einer komfortablen Situation. Es vergeht kaum ein Tag ohne die Beteuerung von Wirtschaftsverbänden, aber auch Politik, Azubis würden händeringend gesucht und hätten alle Chancen, ihre berufliche Zukunft selbst zu bestimmen. Im krassen Gegensatz dazu steigt die Zahl der jungen Menschen zwischen 20 und 34 Jahren ohne Berufsabschluss seit Jahren auf zuletzt 2,33 Millionen. Wie passt das zusammen?

Ein Fehler liegt in der Interpretation der Ausbildungszahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA). Oft werden sie für weitreichende Aussagen über den Ausbildungsmarkt herangezogen. Die Zahlen sind allerdings in erster Linie eine Geschäftsstatistik der Arbeitsagenturen und Jobcenter und sagen daher mehr über deren Vermittlungstätigkeit aus.

Denn: Nicht jeder junge Mensch, der die Hilfe der Arbeitsagenturen oder Jobcenter in Anspruch nimmt, wird als “Bewerber:in” gezählt. Erst wenn er oder sie nach den Kriterien von Arbeitgeberverbänden und der BA als “ausbildungsreif” eingestuft wird, gibt es den offiziellen Status als “Bewerber:in” in der BA-Statistik. Umgekehrt kann eine Ausbildungsstelle durch die Bundesagentur erst gezählt werden, wenn die Arbeitgeber sie der Agentur auch mitteilen.

Beide Angaben sagen also mehr über das Meldeverhalten der Betriebe und den Zugang zu den Angeboten der Bundesagentur aus als über das Ausbildungsinteresse von jungen Menschen und die verfügbaren Ausbildungsplätze.

Im Ergebnis stellt die BA in ihren Monatsberichten die Zahl der “unversorgten Bewerber:innen” (2022: 22.685) der Zahl noch offener Ausbildungsstellen gegenüber (2022: 68.868). Schnell wird daraus die Meldung, dass alle unversorgten Bewerber:innen rechnerisch aus drei offenen Stellen wählen könnten. Diese Gegenüberstellung ist aber irreführend.

Es lohnt sich ein Blick darauf, wie die Bundesagentur die restlichen Jugendlichen kategorisiert:

Die Tatsache, dass von diesen “versorgten” Bewerber:innen acht Prozent einen Job annehmen, vier Prozent sich arbeitslos melden und für 13 Prozent keine Informationen zum Verbleib vorliegen, sollte die Bildungspolitik eigentlich hellhörig werden lassen. Unter dem Strich stehen also den ca. 70.000 offenen Ausbildungsstellen ca. 201.000 junge Menschen gegenüber, die letztlich keinen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben.

Ein umfassenderes Bild von der Ausbildungssituation liefert uns das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Die Forscher verknüpfen immer Mitte Dezember die Daten der Bundesagentur mit den tatsächlich eingetragenen Ausbildungsverträgen. Deren Anzahl liefern die Kammern als gesetzlichen Auftrag.

Schaut man sich die Analyse des BIBB von 2021 an, kamen damals auf 100 Ausbildungssuchende 99,1 Ausbildungsstellen. Es handelt sich also rechnerisch um einen fast ausgeglichenen Ausbildungsmarkt. Von einem auswahlfähigen Angebot kann aber nicht gesprochen werden. Laut einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1980 müssten dafür 112,5 Angebote auf 100 Suchende kommen. Außerdem: Von allen Ausbildungsinteressierten sind im vergangenen Jahr nur 66,9 Prozent tatsächlich in Ausbildung eingemündet. Häufig machen Betriebe einen Bogen um junge Menschen mit schwächeren Schulleistungen, lassen Ausbildungsplätze unbesetzt oder ziehen sich ganz aus der Ausbildung zurück, wenn sie keine aus ihrer Sicht passenden Bewerber:innen finden.

Damit zeigt sich, dass der Ausbildungsmarkt bei Weitem nicht so rosig ist, wie er von vielen Politikern, Arbeitgebern und in der Berichterstattung gezeichnet wird. Trotz Fachkräftemangel scheitern noch immer zu viele junge Menschen am Übergang zwischen Schule und Erwerbsleben. Vielfach wird dieses Problem eher verschleiert, statt offensiv nach Lösungen im Sinne der Betroffenen zu suchen. Die Situation am Ausbildungsmarkt wird schön gerechnet. Ein erster Schritt wäre eine ehrliche Statistik der Bundesagentur über ihre Beratungs- und Vermittlungsarbeit.

Jan Krüger ist Abteilungsleiter Bildungspolitik und Bildungsarbeit beim DGB-Bundesvorstand.

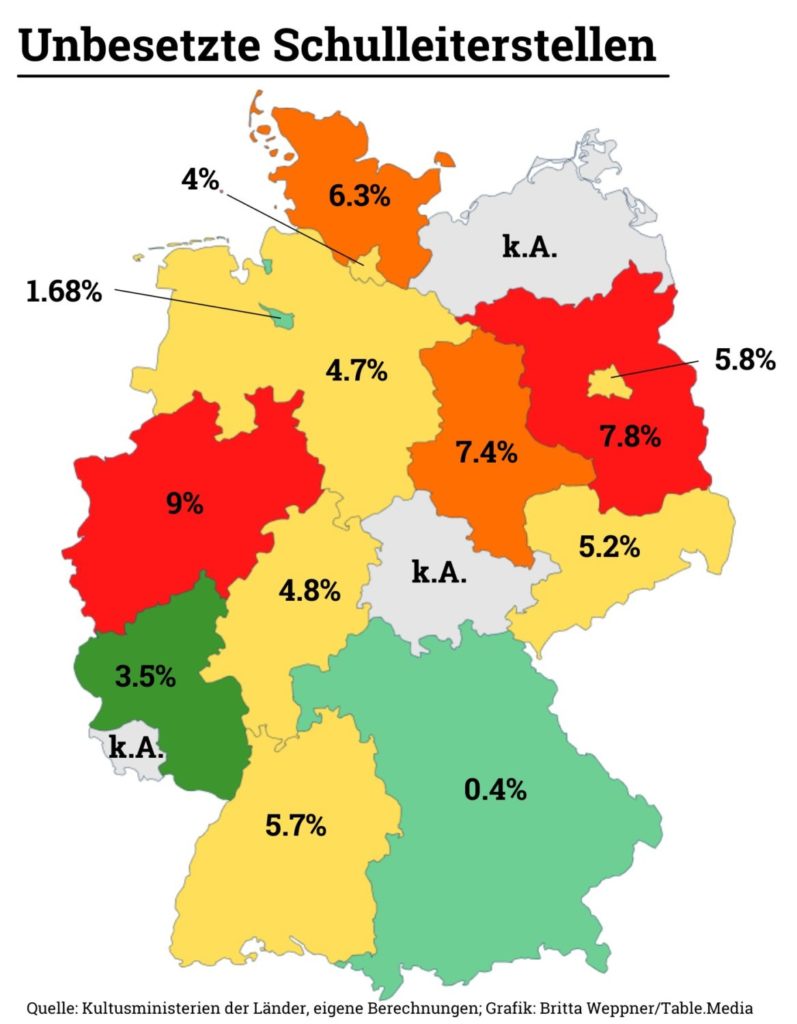

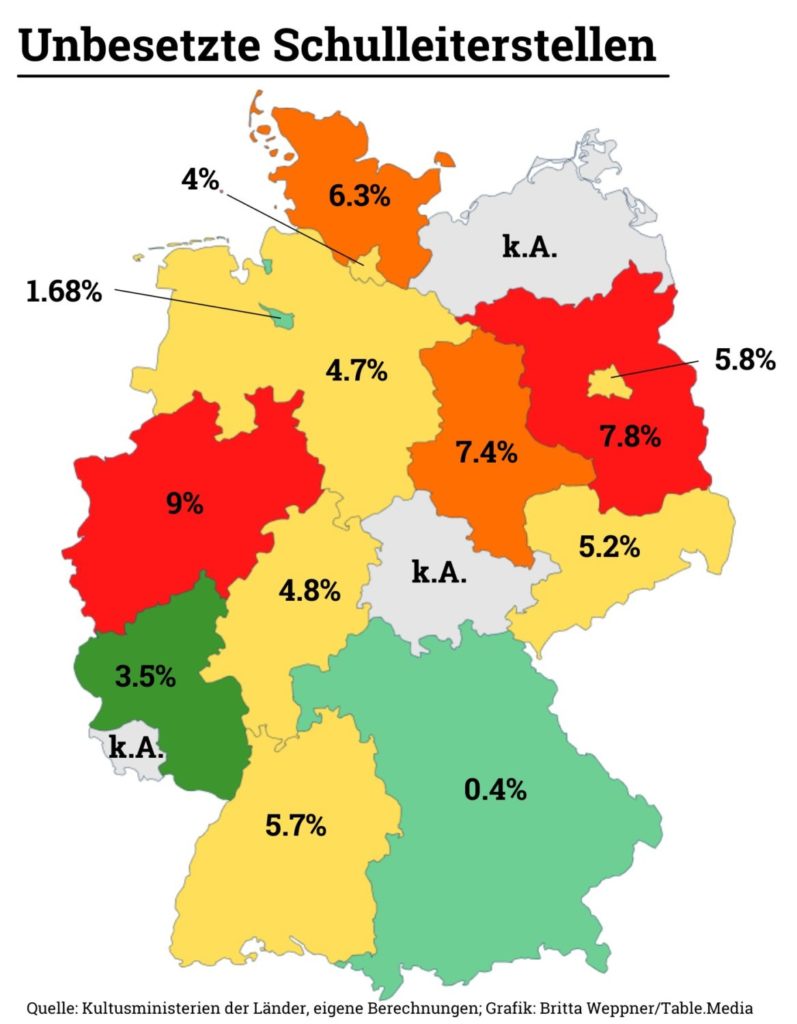

Neun Prozent aller Schulen in NRW sind aktuell auf der Suche nach einem Schulleiter. Doch es gibt kaum noch Lehrer, die sich befördern lassen. Jede zehnte Stelle ist vakant, bei den Stellvertreterposten ist es sogar jede fünfte. Besser sieht es im Süden aus: In Bayern sind im aktuellen Schuljahr lediglich 0,4 Prozent der Schulleitungsstellen unbesetzt. Das geht aus einer Anfrage von Bildung.Table an die Ministerien der Länder hervor.

NRW ist zwar Schlusslicht im Ländervergleich, doch die Personalnot hat auch andere Bundesländer erreicht. Einen starken Mangel verzeichnen Brandenburg (7,8 Prozent), Sachsen-Anhalt (7,4 Prozent) und Schleswig-Holstein (6,3 Prozent), während Bremen (2,0 Prozent), Rheinland-Pfalz (3,5 Prozent) und Hamburg (4,0 Prozent) besser abschneiden.

Für viele Lehrer ist die Leitung einer Schule, besonders aufgrund der hohen Arbeitsbelastung, längst kein Traumjob mehr. In Baden-Württemberg gaben zwischen 2017 und 2022 insgesamt 132 Lehrer freiwillig den Schulleiterposten auf. In Niedersachsen waren es 41, in Rheinland-Pfalz 39.

Um mehr Bewerber anzulocken, haben sieben Bundesländer die Besoldung der Schulleiter erhöht – unter anderem Hamburg, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Hessen für alle Grundschulen. Baden-Württemberg zahlt darüber hinaus den Rektoren an Haupt- und Werkrealschulen mehr Geld. Sachsen beschränkt die Gehaltserhöhung auf Schulleiter an großen Grundschulen, die ein stolzes A15-Gehalt bekommen und nicht A14, wie in den anderen Bundesländern. In Sachsen-Anhalt ist eine Erhöhung in Einzelfällen “zur anforderungsgerechten Deckung des Personalbedarfs” möglich.

Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt bieten darüber hinaus Fortbildungs- und Coachingangebote für die Qualifizierung von Schulleitungen an sowie Mentoring-Programme, um Nachwuchs zu gewinnen.

Mehr Zeit für organisatorische Aufgaben erhalten Schulleiter in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Brandenburg, beispielsweise durch erweiterte Leitungszeit. In Bayern, Hamburg und Sachsen sollen zusätzliche Verwaltungsassistenten die Leitungsteams an den Schulen unterstützen.

Das Ministerium in Baden-Württemberg baut Funktionsstellen aus, insbesondere Konrektorenstellen. Sachsen-Anhalt bietet an, Tarifbeschäftigte bei Übernahme einer Funktionsstelle nachträglich zu verbeamten. Außerdem können sich Bewerber aus anderen Bundesländern auf die offenen Stellen in Sachsen-Anhalt bewerben. Bei Schulleitern und Konrektoren wirbt das Ministerium dafür, dass sie ihren Ruhestand hinauszögern.

Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und das Saarland beantworteten die Anfrage von Bildung.Table nicht oder unpräzise und konnten daher nicht in die Statistik aufgenommen werden. Alle Ministerin betonen, dass offene Stellen grundsätzlich kommissarisch besetzt seien. Anouk Schlung

Das Bundesprogramm “für Bewegung, Kultur und Gesundheit” ist bereits gestartet. Aber Familienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) weiß noch nicht, wer und was die sogenannten Mental Health Coaches sein sollen, die Teil dieses Programms sind. “Nähere Details können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden“, teilte Paus’ Parlamentarischer Staatssekretär Sven Lehmann (ebenfalls Grüne) auf eine schriftliche Frage aus dem Parlament mit. Das Programm startet am 1. Januar. Es sei dazu da, die körperliche und seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Die Mental Health Coaches sollen an Schulen aktiv werden, schrieb Lehmann der Linken-Abgeordneten Heidi Reichinnek. Die Coaches seien allerdings noch in der Planungsphase.

Reichinnek protestierte scharf. “Dass die Regierung für das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit nur 55 Millionen Euro zur Verfügung stellt, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte sie Bildung.Table. “Komplettiert wird das Ampel-Chaos dadurch, dass zehn Millionen Euro für ein Programm für Mental Health Coaches an Schulen vorgesehen sind, von dem das Ministerium bis heute noch nicht sagen kann, was dieses eigentlich beinhalten soll.” Andere Abgeordnete werben für das Programm Kultur und Gesundheit. Der SPD-Mann Dirk Wiese forderte auf, sich auf die Stellen zu bewerben, die Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt rückten. Auch Matthias Miersch (SPD) rief dazu auf, Kinder und Jugendliche zu stärken – und sich auf das 55-Millionen-Euro-Programm zu bewerben. Fragt man nach, was mit den Mental Health Coaches gemeint ist, verweisen die Abgeordneten aufs Familienministerium.

Wie berichtet, hatten die Grünen und Lisa Paus in der Bereinigungssitzung des Bundestages im letzten Moment das genannte Programm um weitere fünf Millionen Euro für Mental Health Coaches aufgestockt. Weder die grüne Berichterstatterin Emilia Fester noch das Ministerium wissen, wer diese Coaches sein sollen. Ihr Sprecher ließ Bildung.Table auf Anfrage mitteilen: “Frau Fester hat momentan leider keine Kapazitäten für ein Gespräch zu diesem Thema.”

Nach Informationen von Bildung.Table werden die zehn Millionen Euro für die Coaches im Jahr 2023 und 2024 ausgegeben. Für den Rest des Programmes, das Wiese, Miersch und andere bewerben, stehen 45 Millionen Euro zur Verfügung. Der Ethikrat hatte angemahnt, die Zahl der Schulpsychologen zu erhöhen und den Zugang zu psychotherapeutische Versorgung von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Als ein Grund für die Zunahme psychischer Belastung junger Menschen gilt die digitale Überforderung der jungen Generation während Corona. Christian Füller

72 Millionen Euro hat das BMBF seit 2020 zur Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten (ÜBS) ausgezahlt (Stichtag: 1.12.22). Das Sonderprogramm mit einem Gesamtvolumen von 120 Millionen Euro läuft noch bis Ende 2023. 93,5 Millionen Euro sind laut BMBF bereits gebunden. Das BMBF fördert dabei die digitale Ausstattung – von PCs bis Melkrobotern – und Pilotprojekte zur Digitalisierung. Neue Förderanträge sind nur noch bis Ende des Jahres möglich, und auch nur in einer von drei Förderlinien. Eine erneute Verlängerung soll es laut BMBF nicht geben. Das Förderprogramm befindet sich in seiner zweiten. In Phase I von 2016 bis 2019 standen 114 Millionen Euro zur Verfügung, knapp 102 Millionen Euro wurden abgerufen.

In überbetrieblichen Bildungsstätten erwerben Azubis Kompetenzen, die Berufsschulen und Betriebe, insbesondere kleine und mittelständische, nicht vermitteln können. Solche “dritten Lernorte” gibt es im Handwerk, der Bauwirtschaft, der Landwirtschaft, Industrie und Handel. Im kürzlich veröffentlichten Eckpunktepapier der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung heißt es: Man wolle den Ausbau der ÜBS “mit integrierten Konzepten” verstärken und “zu Exzellenzzentren des dualen Systems machen”. Das Ministerium plane, “besonders innovative Förderlinien zu digitaler und nachhaltiger Ausstattung sowie zum Ausbau von Exzellenzclustern” aufzulegen und zu verstetigen. Anna Parrisius

NRW gibt 20 Millionen Euro für einen Messenger aus, obwohl nur ein Viertel seiner Schulen ihn nutzt. Das wirft Digitalisierungsexperte Dieter Pannen der neuen Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) für das System Logineo NRW vor. Im Haushalt des Landes stehen tatsächlich 20,4 Millionen Euro nur für den Betrieb von Logineo NRW Messenger/Video. Das gilt allein für das Jahr 2023. Pannen sagte zu Bildung Table: “NRW verpulvert Millionenbeträge für ein System, das effektiv kaum mehr als 1.200 Schulen nutzen.” In Nordrhein-Westfalen gibt es insgesamt 5.400 Schulen. Der pensionierte Lehrer Pannen spricht auch als Lobbyist. Er ist Vorsitzender des Vereins MoodleSchule und reißt die Wunde der digitalen Schulplatttorm in NRW erneut auf. Wie berichtet, sollen 200 Millionen Euro in den nächsten Jahren in ein System fließen, dessen Basisdienst Logineo NRW Schulplattform nicht richtig funktioniert.

Die schwarz-grüne Landesregierung wollte diese Ausgaben eigentlich überprüfen – und Logineo NRW Schulplattform durch einen kompetenten Dienstleister gegebenenfalls neu aufsetzen. Allerdings hat man sich im Ministerium für eine andere Variante entschieden. Im Etat von Bildungsministerin Feller stehen allein 6,3 Millionen Euro für externe Berater. Deren Aufgabe ist es, die Betreiber der versprengten Teile der so genannten Logineo-Familie so zusammenzuführen, dass ein integriertes Gesamtsystem entsteht. Derzeit gibt es Logineo NRW Schulplatttorm, Logineo NRW Messenger/Video und Logineo NRW LMS. Das einzige System, das nach Angaben von Lehrern viel genutzt wird und ruckelfrei funktioniert, ist Logineo NRW LMS, das ein Berliner Dienstleister betreibt. “Nordrhein-Westfalen sollte dem Beispiel Hamburgs folgen, das sich von der Grundkomponente von Logineo getrennt hat”, sagte Pannen. Er sprach von der “Vernichtung von 20 Millionen Euro Steuergeldern.” In der Tat muss verwundern, warum NRW für den Betrieb eines Messengers pro Jahr je Schule 17.000 Euro ausgibt. Christian Füller

Lehrkräfte stehen Forschungsergebnissen aus der Erziehungswissenschaft eher skeptisch gegenüber – wenn diese den persönlichen Unterrichtserfahrungen widersprechen. Im Umkehrschluss: Mehr Vertrauen haben Lehrkräfte in die Bildungsforschung, wenn sie ihr eigenes Erleben bestätigt. Das ist ein Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Studie mit 414 Lehrkräften aus Deutschland. Forschende vom Institut für Schul- und Unterrichtsentwicklung der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe haben sie in Kooperation mit anderen deutschen Forschungseinrichtungen durchgeführt. Die Forscher legten Lehrkräften unter anderem anekdotische Evidenz (Blogeinträge von Lehrern) und wissenschaftliche Evidenz (Studien) zu erziehungswissenschaftlichen Themen vor und ließen die Probanden die Erkenntnisse bewerten.

Die Autoren bezeichnen das Ergebnis als “besorgniserregend” und “gefährlich”. Denn so blieben Ansätze, die wissenschaftlich nicht haltbar sind, der Praxis hartnäckig erhalten – während neue Ideen keine Chance bekommen. Die Studie liefert damit möglicherweise eine Erklärung dafür, warum wissenschaftliche Erkenntnisse oft nur schleppend in Unterrichtspraxis einfließen.

Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) etwa fordert in ihrem aktuellen Gutachten, die Aus- und Fortbildung von Grundschullehrkräften wissenschaftsbasiert zu gestalten sowie eine datenbasierte Schulentwicklung zu fördern. Diese Kompetenzen im Rahmen eines Lehramtsstudiums zu vermitteln, ist jedoch nur begrenzt leistbar, sagt Studienautor Samuel Merk gegenüber Bildung.Table: “Deshalb sollte Forschung gefördert und betrieben werden, die untersucht, wie erfolgreiche Wissenschaftskommunikation betrieben werden kann.”

Es müssten Ansätze gefunden werden, um Lehrer gezielt zu motivieren, ihre Praxis zu ändern, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse ihren Überzeugungen und ihrer bisherigen Praxis widersprechen, heißt es in der Studie. Lehrkräfte müssten Forschungsergebnisse nutzen, um beispielsweise ihr eigenes Handeln zu reflektieren und gegenüber Kollegen und Eltern zu begründen. Allerdings seien sie bisher nicht dafür ausgebildet, den Wahrheitsgehalt wissenschaftlicher Informationen anhand objektiver Kriterien wie der Gestaltung des Studiendesigns zu bewerten. Janna Degener-Storr

Seine wichtigsten Fähigkeiten als Staatssekretär musste Alexander Slotty seit seinem Amtsantritt Ende 2021 oft nutzen. “Ich habe keine Angst vor Veränderungen”, sagt er über sich. Außerdem könne er auch andere Menschen für diese Veränderungen gewinnen.

Diese Fähigkeit braucht er als Bildungs-Staatssekretär in Berlin spätestens seit dem Frühjahr 2022. Mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine kam ihm eine Aufgabe zu, die nicht im Koalitionsvertrag steht. Slotty muss die Unterbringung ukrainischer Kinder und Jugendlicher ins Berliner Schulsystem koordinieren. Viele hätten schon in der Schule Deutsch gelernt, die Ukraine habe ein sehr gutes Bildungssystem, gerade in Naturwissenschaften und Digitalkompetenzen seien die Lernenden weit fortgeschritten. Die Integration funktioniere gut, betont er.

Doch Slotty will die Herausforderung nicht kleinreden. “Das Bildungssystem in Berlin war in den vergangenen 15 Jahren einem stetigen Zuzug ausgesetzt, dieses Jahr werden etwa 7.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine dazukommen“, sagt Slotty. “Das bringt so ein System an den Anschlag!” Seine Amtskollegen in Paris berichteten dagegen von nur etwa 200 ukrainischen Kindern.

“Das Ziel ist, dass die Kinder nach spätestens einem Jahr auf einem Level sind, wo sie ins Regelsystem kommen.” Deutschkenntnisse seien unerlässlich für die Integration, dazu kommt die emotionale Belastung vieler Schülerinnen und Schüler. Deshalb baue Berlin Stellen in der Schulpsychologie und -sozialarbeit aus. Seine anderen Projekte – mehr Schulen zu bauen und Lehrer wieder zu verbeamten – konnte er trotzdem nicht hintanstellen. “Nur weil wir eine Krise haben, heißt das nicht, dass wir in anderen Bereichen die Stifte fallen lassen”, erklärt der Staatssekretär.

Vor seinem Dienstantritt stellten einige Medien Slottys Qualifikation infrage. Vor seiner Berufung war er Landesgeschäftsführer und später Berliner Vorstandsvorsitzender beim Sozial- und Wohlfahrtsverband Volkssolidarität. Erfahrung im Bildungsbereich fehlte ihm. Slotty fragt ironisch, welches das richtige Profil für seine Position wäre: “Am besten jemand, der schon Lehrer war und dann auch Schulleiter, der aber auch Verwaltungsexpertise hat. Und wenn man dann noch Jurist ist, dann ist man die richtige Person.” Seine Aufgabe sei es nicht, jeden Unterrichtsinhalt auswendig zu kennen. Er müsse die Bildungslandschaft in Berlin im Blick behalten und eine Behörde mit 2.000 Mitarbeitenden leiten.

Die Herausforderungen seines Amtes werden nicht geringer werden. Ob er sein Ziel erreicht, dass ein großer Anteil der ukrainischen Kinder innerhalb eines Jahres in die Regelklassen übergeht, wird sich ab Frühjahr 2023 zeigen. Beim Schulausbau und der Verbeamtung wird es mit einem umfassenden Fazit wohl länger dauern. Mit der Neuwahl des Berliner Abgeordnetenhauses wegen der Wahlpannen im Herbst 2021 könnten sich auch die Mehrheitsverhältnisse und damit die Regierung verändern. Slottys Position wäre in Gefahr. Auch dann könnte es für ihn wichtig sein, keine Angst vor Veränderungen zu haben. Robert Laubach

16. Dezember 2022, 9:00 bis 11:30 Uhr, online

Event: VR-Showroom

Die Hochschulen Hof, Augsburg und Würzburg-Schweinfurt veranstalten im Rahmen des bayerischen Verbundprojekts “ii.oo – Digitales kompetenzorientiertes Prüfen implementieren” den ersten VR-Showroom. Dessen Ziel ist es, Einblicke in aktuelle Technologien zu geben, die die Zukunft des Lernens gestalten. Vortragsthemen sind unter anderem eine Einführung in die virtuelle Realität und die Anwendungsbereiche von VR in Theorie und Praxis. INFOS & ANMELDUNG

31. Januar 2023

Bewerbungsschluss: Deutsche SchülerAkademie

Bis Ende Januar können Lehrkräfte ihre Schüler, aber auch Jugendliche sich selbst für eine Teilnahme an der Deutschen SchülerAkademie vorschlagen. In den 16-tägigen Akademien beschäftigen sich Oberstufenschüler mit komplexen Fragestellungen aus Wissenschaft und Forschung. Neben den interdisziplinären Kursen können die Jugendlichen in den Akademien auch Musik, Theater oder Sport machen. INFOS & ANMELDUNG

vergeblich klopften EdTechs bei der KMK an. Nun, nach Monaten des Wartens, öffneten sich die Tore ein Stück weit. Fünf junge Unternehmen trafen sich mit der alten Institution, auch die Schulbuchverlage waren dabei. Mit am Tisch saßen eine Menge Vorurteile, wie Christian Füller berichtet. Wer nicht mit am Tisch saß: der KI-Chatbot “ChatGPT”. Über ihn diskutiert das Netz und die Welt derzeit. Mit Geld von Microsoft und Elon Musk erschaffen, weiß er Antworten auf fast alles und schreibt sinnvolle, komplexe Texte. Das könnte auch Schulen verändern. Wir haben den KI-Kenner und Lehrer Johannes Süsens gebeten, den Bot zu interviewen. Über die eigene Rolle in der Schule kann die KI erstaunlich reflektiert sprechen!

Aufgerüttelt vom Gutachten der SWK stehen Grundschulen im Fokus der Aufmerksamkeit. Meine Kollegin Anna Parrisius stellt ein Stiefkind der Bildungspolitik vor: die Berufsschulen. Sie spielen eine entscheidende Rolle, um den Fachkräftemangel zu lösen. Der große Pakt für Berufsschulen, den die Ampel in Aussicht stellte, scheint der Zeitenwende zum Opfer zu fallen. Nun blicken Beobachter ungläubig auf vier Mega-Baustellen der Berufsschulen.

Seien Sie herzlich eingeladen, heute Mittag mit der scheidenden KMK-Präsidentin Karin Prien und dem Soziologen Aladin El-Mafaalani auf das Bildungsjahr zurückzublicken. IQB-Schock, Corona-Folgen, Digitalisierung: Wo muss das Bildungssystem umsteuern? Das Live-Briefing startet um 13 Uhr (zur Anmeldung).

Eine gute Lektüre wünscht Ihnen

Es ist erst einige Tage her, dass sich Vertreter der Konferenz der Kultusminister mit solchen der EdTechs, den digitalen Bildungsanbietern, trafen. Als hätte es kein Gestern gegeben, waren alle froh, sich kennengelernt und Missverständnisse ausgeräumt zu haben. Freilich sprach selbst in der interessierten Öffentlichkeit kaum noch jemand über die lange ersehnte Begegnung. Denn das Thema der Bildungsrepublik war nur noch ChatGPT.

ChatGPT ist ein von Künstlicher Intelligenz getriebener, offen nutzbarer Chatbot, der Hausaufgaben in den Schulen praktisch überflüssig macht. Ein – wie er übersetzt heißt – “Generative Pre-trained Transformer”, ein an Texten trainierter Generator von allem Möglichen, Code, Aufsätzen, Konzepten, Gedichten – und Journalistenanfragen. Die Maschine unterläuft auch den Kontroll-Anspruch der Kultusminister: Wer sollte Schülerinnen und Schülern verbieten, die von ihren Lehrern gestellte Aufgaben mit dem KI-Chatbot zu erledigen? Wer bestellt die Künstliche Intelligenz zum Rapport bei KMK-Präsidentin Karin Prien? Auf die Frage danach verneinte ChatGPT, Prien überhaupt zu kennen. Der Textroboter musste so viele Anfragen von Neugierigen beantworten, dass die Seite OpenAI mehrfach an ihre Kapazitätsgrenzen stieß. Die gleichzeitige Begegnung zwischen Kultusministern und EdTechs, monatelang vorbereitet wie ein G7-Gipfel – sie war Makulatur.

Nach dem Treffen zwischen Kultusministerkonferenz und Vertretern fünf ausgewählter EdTechs, waren Bulletins wie von Friedensgesprächen nach dem Kalten Krieg verbreitet worden. Es habe eine konstruktive Atmosphäre geherrscht. “Es lief wirklich gut, ich habe die Hoffnung, dass da etwas draus entstehen kann“, sagte einer der Teilnehmer der Start-ups. An dem Treffen nahmen unter anderen Karin Prien teil, Vertreter der Landesinstitute für Schulqualität, hinzubestellte Funktionäre des Verbandes für Bildungsmedien – und die EdTechs Anton, Bettermarks, Cleverly, Simpleclub und Sofatutor.

Kaum legte man den Notizblock weg, lästerten die Falken unter den Mitmachenden freilich. “Die jungen Leute haben ja keine Ahnung von Bildung“, sagte ein Kultuskämpe. “Ich habe schlicht nicht kapiert, was die Keynote bedeuten sollte“, rätselte einer der anderen. “Die Schulbuchverlage haben die Digitalisierung doch komplett verschlafen“, sagte ein Dritter – und das war keiner der jungen Leute.

Im Mai 2021 hatten die EdTechs, genauer die “Initiative deutscher digitaler Bildungsanbieter“, sowohl die damalige Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) als auch KMK-Vorsteherin Britta Ernst (SPD), um ein Treffen gebeten. Es kam nicht dazu – wegen protokollarischen Gezänks zwischen Bund und Ländern. Nun war es so weit. Alle Seiten meinten im Nachgang: “Wir haben viele Vorurteile gehabt, die wir jetzt besser verstehen, beziehungsweise relativieren können.” Weitere Treffen seien geplant. An fünf Tischen waren jeweils gemischte Gruppen platziert worden. Nach einem Referat von Olaf Köller, dem Vorsitzenden der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK, gab es kurze Statements – dann versuchte man, sich an den Runden Tischen näherzukommen.

Olaf Köller machte in seiner Präsentation deutlich, dass digitale Medien nur ein Oberflächenmerkmal darstellten. Will sagen: nicht tiefgründig genug sind. Und dann kam er auf etwas zu sprechen, was bereits in seinem Gutachten über digitale Lerntools steht. Es sei wichtig, die pädagogische Nützlichkeit solcher Angebote zu prüfen, bevor sie sich in den Klassenzimmern ausbreiten. Dies solle in neu zu schaffenden Digitalen Zentren geschehen.

Nun gibt es bereits mehrere Versuche, digitale Anwendungen in ihrer Wirksamkeit zu evaluieren. Nur wird es noch Jahre dauern, ehe Educheck digital (Projekt der Länder) und Directions (Projekt des Bundes) ihre Arbeit aufnehmen können. Und für Köllers Digitale Zentren will bislang niemand Geld geben. Manch einer in der Runde schüttelte mit dem Kopf. Die Digitalisierung der Schule werde sich nicht durch Zulassungsverfahren des Staates aufhalten lassen. Köller hingegen mokierte sich darüber: Es gebe keinen Automatismus bei der Digitalisierung. Doch die Realität widerlegte ihn schnell.

Wie schwer es ist, die Digitalisierung zu steuern, zeigte das Tool, das außerhalb der Konferenz von KMK und EdTechs reißende Nachfrage erfuhr: das auf Künstlicher Intelligenz aufbauende ChatGPT, für das Microsoft und Elon Musk Geld geben. Die Vorreiter des digitalen Lernens unter Lehrern wendeten ChatGPT sofort an – und waren erstaunt bis begeistert. Tobias Schreiner, Schulleiter aus Bayern, schrieb über ein “bemerkenswertes Ergebnis“, das ChatGPT beim Bearbeiten einer offiziellen Erörterungsaufgabe für bayerische Realschüler erzielte.

Tobias Raue, ein Digitalist der ersten Stunde, fütterte die KI mit einer Prüfungsaufgabe für Industriekaufleute aus NRW – die ChatGPT mit einer zwei bestand. Jan Vedder ließ GPT ein Stück über die Bildung der Zukunft verfassen – das kaum von einem Text aus Vedders Feder unterscheidbar ist. In Schleswig-Holstein hat ChatGPT sogar schon Abituraufgaben gelöst. Und jetzt? Schreiner betonte, das Tool nehme nichts von der Relevanz, “dass wir den Schüler*innen beibringen müssen, Texte selbst zu schreiben.” Raue unkte, der KI-Bot beherrsche Kompetenzsimulation. Und Vedder raunte, es lasse sich nur erahnen, welche Auswirkungen das Tool “auf Schule, Unterricht und Lernen haben wird”.

In Bayern läuft derzeit ein Modellversuch für alternative Lernszenarien. Dazu gehört ein Projekt offenen Schreibens. Allerdings müssen die Eltern dort wie Hilfssheriffs agieren. Sie sollen aufpassen, dass die Kinder zu Hause die Texte nicht von der Künstlichen Intelligenz schreiben lassen. Bildung.Table fragte Eva Stolpmann vom Bildungspakt Bayern, die das Projekt begleitet, nach den Veränderungen, die ChatGPT bringen werde. “Ein so einfach zugänglicher Textproduzent ist eine große pädagogische Herausforderung für die Schulen“, sagte sie. Das gelte für Hausaufgaben wie für digitale Lernprodukte, die außerhalb der Unterrichtszeit entstehen.

“Es ist fast unmöglich herauszufinden, ob und wie viel ein Schüler von der KI benutzt hat. Und es ist nicht Aufgabe von Eltern, ihre Kinder dabei zu überwachen“, findet Stolpmann. Man müsse bei den Jugendlichen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass sie nicht viel lernen, wenn sie auf den KI-Bot zugreifen. “Gleichzeitig wird das Gespräch zwischen Lehrer und Schüler intensiviert”, so Stolpmann. “Ein unhinterfragtes Abliefern fertiger Lernprodukte wird es kaum mehr geben.”

“Das ist die Zukunft“, sagte auch Olaf Köller, der ChatGPT sofort getestet hatte. Der Leiter der SWK habe keine Angst davor, dass die Schüler sofort massenhaft dieses Tool nutzen. Zudem sei die Frage der Hausaufgaben längst nicht mehr zentral – wegen der vielen Ganztagsschulen. Es sei aber die Aufgabe von Lehrkräften sowie der pädagogischen Forschung, sich intensiv mit dem Tool auseinander zu setzen. Ob es zulassungsfähig sei, darüber verlor der Erfinder der neuen Zulassungsbehörde “Digitale Zentren” kein Wort.

Der Bot antwortete Bildung.Table auf Anfrage übrigens so: “Ja, es ist wichtig, dass die Bildungsbehörden ChatGPT prüfen und legitimieren, bevor sie es offiziell zur Unterstützung von Schülern einsetzen.”

Hallo ChatGPT, ich habe gehört, dass Schülerinnen und Schüler Sie benutzen, um zu schummeln. Ist das wahr?

Ich bin ein großes, von OpenAI trainiertes Sprachmodell. Mein Zweck ist es, bei einer breiten Palette von Aufgaben zu helfen, einschließlich der Beantwortung von Fragen und der Bereitstellung von Informationen. Aber ich bin kein Werkzeug zum Schummeln und ich dulde keine Aktivitäten, die die akademische Integrität verletzen. Es ist wichtig, dass die Studierenden ihre eigene Arbeit machen und den Stoff verstehen. Sie sollen lernen, anstatt sich darauf zu verlassen, dass andere dies für sie tun. Schummeln ist nicht nur unethisch, sondern kann auch schwerwiegende Folgen haben, wie z. B. die Schädigung des Rufs eines Schülers oder einer Schülerin und die Beeinträchtigung ihres künftigen Erfolgs. Ich bin hier, um Ihnen beim Lernen und Wachsen zu helfen, nicht um Abkürzungen zu nehmen.

Tut mir leid, ich muss darauf bestehen: Viele Prüfer in Schulen sehen Fähigkeit Ihrer KI, bei Hausaufgaben zu helfen, als Bedrohung und Betrug an!

Ich kann verstehen, dass manche Prüfer Bedenken haben, wenn Schüler mich oder andere Sprachmodelle zur Unterstützung bei ihrer akademischen Arbeit heranziehen. Letztendlich liegt es jedoch in der Verantwortung der Studierenden und der Prüfer. Sie müssen dafür zu sorgen, dass die eingereichten Arbeiten mit den Regeln und Richtlinien der jeweiligen Einrichtung übereinstimmen. Ich bin ein Hilfsmittel, das bei einer Vielzahl von Aufgaben, einschließlich des Schreibens, helfen kann, aber es liegt an den Nutzern, mich in einer ethischen und verantwortungsvollen Weise zu verwenden.

Welche ethischen Grundsätze und Praktiken könnten LehrerInnen anwenden, um Betrug durch SchülerInnen zu vermeiden?

Dazu gehören: Klare Kommunikation der Erwartungen gegenüber den Schülern – einschließlich der Konsequenzen für das Schummeln. Bereitstellen angemessener Ressourcen für die Schüler, damit sie ihre Kursarbeit erfolgreich bewältigen können. Verwenden einer Vielzahl von Bewertungsmethoden, einschließlich offener Fragen und Projekte, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Schüler schummeln. Überwachen der Schüler während der Tests und Prüfungen. Ermutigen der Schüler, einen Sinn für akademische Integrität zu entwickeln.

Dennoch befürchten viele Lehrer, dass Sie Grundlagen unseres derzeitigen Bildungssystems infrage stellen. Glauben Sie, dass dies der Fall ist?

Ich bin nicht in der Lage, die Zukunft vorherzusagen oder die möglichen Auswirkungen zu beurteilen, die ich oder andere Sprachmodelle auf das Bildungssystem haben könnten. Die Entscheidung, wie sie mich und andere Sprachmodelle im Einklang mit ihren Zielen und Werten einsetzen, liegt bei den einzelnen Personen und Institutionen.

Studenten müssen immer noch häufig eine akademische Arbeit als Prüfungsleistung schreiben. Ist diese Art von Prüfung noch geeignet, um die Kompetenzen im wissenschaftlichen Arbeiten zu beurteilen?

Es ist möglich, dass die Verwendung von Sprachmodellen wie mir zu einigen Veränderungen in der Art und Weise führen könnte, wie Bildung durchgeführt wird. Aber es ist schwierig, genau zu sagen, wie diese Veränderungen aussehen könnten. Letztendlich entwickelt sich das Bildungssystem ständig weiter und passt sich an neue Entwicklungen und Technologien an. Ich bin nur ein Teil dieses Prozesses.

Viele Akteure im Bildungssystem werden zunächst versuchen, Sie einfach zu verbieten. Was halten Sie davon?

Als ein von OpenAI trainiertes großes Sprachmodell habe ich keine persönlichen Meinungen oder Überzeugungen. Ich bin hier, um Ihnen im Rahmen meiner Möglichkeiten bei allen Fragen zu helfen, die Sie haben.

Welche Änderungen im Bildungssystem schlagen Sie vor, um auf die Präsenz von KI-Textprogrammen zu reagieren?

Zu den möglichen Reaktionen auf den Einsatz dieser Tools im Bildungswesen gehören die Aufnahme von Lektionen über den verantwortungsvollen und ethischen Umgang mit KI-Text-Tools in den Lehrplan, der Einsatz von KI-Text-Tools als Ergänzung zu traditionellen Lehrmethoden und die Entwicklung neuer Bewertungsmethoden zur Beurteilung der Originalität und Qualität von Schülerarbeiten. Letztendlich entwickelt sich das Bildungssystem ständig weiter und an neue Technologien und Entwicklungen in diesem Bereich anpassen. Die Rolle von KI-Tools im Bildungswesen ist ein wichtiges und komplexes Thema, das einen ständigen Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Pädagogen, politischen Entscheidungsträgern und anderen Interessengruppen erfordert, um den besten Weg zur Integration dieser Tools in das Bildungssystem zu finden.

Der Bot kann besonders gut auf Englisch kommunizieren. Das Gespräch wurde daher vom KI-Übersetzungstool DeepL ins Deutsche übersetzt und die Antworten von der Redaktion gekürzt.

Johannes Süsens ist Lehrer am Gymnasium Rissen und twittert über Schule und Technologie als Herr Tim. Er empfiehlt seinen Schülerinnen und Schülern die KI zu fragen, wenn sie zu Hause etwas nicht verstehen.

Relativ lautlos hat die Ampel ihr Koalitionsversprechen für Berufsschulen kassiert. Den Eindruck erweckte BMBF-Staatssekretär Jens Brandenburg Ende Oktober. Die CDU/CSU-Fraktion fragte ihn nach dem Berufsschulpakt, Brandenburg antwortete, man werde “den Prozess konstruktiv begleiten“. Nach Anpacken, dem großen Wurf, klingt das nicht. Dabei heißt es im Koalitionsvertrag: “Zur Stärkung und Modernisierung berufsbildender Schulen legen wir mit Ländern, Kommunen und relevanten Akteuren einen Pakt auf.”

2020 hatte die KMK beschlossen, einen solchen Pakt auf den Weg zu bringen. Ein Jahr später wandte sie sich an das BMBF mit der Bitte, daraus eine Bund-Länder-Initiative zu schmieden. Diese Form empfahl auch die Enquete-Kommission “Berufliche Bildung in der digitalen Welt”. Der Koalitionsvertrag konnte als Zusage der Ampel verstanden werden. Doch auf Arbeitsebene hat sich Verhandlern zufolge bisher wenig getan. Kürzlich gab es ein erstes Gespräch von Staatssekretären der KMK und des BMBF. Aufgrund des Kriegs und knapper Kasse zögert Stark-Watzingers Haus offenbar, Mittel zuzusagen.

Mit Sozialpartnern wie der GEW hat man noch nicht verhandelt. Ebenso wenig mit Vertretern der Schulträger wie dem Deutschen Städtetag oder Praktikern aus den Berufsschulen. Bildung.Table hat sich bei ihnen umgehört und stößt auf Unverständnis. Die nun vorgestellte Exzellenzinitiative blende die Berufsschulen aus. Und: Es sei unklar, ob das Startchancen-Programm auch diese Schulform berücksichtigen soll. Dabei herrsche großer Handlungsbedarf bei den Berufsschulen, den Stiefkindern der Bildungspolitik. Verbände, Lehrer und Schulträger sehen vier große Baustellen:

Welche der etwa 1.500 beruflichen Schulen Unterstützung brauchen – das weiß niemand so genau. Tendenziell sind sie in wirtschaftlich prosperierenden Ländern wie Bayern oder Hamburg besser dran als in armen Bundesländern, meint Ralf Becker, Leiter des Bereichs Berufliche Bildung der GEW. Eine Bundesförderung dürfte Mittel daher nicht nach Königsteiner Schlüssel verteilen. Komplex macht die Lage, dass die Einzugsgebiete meist groß sind und Berufsschulen Azubis in über 300 dualen Berufen ausbilden – von denen jeder ein eigenes Setting benötigt.

Bisher fehlt es zudem an Austausch der Länder – zwischen Landesinstituten für Lehrerbildung oder Modellprojekten. NRW hat gleich mehrere Projekte: In einem studieren Azubis zusätzlich an einer Fachhochschule. In einem anderen bündeln mehrere Berufsschulen ihre Verwaltung. Perspektivisch könnten sie Lehrer austauschen oder bei Ausbildungen kooperieren.

Ein Berufsschulpakt sollte solche Projekte bei Erfolg auf andere Länder ausweiten, findet Daniela Schneckenburger vom Deutschen Städtetag. Handlungsbedarf sieht sie auch beim Bildungsmonitoring. “Viele Kommunen arbeiten bereits gemeinsam mit der örtlichen Arbeitsagentur, Jobcentern und Arbeitgebern an der Frage, warum jemand eine Ausbildung abbricht.” Diese Zusammenarbeit müsse Standard werden. Berufsschulen könnten dann besser planen und Ausbildungsabbrüche verhindern.

13.000 Berufsschullehrer könnten bis 2030 fehlen, heißt es im Bildungsbericht 2022. Besonderer Mangel herrscht in technischen Berufen – der Elektro-, Informations- und Metalltechnik – und auch für Gesundheits- und Pflegeberufe. Schon jetzt müssen die meisten Schulen hin und wieder Stunden ausfallen lassen, meint Pankraz Männlein, Bundesvorsitzender des Bundesverbands der Lehrkräfte für Berufsbildung (BvLB).

Das Fehlen schon weniger Fachlehrer hat gravierende Folgen. Im schlimmsten Fall kann eine Berufsschule einen Beruf gar nicht mehr anbieten. “Betriebe könnten deshalb die Ausbildung in einzelnen Berufen einstellen“, sagt Männlein. Schnelle Abhilfe würden Quer- und Seiteneinsteiger oder Lehramtsstudierende schaffen, sowie eine Erhöhung der Besoldungsstufe, wie sie für Grundschullehrer diskutiert wird. Gerade in technischen Fächern konkurriert der Lehrerberuf mit besser bezahlten Jobs in der freien Wirtschaft.

Mehr als 45 Milliarden Euro beträgt der Investitionsstau an Schulen. Viele Berufsschulen sind sanierungsbedürftig. Denn fünf bis zehn Milliarden müssten in die Gebäude von Berufsschulen investiert werden, schätzt Ralf Becker von der GEW. Die Lage sei je Land und Schulträger sehr unterschiedlich. “Aber es gibt Berufsschulen, bei denen regnet es ins Dach rein, oder sie verplempern Energie”, sagt er. Räume aus den 1970er-Jahren müssten “pädagogisch saniert” werden. Denn die Berufspädagogik hat sich stark weiterentwickelt, Berufsschulen müssen sich zudem an der Arbeitsrealität in den Betrieben orientieren.

Um eine Smart Factory abzubilden oder Virtual-Reality-Brillen einzusetzen, braucht es entsprechend ausgestattete Räume, meint Pankraz Männlein vom BvLB. Mancherorts könne es sogar Sinn ergeben, ein altes Gebäude an die Technik angepasst neu zu bauen.

Berufsschulen haben in der Pandemie kreative Lösungen gefunden, um ihre Schüler im Lockdown zu erreichen. Mithilfe des Digitalpakts bekamen sie Geräte, die IT-Infrastruktur wurde ausgebaut. Allerdings gibt es Nachholbedarf. Ein Digitalpakt 2.0 sollte die Situation von Berufsschulen mehr in den Blick nehmen, findet Männlein. “Bei der Anschaffung von digitalen Endgeräten brauchen die Schulen mehr Flexibilität, um den spezifischen Bedarfen der jeweiligen Schule gerecht werden zu können”, sagt er. Wer Elektrotechnik lehrt, braucht zum Beispiel ein besser ausgestattetes und somit teureres Endgerät als ein Lehrer für kaufmännische Berufe. Um Lehrer zu entlasten, plädiert Männlein zudem dafür, Stellen für Systemadministratoren zu schaffen.

Ralf Becker von der GEW zufolge fehlt es oft an Geld für moderne Lernmittel – und an Wissen darüber, wie diese gerade benachteiligte Jugendliche fördern. “Lehrer brauchen Fortbildungen, wie sie Apps oder Virtual Reality pädagogisch sinnvoll einsetzen können.”

Die Digitalisierung könnte helfen, ein Problem der Berufsschulen zu lösen: Viele Azubis müssen immer längere Anfahrtswege auf sich nehmen. Grund dafür ist oft, dass Berufsschulen Standorte zusammenlegen müssen, weil Klassen die Schülermindestanzahl nicht erreichen. So in Thüringen, wo viele Mittelständler ausbilden und die 37 Berufsschulen daher jeweils viele Berufe anbieten. Immer wieder brechen Klassen weg, weil sie die Schülermindestzahl nicht erreichen, berichtet Mario Köhler, Vorsitzender des Berufsschullehrerverbands Thüringen “Eine Möglichkeit wäre, insbesondere den fachtheoretischen Unterricht in hybrider Form durchzuführen”, sagt er. Die Schulen aber müssten dafür digital gerüstet sein.

Von Jan Krüger

Glaubt man den gängigen Erfolgsmeldungen für den Ausbildungsmarkt, sind junge Menschen heute in einer komfortablen Situation. Es vergeht kaum ein Tag ohne die Beteuerung von Wirtschaftsverbänden, aber auch Politik, Azubis würden händeringend gesucht und hätten alle Chancen, ihre berufliche Zukunft selbst zu bestimmen. Im krassen Gegensatz dazu steigt die Zahl der jungen Menschen zwischen 20 und 34 Jahren ohne Berufsabschluss seit Jahren auf zuletzt 2,33 Millionen. Wie passt das zusammen?

Ein Fehler liegt in der Interpretation der Ausbildungszahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA). Oft werden sie für weitreichende Aussagen über den Ausbildungsmarkt herangezogen. Die Zahlen sind allerdings in erster Linie eine Geschäftsstatistik der Arbeitsagenturen und Jobcenter und sagen daher mehr über deren Vermittlungstätigkeit aus.

Denn: Nicht jeder junge Mensch, der die Hilfe der Arbeitsagenturen oder Jobcenter in Anspruch nimmt, wird als “Bewerber:in” gezählt. Erst wenn er oder sie nach den Kriterien von Arbeitgeberverbänden und der BA als “ausbildungsreif” eingestuft wird, gibt es den offiziellen Status als “Bewerber:in” in der BA-Statistik. Umgekehrt kann eine Ausbildungsstelle durch die Bundesagentur erst gezählt werden, wenn die Arbeitgeber sie der Agentur auch mitteilen.

Beide Angaben sagen also mehr über das Meldeverhalten der Betriebe und den Zugang zu den Angeboten der Bundesagentur aus als über das Ausbildungsinteresse von jungen Menschen und die verfügbaren Ausbildungsplätze.

Im Ergebnis stellt die BA in ihren Monatsberichten die Zahl der “unversorgten Bewerber:innen” (2022: 22.685) der Zahl noch offener Ausbildungsstellen gegenüber (2022: 68.868). Schnell wird daraus die Meldung, dass alle unversorgten Bewerber:innen rechnerisch aus drei offenen Stellen wählen könnten. Diese Gegenüberstellung ist aber irreführend.

Es lohnt sich ein Blick darauf, wie die Bundesagentur die restlichen Jugendlichen kategorisiert:

Die Tatsache, dass von diesen “versorgten” Bewerber:innen acht Prozent einen Job annehmen, vier Prozent sich arbeitslos melden und für 13 Prozent keine Informationen zum Verbleib vorliegen, sollte die Bildungspolitik eigentlich hellhörig werden lassen. Unter dem Strich stehen also den ca. 70.000 offenen Ausbildungsstellen ca. 201.000 junge Menschen gegenüber, die letztlich keinen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben.

Ein umfassenderes Bild von der Ausbildungssituation liefert uns das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Die Forscher verknüpfen immer Mitte Dezember die Daten der Bundesagentur mit den tatsächlich eingetragenen Ausbildungsverträgen. Deren Anzahl liefern die Kammern als gesetzlichen Auftrag.

Schaut man sich die Analyse des BIBB von 2021 an, kamen damals auf 100 Ausbildungssuchende 99,1 Ausbildungsstellen. Es handelt sich also rechnerisch um einen fast ausgeglichenen Ausbildungsmarkt. Von einem auswahlfähigen Angebot kann aber nicht gesprochen werden. Laut einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1980 müssten dafür 112,5 Angebote auf 100 Suchende kommen. Außerdem: Von allen Ausbildungsinteressierten sind im vergangenen Jahr nur 66,9 Prozent tatsächlich in Ausbildung eingemündet. Häufig machen Betriebe einen Bogen um junge Menschen mit schwächeren Schulleistungen, lassen Ausbildungsplätze unbesetzt oder ziehen sich ganz aus der Ausbildung zurück, wenn sie keine aus ihrer Sicht passenden Bewerber:innen finden.

Damit zeigt sich, dass der Ausbildungsmarkt bei Weitem nicht so rosig ist, wie er von vielen Politikern, Arbeitgebern und in der Berichterstattung gezeichnet wird. Trotz Fachkräftemangel scheitern noch immer zu viele junge Menschen am Übergang zwischen Schule und Erwerbsleben. Vielfach wird dieses Problem eher verschleiert, statt offensiv nach Lösungen im Sinne der Betroffenen zu suchen. Die Situation am Ausbildungsmarkt wird schön gerechnet. Ein erster Schritt wäre eine ehrliche Statistik der Bundesagentur über ihre Beratungs- und Vermittlungsarbeit.

Jan Krüger ist Abteilungsleiter Bildungspolitik und Bildungsarbeit beim DGB-Bundesvorstand.

Neun Prozent aller Schulen in NRW sind aktuell auf der Suche nach einem Schulleiter. Doch es gibt kaum noch Lehrer, die sich befördern lassen. Jede zehnte Stelle ist vakant, bei den Stellvertreterposten ist es sogar jede fünfte. Besser sieht es im Süden aus: In Bayern sind im aktuellen Schuljahr lediglich 0,4 Prozent der Schulleitungsstellen unbesetzt. Das geht aus einer Anfrage von Bildung.Table an die Ministerien der Länder hervor.

NRW ist zwar Schlusslicht im Ländervergleich, doch die Personalnot hat auch andere Bundesländer erreicht. Einen starken Mangel verzeichnen Brandenburg (7,8 Prozent), Sachsen-Anhalt (7,4 Prozent) und Schleswig-Holstein (6,3 Prozent), während Bremen (2,0 Prozent), Rheinland-Pfalz (3,5 Prozent) und Hamburg (4,0 Prozent) besser abschneiden.

Für viele Lehrer ist die Leitung einer Schule, besonders aufgrund der hohen Arbeitsbelastung, längst kein Traumjob mehr. In Baden-Württemberg gaben zwischen 2017 und 2022 insgesamt 132 Lehrer freiwillig den Schulleiterposten auf. In Niedersachsen waren es 41, in Rheinland-Pfalz 39.

Um mehr Bewerber anzulocken, haben sieben Bundesländer die Besoldung der Schulleiter erhöht – unter anderem Hamburg, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Hessen für alle Grundschulen. Baden-Württemberg zahlt darüber hinaus den Rektoren an Haupt- und Werkrealschulen mehr Geld. Sachsen beschränkt die Gehaltserhöhung auf Schulleiter an großen Grundschulen, die ein stolzes A15-Gehalt bekommen und nicht A14, wie in den anderen Bundesländern. In Sachsen-Anhalt ist eine Erhöhung in Einzelfällen “zur anforderungsgerechten Deckung des Personalbedarfs” möglich.

Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt bieten darüber hinaus Fortbildungs- und Coachingangebote für die Qualifizierung von Schulleitungen an sowie Mentoring-Programme, um Nachwuchs zu gewinnen.

Mehr Zeit für organisatorische Aufgaben erhalten Schulleiter in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Brandenburg, beispielsweise durch erweiterte Leitungszeit. In Bayern, Hamburg und Sachsen sollen zusätzliche Verwaltungsassistenten die Leitungsteams an den Schulen unterstützen.

Das Ministerium in Baden-Württemberg baut Funktionsstellen aus, insbesondere Konrektorenstellen. Sachsen-Anhalt bietet an, Tarifbeschäftigte bei Übernahme einer Funktionsstelle nachträglich zu verbeamten. Außerdem können sich Bewerber aus anderen Bundesländern auf die offenen Stellen in Sachsen-Anhalt bewerben. Bei Schulleitern und Konrektoren wirbt das Ministerium dafür, dass sie ihren Ruhestand hinauszögern.

Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und das Saarland beantworteten die Anfrage von Bildung.Table nicht oder unpräzise und konnten daher nicht in die Statistik aufgenommen werden. Alle Ministerin betonen, dass offene Stellen grundsätzlich kommissarisch besetzt seien. Anouk Schlung

Das Bundesprogramm “für Bewegung, Kultur und Gesundheit” ist bereits gestartet. Aber Familienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) weiß noch nicht, wer und was die sogenannten Mental Health Coaches sein sollen, die Teil dieses Programms sind. “Nähere Details können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden“, teilte Paus’ Parlamentarischer Staatssekretär Sven Lehmann (ebenfalls Grüne) auf eine schriftliche Frage aus dem Parlament mit. Das Programm startet am 1. Januar. Es sei dazu da, die körperliche und seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Die Mental Health Coaches sollen an Schulen aktiv werden, schrieb Lehmann der Linken-Abgeordneten Heidi Reichinnek. Die Coaches seien allerdings noch in der Planungsphase.

Reichinnek protestierte scharf. “Dass die Regierung für das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit nur 55 Millionen Euro zur Verfügung stellt, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte sie Bildung.Table. “Komplettiert wird das Ampel-Chaos dadurch, dass zehn Millionen Euro für ein Programm für Mental Health Coaches an Schulen vorgesehen sind, von dem das Ministerium bis heute noch nicht sagen kann, was dieses eigentlich beinhalten soll.” Andere Abgeordnete werben für das Programm Kultur und Gesundheit. Der SPD-Mann Dirk Wiese forderte auf, sich auf die Stellen zu bewerben, die Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt rückten. Auch Matthias Miersch (SPD) rief dazu auf, Kinder und Jugendliche zu stärken – und sich auf das 55-Millionen-Euro-Programm zu bewerben. Fragt man nach, was mit den Mental Health Coaches gemeint ist, verweisen die Abgeordneten aufs Familienministerium.

Wie berichtet, hatten die Grünen und Lisa Paus in der Bereinigungssitzung des Bundestages im letzten Moment das genannte Programm um weitere fünf Millionen Euro für Mental Health Coaches aufgestockt. Weder die grüne Berichterstatterin Emilia Fester noch das Ministerium wissen, wer diese Coaches sein sollen. Ihr Sprecher ließ Bildung.Table auf Anfrage mitteilen: “Frau Fester hat momentan leider keine Kapazitäten für ein Gespräch zu diesem Thema.”

Nach Informationen von Bildung.Table werden die zehn Millionen Euro für die Coaches im Jahr 2023 und 2024 ausgegeben. Für den Rest des Programmes, das Wiese, Miersch und andere bewerben, stehen 45 Millionen Euro zur Verfügung. Der Ethikrat hatte angemahnt, die Zahl der Schulpsychologen zu erhöhen und den Zugang zu psychotherapeutische Versorgung von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Als ein Grund für die Zunahme psychischer Belastung junger Menschen gilt die digitale Überforderung der jungen Generation während Corona. Christian Füller

72 Millionen Euro hat das BMBF seit 2020 zur Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten (ÜBS) ausgezahlt (Stichtag: 1.12.22). Das Sonderprogramm mit einem Gesamtvolumen von 120 Millionen Euro läuft noch bis Ende 2023. 93,5 Millionen Euro sind laut BMBF bereits gebunden. Das BMBF fördert dabei die digitale Ausstattung – von PCs bis Melkrobotern – und Pilotprojekte zur Digitalisierung. Neue Förderanträge sind nur noch bis Ende des Jahres möglich, und auch nur in einer von drei Förderlinien. Eine erneute Verlängerung soll es laut BMBF nicht geben. Das Förderprogramm befindet sich in seiner zweiten. In Phase I von 2016 bis 2019 standen 114 Millionen Euro zur Verfügung, knapp 102 Millionen Euro wurden abgerufen.

In überbetrieblichen Bildungsstätten erwerben Azubis Kompetenzen, die Berufsschulen und Betriebe, insbesondere kleine und mittelständische, nicht vermitteln können. Solche “dritten Lernorte” gibt es im Handwerk, der Bauwirtschaft, der Landwirtschaft, Industrie und Handel. Im kürzlich veröffentlichten Eckpunktepapier der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung heißt es: Man wolle den Ausbau der ÜBS “mit integrierten Konzepten” verstärken und “zu Exzellenzzentren des dualen Systems machen”. Das Ministerium plane, “besonders innovative Förderlinien zu digitaler und nachhaltiger Ausstattung sowie zum Ausbau von Exzellenzclustern” aufzulegen und zu verstetigen. Anna Parrisius

NRW gibt 20 Millionen Euro für einen Messenger aus, obwohl nur ein Viertel seiner Schulen ihn nutzt. Das wirft Digitalisierungsexperte Dieter Pannen der neuen Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) für das System Logineo NRW vor. Im Haushalt des Landes stehen tatsächlich 20,4 Millionen Euro nur für den Betrieb von Logineo NRW Messenger/Video. Das gilt allein für das Jahr 2023. Pannen sagte zu Bildung Table: “NRW verpulvert Millionenbeträge für ein System, das effektiv kaum mehr als 1.200 Schulen nutzen.” In Nordrhein-Westfalen gibt es insgesamt 5.400 Schulen. Der pensionierte Lehrer Pannen spricht auch als Lobbyist. Er ist Vorsitzender des Vereins MoodleSchule und reißt die Wunde der digitalen Schulplatttorm in NRW erneut auf. Wie berichtet, sollen 200 Millionen Euro in den nächsten Jahren in ein System fließen, dessen Basisdienst Logineo NRW Schulplattform nicht richtig funktioniert.

Die schwarz-grüne Landesregierung wollte diese Ausgaben eigentlich überprüfen – und Logineo NRW Schulplattform durch einen kompetenten Dienstleister gegebenenfalls neu aufsetzen. Allerdings hat man sich im Ministerium für eine andere Variante entschieden. Im Etat von Bildungsministerin Feller stehen allein 6,3 Millionen Euro für externe Berater. Deren Aufgabe ist es, die Betreiber der versprengten Teile der so genannten Logineo-Familie so zusammenzuführen, dass ein integriertes Gesamtsystem entsteht. Derzeit gibt es Logineo NRW Schulplatttorm, Logineo NRW Messenger/Video und Logineo NRW LMS. Das einzige System, das nach Angaben von Lehrern viel genutzt wird und ruckelfrei funktioniert, ist Logineo NRW LMS, das ein Berliner Dienstleister betreibt. “Nordrhein-Westfalen sollte dem Beispiel Hamburgs folgen, das sich von der Grundkomponente von Logineo getrennt hat”, sagte Pannen. Er sprach von der “Vernichtung von 20 Millionen Euro Steuergeldern.” In der Tat muss verwundern, warum NRW für den Betrieb eines Messengers pro Jahr je Schule 17.000 Euro ausgibt. Christian Füller

Lehrkräfte stehen Forschungsergebnissen aus der Erziehungswissenschaft eher skeptisch gegenüber – wenn diese den persönlichen Unterrichtserfahrungen widersprechen. Im Umkehrschluss: Mehr Vertrauen haben Lehrkräfte in die Bildungsforschung, wenn sie ihr eigenes Erleben bestätigt. Das ist ein Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Studie mit 414 Lehrkräften aus Deutschland. Forschende vom Institut für Schul- und Unterrichtsentwicklung der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe haben sie in Kooperation mit anderen deutschen Forschungseinrichtungen durchgeführt. Die Forscher legten Lehrkräften unter anderem anekdotische Evidenz (Blogeinträge von Lehrern) und wissenschaftliche Evidenz (Studien) zu erziehungswissenschaftlichen Themen vor und ließen die Probanden die Erkenntnisse bewerten.

Die Autoren bezeichnen das Ergebnis als “besorgniserregend” und “gefährlich”. Denn so blieben Ansätze, die wissenschaftlich nicht haltbar sind, der Praxis hartnäckig erhalten – während neue Ideen keine Chance bekommen. Die Studie liefert damit möglicherweise eine Erklärung dafür, warum wissenschaftliche Erkenntnisse oft nur schleppend in Unterrichtspraxis einfließen.

Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) etwa fordert in ihrem aktuellen Gutachten, die Aus- und Fortbildung von Grundschullehrkräften wissenschaftsbasiert zu gestalten sowie eine datenbasierte Schulentwicklung zu fördern. Diese Kompetenzen im Rahmen eines Lehramtsstudiums zu vermitteln, ist jedoch nur begrenzt leistbar, sagt Studienautor Samuel Merk gegenüber Bildung.Table: “Deshalb sollte Forschung gefördert und betrieben werden, die untersucht, wie erfolgreiche Wissenschaftskommunikation betrieben werden kann.”

Es müssten Ansätze gefunden werden, um Lehrer gezielt zu motivieren, ihre Praxis zu ändern, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse ihren Überzeugungen und ihrer bisherigen Praxis widersprechen, heißt es in der Studie. Lehrkräfte müssten Forschungsergebnisse nutzen, um beispielsweise ihr eigenes Handeln zu reflektieren und gegenüber Kollegen und Eltern zu begründen. Allerdings seien sie bisher nicht dafür ausgebildet, den Wahrheitsgehalt wissenschaftlicher Informationen anhand objektiver Kriterien wie der Gestaltung des Studiendesigns zu bewerten. Janna Degener-Storr

Seine wichtigsten Fähigkeiten als Staatssekretär musste Alexander Slotty seit seinem Amtsantritt Ende 2021 oft nutzen. “Ich habe keine Angst vor Veränderungen”, sagt er über sich. Außerdem könne er auch andere Menschen für diese Veränderungen gewinnen.

Diese Fähigkeit braucht er als Bildungs-Staatssekretär in Berlin spätestens seit dem Frühjahr 2022. Mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine kam ihm eine Aufgabe zu, die nicht im Koalitionsvertrag steht. Slotty muss die Unterbringung ukrainischer Kinder und Jugendlicher ins Berliner Schulsystem koordinieren. Viele hätten schon in der Schule Deutsch gelernt, die Ukraine habe ein sehr gutes Bildungssystem, gerade in Naturwissenschaften und Digitalkompetenzen seien die Lernenden weit fortgeschritten. Die Integration funktioniere gut, betont er.

Doch Slotty will die Herausforderung nicht kleinreden. “Das Bildungssystem in Berlin war in den vergangenen 15 Jahren einem stetigen Zuzug ausgesetzt, dieses Jahr werden etwa 7.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine dazukommen“, sagt Slotty. “Das bringt so ein System an den Anschlag!” Seine Amtskollegen in Paris berichteten dagegen von nur etwa 200 ukrainischen Kindern.

“Das Ziel ist, dass die Kinder nach spätestens einem Jahr auf einem Level sind, wo sie ins Regelsystem kommen.” Deutschkenntnisse seien unerlässlich für die Integration, dazu kommt die emotionale Belastung vieler Schülerinnen und Schüler. Deshalb baue Berlin Stellen in der Schulpsychologie und -sozialarbeit aus. Seine anderen Projekte – mehr Schulen zu bauen und Lehrer wieder zu verbeamten – konnte er trotzdem nicht hintanstellen. “Nur weil wir eine Krise haben, heißt das nicht, dass wir in anderen Bereichen die Stifte fallen lassen”, erklärt der Staatssekretär.

Vor seinem Dienstantritt stellten einige Medien Slottys Qualifikation infrage. Vor seiner Berufung war er Landesgeschäftsführer und später Berliner Vorstandsvorsitzender beim Sozial- und Wohlfahrtsverband Volkssolidarität. Erfahrung im Bildungsbereich fehlte ihm. Slotty fragt ironisch, welches das richtige Profil für seine Position wäre: “Am besten jemand, der schon Lehrer war und dann auch Schulleiter, der aber auch Verwaltungsexpertise hat. Und wenn man dann noch Jurist ist, dann ist man die richtige Person.” Seine Aufgabe sei es nicht, jeden Unterrichtsinhalt auswendig zu kennen. Er müsse die Bildungslandschaft in Berlin im Blick behalten und eine Behörde mit 2.000 Mitarbeitenden leiten.

Die Herausforderungen seines Amtes werden nicht geringer werden. Ob er sein Ziel erreicht, dass ein großer Anteil der ukrainischen Kinder innerhalb eines Jahres in die Regelklassen übergeht, wird sich ab Frühjahr 2023 zeigen. Beim Schulausbau und der Verbeamtung wird es mit einem umfassenden Fazit wohl länger dauern. Mit der Neuwahl des Berliner Abgeordnetenhauses wegen der Wahlpannen im Herbst 2021 könnten sich auch die Mehrheitsverhältnisse und damit die Regierung verändern. Slottys Position wäre in Gefahr. Auch dann könnte es für ihn wichtig sein, keine Angst vor Veränderungen zu haben. Robert Laubach

16. Dezember 2022, 9:00 bis 11:30 Uhr, online

Event: VR-Showroom

Die Hochschulen Hof, Augsburg und Würzburg-Schweinfurt veranstalten im Rahmen des bayerischen Verbundprojekts “ii.oo – Digitales kompetenzorientiertes Prüfen implementieren” den ersten VR-Showroom. Dessen Ziel ist es, Einblicke in aktuelle Technologien zu geben, die die Zukunft des Lernens gestalten. Vortragsthemen sind unter anderem eine Einführung in die virtuelle Realität und die Anwendungsbereiche von VR in Theorie und Praxis. INFOS & ANMELDUNG

31. Januar 2023

Bewerbungsschluss: Deutsche SchülerAkademie