herzlich willkommen zur 100. Ausgabe des Bildung.Table! Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Auch heute informieren wir Sie über das Entscheidende in der Bildungspolitik, in digitaler und beruflicher Bildung. Fangen wir an:

Als am Montag die Berliner Senatorin Astrid-Sabine Busse offiziell die KMK-Präsidentschaft übernahm, richtete der KMK-Generalsekretär Udo Michallik eine kämpferische Rede an das Who’s Who der deutschen Bildungspolitik. Im Festsaal des Bundesrats mahnte er: “Der Bildungsföderalismus ist in seiner derzeitigen Form nicht mehr zeitgemäß!” Mit dieser Überzeugung startete auch die Ampelregierung, doch ist eine Strukturreform längst nicht in Sicht. Das BMBF möchte eine vereinbarte Arbeitsgruppe zwischen Bund, Ländern und Kommunen nicht einsetzen. Daher schaltet die SPD in Oppositionsmodus, weiß Moritz Baumann zu berichten.

Koalitionäre Einigkeit herrscht derweil bei einem anderen Thema. Im Chor fordern Arbeitsminister und Bildungsministerin mehr Berufsorientierung an Schulen. Das soll den Fachkräftemangel langfristig lösen. Der Treppenwitz: Es finden sich kaum noch Berufsbildner dafür. Anna Parrisius zeigt, woran das liegt und was zu tun ist.

Der Schlüssel zu guter Schulentwicklung sind Schulleitungen. Daher befragte die Robert-Bosch-Stiftung 1.000 von ihnen für das Schulbarometer. Die Ergebnisse werden heute vorgestellt, Janna Degener-Storr hat sie vorab analysiert. Klar: Der Lehrermangel ist die größte Sorge der Schulleitungen. Die Ergebnisse zeigen aber auch, wie unterschiedlich die Corona-Aufholprogrammen in den Schulformen ankamen. Das ist eine miserable Nachricht für die Bildungsgerechtigkeit. Eine gute Nachricht hat die Umfrage immerhin für das Startchancen-Programm im Gepäck.

Zum Schluss möchte ich Sie herzlich einladen. Diskutieren Sie am kommenden Dienstag von 12 bis 13 Uhr mit SPD-Chefin Saskia Esken und Fobizz-Gründerin Diana Knodel die Auswirkungen von ChatGPT auf die Schulen. Hier können Sie sich für das digitale Live-Briefing kostenlos anmelden.

Übrigens: Morgen starten unsere Kollegen vom Research.Table unter der Leitung von Nicola Kuhrt mit ihrer ersten Ausgabe. Gemeinsam mit ihrem Team richtet sie sich an die entscheidenden Köpfe in der Forschungsszene, die den Rahmen für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung setzen und ausfüllen: in Parlamenten und Ministerien, Universitäten und Instituten, Unternehmen, Stiftungen, Thinktanks und Verbänden. Hier können Sie das Angebot kostenlos testen.

Es sind große Worte, mit denen die Ampelkoalition in die Legislatur gestartet ist. SPD, Grüne und FDP wollten gemeinsam eine “neue Kultur in der Bildungszusammenarbeit” begründen. Und tatsächlich finden sich im Koalitionsvertrag einige bemerkenswerte Vorhaben, um das angestrebte “Kooperationsgebot” mit Leben zu füllen. Doch ein unscheinbarer Satz sorgt jetzt für Unmut.

Die Koalition, so heißt es im Koalitionsvertrag, setzt eine Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Kommunen ein, die die Zusammenarbeit der drei Ebenen strukturiert. So lautet die Vereinbarung. Nur, seit die Regierungsmaschine läuft, ist nichts passiert. Im Gegenteil.

Nach Recherchen von Bildung.Table hat das BMBF die Idee eines neuen Koordinationsgremiums verworfen – und das, gegen den Willen der SPD. Das Ministerium bedient sich dafür einer kreativen Vertragsinterpretation. “Eine Arbeitsgruppe einzusetzen, muss nicht per se die Schaffung eines neuen Gremiums bedeuten”, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage. Es gebe bereits unzählige Gremien. “Von einer ‘ständigen’ oder ‘neuen’ Arbeitsgruppe ist ausweislich des Koalitionsvertrags bewusst nicht die Rede.” Zack. Projekt beerdigt.

Für die SPD ist Stark-Watzingers Linie ein Affront. “Die Absage der Ministerin halte ich für falsch”, erklärt die Juso-Bundesvorsitzende und SPD-Bildungspolitikerin Jessica Rosenthal. Ähnlich der bildungspolitische Sprecher, Oliver Kaczmarek: “Ich gehe davon aus, dass die Ministerin die Kommissionen zwischen Bund, Ländern und Kommunen initiieren wird, so wie im Koalitionsvertrag verbindlich vereinbart“, sagt er. “Der Bildungsgipfel im März ist dafür ein guter Startpunkt.”

In den Verhandlungen war der Bildungsföderalismus ein heikles Thema. Die FDP-Wortführer waren die beiden Bundespolitiker Jens Brandenburg, heute Parlamentarischer Staatssekretär, und sein ehemaliger Kollege Thomas Sattelberger. Die Liberalen drängen fortwährend auf eine Neuordnung der Bildungspolitik, hin zu mehr Zentralismus. In den Gesprächen gaben sie ihre Forderung aber bald auf. Zu heikel.

Lesen Sie auch: Rücktritt von Sattelberger – “bitterste berufliche Entscheidung”

Die Unterhändler einigten sich schließlich auf eine wachsweiche Formulierung – das “Kooperationsgebot“. Der Bund streckt die Hand für eine Verfassungsänderung aus, drängt aber nicht. Realpolitik stach Reformeifer. Haken dran, weiter.

Anschließend rückten konkrete Vorhaben in den Fokus. Das Startchancen-Programm, der Digitalpakt 2.0 und das grüne Herzensprojekt: der Bildungsgipfel. Parallel forcierte die SPD jene Arbeitsgruppe, die – so stand es in einem Entwurf des Koalitionspapiers – eigentlich eine Kommission sein sollte. Die Formulierung wurde dann, im Verlauf der Verhandlungen, abgeschwächt.

Neue Wege der Zusammenarbeit. Das war das Ziel, das die drei Parteien einte. “Wir waren uns einig, dass die KMK dysfunktional ist”, erzählt einer der Verhandler. Die Koalitionäre suchten nach alternativen Formaten, um das Steuerungsproblem in der Bildungspolitik zu lösen.

Das scheint ein Jahr später vergessen. Abseits großer Interviews, wie zuletzt mit dem RND, windet sich Bettina Stark-Watzinger um strukturelle Reformen. Sie setzt auf bestehende Arbeitsstrukturen. “Wir streben eine engere und zielgenauere Kooperation der Ebenen auf konkreten Arbeitsfeldern an”, teilt eine Sprecherin mit. Die geplante Arbeitsgruppe? Offenbar überflüssig.

Ein Liberaler nennt das den “legitimen Gestaltungsspielraum der Exekutive“. Der Koalitionsvertrag sei eben nicht “in Stein gemeißelt”. Das sieht die SPD anders und schaltet auf Oppositionsmodus. Neben der Bundestagsfraktion beschwert sich auch ein Sozialdemokrat aus Baden-Württemberg: “Das ist ein Einmauern im Status Quo. Da vergibt das BMBF eine große Chance“, sagt Andreas Stoch, SPD-Fraktionsvorsitzender im Ländle. Er saß mit in den Koalitionsgesprächen – und ist fassungslos, wie das BMBF eine vereinbarte Initiative stillschweigend beiseiteschiebt. Die Formulierung sei eindeutig.

“Wir werden eine Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Kommunen einsetzen, die die Zusammenarbeit strukturiert und verbessert und das Erreichen der Ziele (des Bildungsgipfels) sichert.”

Ampel-Koalitionsvertrag

“Eine Arbeitsgruppe ist gerade nichts Beliebiges“, sagt Stoch, der als ehemaliger Kultusminister die Konfliktlinien in der Bildungspolitik genau kennt. “Es geht um einen kontinuierlichen Austausch der drei Ebenen – gerne auch projektbezogen. Wir brauchen eine Vertrauensbasis, die längerfristig trägt. Je regelmäßiger, je verbindlicher so etwas stattfindet, umso besser.”

“Das kann nicht in Ad-hoc-Gesprächen gelingen”, betont Stoch. Wenn Bund, Länder und Kommunen miteinander sprechen, ginge es meistens nur ums Geld. Da seien Spannungen vorprogrammiert, ähnlich wie in der KMK, berichtet Stoch. “Wenn dort eine Staatssekretärin aus dem BMBF zu Gast ist, ist die Stimmung oft eher konfrontativ.”

Eine neue Arbeitsgruppe beäugen einige Bildungsexperten dennoch skeptisch. “Wir brauchen nicht noch einen neuen Debattierclub“, heißt es aus Kreisen der KMK. Nicht, solange niemand die Strukturreform anpackt. Daran arbeitet der KMK-Generalsekretär. “Die Bildungsgemeinschaft stellt sich gerade neu auf”, sagt Udo Michallik. “Der grundgesetzlich verankerte Bildungsföderalismus in der Form, wie wir ihn heute praktizieren, ist nicht mehr zeitgemäß.” Abschaffen will Michallik den Föderalismus nicht – und doch schielt er auf eine Grundgesetzänderung, bei der es nicht allein um die Frage gehen kann: Wie viel Kompetenz tauschen die Länder gegen frisches Geld vom Bund ein.

Eine schnelle Reform ist nicht in Sicht und offenbar setzt Stark-Watzinger bis dahin weiter auf eine lose Zusammenarbeit. Sie riskiert damit, Fehler des Digitalpakts zu wiederholen. Nämlich: Jede Ebene kreist innerhalb der eigenen administrativen Logik, mit wenig Verständnis für die politischen Zwänge der Partner. Es sind daher Städte und Kommunen, die auf mehr, und vor allem frühere Beteiligung dringen.

Das BMBF betont, die kommunalen Spitzenverbände seien in die “Planung und Umsetzung von Förderprogrammen” eingebunden. Auf Anfrage kann das Ministerium jedoch nur drei Gespräche im vergangenen Jahr konkret benennen: einen Termin zum Digitalpakt im März, zwei weitere Termine im Juni und September zu Digitalpakt und Ganztagsausbau.

Der Deutsche Städtetag nennt die “punktuellen Abstimmungsprozesse” unzureichend. “Wir brauchen eine koordinierte Zusammenarbeit“, betont Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy gegenüber Bildung.Table “Wenn die Bundesbildungsministerin nun die geplante gemeinsame Arbeitsgruppe absagt, ist das ein Eigentor. Was als Aufbruch in der Bildungspolitik im Koalitionsvertrag angekündigt war, soll nun still und heimlich beerdigt werden.”

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund strebt einen kooperativen Bildungsföderalismus an. “Eine intensive Zusammenarbeit setzt eine gemeinsame Arbeitsgruppe voraus”, heißt es auf Anfrage. Ja, es gebe einen Austausch, beispielsweise zur Beschleunigung des Digitalpakts. Das Grundproblem aber bleibt: “Die Gespräche finden oft erst statt, wenn die entscheidenden Weichen bereits gestellt sind”, sagt eine Sprecherin.

Das Startchancen-Programm birgt die Chance, den Prozess diesmal besser aufzusetzen. Doch hinter den Kulissen herrscht Ernüchterung. Der Informationsfluss sei bislang zäh, heißt es. Seit einigen Wochen stimmen sich die Länder untereinander intensiv ab, sie veranstalteten sogar gemeinsame Workshops mit dem Bund. Die aber Kommunen waren nicht mit eingeladen.

Anmerkung: Nach zwei separaten Anfragen beim BMBF vor Veröffentlichung des Beitrags hat sich das Ministerium in Reaktion auf die Berichterstattung erneut an die Redaktion gewandt. “Ihre Interpretation, das Projekt sei beerdigt oder die Arbeitsgruppe überflüssig, lässt sich (aus den Antworten des BMBF, Anm. der Redaktion) nicht ableiten. An der Vereinbarung des Koalitionsvertrags halten wir selbstverständlich fest”, teilt ein Sprecher mit.

Die Ampelregierung hat einen Plan gegen den Fachkräftemangel. Ginge es nach Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, sollen Schulen künftig schon bei Fünftklässlern für Berufsorientierung sorgen. Bettina Stark-Watzinger will insbesondere Gymnasien verpflichten, mehr für Berufe abseits des Studiums zu werben. Gerade hat sie einen Wettbewerb für “attraktive digitale Angebote” für eine zeitgemäße Berufsorientierung ausgerufen. Doch wer sich bei Praktikern umhört, stößt auf ein Problem: Es fehlen Fachkräfte, die an Schulen gehen und über Berufswege informieren.

Olaf Craney vom Deutschen Verband für Bildungs- und Berufsberatung beschreibt die Lage so: “Freie und private Träger, die meist die öffentlich finanzierten Maßnahmen übernehmen, haben es inzwischen häufig schwer, geeignetes Personal zu finden.” So zum Beispiel der Internationale Bund (IB), ein freier Träger mit bundesweit über 14.000 Mitarbeitern und einer der großen Dienstleister in Deutschland für Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit. “Es kommt vor, dass sich bei uns keiner auf eine Stelle bewirbt, oder zumindest keiner, der qualifiziert ist”, sagt Olaf Rother, Referent für Berufsorientierung. Besonders schwierig sei es, Personal in Ostdeutschland zu finden und in Großstädten, wo die Trägerdichte hoch ist.

Ein Verantwortlicher eines bayerischen Bildungsanbieters mit etwa 3.000 Mitarbeitern bestätigt, der Markt im Bildungsbereich sei generell leergefegt und in der Berufsorientierung besonders. Wenn die Politik mehr Jugendliche beruflich orientieren möchte, muss sie die Rahmenbedingungen ändern. So oder so ähnlich sagen es mehrere Akteure. Vier Baustellen zeigen sich:

Insbesondere bei Ausschreibungen der Bundesagentur für Arbeit gewinnen häufig Anbieter ohne tragfähige Kalkulation, aber mit niedrigen Preisen, meint Rother vom IB. Auf der ersten Stufe der Vergabeverfahren schlägt Preis Qualität. Wessen Angebot sich außerhalb eines engen Preiskorridors bewegt, fällt heraus. Rother beobachtet Träger, die Qualitätsvorgaben zugunsten geringerer Kosten bewusst unterlaufen. Besonders schwierig sei die Situation in Metropolregionen, wo es viele Träger gibt. Wer nach Haustarifvertrag zahlt, wie der IB und selbst kirchliche Träger, die aus kirchlichen Eigenmitteln quersubventionieren können, ächzen da.

Das Vergaberecht ist auf europäischer Ebene geregelt, die Agenturen und die Schulen haben darauf keinen Einfluss. “Im nationalen Vergaberecht könnte Deutschland aber qualitative Kriterien stärken, findet Rother. “Österreich hat das gemacht.”

Etwas besser sei es bei Instrumenten von den Kultusministerien oder von kommunaler Ebene, da sie vor einer Ausschreibung manchmal Rücksprache mit den Trägern hielten. Überhaupt würde Rother sich wünschen, dass Bildungsträger in die Konzeption der Angebote stärker einbezogen würden.

Die Politik will mehr junge Menschen in Ausbildung bringen, Schulen haben Berufsorientierung als Pflichtaufgabe im Lehrplan stehen. “Dennoch müssen wir auf Schulen zugehen”, sagt Rother. An manchen Gymnasien etwa beißen sich Bildungsträger, die über Ausbildungsberufe informieren, die Zähne aus – weil die Schulen sich primär als Vorbereiter auf ein Hochschulstudium sehen. Die Abwehrhaltung weiche langsam auf. Aber auch so bleiben Hürden.

“Schulen sind empfindliche Institutionen und es ist schwierig, sich bei ihnen ein Standing aufzubauen”, sagt Rother. Sie erhielten von vielen Externen Angebote zu allen möglichen Themen. Und es sei allein schwer, bei der Vielzahl an Berufsorientierungs-Angeboten durchzublicken. “Oft ist ein engagierter Schulleiter, ein Lehrer oder eine Kommune der Motor der Zusammenarbeit.”

Da Bildungsträger parallel zu mehreren Schulen Kontakte aufbauen müssen, gleicht Berufsorientierung einem Marathon, sagt Rother. Besonders schwierig sei es beim Berufsorientierungsprogramm des BMBF (BOP). Die Fachkräfte kommen dabei für Potenzialanalysen in die Schulen, Schulklassen gehen für Werkstatttage in Praxisräume der Träger. “Zwei Wochen ist man an einer Schule, hat einen Riesendurchlauf an Schülern”, sagt Rother. “Das rechnet sich erst, wenn wir ein großes Netzwerk an Schulen aufbauen und das Angebot ganzjährig machen können.”

An vielen Standorten des Internationalen Bundes ist das Berufsorientierungsprogramm daher nur ein Zubrot. Lediglich in zwei, drei Regionen konnte der Träger ein ganzjähriges Angebot aufbauen. “Das geht nur, weil die Kollegen sich dort reinknien.”

Viele Projektfinanzierungen, vor allem die der Bundesagentur für Arbeit, sind auf ein bis drei Jahre befristet. Für Pädagogen und Sozialarbeiter bedeutet das Unsicherheit. Manche wandern ab – in besser bezahlte, sicherere Stellen. Beim Bildungsträger in Bayern kennen sie das: Teilweise wechselten Mitarbeiter von Träger A zu Träger B, wenn ein Auftrag an Träger B gegeben werde. “Die Fluktuation ist hoch”, sagt auch Rother.

Im Ernstfall fällt ein ganzes Angebot weg – wie in manchen Ländern die Berufseinstiegsbegleitung, die Experten als sehr wirksam betrachten. Sozialarbeiter begleiten dabei einzelne Jugendliche. Anfangs stellte der Bund die Hälfte der Finanzierung, 2020 ging sie zu 50 Prozent vom Bund auf die Länder über. In vielen Ländern fiel das Instrument daraufhin weg. NRW führte die Leistung fort, aber so beschränkt, dass eine Bewerbung eigentlich keinen Sinn mehr macht, meint Rother.

Was langfristige Arbeit bringt, zeigt sich in Nürnberg: Dort gibt der Verein SCHLAU Übergangsmanagement Mittelschülern Einblick in die Berufswelt. Die Mitarbeiter sind bei der Stadt beschäftigt, ihr Gehalt orientiert sich am Tarifsystem. Zwei Drittel finanziert sich aus Fördermitteln, den Rest schießt Nürnberg zu.

Bei der Bundesagentur bewerben sie sich immer wieder um die gleiche Ausschreibung. Hier und da wurde diese angepasst. “Aber im Grunde machen wir seit 2006 die gleiche Arbeit”, sagt Geschäftsführer Florian Schromm. Das ist unüblich und zahlt sich in Qualität aus – erst kürzlich erhielt SCHLAU einen Preis für innovative Berufsorientierung.

Auch die Nürnberger sehen aber Verbesserungsbedarf: “Es kann immer sein, dass wir nach drei Jahren bei der nächsten Ausschreibung doch verlieren, weil sich ein Konkurrent mit niedrigerem Preis bewirbt”, sagt Schromm. Und: Bei der letzten Mitarbeitersuche konnten sie nicht wie sonst unter mehreren geeigneten Bewerbern wählen. Schromm hofft, es lag am Sommerloch.

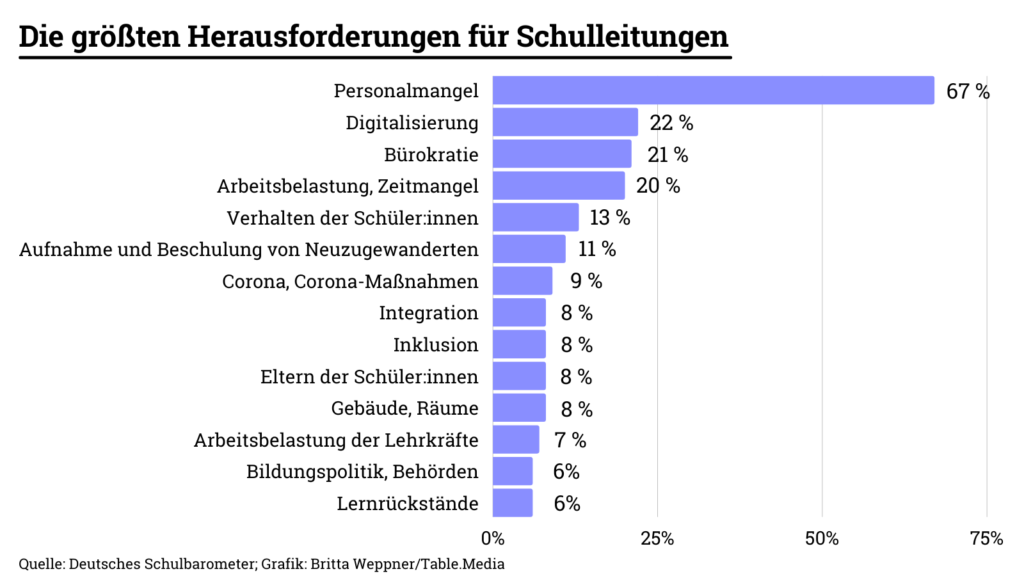

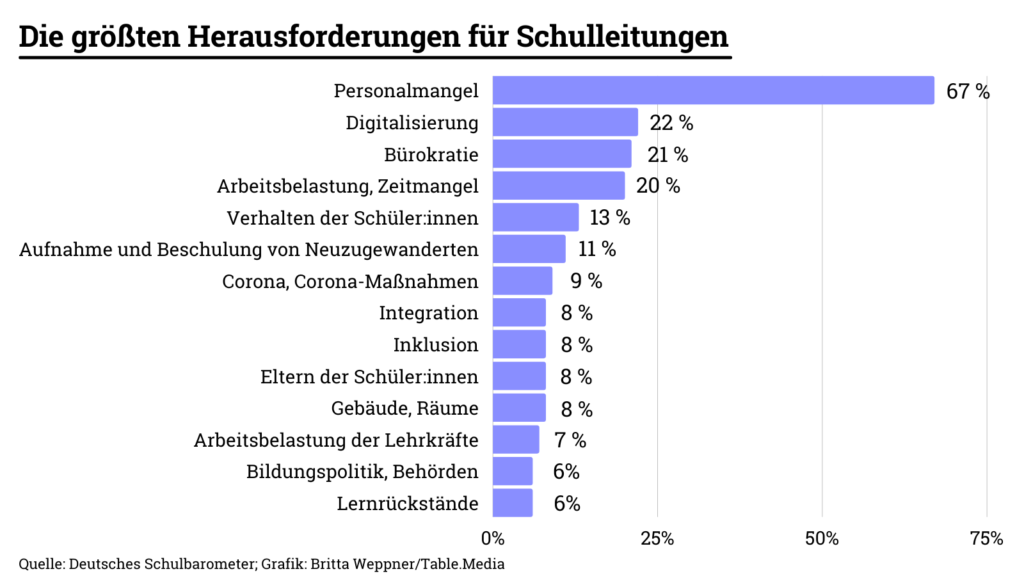

Der Personalmangel ist die mit Abstand größte Sorge für Schulleitungen. Zwei Drittel betrachten das Ringen um Lehrkräfte sowie um Sozialarbeiter, Förderpädagoginnen, Schulpsychologen und Co. als Herausforderung Nummer Eins, an sozial benachteiligten Standorten sind es sogar achtzig Prozent.

Das ist ein zentrales Ergebnis des Deutschen Schulbarometers, das die Robert-Bosch-Stiftung heute veröffentlicht. Seit 2019 führt forsa die repräsentative Umfrage unter Lehrkräften durch. In diesem Jahr befragte das Meinungsforschungsinstitut erstmals ausschließlich Schulleitungen (N= 1.055), die derzeit bekanntlich besonders unter Druck stehen.

Bei ihnen überlagert der Lehrkräftemangel alle anderen Sorgen – von der Digitalisierung über den Bürokratiestress bis hin zur Aufnahme neu zugewanderter Schüler, nicht nur aus der Ukraine. Die Folgen der Corona-Pandemie, die im vergangenen Jahr ganz oben auf der Sorgen-Liste der Lehrkräfte standen, nennt jetzt jede zehnte Schulleitung.

Fast alle Schulleitungen (95 Prozent) empfinden ihre Arbeitsbelastung als sehr hoch oder hoch – unabhängig von Alter und Geschlecht, Schulform und -größe, Region und Lage. “Das kann demotivierend wirken”, warnt Brit Mühmert, Schulleiterin an einem staatlichen Gymnasium in Brandenburg, gegenüber Bildung.Table. Schulleiter können genauso verbrannt werden wie Lehrkräfte.” Natürlich sollten öffentliche Schulen ihre Arbeit gut dokumentieren – aber manchmal werde es ihrem Leitungsteam zu viel. Dann müsste es über das normale Arbeitspensum hinaus noch Datenschutzformulare erstellen oder Gelder für Baumaßnahmen beantragen.

“Weniger bürokratischer Aufwand könnte die aktuelle Personalnot an den Schulen zumindest lindern, indem beispielsweise die Anstellung von Unterstützungsfachkräften in der Verwaltung, von pädagogischen Assistenzkräften oder ausländischen Lehrkräften erleichtert wird”, erklärt Dagmar Wolf, Leiterin des Bereichs Bildung der Robert-Bosch-Stiftung.

Und was wünschen sich die Schulleitungen?

Viele Schulleitungen sehen sich unter diesen Bedingungen kaum in der Lage, Schulentwicklung und -innovation voranzutreiben. Ein Fünftel der Schulleitungen nennt die Digitalisierung und die mangelnde technische Ausstattung als größte Herausforderung.

Für Gert Mengel, Leiter der privaten Don-Bosco-Gesamtschule in Mecklenburg-Vorpommern, ist das keine Überraschung: “Große und mittelständische Firmen haben IT-Spezialisten, aber jede Standardschulen mit sechzig bis siebzig Lehrern und über sechshundert Schülern soll das ohne fachmännische Unterstützung nebenbei machen”, sagt er im Gespräch. Darüber hinaus gebe es sicherlich die eine oder andere Schule, die das Thema verschlafen habe. Und schließlich nütze die beste Ausstattung nichts, wenn der Glasfaseranschluss fehlt.

Er plädiert dafür, den Lehrkräftemangel und die Digitalisierung zusammenzudenken und technische Innovationen zur Entlastung von Lehrkräften zu nutzen – etwa indem Unterrichtsinhalte mithilfe von Lernvideos vermittelt werden: “Hier stehen die Interessensvertreter der Verbände gemeinsam mit der Politik auf der Bremse”.

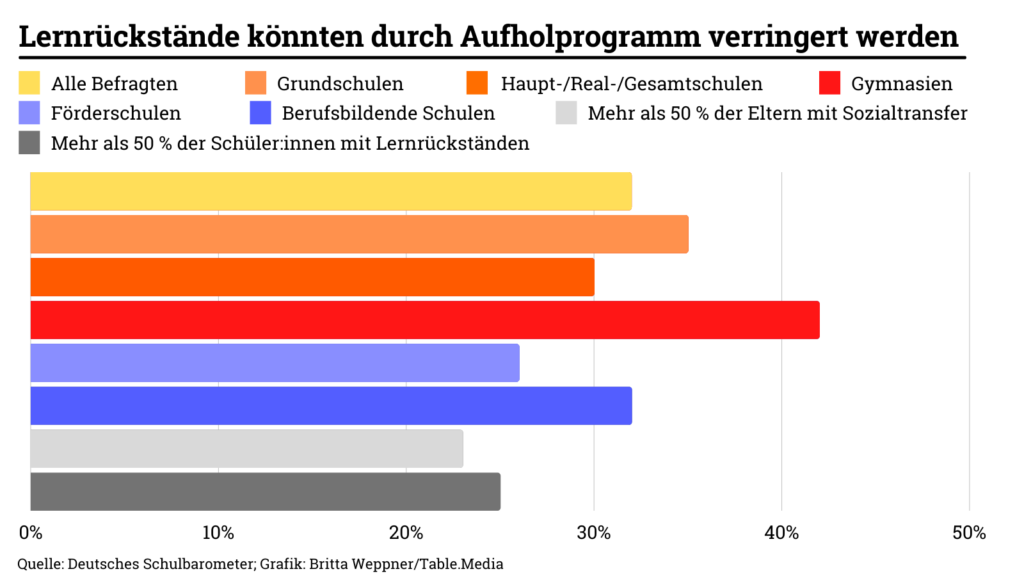

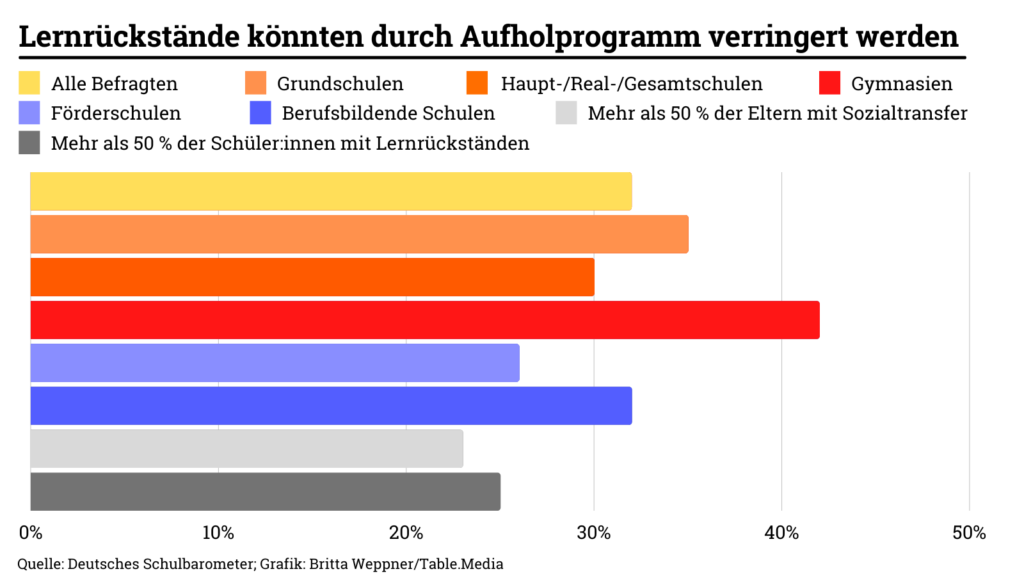

Die Corona-Aufholprogramme bewerten viele Schulleitungen im aktuellen Schulbarometer negativ. Die Mängel hatten sich bereits in den vergangenen Befragungen des Deutschen Schulbarometers gezeigt. Im September 2022 hatte auch das Wissenschaftszentrum Berlin den Kultusministern dafür ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Die aktuelle Schulleiterbefragung zeigt: Immer noch sind mehr als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler im Stoff zurück.

Drei Viertel der Schulleitungen sind der Meinung, dass sie einigen Schülerinnen und Schülern nicht die adäquate Unterstützung beim Lernen bieten können – und das nach zweijähriger Pandemie. Vor allem an Schulen in sozial benachteiligter Lage sind die Lernrückstände trotz der dafür investierten zwei Milliarden Euro gravierend. Zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen seien betroffen.

Lediglich jede vierte Schulleitung in Brennpunktregionen verzeichnet eine Wirkung der Corona-Aufholprogramme. Besser fällt das Urteil an Gymnasien aus, wo 42 Prozent einen Effekt sehen. Insgesamt bestätigt nur ein Drittel der Schulleitungen, dass sich die Maßnahmen der Bundesregierung zum Ausgleich von Lernrückständen ausgezahlt haben. Die große Mehrheit der Schulleitungen (70 Prozent) benötigt weitere Fördermittel.

“Das Ziel, insbesondere sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche zu unterstützen, wurde weit verfehlt, weil alle Schulen über einen begrenzten Zeitraum Fördermittel nach dem sogenannten Gießkannenprinzip erhalten haben”, erklärt Dagmar Wolf von der Robert-Bosch-Stiftung. Dabei seien die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Verteilung günstig, weil drei Viertel der Schulen in sozial benachteiligter Lage die Lernstände ihrer Schülerinnen und Schüler systematisch erfasst. Die gute Nachricht des Schulbarometers: Für das geplante Startchancen-Programm der Bundesregierung könnten diese Daten besser genutzt werden.

Im Land Brandenburg können künftig Bachelor-Absolventen egal welcher Disziplin Lehrer werden. Die “Ein-Fach”-Lehrer erhalten eine dreimonatige Schnellausbildung. Sie können sich sogar Hoffnung auf Verbeamtung machen – sofern sie eine 18-monatige Zusatzqualifikation absolvieren. Normalerweise haben Lehrkräfte in Deutschland laut einer Vereinbarung der Kultusminister zwei Studien- und damit Unterrichtsfächer. Die neuen Billiglehrer tragen in Brandenburg die Titel “Bildungsamtsfrauen und -männer” oder “Bildungsamtsrat oder -rätin”.

Der Verband der Gymnasiallehrer und die Hochschulrektorenkonferenz haben gegen diesen “Wettbewerb nach unten” scharfen Protest eingelegt. Brandenburgs Kultusministerin Britta Ernst (SPD) beeindruckt das wenig. Im Gespräch mit Bildung.Table sagte sie mit einem Lächeln: Ein Vorzug des Modells sei, dass diese Lehrer niemand abwerben könne. “Es gab schon immer landeseigene Qualifizierungen, die in den anderen Bundesländern keine Anerkennung finden”, so Ernst. Brandenburgs Parteien und auch die Lehrergewerkschaft GEW unterstützen die Ein-Fach-Lehrer der Ministerin.

Hintergrund für die Maßnahme Brandenburgs, die gestern durchs Kabinett in Potsdam ging, ist der dramatische Lehrermangel in Deutschland. Nach Prognosen fehlen im Jahr 2030 wahrscheinlich 80.000 Lehrer in Deutschland. In einzelnen Schulformen und Gegenden stehen nur noch 70 Prozent des nötigen Lehrerpersonals in den Klassen. Besonders betroffen sind östliche Bundesländer wie Sachsen, Sachsen-Anhalt und eben Brandenburg. Auch Berlin schickt für dieses Schuljahr hunderte neue Lehrer ohne pädagogische Ausbildung in die Klassenzimmer.

Es gibt inzwischen einen Trend, Billiglehrer wie die Bildungsamtsfrauen in Brandenburg für den Schuldienst zuzulassen. In Thüringen ist Kultusminister Helmut Holter dabei, pädagogische Hilfskräfte einzustellen, die keine volle Lehrbefähigung besitzen. In Sachsen-Anhalt wird morgen bei einem Bildungsgipfel darüber beraten, ob man Horterzieher vor die Grundschulklassen stellen kann, um den Lehrermangel zu bekämpfen.

Bisher gehört es zum guten Ton unter den Kultusministern, Lehrer nur aufgrund gemeinsamer bundesweiter Qualitätsstandards als solche anzuerkennen. Das hat allerdings den Nachteil, dass es immer wieder zu Abwerbungen kommt. Das Land Hamburg lockt regelmäßig Lehrer anderer Bundesländer mit höheren Gehältern in die Hansestadt. Auch das Land Bayern ist dafür bekannt. Seit einiger Zeit gibt es einen Wettbewerb um die Verbeamtung von Lehrern – weil dies ein wichtiger Faktor ist, um Lehrer zu halten.

Neuerdings ist ein Rennen um das Einstiegsgehalt A13 für Lehrer aller Schulformen ausgebrochen – auch dies aus Wettbewerbsgründen. Brandenburg macht nun aus der Not eine Tugend. Es kreiert mit Bildungsamtsfrauen und Bildungsamtsräten ganz bewusst neue Lehrerkategorien, die nur nach A11 und A12 bezahlt werden; und die andere Länder nicht abwerben können. Auf den Hinweis von Bildung.Table, dass der Lehrertyp “Irgendein Bachelor, nur ein Fach” von den anderen Bundesländern nicht anerkannt werde, sagte Britta Ernst: Das sei ein Vorteil.

Die Vorsitzende des Philologenverbandes Susanne Lin-Klitzing erhob scharfen Protest gegen Brandenburgs Ein-Fach-Lehrer. Brandenburg sei kein Vorbild, sondern “eine Warnung an uns alle“. Die Professorin sprach von einem brandenburgischen Sündenfall, der “ernstzunehmende Folgen für die Vergleichbarkeit des Abiturs und die Bildungsqualität in Deutschland” hat.

Ab kommendem Schuljahr werden die Schulen in Baden-Württemberg zu einem datengestützten “Statusgespräch” verpflichtet. Gemeinsam mit den Schulverwaltungen sollen sie Leistungs- und Zielvereinbarungen vereinbaren. Die Gespräche sollen sukzessive eingeführt werden, bestätigte ein Sprecher des Kultusministeriums. Grundlage der Gespräche sind Schuldatenblätter, die die öffentlichen Schulen bereitstellen müssen. Sie enthalten Informationen etwa über Zusammensetzung der Schülerschaft, Unterrichtsversorgung und Ergebnisse von Lernstandserhebungen.

2019 hatte Baden-Württemberg sich zu einem datengestützten Weg in der Schulentwicklung bekannt und ihn im Schulgesetz verankert. Die angekündigten Maßnahmen bringen dieses Gesetz in die Praxis. Die GEW Baden-Württemberg begrüßt die Maßnahmen, sieht gegenüber Bildung.Table die Umsetzung aber noch nicht “auf sichere Füße gestellt”. Dafür brauche es mehr zusätzliche Ressourcen, vor allem mehr Personal in der Schulverwaltung und Entlastungsstunden für die beteiligten Schulen.

Im aktuellen IQB-Bildungstrend zählt Baden-Württemberg zu den Absteigern. In der vergangenen Woche hatten sich Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) und ihr Hamburger Amtskollege Ties Rabe (SPD) getroffen. Die Hansestadt gilt als IQB-Musterschüler und gutes Beispiel für datengestützte Schulentwicklung. Schopper sagte nach dem Treffen: “Hamburg hat in den vergangenen Jahren tolle Fortschritte gemacht. Wir schauen, was andere Bundesländer gut oder besser machen und wollen davon lernen.”

Das Thema Bildungsdaten gewinnt derzeit an Relevanz. Mehr Bundesländer wollen sich ein Beispiel an Hamburg nehmen. Auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger sagte am Wochenende dem RND, dass mehr Daten unbedingt nötig seien. “Wir müssen den Mut haben, Daten zu erheben, uns den Ergebnissen zu stellen und offen und ehrlich damit umzugehen.” Niklas Prenzel

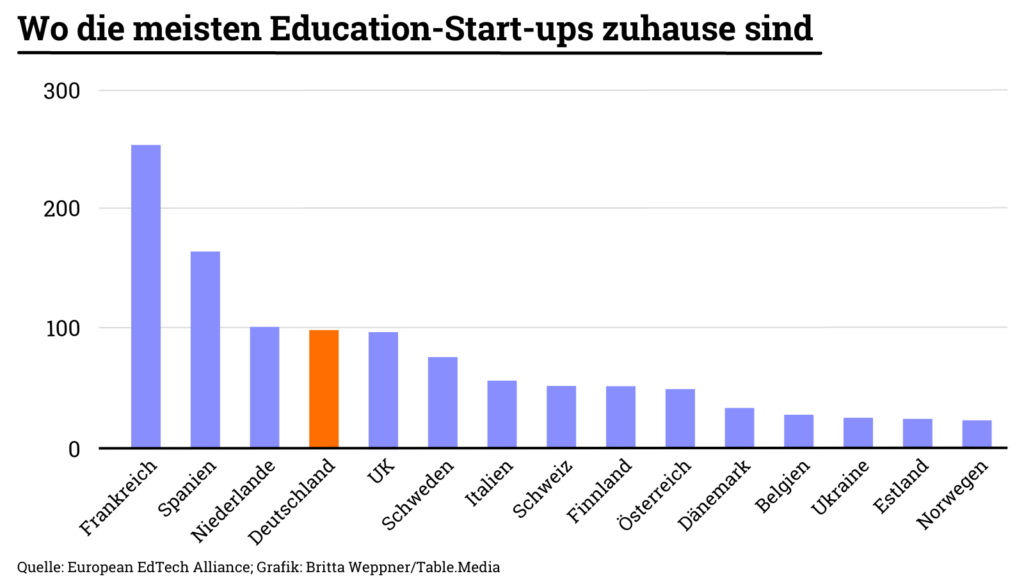

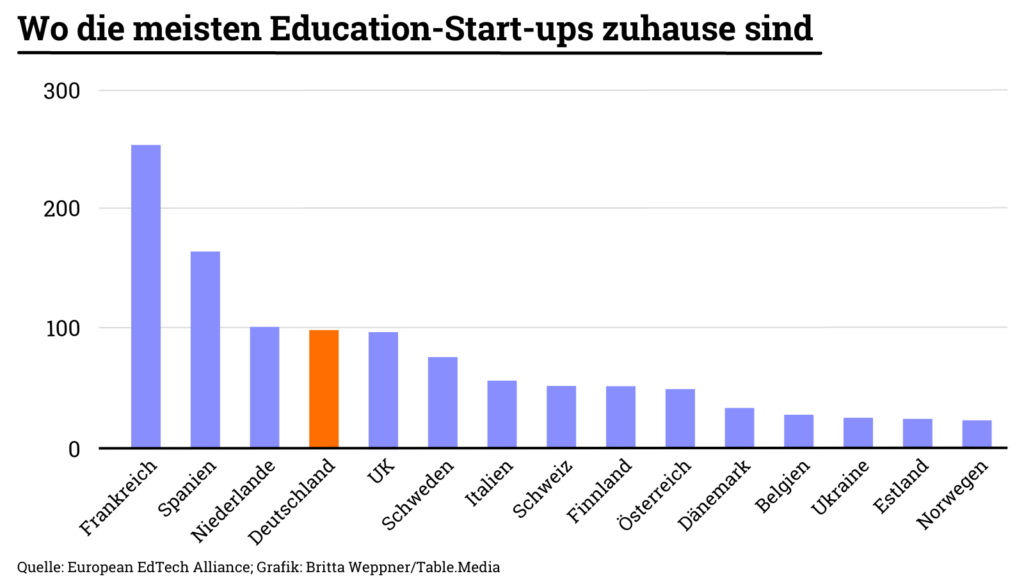

In Berlin wird gern erzählt, dass die deutsche Hauptstadt auch die der Start-ups und EdTechs sei. Das ist aber nicht der Fall. Berlin rangiert erst auf Platz 5 unter den europäischen Start-up-Hotspots in der Bildung. Davor liegen Paris, London, Madrid und Amsterdam. Und Deutschland landet gemessen an der Anzahl von EdTechs auf Platz 4 in Europa. Es liegt deutlich hinter Frankreich und Spanien, die bevölkerungsmäßig kleiner sind. Selbst die Niederlande, die so viele Einwohner wie NRW haben, liegen noch vor Deutschland. Das zeigt die neue Europäische EdTech–Landkarte.

Beth Havinga, die als Direktorin der European EdTech-Alliance den Europa-Vergleich erarbeiten ließ, sagte Bildung.Table: “Grundsätzlich scheint der Standort Deutschland weniger attraktiv zu sein als andere Länder. Wir müssen meines Erachtens schauen, dass wir die wichtigen Trends in der Entwicklung von Prozessen und Regelwerken nicht übersehen.” Der EdTech-Sektor sei ein wichtiger Bereich für die Innovation von Gesellschaften.

Der Vergleich der Start-ups im Bildungsbereich zeigt exemplarisch die Rolle der Start-ups – und die Probleme der Digitalisierung. Deutsche Start-ups sind zu drei Vierteln nur im Inland aktiv. Sie haben zu 37 Prozent ein Einkommen von unter 50.000 Euro im Jahr. Und nur acht Prozent der deutschen Start-ups in der Bildung sind von Frauen gegründet. Zum Vergleich: In Europa sind zu elf Prozent Frauen die Gründerinnen von EdTechs, zu 40 Prozent Männer. Der Rest besteht aus gemischten Crews.

Die Europa-Karte der EdTechs spiegelt die Probleme, um nicht zu sagen Krise der Start-ups im Bildungsbereich wider. Während der Corona-Pandemie waren die EdTechs de facto die Marktführer. Aber weil der Staat zunächst seine eigene unzureichende digitale Infrastruktur aufbauen musste, versuchten die jungen Bildungsunternehmen häufig, Schülern und Schulen mit Gratis-Angeboten zu helfen. Das war selbstverständlich auch im eigenen Sinne. Es gab einen regelrechten Boom bei den Nutzerzahlen – aber die Baisse folgte auf dem Fuß. Das hatte auch mit dem restriktiven Vorgehen der Schulbehörden zu tun. Sie sehen EdTechs oft als Fremdkörper im Bildungswesen.

“Deutsche Innovationen im digitalen Lernen bleiben in Deutschland”, resümierte Beth Havinga. Dafür seien mehrere Faktoren wichtig, etwa mangelnde Anschlussfähigkeit durch Sprache oder fehlende gemeinsame Standards. Trotzdem betont Havinga: “Die letzten Jahre haben uns gezeigt, was für eine wichtige Rolle die EdTech-Branche für neue Lernmöglichkeiten einnimmt.” Die EdTech-Landkarte mache transparent, wo Handlungsbedarf bestehe. Christian Füller

Der Deutsche Gewerkschaftsbund zeigt sich enttäuscht vom Plan des Bundesarbeitsministeriums für die Ausbildungsgarantie. Er hält es zwar für richtig, erfolglosen Bewerbern erst als ultima ratio eine außerbetriebliche Ausbildung zu ermöglichen. Es müsse sich jedoch “um einen Garantieanspruch handeln, der nicht von Ermessen oder von Haushaltsmitteln abhängig ist.” 7.000 zusätzliche Plätze würden daher nicht reichen. Dies schreibt die Gewerkschaft in einer Stellungnahme (zum Download). Bis Freitag konnten die Sozialpartner sich zum Gesetzentwurf des BMAS äußern.

Die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber (BDA) und die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sind gegen eine Öffnung der außerbetrieblichen Ausbildung für mehr Förderberechtigte. Sie fordern klarere Kriterien, wann ein erfolgloser Ausbildungsbewerber einen außerbetrieblichen Ausbildungsplatz erhält und fragen: Woran bemisst sich, in welchen Regionen und für welche Berufe es außerbetriebliche Ausbildungsplätze braucht?

Im Rahmen der Ausbildungsgarantie will das BMAS auch Unterkunfts- und Mobilitätskosten übernehmen. Die Ampel will damit junge Menschen animieren, ihren Heimatort für eine Ausbildung oder ein Praktikum zu verlassen. Dass ein Mobilitätszuschuss viel bringt, bezweifeln die Sozialpartner jedoch. Die DIHK hielte Azubi-Tickets aller Bundesländer für zielführender. Der DGB spricht sich für einen kostenfreien ÖPNV-Zugang für Azubis aus.

Alle drei Organisationen plädieren dafür, vor allem mehr Wohnraum für Azubis zu schaffen. Dafür sollte das Bund-Länder-Programm “Junges Wohnen” schnellstmöglich umgesetzt werden, mit dem Bauministerin Klara Geywitz (SPD) den Neubau von Wohnungen für Studierende und Auszubildende fördern will. Das Weiterbildungsgesetz, das die Ausbildungsgarantie umfassen soll, will das Kabinett in einigen Wochen beschließen. Es ist Teil der Fachkräftestrategie der Ampel, über die der Bundestag am Freitag berät. Anna Parrisius

Es gibt einen regelrechten Run von Lehrkräften auf Fortbildungen für die barrierefreie Künstliche Intelligenz ChatGPT für jedermann. Bei dem digitalen Fortbildungsanbieter Fobizz haben sich für heute Abend 1.700 Lehrerinnen und Lehrer für ein ChatGPT-Seminar angemeldet. “So viele Interessenten für ein einziges Online-Seminar hatten wir noch nie”, sagte Fobizz-Gründerin Diana Knodel. “Zuletzt hatten sich kurz nach Beginn des Kriegs gegen die Ukraine 700 Lehrkräfte angemeldet, um an einem Seminar für Traumapädagogik teilzunehmen.”

Die heutige Fortbildung ist inzwischen geschlossen. Knodel beruhigte neugierige Lehrkräfte. Es werde eine Aufzeichnung des Seminars geben – und Fobizz biete eine Reihe weiterer Fortbildungen zu dem neuen KI-Tool an. Dazu gehörten auch fachspezifische ChatGPT-Seminare. Diana Knodel wird kommenden Dienstag im Bildung.Table-Live-Briefing mit Saskia Esken über ChatGPT und seine Folgen diskutieren. Die Veranstaltung ist offen zur Teilnahme.

Ähnliche Beobachtungen wie Fobizz machen auch andere Anbieter. Das Interesse der Lehrkräfte an Fortbildungen zu ChatGPT ist extrem hoch. “Ich erreiche mit ChatGPT Lehrkräfte, die sich vorher kaum für digitale Bildung interessiert haben”, beobachtet der Lehrer und Dozent Kai Wörner von der Realschule am Europakanal in Erlangen. Zu den Online-Veranstaltungen erscheinen häufig alle Angemeldeten. Die sogenannte No-Show-Rate derer, die trotz Anmeldung nicht teilnehmen, sei extrem niedrig. Zudem bleiben in den ChatGPT-Fortbildungen die Teilnehmer bis zum Ende dabei.

In Zahlen: Bei der bayerischen “Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung” loggten sich alle 380 Angemeldeten ein. Bis kurz vor Ende des Seminars waren 377 Teilnehmer in der Videokonferenz. Zu einer Fortbildung von Westermann kamen 539 von 650 angemeldeten Teilnehmern. Die Zahl der Zuschauer und -hörer stieg bis zum Ende des Seminars beständig bis auf 539 an. Auch bei einem Seminar mit Diskussion des Anbieters “Mobile Schule” kamen Hunderte. Sowohl die ALP in Dillingen als auch Andreas Hofmann von Mobile Schule boten sofort Folgeveranstaltungen an. Florian Nuxoll wiederholt sein Angebot bei Westermann am Samstag. Christian Füller

“ChatGPT zwingt uns, über den Kern wissenschaftlichen Arbeitens nachzudenken” – zum Interview im Research.Table.

Die SPD fordert das BMBF auf, das Startchancen-Programm “schnellstmöglich auf den Weg zu bringen”. Das geht aus einem Beschlusspapier hervor. Die Fraktion will das Programm bereits im Schuljahr 2023/2024 schrittweise starten, will sich aber auf Anfrage nicht auf ein konkretes Datum festlegen oder aufschlüsseln, wie ein schrittweiser Start aussehen würde. Damit stellt sich die SPD gegen ihren Koalitionspartner, die FDP.

Bettina Stark-Watzinger, die zuständige FDP-Ministerin, lässt sich indes nicht aus der Ruhe bringen. Sie will sich Zeit lassen für die Planung und beharrt außerdem auf einem wissenschaftlichen Monitoring des Programms. Die geförderten Schulen sollen Modellcharakter entwickeln und eine “systemische Veränderung zur nachhaltigen Steigerung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens” anstoßen.

Das BMBF selbst hält die Forderungen der SPD für unrealistisch. Tatsächlich ist im diesjährigen Bundeshaushalt kein Geld eingeplant, was einen vorzeitigen Start des Programms schwierig macht. In einem internen Bericht an den Haushaltsausschuss hieß es Ende September: Das BMBF strebt einen Programmstart im Schuljahr 2024/2025 an. Das Kabinett soll dafür im ersten Halbjahr 2024 die nötigen Gesetze auf den Weg bringen. Mit dem öffentlichen Beschluss will die SPD nun nach Informationen von Bildung.Table den Druck auf das BMBF erhöhen.

Lesen Sie mehr dazu in unserer Analyse.

Die DIHK fordert eine breite Evaluation der Berufsorientierung in den Bundesländern. Sie wirbt bei der KMK dafür, um den nötigen Bewusstseinswandel an Schulen zu beschleunigen. “Zu wenige Gymnasiasten kommen mit beruflicher Bildung in Kontakt,” sagte Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer, Bildung.Table. Die DIHK befürwortet eine “frühzeitige, ausgewogene und praxisnahe” Berufsorientierung, insbesondere auch an Gymnasien.

Anlass für die Forderung ist der neue DIHK-Fachkräftereport, für den die Dachorganisation der Industrie- und Handelskammern im vergangenen Herbst knapp 22.000 Unternehmen befragte. Jedes zweite Unternehmen kann ihm zufolge Stellen längerfristig nicht besetzen. Sie suchen dabei vor allem nach beruflich Qualifizierten (48 Prozent) und Azubis (39 Prozent). “Wir haben zu wenige Menschen, die Dinge praktisch umsetzen”, findet Dercks.

Der Anteil der Unternehmen, die Stellen längerfristig nicht besetzen können, ist seit 2021 von 51 auf 53 Prozent gestiegen. Und das, obwohl Betriebe in der angespannten wirtschaftlichen Situation weniger nach Personal suchen. Von der Politik fordern die befragten Betriebe, Bürokratie abzubauen (52 Prozent) und die berufliche Bildung zu stärken (46 Prozent).

Als weitere Maßnahmen befürwortet etwa jeder dritte Betrieb, die Einstellung ausländischer Fach- und Arbeitskräfte zu erleichtern. Dabei geht es ihnen vor allem um Drittstaatler, die in der beruflichen Bildung qualifiziert sind. “Für Akademiker ist es in der Regel formal schon recht einfach, zuzuwandern.”

Um die berufliche Bildung zu stärken, fordert die DIHK die Bundesregierung auf, den im Koalitionsvertrag angekündigten Pakt für Berufsschulen “schnellstmöglich” zu besiegeln. Dass das BMBF sich in der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung die Stärkung der Berufsorientierung zum Ziel macht, heißt Dercks gut. Allerdings habe der Bund bei Berufsorientierung wenig zu sagen. Er stellt eine bundesweite Ausbildungskampagne der DIHK in Aussicht. “Wir wollen über Social Media vor allem die Jugendlichen bundesweit ansprechen.” Anna Parrisius

Begonnen hat alles mit einem Studium in Sport und Sozialwissenschaften an der Deutschen Sporthochschule Köln. Heute sitzt der 60-jährige Dieter Dohmen zwischen Aktenbergen und Grünpflanzen in seinem Berliner Büro. Dohmen ist Gründer, Direktor und Eigentümer des Forschungsinstitutes für Bildungs- und Sozialökomomie (FiBS). Das Institut widmet sich Dohmens Lebensthema: dem lebenslangen Lernen. Gemeinsam mit seinem Team erforscht er es in all seinen Facetten und berät Auftraggeber dazu, wie Menschen, egal welchen Alters oder welcher Herkunft, das Beste aus sich machen können.

Seine Vision ist, allen Menschen lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Dabei blickt er nicht nur auf Erwachsene: Der Lebensbeginn habe beim Lernen eine besondere Bedeutung. “Im Leben eines Kindes entscheidet sich innerhalb der ersten 16 bis 18 Monate, wohin die Reise geht.” Es gebe, so sagt der Bildungsexperte, viele Bereiche, in denen Kinder lernen. “Das Einzige, was ein Gehirn nicht kann, ist nicht zu lernen.”

Aus dem Blickfeld gerate für ihn manchmal, dass Kinder und Jugendliche auch im außerschulischen Bereich wichtige Kompetenzen fürs Leben erwerben. “Sie lernen im Team zu spielen, Kommandos zu geben und auch mal Kommandos anzunehmen – alle diese Ebenen tragen dazu bei, dass sich ihre neuronalen Netze verzahnen und breiter werden.” Kinder aus sozial schlechter gestellten Familien hätten es hier schwerer. “Eltern müssen deshalb in die Lage versetzt werden, ihre Kinder zu unterstützen und zu fördern. Denn auch Elternsein bedeutet lebenslanges Lernen.”

Dass Eltern – gerade in Krisenzeiten – in diesem Lernprozess an die Hand genommen werden sollten, hat Dohmen mit der Gründung der ElternHotline GmbH gezeigt. Seit 2020 bietet die Online-Plattform umfangreiche Informationen und Linklisten zu Lernbegleitung, Krisenbewältigung und Kinderbetreuung in mindestens vierzehn unterschiedlichen Sprachen. Erklärtes Ziel der Plattform: “Gerechte Chancen für alle.”

Dieter Dohmens Verdienste und sein Engagement in Bildungsfragen sind – vorsichtig formuliert – international nicht unbeachtet geblieben. Im Oktober 2019 wurde der Wissenschaftler in die International Adult and Continuing Education Hall of Fame (IACE Hall of Fame) aufgenommen. Diese gemeinnützige Organisation ehrt weltweit Personen, die sich im Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildung verdient gemacht haben und als Vorbild und Inspiration für die nächste Generation von Führungskräften in der Weiterbildung dienen. Gabriele Voßkühler

18. Januar 2023, 16.30 Uhr, online

Live-Übertragung: Bundestag berät Nationalen Bildungsbericht

Der Bundestag berät den Nationalen Bildungsbericht “Bildung in Deutschland 2022”, der sich besonders mit dem Thema Bildungspersonal und den zusammenhängenden Strukturen, Entwicklungen, Qualitäten und Professionalisierungen auseinandersetzt. INFOS

20. Januar 2023, 09:00 Uhr, online

Live-Übertragung: Bundestag berät Fachkräftestrategie der Bundesregierung

In dieser knapp 70-minütigen Debatte beraten Abgeordnete des Bundestags erstmals über die Fachkräftestrategie der Bundesregierung. Hauptziele der Bundesregierung sind eine zeitgemäße Ausbildung, gezielte Weiterbildung, Hebung der Arbeitspotenziale, Verbesserung der Arbeitsqualität und eine moderne Einwanderungspolitik mit einer Reduzierung der Abwanderung. INFOS

24. Januar 2023, 09:00 bis 16:00 Uhr, online

Workshop: Virtuelle Erlebnis- und Lernwelten

Wie können wir Videokonferenzen interaktiver gestalten? Wie können wir im virtuellen Raum eigene Lernräume kreieren? Mohio gibt in diesem Workshop Antworten auf diese und weitere Fragen. In einer eigens für den Kurs erstellten Erlebniswelt in Gather.town und topia wird gezeigt, wie Souveränität und Freiheit im digitalen Raum erlebt werden können. INFOS & ANMELDUNG

26. Januar 2023, 9:30 bis 16:45 Uhr, Berlin

Tagung: Alle an Bord – Volle Kraft voraus für Kita-Entwicklung

Das Forum KITA-Entwicklung – Kooperationsprojekt der Stiftung Haus der kleinen Forscher und der Robert-Bosch-Stiftung – geht mit dieser Tagung auf die Herausforderungen ein, vor denen Kitas aktuell stehen. Die Speaker stellen Handlungsmöglichkeiten für Akteure auf allen Ebenen vor, um zur Qualitätsentwicklung in Kitas beizutragen. INFOS & ANMELDUNG

26. Januar 2023, 19:00 Uhr, Hamburg und online

Diskussion: Wie verhindern wir einen Bildungskollaps?

Mit welchen Maßnahmen kann dem Fachkräftemangel in den Klassenzimmern langfristig entgegnet werden? Die Körber-Stiftung bringt die ZEIT-Journalistin Jeannette Otto, den bettermarks -Geschäftsführer Arndt Kwiatkowski und die Schulleiterin Heike Herrmann zusammen, um Lösungsansätze und -ideen zu diskutieren. INFOS & ANMELDUNG

30. Januar 2023, 16:00 – 18:30 Uhr, online

Diskussion: Bildung. Erziehung. Digital.

Bildung. Erziehung. Digital. Wie früh, wie gut und warum überhaupt? Unter diesen Fragen steht die von der GEW organisierte Diskussion. Günther Anfang (jff Institut für Medienpädagogik München) spricht über frühe Medienbildung und Doreen Siebernik (GEW Hauptvorstand) stellt die Sicht der GEW auf Digitalisierung in Kita und Grundschule vor. INFOS & ANMELDUNG

2. Februar 2023, 09:00 bis 18:00 Uhr, online

Barcamp: Künstliche Intelligenz in der Bildung

Auf dem AusbaldowerCamp geht es in Sessions verschiedenster Art stets um den Einsatz künstlicher Intelligenz im Bildungssektor. Neben Vorträgen zu KI-Bildgeneratoren oder Programmen wie DeepL entwickeln Teilnehmer auch eigene Strategien, zum Beispiel zur Einbindung von ChatGPT in selbstgesteuerte Lernprozesse oder zum Umgang mit KI in einer bürokratischen Bildungslandschaft. INFOS & ANMELDUNG

2. Februar.2023, 16:00 – 17:00 Uhr, online

Community Call: Kompetenzerwerb und digitale Fachdidaktik in der Grundschule

Dieser Community Call des Forums Bildung Digitalisierung geht – ausgehend von den Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Grundschule der SWK – auf folgende und weitere Fragen ein: Wie sieht eine gute digitale Fachdidaktik aus, die den Erwerb von Basalkompetenzen fördert? Welche Möglichkeiten bieten sich mit Blick auf die digitale Diagnostik zur Erhebung der Lernstände der Schüler? INFOS & ANMELDUNG

2. und 3. Februar 2023, Bilbao

Forum: European Learning & Teaching Forum

“Connecting people, spaces and realities“, ist das Motto des von der European University Association veranstalteten European Learning & Teaching Forum. Ziel ist, Akteure zu vernetzen, um gemeinsam qualitativ hochwertige Lehr- und Lernumgebungen zu schaffen sowie einen Rahmen für inner- und interinstitutionelle Verbindungen. INFOS & ANMELDUNG

herzlich willkommen zur 100. Ausgabe des Bildung.Table! Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Auch heute informieren wir Sie über das Entscheidende in der Bildungspolitik, in digitaler und beruflicher Bildung. Fangen wir an:

Als am Montag die Berliner Senatorin Astrid-Sabine Busse offiziell die KMK-Präsidentschaft übernahm, richtete der KMK-Generalsekretär Udo Michallik eine kämpferische Rede an das Who’s Who der deutschen Bildungspolitik. Im Festsaal des Bundesrats mahnte er: “Der Bildungsföderalismus ist in seiner derzeitigen Form nicht mehr zeitgemäß!” Mit dieser Überzeugung startete auch die Ampelregierung, doch ist eine Strukturreform längst nicht in Sicht. Das BMBF möchte eine vereinbarte Arbeitsgruppe zwischen Bund, Ländern und Kommunen nicht einsetzen. Daher schaltet die SPD in Oppositionsmodus, weiß Moritz Baumann zu berichten.

Koalitionäre Einigkeit herrscht derweil bei einem anderen Thema. Im Chor fordern Arbeitsminister und Bildungsministerin mehr Berufsorientierung an Schulen. Das soll den Fachkräftemangel langfristig lösen. Der Treppenwitz: Es finden sich kaum noch Berufsbildner dafür. Anna Parrisius zeigt, woran das liegt und was zu tun ist.

Der Schlüssel zu guter Schulentwicklung sind Schulleitungen. Daher befragte die Robert-Bosch-Stiftung 1.000 von ihnen für das Schulbarometer. Die Ergebnisse werden heute vorgestellt, Janna Degener-Storr hat sie vorab analysiert. Klar: Der Lehrermangel ist die größte Sorge der Schulleitungen. Die Ergebnisse zeigen aber auch, wie unterschiedlich die Corona-Aufholprogrammen in den Schulformen ankamen. Das ist eine miserable Nachricht für die Bildungsgerechtigkeit. Eine gute Nachricht hat die Umfrage immerhin für das Startchancen-Programm im Gepäck.

Zum Schluss möchte ich Sie herzlich einladen. Diskutieren Sie am kommenden Dienstag von 12 bis 13 Uhr mit SPD-Chefin Saskia Esken und Fobizz-Gründerin Diana Knodel die Auswirkungen von ChatGPT auf die Schulen. Hier können Sie sich für das digitale Live-Briefing kostenlos anmelden.

Übrigens: Morgen starten unsere Kollegen vom Research.Table unter der Leitung von Nicola Kuhrt mit ihrer ersten Ausgabe. Gemeinsam mit ihrem Team richtet sie sich an die entscheidenden Köpfe in der Forschungsszene, die den Rahmen für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung setzen und ausfüllen: in Parlamenten und Ministerien, Universitäten und Instituten, Unternehmen, Stiftungen, Thinktanks und Verbänden. Hier können Sie das Angebot kostenlos testen.

Es sind große Worte, mit denen die Ampelkoalition in die Legislatur gestartet ist. SPD, Grüne und FDP wollten gemeinsam eine “neue Kultur in der Bildungszusammenarbeit” begründen. Und tatsächlich finden sich im Koalitionsvertrag einige bemerkenswerte Vorhaben, um das angestrebte “Kooperationsgebot” mit Leben zu füllen. Doch ein unscheinbarer Satz sorgt jetzt für Unmut.

Die Koalition, so heißt es im Koalitionsvertrag, setzt eine Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Kommunen ein, die die Zusammenarbeit der drei Ebenen strukturiert. So lautet die Vereinbarung. Nur, seit die Regierungsmaschine läuft, ist nichts passiert. Im Gegenteil.

Nach Recherchen von Bildung.Table hat das BMBF die Idee eines neuen Koordinationsgremiums verworfen – und das, gegen den Willen der SPD. Das Ministerium bedient sich dafür einer kreativen Vertragsinterpretation. “Eine Arbeitsgruppe einzusetzen, muss nicht per se die Schaffung eines neuen Gremiums bedeuten”, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage. Es gebe bereits unzählige Gremien. “Von einer ‘ständigen’ oder ‘neuen’ Arbeitsgruppe ist ausweislich des Koalitionsvertrags bewusst nicht die Rede.” Zack. Projekt beerdigt.

Für die SPD ist Stark-Watzingers Linie ein Affront. “Die Absage der Ministerin halte ich für falsch”, erklärt die Juso-Bundesvorsitzende und SPD-Bildungspolitikerin Jessica Rosenthal. Ähnlich der bildungspolitische Sprecher, Oliver Kaczmarek: “Ich gehe davon aus, dass die Ministerin die Kommissionen zwischen Bund, Ländern und Kommunen initiieren wird, so wie im Koalitionsvertrag verbindlich vereinbart“, sagt er. “Der Bildungsgipfel im März ist dafür ein guter Startpunkt.”

In den Verhandlungen war der Bildungsföderalismus ein heikles Thema. Die FDP-Wortführer waren die beiden Bundespolitiker Jens Brandenburg, heute Parlamentarischer Staatssekretär, und sein ehemaliger Kollege Thomas Sattelberger. Die Liberalen drängen fortwährend auf eine Neuordnung der Bildungspolitik, hin zu mehr Zentralismus. In den Gesprächen gaben sie ihre Forderung aber bald auf. Zu heikel.

Lesen Sie auch: Rücktritt von Sattelberger – “bitterste berufliche Entscheidung”

Die Unterhändler einigten sich schließlich auf eine wachsweiche Formulierung – das “Kooperationsgebot“. Der Bund streckt die Hand für eine Verfassungsänderung aus, drängt aber nicht. Realpolitik stach Reformeifer. Haken dran, weiter.

Anschließend rückten konkrete Vorhaben in den Fokus. Das Startchancen-Programm, der Digitalpakt 2.0 und das grüne Herzensprojekt: der Bildungsgipfel. Parallel forcierte die SPD jene Arbeitsgruppe, die – so stand es in einem Entwurf des Koalitionspapiers – eigentlich eine Kommission sein sollte. Die Formulierung wurde dann, im Verlauf der Verhandlungen, abgeschwächt.

Neue Wege der Zusammenarbeit. Das war das Ziel, das die drei Parteien einte. “Wir waren uns einig, dass die KMK dysfunktional ist”, erzählt einer der Verhandler. Die Koalitionäre suchten nach alternativen Formaten, um das Steuerungsproblem in der Bildungspolitik zu lösen.

Das scheint ein Jahr später vergessen. Abseits großer Interviews, wie zuletzt mit dem RND, windet sich Bettina Stark-Watzinger um strukturelle Reformen. Sie setzt auf bestehende Arbeitsstrukturen. “Wir streben eine engere und zielgenauere Kooperation der Ebenen auf konkreten Arbeitsfeldern an”, teilt eine Sprecherin mit. Die geplante Arbeitsgruppe? Offenbar überflüssig.

Ein Liberaler nennt das den “legitimen Gestaltungsspielraum der Exekutive“. Der Koalitionsvertrag sei eben nicht “in Stein gemeißelt”. Das sieht die SPD anders und schaltet auf Oppositionsmodus. Neben der Bundestagsfraktion beschwert sich auch ein Sozialdemokrat aus Baden-Württemberg: “Das ist ein Einmauern im Status Quo. Da vergibt das BMBF eine große Chance“, sagt Andreas Stoch, SPD-Fraktionsvorsitzender im Ländle. Er saß mit in den Koalitionsgesprächen – und ist fassungslos, wie das BMBF eine vereinbarte Initiative stillschweigend beiseiteschiebt. Die Formulierung sei eindeutig.

“Wir werden eine Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Kommunen einsetzen, die die Zusammenarbeit strukturiert und verbessert und das Erreichen der Ziele (des Bildungsgipfels) sichert.”

Ampel-Koalitionsvertrag

“Eine Arbeitsgruppe ist gerade nichts Beliebiges“, sagt Stoch, der als ehemaliger Kultusminister die Konfliktlinien in der Bildungspolitik genau kennt. “Es geht um einen kontinuierlichen Austausch der drei Ebenen – gerne auch projektbezogen. Wir brauchen eine Vertrauensbasis, die längerfristig trägt. Je regelmäßiger, je verbindlicher so etwas stattfindet, umso besser.”

“Das kann nicht in Ad-hoc-Gesprächen gelingen”, betont Stoch. Wenn Bund, Länder und Kommunen miteinander sprechen, ginge es meistens nur ums Geld. Da seien Spannungen vorprogrammiert, ähnlich wie in der KMK, berichtet Stoch. “Wenn dort eine Staatssekretärin aus dem BMBF zu Gast ist, ist die Stimmung oft eher konfrontativ.”

Eine neue Arbeitsgruppe beäugen einige Bildungsexperten dennoch skeptisch. “Wir brauchen nicht noch einen neuen Debattierclub“, heißt es aus Kreisen der KMK. Nicht, solange niemand die Strukturreform anpackt. Daran arbeitet der KMK-Generalsekretär. “Die Bildungsgemeinschaft stellt sich gerade neu auf”, sagt Udo Michallik. “Der grundgesetzlich verankerte Bildungsföderalismus in der Form, wie wir ihn heute praktizieren, ist nicht mehr zeitgemäß.” Abschaffen will Michallik den Föderalismus nicht – und doch schielt er auf eine Grundgesetzänderung, bei der es nicht allein um die Frage gehen kann: Wie viel Kompetenz tauschen die Länder gegen frisches Geld vom Bund ein.

Eine schnelle Reform ist nicht in Sicht und offenbar setzt Stark-Watzinger bis dahin weiter auf eine lose Zusammenarbeit. Sie riskiert damit, Fehler des Digitalpakts zu wiederholen. Nämlich: Jede Ebene kreist innerhalb der eigenen administrativen Logik, mit wenig Verständnis für die politischen Zwänge der Partner. Es sind daher Städte und Kommunen, die auf mehr, und vor allem frühere Beteiligung dringen.

Das BMBF betont, die kommunalen Spitzenverbände seien in die “Planung und Umsetzung von Förderprogrammen” eingebunden. Auf Anfrage kann das Ministerium jedoch nur drei Gespräche im vergangenen Jahr konkret benennen: einen Termin zum Digitalpakt im März, zwei weitere Termine im Juni und September zu Digitalpakt und Ganztagsausbau.

Der Deutsche Städtetag nennt die “punktuellen Abstimmungsprozesse” unzureichend. “Wir brauchen eine koordinierte Zusammenarbeit“, betont Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy gegenüber Bildung.Table “Wenn die Bundesbildungsministerin nun die geplante gemeinsame Arbeitsgruppe absagt, ist das ein Eigentor. Was als Aufbruch in der Bildungspolitik im Koalitionsvertrag angekündigt war, soll nun still und heimlich beerdigt werden.”

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund strebt einen kooperativen Bildungsföderalismus an. “Eine intensive Zusammenarbeit setzt eine gemeinsame Arbeitsgruppe voraus”, heißt es auf Anfrage. Ja, es gebe einen Austausch, beispielsweise zur Beschleunigung des Digitalpakts. Das Grundproblem aber bleibt: “Die Gespräche finden oft erst statt, wenn die entscheidenden Weichen bereits gestellt sind”, sagt eine Sprecherin.

Das Startchancen-Programm birgt die Chance, den Prozess diesmal besser aufzusetzen. Doch hinter den Kulissen herrscht Ernüchterung. Der Informationsfluss sei bislang zäh, heißt es. Seit einigen Wochen stimmen sich die Länder untereinander intensiv ab, sie veranstalteten sogar gemeinsame Workshops mit dem Bund. Die aber Kommunen waren nicht mit eingeladen.

Anmerkung: Nach zwei separaten Anfragen beim BMBF vor Veröffentlichung des Beitrags hat sich das Ministerium in Reaktion auf die Berichterstattung erneut an die Redaktion gewandt. “Ihre Interpretation, das Projekt sei beerdigt oder die Arbeitsgruppe überflüssig, lässt sich (aus den Antworten des BMBF, Anm. der Redaktion) nicht ableiten. An der Vereinbarung des Koalitionsvertrags halten wir selbstverständlich fest”, teilt ein Sprecher mit.

Die Ampelregierung hat einen Plan gegen den Fachkräftemangel. Ginge es nach Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, sollen Schulen künftig schon bei Fünftklässlern für Berufsorientierung sorgen. Bettina Stark-Watzinger will insbesondere Gymnasien verpflichten, mehr für Berufe abseits des Studiums zu werben. Gerade hat sie einen Wettbewerb für “attraktive digitale Angebote” für eine zeitgemäße Berufsorientierung ausgerufen. Doch wer sich bei Praktikern umhört, stößt auf ein Problem: Es fehlen Fachkräfte, die an Schulen gehen und über Berufswege informieren.

Olaf Craney vom Deutschen Verband für Bildungs- und Berufsberatung beschreibt die Lage so: “Freie und private Träger, die meist die öffentlich finanzierten Maßnahmen übernehmen, haben es inzwischen häufig schwer, geeignetes Personal zu finden.” So zum Beispiel der Internationale Bund (IB), ein freier Träger mit bundesweit über 14.000 Mitarbeitern und einer der großen Dienstleister in Deutschland für Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit. “Es kommt vor, dass sich bei uns keiner auf eine Stelle bewirbt, oder zumindest keiner, der qualifiziert ist”, sagt Olaf Rother, Referent für Berufsorientierung. Besonders schwierig sei es, Personal in Ostdeutschland zu finden und in Großstädten, wo die Trägerdichte hoch ist.

Ein Verantwortlicher eines bayerischen Bildungsanbieters mit etwa 3.000 Mitarbeitern bestätigt, der Markt im Bildungsbereich sei generell leergefegt und in der Berufsorientierung besonders. Wenn die Politik mehr Jugendliche beruflich orientieren möchte, muss sie die Rahmenbedingungen ändern. So oder so ähnlich sagen es mehrere Akteure. Vier Baustellen zeigen sich:

Insbesondere bei Ausschreibungen der Bundesagentur für Arbeit gewinnen häufig Anbieter ohne tragfähige Kalkulation, aber mit niedrigen Preisen, meint Rother vom IB. Auf der ersten Stufe der Vergabeverfahren schlägt Preis Qualität. Wessen Angebot sich außerhalb eines engen Preiskorridors bewegt, fällt heraus. Rother beobachtet Träger, die Qualitätsvorgaben zugunsten geringerer Kosten bewusst unterlaufen. Besonders schwierig sei die Situation in Metropolregionen, wo es viele Träger gibt. Wer nach Haustarifvertrag zahlt, wie der IB und selbst kirchliche Träger, die aus kirchlichen Eigenmitteln quersubventionieren können, ächzen da.

Das Vergaberecht ist auf europäischer Ebene geregelt, die Agenturen und die Schulen haben darauf keinen Einfluss. “Im nationalen Vergaberecht könnte Deutschland aber qualitative Kriterien stärken, findet Rother. “Österreich hat das gemacht.”

Etwas besser sei es bei Instrumenten von den Kultusministerien oder von kommunaler Ebene, da sie vor einer Ausschreibung manchmal Rücksprache mit den Trägern hielten. Überhaupt würde Rother sich wünschen, dass Bildungsträger in die Konzeption der Angebote stärker einbezogen würden.

Die Politik will mehr junge Menschen in Ausbildung bringen, Schulen haben Berufsorientierung als Pflichtaufgabe im Lehrplan stehen. “Dennoch müssen wir auf Schulen zugehen”, sagt Rother. An manchen Gymnasien etwa beißen sich Bildungsträger, die über Ausbildungsberufe informieren, die Zähne aus – weil die Schulen sich primär als Vorbereiter auf ein Hochschulstudium sehen. Die Abwehrhaltung weiche langsam auf. Aber auch so bleiben Hürden.

“Schulen sind empfindliche Institutionen und es ist schwierig, sich bei ihnen ein Standing aufzubauen”, sagt Rother. Sie erhielten von vielen Externen Angebote zu allen möglichen Themen. Und es sei allein schwer, bei der Vielzahl an Berufsorientierungs-Angeboten durchzublicken. “Oft ist ein engagierter Schulleiter, ein Lehrer oder eine Kommune der Motor der Zusammenarbeit.”

Da Bildungsträger parallel zu mehreren Schulen Kontakte aufbauen müssen, gleicht Berufsorientierung einem Marathon, sagt Rother. Besonders schwierig sei es beim Berufsorientierungsprogramm des BMBF (BOP). Die Fachkräfte kommen dabei für Potenzialanalysen in die Schulen, Schulklassen gehen für Werkstatttage in Praxisräume der Träger. “Zwei Wochen ist man an einer Schule, hat einen Riesendurchlauf an Schülern”, sagt Rother. “Das rechnet sich erst, wenn wir ein großes Netzwerk an Schulen aufbauen und das Angebot ganzjährig machen können.”

An vielen Standorten des Internationalen Bundes ist das Berufsorientierungsprogramm daher nur ein Zubrot. Lediglich in zwei, drei Regionen konnte der Träger ein ganzjähriges Angebot aufbauen. “Das geht nur, weil die Kollegen sich dort reinknien.”

Viele Projektfinanzierungen, vor allem die der Bundesagentur für Arbeit, sind auf ein bis drei Jahre befristet. Für Pädagogen und Sozialarbeiter bedeutet das Unsicherheit. Manche wandern ab – in besser bezahlte, sicherere Stellen. Beim Bildungsträger in Bayern kennen sie das: Teilweise wechselten Mitarbeiter von Träger A zu Träger B, wenn ein Auftrag an Träger B gegeben werde. “Die Fluktuation ist hoch”, sagt auch Rother.

Im Ernstfall fällt ein ganzes Angebot weg – wie in manchen Ländern die Berufseinstiegsbegleitung, die Experten als sehr wirksam betrachten. Sozialarbeiter begleiten dabei einzelne Jugendliche. Anfangs stellte der Bund die Hälfte der Finanzierung, 2020 ging sie zu 50 Prozent vom Bund auf die Länder über. In vielen Ländern fiel das Instrument daraufhin weg. NRW führte die Leistung fort, aber so beschränkt, dass eine Bewerbung eigentlich keinen Sinn mehr macht, meint Rother.

Was langfristige Arbeit bringt, zeigt sich in Nürnberg: Dort gibt der Verein SCHLAU Übergangsmanagement Mittelschülern Einblick in die Berufswelt. Die Mitarbeiter sind bei der Stadt beschäftigt, ihr Gehalt orientiert sich am Tarifsystem. Zwei Drittel finanziert sich aus Fördermitteln, den Rest schießt Nürnberg zu.

Bei der Bundesagentur bewerben sie sich immer wieder um die gleiche Ausschreibung. Hier und da wurde diese angepasst. “Aber im Grunde machen wir seit 2006 die gleiche Arbeit”, sagt Geschäftsführer Florian Schromm. Das ist unüblich und zahlt sich in Qualität aus – erst kürzlich erhielt SCHLAU einen Preis für innovative Berufsorientierung.

Auch die Nürnberger sehen aber Verbesserungsbedarf: “Es kann immer sein, dass wir nach drei Jahren bei der nächsten Ausschreibung doch verlieren, weil sich ein Konkurrent mit niedrigerem Preis bewirbt”, sagt Schromm. Und: Bei der letzten Mitarbeitersuche konnten sie nicht wie sonst unter mehreren geeigneten Bewerbern wählen. Schromm hofft, es lag am Sommerloch.

Der Personalmangel ist die mit Abstand größte Sorge für Schulleitungen. Zwei Drittel betrachten das Ringen um Lehrkräfte sowie um Sozialarbeiter, Förderpädagoginnen, Schulpsychologen und Co. als Herausforderung Nummer Eins, an sozial benachteiligten Standorten sind es sogar achtzig Prozent.

Das ist ein zentrales Ergebnis des Deutschen Schulbarometers, das die Robert-Bosch-Stiftung heute veröffentlicht. Seit 2019 führt forsa die repräsentative Umfrage unter Lehrkräften durch. In diesem Jahr befragte das Meinungsforschungsinstitut erstmals ausschließlich Schulleitungen (N= 1.055), die derzeit bekanntlich besonders unter Druck stehen.

Bei ihnen überlagert der Lehrkräftemangel alle anderen Sorgen – von der Digitalisierung über den Bürokratiestress bis hin zur Aufnahme neu zugewanderter Schüler, nicht nur aus der Ukraine. Die Folgen der Corona-Pandemie, die im vergangenen Jahr ganz oben auf der Sorgen-Liste der Lehrkräfte standen, nennt jetzt jede zehnte Schulleitung.

Fast alle Schulleitungen (95 Prozent) empfinden ihre Arbeitsbelastung als sehr hoch oder hoch – unabhängig von Alter und Geschlecht, Schulform und -größe, Region und Lage. “Das kann demotivierend wirken”, warnt Brit Mühmert, Schulleiterin an einem staatlichen Gymnasium in Brandenburg, gegenüber Bildung.Table. Schulleiter können genauso verbrannt werden wie Lehrkräfte.” Natürlich sollten öffentliche Schulen ihre Arbeit gut dokumentieren – aber manchmal werde es ihrem Leitungsteam zu viel. Dann müsste es über das normale Arbeitspensum hinaus noch Datenschutzformulare erstellen oder Gelder für Baumaßnahmen beantragen.

“Weniger bürokratischer Aufwand könnte die aktuelle Personalnot an den Schulen zumindest lindern, indem beispielsweise die Anstellung von Unterstützungsfachkräften in der Verwaltung, von pädagogischen Assistenzkräften oder ausländischen Lehrkräften erleichtert wird”, erklärt Dagmar Wolf, Leiterin des Bereichs Bildung der Robert-Bosch-Stiftung.

Und was wünschen sich die Schulleitungen?

Viele Schulleitungen sehen sich unter diesen Bedingungen kaum in der Lage, Schulentwicklung und -innovation voranzutreiben. Ein Fünftel der Schulleitungen nennt die Digitalisierung und die mangelnde technische Ausstattung als größte Herausforderung.

Für Gert Mengel, Leiter der privaten Don-Bosco-Gesamtschule in Mecklenburg-Vorpommern, ist das keine Überraschung: “Große und mittelständische Firmen haben IT-Spezialisten, aber jede Standardschulen mit sechzig bis siebzig Lehrern und über sechshundert Schülern soll das ohne fachmännische Unterstützung nebenbei machen”, sagt er im Gespräch. Darüber hinaus gebe es sicherlich die eine oder andere Schule, die das Thema verschlafen habe. Und schließlich nütze die beste Ausstattung nichts, wenn der Glasfaseranschluss fehlt.

Er plädiert dafür, den Lehrkräftemangel und die Digitalisierung zusammenzudenken und technische Innovationen zur Entlastung von Lehrkräften zu nutzen – etwa indem Unterrichtsinhalte mithilfe von Lernvideos vermittelt werden: “Hier stehen die Interessensvertreter der Verbände gemeinsam mit der Politik auf der Bremse”.

Die Corona-Aufholprogramme bewerten viele Schulleitungen im aktuellen Schulbarometer negativ. Die Mängel hatten sich bereits in den vergangenen Befragungen des Deutschen Schulbarometers gezeigt. Im September 2022 hatte auch das Wissenschaftszentrum Berlin den Kultusministern dafür ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Die aktuelle Schulleiterbefragung zeigt: Immer noch sind mehr als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler im Stoff zurück.

Drei Viertel der Schulleitungen sind der Meinung, dass sie einigen Schülerinnen und Schülern nicht die adäquate Unterstützung beim Lernen bieten können – und das nach zweijähriger Pandemie. Vor allem an Schulen in sozial benachteiligter Lage sind die Lernrückstände trotz der dafür investierten zwei Milliarden Euro gravierend. Zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen seien betroffen.

Lediglich jede vierte Schulleitung in Brennpunktregionen verzeichnet eine Wirkung der Corona-Aufholprogramme. Besser fällt das Urteil an Gymnasien aus, wo 42 Prozent einen Effekt sehen. Insgesamt bestätigt nur ein Drittel der Schulleitungen, dass sich die Maßnahmen der Bundesregierung zum Ausgleich von Lernrückständen ausgezahlt haben. Die große Mehrheit der Schulleitungen (70 Prozent) benötigt weitere Fördermittel.

“Das Ziel, insbesondere sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche zu unterstützen, wurde weit verfehlt, weil alle Schulen über einen begrenzten Zeitraum Fördermittel nach dem sogenannten Gießkannenprinzip erhalten haben”, erklärt Dagmar Wolf von der Robert-Bosch-Stiftung. Dabei seien die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Verteilung günstig, weil drei Viertel der Schulen in sozial benachteiligter Lage die Lernstände ihrer Schülerinnen und Schüler systematisch erfasst. Die gute Nachricht des Schulbarometers: Für das geplante Startchancen-Programm der Bundesregierung könnten diese Daten besser genutzt werden.

Im Land Brandenburg können künftig Bachelor-Absolventen egal welcher Disziplin Lehrer werden. Die “Ein-Fach”-Lehrer erhalten eine dreimonatige Schnellausbildung. Sie können sich sogar Hoffnung auf Verbeamtung machen – sofern sie eine 18-monatige Zusatzqualifikation absolvieren. Normalerweise haben Lehrkräfte in Deutschland laut einer Vereinbarung der Kultusminister zwei Studien- und damit Unterrichtsfächer. Die neuen Billiglehrer tragen in Brandenburg die Titel “Bildungsamtsfrauen und -männer” oder “Bildungsamtsrat oder -rätin”.

Der Verband der Gymnasiallehrer und die Hochschulrektorenkonferenz haben gegen diesen “Wettbewerb nach unten” scharfen Protest eingelegt. Brandenburgs Kultusministerin Britta Ernst (SPD) beeindruckt das wenig. Im Gespräch mit Bildung.Table sagte sie mit einem Lächeln: Ein Vorzug des Modells sei, dass diese Lehrer niemand abwerben könne. “Es gab schon immer landeseigene Qualifizierungen, die in den anderen Bundesländern keine Anerkennung finden”, so Ernst. Brandenburgs Parteien und auch die Lehrergewerkschaft GEW unterstützen die Ein-Fach-Lehrer der Ministerin.

Hintergrund für die Maßnahme Brandenburgs, die gestern durchs Kabinett in Potsdam ging, ist der dramatische Lehrermangel in Deutschland. Nach Prognosen fehlen im Jahr 2030 wahrscheinlich 80.000 Lehrer in Deutschland. In einzelnen Schulformen und Gegenden stehen nur noch 70 Prozent des nötigen Lehrerpersonals in den Klassen. Besonders betroffen sind östliche Bundesländer wie Sachsen, Sachsen-Anhalt und eben Brandenburg. Auch Berlin schickt für dieses Schuljahr hunderte neue Lehrer ohne pädagogische Ausbildung in die Klassenzimmer.

Es gibt inzwischen einen Trend, Billiglehrer wie die Bildungsamtsfrauen in Brandenburg für den Schuldienst zuzulassen. In Thüringen ist Kultusminister Helmut Holter dabei, pädagogische Hilfskräfte einzustellen, die keine volle Lehrbefähigung besitzen. In Sachsen-Anhalt wird morgen bei einem Bildungsgipfel darüber beraten, ob man Horterzieher vor die Grundschulklassen stellen kann, um den Lehrermangel zu bekämpfen.

Bisher gehört es zum guten Ton unter den Kultusministern, Lehrer nur aufgrund gemeinsamer bundesweiter Qualitätsstandards als solche anzuerkennen. Das hat allerdings den Nachteil, dass es immer wieder zu Abwerbungen kommt. Das Land Hamburg lockt regelmäßig Lehrer anderer Bundesländer mit höheren Gehältern in die Hansestadt. Auch das Land Bayern ist dafür bekannt. Seit einiger Zeit gibt es einen Wettbewerb um die Verbeamtung von Lehrern – weil dies ein wichtiger Faktor ist, um Lehrer zu halten.

Neuerdings ist ein Rennen um das Einstiegsgehalt A13 für Lehrer aller Schulformen ausgebrochen – auch dies aus Wettbewerbsgründen. Brandenburg macht nun aus der Not eine Tugend. Es kreiert mit Bildungsamtsfrauen und Bildungsamtsräten ganz bewusst neue Lehrerkategorien, die nur nach A11 und A12 bezahlt werden; und die andere Länder nicht abwerben können. Auf den Hinweis von Bildung.Table, dass der Lehrertyp “Irgendein Bachelor, nur ein Fach” von den anderen Bundesländern nicht anerkannt werde, sagte Britta Ernst: Das sei ein Vorteil.

Die Vorsitzende des Philologenverbandes Susanne Lin-Klitzing erhob scharfen Protest gegen Brandenburgs Ein-Fach-Lehrer. Brandenburg sei kein Vorbild, sondern “eine Warnung an uns alle“. Die Professorin sprach von einem brandenburgischen Sündenfall, der “ernstzunehmende Folgen für die Vergleichbarkeit des Abiturs und die Bildungsqualität in Deutschland” hat.

Ab kommendem Schuljahr werden die Schulen in Baden-Württemberg zu einem datengestützten “Statusgespräch” verpflichtet. Gemeinsam mit den Schulverwaltungen sollen sie Leistungs- und Zielvereinbarungen vereinbaren. Die Gespräche sollen sukzessive eingeführt werden, bestätigte ein Sprecher des Kultusministeriums. Grundlage der Gespräche sind Schuldatenblätter, die die öffentlichen Schulen bereitstellen müssen. Sie enthalten Informationen etwa über Zusammensetzung der Schülerschaft, Unterrichtsversorgung und Ergebnisse von Lernstandserhebungen.

2019 hatte Baden-Württemberg sich zu einem datengestützten Weg in der Schulentwicklung bekannt und ihn im Schulgesetz verankert. Die angekündigten Maßnahmen bringen dieses Gesetz in die Praxis. Die GEW Baden-Württemberg begrüßt die Maßnahmen, sieht gegenüber Bildung.Table die Umsetzung aber noch nicht “auf sichere Füße gestellt”. Dafür brauche es mehr zusätzliche Ressourcen, vor allem mehr Personal in der Schulverwaltung und Entlastungsstunden für die beteiligten Schulen.

Im aktuellen IQB-Bildungstrend zählt Baden-Württemberg zu den Absteigern. In der vergangenen Woche hatten sich Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) und ihr Hamburger Amtskollege Ties Rabe (SPD) getroffen. Die Hansestadt gilt als IQB-Musterschüler und gutes Beispiel für datengestützte Schulentwicklung. Schopper sagte nach dem Treffen: “Hamburg hat in den vergangenen Jahren tolle Fortschritte gemacht. Wir schauen, was andere Bundesländer gut oder besser machen und wollen davon lernen.”

Das Thema Bildungsdaten gewinnt derzeit an Relevanz. Mehr Bundesländer wollen sich ein Beispiel an Hamburg nehmen. Auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger sagte am Wochenende dem RND, dass mehr Daten unbedingt nötig seien. “Wir müssen den Mut haben, Daten zu erheben, uns den Ergebnissen zu stellen und offen und ehrlich damit umzugehen.” Niklas Prenzel

In Berlin wird gern erzählt, dass die deutsche Hauptstadt auch die der Start-ups und EdTechs sei. Das ist aber nicht der Fall. Berlin rangiert erst auf Platz 5 unter den europäischen Start-up-Hotspots in der Bildung. Davor liegen Paris, London, Madrid und Amsterdam. Und Deutschland landet gemessen an der Anzahl von EdTechs auf Platz 4 in Europa. Es liegt deutlich hinter Frankreich und Spanien, die bevölkerungsmäßig kleiner sind. Selbst die Niederlande, die so viele Einwohner wie NRW haben, liegen noch vor Deutschland. Das zeigt die neue Europäische EdTech–Landkarte.

Beth Havinga, die als Direktorin der European EdTech-Alliance den Europa-Vergleich erarbeiten ließ, sagte Bildung.Table: “Grundsätzlich scheint der Standort Deutschland weniger attraktiv zu sein als andere Länder. Wir müssen meines Erachtens schauen, dass wir die wichtigen Trends in der Entwicklung von Prozessen und Regelwerken nicht übersehen.” Der EdTech-Sektor sei ein wichtiger Bereich für die Innovation von Gesellschaften.

Der Vergleich der Start-ups im Bildungsbereich zeigt exemplarisch die Rolle der Start-ups – und die Probleme der Digitalisierung. Deutsche Start-ups sind zu drei Vierteln nur im Inland aktiv. Sie haben zu 37 Prozent ein Einkommen von unter 50.000 Euro im Jahr. Und nur acht Prozent der deutschen Start-ups in der Bildung sind von Frauen gegründet. Zum Vergleich: In Europa sind zu elf Prozent Frauen die Gründerinnen von EdTechs, zu 40 Prozent Männer. Der Rest besteht aus gemischten Crews.

Die Europa-Karte der EdTechs spiegelt die Probleme, um nicht zu sagen Krise der Start-ups im Bildungsbereich wider. Während der Corona-Pandemie waren die EdTechs de facto die Marktführer. Aber weil der Staat zunächst seine eigene unzureichende digitale Infrastruktur aufbauen musste, versuchten die jungen Bildungsunternehmen häufig, Schülern und Schulen mit Gratis-Angeboten zu helfen. Das war selbstverständlich auch im eigenen Sinne. Es gab einen regelrechten Boom bei den Nutzerzahlen – aber die Baisse folgte auf dem Fuß. Das hatte auch mit dem restriktiven Vorgehen der Schulbehörden zu tun. Sie sehen EdTechs oft als Fremdkörper im Bildungswesen.

“Deutsche Innovationen im digitalen Lernen bleiben in Deutschland”, resümierte Beth Havinga. Dafür seien mehrere Faktoren wichtig, etwa mangelnde Anschlussfähigkeit durch Sprache oder fehlende gemeinsame Standards. Trotzdem betont Havinga: “Die letzten Jahre haben uns gezeigt, was für eine wichtige Rolle die EdTech-Branche für neue Lernmöglichkeiten einnimmt.” Die EdTech-Landkarte mache transparent, wo Handlungsbedarf bestehe. Christian Füller

Der Deutsche Gewerkschaftsbund zeigt sich enttäuscht vom Plan des Bundesarbeitsministeriums für die Ausbildungsgarantie. Er hält es zwar für richtig, erfolglosen Bewerbern erst als ultima ratio eine außerbetriebliche Ausbildung zu ermöglichen. Es müsse sich jedoch “um einen Garantieanspruch handeln, der nicht von Ermessen oder von Haushaltsmitteln abhängig ist.” 7.000 zusätzliche Plätze würden daher nicht reichen. Dies schreibt die Gewerkschaft in einer Stellungnahme (zum Download). Bis Freitag konnten die Sozialpartner sich zum Gesetzentwurf des BMAS äußern.

Die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber (BDA) und die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sind gegen eine Öffnung der außerbetrieblichen Ausbildung für mehr Förderberechtigte. Sie fordern klarere Kriterien, wann ein erfolgloser Ausbildungsbewerber einen außerbetrieblichen Ausbildungsplatz erhält und fragen: Woran bemisst sich, in welchen Regionen und für welche Berufe es außerbetriebliche Ausbildungsplätze braucht?

Im Rahmen der Ausbildungsgarantie will das BMAS auch Unterkunfts- und Mobilitätskosten übernehmen. Die Ampel will damit junge Menschen animieren, ihren Heimatort für eine Ausbildung oder ein Praktikum zu verlassen. Dass ein Mobilitätszuschuss viel bringt, bezweifeln die Sozialpartner jedoch. Die DIHK hielte Azubi-Tickets aller Bundesländer für zielführender. Der DGB spricht sich für einen kostenfreien ÖPNV-Zugang für Azubis aus.

Alle drei Organisationen plädieren dafür, vor allem mehr Wohnraum für Azubis zu schaffen. Dafür sollte das Bund-Länder-Programm “Junges Wohnen” schnellstmöglich umgesetzt werden, mit dem Bauministerin Klara Geywitz (SPD) den Neubau von Wohnungen für Studierende und Auszubildende fördern will. Das Weiterbildungsgesetz, das die Ausbildungsgarantie umfassen soll, will das Kabinett in einigen Wochen beschließen. Es ist Teil der Fachkräftestrategie der Ampel, über die der Bundestag am Freitag berät. Anna Parrisius

Es gibt einen regelrechten Run von Lehrkräften auf Fortbildungen für die barrierefreie Künstliche Intelligenz ChatGPT für jedermann. Bei dem digitalen Fortbildungsanbieter Fobizz haben sich für heute Abend 1.700 Lehrerinnen und Lehrer für ein ChatGPT-Seminar angemeldet. “So viele Interessenten für ein einziges Online-Seminar hatten wir noch nie”, sagte Fobizz-Gründerin Diana Knodel. “Zuletzt hatten sich kurz nach Beginn des Kriegs gegen die Ukraine 700 Lehrkräfte angemeldet, um an einem Seminar für Traumapädagogik teilzunehmen.”

Die heutige Fortbildung ist inzwischen geschlossen. Knodel beruhigte neugierige Lehrkräfte. Es werde eine Aufzeichnung des Seminars geben – und Fobizz biete eine Reihe weiterer Fortbildungen zu dem neuen KI-Tool an. Dazu gehörten auch fachspezifische ChatGPT-Seminare. Diana Knodel wird kommenden Dienstag im Bildung.Table-Live-Briefing mit Saskia Esken über ChatGPT und seine Folgen diskutieren. Die Veranstaltung ist offen zur Teilnahme.

Ähnliche Beobachtungen wie Fobizz machen auch andere Anbieter. Das Interesse der Lehrkräfte an Fortbildungen zu ChatGPT ist extrem hoch. “Ich erreiche mit ChatGPT Lehrkräfte, die sich vorher kaum für digitale Bildung interessiert haben”, beobachtet der Lehrer und Dozent Kai Wörner von der Realschule am Europakanal in Erlangen. Zu den Online-Veranstaltungen erscheinen häufig alle Angemeldeten. Die sogenannte No-Show-Rate derer, die trotz Anmeldung nicht teilnehmen, sei extrem niedrig. Zudem bleiben in den ChatGPT-Fortbildungen die Teilnehmer bis zum Ende dabei.

In Zahlen: Bei der bayerischen “Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung” loggten sich alle 380 Angemeldeten ein. Bis kurz vor Ende des Seminars waren 377 Teilnehmer in der Videokonferenz. Zu einer Fortbildung von Westermann kamen 539 von 650 angemeldeten Teilnehmern. Die Zahl der Zuschauer und -hörer stieg bis zum Ende des Seminars beständig bis auf 539 an. Auch bei einem Seminar mit Diskussion des Anbieters “Mobile Schule” kamen Hunderte. Sowohl die ALP in Dillingen als auch Andreas Hofmann von Mobile Schule boten sofort Folgeveranstaltungen an. Florian Nuxoll wiederholt sein Angebot bei Westermann am Samstag. Christian Füller

“ChatGPT zwingt uns, über den Kern wissenschaftlichen Arbeitens nachzudenken” – zum Interview im Research.Table.

Die SPD fordert das BMBF auf, das Startchancen-Programm “schnellstmöglich auf den Weg zu bringen”. Das geht aus einem Beschlusspapier hervor. Die Fraktion will das Programm bereits im Schuljahr 2023/2024 schrittweise starten, will sich aber auf Anfrage nicht auf ein konkretes Datum festlegen oder aufschlüsseln, wie ein schrittweiser Start aussehen würde. Damit stellt sich die SPD gegen ihren Koalitionspartner, die FDP.

Bettina Stark-Watzinger, die zuständige FDP-Ministerin, lässt sich indes nicht aus der Ruhe bringen. Sie will sich Zeit lassen für die Planung und beharrt außerdem auf einem wissenschaftlichen Monitoring des Programms. Die geförderten Schulen sollen Modellcharakter entwickeln und eine “systemische Veränderung zur nachhaltigen Steigerung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens” anstoßen.