auf ein Neues: Nach der gescheiterten Abstimmung vor zwei Wochen unternimmt das EU-Parlament heute einen weiteren Anlauf, um über Teile des Fit-for-55-Pakets abzustimmen. Es geht um einen neuen Kompromiss für die Reform des EU-Emissionshandels sowie um einen Klimasozialfonds und die Einführung des Grenzausgleichs (CBAM). Vergangene Woche hatten Abgeordnete von EVP, S&D und Renew sich überraschend schnell auf einen Kompromiss geeinigt. Er sieht unter anderem vor, dass mit Einführung des Grenzausgleichs die Zuteilung kostenloser Zertifikate ab 2027 gekürzt werden und Ende 2032 abgeschlossen sein soll.

Erfolgreich endeten gestern die Trilog-Verhandlungen zur Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). “Die EU verabschiedet heute Abend die weltweit erste Gesetzgebung, die große Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte zu dokumentieren”, verkündete EP-Berichterstatter Pascal Durand (Renew). Ein Gesetz, das vor allem im Mittelstand für Aufruhr sorgt: Alle Unternehmen mit über 250 Mitarbeitenden und einem Umsatz von mehr als 40 Millionen Euro – ob börsennotiert oder nicht – müssen ab 2024 Daten über die Nachhaltigkeit ihrer Aktivitäten offenlegen. Ab einem Jahresumsatz von 150 Millionen Euro gilt dies auch für Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU.

Laut einem Bericht der “Welt” plant die Bundesregierung die Ausrufung der Alarmstufe des nationalen Notfallplans Gas innerhalb weniger Tage, Kreise der Energiewirtschaft bestätigten den Bericht. Das kann Folgen für die Verbraucher haben, Erdgas könnte in dieser Stufe deutlich teurer werden. In welchen Bereichen sich der Gasverbrauch senken lässt, wird zurzeit intensiv diskutiert. Wenig Aufmerksamkeit bekam dabei bisher der staatliche Sektor. Wie groß das Potenzial für Einsparungen aufseiten des Staates ist, darüber berichtet Manuel Berkel.

Die Blockade von Getreideexporten sei ein “echtes Kriegsverbrechen”, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in dieser Woche. Weizen aus der Ukraine wird auf dem Weltmarkt dringend benötigt, doch noch immer stecken Millionen Tonnen in dem Land fest. Alternative Transportrouten auf der Schiene und der Straße sollen nun den Export ermöglichen, etwa über Polen. Allein: Das Interesse, Weizen durch das Nachbarland zu liefern, hält sich deutlich in Grenzen, wie Timo Landenberger an der polnisch-ukrainischen Grenze erfahren hat.

Die Bundesregierung bereitet einer Zeitung zufolge die Ausrufung der Alarmstufe des nationalen Notfallplans Gas innerhalb weniger Tage vor. Der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Patrick Graichen, habe die Energiewirtschaft am Montag auf den bevorstehenden Schritt vorbereitet, berichtete “Welt” gestern unter Berufung auf die Branche. Diese Darstellung wurde auf dpa-Nachfrage am Dienstagabend in Kreisen der Energiewirtschaft bestätigt.

Die Versorger sollten davon ausgehen, dass die Ausrufung der Alarmstufe innerhalb von fünf bis zehn Tagen erfolgen werde. Das Ministerium habe den Vorgang auf Nachfrage weder bestätigt noch dementiert. Zuvor hatte bereits die Frühwarnstufe gemäß der europäischen SoS-Verordnung gegolten. Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vorliegt, der Markt aber noch in der Lage ist, die Störung zu bewältigen. Erst in der dritten Stufe würde die nationale Regulierungsbehörde in den Markt eingreifen.

In Deutschland hat die Gaswirtschaft durch die Alarmstufe allerdings zusätzliche Möglichkeiten. Die “Welt” weist darauf hin, dass mit der Novelle des Energiesicherungsgesetzes Mitte Mai Versorger die Möglichkeit erhalten haben, die Gaspreise auf ein “angemessenes Niveau” anzuheben. Versorger, die wegen des Ausfalls russischer Lieferungen gezwungen sind, ersatzweise teures Erdgas nachzukaufen, könnten ihre Mehrkosten dann direkt auf ihre Kunden abwälzen.

Auch Italien berät über weitere Schritte. Am Dienstagabend wollte ein Notfallgremium diskutieren, wie der Gasverbrauch verringert und die Speicher ausreichend befüllt werden könnten.

Die Stimmen aus der Gaswirtschaft werden ebenfalls eindringlicher. RWE-Chef Markus Krebber mahnte am Dienstag ein gemeinsames Vorgehen Europas bei einem eventuellen Total-Ausfall russischer Gaslieferungen an. Es gebe bislang keine gemeinsamen Pläne, wie das übrige Gas verteilt werden sollte, sagte der Manager auf dem “Tag der Industrie” des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Jedes Land schaue auf seine eigenen Notfallpläne. Spätestens in zwei, drei Monaten müsse das geklärt sein.

Europe.Table hatte bereits darüber berichtet, dass bisher nur wenige Mitgliedstaaten Solidaritätsvereinbarungen für einen Gasnotstand abgeschlossen haben und dass die EU-Kommission gemeinsame Abschaltkriterien für industrielle Verbraucher entwickeln möchte. Am Dienstag lag der Redaktion ein fünfseitiger Fragebogen zu Priorisierungskriterien vor, den die EU-Kommission vor einigen Wochen an Industrieverbände verschickt hat.

Die Kommission nennt darin Kriterien aus den Bereichen Soziales und Wirtschaft, grenzüberschreitende Lieferketten, Gasabhängigkeit sowie Möglichkeiten zur Nachfragereduktion und Substitution. Gefragt wird zum Beispiel nach dem Zeitbedarf und den Kosten, um den Gasverbrauch im jeweiligen Industriezweig zu senken.

Noch wenig diskutiert wird das Gassparen im staatlichen Sektor. Die Verwaltung könne zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden elektronische Thermostate einbauen oder die Wärmeversorgung so schnell es geht auf Wärmepumpen umstellen, sagt der Ökonom Christian Bayer von der Universität Bonn und bringt auch Einschnitte beim Verbrauch ins Spiel. “Da die Entscheidungsträger im öffentlichen Dienst nicht so sehr die Preise im Blick haben, wird es im Winter sicherlich nötig sein, strengere Vorgaben für das Beheizen öffentlicher Gebäude zu machen“, sagt Bayer und nennt als Beispiele die Raumtemperaturen während der Öffnungs- und Dienstzeiten sowie die Länge und Flexibilität der Öffnungszeiten.

Ein Absenken der Mindesttemperatur von 20 bis 22 auf 16 bis 18 Grad für Wohngebäude hatte vor einigen Tagen die Wohnungswirtschaft gefordert. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hatte dies umgehend zurückgewiesen. Nur konsequent schließt das Ministerium auch ein Absenken der Temperatur in den eigenen Liegenschaften aus. Das Arbeitsschutzgesetz und die Rechtsprechung schrieben auch in Bürogebäuden eine Temperatur von mindestens 20 Grad vor, sagte eine Sprecherin auf Anfrage von Europe.Table.

In anderen Behörden sieht man das offenbar anders. Im Februar machte der Landrat von des Kreises Oder-Spree Schlagzeilen, weil er mit gutem Beispiel voranging. “Der Arbeitsschutz schreibt 18 Grad Raumtemperatur vor. Ich überlasse es den Kollegen, mitzumachen”, zitierte die “B.Z.” Geywitz’ Parteigenossen Rolf Lindemann. Kommunen und Länder verfügen über deutlich mehr Liegenschaften als der Bund.

In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sei “eine kurzfristige Ressortabstimmung zur Umsetzung von Einsparmaßnahmen in Gebäuden der Landesverwaltung in Planung“, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Düsseldorf zu Europe.Table.

Eine EU-weite Kampagne zum Energiesparen hatte im Mai bereits die Kommission zusammen mit dem Ausschuss der Regionen (AdR) und dem Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie gestartet. Noch bis Mitte September sind Städte und Gemeinden mit dem Cities Energy Savings Sprint aufgerufen, schnelle Energiesparmaßnahmen umzusetzen. Auch die EU-Kampagne rechnet vor, dass mit dem Absenken der Heiztemperatur um drei auf 18 Grad 15 Prozent Energie gespart werden können.

Als prominentes Beispiel hatte Amsterdam Ende März angekündigt, die Heizkörper von 21 auf 18 Grad herunterzudrehen. Zuvor hatte die niederländische Hauptstadt 60 Stakeholder zusammengebracht, um über Sparmaßnahmen zu diskutieren. Sogar für sensible Bereiche wie Gesundheitseinrichtungen, Waisenhäuser und Archive wollte die Verwaltung die Temperatur senken – allerdings nur um ein Grad.

Jüngst habe sich auch Warschau dem Savings Sprint angeschlossen, demnächst werde voraussichtlich Budapest folgen, berichtet ein AdR-Sprecher.

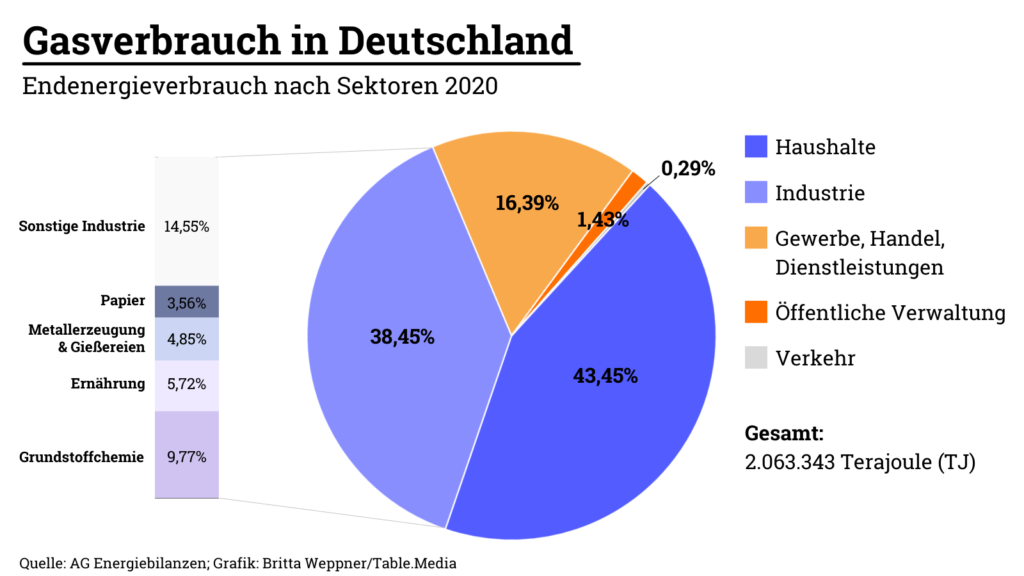

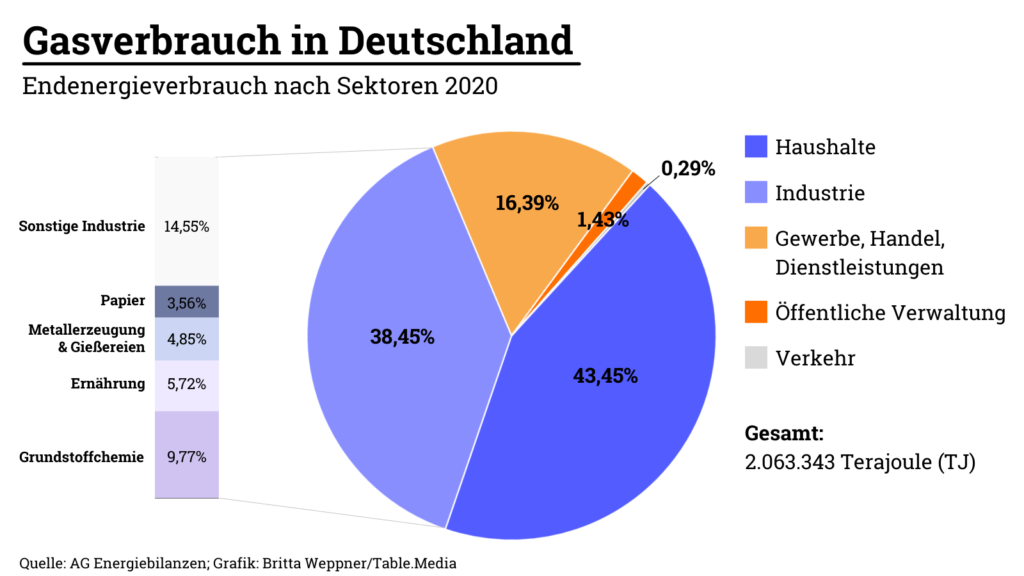

Auch wenn einige Städte und Gemeinden mit gutem Beispiel vorangehen – die ganz großen Sparpotenziale liegen in anderen Bereichen. Der Gasverbrauch der öffentlichen Verwaltung ist so gering, dass er in der deutschen Energiebilanz gar nicht eigens ausgewiesen wird. Er betrage rund acht Prozent des Sektors Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, teilte Hans Georg Buttermann von der AG Energiebilanzen mit.

Damit ist die öffentliche Verwaltung lediglich für 1,4 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs von Gas verantwortlich. Falls es sämtlichen staatlichen Stellen von den Schulen bis zu Bundesministerien gelänge, davon 15 Prozent einzusparen, kämen innerhalb eines Jahres etwa 110 Millionen Kubikmeter Gas zusammen. Die größten Gasverbraucher sind Wohngebäude mit 43 Prozent und die Industrie mit 38 Prozent. Mit dpa, rtr

Unterschiedliche Spurweiten beim Transport auf der Schiene, kilometerlange LKW-Staus und eine endlose Prozedur bei der Warenkontrolle: An der polnisch-ukrainischen Grenze wird schnell deutlich, wo die Probleme liegen. Bis zu 20 Millionen Tonnen Getreide müssen laut Schätzungen weiterhin aus der Ukraine geholt werden. Die Nahrungsmittel, allen voran Weizen, werden auf dem Weltmarkt dringend benötigt (Europe.Table berichtete). Doch die ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer, über die vor Kriegsausbruch mehr als 90 Prozent des Agrarexports abgewickelt wurde, sind blockiert.

Nun geht es darum, alternative Transportrouten zu erschließen, aber die Kapazitäten via Schiene und Straße sind begrenzt. Eine Delegation des Agrarausschusses des Europäischen Parlaments reiste deshalb an die polnisch-ukrainische Grenze, um nach Lösungen zu suchen und sich vor Ort ein Bild von der Situation zu machen. Doch das fiel anders aus als erwartet.

Die Korczowa-Grenzstation gehört zu den größten Grenzübergängen zwischen der Ukraine und Polen. Rund 900 Fahrzeuge erreichen hier innerhalb von 24 Stunden die Europäische Union, 260 davon sind LKW. Zu wenig: Fünf Tage lang stehen die Fahrer aus der Ukraine vor der Grenze und warten auf die Zollabwicklung.

In dieser Woche sollen die Kapazitäten für Frachtgüter deshalb von fünf auf zehn Spuren verdoppelt werden. Nur zehn Prozent der Güter sind Getreide. In Medika, einer der Hauptwege für den Schienentransport, sind es 25 Prozent. Hauptsächlich Mais, ein bisschen Gerste und Raps. Weizen: Fehlanzeige, sagt eine Grenzbeamtin. Woran liegt das?

Hauptproblem seien die Versicherungen, sagt Dmytro Los, Vorsitzender des ukrainischen Handelsverbands im Gespräch mit der EU-Delegation. “Die Ukraine ist ein Kriegsgebiet. Die Versicherung für den Transport ist sechsmal so hoch wie vor Ausbruch des Krieges.” Der Weg über Rumänien und die dortigen Schwarzmeer-Häfen sei kürzer und damit günstiger als über Polen.

Außerdem könnten die meisten EU-Logistikunternehmen aus Versicherungsgründen überhaupt nicht mehr in die Ukraine fahren. Vor allem im Bereich des Schienenverkehrs ist das ein Problem, denn der Wechsel der Spurbreiten erfolgt zumeist einige Kilometer innerhalb des Landes. Für ukrainische Züge ist dort Endstation.

Daneben fehlt es trotz der weltweiten Lebensmittelknappheit an Käufern. Infolge der unsicheren Lage und ohne Garantie, dass der Weizen auch tatsächlich geliefert wird, halten sich viele Unternehmen zurück, zumal sich der Weizenpreis auf dem Weltmarkt auf einem Rekord-Hoch befindet. Auch das Welternährungsprogramm teilte mit, Nahrungsmittelrationen aufgrund fehlender Finanzmittel kürzen zu müssen.

“Der Export von Weizen über Polen lohnt sich für uns nicht“, fasst Larysa Bilozir, Abgeordnete des ukrainischen Parlaments, zusammen. “Solange die Kapazitäten begrenzt sind, ist es für die ukrainischen Händler deutlich lukrativer, Mais, Geflügel oder Sonnenblumenöl auszufahren und direkt nach Europa zu verkaufen.”

Beim Mais hat die EU einen geringeren Selbstversorgungsgrad als beim Weizen. Einige Länder in Süd- und Westeuropa, allen voran Spanien, importieren das Getreide schon seit vielen Jahren zu großen Teilen aus der Ukraine – bislang hauptsächlich auf dem Seeweg. Doch statt von Polen weiter nach Spanien transportiert zu werden, kommt das Futtermittel nicht weit.

Ukrainischer Mais koste in etwa 235 Euro pro Tonne, 65 Euro weniger als polnischer, klagt Jan Bieniasz, Vertreter eines polnischen Bauernverbands. “Denn in der Ukraine dürfen andere Pflanzenschutz- und Düngemittel verwendet werden als hier.” Seit dem Wegfall der Import- und Zollrestriktionen für Agrargüter werde in Polen zunehmend ukrainischer Mais gekauft. “Das macht unseren regionalen Markt kaputt.”

Scheitert der Plan der EU, die Ukraine beim Getreideexport zu unterstützen und zugleich die weltweite Ernährungskrise abzumildern, also an der polnischen Grenze? Die Liberalisierung sei richtig gewesen, verteidigt Norbert Lins (CDU), Delegationsleiter und Vorsitzender des Agrarausschusses, den Schritt. Die Solidaritätskorridore seien schließlich nicht nur ein Instrument, um afrikanische Staaten mit Lebensmitteln zu versorgen, sondern darauf ausgerichtet, die Wirtschaftsfähigkeit der Ukraine zu erhalten (Europe.Table berichtete). “Aber wir brauchen viel mehr Koordination, sodass das Getreide dort ankommt, wo es benötigt wird.”

Dass die Ukraine fast keinen Weizen über Polen exportiere, habe auch ihn überrascht. “Hier müssen wir als EU überlegen, ob wir stärker intervenieren, um den Ankauf zu signalisieren. Von ukrainischer Seite scheint das Interesse nicht da zu sein, weil offensichtlich die Käufer fehlen.” Außerdem sei die EU gefragt, wenn es um Versicherungen gehe. “Der Transport muss von europäischer Seite abgesichert werden.”

Zudem müsse der europäische Landwirtschaftssektor einen Beitrag gegen die Lebensmittelknappheit leisten und die eigene Produktion erhöhen. Vor diesem Hintergrund kritisierte Lins das Treffen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. “Eine reine Geldleistung wie die versprochenen 100 Millionen Euro an Ägypten heizt nur die Spekulation auf dem Markt an. Davon wird kein Korn Getreide mehr angebaut”, so Lins (Europe.Table berichtete).

Auf den europäischen Entwicklungstagen in Brüssel kündigte von der Leyen außerdem an, 600 Millionen Euro für die Länder Afrikas, des karibischen Raums und des Pazifischen Ozeans (AKP) zu mobilisieren. Der Vorschlag sieht vor, dass die Mittel aus dem Europäischen Entwicklungsfonds kommen. Kritiker, auch aus den Reihen des Agrarausschusses, befürchten, mit dem Geld werde Getreide aus Russland gekauft.

Derweil beschuldigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Russland, mit der Blockade von Getreide-Exporten aus der Ukraine ein “echtes Kriegsverbrechen” zu begehen. Man dürfe den Hunger von Menschen nicht als Kriegswaffe missbrauchen, sagte der Spanier im Rat für Auswärtige Angelegenheiten.

Die Afrikanische Union (AU) wiederum klagt über die EU-Sanktionen. Weil die EU die russischen Banken aus dem internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen habe, sei der Handel mit Getreide erschwert, so AU-Chef Macky Sall.

Borrell reagierte ungehalten auf diese Kritik. Das sei “russische Propaganda” und Teil des “Kriegs um die Narrative”. Die EU gebe sich jedoch nicht geschlagen, sondern werde die russischen Lügen bekämpfen. Dazu habe er Briefe an alle Außenminister in Afrika geschickt, sagte er.

Zu Details wollte Borrell sich nicht äußern. Die EU habe keine Sanktionen auf Getreide oder Düngemittel verhängt, betonte er. Außerdem seien nicht alle russischen Banken von dem Swift-Bann betroffen. Mit Eric Bonse

Die Moskauer Führung hat Litauen mit schweren Folgen für die eigene Bevölkerung gedroht, sollte das Land nicht die Transitbeschränkungen gegenüber der zu Russland gehörenden Ostsee-Exklave Kaliningrad einstellen. Moskau werde auf solche “feindlichen Handlungen” mit Gegenmaßnahmen antworten, sagte der russische Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew am Dienstag laut der Agentur Interfax bei einem Besuch in Kaliningrad. “Deren Folgen werden schwere negative Auswirkungen auf die Bevölkerung Litauens haben.”

Patruschew, der als einer der engsten Vertrauten von Kremlchef Wladimir Putin gilt, traf sich in Kaliningrad mit dem dortigen Gouverneur Anton Alichanow. Er leitete auch eine Sitzung zu Fragen der Transportsicherheit in der Region.

Alichanow deutete eine mögliche Transitblockade für litauische Waren an. Kremltreue Hardliner hingegen forderten in Talkshows des Staatsfernsehens gleich mehrfach die Schaffung eines “Korridors” zwischen Kernrussland und Kaliningrad. Das würde einen Angriff auf die dazwischen liegenden Länder Lettland und Litauen bedeuten – oder von Russlands Verbündetem Belarus aus auf den Grenzbereich zwischen Litauen und Polen.

Doch in Brüssel wird das Risiko einer größeren Eskalation des Konflikts als gering angesehen. Nach Einschätzung von ranghohen Nato-Militärs ist Russland wegen seines Kriegs gegen die Ukraine derzeit nicht in der Lage, Nato-Territorium ernsthaft zu bedrohen.

Litauen hat seit Samstag den Bahntransit von Waren über sein Territorium nach Kaliningrad verboten, die auf westlichen Sanktionslisten stehen. Laut Alichanow betrifft dies 40 bis 50 Prozent aller Transitgüter, darunter Baumaterialien und Metalle. Der Kreml kritisierte diese Beschränkungen bereits am Montag als “illegal” und drohte Gegenmaßnahmen an. Das Außenministerium berief sowohl den diplomatischen Vertreter Litauens als auch den EU-Botschafter in Moskau ein. dpa/sas

Kurz vor dem entscheidenden EU-Gipfel Ende der Woche zeichnet sich im Kreis der EU-Staaten breite Unterstützung für eine EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine und Moldau ab. Es gebe derzeit kein einziges Land, das Probleme mache, sagte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn am Dienstag am Rande eines EU-Treffens in Luxemburg. Man werde große Einstimmigkeit zeigen. Auch Portugal, dessen Haltung zuletzt noch unklar war, betonte seine Unterstützung.

Der französische Europastaatssekretär Clément Beaune äußerte sich als aktueller Vorsitzender des EU-Europaministerrats ebenfalls zuversichtlich. “Ich denke, es formt sich gerade ein Konsens”, sagte er. Er sei optimistisch, aber auch vorsichtig, weil es bei Gipfeln der Staats- und Regierungschefs Einstimmigkeit brauche.

Offen ist beispielsweise noch, ob EU-Staaten wie Österreich, Slowenien und Kroatien ihre Zustimmung zum EU-Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine und Moldau an Fortschritte bei den Bemühungen um eine EU-Erweiterung auf den Westbalkan knüpfen. Konkret wird unter anderem gefordert, auch Bosnien-Herzegowina den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu verleihen.

Die EU-Kommission hatte am Freitag empfohlen, die Ukraine und Moldau offiziell zu Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union zu ernennen. Die Entscheidung über den Kandidaten-Status müssen nun die Regierungen der 27 EU-Staaten treffen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Kolleginnen und Kollegen kommen morgen in Brüssel zu Beratungen zum Thema zusammen.

Deutschland spricht sich für den Kandidatenstatus für die Ukraine und Moldau aus. Es müsse das klare Signal gesendet werden, dass die Länder in die EU gehören, sagte Europastaatsministerin Anna Lührmann (Grüne) am Dienstag in Luxemburg. dpa

Deutschland muss nach Ansicht von SPD-Chef Lars Klingbeil in der internationalen Politik den Anspruch einer “Führungsmacht” verfolgen. In einer Grundsatzrede auf einer Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung begründete er das am Dienstag mit den deutlich wachsenden Erwartungen an Deutschland weltweit. “Nach knapp 80 Jahren der Zurückhaltung hat Deutschland heute eine neue Rolle im internationalen Koordinatensystem.” Das Land habe sich in den letzten Jahrzehnten ein hohes Maß an Vertrauen erarbeitet, mit dem aber auch eine Erwartungshaltung einhergehe.

“Deutschland steht immer mehr im Mittelpunkt, wir sollten diese Erwartung, die es an uns gibt, erfüllen”, sagte Klingbeil. “Deutschland muss den Anspruch einer Führungsmacht haben.”

Die Bundesrepublik hat sich bisher eher als Mittelmacht und nicht als Führungsmacht in der internationalen Politik verstanden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mit seiner Zeitenwende-Rede nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs allerdings eine Kehrtwende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik vollzogen und vor allem eine massive Aufrüstung der Bundeswehr eingeleitet. Von einer Führungsmacht wie Klingbeil hat er bisher aber nicht gesprochen.

Für Diskussionen dürfte auch sorgen, dass Klingbeil für einen anderen Umgang mit militärischer Gewalt plädiert. “Das Verschließen der Augen vor der Realität führt zum Krieg. Das sehen wir gerade in der Ukraine. Friedenspolitik bedeutet deshalb für mich, auch militärische Gewalt als ein legitimes Mittel der Politik zu sehen.” dpa

Der Chef von Polens nationalkonservativer Regierungspartei PiS, Jarosław Kaczyński, hat wie erwartet sein Amt als Vize-Ministerpräsident abgegeben. Ein entsprechendes Gesuch hätten Regierungschef Mateusz Morawiecki und Präsident Andrzej Duda bereits angenommen, sagte Kaczyński am Dienstag der Nachrichtenagentur PAP. “In diesem Moment bin ich schon nicht mehr in der Regierung.” Er wolle sich künftig auf die Arbeit in der Partei konzentrieren, die wieder Kraft gewinnen müsse, sagte Kaczyński mit Blick auf die im Herbst 2023 in Polen anstehende Parlamentswahl.

Bereits vor zwei Wochen hatte ein Regierungssprecher den baldigen Rückzug Kaczyńskis aus dem Kabinett angekündigt. Der 73-Jährige war seit Oktober 2020 stellvertretender Regierungschef und koordinierte seitdem die Bereiche Innere Sicherheit und Verteidigung. Diese Funktion werde nun Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak übernehmen, kündigte Kaczyński nun an.

Der PiS-Mitbegründer war von 2006 bis 2007 Ministerpräsident Polens. Seit der erneuten Machtübernahme seiner Partei im Jahr 2015 gilt er als wichtiger Strippenzieher in der polnischen Politik – ob mit oder ohne Regierungsamt. dpa

Die EU-Kommission verschiebt mehrere Gesetzesinitiativen auf den Herbst. So sollen das neue Notfallinstrument für den Binnenmarkt ebenso wie der Rechtsakt zur Medienfreiheit nun am 13. September vorgestellt werden, im Rahmen der Rede von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Lage der EU. Zum gleichen Zeitpunkt soll auch der Vorschlag zum Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit kommen (Europe.Table berichtete) – ein Vorhaben, das von der Leyen ein Jahr zuvor in ihrer Rede zur Lage der EU angekündigt hatte.

Am 21. September soll dann der Cyber Resilience Act folgen, wie aus einem internen Planungsdokument des Generalsekretariats der Kommission hervorgeht. Eine Woche später will die Kommission die überarbeitete Produkthaftungsrichtlinie präsentieren, gemeinsam mit Haftungsregeln für Produkte mit Künstlicher Intelligenz. Für den 12. Oktober ist der Vorschlag zur Regulierung von Kurzzeitvermietungen (Stichwort: Airbnb) eingeplant. In der Folgewoche will die Behörde ihr Arbeitsprogramm für 2023 veröffentlichen.

Am 9. November soll das ein Paket für Sicherheit und Verteidigung kommen. Es umfasst unter anderem einen neuen Aktionsplan für die Mobilität des Militärs, einen Vorschlag für die Cyber-Verteidigung und das Investitionsprogramm für die Verteidigung.

Stark verspätet sich laut der Planung das zweite Paket zur Kreislaufwirtschaft. Ursprünglich sollte Klimaschutzkommissar Frans Timmermans das Paket am 20. Juli vorstellen, der Termin wurde nun auf den 16. November verschoben. Darin will die Kommission einen Gesetzesrahmen für biologisch abbaubare Kunststoffe schaffen, die Verpackungsrichtlinie sowie die Richtlinie zur Abwasserbehandlung überarbeiten und einen Vorschlag für eine Verordnung über umweltbezogene Angaben (“green claims”) vorlegen.

Zudem wird das Paket um drei weitere Maßnahmen ergänzt: Timmermans wird auch eine Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) sowie Maßnahmen zur verringerten Freisetzung von Mikroplastik vorstellen. Zudem wird Věra Jourová, Kommissarin für Werte und Transparenz, als Teil des Pakets einen Vorschlag zum “Recht auf Reparatur” vorlegen.

Ein Rohstoffgesetz, das Binnenmarktkommissar Thierry Breton in den vergangenen Wochen mehrmals angekündigt hatte (Europe.Table berichtete), wird laut der Agenda in diesem Jahr nicht mehr vorgestellt. Eckpunkte des Vorschlags sollen eine klare Priorisierung der kritischen Rohstoffe, messbare Ziele für den Aufbau europäischer Produktionskapazitäten und die Stärkung der Kreislaufwirtschaft in diesem Bereich sein.

Parlament und Rat haben sich am Montagabend auf strengere Grenzwerte für persistente organische Schadstoffe (“Persistent Organic Pollutants”, POP) in der Abfallwirtschaft geeinigt. Für drei Schadstoffgruppen legt die EU damit neue Grenzwerte fest. Die Kommission könnte zudem auch die Abfallgesetzgebung überarbeiten, um bestimmte Abfälle als gefährlich einzustufen.

Ende Oktober hatte die Kommission einen Vorschlag zur Überarbeitung zweier Anhänge der POP-Verordnung von 2019 vorgelegt. Die Verordnung setzt die internationale Stockholm-Konvention um, deren Ziel ist, die Herstellung, Verwendung und Freisetzung von POPs zu reduzieren. Die Chemikalien sind giftig für Menschen und Tiere.

POPs sind zwar kaum noch in neuen Produkten, jedoch immer noch in Abfällen zu finden. Mit der Überarbeitung der POP-Verordnung sollen die Ziele des Green Deals, vor allem jene einer giftfreien Umwelt und einer Kreislaufwirtschaft, effektiver erreicht werden.

“Das Ergebnis unserer Verhandlungen ist zwar ein Kompromiss, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung”, sagte Martin Hojsík, slowakischer Abgeordneter der Renew-Fraktion und Berichterstatter. “Wir haben unser Engagement für die Umsetzung des Stockholmer Übereinkommens bewiesen, das eindeutig besagt, dass der einzige Weg, mit den POPs umzugehen, darin besteht, auf ihre Beseitigung hinzuarbeiten.”

Zu den betroffenen Chemikalien gehören unter anderem Perfluoroctansäure, die in wasserdichten Textilien und Feuerlöschschäumen enthalten ist, außerdem Dioxine und Furane, die in Asche aus Biomasseanlagen zur Wärme- und Stromerzeugung vorkommen. Die Mitgliedstaaten sollen nach Strategien suchen, um künftig Asche und Ruß aus Haushalten zu entsorgen.

Die Kommission soll außerdem innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung entscheiden, ob die EU-Abfallgesetzgebung geändert werden soll. Damit soll sie prüfen, ob Abfälle, die POPs oberhalb der Grenzwerte enthalten, als gefährlich einzustufen sind.

Die vorläufige Einigung wird nun zunächst dem Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten (COREPER) zur Zustimmung vorgelegt, bevor er voraussichtlich nach der Sommerpause dem Parlament zur endgültigen Abstimmung übermittelt wird. Abschließend muss der Rat noch einmal förmlich zustimmen. leo

Das Verarbeiten von Fluggastdaten durch die EU-Staaten muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) auf das für den Kampf gegen Terror absolut Notwendige beschränkt werden. Zudem machte das europäische Höchstgericht in dem Urteil vom Dienstag deutlich, dass die Verarbeitung der Daten bei Flügen innerhalb der EU gegen EU-Recht verstoße, sofern keine Terrorgefahr bestehe (Rechtssache C-817/19).

Die sogenannte PNR-Richtlinie (Passager Name Record) der Europäischen Union sieht vor, dass Fluggastdaten bei der Überschreitung einer EU-Außengrenze in großer Zahl systematisch verarbeitet werden. So sollen terroristische Straftaten und andere schwere Kriminalität verhindert und aufgedeckt werden. Zu den gespeicherten Daten gehören etwa Anschrift, Gepäckangaben, die Telefonnummer und die Namen der Mitreisenden.

Die belgische Menschenrechtsorganisation Ligue des droits humains (Liga für Menschenrechte) klagte dagegen, wie Belgien die EU-Regeln umsetzt. Sie sieht unter anderem das Recht auf Achtung des Privatlebens und auf Schutz personenbezogener Daten verletzt. Nach belgischem Recht sind Flug-, Bahn- Bus-, Fähr- und Reiseunternehmen dazu verpflichtet, die Daten ihrer Passagiere, die über die Landesgrenzen hinaus unterwegs sind, an eine Zentralstelle weiterzugeben, in der unter anderem Polizei und Geheimdienste vertreten sind. Nach dem Richterspruch des EuGH dürften die belgischen Regeln gegen EU-Recht verstoßen.

Gleiches dürfte für die deutsche Umsetzung der EU-Richtlinie gelten, da Deutschland die Regeln auf alle innereuropäischen Flüge ausgeweitet hat. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden und das Amtsgericht Köln legten dem EuGH 2020 Fragen zur PNR-Richtlinie vor.

Mit Blick auf den belgischen Fall stellt der EuGH nun zunächst einmal fest, dass die Richtlinie mit den relevanten Teilen der europäischen Grundrechte-Charta in Einklang stehe. Zugleich betont der Gerichtshof, dass die Regeln fraglos einen schwerwiegenden Eingriff etwa in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens sowie den Schutz personenbezogener Daten darstellten.

Die Befugnisse unter der Richtlinie müssen nach Ansicht des EuGH eng ausgelegt werden. Dann könne die Übermittlung, Verarbeitung und Speicherung der fraglichen Daten auf das im Kampf gegen Terror und schwere Kriminalität absolut Notwendige beschränkt angesehen werden.

Dies bedeute, dass sich das durch die PNR-Richtlinie eingeführte System nur auf die im Anhang der Richtlinie genannten Informationen erstrecken dürfe. Auch müsse das System auf terroristische Straftaten und schwere Kriminalität mit einem objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen beschränkt sein. Grundsätzlich betont der EuGH, dass die Richtlinie nicht dazu genutzt werden dürfe, die Grenzkontrollen zu verbessern und den Kampf gegen illegale Einwanderung zu stärken. dpa

Das soziale Netzwerk TikTok hat sich dazu verpflichtet, die Rechte seiner überwiegend minderjährigen Nutzer zu stärken. Die chinesische Plattform reagiert damit auf Kritik des europäischen Verbraucherverbands BEUC, der TikTok vorgeworfen hatte, gegen Verbraucherschutzvorschriften zu verstoßen. So würden Kinder nicht vor versteckter Werbung und unangemessenen Inhalten auf TikTok geschützt.

Die EU-Kommission und das Netz nationaler Verbraucherschutzbehörden drängten die Plattform daraufhin zu Anpassungen. Nach Angaben der Brüsseler Behörde hat sich TikTok nun dazu verpflichtet, die Bewerbung unangemessener Produkte wie Alkohol zu untersagen. Bezahlte Anzeigen in Videos sollen mit einem neuen Label gekennzeichnet werden. Zudem sollen Nutzer Angebote melden können, die Kinder zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen verleiten.

Die stellvertretende BEUC-Generaldirektorin Ursula Pachl kritisierte, die Zugeständnisse von TikTok seien in einigen Bereichen unzureichend. So habe sich die Plattform nicht dazu verpflichtet, keine Nutzerprofile von Kindern für personalisierte Werbung zu erstellen. Auch lasse es sich weitreichende Urheberrechte für von den Nutzern generierte Inhalte einräumen. Zudem sei die Untersuchung nun abgeschlossen, “sodass wichtige Bedenken, die wir geäußert haben, unberücksichtigt bleiben”, so Pachl. EU-Justizkommissar Didier Reynders kündigte aber an, die Plattform werde weiter beobachtet.

Bundesdigitalminister Volker Wissing sprach sich gegen ein spezielles Gesetz zur Regulierung der Videoplattform ab. “Das ist nicht der Ansatz der Europäischen Union und auch nicht mein favorisierter Ansatz”, sagte Wissing am Dienstag auf einer Digital-Konferenz des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) in Berlin. “Es kann für uns keine Lösung sein, dass wir einschränken, beschränken.” tho/rtr

Das Bundeskartellamt nimmt bei Google jetzt auch den Kartendienst ins Visier. Man gehe “Hinweisen nach, wonach Google die Kombination seiner Kartendienste mit Kartendiensten Dritter einschränkt“, teilte die Behörde am Dienstag mit. Gemeint ist etwa die Möglichkeit, Standortdaten, die Suchfunktion oder die Straßenansichten von Google Street View in nicht vom Internet-Konzern stammende Karten einzubinden. Das Kartellamt werde nun prüfen, ob Google “seine Machtstellung bei bestimmten Kartendiensten” durch die Praxis ausbauen könne.

Der Konzern bietet über die Google Maps Plattform unter anderem die Möglichkeit, seine Karten etwa in Websites und Apps einzubinden. Das Kartellamt will auch die Lizenzbedingungen für die Einbindung von Google-Karten in die Infotainment-Systeme von Autos überprüfen.

Google entgegnete, Entwickler und Unternehmen entschieden sich “aus einer Vielzahl an Optionen” für die Plattform. “Sie können neben der Google Maps Plattform auch andere Kartendienste nutzen – und viele tun dies auch.” Google arbeite stets mit Regulierungsbehörden zusammen und beantworte gern alle Fragen.

Die Untersuchung stützt sich auf erweiterte Befugnisse des Kartellamts bei Unternehmen mit “überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb” (Europe.Table berichtete). Die Behörde zählt Google sei Ende vergangenen Jahres dazu. Sie prüft beim Internet-Konzern bereits die Konditionen zur Datenverarbeitung und das Nachrichtenangebot Google News Showcase.

Nach den seit Anfang 2021 geltenden neuen Möglichkeiten zum Vorgehen gegen Unternehmen mit marktübergreifender Wettbewerbs-Bedeutung leitete das Kartellamt auch Untersuchungen zum Facebook-Konzern Meta, Amazon und Apple ein. Meta fällt nach Einschätzung der Behörde auch unter die Definition, wie sie Anfang Mai mitteilte. Bei Apple und Amazon läuft diese Prüfung noch.

Vergangene Woche leitete das Kartellamt aber bereits ein Verfahren gegen Apple im Zusammenhang mit neuen Funktionen zum Schutz der Privatsphäre ein (Europe.Table berichtete), bei der die Nutzer verhindern können, dass Entwickler ihre Aktivitäten quer über verschiedene Apps und Websites nachverfolgen können. Die Behörde will prüfen, ob Apple sich damit Vorteile verschaffen könnte. dpa

Es ist schon bezeichnend, dass Brigitte Knopf, Generalsekretärin am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), auf die Frage nach ihrer Lieblingskneipe während des Studiums in Marburg zuerst an das kleine Buchcafé unten am Flüsschen Lahn denkt – und nicht an ein Wirtshaus. Knopf, geboren 1973 in Bonn, 1,0er-Abitur, Diplom und Dissertation mit Auszeichnung, begeistert sich früh für Physik, Mathematik und die Umwelt.

Im Physikstudium spezialisiert sie sich auf die Solarthermie, als diese in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt. Nach zwei Jahren in der Wirtschaft geht sie zurück in die Forschung und schreibt am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) in Berlin ihre Dissertation über die Unsicherheiten bei der Modellierung der Erdsysteme.

Ihrer Arbeit stellte sie Zitate der feministischen Schriftstellerinnen Simone de Beauvoir und George Eliot zum Thema Ignoranz voran. Kein Zufall. “Ich war damals mit dem Thema Umweltschutz ein Alien in meinem Freundes- und Familienkreis. Der Klimawandel wurde da noch von vielen ignoriert.” Zudem habe es weniger Frauen in ihrem beruflichen Umfeld gegeben. “Deshalb ermutige ich heute auch gerne Frauen, die einen guten Job machen, aber oft ruhiger sind, zu sprechen und den Raum einzunehmen, der ihnen zusteht”, erklärt sie die Auswahl der Zitate.

2015 verlässt sie das PIK, wo sie zuletzt als stellvertretende Leiterin des Forschungsbereichs Nachhaltige Lösungsstrategien gearbeitet hatte, und wird Generalsekretärin und Leiterin der Policy Unit beim MCC. “Ich wollte keine Probleme mehr analysieren und wissenschaftliche Arbeiten darüber schreiben, die von den Entscheider:innen schlussendlich nicht gelesen werden. Ich wollte die Erkenntnisse mit der Politik verbinden.” Dass das eine sehr anstrengende Aufgabe sein kann, hatte sie schon bei der Mitarbeit am 5. IPCC-Report (veröffentlicht 2014/2015) erlebt, bei dem bei jedem Satz um die Zustimmung aller Länder gerungen werden musste.

Beim MCC schmiedet Knopf “ungewöhnliche Allianzen”. Sie organisiert Treffen mit Stakeholdern wie Industrie- und Verkehrsverbänden, großen Unternehmen, aber auch NGOs und vor allem Vertreter aus den Bundesministerien. “Diese Treffen liefern zum einen wichtige Einsichten in die unterschiedlichen Interessen und Probleme und so wiederum Forschungsansätze für uns”, sagt Knopf. “Zum anderen lassen sich unsere Ansätze gut erklären und kritisch diskutieren, wie der CO2-Preis, den wir als das Leitinstrument in der Klimapolitik betrachten.” Anbetteln muss sie niemanden mehr, zu diesen Treffen zu kommen, ist doch das Verständnis dafür gewachsen, dass die Energiewende nur in Zusammenarbeit funktionieren wird.

Eine relativ neue “ungewöhnliche Allianz” ist die zwischen Bürgern, Politik und Wissenschaft. Das Kopernikus-Projekt Ariadne, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, bringt diese Welten zusammen. Denn, so Knopf: “Die Politik erklärt den Bürgerinnen und Bürgern oft nicht ausreichend, warum es bestimmte Abgaben wie den CO2-Preis gibt und was die Menschen dafür wiederbekommen. Auf Dauer ist das gefährlich, denn die gesellschaftliche Akzeptanz ist unerlässlich.”

Knopf übernimmt die Aufgabe leidenschaftlich, erklärt immer wieder, dass mit den Einnahmen aus der CO2-Abgabe ein sozial gerechter Wandel ermöglicht werden soll. Ob sie eine geduldige Person sei? Knopf lacht herzlich. “Nein. Aber ich bin ein positiver und hoffnungsfroher Mensch, denn wir sind ja bereits einige Schritte gegangen. Meine Ungeduld treibt mich weiter an.” Lisa-Martina Klein

auf ein Neues: Nach der gescheiterten Abstimmung vor zwei Wochen unternimmt das EU-Parlament heute einen weiteren Anlauf, um über Teile des Fit-for-55-Pakets abzustimmen. Es geht um einen neuen Kompromiss für die Reform des EU-Emissionshandels sowie um einen Klimasozialfonds und die Einführung des Grenzausgleichs (CBAM). Vergangene Woche hatten Abgeordnete von EVP, S&D und Renew sich überraschend schnell auf einen Kompromiss geeinigt. Er sieht unter anderem vor, dass mit Einführung des Grenzausgleichs die Zuteilung kostenloser Zertifikate ab 2027 gekürzt werden und Ende 2032 abgeschlossen sein soll.

Erfolgreich endeten gestern die Trilog-Verhandlungen zur Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). “Die EU verabschiedet heute Abend die weltweit erste Gesetzgebung, die große Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte zu dokumentieren”, verkündete EP-Berichterstatter Pascal Durand (Renew). Ein Gesetz, das vor allem im Mittelstand für Aufruhr sorgt: Alle Unternehmen mit über 250 Mitarbeitenden und einem Umsatz von mehr als 40 Millionen Euro – ob börsennotiert oder nicht – müssen ab 2024 Daten über die Nachhaltigkeit ihrer Aktivitäten offenlegen. Ab einem Jahresumsatz von 150 Millionen Euro gilt dies auch für Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU.

Laut einem Bericht der “Welt” plant die Bundesregierung die Ausrufung der Alarmstufe des nationalen Notfallplans Gas innerhalb weniger Tage, Kreise der Energiewirtschaft bestätigten den Bericht. Das kann Folgen für die Verbraucher haben, Erdgas könnte in dieser Stufe deutlich teurer werden. In welchen Bereichen sich der Gasverbrauch senken lässt, wird zurzeit intensiv diskutiert. Wenig Aufmerksamkeit bekam dabei bisher der staatliche Sektor. Wie groß das Potenzial für Einsparungen aufseiten des Staates ist, darüber berichtet Manuel Berkel.

Die Blockade von Getreideexporten sei ein “echtes Kriegsverbrechen”, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in dieser Woche. Weizen aus der Ukraine wird auf dem Weltmarkt dringend benötigt, doch noch immer stecken Millionen Tonnen in dem Land fest. Alternative Transportrouten auf der Schiene und der Straße sollen nun den Export ermöglichen, etwa über Polen. Allein: Das Interesse, Weizen durch das Nachbarland zu liefern, hält sich deutlich in Grenzen, wie Timo Landenberger an der polnisch-ukrainischen Grenze erfahren hat.

Die Bundesregierung bereitet einer Zeitung zufolge die Ausrufung der Alarmstufe des nationalen Notfallplans Gas innerhalb weniger Tage vor. Der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Patrick Graichen, habe die Energiewirtschaft am Montag auf den bevorstehenden Schritt vorbereitet, berichtete “Welt” gestern unter Berufung auf die Branche. Diese Darstellung wurde auf dpa-Nachfrage am Dienstagabend in Kreisen der Energiewirtschaft bestätigt.

Die Versorger sollten davon ausgehen, dass die Ausrufung der Alarmstufe innerhalb von fünf bis zehn Tagen erfolgen werde. Das Ministerium habe den Vorgang auf Nachfrage weder bestätigt noch dementiert. Zuvor hatte bereits die Frühwarnstufe gemäß der europäischen SoS-Verordnung gegolten. Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vorliegt, der Markt aber noch in der Lage ist, die Störung zu bewältigen. Erst in der dritten Stufe würde die nationale Regulierungsbehörde in den Markt eingreifen.

In Deutschland hat die Gaswirtschaft durch die Alarmstufe allerdings zusätzliche Möglichkeiten. Die “Welt” weist darauf hin, dass mit der Novelle des Energiesicherungsgesetzes Mitte Mai Versorger die Möglichkeit erhalten haben, die Gaspreise auf ein “angemessenes Niveau” anzuheben. Versorger, die wegen des Ausfalls russischer Lieferungen gezwungen sind, ersatzweise teures Erdgas nachzukaufen, könnten ihre Mehrkosten dann direkt auf ihre Kunden abwälzen.

Auch Italien berät über weitere Schritte. Am Dienstagabend wollte ein Notfallgremium diskutieren, wie der Gasverbrauch verringert und die Speicher ausreichend befüllt werden könnten.

Die Stimmen aus der Gaswirtschaft werden ebenfalls eindringlicher. RWE-Chef Markus Krebber mahnte am Dienstag ein gemeinsames Vorgehen Europas bei einem eventuellen Total-Ausfall russischer Gaslieferungen an. Es gebe bislang keine gemeinsamen Pläne, wie das übrige Gas verteilt werden sollte, sagte der Manager auf dem “Tag der Industrie” des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Jedes Land schaue auf seine eigenen Notfallpläne. Spätestens in zwei, drei Monaten müsse das geklärt sein.

Europe.Table hatte bereits darüber berichtet, dass bisher nur wenige Mitgliedstaaten Solidaritätsvereinbarungen für einen Gasnotstand abgeschlossen haben und dass die EU-Kommission gemeinsame Abschaltkriterien für industrielle Verbraucher entwickeln möchte. Am Dienstag lag der Redaktion ein fünfseitiger Fragebogen zu Priorisierungskriterien vor, den die EU-Kommission vor einigen Wochen an Industrieverbände verschickt hat.

Die Kommission nennt darin Kriterien aus den Bereichen Soziales und Wirtschaft, grenzüberschreitende Lieferketten, Gasabhängigkeit sowie Möglichkeiten zur Nachfragereduktion und Substitution. Gefragt wird zum Beispiel nach dem Zeitbedarf und den Kosten, um den Gasverbrauch im jeweiligen Industriezweig zu senken.

Noch wenig diskutiert wird das Gassparen im staatlichen Sektor. Die Verwaltung könne zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden elektronische Thermostate einbauen oder die Wärmeversorgung so schnell es geht auf Wärmepumpen umstellen, sagt der Ökonom Christian Bayer von der Universität Bonn und bringt auch Einschnitte beim Verbrauch ins Spiel. “Da die Entscheidungsträger im öffentlichen Dienst nicht so sehr die Preise im Blick haben, wird es im Winter sicherlich nötig sein, strengere Vorgaben für das Beheizen öffentlicher Gebäude zu machen“, sagt Bayer und nennt als Beispiele die Raumtemperaturen während der Öffnungs- und Dienstzeiten sowie die Länge und Flexibilität der Öffnungszeiten.

Ein Absenken der Mindesttemperatur von 20 bis 22 auf 16 bis 18 Grad für Wohngebäude hatte vor einigen Tagen die Wohnungswirtschaft gefordert. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hatte dies umgehend zurückgewiesen. Nur konsequent schließt das Ministerium auch ein Absenken der Temperatur in den eigenen Liegenschaften aus. Das Arbeitsschutzgesetz und die Rechtsprechung schrieben auch in Bürogebäuden eine Temperatur von mindestens 20 Grad vor, sagte eine Sprecherin auf Anfrage von Europe.Table.

In anderen Behörden sieht man das offenbar anders. Im Februar machte der Landrat von des Kreises Oder-Spree Schlagzeilen, weil er mit gutem Beispiel voranging. “Der Arbeitsschutz schreibt 18 Grad Raumtemperatur vor. Ich überlasse es den Kollegen, mitzumachen”, zitierte die “B.Z.” Geywitz’ Parteigenossen Rolf Lindemann. Kommunen und Länder verfügen über deutlich mehr Liegenschaften als der Bund.

In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sei “eine kurzfristige Ressortabstimmung zur Umsetzung von Einsparmaßnahmen in Gebäuden der Landesverwaltung in Planung“, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Düsseldorf zu Europe.Table.

Eine EU-weite Kampagne zum Energiesparen hatte im Mai bereits die Kommission zusammen mit dem Ausschuss der Regionen (AdR) und dem Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie gestartet. Noch bis Mitte September sind Städte und Gemeinden mit dem Cities Energy Savings Sprint aufgerufen, schnelle Energiesparmaßnahmen umzusetzen. Auch die EU-Kampagne rechnet vor, dass mit dem Absenken der Heiztemperatur um drei auf 18 Grad 15 Prozent Energie gespart werden können.

Als prominentes Beispiel hatte Amsterdam Ende März angekündigt, die Heizkörper von 21 auf 18 Grad herunterzudrehen. Zuvor hatte die niederländische Hauptstadt 60 Stakeholder zusammengebracht, um über Sparmaßnahmen zu diskutieren. Sogar für sensible Bereiche wie Gesundheitseinrichtungen, Waisenhäuser und Archive wollte die Verwaltung die Temperatur senken – allerdings nur um ein Grad.

Jüngst habe sich auch Warschau dem Savings Sprint angeschlossen, demnächst werde voraussichtlich Budapest folgen, berichtet ein AdR-Sprecher.

Auch wenn einige Städte und Gemeinden mit gutem Beispiel vorangehen – die ganz großen Sparpotenziale liegen in anderen Bereichen. Der Gasverbrauch der öffentlichen Verwaltung ist so gering, dass er in der deutschen Energiebilanz gar nicht eigens ausgewiesen wird. Er betrage rund acht Prozent des Sektors Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, teilte Hans Georg Buttermann von der AG Energiebilanzen mit.

Damit ist die öffentliche Verwaltung lediglich für 1,4 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs von Gas verantwortlich. Falls es sämtlichen staatlichen Stellen von den Schulen bis zu Bundesministerien gelänge, davon 15 Prozent einzusparen, kämen innerhalb eines Jahres etwa 110 Millionen Kubikmeter Gas zusammen. Die größten Gasverbraucher sind Wohngebäude mit 43 Prozent und die Industrie mit 38 Prozent. Mit dpa, rtr

Unterschiedliche Spurweiten beim Transport auf der Schiene, kilometerlange LKW-Staus und eine endlose Prozedur bei der Warenkontrolle: An der polnisch-ukrainischen Grenze wird schnell deutlich, wo die Probleme liegen. Bis zu 20 Millionen Tonnen Getreide müssen laut Schätzungen weiterhin aus der Ukraine geholt werden. Die Nahrungsmittel, allen voran Weizen, werden auf dem Weltmarkt dringend benötigt (Europe.Table berichtete). Doch die ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer, über die vor Kriegsausbruch mehr als 90 Prozent des Agrarexports abgewickelt wurde, sind blockiert.

Nun geht es darum, alternative Transportrouten zu erschließen, aber die Kapazitäten via Schiene und Straße sind begrenzt. Eine Delegation des Agrarausschusses des Europäischen Parlaments reiste deshalb an die polnisch-ukrainische Grenze, um nach Lösungen zu suchen und sich vor Ort ein Bild von der Situation zu machen. Doch das fiel anders aus als erwartet.

Die Korczowa-Grenzstation gehört zu den größten Grenzübergängen zwischen der Ukraine und Polen. Rund 900 Fahrzeuge erreichen hier innerhalb von 24 Stunden die Europäische Union, 260 davon sind LKW. Zu wenig: Fünf Tage lang stehen die Fahrer aus der Ukraine vor der Grenze und warten auf die Zollabwicklung.

In dieser Woche sollen die Kapazitäten für Frachtgüter deshalb von fünf auf zehn Spuren verdoppelt werden. Nur zehn Prozent der Güter sind Getreide. In Medika, einer der Hauptwege für den Schienentransport, sind es 25 Prozent. Hauptsächlich Mais, ein bisschen Gerste und Raps. Weizen: Fehlanzeige, sagt eine Grenzbeamtin. Woran liegt das?

Hauptproblem seien die Versicherungen, sagt Dmytro Los, Vorsitzender des ukrainischen Handelsverbands im Gespräch mit der EU-Delegation. “Die Ukraine ist ein Kriegsgebiet. Die Versicherung für den Transport ist sechsmal so hoch wie vor Ausbruch des Krieges.” Der Weg über Rumänien und die dortigen Schwarzmeer-Häfen sei kürzer und damit günstiger als über Polen.

Außerdem könnten die meisten EU-Logistikunternehmen aus Versicherungsgründen überhaupt nicht mehr in die Ukraine fahren. Vor allem im Bereich des Schienenverkehrs ist das ein Problem, denn der Wechsel der Spurbreiten erfolgt zumeist einige Kilometer innerhalb des Landes. Für ukrainische Züge ist dort Endstation.

Daneben fehlt es trotz der weltweiten Lebensmittelknappheit an Käufern. Infolge der unsicheren Lage und ohne Garantie, dass der Weizen auch tatsächlich geliefert wird, halten sich viele Unternehmen zurück, zumal sich der Weizenpreis auf dem Weltmarkt auf einem Rekord-Hoch befindet. Auch das Welternährungsprogramm teilte mit, Nahrungsmittelrationen aufgrund fehlender Finanzmittel kürzen zu müssen.

“Der Export von Weizen über Polen lohnt sich für uns nicht“, fasst Larysa Bilozir, Abgeordnete des ukrainischen Parlaments, zusammen. “Solange die Kapazitäten begrenzt sind, ist es für die ukrainischen Händler deutlich lukrativer, Mais, Geflügel oder Sonnenblumenöl auszufahren und direkt nach Europa zu verkaufen.”

Beim Mais hat die EU einen geringeren Selbstversorgungsgrad als beim Weizen. Einige Länder in Süd- und Westeuropa, allen voran Spanien, importieren das Getreide schon seit vielen Jahren zu großen Teilen aus der Ukraine – bislang hauptsächlich auf dem Seeweg. Doch statt von Polen weiter nach Spanien transportiert zu werden, kommt das Futtermittel nicht weit.

Ukrainischer Mais koste in etwa 235 Euro pro Tonne, 65 Euro weniger als polnischer, klagt Jan Bieniasz, Vertreter eines polnischen Bauernverbands. “Denn in der Ukraine dürfen andere Pflanzenschutz- und Düngemittel verwendet werden als hier.” Seit dem Wegfall der Import- und Zollrestriktionen für Agrargüter werde in Polen zunehmend ukrainischer Mais gekauft. “Das macht unseren regionalen Markt kaputt.”

Scheitert der Plan der EU, die Ukraine beim Getreideexport zu unterstützen und zugleich die weltweite Ernährungskrise abzumildern, also an der polnischen Grenze? Die Liberalisierung sei richtig gewesen, verteidigt Norbert Lins (CDU), Delegationsleiter und Vorsitzender des Agrarausschusses, den Schritt. Die Solidaritätskorridore seien schließlich nicht nur ein Instrument, um afrikanische Staaten mit Lebensmitteln zu versorgen, sondern darauf ausgerichtet, die Wirtschaftsfähigkeit der Ukraine zu erhalten (Europe.Table berichtete). “Aber wir brauchen viel mehr Koordination, sodass das Getreide dort ankommt, wo es benötigt wird.”

Dass die Ukraine fast keinen Weizen über Polen exportiere, habe auch ihn überrascht. “Hier müssen wir als EU überlegen, ob wir stärker intervenieren, um den Ankauf zu signalisieren. Von ukrainischer Seite scheint das Interesse nicht da zu sein, weil offensichtlich die Käufer fehlen.” Außerdem sei die EU gefragt, wenn es um Versicherungen gehe. “Der Transport muss von europäischer Seite abgesichert werden.”

Zudem müsse der europäische Landwirtschaftssektor einen Beitrag gegen die Lebensmittelknappheit leisten und die eigene Produktion erhöhen. Vor diesem Hintergrund kritisierte Lins das Treffen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. “Eine reine Geldleistung wie die versprochenen 100 Millionen Euro an Ägypten heizt nur die Spekulation auf dem Markt an. Davon wird kein Korn Getreide mehr angebaut”, so Lins (Europe.Table berichtete).

Auf den europäischen Entwicklungstagen in Brüssel kündigte von der Leyen außerdem an, 600 Millionen Euro für die Länder Afrikas, des karibischen Raums und des Pazifischen Ozeans (AKP) zu mobilisieren. Der Vorschlag sieht vor, dass die Mittel aus dem Europäischen Entwicklungsfonds kommen. Kritiker, auch aus den Reihen des Agrarausschusses, befürchten, mit dem Geld werde Getreide aus Russland gekauft.

Derweil beschuldigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Russland, mit der Blockade von Getreide-Exporten aus der Ukraine ein “echtes Kriegsverbrechen” zu begehen. Man dürfe den Hunger von Menschen nicht als Kriegswaffe missbrauchen, sagte der Spanier im Rat für Auswärtige Angelegenheiten.

Die Afrikanische Union (AU) wiederum klagt über die EU-Sanktionen. Weil die EU die russischen Banken aus dem internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen habe, sei der Handel mit Getreide erschwert, so AU-Chef Macky Sall.

Borrell reagierte ungehalten auf diese Kritik. Das sei “russische Propaganda” und Teil des “Kriegs um die Narrative”. Die EU gebe sich jedoch nicht geschlagen, sondern werde die russischen Lügen bekämpfen. Dazu habe er Briefe an alle Außenminister in Afrika geschickt, sagte er.

Zu Details wollte Borrell sich nicht äußern. Die EU habe keine Sanktionen auf Getreide oder Düngemittel verhängt, betonte er. Außerdem seien nicht alle russischen Banken von dem Swift-Bann betroffen. Mit Eric Bonse

Die Moskauer Führung hat Litauen mit schweren Folgen für die eigene Bevölkerung gedroht, sollte das Land nicht die Transitbeschränkungen gegenüber der zu Russland gehörenden Ostsee-Exklave Kaliningrad einstellen. Moskau werde auf solche “feindlichen Handlungen” mit Gegenmaßnahmen antworten, sagte der russische Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew am Dienstag laut der Agentur Interfax bei einem Besuch in Kaliningrad. “Deren Folgen werden schwere negative Auswirkungen auf die Bevölkerung Litauens haben.”

Patruschew, der als einer der engsten Vertrauten von Kremlchef Wladimir Putin gilt, traf sich in Kaliningrad mit dem dortigen Gouverneur Anton Alichanow. Er leitete auch eine Sitzung zu Fragen der Transportsicherheit in der Region.

Alichanow deutete eine mögliche Transitblockade für litauische Waren an. Kremltreue Hardliner hingegen forderten in Talkshows des Staatsfernsehens gleich mehrfach die Schaffung eines “Korridors” zwischen Kernrussland und Kaliningrad. Das würde einen Angriff auf die dazwischen liegenden Länder Lettland und Litauen bedeuten – oder von Russlands Verbündetem Belarus aus auf den Grenzbereich zwischen Litauen und Polen.

Doch in Brüssel wird das Risiko einer größeren Eskalation des Konflikts als gering angesehen. Nach Einschätzung von ranghohen Nato-Militärs ist Russland wegen seines Kriegs gegen die Ukraine derzeit nicht in der Lage, Nato-Territorium ernsthaft zu bedrohen.

Litauen hat seit Samstag den Bahntransit von Waren über sein Territorium nach Kaliningrad verboten, die auf westlichen Sanktionslisten stehen. Laut Alichanow betrifft dies 40 bis 50 Prozent aller Transitgüter, darunter Baumaterialien und Metalle. Der Kreml kritisierte diese Beschränkungen bereits am Montag als “illegal” und drohte Gegenmaßnahmen an. Das Außenministerium berief sowohl den diplomatischen Vertreter Litauens als auch den EU-Botschafter in Moskau ein. dpa/sas

Kurz vor dem entscheidenden EU-Gipfel Ende der Woche zeichnet sich im Kreis der EU-Staaten breite Unterstützung für eine EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine und Moldau ab. Es gebe derzeit kein einziges Land, das Probleme mache, sagte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn am Dienstag am Rande eines EU-Treffens in Luxemburg. Man werde große Einstimmigkeit zeigen. Auch Portugal, dessen Haltung zuletzt noch unklar war, betonte seine Unterstützung.

Der französische Europastaatssekretär Clément Beaune äußerte sich als aktueller Vorsitzender des EU-Europaministerrats ebenfalls zuversichtlich. “Ich denke, es formt sich gerade ein Konsens”, sagte er. Er sei optimistisch, aber auch vorsichtig, weil es bei Gipfeln der Staats- und Regierungschefs Einstimmigkeit brauche.

Offen ist beispielsweise noch, ob EU-Staaten wie Österreich, Slowenien und Kroatien ihre Zustimmung zum EU-Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine und Moldau an Fortschritte bei den Bemühungen um eine EU-Erweiterung auf den Westbalkan knüpfen. Konkret wird unter anderem gefordert, auch Bosnien-Herzegowina den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu verleihen.

Die EU-Kommission hatte am Freitag empfohlen, die Ukraine und Moldau offiziell zu Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union zu ernennen. Die Entscheidung über den Kandidaten-Status müssen nun die Regierungen der 27 EU-Staaten treffen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Kolleginnen und Kollegen kommen morgen in Brüssel zu Beratungen zum Thema zusammen.

Deutschland spricht sich für den Kandidatenstatus für die Ukraine und Moldau aus. Es müsse das klare Signal gesendet werden, dass die Länder in die EU gehören, sagte Europastaatsministerin Anna Lührmann (Grüne) am Dienstag in Luxemburg. dpa

Deutschland muss nach Ansicht von SPD-Chef Lars Klingbeil in der internationalen Politik den Anspruch einer “Führungsmacht” verfolgen. In einer Grundsatzrede auf einer Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung begründete er das am Dienstag mit den deutlich wachsenden Erwartungen an Deutschland weltweit. “Nach knapp 80 Jahren der Zurückhaltung hat Deutschland heute eine neue Rolle im internationalen Koordinatensystem.” Das Land habe sich in den letzten Jahrzehnten ein hohes Maß an Vertrauen erarbeitet, mit dem aber auch eine Erwartungshaltung einhergehe.

“Deutschland steht immer mehr im Mittelpunkt, wir sollten diese Erwartung, die es an uns gibt, erfüllen”, sagte Klingbeil. “Deutschland muss den Anspruch einer Führungsmacht haben.”

Die Bundesrepublik hat sich bisher eher als Mittelmacht und nicht als Führungsmacht in der internationalen Politik verstanden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mit seiner Zeitenwende-Rede nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs allerdings eine Kehrtwende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik vollzogen und vor allem eine massive Aufrüstung der Bundeswehr eingeleitet. Von einer Führungsmacht wie Klingbeil hat er bisher aber nicht gesprochen.

Für Diskussionen dürfte auch sorgen, dass Klingbeil für einen anderen Umgang mit militärischer Gewalt plädiert. “Das Verschließen der Augen vor der Realität führt zum Krieg. Das sehen wir gerade in der Ukraine. Friedenspolitik bedeutet deshalb für mich, auch militärische Gewalt als ein legitimes Mittel der Politik zu sehen.” dpa

Der Chef von Polens nationalkonservativer Regierungspartei PiS, Jarosław Kaczyński, hat wie erwartet sein Amt als Vize-Ministerpräsident abgegeben. Ein entsprechendes Gesuch hätten Regierungschef Mateusz Morawiecki und Präsident Andrzej Duda bereits angenommen, sagte Kaczyński am Dienstag der Nachrichtenagentur PAP. “In diesem Moment bin ich schon nicht mehr in der Regierung.” Er wolle sich künftig auf die Arbeit in der Partei konzentrieren, die wieder Kraft gewinnen müsse, sagte Kaczyński mit Blick auf die im Herbst 2023 in Polen anstehende Parlamentswahl.

Bereits vor zwei Wochen hatte ein Regierungssprecher den baldigen Rückzug Kaczyńskis aus dem Kabinett angekündigt. Der 73-Jährige war seit Oktober 2020 stellvertretender Regierungschef und koordinierte seitdem die Bereiche Innere Sicherheit und Verteidigung. Diese Funktion werde nun Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak übernehmen, kündigte Kaczyński nun an.

Der PiS-Mitbegründer war von 2006 bis 2007 Ministerpräsident Polens. Seit der erneuten Machtübernahme seiner Partei im Jahr 2015 gilt er als wichtiger Strippenzieher in der polnischen Politik – ob mit oder ohne Regierungsamt. dpa

Die EU-Kommission verschiebt mehrere Gesetzesinitiativen auf den Herbst. So sollen das neue Notfallinstrument für den Binnenmarkt ebenso wie der Rechtsakt zur Medienfreiheit nun am 13. September vorgestellt werden, im Rahmen der Rede von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Lage der EU. Zum gleichen Zeitpunkt soll auch der Vorschlag zum Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit kommen (Europe.Table berichtete) – ein Vorhaben, das von der Leyen ein Jahr zuvor in ihrer Rede zur Lage der EU angekündigt hatte.

Am 21. September soll dann der Cyber Resilience Act folgen, wie aus einem internen Planungsdokument des Generalsekretariats der Kommission hervorgeht. Eine Woche später will die Kommission die überarbeitete Produkthaftungsrichtlinie präsentieren, gemeinsam mit Haftungsregeln für Produkte mit Künstlicher Intelligenz. Für den 12. Oktober ist der Vorschlag zur Regulierung von Kurzzeitvermietungen (Stichwort: Airbnb) eingeplant. In der Folgewoche will die Behörde ihr Arbeitsprogramm für 2023 veröffentlichen.

Am 9. November soll das ein Paket für Sicherheit und Verteidigung kommen. Es umfasst unter anderem einen neuen Aktionsplan für die Mobilität des Militärs, einen Vorschlag für die Cyber-Verteidigung und das Investitionsprogramm für die Verteidigung.

Stark verspätet sich laut der Planung das zweite Paket zur Kreislaufwirtschaft. Ursprünglich sollte Klimaschutzkommissar Frans Timmermans das Paket am 20. Juli vorstellen, der Termin wurde nun auf den 16. November verschoben. Darin will die Kommission einen Gesetzesrahmen für biologisch abbaubare Kunststoffe schaffen, die Verpackungsrichtlinie sowie die Richtlinie zur Abwasserbehandlung überarbeiten und einen Vorschlag für eine Verordnung über umweltbezogene Angaben (“green claims”) vorlegen.

Zudem wird das Paket um drei weitere Maßnahmen ergänzt: Timmermans wird auch eine Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) sowie Maßnahmen zur verringerten Freisetzung von Mikroplastik vorstellen. Zudem wird Věra Jourová, Kommissarin für Werte und Transparenz, als Teil des Pakets einen Vorschlag zum “Recht auf Reparatur” vorlegen.

Ein Rohstoffgesetz, das Binnenmarktkommissar Thierry Breton in den vergangenen Wochen mehrmals angekündigt hatte (Europe.Table berichtete), wird laut der Agenda in diesem Jahr nicht mehr vorgestellt. Eckpunkte des Vorschlags sollen eine klare Priorisierung der kritischen Rohstoffe, messbare Ziele für den Aufbau europäischer Produktionskapazitäten und die Stärkung der Kreislaufwirtschaft in diesem Bereich sein.

Parlament und Rat haben sich am Montagabend auf strengere Grenzwerte für persistente organische Schadstoffe (“Persistent Organic Pollutants”, POP) in der Abfallwirtschaft geeinigt. Für drei Schadstoffgruppen legt die EU damit neue Grenzwerte fest. Die Kommission könnte zudem auch die Abfallgesetzgebung überarbeiten, um bestimmte Abfälle als gefährlich einzustufen.

Ende Oktober hatte die Kommission einen Vorschlag zur Überarbeitung zweier Anhänge der POP-Verordnung von 2019 vorgelegt. Die Verordnung setzt die internationale Stockholm-Konvention um, deren Ziel ist, die Herstellung, Verwendung und Freisetzung von POPs zu reduzieren. Die Chemikalien sind giftig für Menschen und Tiere.

POPs sind zwar kaum noch in neuen Produkten, jedoch immer noch in Abfällen zu finden. Mit der Überarbeitung der POP-Verordnung sollen die Ziele des Green Deals, vor allem jene einer giftfreien Umwelt und einer Kreislaufwirtschaft, effektiver erreicht werden.

“Das Ergebnis unserer Verhandlungen ist zwar ein Kompromiss, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung”, sagte Martin Hojsík, slowakischer Abgeordneter der Renew-Fraktion und Berichterstatter. “Wir haben unser Engagement für die Umsetzung des Stockholmer Übereinkommens bewiesen, das eindeutig besagt, dass der einzige Weg, mit den POPs umzugehen, darin besteht, auf ihre Beseitigung hinzuarbeiten.”

Zu den betroffenen Chemikalien gehören unter anderem Perfluoroctansäure, die in wasserdichten Textilien und Feuerlöschschäumen enthalten ist, außerdem Dioxine und Furane, die in Asche aus Biomasseanlagen zur Wärme- und Stromerzeugung vorkommen. Die Mitgliedstaaten sollen nach Strategien suchen, um künftig Asche und Ruß aus Haushalten zu entsorgen.

Die Kommission soll außerdem innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung entscheiden, ob die EU-Abfallgesetzgebung geändert werden soll. Damit soll sie prüfen, ob Abfälle, die POPs oberhalb der Grenzwerte enthalten, als gefährlich einzustufen sind.

Die vorläufige Einigung wird nun zunächst dem Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten (COREPER) zur Zustimmung vorgelegt, bevor er voraussichtlich nach der Sommerpause dem Parlament zur endgültigen Abstimmung übermittelt wird. Abschließend muss der Rat noch einmal förmlich zustimmen. leo

Das Verarbeiten von Fluggastdaten durch die EU-Staaten muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) auf das für den Kampf gegen Terror absolut Notwendige beschränkt werden. Zudem machte das europäische Höchstgericht in dem Urteil vom Dienstag deutlich, dass die Verarbeitung der Daten bei Flügen innerhalb der EU gegen EU-Recht verstoße, sofern keine Terrorgefahr bestehe (Rechtssache C-817/19).

Die sogenannte PNR-Richtlinie (Passager Name Record) der Europäischen Union sieht vor, dass Fluggastdaten bei der Überschreitung einer EU-Außengrenze in großer Zahl systematisch verarbeitet werden. So sollen terroristische Straftaten und andere schwere Kriminalität verhindert und aufgedeckt werden. Zu den gespeicherten Daten gehören etwa Anschrift, Gepäckangaben, die Telefonnummer und die Namen der Mitreisenden.

Die belgische Menschenrechtsorganisation Ligue des droits humains (Liga für Menschenrechte) klagte dagegen, wie Belgien die EU-Regeln umsetzt. Sie sieht unter anderem das Recht auf Achtung des Privatlebens und auf Schutz personenbezogener Daten verletzt. Nach belgischem Recht sind Flug-, Bahn- Bus-, Fähr- und Reiseunternehmen dazu verpflichtet, die Daten ihrer Passagiere, die über die Landesgrenzen hinaus unterwegs sind, an eine Zentralstelle weiterzugeben, in der unter anderem Polizei und Geheimdienste vertreten sind. Nach dem Richterspruch des EuGH dürften die belgischen Regeln gegen EU-Recht verstoßen.

Gleiches dürfte für die deutsche Umsetzung der EU-Richtlinie gelten, da Deutschland die Regeln auf alle innereuropäischen Flüge ausgeweitet hat. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden und das Amtsgericht Köln legten dem EuGH 2020 Fragen zur PNR-Richtlinie vor.

Mit Blick auf den belgischen Fall stellt der EuGH nun zunächst einmal fest, dass die Richtlinie mit den relevanten Teilen der europäischen Grundrechte-Charta in Einklang stehe. Zugleich betont der Gerichtshof, dass die Regeln fraglos einen schwerwiegenden Eingriff etwa in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens sowie den Schutz personenbezogener Daten darstellten.

Die Befugnisse unter der Richtlinie müssen nach Ansicht des EuGH eng ausgelegt werden. Dann könne die Übermittlung, Verarbeitung und Speicherung der fraglichen Daten auf das im Kampf gegen Terror und schwere Kriminalität absolut Notwendige beschränkt angesehen werden.

Dies bedeute, dass sich das durch die PNR-Richtlinie eingeführte System nur auf die im Anhang der Richtlinie genannten Informationen erstrecken dürfe. Auch müsse das System auf terroristische Straftaten und schwere Kriminalität mit einem objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen beschränkt sein. Grundsätzlich betont der EuGH, dass die Richtlinie nicht dazu genutzt werden dürfe, die Grenzkontrollen zu verbessern und den Kampf gegen illegale Einwanderung zu stärken. dpa

Das soziale Netzwerk TikTok hat sich dazu verpflichtet, die Rechte seiner überwiegend minderjährigen Nutzer zu stärken. Die chinesische Plattform reagiert damit auf Kritik des europäischen Verbraucherverbands BEUC, der TikTok vorgeworfen hatte, gegen Verbraucherschutzvorschriften zu verstoßen. So würden Kinder nicht vor versteckter Werbung und unangemessenen Inhalten auf TikTok geschützt.

Die EU-Kommission und das Netz nationaler Verbraucherschutzbehörden drängten die Plattform daraufhin zu Anpassungen. Nach Angaben der Brüsseler Behörde hat sich TikTok nun dazu verpflichtet, die Bewerbung unangemessener Produkte wie Alkohol zu untersagen. Bezahlte Anzeigen in Videos sollen mit einem neuen Label gekennzeichnet werden. Zudem sollen Nutzer Angebote melden können, die Kinder zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen verleiten.

Die stellvertretende BEUC-Generaldirektorin Ursula Pachl kritisierte, die Zugeständnisse von TikTok seien in einigen Bereichen unzureichend. So habe sich die Plattform nicht dazu verpflichtet, keine Nutzerprofile von Kindern für personalisierte Werbung zu erstellen. Auch lasse es sich weitreichende Urheberrechte für von den Nutzern generierte Inhalte einräumen. Zudem sei die Untersuchung nun abgeschlossen, “sodass wichtige Bedenken, die wir geäußert haben, unberücksichtigt bleiben”, so Pachl. EU-Justizkommissar Didier Reynders kündigte aber an, die Plattform werde weiter beobachtet.

Bundesdigitalminister Volker Wissing sprach sich gegen ein spezielles Gesetz zur Regulierung der Videoplattform ab. “Das ist nicht der Ansatz der Europäischen Union und auch nicht mein favorisierter Ansatz”, sagte Wissing am Dienstag auf einer Digital-Konferenz des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) in Berlin. “Es kann für uns keine Lösung sein, dass wir einschränken, beschränken.” tho/rtr

Das Bundeskartellamt nimmt bei Google jetzt auch den Kartendienst ins Visier. Man gehe “Hinweisen nach, wonach Google die Kombination seiner Kartendienste mit Kartendiensten Dritter einschränkt“, teilte die Behörde am Dienstag mit. Gemeint ist etwa die Möglichkeit, Standortdaten, die Suchfunktion oder die Straßenansichten von Google Street View in nicht vom Internet-Konzern stammende Karten einzubinden. Das Kartellamt werde nun prüfen, ob Google “seine Machtstellung bei bestimmten Kartendiensten” durch die Praxis ausbauen könne.

Der Konzern bietet über die Google Maps Plattform unter anderem die Möglichkeit, seine Karten etwa in Websites und Apps einzubinden. Das Kartellamt will auch die Lizenzbedingungen für die Einbindung von Google-Karten in die Infotainment-Systeme von Autos überprüfen.

Google entgegnete, Entwickler und Unternehmen entschieden sich “aus einer Vielzahl an Optionen” für die Plattform. “Sie können neben der Google Maps Plattform auch andere Kartendienste nutzen – und viele tun dies auch.” Google arbeite stets mit Regulierungsbehörden zusammen und beantworte gern alle Fragen.

Die Untersuchung stützt sich auf erweiterte Befugnisse des Kartellamts bei Unternehmen mit “überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb” (Europe.Table berichtete). Die Behörde zählt Google sei Ende vergangenen Jahres dazu. Sie prüft beim Internet-Konzern bereits die Konditionen zur Datenverarbeitung und das Nachrichtenangebot Google News Showcase.

Nach den seit Anfang 2021 geltenden neuen Möglichkeiten zum Vorgehen gegen Unternehmen mit marktübergreifender Wettbewerbs-Bedeutung leitete das Kartellamt auch Untersuchungen zum Facebook-Konzern Meta, Amazon und Apple ein. Meta fällt nach Einschätzung der Behörde auch unter die Definition, wie sie Anfang Mai mitteilte. Bei Apple und Amazon läuft diese Prüfung noch.

Vergangene Woche leitete das Kartellamt aber bereits ein Verfahren gegen Apple im Zusammenhang mit neuen Funktionen zum Schutz der Privatsphäre ein (Europe.Table berichtete), bei der die Nutzer verhindern können, dass Entwickler ihre Aktivitäten quer über verschiedene Apps und Websites nachverfolgen können. Die Behörde will prüfen, ob Apple sich damit Vorteile verschaffen könnte. dpa

Es ist schon bezeichnend, dass Brigitte Knopf, Generalsekretärin am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), auf die Frage nach ihrer Lieblingskneipe während des Studiums in Marburg zuerst an das kleine Buchcafé unten am Flüsschen Lahn denkt – und nicht an ein Wirtshaus. Knopf, geboren 1973 in Bonn, 1,0er-Abitur, Diplom und Dissertation mit Auszeichnung, begeistert sich früh für Physik, Mathematik und die Umwelt.

Im Physikstudium spezialisiert sie sich auf die Solarthermie, als diese in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt. Nach zwei Jahren in der Wirtschaft geht sie zurück in die Forschung und schreibt am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) in Berlin ihre Dissertation über die Unsicherheiten bei der Modellierung der Erdsysteme.

Ihrer Arbeit stellte sie Zitate der feministischen Schriftstellerinnen Simone de Beauvoir und George Eliot zum Thema Ignoranz voran. Kein Zufall. “Ich war damals mit dem Thema Umweltschutz ein Alien in meinem Freundes- und Familienkreis. Der Klimawandel wurde da noch von vielen ignoriert.” Zudem habe es weniger Frauen in ihrem beruflichen Umfeld gegeben. “Deshalb ermutige ich heute auch gerne Frauen, die einen guten Job machen, aber oft ruhiger sind, zu sprechen und den Raum einzunehmen, der ihnen zusteht”, erklärt sie die Auswahl der Zitate.

2015 verlässt sie das PIK, wo sie zuletzt als stellvertretende Leiterin des Forschungsbereichs Nachhaltige Lösungsstrategien gearbeitet hatte, und wird Generalsekretärin und Leiterin der Policy Unit beim MCC. “Ich wollte keine Probleme mehr analysieren und wissenschaftliche Arbeiten darüber schreiben, die von den Entscheider:innen schlussendlich nicht gelesen werden. Ich wollte die Erkenntnisse mit der Politik verbinden.” Dass das eine sehr anstrengende Aufgabe sein kann, hatte sie schon bei der Mitarbeit am 5. IPCC-Report (veröffentlicht 2014/2015) erlebt, bei dem bei jedem Satz um die Zustimmung aller Länder gerungen werden musste.

Beim MCC schmiedet Knopf “ungewöhnliche Allianzen”. Sie organisiert Treffen mit Stakeholdern wie Industrie- und Verkehrsverbänden, großen Unternehmen, aber auch NGOs und vor allem Vertreter aus den Bundesministerien. “Diese Treffen liefern zum einen wichtige Einsichten in die unterschiedlichen Interessen und Probleme und so wiederum Forschungsansätze für uns”, sagt Knopf. “Zum anderen lassen sich unsere Ansätze gut erklären und kritisch diskutieren, wie der CO2-Preis, den wir als das Leitinstrument in der Klimapolitik betrachten.” Anbetteln muss sie niemanden mehr, zu diesen Treffen zu kommen, ist doch das Verständnis dafür gewachsen, dass die Energiewende nur in Zusammenarbeit funktionieren wird.

Eine relativ neue “ungewöhnliche Allianz” ist die zwischen Bürgern, Politik und Wissenschaft. Das Kopernikus-Projekt Ariadne, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, bringt diese Welten zusammen. Denn, so Knopf: “Die Politik erklärt den Bürgerinnen und Bürgern oft nicht ausreichend, warum es bestimmte Abgaben wie den CO2-Preis gibt und was die Menschen dafür wiederbekommen. Auf Dauer ist das gefährlich, denn die gesellschaftliche Akzeptanz ist unerlässlich.”

Knopf übernimmt die Aufgabe leidenschaftlich, erklärt immer wieder, dass mit den Einnahmen aus der CO2-Abgabe ein sozial gerechter Wandel ermöglicht werden soll. Ob sie eine geduldige Person sei? Knopf lacht herzlich. “Nein. Aber ich bin ein positiver und hoffnungsfroher Mensch, denn wir sind ja bereits einige Schritte gegangen. Meine Ungeduld treibt mich weiter an.” Lisa-Martina Klein