Olaf Scholz weilte gestern zum Antrittsbesuch in Rom. Der Bundeskanzler lobte dort nicht nur die Kompetenz von Ministerpräsident Mario Draghi, sondern verabredete auch einen gemeinsamen “Aktionsplan” zur besseren Kooperation, zunächst ohne Einzelheiten zu nennen.

Wer über welche Teile der europäischen Klimapolitik beraten darf, darüber entscheidet nicht zuletzt Charles Michel. Der Präsident des Europäischen Rates setzte die Energiekrise auf die Agenda der Staats- und Regierungschefs, wie beim Gipfel am vergangenen Donnerstag. Die technischen Elemente des Fit for 55-Pakets bleiben hingegen dem politisch weniger aufgeladenen und fachlich versierten Umweltrat vorbehalten.

Dort standen die Klimamaßnahmen auch gestern auf der Agenda. Lukas Scheid hat sich genauer angesehen, wie die Mitgliedstaaten die sozialen Auswirkungen der europäischen Klimapolitik auffangen wollen. Aber die Finanzierung ist noch weitgehend ungeklärt. Und einige Mitgliedstaaten wollen einfach weniger Klimapolitik – dann brauche man auch keinen sozialen Ausgleich.

Im Anschluss an das Treffen verriet Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius, womit sich das Kollegium der Kommissare “höchstwahrscheinlich” noch vor der Weihnachtspause beschäftigen werde: dem delegierten Rechtsakt zur Klimataxonomie. Der vertrauliche Entwurf wird dann Experten zur Bewertung vorgelegt, bevor die Behörde ihn beschließt und veröffentlicht. Was das für die Weihnachtspläne von Olaf Scholz und uns anderen bedeutet, lesen Sie im Apéropa.

Noch am Mittwoch dürfte die Behörde ebenfalls die neuen Leitlinien für Klima- und Energiebeihilfen vorlegen, im Fachjargon KUEBLL genannt. Im heutigen Gastbeitrag erklärt Michael Niese von der Wirtschaftsvereinigung Metalle, warum die Wettbewerbshüter dabei nicht das Kind mit dem Bade ausschütten sollten.

Deutschlands und Europas Klimaziele werden ohne einen massiven Ausbau der Solarenergie jedenfalls kaum zu erreichen sein. Doch das bringt menschenrechtspolitische Probleme mit sich, wie sich am Beispiel Xinjiangs zeigt: Aus der Region, in der Pekings Machthaber die Minderheit der Uiguren brutal unterdrücken, kommt etwa die Hälfte eines für die Herstellung von Solarpanelen wichtigen Rohmaterials. Nico Beckert hat den Zielkonflikt zwischen sauberen Lieferketten und sauberen Stromquellen analysiert.

Sauberer werden sollen auch Batterien: Die neue Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat ein ambitioniertes Vorgehen auf EU-Ebene eingefordert. Was damit gemeint ist und wie die Ziele erreicht werden sollen, schlüsselt Ihnen Timo Landenberger auf.

Gesundheit ist in diesen Tagen wieder in aller Munde – auch die EU nimmt in der Pandemie eine größere Rolle ein, als ihr bislang von den Mitgliedstaaten zugestanden wurde. Für die neue EU-Gesundheitsbehörde Hera haben sie nun ihre Mitspracherechte festgezurrt, berichtet Eugenie Ankowitsch.

In Brüssel gilt er als einflussreich, jetzt ist für den 2022 ausscheidenden Guntram Wolff ein Nachfolger als Chef des Think-Tanks Bruegel gefunden. Wahrscheinlich, aber noch nicht klar ist, ob die Malteserin Roberta Metsola nächste Europaparlamentspräsidentin wird. Während die Liberalen sie bereits zum Gespräch baten, haben die Sozialdemokraten im EP nun für Januar eine Anhörung angekündigt – und bei den Grünen macht sich Revolutionsstimmung breit.

Das im Juli von der EU-Kommission vorgestellte Fit for 55-Paket enthält einen Vorschlag, der die Negativfolgen der Klimaschutzmaßnahmen für die Zivilbevölkerung möglichst gering halten soll. Durch den Klima-Sozialfonds (Social Climate Fund; SCF) möchte man jene bedürftigen Haushalte und Kleinstunternehmen unterstützen, die durch getroffene Maßnahmen existenziell bedroht würden.

72,2 Milliarden Euro möchte die Kommission dafür ab 2025 bereitstellen, finanziert durch die Erweiterung des Emissionshandelssystems auf die Sektoren Gebäude und Verkehr – auch ETS 2 genannt. So würde ein Teil der Gewinne aus dem Verkauf von Emissionsrechten entweder als Direktzahlungen an Privathaushalte oder als Investitionshilfen zur Emissionsvermeidung an Unternehmen gehen. Die Idee hinter den Investitionshilfen: Wer Emissionen vermeidet, spart bares Geld, da Emissionen durch einen CO₂-Preis teurer werden.

Im Grundsatz sind sich die EU-Staaten einig, dass die sozialen Auswirkungen der Klimapolitik so gering wie möglich gehalten werden müssen und dass ein Förderfonds dies bezwecken kann. Allerdings stoßen die bisherigen Finanzierungspläne der Kommission bei einigen Mitgliedstaaten bitter auf. Die Ausweitung des ETS auf Gebäude und Verkehr gilt nicht als der beliebteste Teil des Fit for 55-Pakets. Polen möchte den ETS 2 am liebsten ganz streichen. Die Regierung in Warschau fürchtet zusätzliche Lasten für besonders vulnerable Gruppen. Den Klima-Sozialfonds hätte Polen dann aber doch gerne und fordert, dass er nicht an die Einnahmen aus dem ETS 2 gekoppelt wird.

Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler hob diese Verknüpfung beim Umweltrat hingegen besonders hervor. Wien unterstützt die Ausweitung des ETS auf Gebäude und Verkehr unter der Bedingung, dass für beide Sektoren ambitionierte Standards eingeführt werden, die zu strukturellen Emissionsminderungen führen und nicht einzig die Verbraucher:innen durch den CO₂-Preis belastet werden. Österreich sei vielmehr skeptisch bei der genauen Ausgestaltung des SCF, da dieser einen Eingriff in den mehrjährigen Finanzrahmen der EU bedeuten und Eigenmittel der Mitgliedstaaten einfordern würde. Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Mitgliedstaaten dieselbe Summe wie die EU-Kommission bereitstellen – also zusätzliche 72,2 Milliarden Euro. Gewessler regte an, über eine “alternative finanzielle Konstruktion” des SCF nachzudenken.

Letzteres träfe auch in Budapest auf Zustimmung. Zwar will die ungarische Regierung gar keinen Klima-Sozialfonds, sondern sähe stattdessen lieber den Modernisierungsfonds der EU durch weitere finanzielle Mittel gestärkt. Falls der SCF aber doch das Licht der Welt erblicke, solle man nicht den Pauschalbeitrag der Mitgliedstaaten von 50 Prozent ansetzen. Sondern einen individuellen nationalen Beitrag gemessen am Entwicklungsstand des jeweiligen Landes, erklärte Ungarn gestern in Brüssel. Einen CO₂-Preis für Gebäude und Verkehr will Budapest nach Möglichkeit ebenfalls verhindern.

Tschechien fürchtet gar um die Akzeptanz der europäischen Klimapolitik in der Bevölkerung, wenn die Preise im Verkehrs- und Gebäudesektor durch die ETS-Erweiterung steigen. Zwar könne der SCF eine Lösung sein, doch klinge der Vorschlag der Kommission sehr verwaltungsintensiv. Zudem wisse man nicht, ob der SCF tatsächlich in der Lage sei, die sozialen Herausforderungen durch steigende CO₂-Preise abzufedern, hieß es am Montag von der erst am vergangenen Freitag ins Amt gekommenen christdemokratischen tschechischen Umweltministerin Anna Hubáčková.

Deutschland gilt als lautstärkster Unterstützer der Kommissionspläne zur ETS-Ausweitung. Beim Umweltrat vertrat Staatssekretär Patrick Graichen aus dem neuen Bundeswirtschafts- und Klimaministerium die deutsche Position bei der Debatte um das Fit for 55-Paket (Bundesumweltministerin Steffi Lemke sprach für die Themen den Natur- und Verbraucherschutz betreffend).

Graichen betonte, dass mit der neuen Bundesregierung neuer Schwung in die Klimapolitik komme und erklärte, dass Deutschland sich für einen CO₂-Mindestpreis von 60 Euro pro Tonne ausspricht, was auch für den ETS 2 gelten würde. “Die Preise müssen in die richtige Richtung zeigen, damit man tatsächlich zu den Emissionsminderungen kommt, die nötig sind”, begründete der Staatssekretär die Forderung. Graichen plädierte insgesamt für ein ambitioniertes Paket mit sozialem Ausgleich. Wie der soziale Ausgleich aussehen könnte, müsse noch diskutiert werden.

Der für die Fit for 55-Vorhaben zuständige Kommissar und Exekutiv-Vizepräsident Frans Timmermans zeigte sich zum Abschluss des Meinungsaustauschs sogar offen für Alternativen zur ETS-Ausweitung. Allerdings stellte er auch klar, dass diese Alternativen Europa genauso auf Kurs der Klimaziele für 2030 und 2050 bringen müssten. Timmermans verteidigte die Ausweitung des ETS damit, dass einzig im Transportbereich nach wie vor die Emissionen steigen und im Gebäudesektor zu langsam sinken (Europe.Table berichtete). Der ETS habe gezeigt, dass er funktioniere und müsse daher ausgeweitet werden. Es sei jedoch genauso Aufgabe der Kommission und der Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass aufgrund der europäischen Klimapläne niemand zurückgelassen werden, so Timmermans.

Verhandelt wurde beim Umweltrat nicht, sodass es ab Januar an der französischen Ratspräsidentschaft ist, die Mitgliedstaaten in ihren unterschiedlichen Ansichten zu vereinen, wie der soziale Ausgleich zu den Klimaschutzplänen gestaltet wird.

Beim Ausbau der erneuerbaren Energien hat die neue Bundesregierung einiges vor. Sie will “alle geeigneten Dachflächen” für die Solarenergie nutzen. Bis 2030 sollen ca. 200 Gigawatt an Fotovoltaik-Kapazität erreicht sein. Das bedeutet eine Vervierfachung der aktuell installierten Leistung. Dafür will die Ampel-Koalition viele “Hürden für den Ausbau” aus dem Weg räumen. So steht es im Koalitionsvertrag.

Eine große Hürde, die dort nicht genannt wird, ist die Lieferkette der Solarindustrie. Ein großer Teil des Grundstoffs von Solarzellen, Polysilizium, stammt aus der autonomen Region Xinjiang. Es stehen jedoch Vorwürfe im Raum, dass dieses Polysilizium durch Zwangsarbeit der Volksgruppe der Uiguren aus China hergestellt wird. Diese Mischung führt potenziell zu erheblichen Problemen, wenn künftig ethische Maßstäbe für die Lieferkette gelten sollen.

Jüngst hat jedoch Außenministerin Annalena Baerbock eine eindeutigere Politik gegen Menschenrechtsverletzungen in China angekündigt. “Wenn es keinen Zugang mehr gibt für Produkte, die aus Regionen wie Xinjiang stammen, wo Zwangsarbeit gängige Praxis ist, ist das für ein Exportland wie China ein großes Problem”, sagte sie in einem Interview mit Taz und China.Table.

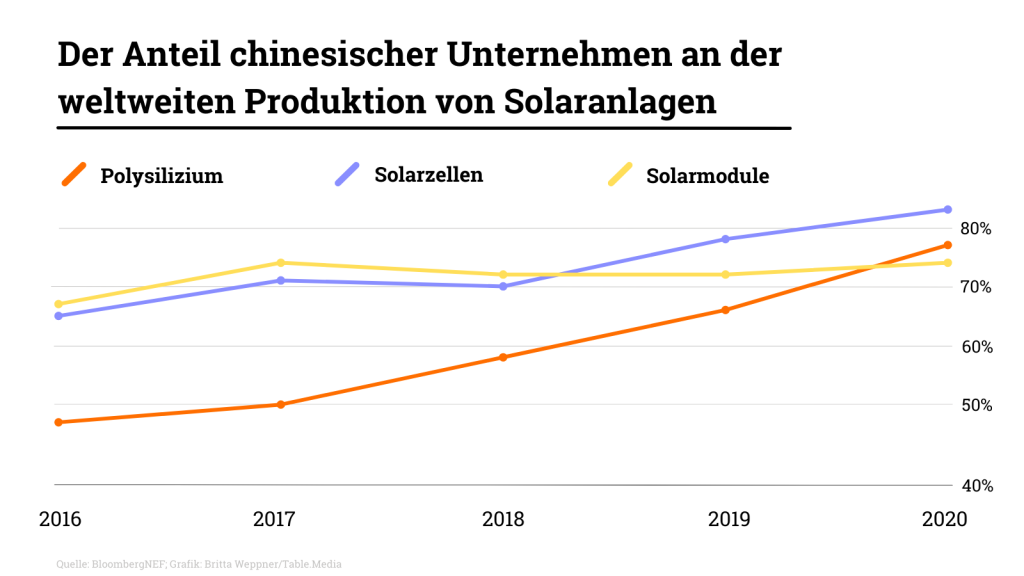

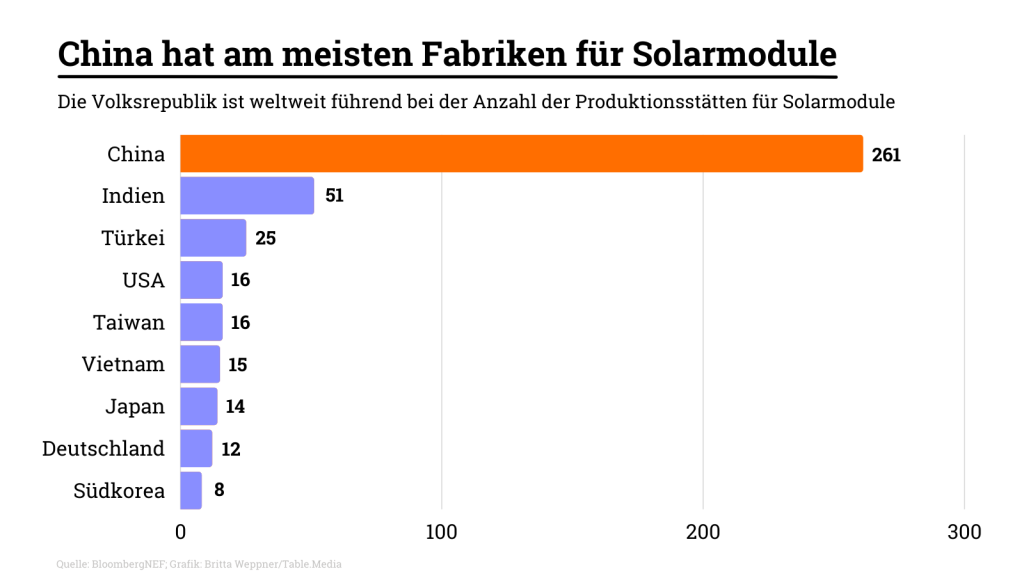

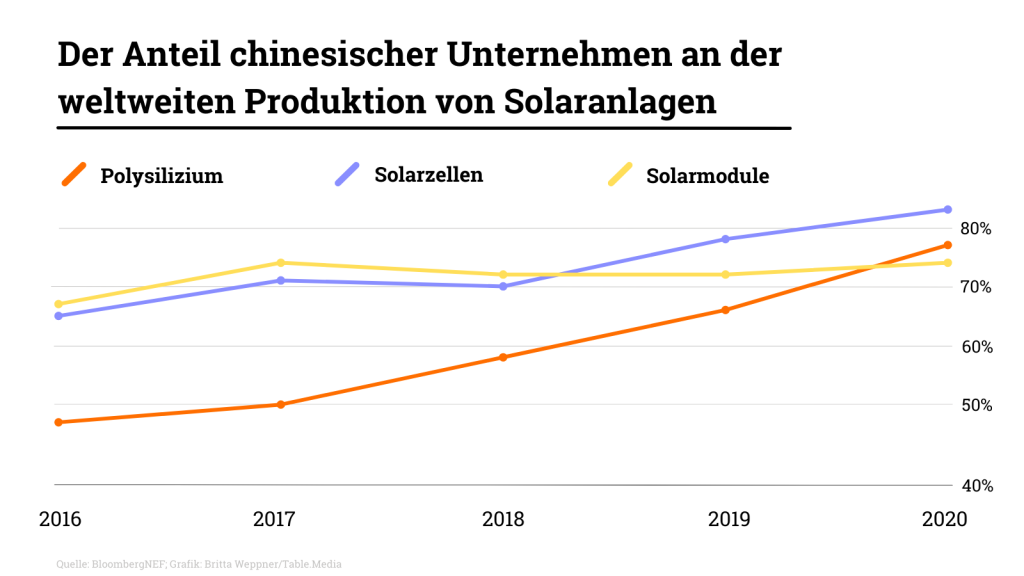

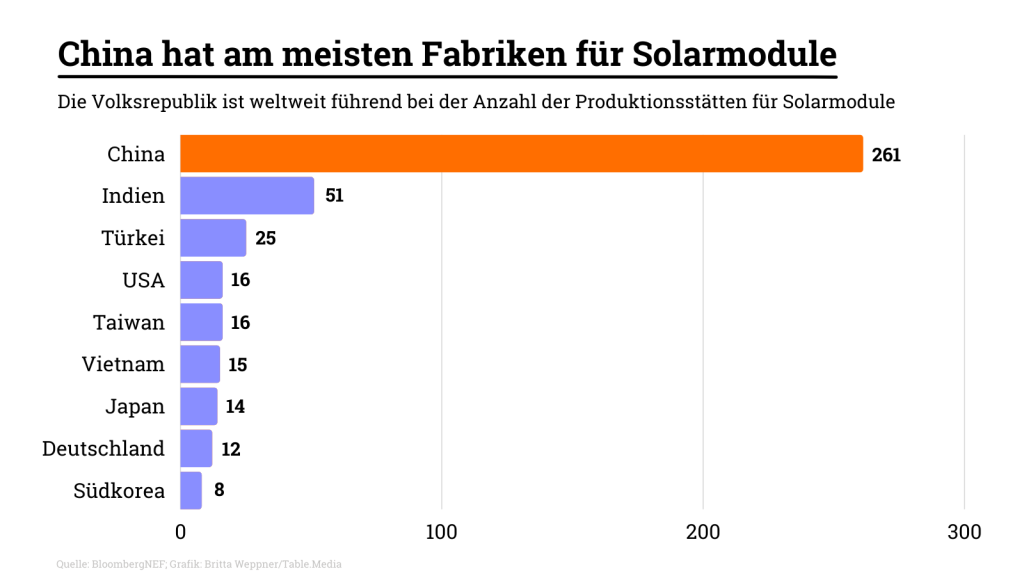

Doch nicht nur China stünde dann vor einem Problem. Auch der Ausbau der Solar-Energie in Deutschland könnte ins Stocken geraten. Viel des Polysiliziums wird direkt in China weiterverarbeitet. Die Volksrepublik ist Weltmarktführer im Solarbereich und dominiert alle Produktionsschritte. Weltweit stammen drei von vier Solarmodulen und 83 Prozent der Solarzellen aus China. Beim Ausgangsstoff Polysilizium dominiert China 77 Prozent des Weltmarktes. Xinjiang spielt hier wiederum eine besondere Rolle. Geschätzt 50 Prozent der weltweiten Produktion von Polysilizium stammen aus der westchinesischen Region.

Für die Herstellung von Polysilizium und dem Vorprodukt Siliziummetall sind große Mengen Energie nötig. In Xinjiang gibt es sie im Überfluss. In kaum einem anderen Landesteil sind der Strom und die Prozesshitze zur Herstellung von Polysilizium so günstig. Vier der größten Hersteller der Welt haben Fabriken in Xinjiang, wie Recherchen von Bloomberg zeigen. Gegen drei Produzenten wurden Vorwürfe laut, dass in ihren Fabriken Zwangsarbeit stattfinde.

Die Vorwürfe beruhen auf Analysen der Beratungsfirmen Horizon Advisory und S&P Global Market Intelligence sowie auf Recherchen des Xinjiang-Forschers Adrian Zenz. Sie kommen unabhängig voneinander zu dem Schluss, dass bei der Herstellung von Polysilizium hunderte Zwangsarbeiter eingesetzt werden. Einem Recherche-Team von Bloomberg wurde der Zutritt in die Fabriken verwehrt. Die Journalisten haben keinen Einblick in die Produktion erhalten und deuten das als Zeichen, dass die Hersteller etwas zu verbergen haben.

Andere Experten geben jedoch zum Teil Entwarnung. Zwar sieht der chinesische Weltmarktanteil auf dem Papier sehr hoch aus. Doch ein großer Teil davon bleibt im Inland. Kein anderes Land installiert so viele Solarmodule wie China. Ein großer Teil der heimischen Produktion geht also gar nicht in den Export.

Außerdem gibt es noch die andere Hälfte der chinesischen Produktion in Regionen außerhalb Xinjiangs. Zusammen mit der Herstellung in anderen Weltgegenden kommen genug Solarmodule zusammen, um den Bedarf zu decken. “Die USA und Europa zusammen hatten 2020 einen Anteil an den weltweiten PV-Neuinstallationen von rund 30 Prozent”, sagt Marktbeobachter Johannes Bernreuter von der Beratungsfirma Bernreuter Research. “Rechnerisch ist also momentan genügend Polysilizium für die USA und Europa vorhanden, das nicht von Xinjiang tangiert ist”

Überraschend ist, dass weder die Statistikbehörde der EU (Eurostat) noch das Statistische Bundesamt über aufgeschlüsselte Daten verfügen, wie viele Solarzellen und -module Deutschland aus China importiert.

Doch wenn westliche Käufer Solarzellen und -module aus China kaufen, standen sie bisher vor einem Problem: Bei der Herstellung wird Polysilizium aus verschiedenen Quellen gemischt. Es könnte gut sein, dass auch Ausgangsstoff aus Xinjiang dabei ist, der mit Zwangsarbeit hergestellt wurde. Allerdings richten sich die chinesischen Hersteller auf die Bedürfnisse des Westens ein. Einige Firmen produzieren vermutlich Xinjiang-freie Wafer und verwenden sie in ihren Solarmodulen für den Export in die USA und Europa, erläutert Bernreuter. “Sie können auch plausibel dokumentieren, dass die Solarmodule und -zellen keine Vorprodukte aus Xinjiang enthalten”.

Demnach könnten sich die Stoffströme einfach aufteilen: Xinjiang-freie Produkte werden für den Export hergestellt. Solarmodule, deren Ausgangsstoff mit Zwangsarbeit hergestellt wird, werden aufgrund der hohen inländischen Nachfrage weiterhin in China verbaut. Westliche Sanktionen und Boykotte von Polysilizium aus Xinjiang hätten somit kaum Effekte. Bernreuter kritisiert: “Zugespitzt formuliert: Der Westen erleichtert sein Gewissen, aber den Uiguren geht es nicht besser“. Allerdings sollte man Sanktionen als politisches Signal nicht unterschätzen, fügt Bernreuter hinzu.

Ein weiteres Problem in der Solar-Lieferkette ist der Ausgangsstoff für Polysilizium: das sogenannte metallurgische Silizium. Die chinesischen Hersteller dieses hochreinen Siliziums haben kein Interesse an Transparenz. Importeure können also kaum sicherzustellen, dass keine Zwangsarbeit bei der Herstellung von metallurgischem Silizium verwendet wird.

Einige westliche und asiatische Hersteller von Polysilizium haben ihre Geschäftsbeziehungen zum größten Produzenten von metallurgischem Silizium, Hoshine Silicon aus Xinjiang, deswegen beendet. Zudem hat die US-Zollbehörde Maßnahmen gegen Hoshine ergriffen. Es gebe Informationen, dass das Unternehmen Zwangsarbeit einsetze, so die Behörde. Produkte von Hoshine werden durch den Zoll in US-Häfen konfisziert.

Doch damit ist die Lage mitnichten geklärt. Die USA beraten derzeit über weitere Maßnahmen, um Zwangsarbeit in Xinjiang in importierten Produkten auszuschließen. Da diese noch deutlich weiter reichen, verringert sie das Volumen von legal importierbaren Ausgangsstoffen weiter. Jüngst haben sich das US-Repräsentantenhaus und der Senat auf einen Gesetzesvorschlag geeinigt, der Produkte aus Xinjiang generell unter den Verdacht der Zwangsarbeit stellt (China.Table berichtete).

Die Beweislast wird dadurch umgekehrt. Der Import aus der Region Chinas würde verboten, solange der US-Regierung keine belastbaren Beweise vorgelegt werden, dass bei der Herstellung keine Zwangsarbeit genutzt wurde. US-Präsident Biden muss dem Gesetz noch zustimmen. Die Republikaner werfen Biden eine Verzögerungstaktik vor, da das Gesetz den Ausbau der erneuerbaren Energien erschwere. Bidens Pläne zum Ausbau der Solarenergie sind ähnlich ambitioniert wie die der neuen Bundesregierung. Bis 2050 soll gut die Hälfte des US-Stroms durch Sonnenenergie hergestellt werden. Derzeit sind es lediglich vier Prozent.

Doch laut Experten könnte das US-Gesetz für die Solar-Lieferkette wirkungslos bleiben. Sollte der US-Gesetzesentwurf im kommenden Jahr in Kraft treten, seien die chinesischen Hersteller schon vorbereitet. “Wir gehen davon aus, dass die Hersteller von Solar-Wafern – die sich alle in China befinden – dann in der Lage sein werden, die Lieferketten für verschiedene Märkte zu trennen“, sagt Jenny Chase von Bloomberg NEF.

Eine weitere Frage wird sein, ob die Abnehmerländer den Anbietern die Herkunftsangaben einfach so glauben. Solar-Lieferketten sind derzeit jedoch noch so komplex, dass es schwer möglich ist, wirklich komplett Xinjiang-freie Solarmodule und -zellen herzustellen. Industrieexperte Bernreuter rät der Branche daher, auf Sicherheit zu spielen und sich von China unabhängiger zu machen. “Es führt kein Weg daran vorbei, neue Solarlieferketten außerhalb Chinas aufzubauen.” Das könnte den Preis der Module um circa zehn Prozent erhöhen. “Wenn Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien (ESG) für sie kein Lippenbekenntnis sind, müssen Anleger und Verbraucher bereit sein, diesen Preis zu zahlen”, so Bernreuter.

Auch die neue Bundesregierung deutet Handlungswillen an. Das Auswärtige Amt teilt mit, die Regierung wolle “ein mögliches Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit auf europäischer Ebene unterstützen”. Ebenso soll das europäische Lieferkettengesetz “unterstützt” werden. Klare Kante gegen Zwangsarbeit in Xinjiang klingt jedoch anders.

22.12.2021 – 20:00-21:00 Uhr, online

FNF, Diskussion Deutschland und die Volksgesundheit – Politik zwischen Impfpflicht und Cannabis-Legalisierung

Die Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) beschäftigt sich mit dem Spannungsfeld von staatlichen Vorschriften und freien Entscheidungen des Einzelnen im Gesundheitsbereich. INFOS

Die Modernisierung der EU-Rechtsvorschriften für Batterien war einer der zentralen Punkte beim Treffen der EU-Umweltminister:innen am Montag in Brüssel. Mit der Digitalisierung sowie der Umsetzung der Klimaschutz-Maßnahmen wird der Bedarf an Batterien in den nächsten Jahren weiter ansteigen, weshalb die EU die Vorschriften zur Herstellung, Nutzung, zum Recycling sowie zur Entsorgung an ihre Green-Deal-Ziele anpassen will.

Besonders wichtig sei dabei ein umfassender Ansatz, der den gesamten Lebenszyklus der Batterien in den Blick nehme, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke am Montag in Brüssel und forderte von der EU-Kommission ein engagiertes Vorgehen. Die Grünen-Politikerin betonte, eine strengere Produktpolitik gehöre zu den Prioritäten der neuen Bundesregierung. Darunter falle auch die Erweiterung der Herstellerverantwortung auf EU-Ebene.

Bislang beschränkt sich die EU-politische Regulierung von Batterien auf deren Entsorgung. Das soll sich durch die neue Verordnung im Rahmen des Aktionsplans Kreislaufwirtschaft nun ändern. Vorgesehen sind unter anderem konkrete Zielvorgaben für den Gehalt an recyceltem Material sowie für die Sammlung von Batterien am Ende ihrer Lebensdauer.

So soll die derzeitige Sammelquote schrittweise von 45 Prozent auf 65 Prozent im Jahr 2025 und 70 Prozent im Jahr 2030 steigen, damit wertvolle Materialien wie Lithium, Nickel oder Kobalt für die Wirtschaft nicht verloren gehen. Außerdem sieht der Vorschlag der EU-Kommission die Umnutzung von Batterien aus Elektroautos vor, die beispielsweise als stationäre Energiespeichersysteme weiter genutzt werden könnten.

Neben eines geringeren Primär-Rohstoffverbrauchs forderte Lemke auch, “dass Akkus in Konsumprodukten austauschbar sein müssen und nicht immer das ganze Produkt im Müll landet.” Das von der EU-Kommission geplante Recht auf Reparatur sei gleichermaßen eine Frage des Umwelt- wie des Verbrecherschutzes (Europe.Table berichtete).

Strengere Vorgaben soll es auch für den Herstellungsprozess inklusive Abbau und Einsatz kritischer Rohstoffe geben (Europe.Table berichtete). Um die Einhaltung der Kriterien über den gesamten Lebenszyklus zu dokumentieren, plant die EU die Einführung eines digitalen Produktpasses, der für mehr Transparenz sorgen soll. “Verbraucher wollen wissen, wie die Batterien produziert werden, woher die Rohstoffe kommen und wie hoch der Recycling-Anteil ist”, so Lemke. Gerade in der Elektromobilität gehe es dabei auch um die glaubwürdige Darstellung der Umweltvorteile.

Daneben will die EU mit der neuen Verordnung ein Level Playing Field schaffen. Laut Kommission sind verbindliche und vergleichbare Anforderungen für die Entwicklung einer nachhaltigeren und wettbewerbsfähigeren Batterieindustrie in Europa und weltweit von wesentlicher Bedeutung. Im Januar will der Umweltausschuss des Parlaments über die Kommissionsvorschläge abstimmen, im Februar soll das Plenum folgen. til

Dass Guntram Wolff nach neun Jahren als Bruegel-Direktor aufhört, stand bereits länger fest. Der angesehene Brüsseler Think-Tank hat nun seinen Nachfolger verkündet: Jeromin Zettelmeyer. In Berlin ist der Ökonom noch bekannt als einstiger Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik im Bundeswirtschaftsministerium unter Sigmar Gabriel (SPD).

Derzeit arbeitet Zettelmeyer, 1964 in Malaga geboren, noch für den Internationalen Währungsfonds. Dort ist er stellvertretender Direktor des Strategy and Policy Review Departments. Bei der Washingtoner Institution hatte er seine Karriere 1994 auch begonnen. 2008 wechselte er dann zur Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), 2014 dann ins BMWi. Vor seiner Rückkehr zum IWF arbeitete er als Senior Fellow am Peterson Institute for International Economics (PIIE).

Zettelmeyer soll als Bruegel-Direktor im September 2022 von seinem Vorgänger Guntram Wolff die Geschäfte übernehmen. Der frühere Kommissions- und Bundesbank-Mitarbeiter erreicht dann die maximale Amtszeit als Bruegel-Direktor von neun Jahren. Wolff zählt zu den einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftlern auf EU-Ebene, beriet unter anderem den Rat der Finanzminister. tho

Im Streit um den Notfallrahmen für medizinische Gegenmaßnahmen, der die Rechtsgrundlage für die Arbeit der neuen europäischen Krisenbehörde Hera bildet, haben sich die EU-Staaten auf eine gemeinsame Linie geeinigt. Demnach ist zwar weiterhin geplant, einen Krisenstab einzurichten, der die Maßnahmen für krisenrelevante medizinische Gegenmaßnahmen auf EU-Ebene koordinieren soll. Die Leitung des Krisenstabes wird sich die Kommission allerdings mit dem jeweiligen Ratsvorsitzenden teilen müssen. Die Mitgliedstaaten haben zudem beschlossen, dass die Kommission den Krisenstab zu konsultieren hat, bevor sie etwaige Maßnahmen ergreift.

Die Mitgliedstaaten sollen zudem die Kommission beauftragen können, als zentrale Beschaffungsstelle zu fungieren. Sobald die Kommission beabsichtigt, einen Vertrag abzuschließen, muss sie die betroffenen Mitgliedstaaten informieren. Diese können sich sodann vor Vertragsschluss zu den Entwürfen äußern.

Das nach Ansicht einiger EU-Länder unzureichende Mitspracherecht war der zentrale Kritikpunkt der Mitgliedstaaten an dem Verordnungsvorschlag der EU-Kommission. Die Kommissionspläne sahen Hera nicht als eine eigenständige Behörde vor, sondern als Generaldirektion innerhalb der EU-Kommission. Daher befürchteten die Mitgliedstaaten einen weitgehenden Kontrollverlust über die Maßnahmen im Krisenfall und pochten auf eine stärkere Rolle für sich in der Steuerungsstruktur. Die nun im Ausschuss der ständigen Vertreter (AStV1) erzielte politische Einigung soll zu Beginn des kommenden Jahres im EPSCO offiziell angenommen werden.

Deutschland, Österrreich, Bulgarien und die Niederlande stimmten der Vorlage nicht zu und meldeten einen Prüfvorbehalt an, erzielten damit aber nicht die nötige Sperrminorität. ank

Das Bundeswirtschaftsministerium hat für die teilnehmenden Mitgliedstaaten gestern wie erwartet das zweite “Wichtige Projekt gemeinsamen europäischen Interesses” (IPCEI) im Bereich Mikroelektronik (Europe.Table berichtete) bei der Europäischen Kommission formell vorangemeldet.

Insgesamt 20 der 27 Mitgliedstaaten haben an diesem zweiten IPCEI ihr Teilnahmeinteresse bekundet. Rund 90 Unternehmen aus der Halbleiterindustrie, aus den Bereichen Spezialelektronik, Vorprodukte und Chipdesign haben Vorhaben angemeldet. Wesentlicher Kern der IPCEIs ist die grenzüberschreitende Kooperation, mit der sonst womöglich nicht realisierbare Forschung und Anwendungen ermöglicht werden sollen.

Das Format ist jedoch auch aufgrund der in diesem Rahmen möglichen Subventionen für teilnehmende Unternehmen attraktiv: Erst im November hatte die EU-Kommission die Regeln für die beihilferechtliche Bewertung bei IPCEIs mit Wirkung zum ersten Januar abgeändert.

Industriekommissar Thierry Breton zeigte sich von dem großen Interesse am IPCEI Mikroelektronik II erwartungsgemäß begeistert: Das Vorhaben werde Investitionen für großen, innovativen industriellen Kapazitätsaufbau an allen Engpässen in der Lieferkette ermöglichen, Lieferengpässen entgegenwirken und Innovationen für Europas Führungsrolle bei Mikrochips unterstützen, so Breton in einem Beitrag auf LinkedIn.

Breton betonte darin auch die Rolle des von ihm geplanten Chips Act. Das Gesetzesvorhaben soll massive Investitionen in Europa im Bereich Halbleiterproduktion vereinfachen (Europe.Table berichtete), Forschung und Entwicklung erleichtern und damit die Abhängigkeit von anderen Regionen in kritischen Bereichen verringern. Breton hofft dabei auch auf High-End-Chipfertigung innerhalb der EU.

Allerdings rutscht der Chips Act stückweise nach hinten in der Planung der EU-Kommission für das Jahr 2022: Mittlerweile steht das Prestigevorhaben des französischen Kommissars für die letzte Sitzung vor der Sommerpause 2022 auf dem unverbindlichen Vorhabenplan der Kommission. fst

Die Europäische Kommission hat das mit 900 Millionen Euro ausgestattete Förderprogramm H2Global genehmigt. Das deutsche Projekt zur Unterstützung von Wasserstoff-Importen aus Drittländern stehe im Einklang mit den EU-Beihilfeleitlinien, teilte die Brüsseler Behörde am Montag mit.

Das Programm ist ein Förderinstrument des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Klimaschutz. H2Global soll dazu beitragen, die mittelfristig erheblich ansteigende Nachfrage nach grünem Wasserstoff in der EU zu decken und setzt dabei insbesondere auf ungenutztes Potenzial erneuerbarer Energiequellen außerhalb der EU. Denn um Industrie, Verkehrssektor und Energiewirtschaft vollständig zu dekarbonisieren, ohne dabei die Versorgungssicherheit zu gefährden, werden die eigenen Kapazitäten nicht ausreichen – die EU wird auf Importe angewiesen sein.

Dabei zielt H2Global auf die Förderung eines schnellen Markthochlaufs von grünem Wasserstoff und wasserstoffbasierenden PtX-Produkten wie Ammoniak oder Methanol ab, indem Investitionssicherheit für die beteiligten Marktteilnehmer garantiert wird. So sollen angebotsseitig langfristige Abnahmeverträge und nachfrageseitig kurzfristige Wiederverkaufsverträge abgeschlossen werden. Die Differenz zwischen Angebots- und Nachfragepreisen soll über die Förderung ausgeglichen werden – ähnlich dem Konzept der “Contracts for Difference”.

Kommissionvizepräsidentin Margrethe Vestager begrüßte das Förderprogramm. “Damit werden Projekte unterstützt, die im Einklang mit den Umwelt- und Klimazielen der EU zu einer erheblichen Verringerung der Treibhausgasemissionen führen und dazu beitragen, die steigende Nachfrage nach erneuerbarem Wasserstoff in der Union zu decken”, sagte die für Wettbewerbspolitik zuständige Kommissarin in Brüssel. til

Vor der bevorstehenden Wahl des Parlamentspräsidenten plant die S&D-Fraktion im Europäischen Parlament in der zweiten Januarwoche eine Anhörung der EVP-Kandidatin Roberta Metsola. Die Malteserin ist vor allem wegen ihrer strikten Ablehnung von Abtreibungen umstritten (Europe.Table berichtete). “Wir erwarten Zusagen und Klarstellungen zu einigen wichtigen Themen wie Frauenrechte, Steuergerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und soziale Gerechtigkeit“, so die S&D-Vorsitzende Iratxe García.

Erst nach der Anhörung von EVP-Kandidatin Metsola wollen die Sozialisten über ihr Abstimmungsverhalten entscheiden. García betont, dass ein Votum für Metsola auch von ihren politischen Prioritäten für das Mandat abhängig sei. Diese müssten mit den Prioritäten der S&D, mit 147 Abgeordneten die zweitgrößte Gruppe im Europaparlament, vereinbar sein.

Die Renew-Fraktion im Europaparlament hat Anfang Dezember drei Bedingungen aufgestellt, an die sie ihre Stimme für den nächsten Parlamentspräsidenten knüpft. Auch Metsola hat die Fraktion bereits befragt. Die Beratungen, ob man die EVP-Kandidatin unterstütze, dauerten jedoch weiter an, heißt es aus einem Abgeordnetenbüro auf Anfrage von Europe.Table. “Meine Wahl ist noch nicht getroffen. Wir werden sehen, welche Kandidaten am Ende zur Wahl stehen”, sagte Valérie Hayer, Ko-Vorsitzende der französischen Renew-Delegation der Zeitung Médiapart.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fraktionen zu diesem Zeitpunkt neue Kandidaten ins Rennen schicken, beurteilen Insider aber als äußerst gering. Die Wahl ist bereits für die Januar-Plenarwoche (17.-21.01.21) geplant. Eine Verschiebung wolle niemand riskieren, heißt es in Parlamentskreisen.

Ob auch die Fraktion Grüne/EFA EVP-Kandidatin Metsola im Rahmen einer Anhörung befragen wird, ist laut einer Pressesprecherin noch offen. Klar sei, dass man mit den verschiedenen Kandidaten sprechen werde – Zeitpunkt und Format seien jedoch noch offen, ebenso das Abstimmungsverhalten der Fraktion. David Cormand, Vorsitzender der französischen Delegation der Fraktion Grüne/EFA gibt sich kampfeslustig: Er fordert, dass seine Fraktion die Initiative ergreift, um die Wahl der EVP-Kandidatin Metsola zu stoppen. “Es ist noch nicht zu spät dafür, dass sich die Fraktionen Grüne/EFA, S&D, Renew und GUE/NGL zusammenschließen, um eine gemeinsame progressive Gegenkandidatin zu finden“, sagt Cormand zu Europe.Table. koj

Staatliche Beihilfen unterliegen im Binnenmarkt einer strengen Kontrolle durch die Generaldirektion (GD) Wettbewerb. Das ist die Voraussetzung für einen funktionsfähigen Wettbewerb. Ausnahmen sind begründet, wenn die Beihilfen Ziele von übergeordneten europäischen Interessen verfolgen. Auch in solchen Fällen muss die staatliche Unterstützung geeignet, erforderlich und angemessen sein. Die Zahlungen sollten abnehmend und zeitlich begrenzt sein und die Begünstigten einen Eigenanteil leisten. Die Deckung laufender Betriebskosten bedarf einer besonderen Begründung. Soweit die Theorie.

Doch hält diese auch den Herausforderungen der Praxis stand? Um die Genehmigung der Beihilfen nach objektiven Kriterien zu ermöglichen, stellt die Generaldirektion Wettbewerb so genannte Beihilfeleitlinien auf. Bewegen sich die Mitgliedstaaten innerhalb eines solchen Rahmens, ist die Genehmigung eine Formsache. Genehmigungen außerhalb gibt es kaum – abgesehen von Freistellungen für bestimmte Branchen.

Kniffliger wird die Beihilfen-Praxis für Industriezweige im internationalen Wettbewerb. Durch den Fokus auf den Binnenmarkt spielen Marktverzerrungen im weltweiten Handel keine Rolle. Zahlen Mitgliedstaaten Beihilfen, um Verzerrungen auf dem Weltmarkt auszugleichen, etwa für global gehandelte Rohstoffe, blickt die Generaldirektion Wettbewerb nur auf mögliche Verzerrungen im Binnenmarkt als mögliche Nebenwirkung.

Beim Green Deal droht die Beihilfen-Praxis der erfolgreichen Umsetzung ein Bein zu stellen: So wird zum Beispiel der Ausbau erneuerbarer Energien gefördert. Aber was geschieht mit Unternehmen, die Werkstoffe und Komponenten für die grüne Transformation erzeugen? Die Grundstoffindustrie etwa, deren Produkte in wachsender Menge weltweit gebraucht werden, erhält kaum direkte Förderung, obwohl die CO2-Kosten den internationalen Wettbewerb erheblich verzerren. Die Produktionskosten steigen besonders stark in diesem Wirtschaftszweig. Denn Werkstoffe für den Klimaschutz, Batterien oder die Digitalisierung brauchen viel Energie, vor allem Strom.

Für solche energieintensiven Branchen soll es weiterhin Ausnahmen in den neuen Klima-, Umwelt- und Energie-Beihilfeleitlinien geben. Es geht nämlich nicht um Subventionen, sondern um Entlastungen von Kosten, welche die Wettbewerber in Drittstaaten nicht haben. Aber die Generaldirektion Wettbewerb hatte sich bei ihrem im Sommer 2021 veröffentlichten ursprünglichen Entwurf die allgemeinen Beihilfegrundsätze zu sehr zu Herzen genommen.

Unter der Prämisse eines hohen Eigenanteils, abnehmender Beihilfeintensität und wachsender Gegenleistungen fehlt die Perspektive, um Grund- und Werkstoffe, wie zum Beispiel Nicht-Eisen(NE-)Metalle, in der EU zu produzieren. Denn die Ausgaben für Strom machen bis zu 40 Prozent der Gesamtkosten aus. Wenn Umlagen für erneuerbare Energien und indirekte Kosten im Strompreis nur anteilig und von Jahr zu Jahr weniger ausgeglichen werden dürfen, schnellen die Belastungen für die NE-Metallindustrie in die Höhe.

Inzwischen hat die Generaldirektion Wettbewerb ihren Entwurf nachgebessert. Die Beihilfeintensität soll wieder erhöht und vor allem die Belastung auf der Unternehmensebene von solchen Sektoren, die unter einem besonderen Risiko stehen, begrenzt werden. Dies ist ein richtiger Schritt. Denn die Transformation zur grünen Industrie braucht enorme Mengen an Strom, der aus erneuerbaren Quellen stammt und zu international wettbewerbsfähigen Preisen zur Verfügung steht. Wichtig ist, auch den Buntmetallgießereien – wie allen anderen NE-Metallbranchen – einen Zugang zu ermöglichen. Wir schlagen vor, im Anwendungsbereich alle staatliche Stromkostenbestandteile zu erfassen, die direkt mit der Energiewende zusammenhängen. Denn auch die Kosten für die Infrastruktur – Netze, Speicher, Redispatch, Kraftwerksreserven, usw. – führen zu Mehrkosten für die Industrie.

Auf dem Weltmarkt befinden sich einzelne privatwirtschaftliche Unternehmen zunehmend in einem Wettbewerb mit Staaten. China betreibt eine strategische Industriepolitik. Das Spektrum der Marktverzerrungen ist breit und wird von der europäischen Handelspolitik aufgegriffen. Anti-Dumping und Anti-Subventions-Zölle bieten einen teilweisen Schutz. Bei der Beurteilung von Beihilfen muss klar sein, dass die tiefen Taschen des chinesischen Staates gezielt geöffnet werden, um den Weltmarkt zu erobern und die westliche Welt anschließend von Lieferungen aus China abhängig zu machen. Ein aktuelles Beispiel ist Magnesium als unverzichtbares Legierungsmetall für alle Aluminiumanwendungen.

Staatliche Beihilfen sind nur der zweitbeste Weg, um Produktion von Grund- und Werkstoffen in der EU zu halten und auszubauen. Dennoch sollte die EU-Beihilfen-Politik die Ziele des Green Deal, die Sicherung der Rohstoffversorgung und internationale Marktverzerrungen stärker in den Blick nehmen. Milliardeninvestitionen für die Klimaneutralität und die Resilienz unseres Kontinents dürfen nicht vom Beihilfenrecht ausgebremst werden. Es ist an der Zeit, das Beihilfenrecht und seine Kontrolle zu reformieren.

Olaf Scholz hält das Thema für “völlig überbewertet”, und doch könnte es den Bundeskanzler und dessen Mitarbeiter auch über die Feiertage auf Trab halten: die EU-Klimataxonomie. Das Kollegium der Kommissare werde den Entwurf des delegierten Rechtsaktes “höchstwahrscheinlich” noch in seiner Sitzung vor der Weihnachtspause diskutieren, sagte Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius am Montagabend.

Die interessierte Öffentlichkeit dürfte die Vorlage zwar zunächst nicht zu sehen bekommen. Der Entwurf wird aber mit Vertretern der Mitgliedstaaten und Experten der Platform on Sustainable Finance konsultiert. Danach wird er von der Kommission beschlossen und veröffentlicht. Laut Industriekommissar Thierry Breton könnte das Mitte Januar so weit sein. Anschließend haben Rat und Europaparlament vier Wochen Zeit, dagegen Einspruch zu erheben – wobei die Hürden dafür sehr hoch sind.

Richtig Spannung kommt ohnehin nicht mehr auf. Kaum jemand bezweifelt noch, dass der Kommissionsvorschlag vorsehen wird, Atomkraftwerke als grün und Gas als Übergangstechnologie einzustufen. Verbissen verhandelt wird nur um die Frage: mit welchen Einschränkungen? Bis zu welchem Enddatum gilt die Einstufung für Gaskraftwerke? Welche Performancegrenzen müssen diese erfüllen und wie werden sie berechnet?

Technische Details, zweifellos, die aber in den vergangenen Wochen Kommissionspräsidentin, Bundeskanzler und Staatspräsidenten beschäftigt haben. Und nun wohl auch noch über Weihnachten und Silvester beschäftigen werden. Alle anderen dürfen dieses “völlig überbewertete” Thema hingegen wohl erst einmal hinter sich lassen. Till Hoppe

Olaf Scholz weilte gestern zum Antrittsbesuch in Rom. Der Bundeskanzler lobte dort nicht nur die Kompetenz von Ministerpräsident Mario Draghi, sondern verabredete auch einen gemeinsamen “Aktionsplan” zur besseren Kooperation, zunächst ohne Einzelheiten zu nennen.

Wer über welche Teile der europäischen Klimapolitik beraten darf, darüber entscheidet nicht zuletzt Charles Michel. Der Präsident des Europäischen Rates setzte die Energiekrise auf die Agenda der Staats- und Regierungschefs, wie beim Gipfel am vergangenen Donnerstag. Die technischen Elemente des Fit for 55-Pakets bleiben hingegen dem politisch weniger aufgeladenen und fachlich versierten Umweltrat vorbehalten.

Dort standen die Klimamaßnahmen auch gestern auf der Agenda. Lukas Scheid hat sich genauer angesehen, wie die Mitgliedstaaten die sozialen Auswirkungen der europäischen Klimapolitik auffangen wollen. Aber die Finanzierung ist noch weitgehend ungeklärt. Und einige Mitgliedstaaten wollen einfach weniger Klimapolitik – dann brauche man auch keinen sozialen Ausgleich.

Im Anschluss an das Treffen verriet Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius, womit sich das Kollegium der Kommissare “höchstwahrscheinlich” noch vor der Weihnachtspause beschäftigen werde: dem delegierten Rechtsakt zur Klimataxonomie. Der vertrauliche Entwurf wird dann Experten zur Bewertung vorgelegt, bevor die Behörde ihn beschließt und veröffentlicht. Was das für die Weihnachtspläne von Olaf Scholz und uns anderen bedeutet, lesen Sie im Apéropa.

Noch am Mittwoch dürfte die Behörde ebenfalls die neuen Leitlinien für Klima- und Energiebeihilfen vorlegen, im Fachjargon KUEBLL genannt. Im heutigen Gastbeitrag erklärt Michael Niese von der Wirtschaftsvereinigung Metalle, warum die Wettbewerbshüter dabei nicht das Kind mit dem Bade ausschütten sollten.

Deutschlands und Europas Klimaziele werden ohne einen massiven Ausbau der Solarenergie jedenfalls kaum zu erreichen sein. Doch das bringt menschenrechtspolitische Probleme mit sich, wie sich am Beispiel Xinjiangs zeigt: Aus der Region, in der Pekings Machthaber die Minderheit der Uiguren brutal unterdrücken, kommt etwa die Hälfte eines für die Herstellung von Solarpanelen wichtigen Rohmaterials. Nico Beckert hat den Zielkonflikt zwischen sauberen Lieferketten und sauberen Stromquellen analysiert.

Sauberer werden sollen auch Batterien: Die neue Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat ein ambitioniertes Vorgehen auf EU-Ebene eingefordert. Was damit gemeint ist und wie die Ziele erreicht werden sollen, schlüsselt Ihnen Timo Landenberger auf.

Gesundheit ist in diesen Tagen wieder in aller Munde – auch die EU nimmt in der Pandemie eine größere Rolle ein, als ihr bislang von den Mitgliedstaaten zugestanden wurde. Für die neue EU-Gesundheitsbehörde Hera haben sie nun ihre Mitspracherechte festgezurrt, berichtet Eugenie Ankowitsch.

In Brüssel gilt er als einflussreich, jetzt ist für den 2022 ausscheidenden Guntram Wolff ein Nachfolger als Chef des Think-Tanks Bruegel gefunden. Wahrscheinlich, aber noch nicht klar ist, ob die Malteserin Roberta Metsola nächste Europaparlamentspräsidentin wird. Während die Liberalen sie bereits zum Gespräch baten, haben die Sozialdemokraten im EP nun für Januar eine Anhörung angekündigt – und bei den Grünen macht sich Revolutionsstimmung breit.

Das im Juli von der EU-Kommission vorgestellte Fit for 55-Paket enthält einen Vorschlag, der die Negativfolgen der Klimaschutzmaßnahmen für die Zivilbevölkerung möglichst gering halten soll. Durch den Klima-Sozialfonds (Social Climate Fund; SCF) möchte man jene bedürftigen Haushalte und Kleinstunternehmen unterstützen, die durch getroffene Maßnahmen existenziell bedroht würden.

72,2 Milliarden Euro möchte die Kommission dafür ab 2025 bereitstellen, finanziert durch die Erweiterung des Emissionshandelssystems auf die Sektoren Gebäude und Verkehr – auch ETS 2 genannt. So würde ein Teil der Gewinne aus dem Verkauf von Emissionsrechten entweder als Direktzahlungen an Privathaushalte oder als Investitionshilfen zur Emissionsvermeidung an Unternehmen gehen. Die Idee hinter den Investitionshilfen: Wer Emissionen vermeidet, spart bares Geld, da Emissionen durch einen CO₂-Preis teurer werden.

Im Grundsatz sind sich die EU-Staaten einig, dass die sozialen Auswirkungen der Klimapolitik so gering wie möglich gehalten werden müssen und dass ein Förderfonds dies bezwecken kann. Allerdings stoßen die bisherigen Finanzierungspläne der Kommission bei einigen Mitgliedstaaten bitter auf. Die Ausweitung des ETS auf Gebäude und Verkehr gilt nicht als der beliebteste Teil des Fit for 55-Pakets. Polen möchte den ETS 2 am liebsten ganz streichen. Die Regierung in Warschau fürchtet zusätzliche Lasten für besonders vulnerable Gruppen. Den Klima-Sozialfonds hätte Polen dann aber doch gerne und fordert, dass er nicht an die Einnahmen aus dem ETS 2 gekoppelt wird.

Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler hob diese Verknüpfung beim Umweltrat hingegen besonders hervor. Wien unterstützt die Ausweitung des ETS auf Gebäude und Verkehr unter der Bedingung, dass für beide Sektoren ambitionierte Standards eingeführt werden, die zu strukturellen Emissionsminderungen führen und nicht einzig die Verbraucher:innen durch den CO₂-Preis belastet werden. Österreich sei vielmehr skeptisch bei der genauen Ausgestaltung des SCF, da dieser einen Eingriff in den mehrjährigen Finanzrahmen der EU bedeuten und Eigenmittel der Mitgliedstaaten einfordern würde. Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Mitgliedstaaten dieselbe Summe wie die EU-Kommission bereitstellen – also zusätzliche 72,2 Milliarden Euro. Gewessler regte an, über eine “alternative finanzielle Konstruktion” des SCF nachzudenken.

Letzteres träfe auch in Budapest auf Zustimmung. Zwar will die ungarische Regierung gar keinen Klima-Sozialfonds, sondern sähe stattdessen lieber den Modernisierungsfonds der EU durch weitere finanzielle Mittel gestärkt. Falls der SCF aber doch das Licht der Welt erblicke, solle man nicht den Pauschalbeitrag der Mitgliedstaaten von 50 Prozent ansetzen. Sondern einen individuellen nationalen Beitrag gemessen am Entwicklungsstand des jeweiligen Landes, erklärte Ungarn gestern in Brüssel. Einen CO₂-Preis für Gebäude und Verkehr will Budapest nach Möglichkeit ebenfalls verhindern.

Tschechien fürchtet gar um die Akzeptanz der europäischen Klimapolitik in der Bevölkerung, wenn die Preise im Verkehrs- und Gebäudesektor durch die ETS-Erweiterung steigen. Zwar könne der SCF eine Lösung sein, doch klinge der Vorschlag der Kommission sehr verwaltungsintensiv. Zudem wisse man nicht, ob der SCF tatsächlich in der Lage sei, die sozialen Herausforderungen durch steigende CO₂-Preise abzufedern, hieß es am Montag von der erst am vergangenen Freitag ins Amt gekommenen christdemokratischen tschechischen Umweltministerin Anna Hubáčková.

Deutschland gilt als lautstärkster Unterstützer der Kommissionspläne zur ETS-Ausweitung. Beim Umweltrat vertrat Staatssekretär Patrick Graichen aus dem neuen Bundeswirtschafts- und Klimaministerium die deutsche Position bei der Debatte um das Fit for 55-Paket (Bundesumweltministerin Steffi Lemke sprach für die Themen den Natur- und Verbraucherschutz betreffend).

Graichen betonte, dass mit der neuen Bundesregierung neuer Schwung in die Klimapolitik komme und erklärte, dass Deutschland sich für einen CO₂-Mindestpreis von 60 Euro pro Tonne ausspricht, was auch für den ETS 2 gelten würde. “Die Preise müssen in die richtige Richtung zeigen, damit man tatsächlich zu den Emissionsminderungen kommt, die nötig sind”, begründete der Staatssekretär die Forderung. Graichen plädierte insgesamt für ein ambitioniertes Paket mit sozialem Ausgleich. Wie der soziale Ausgleich aussehen könnte, müsse noch diskutiert werden.

Der für die Fit for 55-Vorhaben zuständige Kommissar und Exekutiv-Vizepräsident Frans Timmermans zeigte sich zum Abschluss des Meinungsaustauschs sogar offen für Alternativen zur ETS-Ausweitung. Allerdings stellte er auch klar, dass diese Alternativen Europa genauso auf Kurs der Klimaziele für 2030 und 2050 bringen müssten. Timmermans verteidigte die Ausweitung des ETS damit, dass einzig im Transportbereich nach wie vor die Emissionen steigen und im Gebäudesektor zu langsam sinken (Europe.Table berichtete). Der ETS habe gezeigt, dass er funktioniere und müsse daher ausgeweitet werden. Es sei jedoch genauso Aufgabe der Kommission und der Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass aufgrund der europäischen Klimapläne niemand zurückgelassen werden, so Timmermans.

Verhandelt wurde beim Umweltrat nicht, sodass es ab Januar an der französischen Ratspräsidentschaft ist, die Mitgliedstaaten in ihren unterschiedlichen Ansichten zu vereinen, wie der soziale Ausgleich zu den Klimaschutzplänen gestaltet wird.

Beim Ausbau der erneuerbaren Energien hat die neue Bundesregierung einiges vor. Sie will “alle geeigneten Dachflächen” für die Solarenergie nutzen. Bis 2030 sollen ca. 200 Gigawatt an Fotovoltaik-Kapazität erreicht sein. Das bedeutet eine Vervierfachung der aktuell installierten Leistung. Dafür will die Ampel-Koalition viele “Hürden für den Ausbau” aus dem Weg räumen. So steht es im Koalitionsvertrag.

Eine große Hürde, die dort nicht genannt wird, ist die Lieferkette der Solarindustrie. Ein großer Teil des Grundstoffs von Solarzellen, Polysilizium, stammt aus der autonomen Region Xinjiang. Es stehen jedoch Vorwürfe im Raum, dass dieses Polysilizium durch Zwangsarbeit der Volksgruppe der Uiguren aus China hergestellt wird. Diese Mischung führt potenziell zu erheblichen Problemen, wenn künftig ethische Maßstäbe für die Lieferkette gelten sollen.

Jüngst hat jedoch Außenministerin Annalena Baerbock eine eindeutigere Politik gegen Menschenrechtsverletzungen in China angekündigt. “Wenn es keinen Zugang mehr gibt für Produkte, die aus Regionen wie Xinjiang stammen, wo Zwangsarbeit gängige Praxis ist, ist das für ein Exportland wie China ein großes Problem”, sagte sie in einem Interview mit Taz und China.Table.

Doch nicht nur China stünde dann vor einem Problem. Auch der Ausbau der Solar-Energie in Deutschland könnte ins Stocken geraten. Viel des Polysiliziums wird direkt in China weiterverarbeitet. Die Volksrepublik ist Weltmarktführer im Solarbereich und dominiert alle Produktionsschritte. Weltweit stammen drei von vier Solarmodulen und 83 Prozent der Solarzellen aus China. Beim Ausgangsstoff Polysilizium dominiert China 77 Prozent des Weltmarktes. Xinjiang spielt hier wiederum eine besondere Rolle. Geschätzt 50 Prozent der weltweiten Produktion von Polysilizium stammen aus der westchinesischen Region.

Für die Herstellung von Polysilizium und dem Vorprodukt Siliziummetall sind große Mengen Energie nötig. In Xinjiang gibt es sie im Überfluss. In kaum einem anderen Landesteil sind der Strom und die Prozesshitze zur Herstellung von Polysilizium so günstig. Vier der größten Hersteller der Welt haben Fabriken in Xinjiang, wie Recherchen von Bloomberg zeigen. Gegen drei Produzenten wurden Vorwürfe laut, dass in ihren Fabriken Zwangsarbeit stattfinde.

Die Vorwürfe beruhen auf Analysen der Beratungsfirmen Horizon Advisory und S&P Global Market Intelligence sowie auf Recherchen des Xinjiang-Forschers Adrian Zenz. Sie kommen unabhängig voneinander zu dem Schluss, dass bei der Herstellung von Polysilizium hunderte Zwangsarbeiter eingesetzt werden. Einem Recherche-Team von Bloomberg wurde der Zutritt in die Fabriken verwehrt. Die Journalisten haben keinen Einblick in die Produktion erhalten und deuten das als Zeichen, dass die Hersteller etwas zu verbergen haben.

Andere Experten geben jedoch zum Teil Entwarnung. Zwar sieht der chinesische Weltmarktanteil auf dem Papier sehr hoch aus. Doch ein großer Teil davon bleibt im Inland. Kein anderes Land installiert so viele Solarmodule wie China. Ein großer Teil der heimischen Produktion geht also gar nicht in den Export.

Außerdem gibt es noch die andere Hälfte der chinesischen Produktion in Regionen außerhalb Xinjiangs. Zusammen mit der Herstellung in anderen Weltgegenden kommen genug Solarmodule zusammen, um den Bedarf zu decken. “Die USA und Europa zusammen hatten 2020 einen Anteil an den weltweiten PV-Neuinstallationen von rund 30 Prozent”, sagt Marktbeobachter Johannes Bernreuter von der Beratungsfirma Bernreuter Research. “Rechnerisch ist also momentan genügend Polysilizium für die USA und Europa vorhanden, das nicht von Xinjiang tangiert ist”

Überraschend ist, dass weder die Statistikbehörde der EU (Eurostat) noch das Statistische Bundesamt über aufgeschlüsselte Daten verfügen, wie viele Solarzellen und -module Deutschland aus China importiert.

Doch wenn westliche Käufer Solarzellen und -module aus China kaufen, standen sie bisher vor einem Problem: Bei der Herstellung wird Polysilizium aus verschiedenen Quellen gemischt. Es könnte gut sein, dass auch Ausgangsstoff aus Xinjiang dabei ist, der mit Zwangsarbeit hergestellt wurde. Allerdings richten sich die chinesischen Hersteller auf die Bedürfnisse des Westens ein. Einige Firmen produzieren vermutlich Xinjiang-freie Wafer und verwenden sie in ihren Solarmodulen für den Export in die USA und Europa, erläutert Bernreuter. “Sie können auch plausibel dokumentieren, dass die Solarmodule und -zellen keine Vorprodukte aus Xinjiang enthalten”.

Demnach könnten sich die Stoffströme einfach aufteilen: Xinjiang-freie Produkte werden für den Export hergestellt. Solarmodule, deren Ausgangsstoff mit Zwangsarbeit hergestellt wird, werden aufgrund der hohen inländischen Nachfrage weiterhin in China verbaut. Westliche Sanktionen und Boykotte von Polysilizium aus Xinjiang hätten somit kaum Effekte. Bernreuter kritisiert: “Zugespitzt formuliert: Der Westen erleichtert sein Gewissen, aber den Uiguren geht es nicht besser“. Allerdings sollte man Sanktionen als politisches Signal nicht unterschätzen, fügt Bernreuter hinzu.

Ein weiteres Problem in der Solar-Lieferkette ist der Ausgangsstoff für Polysilizium: das sogenannte metallurgische Silizium. Die chinesischen Hersteller dieses hochreinen Siliziums haben kein Interesse an Transparenz. Importeure können also kaum sicherzustellen, dass keine Zwangsarbeit bei der Herstellung von metallurgischem Silizium verwendet wird.

Einige westliche und asiatische Hersteller von Polysilizium haben ihre Geschäftsbeziehungen zum größten Produzenten von metallurgischem Silizium, Hoshine Silicon aus Xinjiang, deswegen beendet. Zudem hat die US-Zollbehörde Maßnahmen gegen Hoshine ergriffen. Es gebe Informationen, dass das Unternehmen Zwangsarbeit einsetze, so die Behörde. Produkte von Hoshine werden durch den Zoll in US-Häfen konfisziert.

Doch damit ist die Lage mitnichten geklärt. Die USA beraten derzeit über weitere Maßnahmen, um Zwangsarbeit in Xinjiang in importierten Produkten auszuschließen. Da diese noch deutlich weiter reichen, verringert sie das Volumen von legal importierbaren Ausgangsstoffen weiter. Jüngst haben sich das US-Repräsentantenhaus und der Senat auf einen Gesetzesvorschlag geeinigt, der Produkte aus Xinjiang generell unter den Verdacht der Zwangsarbeit stellt (China.Table berichtete).

Die Beweislast wird dadurch umgekehrt. Der Import aus der Region Chinas würde verboten, solange der US-Regierung keine belastbaren Beweise vorgelegt werden, dass bei der Herstellung keine Zwangsarbeit genutzt wurde. US-Präsident Biden muss dem Gesetz noch zustimmen. Die Republikaner werfen Biden eine Verzögerungstaktik vor, da das Gesetz den Ausbau der erneuerbaren Energien erschwere. Bidens Pläne zum Ausbau der Solarenergie sind ähnlich ambitioniert wie die der neuen Bundesregierung. Bis 2050 soll gut die Hälfte des US-Stroms durch Sonnenenergie hergestellt werden. Derzeit sind es lediglich vier Prozent.

Doch laut Experten könnte das US-Gesetz für die Solar-Lieferkette wirkungslos bleiben. Sollte der US-Gesetzesentwurf im kommenden Jahr in Kraft treten, seien die chinesischen Hersteller schon vorbereitet. “Wir gehen davon aus, dass die Hersteller von Solar-Wafern – die sich alle in China befinden – dann in der Lage sein werden, die Lieferketten für verschiedene Märkte zu trennen“, sagt Jenny Chase von Bloomberg NEF.

Eine weitere Frage wird sein, ob die Abnehmerländer den Anbietern die Herkunftsangaben einfach so glauben. Solar-Lieferketten sind derzeit jedoch noch so komplex, dass es schwer möglich ist, wirklich komplett Xinjiang-freie Solarmodule und -zellen herzustellen. Industrieexperte Bernreuter rät der Branche daher, auf Sicherheit zu spielen und sich von China unabhängiger zu machen. “Es führt kein Weg daran vorbei, neue Solarlieferketten außerhalb Chinas aufzubauen.” Das könnte den Preis der Module um circa zehn Prozent erhöhen. “Wenn Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien (ESG) für sie kein Lippenbekenntnis sind, müssen Anleger und Verbraucher bereit sein, diesen Preis zu zahlen”, so Bernreuter.

Auch die neue Bundesregierung deutet Handlungswillen an. Das Auswärtige Amt teilt mit, die Regierung wolle “ein mögliches Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit auf europäischer Ebene unterstützen”. Ebenso soll das europäische Lieferkettengesetz “unterstützt” werden. Klare Kante gegen Zwangsarbeit in Xinjiang klingt jedoch anders.

22.12.2021 – 20:00-21:00 Uhr, online

FNF, Diskussion Deutschland und die Volksgesundheit – Politik zwischen Impfpflicht und Cannabis-Legalisierung

Die Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) beschäftigt sich mit dem Spannungsfeld von staatlichen Vorschriften und freien Entscheidungen des Einzelnen im Gesundheitsbereich. INFOS

Die Modernisierung der EU-Rechtsvorschriften für Batterien war einer der zentralen Punkte beim Treffen der EU-Umweltminister:innen am Montag in Brüssel. Mit der Digitalisierung sowie der Umsetzung der Klimaschutz-Maßnahmen wird der Bedarf an Batterien in den nächsten Jahren weiter ansteigen, weshalb die EU die Vorschriften zur Herstellung, Nutzung, zum Recycling sowie zur Entsorgung an ihre Green-Deal-Ziele anpassen will.

Besonders wichtig sei dabei ein umfassender Ansatz, der den gesamten Lebenszyklus der Batterien in den Blick nehme, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke am Montag in Brüssel und forderte von der EU-Kommission ein engagiertes Vorgehen. Die Grünen-Politikerin betonte, eine strengere Produktpolitik gehöre zu den Prioritäten der neuen Bundesregierung. Darunter falle auch die Erweiterung der Herstellerverantwortung auf EU-Ebene.

Bislang beschränkt sich die EU-politische Regulierung von Batterien auf deren Entsorgung. Das soll sich durch die neue Verordnung im Rahmen des Aktionsplans Kreislaufwirtschaft nun ändern. Vorgesehen sind unter anderem konkrete Zielvorgaben für den Gehalt an recyceltem Material sowie für die Sammlung von Batterien am Ende ihrer Lebensdauer.

So soll die derzeitige Sammelquote schrittweise von 45 Prozent auf 65 Prozent im Jahr 2025 und 70 Prozent im Jahr 2030 steigen, damit wertvolle Materialien wie Lithium, Nickel oder Kobalt für die Wirtschaft nicht verloren gehen. Außerdem sieht der Vorschlag der EU-Kommission die Umnutzung von Batterien aus Elektroautos vor, die beispielsweise als stationäre Energiespeichersysteme weiter genutzt werden könnten.

Neben eines geringeren Primär-Rohstoffverbrauchs forderte Lemke auch, “dass Akkus in Konsumprodukten austauschbar sein müssen und nicht immer das ganze Produkt im Müll landet.” Das von der EU-Kommission geplante Recht auf Reparatur sei gleichermaßen eine Frage des Umwelt- wie des Verbrecherschutzes (Europe.Table berichtete).

Strengere Vorgaben soll es auch für den Herstellungsprozess inklusive Abbau und Einsatz kritischer Rohstoffe geben (Europe.Table berichtete). Um die Einhaltung der Kriterien über den gesamten Lebenszyklus zu dokumentieren, plant die EU die Einführung eines digitalen Produktpasses, der für mehr Transparenz sorgen soll. “Verbraucher wollen wissen, wie die Batterien produziert werden, woher die Rohstoffe kommen und wie hoch der Recycling-Anteil ist”, so Lemke. Gerade in der Elektromobilität gehe es dabei auch um die glaubwürdige Darstellung der Umweltvorteile.

Daneben will die EU mit der neuen Verordnung ein Level Playing Field schaffen. Laut Kommission sind verbindliche und vergleichbare Anforderungen für die Entwicklung einer nachhaltigeren und wettbewerbsfähigeren Batterieindustrie in Europa und weltweit von wesentlicher Bedeutung. Im Januar will der Umweltausschuss des Parlaments über die Kommissionsvorschläge abstimmen, im Februar soll das Plenum folgen. til

Dass Guntram Wolff nach neun Jahren als Bruegel-Direktor aufhört, stand bereits länger fest. Der angesehene Brüsseler Think-Tank hat nun seinen Nachfolger verkündet: Jeromin Zettelmeyer. In Berlin ist der Ökonom noch bekannt als einstiger Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik im Bundeswirtschaftsministerium unter Sigmar Gabriel (SPD).

Derzeit arbeitet Zettelmeyer, 1964 in Malaga geboren, noch für den Internationalen Währungsfonds. Dort ist er stellvertretender Direktor des Strategy and Policy Review Departments. Bei der Washingtoner Institution hatte er seine Karriere 1994 auch begonnen. 2008 wechselte er dann zur Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), 2014 dann ins BMWi. Vor seiner Rückkehr zum IWF arbeitete er als Senior Fellow am Peterson Institute for International Economics (PIIE).

Zettelmeyer soll als Bruegel-Direktor im September 2022 von seinem Vorgänger Guntram Wolff die Geschäfte übernehmen. Der frühere Kommissions- und Bundesbank-Mitarbeiter erreicht dann die maximale Amtszeit als Bruegel-Direktor von neun Jahren. Wolff zählt zu den einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftlern auf EU-Ebene, beriet unter anderem den Rat der Finanzminister. tho

Im Streit um den Notfallrahmen für medizinische Gegenmaßnahmen, der die Rechtsgrundlage für die Arbeit der neuen europäischen Krisenbehörde Hera bildet, haben sich die EU-Staaten auf eine gemeinsame Linie geeinigt. Demnach ist zwar weiterhin geplant, einen Krisenstab einzurichten, der die Maßnahmen für krisenrelevante medizinische Gegenmaßnahmen auf EU-Ebene koordinieren soll. Die Leitung des Krisenstabes wird sich die Kommission allerdings mit dem jeweiligen Ratsvorsitzenden teilen müssen. Die Mitgliedstaaten haben zudem beschlossen, dass die Kommission den Krisenstab zu konsultieren hat, bevor sie etwaige Maßnahmen ergreift.

Die Mitgliedstaaten sollen zudem die Kommission beauftragen können, als zentrale Beschaffungsstelle zu fungieren. Sobald die Kommission beabsichtigt, einen Vertrag abzuschließen, muss sie die betroffenen Mitgliedstaaten informieren. Diese können sich sodann vor Vertragsschluss zu den Entwürfen äußern.

Das nach Ansicht einiger EU-Länder unzureichende Mitspracherecht war der zentrale Kritikpunkt der Mitgliedstaaten an dem Verordnungsvorschlag der EU-Kommission. Die Kommissionspläne sahen Hera nicht als eine eigenständige Behörde vor, sondern als Generaldirektion innerhalb der EU-Kommission. Daher befürchteten die Mitgliedstaaten einen weitgehenden Kontrollverlust über die Maßnahmen im Krisenfall und pochten auf eine stärkere Rolle für sich in der Steuerungsstruktur. Die nun im Ausschuss der ständigen Vertreter (AStV1) erzielte politische Einigung soll zu Beginn des kommenden Jahres im EPSCO offiziell angenommen werden.

Deutschland, Österrreich, Bulgarien und die Niederlande stimmten der Vorlage nicht zu und meldeten einen Prüfvorbehalt an, erzielten damit aber nicht die nötige Sperrminorität. ank

Das Bundeswirtschaftsministerium hat für die teilnehmenden Mitgliedstaaten gestern wie erwartet das zweite “Wichtige Projekt gemeinsamen europäischen Interesses” (IPCEI) im Bereich Mikroelektronik (Europe.Table berichtete) bei der Europäischen Kommission formell vorangemeldet.

Insgesamt 20 der 27 Mitgliedstaaten haben an diesem zweiten IPCEI ihr Teilnahmeinteresse bekundet. Rund 90 Unternehmen aus der Halbleiterindustrie, aus den Bereichen Spezialelektronik, Vorprodukte und Chipdesign haben Vorhaben angemeldet. Wesentlicher Kern der IPCEIs ist die grenzüberschreitende Kooperation, mit der sonst womöglich nicht realisierbare Forschung und Anwendungen ermöglicht werden sollen.

Das Format ist jedoch auch aufgrund der in diesem Rahmen möglichen Subventionen für teilnehmende Unternehmen attraktiv: Erst im November hatte die EU-Kommission die Regeln für die beihilferechtliche Bewertung bei IPCEIs mit Wirkung zum ersten Januar abgeändert.

Industriekommissar Thierry Breton zeigte sich von dem großen Interesse am IPCEI Mikroelektronik II erwartungsgemäß begeistert: Das Vorhaben werde Investitionen für großen, innovativen industriellen Kapazitätsaufbau an allen Engpässen in der Lieferkette ermöglichen, Lieferengpässen entgegenwirken und Innovationen für Europas Führungsrolle bei Mikrochips unterstützen, so Breton in einem Beitrag auf LinkedIn.

Breton betonte darin auch die Rolle des von ihm geplanten Chips Act. Das Gesetzesvorhaben soll massive Investitionen in Europa im Bereich Halbleiterproduktion vereinfachen (Europe.Table berichtete), Forschung und Entwicklung erleichtern und damit die Abhängigkeit von anderen Regionen in kritischen Bereichen verringern. Breton hofft dabei auch auf High-End-Chipfertigung innerhalb der EU.

Allerdings rutscht der Chips Act stückweise nach hinten in der Planung der EU-Kommission für das Jahr 2022: Mittlerweile steht das Prestigevorhaben des französischen Kommissars für die letzte Sitzung vor der Sommerpause 2022 auf dem unverbindlichen Vorhabenplan der Kommission. fst

Die Europäische Kommission hat das mit 900 Millionen Euro ausgestattete Förderprogramm H2Global genehmigt. Das deutsche Projekt zur Unterstützung von Wasserstoff-Importen aus Drittländern stehe im Einklang mit den EU-Beihilfeleitlinien, teilte die Brüsseler Behörde am Montag mit.

Das Programm ist ein Förderinstrument des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Klimaschutz. H2Global soll dazu beitragen, die mittelfristig erheblich ansteigende Nachfrage nach grünem Wasserstoff in der EU zu decken und setzt dabei insbesondere auf ungenutztes Potenzial erneuerbarer Energiequellen außerhalb der EU. Denn um Industrie, Verkehrssektor und Energiewirtschaft vollständig zu dekarbonisieren, ohne dabei die Versorgungssicherheit zu gefährden, werden die eigenen Kapazitäten nicht ausreichen – die EU wird auf Importe angewiesen sein.

Dabei zielt H2Global auf die Förderung eines schnellen Markthochlaufs von grünem Wasserstoff und wasserstoffbasierenden PtX-Produkten wie Ammoniak oder Methanol ab, indem Investitionssicherheit für die beteiligten Marktteilnehmer garantiert wird. So sollen angebotsseitig langfristige Abnahmeverträge und nachfrageseitig kurzfristige Wiederverkaufsverträge abgeschlossen werden. Die Differenz zwischen Angebots- und Nachfragepreisen soll über die Förderung ausgeglichen werden – ähnlich dem Konzept der “Contracts for Difference”.

Kommissionvizepräsidentin Margrethe Vestager begrüßte das Förderprogramm. “Damit werden Projekte unterstützt, die im Einklang mit den Umwelt- und Klimazielen der EU zu einer erheblichen Verringerung der Treibhausgasemissionen führen und dazu beitragen, die steigende Nachfrage nach erneuerbarem Wasserstoff in der Union zu decken”, sagte die für Wettbewerbspolitik zuständige Kommissarin in Brüssel. til

Vor der bevorstehenden Wahl des Parlamentspräsidenten plant die S&D-Fraktion im Europäischen Parlament in der zweiten Januarwoche eine Anhörung der EVP-Kandidatin Roberta Metsola. Die Malteserin ist vor allem wegen ihrer strikten Ablehnung von Abtreibungen umstritten (Europe.Table berichtete). “Wir erwarten Zusagen und Klarstellungen zu einigen wichtigen Themen wie Frauenrechte, Steuergerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und soziale Gerechtigkeit“, so die S&D-Vorsitzende Iratxe García.

Erst nach der Anhörung von EVP-Kandidatin Metsola wollen die Sozialisten über ihr Abstimmungsverhalten entscheiden. García betont, dass ein Votum für Metsola auch von ihren politischen Prioritäten für das Mandat abhängig sei. Diese müssten mit den Prioritäten der S&D, mit 147 Abgeordneten die zweitgrößte Gruppe im Europaparlament, vereinbar sein.

Die Renew-Fraktion im Europaparlament hat Anfang Dezember drei Bedingungen aufgestellt, an die sie ihre Stimme für den nächsten Parlamentspräsidenten knüpft. Auch Metsola hat die Fraktion bereits befragt. Die Beratungen, ob man die EVP-Kandidatin unterstütze, dauerten jedoch weiter an, heißt es aus einem Abgeordnetenbüro auf Anfrage von Europe.Table. “Meine Wahl ist noch nicht getroffen. Wir werden sehen, welche Kandidaten am Ende zur Wahl stehen”, sagte Valérie Hayer, Ko-Vorsitzende der französischen Renew-Delegation der Zeitung Médiapart.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fraktionen zu diesem Zeitpunkt neue Kandidaten ins Rennen schicken, beurteilen Insider aber als äußerst gering. Die Wahl ist bereits für die Januar-Plenarwoche (17.-21.01.21) geplant. Eine Verschiebung wolle niemand riskieren, heißt es in Parlamentskreisen.

Ob auch die Fraktion Grüne/EFA EVP-Kandidatin Metsola im Rahmen einer Anhörung befragen wird, ist laut einer Pressesprecherin noch offen. Klar sei, dass man mit den verschiedenen Kandidaten sprechen werde – Zeitpunkt und Format seien jedoch noch offen, ebenso das Abstimmungsverhalten der Fraktion. David Cormand, Vorsitzender der französischen Delegation der Fraktion Grüne/EFA gibt sich kampfeslustig: Er fordert, dass seine Fraktion die Initiative ergreift, um die Wahl der EVP-Kandidatin Metsola zu stoppen. “Es ist noch nicht zu spät dafür, dass sich die Fraktionen Grüne/EFA, S&D, Renew und GUE/NGL zusammenschließen, um eine gemeinsame progressive Gegenkandidatin zu finden“, sagt Cormand zu Europe.Table. koj

Staatliche Beihilfen unterliegen im Binnenmarkt einer strengen Kontrolle durch die Generaldirektion (GD) Wettbewerb. Das ist die Voraussetzung für einen funktionsfähigen Wettbewerb. Ausnahmen sind begründet, wenn die Beihilfen Ziele von übergeordneten europäischen Interessen verfolgen. Auch in solchen Fällen muss die staatliche Unterstützung geeignet, erforderlich und angemessen sein. Die Zahlungen sollten abnehmend und zeitlich begrenzt sein und die Begünstigten einen Eigenanteil leisten. Die Deckung laufender Betriebskosten bedarf einer besonderen Begründung. Soweit die Theorie.

Doch hält diese auch den Herausforderungen der Praxis stand? Um die Genehmigung der Beihilfen nach objektiven Kriterien zu ermöglichen, stellt die Generaldirektion Wettbewerb so genannte Beihilfeleitlinien auf. Bewegen sich die Mitgliedstaaten innerhalb eines solchen Rahmens, ist die Genehmigung eine Formsache. Genehmigungen außerhalb gibt es kaum – abgesehen von Freistellungen für bestimmte Branchen.

Kniffliger wird die Beihilfen-Praxis für Industriezweige im internationalen Wettbewerb. Durch den Fokus auf den Binnenmarkt spielen Marktverzerrungen im weltweiten Handel keine Rolle. Zahlen Mitgliedstaaten Beihilfen, um Verzerrungen auf dem Weltmarkt auszugleichen, etwa für global gehandelte Rohstoffe, blickt die Generaldirektion Wettbewerb nur auf mögliche Verzerrungen im Binnenmarkt als mögliche Nebenwirkung.

Beim Green Deal droht die Beihilfen-Praxis der erfolgreichen Umsetzung ein Bein zu stellen: So wird zum Beispiel der Ausbau erneuerbarer Energien gefördert. Aber was geschieht mit Unternehmen, die Werkstoffe und Komponenten für die grüne Transformation erzeugen? Die Grundstoffindustrie etwa, deren Produkte in wachsender Menge weltweit gebraucht werden, erhält kaum direkte Förderung, obwohl die CO2-Kosten den internationalen Wettbewerb erheblich verzerren. Die Produktionskosten steigen besonders stark in diesem Wirtschaftszweig. Denn Werkstoffe für den Klimaschutz, Batterien oder die Digitalisierung brauchen viel Energie, vor allem Strom.

Für solche energieintensiven Branchen soll es weiterhin Ausnahmen in den neuen Klima-, Umwelt- und Energie-Beihilfeleitlinien geben. Es geht nämlich nicht um Subventionen, sondern um Entlastungen von Kosten, welche die Wettbewerber in Drittstaaten nicht haben. Aber die Generaldirektion Wettbewerb hatte sich bei ihrem im Sommer 2021 veröffentlichten ursprünglichen Entwurf die allgemeinen Beihilfegrundsätze zu sehr zu Herzen genommen.

Unter der Prämisse eines hohen Eigenanteils, abnehmender Beihilfeintensität und wachsender Gegenleistungen fehlt die Perspektive, um Grund- und Werkstoffe, wie zum Beispiel Nicht-Eisen(NE-)Metalle, in der EU zu produzieren. Denn die Ausgaben für Strom machen bis zu 40 Prozent der Gesamtkosten aus. Wenn Umlagen für erneuerbare Energien und indirekte Kosten im Strompreis nur anteilig und von Jahr zu Jahr weniger ausgeglichen werden dürfen, schnellen die Belastungen für die NE-Metallindustrie in die Höhe.

Inzwischen hat die Generaldirektion Wettbewerb ihren Entwurf nachgebessert. Die Beihilfeintensität soll wieder erhöht und vor allem die Belastung auf der Unternehmensebene von solchen Sektoren, die unter einem besonderen Risiko stehen, begrenzt werden. Dies ist ein richtiger Schritt. Denn die Transformation zur grünen Industrie braucht enorme Mengen an Strom, der aus erneuerbaren Quellen stammt und zu international wettbewerbsfähigen Preisen zur Verfügung steht. Wichtig ist, auch den Buntmetallgießereien – wie allen anderen NE-Metallbranchen – einen Zugang zu ermöglichen. Wir schlagen vor, im Anwendungsbereich alle staatliche Stromkostenbestandteile zu erfassen, die direkt mit der Energiewende zusammenhängen. Denn auch die Kosten für die Infrastruktur – Netze, Speicher, Redispatch, Kraftwerksreserven, usw. – führen zu Mehrkosten für die Industrie.

Auf dem Weltmarkt befinden sich einzelne privatwirtschaftliche Unternehmen zunehmend in einem Wettbewerb mit Staaten. China betreibt eine strategische Industriepolitik. Das Spektrum der Marktverzerrungen ist breit und wird von der europäischen Handelspolitik aufgegriffen. Anti-Dumping und Anti-Subventions-Zölle bieten einen teilweisen Schutz. Bei der Beurteilung von Beihilfen muss klar sein, dass die tiefen Taschen des chinesischen Staates gezielt geöffnet werden, um den Weltmarkt zu erobern und die westliche Welt anschließend von Lieferungen aus China abhängig zu machen. Ein aktuelles Beispiel ist Magnesium als unverzichtbares Legierungsmetall für alle Aluminiumanwendungen.

Staatliche Beihilfen sind nur der zweitbeste Weg, um Produktion von Grund- und Werkstoffen in der EU zu halten und auszubauen. Dennoch sollte die EU-Beihilfen-Politik die Ziele des Green Deal, die Sicherung der Rohstoffversorgung und internationale Marktverzerrungen stärker in den Blick nehmen. Milliardeninvestitionen für die Klimaneutralität und die Resilienz unseres Kontinents dürfen nicht vom Beihilfenrecht ausgebremst werden. Es ist an der Zeit, das Beihilfenrecht und seine Kontrolle zu reformieren.

Olaf Scholz hält das Thema für “völlig überbewertet”, und doch könnte es den Bundeskanzler und dessen Mitarbeiter auch über die Feiertage auf Trab halten: die EU-Klimataxonomie. Das Kollegium der Kommissare werde den Entwurf des delegierten Rechtsaktes “höchstwahrscheinlich” noch in seiner Sitzung vor der Weihnachtspause diskutieren, sagte Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius am Montagabend.

Die interessierte Öffentlichkeit dürfte die Vorlage zwar zunächst nicht zu sehen bekommen. Der Entwurf wird aber mit Vertretern der Mitgliedstaaten und Experten der Platform on Sustainable Finance konsultiert. Danach wird er von der Kommission beschlossen und veröffentlicht. Laut Industriekommissar Thierry Breton könnte das Mitte Januar so weit sein. Anschließend haben Rat und Europaparlament vier Wochen Zeit, dagegen Einspruch zu erheben – wobei die Hürden dafür sehr hoch sind.

Richtig Spannung kommt ohnehin nicht mehr auf. Kaum jemand bezweifelt noch, dass der Kommissionsvorschlag vorsehen wird, Atomkraftwerke als grün und Gas als Übergangstechnologie einzustufen. Verbissen verhandelt wird nur um die Frage: mit welchen Einschränkungen? Bis zu welchem Enddatum gilt die Einstufung für Gaskraftwerke? Welche Performancegrenzen müssen diese erfüllen und wie werden sie berechnet?

Technische Details, zweifellos, die aber in den vergangenen Wochen Kommissionspräsidentin, Bundeskanzler und Staatspräsidenten beschäftigt haben. Und nun wohl auch noch über Weihnachten und Silvester beschäftigen werden. Alle anderen dürfen dieses “völlig überbewertete” Thema hingegen wohl erst einmal hinter sich lassen. Till Hoppe