es dauerte eine Weile, bis Olaf Scholz in seiner traditionellen Sommer-Fragestunde in der Bundespressekonferenz gestern auf europäische Themen zu sprechen kam. Scholz stand Journalisten Rede und Antwort zu Themen wie die Energiediversifizierung, die Rohstoff-Abhängigkeit von China und eine erneute Schuldenaufnahme. Die Analyse meiner Kollegen Falk Steiner, Lukas Scheid und Nico Beckert lesen Sie unten.

Falk Steiner hat sich außerdem angesehen, wie gut die Sanktionen der westlichen Staaten gegen Russland greifen. Dass es Lücken geben wird, war abzusehen. Doch gerade im Technologie-Sektor schaffen es Güter, die auf der Sperrliste stehen, trotzdem nach Russland, wie ein Bericht des Londoner Royal United Services Institute jetzt zeigt.

Estland macht derweil Ernst und hat gestern schärfere Visa-Regeln für russische Staatsangehörige beschlossen. Ein pauschales Einreiseverbot sei allerdings nach geltendem Recht nicht möglich, mahnte eine Sprecherin der EU-Kommission.

Auch auf Kooperationen mit China blickt Estland kritisch und ist jetzt zusammen mit Lettland aus dem sogenannten 16+1-Format (offiziell 17+1) ausgestiegen. Damit folgen die beiden baltischen Länder Litauen, das schon länger ausgetreten war.

100 Prozent erneuerbare Energie bis 2050 – das ist laut wissenschaftlichem Konsens keine Traumvorstellung mehr. Immer mehr Studien zeigen, dass dies möglich ist, wie Sie in den News nachlesen können. Dass eine signifikante Reduzierung der CO2-Emissionen und verstärkte Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel nötig sind, hat auch der Chef der Europäischen Weltraumagentur ESA, Josef Aschbacher, betont. “Wir sehen Extreme, die vorher nicht zu beobachten waren”, so Aschbacher.

Passend dazu empfehle ich das heutige Portrait von Lili Fuhr, die sich beim Center for International Environmental Law (CIEL) um rechtliche Fragen zum Ausstieg aus Öl und Gas kümmert. Vor allem geht es ihr darum, sich der mächtigen Industrielobby entgegenzustellen.

Das aber soll insbesondere in der bevorstehenden Energiekrisenzeit auch für die EU gelten, betonte der Kanzler dann auf Europe.Table-Nachfrage: “Die Solidarität in der Europäischen Union ist doch besser, als sie vor einigen Jahren vorhergesagt wurde.” In der Corona-Pandemie sei die Zusammenarbeit nach anfänglichen Schwierigkeiten im Großen und Ganzen doch gut gelungen, sagte Olaf Scholz.

Insbesondere mit dem European Recovery Program habe man gezeigt, dass man zusammenhalten könne. Das habe auch dazu beigetragen, dass Europa durch diese Krise besser als vorhergesagt gekommen ist. Auch dadurch sei eine Wiederholung der Ereignisse wie bei der Lehman- und infolgedessen der Staatsschuldenkrise 2009 ausgeblieben.

“Sehr einheitlich und sehr solidarisch” habe man auch auf die russische Aggression reagiert. Es seien “sehr viele, sehr weitreichende Veränderungen zustande gekommen”, betonte Scholz, etwa dass bei den sechs Westbalkanstaaten, mit denen 2003 die Beitrittsverhandlungen eröffnet wurden, nun wieder Bewegung in den Prozess gekommen sei. Auch bei den Schritten hin zu einem möglichen EU-Beitritt der Ukraine und Moldau (Europe.Table berichtete) habe Europa sich einig gezeigt, so wie auch bei den Sanktionspaketen, die gemeinschaftlich zustande gebracht worden seien.

“Wir haben Entscheidungen bei der Energieversorgung getroffen, die dafür sorgen, dass wir Europäische Infrastrukturen schaffen, die die wechselseitige Unterstützung leichter machen.” Auch deshalb gehe er davon aus, “dass wir, wenn es knapp wird, weiter solidarisch sein werden – Deutschland wird es jedenfalls sein”, so Olaf Scholz, der seit acht Monaten Bundeskanzler ist (Europe.Table berichtete).

“Ich bekenne mich ausdrücklich dazu, dass wir als Europäische Union in schwierigen Zeiten solidarisch marschieren müssen”, sagte Scholz. Er glaube, dass Deutschland als “das große Land mit der größten Wirtschaftskraft und der größten Wirtschaftskraft in der Mitte Europas eine besondere Aufgabe” habe.

Scholz warnte zugleich davor, nationale Interessen europäischen Interessen gegenüberzustellen: “Ein deutscher Bundeskanzler, eine deutsche Bundesregierung, aber auch ein Deutscher Bundestag, und auch die Bürgerinnen und Bürger können nicht ein Spiel spielen gegen Brüssel oder gegen andere Länder in der Europäischen Union für die nationale Debatte, nach dem Motto ‘Die sind alle falsch gewickelt, ich geh’ da mal hin und sag denen, was Sache ist.” Deutschland müsse Sorgen tragen, dass Fortschritt und Zukunftsfähigkeit Europas gelängen.

Aus Sicht des Bundeskanzlers liegt ein wesentliches Instrument in der strategischen Diversifizierung (Europe.Table berichtete), und das sowohl der Bezugsquellen als auch der Infrastrukturen. Dies gelte zum einen bei der Energie. Hier legte der Bundeskanzler Wert darauf, dass er selbst aktiv in Gesprächen mit Frankreich, Spanien und Portugal über den Weiterbau der sogenannten MidCat-Pipeline sei. Über diese könnten in der Zukunft die sieben LNG-Terminals auf der iberischen Halbinsel mit dem mitteleuropäischen Gas-Pipeline-Netz verbunden werden.

Diese Pipeline, der derzeit noch gut 200 Kilometer zwischen spanischem und französischem Netz fehlen, soll zudem bereits für Wasserstofftransport geeignet gebaut werden – um in ferner Zukunft auch Wasserstoff aus Nordafrika transportieren zu können.

Gerade in der Energiepolitik versuchte Scholz sich von den Vorgängerregierungen, denen auch er zuletzt als Finanzminister und Vizekanzler angehörte, abzusetzen: “Wir arbeiten sämtliche Versäumnisse der letzten Jahre ab.” Für Deutschland werde es zwar nun teuer, Gas zu beschaffen. “Aber wir werden immer genug kriegen.” Fast unmittelbar nach Amtsantritt habe er persönlich in der Bundesregierung in Auftrag gegeben, das Szenario zu prüfen, dass russische Gaslieferungen ausblieben und sich entsprechend vorzubereiten.

Bundeskanzler Olaf Scholz verwies darauf, dass er schon 2020 ein LNG-Terminal in Deutschland angestrebt habe. Scholz hatte der damaligen Trumpregierung das Angebot staatlicher Subventionen für ein LNG-Terminal (Europe.Table berichtete) in Brunsbüttel überbracht. Von Scholz gestern unerwähnt blieb derweil, dass die USA im Gegenzug ihre Sanktionen gegen die Fertigstellung von Nord Stream 2 einstellen sollten.

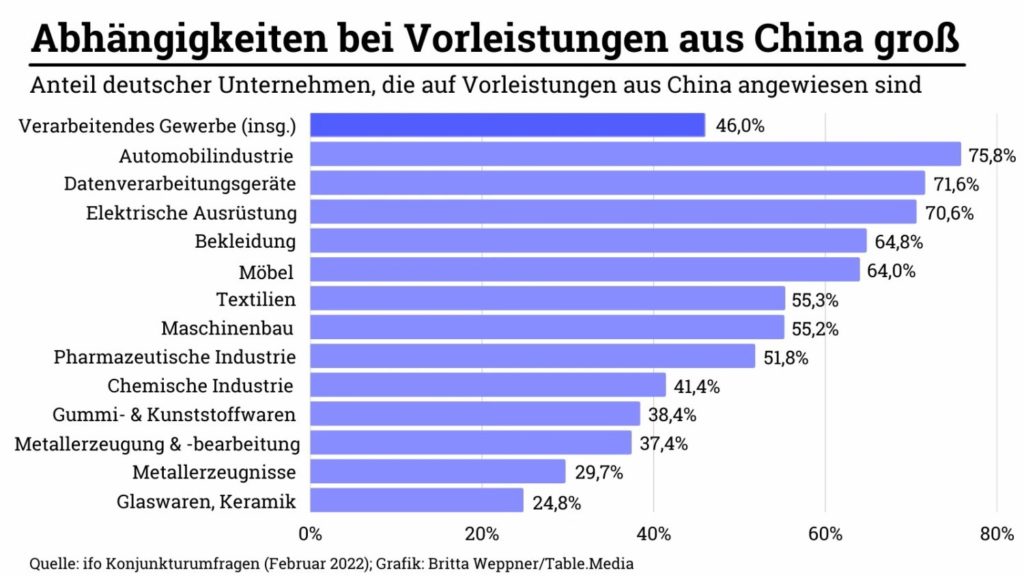

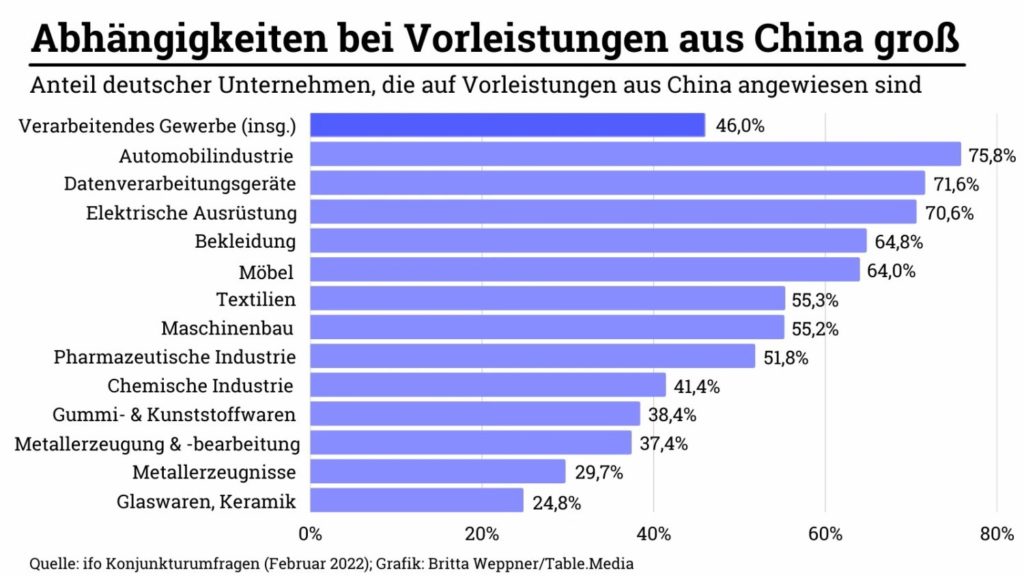

Auch über die Energiefragen hinaus forderte Scholz, ausdrücklich von der Wirtschaft, eine weitere Diversifizierung. Es sei eine Frage der nationalen Sicherheit, Lieferketten zu diversifizieren. Damit beantwortete der Kanzler auf seine Weise eine Frage nach Abhängigkeiten von der Volksrepublik China (Europe.Table berichtete).

Einseitige Beziehungen müssten vermieden werden, auch durch die Unternehmen selbst, forderte Scholz. Diese sollten Abhängigkeiten von nur einem Lieferanten auch dann vermeiden, wenn dies teurer sei und am besten “einen Fuß auch immer in Europa” haben, forderte er von Unternehmen. Konkret nannte Scholz die Rohstoffe Lithium und Kobalt. Auch die Halbleiterpolitik, etwa die Intel-Ansiedlung in Magdeburg, sei genau ein Beispiel der Reduktion solcher Abhängigkeiten. Wichtigster Bestandteil sei jedoch der Ausbau der Erneuerbaren Energien.

Erwartungen aus anderen Ländern beim Thema Fiskalunion bremste Scholz am Donnerstag etwas. Bei seiner Äußerung, dass die EU auf dem Weg in eine Fiskalunion sei, wie er am 25. Februar im Bundestag sagte, sei es nicht um Kreditaufnahme gegangen. Sondern um EU-eigene Einnahmen für die Kredite im Zuge des NextGenerationEU-Programms, die ab 2028 bis 2050 zurückgezahlt werden müssten, etwa 13 Milliarden Euro jährlich.

“Mir geht es immer um die Frage: How to deal with the credits”, versuchte Scholz Debatten um mögliche weitere neue EU-Schuldenaufnahmen die Grundlage zu entziehen. Derzeit sei es “das echt harte Programm”, sich bei den dafür vorgesehenen direkten Einnahmen der EU zu einigen.

Haushaltskommissar Johannes Hahn hatte gegenüber Europe.Table vor wenigen Tagen auf eine schnelle Einigung gedrungen (Europe.Table berichtete). Die Bundesregierung habe in Sachen der europäischen Finanzpolitik ihre gemeinsame Haltung zum Stabilitäts- und Wachstumspakt dargelegt. “Im Rahmen des geltenden Paktes müssen wir die Möglichkeiten der Flexibilität wie in der Krisenbekämpfung weiter nutzen.” Falk Steiner mit Lukas Scheid und Nico Beckert

Kern der Technologiesanktionen gegen die Russische Föderation (Europe.Table berichtete) sind in der EU zwei Bausteine: Zum einen die erst im vergangenen Jahr überarbeitete Dual-Use-Verordnung, die bestimmte Güter einem Genehmigungsregime unterstellt. Zum anderen die eigentlichen Sanktionen, mit denen vor allem gezielt Akteure ins Visier genommen werden, die von der EU für mitverantwortlich beim Krieg Russlands gegen die Ukraine erachtet werden. Anders als etwa US-Sanktionen (Europe.Table berichtete) finden beide Instrumente ausschließlich auf dem Territorium der EU Anwendung. Doch wirken die Maßnahmen überhaupt?

Alina Epifanova von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sieht mehrere Faktoren, die zusammenwirken: “Der Auszug von zahlreichen westlichen Tech-Firmen aus dem russischen Markt hat negative Folgen auf russische Industrie und die Wirtschaft insgesamt”, sagt sie. Der Stopp von Geschäften und Tech-Sanktionen würden vor allem auf neue Produkte und Lizenzen wirken: “Die bereits vorhandenen Technologien werden bei vielen russischen Kunden weiterhin noch benutzt”, sagt Epifanova. “Allerdings fehlen bereits jetzt westliche Technologien in vielen Bereichen.” Insbesondere der Chipmangel sei massiv ausgeprägt, was zu Qualitätsminderung, kreativen Recyclingversuchen und teilweise fehlenden Funktionen führe.

Russland habe insgesamt im Chipbereich Reserven im Umfang von etwa 1 bis 2 Jahren, schätzt sie. “Insgesamt ist Russland auf dem Weg zu einer regressiven Tech-Importsubstitution, die die technologische und wirtschaftliche Entwicklung des Landes enorm erschweren wird.” Besonders betroffen ist laut Epifanova der russische Tech-Sektor: “Cloud-Computing Firmen (Yandex, VK Cloud, SberCloud) fehlen Server, die Supercomputer von Sberbank, Yandex und MTS, die auf Nvidia-Lösungen basieren, könnten ebenfalls Probleme bekommen”, sagt die Expertin.

Wie abhängig Russland von westlichen Lieferanten ist, zeigte sich in einem in dieser Woche erschienenen Bericht des Londoner Royal United Services Institute (PDF). Die Wissenschaftler hatten 27 russische Waffensysteme unter die Lupe genommen – und fanden dabei in fast jedem Gerät Chips und Elektronikbauteile aus westlicher Produktion. Ob in Iskander-Marschflugkörper-Systemen oder in Kamikazedrohnen: Von Autarkie kann bei den russischen Waffenschmieden offenbar kaum die Rede sein, allen Sonntagsreden für die Granden in Moskau zum Trotz.

Der Nachschub hierfür sollte eigentlich spätestens seit Beginn des nach 2014 zweiten Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar versiegen, so der Wille der politischen Entscheidungsträger im Westen. Viele der Güter standen bereits seit dem Überfall auf die Krim über die Dual-Use-Verordnung auf der Liste nicht nach Russland auszuführender Gegenstände. Doch auch nach dem Angriff vor einem halben Jahr kamen, berichtet Reuters unter Berufung auf russische Zolldaten, weiterhin viele problematische Bauteile in die Russische Föderation.

Wie genau die Elektronikbauteile ihren Weg nach Russland fanden, untersuchen auch Unternehmen, deren Produkte auf den Zolllisten standen. Teilweise waren Lieferungen bereits vor Beginn des Angriffs auf dem Weg oder im Transit. Lieferungen über Drittstaaten und Weiterverkäufer sollen ebenfalls eine Rolle spielen. Es lasse sich etwa “nicht vollkommen ausschließen, dass einzelne Produkte unseres Angebots in die Russische Föderation gelangen könnten – etwa über nicht-autorisierte Bauelemente-Distributoren”, erläutert etwa ein Sprecher von TDK Technologies, deren Bauteile im RUSI-Report eine Rolle spielen.

Und das, obwohl die Firma eigenen Angaben zufolge über Liefervereinbarungen und Kundenverträge ausdrücklich den Einsatz eigener Produkte in militärtechnischen Anwendungen untersagt. Der ebenfalls aufgeführte Chiphersteller Infineon erklärte, dass man selbst zwar alles Mögliche unternehme und die Sanktionen sogar übererfülle. Eine Endverbleibskontrolle sei aber nicht möglich. Insgesamt finden sich im RUSI-Report eine Vielzahl europäischer Anbieter wieder – insgesamt 56 europäische Produkte hätten sie gezählt, schreiben die Autoren.

Seitens des für Exportkontrollen politisch zuständigen BMWK hat man keine eigenen Erkenntnisse zu möglichen Problemen bei der Durchsetzung von Sanktionen oder der Dual-Use-Verordnung – das Haus verweist auf das für die Umsetzung der Sanktionen zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Dieses gibt an, seit Februar keinerlei Exportgenehmigungen für entsprechende Güter nach Russland erteilt zu haben.

Doch nicht nur mit Blick auf die verfügbare Hardware gibt es nach wie vor Lücken im Sanktionsregime: So ist der KI-Anbieter NTechLab aus Russland trotz EU-Sanktionen weiterhin auch am europäischen Markt aktiv. Die Firma, die unter anderem mit ihrer Beteiligung am Gesichtserkennungssystem in der Moskauer Metro und der FindFace-Erkennungssoftware zu zweifelhafter Bekanntheit gelangt ist, zählt sowohl US-Unternehmen als auch EU-Unternehmen zu seinen Kunden und Partnern.

Auf den EU-Sanktionslisten steht das Unternehmen selbst bisher nicht, wie ein EU-Beamter bestätigt, insbesondere nicht im wichtigen Annex IV der Sanktionen, in dem Unternehmen aufgeführt werden, die Verbindungen zur Rüstungswirtschaft unterhalten. Allerdings könnten die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im Rahmen der Dual-Use-Verordnung jederzeit strengere eigene Prüfungen veranlassen, wenn eine begründete Annahme bestehe, dass Firmen die Menschenrechtskriterien nicht erfüllten.

Die tschechische Piraten-Europaabgeordnete Markéta Gregorová kritisiert in dem Zusammenhang, dass die Sanktions- und Dual-Use-Bemühungen keineswegs scharf genug wirken würden: Russlands Überwachungsstaat profitiere von westlicher Inaktivität. Auch DGAP-Forscherin Alena Epifanova sieht NTechLab als ein Beispiel für Lücken im System: “Das ist sehr bedauerlich, weil es den Markt und die Einnahmen von IT-Firmen vergrößert, die mit dem Kreml kooperieren und das trägt in keiner Weise zur Beendung des Krieges bei.”

Die EU-Kommission hat das Gesetzesvorhaben von US-Präsident Joe Biden für Klimaschutz und Soziales in den USA in Teilen kritisiert. Konkret geht es um eine Passage, die Steuervorteile für Käuferinnen und Käufer von E-Autos nur dann vorsieht, wenn ein bestimmter Anteil der Batterieteile aus den USA stammt. “Die Europäische Union ist zutiefst besorgt über dieses neue potenzielle transatlantische Handelshindernis, das die USA derzeit diskutieren”, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel.

“Wir glauben, dass das diskriminierend ist, also dass es ausländische Produzenten gegenüber US-Produzenten diskriminiert”, sagte die Sprecherin. “Wir fordern die USA weiterhin dazu auf, diese diskriminierenden Elemente von dem Gesetzesentwurf zu entfernen und sicherzustellen, dass er vollständig im Einklang mit der WTO steht”, sagte die Sprecherin.

In Deutschland stellte sich der Verband der Automobilindustrie (VDA) hinter die Kritik der Kommission. Es sei grundsätzlich gut, die Elektromobilität zu fördern (Europe.Table berichtete), sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. “Allerdings sehen wir kritisch, dass die Förderung an Auflagen gebunden ist, die sich auf lokale Wertschöpfung beziehen und daher Produkte aus Drittstaaten benachteiligen.”

US-Medien hatten berichtet, dass die Einschränkung bei den Steuervorteilen auf Drängen des Demokraten Joe Manchin in den Gesetzestext gekommen war. Die Demokraten waren wegen ihrer nur hauchdünnen Mehrheit auf die Zustimmung des Senators aus West Virgina angewiesen und hatten deshalb Zugeständnisse machen müssen. Am Sonntag stimmte der Senat dem umfangreichen Investitionspaket dann zu. Allerdings handelt es sich um eine deutlich reduzierte Version im Vergleich zu Bidens ursprünglichen Plänen.

Am Freitag stimmt das Repräsentantenhaus darüber ab. In dieser Kammer des Kongresses gilt eine Mehrheit für die Gesetzespläne als gesichert. dpa

Estland verschärft die Visa-Regelungen für Menschen aus Russland und beschränkt deren Einreise. Die Regierung in Tallinn beschloss am Donnerstag, dass russische Staatsbürger vom 18. August an nicht mehr mit einem von Estland ausgestellten Schengen-Visum einreisen dürfen. Ausgenommen von der Regelung sind Russen, deren Heimatland Estland ist oder die ihren ständigen Wohnsitz in dem baltischen EU- und Nato-Staat haben. Daneben gelten weitere Ausnahmen, etwa für Verwandtschaftsbesuche. Weiter einreisen dürfen auch russische Bürger mit von anderen EU-Mitgliedern ausgestellten Visa.

“Wir sehen, dass die Zahl der russischen Bürger, die durch Estland reisen oder aus Russland nach Estland kommen, massiv zugenommen hat”, sagte Außenminister Urmas Reinsalu. Die Möglichkeit, massenhaft Estland zu besuchen oder über das Land nach Europa zu gelangen, entspreche nicht dem Zweck der verhängten Sanktionen.

Estland hatte als eine Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine die Vergabe von Visa und Aufenthaltsgenehmigungen an Russen ausgesetzt. Mit einem gültigen Visum war es aber weiterhin möglich, per Bus oder Auto über die estnische Grenze in den Schengenraum einzureisen.

Reinsalu kündigte zudem an, dass Estland noch im August der EU einen Vorschlag unterbreiten werde, die Vergabe von Schengen-Visa für russische Bürger auszusetzen. Dafür hatte sich zuletzt auch Finnland starkgemacht. Lettland forderte am Donnerstag andere europäische Länder ebenfalls dazu auf, keine Einreise- und Touristenvisa mehr an Russen zu vergeben.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach sich gegen ein Verbot von Touristenvisa für Russen aus. “Das ist Putins Krieg, und deshalb tue ich mir mit diesem Gedanken sehr schwer”, sagte Scholz am Donnerstag vor Journalisten in Berlin.

Eine Sprecherin der EU-Kommission betonte am Donnerstag, dass ein grundsätzliches Verbot von Touristenvisa nach geltendem Recht gar nicht möglich sei. Jeder Antrag müsse einzeln geprüft werden, sagte sie. Die EU-Kommission habe im Mai jedoch Leitlinien an die Mitgliedstaaten geschickt. Danach können Anträge nach individueller Prüfung abgelehnt werden, etwa weil die Person eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit oder die internationalen Beziehungen sei.

Zugleich dürften die EU-Staaten nicht gegen internationales Recht verstoßen, sagte die Sprecherin. Einige Personen müssten etwa aus humanitären Gründen ein Visum bekommen oder deshalb, weil sie Familienangehörige, Journalisten oder Dissidenten seien. Es gebe derzeit Gespräche auf EU-Ebene, um über die neuesten Entwicklungen zu informieren und koordinierte Maßnahmen zu gewährleisten. dpa

Nach Litauen haben nun auch die EU-Staaten Estland und Lettland das sogenannte 16+1-Format für Kooperationen zwischen mittel- und osteuropäischen Staaten (CEEC) und China verlassen. “Estland wird weiterhin auf konstruktive und pragmatische Beziehungen zu China hinarbeiten”, teilte das estnische Außenministerium am Donnerstag mit. Dazu gehöre auch “die Förderung der Beziehungen zwischen der EU und China im Einklang mit der auf Regeln basierenden internationalen Ordnung und Werten wie den Menschenrechten”, so das Ministerium weiter. Estland war seit 2012 Teilnehmer an dem Kooperationsformat.

Nachbarland Lettland veröffentlichte eine ähnlich lautende Erklärung: “Lettland wird sich weiterhin um konstruktive und pragmatische Beziehungen zu China bemühen, sowohl bilateral als auch durch die Zusammenarbeit zwischen der EU und China auf der Grundlage des gegenseitigen Nutzens, der Achtung des Völkerrechts, der Menschenrechte und der auf internationalen Regeln basierenden Ordnung.”

Der baltische Staat Litauen hatte sich als erster aus dem Format bereits im Frühjahr 2021 zurückgezogen – und damit den inoffiziellen Namen von 17+1 zu 16+1 werden lassen. ari

Immer mehr Studien kommen zu dem Schluss, dass zu 100 Prozent auf erneuerbaren Energien basierende Energiesysteme zu geringen Kosten bis zum Jahr 2050 oder sogar schon früher erreicht werden können. Dies fasst ein Forschungsprojekt 15 internationaler Universitäten zusammen, darunter die University of Technology Sydney, die Eindhoven University of Technology und die Technische Universität Lappeenranta in Finnland.

Der Publikation zufolge hat sich der Ausblick auf ein Energiesystem, das auf Sonnen– und Windenergie, Energiespeicherung, Sektorkopplung sowie direkter und indirekter Elektrifizierung fast des gesamten Energiebedarfs basieren würde, zum wissenschaftlichen Konsens entwickelt. Seit 2010 ist die Zahl der veröffentlichten Studien jedes Jahr um 27 Prozent gestiegen. Die Mehrzahl von ihnen kommt zu dem Schluss, dass eine globale Energieversorgung, die vollständig auf erneuerbaren Energien basiert, technologisch machbar und zu niedrigen Kosten spätestens 2050 erreichbar ist.

Bisher aufgebrachte Einwände wie die Energierendite (EROI) für erneuerbare Energien, die Variabilität und Stabilität des Systems, die Kosten oder der Rohstoffbedarf sind laut der Forschungsgruppe keine Hindernisse mehr für das Erreichen von 100 Prozent Energieversorgung durch Erneuerbare. leo

Die europäische Weltraumagentur ESA warnt davor, angesichts der aktuellen Energiekrise die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels aus dem Blick zu verlieren. Die derzeitigen Sorgen um die Energieversorgung seien zwar berechtigt, sagte ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.

“Aber diese Krise ist sehr klein verglichen mit den Auswirkungen des Klimawandels.” Aschbacher betonte die potenziell viel größere Dimension wirtschaftlicher Folgen und drang auf extrem schnelle Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel. Hitzewellen, Waldbrände und austrocknende Flüsse ließen keinen Zweifel daran, dass der Klimawandel in der Landwirtschaft und anderen Wirtschaftszweigen seinen Tribut fordere.

“Es ist ziemlich schlimm”, warnte Aschbacher. “Wir sehen Extreme, die vorher nicht zu beobachten waren.” Das gesamte Ökosystem verändere sich rapide und deutlich schneller, als es noch vor einigen Jahren von der Wissenschaft prognostiziert worden war. Natürlich gebe es immer Wetterschwankungen, aber nie in dem gegenwärtigen Ausmaß. “Für mich gibt es keinen Zweifel daran, dass dies vom Klimawandel ausgelöst wird.” Der österreichische Forscher, der seit März 2021 die in Paris ansässige ESA leitet, äußerte sich angesichts weltweiter Wetterextreme wie Hitzewellen und Trockenheiten.

So hat Frankreich mit ungewöhnlich großflächigen Waldbränden zu kämpfen, die Pegelstände des Großen Salzsees im US-Bundesstaat Utah und des Po in Italien sind auf Tiefststände gefallen. Auch die Niedrigstände des Rhein verschärfen sich immer weiter. In Großbritannien wurden zuletzt Rekordtemperaturen von erstmals über 40 Grad Celsius gemessen.

Doch die steigende Lufttemperatur ist nach den Worten Aschbachers nicht das einzige Problem. ESA-Satelliten hätten auch Extreme bei der sogenannten Landoberflächentemperatur festgestellt, die eine wichtige Rolle bei Luftmassenbewegungen spielt. Die ESA-Satelliten ermitteln laut Aschbacher die “Lebenszeichen” des Planeten (Europe.Table berichtete), von den Temperaturen über Kohlendioxid-Werte bis hin zur Höhe von Wellen. Jüngste Bilder zeigten, wie sich im Po in Italien breite Sandbänke zeigen.

Aschbacher beklagte angesichts der aktuellen Herausforderungen Finanzierungslücken bei der Entwicklung neuer Satelliten. Durch den EU-Ausstieg Großbritanniens fehlten dafür 750 Millionen Euro, die die Briten über die EU gezahlt hätten. Zwar sei Großbritannien auch nach dem Brexit Mitglied der ESA und zahle seinen direkten Beitrag von 170 Millionen Euro. Es würden aber für die neuen Satelliten auch die 750 Millionen Euro benötigt, die nun nicht mehr von den Briten kämen. rtr

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat ihre Prognose für das Wachstum der weltweiten Nachfrage nach Rohöl angehoben. Die Opec bewertet die Lage allerdings völlig gegensätzlich.

In einem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht der IEA heißt es, dass die im Zuge des Ukraine-Kriegs verursachte Gaskrise mit einem massiven Preisanstieg für Erdgas an den Rohstoffmärkten dazu geführt habe, dass Industrieunternehmen und Kraftwerke ihre Anlagen verstärkt mit Öl betreiben. In den vergangenen Monaten hat Russland die Gaslieferungen nach Europa drastisch reduziert.

Die Agentur erwartet für das laufende Jahr ein Wachstum der weltweiten Ölnachfrage um 2,1 Millionen Fässern (je 159 Liter) pro Tag. Das sind 380.000 Fässer pro Tag oder etwa zwei Prozent mehr als in der vorangegangenen Schätzung. Die gesamte Nachfrage dürfte nach Einschätzung der Agentur im laufenden Jahr bei 99,7 Millionen Fässer pro Tag liegen. Im kommenden Jahr dürfte die Nachfrage dann auf täglich 101,8 Millionen Fässer ansteigen.

Die höhere Nachfrage nach Rohöl sei vor allem in den Regionen Europa und Naher Osten zu erwarten, heißt es weiter in dem Monatsbericht des Interessenverbands von westlichen Industriestaaten. Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, habe sich die russische Ölförderung trotz der Sanktionen von westlichen Staaten stabiler als erwartet gehalten. So sei die Produktion in den vergangenen drei Monaten sogar gestiegen und habe im Juli bei etwa 10,8 Millionen Fässer pro Tag gelegen. Die IEA erklärte den Anstieg mit “robusten Exporten” von russischem Öl nach Asien.

In den kommenden Monaten sei aber durch neue Sanktionen der Europäischen Union (EU) mit einem Rückgang der russischen Ölproduktion zu rechnen. Dies dürfte dazu führen, dass die Fördermenge zu Beginn des kommenden Jahres um etwa 20 Prozent einbrechen könnte.

Vollkommen gegensätzlich bewertet die Opec die Lage. Die Opec hat ihre Prognose für die weltweite Öl-Nachfrage wegen der konjunkturellen Unsicherheiten bereits zum dritten Mal seit April gekürzt. Die Organisation erdölexportierender Länder verwies ebenso auf die Folgen des Krieges in der Ukraine, die hohe Inflation sowie Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

In dem neuen Monatsbericht des Öl-Kartells hieß es, die globale Nachfrage werde dieses Jahr bei 3,1 Millionen Fässern (je 159 Liter) pro Tag liegen. Das sind 260.000 Fässer weniger als bisher erwartet. 2023 dürften es unverändert 2,7 Millionen Fässer pro Tag sein.

Die in der Pandemie eingebrochene Öl-Nachfrage hat sich mittlerweile erholt. In diesem Jahr dürfte trotz Rekordpreisen das Niveau von 2019 – also vor der Corona-Krise – übertroffen werden. Laut Opec kühlt sich die Weltwirtschaft zwar ab, es gebe aber immer noch ein solides Wachstum. Im Juli kletterte die Öl-Förderung um 162.000 auf 28,84 Millionen Fässer pro Tag. dpa/rtr

“Die Rolle ist mir auf den Leib geschneidert”, sagt Lili Fuhr über ihre neue Stelle beim Center for International Environmental Law (CIEL). Die Organisation konzentriert sich weltweit auf den Ausstieg aus Öl und Gas und unterstützt andere Projekte, wenn es um rechtliche Fragen geht. Seit Juni ist die 42-Jährige stellvertretende Direktorin des Klima- und Energieprogramms. Ihr Ziel: CIEL soll sich stärker auf EU-Ebene einmischen.

Als einzige CIEL-Angestellte arbeitet Fuhr von Berlin aus. Ihre Vormittage sind ruhig, denn viele ihrer Kolleginnen und Kollegen sitzen in Washington. In Europa ist es wegen des Kriegs in der Ukraine schwierig, überhaupt über einen Ausstieg aus Öl und Gas zu diskutieren (Europe.Table berichtete). “Wir müssen aufwachen und realisieren, dass uns die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen unsicher macht”, sagt Fuhr. Für CIEL ist das auch immer eine Frage der Menschenrechte.

“Kurzschlussreaktionen” nennt sie es, wenn die deutsche Bundesregierung nun nach neuem Öl und Gas in Afrika sucht (Europe.Table berichtete). Fuhr berichtet von ihrem Austausch mit Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen vor Ort. Es entsteht der Eindruck, Deutschland wolle eine neokoloniale Ausbeutung betreiben. “Menschen aus Namibia oder dem Senegal zu erklären, dass wir ihre Länder jetzt als neue Öl- und Gasquellen nutzen wollen – das ist beschämend”, sagt Fuhr.

Öl und Gas versorgen uns nicht nur mit Energie, aus ihnen werden auch Plastik oder Düngemittel für die Landwirtschaft. Deshalb will Fuhr die Debatte über einen Ausstieg auch auf Petrochemie und Agrarpolitik ausweiten.

Statt eines Ausstiegs will die Industrie weiter fossile Rohstoffe nutzen und entstehendes CO2 abfangen und speichern, mit Technologien wie Carbon Capture Storage (CCS). “Wir müssen darauf achten, dass wir uns nicht in Scheinlösungen und Irrwegen verfangen”, sagt Fuhr dazu.

Dafür bringt die studierte Geografin Erfahrungen aus 16 Jahren Arbeit bei der Heinrich-Böll-Stiftung mit, wo sie im Afrikareferat als Mitarbeiterin anfing, später als Referentin für Internationale Politik tätig war und seit 2008 Referentin für Internationale Umweltpolitik. Als solche beschäftigte sie sich viel damit, “den Horizont zu scannen”. Fuhr beobachtet, welche neuen Technologien die Industrie entwickelt, will am Puls der Zeit bleiben.

Das ist ihr wichtig, denn CIEL kämpft gegen eine mächtige Industrielobby. “Wir müssen antizipieren, was als nächstes passiert”, sagt Fuhr. Nur dann könne CIEL seine Partnerorganisationen mit den relevanten juristischen Informationen versorgen. Wenn das gelinge, sagt Fuhr, “dann hat das Programm seine Funktion erfüllt.” Jana Hemmersmeier

es dauerte eine Weile, bis Olaf Scholz in seiner traditionellen Sommer-Fragestunde in der Bundespressekonferenz gestern auf europäische Themen zu sprechen kam. Scholz stand Journalisten Rede und Antwort zu Themen wie die Energiediversifizierung, die Rohstoff-Abhängigkeit von China und eine erneute Schuldenaufnahme. Die Analyse meiner Kollegen Falk Steiner, Lukas Scheid und Nico Beckert lesen Sie unten.

Falk Steiner hat sich außerdem angesehen, wie gut die Sanktionen der westlichen Staaten gegen Russland greifen. Dass es Lücken geben wird, war abzusehen. Doch gerade im Technologie-Sektor schaffen es Güter, die auf der Sperrliste stehen, trotzdem nach Russland, wie ein Bericht des Londoner Royal United Services Institute jetzt zeigt.

Estland macht derweil Ernst und hat gestern schärfere Visa-Regeln für russische Staatsangehörige beschlossen. Ein pauschales Einreiseverbot sei allerdings nach geltendem Recht nicht möglich, mahnte eine Sprecherin der EU-Kommission.

Auch auf Kooperationen mit China blickt Estland kritisch und ist jetzt zusammen mit Lettland aus dem sogenannten 16+1-Format (offiziell 17+1) ausgestiegen. Damit folgen die beiden baltischen Länder Litauen, das schon länger ausgetreten war.

100 Prozent erneuerbare Energie bis 2050 – das ist laut wissenschaftlichem Konsens keine Traumvorstellung mehr. Immer mehr Studien zeigen, dass dies möglich ist, wie Sie in den News nachlesen können. Dass eine signifikante Reduzierung der CO2-Emissionen und verstärkte Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel nötig sind, hat auch der Chef der Europäischen Weltraumagentur ESA, Josef Aschbacher, betont. “Wir sehen Extreme, die vorher nicht zu beobachten waren”, so Aschbacher.

Passend dazu empfehle ich das heutige Portrait von Lili Fuhr, die sich beim Center for International Environmental Law (CIEL) um rechtliche Fragen zum Ausstieg aus Öl und Gas kümmert. Vor allem geht es ihr darum, sich der mächtigen Industrielobby entgegenzustellen.

Das aber soll insbesondere in der bevorstehenden Energiekrisenzeit auch für die EU gelten, betonte der Kanzler dann auf Europe.Table-Nachfrage: “Die Solidarität in der Europäischen Union ist doch besser, als sie vor einigen Jahren vorhergesagt wurde.” In der Corona-Pandemie sei die Zusammenarbeit nach anfänglichen Schwierigkeiten im Großen und Ganzen doch gut gelungen, sagte Olaf Scholz.

Insbesondere mit dem European Recovery Program habe man gezeigt, dass man zusammenhalten könne. Das habe auch dazu beigetragen, dass Europa durch diese Krise besser als vorhergesagt gekommen ist. Auch dadurch sei eine Wiederholung der Ereignisse wie bei der Lehman- und infolgedessen der Staatsschuldenkrise 2009 ausgeblieben.

“Sehr einheitlich und sehr solidarisch” habe man auch auf die russische Aggression reagiert. Es seien “sehr viele, sehr weitreichende Veränderungen zustande gekommen”, betonte Scholz, etwa dass bei den sechs Westbalkanstaaten, mit denen 2003 die Beitrittsverhandlungen eröffnet wurden, nun wieder Bewegung in den Prozess gekommen sei. Auch bei den Schritten hin zu einem möglichen EU-Beitritt der Ukraine und Moldau (Europe.Table berichtete) habe Europa sich einig gezeigt, so wie auch bei den Sanktionspaketen, die gemeinschaftlich zustande gebracht worden seien.

“Wir haben Entscheidungen bei der Energieversorgung getroffen, die dafür sorgen, dass wir Europäische Infrastrukturen schaffen, die die wechselseitige Unterstützung leichter machen.” Auch deshalb gehe er davon aus, “dass wir, wenn es knapp wird, weiter solidarisch sein werden – Deutschland wird es jedenfalls sein”, so Olaf Scholz, der seit acht Monaten Bundeskanzler ist (Europe.Table berichtete).

“Ich bekenne mich ausdrücklich dazu, dass wir als Europäische Union in schwierigen Zeiten solidarisch marschieren müssen”, sagte Scholz. Er glaube, dass Deutschland als “das große Land mit der größten Wirtschaftskraft und der größten Wirtschaftskraft in der Mitte Europas eine besondere Aufgabe” habe.

Scholz warnte zugleich davor, nationale Interessen europäischen Interessen gegenüberzustellen: “Ein deutscher Bundeskanzler, eine deutsche Bundesregierung, aber auch ein Deutscher Bundestag, und auch die Bürgerinnen und Bürger können nicht ein Spiel spielen gegen Brüssel oder gegen andere Länder in der Europäischen Union für die nationale Debatte, nach dem Motto ‘Die sind alle falsch gewickelt, ich geh’ da mal hin und sag denen, was Sache ist.” Deutschland müsse Sorgen tragen, dass Fortschritt und Zukunftsfähigkeit Europas gelängen.

Aus Sicht des Bundeskanzlers liegt ein wesentliches Instrument in der strategischen Diversifizierung (Europe.Table berichtete), und das sowohl der Bezugsquellen als auch der Infrastrukturen. Dies gelte zum einen bei der Energie. Hier legte der Bundeskanzler Wert darauf, dass er selbst aktiv in Gesprächen mit Frankreich, Spanien und Portugal über den Weiterbau der sogenannten MidCat-Pipeline sei. Über diese könnten in der Zukunft die sieben LNG-Terminals auf der iberischen Halbinsel mit dem mitteleuropäischen Gas-Pipeline-Netz verbunden werden.

Diese Pipeline, der derzeit noch gut 200 Kilometer zwischen spanischem und französischem Netz fehlen, soll zudem bereits für Wasserstofftransport geeignet gebaut werden – um in ferner Zukunft auch Wasserstoff aus Nordafrika transportieren zu können.

Gerade in der Energiepolitik versuchte Scholz sich von den Vorgängerregierungen, denen auch er zuletzt als Finanzminister und Vizekanzler angehörte, abzusetzen: “Wir arbeiten sämtliche Versäumnisse der letzten Jahre ab.” Für Deutschland werde es zwar nun teuer, Gas zu beschaffen. “Aber wir werden immer genug kriegen.” Fast unmittelbar nach Amtsantritt habe er persönlich in der Bundesregierung in Auftrag gegeben, das Szenario zu prüfen, dass russische Gaslieferungen ausblieben und sich entsprechend vorzubereiten.

Bundeskanzler Olaf Scholz verwies darauf, dass er schon 2020 ein LNG-Terminal in Deutschland angestrebt habe. Scholz hatte der damaligen Trumpregierung das Angebot staatlicher Subventionen für ein LNG-Terminal (Europe.Table berichtete) in Brunsbüttel überbracht. Von Scholz gestern unerwähnt blieb derweil, dass die USA im Gegenzug ihre Sanktionen gegen die Fertigstellung von Nord Stream 2 einstellen sollten.

Auch über die Energiefragen hinaus forderte Scholz, ausdrücklich von der Wirtschaft, eine weitere Diversifizierung. Es sei eine Frage der nationalen Sicherheit, Lieferketten zu diversifizieren. Damit beantwortete der Kanzler auf seine Weise eine Frage nach Abhängigkeiten von der Volksrepublik China (Europe.Table berichtete).

Einseitige Beziehungen müssten vermieden werden, auch durch die Unternehmen selbst, forderte Scholz. Diese sollten Abhängigkeiten von nur einem Lieferanten auch dann vermeiden, wenn dies teurer sei und am besten “einen Fuß auch immer in Europa” haben, forderte er von Unternehmen. Konkret nannte Scholz die Rohstoffe Lithium und Kobalt. Auch die Halbleiterpolitik, etwa die Intel-Ansiedlung in Magdeburg, sei genau ein Beispiel der Reduktion solcher Abhängigkeiten. Wichtigster Bestandteil sei jedoch der Ausbau der Erneuerbaren Energien.

Erwartungen aus anderen Ländern beim Thema Fiskalunion bremste Scholz am Donnerstag etwas. Bei seiner Äußerung, dass die EU auf dem Weg in eine Fiskalunion sei, wie er am 25. Februar im Bundestag sagte, sei es nicht um Kreditaufnahme gegangen. Sondern um EU-eigene Einnahmen für die Kredite im Zuge des NextGenerationEU-Programms, die ab 2028 bis 2050 zurückgezahlt werden müssten, etwa 13 Milliarden Euro jährlich.

“Mir geht es immer um die Frage: How to deal with the credits”, versuchte Scholz Debatten um mögliche weitere neue EU-Schuldenaufnahmen die Grundlage zu entziehen. Derzeit sei es “das echt harte Programm”, sich bei den dafür vorgesehenen direkten Einnahmen der EU zu einigen.

Haushaltskommissar Johannes Hahn hatte gegenüber Europe.Table vor wenigen Tagen auf eine schnelle Einigung gedrungen (Europe.Table berichtete). Die Bundesregierung habe in Sachen der europäischen Finanzpolitik ihre gemeinsame Haltung zum Stabilitäts- und Wachstumspakt dargelegt. “Im Rahmen des geltenden Paktes müssen wir die Möglichkeiten der Flexibilität wie in der Krisenbekämpfung weiter nutzen.” Falk Steiner mit Lukas Scheid und Nico Beckert

Kern der Technologiesanktionen gegen die Russische Föderation (Europe.Table berichtete) sind in der EU zwei Bausteine: Zum einen die erst im vergangenen Jahr überarbeitete Dual-Use-Verordnung, die bestimmte Güter einem Genehmigungsregime unterstellt. Zum anderen die eigentlichen Sanktionen, mit denen vor allem gezielt Akteure ins Visier genommen werden, die von der EU für mitverantwortlich beim Krieg Russlands gegen die Ukraine erachtet werden. Anders als etwa US-Sanktionen (Europe.Table berichtete) finden beide Instrumente ausschließlich auf dem Territorium der EU Anwendung. Doch wirken die Maßnahmen überhaupt?

Alina Epifanova von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sieht mehrere Faktoren, die zusammenwirken: “Der Auszug von zahlreichen westlichen Tech-Firmen aus dem russischen Markt hat negative Folgen auf russische Industrie und die Wirtschaft insgesamt”, sagt sie. Der Stopp von Geschäften und Tech-Sanktionen würden vor allem auf neue Produkte und Lizenzen wirken: “Die bereits vorhandenen Technologien werden bei vielen russischen Kunden weiterhin noch benutzt”, sagt Epifanova. “Allerdings fehlen bereits jetzt westliche Technologien in vielen Bereichen.” Insbesondere der Chipmangel sei massiv ausgeprägt, was zu Qualitätsminderung, kreativen Recyclingversuchen und teilweise fehlenden Funktionen führe.

Russland habe insgesamt im Chipbereich Reserven im Umfang von etwa 1 bis 2 Jahren, schätzt sie. “Insgesamt ist Russland auf dem Weg zu einer regressiven Tech-Importsubstitution, die die technologische und wirtschaftliche Entwicklung des Landes enorm erschweren wird.” Besonders betroffen ist laut Epifanova der russische Tech-Sektor: “Cloud-Computing Firmen (Yandex, VK Cloud, SberCloud) fehlen Server, die Supercomputer von Sberbank, Yandex und MTS, die auf Nvidia-Lösungen basieren, könnten ebenfalls Probleme bekommen”, sagt die Expertin.

Wie abhängig Russland von westlichen Lieferanten ist, zeigte sich in einem in dieser Woche erschienenen Bericht des Londoner Royal United Services Institute (PDF). Die Wissenschaftler hatten 27 russische Waffensysteme unter die Lupe genommen – und fanden dabei in fast jedem Gerät Chips und Elektronikbauteile aus westlicher Produktion. Ob in Iskander-Marschflugkörper-Systemen oder in Kamikazedrohnen: Von Autarkie kann bei den russischen Waffenschmieden offenbar kaum die Rede sein, allen Sonntagsreden für die Granden in Moskau zum Trotz.

Der Nachschub hierfür sollte eigentlich spätestens seit Beginn des nach 2014 zweiten Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar versiegen, so der Wille der politischen Entscheidungsträger im Westen. Viele der Güter standen bereits seit dem Überfall auf die Krim über die Dual-Use-Verordnung auf der Liste nicht nach Russland auszuführender Gegenstände. Doch auch nach dem Angriff vor einem halben Jahr kamen, berichtet Reuters unter Berufung auf russische Zolldaten, weiterhin viele problematische Bauteile in die Russische Föderation.

Wie genau die Elektronikbauteile ihren Weg nach Russland fanden, untersuchen auch Unternehmen, deren Produkte auf den Zolllisten standen. Teilweise waren Lieferungen bereits vor Beginn des Angriffs auf dem Weg oder im Transit. Lieferungen über Drittstaaten und Weiterverkäufer sollen ebenfalls eine Rolle spielen. Es lasse sich etwa “nicht vollkommen ausschließen, dass einzelne Produkte unseres Angebots in die Russische Föderation gelangen könnten – etwa über nicht-autorisierte Bauelemente-Distributoren”, erläutert etwa ein Sprecher von TDK Technologies, deren Bauteile im RUSI-Report eine Rolle spielen.

Und das, obwohl die Firma eigenen Angaben zufolge über Liefervereinbarungen und Kundenverträge ausdrücklich den Einsatz eigener Produkte in militärtechnischen Anwendungen untersagt. Der ebenfalls aufgeführte Chiphersteller Infineon erklärte, dass man selbst zwar alles Mögliche unternehme und die Sanktionen sogar übererfülle. Eine Endverbleibskontrolle sei aber nicht möglich. Insgesamt finden sich im RUSI-Report eine Vielzahl europäischer Anbieter wieder – insgesamt 56 europäische Produkte hätten sie gezählt, schreiben die Autoren.

Seitens des für Exportkontrollen politisch zuständigen BMWK hat man keine eigenen Erkenntnisse zu möglichen Problemen bei der Durchsetzung von Sanktionen oder der Dual-Use-Verordnung – das Haus verweist auf das für die Umsetzung der Sanktionen zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Dieses gibt an, seit Februar keinerlei Exportgenehmigungen für entsprechende Güter nach Russland erteilt zu haben.

Doch nicht nur mit Blick auf die verfügbare Hardware gibt es nach wie vor Lücken im Sanktionsregime: So ist der KI-Anbieter NTechLab aus Russland trotz EU-Sanktionen weiterhin auch am europäischen Markt aktiv. Die Firma, die unter anderem mit ihrer Beteiligung am Gesichtserkennungssystem in der Moskauer Metro und der FindFace-Erkennungssoftware zu zweifelhafter Bekanntheit gelangt ist, zählt sowohl US-Unternehmen als auch EU-Unternehmen zu seinen Kunden und Partnern.

Auf den EU-Sanktionslisten steht das Unternehmen selbst bisher nicht, wie ein EU-Beamter bestätigt, insbesondere nicht im wichtigen Annex IV der Sanktionen, in dem Unternehmen aufgeführt werden, die Verbindungen zur Rüstungswirtschaft unterhalten. Allerdings könnten die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im Rahmen der Dual-Use-Verordnung jederzeit strengere eigene Prüfungen veranlassen, wenn eine begründete Annahme bestehe, dass Firmen die Menschenrechtskriterien nicht erfüllten.

Die tschechische Piraten-Europaabgeordnete Markéta Gregorová kritisiert in dem Zusammenhang, dass die Sanktions- und Dual-Use-Bemühungen keineswegs scharf genug wirken würden: Russlands Überwachungsstaat profitiere von westlicher Inaktivität. Auch DGAP-Forscherin Alena Epifanova sieht NTechLab als ein Beispiel für Lücken im System: “Das ist sehr bedauerlich, weil es den Markt und die Einnahmen von IT-Firmen vergrößert, die mit dem Kreml kooperieren und das trägt in keiner Weise zur Beendung des Krieges bei.”

Die EU-Kommission hat das Gesetzesvorhaben von US-Präsident Joe Biden für Klimaschutz und Soziales in den USA in Teilen kritisiert. Konkret geht es um eine Passage, die Steuervorteile für Käuferinnen und Käufer von E-Autos nur dann vorsieht, wenn ein bestimmter Anteil der Batterieteile aus den USA stammt. “Die Europäische Union ist zutiefst besorgt über dieses neue potenzielle transatlantische Handelshindernis, das die USA derzeit diskutieren”, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel.

“Wir glauben, dass das diskriminierend ist, also dass es ausländische Produzenten gegenüber US-Produzenten diskriminiert”, sagte die Sprecherin. “Wir fordern die USA weiterhin dazu auf, diese diskriminierenden Elemente von dem Gesetzesentwurf zu entfernen und sicherzustellen, dass er vollständig im Einklang mit der WTO steht”, sagte die Sprecherin.

In Deutschland stellte sich der Verband der Automobilindustrie (VDA) hinter die Kritik der Kommission. Es sei grundsätzlich gut, die Elektromobilität zu fördern (Europe.Table berichtete), sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. “Allerdings sehen wir kritisch, dass die Förderung an Auflagen gebunden ist, die sich auf lokale Wertschöpfung beziehen und daher Produkte aus Drittstaaten benachteiligen.”

US-Medien hatten berichtet, dass die Einschränkung bei den Steuervorteilen auf Drängen des Demokraten Joe Manchin in den Gesetzestext gekommen war. Die Demokraten waren wegen ihrer nur hauchdünnen Mehrheit auf die Zustimmung des Senators aus West Virgina angewiesen und hatten deshalb Zugeständnisse machen müssen. Am Sonntag stimmte der Senat dem umfangreichen Investitionspaket dann zu. Allerdings handelt es sich um eine deutlich reduzierte Version im Vergleich zu Bidens ursprünglichen Plänen.

Am Freitag stimmt das Repräsentantenhaus darüber ab. In dieser Kammer des Kongresses gilt eine Mehrheit für die Gesetzespläne als gesichert. dpa

Estland verschärft die Visa-Regelungen für Menschen aus Russland und beschränkt deren Einreise. Die Regierung in Tallinn beschloss am Donnerstag, dass russische Staatsbürger vom 18. August an nicht mehr mit einem von Estland ausgestellten Schengen-Visum einreisen dürfen. Ausgenommen von der Regelung sind Russen, deren Heimatland Estland ist oder die ihren ständigen Wohnsitz in dem baltischen EU- und Nato-Staat haben. Daneben gelten weitere Ausnahmen, etwa für Verwandtschaftsbesuche. Weiter einreisen dürfen auch russische Bürger mit von anderen EU-Mitgliedern ausgestellten Visa.

“Wir sehen, dass die Zahl der russischen Bürger, die durch Estland reisen oder aus Russland nach Estland kommen, massiv zugenommen hat”, sagte Außenminister Urmas Reinsalu. Die Möglichkeit, massenhaft Estland zu besuchen oder über das Land nach Europa zu gelangen, entspreche nicht dem Zweck der verhängten Sanktionen.

Estland hatte als eine Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine die Vergabe von Visa und Aufenthaltsgenehmigungen an Russen ausgesetzt. Mit einem gültigen Visum war es aber weiterhin möglich, per Bus oder Auto über die estnische Grenze in den Schengenraum einzureisen.

Reinsalu kündigte zudem an, dass Estland noch im August der EU einen Vorschlag unterbreiten werde, die Vergabe von Schengen-Visa für russische Bürger auszusetzen. Dafür hatte sich zuletzt auch Finnland starkgemacht. Lettland forderte am Donnerstag andere europäische Länder ebenfalls dazu auf, keine Einreise- und Touristenvisa mehr an Russen zu vergeben.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach sich gegen ein Verbot von Touristenvisa für Russen aus. “Das ist Putins Krieg, und deshalb tue ich mir mit diesem Gedanken sehr schwer”, sagte Scholz am Donnerstag vor Journalisten in Berlin.

Eine Sprecherin der EU-Kommission betonte am Donnerstag, dass ein grundsätzliches Verbot von Touristenvisa nach geltendem Recht gar nicht möglich sei. Jeder Antrag müsse einzeln geprüft werden, sagte sie. Die EU-Kommission habe im Mai jedoch Leitlinien an die Mitgliedstaaten geschickt. Danach können Anträge nach individueller Prüfung abgelehnt werden, etwa weil die Person eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit oder die internationalen Beziehungen sei.

Zugleich dürften die EU-Staaten nicht gegen internationales Recht verstoßen, sagte die Sprecherin. Einige Personen müssten etwa aus humanitären Gründen ein Visum bekommen oder deshalb, weil sie Familienangehörige, Journalisten oder Dissidenten seien. Es gebe derzeit Gespräche auf EU-Ebene, um über die neuesten Entwicklungen zu informieren und koordinierte Maßnahmen zu gewährleisten. dpa

Nach Litauen haben nun auch die EU-Staaten Estland und Lettland das sogenannte 16+1-Format für Kooperationen zwischen mittel- und osteuropäischen Staaten (CEEC) und China verlassen. “Estland wird weiterhin auf konstruktive und pragmatische Beziehungen zu China hinarbeiten”, teilte das estnische Außenministerium am Donnerstag mit. Dazu gehöre auch “die Förderung der Beziehungen zwischen der EU und China im Einklang mit der auf Regeln basierenden internationalen Ordnung und Werten wie den Menschenrechten”, so das Ministerium weiter. Estland war seit 2012 Teilnehmer an dem Kooperationsformat.

Nachbarland Lettland veröffentlichte eine ähnlich lautende Erklärung: “Lettland wird sich weiterhin um konstruktive und pragmatische Beziehungen zu China bemühen, sowohl bilateral als auch durch die Zusammenarbeit zwischen der EU und China auf der Grundlage des gegenseitigen Nutzens, der Achtung des Völkerrechts, der Menschenrechte und der auf internationalen Regeln basierenden Ordnung.”

Der baltische Staat Litauen hatte sich als erster aus dem Format bereits im Frühjahr 2021 zurückgezogen – und damit den inoffiziellen Namen von 17+1 zu 16+1 werden lassen. ari

Immer mehr Studien kommen zu dem Schluss, dass zu 100 Prozent auf erneuerbaren Energien basierende Energiesysteme zu geringen Kosten bis zum Jahr 2050 oder sogar schon früher erreicht werden können. Dies fasst ein Forschungsprojekt 15 internationaler Universitäten zusammen, darunter die University of Technology Sydney, die Eindhoven University of Technology und die Technische Universität Lappeenranta in Finnland.

Der Publikation zufolge hat sich der Ausblick auf ein Energiesystem, das auf Sonnen– und Windenergie, Energiespeicherung, Sektorkopplung sowie direkter und indirekter Elektrifizierung fast des gesamten Energiebedarfs basieren würde, zum wissenschaftlichen Konsens entwickelt. Seit 2010 ist die Zahl der veröffentlichten Studien jedes Jahr um 27 Prozent gestiegen. Die Mehrzahl von ihnen kommt zu dem Schluss, dass eine globale Energieversorgung, die vollständig auf erneuerbaren Energien basiert, technologisch machbar und zu niedrigen Kosten spätestens 2050 erreichbar ist.

Bisher aufgebrachte Einwände wie die Energierendite (EROI) für erneuerbare Energien, die Variabilität und Stabilität des Systems, die Kosten oder der Rohstoffbedarf sind laut der Forschungsgruppe keine Hindernisse mehr für das Erreichen von 100 Prozent Energieversorgung durch Erneuerbare. leo

Die europäische Weltraumagentur ESA warnt davor, angesichts der aktuellen Energiekrise die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels aus dem Blick zu verlieren. Die derzeitigen Sorgen um die Energieversorgung seien zwar berechtigt, sagte ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.

“Aber diese Krise ist sehr klein verglichen mit den Auswirkungen des Klimawandels.” Aschbacher betonte die potenziell viel größere Dimension wirtschaftlicher Folgen und drang auf extrem schnelle Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel. Hitzewellen, Waldbrände und austrocknende Flüsse ließen keinen Zweifel daran, dass der Klimawandel in der Landwirtschaft und anderen Wirtschaftszweigen seinen Tribut fordere.

“Es ist ziemlich schlimm”, warnte Aschbacher. “Wir sehen Extreme, die vorher nicht zu beobachten waren.” Das gesamte Ökosystem verändere sich rapide und deutlich schneller, als es noch vor einigen Jahren von der Wissenschaft prognostiziert worden war. Natürlich gebe es immer Wetterschwankungen, aber nie in dem gegenwärtigen Ausmaß. “Für mich gibt es keinen Zweifel daran, dass dies vom Klimawandel ausgelöst wird.” Der österreichische Forscher, der seit März 2021 die in Paris ansässige ESA leitet, äußerte sich angesichts weltweiter Wetterextreme wie Hitzewellen und Trockenheiten.

So hat Frankreich mit ungewöhnlich großflächigen Waldbränden zu kämpfen, die Pegelstände des Großen Salzsees im US-Bundesstaat Utah und des Po in Italien sind auf Tiefststände gefallen. Auch die Niedrigstände des Rhein verschärfen sich immer weiter. In Großbritannien wurden zuletzt Rekordtemperaturen von erstmals über 40 Grad Celsius gemessen.

Doch die steigende Lufttemperatur ist nach den Worten Aschbachers nicht das einzige Problem. ESA-Satelliten hätten auch Extreme bei der sogenannten Landoberflächentemperatur festgestellt, die eine wichtige Rolle bei Luftmassenbewegungen spielt. Die ESA-Satelliten ermitteln laut Aschbacher die “Lebenszeichen” des Planeten (Europe.Table berichtete), von den Temperaturen über Kohlendioxid-Werte bis hin zur Höhe von Wellen. Jüngste Bilder zeigten, wie sich im Po in Italien breite Sandbänke zeigen.

Aschbacher beklagte angesichts der aktuellen Herausforderungen Finanzierungslücken bei der Entwicklung neuer Satelliten. Durch den EU-Ausstieg Großbritanniens fehlten dafür 750 Millionen Euro, die die Briten über die EU gezahlt hätten. Zwar sei Großbritannien auch nach dem Brexit Mitglied der ESA und zahle seinen direkten Beitrag von 170 Millionen Euro. Es würden aber für die neuen Satelliten auch die 750 Millionen Euro benötigt, die nun nicht mehr von den Briten kämen. rtr

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat ihre Prognose für das Wachstum der weltweiten Nachfrage nach Rohöl angehoben. Die Opec bewertet die Lage allerdings völlig gegensätzlich.

In einem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht der IEA heißt es, dass die im Zuge des Ukraine-Kriegs verursachte Gaskrise mit einem massiven Preisanstieg für Erdgas an den Rohstoffmärkten dazu geführt habe, dass Industrieunternehmen und Kraftwerke ihre Anlagen verstärkt mit Öl betreiben. In den vergangenen Monaten hat Russland die Gaslieferungen nach Europa drastisch reduziert.

Die Agentur erwartet für das laufende Jahr ein Wachstum der weltweiten Ölnachfrage um 2,1 Millionen Fässern (je 159 Liter) pro Tag. Das sind 380.000 Fässer pro Tag oder etwa zwei Prozent mehr als in der vorangegangenen Schätzung. Die gesamte Nachfrage dürfte nach Einschätzung der Agentur im laufenden Jahr bei 99,7 Millionen Fässer pro Tag liegen. Im kommenden Jahr dürfte die Nachfrage dann auf täglich 101,8 Millionen Fässer ansteigen.

Die höhere Nachfrage nach Rohöl sei vor allem in den Regionen Europa und Naher Osten zu erwarten, heißt es weiter in dem Monatsbericht des Interessenverbands von westlichen Industriestaaten. Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, habe sich die russische Ölförderung trotz der Sanktionen von westlichen Staaten stabiler als erwartet gehalten. So sei die Produktion in den vergangenen drei Monaten sogar gestiegen und habe im Juli bei etwa 10,8 Millionen Fässer pro Tag gelegen. Die IEA erklärte den Anstieg mit “robusten Exporten” von russischem Öl nach Asien.

In den kommenden Monaten sei aber durch neue Sanktionen der Europäischen Union (EU) mit einem Rückgang der russischen Ölproduktion zu rechnen. Dies dürfte dazu führen, dass die Fördermenge zu Beginn des kommenden Jahres um etwa 20 Prozent einbrechen könnte.

Vollkommen gegensätzlich bewertet die Opec die Lage. Die Opec hat ihre Prognose für die weltweite Öl-Nachfrage wegen der konjunkturellen Unsicherheiten bereits zum dritten Mal seit April gekürzt. Die Organisation erdölexportierender Länder verwies ebenso auf die Folgen des Krieges in der Ukraine, die hohe Inflation sowie Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

In dem neuen Monatsbericht des Öl-Kartells hieß es, die globale Nachfrage werde dieses Jahr bei 3,1 Millionen Fässern (je 159 Liter) pro Tag liegen. Das sind 260.000 Fässer weniger als bisher erwartet. 2023 dürften es unverändert 2,7 Millionen Fässer pro Tag sein.

Die in der Pandemie eingebrochene Öl-Nachfrage hat sich mittlerweile erholt. In diesem Jahr dürfte trotz Rekordpreisen das Niveau von 2019 – also vor der Corona-Krise – übertroffen werden. Laut Opec kühlt sich die Weltwirtschaft zwar ab, es gebe aber immer noch ein solides Wachstum. Im Juli kletterte die Öl-Förderung um 162.000 auf 28,84 Millionen Fässer pro Tag. dpa/rtr

“Die Rolle ist mir auf den Leib geschneidert”, sagt Lili Fuhr über ihre neue Stelle beim Center for International Environmental Law (CIEL). Die Organisation konzentriert sich weltweit auf den Ausstieg aus Öl und Gas und unterstützt andere Projekte, wenn es um rechtliche Fragen geht. Seit Juni ist die 42-Jährige stellvertretende Direktorin des Klima- und Energieprogramms. Ihr Ziel: CIEL soll sich stärker auf EU-Ebene einmischen.

Als einzige CIEL-Angestellte arbeitet Fuhr von Berlin aus. Ihre Vormittage sind ruhig, denn viele ihrer Kolleginnen und Kollegen sitzen in Washington. In Europa ist es wegen des Kriegs in der Ukraine schwierig, überhaupt über einen Ausstieg aus Öl und Gas zu diskutieren (Europe.Table berichtete). “Wir müssen aufwachen und realisieren, dass uns die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen unsicher macht”, sagt Fuhr. Für CIEL ist das auch immer eine Frage der Menschenrechte.

“Kurzschlussreaktionen” nennt sie es, wenn die deutsche Bundesregierung nun nach neuem Öl und Gas in Afrika sucht (Europe.Table berichtete). Fuhr berichtet von ihrem Austausch mit Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen vor Ort. Es entsteht der Eindruck, Deutschland wolle eine neokoloniale Ausbeutung betreiben. “Menschen aus Namibia oder dem Senegal zu erklären, dass wir ihre Länder jetzt als neue Öl- und Gasquellen nutzen wollen – das ist beschämend”, sagt Fuhr.

Öl und Gas versorgen uns nicht nur mit Energie, aus ihnen werden auch Plastik oder Düngemittel für die Landwirtschaft. Deshalb will Fuhr die Debatte über einen Ausstieg auch auf Petrochemie und Agrarpolitik ausweiten.

Statt eines Ausstiegs will die Industrie weiter fossile Rohstoffe nutzen und entstehendes CO2 abfangen und speichern, mit Technologien wie Carbon Capture Storage (CCS). “Wir müssen darauf achten, dass wir uns nicht in Scheinlösungen und Irrwegen verfangen”, sagt Fuhr dazu.

Dafür bringt die studierte Geografin Erfahrungen aus 16 Jahren Arbeit bei der Heinrich-Böll-Stiftung mit, wo sie im Afrikareferat als Mitarbeiterin anfing, später als Referentin für Internationale Politik tätig war und seit 2008 Referentin für Internationale Umweltpolitik. Als solche beschäftigte sie sich viel damit, “den Horizont zu scannen”. Fuhr beobachtet, welche neuen Technologien die Industrie entwickelt, will am Puls der Zeit bleiben.

Das ist ihr wichtig, denn CIEL kämpft gegen eine mächtige Industrielobby. “Wir müssen antizipieren, was als nächstes passiert”, sagt Fuhr. Nur dann könne CIEL seine Partnerorganisationen mit den relevanten juristischen Informationen versorgen. Wenn das gelinge, sagt Fuhr, “dann hat das Programm seine Funktion erfüllt.” Jana Hemmersmeier