es ist und bleibt die bestimmende Frage dieser Tage: Wird bald wieder Gas aus Russland nach Europa fließen oder nicht? Zwar soll bald mehr Gas aus Aserbaidschan kommen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev haben dafür jetzt eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet. Das ist aber keine Sofort-Lösung, und vor allem auch keine grüne. Manuel Berkel hat die aktuelle Lage zusammengefasst.

Weg von fossilen Brennstoffen, hin zu Energie aus der Steckdose, vielen Steckdosen – das braucht auch die Verkehrswende. Die EU-Länder müssen hierzu möglichst schnell die benötigte Ladeinfrastruktur aufbauen, doch die Anstrengungen für die Alternative Fuel Infrastructure Directive (AFIR) sind manchen nicht hoch genug. Lukas Scheid hat die Einzelheiten.

Ebenso nacharbeiten muss auch die EU-Kommission beim geplanten Kriseninstrument Single Market Emergency Instrument. Mit dem neuen Tool soll künftig gewährleistet werden, dass die EU-Länder in Zeiten der Krise besser zusammenarbeiten. Mehr dazu in den News.

Noch dominiert auf Deutschlands Straßen der Verbrennermotor. Zur Entlastung wurde kürzlich der Tankrabatt eingeführt. Kurz vorher jedoch, so hatte es den Anschein, gingen die Preise an den Zapfsäulen noch einmal kräftig nach oben. Abzocke? Christian Küchen, Geschäftsführer von en2x, dem Wirtschaftsverband Fuels und Energie, erklärt im Standpunkt, was dran ist an dem Eindruck.

Und hier noch einmal der Hinweis auf das Europe.Table-Webinar am kommenden Donnerstag, 21. Juli, 10 bis 11 Uhr: Mein Kollege Manuel Berkel diskutiert mit Lion Hirth, Assistant Professor an der Hertie School, und Jens Völler, Head of Business Unit Gas Markets bei TEAM CONSULT, den Notfallplan für die Energieversorgung ohne russisches Gas. Der Plan wird am morgigen Mittwoch von der EU-Kommission vorgestellt. Bitte hier entlang zur kostenfreien Registrierung. Wir freuen uns auf Sie!

Die Pläne für mehr Gas aus dem Kaspischen Meer werden konkreter. Derzeit fließen jährlich 8,1 Milliarden Kubikmeter (bcm) Erdgas aus Aserbaidschan in die EU, ab 2027 sollen es 20 bcm sein. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev gestern in Baku. Schon 2023 sollen die Lieferungen über den südlichen Gaskorridor auf 12 bcm gesteigert werden.

Aserbaidschan sei ein Schlüsselpartner, um sich von fossilen Brennstoffen aus Russland zu lösen, sagte von der Leyen und lobte die Verlässlichkeit des Staates. Das autoritär geführte Land ist als Lieferant allerdings nicht unumstritten und unterhält auch enge Verbindungen zu Russland.

Neben den Gaslieferungen sieht die Absichtserklärung auch vor, enger bei erneuerbaren Energien zusammenzuarbeiten. Allein im Kaspischen Meer gebe es ein Potenzial für Windenergie von 157 Gigawatt (GW), sagte Aliyev. In früheren Jahren hatten europäische Unternehmen immer wieder die Möglichkeit untersucht, Strom aus Regionen außerhalb der EU zu importieren oder Handelswege für grünen Wasserstoff zu erschließen. In Baku überraschte Aliyev nun mit einer anderen Variante.

“Die Nutzung von Erneuerbaren wird mehr Erdgas für den Export übriglassen“, sagte Aserbaidschans Präsident. Also saubere Energie für den Kaukasus und mehr fossile Brennstoffe für Europa? Auf Details ging Aliyev vor der Presse nicht ein. Die Erzeugung von grünem Wasserstoff taucht in dem Memorandum zwar auch auf, allerdings eher als Fernziel.

Etwas konkreter sind Pläne, grünen Strom direkt in die EU zu transportieren. Als mögliche Korridore werden Kabel durch das Schwarze Meer genannt und eine Landverbindung über die autonome aserbaidschanische Republik Nachitschewan, die eine schmale Grenze mit der Türkei hat.

Mit dem aktuellen Zehnjahres-Netzentwicklungsplan (TYNDP 2022) möchte ENTSO-E bereits den Bedarf für ein Kabel zwischen Rumänien und Aserbaidschans Nachbarn Georgien durch das Schwarze Meer untersuchen. Das Gleichstromkabel mit einer Spannung von 500 Kilovolt (kV) könnte laut Plan schon 2029 in Betrieb gehen. Für den eigenen Kohleausstieg und die Umstellung von Gasheizungen auf Strom kann die EU zusätzlichen grünen Strom vom Kaukasus langfristig gut gebrauchen.

Schon binnen Tagen oder Wochen muss die Union aber erst einmal Antworten auf immer neue Manöver von Gazprom finden. Wie die russische Zeitung “Kommersant” gestern berichtete, sei die strittige Siemens-Gasturbine am Sonntag von Kanada nach Deutschland geflogen worden.

Die Turbine stammt aus einer Verdichterstation der Pipeline Nord Stream 1, an der zurzeit Wartungsarbeiten laufen, die am 21. Juli abgeschlossen werden sollen. Gazprom behauptet, die Turbine sei für den Betrieb der Pipeline “von maßgeblicher Bedeutung” – was das Bundeswirtschaftsministerium bestreitet. Nach dem Bericht von “Kommersant” haben Russlands Geschichten rund um die Turbine aber das Potenzial, den Zeitplan der EU durcheinander zu bringen.

Am 26. Juli wollen sich die Energieminister im Rat auf eine gemeinsame Reaktion auf das mögliche Ausbleiben der russischen Gaslieferungen einigen (Europe.Table berichtete). Nun aber soll die Turbine nach Darstellung des Blattes erst rund um den 24. Juli in Russland ankommen, der Einbau werde weitere drei bis vier Tage dauern.

Bis tatsächlich wieder Gas durch Nord Stream fließe, könne es Anfang August werden – entscheidende Tage nach dem Energierat in Brüssel. Schon seit Wochen warnen Experten davor, dass Russland mit immer neuen Vorwänden und Nebelkerzen entschlossene Schritte der EU zum Gassparen hinauszögern wolle, um die Staatengemeinschaft weiter zu schwächen.

Ein weiterer Schritt hin zur dauerhaften Schwächung von Nord Stream 1 könnte sich weiter im Süden des Kontinents vollziehen. Ungarn sei in Gesprächen mit Russland, um alle Gaslieferungen auf die Turkstream-Pipeline umzuleiten, sagte Außenminister Peter Szijjarto am Montag. Durch Turkstream erhält Ungarn Gas über Serbien. Laut Szijjarto sei dieser Schritt nötig, weil Lieferungen aus dem Westen über Österreich unsicherer würden.

Kalkül sieht darin Sanktionsexperte Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik: “Das würde es erlauben, den Transit durch die Ukraine und Nord Stream 1 einzustellen, ohne Orban im Stich zu lassen.”

Von Experten bereits erwartet wurde dagegen eine weitere Mitteilung Gazproms vom Montag. Die ausgebliebenen Gaslieferungen an Uniper habe der russische Staatskonzern mit höherer Gewalt begründet. Uniper habe ein Schreiben von Gazprom Export erhalten, sagte ein Sprecher des Energieversorgers.

In dem Schreiben habe Gazprom Export rückwirkend “Force Majeure” für die bisherigen und aktuellen Fehlmengen bei den Gaslieferungen geltend macht. Uniper hält dies dem Sprecher zufolge jedoch für nicht gerechtfertigt und hat diesen Anspruch formell zurückgewiesen.

Wie Reuters zuvor ohne Nennung des Unternehmensnamens berichtete, soll Gazprom die höhere Gewalt rückwirkend zum 14. Juni erklärt haben. Die Mitteilung solle das Unternehmen von Entschädigungsansprüchen entbinden. Am 14. Juni hatte Gazprom erstmals erklärt, die Lieferungen durch Nord Stream 1 zu drosseln.

Schon als letzte Warnung musste vor diesem Hintergrund ein Appell der Internationalen Energieagentur (IEA) von Montagmorgen verstanden werden. IEA-Direktor Fatih Birol forderte die EU zu fünf Sofortmaßnahmen auf – von Auktionen für den Gasverzicht in Industrieunternehmen bis zu gemeinsamen Notfallplänen. Mit dpa, rtr

Nachdem das EU-Parlament sowie die EU-Umweltminister sich dem Verbrenner-Aus ab 2035 angeschlossen haben (Europe.Table berichtete), pochen Vertreter der Automobilindustrie umso vehementer auf den beschleunigten Ausbau der Ladeinfrastruktur. Es fehlten die Rahmenbedingungen und klare Zielvorgaben, die die Voraussetzungen für den Hochlauf der E-Mobilität schaffen, erklärt VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

Das Ambitionsniveau des Kommissionsvorschlags für die sogenannte Alternative Fuel Infrastructure Directive (AFIR) reiche nicht aus (Europe.Table berichtete), findet auch der Europäische Automobilherstellerverband ACEA. “Während einige Länder beim Ausbau der Infrastruktur vorankommen, hinkt die Mehrheit hinterher”, sagt ACEA-Generaldirektor Eric-Mark Huitema. Die starken Unterschiede zeigten die Notwendigkeit starker AFIR-Ziele, die in allen EU-Mitgliedstaaten harmonisiert sind, so Huitema.

AFIR-Parlamentsberichterstatter Ismail Ertug (SPD) versucht seit der Übernahme des Dossiers das Ambitionsniveau anzuheben, sah sich in der Vergangenheit jedoch immer wieder in den Verhandlungen gebremst. Während andere Teile des Fit-for-55-Pakets bereits im Trilog angekommen sind, wartet die AFIR noch auf die Abstimmung im Parlament. Die Mitgliedstaaten haben ihre allgemeine Ausrichtung im Rat der Verkehrsminister schon festgelegt (Europe.Table berichtete).

Zuletzt kritisierte Ertug offen die politischen Berater der Fraktionen, sagte die Technical Meetings ebendieser Berater ab und erhob die Verhandlungen zur ausschließlichen Angelegenheit der Berichterstatter und Schattenberichterstatter, um den Prozess zu beschleunigen. Offenbar mit Erfolg. Beim letzten Shadow-Meeting vor der Sommerpause Ende vergangener Woche konnten viele der bis dato noch offenen Fragen geklärt werden.

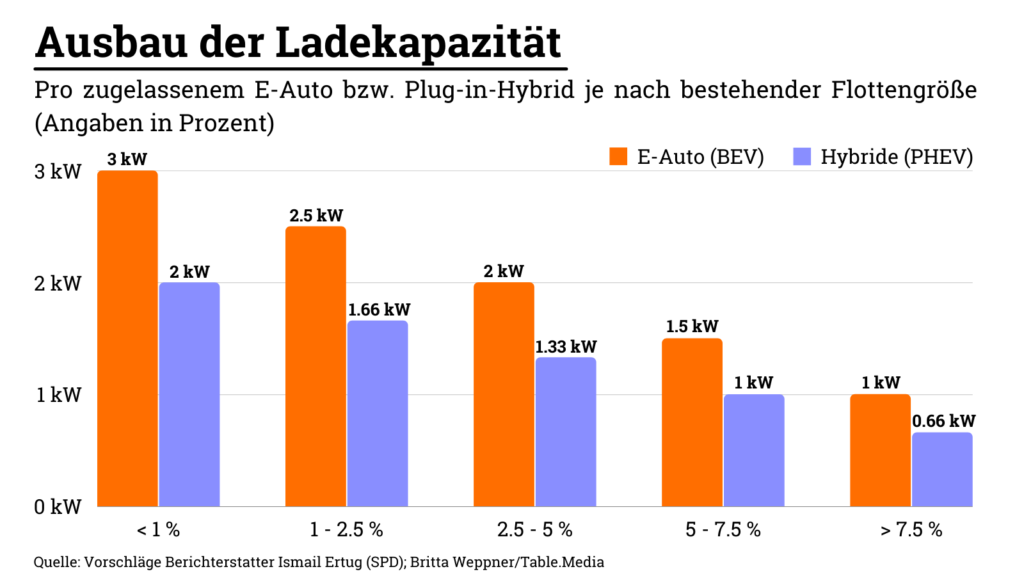

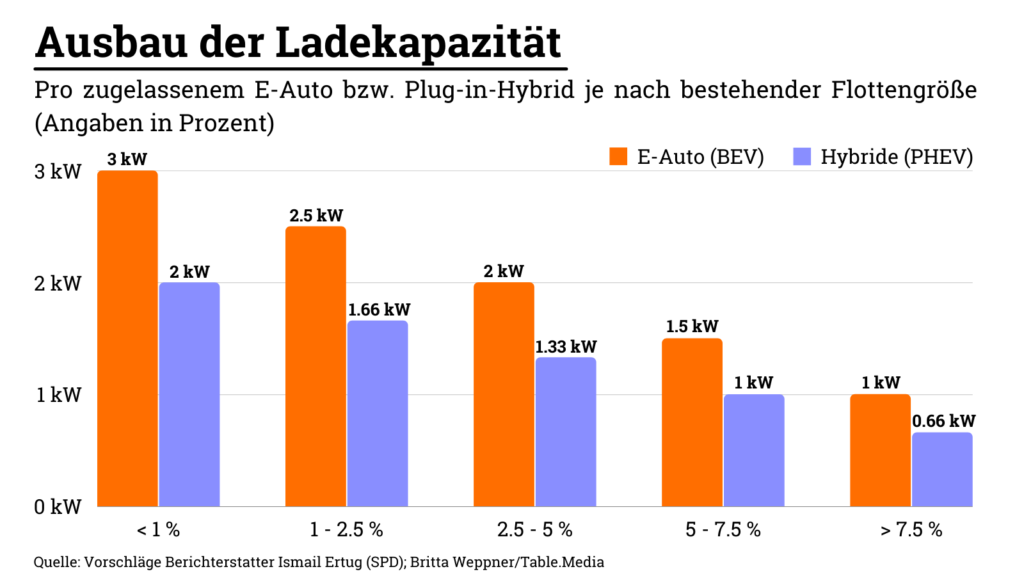

Die verpflichtende Ausbaumenge für die Mitgliedstaaten pro zugelassenem E-Auto und Plug-in-Hybriden (BEV bzw. PHEV) wurde festgelegt. Die stufenweisen Anforderungen je nach bestehender Flotten der beiden Fahrzeugklassen entsprechen den Vorschlägen des ersten Entwurfs des Berichterstatters (Europe.Table berichtete). Ertug sagt, für diese habe er nun eine Mehrheit.

Allerdings wurden aufgrund des Drucks einiger Mitgliedstaaten Flexibilitäten für sogenannte “sparsley populated areas” eingeräumt. “Damit öffentliches Geld möglichst sparsam und zielbringend eingesetzt werden kann, braucht es eine limitierte Flexibilität, gekoppelt an den tatsächlichen Verkehrsfluss, für die Infrastrukturziele”, sagt EVP-Schattenberichterstatter Jens Gieseke.

13 solcher dünn besiedelten Regionen sind von der EU eindeutig definiert. Sie liegen vor allem in Nordschweden, Nordfinnland und Zentralspanien. Festgelegt wurden diese Regionen anhand der Daten der Einwohnermeldeämter. Für den Ausbau der Ladeinfrastruktur wurde allerdings auch auf die Verkehrsdichte der Gebiete geachtet. Bedeutet: In dünn besiedelten Regionen mit hohem Verkehrsaufkommen (z. B. durch Transitverkehr) sind keine Ausnahmen vorgesehen.

Auch bei der Mindestabdeckung von Ladeinfrastruktur musste der Ismail Ertug Kompromisse eingehen. Die Mindestanforderung für den Infrastrukturausbau soll verhindern, dass Länder die Ausbauverpflichtungen umgehen, indem sie keine E-Autos oder Hybride zulassen. Bis Ende 2027 sollen alle Länder genügend Ladestellen bereitstellen, um theoretisch einen E-Auto-Anteil von drei Prozent ihrer jeweiligen Pkw-Flotten versorgen zu können. Bis Ende 2030 sollen es fünf sein. Ursprünglich hatte sich Ertug höhere Ziele gewünscht.

Komplett ausgenommen sind die neun sogenannten und ebenfalls von der EU festgelegten “outermost regions”. Dazu gehören abgelegene Inselgebiete wie die Azoren, Madeira und die Kanaren, aber auch Französisch-Guyana.

Einen weiteren “Drops” musste Ertug beim Schwerlasttransport auf der Straße lutschen, wie er selbst sagt. In seinem Berichtsentwurf hatte er einen Stopp des LNG-Ausbaus für Lkw gefordert, da dieser Risiken für “Stranded Assets” und Lock-In-Effekte fossiler Technologien berge. Jens Gieseke hatte dagegen den Ausbau von LNG-Infrastruktur gefordert, da man das Flüssigerdgas als Übergangslösung brauche, um unabhängig von russischem Öl zu werden. Der Kompromiss liegt im Kommissionsvorschlag, der keine expliziten LNG-Ausbauziele vorgibt, sondern lediglich die bisherigen bis 2025 geltenden Ausbauziele festigt. Alle 400 Kilometer im TEN-T-Kernnetzwerk muss demnach eine LNG-Nachfüllstation liegen.

Trotz der Kompromisse findet der EVP-Schattenberichterstatter, dass nach Sommerpause, wenn die Verhandlungen weitergehen, noch “ein paar dicke Bretter gebohrt” werden müssen. Offen sei nach wie vor die Diskussion zu den konkreten Vorschriften für private Parkplätze, für die der Berichterstatter eine Ladesäulen-Pflicht einführen will, sagt Gieseke. Aus Sicht der EVP ist die AFIR aber der falsche Platz dafür. Solche Vorschriften müssten stattdessen über die Gebäudeeffizienzrichtlinie (EPBD) geregelt werden.

Es geht um private Parkplätze mit über 30 Plätzen, was vor allem Supermärkte betreffen würde. Um diese Frage zu klären, habe er die Rechtsberater des Parlaments einbezogen, sagt Ertug. Diese hätten ihm bestätigt, dass Supermärkte von der Gebäudeeffizienzrichtlinie ausgeschlossen seien. Ertug ist daher überzeugt, dass die AFIR der richtige Platz für eine solche Vorschrift ist – auch wenn diese in privates Eigentum hinein reguliere. Allerdings, betont Ertug, könnten die Ladesäulen auf Privatparkplätzen zu den Gesamtausbauzielen eines Mitgliedstaates angerechnet werden.

Ebenfalls noch offen ist, wie alternative Kraftstoffe in der Richtlinie umschrieben werden. Verschiedene Vorschläge aus den unterschiedlichen Fraktionen sehen eine Vielzahl verschiedener Definitionen vor. Um die Debatte von vorneherein zu vermeiden, will der Berichterstatter am liebsten auf die Erneuerbaren-Richtlinie (RED) verweisen (Europe.Table berichtete), die im Umweltausschuss verhandelt wird. Hier ist er der Auffassung, dass die AFIR dafür nicht der richtige Ort ist, um definitorische Dinge zu klären.

Am 7. September soll es noch ein letztes Shadow-Meeting geben. Dort will Ertug alle noch offenen Fragen klären, um anschließend in die Abstimmung im Verkehrsausschuss gehen zu können. Im Oktober soll schließlich das Parlament über den Bericht entscheiden – so der bisherige Zeitplan.

20.07.-22.07.2022, Rom (Italien)/online

EU Agenda 6th International Congress on Water, Waste and Energy Management

This conference gathers researchers from different scientific fields. INFOS & REGISTRATION

20.07.2022 – 09:00-14:00 Uhr, Rom (Italien)/online

EU Agenda 5th International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering

This conference discusses the contribution of green chemistry and sustainable engineering to a carbon-free global society. INFOS & REGISTRATION

20.09.-17.11.2022, online

FSR, Seminar Evolution of electricity markets in Europe

The Florence School of Regulation (FSR) provides a platform for experts to share experiences, and for non-experts to get up to speed with the evolution of electricity markets in Europe. EARLY REGISTRATION UNTIL 20.07.

Die finanzielle Unterstützung bei Schäden und Verlusten (Loss and Damage) infolge des Klimawandels sowie die Klimaanpassung (Adaptation) stehen insbesondere bei Ländern des globalen Südens ganz oben auf der Dringlichkeitsliste beim diesjährigen Petersberger Klimadialog in Berlin. Frans Timmermans (Europe.Table berichtete) wies am Montag beim Petersberger Klimadialog dennoch auf die Notwendigkeit der Emissionsminderung – auch Mitigation genannt – hin.

Adaptation und Loss and Damage würden nicht helfen, wenn man nicht besser bei der Mitigation werde, sagte der Exekutiv-Vizepräsident der EU-Kommission in seinem Statement. Die Diskussionen über die Finanzierung der Folgen des Klimawandels dürften nicht dazu führen, dass man nicht mehr über dessen Eindämmung spricht. Diese sei dringend notwendig, da dürfe es keine Missverständnisse geben, so Frans Timmermans beim Petersberger Klimadialog.

Molwyn Joseph, Umweltminister des Inselstaates Antigua und Barbuda, entgegnete, dass Mitigation, Adaption und Loss and Damage keine konkurrierenden Prinzipien seien. Es gebe Finanzierungsmöglichkeiten für alle drei. Er forderte deshalb, dass Loss and Damage auf die Agenda der diesjährigen Weltklimakonferenz (COP27) in Sharm El-Sheikh kommt.

Zudem erinnerte er als Vertreter der Allianz der kleinen Inselstaaten, wer hauptverantwortlich für den Klimawandel ist. “Die Industrieländer, die die Emissionen verursachen, müssen ihre Anstrengungen verstärken”, sagte Joseph und wies darauf hin, dass kleine Inselstaaten am wenigsten zum Klimawandel beitragen, dessen Auswirkungen aber schon deutlich zu spüren bekommen.

Dieser Verantwortung will die Bundesregierung nun gerecht werden und stellte am Montag ein Konzept für einen Schutzschirm gegen Risiken und Schäden in Entwicklungsländern vor. Der Vorschlag ziele auf Regelungen für Frühwarn-Systeme in besonders anfälligen Ländern, Vorsorgepläne und schnelle Finanzierungssysteme im Falle von Schadensereignissen, wie das Entwicklungsministerium am Montag mitteilte.

“Wir müssen anerkennen, dass es Klimaschäden gibt und gerade die verwundbarsten Länder unsere Solidarität brauchen, um damit umzugehen. Hier wollen wir mit konkreten Problemlösungen Brücken bauen für die nächste Weltklimakonferenz in Ägypten“, erklärte dazu Staatssekretär Jochen Flasbarth (Europe.Table berichtete).

In welchem Umfang allein Deutschland unter den Folgen des Klimawandels leidet, hat eine von BMWK und BMUV in Auftrag gegebene Studie untersucht. Seit 2000 soll der Klimawandel Schäden in Höhe von 6,6 Milliarden Euro pro Jahr verursacht haben, heißt es in der Prognos-Studie, die am Montag vorgestellt wurde. Insgesamt waren es Kosten von mindestens rund 145 Milliarden Euro. Hierbei handelt es sich den Angaben zufolge nur um einen Teil der aufgetretenen Schäden. Die tatsächliche Schadenshöhe liege noch über der genannten Summe, da manche Schäden wie etwa der Verlust an Biodiversität sich nicht in Geld umrechnen ließen. luk mit dpa

Ein Großteil der Fläche der Europäischen Union ist einem Bericht des gemeinsamen Forschungszentrums der EU-Kommission zufolge von Dürre bedroht. Ende Juni hatte für 46 Prozent eine Dürre-Warnstufe zwei, für 11 Prozent der Fläche sogar die höchste von drei Warnstufen gegolten, wie aus am Montag veröffentlichten Angaben hervorgeht. Schwere Dürre, von der mehrere Regionen Europas seit Anfang des Jahres betroffen seien, breite sich weiter aus und verschlimmere sich, heißt es in dem Bericht. Dies liege etwa an mangelndem Niederschlag in Kombination mit Hitzewellen.

Der Klimawandel erhöhe das Risiko für schwere Dürren und Waldbrände auf der ganzen Welt, betonte die für Forschung zuständige EU-Kommissarin Marija Gabriel. “Mit diesem Bericht erhalten wir ein besseres Verständnis der Situation, um unsere Wälder, unsere Ernten und unser Wasser zu schützen.”

Wasser- und Hitzestress führten dazu, dass Ernteerträge weiter sänken. Frankreich, Rumänien, Spanien, Portugal und Italien werden wahrscheinlich mit diesem Rückgang der Ernteerträge zu kämpfen haben, wie aus Angaben der EU-Kommission hervorgeht. In gewissem Umfang seien wohl auch Deutschland, Polen, Ungarn, Slowenien und Kroatien betroffen.

Die Kommission erklärte am Montag zudem, über das Katastrophenschutzverfahren weitere Hilfe zu mobilisieren, um die schweren Waldbrände in ganz Europa zu bekämpfen. Aus der rescEU-Flotte seien in den letzten Tagen Löschflugzeuge nach Slowenien und Frankreich entsendet worden. Zudem wurde der Copernicus-Satellitendienst aktiviert, “um die französischen Behörden bei der Überwachung der Waldbrände im Südwesten des Landes zu unterstützen”, erklärte die Brüsseler Behörde. dpa/luk

Die EU-Kommission muss nach Informationen von Europe.Table beim geplanten Single Market Emergency Instrument für den Binnenmarkt der Europäischen Union nacharbeiten. Der kommissionsinterne Ausschuss für Regulierungskontrolle habe Mängel in der Folgenabschätzung geltend gemacht, heißt es in EU-Kreisen. Die Verantwortlichen rund um Binnenmarktkommissar Thierry Breton müssen nun unter Hochdruck nachbessern, um den Vorschlag wie geplant im Rahmen der Rede von Ursula von der Leyen zur Lage der EU am 13. September vorstellen zu können.

In der Behörde heißt es, die Kritik des Regulatory Scrutiny Boards (RSB) beziehe sich vor allem auf die Governance-Struktur. Konkret geht es dabei darum, unter welchen Umständen welche Phase einer Krise ausgerufen wird. Davon hängt ab, welche Instrumente aktiviert werden können. Die Kommission wollte sich dazu offiziell nicht äußern.

Das Kriseninstrument soll gewährleisten, dass die EU auf Ereignisse wie die Coronavirus-Pandemie oder den russischen Angriff auf die Ukraine besser vorbereitet ist. In der ersten Pandemiewelle hatten die Regierungen teils unabgestimmt ihre Grenzen geschlossen, es fehlten überdies wichtige Güter wie Schutzmasken. Die Kommission will mithilfe des neuen Instruments die Informationsflüsse verbessern und dafür sorgen, dass kritische Güter und Dienstleistungen verfügbar bleiben.

Der Vorschlag wird voraussichtlich auf zwei Säulen beruhen. Die erste Säule der Krisenvorbereitung dürfte unter anderem das Monitoring von Lieferketten für als kritisch eingestufte Güter vorsehen, inklusive Transparenzverpflichtungen für die Unternehmen, sowie Vorgaben für die Lagerhaltung etwa von bestimmten Rohstoffen.

Die zweite Säule soll der Reaktion auf akute Krisen dienen. Zu den diskutierten Maßnahmen zählen etwa mehr Handhabe für die gemeinsame Beschaffung von Gütern durch die Mitgliedstaaten. Auf Unternehmen könnten im Krisenfall neue Verpflichtungen zukommen, etwa zu Ausfuhrkontrollen oder dazu, Aufträge für dringend benötigte Produkte zu priorisieren.

Neun Mitgliedstaaten hatten in einem Brief davor gewarnt, das Kriseninstrument dürfe nicht unnötig tief in die Wirtschaft eingreifen. Der binnenmarktpolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Andreas Schwab, mahnte, die Kommission müsse sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten die Grenzen auch im Krisenfalle offen ließen – schließlich sei der gemeinsame Markt eine Wohlstandsquelle. Zudem solle sichergestellt werden, dass die Unternehmen “ausreichend kritische Produkte in Europa bevorratet haben”. Wo sie diese produzierten, solle die Politik hingegen den Unternehmen überlassen. tho

Die EU-Agrar- und Handelsminister haben am Montag beschlossen, den Handel mit sieben landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus Moldau vorübergehend zu liberalisieren. Auf Tomaten, Knoblauch, Tafeltrauben, Äpfel, Kirschen, Pflaumen und Traubensaft gab es bisher noch Beschränkungen. Sobald die neue Verordnung in Kraft tritt, kann Moldau ein Jahr lang mindestens die doppelte Menge dieser Erzeugnisse zollfrei in die Europäische Union exportieren.

“Wir dürfen die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf die Republik Moldau nicht außer Acht lassen”, mahnte Jozef Síkela, tschechischer Minister für Industrie und Handel. Mit diesen außergewöhnlichen Maßnahmen vertiefe die EU ihre Handelsbeziehungen zu Moldau und unterstütze die Stabilisierung der moldauischen Wirtschaft. luk

Die EU fürchtet, durch Desinformation und Manipulation aus Russland in die Defensive zu geraten. Die Außenminister wollen nun gegensteuern – mit einer neuen Toolbox, wie sie beim Außenrat am Montag in Brüssel beschlossen haben. Die EU-Kommission und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wurden beauftragt, diese “hybride Toolbox” auszuarbeiten, um Bedrohungen abzuwehren, die unter dem Akronym FIMI (“Foreign Information Manipulation and Interference”) zusammengefasst werden.

Hintergrund ist der Krieg in der Ukraine und der Streit um die ukrainischen Getreideexporte (Europe.Table berichtete). Die EU beschuldigt Russland, die Exporte gezielt zu blockieren und damit eine Nahrungskrise im Nahen Osten, in Afrika und anderen Weltregionen auszulösen. Russland weist dies zurück; auch die Afrikanische Union hat Vorbehalte gegen die europäische Darstellung geäußert. Senegals Präsident und AU-Chef Macky Sall sagte, auch die EU-Sanktionen sorgten für Versorgungs-Probleme.

Diese Kontroverse sei ein Beispiel für den “Krieg der Narrative”, sagte Borrell. Die EU laufe Gefahr, diesen Krieg zu verlieren, und wolle nun gegensteuern. Als weiteres Beispiel nannte er die Behauptung, das von der EU erlassene Ölembargo gegen Russland habe den Ölpreis in die Höhe getrieben. Das Gegenteil sei der Fall, betonte der Spanier beim Treffen der Außenminister. Allerdings ließ Borrell offen, wie die EU dagegen halten will.

In den Schlussfolgerungen des Außenrats ist von diversen Tools die Rede, die systematischer als bisher genutzt werden sollen. Dazu zählen die bessere Sensibilisierung für die Situation durch das Schnellwarnsystem, die “Single Intelligence Analysis Capacity” sowie Resilienz und Kapazitätsaufbau, regulatorische und diplomatische Maßnahmen. Die Hauptverantwortung im Kampf gegen Desinformation liege jedoch bei den EU-Staaten. ebo

Die EU bemüht sich im Hinblick auf ihr Ziel einer Kreislaufwirtschaft um eine stärkere Zusammenarbeit im internationalen Handel. In den bilateralen Handelsabkommen, die rund 40 Prozent des gesamten Handelsvolumens der EU regeln, wird die Kreislaufwirtschaft bislang nur selten ausdrücklich erwähnt. Mit Handelspartnern wie China besteht jedoch ein hohes Potenzial, vor allem in den Bereichen Kunststoffe und Textilien. Dies schreibt das Institute for European Environmental Policy (IEEP) in einem gestern veröffentlichten Policy Briefing.

Das Institut bewertet in dem Bericht, wie die EU den Übergang zur globalen Kreislaufwirtschaft und deren Einführung durch ihre Handelsrahmen und internationale Zusammenarbeit unterstützen kann. Anhand von Fallstudien, unter anderem zu den Handelsbeziehungen mit China, entwirft das IEEP Handlungsempfehlungen für die Politik.

Um Handelsabkommen verstärkt als Instrument der Zusammenarbeit in der Kreislaufwirtschaft zu nutzen, empfiehlt das IEEP, die Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung (TSD) in den Abkommen der EU um Verpflichtungen zur Zusammenarbeit in der Kreislaufwirtschaft zu ergänzen und das Pariser Abkommen zum wesentlichen Element aller Abkommen zu machen. Mit den Handelspartnern solle die EU verstärkt Wissen über die Kreislaufwirtschaft, die Datenerhebungsmethoden und den Überwachungsrahmen austauschen und harmonisieren, um Datenlücken über den Fluss von Material- und Energieressourcen zu schließen.

Die EU solle zudem multilaterale Dialoge und die Zusammenarbeit im Bereich der Kreislaufwirtschaft vorantreiben. Im Rahmen der Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions (TESSD) der Welthandelsorganisation (WTO) könnte beispielsweise eine gemeinsame Definition für die Kreislaufwirtschaft erarbeitet werden. Standards könnten durch die Internationale Organisation für Normung (ISO) oder die Weltzollorganisation (WZO) entwickelt und international harmonisiert werden.

Außerdem sollte die EU Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in Programmen der Entwicklungszusammenarbeit wie “Aid for Trade” verankern. Es müsse verhindert werden, dass hinsichtlich der Verteilung von Vorteilen durch die Kreislaufwirtschaft die Kluft zwischen Industrie- und Entwicklungsländern verstärkt wird.

Die EU und China haben bislang kein bilaterales Handelsabkommen geschlossen. Der Handel erfolgt daher zu Bedingungen der WTO. Für die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft und eines nachhaltigen Handels sind dem IEEP-Bericht zufolge besonders die Strategien Chinas und der EU zur Förderung nachhaltiger Kunststoffe und Textilien sind dem Bericht zufolge eine solide Grundlage.

In Bezug auf Kunststoffe gibt es Ähnlichkeiten in der Gesetzgebung: Dazu gehören das Verbot einiger Kunststoffprodukte (Plastiktüten, Einweggeschirr und -besteck, Mikroplastik in Körperpflegeprodukten), die Förderung von Alternativen zu Kunststoffen und die Verbesserung der Infrastruktur für das Kunststoffrecycling. Chinesische Kunststoffprodukte müssen bislang bisher keinen bestimmten Anteil an recyceltem Kunststoff enthalten, während die EU den Anteil an recyceltem Kunststoff weiter erhöht.

Auch im Bereich der Textilien planen sowohl China als auch die EU politische Maßnahmen, um die Umweltauswirkungen und die Kreislaufwirtschaft anzugehen. Beide haben sich zudem zum Ziel gesetzt, die Recyclingrate für Textilien zu erhöhen, die endgültige Entsorgung (zum Beispiel auf Deponien) von Textilabfällen zu minimieren und dem Trend zur “Fast Fashion” entgegenzuwirken (Europe.Table berichtete). Zudem ergänzen sich die Absicht der EU, den Export von Textilabfällen einzuschränken, und das chinesische Verbot der Einfuhr von Textilabfällen. Dies biete Potenzial für einen größeren Kreislauf in der globalen Textilwirtschaft.

Die EU hat das Ziel einer Kreislaufwirtschaft in ihrem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft (CEAP) festgelegt. Im März stellte die EU-Kommission ein erstes Maßnahmenpaket vor, ein zweites hat sie für Ende November angekündigt (Europe.Table berichtete). leo

Ein Interview des künftigen EU-Botschafters in China hat wegen einer Aussage zu Taiwan für Aufmerksamkeit gesorgt. Im Gespräch mit der katalanischen Tageszeitung La Vanguardia sagte Jorge Toledo Albiñana, dass die Europäische Union, die Unabhängigkeit Taiwans nicht verteidige, “sondern die friedliche Wiedervereinigung“.

Anschließend schwenkte Toledo wieder auf die altbekannte Linie ein: “Wir glauben, dass es nur ein China geben sollte, aber im Falle einer militärischen Invasion haben wir sehr deutlich gemacht, dass die EU zusammen mit den USA und ihren Verbündeten ähnliche oder sogar noch schwerere Maßnahmen ergreifen wird, als wir sie jetzt gegen Russland ergriffen haben”, fügte der Spanier an. Die “Ein-China-Politik” (“One-China-policy”) ist die gängige Position Brüssels, wenn es um den Status von Taipeh geht. Doch dass Toledo von einer “friedlichen Wiedervereinigung” sprach, wurde in den sozialen Netzwerken kritisiert.

Toledo äußerte sich in dem Interview auch zu weiteren Themen der China-Politik. Eine Entkopplung gebe es, “aber nicht nach dem Willen Chinas”, sagte der Spanier. So habe der Westen die Notwendigkeit erkannt, seine Produktion zu überdenken. “Die Pandemie hat die Verwundbarkeit von Wertschöpfungsketten offengelegt”, sagte Toledo. Chinas Exporte nach Europa wachsen jedoch weiter, wie der Diplomat erklärte.

Der designierte EU-Botschafter in China sprach zudem zu nationalen Themen: “China hat fast 800 Millionen Menschen aus der Armut befreit. Dies ist ein Erfolg des freien Marktes, kein Kommunismus.” Wie in jedem Land, das sich sehr schnell entwickle, komme jedoch eine Zeit, in der es nicht so schnell weiter wachsen könne. “Der demografische Druck auf die Wirtschaft ist enorm“, sagte Toledo.

Toledo war bis vor Kurzem Spaniens Botschafter in Japan. Seinen Job als EU-Botschafter (China.Table berichtete) soll er dem Bericht zufolge voraussichtlich im September antreten und damit dem Franzosen Nicolas Chapuis nachfolgen. ari

Europäische Spitzenpolitiker sollen einem Bericht zufolge eingeladen worden sein, den chinesischen Präsidenten Xi Jinping im November in Peking zu treffen. Das berichtet die Zeitung “South China Morning Post” am Montag. Laut SCMP soll die Einladung von Xi Jinping an Bundeskanzler Olaf Scholz, den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi und den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez verschickt worden sein. Nun sei es an den Europäern, zu entscheiden, ob sie die Einladung Chinas annehmen wollen.

Ein Treffen im November wäre unmittelbar nach dem 20. Parteitag im Oktober. Die Tatsache, dass Xi europäische Staats- und Regierungschefs im November nach China einlädt, bestätigt wiederum indirekt, wovon im Grunde alle Beobachter ausgehen: nämlich dass Xi Jinping eine dritte Amtszeit als Präsident bekommen wird. Das Treffen würde die Rückkehr der persönlichen Diplomatie zwischen Europa und China markieren – nach fast drei Jahren strikter Null-Covid-Politik, die einen persönlichen Austausch der Spitzenpolitiker von Europa und China unmöglich gemacht hat. rad

Einen Monat lang, von Mitte Mai bis Mitte Juni, hielt die Diskussion um den so genannten Tankrabatt große Teile Deutschlands in Atem. Was war passiert?

Dazu ein kurzer Rückblick: Mit dem Ende vieler Corona-Lockdowns und dann nochmals mit Beginn des Ukrainekriegs waren die Benzin- und Dieselpreise weltweit und damit auch in Deutschland deutlich gestiegen. In vielen Ländern wurden daraufhin die Steuern auf Kraftstoffe gesenkt – erst in Polen, es folgten Italien, Frankreich, Großbritannien, Tschechien und schließlich Deutschland: Der Bundestag beschloss den “Tankrabatt” auf Benzin und Diesel für drei Monate von Juni bis Ende August.

Die Vorfreude war groß, doch ausgerechnet Mitte Mai zog an den internationalen Mineralöl-Märkten der perfekte Sturm auf. Die Gründe reichten von der Embargo-Entscheidung der EU gegen Russland bis zu einer stark steigenden Frühjahrs-Benzinnachfrage in den USA. Gleichzeitig führten Raffinerieausfälle in Nordamerika und Europa – bedingt durch Wartungen, unvorhergesehene Anlagendefekte und Logistikengpässe – zu einer geringeren Kraftstoffproduktion.

In der Folge stiegen die Produktpreise weltweit und mit ihnen die Tankstellenpreise. In den USA zahlten Autofahrer erstmals mehr als 5 Dollar je Gallone. In Deutschland verteuerte sich der Liter Super E10 im Mai um 16 Cent, Diesel legte ausgerechnet zu Monatsende Mai binnen einer Woche um 6 Cent zu.

Viele Beobachter meinten, diese Entwicklung fände allein in Deutschland statt, und vermuteten einen Zusammenhang mit dem Tankrabatt. Dabei hätte schon der Blick auf die EU-Nachbarländer gezeigt, dass sich der Preisanstieg nicht um ein deutsches Phänomen handelte. Auch der Anfang Juni massiv einsetzende Tanktourismus aus Dänemark, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden nach Deutschland hätte zu einer veränderten Einschätzung führen können, fand aber hauptsächlich in den Grenzregionen erhöhte Aufmerksamkeit.

Der Tankrabatt kam also bei den Kunden an – und er kam genau zur rechten Zeit, als sich die Kraftstoffpreise weltweit im Steigflug befanden. Stattdessen wurde er hier vielfach nicht als Entlastung empfunden. Der Verdacht stand im Raum, die Branche behalte einen Teil der Energiesteuersenkung ein.

Wo lag die Ursache dieser Wahrnehmung? Vor allem darin, die Tankstellenpreise mit den – nicht so stark gestiegenen – Rohölpreisen ins Verhältnis zu setzen und zum Schluss zu kommen, der Tankrabatt lande nicht voll beim Kunden. Richtig aber ist: Die Verbraucherpreise folgen den Weltmarktpreisen für Benzin und Diesel – und nicht den Rohölnotierungen. In der Vergangenheit wurde dieser wichtige Unterschied häufig nicht bemerkt, da ausreichend Raffineriekapazität zur Verfügung stand und aus Rohöl stets genügend Produkte hergestellt werden konnten.

Spätestens mit Ausbruch des Ukrainekriegs hat sich diese Situation grundlegend geändert: Nicht Rohöl am Weltmarkt ist knapp, sondern Benzin und Diesel an der Tankstelle. Ein Grund: Während der Corona-Pandemie waren in vielen Ländern Raffinerien geschlossen worden. Als die Nachfrage wieder anzog, fehlten diese Kapazitäten. Die marktwirtschaftliche Folge: Die Kraftstoffpreise entkoppelten sich vom Ölpreis. Diese Abkopplung wurde zuletzt beschleunigt durch das EU-Importembargo gegen Russland.

Es geht dabei nicht nur um Rohöl: Alle EU-Mitgliedstaaten zusammen haben in den vergangenen Jahren durchschnittlich rund 20 Millionen Tonnen Diesel pro Jahr aus Russland importiert. Dieser in dortigen Raffinerien hergestellte Kraftstoff muss also ebenfalls ersetzt werden – was die Produktknappheit weiter verschärft.

Unstrittig ist: An vielen unserer Raffinerien, die Kraftstoffe herstellen, wird – trotz auch dort deutlich gestiegener Energiekosten – mit höheren Produktpreisen mehr Geld verdient als im langjährigen Durchschnitt. Ebenso unstrittig ist aber, dass die Raffinerien gerade in den vergangenen Jahren wegen des coronabedingten Einbruchs der Nachfrage teils hohe Verluste erlitten hatten. Das muss bei der Diskussion um “Übergewinne” beachtet werden.

Jetzt stehen in den Raffinerien Milliardeninvestitionen für den Umstieg von fossiler Energie zur CO2-Neutralität an. Sie sind prädestiniert für den Einstieg in die Produktion von grünem Wasserstoff im großen Maßstab. Solche risikobehafteten Investitionen werden jedoch nicht wahrscheinlicher, wenn dort das Risiko gesehen wird, dass zukünftige Gewinne möglicherweise abgeschöpft und damit marktwirtschaftliche Ergebnisse sanktioniert werden. Ende August läuft der Tankrabatt in Deutschland aus. Absehbar sind abermals erhebliche Diskussionen um die hiesigen Benzin- und Dieselpreise. Aber auch dann gilt in Deutschland wie anderswo: Die Verbraucherpreise hängen entscheidend von den Weltmarktpreisen der Produkte ab.

es ist und bleibt die bestimmende Frage dieser Tage: Wird bald wieder Gas aus Russland nach Europa fließen oder nicht? Zwar soll bald mehr Gas aus Aserbaidschan kommen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev haben dafür jetzt eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet. Das ist aber keine Sofort-Lösung, und vor allem auch keine grüne. Manuel Berkel hat die aktuelle Lage zusammengefasst.

Weg von fossilen Brennstoffen, hin zu Energie aus der Steckdose, vielen Steckdosen – das braucht auch die Verkehrswende. Die EU-Länder müssen hierzu möglichst schnell die benötigte Ladeinfrastruktur aufbauen, doch die Anstrengungen für die Alternative Fuel Infrastructure Directive (AFIR) sind manchen nicht hoch genug. Lukas Scheid hat die Einzelheiten.

Ebenso nacharbeiten muss auch die EU-Kommission beim geplanten Kriseninstrument Single Market Emergency Instrument. Mit dem neuen Tool soll künftig gewährleistet werden, dass die EU-Länder in Zeiten der Krise besser zusammenarbeiten. Mehr dazu in den News.

Noch dominiert auf Deutschlands Straßen der Verbrennermotor. Zur Entlastung wurde kürzlich der Tankrabatt eingeführt. Kurz vorher jedoch, so hatte es den Anschein, gingen die Preise an den Zapfsäulen noch einmal kräftig nach oben. Abzocke? Christian Küchen, Geschäftsführer von en2x, dem Wirtschaftsverband Fuels und Energie, erklärt im Standpunkt, was dran ist an dem Eindruck.

Und hier noch einmal der Hinweis auf das Europe.Table-Webinar am kommenden Donnerstag, 21. Juli, 10 bis 11 Uhr: Mein Kollege Manuel Berkel diskutiert mit Lion Hirth, Assistant Professor an der Hertie School, und Jens Völler, Head of Business Unit Gas Markets bei TEAM CONSULT, den Notfallplan für die Energieversorgung ohne russisches Gas. Der Plan wird am morgigen Mittwoch von der EU-Kommission vorgestellt. Bitte hier entlang zur kostenfreien Registrierung. Wir freuen uns auf Sie!

Die Pläne für mehr Gas aus dem Kaspischen Meer werden konkreter. Derzeit fließen jährlich 8,1 Milliarden Kubikmeter (bcm) Erdgas aus Aserbaidschan in die EU, ab 2027 sollen es 20 bcm sein. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev gestern in Baku. Schon 2023 sollen die Lieferungen über den südlichen Gaskorridor auf 12 bcm gesteigert werden.

Aserbaidschan sei ein Schlüsselpartner, um sich von fossilen Brennstoffen aus Russland zu lösen, sagte von der Leyen und lobte die Verlässlichkeit des Staates. Das autoritär geführte Land ist als Lieferant allerdings nicht unumstritten und unterhält auch enge Verbindungen zu Russland.

Neben den Gaslieferungen sieht die Absichtserklärung auch vor, enger bei erneuerbaren Energien zusammenzuarbeiten. Allein im Kaspischen Meer gebe es ein Potenzial für Windenergie von 157 Gigawatt (GW), sagte Aliyev. In früheren Jahren hatten europäische Unternehmen immer wieder die Möglichkeit untersucht, Strom aus Regionen außerhalb der EU zu importieren oder Handelswege für grünen Wasserstoff zu erschließen. In Baku überraschte Aliyev nun mit einer anderen Variante.

“Die Nutzung von Erneuerbaren wird mehr Erdgas für den Export übriglassen“, sagte Aserbaidschans Präsident. Also saubere Energie für den Kaukasus und mehr fossile Brennstoffe für Europa? Auf Details ging Aliyev vor der Presse nicht ein. Die Erzeugung von grünem Wasserstoff taucht in dem Memorandum zwar auch auf, allerdings eher als Fernziel.

Etwas konkreter sind Pläne, grünen Strom direkt in die EU zu transportieren. Als mögliche Korridore werden Kabel durch das Schwarze Meer genannt und eine Landverbindung über die autonome aserbaidschanische Republik Nachitschewan, die eine schmale Grenze mit der Türkei hat.

Mit dem aktuellen Zehnjahres-Netzentwicklungsplan (TYNDP 2022) möchte ENTSO-E bereits den Bedarf für ein Kabel zwischen Rumänien und Aserbaidschans Nachbarn Georgien durch das Schwarze Meer untersuchen. Das Gleichstromkabel mit einer Spannung von 500 Kilovolt (kV) könnte laut Plan schon 2029 in Betrieb gehen. Für den eigenen Kohleausstieg und die Umstellung von Gasheizungen auf Strom kann die EU zusätzlichen grünen Strom vom Kaukasus langfristig gut gebrauchen.

Schon binnen Tagen oder Wochen muss die Union aber erst einmal Antworten auf immer neue Manöver von Gazprom finden. Wie die russische Zeitung “Kommersant” gestern berichtete, sei die strittige Siemens-Gasturbine am Sonntag von Kanada nach Deutschland geflogen worden.

Die Turbine stammt aus einer Verdichterstation der Pipeline Nord Stream 1, an der zurzeit Wartungsarbeiten laufen, die am 21. Juli abgeschlossen werden sollen. Gazprom behauptet, die Turbine sei für den Betrieb der Pipeline “von maßgeblicher Bedeutung” – was das Bundeswirtschaftsministerium bestreitet. Nach dem Bericht von “Kommersant” haben Russlands Geschichten rund um die Turbine aber das Potenzial, den Zeitplan der EU durcheinander zu bringen.

Am 26. Juli wollen sich die Energieminister im Rat auf eine gemeinsame Reaktion auf das mögliche Ausbleiben der russischen Gaslieferungen einigen (Europe.Table berichtete). Nun aber soll die Turbine nach Darstellung des Blattes erst rund um den 24. Juli in Russland ankommen, der Einbau werde weitere drei bis vier Tage dauern.

Bis tatsächlich wieder Gas durch Nord Stream fließe, könne es Anfang August werden – entscheidende Tage nach dem Energierat in Brüssel. Schon seit Wochen warnen Experten davor, dass Russland mit immer neuen Vorwänden und Nebelkerzen entschlossene Schritte der EU zum Gassparen hinauszögern wolle, um die Staatengemeinschaft weiter zu schwächen.

Ein weiterer Schritt hin zur dauerhaften Schwächung von Nord Stream 1 könnte sich weiter im Süden des Kontinents vollziehen. Ungarn sei in Gesprächen mit Russland, um alle Gaslieferungen auf die Turkstream-Pipeline umzuleiten, sagte Außenminister Peter Szijjarto am Montag. Durch Turkstream erhält Ungarn Gas über Serbien. Laut Szijjarto sei dieser Schritt nötig, weil Lieferungen aus dem Westen über Österreich unsicherer würden.

Kalkül sieht darin Sanktionsexperte Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik: “Das würde es erlauben, den Transit durch die Ukraine und Nord Stream 1 einzustellen, ohne Orban im Stich zu lassen.”

Von Experten bereits erwartet wurde dagegen eine weitere Mitteilung Gazproms vom Montag. Die ausgebliebenen Gaslieferungen an Uniper habe der russische Staatskonzern mit höherer Gewalt begründet. Uniper habe ein Schreiben von Gazprom Export erhalten, sagte ein Sprecher des Energieversorgers.

In dem Schreiben habe Gazprom Export rückwirkend “Force Majeure” für die bisherigen und aktuellen Fehlmengen bei den Gaslieferungen geltend macht. Uniper hält dies dem Sprecher zufolge jedoch für nicht gerechtfertigt und hat diesen Anspruch formell zurückgewiesen.

Wie Reuters zuvor ohne Nennung des Unternehmensnamens berichtete, soll Gazprom die höhere Gewalt rückwirkend zum 14. Juni erklärt haben. Die Mitteilung solle das Unternehmen von Entschädigungsansprüchen entbinden. Am 14. Juni hatte Gazprom erstmals erklärt, die Lieferungen durch Nord Stream 1 zu drosseln.

Schon als letzte Warnung musste vor diesem Hintergrund ein Appell der Internationalen Energieagentur (IEA) von Montagmorgen verstanden werden. IEA-Direktor Fatih Birol forderte die EU zu fünf Sofortmaßnahmen auf – von Auktionen für den Gasverzicht in Industrieunternehmen bis zu gemeinsamen Notfallplänen. Mit dpa, rtr

Nachdem das EU-Parlament sowie die EU-Umweltminister sich dem Verbrenner-Aus ab 2035 angeschlossen haben (Europe.Table berichtete), pochen Vertreter der Automobilindustrie umso vehementer auf den beschleunigten Ausbau der Ladeinfrastruktur. Es fehlten die Rahmenbedingungen und klare Zielvorgaben, die die Voraussetzungen für den Hochlauf der E-Mobilität schaffen, erklärt VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

Das Ambitionsniveau des Kommissionsvorschlags für die sogenannte Alternative Fuel Infrastructure Directive (AFIR) reiche nicht aus (Europe.Table berichtete), findet auch der Europäische Automobilherstellerverband ACEA. “Während einige Länder beim Ausbau der Infrastruktur vorankommen, hinkt die Mehrheit hinterher”, sagt ACEA-Generaldirektor Eric-Mark Huitema. Die starken Unterschiede zeigten die Notwendigkeit starker AFIR-Ziele, die in allen EU-Mitgliedstaaten harmonisiert sind, so Huitema.

AFIR-Parlamentsberichterstatter Ismail Ertug (SPD) versucht seit der Übernahme des Dossiers das Ambitionsniveau anzuheben, sah sich in der Vergangenheit jedoch immer wieder in den Verhandlungen gebremst. Während andere Teile des Fit-for-55-Pakets bereits im Trilog angekommen sind, wartet die AFIR noch auf die Abstimmung im Parlament. Die Mitgliedstaaten haben ihre allgemeine Ausrichtung im Rat der Verkehrsminister schon festgelegt (Europe.Table berichtete).

Zuletzt kritisierte Ertug offen die politischen Berater der Fraktionen, sagte die Technical Meetings ebendieser Berater ab und erhob die Verhandlungen zur ausschließlichen Angelegenheit der Berichterstatter und Schattenberichterstatter, um den Prozess zu beschleunigen. Offenbar mit Erfolg. Beim letzten Shadow-Meeting vor der Sommerpause Ende vergangener Woche konnten viele der bis dato noch offenen Fragen geklärt werden.

Die verpflichtende Ausbaumenge für die Mitgliedstaaten pro zugelassenem E-Auto und Plug-in-Hybriden (BEV bzw. PHEV) wurde festgelegt. Die stufenweisen Anforderungen je nach bestehender Flotten der beiden Fahrzeugklassen entsprechen den Vorschlägen des ersten Entwurfs des Berichterstatters (Europe.Table berichtete). Ertug sagt, für diese habe er nun eine Mehrheit.

Allerdings wurden aufgrund des Drucks einiger Mitgliedstaaten Flexibilitäten für sogenannte “sparsley populated areas” eingeräumt. “Damit öffentliches Geld möglichst sparsam und zielbringend eingesetzt werden kann, braucht es eine limitierte Flexibilität, gekoppelt an den tatsächlichen Verkehrsfluss, für die Infrastrukturziele”, sagt EVP-Schattenberichterstatter Jens Gieseke.

13 solcher dünn besiedelten Regionen sind von der EU eindeutig definiert. Sie liegen vor allem in Nordschweden, Nordfinnland und Zentralspanien. Festgelegt wurden diese Regionen anhand der Daten der Einwohnermeldeämter. Für den Ausbau der Ladeinfrastruktur wurde allerdings auch auf die Verkehrsdichte der Gebiete geachtet. Bedeutet: In dünn besiedelten Regionen mit hohem Verkehrsaufkommen (z. B. durch Transitverkehr) sind keine Ausnahmen vorgesehen.

Auch bei der Mindestabdeckung von Ladeinfrastruktur musste der Ismail Ertug Kompromisse eingehen. Die Mindestanforderung für den Infrastrukturausbau soll verhindern, dass Länder die Ausbauverpflichtungen umgehen, indem sie keine E-Autos oder Hybride zulassen. Bis Ende 2027 sollen alle Länder genügend Ladestellen bereitstellen, um theoretisch einen E-Auto-Anteil von drei Prozent ihrer jeweiligen Pkw-Flotten versorgen zu können. Bis Ende 2030 sollen es fünf sein. Ursprünglich hatte sich Ertug höhere Ziele gewünscht.

Komplett ausgenommen sind die neun sogenannten und ebenfalls von der EU festgelegten “outermost regions”. Dazu gehören abgelegene Inselgebiete wie die Azoren, Madeira und die Kanaren, aber auch Französisch-Guyana.

Einen weiteren “Drops” musste Ertug beim Schwerlasttransport auf der Straße lutschen, wie er selbst sagt. In seinem Berichtsentwurf hatte er einen Stopp des LNG-Ausbaus für Lkw gefordert, da dieser Risiken für “Stranded Assets” und Lock-In-Effekte fossiler Technologien berge. Jens Gieseke hatte dagegen den Ausbau von LNG-Infrastruktur gefordert, da man das Flüssigerdgas als Übergangslösung brauche, um unabhängig von russischem Öl zu werden. Der Kompromiss liegt im Kommissionsvorschlag, der keine expliziten LNG-Ausbauziele vorgibt, sondern lediglich die bisherigen bis 2025 geltenden Ausbauziele festigt. Alle 400 Kilometer im TEN-T-Kernnetzwerk muss demnach eine LNG-Nachfüllstation liegen.

Trotz der Kompromisse findet der EVP-Schattenberichterstatter, dass nach Sommerpause, wenn die Verhandlungen weitergehen, noch “ein paar dicke Bretter gebohrt” werden müssen. Offen sei nach wie vor die Diskussion zu den konkreten Vorschriften für private Parkplätze, für die der Berichterstatter eine Ladesäulen-Pflicht einführen will, sagt Gieseke. Aus Sicht der EVP ist die AFIR aber der falsche Platz dafür. Solche Vorschriften müssten stattdessen über die Gebäudeeffizienzrichtlinie (EPBD) geregelt werden.

Es geht um private Parkplätze mit über 30 Plätzen, was vor allem Supermärkte betreffen würde. Um diese Frage zu klären, habe er die Rechtsberater des Parlaments einbezogen, sagt Ertug. Diese hätten ihm bestätigt, dass Supermärkte von der Gebäudeeffizienzrichtlinie ausgeschlossen seien. Ertug ist daher überzeugt, dass die AFIR der richtige Platz für eine solche Vorschrift ist – auch wenn diese in privates Eigentum hinein reguliere. Allerdings, betont Ertug, könnten die Ladesäulen auf Privatparkplätzen zu den Gesamtausbauzielen eines Mitgliedstaates angerechnet werden.

Ebenfalls noch offen ist, wie alternative Kraftstoffe in der Richtlinie umschrieben werden. Verschiedene Vorschläge aus den unterschiedlichen Fraktionen sehen eine Vielzahl verschiedener Definitionen vor. Um die Debatte von vorneherein zu vermeiden, will der Berichterstatter am liebsten auf die Erneuerbaren-Richtlinie (RED) verweisen (Europe.Table berichtete), die im Umweltausschuss verhandelt wird. Hier ist er der Auffassung, dass die AFIR dafür nicht der richtige Ort ist, um definitorische Dinge zu klären.

Am 7. September soll es noch ein letztes Shadow-Meeting geben. Dort will Ertug alle noch offenen Fragen klären, um anschließend in die Abstimmung im Verkehrsausschuss gehen zu können. Im Oktober soll schließlich das Parlament über den Bericht entscheiden – so der bisherige Zeitplan.

20.07.-22.07.2022, Rom (Italien)/online

EU Agenda 6th International Congress on Water, Waste and Energy Management

This conference gathers researchers from different scientific fields. INFOS & REGISTRATION

20.07.2022 – 09:00-14:00 Uhr, Rom (Italien)/online

EU Agenda 5th International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering

This conference discusses the contribution of green chemistry and sustainable engineering to a carbon-free global society. INFOS & REGISTRATION

20.09.-17.11.2022, online

FSR, Seminar Evolution of electricity markets in Europe

The Florence School of Regulation (FSR) provides a platform for experts to share experiences, and for non-experts to get up to speed with the evolution of electricity markets in Europe. EARLY REGISTRATION UNTIL 20.07.

Die finanzielle Unterstützung bei Schäden und Verlusten (Loss and Damage) infolge des Klimawandels sowie die Klimaanpassung (Adaptation) stehen insbesondere bei Ländern des globalen Südens ganz oben auf der Dringlichkeitsliste beim diesjährigen Petersberger Klimadialog in Berlin. Frans Timmermans (Europe.Table berichtete) wies am Montag beim Petersberger Klimadialog dennoch auf die Notwendigkeit der Emissionsminderung – auch Mitigation genannt – hin.

Adaptation und Loss and Damage würden nicht helfen, wenn man nicht besser bei der Mitigation werde, sagte der Exekutiv-Vizepräsident der EU-Kommission in seinem Statement. Die Diskussionen über die Finanzierung der Folgen des Klimawandels dürften nicht dazu führen, dass man nicht mehr über dessen Eindämmung spricht. Diese sei dringend notwendig, da dürfe es keine Missverständnisse geben, so Frans Timmermans beim Petersberger Klimadialog.

Molwyn Joseph, Umweltminister des Inselstaates Antigua und Barbuda, entgegnete, dass Mitigation, Adaption und Loss and Damage keine konkurrierenden Prinzipien seien. Es gebe Finanzierungsmöglichkeiten für alle drei. Er forderte deshalb, dass Loss and Damage auf die Agenda der diesjährigen Weltklimakonferenz (COP27) in Sharm El-Sheikh kommt.

Zudem erinnerte er als Vertreter der Allianz der kleinen Inselstaaten, wer hauptverantwortlich für den Klimawandel ist. “Die Industrieländer, die die Emissionen verursachen, müssen ihre Anstrengungen verstärken”, sagte Joseph und wies darauf hin, dass kleine Inselstaaten am wenigsten zum Klimawandel beitragen, dessen Auswirkungen aber schon deutlich zu spüren bekommen.

Dieser Verantwortung will die Bundesregierung nun gerecht werden und stellte am Montag ein Konzept für einen Schutzschirm gegen Risiken und Schäden in Entwicklungsländern vor. Der Vorschlag ziele auf Regelungen für Frühwarn-Systeme in besonders anfälligen Ländern, Vorsorgepläne und schnelle Finanzierungssysteme im Falle von Schadensereignissen, wie das Entwicklungsministerium am Montag mitteilte.

“Wir müssen anerkennen, dass es Klimaschäden gibt und gerade die verwundbarsten Länder unsere Solidarität brauchen, um damit umzugehen. Hier wollen wir mit konkreten Problemlösungen Brücken bauen für die nächste Weltklimakonferenz in Ägypten“, erklärte dazu Staatssekretär Jochen Flasbarth (Europe.Table berichtete).

In welchem Umfang allein Deutschland unter den Folgen des Klimawandels leidet, hat eine von BMWK und BMUV in Auftrag gegebene Studie untersucht. Seit 2000 soll der Klimawandel Schäden in Höhe von 6,6 Milliarden Euro pro Jahr verursacht haben, heißt es in der Prognos-Studie, die am Montag vorgestellt wurde. Insgesamt waren es Kosten von mindestens rund 145 Milliarden Euro. Hierbei handelt es sich den Angaben zufolge nur um einen Teil der aufgetretenen Schäden. Die tatsächliche Schadenshöhe liege noch über der genannten Summe, da manche Schäden wie etwa der Verlust an Biodiversität sich nicht in Geld umrechnen ließen. luk mit dpa

Ein Großteil der Fläche der Europäischen Union ist einem Bericht des gemeinsamen Forschungszentrums der EU-Kommission zufolge von Dürre bedroht. Ende Juni hatte für 46 Prozent eine Dürre-Warnstufe zwei, für 11 Prozent der Fläche sogar die höchste von drei Warnstufen gegolten, wie aus am Montag veröffentlichten Angaben hervorgeht. Schwere Dürre, von der mehrere Regionen Europas seit Anfang des Jahres betroffen seien, breite sich weiter aus und verschlimmere sich, heißt es in dem Bericht. Dies liege etwa an mangelndem Niederschlag in Kombination mit Hitzewellen.

Der Klimawandel erhöhe das Risiko für schwere Dürren und Waldbrände auf der ganzen Welt, betonte die für Forschung zuständige EU-Kommissarin Marija Gabriel. “Mit diesem Bericht erhalten wir ein besseres Verständnis der Situation, um unsere Wälder, unsere Ernten und unser Wasser zu schützen.”

Wasser- und Hitzestress führten dazu, dass Ernteerträge weiter sänken. Frankreich, Rumänien, Spanien, Portugal und Italien werden wahrscheinlich mit diesem Rückgang der Ernteerträge zu kämpfen haben, wie aus Angaben der EU-Kommission hervorgeht. In gewissem Umfang seien wohl auch Deutschland, Polen, Ungarn, Slowenien und Kroatien betroffen.

Die Kommission erklärte am Montag zudem, über das Katastrophenschutzverfahren weitere Hilfe zu mobilisieren, um die schweren Waldbrände in ganz Europa zu bekämpfen. Aus der rescEU-Flotte seien in den letzten Tagen Löschflugzeuge nach Slowenien und Frankreich entsendet worden. Zudem wurde der Copernicus-Satellitendienst aktiviert, “um die französischen Behörden bei der Überwachung der Waldbrände im Südwesten des Landes zu unterstützen”, erklärte die Brüsseler Behörde. dpa/luk

Die EU-Kommission muss nach Informationen von Europe.Table beim geplanten Single Market Emergency Instrument für den Binnenmarkt der Europäischen Union nacharbeiten. Der kommissionsinterne Ausschuss für Regulierungskontrolle habe Mängel in der Folgenabschätzung geltend gemacht, heißt es in EU-Kreisen. Die Verantwortlichen rund um Binnenmarktkommissar Thierry Breton müssen nun unter Hochdruck nachbessern, um den Vorschlag wie geplant im Rahmen der Rede von Ursula von der Leyen zur Lage der EU am 13. September vorstellen zu können.

In der Behörde heißt es, die Kritik des Regulatory Scrutiny Boards (RSB) beziehe sich vor allem auf die Governance-Struktur. Konkret geht es dabei darum, unter welchen Umständen welche Phase einer Krise ausgerufen wird. Davon hängt ab, welche Instrumente aktiviert werden können. Die Kommission wollte sich dazu offiziell nicht äußern.

Das Kriseninstrument soll gewährleisten, dass die EU auf Ereignisse wie die Coronavirus-Pandemie oder den russischen Angriff auf die Ukraine besser vorbereitet ist. In der ersten Pandemiewelle hatten die Regierungen teils unabgestimmt ihre Grenzen geschlossen, es fehlten überdies wichtige Güter wie Schutzmasken. Die Kommission will mithilfe des neuen Instruments die Informationsflüsse verbessern und dafür sorgen, dass kritische Güter und Dienstleistungen verfügbar bleiben.

Der Vorschlag wird voraussichtlich auf zwei Säulen beruhen. Die erste Säule der Krisenvorbereitung dürfte unter anderem das Monitoring von Lieferketten für als kritisch eingestufte Güter vorsehen, inklusive Transparenzverpflichtungen für die Unternehmen, sowie Vorgaben für die Lagerhaltung etwa von bestimmten Rohstoffen.

Die zweite Säule soll der Reaktion auf akute Krisen dienen. Zu den diskutierten Maßnahmen zählen etwa mehr Handhabe für die gemeinsame Beschaffung von Gütern durch die Mitgliedstaaten. Auf Unternehmen könnten im Krisenfall neue Verpflichtungen zukommen, etwa zu Ausfuhrkontrollen oder dazu, Aufträge für dringend benötigte Produkte zu priorisieren.

Neun Mitgliedstaaten hatten in einem Brief davor gewarnt, das Kriseninstrument dürfe nicht unnötig tief in die Wirtschaft eingreifen. Der binnenmarktpolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Andreas Schwab, mahnte, die Kommission müsse sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten die Grenzen auch im Krisenfalle offen ließen – schließlich sei der gemeinsame Markt eine Wohlstandsquelle. Zudem solle sichergestellt werden, dass die Unternehmen “ausreichend kritische Produkte in Europa bevorratet haben”. Wo sie diese produzierten, solle die Politik hingegen den Unternehmen überlassen. tho

Die EU-Agrar- und Handelsminister haben am Montag beschlossen, den Handel mit sieben landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus Moldau vorübergehend zu liberalisieren. Auf Tomaten, Knoblauch, Tafeltrauben, Äpfel, Kirschen, Pflaumen und Traubensaft gab es bisher noch Beschränkungen. Sobald die neue Verordnung in Kraft tritt, kann Moldau ein Jahr lang mindestens die doppelte Menge dieser Erzeugnisse zollfrei in die Europäische Union exportieren.

“Wir dürfen die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf die Republik Moldau nicht außer Acht lassen”, mahnte Jozef Síkela, tschechischer Minister für Industrie und Handel. Mit diesen außergewöhnlichen Maßnahmen vertiefe die EU ihre Handelsbeziehungen zu Moldau und unterstütze die Stabilisierung der moldauischen Wirtschaft. luk

Die EU fürchtet, durch Desinformation und Manipulation aus Russland in die Defensive zu geraten. Die Außenminister wollen nun gegensteuern – mit einer neuen Toolbox, wie sie beim Außenrat am Montag in Brüssel beschlossen haben. Die EU-Kommission und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wurden beauftragt, diese “hybride Toolbox” auszuarbeiten, um Bedrohungen abzuwehren, die unter dem Akronym FIMI (“Foreign Information Manipulation and Interference”) zusammengefasst werden.

Hintergrund ist der Krieg in der Ukraine und der Streit um die ukrainischen Getreideexporte (Europe.Table berichtete). Die EU beschuldigt Russland, die Exporte gezielt zu blockieren und damit eine Nahrungskrise im Nahen Osten, in Afrika und anderen Weltregionen auszulösen. Russland weist dies zurück; auch die Afrikanische Union hat Vorbehalte gegen die europäische Darstellung geäußert. Senegals Präsident und AU-Chef Macky Sall sagte, auch die EU-Sanktionen sorgten für Versorgungs-Probleme.

Diese Kontroverse sei ein Beispiel für den “Krieg der Narrative”, sagte Borrell. Die EU laufe Gefahr, diesen Krieg zu verlieren, und wolle nun gegensteuern. Als weiteres Beispiel nannte er die Behauptung, das von der EU erlassene Ölembargo gegen Russland habe den Ölpreis in die Höhe getrieben. Das Gegenteil sei der Fall, betonte der Spanier beim Treffen der Außenminister. Allerdings ließ Borrell offen, wie die EU dagegen halten will.

In den Schlussfolgerungen des Außenrats ist von diversen Tools die Rede, die systematischer als bisher genutzt werden sollen. Dazu zählen die bessere Sensibilisierung für die Situation durch das Schnellwarnsystem, die “Single Intelligence Analysis Capacity” sowie Resilienz und Kapazitätsaufbau, regulatorische und diplomatische Maßnahmen. Die Hauptverantwortung im Kampf gegen Desinformation liege jedoch bei den EU-Staaten. ebo

Die EU bemüht sich im Hinblick auf ihr Ziel einer Kreislaufwirtschaft um eine stärkere Zusammenarbeit im internationalen Handel. In den bilateralen Handelsabkommen, die rund 40 Prozent des gesamten Handelsvolumens der EU regeln, wird die Kreislaufwirtschaft bislang nur selten ausdrücklich erwähnt. Mit Handelspartnern wie China besteht jedoch ein hohes Potenzial, vor allem in den Bereichen Kunststoffe und Textilien. Dies schreibt das Institute for European Environmental Policy (IEEP) in einem gestern veröffentlichten Policy Briefing.

Das Institut bewertet in dem Bericht, wie die EU den Übergang zur globalen Kreislaufwirtschaft und deren Einführung durch ihre Handelsrahmen und internationale Zusammenarbeit unterstützen kann. Anhand von Fallstudien, unter anderem zu den Handelsbeziehungen mit China, entwirft das IEEP Handlungsempfehlungen für die Politik.

Um Handelsabkommen verstärkt als Instrument der Zusammenarbeit in der Kreislaufwirtschaft zu nutzen, empfiehlt das IEEP, die Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung (TSD) in den Abkommen der EU um Verpflichtungen zur Zusammenarbeit in der Kreislaufwirtschaft zu ergänzen und das Pariser Abkommen zum wesentlichen Element aller Abkommen zu machen. Mit den Handelspartnern solle die EU verstärkt Wissen über die Kreislaufwirtschaft, die Datenerhebungsmethoden und den Überwachungsrahmen austauschen und harmonisieren, um Datenlücken über den Fluss von Material- und Energieressourcen zu schließen.

Die EU solle zudem multilaterale Dialoge und die Zusammenarbeit im Bereich der Kreislaufwirtschaft vorantreiben. Im Rahmen der Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions (TESSD) der Welthandelsorganisation (WTO) könnte beispielsweise eine gemeinsame Definition für die Kreislaufwirtschaft erarbeitet werden. Standards könnten durch die Internationale Organisation für Normung (ISO) oder die Weltzollorganisation (WZO) entwickelt und international harmonisiert werden.

Außerdem sollte die EU Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in Programmen der Entwicklungszusammenarbeit wie “Aid for Trade” verankern. Es müsse verhindert werden, dass hinsichtlich der Verteilung von Vorteilen durch die Kreislaufwirtschaft die Kluft zwischen Industrie- und Entwicklungsländern verstärkt wird.

Die EU und China haben bislang kein bilaterales Handelsabkommen geschlossen. Der Handel erfolgt daher zu Bedingungen der WTO. Für die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft und eines nachhaltigen Handels sind dem IEEP-Bericht zufolge besonders die Strategien Chinas und der EU zur Förderung nachhaltiger Kunststoffe und Textilien sind dem Bericht zufolge eine solide Grundlage.

In Bezug auf Kunststoffe gibt es Ähnlichkeiten in der Gesetzgebung: Dazu gehören das Verbot einiger Kunststoffprodukte (Plastiktüten, Einweggeschirr und -besteck, Mikroplastik in Körperpflegeprodukten), die Förderung von Alternativen zu Kunststoffen und die Verbesserung der Infrastruktur für das Kunststoffrecycling. Chinesische Kunststoffprodukte müssen bislang bisher keinen bestimmten Anteil an recyceltem Kunststoff enthalten, während die EU den Anteil an recyceltem Kunststoff weiter erhöht.

Auch im Bereich der Textilien planen sowohl China als auch die EU politische Maßnahmen, um die Umweltauswirkungen und die Kreislaufwirtschaft anzugehen. Beide haben sich zudem zum Ziel gesetzt, die Recyclingrate für Textilien zu erhöhen, die endgültige Entsorgung (zum Beispiel auf Deponien) von Textilabfällen zu minimieren und dem Trend zur “Fast Fashion” entgegenzuwirken (Europe.Table berichtete). Zudem ergänzen sich die Absicht der EU, den Export von Textilabfällen einzuschränken, und das chinesische Verbot der Einfuhr von Textilabfällen. Dies biete Potenzial für einen größeren Kreislauf in der globalen Textilwirtschaft.

Die EU hat das Ziel einer Kreislaufwirtschaft in ihrem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft (CEAP) festgelegt. Im März stellte die EU-Kommission ein erstes Maßnahmenpaket vor, ein zweites hat sie für Ende November angekündigt (Europe.Table berichtete). leo

Ein Interview des künftigen EU-Botschafters in China hat wegen einer Aussage zu Taiwan für Aufmerksamkeit gesorgt. Im Gespräch mit der katalanischen Tageszeitung La Vanguardia sagte Jorge Toledo Albiñana, dass die Europäische Union, die Unabhängigkeit Taiwans nicht verteidige, “sondern die friedliche Wiedervereinigung“.

Anschließend schwenkte Toledo wieder auf die altbekannte Linie ein: “Wir glauben, dass es nur ein China geben sollte, aber im Falle einer militärischen Invasion haben wir sehr deutlich gemacht, dass die EU zusammen mit den USA und ihren Verbündeten ähnliche oder sogar noch schwerere Maßnahmen ergreifen wird, als wir sie jetzt gegen Russland ergriffen haben”, fügte der Spanier an. Die “Ein-China-Politik” (“One-China-policy”) ist die gängige Position Brüssels, wenn es um den Status von Taipeh geht. Doch dass Toledo von einer “friedlichen Wiedervereinigung” sprach, wurde in den sozialen Netzwerken kritisiert.

Toledo äußerte sich in dem Interview auch zu weiteren Themen der China-Politik. Eine Entkopplung gebe es, “aber nicht nach dem Willen Chinas”, sagte der Spanier. So habe der Westen die Notwendigkeit erkannt, seine Produktion zu überdenken. “Die Pandemie hat die Verwundbarkeit von Wertschöpfungsketten offengelegt”, sagte Toledo. Chinas Exporte nach Europa wachsen jedoch weiter, wie der Diplomat erklärte.

Der designierte EU-Botschafter in China sprach zudem zu nationalen Themen: “China hat fast 800 Millionen Menschen aus der Armut befreit. Dies ist ein Erfolg des freien Marktes, kein Kommunismus.” Wie in jedem Land, das sich sehr schnell entwickle, komme jedoch eine Zeit, in der es nicht so schnell weiter wachsen könne. “Der demografische Druck auf die Wirtschaft ist enorm“, sagte Toledo.

Toledo war bis vor Kurzem Spaniens Botschafter in Japan. Seinen Job als EU-Botschafter (China.Table berichtete) soll er dem Bericht zufolge voraussichtlich im September antreten und damit dem Franzosen Nicolas Chapuis nachfolgen. ari

Europäische Spitzenpolitiker sollen einem Bericht zufolge eingeladen worden sein, den chinesischen Präsidenten Xi Jinping im November in Peking zu treffen. Das berichtet die Zeitung “South China Morning Post” am Montag. Laut SCMP soll die Einladung von Xi Jinping an Bundeskanzler Olaf Scholz, den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi und den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez verschickt worden sein. Nun sei es an den Europäern, zu entscheiden, ob sie die Einladung Chinas annehmen wollen.

Ein Treffen im November wäre unmittelbar nach dem 20. Parteitag im Oktober. Die Tatsache, dass Xi europäische Staats- und Regierungschefs im November nach China einlädt, bestätigt wiederum indirekt, wovon im Grunde alle Beobachter ausgehen: nämlich dass Xi Jinping eine dritte Amtszeit als Präsident bekommen wird. Das Treffen würde die Rückkehr der persönlichen Diplomatie zwischen Europa und China markieren – nach fast drei Jahren strikter Null-Covid-Politik, die einen persönlichen Austausch der Spitzenpolitiker von Europa und China unmöglich gemacht hat. rad

Einen Monat lang, von Mitte Mai bis Mitte Juni, hielt die Diskussion um den so genannten Tankrabatt große Teile Deutschlands in Atem. Was war passiert?

Dazu ein kurzer Rückblick: Mit dem Ende vieler Corona-Lockdowns und dann nochmals mit Beginn des Ukrainekriegs waren die Benzin- und Dieselpreise weltweit und damit auch in Deutschland deutlich gestiegen. In vielen Ländern wurden daraufhin die Steuern auf Kraftstoffe gesenkt – erst in Polen, es folgten Italien, Frankreich, Großbritannien, Tschechien und schließlich Deutschland: Der Bundestag beschloss den “Tankrabatt” auf Benzin und Diesel für drei Monate von Juni bis Ende August.

Die Vorfreude war groß, doch ausgerechnet Mitte Mai zog an den internationalen Mineralöl-Märkten der perfekte Sturm auf. Die Gründe reichten von der Embargo-Entscheidung der EU gegen Russland bis zu einer stark steigenden Frühjahrs-Benzinnachfrage in den USA. Gleichzeitig führten Raffinerieausfälle in Nordamerika und Europa – bedingt durch Wartungen, unvorhergesehene Anlagendefekte und Logistikengpässe – zu einer geringeren Kraftstoffproduktion.

In der Folge stiegen die Produktpreise weltweit und mit ihnen die Tankstellenpreise. In den USA zahlten Autofahrer erstmals mehr als 5 Dollar je Gallone. In Deutschland verteuerte sich der Liter Super E10 im Mai um 16 Cent, Diesel legte ausgerechnet zu Monatsende Mai binnen einer Woche um 6 Cent zu.

Viele Beobachter meinten, diese Entwicklung fände allein in Deutschland statt, und vermuteten einen Zusammenhang mit dem Tankrabatt. Dabei hätte schon der Blick auf die EU-Nachbarländer gezeigt, dass sich der Preisanstieg nicht um ein deutsches Phänomen handelte. Auch der Anfang Juni massiv einsetzende Tanktourismus aus Dänemark, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden nach Deutschland hätte zu einer veränderten Einschätzung führen können, fand aber hauptsächlich in den Grenzregionen erhöhte Aufmerksamkeit.

Der Tankrabatt kam also bei den Kunden an – und er kam genau zur rechten Zeit, als sich die Kraftstoffpreise weltweit im Steigflug befanden. Stattdessen wurde er hier vielfach nicht als Entlastung empfunden. Der Verdacht stand im Raum, die Branche behalte einen Teil der Energiesteuersenkung ein.

Wo lag die Ursache dieser Wahrnehmung? Vor allem darin, die Tankstellenpreise mit den – nicht so stark gestiegenen – Rohölpreisen ins Verhältnis zu setzen und zum Schluss zu kommen, der Tankrabatt lande nicht voll beim Kunden. Richtig aber ist: Die Verbraucherpreise folgen den Weltmarktpreisen für Benzin und Diesel – und nicht den Rohölnotierungen. In der Vergangenheit wurde dieser wichtige Unterschied häufig nicht bemerkt, da ausreichend Raffineriekapazität zur Verfügung stand und aus Rohöl stets genügend Produkte hergestellt werden konnten.

Spätestens mit Ausbruch des Ukrainekriegs hat sich diese Situation grundlegend geändert: Nicht Rohöl am Weltmarkt ist knapp, sondern Benzin und Diesel an der Tankstelle. Ein Grund: Während der Corona-Pandemie waren in vielen Ländern Raffinerien geschlossen worden. Als die Nachfrage wieder anzog, fehlten diese Kapazitäten. Die marktwirtschaftliche Folge: Die Kraftstoffpreise entkoppelten sich vom Ölpreis. Diese Abkopplung wurde zuletzt beschleunigt durch das EU-Importembargo gegen Russland.

Es geht dabei nicht nur um Rohöl: Alle EU-Mitgliedstaaten zusammen haben in den vergangenen Jahren durchschnittlich rund 20 Millionen Tonnen Diesel pro Jahr aus Russland importiert. Dieser in dortigen Raffinerien hergestellte Kraftstoff muss also ebenfalls ersetzt werden – was die Produktknappheit weiter verschärft.

Unstrittig ist: An vielen unserer Raffinerien, die Kraftstoffe herstellen, wird – trotz auch dort deutlich gestiegener Energiekosten – mit höheren Produktpreisen mehr Geld verdient als im langjährigen Durchschnitt. Ebenso unstrittig ist aber, dass die Raffinerien gerade in den vergangenen Jahren wegen des coronabedingten Einbruchs der Nachfrage teils hohe Verluste erlitten hatten. Das muss bei der Diskussion um “Übergewinne” beachtet werden.

Jetzt stehen in den Raffinerien Milliardeninvestitionen für den Umstieg von fossiler Energie zur CO2-Neutralität an. Sie sind prädestiniert für den Einstieg in die Produktion von grünem Wasserstoff im großen Maßstab. Solche risikobehafteten Investitionen werden jedoch nicht wahrscheinlicher, wenn dort das Risiko gesehen wird, dass zukünftige Gewinne möglicherweise abgeschöpft und damit marktwirtschaftliche Ergebnisse sanktioniert werden. Ende August läuft der Tankrabatt in Deutschland aus. Absehbar sind abermals erhebliche Diskussionen um die hiesigen Benzin- und Dieselpreise. Aber auch dann gilt in Deutschland wie anderswo: Die Verbraucherpreise hängen entscheidend von den Weltmarktpreisen der Produkte ab.