das Wahlergebnis in Italien ist für viele ein Schock: Die rechtsnationale Partei Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni hat die Abstimmung gewonnen und wird aller Voraussicht nach zusammen mit der rechtspopulistischen Lega und der konservativen Forza Italia die nächste Regierung in Rom stellen. Es ist der dramatische Rechtsruck eines Gründungsmitglieds der Europäischen Union.

Und auch für China könnte der Wahlsieg Melonis zum Albtraum werden, wie Marcel Grzanna analysiert. Schon im Wahlkampf hat Meloni öffentlich über den Ausstieg Italiens aus der Neuen Seidenstraße nachgedacht. Doch nun geht es längst nicht nur um das Prestigeobjekt von Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Vielmehr hat sich Meloni offenbar einen neuen Partner ausgesucht – und diese Verbindung dürfte Chinas Führung in Peking in Rage versetzen.

Auch unsere zweite Analyse birgt schlechte Nachrichten für Peking: Jahrzehntelang war es ein Anliegen der chinesischen Regierung, das Bevölkerungswachstum zu bremsen. Doch nun droht Chinas Bevölkerung schon in diesem Jahr eine dramatische Trendwende: Überalterung, Männerüberschuss und die traditionelle Abwertung von Mädchen stellen die KP vor eine riesige Herausforderung. Ning Wang zeigt, wie die Führung in Peking versucht, gegenzusteuern – und dabei aber bislang die falschen Schwerpunkte setzt.

Zu guter Letzt möchte ich Sie noch auf unser nächstes Table.Live-Briefing aufmerksam machen. Am morgigen Mittwoch um 11:30 Uhr lautet das Thema “Taiwan: Ukraine 2.0? – Die deutsche und die transatlantische Taiwan-Strategie“. Für die spannende Diskussion mit ausgewählten Experten können Sie sich hier kostenlos anmelden.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Mit dem Wahlsieg der Rechtspopulisten in Italien erhalten Chinas Ambitionen in der drittgrößten Volkswirtschaft der EU einen herben Dämpfer. Wenn die designierte Regierungschefin Giorgia Meloni ihre Ankündigungen wahrmacht, könnte die Zusammenarbeit zwischen Rom und Peking zum Ausbau der Neuen Seidenstraße schon bald beendet sein. Meloni hatte wenige Tage vor dem Triumph ihrer Bruderschaft Italiens einen potenziellen Ausstieg ihres Landes aus der chinesischen “Belt and Road”-Initiative (BRI) angedroht.

In einem Interview am vergangenen Freitag mit der taiwanesischen Nachrichtenagentur CNA hatte Meloni die vertragliche Abmachung der italienischen Vorgängerregierung mit der Volksrepublik zur Kooperation beim Infrastrukturprojekt als “großen Fehler” bezeichnet. Es fiele ihr schwer, sagte sie, die politischen Rahmenbedingungen zu erkennen, die nötig wären, um das Memorandum zur Fortsetzung der italienischen Integration in das Projekt “morgen zu unterschreiben”.

Im Jahr 2019 hatte Italiens damalige Regierung das BRI-Protokoll unterzeichnet. Seitdem hätten sich jedoch zahlreiche neue Erkenntnisse ergeben. Chinas Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang, die Beschneidung Hongkonger Bürgerrechte und zuletzt Chinas militärische Drohungen gegenüber Taiwan sowie die Haltung Pekings zu Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine.

Schlimmer noch als Italiens Ausstieg aus der Neue Seidenstraße könnte in Peking aber Melonis Versprechen an Taiwan wahrgenommen werden. Die designierte Regierungschefin betonte, dass “Taiwan eine fundamentale Frage für Italien” darstelle. Die Entwicklungen der vergangenen Monate habe sie “sehr aufmerksam und mit Unbehagen” verfolgt. “Dies ist ein inakzeptables Verhalten Pekings, das wir gemeinsam mit allen Demokratien der freien Welt scharf verurteilen”, sagte Meloni.

Ende Juli hatte die Politikerin ein Foto mit Andrea Sing-Ying Lee, dem taiwanischen Vertreter in Italien, auf Twitter veröffentlicht. Besonders auffallend dabei: Meloni selbst sprach von ihm als “Botschafter” – eine Formulierung, die formell falsch ist, weil Italien und Taiwan offiziell keine diplomatischen Beziehungen pflegen. Die italienische Journalistin Giulia Pompili, die Chinas Aktivitäten in ihrem Heimatland seit Jahren genau verfolgt, bewertete das als ein Zeichen an Peking, das Meloni setzen wollte.

Was die Bezeichnung “fundamental” für die italienische China-Politik konkret bedeutet, ließ Meloni noch offen und ist vermutlich auch nicht allein ihre Entscheidung. Dennoch muss man sich in Peking auf eine Veränderung italienischer Willkommenskultur einstellen. Zumal es nicht nur um BRI geht, sondern generell um chinesische Investitionen.

Francesca Ghiretti, Analystin beim Berliner China-Forschungsinstitut Merics, hatte im Gespräch mit China.Table kürzlich sogar vermutet, dass mit einem Wahlsieg der Rechten eine “schizophrene” China-Politik einziehen könnte. Schon jetzt prüft das Land Investitionen aus China im europäischen Vergleich vergleichsweise streng. Und in den vergangenen Jahren wurden schon mehrere chinesische Vorhaben gestoppt.

Auch die Migrations-feindliche Gesinnung des rechten Bündnisses um die Bruderschaft Italiens könnte soziale und wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen. Zehntausende Chinesen bilden im Norden des Landes eine regelrechte Exklave der Volksrepublik, die für Italiens Accessoire- und Modeindustrie wertvolle Zulieferungen leistet. Auch überschwemmen in Italien produzierte Billigartikel aus chinesischer Herstellung die Souvenirläden des Landes. Ob ein rechtes Bündnis eine fortschreitende Sinisierung von Teilen seiner Industrie in Zukunft noch zulassen wird, scheint fraglich zu sein.

Eine endgültige Absage an die Neue Seidenstraße bedeuten Melonis Aussagen allerdings noch nicht. Sie symbolisieren zunächst einmal nur die Entschlossenheit, dem chinesischen Selbstverständnis etwas entgegenstellen und nicht um jeden Preis Investitionen aus der Volksrepublik akzeptieren zu wollen. Die Hintertür für Neuverhandlung über die Bedingungen einer italienischen Kooperation ließ Meloni aber wohl ganz bewusst offen.

In Peking hat man unterdessen die Drohungen durchaus zur Kenntnis genommen und scheint besorgt zu sein über das Resultat des Urnenganges. Zumal die china-kritische Rhetorik Teil des Wahlkampfes war, und viele Wähler in einer größeren Distanz zur Volksrepublik offenbar keinen Grund sehen, die Rechtspopulisten nicht zu wählen.

China und Italien seien “strategisch globale Partner”, kommentierte ein Sprecher des chinesischen Außenamtes am Montag das Resultat. Die gesunde und stabile Entwicklung der bilateralen Beziehungen liege im Interesse beider Seiten. “Wir hoffen, dass die neue italienische Regierung weiterhin eine positive und pragmatische Politik gegenüber China verfolgen und den Geist des gegenseitigen Respekts und Vertrauens unterstützen wird”, sagte der Sprecher.

Es war eine unscheinbare Meldung. Das Gesundheitsamt in Peking gab im August bekannt, dass die Bevölkerungszahl des Landes ihren Höhepunkt erreicht habe und zwischen 2023 und 2025 beginne, kleiner zu werden. “Der Wendepunkt steht vor der Tür”, fasst es Yong Cai, Soziologe an der University of North Carolina, in einem Beitrag der Fachzeitschrift Nature zusammen. “Ich wäre nicht überrascht, wenn Ende dieses Jahres ein Bevölkerungsrückgang gemeldet wird.” Dass es dazu kommen wird, scheint fast unausweichlich.

Aber sollte der Rückgang tatsächlich früher eintreten, als zuletzt berechnet worden war, hätte das gravierende Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung Chinas.

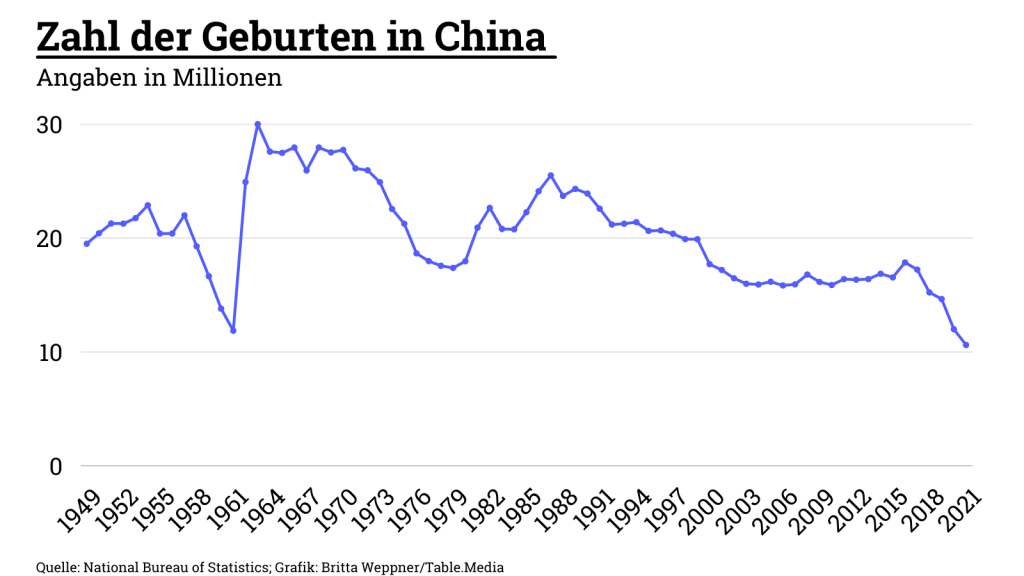

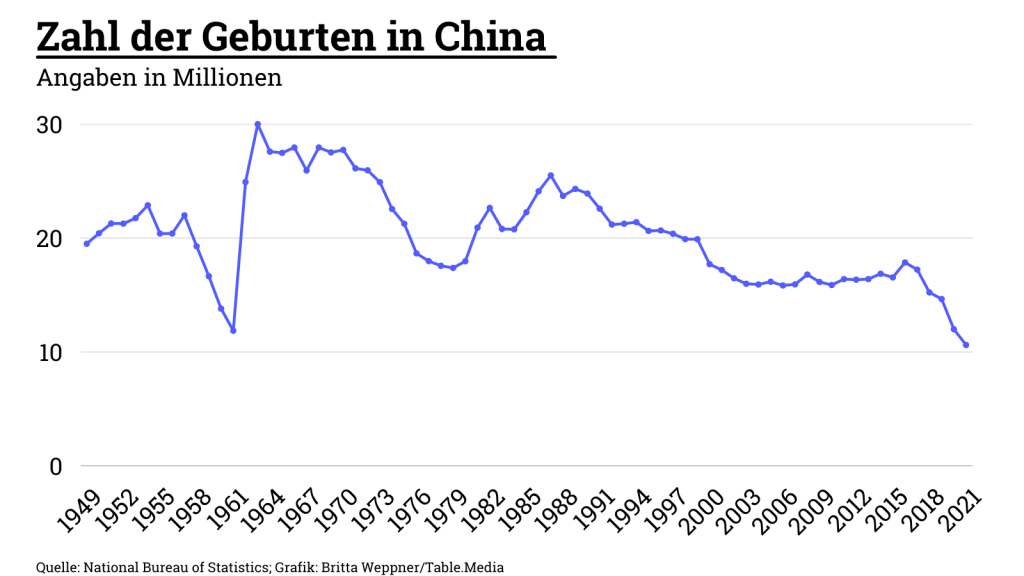

Nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie fallen die Geburtenraten in der Volksrepublik rapide. Im vergangenen Jahr wurden laut den Daten des Nationalen Statistikbüros nur noch zehn Millionen Geburten verzeichnet – so wenig Kinder waren zuletzt 1949 in der Volksrepublik auf die Welt gekommen (China.Table berichtete). Dass die Geburtenrate rückläufig ist, lässt sich seit mehr als fünf Jahren beobachten. Offiziell wurden im vergangenen Jahr pro Frau nur noch 1,3 Kinder geboren. Die inoffizielle Zahl soll laut einigen Demografen sogar nur bei 1,15 liegen. Der Arbeitskräftemangel, der dadurch entstehen wird, ist für Chinas Wunsch nach wirtschaftlichen Aufschwung fatal.

Auch wenn die chinesische Regierung in den vergangenen zehn Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen hat, die Geburtenraten zu steigern und Anreize zu schaffen, ist sie dabei zu wenig auf die Ängste und Sorgen der jungen Menschen eingegangen.

Diese haben Angst vor den Kosten. Einem Kind eine solide Ausbildung und damit eine halbwegs gesicherte Zukunft zu ermöglichen, würde im Durchschnitt 485.000 Yuan (umgerechnet 69.700 Euro) kosten, so die Schätzungen des Yuwa Bevölkerungsinstituts in Peking. In der Hauptstadt oder in Shanghai müssten Familien für die Erziehung ihrer Kinder mit 969.000 bzw. 1,026 Millionen Yuan sogar mehr als das Doppelte aufbringen.

Ein Blick ins Ausland zeigt, wie groß die Last für Eltern in China ist: Die Kosten für die Erziehung eines Kindes bis zu seinem 18. Lebensjahr belaufen sich in Ländern wie Deutschland auf das 3,64-fache und in den USA das 4,26-fache des BIP pro Kopf; in China handelt es sich fast um das Siebenfache.

Zudem zeigt die Studie von Yuwa, dass gerade Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen bei der Geburt eines zweiten Kindes mit einem Rückgang ihrer Einkünfte um 8,6 Prozent rechnen müssen. Auch kehren etwa ein Fünftel der Frauen nach der Geburt eines zweiten Kindes nicht mehr zurück an ihren Arbeitsplatz. Dagegen haben bisher weder verbesserte Rechte im Mutterschutz, noch finanzielle Anreize geholfen. Experten glauben, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen wird. Damit wird Chinas Bevölkerung immer älter – und der Druck auf Peking wächst.

Aber es sind nicht nur finanzielle Zwänge, die bei der jüngeren Bevölkerungsschicht Vorbehalte gegenüber dem Kinderkriegen erzeugen. Für viele junge Frauen scheint es schlicht unmöglich, Kind und Karriere gleichzeitig zu verwirklichen.

Aktuelle Maßnahmen wie eine Umfrage, um herauszubekommen, warum junge Menschen nicht mehr heiraten und Kinder bekommen wollen, wie sie das oberste staatliche Planungsbüro der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) Anfang des Monats in der Provinz Hunan gestartet hat, kommen nicht nur zu spät, sie bieten vor allem keine Alternative zu der von der KP zu lange verfolgten Strategie, die Bevölkerungszahl zu deckeln.

Dass es Pekings Ein-Kind-Politik von 1980 bis 2016 war, die die Gesellschaftsentwicklung Chinas stark manipuliert hat, wird häufig außen vor gelassen. Die Behörden setzten die Maßnahmen so radikal um, dass zwischen den Jahren 1970 und 2000 die Reproduktionszahl der Bevölkerung von 2,5 Prozent auf 0,7 Prozent fiel.

Die politisch orientierten Maßnahmen von damals haben noch weitere gravierende Folgen: So hat China ein großes Ungleichgewicht von Frauen zu Männern in den Jahrgängen, die in die Zeit der Ein-Kind-Politik fallen (China.Table berichtete).

Trotz all dieser Probleme hat sich die Wahrnehmung der Menschen aber bislang kaum verändert. Unverheirateten Frauen über 30 haftet noch immer häufig das Stigma “über dem Verfallsdatum” an. Bis heute schadet das der Beziehung von Müttern zu ihren Töchtern und führt zu enormen und bisher nicht wissenschaftlich untersuchten psychologischen Störungen. Wenn sie zudem auch keine Kinder bekommen, gelten sie schnell als egoistisch, weil sie ihre eigenen Interessen vor die Belange der Familie stellen würden. Hinzu kommen Vorurteile gegenüber Mädchen im Alltag.

Und offenbar spielen auch nicht ökonomische Faktoren eine Rolle, die zu den Entscheidungen junger Frauen beitragen, kinderlos zu bleiben. Denn bisher haben die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen nichts daran ändern können, dass die chinesische Bevölkerung schrumpft.

Ein Papier der chinesischen Zeitschrift Social Science Journal zitiert den Demografen Wei Chen von der renommierten Pekinger Renmin Universität. Wei vermutet, dass Chinas Bevölkerung vielleicht sogar schon im vergangenen Jahr ihre Spitze erreicht haben könnte. “China wird womöglich das Land mit dem schnellsten negativen Bevölkerungswachstum und der Bevölkerungsalterung der Welt werden”, warnt der Bevölkerungsforscher. Sein Fazit ist nicht nur für die KP ein Weckruf.

Geschlossenheit gibt es nur selten bei den Vereinten Nationen. Und auch wenn die westlichen Verbündeten seit Monaten nicht müde werden zu erklären, Russland stehe mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine weitgehend isoliert dar – letztendlich war das wenig mehr als Wunschdenken (China.Table berichtete). Brasilien, Indien, die Staaten des Nahen Ostens, aber auch viele Staaten Afrikas und Lateinamerikas haben die russische Invasion zu keinem Zeitpunkt klar verurteilt. Im Gegenteil: Die chinesische Führung in Peking hat stattdessen die Schuld für die Eskalation gar den USA und ihren Verbündeten gegeben.

Bei der UN-Generaldebatte, die an diesem Wochenende in New York zu Ende gegangen ist, ergab überraschend ein anderes Bild. Selbst China stimmt gegenüber Putin andere Töne an. Chinas Außenminister Wang Yi hat am Samstag bei seiner Rede der UN-Generaldebatte Russland und die Ukraine vor einer Ausweitung des Krieges gewarnt. “Wir rufen alle betroffenen Parteien auf, ein Übergreifen der Krise zu verhindern und die legitimen Rechte und Interessen der Entwicklungsländer zu schützen“, sagte Wang. Er forderte die beiden Länder zu Verhandlungen auf. Notwendig seien “faire und pragmatische” Friedensgespräche, sagte der chinesische Außenminister. Die “legitimen Sicherheitsbedenken aller Parteien” müssten berücksichtigt werden.

Wie schon Bundeskanzler Olaf Scholz zu Beginn der Generalversammlung am Montag brachte auch Wang Yi seine Sorge zum Ausdruck: Die Konzepte von Souveränität und territorialer Integrität seien bedroht. Die Vollversammlung ist der richtige Ort für solche Mahnungen, denn beide Ideen sind in der UN-Charta verankert.

Als es Mitte der vergangenen Woche darum ging, ob der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj seine Rede per Videoschalte halten darf, stimmte eine überwältigende Mehrheit der Mitglieder dieser Ausnahme zu, darunter auch China. Dabei gilt normalerweise die eherne Regel, dass die Redner in New York anwesend sein müssen. Russland hatte noch versucht, das Entgegenkommen gegenüber der Ukraine zu verhindern.

Schon vor Wang Yis Rede am Samstag hatte es auf dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) unter anderem mit Russland, China, Indien und Kasachstan in der usbekischen Hauptstadt Samarkand nicht die erwartete Eintracht gegeben (China.Table berichtete). “Wir befänden uns nicht in einem Zeitalter, in dem Krieg geführt werden sollte”, sagte Indiens Premierminister Narendra Modi Putin direkt ins Gesicht.

Der ebenfalls in Samarkand anwesende chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping äußerte erstmals öffentlich “seine Sorgen” über die Situation in der Ukraine. Vorher hatte sich Xi mit Kritik noch (weitgehend) zurückgehalten, weswegen Putin sich bei ihm auch für die die “ausgewogene Position unserer chinesischen Freunde” in der Ukraine-Krise bedankte.

Mit dieser verhaltenen Kehrtwende hat sich Xi zwar auch weiterhin nicht eindeutig gegen Putin gestellt. Und gegen die westlichen Sanktionen wettern die chinesischen Staatsmedien auch heftig weiter. Zumindest aber kann sich Russlands Präsident Wladimir Putin nun auch nicht mehr China als Partner verlassen.

Putin hatte wohl erwartet, dass ihm die anwesenden Staats- und Regierungschefs der zumeist ebenfalls autoritären SCO-Staaten in Samarkand den Rücken stärken. Sonst wäre er gar nicht zu dem Gipfel geflogen. Negativschlagzeilen kann sich Putin nicht zuletzt angesichts seiner “Teilmobilmachung” im eigenen Land derzeit nicht leisten.

Doch woher kommen Chinas plötzliche Zweifel an Moskaus Vorgehen? Können wir von einem Sinneswandel in Peking sprechen? Oder handelt es sich um eine Fortsetzung des bereits eingeübten Wechselspiels aus vorsichtiger Kritik und substanzloser Zustimmung (China.Table berichtete)?

Als Putin kurz vor Beginn seines Angriffskriegs im Februar zur Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele nach Peking flog und Xi über seine Vorhaben informierte, überwog in Peking offenbar die Einschätzung, Kiew werde rasch fallen. Bis kurz vor Kriegsbeginn pflegte Chinas zwar auch Beziehungen zur ukrainischen Regierung. Die Ukraine war wichtiger Teil der Seidenstraßen-Initiative, die neue Handelswege zwischen dem Reich der Mitte und Europa unter Chinas Führung erschließen sollte. Der Schaden wäre überschaubar geblieben – sofern die Annexion der Ukraine rasch vonstattengehen würde. Dieses Kalkül ist nun rein gar nicht aufgegangen. Der Krieg geht in den siebten Monat, die Front wogt hin- und her.

Mehr noch: Die Spannungen in anderen zentralasiatischen Ländern nehmen bereits zu, wie bereits im Kaukasus zwischen Armenien und Aserbaidschan. Xi fürchtet inzwischen um die Stabilität in Zentralasien. Der Balanceakt wird also noch schwieriger (China.Table berichtete). Und auch wirtschaftlich könnte der anfängliche Nutzen Chinas des Ukraine-Kriegs ins Gegenteil verkehren.

Bis vor Kurzem schien China Nutznießer der westlichen Sanktionen gegen Russland sein. Was Moskau an Gas, Erdöl und Kohle nicht mehr an den Westen verkaufte, nahm China ab – und zwar deutlich unter den derzeit horrend hohen Weltmarktpreisen. Doch inzwischen droht die gesamte Weltwirtschaft so großen Schaden anzunehmen, dass auch die Wirtschaftsstrategen im Pekinger Regierungsviertel nervös werden. Immer mehr Exportmärkte der weltgrößten Exportnation brechen angesichts der massiv steigenden Preise im Zuge der Energiekrise ein. Wegen der Inflation halten die Konsumenten das Geld zusammen.

Und auch wenn China offiziell die westlichen Sanktionen gegen Russland ablehnt und sich als “strategischer Partner” Moskau betrachtet, haben auch zahlreiche chinesische Unternehmen und Finanzinstitute die Zusammenarbeit mit Russland ausgesetzt – aus Angst, vom Westen mit sanktioniert zu werden (China.Table berichtete). Die westlichen Handelspartner sind ihnen für ihre Geschäfte immer noch wichtiger als die russischen.

Putins Probleme sind wegen des anfänglichen Schulterschlusses nun eben auch Xis Probleme. “Die Tatsache, dass Russland seit sieben Monaten Krieg führt und nicht siegreich war, ist für Xi peinlich”, sagt der russische Ökonom Andrei Illarionov im Interview mit der Deutschen Welle. Illarionov hat zwischen 2000 und 2005 auch Putin beraten, gehört nun aber zu seinen Kritikern.

Kurz vor dem großen Parteikongress, bei dem Xi zum dritten Mal zum Staats- und Parteichef ernannt wird, lasse Moskaus Versagen Xi “vor dem wichtigsten Ereignis in seinem Leben schwach aussehen”. Aber Xi könne es sich nicht erlauben, schwach auszusehen. Entsprechend habe Xi in Samarkand Druck auf Putin gemacht, den Krieg möglichst rasch zu beenden.

Vor Samarkand sei Putin bereit gewesen, einen langfristigen Zermürbungskrieg fortzusetzen – notfalls jahrelang, schätzt der Putin-Berater Illarionov die Lage ein. Durch die Entscheidungen der letzten Tage habe Putin seine Strategie radikal geändert. “Dies sind keine Zeichen seiner Schwäche oder Niederlage; das sind Zeichen seiner Abhängigkeit von Xi.”

Vom 26. September an wird Hongkong die Hotel-Quarantäne für Einreisende abschaffen. Das gaben die Behörden am Freitag bekannt. Nach zweieinhalb Jahren fällt somit eine der größten Covid-Restriktionen für Reisende. Stattdessen müssen diese sich nach ihrer Ankunft für drei Tage selbst auf Covid-Anzeichen überwachen. Während dieser Zeit dürfen sie zur Arbeit und zur Schule, lediglich einige Freizeitaktivitäten wie Restaurant- und Barbesuche bleiben eingeschränkt. Auch der PCR-Test, der bisher 48 Stunden vor Flugantritt absolviert werden musste, fällt weg. Für den Reiseantritt reicht ein Schnelltest.

Bisher mussten sich international Reisende drei Tage in einem selbst bezahlten Hotel isolieren und im Anschluss vier Tage selbst überwachen. Zwischenzeitlich betrug die Hotel-Quarantäne sogar drei Wochen. Andere Coronavirus-Bestimmungen bleiben bestehen. Es bleibt weiterhin verboten, sich in Gruppen von mehr als vier Personen in der Öffentlichkeit zu versammeln. Die Maskenpflicht bleibt erhalten – auch Kinder ab zwei Jahren müssen Masken tragen. nib

Eine tschechische Delegation hat mit Taiwan ein Abkommen über eine mögliche Kooperation bei der Entwicklung von Mikrochips unterzeichnet. “Wir sind gekommen, um Türen zu öffnen,” sagte Senator Jiří Drahoš als Delegationsleiter am Freitag in Taipeh. Seit dem 18. September war eine 14-köpfige Abordnung von Politikern und Akademikern aus der Tschechischen Republik in Taiwan; sie ist am Freitag nach ihrer Pressekonferenz wieder abgereist. Deutsche Abgeordnete planen im Oktober gleich zwei Delegationsreisen auf die Insel.

Taiwan wolle das zentraleuropäische Land beim Aufbau eines Halbleiter-Forschungszentrums zu unterstützen, teilte die Regierung in Taipeh mit. Ende Oktober soll eine Delegation taiwanischer Hochschulvertreter nach Tschechien reisen, um internationale Studierende für Taiwans Halbleiter-Studienprogramme anzuwerben.

China fasst hochrangig besetzte Delegation in Taipeh derzeit als Provokationen auf. Prag wiederum nimmt derzeit auf mehreren Feldern die Konfrontation mit Peking in Kauf und unterstützt Litauen im Streit mit der asiatischen Großmacht (China.Table berichtete). Das Verhältnis zu China gilt derzeit insgesamt als schwierig (China.Table berichtete).

Delegationsleiter Drahoš erinnerte außerdem an seinen vorigen Besuch in Taiwan vor 25 Jahren. Viel habe sich seitdem verändert. “Ich weiß wirklich zu schätzen, wie sich Taiwan zu einer vollwertigen Demokratie entwickelt hat, einer Demokratie, die Wert auf Attribute wie Freiheit, Freiheit und den Schutz der Menschenrechte legt”, erklärte Dahoš. David Demes

Trotz ihrer Territorial-Streitigkeiten im Südchinesischen Meer streben die Philippinen eine Zusammenarbeit mit China im Energiebereich an. Man sei daran interessiert, die Gespräche mit China über gemeinsame Öl- und Gasexplorationen im Südchinesischen Meer wieder aufzunehmen, sagte Präsident Ferdinand Marcos Jr. in einem Interview mit Bloomberg TV. Ziel sei es, die nationalen Energie-Quellen zu erweitern und zu diversifizieren.

Marcos versicherte in dem Interview, er wolle zusammen mit China eine Lösung finden. “Es gab Beispiele in der Region, wo es ähnlich unterschiedliche Ansichten über ausschließliche Wirtschaftszonen und Basislinien gab, wo es ihnen gelungen ist, einen Weg zu finden, um gemeinsame Erkundungen mit den Chinesen und den Amerikanern durchzuführen.” Marcos’ Vorgänger Rodrigo Duterte hatte im Juni die Gespräche mit Peking über Öl und Exploration im Südchinesischen Meer beendet.

Auch im Streit um Gebiete im Südchinesischen Meer stehen die Zeichen auf Annäherung. Man strebe einen Kompromiss mit China an, sagte Marcos und betonte jedoch zugleich, dass ein Abkommen nicht gegen die Gesetze seines Landes verstoßen dürfe. China beansprucht Teile des Südchinesischen Meeres, die auf philippinischem Territorium liegen. Marcos ist seit dem 30. Juni Präsident der Philippinen. Seit seinem Wahlsieg strebt er engere Beziehungen zu China an. rad

Daimler Truck hat mit dem Bau von Lastwagen unter der Marke Mercedes-Benz in China begonnen. Die ersten Fahrzeuge liefen am Freitag im Werk des Gemeinschaftsunternehmens von Daimler Truck und Foton Motor in Peking vom Band, wie das Unternehmen mitteilte. China sei der größte Markt für schwere Lastwagen und biete ein erhebliches Wachstumspotenzial für Daimler Truck, sagte der für das Asiengeschäft zuständige Daimler-Truck-Vorstand Karl Deppen. Zu den angestrebten Stückzahlen äußerte sich Daimler Truck nicht.

2021 wurden in China laut VDA rund 1,5 Millionen schwere Lastwagen verkauft – damit ist die Volksrepublik der größte Markt weltweit und größer als die USA, Japan und Europa zusammen. Westliche Hersteller spielen jedoch dort nur eine Nebenrolle. Chinesische Spediteure achteten bei ihrer Kaufentscheidung in erster Linie auf den Preis, sagte Deppen; die Betriebskosten spielten für sie eine geringere Rolle. Inzwischen sei aber zu erkennen, dass sich die Branche professionalisiere und Aspekte wie Verbrauch oder Reparaturkosten zunehmend mit einbezogen würden. rtr

Zehn Monate lang war der Posten vakant, nun soll ein neuer chinesischer Gesandter für Brüssel feststehen: Fu Cong soll die Rolle übernehmen. Das berichtet die South China Morning Post unter Berufung auf Quellen. Wann der Politiker das Amt antritt, ist aber noch unklar. Zunächst müsse noch eine Prüfung von EU-Seite erfolgen.

Der 57-jährige Fu arbeitet aktuell noch als Generaldirektor in der Abteilung für Rüstungskontrolle des chinesischen Außenministeriums. Brüssel wäre nicht sein erster Auslandseinsatz: Zuvor absolvierte er bereits zwei Amtszeiten in Chinas UN-Vertretung und war Assistent der ehemaligen WHO-Generaldirektorin Margaret Chan.

Laut Merics-Analyst Grzegorz Stec könnte dieser Erfahrungsschatz vor dem Hintergrund der Spannungen um Russlands Invasion in die Ukraine ein Grund für die Personalie sein. “Fu hat mit den USA, Russland, Frankreich und Großbritannien zu Themen wie der Vermeidung von Atomkriegen gearbeitet. Möglicherweise will Peking diese Erfahrungen nutzen, sollten die Spannungen in Europa eskalieren”, so Stec gegenüber der South China Morning Post.

Vorgänger in der EU-Botschaft war Zhang Ming, der Brüssel im Dezember vergangenen Jahres verließ. Warum die Position bisher nicht neu besetzt wurde, ist unklar. jul

Mit dem Inflation Reduction Act (IRA), der auch vorsieht, die US-Emissionen bis 2030 gegenüber dem Niveau von 2005 um 40 Prozent zu senken, sind die USA beim Klimaschutz wieder in Führung gegangen. Da ein Großteil dieses Emissionsabbaus auf saubereren Strom zurückgeht, der bis 2030 zu 70-85 Prozent kohlenstofffrei sein könnte, sind die Vereinigten Staaten in einer guten Position, um bei der Dekarbonisierung der Stromerzeugung mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten – in erster Linie mit China.

Nach dem jüngsten Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, hat China seine diplomatische Zusammenarbeit mit den USA abgebrochen, darunter auch im Klimabereich. Aber die klimatischen Risiken unterscheiden sich nicht allzu sehr von der Bedrohung durch Nuklearwaffen während des Kalten Krieges. So haben die beiden (wirtschaftlichen und emissionsbezogenen) Supermächte trotz schlechterer bilateraler Beziehungen ein gemeinsames Interesse daran, ihre fossilen “Arsenale” zu verringern. Wenn sie in diesem Jahrzehnt entschieden handeln, wäre das für ihre Bürger – und die Menschen in aller Welt – wirtschaftlich, gesundheitlich und sicherheitspolitisch enorm vorteilhaft.

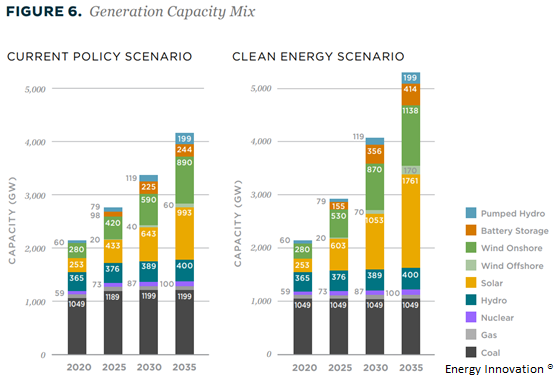

Da China von Kohle abhängig ist, mit der es zwei Drittel des Stroms erzeugt, stößt es momentan mehr Treibhausgase aus als jedes andere Land. Allein seine mit Elektrizität zusammenhängenden Emissionen sind etwa so hoch wie jene der gesamten US-Wirtschaft. Gleichzeitig aber setzt China immer mehr auf erneuerbare Energien: 2020 wuchsen dort die Wind- und Solarstromkapazitäten dreimal so stark wie in den USA; und allein in der ersten Hälfte von 2022 investierte das Land weitere 100 Milliarden Dollar in Wind- und Sonnenkraft.

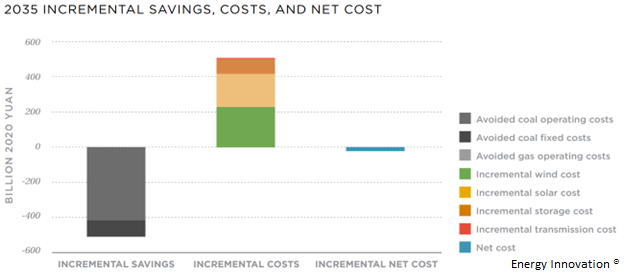

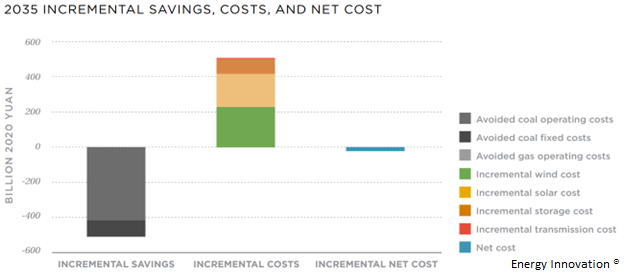

Aber der Übergang von Kohle zu sauberen Energien könnte in China noch schneller stattfinden – insbesondere wenn das Land bereit wäre, bei der Säuberung des Stromsektors mit den USA zusammenzuarbeiten. Neue Forschungen des Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), von Energy Innovation und an der Universität von Kalifornien in Berkeley zeigen, dass China jetzt schon 80 Prozent seines Stroms kohlenstofffrei erzeugen könnte, ohne seine Kosten zu steigern oder seine Versorgungssicherheit aufs Spiel zu setzen. Obwohl bereits heute absehbar ist, dass das Land sein Ziel von 1200 Gigawatt Wind- und Solarenergie bis 2030 übertreffen wird, könnte es seine Fortschritte noch beschleunigen, indem es seine beispiellosen Kapazitäten an erneuerbaren Ressourcen und seine weltweit führenden Angebotsketten für saubere Technologien maximal ausnutzt.

Elf verschiedene Expertenstudien zeigen auch, dass die USA Präsident Joe Bidens Ziel von 80 Prozent kohlenstofffreiem Strom bis 2030 erreichen können – ohne höhere Kosten oder schlechtere Versorgungssicherheit, da erneuerbare Energien günstiger werden als die bestehende Kohleverstromung. Durch mehr Speichermöglichkeiten, den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken und einen flexibleren Einsatz von Erdgas- und Wasserkraft können die USA ihre Kohlekraftwerke getrost in Rente schicken und ihren preiswerten Einsatz erneuerbarer Energien bis Ende des Jahrzehnts vervierfachen.

Ähnliche Marktkräfte sind auch in China am Werk: Das Land ist auf dem besten Weg, seinen Anteil erneuerbarer Energien von heute 33 auf 50 Prozent im Jahr 2030 zu erhöhen – dank Fördermaßnahmen zur Entwicklung von Wind-, Solar-, Nuklear- und Wasserkraftanlagen. Würde dies noch stärker politisch unterstützt und von Marktreformen begleitet, könnte China bei diesem Prozess die Erzeugungs- und Leitungskosten weiter verringern.

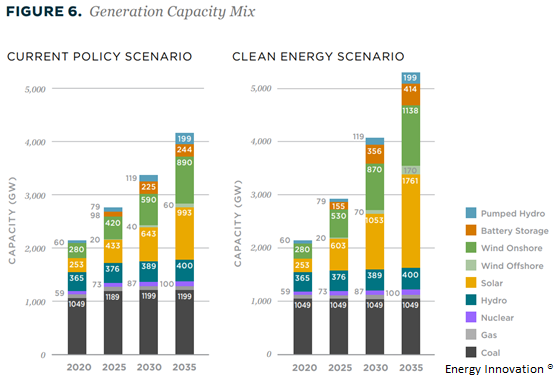

Dass China schnell und großflächig eine Infrastruktur für saubere Energie bereitstellen kann, hat es bereits bewiesen. Um bis 2035 zu 80 Prozent sauberen Strom zu erzeugen, muss das Land sein Weltrekordtempo von 2020 bei der Entwicklung von Wind- und Solarenergie beibehalten und noch steigern. Sollte ihm das gelingen, könnte es seine Solar- und Windkapazitäten auf 3000 GW erhöhen, was, wie unsere Forschungen zeigen, im Bereich der sauberen Energien 1,2 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze schaffen könnte.

Sowohl für China als auch für die USA ist die Versorgungssicherheit ein wichtiger Punkt. Aber die Erneuerbaren gegen die vermeintlich zuverlässigeren fossilen Energieträger auszuspielen ist der falsche Weg. 2021, kurz nachdem Texas durch den Wintersturm Uri seine schlimmste Ausfälle fossil erzeugten Stroms in Jahrzehnten erlebt hatte, litt auch China unter einer massiven Versorgungskrise.

Wegen Kohleverknappung und fehlgeleiteten Marktanreizen waren die Netzbetreiber des Landes gezwungen, Strom für Industriekunden zu rationieren. Da die Strompreise behördlich festgelegt waren, bekamen die Stromerzeuger, als die Stromnachfrage und die Brennstoffkosten in die Höhe gingen, die falschen wirtschaftlichen Signale: Je mehr sie erzeugten, desto mehr Geld verloren sie.

Sowohl in China als auch in den USA verbessert ein höherer Anteil erneuerbarer Energien nicht nur die Unabhängigkeit, sondern senkt auch die Risiken, die mit der Preisvolatilität der fossilen Energieträger verbunden sind. Diese Risiken wurden dieses Jahr offensichtlich: Aufgrund von Schocks im Energiemarkt stiegen die Erdgaspreise und verursachten in den USA, wo etwa 40 Prozent des Stroms aus Gas erzeugt wird, akute wirtschaftliche Probleme.

Auch China ist von Kohle-, Öl- und Erdgasimporten abhängig – Rohstoffe, deren Preis seit Russlands Einmarsch in der Ukraine volatiler geworden ist. Marktsimulationen des LBNL zeigen, dass das chinesische Stromnetz bei 80-prozentiger kohlenstofffreier Stromerzeugung selbst dann die Nachfrage noch bedienen könnte, wenn man von einem 35-jährigen Tiefpunkt der Wind- und Solarausbeute ausgeht.

Da sich die Maßnahmen, die zur Förderung der kohlenstofffreien Stromerzeugung notwendig sind, in den USA und China nicht allzu sehr unterscheiden, könnten die beiden Länder bei Strommarktreformen zusammenarbeiten – selbst wenn dies in anderen Bereichen nicht möglich ist. China entwickelt bereits einen einheitlichen nationalen Elektrizitätsmarkt – ein wichtiges Werkzeug zur Verteilung verschiedener Wind- und Solarressourcen über ein derart großes Staatsgebiet hinweg. Trotzdem könnte das Land von den Erfahrungen, die die USA in den letzten 25 Jahren bei der Verbesserung des Wettbewerbs gemacht haben, enorm profitieren.

Amerikanische Betreiber sind beim Umgang mit Netzen für hochgradig erneuerbare Stromquellen und bei der Integration neuer Technologien wie Batteriespeicherung weltweit führend, und sie könnten ihren chinesischen Kollegen viel beibringen. China hingegen kann das Wachstum seiner erneuerbaren Energien nutzen, um in seinen kohleabhängigen Provinzen die Entwicklung zu fördern – ebenso wie es die USA mit ihrem IRA und dem parteiübergreifenden Infrastrukturgesetz von 2021 tun, das in Kohleförderungsgebieten Finanzierungsmöglichkeiten für Investitionen in Produktion und saubere Energien schafft.

Trotz sicherheitspolitischer Spannungen bietet die Zusammenarbeit bei der Beschleunigung der grünen Energiewende im Stromsektor viele gemeinsame Vorteile. Zusätzlich zum Wissens- und Technologieaustausch könnten sich China und die USA für eine schnelle Dekarbonisierung mit gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten einsetzen. Die USA könnten sich ein Ziel von 80 Prozent sauberen Stroms bis 2030 setzen, dem sich China bis 2035 anschließt.

Indem sie gemeinsamen Interessen und Möglichkeiten folgen, können die beiden Supermächte bei der Dekarbonisierung ihrer Stromnetze weltweit in Führung gehen. Ihre momentanen politischen Unstimmigkeiten sollten dabei kein Hindernis sein.

Jiang Lin ist außerordentlicher Professor beim Fachbereich für Landwirtschafts- und Ressourcenökonomie an der University of California in Berkeley. Michael O’Boyle ist Direktor für Strompolitik bei Energy Innovation. Übersetzung: Harald Eckhoff.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org

“Es gibt 2300 verschiedene Brotsorten in Deutschland”, sagt Feng Yitong. “Und ich habe es mir zum Ziel gemacht, sie alle zu probieren.” Feng ist 26 Jahre alt und studiert im Masterstudiengang Illustration an der Universität der Künste in Berlin. “Schon während meines Bachelorstudiums in meiner Heimatstadt Xi’an habe ich davon geträumt, eines Tages nach Deutschland zu reisen und dort ein paar Jahre zu leben.” Nach ihrem chinesischen Uni-Abschluss nahm sie sich ein Jahr Zeit, lernte Deutsch und zeichnete jeden Tag, um an der Berliner Kunsthochschule angenommen zu werden. Mit Erfolg.

Seit sie nach Berlin gezogen ist, gibt es in ihren Zeichnungen zwei Schwerpunkte: die deutsche Sprache und das deutsche Brot. So heißt eine ihrer Illustrationen beispielsweise “Vielfältige deutsche Frühstücke” und zeigt augenzwinkernd Zeichnungen von unterschiedlichen Brotsorten. Darunter jeweils der Titel: Brot.

In ihren Illustrationen verarbeitet sie Eindrücke, die sie als Ausländerin in Berlin und Deutschland wahrnimmt. “Oft sind es Kleinigkeiten, wie diese Obsession mit Backwaren, die von den Deutschen gar nicht mehr wahrgenommen werden.” In einer weiteren Illustration hat Feng typische deutsche Nachnamen wie Schäfer, Neumann oder Schneider in Bilder verwandelt. Aktuell arbeitet sie an einem Werk zu interessanten Straßennamen in Berlin. In gewisser Weise erschließt sie sich ihre neue Heimat auf dem Papier.

Wenn man Feng fragt, was ihre Zeichnungen im Betrachter hervorrufen sollen, gibt sie sich bescheiden. “Ich möchte, dass die Menschen lachen, wenn sie meine Illustrationen sehen”, sagt sie. “Das ist alles.” Aber ein Lachen ist eigentlich schon so einiges in einer Zeit von Corona-Überdruss und bewaffneten Konflikten überall auf der Welt.

Im kommenden Jahr möchte Feng ihren Abschluss machen. “Ich möchte immer weiter zeichnen und hoffe, dass meine Illustrationen irgendwann von vielen Menschen gesehen werden.” Ihr Wunsch ist es, in Deutschland als freischaffende Illustratorin leben zu können – zumindest für einige Jahre. “Meine chinesische Heimat vermisse ich schon, aber ich habe eine tiefe Verbindung zu Berlin, obwohl ich hier erst seit eineinhalb Jahren lebe.” In der Hauptstadt gefallen ihr besonders die vielen Gärten und Parks. “Berlin wird auf Chinesisch mit ‘großer Wald’ übersetzt”, sagt sie. “Das finde ich schon poetisch.” Svenja Napp

das Wahlergebnis in Italien ist für viele ein Schock: Die rechtsnationale Partei Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni hat die Abstimmung gewonnen und wird aller Voraussicht nach zusammen mit der rechtspopulistischen Lega und der konservativen Forza Italia die nächste Regierung in Rom stellen. Es ist der dramatische Rechtsruck eines Gründungsmitglieds der Europäischen Union.

Und auch für China könnte der Wahlsieg Melonis zum Albtraum werden, wie Marcel Grzanna analysiert. Schon im Wahlkampf hat Meloni öffentlich über den Ausstieg Italiens aus der Neuen Seidenstraße nachgedacht. Doch nun geht es längst nicht nur um das Prestigeobjekt von Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Vielmehr hat sich Meloni offenbar einen neuen Partner ausgesucht – und diese Verbindung dürfte Chinas Führung in Peking in Rage versetzen.

Auch unsere zweite Analyse birgt schlechte Nachrichten für Peking: Jahrzehntelang war es ein Anliegen der chinesischen Regierung, das Bevölkerungswachstum zu bremsen. Doch nun droht Chinas Bevölkerung schon in diesem Jahr eine dramatische Trendwende: Überalterung, Männerüberschuss und die traditionelle Abwertung von Mädchen stellen die KP vor eine riesige Herausforderung. Ning Wang zeigt, wie die Führung in Peking versucht, gegenzusteuern – und dabei aber bislang die falschen Schwerpunkte setzt.

Zu guter Letzt möchte ich Sie noch auf unser nächstes Table.Live-Briefing aufmerksam machen. Am morgigen Mittwoch um 11:30 Uhr lautet das Thema “Taiwan: Ukraine 2.0? – Die deutsche und die transatlantische Taiwan-Strategie“. Für die spannende Diskussion mit ausgewählten Experten können Sie sich hier kostenlos anmelden.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Mit dem Wahlsieg der Rechtspopulisten in Italien erhalten Chinas Ambitionen in der drittgrößten Volkswirtschaft der EU einen herben Dämpfer. Wenn die designierte Regierungschefin Giorgia Meloni ihre Ankündigungen wahrmacht, könnte die Zusammenarbeit zwischen Rom und Peking zum Ausbau der Neuen Seidenstraße schon bald beendet sein. Meloni hatte wenige Tage vor dem Triumph ihrer Bruderschaft Italiens einen potenziellen Ausstieg ihres Landes aus der chinesischen “Belt and Road”-Initiative (BRI) angedroht.

In einem Interview am vergangenen Freitag mit der taiwanesischen Nachrichtenagentur CNA hatte Meloni die vertragliche Abmachung der italienischen Vorgängerregierung mit der Volksrepublik zur Kooperation beim Infrastrukturprojekt als “großen Fehler” bezeichnet. Es fiele ihr schwer, sagte sie, die politischen Rahmenbedingungen zu erkennen, die nötig wären, um das Memorandum zur Fortsetzung der italienischen Integration in das Projekt “morgen zu unterschreiben”.

Im Jahr 2019 hatte Italiens damalige Regierung das BRI-Protokoll unterzeichnet. Seitdem hätten sich jedoch zahlreiche neue Erkenntnisse ergeben. Chinas Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang, die Beschneidung Hongkonger Bürgerrechte und zuletzt Chinas militärische Drohungen gegenüber Taiwan sowie die Haltung Pekings zu Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine.

Schlimmer noch als Italiens Ausstieg aus der Neue Seidenstraße könnte in Peking aber Melonis Versprechen an Taiwan wahrgenommen werden. Die designierte Regierungschefin betonte, dass “Taiwan eine fundamentale Frage für Italien” darstelle. Die Entwicklungen der vergangenen Monate habe sie “sehr aufmerksam und mit Unbehagen” verfolgt. “Dies ist ein inakzeptables Verhalten Pekings, das wir gemeinsam mit allen Demokratien der freien Welt scharf verurteilen”, sagte Meloni.

Ende Juli hatte die Politikerin ein Foto mit Andrea Sing-Ying Lee, dem taiwanischen Vertreter in Italien, auf Twitter veröffentlicht. Besonders auffallend dabei: Meloni selbst sprach von ihm als “Botschafter” – eine Formulierung, die formell falsch ist, weil Italien und Taiwan offiziell keine diplomatischen Beziehungen pflegen. Die italienische Journalistin Giulia Pompili, die Chinas Aktivitäten in ihrem Heimatland seit Jahren genau verfolgt, bewertete das als ein Zeichen an Peking, das Meloni setzen wollte.

Was die Bezeichnung “fundamental” für die italienische China-Politik konkret bedeutet, ließ Meloni noch offen und ist vermutlich auch nicht allein ihre Entscheidung. Dennoch muss man sich in Peking auf eine Veränderung italienischer Willkommenskultur einstellen. Zumal es nicht nur um BRI geht, sondern generell um chinesische Investitionen.

Francesca Ghiretti, Analystin beim Berliner China-Forschungsinstitut Merics, hatte im Gespräch mit China.Table kürzlich sogar vermutet, dass mit einem Wahlsieg der Rechten eine “schizophrene” China-Politik einziehen könnte. Schon jetzt prüft das Land Investitionen aus China im europäischen Vergleich vergleichsweise streng. Und in den vergangenen Jahren wurden schon mehrere chinesische Vorhaben gestoppt.

Auch die Migrations-feindliche Gesinnung des rechten Bündnisses um die Bruderschaft Italiens könnte soziale und wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen. Zehntausende Chinesen bilden im Norden des Landes eine regelrechte Exklave der Volksrepublik, die für Italiens Accessoire- und Modeindustrie wertvolle Zulieferungen leistet. Auch überschwemmen in Italien produzierte Billigartikel aus chinesischer Herstellung die Souvenirläden des Landes. Ob ein rechtes Bündnis eine fortschreitende Sinisierung von Teilen seiner Industrie in Zukunft noch zulassen wird, scheint fraglich zu sein.

Eine endgültige Absage an die Neue Seidenstraße bedeuten Melonis Aussagen allerdings noch nicht. Sie symbolisieren zunächst einmal nur die Entschlossenheit, dem chinesischen Selbstverständnis etwas entgegenstellen und nicht um jeden Preis Investitionen aus der Volksrepublik akzeptieren zu wollen. Die Hintertür für Neuverhandlung über die Bedingungen einer italienischen Kooperation ließ Meloni aber wohl ganz bewusst offen.

In Peking hat man unterdessen die Drohungen durchaus zur Kenntnis genommen und scheint besorgt zu sein über das Resultat des Urnenganges. Zumal die china-kritische Rhetorik Teil des Wahlkampfes war, und viele Wähler in einer größeren Distanz zur Volksrepublik offenbar keinen Grund sehen, die Rechtspopulisten nicht zu wählen.

China und Italien seien “strategisch globale Partner”, kommentierte ein Sprecher des chinesischen Außenamtes am Montag das Resultat. Die gesunde und stabile Entwicklung der bilateralen Beziehungen liege im Interesse beider Seiten. “Wir hoffen, dass die neue italienische Regierung weiterhin eine positive und pragmatische Politik gegenüber China verfolgen und den Geist des gegenseitigen Respekts und Vertrauens unterstützen wird”, sagte der Sprecher.

Es war eine unscheinbare Meldung. Das Gesundheitsamt in Peking gab im August bekannt, dass die Bevölkerungszahl des Landes ihren Höhepunkt erreicht habe und zwischen 2023 und 2025 beginne, kleiner zu werden. “Der Wendepunkt steht vor der Tür”, fasst es Yong Cai, Soziologe an der University of North Carolina, in einem Beitrag der Fachzeitschrift Nature zusammen. “Ich wäre nicht überrascht, wenn Ende dieses Jahres ein Bevölkerungsrückgang gemeldet wird.” Dass es dazu kommen wird, scheint fast unausweichlich.

Aber sollte der Rückgang tatsächlich früher eintreten, als zuletzt berechnet worden war, hätte das gravierende Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung Chinas.

Nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie fallen die Geburtenraten in der Volksrepublik rapide. Im vergangenen Jahr wurden laut den Daten des Nationalen Statistikbüros nur noch zehn Millionen Geburten verzeichnet – so wenig Kinder waren zuletzt 1949 in der Volksrepublik auf die Welt gekommen (China.Table berichtete). Dass die Geburtenrate rückläufig ist, lässt sich seit mehr als fünf Jahren beobachten. Offiziell wurden im vergangenen Jahr pro Frau nur noch 1,3 Kinder geboren. Die inoffizielle Zahl soll laut einigen Demografen sogar nur bei 1,15 liegen. Der Arbeitskräftemangel, der dadurch entstehen wird, ist für Chinas Wunsch nach wirtschaftlichen Aufschwung fatal.

Auch wenn die chinesische Regierung in den vergangenen zehn Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen hat, die Geburtenraten zu steigern und Anreize zu schaffen, ist sie dabei zu wenig auf die Ängste und Sorgen der jungen Menschen eingegangen.

Diese haben Angst vor den Kosten. Einem Kind eine solide Ausbildung und damit eine halbwegs gesicherte Zukunft zu ermöglichen, würde im Durchschnitt 485.000 Yuan (umgerechnet 69.700 Euro) kosten, so die Schätzungen des Yuwa Bevölkerungsinstituts in Peking. In der Hauptstadt oder in Shanghai müssten Familien für die Erziehung ihrer Kinder mit 969.000 bzw. 1,026 Millionen Yuan sogar mehr als das Doppelte aufbringen.

Ein Blick ins Ausland zeigt, wie groß die Last für Eltern in China ist: Die Kosten für die Erziehung eines Kindes bis zu seinem 18. Lebensjahr belaufen sich in Ländern wie Deutschland auf das 3,64-fache und in den USA das 4,26-fache des BIP pro Kopf; in China handelt es sich fast um das Siebenfache.

Zudem zeigt die Studie von Yuwa, dass gerade Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen bei der Geburt eines zweiten Kindes mit einem Rückgang ihrer Einkünfte um 8,6 Prozent rechnen müssen. Auch kehren etwa ein Fünftel der Frauen nach der Geburt eines zweiten Kindes nicht mehr zurück an ihren Arbeitsplatz. Dagegen haben bisher weder verbesserte Rechte im Mutterschutz, noch finanzielle Anreize geholfen. Experten glauben, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen wird. Damit wird Chinas Bevölkerung immer älter – und der Druck auf Peking wächst.

Aber es sind nicht nur finanzielle Zwänge, die bei der jüngeren Bevölkerungsschicht Vorbehalte gegenüber dem Kinderkriegen erzeugen. Für viele junge Frauen scheint es schlicht unmöglich, Kind und Karriere gleichzeitig zu verwirklichen.

Aktuelle Maßnahmen wie eine Umfrage, um herauszubekommen, warum junge Menschen nicht mehr heiraten und Kinder bekommen wollen, wie sie das oberste staatliche Planungsbüro der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) Anfang des Monats in der Provinz Hunan gestartet hat, kommen nicht nur zu spät, sie bieten vor allem keine Alternative zu der von der KP zu lange verfolgten Strategie, die Bevölkerungszahl zu deckeln.

Dass es Pekings Ein-Kind-Politik von 1980 bis 2016 war, die die Gesellschaftsentwicklung Chinas stark manipuliert hat, wird häufig außen vor gelassen. Die Behörden setzten die Maßnahmen so radikal um, dass zwischen den Jahren 1970 und 2000 die Reproduktionszahl der Bevölkerung von 2,5 Prozent auf 0,7 Prozent fiel.

Die politisch orientierten Maßnahmen von damals haben noch weitere gravierende Folgen: So hat China ein großes Ungleichgewicht von Frauen zu Männern in den Jahrgängen, die in die Zeit der Ein-Kind-Politik fallen (China.Table berichtete).

Trotz all dieser Probleme hat sich die Wahrnehmung der Menschen aber bislang kaum verändert. Unverheirateten Frauen über 30 haftet noch immer häufig das Stigma “über dem Verfallsdatum” an. Bis heute schadet das der Beziehung von Müttern zu ihren Töchtern und führt zu enormen und bisher nicht wissenschaftlich untersuchten psychologischen Störungen. Wenn sie zudem auch keine Kinder bekommen, gelten sie schnell als egoistisch, weil sie ihre eigenen Interessen vor die Belange der Familie stellen würden. Hinzu kommen Vorurteile gegenüber Mädchen im Alltag.

Und offenbar spielen auch nicht ökonomische Faktoren eine Rolle, die zu den Entscheidungen junger Frauen beitragen, kinderlos zu bleiben. Denn bisher haben die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen nichts daran ändern können, dass die chinesische Bevölkerung schrumpft.

Ein Papier der chinesischen Zeitschrift Social Science Journal zitiert den Demografen Wei Chen von der renommierten Pekinger Renmin Universität. Wei vermutet, dass Chinas Bevölkerung vielleicht sogar schon im vergangenen Jahr ihre Spitze erreicht haben könnte. “China wird womöglich das Land mit dem schnellsten negativen Bevölkerungswachstum und der Bevölkerungsalterung der Welt werden”, warnt der Bevölkerungsforscher. Sein Fazit ist nicht nur für die KP ein Weckruf.

Geschlossenheit gibt es nur selten bei den Vereinten Nationen. Und auch wenn die westlichen Verbündeten seit Monaten nicht müde werden zu erklären, Russland stehe mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine weitgehend isoliert dar – letztendlich war das wenig mehr als Wunschdenken (China.Table berichtete). Brasilien, Indien, die Staaten des Nahen Ostens, aber auch viele Staaten Afrikas und Lateinamerikas haben die russische Invasion zu keinem Zeitpunkt klar verurteilt. Im Gegenteil: Die chinesische Führung in Peking hat stattdessen die Schuld für die Eskalation gar den USA und ihren Verbündeten gegeben.

Bei der UN-Generaldebatte, die an diesem Wochenende in New York zu Ende gegangen ist, ergab überraschend ein anderes Bild. Selbst China stimmt gegenüber Putin andere Töne an. Chinas Außenminister Wang Yi hat am Samstag bei seiner Rede der UN-Generaldebatte Russland und die Ukraine vor einer Ausweitung des Krieges gewarnt. “Wir rufen alle betroffenen Parteien auf, ein Übergreifen der Krise zu verhindern und die legitimen Rechte und Interessen der Entwicklungsländer zu schützen“, sagte Wang. Er forderte die beiden Länder zu Verhandlungen auf. Notwendig seien “faire und pragmatische” Friedensgespräche, sagte der chinesische Außenminister. Die “legitimen Sicherheitsbedenken aller Parteien” müssten berücksichtigt werden.

Wie schon Bundeskanzler Olaf Scholz zu Beginn der Generalversammlung am Montag brachte auch Wang Yi seine Sorge zum Ausdruck: Die Konzepte von Souveränität und territorialer Integrität seien bedroht. Die Vollversammlung ist der richtige Ort für solche Mahnungen, denn beide Ideen sind in der UN-Charta verankert.

Als es Mitte der vergangenen Woche darum ging, ob der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj seine Rede per Videoschalte halten darf, stimmte eine überwältigende Mehrheit der Mitglieder dieser Ausnahme zu, darunter auch China. Dabei gilt normalerweise die eherne Regel, dass die Redner in New York anwesend sein müssen. Russland hatte noch versucht, das Entgegenkommen gegenüber der Ukraine zu verhindern.

Schon vor Wang Yis Rede am Samstag hatte es auf dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) unter anderem mit Russland, China, Indien und Kasachstan in der usbekischen Hauptstadt Samarkand nicht die erwartete Eintracht gegeben (China.Table berichtete). “Wir befänden uns nicht in einem Zeitalter, in dem Krieg geführt werden sollte”, sagte Indiens Premierminister Narendra Modi Putin direkt ins Gesicht.

Der ebenfalls in Samarkand anwesende chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping äußerte erstmals öffentlich “seine Sorgen” über die Situation in der Ukraine. Vorher hatte sich Xi mit Kritik noch (weitgehend) zurückgehalten, weswegen Putin sich bei ihm auch für die die “ausgewogene Position unserer chinesischen Freunde” in der Ukraine-Krise bedankte.

Mit dieser verhaltenen Kehrtwende hat sich Xi zwar auch weiterhin nicht eindeutig gegen Putin gestellt. Und gegen die westlichen Sanktionen wettern die chinesischen Staatsmedien auch heftig weiter. Zumindest aber kann sich Russlands Präsident Wladimir Putin nun auch nicht mehr China als Partner verlassen.

Putin hatte wohl erwartet, dass ihm die anwesenden Staats- und Regierungschefs der zumeist ebenfalls autoritären SCO-Staaten in Samarkand den Rücken stärken. Sonst wäre er gar nicht zu dem Gipfel geflogen. Negativschlagzeilen kann sich Putin nicht zuletzt angesichts seiner “Teilmobilmachung” im eigenen Land derzeit nicht leisten.

Doch woher kommen Chinas plötzliche Zweifel an Moskaus Vorgehen? Können wir von einem Sinneswandel in Peking sprechen? Oder handelt es sich um eine Fortsetzung des bereits eingeübten Wechselspiels aus vorsichtiger Kritik und substanzloser Zustimmung (China.Table berichtete)?

Als Putin kurz vor Beginn seines Angriffskriegs im Februar zur Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele nach Peking flog und Xi über seine Vorhaben informierte, überwog in Peking offenbar die Einschätzung, Kiew werde rasch fallen. Bis kurz vor Kriegsbeginn pflegte Chinas zwar auch Beziehungen zur ukrainischen Regierung. Die Ukraine war wichtiger Teil der Seidenstraßen-Initiative, die neue Handelswege zwischen dem Reich der Mitte und Europa unter Chinas Führung erschließen sollte. Der Schaden wäre überschaubar geblieben – sofern die Annexion der Ukraine rasch vonstattengehen würde. Dieses Kalkül ist nun rein gar nicht aufgegangen. Der Krieg geht in den siebten Monat, die Front wogt hin- und her.

Mehr noch: Die Spannungen in anderen zentralasiatischen Ländern nehmen bereits zu, wie bereits im Kaukasus zwischen Armenien und Aserbaidschan. Xi fürchtet inzwischen um die Stabilität in Zentralasien. Der Balanceakt wird also noch schwieriger (China.Table berichtete). Und auch wirtschaftlich könnte der anfängliche Nutzen Chinas des Ukraine-Kriegs ins Gegenteil verkehren.

Bis vor Kurzem schien China Nutznießer der westlichen Sanktionen gegen Russland sein. Was Moskau an Gas, Erdöl und Kohle nicht mehr an den Westen verkaufte, nahm China ab – und zwar deutlich unter den derzeit horrend hohen Weltmarktpreisen. Doch inzwischen droht die gesamte Weltwirtschaft so großen Schaden anzunehmen, dass auch die Wirtschaftsstrategen im Pekinger Regierungsviertel nervös werden. Immer mehr Exportmärkte der weltgrößten Exportnation brechen angesichts der massiv steigenden Preise im Zuge der Energiekrise ein. Wegen der Inflation halten die Konsumenten das Geld zusammen.

Und auch wenn China offiziell die westlichen Sanktionen gegen Russland ablehnt und sich als “strategischer Partner” Moskau betrachtet, haben auch zahlreiche chinesische Unternehmen und Finanzinstitute die Zusammenarbeit mit Russland ausgesetzt – aus Angst, vom Westen mit sanktioniert zu werden (China.Table berichtete). Die westlichen Handelspartner sind ihnen für ihre Geschäfte immer noch wichtiger als die russischen.

Putins Probleme sind wegen des anfänglichen Schulterschlusses nun eben auch Xis Probleme. “Die Tatsache, dass Russland seit sieben Monaten Krieg führt und nicht siegreich war, ist für Xi peinlich”, sagt der russische Ökonom Andrei Illarionov im Interview mit der Deutschen Welle. Illarionov hat zwischen 2000 und 2005 auch Putin beraten, gehört nun aber zu seinen Kritikern.

Kurz vor dem großen Parteikongress, bei dem Xi zum dritten Mal zum Staats- und Parteichef ernannt wird, lasse Moskaus Versagen Xi “vor dem wichtigsten Ereignis in seinem Leben schwach aussehen”. Aber Xi könne es sich nicht erlauben, schwach auszusehen. Entsprechend habe Xi in Samarkand Druck auf Putin gemacht, den Krieg möglichst rasch zu beenden.

Vor Samarkand sei Putin bereit gewesen, einen langfristigen Zermürbungskrieg fortzusetzen – notfalls jahrelang, schätzt der Putin-Berater Illarionov die Lage ein. Durch die Entscheidungen der letzten Tage habe Putin seine Strategie radikal geändert. “Dies sind keine Zeichen seiner Schwäche oder Niederlage; das sind Zeichen seiner Abhängigkeit von Xi.”

Vom 26. September an wird Hongkong die Hotel-Quarantäne für Einreisende abschaffen. Das gaben die Behörden am Freitag bekannt. Nach zweieinhalb Jahren fällt somit eine der größten Covid-Restriktionen für Reisende. Stattdessen müssen diese sich nach ihrer Ankunft für drei Tage selbst auf Covid-Anzeichen überwachen. Während dieser Zeit dürfen sie zur Arbeit und zur Schule, lediglich einige Freizeitaktivitäten wie Restaurant- und Barbesuche bleiben eingeschränkt. Auch der PCR-Test, der bisher 48 Stunden vor Flugantritt absolviert werden musste, fällt weg. Für den Reiseantritt reicht ein Schnelltest.

Bisher mussten sich international Reisende drei Tage in einem selbst bezahlten Hotel isolieren und im Anschluss vier Tage selbst überwachen. Zwischenzeitlich betrug die Hotel-Quarantäne sogar drei Wochen. Andere Coronavirus-Bestimmungen bleiben bestehen. Es bleibt weiterhin verboten, sich in Gruppen von mehr als vier Personen in der Öffentlichkeit zu versammeln. Die Maskenpflicht bleibt erhalten – auch Kinder ab zwei Jahren müssen Masken tragen. nib

Eine tschechische Delegation hat mit Taiwan ein Abkommen über eine mögliche Kooperation bei der Entwicklung von Mikrochips unterzeichnet. “Wir sind gekommen, um Türen zu öffnen,” sagte Senator Jiří Drahoš als Delegationsleiter am Freitag in Taipeh. Seit dem 18. September war eine 14-köpfige Abordnung von Politikern und Akademikern aus der Tschechischen Republik in Taiwan; sie ist am Freitag nach ihrer Pressekonferenz wieder abgereist. Deutsche Abgeordnete planen im Oktober gleich zwei Delegationsreisen auf die Insel.

Taiwan wolle das zentraleuropäische Land beim Aufbau eines Halbleiter-Forschungszentrums zu unterstützen, teilte die Regierung in Taipeh mit. Ende Oktober soll eine Delegation taiwanischer Hochschulvertreter nach Tschechien reisen, um internationale Studierende für Taiwans Halbleiter-Studienprogramme anzuwerben.

China fasst hochrangig besetzte Delegation in Taipeh derzeit als Provokationen auf. Prag wiederum nimmt derzeit auf mehreren Feldern die Konfrontation mit Peking in Kauf und unterstützt Litauen im Streit mit der asiatischen Großmacht (China.Table berichtete). Das Verhältnis zu China gilt derzeit insgesamt als schwierig (China.Table berichtete).

Delegationsleiter Drahoš erinnerte außerdem an seinen vorigen Besuch in Taiwan vor 25 Jahren. Viel habe sich seitdem verändert. “Ich weiß wirklich zu schätzen, wie sich Taiwan zu einer vollwertigen Demokratie entwickelt hat, einer Demokratie, die Wert auf Attribute wie Freiheit, Freiheit und den Schutz der Menschenrechte legt”, erklärte Dahoš. David Demes

Trotz ihrer Territorial-Streitigkeiten im Südchinesischen Meer streben die Philippinen eine Zusammenarbeit mit China im Energiebereich an. Man sei daran interessiert, die Gespräche mit China über gemeinsame Öl- und Gasexplorationen im Südchinesischen Meer wieder aufzunehmen, sagte Präsident Ferdinand Marcos Jr. in einem Interview mit Bloomberg TV. Ziel sei es, die nationalen Energie-Quellen zu erweitern und zu diversifizieren.

Marcos versicherte in dem Interview, er wolle zusammen mit China eine Lösung finden. “Es gab Beispiele in der Region, wo es ähnlich unterschiedliche Ansichten über ausschließliche Wirtschaftszonen und Basislinien gab, wo es ihnen gelungen ist, einen Weg zu finden, um gemeinsame Erkundungen mit den Chinesen und den Amerikanern durchzuführen.” Marcos’ Vorgänger Rodrigo Duterte hatte im Juni die Gespräche mit Peking über Öl und Exploration im Südchinesischen Meer beendet.

Auch im Streit um Gebiete im Südchinesischen Meer stehen die Zeichen auf Annäherung. Man strebe einen Kompromiss mit China an, sagte Marcos und betonte jedoch zugleich, dass ein Abkommen nicht gegen die Gesetze seines Landes verstoßen dürfe. China beansprucht Teile des Südchinesischen Meeres, die auf philippinischem Territorium liegen. Marcos ist seit dem 30. Juni Präsident der Philippinen. Seit seinem Wahlsieg strebt er engere Beziehungen zu China an. rad

Daimler Truck hat mit dem Bau von Lastwagen unter der Marke Mercedes-Benz in China begonnen. Die ersten Fahrzeuge liefen am Freitag im Werk des Gemeinschaftsunternehmens von Daimler Truck und Foton Motor in Peking vom Band, wie das Unternehmen mitteilte. China sei der größte Markt für schwere Lastwagen und biete ein erhebliches Wachstumspotenzial für Daimler Truck, sagte der für das Asiengeschäft zuständige Daimler-Truck-Vorstand Karl Deppen. Zu den angestrebten Stückzahlen äußerte sich Daimler Truck nicht.

2021 wurden in China laut VDA rund 1,5 Millionen schwere Lastwagen verkauft – damit ist die Volksrepublik der größte Markt weltweit und größer als die USA, Japan und Europa zusammen. Westliche Hersteller spielen jedoch dort nur eine Nebenrolle. Chinesische Spediteure achteten bei ihrer Kaufentscheidung in erster Linie auf den Preis, sagte Deppen; die Betriebskosten spielten für sie eine geringere Rolle. Inzwischen sei aber zu erkennen, dass sich die Branche professionalisiere und Aspekte wie Verbrauch oder Reparaturkosten zunehmend mit einbezogen würden. rtr

Zehn Monate lang war der Posten vakant, nun soll ein neuer chinesischer Gesandter für Brüssel feststehen: Fu Cong soll die Rolle übernehmen. Das berichtet die South China Morning Post unter Berufung auf Quellen. Wann der Politiker das Amt antritt, ist aber noch unklar. Zunächst müsse noch eine Prüfung von EU-Seite erfolgen.

Der 57-jährige Fu arbeitet aktuell noch als Generaldirektor in der Abteilung für Rüstungskontrolle des chinesischen Außenministeriums. Brüssel wäre nicht sein erster Auslandseinsatz: Zuvor absolvierte er bereits zwei Amtszeiten in Chinas UN-Vertretung und war Assistent der ehemaligen WHO-Generaldirektorin Margaret Chan.

Laut Merics-Analyst Grzegorz Stec könnte dieser Erfahrungsschatz vor dem Hintergrund der Spannungen um Russlands Invasion in die Ukraine ein Grund für die Personalie sein. “Fu hat mit den USA, Russland, Frankreich und Großbritannien zu Themen wie der Vermeidung von Atomkriegen gearbeitet. Möglicherweise will Peking diese Erfahrungen nutzen, sollten die Spannungen in Europa eskalieren”, so Stec gegenüber der South China Morning Post.

Vorgänger in der EU-Botschaft war Zhang Ming, der Brüssel im Dezember vergangenen Jahres verließ. Warum die Position bisher nicht neu besetzt wurde, ist unklar. jul

Mit dem Inflation Reduction Act (IRA), der auch vorsieht, die US-Emissionen bis 2030 gegenüber dem Niveau von 2005 um 40 Prozent zu senken, sind die USA beim Klimaschutz wieder in Führung gegangen. Da ein Großteil dieses Emissionsabbaus auf saubereren Strom zurückgeht, der bis 2030 zu 70-85 Prozent kohlenstofffrei sein könnte, sind die Vereinigten Staaten in einer guten Position, um bei der Dekarbonisierung der Stromerzeugung mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten – in erster Linie mit China.

Nach dem jüngsten Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, hat China seine diplomatische Zusammenarbeit mit den USA abgebrochen, darunter auch im Klimabereich. Aber die klimatischen Risiken unterscheiden sich nicht allzu sehr von der Bedrohung durch Nuklearwaffen während des Kalten Krieges. So haben die beiden (wirtschaftlichen und emissionsbezogenen) Supermächte trotz schlechterer bilateraler Beziehungen ein gemeinsames Interesse daran, ihre fossilen “Arsenale” zu verringern. Wenn sie in diesem Jahrzehnt entschieden handeln, wäre das für ihre Bürger – und die Menschen in aller Welt – wirtschaftlich, gesundheitlich und sicherheitspolitisch enorm vorteilhaft.

Da China von Kohle abhängig ist, mit der es zwei Drittel des Stroms erzeugt, stößt es momentan mehr Treibhausgase aus als jedes andere Land. Allein seine mit Elektrizität zusammenhängenden Emissionen sind etwa so hoch wie jene der gesamten US-Wirtschaft. Gleichzeitig aber setzt China immer mehr auf erneuerbare Energien: 2020 wuchsen dort die Wind- und Solarstromkapazitäten dreimal so stark wie in den USA; und allein in der ersten Hälfte von 2022 investierte das Land weitere 100 Milliarden Dollar in Wind- und Sonnenkraft.

Aber der Übergang von Kohle zu sauberen Energien könnte in China noch schneller stattfinden – insbesondere wenn das Land bereit wäre, bei der Säuberung des Stromsektors mit den USA zusammenzuarbeiten. Neue Forschungen des Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), von Energy Innovation und an der Universität von Kalifornien in Berkeley zeigen, dass China jetzt schon 80 Prozent seines Stroms kohlenstofffrei erzeugen könnte, ohne seine Kosten zu steigern oder seine Versorgungssicherheit aufs Spiel zu setzen. Obwohl bereits heute absehbar ist, dass das Land sein Ziel von 1200 Gigawatt Wind- und Solarenergie bis 2030 übertreffen wird, könnte es seine Fortschritte noch beschleunigen, indem es seine beispiellosen Kapazitäten an erneuerbaren Ressourcen und seine weltweit führenden Angebotsketten für saubere Technologien maximal ausnutzt.

Elf verschiedene Expertenstudien zeigen auch, dass die USA Präsident Joe Bidens Ziel von 80 Prozent kohlenstofffreiem Strom bis 2030 erreichen können – ohne höhere Kosten oder schlechtere Versorgungssicherheit, da erneuerbare Energien günstiger werden als die bestehende Kohleverstromung. Durch mehr Speichermöglichkeiten, den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken und einen flexibleren Einsatz von Erdgas- und Wasserkraft können die USA ihre Kohlekraftwerke getrost in Rente schicken und ihren preiswerten Einsatz erneuerbarer Energien bis Ende des Jahrzehnts vervierfachen.

Ähnliche Marktkräfte sind auch in China am Werk: Das Land ist auf dem besten Weg, seinen Anteil erneuerbarer Energien von heute 33 auf 50 Prozent im Jahr 2030 zu erhöhen – dank Fördermaßnahmen zur Entwicklung von Wind-, Solar-, Nuklear- und Wasserkraftanlagen. Würde dies noch stärker politisch unterstützt und von Marktreformen begleitet, könnte China bei diesem Prozess die Erzeugungs- und Leitungskosten weiter verringern.

Dass China schnell und großflächig eine Infrastruktur für saubere Energie bereitstellen kann, hat es bereits bewiesen. Um bis 2035 zu 80 Prozent sauberen Strom zu erzeugen, muss das Land sein Weltrekordtempo von 2020 bei der Entwicklung von Wind- und Solarenergie beibehalten und noch steigern. Sollte ihm das gelingen, könnte es seine Solar- und Windkapazitäten auf 3000 GW erhöhen, was, wie unsere Forschungen zeigen, im Bereich der sauberen Energien 1,2 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze schaffen könnte.

Sowohl für China als auch für die USA ist die Versorgungssicherheit ein wichtiger Punkt. Aber die Erneuerbaren gegen die vermeintlich zuverlässigeren fossilen Energieträger auszuspielen ist der falsche Weg. 2021, kurz nachdem Texas durch den Wintersturm Uri seine schlimmste Ausfälle fossil erzeugten Stroms in Jahrzehnten erlebt hatte, litt auch China unter einer massiven Versorgungskrise.

Wegen Kohleverknappung und fehlgeleiteten Marktanreizen waren die Netzbetreiber des Landes gezwungen, Strom für Industriekunden zu rationieren. Da die Strompreise behördlich festgelegt waren, bekamen die Stromerzeuger, als die Stromnachfrage und die Brennstoffkosten in die Höhe gingen, die falschen wirtschaftlichen Signale: Je mehr sie erzeugten, desto mehr Geld verloren sie.

Sowohl in China als auch in den USA verbessert ein höherer Anteil erneuerbarer Energien nicht nur die Unabhängigkeit, sondern senkt auch die Risiken, die mit der Preisvolatilität der fossilen Energieträger verbunden sind. Diese Risiken wurden dieses Jahr offensichtlich: Aufgrund von Schocks im Energiemarkt stiegen die Erdgaspreise und verursachten in den USA, wo etwa 40 Prozent des Stroms aus Gas erzeugt wird, akute wirtschaftliche Probleme.

Auch China ist von Kohle-, Öl- und Erdgasimporten abhängig – Rohstoffe, deren Preis seit Russlands Einmarsch in der Ukraine volatiler geworden ist. Marktsimulationen des LBNL zeigen, dass das chinesische Stromnetz bei 80-prozentiger kohlenstofffreier Stromerzeugung selbst dann die Nachfrage noch bedienen könnte, wenn man von einem 35-jährigen Tiefpunkt der Wind- und Solarausbeute ausgeht.

Da sich die Maßnahmen, die zur Förderung der kohlenstofffreien Stromerzeugung notwendig sind, in den USA und China nicht allzu sehr unterscheiden, könnten die beiden Länder bei Strommarktreformen zusammenarbeiten – selbst wenn dies in anderen Bereichen nicht möglich ist. China entwickelt bereits einen einheitlichen nationalen Elektrizitätsmarkt – ein wichtiges Werkzeug zur Verteilung verschiedener Wind- und Solarressourcen über ein derart großes Staatsgebiet hinweg. Trotzdem könnte das Land von den Erfahrungen, die die USA in den letzten 25 Jahren bei der Verbesserung des Wettbewerbs gemacht haben, enorm profitieren.

Amerikanische Betreiber sind beim Umgang mit Netzen für hochgradig erneuerbare Stromquellen und bei der Integration neuer Technologien wie Batteriespeicherung weltweit führend, und sie könnten ihren chinesischen Kollegen viel beibringen. China hingegen kann das Wachstum seiner erneuerbaren Energien nutzen, um in seinen kohleabhängigen Provinzen die Entwicklung zu fördern – ebenso wie es die USA mit ihrem IRA und dem parteiübergreifenden Infrastrukturgesetz von 2021 tun, das in Kohleförderungsgebieten Finanzierungsmöglichkeiten für Investitionen in Produktion und saubere Energien schafft.

Trotz sicherheitspolitischer Spannungen bietet die Zusammenarbeit bei der Beschleunigung der grünen Energiewende im Stromsektor viele gemeinsame Vorteile. Zusätzlich zum Wissens- und Technologieaustausch könnten sich China und die USA für eine schnelle Dekarbonisierung mit gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten einsetzen. Die USA könnten sich ein Ziel von 80 Prozent sauberen Stroms bis 2030 setzen, dem sich China bis 2035 anschließt.

Indem sie gemeinsamen Interessen und Möglichkeiten folgen, können die beiden Supermächte bei der Dekarbonisierung ihrer Stromnetze weltweit in Führung gehen. Ihre momentanen politischen Unstimmigkeiten sollten dabei kein Hindernis sein.

Jiang Lin ist außerordentlicher Professor beim Fachbereich für Landwirtschafts- und Ressourcenökonomie an der University of California in Berkeley. Michael O’Boyle ist Direktor für Strompolitik bei Energy Innovation. Übersetzung: Harald Eckhoff.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org

“Es gibt 2300 verschiedene Brotsorten in Deutschland”, sagt Feng Yitong. “Und ich habe es mir zum Ziel gemacht, sie alle zu probieren.” Feng ist 26 Jahre alt und studiert im Masterstudiengang Illustration an der Universität der Künste in Berlin. “Schon während meines Bachelorstudiums in meiner Heimatstadt Xi’an habe ich davon geträumt, eines Tages nach Deutschland zu reisen und dort ein paar Jahre zu leben.” Nach ihrem chinesischen Uni-Abschluss nahm sie sich ein Jahr Zeit, lernte Deutsch und zeichnete jeden Tag, um an der Berliner Kunsthochschule angenommen zu werden. Mit Erfolg.

Seit sie nach Berlin gezogen ist, gibt es in ihren Zeichnungen zwei Schwerpunkte: die deutsche Sprache und das deutsche Brot. So heißt eine ihrer Illustrationen beispielsweise “Vielfältige deutsche Frühstücke” und zeigt augenzwinkernd Zeichnungen von unterschiedlichen Brotsorten. Darunter jeweils der Titel: Brot.

In ihren Illustrationen verarbeitet sie Eindrücke, die sie als Ausländerin in Berlin und Deutschland wahrnimmt. “Oft sind es Kleinigkeiten, wie diese Obsession mit Backwaren, die von den Deutschen gar nicht mehr wahrgenommen werden.” In einer weiteren Illustration hat Feng typische deutsche Nachnamen wie Schäfer, Neumann oder Schneider in Bilder verwandelt. Aktuell arbeitet sie an einem Werk zu interessanten Straßennamen in Berlin. In gewisser Weise erschließt sie sich ihre neue Heimat auf dem Papier.

Wenn man Feng fragt, was ihre Zeichnungen im Betrachter hervorrufen sollen, gibt sie sich bescheiden. “Ich möchte, dass die Menschen lachen, wenn sie meine Illustrationen sehen”, sagt sie. “Das ist alles.” Aber ein Lachen ist eigentlich schon so einiges in einer Zeit von Corona-Überdruss und bewaffneten Konflikten überall auf der Welt.

Im kommenden Jahr möchte Feng ihren Abschluss machen. “Ich möchte immer weiter zeichnen und hoffe, dass meine Illustrationen irgendwann von vielen Menschen gesehen werden.” Ihr Wunsch ist es, in Deutschland als freischaffende Illustratorin leben zu können – zumindest für einige Jahre. “Meine chinesische Heimat vermisse ich schon, aber ich habe eine tiefe Verbindung zu Berlin, obwohl ich hier erst seit eineinhalb Jahren lebe.” In der Hauptstadt gefallen ihr besonders die vielen Gärten und Parks. “Berlin wird auf Chinesisch mit ‘großer Wald’ übersetzt”, sagt sie. “Das finde ich schon poetisch.” Svenja Napp