das VW-Werk in Xinjiang ist plötzlich Diskussionsthema. Wir halten die heikle Präsenz in Urumqi schon lange für die größte politische Schwachstelle von VW. Unbemerkt von Volkswagen hat sich in der Politik der Wind gedreht. Während 2012 noch Angela Merkel lächelnd bei der Unterzeichnung der Verträge für das umstrittene Werk dabei war, schauen die Regierungen heute bei Menschenrechten sehr genau hin.

Dahinter steckt zum Teil auch harte Interessenpolitik: Gegenüber einem unfreundlichen, inflexiblen China spielen EU und USA das Thema nach vorn, indem sie Importe ächten, die mit Zwangsarbeit zu tun haben. In Deutschland ist zugleich ein Grüner der Wirtschaftsminister. Jetzt hat sich neben der Gewerkschaft auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD eingeschaltet. VW steckt in der lange erwarteten Zwickmühle zwischen Forderungen aus Peking und Verpflichtungen gegenüber der deutschen Öffentlichkeit.

Wie viel Mut gehört dazu, als Menschenrechtsaktivist freiwillig in die Volksrepublik China einzureisen? Lee Ming-che aus Taiwan hat das jährlich gemacht, um dort mit Freunden im privaten Kreis über die Lage zu sprechen. Im März 2017 wurde er festgenommen, nachdem er über Macao ins Land geschlüpft war. Ein Gericht sah in seiner Info-Arbeit über Taiwan auf WeChat “Untergrabung der Staatsgewalt”. David Demes hat für China.Table als einer der ersten westlichen Journalisten nach seiner Freilassung mit Lee gesprochen.

Lee macht sich nun vor allem Sorgen um sein Heimatland. Denn dort ist die wirtschaftliche, technische und kulturelle Anziehungskraft der Volksrepublik durchaus zu spüren. Die jungen Leute verwenden chinesische Apps und sprechen chinesischen Slang. Wenn Taiwan aber die Abgrenzung zum großen Nachbarn aufgibt, ist es auch schnell um seine Demokratie geschehen. Und eines würde Lee selbst nie tun: sein Land verraten.

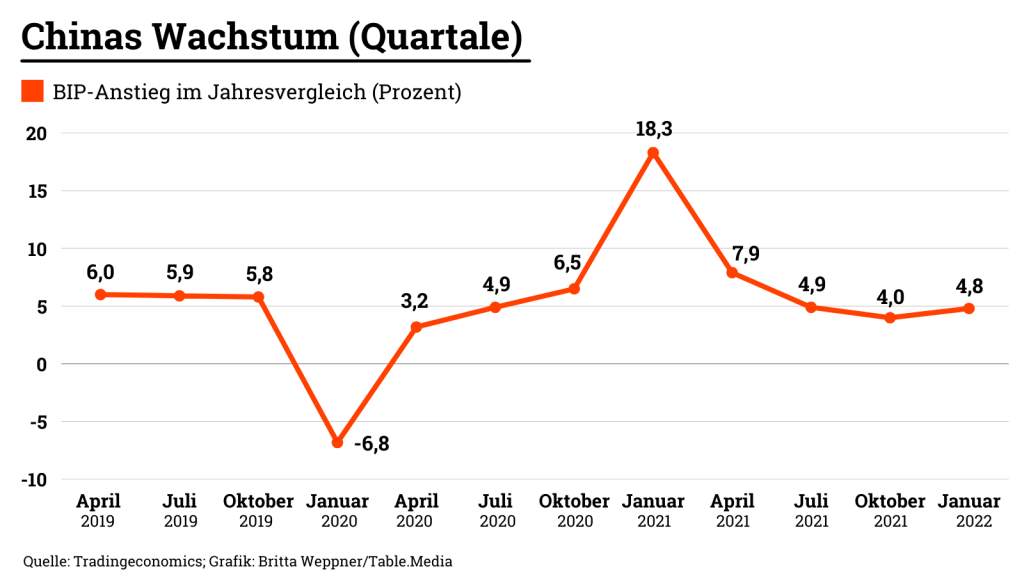

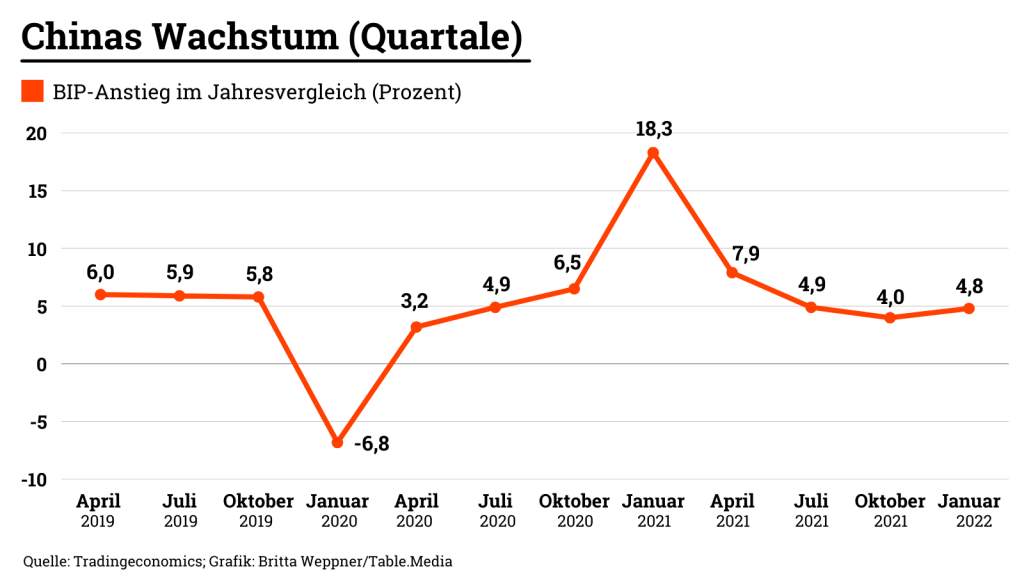

Unsere heutige Analyse dreht sich ganz um Chinas Wachstum. Vielleicht ließe sich ein eigener Indikator daraus machen: Der Unterschied zwischen westlichen Konjunkturprognosen für China und dem offiziellen Planziel ist derzeit mit über einem Prozentpunkt besonders groß. Wir beleuchten in unserer Analyse die Gründe für die unterschiedlichen Einschätzungen.

Zwar haben die internationalen Institutionen gute Argumente für ihren Pessimismus. Doch am Ende wird das Ziel von “nahe 5,5 Prozent” Wachstum fast sicher erreicht werden. Schließlich laufen derzeit große Konjunkturprogramme an. Was keiner der Ökonomen aussprechen mochte: Wenn die einlaufenden Daten den erwünschten Wert nicht hergeben, dann kann Peking immer noch ein wenig mogeln, damit er zumindest auf dem Papier steht.

Herr Lee, Sie engagieren sich für Menschenrechte in China. Inwiefern hatte Ihre Festnahme vor fünf Jahren auch mit den angespannten Beziehungen zwischen Peking und Taipeh zu tun?

Ich glaube schon, dass da ein Zusammenhang besteht. Seit Präsidentin Tsai Ing-wen von der DPP 2016 ihr Amt angetreten hat, nutzt China jede Chance, um Taiwans Regierung unter Druck zu setzen. Die Staatssicherheit hat immer wieder versucht, mir Spionage anzuhängen. Sie hat ständig zwei Dinge gefragt: Ob ich Geld aus offiziellen Quellen in Taiwan erhalten habe, und wem in China ich dieses Geld gegeben hätte.

Haben Sie Geld erhalten?

Nein. Unter Druck habe ich damals den Tatbestand der versuchten “Untergrabung der Staatsgewalt” eingeräumt, aber niemals Spionage. Nach mir wurden noch drei weitere Taiwaner festgenommen, die alle der Spionage bezichtigt wurden. Ich glaube, das war ein Versuch, die Regierung von Präsidentin Tsai unter Druck zu setzen.

Wie sahen Ihre Aktivitäten in China denn aus?

Gemeinsam mit ein paar chinesischen Freunden hatte ich einen gemeinnützigen Fonds verwaltet, über den Hilfsgelder an chinesische politische Gefangene und deren Familien gespendet wurden. Als 2016 das Gemeinnützigkeitsgesetz (慈善法) verabschiedet wurde, hatte ich damit gerechnet, dass ich fortan vielleicht an der Einreise gehindert werden könnte. Aber nicht damit, dass China so überzogen reagieren würde. Ich war der erste Taiwaner, gegen den der Straftatbestand “Untergrabung der Staatsgewalt” angewandt wurde.

Warum haben Sie dieses Vergehen eingeräumt?

Die Staatssicherheit hat mir gedroht und gesagt, dass ich womöglich lebenslänglich ins Gefängnis müsse. Ob ich jemals wieder nach Hause und meinen Vater sehen wolle, fragten sie mich. Da bin ich ein bisschen weich geworden. Aber selbst dann konnte ich nur gestehen, was ich tatsächlich getan hatte.

Sie sagen, China wollte Sie als Spion verurteilen. Warum haben Sie den Forderungen der Staatssicherheit in dieser Frage nicht nachgegeben?

Wenn sie den Straftatbestand der Spionage gegen mich verwendet hätten, dann hätte das mein Land und Taiwans Regierung in den Fall mit hineingezogen. Ich war nicht bereit, mein eigenes Land so zu verraten. Abgesehen davon hatten sie keinerlei Anlass, geschweige denn Beweise für ihre Anschuldigungen.

Wie kamen Sie als Taiwaner darauf, sich für Menschenrechte in der Volksrepublik einzusetzen?

Aufgrund der geografischen Lage und wegen des politischen Drucks, den China auf Taiwan ausübt, war ich der Überzeugung, dass wir China besser verstehen müssen. Ich begann damit, die chinesischsprachigen Nachrichtenportale westlicher Medien zu lesen, die über die Situation innerhalb Chinas berichten. Über den Microblogging-Dienst Weibo und andere chinesische soziale Netzwerke wie QQ und Wechat habe ich sehr viele Chinesen kennengelernt und ein tieferes Verständnis für Chinas Unterdrückung der Menschenrechte entwickelt. Damals habe ich mich gefragt, was ich als Ausländer tun kann, um zu helfen. Auch in der Geschichte der taiwanischen Demokratiebewegung gab es Ausländer, die sich für Taiwan eingesetzt und politisch Verfolgten enorm geholfen haben.

Das haben Sie teuer bezahlen müssen. Aber sie haben auch von großer internationaler Unterstützung profitiert.

Bereits wenige Tage nach meiner Festnahme hatten taiwanische NGOs eine Pressekonferenz einberufen. Auch Amnesty International war schon aktiv. Zwei Wochen nach meiner Festnahme erklärte China öffentlich, dass gegen mich ermittelt werde. In anderen Fällen halten die Behörde jahrelang geheim, was mit politischen Gefangenen geschehen ist.

Auch ihre Frau war eine treibende Kraft für die große Solidarität im Ausland.

Kurz nach meiner Festnahme sollte ein chinesischer Gesandter meine Frau davon überzeugen, sich zurückzuhalten und sich nicht öffentlich zu meinem Fall zu äußern. Aber sie weigerte sich, jeglichem Druck aus China nachzugeben. Stattdessen sagte sie unter anderem vor dem US-Kongress aus und bewegte die UN dazu, meinen Fall aufzugreifen. In der Folge wurden meine Haftbedingungen verbessert.

Ihr Fall wurde sogar öffentlich verhandelt.

So waren die Behörden gezwungen, ein Mindestmaß an tauglichen Beweisen vorzulegen. Ohne dieses öffentliche Verfahren hätten sie mich vielleicht zu zehn Jahren oder sogar zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Es ist allein der internationalen Solidaritätskampagne zu verdanken, dass ich nach nur fünf Jahren gesund zurückgekehrt bin.

Es stand die Drohung im Raum, Ihnen ihre politischen Rechte zu entziehen und sie zwei Jahre nach der Haftentlassung nicht aus dem Land zu lassen.

Der Witz dabei ist, dass ich ja kein Bürger der Volksrepublik China bin und keine politischen Rechte habe, die mir entzogen werden könnten. Es gibt aber eine gesetzliche Regelung, die vorsieht, dass man während dieser zusätzlichen Strafe das Land nicht verlassen darf. Das ist spannend: Wenn China Taiwan wirklich als seine Provinz betrachtet, dann sollte es doch keine Ausreise ins Ausland sein, wenn ein Taiwaner nach Ende seiner Haftzeit nach Taiwan zurückkehrt.

Soweit kam es aber nicht.

Das war mir aber erst drei Tage vor meiner Entlassung klar, als man mir mitteilte, man wolle ein Flugticket für mich kaufen. Aber ich war bis zuletzt nervös. Wegen der Pandemie gibt es aktuell nur wenige Flüge nach Taiwan, und der nächste Flughafen war in Xiamen. Am Tag meiner Entlassung bin ich also von Hunan nach Xiamen gebracht worden, habe da übernachtet und wurde morgens nach Taiwan ausgeflogen.

Sie sind jetzt zurück in Taiwan, einem demokratischen Rechtsstaat. Machen Sie sich Sorgen, dass Ihnen die Kommunistische Partei Chinas auch hier zu Leibe rücken wird?

Wenn sie nur mich persönlich attackieren, dann kann ich damit leben. Mir bereitet eher Sorge, wie Taiwan von chinesischen Kräften unterwandert wird und unser Land in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Bildung infiltriert. Da müssen wir wachsam sein. Ich war fünf Jahre weg, und es gibt einige Veränderungen, die man nicht unterschätzen darf und die auch kein Zufall sind. Zum Beispiel nutzen Taiwans Mittelschüler kaum noch Facebook und sind jetzt alle auf chinesischen Apps wie Douyin (Tiktok) und Xiaohongshu (Little Red Book) unterwegs. In den letzten zwei Monaten ist mir auch aufgefallen, dass chinesische Umgangssprache in Taiwan Fuß fasst. Vor kurzem wurde außerdem berichtet, dass die Tageszeitung Apple Daily Taiwan von Hongkonger Investoren aufgekauft worden sein soll.

Wird es Sie in Zukunft zurück nach China ziehen? Und würden Sie anderen von einer Reise abraten?

Ich werde in Zukunft ganz sicher nicht mehr nach China reisen. Wenn man so etwas machen möchte wie ich oder für eine NGO arbeitet, dann sollte man lieber vorsichtig sein und sich vor Reiseantritt erstmal fragen, ob man so eine taffe Frau an seiner Seite hat wie ich. Taiwaner, die in China nur Geschäfte machen, haben meine Ratschläge wahrscheinlich nicht nötig. Das muss jeder selbst wissen.

Lee Ming-che (李明哲), Demokratieaktivist aus Taiwan, wurde von einem Gericht in der Provinz Hunan in der Volksrepublik China 2017 für seine Aktivitäten in Online-Chats wegen “Untergrabung der Staatsgewalt” schuldig gesprochen. Er saß fünf Jahre im Gefängnis.

In der Debatte über ein von Volkswagen in der chinesischen Uiguren-Region Xinjiang betriebenes Werk nimmt der Druck auf den Autobauer rapide zu. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann, der im Aufsichtsrat des Wolfsburger Konzerns sitzt, stellte die Aktivitäten von VW dort sogar komplett in Frage. “Inzwischen gibt es kaum einen Zweifel daran, dass in Xinjiang Menschenrechtsverletzungen stattfinden”, sagte der Gewerkschaftschef den “Wolfsburger Nachrichten”. Deshalb müsse sich der Konzernvorstand mit dem Thema befassen.

Die Präsenz in Urumqi ist hoch umstritten; zuletzt verweigerte die Bundesregierung dem Konzern mit Hinweis auf Nähe zu Menschenrechtsverletzungen sogar Investitionsbürgschaften (China.Table berichtete). Inzwischen haben Forscher auch erste Hinweise ermittelt, die die Lieferbeziehungen der Autokonzerne eben doch mit Zwangsarbeit in Verbindung bringen (China.Table berichtete). Das Unternehmen selbst hält jedoch konsequent an dem Standort fest.

Zwar gebe es aktuell keinen Hinweis darauf, dass es bei VW selbst zu Menschenrechtsverletzungen gekommen sei. “Dennoch ist insgesamt die Frage zu stellen, was es für das Renommee des Unternehmens bedeutet, dort weiter investiert zu sein”, so Hofmann.

Hofmann sagte in dem Interview, Volkswagen könne nicht nur darauf schauen, was im eigenen “Vorgarten” los sei, sondern müsse auch darauf achten, in welcher “Straße” man wohne. “Wenn rechts und links sichtbar Menschenrechtsverletzungen passieren, verlange ich Handeln.” Der Konzern müsse sich sichtbar und unmissverständlich gegen Menschenrechtsverletzungen positionieren.

Auch VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo ließ Kritik an den Aktivitäten ihres Unternehmens in der uigurisch geprägten Region anklingen. “Mich erschüttern diese Berichte über Menschenrechtsverletzungen sehr”, sagte Cavallo der Taz am Wochenende. “Wir haben als Volkswagen eine Verantwortung.” Der Betriebsrat definiere Standards zu Arbeitsbedingungen und zur Lieferkette. Ihr liegen allerdings keine Belege dafür, dass in dem Werk in Urumqi “etwas passiert, was nicht mit unserer Charta in Einklang zu bringen ist”.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der als Vertreter des mit 20 Prozent der Stimmrechte an VW beteiligten Bundeslandes in dem Kontrollgremium sitzt, stimmte ebenfalls in die Diskussion ein. “Die Bilder und Berichte über die schweren Menschenrechtsverletzungen an der uigurischen Minderheit in der chinesischen Region Xinjiang sind bestürzend.” Es gebe bislang aber keine Hinweise darauf, dass es in dem VW-Werk zu Verletzungen von Menschenrechten oder Arbeitsrechten gekommen sei. “Das entbindet den Konzern jedoch nicht von der Pflicht, sich intensiv mit dem Thema zu befassen und die Vorwürfe zur Menschenrechtslage genau zu prüfen, was auch getan werden wird.”

Das Thema Xinjiang wird bei VW nun wohl auch Thema im Aufsichtsrat. Volkswagen erklärte in einer Stellungnahme: “Uns sind keine Fälle bekannt, dass Mitarbeiter des Unternehmens SAIC Volkswagen in Internierungslagern waren oder sind.” Auf Nachfrage ergänzte der Konzern: “In Gesprächen mit der chinesischen Regierung werden alle wichtigen Themen, die für unsere Geschäftstätigkeit von Bedeutung sind, adressiert.” Dabei würden auch kritische Themen nicht ausgespart.

VW kann sich jedoch kaum ohne Weiteres aus dem Projekt zurückziehen. Der Standort in Urumqi ist zwar klein und zudem betriebswirtschaftlich nur wenig sinnvoll. Doch für die chinesische Regierung hat er erheblichen Symbolwert. Peking hatte VW im Jahr 2012 zu dem zusätzlichen Gemeinschaftsprojekt mit seinem langjährigen Partner SAIC gedrängt. Damals ging es vor allem darum, Belege für die Steigerung der Wirtschaftskraft in Xinjiang zu schaffen.

China hat seine Legitimation für die Herrschaft über das Gebiet aus dem Anspruch gezogen, Entwicklung und Wohlstand in die abgelegene Region zu bringen. Tatsächlich wuchs dort seinerzeit die Wirtschaft und es entstanden moderne Arbeitsplätze. Das machte es für die deutsche Seite auch leicht, dieses Narrativ zu akzeptieren – man ließ sich einreden, den Uiguren damit etwas Gutes zu tun.

Seit 2018 hat die Uiguren-Politik der chinesischen Regierung allerdings eine Wendung ins Extreme genommen. Ein nennenswerter Teil der Bevölkerung sitzt in Lagern fest; die Region gleicht einem Freiluft-Gefängnis mit technischer Totalüberwachung (China.Table berichtete). Das VW-Werk trägt nun durch seine pure Existenz dazu bei, dieses Vorgehen zu legitimieren. Zugleich sitzt China gegenüber VW am längeren Hebel. Ohne das Wohlwollen der Regierung kann kein ausländisches Unternehmen dort Geschäfte machen. Nico Beckert/Finn Mayer-Kuckuk/Reuters

Was ist eine Prognose für das Wirtschaftswachstum noch wert, die Anfang März verkündet wurde? In Europa werden Konjunkturvorhersagen routinemäßig angepasst, wenn sich neue Entwicklungen ergeben. Chinas Politökonomie funktioniert jedoch anders. Das Ziel von Anfang März (China.Table berichtete) ist für die Führung in Stein gemeißelt. Es gibt keine Anzeichen, dass die Regierung in Peking vorhat, am Ende des Jahres schlechter dazustehen als die angekündigten “rund 5,5 Prozent”. Trotz Lockdowns ohne Ende und fortgesetzter Probleme am Immobilienmarkt.

Während westliche Institutionen die Konjunkturvorhersage daher mit guten Argumenten herunterschrauben, können chinesische Ökonomen glaubwürdig begründen, dass die Probleme in dem von der Regierung ausgegebenen Ziel schon berücksichtigt sind und es erreicht wird. “Die Regierung hat noch sechs Monate Zeit, um der Wirtschaft durch Konjunkturmaßnahmen einen Schub zu geben“, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Justin Yifu Lin von der Peking-Universität am Donnerstag auf einer Veranstaltung des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW Kiel). Das werde ausreichen, um die schwache erste Jahreshälfte auszugleichen.

Es gehört jeden März zu den Ritualen in Chinas Jahreslauf, ein Wachstumsziel bekannt zu geben. Dieser Vorgang unterscheidet sich grundlegend von Vorhersagen wie der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung. Während diese den Versuch macht, die Entwicklung einer unberechenbaren Wirtschaft vorherzusagen, ist die chinesische Zahl ein Zielwert. Es ist für die Partei eine Frage der Glaubwürdigkeit, diesen Wert einzuhalten oder zu übertreffen.

Nach dem Auftritt des Premiers rauschten dann jedoch die Omikron-Wellen durch Chinas wichtigste Industriezentren. Die neue Variante ließ sich nicht mit den vorhandenen Mitteln einhegen und brachte die Konjunktur gerade am Wirtschaftsknoten Shanghai zum Erliegen.

Tatsächlich galt das Ziel von 5,5 Prozent jedoch schon im März als vorsichtig gewählt, schließlich zirkulierte Omikron da bereits. Die Regierung hat sich also bewusst etwas Luft nach oben gelassen. Zudem lässt die Regierung bereits Konjunkturprogramme von erheblichem Ausmaß in Gang setzen. Der Nachrichtendienst Bloomberg hat den Wert der angekündigten Maßnahmen addiert und ist auf 5.300 Milliarden Yuan gekommen, rund 750 Milliarden Euro. Das entspricht einem Viertel des deutschen Bruttoinlandsprodukts.

Viele der Hilfen laufen über die Finanzämter. Es gibt Nachlässe bei der Unternehmensteuer, der Einkommensteuer und der Mehrwertsteuer. Für 2022 allein sind Steuererleichterungen in Höhe von 2.500 Milliarden Yuan vorgesehen. Die Steuererleichterungen sind Teil von 33 Fördermaßnahmen, die die Regierung Ende Mai bekannt gegeben hat. Ein wichtiges Instrument betrifft die Gemeindefinanzierung. Die Lokalregierungen dürfen mehr eigene Anleihen ausgeben. Damit sollen sie höhere Ausgaben für Bauprojekte finanzieren. Firmen in Zahlungsschwierigkeiten müssen ihre Strom- und Wasserrechnungen vorerst nicht bezahlen.

Der Ökonom Lin hält angesichts dieses Feuerwerks an Maßnahmen sogar ein Wachstum von sechs Prozent für möglich. Er erkennt an, dass das Jahr sehr schwierig angefangen hat, hält Peking aber weiterhin für hochgradig handlungsfähig.

Zugleich wundern sich westliche Experten über das, was sie als Inflexibilität der chinesischen Regierung im Umgang mit der Wirtschaft wahrnehmen. Ein Ökonom mit einem besonders genauen Blick auf China ist Helge Berger, der beim Internationalen Währungsfonds IWF in Washington für das Land zuständig ist. Seine Abteilung hat die Vorhersage für China im April auf 4,4 Prozent zurückgestuft; im Juli steht eine weitere Neubewertung an. “Ja, die Regierung hat sich zu fiskalischer Unterstützung entschlossen”, sagt Berger. “Aber es ist unwahrscheinlich, dass die Maßnahmen einen ausreichenden Effekt haben.” Aus Sicht des IWF wachse daher die Lücke zwischen dem Zielwert und dem noch Erreichbaren.

Berger zählt eine Reihe von Problemen auf, die das Wachstum hemmen:

Doch sein staatsnaher Kollege Lin, der auch die chinesische Regierung berät, hat ebenso gute Argumente für ein Anspringen der Wirtschaftstätigkeit in den kommenden Monaten:

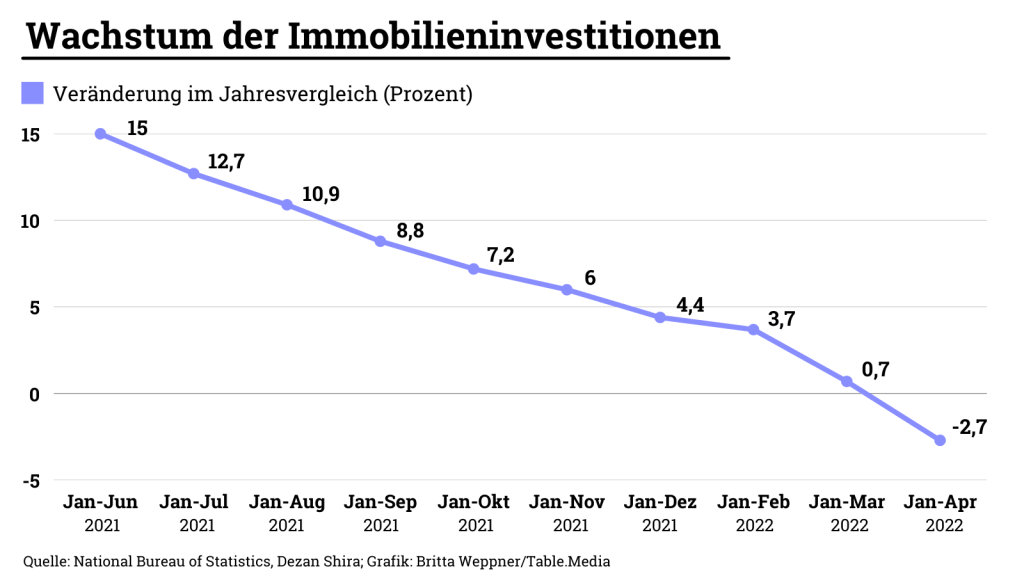

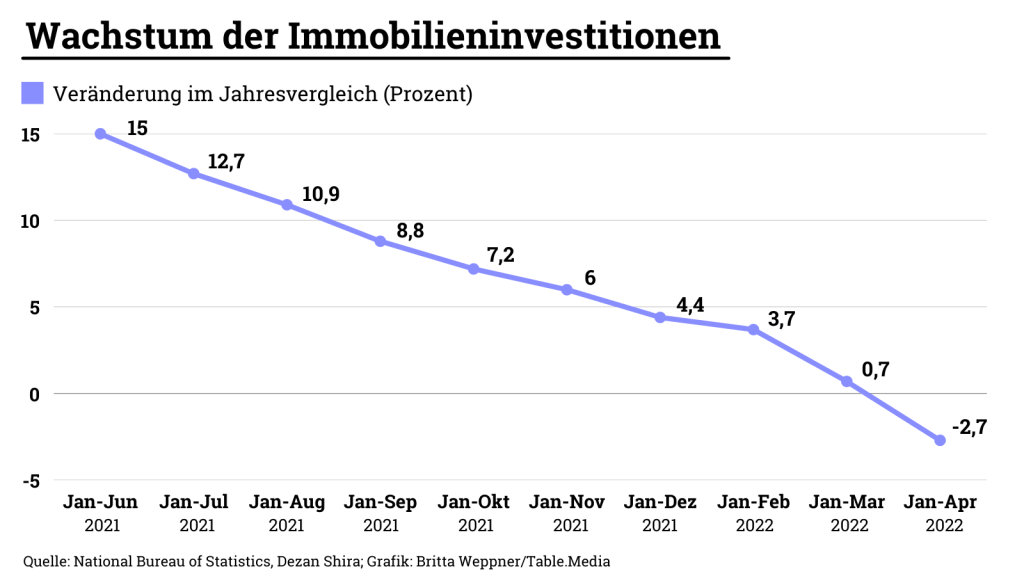

Auch Lin sieht trotz allem Optimismus allerdings erhebliche Probleme am Immobilienmarkt. Die Regierung habe sich in den vergangenen Jahren bemüht, hier auf eine weniger spekulative und insgesamt solidere Wirtschaftsweise hinzuarbeiten. Eine simple Freigabe von Krediten kommt daher nicht in Frage, wenn die Branche sich konsolidieren soll.

Die beiden profilierten Ökonomen Lin und Berger haben vermutlich auf ihre Weise beide recht. Zwar kann am Jahresende wie angekündigt die Zahl von 5,5 Prozent oder mehr stehen, wie Lin vorhersagt. Doch das wird dann eher das Ergebnis eines typischen Wunders chinesischer Wirtschaftssteuerung oder -manipulation sein als das Ergebnis halbwegs natürlich zusammenwirkender Faktoren.

Dieser Beitrag bezieht sich auf den elften Teil der Veranstaltungsreihe “Global China Conversations” des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) mit dem Titel “Kann China sein BIP-Wachstumsziel von 5,5 Prozent für 2022 erreichen?” China.Table ist der Medienpartner dieser Veranstaltungsreihe.

Die großen staatlichen chinesischen Energiekonzerne CNPC und Sinopec sind Insidern zufolge mit Katar in fortgeschrittenen Gesprächen über Flüssiggasgeschäfte. Dabei gehe es um eine Beteiligung am Ausbau des Projekts North Field East und um langfristige Lieferverträge, sagten mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Es wäre die erste Partnerschaft dieser Art zwischen den Ländern. China gehört zu den weltweit größten LNG-Verbrauchern (China.Table berichtete), Katar zu den weltgrößten Produzenten. Auch Deutschland bemüht sich um LNG-Lieferverträge mit Katar, um damit die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern.

Den Insidern zufolge könnten die beiden Unternehmen sich jeweils mit fünf Prozent an zwei separaten LNG-Zügen – den Anlagen, in denen das Gas verflüssigt wird – beteiligen. Im Zuge des fast 30 Milliarden Dollar teuren Ausbaus des Gasfeldes North Field East sollen insgesamt sechs LNG-Züge hinzukommen, die Katar jeweils als Joint-Venture aufziehen möchte. Darüber hinaus verhandelten die chinesischen Unternehmen mit dem Staatskonzern QatarEnergy über LNG-Lieferverträge mit einer Laufzeit von bis zu 27 Jahren.

Ein Liefervertrag mit Katar würde die Importquellen Chinas für LNG diversifizieren. Die politischen Beziehungen mit den USA und Australien – zwei großen LNG-Lieferanten – sind schwierig; Russland – ein weiterer großer LNG-Lieferant befindet sich im Krieg und ist von Sanktionen betroffen. Die Energiesicherheit steht weit oben auf Pekings Agenda. Da käme ein LNG-Deal mit Katar gerade recht. nib/rtr

Der Premierminister der Salomonen hat Australien am Freitag versichert, dass es keine dauerhafte Militärpräsenz Chinas geben werde. Im April hatte der Pazifikstaat ein Sicherheitsabkommen mit China unterzeichnet, das auch die Anwesenheit von chinesischen Polizei- und Militärkräften ermöglichen sollte (China.Table berichtete). Chinas Militärschiffe könnten laut Abkommen auf den Salomonen andocken. Das hatte zu Verstimmungen in Australien, den USA und weiteren westlichen Staaten geführt und die Sorge befeuert, China könnte fern der eigenen Gewässer eine dauerhafte Militärpräsenz aufbauen.

In einem Treffen mit Australiens Außenministerin Penny Wong hatte Premierminister Sogavare am Freitag versichert, dass es keine dauerhafte Präsenz Chinas geben werde, so Wong gegenüber Journalisten. Laut der Außenministerin hätte der Premierminister ebenfalls zugesagt, dass Australien der “bevorzugte Sicherheitspartner” der Salomonen bleibe, wie Nikkei Asia berichtet. nib

China hat seinen dritten Flugzeugträger zu Wasser gelassen. Inmitten der Spannungen mit den USA wegen Taiwan und der chinesischen Ansprüche im südchinesischen Meer lief die “Fujian” nach Berichten staatlicher Medien am Freitag vom Stapel. Das von der Volksrepublik selbst konstruierte Schiff verfüge über ein Flugzeugkatapultsystem (China.Table berichtete). China überholt mit seinem dritten Flugzeugträger Großbritannien, das zwei solche Schiffe im Einsatz hat. Nur die Vereinigten Staaten sind mit elf Flugzeugträgern besser ausgerüstet. Russlands Marine verfügt über einen Flugzeugträger namens “Admiral Kusnezow”, der derzeit wegen Reparaturarbeiten nicht einsetzbar ist. rtr/nib

China will die Neuansiedlung von Unternehmen der Stahl-, Zement- und Glasindustrie sowie von Ölraffinerien und Kokereien in bestimmten Regionen verbieten. Regionen, die ohnehin schon stark verschmutzt sind, sollen so nicht weiter belastet werden. Das geht aus einem neuen Plan hervor, der Ende vergangener Woche veröffentlicht wurde. Ziel ist es, die Umweltverschmutzung zu verringern und die Klimaziele des Landes zu erreichen, wie Reuters berichtet.

Laut dem Plan sollen Zementhersteller schneller auf klimafreundlichere Energien umsteigen. Zudem sollen Technologien zum Auffangen von CO2 (Carbon Capture and Storage – China.Table berichtete) vermehrt zum Einsatz kommen. Die Recyclingraten in der Stahl- und im Aluminiumsektor sollen erhöht werden (China.Table berichtete). Bis 2030 sollen 50 Prozent der neu verkauften Autos Fahrzeuge mit alternativen Antrieben sein. nib

Bei mehreren Bränden in einer Chemiefabrik in Shanghai ist am Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. Die vorausgegangene Explosion war noch in sechs Kilometer Entfernung zu hören. Der Himmel über der Millionen-Metropole war von dunklem Rauch bedeckt, wie ein Drohnenvideo auf Twitter zeigt. Es kam zu einem Großeinsatz der Feuerwehr mit über 500 Feuerwehrleuten.

Der Chemie-Komplex gehört zu Sinopec und ist eine der größten Raffinerie- und Petrochemieanlagen des Landes, wie die BBC berichtet. Laut Unternehmensangaben werde überwacht, ob es zu weiteren Umweltschäden gekommen ist. An den umliegenden Gewässern wurden demnach keine Schäden festgestellt. nib

Ist China bloß die nächste Kolonialmacht, die in Afrika ihr Unwesen treibt und den Kontinent in finanzielle Abhängigkeit bringt, während die Rohstoffe großzügig ins Reich der Mitte abfließen? Diesen Eindruck erwecken viele Medienberichte. Deborah Brautigam, Direktorin der China Africa Research Initiative an der Johns-Hopkins-Universität ist anderer Meinung – und zunehmend verzweifelt über die Berichterstattung im Westen: “Mich überrascht immer wieder, wie sehr Journalisten immer noch in Reflexe des Kalten Krieges zurückfallen, wenn über China berichtet wird.”

Wenn Brautigam die Berichterstattung – beispielsweise über vermeintliche Schuldenfallen Chinas – kritisiert, hat das nicht den scharfen, verbitterten Ton, den so mancher Medienkritiker aus der Peripherie der Gesellschaft anschlägt. Überhaupt eignet sich die überlegte Amerikanerin als Querdenkerin höchstens im ursprünglichen, einstmals noblen Sinne. Denn ihre Kritik basiert auf jahrelanger Feldforschung vor Ort, hat also ein sicheres Fundament. Für ihr letztes Buch etwa reiste Brautigam nach Afrika und sprach mit dort ansässigen Farmern. Nachdem die Lebensmittelpreise in den späten Nullerjahren rasant angestiegen waren, suchte man nach Erklärungen. “Damals kursierten viele Gerüchte in westlichen Medien über chinesischen Landraub in Afrika”, erklärt Brautigam.

Man ging davon aus, die Chinesen würden aufgekaufte Ländereien nutzen, um Nahrung in die Heimat zu schicken. Die New York Times berichtete 2010 über afrikanische Bauern, die von ausländischen Investoren verdrängt würden. Die Chinesen hätten dabei besonders ein Auge auf Zuckerrohrplantagen geworfen. Brautigam und ihr Team werteten die entsprechenden chinesischen Investments aus. Was sie entdeckten, war eine ganz andere Geschichte. “Lediglich bei einem größeren Projekt haben die Chinesen in Nahrungsmittel auf afrikanischem Boden investiert”, erzählt Brautigam. Bei dem Projekt ging es um Reisanbau in Mosambik. Die Erträge waren für lokale Märkte gedacht.

Brautigam forscht seit mehr als 40 Jahren zum chinesischen Engagement in Afrika. Die US-Amerikanerin ist in den frühen 1980er-Jahren eine der ersten, die sich mit chinesischer Entwicklungshilfe in Afrika beschäftigt und erforscht, welche Ziele die Chinesen damit verfolgen. Dabei blickt sie bis in die Mao-Zeit der 1960er Jahre zurück. Mittlerweile gehört sie zu den weltweit führenden Expertinnen, wenn es um chinesisch-afrikanische Beziehungen geht. Brautigams Interesse für asiatische Kulturen und die chinesische insbesondere begründet sich in einer vierjährigen Rucksacktour von Istanbul bis Thailand in den späten 1970er-Jahren direkt nach ihrem Collegeabschluss. Es ist die Zeit der Umbrüche in Asien. “Als ich den Iran verließ, wurde der Schah gestürzt. Als ich Afghanistan verließ, begann der Krieg der Sowjetunion in Afghanistan”, erzählt Brautigam. Immerhin sei Thailand weitestgehend stabil geblieben. Dort gab Brautigam Englischkurse und lernte Thai.

Erst als sie nach Amerika zurückkehrte, entschied sie sich Mandarin zu lernen. “Das war eine rein praktische Entscheidung zwischen chinesisch, japanisch oder koreanisch”, sagt Brautigam. Sie wählt Mandarin, da es die meisten Menschen sprechen – rückblickend genau die richtige Entscheidung. David Renke

Marcus Hafkemeyer, der bisher in führender Position Strategieberater von Huawei Automotive ist, werde zum 1. August Technologie-Chef der Volkswagen Group China, teilte der Autobauer am Freitag mit. Am gleichen Tag übernimmt der bisherige VW-Markenchef Ralf Brandstätter im Konzernvorstand die Verantwortung für das China-Geschäft.

Vivian Jiang ist neue Vorsitzende von Deloitte China. Es ist das erste Mal, dass eine festlandchinesische Partnerin zur Vorsitzenden von Deloitte China ernannt wurde. Jiang soll die Corporate Governance des Beratungsunternehmens in China verbessern und die langfristige, nachhaltige Entwicklung des Unternehmens vorantreiben. Sie ist seit 30 Jahren bei Deloitte und war dort zuletzt als CTO und China Deputy CEO tätig.

Ich lass mich doch nicht zum Topfträger machen! Vielleicht sollten Sie dieses Sätzchen beim nächsten Mal einfach als Nebelkerze in den Raum werfen, wenn Sie mal wieder jemand zum Sündenbock machen will. Dieses Sprachmanöver sorgt sicherlich erst einmal für Verwirrung und Sie gewinnen Zeit, um den zugeschobenen schwarzen Peter wieder loszuwerden. Falls Nachfragen kommen: einfach cool bleiben und fachmännisch erklären, dass man in China eben nicht den schwarzen Peter zugeschoben bekommt, sondern einen “schwarzen Topf tragen” muss (背黑锅 bēi hēiguō). Das sollen die anderen dann erst mal googeln (beziehungsweise baidu-en).

Ursprünglich war 背锅 bēiguō (“einen Topf tragen”) in manchen Gegenden Chinas die umgangssprachliche Umschreibung für einen Buckligen (stellen Sie sich einfach jemanden vor, der einen großen Wok auf dem Rücken herumträgt, dann festigt sich das Bild). “Schwarztopf” (黑锅 hēiguō) galt derweil als Synonym für “Sündenbock” (komplizierte Geschichte, die mit Gleichlauten und dialektalen Einflüssen zu tun hat – ich erspare Ihnen hier die Details). Jedenfalls hat man in der Netzgemeinde beide Begriffe neuerdings fröhlich zu 背黑锅 bēi hēiguō (“den schwarzen Topf tragen”) kombiniert und dann zu 背锅 bēiguō “den Topf tragen” verkürzt. Gebuckelte Sündenböcke sind schließlich prima meme-tauglich. Et voilà – geboren war der chinesische Trendbegriff für “den Sündenbock spielen”.

Das Gegenstück ist übrigens 甩锅 shuǎiguō – den Topf “abschütteln” oder “abwerfen”, sprich anderen den schwarzen Peter unterjubeln. Solches “Abschütteln” geht auf Chinesisch sprachlich auch prima mit anderen Dingen. Zum Beispiel Personen: 甩人 shuǎirén (“jemanden abschütteln”) heißt “jemandem den Laufpass geben”.

Schauen wir den Chinesen aber lieber noch ein bisschen in die Töpfe. Denn das lohnt sich sowohl sprachlich als auch kulturell und kulinarisch. Einer der bekanntesten Töpfe ist unbestritten der “Feuertopf” (火锅 huǒguō), gemeinhin auch als Hotpot bekannt. Doch haben Sie schon einmal von Mandarinenten-Töpfen (鸳鸯锅 yuānyangguō) gehört? Keine Bange, hier ist der Name nicht Programm. Es kommt nämlich kein buntes Federvieh in die Suppe. Gemeint ist vielmehr spezielles Topf-Geschirr. Das Wort bezeichnet Fonduetöpfe mit Trennwand, die Platz für zwei Brühen statt nur einer lassen (zum Beispiel eine entschärfte milde Brühe für Feuertopf-Einsteiger). Mandarinenten (鸳鸯 yuānyang) gelten in China als Symbol für unzertrennliche Liebende. Und auch die beiden Brühen, die ja nur durch eine Zwischenwand getrennt werden, sind gewissermaßen unzertrennlich, brodeln sie doch in einem gemeinsamen Topf. Noch ein kleiner Hinweis für Feuertopf-Neulinge: Wundern Sie sich nicht, wenn die chinesische Bedienung fragt, ob Sie ihren “Topfboden” (锅底 guōdǐ) schon gewählt hätten. Im Hotpot-Jargon ist damit nämlich die Brühe gemeint und nicht etwa die untere Topfbeschichtung.

In vielbevölkerten Feuertopfrestaurants geht es mitunter turbulent zu, insbesondere wenn man sich die Zutaten am Selbstbedienungsbuffet abgreifen kann. Da herrscht manchmal völliges Tohuwabohu, oder wie der Chinese topfgemäß sagen würde: es ist “so chaotisch wie ein Topf Reisbrei” (乱成一锅粥 luàn chéng yī guō zhōu – “völliges Chaos, großes Tohuwabohu”). Liegen dann bei der Schlacht am Buffet angesichts hungriger Mägen die Nerven blank, erhitzen Drängeleien schon mal die Gemüter und bringen das Fass zum Überlaufen – pardon: “den Topf zum Explodieren” (炸锅 zhàguō), was wir wohl eher mit “für Aufruhr sorgen” oder “einen Tumult verursachen” übersetzen würden.

Zum Abschluss noch einige erheiternde Formulierungen, bei denen wir wahrscheinlich ebenfalls erst einmal nur Bahnhof verstehen, wenn chinesische Bekannte sie aus dem Topf zaubern:

Es zeigt sich also mal wieder: Jeder Situationstopf findet im Chinesischen den passenden Sprachdeckel!

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.

das VW-Werk in Xinjiang ist plötzlich Diskussionsthema. Wir halten die heikle Präsenz in Urumqi schon lange für die größte politische Schwachstelle von VW. Unbemerkt von Volkswagen hat sich in der Politik der Wind gedreht. Während 2012 noch Angela Merkel lächelnd bei der Unterzeichnung der Verträge für das umstrittene Werk dabei war, schauen die Regierungen heute bei Menschenrechten sehr genau hin.

Dahinter steckt zum Teil auch harte Interessenpolitik: Gegenüber einem unfreundlichen, inflexiblen China spielen EU und USA das Thema nach vorn, indem sie Importe ächten, die mit Zwangsarbeit zu tun haben. In Deutschland ist zugleich ein Grüner der Wirtschaftsminister. Jetzt hat sich neben der Gewerkschaft auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD eingeschaltet. VW steckt in der lange erwarteten Zwickmühle zwischen Forderungen aus Peking und Verpflichtungen gegenüber der deutschen Öffentlichkeit.

Wie viel Mut gehört dazu, als Menschenrechtsaktivist freiwillig in die Volksrepublik China einzureisen? Lee Ming-che aus Taiwan hat das jährlich gemacht, um dort mit Freunden im privaten Kreis über die Lage zu sprechen. Im März 2017 wurde er festgenommen, nachdem er über Macao ins Land geschlüpft war. Ein Gericht sah in seiner Info-Arbeit über Taiwan auf WeChat “Untergrabung der Staatsgewalt”. David Demes hat für China.Table als einer der ersten westlichen Journalisten nach seiner Freilassung mit Lee gesprochen.

Lee macht sich nun vor allem Sorgen um sein Heimatland. Denn dort ist die wirtschaftliche, technische und kulturelle Anziehungskraft der Volksrepublik durchaus zu spüren. Die jungen Leute verwenden chinesische Apps und sprechen chinesischen Slang. Wenn Taiwan aber die Abgrenzung zum großen Nachbarn aufgibt, ist es auch schnell um seine Demokratie geschehen. Und eines würde Lee selbst nie tun: sein Land verraten.

Unsere heutige Analyse dreht sich ganz um Chinas Wachstum. Vielleicht ließe sich ein eigener Indikator daraus machen: Der Unterschied zwischen westlichen Konjunkturprognosen für China und dem offiziellen Planziel ist derzeit mit über einem Prozentpunkt besonders groß. Wir beleuchten in unserer Analyse die Gründe für die unterschiedlichen Einschätzungen.

Zwar haben die internationalen Institutionen gute Argumente für ihren Pessimismus. Doch am Ende wird das Ziel von “nahe 5,5 Prozent” Wachstum fast sicher erreicht werden. Schließlich laufen derzeit große Konjunkturprogramme an. Was keiner der Ökonomen aussprechen mochte: Wenn die einlaufenden Daten den erwünschten Wert nicht hergeben, dann kann Peking immer noch ein wenig mogeln, damit er zumindest auf dem Papier steht.

Herr Lee, Sie engagieren sich für Menschenrechte in China. Inwiefern hatte Ihre Festnahme vor fünf Jahren auch mit den angespannten Beziehungen zwischen Peking und Taipeh zu tun?

Ich glaube schon, dass da ein Zusammenhang besteht. Seit Präsidentin Tsai Ing-wen von der DPP 2016 ihr Amt angetreten hat, nutzt China jede Chance, um Taiwans Regierung unter Druck zu setzen. Die Staatssicherheit hat immer wieder versucht, mir Spionage anzuhängen. Sie hat ständig zwei Dinge gefragt: Ob ich Geld aus offiziellen Quellen in Taiwan erhalten habe, und wem in China ich dieses Geld gegeben hätte.

Haben Sie Geld erhalten?

Nein. Unter Druck habe ich damals den Tatbestand der versuchten “Untergrabung der Staatsgewalt” eingeräumt, aber niemals Spionage. Nach mir wurden noch drei weitere Taiwaner festgenommen, die alle der Spionage bezichtigt wurden. Ich glaube, das war ein Versuch, die Regierung von Präsidentin Tsai unter Druck zu setzen.

Wie sahen Ihre Aktivitäten in China denn aus?

Gemeinsam mit ein paar chinesischen Freunden hatte ich einen gemeinnützigen Fonds verwaltet, über den Hilfsgelder an chinesische politische Gefangene und deren Familien gespendet wurden. Als 2016 das Gemeinnützigkeitsgesetz (慈善法) verabschiedet wurde, hatte ich damit gerechnet, dass ich fortan vielleicht an der Einreise gehindert werden könnte. Aber nicht damit, dass China so überzogen reagieren würde. Ich war der erste Taiwaner, gegen den der Straftatbestand “Untergrabung der Staatsgewalt” angewandt wurde.

Warum haben Sie dieses Vergehen eingeräumt?

Die Staatssicherheit hat mir gedroht und gesagt, dass ich womöglich lebenslänglich ins Gefängnis müsse. Ob ich jemals wieder nach Hause und meinen Vater sehen wolle, fragten sie mich. Da bin ich ein bisschen weich geworden. Aber selbst dann konnte ich nur gestehen, was ich tatsächlich getan hatte.

Sie sagen, China wollte Sie als Spion verurteilen. Warum haben Sie den Forderungen der Staatssicherheit in dieser Frage nicht nachgegeben?

Wenn sie den Straftatbestand der Spionage gegen mich verwendet hätten, dann hätte das mein Land und Taiwans Regierung in den Fall mit hineingezogen. Ich war nicht bereit, mein eigenes Land so zu verraten. Abgesehen davon hatten sie keinerlei Anlass, geschweige denn Beweise für ihre Anschuldigungen.

Wie kamen Sie als Taiwaner darauf, sich für Menschenrechte in der Volksrepublik einzusetzen?

Aufgrund der geografischen Lage und wegen des politischen Drucks, den China auf Taiwan ausübt, war ich der Überzeugung, dass wir China besser verstehen müssen. Ich begann damit, die chinesischsprachigen Nachrichtenportale westlicher Medien zu lesen, die über die Situation innerhalb Chinas berichten. Über den Microblogging-Dienst Weibo und andere chinesische soziale Netzwerke wie QQ und Wechat habe ich sehr viele Chinesen kennengelernt und ein tieferes Verständnis für Chinas Unterdrückung der Menschenrechte entwickelt. Damals habe ich mich gefragt, was ich als Ausländer tun kann, um zu helfen. Auch in der Geschichte der taiwanischen Demokratiebewegung gab es Ausländer, die sich für Taiwan eingesetzt und politisch Verfolgten enorm geholfen haben.

Das haben Sie teuer bezahlen müssen. Aber sie haben auch von großer internationaler Unterstützung profitiert.

Bereits wenige Tage nach meiner Festnahme hatten taiwanische NGOs eine Pressekonferenz einberufen. Auch Amnesty International war schon aktiv. Zwei Wochen nach meiner Festnahme erklärte China öffentlich, dass gegen mich ermittelt werde. In anderen Fällen halten die Behörde jahrelang geheim, was mit politischen Gefangenen geschehen ist.

Auch ihre Frau war eine treibende Kraft für die große Solidarität im Ausland.

Kurz nach meiner Festnahme sollte ein chinesischer Gesandter meine Frau davon überzeugen, sich zurückzuhalten und sich nicht öffentlich zu meinem Fall zu äußern. Aber sie weigerte sich, jeglichem Druck aus China nachzugeben. Stattdessen sagte sie unter anderem vor dem US-Kongress aus und bewegte die UN dazu, meinen Fall aufzugreifen. In der Folge wurden meine Haftbedingungen verbessert.

Ihr Fall wurde sogar öffentlich verhandelt.

So waren die Behörden gezwungen, ein Mindestmaß an tauglichen Beweisen vorzulegen. Ohne dieses öffentliche Verfahren hätten sie mich vielleicht zu zehn Jahren oder sogar zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Es ist allein der internationalen Solidaritätskampagne zu verdanken, dass ich nach nur fünf Jahren gesund zurückgekehrt bin.

Es stand die Drohung im Raum, Ihnen ihre politischen Rechte zu entziehen und sie zwei Jahre nach der Haftentlassung nicht aus dem Land zu lassen.

Der Witz dabei ist, dass ich ja kein Bürger der Volksrepublik China bin und keine politischen Rechte habe, die mir entzogen werden könnten. Es gibt aber eine gesetzliche Regelung, die vorsieht, dass man während dieser zusätzlichen Strafe das Land nicht verlassen darf. Das ist spannend: Wenn China Taiwan wirklich als seine Provinz betrachtet, dann sollte es doch keine Ausreise ins Ausland sein, wenn ein Taiwaner nach Ende seiner Haftzeit nach Taiwan zurückkehrt.

Soweit kam es aber nicht.

Das war mir aber erst drei Tage vor meiner Entlassung klar, als man mir mitteilte, man wolle ein Flugticket für mich kaufen. Aber ich war bis zuletzt nervös. Wegen der Pandemie gibt es aktuell nur wenige Flüge nach Taiwan, und der nächste Flughafen war in Xiamen. Am Tag meiner Entlassung bin ich also von Hunan nach Xiamen gebracht worden, habe da übernachtet und wurde morgens nach Taiwan ausgeflogen.

Sie sind jetzt zurück in Taiwan, einem demokratischen Rechtsstaat. Machen Sie sich Sorgen, dass Ihnen die Kommunistische Partei Chinas auch hier zu Leibe rücken wird?

Wenn sie nur mich persönlich attackieren, dann kann ich damit leben. Mir bereitet eher Sorge, wie Taiwan von chinesischen Kräften unterwandert wird und unser Land in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Bildung infiltriert. Da müssen wir wachsam sein. Ich war fünf Jahre weg, und es gibt einige Veränderungen, die man nicht unterschätzen darf und die auch kein Zufall sind. Zum Beispiel nutzen Taiwans Mittelschüler kaum noch Facebook und sind jetzt alle auf chinesischen Apps wie Douyin (Tiktok) und Xiaohongshu (Little Red Book) unterwegs. In den letzten zwei Monaten ist mir auch aufgefallen, dass chinesische Umgangssprache in Taiwan Fuß fasst. Vor kurzem wurde außerdem berichtet, dass die Tageszeitung Apple Daily Taiwan von Hongkonger Investoren aufgekauft worden sein soll.

Wird es Sie in Zukunft zurück nach China ziehen? Und würden Sie anderen von einer Reise abraten?

Ich werde in Zukunft ganz sicher nicht mehr nach China reisen. Wenn man so etwas machen möchte wie ich oder für eine NGO arbeitet, dann sollte man lieber vorsichtig sein und sich vor Reiseantritt erstmal fragen, ob man so eine taffe Frau an seiner Seite hat wie ich. Taiwaner, die in China nur Geschäfte machen, haben meine Ratschläge wahrscheinlich nicht nötig. Das muss jeder selbst wissen.

Lee Ming-che (李明哲), Demokratieaktivist aus Taiwan, wurde von einem Gericht in der Provinz Hunan in der Volksrepublik China 2017 für seine Aktivitäten in Online-Chats wegen “Untergrabung der Staatsgewalt” schuldig gesprochen. Er saß fünf Jahre im Gefängnis.

In der Debatte über ein von Volkswagen in der chinesischen Uiguren-Region Xinjiang betriebenes Werk nimmt der Druck auf den Autobauer rapide zu. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann, der im Aufsichtsrat des Wolfsburger Konzerns sitzt, stellte die Aktivitäten von VW dort sogar komplett in Frage. “Inzwischen gibt es kaum einen Zweifel daran, dass in Xinjiang Menschenrechtsverletzungen stattfinden”, sagte der Gewerkschaftschef den “Wolfsburger Nachrichten”. Deshalb müsse sich der Konzernvorstand mit dem Thema befassen.

Die Präsenz in Urumqi ist hoch umstritten; zuletzt verweigerte die Bundesregierung dem Konzern mit Hinweis auf Nähe zu Menschenrechtsverletzungen sogar Investitionsbürgschaften (China.Table berichtete). Inzwischen haben Forscher auch erste Hinweise ermittelt, die die Lieferbeziehungen der Autokonzerne eben doch mit Zwangsarbeit in Verbindung bringen (China.Table berichtete). Das Unternehmen selbst hält jedoch konsequent an dem Standort fest.

Zwar gebe es aktuell keinen Hinweis darauf, dass es bei VW selbst zu Menschenrechtsverletzungen gekommen sei. “Dennoch ist insgesamt die Frage zu stellen, was es für das Renommee des Unternehmens bedeutet, dort weiter investiert zu sein”, so Hofmann.

Hofmann sagte in dem Interview, Volkswagen könne nicht nur darauf schauen, was im eigenen “Vorgarten” los sei, sondern müsse auch darauf achten, in welcher “Straße” man wohne. “Wenn rechts und links sichtbar Menschenrechtsverletzungen passieren, verlange ich Handeln.” Der Konzern müsse sich sichtbar und unmissverständlich gegen Menschenrechtsverletzungen positionieren.

Auch VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo ließ Kritik an den Aktivitäten ihres Unternehmens in der uigurisch geprägten Region anklingen. “Mich erschüttern diese Berichte über Menschenrechtsverletzungen sehr”, sagte Cavallo der Taz am Wochenende. “Wir haben als Volkswagen eine Verantwortung.” Der Betriebsrat definiere Standards zu Arbeitsbedingungen und zur Lieferkette. Ihr liegen allerdings keine Belege dafür, dass in dem Werk in Urumqi “etwas passiert, was nicht mit unserer Charta in Einklang zu bringen ist”.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der als Vertreter des mit 20 Prozent der Stimmrechte an VW beteiligten Bundeslandes in dem Kontrollgremium sitzt, stimmte ebenfalls in die Diskussion ein. “Die Bilder und Berichte über die schweren Menschenrechtsverletzungen an der uigurischen Minderheit in der chinesischen Region Xinjiang sind bestürzend.” Es gebe bislang aber keine Hinweise darauf, dass es in dem VW-Werk zu Verletzungen von Menschenrechten oder Arbeitsrechten gekommen sei. “Das entbindet den Konzern jedoch nicht von der Pflicht, sich intensiv mit dem Thema zu befassen und die Vorwürfe zur Menschenrechtslage genau zu prüfen, was auch getan werden wird.”

Das Thema Xinjiang wird bei VW nun wohl auch Thema im Aufsichtsrat. Volkswagen erklärte in einer Stellungnahme: “Uns sind keine Fälle bekannt, dass Mitarbeiter des Unternehmens SAIC Volkswagen in Internierungslagern waren oder sind.” Auf Nachfrage ergänzte der Konzern: “In Gesprächen mit der chinesischen Regierung werden alle wichtigen Themen, die für unsere Geschäftstätigkeit von Bedeutung sind, adressiert.” Dabei würden auch kritische Themen nicht ausgespart.

VW kann sich jedoch kaum ohne Weiteres aus dem Projekt zurückziehen. Der Standort in Urumqi ist zwar klein und zudem betriebswirtschaftlich nur wenig sinnvoll. Doch für die chinesische Regierung hat er erheblichen Symbolwert. Peking hatte VW im Jahr 2012 zu dem zusätzlichen Gemeinschaftsprojekt mit seinem langjährigen Partner SAIC gedrängt. Damals ging es vor allem darum, Belege für die Steigerung der Wirtschaftskraft in Xinjiang zu schaffen.

China hat seine Legitimation für die Herrschaft über das Gebiet aus dem Anspruch gezogen, Entwicklung und Wohlstand in die abgelegene Region zu bringen. Tatsächlich wuchs dort seinerzeit die Wirtschaft und es entstanden moderne Arbeitsplätze. Das machte es für die deutsche Seite auch leicht, dieses Narrativ zu akzeptieren – man ließ sich einreden, den Uiguren damit etwas Gutes zu tun.

Seit 2018 hat die Uiguren-Politik der chinesischen Regierung allerdings eine Wendung ins Extreme genommen. Ein nennenswerter Teil der Bevölkerung sitzt in Lagern fest; die Region gleicht einem Freiluft-Gefängnis mit technischer Totalüberwachung (China.Table berichtete). Das VW-Werk trägt nun durch seine pure Existenz dazu bei, dieses Vorgehen zu legitimieren. Zugleich sitzt China gegenüber VW am längeren Hebel. Ohne das Wohlwollen der Regierung kann kein ausländisches Unternehmen dort Geschäfte machen. Nico Beckert/Finn Mayer-Kuckuk/Reuters

Was ist eine Prognose für das Wirtschaftswachstum noch wert, die Anfang März verkündet wurde? In Europa werden Konjunkturvorhersagen routinemäßig angepasst, wenn sich neue Entwicklungen ergeben. Chinas Politökonomie funktioniert jedoch anders. Das Ziel von Anfang März (China.Table berichtete) ist für die Führung in Stein gemeißelt. Es gibt keine Anzeichen, dass die Regierung in Peking vorhat, am Ende des Jahres schlechter dazustehen als die angekündigten “rund 5,5 Prozent”. Trotz Lockdowns ohne Ende und fortgesetzter Probleme am Immobilienmarkt.

Während westliche Institutionen die Konjunkturvorhersage daher mit guten Argumenten herunterschrauben, können chinesische Ökonomen glaubwürdig begründen, dass die Probleme in dem von der Regierung ausgegebenen Ziel schon berücksichtigt sind und es erreicht wird. “Die Regierung hat noch sechs Monate Zeit, um der Wirtschaft durch Konjunkturmaßnahmen einen Schub zu geben“, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Justin Yifu Lin von der Peking-Universität am Donnerstag auf einer Veranstaltung des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW Kiel). Das werde ausreichen, um die schwache erste Jahreshälfte auszugleichen.

Es gehört jeden März zu den Ritualen in Chinas Jahreslauf, ein Wachstumsziel bekannt zu geben. Dieser Vorgang unterscheidet sich grundlegend von Vorhersagen wie der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung. Während diese den Versuch macht, die Entwicklung einer unberechenbaren Wirtschaft vorherzusagen, ist die chinesische Zahl ein Zielwert. Es ist für die Partei eine Frage der Glaubwürdigkeit, diesen Wert einzuhalten oder zu übertreffen.

Nach dem Auftritt des Premiers rauschten dann jedoch die Omikron-Wellen durch Chinas wichtigste Industriezentren. Die neue Variante ließ sich nicht mit den vorhandenen Mitteln einhegen und brachte die Konjunktur gerade am Wirtschaftsknoten Shanghai zum Erliegen.

Tatsächlich galt das Ziel von 5,5 Prozent jedoch schon im März als vorsichtig gewählt, schließlich zirkulierte Omikron da bereits. Die Regierung hat sich also bewusst etwas Luft nach oben gelassen. Zudem lässt die Regierung bereits Konjunkturprogramme von erheblichem Ausmaß in Gang setzen. Der Nachrichtendienst Bloomberg hat den Wert der angekündigten Maßnahmen addiert und ist auf 5.300 Milliarden Yuan gekommen, rund 750 Milliarden Euro. Das entspricht einem Viertel des deutschen Bruttoinlandsprodukts.

Viele der Hilfen laufen über die Finanzämter. Es gibt Nachlässe bei der Unternehmensteuer, der Einkommensteuer und der Mehrwertsteuer. Für 2022 allein sind Steuererleichterungen in Höhe von 2.500 Milliarden Yuan vorgesehen. Die Steuererleichterungen sind Teil von 33 Fördermaßnahmen, die die Regierung Ende Mai bekannt gegeben hat. Ein wichtiges Instrument betrifft die Gemeindefinanzierung. Die Lokalregierungen dürfen mehr eigene Anleihen ausgeben. Damit sollen sie höhere Ausgaben für Bauprojekte finanzieren. Firmen in Zahlungsschwierigkeiten müssen ihre Strom- und Wasserrechnungen vorerst nicht bezahlen.

Der Ökonom Lin hält angesichts dieses Feuerwerks an Maßnahmen sogar ein Wachstum von sechs Prozent für möglich. Er erkennt an, dass das Jahr sehr schwierig angefangen hat, hält Peking aber weiterhin für hochgradig handlungsfähig.

Zugleich wundern sich westliche Experten über das, was sie als Inflexibilität der chinesischen Regierung im Umgang mit der Wirtschaft wahrnehmen. Ein Ökonom mit einem besonders genauen Blick auf China ist Helge Berger, der beim Internationalen Währungsfonds IWF in Washington für das Land zuständig ist. Seine Abteilung hat die Vorhersage für China im April auf 4,4 Prozent zurückgestuft; im Juli steht eine weitere Neubewertung an. “Ja, die Regierung hat sich zu fiskalischer Unterstützung entschlossen”, sagt Berger. “Aber es ist unwahrscheinlich, dass die Maßnahmen einen ausreichenden Effekt haben.” Aus Sicht des IWF wachse daher die Lücke zwischen dem Zielwert und dem noch Erreichbaren.

Berger zählt eine Reihe von Problemen auf, die das Wachstum hemmen:

Doch sein staatsnaher Kollege Lin, der auch die chinesische Regierung berät, hat ebenso gute Argumente für ein Anspringen der Wirtschaftstätigkeit in den kommenden Monaten:

Auch Lin sieht trotz allem Optimismus allerdings erhebliche Probleme am Immobilienmarkt. Die Regierung habe sich in den vergangenen Jahren bemüht, hier auf eine weniger spekulative und insgesamt solidere Wirtschaftsweise hinzuarbeiten. Eine simple Freigabe von Krediten kommt daher nicht in Frage, wenn die Branche sich konsolidieren soll.

Die beiden profilierten Ökonomen Lin und Berger haben vermutlich auf ihre Weise beide recht. Zwar kann am Jahresende wie angekündigt die Zahl von 5,5 Prozent oder mehr stehen, wie Lin vorhersagt. Doch das wird dann eher das Ergebnis eines typischen Wunders chinesischer Wirtschaftssteuerung oder -manipulation sein als das Ergebnis halbwegs natürlich zusammenwirkender Faktoren.

Dieser Beitrag bezieht sich auf den elften Teil der Veranstaltungsreihe “Global China Conversations” des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) mit dem Titel “Kann China sein BIP-Wachstumsziel von 5,5 Prozent für 2022 erreichen?” China.Table ist der Medienpartner dieser Veranstaltungsreihe.

Die großen staatlichen chinesischen Energiekonzerne CNPC und Sinopec sind Insidern zufolge mit Katar in fortgeschrittenen Gesprächen über Flüssiggasgeschäfte. Dabei gehe es um eine Beteiligung am Ausbau des Projekts North Field East und um langfristige Lieferverträge, sagten mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Es wäre die erste Partnerschaft dieser Art zwischen den Ländern. China gehört zu den weltweit größten LNG-Verbrauchern (China.Table berichtete), Katar zu den weltgrößten Produzenten. Auch Deutschland bemüht sich um LNG-Lieferverträge mit Katar, um damit die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern.

Den Insidern zufolge könnten die beiden Unternehmen sich jeweils mit fünf Prozent an zwei separaten LNG-Zügen – den Anlagen, in denen das Gas verflüssigt wird – beteiligen. Im Zuge des fast 30 Milliarden Dollar teuren Ausbaus des Gasfeldes North Field East sollen insgesamt sechs LNG-Züge hinzukommen, die Katar jeweils als Joint-Venture aufziehen möchte. Darüber hinaus verhandelten die chinesischen Unternehmen mit dem Staatskonzern QatarEnergy über LNG-Lieferverträge mit einer Laufzeit von bis zu 27 Jahren.

Ein Liefervertrag mit Katar würde die Importquellen Chinas für LNG diversifizieren. Die politischen Beziehungen mit den USA und Australien – zwei großen LNG-Lieferanten – sind schwierig; Russland – ein weiterer großer LNG-Lieferant befindet sich im Krieg und ist von Sanktionen betroffen. Die Energiesicherheit steht weit oben auf Pekings Agenda. Da käme ein LNG-Deal mit Katar gerade recht. nib/rtr

Der Premierminister der Salomonen hat Australien am Freitag versichert, dass es keine dauerhafte Militärpräsenz Chinas geben werde. Im April hatte der Pazifikstaat ein Sicherheitsabkommen mit China unterzeichnet, das auch die Anwesenheit von chinesischen Polizei- und Militärkräften ermöglichen sollte (China.Table berichtete). Chinas Militärschiffe könnten laut Abkommen auf den Salomonen andocken. Das hatte zu Verstimmungen in Australien, den USA und weiteren westlichen Staaten geführt und die Sorge befeuert, China könnte fern der eigenen Gewässer eine dauerhafte Militärpräsenz aufbauen.

In einem Treffen mit Australiens Außenministerin Penny Wong hatte Premierminister Sogavare am Freitag versichert, dass es keine dauerhafte Präsenz Chinas geben werde, so Wong gegenüber Journalisten. Laut der Außenministerin hätte der Premierminister ebenfalls zugesagt, dass Australien der “bevorzugte Sicherheitspartner” der Salomonen bleibe, wie Nikkei Asia berichtet. nib

China hat seinen dritten Flugzeugträger zu Wasser gelassen. Inmitten der Spannungen mit den USA wegen Taiwan und der chinesischen Ansprüche im südchinesischen Meer lief die “Fujian” nach Berichten staatlicher Medien am Freitag vom Stapel. Das von der Volksrepublik selbst konstruierte Schiff verfüge über ein Flugzeugkatapultsystem (China.Table berichtete). China überholt mit seinem dritten Flugzeugträger Großbritannien, das zwei solche Schiffe im Einsatz hat. Nur die Vereinigten Staaten sind mit elf Flugzeugträgern besser ausgerüstet. Russlands Marine verfügt über einen Flugzeugträger namens “Admiral Kusnezow”, der derzeit wegen Reparaturarbeiten nicht einsetzbar ist. rtr/nib

China will die Neuansiedlung von Unternehmen der Stahl-, Zement- und Glasindustrie sowie von Ölraffinerien und Kokereien in bestimmten Regionen verbieten. Regionen, die ohnehin schon stark verschmutzt sind, sollen so nicht weiter belastet werden. Das geht aus einem neuen Plan hervor, der Ende vergangener Woche veröffentlicht wurde. Ziel ist es, die Umweltverschmutzung zu verringern und die Klimaziele des Landes zu erreichen, wie Reuters berichtet.

Laut dem Plan sollen Zementhersteller schneller auf klimafreundlichere Energien umsteigen. Zudem sollen Technologien zum Auffangen von CO2 (Carbon Capture and Storage – China.Table berichtete) vermehrt zum Einsatz kommen. Die Recyclingraten in der Stahl- und im Aluminiumsektor sollen erhöht werden (China.Table berichtete). Bis 2030 sollen 50 Prozent der neu verkauften Autos Fahrzeuge mit alternativen Antrieben sein. nib

Bei mehreren Bränden in einer Chemiefabrik in Shanghai ist am Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. Die vorausgegangene Explosion war noch in sechs Kilometer Entfernung zu hören. Der Himmel über der Millionen-Metropole war von dunklem Rauch bedeckt, wie ein Drohnenvideo auf Twitter zeigt. Es kam zu einem Großeinsatz der Feuerwehr mit über 500 Feuerwehrleuten.

Der Chemie-Komplex gehört zu Sinopec und ist eine der größten Raffinerie- und Petrochemieanlagen des Landes, wie die BBC berichtet. Laut Unternehmensangaben werde überwacht, ob es zu weiteren Umweltschäden gekommen ist. An den umliegenden Gewässern wurden demnach keine Schäden festgestellt. nib

Ist China bloß die nächste Kolonialmacht, die in Afrika ihr Unwesen treibt und den Kontinent in finanzielle Abhängigkeit bringt, während die Rohstoffe großzügig ins Reich der Mitte abfließen? Diesen Eindruck erwecken viele Medienberichte. Deborah Brautigam, Direktorin der China Africa Research Initiative an der Johns-Hopkins-Universität ist anderer Meinung – und zunehmend verzweifelt über die Berichterstattung im Westen: “Mich überrascht immer wieder, wie sehr Journalisten immer noch in Reflexe des Kalten Krieges zurückfallen, wenn über China berichtet wird.”

Wenn Brautigam die Berichterstattung – beispielsweise über vermeintliche Schuldenfallen Chinas – kritisiert, hat das nicht den scharfen, verbitterten Ton, den so mancher Medienkritiker aus der Peripherie der Gesellschaft anschlägt. Überhaupt eignet sich die überlegte Amerikanerin als Querdenkerin höchstens im ursprünglichen, einstmals noblen Sinne. Denn ihre Kritik basiert auf jahrelanger Feldforschung vor Ort, hat also ein sicheres Fundament. Für ihr letztes Buch etwa reiste Brautigam nach Afrika und sprach mit dort ansässigen Farmern. Nachdem die Lebensmittelpreise in den späten Nullerjahren rasant angestiegen waren, suchte man nach Erklärungen. “Damals kursierten viele Gerüchte in westlichen Medien über chinesischen Landraub in Afrika”, erklärt Brautigam.

Man ging davon aus, die Chinesen würden aufgekaufte Ländereien nutzen, um Nahrung in die Heimat zu schicken. Die New York Times berichtete 2010 über afrikanische Bauern, die von ausländischen Investoren verdrängt würden. Die Chinesen hätten dabei besonders ein Auge auf Zuckerrohrplantagen geworfen. Brautigam und ihr Team werteten die entsprechenden chinesischen Investments aus. Was sie entdeckten, war eine ganz andere Geschichte. “Lediglich bei einem größeren Projekt haben die Chinesen in Nahrungsmittel auf afrikanischem Boden investiert”, erzählt Brautigam. Bei dem Projekt ging es um Reisanbau in Mosambik. Die Erträge waren für lokale Märkte gedacht.

Brautigam forscht seit mehr als 40 Jahren zum chinesischen Engagement in Afrika. Die US-Amerikanerin ist in den frühen 1980er-Jahren eine der ersten, die sich mit chinesischer Entwicklungshilfe in Afrika beschäftigt und erforscht, welche Ziele die Chinesen damit verfolgen. Dabei blickt sie bis in die Mao-Zeit der 1960er Jahre zurück. Mittlerweile gehört sie zu den weltweit führenden Expertinnen, wenn es um chinesisch-afrikanische Beziehungen geht. Brautigams Interesse für asiatische Kulturen und die chinesische insbesondere begründet sich in einer vierjährigen Rucksacktour von Istanbul bis Thailand in den späten 1970er-Jahren direkt nach ihrem Collegeabschluss. Es ist die Zeit der Umbrüche in Asien. “Als ich den Iran verließ, wurde der Schah gestürzt. Als ich Afghanistan verließ, begann der Krieg der Sowjetunion in Afghanistan”, erzählt Brautigam. Immerhin sei Thailand weitestgehend stabil geblieben. Dort gab Brautigam Englischkurse und lernte Thai.

Erst als sie nach Amerika zurückkehrte, entschied sie sich Mandarin zu lernen. “Das war eine rein praktische Entscheidung zwischen chinesisch, japanisch oder koreanisch”, sagt Brautigam. Sie wählt Mandarin, da es die meisten Menschen sprechen – rückblickend genau die richtige Entscheidung. David Renke

Marcus Hafkemeyer, der bisher in führender Position Strategieberater von Huawei Automotive ist, werde zum 1. August Technologie-Chef der Volkswagen Group China, teilte der Autobauer am Freitag mit. Am gleichen Tag übernimmt der bisherige VW-Markenchef Ralf Brandstätter im Konzernvorstand die Verantwortung für das China-Geschäft.

Vivian Jiang ist neue Vorsitzende von Deloitte China. Es ist das erste Mal, dass eine festlandchinesische Partnerin zur Vorsitzenden von Deloitte China ernannt wurde. Jiang soll die Corporate Governance des Beratungsunternehmens in China verbessern und die langfristige, nachhaltige Entwicklung des Unternehmens vorantreiben. Sie ist seit 30 Jahren bei Deloitte und war dort zuletzt als CTO und China Deputy CEO tätig.

Ich lass mich doch nicht zum Topfträger machen! Vielleicht sollten Sie dieses Sätzchen beim nächsten Mal einfach als Nebelkerze in den Raum werfen, wenn Sie mal wieder jemand zum Sündenbock machen will. Dieses Sprachmanöver sorgt sicherlich erst einmal für Verwirrung und Sie gewinnen Zeit, um den zugeschobenen schwarzen Peter wieder loszuwerden. Falls Nachfragen kommen: einfach cool bleiben und fachmännisch erklären, dass man in China eben nicht den schwarzen Peter zugeschoben bekommt, sondern einen “schwarzen Topf tragen” muss (背黑锅 bēi hēiguō). Das sollen die anderen dann erst mal googeln (beziehungsweise baidu-en).

Ursprünglich war 背锅 bēiguō (“einen Topf tragen”) in manchen Gegenden Chinas die umgangssprachliche Umschreibung für einen Buckligen (stellen Sie sich einfach jemanden vor, der einen großen Wok auf dem Rücken herumträgt, dann festigt sich das Bild). “Schwarztopf” (黑锅 hēiguō) galt derweil als Synonym für “Sündenbock” (komplizierte Geschichte, die mit Gleichlauten und dialektalen Einflüssen zu tun hat – ich erspare Ihnen hier die Details). Jedenfalls hat man in der Netzgemeinde beide Begriffe neuerdings fröhlich zu 背黑锅 bēi hēiguō (“den schwarzen Topf tragen”) kombiniert und dann zu 背锅 bēiguō “den Topf tragen” verkürzt. Gebuckelte Sündenböcke sind schließlich prima meme-tauglich. Et voilà – geboren war der chinesische Trendbegriff für “den Sündenbock spielen”.

Das Gegenstück ist übrigens 甩锅 shuǎiguō – den Topf “abschütteln” oder “abwerfen”, sprich anderen den schwarzen Peter unterjubeln. Solches “Abschütteln” geht auf Chinesisch sprachlich auch prima mit anderen Dingen. Zum Beispiel Personen: 甩人 shuǎirén (“jemanden abschütteln”) heißt “jemandem den Laufpass geben”.

Schauen wir den Chinesen aber lieber noch ein bisschen in die Töpfe. Denn das lohnt sich sowohl sprachlich als auch kulturell und kulinarisch. Einer der bekanntesten Töpfe ist unbestritten der “Feuertopf” (火锅 huǒguō), gemeinhin auch als Hotpot bekannt. Doch haben Sie schon einmal von Mandarinenten-Töpfen (鸳鸯锅 yuānyangguō) gehört? Keine Bange, hier ist der Name nicht Programm. Es kommt nämlich kein buntes Federvieh in die Suppe. Gemeint ist vielmehr spezielles Topf-Geschirr. Das Wort bezeichnet Fonduetöpfe mit Trennwand, die Platz für zwei Brühen statt nur einer lassen (zum Beispiel eine entschärfte milde Brühe für Feuertopf-Einsteiger). Mandarinenten (鸳鸯 yuānyang) gelten in China als Symbol für unzertrennliche Liebende. Und auch die beiden Brühen, die ja nur durch eine Zwischenwand getrennt werden, sind gewissermaßen unzertrennlich, brodeln sie doch in einem gemeinsamen Topf. Noch ein kleiner Hinweis für Feuertopf-Neulinge: Wundern Sie sich nicht, wenn die chinesische Bedienung fragt, ob Sie ihren “Topfboden” (锅底 guōdǐ) schon gewählt hätten. Im Hotpot-Jargon ist damit nämlich die Brühe gemeint und nicht etwa die untere Topfbeschichtung.

In vielbevölkerten Feuertopfrestaurants geht es mitunter turbulent zu, insbesondere wenn man sich die Zutaten am Selbstbedienungsbuffet abgreifen kann. Da herrscht manchmal völliges Tohuwabohu, oder wie der Chinese topfgemäß sagen würde: es ist “so chaotisch wie ein Topf Reisbrei” (乱成一锅粥 luàn chéng yī guō zhōu – “völliges Chaos, großes Tohuwabohu”). Liegen dann bei der Schlacht am Buffet angesichts hungriger Mägen die Nerven blank, erhitzen Drängeleien schon mal die Gemüter und bringen das Fass zum Überlaufen – pardon: “den Topf zum Explodieren” (炸锅 zhàguō), was wir wohl eher mit “für Aufruhr sorgen” oder “einen Tumult verursachen” übersetzen würden.

Zum Abschluss noch einige erheiternde Formulierungen, bei denen wir wahrscheinlich ebenfalls erst einmal nur Bahnhof verstehen, wenn chinesische Bekannte sie aus dem Topf zaubern:

Es zeigt sich also mal wieder: Jeder Situationstopf findet im Chinesischen den passenden Sprachdeckel!

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.