in der Nacht von Freitag auf Samstag haben die Präsidenten der USA und Chinas telefoniert und den Krieg in der Ukraine besprochen. Biden hat es dabei mit Warnungen versucht, Xi mit unklaren Beschwichtigungen. Biden droht mit Sanktionen gegen chinesische Firmen, wenn diese die Blockade Russlands unterlaufen. Xi zeigte sich tendenziell als Freund Russlands, sprach sich zugleich aber für den Weltfrieden aus. Nichts Neues also. Doch der Druck auf China steigt, sich von Russlands Invasion zu distanzieren, wie Christiane Kühl schreibt. Noch wehrt sich China gegen den Druck und immer neue Vorwürfe aus dem Westen. Wie lange kann es diese Art pro-russischer Neutralität noch wahren?

Innenpolitisch zeigen sich derweil in China Verschiebungen, die möglicherweise indirekt mit der Ukraine zu tun haben. Die Kräfte in der Partei, die eine internationale Einbindung befürworten, stehen wieder stärker da. Hat Putins nationalistischer Alleingang die Position der chinesischen Hardliner geschwächt? Als erstes Anzeichen für die behutsame Kursanpassung registriert Frank Sieren in seiner Analyse ein Tauwetter für Börsengänge in New York.

Dessen unbenommen gehen die Bestrebungen zu mehr wirtschaftlicher Eigenständigkeit weiter. Bestes Beispiel ist die Fahrzeugelektronik. Chinas mächtige Tech-Konzerne haben sich als unverzichtbarer Teil der Autobranche verankert, wie Christian Domke Seidel analysiert. Das ist ein Unterschied zu Europa, wo es KI-Konglomerate wie Tencent und Baidu gar nicht gibt. Als neuer Spieler macht nun Alibaba Furore. Der E-Commerce-Riese investiert in Autohersteller.

Auch gut drei Wochen nach Beginn des Ukraine-Krieges ist von China kein kritisches Wort über die russische Invasion zu hören. Peking bleibt bei seinem diplomatischen Eiertanz, für den es sich angesichts wachsenden internationalen Drucks allerdings immer mehr rechtfertigen muss. Chinas Position zum Ukraine-Konflikt sei “objektiv und fair”, betonte Außenminister Wang Yi am Samstag trotzig. Die Zeit werde beweisen, dass Peking “auf der richtigen Seite der Geschichte” stehe. China werde “ein unabhängiges Urteil” fällen, zitierte das Außenministerium Wang. “Wir werden niemals Zwang oder Druck von außen akzeptieren und uns auch gegen unbegründete Anschuldigungen und Verdächtigungen gegen China wehren.”

Doch der Druck von außen wächst mit jedem Tag. Die Vereinigten Staaten und die EU drängen China, sich endlich von Moskau zu distanzieren. Am Samstag appellierte auch die Ukraine an China, den Angriffskrieg und die “russische Barbarei” zu verurteilen. Treffe China die richtige Entscheidung, könne es “ein wichtiges Element des globalen Sicherheitssystems sein”, schrieb der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak am Samstag laut AFP auf Twitter.

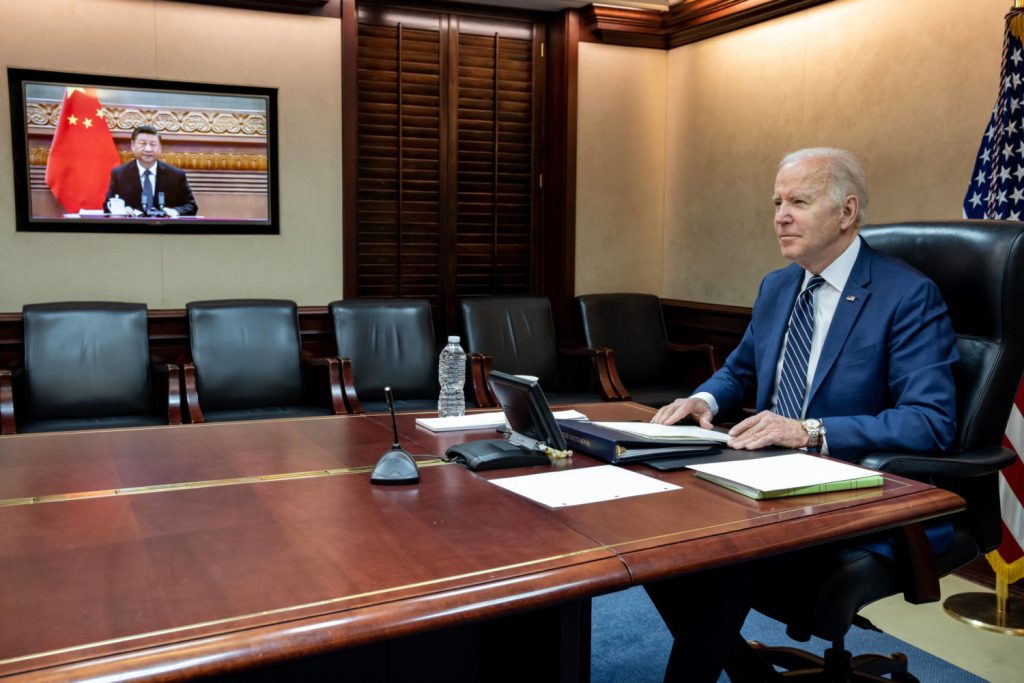

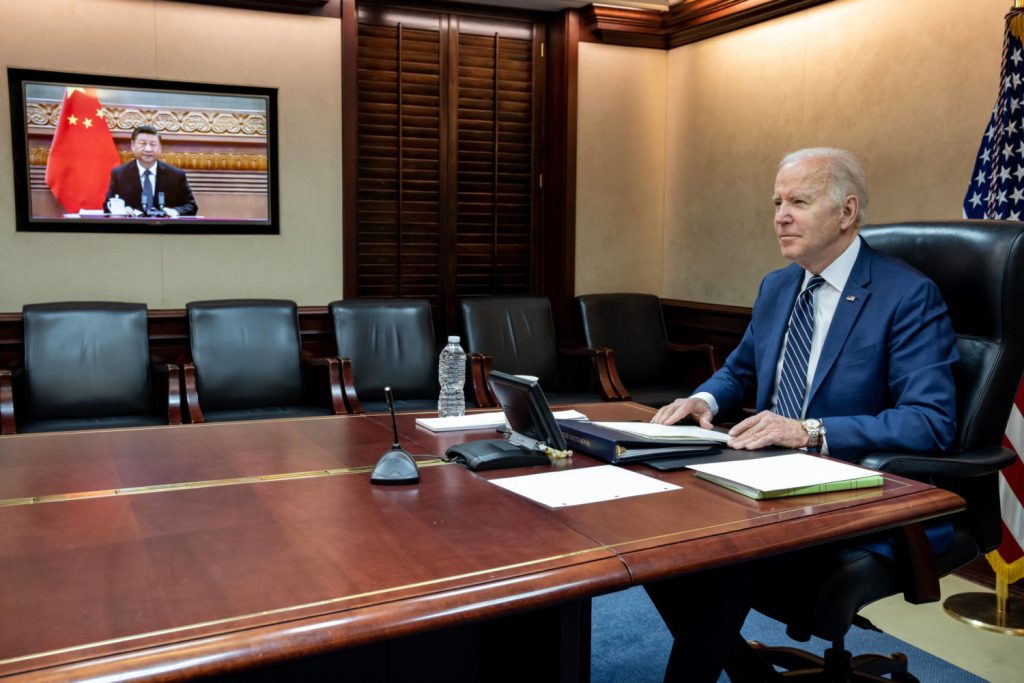

Am Freitag hatten Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden knapp zwei Stunden miteinander gesprochen. Nach Angaben des Weißen Hauses warnte Biden Xi vor “Konsequenzen”, falls Peking Moskau “materiell” unterstützen sollte. Xi rief chinesischen Staatsmedien zufolge dabei die USA auf, sich gemeinsam mit Peking für Frieden in der Welt einzusetzen: “Die Krise in der Ukraine ist etwas, das wir nicht sehen wollen. Die Ereignisse zeigen erneut, dass sich die Länder nicht auf dem Schlachtfeld begegnen sollten.” Auf alle Fälle wollen China und die USA in Kontakt bleiben.

Doch was sieht China, oder was sieht das Außenamt Wangs, als “richtige Seite der Geschichte” angesichts der Berichte russischer Angriffe auch auf zivile Ziele in der Ukraine an? Die Sprecher des Ministeriums schaffen es weiterhin nicht, die Worte “Invasion” oder “Krieg” in den Mund zu nehmen. Stattdessen schimpfen sie über die westlichen Sanktionen und die Nato-Osterweiterung – und attackieren dabei vor allem die USA. Welche Debatten hinter den Kulissen der Partei stattfinden, kann man nur ahnen.

“China ist keine Partei in der (Ukraine-)Krise und möchte nicht, dass die Sanktionen China schaden”, hatte Wang Yi vergangene Woche zu seinem spanischen Amtskollegen gesagt. Deshalb folgt China nach allem, was bekannt ist, bislang den Anti-Russland-Sanktionen. Nach einzelnen Berichten stoppten mehrere Banken die Finanzierung von Russland-Projekten. Auch liefert China keine Flugzeugteile nach Russland. Berichte über ein Unterlaufen der Sanktionen durch Peking gibt es bisher nicht.

Es scheint, als wolle Peking in China alles zugleich: Gute Beziehungen zu Russland, keine Hindernisse im Handel mit Europa, Augenhöhe mit den USA. Doch das Problem in diesem Konflikt ist: Es gibt nichts umsonst. Jede Haltung bringt Kosten mit sich – materielle und immaterielle. Dieser Logik kann auch China nicht entkommen.

“China verteidigt nun Russlands Vorgehen an der Seite einer winzigen Anzahl gescheiterter Staaten, darunter Nordkorea, Syrien und Weißrussland”, so Craig Singleton, China Fellow an der Foundation for Defense of Democracies und Ex-Diplomat der USA. “Diese Gruppe internationaler Außenseiter anzuführen, ist weit entfernt von Xis Ziel, eine “neue Ära der internationalen Beziehungen” einzuleiten, in der Peking und Moskau die Vereinigten Staaten und die Europäische Union verdrängen”, schreibt Singleton im US-Magazin Foreign Policy. “Ehrlich gesagt muss es Peking jetzt peinlich sein, sich so eng mit Putins brutalem Krieg gegen die Ukraine verbunden und mitschuldig gemacht zu haben”, zitierte die South China Morning George Magnus vom China Centre der Universität Oxford.

Derweil gibt es Berichte, wonach China eine Militärhilfe an Russland zumindest erwägen wolle. Die Staats- und Regierungschefs der EU seien im Besitz von “sehr zuverlässigen Beweisen”, dass China militärische Hilfe für Russland erwäge, berichtete das US-Nachrichtenportal Politico am Freitag unter Berufung auf einen nicht genannten “hochrangigen EU-Beamten”. Politico räumte allerdings ein, dass es nicht klar sei, ob die neuesten EU-Informationen von europäischen Geheimdiensten oder aus denselben Quellen stammten wie US-Warnungen gleichen Inhalts aus der vergangenen Woche.

China wehrt sich seit Tagen gegen diese Vorwürfe. “Es gibt Falschinformationen, dass China Russland militärische Hilfe leistet. Wir weisen sie zurück”, sagte der chinesische Botschafter in den USA, Qin Gang, am Sonntag dem Fernsehsender CBS. “China schickt Lebensmittel, Medikamente, Schlafsäcke und Milchpulver – keine Waffen oder Munition an die Konflikt-Parteien.”

Doch hat es sich diese Vorwürfe durch seine unklare Haltung selbst zuzuschreiben. Zumal sich am Samstag Russlands Außenminister Sergej Lawrow zu Wort meldete: Die Zusammenarbeit mit China werde immer stärker werden, sagte Lawrow laut Reuters: “Denn in einer Zeit, in der der Westen alle Grundlagen untergräbt, auf denen das internationale System basiert, müssen wir – als zwei Großmächte – natürlich darüber nachdenken, wie wir in dieser Welt weitermachen sollen”.

Sind das die Ziele, die China verfolgt? Gemeinsam mit Russland gegen die vermeintliche Hegemonie des ungeliebten Westens, und das um jeden Preis? Vergangene Woche hatte die Regionalregierung des westukrainischen Lwiw Chinas Botschafter in der Ukraine Fan Xianrong mit den Worten zitiert: “China wird die Ukraine niemals angreifen. Wir werden helfen, vor allem wirtschaftlich.” Peking bekräftigte am Mittwoch diese Äußerungen. Doch das passt immer weniger zu der Haltung, russische Angriffe auch auf ukrainische Versorgungslinien nicht weiter zu kommentieren.

China beharrt weiter darauf, so wenig wie möglich über die Ukraine zu reden. So bedrängten vergangene Woche Wang Yi und sogar Staatschef Xi Jinping den Gastgeber Indonesien, den Konflikt von der Agenda des diesjährigen G20-Gipfels auf Bali zu nehmen. Indonesien soll dem Vorschlag gegenüber aufgeschlossen sein. Ein Aufschrei im Westen wäre wahrscheinlich.

Vergangene Woche gab es endlich Klarheit. Die Regierung “unterstützt verschiedene Unternehmen, die sich in Überseemärkten listen lassen wollen”, sagte Vizepremier Liu He. Börsengänge in Hongkong und in den USA seien willkommen. Die chinesischen Regulierungsbehörden haben Liu zufolge gute Fortschritte gemacht, den Weg für diese IPOs zu ebnen. Sie arbeiten an einem “konkreten Kooperationsplan.” Parallel dazu hat die China Securities Regulatory Commission (CSRC) – das Gegenstück zur US-Börsenaufsichtsbehörde SEC – bereits verlauten lassen, dass sie “die Kommunikation mit den amerikanischen Regierungsbehörden verstärken” werde.

Der für Wirtschaft zuständige Vizepremier Liu He ist unter den Vizepremiers und Ministern der Regierung Li Keqiang derjenige, der am stärksten global orientiert ist. Er hat in Harvard gelehrt und gehört zu den Internationalisten, die offensichtlich nun einen monatelang schwelenden Machtkampf gewonnen haben. Die Internationalisten betonen, dass China eine richtige Weltmacht werden kann, wenn es sich global integriert. Die andere Fraktion der Nationalisten argumentiert: China wird schneller mächtiger, wenn es möglichst unabhängig vom Ausland ist.

Die Freigabe für US-Börsengänge könnte also Anzeichen für eine weiter reichende Verschiebung in der chinesischen Politik sein. Mehrere Jahre lang hatten die Befürworter einer Abkopplung (Decoupling) von internationalen Wirtschaftspartnern das Sagen. Dieser Trend hat auch der deutschen Wirtschaft Sorge bereitet. Denn schließlich will sie in China weiterhin relevant sein und ihren guten Marktzugang erhalten. Nun kommen die Dinge wieder in Richtung von mehr Offenheit in Bewegung.

Bisher haben sechs chinesische Unternehmen ihre Unterlagen für einen US-Börsengang bei der SEC eingereicht. Darunter befinden das Supply-Chain-Management- und Beratungsunternehmen QinHong International Group und der Hersteller von tragbaren Stromquellen Erayak Power Solution Group.

Im gleichen Zeitraum schickten mindestens neun chinesische Unternehmen der SEC ihre aktualisierten Wertpapierprospekte. Nach der Ankündigung von Vizepremier Liu könnten es nun schnell mehr werden – auch wenn das erste chinesische IPO in diesem Jahr nicht besonders erfolgreich war. Der vergleichsweise kleine Medizingeräte-Hersteller Meihua aus Yangzhou in der Provinz Jiangsu wagte den Schritt mit einer Marktkapitalisierung von rund 200 Millionen US-Dollar. Der Kurs startete bei knapp 12 US-Dollar und hat sich inzwischen halbiert. Meihua war das erste chinesische Unternehmen, das ein Übersee-IPO testete, seit im Juli vergangenen Jahres Didi Global mit seinen Börsenplänen übel verunglückt war (China.Table berichtete).

Den großen Schub dürfte es geben, falls sich die USA und China tatsächlich einigen – und die IPO-Spielregeln klar sind. Worum geht es dabei? Sowohl die amerikanischen als auch die chinesischen Aufsichtsbehörden haben die Regelungen über Börsennotierungen chinesischer Unternehmen in den USA zuletzt verschärft. Im Dezember trat eine neue SEC-Regelung in Kraft, die ausländische Unternehmen in den USA zum Delisting zwingt, wenn sie es versäumen, ihre Prüfungsberichte in drei aufeinanderfolgenden Jahren der US-Prüfungsaufsichtsbehörde zur Einsicht vorzulegen.

Diese Vorschrift ist keine Lex China. Es handelt sich um eine Verordnung, die bereits vor 20 Jahren nach der spektakulären Pleite des Energieversorger Enron eingeführt wurde. Sie geht auf den Sarbanes-Oxley Act zurück. Dieser schreibt unter anderem vor, dass die Buchprüfer von börsennotierten Firmen sich von einer unabhängigen Prüfinstitution auf die Finger schauen lassen müssen. Das Regelwerk war aber nun noch verschärft worden.

Bisher hat sich Peking geweigert, den Forderungen nachzukommen, die sich daraus ergeben. Die Sorge: Chinesische Unternehmen könnten gezwungen sein, Daten herauszugeben, die Chinas nationale Sicherheit gefährden. Nun stehen beide Seiten offensichtlich kurz vor einem Kompromiss in diesen Fragen.

Ein weiteres heikles Thema, wenn es um die Listings chinesischer Firmen in den USA geht, sind die Variable Interest Entities, auch genannt VIE (China.Table berichtete). Dabei gründet eine in China ansässige Firma eine Offshore-Briefkastenfirma, zum Beispiel auf den Kaimaninseln, um Aktien an einer ausländischen Börse auszugeben. VIEs sind also Mantelgesellschaften “mit beschränkter Haftung”: Aktienbesitzer und Investoren können zwar die Rendite mit abschöpfen. Sie sind jedoch nicht wirklich an dem Unternehmen beteiligt und haben deshalb auch keine Stimmrechte.

Die VIE-Struktur hat sich schon in den Nullerjahren etabliert. Fast alle chinesischen Aktien liegen heute ausschließlich in VIE-Form vor. Genutzt wird sie auch von chinesischen Tech-Giganten wie Tencent, Alibaba und Baidu, die sich auf diese Weise viel Geld an ausländischen Kapitalmärkten beschaffen konnten. Es ist eine Lösung, die Peking gefällt, weil sie den Einfluss internationaler Investoren auf chinesische Unternehmen limitiert.

Manche sehen so eine VIE-Notierung eine Mogelpackung, weil sie für etwas bezahlen, was sie dann nicht bekommen. Viele internationale Investoren steigen deshalb gar nicht erst ein. Andere gehen das Risiko ein, weil sie eher an Gewinnmitnahmen als an langfristigen Investitionen interessiert sind. Eines an den VIEs macht auch Peking Sorgen: Das Geld, das die Unternehmen über die VIEs aufnehmen, bleibt im Ausland und ist für den chinesischen Staat schwer kontrollierbar.

Die Gegner der VIEs in Peking argumentieren, dass hier chinesische Unternehmenswerte, die womöglich mit staatlicher Unterstützung aufgebaut wurden, im Ausland von den Unternehmern versilbert werden, ohne dass China etwas davon hat. Die Befürworter sagen: Mit dem Geld können chinesische Firmen international Marktanteile ausbauen oder Forschung und Entwicklung betreiben, was wiederum der chinesischen Muttergesellschaft zugute kommt.

In letzter Zeit gab es in China eine Flut neuer Vorschriften für Auslandsnotierungen, die Investoren verunsichert haben. Gleichzeitig blieb die Börsenaufsicht CSRC vage, was die VIEs betrifft. Denn zuständig für die Regulierung und den Zugang zu ausländischen Investitionen ist die zentrale Planungsbehörde, die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission NDRC. Diese gehört mit Ministeriumsrang zum Staatsrat. Ob Firmen Zugang zu ausländischen Investitionen bekommen, hängt von einer “Special Administrative Measures for Foreign Investment Access” betitelten Negativliste ab, die von der NDRC und dem Handelsministerium MOFCOM herausgegeben und jährlich aktualisiert wird.

Wer auf dieser Liste steht, muss sich erst eingehenden Prüfungen durch die Behörden unterziehen lassen. Diese prüfen nach, ob eine VIE-strukturierte Börsennotierung im Ausland die Datensicherheit des Landes bedroht. Die jüngste Version der Negativliste wurde Ende Dezember vorgestellt. Im chinesischen Wirtschaftsmagazin Caixin fasst der Wirtschaftsexperte Li Shoushuang das Problem wie folgt zusammen: “Das heikle Thema der VIEs wird schlussendlich den zuständigen Behörden der jeweiligen Branche überlassen.”

Wie freigiebig diese von Fall zu Fall grünes Licht geben, liegt auch am politischen Klima. Nun hat sich die Machtbalance in Peking zugunsten einer zunehmenden Internationalisierung gedreht. Die Befürworter einer Entkopplung haben einen Rückschlag erlitten.

Die Tech-Giganten haben die Automobilindustrie für sich entdeckt. Weil die Branche immer digitaler wird, spielen die Kernkompetenzen traditioneller Hersteller eine immer geringere Rolle. Diese müssen sich also neu erfinden, um Schritt zu halten. Ausgangspunkt für diese erneute Umwälzung des globalen Mobilitätsmarktes ist China. Trotz Lieferkettenproblemen, Halbleitermangel und dem Krieg in der Ukraine läuft dort das Geschäft auf Hochtouren (China.Table berichtete).

Jüngstes Beispiel ist der L7 von IM Motors. Die Premium-Limousine wird ab dem 29. März zu kaufen sein. Hinter der Marke stecken drei Giganten der chinesischen Volkswirtschaft. Dem Autokonzern SAIC gehören 54 Prozent, dem Immobilienentwickler Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development 18 Prozent und dem IT-Riesen Alibaba weitere 18 Prozent. Nach Huawei, Xiaomi und Baidu ist Alibaba damit der nächste Techkonzern, der Glück und Profite in der Automobilindustrie sucht.

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer fasst diesen Trend gegenüber China.Table so zusammen: “Das Auto von morgen wird mit sehr viel Technologie für das autonome Fahren ausgestattet sein. Die Wertschöpfung spielt sich deswegen in der Zukunft in großen Teilen in der Software ab. Da ergibt es Sinn, dass Hightech-Konzerne sich bei Firmen engagieren, die im Autogeschäft tätig sind.” Und das Geschäft mit Elektroautos scheint groß genug zu sein. Zwar haben sich mit Tesla, Xpeng und Nio längst große und bekannte Hersteller riesige Stücke vom Elektroauto-Markt in der Volksrepublik gesichert. Doch die China Passenger Car Association erwartet im Jahr 2022 ein Wachstum von 84 Prozent auf 5,5 Millionen E-Autos. Der Kuchen, von dem alle ein Stück möchten, wächst also noch erheblich.

Auch Timo Möller, Leiter des McKinsey Center for Future Mobility, weist im Gespräch mit Table.Media auf die Chancen dieser Entwicklung hin: “Die Dynamik im Automobilmarkt ist gerade grundsätzlich sehr groß. Der Wandel hin zu einer größeren Bedeutung von Software, neuen Elektronik-Architekturen und natürlich dem elektrifizierten Antriebsstrang erfordern ein Umdenken.” Die Art und Weise, wie man Autos baut, verändere sich radikal. Kunden wünschten andere Funktionen. Zudem organisieren die Autohersteller sich anders und bräuchten viel mehr IT-Fachkräfte.

Traditionelle Hersteller wie Volkswagen, Mercedes oder BMW stellt das vor größere Herausforderungen. Deren Kernkompetenzen sind anders gelagert. Die Investitionen, die es bräuchte, um im Softwarebereich auf Augenhöhe mit den chinesischen Techgiganten zu agieren, wären enorm. Die Marken arbeiteten zwar mit Hochdruck an der Weiterentwicklung ihrer Software- und Elektronik-Architektur, berichtet Möller. “Doch eins ist klar: Es wird für die klassischen Hersteller schwierig sein, in allen Elementen entlang der Wertschöpfung gleichermaßen zu punkten.”

Die Lösung liegt in branchenübergreifenden Kooperationen. Alibaba arbeitet beispielsweise seit dem Jahr 2016 mit SAIC zusammen. Einige Fahrzeuge des Autoherstellers laufen mit dem Betriebssystem YunOS inklusive digitalem, intelligenten Kartenmaterial, Kameras und Software für Sprachsteuerung und Connected Cars. IM Motors bekommt in erster Linie Geld und dürfte zukünftig ein Abnehmer der Techniken sein.

Baidu hat gemeinsam mit Geely das Joint Venture Jidu Automotive gegründet und bringt sein Knowhow in Sachen Künstlicher Intelligenz ein. Ziel ist es, ein Fahrzeug auf den Markt zu bringen, das autonomes Fahren auf Level 4 beherrscht – also vollautomatisiertes Fahren.

Dudenhöffer sieht zwar die Probleme durch den Wandel des Marktes und auch die neue Konkurrenz. Doch er glaubt, dass die Autohersteller diesen Wandel eher als Chance denn als Gefahr begreifen sollten. “Autobauer können es sich überlegen, wie sie diese neue Welt betreten wollen.” Einige behaupteten, sie können sich die Kompetenzen eigenständig zulegen. “Andere kaufen sie sich lieber zu, weil die Investitions- und Lernkosten relativ hoch sind.” Ob eher die eigene Entwicklung oder die Partnerschaft mit chinesischen Firmen mehr Erfolg verspreche, könne allerdings nur die Zukunft zeigen.

Letztlich seien Autos eben doch mehr als Software auf Rädern, meint der Autoexperte. “Die Fahreigenschaften, die Sicherheit, die Mechanik im Fahrzeug und das Wissen darum, diese Dinge in Bauteile umzusetzen, die das gewünschte Fahrverhalten generieren, das ist nicht so einfach. Das ist keine einfache Programmieraufgabe. Da haben traditionellen Hersteller einen enormen Vorsprung.”

Noch spielt sich diese Entwicklung hin zu Elektrifizierung und immer mehr IT im Auto vor allem in China ab. Zum einen, weil die Kunden hier der Digitalisierung in allen Bereichen weitaus aufgeschlossener gegenüberstehen als in Europa. Zum anderen, weil der Staat mit massiven Zuschüssen den Elektroautoabsatz angekurbelt hat. Doch dieses Programm läuft aus. Die Volksrepublik wird im Jahr 2022 die Zuschüsse beim Kauf von Elektrofahrzeugen um rund ein Drittel kürzen (China.Table berichtete). Und das in einem sehr komplizierten Marktumfeld.

Entsprechend glaubt Möller, dass China zwar der größte Elektroauto-Markt bleiben wird, Europa jedoch mit größeren Wachstumsraten die Hersteller lockt. “Viele chinesischen Hersteller haben bereits ihren Blick auf Europa gerichtet, weil hier die Nachfrage nach Elektroautos stark anzieht. Sie werden in den kommenden Jahren für zusätzliche Auswahl und Konkurrenz in vielen Fahrzeugsegmenten sorgen.”

China hat zum ersten Mal seit über einem Jahr zwei Corona-Todesfälle gemeldet. Beide Covid-19-Patienten starben in der nordöstlichen Provinz Jilin, wie die Nationale Gesundheitskommission am Samstag mitteilte. Den letzten Coronavirus-Toten hatte die Volksrepublik am 26. Januar 2021 zu beklagen.

Jilin ist die am stärksten von der aktuellen Welle betroffene Provinz. Die seit dem 11. März abgeriegelte Provinzhauptstadt Changchun verschärfte für drei Tage den Lockdown für die neun Millionen Einwohner. Bislang durften sie alle zwei Tage zum Einkaufen ihre Wohnung verlassen. Nun solle vorerst nur noch medizinisches und anderes zur Pandemie-Bekämpfung notwendiges Personal nach draußen gehen dürfen, berichtet AFP. Auch in der zweitgrößten Stadt der Provinz, die ebenfalls Jilin heißt, dürfen etwa 4,5 Millionen Menschen ab Montagabend ihre Häuser für drei Tage nicht verlassen, wie die örtlichen Behörden am Sonntag mitteilten.

Die Zahl der Neuinfektionen in China ist etwas schwankend, liegt aber weiter im vierstelligen Bereich. Zwei Drittel der Neuinfektionen vom Sonntag entfielen auf die Provinz Jilin. Dort haben die Behörden inzwischen acht Behelfskrankenhäuser und zwei Quarantäne-Zentren errichtet. Denn normalerweise gibt es in der Provinz nur rund 23.000 Krankenhausbetten für rund 24 Millionen Einwohner.

Das zeigt den enormen Aufwand, den viele Regionen für die strikte Corona-Bekämpfung betreiben müssen. Das zehrt offenbar zunehmend an den Finanzen der Kommunen. Beim ersten Ausbruch Anfang 2020 hatte die Zentralregierung Mittel bereitgestellt, um die lokalen Regierungen bei der Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen. Doch seit 2021 müssen die lokalen Behörden diese Kosten selbst tragen.

Manche Städte wie etwa Shanghai versuchen daher, durch eng begrenzte Lockdowns eine Abriegelung der gesamten Stadt zu vermeiden. Shanghai schickt immer wieder einzelne Wohnblöcke oder Straßen für 48 Stunden in den Lockdown und testet während dieser Zeit alle Bewohner. Shenzhen wiederum kündigte bereits am Freitag eine allmähliche Lockerung des einwöchigen Lockdowns an. So können seitdem Fabriken unter bestimmten Auflagen wieder hochgefahren werden.

Ein Grund für die anhaltende Nervosität der Regierung dürfte die niedrige Impfquote unter älteren Menschen in China sein. Nur etwa 51 Prozent der über 80-Jährigen hätten zwei Impfungen erhalten, teilten Gesundheitsbeamte am Freitag in Peking mit. Jeder fünfte sei geboostert. Es ist laut Bloomberg das erste Mal, dass China die Impfquote nach Altersgruppen aufgeschlüsselt hat. Insgesamt sind demnach 87,9 Prozent der 1,4 Milliarden Menschen in China zweifach geimpft. Das ist ein vergleichsweise hoher Prozentsatz. Doch niemand weiß genau, wie gut die chinesischen Vakzine gegen die Omikron-Variante schützen.

In Hongkong gibt es aufgrund der dort ebenfalls niedrigen Impfrate älterer Bürger viele Todesopfer. Dort meldete die Behörde am Sonntag 16.597 Neuinfektionen und 243 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Trotzdem sagte Regierungschefin Carrie Lam am Sonntag, es gebe erste Anzeichen, dass der Höhepunkt der aktuellen Welle überschritten sei. “Wir hoffen, dass wir der Gesellschaft und den Unternehmen am Montag ein Szenario mitteilen können, in dem Beschränkungsmaßnahmen gelockert werden können und wie dies schrittweise umgesetzt werden kann.” ck

Die Stadtregierung von Wuhan investiert in die Ansiedlung der Raumfahrtindustrie. Unternehmen, die dort Satelliten, Raketen oder Raumfahrzeuge herstellen, sollen einen finanziellen Anreiz von jeweils bis zu 50 Millionen Yuan (7,2 Millionen Euro) bekommen. Darüber hinaus sollen noch weitere Anreize folgen, wenn die betreffenden Firmen für ihre Produktion Geräte, Software oder Dienstleistungen aus der Region verwenden.

Bis zu zwei Millionen Euro (15 Millionen Yuan) etwa erhält demnach ein Unternehmen, wenn es mehr als zehn Prozent lokale Produkte für die Produktion von Satelliten mit hoher und niedriger Umlaufbahn, sowie Raumfahrzeugen verwendet. Liegt die Nutzung lokaler Produkte über 30 Prozent, sind bis zu 50 Millionen Yuan ausgeschrieben. Bis 2025 will Wuhan dadurch eine Raumfahrtindustrie mit einem Volumen von 100 Milliarden Yuan (etwa 14 Milliarden Euro) in seiner Region angesiedelt haben. Ziel ist es, zu einer Art “Tal der Satelliten” zu werden.

China will im Bereich Weltraumtechnologie weltweit führend werden. Die Satelliten, die es dafür baut, dienen einerseits dazu, den Wohlstand der Bevölkerung im eigenen Land zu fördern – und andererseits den Einfluss der Volksrepublik international auszuweiten. Peking erhofft sich zu den Raumfahrtnationen Russland und USA aufzuschließen (China.Table berichtete).

Im vergangenen Jahr bot auch die Technologiestadt Shenzhen bis zu 300 Millionen Yuan (45 Millionen Euro) an Anreizen für jedes Projekt im Zusammenhang mit der Entwicklung von Satelliten und verwandten Industrieanwendungen. niw/rtr

China hat ein milliardenschweres Infrastrukturprogramm in Xinjiang gestartet. Die Region habe kürzlich fast 4.500 Bauprojekte gestartet, berichtete am Freitag die offizielle Zeitung Xinjiang Daily. Sie seien Teil des mehrjährigen Programms mit einem Volumen von 1.75 Billionen Yuan (249 Milliarden Euro) für die Region. 27 der angestoßenen Projekte seien Großprojekte mit mehr als fünf Milliarden Yuan Investitionsumfang, so das Blatt, ohne Details zu nennen.

Nach Angaben der South China Morning Post gehören die Projekte zu dem gigantischen Stimulusprogramm, mit dem Peking im ganzen Land die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie einleiten will. Der Start dieser Großprojekte scheine ein Zeichen dafür zu sein, dass Peking zuversichtlich ist, die Gesellschaft im Griff zu haben, zitierte die Zeitung einen ungenannten Beobachter. Daher könne sich die Xinjiang-Politik wieder der wirtschaftlichen Entwicklung zuwenden. Diese Verschiebung zeige sich mit dem Wechsel des KP-Chefs für Xinjiang. Ma Xingrui, vormals Gouverneur der Boomprovinz Guangdong und ein prominenter Technokrat, hatte Ende Dezember 2021 die Nachfolge von Chen Quanguo übernommen (China.Table berichtete).

Chen war der Chefarchitekt eines Programms zur sozialen Kontrolle der Uiguren und anderer muslimischer Minderheiten in Xinjiang. Laut glaubwürdigen Berichten sollen mindestens eine Million Uigur:innen in Umerziehungslagern interniert gewesen sein – oder sich noch immer dort befinden. Hinzu kommen Vorwürfe von Zwangsarbeit und Zwangssterilisationen.

Peking hat bisher keinen Nachfolge-Posten für Chen Quanguo bekannt gegeben. Er erscheint laut South China Morning Post jedoch weiterhin bei Treffen des Politbüros. Wie weit eine mögliche Entspannungspolitik unter Ma Xingrui gehen kann, ist noch unklar. Die Zeitung zitierte Bewohner der Region, dass einige Straßensperren abgebaut wurden und manche kulturellen Veranstaltungen wieder stattfinden dürften. ck

Zhou Guanyu ist im ersten Formel-1-Rennen seiner Karriere gleich auf Rang zehn und damit in die Punktewertung gefahren. Beim Saisonauftakt am Sonntag beim Großen Preis von Bahrain landete der Neuling im Alfa Romeo damit einen Platz vor Mick Schumacher. Zhou ist der erste Chinese überhaupt in der Formel-1.

Der Platz in den Top Ten ist ein Riesenerfolg für Zhou. Nur die ersten Zehn bekommen bei Formel-1-Rennen Punkte. Schon nachdem er im Qualifying vom Samstag die zweite Phase erreicht hatte und am Ende 15. wurde, betonte der 22-Jährige: “Das habe ich in meinem ersten Rennen nicht erwartet.”

Der ehemalige Kartfahrer war im Alter von zwölf Jahren nach London umgezogen, um dort für seinen Traum von der Formel-1 zu trainieren. ck

Noch vor 15 Jahren hätten viele Taiwaner es für wahrscheinlicher gehalten, dass der nächste Krieg dieser Rangordnung in Taiwan oder an der Grenze zu Nordkorea ausbricht und nicht in der Ukraine. Ich glaube jedoch an Murphy’s Law: Was schief gehen kann, wird eines Tages schief gehen. Das galt für Hongkong und es gilt auch für eine Invasion aus China. Die Frage ist nur, wann es soweit sein wird.

Was auf der Krim passiert ist, könnte sich auf ähnliche Art auch in Jinmen abspielen, einer Inselgruppe, die zum Großteil zu Taiwan gehört, geographisch aber näher am Festland liegt. Viele Menschen dort fühlen sich der Volksrepublik näher. Wie die pro-russischen Bewohner auf der Krim könnten sie China als Vorwand dienen, eine Invasion zu rechtfertigen.

Als Diktator ist Putin für Xi Jinping das perfekte Vorbild. Putin hat die Sanktionen von Anfang an mit einkalkuliert. Sie fallen zwar härter aus als jene gegen chinesische Kader in Hongkong, aber viele Taiwaner denken, ebenso wie die Menschen in der Ukraine, dass Sanktionen nicht zur Abschreckung ausreichen. Wir beobachten, dass die westlichen Länder keine direkte militärische Hilfe in Form von Truppen für die Ukraine leisten, sondern allenfalls Kriegsmaterial liefern. Der Konsens im Westen lautet: Das ist alles, was man tun kann.

Jetzt wo viele Taiwaner sehen, dass weder die USA noch Großbritannien der Ukraine militärisch beistehen, versucht die Regierung, die Menschen zu beruhigen. Man dürfe die Situation in Taiwan und jene in der Ukraine nicht zu sehr vermischen. Taiwan sei geopolitisch wichtiger als die Ukraine. Wenn Taiwan fällt, fehlt den USA ein wichtiger Stützpunkt im pazifischen Raum. So kommunizieren das auch die meisten Medien und Meinungsführer. Zudem sieht es so aus, als könne Russland diesen Krieg nicht so einfach gewinnen wie gedacht. Und das, obwohl die russischen Kämpfer nicht einmal eine Meerenge oder ein anderes natürliches Hindernis zu überwinden haben. Deshalb sind viele Taiwaner der Meinung, dass es China viel schwerer fallen wird, Taiwan einzunehmen.

China könnte zwar mit gezielten Raketenangriffen die Infrastruktur lahmlegen und die größtmögliche Zerstörung anrichten. Die Insel zu kontrollieren, wird dagegen eine erhebliche Herausforderung, da die Menschen Widerstand leisten würden. Aber wie die Ukraine ist Taiwan kein Mitglied irgendeines internationalen Sicherheitsbündnisses. Im Gegensatz zur Ukraine ist Taiwan noch nicht einmal Mitglied der Vereinten Nationen. Wir haben zwar ein verpflichtendes militärisches Training, aber das ist nicht sehr strukturiert, und nur die Gesündesten werden eingezogen. Ich denke aber, dass die meisten Taiwaner sich wie in der Ukraine auf die ein oder andere Weise zur Landesverteidigung bereitstellen würden. Es ist möglich, dass die Menschen dann Dinge tun, die sie sich jetzt noch nicht vorstellen können. Wie in Hongkong: Wenn du den Menschen da vor zehn Jahren gesagt hättest, dass sie mal einen Molotow-Cocktail in Richtung Polizei werfen würden, hätten sie das sicher nicht geglaubt.

Ich hege keine großen Erwartungen an Deutschland, wenn es um Taiwan geht. Wir dachten, nach dem Regierungswechsel würde es eine stärkere Unterstützung für uns geben. Aber obwohl Deutschland nun sogar eine grüne Außenministerin hat, ist nichts passiert. Sie erklärte nach einem Gespräch mit Chinas Außenminister Wang Yi sogar, dass man die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen noch vertiefen wolle. Natürlich sind wir darüber enttäuscht. Aber das ist der Trend überall auf der Welt: Man redet viel, bedauert die Situation, aber handelt nicht. So konnten Diktaturen in den vergangenen 20 Jahren weltweit immer stärker werden. Aufgezeichnet von Fabian Peltsch

Jessie Lian Jia ist neue Chief Executive Officer und Executive Director of the Board von Pulnovo Medical. Das Unternehmen stellt Geräte zur Behandlung von Herz-Lungen-Erkrankungen her und wurde 2013 in Wuxi gegründet. Lian hat einen Bachelor of Science (Biologie) von der Universität Peking und einen EMBA-Abschluss der China Europe International Business School.

Corona und Krieg, Konkurrenz und Großstadtkoller – die Welt scheint momentan wenig heimelig. Auch in China tröpfeln Ungemach der Moderne und Mediengewitter konstant durch alle Bewusstseinsritzen. Vor allem junge Großstädter sehnen sich da nach einem Zufluchtsort für die gebeutelte Seele, oder zumindest einer Seelenmassage, als Minimalkompromiss. Heilung verspricht hier ein neues Genre, das das Programm schon im Namen trägt. 治愈 zhìyù “Heilung” oder auch 治愈系 zhìyùxì “Heilungsschule” oder “Heilungssystem” heißt der Trend, der in China mittlerweile in vielen Bereichen von Alltag und Lifestyle zarte Knospen treibt.

Die Erde bereitet hat ihm der kompostierte Erschöpfungsfrust, der seinen sprachlichen Ausdruck in Schlagwörtern wie 内卷 nèijuǎn (überzogene, um sich selbst kreisende Konkurrenz) und 996-Maloche (九九六 jiǔ jiǔ liù – schuften von 9 bis 9 an 6 Tagen die Woche) findet, aber auch in der daraus folgenden “Flachliegen”-Bewegung (躺平 tǎngpíng – Resignation und Wettbewerbsverweigerung durch komplettes Ausklinken) und der sogenannten Sang-Kultur (丧文化 sàng wénhuà – eine Melancholie-Kultur, die unter anderem einen langsameren Lebensstil propagiert). Der Heilsamkeitstrend schubst das Gemütspendel nun quasi in die andere Richtung.

Zhìyù fasst ein ganzes Sammelsurium von Genres, Produkten und Phänomenen zusammen, die in jüngster Zeit in China sprießen. Allen gemeinsam ist die Idee der Entschleunigung, Schlichtheit und Rückkehr zur Natur. Im Westen kennt man diese Tendenz unter Trendbegriffen wie Achtsamkeit, Simplify your Life, Do-it-yourself oder Work-Life-Balance. Doch zhìyù ist in China noch mehr. Das Etikett der “Heilsamkeit” ist zu einem eigenen Genre-Label zum Beispiel für heilsame Spielfilme und Streamingserien, Musik, Comics und Animationsfilme geworden.

Tatsächlich ist der Begriff ein Lehnwort aus dem Japanischen. Hier gab es Mitte der neunziger Jahre nämlich schon einmal eine “Heilsamkeitswelle”, und zwar unter den Schlagwörtern “iyashi” 癒し und “iyashikei” 癒し系, die die Chinesen nun einfach übersetzt haben. In Japan tauchte “iyashi” erstmals im Jahr 1995 als eigenständiges Subgenre auf, nämlich als Folge des großen Hanshin-Erdbebens und des Sarin-Anschlags auf die Tokioter U-Bahn. Diese Ereignisse drückten das ohnehin von der wirtschaftlichen Rezession gedämpfte Stimmungsbarometer im Land endgültig an einen Tiefpunkt. Die Medizin, die sich viele Japaner daraufhin selbst verschrieben, waren Filme, Literatur und Mangas, in denen die Figuren ein friedliches, meist naturnahes Leben in beruhigender Umgebung führten. Die heilende Wirkung sollte auf das Publikum überspringen. Als die Stimmung im Land langsam wieder aufklarte, blieb das Genre. Bis heute erfreut sich “iyashi” in Japan ungebrochener Beliebtheit.

In China treibt der Trend seine ganz eigenen Blüten. Zum Beispiel auf Social Media, wo DIY-Videos, Naturfilme und minimalistische Clips von schlichten Alltagstätigkeiten wie Kochen, Backen oder Heimwerken zu Klickmagneten werden. Früher noch als Greisenhobbys verschriene zenmäßige Zeitvertreibe chinesischer Senioren wie Gärtnern (养花 yǎng huā), Fischzucht (养鱼 yǎng yú), Teekultur (茶文化 chá wénhuà) oder Flanieren im Park (逛公园 guàng gōngyuán) liegen bei jungen Großstädtern nun wieder voll im Trend und gelten als neue Heilsbringer für ehemals Dopamin-gedopte Dauerdattler. Ja, manche kraxeln sogar noch weiter auf der Zeitleiste zurück und streifen sich für Parkbummel oder Pagodenbesichtigungen traditionelle Han-Gewänder über, genannt 汉服 hànfú. Der sowohl nostalgische als auch fotogene Zwirn feiert auf Taobao reißenden Absatz.

Zum unverzichtbaren Heilsvokabular zählen außerdem Begriffe wie 复古 fùgǔ (“Retro” oder “zurück zu den Wurzeln” – wörtlich: Wiederbelebung des Alten), 乡愁 xiāngchóu (Heimweh oder Landlust) und das Tanken von 正能量 zhèngnéngliàng (positive Energie). Alles, was der suchenden Seele beim Baumeln hilft, gilt jungen Chinesen als “echt heilend” (很治愈 zhìyù). Und war die Gemütskur am Ende erfolgreich, “wurde” man geheilt (被治愈 bèi zhìyù). Vielleicht haben ja auch schon Worte manchmal eine gewisse heilsame Wirkung.

Verena Menzel leitet in Peking die Sprachschule New Chinese.

in der Nacht von Freitag auf Samstag haben die Präsidenten der USA und Chinas telefoniert und den Krieg in der Ukraine besprochen. Biden hat es dabei mit Warnungen versucht, Xi mit unklaren Beschwichtigungen. Biden droht mit Sanktionen gegen chinesische Firmen, wenn diese die Blockade Russlands unterlaufen. Xi zeigte sich tendenziell als Freund Russlands, sprach sich zugleich aber für den Weltfrieden aus. Nichts Neues also. Doch der Druck auf China steigt, sich von Russlands Invasion zu distanzieren, wie Christiane Kühl schreibt. Noch wehrt sich China gegen den Druck und immer neue Vorwürfe aus dem Westen. Wie lange kann es diese Art pro-russischer Neutralität noch wahren?

Innenpolitisch zeigen sich derweil in China Verschiebungen, die möglicherweise indirekt mit der Ukraine zu tun haben. Die Kräfte in der Partei, die eine internationale Einbindung befürworten, stehen wieder stärker da. Hat Putins nationalistischer Alleingang die Position der chinesischen Hardliner geschwächt? Als erstes Anzeichen für die behutsame Kursanpassung registriert Frank Sieren in seiner Analyse ein Tauwetter für Börsengänge in New York.

Dessen unbenommen gehen die Bestrebungen zu mehr wirtschaftlicher Eigenständigkeit weiter. Bestes Beispiel ist die Fahrzeugelektronik. Chinas mächtige Tech-Konzerne haben sich als unverzichtbarer Teil der Autobranche verankert, wie Christian Domke Seidel analysiert. Das ist ein Unterschied zu Europa, wo es KI-Konglomerate wie Tencent und Baidu gar nicht gibt. Als neuer Spieler macht nun Alibaba Furore. Der E-Commerce-Riese investiert in Autohersteller.

Auch gut drei Wochen nach Beginn des Ukraine-Krieges ist von China kein kritisches Wort über die russische Invasion zu hören. Peking bleibt bei seinem diplomatischen Eiertanz, für den es sich angesichts wachsenden internationalen Drucks allerdings immer mehr rechtfertigen muss. Chinas Position zum Ukraine-Konflikt sei “objektiv und fair”, betonte Außenminister Wang Yi am Samstag trotzig. Die Zeit werde beweisen, dass Peking “auf der richtigen Seite der Geschichte” stehe. China werde “ein unabhängiges Urteil” fällen, zitierte das Außenministerium Wang. “Wir werden niemals Zwang oder Druck von außen akzeptieren und uns auch gegen unbegründete Anschuldigungen und Verdächtigungen gegen China wehren.”

Doch der Druck von außen wächst mit jedem Tag. Die Vereinigten Staaten und die EU drängen China, sich endlich von Moskau zu distanzieren. Am Samstag appellierte auch die Ukraine an China, den Angriffskrieg und die “russische Barbarei” zu verurteilen. Treffe China die richtige Entscheidung, könne es “ein wichtiges Element des globalen Sicherheitssystems sein”, schrieb der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak am Samstag laut AFP auf Twitter.

Am Freitag hatten Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden knapp zwei Stunden miteinander gesprochen. Nach Angaben des Weißen Hauses warnte Biden Xi vor “Konsequenzen”, falls Peking Moskau “materiell” unterstützen sollte. Xi rief chinesischen Staatsmedien zufolge dabei die USA auf, sich gemeinsam mit Peking für Frieden in der Welt einzusetzen: “Die Krise in der Ukraine ist etwas, das wir nicht sehen wollen. Die Ereignisse zeigen erneut, dass sich die Länder nicht auf dem Schlachtfeld begegnen sollten.” Auf alle Fälle wollen China und die USA in Kontakt bleiben.

Doch was sieht China, oder was sieht das Außenamt Wangs, als “richtige Seite der Geschichte” angesichts der Berichte russischer Angriffe auch auf zivile Ziele in der Ukraine an? Die Sprecher des Ministeriums schaffen es weiterhin nicht, die Worte “Invasion” oder “Krieg” in den Mund zu nehmen. Stattdessen schimpfen sie über die westlichen Sanktionen und die Nato-Osterweiterung – und attackieren dabei vor allem die USA. Welche Debatten hinter den Kulissen der Partei stattfinden, kann man nur ahnen.

“China ist keine Partei in der (Ukraine-)Krise und möchte nicht, dass die Sanktionen China schaden”, hatte Wang Yi vergangene Woche zu seinem spanischen Amtskollegen gesagt. Deshalb folgt China nach allem, was bekannt ist, bislang den Anti-Russland-Sanktionen. Nach einzelnen Berichten stoppten mehrere Banken die Finanzierung von Russland-Projekten. Auch liefert China keine Flugzeugteile nach Russland. Berichte über ein Unterlaufen der Sanktionen durch Peking gibt es bisher nicht.

Es scheint, als wolle Peking in China alles zugleich: Gute Beziehungen zu Russland, keine Hindernisse im Handel mit Europa, Augenhöhe mit den USA. Doch das Problem in diesem Konflikt ist: Es gibt nichts umsonst. Jede Haltung bringt Kosten mit sich – materielle und immaterielle. Dieser Logik kann auch China nicht entkommen.

“China verteidigt nun Russlands Vorgehen an der Seite einer winzigen Anzahl gescheiterter Staaten, darunter Nordkorea, Syrien und Weißrussland”, so Craig Singleton, China Fellow an der Foundation for Defense of Democracies und Ex-Diplomat der USA. “Diese Gruppe internationaler Außenseiter anzuführen, ist weit entfernt von Xis Ziel, eine “neue Ära der internationalen Beziehungen” einzuleiten, in der Peking und Moskau die Vereinigten Staaten und die Europäische Union verdrängen”, schreibt Singleton im US-Magazin Foreign Policy. “Ehrlich gesagt muss es Peking jetzt peinlich sein, sich so eng mit Putins brutalem Krieg gegen die Ukraine verbunden und mitschuldig gemacht zu haben”, zitierte die South China Morning George Magnus vom China Centre der Universität Oxford.

Derweil gibt es Berichte, wonach China eine Militärhilfe an Russland zumindest erwägen wolle. Die Staats- und Regierungschefs der EU seien im Besitz von “sehr zuverlässigen Beweisen”, dass China militärische Hilfe für Russland erwäge, berichtete das US-Nachrichtenportal Politico am Freitag unter Berufung auf einen nicht genannten “hochrangigen EU-Beamten”. Politico räumte allerdings ein, dass es nicht klar sei, ob die neuesten EU-Informationen von europäischen Geheimdiensten oder aus denselben Quellen stammten wie US-Warnungen gleichen Inhalts aus der vergangenen Woche.

China wehrt sich seit Tagen gegen diese Vorwürfe. “Es gibt Falschinformationen, dass China Russland militärische Hilfe leistet. Wir weisen sie zurück”, sagte der chinesische Botschafter in den USA, Qin Gang, am Sonntag dem Fernsehsender CBS. “China schickt Lebensmittel, Medikamente, Schlafsäcke und Milchpulver – keine Waffen oder Munition an die Konflikt-Parteien.”

Doch hat es sich diese Vorwürfe durch seine unklare Haltung selbst zuzuschreiben. Zumal sich am Samstag Russlands Außenminister Sergej Lawrow zu Wort meldete: Die Zusammenarbeit mit China werde immer stärker werden, sagte Lawrow laut Reuters: “Denn in einer Zeit, in der der Westen alle Grundlagen untergräbt, auf denen das internationale System basiert, müssen wir – als zwei Großmächte – natürlich darüber nachdenken, wie wir in dieser Welt weitermachen sollen”.

Sind das die Ziele, die China verfolgt? Gemeinsam mit Russland gegen die vermeintliche Hegemonie des ungeliebten Westens, und das um jeden Preis? Vergangene Woche hatte die Regionalregierung des westukrainischen Lwiw Chinas Botschafter in der Ukraine Fan Xianrong mit den Worten zitiert: “China wird die Ukraine niemals angreifen. Wir werden helfen, vor allem wirtschaftlich.” Peking bekräftigte am Mittwoch diese Äußerungen. Doch das passt immer weniger zu der Haltung, russische Angriffe auch auf ukrainische Versorgungslinien nicht weiter zu kommentieren.

China beharrt weiter darauf, so wenig wie möglich über die Ukraine zu reden. So bedrängten vergangene Woche Wang Yi und sogar Staatschef Xi Jinping den Gastgeber Indonesien, den Konflikt von der Agenda des diesjährigen G20-Gipfels auf Bali zu nehmen. Indonesien soll dem Vorschlag gegenüber aufgeschlossen sein. Ein Aufschrei im Westen wäre wahrscheinlich.

Vergangene Woche gab es endlich Klarheit. Die Regierung “unterstützt verschiedene Unternehmen, die sich in Überseemärkten listen lassen wollen”, sagte Vizepremier Liu He. Börsengänge in Hongkong und in den USA seien willkommen. Die chinesischen Regulierungsbehörden haben Liu zufolge gute Fortschritte gemacht, den Weg für diese IPOs zu ebnen. Sie arbeiten an einem “konkreten Kooperationsplan.” Parallel dazu hat die China Securities Regulatory Commission (CSRC) – das Gegenstück zur US-Börsenaufsichtsbehörde SEC – bereits verlauten lassen, dass sie “die Kommunikation mit den amerikanischen Regierungsbehörden verstärken” werde.

Der für Wirtschaft zuständige Vizepremier Liu He ist unter den Vizepremiers und Ministern der Regierung Li Keqiang derjenige, der am stärksten global orientiert ist. Er hat in Harvard gelehrt und gehört zu den Internationalisten, die offensichtlich nun einen monatelang schwelenden Machtkampf gewonnen haben. Die Internationalisten betonen, dass China eine richtige Weltmacht werden kann, wenn es sich global integriert. Die andere Fraktion der Nationalisten argumentiert: China wird schneller mächtiger, wenn es möglichst unabhängig vom Ausland ist.

Die Freigabe für US-Börsengänge könnte also Anzeichen für eine weiter reichende Verschiebung in der chinesischen Politik sein. Mehrere Jahre lang hatten die Befürworter einer Abkopplung (Decoupling) von internationalen Wirtschaftspartnern das Sagen. Dieser Trend hat auch der deutschen Wirtschaft Sorge bereitet. Denn schließlich will sie in China weiterhin relevant sein und ihren guten Marktzugang erhalten. Nun kommen die Dinge wieder in Richtung von mehr Offenheit in Bewegung.

Bisher haben sechs chinesische Unternehmen ihre Unterlagen für einen US-Börsengang bei der SEC eingereicht. Darunter befinden das Supply-Chain-Management- und Beratungsunternehmen QinHong International Group und der Hersteller von tragbaren Stromquellen Erayak Power Solution Group.

Im gleichen Zeitraum schickten mindestens neun chinesische Unternehmen der SEC ihre aktualisierten Wertpapierprospekte. Nach der Ankündigung von Vizepremier Liu könnten es nun schnell mehr werden – auch wenn das erste chinesische IPO in diesem Jahr nicht besonders erfolgreich war. Der vergleichsweise kleine Medizingeräte-Hersteller Meihua aus Yangzhou in der Provinz Jiangsu wagte den Schritt mit einer Marktkapitalisierung von rund 200 Millionen US-Dollar. Der Kurs startete bei knapp 12 US-Dollar und hat sich inzwischen halbiert. Meihua war das erste chinesische Unternehmen, das ein Übersee-IPO testete, seit im Juli vergangenen Jahres Didi Global mit seinen Börsenplänen übel verunglückt war (China.Table berichtete).

Den großen Schub dürfte es geben, falls sich die USA und China tatsächlich einigen – und die IPO-Spielregeln klar sind. Worum geht es dabei? Sowohl die amerikanischen als auch die chinesischen Aufsichtsbehörden haben die Regelungen über Börsennotierungen chinesischer Unternehmen in den USA zuletzt verschärft. Im Dezember trat eine neue SEC-Regelung in Kraft, die ausländische Unternehmen in den USA zum Delisting zwingt, wenn sie es versäumen, ihre Prüfungsberichte in drei aufeinanderfolgenden Jahren der US-Prüfungsaufsichtsbehörde zur Einsicht vorzulegen.

Diese Vorschrift ist keine Lex China. Es handelt sich um eine Verordnung, die bereits vor 20 Jahren nach der spektakulären Pleite des Energieversorger Enron eingeführt wurde. Sie geht auf den Sarbanes-Oxley Act zurück. Dieser schreibt unter anderem vor, dass die Buchprüfer von börsennotierten Firmen sich von einer unabhängigen Prüfinstitution auf die Finger schauen lassen müssen. Das Regelwerk war aber nun noch verschärft worden.

Bisher hat sich Peking geweigert, den Forderungen nachzukommen, die sich daraus ergeben. Die Sorge: Chinesische Unternehmen könnten gezwungen sein, Daten herauszugeben, die Chinas nationale Sicherheit gefährden. Nun stehen beide Seiten offensichtlich kurz vor einem Kompromiss in diesen Fragen.

Ein weiteres heikles Thema, wenn es um die Listings chinesischer Firmen in den USA geht, sind die Variable Interest Entities, auch genannt VIE (China.Table berichtete). Dabei gründet eine in China ansässige Firma eine Offshore-Briefkastenfirma, zum Beispiel auf den Kaimaninseln, um Aktien an einer ausländischen Börse auszugeben. VIEs sind also Mantelgesellschaften “mit beschränkter Haftung”: Aktienbesitzer und Investoren können zwar die Rendite mit abschöpfen. Sie sind jedoch nicht wirklich an dem Unternehmen beteiligt und haben deshalb auch keine Stimmrechte.

Die VIE-Struktur hat sich schon in den Nullerjahren etabliert. Fast alle chinesischen Aktien liegen heute ausschließlich in VIE-Form vor. Genutzt wird sie auch von chinesischen Tech-Giganten wie Tencent, Alibaba und Baidu, die sich auf diese Weise viel Geld an ausländischen Kapitalmärkten beschaffen konnten. Es ist eine Lösung, die Peking gefällt, weil sie den Einfluss internationaler Investoren auf chinesische Unternehmen limitiert.

Manche sehen so eine VIE-Notierung eine Mogelpackung, weil sie für etwas bezahlen, was sie dann nicht bekommen. Viele internationale Investoren steigen deshalb gar nicht erst ein. Andere gehen das Risiko ein, weil sie eher an Gewinnmitnahmen als an langfristigen Investitionen interessiert sind. Eines an den VIEs macht auch Peking Sorgen: Das Geld, das die Unternehmen über die VIEs aufnehmen, bleibt im Ausland und ist für den chinesischen Staat schwer kontrollierbar.

Die Gegner der VIEs in Peking argumentieren, dass hier chinesische Unternehmenswerte, die womöglich mit staatlicher Unterstützung aufgebaut wurden, im Ausland von den Unternehmern versilbert werden, ohne dass China etwas davon hat. Die Befürworter sagen: Mit dem Geld können chinesische Firmen international Marktanteile ausbauen oder Forschung und Entwicklung betreiben, was wiederum der chinesischen Muttergesellschaft zugute kommt.

In letzter Zeit gab es in China eine Flut neuer Vorschriften für Auslandsnotierungen, die Investoren verunsichert haben. Gleichzeitig blieb die Börsenaufsicht CSRC vage, was die VIEs betrifft. Denn zuständig für die Regulierung und den Zugang zu ausländischen Investitionen ist die zentrale Planungsbehörde, die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission NDRC. Diese gehört mit Ministeriumsrang zum Staatsrat. Ob Firmen Zugang zu ausländischen Investitionen bekommen, hängt von einer “Special Administrative Measures for Foreign Investment Access” betitelten Negativliste ab, die von der NDRC und dem Handelsministerium MOFCOM herausgegeben und jährlich aktualisiert wird.

Wer auf dieser Liste steht, muss sich erst eingehenden Prüfungen durch die Behörden unterziehen lassen. Diese prüfen nach, ob eine VIE-strukturierte Börsennotierung im Ausland die Datensicherheit des Landes bedroht. Die jüngste Version der Negativliste wurde Ende Dezember vorgestellt. Im chinesischen Wirtschaftsmagazin Caixin fasst der Wirtschaftsexperte Li Shoushuang das Problem wie folgt zusammen: “Das heikle Thema der VIEs wird schlussendlich den zuständigen Behörden der jeweiligen Branche überlassen.”

Wie freigiebig diese von Fall zu Fall grünes Licht geben, liegt auch am politischen Klima. Nun hat sich die Machtbalance in Peking zugunsten einer zunehmenden Internationalisierung gedreht. Die Befürworter einer Entkopplung haben einen Rückschlag erlitten.

Die Tech-Giganten haben die Automobilindustrie für sich entdeckt. Weil die Branche immer digitaler wird, spielen die Kernkompetenzen traditioneller Hersteller eine immer geringere Rolle. Diese müssen sich also neu erfinden, um Schritt zu halten. Ausgangspunkt für diese erneute Umwälzung des globalen Mobilitätsmarktes ist China. Trotz Lieferkettenproblemen, Halbleitermangel und dem Krieg in der Ukraine läuft dort das Geschäft auf Hochtouren (China.Table berichtete).

Jüngstes Beispiel ist der L7 von IM Motors. Die Premium-Limousine wird ab dem 29. März zu kaufen sein. Hinter der Marke stecken drei Giganten der chinesischen Volkswirtschaft. Dem Autokonzern SAIC gehören 54 Prozent, dem Immobilienentwickler Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development 18 Prozent und dem IT-Riesen Alibaba weitere 18 Prozent. Nach Huawei, Xiaomi und Baidu ist Alibaba damit der nächste Techkonzern, der Glück und Profite in der Automobilindustrie sucht.

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer fasst diesen Trend gegenüber China.Table so zusammen: “Das Auto von morgen wird mit sehr viel Technologie für das autonome Fahren ausgestattet sein. Die Wertschöpfung spielt sich deswegen in der Zukunft in großen Teilen in der Software ab. Da ergibt es Sinn, dass Hightech-Konzerne sich bei Firmen engagieren, die im Autogeschäft tätig sind.” Und das Geschäft mit Elektroautos scheint groß genug zu sein. Zwar haben sich mit Tesla, Xpeng und Nio längst große und bekannte Hersteller riesige Stücke vom Elektroauto-Markt in der Volksrepublik gesichert. Doch die China Passenger Car Association erwartet im Jahr 2022 ein Wachstum von 84 Prozent auf 5,5 Millionen E-Autos. Der Kuchen, von dem alle ein Stück möchten, wächst also noch erheblich.

Auch Timo Möller, Leiter des McKinsey Center for Future Mobility, weist im Gespräch mit Table.Media auf die Chancen dieser Entwicklung hin: “Die Dynamik im Automobilmarkt ist gerade grundsätzlich sehr groß. Der Wandel hin zu einer größeren Bedeutung von Software, neuen Elektronik-Architekturen und natürlich dem elektrifizierten Antriebsstrang erfordern ein Umdenken.” Die Art und Weise, wie man Autos baut, verändere sich radikal. Kunden wünschten andere Funktionen. Zudem organisieren die Autohersteller sich anders und bräuchten viel mehr IT-Fachkräfte.

Traditionelle Hersteller wie Volkswagen, Mercedes oder BMW stellt das vor größere Herausforderungen. Deren Kernkompetenzen sind anders gelagert. Die Investitionen, die es bräuchte, um im Softwarebereich auf Augenhöhe mit den chinesischen Techgiganten zu agieren, wären enorm. Die Marken arbeiteten zwar mit Hochdruck an der Weiterentwicklung ihrer Software- und Elektronik-Architektur, berichtet Möller. “Doch eins ist klar: Es wird für die klassischen Hersteller schwierig sein, in allen Elementen entlang der Wertschöpfung gleichermaßen zu punkten.”

Die Lösung liegt in branchenübergreifenden Kooperationen. Alibaba arbeitet beispielsweise seit dem Jahr 2016 mit SAIC zusammen. Einige Fahrzeuge des Autoherstellers laufen mit dem Betriebssystem YunOS inklusive digitalem, intelligenten Kartenmaterial, Kameras und Software für Sprachsteuerung und Connected Cars. IM Motors bekommt in erster Linie Geld und dürfte zukünftig ein Abnehmer der Techniken sein.

Baidu hat gemeinsam mit Geely das Joint Venture Jidu Automotive gegründet und bringt sein Knowhow in Sachen Künstlicher Intelligenz ein. Ziel ist es, ein Fahrzeug auf den Markt zu bringen, das autonomes Fahren auf Level 4 beherrscht – also vollautomatisiertes Fahren.

Dudenhöffer sieht zwar die Probleme durch den Wandel des Marktes und auch die neue Konkurrenz. Doch er glaubt, dass die Autohersteller diesen Wandel eher als Chance denn als Gefahr begreifen sollten. “Autobauer können es sich überlegen, wie sie diese neue Welt betreten wollen.” Einige behaupteten, sie können sich die Kompetenzen eigenständig zulegen. “Andere kaufen sie sich lieber zu, weil die Investitions- und Lernkosten relativ hoch sind.” Ob eher die eigene Entwicklung oder die Partnerschaft mit chinesischen Firmen mehr Erfolg verspreche, könne allerdings nur die Zukunft zeigen.

Letztlich seien Autos eben doch mehr als Software auf Rädern, meint der Autoexperte. “Die Fahreigenschaften, die Sicherheit, die Mechanik im Fahrzeug und das Wissen darum, diese Dinge in Bauteile umzusetzen, die das gewünschte Fahrverhalten generieren, das ist nicht so einfach. Das ist keine einfache Programmieraufgabe. Da haben traditionellen Hersteller einen enormen Vorsprung.”

Noch spielt sich diese Entwicklung hin zu Elektrifizierung und immer mehr IT im Auto vor allem in China ab. Zum einen, weil die Kunden hier der Digitalisierung in allen Bereichen weitaus aufgeschlossener gegenüberstehen als in Europa. Zum anderen, weil der Staat mit massiven Zuschüssen den Elektroautoabsatz angekurbelt hat. Doch dieses Programm läuft aus. Die Volksrepublik wird im Jahr 2022 die Zuschüsse beim Kauf von Elektrofahrzeugen um rund ein Drittel kürzen (China.Table berichtete). Und das in einem sehr komplizierten Marktumfeld.

Entsprechend glaubt Möller, dass China zwar der größte Elektroauto-Markt bleiben wird, Europa jedoch mit größeren Wachstumsraten die Hersteller lockt. “Viele chinesischen Hersteller haben bereits ihren Blick auf Europa gerichtet, weil hier die Nachfrage nach Elektroautos stark anzieht. Sie werden in den kommenden Jahren für zusätzliche Auswahl und Konkurrenz in vielen Fahrzeugsegmenten sorgen.”

China hat zum ersten Mal seit über einem Jahr zwei Corona-Todesfälle gemeldet. Beide Covid-19-Patienten starben in der nordöstlichen Provinz Jilin, wie die Nationale Gesundheitskommission am Samstag mitteilte. Den letzten Coronavirus-Toten hatte die Volksrepublik am 26. Januar 2021 zu beklagen.

Jilin ist die am stärksten von der aktuellen Welle betroffene Provinz. Die seit dem 11. März abgeriegelte Provinzhauptstadt Changchun verschärfte für drei Tage den Lockdown für die neun Millionen Einwohner. Bislang durften sie alle zwei Tage zum Einkaufen ihre Wohnung verlassen. Nun solle vorerst nur noch medizinisches und anderes zur Pandemie-Bekämpfung notwendiges Personal nach draußen gehen dürfen, berichtet AFP. Auch in der zweitgrößten Stadt der Provinz, die ebenfalls Jilin heißt, dürfen etwa 4,5 Millionen Menschen ab Montagabend ihre Häuser für drei Tage nicht verlassen, wie die örtlichen Behörden am Sonntag mitteilten.

Die Zahl der Neuinfektionen in China ist etwas schwankend, liegt aber weiter im vierstelligen Bereich. Zwei Drittel der Neuinfektionen vom Sonntag entfielen auf die Provinz Jilin. Dort haben die Behörden inzwischen acht Behelfskrankenhäuser und zwei Quarantäne-Zentren errichtet. Denn normalerweise gibt es in der Provinz nur rund 23.000 Krankenhausbetten für rund 24 Millionen Einwohner.

Das zeigt den enormen Aufwand, den viele Regionen für die strikte Corona-Bekämpfung betreiben müssen. Das zehrt offenbar zunehmend an den Finanzen der Kommunen. Beim ersten Ausbruch Anfang 2020 hatte die Zentralregierung Mittel bereitgestellt, um die lokalen Regierungen bei der Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen. Doch seit 2021 müssen die lokalen Behörden diese Kosten selbst tragen.

Manche Städte wie etwa Shanghai versuchen daher, durch eng begrenzte Lockdowns eine Abriegelung der gesamten Stadt zu vermeiden. Shanghai schickt immer wieder einzelne Wohnblöcke oder Straßen für 48 Stunden in den Lockdown und testet während dieser Zeit alle Bewohner. Shenzhen wiederum kündigte bereits am Freitag eine allmähliche Lockerung des einwöchigen Lockdowns an. So können seitdem Fabriken unter bestimmten Auflagen wieder hochgefahren werden.

Ein Grund für die anhaltende Nervosität der Regierung dürfte die niedrige Impfquote unter älteren Menschen in China sein. Nur etwa 51 Prozent der über 80-Jährigen hätten zwei Impfungen erhalten, teilten Gesundheitsbeamte am Freitag in Peking mit. Jeder fünfte sei geboostert. Es ist laut Bloomberg das erste Mal, dass China die Impfquote nach Altersgruppen aufgeschlüsselt hat. Insgesamt sind demnach 87,9 Prozent der 1,4 Milliarden Menschen in China zweifach geimpft. Das ist ein vergleichsweise hoher Prozentsatz. Doch niemand weiß genau, wie gut die chinesischen Vakzine gegen die Omikron-Variante schützen.

In Hongkong gibt es aufgrund der dort ebenfalls niedrigen Impfrate älterer Bürger viele Todesopfer. Dort meldete die Behörde am Sonntag 16.597 Neuinfektionen und 243 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Trotzdem sagte Regierungschefin Carrie Lam am Sonntag, es gebe erste Anzeichen, dass der Höhepunkt der aktuellen Welle überschritten sei. “Wir hoffen, dass wir der Gesellschaft und den Unternehmen am Montag ein Szenario mitteilen können, in dem Beschränkungsmaßnahmen gelockert werden können und wie dies schrittweise umgesetzt werden kann.” ck

Die Stadtregierung von Wuhan investiert in die Ansiedlung der Raumfahrtindustrie. Unternehmen, die dort Satelliten, Raketen oder Raumfahrzeuge herstellen, sollen einen finanziellen Anreiz von jeweils bis zu 50 Millionen Yuan (7,2 Millionen Euro) bekommen. Darüber hinaus sollen noch weitere Anreize folgen, wenn die betreffenden Firmen für ihre Produktion Geräte, Software oder Dienstleistungen aus der Region verwenden.

Bis zu zwei Millionen Euro (15 Millionen Yuan) etwa erhält demnach ein Unternehmen, wenn es mehr als zehn Prozent lokale Produkte für die Produktion von Satelliten mit hoher und niedriger Umlaufbahn, sowie Raumfahrzeugen verwendet. Liegt die Nutzung lokaler Produkte über 30 Prozent, sind bis zu 50 Millionen Yuan ausgeschrieben. Bis 2025 will Wuhan dadurch eine Raumfahrtindustrie mit einem Volumen von 100 Milliarden Yuan (etwa 14 Milliarden Euro) in seiner Region angesiedelt haben. Ziel ist es, zu einer Art “Tal der Satelliten” zu werden.

China will im Bereich Weltraumtechnologie weltweit führend werden. Die Satelliten, die es dafür baut, dienen einerseits dazu, den Wohlstand der Bevölkerung im eigenen Land zu fördern – und andererseits den Einfluss der Volksrepublik international auszuweiten. Peking erhofft sich zu den Raumfahrtnationen Russland und USA aufzuschließen (China.Table berichtete).

Im vergangenen Jahr bot auch die Technologiestadt Shenzhen bis zu 300 Millionen Yuan (45 Millionen Euro) an Anreizen für jedes Projekt im Zusammenhang mit der Entwicklung von Satelliten und verwandten Industrieanwendungen. niw/rtr

China hat ein milliardenschweres Infrastrukturprogramm in Xinjiang gestartet. Die Region habe kürzlich fast 4.500 Bauprojekte gestartet, berichtete am Freitag die offizielle Zeitung Xinjiang Daily. Sie seien Teil des mehrjährigen Programms mit einem Volumen von 1.75 Billionen Yuan (249 Milliarden Euro) für die Region. 27 der angestoßenen Projekte seien Großprojekte mit mehr als fünf Milliarden Yuan Investitionsumfang, so das Blatt, ohne Details zu nennen.

Nach Angaben der South China Morning Post gehören die Projekte zu dem gigantischen Stimulusprogramm, mit dem Peking im ganzen Land die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie einleiten will. Der Start dieser Großprojekte scheine ein Zeichen dafür zu sein, dass Peking zuversichtlich ist, die Gesellschaft im Griff zu haben, zitierte die Zeitung einen ungenannten Beobachter. Daher könne sich die Xinjiang-Politik wieder der wirtschaftlichen Entwicklung zuwenden. Diese Verschiebung zeige sich mit dem Wechsel des KP-Chefs für Xinjiang. Ma Xingrui, vormals Gouverneur der Boomprovinz Guangdong und ein prominenter Technokrat, hatte Ende Dezember 2021 die Nachfolge von Chen Quanguo übernommen (China.Table berichtete).

Chen war der Chefarchitekt eines Programms zur sozialen Kontrolle der Uiguren und anderer muslimischer Minderheiten in Xinjiang. Laut glaubwürdigen Berichten sollen mindestens eine Million Uigur:innen in Umerziehungslagern interniert gewesen sein – oder sich noch immer dort befinden. Hinzu kommen Vorwürfe von Zwangsarbeit und Zwangssterilisationen.

Peking hat bisher keinen Nachfolge-Posten für Chen Quanguo bekannt gegeben. Er erscheint laut South China Morning Post jedoch weiterhin bei Treffen des Politbüros. Wie weit eine mögliche Entspannungspolitik unter Ma Xingrui gehen kann, ist noch unklar. Die Zeitung zitierte Bewohner der Region, dass einige Straßensperren abgebaut wurden und manche kulturellen Veranstaltungen wieder stattfinden dürften. ck

Zhou Guanyu ist im ersten Formel-1-Rennen seiner Karriere gleich auf Rang zehn und damit in die Punktewertung gefahren. Beim Saisonauftakt am Sonntag beim Großen Preis von Bahrain landete der Neuling im Alfa Romeo damit einen Platz vor Mick Schumacher. Zhou ist der erste Chinese überhaupt in der Formel-1.

Der Platz in den Top Ten ist ein Riesenerfolg für Zhou. Nur die ersten Zehn bekommen bei Formel-1-Rennen Punkte. Schon nachdem er im Qualifying vom Samstag die zweite Phase erreicht hatte und am Ende 15. wurde, betonte der 22-Jährige: “Das habe ich in meinem ersten Rennen nicht erwartet.”

Der ehemalige Kartfahrer war im Alter von zwölf Jahren nach London umgezogen, um dort für seinen Traum von der Formel-1 zu trainieren. ck

Noch vor 15 Jahren hätten viele Taiwaner es für wahrscheinlicher gehalten, dass der nächste Krieg dieser Rangordnung in Taiwan oder an der Grenze zu Nordkorea ausbricht und nicht in der Ukraine. Ich glaube jedoch an Murphy’s Law: Was schief gehen kann, wird eines Tages schief gehen. Das galt für Hongkong und es gilt auch für eine Invasion aus China. Die Frage ist nur, wann es soweit sein wird.

Was auf der Krim passiert ist, könnte sich auf ähnliche Art auch in Jinmen abspielen, einer Inselgruppe, die zum Großteil zu Taiwan gehört, geographisch aber näher am Festland liegt. Viele Menschen dort fühlen sich der Volksrepublik näher. Wie die pro-russischen Bewohner auf der Krim könnten sie China als Vorwand dienen, eine Invasion zu rechtfertigen.

Als Diktator ist Putin für Xi Jinping das perfekte Vorbild. Putin hat die Sanktionen von Anfang an mit einkalkuliert. Sie fallen zwar härter aus als jene gegen chinesische Kader in Hongkong, aber viele Taiwaner denken, ebenso wie die Menschen in der Ukraine, dass Sanktionen nicht zur Abschreckung ausreichen. Wir beobachten, dass die westlichen Länder keine direkte militärische Hilfe in Form von Truppen für die Ukraine leisten, sondern allenfalls Kriegsmaterial liefern. Der Konsens im Westen lautet: Das ist alles, was man tun kann.

Jetzt wo viele Taiwaner sehen, dass weder die USA noch Großbritannien der Ukraine militärisch beistehen, versucht die Regierung, die Menschen zu beruhigen. Man dürfe die Situation in Taiwan und jene in der Ukraine nicht zu sehr vermischen. Taiwan sei geopolitisch wichtiger als die Ukraine. Wenn Taiwan fällt, fehlt den USA ein wichtiger Stützpunkt im pazifischen Raum. So kommunizieren das auch die meisten Medien und Meinungsführer. Zudem sieht es so aus, als könne Russland diesen Krieg nicht so einfach gewinnen wie gedacht. Und das, obwohl die russischen Kämpfer nicht einmal eine Meerenge oder ein anderes natürliches Hindernis zu überwinden haben. Deshalb sind viele Taiwaner der Meinung, dass es China viel schwerer fallen wird, Taiwan einzunehmen.

China könnte zwar mit gezielten Raketenangriffen die Infrastruktur lahmlegen und die größtmögliche Zerstörung anrichten. Die Insel zu kontrollieren, wird dagegen eine erhebliche Herausforderung, da die Menschen Widerstand leisten würden. Aber wie die Ukraine ist Taiwan kein Mitglied irgendeines internationalen Sicherheitsbündnisses. Im Gegensatz zur Ukraine ist Taiwan noch nicht einmal Mitglied der Vereinten Nationen. Wir haben zwar ein verpflichtendes militärisches Training, aber das ist nicht sehr strukturiert, und nur die Gesündesten werden eingezogen. Ich denke aber, dass die meisten Taiwaner sich wie in der Ukraine auf die ein oder andere Weise zur Landesverteidigung bereitstellen würden. Es ist möglich, dass die Menschen dann Dinge tun, die sie sich jetzt noch nicht vorstellen können. Wie in Hongkong: Wenn du den Menschen da vor zehn Jahren gesagt hättest, dass sie mal einen Molotow-Cocktail in Richtung Polizei werfen würden, hätten sie das sicher nicht geglaubt.

Ich hege keine großen Erwartungen an Deutschland, wenn es um Taiwan geht. Wir dachten, nach dem Regierungswechsel würde es eine stärkere Unterstützung für uns geben. Aber obwohl Deutschland nun sogar eine grüne Außenministerin hat, ist nichts passiert. Sie erklärte nach einem Gespräch mit Chinas Außenminister Wang Yi sogar, dass man die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen noch vertiefen wolle. Natürlich sind wir darüber enttäuscht. Aber das ist der Trend überall auf der Welt: Man redet viel, bedauert die Situation, aber handelt nicht. So konnten Diktaturen in den vergangenen 20 Jahren weltweit immer stärker werden. Aufgezeichnet von Fabian Peltsch

Jessie Lian Jia ist neue Chief Executive Officer und Executive Director of the Board von Pulnovo Medical. Das Unternehmen stellt Geräte zur Behandlung von Herz-Lungen-Erkrankungen her und wurde 2013 in Wuxi gegründet. Lian hat einen Bachelor of Science (Biologie) von der Universität Peking und einen EMBA-Abschluss der China Europe International Business School.

Corona und Krieg, Konkurrenz und Großstadtkoller – die Welt scheint momentan wenig heimelig. Auch in China tröpfeln Ungemach der Moderne und Mediengewitter konstant durch alle Bewusstseinsritzen. Vor allem junge Großstädter sehnen sich da nach einem Zufluchtsort für die gebeutelte Seele, oder zumindest einer Seelenmassage, als Minimalkompromiss. Heilung verspricht hier ein neues Genre, das das Programm schon im Namen trägt. 治愈 zhìyù “Heilung” oder auch 治愈系 zhìyùxì “Heilungsschule” oder “Heilungssystem” heißt der Trend, der in China mittlerweile in vielen Bereichen von Alltag und Lifestyle zarte Knospen treibt.

Die Erde bereitet hat ihm der kompostierte Erschöpfungsfrust, der seinen sprachlichen Ausdruck in Schlagwörtern wie 内卷 nèijuǎn (überzogene, um sich selbst kreisende Konkurrenz) und 996-Maloche (九九六 jiǔ jiǔ liù – schuften von 9 bis 9 an 6 Tagen die Woche) findet, aber auch in der daraus folgenden “Flachliegen”-Bewegung (躺平 tǎngpíng – Resignation und Wettbewerbsverweigerung durch komplettes Ausklinken) und der sogenannten Sang-Kultur (丧文化 sàng wénhuà – eine Melancholie-Kultur, die unter anderem einen langsameren Lebensstil propagiert). Der Heilsamkeitstrend schubst das Gemütspendel nun quasi in die andere Richtung.

Zhìyù fasst ein ganzes Sammelsurium von Genres, Produkten und Phänomenen zusammen, die in jüngster Zeit in China sprießen. Allen gemeinsam ist die Idee der Entschleunigung, Schlichtheit und Rückkehr zur Natur. Im Westen kennt man diese Tendenz unter Trendbegriffen wie Achtsamkeit, Simplify your Life, Do-it-yourself oder Work-Life-Balance. Doch zhìyù ist in China noch mehr. Das Etikett der “Heilsamkeit” ist zu einem eigenen Genre-Label zum Beispiel für heilsame Spielfilme und Streamingserien, Musik, Comics und Animationsfilme geworden.

Tatsächlich ist der Begriff ein Lehnwort aus dem Japanischen. Hier gab es Mitte der neunziger Jahre nämlich schon einmal eine “Heilsamkeitswelle”, und zwar unter den Schlagwörtern “iyashi” 癒し und “iyashikei” 癒し系, die die Chinesen nun einfach übersetzt haben. In Japan tauchte “iyashi” erstmals im Jahr 1995 als eigenständiges Subgenre auf, nämlich als Folge des großen Hanshin-Erdbebens und des Sarin-Anschlags auf die Tokioter U-Bahn. Diese Ereignisse drückten das ohnehin von der wirtschaftlichen Rezession gedämpfte Stimmungsbarometer im Land endgültig an einen Tiefpunkt. Die Medizin, die sich viele Japaner daraufhin selbst verschrieben, waren Filme, Literatur und Mangas, in denen die Figuren ein friedliches, meist naturnahes Leben in beruhigender Umgebung führten. Die heilende Wirkung sollte auf das Publikum überspringen. Als die Stimmung im Land langsam wieder aufklarte, blieb das Genre. Bis heute erfreut sich “iyashi” in Japan ungebrochener Beliebtheit.

In China treibt der Trend seine ganz eigenen Blüten. Zum Beispiel auf Social Media, wo DIY-Videos, Naturfilme und minimalistische Clips von schlichten Alltagstätigkeiten wie Kochen, Backen oder Heimwerken zu Klickmagneten werden. Früher noch als Greisenhobbys verschriene zenmäßige Zeitvertreibe chinesischer Senioren wie Gärtnern (养花 yǎng huā), Fischzucht (养鱼 yǎng yú), Teekultur (茶文化 chá wénhuà) oder Flanieren im Park (逛公园 guàng gōngyuán) liegen bei jungen Großstädtern nun wieder voll im Trend und gelten als neue Heilsbringer für ehemals Dopamin-gedopte Dauerdattler. Ja, manche kraxeln sogar noch weiter auf der Zeitleiste zurück und streifen sich für Parkbummel oder Pagodenbesichtigungen traditionelle Han-Gewänder über, genannt 汉服 hànfú. Der sowohl nostalgische als auch fotogene Zwirn feiert auf Taobao reißenden Absatz.

Zum unverzichtbaren Heilsvokabular zählen außerdem Begriffe wie 复古 fùgǔ (“Retro” oder “zurück zu den Wurzeln” – wörtlich: Wiederbelebung des Alten), 乡愁 xiāngchóu (Heimweh oder Landlust) und das Tanken von 正能量 zhèngnéngliàng (positive Energie). Alles, was der suchenden Seele beim Baumeln hilft, gilt jungen Chinesen als “echt heilend” (很治愈 zhìyù). Und war die Gemütskur am Ende erfolgreich, “wurde” man geheilt (被治愈 bèi zhìyù). Vielleicht haben ja auch schon Worte manchmal eine gewisse heilsame Wirkung.

Verena Menzel leitet in Peking die Sprachschule New Chinese.