es ist der Traum von einem Schülerstreich: Ein junger Mann, kurz vor dem Abitur stehend, trickst seine Lehrer aus. Und hält fortan den Unterricht mit seiner Kollegstufe selbst. Als Doktor Pfeiffer steht er eine Zeitlang vor der Klasse. Wir alle kennen diese Szene aus der Feuerzangenbowle. Wir kennen sie leider zu gut. Die Feuerzangenbowle war nicht nur ein Nazi-Propaganda-Film. Sie hat vor allem das Bild von Unterricht in unseren Köpfen zementiert. Schule = Klassenzimmer, in dem ein Lehrer seine Schüler von vorne belehrt. Frontalbeladung.

Hat das heute wirklich noch Gültigkeit? Leider ja. Eine Civey-Umfrage im Auftrag von Bildung.Table hat die Bürger repräsentativ befragt, was sie von digitalem Distanzunterricht wissen. Das Ergebnis ist ernüchternd: Die Deutschen haben sich vor allem ein Format gemerkt – die Schulstunde per Videokonferenz, also die verschärfte Form von Frontalunterricht. Von Dingen wie Lernmanagementsystemen oder einem Messenger-Austausch zwischen Lehrern und Schülern haben die Bürger wenig mitbekommen.

Das ist nicht die Schuld der Menschen. Es wäre die Aufgabe der Kultusminister (gewesen), das digitale Lernen bekannter zu machen.

Auch die Redaktion von Bildung.Table hat sich zur Aufgabe gemacht, den Fokus auf digitale Lern- und Lehrformen zu richten. Damit Sie, in unserer heutigen Ausgabe, sehen, wie das neue digitale Arbeitsblatt Tutory funktioniert. Damit sie erfahren, dass die Lernapp für Erwachsene Lepaya frisches Geld bekommt. Damit Sie lesen können, was Myrle Dziak-Mahler vor der Kultusminister-Konferenz gesagt hat. Lernen, Schule leiten – das heißt heute auch Unsicherheiten aushalten können.

Bleiben Sie gesund

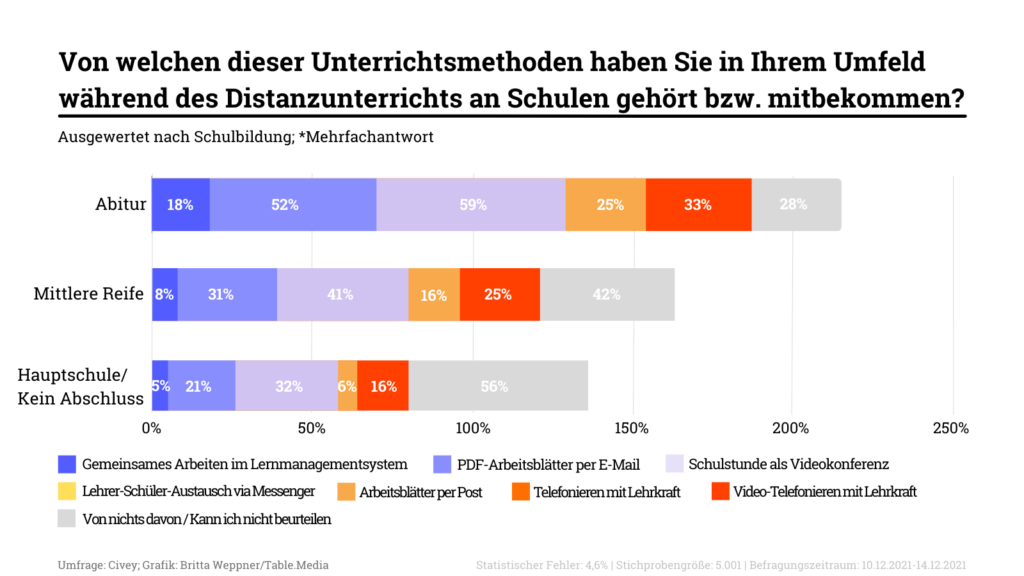

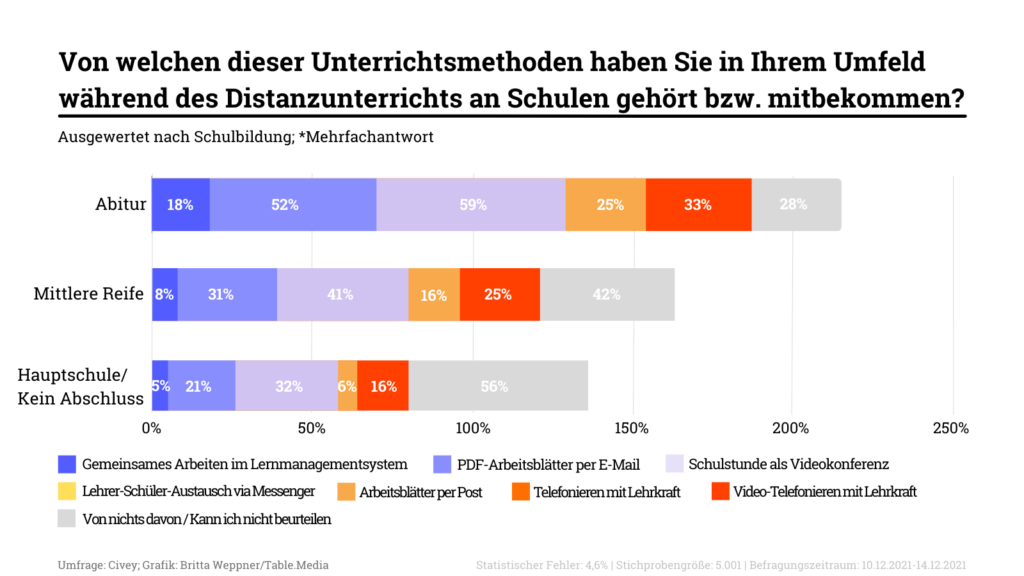

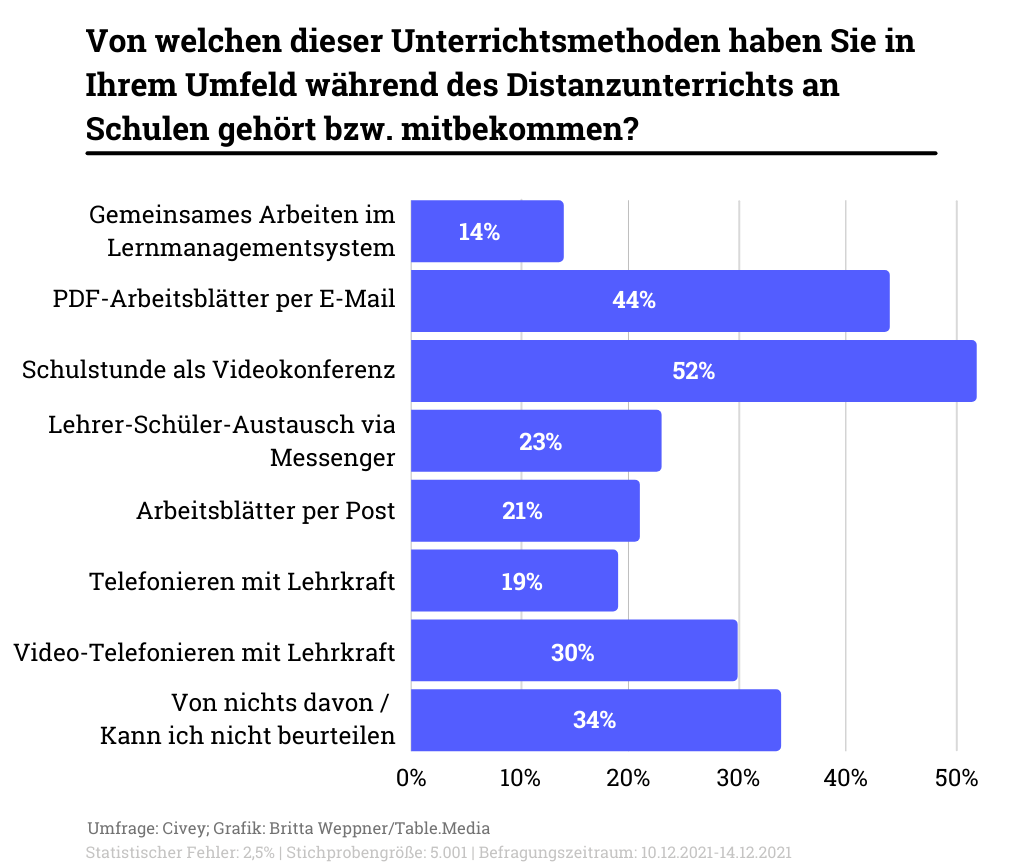

Digitaler Fernunterricht ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln. In einer repräsentativen Umfrage durch die Meinungsforscher von Civey gaben 34 Prozent der Befragten an, Distanzunterricht nicht beurteilen zu können. Unter den Befragten mit oder ohne Hauptschulabschluss sind es gar 56 Prozent. Die Umfrage hat das Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag von Bildung.Table erhoben, die 5002 Bürger:innen repräsentativ um ihre Meinung bat.

Das Ergebnis ist deswegen so beunruhigend, weil Lernen auf Distanz möglicherweise bald wieder nötig ist. Vielerorts müssen Schulen bereits schließen. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, hat in ihrem Bundesland Brandenburg sogar die Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt. Als Bedingung für neuerliche Schulschließungen ist allerdings funktionierender Distanzunterricht nicht nur zwingend nötig – Karlsruhe verordnete der Politik, ihn auch gut vorzubereiten.

Das Verfassungsgericht hatte in einem neuen Urteil die Länder dazu verpflichtet, “naheliegende Vorkehrungen wie insbesondere eine weitere Digitalisierung des Schulbetriebs” zu ergreifen. Schulschließungen seien überhaupt nur dann zulässig, wenn es einen möglichst guten Distanzunterricht als Ersatz gebe. (Siehe Analyse Kultusminister.) Die Civey-Umfrage belegt, dass den Schulministern bisher nicht gelungen ist, ihre Alternativen zum Klassenzimmer à la Feuerzangenbowle auch nur bekannt zu machen.

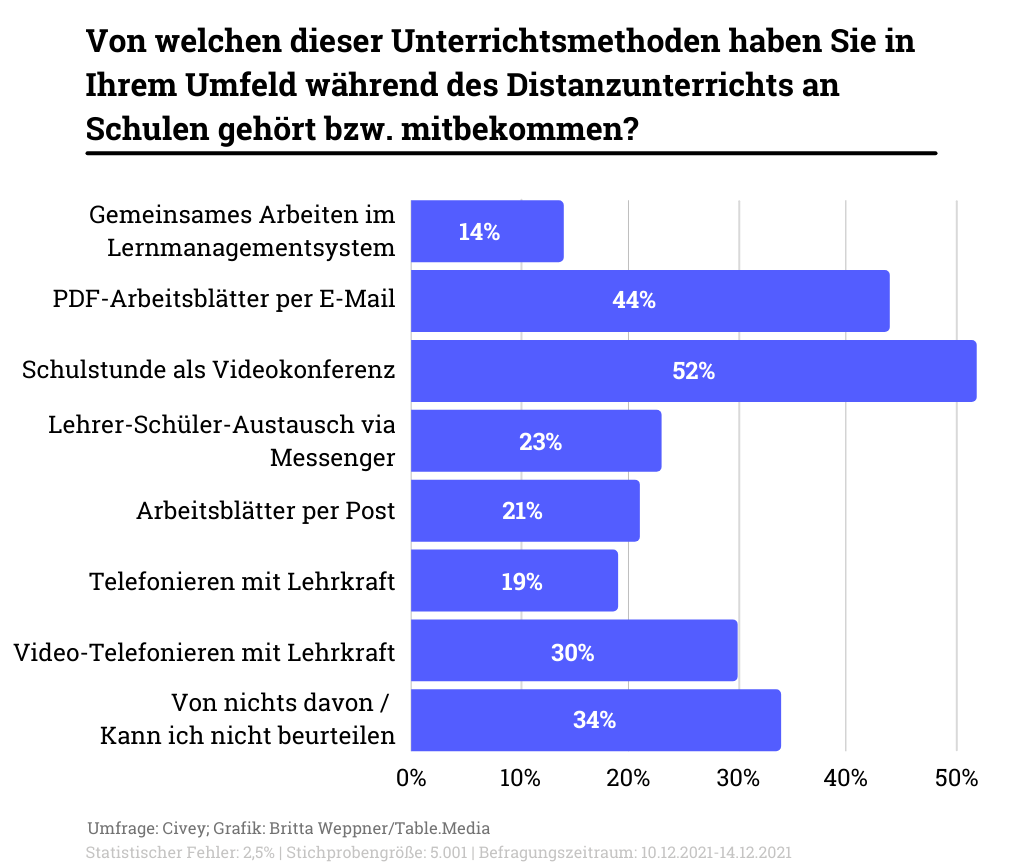

Die bekanntesten Formen von Distanzunterricht sind laut Umfrage die “Schulstunde als Videokonferenz“, die die Hälfte der Bürger kennt. Das Versenden von Arbeitsblättern in PDF-Form per E-Mail ist vier von zehn Bundesdeutschen ein Begriff. Auf Platz drei kommen dann mit 34 Prozent bereits diejenigen, die sich mit dem Thema nicht auskennen. Ein Fünftel der Befragten kennt das Versenden von Arbeitsblättern durch die Lehrer per gelber Post. Immerhin 23 Prozent haben schon mal etwas von Schüler-Lehrer-Austausch per Messenger gehört. Aber nur 14 Prozent wissen von Lernmanagementsystemen (LMS). Das ist das zentrale Instrument für den Distanzunterricht, weil Schüler und Lehrer dabei Nachrichten und Dokumente austauschen können und oft sogar Videokonferenzen innerhalb des LMS möglich sind.

Die Umfrage durch Civey zeigt erneut, wie sehr das Land in Sachen digitaler Bildung in Ost und West geteilt ist. In westlichen Bundesländern und Berlin gibt über die Hälfte der Befragten an, dass sie die “Schulstunde per Videokonferenz” kennen (außer im Saarland). Im Osten der Republik sind diese Werte deutlich niedriger – um zehn Prozentpunkte. In zwei Bundesländern ist das bekannteste Format die Lehrer-E-Mail mit einem PDF-Arbeitsblatt. In Sachsen-Anhalt ist es sogar die Mehrheit der Bürger, die sich mit diesen Formaten gar nicht auskennt. Allerdings gibt es hier eine statistische Fehlermöglichkeit von 4,4 Prozent.

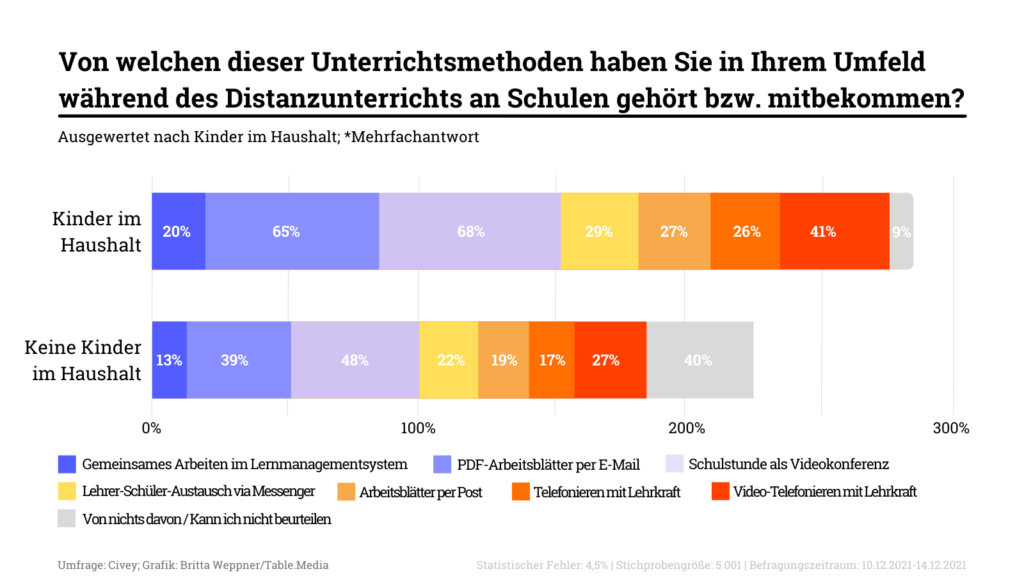

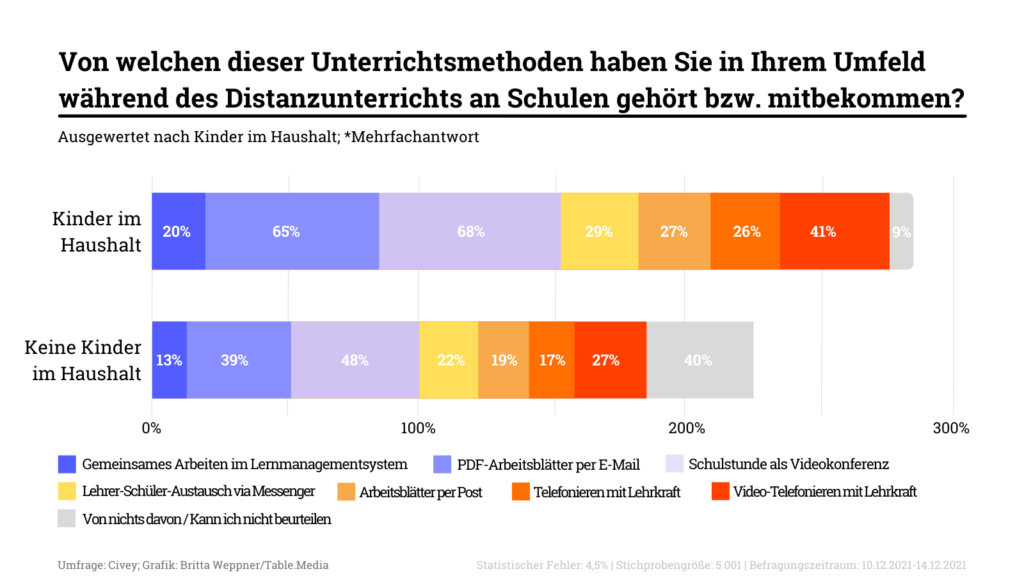

In Familien mit Kindern ist das Bild erwartungsgemäß ein ganz anderes. Hier kennen sieben von zehn Eltern die Videokonferenz als Schulstunde, 65 Prozent haben für ihre Kinder bereits Aufgaben per E-Mail bekommen. Vier von zehn Befragten mit Kindern haben schon das Telefonat per Video Call erlebt. Gleichauf mit über einem Viertel der positiven Antworten liegen der Austausch per Messenger (28 Prozent), das Arbeitsblatt per gelber Post (27 Prozent) und das normale Telefonat mit dem Lehrer (26 Prozent).

Die Kultusminister haben in ihrer letzten Sitzung im Jahr 2021 weder Schutzmaßnahmen vor Corona noch Distanzunterricht beschlossen. Trotz großer Kritik halten sie an ihrem Konzept fest. “Unser Plan ist, die Schulen offenzuhalten”, sagte die scheidende Präsidentin der Kultusminister Konferenz, Britta Ernst (SPD). “Und der Plan ist, daran festzuhalten.”

Die KMK, die aus Sicherheitsgründen online tagte, hat sich auch mit dem Karlsruher Urteil befasst, das ein Recht auf schulische Bildung formuliert. Allerdings vermeiden die Schulminister zu erwähnen, dass in diesem Urteil auch ein hochrangiges subjektives Recht auf digitalen Distanzunterricht enthalten ist. Karlsruhe verlangt von ihnen erhöhte Anstrengungen für digitale Bildung – gerade im Moment heraufziehender Schulschließungen.

Dabei gibt es Entwicklungen, nach denen die Kultusminister sich sowohl mit Omikron als auch mit der Vorbereitung von Distanzunterricht ganz praktisch hätten befassen sollen. Die vierte Coronavirus-Welle führt vor allem in Schulen zu extrem hohen Inzidenzen. Die Werte für die Altersgruppen von fünf bis 14 Jahren lagen laut RKI zuletzt bei rund 1.100. Es häufen sich Berichte von Lehrern, die nur noch eine Handvoll Schüler in Präsenz unterrichten – weil massenhaft angesteckte Kinder in Quarantäne müssen. Die Kultusminister aber wollen das Wort Schulschließung unbedingt vermeiden.

Die sich möglicherweise bald aufbauende Omikron-Welle soll Berichten zufolge sehr ansteckend für Kinder und Jugendliche sein – und auch besonders gefährlich. Obwohl die Schulen offen bleiben sollen, gibt es in den Bundesländern bereits hunderte Schulschließungen. In Sachsen-Anhalt ist jede vierte Schule zu, in Sachsen sind es 400 insgesamt. Zum Teil schicken die Kultusminister ihre Schüler bereits ab diesen Freitag in die vorgezogene Weihnachtspause. Dazu gehört auch die Präsidentin der Kultusminister Konferenz.

Ein Abwägen unter den Ministern ist kaum zu verspüren, eher werden Durchhalteparolen ausgegeben. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe etwa, der die SPD Länder koordiniert, lobte Präsidentin Ernst. Das Besondere an ihrer Präsidentschaft sei, “dass sich unter Frau Ernst die Kultusministerkonferenz immer einig war, die Schulen, solange es überhaupt geht, offenzuhalten. Da waren wir in unserer Position sehr sehr konsequent.”

Rabe gestand unfreiwillig ein, dass es den Kultusministern nicht um die Höhe der Inzidenzen gehe. Man müsse sehr genau abwägen, weil “in den einzelnen Bundesländern die politische mediale Lage zu den Schulen sehr sehr unterschiedlich ist.” Auf Deutsch: nicht das Virus ist das Problem, sondern die Öffentlichkeit. Einzig der Koordinator der CDU-regierten Länder, Hessens Alexander Lorz, ließ sich einen Spalt für einen Sinneswandel offen. “Niemand weiß genau, was kommen wird”, so Lorz. Zu den Schulschließungen sagte er: “Das würden wir natürlich auch tun – wenn wir dazu gezwungen wären.”

Für diesen Fall – bevorstehende Schulschließungen – hat das Verfassungsgericht den Kultusministern klare und generelle Vorgaben gemacht. Die Politik müsse naheliegende Vorkehrungen treffen, “um künftige Beschränkungen des Präsenzunterrichts grundrechtsschonender ausgestalten zu können.” Mit anderen Worten: Die Schulminister müssen den Ersatz für den Präsenzbetrieb in Form von digitalem Distanzunterricht gründlich vorbereiten. “Dies trifft Bund und Länder, soweit sie kompetenziell zuständig sind, gleichermaßen”, heißt es dazu in dem Karlsruher Urteil.

Die Kultusminister interpretieren das Urteil indes ganz anders – sie fühlen sich gestützt durch die höchsten deutschen Richter. “Ich sag es noch einmal, das Bundesverfassungsgericht hat die Entscheidung, die wir getroffen haben, bestätigt“, sagte Britta Ernst auf Nachfrage – ohne nähere Erklärungen folgen zu lassen. Ihr Hamburger Kollege Ties Rabe drehte das Urteil sogar um. Dort stehe, meinte Rabe, dass sich digitale Ersatzangebote “immer nach den Möglichkeiten, die vorhanden sind”, zu richten hätten.

Tatsächlich ist die Logik des Gerichts genau umgekehrt. Im prägenden Teil des Urteils in Randnummer 173 heißt es zum digitalen Distanzunterricht: Sollte an einem “Schulstandort diese Unterrichtsform nicht oder nicht in nennenswertem Umfang vorgesehen” sein, greife der subjektive “Anspruch der einzelnen Schülerinnen und Schüler auf Durchführung von Distanzunterricht.” Sprich: wo keine digitalen Angebote zu finden sind, müssen die Kultusminister sie schaffen. Ansonsten können die Schüler diese ab sofort einklagen.

Die abweisende Haltung der Kultusminister zur Frage des digitalen Distanzunterrichts ist im Grunde nicht zu verstehen. Am Freitag veröffentlichten sie gleichzeitig ihr großes Konzept-Papier zum “Lehren und Lernen in einer digitalen Welt” in einer aktualisierten Form. In diesem Papier steht bis ins kleinste Detail alles das, worüber die Minister in ihrer praktischen Politiklage nicht sprechen wollten. In dem Text ist etwa erstmals von einer “Kultur der Digitalität” und von sogenannten “zeitgemäßen Prüfungsformaten” die Rede. Kultur der Digitalität beschreibt ein Konzept, das eine einfache Addition digitaler Lernmittel zur bestehenden Schule als ungenügend betrachtet. Vielmehr stehe das Schulsystem vor einer Transformation, um die völlig veränderten Kommunikationsformen der digitalen Welt aufnehmen zu können. (Siehe Myrle Dziak-Mahlers Blogpost in dieser Ausgabe.)

Der Sprecher der Arbeitsgruppe Medienpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften, Klaus Rummler, lobte die neuen zeitgemäßen Prüfungsformate. Sie können auf lange Sicht Klausuren, Exen und Auslese-Prüfungen ersetzen. “Das Gute an dem Papier ist, dass es im Vergleich zu seinem Vorgänger von 2016 plötzlich Prüfungskultur und Schulleitungen mitdenkt”, sagte der Züricher Medienforscher zu Bildung.Table. “Das ist ein großer Fortschritt. Zudem sind Lernen und Kompetenzen als Begriffe viel präziser ausdifferenziert.”

Und so entstand rund um die – mutmaßlich – letzte Konferenz der Kultusminister in diesem Jahr eine paradoxe Lage. Das neue Leitbild der Minister für das Lernen in einer digitalen Welt stieß auf viel Beifall. Selbst im Twitterlehrerzimmer gab es Anerkennung. Aber die politisch Verantwortlichen für dieses Papier distanzierten sich im Moment seiner Verabschiedung – indem sie digitale Bildung sofort wieder zur Nebensache herunterstuften. “Selbst der beste digitale Distanzunterricht kann den Präsenzunterricht nicht ersetzen”, sagte Hessens Kultusminister Alexander Lorz. Mehr Differenz zu dem frisch beschlossenen Papier ist nicht denkbar. Christian Füller

Gastbeitrag von Myrle Dziak-Mahler

Die Veränderungsgeschwindigkeit gesellschaftlicher Prozesse hat in den vergangenen zwei Dekaden sprunghaft zugenommen. Die Veränderung wird maßgeblich von der Digitalisierung in allen gesellschaftlichen Bereichen getrieben: Veränderungskompetenz (change literacy) zu besitzen, wird der kritische Erfolgsfaktor für Schulleiter:innen sein. Zu change literacy gehören im Kern folgende Fähigkeiten: Unsicherheiten aushalten, Widersprüche zulassen, durch Komplexität navigieren sowie starke und emotional belastbare Beziehungen aufbauen.

Ziel von Schule und Unterricht ist es, die Schüler:innen auf die Welt von morgen vorzubereiten. Damit sie dort als Gestalter:innen und Entscheider:innen agieren können. Die Denkrichtung von Schulentwicklung muss daher um 180 Grad gedreht werden: von der Zukunft her die Schule denken (futures literacy). Eine solche Änderung der Denkrichtung ermöglicht eine Transformation von Schule anhand einer (Zukunfts-)Vision, bei dem sich die Schule neu erfindet. Die Schulentwicklung wird dadurch weniger vorhersehbar. Denn sie ist systemumfassend. Sie zielt auf die Kultur (und damit auf die Werte und die Haltung), die jeder an der Schule erlebt.

Menschen sind der wichtigste Bestandteil einer Schule. Deshalb müssen Schulleitungen die Einführung innovativer Technologien und Methoden mit einer am Menschen orientierten Kultur in Einklang bringen. Hierarchiefreie Kommunikation fördern, Feedback geben und nehmen sowie Teilhabe ermöglichen, werden entscheidenden Gelingensbedingungen erfolgreicher Leitung von Schule. Schulleitungsqualifizierung sollte sich daher an einem Dreiklang orientieren:

Digital Leadership heißt, mit tradiertem Schulleitungsverhalten zu brechen und ein neues Verständnis von Leitung aufzubauen. In innovativen Inkubatoren kooperieren (angehende) Schulleiter:innen mit Wissenschaftler:innen, Führungskräften aus Unternehmen und Non-Profit-Organisationen, Coaches, Berater:innen usw. Sie arbeiten gemeinsam an der Führungskultur des digitalen Zeitalters in diesen Clustern:

Myrle Dziak-Mahler ist Kanzlerin der Alanus-Hochschule. Sie hat lange das größte deutsche Zentrum für Lehrerbildung als Geschäftsführerin geleitet, das der Universität Köln. Sie trug ihre Thesen vor der jüngsten Tagung der KMK zum Thema “Lernen und Unterricht in Zeiten der Digitalisierung“ vor.

Die Initiative deutscher digitaler Bildungsanbieter (IDDB) hat Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sechs Ziele vorgelegt, die es zu erreichen gelte – unter anderem den Föderalismus für Schulen abzuschaffen. “Den Bildungsföderalismus aufzulösen ist eines unserer Ziele”, sagt Annie Dörfle von Scobees. “Aber nur unter der Prämisse, dass Schulen, Bund und Träger gemeinsam an einem Strang ziehen, ohne die Verantwortlichkeiten hin und herzuschieben.” Der Investitionsstillstand im Digitalpakt habe gezeigt, dass die föderalen Strukturen nicht gut funktionierten. Anders als früher äußert sich die IDDB nicht in einem offenen Brief, sondern in digitaler Form: per Videobotschaft.

Die Videobotschaft ist im Stil eines Gruppenanrufs gehalten. Fredrik Harkort, Co-CEO von cleverly, eröffnet das Video und reicht der Ministerin die Hand. Bei den Überlegungen der IDDB seien “sechs Ziele [herausgekommen], die wir gemeinsam mit ihnen umsetzen möchten.” Stephan Bayer, Gründer und CEO von Sofatutor, formuliert für digitale Bildungsanbieter das erste Ziel. Während allgemeiner Zugang zu Bildung gesellschaftlicher Konsens sei, stünden “in der Praxis Schülerinnen, zum Beispiel aus bildungsfernen Milieus, oft vor unnötigen bürokratischen Herausforderungen. Unser aller Ziel für die nächsten vier Jahre muss also sein, einen unbürokratischen Zugang zu digitaler Bildung zu organisieren.”

Alexander Giesecke, Mitbegründer und CEO von simpleclub, moniert, dass digitale Lernanwendungen überall nutzbar seien – außer in der Schule. Die Lösung: “Man müsste nur noch dafür sorgen, dass die Inhalte institutionell zertifiziert werden und auf einer zentralen Plattform auffindbar gemacht werden, auf die auch jeder Zugriff hat.” Die Mitbegründerin und Co-CEO der codary GmbH, Amanda Maiwald, bietet Können und Wissen der IDDB an, um digitale Kompetenzen an Schulen zu bringen. “Gelingen kann es auch mit einem Schulterschluss mit digitalen Bildungsanbietern. Wir, jedenfalls, stehen bereit – jederzeit!” sagt Maiwald in dem Video. Ziel Nummer sechs präsentiert Jill Hollender, die Gründerin von Shadow Your Future. Es brauche jährliche Investitionspakete, genau wie es sie schon für Schulbuchverlage gebe. Nur dann könne man konstant digitaler werden, handlungsfähig sein und planen. Es sei falsch, nur ad-hoc Pakete einzurichten, wenn man gerade wieder eine Lücke entdeckt habe. “Projektfinanzierungen sind nicht die Lösung.”

Fredrik Harkort betont am Ende, dass die über sechzig Unternehmen der IDDB, gegründet im Mai 2021, eigentlich Konkurrenten seien. “Aber für diese Ziele stehen wir zusammen. Und das gerne an Ihrer Seite: lassen Sie uns gemeinsam loslegen!” Robert Saar

Bochum macht vor, wie man bei der Digitalisierung Chancengleichheit erst vergessen – und mit einem Pilotprojekt wieder herstellen kann. 9.300 sozial benachteiligten Schüler:innen hat Bochum ein Tablet zur Verfügung gestellt, finanziert aus Mitteln des Bundesprogramms “Digitalpakt Schule”. Doch kommen viele der städtischen Tablets nur über WLAN ins Netz. Für Schüler:innen ohne ausreichenden Internetzugang sind sie daher keine Hilfe, um am digitalen Distanzunterricht teilnehmen oder Hausarbeiten in der Cloud erledigen zu können. Laut einer ifo-Studie verfügt bundesweit jeder vierte Schüler über keinen zuverlässigen Internetzugang.

Um dieses Problem zu lösen, gibt die Stadt Bochum nun in Zusammenarbeit mit einem Start-up und einem Telefonanbieter 1.450 mobile Router an bedürftige Schüler:innen aus. “So schaffen wir einen weiteren Schritt in Richtung Chancengleichheit”, erklärt Dietmar Dieckmann, Bochumer Dezernent für Bildung, Kultur und Sport. Im August hatte der Bochumer IT-Dienstleister Bonamic die öffentliche Ausschreibung “Bereitstellung mobiles Internet für SuS” gewonnen und ein eigenes Digitalpaket geschnürt. Es besteht pauschal aus LTE-Router, Datenflatrate sowie Service und Support. 1.000 Pakete seien bereits angekommen – und machen die Bochumer Tablets flott. “Wir sehen es als unsere Pflicht, etwas an die Menschen zurückzugeben. Wir wollen dort helfen, wo Hilfe benötigt wird”, erklärt Tobias Dörk, Geschäftsführer von Bonamic.

Die ehemalige Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chefin Saskia Esken und den Kultusministern mehrerer Bundesländer bereits im August 2020 eine Zehn-Euro-Datenflatrate angekündigt und damit das Problem des fehlenden Internetzugangs in Zeiten digitalen Lernens benannt. Die großen Netzbetreiber richteten nach Abstimmung mit Ländern und Bundesnetzagentur entsprechende Tarife ein. Abschließen dürfen diese Spezial-Verträge in der Regel aber nur Bildungseinrichtungen, mit entsprechenden bürokratischen Hürden und dadurch gebremster Nachfrage. Bonamic bietet nun zusammen mit Telefónica/o2 neben seinen Digitalpaketen einen eigenen Elf-Euro-Bildungs-Tarif mit Datenflatrate an. Nutznießer: alle Bochumer Schüler:innen und Studierenden. Niklas Prenzel

Das junge Personalentwicklungs-Unternehmen Lepaya steht kurz vor einem Wachstumsschub. Im Jahr 2022 möchte das niederländische “Scale-Up” der Gründer René Janssen und Peter Kuperus international expandieren. Deutschland, Skandinavien und Großbritannien sind im Fadenkreuz. Lepaya bietet Fortbildungen mit “blended-Learning”-Konzept an. Das bedeutet, eine App verknüpft digitale Lernmaterialien mit Übungssitzungen, praktischen Übungen sowie Wiederholungen. Die App lehrt sogenannte “Power Skills” – eine Interpretation der bekannten “Soft Skills”. Die Plattform funktioniert im Browser und auf dem Smartphone. Auch in den MS-Teams- oder Slack-Chat lassen sich die Inhalte von Lepaya einbinden. Die Anwendung misst die Lernergebnisse: Die Software spielt auf Wunsch vielerlei Daten aus. So kann die Abteilungsleitung sehen, wer zum Training kommt und wie gut sich die Mitarbeiter machen. Die Daten werden laut Lepaya datenschutzkonform und sicher auf EU-Servern gespeichert.

Das Portfolio von Lepaya besteht aus acht der sogenannten Power-Skills, die je nach Bedarf zum Training zählen. Es gibt bekannte Disziplinen wie “Analytisches Denken” und “Ermächtigende Führung”, aber auch Ungewöhnliches. Hinter “Absichtliches Lernen” stecken zwei Module über “Growth Mindset (& Ambition)” sowie “Feedback für Wachstum”. Wer “Widerstandsfähigkeit” lernt, soll danach “mit einem gesunden Privat- und Berufsleben vorankommen.” Dazu gehören die Module “Mit Stress umgehen”, “Deine Energie verwalten”, “Stress und Energie in deinem Team verwalten” sowie “Zeitmanagement”.

Die Kurse dauern wenige Wochen oder mehrere Monate, auch eine langfristige Akademie zählt zum Angebot. Lepaya will die Lernenden zuerst über die Relevanz des Lernstoffs informieren und so motivieren. Dann folgen “Blended Classroom”-Sitzungen mit rund zehn anderen Lernenden und Trainern. Hier wird wie von Schulungen gewohnt in der Praxis geübt und diskutiert. Die Lepaya-App kommt am Schluss ins Spiel. Sie bietet Wissensabfragen und praktische Lernanstöße. Nutzende sind aufgefordert, das gelernte in der echten Welt einzusetzen. Die Niederländer betonen, dass gerade dieser vermengende – “blended” – Ansatz ein herausstellendes Merkmal von Lepaya ist. Konkurrierende Anbieter seien hingegen noch nicht so weit. In Zukunft will Lepaya noch mehr auf Künstliche Intelligenz und Virtuelle Realität setzen. Eine Übungs-Umgebung mit Dialog-Spiel in VR gibt es schon. Enno Eidens

Der Tag der Bildung am vergangenen Mittwoch war inhaltlich ein Erfolg, es fehlte allerdings an Publikumsaufmerksamkeit für die vorgestellten Initiativen. Die von Stifterverband, Stiftung Baden-Württemberg und anderen Partnern initiierte Show von Bildungsinitiativen mit dem Schwerpunkt digitale Bildung wurde moderiert von Shary Reeves und dem Bildungsjournalisten Jan-Martin Wiarda. Sie führten durch das mehrstündige Hauptprogramm, während sich parallel Initiativen aus ganz Deutschland vorstellten. Allerdings verloren sich teilweise nur eine Handvoll, öfter auch nur ein oder zwei Gäste in den Vorstellungen. Der Vorteil: Man kam am Tag der Bildung leicht ins Zwiegespräch mit spannenden Initiativen.

Eine digitale Beratung insbesondere für Familien mit kleinen Kindern berichtete von der Schwierigkeit, ein solches Distanzangebot finanzieren zu können. Teilnehmer: einer, später zwei. Die Hamburger Hacker-School räsonierte über die Frage, ob das Programmieren in Gruppen auch auf Distanz möglich ist. Eines der wichtigen Themen dabei war, an wen sich ein Coding-Kurs für junge Leute richtet. Der unabgesprochener Konsens: Beim Lernen von Programmiersprachen nimmt man nicht alle mit, sondern nur diejenigen, die Lust haben. Teilnehmer: erst zwei, dann eins, dann wieder zwei.

Das vielleicht interessanteste Angebot des Tages war der Verein Drudel11, der inhaftierten oder entgleisenden Jugendlichen und jungen Leuten die Möglichkeit gibt, sich niedrigschwellig im Chat beraten zu lassen. Drudel aus Jena gibt es seit 1993. Durch das Online-Angebot hat der Verein seine Beratungstätigkeit deutlich erweitern können. Der Vorteil der digitalen Beratung liegt darin, dass es für einen Jugendlichen oder jungen Delinquenten einfacher ist, sich auf Distanz mit jemanden über seine Probleme zu unterhalten – als seinem Gegenüber von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Teilnehmer: erst vier, dann einer.

Schwer tat sich der Tag der Bildung mit seinem Leitmotiv Chancengerechtigkeit. Sowohl der Geschäftsführer des Stifterverbandes als auch der Chef der “Deutschen Kinder- und Jugendstiftung” betonten die Bedeutung, dass alle Kinder durch Bildung Aufstieg schaffen können sollten. Der Begriff Chancengleichheit, der dies ausdrückt, fiel während der Veranstaltung jedoch nicht. Die Unterschiede zwischen Chancengerechtigkeit und -gleichheit verdeutlichte der Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung, Christoph Dahl. “Bildungsgerechtigkeit, das heißt natürlich auch nicht, dass alle zum Abitur müssen, sondern das ist breiter. Wir brauchen auch diejenigen, die ein Handwerk machen“, sagte Dahl im Gespräch mit Shary Reeves. “Weil es unterschiedliche Begabungen gibt.” Von diesem Begabungsbegriff hat man sich in Fachkreisen eigentlich in den 1970ern verabschiedet.

Aus Dahls Sicht fehlen schulische Konzepte, die dem Pestalozzischen Bildungsbegriff folgen, nach dem Bildung aus Kopf, Herz und Hand besteht. Dafür brauche es verbindliche Angebote in der Schule, so Christoph Dahl, “die dieser Definition angepasst werden. Und davon sind wir leider sehr sehr weit entfernt.” Diese Ausführungen verwunderten Teilnehmer des Tages der Bildung. Schließlich gibt es gerade in Baden-Württemberg seit zehn Jahren eine Schulform, die das macht, was er verlangt – nach dem Prinzip der Chancengleichheit. In den 300 Gemeinschaftsschulen des Landes können Schüler ohne Schulformwechsel frei entscheiden, ob sie den Weg zur Mittleren Reife oder zum Abitur wählen. Die Entscheidung wird ihnen also nicht durch eine frühe Auslese im Alter von zehn Jahren durch ein gegliedertes Schulsystem aufgezwungen. cif

Der Edu-Tech-Unternehmer Danny Roller ist gestartet wie eine Rakete – und droht jetzt abzustürzen. In seiner Lernapp Scoolio sind Sicherheitslücken (Bildung.Table berichtete) und Werbung mit Schülerkontakten aufgedeckt worden. Den Gründer treibt etwas Ungewöhnliches an, sagt er: Glück. Das ist der Mann hinter Scoolio.

Mit Mitte 20 kratzte Danny Roller sein Geld zusammen und brachte eine App auf den Markt. Damals war “bring your own device” das Top-Thema der digitalen Schuldebatte. Der junge Betriebswirt von der Technischen Universität Dresden war fasziniert von der Idee, Schüler ihren Schulalltag mit dem eigenen Smartphone organisieren zu lassen. Er wollte Jugendlichen den Dienst zur Verfügung stellen, der dem Gerät, das sie ohnehin ständig benutzen, einen Nutzwert und einen Spaßfaktor gibt. So entstand die App Scoolio. Im Jahr 2015 hat sich Roller aufgemacht, den Schulalltag zu digitalisieren. Im Jahr 2021 hat dieses Geschäftsmodell ein Problem bekommen. Der digitale Schülerplaner Scoolio ist ins Visier von Datenschützern geraten.

Das Sicherheits-Kollektiv “Zerforschung” wirft Roller vor, Werbung mit Schülerdaten zu machen. Das Team um die Datenforscherin Lilith Wittmann hat der App zudem zahlreiche Sicherheitslücken nachgewiesen. Der Vorwurf lautet, dass die rund 400.000 angemeldeten Schüler bei Scoolio den Spaßfaktor teuer bezahlen – mit ihren persönlichen Daten. Seit die Zerforscher ihre Ergebnisse mit Scoolio im September veröffentlichten, ist Danny Roller im Modus der Krisenkommunikation. Der 34-jährige Edu-Tech-Unternehmer sieht sein Lebenswerk in Gefahr.

In der Dresdner Residenz von Scoolio, einem Bürobau im Alternativ-Quartier Neustadt, lädt Danny Roller zum Gespräch. Der Gründer trägt Jeanshemd und die Aura des jungen Machers, der kaum mehr als ein Smartphone für kreative Leistung braucht. Er berichtet von den vielen Widerständen, gegen die er sich als Unternehmer durchsetzen musste. Leute sagten ihm, seine Ideen könnten niemals erfolgreich sein – der Erfolg kam trotzdem. Seine App, betont Roller, soll einen gesellschaftlichen Mehrwert erbringen. Scoolio will Schüler und regionale Unternehmer zusammenbringen. “Unsere Angebote sind für die junge Zielgruppe nicht kostenpflichtig, weil wir uns über Unternehmen finanzieren. Wir locken ebenso keine Schüler in eine Abofalle oder sonstige finanzielle Verpflichtungen.” Was die Zerforscher allerdings herausgefunden haben: Scoolio erfasse gezielt jeden Datenpunkt über einen Schüler, den sie bekommen können, um die junge Zielgruppe zu monetarisieren, schreibt das Kollektiv.

Die Zielgruppe Schüler ist attraktiv für die Wirtschaft. Aus ihre wird bald die Zielgruppe der Berufseinsteiger, der Studenten und der Young Professionals. Scoolio funktioniert wie ein digitales Hausaufgabenheft mit Kontakt zur Ausbildungsvermittlung. Roller selbst hat Firmen angeboten, sie mit der jungen Zielgruppe in Kontakt zu bringen. In einem Bundesland, wo zuletzt 9.000 Ausbildungsstellen unbesetzt blieben, rannte der Tech-Gründer damit offene Türen ein.

Über diese Art von Firmenwerbung erfahren die Schüler bei Scoolio, welche Ausbildungsbetriebe es in ihrer Nähe gibt und welche Berufe zu ihnen passen. Das funktioniert etwa über das “Swipe Game”, einen digitalen Persönlichkeitstest mit 16 Fragen. Im Swipe Game hat Scoolio laut Danny Roller alle Berufsbilder kategorisiert, die es in Deutschland gibt. Das Ganze hat für Jugendliche deutlich mehr Charme als die Berufsberatung der Arbeitsagentur. Auch hier finden die Zerforscher einen kritischen Aspekt: Das Game sammele Informationen zur Persönlichkeit ein, die Scoolio anderswo verwerten kann. Roller dagegen nennt das Community und Austausch zum Zwecke der Zukunftsorientierung.

Das Swipe Game ordnet nach neun Persönlichkeitstypen ein. Der einzelne Schüler wird darin etwa zum “Apple Hero”, der gern mit Menschen oder Tieren arbeiten will – oder ein “chaotischer Teamplayer”. Roller hat das Game zusammen mit einer Psychologin entwickelt. Schüler hatten ihm immer wieder berichtet, dass sie Schwierigkeiten hätten, ihre Stärken und Schwächen selbst einzuschätzen. Wenn sie bei Ausbildungsmessen danach gefragt würden, müssten sie immer wieder passen. Auch da wollte der Unternehmer gezielt etwas anbieten. “Damit erhalten Schüler schnelle Aussagen zur Eigeneinschätzung”, erklärt er seine Methode. “Das hilft ihnen unheimlich, zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen.” Scoolio wolle den Schülern den Weg in Ausbildung oder Studium möglichst gut beleuchten.

Dass dass nur mit möglichst präzisen persönlichen Daten geht, sieht er weniger kritisch. Roller betont, dass ihm der Schutz seiner jungen Community-Member am Herzen liege. “Als ich anfing, war der gängige Weg in der App-Entwicklung: Du machst eine App und finanzierst dann über Drittanbieterwerbung zum Beispiel von Google oder Facebook.” Er habe sich von Anfang an dagegen entschieden. “Aus heutiger Sicht war es die richtige Entscheidung, weil ich immer weiß, wer bei uns womit wirbt.”

Trotzdem arbeitet Scoolio mit Plattformen, die für Minderjährige tabu sein sollten. Schüler teilen ihre Stundenpläne über Whatsapp und Facebook. Probleme damit hat Roller nicht: “Ich finde, wir müssen Themen wie Datenschutz gesellschaftlich anders diskutieren. Schüler beurteilen solche Sachen ohnehin anders als Eltern oder Lehrer.” Er möchte der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, was die Haltung zu den Giganten der Tech-Branche anbelangt. Google etwa ist in der Scoolio-Welt “der besten Anbieter für die Services, die wir brauchen”. Kein anderer Anbieter könne eine Bildüberprüfung sicherer umsetzen. “Es kann nicht sein, dass ich jetzt am Pranger stehe und ein Problem lösen soll, das nicht mal auf europäischer Ebene gelöst wurde. Es steht nirgends geschrieben, ob ich Google für meine App überhaupt nutze oder nicht. Darüber hat sich keiner Gedanken gemacht.”

Scoolio beschäftigt 18 Mitarbeiter. Obwohl Corona den digitalen Bildungsanbietern Schüler in Scharen zuführte, blieb Danny Rollers Dresdner App-Schmiede mit einem Jahresumsatz von unter einer Million Euro vergleichsweise klein. Vom Aufwind der Edu-Tech-Szene hat der 34-jährige Unternehmer wenig gespürt, sein Geschäft hat sich trotz Homeschooling und hybridem Unterricht kaum verändert. Das liegt auch am Produkt: “Unsere App basiert darauf, dass wir die Schule als Ort benötigen. Wenn die Schüler nicht in der Schule sind, dann brauchen sie den Stundenplan nicht.”

Dass Scoolio “ein relativ kleines Unternehmen” sei, führt auch Sachsens Datenschützer an, wenn man ihn fragt, warum er die App nicht früher unter die Lupe genommen hat. Man befinde sich in einem aufsichtsrechtlichen Verfahren “und auch in einem inhaltlichen Austausch mit dem Verantwortlichen, der sich kooperativ zeigt”, lässt die Behörde wissen. Kooperation ist Rollers Strategie auch in Richtung Zerforscher. Er sei grundsätzlich dankbar für die Hinweise auf Sicherheitslücken, sagt er. Schließlich trage er Verantwortung, auch für seine Mitarbeiter. Er mache diese Arbeit nicht nur des Geldes wegen. “Der tiefere Grund, warum ich an Scoolio arbeite ist: jedes Mal, wenn ich daran denke, verspüre ich ein Glücksgefühl in mir. Das ist, was mich jeden Tag antreibt.”

Der Vorteil sehe ich darin, dass die Möglichkeiten für die Lehrpersonen vielfältiger geworden sind. Früher druckten Lehrer:innen Arbeitsblätter nur in der analogen Version aus und teilten sie an die Schüler aus. Jetzt können sie die Inhalte digital in das Lernmanagementsystem der Schule einpflegen. Das von Lehrpersonen erstellte digitale Arbeitsblatt von Tutory lädt nun dazu ein, in digitalen Umgebungen zu arbeiten. Sich also zu vernetzen, kollaborativ an einem Arbeitsblatt zu arbeiten und es als Open Education Resources einzusetzen, um es wieder und wieder als Lehrkraft zu teilen. Das erhöht zugleich das Anforderungsprofil an Lehrkräfte. Sie müssen sich nun genauer überlegen, wie sie das Arbeitsblatt handhaben.

Die technischen Voraussetzungen sind zurzeit das größte Hindernis. Viele Schulen, die ich in der letzten Zeit besuchen durfte, haben noch mit der technischen Ausstattung zu kämpfen. Solange es etwa kein verbindliches Lernmanagementsystem (LMS) an der Schule gibt, bleiben die Potenziale des digitalen Tutory-Arbeitsblattes unerschlossen. Das LMS allein nutzt auch noch nicht. Lehrkräfte sollten es im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern einsetzen können – und zur kollegialen Beratung untereinander. Das A und O wäre also, den Digitalpakt endlich umzusetzen, damit die Schulen selbstverständlich digital arbeiten können.

Ja, das Tool lässt sich sowohl in Präsenz als auch in Distanz nutzen. Gerade jetzt, mit der Erweiterung zur digitalen Version, sind die Einsatzmöglichkeiten ja viel größer geworden. Momentan verstehen wir unter Präsenz den mittlerweile weitgehend überholten Frontalunterricht, also 45 Minuten, dominiert von der Lehrperson. Präsenzunterricht sollte aber in Zeiten der Kultur der Digitalität ganz anders gestaltet sein: freier, offener, projektorientierter. Insofern ist in einem solchen Projektunterricht die digitale Variante ein Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler wie für die Lehrkräfte.

Das Tool bietet eine große Bandbreite von Bearbeitungsmöglichkeiten. Ich kann meine Arbeitsblätter immer wieder neu zusammenstellen, verändern, anpassen an Veränderungen, die in jedem Schuljahr wieder neu auf uns warten. Hinzu kommt, dass die Macher von Tutory mit ihren Arbeitsblättern den Gedanken der Open Educational Ressources (OER) unterstützen. Das bedeutet, wir können die Arbeitsmaterialien für alle zur Verfügung stellen.

Viele Lehrkräfte fühlten sich bisher abgehalten, OER zu produzieren und zu nutzen, weil sie sich nicht an die kompliziert wirkende Lizenzierung getraut haben. Das hat Tutory so gestaltet, dass es wirklich sehr leicht ist, innerhalb des Systems Content zu generieren und dabei Links zu erstellen. Ein großer Fortschritt.

Vordergründig könnte man das klassische Arbeitsblatt von vor 20 Jahren kritisieren, weil es nicht mehr das richtige Tool für die Digitalität ist. Aber die Digitalität ist ja bekanntlich für das Bildungswesen noch eine Vision. Das heißt, wir brauchen Tools, die den Schulen schrittweise helfen, sich weiterzuentwickeln und dabei den Lehrkräften zu zeigen, wie sie dort hinkommen. Lehrende sollen nicht bei einem Arbeitsblatt stehen bleiben, das die Schüler nur ausfüllen – und das war’s dann. Mit den digital einsetzbaren Arbeitsblättern wird der Gedanke der Vernetzung aktuell. Meine Kritik richtet sich also nicht eigentlich an das Tool, sondern eher an die Bedienenden. Die Lehrpersonen sind es, die sich jetzt damit vertraut machen können, in solchen Strukturen zu arbeiten und sich zu vernetzen.

Ines Bieler ist Gymnasiallehrerin und ans Zentrum für Lehrerbildung der Universität Halle-Wittenberg abgeordnet, um die Lehrerfortbildung in Sachsen-Anhalt digitaler zu machen. Sie arbeitet mit in BMBF Projekt Digital-Kompetent im Lehramt, kurz Dikola.

es ist der Traum von einem Schülerstreich: Ein junger Mann, kurz vor dem Abitur stehend, trickst seine Lehrer aus. Und hält fortan den Unterricht mit seiner Kollegstufe selbst. Als Doktor Pfeiffer steht er eine Zeitlang vor der Klasse. Wir alle kennen diese Szene aus der Feuerzangenbowle. Wir kennen sie leider zu gut. Die Feuerzangenbowle war nicht nur ein Nazi-Propaganda-Film. Sie hat vor allem das Bild von Unterricht in unseren Köpfen zementiert. Schule = Klassenzimmer, in dem ein Lehrer seine Schüler von vorne belehrt. Frontalbeladung.

Hat das heute wirklich noch Gültigkeit? Leider ja. Eine Civey-Umfrage im Auftrag von Bildung.Table hat die Bürger repräsentativ befragt, was sie von digitalem Distanzunterricht wissen. Das Ergebnis ist ernüchternd: Die Deutschen haben sich vor allem ein Format gemerkt – die Schulstunde per Videokonferenz, also die verschärfte Form von Frontalunterricht. Von Dingen wie Lernmanagementsystemen oder einem Messenger-Austausch zwischen Lehrern und Schülern haben die Bürger wenig mitbekommen.

Das ist nicht die Schuld der Menschen. Es wäre die Aufgabe der Kultusminister (gewesen), das digitale Lernen bekannter zu machen.

Auch die Redaktion von Bildung.Table hat sich zur Aufgabe gemacht, den Fokus auf digitale Lern- und Lehrformen zu richten. Damit Sie, in unserer heutigen Ausgabe, sehen, wie das neue digitale Arbeitsblatt Tutory funktioniert. Damit sie erfahren, dass die Lernapp für Erwachsene Lepaya frisches Geld bekommt. Damit Sie lesen können, was Myrle Dziak-Mahler vor der Kultusminister-Konferenz gesagt hat. Lernen, Schule leiten – das heißt heute auch Unsicherheiten aushalten können.

Bleiben Sie gesund

Digitaler Fernunterricht ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln. In einer repräsentativen Umfrage durch die Meinungsforscher von Civey gaben 34 Prozent der Befragten an, Distanzunterricht nicht beurteilen zu können. Unter den Befragten mit oder ohne Hauptschulabschluss sind es gar 56 Prozent. Die Umfrage hat das Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag von Bildung.Table erhoben, die 5002 Bürger:innen repräsentativ um ihre Meinung bat.

Das Ergebnis ist deswegen so beunruhigend, weil Lernen auf Distanz möglicherweise bald wieder nötig ist. Vielerorts müssen Schulen bereits schließen. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, hat in ihrem Bundesland Brandenburg sogar die Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt. Als Bedingung für neuerliche Schulschließungen ist allerdings funktionierender Distanzunterricht nicht nur zwingend nötig – Karlsruhe verordnete der Politik, ihn auch gut vorzubereiten.

Das Verfassungsgericht hatte in einem neuen Urteil die Länder dazu verpflichtet, “naheliegende Vorkehrungen wie insbesondere eine weitere Digitalisierung des Schulbetriebs” zu ergreifen. Schulschließungen seien überhaupt nur dann zulässig, wenn es einen möglichst guten Distanzunterricht als Ersatz gebe. (Siehe Analyse Kultusminister.) Die Civey-Umfrage belegt, dass den Schulministern bisher nicht gelungen ist, ihre Alternativen zum Klassenzimmer à la Feuerzangenbowle auch nur bekannt zu machen.

Die bekanntesten Formen von Distanzunterricht sind laut Umfrage die “Schulstunde als Videokonferenz“, die die Hälfte der Bürger kennt. Das Versenden von Arbeitsblättern in PDF-Form per E-Mail ist vier von zehn Bundesdeutschen ein Begriff. Auf Platz drei kommen dann mit 34 Prozent bereits diejenigen, die sich mit dem Thema nicht auskennen. Ein Fünftel der Befragten kennt das Versenden von Arbeitsblättern durch die Lehrer per gelber Post. Immerhin 23 Prozent haben schon mal etwas von Schüler-Lehrer-Austausch per Messenger gehört. Aber nur 14 Prozent wissen von Lernmanagementsystemen (LMS). Das ist das zentrale Instrument für den Distanzunterricht, weil Schüler und Lehrer dabei Nachrichten und Dokumente austauschen können und oft sogar Videokonferenzen innerhalb des LMS möglich sind.

Die Umfrage durch Civey zeigt erneut, wie sehr das Land in Sachen digitaler Bildung in Ost und West geteilt ist. In westlichen Bundesländern und Berlin gibt über die Hälfte der Befragten an, dass sie die “Schulstunde per Videokonferenz” kennen (außer im Saarland). Im Osten der Republik sind diese Werte deutlich niedriger – um zehn Prozentpunkte. In zwei Bundesländern ist das bekannteste Format die Lehrer-E-Mail mit einem PDF-Arbeitsblatt. In Sachsen-Anhalt ist es sogar die Mehrheit der Bürger, die sich mit diesen Formaten gar nicht auskennt. Allerdings gibt es hier eine statistische Fehlermöglichkeit von 4,4 Prozent.

In Familien mit Kindern ist das Bild erwartungsgemäß ein ganz anderes. Hier kennen sieben von zehn Eltern die Videokonferenz als Schulstunde, 65 Prozent haben für ihre Kinder bereits Aufgaben per E-Mail bekommen. Vier von zehn Befragten mit Kindern haben schon das Telefonat per Video Call erlebt. Gleichauf mit über einem Viertel der positiven Antworten liegen der Austausch per Messenger (28 Prozent), das Arbeitsblatt per gelber Post (27 Prozent) und das normale Telefonat mit dem Lehrer (26 Prozent).

Die Kultusminister haben in ihrer letzten Sitzung im Jahr 2021 weder Schutzmaßnahmen vor Corona noch Distanzunterricht beschlossen. Trotz großer Kritik halten sie an ihrem Konzept fest. “Unser Plan ist, die Schulen offenzuhalten”, sagte die scheidende Präsidentin der Kultusminister Konferenz, Britta Ernst (SPD). “Und der Plan ist, daran festzuhalten.”

Die KMK, die aus Sicherheitsgründen online tagte, hat sich auch mit dem Karlsruher Urteil befasst, das ein Recht auf schulische Bildung formuliert. Allerdings vermeiden die Schulminister zu erwähnen, dass in diesem Urteil auch ein hochrangiges subjektives Recht auf digitalen Distanzunterricht enthalten ist. Karlsruhe verlangt von ihnen erhöhte Anstrengungen für digitale Bildung – gerade im Moment heraufziehender Schulschließungen.

Dabei gibt es Entwicklungen, nach denen die Kultusminister sich sowohl mit Omikron als auch mit der Vorbereitung von Distanzunterricht ganz praktisch hätten befassen sollen. Die vierte Coronavirus-Welle führt vor allem in Schulen zu extrem hohen Inzidenzen. Die Werte für die Altersgruppen von fünf bis 14 Jahren lagen laut RKI zuletzt bei rund 1.100. Es häufen sich Berichte von Lehrern, die nur noch eine Handvoll Schüler in Präsenz unterrichten – weil massenhaft angesteckte Kinder in Quarantäne müssen. Die Kultusminister aber wollen das Wort Schulschließung unbedingt vermeiden.

Die sich möglicherweise bald aufbauende Omikron-Welle soll Berichten zufolge sehr ansteckend für Kinder und Jugendliche sein – und auch besonders gefährlich. Obwohl die Schulen offen bleiben sollen, gibt es in den Bundesländern bereits hunderte Schulschließungen. In Sachsen-Anhalt ist jede vierte Schule zu, in Sachsen sind es 400 insgesamt. Zum Teil schicken die Kultusminister ihre Schüler bereits ab diesen Freitag in die vorgezogene Weihnachtspause. Dazu gehört auch die Präsidentin der Kultusminister Konferenz.

Ein Abwägen unter den Ministern ist kaum zu verspüren, eher werden Durchhalteparolen ausgegeben. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe etwa, der die SPD Länder koordiniert, lobte Präsidentin Ernst. Das Besondere an ihrer Präsidentschaft sei, “dass sich unter Frau Ernst die Kultusministerkonferenz immer einig war, die Schulen, solange es überhaupt geht, offenzuhalten. Da waren wir in unserer Position sehr sehr konsequent.”

Rabe gestand unfreiwillig ein, dass es den Kultusministern nicht um die Höhe der Inzidenzen gehe. Man müsse sehr genau abwägen, weil “in den einzelnen Bundesländern die politische mediale Lage zu den Schulen sehr sehr unterschiedlich ist.” Auf Deutsch: nicht das Virus ist das Problem, sondern die Öffentlichkeit. Einzig der Koordinator der CDU-regierten Länder, Hessens Alexander Lorz, ließ sich einen Spalt für einen Sinneswandel offen. “Niemand weiß genau, was kommen wird”, so Lorz. Zu den Schulschließungen sagte er: “Das würden wir natürlich auch tun – wenn wir dazu gezwungen wären.”

Für diesen Fall – bevorstehende Schulschließungen – hat das Verfassungsgericht den Kultusministern klare und generelle Vorgaben gemacht. Die Politik müsse naheliegende Vorkehrungen treffen, “um künftige Beschränkungen des Präsenzunterrichts grundrechtsschonender ausgestalten zu können.” Mit anderen Worten: Die Schulminister müssen den Ersatz für den Präsenzbetrieb in Form von digitalem Distanzunterricht gründlich vorbereiten. “Dies trifft Bund und Länder, soweit sie kompetenziell zuständig sind, gleichermaßen”, heißt es dazu in dem Karlsruher Urteil.

Die Kultusminister interpretieren das Urteil indes ganz anders – sie fühlen sich gestützt durch die höchsten deutschen Richter. “Ich sag es noch einmal, das Bundesverfassungsgericht hat die Entscheidung, die wir getroffen haben, bestätigt“, sagte Britta Ernst auf Nachfrage – ohne nähere Erklärungen folgen zu lassen. Ihr Hamburger Kollege Ties Rabe drehte das Urteil sogar um. Dort stehe, meinte Rabe, dass sich digitale Ersatzangebote “immer nach den Möglichkeiten, die vorhanden sind”, zu richten hätten.

Tatsächlich ist die Logik des Gerichts genau umgekehrt. Im prägenden Teil des Urteils in Randnummer 173 heißt es zum digitalen Distanzunterricht: Sollte an einem “Schulstandort diese Unterrichtsform nicht oder nicht in nennenswertem Umfang vorgesehen” sein, greife der subjektive “Anspruch der einzelnen Schülerinnen und Schüler auf Durchführung von Distanzunterricht.” Sprich: wo keine digitalen Angebote zu finden sind, müssen die Kultusminister sie schaffen. Ansonsten können die Schüler diese ab sofort einklagen.

Die abweisende Haltung der Kultusminister zur Frage des digitalen Distanzunterrichts ist im Grunde nicht zu verstehen. Am Freitag veröffentlichten sie gleichzeitig ihr großes Konzept-Papier zum “Lehren und Lernen in einer digitalen Welt” in einer aktualisierten Form. In diesem Papier steht bis ins kleinste Detail alles das, worüber die Minister in ihrer praktischen Politiklage nicht sprechen wollten. In dem Text ist etwa erstmals von einer “Kultur der Digitalität” und von sogenannten “zeitgemäßen Prüfungsformaten” die Rede. Kultur der Digitalität beschreibt ein Konzept, das eine einfache Addition digitaler Lernmittel zur bestehenden Schule als ungenügend betrachtet. Vielmehr stehe das Schulsystem vor einer Transformation, um die völlig veränderten Kommunikationsformen der digitalen Welt aufnehmen zu können. (Siehe Myrle Dziak-Mahlers Blogpost in dieser Ausgabe.)

Der Sprecher der Arbeitsgruppe Medienpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften, Klaus Rummler, lobte die neuen zeitgemäßen Prüfungsformate. Sie können auf lange Sicht Klausuren, Exen und Auslese-Prüfungen ersetzen. “Das Gute an dem Papier ist, dass es im Vergleich zu seinem Vorgänger von 2016 plötzlich Prüfungskultur und Schulleitungen mitdenkt”, sagte der Züricher Medienforscher zu Bildung.Table. “Das ist ein großer Fortschritt. Zudem sind Lernen und Kompetenzen als Begriffe viel präziser ausdifferenziert.”

Und so entstand rund um die – mutmaßlich – letzte Konferenz der Kultusminister in diesem Jahr eine paradoxe Lage. Das neue Leitbild der Minister für das Lernen in einer digitalen Welt stieß auf viel Beifall. Selbst im Twitterlehrerzimmer gab es Anerkennung. Aber die politisch Verantwortlichen für dieses Papier distanzierten sich im Moment seiner Verabschiedung – indem sie digitale Bildung sofort wieder zur Nebensache herunterstuften. “Selbst der beste digitale Distanzunterricht kann den Präsenzunterricht nicht ersetzen”, sagte Hessens Kultusminister Alexander Lorz. Mehr Differenz zu dem frisch beschlossenen Papier ist nicht denkbar. Christian Füller

Gastbeitrag von Myrle Dziak-Mahler

Die Veränderungsgeschwindigkeit gesellschaftlicher Prozesse hat in den vergangenen zwei Dekaden sprunghaft zugenommen. Die Veränderung wird maßgeblich von der Digitalisierung in allen gesellschaftlichen Bereichen getrieben: Veränderungskompetenz (change literacy) zu besitzen, wird der kritische Erfolgsfaktor für Schulleiter:innen sein. Zu change literacy gehören im Kern folgende Fähigkeiten: Unsicherheiten aushalten, Widersprüche zulassen, durch Komplexität navigieren sowie starke und emotional belastbare Beziehungen aufbauen.

Ziel von Schule und Unterricht ist es, die Schüler:innen auf die Welt von morgen vorzubereiten. Damit sie dort als Gestalter:innen und Entscheider:innen agieren können. Die Denkrichtung von Schulentwicklung muss daher um 180 Grad gedreht werden: von der Zukunft her die Schule denken (futures literacy). Eine solche Änderung der Denkrichtung ermöglicht eine Transformation von Schule anhand einer (Zukunfts-)Vision, bei dem sich die Schule neu erfindet. Die Schulentwicklung wird dadurch weniger vorhersehbar. Denn sie ist systemumfassend. Sie zielt auf die Kultur (und damit auf die Werte und die Haltung), die jeder an der Schule erlebt.

Menschen sind der wichtigste Bestandteil einer Schule. Deshalb müssen Schulleitungen die Einführung innovativer Technologien und Methoden mit einer am Menschen orientierten Kultur in Einklang bringen. Hierarchiefreie Kommunikation fördern, Feedback geben und nehmen sowie Teilhabe ermöglichen, werden entscheidenden Gelingensbedingungen erfolgreicher Leitung von Schule. Schulleitungsqualifizierung sollte sich daher an einem Dreiklang orientieren:

Digital Leadership heißt, mit tradiertem Schulleitungsverhalten zu brechen und ein neues Verständnis von Leitung aufzubauen. In innovativen Inkubatoren kooperieren (angehende) Schulleiter:innen mit Wissenschaftler:innen, Führungskräften aus Unternehmen und Non-Profit-Organisationen, Coaches, Berater:innen usw. Sie arbeiten gemeinsam an der Führungskultur des digitalen Zeitalters in diesen Clustern:

Myrle Dziak-Mahler ist Kanzlerin der Alanus-Hochschule. Sie hat lange das größte deutsche Zentrum für Lehrerbildung als Geschäftsführerin geleitet, das der Universität Köln. Sie trug ihre Thesen vor der jüngsten Tagung der KMK zum Thema “Lernen und Unterricht in Zeiten der Digitalisierung“ vor.

Die Initiative deutscher digitaler Bildungsanbieter (IDDB) hat Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sechs Ziele vorgelegt, die es zu erreichen gelte – unter anderem den Föderalismus für Schulen abzuschaffen. “Den Bildungsföderalismus aufzulösen ist eines unserer Ziele”, sagt Annie Dörfle von Scobees. “Aber nur unter der Prämisse, dass Schulen, Bund und Träger gemeinsam an einem Strang ziehen, ohne die Verantwortlichkeiten hin und herzuschieben.” Der Investitionsstillstand im Digitalpakt habe gezeigt, dass die föderalen Strukturen nicht gut funktionierten. Anders als früher äußert sich die IDDB nicht in einem offenen Brief, sondern in digitaler Form: per Videobotschaft.

Die Videobotschaft ist im Stil eines Gruppenanrufs gehalten. Fredrik Harkort, Co-CEO von cleverly, eröffnet das Video und reicht der Ministerin die Hand. Bei den Überlegungen der IDDB seien “sechs Ziele [herausgekommen], die wir gemeinsam mit ihnen umsetzen möchten.” Stephan Bayer, Gründer und CEO von Sofatutor, formuliert für digitale Bildungsanbieter das erste Ziel. Während allgemeiner Zugang zu Bildung gesellschaftlicher Konsens sei, stünden “in der Praxis Schülerinnen, zum Beispiel aus bildungsfernen Milieus, oft vor unnötigen bürokratischen Herausforderungen. Unser aller Ziel für die nächsten vier Jahre muss also sein, einen unbürokratischen Zugang zu digitaler Bildung zu organisieren.”

Alexander Giesecke, Mitbegründer und CEO von simpleclub, moniert, dass digitale Lernanwendungen überall nutzbar seien – außer in der Schule. Die Lösung: “Man müsste nur noch dafür sorgen, dass die Inhalte institutionell zertifiziert werden und auf einer zentralen Plattform auffindbar gemacht werden, auf die auch jeder Zugriff hat.” Die Mitbegründerin und Co-CEO der codary GmbH, Amanda Maiwald, bietet Können und Wissen der IDDB an, um digitale Kompetenzen an Schulen zu bringen. “Gelingen kann es auch mit einem Schulterschluss mit digitalen Bildungsanbietern. Wir, jedenfalls, stehen bereit – jederzeit!” sagt Maiwald in dem Video. Ziel Nummer sechs präsentiert Jill Hollender, die Gründerin von Shadow Your Future. Es brauche jährliche Investitionspakete, genau wie es sie schon für Schulbuchverlage gebe. Nur dann könne man konstant digitaler werden, handlungsfähig sein und planen. Es sei falsch, nur ad-hoc Pakete einzurichten, wenn man gerade wieder eine Lücke entdeckt habe. “Projektfinanzierungen sind nicht die Lösung.”

Fredrik Harkort betont am Ende, dass die über sechzig Unternehmen der IDDB, gegründet im Mai 2021, eigentlich Konkurrenten seien. “Aber für diese Ziele stehen wir zusammen. Und das gerne an Ihrer Seite: lassen Sie uns gemeinsam loslegen!” Robert Saar

Bochum macht vor, wie man bei der Digitalisierung Chancengleichheit erst vergessen – und mit einem Pilotprojekt wieder herstellen kann. 9.300 sozial benachteiligten Schüler:innen hat Bochum ein Tablet zur Verfügung gestellt, finanziert aus Mitteln des Bundesprogramms “Digitalpakt Schule”. Doch kommen viele der städtischen Tablets nur über WLAN ins Netz. Für Schüler:innen ohne ausreichenden Internetzugang sind sie daher keine Hilfe, um am digitalen Distanzunterricht teilnehmen oder Hausarbeiten in der Cloud erledigen zu können. Laut einer ifo-Studie verfügt bundesweit jeder vierte Schüler über keinen zuverlässigen Internetzugang.

Um dieses Problem zu lösen, gibt die Stadt Bochum nun in Zusammenarbeit mit einem Start-up und einem Telefonanbieter 1.450 mobile Router an bedürftige Schüler:innen aus. “So schaffen wir einen weiteren Schritt in Richtung Chancengleichheit”, erklärt Dietmar Dieckmann, Bochumer Dezernent für Bildung, Kultur und Sport. Im August hatte der Bochumer IT-Dienstleister Bonamic die öffentliche Ausschreibung “Bereitstellung mobiles Internet für SuS” gewonnen und ein eigenes Digitalpaket geschnürt. Es besteht pauschal aus LTE-Router, Datenflatrate sowie Service und Support. 1.000 Pakete seien bereits angekommen – und machen die Bochumer Tablets flott. “Wir sehen es als unsere Pflicht, etwas an die Menschen zurückzugeben. Wir wollen dort helfen, wo Hilfe benötigt wird”, erklärt Tobias Dörk, Geschäftsführer von Bonamic.

Die ehemalige Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chefin Saskia Esken und den Kultusministern mehrerer Bundesländer bereits im August 2020 eine Zehn-Euro-Datenflatrate angekündigt und damit das Problem des fehlenden Internetzugangs in Zeiten digitalen Lernens benannt. Die großen Netzbetreiber richteten nach Abstimmung mit Ländern und Bundesnetzagentur entsprechende Tarife ein. Abschließen dürfen diese Spezial-Verträge in der Regel aber nur Bildungseinrichtungen, mit entsprechenden bürokratischen Hürden und dadurch gebremster Nachfrage. Bonamic bietet nun zusammen mit Telefónica/o2 neben seinen Digitalpaketen einen eigenen Elf-Euro-Bildungs-Tarif mit Datenflatrate an. Nutznießer: alle Bochumer Schüler:innen und Studierenden. Niklas Prenzel

Das junge Personalentwicklungs-Unternehmen Lepaya steht kurz vor einem Wachstumsschub. Im Jahr 2022 möchte das niederländische “Scale-Up” der Gründer René Janssen und Peter Kuperus international expandieren. Deutschland, Skandinavien und Großbritannien sind im Fadenkreuz. Lepaya bietet Fortbildungen mit “blended-Learning”-Konzept an. Das bedeutet, eine App verknüpft digitale Lernmaterialien mit Übungssitzungen, praktischen Übungen sowie Wiederholungen. Die App lehrt sogenannte “Power Skills” – eine Interpretation der bekannten “Soft Skills”. Die Plattform funktioniert im Browser und auf dem Smartphone. Auch in den MS-Teams- oder Slack-Chat lassen sich die Inhalte von Lepaya einbinden. Die Anwendung misst die Lernergebnisse: Die Software spielt auf Wunsch vielerlei Daten aus. So kann die Abteilungsleitung sehen, wer zum Training kommt und wie gut sich die Mitarbeiter machen. Die Daten werden laut Lepaya datenschutzkonform und sicher auf EU-Servern gespeichert.

Das Portfolio von Lepaya besteht aus acht der sogenannten Power-Skills, die je nach Bedarf zum Training zählen. Es gibt bekannte Disziplinen wie “Analytisches Denken” und “Ermächtigende Führung”, aber auch Ungewöhnliches. Hinter “Absichtliches Lernen” stecken zwei Module über “Growth Mindset (& Ambition)” sowie “Feedback für Wachstum”. Wer “Widerstandsfähigkeit” lernt, soll danach “mit einem gesunden Privat- und Berufsleben vorankommen.” Dazu gehören die Module “Mit Stress umgehen”, “Deine Energie verwalten”, “Stress und Energie in deinem Team verwalten” sowie “Zeitmanagement”.

Die Kurse dauern wenige Wochen oder mehrere Monate, auch eine langfristige Akademie zählt zum Angebot. Lepaya will die Lernenden zuerst über die Relevanz des Lernstoffs informieren und so motivieren. Dann folgen “Blended Classroom”-Sitzungen mit rund zehn anderen Lernenden und Trainern. Hier wird wie von Schulungen gewohnt in der Praxis geübt und diskutiert. Die Lepaya-App kommt am Schluss ins Spiel. Sie bietet Wissensabfragen und praktische Lernanstöße. Nutzende sind aufgefordert, das gelernte in der echten Welt einzusetzen. Die Niederländer betonen, dass gerade dieser vermengende – “blended” – Ansatz ein herausstellendes Merkmal von Lepaya ist. Konkurrierende Anbieter seien hingegen noch nicht so weit. In Zukunft will Lepaya noch mehr auf Künstliche Intelligenz und Virtuelle Realität setzen. Eine Übungs-Umgebung mit Dialog-Spiel in VR gibt es schon. Enno Eidens

Der Tag der Bildung am vergangenen Mittwoch war inhaltlich ein Erfolg, es fehlte allerdings an Publikumsaufmerksamkeit für die vorgestellten Initiativen. Die von Stifterverband, Stiftung Baden-Württemberg und anderen Partnern initiierte Show von Bildungsinitiativen mit dem Schwerpunkt digitale Bildung wurde moderiert von Shary Reeves und dem Bildungsjournalisten Jan-Martin Wiarda. Sie führten durch das mehrstündige Hauptprogramm, während sich parallel Initiativen aus ganz Deutschland vorstellten. Allerdings verloren sich teilweise nur eine Handvoll, öfter auch nur ein oder zwei Gäste in den Vorstellungen. Der Vorteil: Man kam am Tag der Bildung leicht ins Zwiegespräch mit spannenden Initiativen.

Eine digitale Beratung insbesondere für Familien mit kleinen Kindern berichtete von der Schwierigkeit, ein solches Distanzangebot finanzieren zu können. Teilnehmer: einer, später zwei. Die Hamburger Hacker-School räsonierte über die Frage, ob das Programmieren in Gruppen auch auf Distanz möglich ist. Eines der wichtigen Themen dabei war, an wen sich ein Coding-Kurs für junge Leute richtet. Der unabgesprochener Konsens: Beim Lernen von Programmiersprachen nimmt man nicht alle mit, sondern nur diejenigen, die Lust haben. Teilnehmer: erst zwei, dann eins, dann wieder zwei.

Das vielleicht interessanteste Angebot des Tages war der Verein Drudel11, der inhaftierten oder entgleisenden Jugendlichen und jungen Leuten die Möglichkeit gibt, sich niedrigschwellig im Chat beraten zu lassen. Drudel aus Jena gibt es seit 1993. Durch das Online-Angebot hat der Verein seine Beratungstätigkeit deutlich erweitern können. Der Vorteil der digitalen Beratung liegt darin, dass es für einen Jugendlichen oder jungen Delinquenten einfacher ist, sich auf Distanz mit jemanden über seine Probleme zu unterhalten – als seinem Gegenüber von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Teilnehmer: erst vier, dann einer.

Schwer tat sich der Tag der Bildung mit seinem Leitmotiv Chancengerechtigkeit. Sowohl der Geschäftsführer des Stifterverbandes als auch der Chef der “Deutschen Kinder- und Jugendstiftung” betonten die Bedeutung, dass alle Kinder durch Bildung Aufstieg schaffen können sollten. Der Begriff Chancengleichheit, der dies ausdrückt, fiel während der Veranstaltung jedoch nicht. Die Unterschiede zwischen Chancengerechtigkeit und -gleichheit verdeutlichte der Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung, Christoph Dahl. “Bildungsgerechtigkeit, das heißt natürlich auch nicht, dass alle zum Abitur müssen, sondern das ist breiter. Wir brauchen auch diejenigen, die ein Handwerk machen“, sagte Dahl im Gespräch mit Shary Reeves. “Weil es unterschiedliche Begabungen gibt.” Von diesem Begabungsbegriff hat man sich in Fachkreisen eigentlich in den 1970ern verabschiedet.

Aus Dahls Sicht fehlen schulische Konzepte, die dem Pestalozzischen Bildungsbegriff folgen, nach dem Bildung aus Kopf, Herz und Hand besteht. Dafür brauche es verbindliche Angebote in der Schule, so Christoph Dahl, “die dieser Definition angepasst werden. Und davon sind wir leider sehr sehr weit entfernt.” Diese Ausführungen verwunderten Teilnehmer des Tages der Bildung. Schließlich gibt es gerade in Baden-Württemberg seit zehn Jahren eine Schulform, die das macht, was er verlangt – nach dem Prinzip der Chancengleichheit. In den 300 Gemeinschaftsschulen des Landes können Schüler ohne Schulformwechsel frei entscheiden, ob sie den Weg zur Mittleren Reife oder zum Abitur wählen. Die Entscheidung wird ihnen also nicht durch eine frühe Auslese im Alter von zehn Jahren durch ein gegliedertes Schulsystem aufgezwungen. cif

Der Edu-Tech-Unternehmer Danny Roller ist gestartet wie eine Rakete – und droht jetzt abzustürzen. In seiner Lernapp Scoolio sind Sicherheitslücken (Bildung.Table berichtete) und Werbung mit Schülerkontakten aufgedeckt worden. Den Gründer treibt etwas Ungewöhnliches an, sagt er: Glück. Das ist der Mann hinter Scoolio.

Mit Mitte 20 kratzte Danny Roller sein Geld zusammen und brachte eine App auf den Markt. Damals war “bring your own device” das Top-Thema der digitalen Schuldebatte. Der junge Betriebswirt von der Technischen Universität Dresden war fasziniert von der Idee, Schüler ihren Schulalltag mit dem eigenen Smartphone organisieren zu lassen. Er wollte Jugendlichen den Dienst zur Verfügung stellen, der dem Gerät, das sie ohnehin ständig benutzen, einen Nutzwert und einen Spaßfaktor gibt. So entstand die App Scoolio. Im Jahr 2015 hat sich Roller aufgemacht, den Schulalltag zu digitalisieren. Im Jahr 2021 hat dieses Geschäftsmodell ein Problem bekommen. Der digitale Schülerplaner Scoolio ist ins Visier von Datenschützern geraten.

Das Sicherheits-Kollektiv “Zerforschung” wirft Roller vor, Werbung mit Schülerdaten zu machen. Das Team um die Datenforscherin Lilith Wittmann hat der App zudem zahlreiche Sicherheitslücken nachgewiesen. Der Vorwurf lautet, dass die rund 400.000 angemeldeten Schüler bei Scoolio den Spaßfaktor teuer bezahlen – mit ihren persönlichen Daten. Seit die Zerforscher ihre Ergebnisse mit Scoolio im September veröffentlichten, ist Danny Roller im Modus der Krisenkommunikation. Der 34-jährige Edu-Tech-Unternehmer sieht sein Lebenswerk in Gefahr.

In der Dresdner Residenz von Scoolio, einem Bürobau im Alternativ-Quartier Neustadt, lädt Danny Roller zum Gespräch. Der Gründer trägt Jeanshemd und die Aura des jungen Machers, der kaum mehr als ein Smartphone für kreative Leistung braucht. Er berichtet von den vielen Widerständen, gegen die er sich als Unternehmer durchsetzen musste. Leute sagten ihm, seine Ideen könnten niemals erfolgreich sein – der Erfolg kam trotzdem. Seine App, betont Roller, soll einen gesellschaftlichen Mehrwert erbringen. Scoolio will Schüler und regionale Unternehmer zusammenbringen. “Unsere Angebote sind für die junge Zielgruppe nicht kostenpflichtig, weil wir uns über Unternehmen finanzieren. Wir locken ebenso keine Schüler in eine Abofalle oder sonstige finanzielle Verpflichtungen.” Was die Zerforscher allerdings herausgefunden haben: Scoolio erfasse gezielt jeden Datenpunkt über einen Schüler, den sie bekommen können, um die junge Zielgruppe zu monetarisieren, schreibt das Kollektiv.

Die Zielgruppe Schüler ist attraktiv für die Wirtschaft. Aus ihre wird bald die Zielgruppe der Berufseinsteiger, der Studenten und der Young Professionals. Scoolio funktioniert wie ein digitales Hausaufgabenheft mit Kontakt zur Ausbildungsvermittlung. Roller selbst hat Firmen angeboten, sie mit der jungen Zielgruppe in Kontakt zu bringen. In einem Bundesland, wo zuletzt 9.000 Ausbildungsstellen unbesetzt blieben, rannte der Tech-Gründer damit offene Türen ein.

Über diese Art von Firmenwerbung erfahren die Schüler bei Scoolio, welche Ausbildungsbetriebe es in ihrer Nähe gibt und welche Berufe zu ihnen passen. Das funktioniert etwa über das “Swipe Game”, einen digitalen Persönlichkeitstest mit 16 Fragen. Im Swipe Game hat Scoolio laut Danny Roller alle Berufsbilder kategorisiert, die es in Deutschland gibt. Das Ganze hat für Jugendliche deutlich mehr Charme als die Berufsberatung der Arbeitsagentur. Auch hier finden die Zerforscher einen kritischen Aspekt: Das Game sammele Informationen zur Persönlichkeit ein, die Scoolio anderswo verwerten kann. Roller dagegen nennt das Community und Austausch zum Zwecke der Zukunftsorientierung.

Das Swipe Game ordnet nach neun Persönlichkeitstypen ein. Der einzelne Schüler wird darin etwa zum “Apple Hero”, der gern mit Menschen oder Tieren arbeiten will – oder ein “chaotischer Teamplayer”. Roller hat das Game zusammen mit einer Psychologin entwickelt. Schüler hatten ihm immer wieder berichtet, dass sie Schwierigkeiten hätten, ihre Stärken und Schwächen selbst einzuschätzen. Wenn sie bei Ausbildungsmessen danach gefragt würden, müssten sie immer wieder passen. Auch da wollte der Unternehmer gezielt etwas anbieten. “Damit erhalten Schüler schnelle Aussagen zur Eigeneinschätzung”, erklärt er seine Methode. “Das hilft ihnen unheimlich, zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen.” Scoolio wolle den Schülern den Weg in Ausbildung oder Studium möglichst gut beleuchten.

Dass dass nur mit möglichst präzisen persönlichen Daten geht, sieht er weniger kritisch. Roller betont, dass ihm der Schutz seiner jungen Community-Member am Herzen liege. “Als ich anfing, war der gängige Weg in der App-Entwicklung: Du machst eine App und finanzierst dann über Drittanbieterwerbung zum Beispiel von Google oder Facebook.” Er habe sich von Anfang an dagegen entschieden. “Aus heutiger Sicht war es die richtige Entscheidung, weil ich immer weiß, wer bei uns womit wirbt.”

Trotzdem arbeitet Scoolio mit Plattformen, die für Minderjährige tabu sein sollten. Schüler teilen ihre Stundenpläne über Whatsapp und Facebook. Probleme damit hat Roller nicht: “Ich finde, wir müssen Themen wie Datenschutz gesellschaftlich anders diskutieren. Schüler beurteilen solche Sachen ohnehin anders als Eltern oder Lehrer.” Er möchte der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, was die Haltung zu den Giganten der Tech-Branche anbelangt. Google etwa ist in der Scoolio-Welt “der besten Anbieter für die Services, die wir brauchen”. Kein anderer Anbieter könne eine Bildüberprüfung sicherer umsetzen. “Es kann nicht sein, dass ich jetzt am Pranger stehe und ein Problem lösen soll, das nicht mal auf europäischer Ebene gelöst wurde. Es steht nirgends geschrieben, ob ich Google für meine App überhaupt nutze oder nicht. Darüber hat sich keiner Gedanken gemacht.”

Scoolio beschäftigt 18 Mitarbeiter. Obwohl Corona den digitalen Bildungsanbietern Schüler in Scharen zuführte, blieb Danny Rollers Dresdner App-Schmiede mit einem Jahresumsatz von unter einer Million Euro vergleichsweise klein. Vom Aufwind der Edu-Tech-Szene hat der 34-jährige Unternehmer wenig gespürt, sein Geschäft hat sich trotz Homeschooling und hybridem Unterricht kaum verändert. Das liegt auch am Produkt: “Unsere App basiert darauf, dass wir die Schule als Ort benötigen. Wenn die Schüler nicht in der Schule sind, dann brauchen sie den Stundenplan nicht.”

Dass Scoolio “ein relativ kleines Unternehmen” sei, führt auch Sachsens Datenschützer an, wenn man ihn fragt, warum er die App nicht früher unter die Lupe genommen hat. Man befinde sich in einem aufsichtsrechtlichen Verfahren “und auch in einem inhaltlichen Austausch mit dem Verantwortlichen, der sich kooperativ zeigt”, lässt die Behörde wissen. Kooperation ist Rollers Strategie auch in Richtung Zerforscher. Er sei grundsätzlich dankbar für die Hinweise auf Sicherheitslücken, sagt er. Schließlich trage er Verantwortung, auch für seine Mitarbeiter. Er mache diese Arbeit nicht nur des Geldes wegen. “Der tiefere Grund, warum ich an Scoolio arbeite ist: jedes Mal, wenn ich daran denke, verspüre ich ein Glücksgefühl in mir. Das ist, was mich jeden Tag antreibt.”

Der Vorteil sehe ich darin, dass die Möglichkeiten für die Lehrpersonen vielfältiger geworden sind. Früher druckten Lehrer:innen Arbeitsblätter nur in der analogen Version aus und teilten sie an die Schüler aus. Jetzt können sie die Inhalte digital in das Lernmanagementsystem der Schule einpflegen. Das von Lehrpersonen erstellte digitale Arbeitsblatt von Tutory lädt nun dazu ein, in digitalen Umgebungen zu arbeiten. Sich also zu vernetzen, kollaborativ an einem Arbeitsblatt zu arbeiten und es als Open Education Resources einzusetzen, um es wieder und wieder als Lehrkraft zu teilen. Das erhöht zugleich das Anforderungsprofil an Lehrkräfte. Sie müssen sich nun genauer überlegen, wie sie das Arbeitsblatt handhaben.

Die technischen Voraussetzungen sind zurzeit das größte Hindernis. Viele Schulen, die ich in der letzten Zeit besuchen durfte, haben noch mit der technischen Ausstattung zu kämpfen. Solange es etwa kein verbindliches Lernmanagementsystem (LMS) an der Schule gibt, bleiben die Potenziale des digitalen Tutory-Arbeitsblattes unerschlossen. Das LMS allein nutzt auch noch nicht. Lehrkräfte sollten es im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern einsetzen können – und zur kollegialen Beratung untereinander. Das A und O wäre also, den Digitalpakt endlich umzusetzen, damit die Schulen selbstverständlich digital arbeiten können.

Ja, das Tool lässt sich sowohl in Präsenz als auch in Distanz nutzen. Gerade jetzt, mit der Erweiterung zur digitalen Version, sind die Einsatzmöglichkeiten ja viel größer geworden. Momentan verstehen wir unter Präsenz den mittlerweile weitgehend überholten Frontalunterricht, also 45 Minuten, dominiert von der Lehrperson. Präsenzunterricht sollte aber in Zeiten der Kultur der Digitalität ganz anders gestaltet sein: freier, offener, projektorientierter. Insofern ist in einem solchen Projektunterricht die digitale Variante ein Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler wie für die Lehrkräfte.

Das Tool bietet eine große Bandbreite von Bearbeitungsmöglichkeiten. Ich kann meine Arbeitsblätter immer wieder neu zusammenstellen, verändern, anpassen an Veränderungen, die in jedem Schuljahr wieder neu auf uns warten. Hinzu kommt, dass die Macher von Tutory mit ihren Arbeitsblättern den Gedanken der Open Educational Ressources (OER) unterstützen. Das bedeutet, wir können die Arbeitsmaterialien für alle zur Verfügung stellen.

Viele Lehrkräfte fühlten sich bisher abgehalten, OER zu produzieren und zu nutzen, weil sie sich nicht an die kompliziert wirkende Lizenzierung getraut haben. Das hat Tutory so gestaltet, dass es wirklich sehr leicht ist, innerhalb des Systems Content zu generieren und dabei Links zu erstellen. Ein großer Fortschritt.

Vordergründig könnte man das klassische Arbeitsblatt von vor 20 Jahren kritisieren, weil es nicht mehr das richtige Tool für die Digitalität ist. Aber die Digitalität ist ja bekanntlich für das Bildungswesen noch eine Vision. Das heißt, wir brauchen Tools, die den Schulen schrittweise helfen, sich weiterzuentwickeln und dabei den Lehrkräften zu zeigen, wie sie dort hinkommen. Lehrende sollen nicht bei einem Arbeitsblatt stehen bleiben, das die Schüler nur ausfüllen – und das war’s dann. Mit den digital einsetzbaren Arbeitsblättern wird der Gedanke der Vernetzung aktuell. Meine Kritik richtet sich also nicht eigentlich an das Tool, sondern eher an die Bedienenden. Die Lehrpersonen sind es, die sich jetzt damit vertraut machen können, in solchen Strukturen zu arbeiten und sich zu vernetzen.

Ines Bieler ist Gymnasiallehrerin und ans Zentrum für Lehrerbildung der Universität Halle-Wittenberg abgeordnet, um die Lehrerfortbildung in Sachsen-Anhalt digitaler zu machen. Sie arbeitet mit in BMBF Projekt Digital-Kompetent im Lehramt, kurz Dikola.