Schulleiterinnen und Schulleiter wollen ihre Schulen mit digitalen Tools besser machen. Unterstützung missen sie dabei jedoch von oberster Stelle: von Bildungspolitik und Aufsichtsbehörden. Gleichzeitig wünschen sich die Schulleitungen mehr Gestaltungsspielräume. Das zeigt eine Cornelsen-Studie, die heute erscheint. Janna Degener-Storr konnte das Papier vorab sichten und hat das Wichtigste für Sie zusammengefasst.

In Baden-Württemberg war mein Kollege Christian Füller für diese Ausgabe einer Geheimsache auf der Spur. In der kommenden Woche startet die Bildungsplattform im Ländle. Gymnasiasten dürfen das Herz der Plattform, das Lernmanagementsystem itslearning, aber nicht nutzen. Wieso das so ist – anders als in anderen Schulformen und Bundesländern – wollte ihm kein Philologe sagen. Ein Informant äußerte sich, wenn auch nur im Hintergrund. Seine Antwort verärgert auch das Kultusministerium.

Unter dem Lehrermangel ächzen bereits viele Schulen, helfen soll überlasteten Lehrern: Achtsamkeit. Zumindest, wenn es nach dem Wissenschaftlergremium der KMK geht. Den Vorschlag der SWK hat sich unser Autor Torben Bennink vorgenommen. Dabei ist er auf grundlegende Leerstellen in der Gesundheitsförderung an Schulen gestoßen – die Lehrer allein nicht stopfen können.

Herzlich einladen möchte ich Sie zu unserem Live.Briefing am 13. März, von 12.30 bis 13.30 Uhr. Soll die Politik den Schulen in der aktuellen Bildungskrise maximale Autonomie gewähren? Das diskutiert Moritz Baumann mit dem ehemaligen CDU-Bundesminister Thomas de Maizière, heute Vorsitzender der Telekom-Stiftung, mit der Leiterin des Rütli-Campus Berlin, Cordula Heckmann, sowie mit KMK-Generalsekretär Udo Michallik. Der Geschäftsführer der Telekom-Stiftung, Ekkehard Winter, leitet mit Impulsen in die Diskussion ein. Melden Sie sich hier zur Veranstaltung an.

Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

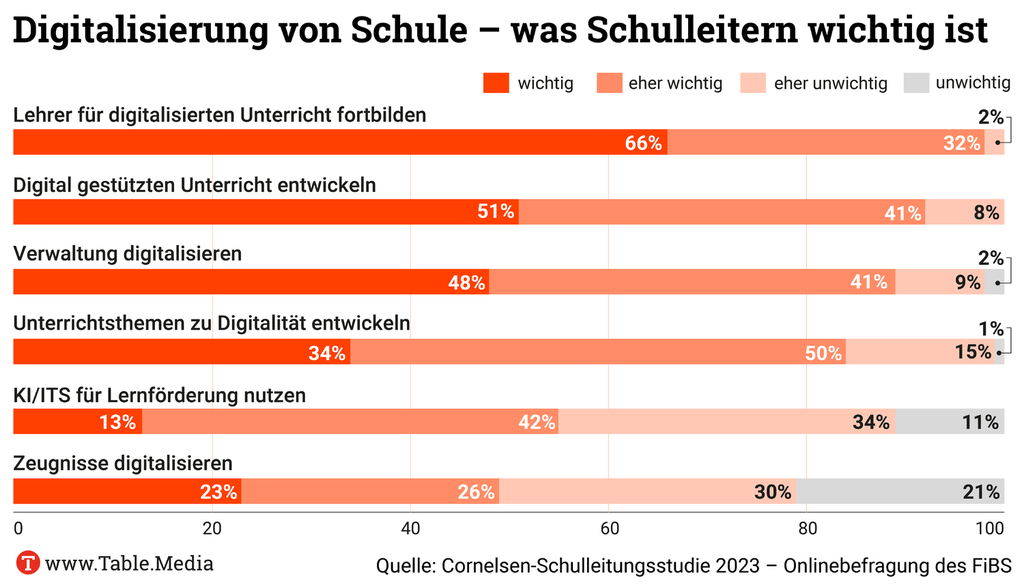

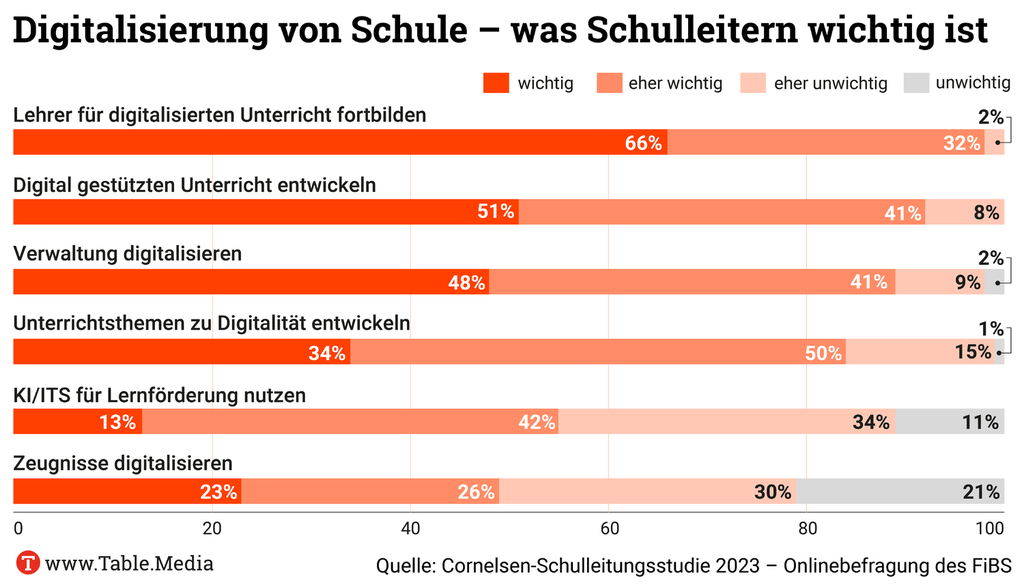

Schulleiterinnen und Schulleiter sind in der digitalen Welt angekommen: Sie wollen digitale Tools für sich nutzen. Das zeigt eine Befragung von Cornelsen, die Table.Media vor der Veröffentlichung vorlag (zum Download). Die große Mehrheit sieht in IT-Werkzeugen einen Schlüssel für individualisierten Unterricht (95 Prozent) oder die Weiterentwicklung ihrer Verwaltung (89 Prozent). Fast alle (98 Prozent) wünschen sich Fortbildungen für ihre Lehrer, fast genauso viele (93 Prozent) fordern mehr Unterrichtsinhalte zu digitaler Bildung, mit denen sie auch einen “mündigen Umgang mit Digitalität” vermitteln können. Etwas mehr als die Hälfte (55 Prozent) hat sogar schon ein externes Coaching genutzt, um sich und ihre Schule zu stärken.

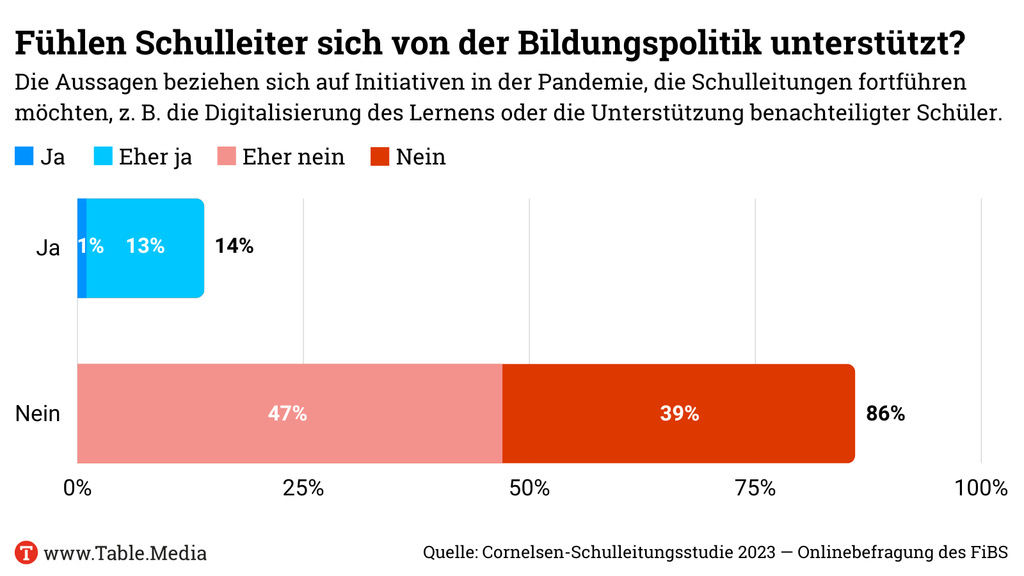

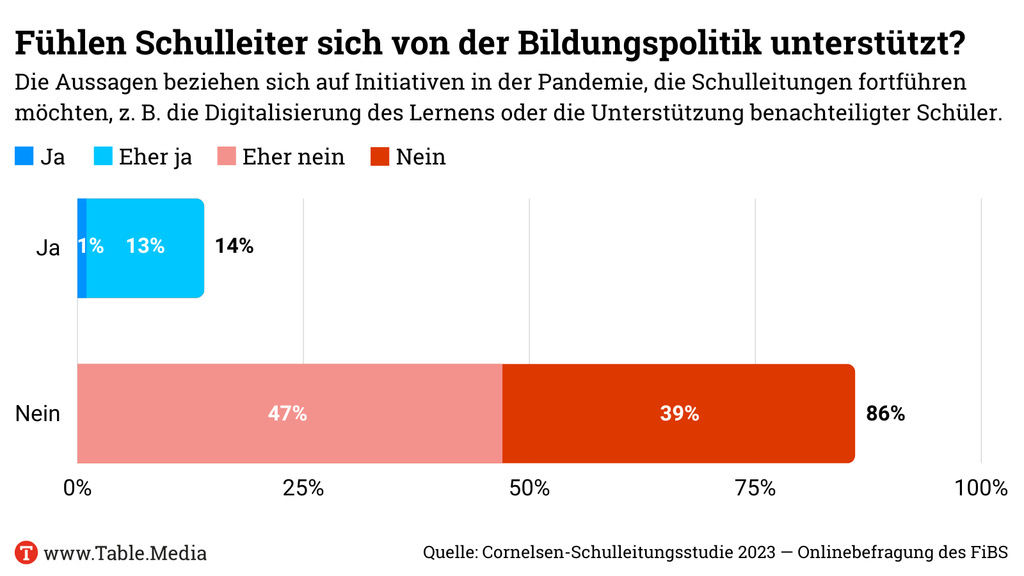

Von der Schulaufsicht und den Ministerien fühlen die Führungskräfte unter den Pädagogen sich mit diesen Herkulesaufgaben hingegen allein gelassen, teilweise sogar ausgebremst. 86 Prozent sehen sich durch die Verantwortlichen in der Bildungspolitik “nicht” oder “eher nicht” unterstützt. Neun von zehn Schulleitungen sind allerdings auch der Meinung, dass Schulen mehr Gestaltungsbefugnisse beim Unterricht haben sollten. Die überwiegende Mehrheit wünscht sich zudem mehr Eigenverantwortung mit Blick auf Personalhoheit (86 Prozent), die Finanzhoheit (73) und die konzeptionelle Entwicklung (83).

Rund 2.000 Schulleitungen von allgemeinbildenden Schulen aus ganz Deutschland nahmen an der repräsentativen Online-Studie teil. Das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) befragte sie von März bis Juli 2022. 20 Direktorinnen und Direktoren äußerten sich in persönlichen Gesprächen. Mit der Befragung von Schulleitern – schon zum zweiten Mal – möchte der Cornelsen-Verlag deren Schlüsselposition für den Erfolg der Bildungspolitik unterstreichen. In der öffentlichen Diskussion fänden die Direktoren bisher kaum Beachtung. Die Robert Bosch Stiftung hatte die Gruppe der obersten Pädagogen in ihrem letzten Schulbarometer erstmals in den Blick genommen.

Ein Kernproblem für Schulleiter sieht Bildungsforscher Klaus Hurrelmann, der die Cornelsen-Studie mitherausgibt, beim Thema Innovation: Vorgaben seien zu eng geschnürt, oder gar nicht vorhanden. “Die Schulleitungen müssen ihren rechtlichen Rahmen kennen und wissen, welche Entscheidungen sie autonom fällen können”, sagt Hurrelmann, der Senior Professor von der Berliner Hertie School of Governance ist. Die Schulaufsicht solle ein deutliches Signal an die Schulleitungen senden, dass sie Handlungsspielräume ausschöpfen dürfen und sollen. In der Praxis passiere häufig das Gegenteil: “Wenn die Schulaufsicht unsicher ist, fängt sie an, die Vorgaben enger zu schnüren, damit bloß keine Fehler passieren, die dann nach oben durchsickern”, so Hurrelmann. Schulleitungen wünschten sich da mehr den Blick auf das große Ganze.

Welche Geräte, welche Lern- oder Administrationssoftwares darf ich kaufen? Kann ich technisches Personal einstellen? Darf ich Fortbildungen für mein Personal selbst organisieren? – All das sind Fragen, die im Schulalltag auftauchen. Häufig bekommen die Pädagoginnen und Pädagogen “von oben” keine Antworten darauf. Und wenn sie selbst entscheiden, meint Hurrelmann, erfahren sie unter Umständen im Nachhinein, dass ein angeschafftes Produkt zum Beispiel datenschutzrechtlich bedenklich ist, weil ein US-amerikanischer Konzern dahintersteckt.

Manche Bundesländer versuchen ihren Schulen bereits mehr Freiheiten einzuräumen. Niedersachsen führte 2007 die “Eigenverantwortliche Schule” ein. Das Kultusministerium bringt den Schulleitungen damit mehr Vertrauen bei der Schulgestaltung, Schulentwicklung und Qualitätsentwicklung entgegen. Silke Müller, Leiterin der Waldschule Hatten in dem Bundesland, sagt: “Wir verwalten ein eigenes Budget und dürfen uns zum Beispiel autonom dafür entscheiden, bestimmte Tools einsetzen“. Doch auch Müller wünscht sich eine engere Kommunikation mit Schulaufsicht und Ministerien. “Wir können nicht nur über die Verbände über Bedarfe sprechen.” Es brauche deutlich mehr Schulbesuche der Verantwortlichen und Belastungsevaluationen.

Um herauszufinden, wie digitale Mittel im Schullalltag helfen können, hat mehr als jeder zweite Schulleiter laut Cornelsen-Studie schon auf externe Unterstützung zurückgegriffen: ein Coaching. Warum gibt es aber keine ausreichenden Unterstützungsangebote vom Staat? “Die Schulaufsicht könnte ja auch eine beratende Coachingfunktion mit einem hilfreichen Blick von außen einnehmen”, findet Katja Zöller. Sie leitet das Programm “bildung.digital” der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Die Schulaufsicht sei in Deutschland oft noch zu sehr in einem “Rollenkonflikt von Beratung versus Kontrolle und Maßregelung”.

Zöller hat gute Erfahrungen gemacht mit gemeinsamen Austausch- und Qualifizierungsangeboten für Schulaufsichtsbeamte und Schulleitungen zum Thema Ganztag. Sie sieht als Problem, dass in den Schulämtern oft ehemalige Schulleitungen mit der Schulaufsicht betraut sind, die zu häufig nur aus ihrem Praxiswissen heraus beraten.

Besser kann es funktionieren, wenn andere Fachabteilungen einbezogen sind, das zeigt das Beispiel eines freien Trägers. Der ehemalige Lehrer Björn Nölte ist für die Schulaufsicht der Evangelischen Schulstiftung der Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz zuständig. Er sagt: “Ich sitze als Referent der Schulaufsicht Tür an Tür mit Abteilungen wie der IT, damit können sie leichter gemeinsam mit den Schulleitungen an einem Strang ziehen.” Wenn etwa Schulen ein interaktives Board oder einen Beamer brauchen, setzen sich alle bei der Schulaufsicht an den Tisch, die mit dem Thema zu tun haben – von der Technik über die Finanzierung bis zur Unterrichtskultur und Lehrkräftefortbildung.

Überrascht zeigt sich Katja Zöller von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung über den hohen Fortbildungsbedarf der Schulleitungen und den großen Wunsch nach Unterrichtsangeboten zu digitaler Bildung. Schließlich hat die KMK die Strategie zur Bildung in der digitalen Welt bereits 2016 verabschiedet. “Da ist seitens der Schulen eigenverantwortlich zu wenig passiert“, sagt Zöller. Für die Beantragung der Digitalpakt-Mittel mussten die Schulen zudem ein Medienbildungskonzept schreiben und dafür im Kollegium Kompetenzen und Bedarfe abfragen. “Deshalb sollten sowohl die Schulen als auch die Länder über den Fortbildungsbedarf informiert sein – und längst entsprechende Unterstützungsangebote nutzen.”

Lesen Sie auch: “Schulleiter brauchen mehr Freiräume”

Wie autonom sollte die Schule der Zukunft sein? Diese und andere Fragen diskutiert Bildung.Table-Redaktionsleiter Moritz Baumann am 13. März mit Cordula Heckmann (Leiterin, Rütli-Campus Berlin), Dr. Thomas de Maizière (Vorsitzender, Deutsche Telekom Stiftung) und Udo Michallik (Generalsekretär, KMK). Jetzt anmelden.

Es hat etwas von investigativer Recherche – obwohl es nur um Schule geht. Und obwohl alle handelnden Akteure Staatsdiener sind. Der Hauptpersonalrat der Gymnasien in Baden-Württemberg blockiert seit inzwischen über zwei Jahren ein in Deutschland weitverbreitetes Lernmanagementsystem. Wer aber den Versuch unternimmt, von der Personalvertretung zu erfahren, warum das System “itslearning” aus Norwegen überall in Norddeutschland akzeptiert wird, aber nicht an den Gymnasien im Südwesten, wird barsch abgewiesen. “Ich rede nicht mit der Presse”, wiegelt Jörg Sobora ab, Vorsitzender des Hauptpersonalrats. Fristen lässt Sobora verstreichen.

Das vom Personalrat geblockte itslearning ist Teil der Bildungsplattform Baden-Württemberg, die kommende Woche gestartet wird. Die Plattform, um die es immer wieder Streit gab, ist ein Mosaik aus den Elementen Lernmanagementsystem (LMS), Messenger und digitaler Arbeitsplatz für Lehrerinnen und Lehrer. Tragendes Element sind die beiden LMS Moodle und itslearning. Die Plattform hat einen unrühmlichen Vorgänger, Ella, ein nicht vollendetes digitales Lernsystem, das über sechs Millionen Euro verschlang. Mit itslearning sollte der Befreiungsschlag gelingen – den der Hauptpersonalrat Gymnasium seit zwei Jahren verhindert.

Das ist eine Geschichte über Datenschutz. Genauer über die Möglichkeit, den Datenschutz zu missbrauchen, um sinnvolle Dinge zu verhindern. Überall in Deutschland war ab dem 16. März 2020 die schnelle Einrichtung von Lernmanagementsystemen (LMS) und/oder Schulclouds erste Bürgerpflicht. Ohne solche Plattformen ist gemeinsames digitales Lernen an Schulen praktisch unmöglich. Weil das in Baden-Württemberg übliche LMS Moodle nicht alle Lehrerinnen und Lehrern verstehen, entschloss sich das Land, ein zweites LMS anzuschaffen. Die Wahl fiel auf itslearning, ein in Norwegen entwickeltes System, das inzwischen in Deutschland auf Platz 3 der Schulprogramme stehen dürfte: hinter Moodle und IServ. Auch in Baden-Württemberg läuft itslearning inzwischen an 1.256 Schulen – nur die 260.000 Gymnasiasten dürfen das System nicht nutzen. Das “Warum” für dieses Verbot herauszufinden, gleicht einem Spießrutenlauf.

Der Vorsitzende des Hauptpersonalrats verweigert die Auskunft. Der Geschäftsführer des Philologenverbandes Baden-Württemberg, der als wesentlicher Blockierer gilt, lässt ebenfalls keine Recherche zu. Und der Chef des Philologenverbandes im Ländle, Ralf Scholl, der sich sonst zu jeder Schul-Frage äußert, weiß offenbar nicht Bescheid. Er sitzt selbst im Personalrat der Gymnasien. Auf Anfrage redet er von Microsoft 365 und den angeblich 350 Datenabflüssen dieses Systems. “Aber es geht um itslearning, Herr Scholl!” Das ficht den streitbaren Oberphilologen nicht an. Scholl verweist schließlich an eine Person, die man aber auf keinen Fall zitieren darf. Sonst könne das empfindliche Auswirkungen haben.

Immerhin lässt sich mithilfe des geheimen Informanten das Rätsel lösen: Itslearning selbst sei nicht das Problem, es geht um seine US-amerikanischen Partner, AWS und Cloudflare. Itslearning lässt sein LMS vom Cloud-Weltmarktführer “Amazon Web Services” hosten. Cloudflare sorgt dafür, dass itslearning möglichst von Hackerangriffen verschont bleibt. Allerdings stehe mit den beiden amerikanischen Firmen die Gefahr anderer Angriffe im Raum: nämlich die durch die NSA, die Dachspionagebehörde der USA. Sie könne die Daten von itslearning und damit von Schülern und Lehrkräften in Baden-Württemberg anfordern.

Damit sind wir mitten im Cloud Act, einem US-Gesetz, das alle US-Betreiber von Informationstechnologie verpflichtet, den Sicherheitsbehörden in den USA Zugriff auf die Daten zu gewähren. Und zwar auf alle Daten – notfalls auch von Mia und Paul aus Stuttgart, deren Mundart man schon in Deutschland kaum versteht, deren Daten die NSA aber prinzipiell kontrollieren will. Das führt der Hauptpersonalrat als Grund an, um der Einführung von itslearning nicht zuzustimmen. Ohne allerdings darüber offiziell und zitierfähig Auskunft zu geben. Scholl & Co handeln damit übrigens ähnlich wie die NSA. Auch dort kann niemand nachfragen. Deutsche Staatsbürger schon gar nicht – die sind für die NSA nicht mal existent. So wie Journalisten für den Hauptpersonalrat.

Im Stuttgarter Bildungsministerium findet man das überhaupt nicht lustig. Diese Blockade des Hauptpersonalrats könnten weder Schulleitungen noch Eltern verstehen. “Wir bedauern, dass der Hauptpersonalrat den Einsatz an Gymnasien ablehnt”, sagt ein Sprecher des Ministeriums. Itslearning werde in vielen Bundesländern genutzt. An Baden-Württembergs Gymnasien sei die Nachfrage groß – wie an den anderen Schulformen auch. Rund 1.250 Schulen unterrichteten mit itslearning digital, so hört man es im Ministerium, “aber an unseren Gymnasien soll es nicht zulässig sein?” Was sagt die Gegenseite dazu? Können wir nicht zitieren. Geheimsache Digitalisierung.

Wie könnte es weitergehen? Die Grüne Kultusministerin Theresa Schopper könnte ihre exekutive Macht nutzen – und itslearning für die Gymnasien freigeben. Dann wäre der Weg offen für die Schülerinnen und Schüler, sich auf die digitale Welt vorzubereiten. Und der Hauptpersonalrat könnte vors Verwaltungsgericht ziehen. Um in Erfahrung zu bringen, ob der Paragraph 75 eines baden-württembergischen Gesetzes auch für Gymnasien gilt. Dort ist vermerkt: Der Hauptpersonalrat ist zu beteiligen bei der “Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu geeignet sind, das Verhalten und die Leistung der Beschäftigten zu überwachen.” Dann ließe sich vor einem deutschen Gericht klären, ob der Punkt stichhaltig ist. Abwegig scheint er nicht zu sein.

Aber vor allem wären dann die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in Baden-Württemberg nicht weiter Opfer einer unwürdigen Hängepartie.

Eine halbe Seite ihres 29-seitigen Gutachtens widmeten die Ministerberater der SWK Ende Januar der Gesundheit der Lehrkräfte – zur Freude chronisch überlasteter Pädagogen, sollte man meinen. Doch ausgerechnet dieser Abschnitt im Gutachten provozierte besonders hämische Kommentare. Viele Lehrer sagen, sie seien überfordert – mit Korrekturen, mit geflüchteten Kindern, die kein Deutsch sprechen, und Klassen, die immer größer werden. Und was empfiehlt die SWK: Achtsamkeitstrainings.

Praktiker, die Schule jeden Tag erleben, waren fassungslos. Dabei wünschen sich viele Lehrer ein besseres Gesundheitsmanagement an ihrer Schulen – so wie es in vielen anderen Branchen längst Standard ist. Bislang jedoch ignorierten die Ministerien diese Leerstelle, kritisiert unter anderem die GEW. Die SWK, durchaus ein Gremium mit Autorität, nimmt die jeweiligen Ministerien in ihrer Rolle als Dienstherren bislang jedoch kaum in die Pflicht.

Im Kampf gegen den Lehrermangel empfiehlt die SWK, neben vielen weiteren Maßnahmen, ein höheres Stundendeputat und weniger Flexibilität bei der Lehrer-Teilzeit (das Gutachten im Überblick). Das mit Achtsamkeitstraining und Yoga zu kontern, grenze an Zynismus, sagt Florian Kohl, stellvertretender Landesvorsitzender der GEW Bayern. “Die Message ist: Mehr Arbeit, dafür bringen wir dir bei, damit umzugehen. Dass das bei Betroffenen für Empörung sorgen muss, ist logisch.”

SWK-Autorin Isabell van Ackeren-Mindl verteidigt das Papier. In Forschungsprojekten habe sie gute Erfahrungen mit Kompetenz- und Achtsamkeitstrainings gemacht – etwa im Rahmen des Bund-Länder-Programms ‘Schule macht stark’. Ackeren-Mindl ist Professorin für Schulentwicklungsforschung an der Uni Duisburg-Essen. Sie sagt: “Es zeigt sich, dass wir auf diese Weise kurzfristig zur Entlastung von Lehrkräften beitragen können, gerade auch in Schulen in besonders herausgeforderten Lagen“. Auf der Website des Projekts berichten Praktiker von positiven Erfahrungen – “obwohl es ein zusätzlicher Termin neben all den anderen Verpflichtungen war”, wie eine Lehrerin sagt.

Tatsächlich, das zeigen Untersuchungen, hat das persönliche Stresslevel großen Einfluss auf die Gesundheit. Es hilft demnach, sich bewusste Pausen zu setzen und Aufgaben mit Prioritäten zu versehen – eben achtsam arbeiten. In den Schulen ist das Personal jedoch zusätzlich Lärm, Konflikten im Kollegium und einem hohen Arbeitspensum ausgesetzt. “Wenn man Gesundheitsförderung ernst nimmt, muss zu der Veränderung von individuellem Verhalten immer die Veränderung von Arbeitsbedingungen treten”, sagt Dirk Lehr, Professor für Gesundheitspsychologie an der Leuphana-Universität Lüneburg.

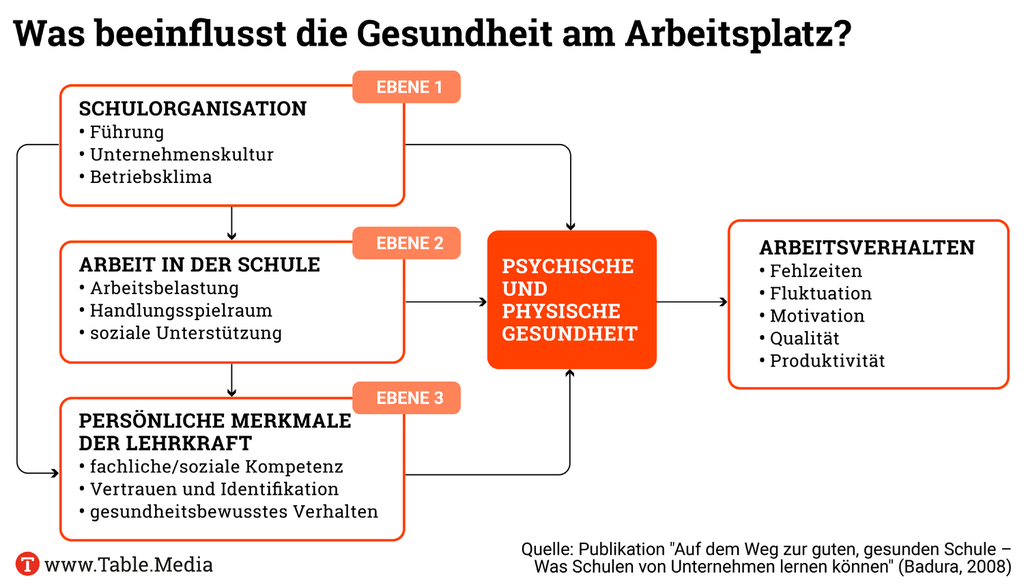

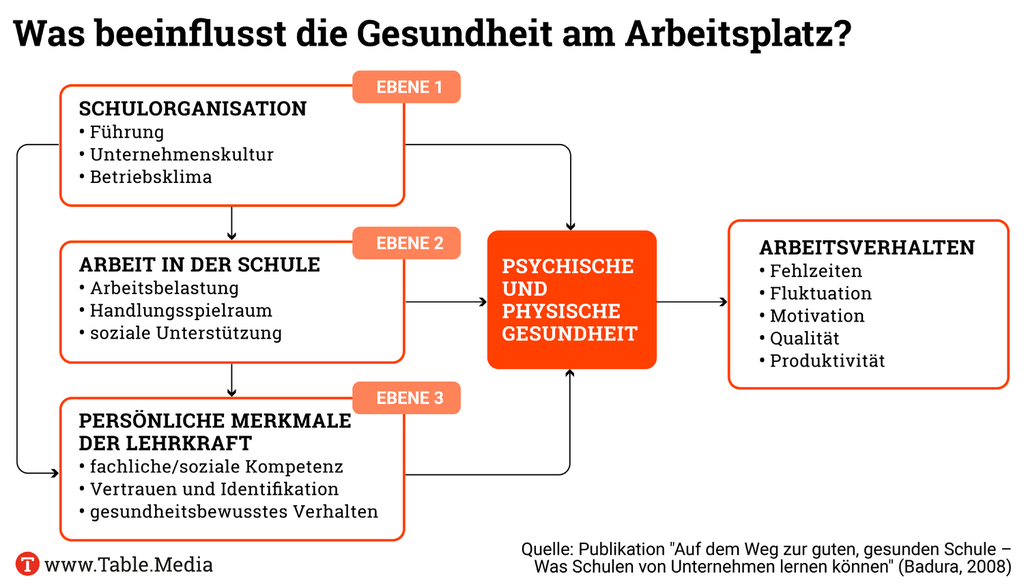

Bei der Gesundheitsförderung geht es um drei Ebenen – die Schule als Organisation, Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen und die Person als solche -, während das SWK-Gutachten fast ausschließlich die einzelnen Lehrkräfte adressiert. Konkrete Aufgaben für den Dienstherrn fehlen. Die im Gutachten erwähnten ‘whole-school-approaches‘ bleiben eine leere Worthülse. “Die Stellungnahme nimmt die Verantwortlichen oberhalb der Schulleitung nicht genug in die Pflicht”, kritisiert Gesundheitsexperte Lehr.

Eine Analyse im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) im Jahr 2021 zeigte, dass kaum einheitliche Vorgaben zum Gesundheitsschutz existieren, an denen sich Schulleiter – aber auch Gremien wie die SWK – orientieren könnten. Nicht einmal die Hälfte der Bundesländer begreift Gesundheitsförderung und Prävention explizit als Kriterium für die Qualität von Schule. Die Schlagworte ,Arbeits- und Gesundheitsschutz’ sowie ,Gefährdungsbeurteilung’ finden sich in nur neun der 16 untersuchten Richtlinien. Die Gesundheitsförderung sei “unterrepräsentiert”, folgerten die Autoren der Analyse von 2021.

Und in den Ländern, in denen konkrete Richtlinien gelten, verkümmern sie in der Schulpraxis, beklagt GEW-Personalrat Kohl: “In Bayern finden vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilungen nicht statt, arbeitsmedizinische Vorsorge spielt in der Realität der Lehrkräfte keine Rolle”. Dabei zeigen Studien, dass die Unterrichtsqualität und damit der Bildungserfolg der Schüler maßgeblich von der Gesundheit der Lehrkräfte abhängen.

Das Arbeitsschutzgesetz, das bundesweit gilt, verlangt eigentlich: Die Schulleiter müssen die Bedingungen am Arbeitsplatz, die Arbeitszeiten der Lehrer und deren psychisches Wohl regelmäßig überprüfen. Bei Mängeln greift die sogenannte STOP-Regel.

Schutzmaßnahmen, die jeder Lehrer individuell trifft, folgen erst, wenn technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschöpft sind. Das heißt konkret: Erst müssen Schulleiter Klassen verkleinern, dann folgen Achtsamkeitstrainings. Dafür bräuchte es im Zweifel mehr Personal und mehr Räume – beides ist Mangelware.

Die SWK hat dazu wenig Erkenntnisse: Inwiefern die Schulleitungen Maßnahmen zum Arbeitsschutz umsetzen, könne sie “in der Breite nicht beurteilen“, sagt Bildungsforscherin van Ackeren-Mindl. Sie bekräftigt die Forderungen der SWK an die Politik, Angebote zur Gesundheitsvorsorge, etwa Krisenhotlines oder Online-Kurse, besser auffindbar zu machen.

Sie verweist außerdem auf das nächste SWK-Gutachten zur Lehrkräftebildung, das spätestens Anfang 2024 erscheinen soll. Die Wissenschaftler wollen darin evaluieren, wie ein positives Arbeitsklima und ein unterstützendes Arbeitsumfeld gestaltet werden kann. Die Gewerkschaften sitzen diesmal mit am Tisch. Sollte es in den Diskussionen allzu hitzig werden, empfiehlt sich: eine runde Frischluft-Yoga. Torben Bennink

Das Credo heißt nicht verbieten, sondern verstehen und anwenden. So lässt sich der erste Leitfaden eines Bundeslandes für die niedrigschwellige Künstliche Intelligenz ChatGPT zusammenfassen. Nordrhein-Westfalens Schulministerin Dorothee Feller (CDU) hat die zwölfseitigen Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer herausgegeben. Das ChatGPT-Papier aus NRW ist aufgebaut nach dem FAQ-Prinzip, also den wichtigsten Fragen von Lehrkräften. Sie reichen von “Was sind textgenerierende KI (z.B. ChatGPT)?” über “Wie soll mit dieser neuen Möglichkeit schulisch umgegangen werden?” bis zu “Welchen Nutzen könnte es für mich als Lehrkraft geben?” Unabhängige Experten begrüßen das Vademecum – und empfehlen es zur Nachahmung.

NRW hat eine Reihe von originellen Ratschlägen zu ChatGPT für Lehrer. Etwa, wie Schüler lernen, sich nicht mit fremden Federn zu schmücken, sondern die Nutzung von ChatGPT korrekt anzugeben. Dazu dient eine Art Fußnote: “Bei der Herstellung dieses Textes [oder wahlweise Bildes oder des Programmiercodes etc.] wurde X [=Name des KIgestützten Werkzeugs] eingesetzt. Mit folgenden Prompts [= Anweisungen oder Fragen an die KI] habe ich die KI gesteuert: 1… , 2. …”

Der Leitfaden macht deutlich, dass textgenerierende KIs Fehler produzieren und warum. ChatGPT fülle eigene Wissenslücken mit Neukombinationen von Textfragmenten oder Ausschmückungen, die auf Wahrscheinlichkeiten beruhen. “Die produzierten Inhalte dürfen also nicht unreflektiert übernommen, sondern müssen von den Lernenden kontrolliert werden“, raten die Autoren. Das System ziele “auf Eloquenz und nicht auf Wahrheit.” Das Interessante an der pädagogischen Handlungsempfehlung ist, dass Fehler nicht zum Anlass von Verboten genommen werden, sondern als Anregung, die entstehenden Lerngelegenheiten zu nutzen.

Die Fehler, Unschärfen und Lücken des Chatbots gäben die Möglichkeit zum Lernen, steht in dem Papier. “Insbesondere auch in den Naturwissenschaften und der Mathematik lassen sich häufiger Fehlinformationen oder falsche Ergebnisse finden, die wiederum als Ausgangspunkt für eine Diskussion über die Funktionsweise und die zielführende Nutzung des Chatbots genutzt werden können.”

Die Fortbildnerin und Bildungsaktivistin Nele Hirsch nannte die Handreichung ein vernünftiges Papier. “Es ermutigt Lehrkräfte, sich mit KI-Tools wie ChatGPT auseinanderzusetzen – und das, ohne fertige Konzepte oder Antworten zu liefern,” sagte die Macherin des eBildungslabor. “Genau solch eine Offenheit zum gemeinsamen Erkunden finde ich grundlegend für Lernen in der Digitalisierung.”

Auch der Tübinger Lehrer und KI-Experte Florian Nuxoll begrüßte das NRW-Papier. “Es wäre wünschenswert, dass auch andere Bundesländer so etwas für ihre Lehrkräfte herausgeben.” Denn Lehrer sollten verstehen, dass über den aktuellen Hype um ChatGPT hinaus textgenerierende Sprachmodelle bleiben – und Lernen verändern werden. “Schüler, Lehrer, wir alle tun gut daran, zu lernen damit umzugehen.” Christian Füller

Der Cornelsen-Verlag hat ein Webinar mit dem Titel “Warum war Usain Bolt so schnell?” wegen Rassismus-Vorwürfen abgesagt. Auf der für den 20. März im Rahmen einer Lehrkräftefortbildung für das Fach Biologie geplanten Veranstaltung wollte Cornelsen Thesen zur Beantwortung der Frage “aus fachlicher Sicht diskutieren”.

Daraufhin hagelte es Kritik: Die für das Event aufgestellten Thesen würden rassistisches Gedankengut reproduzieren. Die Thesen lauteten unter anderem: “1. Usain Bolt hat die besseren Sprinter-Gene. 2. Usain Bolt ist der Nachfahre von Sklaven aus Westafrika, die aufgrund brutaler Selektionsbedingungen über eine besondere genetische Ausstattung verfügen, die sie für solche Höchstleistungen prädisponiert.”

Als Erster hatte der Autor und Lyriker Max Czollek auf dem Kurznachrichtendienst darauf aufmerksam gemacht. Der Cornelsen-Verlag verkündete auf seiner Website, zu prüfen, “wie die Veranstaltung ins Programm geraten konnte”. Er betonte, sich von rassistischen Gedanken in jeder Form zu distanzieren. Außerdem wolle er seine Arbeit stärker im Hinblick auf möglichen Rassismus und andere Formen der Diskriminierung auf den Prüfstand stellen. Czollek aber will mehr: “Darüber hinaus sollte der Verlag aber auch erklären, wie er sicher stellen wird, dass so ein rassistischer Dreck nicht in deutschen Schulbüchern landet“, schrieb der Autor. Die Ankündigung des Webinars offenbare eine beeindruckende Unbedarftheit.

Eine Sprecherin von Cornelsen teilte auf Anfrage von Table.Media mit, künftig wolle der Verlag sicherstellen, dass alle Mitarbeiter an “Schulungen zu Diversity & Inclusion” teilnehmen. Bisher sei das Angebot keine Pflicht gewesen und habe sich nicht an externe Autoren gerichtet. Darüber hinaus wolle Cornelsen die “internen Prozesse und Strukturen zur Prüfung von Veröffentlichungen” stärken. Anouk Schlung

Nur knapp die Hälfte der 14- bis 16-Jährigen hierzulande fühlt sich sicher im Umgang mit neuen Technologien. Zum Vergleich: In Spanien und Großbritannien sind es drei Viertel. Das zeigt ein heute veröffentlichter Bericht vom Nachhilfe-Start-up GoStudent, der Einstellungen junger Menschen zu Technologie und Bildung betrachtet (zum Download). Für das EdTech hat die Marktforschungsagentur Opinium eine repräsentative Gruppe von je etwa 1.000 Eltern und 1.000 Kinder in Österreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und dem Vereinigten Königreich befragt.

77 Prozent der jungen Deutschen fordern demnach, Technologie stärker in den Lehrplan einzubinden, um auf die zukünftige Entwicklung des Arbeitsmarktes vorbereitet zu sein. Mehr als die Hälfte glaubt, dass die Schule sie nicht ausreichend auf ihren Traumberuf vorbereitet.

Dennoch sind Jugendliche hierzulande optimistisch: 44 Prozent erwarten bis 2050 eine stärker verbreitete Nutzung digitaler, interaktiver Inhalte und virtueller Klassenzimmer. Damit liegen sie über dem europäischen Durchschnitt von 33 Prozent. Allerdings ist Kindern in Deutschland und Österreich deutlich weniger wichtig, mit der Technologie Schritt zu halten als Kindern in den Nachbarländern.

Europaweit sind junge Menschen für eine Erweiterung des Lehrplans. Besonders wichtig wären ihnen dabei Themen wie Videospiel-Programmierung, KI und Robotik, aber auch Finanzen und Kryptowährungen sind stark gefragt. Ein Großteil der jungen Deutschen hält das Metaverse für relevant: 84 Prozent glauben, dass es einen positiven Einfluss auf ihre Bildung haben wird.

Eine weitere Erkenntnis der Studie ist, dass eine große Diskrepanz besteht, welche digitalen Anwendungen Jugendliche zu Hause einsetzen und welche in der Schule. Zu Hause nutzen Schüler soziale Medien, KI und Gamification sehr viel stärker zum Lernen. Anouk Schlung

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karien Prien reagiert mit 13 kurzfristigen Maßnahmen auf den Lehrermangel. Sie möchte unter anderem in Schulen gezielt über den Lehrerberuf informieren. Ab dem Sommersemester sollen Lehramtsstudierende als Botschafter bei Events und Seminaren der Berufsorientierung Einblick geben. Daneben will Schleswig-Holstein bei Lehrern im Pensionsalter dafür werben, ihre Dienstzeit zu verlängern. Das Ministerium hat den ersten Maßnahmenkatalog am Dienstag vorgestellt. Dieses Februar-Paket fokussiert sich auf Maßnahmen, die ohne Rechtsänderungen umsetzbar sind. Weitere Pakete sollen im Sommer und im Winter folgen.

Um mehr neue Lehrer zu gewinnen, plant Schleswig-Holstein etwa 50 neue Stellen für ein FSJ an einer Schule, aktuell gebe es 89 Plätze. Studierende, die schon an einer Schule arbeiten, sollen bessere Begleitung erhalten. Eine neue Datenbank soll es Schulen und Hochschulen erleichtern, Praktika zu verwalten, und die regionale Verteilung der Praktikumsplätze verbessern. Für Studierende im Praxissemester will das Land künftig Übernachtungskosten übernehmen.

Für das Referendariat will Schleswig-Holstein finanzielle Anreize evaluieren lassen. Bewerbungstermine für die Einstellung von Referendaren sollen an die Fristen der Nachbarländer angepasst werden. Außerdem soll der Einstieg an einer Gemeinschaftsschule für angehende Gymnasiallehrkräfte attraktiver werden.

Im Schuldienst begrenzt das Land die Möglichkeiten für Sabbaticals. Es appelliert an Teilzeitlehrkräfte, ihre Stundenkontingente zu erhöhen. Sie sollen diese Stunden zur Betreuung von Studierenden im Praxissemester oder von Unterstützungskräften nutzen können. Für ausländische Lehrkräfte soll es leichter werden, in den Schuldienst einzusteigen, das Verfahren erprobe man gerade mit ukrainischen Lehrern. Weitere Maßnahmen wie die Schaffung dualer Master-Studiengänge, die Vergütung freiwilliger Mehrarbeit und die Entwicklung neuer Weiterbildungsangeboten für Bedarfsfächer will das Bundesland prüfen.

Entwickelt hat die Maßnahmen eine Projektgruppe des Ministeriums. Beteiligt war auch die Allianz für Lehrkräftebildung, in der unter anderem lehramtsbildende Hochschulen vertreten sind. Janna Degener-Storr

Mehr sicherheits- und friedenspolitische Bildung an Schulen – das hält eine Studie im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung für nötig, die Table.Media exklusiv vorliegt (zum Download). Gerade Sicherheitspolitik scheine “an den Schulen unter-, wenn nicht gar überhaupt nicht repräsentiert” zu sein, heißt es. In Zukunft werde dieses Thema aber eine größere Rolle spielen. Mit der Aufnahme geflüchteter Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine seien Sicherheits- und Friedenspolitik in deutschen Klassenzimmern angekommen.

Welche Informationen die Jugendlichen erhalten, hängt laut Studie aktuell jedoch vom Engagement einzelner außerschulischer Akteure ab. In der Erziehungswissenschaft bestehe dagegen eine Lücke. Seit den 1980er-Jahre sei Sicherheitspolitik für sie kein aktuelles Thema mehr. In der führenden “Zeitschrift für Pädagogik” sei von 2016 bis 2022 keine einzige Veröffentlichung zu dem Thema erschienen. Autorin der Studie für die FDP-nahe Stiftung ist Manuela Pietraß, Professorin für Erziehungswissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München.

Pietraß bemängelt, dass Friedensbildung und sicherheitspolitische Bildung aktuell fachlich getrennt auftreten – obwohl sie “zwei Seiten ein und derselben Medaille” seien und fachlich aufeinander verweisen würden. Einen Fokus auf die Friedensbildung legten die Servicestelle Friedensbildung Baden-Württemberg, die Jesuitenkollegien sowie insgesamt kirchliche Träger, Stiftungen und politische Netzwerke.

Sicherheitspolitische Bildung werde dagegen vor allem von der Bundeswehr geleistet, beispielsweise über das Bundeswehr-Planspiel POL&IS oder die Jugendoffiziere. Daneben habe der Volksbund Kriegsgräberfürsorge eine besondere Rolle aufgrund seines Erinnerungs- und Gedenkauftrages. Positiv hebt Pietraß einzig das Vorgehen der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) hervor. Diese verbinde und stärke bereits die sicherheitspolitische und friedenspädagogische Bildung. Franz Hausmann

Das BMBF will eine Nationale Strategie zur ökonomischen Bildung auf den Weg bringen. Mit einem Teil der aktuell veranschlagten zwei Millionen Euro sind aber zunächst nur “explorative Studien” geplant. Außerdem will sich das Ministerium “mit den zahlreichen Stakeholdern der Ökonomischen Bildung” vernetzen und austauschen, wie eine Sprecherin Table.Media auf Anfrage sagte.

Anfang Februar hat das Bildungsministerium bereits einen internen Workshop mit Experten aus Stiftungen, Verwaltung, Wirtschaft, Verbänden und Wissenschaft veranstaltet. Das antwortete der Parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (zum Download). Das Managermagazin hatte zuerst über die Nationale Strategie zur ökonomischen Bildung berichtet.

Offenbar zielt die Strategie nicht per se auf mehr ökonomische Bildung an den Schulen ab. Das BMBF teilte Table.Media mit: “Verschiedene Themen der Ökonomischen Bildung wie der erste eigene Handyvertrag oder der Aufbau einer Altersvorsorge sind in unterschiedlichen Lebensphasen vordringlich, sodass Ökonomische Bildung sich für formales, non-formales und informelles Lebensbegleitendes Lernen anbietet.”

Die Federführung liegt im Referat 331 des Ministeriums, das für lebensbegleitendes Lernen und allgemeine Weiterbildung verantwortlich ist. Die Hoheit über den Schulunterricht haben sowieso die Länder. Dabei ist das Wissen der 14- bis 24-Jährigen über Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage gering, wie 2021 eine Umfrage des Bundesverbands deutscher Banken aufzeigte (zum Download). Drei Viertel der Befragten wünschten sich die Einführung eines Schulfachs Wirtschaft.

Derzeit prüft das Ministerium “verschiedene Szenarien”. Die Umsetzung konkreter Maßnahmen solle “möglichst bald beginnen”. Anna Parrisius

Brandenburgs Bildungsministerium will an seinen Schulen 200 neue Stellen für Schulassistenten und Schulsozialarbeiter schaffen, die ab dem kommenden Schuljahr Lehrer entlasten sollen. Allerdings will das Ministerium gleichzeitig Lehrerwochenstunden kürzen. Wegfallen sollen sie beim Förder- und Ganztagsunterricht, beim jahrgangsübergreifenden Unterricht in Klasse 1 und 2 sowie beim Lernen in Klassen mit unterschiedlichen Anforderungen.

Das Bildungsministerium rechtfertigte die Entscheidung damit, dass es im Gegenzug Lehrer nicht zu mehr Unterricht verpflichtet oder die Stundentafel kürzt. Kritik an der Entscheidung kam unter anderem aus dem Landeselternrat. Dessen Sprecherin Ulrike Mauersberger sagte der dpa: “Wir haben extreme Lerndefizite, vor allem im Grundschulbereich. Eine Kürzung ist nicht der richtige Weg. Man nimmt Lehrerwochenstunden, um etwas zu finanzieren, was aus dem Haushalt anders hervorgehen muss.”

Günther Fuchs, Chef der Brandenburger GEW, sagte im rbb-Interview, dass Schulen besser geholfen wäre, wenn der Trend zur Frühverrentung gestoppt würde. Er schlägt dem Ministerium vor, freiwillige Arbeitszeitkonten einzuführen. “Wenn das gelingt, dann haben wir mehr Lehrerinnen und Lehrer im System und dann müssen diese Kürzungen nicht sein.” Anouk Schlung

Bernd Fitzenberger forscht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt und berät Entscheider – im Bundesarbeitsministerium, im Bundestag und in der Bundesagentur für Arbeit. Gerade die Mischung reizt den 59-Jährigen. Seine Ernennung zum Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nannte er 2019 die “Krönung seiner Karriere”. Heute stimme das immer noch.

Dabei war die Arbeit seines Instituts, für das 350 Mitarbeiter tätig sind, davon 200 Forscher, in den vergangenen drei Jahren vom Krisenmodus geprägt. Fitzenberger konnte weniger angehen, als ihm lieb war. Ein zentrales Ziel von ihm: Die Berufsforschung stärken. Zu oft noch sähen viele im IAB vor allem ein Institut für Arbeitsmarktforschung.

Als Einheit der Bundesagentur für Arbeit 1967 gegründet, soll das IAB die Arbeit der Bundesagentur verbessern helfen, zum Beispiel die Berufsberatung für Arbeitslose. Mit den Hartz-Reformen kam Forschung zur Grundsicherung für das Bundesarbeitsministerium hinzu. Auch jetzt berät das IAB Hubert Heils Haus zum Bürgergeld.

Bei der Fachkräftestrategie der Ampel-Regierung dienen Prognosen von Fitzenbergers Behörde als Bezugspunkt. Zum Beispiel diese: Zieht Deutschland nicht alle Register, fehlen 2035 sieben Millionen Fachkräfte. Daneben treibt den IAB-Direktor aktuell die “starke Krise am Ausbildungsmarkt” um. Wieso finden viele Jugendliche in keine Ausbildung, landen am Übergang zwischen Schule und Beruf in der Warteschleife, obwohl sehr viele Ausbildungsstellen unbesetzt bleiben und viele Betriebe händeringend Jugendliche suchen?

“Eigentlich können sich Jugendlichen heute immer besser informieren. Sie wirken aber schlechter informiert.” Fitzenberger meint, man müsse die Jugendlichen stärker unterstützen und an die Hand nehmen, auch mit verpflichtenden Maßnahmen, zum Beispiel zu Praktika. “Es nützt nichts, allein darauf zu vertrauen, dass Menschen sich in wohlverstandenem Eigeninteresse schon richtig entscheiden werden, es braucht Fördern und Fordern.”

Und: Ein früher Ausbildungs- oder Studienabbruch dürfe nicht als Scheitern angesehen werde, sondern als Teil der Orientierung. “Junge Menschen müssen die Gelegenheit haben, etwas auszuprobieren, um ihre Stärken, Schwächen und Möglichkeiten kennenzulernen. Einen lebenslang gültigen Karriereplan gibt es sowieso nicht.”

Geradlinig erscheint da Fitzenbergers eigener Lebenslauf: Mit 19 Jahren schon wollte er Professor werden. In Konstanz studierte er Volkswirtschaftslehre und daneben Mathematik bis zum Vordiplom, unterrichtete früh als Tutor Statistik im Grundstudium. In Stanford erfolgte ein Master of Science in Statistik und die Promotion in empirischer Arbeitsmarktforschung, fünf Jahre später die Habilitation.

Mit 35 war Fitzenberger Professor. Er lehrte und forschte in Dresden, Mannheim, Frankfurt am Main, Freiburg, zuletzt in Berlin. Heute ist er neben Direktor am IAB auch Professor für Quantitative Arbeitsökonomik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Für einen Arbeitsmarktforscher international ein “place to be”. Und: Er habe noch die gleiche Motivation wie vor 30 Jahren. “Mit ökonometrischen Methoden in den Daten etwas zu erkennen, das ist für mich eine Belohnung für wissenschaftliche Arbeit”, sagt er.

Doch gewöhnlich ist Fitzenbergers Weg nicht. Die Mutter hatte vor ihrer Ehe als Näherin gearbeitet. Gemeinsam betrieben die Eltern einen Tante-Emma-Laden, gleichzeitig arbeitete sein früh gestorbener Vater als Lkw-Fahrer. Fitzenberger selbst jobbte als junger Mann bis ins zweite Studienjahr auf dem Bau und in einer Fabrik. Dass Karrieren wie seine bis heute in Deutschland selten sind, auch das spornt den Ökonomen und Statistiker an.

Mit seinen Erkenntnissen politische Entscheidungen besser machen zu können, erscheint da als verständlicher Wunsch. Nicht immer hört die Politik jedoch auf sein Institut. Ärgerlich stimmt Fitzenberger das nicht. “Auch wenn wir aufzeigen, welche Implikationen eine Entscheidung haben kann, leisten wir einen wichtigen Beitrag.”

Er ist Realist. Auch mit Blick auf die Zukunft: “Ich fürchte, dass Deutschland aktuell zu langsam auf die großen Transformationen reagiert und sich zu sehr auf die Krisenbewältigung konzentriert.” Dennoch: Da ist auch Optimismus. Fitzenberger ist jetzt 59 – wenn alles gut läuft, will er den Job noch über sieben Jahre machen. Anna Parrisius

Zivilklausel an Hochschulen – ein hohles Bekenntnis: Seit Russland die Ukraine überfallen hat, läuft eine Debatte um die Zivilklausel an deutschen Hochschulen. Acatech-Chef Jan Wörner dringt auf eine Überarbeitung, das Verteidigungsministerium erklärt gar ein Anrecht auf Wehrforschung. Seitens der Hochschulen hört man dazu: nichts. Zum Artikel

Neuer AvH-Präsident Robert Schlögl im Porträt: Der neue Kopf der Alexander von Humboldt-Stiftung legt Wert auf den persönlichen Austausch von Forschenden – auch in Zeiten sinkender Budgets. Gerade jetzt sei die Wissenschaft als Brückenbauerin zwischen den Nationen gefragt, sagte er Elena Matera. Zum Artikel

13. März 2023, 12:30 bis 13:30 Uhr, online

TABLE.LIVE-BRIEFING: Autonomie statt Bürokratie – wie kann Bildungssteuerung gelingen?

Brauchen wir eine radikal neue Bildungssteuerungslogik? Darüber diskutiert Bildung.Table-Redaktionsleiter Moritz Baumann mit Cordula Heckmann (Leiterin des Rütli-Campus Berlin), Thomas de Maizière (Vorsitzender der Deutsche Telekom Stiftung) und Udo Michallik (Generalsekretär der KMK). Impulse liefert außerdem Ekkehard Winter (Geschäftsführer der Deutsche Telekom Stiftung). INFOS & ANMELDUNG

15. März 2023, 18:00 Uhr, Nöbdenitz

Podiumsdiskussion: Unsere Schule – Fit für die Zukunft?

In diesem Event der Friedrich-Ebert-Stiftung geht es um die Zukunft der Schulen Thüringens in einer krisenreichen Zeit. Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Schulträgerschaft treten in einen Dialog über die bestehenden Probleme und suchen gemeinsam nach Lösungen. INFOS & ANMELDUNG

15. März 2023, 16:30 bis 19:45 Uhr, Berlin

Parlamentarischer Abend: Wie gestalten wir die digitale Bildungswende für eine chancen- und teilhabegerechte Bildung?

Anlässlich des fünfjährigen Bestehens des Forum Bildung Digitalisierung nehmen Akteure aus Bildungspraxis, Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft eine Standortbestimmung zur digitalen Transformation im Bildungsbereich vor. Außerdem geht es um die Frage, wie gut Schulen technisch und pädagogisch für das digital gestützte Lehren und Lernen ausgestattet sind. INFOS & ANMELDUNG

16. März 2023, 18:30 bis 20:15 Uhr, Reutlingen

Diskussion: Schule geht auch anders – wie sich Bildung verändern muss

Schulen von morgen gibt es heute schon, doch diese sind immer noch die Ausnahme, so die These der Friedrich-Ebert-Stiftung. Auf diesem Event geht es darum, welchen Gestaltungsspielraum Schulleitungen brauchen und welchen Rahmen die Bildungspolitik setzen muss, damit Schule besser auf die Welt von morgen vorbereitet. INFOS & ANMELDUNG

21. März 2023, 09:00 bis 16:15 Uhr, Köln

Dialog: Zukunft der Lehrkräftebildung an forschungsstarken Universitäten – Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands

Das von den U15-Universitäten veranstaltete Event beschäftigt sich mit den bestehenden Herausforderungen in der Lehrkräftebildung. Keynotes halten Andreas Schleicher (Direktorat für Bildung der OECD) und Katharina Spieß (Professorin für Bevölkerungsökonomie der Universität Mainz). INFOS & ANMELDUNG

21. März 2023, 11:00 bis 17:00 Uhr, Berlin

Tagung: BilRess-Netzwerkkonferenz

Auf diesem Event geht es um die Frage, wie Ressourcenkompetenz im Aus- und Weiterbildungsbereich vermittelt werden und wie diese im Berufsschulalltag gefördert werden kann. Zudem geht es darum, welche neuen Konzepte, Ideen und Materialien es in der Weiterbildung gibt und wie handwerkliche Betrieben auf die angepassten Anforderungen reagieren können. INFOS & ANMELDUNG

22. und 23. März 2023, online

Tagung: Bildungskonferenz

Welche Hebel transformieren unsere Lernkultur? Das ist die zentrale Frage der Bildungskonferenz von bitkom. Speaker sind unter anderem Bettina Stark-Watzinger, Saskia Esken und Thomas de Maizière. Fokus liegt auf den Themen lebenslange Lernkultur, innovative Bildungstechnologien, Smart School, EdTechs und Inklusion. INFOS & ANMELDUNG

Schulleiterinnen und Schulleiter wollen ihre Schulen mit digitalen Tools besser machen. Unterstützung missen sie dabei jedoch von oberster Stelle: von Bildungspolitik und Aufsichtsbehörden. Gleichzeitig wünschen sich die Schulleitungen mehr Gestaltungsspielräume. Das zeigt eine Cornelsen-Studie, die heute erscheint. Janna Degener-Storr konnte das Papier vorab sichten und hat das Wichtigste für Sie zusammengefasst.

In Baden-Württemberg war mein Kollege Christian Füller für diese Ausgabe einer Geheimsache auf der Spur. In der kommenden Woche startet die Bildungsplattform im Ländle. Gymnasiasten dürfen das Herz der Plattform, das Lernmanagementsystem itslearning, aber nicht nutzen. Wieso das so ist – anders als in anderen Schulformen und Bundesländern – wollte ihm kein Philologe sagen. Ein Informant äußerte sich, wenn auch nur im Hintergrund. Seine Antwort verärgert auch das Kultusministerium.

Unter dem Lehrermangel ächzen bereits viele Schulen, helfen soll überlasteten Lehrern: Achtsamkeit. Zumindest, wenn es nach dem Wissenschaftlergremium der KMK geht. Den Vorschlag der SWK hat sich unser Autor Torben Bennink vorgenommen. Dabei ist er auf grundlegende Leerstellen in der Gesundheitsförderung an Schulen gestoßen – die Lehrer allein nicht stopfen können.

Herzlich einladen möchte ich Sie zu unserem Live.Briefing am 13. März, von 12.30 bis 13.30 Uhr. Soll die Politik den Schulen in der aktuellen Bildungskrise maximale Autonomie gewähren? Das diskutiert Moritz Baumann mit dem ehemaligen CDU-Bundesminister Thomas de Maizière, heute Vorsitzender der Telekom-Stiftung, mit der Leiterin des Rütli-Campus Berlin, Cordula Heckmann, sowie mit KMK-Generalsekretär Udo Michallik. Der Geschäftsführer der Telekom-Stiftung, Ekkehard Winter, leitet mit Impulsen in die Diskussion ein. Melden Sie sich hier zur Veranstaltung an.

Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Schulleiterinnen und Schulleiter sind in der digitalen Welt angekommen: Sie wollen digitale Tools für sich nutzen. Das zeigt eine Befragung von Cornelsen, die Table.Media vor der Veröffentlichung vorlag (zum Download). Die große Mehrheit sieht in IT-Werkzeugen einen Schlüssel für individualisierten Unterricht (95 Prozent) oder die Weiterentwicklung ihrer Verwaltung (89 Prozent). Fast alle (98 Prozent) wünschen sich Fortbildungen für ihre Lehrer, fast genauso viele (93 Prozent) fordern mehr Unterrichtsinhalte zu digitaler Bildung, mit denen sie auch einen “mündigen Umgang mit Digitalität” vermitteln können. Etwas mehr als die Hälfte (55 Prozent) hat sogar schon ein externes Coaching genutzt, um sich und ihre Schule zu stärken.

Von der Schulaufsicht und den Ministerien fühlen die Führungskräfte unter den Pädagogen sich mit diesen Herkulesaufgaben hingegen allein gelassen, teilweise sogar ausgebremst. 86 Prozent sehen sich durch die Verantwortlichen in der Bildungspolitik “nicht” oder “eher nicht” unterstützt. Neun von zehn Schulleitungen sind allerdings auch der Meinung, dass Schulen mehr Gestaltungsbefugnisse beim Unterricht haben sollten. Die überwiegende Mehrheit wünscht sich zudem mehr Eigenverantwortung mit Blick auf Personalhoheit (86 Prozent), die Finanzhoheit (73) und die konzeptionelle Entwicklung (83).

Rund 2.000 Schulleitungen von allgemeinbildenden Schulen aus ganz Deutschland nahmen an der repräsentativen Online-Studie teil. Das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) befragte sie von März bis Juli 2022. 20 Direktorinnen und Direktoren äußerten sich in persönlichen Gesprächen. Mit der Befragung von Schulleitern – schon zum zweiten Mal – möchte der Cornelsen-Verlag deren Schlüsselposition für den Erfolg der Bildungspolitik unterstreichen. In der öffentlichen Diskussion fänden die Direktoren bisher kaum Beachtung. Die Robert Bosch Stiftung hatte die Gruppe der obersten Pädagogen in ihrem letzten Schulbarometer erstmals in den Blick genommen.

Ein Kernproblem für Schulleiter sieht Bildungsforscher Klaus Hurrelmann, der die Cornelsen-Studie mitherausgibt, beim Thema Innovation: Vorgaben seien zu eng geschnürt, oder gar nicht vorhanden. “Die Schulleitungen müssen ihren rechtlichen Rahmen kennen und wissen, welche Entscheidungen sie autonom fällen können”, sagt Hurrelmann, der Senior Professor von der Berliner Hertie School of Governance ist. Die Schulaufsicht solle ein deutliches Signal an die Schulleitungen senden, dass sie Handlungsspielräume ausschöpfen dürfen und sollen. In der Praxis passiere häufig das Gegenteil: “Wenn die Schulaufsicht unsicher ist, fängt sie an, die Vorgaben enger zu schnüren, damit bloß keine Fehler passieren, die dann nach oben durchsickern”, so Hurrelmann. Schulleitungen wünschten sich da mehr den Blick auf das große Ganze.

Welche Geräte, welche Lern- oder Administrationssoftwares darf ich kaufen? Kann ich technisches Personal einstellen? Darf ich Fortbildungen für mein Personal selbst organisieren? – All das sind Fragen, die im Schulalltag auftauchen. Häufig bekommen die Pädagoginnen und Pädagogen “von oben” keine Antworten darauf. Und wenn sie selbst entscheiden, meint Hurrelmann, erfahren sie unter Umständen im Nachhinein, dass ein angeschafftes Produkt zum Beispiel datenschutzrechtlich bedenklich ist, weil ein US-amerikanischer Konzern dahintersteckt.

Manche Bundesländer versuchen ihren Schulen bereits mehr Freiheiten einzuräumen. Niedersachsen führte 2007 die “Eigenverantwortliche Schule” ein. Das Kultusministerium bringt den Schulleitungen damit mehr Vertrauen bei der Schulgestaltung, Schulentwicklung und Qualitätsentwicklung entgegen. Silke Müller, Leiterin der Waldschule Hatten in dem Bundesland, sagt: “Wir verwalten ein eigenes Budget und dürfen uns zum Beispiel autonom dafür entscheiden, bestimmte Tools einsetzen“. Doch auch Müller wünscht sich eine engere Kommunikation mit Schulaufsicht und Ministerien. “Wir können nicht nur über die Verbände über Bedarfe sprechen.” Es brauche deutlich mehr Schulbesuche der Verantwortlichen und Belastungsevaluationen.

Um herauszufinden, wie digitale Mittel im Schullalltag helfen können, hat mehr als jeder zweite Schulleiter laut Cornelsen-Studie schon auf externe Unterstützung zurückgegriffen: ein Coaching. Warum gibt es aber keine ausreichenden Unterstützungsangebote vom Staat? “Die Schulaufsicht könnte ja auch eine beratende Coachingfunktion mit einem hilfreichen Blick von außen einnehmen”, findet Katja Zöller. Sie leitet das Programm “bildung.digital” der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Die Schulaufsicht sei in Deutschland oft noch zu sehr in einem “Rollenkonflikt von Beratung versus Kontrolle und Maßregelung”.

Zöller hat gute Erfahrungen gemacht mit gemeinsamen Austausch- und Qualifizierungsangeboten für Schulaufsichtsbeamte und Schulleitungen zum Thema Ganztag. Sie sieht als Problem, dass in den Schulämtern oft ehemalige Schulleitungen mit der Schulaufsicht betraut sind, die zu häufig nur aus ihrem Praxiswissen heraus beraten.

Besser kann es funktionieren, wenn andere Fachabteilungen einbezogen sind, das zeigt das Beispiel eines freien Trägers. Der ehemalige Lehrer Björn Nölte ist für die Schulaufsicht der Evangelischen Schulstiftung der Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz zuständig. Er sagt: “Ich sitze als Referent der Schulaufsicht Tür an Tür mit Abteilungen wie der IT, damit können sie leichter gemeinsam mit den Schulleitungen an einem Strang ziehen.” Wenn etwa Schulen ein interaktives Board oder einen Beamer brauchen, setzen sich alle bei der Schulaufsicht an den Tisch, die mit dem Thema zu tun haben – von der Technik über die Finanzierung bis zur Unterrichtskultur und Lehrkräftefortbildung.

Überrascht zeigt sich Katja Zöller von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung über den hohen Fortbildungsbedarf der Schulleitungen und den großen Wunsch nach Unterrichtsangeboten zu digitaler Bildung. Schließlich hat die KMK die Strategie zur Bildung in der digitalen Welt bereits 2016 verabschiedet. “Da ist seitens der Schulen eigenverantwortlich zu wenig passiert“, sagt Zöller. Für die Beantragung der Digitalpakt-Mittel mussten die Schulen zudem ein Medienbildungskonzept schreiben und dafür im Kollegium Kompetenzen und Bedarfe abfragen. “Deshalb sollten sowohl die Schulen als auch die Länder über den Fortbildungsbedarf informiert sein – und längst entsprechende Unterstützungsangebote nutzen.”

Lesen Sie auch: “Schulleiter brauchen mehr Freiräume”

Wie autonom sollte die Schule der Zukunft sein? Diese und andere Fragen diskutiert Bildung.Table-Redaktionsleiter Moritz Baumann am 13. März mit Cordula Heckmann (Leiterin, Rütli-Campus Berlin), Dr. Thomas de Maizière (Vorsitzender, Deutsche Telekom Stiftung) und Udo Michallik (Generalsekretär, KMK). Jetzt anmelden.

Es hat etwas von investigativer Recherche – obwohl es nur um Schule geht. Und obwohl alle handelnden Akteure Staatsdiener sind. Der Hauptpersonalrat der Gymnasien in Baden-Württemberg blockiert seit inzwischen über zwei Jahren ein in Deutschland weitverbreitetes Lernmanagementsystem. Wer aber den Versuch unternimmt, von der Personalvertretung zu erfahren, warum das System “itslearning” aus Norwegen überall in Norddeutschland akzeptiert wird, aber nicht an den Gymnasien im Südwesten, wird barsch abgewiesen. “Ich rede nicht mit der Presse”, wiegelt Jörg Sobora ab, Vorsitzender des Hauptpersonalrats. Fristen lässt Sobora verstreichen.

Das vom Personalrat geblockte itslearning ist Teil der Bildungsplattform Baden-Württemberg, die kommende Woche gestartet wird. Die Plattform, um die es immer wieder Streit gab, ist ein Mosaik aus den Elementen Lernmanagementsystem (LMS), Messenger und digitaler Arbeitsplatz für Lehrerinnen und Lehrer. Tragendes Element sind die beiden LMS Moodle und itslearning. Die Plattform hat einen unrühmlichen Vorgänger, Ella, ein nicht vollendetes digitales Lernsystem, das über sechs Millionen Euro verschlang. Mit itslearning sollte der Befreiungsschlag gelingen – den der Hauptpersonalrat Gymnasium seit zwei Jahren verhindert.

Das ist eine Geschichte über Datenschutz. Genauer über die Möglichkeit, den Datenschutz zu missbrauchen, um sinnvolle Dinge zu verhindern. Überall in Deutschland war ab dem 16. März 2020 die schnelle Einrichtung von Lernmanagementsystemen (LMS) und/oder Schulclouds erste Bürgerpflicht. Ohne solche Plattformen ist gemeinsames digitales Lernen an Schulen praktisch unmöglich. Weil das in Baden-Württemberg übliche LMS Moodle nicht alle Lehrerinnen und Lehrern verstehen, entschloss sich das Land, ein zweites LMS anzuschaffen. Die Wahl fiel auf itslearning, ein in Norwegen entwickeltes System, das inzwischen in Deutschland auf Platz 3 der Schulprogramme stehen dürfte: hinter Moodle und IServ. Auch in Baden-Württemberg läuft itslearning inzwischen an 1.256 Schulen – nur die 260.000 Gymnasiasten dürfen das System nicht nutzen. Das “Warum” für dieses Verbot herauszufinden, gleicht einem Spießrutenlauf.

Der Vorsitzende des Hauptpersonalrats verweigert die Auskunft. Der Geschäftsführer des Philologenverbandes Baden-Württemberg, der als wesentlicher Blockierer gilt, lässt ebenfalls keine Recherche zu. Und der Chef des Philologenverbandes im Ländle, Ralf Scholl, der sich sonst zu jeder Schul-Frage äußert, weiß offenbar nicht Bescheid. Er sitzt selbst im Personalrat der Gymnasien. Auf Anfrage redet er von Microsoft 365 und den angeblich 350 Datenabflüssen dieses Systems. “Aber es geht um itslearning, Herr Scholl!” Das ficht den streitbaren Oberphilologen nicht an. Scholl verweist schließlich an eine Person, die man aber auf keinen Fall zitieren darf. Sonst könne das empfindliche Auswirkungen haben.

Immerhin lässt sich mithilfe des geheimen Informanten das Rätsel lösen: Itslearning selbst sei nicht das Problem, es geht um seine US-amerikanischen Partner, AWS und Cloudflare. Itslearning lässt sein LMS vom Cloud-Weltmarktführer “Amazon Web Services” hosten. Cloudflare sorgt dafür, dass itslearning möglichst von Hackerangriffen verschont bleibt. Allerdings stehe mit den beiden amerikanischen Firmen die Gefahr anderer Angriffe im Raum: nämlich die durch die NSA, die Dachspionagebehörde der USA. Sie könne die Daten von itslearning und damit von Schülern und Lehrkräften in Baden-Württemberg anfordern.

Damit sind wir mitten im Cloud Act, einem US-Gesetz, das alle US-Betreiber von Informationstechnologie verpflichtet, den Sicherheitsbehörden in den USA Zugriff auf die Daten zu gewähren. Und zwar auf alle Daten – notfalls auch von Mia und Paul aus Stuttgart, deren Mundart man schon in Deutschland kaum versteht, deren Daten die NSA aber prinzipiell kontrollieren will. Das führt der Hauptpersonalrat als Grund an, um der Einführung von itslearning nicht zuzustimmen. Ohne allerdings darüber offiziell und zitierfähig Auskunft zu geben. Scholl & Co handeln damit übrigens ähnlich wie die NSA. Auch dort kann niemand nachfragen. Deutsche Staatsbürger schon gar nicht – die sind für die NSA nicht mal existent. So wie Journalisten für den Hauptpersonalrat.

Im Stuttgarter Bildungsministerium findet man das überhaupt nicht lustig. Diese Blockade des Hauptpersonalrats könnten weder Schulleitungen noch Eltern verstehen. “Wir bedauern, dass der Hauptpersonalrat den Einsatz an Gymnasien ablehnt”, sagt ein Sprecher des Ministeriums. Itslearning werde in vielen Bundesländern genutzt. An Baden-Württembergs Gymnasien sei die Nachfrage groß – wie an den anderen Schulformen auch. Rund 1.250 Schulen unterrichteten mit itslearning digital, so hört man es im Ministerium, “aber an unseren Gymnasien soll es nicht zulässig sein?” Was sagt die Gegenseite dazu? Können wir nicht zitieren. Geheimsache Digitalisierung.

Wie könnte es weitergehen? Die Grüne Kultusministerin Theresa Schopper könnte ihre exekutive Macht nutzen – und itslearning für die Gymnasien freigeben. Dann wäre der Weg offen für die Schülerinnen und Schüler, sich auf die digitale Welt vorzubereiten. Und der Hauptpersonalrat könnte vors Verwaltungsgericht ziehen. Um in Erfahrung zu bringen, ob der Paragraph 75 eines baden-württembergischen Gesetzes auch für Gymnasien gilt. Dort ist vermerkt: Der Hauptpersonalrat ist zu beteiligen bei der “Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu geeignet sind, das Verhalten und die Leistung der Beschäftigten zu überwachen.” Dann ließe sich vor einem deutschen Gericht klären, ob der Punkt stichhaltig ist. Abwegig scheint er nicht zu sein.

Aber vor allem wären dann die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in Baden-Württemberg nicht weiter Opfer einer unwürdigen Hängepartie.

Eine halbe Seite ihres 29-seitigen Gutachtens widmeten die Ministerberater der SWK Ende Januar der Gesundheit der Lehrkräfte – zur Freude chronisch überlasteter Pädagogen, sollte man meinen. Doch ausgerechnet dieser Abschnitt im Gutachten provozierte besonders hämische Kommentare. Viele Lehrer sagen, sie seien überfordert – mit Korrekturen, mit geflüchteten Kindern, die kein Deutsch sprechen, und Klassen, die immer größer werden. Und was empfiehlt die SWK: Achtsamkeitstrainings.

Praktiker, die Schule jeden Tag erleben, waren fassungslos. Dabei wünschen sich viele Lehrer ein besseres Gesundheitsmanagement an ihrer Schulen – so wie es in vielen anderen Branchen längst Standard ist. Bislang jedoch ignorierten die Ministerien diese Leerstelle, kritisiert unter anderem die GEW. Die SWK, durchaus ein Gremium mit Autorität, nimmt die jeweiligen Ministerien in ihrer Rolle als Dienstherren bislang jedoch kaum in die Pflicht.

Im Kampf gegen den Lehrermangel empfiehlt die SWK, neben vielen weiteren Maßnahmen, ein höheres Stundendeputat und weniger Flexibilität bei der Lehrer-Teilzeit (das Gutachten im Überblick). Das mit Achtsamkeitstraining und Yoga zu kontern, grenze an Zynismus, sagt Florian Kohl, stellvertretender Landesvorsitzender der GEW Bayern. “Die Message ist: Mehr Arbeit, dafür bringen wir dir bei, damit umzugehen. Dass das bei Betroffenen für Empörung sorgen muss, ist logisch.”

SWK-Autorin Isabell van Ackeren-Mindl verteidigt das Papier. In Forschungsprojekten habe sie gute Erfahrungen mit Kompetenz- und Achtsamkeitstrainings gemacht – etwa im Rahmen des Bund-Länder-Programms ‘Schule macht stark’. Ackeren-Mindl ist Professorin für Schulentwicklungsforschung an der Uni Duisburg-Essen. Sie sagt: “Es zeigt sich, dass wir auf diese Weise kurzfristig zur Entlastung von Lehrkräften beitragen können, gerade auch in Schulen in besonders herausgeforderten Lagen“. Auf der Website des Projekts berichten Praktiker von positiven Erfahrungen – “obwohl es ein zusätzlicher Termin neben all den anderen Verpflichtungen war”, wie eine Lehrerin sagt.

Tatsächlich, das zeigen Untersuchungen, hat das persönliche Stresslevel großen Einfluss auf die Gesundheit. Es hilft demnach, sich bewusste Pausen zu setzen und Aufgaben mit Prioritäten zu versehen – eben achtsam arbeiten. In den Schulen ist das Personal jedoch zusätzlich Lärm, Konflikten im Kollegium und einem hohen Arbeitspensum ausgesetzt. “Wenn man Gesundheitsförderung ernst nimmt, muss zu der Veränderung von individuellem Verhalten immer die Veränderung von Arbeitsbedingungen treten”, sagt Dirk Lehr, Professor für Gesundheitspsychologie an der Leuphana-Universität Lüneburg.

Bei der Gesundheitsförderung geht es um drei Ebenen – die Schule als Organisation, Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen und die Person als solche -, während das SWK-Gutachten fast ausschließlich die einzelnen Lehrkräfte adressiert. Konkrete Aufgaben für den Dienstherrn fehlen. Die im Gutachten erwähnten ‘whole-school-approaches‘ bleiben eine leere Worthülse. “Die Stellungnahme nimmt die Verantwortlichen oberhalb der Schulleitung nicht genug in die Pflicht”, kritisiert Gesundheitsexperte Lehr.

Eine Analyse im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) im Jahr 2021 zeigte, dass kaum einheitliche Vorgaben zum Gesundheitsschutz existieren, an denen sich Schulleiter – aber auch Gremien wie die SWK – orientieren könnten. Nicht einmal die Hälfte der Bundesländer begreift Gesundheitsförderung und Prävention explizit als Kriterium für die Qualität von Schule. Die Schlagworte ,Arbeits- und Gesundheitsschutz’ sowie ,Gefährdungsbeurteilung’ finden sich in nur neun der 16 untersuchten Richtlinien. Die Gesundheitsförderung sei “unterrepräsentiert”, folgerten die Autoren der Analyse von 2021.

Und in den Ländern, in denen konkrete Richtlinien gelten, verkümmern sie in der Schulpraxis, beklagt GEW-Personalrat Kohl: “In Bayern finden vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilungen nicht statt, arbeitsmedizinische Vorsorge spielt in der Realität der Lehrkräfte keine Rolle”. Dabei zeigen Studien, dass die Unterrichtsqualität und damit der Bildungserfolg der Schüler maßgeblich von der Gesundheit der Lehrkräfte abhängen.

Das Arbeitsschutzgesetz, das bundesweit gilt, verlangt eigentlich: Die Schulleiter müssen die Bedingungen am Arbeitsplatz, die Arbeitszeiten der Lehrer und deren psychisches Wohl regelmäßig überprüfen. Bei Mängeln greift die sogenannte STOP-Regel.

Schutzmaßnahmen, die jeder Lehrer individuell trifft, folgen erst, wenn technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschöpft sind. Das heißt konkret: Erst müssen Schulleiter Klassen verkleinern, dann folgen Achtsamkeitstrainings. Dafür bräuchte es im Zweifel mehr Personal und mehr Räume – beides ist Mangelware.

Die SWK hat dazu wenig Erkenntnisse: Inwiefern die Schulleitungen Maßnahmen zum Arbeitsschutz umsetzen, könne sie “in der Breite nicht beurteilen“, sagt Bildungsforscherin van Ackeren-Mindl. Sie bekräftigt die Forderungen der SWK an die Politik, Angebote zur Gesundheitsvorsorge, etwa Krisenhotlines oder Online-Kurse, besser auffindbar zu machen.

Sie verweist außerdem auf das nächste SWK-Gutachten zur Lehrkräftebildung, das spätestens Anfang 2024 erscheinen soll. Die Wissenschaftler wollen darin evaluieren, wie ein positives Arbeitsklima und ein unterstützendes Arbeitsumfeld gestaltet werden kann. Die Gewerkschaften sitzen diesmal mit am Tisch. Sollte es in den Diskussionen allzu hitzig werden, empfiehlt sich: eine runde Frischluft-Yoga. Torben Bennink

Das Credo heißt nicht verbieten, sondern verstehen und anwenden. So lässt sich der erste Leitfaden eines Bundeslandes für die niedrigschwellige Künstliche Intelligenz ChatGPT zusammenfassen. Nordrhein-Westfalens Schulministerin Dorothee Feller (CDU) hat die zwölfseitigen Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer herausgegeben. Das ChatGPT-Papier aus NRW ist aufgebaut nach dem FAQ-Prinzip, also den wichtigsten Fragen von Lehrkräften. Sie reichen von “Was sind textgenerierende KI (z.B. ChatGPT)?” über “Wie soll mit dieser neuen Möglichkeit schulisch umgegangen werden?” bis zu “Welchen Nutzen könnte es für mich als Lehrkraft geben?” Unabhängige Experten begrüßen das Vademecum – und empfehlen es zur Nachahmung.

NRW hat eine Reihe von originellen Ratschlägen zu ChatGPT für Lehrer. Etwa, wie Schüler lernen, sich nicht mit fremden Federn zu schmücken, sondern die Nutzung von ChatGPT korrekt anzugeben. Dazu dient eine Art Fußnote: “Bei der Herstellung dieses Textes [oder wahlweise Bildes oder des Programmiercodes etc.] wurde X [=Name des KIgestützten Werkzeugs] eingesetzt. Mit folgenden Prompts [= Anweisungen oder Fragen an die KI] habe ich die KI gesteuert: 1… , 2. …”

Der Leitfaden macht deutlich, dass textgenerierende KIs Fehler produzieren und warum. ChatGPT fülle eigene Wissenslücken mit Neukombinationen von Textfragmenten oder Ausschmückungen, die auf Wahrscheinlichkeiten beruhen. “Die produzierten Inhalte dürfen also nicht unreflektiert übernommen, sondern müssen von den Lernenden kontrolliert werden“, raten die Autoren. Das System ziele “auf Eloquenz und nicht auf Wahrheit.” Das Interessante an der pädagogischen Handlungsempfehlung ist, dass Fehler nicht zum Anlass von Verboten genommen werden, sondern als Anregung, die entstehenden Lerngelegenheiten zu nutzen.

Die Fehler, Unschärfen und Lücken des Chatbots gäben die Möglichkeit zum Lernen, steht in dem Papier. “Insbesondere auch in den Naturwissenschaften und der Mathematik lassen sich häufiger Fehlinformationen oder falsche Ergebnisse finden, die wiederum als Ausgangspunkt für eine Diskussion über die Funktionsweise und die zielführende Nutzung des Chatbots genutzt werden können.”

Die Fortbildnerin und Bildungsaktivistin Nele Hirsch nannte die Handreichung ein vernünftiges Papier. “Es ermutigt Lehrkräfte, sich mit KI-Tools wie ChatGPT auseinanderzusetzen – und das, ohne fertige Konzepte oder Antworten zu liefern,” sagte die Macherin des eBildungslabor. “Genau solch eine Offenheit zum gemeinsamen Erkunden finde ich grundlegend für Lernen in der Digitalisierung.”

Auch der Tübinger Lehrer und KI-Experte Florian Nuxoll begrüßte das NRW-Papier. “Es wäre wünschenswert, dass auch andere Bundesländer so etwas für ihre Lehrkräfte herausgeben.” Denn Lehrer sollten verstehen, dass über den aktuellen Hype um ChatGPT hinaus textgenerierende Sprachmodelle bleiben – und Lernen verändern werden. “Schüler, Lehrer, wir alle tun gut daran, zu lernen damit umzugehen.” Christian Füller

Der Cornelsen-Verlag hat ein Webinar mit dem Titel “Warum war Usain Bolt so schnell?” wegen Rassismus-Vorwürfen abgesagt. Auf der für den 20. März im Rahmen einer Lehrkräftefortbildung für das Fach Biologie geplanten Veranstaltung wollte Cornelsen Thesen zur Beantwortung der Frage “aus fachlicher Sicht diskutieren”.

Daraufhin hagelte es Kritik: Die für das Event aufgestellten Thesen würden rassistisches Gedankengut reproduzieren. Die Thesen lauteten unter anderem: “1. Usain Bolt hat die besseren Sprinter-Gene. 2. Usain Bolt ist der Nachfahre von Sklaven aus Westafrika, die aufgrund brutaler Selektionsbedingungen über eine besondere genetische Ausstattung verfügen, die sie für solche Höchstleistungen prädisponiert.”

Als Erster hatte der Autor und Lyriker Max Czollek auf dem Kurznachrichtendienst darauf aufmerksam gemacht. Der Cornelsen-Verlag verkündete auf seiner Website, zu prüfen, “wie die Veranstaltung ins Programm geraten konnte”. Er betonte, sich von rassistischen Gedanken in jeder Form zu distanzieren. Außerdem wolle er seine Arbeit stärker im Hinblick auf möglichen Rassismus und andere Formen der Diskriminierung auf den Prüfstand stellen. Czollek aber will mehr: “Darüber hinaus sollte der Verlag aber auch erklären, wie er sicher stellen wird, dass so ein rassistischer Dreck nicht in deutschen Schulbüchern landet“, schrieb der Autor. Die Ankündigung des Webinars offenbare eine beeindruckende Unbedarftheit.

Eine Sprecherin von Cornelsen teilte auf Anfrage von Table.Media mit, künftig wolle der Verlag sicherstellen, dass alle Mitarbeiter an “Schulungen zu Diversity & Inclusion” teilnehmen. Bisher sei das Angebot keine Pflicht gewesen und habe sich nicht an externe Autoren gerichtet. Darüber hinaus wolle Cornelsen die “internen Prozesse und Strukturen zur Prüfung von Veröffentlichungen” stärken. Anouk Schlung

Nur knapp die Hälfte der 14- bis 16-Jährigen hierzulande fühlt sich sicher im Umgang mit neuen Technologien. Zum Vergleich: In Spanien und Großbritannien sind es drei Viertel. Das zeigt ein heute veröffentlichter Bericht vom Nachhilfe-Start-up GoStudent, der Einstellungen junger Menschen zu Technologie und Bildung betrachtet (zum Download). Für das EdTech hat die Marktforschungsagentur Opinium eine repräsentative Gruppe von je etwa 1.000 Eltern und 1.000 Kinder in Österreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und dem Vereinigten Königreich befragt.

77 Prozent der jungen Deutschen fordern demnach, Technologie stärker in den Lehrplan einzubinden, um auf die zukünftige Entwicklung des Arbeitsmarktes vorbereitet zu sein. Mehr als die Hälfte glaubt, dass die Schule sie nicht ausreichend auf ihren Traumberuf vorbereitet.

Dennoch sind Jugendliche hierzulande optimistisch: 44 Prozent erwarten bis 2050 eine stärker verbreitete Nutzung digitaler, interaktiver Inhalte und virtueller Klassenzimmer. Damit liegen sie über dem europäischen Durchschnitt von 33 Prozent. Allerdings ist Kindern in Deutschland und Österreich deutlich weniger wichtig, mit der Technologie Schritt zu halten als Kindern in den Nachbarländern.

Europaweit sind junge Menschen für eine Erweiterung des Lehrplans. Besonders wichtig wären ihnen dabei Themen wie Videospiel-Programmierung, KI und Robotik, aber auch Finanzen und Kryptowährungen sind stark gefragt. Ein Großteil der jungen Deutschen hält das Metaverse für relevant: 84 Prozent glauben, dass es einen positiven Einfluss auf ihre Bildung haben wird.

Eine weitere Erkenntnis der Studie ist, dass eine große Diskrepanz besteht, welche digitalen Anwendungen Jugendliche zu Hause einsetzen und welche in der Schule. Zu Hause nutzen Schüler soziale Medien, KI und Gamification sehr viel stärker zum Lernen. Anouk Schlung

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karien Prien reagiert mit 13 kurzfristigen Maßnahmen auf den Lehrermangel. Sie möchte unter anderem in Schulen gezielt über den Lehrerberuf informieren. Ab dem Sommersemester sollen Lehramtsstudierende als Botschafter bei Events und Seminaren der Berufsorientierung Einblick geben. Daneben will Schleswig-Holstein bei Lehrern im Pensionsalter dafür werben, ihre Dienstzeit zu verlängern. Das Ministerium hat den ersten Maßnahmenkatalog am Dienstag vorgestellt. Dieses Februar-Paket fokussiert sich auf Maßnahmen, die ohne Rechtsänderungen umsetzbar sind. Weitere Pakete sollen im Sommer und im Winter folgen.

Um mehr neue Lehrer zu gewinnen, plant Schleswig-Holstein etwa 50 neue Stellen für ein FSJ an einer Schule, aktuell gebe es 89 Plätze. Studierende, die schon an einer Schule arbeiten, sollen bessere Begleitung erhalten. Eine neue Datenbank soll es Schulen und Hochschulen erleichtern, Praktika zu verwalten, und die regionale Verteilung der Praktikumsplätze verbessern. Für Studierende im Praxissemester will das Land künftig Übernachtungskosten übernehmen.

Für das Referendariat will Schleswig-Holstein finanzielle Anreize evaluieren lassen. Bewerbungstermine für die Einstellung von Referendaren sollen an die Fristen der Nachbarländer angepasst werden. Außerdem soll der Einstieg an einer Gemeinschaftsschule für angehende Gymnasiallehrkräfte attraktiver werden.

Im Schuldienst begrenzt das Land die Möglichkeiten für Sabbaticals. Es appelliert an Teilzeitlehrkräfte, ihre Stundenkontingente zu erhöhen. Sie sollen diese Stunden zur Betreuung von Studierenden im Praxissemester oder von Unterstützungskräften nutzen können. Für ausländische Lehrkräfte soll es leichter werden, in den Schuldienst einzusteigen, das Verfahren erprobe man gerade mit ukrainischen Lehrern. Weitere Maßnahmen wie die Schaffung dualer Master-Studiengänge, die Vergütung freiwilliger Mehrarbeit und die Entwicklung neuer Weiterbildungsangeboten für Bedarfsfächer will das Bundesland prüfen.

Entwickelt hat die Maßnahmen eine Projektgruppe des Ministeriums. Beteiligt war auch die Allianz für Lehrkräftebildung, in der unter anderem lehramtsbildende Hochschulen vertreten sind. Janna Degener-Storr

Mehr sicherheits- und friedenspolitische Bildung an Schulen – das hält eine Studie im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung für nötig, die Table.Media exklusiv vorliegt (zum Download). Gerade Sicherheitspolitik scheine “an den Schulen unter-, wenn nicht gar überhaupt nicht repräsentiert” zu sein, heißt es. In Zukunft werde dieses Thema aber eine größere Rolle spielen. Mit der Aufnahme geflüchteter Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine seien Sicherheits- und Friedenspolitik in deutschen Klassenzimmern angekommen.

Welche Informationen die Jugendlichen erhalten, hängt laut Studie aktuell jedoch vom Engagement einzelner außerschulischer Akteure ab. In der Erziehungswissenschaft bestehe dagegen eine Lücke. Seit den 1980er-Jahre sei Sicherheitspolitik für sie kein aktuelles Thema mehr. In der führenden “Zeitschrift für Pädagogik” sei von 2016 bis 2022 keine einzige Veröffentlichung zu dem Thema erschienen. Autorin der Studie für die FDP-nahe Stiftung ist Manuela Pietraß, Professorin für Erziehungswissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München.

Pietraß bemängelt, dass Friedensbildung und sicherheitspolitische Bildung aktuell fachlich getrennt auftreten – obwohl sie “zwei Seiten ein und derselben Medaille” seien und fachlich aufeinander verweisen würden. Einen Fokus auf die Friedensbildung legten die Servicestelle Friedensbildung Baden-Württemberg, die Jesuitenkollegien sowie insgesamt kirchliche Träger, Stiftungen und politische Netzwerke.

Sicherheitspolitische Bildung werde dagegen vor allem von der Bundeswehr geleistet, beispielsweise über das Bundeswehr-Planspiel POL&IS oder die Jugendoffiziere. Daneben habe der Volksbund Kriegsgräberfürsorge eine besondere Rolle aufgrund seines Erinnerungs- und Gedenkauftrages. Positiv hebt Pietraß einzig das Vorgehen der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) hervor. Diese verbinde und stärke bereits die sicherheitspolitische und friedenspädagogische Bildung. Franz Hausmann

Das BMBF will eine Nationale Strategie zur ökonomischen Bildung auf den Weg bringen. Mit einem Teil der aktuell veranschlagten zwei Millionen Euro sind aber zunächst nur “explorative Studien” geplant. Außerdem will sich das Ministerium “mit den zahlreichen Stakeholdern der Ökonomischen Bildung” vernetzen und austauschen, wie eine Sprecherin Table.Media auf Anfrage sagte.

Anfang Februar hat das Bildungsministerium bereits einen internen Workshop mit Experten aus Stiftungen, Verwaltung, Wirtschaft, Verbänden und Wissenschaft veranstaltet. Das antwortete der Parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (zum Download). Das Managermagazin hatte zuerst über die Nationale Strategie zur ökonomischen Bildung berichtet.

Offenbar zielt die Strategie nicht per se auf mehr ökonomische Bildung an den Schulen ab. Das BMBF teilte Table.Media mit: “Verschiedene Themen der Ökonomischen Bildung wie der erste eigene Handyvertrag oder der Aufbau einer Altersvorsorge sind in unterschiedlichen Lebensphasen vordringlich, sodass Ökonomische Bildung sich für formales, non-formales und informelles Lebensbegleitendes Lernen anbietet.”

Die Federführung liegt im Referat 331 des Ministeriums, das für lebensbegleitendes Lernen und allgemeine Weiterbildung verantwortlich ist. Die Hoheit über den Schulunterricht haben sowieso die Länder. Dabei ist das Wissen der 14- bis 24-Jährigen über Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage gering, wie 2021 eine Umfrage des Bundesverbands deutscher Banken aufzeigte (zum Download). Drei Viertel der Befragten wünschten sich die Einführung eines Schulfachs Wirtschaft.

Derzeit prüft das Ministerium “verschiedene Szenarien”. Die Umsetzung konkreter Maßnahmen solle “möglichst bald beginnen”. Anna Parrisius

Brandenburgs Bildungsministerium will an seinen Schulen 200 neue Stellen für Schulassistenten und Schulsozialarbeiter schaffen, die ab dem kommenden Schuljahr Lehrer entlasten sollen. Allerdings will das Ministerium gleichzeitig Lehrerwochenstunden kürzen. Wegfallen sollen sie beim Förder- und Ganztagsunterricht, beim jahrgangsübergreifenden Unterricht in Klasse 1 und 2 sowie beim Lernen in Klassen mit unterschiedlichen Anforderungen.

Das Bildungsministerium rechtfertigte die Entscheidung damit, dass es im Gegenzug Lehrer nicht zu mehr Unterricht verpflichtet oder die Stundentafel kürzt. Kritik an der Entscheidung kam unter anderem aus dem Landeselternrat. Dessen Sprecherin Ulrike Mauersberger sagte der dpa: “Wir haben extreme Lerndefizite, vor allem im Grundschulbereich. Eine Kürzung ist nicht der richtige Weg. Man nimmt Lehrerwochenstunden, um etwas zu finanzieren, was aus dem Haushalt anders hervorgehen muss.”

Günther Fuchs, Chef der Brandenburger GEW, sagte im rbb-Interview, dass Schulen besser geholfen wäre, wenn der Trend zur Frühverrentung gestoppt würde. Er schlägt dem Ministerium vor, freiwillige Arbeitszeitkonten einzuführen. “Wenn das gelingt, dann haben wir mehr Lehrerinnen und Lehrer im System und dann müssen diese Kürzungen nicht sein.” Anouk Schlung

Bernd Fitzenberger forscht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt und berät Entscheider – im Bundesarbeitsministerium, im Bundestag und in der Bundesagentur für Arbeit. Gerade die Mischung reizt den 59-Jährigen. Seine Ernennung zum Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nannte er 2019 die “Krönung seiner Karriere”. Heute stimme das immer noch.

Dabei war die Arbeit seines Instituts, für das 350 Mitarbeiter tätig sind, davon 200 Forscher, in den vergangenen drei Jahren vom Krisenmodus geprägt. Fitzenberger konnte weniger angehen, als ihm lieb war. Ein zentrales Ziel von ihm: Die Berufsforschung stärken. Zu oft noch sähen viele im IAB vor allem ein Institut für Arbeitsmarktforschung.

Als Einheit der Bundesagentur für Arbeit 1967 gegründet, soll das IAB die Arbeit der Bundesagentur verbessern helfen, zum Beispiel die Berufsberatung für Arbeitslose. Mit den Hartz-Reformen kam Forschung zur Grundsicherung für das Bundesarbeitsministerium hinzu. Auch jetzt berät das IAB Hubert Heils Haus zum Bürgergeld.

Bei der Fachkräftestrategie der Ampel-Regierung dienen Prognosen von Fitzenbergers Behörde als Bezugspunkt. Zum Beispiel diese: Zieht Deutschland nicht alle Register, fehlen 2035 sieben Millionen Fachkräfte. Daneben treibt den IAB-Direktor aktuell die “starke Krise am Ausbildungsmarkt” um. Wieso finden viele Jugendliche in keine Ausbildung, landen am Übergang zwischen Schule und Beruf in der Warteschleife, obwohl sehr viele Ausbildungsstellen unbesetzt bleiben und viele Betriebe händeringend Jugendliche suchen?

“Eigentlich können sich Jugendlichen heute immer besser informieren. Sie wirken aber schlechter informiert.” Fitzenberger meint, man müsse die Jugendlichen stärker unterstützen und an die Hand nehmen, auch mit verpflichtenden Maßnahmen, zum Beispiel zu Praktika. “Es nützt nichts, allein darauf zu vertrauen, dass Menschen sich in wohlverstandenem Eigeninteresse schon richtig entscheiden werden, es braucht Fördern und Fordern.”

Und: Ein früher Ausbildungs- oder Studienabbruch dürfe nicht als Scheitern angesehen werde, sondern als Teil der Orientierung. “Junge Menschen müssen die Gelegenheit haben, etwas auszuprobieren, um ihre Stärken, Schwächen und Möglichkeiten kennenzulernen. Einen lebenslang gültigen Karriereplan gibt es sowieso nicht.”

Geradlinig erscheint da Fitzenbergers eigener Lebenslauf: Mit 19 Jahren schon wollte er Professor werden. In Konstanz studierte er Volkswirtschaftslehre und daneben Mathematik bis zum Vordiplom, unterrichtete früh als Tutor Statistik im Grundstudium. In Stanford erfolgte ein Master of Science in Statistik und die Promotion in empirischer Arbeitsmarktforschung, fünf Jahre später die Habilitation.