für die Tübinger Philosophie-Professorin Sabine Döring könnte es in diesem Jahr ein kurzer Weihnachtsurlaub werden. Noch einmal tief Luft holen, bevor sie im Februar zum Team von Bettina Stark-Watzinger dazustößt. Döring löst dort die erfahrene Staatssekretärin Kornelia Haugg ab, die das BMBF auf eigenen Wunsch verlässt. Der überraschende Wechsel im Leitungsteam, mitten in der Legislatur, birgt einige Risiken. Doch für die liberale Bildungsministerin, die mit schlechten Umfragewerten kämpft, könnte es die letzte Chance sein: für einen Neustart in der Ampel-Bildungspolitik. Lesen Sie mehr dazu in unserer Analyse.

Einen Neustart, den braucht es auch im Ausbildungssystem. Viele Jahrzehnte war Deutschland mächtig stolz, die duale Ausbildung galt als Flaggschiff. Doch wer die heutige Analyse von Karl-Heinz Reith zur Jahresbilanz des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) liest, dem vergeht womöglich der Zukunftsoptimismus. Immer weniger Ausbildungsverträge; Hauptschüler, die eigentlich noch ein oder zwei Jahre Mathe- und Deutschunterricht bräuchten, bevor sie in einem Betrieb anfangen; Unternehmen und Azubis, die nicht zueinander finden. Deutschland ist kein Weltmeister mehr – weder im Fußball, noch bei den Azubis.

Und schließlich präsentiert Ihnen mein Kollege Christian Füller noch einen brisanten Vorschlag. Der thüringische Schulminister Helmut Holter und der Berliner Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles fordern – als Reaktion auf den gewaltigen Lehrermangel – einen gänzlich neuen Arbeitsmodus in der Kultusministerkonferenz: Überwindung der Einstimmigkeit per Staatsvertrag, zur Not mit einer Koalition der Willigen. “Die Kultusministerkonferenz muss in den Handlungsmodus kommen”, betont Rackles. Es ist ein bemerkenswerter Denkanstoß für die Weihnachtszeit.

Die nächste reguläre Ausgabe des Bildung.Table erhalten Sie dann am 04. Januar. Bis dahin wünscht Ihnen die Redaktion besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr.

Als Bettina Stark-Watzinger vor einem Jahr als Bildungsministerin startete, hielt sie ein Drittel der Deutschen für geeignet. Heute liegt der Wert noch niedriger: bei 20 Prozent. Während fast jeder Christian Lindner oder Karl Lauterbach kennt, sagt nur jedem Zweiten der Name Stark-Watzinger etwas. Ein Jahr, ein Krieg, ein Doppelwumms: Die Bundesbildungspolitik fristet derzeit ein Nischendasein. Der BMBF-Haushalt wächst nicht stark genug, um die vielen Versprechen einlösen zu können. Das Startchancen-Programm kommt später als erwartet. Und das große Projekte, endlich mehr Kooperation zwischen Bund und Ländern zu ermöglichen, verblasst hinter schönen Worten.

Als Grund für den langsamen Fortschritt nennt mancher in der FDP das Ministerium selbst. Es sei ein besonders schwieriges Haus. 16 Jahre wurde es von der CDU geführt. Um in die verkrusteten Strukturen eine Brücke zu bauen, hatte Stark-Watzinger die altgediente Beamtin Kornelia Haugg zur Staatssekretärin berufen, erzählt man sich. Nun wird diese Brücke hochgezogen. Nach drei Jahrzehnten im BMBF verabschiedet sie sich “aus privaten Gründen” in den vorgezogenen Ruhestand, um ihren Ehemann zu pflegen.

Es ist der zweite große Personalwechsel in diesem Jahr. Im Sommer hatte bereits der parlamentarische Staatssekretär Thomas Sattelberger überraschend seinen Rückzug aus der Politik bekannt geben (zum Interview). Er wollte sich fortan um seinen kranken Ehemann kümmern. Doch ging der Entscheidung eine Haushaltsdebatte voraus, in der Sattelberger einen Sperrvermerk für sein Herzensprojekt, die DATI, kassierte; gezeichnet von seinem Parteikollegen und Finanzminister Christian Lindner persönlich.

Nach dem Rückzug ihrer Staatssekretärin hat die Ministerin kaum noch Spitzenpersonal mit festen Wurzeln im Ministerium. Neben Haugg gehen zwei weitere leitende Beamte. Ulrich Schülle, Leiter der Abteilung vier (Hochschul- und Wissenschaftspolitik), wurde rausgeschmissen. Für ihn übernimmt ab Januar Jochen Zachgo, der zuvor Unterabteilungsleiter Haushalt/Moderne Verwaltung war. Ihm sagt man nach, anpacken zu können und “agiles Arbeiten” sowie “New Work” zu kennen. Die Abteilung sieben (Forschung für Grundlagen und nachhaltige Entwicklung) wird Stefan Müller leiten. Er ist absoluter Quereinsteiger in der Verwaltung und war bisher stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im hessischen Landtag (Jan Martin Wiarda berichtete).

Haugg sei für viele “wie eine gute Mutter” gewesen, habe in drei Jahrzehnten auf nahezu allen Ebenen gearbeitet, schwärmt ein ehemaliger Mitarbeiter. Ein KMK-Veteran bezeichnet sie in den fachlichen Debatten als “sehr verlässlich und kompetent”. Nur könne eine Staatssekretärin nicht allein mit Sachkompetenz glänzen. “Ihr fehlte das politische Geschick, um Allianzen zu schmieden”, sagt er. Sein Eindruck: Die Leitungsmaschine im BMBF laufe nicht richtig rund.

Auf den Bundestagsfluren hatte man sich zuletzt zugeraunt, dass Frau Haugg ihren Hut nehmen müsse, weil sie die Auszahlung der 200 Euro Energiegeld so lange im Unklaren ließ. Studierende werden ihr Geld wohl erst weit nach Neujahr bekommen. “Die Haugg, die kann es nicht. Das hat das Desaster mit den 200 Euro gezeigt”, sagt ein hochrangiger Beamter. Doch gehört solch Gezänk wohl zum normalen Irrsinn föderaler Verhandlungen. Für die Länder jedenfalls kam Hauggs Entscheidung unerwartet, genauso unerwartet wie der Name ihrer Nachfolgerin.

Den Posten der Staatssekretärin übernimmt ab Februar die Tübinger Philosophie-Professorin Sabine Döring. Sie bezeichnet sich im Gespräch mit Bildung.Table als “klassische sozialliberale Denkerin ohne Parteibuch”. Im Sommer hatte sie einen größeren Forschungsantrag bewilligt bekommen: ein Buchprojekt zur liberalen Theorie des Gemeinwohls. Dörings Geschichte passt zum Bildungsversprechen, das Stark-Watzinger in ihrer Amtszeit so gern erneuern würde. Bei einer alleinerziehenden Mutter im Arbeiterhaushalt aufgewachsen, ist sie heute Professorin für Philosophie, mit Stationen an Eliteeinrichtungen wie der UC Berkeley und dem King’s College London.

Wer mit ihr spricht, erlebt eine hoch motivierte Frau, die gern über ihre neue Aufgabe reden würde. Doch darf sie das erst nach ihrem Amtsantritt öffentlich. Neben der Hochschulpolitik wird sie auch die allgemeine Bildung verantworten. Dazu gehören schwierige Verhandlungen mit den Ländern zum Startchancen-Programm und einem Nachfolger für den ersten Digitalpakt. Döring sieht sich als Forscherin, die nun unter Beweis stellen müsse, keine rein akademische Existenz zu sein. So habe es auch ihr philosophischer Lehrer, Sir Bernard Williams, gehalten.

Döring wird innerhalb kurzer Zeit ein dichtes Netzwerk knüpfen müssen – auch ins Parlament. Dort fühlen sich einige Abgeordnete, auch aus der Regierungskoalition, zunehmend als Bittsteller, wenn es um Informationen, Papiere und Zahlen aus dem BMBF geht. In anderen Ministerien, berichtet eine Bildungspolitikerin, gebe es mehr Austausch mit den oft erfahrenen Spitzenbeamten. “Das war bei Frau Haugg überhaupt nicht der Fall”, sagt sie.

Auch die Opposition wünscht sich eine bessere Kommunikation mit dem Ministerium. Die habe es “schlichtweg nicht gegeben”, sagte Thomas Jarzombek, Bildungspolitiker der Union. Die Ministerin habe keines ihrer Vorhaben auf die Schiene gebracht. “Es fehlt offenkundig an Personen in der Leitung, die Dinge umsetzen können”, sagt er. Nicole Gohlke (Linke) erhofft sich durch das “Personalkarussel” ein Umdenken bei der Zusammenarbeit mit dem Parlament. “Derzeit kann von Transparenz keine Rede sein”, sagt sie. Die Grünen sind optimistisch: “Frischer Wind ist immer gut”, meint deren bildungspolitische Sprecherin, Nina Stahr. Sie freue sich auf eine intensivere Zusammenarbeit – auch mit der Arbeitsebene des BMBF.

Mit der Entscheidung für Sabine Döring zeigt Stark-Watzinger Mut – und Verzweiflung gleichermaßen. Die Ministerin ist bisher kaum öffentlich wahrgenommen worden, muss um jeden Cent für ihr Ministerium mit ihrem Parteifreund Lindner ringen. Ein Jahr Regierungszeit ist verronnen, die bildungspolitischen Aufgaben türmen sich, während die FDP sich der fünf Prozent annähert. Mit ihrer neuen Führungsmannschaft muss die Bildungsministerin jetzt ins Arbeiten kommen. Das bedeutet auch: Ihre Politik kommunizieren und Bundes- und Landespolitiker einbeziehen, die sich beschweren, auf ein mauerndes Ministerium zu stoßen.

Viele der Länder erwarten nach Informationen von Bildung.Table mehr Initiative aus Berlin – sonst sei der Koalitionsvertrag am Ende nicht mehr als ein bildungspolitisches Feuerwerk, das schnell verpufft ist. Übereinstimmend berichten Ländervertreter, das BMBF sei bei vielen Ampel-Projekten schlicht nicht sprechfähig. Neben den großen Ankündigungen fehlten schriftliche Konzepte und klare Finanzierungszusagen – als Ausgangspunkt für Verhandlungen. “Das BMBF ist nicht Treiber in der Sache, sondern Zauderer und Bedenkenträger“, sagt der Amtschef eines Schulministeriums.

Aus dem BMBF heißt es, dass man vielleicht endlich ein normales Ministerium sei, mit häufigeren Wechseln in Führungspositionen. In sechzehn Jahren unter Leitung der Union habe sich wenig bewegt. Dafür stand auch die Berufung von Haugg zur Staatssekretärin mit ihren drei Jahrzehnten Ministeriumserfahrung. Nach einem Jahr muss Stark-Watzinger nun umsteuern. Sie setzt auf etwas Neues, auf Disruption. In drei Jahren ist Bundestagswahl. Dann müssen die Wähler die FDP als Bildungspartei wahrnehmen. Frau Döring ist das Scharnier, das die Pläne der Liberalen in die Verwaltung übersetzen muss. Von der Universität Tübingen hat sie sich dafür zunächst für drei Jahre freistellen lassen. Mit Moritz Baumann

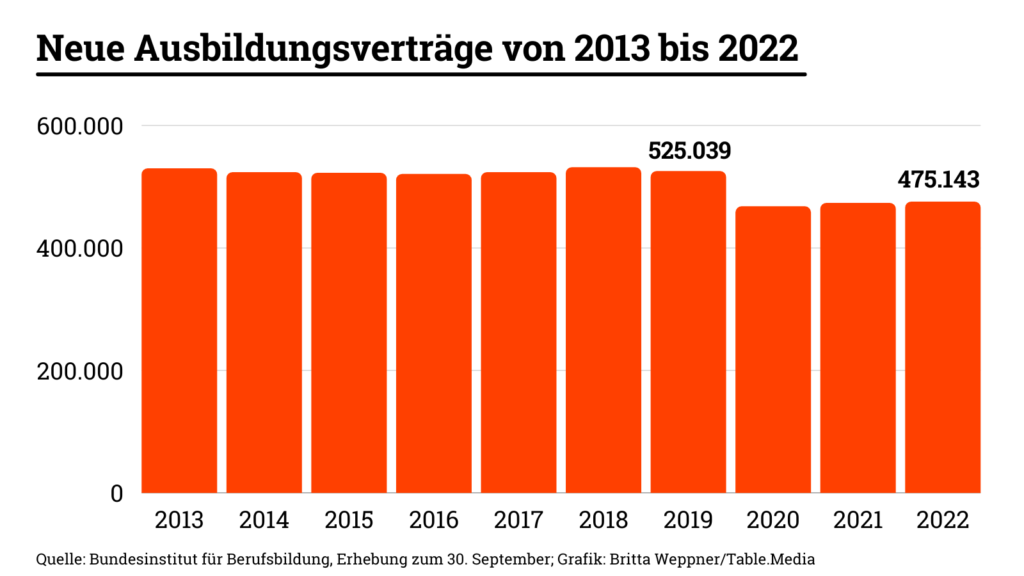

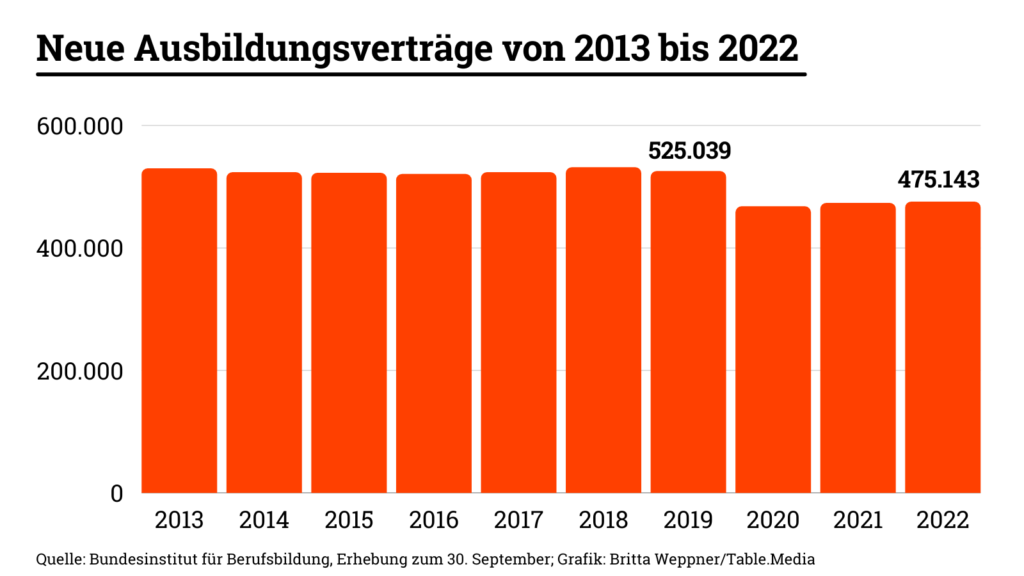

Unternehmen und Verwaltung konnten den massiven Einbruch an Lehrverträgen infolge der Pandemie bisher nicht annähernd ausgleichen. Das zeigt die Jahresbilanz, die das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) kürzlich vorgelegt hat (zum Download). Zwar schlossen Industrie, Handel, Handwerk und Verwaltung 475.100 Ausbildungsverträge ab. Das waren 2.100 mehr als 2021 – was ein minimales Plus von 0,4 Prozent bedeutet. Im Vergleich aber zu 2019 – vor der Pandemie – wurden deutlich weniger neue Verträge unterzeichnet: Das Minus beträgt 50.000.

Legt man Zahlen von vor der Pandemie zugrunde, ergibt sich ein dramatisches Bild:

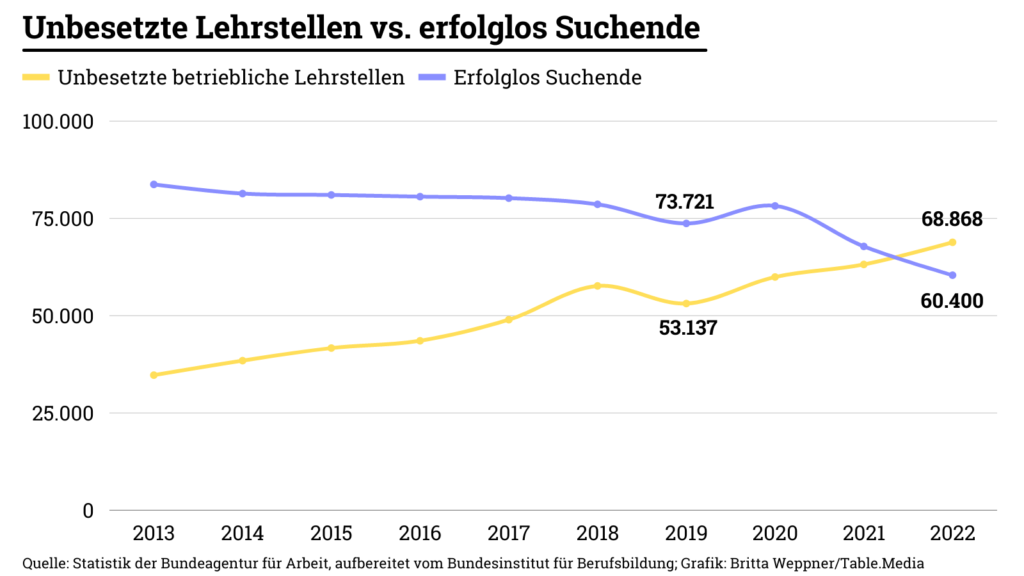

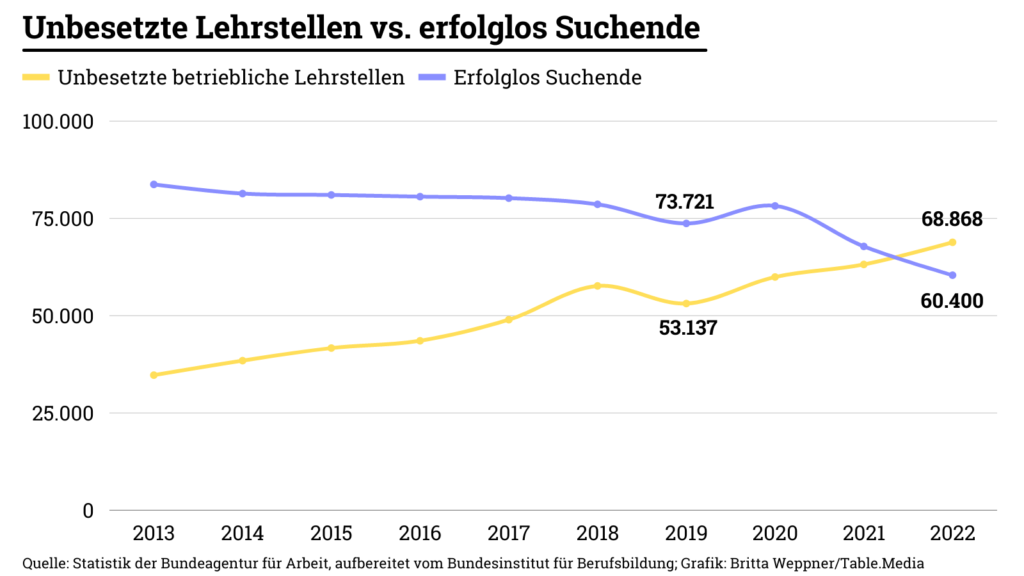

Angesichts der Abnahme von Bewerbern und der Zunahme unbesetzter Lehrstellen erscheint auf den ersten Blick paradox, dass zugleich 60.400 junge Menschen nicht in Betriebe vermittelt werden konnten. Obwohl sie sich bei den Arbeitsagenturen um eine betriebliche Ausbildung bemühten. Ein knappes Viertel dieser leer Ausgegangenen verfügt über das Abitur oder die Fachhochschulreife. Mehr als ein Drittel hat einen Mittleren Schulabschluss, 30 Prozent mindestens den Hauptschulabschluss. Wohlgemerkt: Aufgenommen in die amtliche Bewerber-Statistik wird nur, wen die Bundesagentur für Arbeit als “ausbildungsreif” einschätzt. Alle anderen Schulabgänger, meist von Haupt- oder Förderschulen, werden sowieso zunächst im “Übergangssystem” geparkt.

Mit den 68 900 noch unbesetzten Lehrstellen gibt es in der diesjährigen Bilanz des Instituts für Berufsbildung erstmals etwas mehr freie Plätze auf dem Ausbildungsmarkt als noch unversorgte Bewerber. Berufsforscher sprechen schon seit Jahren von immer größer werdenden “Passungsproblemen” auf dem Lehrstellenmarkt. Das heißt, Vorstellungen der Arbeitgeber und ihre Anforderungen an die Qualifikation sind mit Berufswünschen der Jugendlichen kaum noch in Einklang zu bringen. Hinzu kommen regionale Probleme. Häufig gibt es freie Ausbildungsplätze dort, wo nicht genügend junge Menschen wohnen, wo Wohnheime für Azubis fehlen oder wo es keine günstige Verkehrsinfrastruktur zur Nachbarregion gibt.

In den vergangenen zwei bis drei Jahrzehnten hat sich grundsätzlich etwas verändert. Aufgrund der technischen wie digitalen Entwicklung geht der Trend in nahezu allen Berufen zur Höherqualifizierung. Ein klassisches Beispiel: Klempner, ein Handwerksberuf für früher oft männliche Hauptschulabgänger. Heute brauchen sie zur Einstellung einer Heizungsanlage für ein größeres Mehrfamilienwohnhaus ein viel weitergehendes Verständnis von Mathematik.

Ein junger Mensch mit Hauptschulabschluss ist heute laut aktueller BIBB-Erhebung im Schnitt 19,4 Jahre alt, wenn er von einem Betrieb erstmals einen regulären Lehrvertrag bekommt. In den vier oder fünf Jahren zwischen Schule und Lehrvertrag absolviert er meist mehrere, offenbar notwendige Nachqualifizierungen und diverse Betriebspraktika. Hätte er diese Zeit nicht sinnvoller gestalten können?

Schon vor über zwei Jahrzehnten forderte das Handwerk in Baden-Württemberg mit Blick auf immer höhere Anforderungen die Einführung eines zehnten Pflichtschuljahrs für alle Jugendlichen, ebenso die Mittlere Reife als allgemeinen Standardabschluss. Vergeblich. Fakt ist: Immer mehr klassische Ausbildungsberufe bleiben Hauptschülern heute verschlossen.

Das Bild vom Bier holenden 14- bis 15-jährigen Lehrling, der früher auf Wunsch oder Druck des Meisters auch mal den Hof fegte, hat in der Praxis der beruflichen Bildung schon seit Jahrzehnten ausgedient. Die Unternehmen brauchen Fachkräfte für morgen. Aber was kann ein Betrieb mit 14- bis 15-jährigen Schulabgängern anfangen, von denen laut den regelmäßigen PISA-Tests oder den IQB-Lernstandserhebungen etwa jeder Sechste bis Siebte nur auf Grundschulniveau lesen, Texte verstehen, rechnen und schreiben kann? Eine große Bäckerei-Kette in Berlin verzichtet inzwischen auf schriftliche Bewerbungen. Ein Klick mit dem Smartphone, das Laden einer App – schon kommt per SMS die Einladung zum Vorstellungsgespräch.

Die Krise der beruflichen Bildung ist auch ein Ergebnis der Krise des Schulsystems – und des jahrzehntelangen Beharrens konservativer Bildungspolitiker auf der Hauptschule als minimale Grundbildung. Das Thema “Arbeit 4.0” ist in der deutschen Schulpolitik bisher nicht angekommen. Aber auch viele Betriebe haben sich noch nicht darauf eingestellt: Frühere Analysen des nationalen Bildungsberichtes belegen, dass Unternehmen in der Vergangenheit vor allem in besonders zukunftsträchtigen Berufsfeldern vermehrt Ausbildungsplätze abbauten, die auch für Abiturienten attraktiv waren.

Zugleich haben sich die Einstellungen junger Menschen verändert. Die demografische Entwicklung zeigt ihnen, dass sie in einer alternden Gesellschaft immer stärker umworben sind. Wie selbstverständlich wünschen sie sich “gute Arbeit”, gute Bezahlung und viel Freizeit. Abiturienten schauen sehr wohl auf Einkommenstabellen und fragen nach Aufstiegschancen. Laut BIBB-Statistik “verlieren” vor allem solche Berufe beim Werben um den begehrten jungen Nachwuchs, die mit vielen Überstunden, wechselnden Arbeitszeiten, mäßiger Bezahlung und körperlich schwerer Arbeit einhergehen – Gastronomie, Lebensmittelhandwerk und Baugewerbe.

Das angebliche “Flaggschiff der deutschen Bildungspolitik”, das duale System, ist ins Schlingern geraten. Und was macht die Politik? Sie verweist wieder mal auf Corona. Damit haben die Kultusminister auch ihren jüngsten IQB-Schock an den Grundschulen zu entschuldigen versucht. Aber selbst ein plötzliches Ende der Pandemie wird die seit Jahren immer wieder unter den Teppich gekehrten Strukturprobleme nicht beseitigen.

Ein dramatisches Ergebnis dieser fatalen Politik ist: Von den 20- bis 30-Jährigen sind heute 1,6 Millionen ohne Berufsausbildung und auch nicht mehr in Fortbildung. Das ist nahezu jeder fünfte junge Mensch dieser Altersgruppe. Karl-Heinz Reith

Der thüringische Schulminister Helmut Holter und der Berliner Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles fordern die Kultusminister zu schnelleren Beschlüssen gegen den Lehrermangel auf. Dafür sollen sie ihre Kulturhoheit freiwillig beschränken. “Die Kultusministerkonferenz muss aus dem Verlautbarungsmodus in den Handlungsmodus kommen”, betonte Rackles bei einer Pressekonferenz in Berlin. Er verwies darauf, dass im Jahr 2025 ein weiterer deutlicher Einbruch bei der Akquise neuer Lehrer zu erwarten ist. “Es ist paradox: Wir bilden mehr aus, aber es kommen weniger raus.”

Der Vorstoß von Holter und Rackles richtet sich nicht nur auf die zum Teil katastrophale Unterversorgung mit Lehrkräften, sondern zielt auf die Reform der Kultusministerkonferenz als Ganzes. Die Kultusminister müssen bisher alles einstimmig beschließen, sich im Fall der Lehrerbildung sogar mit den Wissenschaftsministern abstimmen. “Diese Verantwortung der vielen Schultern führte in der Vergangenheit dazu, dass niemand verantwortlich ist und niemand etwas tut”, klagt Rackles und sagt: “Wir unternehmen den Versuch zu sagen: Du, KMK, hast die Federführung, Du bist hier verantwortlich.”

Rackles fasste seine Vorschläge in drei Punkten zusammen:

Rackles und Holter sind nicht die einzigen, die auf eine Beschleunigung der extrem trägen Entscheidungsstrukturen in der Bildung drängen. Der ehemalige Bildungsminister Jürgen Mölleman nannte die KMK wegen ihrer Langsamkeit einst eine Landschildkröte – und bekam dafür viel Applaus. Er klagte 1998 eine “zeitgemäße Arbeitsweise” der KMK ein. Ein Vierteljahrhundert später haben auch die Kultusminister Handlungsbedarf erkannt. Sie lassen sich für eine Selbstreform von der Unternehmensberatung Prognos coachen.

Auch Thomas de Maizière, ehemals Multiminister in den Kabinetten Angela Merkels, drängt seit längerem auf eine Reform der Entscheidungsstrukturen. “Es braucht eine grundlegende Reform der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen”, sagte er jüngst der FAZ. Die Strukturen seien so kompliziert, “dass sie überhaupt nur wenige verstehen.” De Maizière hatte im Interview mit Bildung.Table bereits vergangenes Jahr eine große Staatsreform angemahnt.

Thüringens Bildungsminister Holter und der ehemalige Staatssekretär Rackles haben sich nun ein Thema ausgesucht, bei dem akuter und langfristiger Handlungsbedarf besteht. Sie beziehen sich auf besorgniserregende Prognosen, wonach bis zum Jahr 2030 zwischen 80.000 und 125.000 Lehrkräfte fehlen könnten. Schon jetzt gibt es in manchen Regionen und Schulformen Unterrichtsausfälle von bis zu 40 Prozent – und zwar strukturell und nicht wegen kurzzeitiger akuter Krankenlagen.

Die beiden Bildungspolitiker haben ihre Vorschläge in Form einer Studie bei der den Linken nahestehenden Rosa-Luxemburg-Stiftung vorgestellt. Sie wiesen darauf hin, dass die neue Präsidentin der Kultusminister, Astrid-Sabine Busse (SPD), unmittelbar mit dem Anbahnen eines Staatsvertrages gegen den Lehrermangel beginnen könnte. Schließlich sei im Koalitionsvertrag von Rot-Grün-Rot in Berlin ein solcher Vorstoß vereinbart.

Das Instrument, das der Linken-Politiker Holter und der inzwischen als Berater auftretende Sozialdemokrat Rackles vorschlagen, ist ein Staatsvertrag. Das bedeutet, dass nicht die Kultusminister als Abstimmung unter den Exekutiven etwas beschließen. Im Fall eines Staatsvertrages müssen die Parlamente der beteiligten Länder das gemeinsame Vorgehen ratifizieren. Das Neue an der Forderung besteht darin, dass das Einstimmigkeitsprinzip der KMK damit überwunden wäre.

Rackles ist sich bewusst, wie groß der Schritt ist. “Dissens gibt es immer. Jeder ist voll autonom in der KMK“, sagte er. Es komme aber jetzt darauf an, dass dieses essenzielle Thema “mal jemand in die Hand nimmt.” Es reiche gegebenenfalls, wenn sich elf von 16 Ländern auf ein abgestimmtes Vorgehen einigen. “Wir brauchen eine gemeinsame Anwerbung von Lehrern, statt der regionalen Abwerbung von Lehrkräften.”

Allerdings steht der Vorschlag politisch unter keinem günstigen Stern. Die Musik bei föderalen Abstimmungen über Schulfragen genau wie bei den Entscheidungen machen die mächtigen Südstaaten Bayern und Baden-Württemberg. Es ist kaum vorstellbar, dass sich ein CSU-regiertes Bayern von einem rot-rot-grün-regierten Thüringen Belehrungen gefallen lässt. Allerdings: Bayern wählt voraussichtlich im Oktober einen neuen Landtag.

Korrektur: In einer früheren Version des Textes hieß es, als Koalitionspartner für die CSU kämen derzeit nur SPD und Grüne infrage. Tatsächlich wäre nach den derzeitigen Prognosen (vgl. Forsa, Civey) auch eine Fortsetzung der Koalition mit den Freien Wählern möglich. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Das Schulministerium in NRW will es Lehrern künftig erschweren, in Teilzeit zu arbeiten. Die Maßnahme der Landesregierung ist eine Reaktion auf den Lehrermangel. Nur aufgrund fehlender Daten können selbst Experten kaum abschätzen, ob sich die verschärften Teilzeitregeln in der Praxis positiv oder negativ auf die Personalversorgung auswirken. Der Lehrerberuf werde dadurch jedenfalls nicht attraktiver, kritisiert Ayla Çelik, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Für Landespolitiker ist die Teilzeit eine beliebte Stellschraube, um dem Personalschwund an den Schulen vermeintlich etwas entgegenzusetzen.

Der neue NRW-Beschluss bezieht sich allein auf die voraussetzungslose Teilzeit. Die Teilzeit aus familiären Gründen, um die eigenen Kinder zu betreuen oder einen Angehörigen zu pflegen, soll nicht angetastet werden. Das versichert das Schulministerium auf Anfrage von Bildung.Table. Einen Antrag auf Familienteilzeit kann die Verwaltung nur bei wirklich dringenden Gründen ablehnen (mehr Informationen).

Die “voraussetzungslose Teilzeitbeschäftigung” war bislang allein an die Bedingung geknüpft, dass dem Antrag keine “dienstlichen Belange“, wie beispielsweise Engpässe in der Personalversorgung, entgegenstehen. Mit dem neu beschlossenen Handlungskonzept (zum Download) rücken diese dienstlichen Interessen nun in den Vordergrund. Das Ministerium will die voraussetzungslose Teilzeit nicht abschaffen; jeder Antrag soll weiterhin einzeln geprüft werden. Doch es ist offenkundig, dass die Schulverwaltung die Entscheidungspraxis künftig verschärft.

Lehrer, die bereits in Teilzeit arbeiten, müssen sich zunächst keine Sorgen machen. Die verschärften Regeln sollen nur für neue Anträge gelten. Heikler wird es bei Folgeanträgen, um die Teilzeit zu verlängern. Hier fehlen jedoch belastbare Daten. Auf Anfrage kann das Ministerium keine Auskunft geben, wie viele Anträge für jeweils welche Dauer bewilligt wurden. Dabei macht es einen großen Unterschied, ob Lehrer zwei, vier oder sechs Jahre mit reduzierter Stundenzahl arbeiten. Fest steht: Aktuell arbeiten 40 Prozent aller Lehrkräfte in NRW in Teilzeit, davon wiederum 17 Prozent (13.000 Lehrkräfte) in voraussetzungsloser Teilzeit. Laut Statistischem Bundesamt sind 90 Prozent der Teilzeit-Lehrkräfte Frauen.

Für Lehrkräfte sei der Beschluss ein “fatales Signal“, sagt Sven Christoffer, Vorsitzender von lehrer nrw. Wenn man den Lehrkräftemangel nachhaltig bekämpfen möchte, bräuchte es attraktive Arbeitsbedingen – gerade weil die Arbeitslast an den Schulen immens sei. “Dazu gehört die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten”, sagt GEW-Vorsitzende Çelik.

Dennoch ist der Eingriff in die Teilzeit-Regelungen ein beliebtes politisches Mittel, um – zumindest symbolisch – gegen den Lehrermangel vorzugehen. Wer beispielsweise in Bayern aus nicht-familiären Gründen in Teilzeit gehen möchte, muss an den Grund- und Mittelschulen 24 Wochenstunden arbeiten. Eine minimale Reduktion, wenn man bedenkt, dass die Unterrichtspflichtzeit für eine Vollzeitstelle 27 bis 28 Stunden beträgt. In Baden-Württemberg wollte Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Mindestarbeitszeit ebenfalls erhöhen, musste diesen Vorstoß jedoch nach heftiger Kritik wieder zurückziehen. Vera Kraft

Wer eine Ausbildung sucht und keine Stelle findet, soll nach Plänen der Ampel-Koalition ab Juli 2024 “ein außerbetriebliches Ausbildungsangebot” erhalten – allerdings nur nach “intensiven Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit” und eigenen Bewerbungen. Dies geht aus einem Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums hervor, der neben den Plänen für eine solche Ausbildungsgarantie auch Neuregelungen für Weiterbildungen enthält (zum Download). Das Ministerium von Hubertus Heil hat den Entwurf, über den der Spiegel zuerst berichtet hatte, bereits zur Abstimmung innerhalb der Bundesregierung versandt. Das BMAS will sich zusätzlich mit den Ländern und Verbänden abstimmen.

Zentrale Fragen zur Ausbildungsgarantie beantwortet das ministeriale Papier jedoch nicht: Wo sollen solche außerbetrieblichen Ausbildungsplätze entstehen? Und für welche Berufe genau? Das BMAS schreibt, man wolle sich an “tatsächlich bestehenden Bedarfen” orientieren und die Sozialpartner einbeziehen. Eine Idee: Berufe, die für die Energiewende besonders relevant sind, könnten Priorität haben.

Insgesamt sind die Berechnungen überraschend defensiv. Das Bundesarbeitsministerium kalkuliert ab 2024 mit jährlich 7.000 zusätzlichen Plätzen in der außenbetrieblichen Ausbildung. Zum Vergleich: Schon heute gibt es Ausbildungsplätze außerhalb der Betriebe – unter anderem für Menschen, die schon sogenannte Übergangsmaßnahmen durchlaufen haben. 11.000 waren das 2021 laut Berufsbildungsbericht 2022.

Die außerbetriebliche Ausbildung in Form einer Garantie ist für das BMAS nur “ultima ratio”. Davor will das Ministerium die Berufsorientierung und die Ausbildungsvermittlung der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter verbessern. Ab Juli 2023 sollen junge Menschen dafür mehrere kurze betriebliche Praktika absolvieren können – um gleich mehrere Berufe kennenzulernen.

Das Ministerium will dabei unterstützen, dass auch Lehrstellen “jenseits des Tagespendelbereichs” infrage kommen: während eines Praktikums durch die Übernahme der Fahrt- oder Unterkunftskosten, in einer Ausbildung mittels Mobilitätszusschuss. Damit will das Ministerium den aktuellen Passungsproblemen begegnen – und erhofft sich einen Rückgang der Ausbildungsabbrüche.

Daneben sollen mehr Menschen die Einstiegsqualifizierung nutzen – ein Praktikum für benachteiligte Jugendliche, das aktuell sechs bis zwölf Monate dauert und an dessen Ende bestenfalls ein Ausbildungsvertrag steht. Ab Dezember 2023 soll die Einstiegsqualifizierung zum Beispiel auch in Teilzeit und in einem kürzeren Zeitraum möglich sein. Experten bewerten die Maßnahme als relativ erfolgreich, allerdings profitiert von ihr bisher nur ein kleiner Teil derjenigen im sogenannten “Übergangssystem”.

Aus der Opposition kommt Kritik. Nicole Gohlke, bildungspolitische Sprecherin der Linken, hält die Ausbildungsgarantie in der BMAS-Fassung für “nichts Halbes und nichts Ganzes”. Ein Angebot für eine außerbetriebliche Ausbildung sei noch kein Rechtsanspruch auf eine vollwertige Ausbildung. “Ein bisschen mehr Berufsorientierung”, so Gohlke, werde die Probleme am Ausbildungsmarkt nicht lösen.

Anders als vom Deutschen Gewerkschaftsbund gefordert, soll die Ausbildungsgarantie nicht mit einer Betriebsumlage finanziert werden, sondern aus Mitteln des Bundes und der Bundesagentur für Arbeit. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hatte sich klar gegen eine Umlage ausgesprochen. Anna Parrisius

Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist auch im dritten Jahr der Corona-Pandemie noch deutlich beeinträchtigt. So lautet das Ergebnis der fünften Befragung der sogenannten COPSY-Studie (Corona und Psyche). Die Längsschnittstudie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (Link zum Original) beschäftigt sich mit den Einflüssen der Pandemie auf die psychische Gesundheit und gesundheitsbezogene Lebensqualität von Jugendlichen.

Die gute Nachricht lautet: Die Belastungen sind nicht mehr so hoch wie während des ersten und zweiten Lockdowns (Bildung.Table berichtete). Die depressiven Symptome wie Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit oder Selbstabwertung sind sogar auf den Stand vor Corona zurückgegangen. 14 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind heute davon betroffen. Während der Corona-Zeit waren es 24 Prozent, vor 2020 lagen sie bei 15 Prozent. Dennoch liegen wichtige Parameter wie Angst oder Wohlbefinden immer noch über den Werten von vor der Pandemie.

Bei den ersten beiden Befragungen während der Lockdowns im Jahr 2020 gaben fast 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen an, eine geminderte Lebensqualität zu haben. Aktuell sind es noch rund 27 Prozent. Allerdings leidet auch heute immer noch jedes vierte Kind unter psychischen Auffälligkeiten und Symptomen wie Reizbarkeit, Schlafproblemen, Niedergeschlagenheit und Nervosität. Zum Vergleich: Während des zweiten Lockdowns zum Jahreswechsel 2020/2021 waren rund 31 Prozent der Kinder und Jugendlichen von psychischen Auffälligkeiten betroffen.

Es gibt heute immer noch deutlich mehr Kinder und Jugendliche, die von Ängsten geplagt sind, knapp 25 Prozent. Vor der Pandemie lag dieser Wert bei rund 15 Prozent. Er war während des Corona-Lockdowns im Dezember 2020 bis auf 30 Prozent gestiegen. Warum der Angst-Wert so hoch ist, hat aber laut der Studie noch andere Gründe als Corona. Während die Auswirkungen der Pandemie bei 10 Prozent der Jugendlichen Zukunftssorgen verursachen, wirkt sich die Bedrohung durch den Klimawandel auf die Gemüter von einem Drittel der Befragten aus. Der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise beschäftigen mehr als 40 Prozent der Kinder und Jugendlichen. Auch andere Studien legen nahe: Der Krieg gegen die Ukraine und seine Folgen ängstigen junge Menschen sehr. Bei Mädchen wurde grundsätzlich ein höheres Risiko festgestellt als bei Jungen unter Angstzuständen und depressiven Symptomen zu leiden.

Die am Freitag veröffentlichten Ergebnisse stammen aus der fünften Befragungsrunde der Studie, die im September und Oktober dieses Jahres durchgeführt wurde. Dabei wurden die Ergebnisse der Befragung von 1.600 Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 17 Jahren mit den jeweiligen präpandemischen Referenzwerten der “Befragung zum seelischen Wohlbefinden und Verhalten” verglichen.

Ziel der COPSY-Studie ist, Einflussfaktoren zu identifizieren, welche die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen fördern. Daraus sollen Empfehlungen und Strategien für Präventions- und Interventionsansätze abgeleitet werden, um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Anouk Schlung

In der letzten Sitzung vor dem Jahresende hat das Kita-Qualitätsgesetz den Bundesrat passiert. Mit der Zustimmung der Länder ist nun der Weg frei, dass der Bund in den kommenden zwei Jahren knapp 3,9 Milliarden Euro in die Kita-Betreuung investiert. Das Gesetz sieht vor, dass die Länder mindestens 50 Prozent des Geldes in sieben vom BMFSFJ definierte Handlungsfelder investieren:

Nach dem Ja des Bundesrats kann das Kita-Qualitätsgesetz nun an das sogenannte Gute-Kita-Gesetz der Vorgängerregierung anschließen. Dafür hatte der Bund zwischen 2019 und 2022 rund 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Einige Bundesländer verwendeten das Geld vor allem, um die Eltern bei den Kita-Beiträgen zu entlasten. Bei der zweiten Finanzspritze ist der Bund nun restriktiver. Von den vier Milliarden Euro des Kita-Qualitätsgesetzes dürfen die Länder nach dem Willen des BMFSFJ maximal die Hälfte verwenden, um die niedrigeren Kita-Beiträge weiter zu finanzieren.

Zuletzt hat es vor allem bei der Sprachförderung geknirscht, nachdem das BMFSFJ angekündigt hatte, die Sprach-Kitas nur bis Jahresende zu finanzieren. Dagegen protestierten die Länder – teilweise erfolgreich. In den Haushaltsverhandlungen vor einigen Wochen einigte sich die Ampel-Koalition, die Sprach-Kitas noch sechs weitere Monate, bis Ende Juni 2023, mit Bundesmitteln zu fördern. Der Bund zweigt dafür 109 Millionen Euro aus dem geplanten Kita-Qualitätsgesetz ab – allerdings waren die Mittel gesperrt, bis die Länder dem Kita-Qualitätsgesetz zustimmen (wir berichteten). Jetzt, mit der Abstimmung im Bundesrat, ist der Weg frei. Anouk Schlung

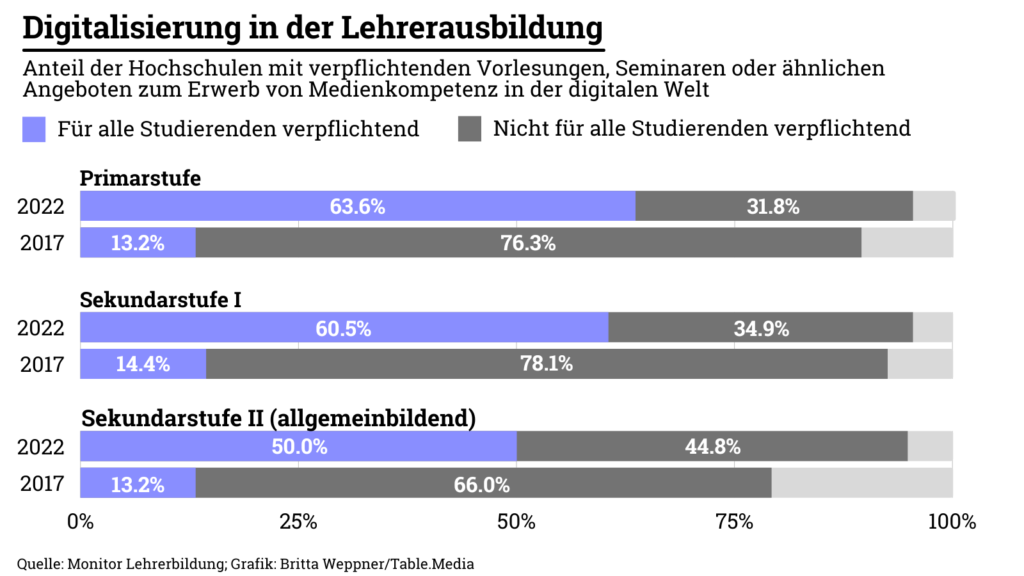

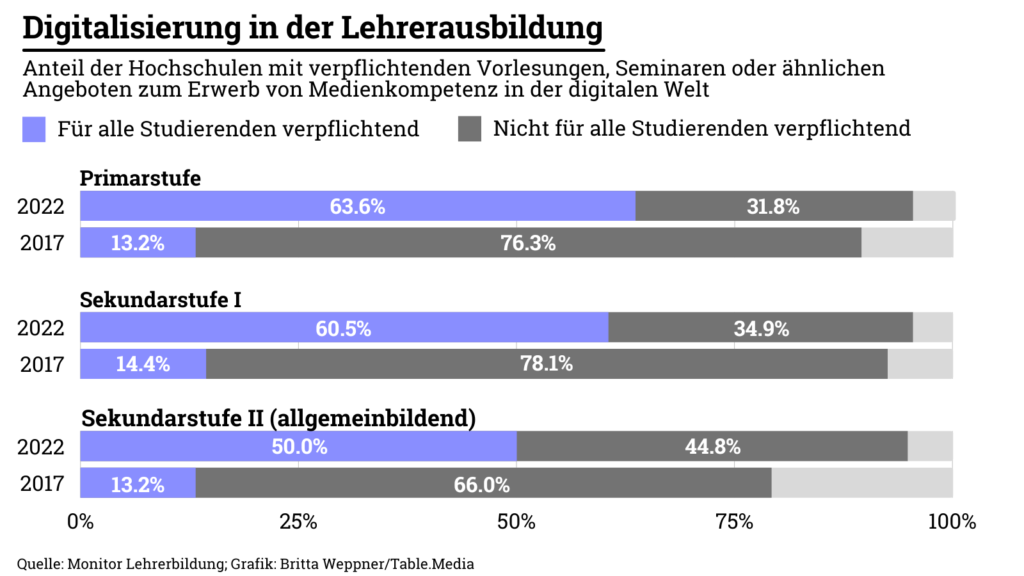

Der Umgang mit digitalen Medien gehört an vielen Unis und Hochschulen weiter nicht zum Pflichtprogramm in der Lehrerausbildung – zumindest nicht flächendeckend. Beispiel: Gymnasien. Nur an der Hälfte der Hochschulen müssen alle angehenden Gymnasiallehrkräfte Vorlesungen, Seminare oder andere Angebote wie Praktika oder Lehr-Lern-Labore rund um das Thema “Medienkompetenz in einer digitalen Welt” belegen. An jeder vierten Hochschule gibt es gar keine verpflichtenden Inhalte.

Das sind zwei Ergebnisse einer aktuellen Auswertung der Lehrerausbildung in den 16 Bundesländern (zum Download). Das “Factsheet” basiert auf Daten des Monitors Lehrerbildung – einem Online-Portal, das die Bertelsmann-Stiftung, das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE), die Robert Bosch Stiftung und der Stifterverband gemeinsam betreiben. Das Projektteam hat sowohl 2017 als auch 2022 bei den Hochschulen erfragt, ob Angebote zum Erwerb von Medienkompetenz im Curriculum verankert sind.

2016 hatten sich die Bildungsminister in einem Strategiepapier vorgenommen, alle angehenden Lehrkräfte müssten im Studium “digitalisierungsbezogene Kompetenzen” erwerben. Und was ist seitdem passiert?

“Digitalkompetenzen sind heute deutlich selbstverständlicher als noch 2017”, analysiert Dirk Zorn, Programmdirektor bei der Bertelsmann-Stiftung. “Die Anzahl der Hochschulen, die Medienkompetenz verpflichtend vorsehen, hat sich in den letzten fünf Jahren etwa vervierfacht.”

Zwar habe die Politik ihr selbstgestecktes Ziel noch nicht erreicht, dennoch spricht Zorn von “beträchtlichen Fortschritten“. An fast der Hälfte aller Hochschulen hing es 2017 noch vom gewählten Unterrichtsfach ab, ob angehende Gymnasiallehrkräfte sich mit Themen wie Mediennutzung, Medienkritik und Mediendidaktik befassen mussten. Mittlerweile sind es nur noch 20 Prozent.

Insgesamt gelingt es besonders gut, das Querschnittsthema Digitalisierung im Querschnittsfach Bildungswissenschaften zu verankern. Dort sind an drei von vier Hochschulen verpflichtende Module in der Ausbildung festgeschrieben. Schwieriger sei es, so Zorn, die Digitalkompetenzen in den einzelnen Fachdidaktiken zu implementieren. Nur an gut einem Drittel der Hochschulen sind Inhalte zu Mediennutzung und Co. wirklich in allen Fächern fest verankert.

Im Ergebnis offenbart die Auswertung: Noch immer kann ein Nachwuchs-Lehrer ein ganzes Studium absolvieren, ohne ein einziges Digitalmodul zu belegen. Das ärgert Zorn: “Digitalkompetenzen dürfen keine Kür bleiben, sondern müssen Pflichtbestandteil aller Lehramtsstudiengänge sein”, sagt er. Die Hochschulen hinkten dem technischen Fortschritt hinterher. Das Team vom Monitor Lehrerbildung verlangt daher von der Politik klare Vorgaben und einen länderübergreifenden Orientierungsrahmen. Janna Degener-Storr

Portrait-Empfehlung: Dirk Zorn – nervt die Politik mit Studien

Online-Nachhilfe bleibt dank des Lehrermangels ein lukrativer Markt. Der seit 2017 existierende Anbieter Easy-Tutor hat trotz harter Konkurrenz fast fünf Millionen Euro Investitionen bekommen. Zuletzt hatte der europäische Riese GoStudent den deutschen Marktführer Studienkreis übernommen. Die Gründer von Easy-Tutor, Massimo Cancellara und Jessica Contento, wollen dennoch “in den kommenden Jahren europaweit zur Anlaufstelle Nummer Eins für Schüler:innen, Eltern und Schulen werden.” Das ist ein hoher Anspruch angesichts des milliardeschweren Konkurrenten GoStudent. Wichtig ist daher der Nachsatz: “Wenn es um qualitativ hochwertige, digitale schulbegleitende Nachhilfe geht.”

Das frische Geld von Bayern Kapital, der Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats, und dem Finanzverwalter “K+K1” soll in den Ausbau der Plattform und digitale Diagnoseinstrumente fließen. Easy-Tutor nimmt für sich in Anspruch, neben Video-Sessions eine Plattform in der Cloud zu betreiben. Das mache es möglich, die Lerngeschichten der Schüler an Nachhilfe-Lehrer weiterzugeben. “Nach unserer Auffassung hat ein hybrides Modell zwei Standbeine, die Schule und die Online-Ergänzung durch unsere ausgesuchten Tutor:innen”, sagte Cancellara in Anspielung auf die neuerdings gemischten Online-/Präsenz-Angebote der Konkurrenten. Easy-Tutor ist mit rund 130 Euro pro Monat der Rolls-Royce unter den Nachhelfern.

Easy-Tutor hat Kooperationen mit einer ganzen Reihe von Bundesliga-Vereinen und ihren Nachwuchszentren. Dort stellt Easy-Tutor den Fußball-Talenten Online-Unterricht zwischen den Trainingseinheiten bereit. Zu den Kunden zählen unter anderen Borussia Mönchengladbach, der FC Bayern und Eintracht Frankfurt. Zudem hat Easy-Tutor 200 Kooperationsschulen, zu denen laut den Gründern verlässliche Beziehungen bestehen. Das bedeutet, dass die Schulleitung beziehungsweise die pädagogischen Beauftragten aus einem Pool an Nachhilfe-Stunden Lektionen an Schüler vergeben können. Erst im zweiten Schritt buchen dann die Eltern die Stunden.

“Wir können die Schulen sehr stark unterstützen”, sagte Cancellara. “Und wir treiben dabei die Digitalisierung in den Schulen mit voran.” Easy-Tutor sei häufig das digitale Standbein der Schulen. Bei Easy-Tutor holen nach Angaben der Gründer 12.000 Schüler Lektionen nach. Der nächste Schritt soll die Entwicklung eines eigenen Diagnosetools sein, das es möglich macht, die Lernstände der Nachhilfeschüler einfach und zielsicher zu erheben. “Allerdings reicht nicht der Röntgenblick alleine, man braucht dann auch gute Lehrer, um die erkannten Defizite auszugleichen und Stärken gezielt zu fördern”, sagte Jessica Contento. Christian Füller

Die Kultusministerkonferenz hat die Beratungsfirma Prognos beauftragt, ein Gutachten über die eigenen Strukturen zu erstellen. “Der Umfang der Aufgaben, die die KMK leisten muss, ist massiv gewachsen”, sagte KMK-Präsidentin Karin Prien (CDU) im Live-Briefing von Bildung.Table. “Wir müssen schneller werden.” Nur es fehle an effizienten Strukturen und agilen Instrumenten.

Eine Aufgabe, die Prien ausdrücklich nannte, ist die Sprachbildung. Man müsse sie in Kitas, Schulen und Lehrerbildung verankern und mehr Schnittstellen zwischen Ländern und innerhalb der KMK schaffen. Dafür forderte Prien unter anderem mehr Personal. In der KMK arbeiteten bisher rund 200 Menschen. Davon seien allein 140 Stellen für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse vorgesehen.

Das Gutachten soll im kommenden Jahr vorliegen. Anschließend wollen die Minister darauf aufbauend einen Beschluss fassen. Der Auftrag kostet maximal 200.000 Euro und wurde daher per Unterschwellenvergabeordnung ausgeschrieben. “Einige ausgewählte Unternehmen” konnten somit gezielt angeschrieben werden, betont die Pressestelle der KMK auf Anfrage. Die Kosten teilen sich die 16 Länder entsprechend des Königsteiner Schlüssels.

Prognos bearbeitet laut eigener Website jährlich 250 Projekte in Ministerien, europäischen Institutionen, NGOs und Unternehmen. Das Schweizer Unternehmen wollte sich zum KMK-Auftrag gegenüber Bildung.Table nicht äußern. Niklas Prenzel

Frauen entscheiden sich häufiger für die Ausbildung in einem MINT-Beruf, wenn dieser ihre Kreativität fordert oder sie direkt mit Menschen in Kontakt bringt. Das ist das Ergebnis einer Erhebung des Kompetenzzentrums Technik-Diversity-Chancengleichheit (kompetenzz), einem der Fachhochschule Bielefeld angegliederten Institut. Das Zentrum setzt sich für Chancengleichheit ein, unter anderem mit der Organisation von Girls‘ und Boys’ Days.

Die Forscher haben zusammengetragen, wie viele Menschen gerade einen Ausbildungsvertrag geschlossen haben, wie viele schon länger in Ausbildung sind und wie viele ihre Ausbildung gerade absolviert haben. Ihr Datentool haben sie jüngst um Daten von 2021 erweitert und auf alle betrieblichen Ausbildungsberufe ausgeweitet. Sie unterscheiden nach Bundesländern und haben jeweils die Geschlechterverteilung berechnet (zum Datentool).

Die Auswertung zeigt, dass 2021 nur elf Prozent aller neuen MINT-Azubis Frauen waren. Interessant: In einigen MINT-Ausbildungsberufen waren mehr als die Hälfte der Neuanfänger weiblich – bei den Biologielaboranten (68 Prozent), den Chemielaboranten (53) sowie Zahntechnikern (64), bei Hörakustikern (54) und Bauzeichnern (52). Bei den Orthopädietechnik-Mechanikern waren etwas weniger als die Hälfte der Azubis Frauen.

Nur selten verschlägt es Frauen dagegen in die Energie- und Elektrotechnik, die IT oder in den Bereich Metall und Maschinenbau. Hier war nicht mal ein Zehntel der frischen Azubis 2021 weiblich. Ulrike Struwe, Co-Geschäftsführerin von kompetenzz, benennt eine Ursache: Es sei noch nicht gelungen, diese Berufe “so darzustellen, dass ihre Bedeutung für den Umwelt- und Klimaschutz deutlich wird.”

Viele Ausbildungsbetriebe werben um Frauen, denn gerade die MINT-Berufe sind besonders gebeutelt von der Pandemie. Von 2019 bis 2020 sank in dem Feld die Zahl neuer Azubis um 19.000 auf 155.000. 2021 waren es noch einmal 1.000 weniger. Das Sozial- und Gesundheitswesen verzeichnete im Vergleich dazu nur einen geringen Rückgang. Die Zahl der Azubis steigt in diesem Feld, trotz Pandemie, seit Jahren stetig an. Anna Parrisius

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) stellt sich personell neu auf. Am Freitag wählte die Bundesversammlung Gerhard Brand mit 59 von 63 Stimmen zum neuen Vorsitzenden. Er löst damit den VBE-Veteranen Udo Beckmann ab, mit dem er zuletzt als Schatzmeister im Bundesvorstand zusammenarbeitete.

Nach Informationen von Bildung.Table hatte sich der VBE-Vorstand Mitte September einstimmig für Brands Kandidatur ausgesprochen (wir berichteten). Sein erster Stellvertreter bleibt Rolf Busch vom Thüringer Lehrerverband. Brand will trotz neuer Funktion sein Amt als Landesvorsitzender des VBE in Baden-Württemberg behalten.

Brand, Jahrgang 1962, hat Erziehungswissenschaften, Mathematik und Sport studiert. Zunächst arbeitete er als Lehrer, ab 2001 war er Rektor einer Grund- und Werkrealschule in der baden-württembergischen Gemeinde Alfdorf. In den VBE trat er bereits während seines Referendariats ein. Beckmann, der seit 1998 stellvertretender Bundesvorsitzender und seit 2009 Bundesvorsitzender war, sagt über seinen Nachfolger: “Seine Kandidatur steht für Kontinuität, die er durch eigene Akzente bereichern wird. Gerhard Brand liebt das klare Wort und ist ein beherzter Streiter für die Rechte der Lehrkräfte und der Erzieherinnen und Erzieher.”

Intern hat der neue Vorsitzende bereits vor Antritt seines Amtes einen Ausblick auf seine Vorhaben gegeben: Er wolle besonders die faktenbasierte Verbandsarbeit fortsetzen und mit repräsentativen Studien und Umfragen die bildungspolitischen Forderungen untermauern. In den vergangenen Jahren konnte der VBE mit dieser Strategie einige Themen erfolgreich in der Öffentlichkeit platzieren. Darunter die Klemm-Studie zum Lehrkräftebedarf sowie regelmäßige Forsa-Umfragen zum Thema Gewalt gegen Lehrkräfte und Berufszufriedenheit von Schulleitungen. Moritz Baumann, Anouk Schlung

Über die Bildungslandschaft der Hauptstadt fällt Petra Madyda ein hartes Urteil. “In Berlin wird zu viel gejammert und zu wenig überlegt, was man als Bildungsinstitution selbst tun kann.” Madyda sieht sich als Anpackerin: Die berufliche Bildung in der Hauptstadt will sie vom “Risikoschüler” zum “Überflieger” machen.

Die 61-Jährige leitet die Stiftung “Lette-Verein Berlin”, die ein Berufsbildungszentrum in Berlin-Schöneberg trägt, das insgesamt sieben Schulen umfasst. Neulich haben sie dort einen halbjährigen Vorkurs angeboten – für Jugendliche, denen trotz Mittlerer Reife Vorkenntnisse für eine Ausbildung fehlen. Die Idee: Wer lernwillig ist, kann danach doch anfangen. Geklappt hat das gut, meint Madyda.

Der Lette-Verein Berlin wurde 1866 von Sozialpolitiker Wilhelm Adolf Lette mit dem Ziel gegründet, die Erwerbsfähigkeit von Frauen fördern. Bis heute lernen an dem Bildungszentrum in vielen der zehn vollzeitschulischen Ausbildungen vor allem Frauen. Die Azubis werden pharmazeutisch-technische Assistenten, Designer, Labor- oder Ernährungsassistenten. Madyda hält am Angebot der vollschulischen Berufsausbildung fest. Denn: Anders als das duale System verschränke es Theorie und Praxis an einem Lernort miteinander.

Bei ihrer Arbeit kann Madyda aus 18 Jahren Erfahrung als Schul- und Oberschulrätin schöpfen und aus acht Jahren als Lehrerin. Aufgewachsen im brandenburgischen “Stalinstadt” – der heutigen Eisenhüttenstadt – studierte sie Anfang der 1980er-Jahre in Ostberlin an der Humboldt-Universität. Zunächst unterrichtete sie Mathematik und Physik. Nach der Wiedervereinigung läutete sie bei der Schulaufsicht in Berlin-Weißensee den “Wind of Change” mit ein. Das Schulsystems Ostberlins passte man damals an Westberlin an, Madyda war als eine von wenigen Ostdeutschen beteiligt.

Auch heute sieht Madyda Handlungsbedarf: Berlin müsse sich an Hamburg mit seinen erfolgreichen Jugendberufsagenturen orientieren. So ließen sich “Schul- und Berufswelt besser verknüpfen”. Zu viele sozial benachteiligte Jugendliche fallen aus dem Berliner Bildungssystem heraus, findet Madyda. Sie ist daher Mitglied der “Berliner Agenda Berufliche Bildung 2026“, einer Initiative von Praktikern und Wissenschaftlern. “Wir werben für eine ressortübergreifende Taskforce der Berliner Hochschulen, Schulen, Betriebe und Wirtschaftsakteure“, sagt die Stiftungsdirektorin.

Die sechs Ziele der Berliner Agenda, für die Madyda wirbt, klingen ähnlich optimistisch wie die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Im Kern besagen sie: Berlin braucht mehr Arbeitsteilung zwischen Hochschulen und Berufsschulen, mehr berufsqualifizierenden Praxisbezug an Hochschulen, mehr berufliche Bezüge schon in den Schulfächern. Die duale Ausbildung will Madyda gemeinsam mit anderen Mitunterzeichnern der Berliner Agenda 2026 optimieren: durch betriebsunabhängige Qualitätsstandards, mehr Lehrer und mehr Geld für Lehrmittel.

“Es sind immer schulische Transformationsprozesse, die mich ungeheuer reizen”, sagt sie. Die Entwicklung sieht sie auf einem guten Weg, wenn viele Berliner Bildungsakteure begreifen, dass es nur gemeinsam geht. “Das gelingt, wenn allgemeinbildende Berufs- und Hochschulen bei sich selbst offen für Veränderungen sind.” Maria Köpf

7. Januar 2023, 10:00 bis 16:00 Uhr, online

Fortbildung: Identitätsfacette Religion. Islam und Schule in der Migrationsgesellschaft

Die Bundeszentrale für politische Bildung und der pädagogische Verein ufuq.de wollen auf diesem Event gemeinsam thematisieren, wie eine Auseinandersetzung mit schulischen Konflikten und Aushandlungsprozessen in der Migrationsgesellschaft gelingen kann. Neben der Sensibilisierung für Diskriminierungserfahrungen Jugendlicher soll es auch darum gehen, Optionen und Materialien für die pädagogische Praxis kennenzulernen. INFOS & ANMELDUNG

10. Januar 2023, 10:00 bis 11:30, online

Schulung: Rechtliche Grundlagen zur digitalen Barrierefreiheit in Hochschulen

Urheberrechtliche Schranken und digitale Barrierefreiheit in der Hochschul-Bildung sind die Kernthemen dieser vom Multimedia Kontor Hamburg veranstalteten Schulung. Neben dem gesetzgeberischen Hintergrund beleuchtet die Veranstaltung Anwendungsfälle und Umsetzungsszenarien. INFOS & ANMELDUNG

für die Tübinger Philosophie-Professorin Sabine Döring könnte es in diesem Jahr ein kurzer Weihnachtsurlaub werden. Noch einmal tief Luft holen, bevor sie im Februar zum Team von Bettina Stark-Watzinger dazustößt. Döring löst dort die erfahrene Staatssekretärin Kornelia Haugg ab, die das BMBF auf eigenen Wunsch verlässt. Der überraschende Wechsel im Leitungsteam, mitten in der Legislatur, birgt einige Risiken. Doch für die liberale Bildungsministerin, die mit schlechten Umfragewerten kämpft, könnte es die letzte Chance sein: für einen Neustart in der Ampel-Bildungspolitik. Lesen Sie mehr dazu in unserer Analyse.

Einen Neustart, den braucht es auch im Ausbildungssystem. Viele Jahrzehnte war Deutschland mächtig stolz, die duale Ausbildung galt als Flaggschiff. Doch wer die heutige Analyse von Karl-Heinz Reith zur Jahresbilanz des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) liest, dem vergeht womöglich der Zukunftsoptimismus. Immer weniger Ausbildungsverträge; Hauptschüler, die eigentlich noch ein oder zwei Jahre Mathe- und Deutschunterricht bräuchten, bevor sie in einem Betrieb anfangen; Unternehmen und Azubis, die nicht zueinander finden. Deutschland ist kein Weltmeister mehr – weder im Fußball, noch bei den Azubis.

Und schließlich präsentiert Ihnen mein Kollege Christian Füller noch einen brisanten Vorschlag. Der thüringische Schulminister Helmut Holter und der Berliner Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles fordern – als Reaktion auf den gewaltigen Lehrermangel – einen gänzlich neuen Arbeitsmodus in der Kultusministerkonferenz: Überwindung der Einstimmigkeit per Staatsvertrag, zur Not mit einer Koalition der Willigen. “Die Kultusministerkonferenz muss in den Handlungsmodus kommen”, betont Rackles. Es ist ein bemerkenswerter Denkanstoß für die Weihnachtszeit.

Die nächste reguläre Ausgabe des Bildung.Table erhalten Sie dann am 04. Januar. Bis dahin wünscht Ihnen die Redaktion besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr.

Als Bettina Stark-Watzinger vor einem Jahr als Bildungsministerin startete, hielt sie ein Drittel der Deutschen für geeignet. Heute liegt der Wert noch niedriger: bei 20 Prozent. Während fast jeder Christian Lindner oder Karl Lauterbach kennt, sagt nur jedem Zweiten der Name Stark-Watzinger etwas. Ein Jahr, ein Krieg, ein Doppelwumms: Die Bundesbildungspolitik fristet derzeit ein Nischendasein. Der BMBF-Haushalt wächst nicht stark genug, um die vielen Versprechen einlösen zu können. Das Startchancen-Programm kommt später als erwartet. Und das große Projekte, endlich mehr Kooperation zwischen Bund und Ländern zu ermöglichen, verblasst hinter schönen Worten.

Als Grund für den langsamen Fortschritt nennt mancher in der FDP das Ministerium selbst. Es sei ein besonders schwieriges Haus. 16 Jahre wurde es von der CDU geführt. Um in die verkrusteten Strukturen eine Brücke zu bauen, hatte Stark-Watzinger die altgediente Beamtin Kornelia Haugg zur Staatssekretärin berufen, erzählt man sich. Nun wird diese Brücke hochgezogen. Nach drei Jahrzehnten im BMBF verabschiedet sie sich “aus privaten Gründen” in den vorgezogenen Ruhestand, um ihren Ehemann zu pflegen.

Es ist der zweite große Personalwechsel in diesem Jahr. Im Sommer hatte bereits der parlamentarische Staatssekretär Thomas Sattelberger überraschend seinen Rückzug aus der Politik bekannt geben (zum Interview). Er wollte sich fortan um seinen kranken Ehemann kümmern. Doch ging der Entscheidung eine Haushaltsdebatte voraus, in der Sattelberger einen Sperrvermerk für sein Herzensprojekt, die DATI, kassierte; gezeichnet von seinem Parteikollegen und Finanzminister Christian Lindner persönlich.

Nach dem Rückzug ihrer Staatssekretärin hat die Ministerin kaum noch Spitzenpersonal mit festen Wurzeln im Ministerium. Neben Haugg gehen zwei weitere leitende Beamte. Ulrich Schülle, Leiter der Abteilung vier (Hochschul- und Wissenschaftspolitik), wurde rausgeschmissen. Für ihn übernimmt ab Januar Jochen Zachgo, der zuvor Unterabteilungsleiter Haushalt/Moderne Verwaltung war. Ihm sagt man nach, anpacken zu können und “agiles Arbeiten” sowie “New Work” zu kennen. Die Abteilung sieben (Forschung für Grundlagen und nachhaltige Entwicklung) wird Stefan Müller leiten. Er ist absoluter Quereinsteiger in der Verwaltung und war bisher stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im hessischen Landtag (Jan Martin Wiarda berichtete).

Haugg sei für viele “wie eine gute Mutter” gewesen, habe in drei Jahrzehnten auf nahezu allen Ebenen gearbeitet, schwärmt ein ehemaliger Mitarbeiter. Ein KMK-Veteran bezeichnet sie in den fachlichen Debatten als “sehr verlässlich und kompetent”. Nur könne eine Staatssekretärin nicht allein mit Sachkompetenz glänzen. “Ihr fehlte das politische Geschick, um Allianzen zu schmieden”, sagt er. Sein Eindruck: Die Leitungsmaschine im BMBF laufe nicht richtig rund.

Auf den Bundestagsfluren hatte man sich zuletzt zugeraunt, dass Frau Haugg ihren Hut nehmen müsse, weil sie die Auszahlung der 200 Euro Energiegeld so lange im Unklaren ließ. Studierende werden ihr Geld wohl erst weit nach Neujahr bekommen. “Die Haugg, die kann es nicht. Das hat das Desaster mit den 200 Euro gezeigt”, sagt ein hochrangiger Beamter. Doch gehört solch Gezänk wohl zum normalen Irrsinn föderaler Verhandlungen. Für die Länder jedenfalls kam Hauggs Entscheidung unerwartet, genauso unerwartet wie der Name ihrer Nachfolgerin.

Den Posten der Staatssekretärin übernimmt ab Februar die Tübinger Philosophie-Professorin Sabine Döring. Sie bezeichnet sich im Gespräch mit Bildung.Table als “klassische sozialliberale Denkerin ohne Parteibuch”. Im Sommer hatte sie einen größeren Forschungsantrag bewilligt bekommen: ein Buchprojekt zur liberalen Theorie des Gemeinwohls. Dörings Geschichte passt zum Bildungsversprechen, das Stark-Watzinger in ihrer Amtszeit so gern erneuern würde. Bei einer alleinerziehenden Mutter im Arbeiterhaushalt aufgewachsen, ist sie heute Professorin für Philosophie, mit Stationen an Eliteeinrichtungen wie der UC Berkeley und dem King’s College London.

Wer mit ihr spricht, erlebt eine hoch motivierte Frau, die gern über ihre neue Aufgabe reden würde. Doch darf sie das erst nach ihrem Amtsantritt öffentlich. Neben der Hochschulpolitik wird sie auch die allgemeine Bildung verantworten. Dazu gehören schwierige Verhandlungen mit den Ländern zum Startchancen-Programm und einem Nachfolger für den ersten Digitalpakt. Döring sieht sich als Forscherin, die nun unter Beweis stellen müsse, keine rein akademische Existenz zu sein. So habe es auch ihr philosophischer Lehrer, Sir Bernard Williams, gehalten.

Döring wird innerhalb kurzer Zeit ein dichtes Netzwerk knüpfen müssen – auch ins Parlament. Dort fühlen sich einige Abgeordnete, auch aus der Regierungskoalition, zunehmend als Bittsteller, wenn es um Informationen, Papiere und Zahlen aus dem BMBF geht. In anderen Ministerien, berichtet eine Bildungspolitikerin, gebe es mehr Austausch mit den oft erfahrenen Spitzenbeamten. “Das war bei Frau Haugg überhaupt nicht der Fall”, sagt sie.

Auch die Opposition wünscht sich eine bessere Kommunikation mit dem Ministerium. Die habe es “schlichtweg nicht gegeben”, sagte Thomas Jarzombek, Bildungspolitiker der Union. Die Ministerin habe keines ihrer Vorhaben auf die Schiene gebracht. “Es fehlt offenkundig an Personen in der Leitung, die Dinge umsetzen können”, sagt er. Nicole Gohlke (Linke) erhofft sich durch das “Personalkarussel” ein Umdenken bei der Zusammenarbeit mit dem Parlament. “Derzeit kann von Transparenz keine Rede sein”, sagt sie. Die Grünen sind optimistisch: “Frischer Wind ist immer gut”, meint deren bildungspolitische Sprecherin, Nina Stahr. Sie freue sich auf eine intensivere Zusammenarbeit – auch mit der Arbeitsebene des BMBF.

Mit der Entscheidung für Sabine Döring zeigt Stark-Watzinger Mut – und Verzweiflung gleichermaßen. Die Ministerin ist bisher kaum öffentlich wahrgenommen worden, muss um jeden Cent für ihr Ministerium mit ihrem Parteifreund Lindner ringen. Ein Jahr Regierungszeit ist verronnen, die bildungspolitischen Aufgaben türmen sich, während die FDP sich der fünf Prozent annähert. Mit ihrer neuen Führungsmannschaft muss die Bildungsministerin jetzt ins Arbeiten kommen. Das bedeutet auch: Ihre Politik kommunizieren und Bundes- und Landespolitiker einbeziehen, die sich beschweren, auf ein mauerndes Ministerium zu stoßen.

Viele der Länder erwarten nach Informationen von Bildung.Table mehr Initiative aus Berlin – sonst sei der Koalitionsvertrag am Ende nicht mehr als ein bildungspolitisches Feuerwerk, das schnell verpufft ist. Übereinstimmend berichten Ländervertreter, das BMBF sei bei vielen Ampel-Projekten schlicht nicht sprechfähig. Neben den großen Ankündigungen fehlten schriftliche Konzepte und klare Finanzierungszusagen – als Ausgangspunkt für Verhandlungen. “Das BMBF ist nicht Treiber in der Sache, sondern Zauderer und Bedenkenträger“, sagt der Amtschef eines Schulministeriums.

Aus dem BMBF heißt es, dass man vielleicht endlich ein normales Ministerium sei, mit häufigeren Wechseln in Führungspositionen. In sechzehn Jahren unter Leitung der Union habe sich wenig bewegt. Dafür stand auch die Berufung von Haugg zur Staatssekretärin mit ihren drei Jahrzehnten Ministeriumserfahrung. Nach einem Jahr muss Stark-Watzinger nun umsteuern. Sie setzt auf etwas Neues, auf Disruption. In drei Jahren ist Bundestagswahl. Dann müssen die Wähler die FDP als Bildungspartei wahrnehmen. Frau Döring ist das Scharnier, das die Pläne der Liberalen in die Verwaltung übersetzen muss. Von der Universität Tübingen hat sie sich dafür zunächst für drei Jahre freistellen lassen. Mit Moritz Baumann

Unternehmen und Verwaltung konnten den massiven Einbruch an Lehrverträgen infolge der Pandemie bisher nicht annähernd ausgleichen. Das zeigt die Jahresbilanz, die das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) kürzlich vorgelegt hat (zum Download). Zwar schlossen Industrie, Handel, Handwerk und Verwaltung 475.100 Ausbildungsverträge ab. Das waren 2.100 mehr als 2021 – was ein minimales Plus von 0,4 Prozent bedeutet. Im Vergleich aber zu 2019 – vor der Pandemie – wurden deutlich weniger neue Verträge unterzeichnet: Das Minus beträgt 50.000.

Legt man Zahlen von vor der Pandemie zugrunde, ergibt sich ein dramatisches Bild:

Angesichts der Abnahme von Bewerbern und der Zunahme unbesetzter Lehrstellen erscheint auf den ersten Blick paradox, dass zugleich 60.400 junge Menschen nicht in Betriebe vermittelt werden konnten. Obwohl sie sich bei den Arbeitsagenturen um eine betriebliche Ausbildung bemühten. Ein knappes Viertel dieser leer Ausgegangenen verfügt über das Abitur oder die Fachhochschulreife. Mehr als ein Drittel hat einen Mittleren Schulabschluss, 30 Prozent mindestens den Hauptschulabschluss. Wohlgemerkt: Aufgenommen in die amtliche Bewerber-Statistik wird nur, wen die Bundesagentur für Arbeit als “ausbildungsreif” einschätzt. Alle anderen Schulabgänger, meist von Haupt- oder Förderschulen, werden sowieso zunächst im “Übergangssystem” geparkt.

Mit den 68 900 noch unbesetzten Lehrstellen gibt es in der diesjährigen Bilanz des Instituts für Berufsbildung erstmals etwas mehr freie Plätze auf dem Ausbildungsmarkt als noch unversorgte Bewerber. Berufsforscher sprechen schon seit Jahren von immer größer werdenden “Passungsproblemen” auf dem Lehrstellenmarkt. Das heißt, Vorstellungen der Arbeitgeber und ihre Anforderungen an die Qualifikation sind mit Berufswünschen der Jugendlichen kaum noch in Einklang zu bringen. Hinzu kommen regionale Probleme. Häufig gibt es freie Ausbildungsplätze dort, wo nicht genügend junge Menschen wohnen, wo Wohnheime für Azubis fehlen oder wo es keine günstige Verkehrsinfrastruktur zur Nachbarregion gibt.

In den vergangenen zwei bis drei Jahrzehnten hat sich grundsätzlich etwas verändert. Aufgrund der technischen wie digitalen Entwicklung geht der Trend in nahezu allen Berufen zur Höherqualifizierung. Ein klassisches Beispiel: Klempner, ein Handwerksberuf für früher oft männliche Hauptschulabgänger. Heute brauchen sie zur Einstellung einer Heizungsanlage für ein größeres Mehrfamilienwohnhaus ein viel weitergehendes Verständnis von Mathematik.

Ein junger Mensch mit Hauptschulabschluss ist heute laut aktueller BIBB-Erhebung im Schnitt 19,4 Jahre alt, wenn er von einem Betrieb erstmals einen regulären Lehrvertrag bekommt. In den vier oder fünf Jahren zwischen Schule und Lehrvertrag absolviert er meist mehrere, offenbar notwendige Nachqualifizierungen und diverse Betriebspraktika. Hätte er diese Zeit nicht sinnvoller gestalten können?

Schon vor über zwei Jahrzehnten forderte das Handwerk in Baden-Württemberg mit Blick auf immer höhere Anforderungen die Einführung eines zehnten Pflichtschuljahrs für alle Jugendlichen, ebenso die Mittlere Reife als allgemeinen Standardabschluss. Vergeblich. Fakt ist: Immer mehr klassische Ausbildungsberufe bleiben Hauptschülern heute verschlossen.

Das Bild vom Bier holenden 14- bis 15-jährigen Lehrling, der früher auf Wunsch oder Druck des Meisters auch mal den Hof fegte, hat in der Praxis der beruflichen Bildung schon seit Jahrzehnten ausgedient. Die Unternehmen brauchen Fachkräfte für morgen. Aber was kann ein Betrieb mit 14- bis 15-jährigen Schulabgängern anfangen, von denen laut den regelmäßigen PISA-Tests oder den IQB-Lernstandserhebungen etwa jeder Sechste bis Siebte nur auf Grundschulniveau lesen, Texte verstehen, rechnen und schreiben kann? Eine große Bäckerei-Kette in Berlin verzichtet inzwischen auf schriftliche Bewerbungen. Ein Klick mit dem Smartphone, das Laden einer App – schon kommt per SMS die Einladung zum Vorstellungsgespräch.

Die Krise der beruflichen Bildung ist auch ein Ergebnis der Krise des Schulsystems – und des jahrzehntelangen Beharrens konservativer Bildungspolitiker auf der Hauptschule als minimale Grundbildung. Das Thema “Arbeit 4.0” ist in der deutschen Schulpolitik bisher nicht angekommen. Aber auch viele Betriebe haben sich noch nicht darauf eingestellt: Frühere Analysen des nationalen Bildungsberichtes belegen, dass Unternehmen in der Vergangenheit vor allem in besonders zukunftsträchtigen Berufsfeldern vermehrt Ausbildungsplätze abbauten, die auch für Abiturienten attraktiv waren.

Zugleich haben sich die Einstellungen junger Menschen verändert. Die demografische Entwicklung zeigt ihnen, dass sie in einer alternden Gesellschaft immer stärker umworben sind. Wie selbstverständlich wünschen sie sich “gute Arbeit”, gute Bezahlung und viel Freizeit. Abiturienten schauen sehr wohl auf Einkommenstabellen und fragen nach Aufstiegschancen. Laut BIBB-Statistik “verlieren” vor allem solche Berufe beim Werben um den begehrten jungen Nachwuchs, die mit vielen Überstunden, wechselnden Arbeitszeiten, mäßiger Bezahlung und körperlich schwerer Arbeit einhergehen – Gastronomie, Lebensmittelhandwerk und Baugewerbe.

Das angebliche “Flaggschiff der deutschen Bildungspolitik”, das duale System, ist ins Schlingern geraten. Und was macht die Politik? Sie verweist wieder mal auf Corona. Damit haben die Kultusminister auch ihren jüngsten IQB-Schock an den Grundschulen zu entschuldigen versucht. Aber selbst ein plötzliches Ende der Pandemie wird die seit Jahren immer wieder unter den Teppich gekehrten Strukturprobleme nicht beseitigen.

Ein dramatisches Ergebnis dieser fatalen Politik ist: Von den 20- bis 30-Jährigen sind heute 1,6 Millionen ohne Berufsausbildung und auch nicht mehr in Fortbildung. Das ist nahezu jeder fünfte junge Mensch dieser Altersgruppe. Karl-Heinz Reith

Der thüringische Schulminister Helmut Holter und der Berliner Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles fordern die Kultusminister zu schnelleren Beschlüssen gegen den Lehrermangel auf. Dafür sollen sie ihre Kulturhoheit freiwillig beschränken. “Die Kultusministerkonferenz muss aus dem Verlautbarungsmodus in den Handlungsmodus kommen”, betonte Rackles bei einer Pressekonferenz in Berlin. Er verwies darauf, dass im Jahr 2025 ein weiterer deutlicher Einbruch bei der Akquise neuer Lehrer zu erwarten ist. “Es ist paradox: Wir bilden mehr aus, aber es kommen weniger raus.”

Der Vorstoß von Holter und Rackles richtet sich nicht nur auf die zum Teil katastrophale Unterversorgung mit Lehrkräften, sondern zielt auf die Reform der Kultusministerkonferenz als Ganzes. Die Kultusminister müssen bisher alles einstimmig beschließen, sich im Fall der Lehrerbildung sogar mit den Wissenschaftsministern abstimmen. “Diese Verantwortung der vielen Schultern führte in der Vergangenheit dazu, dass niemand verantwortlich ist und niemand etwas tut”, klagt Rackles und sagt: “Wir unternehmen den Versuch zu sagen: Du, KMK, hast die Federführung, Du bist hier verantwortlich.”

Rackles fasste seine Vorschläge in drei Punkten zusammen:

Rackles und Holter sind nicht die einzigen, die auf eine Beschleunigung der extrem trägen Entscheidungsstrukturen in der Bildung drängen. Der ehemalige Bildungsminister Jürgen Mölleman nannte die KMK wegen ihrer Langsamkeit einst eine Landschildkröte – und bekam dafür viel Applaus. Er klagte 1998 eine “zeitgemäße Arbeitsweise” der KMK ein. Ein Vierteljahrhundert später haben auch die Kultusminister Handlungsbedarf erkannt. Sie lassen sich für eine Selbstreform von der Unternehmensberatung Prognos coachen.

Auch Thomas de Maizière, ehemals Multiminister in den Kabinetten Angela Merkels, drängt seit längerem auf eine Reform der Entscheidungsstrukturen. “Es braucht eine grundlegende Reform der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen”, sagte er jüngst der FAZ. Die Strukturen seien so kompliziert, “dass sie überhaupt nur wenige verstehen.” De Maizière hatte im Interview mit Bildung.Table bereits vergangenes Jahr eine große Staatsreform angemahnt.

Thüringens Bildungsminister Holter und der ehemalige Staatssekretär Rackles haben sich nun ein Thema ausgesucht, bei dem akuter und langfristiger Handlungsbedarf besteht. Sie beziehen sich auf besorgniserregende Prognosen, wonach bis zum Jahr 2030 zwischen 80.000 und 125.000 Lehrkräfte fehlen könnten. Schon jetzt gibt es in manchen Regionen und Schulformen Unterrichtsausfälle von bis zu 40 Prozent – und zwar strukturell und nicht wegen kurzzeitiger akuter Krankenlagen.

Die beiden Bildungspolitiker haben ihre Vorschläge in Form einer Studie bei der den Linken nahestehenden Rosa-Luxemburg-Stiftung vorgestellt. Sie wiesen darauf hin, dass die neue Präsidentin der Kultusminister, Astrid-Sabine Busse (SPD), unmittelbar mit dem Anbahnen eines Staatsvertrages gegen den Lehrermangel beginnen könnte. Schließlich sei im Koalitionsvertrag von Rot-Grün-Rot in Berlin ein solcher Vorstoß vereinbart.

Das Instrument, das der Linken-Politiker Holter und der inzwischen als Berater auftretende Sozialdemokrat Rackles vorschlagen, ist ein Staatsvertrag. Das bedeutet, dass nicht die Kultusminister als Abstimmung unter den Exekutiven etwas beschließen. Im Fall eines Staatsvertrages müssen die Parlamente der beteiligten Länder das gemeinsame Vorgehen ratifizieren. Das Neue an der Forderung besteht darin, dass das Einstimmigkeitsprinzip der KMK damit überwunden wäre.

Rackles ist sich bewusst, wie groß der Schritt ist. “Dissens gibt es immer. Jeder ist voll autonom in der KMK“, sagte er. Es komme aber jetzt darauf an, dass dieses essenzielle Thema “mal jemand in die Hand nimmt.” Es reiche gegebenenfalls, wenn sich elf von 16 Ländern auf ein abgestimmtes Vorgehen einigen. “Wir brauchen eine gemeinsame Anwerbung von Lehrern, statt der regionalen Abwerbung von Lehrkräften.”

Allerdings steht der Vorschlag politisch unter keinem günstigen Stern. Die Musik bei föderalen Abstimmungen über Schulfragen genau wie bei den Entscheidungen machen die mächtigen Südstaaten Bayern und Baden-Württemberg. Es ist kaum vorstellbar, dass sich ein CSU-regiertes Bayern von einem rot-rot-grün-regierten Thüringen Belehrungen gefallen lässt. Allerdings: Bayern wählt voraussichtlich im Oktober einen neuen Landtag.

Korrektur: In einer früheren Version des Textes hieß es, als Koalitionspartner für die CSU kämen derzeit nur SPD und Grüne infrage. Tatsächlich wäre nach den derzeitigen Prognosen (vgl. Forsa, Civey) auch eine Fortsetzung der Koalition mit den Freien Wählern möglich. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Das Schulministerium in NRW will es Lehrern künftig erschweren, in Teilzeit zu arbeiten. Die Maßnahme der Landesregierung ist eine Reaktion auf den Lehrermangel. Nur aufgrund fehlender Daten können selbst Experten kaum abschätzen, ob sich die verschärften Teilzeitregeln in der Praxis positiv oder negativ auf die Personalversorgung auswirken. Der Lehrerberuf werde dadurch jedenfalls nicht attraktiver, kritisiert Ayla Çelik, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Für Landespolitiker ist die Teilzeit eine beliebte Stellschraube, um dem Personalschwund an den Schulen vermeintlich etwas entgegenzusetzen.

Der neue NRW-Beschluss bezieht sich allein auf die voraussetzungslose Teilzeit. Die Teilzeit aus familiären Gründen, um die eigenen Kinder zu betreuen oder einen Angehörigen zu pflegen, soll nicht angetastet werden. Das versichert das Schulministerium auf Anfrage von Bildung.Table. Einen Antrag auf Familienteilzeit kann die Verwaltung nur bei wirklich dringenden Gründen ablehnen (mehr Informationen).

Die “voraussetzungslose Teilzeitbeschäftigung” war bislang allein an die Bedingung geknüpft, dass dem Antrag keine “dienstlichen Belange“, wie beispielsweise Engpässe in der Personalversorgung, entgegenstehen. Mit dem neu beschlossenen Handlungskonzept (zum Download) rücken diese dienstlichen Interessen nun in den Vordergrund. Das Ministerium will die voraussetzungslose Teilzeit nicht abschaffen; jeder Antrag soll weiterhin einzeln geprüft werden. Doch es ist offenkundig, dass die Schulverwaltung die Entscheidungspraxis künftig verschärft.

Lehrer, die bereits in Teilzeit arbeiten, müssen sich zunächst keine Sorgen machen. Die verschärften Regeln sollen nur für neue Anträge gelten. Heikler wird es bei Folgeanträgen, um die Teilzeit zu verlängern. Hier fehlen jedoch belastbare Daten. Auf Anfrage kann das Ministerium keine Auskunft geben, wie viele Anträge für jeweils welche Dauer bewilligt wurden. Dabei macht es einen großen Unterschied, ob Lehrer zwei, vier oder sechs Jahre mit reduzierter Stundenzahl arbeiten. Fest steht: Aktuell arbeiten 40 Prozent aller Lehrkräfte in NRW in Teilzeit, davon wiederum 17 Prozent (13.000 Lehrkräfte) in voraussetzungsloser Teilzeit. Laut Statistischem Bundesamt sind 90 Prozent der Teilzeit-Lehrkräfte Frauen.

Für Lehrkräfte sei der Beschluss ein “fatales Signal“, sagt Sven Christoffer, Vorsitzender von lehrer nrw. Wenn man den Lehrkräftemangel nachhaltig bekämpfen möchte, bräuchte es attraktive Arbeitsbedingen – gerade weil die Arbeitslast an den Schulen immens sei. “Dazu gehört die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten”, sagt GEW-Vorsitzende Çelik.

Dennoch ist der Eingriff in die Teilzeit-Regelungen ein beliebtes politisches Mittel, um – zumindest symbolisch – gegen den Lehrermangel vorzugehen. Wer beispielsweise in Bayern aus nicht-familiären Gründen in Teilzeit gehen möchte, muss an den Grund- und Mittelschulen 24 Wochenstunden arbeiten. Eine minimale Reduktion, wenn man bedenkt, dass die Unterrichtspflichtzeit für eine Vollzeitstelle 27 bis 28 Stunden beträgt. In Baden-Württemberg wollte Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Mindestarbeitszeit ebenfalls erhöhen, musste diesen Vorstoß jedoch nach heftiger Kritik wieder zurückziehen. Vera Kraft

Wer eine Ausbildung sucht und keine Stelle findet, soll nach Plänen der Ampel-Koalition ab Juli 2024 “ein außerbetriebliches Ausbildungsangebot” erhalten – allerdings nur nach “intensiven Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit” und eigenen Bewerbungen. Dies geht aus einem Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums hervor, der neben den Plänen für eine solche Ausbildungsgarantie auch Neuregelungen für Weiterbildungen enthält (zum Download). Das Ministerium von Hubertus Heil hat den Entwurf, über den der Spiegel zuerst berichtet hatte, bereits zur Abstimmung innerhalb der Bundesregierung versandt. Das BMAS will sich zusätzlich mit den Ländern und Verbänden abstimmen.

Zentrale Fragen zur Ausbildungsgarantie beantwortet das ministeriale Papier jedoch nicht: Wo sollen solche außerbetrieblichen Ausbildungsplätze entstehen? Und für welche Berufe genau? Das BMAS schreibt, man wolle sich an “tatsächlich bestehenden Bedarfen” orientieren und die Sozialpartner einbeziehen. Eine Idee: Berufe, die für die Energiewende besonders relevant sind, könnten Priorität haben.

Insgesamt sind die Berechnungen überraschend defensiv. Das Bundesarbeitsministerium kalkuliert ab 2024 mit jährlich 7.000 zusätzlichen Plätzen in der außenbetrieblichen Ausbildung. Zum Vergleich: Schon heute gibt es Ausbildungsplätze außerhalb der Betriebe – unter anderem für Menschen, die schon sogenannte Übergangsmaßnahmen durchlaufen haben. 11.000 waren das 2021 laut Berufsbildungsbericht 2022.

Die außerbetriebliche Ausbildung in Form einer Garantie ist für das BMAS nur “ultima ratio”. Davor will das Ministerium die Berufsorientierung und die Ausbildungsvermittlung der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter verbessern. Ab Juli 2023 sollen junge Menschen dafür mehrere kurze betriebliche Praktika absolvieren können – um gleich mehrere Berufe kennenzulernen.

Das Ministerium will dabei unterstützen, dass auch Lehrstellen “jenseits des Tagespendelbereichs” infrage kommen: während eines Praktikums durch die Übernahme der Fahrt- oder Unterkunftskosten, in einer Ausbildung mittels Mobilitätszusschuss. Damit will das Ministerium den aktuellen Passungsproblemen begegnen – und erhofft sich einen Rückgang der Ausbildungsabbrüche.

Daneben sollen mehr Menschen die Einstiegsqualifizierung nutzen – ein Praktikum für benachteiligte Jugendliche, das aktuell sechs bis zwölf Monate dauert und an dessen Ende bestenfalls ein Ausbildungsvertrag steht. Ab Dezember 2023 soll die Einstiegsqualifizierung zum Beispiel auch in Teilzeit und in einem kürzeren Zeitraum möglich sein. Experten bewerten die Maßnahme als relativ erfolgreich, allerdings profitiert von ihr bisher nur ein kleiner Teil derjenigen im sogenannten “Übergangssystem”.

Aus der Opposition kommt Kritik. Nicole Gohlke, bildungspolitische Sprecherin der Linken, hält die Ausbildungsgarantie in der BMAS-Fassung für “nichts Halbes und nichts Ganzes”. Ein Angebot für eine außerbetriebliche Ausbildung sei noch kein Rechtsanspruch auf eine vollwertige Ausbildung. “Ein bisschen mehr Berufsorientierung”, so Gohlke, werde die Probleme am Ausbildungsmarkt nicht lösen.

Anders als vom Deutschen Gewerkschaftsbund gefordert, soll die Ausbildungsgarantie nicht mit einer Betriebsumlage finanziert werden, sondern aus Mitteln des Bundes und der Bundesagentur für Arbeit. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hatte sich klar gegen eine Umlage ausgesprochen. Anna Parrisius

Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist auch im dritten Jahr der Corona-Pandemie noch deutlich beeinträchtigt. So lautet das Ergebnis der fünften Befragung der sogenannten COPSY-Studie (Corona und Psyche). Die Längsschnittstudie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (Link zum Original) beschäftigt sich mit den Einflüssen der Pandemie auf die psychische Gesundheit und gesundheitsbezogene Lebensqualität von Jugendlichen.

Die gute Nachricht lautet: Die Belastungen sind nicht mehr so hoch wie während des ersten und zweiten Lockdowns (Bildung.Table berichtete). Die depressiven Symptome wie Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit oder Selbstabwertung sind sogar auf den Stand vor Corona zurückgegangen. 14 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind heute davon betroffen. Während der Corona-Zeit waren es 24 Prozent, vor 2020 lagen sie bei 15 Prozent. Dennoch liegen wichtige Parameter wie Angst oder Wohlbefinden immer noch über den Werten von vor der Pandemie.

Bei den ersten beiden Befragungen während der Lockdowns im Jahr 2020 gaben fast 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen an, eine geminderte Lebensqualität zu haben. Aktuell sind es noch rund 27 Prozent. Allerdings leidet auch heute immer noch jedes vierte Kind unter psychischen Auffälligkeiten und Symptomen wie Reizbarkeit, Schlafproblemen, Niedergeschlagenheit und Nervosität. Zum Vergleich: Während des zweiten Lockdowns zum Jahreswechsel 2020/2021 waren rund 31 Prozent der Kinder und Jugendlichen von psychischen Auffälligkeiten betroffen.

Es gibt heute immer noch deutlich mehr Kinder und Jugendliche, die von Ängsten geplagt sind, knapp 25 Prozent. Vor der Pandemie lag dieser Wert bei rund 15 Prozent. Er war während des Corona-Lockdowns im Dezember 2020 bis auf 30 Prozent gestiegen. Warum der Angst-Wert so hoch ist, hat aber laut der Studie noch andere Gründe als Corona. Während die Auswirkungen der Pandemie bei 10 Prozent der Jugendlichen Zukunftssorgen verursachen, wirkt sich die Bedrohung durch den Klimawandel auf die Gemüter von einem Drittel der Befragten aus. Der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise beschäftigen mehr als 40 Prozent der Kinder und Jugendlichen. Auch andere Studien legen nahe: Der Krieg gegen die Ukraine und seine Folgen ängstigen junge Menschen sehr. Bei Mädchen wurde grundsätzlich ein höheres Risiko festgestellt als bei Jungen unter Angstzuständen und depressiven Symptomen zu leiden.

Die am Freitag veröffentlichten Ergebnisse stammen aus der fünften Befragungsrunde der Studie, die im September und Oktober dieses Jahres durchgeführt wurde. Dabei wurden die Ergebnisse der Befragung von 1.600 Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 17 Jahren mit den jeweiligen präpandemischen Referenzwerten der “Befragung zum seelischen Wohlbefinden und Verhalten” verglichen.

Ziel der COPSY-Studie ist, Einflussfaktoren zu identifizieren, welche die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen fördern. Daraus sollen Empfehlungen und Strategien für Präventions- und Interventionsansätze abgeleitet werden, um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Anouk Schlung

In der letzten Sitzung vor dem Jahresende hat das Kita-Qualitätsgesetz den Bundesrat passiert. Mit der Zustimmung der Länder ist nun der Weg frei, dass der Bund in den kommenden zwei Jahren knapp 3,9 Milliarden Euro in die Kita-Betreuung investiert. Das Gesetz sieht vor, dass die Länder mindestens 50 Prozent des Geldes in sieben vom BMFSFJ definierte Handlungsfelder investieren:

Nach dem Ja des Bundesrats kann das Kita-Qualitätsgesetz nun an das sogenannte Gute-Kita-Gesetz der Vorgängerregierung anschließen. Dafür hatte der Bund zwischen 2019 und 2022 rund 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Einige Bundesländer verwendeten das Geld vor allem, um die Eltern bei den Kita-Beiträgen zu entlasten. Bei der zweiten Finanzspritze ist der Bund nun restriktiver. Von den vier Milliarden Euro des Kita-Qualitätsgesetzes dürfen die Länder nach dem Willen des BMFSFJ maximal die Hälfte verwenden, um die niedrigeren Kita-Beiträge weiter zu finanzieren.

Zuletzt hat es vor allem bei der Sprachförderung geknirscht, nachdem das BMFSFJ angekündigt hatte, die Sprach-Kitas nur bis Jahresende zu finanzieren. Dagegen protestierten die Länder – teilweise erfolgreich. In den Haushaltsverhandlungen vor einigen Wochen einigte sich die Ampel-Koalition, die Sprach-Kitas noch sechs weitere Monate, bis Ende Juni 2023, mit Bundesmitteln zu fördern. Der Bund zweigt dafür 109 Millionen Euro aus dem geplanten Kita-Qualitätsgesetz ab – allerdings waren die Mittel gesperrt, bis die Länder dem Kita-Qualitätsgesetz zustimmen (wir berichteten). Jetzt, mit der Abstimmung im Bundesrat, ist der Weg frei. Anouk Schlung

Der Umgang mit digitalen Medien gehört an vielen Unis und Hochschulen weiter nicht zum Pflichtprogramm in der Lehrerausbildung – zumindest nicht flächendeckend. Beispiel: Gymnasien. Nur an der Hälfte der Hochschulen müssen alle angehenden Gymnasiallehrkräfte Vorlesungen, Seminare oder andere Angebote wie Praktika oder Lehr-Lern-Labore rund um das Thema “Medienkompetenz in einer digitalen Welt” belegen. An jeder vierten Hochschule gibt es gar keine verpflichtenden Inhalte.