heute treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU und der Westbalkanländer in Brüssel, um über die nächste Erweiterungsrunde der EU zu sprechen. Auf der Agenda des EU-Gipfels stehen natürlich auch die Beitrittsanträge der Ukraine, Moldaus und Georgiens. Eric Bonse und Till Hoppe geben einen Überblick darüber, was zu erwarten ist von dem Gipfel, dem augenscheinlich die klare Linie fehlt.

Und weil China bereits seine Fühler nach Länder wie Serbien ausstreckt, darf die EU keinesfalls noch länger zögern und muss die Beitrittsgespräche mit den Ländern des Westbalkans nun endlich offiziell beginnen, warnt Mario Holzner, Direktor des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche im Interview mit Europe.Table.

Eine wichtige Einigung gibt es nun bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung: Auch nicht börsennotierte Unternehmen und Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU sind von der Pflicht zur Berichterstattung betroffen. Was ab wann für welche Unternehmensgrößen gilt, analysiert Leonie Düngefeld.

Mein Kollege Timo Landenberger hat sich den Kommissionsvorschlag zum Naturschutz-Gesetzespaket angesehen. Er enthält viel Gutes – weniger Pestizide, umfangreiche Renaturierungen – aber die Agrar- und Forstwirtschaftler laufen trotzdem Sturm.

Auch der heutige Standpunkt von Linn Selle, Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland, dreht sich um die potenziellen neuen Mitglieder der EU, nimmt hier aber vor allem die Bundesregierung in den Fokus. Der größte Mitgliedstaat der EU darf sich in der aktuellen Debatte nicht wegducken, schreibt sie.

Inmitten schwerer Krisen bereitet sich die EU auf eine neue Erweiterungsrunde vor. Beim EU-Gipfel am heutigen Donnerstag stehen die Beitrittsanträge der Ukraine, Moldaus und Georgiens auf der Tagesordnung. Zudem wollen die 27 Staats- und Regierungschefs der Union über den Vorschlag einer neuen “europäischen politischen Gemeinschaft” reden, den Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron gemacht hatte. Vorgeschaltet ist ein informeller EU-Westbalkan-Gipfel, bei dem aber keine Beschlüsse erwartet werden.

Am Freitag geht es mit einem Eurogipfel im erweiterten Format (also zu 27) weiter. In Gegenwart von EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird es um die Inflation, die drohende Fragmentierung infolge steigender Spreads und hoher Staatsschulden, aber auch um die Energiekrise und die EU-Sanktionen gegen Russland gehen. Auch die Vorschläge der Konferenz zur Zukunft Europas zur Reform der EU (u.a. Abschaffung der Einstimmigkeit in der Außenpolitik) stehen auf dem Programm.

“Dies wird ein geopolitischer Gipfel”, erklärte ein Insider, der mit den Vorbereitungen betraut ist. Alle Themen stehen direkt oder indirekt mit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und den Folgen für Europa in Verbindung. Eine klare geopolitische Strategie zeichnet sich allerdings nicht ab. Während sich die Ukraine auf ein herzliches Willkommen freuen darf, muss sich der Westbalkan auf eine kalte Dusche einstellen.

EU-Ratspräsident Charles Michel bat die Staats- und Regierungschefs in seiner Einladung, der Ukraine und Moldau den Kandidatenstatus zu verleihen. Zum Westbalkan gab er keine Empfehlung ab. “Es ist jetzt an der Zeit zu bestätigen, dass die Zukunft der Ukraine, Moldaus und Georgiens in der EU liegt”, heißt es in dem Brief. “Ich werde Sie ersuchen, der Ukraine und Moldau den Status als Bewerberland zuzuerkennen.”

Zu dieser Empfehlung zeichne sich ein einstimmiges “Ja” ab, sagten Diplomaten mehrerer EU-Länder. Vor dem Hintergrund der russischen Invasion in der Ukraine sei die Zustimmung alternativlos. Die EU hat zwar noch nie ein Land im Krieg eingeladen. Doch eine Absage würde Kremlchef Wladimir Putin ermutigen, seine Aggression fortzusetzen, hieß es. Man dürfe Putin kein Vetorecht zum EU-Beitritt geben, sagte ein Diplomat.

Weniger zupackend zeigen sich die Europäer auf dem Westbalkan. Zwanzig Jahre nach den Balkankriegen wollen sie ihre zögerliche, an zahllose Konditionen geknüpfte Erweiterungspolitik nicht ändern. Österreich und einige andere Länder haben zwar davor gewarnt, die Ukraine auf die Überholspur zu setzen und den Balkan hängenzulassen. Praktische Konsequenzen dürfte dies aber nicht haben.

Ein Junktim zwischen dem Westbalkan und der Ukraine gebe es nicht, sagte ein Diplomat. Kroatien, Slowenien und Österreich wollen sich dafür stark machen, Bosnien und Herzegowina den Status als Beitrittskandidat zu verleihen oder zumindest die Hürde zu senken. Die EU-Kommission drängt darauf, dass Bosnien zuerst eine Liste von 14 Bedingungen abarbeitet. Auch gegenüber Kosovo wäre die EU in der Pflicht, endlich zumindest die Visumspflicht aufzuheben. Hier blockieren Frankreich und die Niederlande aus innenpolitischen Gründen. Alle anderen Balkanstaat genießen inzwischen Visafreiheit.

Auf zumindest einen Durchbruch setzten die 27 Staats- und Regierungschefs beim Balkangipfel: Bulgarien könnte sein Veto gegen den Start von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien aufheben und damit auch den Weg für Albanien frei machen, so die Hoffnung im Laufe des Tages. Die französische Ratspräsidentschaft hatte zuletzt einen Kompromiss zwischen Sofia und Skopje ausgelotet. “Ich hoffe sehr, dass nun alle über ihren Schatten springen”, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung vor dem Bundestag. Die EU müsse endlich grünes Licht geben für Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien.

Am Abend schien sich nach einem erfolgreichen Misstrauensvotum gegen die bulgarische Regierung die Hoffnung auf einen Deal aber vorerst zu zerschlagen. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte zuvor ein klares Bekenntnis der EU-Staaten zu einem Beitritt der sechs Westbalkan-Länder: “Jetzt gilt es, wir wollen und wir brauchen den westlichen Balkan in der Europäischen Union”.

Die EU habe den Staaten dort vor fast 20 Jahren in Thessaloniki den Beitritt in Aussicht gestellt, dies habe sich aber bis heute nicht bewahrheitet. Angesichts der mangelnden Fortschritte dürfe man sich auch nicht wundern, dass einige der Teilnehmer wie Albaniens Premier Edi Rama über eine Absage des EU-Westbalkan-Gipfels nachgedacht hätten. Die Länder verdienten eine ebenso klare Antwort wie die Ukraine und Moldau, so Scholz. Bei den beiden Staaten werde er sich mit allem Nachdruck dafür einsetzen, dass die EU-Staaten hier geschlossen Ja sage: “27-mal Ja zum Kandidatenstatus”.

Europa stehe geschlossen an der Seite des ukrainischen Volkes, versicherte der Kanzler. “Wir werden die Ukraine auch weiterhin massiv unterstützen – finanziell, wirtschaftlich, humanitär, politisch und nicht zuletzt mit der Lieferung von Waffen”, sagte er und ergänzte: “Und zwar so lange, wie die Ukraine unsere Unterstützung braucht.” Um die Hilfe zu organisieren, will Scholz im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft eine internationale Expertenkonferenz einberufen. Man müsse sich darüber verständigen, welche Investitionen die Ukraine am schnellsten voranbringen auf ihrem europäischen Weg, sagte der SPD-Politiker.

Die Diskussion über “wider Europe” ist am Abend auf der Agenda. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Idee einer “Communauté Politique Europeenne” (CPE) beim informellen Gipfel in Versailles lanciert und inzwischen in einem einseitigen Non paper etwas ausgeführt. “Wir erwarten mehr Details”, sagte ein Diplomat. Das Papier sei nicht sehr aufschlussreich. Die Idee sei offenbar, ein Forum zu schaffen. Nicht als Ersatz für den Erweiterungsprozess, sondern als parallele Veranstaltung.

Es werde am Abend eine allgemeine Debatte geben, die sicher nicht die letzte sein werde. EU-Ratspräsident Charles Michel (“europäische Geopolitische Gemeinschaft”), der italienische Parteichef und frühere Ministerpräsident Enrico Letta (“Europäische Konföderation”) sowie Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg habe ähnliche Vorstöße für eine schrittweise Integration in die EU lanciert. Das französische Modell sei am weitesten entwickelt, so ein EU-Diplomat. Unklar sei aber, was die Kriterien für eine Beteiligung an dem Format sein könnte und wie stark dieses strukturiert sein werde.

Einen Kalender für mögliche Treffen der CPE gebe es nicht. Das werde vom Format abhängen. Zuerst müssen die Kriterien für die Teilnahme und Funktion geklärt werden. Möglich sei ein Forum für alle Länder, die die demokratischen Werte der EU teilten. Neben den Beitrittskandidaten könnte das Forum auch ehemaligen Mitgliedern wie Großbritannien, der Schweiz oder Liechtenstein offenstehen.

Die Frage sei allerdings, was genau der Mehrwert etwa für die Beitrittskandidaten sei und ob das mögliche Publikum am Ende nicht zu heterogen sein könnte. Eine jährliche Konferenz wie das Treffen der Asem-Staaten sei noch keine Stuktur. Vorstellbar sei aber auch ein strukturierteres Forum, um Verkehrs-, Energie- oder Gesundheitsfragen zu diskutieren oder andere Themen mit geopolitischer Dimension zu besprechen. mit Till Hoppe

Herr Holzer, die EU-Staats- und Regierungschefs werden heute voraussichtlich der Ukraine und Moldau den Status eines Beitrittskandidaten geben. Was heißt das für die Länder des Westbalkans?

Dort wächst die Frustration. Schließlich bemühen sich einige Länder bereits seit Jahrzehnten vergeblich um die Aufnahme in die EU. Hinzu kommen Länder wie Bosnien-Herzegowina und Kosovo, die nicht einmal noch Teil des Beitrittsprozesses sind. Im Fall von Kosovo brauchen die Bürger sogar noch immer ein Visum, um in die EU reisen zu dürfen. Dabei hat das Land längst alle Bedingungen für eine Visaliberalisierung erfüllt.

Bulgarien blockiert den Aufnahmeprozess von Nordmazedonien. Wie gut sind die Chancen, den Knoten zu durchschlagen?

Durch den Druck, der Ukraine und Moldau einen Beitrittskandidatenstatus zu gewähren, entsteht eine Dynamik. Meine Hoffnung ist es, dass die Staats- und Regierungschefs ein Gesamtpaket für die Osterweiterung schnüren, in dem die Aufnahme der Länder des Westbalkans beschleunigt werden kann – natürlich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wir haben in dieser Situation die einmalige Chance eines großen Wurfs zur Weiterentwicklung Europas.

Die Widerstände waren aber zuletzt groß. Auch Frankreich und die Niederlande haben etwa im Fall Albaniens auf der Bremse gestanden.

Der wiedergewählte französische Präsident hat einen großen Fehler gemacht, rein aus innenpolitischen Gründen die Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien zu stoppen. Die neuen geopolitischen Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg machen es dringend notwendig, dass einzelne Länder wie Frankreich ihre Partikularinteressen aufgeben.

Warum sollte dies geschehen?

Europa droht Schauplatz eines zweiten Kalten Krieges zu werden. Deshalb muss die EU mutige Schritte unternehmen. Unsere demokratischen Werte sind für die Länder Osteuropa sehr attraktiv. Das haben die proeuropäischen Demonstrationen in Georgien eindrucksvoll gezeigt. Damit die EU nicht unglaubwürdig wird, muss sie aus Eigeninteresse Zugeständnisse machen. Das Wartezimmer zur Aufnahme füllt sich immer mehr. Eine weitere Hinhaltepolitik kann es schon aus Eigeninteressen nicht mehr geben.

Am 1. Juli übernimmt Tschechien die EU-Ratspräsidentschaft. Welche Impulse erwarten Sie hier?

Die tschechische Ratspräsidentschaft wird sich vor allem um den Beitrittsstatus der Ukraine bemühen. Das ist ein geopolitisches Interesse. Daher wird der Westbalkan für Tschechien eine Nebenrolle spielen. Dort gibt es kaum Interessen. Im Hintergrund wird aber insbesondere Deutschland auf Fortschritte im Beitrittsprozess für die Länder des Westbalkans drängen. Die Reise des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz in die Region war ein Fingerzeig. Scholz steht in der Tradition der Außenpolitik seiner Vorgängerin Angela Merkel.

Wie ernst nehmen die Balkanländer die Bemühungen?

Manche Regierungschefs wie der albanische Premier Edi Rama nehmen das mittlerweile mit Humor. Beim Empfang von Scholz durch seinen nordmazedonischen Amtskollegen scherzte Rama, Nordmazedonien werde wohl bald in Westbulgarien umbenannt.

Aber die Lage ist ernst.

In der Tat, denn auf den Westbalkan drängen viele Mächte. China betrachtet Serbien als seinen strategischen und ökonomischen Partner. Es gab schon gemeinsame Polizeiübungen – ein Alarmzeichen. Aber auch Russland, die Türkei und einige arabische Länder wollen sich ihren Einfluss sichern. Daher muss die EU handeln.

Was sollte zeitnah bereits geschehen?

Auch ohne eine EU-Mitgliedschaft können wir den Bewerberländern in Osteuropa Zugänge zum Binnenmarkt gewähren, sie wirtschaftlich und strategisch besser fördern, um Europa als ökonomisch determinierte Wertegemeinschaft zu stärken. Finanziell kann sich die EU das leisten. Schließlich beträgt das Bruttoinlandsprodukt aller Westbalkanländer gerade die Hälfte des BIP von Griechenland. Aber für die Länder wäre es wichtig, an Transferleistungen zu kommen, um als Wirtschaftsstandort attraktiver zu werden. Es geht darum, den jahrzehntelangen Teufelskreis von Massenauswanderungen zu durchbrechen. In der Vergangenheit sahen wir bereits einen Beitrittsprozess, der in der Migration der Bevölkerung in die EU-Staaten bestand.

Wer hat mehr Interesse an einer Aufnahme des Westbalkans – die Bewerberländer oder die EU?

Die ökonomischen Interessen liegen eindeutig aufseiten der Bewerberländer. Bei etlichen Staaten handelt es sich um kleine Volkswirtschaften mit gerade mal zwei Millionen Einwohnern wie Nordmazedonien oder Kosovo. Bereits ein paar Investitionen von Unternehmen aus der EU können derartige Länder wirtschaftlich stabilisieren und voranbringen.

Und was ist das Interesse der EU?

Bei einer Aufnahme von weiteren Beitrittskandidaten profitieren Nachbarländer wie Bulgarien und Rumänien, die heute Enklaven der EU in Südosteuropa sind. Das geopolitische schwarze Loch würde durch einen Aufnahmeprozess beendet werden. Die offene Flanke für nicht-demokratische Kräfte wäre geschlossen. Gerade im Ukraine-Krieg muss das allen Verantwortlichen in der EU bewusst sein.

24.06.2022 – 08:00-09:00 Uhr, online

TÜV Verband, Diskussion Bildungsoffensive für künstliche Intelligenz (KI)

Bei der Diskussion werden Möglichkeiten des Aufbaus von KI-Kompetenz, KI im internationalen Wettbewerb, Anforderungen an das Bildungssystem sowie Maßnahmen zur Förderung von Vertrauen in KI betrachtet. INFOS & ANMELDUNG

24.06.2022 – 10:00-11:30 Uhr, online

Mittelstand Digital, Vortrag Digitaltag 2022: IT-Sicherheit in der Praxis – Cyberangriffe erkennen und richtig reagieren

Bei der Veranstaltung des Mittelstand-Digital Zentrums Berlin werden anlässlich des Digitaltags 2022 die Themen aktuelle Gefahrenlage im Mittelstand, IT-Sicherheit im Homeoffice und richtiges Handeln im Notfall vorgestellt. INFOS & ANMELDUNG

27.06.2022 – 14:00-16:00 Uhr, online

DBU, Vortrag Steigerung der Energieeffizienz durch künstliche Intelligenz (KI)

Der Online-Salon der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) dreht sich um die Frage wie digitale Lösungen und künstliche Intelligenz (KI) in Industrie und Gewerbe die Energiewende unterstützen können. INFOS & ANMELDUNG

27.06.-29.06.2022, Brüssel (Belgien)/ online

GMF, Conference Brussels Forum 2022

The 17th annual Brussels Forum of the German Marshall Fund (GMF) will address the most pressing global challenges such as the Corona pandemic, increasing inequality and democratic backsliding, supply chain challenges, and increasing geopolitical tensions. INFOS & REGISTRATION

27.06.-29.06.2022, Berlin

EIT, Conference RawMaterials Expert Forum

The European Institute of Innovation and Technology (EIT) Expert Forum’s key topics, Responsible Procurement, Sustainable Materials and Circular Societies, will be addressed by presenting innovations and technologies as well as discussing solutions. INFOS & REGISTRATION

27.06.-30.06.2022, online

AI, Conference Aspen Ideas Digital 2022

The key topics of this Aspen Ideas (AI) event are heat, power, connection, trust, money and beauty. INFOS & REGISTRATION

28.06.2022 – 08:30-17:30 Uhr, Brüssel (Belgien)/ online

Conference Grid Tech 2022 – A secure, affordable and sustainable energy system with gas infrastructure

The Grid Tech conference addresses the current challenge for Europe to strengthen security of supply while progressing the energy transition to achieve climate and energy goals. INFOS & REGISTRATION

28.06.2022 – 10:00-11:30 Uhr, online

ASEW, Seminar Energiemanagement mit intelligenten Messsystemen

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) ist an einem Forschungsprojekt zur Verwendung von intelligenten Messsystemen in den Bereichen Energiemanagement und Energieeffizienz beteiligt, das in diesem Seminar vorgestellt wird. INFOS & ANMELDUNG

28.06.2022 – 19:15 Uhr, Tübingen/ online

KAS, Vortrag Kein zweites Kabul? Die Ukraine, die USA und der Westen

Der Referent der Konrad Adenauer Stiftung (KAS) analysiert die aktuelle geopolitische Lage sowie Entwicklungen im Ukraine-Krieg und zeigt warum Deutschland und Europa militärisch, politisch und wirtschaftlich selbstständiger werden müssen. INFOS & ANMELDUNG

28.06.-29.06.2022, Brüssel (Belgien)

IFBF & FBE, Conference Summer Conference

Participants at the International Flow Battery Forum (IFBF) and Flow Batteries Europe (FBE) conference will discuss the role of flow batteries in ensuring electricity security in Europe and around the world. INFOS & REGISTRATION

Dieses Gesetz wird Wellen schlagen: Von den neuen Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) sind rund 50.000 Unternehmen in der EU betroffen. Diese müssen ab 2024 genauere Daten über ihre Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Governance offenlegen – nach einheitlichen Standards. Am späten Dienstagabend haben sie Rat, Parlament und Komission auf Details der Richtlinie geeinigt.

Die vierte und letzte Trilog sollte ursprünglich bereits Anfang Juni stattfinden, war dann jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Rat und Parlament waren sich in wesentlichen Punkten der CSRD uneinig, unter anderem über die Vorgaben für Audits, die Einbeziehung von Nicht-EU-Unternehmen, Vorschriften für KMU und die Behandlung von Tochtergesellschaften. Nachdem noch einmal der Ausschuss der Ständigen Vertretungen beraten hatte, war vorgestern schließlich eine Einigung möglich.

“Bisher sind die Informationen über die Auswirkungen eines Unternehmens auf Umwelt, Menschenrechte und Arbeitsethik lückenhaft, unzuverlässig und leicht zu missbrauchen“, erklärte Pascal Durand (Renew), der Berichterstatter des Parlaments. “Einige Unternehmen berichten nicht. Andere berichten über das, was sie wollen.” Investoren, Verbraucher und Aktionäre hätten dadurch erhebliche Nachteile.

“Dies ist ein einschneidender Moment in Bezug auf die Berichterstattung von Unternehmen”, sagte Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness. “Zum ersten Mal wird die Nachhaltigkeitsberichterstattung mit der Finanzberichterstattung gleichgestellt, denn beide sind gleich wichtig.” Die Vereinbarung schaffe Klarheit und einheitliche Standards für Unternehmen sowie ein Gleichgewicht zwischen den Interessen von Unternehmen, Investoren und der Zivilgesellschaft.

Die neuen Vorschriften gelten für Unternehmen mit über 250 Angestellten und mehr als 40 Millionen Euro Umsatz sowie für alle börsennotierten Unternehmen. Diese sind auch für die Bewertung der Informationen auf der Ebene ihrer Tochtergesellschaften verantwortlich. Unternehmen, die bereits von der bislang geltenden Non-Financial Reporting Directive (NFRD) betroffen sind, müssen ab 2024 berichten; neu hinzukommende Unternehmen ab 2025.

Auch börsennotierte KMU müssen berichten, allerdings haben sie bis 2028 noch die Möglichkeit zu einem Opt-out. Damit nimmt die CSRD Rücksicht auf kleinere Unternehmen, die zunächst Strukturen für die Berichterstattung aufbauen müssen.

“Diese Einigung ist für den deutschen Mittelstand äußerst unbefriedigend“, sagte Angelika Niebler (CSU), Mitglied im zuständigen Rechtsausschuss. “Dass an der Börse notierte KMU nun doch zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet werden sollen, kann die betroffenen Unternehmen vor riesige Herausforderungen stellen.”

Matthias Bianchi vom Deutschen Mittelstands-Bund (DMB) sah das Glas hingegen halb voll und begrüßte, dass “lediglich” börsennotierte KMU betroffen seien. “Positiv ist auch, dass die Übergangszeiten für diese Unternehmen ausgeweitet worden sind”, sagte Bianchi. “Dennoch sollten KMU das Thema Nachhaltigkeitsberichtserstattung und CSRD auf der Agenda haben und sich frühzeitig einarbeiten.”

Die Unternehmen müssen die Informationen zukünftig in einem eigenen Abschnitt ihres Lageberichtes veröffentlichen. Darüber hinaus führt die Richtlinie eine Zertifizierungspflicht für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ein. “Der europäische Markt für Prüfungen außerhalb der Rechnungslegung wird standardisiert, viel strenger und transparenter sein”, sagte hierzu Pascal Durand. “Dem Parlament ist es gelungen, eine Öffnung des Marktes für Abschlussprüfungen durch die Mitgliedstaaten zu erreichen, um Platz für neue zertifizierte Akteure zu schaffen und ihn nicht nur in den Händen der großen Finanzprüfer zu belassen.”

Auf Druck des Parlaments müssen auch Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU, die in der EU einen Nettoumsatz von mindestens 150 Millionen Euro und mindestens eine Tochtergesellschaft oder Niederlassung haben, einen Bericht über ESG-Auswirkungen vorlegen.

Die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) wird zwei Sets mit Standards für die Berichterstattung entwickeln: Im Juni 2023 sollen die generellen Standards für die Berichterstattung vorgestellt werden, ein Jahr später dann Standards für Hochrisiko-Branchen. Zurzeit führt die EFRAG hierzu eine öffentliche Konsultation in den Mitgliedstaaten durch.

Mit der Verordnung über den Einsatz von Pestiziden sowie einem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur will die Europäische Kommission die Umsetzung ihrer Biodiversitäts- und Farm-to-Fork-Strategie voranbringen. Die Vorschläge sollen dazu beitragen, den Kollaps der Ökosysteme zu verhindern und die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung sicherzustellen, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Gerade die Ernährungssicherheit werde durch die Naturschutz-Pläne aber stark gefährdet, kritisieren Landwirtschaftsvertreter.

Eigentlich hätten die Entwürfe bereits im März vorgestellt werden sollen, was aufgrund des Krieges in der Ukraine jedoch um drei Monate verschoben wurde. Jetzt steht fest: Bis zum Jahr 2030 soll der Einsatz chemischer Pestizide in der EU halbiert und in empfindlichen Gebieten ganz verboten werden. Geschädigte Ökosysteme sollen renaturiert werden, wobei es für die Mitgliedstaaten verbindliche Ziele für die Wiederherstellung der Natur geben soll.

Dies gehe nicht notwendigerweise einher mit einer Zunahme von Schutzgebieten, betonte die Kommission. Die Renaturierung schließe Wirtschaftstätigkeiten nicht aus, vielmehr gehe es um eine Produktion im Einklang mit der Natur. Bis 2030 soll deshalb auf mindestens 20 Prozent aller Meeres- und Landflächen der EU Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Zu den Zielen gehört:

Rund 100 Milliarden Euro sollen aus dem aktuellen mehrjährigen Finanzrahmen für die Maßnahmen zweckgebunden werden. Um bei der Umsetzung nationalen Besonderheiten gerecht zu werden, sollen Wissenschaft und Wirtschaft in die Ausarbeitung der nationalen Pläne miteingebunden werden. Doch der Streit scheint vorprogrammiert.

Johan Rockström, Direktor des Potsdam Instituts für Klimawandel (PIK) bezeichnet die Maßnahmen als “dringend erforderlich”. Umweltschützern gehen die Pläne noch nicht weit genug. So kritisierte etwa der BUND, dass die Kommission in letzter Minute von ihrem Vorhaben, zehn Prozent der Agrarfläche für die Natur zu reservieren, wieder abgerückt sei. Agrar- und Forstwirtschaft laufen Sturm gegen die Vorschläge.

Diese seien weit von der Lebenswirklichkeit der EU-Bürger entfernt und würden die Ressourcensicherung gefährden, sagt Ivo von Trotha, Präsidiumsmitglied in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW) und Vizepräsident des Europäischen Dachverbands. Auch untergrabe die Kommission mit ihrem Vorschlag, die Ziele mittels delegierter Rechtsakte auszugestalten, das Subsidiaritätsprinzip.

Für den Deutschen Bauernverband (DBV) stehen die Kommissionsvorschläge im Widerspruch zu den aktuellen Herausforderungen bei der Ernährungssicherheit. “Die Landwirte wirtschaften mit und in der Natur und brauchen die Flächen zur Nahrungsmittelerzeugung. Gleichzeitig sind allein in Deutschland seit 1990 etwa 1,5 Millionen Hektar Landwirtschaftsfläche durch Überbauung verloren gegangen”, sagt DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken. Flächen- und Naturschutz dürfe nicht einseitig auf die Landwirtschaft abgewälzt werden.

“Die Veröffentlichung des Naturschutz-Paketes kommt zur Unzeit”, sagt Agrarpolitikerin Christine Schneider (CDU). Die weltweite Lebensmittelversorgung sei durch den Krieg in der Ukraine massiv bedroht, was durch die Vorschläge der Kommission noch verschlimmert würde, so die EU-Abgeordnete. Denn diese hätten deutliche Ertragsreduktionen zur Folge.

Naturschutz und Ernährungssicherheit stünden nicht im Widerspruch, hält Jutta Paulus (Grüne), Schattenberichterstatterin für das Renaturierungsgesetz, dagegen. Angesichts des fortschreitenden Artensterbens sei es höchste Zeit für die Gesetzgebung.

Biolandwirte begrüßen speziell den Vorschlag, den Einsatz chemischer Pestizide um die Hälfte zu reduzieren. Die Öko-Branche klagt schon lange (Europe.Table berichtete), Pflanzenschutzmittel könnten sich durch die Luft übertragen, weshalb auch in biologisch produzierte Lebensmittel immer häufiger Rückstände nachgewiesen würden. Diese Bio-Produkte dürften dann aber nicht mehr als solche gekennzeichnet werden.

Der Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit liege jedoch nicht in starren Reduktionszielen, sondern vor allem in innovativen Lösungen, darunter eine präzisere Ausbringung mithilfe der Digitalisierung, sagt Frank Gemmer, Geschäftsführer des Industrieverbands Agrar. So sei der Einsatz von Pestiziden in Deutschland in den vergangenen Jahren bereits deutlich reduziert worden. Daraus dürfe nun kein Wettbewerbsnachteil entstehen.

Ähnliche Bedenken äußerte bereits der Rat der EU-Agrarminister bei einem Treffen vergangene Woche. Mehrere Staaten kritisierten die Pläne scharf, da diese die unterschiedliche Situation in den Mitgliedsländern nicht berücksichtigten. Im weiteren Verlauf muss neben dem EU-Parlament auch der Agrarrat den Gesetzesvorhaben zustimmen.

Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben am Mittwochnachmittag im zweiten Anlauf für die Reform des europäischen Emissionshandels (ETS) gestimmt. Nachdem noch vor 14 Tagen keine Mehrheit für die Parlamentsposition zustande kam, haben sich die drei großen Fraktionen (EVP, S&D und Renew) bereits vergangene Woche auf gemeinsame Kompromisse verständigt (Europe.Table berichtete). Diese wurden bei der Plenarsitzung in Brüssel mit breiter Mehrheit von 439 Pro-Stimmen, 157 Stimmen dagegen und 32 Enthaltungen angenommen.

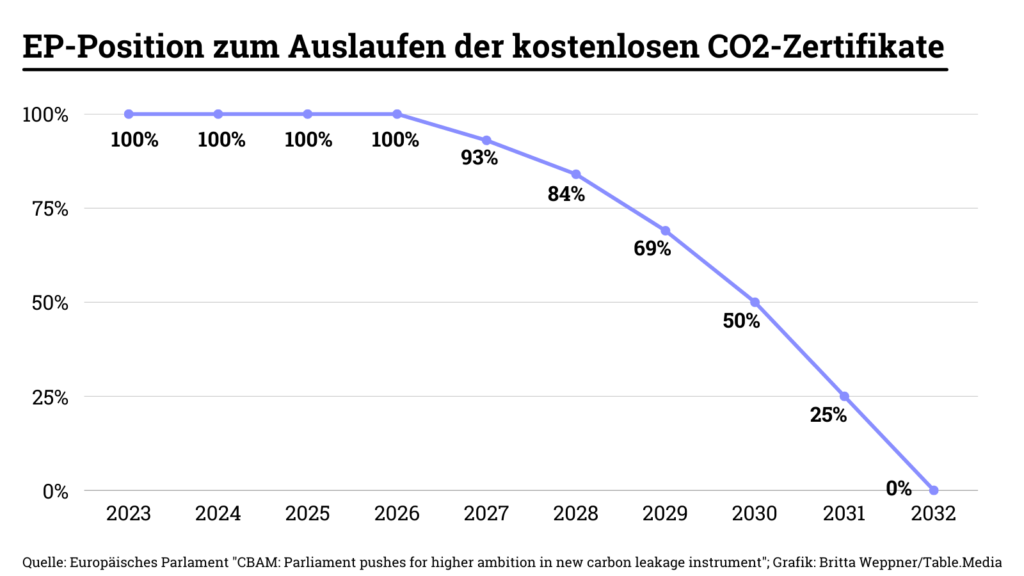

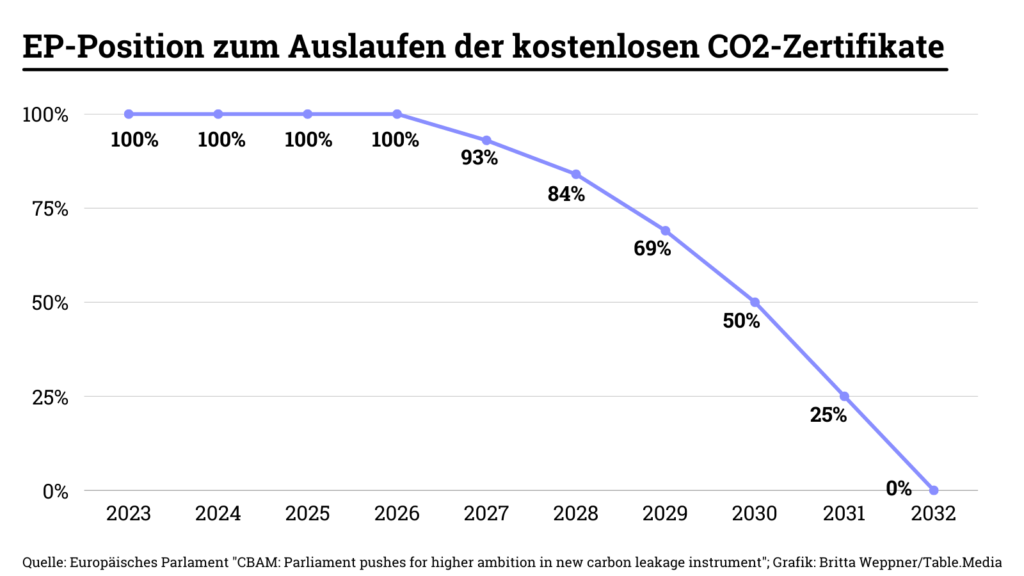

Der Kompromiss beinhaltet das Auslaufen der kostenlosen Emissionsrechte für die Industrie zum Schutz vor Carbon Leakage im Jahr 2032. Allerdings soll erst 2027 mit der Abschmelzung der Freizuteilungen begonnen werden, statt 2026, wie die Kommission vorgeschlagen hatte. An diesem Punkt scheiterte die Abstimmung vor zwei Wochen (Europe.Table berichtete), als anderweitige Kompromisse keine Mehrheiten fanden, beziehungsweise dafür sorgten, dass der Bericht gänzlich abgelehnt wurde.

Nun sieht die Einigung vor, dass die Freizuteilungen im Jahr 2027 auf 93 Prozent sinken, auf 84 Prozent im Jahr 2028, auf 69 Prozent im Jahr 2029, auf 50 Prozent im Jahr 2030, auf 25 Prozent im Jahr 2031 und schließlich 2032 komplett wegfallen. Das bedeutet, dass kostenlose Emissionsrechte zunächst langsamer schmelzen und dafür umso schneller zu einem späteren Zeitpunkt.

Gleichzeitig soll der CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) den Wegfall der Freizuteilungen als Carbon-Leakage-Schutz kompensieren (Europe.Table berichtete). Der CBAM wird für die betroffenen Sektoren in gleicher Geschwindigkeit und gleichem Umfang eingeführt, wie die Freizuteilungen abschmelzen. Auch für die Einführung des CBAM gab es am Mittwoch eine breite Mehrheit im Parlament.

Zusätzlich zu den von der Kommission vorgeschlagenen Sektoren (Eisen und Stahl, Raffinerien, Zement, organische Grundchemikalien und Düngemittel) fordert das Parlament, dass der CBAM auch organische Chemikalien, Kunststoffe, Wasserstoff und Ammoniak abdeckt. Vorher soll die EU-Kommission deren Einbeziehung in einer Folgenabschätzung bewerten. Das sorgt für Kritik der Chemieindustrie. Das bewährte System der Freizuteilungen als Carbon-Leakage-Schutz werde ausgehöhlt, “wenn Chemieprodukte in den geplanten CO2-Grenzausgleich aufgenommen werden”, sagt Jörg Rothermel, Leiter der Abteilung Energie, Klimaschutz und Rohstoffe im VCI. “Wenn die Preise für CO2-Zertifikate weiter zulegen, fliegt uns das ganze System um die Ohren.” Man bräuchte dann im Wettbewerb mit anderen Weltregionen gar nicht mehr anzutreten.

Außerdem Teil des Kompromisses: Die Ambition des EU-Emissionshandels zur Emissionsreduktion wird erhöht, indem 2024 zunächst 70 Millionen CO2-Zertifikate vom Markt genommen werden und 2026 noch einmal 50 Millionen. Auch der sogenannte lineare Reduktionsfaktor für die CO2-Obergrenze (CAP) soll bis 2026 auf 4,4 Prozent jährlich angehoben werden, ab 2029 auf 4,5 Prozent betragen und schließlich ab 2029 bei 4,6 Prozent liegen. Damit sinkt das CAP des ETS bis 2030 um insgesamt 63 Prozent.

Auch die Einführung eines Klimasozialfonds (Europe.Table berichtete) wurde am Mittwoch vom EU-Parlament beschlossen. Dieser soll besonders von steigenden Energiepreisen betroffene Haushalte künftig besser entlasten. Der Fonds soll auch durch die Einnahmen des zweiten ETS für Gebäudeheizung und Straßenverkehr finanziert werden (Europe.Table berichtete).

Mit der nun feststehenden Position des Parlaments fehlt nur noch die allgemeine Ausrichtung des Rates. Diese könnte schon kommenden Dienstag beim Treffen der Umweltminister der 27 EU-Mitgliedstaaten folgen. Dort kristallisieren sich vor allem beim Datum der Einführung des ETS 2 und beim Stellenwert des Klimasozialfonds zwei Bruchlinien heraus.

Die erste besteht darin, die Einführung des ETS 2 von 2026 auf 2027 zu verschieben. Diese Verschiebung um ein Jahr scheint für eine Reihe von Mitgliedstaaten, allen voran Deutschland, das akzeptable Maximum zu sein. Zur Erinnerung: Das EU-Parlament fordert die Einführung für 2029, um den Mitgliedstaaten Zeit zur Anpassung zu geben.

Die zweite Bruchlinie betrifft den Klimasozialfonds und die Frage der Verteilung der Einnahmen aus dem ETS 2. Die Blockade geht abermals hauptsächlich von Deutschland aus, das die Art und Weise der Verteilung der Gelder nicht überdenken will. Für eine große Anzahl von Mitgliedstaaten ist eine Einigung über den Klimasozialfonds jedoch eine Voraussetzung für eine Einigung über das ETS 2. Mit anderen Worten: Es besteht die Gefahr, dass es nächste Woche weder eine Einigung über ETS 2 noch Klimasozialfonds geben wird.

Hingegen zeichnet sich unter den Mitgliedstaaten ein Konsens über das Ende der Freizuteilungen für 2035 ab, und das, obwohl Frankreich ursprünglich 2030 vorgeschlagen hatte. Das bedeutet, dass im Trilog harte Verhandlungen zwischen den Positionen von Parlament und Mitgliedstaaten bevorstehen. luk/cst

Trotz einer beschleunigten Energiewende wird die EU wegen der Gaskrise in diesem Jahrzehnt etwa 43,6 Millionen Tonnen Steinkohle mehr benötigen als geplant. Das geht aus einem Non-Paper zum REPowerEU-Plan hervor, der Europe.Table vorliegt. Würde dieser zusätzliche Primärenergiebedarf für die Zeit zwischen 2020 und 2030 teilweise durch Braunkohle gedeckt, wäre noch mehr Brennstoff nötig. Der Brennwert von Steinkohle ist etwa 3,4-mal so hoch wie der von Braunkohle.

Ein Indiz dafür, dass die Kommission mit einer teilweisen Deckung durch heimische Braunkohle rechnet, sind die Zahlen zum Importbedarf. Im Vergleich zu einem Referenzszenario steigen dem Papier zufolge die Importe an festen fossilen Brennstoffen von 65,7 auf 77,1 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten, also nur um 11,4 Mt SKE. International gehandelt wird in der Regel nur Steinkohle.

Im Vergleich zum Jahr 2020 rechnet die Kommission bis 2030 allerdings sowohl mit einem sinkenden Bedarf als auch zurückgehenden Importen von Kohle. Durch die Bestrebungen, weniger russisches Gas zu verbrauchen, wird der Kohlebedarf aber voraussichtlich weniger stark abnehmen als geplant.

Der Mehrbedarf ergibt sich aus dem Vergleich zweier Szenarien für die Zukunft: zum einen für eine Energiewelt mit gestiegenen Energiepreisen, aber den alten Zielen für erneuerbare Energien (40 Prozent) und Energieeffizienz (neun Prozent) aus der ersten Folgenabschätzung für das Fit-for-55-Paket, zum anderen für die jüngst erhöhten Ziele von 45 und 13 Prozent.

Die im Vergleich der Szenarien steigenden Kohle-Importe führt das Non-Paper auf die hohen Energiepreise zurück. Der Gaspreis ist seit dem Einfall Russlands in die Ukraine deutlich stärker gestiegen als der Kohlepreis. ber

Künftige Handelsabkommen der EU werden von Partnerländern stärker als bislang die Einhaltung von Klimaschutzstandards und internationalen Arbeitsnormen verlangen. Wie der zuständige EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis gestern ankündigte, sollen neue Verträge bei Verstößen gegen das Pariser Klimaabkommen und die Standards der Internationalen Arbeitsorganisation ermöglichen. Konkret könnten demnach Zollvorteile gestrichen werden.

Dombrovskis betonte, dass Strafmaßnahmen lediglich “letztes Mittel” wären und bei “eklatanten und anhaltenden Verstößen gegen international vereinbarte Normen” verhängt werden sollten. Voraussetzung soll zudem sein, dass ein unabhängiges Expertenpanel die Vorwürfe bestätigt.

Konkret will die EU-Kommission die Durchsetzungsmechanismen in den Nachhaltigkeitskapiteln künftiger Handelsabkommen stärken. Teils soll dies auch in bereits laufende Verhandlungen mit Partnerländern eingespeist werden. Der Streitschlichtungsmechanismus, der bislang für andere Teile der Handelsabkommen gilt, soll dafür auf das Kapitel für Trade and Sustainable Development (TSD) übertragen werden.

Dies war eine Kernforderung von Kritikern der bisherigen EU-Handelspolitik. Der Vorsitzende des Handelsausschusses des Europaparlaments, Bernd Lange, sprach von einer “sehr progressiven Strategie” der Kommission. Zu begrüßen sei auch, dass zivilgesellschaftliche Akteure eine größere Rolle bei der Überprüfung abgeschlossener Handelsabkommen bekommen sollten, lobte der SPD-Politiker. tho/dpa

Die Bundesregierung hat ihre Position zur Abstimmung über ein EU-Verbot des Verbrennermotors noch nicht festgelegt. “Die Bundesregierung befindet sich gerade in Gesprächen”, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. “Danach wird verkündet, wie sie sich im zuständigen Ausschuss verhalten wird”, fügte er mit Blick auf die Abstimmung im EU-Umweltausschuss am 28. Juni hinzu. Ein Sprecher des Umweltministeriums verwies darauf, dass Deutschland dort im März dafür gestimmt habe.

Aus Kreisen des Bundesumweltministeriums heißt es, dass die Bundesregierung sowohl im März beim letzten Treffen der Umweltminister der 27 EU-Mitgliedstaaten als auch im Ausschuss der Ständigen Vertreter bei der EU (AStV) im Mai für den Kommissionsvorschlag des Verbrenner-Aus 2035 stimmte. Diese Position war demnach auch mit Finanzministerium und Verkehrsministerium abgesprochen.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte jedoch am Dienstag entgegen der vorherigen Position gesagt, dass Deutschland die europäischen Pläne für ein De-Facto-Aus von Verbrennungsmotoren nicht mittragen werde. Die geplanten Flottengrenzwerte liefen auf ein Verbrennerverbot hinaus. Deutschland müsse aber technologieoffen bleiben. Gibt es in einer Koalitionsregierung keine Einigung über die deutsche Haltung, enthält sie sich normalerweise bei Abstimmungen in Brüssel.

Am Mittwoch sagte FDP-Chef Lindner zu Journalisten, synthetische Kraftstoffe müssten eine Perspektive haben. Mit ihnen sei Klimaneutralität auch möglich. “Wenn das abgebildet werden kann auf europäischer Ebene, spricht nichts gegen eine Zustimmung.” Der gegenwärtige Vorschlag genüge dem aber nicht. “Wir können dann wieder neu sprechen, wenn der Legislativvorschlag modifiziert worden wäre – Konjunktiv.”

Das EU-Parlament hatte zuletzt mehrheitlich für ein Aus von Verbrennerautos ab dem Jahr 2035 gestimmt (Europe.Table berichtete). Die Parlamentarier unterstützten damit den Vorschlag der EU-Kommission zur Überarbeitung der CO2-Flottengrenzwerte (Europe.Table berichtete). rtr/luk

Putins Angriffskrieg hat die deutsche Hoffnungsstrategie, dass wirtschaftliche Verflechtung der Motor für einen Wertewandel in autokratischen Staaten sein kann, zertrümmert. Dass Deutschland gegen den Willen seiner europäischen Nachbarn und sogar seinen Sicherheitsgaranten, die USA, ohne Selbstreflexion weiter an der Ostseepipeline Nord Stream II baute (Europe.Table berichtete), ist aus heutiger Sicht unverständlich. Trotz Krim-Annexion und Ostukraine-Krieg, Einflussnahme auf europäische Wahlen und politischer Morde mitten in Europa ging es weiter in die Sackgasse der energiepolitischen Abhängigkeit. Der demokratische Wandel in Putins Russland war derweil am Horizont der Geschichte verschwunden, doch lockten günstige Energiepreise.

Vor dem Hintergrund dieses Scherbenhaufens ist die Bundesregierung nun in der Verantwortung, konsequenter gesamteuropäisch und strikt werteorientiert zu handeln. Sie muss sich daher für eine neue freiheitlich-demokratische Integrationslandschaft in Europa einsetzen, die sich natürlich an Freihandelsprinzipien und dem Interesse Deutschlands orientieren sollte. Aber es muss auch klar sein, dass Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zentrale Garanten unseres Wohlstandes sind. Denn das Wegducken und sich Verkaufen an menschenverachtende Diktatoren kostet mittel- und langfristig nicht nur Wohlstand, sondern auch Menschenleben.

Die Bundesregierung sollte daher ihrem eigenen Anspruch als proaktive Gestalterin einer Zeitenwende mit dem Ziel einer Stärkung eines demokratischen und rechtsstaatlichen Europas gerecht werden. Der größte Mitgliedstaat der EU darf sich in der aktuellen Diskussion zu weiteren EU-Beitritten nicht wegducken, sondern muss gemäß den europäischen Verträgen (Artikel 49 EUV) an vorderster Linie an einer Perspektive für alle europäischen Staaten arbeiten, die unsere Werte teilen. Richtig war es daher, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz vergangene Woche in Kiew in enger Abstimmung mit Frankreich und Italien für eine Beitrittsperspektive für die Ukraine und Moldau ausgesprochen hat.

Aber dieses Versprechen kann nur ein Zwischenschritt sein: Als Erstes sollte die Bundesregierung morgen ihr politisches Gewicht als Vertreterin des größten EU-Mitgliedstaates in die Waagschale der Verhandlungen des Europäischen Rates werfen, damit alle Staats- und Regierungsspitzen diesen Weg mitgehen und die EU-Staaten beiden durch den russischen Imperialismus bedrohten Ländern den EU-Kandidatenstatus verleihen.

Zweitens muss die Bundesregierung auch danach die beste kritische Anwältin für den EU-Erweiterungsprozess bei unseren Nachbarn im Osten und Südosten sein. Denn eine politische Verschleppung der Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldau, wie es heute trotz des EU-Versprechens der Thessaloniki-Erklärung von 2003 in den meisten Ländern des Westbalkans traurige Realität ist, darf sich nicht wiederholen. Allein die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien sollte den Fortschritt im Beitrittsprozess vorgeben. Das bedeutet auch, dass die Bundesregierung sich für einen unmittelbaren Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien einsetzen sollte. Schließlich wird weiteres Wegschieben dieser Verantwortung das Tor für Nationalismus, Autokratie und die russische Einflusssphäre in der Balkanregion, dem Innenhof der EU, nur weiter öffnen. Die Reise des Bundeskanzlers und das neue Amt des Sondergesandten der Bundesregierung für den Westbalkan setzen die richtigen Impulse.

Drittens sollte die Bundesregierung die kritische Auseinandersetzung in der EU zu den heute ebenfalls noch auf dem Tisch liegenden Verhandlungen mit Serbien, Montenegro und auch der Türkei forcieren. Es fehlt eine langfristige Perspektive, wie diese Länder trotz aller politischen und geschichtlichen Hürden in einem europäischen Integrationsraum der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einbezogen werden können. Die Kopenhagener Kriterien müssen in möglichst vielen europäischen Ländern vollumfänglich gelten, weil sie den Menschen und dem Frieden dienen.

Viertens, kann eine darüberhinausgehende informelle politische Struktur, wie sie vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron als “Europäische Politische Gemeinschaft” vorgeschlagen wurde (Europe.Table berichtete), eine Koordination und politische Annäherung unterstützen. Allerdings sollte eine solche intergouvernemental organisierte “Gipfelitis” nicht die Integrationsleistungen unserer europäischen Partnerinnen und Partner unterlaufen.

Eng verknüpft mit der Frage zur Neuordnung der Integrationslandschaft Europas ist die Notwendigkeit eines aktiven deutschen Gestaltungsanspruchs und reformierter Institutionen Europas, die einer Zeitenwende gerecht werden können. Das gilt nicht nur für die Europäische Union, sondern auch und gerade für den Europarat, für den sich nach dem russischen Rauswurf ein kritisches Zeitfenster für eine Rückorientierung auf seine demokratische DNA geöffnet hat. Beide Institutionen müssen in ihren Handlungsfähigkeiten und Reaktionsschnelligkeiten gestärkt werden, wenn der europäische Kontinent nicht zum Spielball globaler Mächte werden will.

Die Konferenz zur Zukunft Europas hat für die EU 49 ermutigende Reformvorschläge vorgelegt, die eine konkrete Agenda vorgeben. Diese Reformen sollten unter Nutzung aller Optionen, einschließlich der Möglichkeit der verstärkten Zusammenarbeit, der Nutzung von Passerelle-Klauseln und Vertragsänderungen in einem europäischen Konvent, umgesetzt werden.

Deutschlands Sicherheit kann nur im weiten Bund europäischer Demokratien gestärkt werden und nicht durch Alleingänge mit Autokratien in der Wirtschafts- und Handelspolitik. Beerdigen wir daher das wertentleerte Prinzip Wandel durch Handel und arbeiten stattdessen gemeinsam an einer europäischen Integrationslandschaft, die ihre Stärke aus ihren gemeinsamen Werten der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit zieht.

Kurz vor dem Kandidatenstatus-Gipfel veröffentlicht das Europaparlament die Ergebnisse der Eurobarometer-Frühjahrsbefragung. Und, hoppla: So viele gute Europäer gab es selten. Fast zwei Drittel der befragten EU-Bürger zeigen sich der EU gegenüber positiv eingestellt. Europa als Sehnsuchtsort, als Zufluchtsort in Krisenzeiten. Hach, Europa, Du bist da und am schönsten, wenn man Dich am dringendsten braucht.

Umfragen sind etwas, was journalistische Beobachter normalerweise nur mit der Kneif und zu dieser Jahreszeit mit der Grillzange anfassen. Denn Methodik und Fragestellungen sind maßgeblich. Da sind die Eurobarometer-Befragungen auf der vergleichsweise sicheren Seite: Ein repräsentatives, nach nationalen Bevölkerungen gewichtetes Sample wird von Angesicht zu Angesicht in den Mitgliedstaaten befragt – eine grundsätzlich als hochqualitativ geltende Survey-Methode.

Allerdings hat auch diese ihre Schattenseiten. Und das ist vor allem der Aufwand, und der schlägt sich im Kleingedruckten nieder. Denn Umfragen müssen, damit sie Vergleichbarkeit schaffen, auch zum etwa identischen Zeitpunkt stattfinden. Telefonische Wahlabsichtsumfragen etwa sollten binnen weniger Tage vollständig sein, um Aussagekraft zu haben. Denn mit dem Informationsstand verändern sich auch die Meinungen der Befragten – gerade bei Themen, bei denen die Meinungen von Veränderungen der Realität abhängen und oft weniger langfristig als Parteipräferenzen beobachtbar und damit mit statistischen Methoden korrigierbar sind.

Der Blick ins Kleingedruckte lässt die glücklichen Schlagzeilen des Parlaments eigenwillig erscheinen. Und das EP ist damit nicht allein. Ausgerechnet beim hochvolatilen Thema Unterstützung für Sanktionen ging die EU-Kommission vergangene Woche mutig voran. Und veröffentlichte, auf Basis der gleichen Befragung im gleichen Zeitraum, dass 80 Prozent der EU-Bürger die Sanktionen unterstützten.

Korrekt hätte es heißen müssen:

Vor ein bis zwei Monaten, zwischen Mitte April und Mitte Mai 2022, hatten die 26.578 befragten europäischen Bürgerinnen und Bürger folgende Meinungen zur EU, zu den Sanktionen und zu Russland. Diese könnten angesichts der vielen Ereignisse inzwischen aber auch wieder ganz anders sein.

Aber das wäre dann eben doch keine so gipfelkompatible Schlagzeile, meinten 66 Prozent der Meinungsfindungsteilnehmer aus der Europe.Table-Redaktion am 22. Juni 2022. (Falk Steiner)

heute treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU und der Westbalkanländer in Brüssel, um über die nächste Erweiterungsrunde der EU zu sprechen. Auf der Agenda des EU-Gipfels stehen natürlich auch die Beitrittsanträge der Ukraine, Moldaus und Georgiens. Eric Bonse und Till Hoppe geben einen Überblick darüber, was zu erwarten ist von dem Gipfel, dem augenscheinlich die klare Linie fehlt.

Und weil China bereits seine Fühler nach Länder wie Serbien ausstreckt, darf die EU keinesfalls noch länger zögern und muss die Beitrittsgespräche mit den Ländern des Westbalkans nun endlich offiziell beginnen, warnt Mario Holzner, Direktor des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche im Interview mit Europe.Table.

Eine wichtige Einigung gibt es nun bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung: Auch nicht börsennotierte Unternehmen und Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU sind von der Pflicht zur Berichterstattung betroffen. Was ab wann für welche Unternehmensgrößen gilt, analysiert Leonie Düngefeld.

Mein Kollege Timo Landenberger hat sich den Kommissionsvorschlag zum Naturschutz-Gesetzespaket angesehen. Er enthält viel Gutes – weniger Pestizide, umfangreiche Renaturierungen – aber die Agrar- und Forstwirtschaftler laufen trotzdem Sturm.

Auch der heutige Standpunkt von Linn Selle, Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland, dreht sich um die potenziellen neuen Mitglieder der EU, nimmt hier aber vor allem die Bundesregierung in den Fokus. Der größte Mitgliedstaat der EU darf sich in der aktuellen Debatte nicht wegducken, schreibt sie.

Inmitten schwerer Krisen bereitet sich die EU auf eine neue Erweiterungsrunde vor. Beim EU-Gipfel am heutigen Donnerstag stehen die Beitrittsanträge der Ukraine, Moldaus und Georgiens auf der Tagesordnung. Zudem wollen die 27 Staats- und Regierungschefs der Union über den Vorschlag einer neuen “europäischen politischen Gemeinschaft” reden, den Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron gemacht hatte. Vorgeschaltet ist ein informeller EU-Westbalkan-Gipfel, bei dem aber keine Beschlüsse erwartet werden.

Am Freitag geht es mit einem Eurogipfel im erweiterten Format (also zu 27) weiter. In Gegenwart von EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird es um die Inflation, die drohende Fragmentierung infolge steigender Spreads und hoher Staatsschulden, aber auch um die Energiekrise und die EU-Sanktionen gegen Russland gehen. Auch die Vorschläge der Konferenz zur Zukunft Europas zur Reform der EU (u.a. Abschaffung der Einstimmigkeit in der Außenpolitik) stehen auf dem Programm.

“Dies wird ein geopolitischer Gipfel”, erklärte ein Insider, der mit den Vorbereitungen betraut ist. Alle Themen stehen direkt oder indirekt mit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und den Folgen für Europa in Verbindung. Eine klare geopolitische Strategie zeichnet sich allerdings nicht ab. Während sich die Ukraine auf ein herzliches Willkommen freuen darf, muss sich der Westbalkan auf eine kalte Dusche einstellen.

EU-Ratspräsident Charles Michel bat die Staats- und Regierungschefs in seiner Einladung, der Ukraine und Moldau den Kandidatenstatus zu verleihen. Zum Westbalkan gab er keine Empfehlung ab. “Es ist jetzt an der Zeit zu bestätigen, dass die Zukunft der Ukraine, Moldaus und Georgiens in der EU liegt”, heißt es in dem Brief. “Ich werde Sie ersuchen, der Ukraine und Moldau den Status als Bewerberland zuzuerkennen.”

Zu dieser Empfehlung zeichne sich ein einstimmiges “Ja” ab, sagten Diplomaten mehrerer EU-Länder. Vor dem Hintergrund der russischen Invasion in der Ukraine sei die Zustimmung alternativlos. Die EU hat zwar noch nie ein Land im Krieg eingeladen. Doch eine Absage würde Kremlchef Wladimir Putin ermutigen, seine Aggression fortzusetzen, hieß es. Man dürfe Putin kein Vetorecht zum EU-Beitritt geben, sagte ein Diplomat.

Weniger zupackend zeigen sich die Europäer auf dem Westbalkan. Zwanzig Jahre nach den Balkankriegen wollen sie ihre zögerliche, an zahllose Konditionen geknüpfte Erweiterungspolitik nicht ändern. Österreich und einige andere Länder haben zwar davor gewarnt, die Ukraine auf die Überholspur zu setzen und den Balkan hängenzulassen. Praktische Konsequenzen dürfte dies aber nicht haben.

Ein Junktim zwischen dem Westbalkan und der Ukraine gebe es nicht, sagte ein Diplomat. Kroatien, Slowenien und Österreich wollen sich dafür stark machen, Bosnien und Herzegowina den Status als Beitrittskandidat zu verleihen oder zumindest die Hürde zu senken. Die EU-Kommission drängt darauf, dass Bosnien zuerst eine Liste von 14 Bedingungen abarbeitet. Auch gegenüber Kosovo wäre die EU in der Pflicht, endlich zumindest die Visumspflicht aufzuheben. Hier blockieren Frankreich und die Niederlande aus innenpolitischen Gründen. Alle anderen Balkanstaat genießen inzwischen Visafreiheit.

Auf zumindest einen Durchbruch setzten die 27 Staats- und Regierungschefs beim Balkangipfel: Bulgarien könnte sein Veto gegen den Start von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien aufheben und damit auch den Weg für Albanien frei machen, so die Hoffnung im Laufe des Tages. Die französische Ratspräsidentschaft hatte zuletzt einen Kompromiss zwischen Sofia und Skopje ausgelotet. “Ich hoffe sehr, dass nun alle über ihren Schatten springen”, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung vor dem Bundestag. Die EU müsse endlich grünes Licht geben für Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien.

Am Abend schien sich nach einem erfolgreichen Misstrauensvotum gegen die bulgarische Regierung die Hoffnung auf einen Deal aber vorerst zu zerschlagen. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte zuvor ein klares Bekenntnis der EU-Staaten zu einem Beitritt der sechs Westbalkan-Länder: “Jetzt gilt es, wir wollen und wir brauchen den westlichen Balkan in der Europäischen Union”.

Die EU habe den Staaten dort vor fast 20 Jahren in Thessaloniki den Beitritt in Aussicht gestellt, dies habe sich aber bis heute nicht bewahrheitet. Angesichts der mangelnden Fortschritte dürfe man sich auch nicht wundern, dass einige der Teilnehmer wie Albaniens Premier Edi Rama über eine Absage des EU-Westbalkan-Gipfels nachgedacht hätten. Die Länder verdienten eine ebenso klare Antwort wie die Ukraine und Moldau, so Scholz. Bei den beiden Staaten werde er sich mit allem Nachdruck dafür einsetzen, dass die EU-Staaten hier geschlossen Ja sage: “27-mal Ja zum Kandidatenstatus”.

Europa stehe geschlossen an der Seite des ukrainischen Volkes, versicherte der Kanzler. “Wir werden die Ukraine auch weiterhin massiv unterstützen – finanziell, wirtschaftlich, humanitär, politisch und nicht zuletzt mit der Lieferung von Waffen”, sagte er und ergänzte: “Und zwar so lange, wie die Ukraine unsere Unterstützung braucht.” Um die Hilfe zu organisieren, will Scholz im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft eine internationale Expertenkonferenz einberufen. Man müsse sich darüber verständigen, welche Investitionen die Ukraine am schnellsten voranbringen auf ihrem europäischen Weg, sagte der SPD-Politiker.

Die Diskussion über “wider Europe” ist am Abend auf der Agenda. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Idee einer “Communauté Politique Europeenne” (CPE) beim informellen Gipfel in Versailles lanciert und inzwischen in einem einseitigen Non paper etwas ausgeführt. “Wir erwarten mehr Details”, sagte ein Diplomat. Das Papier sei nicht sehr aufschlussreich. Die Idee sei offenbar, ein Forum zu schaffen. Nicht als Ersatz für den Erweiterungsprozess, sondern als parallele Veranstaltung.

Es werde am Abend eine allgemeine Debatte geben, die sicher nicht die letzte sein werde. EU-Ratspräsident Charles Michel (“europäische Geopolitische Gemeinschaft”), der italienische Parteichef und frühere Ministerpräsident Enrico Letta (“Europäische Konföderation”) sowie Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg habe ähnliche Vorstöße für eine schrittweise Integration in die EU lanciert. Das französische Modell sei am weitesten entwickelt, so ein EU-Diplomat. Unklar sei aber, was die Kriterien für eine Beteiligung an dem Format sein könnte und wie stark dieses strukturiert sein werde.

Einen Kalender für mögliche Treffen der CPE gebe es nicht. Das werde vom Format abhängen. Zuerst müssen die Kriterien für die Teilnahme und Funktion geklärt werden. Möglich sei ein Forum für alle Länder, die die demokratischen Werte der EU teilten. Neben den Beitrittskandidaten könnte das Forum auch ehemaligen Mitgliedern wie Großbritannien, der Schweiz oder Liechtenstein offenstehen.

Die Frage sei allerdings, was genau der Mehrwert etwa für die Beitrittskandidaten sei und ob das mögliche Publikum am Ende nicht zu heterogen sein könnte. Eine jährliche Konferenz wie das Treffen der Asem-Staaten sei noch keine Stuktur. Vorstellbar sei aber auch ein strukturierteres Forum, um Verkehrs-, Energie- oder Gesundheitsfragen zu diskutieren oder andere Themen mit geopolitischer Dimension zu besprechen. mit Till Hoppe

Herr Holzer, die EU-Staats- und Regierungschefs werden heute voraussichtlich der Ukraine und Moldau den Status eines Beitrittskandidaten geben. Was heißt das für die Länder des Westbalkans?

Dort wächst die Frustration. Schließlich bemühen sich einige Länder bereits seit Jahrzehnten vergeblich um die Aufnahme in die EU. Hinzu kommen Länder wie Bosnien-Herzegowina und Kosovo, die nicht einmal noch Teil des Beitrittsprozesses sind. Im Fall von Kosovo brauchen die Bürger sogar noch immer ein Visum, um in die EU reisen zu dürfen. Dabei hat das Land längst alle Bedingungen für eine Visaliberalisierung erfüllt.

Bulgarien blockiert den Aufnahmeprozess von Nordmazedonien. Wie gut sind die Chancen, den Knoten zu durchschlagen?

Durch den Druck, der Ukraine und Moldau einen Beitrittskandidatenstatus zu gewähren, entsteht eine Dynamik. Meine Hoffnung ist es, dass die Staats- und Regierungschefs ein Gesamtpaket für die Osterweiterung schnüren, in dem die Aufnahme der Länder des Westbalkans beschleunigt werden kann – natürlich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wir haben in dieser Situation die einmalige Chance eines großen Wurfs zur Weiterentwicklung Europas.

Die Widerstände waren aber zuletzt groß. Auch Frankreich und die Niederlande haben etwa im Fall Albaniens auf der Bremse gestanden.

Der wiedergewählte französische Präsident hat einen großen Fehler gemacht, rein aus innenpolitischen Gründen die Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien zu stoppen. Die neuen geopolitischen Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg machen es dringend notwendig, dass einzelne Länder wie Frankreich ihre Partikularinteressen aufgeben.

Warum sollte dies geschehen?

Europa droht Schauplatz eines zweiten Kalten Krieges zu werden. Deshalb muss die EU mutige Schritte unternehmen. Unsere demokratischen Werte sind für die Länder Osteuropa sehr attraktiv. Das haben die proeuropäischen Demonstrationen in Georgien eindrucksvoll gezeigt. Damit die EU nicht unglaubwürdig wird, muss sie aus Eigeninteresse Zugeständnisse machen. Das Wartezimmer zur Aufnahme füllt sich immer mehr. Eine weitere Hinhaltepolitik kann es schon aus Eigeninteressen nicht mehr geben.

Am 1. Juli übernimmt Tschechien die EU-Ratspräsidentschaft. Welche Impulse erwarten Sie hier?

Die tschechische Ratspräsidentschaft wird sich vor allem um den Beitrittsstatus der Ukraine bemühen. Das ist ein geopolitisches Interesse. Daher wird der Westbalkan für Tschechien eine Nebenrolle spielen. Dort gibt es kaum Interessen. Im Hintergrund wird aber insbesondere Deutschland auf Fortschritte im Beitrittsprozess für die Länder des Westbalkans drängen. Die Reise des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz in die Region war ein Fingerzeig. Scholz steht in der Tradition der Außenpolitik seiner Vorgängerin Angela Merkel.

Wie ernst nehmen die Balkanländer die Bemühungen?

Manche Regierungschefs wie der albanische Premier Edi Rama nehmen das mittlerweile mit Humor. Beim Empfang von Scholz durch seinen nordmazedonischen Amtskollegen scherzte Rama, Nordmazedonien werde wohl bald in Westbulgarien umbenannt.

Aber die Lage ist ernst.

In der Tat, denn auf den Westbalkan drängen viele Mächte. China betrachtet Serbien als seinen strategischen und ökonomischen Partner. Es gab schon gemeinsame Polizeiübungen – ein Alarmzeichen. Aber auch Russland, die Türkei und einige arabische Länder wollen sich ihren Einfluss sichern. Daher muss die EU handeln.

Was sollte zeitnah bereits geschehen?

Auch ohne eine EU-Mitgliedschaft können wir den Bewerberländern in Osteuropa Zugänge zum Binnenmarkt gewähren, sie wirtschaftlich und strategisch besser fördern, um Europa als ökonomisch determinierte Wertegemeinschaft zu stärken. Finanziell kann sich die EU das leisten. Schließlich beträgt das Bruttoinlandsprodukt aller Westbalkanländer gerade die Hälfte des BIP von Griechenland. Aber für die Länder wäre es wichtig, an Transferleistungen zu kommen, um als Wirtschaftsstandort attraktiver zu werden. Es geht darum, den jahrzehntelangen Teufelskreis von Massenauswanderungen zu durchbrechen. In der Vergangenheit sahen wir bereits einen Beitrittsprozess, der in der Migration der Bevölkerung in die EU-Staaten bestand.

Wer hat mehr Interesse an einer Aufnahme des Westbalkans – die Bewerberländer oder die EU?

Die ökonomischen Interessen liegen eindeutig aufseiten der Bewerberländer. Bei etlichen Staaten handelt es sich um kleine Volkswirtschaften mit gerade mal zwei Millionen Einwohnern wie Nordmazedonien oder Kosovo. Bereits ein paar Investitionen von Unternehmen aus der EU können derartige Länder wirtschaftlich stabilisieren und voranbringen.

Und was ist das Interesse der EU?

Bei einer Aufnahme von weiteren Beitrittskandidaten profitieren Nachbarländer wie Bulgarien und Rumänien, die heute Enklaven der EU in Südosteuropa sind. Das geopolitische schwarze Loch würde durch einen Aufnahmeprozess beendet werden. Die offene Flanke für nicht-demokratische Kräfte wäre geschlossen. Gerade im Ukraine-Krieg muss das allen Verantwortlichen in der EU bewusst sein.

24.06.2022 – 08:00-09:00 Uhr, online

TÜV Verband, Diskussion Bildungsoffensive für künstliche Intelligenz (KI)

Bei der Diskussion werden Möglichkeiten des Aufbaus von KI-Kompetenz, KI im internationalen Wettbewerb, Anforderungen an das Bildungssystem sowie Maßnahmen zur Förderung von Vertrauen in KI betrachtet. INFOS & ANMELDUNG

24.06.2022 – 10:00-11:30 Uhr, online

Mittelstand Digital, Vortrag Digitaltag 2022: IT-Sicherheit in der Praxis – Cyberangriffe erkennen und richtig reagieren

Bei der Veranstaltung des Mittelstand-Digital Zentrums Berlin werden anlässlich des Digitaltags 2022 die Themen aktuelle Gefahrenlage im Mittelstand, IT-Sicherheit im Homeoffice und richtiges Handeln im Notfall vorgestellt. INFOS & ANMELDUNG

27.06.2022 – 14:00-16:00 Uhr, online

DBU, Vortrag Steigerung der Energieeffizienz durch künstliche Intelligenz (KI)

Der Online-Salon der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) dreht sich um die Frage wie digitale Lösungen und künstliche Intelligenz (KI) in Industrie und Gewerbe die Energiewende unterstützen können. INFOS & ANMELDUNG

27.06.-29.06.2022, Brüssel (Belgien)/ online

GMF, Conference Brussels Forum 2022

The 17th annual Brussels Forum of the German Marshall Fund (GMF) will address the most pressing global challenges such as the Corona pandemic, increasing inequality and democratic backsliding, supply chain challenges, and increasing geopolitical tensions. INFOS & REGISTRATION

27.06.-29.06.2022, Berlin

EIT, Conference RawMaterials Expert Forum

The European Institute of Innovation and Technology (EIT) Expert Forum’s key topics, Responsible Procurement, Sustainable Materials and Circular Societies, will be addressed by presenting innovations and technologies as well as discussing solutions. INFOS & REGISTRATION

27.06.-30.06.2022, online

AI, Conference Aspen Ideas Digital 2022

The key topics of this Aspen Ideas (AI) event are heat, power, connection, trust, money and beauty. INFOS & REGISTRATION

28.06.2022 – 08:30-17:30 Uhr, Brüssel (Belgien)/ online

Conference Grid Tech 2022 – A secure, affordable and sustainable energy system with gas infrastructure

The Grid Tech conference addresses the current challenge for Europe to strengthen security of supply while progressing the energy transition to achieve climate and energy goals. INFOS & REGISTRATION

28.06.2022 – 10:00-11:30 Uhr, online

ASEW, Seminar Energiemanagement mit intelligenten Messsystemen

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) ist an einem Forschungsprojekt zur Verwendung von intelligenten Messsystemen in den Bereichen Energiemanagement und Energieeffizienz beteiligt, das in diesem Seminar vorgestellt wird. INFOS & ANMELDUNG

28.06.2022 – 19:15 Uhr, Tübingen/ online

KAS, Vortrag Kein zweites Kabul? Die Ukraine, die USA und der Westen

Der Referent der Konrad Adenauer Stiftung (KAS) analysiert die aktuelle geopolitische Lage sowie Entwicklungen im Ukraine-Krieg und zeigt warum Deutschland und Europa militärisch, politisch und wirtschaftlich selbstständiger werden müssen. INFOS & ANMELDUNG

28.06.-29.06.2022, Brüssel (Belgien)

IFBF & FBE, Conference Summer Conference

Participants at the International Flow Battery Forum (IFBF) and Flow Batteries Europe (FBE) conference will discuss the role of flow batteries in ensuring electricity security in Europe and around the world. INFOS & REGISTRATION

Dieses Gesetz wird Wellen schlagen: Von den neuen Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) sind rund 50.000 Unternehmen in der EU betroffen. Diese müssen ab 2024 genauere Daten über ihre Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Governance offenlegen – nach einheitlichen Standards. Am späten Dienstagabend haben sie Rat, Parlament und Komission auf Details der Richtlinie geeinigt.

Die vierte und letzte Trilog sollte ursprünglich bereits Anfang Juni stattfinden, war dann jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Rat und Parlament waren sich in wesentlichen Punkten der CSRD uneinig, unter anderem über die Vorgaben für Audits, die Einbeziehung von Nicht-EU-Unternehmen, Vorschriften für KMU und die Behandlung von Tochtergesellschaften. Nachdem noch einmal der Ausschuss der Ständigen Vertretungen beraten hatte, war vorgestern schließlich eine Einigung möglich.

“Bisher sind die Informationen über die Auswirkungen eines Unternehmens auf Umwelt, Menschenrechte und Arbeitsethik lückenhaft, unzuverlässig und leicht zu missbrauchen“, erklärte Pascal Durand (Renew), der Berichterstatter des Parlaments. “Einige Unternehmen berichten nicht. Andere berichten über das, was sie wollen.” Investoren, Verbraucher und Aktionäre hätten dadurch erhebliche Nachteile.

“Dies ist ein einschneidender Moment in Bezug auf die Berichterstattung von Unternehmen”, sagte Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness. “Zum ersten Mal wird die Nachhaltigkeitsberichterstattung mit der Finanzberichterstattung gleichgestellt, denn beide sind gleich wichtig.” Die Vereinbarung schaffe Klarheit und einheitliche Standards für Unternehmen sowie ein Gleichgewicht zwischen den Interessen von Unternehmen, Investoren und der Zivilgesellschaft.

Die neuen Vorschriften gelten für Unternehmen mit über 250 Angestellten und mehr als 40 Millionen Euro Umsatz sowie für alle börsennotierten Unternehmen. Diese sind auch für die Bewertung der Informationen auf der Ebene ihrer Tochtergesellschaften verantwortlich. Unternehmen, die bereits von der bislang geltenden Non-Financial Reporting Directive (NFRD) betroffen sind, müssen ab 2024 berichten; neu hinzukommende Unternehmen ab 2025.

Auch börsennotierte KMU müssen berichten, allerdings haben sie bis 2028 noch die Möglichkeit zu einem Opt-out. Damit nimmt die CSRD Rücksicht auf kleinere Unternehmen, die zunächst Strukturen für die Berichterstattung aufbauen müssen.

“Diese Einigung ist für den deutschen Mittelstand äußerst unbefriedigend“, sagte Angelika Niebler (CSU), Mitglied im zuständigen Rechtsausschuss. “Dass an der Börse notierte KMU nun doch zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet werden sollen, kann die betroffenen Unternehmen vor riesige Herausforderungen stellen.”

Matthias Bianchi vom Deutschen Mittelstands-Bund (DMB) sah das Glas hingegen halb voll und begrüßte, dass “lediglich” börsennotierte KMU betroffen seien. “Positiv ist auch, dass die Übergangszeiten für diese Unternehmen ausgeweitet worden sind”, sagte Bianchi. “Dennoch sollten KMU das Thema Nachhaltigkeitsberichtserstattung und CSRD auf der Agenda haben und sich frühzeitig einarbeiten.”

Die Unternehmen müssen die Informationen zukünftig in einem eigenen Abschnitt ihres Lageberichtes veröffentlichen. Darüber hinaus führt die Richtlinie eine Zertifizierungspflicht für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ein. “Der europäische Markt für Prüfungen außerhalb der Rechnungslegung wird standardisiert, viel strenger und transparenter sein”, sagte hierzu Pascal Durand. “Dem Parlament ist es gelungen, eine Öffnung des Marktes für Abschlussprüfungen durch die Mitgliedstaaten zu erreichen, um Platz für neue zertifizierte Akteure zu schaffen und ihn nicht nur in den Händen der großen Finanzprüfer zu belassen.”

Auf Druck des Parlaments müssen auch Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU, die in der EU einen Nettoumsatz von mindestens 150 Millionen Euro und mindestens eine Tochtergesellschaft oder Niederlassung haben, einen Bericht über ESG-Auswirkungen vorlegen.

Die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) wird zwei Sets mit Standards für die Berichterstattung entwickeln: Im Juni 2023 sollen die generellen Standards für die Berichterstattung vorgestellt werden, ein Jahr später dann Standards für Hochrisiko-Branchen. Zurzeit führt die EFRAG hierzu eine öffentliche Konsultation in den Mitgliedstaaten durch.

Mit der Verordnung über den Einsatz von Pestiziden sowie einem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur will die Europäische Kommission die Umsetzung ihrer Biodiversitäts- und Farm-to-Fork-Strategie voranbringen. Die Vorschläge sollen dazu beitragen, den Kollaps der Ökosysteme zu verhindern und die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung sicherzustellen, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Gerade die Ernährungssicherheit werde durch die Naturschutz-Pläne aber stark gefährdet, kritisieren Landwirtschaftsvertreter.

Eigentlich hätten die Entwürfe bereits im März vorgestellt werden sollen, was aufgrund des Krieges in der Ukraine jedoch um drei Monate verschoben wurde. Jetzt steht fest: Bis zum Jahr 2030 soll der Einsatz chemischer Pestizide in der EU halbiert und in empfindlichen Gebieten ganz verboten werden. Geschädigte Ökosysteme sollen renaturiert werden, wobei es für die Mitgliedstaaten verbindliche Ziele für die Wiederherstellung der Natur geben soll.

Dies gehe nicht notwendigerweise einher mit einer Zunahme von Schutzgebieten, betonte die Kommission. Die Renaturierung schließe Wirtschaftstätigkeiten nicht aus, vielmehr gehe es um eine Produktion im Einklang mit der Natur. Bis 2030 soll deshalb auf mindestens 20 Prozent aller Meeres- und Landflächen der EU Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Zu den Zielen gehört:

Rund 100 Milliarden Euro sollen aus dem aktuellen mehrjährigen Finanzrahmen für die Maßnahmen zweckgebunden werden. Um bei der Umsetzung nationalen Besonderheiten gerecht zu werden, sollen Wissenschaft und Wirtschaft in die Ausarbeitung der nationalen Pläne miteingebunden werden. Doch der Streit scheint vorprogrammiert.

Johan Rockström, Direktor des Potsdam Instituts für Klimawandel (PIK) bezeichnet die Maßnahmen als “dringend erforderlich”. Umweltschützern gehen die Pläne noch nicht weit genug. So kritisierte etwa der BUND, dass die Kommission in letzter Minute von ihrem Vorhaben, zehn Prozent der Agrarfläche für die Natur zu reservieren, wieder abgerückt sei. Agrar- und Forstwirtschaft laufen Sturm gegen die Vorschläge.

Diese seien weit von der Lebenswirklichkeit der EU-Bürger entfernt und würden die Ressourcensicherung gefährden, sagt Ivo von Trotha, Präsidiumsmitglied in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW) und Vizepräsident des Europäischen Dachverbands. Auch untergrabe die Kommission mit ihrem Vorschlag, die Ziele mittels delegierter Rechtsakte auszugestalten, das Subsidiaritätsprinzip.

Für den Deutschen Bauernverband (DBV) stehen die Kommissionsvorschläge im Widerspruch zu den aktuellen Herausforderungen bei der Ernährungssicherheit. “Die Landwirte wirtschaften mit und in der Natur und brauchen die Flächen zur Nahrungsmittelerzeugung. Gleichzeitig sind allein in Deutschland seit 1990 etwa 1,5 Millionen Hektar Landwirtschaftsfläche durch Überbauung verloren gegangen”, sagt DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken. Flächen- und Naturschutz dürfe nicht einseitig auf die Landwirtschaft abgewälzt werden.

“Die Veröffentlichung des Naturschutz-Paketes kommt zur Unzeit”, sagt Agrarpolitikerin Christine Schneider (CDU). Die weltweite Lebensmittelversorgung sei durch den Krieg in der Ukraine massiv bedroht, was durch die Vorschläge der Kommission noch verschlimmert würde, so die EU-Abgeordnete. Denn diese hätten deutliche Ertragsreduktionen zur Folge.

Naturschutz und Ernährungssicherheit stünden nicht im Widerspruch, hält Jutta Paulus (Grüne), Schattenberichterstatterin für das Renaturierungsgesetz, dagegen. Angesichts des fortschreitenden Artensterbens sei es höchste Zeit für die Gesetzgebung.

Biolandwirte begrüßen speziell den Vorschlag, den Einsatz chemischer Pestizide um die Hälfte zu reduzieren. Die Öko-Branche klagt schon lange (Europe.Table berichtete), Pflanzenschutzmittel könnten sich durch die Luft übertragen, weshalb auch in biologisch produzierte Lebensmittel immer häufiger Rückstände nachgewiesen würden. Diese Bio-Produkte dürften dann aber nicht mehr als solche gekennzeichnet werden.

Der Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit liege jedoch nicht in starren Reduktionszielen, sondern vor allem in innovativen Lösungen, darunter eine präzisere Ausbringung mithilfe der Digitalisierung, sagt Frank Gemmer, Geschäftsführer des Industrieverbands Agrar. So sei der Einsatz von Pestiziden in Deutschland in den vergangenen Jahren bereits deutlich reduziert worden. Daraus dürfe nun kein Wettbewerbsnachteil entstehen.

Ähnliche Bedenken äußerte bereits der Rat der EU-Agrarminister bei einem Treffen vergangene Woche. Mehrere Staaten kritisierten die Pläne scharf, da diese die unterschiedliche Situation in den Mitgliedsländern nicht berücksichtigten. Im weiteren Verlauf muss neben dem EU-Parlament auch der Agrarrat den Gesetzesvorhaben zustimmen.

Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben am Mittwochnachmittag im zweiten Anlauf für die Reform des europäischen Emissionshandels (ETS) gestimmt. Nachdem noch vor 14 Tagen keine Mehrheit für die Parlamentsposition zustande kam, haben sich die drei großen Fraktionen (EVP, S&D und Renew) bereits vergangene Woche auf gemeinsame Kompromisse verständigt (Europe.Table berichtete). Diese wurden bei der Plenarsitzung in Brüssel mit breiter Mehrheit von 439 Pro-Stimmen, 157 Stimmen dagegen und 32 Enthaltungen angenommen.

Der Kompromiss beinhaltet das Auslaufen der kostenlosen Emissionsrechte für die Industrie zum Schutz vor Carbon Leakage im Jahr 2032. Allerdings soll erst 2027 mit der Abschmelzung der Freizuteilungen begonnen werden, statt 2026, wie die Kommission vorgeschlagen hatte. An diesem Punkt scheiterte die Abstimmung vor zwei Wochen (Europe.Table berichtete), als anderweitige Kompromisse keine Mehrheiten fanden, beziehungsweise dafür sorgten, dass der Bericht gänzlich abgelehnt wurde.

Nun sieht die Einigung vor, dass die Freizuteilungen im Jahr 2027 auf 93 Prozent sinken, auf 84 Prozent im Jahr 2028, auf 69 Prozent im Jahr 2029, auf 50 Prozent im Jahr 2030, auf 25 Prozent im Jahr 2031 und schließlich 2032 komplett wegfallen. Das bedeutet, dass kostenlose Emissionsrechte zunächst langsamer schmelzen und dafür umso schneller zu einem späteren Zeitpunkt.

Gleichzeitig soll der CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) den Wegfall der Freizuteilungen als Carbon-Leakage-Schutz kompensieren (Europe.Table berichtete). Der CBAM wird für die betroffenen Sektoren in gleicher Geschwindigkeit und gleichem Umfang eingeführt, wie die Freizuteilungen abschmelzen. Auch für die Einführung des CBAM gab es am Mittwoch eine breite Mehrheit im Parlament.

Zusätzlich zu den von der Kommission vorgeschlagenen Sektoren (Eisen und Stahl, Raffinerien, Zement, organische Grundchemikalien und Düngemittel) fordert das Parlament, dass der CBAM auch organische Chemikalien, Kunststoffe, Wasserstoff und Ammoniak abdeckt. Vorher soll die EU-Kommission deren Einbeziehung in einer Folgenabschätzung bewerten. Das sorgt für Kritik der Chemieindustrie. Das bewährte System der Freizuteilungen als Carbon-Leakage-Schutz werde ausgehöhlt, “wenn Chemieprodukte in den geplanten CO2-Grenzausgleich aufgenommen werden”, sagt Jörg Rothermel, Leiter der Abteilung Energie, Klimaschutz und Rohstoffe im VCI. “Wenn die Preise für CO2-Zertifikate weiter zulegen, fliegt uns das ganze System um die Ohren.” Man bräuchte dann im Wettbewerb mit anderen Weltregionen gar nicht mehr anzutreten.

Außerdem Teil des Kompromisses: Die Ambition des EU-Emissionshandels zur Emissionsreduktion wird erhöht, indem 2024 zunächst 70 Millionen CO2-Zertifikate vom Markt genommen werden und 2026 noch einmal 50 Millionen. Auch der sogenannte lineare Reduktionsfaktor für die CO2-Obergrenze (CAP) soll bis 2026 auf 4,4 Prozent jährlich angehoben werden, ab 2029 auf 4,5 Prozent betragen und schließlich ab 2029 bei 4,6 Prozent liegen. Damit sinkt das CAP des ETS bis 2030 um insgesamt 63 Prozent.

Auch die Einführung eines Klimasozialfonds (Europe.Table berichtete) wurde am Mittwoch vom EU-Parlament beschlossen. Dieser soll besonders von steigenden Energiepreisen betroffene Haushalte künftig besser entlasten. Der Fonds soll auch durch die Einnahmen des zweiten ETS für Gebäudeheizung und Straßenverkehr finanziert werden (Europe.Table berichtete).

Mit der nun feststehenden Position des Parlaments fehlt nur noch die allgemeine Ausrichtung des Rates. Diese könnte schon kommenden Dienstag beim Treffen der Umweltminister der 27 EU-Mitgliedstaaten folgen. Dort kristallisieren sich vor allem beim Datum der Einführung des ETS 2 und beim Stellenwert des Klimasozialfonds zwei Bruchlinien heraus.

Die erste besteht darin, die Einführung des ETS 2 von 2026 auf 2027 zu verschieben. Diese Verschiebung um ein Jahr scheint für eine Reihe von Mitgliedstaaten, allen voran Deutschland, das akzeptable Maximum zu sein. Zur Erinnerung: Das EU-Parlament fordert die Einführung für 2029, um den Mitgliedstaaten Zeit zur Anpassung zu geben.

Die zweite Bruchlinie betrifft den Klimasozialfonds und die Frage der Verteilung der Einnahmen aus dem ETS 2. Die Blockade geht abermals hauptsächlich von Deutschland aus, das die Art und Weise der Verteilung der Gelder nicht überdenken will. Für eine große Anzahl von Mitgliedstaaten ist eine Einigung über den Klimasozialfonds jedoch eine Voraussetzung für eine Einigung über das ETS 2. Mit anderen Worten: Es besteht die Gefahr, dass es nächste Woche weder eine Einigung über ETS 2 noch Klimasozialfonds geben wird.

Hingegen zeichnet sich unter den Mitgliedstaaten ein Konsens über das Ende der Freizuteilungen für 2035 ab, und das, obwohl Frankreich ursprünglich 2030 vorgeschlagen hatte. Das bedeutet, dass im Trilog harte Verhandlungen zwischen den Positionen von Parlament und Mitgliedstaaten bevorstehen. luk/cst

Trotz einer beschleunigten Energiewende wird die EU wegen der Gaskrise in diesem Jahrzehnt etwa 43,6 Millionen Tonnen Steinkohle mehr benötigen als geplant. Das geht aus einem Non-Paper zum REPowerEU-Plan hervor, der Europe.Table vorliegt. Würde dieser zusätzliche Primärenergiebedarf für die Zeit zwischen 2020 und 2030 teilweise durch Braunkohle gedeckt, wäre noch mehr Brennstoff nötig. Der Brennwert von Steinkohle ist etwa 3,4-mal so hoch wie der von Braunkohle.

Ein Indiz dafür, dass die Kommission mit einer teilweisen Deckung durch heimische Braunkohle rechnet, sind die Zahlen zum Importbedarf. Im Vergleich zu einem Referenzszenario steigen dem Papier zufolge die Importe an festen fossilen Brennstoffen von 65,7 auf 77,1 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten, also nur um 11,4 Mt SKE. International gehandelt wird in der Regel nur Steinkohle.

Im Vergleich zum Jahr 2020 rechnet die Kommission bis 2030 allerdings sowohl mit einem sinkenden Bedarf als auch zurückgehenden Importen von Kohle. Durch die Bestrebungen, weniger russisches Gas zu verbrauchen, wird der Kohlebedarf aber voraussichtlich weniger stark abnehmen als geplant.

Der Mehrbedarf ergibt sich aus dem Vergleich zweier Szenarien für die Zukunft: zum einen für eine Energiewelt mit gestiegenen Energiepreisen, aber den alten Zielen für erneuerbare Energien (40 Prozent) und Energieeffizienz (neun Prozent) aus der ersten Folgenabschätzung für das Fit-for-55-Paket, zum anderen für die jüngst erhöhten Ziele von 45 und 13 Prozent.

Die im Vergleich der Szenarien steigenden Kohle-Importe führt das Non-Paper auf die hohen Energiepreise zurück. Der Gaspreis ist seit dem Einfall Russlands in die Ukraine deutlich stärker gestiegen als der Kohlepreis. ber

Künftige Handelsabkommen der EU werden von Partnerländern stärker als bislang die Einhaltung von Klimaschutzstandards und internationalen Arbeitsnormen verlangen. Wie der zuständige EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis gestern ankündigte, sollen neue Verträge bei Verstößen gegen das Pariser Klimaabkommen und die Standards der Internationalen Arbeitsorganisation ermöglichen. Konkret könnten demnach Zollvorteile gestrichen werden.