die chinesische Regierung ist unvergleichlich gut darin, die physische Realität der Welt ihren Plänen entsprechend umzugestalten. Während es in Deutschland schon schwierig ist, einen Radweg anzulegen, Platz für eine Bahntrasse zu schaffen oder ein Windrad zu errichten, versetzt China buchstäblich Berge. Oder Flüsse. Durch einen Tunnel soll künftig noch mehr Wasser aus dem Jangtse in den trockenen Norden geleitet werden. Das Projekt ist so gewaltig, dass selbst der bislang längste Tunnel der Welt gerade einmal halb so lang wäre. Die Einzelheiten und Hintergründe analysiert Christiane Kühl.

Eine gute Portion Technikglaube gehört auch dazu, Autos unter Computersteuerung auf den allgemeinen Straßenverkehr loszulassen. In Shenzhen fahren bereits Roboter-Taxis, doch diese haben bisher noch keine Lizenz für den Regelbetrieb. Hier gehen nun Chongqing und Wuhan in Führung. Sie gestatten es dem KI-Unternehmen Baidu, ihre selbstfahrenden Droschken im normalen Alltag einzusetzen, berichtet unser Team aus Peking. Das ist der Anfang vom Ende des Taxifahrers als Beruf. Für wenige Tausend Euro mehr können Taxifirmen künftig Fahrzeuge anschaffen und die Personalkosten aus der Gleichung streichen.

Während solche Tech-Projekte schnell vorankommen, lahmt ein guter Teil der chinesischen Wirtschaft. Der Bau schwächelt, der private Konsum kommt nicht voran und junge Leute finden keinen Job. Die Notenbank hat daher Kredite billiger gemacht. Unsere Analyse zeigt: Der Schritt ist vor allem symbolisch gemeint. Eine Zinserhöhung signalisiert, dass Peking etwas für die Konjunktur tut. Die bessere Stimmung hat dann den größeren Effekt als die Kredite selbst.

Rund um Taiwan wird derweil wieder scharf geschossen. Weil erneut US-Abgeordnete dorthin reisten, macht China seine Drohung wahr und lässt die Marine ohne weitere Warnung um die Insel herum feuern. Ebenfalls beunruhigend: Peking hat erstmals Sanktionen gegen eine europäische Politikerin verhängt – ebenfalls wegen einer Reise nach Taiwan. Die aktuelle Krise geht also vorerst weiter.

Am Mittwoch um 11:30 Uhr startet wieder unser Table.Live-Talk. Thema ist diesmal der Preis eines Handelskriegs mit China, es spricht Felix Lee. Zur Anmeldung geht es hier.

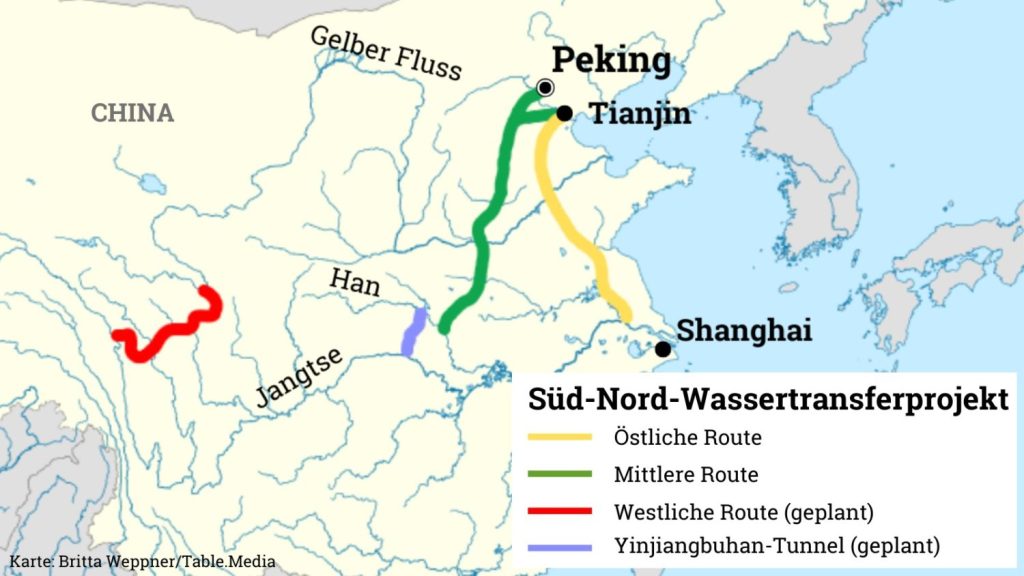

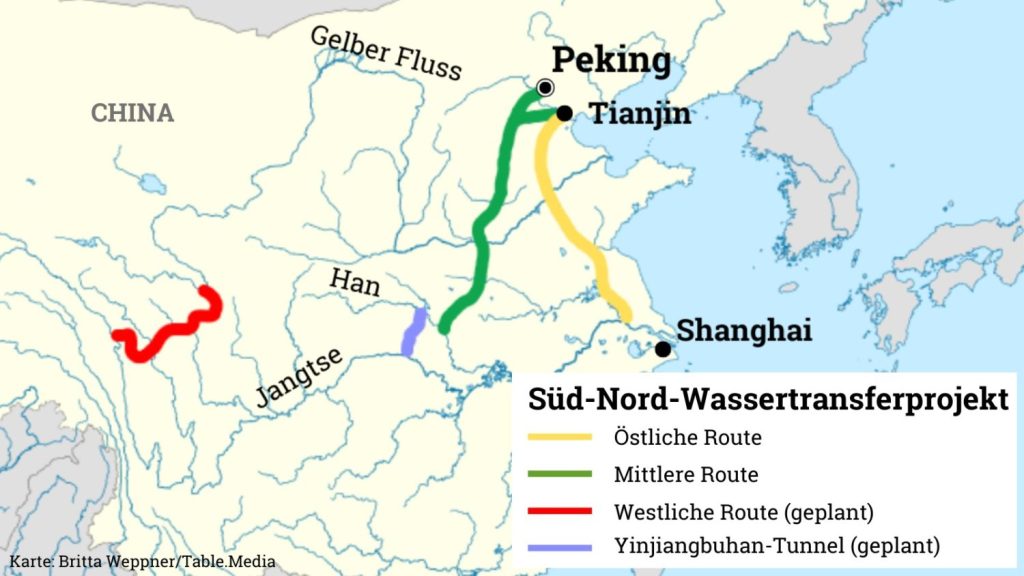

Dicht bewachsene Berge prägen das Grenzgebiet zwischen den chinesischen Provinzen Hubei und Henan. Genau dort – zwischen dem Jangtse und seinem Zufluss Han – soll das gigantische System zum Süd-Nord-Wassertransfer erweitert werden, das seit Jahren den Trinkwasserbedarf des Nordens abdeckt. Doch der Durst im Norden wächst weiter, während es dort parallel immer trockener wird. Also muss das Jangtse-Becken noch mehr Wasser abgeben als bisher – und zwar künftig schon direkt aus dem Mittellauf.

Über die Berge aber kann das Wasser nicht gepumpt werden. Statt Kanäle zu bauen, wollen Chinas Ingenieure daher den künftig mit Abstand längsten Wassertunnel der Welt namens Yinjiangbuhan durch die Bergmassive bohren. Er wird laut Plan rund 250 Kilometer lang sein – und damit fast so lang wie die Autobahn von Hamburg nach Berlin. Die bisherige Nummer Eins der Welt, der immerhin 130 Kilometer lange Päijenne-Tunnel in Finnland, bohrt sich bis zu 130 Meter tief durchs Erdreich. Doch der geplante Yinjiangbuhan-Tunnel toppt auch das. Bis zu 1000 Meter unterhalb der Berghänge soll er durchs Erdreich führen.

Riesige Wassermengen sollen aus dem Stausee hinter dem leistungsstärksten Wasserkraftwerk der Welt am Drei-Schluchten-Damm bei Yichang dann durch die Röhre in Richtung Danjiangkou-Talsperre fließen. Dort beginnt die 2014 in Betrieb genommene Mittlere Route des Transfersystems. Doch der Pegel des Danjiangkou-Stausees sinkt wegen langer Trockenperioden seit 2014 stetig. Und so kann der Stausee allein den Bedarf offenbar nicht mehr allein decken.

Zehn Jahre wird der Bau der Wasserverbindung laut Xinhua dauern und laut Plan rund 60 Milliarden Yuan verschlingen, umgerechnet etwa 8,7 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der Bau des sechsmal so langen Kanals von Danjiangkou nach Peking verschlang satte 66 Milliarden Euro.

Das Süd-Nord-Kanalsystem ist schon jetzt eines der größten Megaprojekte der Welt. Seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 2014 hat es rund 54 Milliarden Kubikmeter Wasser vom regenfeuchten Süden in den ausgedörrten Norden gepumpt – zur Versorgung von über 140 Millionen Menschen. Das entspricht nach Angaben der South China Morning Post fast der durchschnittlichen Wassermenge, die sich im Schnitt im gesamten Gelben Fluss befindet, dem zweitgrößten Strom Chinas nach dem Jangtse.

Generell war das gigantische Transferprogramm von Beginn an umstritten. Vor allem international gab es Warnungen vor den ökologischen Folgen. In der Sowjetunion hatte die Umleitung großer Flüsse zum Austrocknen ganzer Regionen geführt; der einst gewaltige Aralsee ist über die Jahrzehnte praktisch verschwunden, da er keinen größeren Zufluss mehr besitzt.

Doch die Kommunistische Partei liebt große Ingenieurskunst. Aufgrund der immer drastischeren Trockenheit im Norden setzte sie darauf, die Wassermenge durch einen Transfer zu erhöhen, vor allem für Peking und die Hafenstadt Tianjin. Im August 2002 hatte der Staatsrat das Projekt genehmigt. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 2003. Hunderttausende Menschen wurden entlang der Mittleren Route umgesiedelt.

Auch wurden die Hydrologie und Ökologie der Flusssysteme des Gelben Flusses und des Jangtse grundlegend verändert. Die langfristigen Folgen des Projekts sind noch gar nicht absehbar. Immer wieder gibt es heute schon Berichte über Wasserverschmutzung im Umfeld der Transfer-Kanäle.

Trotzdem kündigte Staatschef Xi Jinping im Mai 2021 an, das Projekt weiter voranzutreiben – sprich eine zusätzliche Route in Angriff nehmen zu wollen. Das hat sich nun konkretisiert. “Der Yinjiangbuhan-Tunnel wird eine physische Verbindung zwischen dem Drei-Schluchten-Damm und dem Süd-Nord-Wassertransferprojekt herstellen – den beiden kritischen Infrastrukturen Chinas”, sagte Niu Xinqiang, Präsident des Changjiang-Instituts für Vermessung, Planung, Design und Forschung, während der Grundsteinlegung am 7. Juli.

Möglicherweise fußt dieser Plan auf der Einsicht, dass die ursprünglich geplante Westroute nicht realisierbar ist. Sie würde bedeuten, am Oberlauf des Jangtse Kanäle und Tunnel in unzugänglichen Hochgebirgsregionen des Tibetischen Plateaus bauen zu müssen. Auch könnte das Projekt jene Gedankenspiele ausbremsen, die Wasser aus grenzüberschreitenden Flüssen wie dem aus Tibet nach Indien strömenden Brahmaputra abzuzweigen. Diese Idee hat Peking zwar nie offiziell unterstützt. Trotzdem sorgt sie seit Jahren in Indien für Unruhe.

China hat deutlich weniger als den Weltdurchschnitt an Wasser zur Verfügung. Rund sieben Prozent des globalen Süßwasser-Vorkommens müssen rund 20 Prozent der Weltbevölkerung speisen. Und dieses Wasser ist auch noch ausgesprochen ungleich verteilt. Während der wasserreiche subtropische Süden Nassreisfelder anlegen kann und immer wieder von Fluten heimgesucht wird, kämpfen viele Regionen des Nordens gegen die Versteppung. Tausende von Flüssen sind verschwunden, und Industrie und Landwirtschaft verdrecken große Teile des Restes. Der Anbau etwa von Getreide ist dort nur mithilfe künstlicher Bewässerung möglich, die vielerorts ineffizient ist und somit Wasser verschwendet. Schätzungen zufolge taugen nur 14 Prozent der chinesischen Landmasse überhaupt für die Landwirtschaft.

Durch den Klimawandel wird es im Norden immer trockener. Die Zahl der Dürren steigt, der Grundwasserspiegel sinkt. Trotzdem ist Nordchina zunehmend dicht bevölkert. Auch Industrie und Landwirtschaft wachsen – folglich werden die Wasserresourcen der Region immer knapper. Trotz des Transfersystems kommt China daher nicht um das Thema Wassersparen herum. Der Kampf gegen die Verschwendung ist schwierig, da der Preis für Leitungswasser aus politischen Gründen noch immer niedrig ist.

Das Ministerium für Wasserressourcen reagierte nun und plant nach einer Notiz vom Februar, die Wassernutzung regional zu deckeln und Systeme für den Handel mit Wasserrechten aufzubauen. Solche Systeme gibt es zum Beispiel in Australien, den USA oder Südafrika. Von 2000 bis 2020 sparten Chinas Städte nach Angaben des Bauministeriums insgesamt 97,2 Milliarden Kubikmeter Wasser – unter anderem durch den Aufbau von Schwammstädten (China.Table berichtete). Das ist etwa das Neunfache der jährlich durch die zentrale Route des Wassertransferprojekts gepumpte Menge.

Die chinesische Notenbank flankiert das laufende Konjunkturprogramm der Regierung (China.Table berichtete) mit der Senkung einiger Zinssätze. Der Schritt kam überraschend: Noch vor wenigen Tagen erwarteten Experten vor allem eine Rückführung der Liquidität im Finanzsystem. Eine Zinssenkung hat grundsätzlich den umgekehrten Effekt. Sie macht Kredite günstiger und erleichterte es den Firmen, Geld aufzunehmen. Analysten zeigten sich daher am Montag erstaunt über die Entscheidung der People’s Bank of China (PBoC).

Der neue Konsens lautet nun: Die Zentralbank will im Auftrag der Regierung die Wirtschaftsstimmung insgesamt aufhellen. Zuletzt war eine Reihe von Indikatoren in den Gefahrenbereich gerutscht:

Eine Zinssenkung signalisiert in so einer Situation, dass der Staat den Ernst der Lage verstanden hat und etwas unternimmt. Billigere Kredite bedeuten im Wachstumsland China im Allgemeinen mehr Bautätigkeit, Investitionen in neue Fabriken und dergleichen. Die Zinssenkungen könnte daher schon allein als Reflex für die zweite Jahreshälfte Optimismus verbreiten.

Experten bezweifeln indessen, ob sich am Finanzmarkt ein konkreter Effekt einstellt. “Unternehmen und Haushalte fahren die Kreditaufnahme zurück, weil sie sich Sorgen um die Wirtschaftsschwäche machen”, schreibt der Finanzwissenschaftler Michael Pettis von der Peking-Universität. Der Grund für die derzeit geringen Investitionen sei nicht Kapitalmangel. “Das Problem ist vielmehr eine Nachfrageschwäche im Inland.”

Solange sich die Immobilienbranche im Abschwung befindet, wird auch die schönste Zinssenkung nicht den Hausbau ankurbeln. Dafür geht es der Branche derzeit einfach zu schlecht. Die Covid-Maßnahmen bremsen derweil den Konsum aus. Insbesondere im großen Shanghaier Lockdown sind Jobs verloren gegangen, Firmen gescheitert, wurden Restaurants und Läden geschlossen. All das kommt nicht auf Befehl in der zweiten Jahreshälfte zurück, sondern muss erst nachwachsen.

Pettis ist überzeugt, dass die Zentralbank den Zinsschritt bekannt gegeben habe, “weil klar war, dass sie irgendetwas tun musste und ihr kein anderer Kurs einfiel.” Die Zinssenkung erfolgte dementsprechend moderat. Dennoch wird die PBoC sich die Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Denn auch eine geringe Zinssenkung hat gerade in dem derzeit kippeligen Wirtschaftsumfeld erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte.

Am auffälligsten war am Montag die Wirkung auf die Wechselkurse. Kapital fließt immer in Richtung höherer Zinsen, sodass eine Zinssenkung in einer Volkswirtschaft die dortige Währung tendenziell verbilligt. So geschah es auch mit dem Yuan, der gegenüber dem Dollar an Wert verlor. Niedrigere Währungskurse stützen so den Export. Sie machen chinesische Waren günstiger. Das wiederum könnte immerhin helfen, die weltweit ausbrechende Inflation zu dämpfen. Wenn denn die Teile da sind, um mehr Exportwaren zu bauen.

Im chinesischen Inland schafft die Zinssenkung aber ein Paradox. Die Regierung versucht eigentlich, zu einer ausgewogeneren Wirtschaftsweise zu finden. In den Jahrzehnten des Aufbaus waren laufend hohe Kapitalinvestitionen sinnvoll. Doch inzwischen wurden mit dem vielen billigen Geld auch Projekte umgesetzt, die sich kaum lohnen. Ein Symptom davon ist die derzeitige Immobilienkrise. Hier fällt eine Blase in sich zusammen.

Für eine stürmische Wachstumswirtschaft sind solche heftigen Zyklen aus Boom und Korrektur grundsätzlich normal. Doch die Analysten hat nicht zufällig derzeit eher eine Rückführung der Geldmenge im System erwartet. Nach der vorigen Zinssenkung im Januar war wieder sehr viel Kapital unterwegs, das keine Anwendung fand. Auch deshalb investiert Peking für das aktuelle Konjunkturprogramm nicht in die üblichen Sektoren wie den Bau, sondern eher in Hightech-Branchen.

Jetzt steht die PBoC mit einem Fuß auf dem Gas und mit einem Fuß auf der Bremse. Während sie die Zinsen senkt, hat sie das Volumen der Kredite zurückgefahren, die sie zu genau diesem günstigeren Satz den Geschäftsbanken überlässt.

Konkret hat die Notenbank den Zins für einjährig-mittelfristige Darlehensfazilitäten (MLF) von 2,85 Prozent auf 2,75 Prozent zurückgenommen und es so für die Banken billiger gemacht, die Mittel in Anspruch zu nehmen. Zugleich stellt sie im MLF-Programm 200 Milliarden Yuan weniger bereit als zuvor. Auch das unterstreicht, dass die Zinssenkung eher einen symbolischen Effekt haben sollte. Die Zielgruppe für die Botschaft war die breite Öffentlichkeit, deren Stimmung steigen sollte.

Im Stadtteil Nanshan in Shenzhen gehören autonome Taxis schon zum Straßenbild dazu. Viele Menschen schauen gar nicht mehr hin, wenn eines der weißen Autos mit Knubbel auf dem Dach an ihnen vorbeifährt. In dem Aufbau sind Kameras und Sensoren untergebracht, die es möglich machen, dass die Fahrzeuge ohne menschliche Steuerung durch die Stadt fahren.

An revolutionäre Mobilitätskonzepte des 21. Jahrhunderts in Form von autonomen Robotaxis hat man sich in Shenzhen gewöhnt. Seit mehr als anderthalb Jahren prüft der Internetkonzern Baidu dort schon seine Technologie auf ausgewählten Straßen im öffentlichen Stadtverkehr – stets mit einem Sicherheitsbegleiter auf dem Beifahrersitz.

Doch während in der US-Metropole San Francisco schon seit Juni Robotaxis des Anbieters Cruise ganz allein und gegen Gebühr kommerziell operieren, hat Shenzhen die nötige Lizenz zum Verzicht auf das Notfall-Personal noch nicht erteilt. Und somit übernehmen Wuhan und Chongqing jetzt die Pinoierrolle, als erste chinesische Städte, eine autonome Taxiflotte von Baidu zu erlauben, die voll und ganz der Technologie vertraut und dafür Geld nimmt.

Baidu teilte mit, dass in Wuhan täglich zwischen 9 und 17 Uhr und in Chongqing von 9:30 bis 16:30 Uhr jeweils fünf Fahrzeuge in ausgewählten Bezirken ihre Dienste anbieten. Die Areale umfassen 13 Quadratkilometer in der Wuhan Economic & Technological Development Zone und 30 Quadratkilometer im Bezirk Yongchuan in Chongqing. Es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis auch andere chinesische Städte grünes Licht geben. Verhandlungen mit Peking und Guangzhou laufen bereits.

Für Baidu ist die Genehmigung ein wichtiger Meilenstein. Der Suchmaschinen-Gigant, der unter sinkenden Werbe-Umsätzen leidet, hat sein Zukunftsgeschäft auf künstliche Intelligenz und autonomes Fahren ausgerichtet. Baidu will die Preise für herkömmliche Taxi-Fahrten deutlich unterbieten. “Wir steuern auf eine Zukunft zu, in der die Fahrt mit einem Robotaxi halb so viel wie eine normale Taxi-Fahrt kosten wird”, sagte Baidu-Gründer Robin Li anlässlich der Vorstellung des kommenden Robotaxis RT6, das ab 2023 auf chinesischen Straßen zu sehen sein wird.

Noch bis Jahresende will Baidu seine bisherige autonome Flotte auf 600 Fahrzeuge verdoppeln. Das Unternehmen plant, seinen Taxi-Dienst Apollo Go bis 2025 auf 65 chinesische Städte auszuweiten. Bis 2030 dann sogar auf 100 Städte. Dann sollen Zehntausende der autonomen Taxis im Einsatz sein. Der Apollo RT6 soll zu einem Preis von 250.000 Yuan (etwa 36.000 Euro) pro Fahrzeug in Massenproduktion gehen. Das ist laut Baidu nur noch die Hälfte der Kosten des Vorgängermodells. Erstmals soll das Lenkrad eingefahren werden können.

Für Baidu und andere Anbieter von Robotaxis ist es wichtig, die Produktionskosten für die Fahrzeuge so weit es geht zu senken, um ihre Fertigung durch den Einsatz auf Chinas Straßen zu refinanzieren. Zumal die Taxi-Fahrten in der Volksrepublik deutlich günstiger sind als etwa in Deutschland.

Nicht nur baut Baidu seine eigene autonome Taxi-Flotte auf. Es stellt sein Apollo-System auch Dutzenden Autoherstellern in China zur Verfügung, um eigene autonome Autos zu bauen. Baidu gilt in China als führend bei der Entwicklung von Technik, die autonomes Fahren ermöglicht. Nach eigenen Angaben verfügt der Konzern über einen Datenschatz, aus mehr als 20 Millionen Kilometern überwachtem autonomen Fahren. Die Daten nutzt Baidu ähnlich wie Tesla, um seine Algorithmen zu trainieren.

Für die Nutzer ändert sich im Vergleich zu Fahrdienstleistern wie Didi Chuxing wenig. Sie können eine App samt Bezahlservice herunterladen, Abholort und Ziel eingeben, Minuten später kommt das Robotaxi angerollt. Ausländer können jedoch noch nicht mitfahren, weil die App bisher nur die Registrierung mit einer chinesischen ID-Karte erlaubt. Gregor Koppenburg/Jörn Petring

Peking hat erstmals eine einzelne EU-Politikerin, die litauische Vize-Verkehrsministerin Agnė Vaiciukevičiūtė, mit Sanktionen belegt. Vaiciukevičiūtė habe das “Ein-China-Prinzip” mit einem Besuch in Taiwan mit Füßen getreten, sich in Chinas innere Angelegenheiten eingemischt und Chinas Souveränität sowie territoriale Integrität untergraben, erklärte das chinesische Außenministerium. Nähere Angaben zur Form der Sanktionen gab das Ministerium nicht bekannt.

Es würde zudem der Austausch mit dem litauischen Ministerium für Verkehr und Kommunikation ausgesetzt. Vaiciukevičiūtė war vergangene Woche zu einem mehrtägigen Besuch in Taiwan und besuchte dort mehrere Städte. Mit dem taiwanischen Verkehrsministerium wurde im Rahmen der Reise unter anderem eine Absichtserklärung für die Zusammenarbeit zwischen den E-Bus-Herstellern Dancerbus und Tangeng Advanced Vehicles unterzeichnet.

Vaiciukevičiūtė war nicht die erste litauische Politikerin, die Taiwan in diesem Jahr besucht hat: Vize-Wirtschaftsministerin Jovita Neliupšienė reiste im Juni an und gab die Eröffnung der litauischen Handelsvertretung in Taipeh für September bekannt. Auch Vize-Landwirtschaftsminister Egidijus Giedraitis hatte Taiwan in 2022 bereits besucht – worauf jeweils jedoch nicht mit Sanktionen reagiert wurde.

Vaiciukevičiūtė ist nun die erste EU-Politikerin und -Ministerin, gegen die einzeln Strafmaßnahmen verhängt wurde. China hatte zuletzt im März vergangenen Jahres Sanktionen gegen europäische Organisationen, Forscher und Abgeordnete des EU-Parlaments erlassen.

Die Reisetätigkeit westlicher Politiker und Chinas Gegenreaktionen reißen derweil nicht ab. Am Montag sind fünf Abgeordnete des US-Kongresses für einen zweitägigen Besuch in Taiwan eingetroffen. Sie sprachen mit Präsidentin Tsai Ing-wen und Außenminister Joseph Wu. China kündigte prompt neue Manöver der Marine um die Insel an, um gegen die “ausländische Einmischung” zu protestieren. Am Montag überquerten 15 Kampfjets die Mittellinie zwischen dem Festland und Taiwan. ari/fin

Der Standort für die nächste Fabrik des Akku-Marktführers CATL in Europa steht fest. Das Unternehmen aus Ningde will 7,34 Milliarden Euro in der ungarischen Stadt Debrecen investieren. Dort sollen nicht nur die Batterien entstehen, sondern auch Batteriezellen. Das ist wichtig, weil ein Großteil der Zellen bisher aus Fernost geliefert wird, auch wenn in der EU immer mehr Batteriewerke entstehen. Die Batterien bestehen im Wesentlichen aus Zellen.

CATL arbeitet derzeit an einer groß angelegten Expansion im Ausland. In Thüringen entsteht derzeit das erste deutsche Werk des großen und fortschrittlichen Herstellers (China.Table berichtete). In Ungarn befindet sich der neue Standort nun in strategischer Nähe zu Werken der deutschen Autobauer Daimler, BMW und Volkswagen. Daimler Truck arbeitet bereits mit CATL zusammen (China.Table berichtete). Jetzt tritt die Pkw-Sparte von Daimler als Erstkunde für die Batterien aus der neuen Fabrik auf. Die Fertigung dort soll CO2-neutral erfolgen. fin

Nach Einführung des Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) stauen sich Solar-Produkte aus Xinjiang am US-Zoll. Module mit einer Kapazität von mehr als drei Gigawatt werden seit Ende Juni von der Behörde an den Grenzen festgehalten, weil die Importeure die notwendigen Dokumente noch nicht vorlegen können. Laut UFLPA sind die Importeure gezwungen, nachzuweisen, dass Produkte aus Xinjiang ohne Zwangsarbeit in der Wertschöpfungskette hergestellt worden sind.

Bis Ende des Jahres könnten sich Module mit einer Leistung von insgesamt neun bis zwölf Gigawatt ohne Einfuhr-Genehmigung an den Grenzen stauen, schätzen Analysten. Das neue Gesetz, das Ende Juni wirksam wurde, ist eine Reaktion der USA auf die Zwangsarbeits-Vorwürfe gegen chinesische Produzenten aus der autonomen Region im Nordwesten der Volksrepublik. Nachweislich werden dort uigurische Muslime und Mitglieder anderer ethnischer Minderheiten zu Arbeiten in der Solar-Industrie, aber auch in der Landwirtschaft und der Textilproduktion eingesetzt.

Importeure aller Produkte aus der Region müssen aufgrund des neuen Gesetzes beweisen, dass die Waren sauber sind. Chinas Regierung weist Vorwürfe gegen Zwangsarbeit kategorisch zurück. grz

Keine Verpflichtung zu “netto null” sei so wichtig wie diejenige Pekings, schreibt die Internationale Energieagentur (IEA) in einem aktuellen Bericht zu Chinas Ziel, den Höchststand der jährlichen CO2-Emissionen bis spätestens 2030 und die Klimaneutralität bis 2060 erreicht zu haben – oder wie es in China heisst: “30/60”.

Soll die Welt das Ziel der maximalen Erderwärmung um zwei Grad erreichen, bestenfalls gar um nicht mehr als 1,5 Grad Celsius, führt tatsächlich kein Weg an Peking vorbei. Nach vier Jahrzehnten des Turbowachstums ist China heute Dreh- und Angelpunkt von globalen Wertschöpfungsketten und seit 2009 der größte Energieverbraucher weltweit – Tendenz weiter steigend. Im vergangenen Jahr etwa hat der Verbrauch gegenüber dem Vorjahr um weitere 10,3 Prozent zugenommen.

Das Problem: China setzt weiterhin vorwiegend auf fossile Energieträger. Diese “schmutzigen” Energiequellen decken knapp 85 Prozent des Primärenergieverbrauchs Chinas ab – Kohle spielt mit einem Anteil von 67 Prozent zur heimischen Stromgewinnung noch immer eine dominante Rolle. Zwar beträgt der CO2-Fußabdruck in China pro Kopf weniger als die Hälfte desjenigen von US-Bürgerinnen und -Bürgern, doch das Reich der Mitte ist heute als weltweit größter Emittent von Treibhausgasen für nicht weniger als ein Drittel des jährlichen globalen CO₂-Ausstoßes verantwortlich.

Dies – so hat es Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping im September 2020 gegenüber der Uno-Generalversammlung erklärt – soll sich ändern. Hat sich Peking mit Blick auf das eigene Entwicklungsniveau lange gesträubt, Klima-Fragen resoluter anzupacken und sich international zu ambitionierten Zielen zu bekennen, findet gerade ein vorsichtiges Umdenken statt.

Peking will die Dekarbonisierung neu mit zwei zentralen Plänen koordinieren und vorantreiben: der Working Guidance for Carbon Dioxide Peaking and Carbon Neutrality in Full and Faithful Implementation of the New Development Philosophy und dem Action Plan for Reaching Carbon Dioxide Peak Before 2030. Der ‘Action Plan’ setzt dabei als ein erster von mehreren konkreten Umsetzungsplänen spezifische Ziele in zehn Bereichen fest, etwa zum Aufbau von erneuerbaren Energieträgern, zur Speicherung von Energie, zu sektorspezifischen Zielen oder zum Carbon Peak. Für sechs dieser zehn Bereiche wurden weiter spezifische 14. Fünfjahres- oder Umsetzungspläne verabschiedet.

Peking ist es also ernst. Doch trotz dieser positiven Zeichen bleibt Chinas Ambitionslevel bescheiden. Denn obschon der 14. Fünfjahresplan erstmals den absoluten Treibhausgas-Ausstoß ins Visier nimmt, ein eigentlich stärkerer Hebel als der bisherige Fokus auf den relativen Ausstoßes pro BIP-Einheit, fehlen in den jüngeren Plänen entsprechende Ziele. So enthält der Umsetzungsplan für die verarbeitende Industrie etwa gerade einmal ein quantitatives Ziel zur Reduktion der Energieintensität, ohne jedoch einen totalen CO2-Ausstoß für Industriebetriebe festzulegen.

China will derzeit also für die heimische Industrie den absoluten Ausstoß weder deckeln noch ein Ziel für die Energieintensität vorschreiben. Das Wirtschaftswachstum soll nicht gefährdet werden. Entsprechend wurden zuletzt auch die Ziele für den gesamten Energieverbrauch fallen gelassen.

Und nun droht ein erneuter Rückfall zur Kohle. Die schmerzhaften Engpässe vom letzten Herbst haben einmal mehr gezeigt, wie fragil die Energieversorgung in China nach wie vor ist, und welche Risiken eine zu schnelle Abkehr von der Kohle für die Wirtschaft bergen kann. Hinzu kommt, dass China noch über kein effektives und flächendeckendes Stromnetz verfügt, wo Engpässe mit Überschüssen woanders ausgeglichen werden könnten.

Um die Energieversorgung zu garantieren, hat Peking die ökologisch motivierten Einschränkungen bei der Produktion heimischer Kohle kurzerhand rückgängig gemacht. Der diesjährige 14. Fünfjahresplan für Energie hat zudem die Limiten beim Kohleverbrauch wieder aufgehoben.

Die Verwerfungen und Preiserhöhungen auf den internationalen Energiemärkten im Zuge des russischen Einmarsches in der Ukraine haben die Dringlichkeit für Peking noch weiter erhöht, auf heimische Energie zu setzen. So wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres elf Prozent mehr Kohle im Vergleich zur Vorjahresperiode gefördert. Der Import des Energieträgers ist dagegen um 17,5 Prozent eingebrochen.

Doch Peking setzt auch weiterhin auf erneuerbare Energieträger. Kein anderes Land hat die Kapazität in der Fotovoltaik zuletzt so schnell ausgebaut wie China. Zwischen Januar und Juni 2022 hat China zudem die Kapazitäten von Wind- und Solarkraft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um weitere 17,2 Prozent beziehungsweise 25,8 Prozent ausgebaut.

Der im März von der NDRC und der National Energy Administration (NEA) – Chinas Energiebehörde – ausgearbeitete sektorielle 14. Fünfjahresplan für Energie will den Anteil der nicht fossilen Energieträger bis 2025 auf 39 Prozent der Stromgewinnung und 20 Prozent des Energieverbrauchs erhöhen. Neben Solar- und Wind- ist das im Moment insbesondere auch die Wasserkraft. Daneben baut Peking auch seine Nuklearkapazität mit Hochdruck aus.

Erneuerbare Technologien sind für Peking neben der Bekämpfung von Luftverschmutzung und der Energiesicherheit auch für die Dominanz in Zukunftstechnologien zentral. Hier gehen Industrie- und Umweltpolitik oft Hand in Hand. So will China die Wirtschaft weg von der Abhängigkeit von Infrastruktur und Exporten hin zu einem “qualitativ hochwertigen” Wachstum mit verstärktem heimischem Konsum umgestalten, mit mehr Rücksicht auf Umwelt und die Gesundheit. Stark verschmutzende Industrien sollen zunehmend Hightech-Industrien weichen, die weitaus energieeffizienter und somit umweltschonender sind.

Das heißt: Will Peking bis 2035 die “sozialistische Modernisierung” erreichen, die heimische Wirtschaft auf gesündere Beine stellen und zu den Marktführern bei Zukunftstechnologien gehören, wird es trotz des derzeitigen Rückfalls zur Kohle nicht von seinen mittel- und langfristigen Zielen abrücken (können). So kann die auf Legitimität bedachte Regierung die weniger ambitionierten Ziele auch eher übererfüllen, statt zu ambitionierte Ziele zu verpassen.

Michael Settelen ist Direktor des Schweizer Consulting-Unternehmens China Macro Group und Projektleiter China an der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Dieser Beitrag steht im Rahmen der Veranstaltungsreihe Global China Conversations des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Am Donnerstag, 18. August 2022 (11.00 Uhr, MESZ), diskutieren Sebastian Eckardt, Praxismanager für Makroökonomie, Handel und Investitionen der Weltbank, und Prof. Dr. Xiliang Zhang, Professor für Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurwesen und Direktor des Instituts für Energie, Umwelt und Wirtschaft an der Tsinghua-Universität, über das Thema: “Grünes Wachstum: Was können wir von China Erwarten?”. China.Table ist der Medienpartner dieser Veranstaltungsreihe.

Pan Xianzhang wurde zu einem der drei Vizedirektoren des Taiwan Affairs Office (TAO) der chinesischen Regierung und der Partei ernannt. Der 50-jährige Finanzexperte ersetzt Pei Jinjia, der im Juni Minister für Veteranen-Angelegenheiten wurde. Das TAO ist in der Volksrepublik die Stelle mit der höchsten Entscheidungsgewalt in Taiwan-Fragen. Als Teil des Staatsrates hat es eine ähnliche Stellung wie ein Ministerium, als Teil des Zentralkomitees ist es die entscheidende Parteiinstitution.

Die auf Asien spezialisierte Unternehmensberatung Dezan Shira & Associates hat David Niu (Peking), Cathy Gong (Shenzhen), Thomas Zhang (Shenzhen) und Phoebe Yan (Dalian) als neue Partner und Partnerinnen in der Volksrepublik China vorgestellt. Dezan Shira & Associates wurde 1992 in Hongkong gegründet und besteht nun aus insgesamt elf Partnern.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Flinke Nagetiere huschen über die Fliesen eines Marktes in Hongkong: Die Regierung der Stadt hat Unrat und Schmutz den Kampf angesagt. Eine dreimonatige Kampagne soll 600 besonders unhygienische Orte in der Metropole auf Vordermann bringen. Vor allem Märkte und Gassen, in denen tropfende Klimaanlagen Wasserlachen hinterlassen, geraten in den kommenden 90 Tagen ins Visier der Reinigungsoffensive.

die chinesische Regierung ist unvergleichlich gut darin, die physische Realität der Welt ihren Plänen entsprechend umzugestalten. Während es in Deutschland schon schwierig ist, einen Radweg anzulegen, Platz für eine Bahntrasse zu schaffen oder ein Windrad zu errichten, versetzt China buchstäblich Berge. Oder Flüsse. Durch einen Tunnel soll künftig noch mehr Wasser aus dem Jangtse in den trockenen Norden geleitet werden. Das Projekt ist so gewaltig, dass selbst der bislang längste Tunnel der Welt gerade einmal halb so lang wäre. Die Einzelheiten und Hintergründe analysiert Christiane Kühl.

Eine gute Portion Technikglaube gehört auch dazu, Autos unter Computersteuerung auf den allgemeinen Straßenverkehr loszulassen. In Shenzhen fahren bereits Roboter-Taxis, doch diese haben bisher noch keine Lizenz für den Regelbetrieb. Hier gehen nun Chongqing und Wuhan in Führung. Sie gestatten es dem KI-Unternehmen Baidu, ihre selbstfahrenden Droschken im normalen Alltag einzusetzen, berichtet unser Team aus Peking. Das ist der Anfang vom Ende des Taxifahrers als Beruf. Für wenige Tausend Euro mehr können Taxifirmen künftig Fahrzeuge anschaffen und die Personalkosten aus der Gleichung streichen.

Während solche Tech-Projekte schnell vorankommen, lahmt ein guter Teil der chinesischen Wirtschaft. Der Bau schwächelt, der private Konsum kommt nicht voran und junge Leute finden keinen Job. Die Notenbank hat daher Kredite billiger gemacht. Unsere Analyse zeigt: Der Schritt ist vor allem symbolisch gemeint. Eine Zinserhöhung signalisiert, dass Peking etwas für die Konjunktur tut. Die bessere Stimmung hat dann den größeren Effekt als die Kredite selbst.

Rund um Taiwan wird derweil wieder scharf geschossen. Weil erneut US-Abgeordnete dorthin reisten, macht China seine Drohung wahr und lässt die Marine ohne weitere Warnung um die Insel herum feuern. Ebenfalls beunruhigend: Peking hat erstmals Sanktionen gegen eine europäische Politikerin verhängt – ebenfalls wegen einer Reise nach Taiwan. Die aktuelle Krise geht also vorerst weiter.

Am Mittwoch um 11:30 Uhr startet wieder unser Table.Live-Talk. Thema ist diesmal der Preis eines Handelskriegs mit China, es spricht Felix Lee. Zur Anmeldung geht es hier.

Dicht bewachsene Berge prägen das Grenzgebiet zwischen den chinesischen Provinzen Hubei und Henan. Genau dort – zwischen dem Jangtse und seinem Zufluss Han – soll das gigantische System zum Süd-Nord-Wassertransfer erweitert werden, das seit Jahren den Trinkwasserbedarf des Nordens abdeckt. Doch der Durst im Norden wächst weiter, während es dort parallel immer trockener wird. Also muss das Jangtse-Becken noch mehr Wasser abgeben als bisher – und zwar künftig schon direkt aus dem Mittellauf.

Über die Berge aber kann das Wasser nicht gepumpt werden. Statt Kanäle zu bauen, wollen Chinas Ingenieure daher den künftig mit Abstand längsten Wassertunnel der Welt namens Yinjiangbuhan durch die Bergmassive bohren. Er wird laut Plan rund 250 Kilometer lang sein – und damit fast so lang wie die Autobahn von Hamburg nach Berlin. Die bisherige Nummer Eins der Welt, der immerhin 130 Kilometer lange Päijenne-Tunnel in Finnland, bohrt sich bis zu 130 Meter tief durchs Erdreich. Doch der geplante Yinjiangbuhan-Tunnel toppt auch das. Bis zu 1000 Meter unterhalb der Berghänge soll er durchs Erdreich führen.

Riesige Wassermengen sollen aus dem Stausee hinter dem leistungsstärksten Wasserkraftwerk der Welt am Drei-Schluchten-Damm bei Yichang dann durch die Röhre in Richtung Danjiangkou-Talsperre fließen. Dort beginnt die 2014 in Betrieb genommene Mittlere Route des Transfersystems. Doch der Pegel des Danjiangkou-Stausees sinkt wegen langer Trockenperioden seit 2014 stetig. Und so kann der Stausee allein den Bedarf offenbar nicht mehr allein decken.

Zehn Jahre wird der Bau der Wasserverbindung laut Xinhua dauern und laut Plan rund 60 Milliarden Yuan verschlingen, umgerechnet etwa 8,7 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der Bau des sechsmal so langen Kanals von Danjiangkou nach Peking verschlang satte 66 Milliarden Euro.

Das Süd-Nord-Kanalsystem ist schon jetzt eines der größten Megaprojekte der Welt. Seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 2014 hat es rund 54 Milliarden Kubikmeter Wasser vom regenfeuchten Süden in den ausgedörrten Norden gepumpt – zur Versorgung von über 140 Millionen Menschen. Das entspricht nach Angaben der South China Morning Post fast der durchschnittlichen Wassermenge, die sich im Schnitt im gesamten Gelben Fluss befindet, dem zweitgrößten Strom Chinas nach dem Jangtse.

Generell war das gigantische Transferprogramm von Beginn an umstritten. Vor allem international gab es Warnungen vor den ökologischen Folgen. In der Sowjetunion hatte die Umleitung großer Flüsse zum Austrocknen ganzer Regionen geführt; der einst gewaltige Aralsee ist über die Jahrzehnte praktisch verschwunden, da er keinen größeren Zufluss mehr besitzt.

Doch die Kommunistische Partei liebt große Ingenieurskunst. Aufgrund der immer drastischeren Trockenheit im Norden setzte sie darauf, die Wassermenge durch einen Transfer zu erhöhen, vor allem für Peking und die Hafenstadt Tianjin. Im August 2002 hatte der Staatsrat das Projekt genehmigt. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 2003. Hunderttausende Menschen wurden entlang der Mittleren Route umgesiedelt.

Auch wurden die Hydrologie und Ökologie der Flusssysteme des Gelben Flusses und des Jangtse grundlegend verändert. Die langfristigen Folgen des Projekts sind noch gar nicht absehbar. Immer wieder gibt es heute schon Berichte über Wasserverschmutzung im Umfeld der Transfer-Kanäle.

Trotzdem kündigte Staatschef Xi Jinping im Mai 2021 an, das Projekt weiter voranzutreiben – sprich eine zusätzliche Route in Angriff nehmen zu wollen. Das hat sich nun konkretisiert. “Der Yinjiangbuhan-Tunnel wird eine physische Verbindung zwischen dem Drei-Schluchten-Damm und dem Süd-Nord-Wassertransferprojekt herstellen – den beiden kritischen Infrastrukturen Chinas”, sagte Niu Xinqiang, Präsident des Changjiang-Instituts für Vermessung, Planung, Design und Forschung, während der Grundsteinlegung am 7. Juli.

Möglicherweise fußt dieser Plan auf der Einsicht, dass die ursprünglich geplante Westroute nicht realisierbar ist. Sie würde bedeuten, am Oberlauf des Jangtse Kanäle und Tunnel in unzugänglichen Hochgebirgsregionen des Tibetischen Plateaus bauen zu müssen. Auch könnte das Projekt jene Gedankenspiele ausbremsen, die Wasser aus grenzüberschreitenden Flüssen wie dem aus Tibet nach Indien strömenden Brahmaputra abzuzweigen. Diese Idee hat Peking zwar nie offiziell unterstützt. Trotzdem sorgt sie seit Jahren in Indien für Unruhe.

China hat deutlich weniger als den Weltdurchschnitt an Wasser zur Verfügung. Rund sieben Prozent des globalen Süßwasser-Vorkommens müssen rund 20 Prozent der Weltbevölkerung speisen. Und dieses Wasser ist auch noch ausgesprochen ungleich verteilt. Während der wasserreiche subtropische Süden Nassreisfelder anlegen kann und immer wieder von Fluten heimgesucht wird, kämpfen viele Regionen des Nordens gegen die Versteppung. Tausende von Flüssen sind verschwunden, und Industrie und Landwirtschaft verdrecken große Teile des Restes. Der Anbau etwa von Getreide ist dort nur mithilfe künstlicher Bewässerung möglich, die vielerorts ineffizient ist und somit Wasser verschwendet. Schätzungen zufolge taugen nur 14 Prozent der chinesischen Landmasse überhaupt für die Landwirtschaft.

Durch den Klimawandel wird es im Norden immer trockener. Die Zahl der Dürren steigt, der Grundwasserspiegel sinkt. Trotzdem ist Nordchina zunehmend dicht bevölkert. Auch Industrie und Landwirtschaft wachsen – folglich werden die Wasserresourcen der Region immer knapper. Trotz des Transfersystems kommt China daher nicht um das Thema Wassersparen herum. Der Kampf gegen die Verschwendung ist schwierig, da der Preis für Leitungswasser aus politischen Gründen noch immer niedrig ist.

Das Ministerium für Wasserressourcen reagierte nun und plant nach einer Notiz vom Februar, die Wassernutzung regional zu deckeln und Systeme für den Handel mit Wasserrechten aufzubauen. Solche Systeme gibt es zum Beispiel in Australien, den USA oder Südafrika. Von 2000 bis 2020 sparten Chinas Städte nach Angaben des Bauministeriums insgesamt 97,2 Milliarden Kubikmeter Wasser – unter anderem durch den Aufbau von Schwammstädten (China.Table berichtete). Das ist etwa das Neunfache der jährlich durch die zentrale Route des Wassertransferprojekts gepumpte Menge.

Die chinesische Notenbank flankiert das laufende Konjunkturprogramm der Regierung (China.Table berichtete) mit der Senkung einiger Zinssätze. Der Schritt kam überraschend: Noch vor wenigen Tagen erwarteten Experten vor allem eine Rückführung der Liquidität im Finanzsystem. Eine Zinssenkung hat grundsätzlich den umgekehrten Effekt. Sie macht Kredite günstiger und erleichterte es den Firmen, Geld aufzunehmen. Analysten zeigten sich daher am Montag erstaunt über die Entscheidung der People’s Bank of China (PBoC).

Der neue Konsens lautet nun: Die Zentralbank will im Auftrag der Regierung die Wirtschaftsstimmung insgesamt aufhellen. Zuletzt war eine Reihe von Indikatoren in den Gefahrenbereich gerutscht:

Eine Zinssenkung signalisiert in so einer Situation, dass der Staat den Ernst der Lage verstanden hat und etwas unternimmt. Billigere Kredite bedeuten im Wachstumsland China im Allgemeinen mehr Bautätigkeit, Investitionen in neue Fabriken und dergleichen. Die Zinssenkungen könnte daher schon allein als Reflex für die zweite Jahreshälfte Optimismus verbreiten.

Experten bezweifeln indessen, ob sich am Finanzmarkt ein konkreter Effekt einstellt. “Unternehmen und Haushalte fahren die Kreditaufnahme zurück, weil sie sich Sorgen um die Wirtschaftsschwäche machen”, schreibt der Finanzwissenschaftler Michael Pettis von der Peking-Universität. Der Grund für die derzeit geringen Investitionen sei nicht Kapitalmangel. “Das Problem ist vielmehr eine Nachfrageschwäche im Inland.”

Solange sich die Immobilienbranche im Abschwung befindet, wird auch die schönste Zinssenkung nicht den Hausbau ankurbeln. Dafür geht es der Branche derzeit einfach zu schlecht. Die Covid-Maßnahmen bremsen derweil den Konsum aus. Insbesondere im großen Shanghaier Lockdown sind Jobs verloren gegangen, Firmen gescheitert, wurden Restaurants und Läden geschlossen. All das kommt nicht auf Befehl in der zweiten Jahreshälfte zurück, sondern muss erst nachwachsen.

Pettis ist überzeugt, dass die Zentralbank den Zinsschritt bekannt gegeben habe, “weil klar war, dass sie irgendetwas tun musste und ihr kein anderer Kurs einfiel.” Die Zinssenkung erfolgte dementsprechend moderat. Dennoch wird die PBoC sich die Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Denn auch eine geringe Zinssenkung hat gerade in dem derzeit kippeligen Wirtschaftsumfeld erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte.

Am auffälligsten war am Montag die Wirkung auf die Wechselkurse. Kapital fließt immer in Richtung höherer Zinsen, sodass eine Zinssenkung in einer Volkswirtschaft die dortige Währung tendenziell verbilligt. So geschah es auch mit dem Yuan, der gegenüber dem Dollar an Wert verlor. Niedrigere Währungskurse stützen so den Export. Sie machen chinesische Waren günstiger. Das wiederum könnte immerhin helfen, die weltweit ausbrechende Inflation zu dämpfen. Wenn denn die Teile da sind, um mehr Exportwaren zu bauen.

Im chinesischen Inland schafft die Zinssenkung aber ein Paradox. Die Regierung versucht eigentlich, zu einer ausgewogeneren Wirtschaftsweise zu finden. In den Jahrzehnten des Aufbaus waren laufend hohe Kapitalinvestitionen sinnvoll. Doch inzwischen wurden mit dem vielen billigen Geld auch Projekte umgesetzt, die sich kaum lohnen. Ein Symptom davon ist die derzeitige Immobilienkrise. Hier fällt eine Blase in sich zusammen.

Für eine stürmische Wachstumswirtschaft sind solche heftigen Zyklen aus Boom und Korrektur grundsätzlich normal. Doch die Analysten hat nicht zufällig derzeit eher eine Rückführung der Geldmenge im System erwartet. Nach der vorigen Zinssenkung im Januar war wieder sehr viel Kapital unterwegs, das keine Anwendung fand. Auch deshalb investiert Peking für das aktuelle Konjunkturprogramm nicht in die üblichen Sektoren wie den Bau, sondern eher in Hightech-Branchen.

Jetzt steht die PBoC mit einem Fuß auf dem Gas und mit einem Fuß auf der Bremse. Während sie die Zinsen senkt, hat sie das Volumen der Kredite zurückgefahren, die sie zu genau diesem günstigeren Satz den Geschäftsbanken überlässt.

Konkret hat die Notenbank den Zins für einjährig-mittelfristige Darlehensfazilitäten (MLF) von 2,85 Prozent auf 2,75 Prozent zurückgenommen und es so für die Banken billiger gemacht, die Mittel in Anspruch zu nehmen. Zugleich stellt sie im MLF-Programm 200 Milliarden Yuan weniger bereit als zuvor. Auch das unterstreicht, dass die Zinssenkung eher einen symbolischen Effekt haben sollte. Die Zielgruppe für die Botschaft war die breite Öffentlichkeit, deren Stimmung steigen sollte.

Im Stadtteil Nanshan in Shenzhen gehören autonome Taxis schon zum Straßenbild dazu. Viele Menschen schauen gar nicht mehr hin, wenn eines der weißen Autos mit Knubbel auf dem Dach an ihnen vorbeifährt. In dem Aufbau sind Kameras und Sensoren untergebracht, die es möglich machen, dass die Fahrzeuge ohne menschliche Steuerung durch die Stadt fahren.

An revolutionäre Mobilitätskonzepte des 21. Jahrhunderts in Form von autonomen Robotaxis hat man sich in Shenzhen gewöhnt. Seit mehr als anderthalb Jahren prüft der Internetkonzern Baidu dort schon seine Technologie auf ausgewählten Straßen im öffentlichen Stadtverkehr – stets mit einem Sicherheitsbegleiter auf dem Beifahrersitz.

Doch während in der US-Metropole San Francisco schon seit Juni Robotaxis des Anbieters Cruise ganz allein und gegen Gebühr kommerziell operieren, hat Shenzhen die nötige Lizenz zum Verzicht auf das Notfall-Personal noch nicht erteilt. Und somit übernehmen Wuhan und Chongqing jetzt die Pinoierrolle, als erste chinesische Städte, eine autonome Taxiflotte von Baidu zu erlauben, die voll und ganz der Technologie vertraut und dafür Geld nimmt.

Baidu teilte mit, dass in Wuhan täglich zwischen 9 und 17 Uhr und in Chongqing von 9:30 bis 16:30 Uhr jeweils fünf Fahrzeuge in ausgewählten Bezirken ihre Dienste anbieten. Die Areale umfassen 13 Quadratkilometer in der Wuhan Economic & Technological Development Zone und 30 Quadratkilometer im Bezirk Yongchuan in Chongqing. Es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis auch andere chinesische Städte grünes Licht geben. Verhandlungen mit Peking und Guangzhou laufen bereits.

Für Baidu ist die Genehmigung ein wichtiger Meilenstein. Der Suchmaschinen-Gigant, der unter sinkenden Werbe-Umsätzen leidet, hat sein Zukunftsgeschäft auf künstliche Intelligenz und autonomes Fahren ausgerichtet. Baidu will die Preise für herkömmliche Taxi-Fahrten deutlich unterbieten. “Wir steuern auf eine Zukunft zu, in der die Fahrt mit einem Robotaxi halb so viel wie eine normale Taxi-Fahrt kosten wird”, sagte Baidu-Gründer Robin Li anlässlich der Vorstellung des kommenden Robotaxis RT6, das ab 2023 auf chinesischen Straßen zu sehen sein wird.

Noch bis Jahresende will Baidu seine bisherige autonome Flotte auf 600 Fahrzeuge verdoppeln. Das Unternehmen plant, seinen Taxi-Dienst Apollo Go bis 2025 auf 65 chinesische Städte auszuweiten. Bis 2030 dann sogar auf 100 Städte. Dann sollen Zehntausende der autonomen Taxis im Einsatz sein. Der Apollo RT6 soll zu einem Preis von 250.000 Yuan (etwa 36.000 Euro) pro Fahrzeug in Massenproduktion gehen. Das ist laut Baidu nur noch die Hälfte der Kosten des Vorgängermodells. Erstmals soll das Lenkrad eingefahren werden können.

Für Baidu und andere Anbieter von Robotaxis ist es wichtig, die Produktionskosten für die Fahrzeuge so weit es geht zu senken, um ihre Fertigung durch den Einsatz auf Chinas Straßen zu refinanzieren. Zumal die Taxi-Fahrten in der Volksrepublik deutlich günstiger sind als etwa in Deutschland.

Nicht nur baut Baidu seine eigene autonome Taxi-Flotte auf. Es stellt sein Apollo-System auch Dutzenden Autoherstellern in China zur Verfügung, um eigene autonome Autos zu bauen. Baidu gilt in China als führend bei der Entwicklung von Technik, die autonomes Fahren ermöglicht. Nach eigenen Angaben verfügt der Konzern über einen Datenschatz, aus mehr als 20 Millionen Kilometern überwachtem autonomen Fahren. Die Daten nutzt Baidu ähnlich wie Tesla, um seine Algorithmen zu trainieren.

Für die Nutzer ändert sich im Vergleich zu Fahrdienstleistern wie Didi Chuxing wenig. Sie können eine App samt Bezahlservice herunterladen, Abholort und Ziel eingeben, Minuten später kommt das Robotaxi angerollt. Ausländer können jedoch noch nicht mitfahren, weil die App bisher nur die Registrierung mit einer chinesischen ID-Karte erlaubt. Gregor Koppenburg/Jörn Petring

Peking hat erstmals eine einzelne EU-Politikerin, die litauische Vize-Verkehrsministerin Agnė Vaiciukevičiūtė, mit Sanktionen belegt. Vaiciukevičiūtė habe das “Ein-China-Prinzip” mit einem Besuch in Taiwan mit Füßen getreten, sich in Chinas innere Angelegenheiten eingemischt und Chinas Souveränität sowie territoriale Integrität untergraben, erklärte das chinesische Außenministerium. Nähere Angaben zur Form der Sanktionen gab das Ministerium nicht bekannt.

Es würde zudem der Austausch mit dem litauischen Ministerium für Verkehr und Kommunikation ausgesetzt. Vaiciukevičiūtė war vergangene Woche zu einem mehrtägigen Besuch in Taiwan und besuchte dort mehrere Städte. Mit dem taiwanischen Verkehrsministerium wurde im Rahmen der Reise unter anderem eine Absichtserklärung für die Zusammenarbeit zwischen den E-Bus-Herstellern Dancerbus und Tangeng Advanced Vehicles unterzeichnet.

Vaiciukevičiūtė war nicht die erste litauische Politikerin, die Taiwan in diesem Jahr besucht hat: Vize-Wirtschaftsministerin Jovita Neliupšienė reiste im Juni an und gab die Eröffnung der litauischen Handelsvertretung in Taipeh für September bekannt. Auch Vize-Landwirtschaftsminister Egidijus Giedraitis hatte Taiwan in 2022 bereits besucht – worauf jeweils jedoch nicht mit Sanktionen reagiert wurde.

Vaiciukevičiūtė ist nun die erste EU-Politikerin und -Ministerin, gegen die einzeln Strafmaßnahmen verhängt wurde. China hatte zuletzt im März vergangenen Jahres Sanktionen gegen europäische Organisationen, Forscher und Abgeordnete des EU-Parlaments erlassen.

Die Reisetätigkeit westlicher Politiker und Chinas Gegenreaktionen reißen derweil nicht ab. Am Montag sind fünf Abgeordnete des US-Kongresses für einen zweitägigen Besuch in Taiwan eingetroffen. Sie sprachen mit Präsidentin Tsai Ing-wen und Außenminister Joseph Wu. China kündigte prompt neue Manöver der Marine um die Insel an, um gegen die “ausländische Einmischung” zu protestieren. Am Montag überquerten 15 Kampfjets die Mittellinie zwischen dem Festland und Taiwan. ari/fin

Der Standort für die nächste Fabrik des Akku-Marktführers CATL in Europa steht fest. Das Unternehmen aus Ningde will 7,34 Milliarden Euro in der ungarischen Stadt Debrecen investieren. Dort sollen nicht nur die Batterien entstehen, sondern auch Batteriezellen. Das ist wichtig, weil ein Großteil der Zellen bisher aus Fernost geliefert wird, auch wenn in der EU immer mehr Batteriewerke entstehen. Die Batterien bestehen im Wesentlichen aus Zellen.

CATL arbeitet derzeit an einer groß angelegten Expansion im Ausland. In Thüringen entsteht derzeit das erste deutsche Werk des großen und fortschrittlichen Herstellers (China.Table berichtete). In Ungarn befindet sich der neue Standort nun in strategischer Nähe zu Werken der deutschen Autobauer Daimler, BMW und Volkswagen. Daimler Truck arbeitet bereits mit CATL zusammen (China.Table berichtete). Jetzt tritt die Pkw-Sparte von Daimler als Erstkunde für die Batterien aus der neuen Fabrik auf. Die Fertigung dort soll CO2-neutral erfolgen. fin

Nach Einführung des Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) stauen sich Solar-Produkte aus Xinjiang am US-Zoll. Module mit einer Kapazität von mehr als drei Gigawatt werden seit Ende Juni von der Behörde an den Grenzen festgehalten, weil die Importeure die notwendigen Dokumente noch nicht vorlegen können. Laut UFLPA sind die Importeure gezwungen, nachzuweisen, dass Produkte aus Xinjiang ohne Zwangsarbeit in der Wertschöpfungskette hergestellt worden sind.

Bis Ende des Jahres könnten sich Module mit einer Leistung von insgesamt neun bis zwölf Gigawatt ohne Einfuhr-Genehmigung an den Grenzen stauen, schätzen Analysten. Das neue Gesetz, das Ende Juni wirksam wurde, ist eine Reaktion der USA auf die Zwangsarbeits-Vorwürfe gegen chinesische Produzenten aus der autonomen Region im Nordwesten der Volksrepublik. Nachweislich werden dort uigurische Muslime und Mitglieder anderer ethnischer Minderheiten zu Arbeiten in der Solar-Industrie, aber auch in der Landwirtschaft und der Textilproduktion eingesetzt.

Importeure aller Produkte aus der Region müssen aufgrund des neuen Gesetzes beweisen, dass die Waren sauber sind. Chinas Regierung weist Vorwürfe gegen Zwangsarbeit kategorisch zurück. grz

Keine Verpflichtung zu “netto null” sei so wichtig wie diejenige Pekings, schreibt die Internationale Energieagentur (IEA) in einem aktuellen Bericht zu Chinas Ziel, den Höchststand der jährlichen CO2-Emissionen bis spätestens 2030 und die Klimaneutralität bis 2060 erreicht zu haben – oder wie es in China heisst: “30/60”.

Soll die Welt das Ziel der maximalen Erderwärmung um zwei Grad erreichen, bestenfalls gar um nicht mehr als 1,5 Grad Celsius, führt tatsächlich kein Weg an Peking vorbei. Nach vier Jahrzehnten des Turbowachstums ist China heute Dreh- und Angelpunkt von globalen Wertschöpfungsketten und seit 2009 der größte Energieverbraucher weltweit – Tendenz weiter steigend. Im vergangenen Jahr etwa hat der Verbrauch gegenüber dem Vorjahr um weitere 10,3 Prozent zugenommen.

Das Problem: China setzt weiterhin vorwiegend auf fossile Energieträger. Diese “schmutzigen” Energiequellen decken knapp 85 Prozent des Primärenergieverbrauchs Chinas ab – Kohle spielt mit einem Anteil von 67 Prozent zur heimischen Stromgewinnung noch immer eine dominante Rolle. Zwar beträgt der CO2-Fußabdruck in China pro Kopf weniger als die Hälfte desjenigen von US-Bürgerinnen und -Bürgern, doch das Reich der Mitte ist heute als weltweit größter Emittent von Treibhausgasen für nicht weniger als ein Drittel des jährlichen globalen CO₂-Ausstoßes verantwortlich.

Dies – so hat es Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping im September 2020 gegenüber der Uno-Generalversammlung erklärt – soll sich ändern. Hat sich Peking mit Blick auf das eigene Entwicklungsniveau lange gesträubt, Klima-Fragen resoluter anzupacken und sich international zu ambitionierten Zielen zu bekennen, findet gerade ein vorsichtiges Umdenken statt.

Peking will die Dekarbonisierung neu mit zwei zentralen Plänen koordinieren und vorantreiben: der Working Guidance for Carbon Dioxide Peaking and Carbon Neutrality in Full and Faithful Implementation of the New Development Philosophy und dem Action Plan for Reaching Carbon Dioxide Peak Before 2030. Der ‘Action Plan’ setzt dabei als ein erster von mehreren konkreten Umsetzungsplänen spezifische Ziele in zehn Bereichen fest, etwa zum Aufbau von erneuerbaren Energieträgern, zur Speicherung von Energie, zu sektorspezifischen Zielen oder zum Carbon Peak. Für sechs dieser zehn Bereiche wurden weiter spezifische 14. Fünfjahres- oder Umsetzungspläne verabschiedet.

Peking ist es also ernst. Doch trotz dieser positiven Zeichen bleibt Chinas Ambitionslevel bescheiden. Denn obschon der 14. Fünfjahresplan erstmals den absoluten Treibhausgas-Ausstoß ins Visier nimmt, ein eigentlich stärkerer Hebel als der bisherige Fokus auf den relativen Ausstoßes pro BIP-Einheit, fehlen in den jüngeren Plänen entsprechende Ziele. So enthält der Umsetzungsplan für die verarbeitende Industrie etwa gerade einmal ein quantitatives Ziel zur Reduktion der Energieintensität, ohne jedoch einen totalen CO2-Ausstoß für Industriebetriebe festzulegen.

China will derzeit also für die heimische Industrie den absoluten Ausstoß weder deckeln noch ein Ziel für die Energieintensität vorschreiben. Das Wirtschaftswachstum soll nicht gefährdet werden. Entsprechend wurden zuletzt auch die Ziele für den gesamten Energieverbrauch fallen gelassen.

Und nun droht ein erneuter Rückfall zur Kohle. Die schmerzhaften Engpässe vom letzten Herbst haben einmal mehr gezeigt, wie fragil die Energieversorgung in China nach wie vor ist, und welche Risiken eine zu schnelle Abkehr von der Kohle für die Wirtschaft bergen kann. Hinzu kommt, dass China noch über kein effektives und flächendeckendes Stromnetz verfügt, wo Engpässe mit Überschüssen woanders ausgeglichen werden könnten.

Um die Energieversorgung zu garantieren, hat Peking die ökologisch motivierten Einschränkungen bei der Produktion heimischer Kohle kurzerhand rückgängig gemacht. Der diesjährige 14. Fünfjahresplan für Energie hat zudem die Limiten beim Kohleverbrauch wieder aufgehoben.

Die Verwerfungen und Preiserhöhungen auf den internationalen Energiemärkten im Zuge des russischen Einmarsches in der Ukraine haben die Dringlichkeit für Peking noch weiter erhöht, auf heimische Energie zu setzen. So wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres elf Prozent mehr Kohle im Vergleich zur Vorjahresperiode gefördert. Der Import des Energieträgers ist dagegen um 17,5 Prozent eingebrochen.

Doch Peking setzt auch weiterhin auf erneuerbare Energieträger. Kein anderes Land hat die Kapazität in der Fotovoltaik zuletzt so schnell ausgebaut wie China. Zwischen Januar und Juni 2022 hat China zudem die Kapazitäten von Wind- und Solarkraft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um weitere 17,2 Prozent beziehungsweise 25,8 Prozent ausgebaut.

Der im März von der NDRC und der National Energy Administration (NEA) – Chinas Energiebehörde – ausgearbeitete sektorielle 14. Fünfjahresplan für Energie will den Anteil der nicht fossilen Energieträger bis 2025 auf 39 Prozent der Stromgewinnung und 20 Prozent des Energieverbrauchs erhöhen. Neben Solar- und Wind- ist das im Moment insbesondere auch die Wasserkraft. Daneben baut Peking auch seine Nuklearkapazität mit Hochdruck aus.

Erneuerbare Technologien sind für Peking neben der Bekämpfung von Luftverschmutzung und der Energiesicherheit auch für die Dominanz in Zukunftstechnologien zentral. Hier gehen Industrie- und Umweltpolitik oft Hand in Hand. So will China die Wirtschaft weg von der Abhängigkeit von Infrastruktur und Exporten hin zu einem “qualitativ hochwertigen” Wachstum mit verstärktem heimischem Konsum umgestalten, mit mehr Rücksicht auf Umwelt und die Gesundheit. Stark verschmutzende Industrien sollen zunehmend Hightech-Industrien weichen, die weitaus energieeffizienter und somit umweltschonender sind.

Das heißt: Will Peking bis 2035 die “sozialistische Modernisierung” erreichen, die heimische Wirtschaft auf gesündere Beine stellen und zu den Marktführern bei Zukunftstechnologien gehören, wird es trotz des derzeitigen Rückfalls zur Kohle nicht von seinen mittel- und langfristigen Zielen abrücken (können). So kann die auf Legitimität bedachte Regierung die weniger ambitionierten Ziele auch eher übererfüllen, statt zu ambitionierte Ziele zu verpassen.

Michael Settelen ist Direktor des Schweizer Consulting-Unternehmens China Macro Group und Projektleiter China an der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Dieser Beitrag steht im Rahmen der Veranstaltungsreihe Global China Conversations des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Am Donnerstag, 18. August 2022 (11.00 Uhr, MESZ), diskutieren Sebastian Eckardt, Praxismanager für Makroökonomie, Handel und Investitionen der Weltbank, und Prof. Dr. Xiliang Zhang, Professor für Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurwesen und Direktor des Instituts für Energie, Umwelt und Wirtschaft an der Tsinghua-Universität, über das Thema: “Grünes Wachstum: Was können wir von China Erwarten?”. China.Table ist der Medienpartner dieser Veranstaltungsreihe.

Pan Xianzhang wurde zu einem der drei Vizedirektoren des Taiwan Affairs Office (TAO) der chinesischen Regierung und der Partei ernannt. Der 50-jährige Finanzexperte ersetzt Pei Jinjia, der im Juni Minister für Veteranen-Angelegenheiten wurde. Das TAO ist in der Volksrepublik die Stelle mit der höchsten Entscheidungsgewalt in Taiwan-Fragen. Als Teil des Staatsrates hat es eine ähnliche Stellung wie ein Ministerium, als Teil des Zentralkomitees ist es die entscheidende Parteiinstitution.

Die auf Asien spezialisierte Unternehmensberatung Dezan Shira & Associates hat David Niu (Peking), Cathy Gong (Shenzhen), Thomas Zhang (Shenzhen) und Phoebe Yan (Dalian) als neue Partner und Partnerinnen in der Volksrepublik China vorgestellt. Dezan Shira & Associates wurde 1992 in Hongkong gegründet und besteht nun aus insgesamt elf Partnern.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Flinke Nagetiere huschen über die Fliesen eines Marktes in Hongkong: Die Regierung der Stadt hat Unrat und Schmutz den Kampf angesagt. Eine dreimonatige Kampagne soll 600 besonders unhygienische Orte in der Metropole auf Vordermann bringen. Vor allem Märkte und Gassen, in denen tropfende Klimaanlagen Wasserlachen hinterlassen, geraten in den kommenden 90 Tagen ins Visier der Reinigungsoffensive.