ich hoffe, unsere Leserinnen und Leser in China hatten ein schönes 端午节 (Drachenbootfest), während wir in Europa ein ausgedehntes Pfingstwochenende genießen konnten. Da uns nur eine verkürzte Woche bevorsteht, wollen wir direkt loslegen:

Europa hat ein Problem mit chinesischem Stahl. Zuerst wird er mit staatlicher Förderung und zudem klimaschädlich produziert, um anschließend zu Spottpreisen auf dem europäischen Markt zu landen. Von fairem Wettbewerb kann keine Rede sein; von Umweltschutz schon gar nicht. Doch die EU will etwas dagegen tun.

Am morgigen Mittwoch stimmt das EU-Parlament über einen CO2-Grenzausgleich ab. Was unter Fachleuten CBAM genannt wird, soll unter anderem ein Dumping klimaschädlich hergestellten Stahls aus China unterbinden. Das klingt wie ein Strafmechanismus und wird in Peking vermutlich auch so aufgefasst werden. Im Gespräch mit China.Table erklärt der grüne Europapolitiker Michael Bloss jedoch, warum diese gezielte Verteuerung von Importen aus China jedoch klimapolitisch Sinn hat.

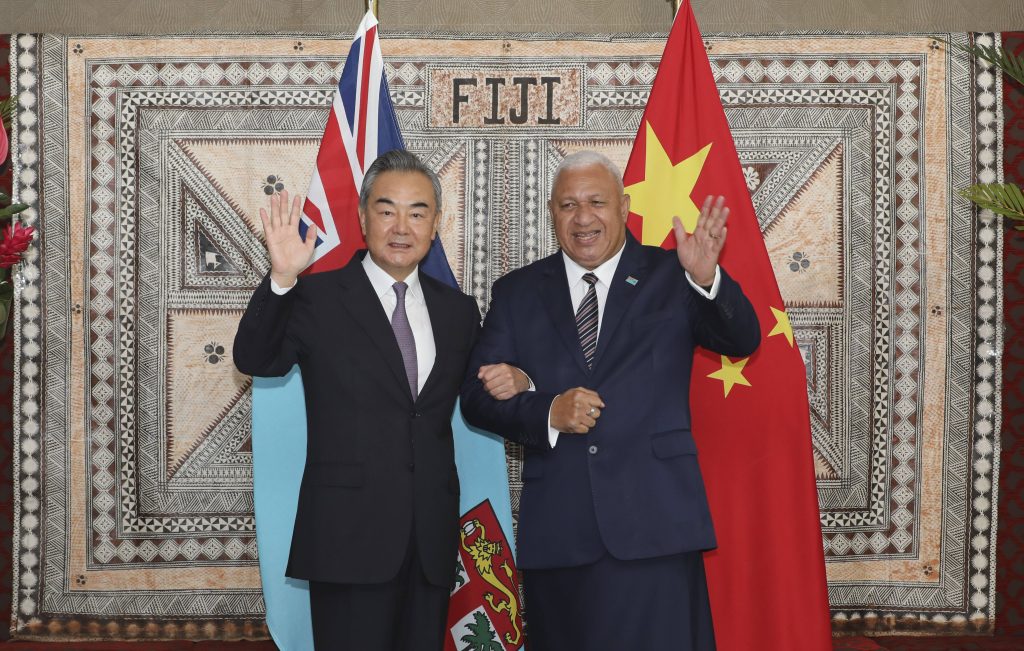

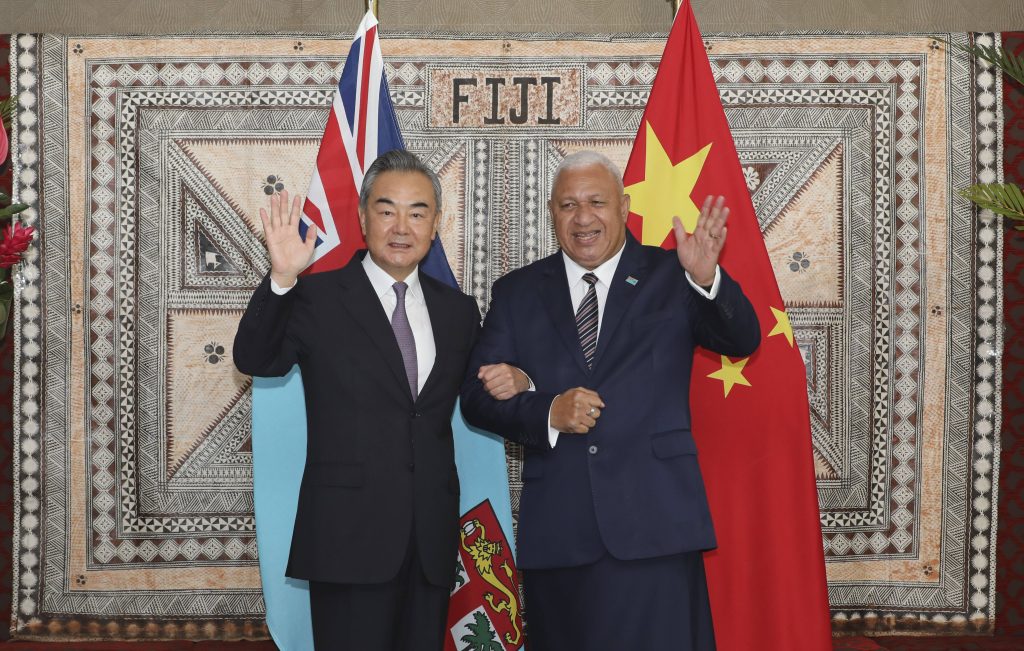

Unsere zweite Analyse widmet sich der Reise von Außenminister Wang Yi durch den Pazifik. Acht Inselstaaten in zehn Tagen besuchte Pekings Chefdiplomat in den vergangenen Tagen – selbst eine geübte chinesische Reisegruppe wäre hier wohl an ihre Grenzen gestoßen. Und auch für Wang Yi lief es nicht rund.

Die kleinen Inselstaaten wie Samoa, Fidschi und Mikronesien reagierten überraschend kühl auf Pekings Werben – und beantworten damit eine Frage, die sich auch deutsche und europäische Politiker immer häufiger stellen: Wie soll man sich am besten gegenüber China verhalten? Vielleicht zieht man ja nicht nur in Peking, sondern auch in Brüssel und Berlin seine Schlüsse aus der Reise von Wang Yi.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Herr Bloss, wofür braucht es einen CO2-Grenzausgleich für die EU?

Wir haben im EU-Inland ein CO2-Preis-Regime: den Emissionshandel ETS. Von seinen Auswirkungen wird auch die Industrie mehr und mehr betroffen sein. Wir fürchten nun, dass Anbieter von außerhalb der EU mit Dumpingpreisen auf unseren Markt drängen, mit günstigem, aber nicht klimafreundlich hergestelltem Stahl. Der Preisvorteil dieser weniger klimabewusst arbeitenden Konkurrenz muss ausgeglichen werden.

China hat einen eigenen Emissionshandel. Können die Systeme Ihrer Ansicht nach irgendwann kompatibel werden? Das wäre ja auch eine Erleichterung für den Außenhandel.

China müsste ein mindestens genauso effektives CO2-Bepreisungsmodell oder eine so effektive Klimapolitik machen wie wir in Europa. Davon sehe ich die chinesische Volksrepublik allerdings noch weit entfernt. Die Standards unterscheiden sich noch erheblich. Die Anforderungen und die vom ETS abgedeckten Industrien liegen weit hinter denen der EU zurück.

Der CO2-Grenzausgleich, im Fachjargon CBAM, soll schrittweise ab 2026 eingeführt werden. Hegen Sie die Hoffnung, dass die EU mit dem Grenzausgleich ein Vorbild ist und es schnell zu Anpassungen im Ausland kommt?

Ich finde, der CBAM ist auf jeden Fall vorbildlich. Es ist das erste Mal, dass wir in der Handelspolitik nicht nur auf das Produkt schauen, wie es an der Grenze ankommt, sondern auch auf die Herstellungsprozesse. Dass wir uns ansehen: Wie sieht der CO2-Fußabdruck aus. Das ist etwas Fortschrittliches und meiner Meinung nach eine positive Weiterentwicklung für das Welthandelssystem.

In der Industrie gibt es derweil auch Bedenken bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit auf anderen Märkten. Im Ausland gilt kein CBAM. Hier hätten Produkte aus Fernost also auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber den klimafreundlicheren EU-Waren.

Wir stehen generell vor einer gewaltigen Umwälzung der Industrie, die klimaneutral werden muss. Das wurde so in Paris unterzeichnet. Wenn die deutsche und europäische Industrie schnell klimaneutral wird, ist das dann doch eher ein Wettbewerbsvorteil für die Zukunft, auch gegenüber China. Natürlich ist der Übergang immer ein bisschen teurer, wenn man von einer Produktionsweise auf die andere umstellt. Aber dafür gibt es auch sehr viel Unterstützung, auch finanzielle. Klar gibt es großes Getöse, gerade bei der Industrie, weil sie Angst hat, dass sie ihre freien Zuteilungen im ETS verlieren, weil diese extrem lukrativ sind. Aber das ist eben kein Zustand, der so bleiben kann. Es muss ein System sein, das Anreize für die Dekarbonisierung schafft. Und der Transformationsprozess wird stark unterstützt. Das ist ein guter Deal für die Industrie.

Nochmal: Ein großer Knack- und Streitpunkt ist, wie mit Exporten nach Einführung des CBAM umgegangen werden soll, damit die europäischen Produkte keine Nachteile auf dem Weltmarkt haben.

Wir müssen ein System finden, das WTO-konform ist. Export-Unterstützung ist nicht von der Welthandelsorganisation zugelassen. Außerdem müssen wir ein System finden, das nicht zu Verzerrungen führt. Wir als Europaparlament haben jetzt eine Position verfasst, die ich gut finde: Gemeinsam mit der EU-Kommission beobachten wir genau, ob es nach der Einführung eines CBAM wirklich zu solchen Verschiebungen und Nachteilen auf dem Weltmarkt kommt. Und falls das so ist, werden wir etwas unternehmen.

Welche Reibungspunkte gibt es denn sonst noch bei der Verhandlung in den EU-Institutionen zum CBAM?

Offene Punkte sind noch: Wie schnell wird der Grenzausgleich eingeführt und wie genau? Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, von 2025 bis 2035 in jeweils Zehn-Prozent-Schritten. Wir haben jetzt vorgeschlagen von 2025 bis 2030 zuerst in 10-Prozent-Schritten und dann in 20-Prozent-Schritten. Andere schlagen vor, dass der CBAM erst ab 2028 eingeführt wird. Die Industrie spricht gerne davon, die Übergangsfrist noch länger zu machen. Also noch länger als zehn Jahre. Ich denke, wenn wir den CO2-Grenzausgleich einführen und nach zehn Jahre noch nicht wissen, ob er denn funktioniert oder nicht, dann haben wir es nicht richtig gemacht.

Es gibt die Idee der sogenannten Klimaclubs. Für den Handel zwischen den Clubmitgliedern müsste kein Kohlenstoff-Grenzausgleich angewendet werden, da sich alle teilnehmenden Volkswirtschaften zu ähnlich starken Maßnahmen zur Emissionssenkung verpflichten würden. Könnte China Mitglied werden?

Klimaclubs sind generell nichts Schlechtes. Allerdings besteht die Frage, inwieweit die Clubs dazu führen, dass man vom CBAM ausgenommen wird. CBAM ist ein relativ genaues System, mit dem geschaut wird, wie viel CO2-Emissionen in einem Produkt stecken. Und diese Klimaclubs sind eher lose Zusammenschlüsse, wo es keine Äquivalenz der einzelnen Klima-Regime in den Ländern gibt. Man kann einen Klimaclub als eine Art Vorstufe sehen zu einem globalen Klimaschutz-System. Aber das muss mehr sein als nur so ein nettes beisammen Hocken.

Gibt es Bedenken, dass China oder andere Länder Schlupflöcher nutzen, um den CBAM zu umgehen?

Bestimmt wird das probiert werden. Aber wir können darauf dann auch reagieren. Wenn es Schlupflöcher gibt, dann müssen wir die schließen. Ein neues Instrument wird nicht von Anfang an perfekt funktionieren. Aber wenn man nur ein von Anfang an perfekt laufendes Instrument akzeptiert, dann sagt man eigentlich, dass man es sowieso nicht haben will. Das braucht alles Zeit. Ich wünsche den europäischen Politiker:innen für die Abstimmung einfach Zuversicht, auch mal mit etwas anzufangen und es dann gegebenenfalls zu verbessern, anstatt Angst vor den eigenen Initiativen zu haben und dann gar nichts zu machen.

Michael Bloss wurde 2019 in das Europäische Parlament gewählt. Er ist Vollmitglied des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Samoa, Tonga, Vanuatu, und zum Abschluss noch ins malerische Dili auf Timor-Leste- wer wäre nicht gerne auf solch einer Tour unterwegs, selbst als Dienstreise. Doch als Chinas Außenminister am Montag wieder in Peking ist, blickt er nicht gerade auf eine Traumreise zurück. Im Gegenteil.

Acht pazifische Inselstaaten hat Wang Yi in den vergangenen zehn Tagen besucht: die Salomonen, Kiribati, Samoa, Fidschi, Tonga, Vanuatu, Papua-Neuguinea und Timor-Leste. Im Gepäck ein klarer Auftrag: Die Inseln im Südwest-Pazifik eng an China binden. Es wäre ein geopolitischer Coup gewesen, den chinesischen Einflussbereich auf die strategisch wichtig gelegenen Staaten auszudehnen.

Für Malcolm Davis vom renommierten “Australian Strategic Policy Institute” stellt Wangs Reise eine wichtige politische Initiative dar, mit der Peking eine chinesische Einflusssphäre im Südwest-Pazifik schaffen wollte. “Das alles auf Kosten der Sicherheitsinteressen der USA, Australiens und Neuseelands”, erklärt Davis im Gespräch mit China.Table.

Auf den ersten drei Stationen – den Salomonen, Kiribati und Samoa – lief auch alles nach Plan. Das diplomatische Fiasko sollte auf den Fidschi-Inseln warten, Wangs vierter Station in der Südsee: In der Hauptstadt Suva wollte er auf dem zweiten “Treffen der Außenminister Chinas und der pazifischen Inselstaaten” ein regionales Handels- und Sicherheitsabkommen schließen. Einem geleakten Entwurf der “Vereinbarung über eine gemeinsame Entwicklungsvision” zufolge bot China den Inselstaaten finanzielle Unterstützung in Millionenhöhe an, zudem die Aussicht auf ein Freihandelsabkommen und weitreichenden Zugang zu heimischen Markt. Soweit so gut.

Doch im Gegenzug für die angebotenen Wohltaten wollte Peking unter anderem an der Polizeiausbildung und dem Ausbau des nationalen Internets und der Cybersicherheit in den Pazifikstaaten beteiligt werden. Die Liste der Forderungen ging noch weiter. China wollte Einfluss auf den Bildungssektor bekommen – sowie besseren Zugang zu den Bodenschätzen der Region erhalten. Analyst Davis findet dafür klare Worte: “Das ist Chinas Plan, um eine imperiale Einflusssphäre im gesamten Südwest-Pazifik aufzubauen und letztendlich die Gesellschaften und Volkswirtschaften dieser kleinen Staaten zu kontrollieren.”

Schon das Gebaren Wangs auf seiner Tour zeigte Chinas Wunsch nach Kontrolle. Mehrere Journalisten berichteten, dass sie auf den Pressekonferenzen keine Fragen stellen durften. Manche seien gar von chinesischen Beamten abgedrängt worden. Das schroffe Verhalten ging offenbar so weit, dass eine Vertreterin der Pazifikstaaten die chinesische Delegation daran erinnern musste, dass man nur Gast sei – und nicht Gastgeber des gemeinsamen Treffens.

Und beim Blick auf den geleakten Vertragsentwurf fühlte sich so manch einer an Chinas viel beachtetes “Sicherheitsabkommen” mit den Salomonen erinnert, das erst vor wenigen Wochen abgeschlossen wurde (China.Table berichtete). Es erlaubt China, je nach Bedarf und mit Zustimmung der Salomonen “die Inseln mit Schiffen zu besuchen, dort logistischen Nachschub zu erhalten und Zwischenstopps zu einlegen. Das würde auch für chinesische Streitkräfte gelten – und ist somit die rechtliche Grundlage für chinesische Sicherheits- und Marineeinsätze. Experten sind deshalb überzeugt, dass China das Abkommen nutzen wird, um einen Stützpunkt auf den Salomonen zu errichten.

Auch im Vertragsentwurf mit den acht Pazifikinseln habe China die Sicherheitsaspekte wieder bewusst vage gehalten, bemerkt Analyst Davis und erklärt: So könnte Peking beispielsweise im Rahmen von Polizeihilfe kurzerhand die Bewaffnete Volkspolizei schicken. Dabei handelt es sich allerdings eher um die Armee, denn die Bewaffnete Volkspolizei ist ein Zweig der Volksbefreiungsarmee. Und schon wäre China mit Militär vor Ort. Zudem sei es Teil des Pekinger Plans, gezielt in Häfen und Flughäfen zu investieren, um besseren Zugang zu erhalten. “Da sind dann schnell die weißen Schiffsrümpfe der chinesischen Küstenwache und die grauen Schiffsrümpfe der Volksbefreiungsarmee zu sehen”, warnt Davis.

Militärstrategen betrachten die Inselstaaten im Pazifik schon lange als wichtigen Knotenpunkt zwischen dem US-amerikanischen Außengebiet Guam und dem Bündnispartner Australien. Die Lage passt aber auch zu Chinas geostrategischen Ambitionen: Der Inselkettenstrategie von 1951 entsprechend würde es Peking gelingen, seinen Einfluss über die sogenannte erste Inselkette aus Taiwan, den Koreas und Japan hinaus auszudehnen. Zudem würde China die zentrale SLOC (Sea Line of Communication) zwischen Australien und den USA besetzen. Seeverbindungslinien sind essenziell für Handel und Logistik, aber auch für die Bewegung von Seestreitkräften.

Es überrascht daher kaum, dass Chinas Vorstoß in die Südsee vor allem von den USA und ihren Verbündeten scharf kritisiert wird. Im Europaparlament wurde am Montagabend bei einer Debatte vor dem zunehmenden Einfluss Chinas in der Region gewarnt. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sei die Strategie der EU im Indo-Pazifik noch relevanter geworden, um dort Sicherheit und Frieden zu garantieren, sagte Erweiterungs-Kommissar Olivér Várhelyi in Namen des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell im Plenum in Straßburg. Dabei müssten Kooperationen mit Ländern in der Region, beispielsweise in Rahmen von “Global Gateway” (China.Table berichtete), priorisiert werden, betonte der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer.

Ähnlich liest sich auch ein Bericht des EU-Parlaments zur Sicherheitslage im Pazifik, über den am Dienstag abgestimmt wird. Das Europaparlament warnt darin nicht nur vor einer steigenden militärischen Präsenz der Volksrepublik im Pazifik. Auch das State Department in Washington wirft Peking “undurchsichtige Deals” vor. Australien warnt wie üblich vor Chinas wachsendem Einfluss in der Region. Und Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern sagt, die Region habe keinen Bedarf an Chinas Unterstützung im Sicherheitsbereich.

China wiederum wirft den USA eine hegemoniale Mentalität vor und wendet sich mit einer eigenen Botschaft an die Inselstaaten. “Seien Sie nicht zu ängstlich und nicht zu nervös”, versuchte Wang zu beschwichtigen. Peking habe keinerlei Interesse an einem geopolitischen Wettbewerb um den Einfluss im Pazifik. “China unterstützt die pazifischen Inselstaaten bei der Stärkung der Sicherheitszusammenarbeit und der Zusammenarbeit bei der Bewältigung regionaler Sicherheitsherausforderungen.” Sie seien souveräne und unabhängige Staaten “und nicht der Hinterhof von irgendjemandem”, sagte Wang.

Doch die Inselstaaten wollen offenbar nicht als Spielball des globalen Kräftemessens zwischen China und den USA instrumentalisiert werden. Und so wandte sich der Präsident der Föderierten Staaten von Mikronesien in einem Brief an 22 pazifische Staatschefs. Darin warnte David Panuelo, Pekings Entwurf für ein Abkommen würde die Inselstaaten “sehr tief in den chinesischen Orbit ziehen”. Die Unterzeichnung eines solchen Abkommens würde nicht nur die Souveränität der pazifischen Inselstaaten beeinträchtigen, sondern könnte auch einen neuen Kalten Krieg inmitten der Spannungen zwischen China und dem Westen auslösen.

Fiame Naomi Mata’afa, die Premierministerin von Samoa, sagte, man habe nicht genug Zeit gehabt, das Abkommen zu prüfen. Henry Puna, Generalsekretär der Organisation “Pacific Islands Forum”, erklärte dem chinesischen Außenminister vor laufender Kamera, wo die Prioritäten der Region liegen: nämlich im Kampf gegen den steigenden Meeresspiegel. Für die Bewohner der Inselstaaten ist er schon jetzt lebensbedrohlich, die Existenz der Inseln steht auf dem Spiel. Dass China den weltweit am meisten CO2 ausstößt, musste Puna nicht extra erwähnen.

Fidschis Premierminister Josaia Voreqe Bainimarama brachte es wie folgt auf den Punkt: “Der Pazifik benötigt echte Partner, keine Supermächte, die sich vor allem super auf Macht konzentrieren.”

Die Pazifikinseln stehen vorerst jedenfalls als der große Gewinner dar: Zusammen haben die acht Staaten ungefähr so viele Einwohner wie Bayern, doch durch ihre Geschlossenheit ist es ihnen gelungen, beim übermächtig erscheinenden China Gehör zu finden. Und nicht nur dort: Australiens neue Außenministerin Penny Wong machte sich Ende der Woche ebenfalls auf den Weg zu den Fidschi-Inseln. Sie kündigte an: “Wir werden zuhören, weil es uns wichtig ist, was der Pazifik zu sagen hat.” Zudem versprach sie nachhaltige Hilfe im Kampf gegen den Klimawandel und bessere Jobmöglichkeiten in Australien für pazifische Arbeiterinnen und Arbeiter. Doch um nachhaltig Erfolg zu haben, bedarf es eines langfristigen Engagements.

Denn noch etwas Anderes sollte klar sein: China wird sich von dem Dämpfer nicht beeindrucken lassen. In Peking jedenfalls gab man sich trotzig: Nicht jedes Treffen müsse mit einem Abkommen enden, sagte der Sprecher des Außenministeriums. Der große Wurf mag vorerst gescheitert sein, doch immerhin konnte Wang auf seiner Reise etliche bilaterale Vereinbarungen abschließen.

Und genau hier wird China ansetzen: In bilateralen Verhandlung verfügt China über einen viel größeren Hebel. Und Peking weiß im direkten Austausch mit kleineren Staaten nur zu gut, wie es seine Macht und seinen Einfluss einzusetzen hat.

Hong Hao war ein angesehener und beliebter Finanzanalyst in China. Zumindest bis vor einigen Wochen. Auch ausländische Medien zitierten ihn gern, wenn es darum ging, die Lage der chinesischen Wirtschaft zu beschreiben. Doch seit Anfang Mai ist von Hong kaum noch etwas zu hören. Er verließ seinen bisherigen Arbeitgeber, die chinesische Beteiligungsgesellschaft Bocom. Aus “persönlichen Gründen”, wie das Unternehmen mitteilte.

Vieles spricht dafür, dass die Behörden Hong mundtot gemacht haben. Immer wieder hatte der Analyst zuvor in sozialen Medien, wo ihn Millionen Menschen folgten, auf die angespannte Lage der chinesischen Wirtschaft hingewiesen. Die Zensoren löschten deshalb viele seiner Beiträge und sperrten seine Benutzerkonten. Nur auf Twitter können noch immer einige Beiträge von Hong gelesen werden. “Shanghai: zero movement, zero GDP”, lautet eine seiner letzten Nachrichten.

Damit hat der Analyst die Lage eigentlich richtig zusammengefasst: Harte Lockdowns in der wichtigsten Wirtschaftsmetropole des Landes und in anderen Millionenstädten würgen das Wachstum der chinesischen Wirtschaft brutal ab. Für zig Millionen Menschen in China, die in Shanghai oder anderswo seit Wochen in Quarantäne sitzen und ihre Wohnungen nicht mehr verlassen dürfen, ist die strikte Politik der Regierung längst zu einem Albtraum geworden, den sie jeden Tag aufs neue durchleben müssen.

Doch pures Gift sind die Maßnahmen auch für die Wirtschaft und das Geschäft ausländischer Unternehmen. Die Stimmung europäischer Firmen in China ist so schlecht wie kaum zuvor. In einer neuen Umfrage der Europäischen Handelskammer in Peking gaben 75 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sich die strengen Eindämmungsmaßnahmen negativ auf ihren Betrieb auswirkten (China.Table berichtete). Die Unternehmen beklagten vor allem Probleme im Bereich der Logistik, Lagerhaltung und Lieferketten. Nur in chinesischen Staatsmedien ist von all dem nichts zu lesen.

Die Regierung in Peking spricht zwar selbst von “Herausforderungen” und einer “schwierigen Lage”. Doch Berichte, die genau analysieren, wie die von Präsident Xi Jinping vorgegebene Null-Corona-Politik das Land wirtschaftlich verkrüppelt, sind praktisch nicht zu finden. Dass Kritiker der Regierungslinie systematisch mundtot gemacht werden, ist in China keine Neuheit. Wer als ausländischer Journalist mit Ökonomen an chinesischen Universitäten sprechen will, erhält in der Regel eine Absage. Nur noch wenige Fachleute trauen sich, mit Medien aus dem Ausland zu sprechen. Und tun sie es doch, ziehen sie gelegentlich in letzter Minute ihre Zitate wieder zurück, weil sie von ihren Vorgesetzten zurechtgewiesen werden.

Analyst Hong ist nicht allein. Der Kurznachrichtendienst Weibo schloss zuletzt auch die Konten zahlreicher anderer Ökonomen und Marktanalysten, darunter Fu Peng, Chefökonom bei Northeast Securities, Dan Bin, Vorsitzender von Shenzhen Oriental Harbor Investment und Wu Yuefeng, Partner und Fondsmanager bei Funding Capital mit Sitz in Peking. Die Behörden begründeten die Sperrungen äußerst vage mit Verstößen gegen “Gesetze und Vorschriften”.

Ebenfalls ins Fadenkreuz der Zensoren geriet Wang Sicong. Der Sohn von Wang Jianlin, einem der mächtigsten Immobilienmogule Chinas, hatte bis vor einigen Wochen 40 Millionen Anhänger auf Weibo. Doch dann sperrten die Zensoren auch sein Konto ohne Vorwarnung. Der Influencer hatte sich über die Coronavirus-Politik der Regierung lustig gemacht. Auch Dai Yiyi, ein Managementprofessor an der Universität der ostchinesischen Metropole Xiamen, wurde vorübergehend auf Toutiao, einem vom Pekinger Unternehmen ByteDance betriebenen Nachrichtenaggregator, zum Schweigen gebracht. Auch er hatte sich kritisch zur Null-Covid-Politik geäußert.

Unverhohlen drohte zuletzt auch der chinesische Berufsverband für Börsenhändler (SAC). “Als Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens werden die Worte und Taten von Wertpapieranalysten von der Gesellschaft und den Medien hoch angesehen”, so der Verband. “Unangemessene” Kommentare und Handlungen würden sowohl dem Ruf ihrer Institutionen als auch dem der gesamten Wertpapierindustrie schaden. Öffentliche Aussagen von Analysten müssten von nun an “besser verwaltet” werden. Sämtliche Berichte sollten vor der Veröffentlichung zunächst einer gründlichen “Qualitätskontrolle” unterzogen werden.

Einen seltenen Einblick in das, was sich dieser Tage tatsächlich in den Köpfen chinesischer Top-Investoren abspielt, liefert ein Video, das der britischen Financial Times zugespielt wurde. Zu sehen ist dort Weijian Shan, Gründer der Hongkonger Investmentgesellschaft PAG. In dem Mitschnitt geht er gnadenlos mit der Null-Corona-Politik ins Gericht. “Große Teile der chinesischen Wirtschaft, einschließlich Shanghai, sind halb gelähmt. Die Auswirkungen werden sehr tiefgreifend sein”, so Shan. “Chinas Führung glaubt, dass sie alles besser weiß als der Markt, und viele ihrer Handlungen haben dem Markt und der Wirtschaft echten Schaden zugefügt.”

Chinas Präsident Xi Jinping und andere Top-Führer des Landes wollen davon nichts hören. Nach seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Freitag teilte das mächtige Politbüro einmal mehr mit, dass es keine Alternative zur Null-Corona-Politik gebe. Kritiker der Maßnahmen sollen “entschlossen” bekämpft werden. Jörn Petring/Gregor Koppenburg

Volkswagen-Marketingchef Jochen Sengpiehl wechselt offenbar nach Peking. Das erfuhr China.Table aus Automobilkreisen. In China soll Sengpiehl dem Absatz auf dem größten Markt des Konzerns einen Schub verleihen. Sengpiehl wird im Team mit dem neuen Landeschef Ralf Brandstätter arbeiten, um das zuletzt wenig moderne Markenimage von Volkswagen aufzupolieren (China.Table berichtete). Vor allem die elektrische ID-Reihe hat bislang keine ausreichend digitale Anmutung und gilt als nicht wertig genug, um ihren Preis zu rechtfertigen. fin

US-Präsident Joe Biden hat Zölle auf Solarzellen aus vier südostasiatischen Ländern für zwei Jahre ausgesetzt, behält die Einfuhrbeschränkungen für China jedoch bei. Die vorübergehende Zollbefreiung gelte für Paneele aus Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam, wie das Weiße Haus am Montag mitteilte.

Biden vollzieht damit eine Kehrtwende, nachdem seine Regierung noch im März eine Untersuchung gegen genau diese Länder eingeleitet hat. Der Vorwurf: Sie hätten China-Produkte, die eigentlich mit hohen Zöllen belegt sein müssten, umdeklariert und zu niedrigeren Zöllen in die USA verkauft.

Die USA wehren sich seit 2011 mit Zöllen von bis zu 250 Prozent des Listenpreises gegen preiswerte Solar-Importe aus China. Zugleich steigt jedoch die Nachfrage nach Fotovoltaik-Anlagen rasant. Der Ausbau verzögert sich bereits wegen Knappheit an Paneelen. Indem die Regierung nun die Einfuhr aus den vier südostasiatischen Ländern freigibt, will sie für etwas Entspannung auf dem Markt sorgen.

Die Regierung Biden betont, dass die Aufhebung der Zölle nur eine Übergangslösung sei, bis die US-Hersteller ihre Produktion hochgefahren hätten und den Bedarf selbst decken könnten. Die Mitteilung des Weißen Hauses spricht von einer “Brückenlösung“. fin

In der kommenden Woche sollen in Peking einige Corona-Einschränkungen wieder gelockert werden. Ab Montag dürfen die Menschen wieder zur Arbeit gehen und Restaurants Gäste empfangen, wenn diese an drei Tagen zuvor negativ getestet wurden. Am Montag darauf sollen auch Schulen wieder geöffnet werden. Das teilten die lokalen Behörden am Sonntag mit. Am heutigen Dienstag und Mittwoch soll die landesweite Prüfung für die Universitätsbewerber stattfinden. Die Prüfung wird auch Gaokao genannt.

Seit Ende April wurden in Peking knapp 2.000 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Restaurants, Schulen und Touristenattraktionen wurden deshalb geschlossen, der öffentliche Nahverkehr drastisch eingeschränkt, sowie das Arbeiten von zu Hause angeordnet (China.Table berichtete).

China verfolgt im Kampf gegen die Pandemie eine strikte Zero-Covid-Strategie. So war beispielsweise über Shanghai ein monatelanger Lockdown verhängt worden. Doch auch in der Wirtschaftsmetropole waren die strengen Ausgangssperren zuletzt größtenteils wieder aufgehoben worden (China.Table berichtete). Hunderttausende Menschen, die als Kontaktpersonen von Infizierten gelten, stehen aber weiterhin unter Quarantäne. rad

Nach Einschätzung von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich könnte die chinesische Regierung im Ukraine-Krieg als Vermittler agieren. Grundsätzlich kämen Staaten infrage, die für beide Seiten akzeptabel seien, etwa jene, die sich bei der Verurteilung Russlands in der UN-Generalversammlung zurückgehalten haben. “Also etwa Indien, die Volksrepublik China, aber auch Südafrika”, sagte Mützenich in einem Interview mit dem Nachrichtenportal T-Online. “China etwa hat Russland zwar gewähren lassen, aber den Angriffskrieg auch nicht befürwortet”, sagte Mützenich. “Im Gegenteil: Die chinesische Führung spricht weiter von der territorialen Integrität von Staaten. Vielleicht können die Ukraine und auch Russland dadurch in China einen möglichen Vermittler sehen.”

In der Tat scheint China als Vermittler geeignet: Peking gelingt es, zu Moskau wie auch Kiew den Gesprächsfaden aufrecht zu erhalten (China.Table berichtete). Er selbst würde sich wünschen, dass die Vereinten Nationen diese Rolle spielen könnten, sagte der SPD-Fraktionschef. “Aber ich bezweifle, dass Russland das will.” Deutschland werde wegen seiner klaren Unterstützung für die Ukraine hingegen kaum vermitteln können. rad

Der Kommissar des chinesischen Außenministeriums in Hongkong hat das Verhalten der westlichen Diplomaten in Hongkong kritisiert. In einem am Sonntag verschickten Brief brachte das Büro des Kommissars seine “starke Missbilligung und entschiedene Ablehnung” zum Ausdruck. “Unter Missachtung der vorherigen Warnung Chinas hat Ihr Büro die falschen Taten des vergangenen Jahres wiederholt und darauf bestanden, irreführende Worte über den Vorfall vom 4. Juni auf den Social-Media-Konten zeigen.” Am Samstag hatten die Konsulate der Vereinigten Staaten, Finnlands und der Europäischen Union brennende Kerzen in die Fenster ihrer Büros in Hongkong aufgestellt, um an das Tian’anmen-Massaker am 4. Juni in Peking vor 33 Jahren zu gedenken. Anschließend wurden Bilder davon auf ihren Social-Media-Seiten hochgeladen.

Auch die Polizei in Hongkong ist am Samstag gegen jedes öffentliche Gedenken an das Tian’anmen-Massaker vorgegangen. Zahlreiche Menschen wurden angehalten und durchsucht, etliche festgenommen. Das Gedenken an das Blutbad in Peking vor 33 Jahren ist in Hongkong verboten. Unter den Verhafteten soll auch Demokratieaktivist Yu Wai Pan von der Partei Liga der Sozialdemokraten sein, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Bis heute ist die Erinnerung an die Ereignisse von 1989 in China untersagt, eine Aufarbeitung hat nie stattgefunden. Die Führung der Kommunistischen Partei unternimmt große Anstrengungen, um das Massaker aus dem kollektiven Gedächtnis zu löschen. In Geschichtsbüchern finden sich keine Informationen, Hinweise darauf werden aus dem chinesischen Internet und von Online-Plattformen gelöscht. Außerhalb Chinas veränderten Ikonen wie der “Tank Man” die Welt (China.Table berichtete).

Die Sonderverwaltungszone Hongkong war jahrzehntelang der einzige Ort in China, an dem ein Gedenken an die Toten von Tian’anmen noch toleriert wurde. Bis vor zwei Jahren gedachten im Victoria Park jedes Jahr zehntausende Menschen mit einer Mahnwache der Toten. Am vergangenen Freitag hatten die Hongkonger Behörden gewarnt, bei Teilnahme an einer “nicht genehmigten Versammlung” drohten bis zu fünf Jahre Haft. Große Teile des Victoria Parks wurden geschlossen.

Rund um den Park herrschte am Samstag ein massives Polizeiaufgebot, viele Menschen wurden von Beamten angehalten und durchsucht. Nahe dem Victoria Park schalteten Dutzende verstreuter Menschen die Taschenlampen ihrer Smartphones an – woraufhin die Polizei sie per Megafon aufforderte, diese wieder auszuschalten. Als rechtliche Grundlage für das harsche Vorgehen der Behörden dient das Nationale Sicherheitsgesetz. Es erlaubt den Behörden gegen alle Aktivitäten vorzugehen, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit Chinas bedrohen.

Die USA kritisierten China wegen des Verbots von Gedenkveranstaltungen in Hongkong. “33 Jahre sind vergangen, seit die Welt mutige Demonstranten und Umstehende sehen konnte, wie sie friedlich auf dem Tian’anmen Platz Demokratie forderten”, schrieb US-Außenminister Antony Blinken auf Twitter. “Trotz der Entfernung von Denkmälern und Versuchen, die Geschichte auszulöschen, ehren wir ihr Andenken, indem wir die Achtung der Menschenrechte fördern, wo immer sie bedroht sind.”

Unterdessen haben am Samstag in Taiwans Hauptstadt Taipeh rund 1.000 Menschen an die Ereignisse von 1989 erinnert. Viele der Teilnehmer waren Einwanderer und Geflüchtete aus Hongkong. Immer wieder hallte der bekannte Protestruf “Liberate Hong Kong, revolution of our times” (光復香港,時代革命) in Kantonesisch über den Platz. Die taiwanischen Veranstalter waren derweil bemüht, den Fokus der Veranstaltung auf universelle Werte wie Demokratie und Freiheit und nicht etwa auf ein gemeinsames chinesisches Erbe oder eine historische Verantwortung für Festlandchina zu legen. Organisiert hatte den Abend eine Koalition aus taiwanischen NGOs um die Organisation New School for Democracy (華人民主書院).

Höhepunkt der Veranstaltung war die Errichtung einer etwa drei Meter hohen 3D-gedruckten Kopie der Statue “Pillar of Shame” des dänischen Künstlers Jens Galschiøt. Das Original war im Dezember vergangenen Jahres in einer Nacht-und-Nebel-Aktion vom Campus der Hongkong University entfernt worden. In einer Videobotschaft erklärte Galschiøt, dass er gerne das Original nach Taiwan gebracht hätte, es aber bis heute von den Hongkonger Behörden festgehalten werde.

Die chinesische Armee hatte am 4. Juni 1989 Proteste in Peking niedergeschlagen. Dort hatten vor allem Studenten wochenlang friedlich für einen politischen Wandel und Maßnahmen gegen staatliche Korruption demonstriert. Dabei wurden vermutlich zwischen 300 und 1.000 Menschen getötet, möglicherweise auch mehr. David Demes/rad

Die EU und Taiwan wollen vermehrt bei der Absicherung der Halbleiter-Lieferketten zusammenarbeiten. Versorgungsengpässe sollen schneller erkannt und negative Auswirkungen abgemildert werden, wie die EU-Generaldirektion für Handel am Donnerstag nach Gesprächen zwischen beiden Seiten mitteilte. Die erhöhte Kooperation soll demnach im Rahmen der Initiative “European Chips Act” stattfinden. Während des Handelsdialogs sei zudem über Cybersecurity und Technologie, Ausfuhrkontrollen und Investitionsprüfungen gesprochen worden. Brüssel und Taipeh sprachen außerdem über Möglichkeiten der Kooperation in den Bereichen Forschung und Innovation.

Neben dem Technologie-Fokus sprachen Handels-Generaldirektorin Sabine Weyand und die taiwanische Wirtschaftsministerin Mei-Hua Wang auch über eine Erleichterung des Marktzugangs für EU-Agrarprodukte in Taiwan und wie das Investitionsumfeld für EU-Firmen im Offshore-Windenergie-Sektor verbessert werden kann. Die bilateralen Handelsgespräche zwischen Brüssel und Taipeh waren nicht die ersten dieser Art. Allerdings hatte das Format kürzlich mit Weyand und Mei-Hua Wang ein personelles Upgrade und damit verstärkte Wichtigkeit bekommen. ari

Die Berufung auf einen Lehrstuhl ist für eine Wissenschaftlerin normalerweise schon genug Anlass zum Feiern. Inga Heiland hingegen hat kürzlich nicht nur die Professur für Volkswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel übernommen, sondern auch die Leitung des Forschungszentrums für Handelspolitik am Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel). Das klingt nach einem 20-Stunden-Tag: “Ja, so kommt es mir fast vor”, sagt die 35-Jährige. Jedoch hat die Uni sie berufen und für ihre Tätigkeit im IfW abgeordnet. “Das heißt, ich beschäftige mich mit Aufgaben, die sich mit meiner Forschungsagenda überschneiden. Gleichzeitig habe ich aber trotzdem natürlich auch Aufgaben an der Universität.”

Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehört unter anderem die Bewertung von internationalen Lieferketten. Dabei hat sie eine besondere Leidenschaft entwickelt: Die Containerschifffahrt. In ihrer Arbeit zum Panamakanal 2019 untersuchte sie mit ihrem Team das weltweite Netzwerk von Containerschiff-Routen. “Dabei wollten wir systematischer verstehen, wie die Handelsrouten aufgebaut sind, welche Länder wie miteinander vernetzt sind und wo auch die Schwachpunkte in diesem System sind.” Das Thema rückte mit der Ever Given im vergangenen Jahr auch in den Fokus der Öffentlichkeit. Als der Container-Riese im Suezkanal feststeckte, “hat man dann plötzlich bemerkt, wie viele Länder davon tatsächlich betroffen waren”, sagt die Professorin.

Die promovierte Volkswirtin arbeitet in erster Linie an Berechnungsmodellen, die vielleicht für den Außenstehenden auf den ersten Blick abstrakt wirken, aber aus denen doch konkrete Handlungsempfehlungen für die Politik abgeleitet werden können. “Wo kann man Verbesserungen machen? Also in Form von Infrastrukturprojekten, die der ganzen Welt zugutekommen. Am Beispiel Panamakanal haben wir berechnet, welche Länder von der Erweiterung des Kanals profitieren würden.”

Die politische Beratung und die Kommentierung öffentlicher Diskurse ist auch ein Schwerpunkt des IfW Kiel. Bislang war Heiland in ihrer Karriere vor allem als Forscherin tätig. Die politische Kommunikation hält sie “neben der Forschung für die wichtigste Aufgabe” in ihrem neuen Job, erklärt sie.

Nach ihrem Studium der Internationalen Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft in Tübingen promovierte Heiland an der Ludwig-Maximilians-Universität München und am ifo Institut. Die Promotionsstelle selbst bezeichnet sie als “wichtigen Meilenstein” in ihrer Karriere, weil sie besonders am ifo Institut frühzeitig in Fragestellungen eingebunden wurde, die von politischer Relevanz waren. So gesehen auch eine Vorbereitung auf ihre Tätigkeiten am IfW heute.

Heilands letzte Arbeit zur Volksrepublik China liegt derweil schon ein wenig zurück. Damals beschäftigte sie sich mit dem WTO-Beitritt Chinas und den möglichen Auswirkungen auf globale Lieferketten. “Und das wird jetzt natürlich wieder spannend, wenn man darüber nachdenkt, ob es vielleicht zu einer Entkoppelung der Lieferketten kommen kann.” Genau solche Berechnungen von Szenarien bilden den Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten am IfW.

Die IfW-Wissenschaftler:innen analysieren momentan etwa, was passieren würde, wenn sich der Handel zwischen China und der Europäischen Union verdoppelt. “Das wäre ein Beispiel, bei dem die Initiative für die Forschung von uns kommt.” Eine andere Möglichkeit sei, dass Vorschläge von politischer Seite gemacht werden. Zum Beispiel die Ausgestaltung eines Freihandelsabkommen zwischen der EU und China. “Was wären etwa die Effekte auf den Handel diverser Länder oder auf die Konsummöglichkeiten und Preise, würden die Zölle zu einem bestimmten Grad gesenkt oder tarifäre Handelshemmnisse erst gar nicht eingeführt? Das können wir in unser Modell einspeisen und berechnen. Da wird es sehr konkret.” Und da wird es neben der Forschung auch schnell sehr politisch. Constantin Eckner

ich hoffe, unsere Leserinnen und Leser in China hatten ein schönes 端午节 (Drachenbootfest), während wir in Europa ein ausgedehntes Pfingstwochenende genießen konnten. Da uns nur eine verkürzte Woche bevorsteht, wollen wir direkt loslegen:

Europa hat ein Problem mit chinesischem Stahl. Zuerst wird er mit staatlicher Förderung und zudem klimaschädlich produziert, um anschließend zu Spottpreisen auf dem europäischen Markt zu landen. Von fairem Wettbewerb kann keine Rede sein; von Umweltschutz schon gar nicht. Doch die EU will etwas dagegen tun.

Am morgigen Mittwoch stimmt das EU-Parlament über einen CO2-Grenzausgleich ab. Was unter Fachleuten CBAM genannt wird, soll unter anderem ein Dumping klimaschädlich hergestellten Stahls aus China unterbinden. Das klingt wie ein Strafmechanismus und wird in Peking vermutlich auch so aufgefasst werden. Im Gespräch mit China.Table erklärt der grüne Europapolitiker Michael Bloss jedoch, warum diese gezielte Verteuerung von Importen aus China jedoch klimapolitisch Sinn hat.

Unsere zweite Analyse widmet sich der Reise von Außenminister Wang Yi durch den Pazifik. Acht Inselstaaten in zehn Tagen besuchte Pekings Chefdiplomat in den vergangenen Tagen – selbst eine geübte chinesische Reisegruppe wäre hier wohl an ihre Grenzen gestoßen. Und auch für Wang Yi lief es nicht rund.

Die kleinen Inselstaaten wie Samoa, Fidschi und Mikronesien reagierten überraschend kühl auf Pekings Werben – und beantworten damit eine Frage, die sich auch deutsche und europäische Politiker immer häufiger stellen: Wie soll man sich am besten gegenüber China verhalten? Vielleicht zieht man ja nicht nur in Peking, sondern auch in Brüssel und Berlin seine Schlüsse aus der Reise von Wang Yi.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Herr Bloss, wofür braucht es einen CO2-Grenzausgleich für die EU?

Wir haben im EU-Inland ein CO2-Preis-Regime: den Emissionshandel ETS. Von seinen Auswirkungen wird auch die Industrie mehr und mehr betroffen sein. Wir fürchten nun, dass Anbieter von außerhalb der EU mit Dumpingpreisen auf unseren Markt drängen, mit günstigem, aber nicht klimafreundlich hergestelltem Stahl. Der Preisvorteil dieser weniger klimabewusst arbeitenden Konkurrenz muss ausgeglichen werden.

China hat einen eigenen Emissionshandel. Können die Systeme Ihrer Ansicht nach irgendwann kompatibel werden? Das wäre ja auch eine Erleichterung für den Außenhandel.

China müsste ein mindestens genauso effektives CO2-Bepreisungsmodell oder eine so effektive Klimapolitik machen wie wir in Europa. Davon sehe ich die chinesische Volksrepublik allerdings noch weit entfernt. Die Standards unterscheiden sich noch erheblich. Die Anforderungen und die vom ETS abgedeckten Industrien liegen weit hinter denen der EU zurück.

Der CO2-Grenzausgleich, im Fachjargon CBAM, soll schrittweise ab 2026 eingeführt werden. Hegen Sie die Hoffnung, dass die EU mit dem Grenzausgleich ein Vorbild ist und es schnell zu Anpassungen im Ausland kommt?

Ich finde, der CBAM ist auf jeden Fall vorbildlich. Es ist das erste Mal, dass wir in der Handelspolitik nicht nur auf das Produkt schauen, wie es an der Grenze ankommt, sondern auch auf die Herstellungsprozesse. Dass wir uns ansehen: Wie sieht der CO2-Fußabdruck aus. Das ist etwas Fortschrittliches und meiner Meinung nach eine positive Weiterentwicklung für das Welthandelssystem.

In der Industrie gibt es derweil auch Bedenken bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit auf anderen Märkten. Im Ausland gilt kein CBAM. Hier hätten Produkte aus Fernost also auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber den klimafreundlicheren EU-Waren.

Wir stehen generell vor einer gewaltigen Umwälzung der Industrie, die klimaneutral werden muss. Das wurde so in Paris unterzeichnet. Wenn die deutsche und europäische Industrie schnell klimaneutral wird, ist das dann doch eher ein Wettbewerbsvorteil für die Zukunft, auch gegenüber China. Natürlich ist der Übergang immer ein bisschen teurer, wenn man von einer Produktionsweise auf die andere umstellt. Aber dafür gibt es auch sehr viel Unterstützung, auch finanzielle. Klar gibt es großes Getöse, gerade bei der Industrie, weil sie Angst hat, dass sie ihre freien Zuteilungen im ETS verlieren, weil diese extrem lukrativ sind. Aber das ist eben kein Zustand, der so bleiben kann. Es muss ein System sein, das Anreize für die Dekarbonisierung schafft. Und der Transformationsprozess wird stark unterstützt. Das ist ein guter Deal für die Industrie.

Nochmal: Ein großer Knack- und Streitpunkt ist, wie mit Exporten nach Einführung des CBAM umgegangen werden soll, damit die europäischen Produkte keine Nachteile auf dem Weltmarkt haben.

Wir müssen ein System finden, das WTO-konform ist. Export-Unterstützung ist nicht von der Welthandelsorganisation zugelassen. Außerdem müssen wir ein System finden, das nicht zu Verzerrungen führt. Wir als Europaparlament haben jetzt eine Position verfasst, die ich gut finde: Gemeinsam mit der EU-Kommission beobachten wir genau, ob es nach der Einführung eines CBAM wirklich zu solchen Verschiebungen und Nachteilen auf dem Weltmarkt kommt. Und falls das so ist, werden wir etwas unternehmen.

Welche Reibungspunkte gibt es denn sonst noch bei der Verhandlung in den EU-Institutionen zum CBAM?

Offene Punkte sind noch: Wie schnell wird der Grenzausgleich eingeführt und wie genau? Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, von 2025 bis 2035 in jeweils Zehn-Prozent-Schritten. Wir haben jetzt vorgeschlagen von 2025 bis 2030 zuerst in 10-Prozent-Schritten und dann in 20-Prozent-Schritten. Andere schlagen vor, dass der CBAM erst ab 2028 eingeführt wird. Die Industrie spricht gerne davon, die Übergangsfrist noch länger zu machen. Also noch länger als zehn Jahre. Ich denke, wenn wir den CO2-Grenzausgleich einführen und nach zehn Jahre noch nicht wissen, ob er denn funktioniert oder nicht, dann haben wir es nicht richtig gemacht.

Es gibt die Idee der sogenannten Klimaclubs. Für den Handel zwischen den Clubmitgliedern müsste kein Kohlenstoff-Grenzausgleich angewendet werden, da sich alle teilnehmenden Volkswirtschaften zu ähnlich starken Maßnahmen zur Emissionssenkung verpflichten würden. Könnte China Mitglied werden?

Klimaclubs sind generell nichts Schlechtes. Allerdings besteht die Frage, inwieweit die Clubs dazu führen, dass man vom CBAM ausgenommen wird. CBAM ist ein relativ genaues System, mit dem geschaut wird, wie viel CO2-Emissionen in einem Produkt stecken. Und diese Klimaclubs sind eher lose Zusammenschlüsse, wo es keine Äquivalenz der einzelnen Klima-Regime in den Ländern gibt. Man kann einen Klimaclub als eine Art Vorstufe sehen zu einem globalen Klimaschutz-System. Aber das muss mehr sein als nur so ein nettes beisammen Hocken.

Gibt es Bedenken, dass China oder andere Länder Schlupflöcher nutzen, um den CBAM zu umgehen?

Bestimmt wird das probiert werden. Aber wir können darauf dann auch reagieren. Wenn es Schlupflöcher gibt, dann müssen wir die schließen. Ein neues Instrument wird nicht von Anfang an perfekt funktionieren. Aber wenn man nur ein von Anfang an perfekt laufendes Instrument akzeptiert, dann sagt man eigentlich, dass man es sowieso nicht haben will. Das braucht alles Zeit. Ich wünsche den europäischen Politiker:innen für die Abstimmung einfach Zuversicht, auch mal mit etwas anzufangen und es dann gegebenenfalls zu verbessern, anstatt Angst vor den eigenen Initiativen zu haben und dann gar nichts zu machen.

Michael Bloss wurde 2019 in das Europäische Parlament gewählt. Er ist Vollmitglied des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Samoa, Tonga, Vanuatu, und zum Abschluss noch ins malerische Dili auf Timor-Leste- wer wäre nicht gerne auf solch einer Tour unterwegs, selbst als Dienstreise. Doch als Chinas Außenminister am Montag wieder in Peking ist, blickt er nicht gerade auf eine Traumreise zurück. Im Gegenteil.

Acht pazifische Inselstaaten hat Wang Yi in den vergangenen zehn Tagen besucht: die Salomonen, Kiribati, Samoa, Fidschi, Tonga, Vanuatu, Papua-Neuguinea und Timor-Leste. Im Gepäck ein klarer Auftrag: Die Inseln im Südwest-Pazifik eng an China binden. Es wäre ein geopolitischer Coup gewesen, den chinesischen Einflussbereich auf die strategisch wichtig gelegenen Staaten auszudehnen.

Für Malcolm Davis vom renommierten “Australian Strategic Policy Institute” stellt Wangs Reise eine wichtige politische Initiative dar, mit der Peking eine chinesische Einflusssphäre im Südwest-Pazifik schaffen wollte. “Das alles auf Kosten der Sicherheitsinteressen der USA, Australiens und Neuseelands”, erklärt Davis im Gespräch mit China.Table.

Auf den ersten drei Stationen – den Salomonen, Kiribati und Samoa – lief auch alles nach Plan. Das diplomatische Fiasko sollte auf den Fidschi-Inseln warten, Wangs vierter Station in der Südsee: In der Hauptstadt Suva wollte er auf dem zweiten “Treffen der Außenminister Chinas und der pazifischen Inselstaaten” ein regionales Handels- und Sicherheitsabkommen schließen. Einem geleakten Entwurf der “Vereinbarung über eine gemeinsame Entwicklungsvision” zufolge bot China den Inselstaaten finanzielle Unterstützung in Millionenhöhe an, zudem die Aussicht auf ein Freihandelsabkommen und weitreichenden Zugang zu heimischen Markt. Soweit so gut.

Doch im Gegenzug für die angebotenen Wohltaten wollte Peking unter anderem an der Polizeiausbildung und dem Ausbau des nationalen Internets und der Cybersicherheit in den Pazifikstaaten beteiligt werden. Die Liste der Forderungen ging noch weiter. China wollte Einfluss auf den Bildungssektor bekommen – sowie besseren Zugang zu den Bodenschätzen der Region erhalten. Analyst Davis findet dafür klare Worte: “Das ist Chinas Plan, um eine imperiale Einflusssphäre im gesamten Südwest-Pazifik aufzubauen und letztendlich die Gesellschaften und Volkswirtschaften dieser kleinen Staaten zu kontrollieren.”

Schon das Gebaren Wangs auf seiner Tour zeigte Chinas Wunsch nach Kontrolle. Mehrere Journalisten berichteten, dass sie auf den Pressekonferenzen keine Fragen stellen durften. Manche seien gar von chinesischen Beamten abgedrängt worden. Das schroffe Verhalten ging offenbar so weit, dass eine Vertreterin der Pazifikstaaten die chinesische Delegation daran erinnern musste, dass man nur Gast sei – und nicht Gastgeber des gemeinsamen Treffens.

Und beim Blick auf den geleakten Vertragsentwurf fühlte sich so manch einer an Chinas viel beachtetes “Sicherheitsabkommen” mit den Salomonen erinnert, das erst vor wenigen Wochen abgeschlossen wurde (China.Table berichtete). Es erlaubt China, je nach Bedarf und mit Zustimmung der Salomonen “die Inseln mit Schiffen zu besuchen, dort logistischen Nachschub zu erhalten und Zwischenstopps zu einlegen. Das würde auch für chinesische Streitkräfte gelten – und ist somit die rechtliche Grundlage für chinesische Sicherheits- und Marineeinsätze. Experten sind deshalb überzeugt, dass China das Abkommen nutzen wird, um einen Stützpunkt auf den Salomonen zu errichten.

Auch im Vertragsentwurf mit den acht Pazifikinseln habe China die Sicherheitsaspekte wieder bewusst vage gehalten, bemerkt Analyst Davis und erklärt: So könnte Peking beispielsweise im Rahmen von Polizeihilfe kurzerhand die Bewaffnete Volkspolizei schicken. Dabei handelt es sich allerdings eher um die Armee, denn die Bewaffnete Volkspolizei ist ein Zweig der Volksbefreiungsarmee. Und schon wäre China mit Militär vor Ort. Zudem sei es Teil des Pekinger Plans, gezielt in Häfen und Flughäfen zu investieren, um besseren Zugang zu erhalten. “Da sind dann schnell die weißen Schiffsrümpfe der chinesischen Küstenwache und die grauen Schiffsrümpfe der Volksbefreiungsarmee zu sehen”, warnt Davis.

Militärstrategen betrachten die Inselstaaten im Pazifik schon lange als wichtigen Knotenpunkt zwischen dem US-amerikanischen Außengebiet Guam und dem Bündnispartner Australien. Die Lage passt aber auch zu Chinas geostrategischen Ambitionen: Der Inselkettenstrategie von 1951 entsprechend würde es Peking gelingen, seinen Einfluss über die sogenannte erste Inselkette aus Taiwan, den Koreas und Japan hinaus auszudehnen. Zudem würde China die zentrale SLOC (Sea Line of Communication) zwischen Australien und den USA besetzen. Seeverbindungslinien sind essenziell für Handel und Logistik, aber auch für die Bewegung von Seestreitkräften.

Es überrascht daher kaum, dass Chinas Vorstoß in die Südsee vor allem von den USA und ihren Verbündeten scharf kritisiert wird. Im Europaparlament wurde am Montagabend bei einer Debatte vor dem zunehmenden Einfluss Chinas in der Region gewarnt. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sei die Strategie der EU im Indo-Pazifik noch relevanter geworden, um dort Sicherheit und Frieden zu garantieren, sagte Erweiterungs-Kommissar Olivér Várhelyi in Namen des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell im Plenum in Straßburg. Dabei müssten Kooperationen mit Ländern in der Region, beispielsweise in Rahmen von “Global Gateway” (China.Table berichtete), priorisiert werden, betonte der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer.

Ähnlich liest sich auch ein Bericht des EU-Parlaments zur Sicherheitslage im Pazifik, über den am Dienstag abgestimmt wird. Das Europaparlament warnt darin nicht nur vor einer steigenden militärischen Präsenz der Volksrepublik im Pazifik. Auch das State Department in Washington wirft Peking “undurchsichtige Deals” vor. Australien warnt wie üblich vor Chinas wachsendem Einfluss in der Region. Und Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern sagt, die Region habe keinen Bedarf an Chinas Unterstützung im Sicherheitsbereich.

China wiederum wirft den USA eine hegemoniale Mentalität vor und wendet sich mit einer eigenen Botschaft an die Inselstaaten. “Seien Sie nicht zu ängstlich und nicht zu nervös”, versuchte Wang zu beschwichtigen. Peking habe keinerlei Interesse an einem geopolitischen Wettbewerb um den Einfluss im Pazifik. “China unterstützt die pazifischen Inselstaaten bei der Stärkung der Sicherheitszusammenarbeit und der Zusammenarbeit bei der Bewältigung regionaler Sicherheitsherausforderungen.” Sie seien souveräne und unabhängige Staaten “und nicht der Hinterhof von irgendjemandem”, sagte Wang.

Doch die Inselstaaten wollen offenbar nicht als Spielball des globalen Kräftemessens zwischen China und den USA instrumentalisiert werden. Und so wandte sich der Präsident der Föderierten Staaten von Mikronesien in einem Brief an 22 pazifische Staatschefs. Darin warnte David Panuelo, Pekings Entwurf für ein Abkommen würde die Inselstaaten “sehr tief in den chinesischen Orbit ziehen”. Die Unterzeichnung eines solchen Abkommens würde nicht nur die Souveränität der pazifischen Inselstaaten beeinträchtigen, sondern könnte auch einen neuen Kalten Krieg inmitten der Spannungen zwischen China und dem Westen auslösen.

Fiame Naomi Mata’afa, die Premierministerin von Samoa, sagte, man habe nicht genug Zeit gehabt, das Abkommen zu prüfen. Henry Puna, Generalsekretär der Organisation “Pacific Islands Forum”, erklärte dem chinesischen Außenminister vor laufender Kamera, wo die Prioritäten der Region liegen: nämlich im Kampf gegen den steigenden Meeresspiegel. Für die Bewohner der Inselstaaten ist er schon jetzt lebensbedrohlich, die Existenz der Inseln steht auf dem Spiel. Dass China den weltweit am meisten CO2 ausstößt, musste Puna nicht extra erwähnen.

Fidschis Premierminister Josaia Voreqe Bainimarama brachte es wie folgt auf den Punkt: “Der Pazifik benötigt echte Partner, keine Supermächte, die sich vor allem super auf Macht konzentrieren.”

Die Pazifikinseln stehen vorerst jedenfalls als der große Gewinner dar: Zusammen haben die acht Staaten ungefähr so viele Einwohner wie Bayern, doch durch ihre Geschlossenheit ist es ihnen gelungen, beim übermächtig erscheinenden China Gehör zu finden. Und nicht nur dort: Australiens neue Außenministerin Penny Wong machte sich Ende der Woche ebenfalls auf den Weg zu den Fidschi-Inseln. Sie kündigte an: “Wir werden zuhören, weil es uns wichtig ist, was der Pazifik zu sagen hat.” Zudem versprach sie nachhaltige Hilfe im Kampf gegen den Klimawandel und bessere Jobmöglichkeiten in Australien für pazifische Arbeiterinnen und Arbeiter. Doch um nachhaltig Erfolg zu haben, bedarf es eines langfristigen Engagements.

Denn noch etwas Anderes sollte klar sein: China wird sich von dem Dämpfer nicht beeindrucken lassen. In Peking jedenfalls gab man sich trotzig: Nicht jedes Treffen müsse mit einem Abkommen enden, sagte der Sprecher des Außenministeriums. Der große Wurf mag vorerst gescheitert sein, doch immerhin konnte Wang auf seiner Reise etliche bilaterale Vereinbarungen abschließen.

Und genau hier wird China ansetzen: In bilateralen Verhandlung verfügt China über einen viel größeren Hebel. Und Peking weiß im direkten Austausch mit kleineren Staaten nur zu gut, wie es seine Macht und seinen Einfluss einzusetzen hat.

Hong Hao war ein angesehener und beliebter Finanzanalyst in China. Zumindest bis vor einigen Wochen. Auch ausländische Medien zitierten ihn gern, wenn es darum ging, die Lage der chinesischen Wirtschaft zu beschreiben. Doch seit Anfang Mai ist von Hong kaum noch etwas zu hören. Er verließ seinen bisherigen Arbeitgeber, die chinesische Beteiligungsgesellschaft Bocom. Aus “persönlichen Gründen”, wie das Unternehmen mitteilte.

Vieles spricht dafür, dass die Behörden Hong mundtot gemacht haben. Immer wieder hatte der Analyst zuvor in sozialen Medien, wo ihn Millionen Menschen folgten, auf die angespannte Lage der chinesischen Wirtschaft hingewiesen. Die Zensoren löschten deshalb viele seiner Beiträge und sperrten seine Benutzerkonten. Nur auf Twitter können noch immer einige Beiträge von Hong gelesen werden. “Shanghai: zero movement, zero GDP”, lautet eine seiner letzten Nachrichten.

Damit hat der Analyst die Lage eigentlich richtig zusammengefasst: Harte Lockdowns in der wichtigsten Wirtschaftsmetropole des Landes und in anderen Millionenstädten würgen das Wachstum der chinesischen Wirtschaft brutal ab. Für zig Millionen Menschen in China, die in Shanghai oder anderswo seit Wochen in Quarantäne sitzen und ihre Wohnungen nicht mehr verlassen dürfen, ist die strikte Politik der Regierung längst zu einem Albtraum geworden, den sie jeden Tag aufs neue durchleben müssen.

Doch pures Gift sind die Maßnahmen auch für die Wirtschaft und das Geschäft ausländischer Unternehmen. Die Stimmung europäischer Firmen in China ist so schlecht wie kaum zuvor. In einer neuen Umfrage der Europäischen Handelskammer in Peking gaben 75 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sich die strengen Eindämmungsmaßnahmen negativ auf ihren Betrieb auswirkten (China.Table berichtete). Die Unternehmen beklagten vor allem Probleme im Bereich der Logistik, Lagerhaltung und Lieferketten. Nur in chinesischen Staatsmedien ist von all dem nichts zu lesen.

Die Regierung in Peking spricht zwar selbst von “Herausforderungen” und einer “schwierigen Lage”. Doch Berichte, die genau analysieren, wie die von Präsident Xi Jinping vorgegebene Null-Corona-Politik das Land wirtschaftlich verkrüppelt, sind praktisch nicht zu finden. Dass Kritiker der Regierungslinie systematisch mundtot gemacht werden, ist in China keine Neuheit. Wer als ausländischer Journalist mit Ökonomen an chinesischen Universitäten sprechen will, erhält in der Regel eine Absage. Nur noch wenige Fachleute trauen sich, mit Medien aus dem Ausland zu sprechen. Und tun sie es doch, ziehen sie gelegentlich in letzter Minute ihre Zitate wieder zurück, weil sie von ihren Vorgesetzten zurechtgewiesen werden.

Analyst Hong ist nicht allein. Der Kurznachrichtendienst Weibo schloss zuletzt auch die Konten zahlreicher anderer Ökonomen und Marktanalysten, darunter Fu Peng, Chefökonom bei Northeast Securities, Dan Bin, Vorsitzender von Shenzhen Oriental Harbor Investment und Wu Yuefeng, Partner und Fondsmanager bei Funding Capital mit Sitz in Peking. Die Behörden begründeten die Sperrungen äußerst vage mit Verstößen gegen “Gesetze und Vorschriften”.

Ebenfalls ins Fadenkreuz der Zensoren geriet Wang Sicong. Der Sohn von Wang Jianlin, einem der mächtigsten Immobilienmogule Chinas, hatte bis vor einigen Wochen 40 Millionen Anhänger auf Weibo. Doch dann sperrten die Zensoren auch sein Konto ohne Vorwarnung. Der Influencer hatte sich über die Coronavirus-Politik der Regierung lustig gemacht. Auch Dai Yiyi, ein Managementprofessor an der Universität der ostchinesischen Metropole Xiamen, wurde vorübergehend auf Toutiao, einem vom Pekinger Unternehmen ByteDance betriebenen Nachrichtenaggregator, zum Schweigen gebracht. Auch er hatte sich kritisch zur Null-Covid-Politik geäußert.

Unverhohlen drohte zuletzt auch der chinesische Berufsverband für Börsenhändler (SAC). “Als Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens werden die Worte und Taten von Wertpapieranalysten von der Gesellschaft und den Medien hoch angesehen”, so der Verband. “Unangemessene” Kommentare und Handlungen würden sowohl dem Ruf ihrer Institutionen als auch dem der gesamten Wertpapierindustrie schaden. Öffentliche Aussagen von Analysten müssten von nun an “besser verwaltet” werden. Sämtliche Berichte sollten vor der Veröffentlichung zunächst einer gründlichen “Qualitätskontrolle” unterzogen werden.

Einen seltenen Einblick in das, was sich dieser Tage tatsächlich in den Köpfen chinesischer Top-Investoren abspielt, liefert ein Video, das der britischen Financial Times zugespielt wurde. Zu sehen ist dort Weijian Shan, Gründer der Hongkonger Investmentgesellschaft PAG. In dem Mitschnitt geht er gnadenlos mit der Null-Corona-Politik ins Gericht. “Große Teile der chinesischen Wirtschaft, einschließlich Shanghai, sind halb gelähmt. Die Auswirkungen werden sehr tiefgreifend sein”, so Shan. “Chinas Führung glaubt, dass sie alles besser weiß als der Markt, und viele ihrer Handlungen haben dem Markt und der Wirtschaft echten Schaden zugefügt.”

Chinas Präsident Xi Jinping und andere Top-Führer des Landes wollen davon nichts hören. Nach seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Freitag teilte das mächtige Politbüro einmal mehr mit, dass es keine Alternative zur Null-Corona-Politik gebe. Kritiker der Maßnahmen sollen “entschlossen” bekämpft werden. Jörn Petring/Gregor Koppenburg

Volkswagen-Marketingchef Jochen Sengpiehl wechselt offenbar nach Peking. Das erfuhr China.Table aus Automobilkreisen. In China soll Sengpiehl dem Absatz auf dem größten Markt des Konzerns einen Schub verleihen. Sengpiehl wird im Team mit dem neuen Landeschef Ralf Brandstätter arbeiten, um das zuletzt wenig moderne Markenimage von Volkswagen aufzupolieren (China.Table berichtete). Vor allem die elektrische ID-Reihe hat bislang keine ausreichend digitale Anmutung und gilt als nicht wertig genug, um ihren Preis zu rechtfertigen. fin

US-Präsident Joe Biden hat Zölle auf Solarzellen aus vier südostasiatischen Ländern für zwei Jahre ausgesetzt, behält die Einfuhrbeschränkungen für China jedoch bei. Die vorübergehende Zollbefreiung gelte für Paneele aus Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam, wie das Weiße Haus am Montag mitteilte.

Biden vollzieht damit eine Kehrtwende, nachdem seine Regierung noch im März eine Untersuchung gegen genau diese Länder eingeleitet hat. Der Vorwurf: Sie hätten China-Produkte, die eigentlich mit hohen Zöllen belegt sein müssten, umdeklariert und zu niedrigeren Zöllen in die USA verkauft.

Die USA wehren sich seit 2011 mit Zöllen von bis zu 250 Prozent des Listenpreises gegen preiswerte Solar-Importe aus China. Zugleich steigt jedoch die Nachfrage nach Fotovoltaik-Anlagen rasant. Der Ausbau verzögert sich bereits wegen Knappheit an Paneelen. Indem die Regierung nun die Einfuhr aus den vier südostasiatischen Ländern freigibt, will sie für etwas Entspannung auf dem Markt sorgen.

Die Regierung Biden betont, dass die Aufhebung der Zölle nur eine Übergangslösung sei, bis die US-Hersteller ihre Produktion hochgefahren hätten und den Bedarf selbst decken könnten. Die Mitteilung des Weißen Hauses spricht von einer “Brückenlösung“. fin

In der kommenden Woche sollen in Peking einige Corona-Einschränkungen wieder gelockert werden. Ab Montag dürfen die Menschen wieder zur Arbeit gehen und Restaurants Gäste empfangen, wenn diese an drei Tagen zuvor negativ getestet wurden. Am Montag darauf sollen auch Schulen wieder geöffnet werden. Das teilten die lokalen Behörden am Sonntag mit. Am heutigen Dienstag und Mittwoch soll die landesweite Prüfung für die Universitätsbewerber stattfinden. Die Prüfung wird auch Gaokao genannt.

Seit Ende April wurden in Peking knapp 2.000 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Restaurants, Schulen und Touristenattraktionen wurden deshalb geschlossen, der öffentliche Nahverkehr drastisch eingeschränkt, sowie das Arbeiten von zu Hause angeordnet (China.Table berichtete).

China verfolgt im Kampf gegen die Pandemie eine strikte Zero-Covid-Strategie. So war beispielsweise über Shanghai ein monatelanger Lockdown verhängt worden. Doch auch in der Wirtschaftsmetropole waren die strengen Ausgangssperren zuletzt größtenteils wieder aufgehoben worden (China.Table berichtete). Hunderttausende Menschen, die als Kontaktpersonen von Infizierten gelten, stehen aber weiterhin unter Quarantäne. rad

Nach Einschätzung von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich könnte die chinesische Regierung im Ukraine-Krieg als Vermittler agieren. Grundsätzlich kämen Staaten infrage, die für beide Seiten akzeptabel seien, etwa jene, die sich bei der Verurteilung Russlands in der UN-Generalversammlung zurückgehalten haben. “Also etwa Indien, die Volksrepublik China, aber auch Südafrika”, sagte Mützenich in einem Interview mit dem Nachrichtenportal T-Online. “China etwa hat Russland zwar gewähren lassen, aber den Angriffskrieg auch nicht befürwortet”, sagte Mützenich. “Im Gegenteil: Die chinesische Führung spricht weiter von der territorialen Integrität von Staaten. Vielleicht können die Ukraine und auch Russland dadurch in China einen möglichen Vermittler sehen.”

In der Tat scheint China als Vermittler geeignet: Peking gelingt es, zu Moskau wie auch Kiew den Gesprächsfaden aufrecht zu erhalten (China.Table berichtete). Er selbst würde sich wünschen, dass die Vereinten Nationen diese Rolle spielen könnten, sagte der SPD-Fraktionschef. “Aber ich bezweifle, dass Russland das will.” Deutschland werde wegen seiner klaren Unterstützung für die Ukraine hingegen kaum vermitteln können. rad

Der Kommissar des chinesischen Außenministeriums in Hongkong hat das Verhalten der westlichen Diplomaten in Hongkong kritisiert. In einem am Sonntag verschickten Brief brachte das Büro des Kommissars seine “starke Missbilligung und entschiedene Ablehnung” zum Ausdruck. “Unter Missachtung der vorherigen Warnung Chinas hat Ihr Büro die falschen Taten des vergangenen Jahres wiederholt und darauf bestanden, irreführende Worte über den Vorfall vom 4. Juni auf den Social-Media-Konten zeigen.” Am Samstag hatten die Konsulate der Vereinigten Staaten, Finnlands und der Europäischen Union brennende Kerzen in die Fenster ihrer Büros in Hongkong aufgestellt, um an das Tian’anmen-Massaker am 4. Juni in Peking vor 33 Jahren zu gedenken. Anschließend wurden Bilder davon auf ihren Social-Media-Seiten hochgeladen.

Auch die Polizei in Hongkong ist am Samstag gegen jedes öffentliche Gedenken an das Tian’anmen-Massaker vorgegangen. Zahlreiche Menschen wurden angehalten und durchsucht, etliche festgenommen. Das Gedenken an das Blutbad in Peking vor 33 Jahren ist in Hongkong verboten. Unter den Verhafteten soll auch Demokratieaktivist Yu Wai Pan von der Partei Liga der Sozialdemokraten sein, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Bis heute ist die Erinnerung an die Ereignisse von 1989 in China untersagt, eine Aufarbeitung hat nie stattgefunden. Die Führung der Kommunistischen Partei unternimmt große Anstrengungen, um das Massaker aus dem kollektiven Gedächtnis zu löschen. In Geschichtsbüchern finden sich keine Informationen, Hinweise darauf werden aus dem chinesischen Internet und von Online-Plattformen gelöscht. Außerhalb Chinas veränderten Ikonen wie der “Tank Man” die Welt (China.Table berichtete).

Die Sonderverwaltungszone Hongkong war jahrzehntelang der einzige Ort in China, an dem ein Gedenken an die Toten von Tian’anmen noch toleriert wurde. Bis vor zwei Jahren gedachten im Victoria Park jedes Jahr zehntausende Menschen mit einer Mahnwache der Toten. Am vergangenen Freitag hatten die Hongkonger Behörden gewarnt, bei Teilnahme an einer “nicht genehmigten Versammlung” drohten bis zu fünf Jahre Haft. Große Teile des Victoria Parks wurden geschlossen.

Rund um den Park herrschte am Samstag ein massives Polizeiaufgebot, viele Menschen wurden von Beamten angehalten und durchsucht. Nahe dem Victoria Park schalteten Dutzende verstreuter Menschen die Taschenlampen ihrer Smartphones an – woraufhin die Polizei sie per Megafon aufforderte, diese wieder auszuschalten. Als rechtliche Grundlage für das harsche Vorgehen der Behörden dient das Nationale Sicherheitsgesetz. Es erlaubt den Behörden gegen alle Aktivitäten vorzugehen, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit Chinas bedrohen.

Die USA kritisierten China wegen des Verbots von Gedenkveranstaltungen in Hongkong. “33 Jahre sind vergangen, seit die Welt mutige Demonstranten und Umstehende sehen konnte, wie sie friedlich auf dem Tian’anmen Platz Demokratie forderten”, schrieb US-Außenminister Antony Blinken auf Twitter. “Trotz der Entfernung von Denkmälern und Versuchen, die Geschichte auszulöschen, ehren wir ihr Andenken, indem wir die Achtung der Menschenrechte fördern, wo immer sie bedroht sind.”

Unterdessen haben am Samstag in Taiwans Hauptstadt Taipeh rund 1.000 Menschen an die Ereignisse von 1989 erinnert. Viele der Teilnehmer waren Einwanderer und Geflüchtete aus Hongkong. Immer wieder hallte der bekannte Protestruf “Liberate Hong Kong, revolution of our times” (光復香港,時代革命) in Kantonesisch über den Platz. Die taiwanischen Veranstalter waren derweil bemüht, den Fokus der Veranstaltung auf universelle Werte wie Demokratie und Freiheit und nicht etwa auf ein gemeinsames chinesisches Erbe oder eine historische Verantwortung für Festlandchina zu legen. Organisiert hatte den Abend eine Koalition aus taiwanischen NGOs um die Organisation New School for Democracy (華人民主書院).

Höhepunkt der Veranstaltung war die Errichtung einer etwa drei Meter hohen 3D-gedruckten Kopie der Statue “Pillar of Shame” des dänischen Künstlers Jens Galschiøt. Das Original war im Dezember vergangenen Jahres in einer Nacht-und-Nebel-Aktion vom Campus der Hongkong University entfernt worden. In einer Videobotschaft erklärte Galschiøt, dass er gerne das Original nach Taiwan gebracht hätte, es aber bis heute von den Hongkonger Behörden festgehalten werde.

Die chinesische Armee hatte am 4. Juni 1989 Proteste in Peking niedergeschlagen. Dort hatten vor allem Studenten wochenlang friedlich für einen politischen Wandel und Maßnahmen gegen staatliche Korruption demonstriert. Dabei wurden vermutlich zwischen 300 und 1.000 Menschen getötet, möglicherweise auch mehr. David Demes/rad

Die EU und Taiwan wollen vermehrt bei der Absicherung der Halbleiter-Lieferketten zusammenarbeiten. Versorgungsengpässe sollen schneller erkannt und negative Auswirkungen abgemildert werden, wie die EU-Generaldirektion für Handel am Donnerstag nach Gesprächen zwischen beiden Seiten mitteilte. Die erhöhte Kooperation soll demnach im Rahmen der Initiative “European Chips Act” stattfinden. Während des Handelsdialogs sei zudem über Cybersecurity und Technologie, Ausfuhrkontrollen und Investitionsprüfungen gesprochen worden. Brüssel und Taipeh sprachen außerdem über Möglichkeiten der Kooperation in den Bereichen Forschung und Innovation.

Neben dem Technologie-Fokus sprachen Handels-Generaldirektorin Sabine Weyand und die taiwanische Wirtschaftsministerin Mei-Hua Wang auch über eine Erleichterung des Marktzugangs für EU-Agrarprodukte in Taiwan und wie das Investitionsumfeld für EU-Firmen im Offshore-Windenergie-Sektor verbessert werden kann. Die bilateralen Handelsgespräche zwischen Brüssel und Taipeh waren nicht die ersten dieser Art. Allerdings hatte das Format kürzlich mit Weyand und Mei-Hua Wang ein personelles Upgrade und damit verstärkte Wichtigkeit bekommen. ari

Die Berufung auf einen Lehrstuhl ist für eine Wissenschaftlerin normalerweise schon genug Anlass zum Feiern. Inga Heiland hingegen hat kürzlich nicht nur die Professur für Volkswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel übernommen, sondern auch die Leitung des Forschungszentrums für Handelspolitik am Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel). Das klingt nach einem 20-Stunden-Tag: “Ja, so kommt es mir fast vor”, sagt die 35-Jährige. Jedoch hat die Uni sie berufen und für ihre Tätigkeit im IfW abgeordnet. “Das heißt, ich beschäftige mich mit Aufgaben, die sich mit meiner Forschungsagenda überschneiden. Gleichzeitig habe ich aber trotzdem natürlich auch Aufgaben an der Universität.”

Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehört unter anderem die Bewertung von internationalen Lieferketten. Dabei hat sie eine besondere Leidenschaft entwickelt: Die Containerschifffahrt. In ihrer Arbeit zum Panamakanal 2019 untersuchte sie mit ihrem Team das weltweite Netzwerk von Containerschiff-Routen. “Dabei wollten wir systematischer verstehen, wie die Handelsrouten aufgebaut sind, welche Länder wie miteinander vernetzt sind und wo auch die Schwachpunkte in diesem System sind.” Das Thema rückte mit der Ever Given im vergangenen Jahr auch in den Fokus der Öffentlichkeit. Als der Container-Riese im Suezkanal feststeckte, “hat man dann plötzlich bemerkt, wie viele Länder davon tatsächlich betroffen waren”, sagt die Professorin.

Die promovierte Volkswirtin arbeitet in erster Linie an Berechnungsmodellen, die vielleicht für den Außenstehenden auf den ersten Blick abstrakt wirken, aber aus denen doch konkrete Handlungsempfehlungen für die Politik abgeleitet werden können. “Wo kann man Verbesserungen machen? Also in Form von Infrastrukturprojekten, die der ganzen Welt zugutekommen. Am Beispiel Panamakanal haben wir berechnet, welche Länder von der Erweiterung des Kanals profitieren würden.”

Die politische Beratung und die Kommentierung öffentlicher Diskurse ist auch ein Schwerpunkt des IfW Kiel. Bislang war Heiland in ihrer Karriere vor allem als Forscherin tätig. Die politische Kommunikation hält sie “neben der Forschung für die wichtigste Aufgabe” in ihrem neuen Job, erklärt sie.

Nach ihrem Studium der Internationalen Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft in Tübingen promovierte Heiland an der Ludwig-Maximilians-Universität München und am ifo Institut. Die Promotionsstelle selbst bezeichnet sie als “wichtigen Meilenstein” in ihrer Karriere, weil sie besonders am ifo Institut frühzeitig in Fragestellungen eingebunden wurde, die von politischer Relevanz waren. So gesehen auch eine Vorbereitung auf ihre Tätigkeiten am IfW heute.

Heilands letzte Arbeit zur Volksrepublik China liegt derweil schon ein wenig zurück. Damals beschäftigte sie sich mit dem WTO-Beitritt Chinas und den möglichen Auswirkungen auf globale Lieferketten. “Und das wird jetzt natürlich wieder spannend, wenn man darüber nachdenkt, ob es vielleicht zu einer Entkoppelung der Lieferketten kommen kann.” Genau solche Berechnungen von Szenarien bilden den Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten am IfW.

Die IfW-Wissenschaftler:innen analysieren momentan etwa, was passieren würde, wenn sich der Handel zwischen China und der Europäischen Union verdoppelt. “Das wäre ein Beispiel, bei dem die Initiative für die Forschung von uns kommt.” Eine andere Möglichkeit sei, dass Vorschläge von politischer Seite gemacht werden. Zum Beispiel die Ausgestaltung eines Freihandelsabkommen zwischen der EU und China. “Was wären etwa die Effekte auf den Handel diverser Länder oder auf die Konsummöglichkeiten und Preise, würden die Zölle zu einem bestimmten Grad gesenkt oder tarifäre Handelshemmnisse erst gar nicht eingeführt? Das können wir in unser Modell einspeisen und berechnen. Da wird es sehr konkret.” Und da wird es neben der Forschung auch schnell sehr politisch. Constantin Eckner