wenn ein Hersteller für seine Produkte keine kilometerlangen Fertigungsstraßen, kritische Materialien wie Lithium oder Elektroteile braucht, könnte man schnell meinen, dass es ohne Weiteres möglich wäre, China den Rücken zu kehren. So zum Beispiel der Software-Hersteller SAP. So einfach ist es aber nicht, wie Clas Neumann, Vize-Präsident von SAP in Shanghai, im Interview erklärt. Neumann ist zuständig für das SAP Global Labs Network und hat damit tiefe Einblicke in die Verwobenheiten und gegenseitigen Abhängigkeiten der Software-Entwicklung in der Volksrepublik und dem Rest der Welt.

“Es ist nie gut, zu sehr von einem Land oder einer Region abzuhängen”, sagt Neumann im Gespräch mit Frank Sieren. “Allerdings müssen die Alternativen gleichwertig sein, sonst schadet man sich selbst.” Im Zuge der Null-Covid-Politik habe er zwar gesehen, dass einige Firmen das Tempo in China ein wenig drosseln – aber kaum jemand habe sich zu großen Teilen aus dem chinesischen Markt verabschiedet. China, und dabei vor allem die bisher gefragte Metropole Shanghai, müssten jedoch aufpassen, dass die Vielfalt nicht verloren gehe, warnt Neumann. Nur so bliebe der Standort weiterhin für junge Entwickler interessant.

Fünf Wochen sind es noch bis zum Beginn des 20. Parteitags der Kommunistischen Partei. Wir machen bereits heute den Auftakt für die Serie zum Parteikongress. Bis zum 16. Oktober versorgen wir Sie in Analysen mit Einblicken und Hintergrundinfos. Diese finden Sie auch gesammelt auf der Webseite von China.Table.

Der 20. Parteitag wird ein Kongress wie keiner jemals zuvor. Staatspräsident Xi Jinping hat den seit Jahrzehnten geltenden Nachfolgemechanismus ausgehebelt und will so viel Macht auf sich konzentriert wie kein chinesischer Führer seit der Mao-Zeit. Im Countdown auf den Parteitag läuft Pekings Propagandamaschine hoch und wird – noch mehr als bisher – die Errungenschaften in der Dekade unter Xi preisen, den aktuellen Wirtschaftsproblemen und Null-Covid zum Trotz. Unsere Autorin Christiane Kühl wirft einen Blick auf die Parteitage im Laufe der Zeit: Vom einem Alleinherrscher zur Konsenspolitik – und nun wieder zurück zum nächsten Alleinherrscher?

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche!

Herr Neumann, wie wichtig sind junge chinesische Spezialisten inzwischen für SAP?

Das hat sich sehr stark verändert. Vor allem im Bereich Software-Engineering haben die Universitäten extrem stark aufgeholt. Vor 25 Jahren haben wir gemeinsam mit Siemens eine Stiftung gegründet, um die ersten chinesischen Universitäten mit IT auszustatten. Damals waren sie 20 Jahre hinterher. Heute haben die Studenten an den Top-Unis Zugriff auf die beste Hoch-Technologie, einschließlich Supercomputer. Nun sind hervorragende Leute auf dem Arbeitsmarkt mit einem sehr profunden Wissen.

Was bedeutet das für die ausländischen Spezialisten?

Die werden weiterhin gebraucht. Denn selbst wenn Chinesen das Engineering inzwischen extrem gut verstehen, heißt das noch lange nicht, dass sie in den Tiefen eines komplexen SAP-Produkts problemlos zu Hause sind. Wenn ich Hoch- und Tiefbau mit Auszeichnung studiert habe, kann ich auch nicht gleich eine riesige, komplexe Brücke bauen. Da gehören viele Jahre Erfahrung dazu.

Also brauchen sie noch immer viele westliche Spezialisten in China?

Das Geheimnis liegt in der Zusammenarbeit und intelligenten Verteilung der Aufgaben, nicht nur zwischen Deutschland und China, sondern weltweit. Indien spielt da beispielsweise auch eine große Rolle. Niemand schafft alles alleine.

Auch, weil Chinesen noch billiger sind?

Die Einstiegsgehälter sind in China natürlich noch deutlich niedriger als in Deutschland. Das gleicht sich aber mit mehr Berufserfahrung zügig an. Dennoch ist ein Standort wie China insgesamt schon noch etwas günstiger als Deutschland in der Softwareentwicklung.

Wollen die Chinesen überhaupt noch ins Ausland?

Obwohl es derzeit wegen der Null-Covid-Strategie nicht einfach ist, haben wir kein stark nachlassendes Interesse feststellen können. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass IT ein stark globalisiertes Business ist. Viele neue Entwicklungen kommen noch aus den USA, immer mehr aus China, etwas weniger aus Europa. Das lässt sich nicht trennen und wird auch in Zukunft international vernetzt laufen. Interessant hier in China: Wir haben viel mehr Frauen in der Softwareentwicklung als in allen anderen Teilen der Welt. Damit setzt China einen ganz neuen Trend.

Hat es Sie überrascht, dass die Chinesen nun so innovativ sind?

Nein, ich habe mich eher gewundert, wie man zu der Einschätzung kommen kann, Chinesen können nur kopieren, was anderswo entwickelt wird. Seit 15 Jahren ist klar, dass chinesische IT-Unternehmen an Bedeutung gewinnen. Es war im Grunde nur die Frage, wie schnell ihr Wissen reifen würde. Sie haben es deutlich schneller geschafft als viele Beobachter es erwartet haben. Sie sind in einigen Bereichen bereits Weltklasse, zum Beispiel beim Thema Internet of Things (IoT) oder Artificial Intelligence (AI). In anderen sind die chinesischen Player bereits in Sichtweite. Deshalb haben wir bei SAP uns frühzeitig um den chinesischen Markt gekümmert.

Was ist anders hier in China?

Die Geschwindigkeit spielt eine große Rolle und die Lust der Entwickler, Innovationspotential bis zum Äußersten auszureizen.

Und die Kunden?

Sie sind viel eher bereit, Neues auszuprobieren. Das passiert natürlich eher bei einem Batteriehersteller, der alle sechs Monate eine neue Fabrik baut und digitalisiert als bei einem eher langsam wachsenden Unternehmen.

Ist also SAP China inzwischen schneller als SAP Deutschland?

Ich möchte es mal so formulieren: Die Einstellung hier ist schon sehr produktiv. “Will meets Skill.” Während man in Deutschland schon mal länger Zeit damit verbringt, Dinge in aller Breite und Tiefe zu analysieren, versucht man das in China einfach mal.

Aber wir brauchen dennoch das Konzert der weltweiten Standorte, weil wir eben auch andere Skills in Deutschland haben wie Erfahrung und Präzision, andere kommen aus Indien und den USA. Und nur, wenn alle diese Fähigkeiten zusammenkommen, entsteht die beste Software.

Aber sind nach der Null-Covid-Politik und dem Lockdown in Shanghai nicht viele Ihrer westlichen Kunden zu dem Ergebnis gekommen, dass man sich von China verabschieden oder die Abhängigkeit gegenüber dem Land stark verringern muss?

Es ist nie gut, zu sehr von einem Land oder einer Region abzuhängen. Allerdings müssen die Alternativen gleichwertig sein, sonst schadet man sich selbst. Das ist nicht nur bei der Produktion so, sondern auch im Software-Bereich. Und deshalb haben einige Firmen wegen Null-Covid das Tempo in China ein wenig rausgenommen, aber kaum jemand hat sich zu großen Teilen aus dem chinesischen Markt verabschiedet. Da muss man realistisch bleiben. Zum chinesischen Markt gibt es derzeit für viele Firmen keine Alternative.

Sie haben sowohl in Indien gearbeitet als auch in China. Warum verringert sich der wirtschaftliche Abstand zwischen China und Indien nur so langsam. China hat 18 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft, Indien nur 4,5 Prozent?

Über die letzten zwei oder sogar drei Jahrzehnte gesehen hat sich der Abstand nicht verringert, sondern vergrößert. Das hat vielfältige Gründe. Indien, das vor 75 Jahren unabhängig wurde, hat viele Jahrzehnte in einer Art “Dornröschenschlaf” verbracht. Die Verwaltung hat es schwer, große Infrastrukturprojekte durchzusetzen, sei es nun wegen politischer oder gesellschaftlicher Widerstände. Eine moderne Infrastruktur ist aber das Fundament für eine nachhaltig wachsende Wirtschaft. Mindestens genauso wichtig ist es, dass die Eigentumsrechte an Grund und Boden geklärt sind. Das ist in Indien ein Riesenproblem, vor allem bei größeren Infrastruktur-Investitionen. Und das sieht man dann wiederum bei den Auslandsinvestitionen. China hat 2021 145 Milliarden US-Dollar FDI bekommen. Indien nur 41 Milliarden. Dennoch wird auch Indien in großem Abstand zu China eine immer größere Rolle spielen. Und die Zusammenarbeit zwischen China und Indien wird, trotz aller politischen Differenzen, eher noch stärker. Denn für kein Land der Welt, auch für China nicht, ist es ein Erfolgsmodell, alles selbst zu machen. Selbst die besten Geiger der Welt ermöglichen noch lange kein gutes Symphonie-Orchester.

Also ein Plädoyer für globale Zusammenarbeit?

Man muss diese Entwicklungen in längeren Zeiträumen betrachten. Lange schien es klar: Innovation kommt aus dem Westen nach China. In China wurden diese von uns entwickelten Produkte gebaut und dann sowohl in China als auch im Rest der Welt verkauft. Nun funktioniert das in vielen Industrien schon in beide Richtungen.

Das ist bisher aber nur in den großen Metropolen so.

Das Hinterland entwickelt sich schneller als man es erwarten würde. Klar ist allerdings: So eine Region wie Shanghai und Jiangsu sind Trendsetter in China. Nach Shanghai, wo die meisten unserer Mitarbeiter, die wir in China beschäftigen sind, ziehen junge Talente gerne hin. Das ist auch in Deutschland so. Wir bekommen internationale Talente leichter nach Berlin oder München als an den Hauptsitz Walldorf. Großstädte haben auf die Generation Z eine enorme Anziehungskraft.

Hat Shanghai durch den Lockdown nicht nur national, sondern auch international stark an Attraktivität verloren?

Der Lockdown hat jedenfalls eines gezeigt: Shanghai muss mehr denn je etwas dafür tun, um ein Markenzeichen wie New York oder London zu werden. Man darf nicht vergessen: Diversität macht diese Weltstädte aus, also viele verschiedenen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, mit vielen verschiedenen Ansichten und Blickwinkeln. Nur agil zu sein, reicht heute nicht mehr. Denn die Konkurrenz schläft nicht im Wettbewerb um die besten Talente. Mit einem abgeschlossenen IT-Studium bekomme ich heute eine Arbeitserlaubnis in praktisch jedem Land der Welt. Diese Menschen haben Optionen und die nutzen sie auch. In diesem Umfeld muss sich Shanghai und am Ende ganz China bewähren.

Clas Neumann, Vize-Präsident von SAP in Shanghai, ist zuständig für das SAP Global Labs Network. Der Konstanzer mit einem Wirtschaftsstudium in Ludwigshafen und einem MBA von der Management School INSEAD lebt bereits seit 20 Jahren in Asien, vor allem in China und Indien. Neumann ist Gastprofessor an der Shanghaier Tongji-Universität und an der School of Economics und Management der Technologie-Universität in Dalian.

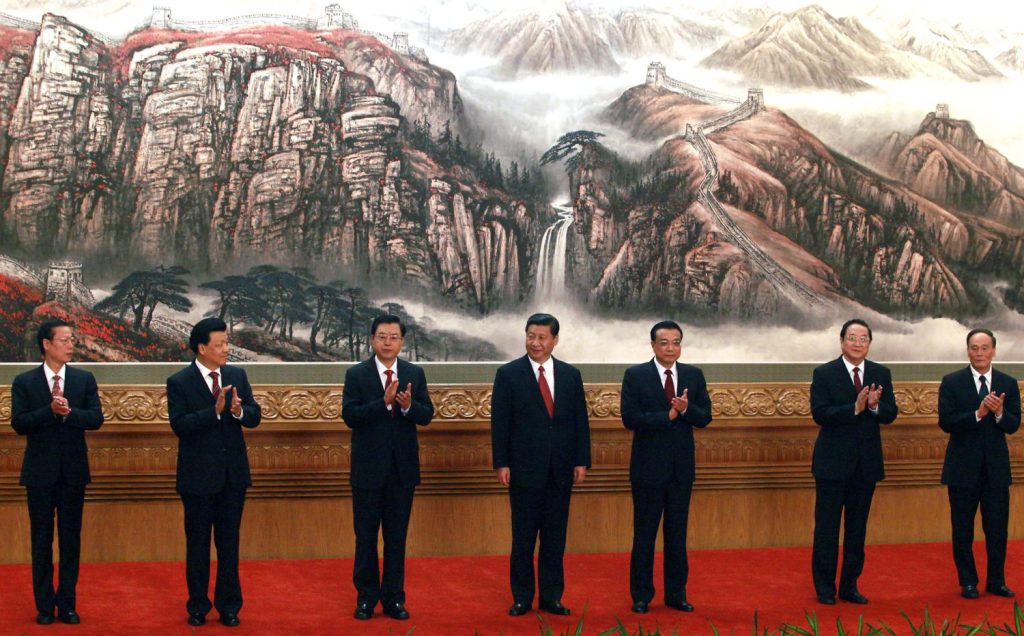

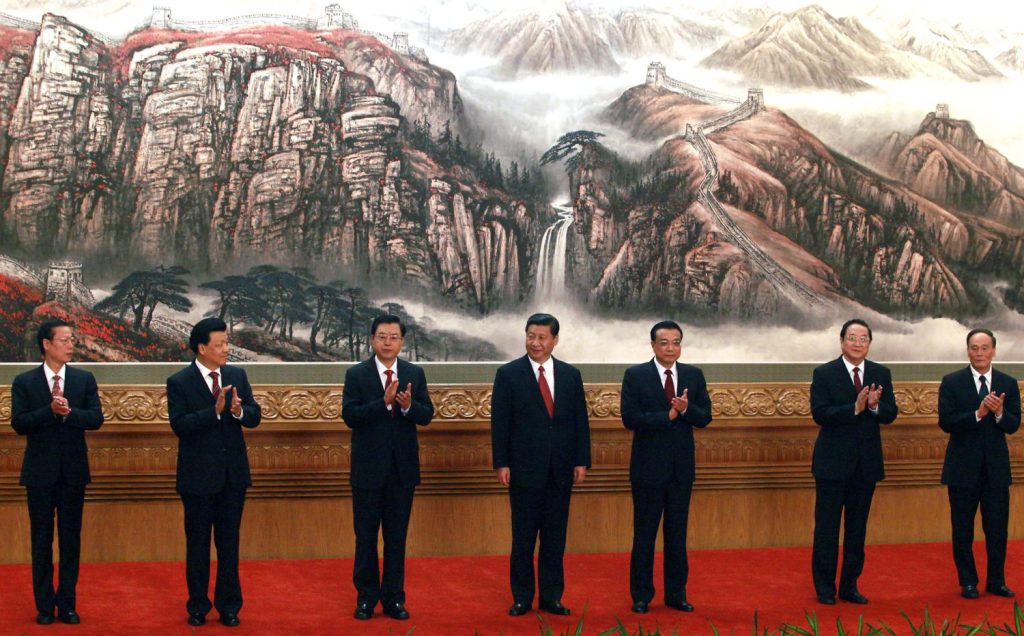

Im November vor zehn Jahren traten sieben Männer vor die in der Großen Halle des Volkes versammelten Journalisten: Der neue Ständige Ausschuss des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, an der Spitze Xi Jinping – gefolgt von dem heutigen Premier Li Keqiang und fünf weiteren Mitgliedern. Es war das Ende des 18. Parteitags. Ein Jahrzehnt würden diese Männer den höchsten Machtzirkel bilden, so die Erwartung. Nach fünf Jahren würde 2017 ein Kronprinz in das Gremium aufrücken, der Xi 2022 beerben werde. Der damals 59-jährige Xi galt als relativ unerfahren; seine Machtbasis als begrenzt – vor allem, weil mit dem als vergleichsweise reformfreudig geltenden Li Keqiang ein Protegé des direkten Xi-Vorgängers Hu Jintao an seiner Seite war.

Nun, wenige Wochen vor dem am 16. Oktober 2022 beginnenden 20. Parteitag, ist klar: Nichts ist, wie es damals schien. Xi ist heute der mächtigste KP-Chef seit Mao Zedong. 2017 tauchte kein Kronprinz auf. Um Präsident zu bleiben, hat Xi die Verfassung ändern lassen. Und jetzt steht er kurz davor, einen jahrzehntelang funktionierenden Partei-Usus abzuräumen – und sich mit 69 mindestens noch eine weitere Amtszeit zu sichern.

Erste Vorab-Berichte der Staatsmedien zum Parteitag aus China legen außerdem nahe, dass die KPCh ihre Verfassung überarbeiten wird, um “wichtiges strategisches Gedankengut” aufzunehmen: ein Zeichen, dass die Doktrin von Xi noch weiter in den Mittelpunkt gestellt werden könnte.

Seit dem Beginn der Reformära galt das ungeschriebene Gesetz: Der Generalsekretär der KPCh, ernannt auf dem nur alle fünf Jahre tagenden Parteiplenum, bleibt für maximal zehn Jahre an der Spitze – und macht dann Platz für einen Nachfolger. Dieser wird in der zweiten Amtszeit des Chefs fünf Jahre lang an seine neue Aufgabe herangeführt. Das sollte eine institutionelle Machtübergabe ohne brutale Machtkämpfe wie in der Mao-Zeit sichern. Vielen Spitzenkadern war zudem der greise Mao in unschöner Erinnerung: Die Nachteile einer Herrschaft auf Lebenszeit lagen auf der Hand.

Doch Xi wischt alle Bedenken fort. Wie viele Amtszeiten er noch weiterregieren will, ist völlig offen. In den vergangenen Jahren hat er Chinas politisches System immer stärker auf sich selbst zuschneiden lassen. Er regiert persönlich in alle Organisationen von Staat, Partei und Gesellschaft hinein (China.Table berichtete).

Die Parteitage mit ihren inzwischen rund 2.300 Delegierten aus allen Regionen Chinas fanden seit Gründung der KP 1921 mehr oder weniger durchgehend alle fünf Jahre statt. Diese Partei-Plenarsitzungen “wählen” für einen Zyklus von fünf Jahren ein neues Zentralkomitee (ZK) mit gut 200 Mitgliedern. Das ZK wiederum bestimmt das 25-köpfige Politbüro und dessen Ständigen Ausschuss, die eigentliche Machtzentrale der KP China. In der Zwischenzeit treffen sich nur gelegentlich Zentralkomitee und Politbüro zu Plenarsitzungen. Die wirklich wichtigen Entscheidungen trifft der Ständige Ausschuss.

Diese Parteitagszyklen sind streng durchnummeriert: Der “19. Nationale Kongress der Chinesischen Kommunistischen Partei” fand vom 18. bis 24. Oktober 2017 statt. Darauffolgende ZK-Tagungen werden namentlich auf diesen bezogen: Im November 2021 etwa tagte das Sechste Plenum des 19. Zentralkomitees.

Für die ersten 27 Jahre der Volksrepublik hatte auf den Parteitagen allein der “Große Vorsitzende” Mao Zedong das Sagen. Er vergrößerte oder schrumpfte das Politbüro und andere Gremien nach Belieben. Reformpatriarch Deng Xiaoping musste sich bei der Auswahl von Führungskadern bereits mit anderen abstimmen – berüchtigt waren dabei die konservativen “Acht Unsterblichen” Parteigranden aus der Mao-Ära. Als Jiang Zemin nach dem Massaker auf dem Tiananmen-Platz KPCh-Generalsekretär wurde, begann die Zeit der Konsenspolitik: Die Parteispitze positionierte sich als Gruppe, Jiang galt lediglich als “Kern” der Führung. Jiang etablierte den “sieben hoch, acht runter”-Standard: Kader bis zu einem Alter von 67 Jahren durften bleiben oder aufsteigen; ab einem Alter von 68 mussten sie aufs Altenteil gehen.

Jiangs Nachfolger Hu Jintao behielt diese Sitte bei. Er setzte sogar auf eine begrenzte innerparteiliche Wahlmöglichkeit. So gab es unter seiner Führung 2007 und 2012 interne Wahlen für die ZK-Mitglieder – mit mehr Kandidierenden als Sitzen – sowie informelle Abstimmungen über mögliche Politbüromitglieder im Stile der in US-Vorwahlen typischen “Straw Polls”. Xi Jinping soll von Beginn an kein Fan dieser Wahlverfahren gewesen sein, die in die Zeit seines eigenen Aufstiegs in Richtung Parteispitze fielen. Nach dem 19. Parteitag fand die Parteiführung angebliche Mängel bei den “Straw Polls” und schaffte sie daraufhin wieder ab. Wenig später wurde klar, dass Xi dabei war, den gesamten institutionalisierten Prozess zum Führungswechsel auszuhebeln. Abgesehen von Xi selbst aber ist durchaus mit einem Generationswechsel in den obersten KP-Gremien zu rechnen.

Außerdem sind Parteitage der Anlass, auf dem die jeweiligen KP-Vorsitzenden ihre Ideologien in der Parteicharta festschreiben zu lassen, um sich ihren Platz in den Partei-Annalen zu sichern.

Jiang Zemin (1989 bis 2002) etwa ließ seine “Wichtigen Gedanken der Drei Vertretungen” (三个代表) in die Parteiverfassung eintragen. Damit öffnete Jiang die Partei für breitere gesellschaftliche Schichten, einschließlich Privatunternehmern – und damit auch für die einstigen Klassenfeinde. Von Hu Jintao (2002 bis 2012) stammt die Theorie der “Wissenschaftsbasierten Entwicklung”, mit dem er den aus der Jiang-Ära übernommenen Fokus vom Wachstum um jeden Preis hin zu einem “menschenzentrierten” Entwicklungsansatz verschob.

Xi Jinping wiederum brachte 2017 auf dem 19. Parteitag in einer mehr als dreistündigen Rede die “Verjüngung der Nation” und den “Chinesischen Traum” ins Spiel. Dies ging als “Xi Jinping-Gedanken über den Sozialismus chinesischer Prägung in der Neuen Ära” in die Parteicharta ein. Die Verheißung einer “Neuen Ära” (新时代), laut der China eine großartige Entwicklungsperiode hin zur vollwertigen Weltmacht durchläuft, ist seither Markenzeichen der Xi-Herrschaft.

Dazu veröffentlichte die Partei seit dem ZK-Plenum vom November 2021 vermehrt einen neuen Slogan: Xis “Zwei Begründungen (“Two Establishes”/两个确立) . Diese vier Zeichen begründeten im Wesentlichen Xi als den unbestrittenen “Kern” der KPCh-Führung sowie die Ideen Xi Jinpings als Grundlage für die Zukunft der “Neuen Ära”, schreibt David Bandurski vom China Media Project in Hongkong. Der Slogan markiere “den Legitimitätsanspruch von Xi Jinpings Herrschaft und eine Herausforderung an alle, die sich ihm widersetzen könnten”, so Bandurski. Auf dem kommenden Parteitag wird zudem eine lange Rede Xis zu seinen Prioritäten für die nächsten fünf Jahre – oder länger – erwartet.

Im Countdown auf den Parteitag läuft Pekings Propagandamaschine hoch und wird – noch mehr als bisher – die Errungenschaften in der Dekade unter Xi preisen, den aktuellen Wirtschaftsproblemen und Null-Covid zum Trotz. Xi scheint sich seiner Sache jedenfalls sehr sicher zu sein. Er reist demnächst nach Kasachstan und Usbekistan und wird dort unter anderem Russlands Präsidenten Wladimir Putin treffen. Das ist nicht nur Xis erste Auslandsreise seit Anfang 2020. Sondern es ist auch höchst ungewöhnlich, dass der Parteichef so kurz vor einem Parteitag das Land verlässt.

Ungeachtet der wirtschaftlichen Folgen beharren Chinas Behörden weiterhin auf Massentests und Lockdowns. Zum diesjährigen Mondfest konnten viele Bewohner nicht über das Feiertagswochenende zu ihren Verwandten und Familien fahren. Die Nationale Gesundheitskommission hatte vergangenen Donnerstag kurzfristig eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, die bis Ende Oktober gelten sollen. Demnach sollen die Menschen unabhängig von der Infektionsrate regelmäßig getestet werden, wie der Nachrichtenagentur Bloomberg meldete. Während des anstehenden Nationalfeiertages Anfang Oktober geht das Land normalerweise in die sogenannte “Golden-Week” mit mehreren freien Tagen. Aufgrund des 20. Parteitages am 16. Oktober hatte Peking zuletzt die Maßnahmen im Land wieder verschärft. So dürfen Reisende aus und nach Peking nicht in Gebiete fahren oder aus Regionen kommen, in denen es in den vergangenen sieben Tagen eine Infektion gab.

Für zunehmende öffentliche Besorgnis führten nun Berichte über den Lockdown in der Stadt Yining in Xinjiang. Dort kann ein Großteil der rund 400.000 Bewohner ihre Wohnungen nicht mehr verlassen und ist auf staatliche Lebensmittellieferungen angewiesen. Auf der Online-Plattform Weibo berichteten Bewohner, dass die Essenslieferungen jedoch nur unregelmäßig ankommen. In anderen Berichten ist die Rede von Krankenhäusern, die auch in Notfällen den Einlass von Patienten verweigern, wenn diese keinen aktuellen PCR-Test vorweisen können. Besorgte User posteten Fotos von ihren Wohnanlagen, deren Eingänge mit Planen abgeriegelt wurden. Diese Beschreibungen sind nicht neu. Aus Yining, wo der Lockdown bereits seit eineinhalb Monaten in Kraft ist, werden Bilder durch die staatliche Zensur unterdrückt. Laut dem Wirtschaftsmagazin Caixin mussten die Behörden in Yining zuletzt jedoch öffentlich zugeben, dass “einige Einheimische Schwierigkeiten hatten, sich in einem Krankenhaus behandeln zu lassen”. ari/niw

Peking hat auf Berichte, dass Berlin Unterstützung für deutsche Unternehmen bei Geschäften in China überdenken möchte, warnend reagiert. Der Plan, sollte er sich als richtig erweisen, ergebe “keinen Sinn”, da Deutschland so eigenen wirtschaftlichen Interessen schaden würde, sagte Außenministeriumssprecherin Mao Ning. “Wir hoffen, dass Deutschland eine rationale und praktische Politik gegenüber China verfolgt und eine stärkere Öffnung in beide Richtungen unterstützt”, so Mao. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Donnerstag berichtet, dass das Bundeswirtschaftsministerium unter anderem überlege, die staatlichen Investitions- und Exportgarantien für in China tätige Firmen zu kippen und die staatliche Förderbank KfW ihre Kreditlinien für das China-Geschäft deutscher Firmen zurückfahren solle.

Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums bestätigte den Reuters-Bericht am Freitag in Berlin nicht. “Unsere Aufgabe besteht zurzeit darin, dafür eine Sensibilität zu erzeugen. Die China-Strategie, die innerhalb der Bundesregierung unter Federführung des Auswärtigen Amtes gemeinsam erarbeitet wird, wird möglicherweise auch darauf eingehen”, so Ministeriumssprechers Robert Säverin. Auch den Plan einer Klage der G7-Staaten bei der Welthandelsorganisation (WTO) wegen Restriktionen auf dem chinesischen Markt bestätigte Säverin nicht. Er wies zudem Berichte zurück, wonach Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ein Veto bei der Cosco-Beteiligung am Containerterminal in Tollerort eingelegt habe. “Was wir bestätigen können, ist, dass dort ein Investitionsprüfverfahren läuft. Bei Häfen handelt es sich um kritische Infrastruktur, und dort wird in der Regel ein solches Verfahren durchgeführt”, so Säverin. Das Verfahren laufe derzeit noch. ari

Chinas UN-Botschafter in Genf hat nach der Veröffentlichung eines viel beachteten Berichts über mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang die Zusammenarbeit Pekings mit dem UN-Menschenrechtsbüro infrage gestellt. “Wir können nicht zusammenarbeiten, als ob nichts passiert wäre”, sagte Botschafter Chen Xu Reportern in einem virtuellen Briefing. Das Menschenrechts-Büro haben selbst die Tür für Kooperation geschlossen, indem “die sogenannte Bewertung” veröffentlicht worden sei, zitiert Reuters den Botschafter. Den UN-Bericht nannte er demnach “illegal und ungültig”. Der China-Bericht soll während einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in dieser Woche debattiert werden. Chen sagte, er werde sich in dieser Sitzung allen Maßnahmen gegen China “stark widersetzen”.

Der Bericht war nur wenige Minuten vor Amtsende der Hohen Kommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, veröffentlicht worden (China.Table berichtete). Kritiker hatten der Chilenin zuvor mehrfach ein zu sanftes Vorgehen gegen Peking vorgeworfen. Chinas UN-Botschafter Chen erklärte, er habe das Gefühl, dass die “offensichtlichen Änderungen in Bachelets Haltung” darauf hinwiesen, dass diese die Schlussfolgerungen des Berichts nicht unterstütze. Bachelet sei mit den Schlussfolgerungen nicht einverstanden gewesen, weshalb der Bericht erst in der letzten Minuten veröffentlicht worden sei, so Chen.

Bachelet folgt nun der Österreicher Volker Türk als Menschenrechtskommissar nach. Die UN-Generalversammlung stimmte vergangene Woche der Ernennung durch UN-Generalsekretär António Guterres zu. Kritiker monierten die mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Bachelet-Nachfolge. Türk gilt zudem als Wunschkandidat Chinas, da von ihm keine besonders harte Gangart gegen Peking erwartet wird. ari/rtr

Pan Shiyi und Zhang Xin sind von ihren Führungsrollen als Chairman und CEO von Soho China zurückgetreten. Das Milliardärs-Ehepaar teilte mit, sich in Zukunft “auf die Förderung der Kunst und philanthropische Aktivitäten” konzentrieren zu wollen.

Pan und Zhang gehören zu den bekanntesten Unternehmern Chinas. Mit Soho China haben sie einen der größten und bekanntesten Immobilienentwickler des Landes aufgebaut. Das 1995 gegründete Unternehmen besaß im vergangenen Jahr rund 1,3 Millionen Quadratmeter Immobilien, hauptsächlich in Shanghai und Peking, darunter Prestige-Projekte wie das von der Stararchitektin Zaha Hadid entworfene Galaxy Soho im Pekinger Dongcheng District.

Das Unternehmen war im vergangenen Jahr in die Immobilienkrise um den Entwickler Evergrande hineingesogen worden. Die Aktien von Soho China hatten 2021 mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Im selben Jahr hatte die US-Investmentfirma Blackstone Group angeboten, die Mehrheit an Soho China für drei Milliarden US-Dollar zu übernehmen (China.Table berichtete). Der Kauf scheiterte jedoch an “mangelnden Fortschritten”.

Zwei Führungskräfte des Unternehmens, Xu Jin und Qian Ting, die jeweils seit etwa zwei Jahrzehnten bei Soho tätig sind, wurden zu Co-Chefs befördert, wie am Mittwoch an der Hongkonger Börse bekannt gegeben wurde. Ein Private-Equity-Manager, Huang Jingsheng, wurde zum nicht-geschäftsführenden Vorsitzenden des Unternehmens ernannt. Pan und Zhang, die fast 64 Prozent des Unternehmens besitzen, werden als geschäftsführende Direktoren im Vorstand bleiben. fpe

Die EU-Kommission wird am Dienstag ihren lang erwarteten Gesetzesvorschlag vorlegen, um gegen Produkte aus Zwangsarbeit vorzugehen. Der Vorschlag erfolgt einen Tag vor der Rede zur Lage der Europäischen Union (SOTEU) von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch. Das Gesetz könnte den Druck auf EU-Unternehmen in Regionen wie Xinjiang erheblich erhöhen.

In ihrer SOTEU im vergangenen September hatte von der Leyen ein Vorgehen gegen Produkte, die mit Zwangsarbeit hergestellt wurden, angekündigt (China.Table berichtete). Was von den Plänen der Kommission für den Gesetzesvorschlag bereits bekannt ist: Die Brüsseler Behörde plant kein reines Importverbot, sondern ein Vermarktungsverbot (China.Table berichtete). Mit diesem sogenannten Binnenmarktinstrument sollen Produkte aus dem Verkehr gezogen werden können. Die Beweislast wird nicht bei den Unternehmen, sondern bei den Behörden liegen.

Das EU-Parlament hatte fast geschlossen ein volles Einfuhrverbot, angelehnt an das US-Vorbild, gefordert. Bei den EU-Abgeordneten hält sich die Erwartung an den Kommissionsvorschlag deshalb in Grenzen: “So sehr ich die Initiative der Kommission begrüße – es ist bedauerlich, dass sich die Kommission nicht dem Modell des Europäischen Parlaments angeschlossen hat”, sagte die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini. “Entscheidend ist nun für die anstehenden Verhandlungen, dass der neue Mechanismus die Waren auch wirklich effektiv stoppt. Außerdem darf die Hürde der Beweislast für die Anschuldigung der Zwangsarbeit nicht zu hoch sein”, so Cavazzini.

Der Vorschlag der EU-Kommission wird ersten Einschätzungen zufolge auch keinen Mechanismus für Wiedergutmachung enthalten. Dieser war ebenfalls vom EU-Parlament gefordert worden, damit Opfer von Zwangsarbeit eine Entschädigung auch von EU-Firmen einfordern können. Peking wird die Gesetzesvorlage – und den für Oktober erwarteten Vorschlag für ein Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang – genau beobachten. Wang Hongjian, Wirtschaftsgesandter an die EU, warnte vergangene Woche erneut vor zunehmenden Protektionismus. “Grüne Zusammenarbeit kann nicht in einem Vakuum gefördert werden”, sagte Wang bezüglich Kooperation im Klimaschutz. ari

Alexandra Stefanov hält die deutsche China-Community in Sachen Digitales auf dem Laufenden – und hilft bei Alltagsproblemen: “Viele sind überrascht, dass sie auf ihre E-Mails gar nicht so schnell eine Antwort aus China bekommen.” Stefanov weiß, woran das liegt. In der Volksrepublik läuft alles über die App WeChat. Auch um die digitale Kommunikation zu verbessern, hat die 34-Jährige das Beratungsunternehmen China-Impulse gegründet. Einige ihrer Kunden wollen nach China expandieren, andere wollen sich digitale Trends aus der Volksrepublik abschauen.

Und wer auf den chinesischen Markt will, muss seine Marketingstrategie komplett neu denken. “Es bringt nichts, einfach die Webseite auf Chinesisch zu übersetzen”, sagt Stefanov. Viel wichtiger sei es, die gängigen chinesischen Plattformen zu nutzen. Google, Facebook und LinkedIn gibt es schließlich nicht.

Stefanov fängt schon vor ihrem Abitur an, Chinesisch zu lernen. Sie studiert Sinologie in Heidelberg, Tianjin und Shanghai. Ihr fällt auf, wie wenig man sich in Deutschland mit der chinesischen Gesellschaft beschäftigt: “Sehr, sehr viele Leute hier haben von Wechat noch nie etwas gehört”. Daher die Idee für ihr Unternehmen: Deutsche Firmen brauchen Nachhilfe in Sachen China.

Deshalb beobachtet Stefanov digitale Trends aus der Volksrepublik. Und die gibt es in allen möglichen Alltagsgegebenheiten: Die Bevölkerung wird immer älter, es herrscht Personalmangel. In China übernehmen deshalb beispielsweise häufig Roboter den Service im Supermarkt. Besonders beliebt sind auch virtuelle Influencer, KI-basierte Figuren, die zum Beispiel Live-Shopping-Shows moderieren können.

“Virtuelle Influencer und Moderatoren sind in China derzeit superpopulär”, erklärt Stefanov. Man könne aber in Europa nicht alles eins zu eins übernehmen. Tiktok hat ein ähnliches Konzept nach einer Testphase in Großbritannien wieder zurückgenommen. “In diesem Bereich ist uns China um Jahre voraus”, sagt Stefanov.

Zur Wahrheit gehöre aber auch: Viele Technologien konnten sich in China so schnell entwickeln, weil lange kaum jemand Wert auf Datenschutz gelegt hat. Trotzdem glaubt Stefanov, dass sich Firmen auch bei der chinesischen Unternehmenskultur etwas abschauen können. Viele Ideen würden einfach ausprobiert. “In Deutschland lösen wir uns nur schwer von unserem Perfektionismus.” Außerdem rät sie zu langfristigen Zielen. In China sind die politisch vorgegeben. “Ich glaube, im Kleinen kann man diese Strategien auch in Unternehmen implementieren”, sagt Stefanov.

Neben ihrer Arbeit als Beraterin moderiert sie einen Podcast, sie hat ein Buch geschrieben und gibt ein Magazin heraus. Einmal im Monat erklärt sie ihren Abonnentinnen und Abonnenten die wichtigsten Neuigkeiten aus der chinesischen digitalen Welt in einem Live-Video-Call. Jana Hemmersmeier

Patrick Zoll ist neu als Korrespondent der Schweizer Tageszeitung NZZ in Taipeh. Zoll wird dort über die geopolitischen Entwicklungen im Indo-Pazifik berichten.

Lena Weiland ist seit September Brand Protection Manager China & Southeast-Asia beim Motorgerätehersteller STIHL. Weiland hat in Konstanz Asian Studies und Management South and Southeast-Asia studiert.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Genau wie im Deutschen gibt es auch im Chinesischen intransitive Verben, solche also, die nach der Schulgrammatik kein direktes Objekt nach sich ziehen können und demnach auch keine direkte Passivkonstruktion zulassen. Sprich: Auch auf Chinesisch kann man zwar sagen “ich sehe dich” (transitiv), nicht aber “ich gehe dich”, weil gehen ein intransitives Verb ist. Doch wem schon einmal im Büro zugeraunt wurde, Kollege XY sei “gegangen worden”, der weiß, dass Muttersprachler die grammatische Welt schon gerne mal aus ihren Fugen heben, um neue Bedeutungsnuancen zu kreieren.

Auch Chinas Internetgemeinde findet seit einiger Zeit so ihre Freude an solchen Spielereien mit der Verwendung des Passiv. Zum sprachlichen Schlüsselwerkzeug wird dabei das unscheinbare und doch so kraftvolle Wörtchen 被 (bèi). Dieses vermag es im Chinesischen nämlich, einen Aktivsatz (“Ich habe gegessen.” – 我吃了 wǒ chī le) in einen Passivsatz (“Ich wurde gegessen.” – 我被吃了 wǒ bèi chī le) zu verwandeln. Chinas Netizens haben den Einflussbereich des Bèi-Passivmarkers in jüngster Zeit nun munter auf alle möglichen Szenarien ausgeweitet, in denen eine gewisse Machtlosigkeit und Schicksalsergebenheit zum Ausdruck gebracht werden soll.

So fühlt sich mancher vor dem Hintergrund nölender Eltern schon mal zum Rendezvous/Blinddate “gegangen” (被相亲 bèi xiāngqīn), statt selbst zu daten (相亲 xiāngqīn). Wer unerwünschter Weise in einen Flirt verwickelt wird (调情 tiáoqíng “flirten”), kann sich über die sprachliche Neuschöpfung zum “Ge”-Flirteten (被调情 bèi tiáoqíng “geflirtet werden”) erklären. Statt “Wir haben uns getrennt” (我们分手了 wǒmen fēnshǒu le) schluchzt die beste Freundin dann vielleicht “Ich wurde getrennt” (我被分手了 wǒ bèi fēnshǒu le) in den Hörer.

Und wer sich mit zähen Schritten im Morgengrauen zur Bushaltestelle schleppt, dürfte sich wohl auch eher als “zur Arbeit gegangen” (被上班 bèi shàngbān) als auf dem Weg zur Arbeit (上班 shàngbān “zur Arbeit gehen”) empfinden. Und zu guter Letzt nimmt auch in China nicht jeder immer selbst seinen Hut (辞职 cízhí “kündigen”), sondern auch hier wird so manch einer “gegangen” (被辞职 bèi cízhí).

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.

wenn ein Hersteller für seine Produkte keine kilometerlangen Fertigungsstraßen, kritische Materialien wie Lithium oder Elektroteile braucht, könnte man schnell meinen, dass es ohne Weiteres möglich wäre, China den Rücken zu kehren. So zum Beispiel der Software-Hersteller SAP. So einfach ist es aber nicht, wie Clas Neumann, Vize-Präsident von SAP in Shanghai, im Interview erklärt. Neumann ist zuständig für das SAP Global Labs Network und hat damit tiefe Einblicke in die Verwobenheiten und gegenseitigen Abhängigkeiten der Software-Entwicklung in der Volksrepublik und dem Rest der Welt.

“Es ist nie gut, zu sehr von einem Land oder einer Region abzuhängen”, sagt Neumann im Gespräch mit Frank Sieren. “Allerdings müssen die Alternativen gleichwertig sein, sonst schadet man sich selbst.” Im Zuge der Null-Covid-Politik habe er zwar gesehen, dass einige Firmen das Tempo in China ein wenig drosseln – aber kaum jemand habe sich zu großen Teilen aus dem chinesischen Markt verabschiedet. China, und dabei vor allem die bisher gefragte Metropole Shanghai, müssten jedoch aufpassen, dass die Vielfalt nicht verloren gehe, warnt Neumann. Nur so bliebe der Standort weiterhin für junge Entwickler interessant.

Fünf Wochen sind es noch bis zum Beginn des 20. Parteitags der Kommunistischen Partei. Wir machen bereits heute den Auftakt für die Serie zum Parteikongress. Bis zum 16. Oktober versorgen wir Sie in Analysen mit Einblicken und Hintergrundinfos. Diese finden Sie auch gesammelt auf der Webseite von China.Table.

Der 20. Parteitag wird ein Kongress wie keiner jemals zuvor. Staatspräsident Xi Jinping hat den seit Jahrzehnten geltenden Nachfolgemechanismus ausgehebelt und will so viel Macht auf sich konzentriert wie kein chinesischer Führer seit der Mao-Zeit. Im Countdown auf den Parteitag läuft Pekings Propagandamaschine hoch und wird – noch mehr als bisher – die Errungenschaften in der Dekade unter Xi preisen, den aktuellen Wirtschaftsproblemen und Null-Covid zum Trotz. Unsere Autorin Christiane Kühl wirft einen Blick auf die Parteitage im Laufe der Zeit: Vom einem Alleinherrscher zur Konsenspolitik – und nun wieder zurück zum nächsten Alleinherrscher?

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche!

Herr Neumann, wie wichtig sind junge chinesische Spezialisten inzwischen für SAP?

Das hat sich sehr stark verändert. Vor allem im Bereich Software-Engineering haben die Universitäten extrem stark aufgeholt. Vor 25 Jahren haben wir gemeinsam mit Siemens eine Stiftung gegründet, um die ersten chinesischen Universitäten mit IT auszustatten. Damals waren sie 20 Jahre hinterher. Heute haben die Studenten an den Top-Unis Zugriff auf die beste Hoch-Technologie, einschließlich Supercomputer. Nun sind hervorragende Leute auf dem Arbeitsmarkt mit einem sehr profunden Wissen.

Was bedeutet das für die ausländischen Spezialisten?

Die werden weiterhin gebraucht. Denn selbst wenn Chinesen das Engineering inzwischen extrem gut verstehen, heißt das noch lange nicht, dass sie in den Tiefen eines komplexen SAP-Produkts problemlos zu Hause sind. Wenn ich Hoch- und Tiefbau mit Auszeichnung studiert habe, kann ich auch nicht gleich eine riesige, komplexe Brücke bauen. Da gehören viele Jahre Erfahrung dazu.

Also brauchen sie noch immer viele westliche Spezialisten in China?

Das Geheimnis liegt in der Zusammenarbeit und intelligenten Verteilung der Aufgaben, nicht nur zwischen Deutschland und China, sondern weltweit. Indien spielt da beispielsweise auch eine große Rolle. Niemand schafft alles alleine.

Auch, weil Chinesen noch billiger sind?

Die Einstiegsgehälter sind in China natürlich noch deutlich niedriger als in Deutschland. Das gleicht sich aber mit mehr Berufserfahrung zügig an. Dennoch ist ein Standort wie China insgesamt schon noch etwas günstiger als Deutschland in der Softwareentwicklung.

Wollen die Chinesen überhaupt noch ins Ausland?

Obwohl es derzeit wegen der Null-Covid-Strategie nicht einfach ist, haben wir kein stark nachlassendes Interesse feststellen können. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass IT ein stark globalisiertes Business ist. Viele neue Entwicklungen kommen noch aus den USA, immer mehr aus China, etwas weniger aus Europa. Das lässt sich nicht trennen und wird auch in Zukunft international vernetzt laufen. Interessant hier in China: Wir haben viel mehr Frauen in der Softwareentwicklung als in allen anderen Teilen der Welt. Damit setzt China einen ganz neuen Trend.

Hat es Sie überrascht, dass die Chinesen nun so innovativ sind?

Nein, ich habe mich eher gewundert, wie man zu der Einschätzung kommen kann, Chinesen können nur kopieren, was anderswo entwickelt wird. Seit 15 Jahren ist klar, dass chinesische IT-Unternehmen an Bedeutung gewinnen. Es war im Grunde nur die Frage, wie schnell ihr Wissen reifen würde. Sie haben es deutlich schneller geschafft als viele Beobachter es erwartet haben. Sie sind in einigen Bereichen bereits Weltklasse, zum Beispiel beim Thema Internet of Things (IoT) oder Artificial Intelligence (AI). In anderen sind die chinesischen Player bereits in Sichtweite. Deshalb haben wir bei SAP uns frühzeitig um den chinesischen Markt gekümmert.

Was ist anders hier in China?

Die Geschwindigkeit spielt eine große Rolle und die Lust der Entwickler, Innovationspotential bis zum Äußersten auszureizen.

Und die Kunden?

Sie sind viel eher bereit, Neues auszuprobieren. Das passiert natürlich eher bei einem Batteriehersteller, der alle sechs Monate eine neue Fabrik baut und digitalisiert als bei einem eher langsam wachsenden Unternehmen.

Ist also SAP China inzwischen schneller als SAP Deutschland?

Ich möchte es mal so formulieren: Die Einstellung hier ist schon sehr produktiv. “Will meets Skill.” Während man in Deutschland schon mal länger Zeit damit verbringt, Dinge in aller Breite und Tiefe zu analysieren, versucht man das in China einfach mal.

Aber wir brauchen dennoch das Konzert der weltweiten Standorte, weil wir eben auch andere Skills in Deutschland haben wie Erfahrung und Präzision, andere kommen aus Indien und den USA. Und nur, wenn alle diese Fähigkeiten zusammenkommen, entsteht die beste Software.

Aber sind nach der Null-Covid-Politik und dem Lockdown in Shanghai nicht viele Ihrer westlichen Kunden zu dem Ergebnis gekommen, dass man sich von China verabschieden oder die Abhängigkeit gegenüber dem Land stark verringern muss?

Es ist nie gut, zu sehr von einem Land oder einer Region abzuhängen. Allerdings müssen die Alternativen gleichwertig sein, sonst schadet man sich selbst. Das ist nicht nur bei der Produktion so, sondern auch im Software-Bereich. Und deshalb haben einige Firmen wegen Null-Covid das Tempo in China ein wenig rausgenommen, aber kaum jemand hat sich zu großen Teilen aus dem chinesischen Markt verabschiedet. Da muss man realistisch bleiben. Zum chinesischen Markt gibt es derzeit für viele Firmen keine Alternative.

Sie haben sowohl in Indien gearbeitet als auch in China. Warum verringert sich der wirtschaftliche Abstand zwischen China und Indien nur so langsam. China hat 18 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft, Indien nur 4,5 Prozent?

Über die letzten zwei oder sogar drei Jahrzehnte gesehen hat sich der Abstand nicht verringert, sondern vergrößert. Das hat vielfältige Gründe. Indien, das vor 75 Jahren unabhängig wurde, hat viele Jahrzehnte in einer Art “Dornröschenschlaf” verbracht. Die Verwaltung hat es schwer, große Infrastrukturprojekte durchzusetzen, sei es nun wegen politischer oder gesellschaftlicher Widerstände. Eine moderne Infrastruktur ist aber das Fundament für eine nachhaltig wachsende Wirtschaft. Mindestens genauso wichtig ist es, dass die Eigentumsrechte an Grund und Boden geklärt sind. Das ist in Indien ein Riesenproblem, vor allem bei größeren Infrastruktur-Investitionen. Und das sieht man dann wiederum bei den Auslandsinvestitionen. China hat 2021 145 Milliarden US-Dollar FDI bekommen. Indien nur 41 Milliarden. Dennoch wird auch Indien in großem Abstand zu China eine immer größere Rolle spielen. Und die Zusammenarbeit zwischen China und Indien wird, trotz aller politischen Differenzen, eher noch stärker. Denn für kein Land der Welt, auch für China nicht, ist es ein Erfolgsmodell, alles selbst zu machen. Selbst die besten Geiger der Welt ermöglichen noch lange kein gutes Symphonie-Orchester.

Also ein Plädoyer für globale Zusammenarbeit?

Man muss diese Entwicklungen in längeren Zeiträumen betrachten. Lange schien es klar: Innovation kommt aus dem Westen nach China. In China wurden diese von uns entwickelten Produkte gebaut und dann sowohl in China als auch im Rest der Welt verkauft. Nun funktioniert das in vielen Industrien schon in beide Richtungen.

Das ist bisher aber nur in den großen Metropolen so.

Das Hinterland entwickelt sich schneller als man es erwarten würde. Klar ist allerdings: So eine Region wie Shanghai und Jiangsu sind Trendsetter in China. Nach Shanghai, wo die meisten unserer Mitarbeiter, die wir in China beschäftigen sind, ziehen junge Talente gerne hin. Das ist auch in Deutschland so. Wir bekommen internationale Talente leichter nach Berlin oder München als an den Hauptsitz Walldorf. Großstädte haben auf die Generation Z eine enorme Anziehungskraft.

Hat Shanghai durch den Lockdown nicht nur national, sondern auch international stark an Attraktivität verloren?

Der Lockdown hat jedenfalls eines gezeigt: Shanghai muss mehr denn je etwas dafür tun, um ein Markenzeichen wie New York oder London zu werden. Man darf nicht vergessen: Diversität macht diese Weltstädte aus, also viele verschiedenen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, mit vielen verschiedenen Ansichten und Blickwinkeln. Nur agil zu sein, reicht heute nicht mehr. Denn die Konkurrenz schläft nicht im Wettbewerb um die besten Talente. Mit einem abgeschlossenen IT-Studium bekomme ich heute eine Arbeitserlaubnis in praktisch jedem Land der Welt. Diese Menschen haben Optionen und die nutzen sie auch. In diesem Umfeld muss sich Shanghai und am Ende ganz China bewähren.

Clas Neumann, Vize-Präsident von SAP in Shanghai, ist zuständig für das SAP Global Labs Network. Der Konstanzer mit einem Wirtschaftsstudium in Ludwigshafen und einem MBA von der Management School INSEAD lebt bereits seit 20 Jahren in Asien, vor allem in China und Indien. Neumann ist Gastprofessor an der Shanghaier Tongji-Universität und an der School of Economics und Management der Technologie-Universität in Dalian.

Im November vor zehn Jahren traten sieben Männer vor die in der Großen Halle des Volkes versammelten Journalisten: Der neue Ständige Ausschuss des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, an der Spitze Xi Jinping – gefolgt von dem heutigen Premier Li Keqiang und fünf weiteren Mitgliedern. Es war das Ende des 18. Parteitags. Ein Jahrzehnt würden diese Männer den höchsten Machtzirkel bilden, so die Erwartung. Nach fünf Jahren würde 2017 ein Kronprinz in das Gremium aufrücken, der Xi 2022 beerben werde. Der damals 59-jährige Xi galt als relativ unerfahren; seine Machtbasis als begrenzt – vor allem, weil mit dem als vergleichsweise reformfreudig geltenden Li Keqiang ein Protegé des direkten Xi-Vorgängers Hu Jintao an seiner Seite war.

Nun, wenige Wochen vor dem am 16. Oktober 2022 beginnenden 20. Parteitag, ist klar: Nichts ist, wie es damals schien. Xi ist heute der mächtigste KP-Chef seit Mao Zedong. 2017 tauchte kein Kronprinz auf. Um Präsident zu bleiben, hat Xi die Verfassung ändern lassen. Und jetzt steht er kurz davor, einen jahrzehntelang funktionierenden Partei-Usus abzuräumen – und sich mit 69 mindestens noch eine weitere Amtszeit zu sichern.

Erste Vorab-Berichte der Staatsmedien zum Parteitag aus China legen außerdem nahe, dass die KPCh ihre Verfassung überarbeiten wird, um “wichtiges strategisches Gedankengut” aufzunehmen: ein Zeichen, dass die Doktrin von Xi noch weiter in den Mittelpunkt gestellt werden könnte.

Seit dem Beginn der Reformära galt das ungeschriebene Gesetz: Der Generalsekretär der KPCh, ernannt auf dem nur alle fünf Jahre tagenden Parteiplenum, bleibt für maximal zehn Jahre an der Spitze – und macht dann Platz für einen Nachfolger. Dieser wird in der zweiten Amtszeit des Chefs fünf Jahre lang an seine neue Aufgabe herangeführt. Das sollte eine institutionelle Machtübergabe ohne brutale Machtkämpfe wie in der Mao-Zeit sichern. Vielen Spitzenkadern war zudem der greise Mao in unschöner Erinnerung: Die Nachteile einer Herrschaft auf Lebenszeit lagen auf der Hand.

Doch Xi wischt alle Bedenken fort. Wie viele Amtszeiten er noch weiterregieren will, ist völlig offen. In den vergangenen Jahren hat er Chinas politisches System immer stärker auf sich selbst zuschneiden lassen. Er regiert persönlich in alle Organisationen von Staat, Partei und Gesellschaft hinein (China.Table berichtete).

Die Parteitage mit ihren inzwischen rund 2.300 Delegierten aus allen Regionen Chinas fanden seit Gründung der KP 1921 mehr oder weniger durchgehend alle fünf Jahre statt. Diese Partei-Plenarsitzungen “wählen” für einen Zyklus von fünf Jahren ein neues Zentralkomitee (ZK) mit gut 200 Mitgliedern. Das ZK wiederum bestimmt das 25-köpfige Politbüro und dessen Ständigen Ausschuss, die eigentliche Machtzentrale der KP China. In der Zwischenzeit treffen sich nur gelegentlich Zentralkomitee und Politbüro zu Plenarsitzungen. Die wirklich wichtigen Entscheidungen trifft der Ständige Ausschuss.

Diese Parteitagszyklen sind streng durchnummeriert: Der “19. Nationale Kongress der Chinesischen Kommunistischen Partei” fand vom 18. bis 24. Oktober 2017 statt. Darauffolgende ZK-Tagungen werden namentlich auf diesen bezogen: Im November 2021 etwa tagte das Sechste Plenum des 19. Zentralkomitees.

Für die ersten 27 Jahre der Volksrepublik hatte auf den Parteitagen allein der “Große Vorsitzende” Mao Zedong das Sagen. Er vergrößerte oder schrumpfte das Politbüro und andere Gremien nach Belieben. Reformpatriarch Deng Xiaoping musste sich bei der Auswahl von Führungskadern bereits mit anderen abstimmen – berüchtigt waren dabei die konservativen “Acht Unsterblichen” Parteigranden aus der Mao-Ära. Als Jiang Zemin nach dem Massaker auf dem Tiananmen-Platz KPCh-Generalsekretär wurde, begann die Zeit der Konsenspolitik: Die Parteispitze positionierte sich als Gruppe, Jiang galt lediglich als “Kern” der Führung. Jiang etablierte den “sieben hoch, acht runter”-Standard: Kader bis zu einem Alter von 67 Jahren durften bleiben oder aufsteigen; ab einem Alter von 68 mussten sie aufs Altenteil gehen.

Jiangs Nachfolger Hu Jintao behielt diese Sitte bei. Er setzte sogar auf eine begrenzte innerparteiliche Wahlmöglichkeit. So gab es unter seiner Führung 2007 und 2012 interne Wahlen für die ZK-Mitglieder – mit mehr Kandidierenden als Sitzen – sowie informelle Abstimmungen über mögliche Politbüromitglieder im Stile der in US-Vorwahlen typischen “Straw Polls”. Xi Jinping soll von Beginn an kein Fan dieser Wahlverfahren gewesen sein, die in die Zeit seines eigenen Aufstiegs in Richtung Parteispitze fielen. Nach dem 19. Parteitag fand die Parteiführung angebliche Mängel bei den “Straw Polls” und schaffte sie daraufhin wieder ab. Wenig später wurde klar, dass Xi dabei war, den gesamten institutionalisierten Prozess zum Führungswechsel auszuhebeln. Abgesehen von Xi selbst aber ist durchaus mit einem Generationswechsel in den obersten KP-Gremien zu rechnen.

Außerdem sind Parteitage der Anlass, auf dem die jeweiligen KP-Vorsitzenden ihre Ideologien in der Parteicharta festschreiben zu lassen, um sich ihren Platz in den Partei-Annalen zu sichern.

Jiang Zemin (1989 bis 2002) etwa ließ seine “Wichtigen Gedanken der Drei Vertretungen” (三个代表) in die Parteiverfassung eintragen. Damit öffnete Jiang die Partei für breitere gesellschaftliche Schichten, einschließlich Privatunternehmern – und damit auch für die einstigen Klassenfeinde. Von Hu Jintao (2002 bis 2012) stammt die Theorie der “Wissenschaftsbasierten Entwicklung”, mit dem er den aus der Jiang-Ära übernommenen Fokus vom Wachstum um jeden Preis hin zu einem “menschenzentrierten” Entwicklungsansatz verschob.

Xi Jinping wiederum brachte 2017 auf dem 19. Parteitag in einer mehr als dreistündigen Rede die “Verjüngung der Nation” und den “Chinesischen Traum” ins Spiel. Dies ging als “Xi Jinping-Gedanken über den Sozialismus chinesischer Prägung in der Neuen Ära” in die Parteicharta ein. Die Verheißung einer “Neuen Ära” (新时代), laut der China eine großartige Entwicklungsperiode hin zur vollwertigen Weltmacht durchläuft, ist seither Markenzeichen der Xi-Herrschaft.

Dazu veröffentlichte die Partei seit dem ZK-Plenum vom November 2021 vermehrt einen neuen Slogan: Xis “Zwei Begründungen (“Two Establishes”/两个确立) . Diese vier Zeichen begründeten im Wesentlichen Xi als den unbestrittenen “Kern” der KPCh-Führung sowie die Ideen Xi Jinpings als Grundlage für die Zukunft der “Neuen Ära”, schreibt David Bandurski vom China Media Project in Hongkong. Der Slogan markiere “den Legitimitätsanspruch von Xi Jinpings Herrschaft und eine Herausforderung an alle, die sich ihm widersetzen könnten”, so Bandurski. Auf dem kommenden Parteitag wird zudem eine lange Rede Xis zu seinen Prioritäten für die nächsten fünf Jahre – oder länger – erwartet.

Im Countdown auf den Parteitag läuft Pekings Propagandamaschine hoch und wird – noch mehr als bisher – die Errungenschaften in der Dekade unter Xi preisen, den aktuellen Wirtschaftsproblemen und Null-Covid zum Trotz. Xi scheint sich seiner Sache jedenfalls sehr sicher zu sein. Er reist demnächst nach Kasachstan und Usbekistan und wird dort unter anderem Russlands Präsidenten Wladimir Putin treffen. Das ist nicht nur Xis erste Auslandsreise seit Anfang 2020. Sondern es ist auch höchst ungewöhnlich, dass der Parteichef so kurz vor einem Parteitag das Land verlässt.

Ungeachtet der wirtschaftlichen Folgen beharren Chinas Behörden weiterhin auf Massentests und Lockdowns. Zum diesjährigen Mondfest konnten viele Bewohner nicht über das Feiertagswochenende zu ihren Verwandten und Familien fahren. Die Nationale Gesundheitskommission hatte vergangenen Donnerstag kurzfristig eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, die bis Ende Oktober gelten sollen. Demnach sollen die Menschen unabhängig von der Infektionsrate regelmäßig getestet werden, wie der Nachrichtenagentur Bloomberg meldete. Während des anstehenden Nationalfeiertages Anfang Oktober geht das Land normalerweise in die sogenannte “Golden-Week” mit mehreren freien Tagen. Aufgrund des 20. Parteitages am 16. Oktober hatte Peking zuletzt die Maßnahmen im Land wieder verschärft. So dürfen Reisende aus und nach Peking nicht in Gebiete fahren oder aus Regionen kommen, in denen es in den vergangenen sieben Tagen eine Infektion gab.

Für zunehmende öffentliche Besorgnis führten nun Berichte über den Lockdown in der Stadt Yining in Xinjiang. Dort kann ein Großteil der rund 400.000 Bewohner ihre Wohnungen nicht mehr verlassen und ist auf staatliche Lebensmittellieferungen angewiesen. Auf der Online-Plattform Weibo berichteten Bewohner, dass die Essenslieferungen jedoch nur unregelmäßig ankommen. In anderen Berichten ist die Rede von Krankenhäusern, die auch in Notfällen den Einlass von Patienten verweigern, wenn diese keinen aktuellen PCR-Test vorweisen können. Besorgte User posteten Fotos von ihren Wohnanlagen, deren Eingänge mit Planen abgeriegelt wurden. Diese Beschreibungen sind nicht neu. Aus Yining, wo der Lockdown bereits seit eineinhalb Monaten in Kraft ist, werden Bilder durch die staatliche Zensur unterdrückt. Laut dem Wirtschaftsmagazin Caixin mussten die Behörden in Yining zuletzt jedoch öffentlich zugeben, dass “einige Einheimische Schwierigkeiten hatten, sich in einem Krankenhaus behandeln zu lassen”. ari/niw

Peking hat auf Berichte, dass Berlin Unterstützung für deutsche Unternehmen bei Geschäften in China überdenken möchte, warnend reagiert. Der Plan, sollte er sich als richtig erweisen, ergebe “keinen Sinn”, da Deutschland so eigenen wirtschaftlichen Interessen schaden würde, sagte Außenministeriumssprecherin Mao Ning. “Wir hoffen, dass Deutschland eine rationale und praktische Politik gegenüber China verfolgt und eine stärkere Öffnung in beide Richtungen unterstützt”, so Mao. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Donnerstag berichtet, dass das Bundeswirtschaftsministerium unter anderem überlege, die staatlichen Investitions- und Exportgarantien für in China tätige Firmen zu kippen und die staatliche Förderbank KfW ihre Kreditlinien für das China-Geschäft deutscher Firmen zurückfahren solle.

Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums bestätigte den Reuters-Bericht am Freitag in Berlin nicht. “Unsere Aufgabe besteht zurzeit darin, dafür eine Sensibilität zu erzeugen. Die China-Strategie, die innerhalb der Bundesregierung unter Federführung des Auswärtigen Amtes gemeinsam erarbeitet wird, wird möglicherweise auch darauf eingehen”, so Ministeriumssprechers Robert Säverin. Auch den Plan einer Klage der G7-Staaten bei der Welthandelsorganisation (WTO) wegen Restriktionen auf dem chinesischen Markt bestätigte Säverin nicht. Er wies zudem Berichte zurück, wonach Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ein Veto bei der Cosco-Beteiligung am Containerterminal in Tollerort eingelegt habe. “Was wir bestätigen können, ist, dass dort ein Investitionsprüfverfahren läuft. Bei Häfen handelt es sich um kritische Infrastruktur, und dort wird in der Regel ein solches Verfahren durchgeführt”, so Säverin. Das Verfahren laufe derzeit noch. ari

Chinas UN-Botschafter in Genf hat nach der Veröffentlichung eines viel beachteten Berichts über mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang die Zusammenarbeit Pekings mit dem UN-Menschenrechtsbüro infrage gestellt. “Wir können nicht zusammenarbeiten, als ob nichts passiert wäre”, sagte Botschafter Chen Xu Reportern in einem virtuellen Briefing. Das Menschenrechts-Büro haben selbst die Tür für Kooperation geschlossen, indem “die sogenannte Bewertung” veröffentlicht worden sei, zitiert Reuters den Botschafter. Den UN-Bericht nannte er demnach “illegal und ungültig”. Der China-Bericht soll während einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in dieser Woche debattiert werden. Chen sagte, er werde sich in dieser Sitzung allen Maßnahmen gegen China “stark widersetzen”.

Der Bericht war nur wenige Minuten vor Amtsende der Hohen Kommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, veröffentlicht worden (China.Table berichtete). Kritiker hatten der Chilenin zuvor mehrfach ein zu sanftes Vorgehen gegen Peking vorgeworfen. Chinas UN-Botschafter Chen erklärte, er habe das Gefühl, dass die “offensichtlichen Änderungen in Bachelets Haltung” darauf hinwiesen, dass diese die Schlussfolgerungen des Berichts nicht unterstütze. Bachelet sei mit den Schlussfolgerungen nicht einverstanden gewesen, weshalb der Bericht erst in der letzten Minuten veröffentlicht worden sei, so Chen.

Bachelet folgt nun der Österreicher Volker Türk als Menschenrechtskommissar nach. Die UN-Generalversammlung stimmte vergangene Woche der Ernennung durch UN-Generalsekretär António Guterres zu. Kritiker monierten die mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Bachelet-Nachfolge. Türk gilt zudem als Wunschkandidat Chinas, da von ihm keine besonders harte Gangart gegen Peking erwartet wird. ari/rtr

Pan Shiyi und Zhang Xin sind von ihren Führungsrollen als Chairman und CEO von Soho China zurückgetreten. Das Milliardärs-Ehepaar teilte mit, sich in Zukunft “auf die Förderung der Kunst und philanthropische Aktivitäten” konzentrieren zu wollen.

Pan und Zhang gehören zu den bekanntesten Unternehmern Chinas. Mit Soho China haben sie einen der größten und bekanntesten Immobilienentwickler des Landes aufgebaut. Das 1995 gegründete Unternehmen besaß im vergangenen Jahr rund 1,3 Millionen Quadratmeter Immobilien, hauptsächlich in Shanghai und Peking, darunter Prestige-Projekte wie das von der Stararchitektin Zaha Hadid entworfene Galaxy Soho im Pekinger Dongcheng District.

Das Unternehmen war im vergangenen Jahr in die Immobilienkrise um den Entwickler Evergrande hineingesogen worden. Die Aktien von Soho China hatten 2021 mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Im selben Jahr hatte die US-Investmentfirma Blackstone Group angeboten, die Mehrheit an Soho China für drei Milliarden US-Dollar zu übernehmen (China.Table berichtete). Der Kauf scheiterte jedoch an “mangelnden Fortschritten”.

Zwei Führungskräfte des Unternehmens, Xu Jin und Qian Ting, die jeweils seit etwa zwei Jahrzehnten bei Soho tätig sind, wurden zu Co-Chefs befördert, wie am Mittwoch an der Hongkonger Börse bekannt gegeben wurde. Ein Private-Equity-Manager, Huang Jingsheng, wurde zum nicht-geschäftsführenden Vorsitzenden des Unternehmens ernannt. Pan und Zhang, die fast 64 Prozent des Unternehmens besitzen, werden als geschäftsführende Direktoren im Vorstand bleiben. fpe

Die EU-Kommission wird am Dienstag ihren lang erwarteten Gesetzesvorschlag vorlegen, um gegen Produkte aus Zwangsarbeit vorzugehen. Der Vorschlag erfolgt einen Tag vor der Rede zur Lage der Europäischen Union (SOTEU) von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch. Das Gesetz könnte den Druck auf EU-Unternehmen in Regionen wie Xinjiang erheblich erhöhen.

In ihrer SOTEU im vergangenen September hatte von der Leyen ein Vorgehen gegen Produkte, die mit Zwangsarbeit hergestellt wurden, angekündigt (China.Table berichtete). Was von den Plänen der Kommission für den Gesetzesvorschlag bereits bekannt ist: Die Brüsseler Behörde plant kein reines Importverbot, sondern ein Vermarktungsverbot (China.Table berichtete). Mit diesem sogenannten Binnenmarktinstrument sollen Produkte aus dem Verkehr gezogen werden können. Die Beweislast wird nicht bei den Unternehmen, sondern bei den Behörden liegen.

Das EU-Parlament hatte fast geschlossen ein volles Einfuhrverbot, angelehnt an das US-Vorbild, gefordert. Bei den EU-Abgeordneten hält sich die Erwartung an den Kommissionsvorschlag deshalb in Grenzen: “So sehr ich die Initiative der Kommission begrüße – es ist bedauerlich, dass sich die Kommission nicht dem Modell des Europäischen Parlaments angeschlossen hat”, sagte die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini. “Entscheidend ist nun für die anstehenden Verhandlungen, dass der neue Mechanismus die Waren auch wirklich effektiv stoppt. Außerdem darf die Hürde der Beweislast für die Anschuldigung der Zwangsarbeit nicht zu hoch sein”, so Cavazzini.

Der Vorschlag der EU-Kommission wird ersten Einschätzungen zufolge auch keinen Mechanismus für Wiedergutmachung enthalten. Dieser war ebenfalls vom EU-Parlament gefordert worden, damit Opfer von Zwangsarbeit eine Entschädigung auch von EU-Firmen einfordern können. Peking wird die Gesetzesvorlage – und den für Oktober erwarteten Vorschlag für ein Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang – genau beobachten. Wang Hongjian, Wirtschaftsgesandter an die EU, warnte vergangene Woche erneut vor zunehmenden Protektionismus. “Grüne Zusammenarbeit kann nicht in einem Vakuum gefördert werden”, sagte Wang bezüglich Kooperation im Klimaschutz. ari

Alexandra Stefanov hält die deutsche China-Community in Sachen Digitales auf dem Laufenden – und hilft bei Alltagsproblemen: “Viele sind überrascht, dass sie auf ihre E-Mails gar nicht so schnell eine Antwort aus China bekommen.” Stefanov weiß, woran das liegt. In der Volksrepublik läuft alles über die App WeChat. Auch um die digitale Kommunikation zu verbessern, hat die 34-Jährige das Beratungsunternehmen China-Impulse gegründet. Einige ihrer Kunden wollen nach China expandieren, andere wollen sich digitale Trends aus der Volksrepublik abschauen.

Und wer auf den chinesischen Markt will, muss seine Marketingstrategie komplett neu denken. “Es bringt nichts, einfach die Webseite auf Chinesisch zu übersetzen”, sagt Stefanov. Viel wichtiger sei es, die gängigen chinesischen Plattformen zu nutzen. Google, Facebook und LinkedIn gibt es schließlich nicht.

Stefanov fängt schon vor ihrem Abitur an, Chinesisch zu lernen. Sie studiert Sinologie in Heidelberg, Tianjin und Shanghai. Ihr fällt auf, wie wenig man sich in Deutschland mit der chinesischen Gesellschaft beschäftigt: “Sehr, sehr viele Leute hier haben von Wechat noch nie etwas gehört”. Daher die Idee für ihr Unternehmen: Deutsche Firmen brauchen Nachhilfe in Sachen China.

Deshalb beobachtet Stefanov digitale Trends aus der Volksrepublik. Und die gibt es in allen möglichen Alltagsgegebenheiten: Die Bevölkerung wird immer älter, es herrscht Personalmangel. In China übernehmen deshalb beispielsweise häufig Roboter den Service im Supermarkt. Besonders beliebt sind auch virtuelle Influencer, KI-basierte Figuren, die zum Beispiel Live-Shopping-Shows moderieren können.

“Virtuelle Influencer und Moderatoren sind in China derzeit superpopulär”, erklärt Stefanov. Man könne aber in Europa nicht alles eins zu eins übernehmen. Tiktok hat ein ähnliches Konzept nach einer Testphase in Großbritannien wieder zurückgenommen. “In diesem Bereich ist uns China um Jahre voraus”, sagt Stefanov.

Zur Wahrheit gehöre aber auch: Viele Technologien konnten sich in China so schnell entwickeln, weil lange kaum jemand Wert auf Datenschutz gelegt hat. Trotzdem glaubt Stefanov, dass sich Firmen auch bei der chinesischen Unternehmenskultur etwas abschauen können. Viele Ideen würden einfach ausprobiert. “In Deutschland lösen wir uns nur schwer von unserem Perfektionismus.” Außerdem rät sie zu langfristigen Zielen. In China sind die politisch vorgegeben. “Ich glaube, im Kleinen kann man diese Strategien auch in Unternehmen implementieren”, sagt Stefanov.

Neben ihrer Arbeit als Beraterin moderiert sie einen Podcast, sie hat ein Buch geschrieben und gibt ein Magazin heraus. Einmal im Monat erklärt sie ihren Abonnentinnen und Abonnenten die wichtigsten Neuigkeiten aus der chinesischen digitalen Welt in einem Live-Video-Call. Jana Hemmersmeier

Patrick Zoll ist neu als Korrespondent der Schweizer Tageszeitung NZZ in Taipeh. Zoll wird dort über die geopolitischen Entwicklungen im Indo-Pazifik berichten.

Lena Weiland ist seit September Brand Protection Manager China & Southeast-Asia beim Motorgerätehersteller STIHL. Weiland hat in Konstanz Asian Studies und Management South and Southeast-Asia studiert.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Genau wie im Deutschen gibt es auch im Chinesischen intransitive Verben, solche also, die nach der Schulgrammatik kein direktes Objekt nach sich ziehen können und demnach auch keine direkte Passivkonstruktion zulassen. Sprich: Auch auf Chinesisch kann man zwar sagen “ich sehe dich” (transitiv), nicht aber “ich gehe dich”, weil gehen ein intransitives Verb ist. Doch wem schon einmal im Büro zugeraunt wurde, Kollege XY sei “gegangen worden”, der weiß, dass Muttersprachler die grammatische Welt schon gerne mal aus ihren Fugen heben, um neue Bedeutungsnuancen zu kreieren.

Auch Chinas Internetgemeinde findet seit einiger Zeit so ihre Freude an solchen Spielereien mit der Verwendung des Passiv. Zum sprachlichen Schlüsselwerkzeug wird dabei das unscheinbare und doch so kraftvolle Wörtchen 被 (bèi). Dieses vermag es im Chinesischen nämlich, einen Aktivsatz (“Ich habe gegessen.” – 我吃了 wǒ chī le) in einen Passivsatz (“Ich wurde gegessen.” – 我被吃了 wǒ bèi chī le) zu verwandeln. Chinas Netizens haben den Einflussbereich des Bèi-Passivmarkers in jüngster Zeit nun munter auf alle möglichen Szenarien ausgeweitet, in denen eine gewisse Machtlosigkeit und Schicksalsergebenheit zum Ausdruck gebracht werden soll.

So fühlt sich mancher vor dem Hintergrund nölender Eltern schon mal zum Rendezvous/Blinddate “gegangen” (被相亲 bèi xiāngqīn), statt selbst zu daten (相亲 xiāngqīn). Wer unerwünschter Weise in einen Flirt verwickelt wird (调情 tiáoqíng “flirten”), kann sich über die sprachliche Neuschöpfung zum “Ge”-Flirteten (被调情 bèi tiáoqíng “geflirtet werden”) erklären. Statt “Wir haben uns getrennt” (我们分手了 wǒmen fēnshǒu le) schluchzt die beste Freundin dann vielleicht “Ich wurde getrennt” (我被分手了 wǒ bèi fēnshǒu le) in den Hörer.

Und wer sich mit zähen Schritten im Morgengrauen zur Bushaltestelle schleppt, dürfte sich wohl auch eher als “zur Arbeit gegangen” (被上班 bèi shàngbān) als auf dem Weg zur Arbeit (上班 shàngbān “zur Arbeit gehen”) empfinden. Und zu guter Letzt nimmt auch in China nicht jeder immer selbst seinen Hut (辞职 cízhí “kündigen”), sondern auch hier wird so manch einer “gegangen” (被辞职 bèi cízhí).

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.