die Automarke Smart hat schon einige Wiedergeburten erlebt. Doch nie wurde der Kleinwagen aus dem Hause Mercedes so umgekrempelt wie jetzt: Der neue Smart #1, der unter der Schirmherrschaft des chinesischen Geely-Automagnaten und Daimler-Großaktionärs Li Shufu entstanden ist, hat mit dem ursprünglichen Modell nur noch wenig zu tun. Größer, schwerer und digitaler kommt der vollelektrische Mini-SUV daher.

Das wirklich Besondere ist jedoch, dass das Auto weder ein chinesisches noch ein europäisches Produkt sein will. Mercedes liefert die Marke, das Design und den Vertrieb, der Rest kommt von Geely. Erstmals produziert damit ein europäischer Hersteller in China für den europäischen Markt und gibt dafür erhebliche Teile von Forschung, Entwicklung und Produktion ab, schreibt Christian Domke Seidel. Ein Modell, das bald schon Schule macht?

Schule machen könnten auch Chinas neue Regelungen zur Regulierung von Algorithmen. Als erstes Land ermöglicht es die Volksrepublik ihren Bürgern, einige Algorithmen in ihren Apps eigenmächtig auszuschalten. Big-Tech-Plattformen wie Tencent und Facebook bauen ihr Geschäftsmodell auf Empfehlungsalgorithmen auf, die den User mit individuell abgestimmten Angeboten bei der Stange halten. Eine Reform des manipulativen Systems soll mehr Transparenz und Selbstbestimmung bringen, heißt es von offizieller Seite.

Doch Freiheit und Selbstbestimmung haben in Chinas Internet weiterhin eng gesteckte Grenzen, schreibt Frank Sieren. Denn die Verordnung ermöglicht es den chinesischen Behörden auch, Inhaltsempfehlungen einzuschränken, die “die öffentliche Meinung beeinflussen” oder Menschen “mobilisieren”. Solange die Partei das Sagen hat, bleibt das Netz patriotisch.

Mercedes hat seine Marke Smart schon oft auf links gedreht. Noch vor der Einführung kippte der Hersteller die Pläne, wonach es ein Elektroauto werden sollte. Damit vergraulten sie damals ihren Ex-Partner Nicolas Hayek, den Erfinder der Uhren-Marke Swatch. Dann folgte ein Rettungsversuch durch eine Kooperation mit Nissan. Doch auch die Wiederbelebung des Smart mit den Franzosen führte zu keinem Erfolg. In der Folge verkaufte Mercedes 50 Prozent der Marke an Geely. Kein Wunder: Deren Gründer Li Shufu ist der zweitgrößte Mercedes-Aktionär.

Mit diesem Strategiewechsel stellt Mercedes aber nicht nur die Marke auf den Kopf, sondern auch Gewissheiten des globalen Automarktes. Erstmals produziert ein europäischer Hersteller in China für den europäischen Markt, gibt dafür erhebliche Teile von Forschung, Entwicklung und Produktion ab und importiert die Fahrzeuge nach Europa. Das Ergebnis dieser Liaison ist der Smart #1. Ein Elektro-SUV, der deutlich macht, dass es Mercedes ernst meint mit dem Reboot des Fahrzeugs.

Abgesehen vom Markennamen ist nichts beim Alten geblieben. Schon rein optisch ähnelt das Auto nun eher einem Mini Countryman. Auch technisch ist das Fahrzeug nicht wiederzuerkennen. Und selbst die Strategie hinter dem Fahrzeug hat Mercedes dieses Mal nahezu revolutioniert. Ohne chinesischen Partner wäre das kaum denkbar gewesen. Je 355 Millionen Euro haben die beiden Unternehmen in das Gemeinschaftsprojekt investiert (China.Table berichtete).

Der Smart #1 ist 4,27 Meter lang (fast zwei Meter länger als der ursprüngliche Namensgeber) und damit ein Kompaktwagen auf Niveau des VW Golf. Der Elektromotor hat 272 PS – der erste Smart von 1998 leistete zwischen 41 und 75 PS. Das Leergewicht wuchs auf 1.850 Kilogramm. Noch vor 20 Jahren waren es gerade einmal 750 Kilogramm. Es zeigt, dass Mercedes und Geely keinen Stein auf dem anderen gelassen haben.

Auch hinter den Kulissen nicht. Mercedes liefert die Marke, das Design und den Vertrieb, der Rest kommt von Geely. Ein Novum. Und ein Fingerzeig für die Zukunft. Bis vor kurzem gab es für europäische Hersteller noch eine Joint-Venture-Pflicht. Die Kommunistische Partei wollte sicherstellen, dass Knowhow und Wertschöpfung im Land bleiben. So wurde die heimische Automobilindustrie geschützt. Das Resultat war schnell sichtbar. Fahrzeuge von Nio oder Aiways, die in Europa erhältlich sind, stehen der europäischen Konkurrenz in Sachen Verarbeitungsqualität in nichts nach (China.Table berichtete).

Mehr noch: Massive Subventionierungen von Elektroautos und eine digitalaffine Kundschaft krempelten den chinesischen Automarkt um. Und das in einer Geschwindigkeit, die vielen europäischen und deutschen Herstellern zu hoch war (China.Table berichtete). Elektro-Start-ups aus der Volksrepublik verstanden die heimischen Kunden besser. Während europäische Hersteller einfach nur Benzin- durch Elektromotoren ersetzten und große Touchscreens verbauten, entwickelten chinesische Hersteller smarte, vernetzte und durchdigitalisierte Punktlandungen.

Europäische Hersteller brauchen die Hilfe chinesischer Firmen schlichtweg, um moderne Elektroautos auf die Straße zu bringen. Der Smart #1 teilt sich die technische Plattform mit anderen Modellen von Geely. Damit profitiert das Modell einerseits von Skaleneffekten, wird aber auch nicht mehr in Europa gefertigt. Längst hat Mercedes sein Werk in Hambach an Ineos Automotive verkauft, den Auto-Ableger eines britischen Chemie-Konzerns. Die wollen dort – neben Aufträgen für Mercedes – den Geländewagen Grenadier fertigen.

Die Strategie hinter Smart steht auf zwei Säulen. Erstens soll eine ganze Produktfamilie entstehen und zweitens will sich Mercedes auf Europa und China konzentrieren – die beiden größten Märkte für Elektroautos. Das erste Ziel ist es, den Absatz von aktuell 39.000 Stück pro Jahr auf 150.000 Stück beinahe zu vervierfachen. Auto-Analyst Arndt Ellinghorst von Evercore ISI schätzt, dass Smart seinem Mutterkonzern aktuell einen jährlichen Verlust von 500 bis 700 Millionen Euro beschert. Das soll sich ändern.

Mit dem Smart verfolgen Mercedes und Geely zukünftig die Strategie des “Dual Home”. “Wir definieren dieses Produkt weder als chinesisches noch als europäisches Produkt. Der neue Smart #1 ist wie die Marke Smart selbst ein Weltprodukt“, erklärte ein Firmensprecher gegenüber Table.Media. Ohne allerdings weltweit angeboten zu werden.

Da chinesischen Herstellern in Europa, vor allem aber in Deutschland, lange Zeit Vorurteile wegen vermeintlich schlechter Verarbeitungsqualität entgegenschlugen, will Smart vor allem in diesem Bereich alles richtig machen. So führt der Sprecher weiter aus: “Smart arbeitet mit vertrauenswürdigen, internationalen Top-Tier-Lieferanten zusammen, die alle verpflichtet sind, ein Qualitätsmanagementsystem nach IATF16949 einzurichten und für die Einhaltung des Null-Fehler-Ziels verantwortlich sind.” Unter anderem sind Continental, Magna, Hella, Qualcomm und Bosch beteiligt.

Der zweite Aspekt ist eine Diversifizierung des Modellprogramms. “Smart hat sich von einer Ein-Auto-Marke im Mikrosegment zu einer mit einem Multi-Produktportfolio entwickelt”, erklärt der Unternehmenssprecher. Bislang ist diese Aussage falsch. Noch gibt es nur ein SUV. Aber bereits bei der Präsentation des Smart #1 erklärte Dirk Adelmann, CEO der Smart Europa GmbH: “Wir planen relativ konkret weitere Produkte.” Die Plattform von Geely würde es möglich machen, den Smart unkompliziert zu erweitern.

Auch technisch macht der Smart #1 einen großen Schritt nach vorne. So lässt sich der Wagen beispielsweise per App öffnen, schließen und starten. Das bedeutet, dass Besitzer des Smart #1 ihr eigenes kleines Carsharing betreiben könnten, wenn sie wollen. Knöpfe und Schalter im Innenraum sind Mangelware. Ein riesiger Monitor dominiert die Mittelkonsole und erinnert stark und sicherlich nicht zufällig an Tesla-Modelle. Eine lernende KI kümmert sich um Sprachbefehle und wird per Avatar dargestellt. Der 66 kWh starke Akku kann an AC-Säulen mit bis zu 22 kW geladen werden. Standard bei Elektroautos sind 11 kW.

Geely hilft Mercedes also auch dabei, digitaler zu werden und Elektroautos nicht mehr nur als umgebaute Benziner zu verstehen. Genau daran scheitern aus Sicht chinesischer Kunden deutsche Hersteller (China.Table berichtete). In der zweiten Jahreshälfte 2022 soll das Fahrzeug nach Deutschland kommen und dann über das Mercedes-Vertriebsnetz verkauft werden. In der Volksrepublik kostet der Smart #1 umgerechnet zwischen 27.000 und 33.000 Euro.

China hat ein Gesetz verabschiedet, das es Nutzern ermöglichen soll, Empfehlungen durch Algorithmen innerhalb von Apps und Online-Plattformen abzuschalten. Das ist ein weltweites Novum. Die Technologieunternehmen müssen die Nutzer nun “in auffälliger Weise” darüber informieren, wenn Algorithmen zur Anwendung kommen, die den Nutzern Inhalte empfehlen, heißt es in dem Gesetz. Artikel 17 erklärt, dass “den Nutzern Optionen angeboten werden müssen, den algorithmischen Empfehlungsdienst abzuschalten”.

Das Gesetz mit dem Titel “Vorschriften für die Verwaltung von Algorithmus-Empfehlungen für Internetinformationsdienste” wurde von der chinesischen Cyberspace-Verwaltung (CAC) und vier weiteren Regierungsstellen ausgearbeitet. Die Algorithmus-Regeln orientierten sich lose am KI-Gesetz der EU. “Für mich markiert diese Richtlinie den Moment, in dem Chinas Technologie-Regulierung nicht nur mit den Datenregulierungen in der Europäischen Union Schritt hält, sondern über sie hinausgeht”, erklärte Kendra Schaefer, Tech-Analystin der Pekinger Beratungsfirma Trivium China.

An der Ausarbeitung mitgewirkt haben auch Wissenschaftler der Tsinghua-Universität. Das Gesetz ziele laut der Cyberspace-Verwaltung darauf ab, “die legitimen Rechte und Interessen der Bürger zu schützen und eine gesunde Entwicklung von Internetinformationsdiensten zu fördern“. Es erlaubt aber auch dem Staat neue Eingriffsmöglichkeiten in das Online-Leben der Bürger.

Der 30 Punkte umfassende Text richtet sich laut der Behörde nicht zuletzt gegen Algorithmen, die “Suchtverhalten oder übermäßigen Konsum fördern”. Besonders bemerkenswert ist die in Artikel 15 aufgeführte Verpflichtung der Betreiber, die “Grundprinzipien, Absichten und Funktionsweisen” des Empfehlungsalgorithmus offenzulegen. Algorithmen, die das Nutzerverhalten analysieren, und auf dieser Grundlage individuelle Nutzer-Profile erstellen und Web-Inhalte empfehlen, sind einer der wichtigsten Eckpfeiler für den Erfolg von Big-Tech-Unternehmen. Umso besser die Algorithmen arbeiten, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die User mehr Zeit auf der jeweiligen Plattform verbringen und wiederkommen.

Kanäle wie Tiktok und Youtube halten ihre Nutzer mittlerweile hauptsächlich mit Algorithmen bei der Stange. In China sind Digitalkonzerne wie der Douyin-Betreiber Bytedance – Douyin ist die chinesische Version von Tiktok – oder der Wechat-Betreiber Tencent besonders von dem neuen Gesetz betroffen. Beide Unternehmen besitzen neben ihrem Social-Media-Kerngeschäft zudem News-Apps, die ebenfalls auf Algorithmen aufbauen: Jinri Toutiao und Tencent News. Betroffen sind aber auch E-Commerce-Unternehmen wie Alibaba, der Car-Sharing-Anbieter Didi Chuxing sowie Essenslieferanten wie Meituan oder Ele.me.

Und es betrifft zunehmend auch die Betreiber von autonom fahrenden Autos, die sich gerade immer mehr im chinesischen Alltag etablieren. Beim autonomen Fahren geht die Entwicklung immer mehr in die Richtung, zum Beispiel die Gesundheitsdaten der Gäste im Auto zu überprüfen. Daten, von denen die Kunden durchaus wissen wollen, was damit passiert. Am Ende ist das autonome Fahren nichts anders als eine bewegliche Informationsplattform, die sich ständig mit anderen Informationsplattformen abstimmen muss. Auch hier können Empfehlungsalgorithmen eine Rolle spielen. Ein Beispiel: Ein autonomes Taxi hat bei zwei gleich langen Wegen die Option, am Lieblingslokal des Fahrgastes vorbeizufahren. Das Fahrzeug kann den Fahrgast fragen, ob er nicht kurz anhalten will, um dort sein Lieblingsgericht mitzunehmen.

“Algorithmen müssen reguliert werden”, erklärt Zuo Xiaodong, Vizepräsident des China Information Security Research Institute in einem von der CAC veröffentlichten Artikel. “Einige Plattformen behaupten, dass Algorithmen ihr geistiges Eigentum und Geschäftsgeheimnis sind und sie sie daher nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen können”, so Zuo. “Diese Art von Argumentation hat keine solide Grundlage. Algorithmen müssen transparent sein.”

Die stärkere Kontrolle von Algorithmen soll auch dazu beitragen, dass digitale On-Demand-Auftragsarbeiter wie Lieferanten auf Chinas Straßen nicht mehr von Algorithmen unter Zeitdruck gesetzt werden. In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass die dabei gesetzten Ziele so unrealistisch waren, dass sich die Arbeiter gezwungen sahen, Verkehrsregeln zu brechen. Die neuen Regeln könnten dabei helfen, das Arbeitsleben der Lieferfahrer erträglicher zu machen. “Dienstleister müssen einen Mechanismus einrichten, der sicherstellt, dass Aufträge, Zahlungen, Arbeitszeiten, Belohnungen und Bestrafungen angemessen zugewiesen werden”, heißt es in einem Beitrag der CAC.

Die Gesetzgebung in China könnte auch Einfluss auf westliche Tech-Gesetze haben und die Tech-Landschaft radikal verändern. Konzerne wie Facebook wären gezwungen, ihr Geschäftsmodell zu verändern, sollte das Modell Schule machen. Bisher ist das weder in Europa noch in den USA der Fall. Der Staat greift in die Algorithmen der Unternehmen nicht ein.

Deshalb spielt tatsächlich die selbst getroffene Wahl der Nutzer auf vielen Plattformen heute eine immer geringere Rolle. Der Computer meint uns besser zu kennen als wir selbst. Die Folge ist, dass wir noch schwerer über den KI-generierten Horizont hinausblicken können als zuvor und mehr denn je in unseren Filterblasen steckenbleiben.

Chinas Internetregulierer nennen die Verbreitung einseitiger “Fake News” als Grund zur Implementierung des neuen Gesetzes. Die Verordnung ermöglicht es den chinesischen Behörden, gegen Inhaltsempfehlungen vorzugehen, die das Potenzial haben, “die öffentliche Meinung zu beeinflussen” oder Menschen “zu mobilisieren”. Das heißt: Algorithmen sollen aktiv “positive” Inhalte fördern, die der Parteilinie folgen. Diese sind patriotisch, familienfreundlich und im Einklang mit den “sozialistischen Kernwerten” der KPCh. Unerwünscht sind zum Beispiel Gewaltdarstellungen, sexuelle Promiskuität, “obsessives” Anbeten von Prominenten oder “politischer Aktivismus”.

Eine neue Omikron-Subvariante des Coronavirus ist erstmals in China nachgewiesen worden. Die Variante mit dem Namen BA.2.12.1 wurde kürzlich entdeckt und gilt als immunresistenter und leichter übertragbar als andere Omikron-Varianten. Behörden-Angaben zufolge sei die Subvariante erstmals bei einem 27-jährigen Chinesen nachgewiesen worden, der aus Kenia einreiste, wie das chinesische Wirtschaftsportal Caixin berichtet.

Demnach wurde die Subvariante in mindestens 23 Ländern entdeckt, darunter die USA und Hongkong. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Staaten weltweit aufgefordert, die Ausbreitung von BA.2.12.1 genau zu beobachten. Selbst bei geboosterten Personen zeige die Variante eine stärkere Immunabwehr. Ihre Übertragbarkeit ist demnach um gut 25 Prozent schneller, wie Studien zeigen.

Derweil haben die Behörden in Peking den regionalen Lockdown ausgeweitet. In sieben zusammenhängenden Stadtvierteln im Bezirk Fengtai dürfen die Bürger nun ihre Wohnungen nicht mehr verlassen. Ursache ist ein Corona-Cluster, das auf einen Lebensmittelgroßmarkt zurückgeht. Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen steigen in der chinesischen Hauptstadt zwar nicht stark an. Aber es gibt immer neue Ausbruchs-Cluster in unterschiedlichen Stadtteilen. nib

Chinas Behörden warnen vor schweren Überflutungen während der bald beginnenden Regensaison. Der Norden und Süden der Volksrepublik könnte ähnlich stark getroffen werden wie im letzten Jahr, berichtet das National Climate Center. Im letzten Jahr kam es in einigen Regionen zu sintflutartigen Regenfällen und Überflutungen ganzer Städte. Hunderte Menschen starben. Größere Flächen an landwirtschaftlich nutzbarer Fläche wurden überschwemmt (China.Table berichtete). Laut dem National Climate Institute Chinas werden die Überschwemmungen in diesem Jahr “relativ schlimmer” und “extremer” ausfallen als im historischen Durchschnitt, berichtet Bloomberg.

Stärkere und häufiger auftretende Extremwetter-Ereignisse gelten als Folge des Klimawandels. Die wärmere Atmosphäre hält mehr Feuchtigkeit, sodass beispielsweise Starkregen häufiger auftritt. Das Ministerium für Wohnungswesen und ländliche Entwicklung und die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission hatten demnach erst im April gemahnt, die Städte müssten wachsam bleiben für die zunehmenden extremen Wetterereignisse durch den Klimawandel.

China drohen durch den Klimawandel langfristige ökonomische Kosten in Billionen-Höhe. Schon in den letzten Jahren lagen die Kosten bei jährlich 50 Milliarden US-Dollar. Verschärft sich die Klimakrise, könnten sich die Kosten bis zum Jahr 2100 auf 190 Billionen US-Dollar aufsummieren, zeigt eine Studie der Tsinghua-Universität (China.Table berichtete). Dazu zählen:

Chinas Millionen-Metropolen gehören zudem zu den am stärksten vom ansteigenden Meeresspiegel bedrohten Städten der Welt. In Shanghai wären bei einem Temperaturanstieg von zwei Grad gut 40 Prozent der Bevölkerung bedroht (China.Table berichtete). nib

Die chinesische Provinz Jiangsu wird Unternehmen in Zukunft finanziell im Bereich Mutterschutz-Urlaub entlasten. Firmen erhalten Subventionen für die Zahlung von Versicherungsbeiträgen für weibliche Beschäftigte während des zweiten und dritten Mutterschaftsurlaubs, wie die South China Morning Post berichtet. Die Behörden werden demnach 50 bis 80 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge für Frauen erstatten, die ein zweites beziehungsweise drittes Kind bekommen. Die Erstattungen werden demnach für sechs Monate gezahlt. Jiangsu ist die erste Provinz, die eine solche Maßnahme einführt.

China steht vor dem Problem einer sinkenden Geburtenrate und der Überalterung der Gesellschaft. Experten sagen, dass Chinas Bevölkerungszahl schon in diesem Jahr ihren Höchststand erreichen könnte (China.Table berichtete). Selbst nach der Aufhebung der Ein- und später der Zwei-Kind-Politik ist die Geburtenrate nicht gestiegen. Die Behörden der Volksrepublik versuchen seitdem, Familien mit finanziellen Anreizen vom Kinderkriegen zu überzeugen. In unterschiedlichen Regionen gab es Steuersenkungen, Direktzahlungen und Zuschüsse für den Erwerb von Wohneigentum. nib

Der Amoklauf in einer Kirche im US-Bundesstaat Kalifornien, bei dem ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt wurden, hat Fragen über eine mögliche politische Motivation des mutmaßlichen Täters aufgeworfen. Nach Angaben des örtlichen Sheriffs handelte es sich bei der Tat um ein “politisch motiviertes” Hassverbrechen gegen Taiwaner. Das sei aus handgeschriebenen Notizen hervorgegangen, die bei einem 68 Jahre alten Tatverdächtigen gefunden wurden. Er soll demnach “verärgert über die politischen Spannungen zwischen China und Taiwan” gewesen sein und habe deshalb die Kirchengemeinde am Wochenende angegriffen.

Der von den US-Behörden als David Chou identifizierte Tatverdächtige, der am Samstag von seinem Wohnort Las Vegas in die Stadt Laguna Woods rund 70 Kilometer südöstlich von Los Angeles aufgebrochen war, soll zwei legal erworbene Schusswaffen und vier Molotowcocktail-artige Brandbomben bei sich getragen haben. Bevor er das Feuer eröffnete, habe er die Türen der Kirche, in der die Irvine Taiwanese Presbyterian Church eine Messe abhielt, mit Ketten und Nägeln blockiert. Chou wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.

In der US-amerikanisch-chinesischen Community wird der Fall, ebenso wie Chous Herkunft, kontrovers diskutiert. Anfangs hieß es noch, dass der Täter chinesischer Einwanderer sei. Mittlerweile scheint jedoch klar, dass es sich bei Chou um einen US-Staatsbürger handelt, der 1953 auf Taiwan geboren wurde, nachdem seine Familie nach dem chinesischen Bürgerkrieg vom Festland übersiedeln musste.

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen verurteilte in einem Statement “jegliche Form von Gewalt” und sprach den Opfern und Hinterbliebenen ihre Anteilnahme aus. Eine Abgeordnete ihrer Regierungspartei hatte zuvor erklärt, dass chinesische Propaganda mit ausschlaggebend für den Amoklauf gewesen sein könnte. Beweise dafür wurden zunächst nicht vorgelegt. fpe

Nach zwei Monaten der Spekulationen verdichten sich die Anzeichen, dass Flug MU5735 der China Eastern Airlines absichtlich zum Absturz gebracht wurde. Der Sturzflug sei das Ergebnis von Pilotenhandlungen gewesen, berichtet das Wall Street Journal am Dienstag unter Berufung auf amerikanische Absturzermittler. Die US-Transportsicherheitsbehörde NTSB bemüht sich derzeit zusammen mit der chinesischen Civil Aviation Administration (CAAC), die Ursache des Absturzes am 21. März herauszufinden (China.Table berichtete).

Das Flugzeug hatte auf elektronischem Wege keine Fehlermeldungen übermittelt, bevor es auf dem Weg von Kunming nach Guangzhou plötzlich in einen vertikalen Sturzflug überging und ein hügeliges Gebiet einschlug. Niemand überlebte. Schon kurz nach der Tragödie machten Gerüchte über psychische Instabilität eines der Piloten die Runde. Bisher gab es aber keine Indizien, die für einen absichtlich herbeigeführten Absturz sprachen. Nun haben Ermittler durchsickern lassen, das Flugzeug habe die Nase auf Befehl von Steuereingaben aus dem Cockpit steil nach unten gerichtet. Es könnte aber auch sein, dass sich jemand gewaltsam Zutritt zum Cockpit verschafft und die Piloten überwältigt habe, so der Medienbericht. fin

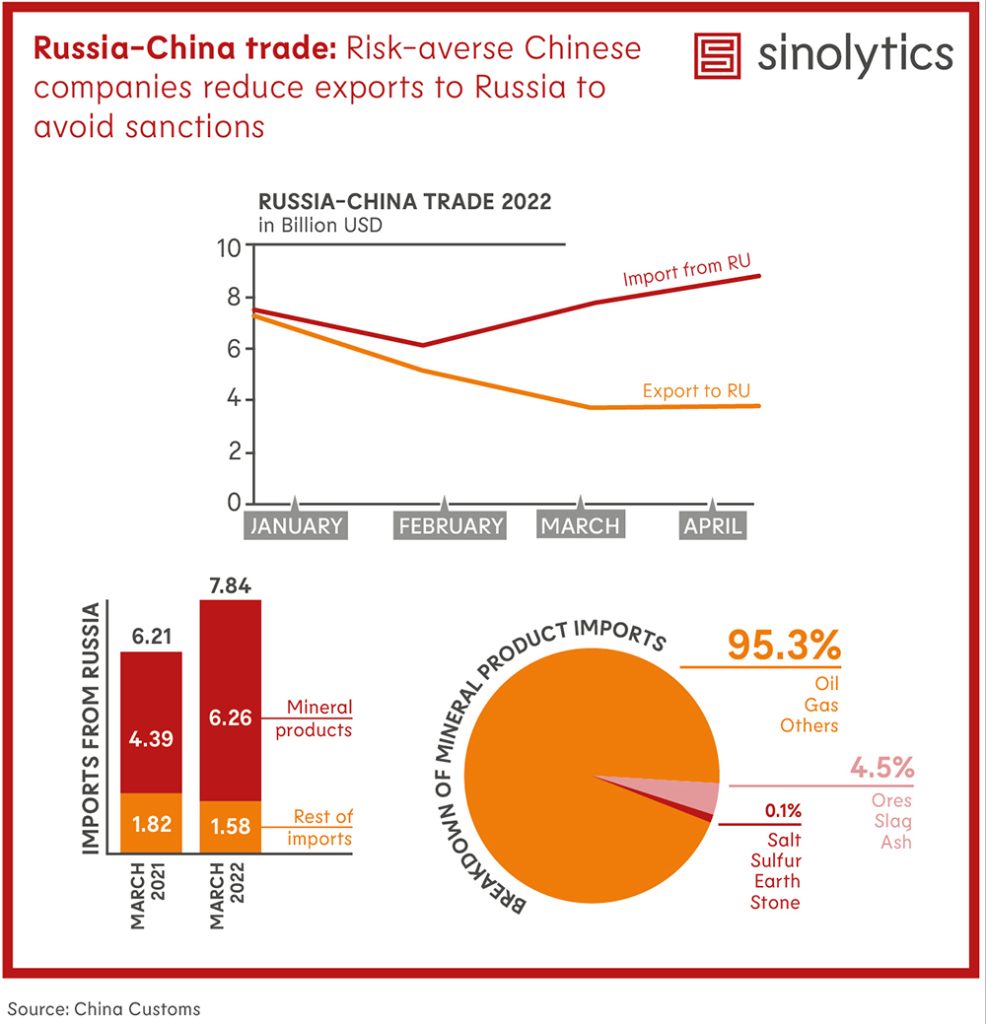

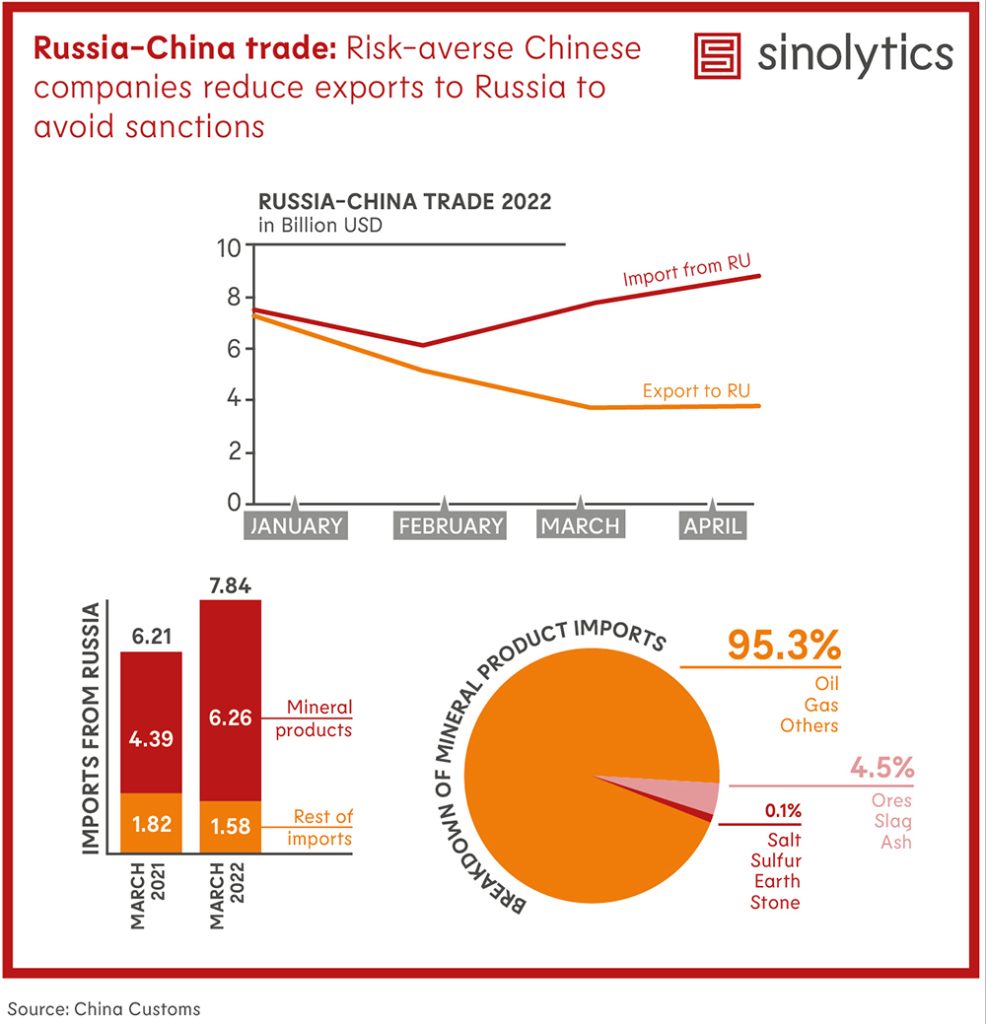

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Die Wertschöpfungskette von Halbleitern ist unglaublich komplex und erstreckt sich weltweit: Deren Herstellung ist nicht nur eine der forschungs- und entwicklungsintensivsten Aktivitäten, sie umfasst auch eine Reihe spezialisierter Fertigungsschritte, die von Firmen in der ganzen Welt durchgeführt werden. Die größten Halbleiterfirmen sind überwiegend in den Vereinigten Staaten, Südkorea, Europa und Japan ansässig (zum Beispiel Intel, Samsung, Infineon, und Kioxia). Viele Hersteller lagern die kapitalintensive Fertigung sowie Gehäusemontage- und Testtätigkeiten an spezialisierte Unternehmen in Chinesisch-Taipeh, China und Singapur aus. Einige, wie TSMC, haben sich zu Technologieführern bei der Bereitstellung von fortschrittlichen Chipfertigungsdiensten entwickelt. Auf ihre Dienste ist ein Großteil der Smartphones und Computer der Welt angewiesen. Unternehmen wie TSMC sind ihrerseits von wichtigen Lieferanten spezialisierter Präzisionsgeräte wie dem niederländischen Unternehmen ASML abhängig. Diese Zulieferer stellen beispielsweise die Lithografie-Maschinen her, die für die Halbleiterfertigung benötigt werden.

Da die Chipproduktion ein innovationsgetriebener, kapitalintensiver und strategisch wichtiger Sektor ist, ist staatliche Einmischung seit langem ein Merkmal der Halbleiterindustrie. Anfang der 1960er Jahre wurde die NASA zum Hauptabnehmer integrierter Schaltkreise und sorgte für eine stabile Nachfrage bei den US-Herstellern. Etwa zur gleichen Zeit richteten die chinesischen Behörden das Werk Nr. 742 in Wuxi als staatliche Ausbildungsstätte für Halbleiteringenieure ein. Frankreich gründete 1967 das CEA-Leti, ein auf Mikroelektronik spezialisiertes öffentliches Forschungszentrum. In den 1970er und 80er Jahren folgten die Behörden in Japan, Korea und Chinesisch-Taipeh, die alle die Halbleiterforschung und -entwicklung (F&E) durch öffentliche Institute wie ETRI und ITRI unterstützten. Auch die Vereinigten Staaten gründeten 1980 das Very High Speed Integrated Circuit Programm und 1987 das Forschungs- und Entwicklungskonsortium Sematech.

Einem aktuellen OECD-Bericht über Subventionen in der Halbleiterindustrie zufolge haben 21 der weltweit größten Halbleiterunternehmen zwischen 2014 und 2018 mehr als 50 Milliarden US-Dollar an staatlicher Unterstützung erhalten. Davon entfielen zwei Drittel auf staatliche Zuschüsse und Steuervergünstigungen, darunter mehr als 15 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung von F&E-Ausgaben und 20 Milliarden in Form von Einkommensteuervergünstigungen und Investitionsanreizen. Ein weiteres Drittel der Unterstützung erfolgte in Form von Finanzierungen unter Marktniveau, das heißt Fremd- und Eigenkapital, welches die Unternehmen zu marktunüblich günstigen Konditionen erhielten.

Während alle untersuchten Unternehmen F&E-Förderung und in gewissem Umfang Steuervergünstigungen erhielten, scheint die Finanzierung unter Marktniveau weitgehend ein chinesisches Phänomen zu sein. Dies gilt insbesondere nach der Entscheidung Chinas, im Jahr 2014 einen nationalen Investitionsfonds für integrierte Schaltkreise sowie ähnliche Fonds auf Provinz- und Kommunalebene einzurichten. Diese Fonds haben seitdem einer Reihe wichtiger chinesischer Halbleiterhersteller, darunter SMIC, Hua Hong und Tsinghua Unigroup und deren Tochtergesellschaften, frisches Eigenkapital zugeführt. Außerdem besteht offenbar ein direkter Zusammenhang zwischen den Eigenkapitalerhöhungen durch Chinas Staatsfonds und dem Bau neuer Halbleiterfabriken.

Ein entscheidendes Problem aus handelspolitischer Sicht ist die mangelnde Transparenz der staatlichen Unterstützung und insbesondere der Finanzierung unter Marktniveau. Viele Regierungen legen die von ihnen gewährten Subventionen nicht offen. Dieses Problem verschärft sich noch im Fall von Finanzierungen unter Marktniveau. Der Nachweis einer solchen Unterstützung erfordert einen Vergleich mit einem marktbasierten Referenzwert, wofür detaillierte Methoden erst noch festgelegt oder vereinbart werden müssen. Mitunter fehlen auch Informationen über die Eigentumsstruktur von Unternehmen, was das wahre Ausmaß staatlicher Investitionen in Industrieunternehmen verschleiern kann.

Einige Formen von Subventionen können notwendig sein, und dies gilt für die Halbleiterindustrie ebenso wie für andere Sektoren. Doch selbst F&E-Subventionen können marktverzerrend wirken, wenn sie schlecht konzipiert und umgesetzt werden. Eine Analyse der ZEW-Forscher Philipp Boeing und Bettina Peters zeigt beispielsweise, dass die von China zwischen 2001 und 2011 gewährten F&E-Subventionen bisweilen zweckentfremdet wurden, was die Wirksamkeit der F&E-Politik untergräbt und darauf hindeutet, dass ein gewisser Teil der F&E-Förderung möglicherweise für andere Zwecke wie den Ausbau von Produktionskapazitäten verwendet wurde (China.Table berichtete). Zwar gibt es gute wirtschaftliche Argumente für die Förderung von Forschung und Entwicklung. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass diese F&E-Unterstützungsmaßnahmen so gestaltet werden, dass sie den gesellschaftlichen Nutzen erhöhen und gleichzeitig die Kosten in Grenzen halten. Konkret: Innovationsanstrengungen, die Produktivität und Wohlstand steigern können, sollten im Vordergrund stehen. Wettbewerbsverzerrungen sollten vermieden werden.

Staatliche Eigenkapitalerhöhungen in der Halbleiter-Wertschöpfungskette haben Auswirkungen auf den Handel und den globalen Wettbewerb. Was sie für Handelsregeln und insbesondere für die Disziplinierung von Subventionen bedeuten, muss genauer untersucht werden. Eigenkapital unter Marktniveau gehört aufgrund seiner Eigenheiten wahrscheinlich zu den am schwierigsten zu identifizierenden und zu quantifizierenden Formen der Unterstützung. Daher ist mehr Transparenz erforderlich, die sich insbesondere auf Folgendes konzentrieren sollte:

In einem breiteren Kontext wirft die Arbeit der OECD auch Fragen über die Rolle und Wirksamkeit staatlicher Unterstützung in F&E-intensiven Industrien auf, die durch kurze Produktzyklen gekennzeichnet sind. Diese Diskussion ist von besonderer Bedeutung für China, das in Technologien der Halbleiterfertigung trotz relativ umfangreicher staatlicher Unterstützung im Rückstand ist und seit langem eine Politik verfolgt, die ausdrücklich die Entwicklung der heimischen Industrie für integrierte Schaltkreise fördern soll.

Jehan Sauvage arbeitet derzeit als Politikanalyst in der Direktion Handel und Landwirtschaft der OECD, wo er sich auf Fragen im Zusammenhang mit Marktverzerrungen und staatlichen Subventionen in Industriesektoren spezialisiert hat.

Christian Steidl ist Politikanalyst bei der OECD und beschäftigt sich mit der Analyse verschiedener Formen der staatlichen Unterstützung für Industrieunternehmen.

Dieser Beitrag steht im Rahmen der Veranstaltungsreihe “Global China Conversations” des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Am Donnerstag diskutieren Dr. Sophia Helmrich (BDI), Jehan Sauvage (OECD) und Christian Steidl (OECD) über das Thema: “Der Wettlauf um die Technologie-Souveränität: Der Fall der staatlichen Unterstützung in der Halbleiterindustrie”. China.Table ist Medienpartner dieser Veranstaltungsreihe.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln rein die Meinung der Autoren wider. Sie sind nicht notwendigerweise Ausdruck der Ansichten des OECD Sekretariats oder der Mitgliedsstaaten der OECD.

Marie von Mallinckrodt wird zum 1. August ARD-Korrespondentin in Peking. Die 44-Jährige löst Daniel Satra ab. Von 2014 bis 2020 war von Mallinckrodt Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio.

Christoph Braun ist seit diesem Monat Head of Innovation & Development China beim deutschen Automobilzulieferer Carcoustics. Zuvor war Braun für die Leverkusener Firma als Global Head of Material Development & Material Lab tätig gewesen. Sein Tätigkeitsort bleibt weiterhin Shanghai.

Diese Pizza der Fast-Food-Kette Pizza Hut erhitzt derzeit die Gemüter in Taiwan: Belegt ist sie mit paniertem Popcorn-Hühnchen, Tintenfischringen, Tempura – und Oreo-Keksen mit Parmesan. Die ungewöhnliche Kombination ist seit gut einer Woche zu haben. Erste Meinungsartikel fällen nicht das schlechteste Urteil über die Keks-Käse-Kruste.

die Automarke Smart hat schon einige Wiedergeburten erlebt. Doch nie wurde der Kleinwagen aus dem Hause Mercedes so umgekrempelt wie jetzt: Der neue Smart #1, der unter der Schirmherrschaft des chinesischen Geely-Automagnaten und Daimler-Großaktionärs Li Shufu entstanden ist, hat mit dem ursprünglichen Modell nur noch wenig zu tun. Größer, schwerer und digitaler kommt der vollelektrische Mini-SUV daher.

Das wirklich Besondere ist jedoch, dass das Auto weder ein chinesisches noch ein europäisches Produkt sein will. Mercedes liefert die Marke, das Design und den Vertrieb, der Rest kommt von Geely. Erstmals produziert damit ein europäischer Hersteller in China für den europäischen Markt und gibt dafür erhebliche Teile von Forschung, Entwicklung und Produktion ab, schreibt Christian Domke Seidel. Ein Modell, das bald schon Schule macht?

Schule machen könnten auch Chinas neue Regelungen zur Regulierung von Algorithmen. Als erstes Land ermöglicht es die Volksrepublik ihren Bürgern, einige Algorithmen in ihren Apps eigenmächtig auszuschalten. Big-Tech-Plattformen wie Tencent und Facebook bauen ihr Geschäftsmodell auf Empfehlungsalgorithmen auf, die den User mit individuell abgestimmten Angeboten bei der Stange halten. Eine Reform des manipulativen Systems soll mehr Transparenz und Selbstbestimmung bringen, heißt es von offizieller Seite.

Doch Freiheit und Selbstbestimmung haben in Chinas Internet weiterhin eng gesteckte Grenzen, schreibt Frank Sieren. Denn die Verordnung ermöglicht es den chinesischen Behörden auch, Inhaltsempfehlungen einzuschränken, die “die öffentliche Meinung beeinflussen” oder Menschen “mobilisieren”. Solange die Partei das Sagen hat, bleibt das Netz patriotisch.

Mercedes hat seine Marke Smart schon oft auf links gedreht. Noch vor der Einführung kippte der Hersteller die Pläne, wonach es ein Elektroauto werden sollte. Damit vergraulten sie damals ihren Ex-Partner Nicolas Hayek, den Erfinder der Uhren-Marke Swatch. Dann folgte ein Rettungsversuch durch eine Kooperation mit Nissan. Doch auch die Wiederbelebung des Smart mit den Franzosen führte zu keinem Erfolg. In der Folge verkaufte Mercedes 50 Prozent der Marke an Geely. Kein Wunder: Deren Gründer Li Shufu ist der zweitgrößte Mercedes-Aktionär.

Mit diesem Strategiewechsel stellt Mercedes aber nicht nur die Marke auf den Kopf, sondern auch Gewissheiten des globalen Automarktes. Erstmals produziert ein europäischer Hersteller in China für den europäischen Markt, gibt dafür erhebliche Teile von Forschung, Entwicklung und Produktion ab und importiert die Fahrzeuge nach Europa. Das Ergebnis dieser Liaison ist der Smart #1. Ein Elektro-SUV, der deutlich macht, dass es Mercedes ernst meint mit dem Reboot des Fahrzeugs.

Abgesehen vom Markennamen ist nichts beim Alten geblieben. Schon rein optisch ähnelt das Auto nun eher einem Mini Countryman. Auch technisch ist das Fahrzeug nicht wiederzuerkennen. Und selbst die Strategie hinter dem Fahrzeug hat Mercedes dieses Mal nahezu revolutioniert. Ohne chinesischen Partner wäre das kaum denkbar gewesen. Je 355 Millionen Euro haben die beiden Unternehmen in das Gemeinschaftsprojekt investiert (China.Table berichtete).

Der Smart #1 ist 4,27 Meter lang (fast zwei Meter länger als der ursprüngliche Namensgeber) und damit ein Kompaktwagen auf Niveau des VW Golf. Der Elektromotor hat 272 PS – der erste Smart von 1998 leistete zwischen 41 und 75 PS. Das Leergewicht wuchs auf 1.850 Kilogramm. Noch vor 20 Jahren waren es gerade einmal 750 Kilogramm. Es zeigt, dass Mercedes und Geely keinen Stein auf dem anderen gelassen haben.

Auch hinter den Kulissen nicht. Mercedes liefert die Marke, das Design und den Vertrieb, der Rest kommt von Geely. Ein Novum. Und ein Fingerzeig für die Zukunft. Bis vor kurzem gab es für europäische Hersteller noch eine Joint-Venture-Pflicht. Die Kommunistische Partei wollte sicherstellen, dass Knowhow und Wertschöpfung im Land bleiben. So wurde die heimische Automobilindustrie geschützt. Das Resultat war schnell sichtbar. Fahrzeuge von Nio oder Aiways, die in Europa erhältlich sind, stehen der europäischen Konkurrenz in Sachen Verarbeitungsqualität in nichts nach (China.Table berichtete).

Mehr noch: Massive Subventionierungen von Elektroautos und eine digitalaffine Kundschaft krempelten den chinesischen Automarkt um. Und das in einer Geschwindigkeit, die vielen europäischen und deutschen Herstellern zu hoch war (China.Table berichtete). Elektro-Start-ups aus der Volksrepublik verstanden die heimischen Kunden besser. Während europäische Hersteller einfach nur Benzin- durch Elektromotoren ersetzten und große Touchscreens verbauten, entwickelten chinesische Hersteller smarte, vernetzte und durchdigitalisierte Punktlandungen.

Europäische Hersteller brauchen die Hilfe chinesischer Firmen schlichtweg, um moderne Elektroautos auf die Straße zu bringen. Der Smart #1 teilt sich die technische Plattform mit anderen Modellen von Geely. Damit profitiert das Modell einerseits von Skaleneffekten, wird aber auch nicht mehr in Europa gefertigt. Längst hat Mercedes sein Werk in Hambach an Ineos Automotive verkauft, den Auto-Ableger eines britischen Chemie-Konzerns. Die wollen dort – neben Aufträgen für Mercedes – den Geländewagen Grenadier fertigen.

Die Strategie hinter Smart steht auf zwei Säulen. Erstens soll eine ganze Produktfamilie entstehen und zweitens will sich Mercedes auf Europa und China konzentrieren – die beiden größten Märkte für Elektroautos. Das erste Ziel ist es, den Absatz von aktuell 39.000 Stück pro Jahr auf 150.000 Stück beinahe zu vervierfachen. Auto-Analyst Arndt Ellinghorst von Evercore ISI schätzt, dass Smart seinem Mutterkonzern aktuell einen jährlichen Verlust von 500 bis 700 Millionen Euro beschert. Das soll sich ändern.

Mit dem Smart verfolgen Mercedes und Geely zukünftig die Strategie des “Dual Home”. “Wir definieren dieses Produkt weder als chinesisches noch als europäisches Produkt. Der neue Smart #1 ist wie die Marke Smart selbst ein Weltprodukt“, erklärte ein Firmensprecher gegenüber Table.Media. Ohne allerdings weltweit angeboten zu werden.

Da chinesischen Herstellern in Europa, vor allem aber in Deutschland, lange Zeit Vorurteile wegen vermeintlich schlechter Verarbeitungsqualität entgegenschlugen, will Smart vor allem in diesem Bereich alles richtig machen. So führt der Sprecher weiter aus: “Smart arbeitet mit vertrauenswürdigen, internationalen Top-Tier-Lieferanten zusammen, die alle verpflichtet sind, ein Qualitätsmanagementsystem nach IATF16949 einzurichten und für die Einhaltung des Null-Fehler-Ziels verantwortlich sind.” Unter anderem sind Continental, Magna, Hella, Qualcomm und Bosch beteiligt.

Der zweite Aspekt ist eine Diversifizierung des Modellprogramms. “Smart hat sich von einer Ein-Auto-Marke im Mikrosegment zu einer mit einem Multi-Produktportfolio entwickelt”, erklärt der Unternehmenssprecher. Bislang ist diese Aussage falsch. Noch gibt es nur ein SUV. Aber bereits bei der Präsentation des Smart #1 erklärte Dirk Adelmann, CEO der Smart Europa GmbH: “Wir planen relativ konkret weitere Produkte.” Die Plattform von Geely würde es möglich machen, den Smart unkompliziert zu erweitern.

Auch technisch macht der Smart #1 einen großen Schritt nach vorne. So lässt sich der Wagen beispielsweise per App öffnen, schließen und starten. Das bedeutet, dass Besitzer des Smart #1 ihr eigenes kleines Carsharing betreiben könnten, wenn sie wollen. Knöpfe und Schalter im Innenraum sind Mangelware. Ein riesiger Monitor dominiert die Mittelkonsole und erinnert stark und sicherlich nicht zufällig an Tesla-Modelle. Eine lernende KI kümmert sich um Sprachbefehle und wird per Avatar dargestellt. Der 66 kWh starke Akku kann an AC-Säulen mit bis zu 22 kW geladen werden. Standard bei Elektroautos sind 11 kW.

Geely hilft Mercedes also auch dabei, digitaler zu werden und Elektroautos nicht mehr nur als umgebaute Benziner zu verstehen. Genau daran scheitern aus Sicht chinesischer Kunden deutsche Hersteller (China.Table berichtete). In der zweiten Jahreshälfte 2022 soll das Fahrzeug nach Deutschland kommen und dann über das Mercedes-Vertriebsnetz verkauft werden. In der Volksrepublik kostet der Smart #1 umgerechnet zwischen 27.000 und 33.000 Euro.

China hat ein Gesetz verabschiedet, das es Nutzern ermöglichen soll, Empfehlungen durch Algorithmen innerhalb von Apps und Online-Plattformen abzuschalten. Das ist ein weltweites Novum. Die Technologieunternehmen müssen die Nutzer nun “in auffälliger Weise” darüber informieren, wenn Algorithmen zur Anwendung kommen, die den Nutzern Inhalte empfehlen, heißt es in dem Gesetz. Artikel 17 erklärt, dass “den Nutzern Optionen angeboten werden müssen, den algorithmischen Empfehlungsdienst abzuschalten”.

Das Gesetz mit dem Titel “Vorschriften für die Verwaltung von Algorithmus-Empfehlungen für Internetinformationsdienste” wurde von der chinesischen Cyberspace-Verwaltung (CAC) und vier weiteren Regierungsstellen ausgearbeitet. Die Algorithmus-Regeln orientierten sich lose am KI-Gesetz der EU. “Für mich markiert diese Richtlinie den Moment, in dem Chinas Technologie-Regulierung nicht nur mit den Datenregulierungen in der Europäischen Union Schritt hält, sondern über sie hinausgeht”, erklärte Kendra Schaefer, Tech-Analystin der Pekinger Beratungsfirma Trivium China.

An der Ausarbeitung mitgewirkt haben auch Wissenschaftler der Tsinghua-Universität. Das Gesetz ziele laut der Cyberspace-Verwaltung darauf ab, “die legitimen Rechte und Interessen der Bürger zu schützen und eine gesunde Entwicklung von Internetinformationsdiensten zu fördern“. Es erlaubt aber auch dem Staat neue Eingriffsmöglichkeiten in das Online-Leben der Bürger.

Der 30 Punkte umfassende Text richtet sich laut der Behörde nicht zuletzt gegen Algorithmen, die “Suchtverhalten oder übermäßigen Konsum fördern”. Besonders bemerkenswert ist die in Artikel 15 aufgeführte Verpflichtung der Betreiber, die “Grundprinzipien, Absichten und Funktionsweisen” des Empfehlungsalgorithmus offenzulegen. Algorithmen, die das Nutzerverhalten analysieren, und auf dieser Grundlage individuelle Nutzer-Profile erstellen und Web-Inhalte empfehlen, sind einer der wichtigsten Eckpfeiler für den Erfolg von Big-Tech-Unternehmen. Umso besser die Algorithmen arbeiten, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die User mehr Zeit auf der jeweiligen Plattform verbringen und wiederkommen.

Kanäle wie Tiktok und Youtube halten ihre Nutzer mittlerweile hauptsächlich mit Algorithmen bei der Stange. In China sind Digitalkonzerne wie der Douyin-Betreiber Bytedance – Douyin ist die chinesische Version von Tiktok – oder der Wechat-Betreiber Tencent besonders von dem neuen Gesetz betroffen. Beide Unternehmen besitzen neben ihrem Social-Media-Kerngeschäft zudem News-Apps, die ebenfalls auf Algorithmen aufbauen: Jinri Toutiao und Tencent News. Betroffen sind aber auch E-Commerce-Unternehmen wie Alibaba, der Car-Sharing-Anbieter Didi Chuxing sowie Essenslieferanten wie Meituan oder Ele.me.

Und es betrifft zunehmend auch die Betreiber von autonom fahrenden Autos, die sich gerade immer mehr im chinesischen Alltag etablieren. Beim autonomen Fahren geht die Entwicklung immer mehr in die Richtung, zum Beispiel die Gesundheitsdaten der Gäste im Auto zu überprüfen. Daten, von denen die Kunden durchaus wissen wollen, was damit passiert. Am Ende ist das autonome Fahren nichts anders als eine bewegliche Informationsplattform, die sich ständig mit anderen Informationsplattformen abstimmen muss. Auch hier können Empfehlungsalgorithmen eine Rolle spielen. Ein Beispiel: Ein autonomes Taxi hat bei zwei gleich langen Wegen die Option, am Lieblingslokal des Fahrgastes vorbeizufahren. Das Fahrzeug kann den Fahrgast fragen, ob er nicht kurz anhalten will, um dort sein Lieblingsgericht mitzunehmen.

“Algorithmen müssen reguliert werden”, erklärt Zuo Xiaodong, Vizepräsident des China Information Security Research Institute in einem von der CAC veröffentlichten Artikel. “Einige Plattformen behaupten, dass Algorithmen ihr geistiges Eigentum und Geschäftsgeheimnis sind und sie sie daher nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen können”, so Zuo. “Diese Art von Argumentation hat keine solide Grundlage. Algorithmen müssen transparent sein.”

Die stärkere Kontrolle von Algorithmen soll auch dazu beitragen, dass digitale On-Demand-Auftragsarbeiter wie Lieferanten auf Chinas Straßen nicht mehr von Algorithmen unter Zeitdruck gesetzt werden. In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass die dabei gesetzten Ziele so unrealistisch waren, dass sich die Arbeiter gezwungen sahen, Verkehrsregeln zu brechen. Die neuen Regeln könnten dabei helfen, das Arbeitsleben der Lieferfahrer erträglicher zu machen. “Dienstleister müssen einen Mechanismus einrichten, der sicherstellt, dass Aufträge, Zahlungen, Arbeitszeiten, Belohnungen und Bestrafungen angemessen zugewiesen werden”, heißt es in einem Beitrag der CAC.

Die Gesetzgebung in China könnte auch Einfluss auf westliche Tech-Gesetze haben und die Tech-Landschaft radikal verändern. Konzerne wie Facebook wären gezwungen, ihr Geschäftsmodell zu verändern, sollte das Modell Schule machen. Bisher ist das weder in Europa noch in den USA der Fall. Der Staat greift in die Algorithmen der Unternehmen nicht ein.

Deshalb spielt tatsächlich die selbst getroffene Wahl der Nutzer auf vielen Plattformen heute eine immer geringere Rolle. Der Computer meint uns besser zu kennen als wir selbst. Die Folge ist, dass wir noch schwerer über den KI-generierten Horizont hinausblicken können als zuvor und mehr denn je in unseren Filterblasen steckenbleiben.

Chinas Internetregulierer nennen die Verbreitung einseitiger “Fake News” als Grund zur Implementierung des neuen Gesetzes. Die Verordnung ermöglicht es den chinesischen Behörden, gegen Inhaltsempfehlungen vorzugehen, die das Potenzial haben, “die öffentliche Meinung zu beeinflussen” oder Menschen “zu mobilisieren”. Das heißt: Algorithmen sollen aktiv “positive” Inhalte fördern, die der Parteilinie folgen. Diese sind patriotisch, familienfreundlich und im Einklang mit den “sozialistischen Kernwerten” der KPCh. Unerwünscht sind zum Beispiel Gewaltdarstellungen, sexuelle Promiskuität, “obsessives” Anbeten von Prominenten oder “politischer Aktivismus”.

Eine neue Omikron-Subvariante des Coronavirus ist erstmals in China nachgewiesen worden. Die Variante mit dem Namen BA.2.12.1 wurde kürzlich entdeckt und gilt als immunresistenter und leichter übertragbar als andere Omikron-Varianten. Behörden-Angaben zufolge sei die Subvariante erstmals bei einem 27-jährigen Chinesen nachgewiesen worden, der aus Kenia einreiste, wie das chinesische Wirtschaftsportal Caixin berichtet.

Demnach wurde die Subvariante in mindestens 23 Ländern entdeckt, darunter die USA und Hongkong. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Staaten weltweit aufgefordert, die Ausbreitung von BA.2.12.1 genau zu beobachten. Selbst bei geboosterten Personen zeige die Variante eine stärkere Immunabwehr. Ihre Übertragbarkeit ist demnach um gut 25 Prozent schneller, wie Studien zeigen.

Derweil haben die Behörden in Peking den regionalen Lockdown ausgeweitet. In sieben zusammenhängenden Stadtvierteln im Bezirk Fengtai dürfen die Bürger nun ihre Wohnungen nicht mehr verlassen. Ursache ist ein Corona-Cluster, das auf einen Lebensmittelgroßmarkt zurückgeht. Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen steigen in der chinesischen Hauptstadt zwar nicht stark an. Aber es gibt immer neue Ausbruchs-Cluster in unterschiedlichen Stadtteilen. nib

Chinas Behörden warnen vor schweren Überflutungen während der bald beginnenden Regensaison. Der Norden und Süden der Volksrepublik könnte ähnlich stark getroffen werden wie im letzten Jahr, berichtet das National Climate Center. Im letzten Jahr kam es in einigen Regionen zu sintflutartigen Regenfällen und Überflutungen ganzer Städte. Hunderte Menschen starben. Größere Flächen an landwirtschaftlich nutzbarer Fläche wurden überschwemmt (China.Table berichtete). Laut dem National Climate Institute Chinas werden die Überschwemmungen in diesem Jahr “relativ schlimmer” und “extremer” ausfallen als im historischen Durchschnitt, berichtet Bloomberg.

Stärkere und häufiger auftretende Extremwetter-Ereignisse gelten als Folge des Klimawandels. Die wärmere Atmosphäre hält mehr Feuchtigkeit, sodass beispielsweise Starkregen häufiger auftritt. Das Ministerium für Wohnungswesen und ländliche Entwicklung und die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission hatten demnach erst im April gemahnt, die Städte müssten wachsam bleiben für die zunehmenden extremen Wetterereignisse durch den Klimawandel.

China drohen durch den Klimawandel langfristige ökonomische Kosten in Billionen-Höhe. Schon in den letzten Jahren lagen die Kosten bei jährlich 50 Milliarden US-Dollar. Verschärft sich die Klimakrise, könnten sich die Kosten bis zum Jahr 2100 auf 190 Billionen US-Dollar aufsummieren, zeigt eine Studie der Tsinghua-Universität (China.Table berichtete). Dazu zählen:

Chinas Millionen-Metropolen gehören zudem zu den am stärksten vom ansteigenden Meeresspiegel bedrohten Städten der Welt. In Shanghai wären bei einem Temperaturanstieg von zwei Grad gut 40 Prozent der Bevölkerung bedroht (China.Table berichtete). nib

Die chinesische Provinz Jiangsu wird Unternehmen in Zukunft finanziell im Bereich Mutterschutz-Urlaub entlasten. Firmen erhalten Subventionen für die Zahlung von Versicherungsbeiträgen für weibliche Beschäftigte während des zweiten und dritten Mutterschaftsurlaubs, wie die South China Morning Post berichtet. Die Behörden werden demnach 50 bis 80 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge für Frauen erstatten, die ein zweites beziehungsweise drittes Kind bekommen. Die Erstattungen werden demnach für sechs Monate gezahlt. Jiangsu ist die erste Provinz, die eine solche Maßnahme einführt.

China steht vor dem Problem einer sinkenden Geburtenrate und der Überalterung der Gesellschaft. Experten sagen, dass Chinas Bevölkerungszahl schon in diesem Jahr ihren Höchststand erreichen könnte (China.Table berichtete). Selbst nach der Aufhebung der Ein- und später der Zwei-Kind-Politik ist die Geburtenrate nicht gestiegen. Die Behörden der Volksrepublik versuchen seitdem, Familien mit finanziellen Anreizen vom Kinderkriegen zu überzeugen. In unterschiedlichen Regionen gab es Steuersenkungen, Direktzahlungen und Zuschüsse für den Erwerb von Wohneigentum. nib

Der Amoklauf in einer Kirche im US-Bundesstaat Kalifornien, bei dem ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt wurden, hat Fragen über eine mögliche politische Motivation des mutmaßlichen Täters aufgeworfen. Nach Angaben des örtlichen Sheriffs handelte es sich bei der Tat um ein “politisch motiviertes” Hassverbrechen gegen Taiwaner. Das sei aus handgeschriebenen Notizen hervorgegangen, die bei einem 68 Jahre alten Tatverdächtigen gefunden wurden. Er soll demnach “verärgert über die politischen Spannungen zwischen China und Taiwan” gewesen sein und habe deshalb die Kirchengemeinde am Wochenende angegriffen.

Der von den US-Behörden als David Chou identifizierte Tatverdächtige, der am Samstag von seinem Wohnort Las Vegas in die Stadt Laguna Woods rund 70 Kilometer südöstlich von Los Angeles aufgebrochen war, soll zwei legal erworbene Schusswaffen und vier Molotowcocktail-artige Brandbomben bei sich getragen haben. Bevor er das Feuer eröffnete, habe er die Türen der Kirche, in der die Irvine Taiwanese Presbyterian Church eine Messe abhielt, mit Ketten und Nägeln blockiert. Chou wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.

In der US-amerikanisch-chinesischen Community wird der Fall, ebenso wie Chous Herkunft, kontrovers diskutiert. Anfangs hieß es noch, dass der Täter chinesischer Einwanderer sei. Mittlerweile scheint jedoch klar, dass es sich bei Chou um einen US-Staatsbürger handelt, der 1953 auf Taiwan geboren wurde, nachdem seine Familie nach dem chinesischen Bürgerkrieg vom Festland übersiedeln musste.

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen verurteilte in einem Statement “jegliche Form von Gewalt” und sprach den Opfern und Hinterbliebenen ihre Anteilnahme aus. Eine Abgeordnete ihrer Regierungspartei hatte zuvor erklärt, dass chinesische Propaganda mit ausschlaggebend für den Amoklauf gewesen sein könnte. Beweise dafür wurden zunächst nicht vorgelegt. fpe

Nach zwei Monaten der Spekulationen verdichten sich die Anzeichen, dass Flug MU5735 der China Eastern Airlines absichtlich zum Absturz gebracht wurde. Der Sturzflug sei das Ergebnis von Pilotenhandlungen gewesen, berichtet das Wall Street Journal am Dienstag unter Berufung auf amerikanische Absturzermittler. Die US-Transportsicherheitsbehörde NTSB bemüht sich derzeit zusammen mit der chinesischen Civil Aviation Administration (CAAC), die Ursache des Absturzes am 21. März herauszufinden (China.Table berichtete).

Das Flugzeug hatte auf elektronischem Wege keine Fehlermeldungen übermittelt, bevor es auf dem Weg von Kunming nach Guangzhou plötzlich in einen vertikalen Sturzflug überging und ein hügeliges Gebiet einschlug. Niemand überlebte. Schon kurz nach der Tragödie machten Gerüchte über psychische Instabilität eines der Piloten die Runde. Bisher gab es aber keine Indizien, die für einen absichtlich herbeigeführten Absturz sprachen. Nun haben Ermittler durchsickern lassen, das Flugzeug habe die Nase auf Befehl von Steuereingaben aus dem Cockpit steil nach unten gerichtet. Es könnte aber auch sein, dass sich jemand gewaltsam Zutritt zum Cockpit verschafft und die Piloten überwältigt habe, so der Medienbericht. fin

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Die Wertschöpfungskette von Halbleitern ist unglaublich komplex und erstreckt sich weltweit: Deren Herstellung ist nicht nur eine der forschungs- und entwicklungsintensivsten Aktivitäten, sie umfasst auch eine Reihe spezialisierter Fertigungsschritte, die von Firmen in der ganzen Welt durchgeführt werden. Die größten Halbleiterfirmen sind überwiegend in den Vereinigten Staaten, Südkorea, Europa und Japan ansässig (zum Beispiel Intel, Samsung, Infineon, und Kioxia). Viele Hersteller lagern die kapitalintensive Fertigung sowie Gehäusemontage- und Testtätigkeiten an spezialisierte Unternehmen in Chinesisch-Taipeh, China und Singapur aus. Einige, wie TSMC, haben sich zu Technologieführern bei der Bereitstellung von fortschrittlichen Chipfertigungsdiensten entwickelt. Auf ihre Dienste ist ein Großteil der Smartphones und Computer der Welt angewiesen. Unternehmen wie TSMC sind ihrerseits von wichtigen Lieferanten spezialisierter Präzisionsgeräte wie dem niederländischen Unternehmen ASML abhängig. Diese Zulieferer stellen beispielsweise die Lithografie-Maschinen her, die für die Halbleiterfertigung benötigt werden.

Da die Chipproduktion ein innovationsgetriebener, kapitalintensiver und strategisch wichtiger Sektor ist, ist staatliche Einmischung seit langem ein Merkmal der Halbleiterindustrie. Anfang der 1960er Jahre wurde die NASA zum Hauptabnehmer integrierter Schaltkreise und sorgte für eine stabile Nachfrage bei den US-Herstellern. Etwa zur gleichen Zeit richteten die chinesischen Behörden das Werk Nr. 742 in Wuxi als staatliche Ausbildungsstätte für Halbleiteringenieure ein. Frankreich gründete 1967 das CEA-Leti, ein auf Mikroelektronik spezialisiertes öffentliches Forschungszentrum. In den 1970er und 80er Jahren folgten die Behörden in Japan, Korea und Chinesisch-Taipeh, die alle die Halbleiterforschung und -entwicklung (F&E) durch öffentliche Institute wie ETRI und ITRI unterstützten. Auch die Vereinigten Staaten gründeten 1980 das Very High Speed Integrated Circuit Programm und 1987 das Forschungs- und Entwicklungskonsortium Sematech.

Einem aktuellen OECD-Bericht über Subventionen in der Halbleiterindustrie zufolge haben 21 der weltweit größten Halbleiterunternehmen zwischen 2014 und 2018 mehr als 50 Milliarden US-Dollar an staatlicher Unterstützung erhalten. Davon entfielen zwei Drittel auf staatliche Zuschüsse und Steuervergünstigungen, darunter mehr als 15 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung von F&E-Ausgaben und 20 Milliarden in Form von Einkommensteuervergünstigungen und Investitionsanreizen. Ein weiteres Drittel der Unterstützung erfolgte in Form von Finanzierungen unter Marktniveau, das heißt Fremd- und Eigenkapital, welches die Unternehmen zu marktunüblich günstigen Konditionen erhielten.

Während alle untersuchten Unternehmen F&E-Förderung und in gewissem Umfang Steuervergünstigungen erhielten, scheint die Finanzierung unter Marktniveau weitgehend ein chinesisches Phänomen zu sein. Dies gilt insbesondere nach der Entscheidung Chinas, im Jahr 2014 einen nationalen Investitionsfonds für integrierte Schaltkreise sowie ähnliche Fonds auf Provinz- und Kommunalebene einzurichten. Diese Fonds haben seitdem einer Reihe wichtiger chinesischer Halbleiterhersteller, darunter SMIC, Hua Hong und Tsinghua Unigroup und deren Tochtergesellschaften, frisches Eigenkapital zugeführt. Außerdem besteht offenbar ein direkter Zusammenhang zwischen den Eigenkapitalerhöhungen durch Chinas Staatsfonds und dem Bau neuer Halbleiterfabriken.

Ein entscheidendes Problem aus handelspolitischer Sicht ist die mangelnde Transparenz der staatlichen Unterstützung und insbesondere der Finanzierung unter Marktniveau. Viele Regierungen legen die von ihnen gewährten Subventionen nicht offen. Dieses Problem verschärft sich noch im Fall von Finanzierungen unter Marktniveau. Der Nachweis einer solchen Unterstützung erfordert einen Vergleich mit einem marktbasierten Referenzwert, wofür detaillierte Methoden erst noch festgelegt oder vereinbart werden müssen. Mitunter fehlen auch Informationen über die Eigentumsstruktur von Unternehmen, was das wahre Ausmaß staatlicher Investitionen in Industrieunternehmen verschleiern kann.

Einige Formen von Subventionen können notwendig sein, und dies gilt für die Halbleiterindustrie ebenso wie für andere Sektoren. Doch selbst F&E-Subventionen können marktverzerrend wirken, wenn sie schlecht konzipiert und umgesetzt werden. Eine Analyse der ZEW-Forscher Philipp Boeing und Bettina Peters zeigt beispielsweise, dass die von China zwischen 2001 und 2011 gewährten F&E-Subventionen bisweilen zweckentfremdet wurden, was die Wirksamkeit der F&E-Politik untergräbt und darauf hindeutet, dass ein gewisser Teil der F&E-Förderung möglicherweise für andere Zwecke wie den Ausbau von Produktionskapazitäten verwendet wurde (China.Table berichtete). Zwar gibt es gute wirtschaftliche Argumente für die Förderung von Forschung und Entwicklung. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass diese F&E-Unterstützungsmaßnahmen so gestaltet werden, dass sie den gesellschaftlichen Nutzen erhöhen und gleichzeitig die Kosten in Grenzen halten. Konkret: Innovationsanstrengungen, die Produktivität und Wohlstand steigern können, sollten im Vordergrund stehen. Wettbewerbsverzerrungen sollten vermieden werden.

Staatliche Eigenkapitalerhöhungen in der Halbleiter-Wertschöpfungskette haben Auswirkungen auf den Handel und den globalen Wettbewerb. Was sie für Handelsregeln und insbesondere für die Disziplinierung von Subventionen bedeuten, muss genauer untersucht werden. Eigenkapital unter Marktniveau gehört aufgrund seiner Eigenheiten wahrscheinlich zu den am schwierigsten zu identifizierenden und zu quantifizierenden Formen der Unterstützung. Daher ist mehr Transparenz erforderlich, die sich insbesondere auf Folgendes konzentrieren sollte:

In einem breiteren Kontext wirft die Arbeit der OECD auch Fragen über die Rolle und Wirksamkeit staatlicher Unterstützung in F&E-intensiven Industrien auf, die durch kurze Produktzyklen gekennzeichnet sind. Diese Diskussion ist von besonderer Bedeutung für China, das in Technologien der Halbleiterfertigung trotz relativ umfangreicher staatlicher Unterstützung im Rückstand ist und seit langem eine Politik verfolgt, die ausdrücklich die Entwicklung der heimischen Industrie für integrierte Schaltkreise fördern soll.

Jehan Sauvage arbeitet derzeit als Politikanalyst in der Direktion Handel und Landwirtschaft der OECD, wo er sich auf Fragen im Zusammenhang mit Marktverzerrungen und staatlichen Subventionen in Industriesektoren spezialisiert hat.

Christian Steidl ist Politikanalyst bei der OECD und beschäftigt sich mit der Analyse verschiedener Formen der staatlichen Unterstützung für Industrieunternehmen.

Dieser Beitrag steht im Rahmen der Veranstaltungsreihe “Global China Conversations” des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Am Donnerstag diskutieren Dr. Sophia Helmrich (BDI), Jehan Sauvage (OECD) und Christian Steidl (OECD) über das Thema: “Der Wettlauf um die Technologie-Souveränität: Der Fall der staatlichen Unterstützung in der Halbleiterindustrie”. China.Table ist Medienpartner dieser Veranstaltungsreihe.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln rein die Meinung der Autoren wider. Sie sind nicht notwendigerweise Ausdruck der Ansichten des OECD Sekretariats oder der Mitgliedsstaaten der OECD.

Marie von Mallinckrodt wird zum 1. August ARD-Korrespondentin in Peking. Die 44-Jährige löst Daniel Satra ab. Von 2014 bis 2020 war von Mallinckrodt Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio.

Christoph Braun ist seit diesem Monat Head of Innovation & Development China beim deutschen Automobilzulieferer Carcoustics. Zuvor war Braun für die Leverkusener Firma als Global Head of Material Development & Material Lab tätig gewesen. Sein Tätigkeitsort bleibt weiterhin Shanghai.

Diese Pizza der Fast-Food-Kette Pizza Hut erhitzt derzeit die Gemüter in Taiwan: Belegt ist sie mit paniertem Popcorn-Hühnchen, Tintenfischringen, Tempura – und Oreo-Keksen mit Parmesan. Die ungewöhnliche Kombination ist seit gut einer Woche zu haben. Erste Meinungsartikel fällen nicht das schlechteste Urteil über die Keks-Käse-Kruste.