als vor wenigen Wochen in Kasachstan gewaltsame Proteste ausbrechen, scheint der Grund schnell gefunden: Die verarmte Bevölkerung leide zu stark unter den gestiegenen Energiepreisen. Dabei ist das Land eigentlich reich – aufgrund von Bodenschätzen, wirtschaftlicher Reformen und seiner geostrategischen Lage. Das wissen auch China und Russland. Frank Sieren zeigt in seiner Analyse, wie die beiden Staaten seit Jahren Einfluss nehmen auf das zentralasiatische Land und wie sich die aktuellen Unruhen in Kasachstan auf die Beziehungen zwischen Peking und Moskau auswirken.

Unsere zweite Analyse dreht sich um einen Streitpunkt zwischen der EU und China beim Klimaschutz. Die EU möchte im Rahmen ihres Programms “Fit for 55” eine komplizierte CO2-Grenzabgabe einführen. Sie soll verhindern, dass Produkte aus Ländern mit niedrigeren CO2-Preisen günstig auf den EU-Markt kommen und so hiesige Klimaschutz-Bemühungen unterlaufen. Ning Wang hat die Pläne unter die Lupe genommen und erklärt die Konfliktlinien. China schaut mit Argusaugen auf das Projekt, da es hohe Kosten fürchtet.

Die aktuellen Geschäftsklima-Umfragen der Handelskammern gehören zu den festen Terminen des Chinageschäfts. Die deutsche AHK klingt hier für gewöhnlich etwas optimistischer als die EU-Kammer. Zudem sind ihre Forderungen meist nicht ganz so bissig formuliert. In diesem Jahr jedoch ist es nach aktuellem Stand erst einmal umgekehrt. Während die EU-Kammer im vergangenen Sommer noch verblüffend positiv klang, hat die AHK die Wende ins Skeptische vollzogen.

Die Firmen bewerten die Aussichten zwar weiterhin unterm Strich als positiv. Doch sie klingen “ermüdet” von den vielen Problemen auf dem chinesischen Markt, analysiert Christiane Kühl. Weit oben auf der Sorgen-Liste stehen die Einreisesperren wegen Corona. Wer jedoch, wie die AHK, auf eine baldige Lockerung hofft, wird sehr wahrscheinlich enttäuscht werden.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Es war seinerzeit kein Zufall, dass Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping die Pläne seines ambitionierten “Belt and Road”-Projektes 2013 bei einem Staatsbesuch in Kasachstan verkündet hat. Das neuntgrößte Land der Erde ist ein wichtiger Nachbar Chinas im Westen. Die größte und wohlhabendste Volkswirtschaft Zentralasiens ist reich an Bodenschätzen wie Öl und Gas, Zink, Uran oder Titan. Und Kasachstan war das Land in Zentralasien, das am stabilsten, prosperierendsten und eigenständigsten aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion hervorgegangen ist.

All das scheint lange her. Anfang Januar kam es landesweit zu gewaltsamen Massenprotesten. Präsident Kassym-Schomart Tokajew sprach von einem “versuchten Staatsstreich” organisierter “terroristischer” Kräfte und ließ die Proteste rücksichtslos niederschlagen. Zudem schickte Moskau “Friedenstruppen” zur Unterstützung. Laut Behördenangaben wurden bei den Protesten insgesamt 225 Menschen getötet, 970 Menschen sitzen derzeit in Haft. Vor Ort scheint sich die Lage beruhigt zu haben, doch die geopolitischen Auswirkungen der Unruhen sind weitreichend.

So haben die Unruhen auch Konsequenzen für die russisch-chinesischen Beziehungen in Zentralasien. Tendenziell rücken die beiden Länder trotz einiger Rivalitäten enger zusammen. Denn beide Länder haben erhebliche gemeinsame Interessen in dem riesigen Flächenland mit den vielen Bodenschätzen.

Allerdings ist der Reichtum des Landes nur bedingt in der breiten Bevölkerung angekommen. Rund 70 Prozent der Menschen leben in Armut, obwohl das Land seit den neunziger Jahren erhebliche Fortschritte gemacht hat. Allein die Auslandsinvestitionen seit der Öffnung belaufen sich auf 380 Milliarden US-Dollar. Unter den Investoren befinden sich der italienische Ölkonzern ENI, die französische Air Liquide und der deutsche Konzern Linde. Allein in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres kamen mehr als 11 Milliarden US-Dollar an Auslandsinvestitionen zusammen.

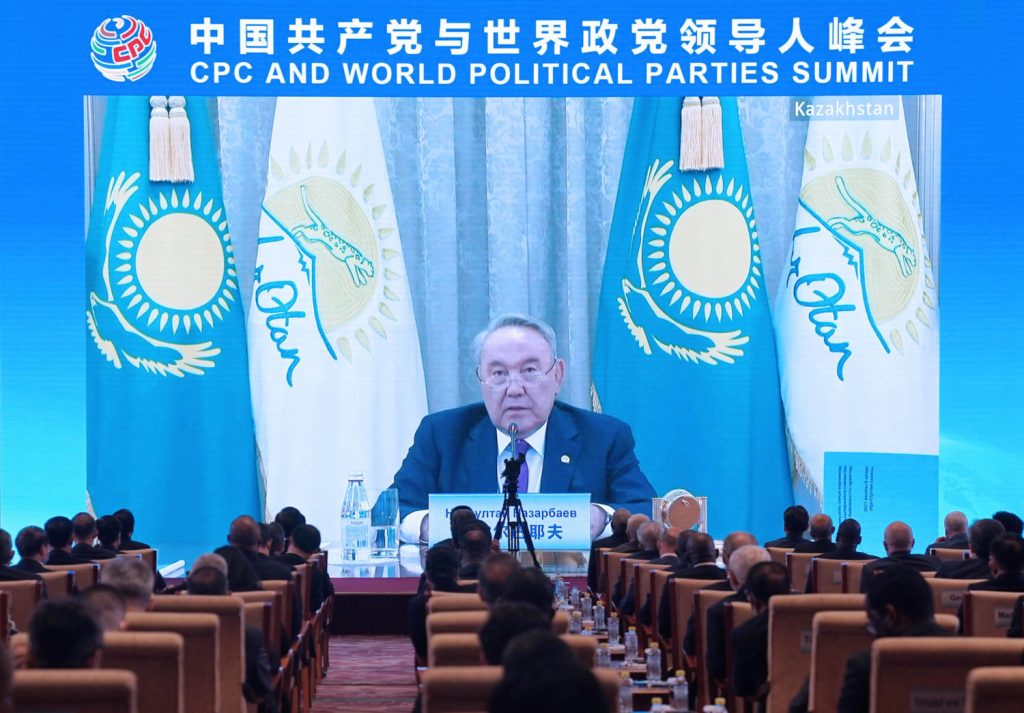

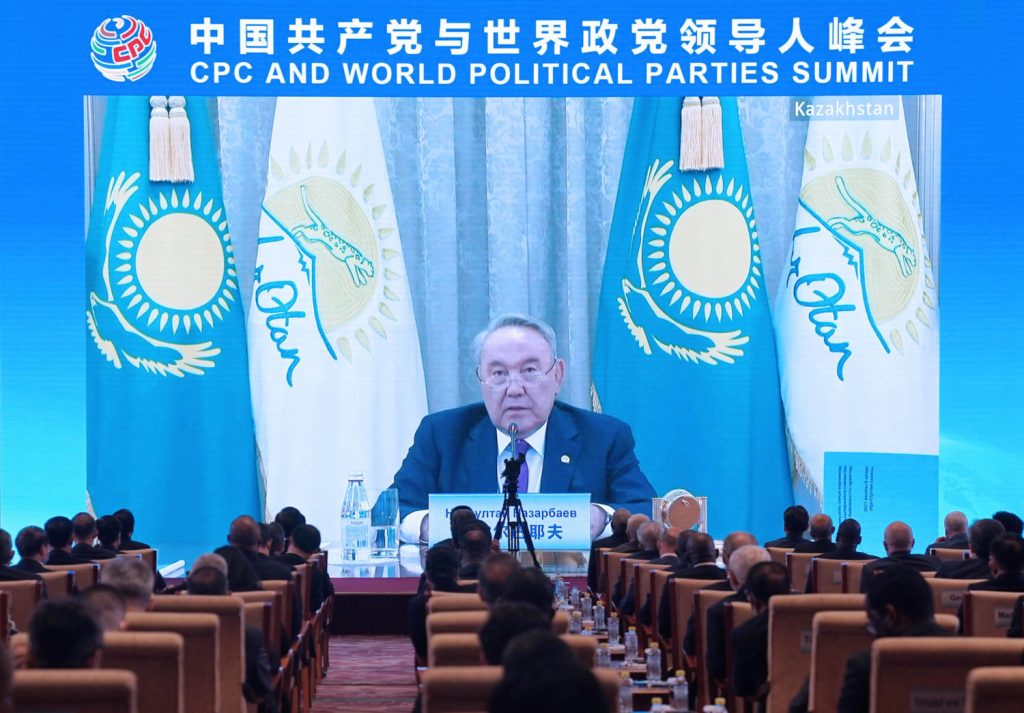

Der Hauptgrund dafür, dass die Unruhen nun ausgebrochen sind, liegt allerdings nicht nur an den gestiegenen Gaspreisen und der Unzufriedenheit der Bevölkerung, sondern wahrscheinlich in einem Machtkampf zwischen Nursultan Nasarbajew, dem langjährigen Präsidenten, und seinem Nachfolger Tokajew. Nasarbajew ist zwar nicht mehr Präsident, dafür aber “Jelbassy” (Führer der Nation) auf Lebenszeit. Er mischt also weiterhin in der Politik mit, was sich wiederum Tokajew immer weniger gefallen lässt. Nach den schweren Ausschreitungen zu Jahresbeginn waren mehrere Vertraute Nasarbajews von ihren Posten zurückgetreten.

Nasarbajew hat zwar enge Beziehungen zu Peking, doch derzeit wirkt er geschwächt: Seit Dezember war er wie vom Erdboden verschluckt – ehe er sich vergangenen Dienstag wieder mit einer Videobotschaft zu Wort meldete. Darin stellte Nasarbajew allerdings nicht klar, ob er Tokajew am 5. Januar den Vorsitz des Nationalen Sicherheitsrats freiwillig überlassen hat oder nicht. Stattdessen hob er hervor, es gebe “keinen Konflikt und keine Auseinandersetzung in der Elite”. Das könnte allerdings bedeuten, dass er die Zügel wieder in der Hand hält. Sicher ist das jedoch nicht. So oder so: Peking und Moskau sind über die Unsicherheit der Lage gleichermaßen beunruhigt.

Russland und China eint ein gemeinsames Interesse: Beide wollen um jeden Preis Stabilität in der Region, vor allem angesichts der unsicheren Lage in Afghanistan. Aber auch, weil die vier “Stans” zwischen Afghanistan und Kasachstan, also Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan und Kirgistan seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sich unsicherer und schlechter entwickelt haben als Kasachstan. Die Hälfte des BIPs der Region erwirtschaftet Kasachstan. Für Pekings Neue Seidenstraße ist Kasachstan eines der wichtigsten Transitländer, von hier gelangen chinesische Waren auf direktem Wege in den Iran, die Türkei und Russland. China und Kasachstan teilen sich mehr als 1.700 Kilometer gemeinsamer Grenze.

Auch für Russland hat Kasachstan enorme geostrategische Bedeutung. Zwar hat Russland seit den neunziger Jahren dramatisch an Einfluss zugunsten Chinas verloren – war das Land doch eine Sowjetrepublik. Dennoch sind die Beziehungen noch eng. Der russische Anteil an der Bevölkerung ist mit zwanzig Prozent nach wie vor hoch.

Seit der Unabhängigkeit Kasachstans 1991 hat sich eine Arbeitsteilung zwischen China und Russland herausgebildet: Moskau sorgt für militärische Sicherheit, während Peking die Wirtschaft durch Investitionen ankurbelt. China hat in den vergangenen zehn Jahren zig Milliarden Dollar in Kasachstan und dem Rest Zentralasiens investiert, ein Großteil davon in den Öl-, Gas- und Bergbausektor. Ganze 80 Prozent der chinesischen Investitionen in die Region gingen nach Kasachstan. China hält rund 24 Prozent an der kasachischen Ölproduktion und 13 Prozent an der Gasproduktion. Von Kasachstan führt eine Ölpipeline direkt in die westchinesische Provinz Xinjiang.

Auch wenn Russland Chinas wachsenden Einfluss in Zentralasien mit Sorge betrachtet, sind beide Länder in Kasachstan weiterhin auf eine enge Zusammenarbeit angewiesen. Die gegenseitige Unterstützung zeigte sich auch bei den jüngsten Unruhen. Die von Russland dominierte Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) hatte auf Bitten der Kasachen sogenannten Friedenstruppen in das zentralasiatische Land entsendet, um die Ordnung wiederherzustellen. Peking begrüßte das Vorgehen: Als brüderlicher Nachbar und strategischer Partner Kasachstans “unterstützt China alle Bemühungen, den Behörden in Kasachstan zu helfen, das Chaos so schnell wie möglich zu beenden”, erklärte Außenamtssprecher Wang Wenbin (China.Table berichtete).

Noch ist nicht klar, welcher der beiden rivalisierenden Machthaber Russland um Hilfe gebeten hat. Da während der Proteste die Absetzung Nasarbajew gefordert wurde, könnte er sich an Moskau gewandt haben, während sein Herausforderer die Unruhen geschürt hat. Das wäre im Sinne Pekings. Denn die Chinesen sind mit Nasarbajew in den vergangenen Jahrzehnten gut gefahren, so gut, dass es schon Proteste in der Bevölkerung gab wegen des zu großen Einflusses von China in Kasachstan. Eines wollen Moskau und Peking in jedem Fall verhindern: eine pro-demokratische Farbrevolution wie in der Ukraine oder Georgien. Oder die Unregierbarkeit des Landes.

Peking fürchtet zudem, dass in Zentralasien Unterstützer der uigurischen Freiheitsbewegung rekrutiert werden könnten und empfiehlt der Regierung in Kasachstan, sich am chinesischen Modell im Umgang mit der muslimischen Minderheit zu orientieren. Kasachstan ist die Heimat Hunderttausender ethnischer Uiguren, die seit dem 19. Jahrhundert aus chinesischen Territorien eingewandert sind. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Protesten vor den diplomatischen Vertretungen Chinas in Kasachstan. Die von China initiierte und geführte Shanghai Cooperation Organization (SCO), zu der Russland und mehrere zentralasiatische Staaten gehören, setzt in der Region auf Sicherheitstrainings zur Terrorismusbekämpfung.

Einheiten der bewaffneten Volkspolizei aus China kamen bereits in entlegenen Teilen Tadschikistans zum Einsatz – einer Region, die Afghanistan und Xinjiang verbindet. Seit Russlands Annexion der Krim im Jahr 2014 hat sich die Kooperation zwischen China und Russland zwar kontinuierlich vertieft, auch was Waffenlieferungen angeht. Dass beide Länder gleichzeitig in Zentralasien weiter miteinander um Einfluss konkurrieren, ist dennoch nicht zu vermeiden. Klar ist dabei: Russland ist von China abhängiger als China von Russland, trotz der militärischen Stärke der Russen, die sie in Kasachstan nun wieder zur Schau stellen konnten.

Die EU hat ein ehrgeiziges Klimaprogramm verabschiedet, den “European Green Deal”. Die Ziele sind ambitioniert. Bis 2030 will die EU die CO2-Emissionen um 55 Prozent senken. Bis zum Jahr 2050 soll der Kontinent klimaneutral sein. Doch der Weg dorthin ist kompliziert: Das Maßnahmenpaket “Fit-for-55” ist gewaltig, und um die Details wird heftig gerungen. Trotzdem soll das Paket in weiten Teilen noch 2022 beschlossen werden.

Manche Bestandteile haben große Auswirkungen auf die Handelspartner der EU – darunter auch China. Der größte Brocken in dieser Hinsicht ist der geplante CO2-Grenzausgleich (“Carbon Border Adjustment Mechanism” – CBAM). Auf dieses Projekt blickt die Regierung in Peking mit großer Sorge – auch weil die chinesische Regierung nicht recht weiß, was auf ihre Unternehmen zukommt. Die Befürchtung ist, dass die EU mit ihren neuen Regeln den Import chinesischer Waren verteuert.

Der CBAM soll verhindern, dass Waren aus Ländern mit weniger strengen Emissionsregeln und niedrigeren CO2-Preisen mit in Europa hergestellten Waren konkurrieren, die durch einen höheren CO2-Preis teurer sind. Denn damit könnten klimaschädlichere Produkte die EU-Konkurrenz preislich unterbieten. Der CBAM ist daher eng verknüpft mit dem Europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS), das den Preis für die Treibhausgas-Emissionen in Europa bestimmt. Anders gesagt: Wenn China aus europäischer Sicht den CO2-Ausstoß seiner Unternehmen nicht genug bepreist, dann schlägt die EU bei der Einfuhr noch etwas drauf.

Damit will die EU sicherstellen, dass sie ihre Klimaziele erreichen kann, ohne dass energieintensive Industriezweige ins Ausland abwandern. Der Vorgang ist als “Carbon-Leakage” bekannt: Die Industrie verlagert emissionsreiche Prozesse einfach in andere Weltgegenden und spart Geld – ohne dass dem Klima geholfen wäre. Kritiker befürchten durch CBAM jedoch auch Handelskonflikte mit Drittstaaten wie China (Europe.Table berichtete).

Das EU-ETS funktioniert nach dem Cap-and-Trade-Prinzip. Die EU verteilt nach bestimmten Kriterien eine festgelegte Menge an Emissionsrechten (Cap) an die Unternehmen. Firmen, die ihre Emissionen stärker reduzieren als nötig, können die übrigen Zertifikate am Markt verkaufen (Trade). Ein Preis für den Ausstoß von CO2 entsteht (Europe.Table berichtete).

Die Höhe des künftigen CO2-Grenzausgleichs soll sich am CO2-Preis des ETS orientieren, den europäische Unternehmen dort im Wochendurchschnitt für die Ersteigerung von EU-Emissionszertifikaten zahlen müssen. Unternehmen aus Drittstaaten sollen dabei CO2-Preise, die sie in ihrem Heimatland zahlen müssen, geltend machen können. Der CBAM soll 2023 in die Pilotphase gehen und von 2026 bis 2035 nach und nach umgesetzt werden.

In Chinas ETS liegt der CO2-Preis aktuell deutlich niedriger (China.Table berichtete). Dort kostet die Berechtigung zur Emission einer Tonne C02 derzeit umgerechnet rund acht Euro, während dieser Preis in der EU bei 80 Euro pro Tonne liegt. Chinesische Exportunternehmen werden also künftig voraussichtlich einen hohen CO2-Zoll zahlen müssen. Und so ist es kein Wunder, dass Peking mit wenig Begeisterung auf das CBAM-Projekt reagiert (China.Table berichtete).

Laut einer Studie von Chatham House gehört China zu den fünf Ländern, die am stärksten vom CBAM betroffen wären. Denn China exportiert mehr Waren und Dienstleistungen in die EU als jedes andere Land der Welt. 2020 wurden zwischen China und der EU Waren im Wert von 586 Milliarden Euro ausgetauscht. Das entsprach laut Daten des Statistischen Bundesamts 16 Prozent des EU-Außenhandels. Zum Vergleich: Die USA lagen bei 15 Prozent.

Heftige Auswirkungen drohen China vor allem in Sektoren mit überdurchschnittlich hohen Emissionen, vor allem in der Schwerindustrie. Beispiel Eisen und Stahl: In diesem Sektor ist China der zweitgrößte Exporteur in die EU (nach Daten von 2015-2019). Aber auch die energieintensive Aluminiumindustrie wäre stark von einem CO2-Grenzausgleich betroffen (China.Table berichtete). Folglich erwarten Experten vor allem in diesen Sektoren großen Widerstand aus der Volksrepublik.

Doch noch ist es angesichts der Uneinigkeit innerhalb der EU über die CBAM-Ausgestaltung schwierig, die Auswirkungen genau zu bestimmen. “Die chinesische Seite ist nicht nur besorgt darüber, wie das CBAM-System in seiner Anfangsphase aussieht – sondern auch darüber, wie es sich weiterentwickeln könnte”, sagt Lina Li, Senior Managerin im Themenbereich Emissionshandel und Marktmechanismen bei dem Umwelt- und Klimaberatungsunternehmen Adelphi. Gerade die Debatte über eine Ausweitung des CBAM-Geltungsbereichs und die Einbindung indirekter Emissionen lösten bei chinesischen Interessengruppen Sorge aus, so Li. Die EU-Kommission hat in ihrem CBAM-Vorschlag Eisen und Stahl, Zement, Düngemittel, Aluminium und die Stromerzeugung als einzubeziehende Branchen genannt. Aus dem EU-Parlament aber kam kürzlich der Vorschlag, auch organische Chemikalien, Wasserstoff und Polymere einzubeziehen (Europe.Table berichtete).

Die finanziellen CBAM-Auswirkungen auf China könnten damit künftig stark wachsen, sagt Lina Li. Einer Studie des Entwicklungsforschungszentrums des Staatsrates in Peking zufolge könnten die CBAM-Pläne der EU Chinas Wirtschaftswachstum um bis zu 0,64 Prozentpunkte reduzieren. Das könnte Millionen von Arbeitsplätze in der Fertigung kosten. Die Exportkosten in die EU könnte CBAM um drei Prozent verteuern und somit die Exporte von Industriegütern in die EU um 13 Prozent senken. Hinzu kommt: Wenn die CO2-Preisdifferenz im ETS des Herkunftslandes, also etwa China, mit dem des EU-ETS groß ist, “dann wachsen die Kosten für betroffene Unternehmen im Rahmen des CBAM.” Und das ist aktuell der Fall.

Kaum ein Land sorgt sich laut Li so sehr wie China. “Wir führen Gespräche mit Experten aus Afrika, die befürchten, dass CBAM sie hart treffen könnte. Doch die Volumina aus Afrika sind vernachlässigbar gering”, sagt Li zu China.Table. Auch die USA seien weniger besorgt als China, da ihre Produktion eine höhere Effizienz und niedrigere Emissionen aufweise, so die Expertin.

Und Chinas ETS wird zumindest kurzfristig nicht kompatibel werden mit dem EU-ETS. Corinne Abele, Leiterin der Außenwirtschaft der GTAI in Shanghai, geht davon aus, dass der Preis für CO2-Emissionen in China weiterhin deutlich unter dem Preisniveau des europäischen ETS bleiben wird. Eine Verknüpfung des chinesischen ETS mit anderen internationalen Systemen sei daher vorerst kaum möglich.

Auch umfasst das chinesische ETS bisher deutlich weniger Industrien. Bisher sind nur gut 2.200 Unternehmen aus der Energiebranche beteiligt. Es wird aber erwartet, dass in diesem Jahr zwei Industriesektoren dazukommen. So sei schon dieses Jahr die Aufnahme der Aluminium-Branche möglich, meint Lina Li. Bis zu sieben weitere Branchen sollen in den kommenden fünf Jahren dazukommen:

China bringe sich damit in eine gute Position, um mit der EU bilaterale Abkommen zur Verminderung der Auswirkungen durch CBAM zu erörtern, glaubt Li.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte April 2020 in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron betont, dass der Klimawandel nicht als Instrument für geopolitische Verhandlungen missbraucht werden sollte. Vertreter betroffener Branchen erinnern sich nur zu gut daran. So sehr, dass die europäische Aluminiumindustrie gleich nach der Vorstellung des EU-Klimapakets im Sommer 2021 mutmaßte, dass China um jeden Preis Wege finden werde, den CBAM zu unterlaufen (China.Table berichtete). Über die Details des CBAM wird innerhalb der EU noch viel zu verhandeln sein – und wohl auch mit China.

Wie stellt man es positiv dar, wenn der Optimismus leidet? In einer Zwitter-Aussage: “Geschäftsaussichten positiv – Ungleichbehandlung und Lokalisierungsdruck fordern deutsche Unternehmen in China heraus.” So lautet die Überschrift der diesjährigen Geschäftsklima-Umfrage der Außenhandelskammer (AHK) in China unter deutschen Unternehmen. “Realismus ersetzt starken Positivismus”, heißt es an anderer Stelle der Präsentation. Die Euphorie nimmt ab, doch die meisten Firmen erwarten generell weiter gute Geschäfte. 96 Prozent wollen definitiv in China bleiben, 71 Prozent mehr investieren. Am Dienstag hat die AHK die Umfrageergebnisse in Peking vorgestellt.

Doch die Unternehmen scheinen ermüdet – von Corona-Restriktionen, der Politisierung des Geschäftsumfelds und den Entkoppelungstendenzen vor allem zwischen China und den USA. “Unternehmen überdenken bereits ihre Geschäftstätigkeit“, konstatierte Andreas Glunz, Managing Partner der KPMG, die mit der AHK die Umfrage organisierte und auswertete. Vor einem Jahr noch hatte Glunz an gleicher Stelle festgestellt, der Optimismus sei so groß wie im Boomjahr 2018. Davon ist keine Rede mehr.

Doch zunächst einmal zu den Geschäftserwartungen: 60 Prozent der befragten Firmen erwarten 2022 steigende Umsätze, 41 Prozent auch mehr Gewinn. Das ist nur geringfügig weniger als 2021. Damals gingen 63 Prozent von mehr Umsatz und 48 Prozent von mehr Profit aus. Sinkende Umsätze oder Gewinne erwarten mit zehn beziehungsweise 17 Prozent heute sogar weniger Firmen als 2021 (damals 14 und 22 Prozent). Eine Verbesserung der Lage in ihrer Branche erwarten derweil 51 Prozent – nach 66 Prozent vor einem Jahr.

Wie im Vorjahr gehören Chinas strikte Corona-Reisebeschränkungen zu den drei am häufigsten genannten operativen Probleme der Firmen (42 Prozent). Noch häufiger nannten die Befragten nur das Finden und Halten von Mitarbeitenden sowie steigende Löhne in der Volksrepublik (je 49 Prozent). Es fällt auf, dass alle diese Probleme direkt mit dem Bereich Personal zu tun haben. Die Firmen bekommen laut Glunz bereits heute die beginnende Überalterung der chinesischen Gesellschaft zu spüren. Manche überlegten sich bereits Konzepte, wie man Ältere auch nach dem Eintritt ins Rentenalter – für Männer bei 60 Jahren, bei Frauen noch früher – beschäftigen könne.

Der Optimismus der Firmen nehme auch bei der Markteinschätzung ab, sagt Glunz. “Es gibt weiter Chancen. Aber wenn man genauer hinschaut, wird der Ausblick in allen Segmenten weniger positiv.” Die Befragten sehen also im Vergleich zu 2019 weniger Möglichkeiten für ihr Unternehmen. Ein paar Beispiele: In der aktuellen Umfrage sehen 51 Prozent Chancen in wachsendem Konsum auf dem Binnenmarkt. Vor zwei Jahren hatten daran noch mehr als zwei Drittel geglaubt. 42 Prozent sehen Chancen in der Teilhabe an chinesischer Innovation – gegenüber 61 Prozent vor zwei Jahren. Einbrüche um rund 20 Prozentpunkte gab es auch bei der Wahrnehmung von Chancen im Einkauf, der Beteiligung an digitalen Technologien oder durch die Internationalisierung chinesischer Firmen.

Am meisten gelitten hat die Wahrnehmung, dass ausländische Marken heiß gefragt sind und einen Vorteil gegenüber chinesischen Marken mitbringen. Nur noch 39 Prozent glaubten heute noch daran, gegenüber 65 Prozent vor zwei Jahren: ein Minus von 26 Prozentpunkten. Man habe einen Trend zu Kauf und Präferenz lokaler Marken festgestellt, so Glunz. Tatsächlich ist der Konsummarkt für Ausländer schwieriger geworden. Moden und Geschmack der Kunden werden lokaler.

Japan oder Südkorea sind heute in China weit hipper als der Westen. Zugleich richtet sich die Stimmung derzeit sehr schnell gegen ausländische Marken, wenn diese sich zu Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang positionieren, Taiwan in Landkarten als Staat auszeichnen oder die “falschen” Models abbilden (China.Table berichtete).

Wachsende Herausforderungen sehen die Firmen auch im regulatorischen Umfeld. “Fehlende Gleichbehandlung” ist zur größten regulatorischen Herausforderung für die deutsche Wirtschaft in China geworden”, betonte Clas Neumann, AHK-Präsident in Shanghai. 34 Prozent der Firmen nannten dies als eine ihrer drei größten Herausforderungen – mehr als für jedes andere Problem. 31 Prozent haben Probleme mit rechtlichen Unsicherheiten. Das Top-Problem von 2021, Restriktionen beim Internet-Zugang, rutschte ab in der Klageliste.

Ein großes Problem für die Firmen bleibt die mangelnde Teilhabe an öffentlichen Aufträgen in China. Seit Jahren fordern Interessenvertretungen wie die AHK und auch die Europäische Handelskammer (EUCCC) Peking erfolglos auf, endlich dem WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen beizutreten. 42 Prozent der befragten Unternehmen, die sich an öffentlichen Beschaffungsverfahren beteiligten, erlebten dabei laut Umfrage eine Bevorzugung chinesischer Wettbewerber. Sie berichteten laut Neumann von fehlender Transparenz, “buy-local”-Praktiken und einer Vorzugsbehandlung für Staatsunternehmen. “Für ein zukunftsfestes Engagement im chinesischen Markt benötigt die deutsche Wirtschaft in China ein Zeichen, dass Gleichberechtigung Teil des Wirtschaftssystems ist”, forderte Neumann.

Generell bereitet den Firmen das Thema Selbstversorgung Kopfzerbrechen. Präsident Xi Jinping stört sich zunehmend an der Abhängigkeit Chinas von Rohstoffen und Vorprodukten (China.Table berichtete). Hinzu kommen geopolitische Spannungen. Mit Unruhe hatten die Unternehmen schon Anfang 2021 auf die drohende Entkoppelung zwischen den Wirtschaften Chinas und der USA beziehungsweise dem Rest der Welt geschaut. In der neuen Umfrage erwarten 55 Prozent negative “Decoupling”-Effekte. 30 Prozent erwarten als Konsequenz bereits hohe Kosten für eine Restrukturierung ihrer Lieferketten.

Bisher aber wollen die Firmen nicht weg. Im Gegenteil: Sie reagieren auf die Probleme offenbar mit einer noch stärkeren Lokalisierung. 49 Prozent wollen in neue Fertigungsstätten investieren, 47 Prozent in lokale Forschung, 37 Prozent in Automatisierung, und 30 Prozent in die Digitalisierung ihrer Unternehmen. Nur 24 Prozent wollen weniger investieren.

Der von der AHK “Lokalisierung 2.0” genannte Trend ist laut Clas Neumann aber nicht nur auf die Entkoppelung zurückzuführen. “Es kommen auch starke Kräfte direkt aus dem Markt, sie sind vielleicht sogar noch stärker.” Schuld sind also nicht nur die Regierungen auf beiden Seiten, sondern auch übergreifende Trends in der Wirtschaft selbst und unter Konsumenten.

Auch die Reisebeschränkungen sind ein Faktor. 38 Prozent der Befragten wollen nun “lokaler werden”. Sprich: Mehr strategische Kooperation oder gar Joint Ventures mit chinesischen Partnern. 34 Prozent planen “mehr Resilienz” in ihren lokalen Lieferketten. Je ein Drittel will die lokale Entwicklung verstärken und seine in China verkauften Produkte mehr an die lokale Nachfrage anpassen. 57 Prozent sagten, ein chinesischer Partner werde die Akzeptanz auf dem Markt verbessern. Ein knappes Drittel will zudem die Entscheidungsbefugnisse lokaler Niederlassungen gegenüber dem Hauptquartier in Deutschland ausweiten.

Das zeigt, dass China trotz aller Schwierigkeiten noch immer zu wichtig ist, um den Markt leichthin an den Rand der eigenen Geschäftstätigkeiten zu schieben. Lieber sucht man nach neuen Wegen, mit den Problemen irgendwie umzugehen. Das Engagement der Firmen im chinesischen Markt “bleibt unerschüttert”, schloss Neumann. Zumindest bei den Reisebeschränkungen erwarte man im Frühjahr eine leichte Besserung durch mehr Flüge zwischen China und Deutschland. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Der angeschlagene Immobilienriese Evergrande soll einem Medienbericht zufolge Unterstützung von der Provinzregierung von Guangdong erhalten. Der Finanzinformationsdienst REDD Intelligence meldet, dass die örtlichen Behörden sich um die Umstrukturierung des praktisch insolventen Konzerns kümmern wollen. Die neue Verwaltung soll unter anderem die Auslandsliegenschaften der Gruppe abstoßen. Der Erlös könnte dazu genutzt werden, die Schulden bei internationalen Anlegern zu begleichen. Außerdem sollen unabhängige Berater ins Unternehmen entsandt werden, um bei der Neuaufstellung zu helfen.

Die Regierung von Guangdong ist zuständig, da das Hauptquartier von Evergrande in Shenzhen liegt. Da es sich bei der REDD-Meldung um das erste Anzeichen handelt, dass der Staat das Unternehmen nicht länger im Unklaren lässt, sondern nun mit den Aufräumarbeiten beginnt, stiegen am Montag die Aktienkurse in Asien. Evergrande war während der Pandemie-Krise unter der Last hoher Schulden zusammengebrochen (China.Table berichtete). Die Schieflage einer Immobiliengruppe, die eine halbe Milliarde Quadratmeter Wohnfläche in China verwaltet, stellt auf der einen Seite ein Systemrisiko dar. Auf der anderen Seite erwarten Ökonomen und Märkte von der chinesischen Regierung, dass sie Systemkrisen durch Eingriffe und Hilfen verhindert. fin

Lim Kok Thay ist als Vorsitzender und Geschäftsführer des insolventen Kreuzfahrtkonzerns und MV-Werften-Eigners Genting Hongkong zurückgetreten. Insolvenzverwalter sollen nun einen Restrukturierungsplan für das Unternehmen ausarbeiten, wie der Konzern am Montag der Hongkonger Börse mitteilte. Zudem trat Au Fook Yew als Vizegeschäftsführer und Präsident der Gruppe zurück. Weder Lim noch Au hätten Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand gehabt, wurde in der Börsenmitteilung betont. Das Unternehmen suche nach passenden Kandidaten, um die Stellen neu zu besetzen, hieß es weiter.

Der malaysische Milliardär Lim hält 76 Prozent an Genting. Ein Gericht in Bermuda hatte die Insolvenzverwalter vergangene Woche eingesetzt (China.Table berichtete). Die Abwicklung von Genting Hongkong ist ein weiterer Rückschlag für die deutschen MV Werften. Diese hatten bereits Anfang Januar Insolvenz beantragen müssen. Verhandlungen über ein gemeinsames Rettungspaket des Bundes und Mecklenburg-Vorpommerns waren kurz zuvor gescheitert. ari

Der chinesische Technologie-Riese Huawei verklagt Schweden vor einem Schiedsgericht der Weltbank (ICSID) wegen des Ausschlusses vom 5G-Netzausbau. Ein Antrag auf Einleitung eines Schiedsverfahrens wurde gestellt, wie aus einer Meldung des International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) hervorgeht.

Huawei wirft Schweden vor, das Unternehmen aus dem 5G-Netzausbau ausgeschlossen zu haben und somit das bilaterale Investitionsabkommen zwischen den beiden Staaten gebrochen zu haben. Schweden hatte im Oktober 2020 entschieden, die beiden chinesischen Anbieter Huawei und ZTE aus Sicherheitsgründen vom Netzausbau auszuschließen. Schon vor gut einem Jahr hatte Huawei mit einer solchen Klage in einem Brief an den damaligen schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven gedroht (China.Table berichtete). nib

Die deutsche Industrie warnt vor den Folgen der Omikron-Welle in China. In dem am Montag veröffentlichten “Globalen Wachstumsausblick” warnt der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) vor schweren Folgen für die heimischen Unternehmen und einem rapiden Preisanstieg. “Sollte sich die Omikron-Variante auch in China schneller und leichter übertragen, könnte das erneut zum Flaschenhals für globale Lieferketten werden und eine Rezession in bestimmten Branchen der deutschen Industrie anheizen”, heißt es in dem BDI-Bericht.

Ähnlich schwere Auswirkungen wie nach dem ersten Lockdown Anfang 2020 seien unwahrscheinlich, da die Unternehmen aus den Geschehnissen gelernt hätten und inzwischen besser auf die Pandemie-Maßnahmen der chinesischen Regierung reagieren könnten. Allerdings rechnet der BDI im Hinblick auf den Beginn der Olympischen Winterspiele am 4. Februar in Peking mit weiteren staatlichen Restriktionen. Die Führung in Peking könnte dazu tendieren, nicht nur härtere Maßnahmen umzusetzen, sondern diese auch länger und großflächiger anzuwenden, warnt der BDI. Diese Einschränkungen könnten Produzenten und Exporteure sowie Unternehmen am Ende der Lieferketten vor neue Herausforderungen stellen.

Es sei zwar noch nicht vorhersehbar, inwiefern logistische Unterbrechungen in chinesischen Produktionsbetrieben oder Teilschließungen in chinesischen Häfen sich im Laufe des Jahres auf die globalen Lieferketten und die Versorgung in Europa auswirken werden, räumt der BDI in seinem Bericht ein. “Dennoch ist zu befürchten, dass die Lockdowns die globalen Lieferketten beeinträchtigen könnten.”

Mit den Engpässen würden vermutlich auch höhere Preise einhergehen, die sich weiter auf die Inflation auswirken, warnt der BDI. “Die Corona-Entwicklung in China stellt somit ein Risiko für den Erholungsprozess der Industrie dar.” Unternehmen sollten sich deswegen auf unterschiedliche Szenarien vorbereiten und entsprechende Vorkehrungen treffen.

Zuvor hatte bereits der Internationale Währungsfonds (IWF) die Regierung in Peking aufgefordert, ihre strikte Null-Covid-Strategie aufzugeben. Die Beschränkungen erwiesen sich als Belastung – sowohl für die chinesische als auch für die globale Wirtschaft, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa.

Chinas Bevölkerung ist zwar mehrheitlich geimpft – allerdings mit heimischen Vakzinen. Und gerade die chinesischen Impfstoffe bieten offenbar deutlich weniger Schutz vor der hochansteckenden Coronavirus-Variante Omikron als die etwa in Deutschland verwendeten mRNA-Impfstoffe. “Omikron hat die chinesischen Impfstoffe gegen die Bedrohung durch Covid noch unwirksamer gemacht”, sagte Nicholas Thomas, außerordentlicher Professor an der City University of Hongkong, der sich auf Gesundheitssicherheit in Asien spezialisiert hat. Auch der deutsche Virologe Christian Drosten hatte China kürzlich als seine derzeit größte Sorge bezeichnet. rad

Alle Aufmerksamkeit gilt derzeit der Elektromobilität, aber auf absehbare Zeit werden Autos mit Ottomotor noch die Mehrheit der Neuwagen stellen. China setzt daher nun auch Anreize, in der Übergangsphase zumindest besonders spritsparende Kfz zu kaufen. Leichte, kleine und saubere Benziner erhalten eine “vernünftige” Förderung, wie die Nationale Wirtschaftskommission NDRC mitgeteilt hat. Die Priorität bleibt jedoch klar: E-Autos haben Vorrang und genießen demnach “tatkräftige” Absatzförderung. Dafür soll vor allem die Infrastruktur besser werden. Die Behörden wollen schnell mehr Ladepunkte und Batteriewechselstationen bauen lassen. fin

Die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in Peking haben die strikten Vorgaben für Corona-Tests in China geändert. Laut den am Montag vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) veröffentlichten Regeln, wird zukünftig der sogenannte CT-Wert für einen positiven Test auf unter 35 gesenkt. Der “CT-Wert” (Cycle Threshold) gibt Aufschluss darüber, wie ansteckend eine Person ist: Je niedriger der Wert, desto ansteckender gilt eine Person. In Deutschland liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ein positiver Befund erst bei einem CT-Wert von unter 30 vor. In China hingegen liegt die Grenze bisher bei einem Wert von 40.

Dieser Unterschied hatte zu heftigen Debatten um die Corona-Tests bei den Winterspielen geführt. Athleten und Funktionäre sind besorgt, dass vor ihrer Abreise negativ getestete Sportler bei ihrer Ankunft in China plötzlich positiv getestet werden könnten.

Unterdessen wurden sechs weitere Olympia-Teilnehmer bei ihrer Ankunft am Flughafen in Peking positiv auf das Coronavirus getestet. Das berichtet die Zeitung “South China Morning Post” am Montag. Damit erhöht sich die Zahl der “Olympia-Fälle” auf 78. Es sei nicht klar, ob es sich bei den neuen Fällen um Athleten oder Offizielle handele. Angaben des IOC zufolge sind die Positiv-Getesteten isoliert und ihre Kontaktpersonen identifiziert.

Wer in Peking bei den Spielen positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss sich zunächst in eine Isolationseinrichtung begeben. Eine Entlassung ist erst nach zwei negativen PCR-Tests möglich. Alternativ genügt nach zehn Tagen in Quarantäne schon ein negativer PCR-Test – dann auch mit dem neu festgelegten Grenzwert. Zudem dürfen keine Symptome einer Erkrankung vorliegen. Im Anschluss an die Quarantäne werden die betroffenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst als nahe Kontaktpersonen geführt und zweimal täglich getestet.

Die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen am 4. Februar und dauern bis 20. Februar. rad

In der Tschechischen Republik werden erste Stimmen laut, die eine Annäherung an Taiwan fordern. “Bestimmte Werte wie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit müssen wir verteidigen”, sagt Nathalie Vogel vom prominenten European Values Center for Security Policy (EVC), einer Prager Denkfabrik. Nachdem Tschechien sich im vergangenen Jahrzehnt im Rahmen der chinesischen Osteuropa-Initiative zunächst an China angenähert hat, steige nun die Skepsis. Die Positionierung zu Taiwan wird im Zuge der Litauen-Affäre zum Fokus einer Debatte im Land.

Mit dem jährlichen Gesprächsformat “16 plus 1” wollte Chinas Führung vor zehn Jahren die Staaten Mittel- und Osteuropas stärker an sich binden. Doch längst ist Ernüchterung eingekehrt. Viele der chinesischen Investitionsversprechen sind nicht zustande gekommen. Manche Länder gerieten mit China aneinander. Litauen war als erstes der europäischen Staaten aus diesem Format ausgetreten und liefert sich derzeit eine heftige Auseinandersetzung mit Peking um den Namen der taiwanischen Handelsvertretung in Vilnius. Mit Slowenien ist ein ähnlicher Streit ausgebrochen (China.Table berichtete).

Nun wächst auch in Tschechien der Unmut gegen Pekings aggressive Machtpolitik. “Das chinesische Volk sollte wissen, dass in seinem Namen ein Völkermord in Xinjiang begangen wird”, sagte Vogel in einer Video-Botschaft. Sie entspreche dem Erbe des Schriftstellers und ehemaligen Präsidenten Václav Havel, für europäische Werte einzustehen, auch wenn das unbequem sei.

Auch sollten die Chinesen erfahren, “dass alle feindlichen Aktivitäten gegen einzelne europäische Staaten als Bedrohung der EU in ihrer Gesamtheit betrachtet werden.” Dies bewirke nur eines: “Eine größere Kohäsion gegenüber der Volksrepublik”. Dass zunehmend europäische Staaten ihre Solidarität gegenüber Taiwan erklären, sei “nicht das Resultat von irgendwelchen dunklen Mächten im Westen, sondern das Resultat der Politik von Xi Jinping”. Jakob Janda, Direktor des EVC, und derzeit für einen Forschungsaufenthalt in Taiwan, rief Analysten, Politiker und Sicherheitsbehörden in Europa dazu auf, von dem Inselstaat zu lernen. Taiwan habe jede Menge Erfahrung sammeln können, sich dem Druck der kommunistischen Führung in Peking zu widersetzen. Von diesen Erfahrungen könnten Europäer profitieren.

Taiwan hat derweil am Sonntag die schwerste Verletzung seiner Luftverteidigungszone durch chinesische Militärflugzeuge seit Wochen gemeldet. 39 Flugzeuge seien vor dem Eindringen in das Gebiet gewarnt worden, wie das Verteidigungsministerium in Taipei mitteilte. Demnach seien 34 Kampfflugzeuge, ein Bomber und weitere Flieger registriert worden. Das sei die größte Zahl an einem einzigen Tag seit Oktober 2021 gewesen. Taiwan schickte Kampfflugzeuge, um die chinesischen Eindringlinge zu warnen. Zudem seien Raketensysteme zu deren Überwachung eingesetzt worden. Schüsse seien nicht gefallen. flee/rtr

Erstkontakt der Top-Diplomaten: Außenministerin Annalena Baerbock hat sich am Donnerstag per Videokonferenz mit ihrem chinesischen Kollegen Wang Yi ausgetauscht. Baerbock und Wang versicherten sich, dass die Zusammenarbeit ihrer Länder auf der Grundlage des Völkerrechts stattfinden solle. Koordination zwischen China und Deutschland sei für die Bewältigung zahlreicher Krisen wichtig.

In der Version der deutschen Seite kommt auch ein Hinweis auf die Wahrung der Menschenrechte vor. Dieses Detail fehlte in der chinesischen Darstellung. Wang betonte dafür demnach, die Beziehung zwischen den beiden Ländern sei ein Modell für eine “Win-Win-Kooperation”. Beide Seiten sollten “den Grundton des Dialogs und der Zusammenarbeit” bewahren. Baerbock habe versichert, an der Ein-China-Politik festzuhalten.

Das Gespräch bestand demnach aus der Wiederholung bewährter Phrasen aus dem diplomatischen Werkzeugkasten beider Länder. Es bot keine großen Überraschungen. Damit entsprach es dem, was von einem ersten Kennenlernen in einer komplexen internationalen Lage zu erhoffen war. fin

Der Handelskrieg zwischen den USA und China begann 2018 und ist offiziell nie beendet worden. Welche Seite ist der “Gewinner”? Jüngste Untersuchungen liefern eine eindeutige Antwort: keine von beiden. Die US-Zölle auf chinesische Waren führten in den USA zu höheren Einfuhrpreisen in den betroffenen Produktkategorien. Chinas Vergeltungszölle auf US-Waren schadeten letztendlich den chinesischen Importeuren. Der bilaterale Handel zwischen den beiden Ländern ist eingebrochen. Und da die USA und China die beiden größten Volkswirtschaften der Welt sind, betrachten viele diese Entwicklung als Vorbote eines Endes der Globalisierung.

In der Debatte um eine “Deglobalisierung” werden jedoch die vielen “unbeteiligten” Länder außer Acht gelassen, die nicht unmittelbar ins Visier der USA oder Chinas geraten sind. In einer neuen Studie, die die Auswirkungen des Handelskriegs auf diese Länder untersucht, kommen meine Mitautoren und ich zu einem unerwarteten Ergebnis: Viele, aber nicht alle dieser unbeteiligten Länder, haben in Form von höheren Exporten von diesem Handelskrieg profitiert.

Man würde natürlich erwarten, dass Ausfuhren aus Drittländern (Mexiko, Vietnam, Malaysia usw.) an die Stelle der chinesischen Exporte in die USA treten. Überraschend ist jedoch, dass diese Länder ihre Ausfuhren nicht nur in die USA, sondern auch in den Rest der Welt gesteigert haben. Tatsächlich scheint der Welthandel mit den vom Handelskrieg betroffenen Produkten im Vergleich zum Welthandel mit den nicht von den Zöllen betroffenen Produkten um drei Prozent zugenommen zu haben. Das bedeutet, dass der Handelskrieg nicht nur zu einer Umverteilung der Exporte von Drittländern in die USA (oder nach China) geführt hat, sondern auch zu einem Nettozuwachs des Handels.

Da Handelskriege im Allgemeinen nicht mit einem solchen Ergebnis in Verbindung gebracht werden, stellt sich die Frage, woran es liegt. Eine mögliche Erklärung ist, dass einige unbeteiligte Länder den Handelskrieg als Gelegenheit betrachteten, ihre Präsenz auf den Weltmärkten auszubauen. Indem sie in zusätzliche Handelskapazitäten investierten oder vorhandene ungenutzte Kapazitäten mobilisierten, konnten sie ihre Exporte steigern – ohne ihre Preise zu erhöhen.

Eine andere Erklärung ist, dass die Produktionsstückkosten der unbeteiligten Länder sanken, als diese begannen, mehr in die USA oder nach China zu exportieren, weil sie aufgrund von Größenvorteilen mehr zu niedrigeren Preisen anbieten konnten. Übereinstimmend mit diesen Erklärungen wird in unserer Studie festgestellt, dass die Länder mit den größten Zuwächsen bei den weltweiten Exporten diejenigen sind, in denen die Exportpreise sinken.

Obwohl der Handelskrieg unterm Strich eine Zunahme des Handels zur Folge hatte, gab es enorme Unterschiede zwischen den Ländern. Einige Länder steigerten ihre Exporte erheblich, andere steigerten ihre Exporte in die USA auf Kosten ihrer Exporte in andere Länder (sie schichteten den Handel um). Und einige Länder verzeichneten schlicht und einfach Exportverluste, indem sie weniger in die USA und in den Rest der Welt verkauften. Wie erklären sich diese Unterschiede, und was hätten Länder tun können, um größere Gewinne aus dem Handelskrieg zu erzielen?

Auch hier sind die Antworten etwas überraschend. Man hätte vermuten können, dass der wichtigste Faktor, der die unterschiedlichen Erfahrungen der Länder erklärt, die Spezialisierungsmuster aus der Zeit vor dem Handelskrieg sind. So hatten etwa Länder wie Malaysia und Vietnam das Glück, eine stark betroffene Produktkategorie wie Maschinen herzustellen. Die Spezialisierungsmuster scheinen jedoch kaum eine Rolle gespielt zu haben, wenn man die großen Exportgewinner des Handelskriegs betrachtet: Südafrika, die Türkei, Ägypten, Rumänien, Mexiko, Singapur, die Niederlande, Belgien, Ungarn, Polen, die Slowakei und die Tschechische Republik.

Ausschlaggebend waren stattdessen zwei wichtige Ländermerkmale: die Beteiligung an “tiefgehenden” Handelsabkommen (definiert als Regelungen, die nicht nur Zölle, sondern auch andere Maßnahmen zum Schutz nichttarifärer Bereiche hinter der Grenze umfassen) und akkumulierte ausländische Direktinvestitionen. Am meisten profitierten die Länder, die bereits einen hohen Grad an internationaler Handelsintegration aufwiesen. Handelsabkommen verringern in der Regel die Fixkosten für die Expansion auf ausländischen Märkten, und die bestehenden Vereinbarungen haben möglicherweise die durch den Handelskrieg entstandene Unsicherheit teilweise ausgeglichen. Ebenso sind höhere ausländische Direktinvestitionen ein zuverlässiger Indikator für eine stärkere soziale, politische und wirtschaftliche Bindung an ausländische Märkte.

Auch die Auswirkungen auf die Lieferketten könnten eine wichtige Rolle gespielt haben. In einem vorausschauenden Policy Brief, das auf privaten Gesprächen mit Führungskräften großer multinationaler Unternehmen beruhte, sagten Analysten des Peterson Institute for International Economics 2016 voraus, dass US-Zölle “eine Kette von Produktionsverlagerungen in Gang setzen” würden.

Beschließt ein Unternehmen, die Produktion eines von chinesischen Zöllen betroffenen Produkts in ein Drittland zu verlagern, erfordert dies eine Umstrukturierung anderer Aktivitäten in diesem Drittland, was wiederum mehrere andere Länder betrifft. Das genaue Muster dieser Reaktionen wäre angesichts der Komplexität moderner Lieferketten schwer vorherzusagen gewesen. Aber der Grad der internationalen Verflechtung eines Landes scheint ein entscheidender Faktor für die Verlagerungsentscheidungen eines Unternehmens gewesen zu sein.

Um auf unsere ursprüngliche Frage zurückzukommen: Der große Gewinner des Handelskriegs scheinen “unbeteiligte” Länder mit engen internationalen Beziehungen zu sein. Aus Sicht der USA hat der Handelskrieg zumindest kurz- bis mittelfristig nicht zu der angekündigten Produktionsrückverlagerung von Wirtschaftstätigkeiten aus dem Ausland geführt. Stattdessen wurden chinesische Einfuhren in die USA einfach durch Importe aus anderen Ländern ersetzt.

Aus der Sicht “unbeteiligter” Länder hat der Handelskrieg ironischerweise gezeigt, wie wichtig die Handelsverflechtung ist – insbesondere tiefgehende Handelsabkommen und ausländische Direktinvestitionen. Glücklicherweise bedeutet der amerikanisch-chinesische Handelskrieg nicht das Ende der Globalisierung. Er könnte vielmehr der Auftakt für ein neues Welthandelssystem sein, in dessen Zentrum nicht mehr die USA oder China stehen.

Pinelopi Koujianou Goldberg, ehemalige Chefökonomin der Weltbank-Gruppe und Herausgeberin des American Economic Review, ist Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Yale. Übersetzung: Sandra Pontow.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org

als vor wenigen Wochen in Kasachstan gewaltsame Proteste ausbrechen, scheint der Grund schnell gefunden: Die verarmte Bevölkerung leide zu stark unter den gestiegenen Energiepreisen. Dabei ist das Land eigentlich reich – aufgrund von Bodenschätzen, wirtschaftlicher Reformen und seiner geostrategischen Lage. Das wissen auch China und Russland. Frank Sieren zeigt in seiner Analyse, wie die beiden Staaten seit Jahren Einfluss nehmen auf das zentralasiatische Land und wie sich die aktuellen Unruhen in Kasachstan auf die Beziehungen zwischen Peking und Moskau auswirken.

Unsere zweite Analyse dreht sich um einen Streitpunkt zwischen der EU und China beim Klimaschutz. Die EU möchte im Rahmen ihres Programms “Fit for 55” eine komplizierte CO2-Grenzabgabe einführen. Sie soll verhindern, dass Produkte aus Ländern mit niedrigeren CO2-Preisen günstig auf den EU-Markt kommen und so hiesige Klimaschutz-Bemühungen unterlaufen. Ning Wang hat die Pläne unter die Lupe genommen und erklärt die Konfliktlinien. China schaut mit Argusaugen auf das Projekt, da es hohe Kosten fürchtet.

Die aktuellen Geschäftsklima-Umfragen der Handelskammern gehören zu den festen Terminen des Chinageschäfts. Die deutsche AHK klingt hier für gewöhnlich etwas optimistischer als die EU-Kammer. Zudem sind ihre Forderungen meist nicht ganz so bissig formuliert. In diesem Jahr jedoch ist es nach aktuellem Stand erst einmal umgekehrt. Während die EU-Kammer im vergangenen Sommer noch verblüffend positiv klang, hat die AHK die Wende ins Skeptische vollzogen.

Die Firmen bewerten die Aussichten zwar weiterhin unterm Strich als positiv. Doch sie klingen “ermüdet” von den vielen Problemen auf dem chinesischen Markt, analysiert Christiane Kühl. Weit oben auf der Sorgen-Liste stehen die Einreisesperren wegen Corona. Wer jedoch, wie die AHK, auf eine baldige Lockerung hofft, wird sehr wahrscheinlich enttäuscht werden.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Es war seinerzeit kein Zufall, dass Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping die Pläne seines ambitionierten “Belt and Road”-Projektes 2013 bei einem Staatsbesuch in Kasachstan verkündet hat. Das neuntgrößte Land der Erde ist ein wichtiger Nachbar Chinas im Westen. Die größte und wohlhabendste Volkswirtschaft Zentralasiens ist reich an Bodenschätzen wie Öl und Gas, Zink, Uran oder Titan. Und Kasachstan war das Land in Zentralasien, das am stabilsten, prosperierendsten und eigenständigsten aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion hervorgegangen ist.

All das scheint lange her. Anfang Januar kam es landesweit zu gewaltsamen Massenprotesten. Präsident Kassym-Schomart Tokajew sprach von einem “versuchten Staatsstreich” organisierter “terroristischer” Kräfte und ließ die Proteste rücksichtslos niederschlagen. Zudem schickte Moskau “Friedenstruppen” zur Unterstützung. Laut Behördenangaben wurden bei den Protesten insgesamt 225 Menschen getötet, 970 Menschen sitzen derzeit in Haft. Vor Ort scheint sich die Lage beruhigt zu haben, doch die geopolitischen Auswirkungen der Unruhen sind weitreichend.

So haben die Unruhen auch Konsequenzen für die russisch-chinesischen Beziehungen in Zentralasien. Tendenziell rücken die beiden Länder trotz einiger Rivalitäten enger zusammen. Denn beide Länder haben erhebliche gemeinsame Interessen in dem riesigen Flächenland mit den vielen Bodenschätzen.

Allerdings ist der Reichtum des Landes nur bedingt in der breiten Bevölkerung angekommen. Rund 70 Prozent der Menschen leben in Armut, obwohl das Land seit den neunziger Jahren erhebliche Fortschritte gemacht hat. Allein die Auslandsinvestitionen seit der Öffnung belaufen sich auf 380 Milliarden US-Dollar. Unter den Investoren befinden sich der italienische Ölkonzern ENI, die französische Air Liquide und der deutsche Konzern Linde. Allein in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres kamen mehr als 11 Milliarden US-Dollar an Auslandsinvestitionen zusammen.

Der Hauptgrund dafür, dass die Unruhen nun ausgebrochen sind, liegt allerdings nicht nur an den gestiegenen Gaspreisen und der Unzufriedenheit der Bevölkerung, sondern wahrscheinlich in einem Machtkampf zwischen Nursultan Nasarbajew, dem langjährigen Präsidenten, und seinem Nachfolger Tokajew. Nasarbajew ist zwar nicht mehr Präsident, dafür aber “Jelbassy” (Führer der Nation) auf Lebenszeit. Er mischt also weiterhin in der Politik mit, was sich wiederum Tokajew immer weniger gefallen lässt. Nach den schweren Ausschreitungen zu Jahresbeginn waren mehrere Vertraute Nasarbajews von ihren Posten zurückgetreten.

Nasarbajew hat zwar enge Beziehungen zu Peking, doch derzeit wirkt er geschwächt: Seit Dezember war er wie vom Erdboden verschluckt – ehe er sich vergangenen Dienstag wieder mit einer Videobotschaft zu Wort meldete. Darin stellte Nasarbajew allerdings nicht klar, ob er Tokajew am 5. Januar den Vorsitz des Nationalen Sicherheitsrats freiwillig überlassen hat oder nicht. Stattdessen hob er hervor, es gebe “keinen Konflikt und keine Auseinandersetzung in der Elite”. Das könnte allerdings bedeuten, dass er die Zügel wieder in der Hand hält. Sicher ist das jedoch nicht. So oder so: Peking und Moskau sind über die Unsicherheit der Lage gleichermaßen beunruhigt.

Russland und China eint ein gemeinsames Interesse: Beide wollen um jeden Preis Stabilität in der Region, vor allem angesichts der unsicheren Lage in Afghanistan. Aber auch, weil die vier “Stans” zwischen Afghanistan und Kasachstan, also Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan und Kirgistan seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sich unsicherer und schlechter entwickelt haben als Kasachstan. Die Hälfte des BIPs der Region erwirtschaftet Kasachstan. Für Pekings Neue Seidenstraße ist Kasachstan eines der wichtigsten Transitländer, von hier gelangen chinesische Waren auf direktem Wege in den Iran, die Türkei und Russland. China und Kasachstan teilen sich mehr als 1.700 Kilometer gemeinsamer Grenze.

Auch für Russland hat Kasachstan enorme geostrategische Bedeutung. Zwar hat Russland seit den neunziger Jahren dramatisch an Einfluss zugunsten Chinas verloren – war das Land doch eine Sowjetrepublik. Dennoch sind die Beziehungen noch eng. Der russische Anteil an der Bevölkerung ist mit zwanzig Prozent nach wie vor hoch.

Seit der Unabhängigkeit Kasachstans 1991 hat sich eine Arbeitsteilung zwischen China und Russland herausgebildet: Moskau sorgt für militärische Sicherheit, während Peking die Wirtschaft durch Investitionen ankurbelt. China hat in den vergangenen zehn Jahren zig Milliarden Dollar in Kasachstan und dem Rest Zentralasiens investiert, ein Großteil davon in den Öl-, Gas- und Bergbausektor. Ganze 80 Prozent der chinesischen Investitionen in die Region gingen nach Kasachstan. China hält rund 24 Prozent an der kasachischen Ölproduktion und 13 Prozent an der Gasproduktion. Von Kasachstan führt eine Ölpipeline direkt in die westchinesische Provinz Xinjiang.

Auch wenn Russland Chinas wachsenden Einfluss in Zentralasien mit Sorge betrachtet, sind beide Länder in Kasachstan weiterhin auf eine enge Zusammenarbeit angewiesen. Die gegenseitige Unterstützung zeigte sich auch bei den jüngsten Unruhen. Die von Russland dominierte Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) hatte auf Bitten der Kasachen sogenannten Friedenstruppen in das zentralasiatische Land entsendet, um die Ordnung wiederherzustellen. Peking begrüßte das Vorgehen: Als brüderlicher Nachbar und strategischer Partner Kasachstans “unterstützt China alle Bemühungen, den Behörden in Kasachstan zu helfen, das Chaos so schnell wie möglich zu beenden”, erklärte Außenamtssprecher Wang Wenbin (China.Table berichtete).

Noch ist nicht klar, welcher der beiden rivalisierenden Machthaber Russland um Hilfe gebeten hat. Da während der Proteste die Absetzung Nasarbajew gefordert wurde, könnte er sich an Moskau gewandt haben, während sein Herausforderer die Unruhen geschürt hat. Das wäre im Sinne Pekings. Denn die Chinesen sind mit Nasarbajew in den vergangenen Jahrzehnten gut gefahren, so gut, dass es schon Proteste in der Bevölkerung gab wegen des zu großen Einflusses von China in Kasachstan. Eines wollen Moskau und Peking in jedem Fall verhindern: eine pro-demokratische Farbrevolution wie in der Ukraine oder Georgien. Oder die Unregierbarkeit des Landes.

Peking fürchtet zudem, dass in Zentralasien Unterstützer der uigurischen Freiheitsbewegung rekrutiert werden könnten und empfiehlt der Regierung in Kasachstan, sich am chinesischen Modell im Umgang mit der muslimischen Minderheit zu orientieren. Kasachstan ist die Heimat Hunderttausender ethnischer Uiguren, die seit dem 19. Jahrhundert aus chinesischen Territorien eingewandert sind. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Protesten vor den diplomatischen Vertretungen Chinas in Kasachstan. Die von China initiierte und geführte Shanghai Cooperation Organization (SCO), zu der Russland und mehrere zentralasiatische Staaten gehören, setzt in der Region auf Sicherheitstrainings zur Terrorismusbekämpfung.

Einheiten der bewaffneten Volkspolizei aus China kamen bereits in entlegenen Teilen Tadschikistans zum Einsatz – einer Region, die Afghanistan und Xinjiang verbindet. Seit Russlands Annexion der Krim im Jahr 2014 hat sich die Kooperation zwischen China und Russland zwar kontinuierlich vertieft, auch was Waffenlieferungen angeht. Dass beide Länder gleichzeitig in Zentralasien weiter miteinander um Einfluss konkurrieren, ist dennoch nicht zu vermeiden. Klar ist dabei: Russland ist von China abhängiger als China von Russland, trotz der militärischen Stärke der Russen, die sie in Kasachstan nun wieder zur Schau stellen konnten.

Die EU hat ein ehrgeiziges Klimaprogramm verabschiedet, den “European Green Deal”. Die Ziele sind ambitioniert. Bis 2030 will die EU die CO2-Emissionen um 55 Prozent senken. Bis zum Jahr 2050 soll der Kontinent klimaneutral sein. Doch der Weg dorthin ist kompliziert: Das Maßnahmenpaket “Fit-for-55” ist gewaltig, und um die Details wird heftig gerungen. Trotzdem soll das Paket in weiten Teilen noch 2022 beschlossen werden.

Manche Bestandteile haben große Auswirkungen auf die Handelspartner der EU – darunter auch China. Der größte Brocken in dieser Hinsicht ist der geplante CO2-Grenzausgleich (“Carbon Border Adjustment Mechanism” – CBAM). Auf dieses Projekt blickt die Regierung in Peking mit großer Sorge – auch weil die chinesische Regierung nicht recht weiß, was auf ihre Unternehmen zukommt. Die Befürchtung ist, dass die EU mit ihren neuen Regeln den Import chinesischer Waren verteuert.

Der CBAM soll verhindern, dass Waren aus Ländern mit weniger strengen Emissionsregeln und niedrigeren CO2-Preisen mit in Europa hergestellten Waren konkurrieren, die durch einen höheren CO2-Preis teurer sind. Denn damit könnten klimaschädlichere Produkte die EU-Konkurrenz preislich unterbieten. Der CBAM ist daher eng verknüpft mit dem Europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS), das den Preis für die Treibhausgas-Emissionen in Europa bestimmt. Anders gesagt: Wenn China aus europäischer Sicht den CO2-Ausstoß seiner Unternehmen nicht genug bepreist, dann schlägt die EU bei der Einfuhr noch etwas drauf.

Damit will die EU sicherstellen, dass sie ihre Klimaziele erreichen kann, ohne dass energieintensive Industriezweige ins Ausland abwandern. Der Vorgang ist als “Carbon-Leakage” bekannt: Die Industrie verlagert emissionsreiche Prozesse einfach in andere Weltgegenden und spart Geld – ohne dass dem Klima geholfen wäre. Kritiker befürchten durch CBAM jedoch auch Handelskonflikte mit Drittstaaten wie China (Europe.Table berichtete).

Das EU-ETS funktioniert nach dem Cap-and-Trade-Prinzip. Die EU verteilt nach bestimmten Kriterien eine festgelegte Menge an Emissionsrechten (Cap) an die Unternehmen. Firmen, die ihre Emissionen stärker reduzieren als nötig, können die übrigen Zertifikate am Markt verkaufen (Trade). Ein Preis für den Ausstoß von CO2 entsteht (Europe.Table berichtete).

Die Höhe des künftigen CO2-Grenzausgleichs soll sich am CO2-Preis des ETS orientieren, den europäische Unternehmen dort im Wochendurchschnitt für die Ersteigerung von EU-Emissionszertifikaten zahlen müssen. Unternehmen aus Drittstaaten sollen dabei CO2-Preise, die sie in ihrem Heimatland zahlen müssen, geltend machen können. Der CBAM soll 2023 in die Pilotphase gehen und von 2026 bis 2035 nach und nach umgesetzt werden.

In Chinas ETS liegt der CO2-Preis aktuell deutlich niedriger (China.Table berichtete). Dort kostet die Berechtigung zur Emission einer Tonne C02 derzeit umgerechnet rund acht Euro, während dieser Preis in der EU bei 80 Euro pro Tonne liegt. Chinesische Exportunternehmen werden also künftig voraussichtlich einen hohen CO2-Zoll zahlen müssen. Und so ist es kein Wunder, dass Peking mit wenig Begeisterung auf das CBAM-Projekt reagiert (China.Table berichtete).

Laut einer Studie von Chatham House gehört China zu den fünf Ländern, die am stärksten vom CBAM betroffen wären. Denn China exportiert mehr Waren und Dienstleistungen in die EU als jedes andere Land der Welt. 2020 wurden zwischen China und der EU Waren im Wert von 586 Milliarden Euro ausgetauscht. Das entsprach laut Daten des Statistischen Bundesamts 16 Prozent des EU-Außenhandels. Zum Vergleich: Die USA lagen bei 15 Prozent.

Heftige Auswirkungen drohen China vor allem in Sektoren mit überdurchschnittlich hohen Emissionen, vor allem in der Schwerindustrie. Beispiel Eisen und Stahl: In diesem Sektor ist China der zweitgrößte Exporteur in die EU (nach Daten von 2015-2019). Aber auch die energieintensive Aluminiumindustrie wäre stark von einem CO2-Grenzausgleich betroffen (China.Table berichtete). Folglich erwarten Experten vor allem in diesen Sektoren großen Widerstand aus der Volksrepublik.

Doch noch ist es angesichts der Uneinigkeit innerhalb der EU über die CBAM-Ausgestaltung schwierig, die Auswirkungen genau zu bestimmen. “Die chinesische Seite ist nicht nur besorgt darüber, wie das CBAM-System in seiner Anfangsphase aussieht – sondern auch darüber, wie es sich weiterentwickeln könnte”, sagt Lina Li, Senior Managerin im Themenbereich Emissionshandel und Marktmechanismen bei dem Umwelt- und Klimaberatungsunternehmen Adelphi. Gerade die Debatte über eine Ausweitung des CBAM-Geltungsbereichs und die Einbindung indirekter Emissionen lösten bei chinesischen Interessengruppen Sorge aus, so Li. Die EU-Kommission hat in ihrem CBAM-Vorschlag Eisen und Stahl, Zement, Düngemittel, Aluminium und die Stromerzeugung als einzubeziehende Branchen genannt. Aus dem EU-Parlament aber kam kürzlich der Vorschlag, auch organische Chemikalien, Wasserstoff und Polymere einzubeziehen (Europe.Table berichtete).

Die finanziellen CBAM-Auswirkungen auf China könnten damit künftig stark wachsen, sagt Lina Li. Einer Studie des Entwicklungsforschungszentrums des Staatsrates in Peking zufolge könnten die CBAM-Pläne der EU Chinas Wirtschaftswachstum um bis zu 0,64 Prozentpunkte reduzieren. Das könnte Millionen von Arbeitsplätze in der Fertigung kosten. Die Exportkosten in die EU könnte CBAM um drei Prozent verteuern und somit die Exporte von Industriegütern in die EU um 13 Prozent senken. Hinzu kommt: Wenn die CO2-Preisdifferenz im ETS des Herkunftslandes, also etwa China, mit dem des EU-ETS groß ist, “dann wachsen die Kosten für betroffene Unternehmen im Rahmen des CBAM.” Und das ist aktuell der Fall.

Kaum ein Land sorgt sich laut Li so sehr wie China. “Wir führen Gespräche mit Experten aus Afrika, die befürchten, dass CBAM sie hart treffen könnte. Doch die Volumina aus Afrika sind vernachlässigbar gering”, sagt Li zu China.Table. Auch die USA seien weniger besorgt als China, da ihre Produktion eine höhere Effizienz und niedrigere Emissionen aufweise, so die Expertin.

Und Chinas ETS wird zumindest kurzfristig nicht kompatibel werden mit dem EU-ETS. Corinne Abele, Leiterin der Außenwirtschaft der GTAI in Shanghai, geht davon aus, dass der Preis für CO2-Emissionen in China weiterhin deutlich unter dem Preisniveau des europäischen ETS bleiben wird. Eine Verknüpfung des chinesischen ETS mit anderen internationalen Systemen sei daher vorerst kaum möglich.

Auch umfasst das chinesische ETS bisher deutlich weniger Industrien. Bisher sind nur gut 2.200 Unternehmen aus der Energiebranche beteiligt. Es wird aber erwartet, dass in diesem Jahr zwei Industriesektoren dazukommen. So sei schon dieses Jahr die Aufnahme der Aluminium-Branche möglich, meint Lina Li. Bis zu sieben weitere Branchen sollen in den kommenden fünf Jahren dazukommen:

China bringe sich damit in eine gute Position, um mit der EU bilaterale Abkommen zur Verminderung der Auswirkungen durch CBAM zu erörtern, glaubt Li.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte April 2020 in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron betont, dass der Klimawandel nicht als Instrument für geopolitische Verhandlungen missbraucht werden sollte. Vertreter betroffener Branchen erinnern sich nur zu gut daran. So sehr, dass die europäische Aluminiumindustrie gleich nach der Vorstellung des EU-Klimapakets im Sommer 2021 mutmaßte, dass China um jeden Preis Wege finden werde, den CBAM zu unterlaufen (China.Table berichtete). Über die Details des CBAM wird innerhalb der EU noch viel zu verhandeln sein – und wohl auch mit China.

Wie stellt man es positiv dar, wenn der Optimismus leidet? In einer Zwitter-Aussage: “Geschäftsaussichten positiv – Ungleichbehandlung und Lokalisierungsdruck fordern deutsche Unternehmen in China heraus.” So lautet die Überschrift der diesjährigen Geschäftsklima-Umfrage der Außenhandelskammer (AHK) in China unter deutschen Unternehmen. “Realismus ersetzt starken Positivismus”, heißt es an anderer Stelle der Präsentation. Die Euphorie nimmt ab, doch die meisten Firmen erwarten generell weiter gute Geschäfte. 96 Prozent wollen definitiv in China bleiben, 71 Prozent mehr investieren. Am Dienstag hat die AHK die Umfrageergebnisse in Peking vorgestellt.

Doch die Unternehmen scheinen ermüdet – von Corona-Restriktionen, der Politisierung des Geschäftsumfelds und den Entkoppelungstendenzen vor allem zwischen China und den USA. “Unternehmen überdenken bereits ihre Geschäftstätigkeit“, konstatierte Andreas Glunz, Managing Partner der KPMG, die mit der AHK die Umfrage organisierte und auswertete. Vor einem Jahr noch hatte Glunz an gleicher Stelle festgestellt, der Optimismus sei so groß wie im Boomjahr 2018. Davon ist keine Rede mehr.

Doch zunächst einmal zu den Geschäftserwartungen: 60 Prozent der befragten Firmen erwarten 2022 steigende Umsätze, 41 Prozent auch mehr Gewinn. Das ist nur geringfügig weniger als 2021. Damals gingen 63 Prozent von mehr Umsatz und 48 Prozent von mehr Profit aus. Sinkende Umsätze oder Gewinne erwarten mit zehn beziehungsweise 17 Prozent heute sogar weniger Firmen als 2021 (damals 14 und 22 Prozent). Eine Verbesserung der Lage in ihrer Branche erwarten derweil 51 Prozent – nach 66 Prozent vor einem Jahr.

Wie im Vorjahr gehören Chinas strikte Corona-Reisebeschränkungen zu den drei am häufigsten genannten operativen Probleme der Firmen (42 Prozent). Noch häufiger nannten die Befragten nur das Finden und Halten von Mitarbeitenden sowie steigende Löhne in der Volksrepublik (je 49 Prozent). Es fällt auf, dass alle diese Probleme direkt mit dem Bereich Personal zu tun haben. Die Firmen bekommen laut Glunz bereits heute die beginnende Überalterung der chinesischen Gesellschaft zu spüren. Manche überlegten sich bereits Konzepte, wie man Ältere auch nach dem Eintritt ins Rentenalter – für Männer bei 60 Jahren, bei Frauen noch früher – beschäftigen könne.

Der Optimismus der Firmen nehme auch bei der Markteinschätzung ab, sagt Glunz. “Es gibt weiter Chancen. Aber wenn man genauer hinschaut, wird der Ausblick in allen Segmenten weniger positiv.” Die Befragten sehen also im Vergleich zu 2019 weniger Möglichkeiten für ihr Unternehmen. Ein paar Beispiele: In der aktuellen Umfrage sehen 51 Prozent Chancen in wachsendem Konsum auf dem Binnenmarkt. Vor zwei Jahren hatten daran noch mehr als zwei Drittel geglaubt. 42 Prozent sehen Chancen in der Teilhabe an chinesischer Innovation – gegenüber 61 Prozent vor zwei Jahren. Einbrüche um rund 20 Prozentpunkte gab es auch bei der Wahrnehmung von Chancen im Einkauf, der Beteiligung an digitalen Technologien oder durch die Internationalisierung chinesischer Firmen.

Am meisten gelitten hat die Wahrnehmung, dass ausländische Marken heiß gefragt sind und einen Vorteil gegenüber chinesischen Marken mitbringen. Nur noch 39 Prozent glaubten heute noch daran, gegenüber 65 Prozent vor zwei Jahren: ein Minus von 26 Prozentpunkten. Man habe einen Trend zu Kauf und Präferenz lokaler Marken festgestellt, so Glunz. Tatsächlich ist der Konsummarkt für Ausländer schwieriger geworden. Moden und Geschmack der Kunden werden lokaler.

Japan oder Südkorea sind heute in China weit hipper als der Westen. Zugleich richtet sich die Stimmung derzeit sehr schnell gegen ausländische Marken, wenn diese sich zu Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang positionieren, Taiwan in Landkarten als Staat auszeichnen oder die “falschen” Models abbilden (China.Table berichtete).

Wachsende Herausforderungen sehen die Firmen auch im regulatorischen Umfeld. “Fehlende Gleichbehandlung” ist zur größten regulatorischen Herausforderung für die deutsche Wirtschaft in China geworden”, betonte Clas Neumann, AHK-Präsident in Shanghai. 34 Prozent der Firmen nannten dies als eine ihrer drei größten Herausforderungen – mehr als für jedes andere Problem. 31 Prozent haben Probleme mit rechtlichen Unsicherheiten. Das Top-Problem von 2021, Restriktionen beim Internet-Zugang, rutschte ab in der Klageliste.

Ein großes Problem für die Firmen bleibt die mangelnde Teilhabe an öffentlichen Aufträgen in China. Seit Jahren fordern Interessenvertretungen wie die AHK und auch die Europäische Handelskammer (EUCCC) Peking erfolglos auf, endlich dem WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen beizutreten. 42 Prozent der befragten Unternehmen, die sich an öffentlichen Beschaffungsverfahren beteiligten, erlebten dabei laut Umfrage eine Bevorzugung chinesischer Wettbewerber. Sie berichteten laut Neumann von fehlender Transparenz, “buy-local”-Praktiken und einer Vorzugsbehandlung für Staatsunternehmen. “Für ein zukunftsfestes Engagement im chinesischen Markt benötigt die deutsche Wirtschaft in China ein Zeichen, dass Gleichberechtigung Teil des Wirtschaftssystems ist”, forderte Neumann.

Generell bereitet den Firmen das Thema Selbstversorgung Kopfzerbrechen. Präsident Xi Jinping stört sich zunehmend an der Abhängigkeit Chinas von Rohstoffen und Vorprodukten (China.Table berichtete). Hinzu kommen geopolitische Spannungen. Mit Unruhe hatten die Unternehmen schon Anfang 2021 auf die drohende Entkoppelung zwischen den Wirtschaften Chinas und der USA beziehungsweise dem Rest der Welt geschaut. In der neuen Umfrage erwarten 55 Prozent negative “Decoupling”-Effekte. 30 Prozent erwarten als Konsequenz bereits hohe Kosten für eine Restrukturierung ihrer Lieferketten.

Bisher aber wollen die Firmen nicht weg. Im Gegenteil: Sie reagieren auf die Probleme offenbar mit einer noch stärkeren Lokalisierung. 49 Prozent wollen in neue Fertigungsstätten investieren, 47 Prozent in lokale Forschung, 37 Prozent in Automatisierung, und 30 Prozent in die Digitalisierung ihrer Unternehmen. Nur 24 Prozent wollen weniger investieren.

Der von der AHK “Lokalisierung 2.0” genannte Trend ist laut Clas Neumann aber nicht nur auf die Entkoppelung zurückzuführen. “Es kommen auch starke Kräfte direkt aus dem Markt, sie sind vielleicht sogar noch stärker.” Schuld sind also nicht nur die Regierungen auf beiden Seiten, sondern auch übergreifende Trends in der Wirtschaft selbst und unter Konsumenten.

Auch die Reisebeschränkungen sind ein Faktor. 38 Prozent der Befragten wollen nun “lokaler werden”. Sprich: Mehr strategische Kooperation oder gar Joint Ventures mit chinesischen Partnern. 34 Prozent planen “mehr Resilienz” in ihren lokalen Lieferketten. Je ein Drittel will die lokale Entwicklung verstärken und seine in China verkauften Produkte mehr an die lokale Nachfrage anpassen. 57 Prozent sagten, ein chinesischer Partner werde die Akzeptanz auf dem Markt verbessern. Ein knappes Drittel will zudem die Entscheidungsbefugnisse lokaler Niederlassungen gegenüber dem Hauptquartier in Deutschland ausweiten.

Das zeigt, dass China trotz aller Schwierigkeiten noch immer zu wichtig ist, um den Markt leichthin an den Rand der eigenen Geschäftstätigkeiten zu schieben. Lieber sucht man nach neuen Wegen, mit den Problemen irgendwie umzugehen. Das Engagement der Firmen im chinesischen Markt “bleibt unerschüttert”, schloss Neumann. Zumindest bei den Reisebeschränkungen erwarte man im Frühjahr eine leichte Besserung durch mehr Flüge zwischen China und Deutschland. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Der angeschlagene Immobilienriese Evergrande soll einem Medienbericht zufolge Unterstützung von der Provinzregierung von Guangdong erhalten. Der Finanzinformationsdienst REDD Intelligence meldet, dass die örtlichen Behörden sich um die Umstrukturierung des praktisch insolventen Konzerns kümmern wollen. Die neue Verwaltung soll unter anderem die Auslandsliegenschaften der Gruppe abstoßen. Der Erlös könnte dazu genutzt werden, die Schulden bei internationalen Anlegern zu begleichen. Außerdem sollen unabhängige Berater ins Unternehmen entsandt werden, um bei der Neuaufstellung zu helfen.

Die Regierung von Guangdong ist zuständig, da das Hauptquartier von Evergrande in Shenzhen liegt. Da es sich bei der REDD-Meldung um das erste Anzeichen handelt, dass der Staat das Unternehmen nicht länger im Unklaren lässt, sondern nun mit den Aufräumarbeiten beginnt, stiegen am Montag die Aktienkurse in Asien. Evergrande war während der Pandemie-Krise unter der Last hoher Schulden zusammengebrochen (China.Table berichtete). Die Schieflage einer Immobiliengruppe, die eine halbe Milliarde Quadratmeter Wohnfläche in China verwaltet, stellt auf der einen Seite ein Systemrisiko dar. Auf der anderen Seite erwarten Ökonomen und Märkte von der chinesischen Regierung, dass sie Systemkrisen durch Eingriffe und Hilfen verhindert. fin

Lim Kok Thay ist als Vorsitzender und Geschäftsführer des insolventen Kreuzfahrtkonzerns und MV-Werften-Eigners Genting Hongkong zurückgetreten. Insolvenzverwalter sollen nun einen Restrukturierungsplan für das Unternehmen ausarbeiten, wie der Konzern am Montag der Hongkonger Börse mitteilte. Zudem trat Au Fook Yew als Vizegeschäftsführer und Präsident der Gruppe zurück. Weder Lim noch Au hätten Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand gehabt, wurde in der Börsenmitteilung betont. Das Unternehmen suche nach passenden Kandidaten, um die Stellen neu zu besetzen, hieß es weiter.

Der malaysische Milliardär Lim hält 76 Prozent an Genting. Ein Gericht in Bermuda hatte die Insolvenzverwalter vergangene Woche eingesetzt (China.Table berichtete). Die Abwicklung von Genting Hongkong ist ein weiterer Rückschlag für die deutschen MV Werften. Diese hatten bereits Anfang Januar Insolvenz beantragen müssen. Verhandlungen über ein gemeinsames Rettungspaket des Bundes und Mecklenburg-Vorpommerns waren kurz zuvor gescheitert. ari

Der chinesische Technologie-Riese Huawei verklagt Schweden vor einem Schiedsgericht der Weltbank (ICSID) wegen des Ausschlusses vom 5G-Netzausbau. Ein Antrag auf Einleitung eines Schiedsverfahrens wurde gestellt, wie aus einer Meldung des International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) hervorgeht.

Huawei wirft Schweden vor, das Unternehmen aus dem 5G-Netzausbau ausgeschlossen zu haben und somit das bilaterale Investitionsabkommen zwischen den beiden Staaten gebrochen zu haben. Schweden hatte im Oktober 2020 entschieden, die beiden chinesischen Anbieter Huawei und ZTE aus Sicherheitsgründen vom Netzausbau auszuschließen. Schon vor gut einem Jahr hatte Huawei mit einer solchen Klage in einem Brief an den damaligen schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven gedroht (China.Table berichtete). nib

Die deutsche Industrie warnt vor den Folgen der Omikron-Welle in China. In dem am Montag veröffentlichten “Globalen Wachstumsausblick” warnt der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) vor schweren Folgen für die heimischen Unternehmen und einem rapiden Preisanstieg. “Sollte sich die Omikron-Variante auch in China schneller und leichter übertragen, könnte das erneut zum Flaschenhals für globale Lieferketten werden und eine Rezession in bestimmten Branchen der deutschen Industrie anheizen”, heißt es in dem BDI-Bericht.

Ähnlich schwere Auswirkungen wie nach dem ersten Lockdown Anfang 2020 seien unwahrscheinlich, da die Unternehmen aus den Geschehnissen gelernt hätten und inzwischen besser auf die Pandemie-Maßnahmen der chinesischen Regierung reagieren könnten. Allerdings rechnet der BDI im Hinblick auf den Beginn der Olympischen Winterspiele am 4. Februar in Peking mit weiteren staatlichen Restriktionen. Die Führung in Peking könnte dazu tendieren, nicht nur härtere Maßnahmen umzusetzen, sondern diese auch länger und großflächiger anzuwenden, warnt der BDI. Diese Einschränkungen könnten Produzenten und Exporteure sowie Unternehmen am Ende der Lieferketten vor neue Herausforderungen stellen.

Es sei zwar noch nicht vorhersehbar, inwiefern logistische Unterbrechungen in chinesischen Produktionsbetrieben oder Teilschließungen in chinesischen Häfen sich im Laufe des Jahres auf die globalen Lieferketten und die Versorgung in Europa auswirken werden, räumt der BDI in seinem Bericht ein. “Dennoch ist zu befürchten, dass die Lockdowns die globalen Lieferketten beeinträchtigen könnten.”

Mit den Engpässen würden vermutlich auch höhere Preise einhergehen, die sich weiter auf die Inflation auswirken, warnt der BDI. “Die Corona-Entwicklung in China stellt somit ein Risiko für den Erholungsprozess der Industrie dar.” Unternehmen sollten sich deswegen auf unterschiedliche Szenarien vorbereiten und entsprechende Vorkehrungen treffen.

Zuvor hatte bereits der Internationale Währungsfonds (IWF) die Regierung in Peking aufgefordert, ihre strikte Null-Covid-Strategie aufzugeben. Die Beschränkungen erwiesen sich als Belastung – sowohl für die chinesische als auch für die globale Wirtschaft, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa.

Chinas Bevölkerung ist zwar mehrheitlich geimpft – allerdings mit heimischen Vakzinen. Und gerade die chinesischen Impfstoffe bieten offenbar deutlich weniger Schutz vor der hochansteckenden Coronavirus-Variante Omikron als die etwa in Deutschland verwendeten mRNA-Impfstoffe. “Omikron hat die chinesischen Impfstoffe gegen die Bedrohung durch Covid noch unwirksamer gemacht”, sagte Nicholas Thomas, außerordentlicher Professor an der City University of Hongkong, der sich auf Gesundheitssicherheit in Asien spezialisiert hat. Auch der deutsche Virologe Christian Drosten hatte China kürzlich als seine derzeit größte Sorge bezeichnet. rad

Alle Aufmerksamkeit gilt derzeit der Elektromobilität, aber auf absehbare Zeit werden Autos mit Ottomotor noch die Mehrheit der Neuwagen stellen. China setzt daher nun auch Anreize, in der Übergangsphase zumindest besonders spritsparende Kfz zu kaufen. Leichte, kleine und saubere Benziner erhalten eine “vernünftige” Förderung, wie die Nationale Wirtschaftskommission NDRC mitgeteilt hat. Die Priorität bleibt jedoch klar: E-Autos haben Vorrang und genießen demnach “tatkräftige” Absatzförderung. Dafür soll vor allem die Infrastruktur besser werden. Die Behörden wollen schnell mehr Ladepunkte und Batteriewechselstationen bauen lassen. fin

Die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in Peking haben die strikten Vorgaben für Corona-Tests in China geändert. Laut den am Montag vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) veröffentlichten Regeln, wird zukünftig der sogenannte CT-Wert für einen positiven Test auf unter 35 gesenkt. Der “CT-Wert” (Cycle Threshold) gibt Aufschluss darüber, wie ansteckend eine Person ist: Je niedriger der Wert, desto ansteckender gilt eine Person. In Deutschland liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ein positiver Befund erst bei einem CT-Wert von unter 30 vor. In China hingegen liegt die Grenze bisher bei einem Wert von 40.

Dieser Unterschied hatte zu heftigen Debatten um die Corona-Tests bei den Winterspielen geführt. Athleten und Funktionäre sind besorgt, dass vor ihrer Abreise negativ getestete Sportler bei ihrer Ankunft in China plötzlich positiv getestet werden könnten.

Unterdessen wurden sechs weitere Olympia-Teilnehmer bei ihrer Ankunft am Flughafen in Peking positiv auf das Coronavirus getestet. Das berichtet die Zeitung “South China Morning Post” am Montag. Damit erhöht sich die Zahl der “Olympia-Fälle” auf 78. Es sei nicht klar, ob es sich bei den neuen Fällen um Athleten oder Offizielle handele. Angaben des IOC zufolge sind die Positiv-Getesteten isoliert und ihre Kontaktpersonen identifiziert.

Wer in Peking bei den Spielen positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss sich zunächst in eine Isolationseinrichtung begeben. Eine Entlassung ist erst nach zwei negativen PCR-Tests möglich. Alternativ genügt nach zehn Tagen in Quarantäne schon ein negativer PCR-Test – dann auch mit dem neu festgelegten Grenzwert. Zudem dürfen keine Symptome einer Erkrankung vorliegen. Im Anschluss an die Quarantäne werden die betroffenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst als nahe Kontaktpersonen geführt und zweimal täglich getestet.

Die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen am 4. Februar und dauern bis 20. Februar. rad

In der Tschechischen Republik werden erste Stimmen laut, die eine Annäherung an Taiwan fordern. “Bestimmte Werte wie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit müssen wir verteidigen”, sagt Nathalie Vogel vom prominenten European Values Center for Security Policy (EVC), einer Prager Denkfabrik. Nachdem Tschechien sich im vergangenen Jahrzehnt im Rahmen der chinesischen Osteuropa-Initiative zunächst an China angenähert hat, steige nun die Skepsis. Die Positionierung zu Taiwan wird im Zuge der Litauen-Affäre zum Fokus einer Debatte im Land.

Mit dem jährlichen Gesprächsformat “16 plus 1” wollte Chinas Führung vor zehn Jahren die Staaten Mittel- und Osteuropas stärker an sich binden. Doch längst ist Ernüchterung eingekehrt. Viele der chinesischen Investitionsversprechen sind nicht zustande gekommen. Manche Länder gerieten mit China aneinander. Litauen war als erstes der europäischen Staaten aus diesem Format ausgetreten und liefert sich derzeit eine heftige Auseinandersetzung mit Peking um den Namen der taiwanischen Handelsvertretung in Vilnius. Mit Slowenien ist ein ähnlicher Streit ausgebrochen (China.Table berichtete).