gestern endeten die Olympischen Winterspiele in Peking mit einer fulminanten Abschlussfeier. Es war ein Sportfest ganz im Sinne der politischen Anführer: China holte weit mehr Goldmedaillen als bei den vergangenen Winterspiele 2018. Das Panda-Maskottchen vermochte auf Social Media viele Herzen zu gewinnen. Und Peking konnte dem Publikum im Inland beweisen, dass China ein Olympia-Feuerwerk auch unter Corona-Bedingungen abhalten kann. Doch es bleibt ein ungutes Gefühl. Die Vergabe an ein autoritäres Regime, das die Menschenrechte mit Füßen tritt, gilt heute weithin als Fehler. Peking hat die Spiele politisiert und auch die Nachhaltigkeitsversprechen nicht eingelöst, bilanziert Marcel Grzanna.

Wir haben durch unseren Partner Civey die deutsche Öffentlichkeit zur Außenwirkung des Großereignisses befragt. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Veranstaltung hat sowohl dem Image der Spiele als auch dem Chinas geschadet. Das klingt verdächtig nach einer Lose-Lose-Situation.

Einen No-Win befürchtet offenbar auch Chinas Außenminister Wang Yi in der Ukraine-Krise. Er hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz zwar hauptsächlich das Gebaren der USA kritisiert. Doch auf Nachfrage machte er auch klar, dass eine Invasion der Ukraine China alles andere als recht ist. Immerhin.

Zwangsarbeit und China – das Thema ist ein Dauerbrenner. Kürzlich haben die USA einen Importstopp für Produkte aus Xinjiang verkündet, die mit Zwangsarbeit in Verbindung stehen könnten. Die EU hinkt hier noch etwas hinterher. Im neuen Lieferkettengesetz, das am Mittwoch vorgestellt wird, ist so ein Verbot nicht enthalten. Bernd Lange zeigt sich im Gespräch mit Amelie Richter enttäuscht darüber. Ursula von der Leyen habe den Mund bei dem Thema zu voll genommen, beklagt der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament. Doch Lange verspricht, das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben. Das EU-Lieferkettengesetz könnte ihm zufolge aber erst Anfang 2026 wirksam werden.

Einen guten Start in die neue Woche!

Herr Lange, wie groß ist Ihre Enttäuschung und die des Europaparlaments, dass das Importverbot von Produkten aus Zwangsarbeit nicht im EU-Lieferkettengesetz enthalten sein wird?

Zunächst einmal sind wir sauer, dass das ganze Gesetzgebungsverfahren überhaupt so lange gedauert hat. Es gab Verzögerungen, auch durch den Ausschuss für Regulierungskontrolle. Das Verbot für die Produkte aus Zwangsarbeit kam auch erst später in den Prozess der Lieferketten-Gesetzgebung hinzu und hat nochmal einen anderen Schwerpunkt. Wir hätten uns aber gewünscht, dass es ein gemeinsames Gesetzgebungs-Paket gibt. Es gibt natürlich noch ein paar inhaltliche Fragen zu klären. Wie geht man mit den Produkten um? Gibt es eine Dialogphase? Ist es wirklich ein Importverbot am Hafen? Oder soll es auch ein Vermarktungsverbot werden, wenn eben diese Produkte über einen Drittstaat eingeführt werden? Da sind wirklich noch ein paar technische Fragen zu klären. Insofern gibt es eine gewisse Logik, dass das nun noch gründlicher gemacht wird und es entsprechend auch ein Impact Assessment gibt. Wenn das jetzt einfach hingeklatscht worden wäre, hätte es das nicht gegeben. Es wäre schöner gewesen, wenn alles zusammen im letzten Jahr gemacht worden wäre, aber ein paar Dinge haben das leider nicht möglich gemacht.

Die EU-Kommission und Ursula von der Leyen hatten das Importverbot groß angekündigt. Wurde da eventuell der Mund zu voll genommen?

Das Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit war in den ursprünglichen Plänen von Justizkommissar Reynders nicht enthalten. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und der Ansatz lief immer so ein bisschen nebenher. Dann kam besonders die Frage nach der Unternehmensverfassung auf und Binnenmarkt-Kommissar Breton wurde mit einbezogen. Die Unternehmensverfassung war ein großer Streitpunkt. Und es ist ja auch eine ziemlich fundamentale Frage, ob man die Verpflichtung eines Unternehmens in der Zielsetzung reguliert und in welche Richtung reguliert wird. Und da gibt es sicherlich große Abstriche von dem ursprünglichen Ansatz von Herrn Reynders. “Forced Labour” lief deshalb ein bisschen nebenher und da hat Ursula von der Leyen den Mund sehr voll genommen. Aber wir kennen sie ja alle, wie sie sehr theatralisch und blumenreich vieles verkündet und dann die Bilanz etwas magerer aussieht. Wir haben aber als Europäische Union den Anspruch, im Vergleich zu anderen Gesetzgebern weltweit, dass wir ein Auge darauf haben, wie ein Gesetz gestrickt wird und welche Konsequenzen es hat. Und das muss man beim Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit auch sorgfältig machen. Es wird deswegen jetzt aber nicht auf die lange Bank geschoben, sondern soll schon zügig auf den Tisch kommen.

Welche Möglichkeiten gibt es jetzt noch für dieses Importverbot? Wird es ein eigenständiges Gesetz?

Ich gehe davon aus, dass es ein eigenständiges Gesetz wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das dann auch ein sogenanntes Handelsinstrument wird, womit wir uns auch die rechtlichen Fragen nochmal ansehen müssen. Die Lieferketten-Gesetzgebung wird wegen der Unternehmensverfassung eher zu einer Richtlinie führen, was ich nicht so schön finde. Denn dann haben die Mitgliedstaaten Möglichkeiten in der nationalen Umsetzung, um mehr Gestaltungsspielraum zu haben und auch gewisse Schlupflöcher zu nutzen. Insofern habe ich immer für eine Verordnung plädiert. Bei den Importrestriktionen für Zwangsarbeit gehe ich davon aus, dass es eine Verordnung wird, die dann auch für alle Mitgliedstaaten sofort und im gleichen Maß gilt.

Finden Sie denn, dass durch die kommissionsinternen Schiebereien und die Verzögerungen das Lieferkettengesetz massiv verwässert wurde?

Wir müssen mal schauen, welcher Vorschlag am 23. Februar wirklich auf dem Tisch liegt. Es war eine schwierige Operation, weil wir ja auch noch 27 unterschiedliche nationale rechtliche Rahmenbedingungen dafür haben. Ich war am Anfang sowieso ein Freund davon, das stärker zu trennen, das Lieferkettengesetz und die Unternehmensverantwortung. Aber die Würfel sind anders gefallen. Es wird wohl größere Ausnahmen für Klein- und Mittelbetriebe im EU-Lieferkettengesetz geben, als ursprünglich angedacht. Aber ansonsten gehe ich nicht davon aus, dass es eine stärkere Verwässerung gibt.

Wann kann man dazu mit einer Abstimmung im Europaparlament rechnen? Und wann könnte das Lieferkettengesetz dann in Kraft treten?

Das ist eine sehr komplexe Gesetzgebung. Wir haben ein kleines Vorbild für die Sorgfaltspflicht beim Umgang mit Mineralien aus Konfliktgebieten. Daraus haben wir ein bisschen gelernt: Wir müssen eine relativ klare Gesetzgebung haben. Also, was sind Sorgfaltspflichten, damit das auch gerichtsfest ist. In Frankreich haben wir das Problem, dass die französische Gesetzgebung so viel Interpretationsspielraum zulässt, dass es nicht gerichtsfest ist. Die Anforderungen müssen klar definiert werden. Dann steht noch die Verhandlung mit dem EU-Rat an. Und wir brauchen auch die Zertifizierer, die das überprüfen können. Der Erfahrung nach, mit den Konfliktmineralien, dauert das alles etwa fünf Jahre. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich für das absolute Scharfstellen des EU-Lieferkettengesetzes den 01.01.2026 sehe, aber das könnte der zeitliche Horizont sein.

Welche Auswirkung erwarten Sie dadurch auf den Handel mit China?

Das ist ja kein “Lex China”, es ist eine generelle Sorgfaltspflicht. Aber wir müssen das dann auch bei Produkten aus China Wirklichkeit werden lassen: Also Risikoanalysen machen, um zu sehen, wo werden die Sorgfaltspflichten verletzt und was kann man tun, um das unter Kontrolle zu kriegen. Wir wollen kein “cut and go”, das ist sicherlich nicht unser Ansatz.

Also keinen plötzlichen Abbruch der Handelsbeziehungen, sondern eine Verbesserung der Praktiken der Firmen.

Deswegen werden wir auch für China Risikoanalysen und entsprechende Management-Pläne verlangen. Das wird natürlich, was die Zertifizierung betrifft, eine schwierige Nummer. Wir wissen alle, dass derzeit in Xinjiang keine Zertifizierung mehr möglich ist. Aber trotzdem ist der Anspruch da. Und wenn es eben nicht geht, dann kann man in der Tat auch keine Sorgfaltspflichten überprüfen. Das muss dann auch mit den chinesischen Verantwortlichen zu diskutieren sein. China stellt nicht nur einseitig eine Abhängigkeit für uns dar, sondern dort gibt es auch eine Abhängigkeit von europäischen Firmen. Das ist keine einseitige Machtsituation, die vielleicht die Umsetzung des Lieferkettengesetzes infrage stellen würde. Ich will nicht ausschließen, dass es Konflikte geben wird, aber da muss eben mit den zuständigen Verantwortlichen deutlich gesprochen und klargestellt werden, dass wir keine Einmischung in eine europäische Gesetzgebung akzeptieren werden.

EU-Industrievertreter in China argumentieren, dass es schier unmöglich ist, dort Zwangsarbeit festzustellen, weil das chinesische Recht keine Zwangsarbeit kennt. Welche Probleme könnten sich für Händler ergeben, die ihre Waren in die EU einführen wollen?

Das ist genau das Problem bei der Gesetzgebung zur “Forced Labor” und China. Die Vereinigten Staaten haben zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der ILO und Nichtregierungsorganisationen Verfahren entwickelt, um Zwangsarbeit festzustellen und das dann auch dementsprechend zu überprüfen. Die Gesetzgebung soll ja keine politische Waffe sein, sondern soll sich auf Fakten beziehen. Und dabei ist es, glaube ich, unabhängig davon, ob China den rechtlichen Bestand von Zwangsarbeit zulässt oder nicht. Die Praxis ist das Entscheidende. Der Einzelfall bei Unternehmen soll bewertet und dann entschieden werden.

Im Handelsstreit um Litauen haben die EU und China noch bis zum 6. März Zeit, Gespräche im Rahmen einer WTO-Anfrage aufzunehmen. Erwarten Sie dadurch eine Lösung des Konflikts?

Man muss sehen, was dabei rauskommen wird. Es ist das normale WTO-Verfahren, dass es erst einen Dialogprozess gibt, was ich auch gut finde. Man sollte nicht sofort die Kanonen aus dem Keller holen. Inwieweit China bereit sein wird, muss man absehen. Es ist meiner Ansicht nach völlig klar, dass WTO-Regeln verletzt und Handelsmaßnahmen als politische Waffe benutzt werden. Das ist nicht akzeptabel.

Das geplante Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang, also das Anti-Coercion-Instrument, könnte künftig Abhilfe bei solchen Situationen schaffen. Die französische EU-Ratspräsidentschaft möchte bei dem Thema aufs Gaspedal treten. Wie ist der aktuelle Stand?

Es gibt drei Gesetzgebungsverfahren, die derzeit auf dem Tisch liegen und uns wehrhafter machen sollen: Das zum Zugang zur öffentlichen Beschaffung auf einem “level playing field”, also das International Procurement Instrument IPI, der Ausschluss von illegaler Subventionierung für ausländische Unternehmen und eben die Möglichkeit, sich gegen Zwangsmaßnahmen politischer Art, die aber mit wirtschaftlichen Mitteln durchgepresst werden, zu wehren. Diese drei defensiven Instrumente sind sicherlich eine Priorität der französischen Ratspräsidentschaft. Angesichts der Vorläufe und des Diskussionsstandes ist realistisch zu sagen, dass IPI unter der französischen EU-Ratspräsidentschaft abgeschlossen werden könnte, vielleicht sogar im März.

Was sind hier die Knackpunkte?

In der Frage der illegalen Subventionen direkter oder indirekter Art für ausländische Unternehmen auf dem Binnenmarkt, da werden wir vielleicht noch die Verhandlungen mit den Franzosen beginnen. Das Anti-Coercion-Instrument ist von der Vorlage des Gesetzgebungsverfahrens her das jüngste. Dazu stelle ich gerade meinen Bericht fertig. Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht vor der Sommerpause im Parlament eine Positionierung haben. Hier werden wir sicherlich nicht unter der französischen Ratspräsidentschaft noch eine Einigung hinkriegen. Aber ich hoffe, dass es möglichst schnell in diesem Jahr auch zu einer Gesetzgebung kommt.

Last but not least: Ein EU-Handels-Dauerthema, das Investitionsabkommen CAI. Gibt es einen neuen Stand? Wird im Hintergrund durch China versucht, das Abkommen doch noch voranzubringen?

Die Sanktionen gegen meine Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament stehen weiterhin und damit ist klar: Wir werden jetzt nichts tun und auch die Weiterbearbeitung im Parlament erfolgt nicht. Das Abkommen an sich hat ein paar positive Elemente. Aber eben auch Dinge, bei denen das EU-Parlament sowieso noch Nachbesserungen einfordern würde. Aber auch damit beschäftigen wir uns zurzeit nicht. Das liegt ganz unten im Gefrierfach – neben dem EU-Mercosur-Abkommen. Und ich sehe derzeit auch niemanden, der da die Tür aufmacht.

Bernd Lange ist seit 1994 mit einer Unterbrechung (2005-2009) Abgeordneter im EU-Parlament. Der Oldenburger ist seit Juli 2014 Vorsitzender des Handelsausschusses. Lange ist zudem Mitglied der Delegation für die Beziehungen zu Südostasien und den ASEAN-Staaten im Europaparlament.

Das positive Fazit des deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach zu den Olympischen Winterspielen in Peking konnte nicht darüber hinwegtäuschen, wie sehr es wochenlang hinter den Kulissen rumort hatte. Der diplomatische Boykott durch zahlreiche demokratische Nationen überschattete die Idee einer friedlichen Auszeit für die Welt. Kaum etwas von dem, was die olympische Idee ausmacht, hatte während der Corona-Pandemie die Chance, sich zu entfalten. Die sterile Atmosphäre der Spiele, geprägt von Abstand und Isolation, standen sinnbildlich für das abgekühlte Verhältnis des Gastgeberlandes zu großen Teilen der westlichen Welt.

“Sportereignisse dürfen keine Kulisse für Propagandaveranstaltungen von Diktaturen sein. Die Olympischen Spiele in China waren es aber”, sagt der SPD-Menschenrechtspolitiker Frank Schwabe zu China.Table. “In Zukunft darf es keine Sportereignisse mehr geben, die kein überzeugendes Menschenrechts-, Umwelt- und Nachhaltigkeitskonzept haben. Wenn diese Spiele einen Sinn gehabt haben, dann den, dass Peking als Paradebeispiel dafür steht, wie es nicht sein darf.“

Die Mär von den unpolitischen Olympischen Winterspielen hatte China jahrelang verbissen verteidigt. Und das IOC stand treu an seiner Seite. Drei Tage vor dem Ende des Sportfestes fielen jedoch die Masken. Eine Sprecherin des Organisationskomitees BOCOG erklärte vor der internationalen Presseschar den Inselstaat Taiwan zu einem “untrennbaren Teil” der Volksrepublik und bezeichnete die Beweise für die systematische Zwangsarbeit von Uiguren in Xinjiang als “Lüge”. Der Moment, in dem das BOCOG die Contenance verlor, lehrte das IOC, dass es seine Schuldigkeit getan hatte.

Am Freitag zwar erinnerte Bach die Organisatoren erstmals während seiner Amtszeit daran, dass sie Neutralität bewahren mögen. Doch die Riposte des früheren Weltklasse-Fechters kam um Jahre zu spät, um glaubhaft den Eindruck vermitteln zu können, dass das IOC seine festgeschriebenen Prinzipien tatsächlich auch ernst nimmt.

Die Kontroverse um die Ausrichtung der Wettbewerbe in einem Land, das von zahlreichen Regierungen und Parlamenten des Genozids an den Uiguren beschuldigt wird, dürfte die Wahrnehmung von Olympia als völkerverbindendes Treffen der Welt weiter beschädigen, glaubt Jutta Braun, Historikerin am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. “Der Stellenwert von Olympischen Spielen wird sich verändern. Der Streit um die politische Verfasstheit des ausrichtenden Landes ist das eine – zudem stellen gerade offene Gesellschaften verstärkt kritische Nachfragen hinsichtlich der wirtschaftlichen und ökologischen Nachhaltigkeit. Das IOC muss mittlerweile genauer erklären, weshalb es die Spiele an bestimmte Orte vergibt”, sagt Braun.

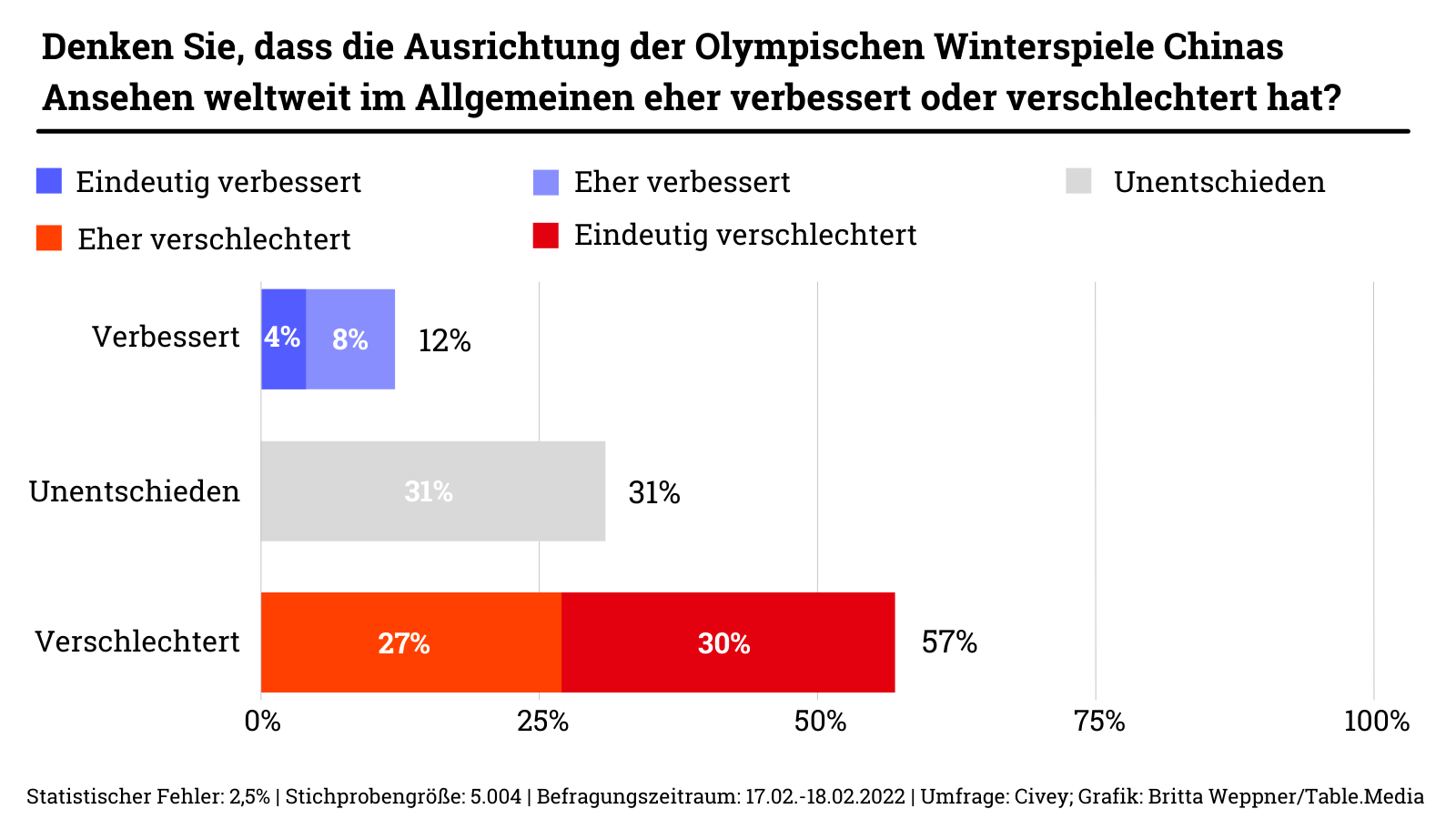

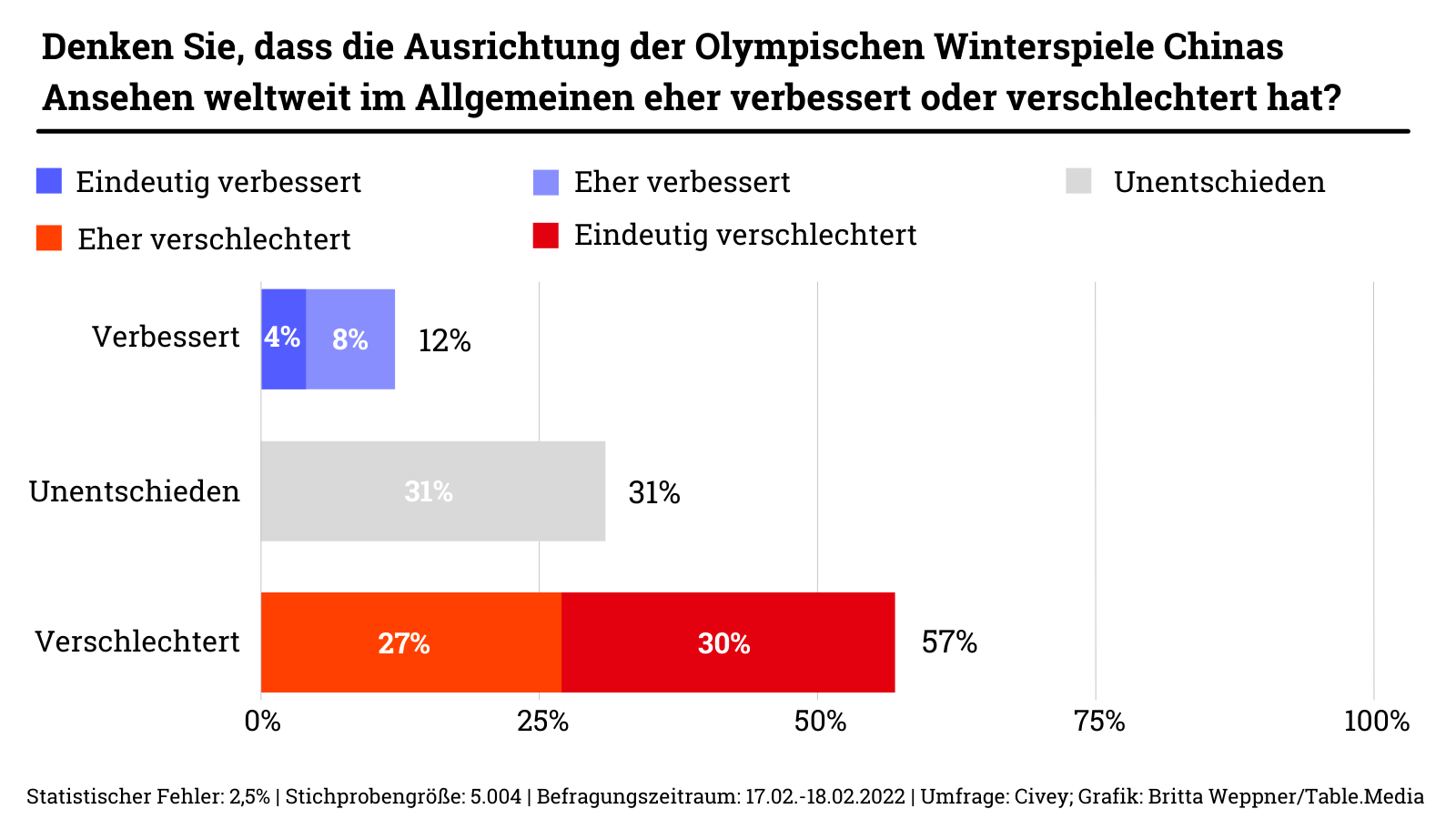

Auch das Image der Gastgeber hat – zumindest in Deutschland – unter der Ausrichtung gelitten. In einer exklusiven Umfrage von Civey im Auftrag von China.Table gab eine überwiegende Mehrheit von knapp 60 Prozent an, dass die Olympischen Spiele das Ansehen der Volksrepublik in ihren Augen verschlechtert habe. Nur zwölf Prozent sehen eine Verbesserung der Reputation des Landes.

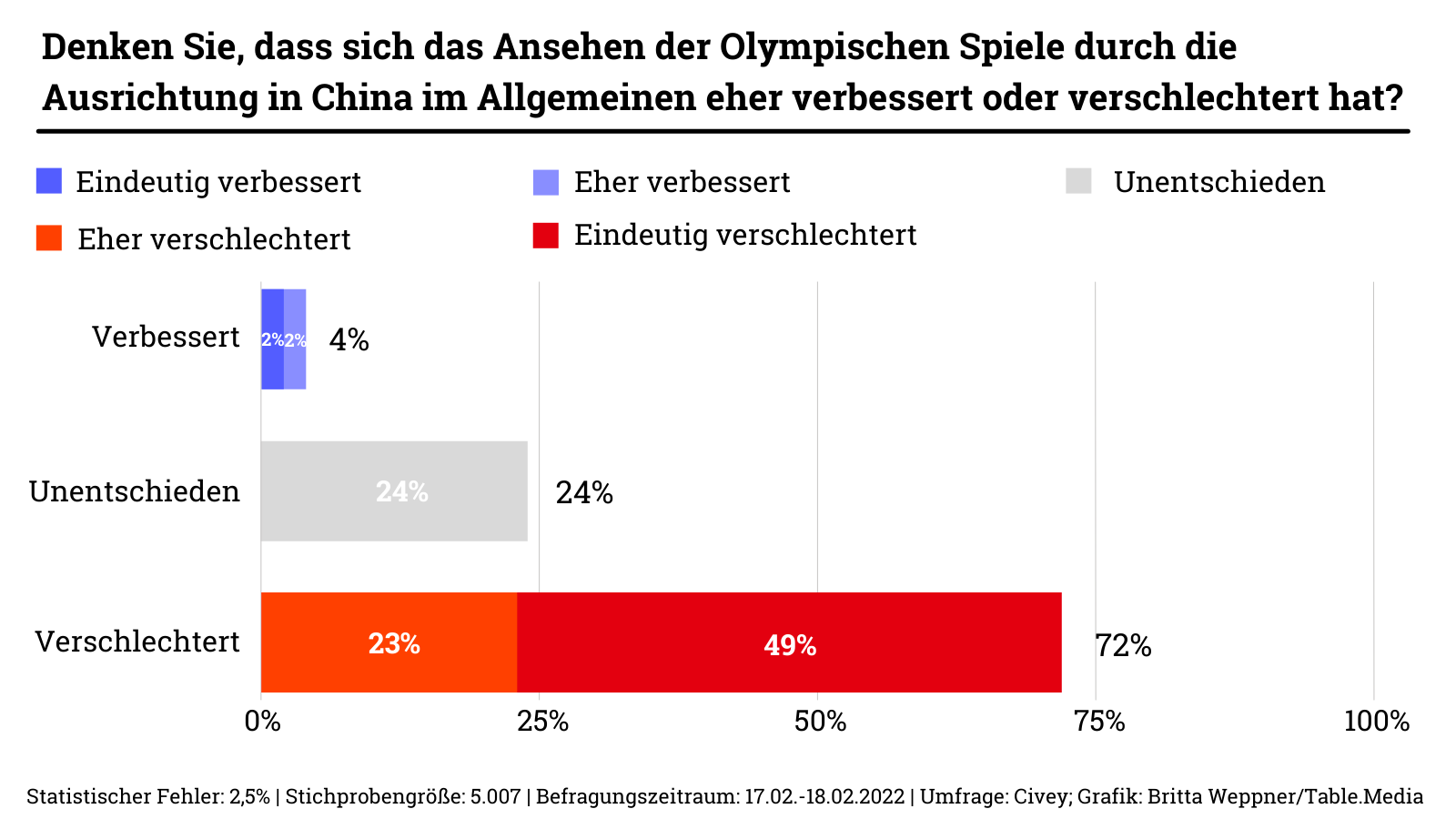

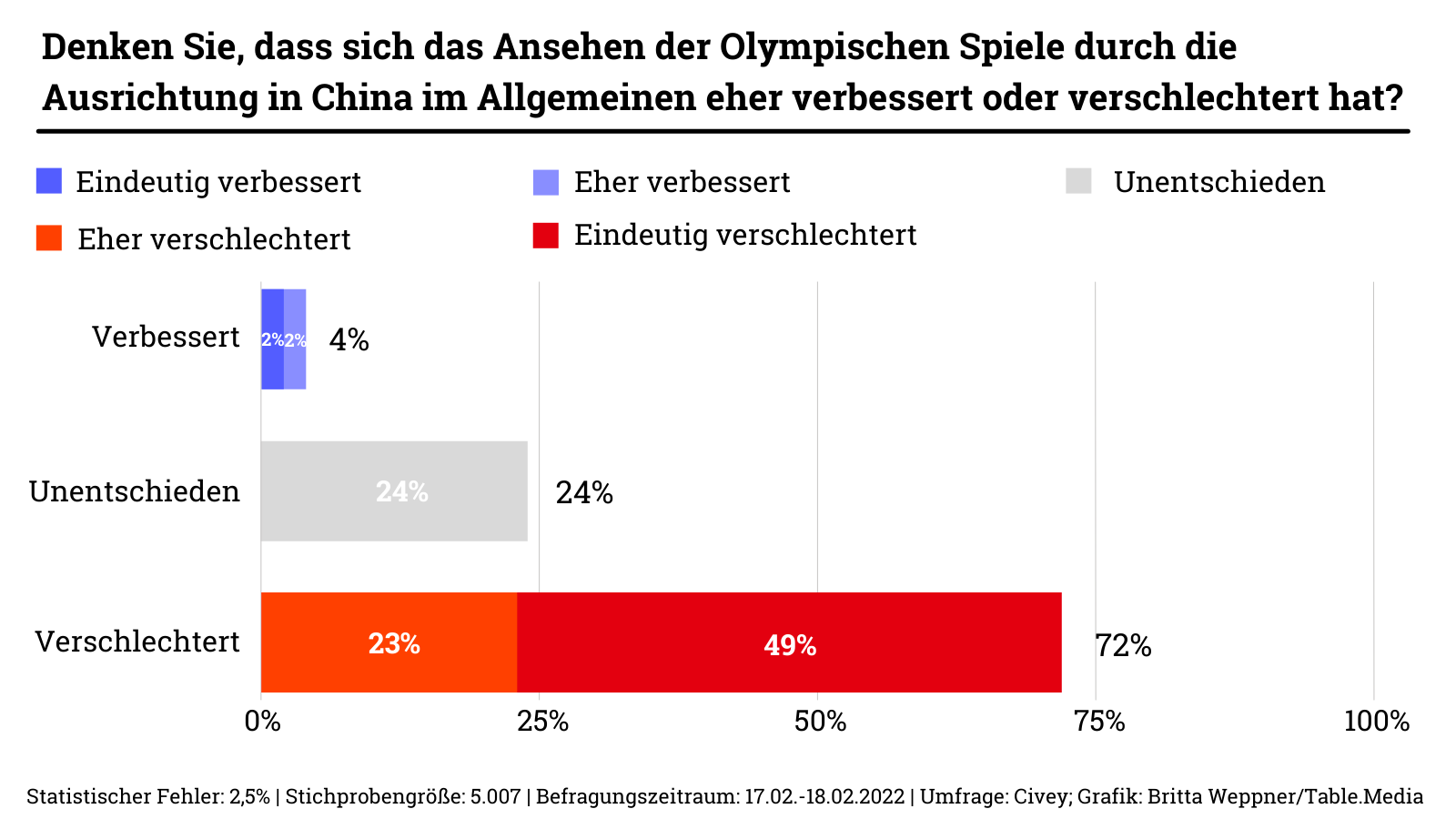

Auch die Marke Olympia hat gelitten. Über 70 Prozent sehen die Olympischen Spiele als beschädigt an. Nur vier Prozent glauben, Olympia in China habe der Marke gutgetan. Verbesserungen sowohl für China als auch die Spiele erkennen vornehmlich die Anhänger der Linken und der AfD.

Der Marketing-Stratege Markus Oelsner sieht auch die Hoffnungen der Werbepartner der Spiele in Mitleidenschaft gezogen (China.Table berichtete). Oelsner arbeitete 2008 in Peking für eine PR-Agentur, die damals im Auftrag des Olympia-Organisationskomitees BOCOG das Gastgeberland “weltoffen, farbenfroh und hypermodern” als Mittelpunkt der Erde zu positionieren versuchte. Er vermutet, dass bei den Marketingverantwortlichen der heutigen IOC-Partner “die Alarmglocken läuten”. “Zu schnell überträgt sich der bittere Beigeschmack der Spiele auf die Marken, die sie offiziell fordern und fördern”, sagt er.

Oelsner erkennt im Vergleich zu den Sommerspielen vor 14 Jahren “eine brisante Mischung aus nationalistischem Kalkül mit dem Ziel, neue milliardenschwere Wintersportmärkte zu erschließen“. Diese Spiele, findet er, “werden dem wundervollen Land und seinen stolzen Menschen in keinster Weise gerecht.”

Für die autoritär regierende Kommunistische Partei sind die Winterspiele jedoch in anderer Hinsicht ein voller Erfolg. Besonders nach innen nutzt die Propaganda Olympia als Instrument, die eigene Legitimation zu stärken. Während heimische Medien seit zwei Jahren den Eindruck vermitteln, dass überall in der Welt die Gesellschaften an der Corona-Pandemie zerbrechen, symbolisiert die Ausrichtung der Spiele der eigenen Bevölkerung eine beispiellose Fähigkeit, mit Krisen umzugehen.

Das Bild wurde unterfüttert mit dem Aufmarsch von Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sowie dem Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO. Während Chinas Staats- und Parteichef seit über zwei Jahren das eigene Land nicht verlassen hat und damit signalisiert, er könne sich nur in China sicher fühlen, vermitteln die übrigen Staaten plus WHO, sie könnten Pekings Corona-Politik vertrauen.

Das IOC tat sein Übriges, um die gewünschten Botschaften in der Welt zu verbreiten. Das Komitee sei zu einer “Prostituierten von Regimen geworden, die genug zahlen”, hatte der CDU-Politiker Michael Brand im Interview mit China.Table gesagt. SPD-Mann Schwabe findet: “Insbesondere das Verhalten des deutschen IOC-Chefs Thomas Bach war beschämend.”

Nicht nur, dass sich Bach im Fall der Tennisspielerin Peng Shuai der Sprachregelung der chinesischen Regierung anpasste. Der frühere Spitzensportler übernahm unreflektiert chinesische Positionen und Behauptungen auch in anderer Hinsicht. Beispielsweise, wenn es um die Nachhaltigkeit der Spiele geht.

Das Organisationskomitee hatte im Januar verkündet, 99 Prozent seiner Nachhaltigkeitsziele erreicht zu haben und erstmals in der Geschichte klimaneutrale Spiele abzuhalten. Doch bei allem guten Willen waren die Zahlen schön gerechnet. Der Kohlenstoff-Ausgleich durch die Anpflanzung von Bäumen und dem vermeintlichen Einsatz höherer Kapazitäten von grünem Strom hat seine Tücken und überzeugt Experten nicht.

Auch die Natur wurde Chinas olympischem Traum geopfert. Beispielsweise in Zhangjiakou, wo Bäume abgeholzt und Wildtiere verscheucht wurden. Doch diese Aspekte belasten Pekings Spiele keineswegs exklusiv, sondern sind das Resultat des Gigantismus, der durch überbordende Eitelkeit und Gier vieler IOC-Mitglieder gefördert wird. Die Spiele in Pyeongchang vor vier und Sotschi vor acht Jahren waren in dieser Hinsicht keinen Deut besser.

Nachhaltigkeit wünschen sich jedoch nicht nur all jene, denen Klima und Umwelt am Herzen liegt. Dass die Aufmerksamkeit der demokratischen Weltgemeinschaft für Chinas dramatisch schlechte Menschenrechtsbilanz mit dem Ende der Spiele abnehmen könnte, fürchtet die International Campaign for Tibet (ICT). “Nach den letzten Olympischen Spielen in Peking im Jahr 2008 hat die Welt weggeschaut, als Chinas Führung hart gegen die Tibeter, Uiguren und viele andere vorging. Konsequenzen für die Kommunistische Partei Chinas gab es nicht“, schreibt die ICT.

Die Organisation fordert Regierungen, internationale Organisationen, Unternehmen und Medien auf, “nach den diesjährigen Olympischen Spielen eine konsequente Menschenrechtspolitik gegenüber der KP Chinas umzusetzen”.

Rund zwanzig Minuten sollte Wang Yi am Samstag auf der 58. Münchner Sicherheitskonferenz sprechen. Thema: Chinas Rolle in der internationalen Politik. Zwar war Chinas Außenminister aufgrund der Corona-Pandemie und den noch laufenden Olympischen Spielen nur virtuell zugeschaltet. Doch auch aus dem fernen Peking ließ Wang keinen Zweifel an Chinas Position aufkommen. Peking fühlt sich inzwischen selbstbewusst genug, um die USA zu warnen – und Russland in die Schranken zu weisen. Es könnten die Vorboten einer neuen Weltordnung sein.

Gleich zu Beginn seiner Rede nimmt Wang die Warnung von UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf, der Welt drohten Spaltung und Konfrontation. Diese Worte seien keineswegs Alarmismus, stellt Wang klar. China komme beim Blick auf die aktuellen Entwicklungen zum gleichen Schluss: Eine Großmacht beschwöre derzeit durch ihr Verhalten die Mentalität des Kalten Krieges herauf. Es drohe eine neue Blockkonfrontation, warnt Wang.

Würde Chinas Außenminister an dieser Stelle seiner Rede kurz innehalten – der Applaus der Anwesenden im Bayrischen Hof wäre ihm wohl sicher. Denn es scheint, als liege die Volksrepublik ganz auf der Linie des Westens: Russland heizt mit seinem Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine bewusst die Gefahr einer kriegerischen Auseinandersetzung an.

Doch während Guterres und die anwesenden Spitzenpolitiker in München Russland zur Räson bringen wollen, hat Wang einen anderen Staat im Blick – was allerdings erst durch seine nun folgenden Ausführungen klar wird. “Man verhängt unilaterale Sanktionen und untergräbt damit internationales Recht”, beginnt Wang seine Aufzählung an Vorwürfen.

Jene Großmacht denke in Blöcken und verursache Antagonismen. Mit Decoupling-Maßnahmen errichtet sie Mauern. Sie verherrliche ihre eigene Macht, während sie gleichzeitig andere Länder drangsaliere. “Das dürfen wir nicht weiter zulassen”, fordert Wang. Bei diesen Worten herrscht im großen Konferenzsaal absolute Stille. Denn auch dem letzten Anwesenden dürfte in diesem Moment klargeworden sein: Chinas Vorwürfe richten sich nicht gegen Russland, sondern gegen die Vereinigten Staaten von Amerika.

Anschließend macht Wang, was Chinas Politiker seit Jahren auf der internationalen Bühne praktizieren. Sie versuchen, ein eigenes Narrativ zu setzen (“der chinesische Traum”), bekannte Begriffe umzudeuten (“Demokratie”, China.Table berichtete) oder neue chinesische Schlagworte in die internationale Politik einzuführen, wie beispielsweise die von Wang erwähnte “Schicksalsgemeinschaft der Menschheit” 人类命运共同体 (Rénlèi mìngyùn gòngtóngtǐ).

Es ist ein Begriff, der eigentlich von Hu Jintao stammt. Doch Xi Jinping versuchte, das Konzept international salonfähig zu machen. Seit 2017 bemühen sich chinesische Diplomaten den Begriff in UN-Resolutionen unterzubringen. Auf dem 19. Parteitag der KP China rief Xi dazu auf, gemeinsam die “Schicksalsgemeinschaft der Menschheit” zu formen und eine Welt aufzubauen, die durch dauerhaften Frieden, allgemeine Sicherheit, gemeinsame Prosperität sowie Offenheit und Inklusion gekennzeichnet sei.

Es sind wohlklingende Worte, doch Kritiker blicken skeptisch auf dieses Konzept. Sie glauben, China wolle damit die etablierte internationale Ordnung, die auf freien und souveränen Nationalstaaten beruht, umbauen in eine Einheit von Nationen, deren wirtschaftliche Abhängigkeit von China sie dazu veranlasst, sich Chinas politische Forderungen zu beugen. Katrin Kinzelbach warnt, China versuche unter dem Label der “Schicksalsgemeinschaft der Menschheit” die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte herauszufordern. Die Professorin für internationale Politik der Menschenrechte an der Universität Erlangen ist überzeugt, dass China damit international verbindliche Menschenrechtsnormen ersetzen wolle durch eine alternative normative Ordnung chinesischer Prägung.

Derweil ist Wang Yi auf der Münchner Sicherheitskonferenz bei Chinas Vorschlägen angelangt, wie die aktuellen Probleme zu lösen seien. Erstens: Großmächte müssten mit gutem Beispiel vorangehen und ihrer Verantwortung gerecht werden. China habe das unter Präsident Xi schon mehrmals getan, unter anderem durch die weltweite Lieferung von Corona-Impfstoffen (China.Table berichtete). Auch die Belt-and-Road-Initiative für eine bessere Infrastruktur sollte im Zusammenhang einer gemeinsamen, weltweiten Entwicklung gesehen werden, erklärt Wang. “China arbeitet unermüdlich daran, die Globalisierung offener zu machen, damit alle von ihr profitieren können.”

Zweitens: Man benötige eine neue Zusammenarbeit zwischen den Staaten der Welt, die auf gegenseitigem Respekt, Gerechtigkeit und einer Win-Win-Kooperation basieren müsse. Die Wettbewerbs-Obsession mancher Länder müsse ein Ende haben. “Wir sollten nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen”, warnt Wang in München. “Kein Land, auch nicht die einzige Weltmacht, sollte internationale Normen durch seinen eigenen Willen ersetzen.” Man brauche Offenheit und Zusammenarbeit anstelle von Strafzöllen, Isolation und Decoupling.

Nach diesem Frontalangriff auf die USA wendet Wang sich dann nochmals explizit an Europa: China und Europa müssten in Zukunft enger zusammenarbeiten, beschwört Wang das Publikum in München. China werde jedenfalls weiterhin den Zusammenhalt der Europäischen Union unterstützen, wie auch die angestrebte strategische Autonomie. “Gleichzeitig hoffen wir, dass Europa seine Charakterisierung Chinas als Partner, Rivale und Wettbewerber überwinden kann.” Europa sollte vielmehr eine langfristige und strategische Sichtweise auf die Welt entwickeln.

Mit diesen Avancen gegenüber Europa endet Wangs Vortrag – und damit ist es Chinas Außenpolitiker als wohl einzigem Teilnehmer der Sicherheitskonferenz gelungen, mit keinem Wort Stellung zur Krise zwischen Russland und der Ukraine zu beziehen.

Doch Wolfgang Ischinger, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, will Wang so einfach nicht davonkommen lassen: Xi Jinping lege in seinen Reden doch immer großen Wert auf territoriale Integrität, wieso äußere sich China dann nicht klar gegenüber der russischen Bedrohung für die territoriale Integrität der Ukraine?

Wang reagiert mit einem süffisanten Lächeln. Er habe erwartet, dass gleich die erste Frage sich um die Ukraine drehen würde. Doch dann fallen sie, die klaren Worte aus Peking: “Die Souveränität, die Unabhängigkeit und territoriale Integrität eines jeden Staates muss respektiert und geschützt werden”, sagt Wang und fügt hinzu: “Die Ukraine ist hierbei keine Ausnahme.” Es ist ein klares Stoppschild, das China in München seinem russischen Partner vorsetzt.

Wangs Position ist dabei keine überraschende Kehrtwende, sondern durchaus folgerichtig, wenn man die Beziehungen zwischen China und der Ukraine kennt. Diese haben sich seit 2012 stark intensiviert: Damals begann die einstige Kornkammer der Sowjetunion in großem Stil mit Lebensmittelexporten nach China. Inzwischen liefert sich das Land ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den USA um die Position des wichtigsten Getreidelieferanten. Etwa ein Drittel des ukrainischen Korns geht heute nach China. Und je mehr die Ukraine liefert, desto geringer wird die Abhängigkeit Chinas von den Lieferungen aus den USA.

Aber für Peking ist die Ukraine nicht nur als Exporteur von Grundnahrungsmitteln von großer Bedeutung, sondern noch wichtiger als Anbieter von Rüstungsgütern. Das wiederum passt weder Washington noch Moskau. Seinen ersten Flugzeugträger hat Peking 1998 von der Ukraine gekauft. Die Technologie für Luftkissenlandungsboote ebenso. Sie sind essenziell für eine mögliche Invasion von Taiwan. Aber auch Gasturbinen-Motoren kommen aus der Ukraine, die heute die Grundlage für den Antrieb der neuen chinesischen Lenkwaffenzerstörer vom Typ 055 sind. All das hätte China von Russland sehr wahrscheinlich nicht bekommen und aus Washington schon gar nicht. Kurz: Die Ukraine hilft China sowohl unabhängiger von den USA als auch von Russland zu werden. Deshalb hat China vermutlich kein Interesse daran, dass die Ukraine an Russland fällt.

Doch Wangs Worte sagen noch etwas anderes. Sie zeigen, wie es um die im Westen so gefürchtete Partnerschaft zwischen China und Russland bestellt ist. Als Putin vor wenigen Tagen zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele nach Peking gereist war, wirkte es, als passe kein Blatt zwischen die beiden autoritären Großmächte (China.Table berichtete). Xi und Putin schlossen Energieverträge ab und bezeichneten sich dabei gar als langjährige Freunde. Als sich dann China auch noch erstmals klar gegen die Erweiterung der Nato gen Osten aussprach, glaubten einige schon, Peking stelle damit seinem Partner in Moskau eine Carte Blanche für die Konfrontation mit der Ukraine aus.

Dem ist nicht so. Das wurde an diesem Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz deutlich – wie auch die Grenzen der chinesisch-russischen Partnerschaft: Es ist ein rationales Zweckbündnis, das vor allem von der gemeinsamen Ablehnung einer westlichen Weltordnung unter Führung der USA lebt. Doch während Russland vor allem destruktiv agiert und selbst vor militärischer Gewalt nicht zurückzuschrecken scheint, wählt China das feine Besteck: Es will die vorhandenen Strukturen nutzen, um eine neue Ordnung zu schaffen. Denn auch das wurde in München klar: Pekings Warnungen richten sich in erster Linie gegen die USA. Mitarbeit: Frank Sieren

Volkswagen möchte seine Autos offenbar im großen Stil mit Technik des chinesischen IT-Konzerns Huawei ausstatten. Möglicherweise ist sogar die Übernahme der Huawei-Sparte für intelligente Fahrzeugsteuerung geplant. Dafür wolle VW einen Milliardenbetrag ausgeben, berichtet das Manager Magazin. Hinter den Kulissen erfuhr China.Table, dass es durchaus Gespräche über eine Zusammenarbeit gibt. Diese stehen aber noch eher am Anfang. Ausgang: ungewiss. Volkswagen wollte die Marktspekulationen nicht offiziell kommentieren.

Die Smart-Car-Sparte von Huawei wäre für VW sehr attraktiv. Der Konzern hat Schwierigkeiten, die IT-Mannschaftsstärke für die Mobilitätsangebote der Zukunft zusammenzukaufen. Ein Auto ist jetzt schon ebenso sehr Digitalprodukt, wie es Verkehrsmittel ist. In Asien spielt die Vernetzung sogar eine größere Rolle als in Europa. Die Huawei-Tochter für intelligentes autonomes Fahren beschäftigt 700 Mitarbeiter, davon sind 50 Informatiker und Ingenieure. Das ursprüngliche Ziel von Huawei war allerdings, das Intel für selbstfahrende Autos zu werden und den etablierten Anbietern die Technik für ihre eigenen Produkte zuzuliefern (China.Table berichtete). Die Bindung an nur eine Automarke wäre eine Abkehr von dieser Strategie.

Volkswagen muss jedoch gerade in China seine Digitalkompetenz stärken. Sowohl die EU als auch China regulieren den Abfluss von Daten in andere Wirtschaftsräume. Ein internationaler Anbieter wie VW muss daher mehrere getrennte Plattformen für autonomes Fahren aufbauen. Denn die Technik ist nicht auf das eigentliche Auto beschränkt, sondern funktioniert nur vernetzt mit den Verkehrsrechnern der Stadt und mit anderen Autos richtig. Volkswagen hat derzeit in China generell Schwierigkeiten (China.Table berichtete). Das Unternehmen muss dort digitaler, moderner und wettbewerbsfähiger werden. Sonst droht schon bald der Verlust der Marktführerschaft. fin

China war 2021 das sechste Mal in Folge der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Zwischen beiden Ländern wurden Waren im Wert von 245,4 Milliarden Euro gehandelt und damit 15,1 Prozent mehr als im ersten Corona-Jahr 2020, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Auf den Rängen zwei und drei folgen die Niederlande mit einem Umsatz von 206,1 Milliarden Euro (+20,1 Prozent) und die USA mit 194,1 Milliarden Euro (+13,4 Prozent).

2021 wurden Waren im Wert von 141,7 Milliarden Euro aus China importiert, so viel wie aus keinem anderen Land und gut ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Auf den Rängen zwei und drei der wichtigsten Importstaaten lagen weiter die Niederlande mit 105,7 Milliarden Euro (plus 21,5 Prozent) und die USA mit 72,1 Milliarden Euro (+6,5 Prozent). “Damit war der Wert der aus China importierten Waren fast doppelt so hoch wie der Wert der Importe aus den Vereinigten Staaten”, so die Statistiker.

Die meisten deutschen Exporte gingen wie bereits seit 2015 in die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden Waren im Wert von 122,1 Milliarden Euro exportiert, ein Plus von 18,0 Prozent. Auf den Rängen zwei und drei der wichtigsten Abnehmerstaaten lagen weiter China mit 103,6 Milliarden Euro (+8,1 Prozent) und Frankreich mit 102,3 Milliarden Euro (+12,6 Prozent).

Trotz Produktionsproblemen infolge von Lieferengpässen bei wichtigen Bauteilen wie Halbleitern blieben Fahrzeuge auch 2021 der größte deutsche Exportschlager. Dabei wurden Kraftwagen und Kraftwagenteile im Wert von 209,4 Milliarden Euro ausgeführt und damit 11,6 Prozent mehr als 2020. Auf den Rängen zwei und drei der wichtigsten Exportgüter folgten Maschinen mit einem Wert von 194,4 Milliarden Euro (+10,3 Prozent) und chemische Erzeugnisse mit 136,3 Milliarden Euro (+21,7 Prozent). rtr/nib

Die EU hat ein Verfahren bei der Welthandelsorganisation (WTO) gegen China eingeleitet, weil die Volksrepublik EU-Unternehmen daran hindert, Patentstreitigkeiten vor ausländische Gerichte zu bringen. China “schränkt EU-Unternehmen mit Rechten an Schlüsseltechnologien (wie 3G, 4G und 5G) stark daran ein, diese Rechte zu schützen, wenn die Patente illegal oder ohne angemessene Entschädigung beispielsweise von chinesischen Mobiltelefonherstellern genutzt werden”, erklärte die Europäische Kommission. Konkret betroffen sind davon besonders Telekommunikationsunternehmen wie Ericsson und Nokia, die Patente im Zusammenhang mit Mobilfunkstandards wie 5G halten.

Als erster Schritt in dem WTO-Verfahren sind nun Konsultationen mit China vorgesehen. Sollten diese von Peking verweigert werden oder scheitern, könnte die EU den Fall vor ein Schiedsgericht bringen. Dieses wiederum könnte es der EU dann erlauben, Vergeltungsmaßnahmen wie Strafzölle auf chinesische Einfuhren zu verhängen.

Seit August 2020 erließen chinesische Gerichte Entscheidungen (sogenannte “Anti-Suit Injunctions”), um Druck auf EU-Unternehmen mit Hightech-Patenten auszuüben, so die EU-Kommission. Die Unternehmen sollen demnach daran gehindert werden, ihre Technologien rechtmäßig zu schützen. Die chinesischen Gerichte drohten außerdem hohe Bußgelder an, um europäische Unternehmen davon abzuhalten, vor ausländische Gerichte zu ziehen.

“EU-Unternehmen haben das Recht, zu fairen Bedingungen vor Gericht zu gehen, wenn ihre Technologie illegal genutzt wird. Aus diesem Grund leiten wir heute WTO-Konsultationen ein”, sagt Handelskommissar Valdis Dombrovskis am Freitag. China reagierte umgehend auf den Schritt der EU. Peking bedauere, dass Brüssel die WTO angefragt habe, hieß es aus dem Handelsministerium. China habe das multilaterale Handelssystem immer hochgehalten und werde seine eigenen legitimen Rechte und Interessen entschlossen wahren, erklärte das Ministerium.

Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass die EU wegen China die WTO einschaltet. Ende Januar hatte Brüssel eine WTO-Anfrage wegen der Handelsblockade gegen Litauen gestellt (China.Table). China hatte dem Gesprächsangebot mit der EU in Genf zugestimmt. Bis Anfang März müssen die Gespräche beginnen. ari

Chinas Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) und die Nationale Energiebehörde (NEA) haben vergangene Woche einen Plan für die Energiewende der Volksrepublik vorgelegt. Das Dokument ist als Fahrplan für die Bemühungen des Landes zur Dekarbonisierung seines Energiesystems zu verstehen. Es enthält zahlreiche Implementierungsmaßnahmen, aber keine neuen Ziele oder Quoten zur Reduktion der Emissionen des Energiesektors oder zum Anteil bestimmter Energieträger. Es zählt zu den wichtigen Sektorplänen des Landes zur Erreichung der Klimaziele. Der Plan umfasst alle Aspekte des Energiesystems, von der Erzeugung, über den Transport, des Handels und des Verbrauchs.

Die Beratungsagentur Trivium China hat vier Hauptziele des Plans ausgemacht:

Das Dokument schreibt dem Ausbau der erneuerbaren Energien und der Energiesicherheit eine große Rolle zu. Zwar sollen fossile Kraftwerke schrittweise durch erneuerbare Stromquellen ersetzt werden. Doch um Energiekrisen zu verhindern, soll die “saubere” und “effiziente” Nutzung fossiler Energieträger verbessert und ein “Mechanismus zur Sicherung des Energie-Angebots” implementiert werden. Fossile Brennstoffe sollten erst dann ersetzt werden, wenn die Versorgung mit erneuerbaren Energien “zuverlässig” ist. Das Dokument lässt hier also einiges an Interpretationsspielraum. Die vorsichtigen Formulierungen dienen auch dazu, voreilige Provinz-Gouverneure zu bremsen, die die Energiewende in der Vergangenheit “kampagnenartig” umgesetzt haben – also zu forsch vorgegangen sind und in Pekings Lesart die Energiesicherheit Chinas gefährdet haben.

Der Plan sieht zudem vor, die Nutzung grüner Energie im Industrie-, Bau- und Transportgewerbe zu erhöhen. Der Strommarkt soll weiter liberalisiert und auf nationaler Ebene vereinheitlicht werden. Damit könnten Marktverzerrungen aufgelöst werden, die große Stromkonsumenten davon abgehalten haben, grünen Strom einzukaufen, so Trivium. nib

Seit Beginn des Jahres haben chinesische Behörden fünf neuen großen Kohlekraftwerken die Baugenehmigung erteilt. Die Kraftwerke sollen eine Vielzahl kleinerer, weniger effizienter Kohlekraftwerke ersetzen, die in den letzten Monaten vom Netz gegangen sind, wie Carbon Brief berichtet. Demnach wurden im zweiten Halbjahr 2021 allein in der Provinz Shandong 141 kleine Kohlekraftwerke abgeschaltet, die oft eine Kapazität von weniger als 50 Megawatt hatten. Die neuen Kraftwerke sollen in den folgenden Provinzen gebaut werden:

Bei allen Projekten sollen effiziente Anlagen zum Einsatz kommen, die im Vergleich zu älteren Anlagen Energie und Kohle sparen würden.

Gleichzeitig hat sich der chinesische Staatsrat am Montag für eine Ausweitung der Kohleproduktion ausgesprochen. Das Kohleangebot soll erhöht werden und die Kraftwerke mit voller Kapazität arbeiten, um mehr Strom zu erzeugen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua vermeldete. Das soll den Strombedarf für die Industrie und den privaten Verbrauch garantieren.

Schon vor der Entscheidung des Staatsrats hat die Energiesicherheit auf Pekings Agenda neue Relevanz bekommen. China kann sich im Jahr der voraussichtlichen Wiederwahl Xi Jinpings keine erneute Energiekrise leisten. “Ich denke, Li Keqiangs Rede zur Kohle hat mit der Sorge um die “Energiesicherheit” zu tun und der Sorge, dass es nach dem Frühlingsfest zu einer weiteren Energiekrise kommen könnte“, schreibt die Energie-Analystin Liu Hongqiao auf Twitter. Chinas Sorge um die Energiesicherheit verlangsame den Kohleausstieg, so Liu. nib

An den letzten drei Tagen der Winterspiele holte China noch zweimal olympisches Gold. Im Eiskunstlauf wurden Sui Wenjing und Han Cong am Samstag Olympiasieger im Paarlaufen. Schon zuvor hatte Ski-Freestyle-Star Eileen Gu noch einmal Gold geholt. Es waren Goldmedaille acht und neun für die Gastgeber. Chinas Olympia-Bilanz ist damit in Peking deutlich besser als bei den Spielen von Pyeongchang 2018. Auch wenn China in klassischen Wintersportarten wie Ski Alpin, Skispringen oder Biathlon nicht punkten konnte, können die Gastgeber diese Medaillenausbeute durchaus als Erfolg werten.

Wenn Andreas Schell heute vor schwierigen Situationen steht, denkt er zurück an den vergangenen Herbst. Damals rannte der CEO des Motorenherstellers Rolls-Royce Power Systems durch die marokkanische Wüste, absolvierte bei einem Ultramarathon fast 250 Kilometer in einer Woche. “Von dem Gefühl, meine Grenzen überwunden zu haben, zehre ich bis heute”, sagt Schell. Einen langen Atem braucht der 52-Jährige auch bei der Transformation seines Unternehmens, hinter dem sich die Friedrichshafener Traditionsmarke MTU verbirgt. Seit 2014 gehört sie komplett zum britischen Konzern Rolls-Royce.

Als Schell 2017 an den Bodensee wechselt, hat er bereits eine Karriere mit Führungspositionen bei verschiedenen internationalen Unternehmen hinter sich. “Innovative Technologien haben mich immer interessiert”, sagt der Maschinenbauingenieur. Beim Autobauer Daimler beschäftigt er sich früh mit alternativen Antrieben, ab 2002 arbeitet er beim damaligen Daimler-Partner Chrysler in den USA. Später wechselt er in die Luftfahrtindustrie.

Als das Angebot von Rolls-Royce Power Systems kommt, schlägt er zu: Seine in den USA aufgewachsenen Söhne sollen das Heimatland ihrer Eltern kennenlernen – und die Marke MTU hat für Schell eine große Strahlkraft. Ihn begeistert der hohe Anspruch an die Produkte, sagt er. Motoren von MTU treiben große Fähren an, sind unter widrigen Bedingungen im Bergbau im Einsatz oder sichern die Stromversorgung von Krankenhäusern. “Wir liefern in systemrelevante Industrien, da können wir uns keinen Ausfall erlauben.”

Einer der wichtigsten Wachstumsmärkte ist China. Unter Schells Führung wurde das Unternehmen mit seinen mehr als 10.000 Beschäftigten in vier neue Geschäftsbereiche strukturiert, darunter einer allein für den chinesischen Markt. “China ist enorm wichtig für uns, schon durch die Größe des Landes und den rapiden Ausbau der Infrastruktur”, sagt Schell. Chinesische Kunden hätten kein Verständnis für lange Vorlaufzeiten. “Wenn dort ein neues Datencenter gebaut wird, dauert das von der Initiierung bis zur Fertigstellung oft nur ein Jahr.” Entsprechend schnell müsse man Motoren für die Notstromversorgung liefern.

Um flexibler reagieren zu können, forciere man die Produktion vor Ort. Im Herbst weihte Rolls-Royce Power Systems auch einen neuen Motoren-Prüfstand in Suzhou ein. “Früher haben wir Produkte für europäische Bedürfnisse entwickelt und dann nach China exportiert. Das reicht heute längst nicht mehr aus.” Das Unternehmen geht auch Joint Ventures mit chinesischen Partnern ein. Schell setzt auf persönlichen Kontakt – bis zum Beginn der Pandemie reiste er alle paar Wochen nach China, heute geht vieles auch per Video.

Schell rechnet damit, dass bald auch die chinesische Nachfrage nach emissionsarmen Antrieben rasant steigen werde. “Durch die politischen Strukturen können Entwicklungen dort sehr schnell gehen. Wo heute noch konventionelle Motoren erlaubt sind, können schon morgen nachhaltige Lösungen vorgeschrieben sein.” Darauf bereite man sich vor, forsche etwa an wasserstoffbetriebener Stromversorgung.

Bis 2030 will das Unternehmen 35 Prozent seiner CO2-Emissionen einsparen, bis 2050 klimaneutral sein. Heute entstehen beim Einsatz der MTU-Motoren noch gewaltige Emissionen: Über die gesamte Wertschöpfungskette der Produkte hinweg liegen sie bei mehr als 100 Millionen Tonnen pro Jahr. Zum Vergleich: Der gesamte Ausstoß Deutschlands lag 2021 bei rund 772 Millionen Tonnen. Nun will Schell das Unternehmen transformieren. Wichtige Motoren-Baureihen sollen schon bald einsatzbereit für nachhaltige Kraftstoffe sein. Für ein Schlüsselerlebnis sorgte auch Schells damals 13-jähriger Sohn: Als die Familie gerade erst an den Bodensee gezogen war, stellte der ihm die Frage, wie lang man denn nun dort wohnen bleiben werde: “Ihr beschäftigt euch doch mit Dieselmotoren”, erklärte der Sohn, “das wird doch nicht mehr lange gutgehen.” Das habe ihn wachgerüttelt, sagt Schell. Jan Wittenbrink

Eric Huhle arbeitet seit Januar im Bereich Production Planning bei Daimler Greater China in Shanghai. Zuvor war er Production Planner bei der Deutsche Accumotive GmbH in Sachsen.

Philipp Wunderlich ist seit Dezember Leiter des Shanghai Office des FC Bayern München. Zuvor war er verantwortlich für den Bereich Partnerships und Projects des Fußballvereins.

Haben Sie sich schon mal wie eine überflüssige Glühbirne (电灯泡 diàndēngpào) gefühlt? Bestimmt – nur ohne es zu wissen. In China nämlich nennt man so unser sprichwörtliches “fünftes Rad am Wagen”, also jemanden, der eigentlich überflüssig und nur geduldet ist (schließlich ist ein Wagen mit vier Rädern schon ausreichend bestückt). Aber was bitte hat das mit elektrischer Beleuchtung zu tun?

Nun, auch in China kann man insbesondere dann auf eine(n) “plus one” verzichten, wenn es schon anderweitig gefunkt hat und man die Spannung lieber in trauter Zweisamkeit genießen will, sprich ungestört in schummrig-romantischen Ecken. Und was braucht man da am wenigsten? Genau, eine grelle Beleuchtung durch neugierige Blicke von außen, die die Romantik in helles Scheinwerferlicht zerren. Seien Sie also bitte keine Glühbirne und klinken Sie sich im richtigen Moment aus.

In China glühen übrigens auch gar keine Birnen, sondern es leuchten Blasen. Denn 电灯泡 diàndēngpào heißt ganz wörtlich “elektrische Lichtblase”. Und – als treuer Leser dieser Kolumne werden Sie es schon geahnt haben – Lichtblasen sind nicht die einzigen gewöhnungsbedürftigen Blasen, die uns im Sprachalltag in China begegnen werden. Auf dem Kaffee landen in China “Milchblasen” (奶泡 nǎipào – Milchschaum), im Glas “Luftblasenwein” (气泡酒 qìpàojiǔ – Sekt), im Mund “Blasenzucker” (泡泡糖 pàopàotáng – Kaugummi) und im Feuertopf “Tofublasen” (豆腐泡 dòufupào – vorfrittierte luftige Tofubällchen). Sogar schäumend schimpfen lässt sich auf Chinesisch mit Blasenmetapher – nämlich, wenn man jemanden als “weibisches Bläschen” (娘泡 niángpào) verunglimpft – ein Slangbegriff für “Weichei, Jammerlappen”.

Hat es sich damit schon ausgeschäumt? Noch längst nicht! Praktischerweise lassen sich ja viele chinesische Wörter sowohl als Substantive als auch als Verben gebrauchen. Und so trägt 泡 pào ganz nebenbei auch noch die Bedeutung “aufbrühen, ziehen lassen”. Und auch aufbrühen lässt sich auf Chinesisch so einiges.

Nicht nur Tee (泡茶 pào chá), Kaffee (泡咖啡 pào kāfēi) und Instantnudeln (泡方便面 pào fāngbiànmiàn), sondern auch Füße (泡脚 pàojiǎo – ein Fußbad nehmen) und der ganze Rest des Körpers – zum Beispiel in einem Bad (泡澡 pàozǎo) oder in einer heißen Quelle (泡温泉 pào wēnquán). Wer dagegen eine Krankschreibung “aufbrüht” (泡病假 pào bìngjià), der macht blau, und wer “Pilze ziehen lässt” (泡蘑菇 pào mógu), der hält andere hin, bzw. spielt auf Zeit.

Auch “Mädels” kann man in China übrigens sprachlich “aufbrühen” (泡妞 pào niū – Mädchen anbaggern, Frauen aufreißen), wobei das eindeutig in die Angeberkategorie fällt. Nicht die Finger verbrühen also – zum Beispiel durch stümperhaften Spracheinsatz. Denn aus einer Einladung zum gemeinsamen Fußbad (zur Erinnerung: 泡脚 pào jiǎo) kann durch falsche Aussprache raztzfatz eine Einladung zu eingelegter Paprika (泡椒 pào jiāo) werden. So oder so gilt also – vergreifen Sie sich nicht im Ton.

Verena Menzel betreibt in Peking die Sprachschule New Chinese.

gestern endeten die Olympischen Winterspiele in Peking mit einer fulminanten Abschlussfeier. Es war ein Sportfest ganz im Sinne der politischen Anführer: China holte weit mehr Goldmedaillen als bei den vergangenen Winterspiele 2018. Das Panda-Maskottchen vermochte auf Social Media viele Herzen zu gewinnen. Und Peking konnte dem Publikum im Inland beweisen, dass China ein Olympia-Feuerwerk auch unter Corona-Bedingungen abhalten kann. Doch es bleibt ein ungutes Gefühl. Die Vergabe an ein autoritäres Regime, das die Menschenrechte mit Füßen tritt, gilt heute weithin als Fehler. Peking hat die Spiele politisiert und auch die Nachhaltigkeitsversprechen nicht eingelöst, bilanziert Marcel Grzanna.

Wir haben durch unseren Partner Civey die deutsche Öffentlichkeit zur Außenwirkung des Großereignisses befragt. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Veranstaltung hat sowohl dem Image der Spiele als auch dem Chinas geschadet. Das klingt verdächtig nach einer Lose-Lose-Situation.

Einen No-Win befürchtet offenbar auch Chinas Außenminister Wang Yi in der Ukraine-Krise. Er hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz zwar hauptsächlich das Gebaren der USA kritisiert. Doch auf Nachfrage machte er auch klar, dass eine Invasion der Ukraine China alles andere als recht ist. Immerhin.

Zwangsarbeit und China – das Thema ist ein Dauerbrenner. Kürzlich haben die USA einen Importstopp für Produkte aus Xinjiang verkündet, die mit Zwangsarbeit in Verbindung stehen könnten. Die EU hinkt hier noch etwas hinterher. Im neuen Lieferkettengesetz, das am Mittwoch vorgestellt wird, ist so ein Verbot nicht enthalten. Bernd Lange zeigt sich im Gespräch mit Amelie Richter enttäuscht darüber. Ursula von der Leyen habe den Mund bei dem Thema zu voll genommen, beklagt der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament. Doch Lange verspricht, das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben. Das EU-Lieferkettengesetz könnte ihm zufolge aber erst Anfang 2026 wirksam werden.

Einen guten Start in die neue Woche!

Herr Lange, wie groß ist Ihre Enttäuschung und die des Europaparlaments, dass das Importverbot von Produkten aus Zwangsarbeit nicht im EU-Lieferkettengesetz enthalten sein wird?

Zunächst einmal sind wir sauer, dass das ganze Gesetzgebungsverfahren überhaupt so lange gedauert hat. Es gab Verzögerungen, auch durch den Ausschuss für Regulierungskontrolle. Das Verbot für die Produkte aus Zwangsarbeit kam auch erst später in den Prozess der Lieferketten-Gesetzgebung hinzu und hat nochmal einen anderen Schwerpunkt. Wir hätten uns aber gewünscht, dass es ein gemeinsames Gesetzgebungs-Paket gibt. Es gibt natürlich noch ein paar inhaltliche Fragen zu klären. Wie geht man mit den Produkten um? Gibt es eine Dialogphase? Ist es wirklich ein Importverbot am Hafen? Oder soll es auch ein Vermarktungsverbot werden, wenn eben diese Produkte über einen Drittstaat eingeführt werden? Da sind wirklich noch ein paar technische Fragen zu klären. Insofern gibt es eine gewisse Logik, dass das nun noch gründlicher gemacht wird und es entsprechend auch ein Impact Assessment gibt. Wenn das jetzt einfach hingeklatscht worden wäre, hätte es das nicht gegeben. Es wäre schöner gewesen, wenn alles zusammen im letzten Jahr gemacht worden wäre, aber ein paar Dinge haben das leider nicht möglich gemacht.

Die EU-Kommission und Ursula von der Leyen hatten das Importverbot groß angekündigt. Wurde da eventuell der Mund zu voll genommen?

Das Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit war in den ursprünglichen Plänen von Justizkommissar Reynders nicht enthalten. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und der Ansatz lief immer so ein bisschen nebenher. Dann kam besonders die Frage nach der Unternehmensverfassung auf und Binnenmarkt-Kommissar Breton wurde mit einbezogen. Die Unternehmensverfassung war ein großer Streitpunkt. Und es ist ja auch eine ziemlich fundamentale Frage, ob man die Verpflichtung eines Unternehmens in der Zielsetzung reguliert und in welche Richtung reguliert wird. Und da gibt es sicherlich große Abstriche von dem ursprünglichen Ansatz von Herrn Reynders. “Forced Labour” lief deshalb ein bisschen nebenher und da hat Ursula von der Leyen den Mund sehr voll genommen. Aber wir kennen sie ja alle, wie sie sehr theatralisch und blumenreich vieles verkündet und dann die Bilanz etwas magerer aussieht. Wir haben aber als Europäische Union den Anspruch, im Vergleich zu anderen Gesetzgebern weltweit, dass wir ein Auge darauf haben, wie ein Gesetz gestrickt wird und welche Konsequenzen es hat. Und das muss man beim Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit auch sorgfältig machen. Es wird deswegen jetzt aber nicht auf die lange Bank geschoben, sondern soll schon zügig auf den Tisch kommen.

Welche Möglichkeiten gibt es jetzt noch für dieses Importverbot? Wird es ein eigenständiges Gesetz?

Ich gehe davon aus, dass es ein eigenständiges Gesetz wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das dann auch ein sogenanntes Handelsinstrument wird, womit wir uns auch die rechtlichen Fragen nochmal ansehen müssen. Die Lieferketten-Gesetzgebung wird wegen der Unternehmensverfassung eher zu einer Richtlinie führen, was ich nicht so schön finde. Denn dann haben die Mitgliedstaaten Möglichkeiten in der nationalen Umsetzung, um mehr Gestaltungsspielraum zu haben und auch gewisse Schlupflöcher zu nutzen. Insofern habe ich immer für eine Verordnung plädiert. Bei den Importrestriktionen für Zwangsarbeit gehe ich davon aus, dass es eine Verordnung wird, die dann auch für alle Mitgliedstaaten sofort und im gleichen Maß gilt.

Finden Sie denn, dass durch die kommissionsinternen Schiebereien und die Verzögerungen das Lieferkettengesetz massiv verwässert wurde?

Wir müssen mal schauen, welcher Vorschlag am 23. Februar wirklich auf dem Tisch liegt. Es war eine schwierige Operation, weil wir ja auch noch 27 unterschiedliche nationale rechtliche Rahmenbedingungen dafür haben. Ich war am Anfang sowieso ein Freund davon, das stärker zu trennen, das Lieferkettengesetz und die Unternehmensverantwortung. Aber die Würfel sind anders gefallen. Es wird wohl größere Ausnahmen für Klein- und Mittelbetriebe im EU-Lieferkettengesetz geben, als ursprünglich angedacht. Aber ansonsten gehe ich nicht davon aus, dass es eine stärkere Verwässerung gibt.

Wann kann man dazu mit einer Abstimmung im Europaparlament rechnen? Und wann könnte das Lieferkettengesetz dann in Kraft treten?

Das ist eine sehr komplexe Gesetzgebung. Wir haben ein kleines Vorbild für die Sorgfaltspflicht beim Umgang mit Mineralien aus Konfliktgebieten. Daraus haben wir ein bisschen gelernt: Wir müssen eine relativ klare Gesetzgebung haben. Also, was sind Sorgfaltspflichten, damit das auch gerichtsfest ist. In Frankreich haben wir das Problem, dass die französische Gesetzgebung so viel Interpretationsspielraum zulässt, dass es nicht gerichtsfest ist. Die Anforderungen müssen klar definiert werden. Dann steht noch die Verhandlung mit dem EU-Rat an. Und wir brauchen auch die Zertifizierer, die das überprüfen können. Der Erfahrung nach, mit den Konfliktmineralien, dauert das alles etwa fünf Jahre. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich für das absolute Scharfstellen des EU-Lieferkettengesetzes den 01.01.2026 sehe, aber das könnte der zeitliche Horizont sein.

Welche Auswirkung erwarten Sie dadurch auf den Handel mit China?

Das ist ja kein “Lex China”, es ist eine generelle Sorgfaltspflicht. Aber wir müssen das dann auch bei Produkten aus China Wirklichkeit werden lassen: Also Risikoanalysen machen, um zu sehen, wo werden die Sorgfaltspflichten verletzt und was kann man tun, um das unter Kontrolle zu kriegen. Wir wollen kein “cut and go”, das ist sicherlich nicht unser Ansatz.

Also keinen plötzlichen Abbruch der Handelsbeziehungen, sondern eine Verbesserung der Praktiken der Firmen.

Deswegen werden wir auch für China Risikoanalysen und entsprechende Management-Pläne verlangen. Das wird natürlich, was die Zertifizierung betrifft, eine schwierige Nummer. Wir wissen alle, dass derzeit in Xinjiang keine Zertifizierung mehr möglich ist. Aber trotzdem ist der Anspruch da. Und wenn es eben nicht geht, dann kann man in der Tat auch keine Sorgfaltspflichten überprüfen. Das muss dann auch mit den chinesischen Verantwortlichen zu diskutieren sein. China stellt nicht nur einseitig eine Abhängigkeit für uns dar, sondern dort gibt es auch eine Abhängigkeit von europäischen Firmen. Das ist keine einseitige Machtsituation, die vielleicht die Umsetzung des Lieferkettengesetzes infrage stellen würde. Ich will nicht ausschließen, dass es Konflikte geben wird, aber da muss eben mit den zuständigen Verantwortlichen deutlich gesprochen und klargestellt werden, dass wir keine Einmischung in eine europäische Gesetzgebung akzeptieren werden.

EU-Industrievertreter in China argumentieren, dass es schier unmöglich ist, dort Zwangsarbeit festzustellen, weil das chinesische Recht keine Zwangsarbeit kennt. Welche Probleme könnten sich für Händler ergeben, die ihre Waren in die EU einführen wollen?

Das ist genau das Problem bei der Gesetzgebung zur “Forced Labor” und China. Die Vereinigten Staaten haben zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der ILO und Nichtregierungsorganisationen Verfahren entwickelt, um Zwangsarbeit festzustellen und das dann auch dementsprechend zu überprüfen. Die Gesetzgebung soll ja keine politische Waffe sein, sondern soll sich auf Fakten beziehen. Und dabei ist es, glaube ich, unabhängig davon, ob China den rechtlichen Bestand von Zwangsarbeit zulässt oder nicht. Die Praxis ist das Entscheidende. Der Einzelfall bei Unternehmen soll bewertet und dann entschieden werden.

Im Handelsstreit um Litauen haben die EU und China noch bis zum 6. März Zeit, Gespräche im Rahmen einer WTO-Anfrage aufzunehmen. Erwarten Sie dadurch eine Lösung des Konflikts?

Man muss sehen, was dabei rauskommen wird. Es ist das normale WTO-Verfahren, dass es erst einen Dialogprozess gibt, was ich auch gut finde. Man sollte nicht sofort die Kanonen aus dem Keller holen. Inwieweit China bereit sein wird, muss man absehen. Es ist meiner Ansicht nach völlig klar, dass WTO-Regeln verletzt und Handelsmaßnahmen als politische Waffe benutzt werden. Das ist nicht akzeptabel.

Das geplante Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang, also das Anti-Coercion-Instrument, könnte künftig Abhilfe bei solchen Situationen schaffen. Die französische EU-Ratspräsidentschaft möchte bei dem Thema aufs Gaspedal treten. Wie ist der aktuelle Stand?

Es gibt drei Gesetzgebungsverfahren, die derzeit auf dem Tisch liegen und uns wehrhafter machen sollen: Das zum Zugang zur öffentlichen Beschaffung auf einem “level playing field”, also das International Procurement Instrument IPI, der Ausschluss von illegaler Subventionierung für ausländische Unternehmen und eben die Möglichkeit, sich gegen Zwangsmaßnahmen politischer Art, die aber mit wirtschaftlichen Mitteln durchgepresst werden, zu wehren. Diese drei defensiven Instrumente sind sicherlich eine Priorität der französischen Ratspräsidentschaft. Angesichts der Vorläufe und des Diskussionsstandes ist realistisch zu sagen, dass IPI unter der französischen EU-Ratspräsidentschaft abgeschlossen werden könnte, vielleicht sogar im März.

Was sind hier die Knackpunkte?

In der Frage der illegalen Subventionen direkter oder indirekter Art für ausländische Unternehmen auf dem Binnenmarkt, da werden wir vielleicht noch die Verhandlungen mit den Franzosen beginnen. Das Anti-Coercion-Instrument ist von der Vorlage des Gesetzgebungsverfahrens her das jüngste. Dazu stelle ich gerade meinen Bericht fertig. Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht vor der Sommerpause im Parlament eine Positionierung haben. Hier werden wir sicherlich nicht unter der französischen Ratspräsidentschaft noch eine Einigung hinkriegen. Aber ich hoffe, dass es möglichst schnell in diesem Jahr auch zu einer Gesetzgebung kommt.

Last but not least: Ein EU-Handels-Dauerthema, das Investitionsabkommen CAI. Gibt es einen neuen Stand? Wird im Hintergrund durch China versucht, das Abkommen doch noch voranzubringen?

Die Sanktionen gegen meine Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament stehen weiterhin und damit ist klar: Wir werden jetzt nichts tun und auch die Weiterbearbeitung im Parlament erfolgt nicht. Das Abkommen an sich hat ein paar positive Elemente. Aber eben auch Dinge, bei denen das EU-Parlament sowieso noch Nachbesserungen einfordern würde. Aber auch damit beschäftigen wir uns zurzeit nicht. Das liegt ganz unten im Gefrierfach – neben dem EU-Mercosur-Abkommen. Und ich sehe derzeit auch niemanden, der da die Tür aufmacht.

Bernd Lange ist seit 1994 mit einer Unterbrechung (2005-2009) Abgeordneter im EU-Parlament. Der Oldenburger ist seit Juli 2014 Vorsitzender des Handelsausschusses. Lange ist zudem Mitglied der Delegation für die Beziehungen zu Südostasien und den ASEAN-Staaten im Europaparlament.

Das positive Fazit des deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach zu den Olympischen Winterspielen in Peking konnte nicht darüber hinwegtäuschen, wie sehr es wochenlang hinter den Kulissen rumort hatte. Der diplomatische Boykott durch zahlreiche demokratische Nationen überschattete die Idee einer friedlichen Auszeit für die Welt. Kaum etwas von dem, was die olympische Idee ausmacht, hatte während der Corona-Pandemie die Chance, sich zu entfalten. Die sterile Atmosphäre der Spiele, geprägt von Abstand und Isolation, standen sinnbildlich für das abgekühlte Verhältnis des Gastgeberlandes zu großen Teilen der westlichen Welt.

“Sportereignisse dürfen keine Kulisse für Propagandaveranstaltungen von Diktaturen sein. Die Olympischen Spiele in China waren es aber”, sagt der SPD-Menschenrechtspolitiker Frank Schwabe zu China.Table. “In Zukunft darf es keine Sportereignisse mehr geben, die kein überzeugendes Menschenrechts-, Umwelt- und Nachhaltigkeitskonzept haben. Wenn diese Spiele einen Sinn gehabt haben, dann den, dass Peking als Paradebeispiel dafür steht, wie es nicht sein darf.“

Die Mär von den unpolitischen Olympischen Winterspielen hatte China jahrelang verbissen verteidigt. Und das IOC stand treu an seiner Seite. Drei Tage vor dem Ende des Sportfestes fielen jedoch die Masken. Eine Sprecherin des Organisationskomitees BOCOG erklärte vor der internationalen Presseschar den Inselstaat Taiwan zu einem “untrennbaren Teil” der Volksrepublik und bezeichnete die Beweise für die systematische Zwangsarbeit von Uiguren in Xinjiang als “Lüge”. Der Moment, in dem das BOCOG die Contenance verlor, lehrte das IOC, dass es seine Schuldigkeit getan hatte.

Am Freitag zwar erinnerte Bach die Organisatoren erstmals während seiner Amtszeit daran, dass sie Neutralität bewahren mögen. Doch die Riposte des früheren Weltklasse-Fechters kam um Jahre zu spät, um glaubhaft den Eindruck vermitteln zu können, dass das IOC seine festgeschriebenen Prinzipien tatsächlich auch ernst nimmt.

Die Kontroverse um die Ausrichtung der Wettbewerbe in einem Land, das von zahlreichen Regierungen und Parlamenten des Genozids an den Uiguren beschuldigt wird, dürfte die Wahrnehmung von Olympia als völkerverbindendes Treffen der Welt weiter beschädigen, glaubt Jutta Braun, Historikerin am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. “Der Stellenwert von Olympischen Spielen wird sich verändern. Der Streit um die politische Verfasstheit des ausrichtenden Landes ist das eine – zudem stellen gerade offene Gesellschaften verstärkt kritische Nachfragen hinsichtlich der wirtschaftlichen und ökologischen Nachhaltigkeit. Das IOC muss mittlerweile genauer erklären, weshalb es die Spiele an bestimmte Orte vergibt”, sagt Braun.

Auch das Image der Gastgeber hat – zumindest in Deutschland – unter der Ausrichtung gelitten. In einer exklusiven Umfrage von Civey im Auftrag von China.Table gab eine überwiegende Mehrheit von knapp 60 Prozent an, dass die Olympischen Spiele das Ansehen der Volksrepublik in ihren Augen verschlechtert habe. Nur zwölf Prozent sehen eine Verbesserung der Reputation des Landes.

Auch die Marke Olympia hat gelitten. Über 70 Prozent sehen die Olympischen Spiele als beschädigt an. Nur vier Prozent glauben, Olympia in China habe der Marke gutgetan. Verbesserungen sowohl für China als auch die Spiele erkennen vornehmlich die Anhänger der Linken und der AfD.

Der Marketing-Stratege Markus Oelsner sieht auch die Hoffnungen der Werbepartner der Spiele in Mitleidenschaft gezogen (China.Table berichtete). Oelsner arbeitete 2008 in Peking für eine PR-Agentur, die damals im Auftrag des Olympia-Organisationskomitees BOCOG das Gastgeberland “weltoffen, farbenfroh und hypermodern” als Mittelpunkt der Erde zu positionieren versuchte. Er vermutet, dass bei den Marketingverantwortlichen der heutigen IOC-Partner “die Alarmglocken läuten”. “Zu schnell überträgt sich der bittere Beigeschmack der Spiele auf die Marken, die sie offiziell fordern und fördern”, sagt er.

Oelsner erkennt im Vergleich zu den Sommerspielen vor 14 Jahren “eine brisante Mischung aus nationalistischem Kalkül mit dem Ziel, neue milliardenschwere Wintersportmärkte zu erschließen“. Diese Spiele, findet er, “werden dem wundervollen Land und seinen stolzen Menschen in keinster Weise gerecht.”

Für die autoritär regierende Kommunistische Partei sind die Winterspiele jedoch in anderer Hinsicht ein voller Erfolg. Besonders nach innen nutzt die Propaganda Olympia als Instrument, die eigene Legitimation zu stärken. Während heimische Medien seit zwei Jahren den Eindruck vermitteln, dass überall in der Welt die Gesellschaften an der Corona-Pandemie zerbrechen, symbolisiert die Ausrichtung der Spiele der eigenen Bevölkerung eine beispiellose Fähigkeit, mit Krisen umzugehen.

Das Bild wurde unterfüttert mit dem Aufmarsch von Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sowie dem Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO. Während Chinas Staats- und Parteichef seit über zwei Jahren das eigene Land nicht verlassen hat und damit signalisiert, er könne sich nur in China sicher fühlen, vermitteln die übrigen Staaten plus WHO, sie könnten Pekings Corona-Politik vertrauen.

Das IOC tat sein Übriges, um die gewünschten Botschaften in der Welt zu verbreiten. Das Komitee sei zu einer “Prostituierten von Regimen geworden, die genug zahlen”, hatte der CDU-Politiker Michael Brand im Interview mit China.Table gesagt. SPD-Mann Schwabe findet: “Insbesondere das Verhalten des deutschen IOC-Chefs Thomas Bach war beschämend.”

Nicht nur, dass sich Bach im Fall der Tennisspielerin Peng Shuai der Sprachregelung der chinesischen Regierung anpasste. Der frühere Spitzensportler übernahm unreflektiert chinesische Positionen und Behauptungen auch in anderer Hinsicht. Beispielsweise, wenn es um die Nachhaltigkeit der Spiele geht.

Das Organisationskomitee hatte im Januar verkündet, 99 Prozent seiner Nachhaltigkeitsziele erreicht zu haben und erstmals in der Geschichte klimaneutrale Spiele abzuhalten. Doch bei allem guten Willen waren die Zahlen schön gerechnet. Der Kohlenstoff-Ausgleich durch die Anpflanzung von Bäumen und dem vermeintlichen Einsatz höherer Kapazitäten von grünem Strom hat seine Tücken und überzeugt Experten nicht.

Auch die Natur wurde Chinas olympischem Traum geopfert. Beispielsweise in Zhangjiakou, wo Bäume abgeholzt und Wildtiere verscheucht wurden. Doch diese Aspekte belasten Pekings Spiele keineswegs exklusiv, sondern sind das Resultat des Gigantismus, der durch überbordende Eitelkeit und Gier vieler IOC-Mitglieder gefördert wird. Die Spiele in Pyeongchang vor vier und Sotschi vor acht Jahren waren in dieser Hinsicht keinen Deut besser.

Nachhaltigkeit wünschen sich jedoch nicht nur all jene, denen Klima und Umwelt am Herzen liegt. Dass die Aufmerksamkeit der demokratischen Weltgemeinschaft für Chinas dramatisch schlechte Menschenrechtsbilanz mit dem Ende der Spiele abnehmen könnte, fürchtet die International Campaign for Tibet (ICT). “Nach den letzten Olympischen Spielen in Peking im Jahr 2008 hat die Welt weggeschaut, als Chinas Führung hart gegen die Tibeter, Uiguren und viele andere vorging. Konsequenzen für die Kommunistische Partei Chinas gab es nicht“, schreibt die ICT.

Die Organisation fordert Regierungen, internationale Organisationen, Unternehmen und Medien auf, “nach den diesjährigen Olympischen Spielen eine konsequente Menschenrechtspolitik gegenüber der KP Chinas umzusetzen”.

Rund zwanzig Minuten sollte Wang Yi am Samstag auf der 58. Münchner Sicherheitskonferenz sprechen. Thema: Chinas Rolle in der internationalen Politik. Zwar war Chinas Außenminister aufgrund der Corona-Pandemie und den noch laufenden Olympischen Spielen nur virtuell zugeschaltet. Doch auch aus dem fernen Peking ließ Wang keinen Zweifel an Chinas Position aufkommen. Peking fühlt sich inzwischen selbstbewusst genug, um die USA zu warnen – und Russland in die Schranken zu weisen. Es könnten die Vorboten einer neuen Weltordnung sein.

Gleich zu Beginn seiner Rede nimmt Wang die Warnung von UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf, der Welt drohten Spaltung und Konfrontation. Diese Worte seien keineswegs Alarmismus, stellt Wang klar. China komme beim Blick auf die aktuellen Entwicklungen zum gleichen Schluss: Eine Großmacht beschwöre derzeit durch ihr Verhalten die Mentalität des Kalten Krieges herauf. Es drohe eine neue Blockkonfrontation, warnt Wang.

Würde Chinas Außenminister an dieser Stelle seiner Rede kurz innehalten – der Applaus der Anwesenden im Bayrischen Hof wäre ihm wohl sicher. Denn es scheint, als liege die Volksrepublik ganz auf der Linie des Westens: Russland heizt mit seinem Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine bewusst die Gefahr einer kriegerischen Auseinandersetzung an.

Doch während Guterres und die anwesenden Spitzenpolitiker in München Russland zur Räson bringen wollen, hat Wang einen anderen Staat im Blick – was allerdings erst durch seine nun folgenden Ausführungen klar wird. “Man verhängt unilaterale Sanktionen und untergräbt damit internationales Recht”, beginnt Wang seine Aufzählung an Vorwürfen.

Jene Großmacht denke in Blöcken und verursache Antagonismen. Mit Decoupling-Maßnahmen errichtet sie Mauern. Sie verherrliche ihre eigene Macht, während sie gleichzeitig andere Länder drangsaliere. “Das dürfen wir nicht weiter zulassen”, fordert Wang. Bei diesen Worten herrscht im großen Konferenzsaal absolute Stille. Denn auch dem letzten Anwesenden dürfte in diesem Moment klargeworden sein: Chinas Vorwürfe richten sich nicht gegen Russland, sondern gegen die Vereinigten Staaten von Amerika.

Anschließend macht Wang, was Chinas Politiker seit Jahren auf der internationalen Bühne praktizieren. Sie versuchen, ein eigenes Narrativ zu setzen (“der chinesische Traum”), bekannte Begriffe umzudeuten (“Demokratie”, China.Table berichtete) oder neue chinesische Schlagworte in die internationale Politik einzuführen, wie beispielsweise die von Wang erwähnte “Schicksalsgemeinschaft der Menschheit” 人类命运共同体 (Rénlèi mìngyùn gòngtóngtǐ).

Es ist ein Begriff, der eigentlich von Hu Jintao stammt. Doch Xi Jinping versuchte, das Konzept international salonfähig zu machen. Seit 2017 bemühen sich chinesische Diplomaten den Begriff in UN-Resolutionen unterzubringen. Auf dem 19. Parteitag der KP China rief Xi dazu auf, gemeinsam die “Schicksalsgemeinschaft der Menschheit” zu formen und eine Welt aufzubauen, die durch dauerhaften Frieden, allgemeine Sicherheit, gemeinsame Prosperität sowie Offenheit und Inklusion gekennzeichnet sei.

Es sind wohlklingende Worte, doch Kritiker blicken skeptisch auf dieses Konzept. Sie glauben, China wolle damit die etablierte internationale Ordnung, die auf freien und souveränen Nationalstaaten beruht, umbauen in eine Einheit von Nationen, deren wirtschaftliche Abhängigkeit von China sie dazu veranlasst, sich Chinas politische Forderungen zu beugen. Katrin Kinzelbach warnt, China versuche unter dem Label der “Schicksalsgemeinschaft der Menschheit” die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte herauszufordern. Die Professorin für internationale Politik der Menschenrechte an der Universität Erlangen ist überzeugt, dass China damit international verbindliche Menschenrechtsnormen ersetzen wolle durch eine alternative normative Ordnung chinesischer Prägung.

Derweil ist Wang Yi auf der Münchner Sicherheitskonferenz bei Chinas Vorschlägen angelangt, wie die aktuellen Probleme zu lösen seien. Erstens: Großmächte müssten mit gutem Beispiel vorangehen und ihrer Verantwortung gerecht werden. China habe das unter Präsident Xi schon mehrmals getan, unter anderem durch die weltweite Lieferung von Corona-Impfstoffen (China.Table berichtete). Auch die Belt-and-Road-Initiative für eine bessere Infrastruktur sollte im Zusammenhang einer gemeinsamen, weltweiten Entwicklung gesehen werden, erklärt Wang. “China arbeitet unermüdlich daran, die Globalisierung offener zu machen, damit alle von ihr profitieren können.”

Zweitens: Man benötige eine neue Zusammenarbeit zwischen den Staaten der Welt, die auf gegenseitigem Respekt, Gerechtigkeit und einer Win-Win-Kooperation basieren müsse. Die Wettbewerbs-Obsession mancher Länder müsse ein Ende haben. “Wir sollten nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen”, warnt Wang in München. “Kein Land, auch nicht die einzige Weltmacht, sollte internationale Normen durch seinen eigenen Willen ersetzen.” Man brauche Offenheit und Zusammenarbeit anstelle von Strafzöllen, Isolation und Decoupling.

Nach diesem Frontalangriff auf die USA wendet Wang sich dann nochmals explizit an Europa: China und Europa müssten in Zukunft enger zusammenarbeiten, beschwört Wang das Publikum in München. China werde jedenfalls weiterhin den Zusammenhalt der Europäischen Union unterstützen, wie auch die angestrebte strategische Autonomie. “Gleichzeitig hoffen wir, dass Europa seine Charakterisierung Chinas als Partner, Rivale und Wettbewerber überwinden kann.” Europa sollte vielmehr eine langfristige und strategische Sichtweise auf die Welt entwickeln.

Mit diesen Avancen gegenüber Europa endet Wangs Vortrag – und damit ist es Chinas Außenpolitiker als wohl einzigem Teilnehmer der Sicherheitskonferenz gelungen, mit keinem Wort Stellung zur Krise zwischen Russland und der Ukraine zu beziehen.

Doch Wolfgang Ischinger, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, will Wang so einfach nicht davonkommen lassen: Xi Jinping lege in seinen Reden doch immer großen Wert auf territoriale Integrität, wieso äußere sich China dann nicht klar gegenüber der russischen Bedrohung für die territoriale Integrität der Ukraine?

Wang reagiert mit einem süffisanten Lächeln. Er habe erwartet, dass gleich die erste Frage sich um die Ukraine drehen würde. Doch dann fallen sie, die klaren Worte aus Peking: “Die Souveränität, die Unabhängigkeit und territoriale Integrität eines jeden Staates muss respektiert und geschützt werden”, sagt Wang und fügt hinzu: “Die Ukraine ist hierbei keine Ausnahme.” Es ist ein klares Stoppschild, das China in München seinem russischen Partner vorsetzt.

Wangs Position ist dabei keine überraschende Kehrtwende, sondern durchaus folgerichtig, wenn man die Beziehungen zwischen China und der Ukraine kennt. Diese haben sich seit 2012 stark intensiviert: Damals begann die einstige Kornkammer der Sowjetunion in großem Stil mit Lebensmittelexporten nach China. Inzwischen liefert sich das Land ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den USA um die Position des wichtigsten Getreidelieferanten. Etwa ein Drittel des ukrainischen Korns geht heute nach China. Und je mehr die Ukraine liefert, desto geringer wird die Abhängigkeit Chinas von den Lieferungen aus den USA.

Aber für Peking ist die Ukraine nicht nur als Exporteur von Grundnahrungsmitteln von großer Bedeutung, sondern noch wichtiger als Anbieter von Rüstungsgütern. Das wiederum passt weder Washington noch Moskau. Seinen ersten Flugzeugträger hat Peking 1998 von der Ukraine gekauft. Die Technologie für Luftkissenlandungsboote ebenso. Sie sind essenziell für eine mögliche Invasion von Taiwan. Aber auch Gasturbinen-Motoren kommen aus der Ukraine, die heute die Grundlage für den Antrieb der neuen chinesischen Lenkwaffenzerstörer vom Typ 055 sind. All das hätte China von Russland sehr wahrscheinlich nicht bekommen und aus Washington schon gar nicht. Kurz: Die Ukraine hilft China sowohl unabhängiger von den USA als auch von Russland zu werden. Deshalb hat China vermutlich kein Interesse daran, dass die Ukraine an Russland fällt.

Doch Wangs Worte sagen noch etwas anderes. Sie zeigen, wie es um die im Westen so gefürchtete Partnerschaft zwischen China und Russland bestellt ist. Als Putin vor wenigen Tagen zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele nach Peking gereist war, wirkte es, als passe kein Blatt zwischen die beiden autoritären Großmächte (China.Table berichtete). Xi und Putin schlossen Energieverträge ab und bezeichneten sich dabei gar als langjährige Freunde. Als sich dann China auch noch erstmals klar gegen die Erweiterung der Nato gen Osten aussprach, glaubten einige schon, Peking stelle damit seinem Partner in Moskau eine Carte Blanche für die Konfrontation mit der Ukraine aus.

Dem ist nicht so. Das wurde an diesem Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz deutlich – wie auch die Grenzen der chinesisch-russischen Partnerschaft: Es ist ein rationales Zweckbündnis, das vor allem von der gemeinsamen Ablehnung einer westlichen Weltordnung unter Führung der USA lebt. Doch während Russland vor allem destruktiv agiert und selbst vor militärischer Gewalt nicht zurückzuschrecken scheint, wählt China das feine Besteck: Es will die vorhandenen Strukturen nutzen, um eine neue Ordnung zu schaffen. Denn auch das wurde in München klar: Pekings Warnungen richten sich in erster Linie gegen die USA. Mitarbeit: Frank Sieren

Volkswagen möchte seine Autos offenbar im großen Stil mit Technik des chinesischen IT-Konzerns Huawei ausstatten. Möglicherweise ist sogar die Übernahme der Huawei-Sparte für intelligente Fahrzeugsteuerung geplant. Dafür wolle VW einen Milliardenbetrag ausgeben, berichtet das Manager Magazin. Hinter den Kulissen erfuhr China.Table, dass es durchaus Gespräche über eine Zusammenarbeit gibt. Diese stehen aber noch eher am Anfang. Ausgang: ungewiss. Volkswagen wollte die Marktspekulationen nicht offiziell kommentieren.

Die Smart-Car-Sparte von Huawei wäre für VW sehr attraktiv. Der Konzern hat Schwierigkeiten, die IT-Mannschaftsstärke für die Mobilitätsangebote der Zukunft zusammenzukaufen. Ein Auto ist jetzt schon ebenso sehr Digitalprodukt, wie es Verkehrsmittel ist. In Asien spielt die Vernetzung sogar eine größere Rolle als in Europa. Die Huawei-Tochter für intelligentes autonomes Fahren beschäftigt 700 Mitarbeiter, davon sind 50 Informatiker und Ingenieure. Das ursprüngliche Ziel von Huawei war allerdings, das Intel für selbstfahrende Autos zu werden und den etablierten Anbietern die Technik für ihre eigenen Produkte zuzuliefern (China.Table berichtete). Die Bindung an nur eine Automarke wäre eine Abkehr von dieser Strategie.

Volkswagen muss jedoch gerade in China seine Digitalkompetenz stärken. Sowohl die EU als auch China regulieren den Abfluss von Daten in andere Wirtschaftsräume. Ein internationaler Anbieter wie VW muss daher mehrere getrennte Plattformen für autonomes Fahren aufbauen. Denn die Technik ist nicht auf das eigentliche Auto beschränkt, sondern funktioniert nur vernetzt mit den Verkehrsrechnern der Stadt und mit anderen Autos richtig. Volkswagen hat derzeit in China generell Schwierigkeiten (China.Table berichtete). Das Unternehmen muss dort digitaler, moderner und wettbewerbsfähiger werden. Sonst droht schon bald der Verlust der Marktführerschaft. fin

China war 2021 das sechste Mal in Folge der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Zwischen beiden Ländern wurden Waren im Wert von 245,4 Milliarden Euro gehandelt und damit 15,1 Prozent mehr als im ersten Corona-Jahr 2020, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Auf den Rängen zwei und drei folgen die Niederlande mit einem Umsatz von 206,1 Milliarden Euro (+20,1 Prozent) und die USA mit 194,1 Milliarden Euro (+13,4 Prozent).