Evergrande ist zahlungsunfähig – das ist schon seit Monaten klar. Dennoch ist eine formelle Insolvenz des Immobilien-Konzerns noch immer nicht absehbar. In Deutschland würde man längst von Insolvenzverschleppung sprechen. In China haben Firmen jedoch genug Spielraum, um das Ende immer weiter hinauszuzögern. Elske Fehl-Weileder, Expertin für chinesisches Insolvenzrecht, erklärt im Interview mit Christian Domke Seidel, was hinter dieser Taktik steckt und warum eine Insolvenz auch in China eine Chance für einen Neuanfang sein kann.

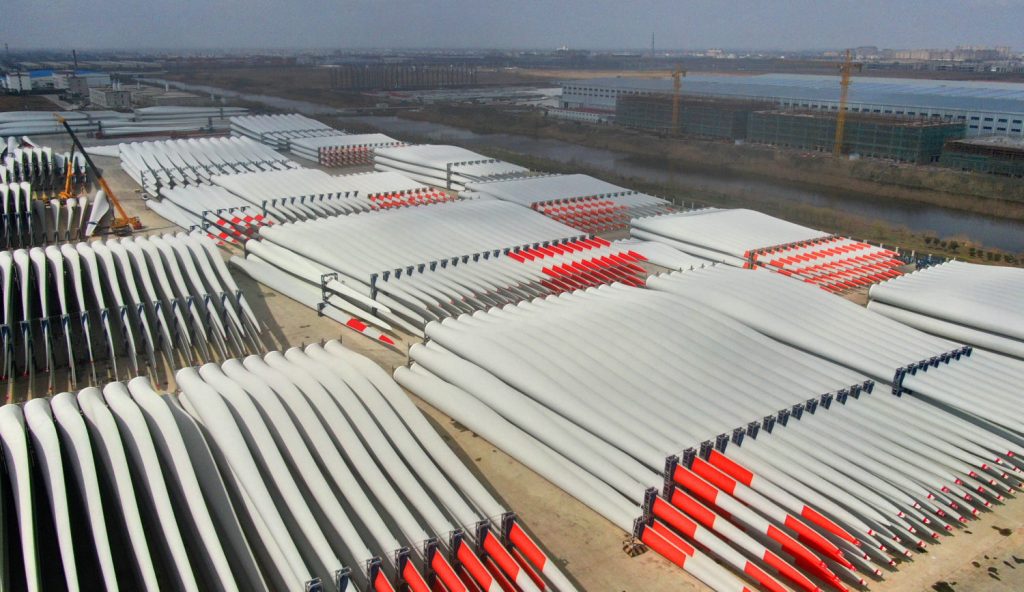

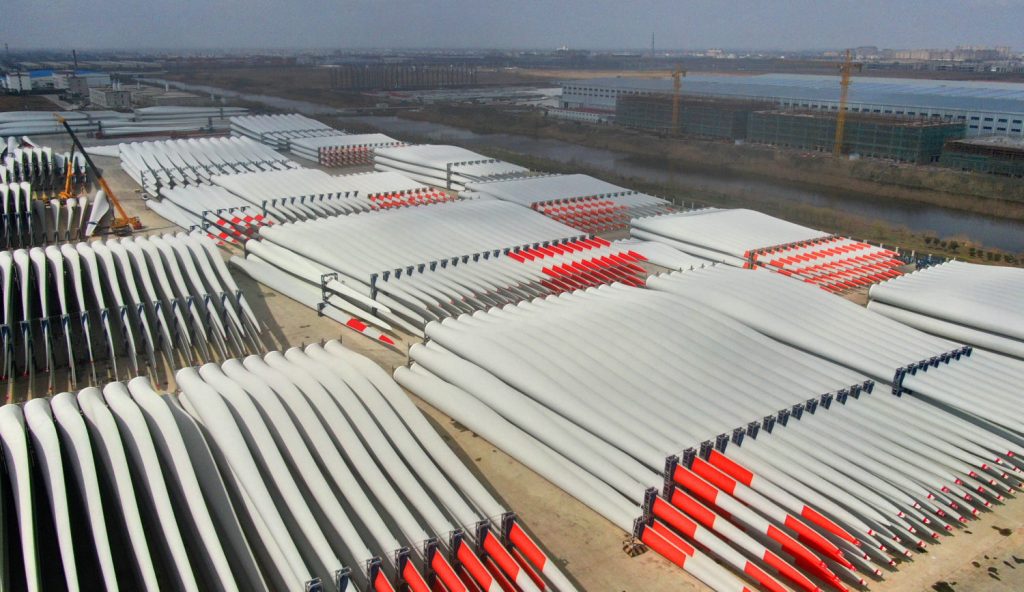

Preiswerte Konkurrenz aus Fernost hat schon so manche deutsche Branche plattgemacht. Fernseher, Kameras, Solarzellen, Grundstoffe für Antibiotika, Spielwaren. Dieses Muster ist so fest verankert, dass sich Ängste davor leicht abrufen lassen. Nun fährt die chinesische Regierung ihre Subventionsmaschinerie hoch, um den eigenen Anbietern von Windkraftanlagen den Weg in die EU zu ebnen. Dort winkt üppiger Absatz. Schließlich steht das Großprojekt der Loslösung von geo- und klimapolitisch schädlichen Energieträgern an. Doch für Vestas und Gamesa ist noch nicht alles verloren, analysiert Nico Beckert. Denn ein 100 Meter langer Rotor für ein Windrad lässt sich nicht einfach in einen Container packen wie eine Solarzelle.

Chinas harte Regulierung der Internetfirmen (der “Tech-Crackdown”) hat in der westlichen Wahrnehmung auch etwas Anrüchiges. Festigt hier nicht die KP ihre Macht? Doch die Motive ähneln durchaus denen westlicher Regulatoren, denen der Einfluss einzelner Konzerne zu weit geht. Ein Beispiel war im vergangenen Jahr Tencent, dessen Musik-Streaming-Sparte eine Monopolstellung aufgebaut hat. Frank Sieren hat sich angesehen, was die Auflösung des Kartells von Tencent-Töchtern bewirkt hat. Tatsächlich ist jetzt mehr für alle da: Die Konkurrenz hat Luft zum Atmen – und selbst für Tencent lief es nicht so schlecht wie befürchtet.

Um Deutschlands diplomatische Power geht es heute in unserem Portrait. Dort stellen wir Ihnen die künftige deutsche Botschafterin in Peking, Patricia Flor, vor. Wann Flor den Posten antreten wird, ist noch nicht klar – auch eine offizielle Mitteilung des Auswärtigen Amts zu der Besetzung fehlt noch. Und das, obwohl sowohl in Peking als auch in Berlin die Spatzen die Neuigkeit mittlerweile von den Dächern pfeifen.

Der Handel mit den Aktien wurde ausgesetzt und der Jahresabschluss verschoben. Bei Tochterfirmen verschwinden fest eingebuchte Milliarden-Beträge und Vermögen werden eingefroren. Immer wieder verpasst der Konzern Zins- und Kreditrückzahlungen. In Deutschland hätten sich die Manager des Evergrande-Konzerns angesichts solcher Taktiken vermutlich längst wegen Insolvenzverschleppung strafbar gemacht. In China sieht das jedoch anders aus. Hier haben Firmen reichlich Möglichkeiten, das Ende hinauszuzögern. Im Interview mit China.Table gibt Elske Fehl-Weileder einen Einblick in das Wirtschaftsrecht der Volksrepublik. Die Rechtsanwältin arbeitet im Geschäftsbereich Internationale Insolvenzverwaltung bei Schultze & Braun und ist Expertin für das chinesische Insolvenzrecht. Sie erklärt, warum es noch keinen erfolgreichen Insolvenzantrag von internationalen Gläubigern gegen den Evergrande-Konzern gab.

Nach unserem europäischen Verständnis ist Evergrande längst pleite. Warum musste der Konzern noch keine Insolvenz anmelden?”

In China ist die Geschäftsführung eines Unternehmens gesetzlich nicht dazu verpflichtet, im Fall einer bilanziellen Überschuldung oder der Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag zu stellen. Die Überschuldung oder Eintritt der Zahlungsunfähigkeit haben für chinesische Unternehmen und die handelnden Personen also keine direkten Konsequenzen. In Deutschland ist das anders: Hierzulande ist ein Geschäftsführer – seit dem 1. Mai 2021 gilt die sogenannte Insolvenzantragspflicht nach der coronabedingten Aussetzung wieder vollumfänglich – dazu verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen, wenn sein Unternehmen überschuldet ist oder die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist. Verletzt er diese Pflicht, macht er sich strafbar und kann persönlich finanziell haftbar gemacht werden – Stichwort Insolvenzverschleppung.

Was hat das für Konsequenzen?

Die fehlende Antragspflicht ist ein Grund, weshalb in China die Zahl der gerichtlichen Insolvenzverfahren im Vergleich zur Gesamtzahl der Unternehmen sehr niedrig ist. Hinzu kommt, dass in China eine Insolvenz in der Regel als Scheitern wahrgenommen und deshalb oft auf einen Insolvenzantrag verzichtet wird. Das macht die Situation für ausländische, aber auch für chinesische Geschäftspartner chinesischer Unternehmen sehr schwierig, da chinesische Unternehmen häufig ohne geordnetes Insolvenzverfahren aus dem Markt austreten. Das halte ich aber bei einem Unternehmen von der Größe von China Evergrande für sehr unwahrscheinlich.

Wann kommt der Zeitpunkt, an dem auch in China eine Insolvenz nicht mehr weiter hinauszuzögern ist?

Wenn die Stundung für eine Zinszahlung ausgelaufen sind und keine Zahlung erfolgt ist, muss der ausstehende Betrag als fällige Forderung in die Zahlungsunfähigkeitsberechnung eingestellt werden. Generell gilt: Wenn die liquiden Mittel eines Unternehmens nicht ausreichen, um die fälligen Verbindlichkeiten zu decken, ist das Unternehmen zahlungsunfähig. Es liegt dann ein sogenannter Insolvenzgrund vor. Den Zeitpunkt, ab dem die Zahlungsunfähigkeit eintritt, kann man bei jedem Unternehmen auf der Welt tagesgenau berechnen. In China ist dieser Stichtag aber weniger relevant als in Deutschland, da es dort, wie bereits erwähnt, keine Insolvenzantragspflicht gibt.

Wie würde es in Deutschland ablaufen?

In Deutschland beginnt ab dem Stichtag – also dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit – eine Frist von maximal drei Wochen, innerhalb die Geschäftsführung den Insolvenzgrund beseitigen muss. Gelingt das nicht, muss der Geschäftsführer einen Insolvenzantrag stellen. In China gibt es diese Pflicht, wie bereits erwähnt, nicht. Dabei macht auch die Verschiebung der Vorlage des Jahresabschlusses keinen Unterschied. Sie stellt zwar einen Verstoß gegen Börsenvorschriften dar, liefert aber per se kein Grund für einen Insolvenzantrag – weder in China noch in Deutschland.

Man kann vor diesem Hintergrund durchaus davon ausgehen, dass die Verantwortlichen bei China Evergrande ihre Restrukturierungsbemühungen – im Januar hat der Konzern seinen Gläubigern ja mitgeteilt, dass innerhalb der nächsten sechs Monate ein vorläufiger Umstrukturierungsplan vorgelegt werden soll – so lange fortsetzen, bis eine Einigung mit den Gläubigern erzielt wurde oder ein Gläubiger einen Insolvenzantrag gegen China Evergrande stellt. Oder anders formuliert: Da weder das Unternehmen selbst, noch ein Gläubiger einen Insolvenzantrag stellen muss, besteht in China letztendlich die Möglichkeit, trotz Insolvenzreife auf ein gerichtliches Insolvenzverfahren zu verzichten und entweder zu versuchen, das Unternehmen zu restrukturieren, oder sich ungeordnet aus dem Markt zu verabschieden.

Welche Optionen hat ein europäischer Gläubiger, einen Insolvenzantrag in China zu stellen?

Zunächst einmal ist es maßgeblich, eine fällige Forderung gegen das chinesische Unternehmen zu haben, gegen das sich der Insolvenzantrag richtet – und das kann wie im Fall von China Evergrande durchaus eine Zinszahlung auf eine Anleihe sein. Erst dann kann man als Gläubiger überhaupt einen Insolvenzantrag gegen die Gesellschaft stellen. Generell gilt: Mit einem solchen sogenannten Fremd- oder Gläubigerantrag muss sich das zuständige Insolvenzgericht beschäftigen.

Allerdings sind die Hürden für einen solchen Antrag nicht zu unterschätzen. So muss der Antrag dem Gericht auf Chinesisch vorgelegt und mit aussagekräftigen Dokumenten begründet werden. Das kann zum Beispiel der Nachweis sein, dass bis zu einem bestimmten Stichtag die Zahlung der offenen Forderung final fällig gewesen wäre. Gut ist zudem, wenn der Gläubiger einen Nachweis bringen kann, dass die fällige Forderung angemahnt wurde. Wichtig ist darüber hinaus: Der Gläubiger muss den Insolvenzantrag bei dem Gericht einreichen, das für die jeweilige Gesellschaft zuständig ist. Bei einem Konzern von der Größe von China Evergrande ist das aber nicht ohne Weiteres herauszufinden.

Angenommen, ein Gläubiger nimmt bis hierhin alle Hürden für einen Insolvenzantrag gegen China Evergrande – was passiert dann und wie lange dauert es?

Ist klar, dass das Gericht zuständig ist und liegen ihm der Antrag und entsprechende Nachweise vor, entscheidet das Gericht, ob es den Insolvenzantrag zur Bearbeitung annimmt. Lehnt es den Antrag ab – etwa, weil die Nachweise nach Ansicht des Gerichts nicht ausreichend sind – hat der Gläubiger zehn Tage Zeit, um beim nächsthöheren Gericht dagegen Berufung einzulegen. Wenn das Gericht den Insolvenzantrag des Gläubigers annimmt, erhält China Evergrande Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen.

Nimmt China Evergrande diese Gelegenheit nicht wahr, oder kann nicht nachweisen, dass kein Insolvenzgrund vorliegt, werden ein oder mehrere Insolvenzverwalter eingesetzt. Bei ihnen können die Gläubiger ihre Forderungen dann zur sogenannten Insolvenztabelle anmelden. Dem Gläubiger, der mit seinem Insolvenzantrag erfolgreich war, stehen im Verfahren Auskunftsrechte zu. Da es bis dato keine Berichte über einen erfolgreichen Insolvenzantrag eines Gläubigers gegen China Evergrande gibt – und die würde es aus meiner Sicht in einem solchen Fall schon allein aufgrund der Größe von China Evergrande geben – gehe ich davon aus, dass ein solcher Antrag nicht erfolgt ist oder nicht zu einem gerichtlichen Insolvenzverfahren geführt hat.

Insolvenz heißt wahrscheinlich auch in China nicht, dass die Firma verschwindet. Was sind im Anschluss die Möglichkeiten, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und die Welt nicht in eine Finanzkrise zu stürzen?

Eine Insolvenz bedeutet in Deutschland und in China nicht automatisch, dass das insolvente Unternehmen abgewickelt wird. Die Insolvenz ist vielmehr die Chance auf einen Neuanfang. Eine Besonderheit in China ist, dass – anders als in Deutschland – ein Gläubigerantrag auch auf die Verfahrensart “Reorganisation” gerichtet sein kann. Für die Gläubiger ist die Sanierung eines Unternehmens – also dessen Erhalt zum Beispiel über einen Verkauf der Vermögenswerte – finanziell gesehen sogar lukrativer als eine Liquidation. Denn dann ist die sogenannte Insolvenzmasse größer, aus der die anerkannten Forderungen der Gläubiger befriedigt werden.

Im Fall einer Insolvenz können Gläubiger ihre Forderungen zur sogenannten Insolvenztabelle anmelden. Das bedeutet, dass sie am Ende des Verfahrens aus dem Vermögen, das der Insolvenzverwalter sammeln konnte, einen quotalen Anteil ihrer Forderung zurückgezahlt bekommen. In China ist es insbesondere für einen ausländischen Gläubiger allerdings durchaus aufwändig, seine Forderung anzumelden, da er die dafür notwendigen Unterlagen in chinesischer Sprache einreichen muss. Dabei spielt auch eine Rolle, dass sich die sogenannte Insolvenzquote mitunter auch bei einem Verkauf der Vermögenswerte eines Unternehmens in der Regel meist nur einstelligen Bereich liegt.

Welche Besonderheiten gelten hier in China?

Bei einem Insolvenzverfahren in China ist zu beachten, dass zusätzlich zu den Verfahrenskosten und den gesicherten Gläubigern – in der Regel zum Beispiel Banken – auch die Forderungen der Arbeitnehmer vorrangig vor den sonstigen Gläubigern zu begleichen sind, sodass sich die Quote dadurch nochmals verringern kann. Für die Gläubiger von China Evergrande ist und bleibt es daher aller Wahrscheinlichkeit dabei, dass sie Geld verlieren werden. Sie müssen sich allerdings die Frage stellen, wie viel Einfluss sie auf die Restrukturierung von China Evergrande nehmen wollen und ob sie bereit sind, die ohne Zweifel vorhandenen Hürden und Kosten für einen Insolvenzantrag gegen das Unternehmen zu tragen.

Die Europäische Union will die erneuerbaren Energien infolge des russischen Kriegs in der Ukraine schneller ausbauen. Eine große Rolle spielt die Windkraft. Bis 2030 sollen 480 Gigawatt an Wind-Kapazität am Netz sein. Vor dem Ukraine-Schock waren 450 Gigawatt geplant. Das 2030-Ziel wurde somit um zusätzliche 30 Gigawatt erhöht.

Goldene Zeiten also für die europäische Windkraft-Industrie – könnte man meinen. Doch die Konkurrenz aus China drängt stärker auf den Weltmarkt und könnte vom europäischen Windkraft-Ausbau profitieren. Die europäische Industrie warnt deswegen schon vor einem Verlust von Marktanteilen. Ein Debakel wie die völlige Verdrängung der deutschen Solarwirtschaft durch übermächtige Konkurrenz aus Fernost ist indessen nicht zu befürchten.

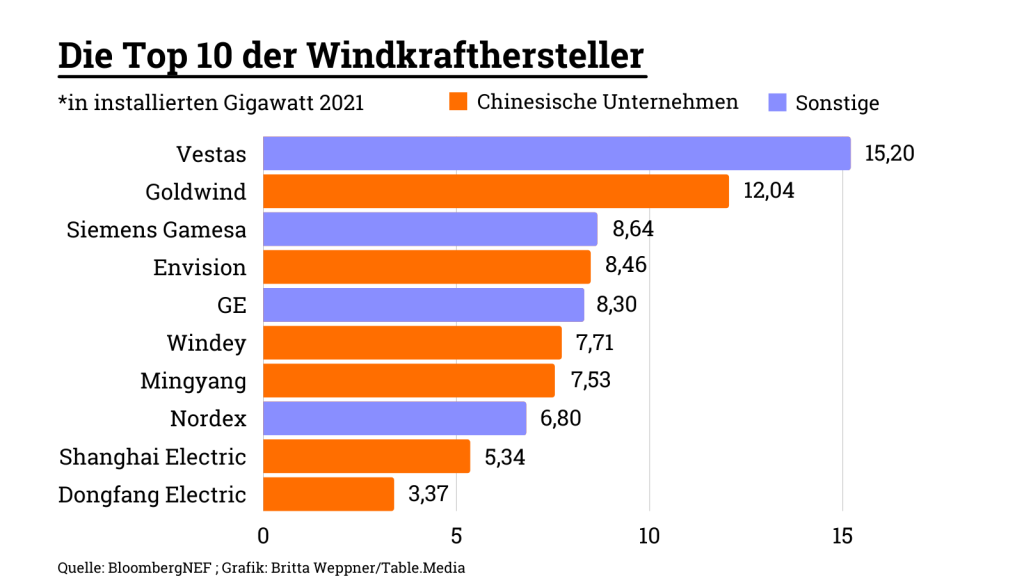

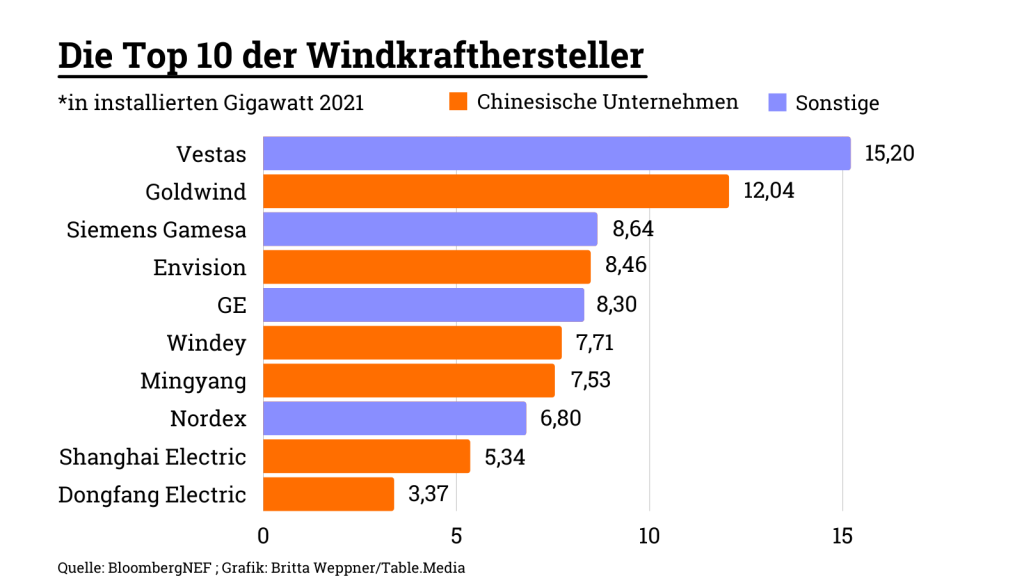

Chinas Wind-Industrie ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Die Hälfte der weltweit hergestellten Komponenten von Windkraftanlagen stammen aus chinesischer Produktion. Sechs der zehn größten Hersteller kommen aus der Volksrepublik. Seit 2019 haben sich die jährlichen Importe Europas von Windkraftanlagen aus China von 211 Millionen auf 411 Millionen Euro im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Gleichzeitig schwächelt die europäische Konkurrenz. Vier der fünf europäischen Hersteller haben im vergangenen Jahr Verluste gemacht. Sie schließen Fabriken und bauen Jobs ab. Allein in Deutschland gingen nach Industrieangaben in den vergangenen sechs Jahren mehr als 50.000 Arbeitsplätze in der Wind-Industrie verloren.

Es scheint, als drohe der europäischen Wind-Industrie das gleiche Schicksal wie der Solar-Industrie. Doch dieses Fazit wäre verfrüht. Mit Vestas und Siemens Gamesa stammen zwei der weltweit fünf größten Wind-Unternehmen aus Europa. Und trotz steigender Importe ist Chinas Stellung in Europa noch nicht gefestigt. Der größte Teil der riesigen chinesischen Produktion wird von der Volksrepublik beim massiven Ausbau der Windkraft selbst genutzt. Doch es ist genau dieser massive Ausbau, der Europas Wind-Industrie schreckt. Eine starke Basis in der Heimat ermöglicht auch internationale Expansion. Chinesische Anbieter konkurrieren mit unschlagbaren Preisen und haben auch technisch aufgeholt.

Der große einheimische Markt begünstigt chinesische Anbieter. “Die schiere Größe seiner Produktionskapazitäten verschafft China einen großen Wettbewerbsvorteil” im Windenergie-Markt, sagt Xiaoyang Li vom Forschungs- und Beratungsunternehmen Wood Mackenzie. Auch Industrievertreter in Deutschland blicken besorgt auf die Entwicklungen. “In dem weitgehend abgeschotteten, aber sehr volumenstarken chinesischen Markt haben sich die chinesischen Hersteller technologisch an europäische Leistungsniveaus herangearbeitet”, sagt Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des Bundesverbands WindEnergie. “Wir haben in der Vergangenheit erlebt, wie chinesische Unternehmen mit staatlicher Flankierung in neue Märkte vordringen.”

In Europa verhält es sich laut dem Industrieverband Windeurope genau umgekehrt. “Die geringe Größe des Marktes schadet der Lieferkette sehr”, heißt es in einem offenen Brief des Verbandes an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. “Das Problem sind nicht die politischen Ziele” zum Ausbau der Windenergie, sagt Christoph Zipf vom Verband Windeurope. “Aber Ziele allein helfen nicht, wenn die Umsetzung dieser Ziele nicht ermöglicht wird. Das Problem sind die mangelnden Flächen und Genehmigungen.” Dadurch werde die Energiewende verschleppt.

Weil die Nachfrage in Europa nicht hoch genug ist, hat die Industrie Nachteile gegenüber China. Auf dem Weltmarkt verliere die europäische Industrie schon Marktanteile an China. Und chinesische Anbieter gewinnen zunehmend Aufträge zum Bau von Windparks in Europa – beispielsweise in Italien, Frankreich, Kroatien und Serbien, schreibt der Verband.

Eine Entscheidung des chinesischen Finanzministeriums könnte die Ungleichgewichte noch weiter vergrößern. Das Ministerium hat jüngst 63-Milliarden Dollar bereitgestellt, um versprochene Subventionen zügiger auszahlen zu können. Der Großteil des Geldes geht an die Entwickler von Wind- und Solar-Kraftwerken, wie Bloomberg berichtet. In den vergangenen Jahren hatten sich Subventions-Schulden angehäuft, da die erneuerbaren Energien schneller ausgebaut wurden als der Staat das Fördergeld aushändigen konnte. Die Zahlungsrückstände hatten sich auf die gesamte Lieferkette ausgewirkt, so ein Industrie-Insider. Die Freigabe der Mittel werde der Branche nun einen Schub geben.

Während die chinesischen Anbieter ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken, verloren europäische Unternehmen in der Volksrepublik an Marktanteilen. Im Jahr 2021 haben sich die Installationen ausländischer Windkraftanlagenhersteller halbiert. Die Kosten ausländischer Unternehmen für Onshore-Anlagen sind in China fast doppelt so hoch wie die einheimischer Anbieter. Die Preise für chinesische Windturbinen sind laut Wood Mackenzie im Jahr 2021 um 24 Prozent gefallen. 2022 werden sie um weitere 20 Prozent sinken, so die Prognose des Forschungs- und Beratungsunternehmens. Hinzu kommen Regulierungen, die den Markt für ausländische Unternehmen “weitgehend abschotten”, wie Axthelm sagt.

Der Zugewinn an Wettbewerbsfähigkeit begünstigt die globale Expansion chinesischer Anbieter. Sie “haben sich bisher auf den lokalen Markt konzentriert, werden aber in den kommenden Jahren wahrscheinlich stärker in den internationalen Wettbewerb treten, da sie ihre Preise senken konnten, während die europäischen und amerikanischen Hersteller mit steigenden Materialkosten zu kämpfen haben”, so das Fazit der Analysten von Wood Mackenzie.

Wird sich die Herstellung von Windkraftanlagen also von Europa zusehends nach China verlagern? Das ist unwahrscheinlich. Denn die Wind-Industrie unterscheidet sich entscheidend von der Solar-Industrie. Hersteller von Solarmodulen produzieren ein Massenprodukt, das sich leicht um die halbe Welt transportieren lässt. Die Wind-Industrie ist viel komplexer. Die Anlagen bestehen aus bis zu 8.000 Komponenten, schreibt Ilaria Mazzocco. “Windkraftanlagenhersteller sind in der Regel auch direkt an der Wartung und Installation beteiligt”, so die China-Energieexpertin vom “Center for Strategic & International Studies”. Die Anlagenhersteller haben häufig eine lokale Präsenz.

Einige chinesische Anbieter hegen deswegen auch Pläne, Produktionsanlagen in Europa aufzubauen. Europäische Hersteller nehmen diese neue Konkurrenz ernst, wie ein Industrievertreter sagt. Mazzocco hält es für unwahrscheinlich, dass chinesische Anbieter “andere führende Unternehmen und bestehende Lieferketten vollständigen verdrängen werden”. Dagegen sprechen auch Vorschriften zur lokalen Wertschöpfung.

Bloomberg NEF geht davon aus, dass diese Vorschriften in Zukunft wichtiger werden und bei der Auftragsvergabe “qualitativen Kriterien” eine größere Rolle zukommt. Der Preis könnte als ausschlaggebender Faktor also an Bedeutung verlieren. Dafür sprechen auch neue EU-Richtlinien für Staatshilfen im Bereich Klima, Umweltschutz und Energie. Sie erlauben es Regierungen, bei der Auftragsvergabe auch stärker auf andere Kriterien wie beispielsweise lokale Wertschöpfung zu achten.

Vor knapp einem Jahr schon hat Tencent die neue Macht der chinesischen Wettbewerbshüter zu spüren bekommen. Seitdem darf der Tech-Gigant aus dem südchinesischen Shenzhen, der mit Tencent Music mehrere erfolgreiche Streaming-Dienste betreibt, keine exklusiven Musiklizenzverträge für China mehr mit globalen Plattenlabels wie Warner oder Universal unterhalten. Das Verbot geht auf einen Erlass von Chinas staatlicher Verwaltung für Marktregulierung (SAMR) zurück, die damit verhindern will, dass Tencent Music sein Monopol im Musikgeschäft weiter ausbaut.

Die Tencent Music Entertainment Group (TME), die seit Dezember 2018 in New York gehandelt wird, betreibt in China die drei beliebten Streaming-Plattformen QQ Music, KuGou Music und Kuwo Music. In China haben die drei Plattformen zusammen einen Marktanteil von 71 Prozent. Das ist auch an westlichen Kartell-Maßstäben gemessen zu viel. Deshalb hat Peking strenge neue Regeln etabliert: Exklusive Musiklizenzverträge mussten innerhalb von 30 Tagen terminiert werden.

Damit verloren die Tencent-Kanäle zum Beispiel die Erlaubnis, Musik von Jay Chou, dem wahrscheinlich größten Popstar Asiens, exklusiv in China anzubieten. Der taiwanische Sänger und Rapper hat in den vergangenen gut 20 Jahren mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft. Das sind zwar nur gut 20 Prozent dessen, was US-Rapper Kanye West in diesem Zeitraum verkauft hat, aber für Asien spitze.

Tencent Music kann nun auch nicht mehr die exklusiven Rechte an den Katalogen von Universal Music Group, Sony Music oder Warner Music Group kaufen und sie dann an kleiner Plattformen wie die von NetEase, Alibaba and Xiaomi verkaufen. Die Börse reagierte prompt: Binnen Jahresfrist ist die Aktie um über 80 Prozent eingebrochen. Wie alle Tech-Werte, die von der Welle neuer Kartellgesetze betroffen sind, mit denen die Wettbewerbshüter die Marktwirtschaft beleben wollen.

Nun, ziemlich genau ein Jahr später, sind die Folgen der neuen Politik sichtbar. Der Einbruch des Geschäfts, den die Anleger befürchtet haben, ist ausgeblieben. Der staatliche Eingriff hat das Geschäftsmodell von Tencent Music nicht zerstört und gleichzeitig den Wettbewerbern mehr Wachstumsspielraum gegeben. Die Branche wächst also insgesamt weiter, wovon auch Tencent profitiert. Doch die Konkurrenz hat mehr Luft zum Atmen.

Die Zahl der zahlenden Tencent-User ist 2021 trotz der Kartellregelungen um mehr als 36 Prozent auf über 76 Millionen gewachsen. Die Einnahmen sind um 7,2 Prozent auf umgerechnet 4.9 Milliarden US-Dollar gestiegen, wie Tencent gemeldet hat. Der Online Music Service ist sogar um mehr als 22 Prozent gewachsen. Die Abos um 33 Prozent. Den Gesamtanstieg konnte Tencent verzeichnen, obwohl es im letzten Quartal einen Einbruch der Einnahmen von 7,6 Prozent hinnehmen musste. Das lag vor allem an den Corona-bedingt geringeren Einnahmen aus dem Clubbing- und Live-Streaming-Bereich.

Der Crackdown hat also vor allem den Aktienkurs Tencents in den Keller gejagt und der muss sich noch erholen. Die entsprechenden Maßnahmen hat die Regierung bereits ergriffen (China.Table berichtete) und der Kurs ist gestiegen. Doch wer beim Börsengang von Tencent Music 2018 eingestiegen ist, hat immer noch über die Hälfte seines Geldes verloren.

Zum Teil ist die niedrigere Bewertung jedoch auch berechtigt. Denn die größten Gewinner der Reformen sind die anderen 15 verschiedenen Audio-Streaming-Dienste mit täglich mindestens einer Million aktiven Nutzern, die sich bisher nur einen Marktanteil von 30 Prozent teilen mussten und nun massiv ausbauen können.

An NetEase sieht man gut, wie die neue Politik bereits anschlägt. NetEase Cloud Music ist der größte Wettberber von Tecent. Im Jahr 2021 sind dessen Einnahmen um knapp 43 Prozent gewachsen, also sechsmal so schnell wie die des Platzhirschen Tencent. Die Plattform, die 2013 gegründet wurde, hatte im Dezember vergangenen Jahres 181 Millionen monatlich aktive User und eine Bibliothek mit rund 60 Millionen Titeln.

Dank der Regulierung kann NetEase sein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Tencent besser ausspielen. Das sind die Kommentare, also eine ureigene Social-Media-Funktion. Rund 25 Prozent der User von NetEase kommentieren unter den Liedern und Künstlerseiten, während 61 Prozent der User aktiv die Kommentare verfolgen. Das sind sehr viel mehr als bei Tencent.

Weil viele User nicht nur die Musik hören, sondern dabei auch ihr Herz ausschütten, wird NetEase bei chinesischen Internetnutzern auch als “Streaming-Club der einsamen Herzen” bezeichnet. Als Reaktion darauf hat NetEase sogar ein “Healing Center” eingerichtet, wo die Hörer emotionale Unterstützung finden. Auch beim Preis unterscheiden sich Tencent und NetEase. Das Jahresabonnement für NetEase Music kostet umgerechnet rund 26 US-Dollar, und damit etwas mehr als die Konkurrenz von Tencent-Music.

Jahrelang hatten sich die Manager von NetEase Music beschwert, “das Zwei- bis Dreifache der angemessenen Kosten” für Inhalte im Rahmen einer Unterlizenzierungsvereinbarung mit Tencent Music zahlen zu müssen. Eine Intervention der National Copyright Administration (NCA) führte bereits 2018 zu einer Vereinbarung zwischen den beiden Anbietern, bis zu 99 Prozent ihrer Musikinhalte zu teilen. Die Vereinbarung erwies sich jedoch als Mogelpackung. Das verbleibende eine Prozent umfasste die beliebtesten und umsatzstärksten Künstler. Damit ist jetzt Schluss.

Politisch interessant ist zudem, dass sich die chinesischen Wettbewerbshüter am internationalen Einfluss von Tencent Music nicht gestört haben. Ende 2017 einigten sich Spotify und Tencent Music darauf, Anteile untereinander zu tauschen. Spotify erhielt einen Anteil von 9 Prozent an der Tencent Music Entertainment Group, während Tencent über zwei Firmen ebenfalls einen Anteil von 9 Prozent an Spotify erhielt.

Spotify konnte dadurch erstmals schwarze Zahlen schreiben. Die wechselseitige Beteiligung des größten Spielers in China und des größten Spielers weltweit wird von Kritikern auch als eine Art Kartell gesehen. Seit 2019 gehört Tencent zudem zehn Prozent der amerikanischen Universal Music Group. Ein Jahr später hat Tencent 5,2 Prozent der Warner Music Group gekauft. Damit sind die Chinesen an den beiden führenden amerikanischen Musik- und Entertainment Labels beteiligt. Politischer Entkopplungsdruck ist in dieser Branche weder aus Washington noch aus Peking zu spüren.

Die Marktaussichten für die großen chinesischen Player sind vielversprechend. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Musikstreaming-Abonnenten um 80 Prozent gestiegen. Mit dem Anstieg des Anteils der Mittelschicht an der Gesamtbevölkerung dürfe dieser Trend anhalten. Derzeit sind es noch unter 100 Millionen zahlende User. Erst bei 300 Millionen hätte China die gleiche Rate pro Kopf wie die USA.

Schlangestehen für Massentests und Restaurant-Gerichte nur noch für zu Hause: Die 26 Millionen Einwohner von Shanghai arrangieren sich mit dem Ausnahmezustand. Ab Montag hatte die Stadtverwaltung sie überraschend in einen Lockdown geschickt, um die Verbreitung von Sars-CoV-2 aufzuhalten. Nachdem Omikron in der dicht bevölkerten Metropole Fuß gefasst hatte, stieg die Sorge vor Hongkonger Verhältnissen. Allein für Sonntag wurden in Shanghai 3450 asymptomatische Corona-Fälle gemeldet.

Das öffentliche Leben wird wegen der steigenden Zahl von Coronavirus-Neuinfektionen in zwei Stufen bis zum 05. April heruntergefahren. Zuerst gehen die neueren Stadtbezirke in Pudong (östlich des Huangpu-Flusses) bis 1. April in den Lockdown. Dann folgt Puxi (westlich des Huangpu) bis zum 5. April. Brücken und Tunnel wurden geschlossen, damit sich die Bewohner der Bereiche nicht mehr mischen.

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel wie U-Bahnen und Busse fahren seit Sonntagabend nicht mehr. Wohnblocks sind mit gelben Wandelementen aus Plastik abgeriegelt. Die Polizei ermahnt die Bürgerinnen und Bürger zu Einhaltung der Vorschriften. Es gilt eine Ausgangssperre für große Teile des Stadtgebiets. Mitarbeiter der meisten Unternehmen dürften nur noch im Homeoffice arbeiten.

Unterdessen bildeten sich lange Schlangen an den Testzentren. Jeder Bürger soll zweimal getestet werden, um die Infektionen in der Bevölkerung aufzuspüren. “Der Ausbruch in Shanghai ist dadurch gekennzeichnet, dass es regionale Anhäufungen gibt und Infektionen über die Stadt verteilt sind”, sagte Wu Fan von der Pandemie-Taskforce der Stadtregierung. Der plötzlich verhängte Lockdown führte aber auch zu Problemen. Lieferdienste sind von den vielen Bestellungen überfordert, Firmen stehen ohne Mitarbeiter da.

In den Supermärkten sind viele Regale leer: Kurz vor Beginn des Lockdowns in Shanghai nutzten etliche Einwohner der Metropole die letzte Chance vor der Isolation, um noch einmal ihre Vorräte aufzustocken. Zwar soll der Lockdown auf wenige Tage beschränkt sein. Doch die Kaufwut der Bürger:innen deutet darauf hin, dass sie der Ankündigung nicht so recht trauen und sich vorsichtshalber auf eine längere Ausgangssperre vorbereiten.

Vom Lockdown betroffen sein können auch die mehr als 2.100 deutschen Unternehmen, die nach Angaben der Auslandshandelskammer dort aktiv sind. ThyssenKrupp etwa ist vor Ort unter anderem mit einem Werk vertreten, das Lenkungen und Dämpfer für die Automobilindustrie herstellt. Die Produktion werde aufrechterhalten, erklärte das Unternehmen. In dem Werk sind mehrere hundert Mitarbeiter beschäftigt.

Die Deutsche Post hat derweil ihr großes Luftfracht-Drehkreuzes am Flughafen Pudong vorübergehend stillgelegt. Das dortige Drehkreuz ist der Sprecherin zufolge einer von vier Umschlagplätzen des DHL-Netzwerkes in der Region, weitere gibt es in Hongkong, Tokio und Singapur. Das Unternehmen versprach, seine Logistik-Kunden über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden zu halten.

Die deutsche Wirtschaft befürchtet wegen des Corona-Lockdowns vor allem Probleme für die ohnehin schon angespannten Lieferketten. “Die Stimmung unter den deutschen Unternehmern ist vor dem Hintergrund des neuerlichen Lockdowns und von ohnehin gedämpften Wachstumserwartungen merklich eingetrübt”, sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, der Nachrichtenagentur Reuters.

Noch arbeitet der Hafen in Shanghai aber wie üblich. “Dadurch könnten sich Schäden für globale Lieferketten in Grenzen halten”, sagte Handelsexperte Vincent Stamer vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). “Probleme beim Transport der Waren zum Hafen könnten sich allerdings auch als längere Lieferzeiten von Gütern nach Deutschland äußern.” fin/rtr/grz

Asiens größtes Erdgas- und Mineralölunternehmen Sinopec hat Insidern zufolge Gespräche mit Russland über eine gemeinsame Gaschemieanlage sowie ein Gemeinschaftsunternehmen zur Vermarktung von russischem Gas in China vorübergehend ausgesetzt. Die Projekte belaufen sich laut einem Bericht von Reuters auf einen Wert von einer halben Milliarde Dollar.

Peking hatte sich zuvor wiederholt dafür ausgesprochen, den normalen Wirtschafts- und Handelsaustausch mit Russland aufrechtzuerhalten und von Sanktionen abzusehen. Gleichzeitig ist Chinas Regierung offenbar darauf bedacht, nicht ebenfalls mit Sanktionen belegt zu werden, wenn sie Russland in diesen Zeiten zu eng zur Seite steht.

Wie aus einer am Sonntag bei der Shanghaier Börse eingereichten Unternehmenserklärung hervorgeht, möchte Sinopec dieses Jahr so viel investieren wie nie zuvor in seiner Geschichte. Der Konzern erwartet demnach, bis zum Ende des Jahres rund 31 Milliarden Dollar auszugeben, 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Hauptaugenmerk der Investitionen liegt dabei auf den Erdölvorkommen in Shunbei und Tahe sowie den Erdgasfeldern in der Provinz Sichuan und der Inneren Mongolei. fpe

Chinas Außenminister Wang Yi hat am Donnerstag seinen Kollegen Amir Khan Muttaqi in Kabul getroffen. Das Treffen ist der höchste Besuch eines chinesischen Beamten seit der Machtübernahme durch die Taliban im vergangenen Jahr. Wang und Muttaqi besprachen eine mögliche Rolle Afghanistans in der Belt-and-Road Initiative und die Aufnahme von Arbeiten im Bergbausektor, wie Reuters berichtet. China sei bereit, sich für die Ausweitung des chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridors auf Afghanistan einzusetzen, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums. Der Korridor ist eines der wichtigsten Neuen Seidenstraßen-Projekte. Bisher hat Peking die Taliban-Regierung in Afghanistan noch nicht formell anerkannt.

Erst am Vortag von Wangs Besuch hatten die Taliban Mädchen den Besuch weiterführender Schulen verboten. Das stellt eine abrupte Kehrtwende dar, nachdem die Taliban vorher erklärt hatten, die Schule stehe allen Schülern offen. China wird nach Reuters-Informationen noch in diesem Monat Gastgeber eines Treffens der regionalen Außenminister sein, an dem auch Muttaqi teilnehmen wird. nib

Chinas größtes börsennotiertes Kohleunternehmen, Shenhua Energy Co., will in Zukunft mehr auf saubere Energie setzen. Dafür will Shenhua bis 2030 mindestens 40 Prozent seiner jährlichen Investitionen in den Bereich Erneuerbare Energien lenken.

Im vergangenen Jahr hatte Shenhua gerade einmal 0,08 Prozent seiner Ausgaben in Erneuerbare Energien investiert. Das Unternehmen ist Teil der staatlichen China Energy Investment Corp., die im Jahr 2021 als größtes Kohlebergbauunternehmen 570 Millionen Tonnen Kohle produzierte. Nach eigenen Angaben erzeugte Shenhua im gleichen Zeitraum 177 Millionen Tonnen Emissionen von Treibhausgasen durch die Verbrennung von Kohle.

Die chinesische Regierung baut die Kapazitäten von Erneuerbaren Energien aus, um spätestens 2030 den Höhepunkt der CO2-Emissionen erreichen zu können. Trotz des schnellen Wachstums erneuerbarer Energien ist China für seine Stromerzeugung aber nach wie vor stark von fossilen Brennstoffen abhängig, wobei mehr als die Hälfte des Stroms aus Kohlekraftwerken stammt.

Zuletzt hatte Peking angekündigt, fünf neue Kohlekraftwerke bauen zu wollen (China.Table berichtete) und das Kohleangebot zu erhöhen. Zu der Entscheidung beigetragen hatte ein Emergieengpass im Land im Herbst vergangenen Jahres, als zahlreiche Unternehmen, aber auch private Haushalte ihren Verbrauch massiv einschränken mussten.

Gleichzeitig ist der Staatskonzern China Energy Investment, laut Daten von BloombergNEF, auch der weltweit zweitgrößte Entwickler erneuerbarer Energien mit mehr als 41 Gigawatt Stromerzeugungsprojekten. Die meisten seiner erneuerbaren Projekte laufen bisher über Longyuan Power Group Corp, einer weiteren börsennotierten Tochtergesellschaft. niw

Laut einer Entscheidung der US-Börsenaufsicht (SEC) könnte das chinesische Social-Media-Unternehmen Weibo vom Handel an der Nasdaq-Börse ausgeschlossen werden. Die SEC hat Weibo auf eine Liste von Unternehmen gesetzt, die den Offenlegungspflichten an US-amerikanischen Börsen nicht ausreichend nachkommen.

Die Entscheidung beruht auf dem Holding Foreign Companies Accountable Act. Das Gesetz verlangt von bestimmten ausländischen Firmen, dass sie nachweisen, nicht im Besitz oder unter der Kontrolle einer ausländischen Regierung zu sein. Die Unternehmen müssen demnach einen entsprechenden Prüfbericht vorlegen. Zudem müssen die Jahresabschlüsse der Unternehmen den US-Behörden zur Überprüfung offengelegt werden. China wehrt sich gegen diese Offenlegung. Allerdings droht Weibo und anderen chinesischen Unternehmen kein kurzfristiger Ausschluss von den US-Börsen. Der Holding Foreign Companies Accountable Act sieht einen Ausschluss erst vor, wenn die betreffenden Unternehmen ihre Bilanzen in drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht offenlegen, wie Bloomberg berichtet.

Weibo ist eine Miniblogging-Plattform und gehört zu den weltweit größten Social-Media-Apps. Die Plattform hat über 550 Millionen monatliche Nutzer:innen. Weibo ist schon das sechste chinesische Unternehmen, dass von der SEC auf die besagte Liste genommen wurde. Nach Behördenangaben verhandeln die USA und China derzeit über die Zusammenarbeit in Fragen der Rechnungsprüfung. nib

Ein Wrackteil der Boeing 737, die am Montag abgestürzt ist, wurde zehn Kilometer von der Absturzstelle entfernt aufgefunden. Das deutet Experten zufolge darauf hin, dass der Flieger in der Luft auseinandergebrochen sein könnte. Das Trümmerstück sei 1,30 Meter lang und zehn Zentimeter breit, berichtet Bloomberg. Es könne entweder vor dem Absturz abgefallen sein oder es brach erst wegen der hohen Belastung während des Sturzflugs ab. Der China-Eastern-Flug MU5735 war aus 8900 Metern Höhe ohne Notruf fast senkrecht heruntergefallen (China.Table berichtete). Ermittler haben am Donnerstag begonnen, die Aufnahmen des Cockpit-Rekorders auszulesen, um der Ursache der Katastrophe auf die Spur zu kommen. fin

Patricia Flors bisherige Karriere hat sie schon in alle Himmelsrichtungen verschlagen. Nun ist klar, was ihre nächste Station wird: Die Spitzendiplomatin wird deutsche Botschafterin in Peking. Flor bringt jahrelange Erfahrung in der deutschen und europäischen Diplomatie mit. Ihre Stationen in Japan und die Zuständigkeit für den Indo-Pazifik führten sie in wichtige Nachbarregionen Chinas.

Schon vor gut zehn Jahren, als eine gemeinsame EU-Außenpolitik noch weit weniger präsent war als heute, wechselte Flor in den Dienst des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS): “Ich war überzeugte deutsche Diplomatin. Ich glaube aber, dass wir im globalen Maßstab nur dann Einfluss haben werden, wenn wir als EU auftreten. Wo es darum geht, wer sitzt mit am Tisch mit den anderen Großen, da wird zunehmend die EU gefragt sein”, sagte Flor dem Deutschlandfunk damals.

Flor blieb der EU-Außenpolitik – mit einigen Zwischenstopps in der deutschen Diplomatie – treu. Als derzeitige EU-Botschafterin in Japan gilt die 60-Jährige innerhalb des EEAS als zuverlässig und beliebt beim EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Berlin hatte offenbar bereits nach dem Regierungswechsel erhöhtes Interesse an einem Einsatz Flors für die Bundesrepublik. Die als Grünen-nah geltenden Flor wurde zeitweise auch als neue Staatsministerin im Außenministerium gehandelt. Arbeitserfahrung unter dem grünen Außenminister Joschka Fischer hat sie bereits.

Statt Diplomatie in Berlin heißt es jetzt aber weiterhin Ausland für die gebürtige Bayerin, die ihre ersten beruflichen Schritte in einem ganz anderen Metier machte: Nach dem Abitur und Volontariat bei den Nürnberger Nachrichten arbeitete sie als Redakteurin und freie Journalistin in den USA. Sie studierte Geschichte, Philosophie, Slawistik und osteuropäische Geschichte in Bamberg und Erlangen.

1992 trat sie in den Auswärtigen Dienst ein und wurde in der deutschen Botschaft in Kasachstan eingesetzt. 1995 promovierte Flor nach Forschungsaufenthalten in Großbritannien und Russland in osteuropäischer Geschichte und Volkswirtschaftslehre. 1996 wechselte sie zur Deutschen Ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York, wo sie von 1998 bis 2000 Vorsitzende der Kommission für Frauenrechte der UN war. Ihren Einsatz für Frauen und eine feministische Diplomatie behält sie auch auf weiteren Karriere-Stationen bei: “Während all meiner Posten habe ich mich immer für die Sache der Frauen eingesetzt“, sagte Flor bei einer Veranstaltung.

Die bisherige Liste von Flors Posten ist lang. Ihre Einsätze brachten sie immer wieder zurück in die deutsche Hauptstadt. Unter Joschka Fischer war Flor von 2002 bis 2006 Leiterin des Parlaments- und Kabinettsreferats im Auswärtigen Amt, bevor sie deutsche Botschafterin in Georgien wurde. Ab März 2010 kehrt sie als Beauftragte für Osteuropa, den Kaukasus und Zentralasien ins Auswärtige Amt zurück. Den Fokus auf der wichtigen Nachbarregion Chinas behielt sie auch bei als sie 2012 erstmals den Wechsel auf die EU-Ebene vollzog und Sonderbeauftragte der Europäischen Union für Zentralasien wurde.

Gut ein Jahr später stellte China erstmals die “Belt and Road”-Initiative vor, in der Zentralasien eine wichtige Rolle für Peking spielt. Flor setzte sich damals bereits für eine engere Zusammenarbeit der EU und den dortigen Staaten ein. An Interesse an einer Kooperation mangele es nicht in Zentralasien, trotz enger Verbindungen zu China und vor allem Russland, sagte Flor in einem Interview.

Im Jahr 2014 kehrte Flor von Brüssel erneut zurück nach Berlin. Unter dem SPD-Außenminister Frank-Walter Steinmeier wurde sie Leiterin der Abteilung für die Vereinten Nationen im Auswärtigen Amt. Anschließend leitete sie die erweiterte Abteilung für Internationale Ordnung, Vereinte Nationen und Rüstungskontrolle und war Beauftragte der Bundesregierung für Fragen der Abrüstung und Rüstungskontrolle.

Nach gut vier Jahren in der deutschen Hauptstadt zog es sie erneut ins Ausland: Seit Mitte 2018 ist Flor Botschafterin der Europäischen Union in Japan. In der Position setzt sie sich unter anderem für eine engere Zusammenarbeit der EU und der Indo-Pazifik-Region ein – vor allem die dabei von Brüssel auch vorgesehene erhöhte militärische Präsenz im Indo-Pazifik mit Schiffen stößt der Volksrepublik regelmäßig sauer auf. Als neue deutsche Botschafterin wird Flor diese Pläne aus Europa nun in Peking verteidigen müssen. Amelie Richter

Evergrande ist zahlungsunfähig – das ist schon seit Monaten klar. Dennoch ist eine formelle Insolvenz des Immobilien-Konzerns noch immer nicht absehbar. In Deutschland würde man längst von Insolvenzverschleppung sprechen. In China haben Firmen jedoch genug Spielraum, um das Ende immer weiter hinauszuzögern. Elske Fehl-Weileder, Expertin für chinesisches Insolvenzrecht, erklärt im Interview mit Christian Domke Seidel, was hinter dieser Taktik steckt und warum eine Insolvenz auch in China eine Chance für einen Neuanfang sein kann.

Preiswerte Konkurrenz aus Fernost hat schon so manche deutsche Branche plattgemacht. Fernseher, Kameras, Solarzellen, Grundstoffe für Antibiotika, Spielwaren. Dieses Muster ist so fest verankert, dass sich Ängste davor leicht abrufen lassen. Nun fährt die chinesische Regierung ihre Subventionsmaschinerie hoch, um den eigenen Anbietern von Windkraftanlagen den Weg in die EU zu ebnen. Dort winkt üppiger Absatz. Schließlich steht das Großprojekt der Loslösung von geo- und klimapolitisch schädlichen Energieträgern an. Doch für Vestas und Gamesa ist noch nicht alles verloren, analysiert Nico Beckert. Denn ein 100 Meter langer Rotor für ein Windrad lässt sich nicht einfach in einen Container packen wie eine Solarzelle.

Chinas harte Regulierung der Internetfirmen (der “Tech-Crackdown”) hat in der westlichen Wahrnehmung auch etwas Anrüchiges. Festigt hier nicht die KP ihre Macht? Doch die Motive ähneln durchaus denen westlicher Regulatoren, denen der Einfluss einzelner Konzerne zu weit geht. Ein Beispiel war im vergangenen Jahr Tencent, dessen Musik-Streaming-Sparte eine Monopolstellung aufgebaut hat. Frank Sieren hat sich angesehen, was die Auflösung des Kartells von Tencent-Töchtern bewirkt hat. Tatsächlich ist jetzt mehr für alle da: Die Konkurrenz hat Luft zum Atmen – und selbst für Tencent lief es nicht so schlecht wie befürchtet.

Um Deutschlands diplomatische Power geht es heute in unserem Portrait. Dort stellen wir Ihnen die künftige deutsche Botschafterin in Peking, Patricia Flor, vor. Wann Flor den Posten antreten wird, ist noch nicht klar – auch eine offizielle Mitteilung des Auswärtigen Amts zu der Besetzung fehlt noch. Und das, obwohl sowohl in Peking als auch in Berlin die Spatzen die Neuigkeit mittlerweile von den Dächern pfeifen.

Der Handel mit den Aktien wurde ausgesetzt und der Jahresabschluss verschoben. Bei Tochterfirmen verschwinden fest eingebuchte Milliarden-Beträge und Vermögen werden eingefroren. Immer wieder verpasst der Konzern Zins- und Kreditrückzahlungen. In Deutschland hätten sich die Manager des Evergrande-Konzerns angesichts solcher Taktiken vermutlich längst wegen Insolvenzverschleppung strafbar gemacht. In China sieht das jedoch anders aus. Hier haben Firmen reichlich Möglichkeiten, das Ende hinauszuzögern. Im Interview mit China.Table gibt Elske Fehl-Weileder einen Einblick in das Wirtschaftsrecht der Volksrepublik. Die Rechtsanwältin arbeitet im Geschäftsbereich Internationale Insolvenzverwaltung bei Schultze & Braun und ist Expertin für das chinesische Insolvenzrecht. Sie erklärt, warum es noch keinen erfolgreichen Insolvenzantrag von internationalen Gläubigern gegen den Evergrande-Konzern gab.

Nach unserem europäischen Verständnis ist Evergrande längst pleite. Warum musste der Konzern noch keine Insolvenz anmelden?”

In China ist die Geschäftsführung eines Unternehmens gesetzlich nicht dazu verpflichtet, im Fall einer bilanziellen Überschuldung oder der Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag zu stellen. Die Überschuldung oder Eintritt der Zahlungsunfähigkeit haben für chinesische Unternehmen und die handelnden Personen also keine direkten Konsequenzen. In Deutschland ist das anders: Hierzulande ist ein Geschäftsführer – seit dem 1. Mai 2021 gilt die sogenannte Insolvenzantragspflicht nach der coronabedingten Aussetzung wieder vollumfänglich – dazu verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen, wenn sein Unternehmen überschuldet ist oder die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist. Verletzt er diese Pflicht, macht er sich strafbar und kann persönlich finanziell haftbar gemacht werden – Stichwort Insolvenzverschleppung.

Was hat das für Konsequenzen?

Die fehlende Antragspflicht ist ein Grund, weshalb in China die Zahl der gerichtlichen Insolvenzverfahren im Vergleich zur Gesamtzahl der Unternehmen sehr niedrig ist. Hinzu kommt, dass in China eine Insolvenz in der Regel als Scheitern wahrgenommen und deshalb oft auf einen Insolvenzantrag verzichtet wird. Das macht die Situation für ausländische, aber auch für chinesische Geschäftspartner chinesischer Unternehmen sehr schwierig, da chinesische Unternehmen häufig ohne geordnetes Insolvenzverfahren aus dem Markt austreten. Das halte ich aber bei einem Unternehmen von der Größe von China Evergrande für sehr unwahrscheinlich.

Wann kommt der Zeitpunkt, an dem auch in China eine Insolvenz nicht mehr weiter hinauszuzögern ist?

Wenn die Stundung für eine Zinszahlung ausgelaufen sind und keine Zahlung erfolgt ist, muss der ausstehende Betrag als fällige Forderung in die Zahlungsunfähigkeitsberechnung eingestellt werden. Generell gilt: Wenn die liquiden Mittel eines Unternehmens nicht ausreichen, um die fälligen Verbindlichkeiten zu decken, ist das Unternehmen zahlungsunfähig. Es liegt dann ein sogenannter Insolvenzgrund vor. Den Zeitpunkt, ab dem die Zahlungsunfähigkeit eintritt, kann man bei jedem Unternehmen auf der Welt tagesgenau berechnen. In China ist dieser Stichtag aber weniger relevant als in Deutschland, da es dort, wie bereits erwähnt, keine Insolvenzantragspflicht gibt.

Wie würde es in Deutschland ablaufen?

In Deutschland beginnt ab dem Stichtag – also dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit – eine Frist von maximal drei Wochen, innerhalb die Geschäftsführung den Insolvenzgrund beseitigen muss. Gelingt das nicht, muss der Geschäftsführer einen Insolvenzantrag stellen. In China gibt es diese Pflicht, wie bereits erwähnt, nicht. Dabei macht auch die Verschiebung der Vorlage des Jahresabschlusses keinen Unterschied. Sie stellt zwar einen Verstoß gegen Börsenvorschriften dar, liefert aber per se kein Grund für einen Insolvenzantrag – weder in China noch in Deutschland.

Man kann vor diesem Hintergrund durchaus davon ausgehen, dass die Verantwortlichen bei China Evergrande ihre Restrukturierungsbemühungen – im Januar hat der Konzern seinen Gläubigern ja mitgeteilt, dass innerhalb der nächsten sechs Monate ein vorläufiger Umstrukturierungsplan vorgelegt werden soll – so lange fortsetzen, bis eine Einigung mit den Gläubigern erzielt wurde oder ein Gläubiger einen Insolvenzantrag gegen China Evergrande stellt. Oder anders formuliert: Da weder das Unternehmen selbst, noch ein Gläubiger einen Insolvenzantrag stellen muss, besteht in China letztendlich die Möglichkeit, trotz Insolvenzreife auf ein gerichtliches Insolvenzverfahren zu verzichten und entweder zu versuchen, das Unternehmen zu restrukturieren, oder sich ungeordnet aus dem Markt zu verabschieden.

Welche Optionen hat ein europäischer Gläubiger, einen Insolvenzantrag in China zu stellen?

Zunächst einmal ist es maßgeblich, eine fällige Forderung gegen das chinesische Unternehmen zu haben, gegen das sich der Insolvenzantrag richtet – und das kann wie im Fall von China Evergrande durchaus eine Zinszahlung auf eine Anleihe sein. Erst dann kann man als Gläubiger überhaupt einen Insolvenzantrag gegen die Gesellschaft stellen. Generell gilt: Mit einem solchen sogenannten Fremd- oder Gläubigerantrag muss sich das zuständige Insolvenzgericht beschäftigen.

Allerdings sind die Hürden für einen solchen Antrag nicht zu unterschätzen. So muss der Antrag dem Gericht auf Chinesisch vorgelegt und mit aussagekräftigen Dokumenten begründet werden. Das kann zum Beispiel der Nachweis sein, dass bis zu einem bestimmten Stichtag die Zahlung der offenen Forderung final fällig gewesen wäre. Gut ist zudem, wenn der Gläubiger einen Nachweis bringen kann, dass die fällige Forderung angemahnt wurde. Wichtig ist darüber hinaus: Der Gläubiger muss den Insolvenzantrag bei dem Gericht einreichen, das für die jeweilige Gesellschaft zuständig ist. Bei einem Konzern von der Größe von China Evergrande ist das aber nicht ohne Weiteres herauszufinden.

Angenommen, ein Gläubiger nimmt bis hierhin alle Hürden für einen Insolvenzantrag gegen China Evergrande – was passiert dann und wie lange dauert es?

Ist klar, dass das Gericht zuständig ist und liegen ihm der Antrag und entsprechende Nachweise vor, entscheidet das Gericht, ob es den Insolvenzantrag zur Bearbeitung annimmt. Lehnt es den Antrag ab – etwa, weil die Nachweise nach Ansicht des Gerichts nicht ausreichend sind – hat der Gläubiger zehn Tage Zeit, um beim nächsthöheren Gericht dagegen Berufung einzulegen. Wenn das Gericht den Insolvenzantrag des Gläubigers annimmt, erhält China Evergrande Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen.

Nimmt China Evergrande diese Gelegenheit nicht wahr, oder kann nicht nachweisen, dass kein Insolvenzgrund vorliegt, werden ein oder mehrere Insolvenzverwalter eingesetzt. Bei ihnen können die Gläubiger ihre Forderungen dann zur sogenannten Insolvenztabelle anmelden. Dem Gläubiger, der mit seinem Insolvenzantrag erfolgreich war, stehen im Verfahren Auskunftsrechte zu. Da es bis dato keine Berichte über einen erfolgreichen Insolvenzantrag eines Gläubigers gegen China Evergrande gibt – und die würde es aus meiner Sicht in einem solchen Fall schon allein aufgrund der Größe von China Evergrande geben – gehe ich davon aus, dass ein solcher Antrag nicht erfolgt ist oder nicht zu einem gerichtlichen Insolvenzverfahren geführt hat.

Insolvenz heißt wahrscheinlich auch in China nicht, dass die Firma verschwindet. Was sind im Anschluss die Möglichkeiten, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und die Welt nicht in eine Finanzkrise zu stürzen?

Eine Insolvenz bedeutet in Deutschland und in China nicht automatisch, dass das insolvente Unternehmen abgewickelt wird. Die Insolvenz ist vielmehr die Chance auf einen Neuanfang. Eine Besonderheit in China ist, dass – anders als in Deutschland – ein Gläubigerantrag auch auf die Verfahrensart “Reorganisation” gerichtet sein kann. Für die Gläubiger ist die Sanierung eines Unternehmens – also dessen Erhalt zum Beispiel über einen Verkauf der Vermögenswerte – finanziell gesehen sogar lukrativer als eine Liquidation. Denn dann ist die sogenannte Insolvenzmasse größer, aus der die anerkannten Forderungen der Gläubiger befriedigt werden.

Im Fall einer Insolvenz können Gläubiger ihre Forderungen zur sogenannten Insolvenztabelle anmelden. Das bedeutet, dass sie am Ende des Verfahrens aus dem Vermögen, das der Insolvenzverwalter sammeln konnte, einen quotalen Anteil ihrer Forderung zurückgezahlt bekommen. In China ist es insbesondere für einen ausländischen Gläubiger allerdings durchaus aufwändig, seine Forderung anzumelden, da er die dafür notwendigen Unterlagen in chinesischer Sprache einreichen muss. Dabei spielt auch eine Rolle, dass sich die sogenannte Insolvenzquote mitunter auch bei einem Verkauf der Vermögenswerte eines Unternehmens in der Regel meist nur einstelligen Bereich liegt.

Welche Besonderheiten gelten hier in China?

Bei einem Insolvenzverfahren in China ist zu beachten, dass zusätzlich zu den Verfahrenskosten und den gesicherten Gläubigern – in der Regel zum Beispiel Banken – auch die Forderungen der Arbeitnehmer vorrangig vor den sonstigen Gläubigern zu begleichen sind, sodass sich die Quote dadurch nochmals verringern kann. Für die Gläubiger von China Evergrande ist und bleibt es daher aller Wahrscheinlichkeit dabei, dass sie Geld verlieren werden. Sie müssen sich allerdings die Frage stellen, wie viel Einfluss sie auf die Restrukturierung von China Evergrande nehmen wollen und ob sie bereit sind, die ohne Zweifel vorhandenen Hürden und Kosten für einen Insolvenzantrag gegen das Unternehmen zu tragen.

Die Europäische Union will die erneuerbaren Energien infolge des russischen Kriegs in der Ukraine schneller ausbauen. Eine große Rolle spielt die Windkraft. Bis 2030 sollen 480 Gigawatt an Wind-Kapazität am Netz sein. Vor dem Ukraine-Schock waren 450 Gigawatt geplant. Das 2030-Ziel wurde somit um zusätzliche 30 Gigawatt erhöht.

Goldene Zeiten also für die europäische Windkraft-Industrie – könnte man meinen. Doch die Konkurrenz aus China drängt stärker auf den Weltmarkt und könnte vom europäischen Windkraft-Ausbau profitieren. Die europäische Industrie warnt deswegen schon vor einem Verlust von Marktanteilen. Ein Debakel wie die völlige Verdrängung der deutschen Solarwirtschaft durch übermächtige Konkurrenz aus Fernost ist indessen nicht zu befürchten.

Chinas Wind-Industrie ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Die Hälfte der weltweit hergestellten Komponenten von Windkraftanlagen stammen aus chinesischer Produktion. Sechs der zehn größten Hersteller kommen aus der Volksrepublik. Seit 2019 haben sich die jährlichen Importe Europas von Windkraftanlagen aus China von 211 Millionen auf 411 Millionen Euro im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Gleichzeitig schwächelt die europäische Konkurrenz. Vier der fünf europäischen Hersteller haben im vergangenen Jahr Verluste gemacht. Sie schließen Fabriken und bauen Jobs ab. Allein in Deutschland gingen nach Industrieangaben in den vergangenen sechs Jahren mehr als 50.000 Arbeitsplätze in der Wind-Industrie verloren.

Es scheint, als drohe der europäischen Wind-Industrie das gleiche Schicksal wie der Solar-Industrie. Doch dieses Fazit wäre verfrüht. Mit Vestas und Siemens Gamesa stammen zwei der weltweit fünf größten Wind-Unternehmen aus Europa. Und trotz steigender Importe ist Chinas Stellung in Europa noch nicht gefestigt. Der größte Teil der riesigen chinesischen Produktion wird von der Volksrepublik beim massiven Ausbau der Windkraft selbst genutzt. Doch es ist genau dieser massive Ausbau, der Europas Wind-Industrie schreckt. Eine starke Basis in der Heimat ermöglicht auch internationale Expansion. Chinesische Anbieter konkurrieren mit unschlagbaren Preisen und haben auch technisch aufgeholt.

Der große einheimische Markt begünstigt chinesische Anbieter. “Die schiere Größe seiner Produktionskapazitäten verschafft China einen großen Wettbewerbsvorteil” im Windenergie-Markt, sagt Xiaoyang Li vom Forschungs- und Beratungsunternehmen Wood Mackenzie. Auch Industrievertreter in Deutschland blicken besorgt auf die Entwicklungen. “In dem weitgehend abgeschotteten, aber sehr volumenstarken chinesischen Markt haben sich die chinesischen Hersteller technologisch an europäische Leistungsniveaus herangearbeitet”, sagt Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des Bundesverbands WindEnergie. “Wir haben in der Vergangenheit erlebt, wie chinesische Unternehmen mit staatlicher Flankierung in neue Märkte vordringen.”

In Europa verhält es sich laut dem Industrieverband Windeurope genau umgekehrt. “Die geringe Größe des Marktes schadet der Lieferkette sehr”, heißt es in einem offenen Brief des Verbandes an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. “Das Problem sind nicht die politischen Ziele” zum Ausbau der Windenergie, sagt Christoph Zipf vom Verband Windeurope. “Aber Ziele allein helfen nicht, wenn die Umsetzung dieser Ziele nicht ermöglicht wird. Das Problem sind die mangelnden Flächen und Genehmigungen.” Dadurch werde die Energiewende verschleppt.

Weil die Nachfrage in Europa nicht hoch genug ist, hat die Industrie Nachteile gegenüber China. Auf dem Weltmarkt verliere die europäische Industrie schon Marktanteile an China. Und chinesische Anbieter gewinnen zunehmend Aufträge zum Bau von Windparks in Europa – beispielsweise in Italien, Frankreich, Kroatien und Serbien, schreibt der Verband.

Eine Entscheidung des chinesischen Finanzministeriums könnte die Ungleichgewichte noch weiter vergrößern. Das Ministerium hat jüngst 63-Milliarden Dollar bereitgestellt, um versprochene Subventionen zügiger auszahlen zu können. Der Großteil des Geldes geht an die Entwickler von Wind- und Solar-Kraftwerken, wie Bloomberg berichtet. In den vergangenen Jahren hatten sich Subventions-Schulden angehäuft, da die erneuerbaren Energien schneller ausgebaut wurden als der Staat das Fördergeld aushändigen konnte. Die Zahlungsrückstände hatten sich auf die gesamte Lieferkette ausgewirkt, so ein Industrie-Insider. Die Freigabe der Mittel werde der Branche nun einen Schub geben.

Während die chinesischen Anbieter ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken, verloren europäische Unternehmen in der Volksrepublik an Marktanteilen. Im Jahr 2021 haben sich die Installationen ausländischer Windkraftanlagenhersteller halbiert. Die Kosten ausländischer Unternehmen für Onshore-Anlagen sind in China fast doppelt so hoch wie die einheimischer Anbieter. Die Preise für chinesische Windturbinen sind laut Wood Mackenzie im Jahr 2021 um 24 Prozent gefallen. 2022 werden sie um weitere 20 Prozent sinken, so die Prognose des Forschungs- und Beratungsunternehmens. Hinzu kommen Regulierungen, die den Markt für ausländische Unternehmen “weitgehend abschotten”, wie Axthelm sagt.

Der Zugewinn an Wettbewerbsfähigkeit begünstigt die globale Expansion chinesischer Anbieter. Sie “haben sich bisher auf den lokalen Markt konzentriert, werden aber in den kommenden Jahren wahrscheinlich stärker in den internationalen Wettbewerb treten, da sie ihre Preise senken konnten, während die europäischen und amerikanischen Hersteller mit steigenden Materialkosten zu kämpfen haben”, so das Fazit der Analysten von Wood Mackenzie.

Wird sich die Herstellung von Windkraftanlagen also von Europa zusehends nach China verlagern? Das ist unwahrscheinlich. Denn die Wind-Industrie unterscheidet sich entscheidend von der Solar-Industrie. Hersteller von Solarmodulen produzieren ein Massenprodukt, das sich leicht um die halbe Welt transportieren lässt. Die Wind-Industrie ist viel komplexer. Die Anlagen bestehen aus bis zu 8.000 Komponenten, schreibt Ilaria Mazzocco. “Windkraftanlagenhersteller sind in der Regel auch direkt an der Wartung und Installation beteiligt”, so die China-Energieexpertin vom “Center for Strategic & International Studies”. Die Anlagenhersteller haben häufig eine lokale Präsenz.

Einige chinesische Anbieter hegen deswegen auch Pläne, Produktionsanlagen in Europa aufzubauen. Europäische Hersteller nehmen diese neue Konkurrenz ernst, wie ein Industrievertreter sagt. Mazzocco hält es für unwahrscheinlich, dass chinesische Anbieter “andere führende Unternehmen und bestehende Lieferketten vollständigen verdrängen werden”. Dagegen sprechen auch Vorschriften zur lokalen Wertschöpfung.

Bloomberg NEF geht davon aus, dass diese Vorschriften in Zukunft wichtiger werden und bei der Auftragsvergabe “qualitativen Kriterien” eine größere Rolle zukommt. Der Preis könnte als ausschlaggebender Faktor also an Bedeutung verlieren. Dafür sprechen auch neue EU-Richtlinien für Staatshilfen im Bereich Klima, Umweltschutz und Energie. Sie erlauben es Regierungen, bei der Auftragsvergabe auch stärker auf andere Kriterien wie beispielsweise lokale Wertschöpfung zu achten.

Vor knapp einem Jahr schon hat Tencent die neue Macht der chinesischen Wettbewerbshüter zu spüren bekommen. Seitdem darf der Tech-Gigant aus dem südchinesischen Shenzhen, der mit Tencent Music mehrere erfolgreiche Streaming-Dienste betreibt, keine exklusiven Musiklizenzverträge für China mehr mit globalen Plattenlabels wie Warner oder Universal unterhalten. Das Verbot geht auf einen Erlass von Chinas staatlicher Verwaltung für Marktregulierung (SAMR) zurück, die damit verhindern will, dass Tencent Music sein Monopol im Musikgeschäft weiter ausbaut.

Die Tencent Music Entertainment Group (TME), die seit Dezember 2018 in New York gehandelt wird, betreibt in China die drei beliebten Streaming-Plattformen QQ Music, KuGou Music und Kuwo Music. In China haben die drei Plattformen zusammen einen Marktanteil von 71 Prozent. Das ist auch an westlichen Kartell-Maßstäben gemessen zu viel. Deshalb hat Peking strenge neue Regeln etabliert: Exklusive Musiklizenzverträge mussten innerhalb von 30 Tagen terminiert werden.

Damit verloren die Tencent-Kanäle zum Beispiel die Erlaubnis, Musik von Jay Chou, dem wahrscheinlich größten Popstar Asiens, exklusiv in China anzubieten. Der taiwanische Sänger und Rapper hat in den vergangenen gut 20 Jahren mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft. Das sind zwar nur gut 20 Prozent dessen, was US-Rapper Kanye West in diesem Zeitraum verkauft hat, aber für Asien spitze.

Tencent Music kann nun auch nicht mehr die exklusiven Rechte an den Katalogen von Universal Music Group, Sony Music oder Warner Music Group kaufen und sie dann an kleiner Plattformen wie die von NetEase, Alibaba and Xiaomi verkaufen. Die Börse reagierte prompt: Binnen Jahresfrist ist die Aktie um über 80 Prozent eingebrochen. Wie alle Tech-Werte, die von der Welle neuer Kartellgesetze betroffen sind, mit denen die Wettbewerbshüter die Marktwirtschaft beleben wollen.

Nun, ziemlich genau ein Jahr später, sind die Folgen der neuen Politik sichtbar. Der Einbruch des Geschäfts, den die Anleger befürchtet haben, ist ausgeblieben. Der staatliche Eingriff hat das Geschäftsmodell von Tencent Music nicht zerstört und gleichzeitig den Wettbewerbern mehr Wachstumsspielraum gegeben. Die Branche wächst also insgesamt weiter, wovon auch Tencent profitiert. Doch die Konkurrenz hat mehr Luft zum Atmen.

Die Zahl der zahlenden Tencent-User ist 2021 trotz der Kartellregelungen um mehr als 36 Prozent auf über 76 Millionen gewachsen. Die Einnahmen sind um 7,2 Prozent auf umgerechnet 4.9 Milliarden US-Dollar gestiegen, wie Tencent gemeldet hat. Der Online Music Service ist sogar um mehr als 22 Prozent gewachsen. Die Abos um 33 Prozent. Den Gesamtanstieg konnte Tencent verzeichnen, obwohl es im letzten Quartal einen Einbruch der Einnahmen von 7,6 Prozent hinnehmen musste. Das lag vor allem an den Corona-bedingt geringeren Einnahmen aus dem Clubbing- und Live-Streaming-Bereich.

Der Crackdown hat also vor allem den Aktienkurs Tencents in den Keller gejagt und der muss sich noch erholen. Die entsprechenden Maßnahmen hat die Regierung bereits ergriffen (China.Table berichtete) und der Kurs ist gestiegen. Doch wer beim Börsengang von Tencent Music 2018 eingestiegen ist, hat immer noch über die Hälfte seines Geldes verloren.

Zum Teil ist die niedrigere Bewertung jedoch auch berechtigt. Denn die größten Gewinner der Reformen sind die anderen 15 verschiedenen Audio-Streaming-Dienste mit täglich mindestens einer Million aktiven Nutzern, die sich bisher nur einen Marktanteil von 30 Prozent teilen mussten und nun massiv ausbauen können.

An NetEase sieht man gut, wie die neue Politik bereits anschlägt. NetEase Cloud Music ist der größte Wettberber von Tecent. Im Jahr 2021 sind dessen Einnahmen um knapp 43 Prozent gewachsen, also sechsmal so schnell wie die des Platzhirschen Tencent. Die Plattform, die 2013 gegründet wurde, hatte im Dezember vergangenen Jahres 181 Millionen monatlich aktive User und eine Bibliothek mit rund 60 Millionen Titeln.

Dank der Regulierung kann NetEase sein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Tencent besser ausspielen. Das sind die Kommentare, also eine ureigene Social-Media-Funktion. Rund 25 Prozent der User von NetEase kommentieren unter den Liedern und Künstlerseiten, während 61 Prozent der User aktiv die Kommentare verfolgen. Das sind sehr viel mehr als bei Tencent.

Weil viele User nicht nur die Musik hören, sondern dabei auch ihr Herz ausschütten, wird NetEase bei chinesischen Internetnutzern auch als “Streaming-Club der einsamen Herzen” bezeichnet. Als Reaktion darauf hat NetEase sogar ein “Healing Center” eingerichtet, wo die Hörer emotionale Unterstützung finden. Auch beim Preis unterscheiden sich Tencent und NetEase. Das Jahresabonnement für NetEase Music kostet umgerechnet rund 26 US-Dollar, und damit etwas mehr als die Konkurrenz von Tencent-Music.

Jahrelang hatten sich die Manager von NetEase Music beschwert, “das Zwei- bis Dreifache der angemessenen Kosten” für Inhalte im Rahmen einer Unterlizenzierungsvereinbarung mit Tencent Music zahlen zu müssen. Eine Intervention der National Copyright Administration (NCA) führte bereits 2018 zu einer Vereinbarung zwischen den beiden Anbietern, bis zu 99 Prozent ihrer Musikinhalte zu teilen. Die Vereinbarung erwies sich jedoch als Mogelpackung. Das verbleibende eine Prozent umfasste die beliebtesten und umsatzstärksten Künstler. Damit ist jetzt Schluss.

Politisch interessant ist zudem, dass sich die chinesischen Wettbewerbshüter am internationalen Einfluss von Tencent Music nicht gestört haben. Ende 2017 einigten sich Spotify und Tencent Music darauf, Anteile untereinander zu tauschen. Spotify erhielt einen Anteil von 9 Prozent an der Tencent Music Entertainment Group, während Tencent über zwei Firmen ebenfalls einen Anteil von 9 Prozent an Spotify erhielt.

Spotify konnte dadurch erstmals schwarze Zahlen schreiben. Die wechselseitige Beteiligung des größten Spielers in China und des größten Spielers weltweit wird von Kritikern auch als eine Art Kartell gesehen. Seit 2019 gehört Tencent zudem zehn Prozent der amerikanischen Universal Music Group. Ein Jahr später hat Tencent 5,2 Prozent der Warner Music Group gekauft. Damit sind die Chinesen an den beiden führenden amerikanischen Musik- und Entertainment Labels beteiligt. Politischer Entkopplungsdruck ist in dieser Branche weder aus Washington noch aus Peking zu spüren.

Die Marktaussichten für die großen chinesischen Player sind vielversprechend. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Musikstreaming-Abonnenten um 80 Prozent gestiegen. Mit dem Anstieg des Anteils der Mittelschicht an der Gesamtbevölkerung dürfe dieser Trend anhalten. Derzeit sind es noch unter 100 Millionen zahlende User. Erst bei 300 Millionen hätte China die gleiche Rate pro Kopf wie die USA.

Schlangestehen für Massentests und Restaurant-Gerichte nur noch für zu Hause: Die 26 Millionen Einwohner von Shanghai arrangieren sich mit dem Ausnahmezustand. Ab Montag hatte die Stadtverwaltung sie überraschend in einen Lockdown geschickt, um die Verbreitung von Sars-CoV-2 aufzuhalten. Nachdem Omikron in der dicht bevölkerten Metropole Fuß gefasst hatte, stieg die Sorge vor Hongkonger Verhältnissen. Allein für Sonntag wurden in Shanghai 3450 asymptomatische Corona-Fälle gemeldet.

Das öffentliche Leben wird wegen der steigenden Zahl von Coronavirus-Neuinfektionen in zwei Stufen bis zum 05. April heruntergefahren. Zuerst gehen die neueren Stadtbezirke in Pudong (östlich des Huangpu-Flusses) bis 1. April in den Lockdown. Dann folgt Puxi (westlich des Huangpu) bis zum 5. April. Brücken und Tunnel wurden geschlossen, damit sich die Bewohner der Bereiche nicht mehr mischen.

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel wie U-Bahnen und Busse fahren seit Sonntagabend nicht mehr. Wohnblocks sind mit gelben Wandelementen aus Plastik abgeriegelt. Die Polizei ermahnt die Bürgerinnen und Bürger zu Einhaltung der Vorschriften. Es gilt eine Ausgangssperre für große Teile des Stadtgebiets. Mitarbeiter der meisten Unternehmen dürften nur noch im Homeoffice arbeiten.

Unterdessen bildeten sich lange Schlangen an den Testzentren. Jeder Bürger soll zweimal getestet werden, um die Infektionen in der Bevölkerung aufzuspüren. “Der Ausbruch in Shanghai ist dadurch gekennzeichnet, dass es regionale Anhäufungen gibt und Infektionen über die Stadt verteilt sind”, sagte Wu Fan von der Pandemie-Taskforce der Stadtregierung. Der plötzlich verhängte Lockdown führte aber auch zu Problemen. Lieferdienste sind von den vielen Bestellungen überfordert, Firmen stehen ohne Mitarbeiter da.

In den Supermärkten sind viele Regale leer: Kurz vor Beginn des Lockdowns in Shanghai nutzten etliche Einwohner der Metropole die letzte Chance vor der Isolation, um noch einmal ihre Vorräte aufzustocken. Zwar soll der Lockdown auf wenige Tage beschränkt sein. Doch die Kaufwut der Bürger:innen deutet darauf hin, dass sie der Ankündigung nicht so recht trauen und sich vorsichtshalber auf eine längere Ausgangssperre vorbereiten.

Vom Lockdown betroffen sein können auch die mehr als 2.100 deutschen Unternehmen, die nach Angaben der Auslandshandelskammer dort aktiv sind. ThyssenKrupp etwa ist vor Ort unter anderem mit einem Werk vertreten, das Lenkungen und Dämpfer für die Automobilindustrie herstellt. Die Produktion werde aufrechterhalten, erklärte das Unternehmen. In dem Werk sind mehrere hundert Mitarbeiter beschäftigt.

Die Deutsche Post hat derweil ihr großes Luftfracht-Drehkreuzes am Flughafen Pudong vorübergehend stillgelegt. Das dortige Drehkreuz ist der Sprecherin zufolge einer von vier Umschlagplätzen des DHL-Netzwerkes in der Region, weitere gibt es in Hongkong, Tokio und Singapur. Das Unternehmen versprach, seine Logistik-Kunden über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden zu halten.

Die deutsche Wirtschaft befürchtet wegen des Corona-Lockdowns vor allem Probleme für die ohnehin schon angespannten Lieferketten. “Die Stimmung unter den deutschen Unternehmern ist vor dem Hintergrund des neuerlichen Lockdowns und von ohnehin gedämpften Wachstumserwartungen merklich eingetrübt”, sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, der Nachrichtenagentur Reuters.

Noch arbeitet der Hafen in Shanghai aber wie üblich. “Dadurch könnten sich Schäden für globale Lieferketten in Grenzen halten”, sagte Handelsexperte Vincent Stamer vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). “Probleme beim Transport der Waren zum Hafen könnten sich allerdings auch als längere Lieferzeiten von Gütern nach Deutschland äußern.” fin/rtr/grz

Asiens größtes Erdgas- und Mineralölunternehmen Sinopec hat Insidern zufolge Gespräche mit Russland über eine gemeinsame Gaschemieanlage sowie ein Gemeinschaftsunternehmen zur Vermarktung von russischem Gas in China vorübergehend ausgesetzt. Die Projekte belaufen sich laut einem Bericht von Reuters auf einen Wert von einer halben Milliarde Dollar.

Peking hatte sich zuvor wiederholt dafür ausgesprochen, den normalen Wirtschafts- und Handelsaustausch mit Russland aufrechtzuerhalten und von Sanktionen abzusehen. Gleichzeitig ist Chinas Regierung offenbar darauf bedacht, nicht ebenfalls mit Sanktionen belegt zu werden, wenn sie Russland in diesen Zeiten zu eng zur Seite steht.

Wie aus einer am Sonntag bei der Shanghaier Börse eingereichten Unternehmenserklärung hervorgeht, möchte Sinopec dieses Jahr so viel investieren wie nie zuvor in seiner Geschichte. Der Konzern erwartet demnach, bis zum Ende des Jahres rund 31 Milliarden Dollar auszugeben, 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Hauptaugenmerk der Investitionen liegt dabei auf den Erdölvorkommen in Shunbei und Tahe sowie den Erdgasfeldern in der Provinz Sichuan und der Inneren Mongolei. fpe

Chinas Außenminister Wang Yi hat am Donnerstag seinen Kollegen Amir Khan Muttaqi in Kabul getroffen. Das Treffen ist der höchste Besuch eines chinesischen Beamten seit der Machtübernahme durch die Taliban im vergangenen Jahr. Wang und Muttaqi besprachen eine mögliche Rolle Afghanistans in der Belt-and-Road Initiative und die Aufnahme von Arbeiten im Bergbausektor, wie Reuters berichtet. China sei bereit, sich für die Ausweitung des chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridors auf Afghanistan einzusetzen, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums. Der Korridor ist eines der wichtigsten Neuen Seidenstraßen-Projekte. Bisher hat Peking die Taliban-Regierung in Afghanistan noch nicht formell anerkannt.

Erst am Vortag von Wangs Besuch hatten die Taliban Mädchen den Besuch weiterführender Schulen verboten. Das stellt eine abrupte Kehrtwende dar, nachdem die Taliban vorher erklärt hatten, die Schule stehe allen Schülern offen. China wird nach Reuters-Informationen noch in diesem Monat Gastgeber eines Treffens der regionalen Außenminister sein, an dem auch Muttaqi teilnehmen wird. nib

Chinas größtes börsennotiertes Kohleunternehmen, Shenhua Energy Co., will in Zukunft mehr auf saubere Energie setzen. Dafür will Shenhua bis 2030 mindestens 40 Prozent seiner jährlichen Investitionen in den Bereich Erneuerbare Energien lenken.

Im vergangenen Jahr hatte Shenhua gerade einmal 0,08 Prozent seiner Ausgaben in Erneuerbare Energien investiert. Das Unternehmen ist Teil der staatlichen China Energy Investment Corp., die im Jahr 2021 als größtes Kohlebergbauunternehmen 570 Millionen Tonnen Kohle produzierte. Nach eigenen Angaben erzeugte Shenhua im gleichen Zeitraum 177 Millionen Tonnen Emissionen von Treibhausgasen durch die Verbrennung von Kohle.

Die chinesische Regierung baut die Kapazitäten von Erneuerbaren Energien aus, um spätestens 2030 den Höhepunkt der CO2-Emissionen erreichen zu können. Trotz des schnellen Wachstums erneuerbarer Energien ist China für seine Stromerzeugung aber nach wie vor stark von fossilen Brennstoffen abhängig, wobei mehr als die Hälfte des Stroms aus Kohlekraftwerken stammt.

Zuletzt hatte Peking angekündigt, fünf neue Kohlekraftwerke bauen zu wollen (China.Table berichtete) und das Kohleangebot zu erhöhen. Zu der Entscheidung beigetragen hatte ein Emergieengpass im Land im Herbst vergangenen Jahres, als zahlreiche Unternehmen, aber auch private Haushalte ihren Verbrauch massiv einschränken mussten.

Gleichzeitig ist der Staatskonzern China Energy Investment, laut Daten von BloombergNEF, auch der weltweit zweitgrößte Entwickler erneuerbarer Energien mit mehr als 41 Gigawatt Stromerzeugungsprojekten. Die meisten seiner erneuerbaren Projekte laufen bisher über Longyuan Power Group Corp, einer weiteren börsennotierten Tochtergesellschaft. niw

Laut einer Entscheidung der US-Börsenaufsicht (SEC) könnte das chinesische Social-Media-Unternehmen Weibo vom Handel an der Nasdaq-Börse ausgeschlossen werden. Die SEC hat Weibo auf eine Liste von Unternehmen gesetzt, die den Offenlegungspflichten an US-amerikanischen Börsen nicht ausreichend nachkommen.

Die Entscheidung beruht auf dem Holding Foreign Companies Accountable Act. Das Gesetz verlangt von bestimmten ausländischen Firmen, dass sie nachweisen, nicht im Besitz oder unter der Kontrolle einer ausländischen Regierung zu sein. Die Unternehmen müssen demnach einen entsprechenden Prüfbericht vorlegen. Zudem müssen die Jahresabschlüsse der Unternehmen den US-Behörden zur Überprüfung offengelegt werden. China wehrt sich gegen diese Offenlegung. Allerdings droht Weibo und anderen chinesischen Unternehmen kein kurzfristiger Ausschluss von den US-Börsen. Der Holding Foreign Companies Accountable Act sieht einen Ausschluss erst vor, wenn die betreffenden Unternehmen ihre Bilanzen in drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht offenlegen, wie Bloomberg berichtet.

Weibo ist eine Miniblogging-Plattform und gehört zu den weltweit größten Social-Media-Apps. Die Plattform hat über 550 Millionen monatliche Nutzer:innen. Weibo ist schon das sechste chinesische Unternehmen, dass von der SEC auf die besagte Liste genommen wurde. Nach Behördenangaben verhandeln die USA und China derzeit über die Zusammenarbeit in Fragen der Rechnungsprüfung. nib

Ein Wrackteil der Boeing 737, die am Montag abgestürzt ist, wurde zehn Kilometer von der Absturzstelle entfernt aufgefunden. Das deutet Experten zufolge darauf hin, dass der Flieger in der Luft auseinandergebrochen sein könnte. Das Trümmerstück sei 1,30 Meter lang und zehn Zentimeter breit, berichtet Bloomberg. Es könne entweder vor dem Absturz abgefallen sein oder es brach erst wegen der hohen Belastung während des Sturzflugs ab. Der China-Eastern-Flug MU5735 war aus 8900 Metern Höhe ohne Notruf fast senkrecht heruntergefallen (China.Table berichtete). Ermittler haben am Donnerstag begonnen, die Aufnahmen des Cockpit-Rekorders auszulesen, um der Ursache der Katastrophe auf die Spur zu kommen. fin

Patricia Flors bisherige Karriere hat sie schon in alle Himmelsrichtungen verschlagen. Nun ist klar, was ihre nächste Station wird: Die Spitzendiplomatin wird deutsche Botschafterin in Peking. Flor bringt jahrelange Erfahrung in der deutschen und europäischen Diplomatie mit. Ihre Stationen in Japan und die Zuständigkeit für den Indo-Pazifik führten sie in wichtige Nachbarregionen Chinas.

Schon vor gut zehn Jahren, als eine gemeinsame EU-Außenpolitik noch weit weniger präsent war als heute, wechselte Flor in den Dienst des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS): “Ich war überzeugte deutsche Diplomatin. Ich glaube aber, dass wir im globalen Maßstab nur dann Einfluss haben werden, wenn wir als EU auftreten. Wo es darum geht, wer sitzt mit am Tisch mit den anderen Großen, da wird zunehmend die EU gefragt sein”, sagte Flor dem Deutschlandfunk damals.

Flor blieb der EU-Außenpolitik – mit einigen Zwischenstopps in der deutschen Diplomatie – treu. Als derzeitige EU-Botschafterin in Japan gilt die 60-Jährige innerhalb des EEAS als zuverlässig und beliebt beim EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Berlin hatte offenbar bereits nach dem Regierungswechsel erhöhtes Interesse an einem Einsatz Flors für die Bundesrepublik. Die als Grünen-nah geltenden Flor wurde zeitweise auch als neue Staatsministerin im Außenministerium gehandelt. Arbeitserfahrung unter dem grünen Außenminister Joschka Fischer hat sie bereits.

Statt Diplomatie in Berlin heißt es jetzt aber weiterhin Ausland für die gebürtige Bayerin, die ihre ersten beruflichen Schritte in einem ganz anderen Metier machte: Nach dem Abitur und Volontariat bei den Nürnberger Nachrichten arbeitete sie als Redakteurin und freie Journalistin in den USA. Sie studierte Geschichte, Philosophie, Slawistik und osteuropäische Geschichte in Bamberg und Erlangen.

1992 trat sie in den Auswärtigen Dienst ein und wurde in der deutschen Botschaft in Kasachstan eingesetzt. 1995 promovierte Flor nach Forschungsaufenthalten in Großbritannien und Russland in osteuropäischer Geschichte und Volkswirtschaftslehre. 1996 wechselte sie zur Deutschen Ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York, wo sie von 1998 bis 2000 Vorsitzende der Kommission für Frauenrechte der UN war. Ihren Einsatz für Frauen und eine feministische Diplomatie behält sie auch auf weiteren Karriere-Stationen bei: “Während all meiner Posten habe ich mich immer für die Sache der Frauen eingesetzt“, sagte Flor bei einer Veranstaltung.

Die bisherige Liste von Flors Posten ist lang. Ihre Einsätze brachten sie immer wieder zurück in die deutsche Hauptstadt. Unter Joschka Fischer war Flor von 2002 bis 2006 Leiterin des Parlaments- und Kabinettsreferats im Auswärtigen Amt, bevor sie deutsche Botschafterin in Georgien wurde. Ab März 2010 kehrt sie als Beauftragte für Osteuropa, den Kaukasus und Zentralasien ins Auswärtige Amt zurück. Den Fokus auf der wichtigen Nachbarregion Chinas behielt sie auch bei als sie 2012 erstmals den Wechsel auf die EU-Ebene vollzog und Sonderbeauftragte der Europäischen Union für Zentralasien wurde.