wenn am 4. Februar die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen, werden Sie an dem Logo eines Unternehmens kaum noch vorbeischauen können: Anta. Als offizieller Olympia-Ausstatter trägt das Servicepersonal Anta-Uniformen, die chinesischen Mannschaft wird ebenfalls von Anta eingekleidet – und selbst Staatspräsident Xi Jinping zeigte sich auf seinen Inspektionstouren durch die olympischen Wettkampfstätten in einem Mantel von Anta.

Der chinesische Sportartikelhersteller hat auf dem Heimatmarkt eine furiose Entwicklung durchlaufen und lehrt die westliche Konkurrenz um Adidas und Nike das Fürchten. Das Unternehmen reitet auf einer “nationalen Welle”: Chinas Konsumenten bevorzugen zum Teil bewusst einheimische Marken. Unser Team in Peking analysiert, wie Anta dabei von der Nähe zur chinesischen Führung profitiert – und was die Kehrseite dieses Erfolgs ist.

In unserer zweiten Analyse richten wir den Blick nach Zentralasien: Als vor wenigen Wochen in Kasachstan gewaltsame Proteste ausbrachen, schien der Grund schnell gefunden: Die verarmte Bevölkerung leide zu stark unter den gestiegenen Energiepreisen. Dabei ist Kasachstan eigentlich reich, aufgrund von Bodenschätzen, Reformen und seiner geostrategischen Lage. Das wissen auch China und Russland. Frank Sieren zeigt in seiner Analyse, wie sich die Unruhen in Kasachstan auf die Beziehungen zwischen Peking und Moskau auswirken.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports hat einen guten Lauf. Im ersten Halbjahr 2021 schoss der Umsatz des Unternehmens aus dem ostchinesischen Xiamen um 56 Prozent auf 23 Milliarden Yuan (3 Milliarden Euro) in die Höhe. Nike und Adidas mussten dagegen Einbußen hinnehmen, wodurch Anta die Lücke zu den beiden Branchenführern in China weiter verkleinern konnte. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis Anta vom derzeit dritten Platz aus die Führung auf seinem Heimatmarkt übernehmen wird.

Anta profitierte zuletzt davon, dass westliche Firmen zunehmend unter Druck gerieten. Als Mitglieder der Better Cotton Initiative (BCI) wurden sie angeprangert. Die BCI hatte 2020 in einer Studie ein steigendes Risiko von Zwangsarbeit bei Baumwollfarmen in der westchinesischen Region Xinjiang festgestellt. Zahlreiche Unternehmen gaben nach Bekanntwerden der Vorwürfe Statements ab, wonach sie besorgt über Zwangsarbeit seien und keine Baumwolle mehr aus Xinjiang beziehen – oder dies nie getan hätten.

Was bei westlichen Menschenrechtlern auf Zustimmung stieß, hatte in China den entgegengesetzten Effekt. Die Staatsmedien setzten sich an die Spitze des Zugs der Kritiker: Unternehmen, die uns Schuhe und Kleidung verkaufen, aber nicht unsere Baumwolle nutzen, haben hier nichts zu suchen, lautete der Tenor. Die nationalistischen Töne stießen offenbar auf Zuspruch bei chinesischen Konsumenten, die weniger Adidas und Nike kauften. Dafür richteten sie ihr Augenmerk mehr auf heimische Marken wie Anta. Das Unternehmen spricht selbst von einer “nationalen Welle”, die dem Konzern dabei geholfen habe, sein ohnehin ansehnliches Wachstum der vergangenen Jahre noch einmal zu beschleunigen.

Wenn am 4. Februar die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen, dürfte das Logo von Anta allgegenwärtig sein. Nicht nur schloss das Unternehmen 2019 einen Vertrag mit dem IOC als offizieller Ausstatter der Spiele ab, der die Uniformen für das Servicepersonal stellt. Auch das chinesische Athleten-Team wird mit Equipment von Anta ausgestattet sein. Der Aktienkurs machte in den vergangenen Jahren immer wieder Sprünge, wenn Chinas Präsident Xi Jinping die Olympia-Baustellen rund um Peking inspizierte und dabei Mäntel von Marken des Konzerns trug.

Die Nähe zur chinesischen Führung mag Anta auf dem Heimatmarkt helfen. Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille: Denn je nationalistischer Anta in China auftritt, desto schwieriger könnte sich künftig die internationale Expansion gestalten. Beispiel Olympia: Anders als in China wurde im Westen sehr kritisch über die Entscheidung des IOC berichtet, sich trotz der Probleme in Xinjiang für Anta zu entscheiden. Gute Publicity sieht anders aus.

Im Kern teilen Adidas, Nike und Anta damit das gleiche Problem, allerdings mit unterschiedlichen Vorzeichen: Die Unternehmen wollen gleichzeitig sowohl im Westen als auch in China erfolgreich sein, doch die zunehmenden politischen Spannungen machen dies immer schwieriger. So mag Anta in China zwar davon profitieren, Baumwolle aus Xinjiang zu verwenden. Die USA haben dagegen Gesetze auf den Weg gebracht, mit denen die Einfuhr von Produkten, in denen sich Baumwolle aus Xinjiang befindet, unterbunden werden soll (China.Table berichtete).

Wenig verwunderlich ist daher, dass sich Anta außerhalb Chinas um einen anderen Ton bemüht. Die finnische Amer-Gruppe, an der sich Anta vor drei Jahren für 4,6 Milliarden Euro eine Mehrheitsbeteiligung von 52 Prozent gesichert hatte, reagierte so ganz anders auf die Xinjiang-Problematik. Amer bleibt Mitglied der Baumwoll-Initiative BCI. Die Muttergesellschaft von bekannten Marken wie Salomon, Arc’teryx und Wilson bekräftigte nach den Boykott-Aufrufen in China umgehend, dass es als eigenständiges Unternehmen Zwangsarbeit nicht toleriere und keine Baumwolle aus Xinjiang in seinen Produkten verwende.

Ähnlich pragmatisch ging Anta bereits mit der NBA-Affäre 2019 um. Damals hatte der damalige Manager der Houston Rockets, Daryl Morey, auf Twitter zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong aufgerufen – was in China zu verärgerten Reaktionen führte. Auch damals gab Anta schnell eine Erklärung ab, in der es hieß, dass man mit der Kritik aus der NBA unzufrieden sei. Das Unternehmen legte Verhandlungen über neue Sponsoren-Verträge auf Eis. Drei Jahre später ist längst Gras darüber gewachsen. Anta hat jetzt mehr NBA-Stars unter Vertrag denn je. Gregor Koppenburg/ Joern Petring

Es war seinerzeit kein Zufall, dass Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping die Pläne seines ambitionierten “Belt and Road”-Projektes 2013 bei einem Staatsbesuch in Kasachstan verkündet hat. Das neuntgrößte Land der Erde ist ein wichtiger Nachbar Chinas im Westen. Die größte und wohlhabendste Volkswirtschaft Zentralasiens ist reich an Bodenschätzen wie Öl und Gas, Zink, Uran oder Titan. Und Kasachstan war das Land in Zentralasien, das am stabilsten, prosperierendsten und eigenständigsten aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion hervorgegangen ist.

All das scheint lange her. Anfang Januar kam es landesweit zu gewaltsamen Massenprotesten. Präsident Kassym-Schomart Tokajew sprach von einem “versuchten Staatsstreich” organisierter “terroristischer” Kräfte und ließ die Proteste rücksichtslos niederschlagen. Zudem schickte Moskau “Friedenstruppen” zur Unterstützung. Laut Behördenangaben wurden bei den Protesten insgesamt 225 Menschen getötet, 970 Menschen sitzen derzeit in Haft. Vor Ort scheint sich die Lage beruhigt zu haben, doch die geopolitischen Auswirkungen der Unruhen sind weitreichend.

So haben die Unruhen auch Konsequenzen für die russisch-chinesischen Beziehungen in Zentralasien. Tendenziell rücken die beiden Länder trotz einiger Rivalitäten enger zusammen. Denn beide Länder haben erhebliche gemeinsame Interessen in dem riesigen Flächenland mit den vielen Bodenschätzen.

Allerdings ist der Reichtum des Landes nur bedingt in der breiten Bevölkerung angekommen. Rund 70 Prozent der Menschen leben in Armut, obwohl das Land seit den neunziger Jahren erhebliche Fortschritte gemacht hat. Allein die Auslandsinvestitionen seit der Öffnung belaufen sich auf 380 Milliarden US-Dollar. Unter den Investoren befinden sich der italienische Ölkonzern ENI, die französische Air Liquide und der deutsche Konzern Linde. Allein in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres kamen mehr als 11 Milliarden US-Dollar an Auslandsinvestitionen zusammen.

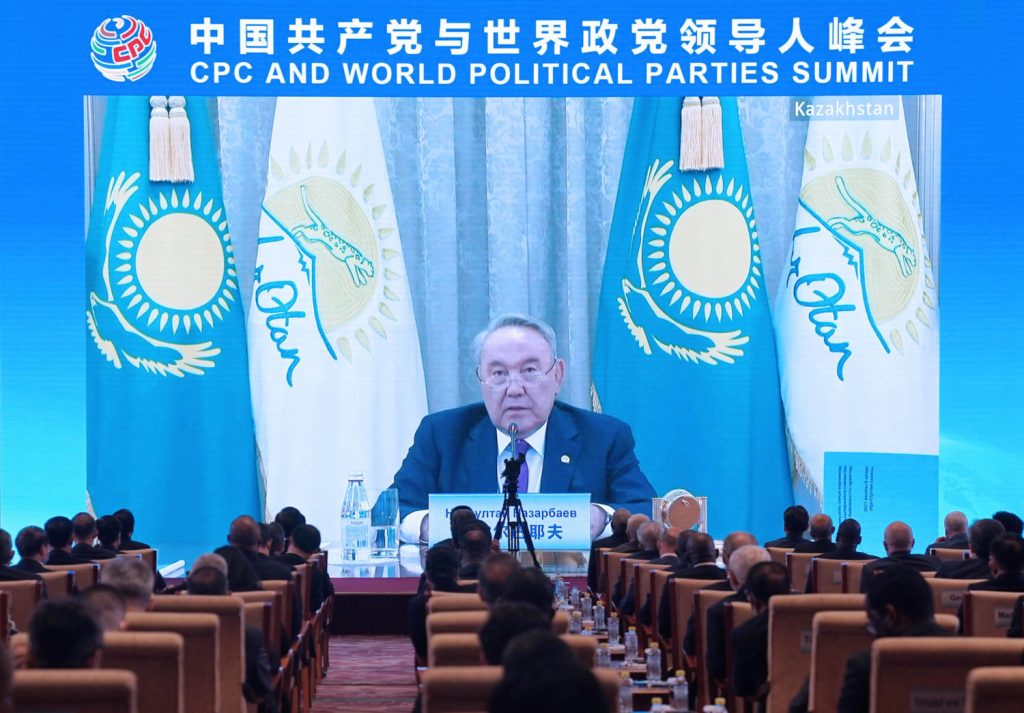

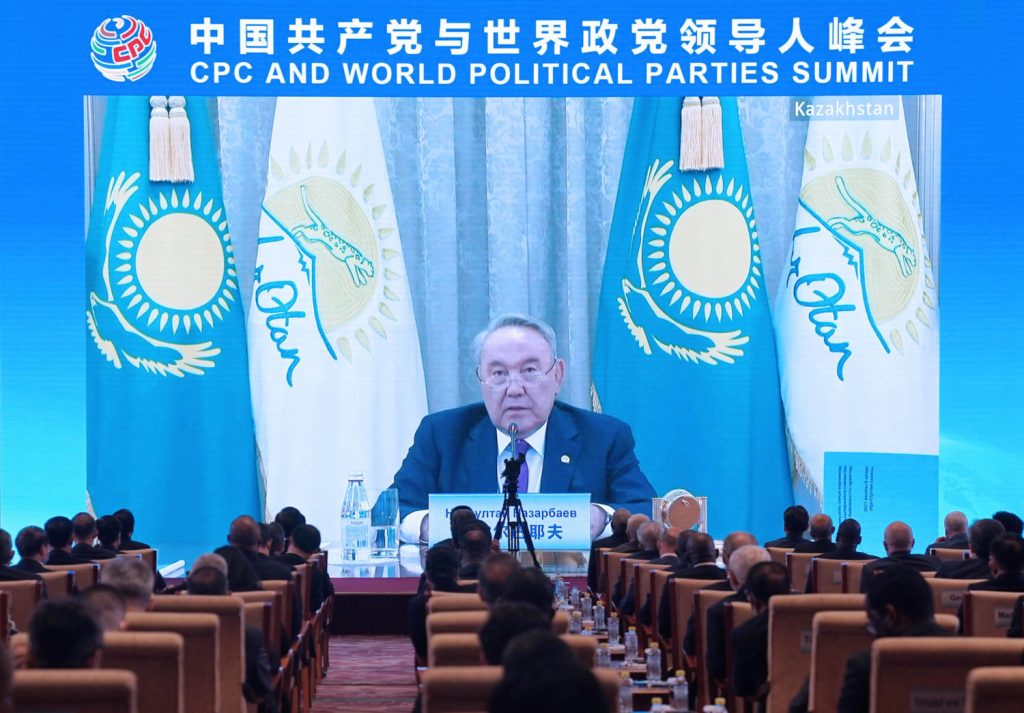

Der Hauptgrund dafür, dass die Unruhen nun ausgebrochen sind, liegt allerdings nicht nur an den gestiegenen Gaspreisen und der Unzufriedenheit der Bevölkerung, sondern wahrscheinlich in einem Machtkampf zwischen Nursultan Nasarbajew, dem langjährigen Präsidenten, und seinem Nachfolger Tokajew. Nasarbajew ist zwar nicht mehr Präsident, dafür aber “Jelbassy” (Führer der Nation) auf Lebenszeit. Er mischt also weiterhin in der Politik mit, was sich wiederum Tokajew immer weniger gefallen lässt. Nach den schweren Ausschreitungen zu Jahresbeginn waren mehrere Vertraute Nasarbajews von ihren Posten zurückgetreten.

Nasarbajew hat zwar enge Beziehungen zu Peking, doch derzeit wirkt er geschwächt: Seit Dezember war er wie vom Erdboden verschluckt – ehe er sich vergangenen Dienstag wieder mit einer Videobotschaft zu Wort meldete. Darin stellte Nasarbajew allerdings nicht klar, ob er Tokajew am 5. Januar den Vorsitz des Nationalen Sicherheitsrats freiwillig überlassen hat oder nicht. Stattdessen hob er hervor, es gebe “keinen Konflikt und keine Auseinandersetzung in der Elite”. Das könnte allerdings bedeuten, dass er die Zügel wieder in der Hand hält. Sicher ist das jedoch nicht. So oder so: Peking und Moskau sind über die Unsicherheit der Lage gleichermaßen beunruhigt.

Russland und China eint ein gemeinsames Interesse: Beide wollen um jeden Preis Stabilität in der Region, vor allem angesichts der unsicheren Lage in Afghanistan. Aber auch, weil die vier “Stans” zwischen Afghanistan und Kasachstan, also Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan und Kirgistan seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sich unsicherer und schlechter entwickelt haben als Kasachstan. Die Hälfte des BIPs der Region erwirtschaftet Kasachstan. Für Pekings Neue Seidenstraße ist Kasachstan eines der wichtigsten Transitländer, von hier gelangen chinesische Waren auf direktem Wege in den Iran, die Türkei und Russland. China und Kasachstan teilen sich mehr als 1.700 Kilometer gemeinsamer Grenze.

Auch für Russland hat Kasachstan enorme geostrategische Bedeutung. Zwar hat Russland seit den neunziger Jahren dramatisch an Einfluss zugunsten Chinas verloren – war das Land doch eine Sowjetrepublik. Dennoch sind die Beziehungen noch eng. Der russische Anteil an der Bevölkerung ist mit zwanzig Prozent nach wie vor hoch.

Seit der Unabhängigkeit Kasachstans 1991 hat sich eine Arbeitsteilung zwischen China und Russland herausgebildet: Moskau sorgt für militärische Sicherheit, während Peking die Wirtschaft durch Investitionen ankurbelt. China hat in den vergangenen zehn Jahren zig Milliarden Dollar in Kasachstan und dem Rest Zentralasiens investiert, ein Großteil davon in den Öl-, Gas- und Bergbausektor. Ganze 80 Prozent der chinesischen Investitionen in die Region gingen nach Kasachstan. China hält rund 24 Prozent an der kasachischen Ölproduktion und 13 Prozent an der Gasproduktion. Von Kasachstan führt eine Ölpipeline direkt in die westchinesische Provinz Xinjiang.

Auch wenn Russland Chinas wachsenden Einfluss in Zentralasien mit Sorge betrachtet, sind beide Länder in Kasachstan weiterhin auf eine enge Zusammenarbeit angewiesen. Die gegenseitige Unterstützung zeigte sich auch bei den jüngsten Unruhen. Die von Russland dominierte Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) hatte auf Bitten der Kasachen sogenannten Friedenstruppen in das zentralasiatische Land entsendet, um die Ordnung wiederherzustellen. Peking begrüßte das Vorgehen: Als brüderlicher Nachbar und strategischer Partner Kasachstans “unterstützt China alle Bemühungen, den Behörden in Kasachstan zu helfen, das Chaos so schnell wie möglich zu beenden”, erklärte Außenamtssprecher Wang Wenbin (China.Table berichtete).

Noch ist nicht klar, welcher der beiden rivalisierenden Machthaber Russland um Hilfe gebeten hat. Da während der Proteste die Absetzung Nasarbajew gefordert wurde, könnte er sich an Moskau gewandt haben, während sein Herausforderer die Unruhen geschürt hat. Das wäre im Sinne Pekings. Denn die Chinesen sind mit Nasarbajew in den vergangenen Jahrzehnten gut gefahren, so gut, dass es schon Proteste in der Bevölkerung gab wegen des zu großen Einflusses von China in Kasachstan. Eines wollen Moskau und Peking in jedem Fall verhindern: eine pro-demokratische Farbrevolution wie in der Ukraine oder Georgien. Oder die Unregierbarkeit des Landes.

Peking fürchtet zudem, dass in Zentralasien Unterstützer der uigurischen Freiheitsbewegung rekrutiert werden könnten und empfiehlt der Regierung in Kasachstan, sich am chinesischen Modell im Umgang mit der muslimischen Minderheit zu orientieren. Kasachstan ist die Heimat Hunderttausender ethnischer Uiguren, die seit dem 19. Jahrhundert aus chinesischen Territorien eingewandert sind. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Protesten vor den diplomatischen Vertretungen Chinas in Kasachstan. Die von China initiierte und geführte Shanghai Cooperation Organization (SCO), zu der Russland und mehrere zentralasiatische Staaten gehören, setzt in der Region auf Sicherheitstrainings zur Terrorismusbekämpfung.

Einheiten der bewaffneten Volkspolizei aus China kamen bereits in entlegenen Teilen Tadschikistans zum Einsatz – einer Region, die Afghanistan und Xinjiang verbindet. Seit Russlands Annexion der Krim im Jahr 2014 hat sich die Kooperation zwischen China und Russland zwar kontinuierlich vertieft, auch was Waffenlieferungen angeht. Dass beide Länder gleichzeitig in Zentralasien weiter miteinander um Einfluss konkurrieren, ist dennoch nicht zu vermeiden. Klar ist dabei: Russland ist von China abhängiger als China von Russland, trotz der militärischen Stärke der Russen, die sie in Kasachstan nun wieder zur Schau stellen konnten.

Die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in Peking haben die strikten Vorgaben für Corona-Tests in China geändert. Laut den am Montag vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) veröffentlichten Regeln, wird zukünftig der sogenannte CT-Wert für einen positiven Test auf unter 35 gesenkt. Der “CT-Wert” (Cycle Threshold) gibt Aufschluss darüber, wie ansteckend eine Person ist: Je niedriger der Wert, desto ansteckender gilt eine Person. In Deutschland liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ein positiver Befund erst bei einem CT-Wert von unter 30 vor. In China hingegen liegt die Grenze bisher bei einem Wert von 40.

Dieser Unterschied hatte zu heftigen Debatten um die Corona-Tests bei den Winterspielen geführt. Athleten und Funktionäre sind besorgt, dass vor ihrer Abreise negativ getestete Sportler bei ihrer Ankunft in China plötzlich positiv getestet werden könnten.

Unterdessen wurden sechs weitere Olympia-Teilnehmer bei ihrer Ankunft am Flughafen in Peking positiv auf das Coronavirus getestet. Das berichtet die Zeitung “South China Morning Post” am Montag. Damit erhöht sich die Zahl der “Olympia-Fälle” auf 78. Es sei nicht klar, ob es sich bei den neuen Fällen um Athleten oder Offizielle handele. Angaben des IOC zufolge sind die Positiv-Getesteten isoliert und ihre Kontaktpersonen identifiziert.

Wer in Peking bei den Spielen positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss sich zunächst in eine Isolationseinrichtung begeben. Eine Entlassung ist erst nach zwei negativen PCR-Tests möglich. Alternativ genügt nach zehn Tagen in Quarantäne schon ein negativer PCR-Test – dann auch mit dem neu festgelegten Grenzwert. Zudem dürfen keine Symptome einer Erkrankung vorliegen. Im Anschluss an die Quarantäne werden die betroffenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst als nahe Kontaktpersonen geführt und zweimal täglich getestet.

Die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen am 4. Februar und dauern bis 20. Februar. rad

Die deutsche Industrie warnt vor den Folgen der Omikron-Welle in China. In dem am Montag veröffentlichten “Globalen Wachstumsausblick” warnt der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) vor schweren Folgen für die heimischen Unternehmen und einem rapiden Preisanstieg. “Sollte sich die Omikron-Variante auch in China schneller und leichter übertragen, könnte das erneut zum Flaschenhals für globale Lieferketten werden und eine Rezession in bestimmten Branchen der deutschen Industrie anheizen”, heißt es in dem BDI-Bericht.

Ähnlich schwere Auswirkungen wie nach dem ersten Lockdown Anfang 2020 seien unwahrscheinlich, da die Unternehmen aus den Geschehnissen gelernt hätten und inzwischen besser auf die Pandemie-Maßnahmen der chinesischen Regierung reagieren könnten. Allerdings rechnet der BDI im Hinblick auf den Beginn der Olympischen Winterspiele am 4. Februar in Peking mit weiteren staatlichen Restriktionen. Die Führung in Peking könnte dazu tendieren, nicht nur härtere Maßnahmen umzusetzen, sondern diese auch länger und großflächiger anzuwenden, warnt der BDI. Diese Einschränkungen könnten Produzenten und Exporteure sowie Unternehmen am Ende der Lieferketten vor neue Herausforderungen stellen.

Es sei zwar noch nicht vorhersehbar, inwiefern logistische Unterbrechungen in chinesischen Produktionsbetrieben oder Teilschließungen in chinesischen Häfen sich im Laufe des Jahres auf die globalen Lieferketten und die Versorgung in Europa auswirken werden, räumt der BDI in seinem Bericht ein. “Dennoch ist zu befürchten, dass die Lockdowns die globalen Lieferketten beeinträchtigen könnten.”

Mit den Engpässen würden vermutlich auch höhere Preise einhergehen, die sich weiter auf die Inflation auswirken, warnt der BDI. “Die Corona-Entwicklung in China stellt somit ein Risiko für den Erholungsprozess der Industrie dar.” Unternehmen sollten sich deswegen auf unterschiedliche Szenarien vorbereiten und entsprechende Vorkehrungen treffen.

Zuvor hatte bereits der Internationale Währungsfonds (IWF) die Regierung in Peking aufgefordert, ihre strikte Null-Covid-Strategie aufzugeben. Die Beschränkungen erwiesen sich als Belastung – sowohl für die chinesische als auch für die globale Wirtschaft, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa.

Chinas Bevölkerung ist zwar mehrheitlich geimpft – allerdings mit heimischen Vakzinen. Und gerade die chinesischen Impfstoffe bieten offenbar deutlich weniger Schutz vor der hochansteckenden Coronavirus-Variante Omikron als die etwa in Deutschland verwendeten mRNA-Impfstoffe. “Omikron hat die chinesischen Impfstoffe gegen die Bedrohung durch Covid noch unwirksamer gemacht”, sagte Nicholas Thomas, außerordentlicher Professor an der City University of Hongkong, der sich auf Gesundheitssicherheit in Asien spezialisiert hat. Auch der deutsche Virologe Christian Drosten hatte China kürzlich als seine derzeit größte Sorge bezeichnet. rad

Der chinesische Technologie-Riese Huawei verklagt Schweden vor einem Schiedsgericht der Weltbank (ICSID) wegen des Ausschlusses vom 5G-Netzausbau. Ein Antrag auf Einleitung eines Schiedsverfahrens wurde gestellt, wie aus einer Meldung des International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) hervorgeht.

Huawei wirft Schweden vor, das Unternehmen aus dem 5G-Netzausbau ausgeschlossen zu haben und somit das bilaterale Investitionsabkommen zwischen den beiden Staaten gebrochen zu haben. Schweden hatte im Oktober 2020 entschieden, die beiden chinesischen Anbieter Huawei und ZTE aus Sicherheitsgründen vom Netzausbau auszuschließen. Schon vor gut einem Jahr hatte Huawei mit einer solchen Klage in einem Brief an den damaligen schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven gedroht (China.Table berichtete). nib

Der angeschlagene Immobilienriese Evergrande soll einem Medienbericht zufolge Unterstützung von der Provinzregierung von Guangdong erhalten. Der Finanzinformationsdienst REDD Intelligence meldet, dass die örtlichen Behörden sich um die Umstrukturierung des praktisch insolventen Konzerns kümmern wollen. Die neue Verwaltung soll unter anderem die Auslandsliegenschaften der Gruppe abstoßen. Der Erlös könnte dazu genutzt werden, die Schulden bei internationalen Anlegern zu begleichen. Außerdem sollen unabhängige Berater ins Unternehmen entsandt werden, um bei der Neuaufstellung zu helfen.

Die Regierung von Guangdong ist zuständig, da das Hauptquartier von Evergrande in Shenzhen liegt. Da es sich bei der REDD-Meldung um das erste Anzeichen handelt, dass der Staat das Unternehmen nicht länger im Unklaren lässt, sondern nun mit den Aufräumarbeiten beginnt, stiegen am Montag die Aktienkurse in Asien. Evergrande war während der Pandemie-Krise unter der Last hoher Schulden zusammengebrochen (China.Table berichtete). Die Schieflage einer Immobiliengruppe, die eine halbe Milliarde Quadratmeter Wohnfläche in China verwaltet, stellt auf der einen Seite ein Systemrisiko dar. Auf der anderen Seite erwarten Ökonomen und Märkte von der chinesischen Regierung, dass sie Systemkrisen durch Eingriffe und Hilfen verhindert. fin

Lim Kok Thay ist als Vorsitzender und Geschäftsführer des insolventen Kreuzfahrtkonzerns und MV-Werften-Eigners Genting Hongkong zurückgetreten. Insolvenzverwalter sollen nun einen Restrukturierungsplan für das Unternehmen ausarbeiten, wie der Konzern am Montag der Hongkonger Börse mitteilte. Zudem trat Au Fook Yew als Vizegeschäftsführer und Präsident der Gruppe zurück. Weder Lim noch Au hätten Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand gehabt, wurde in der Börsenmitteilung betont. Das Unternehmen suche nach passenden Kandidaten, um die Stellen neu zu besetzen, hieß es weiter.

Der malaysische Milliardär Lim hält 76 Prozent an Genting. Ein Gericht in Bermuda hatte die Insolvenzverwalter vergangene Woche eingesetzt (China.Table berichtete). Die Abwicklung von Genting Hongkong ist ein weiterer Rückschlag für die deutschen MV Werften. Diese hatten bereits Anfang Januar Insolvenz beantragen müssen. Verhandlungen über ein gemeinsames Rettungspaket des Bundes und Mecklenburg-Vorpommerns waren kurz zuvor gescheitert. ari

Alle Aufmerksamkeit gilt derzeit der Elektromobilität, aber auf absehbare Zeit werden Autos mit Ottomotor noch die Mehrheit der Neuwagen stellen. China setzt daher nun auch Anreize, in der Übergangsphase zumindest besonders spritsparende Kfz zu kaufen. Leichte, kleine und saubere Benziner erhalten eine “vernünftige” Förderung, wie die Nationale Wirtschaftskommission NDRC mitgeteilt hat. Die Priorität bleibt jedoch klar: E-Autos haben Vorrang und genießen demnach “tatkräftige” Absatzförderung. Dafür soll vor allem die Infrastruktur besser werden. Die Behörden wollen schnell mehr Ladepunkte und Batteriewechselstationen bauen lassen. fin

China versucht, ein vorteilhaftes Umfeld für das Wachstum von Kleinunternehmen zu schaffen. Es ergreift Maßnahmen zur Erleichterung der finanziellen Belastung und zur Lösung von Finanzierungsproblemen für Klein- und Kleinstunternehmen. Während der Covid-19-Pandemie wurden diese Maßnahmen weiter verstärkt, um den betroffenen Unternehmen zu helfen, die Pandemie zu überstehen.

In diesem Artikel werden die wichtigsten steuerlichen Anreize für kleine Unternehmen vorgestellt, darunter:

China hat vor kurzem seine Politik der umfassenden Steuersenkungen für kleine und wenig gewinnorientierte Unternehmen (SLPEs) verbessert. Um als SLPE geführt zu werden, muss ein Unternehmen in nicht-restriktiven und nicht-verbotenen Geschäftsbereichen tätig sein. Es muss zudem die folgenden drei Bedingungen erfüllen:

Alle Arten von SLPEs in China kommen in den Genuss eines ermäßigten Körperschaftssteuersatzes von 20 Prozent in Kombination mit einer Verringerung ihrer Steuerbemessungsgrundlage.

Im Einzelnen unterliegen SLPEs den folgenden Regeln:

Daraus ergibt sich, dass für das zu versteuernde Einkommen eines SLPE bis zu 1 Million RMB ein effektiver Steuersatz von 2,5 Prozent gilt; für den Teil des zu versteuernden Einkommens zwischen eine Million und drei Millionen RMB gilt ein effektiver Steuersatz von zehn Prozent.

Da die SLPE-Bewertung auf Unternehmensebene (und nicht auf Konzernebene) durchgeführt wird, können auch kleine Tochtergesellschaften ausländischer multinationaler Unternehmen (MNEs) in China von diesen CIT-Senkungen profitieren.

China bietet Steuerzahlern mit geringen Einkommen einige Vergünstigungen bei der Mehrwertsteuer (MwSt.) an, beispielsweise einen ermäßigten MwSt.-Satz und eine erhöhte MwSt.-Schwelle.

In diesem Zusammenhang bezieht sich der Begriff Kleinsteuerzahler (Small-scale Taxpayers) normalerweise auf Steuerzahler, deren jährlicher mehrwertsteuerpflichtiger Umsatz fünf Millionen Yuan (knapp 700.000 Euro) nicht überschreitet.

Eine Reihe von Unternehmen können sich jedoch dafür entscheiden, als Kleinsteuerzahler behandelt zu werden (anstatt als allgemeine Steuerzahler registriert zu werden):

China hat für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 31. Dezember 2022 den Schwellenwert für die Mehrwertsteuerbefreiung für kleine Steuerzahler angehoben. Der Schwellenwert für Kleinsteuerzahler wurde auf 150.000 Yuan (etwa 20.000 Euro) pro Monat (oder 450.000 Yuan pro Quartal) angehoben, gegenüber den bisherigen 100.000 Yuan pro Monat (oder 300.000 Yuan pro Quartal).

Mit anderen Worten, wenn der monatliche Umsatz des Kleinsteuerzahlers unter 150.000 Yuan liegt (oder der vierteljährliche Umsatz unter 450.000 Yuan für Steuerzahler, die ein Quartal als Steuerzahlungszeitraum wählen), unterliegt der Steuerzahler nicht der Mehrwertsteuer.

Es gibt jedoch eine Situation, in der der Steuerzahler mit einem monatlichen Umsatz von über 150.000 Yuan immer noch von der Mehrwertsteuer befreit werden kann. Und zwar, wenn der Steuerzahler in diesem Monat gelegentlich Immobiliengeschäfte tätigt.

Einige Kleinsteuerzahler sind verpflichtet, die Mehrwertsteuer im Voraus zu zahlen. Die Politik hat klargestellt, dass sie nicht zur Vorauszahlung der Mehrwertsteuer verpflichtet sind, wenn ihr monatlicher Umsatz an dem Ort, an dem die Mehrwertsteuer im Voraus gezahlt werden muss, 150.000 Yuan nicht überschreitet.

Die nationalen und lokalen Bildungszuschläge in China werden auf der Grundlage der tatsächlich gezahlten Mehrwertsteuer und Verbrauchssteuer eines Steuerzahlers berechnet.

Gegenwärtig sind Steuerzahler, deren Umsatz 100.000 Yuan pro Monat (oder 300.000 Yuan pro Quartal) nicht übersteigt, von der Bildungszulage, der lokalen Bildungszulage und dem Wasseraufbereitungsfonds befreit.

Wie bereits erwähnt, wurde der Schwellenwert für Kleinsteuerzahler seit dem 1. April dieses Jahres auf 150.000 Yuan pro Monat angehoben. Steuerzahler sollten jedoch beachten, dass der neue Schwellenwert für die Mehrwertsteuer keine Auswirkungen auf die Zahlung des Bildungszuschlags hat, es sei denn, die entsprechende Richtlinie wird noch angepasst.

Abgesehen von der Befreiung von Bildungszuschlägen sollten Steuerzahler zusätzliche Steuer- und Gebührenerleichterungen im Auge behalten, die auf lokaler Ebene angeboten werden.

Die Kommunalverwaltungen sind befugt, die Erhebung von sechs Arten von Steuern und zwei Gebühren für Kleinsteuerzahler innerhalb der Bemessungsgrundlage von 50 Prozent zu reduzieren. Bei den sechs Steuern und zwei Gebühren handelt es sich um:

Vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2022 können Einzelunternehmen, Einzelunternehmer und Personengesellschaften eine gewisse Erleichterung bei der Einkommensteuer in Anspruch nehmen.

Für den Teil des Einkommens eines Einzelunternehmens aus einer Geschäftstätigkeit, der eine Million Yuan nicht übersteigt, hat das Unternehmen Anspruch auf eine 50-prozentige Ermäßigung der individuellen Einkommenssteuer auf Grundlage der geltenden Anreize.

Ab dem 1. April 2021 müssen Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Privatpersonen die Mehrwertsteuer dann nicht mehr zum Zeitpunkt der Rechnungsausstellung für die Verschiffung der Ware im Voraus bezahlen.

Um Klein- und Kleinstunternehmen bei der Finanzierung zu unterstützen, befreit China die Banken von der Zahlung der Mehrwertsteuer auf Zinserträge aus Kleinkrediten an Landwirte, Kleinunternehmen, Kleinstunternehmen und Einzelunternehmen. Außerdem sind Darlehensverträge, die zwischen Klein- und Kleinstunternehmen und Finanzinstituten unterzeichnet werden, von der Stempelsteuer befreit.

Beide Maßnahmen sind bis zum 31. Dezember 2023 gültig.

Dieser Artikel ist zuerst im Asia Briefing erschienen, das von Dezan Shira Associates herausgegeben wird. Das Unternehmen berät internationale Investoren in Asien und unterhält Büros in China, Hongkong, Indonesien, Singapur, Russland und Vietnam.

Kuno Gschwend ist jetzt Geschäftsführer von Swiss Centers China. Swiss Centers unterstützt Unternehmen aus der Schweiz auf dem chinesischen Markt und betreibt fünf Standorte an der Ostküste. Gschwend arbeitet in Shanghai. Er war zuvor stellvertretender Geschäftsführer bei Swiss Centers.

Meng Li ist als Geschäftsführer von Schneider Optical Machines zur China-Tochter von Denios in Changzhou gewechselt. Die Denios AG aus Bad Oeynhausen ist Spezialist für Ausrüstung aus dem Bereich Umwelt- und Arbeitsschutz. Meng hat in Karlsruhe Maschinenbau studiert.

Stefanie Schoeneborn übernimmt im April die Leitung beim ZDF-“auslandsjournal”. Die erfahrene Korrespondentin war zuletzt vier Jahre lang im ZDF-Studio Ostasien in Peking tätig.

Normalerweise ist das Soldatenleben ernst und trist. Doch nicht so zum chinesischen Neujahr. Diese Truppe der Volksbefreiungsarmee in Jiuquan kann ihre Vorfreude nicht länger zurückhalten – und hat kurzerhand die Waffen gegen Gedichte, Laternen und Glücksschriftzeichen eingetauscht.

wenn am 4. Februar die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen, werden Sie an dem Logo eines Unternehmens kaum noch vorbeischauen können: Anta. Als offizieller Olympia-Ausstatter trägt das Servicepersonal Anta-Uniformen, die chinesischen Mannschaft wird ebenfalls von Anta eingekleidet – und selbst Staatspräsident Xi Jinping zeigte sich auf seinen Inspektionstouren durch die olympischen Wettkampfstätten in einem Mantel von Anta.

Der chinesische Sportartikelhersteller hat auf dem Heimatmarkt eine furiose Entwicklung durchlaufen und lehrt die westliche Konkurrenz um Adidas und Nike das Fürchten. Das Unternehmen reitet auf einer “nationalen Welle”: Chinas Konsumenten bevorzugen zum Teil bewusst einheimische Marken. Unser Team in Peking analysiert, wie Anta dabei von der Nähe zur chinesischen Führung profitiert – und was die Kehrseite dieses Erfolgs ist.

In unserer zweiten Analyse richten wir den Blick nach Zentralasien: Als vor wenigen Wochen in Kasachstan gewaltsame Proteste ausbrachen, schien der Grund schnell gefunden: Die verarmte Bevölkerung leide zu stark unter den gestiegenen Energiepreisen. Dabei ist Kasachstan eigentlich reich, aufgrund von Bodenschätzen, Reformen und seiner geostrategischen Lage. Das wissen auch China und Russland. Frank Sieren zeigt in seiner Analyse, wie sich die Unruhen in Kasachstan auf die Beziehungen zwischen Peking und Moskau auswirken.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports hat einen guten Lauf. Im ersten Halbjahr 2021 schoss der Umsatz des Unternehmens aus dem ostchinesischen Xiamen um 56 Prozent auf 23 Milliarden Yuan (3 Milliarden Euro) in die Höhe. Nike und Adidas mussten dagegen Einbußen hinnehmen, wodurch Anta die Lücke zu den beiden Branchenführern in China weiter verkleinern konnte. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis Anta vom derzeit dritten Platz aus die Führung auf seinem Heimatmarkt übernehmen wird.

Anta profitierte zuletzt davon, dass westliche Firmen zunehmend unter Druck gerieten. Als Mitglieder der Better Cotton Initiative (BCI) wurden sie angeprangert. Die BCI hatte 2020 in einer Studie ein steigendes Risiko von Zwangsarbeit bei Baumwollfarmen in der westchinesischen Region Xinjiang festgestellt. Zahlreiche Unternehmen gaben nach Bekanntwerden der Vorwürfe Statements ab, wonach sie besorgt über Zwangsarbeit seien und keine Baumwolle mehr aus Xinjiang beziehen – oder dies nie getan hätten.

Was bei westlichen Menschenrechtlern auf Zustimmung stieß, hatte in China den entgegengesetzten Effekt. Die Staatsmedien setzten sich an die Spitze des Zugs der Kritiker: Unternehmen, die uns Schuhe und Kleidung verkaufen, aber nicht unsere Baumwolle nutzen, haben hier nichts zu suchen, lautete der Tenor. Die nationalistischen Töne stießen offenbar auf Zuspruch bei chinesischen Konsumenten, die weniger Adidas und Nike kauften. Dafür richteten sie ihr Augenmerk mehr auf heimische Marken wie Anta. Das Unternehmen spricht selbst von einer “nationalen Welle”, die dem Konzern dabei geholfen habe, sein ohnehin ansehnliches Wachstum der vergangenen Jahre noch einmal zu beschleunigen.

Wenn am 4. Februar die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen, dürfte das Logo von Anta allgegenwärtig sein. Nicht nur schloss das Unternehmen 2019 einen Vertrag mit dem IOC als offizieller Ausstatter der Spiele ab, der die Uniformen für das Servicepersonal stellt. Auch das chinesische Athleten-Team wird mit Equipment von Anta ausgestattet sein. Der Aktienkurs machte in den vergangenen Jahren immer wieder Sprünge, wenn Chinas Präsident Xi Jinping die Olympia-Baustellen rund um Peking inspizierte und dabei Mäntel von Marken des Konzerns trug.

Die Nähe zur chinesischen Führung mag Anta auf dem Heimatmarkt helfen. Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille: Denn je nationalistischer Anta in China auftritt, desto schwieriger könnte sich künftig die internationale Expansion gestalten. Beispiel Olympia: Anders als in China wurde im Westen sehr kritisch über die Entscheidung des IOC berichtet, sich trotz der Probleme in Xinjiang für Anta zu entscheiden. Gute Publicity sieht anders aus.

Im Kern teilen Adidas, Nike und Anta damit das gleiche Problem, allerdings mit unterschiedlichen Vorzeichen: Die Unternehmen wollen gleichzeitig sowohl im Westen als auch in China erfolgreich sein, doch die zunehmenden politischen Spannungen machen dies immer schwieriger. So mag Anta in China zwar davon profitieren, Baumwolle aus Xinjiang zu verwenden. Die USA haben dagegen Gesetze auf den Weg gebracht, mit denen die Einfuhr von Produkten, in denen sich Baumwolle aus Xinjiang befindet, unterbunden werden soll (China.Table berichtete).

Wenig verwunderlich ist daher, dass sich Anta außerhalb Chinas um einen anderen Ton bemüht. Die finnische Amer-Gruppe, an der sich Anta vor drei Jahren für 4,6 Milliarden Euro eine Mehrheitsbeteiligung von 52 Prozent gesichert hatte, reagierte so ganz anders auf die Xinjiang-Problematik. Amer bleibt Mitglied der Baumwoll-Initiative BCI. Die Muttergesellschaft von bekannten Marken wie Salomon, Arc’teryx und Wilson bekräftigte nach den Boykott-Aufrufen in China umgehend, dass es als eigenständiges Unternehmen Zwangsarbeit nicht toleriere und keine Baumwolle aus Xinjiang in seinen Produkten verwende.

Ähnlich pragmatisch ging Anta bereits mit der NBA-Affäre 2019 um. Damals hatte der damalige Manager der Houston Rockets, Daryl Morey, auf Twitter zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong aufgerufen – was in China zu verärgerten Reaktionen führte. Auch damals gab Anta schnell eine Erklärung ab, in der es hieß, dass man mit der Kritik aus der NBA unzufrieden sei. Das Unternehmen legte Verhandlungen über neue Sponsoren-Verträge auf Eis. Drei Jahre später ist längst Gras darüber gewachsen. Anta hat jetzt mehr NBA-Stars unter Vertrag denn je. Gregor Koppenburg/ Joern Petring

Es war seinerzeit kein Zufall, dass Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping die Pläne seines ambitionierten “Belt and Road”-Projektes 2013 bei einem Staatsbesuch in Kasachstan verkündet hat. Das neuntgrößte Land der Erde ist ein wichtiger Nachbar Chinas im Westen. Die größte und wohlhabendste Volkswirtschaft Zentralasiens ist reich an Bodenschätzen wie Öl und Gas, Zink, Uran oder Titan. Und Kasachstan war das Land in Zentralasien, das am stabilsten, prosperierendsten und eigenständigsten aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion hervorgegangen ist.

All das scheint lange her. Anfang Januar kam es landesweit zu gewaltsamen Massenprotesten. Präsident Kassym-Schomart Tokajew sprach von einem “versuchten Staatsstreich” organisierter “terroristischer” Kräfte und ließ die Proteste rücksichtslos niederschlagen. Zudem schickte Moskau “Friedenstruppen” zur Unterstützung. Laut Behördenangaben wurden bei den Protesten insgesamt 225 Menschen getötet, 970 Menschen sitzen derzeit in Haft. Vor Ort scheint sich die Lage beruhigt zu haben, doch die geopolitischen Auswirkungen der Unruhen sind weitreichend.

So haben die Unruhen auch Konsequenzen für die russisch-chinesischen Beziehungen in Zentralasien. Tendenziell rücken die beiden Länder trotz einiger Rivalitäten enger zusammen. Denn beide Länder haben erhebliche gemeinsame Interessen in dem riesigen Flächenland mit den vielen Bodenschätzen.

Allerdings ist der Reichtum des Landes nur bedingt in der breiten Bevölkerung angekommen. Rund 70 Prozent der Menschen leben in Armut, obwohl das Land seit den neunziger Jahren erhebliche Fortschritte gemacht hat. Allein die Auslandsinvestitionen seit der Öffnung belaufen sich auf 380 Milliarden US-Dollar. Unter den Investoren befinden sich der italienische Ölkonzern ENI, die französische Air Liquide und der deutsche Konzern Linde. Allein in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres kamen mehr als 11 Milliarden US-Dollar an Auslandsinvestitionen zusammen.

Der Hauptgrund dafür, dass die Unruhen nun ausgebrochen sind, liegt allerdings nicht nur an den gestiegenen Gaspreisen und der Unzufriedenheit der Bevölkerung, sondern wahrscheinlich in einem Machtkampf zwischen Nursultan Nasarbajew, dem langjährigen Präsidenten, und seinem Nachfolger Tokajew. Nasarbajew ist zwar nicht mehr Präsident, dafür aber “Jelbassy” (Führer der Nation) auf Lebenszeit. Er mischt also weiterhin in der Politik mit, was sich wiederum Tokajew immer weniger gefallen lässt. Nach den schweren Ausschreitungen zu Jahresbeginn waren mehrere Vertraute Nasarbajews von ihren Posten zurückgetreten.

Nasarbajew hat zwar enge Beziehungen zu Peking, doch derzeit wirkt er geschwächt: Seit Dezember war er wie vom Erdboden verschluckt – ehe er sich vergangenen Dienstag wieder mit einer Videobotschaft zu Wort meldete. Darin stellte Nasarbajew allerdings nicht klar, ob er Tokajew am 5. Januar den Vorsitz des Nationalen Sicherheitsrats freiwillig überlassen hat oder nicht. Stattdessen hob er hervor, es gebe “keinen Konflikt und keine Auseinandersetzung in der Elite”. Das könnte allerdings bedeuten, dass er die Zügel wieder in der Hand hält. Sicher ist das jedoch nicht. So oder so: Peking und Moskau sind über die Unsicherheit der Lage gleichermaßen beunruhigt.

Russland und China eint ein gemeinsames Interesse: Beide wollen um jeden Preis Stabilität in der Region, vor allem angesichts der unsicheren Lage in Afghanistan. Aber auch, weil die vier “Stans” zwischen Afghanistan und Kasachstan, also Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan und Kirgistan seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sich unsicherer und schlechter entwickelt haben als Kasachstan. Die Hälfte des BIPs der Region erwirtschaftet Kasachstan. Für Pekings Neue Seidenstraße ist Kasachstan eines der wichtigsten Transitländer, von hier gelangen chinesische Waren auf direktem Wege in den Iran, die Türkei und Russland. China und Kasachstan teilen sich mehr als 1.700 Kilometer gemeinsamer Grenze.

Auch für Russland hat Kasachstan enorme geostrategische Bedeutung. Zwar hat Russland seit den neunziger Jahren dramatisch an Einfluss zugunsten Chinas verloren – war das Land doch eine Sowjetrepublik. Dennoch sind die Beziehungen noch eng. Der russische Anteil an der Bevölkerung ist mit zwanzig Prozent nach wie vor hoch.

Seit der Unabhängigkeit Kasachstans 1991 hat sich eine Arbeitsteilung zwischen China und Russland herausgebildet: Moskau sorgt für militärische Sicherheit, während Peking die Wirtschaft durch Investitionen ankurbelt. China hat in den vergangenen zehn Jahren zig Milliarden Dollar in Kasachstan und dem Rest Zentralasiens investiert, ein Großteil davon in den Öl-, Gas- und Bergbausektor. Ganze 80 Prozent der chinesischen Investitionen in die Region gingen nach Kasachstan. China hält rund 24 Prozent an der kasachischen Ölproduktion und 13 Prozent an der Gasproduktion. Von Kasachstan führt eine Ölpipeline direkt in die westchinesische Provinz Xinjiang.

Auch wenn Russland Chinas wachsenden Einfluss in Zentralasien mit Sorge betrachtet, sind beide Länder in Kasachstan weiterhin auf eine enge Zusammenarbeit angewiesen. Die gegenseitige Unterstützung zeigte sich auch bei den jüngsten Unruhen. Die von Russland dominierte Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) hatte auf Bitten der Kasachen sogenannten Friedenstruppen in das zentralasiatische Land entsendet, um die Ordnung wiederherzustellen. Peking begrüßte das Vorgehen: Als brüderlicher Nachbar und strategischer Partner Kasachstans “unterstützt China alle Bemühungen, den Behörden in Kasachstan zu helfen, das Chaos so schnell wie möglich zu beenden”, erklärte Außenamtssprecher Wang Wenbin (China.Table berichtete).

Noch ist nicht klar, welcher der beiden rivalisierenden Machthaber Russland um Hilfe gebeten hat. Da während der Proteste die Absetzung Nasarbajew gefordert wurde, könnte er sich an Moskau gewandt haben, während sein Herausforderer die Unruhen geschürt hat. Das wäre im Sinne Pekings. Denn die Chinesen sind mit Nasarbajew in den vergangenen Jahrzehnten gut gefahren, so gut, dass es schon Proteste in der Bevölkerung gab wegen des zu großen Einflusses von China in Kasachstan. Eines wollen Moskau und Peking in jedem Fall verhindern: eine pro-demokratische Farbrevolution wie in der Ukraine oder Georgien. Oder die Unregierbarkeit des Landes.

Peking fürchtet zudem, dass in Zentralasien Unterstützer der uigurischen Freiheitsbewegung rekrutiert werden könnten und empfiehlt der Regierung in Kasachstan, sich am chinesischen Modell im Umgang mit der muslimischen Minderheit zu orientieren. Kasachstan ist die Heimat Hunderttausender ethnischer Uiguren, die seit dem 19. Jahrhundert aus chinesischen Territorien eingewandert sind. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Protesten vor den diplomatischen Vertretungen Chinas in Kasachstan. Die von China initiierte und geführte Shanghai Cooperation Organization (SCO), zu der Russland und mehrere zentralasiatische Staaten gehören, setzt in der Region auf Sicherheitstrainings zur Terrorismusbekämpfung.

Einheiten der bewaffneten Volkspolizei aus China kamen bereits in entlegenen Teilen Tadschikistans zum Einsatz – einer Region, die Afghanistan und Xinjiang verbindet. Seit Russlands Annexion der Krim im Jahr 2014 hat sich die Kooperation zwischen China und Russland zwar kontinuierlich vertieft, auch was Waffenlieferungen angeht. Dass beide Länder gleichzeitig in Zentralasien weiter miteinander um Einfluss konkurrieren, ist dennoch nicht zu vermeiden. Klar ist dabei: Russland ist von China abhängiger als China von Russland, trotz der militärischen Stärke der Russen, die sie in Kasachstan nun wieder zur Schau stellen konnten.

Die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in Peking haben die strikten Vorgaben für Corona-Tests in China geändert. Laut den am Montag vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) veröffentlichten Regeln, wird zukünftig der sogenannte CT-Wert für einen positiven Test auf unter 35 gesenkt. Der “CT-Wert” (Cycle Threshold) gibt Aufschluss darüber, wie ansteckend eine Person ist: Je niedriger der Wert, desto ansteckender gilt eine Person. In Deutschland liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ein positiver Befund erst bei einem CT-Wert von unter 30 vor. In China hingegen liegt die Grenze bisher bei einem Wert von 40.

Dieser Unterschied hatte zu heftigen Debatten um die Corona-Tests bei den Winterspielen geführt. Athleten und Funktionäre sind besorgt, dass vor ihrer Abreise negativ getestete Sportler bei ihrer Ankunft in China plötzlich positiv getestet werden könnten.

Unterdessen wurden sechs weitere Olympia-Teilnehmer bei ihrer Ankunft am Flughafen in Peking positiv auf das Coronavirus getestet. Das berichtet die Zeitung “South China Morning Post” am Montag. Damit erhöht sich die Zahl der “Olympia-Fälle” auf 78. Es sei nicht klar, ob es sich bei den neuen Fällen um Athleten oder Offizielle handele. Angaben des IOC zufolge sind die Positiv-Getesteten isoliert und ihre Kontaktpersonen identifiziert.

Wer in Peking bei den Spielen positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss sich zunächst in eine Isolationseinrichtung begeben. Eine Entlassung ist erst nach zwei negativen PCR-Tests möglich. Alternativ genügt nach zehn Tagen in Quarantäne schon ein negativer PCR-Test – dann auch mit dem neu festgelegten Grenzwert. Zudem dürfen keine Symptome einer Erkrankung vorliegen. Im Anschluss an die Quarantäne werden die betroffenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst als nahe Kontaktpersonen geführt und zweimal täglich getestet.

Die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen am 4. Februar und dauern bis 20. Februar. rad

Die deutsche Industrie warnt vor den Folgen der Omikron-Welle in China. In dem am Montag veröffentlichten “Globalen Wachstumsausblick” warnt der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) vor schweren Folgen für die heimischen Unternehmen und einem rapiden Preisanstieg. “Sollte sich die Omikron-Variante auch in China schneller und leichter übertragen, könnte das erneut zum Flaschenhals für globale Lieferketten werden und eine Rezession in bestimmten Branchen der deutschen Industrie anheizen”, heißt es in dem BDI-Bericht.

Ähnlich schwere Auswirkungen wie nach dem ersten Lockdown Anfang 2020 seien unwahrscheinlich, da die Unternehmen aus den Geschehnissen gelernt hätten und inzwischen besser auf die Pandemie-Maßnahmen der chinesischen Regierung reagieren könnten. Allerdings rechnet der BDI im Hinblick auf den Beginn der Olympischen Winterspiele am 4. Februar in Peking mit weiteren staatlichen Restriktionen. Die Führung in Peking könnte dazu tendieren, nicht nur härtere Maßnahmen umzusetzen, sondern diese auch länger und großflächiger anzuwenden, warnt der BDI. Diese Einschränkungen könnten Produzenten und Exporteure sowie Unternehmen am Ende der Lieferketten vor neue Herausforderungen stellen.

Es sei zwar noch nicht vorhersehbar, inwiefern logistische Unterbrechungen in chinesischen Produktionsbetrieben oder Teilschließungen in chinesischen Häfen sich im Laufe des Jahres auf die globalen Lieferketten und die Versorgung in Europa auswirken werden, räumt der BDI in seinem Bericht ein. “Dennoch ist zu befürchten, dass die Lockdowns die globalen Lieferketten beeinträchtigen könnten.”

Mit den Engpässen würden vermutlich auch höhere Preise einhergehen, die sich weiter auf die Inflation auswirken, warnt der BDI. “Die Corona-Entwicklung in China stellt somit ein Risiko für den Erholungsprozess der Industrie dar.” Unternehmen sollten sich deswegen auf unterschiedliche Szenarien vorbereiten und entsprechende Vorkehrungen treffen.

Zuvor hatte bereits der Internationale Währungsfonds (IWF) die Regierung in Peking aufgefordert, ihre strikte Null-Covid-Strategie aufzugeben. Die Beschränkungen erwiesen sich als Belastung – sowohl für die chinesische als auch für die globale Wirtschaft, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa.

Chinas Bevölkerung ist zwar mehrheitlich geimpft – allerdings mit heimischen Vakzinen. Und gerade die chinesischen Impfstoffe bieten offenbar deutlich weniger Schutz vor der hochansteckenden Coronavirus-Variante Omikron als die etwa in Deutschland verwendeten mRNA-Impfstoffe. “Omikron hat die chinesischen Impfstoffe gegen die Bedrohung durch Covid noch unwirksamer gemacht”, sagte Nicholas Thomas, außerordentlicher Professor an der City University of Hongkong, der sich auf Gesundheitssicherheit in Asien spezialisiert hat. Auch der deutsche Virologe Christian Drosten hatte China kürzlich als seine derzeit größte Sorge bezeichnet. rad

Der chinesische Technologie-Riese Huawei verklagt Schweden vor einem Schiedsgericht der Weltbank (ICSID) wegen des Ausschlusses vom 5G-Netzausbau. Ein Antrag auf Einleitung eines Schiedsverfahrens wurde gestellt, wie aus einer Meldung des International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) hervorgeht.

Huawei wirft Schweden vor, das Unternehmen aus dem 5G-Netzausbau ausgeschlossen zu haben und somit das bilaterale Investitionsabkommen zwischen den beiden Staaten gebrochen zu haben. Schweden hatte im Oktober 2020 entschieden, die beiden chinesischen Anbieter Huawei und ZTE aus Sicherheitsgründen vom Netzausbau auszuschließen. Schon vor gut einem Jahr hatte Huawei mit einer solchen Klage in einem Brief an den damaligen schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven gedroht (China.Table berichtete). nib

Der angeschlagene Immobilienriese Evergrande soll einem Medienbericht zufolge Unterstützung von der Provinzregierung von Guangdong erhalten. Der Finanzinformationsdienst REDD Intelligence meldet, dass die örtlichen Behörden sich um die Umstrukturierung des praktisch insolventen Konzerns kümmern wollen. Die neue Verwaltung soll unter anderem die Auslandsliegenschaften der Gruppe abstoßen. Der Erlös könnte dazu genutzt werden, die Schulden bei internationalen Anlegern zu begleichen. Außerdem sollen unabhängige Berater ins Unternehmen entsandt werden, um bei der Neuaufstellung zu helfen.

Die Regierung von Guangdong ist zuständig, da das Hauptquartier von Evergrande in Shenzhen liegt. Da es sich bei der REDD-Meldung um das erste Anzeichen handelt, dass der Staat das Unternehmen nicht länger im Unklaren lässt, sondern nun mit den Aufräumarbeiten beginnt, stiegen am Montag die Aktienkurse in Asien. Evergrande war während der Pandemie-Krise unter der Last hoher Schulden zusammengebrochen (China.Table berichtete). Die Schieflage einer Immobiliengruppe, die eine halbe Milliarde Quadratmeter Wohnfläche in China verwaltet, stellt auf der einen Seite ein Systemrisiko dar. Auf der anderen Seite erwarten Ökonomen und Märkte von der chinesischen Regierung, dass sie Systemkrisen durch Eingriffe und Hilfen verhindert. fin

Lim Kok Thay ist als Vorsitzender und Geschäftsführer des insolventen Kreuzfahrtkonzerns und MV-Werften-Eigners Genting Hongkong zurückgetreten. Insolvenzverwalter sollen nun einen Restrukturierungsplan für das Unternehmen ausarbeiten, wie der Konzern am Montag der Hongkonger Börse mitteilte. Zudem trat Au Fook Yew als Vizegeschäftsführer und Präsident der Gruppe zurück. Weder Lim noch Au hätten Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand gehabt, wurde in der Börsenmitteilung betont. Das Unternehmen suche nach passenden Kandidaten, um die Stellen neu zu besetzen, hieß es weiter.

Der malaysische Milliardär Lim hält 76 Prozent an Genting. Ein Gericht in Bermuda hatte die Insolvenzverwalter vergangene Woche eingesetzt (China.Table berichtete). Die Abwicklung von Genting Hongkong ist ein weiterer Rückschlag für die deutschen MV Werften. Diese hatten bereits Anfang Januar Insolvenz beantragen müssen. Verhandlungen über ein gemeinsames Rettungspaket des Bundes und Mecklenburg-Vorpommerns waren kurz zuvor gescheitert. ari

Alle Aufmerksamkeit gilt derzeit der Elektromobilität, aber auf absehbare Zeit werden Autos mit Ottomotor noch die Mehrheit der Neuwagen stellen. China setzt daher nun auch Anreize, in der Übergangsphase zumindest besonders spritsparende Kfz zu kaufen. Leichte, kleine und saubere Benziner erhalten eine “vernünftige” Förderung, wie die Nationale Wirtschaftskommission NDRC mitgeteilt hat. Die Priorität bleibt jedoch klar: E-Autos haben Vorrang und genießen demnach “tatkräftige” Absatzförderung. Dafür soll vor allem die Infrastruktur besser werden. Die Behörden wollen schnell mehr Ladepunkte und Batteriewechselstationen bauen lassen. fin

China versucht, ein vorteilhaftes Umfeld für das Wachstum von Kleinunternehmen zu schaffen. Es ergreift Maßnahmen zur Erleichterung der finanziellen Belastung und zur Lösung von Finanzierungsproblemen für Klein- und Kleinstunternehmen. Während der Covid-19-Pandemie wurden diese Maßnahmen weiter verstärkt, um den betroffenen Unternehmen zu helfen, die Pandemie zu überstehen.

In diesem Artikel werden die wichtigsten steuerlichen Anreize für kleine Unternehmen vorgestellt, darunter:

China hat vor kurzem seine Politik der umfassenden Steuersenkungen für kleine und wenig gewinnorientierte Unternehmen (SLPEs) verbessert. Um als SLPE geführt zu werden, muss ein Unternehmen in nicht-restriktiven und nicht-verbotenen Geschäftsbereichen tätig sein. Es muss zudem die folgenden drei Bedingungen erfüllen:

Alle Arten von SLPEs in China kommen in den Genuss eines ermäßigten Körperschaftssteuersatzes von 20 Prozent in Kombination mit einer Verringerung ihrer Steuerbemessungsgrundlage.

Im Einzelnen unterliegen SLPEs den folgenden Regeln:

Daraus ergibt sich, dass für das zu versteuernde Einkommen eines SLPE bis zu 1 Million RMB ein effektiver Steuersatz von 2,5 Prozent gilt; für den Teil des zu versteuernden Einkommens zwischen eine Million und drei Millionen RMB gilt ein effektiver Steuersatz von zehn Prozent.

Da die SLPE-Bewertung auf Unternehmensebene (und nicht auf Konzernebene) durchgeführt wird, können auch kleine Tochtergesellschaften ausländischer multinationaler Unternehmen (MNEs) in China von diesen CIT-Senkungen profitieren.

China bietet Steuerzahlern mit geringen Einkommen einige Vergünstigungen bei der Mehrwertsteuer (MwSt.) an, beispielsweise einen ermäßigten MwSt.-Satz und eine erhöhte MwSt.-Schwelle.

In diesem Zusammenhang bezieht sich der Begriff Kleinsteuerzahler (Small-scale Taxpayers) normalerweise auf Steuerzahler, deren jährlicher mehrwertsteuerpflichtiger Umsatz fünf Millionen Yuan (knapp 700.000 Euro) nicht überschreitet.

Eine Reihe von Unternehmen können sich jedoch dafür entscheiden, als Kleinsteuerzahler behandelt zu werden (anstatt als allgemeine Steuerzahler registriert zu werden):

China hat für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 31. Dezember 2022 den Schwellenwert für die Mehrwertsteuerbefreiung für kleine Steuerzahler angehoben. Der Schwellenwert für Kleinsteuerzahler wurde auf 150.000 Yuan (etwa 20.000 Euro) pro Monat (oder 450.000 Yuan pro Quartal) angehoben, gegenüber den bisherigen 100.000 Yuan pro Monat (oder 300.000 Yuan pro Quartal).

Mit anderen Worten, wenn der monatliche Umsatz des Kleinsteuerzahlers unter 150.000 Yuan liegt (oder der vierteljährliche Umsatz unter 450.000 Yuan für Steuerzahler, die ein Quartal als Steuerzahlungszeitraum wählen), unterliegt der Steuerzahler nicht der Mehrwertsteuer.

Es gibt jedoch eine Situation, in der der Steuerzahler mit einem monatlichen Umsatz von über 150.000 Yuan immer noch von der Mehrwertsteuer befreit werden kann. Und zwar, wenn der Steuerzahler in diesem Monat gelegentlich Immobiliengeschäfte tätigt.

Einige Kleinsteuerzahler sind verpflichtet, die Mehrwertsteuer im Voraus zu zahlen. Die Politik hat klargestellt, dass sie nicht zur Vorauszahlung der Mehrwertsteuer verpflichtet sind, wenn ihr monatlicher Umsatz an dem Ort, an dem die Mehrwertsteuer im Voraus gezahlt werden muss, 150.000 Yuan nicht überschreitet.

Die nationalen und lokalen Bildungszuschläge in China werden auf der Grundlage der tatsächlich gezahlten Mehrwertsteuer und Verbrauchssteuer eines Steuerzahlers berechnet.

Gegenwärtig sind Steuerzahler, deren Umsatz 100.000 Yuan pro Monat (oder 300.000 Yuan pro Quartal) nicht übersteigt, von der Bildungszulage, der lokalen Bildungszulage und dem Wasseraufbereitungsfonds befreit.

Wie bereits erwähnt, wurde der Schwellenwert für Kleinsteuerzahler seit dem 1. April dieses Jahres auf 150.000 Yuan pro Monat angehoben. Steuerzahler sollten jedoch beachten, dass der neue Schwellenwert für die Mehrwertsteuer keine Auswirkungen auf die Zahlung des Bildungszuschlags hat, es sei denn, die entsprechende Richtlinie wird noch angepasst.

Abgesehen von der Befreiung von Bildungszuschlägen sollten Steuerzahler zusätzliche Steuer- und Gebührenerleichterungen im Auge behalten, die auf lokaler Ebene angeboten werden.

Die Kommunalverwaltungen sind befugt, die Erhebung von sechs Arten von Steuern und zwei Gebühren für Kleinsteuerzahler innerhalb der Bemessungsgrundlage von 50 Prozent zu reduzieren. Bei den sechs Steuern und zwei Gebühren handelt es sich um:

Vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2022 können Einzelunternehmen, Einzelunternehmer und Personengesellschaften eine gewisse Erleichterung bei der Einkommensteuer in Anspruch nehmen.

Für den Teil des Einkommens eines Einzelunternehmens aus einer Geschäftstätigkeit, der eine Million Yuan nicht übersteigt, hat das Unternehmen Anspruch auf eine 50-prozentige Ermäßigung der individuellen Einkommenssteuer auf Grundlage der geltenden Anreize.

Ab dem 1. April 2021 müssen Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Privatpersonen die Mehrwertsteuer dann nicht mehr zum Zeitpunkt der Rechnungsausstellung für die Verschiffung der Ware im Voraus bezahlen.

Um Klein- und Kleinstunternehmen bei der Finanzierung zu unterstützen, befreit China die Banken von der Zahlung der Mehrwertsteuer auf Zinserträge aus Kleinkrediten an Landwirte, Kleinunternehmen, Kleinstunternehmen und Einzelunternehmen. Außerdem sind Darlehensverträge, die zwischen Klein- und Kleinstunternehmen und Finanzinstituten unterzeichnet werden, von der Stempelsteuer befreit.

Beide Maßnahmen sind bis zum 31. Dezember 2023 gültig.

Dieser Artikel ist zuerst im Asia Briefing erschienen, das von Dezan Shira Associates herausgegeben wird. Das Unternehmen berät internationale Investoren in Asien und unterhält Büros in China, Hongkong, Indonesien, Singapur, Russland und Vietnam.

Kuno Gschwend ist jetzt Geschäftsführer von Swiss Centers China. Swiss Centers unterstützt Unternehmen aus der Schweiz auf dem chinesischen Markt und betreibt fünf Standorte an der Ostküste. Gschwend arbeitet in Shanghai. Er war zuvor stellvertretender Geschäftsführer bei Swiss Centers.

Meng Li ist als Geschäftsführer von Schneider Optical Machines zur China-Tochter von Denios in Changzhou gewechselt. Die Denios AG aus Bad Oeynhausen ist Spezialist für Ausrüstung aus dem Bereich Umwelt- und Arbeitsschutz. Meng hat in Karlsruhe Maschinenbau studiert.

Stefanie Schoeneborn übernimmt im April die Leitung beim ZDF-“auslandsjournal”. Die erfahrene Korrespondentin war zuletzt vier Jahre lang im ZDF-Studio Ostasien in Peking tätig.

Normalerweise ist das Soldatenleben ernst und trist. Doch nicht so zum chinesischen Neujahr. Diese Truppe der Volksbefreiungsarmee in Jiuquan kann ihre Vorfreude nicht länger zurückhalten – und hat kurzerhand die Waffen gegen Gedichte, Laternen und Glücksschriftzeichen eingetauscht.