Kinder und Jugendliche waren in der Pandemie die Leidtragenden. Das Bund-Länder-Programm “Aufholen nach Corona” sollte in den vergangenen zwei Jahren ihr Leid lindern. In Thüringen nahm ein Großteil des Geldes jedoch einen anderen Weg: Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke) nutzte es offenbar geradewegs, um seinen Haushalt zu sanieren, wie Vera Kraft enthüllt. Es ist ein bitteres Lehrstück für verfehlte Bildungspolitik – und eine Warnung für kommende Projekte wie das Startchancen-Programm.

Im scharfen Kontrast dazu preisen die Kultusminister die “Aufholen nach Corona”-Maßnahmen als vorbildlich. Das zeigt der Abschlussbericht der Länder, den Christian Füller vorab einer Prüfung unterziehen konnte. Im Ergebnis sieht er mehr Blindflug als planvolles Vorgehen. Anders als ursprünglich geplant, wird der Abschlussbericht der Länder nach unseren Informationen nicht am heutigen Mittwoch veröffentlicht. Dem Vernehmen nach besteht über die Darstellung der Finanzmittel für die Corona-Hilfen von Bund und Ländern Uneinigkeit.

Um Geld, wenn auch eine deutlich geringere Summe, geht es auch beim EdTech Simpleclub. Drei Millionen Euro konnte das Unternehmen einsammeln und will damit sein Geschäft mit der Lernapp für Azubis ausweiten. Wie Auszubildende selbst die App finden, lesen Sie in dieser Ausgabe, außerdem, was sie arbeitslosen Jugendlichen bringt, die die Initiative Joblinge auf dem Weg in eine Ausbildung unterstützt.

Aus unserer Sommerserie erwartet Sie daneben das zweite Stück. Wir wollen in den kommenden Wochen in jeder Ausgabe fragen: Wo gibt es bereits gute Beispiele für Wandel im System? Diesmal: In Zeiten des Azubi-Mangels fährt der Baumaschinenhersteller Kleemann mit TikTok-Videos und teuren Firmenevents auf. Die Göppinger haben damit offenbar Erfolg – obwohl sie an ihren Nachwuchs auch Ansprüche stellen.

Der Bund gibt Geld, die Länder setzen um. In der Bildungspolitik ist dieses Vorgehen üblich. Sei es beim Digitalpakt I, dem geplanten Startchancen-Programm oder bei “Aufholen nach Corona”. Die Länder stocken die Gelder des Bundes in der Regel auf und entscheiden dann selbst, welche Maßnahmen vor Ort am meisten Sinn machen. Das Beispiel Thüringen zeigt jedoch: Die Länder stecken das Geld nicht ausschließlich in Bildung, sondern teils in die eigene Tasche. Darunter leiden nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern möglicherweise auch zukünftige Bildungsprogramme.

Insgesamt 53 Millionen Euro für zusätzliche Bildungsprojekte standen in Thüringen im Rahmen von “Aufholen nach Corona” zur Verfügung. 31,8 Millionen Euro, also weit mehr als die Hälfte, davon kommen vom Bund. Zwei Jahre später, kurz vor Ende der Laufzeit des Programms, hat das Land allerdings gerade einmal rund ein Viertel davon ausgegeben. Die restlichen knapp 40 Millionen Euro stehen im Landeshaushalt nun zur freien Verfügung. Das Geld ist nicht an den Schulbereich gebunden.

Kritik an der Organisation des Programms gab es von Anfang an. Eine der Befürchtungen hat sich zwei Jahre später bewahrheitet: Länder nutzten das Paket als Finanzspritze für ihren eigenen Etat. Möglich ist das, weil die Länder das Geld vom Bund über eine Änderung der Umsatzsteuer erhalten haben. Und damit seien die Mittel nicht “per se zweckgebunden”, wie das Thüringer Finanzministerium in seiner Stellungnahme gegenüber Table.Media argumentiert.

Ein Pressesprecher des Thüringer Schulministeriums räumt sogar ein, ein Teil des Geldes habe von Anfang an nur auf dem Papier zur freien Verfügung gestanden. Denn die von der CDU-Landtagsfraktion durchgesetzte globale Minderausgabe zwang das Bildungsministerium dazu, 74 Millionen Euro im Haushalt 2022 einzusparen. An welcher Stelle ein Ministerium einspart, entscheide jedes Ministerium für sich selbst, heißt es aus dem Finanzministerium. Die Verantwortung für die Verwendung der Gelder liegt bei dem Thüringer Kultusminister Helmut Holter.

Im Bildungsministerium möchte man sich nicht genauer äußern, inwiefern die Gelder des Bundes verrechnet wurden, um die Sparziele des Haushaltes zu erreichen. Man scheint darin allerdings auch kein grundsätzliches Problem zu sehen. Die Mittel aus dem “Aufholen nach Corona”-Programm stehen dem Land als “Steuereinnahmen im Rahmen der Gesamtdeckung für seine Aufgaben zur Verfügung”, heißt es aus dem Bildungsministerium. Auf deutsch: Das Land kann damit machen, was es will.

Juristisch ist das ein Graubereich. Wegen der föderalen Zuständigkeit der Länder für den Schulbereich kann das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ihnen nicht vorschreiben, wofür sie das Geld auszugeben haben. Gleichzeitig haben aber alle 16 Länder eine Vereinbarung unterschrieben (zum Download), in der sie zustimmen, das Geld für die Förderung von Kindern und Jugendlichen zu verwenden.

Konkret sollten Schulen damit den Abbau von Lernrückständen, zusätzliche Sozialarbeit sowie außerschulische Jugendarbeit und Freizeitangebote finanzieren können. Warum nur die Hälfte aller Schulen dieses Angebot in Anspruch genommen habe, müsse noch analysiert werden, teilte das Thüringer Bildungsministerium mit.

In der Stellungnahme gegenüber Table.Media verweist das Ministerium auf die schwierigen Rahmenbedingungen und schiebt die Verantwortung zurück an den Bund. Die Laufzeit sei “bundesseitig zu kurz gedacht”, und die Pandemie wäre schließlich immer noch im vollen Gange gewesen. Das soll es für Schulen erschwert haben, umfangreiche Förderprogramme auf- und umzusetzen. Wenn man bedenkt, dass das Programm genau wegen der Pandemie aufgesetzt wurde und es das Land selbst ist, das sich nicht an die Vereinbarung mit dem Bund hält, wirkt diese Argumentation doch etwas schwach.

Ob dieser fragwürdige Umgang mit Mitteln des Bundes langfristig Auswirkungen hat, bleibt abzuwarten. Der hessische Kultusminister Alexander Lorz sah 2022 in der unbürokratischen Finanzierung über den höheren Umsatzsteueranteil noch eine “Blaupause” für künftige Programme im Bildungsbereich. Wie ernst die Länder solche unbürokratischen Vereinbarungen nehmen, liegt aber letztlich in ihrem eigenen Ermessen. Gelder, die die Länder wie bei “Aufholen nach Corona” über die Umsatzsteuer bekommen haben, kann der Bund jedenfalls nicht mehr zurückfordern. Auch dann nicht, wenn sie entgegen gemeinsamer Abmachungen umgewidmet wurden.

Die Schulminister sind zufrieden. “Das Ziel, Hilfe zu leisten und Unterstützung zu geben, wurde in eindrücklicher Weise erreicht.” So lautet das Fazit eines fast 350 Seiten langen Dokumentes, in dem die Minister die Hilfsmaßnahmen unter dem Titel “Aufholen nach Corona” untersuchen ließen. Allerdings handelt es sich nicht um eine externe Evaluierung. Die eigenen Beamten haben 247 Ansätze in den Ländern gefunden, um die sozialen, psychischen und kognitiven Folgen der – wie man heute weiß – zu langen Schulschließungen zu mindern. Externe Gutachter waren 2022 zu einem ganz anderen Urteil gekommen. Der Bericht der Kultusminister liegt Table.Media exklusiv vor. Wann er veröffentlicht wird, ist unklar.

Der Umgang mit der Corona-Pandemie an Schulen ist hoch umstritten. Der Ethikrat hatte die psychischen Folgen gebrandmarkt – in einer Ad-Hoc-Empfehlung, die er erst nach der Pandemie eilends anfertigte. Die kassenärztliche Vereinigung ruft zu einer Aufarbeitung der Corona-Schulpolitik auf; eine Forderung, die bei teils rechtsextremen Corona-Leugnern bis zu einem Tribunal reicht. Die Bildungsminister selbst, allen voran Bettina Stark-Watzinger (FDP), werden nicht müde darauf hinzuweisen, dass es nie wieder zu Schulschließungen kommen dürfe. Das allerdings sind alles Ex-Post-Analysen.

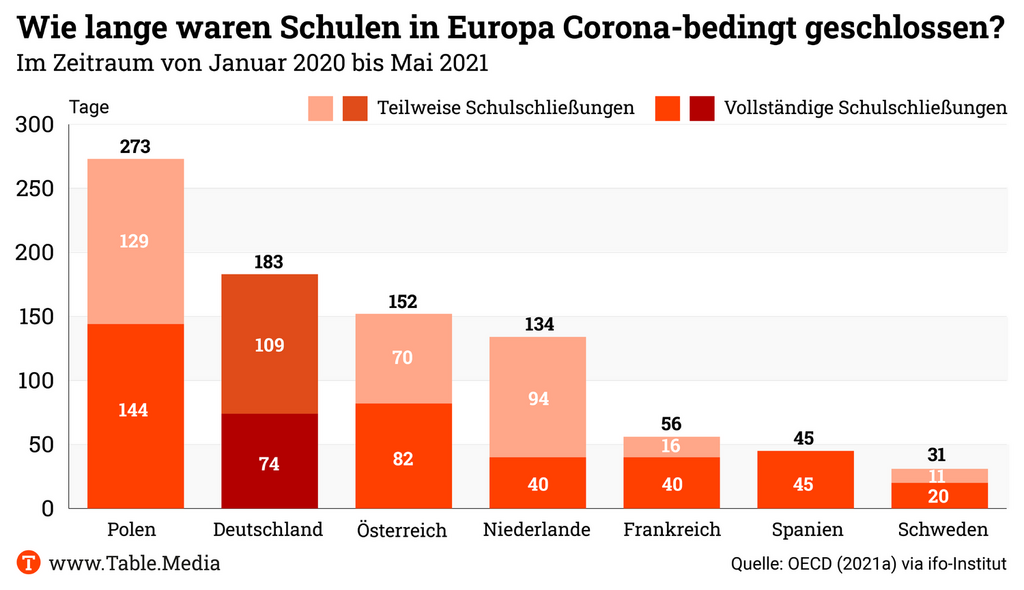

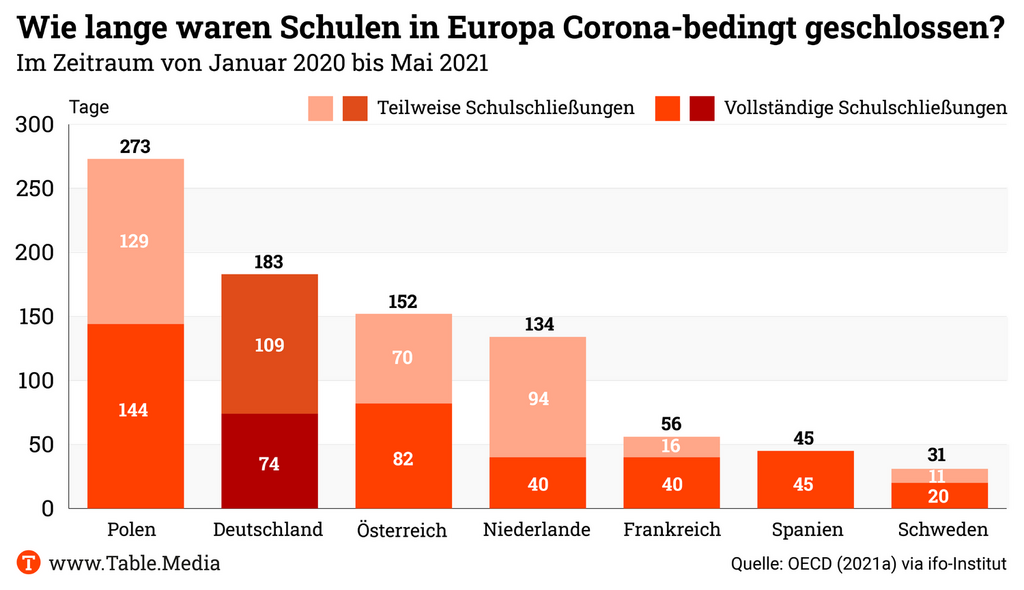

Bereits im Frühjahr 2021, so verrät der Abschluss-Bericht nun, hätten sich Bund und Länder darauf verständigt, eine gemeinsame Initiative zum Abbau pandemiebedingter Lernrückstände zu ergreifen. Die Frage, die sich aus diesem Satz ergibt, ist folgende: Warum haben die Schulminister damals nicht energischer auf die Öffnung ihrer Schulen gedrängt? Oder die Warnungen renommierter Wissenschaftler vor den psychischen Folgen für Schüler aufgenommen? Denn zu diesem Zeitpunkt, im März 2021, waren die Schulen in Deutschland wieder weitgehend geschlossen. Und zwar für die Dauer von fünf Monaten. Gerade diese Phase hat zu den 183 Tagen geführt, an denen deutsche Schulen den Präsenzbetrieb ganz oder teilweise einstellten.

Die Kultusministerkonferenz hat die jetzt vorgelegte Bilanz bereits im März dieses Jahres beschlossen. Das Programm “Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche” ist ein Musterbeispiel für die Vielfältigkeit der Bundesländer. Und für ein Paradox: Je schneller und unkomplizierter diese Programme abgewickelt werden, umso weniger lässt sich Rechenschaft darüber geben, ob sie auch wirken oder auch nur zielgerichtet eingesetzt wurden. Aber wie könnte man auch alle Corona-Hilfen für Kinder und Jugendliche exakt evaluieren? Auf der einen Seite sollten sie helfen, kognitive Lernrückstände aufzuholen. Und auf der anderen Seite eine Vielzahl von psychosozialen und sogar motorischen Defiziten kompensieren.

Beispiel Nordrhein-Westfalen: Dort etwa gab es einerseits das länderübergreifende Projekt “Mathe aufholen nach Corona”. Ein Versuch, auf wissenschaftlicher Basis gezielt und systematisch Lernlücken zu schließen. Andererseits fand sich in NRW eben auch das: Zirkusprojekte zur Stärkung von Motivation, Motorik, Gemeinschaftserleben und Selbstwirksamkeit; erlebnispädagogische Projekte und Selbstbehauptungskurse; Medienpädagogik und Sprachförderung. Diese Mischung gilt für alle Länder. In vielen pädagogischen Provinzen wurden sogar Schwimmkurse angeboten. Ist das Kokolores? Oder ein wichtiger Aspekt – da die Länder Kinder und Jugendliche ja nicht nur aus dem Präsenzunterricht aussperrten, sondern sie auch für lange Zeit ihrer Möglichkeiten zu Freizeit und Begegnung beraubt wurden?

Das Interessanteste an dem Bericht ist, welche Themen nicht vorkommen oder wegerklärt werden.

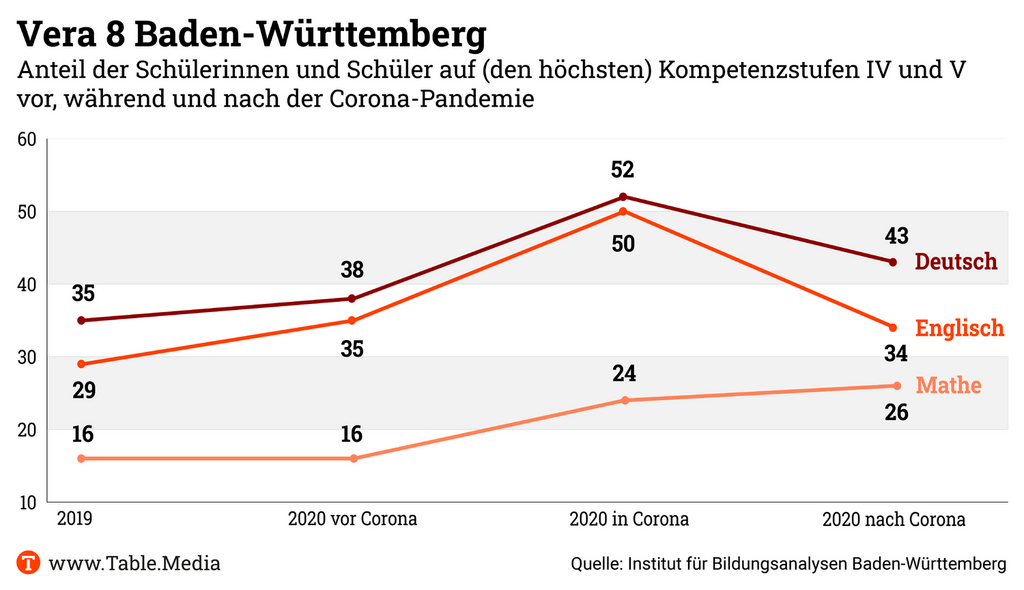

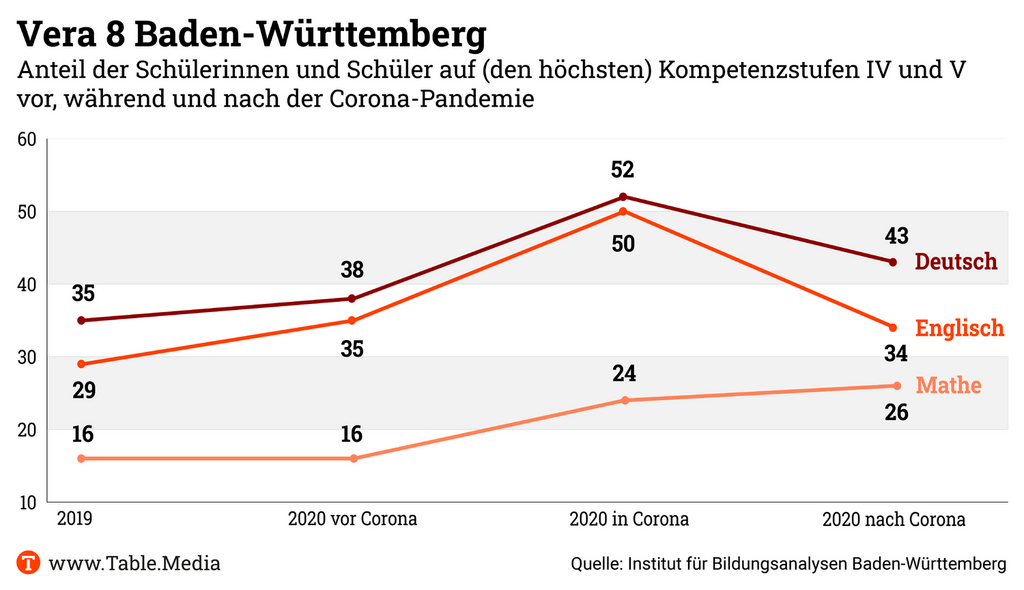

Die Länder ließen Vergleichsarbeiten zwar auch während Corona schreiben. Aber sie veröffentlichten diese erst auf öffentlichen Druck hin. (Siehe “Wo ist Vera?”) Oder sie ignorierten ihre Ergebnisse schlicht. So existiert beispielsweise aus Baden-Württemberg ein nahezu vollständiger Kompetenztest aller achten Klassen. Weil dort aber während Corona der Anteil der Schüler mit sehr guten Leistungen deutlich anstieg, wurde dieser Test gewissermaßen als ungültig gewertet.

Stattdessen beriefen sich die Minister auf Umfragen – oft von externen Instituten – unter Schülern und Eltern, ob es möglicherweise Lernlücken gebe. Zum Einsatz kamen auch Kompetenztests wie die IFS-Schulpanelstudie oder der IQB-Bildungstrend, aber auch die IGLU-Studie. Das sind zwar echte Messungen, aber sie erfassen die Leistungen von 2021 im Vergleich zum Jahr 2016. Aussagen darüber, ob die Schüler wegen der Pandemie oder wegen ganz anderer Einflüsse zum Teil dramatische Kompetenzeinbußen erlitten, lassen sich damit nicht ermitteln. Der Bericht zählt all diese Studien akribisch auf. Und bemerkt zerknirscht das Urteil der Forscher: “Die Autorinnen und Autoren der Studie weisen darauf hin, dass anhand der Daten keine eindeutige Ursachenzuschreibung möglich sei.”

In dem KMK-Bericht kommt auch der schärfste Kritiker der Aufholen-Lotterie zu Wort, Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin. Absatzweise wird Helbig – ohne Namensnennung – mit seiner vernichtenden Bilanz der Maßnahmen zitiert. Was allerdings fehlt, ist sein Kommentar zu der Behauptung, ein Viertel der Schüler habe coronabedingte Lernrückstände. Diese 25 Prozent haben sich irgendwie eingebürgert unter Schulverantwortlichen. Ties Rabe (SPD), Hamburgs Schulsenator, benutzt sie. Auch Bildungsministerin Stark-Watzinger holt sie bei jeder Gelegenheit heraus. “Völlig aus der Luft gegriffen“, kommentiert hingegen Helbig diesen Wert.

Möglicherweise gilt dieses Kurz-Fazit auch für den langen Abschlussbericht der Kultusminister. Nur ist es dort blumiger formuliert. “Eigene Befragungen wie auch bspw. die Studie der Deutschen Telekom Stiftung lassen den Rückschluss zu, dass es im Bereich der Lernrückstände gelungen ist, die wesentlichen Lücken zu schließen und die entstandenen Ausfälle zu kompensieren.” Oder anders gesagt: Nichts Genaues weiß man nicht.

Über 200 Unternehmen zählt Simpleclub zu seinen Kunden, darunter die Deutsche Bahn, Edeka und viele Mittelständler. Nach Angaben des EdTechs sind es viermal so viele wie noch vor einem Jahr, die Lernapp nutzten inzwischen heruntergerechnet etwa 50.000 Azubis. Nun hat das digitale Start-up neues Geld eingesammelt– von Risikokapitalgebern, aber auch mehreren Familienunternehmern.

Darunter sind etwa Fabian Kienbaum, Geschäftsführer der gleichnamigen Personalberatung und Marie-Christine Ostermann, geschäftsführende Gesellschafterin des Lebensmittelgroßhändlers Rullko und Präsidentin des Verbands “Die Familienunternehmer”. Simpleclub will so die Verbindung zur Zielgruppe seiner Azubi-App stärken, heißt es – und einige der neuen Investoren möchten selbst bald Lizenzen für ihren Nachwuchs erwerben.

Insgesamt gab es drei Millionen Euro. Geld, mit dem Simpleclub bis Ende nächsten Jahres zehn neue, auch kleinere Berufe in seine App für Azubis aufnehmen möchte. Bisher können Auszubildende Inhalte von 20 der über 300 Ausbildungsberufe in Deutschland abrufen, darunter Standards wie Maler und Lackierer, medizinische Fachangestellte, Fachinformatiker und kaufmännische Berufe. Dazu gibt es Lerninhalte für allgemeinbildende Schulen – mit denen Simpleclub bekannt geworden ist.

“Der Schulteil verliert für uns nicht an Stellenwert, aktuell legen wir den Fokus allerdings auf die Ausweitung der Ausbildungsinhalte”, sagte Co-Gründer Nicolai Schork. Die neue Schwerpunktsetzung auf das B2B-Geschäft mit Ausbildungsbetrieben zeichnet sich schon länger ab. Sie dürfte von mehr Aussicht auf Ertrag gesegnet sein als das B2C-Geschäft, bei dem Schüler die Endkonsumenten sind.

Lesen Sie auch: Simpleclub kündigt einem Viertel der Festangestellten

Einer der Unternehmenskunden ist der Papierhersteller Leipa. Für seine 100 Azubis hat das Familienunternehmen, das 1.700 Mitarbeiter hat, Lizenzen für gleich drei Jahre gekauft. “Hintergrund war, dass wir seit 2019 auch Bewerbern mit schlechteren Noten eine Chance geben möchten”, sagt Personalerin Nicole Vierck. Aufgrund von Noten auszuschließen, hielten sie nicht mehr für zeitgemäß. Aufgrund eines Rückgangs an Bewerbern und infolge der Pandemie, durch die bei vielen die Leistungen litten, konnten sie es sich aber auch nicht mehr leisten.

Die Noten der Azubis hätten in der Folge nachgelassen, der Betriebsrat ein neues Ausbildungskonzept gefordert – damit die Ausbilder nicht plötzlich mehr Aufwand haben. Simpleclub helfe, jeden Azubi auf seinem Leistungsstand abzuholen, meint Carsten Schröder, der Papiertechnologen ausbildet. “Das können wir so personalisiert gar nicht abbilden.” Über die App weist Schröder seinen Azubis in Gruppen und individuell Lernpläne zu, erzählt er. Dabei stimmt er sich auch mit den Berufsschullehrern ab.

Über die Report-Funktion könne Schröder dann “innerhalb von ein paar Sekunden” einsehen, wie weit ein Azubi einen Themenbereich erarbeitet hat und wie viel er verstanden hat. Je nachdem, wie gut er bei den Testfragen abschneidet, vergibt die App zur Belohnung Sterne. Azubi Dano Michalak fasst es so zusammen: “Wenn ich weiterlerne, bis ich es richtig verstanden habe, wächst auch die Zahl der Sterne und damit der Ansporn, weiterzumachen.” Weil viele Simpleclub noch aus der Schule kennen, wirbt der Papierhersteller inzwischen damit, dass er die Lernapp in der Ausbildung anbietet.

Ileane Heydendorf hat sich mit der App zuletzt auf die mündliche Prüfung zur Kauffrau für Büromanagement vorbereitet – und die Note 2 geschafft. “Es gibt Videos, die einem in fünf bis sechs Minuten ein Thema erklären, wofür man in der Schule 45 Minuten braucht.” Sie schätze die lustige Art der Videos und dass sie gute Beispiele geben, die helfen, den Stoff zu behalten. Berufsschullehrer hätten selbst schon Simpleclub-Videos im Unterricht gezeigt. Aber: “Den Unterricht ersetzen können sie nicht, man braucht schon eine Vorahnung und den persönlichen Austausch.”

Der bisher größte Knackpunkt für Leipa: Für ein Drittel der Azubis, die Papiertechnologen, fehlen noch einige ausbildungsspezifische Inhalte, sie können sich teilweise an den fächerübergreifenden Angeboten für Elektroniker und Industriemechaniker orientieren. Mit Unterstützung von Leipa und der Berufsschule baut Simpleclub den Beruf gerade erst aus. Auch sonst gibt es noch Defizite. Ileane Heydendorf meint: “Bei der Prüfungssimulation waren die Fragen eines Lernfeldes immer wieder dieselben, da mangelte es noch an der Auswahl.” Einfach selbst Fragen stellen können die Ausbilder in der App nicht – allerdings hätten sie einen heißen Draht zu Simpleclub und Mängel würden schnell behoben.

Auch die gemeinnützige Initiative Joblinge nutzt die Azubi-App bereits in der Arbeit mit jungen arbeitslosen Menschen, die sich auf eine Ausbildung vorbereiten. In Essen, einem von bundesweit 30 Standorten, konnten im vergangenen Jahr 80 Jugendliche Simpleclub verwenden – zum Freundschaftspreis von monatlich 10 Euro pro Teilnehmer.

“Das Ziel ist, dass sie Lernlücken aus der Schule schließen, Ausbildungsberufe kennenlernen und sich auf Einstellungstest vorbereiten“, sagt Raphael Karrasch, Managing Director von Joblinge im Ruhrgebiet. Zweimal in der Woche wird den Teilnehmern dafür Zeit eingeräumt. Dana Haug, die die jungen Erwachsenen bei Bewerbungsschreiben und der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützt, sagt: “Wir wollen mit der App Lerninhalte, aber auch Selbst- und Zeitmanagement der Jugendlichen stärken.”

Nadine Weber, die eigentlich anders heißt, aber anonym bleiben will, berichtet, dass sie durch die App schon viel gelernt hat – etwa, welche Themen ihr wider Erwarten liegen. Bald will die 23-Jährige eine Ausbildung zur Verkäuferin beginnen. “Ich habe gelernt, Merkmale von Geldscheinen besser einzuschätzen, damit ich sie später überprüfen kann.” Die visuelle Vermittlung habe ihr dabei geholfen. Und: “Im Video verstehe ich vieles besser, denn ich kann so lange zurückspulen, bis ich es verstanden habe. Einen Text zu lesen, finde ich anstrengender.”

Kritisch sieht Weber jedoch die Testaufgaben. “Wenn man nur drei von vier Fragen richtig hat, wird gleich die gesamte Aufgabe als falsch bewertet und es gibt den roten statt dem grünen Balken.” Das demotiviere. Und: “Manchmal sind die Fragen so um die Ecke gestellt, dass ich nicht darauf komme, auch wenn es eigentlich weiß.” Wenn sie dann erstmal reingekommen sei, seien die Fragen dagegen oft zu einfach. Aber, betont Nadine: “Ich kann die App empfehlen für Leute, die nicht so stark sind, auch für alle, die nicht so gut Deutsch können, denn es gibt viel Hilfe durch Bilder.”

Ahmed Taher, der eigentlich auch anders heißt, bereitet sich mit der App auf einen Einstellungstest zum Elektroniker vor, er meint, die App sei ein bisschen wie ein Computerspiel. “Mir fällt es leichter, mit ihr zu arbeiten, als wenn die Aufgaben auf einem Zettel stehen”; sagt er.

Geht es nach Regionalleiter Raphael Karrasch sollen die App künftig Jugendliche, die Joblinge unterstützt, bundesweit nutzen – und ehemalige Teilnehmer im ersten Ausbildungsjahr. Denn im ersten Jahr drohen viele noch zu scheitern. Die App könnte ihnen helfen, inhaltliche Lücken aufzufüllen – und den Kontakt zu den Ausbildungsbegleitern der Joblinge stärken. Karrasch sagt: “Wir verhandeln darüber gerade mit Simpleclub und suchen nach Sponsoren.”

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

Für ein Tiktok-Video bekommt Azubi Fabio De Lucia eine halbe Stunde eingeräumt, von der Fräsmaschine geht er dann in den Schulungsraum. Wenn er länger kein Video gepostet hat, erinnert ihn sein Ausbilder daran. Die Idee, den Azubi-Alltag bei Kleemann auf Tiktok zu zeigen, kam ihnen nach einem sechssekündigen Tiktok-Clip auf De Lucias Kanal. Es zeigt ein Fahrsicherheitstraining der Azubis beim ADAC: Einer fährt das Auto einen Hang hinauf, springt ein Stück, rammt einen Reifenstapel. 60.800 Likes hat das Video.

Der Göppinger Hersteller von Brech- und Siebanlagen – über 600 Mitarbeiter, und 55 Azubis schwer – bekam daraufhin Anfragen junger Leute. “Die schrieben: Bei einer Firma, die so tolle Events anbietet, wollen wir auch die Ausbildung machen!”, sagt Achim Miller, Ausbildungsleiter bei Kleemann. In einem anderen Video von De Lucia sieht man, wie die Ausbilder den Lehrlingen Pizza spendieren. Ausbildungsleiter Miller selbst kann mit den Filmchen nicht so viel anfangen. “Aber die jungen Leute fahren darauf ab. Und das ist, was zählt.”

Auch den Kinospot über die Ausbildung bei Kleemann hätte Achim Miller wohl anders gedreht. Grelle Neonlichter zu elektrischer Musik erinnern erst an einen Club. Bis ein Azubi, nachdem er etwas geschweißt hat, die Schutzbrille abnimmt und der Zuschauer seine Werkbank sieht. Das Drehbuch haben Auszubildende geschrieben, eine Agentur hat es in Szene gesetzt. “Inhalte sind heute nicht mehr so wichtig, es geht vor allem darum, Emotionen zu erzeugen”, fasst Achim Miller das Ausbildungsmarketing zusammen.

Der Spot hatte seinen Preis. Noch deutlich teurer ist das jährliche Firmenevent “Azubi TechDays”. Drei Tage lang kommen dafür über 100 Azubis des Unternehmensverbunds Wirtgen Group zusammen, zu dem außer Kleemann noch die Baumaschinenhersteller Wirtgen, Vögele, Hamm und Benninghoven gehören und der seit 2017 zum US-amerikanischen Unternehmen John Deere gehört. Mit den Maschinen, die die Firmen herstellen, bauen die Azubis dann beispielsweise eine Straße, die später auch nutzbar ist. Die Kosten liegen im sechsstelligen Bereich. Aber, betont Miller, für Kleemann sei es eine Investition in die Zukunft. Vor drei Jahren wurde die Firma beim Bildungspreis der Industrie- und Handelskammer Vizebundessieger – unter anderem wegen der TechDays.

Uwe Schwab, stellvertretender Leiter der IHK-Bezirkskammer Göppingen, findet, andere Unternehmen können von Kleemanns Ausbildungsengagement lernen – auch ohne dessen finanzielle Möglichkeiten. “Auch sie können ihren Azubis vermitteln: Hier seid ihr zu Hause, hier werdet ihr wertgeschätzt und könnt euch einbringen.” Um das mit Begeisterung zu transportieren, brauche es keine teuren Events oder Spots.

Von der Bewerberkrise, in der so mancher Handwerksbetrieb stecke, sei Kleemann noch weit entfernt, betont Ausbildungsleiter Miller. Doch auch der Baumaschinenhersteller erhält heute weniger Bewerbungen als früher: Kamen vor sechs Jahren noch zwölf Bewerber auf eine Ausbildungsstelle, seien es inzwischen drei bis vier. Konkurrenten sind im Speckgürtel von Stuttgart vor allem Daimler Benz, Robert Bosch und Porsche. “Mit dem Obstkorb holt man keinen mehr hierher. Die Schüler können es sich aussuchen”, fasst Ausbilder Florian Fellner die Lage zusammen.

Azubi Fabio De Lucia kam zu Kleemann, weil er von Bekannten hörte, wie viel der Betrieb ihm bietet: Fitnessstudio-Abo, schon vor Ausbildungsbeginn ein Kennenlern-Event mit Esel-Trekking durch den Wald und anschließendem Grillen. Die Einführungswoche soll einen Ausgleich schaffen aus Unterweisungen und Bespaßung, sagt Ausbilder Feller. Zum Beispiel schwitzen die Azubis gemeinsam im Fitnessstudio – beim Workout mit einem Beamten vom SEK, das gegenüber vom Firmengelände seinen Sitz hat. “Freunde von mir waren nur wandern”, sagt Fabio De Lucia. “Wenn ich denen erzähle, was wir machen, ärgern sich manche, dass sie nicht auch zu Kleemann gegangen sind. Andere sind schon genervt, sagen: ,Jetzt redet der schon wieder von Kleemann’.”

Was die Azubis machen, sollen sie an vielen Stellen selbst entscheiden. Schon nach dem klassischen Bewerbungsverfahren mit Auswahltest und Vorstellungsgespräch ist es an ihnen, sich beim Betrieb zu melden, wenn sie dort anfangen möchten. “Wir wollen verhindern, dass jemand wieder abspringt, sie sollen es sich daher reiflich überlegen”, sagt Ausbildungsleiter Miller. Am Ende der Einführungswoche stimmen die Azubis ab, was sie gut fanden, was schlecht. Im vergangenen Jahr fiel ein Mathe-Bootcamp gnadenlos durch. “Das machen wir nicht mehr, dafür gehen wir jetzt Kanufahren“, sagt Ausbilder Fellner.

Wenn Kleemann auf einer Ausbildungsmesse wirbt, organisieren den Auftritt inzwischen die Azubis. Sie sprechen die Schüler an. Die Ausbilder holen sie nur dazu, wenn sie inhaltlich nicht weiterwissen. “Wir haben gemerkt, dass die Azubis sie richtig an unseren Stand ziehen”, sagt Fellner. “Viele würden sich sonst nicht beraten lassen.”

Die duale Studentin Julia Wallner meint, auch im Betriebsalltag könne sie viel entscheiden. Etwa, welche Abteilungen sie durchlaufen will. Wallner absolviert ein ausbildungsintegriertes Studium bei Kleemann – neben der Ausbildung zur Industriemechanikerin studiert sie Maschinenbau. In viereinhalb Jahren erwirbt sie zwei Abschlüsse. “Für Kleemann habe ich mich entschieden, weil ich gesehen habe, dass andere Unternehmen nicht so viel bieten”, sagt sie. Geld für Schulbücher oder Fahrtgeld für die Berufsschule. Mit Einführung des Deutschlandtickets bekommen die Azubis 365 Euro im Jahr, und können selbst entscheiden, wofür sie diese nutzen. Außerdem besteht eine Übernahmegarantie für zwei Jahre.

Auszubildende Laurin Zischka sagt: “Wir kriegen viel, dafür wird aber auch Leistung verlangt.” Wer sein Berichtsheft pünktlich einreicht, erhält drei Tage Sonderurlaub. Wer in der Berufsschule mindestens eine 2,0 hat, darf mit zum Kartfahren und wird anschließend zum Essen eingeladen. Zwei Drittel der Azubis haben es in diesem Jahr geschafft. Wer sich in der Berufsschule hingegen schwertut, erhält verpflichtenden Nachhilfeunterricht. “Nicht als Strafe”, betont Zischka. “Einfach, damit sie besser werden.” Denn: Dass man nicht immer alles könne, sei ja menschlich.

Das Intelligente Tutorielle System (ITS), das acht Länder unter Führung Sachsens mit der Industrie entwickeln, ist nicht extern evaluiert worden. Eine zweiseitige Synopse über den Testlauf des Lernsystems mit zum Teil traumhaften Leistungssteigerungen der Schüler war demnach nicht Resultat einer Studie der TU Dresden. Die Forscher haben das Papier lediglich aus Materialien zusammengefasst, die aus beteiligten Ministerien stammen. Das hat Table.Media auf Nachfrage aus dem sächsischen Bildungsministerium und von Forschern erfahren.

Das ist ein schwerer Schlag für das 55-Millionen-Euro-Projekt. Denn die positive Evaluierung war die Grundlage dafür, aus dem Topf des Digitalpakts I überhaupt eine derartige Summe zu erhalten. Kein anderes länderübergreifendes Projekt für Schulclouds oder Lernmanagementsysteme hat so viel Geld bekommen wie das ITS von Sachsen. (Table.Media berichtete mehrfach) Bei der Erprobung des Pilotprojektes für das ITS mit dem Leipziger Anbieter Area9 Lyceum waren sowohl bei den langsameren wie auch den schnellen Schülern erhebliche Fortschritte gemessen worden.

Zunächst hatte es geheißen, die TU Dresden habe den Probelauf des Systems in vier Bundesländern evaluiert. Nun wird deutlich, dass es eine solche Begleitung etwa durch extern erstellte Befragungen und Kompetenztests unabhängiger Forscher nicht gab. Die Fragebögen haben Beamte in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt entwickelt – und an den Schulen verteilt. Die Angaben über die Kompetenzzuwächse kamen direkt von den Betreibern des eingesetzten Industriepartners Area9. Die wissenschaftlich kalibrierten Vergleichsarbeiten der Länder fanden keine Verwendung. Das Bildungsministerium Sachsens sieht dennoch eine “Bewertung durch nicht beteiligte Dritte”. Dadurch sei eine objektive Einschätzung möglich, sagte eine Sprecherin Table.Media.

Die Bildungsexpertin der Linken im sächsischen Landtag, Luise Neuhaus-Wartenberg, sieht das ganz anders. “Wenn es tatsächlich so ist, dass die TU Dresden nicht eigenständig begutachten konnte, halte ich das in so einer wesentlichen Frage für einen schweren Fehler“, sagte die Landtagsabgeordnete Table.Media. Man brauche bei einem neuartigen digitalen Lernsystem harte, belegbare Fakten. “Wir benötigen eine externe Evaluation, die belegt, welche Auswirkung dieses Intelligente Tutorielle System tatsächlich hat.” Gerade wenn Sachsen eine Vorreiterrolle einnehmen wolle, “sollten wir sauber und ordentlich miteinander agieren.” Neuhaus-Wartenberg hat deswegen eine offizielle Anfrage an Kultusminister Christian Piwarz (CDU) gestellt. Christian Füller

Der bisherige Vorsitzende des Verbandes der Deutschen Realschullehrer, Jürgen Böhm, ist seit Anfang der Woche der neue Staatssekretär für Bildung in Sachsen-Anhalt. Auf den 58-jährigen, fulminanten Anhänger seiner Schulform kommt damit ein grundlegender Wandel zu. In Sachsen-Anhalt gibt es nämlich keine Realschulen. Der eloquente Böhm wurde nach Sachsen-Anhalt geholt, um etwas Ruhe in das turbulente Ministerium von Eva Feußner (CDU) zu bringen. Feußner war bis 2021 selbst Staatssekretärin in dem Haus gewesen. Sie löste ihren Parteigenossen Marco Tullner ab und sollte das Schulministerium befrieden – was ihr bisher nicht gelungen ist.

Jürgen Böhm kommt zwar aus Bayern, wo bis vor kurzem praktisch alle Vorsitzenden der Lehrerverbände zuhause waren. Aber der Mann ist kein West-Import. 1993 wechselte der in Hirschberg in Thüringen geborene Historiker und Germanist aus dem Osten nach Bayern an eine Realschule. Böhm wurde schnell stellvertretender Schulleiter und später Schulleiter. 2010 gelangte er an die Spitze des Realschullehrerverbandes – und schlug dort gerne scharfe Töne an. Noch wenige Tage vor seiner Berufung ins Land ohne Realschulen forderte er indirekt die Rückkehr zu Haupt- und Realschulen. Der wuchtige Text Böhms liest sich wie ein Generalangriff auf das Schulsystem Sachsen-Anhalts. Dort gibt es neben den Gymnasien als weiterführende Schulen nur Sekundar- und Gemeinschaftsschulen – eine Schulform, die Böhm geradezu verachtet.

Der Realschul-Lobbyist nahm die Tatsache, dass es 50.000 Schulabbrecher in Deutschland gibt, zum Anlass, gegen die Schulformen zu wettern, die nicht Haupt- oder Realschulen heißen. 50.000 junge Menschen ohne Hauptschulabschluss, so Böhm, das sei auch das Ergebnis von gescheiterten Schulstrukturreformen. “In einigen Ländern wurden Schularten systematisch abgeschafft und einer rigorosen Gleichmacherei mit Einheitsschulen unterworfen” – meinte er damit etwa auch Sachsen-Anhalt? Dann sollte sich die Bildungsministerin dort in Acht nehmen. Denn erst “eine gefährliche Mischung aus übereiltem Aktionismus, erschreckender Ahnungslosigkeit, Überforderung und fahrlässiger ideologischer Selbstgerechtigkeit in verschiedenen Bundesländern habe diese besorgniserregende Zahl an Bildungsverlierern hervorgebracht”. So urteilt der Neu-Staatssekretär über Schulformen, die er nun politisch repräsentieren soll.

In Feußners Ministerium hatte es zuletzt regelrechte Aufstände gegen die Top-Etage im Haus gegeben. In Briefen mit der Überschrift “Wir haben Angst” hatten Mitarbeiter über den angeblich brutalen Führungsstil im Ministerium berichtet. Der Vorgänger von Jürgen Böhm als Staatssekretär wiederum fiel in Ungnade, weil er Absprachen mit Personen im Zusammenhang mit der Ansiedlung von Intel getroffen haben soll. Nun kommt mit Böhm der nächste meinungsstarke Chef ins Bildungsministerium. Ob er auch Frieden kann? Christian Füller

Lesen Sie auch: Jürgen Böhm – lobbyiert für Realschulen

Nach dem Ausstieg Berlins aus dem gemeinsamen “Landesinstitut für Schule und Medien” (Lisum) hat nun Brandenburg das “Institut für Schulqualität” der beiden Länder (ISQ) verlassen. Das bedeutet nicht nur, dass die eng verwobenen Nachbarländer ihre Lehrerfortbildung zerschnitten haben. Nun ist auch offen, ob man Vergleichsarbeiten und Kompetenztests noch gemeinsam durchführt und auswertet. Dafür ist das ISQ Profi. “Es werden abseits der Kündigung auch Möglichkeiten geprüft, in welchen Bereichen die Expertise des ISQ künftig von Brandenburg genutzt werden könnte”, sagte ein Sprecher des Brandenburger Ministeriums Table.Media.

Die Kündigung des gemeinsamen Vertrags mit dem Lisum durch Berlin hatte der renommierte Bildungsforscher Olaf Köller empfohlen. Ob er allerdings damit gerechnet hat, dass nun auch zwei Institute Schulleistungstests doppelt durchführen, darf man bezweifeln. Das Gutachten von Köller und anderen Forschern stammt aus dem Jahr 2020. Bis der getrennte siamesische Zwilling ISQ und die Nachfolger des Lisum sich erholt haben, werden wohl zehn Jahre vergangen sein.

Berlin und Brandenburg hatten beide Institute, ISQ und Lisum, 2005 beziehungsweise 2007 gegründet. Brandenburg ersetzt das Lisum ab 2025 durch ein neues Institut. “Das Land Brandenburg überführt das Lisum mit Sitz in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) in ein neues pädagogisches Landesinstitut mit einem erweiterten Aufgabenfeld”, teilte das Ministerium mit. Dafür muss Berlin nun zweierlei schaffen: seinerseits ein neues Landesinstitut gründen und entwickeln. Und das ISQ neu aufstellen. Die Berliner Bildungssenatorin ließ Table.Media mitteilen: “Deshalb werden wir im Zuge des Aufbaus des neuen, eigenen Berliner Landesinstituts den Auftrag des ISQ weiterentwickeln und verbindliche Schnittstellen zum neuen Berliner Landesinstitut sowie weiteren Unterstützungssystemen definieren.” cif

Nachdem zwei Lehrkräfte infolge rechter Anfeindungen ihre Versetzung beantragt haben, kritisiert neben der Opposition auch die in der Kenia-Koalition mitregierende Grüne Bildungsminister Steffen Freiberg. Einer der Lehrer, Max Teske, 31, hatte zuvor der Märkischen Allgemeinen gesagt: “Ich habe ein Schreiben vom Schulamt bekommen, in dem es mir mit einer Abmahnung droht, wenn ich weiter über schulinterne Vorgänge spreche.” Er kritisierte die Schulbehörden zudem für fehlende Solidarität mit ihm und seiner Kollegin Laura Nickel, 34. “Niemand hat sich vor uns gestellt und ganz offen gesagt, dass sie uns unterstützen und alles Mögliche dafür tun werden, dass Rechtsextremismus keinen Platz an Schulen hat. Stattdessen gab es zahlreiche Lippenbekenntnisse.”

Die Grünen-Landesvorsitzende Alexandra Pichl sagte dem Tagesspiegel, es könne nicht sein, den Lehrern mit Abmahnung zu drohen, wenn sie über Schulinternes sprechen. “Vor allem nicht, wenn ihre Meldungen schulintern nicht weitergeleitet werden.” Das Bildungsministerium müsse schnell reagieren, etwa eine Hotline einrichten. “Die Probleme müssen angepackt werden, bevor die Situation weiter eskaliert”, sagte Pichl.

Im April hatten Teske und Nickel einen anonymen Brandbrief veröffentlicht, in dem sie rechtsextremistische Vorfälle an der Mina-Witkojc-Schule in Burg im Spreewald beschrieben. Auf die Meldung der Vorfälle habe die Schulleitung nicht angemessen reagiert, Schulämter und Politik hätten Unterstützung missen lassen. Kurz darauf gingen die Lehrkräfte persönlich an die Öffentlichkeit.

Die Lage an der Grund- und Oberschule hatte sich seither verschärft: Bereits im Juni sagte Teske, das Kollegium sei tief gespalten, Lehrkräfte würden ihn und seine Kollegin zum Teil nicht mehr grüßen. Teske und Nickel seien bedroht worden, auch körperlich, wie Teske dem Spiegel sagte. Unbekannte brachten etwa 60 Aufkleber mit einem Schwarz-Weiß-Foto der beiden und der Aufforderung “pisst Euch nach Berl*in” an Laternenmasten an. Eltern schrieben einen Brief, in dem sie die Entlassung der beiden Lehrkräfte forderten.

Kritik der Pädagogen, sie hätten Unterstützung vermisst, hatte Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) vergangene Woche gegenüber der Süddeutschen Zeitung zurückgewiesen. Ihn selbst habe ihr Brandbrief nur über die Medien erreicht. Sein Ministerium habe dann jedoch “nahezu alles, was kurzfristig möglich ist, gemacht.” Das Schulamt sei zwei Tage später vor Ort gewesen, Schulamtsleiter und zwei Schulrätinnen hätten sich mit der Lage an der Schule befasst. Außerdem sei ein externes Coaching für die Schulleitung organisiert worden. Zum Vorgehen der Lehrkräfte sagte Freiberg: “So, wie es die beiden gemacht haben, würde ich es zur Nachahmung nicht unbedingt empfehlen.” Besser sei es, dem Ministerium direkt einen Brief zu schreiben oder eins der “zahlreichen außerschulischen Beratungsangebote” zu nutzen.

Die Zahl rechtsextremistischer Äußerungen und Vorfälle hat sich laut Welt am Sonntag an Schulen in Brandenburg deutlich erhöht: Waren es im gesamten letzten Schuljahr noch 30, sollen es in diesem Schuljahr bis Anfang Juni 70 gewesen seien. An Thüringens Schulen nahm die Zahl der Verwendung verbotener verfassungswidriger Symbole und von Volksverhetzung laut Schulministerium von auf 91 Fälle 2022 zu, von 55 im Jahr 2021.

Die meisten anderen Länder konnten auf Anfrage keine Zahlen übermitteln. In Bayern, Berlin, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Sachsen führen die Bildungsministerien keine Statistiken und verweisen auf Erhebungen der Polizei. Die Polizei erfasst allerdings nur Fälle, denen eine Strafanzeige folgte. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) forderte, dass alle Bundesländer rechtsextremistische Vorfälle an Schulen einheitlich erfassen. Anouk Schlung

Weniger als zwei Monate vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres hat der Zentralverband des Deutschen Handwerks Zahlen zum Ausbildungsmarkt im Handwerk gemeldet: Ende Juni suchten Betriebe noch für 35.708 Ausbildungsplätze Interessenten. Das waren 6,8 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Laut ZDH sei das ein Zeichen dafür, dass die Handwerksbetriebe sich für die Ausbildung engagieren. Gleichzeitig ist die Zahl der zwischen Januar und Juni den Kammern gemeldeten Ausbildungsverträge laut Verband im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent gestiegen.

Für Hessen teilte die Arbeitsagentur mit, dass sie im Juni rund 16.000 freie Lehrstellen registrierte, 3.200 davon im Handwerk. Einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der DGB-Jugend zufolge habe sich aber auch nur gut jeder vierte Azubi, der aktuell in Ausbildung ist, in dem Bundesland an die Arbeitsagentur gewandt. Der Kritik, es fehle an Beratung, widerspricht der Vorsitzende der Regionaldirektion Hessen, Frank Martin. Es hätten sich gerade einmal 30 000 Menschen in Hessen als Ausbildungsinteressierte registriert, bei 55 000 Schulabgängern. Das Problem sei vielmehr, dass die jungen Menschen mit den vielen Möglichkeiten, die ihnen offenstehen, überfordert seien. anpa/dpa

Liebe Beschäftigte in Bundesministerien und obersten Bundesbehörden, Ihre Vorgesetzten (von denen viele China.Table Professional Briefing lesen) fordern in der neuen China-Strategie: “Die China-Kompetenz in der Bundesregierung muss gestärkt werden”. Wir laden Sie ein, so gut informiert zu sein wie Ihre Vorgesetzten. Lernen Sie China.Table Professional Briefing jetzt auch kennen: Zum kostenlosen Test

Ende Juni erschien eine neue App, die Erstklässlern individuell angepasste, digitale Unterstützung beim Mathelernen anbietet – und auf diese Weise inklusiv sein will. Mambio heißt sie und der Anspruch, den sie verfolgt, ist hoch: “Es ist schwer bis unmöglich, ein Lernmaterial zu entwickeln, das exakt für jedes einzelne Kind geeignet ist”, sagt Torben Rieckmann, einer der drei Gründer von Neurodactics, dem Start-up hinter Mambio. Dennoch wollen er und sein Team genau das, nämlich Lernmaterialien entwickeln, die möglichst viele Kinder erreichen, egal ob sie Lernschwierigkeiten haben oder eine Hochbegabung.

Neurodactics versteht sich als Social Business, was bedeutet, dass es ausschließlich wichtige soziale Probleme lösen will und die Investoren auf spekulative Gewinne verzichten. Die soziale Herausforderung, der sich Rieckmann und sein mittlerweile zwölfköpfiges Team seit 2021 annehmen: Sie wollen individuelle und zugleich inklusive Bildung verfügbarer machen – für alle.

Rieckmann hat an der Uni Hamburg Sonderpädagogik studiert und forscht zur kognitiven Entwicklung und zum Unterricht unter der Berücksichtigung von Neurodiversität. Der Begriff steht dafür, dass neurobiologische Unterschiede zum natürlichen Spektrum gehören und beispielsweise ADHS, Autismus oder Dyskalkulie keine Krankheiten sind.

2021 promovierte Rieckmann in Erziehungswissenschaften. Mambio baut auf seiner Forschung auf und umgekehrt zieht er aus dem Entwicklungsprozess der App Erkenntnisse für seine wissenschaftliche Arbeit. Das Konzept von Mambio ist vom sogenannten “Educational Design Research”-Ansatz inspiriert. Er zieht sich Rieckmann zufolge “wie ein roter Faden durch die gesamte Entwicklung der App” und sieht vor, dass Mambio so lange verbessert wird, bis eine pädagogisch optimale Version erreicht wird.

Rieckmanns Forschung zur App ist dabei quantitativ und qualitativ. Insgesamt 350 Schülerinnen und Schüler haben die App schon vor ihrem Erscheinen getestet und Feedback gegeben. Sechs Kinder, die jeweils persönliche Lernförderung vom Team hinter Neurodactics erhielten, gehörten zur Kerngruppe, die alle zwei Wochen die neuesten Features der App ausprobierte. “Ein Kind in der Kerngruppe hat mit Mambio in kürzester Zeit die Zahlen bis 20 gelernt und lernt jetzt das Rechnen. Das ist das beste Kompliment, was wir bekommen können”, erzählt Rieckmann.

Mit seiner App will Rieckmann auch eine Antwort auf den Mangel an Lehrern und pädagogischen Fachkräften geben – indem Mambio Pädagogen Zeit zur Unterrichtsvorbereitung einräumt. Darüber hinaus soll die App auch auf dem “Nachmittagsmarkt”, also zu Hause, anwendbar sein.

Das Feedback für die Idee hinter Mambio war bisher positiv: 2019 gewann das Team bereits den Niedersächsischen Inklusionspreis und den 3. Platz vom Cornelsen-Zukunftspreis für die Vorgänger-App mathildr. Für Mambio planen Rieckmann und sein Team bereits eine Erweiterung der Materialien auf weitere Klassenstufen. Rieckmann sagt: “Das, was hier gerade mit Mambio passiert, ist die Quintessenz aus allem, was ich bisher beruflich gemacht habe.” Anouk Schlung

Research.Table. Klima-Informatiker Peer Nowack über KI an Hochschulen. Künstliche Intelligenz biete große Chancen, aber es bestehe auch die Gefahr, dass sie falsch genutzt werden könnte, sagt Peer Nowack vom Karlsruhe Institut für Technologie. Ein konkretes Beispiel sei die Universitätslehre. Den Einsatz komplett zu unterbinden, sei nicht sinnvoll. Vielmehr gehe es darum, Grenzen zu setzen und das System anzupassen. Mehr

Research.Table. Wie das Philosophie-Institut der Berliner Humboldt-Universität mehr Dauerstellen schafft. Durch eine Reform des Umgangs mit Personalmitteln sollen mehr unbefristete Stellen im Mittelbau sowie zusätzliche Tenure-Track-Professuren geschaffen werden, berichtet der stellvertretende Geschäftsführende Direktor des Instituts Tobias Rosefeldt. Der Trick ist, die Mittel gemeinsam zu bewirtschaften. Mehr

20. Juli 2023, 18:00 Uhr, Berlin

Academy Debate: Is Generative AI a Crisis for Copyright Law and Human Creativity?

Wie beeinflusst generative KI unser Verständnis von Kreativität? Was bedeutet es für Künstler, Autoren, Musiker, wenn KI-Systeme ihre Werke nutzen, ohne sie zu vergüten oder anzuerkennen? Brauchen wir eine Reform des Urheberrechts? Diesen Fragen widmet sich die Robert Bosch Academy in der Diskussion. INFOS & ANMELDUNG

28. August bis 1. September 2023, Bochum

Projektwoche: Digitalisierung

Das Projekt DiAL:OGe informiert in dieser Projektwoche über Themen wie “Lernen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz”, “Schreiben mit KI” oder “Einsatz von Moodle und H5P in der Lehre”. Die Tage schließen mit einem Barcamp, das sich mit Critical Data Literacy und VR-Anwendungen beschäftigt. INFOS & ANMELDUNG

4. und 5. September 2023, Hannover

Tagung: mobile.schule

Diese Veranstaltung hegt den Anspruch, Schule bei ihrem Aufbruch in die Zukunft zu begleiten. In Vorträgen und Workshops geht es um Themen wie “KI in der Beruflichen Bildung”, “Achtsamkeit und Digitalität”, “Design Thinking” oder “iPad & Co. im inklusiven Unterricht”. INFOS & ANMELDUNG

Kinder und Jugendliche waren in der Pandemie die Leidtragenden. Das Bund-Länder-Programm “Aufholen nach Corona” sollte in den vergangenen zwei Jahren ihr Leid lindern. In Thüringen nahm ein Großteil des Geldes jedoch einen anderen Weg: Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke) nutzte es offenbar geradewegs, um seinen Haushalt zu sanieren, wie Vera Kraft enthüllt. Es ist ein bitteres Lehrstück für verfehlte Bildungspolitik – und eine Warnung für kommende Projekte wie das Startchancen-Programm.

Im scharfen Kontrast dazu preisen die Kultusminister die “Aufholen nach Corona”-Maßnahmen als vorbildlich. Das zeigt der Abschlussbericht der Länder, den Christian Füller vorab einer Prüfung unterziehen konnte. Im Ergebnis sieht er mehr Blindflug als planvolles Vorgehen. Anders als ursprünglich geplant, wird der Abschlussbericht der Länder nach unseren Informationen nicht am heutigen Mittwoch veröffentlicht. Dem Vernehmen nach besteht über die Darstellung der Finanzmittel für die Corona-Hilfen von Bund und Ländern Uneinigkeit.

Um Geld, wenn auch eine deutlich geringere Summe, geht es auch beim EdTech Simpleclub. Drei Millionen Euro konnte das Unternehmen einsammeln und will damit sein Geschäft mit der Lernapp für Azubis ausweiten. Wie Auszubildende selbst die App finden, lesen Sie in dieser Ausgabe, außerdem, was sie arbeitslosen Jugendlichen bringt, die die Initiative Joblinge auf dem Weg in eine Ausbildung unterstützt.

Aus unserer Sommerserie erwartet Sie daneben das zweite Stück. Wir wollen in den kommenden Wochen in jeder Ausgabe fragen: Wo gibt es bereits gute Beispiele für Wandel im System? Diesmal: In Zeiten des Azubi-Mangels fährt der Baumaschinenhersteller Kleemann mit TikTok-Videos und teuren Firmenevents auf. Die Göppinger haben damit offenbar Erfolg – obwohl sie an ihren Nachwuchs auch Ansprüche stellen.

Der Bund gibt Geld, die Länder setzen um. In der Bildungspolitik ist dieses Vorgehen üblich. Sei es beim Digitalpakt I, dem geplanten Startchancen-Programm oder bei “Aufholen nach Corona”. Die Länder stocken die Gelder des Bundes in der Regel auf und entscheiden dann selbst, welche Maßnahmen vor Ort am meisten Sinn machen. Das Beispiel Thüringen zeigt jedoch: Die Länder stecken das Geld nicht ausschließlich in Bildung, sondern teils in die eigene Tasche. Darunter leiden nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern möglicherweise auch zukünftige Bildungsprogramme.

Insgesamt 53 Millionen Euro für zusätzliche Bildungsprojekte standen in Thüringen im Rahmen von “Aufholen nach Corona” zur Verfügung. 31,8 Millionen Euro, also weit mehr als die Hälfte, davon kommen vom Bund. Zwei Jahre später, kurz vor Ende der Laufzeit des Programms, hat das Land allerdings gerade einmal rund ein Viertel davon ausgegeben. Die restlichen knapp 40 Millionen Euro stehen im Landeshaushalt nun zur freien Verfügung. Das Geld ist nicht an den Schulbereich gebunden.

Kritik an der Organisation des Programms gab es von Anfang an. Eine der Befürchtungen hat sich zwei Jahre später bewahrheitet: Länder nutzten das Paket als Finanzspritze für ihren eigenen Etat. Möglich ist das, weil die Länder das Geld vom Bund über eine Änderung der Umsatzsteuer erhalten haben. Und damit seien die Mittel nicht “per se zweckgebunden”, wie das Thüringer Finanzministerium in seiner Stellungnahme gegenüber Table.Media argumentiert.

Ein Pressesprecher des Thüringer Schulministeriums räumt sogar ein, ein Teil des Geldes habe von Anfang an nur auf dem Papier zur freien Verfügung gestanden. Denn die von der CDU-Landtagsfraktion durchgesetzte globale Minderausgabe zwang das Bildungsministerium dazu, 74 Millionen Euro im Haushalt 2022 einzusparen. An welcher Stelle ein Ministerium einspart, entscheide jedes Ministerium für sich selbst, heißt es aus dem Finanzministerium. Die Verantwortung für die Verwendung der Gelder liegt bei dem Thüringer Kultusminister Helmut Holter.

Im Bildungsministerium möchte man sich nicht genauer äußern, inwiefern die Gelder des Bundes verrechnet wurden, um die Sparziele des Haushaltes zu erreichen. Man scheint darin allerdings auch kein grundsätzliches Problem zu sehen. Die Mittel aus dem “Aufholen nach Corona”-Programm stehen dem Land als “Steuereinnahmen im Rahmen der Gesamtdeckung für seine Aufgaben zur Verfügung”, heißt es aus dem Bildungsministerium. Auf deutsch: Das Land kann damit machen, was es will.

Juristisch ist das ein Graubereich. Wegen der föderalen Zuständigkeit der Länder für den Schulbereich kann das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ihnen nicht vorschreiben, wofür sie das Geld auszugeben haben. Gleichzeitig haben aber alle 16 Länder eine Vereinbarung unterschrieben (zum Download), in der sie zustimmen, das Geld für die Förderung von Kindern und Jugendlichen zu verwenden.

Konkret sollten Schulen damit den Abbau von Lernrückständen, zusätzliche Sozialarbeit sowie außerschulische Jugendarbeit und Freizeitangebote finanzieren können. Warum nur die Hälfte aller Schulen dieses Angebot in Anspruch genommen habe, müsse noch analysiert werden, teilte das Thüringer Bildungsministerium mit.

In der Stellungnahme gegenüber Table.Media verweist das Ministerium auf die schwierigen Rahmenbedingungen und schiebt die Verantwortung zurück an den Bund. Die Laufzeit sei “bundesseitig zu kurz gedacht”, und die Pandemie wäre schließlich immer noch im vollen Gange gewesen. Das soll es für Schulen erschwert haben, umfangreiche Förderprogramme auf- und umzusetzen. Wenn man bedenkt, dass das Programm genau wegen der Pandemie aufgesetzt wurde und es das Land selbst ist, das sich nicht an die Vereinbarung mit dem Bund hält, wirkt diese Argumentation doch etwas schwach.

Ob dieser fragwürdige Umgang mit Mitteln des Bundes langfristig Auswirkungen hat, bleibt abzuwarten. Der hessische Kultusminister Alexander Lorz sah 2022 in der unbürokratischen Finanzierung über den höheren Umsatzsteueranteil noch eine “Blaupause” für künftige Programme im Bildungsbereich. Wie ernst die Länder solche unbürokratischen Vereinbarungen nehmen, liegt aber letztlich in ihrem eigenen Ermessen. Gelder, die die Länder wie bei “Aufholen nach Corona” über die Umsatzsteuer bekommen haben, kann der Bund jedenfalls nicht mehr zurückfordern. Auch dann nicht, wenn sie entgegen gemeinsamer Abmachungen umgewidmet wurden.

Die Schulminister sind zufrieden. “Das Ziel, Hilfe zu leisten und Unterstützung zu geben, wurde in eindrücklicher Weise erreicht.” So lautet das Fazit eines fast 350 Seiten langen Dokumentes, in dem die Minister die Hilfsmaßnahmen unter dem Titel “Aufholen nach Corona” untersuchen ließen. Allerdings handelt es sich nicht um eine externe Evaluierung. Die eigenen Beamten haben 247 Ansätze in den Ländern gefunden, um die sozialen, psychischen und kognitiven Folgen der – wie man heute weiß – zu langen Schulschließungen zu mindern. Externe Gutachter waren 2022 zu einem ganz anderen Urteil gekommen. Der Bericht der Kultusminister liegt Table.Media exklusiv vor. Wann er veröffentlicht wird, ist unklar.

Der Umgang mit der Corona-Pandemie an Schulen ist hoch umstritten. Der Ethikrat hatte die psychischen Folgen gebrandmarkt – in einer Ad-Hoc-Empfehlung, die er erst nach der Pandemie eilends anfertigte. Die kassenärztliche Vereinigung ruft zu einer Aufarbeitung der Corona-Schulpolitik auf; eine Forderung, die bei teils rechtsextremen Corona-Leugnern bis zu einem Tribunal reicht. Die Bildungsminister selbst, allen voran Bettina Stark-Watzinger (FDP), werden nicht müde darauf hinzuweisen, dass es nie wieder zu Schulschließungen kommen dürfe. Das allerdings sind alles Ex-Post-Analysen.

Bereits im Frühjahr 2021, so verrät der Abschluss-Bericht nun, hätten sich Bund und Länder darauf verständigt, eine gemeinsame Initiative zum Abbau pandemiebedingter Lernrückstände zu ergreifen. Die Frage, die sich aus diesem Satz ergibt, ist folgende: Warum haben die Schulminister damals nicht energischer auf die Öffnung ihrer Schulen gedrängt? Oder die Warnungen renommierter Wissenschaftler vor den psychischen Folgen für Schüler aufgenommen? Denn zu diesem Zeitpunkt, im März 2021, waren die Schulen in Deutschland wieder weitgehend geschlossen. Und zwar für die Dauer von fünf Monaten. Gerade diese Phase hat zu den 183 Tagen geführt, an denen deutsche Schulen den Präsenzbetrieb ganz oder teilweise einstellten.

Die Kultusministerkonferenz hat die jetzt vorgelegte Bilanz bereits im März dieses Jahres beschlossen. Das Programm “Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche” ist ein Musterbeispiel für die Vielfältigkeit der Bundesländer. Und für ein Paradox: Je schneller und unkomplizierter diese Programme abgewickelt werden, umso weniger lässt sich Rechenschaft darüber geben, ob sie auch wirken oder auch nur zielgerichtet eingesetzt wurden. Aber wie könnte man auch alle Corona-Hilfen für Kinder und Jugendliche exakt evaluieren? Auf der einen Seite sollten sie helfen, kognitive Lernrückstände aufzuholen. Und auf der anderen Seite eine Vielzahl von psychosozialen und sogar motorischen Defiziten kompensieren.

Beispiel Nordrhein-Westfalen: Dort etwa gab es einerseits das länderübergreifende Projekt “Mathe aufholen nach Corona”. Ein Versuch, auf wissenschaftlicher Basis gezielt und systematisch Lernlücken zu schließen. Andererseits fand sich in NRW eben auch das: Zirkusprojekte zur Stärkung von Motivation, Motorik, Gemeinschaftserleben und Selbstwirksamkeit; erlebnispädagogische Projekte und Selbstbehauptungskurse; Medienpädagogik und Sprachförderung. Diese Mischung gilt für alle Länder. In vielen pädagogischen Provinzen wurden sogar Schwimmkurse angeboten. Ist das Kokolores? Oder ein wichtiger Aspekt – da die Länder Kinder und Jugendliche ja nicht nur aus dem Präsenzunterricht aussperrten, sondern sie auch für lange Zeit ihrer Möglichkeiten zu Freizeit und Begegnung beraubt wurden?

Das Interessanteste an dem Bericht ist, welche Themen nicht vorkommen oder wegerklärt werden.

Die Länder ließen Vergleichsarbeiten zwar auch während Corona schreiben. Aber sie veröffentlichten diese erst auf öffentlichen Druck hin. (Siehe “Wo ist Vera?”) Oder sie ignorierten ihre Ergebnisse schlicht. So existiert beispielsweise aus Baden-Württemberg ein nahezu vollständiger Kompetenztest aller achten Klassen. Weil dort aber während Corona der Anteil der Schüler mit sehr guten Leistungen deutlich anstieg, wurde dieser Test gewissermaßen als ungültig gewertet.

Stattdessen beriefen sich die Minister auf Umfragen – oft von externen Instituten – unter Schülern und Eltern, ob es möglicherweise Lernlücken gebe. Zum Einsatz kamen auch Kompetenztests wie die IFS-Schulpanelstudie oder der IQB-Bildungstrend, aber auch die IGLU-Studie. Das sind zwar echte Messungen, aber sie erfassen die Leistungen von 2021 im Vergleich zum Jahr 2016. Aussagen darüber, ob die Schüler wegen der Pandemie oder wegen ganz anderer Einflüsse zum Teil dramatische Kompetenzeinbußen erlitten, lassen sich damit nicht ermitteln. Der Bericht zählt all diese Studien akribisch auf. Und bemerkt zerknirscht das Urteil der Forscher: “Die Autorinnen und Autoren der Studie weisen darauf hin, dass anhand der Daten keine eindeutige Ursachenzuschreibung möglich sei.”

In dem KMK-Bericht kommt auch der schärfste Kritiker der Aufholen-Lotterie zu Wort, Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin. Absatzweise wird Helbig – ohne Namensnennung – mit seiner vernichtenden Bilanz der Maßnahmen zitiert. Was allerdings fehlt, ist sein Kommentar zu der Behauptung, ein Viertel der Schüler habe coronabedingte Lernrückstände. Diese 25 Prozent haben sich irgendwie eingebürgert unter Schulverantwortlichen. Ties Rabe (SPD), Hamburgs Schulsenator, benutzt sie. Auch Bildungsministerin Stark-Watzinger holt sie bei jeder Gelegenheit heraus. “Völlig aus der Luft gegriffen“, kommentiert hingegen Helbig diesen Wert.

Möglicherweise gilt dieses Kurz-Fazit auch für den langen Abschlussbericht der Kultusminister. Nur ist es dort blumiger formuliert. “Eigene Befragungen wie auch bspw. die Studie der Deutschen Telekom Stiftung lassen den Rückschluss zu, dass es im Bereich der Lernrückstände gelungen ist, die wesentlichen Lücken zu schließen und die entstandenen Ausfälle zu kompensieren.” Oder anders gesagt: Nichts Genaues weiß man nicht.

Über 200 Unternehmen zählt Simpleclub zu seinen Kunden, darunter die Deutsche Bahn, Edeka und viele Mittelständler. Nach Angaben des EdTechs sind es viermal so viele wie noch vor einem Jahr, die Lernapp nutzten inzwischen heruntergerechnet etwa 50.000 Azubis. Nun hat das digitale Start-up neues Geld eingesammelt– von Risikokapitalgebern, aber auch mehreren Familienunternehmern.

Darunter sind etwa Fabian Kienbaum, Geschäftsführer der gleichnamigen Personalberatung und Marie-Christine Ostermann, geschäftsführende Gesellschafterin des Lebensmittelgroßhändlers Rullko und Präsidentin des Verbands “Die Familienunternehmer”. Simpleclub will so die Verbindung zur Zielgruppe seiner Azubi-App stärken, heißt es – und einige der neuen Investoren möchten selbst bald Lizenzen für ihren Nachwuchs erwerben.

Insgesamt gab es drei Millionen Euro. Geld, mit dem Simpleclub bis Ende nächsten Jahres zehn neue, auch kleinere Berufe in seine App für Azubis aufnehmen möchte. Bisher können Auszubildende Inhalte von 20 der über 300 Ausbildungsberufe in Deutschland abrufen, darunter Standards wie Maler und Lackierer, medizinische Fachangestellte, Fachinformatiker und kaufmännische Berufe. Dazu gibt es Lerninhalte für allgemeinbildende Schulen – mit denen Simpleclub bekannt geworden ist.

“Der Schulteil verliert für uns nicht an Stellenwert, aktuell legen wir den Fokus allerdings auf die Ausweitung der Ausbildungsinhalte”, sagte Co-Gründer Nicolai Schork. Die neue Schwerpunktsetzung auf das B2B-Geschäft mit Ausbildungsbetrieben zeichnet sich schon länger ab. Sie dürfte von mehr Aussicht auf Ertrag gesegnet sein als das B2C-Geschäft, bei dem Schüler die Endkonsumenten sind.

Lesen Sie auch: Simpleclub kündigt einem Viertel der Festangestellten

Einer der Unternehmenskunden ist der Papierhersteller Leipa. Für seine 100 Azubis hat das Familienunternehmen, das 1.700 Mitarbeiter hat, Lizenzen für gleich drei Jahre gekauft. “Hintergrund war, dass wir seit 2019 auch Bewerbern mit schlechteren Noten eine Chance geben möchten”, sagt Personalerin Nicole Vierck. Aufgrund von Noten auszuschließen, hielten sie nicht mehr für zeitgemäß. Aufgrund eines Rückgangs an Bewerbern und infolge der Pandemie, durch die bei vielen die Leistungen litten, konnten sie es sich aber auch nicht mehr leisten.

Die Noten der Azubis hätten in der Folge nachgelassen, der Betriebsrat ein neues Ausbildungskonzept gefordert – damit die Ausbilder nicht plötzlich mehr Aufwand haben. Simpleclub helfe, jeden Azubi auf seinem Leistungsstand abzuholen, meint Carsten Schröder, der Papiertechnologen ausbildet. “Das können wir so personalisiert gar nicht abbilden.” Über die App weist Schröder seinen Azubis in Gruppen und individuell Lernpläne zu, erzählt er. Dabei stimmt er sich auch mit den Berufsschullehrern ab.

Über die Report-Funktion könne Schröder dann “innerhalb von ein paar Sekunden” einsehen, wie weit ein Azubi einen Themenbereich erarbeitet hat und wie viel er verstanden hat. Je nachdem, wie gut er bei den Testfragen abschneidet, vergibt die App zur Belohnung Sterne. Azubi Dano Michalak fasst es so zusammen: “Wenn ich weiterlerne, bis ich es richtig verstanden habe, wächst auch die Zahl der Sterne und damit der Ansporn, weiterzumachen.” Weil viele Simpleclub noch aus der Schule kennen, wirbt der Papierhersteller inzwischen damit, dass er die Lernapp in der Ausbildung anbietet.

Ileane Heydendorf hat sich mit der App zuletzt auf die mündliche Prüfung zur Kauffrau für Büromanagement vorbereitet – und die Note 2 geschafft. “Es gibt Videos, die einem in fünf bis sechs Minuten ein Thema erklären, wofür man in der Schule 45 Minuten braucht.” Sie schätze die lustige Art der Videos und dass sie gute Beispiele geben, die helfen, den Stoff zu behalten. Berufsschullehrer hätten selbst schon Simpleclub-Videos im Unterricht gezeigt. Aber: “Den Unterricht ersetzen können sie nicht, man braucht schon eine Vorahnung und den persönlichen Austausch.”

Der bisher größte Knackpunkt für Leipa: Für ein Drittel der Azubis, die Papiertechnologen, fehlen noch einige ausbildungsspezifische Inhalte, sie können sich teilweise an den fächerübergreifenden Angeboten für Elektroniker und Industriemechaniker orientieren. Mit Unterstützung von Leipa und der Berufsschule baut Simpleclub den Beruf gerade erst aus. Auch sonst gibt es noch Defizite. Ileane Heydendorf meint: “Bei der Prüfungssimulation waren die Fragen eines Lernfeldes immer wieder dieselben, da mangelte es noch an der Auswahl.” Einfach selbst Fragen stellen können die Ausbilder in der App nicht – allerdings hätten sie einen heißen Draht zu Simpleclub und Mängel würden schnell behoben.

Auch die gemeinnützige Initiative Joblinge nutzt die Azubi-App bereits in der Arbeit mit jungen arbeitslosen Menschen, die sich auf eine Ausbildung vorbereiten. In Essen, einem von bundesweit 30 Standorten, konnten im vergangenen Jahr 80 Jugendliche Simpleclub verwenden – zum Freundschaftspreis von monatlich 10 Euro pro Teilnehmer.

“Das Ziel ist, dass sie Lernlücken aus der Schule schließen, Ausbildungsberufe kennenlernen und sich auf Einstellungstest vorbereiten“, sagt Raphael Karrasch, Managing Director von Joblinge im Ruhrgebiet. Zweimal in der Woche wird den Teilnehmern dafür Zeit eingeräumt. Dana Haug, die die jungen Erwachsenen bei Bewerbungsschreiben und der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützt, sagt: “Wir wollen mit der App Lerninhalte, aber auch Selbst- und Zeitmanagement der Jugendlichen stärken.”

Nadine Weber, die eigentlich anders heißt, aber anonym bleiben will, berichtet, dass sie durch die App schon viel gelernt hat – etwa, welche Themen ihr wider Erwarten liegen. Bald will die 23-Jährige eine Ausbildung zur Verkäuferin beginnen. “Ich habe gelernt, Merkmale von Geldscheinen besser einzuschätzen, damit ich sie später überprüfen kann.” Die visuelle Vermittlung habe ihr dabei geholfen. Und: “Im Video verstehe ich vieles besser, denn ich kann so lange zurückspulen, bis ich es verstanden habe. Einen Text zu lesen, finde ich anstrengender.”

Kritisch sieht Weber jedoch die Testaufgaben. “Wenn man nur drei von vier Fragen richtig hat, wird gleich die gesamte Aufgabe als falsch bewertet und es gibt den roten statt dem grünen Balken.” Das demotiviere. Und: “Manchmal sind die Fragen so um die Ecke gestellt, dass ich nicht darauf komme, auch wenn es eigentlich weiß.” Wenn sie dann erstmal reingekommen sei, seien die Fragen dagegen oft zu einfach. Aber, betont Nadine: “Ich kann die App empfehlen für Leute, die nicht so stark sind, auch für alle, die nicht so gut Deutsch können, denn es gibt viel Hilfe durch Bilder.”

Ahmed Taher, der eigentlich auch anders heißt, bereitet sich mit der App auf einen Einstellungstest zum Elektroniker vor, er meint, die App sei ein bisschen wie ein Computerspiel. “Mir fällt es leichter, mit ihr zu arbeiten, als wenn die Aufgaben auf einem Zettel stehen”; sagt er.

Geht es nach Regionalleiter Raphael Karrasch sollen die App künftig Jugendliche, die Joblinge unterstützt, bundesweit nutzen – und ehemalige Teilnehmer im ersten Ausbildungsjahr. Denn im ersten Jahr drohen viele noch zu scheitern. Die App könnte ihnen helfen, inhaltliche Lücken aufzufüllen – und den Kontakt zu den Ausbildungsbegleitern der Joblinge stärken. Karrasch sagt: “Wir verhandeln darüber gerade mit Simpleclub und suchen nach Sponsoren.”

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

Für ein Tiktok-Video bekommt Azubi Fabio De Lucia eine halbe Stunde eingeräumt, von der Fräsmaschine geht er dann in den Schulungsraum. Wenn er länger kein Video gepostet hat, erinnert ihn sein Ausbilder daran. Die Idee, den Azubi-Alltag bei Kleemann auf Tiktok zu zeigen, kam ihnen nach einem sechssekündigen Tiktok-Clip auf De Lucias Kanal. Es zeigt ein Fahrsicherheitstraining der Azubis beim ADAC: Einer fährt das Auto einen Hang hinauf, springt ein Stück, rammt einen Reifenstapel. 60.800 Likes hat das Video.

Der Göppinger Hersteller von Brech- und Siebanlagen – über 600 Mitarbeiter, und 55 Azubis schwer – bekam daraufhin Anfragen junger Leute. “Die schrieben: Bei einer Firma, die so tolle Events anbietet, wollen wir auch die Ausbildung machen!”, sagt Achim Miller, Ausbildungsleiter bei Kleemann. In einem anderen Video von De Lucia sieht man, wie die Ausbilder den Lehrlingen Pizza spendieren. Ausbildungsleiter Miller selbst kann mit den Filmchen nicht so viel anfangen. “Aber die jungen Leute fahren darauf ab. Und das ist, was zählt.”

Auch den Kinospot über die Ausbildung bei Kleemann hätte Achim Miller wohl anders gedreht. Grelle Neonlichter zu elektrischer Musik erinnern erst an einen Club. Bis ein Azubi, nachdem er etwas geschweißt hat, die Schutzbrille abnimmt und der Zuschauer seine Werkbank sieht. Das Drehbuch haben Auszubildende geschrieben, eine Agentur hat es in Szene gesetzt. “Inhalte sind heute nicht mehr so wichtig, es geht vor allem darum, Emotionen zu erzeugen”, fasst Achim Miller das Ausbildungsmarketing zusammen.

Der Spot hatte seinen Preis. Noch deutlich teurer ist das jährliche Firmenevent “Azubi TechDays”. Drei Tage lang kommen dafür über 100 Azubis des Unternehmensverbunds Wirtgen Group zusammen, zu dem außer Kleemann noch die Baumaschinenhersteller Wirtgen, Vögele, Hamm und Benninghoven gehören und der seit 2017 zum US-amerikanischen Unternehmen John Deere gehört. Mit den Maschinen, die die Firmen herstellen, bauen die Azubis dann beispielsweise eine Straße, die später auch nutzbar ist. Die Kosten liegen im sechsstelligen Bereich. Aber, betont Miller, für Kleemann sei es eine Investition in die Zukunft. Vor drei Jahren wurde die Firma beim Bildungspreis der Industrie- und Handelskammer Vizebundessieger – unter anderem wegen der TechDays.

Uwe Schwab, stellvertretender Leiter der IHK-Bezirkskammer Göppingen, findet, andere Unternehmen können von Kleemanns Ausbildungsengagement lernen – auch ohne dessen finanzielle Möglichkeiten. “Auch sie können ihren Azubis vermitteln: Hier seid ihr zu Hause, hier werdet ihr wertgeschätzt und könnt euch einbringen.” Um das mit Begeisterung zu transportieren, brauche es keine teuren Events oder Spots.

Von der Bewerberkrise, in der so mancher Handwerksbetrieb stecke, sei Kleemann noch weit entfernt, betont Ausbildungsleiter Miller. Doch auch der Baumaschinenhersteller erhält heute weniger Bewerbungen als früher: Kamen vor sechs Jahren noch zwölf Bewerber auf eine Ausbildungsstelle, seien es inzwischen drei bis vier. Konkurrenten sind im Speckgürtel von Stuttgart vor allem Daimler Benz, Robert Bosch und Porsche. “Mit dem Obstkorb holt man keinen mehr hierher. Die Schüler können es sich aussuchen”, fasst Ausbilder Florian Fellner die Lage zusammen.

Azubi Fabio De Lucia kam zu Kleemann, weil er von Bekannten hörte, wie viel der Betrieb ihm bietet: Fitnessstudio-Abo, schon vor Ausbildungsbeginn ein Kennenlern-Event mit Esel-Trekking durch den Wald und anschließendem Grillen. Die Einführungswoche soll einen Ausgleich schaffen aus Unterweisungen und Bespaßung, sagt Ausbilder Feller. Zum Beispiel schwitzen die Azubis gemeinsam im Fitnessstudio – beim Workout mit einem Beamten vom SEK, das gegenüber vom Firmengelände seinen Sitz hat. “Freunde von mir waren nur wandern”, sagt Fabio De Lucia. “Wenn ich denen erzähle, was wir machen, ärgern sich manche, dass sie nicht auch zu Kleemann gegangen sind. Andere sind schon genervt, sagen: ,Jetzt redet der schon wieder von Kleemann’.”

Was die Azubis machen, sollen sie an vielen Stellen selbst entscheiden. Schon nach dem klassischen Bewerbungsverfahren mit Auswahltest und Vorstellungsgespräch ist es an ihnen, sich beim Betrieb zu melden, wenn sie dort anfangen möchten. “Wir wollen verhindern, dass jemand wieder abspringt, sie sollen es sich daher reiflich überlegen”, sagt Ausbildungsleiter Miller. Am Ende der Einführungswoche stimmen die Azubis ab, was sie gut fanden, was schlecht. Im vergangenen Jahr fiel ein Mathe-Bootcamp gnadenlos durch. “Das machen wir nicht mehr, dafür gehen wir jetzt Kanufahren“, sagt Ausbilder Fellner.

Wenn Kleemann auf einer Ausbildungsmesse wirbt, organisieren den Auftritt inzwischen die Azubis. Sie sprechen die Schüler an. Die Ausbilder holen sie nur dazu, wenn sie inhaltlich nicht weiterwissen. “Wir haben gemerkt, dass die Azubis sie richtig an unseren Stand ziehen”, sagt Fellner. “Viele würden sich sonst nicht beraten lassen.”

Die duale Studentin Julia Wallner meint, auch im Betriebsalltag könne sie viel entscheiden. Etwa, welche Abteilungen sie durchlaufen will. Wallner absolviert ein ausbildungsintegriertes Studium bei Kleemann – neben der Ausbildung zur Industriemechanikerin studiert sie Maschinenbau. In viereinhalb Jahren erwirbt sie zwei Abschlüsse. “Für Kleemann habe ich mich entschieden, weil ich gesehen habe, dass andere Unternehmen nicht so viel bieten”, sagt sie. Geld für Schulbücher oder Fahrtgeld für die Berufsschule. Mit Einführung des Deutschlandtickets bekommen die Azubis 365 Euro im Jahr, und können selbst entscheiden, wofür sie diese nutzen. Außerdem besteht eine Übernahmegarantie für zwei Jahre.

Auszubildende Laurin Zischka sagt: “Wir kriegen viel, dafür wird aber auch Leistung verlangt.” Wer sein Berichtsheft pünktlich einreicht, erhält drei Tage Sonderurlaub. Wer in der Berufsschule mindestens eine 2,0 hat, darf mit zum Kartfahren und wird anschließend zum Essen eingeladen. Zwei Drittel der Azubis haben es in diesem Jahr geschafft. Wer sich in der Berufsschule hingegen schwertut, erhält verpflichtenden Nachhilfeunterricht. “Nicht als Strafe”, betont Zischka. “Einfach, damit sie besser werden.” Denn: Dass man nicht immer alles könne, sei ja menschlich.

Das Intelligente Tutorielle System (ITS), das acht Länder unter Führung Sachsens mit der Industrie entwickeln, ist nicht extern evaluiert worden. Eine zweiseitige Synopse über den Testlauf des Lernsystems mit zum Teil traumhaften Leistungssteigerungen der Schüler war demnach nicht Resultat einer Studie der TU Dresden. Die Forscher haben das Papier lediglich aus Materialien zusammengefasst, die aus beteiligten Ministerien stammen. Das hat Table.Media auf Nachfrage aus dem sächsischen Bildungsministerium und von Forschern erfahren.

Das ist ein schwerer Schlag für das 55-Millionen-Euro-Projekt. Denn die positive Evaluierung war die Grundlage dafür, aus dem Topf des Digitalpakts I überhaupt eine derartige Summe zu erhalten. Kein anderes länderübergreifendes Projekt für Schulclouds oder Lernmanagementsysteme hat so viel Geld bekommen wie das ITS von Sachsen. (Table.Media berichtete mehrfach) Bei der Erprobung des Pilotprojektes für das ITS mit dem Leipziger Anbieter Area9 Lyceum waren sowohl bei den langsameren wie auch den schnellen Schülern erhebliche Fortschritte gemessen worden.

Zunächst hatte es geheißen, die TU Dresden habe den Probelauf des Systems in vier Bundesländern evaluiert. Nun wird deutlich, dass es eine solche Begleitung etwa durch extern erstellte Befragungen und Kompetenztests unabhängiger Forscher nicht gab. Die Fragebögen haben Beamte in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt entwickelt – und an den Schulen verteilt. Die Angaben über die Kompetenzzuwächse kamen direkt von den Betreibern des eingesetzten Industriepartners Area9. Die wissenschaftlich kalibrierten Vergleichsarbeiten der Länder fanden keine Verwendung. Das Bildungsministerium Sachsens sieht dennoch eine “Bewertung durch nicht beteiligte Dritte”. Dadurch sei eine objektive Einschätzung möglich, sagte eine Sprecherin Table.Media.

Die Bildungsexpertin der Linken im sächsischen Landtag, Luise Neuhaus-Wartenberg, sieht das ganz anders. “Wenn es tatsächlich so ist, dass die TU Dresden nicht eigenständig begutachten konnte, halte ich das in so einer wesentlichen Frage für einen schweren Fehler“, sagte die Landtagsabgeordnete Table.Media. Man brauche bei einem neuartigen digitalen Lernsystem harte, belegbare Fakten. “Wir benötigen eine externe Evaluation, die belegt, welche Auswirkung dieses Intelligente Tutorielle System tatsächlich hat.” Gerade wenn Sachsen eine Vorreiterrolle einnehmen wolle, “sollten wir sauber und ordentlich miteinander agieren.” Neuhaus-Wartenberg hat deswegen eine offizielle Anfrage an Kultusminister Christian Piwarz (CDU) gestellt. Christian Füller

Der bisherige Vorsitzende des Verbandes der Deutschen Realschullehrer, Jürgen Böhm, ist seit Anfang der Woche der neue Staatssekretär für Bildung in Sachsen-Anhalt. Auf den 58-jährigen, fulminanten Anhänger seiner Schulform kommt damit ein grundlegender Wandel zu. In Sachsen-Anhalt gibt es nämlich keine Realschulen. Der eloquente Böhm wurde nach Sachsen-Anhalt geholt, um etwas Ruhe in das turbulente Ministerium von Eva Feußner (CDU) zu bringen. Feußner war bis 2021 selbst Staatssekretärin in dem Haus gewesen. Sie löste ihren Parteigenossen Marco Tullner ab und sollte das Schulministerium befrieden – was ihr bisher nicht gelungen ist.

Jürgen Böhm kommt zwar aus Bayern, wo bis vor kurzem praktisch alle Vorsitzenden der Lehrerverbände zuhause waren. Aber der Mann ist kein West-Import. 1993 wechselte der in Hirschberg in Thüringen geborene Historiker und Germanist aus dem Osten nach Bayern an eine Realschule. Böhm wurde schnell stellvertretender Schulleiter und später Schulleiter. 2010 gelangte er an die Spitze des Realschullehrerverbandes – und schlug dort gerne scharfe Töne an. Noch wenige Tage vor seiner Berufung ins Land ohne Realschulen forderte er indirekt die Rückkehr zu Haupt- und Realschulen. Der wuchtige Text Böhms liest sich wie ein Generalangriff auf das Schulsystem Sachsen-Anhalts. Dort gibt es neben den Gymnasien als weiterführende Schulen nur Sekundar- und Gemeinschaftsschulen – eine Schulform, die Böhm geradezu verachtet.

Der Realschul-Lobbyist nahm die Tatsache, dass es 50.000 Schulabbrecher in Deutschland gibt, zum Anlass, gegen die Schulformen zu wettern, die nicht Haupt- oder Realschulen heißen. 50.000 junge Menschen ohne Hauptschulabschluss, so Böhm, das sei auch das Ergebnis von gescheiterten Schulstrukturreformen. “In einigen Ländern wurden Schularten systematisch abgeschafft und einer rigorosen Gleichmacherei mit Einheitsschulen unterworfen” – meinte er damit etwa auch Sachsen-Anhalt? Dann sollte sich die Bildungsministerin dort in Acht nehmen. Denn erst “eine gefährliche Mischung aus übereiltem Aktionismus, erschreckender Ahnungslosigkeit, Überforderung und fahrlässiger ideologischer Selbstgerechtigkeit in verschiedenen Bundesländern habe diese besorgniserregende Zahl an Bildungsverlierern hervorgebracht”. So urteilt der Neu-Staatssekretär über Schulformen, die er nun politisch repräsentieren soll.

In Feußners Ministerium hatte es zuletzt regelrechte Aufstände gegen die Top-Etage im Haus gegeben. In Briefen mit der Überschrift “Wir haben Angst” hatten Mitarbeiter über den angeblich brutalen Führungsstil im Ministerium berichtet. Der Vorgänger von Jürgen Böhm als Staatssekretär wiederum fiel in Ungnade, weil er Absprachen mit Personen im Zusammenhang mit der Ansiedlung von Intel getroffen haben soll. Nun kommt mit Böhm der nächste meinungsstarke Chef ins Bildungsministerium. Ob er auch Frieden kann? Christian Füller

Lesen Sie auch: Jürgen Böhm – lobbyiert für Realschulen

Nach dem Ausstieg Berlins aus dem gemeinsamen “Landesinstitut für Schule und Medien” (Lisum) hat nun Brandenburg das “Institut für Schulqualität” der beiden Länder (ISQ) verlassen. Das bedeutet nicht nur, dass die eng verwobenen Nachbarländer ihre Lehrerfortbildung zerschnitten haben. Nun ist auch offen, ob man Vergleichsarbeiten und Kompetenztests noch gemeinsam durchführt und auswertet. Dafür ist das ISQ Profi. “Es werden abseits der Kündigung auch Möglichkeiten geprüft, in welchen Bereichen die Expertise des ISQ künftig von Brandenburg genutzt werden könnte”, sagte ein Sprecher des Brandenburger Ministeriums Table.Media.

Die Kündigung des gemeinsamen Vertrags mit dem Lisum durch Berlin hatte der renommierte Bildungsforscher Olaf Köller empfohlen. Ob er allerdings damit gerechnet hat, dass nun auch zwei Institute Schulleistungstests doppelt durchführen, darf man bezweifeln. Das Gutachten von Köller und anderen Forschern stammt aus dem Jahr 2020. Bis der getrennte siamesische Zwilling ISQ und die Nachfolger des Lisum sich erholt haben, werden wohl zehn Jahre vergangen sein.

Berlin und Brandenburg hatten beide Institute, ISQ und Lisum, 2005 beziehungsweise 2007 gegründet. Brandenburg ersetzt das Lisum ab 2025 durch ein neues Institut. “Das Land Brandenburg überführt das Lisum mit Sitz in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) in ein neues pädagogisches Landesinstitut mit einem erweiterten Aufgabenfeld”, teilte das Ministerium mit. Dafür muss Berlin nun zweierlei schaffen: seinerseits ein neues Landesinstitut gründen und entwickeln. Und das ISQ neu aufstellen. Die Berliner Bildungssenatorin ließ Table.Media mitteilen: “Deshalb werden wir im Zuge des Aufbaus des neuen, eigenen Berliner Landesinstituts den Auftrag des ISQ weiterentwickeln und verbindliche Schnittstellen zum neuen Berliner Landesinstitut sowie weiteren Unterstützungssystemen definieren.” cif

Nachdem zwei Lehrkräfte infolge rechter Anfeindungen ihre Versetzung beantragt haben, kritisiert neben der Opposition auch die in der Kenia-Koalition mitregierende Grüne Bildungsminister Steffen Freiberg. Einer der Lehrer, Max Teske, 31, hatte zuvor der Märkischen Allgemeinen gesagt: “Ich habe ein Schreiben vom Schulamt bekommen, in dem es mir mit einer Abmahnung droht, wenn ich weiter über schulinterne Vorgänge spreche.” Er kritisierte die Schulbehörden zudem für fehlende Solidarität mit ihm und seiner Kollegin Laura Nickel, 34. “Niemand hat sich vor uns gestellt und ganz offen gesagt, dass sie uns unterstützen und alles Mögliche dafür tun werden, dass Rechtsextremismus keinen Platz an Schulen hat. Stattdessen gab es zahlreiche Lippenbekenntnisse.”

Die Grünen-Landesvorsitzende Alexandra Pichl sagte dem Tagesspiegel, es könne nicht sein, den Lehrern mit Abmahnung zu drohen, wenn sie über Schulinternes sprechen. “Vor allem nicht, wenn ihre Meldungen schulintern nicht weitergeleitet werden.” Das Bildungsministerium müsse schnell reagieren, etwa eine Hotline einrichten. “Die Probleme müssen angepackt werden, bevor die Situation weiter eskaliert”, sagte Pichl.

Im April hatten Teske und Nickel einen anonymen Brandbrief veröffentlicht, in dem sie rechtsextremistische Vorfälle an der Mina-Witkojc-Schule in Burg im Spreewald beschrieben. Auf die Meldung der Vorfälle habe die Schulleitung nicht angemessen reagiert, Schulämter und Politik hätten Unterstützung missen lassen. Kurz darauf gingen die Lehrkräfte persönlich an die Öffentlichkeit.