steht die Ampel bei Bildung auf Rot? Das fragen wir uns in dieser Ausgabe. Denn die großen Projekte starten nicht oder nur langsam. Ja, die Welt ist seit Februar eine andere. Aber Kitas, Schulen und Ausbildungsstätten warten auf Reformen und Gelder. Wir haben uns bei den Parteien umgehört und stoßen auf Unmut, nicht nur in der Opposition. Im Bundestag stehen jetzt harte Verhandlungswochen bevor. Dann muss der Haushalt stehen und Streit in der Koalition befriedet sein. Der kündigt sich indes besonders bei den Etats für berufliche und frühkindliche Bildung an.

Die Ampelpolitiker, oft haben wir es beschrieben, möchten Schulen in Brennpunkten unterstützen. Nun legt ein groß angelegtes Fortbildungsprogramm mit ebendiesem Ziel seine Evaluation vor. Der exklusive Blick in die Ergebnisse überrascht: Wie heilsam doch Coaching und kollegialer Austausch für Schulleitungen sein kann. Es geht also nicht nur ums Geld, was wiederum das BMBF, das derzeit ein Konzept fürs Startchancen-Programm erarbeitet, interessieren dürfte.

Lesen Sie diese Woche außerdem eine Rezension zweier eindrucksvoller Bücher, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen beschreiben, was digitale Bildung versäumt und verspricht. Eine Erzieherin berichtet im Gastbeitrag, wie Standards in Kitas systematisch unterwandert werden – und was sie von einem neuen Kita-Gesetz erwartet. Zuletzt empfehle ich die Terminvorschau, die in diesen spätsommerlichen Wochen besonders üppig geraten ist.

Langsam läuft die Zeit für die Ampelkoalition ab, um ihre wichtigsten bildungspolitischen Vorhaben noch in trockene Tücher zu bekommen. Das so genannte “Startchancen–Programm” gilt als das gemeinsame Zukunftsprojekt für mehr Chancengleichheit. Allein, dafür steht im Haushaltsentwurf für 2023 noch nicht einmal ein eigener Titel. Ähnlich ist es mit der Sprachförderung für die Kitas, die den grünen Koalitionären besonders wichtig ist. Und bei der beruflichen Bildung, die derzeit wegen eines nie dagewesenen Tiefs an Lehrverträgen in aller Munde ist, stehen Kürzungen an, die SPD stellt Bildungsministerin Stark-Watzinger zudem vor ein Ultimatum.

Die Sprachförderung für Kindertagesstätten ist wahrscheinlich das prägnanteste Beispiel dafür, dass die Ampel bei Bildung derzeit auf Rot steht. Selbst die AfD-Fraktion ist im Moment progressiver als die Grünen bei der so wichtigen Schulvorbereitung von Kitakindern durch sprachliche Förderung. “Es ist eine Lüge, wenn die Grüne Familienministerin Paus behauptet, dass ihr die Sprachförderung in der Kita wichtig ist”, sagte Ulrike Schielke-Ziesing von der AfD Bildung.Table. “Ihre Vorgängerin investierte ganz gezielt in die Sprachfähigkeit der Jüngsten und wollte diese Mittel verstetigen. Frau Paus hat bisher keinen Cent für die Sprachförderung reserviert.”

Das ist ein schwerer Vorwurf, den Bundesfamilienministerin Lisa Paus bisher nicht entkräften kann. Denn ihr Folgeprojekt für das so genannte “Gute-Kita-Gesetz” soll zwar mit über zwei Milliarden pro Jahr dotiert werden. Allerdings kennt die Öffentlichkeit noch nicht Paus’ Gesetzentwurf – und auch der Bundestag kennt ihn nicht. Im Haushalt für das Jahr 2023 steht noch kein Cent für Sprachförderung. Das ist nicht nur problematisch, weil das Parlament den Haushalt gerade im Parlament diskutiert. Für die rund 7.000 Fachkräfte, die auf den Grundlagen eines Haushaltstitels für Sprachförderung bezahlt werden, sind das reale Existenzängste. “Tausende Fachkräfte stehen vor der Entlassung”, fürchtet Schielke-Ziesing.

Das Problem für die Sprachförderung sieht so aus: Die frühere Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte für die Förderung von Sprachkitas ganz konkrete Beträge im Haushalt stehen. Rund 240 Millionen Euro zahlte der Bund jedes Jahr, um den kleinsten Lernern die sprachlichen Grundlagen für die Grundschule zu vermitteln. Wie es aussieht, entfällt dieser Haushaltstitel unter Familienministerin Paus. In ihrem Kita-Qualitätsgesetz könnte die Sprachförderung nur noch ein Spiegelstrich sein – der nicht mit konkreten Summen unterlegt ist. Spannend dürfte auch die Frage werden, woher die zwei Milliarden Euro jährlich für das Kita-Qualitätsgesetz eigentlich herkommen sollen.

Nichts Genaues weiß man nicht – das gilt auch für das Leit-Projekt der Ampel. Mit einem Programm namens Startchancen wollten FDP, SPD und Grüne unter Führung von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) die offene Wunde der deutschen Schule stillen: Bauliche Investitionen, mehr Sozialarbeiter und Freiheit für die Schulleiter von so genannten Brennpunkt-Schulen. Aus schulischer Sicht kann niemand gegen dieses Projekt sein. Aus fiskalischer Sicht sind das aber offensichtlich sehr viele: Die Länder wehren sich dagegen, dass sie sich an diesem Startchancen-Programm finanziell beteiligen sollen. Ob sie das Geld, das sie für die freien Schulleiter-Budgets über Umsatzsteuerpunkte bekommen sollen, dann auch wirklich den Schulen zur Verfügung stellen, bleibt abzuwarten. Umsatzsteuerpunkte sind Einnahmen der Bundesländer, mit denen die Finanzminister völlig eigenständig umgehen können.

Das Problem für die Ampel beim Startchancen-Programm liegt im Umfang des Projekts. In der Koalitionsvereinbarung hatten die Parteien bis zu 2,5 Milliarden Euro jährlich für bessere Startchancen angekündigt. Bislang steht davon kein Cent im Entwurf des Bundeshaushaltes für 2023. “Ministerin Stark-Watzinger wollte das Startchancen-Programm für 4.000 Schulen zum Aushängeschild ihrer Bildungspolitik machen, aber bisher hat sie dafür weder Konzept noch Budget – noch Unterstützer in Bund und Ländern”, sagte CDU-Fraktionsvize Nadine Schön zu Bildung.Table. Die Digitalexpertin stellt eine andere entscheidende Frage: Was wird aus dem Verhältnis von Bund und Ländern? “Der Bund ist eingestiegen bei der Digitalisierung der Schulen und beim Ausbau der Nachmittagsbetreuung“, sagt Schön. “Wird dieses Engagement zurückgefahren zugunsten eines Programms, das maximal 10 Prozent der Schulen in Deutschland unterstützen soll? Hier braucht es eine ehrliche Antwort der Ministerin und der Koalition.”

In der beruflichen Bildung deutet sich indes Streit innerhalb der Koalition an. Hier sollen trotz des Fachkräftemangels, der sich aktuell in einem nie dagewesenen Tief der Ausbildungsverträge manifestiert, Mittel gekürzt werden. Insgesamt zwölf Millionen Euro fallen bei der sogenannten Bildungsketten-Initiative, die Ausbildungsabbrüche verhindern helfen soll, und bei der Anerkennung informeller oder im Ausland erworbener Qualifikationen weg. Fünf Millionen Euro weniger sollen überbetriebliche Betriebsstätten erhalten.

Die Grünen gehen daher auf Konfrontationskurs. Sie wollen gerade auf die berufliche Bildung in diesen Haushaltsverhandlungen ein besonderes Augenmerk legen. Denn der Fachkräftemangel bedroht das Kernthema der Grünen, die Energiewende. Ohne Fachkräfte keine Installation von Wärmepumpen, keine Häuserdämmung. Bruno Hönel, im Haushaltsausschuss für den Bildungsetat zuständig, hält die Kürzungen “für das falsche Signal zur falschen Zeit.” Anja Reinalter, bildungspolitische Sprecherin der Grünen, hebt gegenüber Bildung.Table hervor: “Mit Blick auf die Jahrhundertaufgabe Klimawende müssen wir mehr Geld in den Kampf gegen den Fachkräftemangel und in gute Aus- und Weiterbildungsangebote investieren.”

Auch Stephan Albani, Obmann der CDU im Bildungsausschuss, kritisiert die Kürzungen. “Aktuell sieht es für mich nicht danach aus, dass die Bundesregierung der beruflichen Bildung den nötigen Stellenwert beimisst”, sagt er Bildung.Table. “Sie kürzt bestehende Posten, und setzt keine neuen Schwerpunkte.” Kritisch sieht er auch, dass die Ampel eine neue Exzellenzinitiative für die beruflichen Bildung vorsieht, ohne den laufenden Innovationswettbewerb für exzellente Projekte in der beruflichen Bildung zu analysieren. “Es fehlt eine Evaluation, was der Wettbewerb bisher gebracht hat – und was man aus den geförderten Projekten lernen kann. Nur so kann man Geld effektiv investieren.”

Derweil wirft das BMBF selbst die Frage auf, ob für die berufliche Bildung nicht eigentlich mehr Mittel nötig wären: Im Herbst will das Ministerium das Konzept für die mehrmals angekündigte Exzellenzinitiative Berufliche Bildung vorlegen. Damit sollen die berufliche Orientierung gestärkt sowie Lernorte und -angebote modernisiert werden. Dass das FDP-Herzensprojekt Exzellenzinitiative auch wirklich kommt, dafür hat die SPD jedenfalls eine Art Ultimatum gestellt: Ihr bildungspolitischer Sprecher, Oliver Kaczmarek, knüpft sie daran, dass die Ampel auch eine Ausbildungsgarantie einführt. Problem für die FDP-Politikerin Stark-Watzinger: Die Arbeitgeber, denen sie mit der Exzellenzinitiative entgegenkommt, sträuben sich gegen die Ausbildungsgarantie. Mit Anna Parrisius

Mehr Geld im Schulbudget führt nicht automatisch dazu, dass sozial benachteiligte Schüler besser lernen können. Statt nur Geld sollten Schulleitungen daher handfeste, auf die jeweiligen Bedürfnisse der Schule ausgerichtete Unterstützung erhalten. Das ist eines der zentralen Ergebnisse zu dem die Wübben-Stiftung, die sich für faire Bildungschancen engagiert, bei ihrem Programm “impakt schulleitung” kommt.

Fünf Jahre lang wurde untersucht, wie gute Unterstützung aussehen kann. Leitungen von Brennpunktschulen bekamen Know-how an die Hand, um ihre Schule weiterzuentwickeln. Das Pilotprojekt in NRW lief von 2015 bis 2020 und wurde vom Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie (IBB) der Pädagogischen Hochschule Zug evaluiert. Inzwischen gibt es das Programm auch an Schulen in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Berlin. Insgesamt haben bereits 220 Schulen teilgenommen. Morgen sollen die Ergebnisse in Berlin präsentiert werden.

Neben einer Geldspritze von 3.000 Euro bekommt jede Schule eine Entwicklungsbegleitung und jede Leitung einen persönlichen Coach. Besonders effektiv soll diese Unterstützung durch qualifizierte und erfahrene Berater sein, wenn sie mit sogenannten Akademien kombiniert wird. Dafür treffen sich die Schulleiter während der dreijährigen Programmlaufzeit mehrmals für je zweieinhalb Tage mit Kollegen anderer Brennpunktschulen, um sich auszutauschen, an gemeinsamen Fortbildungen teilzunehmen und konkrete Veränderungen in der eigenen Schule zu planen.

“Die Schulen bekommen professionelle Berater an die Seite gestellt, die viel Wertschätzung zeigen, kritisch nachfragen und längerfristig begleiten – und vor allem genau da ansetzen, wo der Schuh drückt“, lobt Stephan Huber von der Pädagogischen Hochschule Zug in der Schweiz, der die Schulen wissenschaftlich begleitet hat. Insbesondere die Schulleitungen erfahren viel Unterstützung. Wenn eine Schule ein Problem hat – sei es die Personalsituation, der Schulentwicklungsprozess mit Qualitätsmanagement oder ein Konflikt – erwerben sie direkz neue Problemlösungsstrategien, die sie künftig auf andere Situationen übertragen können. So bekämen die Schulen laut Huber einen einzigartigen Anstoß also, um konsequent und systematisch an einer Sache zu arbeiten. Ergebnisse der Begleitstudie belegen den Erfolg – auch im Kontrast zu Vergleichsschulen, die in Bezug auf Größe, Schulform, Lage und “Brennpunktfaktor” ähnlich sind, aber nicht an den Maßnahmen teilgenommen haben: Die Beziehungen werden besser, die Zusammenarbeit gewinnt an Qualität. Das wirke sich auf den Unterricht aus und davon profitierten die Schüler.

Das sieht auch Thorsten Seiß so, der die Gemeinschaftsgrundschule Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen leitet und sich als Schulleiter noch nie so stark wertgeschätzt gefühlt hat. “In meiner zehnjährigen Tätigkeit als Schulleiter habe ich schon viele Fortbildungen gemacht, doch keine hat so viel bewegt wie dieses Programm.” Er habe die Möglichkeit erhalten, seine Rolle als Schulleitung zu reflektieren und gelernt, professionell zu führen, statt “aus dem Bauch heraus”. Seine Kollegen, die anfangs durchaus Vorbehalte hatten wegen der Mehrarbeit durch das Programm hatten, arbeiten jetzt gemeinsam in einer Gruppe an der Schulentwicklung. Die Gruppe hat bereits in einer anderen Brennpunktschule hospitiert und anschließend ein neues Training für Schüler in den internen Lehrplan integriert: zu Sozialkompetenz.

Austausch, Beratung, Wertschätzung – die einzelnen Elemente des Programms “impakt schulleitung” klingt auf den ersten Blick vielleicht nicht sonderlich innovativ. Und doch zeigen die aktuellen Studienergebnisse von Wissenschaftler Huber und seinem Team: In diesem Gesamtpaket haben sie offenbar das Potenzial, Schule zu verändern.

Markus Warnke, Geschäftsführer der Wübben Stiftung, unterstreicht, dass den Schulen mit Geld allein nicht geholfen ist. Neben einer finanziellen Unterstützung der Schulen, müssten Schulleitungen begleitet werden. “Es braucht qualifizierte Leitungen mit einer klaren Perspektive für die eigene Schule und für den zielgerichteten Einsatz von Mitteln – sonst verpuffen sie.” Nur so versetze man Schulleiter in die Lage, ihre Mittel sinnvoll einzusetzen und Schulen, die besonderen Herausforderungen gegenüberstehen, nachhaltig weiterzuentwickeln.

Die Digitalisierung ist künftig das entscheidende Kriterium für gutes Lernen. Das ist der gemeinsame Nenner zweier engagierter Streitschriften für bessere Schulen in Deutschland. Die beiden Bücher “Abgehängt” und “Weltbeste Bildung” sind völlig unterschiedlich angelegt. Dennoch ist sowohl für die Lehrerin Lisa Graf als auch die Digitalexpertin Yasmin Weiß digitales Lernen der wichtigste Faktor für eine grundlegende Schulreform. Beide Autorinnen setzen dabei überraschende Akzente.

Die beiden Texte, heute bei Heyne und Campus publiziert, erscheinen zum richtigen Zeitpunkt. Die Digitalisierung der Schulen droht nach dem unfreiwilligen Push infolge der Corona-Pandemie schon wieder aus den Augen zu geraten. Gleichzeitig zeigt sich, dass Chancengleichheit die Achilles-Ferse der deutschen Schule bleibt. Die milliardenschweren Coronahilfen des Bundes kommen nicht bei jenen Schülern an, die beim Lernen und Wohlbefinden hinten heruntergefallen sind.

Lisa Graf ist Lehrerin an einer Brennpunktschule. Sie erhebt nicht nur beredte Anklage gegen strukturelle Ungerechtigkeiten des deutschen Schulsystems. Graf formuliert ein Reformprogramm, das dieselben Akzente setzt wie ein politisches Projekt der Ampel: eine Initiative für bessere Startchancen, zu der – so heißt es bei Graf – “eine Kernsanierung” der Schulgebäude, die Einstellung tausender Sozialarbeiter und mehr Gestaltungsspielraum für Schulleiter gehören. Allerdings steckt das Startchancen-Programm im Zank zwischen Bund und Ländern fest (Bildung.Table berichtete). Das Schulsystem sei zu alt für kleine Reparaturarbeiten, schreibt Graf. “Schule braucht eine Kernsanierung, einen Abriss und Neuaufbau. Das erfordert Mut von allen Beteiligten.”

Für Graf war es die Coronakrise, welche die Dysfunktionalität des Schulsystems in aller Breite offengelegt hat. “Die Krise hat das ewige Provisorium zum Einstürzen gebracht”, so die Lehrerin. Es geht um alte Gebäude und Klassenzimmer, die zu klein sind, um Schüler in einer Pandemie sicher unterrichten zu können. Auch die hygienischen Verhältnisse an Schulen hat Corona offenbart: Schüler konnten sich die Hände plötzlich mit Seife waschen – zum ersten Mal seit vielen Jahren. Graf: “Mir geht es darum, dass die Schulen aufgrund ihrer veralteten Ausstattung weder Schüler:innen noch Lehrer:innen die Möglichkeiten bieten konnten, sich vor einer Ansteckung oder vor einer Quarantäne in einem angemessenen Rahmen zu schützen.”

Vor allem fehlten Lehrerinnen und Schulen digitale Instrumente, um ihre Schüler zu erreichen. Oder wie Lisa Graf im lesenswerten Abschnitt “Digitaligäääähn” schreibt: “Die Empörung über die nicht anlaufende Digitalisierung der Schulen ist inzwischen fast so alt und miefig wie der Overheadprojektor, die Schulbücher und der Tafelschwamm selbst.” Es brauche WLAN, Endgeräte für alle Schüler und eine Schulcloud, in der alle sich verbinden können. Wenn Graf in ihrem eindrucksvollen Buch vom Potenzial des Digitalen schreibt, klingt das so:

“Aber was hätte eine zeitgemäße Digitalisierung an Schulen den Kindern zu Hause gebracht? Impliziert der digitale Fortschritt, dass die häusliche Lernumgebung eine bessere wird? Ja, das tut er. Denn digitaler Fortschritt bedeutet zum einen, dass jedes Kind eine entsprechende Ausstattung zur Verfügung gestellt bekommt und jede Lehrkraft imstande ist, guten, digitalen Unterricht umzusetzen […] Zum anderen bedeutet digitaler Fortschritt aber auch – und das ist in diesem Kontext fast noch wichtiger -, dass Kinder sehr früh lernen, sich selbst zu organisieren und den Überblick über ihre Termine zu behalten […] So könnten die Kinder lernen, den Überblick über ihr eigenes Schulleben zu behalten und Schritt für Schritt in die Selbstorganisation hineinwachsen.”

Yasmin Weiß, eine ehemalige Unternehmensberaterin, die in verschiedenen Beraterkreisen der Bundesregierung sitzt, zielt von vornherein auf Digitalisierung als Zukunftschance. Allerdings erstaunt, wie die Nürnberger Professorin digitale Kompetenzen definiert. Es geht Weiß, die aus einer deutsch-chinesischen Familie stammt, mehr um mentale Kompetenzen als um Technik. Klar klagt auch Weiß darüber, dass wir bei der Digitalisierung des Lernens “zu langsam und zu zaghaft” waren. Aber welche Themen stehen bei der FH-Professorin ganz oben? Man reibt sich die Augen.

Kinder müssen zunächst mündige Nutzer von digitalen Anwendungen werden. Sie sollten früh anfangen, bereits im Vorschulalter, aber stets begleitet, in geringen Dosen und dann lediglich digitale Kernfähigkeiten lernen – spielerisch. Sie meint damit, dass Kinder Computational Thinking verstehen, “also die Art und Weise, wie Computer arbeiten.” Aber genauso wichtig seien die vier großen Selbst: Selbstwertgefühl, Selbstkompetenz, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit. Andere Stichworte von Weiß: dynamisches Selbstbild; analoge Kompetenzen (!) wie der Wert eines handgeschriebenen Briefes oder Emotionen des Gegenübers “ohne Worte und Emoji” zu erkennen; digitale Identität, Empathie und Ethik; Privatsphäre, also: Datenschutz.

Die beiden Bücher könnten unterschiedlicher nicht sein. Lisa Graf, die jeden Tag den vermeintlichen Bildungsverlierern dieser Republik beim Lernen hilft, hält nichts von Floskeln wie “Aufstieg durch Bildung”. Sie hat oft gesehen, dass eine Bildungskarriere eher ein Obwohl als eine Chance für junge Menschen ist. In eindrucksvollen, beinahe literarischen Schilderungen zeigt Graf die verpassten Chancen und die triste Situation von jungen Menschen, die das Schulsystem abhängt.

Yasmin Weiß wiederum wirft auf vielen ihrer 245 Seiten mit eben jenen Floskeln um sich – sogar auf dem Titel: Weltbeste Bildung. Eine Formel der FDP, die sich das Mitglied im digitalen Beirat der Liberalen hätte sparen können. Aber gleichzeitig steht diese Formel für den Willen, den beide Frauen in ihren Büchern ausdrücken: So darf Schule nicht weiter Talente vergeuden und Chancen vorenthalten.

Lisa Graf. “Abgehängt: Von Schule, Klassen und anderen Ungerechtigkeiten – Weckruf einer Lehrerin.” Heyne, 233 S. 16 €

Yasmin Weiß. “Weltbeste Bildung: Wie wir unsere digitale Zukunft sichern.” Campus, 246 S. 28 €

Die Zahl der Bewerber sinkt seit Jahren, tausende Lehrstellen sind unbesetzt. Bei einzelnen Ausbildungsberufen gab es seit 2016 jedoch kontinuierlich mehr Bewerber. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) berechnet. Die Forscher haben Daten der Bundesagentur für Arbeit und des Bundesinstituts für Berufsbildung ausgewertet.

Die Wunschjobs sind fast alle im Handwerk oder auf dem Bau. Grund des Andrangs könnte sein, dass junge Menschen sie als sinnstiftend erachten, weil sie bei der Klima- und Mobilitätswende gebraucht werden oder beim Wohnungsbau. Bauelektriker – bei denen die Nachfrage sogar um mehr als 60 Prozent gestiegen ist – werden so für energetische Sanierungen gebraucht. Dackdecker montieren Solarpaneelen. Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnifachkräfte bauen Wärmepumpen ein. Zweiradtechniker helfen bei der Mobilitätswende. Fachkräfte der Immobilienvermarktung und -verwaltung stellen Wohnraum bereit.

Die Traumberufe seien zudem meist sehr sicher, für sie wurden mehr Lehrlinge gesucht und der Verdienst ist durchschnittlich oder überdurchschnittlich. Eine Ausnahme bildet die Zweiradtechnik. Vergleicht man die Lehrstellen-Nachfrage von 2016 punktuell mit der von 2022, zeigt sich, dass es in 77 Berufen mehr Bewerber gab, in 169 weniger.

Die IW-Forscher beantworten auch die Frage, wieso immer weniger junge Menschen sich auf eine Ausbildung bewerben (2016: 600.000, 2021: 541.000): Wegen der Demografie gibt es immer weniger Schulabgänger. Immer mehr machen Abitur, wodurch die Zahl der Studienanfänger gestiegen ist und inzwischen auf hohem Niveau verharrt. Daneben steigt die Zahl der Bewerber bei vollzeitschulischen Bildungsangeboten, wie es sie in der Pflege oder für Erzieher gibt. Ihre Zahl taucht in der Statistik zum Ausbildungsmarkt nicht auf. Anna Parrisius

Die Schule in Baden-Württemberg und Bayern hat am Montag begonnen, und es fehlen nicht nur tausende Lehrer, sondern auch mehr digitale Bildung. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Eco-Verbandes der Internetwirtschaft. In den beiden Südländern gab ein Viertel der Befragten an, dass ihnen die Investitionen und das Engagement in digitale Bildung nicht reichen. Baden-Württemberg ist gerade dabei, seine Lernmanagementsysteme zu erneuern, Bayern hat einen groß angelegten digitalen Schulversuch mit 250 Schulen gestartet.

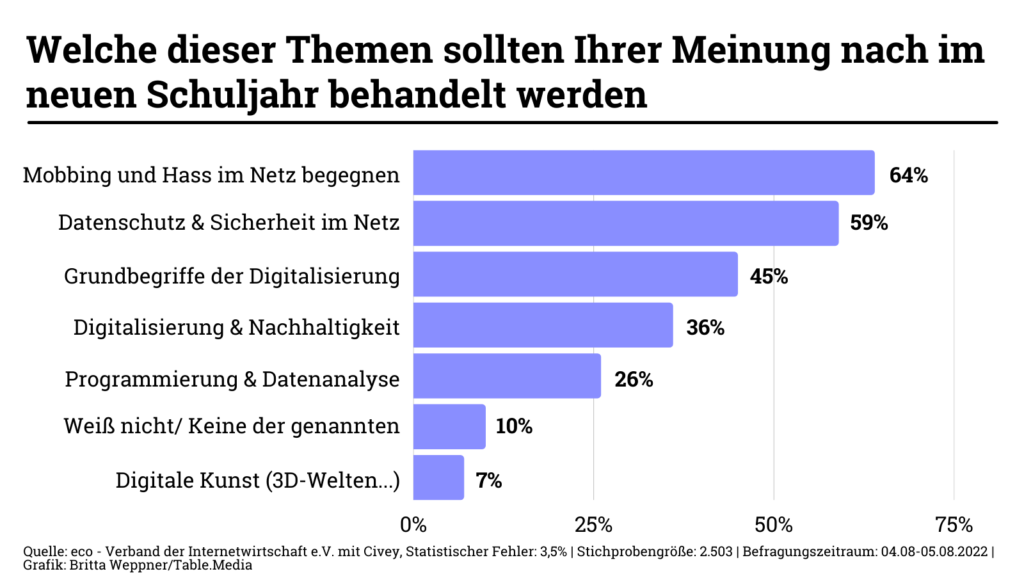

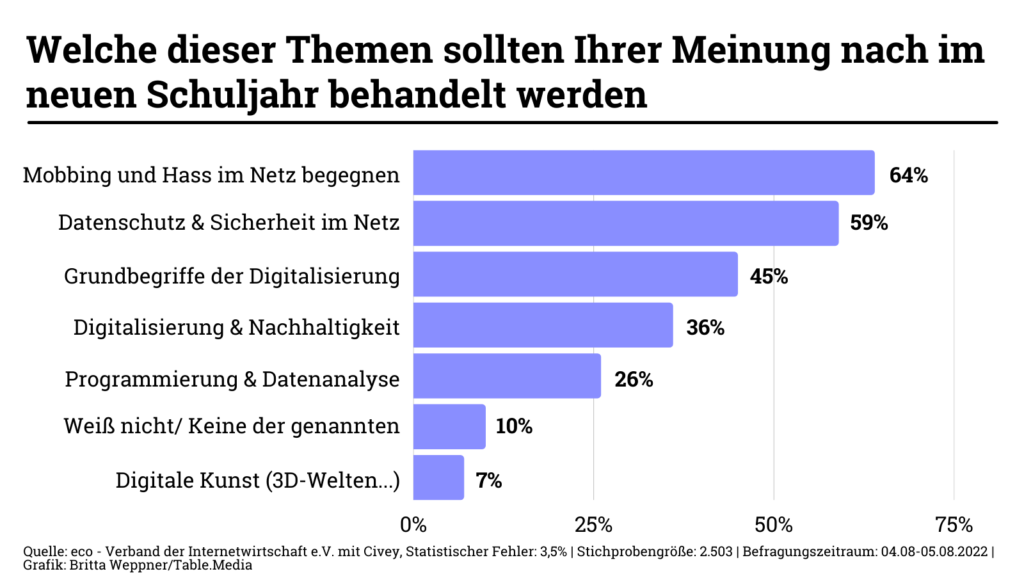

Die Umfrage des Lobbyverbandes brachte eine Reihe von überraschenden Ergebnissen. Das Meinungsforschungsinstitut Civey stellte im Auftrag von Eco die Frage: “Welche dieser Themen sollten Ihrer Meinung nach im neuen Schuljahr behandelt werden?” Daraufhin setzten 2.500 Abstimmende “Mobbing und Hass im Netz begegnen” auf Platz 1. 64 Prozent der Befragten votierten dafür. Bereits auf Platz 2 folgt: “Datenschutz und Sicherheit im Netz” (59 Prozent). Offenbar denkt eine Mehrheit der Bevölkerung anders über Datenschutz als eine kleine Gruppe von Nutzern riskanter Produkte. Grundbegriffe der Digitalisierung sowie Digitalisierung & Nachhaltigkeit folgen auf den Plätzen drei und vier. Und mit 26 Prozent kommt mit “Programmierung & Datenanalyse” ein Technik-Thema im engeren Sinne. Nur 7 Prozent der Befragten interessierten sich für Digitale Kunst in 3D.

Auch bei der Frage, wann Kinder digitale Spiele und Geräte für das Lernen nutzen sollten, entstand ein eher digitalkonservatives Antwortmuster. 45 Prozent der Befragten sind dafür, zwischen dem sechsten und dem zehnten Lebensjahr mit digitalen Spielen und Lernanwendungen zu beginnen. 18 Prozent wollen dies erst nach dem zehnten Lebensjahr. Für digitales im Vorschulalter sind 24 Prozent. red

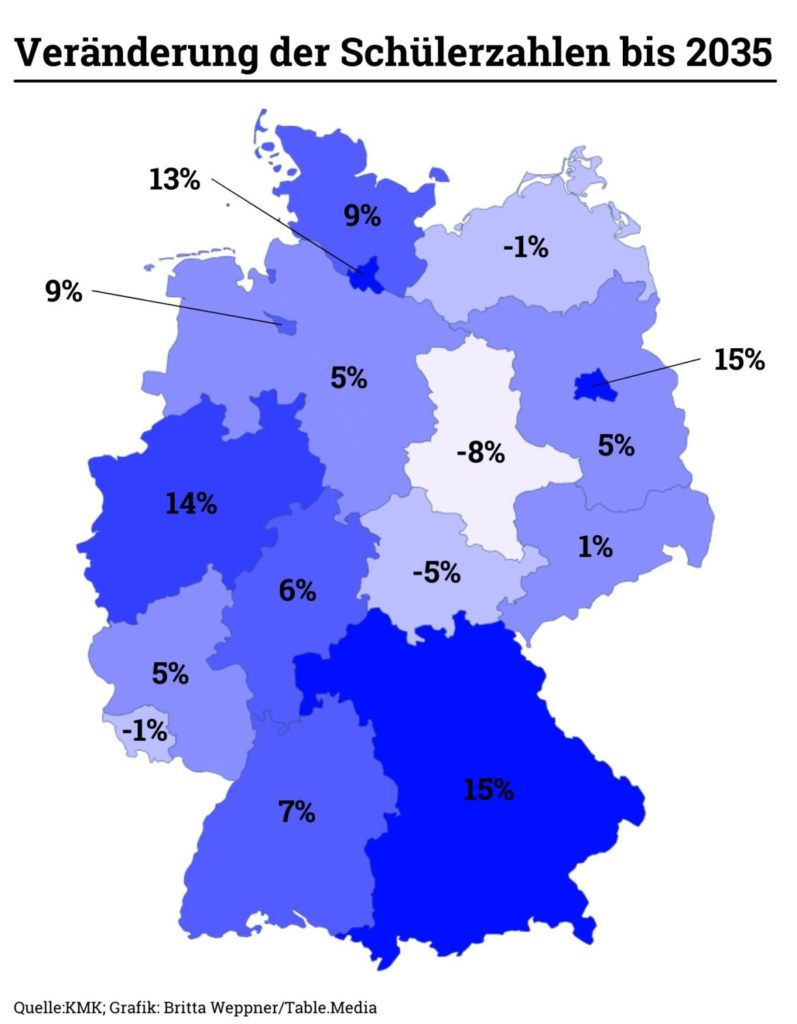

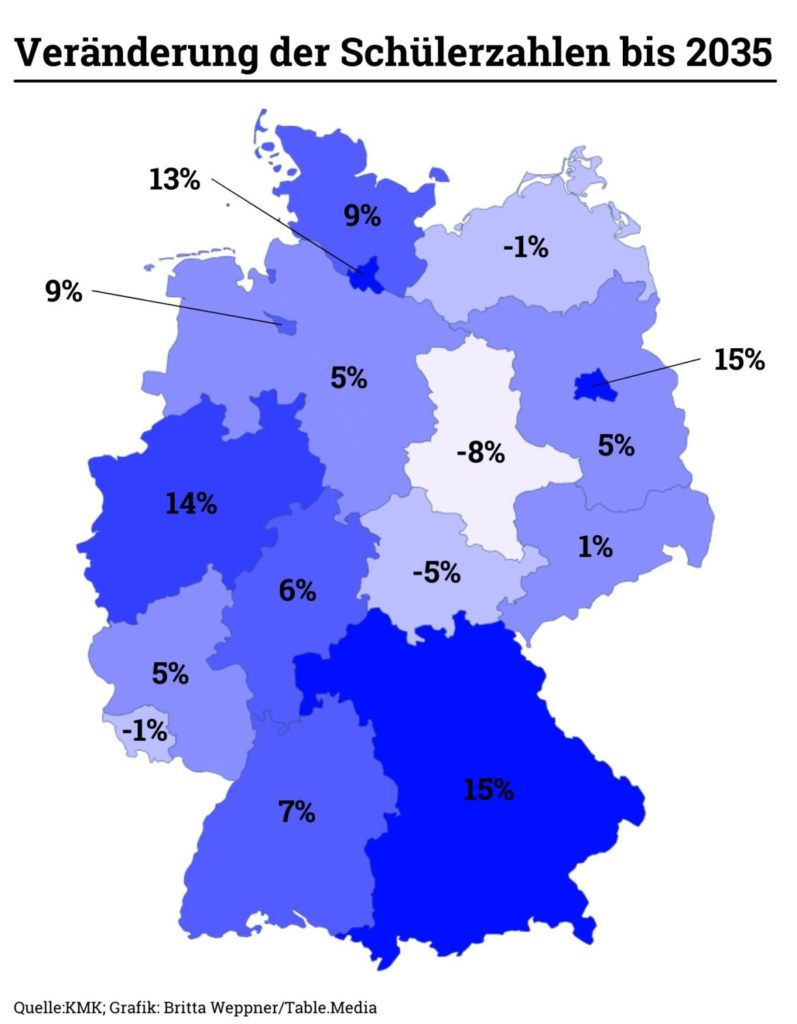

Die Bundesländer erwarten Mitte der 2030er-Jahre knapp eine Million Schüler mehr in Deutschland als heute. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler könnte von derzeit etwa 10,8 Millionen auf 11,7 Millionen im Jahr 2035 ansteigen. Das geht aus der aktuellen Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK) hervor. Begründet wird die Entwicklung mit «zuletzt stetig angestiegenen Geburtenzahlen» und der Zuwanderung. Die seit Februar angekommenen Schüler aus der Ukraine berücksichtigen die Berechnungen noch nicht.

Die Prognosen werden regelmäßig aktualisiert und von der KMK veröffentlicht. Experten begrüßen die höhere Frequenz. Bis 2018 waren die Schülerzahlen nur alle zwei bis fünf Jahre prognostiziert worden. Nun legt die KMK schon nach einem Dreivierteljahr nach. Im Vergleich zur letzten Prognose (November 2021) fällt der erwartete Anstieg der Schülerzahl geringfügig kleiner aus (0,7 Prozent). “Es ist löblich, dass die Bundesländer aktuelle Schülerprognosen jetzt regelmäßig veröffentlichen”, sagt Bildungsökonom Klaus Klemm, bekannt für seine Studien zum Lehrkräftebedarf, die für viele Fachleute akkurater als die der KMK sind. “Mit den Daten können die Prognosen der Länder zum Lehrereinstellungsbedarf etwas näher an der Realität liegen.” Denn die von den Bundesländern bereitgestellten und von der KMK zusammengerechneten Schülerzahlen sind Grundlage für die Errechnung des Lehrkräftebedarfs – auch für Klemms Forschung. Unverständlich sei für ihn, dass Baden-Württemberg und Berlin die Schülerzahlen nur bis 2030 prognostizieren.

Der aktuellen Prognose zufolge wird besonders in den Stadtstaaten mit einem starken Anstieg der Schülerzahl gerechnet. Sie wachse «erheblich» um 11,7 Prozent, heißt es. Auch im Westen des Landes wird ein starker Anstieg von 10,2 Prozent erwartet. In den ostdeutschen Bundesländern könnte es dagegen nach einem Anstieg bis Ende dieses Jahrzehnts einen leichten Rückgang der Schülerzahlen im Vergleich zu heute geben.

Mit steigenden Schülerzahlen steigt auch die Zahl der Abgänger und Absolventen, was in Zeiten des Nachwuchsmangels in vielen Branchen zumindest langfristig etwas Entspannung bringen könnte. An allgemeinbildenden Schulen wird demnach mit einem Anstieg der Abgänger- und Absolventenzahlen von heute 771 000 auf 863 000 und an beruflichen Schulen von 924 000 auf 957 000 gerechnet. Die Zahl der Absolventen mit Fachhochschul- oder Hochschulreife könnte von 397 000 auf 448 000 ansteigen. npr/dpa

In der Frage, ob Microsoft MS 365 im Unterricht datenschutzkonform ist (Bildung.Table berichtete), gibt es eine neue Entwicklung. Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe hat entschieden, dass deutsche Behörden bei öffentlichen Aufträgen weiterhin auf Tochtergesellschaften von US-amerikanischen Cloud-Dienst-Anbietern zurückgreifen dürfen. Bedingung ist, dass die Anbieter zusichern, die Daten in Deutschland zu verarbeiten. Es sei davon auszugehen, so das OLG, “dass ein Bieter seine vertraglichen Zusagen erfüllen wird.” Das Urteil setzt die Entscheidung der Vergabekammer Baden-Württemberg von Mitte Juli außer Kraft. Ihr zufolge dürfte die öffentliche Hand keine Cloud-Lösungen von europäischen Tochterunternehmen einer US-Firma nutzen, da dies der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) widerspreche.

Das Oberlandesgericht hat nun beschlossen, den Versprechen eines Anbieters, die den Datenschutz betreffen, in Vergabeverfahren Glauben zu schenken sei. Eine tatsächliche Überprüfung auf Einhaltung der DSGVO fand indes nicht statt. Laut Einschätzung des Rechtsanwalts der Kläger, Stephan Schuldt, hat das OLG allerdings nicht entschieden, der Einsatz von US-Anbietern und deren Tochtergesellschaften sei generell zulässig. Ebenso wenig, dass man die konkreten Leistungen im Vertragsverhältnis als datenschutzkonform erachten kann.

Ein Online-Magazin schreibt dem OLG-Urteil nun wegweisende Bedeutung zu. “Die Kampagne insbesondere gegen Microsoft in Schulen, die von Datenschutzbeauftragten einiger Bundesländer geführt wird, dürfte so nicht länger haltbar sein“, so News4Teachers. Auch die FAZ schrieb, US-Cloudanbieter wie Microsoft, Google oder Amazon Web Services könnten damit weiter auf Aufträge deutscher Behörden setzen. Jedenfalls dann, wenn sie mit deutschen Anbietern kooperieren, die zusichern, die Daten nur auf europäischen Servern zu hosten. Der Datenschutzbeauftragte Thüringens, Lutz Hasse, widersprach. Das Urteil beeinflusse nicht die Nutzung von MS 365 für Schulen, sagte Hasse. Er ist Sprecher der AG Schule der Datenschutzkonferenz.

Die Vereinbarkeit des Angebots mit der DSGVO habe das OLG Karlsruhe in dem Fall in Baden-Württemberg im einzelnen nicht geprüft. Daher habe das Urteil keine grundsätzliche Bedeutung für Schulen. “Ich werde meine Kollegen in den anderen Bundesländern sowie die Schulleitungen in Thüringen darüber informieren, wie krampfhaft versucht wird, ein vergaberechtliches Urteil in ein für MS 365 positives datenschutzrechtliches Märchen umzufunktionieren. Und das obwohl die Urteilsprämissen überhaupt nicht auf MS 365 übertragbar sind”, schrieb Hasse Bildung.Table. “Ich denke, dass der Spuk damit ein schnelles Ende hat.” Anouk Schlung

Eine der Pflichtaufgaben des neuen Hamburger Lehrplans scheint Digitalisierung eher zu blockieren als zu befördern. Künftig müssen Hamburger Lehrer eine bestimmte Zahl sogenannter alternativer Prüfungsformate anbieten. Darunter verstehen progressive Lehrer, dass sich Schülerinnen und Schüler während der Klausur beziehungsweise der Prüfungsphase mittels digitaler Ressourcen im Internet informieren können. Hamburgs neue Regeln, die ab 2023 in Kraft treten soll, versagen den Schülern aber praktisch die Freiheiten der Netzrecherche. Stattdessen wird nur der Prüfungsprozess mittels digitaler Kontrollinstrumente digitalisiert. Im Interview mit Bildung.Table hatte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe den höheren Pflichtanteil im Bildungsplan gerechtfertigt.

Das Hamburger Beispiel zeigt, wie ein Federstrich einen progressiven in einen überfordernden Bildungsplan verwandeln kann. Der neue Plan will, dass in den Sekundarstufen I und II Klassenarbeiten und Klausuren stattfinden. Das solle “herkömmliche Formate durch den Einsatz digitaler Werkzeuge oder Medien” ersetzen oder erweitern. Allerdings ist dies nun eine Pflicht für die Lehrer. Das bedeutet, die Schüler werden mit Prüfungen überflutet. Zudem enthält die Definition von Klassenarbeiten des neuen Lehrplans den Passus, “dass die Aufgabenstellungen in Klassenarbeiten grundsätzlich für alle Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe gleich sein” müssen. Das bedeutet: Die Möglichkeit, digitale Formate für Schüler bei der Recherche zu öffnen, ist neue Schule. Aber die Maßgabe, alle Schülerinnen am gleichen Maßstab zu messen, ist alte Schule – und macht die digitalen Möglichkeiten zunichte. “Das sind alte Prüfungsformate in einer digitalen Hülle“, sagt Lehrer Johannes Suesens.

Lehrer in Hamburg, die sich noch nicht so gut mit digitalen Formaten auskennen, verführt diese Prüfungskonstellationen des neuen Lehrplans zu etwas, was man eigentlich nicht haben will. Das digitale Potenzial wird nicht etwa bei der Erkundung und Recherche der Schüler entfaltet, sondern die Big-Brother-Möglichkeiten des Digitalen rücken ins Zentrum. Die Schüler können durch das so genannte Proctoring oder andere digitale Kontrollen wieder gleich gemacht werden. Online-Proctoring heißen digitale Formate der Prüfungsbeaufsichtigung, die auch ortsunabhängig funktionieren. Dabei beobachten Webcams die Schüler, um eine ordnungsgemäße Beaufsichtigung der Prüfungsteilnehmer sicherzustellen. Gut möglich also, dass in Hamburg künftig Lehrer und digitale Überwacher aufpassen, ob die Schüler alles richtig machen. Gegen den Lehrplan-Entwurf gibt es einen Sturm der Entrüstung in Hamburg. Christian Füller

Clemens Wieland trägt einen reformistischen Gedanken im Herzen: Bei der Bertelsmann-Stiftung setzt der Senior-Expert sich seit mehr als 20 Jahren für die nächste Generation ein. Den Fokus legt Wieland dabei auf junge Menschen, die drohen, aus unserem Bildungssystem zu fallen. Er gilt als Experte für berufliche Bildung, Berufsorientierung in der Schule und das Management von Übergängen – primär von der Schule in den Beruf.

Mit seiner Arbeit möchte Wieland (55) die Öffentlichkeit für Themen sensibilisieren und Stakeholder in der beruflichen Bildung erreichen. Seine ersten Berufsjahre nach dem VWL-Studium war er in der Wirtschaftsforschung tätig und Dozent der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Aachen. Heute sieht er sich in der Bertelsmann-Stiftung als Mittler: “Uns geht es darum, an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis auf Schwachstellen hinzuweisen und möglichst vielen Menschen Zusammenhänge zu erklären, die sonst auf der Strecke bleiben.”

Neben seiner Arbeit als Referent und Autor im Inland, hat Wieland Kooperationsprojekte mit Partnern in Russland, Chile und Indien begleitet und Studien zu den Kosten und Nutzen beruflicher Bildung in Italien, Spanien und England herausgegeben. Eng kooperiert er mit der Fundación Bertelsmann, einem Ableger der Stiftung in Barcelona, die versucht, eine duale Berufsausbildung wie in Deutschland in Spanien umzusetzen. Dort setzt Wieland, der einen Teil seines Studiums in Bilbao verbrachte, seine Spanischkenntnisse ein.

Die berufliche Bildung in Deutschland werde zu Recht weltweit bewundert, habe aber auch ihre Schattenseiten. “15 Prozent der jungen Menschen zwischen 20 und 34 Jahren bleiben in Deutschland ohne Ausbildung“, sagt Wieland. Ein untragbarer Zustand für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft und mit Blick auf den dringenden Fachkräftebedarf.

Geht es nach Wieland, soll es ein chancengerechtes Ausbildungssystem geben, das jedem Menschen einen Einstieg ermöglicht und notwendige Unterstützung gewährt. In den letzten Jahren hat er sich mit dem österreichischen Konzept der Ausbildungsgarantie beschäftigt und eine Studie koordiniert, für die Forscher aus Wien simuliert haben, was passiert, wenn das österreichische Modell auf Deutschland übertragen würde. Das Ergebnis: Deutschland könnte mehr Fachkräfte gewinnen, die Volkswirtschaft würde langfristig profitieren, Absolventen könnten mehr verdienen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat die Ausbildungsgarantie neulich als Teil der Fachkräftestrategie erneut auf die Agenda gesetzt. “Jetzt muss es darum gehen, die Ausbildungsgarantie zügig und wirkungsvoll umzusetzen“, fordert Wieland. “Davon profitieren die jungen Menschen ebenso wie die Betriebe.” Maria Köpf

Gastbeitrag von Claudia Theobald

Die Entwicklungspsychologie lässt keine Zweifel aufkommen: Die ersten Lebensjahre des Menschen sind von entscheidender Bedeutung und legen das Fundament für seine Persönlichkeitsentwicklung – aber auch für seinen schulischen Erfolg.

Bedenklich sind vor dem Hintergrund seit einigen Jahren die Rückmeldungen von Grundschulen, dass immer mehr Erstklässlerinnen und Erstklässler Entwicklungsverzögerungen aufweisen. Bei den Einschulungsuntersuchungen 2018 in Sachsen erfüllte nicht einmal jedes fünfte Kind die Kriterien für eine altersgerechte Entwicklung, jedes dritte Kind konnte nicht richtig sprechen oder hatte einen unzureichenden Wortschatz.

Welche Konsequenzen hat unsere Gesellschaft bisher aus diesem Wissen für unser Bildungssystem gezogen? Eigentlich herrscht seit vielen Jahren in Fachwelt und Fachpraxis Einigkeit über die Mindeststandards für eine gute Kita-Qualität. Ein Erzieher oder eine Erzieherin soll maximal für 3 bis 7,5 Kinder Verantwortung tragen, je nach Alter der Kinder.

Außerdem besteht schon seit Jahren Konsens darüber, dass pro Kind 6 Quadratmeter im Innenraum und 15 Quadratmeter im Außengelände zur Verfügung stehen, daneben Raum zum Essen und Mittagsschlaf. In keinem Bundesland werden diese Mindeststandards jedoch auch nur annähernd umgesetzt. Im Gegenteil, angesichts eines massiven Fachkräftemangels und weil immer mehr Kinder immer länger in einer Kita betreut werden müssen, denken viele Bundesländer sogar noch über eine Erhöhung der Gruppengrößen nach und senken die bereits unzureichenden Standards weiter ab.

Hauptsache, die Kinder sind untergebracht, ist nicht selten das Motto der Zuständigen auf kommunaler und Kreisebene, die für die Bedarfsplanung und den Ausbau zuständig sind. Und: Immer mehr Eltern sind auf eine ganztägige Kita-Betreuung angewiesen, noch dazu haben sie einen Rechtsanspruch auf Kita-Betreuung. Ich finde allerdings, Kinder sollten einen Rechtsanspruch auf kindgerechte Rahmenbedingungen haben.

Es reicht nicht aus, Kinder satt, sauber und sicher aufzubewahren. Kita-Rahmenbedingungen, die nicht förderlich sind, schaden der kindlichen Entwicklung. Potenziale werden so verschenkt, Kinder, die einer besonderen Förderung bedürfen, weil zum Beispiel Deutsch nicht ihre Muttersprache ist, bleiben auf der Strecke.

Besonders in den ersten Lebensjahren geschieht Lernen immer im Kontext von vertrauensvollen Beziehungen. Kita-Fachkräfte brauchen Zeit, um Bildungsangebote zu entwickeln, um die Impulse der Kinder aufzugreifen und empathisch auf sie einzugehen. Kita-Kinder brauchen Bezugspersonen, die sie als Individuen wahrnehmen und wertschätzen, die sie ermutigen und sich gemeinsam mit ihnen über Erfolge freuen. Mit Personalschlüsseln weitab der wissenschaftlichen Mindeststandards ist das nicht leistbar.

Wer trägt eigentlich die Verantwortung für eine gute kindliche Entwicklung? Sind das nicht in erster Linie die Eltern? Ein stetig zunehmender Teil der Kita-Kinder verbringt den Löwenanteil seiner wachen Zeit inzwischen aber in der Kita. Wenn Eltern ihr zweijähriges Kind nach neun Stunden Betreuung abholen, bleibt nicht mehr viel Zeit zum Spielen, miteinander Sprechen und Vorlesen, bevor das Kind ins Bett geht.

Kindertagesstätten sind daher schon lange nicht mehr nur familienergänzende Einrichtungen. Sie sind zur Partnerorganisation der Familien geworden. Deshalb wäre es wichtiger denn je, dass Kita-Fachkräfte ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag nachkommen können. Sie brauchen ausreichend Zeit für die ihnen anvertrauten Kinder.

Das Gute-Kita-Gesetz verfolgte ursprünglich die unterstützenswerte Idee, die Qualität in Kitas zu verbessern. Allerdings hat der Bund zu weit gefasst, was es dafür braucht. Die Länder konnten zum Beispiel Beitragszahlungen für die Eltern streichen. Die Bundesländer wurden zwar angehalten, sich an den im Gesetz festgeschriebenen Fachkraft-Kind-Relationen zu orientieren und die Personalschlüssel deutlich zu verbessern, aber kein einziges Land hat diese Empfehlung auch nur annähernd umgesetzt. Die Fortschreibung des Gesetzes als Kita-Qualitätsgesetz verbessert den Status quo kaum.

Weiterentwickeln will es die Bundesregierung zu einem Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz mit bundesweiten Standards. Bleibt zu hoffen, dass die bereits formulierten Mindeststandards für eine kindgerechte Fachkraft-Kind-Relation darin endlich verbindlich umgesetzt werden. Die finanziellen Mittel muss die Politik für dieses Vorhaben allerdings nochmal deutlich aufstocken.

Ende August haben mehr als 150 hochkarätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Bereich der Frühpädagogik und Sozialwissenschaften einen öffentlichen Brief unterschrieben, in dem sie vor dem Kollaps des deutschen Kita-Systems warnen und die Politik auffordern, notwendige Maßnahmen zu ergreifen werden. Fachpraxis und Wissenschaft sind sich damit einig, dass Bund, Länder und Kommunen endlich handeln müssen. Wir brauchen Kitas, die allen Kindern Bildung, Förderung und bedürfnisorientierte Betreuung gewährleisten.

Erzieherin Claudia Theobald arbeitet seit 31 Jahren in einer katholischen Kita in der rheinland-pfälzischen Ortschaft Haßloch. Vor zwei Jahren gründete die 54-Jährige in ihrem Bundesland den Kitafachkräfteverband, den ersten Berufsverband für Erzieher. Inzwischen gibt es zehn weitere Landesverbände für zwölf Bundesländer sowie zwei Gründungsinitiativen.

19. September 2022

SWK Talks: Digitalisierung im Bildungssystem

Anlässlich der Veröffentlichung des Gutachtens Digitalisierung im Bildungssystem organisiert die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz einen Online-Talk, bei dem Handlungsempfehlungen und Maßnahmen für die Umsetzung der Digitalisierung gegeben werden. ANMELDUNG

20. und 21. September 2022

Kongress: #excitingedu

Auf dem Kongress zur digitalen Schule geht es in Keynotes, Workshops, BarCamps und EduDates um Themen wie Lehren und Lernen in der digitalen Welt, lernförderliche IT-Ausstattung und die Frage, wie zeitgemäßer Unterricht gestaltet werden kann. INFOS

21. bis 23. September 2022

ZIB-Akademie 2022: Educational Assessment meets Learning Analytics

Im Rahmen der siebten ZIB-Akademie werden Konzepte, Fragestellungen und Methoden an den Schnittstellen von Educational Assessment und Learning Analytics thematisiert. Keynotes finden zu Themen wie “Envisioning forms of Hybrid Intelligence in Education” oder “Designing Learning Analytics, for whom, for what and does it pay off?” statt. INFOS & ANMELDUNG

21. bis 23. September 2022

AEPF-Tagung: “Lehren und Lernen neu gedacht – Konsequenzen für das zukünftige Bildungswesen”

Organisiert von der Abteilung Pädagogik der Universität Stuttgart widmet sich diese Tagung den aktuellen Krisen und Veränderungen und der Frage, wie diese im Unterricht aufgearbeitet werden können und müssen. INFOS

22. September 2022, 17:00 bis 18:30 Uhr

Online-Podiumsdiskussion: Schule der Vielfalt – Lernen in Gleichheit?

Mit der Frage, warum Differenzierung noch nicht im Schulalltag angekommen ist, beschäftigt sich diese Online-Podiumsdiskussion der Friedrich Akademie. Auf dem Podium der von Bildungsjournalist Ralf Pauli moderierten Veranstaltung stehen unter anderem Schulpädagogin Silvia Iris Beutel und Bildungsforscher Dirk Richter. Die Veranstaltung ist kostenlos und offen für alle Interessierten – Jetzt anmelden! INFOS & ANMELDUNG

23. September 2022, 10:30 bis 15:00 Uhr

Westermann Summit: Bildung aus der Zukunft

Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Schulen diskutierten im Berliner Museum Futurium zum Thema Bildung aus der Zukunft. INFOS & ANMELDUNG

27. September 2022, 18:30 bis 22:00 Uhr

Studienvorstellung: 21st Century Schools – Wie kriegen wir unsere Schulen zukunftsfähig?

Drei Jahre nach dem Inkrafttreten des Digitalpakts fragt sich die Initiative D21 e. V., wo Deutschland bei der Digitalisierung der Schulen steht. Sie veröffentlicht die Sonderstudie “21st Century Schools – Lagebild des digitalen Schulunterrichts in den 16 Bundesländern”. Gemeinsam mit Jens Brandenburg und weiteren Fachleuten werden die Ergebnisse der Studie vorgestellt und diskutiert. INFOS & ANMELDUNG

27. September 2022 von 09:30 bis 16:30 Uhr

Bildungspolitisches Forum 2022: Mindeststandards – ein Beitrag zu besserer Bildung für alle?

Auf dem Bildungspolitischen Forum des Leibniz-Forschungsnetzwerks Bildungspotenziale, des Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen und des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung geht es um Mindeststandards in der Bildung. Parallele Foren widmen sich unter anderem den Bereichen Frühe Bildung, Primarbereich und Allgemeine Hochschulreife/Studierfähigkeit. INFOS

steht die Ampel bei Bildung auf Rot? Das fragen wir uns in dieser Ausgabe. Denn die großen Projekte starten nicht oder nur langsam. Ja, die Welt ist seit Februar eine andere. Aber Kitas, Schulen und Ausbildungsstätten warten auf Reformen und Gelder. Wir haben uns bei den Parteien umgehört und stoßen auf Unmut, nicht nur in der Opposition. Im Bundestag stehen jetzt harte Verhandlungswochen bevor. Dann muss der Haushalt stehen und Streit in der Koalition befriedet sein. Der kündigt sich indes besonders bei den Etats für berufliche und frühkindliche Bildung an.

Die Ampelpolitiker, oft haben wir es beschrieben, möchten Schulen in Brennpunkten unterstützen. Nun legt ein groß angelegtes Fortbildungsprogramm mit ebendiesem Ziel seine Evaluation vor. Der exklusive Blick in die Ergebnisse überrascht: Wie heilsam doch Coaching und kollegialer Austausch für Schulleitungen sein kann. Es geht also nicht nur ums Geld, was wiederum das BMBF, das derzeit ein Konzept fürs Startchancen-Programm erarbeitet, interessieren dürfte.

Lesen Sie diese Woche außerdem eine Rezension zweier eindrucksvoller Bücher, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen beschreiben, was digitale Bildung versäumt und verspricht. Eine Erzieherin berichtet im Gastbeitrag, wie Standards in Kitas systematisch unterwandert werden – und was sie von einem neuen Kita-Gesetz erwartet. Zuletzt empfehle ich die Terminvorschau, die in diesen spätsommerlichen Wochen besonders üppig geraten ist.

Langsam läuft die Zeit für die Ampelkoalition ab, um ihre wichtigsten bildungspolitischen Vorhaben noch in trockene Tücher zu bekommen. Das so genannte “Startchancen–Programm” gilt als das gemeinsame Zukunftsprojekt für mehr Chancengleichheit. Allein, dafür steht im Haushaltsentwurf für 2023 noch nicht einmal ein eigener Titel. Ähnlich ist es mit der Sprachförderung für die Kitas, die den grünen Koalitionären besonders wichtig ist. Und bei der beruflichen Bildung, die derzeit wegen eines nie dagewesenen Tiefs an Lehrverträgen in aller Munde ist, stehen Kürzungen an, die SPD stellt Bildungsministerin Stark-Watzinger zudem vor ein Ultimatum.

Die Sprachförderung für Kindertagesstätten ist wahrscheinlich das prägnanteste Beispiel dafür, dass die Ampel bei Bildung derzeit auf Rot steht. Selbst die AfD-Fraktion ist im Moment progressiver als die Grünen bei der so wichtigen Schulvorbereitung von Kitakindern durch sprachliche Förderung. “Es ist eine Lüge, wenn die Grüne Familienministerin Paus behauptet, dass ihr die Sprachförderung in der Kita wichtig ist”, sagte Ulrike Schielke-Ziesing von der AfD Bildung.Table. “Ihre Vorgängerin investierte ganz gezielt in die Sprachfähigkeit der Jüngsten und wollte diese Mittel verstetigen. Frau Paus hat bisher keinen Cent für die Sprachförderung reserviert.”

Das ist ein schwerer Vorwurf, den Bundesfamilienministerin Lisa Paus bisher nicht entkräften kann. Denn ihr Folgeprojekt für das so genannte “Gute-Kita-Gesetz” soll zwar mit über zwei Milliarden pro Jahr dotiert werden. Allerdings kennt die Öffentlichkeit noch nicht Paus’ Gesetzentwurf – und auch der Bundestag kennt ihn nicht. Im Haushalt für das Jahr 2023 steht noch kein Cent für Sprachförderung. Das ist nicht nur problematisch, weil das Parlament den Haushalt gerade im Parlament diskutiert. Für die rund 7.000 Fachkräfte, die auf den Grundlagen eines Haushaltstitels für Sprachförderung bezahlt werden, sind das reale Existenzängste. “Tausende Fachkräfte stehen vor der Entlassung”, fürchtet Schielke-Ziesing.

Das Problem für die Sprachförderung sieht so aus: Die frühere Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte für die Förderung von Sprachkitas ganz konkrete Beträge im Haushalt stehen. Rund 240 Millionen Euro zahlte der Bund jedes Jahr, um den kleinsten Lernern die sprachlichen Grundlagen für die Grundschule zu vermitteln. Wie es aussieht, entfällt dieser Haushaltstitel unter Familienministerin Paus. In ihrem Kita-Qualitätsgesetz könnte die Sprachförderung nur noch ein Spiegelstrich sein – der nicht mit konkreten Summen unterlegt ist. Spannend dürfte auch die Frage werden, woher die zwei Milliarden Euro jährlich für das Kita-Qualitätsgesetz eigentlich herkommen sollen.

Nichts Genaues weiß man nicht – das gilt auch für das Leit-Projekt der Ampel. Mit einem Programm namens Startchancen wollten FDP, SPD und Grüne unter Führung von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) die offene Wunde der deutschen Schule stillen: Bauliche Investitionen, mehr Sozialarbeiter und Freiheit für die Schulleiter von so genannten Brennpunkt-Schulen. Aus schulischer Sicht kann niemand gegen dieses Projekt sein. Aus fiskalischer Sicht sind das aber offensichtlich sehr viele: Die Länder wehren sich dagegen, dass sie sich an diesem Startchancen-Programm finanziell beteiligen sollen. Ob sie das Geld, das sie für die freien Schulleiter-Budgets über Umsatzsteuerpunkte bekommen sollen, dann auch wirklich den Schulen zur Verfügung stellen, bleibt abzuwarten. Umsatzsteuerpunkte sind Einnahmen der Bundesländer, mit denen die Finanzminister völlig eigenständig umgehen können.

Das Problem für die Ampel beim Startchancen-Programm liegt im Umfang des Projekts. In der Koalitionsvereinbarung hatten die Parteien bis zu 2,5 Milliarden Euro jährlich für bessere Startchancen angekündigt. Bislang steht davon kein Cent im Entwurf des Bundeshaushaltes für 2023. “Ministerin Stark-Watzinger wollte das Startchancen-Programm für 4.000 Schulen zum Aushängeschild ihrer Bildungspolitik machen, aber bisher hat sie dafür weder Konzept noch Budget – noch Unterstützer in Bund und Ländern”, sagte CDU-Fraktionsvize Nadine Schön zu Bildung.Table. Die Digitalexpertin stellt eine andere entscheidende Frage: Was wird aus dem Verhältnis von Bund und Ländern? “Der Bund ist eingestiegen bei der Digitalisierung der Schulen und beim Ausbau der Nachmittagsbetreuung“, sagt Schön. “Wird dieses Engagement zurückgefahren zugunsten eines Programms, das maximal 10 Prozent der Schulen in Deutschland unterstützen soll? Hier braucht es eine ehrliche Antwort der Ministerin und der Koalition.”

In der beruflichen Bildung deutet sich indes Streit innerhalb der Koalition an. Hier sollen trotz des Fachkräftemangels, der sich aktuell in einem nie dagewesenen Tief der Ausbildungsverträge manifestiert, Mittel gekürzt werden. Insgesamt zwölf Millionen Euro fallen bei der sogenannten Bildungsketten-Initiative, die Ausbildungsabbrüche verhindern helfen soll, und bei der Anerkennung informeller oder im Ausland erworbener Qualifikationen weg. Fünf Millionen Euro weniger sollen überbetriebliche Betriebsstätten erhalten.

Die Grünen gehen daher auf Konfrontationskurs. Sie wollen gerade auf die berufliche Bildung in diesen Haushaltsverhandlungen ein besonderes Augenmerk legen. Denn der Fachkräftemangel bedroht das Kernthema der Grünen, die Energiewende. Ohne Fachkräfte keine Installation von Wärmepumpen, keine Häuserdämmung. Bruno Hönel, im Haushaltsausschuss für den Bildungsetat zuständig, hält die Kürzungen “für das falsche Signal zur falschen Zeit.” Anja Reinalter, bildungspolitische Sprecherin der Grünen, hebt gegenüber Bildung.Table hervor: “Mit Blick auf die Jahrhundertaufgabe Klimawende müssen wir mehr Geld in den Kampf gegen den Fachkräftemangel und in gute Aus- und Weiterbildungsangebote investieren.”

Auch Stephan Albani, Obmann der CDU im Bildungsausschuss, kritisiert die Kürzungen. “Aktuell sieht es für mich nicht danach aus, dass die Bundesregierung der beruflichen Bildung den nötigen Stellenwert beimisst”, sagt er Bildung.Table. “Sie kürzt bestehende Posten, und setzt keine neuen Schwerpunkte.” Kritisch sieht er auch, dass die Ampel eine neue Exzellenzinitiative für die beruflichen Bildung vorsieht, ohne den laufenden Innovationswettbewerb für exzellente Projekte in der beruflichen Bildung zu analysieren. “Es fehlt eine Evaluation, was der Wettbewerb bisher gebracht hat – und was man aus den geförderten Projekten lernen kann. Nur so kann man Geld effektiv investieren.”

Derweil wirft das BMBF selbst die Frage auf, ob für die berufliche Bildung nicht eigentlich mehr Mittel nötig wären: Im Herbst will das Ministerium das Konzept für die mehrmals angekündigte Exzellenzinitiative Berufliche Bildung vorlegen. Damit sollen die berufliche Orientierung gestärkt sowie Lernorte und -angebote modernisiert werden. Dass das FDP-Herzensprojekt Exzellenzinitiative auch wirklich kommt, dafür hat die SPD jedenfalls eine Art Ultimatum gestellt: Ihr bildungspolitischer Sprecher, Oliver Kaczmarek, knüpft sie daran, dass die Ampel auch eine Ausbildungsgarantie einführt. Problem für die FDP-Politikerin Stark-Watzinger: Die Arbeitgeber, denen sie mit der Exzellenzinitiative entgegenkommt, sträuben sich gegen die Ausbildungsgarantie. Mit Anna Parrisius

Mehr Geld im Schulbudget führt nicht automatisch dazu, dass sozial benachteiligte Schüler besser lernen können. Statt nur Geld sollten Schulleitungen daher handfeste, auf die jeweiligen Bedürfnisse der Schule ausgerichtete Unterstützung erhalten. Das ist eines der zentralen Ergebnisse zu dem die Wübben-Stiftung, die sich für faire Bildungschancen engagiert, bei ihrem Programm “impakt schulleitung” kommt.

Fünf Jahre lang wurde untersucht, wie gute Unterstützung aussehen kann. Leitungen von Brennpunktschulen bekamen Know-how an die Hand, um ihre Schule weiterzuentwickeln. Das Pilotprojekt in NRW lief von 2015 bis 2020 und wurde vom Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie (IBB) der Pädagogischen Hochschule Zug evaluiert. Inzwischen gibt es das Programm auch an Schulen in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Berlin. Insgesamt haben bereits 220 Schulen teilgenommen. Morgen sollen die Ergebnisse in Berlin präsentiert werden.

Neben einer Geldspritze von 3.000 Euro bekommt jede Schule eine Entwicklungsbegleitung und jede Leitung einen persönlichen Coach. Besonders effektiv soll diese Unterstützung durch qualifizierte und erfahrene Berater sein, wenn sie mit sogenannten Akademien kombiniert wird. Dafür treffen sich die Schulleiter während der dreijährigen Programmlaufzeit mehrmals für je zweieinhalb Tage mit Kollegen anderer Brennpunktschulen, um sich auszutauschen, an gemeinsamen Fortbildungen teilzunehmen und konkrete Veränderungen in der eigenen Schule zu planen.

“Die Schulen bekommen professionelle Berater an die Seite gestellt, die viel Wertschätzung zeigen, kritisch nachfragen und längerfristig begleiten – und vor allem genau da ansetzen, wo der Schuh drückt“, lobt Stephan Huber von der Pädagogischen Hochschule Zug in der Schweiz, der die Schulen wissenschaftlich begleitet hat. Insbesondere die Schulleitungen erfahren viel Unterstützung. Wenn eine Schule ein Problem hat – sei es die Personalsituation, der Schulentwicklungsprozess mit Qualitätsmanagement oder ein Konflikt – erwerben sie direkz neue Problemlösungsstrategien, die sie künftig auf andere Situationen übertragen können. So bekämen die Schulen laut Huber einen einzigartigen Anstoß also, um konsequent und systematisch an einer Sache zu arbeiten. Ergebnisse der Begleitstudie belegen den Erfolg – auch im Kontrast zu Vergleichsschulen, die in Bezug auf Größe, Schulform, Lage und “Brennpunktfaktor” ähnlich sind, aber nicht an den Maßnahmen teilgenommen haben: Die Beziehungen werden besser, die Zusammenarbeit gewinnt an Qualität. Das wirke sich auf den Unterricht aus und davon profitierten die Schüler.

Das sieht auch Thorsten Seiß so, der die Gemeinschaftsgrundschule Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen leitet und sich als Schulleiter noch nie so stark wertgeschätzt gefühlt hat. “In meiner zehnjährigen Tätigkeit als Schulleiter habe ich schon viele Fortbildungen gemacht, doch keine hat so viel bewegt wie dieses Programm.” Er habe die Möglichkeit erhalten, seine Rolle als Schulleitung zu reflektieren und gelernt, professionell zu führen, statt “aus dem Bauch heraus”. Seine Kollegen, die anfangs durchaus Vorbehalte hatten wegen der Mehrarbeit durch das Programm hatten, arbeiten jetzt gemeinsam in einer Gruppe an der Schulentwicklung. Die Gruppe hat bereits in einer anderen Brennpunktschule hospitiert und anschließend ein neues Training für Schüler in den internen Lehrplan integriert: zu Sozialkompetenz.

Austausch, Beratung, Wertschätzung – die einzelnen Elemente des Programms “impakt schulleitung” klingt auf den ersten Blick vielleicht nicht sonderlich innovativ. Und doch zeigen die aktuellen Studienergebnisse von Wissenschaftler Huber und seinem Team: In diesem Gesamtpaket haben sie offenbar das Potenzial, Schule zu verändern.

Markus Warnke, Geschäftsführer der Wübben Stiftung, unterstreicht, dass den Schulen mit Geld allein nicht geholfen ist. Neben einer finanziellen Unterstützung der Schulen, müssten Schulleitungen begleitet werden. “Es braucht qualifizierte Leitungen mit einer klaren Perspektive für die eigene Schule und für den zielgerichteten Einsatz von Mitteln – sonst verpuffen sie.” Nur so versetze man Schulleiter in die Lage, ihre Mittel sinnvoll einzusetzen und Schulen, die besonderen Herausforderungen gegenüberstehen, nachhaltig weiterzuentwickeln.

Die Digitalisierung ist künftig das entscheidende Kriterium für gutes Lernen. Das ist der gemeinsame Nenner zweier engagierter Streitschriften für bessere Schulen in Deutschland. Die beiden Bücher “Abgehängt” und “Weltbeste Bildung” sind völlig unterschiedlich angelegt. Dennoch ist sowohl für die Lehrerin Lisa Graf als auch die Digitalexpertin Yasmin Weiß digitales Lernen der wichtigste Faktor für eine grundlegende Schulreform. Beide Autorinnen setzen dabei überraschende Akzente.

Die beiden Texte, heute bei Heyne und Campus publiziert, erscheinen zum richtigen Zeitpunkt. Die Digitalisierung der Schulen droht nach dem unfreiwilligen Push infolge der Corona-Pandemie schon wieder aus den Augen zu geraten. Gleichzeitig zeigt sich, dass Chancengleichheit die Achilles-Ferse der deutschen Schule bleibt. Die milliardenschweren Coronahilfen des Bundes kommen nicht bei jenen Schülern an, die beim Lernen und Wohlbefinden hinten heruntergefallen sind.

Lisa Graf ist Lehrerin an einer Brennpunktschule. Sie erhebt nicht nur beredte Anklage gegen strukturelle Ungerechtigkeiten des deutschen Schulsystems. Graf formuliert ein Reformprogramm, das dieselben Akzente setzt wie ein politisches Projekt der Ampel: eine Initiative für bessere Startchancen, zu der – so heißt es bei Graf – “eine Kernsanierung” der Schulgebäude, die Einstellung tausender Sozialarbeiter und mehr Gestaltungsspielraum für Schulleiter gehören. Allerdings steckt das Startchancen-Programm im Zank zwischen Bund und Ländern fest (Bildung.Table berichtete). Das Schulsystem sei zu alt für kleine Reparaturarbeiten, schreibt Graf. “Schule braucht eine Kernsanierung, einen Abriss und Neuaufbau. Das erfordert Mut von allen Beteiligten.”

Für Graf war es die Coronakrise, welche die Dysfunktionalität des Schulsystems in aller Breite offengelegt hat. “Die Krise hat das ewige Provisorium zum Einstürzen gebracht”, so die Lehrerin. Es geht um alte Gebäude und Klassenzimmer, die zu klein sind, um Schüler in einer Pandemie sicher unterrichten zu können. Auch die hygienischen Verhältnisse an Schulen hat Corona offenbart: Schüler konnten sich die Hände plötzlich mit Seife waschen – zum ersten Mal seit vielen Jahren. Graf: “Mir geht es darum, dass die Schulen aufgrund ihrer veralteten Ausstattung weder Schüler:innen noch Lehrer:innen die Möglichkeiten bieten konnten, sich vor einer Ansteckung oder vor einer Quarantäne in einem angemessenen Rahmen zu schützen.”

Vor allem fehlten Lehrerinnen und Schulen digitale Instrumente, um ihre Schüler zu erreichen. Oder wie Lisa Graf im lesenswerten Abschnitt “Digitaligäääähn” schreibt: “Die Empörung über die nicht anlaufende Digitalisierung der Schulen ist inzwischen fast so alt und miefig wie der Overheadprojektor, die Schulbücher und der Tafelschwamm selbst.” Es brauche WLAN, Endgeräte für alle Schüler und eine Schulcloud, in der alle sich verbinden können. Wenn Graf in ihrem eindrucksvollen Buch vom Potenzial des Digitalen schreibt, klingt das so:

“Aber was hätte eine zeitgemäße Digitalisierung an Schulen den Kindern zu Hause gebracht? Impliziert der digitale Fortschritt, dass die häusliche Lernumgebung eine bessere wird? Ja, das tut er. Denn digitaler Fortschritt bedeutet zum einen, dass jedes Kind eine entsprechende Ausstattung zur Verfügung gestellt bekommt und jede Lehrkraft imstande ist, guten, digitalen Unterricht umzusetzen […] Zum anderen bedeutet digitaler Fortschritt aber auch – und das ist in diesem Kontext fast noch wichtiger -, dass Kinder sehr früh lernen, sich selbst zu organisieren und den Überblick über ihre Termine zu behalten […] So könnten die Kinder lernen, den Überblick über ihr eigenes Schulleben zu behalten und Schritt für Schritt in die Selbstorganisation hineinwachsen.”

Yasmin Weiß, eine ehemalige Unternehmensberaterin, die in verschiedenen Beraterkreisen der Bundesregierung sitzt, zielt von vornherein auf Digitalisierung als Zukunftschance. Allerdings erstaunt, wie die Nürnberger Professorin digitale Kompetenzen definiert. Es geht Weiß, die aus einer deutsch-chinesischen Familie stammt, mehr um mentale Kompetenzen als um Technik. Klar klagt auch Weiß darüber, dass wir bei der Digitalisierung des Lernens “zu langsam und zu zaghaft” waren. Aber welche Themen stehen bei der FH-Professorin ganz oben? Man reibt sich die Augen.

Kinder müssen zunächst mündige Nutzer von digitalen Anwendungen werden. Sie sollten früh anfangen, bereits im Vorschulalter, aber stets begleitet, in geringen Dosen und dann lediglich digitale Kernfähigkeiten lernen – spielerisch. Sie meint damit, dass Kinder Computational Thinking verstehen, “also die Art und Weise, wie Computer arbeiten.” Aber genauso wichtig seien die vier großen Selbst: Selbstwertgefühl, Selbstkompetenz, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit. Andere Stichworte von Weiß: dynamisches Selbstbild; analoge Kompetenzen (!) wie der Wert eines handgeschriebenen Briefes oder Emotionen des Gegenübers “ohne Worte und Emoji” zu erkennen; digitale Identität, Empathie und Ethik; Privatsphäre, also: Datenschutz.

Die beiden Bücher könnten unterschiedlicher nicht sein. Lisa Graf, die jeden Tag den vermeintlichen Bildungsverlierern dieser Republik beim Lernen hilft, hält nichts von Floskeln wie “Aufstieg durch Bildung”. Sie hat oft gesehen, dass eine Bildungskarriere eher ein Obwohl als eine Chance für junge Menschen ist. In eindrucksvollen, beinahe literarischen Schilderungen zeigt Graf die verpassten Chancen und die triste Situation von jungen Menschen, die das Schulsystem abhängt.

Yasmin Weiß wiederum wirft auf vielen ihrer 245 Seiten mit eben jenen Floskeln um sich – sogar auf dem Titel: Weltbeste Bildung. Eine Formel der FDP, die sich das Mitglied im digitalen Beirat der Liberalen hätte sparen können. Aber gleichzeitig steht diese Formel für den Willen, den beide Frauen in ihren Büchern ausdrücken: So darf Schule nicht weiter Talente vergeuden und Chancen vorenthalten.

Lisa Graf. “Abgehängt: Von Schule, Klassen und anderen Ungerechtigkeiten – Weckruf einer Lehrerin.” Heyne, 233 S. 16 €

Yasmin Weiß. “Weltbeste Bildung: Wie wir unsere digitale Zukunft sichern.” Campus, 246 S. 28 €

Die Zahl der Bewerber sinkt seit Jahren, tausende Lehrstellen sind unbesetzt. Bei einzelnen Ausbildungsberufen gab es seit 2016 jedoch kontinuierlich mehr Bewerber. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) berechnet. Die Forscher haben Daten der Bundesagentur für Arbeit und des Bundesinstituts für Berufsbildung ausgewertet.

Die Wunschjobs sind fast alle im Handwerk oder auf dem Bau. Grund des Andrangs könnte sein, dass junge Menschen sie als sinnstiftend erachten, weil sie bei der Klima- und Mobilitätswende gebraucht werden oder beim Wohnungsbau. Bauelektriker – bei denen die Nachfrage sogar um mehr als 60 Prozent gestiegen ist – werden so für energetische Sanierungen gebraucht. Dackdecker montieren Solarpaneelen. Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnifachkräfte bauen Wärmepumpen ein. Zweiradtechniker helfen bei der Mobilitätswende. Fachkräfte der Immobilienvermarktung und -verwaltung stellen Wohnraum bereit.

Die Traumberufe seien zudem meist sehr sicher, für sie wurden mehr Lehrlinge gesucht und der Verdienst ist durchschnittlich oder überdurchschnittlich. Eine Ausnahme bildet die Zweiradtechnik. Vergleicht man die Lehrstellen-Nachfrage von 2016 punktuell mit der von 2022, zeigt sich, dass es in 77 Berufen mehr Bewerber gab, in 169 weniger.

Die IW-Forscher beantworten auch die Frage, wieso immer weniger junge Menschen sich auf eine Ausbildung bewerben (2016: 600.000, 2021: 541.000): Wegen der Demografie gibt es immer weniger Schulabgänger. Immer mehr machen Abitur, wodurch die Zahl der Studienanfänger gestiegen ist und inzwischen auf hohem Niveau verharrt. Daneben steigt die Zahl der Bewerber bei vollzeitschulischen Bildungsangeboten, wie es sie in der Pflege oder für Erzieher gibt. Ihre Zahl taucht in der Statistik zum Ausbildungsmarkt nicht auf. Anna Parrisius

Die Schule in Baden-Württemberg und Bayern hat am Montag begonnen, und es fehlen nicht nur tausende Lehrer, sondern auch mehr digitale Bildung. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Eco-Verbandes der Internetwirtschaft. In den beiden Südländern gab ein Viertel der Befragten an, dass ihnen die Investitionen und das Engagement in digitale Bildung nicht reichen. Baden-Württemberg ist gerade dabei, seine Lernmanagementsysteme zu erneuern, Bayern hat einen groß angelegten digitalen Schulversuch mit 250 Schulen gestartet.

Die Umfrage des Lobbyverbandes brachte eine Reihe von überraschenden Ergebnissen. Das Meinungsforschungsinstitut Civey stellte im Auftrag von Eco die Frage: “Welche dieser Themen sollten Ihrer Meinung nach im neuen Schuljahr behandelt werden?” Daraufhin setzten 2.500 Abstimmende “Mobbing und Hass im Netz begegnen” auf Platz 1. 64 Prozent der Befragten votierten dafür. Bereits auf Platz 2 folgt: “Datenschutz und Sicherheit im Netz” (59 Prozent). Offenbar denkt eine Mehrheit der Bevölkerung anders über Datenschutz als eine kleine Gruppe von Nutzern riskanter Produkte. Grundbegriffe der Digitalisierung sowie Digitalisierung & Nachhaltigkeit folgen auf den Plätzen drei und vier. Und mit 26 Prozent kommt mit “Programmierung & Datenanalyse” ein Technik-Thema im engeren Sinne. Nur 7 Prozent der Befragten interessierten sich für Digitale Kunst in 3D.

Auch bei der Frage, wann Kinder digitale Spiele und Geräte für das Lernen nutzen sollten, entstand ein eher digitalkonservatives Antwortmuster. 45 Prozent der Befragten sind dafür, zwischen dem sechsten und dem zehnten Lebensjahr mit digitalen Spielen und Lernanwendungen zu beginnen. 18 Prozent wollen dies erst nach dem zehnten Lebensjahr. Für digitales im Vorschulalter sind 24 Prozent. red

Die Bundesländer erwarten Mitte der 2030er-Jahre knapp eine Million Schüler mehr in Deutschland als heute. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler könnte von derzeit etwa 10,8 Millionen auf 11,7 Millionen im Jahr 2035 ansteigen. Das geht aus der aktuellen Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK) hervor. Begründet wird die Entwicklung mit «zuletzt stetig angestiegenen Geburtenzahlen» und der Zuwanderung. Die seit Februar angekommenen Schüler aus der Ukraine berücksichtigen die Berechnungen noch nicht.

Die Prognosen werden regelmäßig aktualisiert und von der KMK veröffentlicht. Experten begrüßen die höhere Frequenz. Bis 2018 waren die Schülerzahlen nur alle zwei bis fünf Jahre prognostiziert worden. Nun legt die KMK schon nach einem Dreivierteljahr nach. Im Vergleich zur letzten Prognose (November 2021) fällt der erwartete Anstieg der Schülerzahl geringfügig kleiner aus (0,7 Prozent). “Es ist löblich, dass die Bundesländer aktuelle Schülerprognosen jetzt regelmäßig veröffentlichen”, sagt Bildungsökonom Klaus Klemm, bekannt für seine Studien zum Lehrkräftebedarf, die für viele Fachleute akkurater als die der KMK sind. “Mit den Daten können die Prognosen der Länder zum Lehrereinstellungsbedarf etwas näher an der Realität liegen.” Denn die von den Bundesländern bereitgestellten und von der KMK zusammengerechneten Schülerzahlen sind Grundlage für die Errechnung des Lehrkräftebedarfs – auch für Klemms Forschung. Unverständlich sei für ihn, dass Baden-Württemberg und Berlin die Schülerzahlen nur bis 2030 prognostizieren.

Der aktuellen Prognose zufolge wird besonders in den Stadtstaaten mit einem starken Anstieg der Schülerzahl gerechnet. Sie wachse «erheblich» um 11,7 Prozent, heißt es. Auch im Westen des Landes wird ein starker Anstieg von 10,2 Prozent erwartet. In den ostdeutschen Bundesländern könnte es dagegen nach einem Anstieg bis Ende dieses Jahrzehnts einen leichten Rückgang der Schülerzahlen im Vergleich zu heute geben.

Mit steigenden Schülerzahlen steigt auch die Zahl der Abgänger und Absolventen, was in Zeiten des Nachwuchsmangels in vielen Branchen zumindest langfristig etwas Entspannung bringen könnte. An allgemeinbildenden Schulen wird demnach mit einem Anstieg der Abgänger- und Absolventenzahlen von heute 771 000 auf 863 000 und an beruflichen Schulen von 924 000 auf 957 000 gerechnet. Die Zahl der Absolventen mit Fachhochschul- oder Hochschulreife könnte von 397 000 auf 448 000 ansteigen. npr/dpa

In der Frage, ob Microsoft MS 365 im Unterricht datenschutzkonform ist (Bildung.Table berichtete), gibt es eine neue Entwicklung. Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe hat entschieden, dass deutsche Behörden bei öffentlichen Aufträgen weiterhin auf Tochtergesellschaften von US-amerikanischen Cloud-Dienst-Anbietern zurückgreifen dürfen. Bedingung ist, dass die Anbieter zusichern, die Daten in Deutschland zu verarbeiten. Es sei davon auszugehen, so das OLG, “dass ein Bieter seine vertraglichen Zusagen erfüllen wird.” Das Urteil setzt die Entscheidung der Vergabekammer Baden-Württemberg von Mitte Juli außer Kraft. Ihr zufolge dürfte die öffentliche Hand keine Cloud-Lösungen von europäischen Tochterunternehmen einer US-Firma nutzen, da dies der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) widerspreche.

Das Oberlandesgericht hat nun beschlossen, den Versprechen eines Anbieters, die den Datenschutz betreffen, in Vergabeverfahren Glauben zu schenken sei. Eine tatsächliche Überprüfung auf Einhaltung der DSGVO fand indes nicht statt. Laut Einschätzung des Rechtsanwalts der Kläger, Stephan Schuldt, hat das OLG allerdings nicht entschieden, der Einsatz von US-Anbietern und deren Tochtergesellschaften sei generell zulässig. Ebenso wenig, dass man die konkreten Leistungen im Vertragsverhältnis als datenschutzkonform erachten kann.

Ein Online-Magazin schreibt dem OLG-Urteil nun wegweisende Bedeutung zu. “Die Kampagne insbesondere gegen Microsoft in Schulen, die von Datenschutzbeauftragten einiger Bundesländer geführt wird, dürfte so nicht länger haltbar sein“, so News4Teachers. Auch die FAZ schrieb, US-Cloudanbieter wie Microsoft, Google oder Amazon Web Services könnten damit weiter auf Aufträge deutscher Behörden setzen. Jedenfalls dann, wenn sie mit deutschen Anbietern kooperieren, die zusichern, die Daten nur auf europäischen Servern zu hosten. Der Datenschutzbeauftragte Thüringens, Lutz Hasse, widersprach. Das Urteil beeinflusse nicht die Nutzung von MS 365 für Schulen, sagte Hasse. Er ist Sprecher der AG Schule der Datenschutzkonferenz.

Die Vereinbarkeit des Angebots mit der DSGVO habe das OLG Karlsruhe in dem Fall in Baden-Württemberg im einzelnen nicht geprüft. Daher habe das Urteil keine grundsätzliche Bedeutung für Schulen. “Ich werde meine Kollegen in den anderen Bundesländern sowie die Schulleitungen in Thüringen darüber informieren, wie krampfhaft versucht wird, ein vergaberechtliches Urteil in ein für MS 365 positives datenschutzrechtliches Märchen umzufunktionieren. Und das obwohl die Urteilsprämissen überhaupt nicht auf MS 365 übertragbar sind”, schrieb Hasse Bildung.Table. “Ich denke, dass der Spuk damit ein schnelles Ende hat.” Anouk Schlung

Eine der Pflichtaufgaben des neuen Hamburger Lehrplans scheint Digitalisierung eher zu blockieren als zu befördern. Künftig müssen Hamburger Lehrer eine bestimmte Zahl sogenannter alternativer Prüfungsformate anbieten. Darunter verstehen progressive Lehrer, dass sich Schülerinnen und Schüler während der Klausur beziehungsweise der Prüfungsphase mittels digitaler Ressourcen im Internet informieren können. Hamburgs neue Regeln, die ab 2023 in Kraft treten soll, versagen den Schülern aber praktisch die Freiheiten der Netzrecherche. Stattdessen wird nur der Prüfungsprozess mittels digitaler Kontrollinstrumente digitalisiert. Im Interview mit Bildung.Table hatte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe den höheren Pflichtanteil im Bildungsplan gerechtfertigt.

Das Hamburger Beispiel zeigt, wie ein Federstrich einen progressiven in einen überfordernden Bildungsplan verwandeln kann. Der neue Plan will, dass in den Sekundarstufen I und II Klassenarbeiten und Klausuren stattfinden. Das solle “herkömmliche Formate durch den Einsatz digitaler Werkzeuge oder Medien” ersetzen oder erweitern. Allerdings ist dies nun eine Pflicht für die Lehrer. Das bedeutet, die Schüler werden mit Prüfungen überflutet. Zudem enthält die Definition von Klassenarbeiten des neuen Lehrplans den Passus, “dass die Aufgabenstellungen in Klassenarbeiten grundsätzlich für alle Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe gleich sein” müssen. Das bedeutet: Die Möglichkeit, digitale Formate für Schüler bei der Recherche zu öffnen, ist neue Schule. Aber die Maßgabe, alle Schülerinnen am gleichen Maßstab zu messen, ist alte Schule – und macht die digitalen Möglichkeiten zunichte. “Das sind alte Prüfungsformate in einer digitalen Hülle“, sagt Lehrer Johannes Suesens.

Lehrer in Hamburg, die sich noch nicht so gut mit digitalen Formaten auskennen, verführt diese Prüfungskonstellationen des neuen Lehrplans zu etwas, was man eigentlich nicht haben will. Das digitale Potenzial wird nicht etwa bei der Erkundung und Recherche der Schüler entfaltet, sondern die Big-Brother-Möglichkeiten des Digitalen rücken ins Zentrum. Die Schüler können durch das so genannte Proctoring oder andere digitale Kontrollen wieder gleich gemacht werden. Online-Proctoring heißen digitale Formate der Prüfungsbeaufsichtigung, die auch ortsunabhängig funktionieren. Dabei beobachten Webcams die Schüler, um eine ordnungsgemäße Beaufsichtigung der Prüfungsteilnehmer sicherzustellen. Gut möglich also, dass in Hamburg künftig Lehrer und digitale Überwacher aufpassen, ob die Schüler alles richtig machen. Gegen den Lehrplan-Entwurf gibt es einen Sturm der Entrüstung in Hamburg. Christian Füller

Clemens Wieland trägt einen reformistischen Gedanken im Herzen: Bei der Bertelsmann-Stiftung setzt der Senior-Expert sich seit mehr als 20 Jahren für die nächste Generation ein. Den Fokus legt Wieland dabei auf junge Menschen, die drohen, aus unserem Bildungssystem zu fallen. Er gilt als Experte für berufliche Bildung, Berufsorientierung in der Schule und das Management von Übergängen – primär von der Schule in den Beruf.

Mit seiner Arbeit möchte Wieland (55) die Öffentlichkeit für Themen sensibilisieren und Stakeholder in der beruflichen Bildung erreichen. Seine ersten Berufsjahre nach dem VWL-Studium war er in der Wirtschaftsforschung tätig und Dozent der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Aachen. Heute sieht er sich in der Bertelsmann-Stiftung als Mittler: “Uns geht es darum, an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis auf Schwachstellen hinzuweisen und möglichst vielen Menschen Zusammenhänge zu erklären, die sonst auf der Strecke bleiben.”

Neben seiner Arbeit als Referent und Autor im Inland, hat Wieland Kooperationsprojekte mit Partnern in Russland, Chile und Indien begleitet und Studien zu den Kosten und Nutzen beruflicher Bildung in Italien, Spanien und England herausgegeben. Eng kooperiert er mit der Fundación Bertelsmann, einem Ableger der Stiftung in Barcelona, die versucht, eine duale Berufsausbildung wie in Deutschland in Spanien umzusetzen. Dort setzt Wieland, der einen Teil seines Studiums in Bilbao verbrachte, seine Spanischkenntnisse ein.

Die berufliche Bildung in Deutschland werde zu Recht weltweit bewundert, habe aber auch ihre Schattenseiten. “15 Prozent der jungen Menschen zwischen 20 und 34 Jahren bleiben in Deutschland ohne Ausbildung“, sagt Wieland. Ein untragbarer Zustand für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft und mit Blick auf den dringenden Fachkräftebedarf.

Geht es nach Wieland, soll es ein chancengerechtes Ausbildungssystem geben, das jedem Menschen einen Einstieg ermöglicht und notwendige Unterstützung gewährt. In den letzten Jahren hat er sich mit dem österreichischen Konzept der Ausbildungsgarantie beschäftigt und eine Studie koordiniert, für die Forscher aus Wien simuliert haben, was passiert, wenn das österreichische Modell auf Deutschland übertragen würde. Das Ergebnis: Deutschland könnte mehr Fachkräfte gewinnen, die Volkswirtschaft würde langfristig profitieren, Absolventen könnten mehr verdienen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat die Ausbildungsgarantie neulich als Teil der Fachkräftestrategie erneut auf die Agenda gesetzt. “Jetzt muss es darum gehen, die Ausbildungsgarantie zügig und wirkungsvoll umzusetzen“, fordert Wieland. “Davon profitieren die jungen Menschen ebenso wie die Betriebe.” Maria Köpf

Gastbeitrag von Claudia Theobald

Die Entwicklungspsychologie lässt keine Zweifel aufkommen: Die ersten Lebensjahre des Menschen sind von entscheidender Bedeutung und legen das Fundament für seine Persönlichkeitsentwicklung – aber auch für seinen schulischen Erfolg.

Bedenklich sind vor dem Hintergrund seit einigen Jahren die Rückmeldungen von Grundschulen, dass immer mehr Erstklässlerinnen und Erstklässler Entwicklungsverzögerungen aufweisen. Bei den Einschulungsuntersuchungen 2018 in Sachsen erfüllte nicht einmal jedes fünfte Kind die Kriterien für eine altersgerechte Entwicklung, jedes dritte Kind konnte nicht richtig sprechen oder hatte einen unzureichenden Wortschatz.

Welche Konsequenzen hat unsere Gesellschaft bisher aus diesem Wissen für unser Bildungssystem gezogen? Eigentlich herrscht seit vielen Jahren in Fachwelt und Fachpraxis Einigkeit über die Mindeststandards für eine gute Kita-Qualität. Ein Erzieher oder eine Erzieherin soll maximal für 3 bis 7,5 Kinder Verantwortung tragen, je nach Alter der Kinder.

Außerdem besteht schon seit Jahren Konsens darüber, dass pro Kind 6 Quadratmeter im Innenraum und 15 Quadratmeter im Außengelände zur Verfügung stehen, daneben Raum zum Essen und Mittagsschlaf. In keinem Bundesland werden diese Mindeststandards jedoch auch nur annähernd umgesetzt. Im Gegenteil, angesichts eines massiven Fachkräftemangels und weil immer mehr Kinder immer länger in einer Kita betreut werden müssen, denken viele Bundesländer sogar noch über eine Erhöhung der Gruppengrößen nach und senken die bereits unzureichenden Standards weiter ab.

Hauptsache, die Kinder sind untergebracht, ist nicht selten das Motto der Zuständigen auf kommunaler und Kreisebene, die für die Bedarfsplanung und den Ausbau zuständig sind. Und: Immer mehr Eltern sind auf eine ganztägige Kita-Betreuung angewiesen, noch dazu haben sie einen Rechtsanspruch auf Kita-Betreuung. Ich finde allerdings, Kinder sollten einen Rechtsanspruch auf kindgerechte Rahmenbedingungen haben.

Es reicht nicht aus, Kinder satt, sauber und sicher aufzubewahren. Kita-Rahmenbedingungen, die nicht förderlich sind, schaden der kindlichen Entwicklung. Potenziale werden so verschenkt, Kinder, die einer besonderen Förderung bedürfen, weil zum Beispiel Deutsch nicht ihre Muttersprache ist, bleiben auf der Strecke.

Besonders in den ersten Lebensjahren geschieht Lernen immer im Kontext von vertrauensvollen Beziehungen. Kita-Fachkräfte brauchen Zeit, um Bildungsangebote zu entwickeln, um die Impulse der Kinder aufzugreifen und empathisch auf sie einzugehen. Kita-Kinder brauchen Bezugspersonen, die sie als Individuen wahrnehmen und wertschätzen, die sie ermutigen und sich gemeinsam mit ihnen über Erfolge freuen. Mit Personalschlüsseln weitab der wissenschaftlichen Mindeststandards ist das nicht leistbar.

Wer trägt eigentlich die Verantwortung für eine gute kindliche Entwicklung? Sind das nicht in erster Linie die Eltern? Ein stetig zunehmender Teil der Kita-Kinder verbringt den Löwenanteil seiner wachen Zeit inzwischen aber in der Kita. Wenn Eltern ihr zweijähriges Kind nach neun Stunden Betreuung abholen, bleibt nicht mehr viel Zeit zum Spielen, miteinander Sprechen und Vorlesen, bevor das Kind ins Bett geht.

Kindertagesstätten sind daher schon lange nicht mehr nur familienergänzende Einrichtungen. Sie sind zur Partnerorganisation der Familien geworden. Deshalb wäre es wichtiger denn je, dass Kita-Fachkräfte ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag nachkommen können. Sie brauchen ausreichend Zeit für die ihnen anvertrauten Kinder.