am Freitag ist es ein Jahr her, dass der russische Präsident seine Truppen in die Ukraine einmarschieren ließ. In Deutschland kamen daraufhin Hunderttausende an, die Schutz suchten – und einen Schulplatz. Wir erzählen Ihnen in dieser Ausgabe zwei Geschichten, Geschichten aus der deutschen Bildungspolitik in Zeiten des Krieges. Da ist die Geschichte von Andrej, der mit seiner Mutter nach Hamburg flüchtete und wochenlang auf einen Schulplatz warten musste. Mittlerweile hat er eine Schule gefunden. So geht es den meisten, wie eine exklusive Umfrage in den Ländern zeigt: Immer weniger Ukrainer stehen auf den Wartelisten der Schulbehörden. Es war ein Kraftakt und bildungspolitischer Erfolg.

Weniger erfolgreich ist die Geschichte der Online-Schule Optima. Die unterrichtete nach Kriegsbeginn bis zu 200.000 Ukrainer auf der Flucht. Dem überforderten deutschen Schulsystem hätte sie helfen und den Ukrainern weiterhin Anschluss an ihr Schulsystem ermöglichen können. Von Deutschland erhoffte sich die Gründerin finanzielle Unterstützung. Doch die Kultusminister blockten ab – das Vergaberecht greift auch im Krieg.

Ein großes Geschenk beschert das Vergaberecht indes der Universität Potsdam. Mit 200 Millionen Euro baut das BMBF drei Jahre nach Beginn der Pandemie ein bundesweites Cluster für digitale Bildung und Didaktik auf. Die bis zu 150 beteiligten Projekte sollen von Potsdam aus koordiniert werden. Damit wird die preußische Residenzstadt zum Epizentrum der digitalen Bildung – weitere Megaprojekte hat der Bund dort bereits angesiedelt.

Herzlich möchten wir Sie zum Live-Briefing am Donnerstag um 12 Uhr einladen. Eine Hamburger Hochschule verknüpft Studium und Ausbildung auf neue Weise – ein Modell für ganz Deutschland? Das diskutieren die Präsidentin der Beruflichen Hochschule Hamburg, Insa Sjurts, und Bernd Fitzenberger vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zusammen mit meiner Kollegin Anna Parrisius – und Ihnen? Melden Sie sich hier kostenlos an.

Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Andrej weiß, wie sich Warten anfühlt. Der 12-Jährige kommt aus Cherson, das im März 2022 besetzt wurde. Einen Monat später verbrennen russische Soldaten die Bücher seiner Schule. So schildert es Larysa, Andrejs Mutter. Die beiden fliehen über die Krim und St. Petersburg nach Europa und erreichen Deutschland Mitte Oktober. Schließlich kommen sie in einer Turnhalle in Hamburg unter; doch auch hier kommt Andrej zunächst nicht an Schulbücher heran. Ein Schulplatz fehlt, Monate solle er warten, sagt man ihm im Herbst vergangenen Jahres.

Heute, ein Jahr nach Putins Überfall auf die Ukraine, warten immer weniger Ukrainer auf einen Schulplatz in Deutschland. Nur Berlin, Hamburg, Sachsen und NRW melden Table.Media, dass Schulplätze für Ukrainer fehlen. In den vier Ländern warten insgesamt derzeit knapp 1.200 ukrainische Kinder auf einen Schulplatz. Den anderen Ländern sind keine fehlenden Schulplätze bekannt. Aus Bremen liegen Table.Media keine Daten vor.

Die Zahl der Wartenden sinkt. Fehlten im August 2022 in NRW noch über 2.000 Schulplätze für Ukrainer, sind es heute noch knapp 500. Auch in Berlin und Sachsen ging die Zahl zurück. Von 600 (Berlin) bzw. 299 (Sachsen) fehlenden Plätzen im November und Dezember auf heute 400 bzw. 130. Trotz rückläufiger Zahlen mahnt der Landkreistag, dass die Lage an den Schulen immer schwieriger werde: “Viele Schulen sind kapazitätsmäßig inzwischen am Limit.”

Angesichts weitverbreiteten Lehrermangels ist beachtlich, wie viele Schulplätze die Kultusministerien innerhalb eines Jahres einrichten konnten. Über alle Schulformen hinweg werden mindestens 202.344 ukrainische Kinder im Bundesgebiet unterrichtet. Das ergibt die Anfrage bei den Ländern. Die meisten Schüler hat mit knapp 40.000 NRW aufgenommen, die wenigsten das Saarland.

Dieser Kraftakt geschieht aus gutem Grund: Schule ist wichtig für eine erfolgreiche Integration. Die Kinder haben etwas zu tun – und ihre Eltern eine Sorge weniger. Aus der Ukraine geflohene Frauen mit minderjährigen Kindern bekommen häufiger eine Arbeit, wenn ihre Kinder eine Schule oder Kita besuchen. Knapp jede zweite Frau lebt mit einem minderjährigen Kind zusammen, wobei Frauen rund 70 Prozent aller Geflüchteten ausmachen. Auch der Kontakt zu Deutschen ist wahrscheinlicher, wenn Kinder eines Haushaltes die Schule besuchen. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Dezember 2022.

Zur Bewältigung dieser Aufgabe haben viele Länder ukrainische Lehrkräfte und pädagogisches Personal eingestellt. Spitzenreiter ist Sachsen: Etwa 650 ukrainische Lehrkräfte und Pädagoginnen arbeiten dort. Somit kommt im Freistaat auf 15 ukrainische Kinder eine ukrainische Lehrkraft.

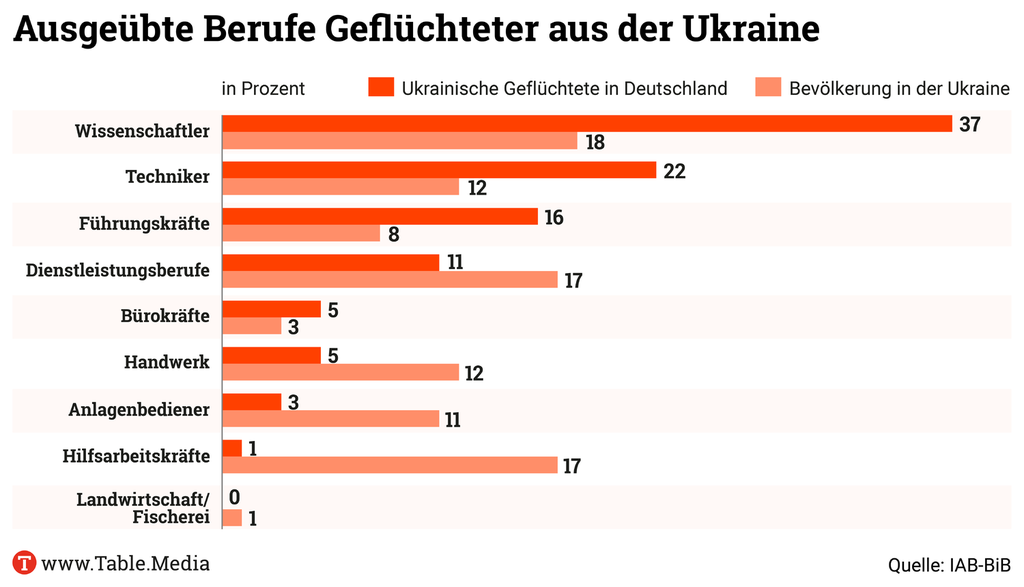

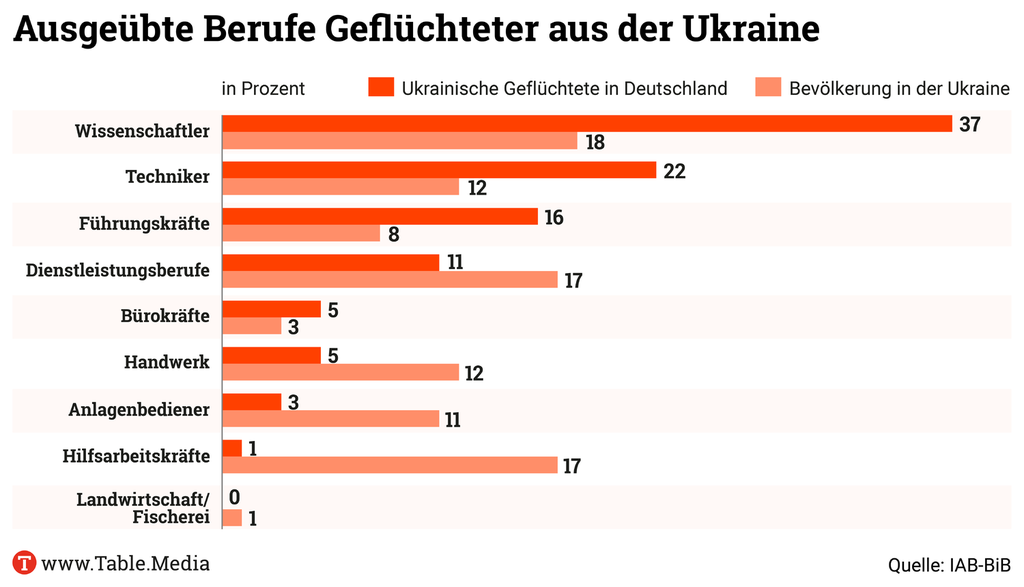

Die Länder haben unterschiedliche Bedingungen für die Einstellung ukrainischer Lehrkräfte geschaffen, weswegen die bundesweit mehr als 3.200 ukrainischen Lehr- und Hilfskräfte nicht gleich verteilt sind. Die wenigsten Ukrainer stellten das Saarland und Thüringen ein, die meisten Bayern und Sachsen. Das Reservoir an ukrainischen Lehrkräften dürfte jedoch noch weit größer sein. Nach Zahlen der Bundesarbeitsagentur haben mehr als ein Drittel der Geflüchteten zuvor in der Ukraine als Wissenschaftler gearbeitet. Darunter fallen in der Statistik auch Lehrerinnen und Lehrer.

Auch wenn die Rahmenbedingungen durch die Politik schnell gesteckt wurden: Die Suche nach einem Schulplatz gestaltete sich in der Realität mitunter kompliziert. Im Dezember sitzen Andrej und seine Mutter in einer Turnhalle in Hamburg. Es gehe ihrem Sohn nicht gut, sagt Larysa damals. Er wolle lieber in einer Schule lernen und vorankommen, statt den ganzen Tag nichts zu tun. Zum Beweis für Andrejs Lerneifer schickt sie ein Video, das noch in Cherson aufgenommen wurde. “Wir sind nicht bloß Kinder. Wir sind Ukrainer mit unseren eigenen Waffen: Mathematik, Geschichte, Englisch”, zählt Andrej in fehlerfreiem Englisch auf und hält dabei Schulbücher in die Kamera. Im Hamburger Jobcenter sagte man den beiden im November, dass mit einem Deutschkurs oder gar Schulplatz in frühestens zwei bis drei Monaten gerechnet werden kann.

Kindern und Jugendlichen wie Andrej hätten in einer solchen Situation digitale Bildungsangebote helfen können. So etwa die Online-Schule Optima, die eine Mischung aus digitalen Tools und direktem Kontakt zu einer Lehrkraft anbietet – und das nach ukrainischen Lehrplänen in der Landessprache. Mehrere Gespräche zwischen der Ukraine-Taskforce der KMK und dem ukrainischen Unternehmen blieben jedoch ergebnislos. Woran die Zusammenarbeit scheiterte, lesen Sie weiter unten.

Mitte Januar 2023 schreibt Larysa eine kurze, frohe Nachricht: Andrej hat einen Schulplatz gefunden. Er lernt von nun an in der renommierten Gelehrtenschule des Johanneums in Hamburg. Allein: Den Schulplatz organisierte eine Privatperson, die sich für Geflüchtete einsetzt. Sie lernte Andrej und Larysa in der Turnhalle kennen und fragte, welches Buch Andrej gerade lese. Robert Saar mit Niklas Prenzel

Für den größten Erfolg von Mariya Miletska gab es einen grausamen Auslöser. Vor einem Jahr überfielen Putins Truppen von vielen Seiten die Ukraine mit Panzern, Bombern und Zehntausenden Soldaten. Für die Online-Schule von Miletska, gegründet im Jahr 2014, hieß das Wachstum. Statt 9.500 Lernern, die digital gestellte Aufgaben auf Distanz lösen, waren es plötzlich 100.000 Schülerinnen und Schüler. Zum Ende des ukrainischen Schuljahres im Mai zählte Optima 115.000 Nutzer. Und das waren keine Kunden – denn sie bezahlten zumeist nichts für die private Online-Schule. Mit Kriegsbeginn bot Optima seine digitalen Angebote und Kurse für Geflüchtete kostenlos an.

Optima wäre auch hierzulande eine ideale Ergänzung für das Lernen ukrainischer Schüler gewesen. Wäre. Aber Optima bekam keine Zulassung, genauer: keine Förderung durch die für Bildung zuständigen Länder. Schon nach wenigen Wochen hatte die Online-Schule in Berlin um Hilfe gebeten. Über eine Stiftung und dann direkt bei der Konferenz der Kultusminister. Zwar brüstete sich die Spitze der Kultusminister sofort, welch großartiges Bildungsangebot online bereitstehe. Was aber bei der KMK in Wahrheit geschah, ist ein Lehrstück deutscher Ukraine-Hilfe. Nicht nur die Bundesregierung brauchte lange, ehe sie dem überfallenen Land beistand. Die Kultusminister richteten erstmal eine Taskforce ein. Kein gutes Zeichen.

Zwei Monate nach der Anfrage kam der Bescheid aus Deutschland. Nein, es wird kein deutsches Geld für die ukrainische Online-Schule geben. Das teilte der eigens für die Taskforce aus der Pension zurückbeorderte Staatssekretär Hans Beckmann (SPD) den Ukrainern mit. Warum nicht? Weil Optima privat ist. Die Online-Schule werde nicht gefördert, weil “ähnliche privatwirtschaftliche Anbieter dadurch in der öffentlichen Wahrnehmung einen zu hohen Stellenwert erlangen könnten.” Mariya Miletska geriet zum richtigen Zeitpunkt einfach an die falschen Leute: die Kultusbürokratie.

“Unsere Zeit läuft langsam ab”, hatte Yuriy Balkin im April 2022 gewarnt. Optima geriet im Krieg in die Krise. 100.000 Lernende mussten for free versorgt werden. Nur ein Drittel der Zahlkunden konnten zahlen. Dann das Nein aus Deutschland. Aber auch in der größten Niederlage blieb der Direktor für strategische Entwicklung bei Optima stets optimistisch. “Wir sind sehr dankbar für die große Unterstützung aus Deutschland“, sagt Balkin. “Vor allem die deutschen Stiftungen haben uns geholfen – um genau zu sein: den ukrainischen Schülern, die trotz Krieg und Flucht lernen konnten.”

Balkin, ein Mittvierziger, wurde mitten im Krieg zum Botschafter. Er lief von Hinz zu Kunz, um Unterstützung für Optima zu organisieren. Anders als der wahre Botschafter Andrij Melnyk zeterte und schimpfte Balkin nicht. Er erklärte, sondierte und stellte Kontakte her. Trotzdem merkt man Balkin die Enttäuschung manchmal an. “Wir haben heute nur noch 18.000 Lernende auf der Plattform. Aber wir sind bereit. Wir könnten jederzeit wieder 100.000 oder auch 200.000 SchülerInnen mit kreativen Lerninhalten versorgen.”

Dass das möglich war, haben Miletska und Balkin nicht den Deutschen zu verdanken. Amazon Web Services, der Weltmarktführer des Cloud-Computings, hostet die größte Lernplattform der Ukraine. Die Beisheim-Stiftung fördert 750 Lernende, indem sie deren Kosten übernimmt. Von anderen Stiftungen hat Optima im Krieg ein paar Hunderttausend Euro bekommen. Das hat dem Portal das Überleben gesichert – und Zehntausenden von Schülern die Möglichkeit, online zu lernen.

Optima ist nicht die einzige private Online-Schule der Ukraine, aber mit Abstand die größte – und zugleich die modernste. Wenn man so will, ist das digitale Lernportal eine Kombination aus Lernplattform, Videounterricht und Nachhilfeportal. Das heißt, Optima vereint, was zum Beispiel itslearning, Sofatutor und GoStudent getrennt anbieten. “Unser Schwerpunkt lag immer auf dem Angebot kreativer Unterrichtsinhalte”, erzählt Mariya Miletska. Das bedeutet, dass Optima die Freiheit des ukrainischen Schulgesetzes nutzt und Lehrbuchinhalte multimedial aufbereitet. Als interaktive Lerninhalte, als Visualisierungen, in 3D-Modellen oder Games. Dazu gibt es Unterricht per Video und, falls jemand mit den Aufgaben nicht zurechtkommt, Sprechstunden mit Lehrkräften. 200 Lehrerinnen und Lehrer arbeiten für Optima.

Das Verstörende an der deutschen Entscheidung, Optima nicht zu fördern, ist an der Struktur der pädagogischen Ukraine-Hilfe abzulesen. Es fällt den deutschen Schulbehörden schwer, annähernd 200.000 geflüchtete Schülerinnen und Schüler adäquat zu unterrichten. Dazu fehlen den vor Putin vorerst Geretteten die Sprachkenntnisse, dazu mangelt es an Lehrkräften, und es ist mancherorten einfach zu wenig Platz in den Schulhäusern. Was also spricht dagegen, den Schülern, die natürlich wieder in ihre Heimat zurückwollen, Online-Unterricht zu erteilen – zusätzlich und auf Ukrainisch?

Im September antwortete Staatssekretär Beckmann nochmals auf eine Anfrage von Optima. Er tat darin so, als gäbe es die Plattform für die Kultusminister quasi nicht. In Beckmanns Antwort, die Table.Media vorliegt, heißt es überdies: “Für die Kooperation mit privaten Anbietern gelten in den Ländern strenge vergaberechtliche Vorgaben.” Das bedeutet, aus der Anfrage, in Kriegszeiten ukrainischen Schülern digitales Lernen zu ermöglichen, machte Beckmann den impliziten Vorwurf, dass Optima Geschäfte machen wolle.

“Wir wollen die deutschen Schulen nicht ersetzen”, versichert Balkin. “Aber wir können ein Programm ukrainischer Identität für die Schüler anbieten: ukrainische Sprache, Geschichte und Literatur.” Bemerkenswert ist, dass Putins Streben nach Auslöschung der Ukraine als staatliche und kulturelle Identität arbeitet – und Deutschlands Bildungsminister 360 Euro je Schüler zu viel sind, um diese Identität zu stärken. Das “Njet” kommt übrigens nicht von der Konferenz der Kultusminister. Die Willensbildung unter Kultusministern kann nicht mal die KMK selbst erklären. Am Ende war es das Gemeinschaftswerk einer Koalition von SPD, CDU und FDP. Kurz: Die Bildungsminister von Bund und Ländern sind sich in nichts einig – nur in der Ablehnung einer Fernlernschule. Und das mitten im Krieg.

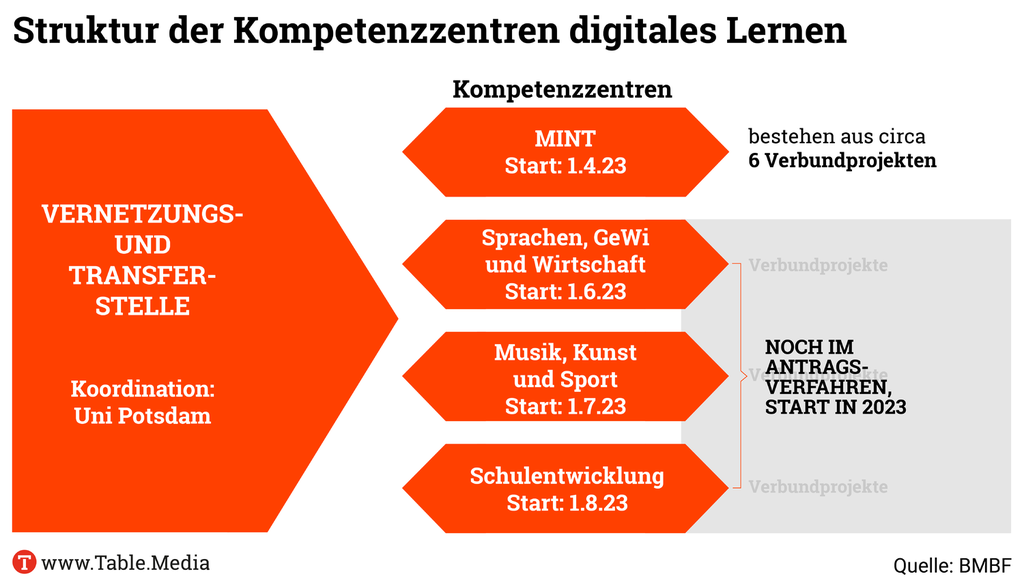

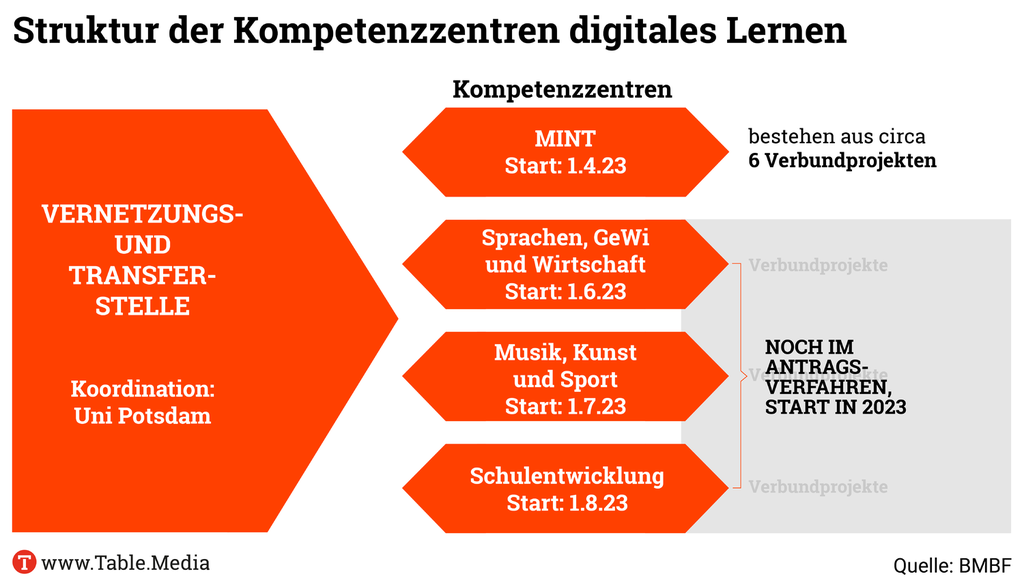

30 Millionen Euro erhält ein Verbund, der die vier geplanten digitalen Didaktikzentren des Bundes miteinander verknüpfen soll. Die Universität Potsdam koordiniert die Stelle und bildet seit Februar das Dach von vier geplanten Kompetenzzentren für digitalen Unterricht. Eines davon, das MINT-Kompetenzzentrum, startet am 1. April. Die Ausschreibungen für die drei weiteren Zentren laufen noch. Vom BMBF vorangetrieben, entsteht so ein bundesweites Mega-Cluster für digitale Bildung.

“Es ist gar nicht so leicht, zu sagen, wer alles dabei ist”, gibt Katharina Scheiter, Professorin für Digitale Bildung an der Universität Potsdam, dazu und lächelt. Gemeinsam mit ihrem Potsdamer Kollegen, dem Bildungsforscher Dirk Richter, leitet sie die Vernetzungsstelle. Diese muss eine Vielzahl an Akteuren zusammenbringen. Denn: Jedes der vier Kompetenzzentren besteht aus mehreren Verbünden, Verbünde wiederum aus mehreren Teilprojekten. “Bis zu 25 Verbünde aus den Kompetenzzentren mit vermutlich mehr als 150 Teilprojekten koordinieren wir. Das ist einmalig in der Größenordnung im Bildungsbereich“, sagt Scheiter.

Für diese gewaltige Aufgabe stellt sich die Verbindungsstelle breit auf. Allein in der Potsdamer Vernetzungsstelle entstehen 28 neue Stellen (12,6 Mio. Euro). Von Potsdam aus koordiniert, besteht die Transferstelle aus einem Dutzend namhafter Institutionen.

Scheiters Dachorganisation will sich an Multiplikatoren, Bildungsverwaltung und -politik richten, weniger an die Lehrkräfte. Dafür seien die Kompetenzzentren zuständig, indem sie vorbildliche Praxisbeispiele entwickeln. In Potsdam sollen die Fäden zusammenlaufen, verwoben und verstetigt werden. Scheiters Ziel: Dass möglichst viele der didaktischen Erkenntnisse, die in den vier fachspezifischen Zentren entstehen, in Deutschland Schulen sickern.

Am Leibniz-Institut für Bildungsforschung (DIPF) und an der TU München möchte die Vernetzungsstelle etwa empirische Forschungsergebnisse so aufbereiten lassen, dass Lehrkräfte und Weiterbildner damit arbeiten können. Das Zauberwort der Wissenschaftspolitik, “Transfer”, nutzt auch Scheiter gerne. Zentral seien dabei die Landesinstitute, mit denen sie hofft, gut zusammenzuarbeiten. “Wir müssen reden, reden und reden”, sagt Scheiter. “Wir sind wie ein Broker – zwischen Kompetenzzentren und Landesinstituten.”

Die Institute, zuständig für die Aus- und Weiterbildung der Lehrer in den Ländern, müssen überzeugt werden, mit voller Kraft mitzumachen. Denn der Bund schafft eine neue Struktur, was manche Länder düpiert. Ursprünglich von der Großen Koalition angekündigt, sollten Bund und Länder die Kompetenzzentren gemeinsam und stetig finanzieren. Dazu kam es nicht, die Verhandlungen waren an einem toten Punkt angelangt. Nun entschied sich der Bund für den Alleingang und lässt sich den Aufbau der vier Zentren plus Vernetzungsstelle 205 Millionen Euro kosten. Das Geld dafür kommt aus Brüssel, genauer: aus dem Deutschen Aufbau- und Resilienzplan zur “Zukunftssicherung in Deutschland und Europa”.

Mit der Entscheidung für Potsdam siedelt sich ein weiteres BMBF-Megaprojekt der digitalen Bildung in Brandenburgs Landeshauptstadt an. Am dortigen Hasso-Plattner-Institut, das Scheiters Professur finanziert, entwickeln sie die Nationale Schulcloud. Das technische Rückgrat der Nationalen Bildungsplattform (BIRD) entsteht auch an der Universität Potsdam. Die Leiterin Ulrike Lucke ist mit an der neuen Vernetzungsstelle beteiligt.

Scheiter sagt, man wolle eng mit der Nationalen Bildungsplattform zusammenarbeiten. Denn ihr Projekt wird nur bis Juni 2026 vom Bund gefördert. Laut BMBF ist “zum jetzigen Zeitpunkt keine Verlängerung geplant.” Auch deshalb wolle man eine Plattform programmieren, die alle didaktischen Ergebnisse zur Verfügung stellt und an die Nationale Bildungsplattform gekoppelt ist, sagt Scheiter. “Die entscheidende Frage ist, ob es etwas Nachhaltiges wird.” “Gebetsmühlenartig” wiederhole sie, dass eine Projektförderung nicht ausreicht. Egal, ob die Finanzierung nach drei Jahren endet oder verstetigt wird: Potsdam entwickelt sich zum millionenschweren Epizentrum der digitalen Bildung in Deutschland.

Anm.d.R.: In einer früheren Fassung des Artikels stand, dass die Universität Potsdam die Förderung in Höhe von 30 Millionen Euro erhält. Richtig ist, dass der Verbund, bestehend aus mehreren Stakeholdern, die Förderung erhält, um die Vernetzungsstelle aufzubauen. Wir bitten, die missverständliche Formulierung zu entschuldigen.

Endlich gibt es Geld. Das war mein erster Gedanke, als Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger ihre Kampagne zur Energiepreispauschale für Studierende in der vergangenen Woche vorstellte. Ich stecke in meinem letzten Uni-Semester und wie viele andere Studierende und Fachschüler kann ich das Energiegeld gut gebrauchen.

Dass es 200 Euro sind und damit 100 weniger als bei Rentnern und Arbeitnehmern – zur Kenntnis genommen. Dass die Pauschale erst im Frühjahr kommt, wenn Heizen kaum noch Thema ist – okay. Dass das Geld aufgrund der Inflation inzwischen sogar etwas weniger wert ist als noch im Herbst – geschenkt. Irgendwo zwischen Pandemie und Klimawandel haben die meisten jungen Menschen ohnehin bemerkt, dass sie weit unten auf der politischen Agenda stehen.

Das zeigt in dieser Woche auch eine repräsentative Umfrage des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Uni Bielefeld. Ihr zufolge hat unter den knapp 3.500 befragten 16- bis 25-Jährigen nicht mal jeder fünfte den Eindruck, Politiker setzten sich aktiv für Themen ein, die junge Menschen persönlich betreffen oder belasten. Vom verspäteten Energiegeld lässt sich also wahrscheinlich kaum noch jemand aus der Ruhe bringen.

Bei genauerer Betrachtung des Antragsverfahrens, das sich das Bildungsministerium überlegt hat, steigt bei mir dann aber doch der Puls. Eine “BundID” soll man sich schon jetzt anlegen. Zur Authentifizierung der eigenen Person braucht es den aktivierten digitalen Personalausweis, ein NFC-fähiges Smartphone und eine eigene Ausweisapp. Alternativ geht auch ein ELSTER-Zertifikat – die meisten Studierenden und Fachschüler werden das aber noch nicht besitzen.

Ich frage mich: Ginge es nicht einfacher? Zum Beispiel über die Hoch- und Fachschulen selbst? Wobei man anerkennen muss, dass wohl jedes Verfahren seine Tücken hätte. Und offenbar musste sich Frau Stark-Watzinger noch mit einem Haufen Bundesländer über das Vorgehen streiten. Irgendeinen tieferen Sinn wird der gewählte Weg der Bildungsministerin da schon haben. Gut, der Puls sinkt.

Lange bleibt er nicht unten. Auch nach 90-minütiger Recherche ist mir noch immer nicht klar, welchen Sinn in dem Verfahren eigentlich eine BundID hat, warum ich nicht einfach nur meine digitale Ausweisfunktion ohne die ID benutzen kann und ob es auch die Möglichkeit eines Offline-Antrags geben wird. Letzteres müsste gesetzlich eigentlich der Fall sein. Auf der Website der BundID selbst heißt es: “Sie können alle Verwaltungsleistungen auch ohne Anlegung eines dauerhaften Nutzerkontos analog (d. h. schriftlich oder vor Ort bei der Behörde) beantragen.”

Die Kommunikation des BMBF ist so kryptisch, dass auf Twitter selbst die verwirrt sind, die sonst auf alles eine Antwort haben. Spätestens jetzt drängt sich mir der Verdacht auf: Es geht nicht darum, dass Studierende und Fachschüler möglichst einfach und sicher an die Energiepreispauschale kommen. Sondern in erster Linie darum, der Digitalisierung der Verwaltung einen Schub zu verpassen. Gerade einmal 200.000 Bundesbürger haben bisher ein BundID-Konto eingerichtet. Die Möglichkeit, Mutterschaftsgeld oder ein Führungszeugnis online zu beantragen, kennt bisher kaum jemand.

Mehr als drei Millionen Studierende und Fachschüler sind jetzt also die Versuchskaninchen. Wie sonst ist es zu erklären, dass ich auf der Website für die Energiepreispauschale im FAQ bis ganz nach unten scrollen muss, um dort zu lesen: Man könne sich anstelle der elektronischen Identifizierung mit digitalem Ausweis oder ELSTER auch einen Zugangscode und eine PIN von seiner Ausbildungsstätte geben lassen. Eine BundID müsse man sich aber trotzdem anlegen.

Obwohl ich die Digitalisierung der Verwaltung befürworte, wächst mein Wunsch nach einem Papierformular mit jeder Minute. Ich finde es anmaßend, dass das Bildungsministerium nicht darauf setzt, Menschen von einer sicheren und praktischen Digitalisierung zu überzeugen, sondern sie in neue Wege drängt. Inwieweit die BundID sicher und sinnvoll ist, erläutert das Ministerium in seinen FAQ zum Energiegeld gar nicht.

Wer so mit Bürgerinnen und Bürgern umgeht, braucht sich über Misstrauen gegenüber staatlichen Angeboten nicht zu wundern. Er vergrößert die Distanz junger Menschen zur Politik weiter und wird mit seinen Digitalprojekten weniger Erfolg haben. Nebenbei untergräbt er das Fundament umfassender Bildung: die Vorstellung eines mündigen Menschen. Das verstehen sogar die jungen Leute, denen man jetzt reichlich spät wenig Geld gibt.

Der geplante neue Digitalpakt zur digitalen Ausstattung der Schulen wird ohne die Ergebnisse der Evaluierung des ersten Digitalpakts zustande kommen. Das geht aus einer kleinen Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hervor. Für die Evaluation des ersten Digitalpakts konnte das Bildungsministerium (BMBF) mit Professor Birgit Eickelmann zwar eine renommierte Wissenschaftlerin gewinnen. Aber Eickelmann und eine Beratungsgesellschaft werden erst Ende 2026 ihre Ergebnisse präsentieren; 2024 solle es einen Zwischenbericht geben. Unterdessen wird aber bereits der neue Digitalpakt zwischen Bund und Ländern gestrickt. Das bedeutet, wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem allerseits kritisierten Digitalpakt I können nicht berücksichtigt werden.

Wesentliche Kritikpunkte an dem mit über 5 Milliarden Euro dotierten Ausstattungsprogramm für die Schulen der Länder war unter anderem der zähe Mittelabfluss. Berichte aus den Bundesländern zeigen, dass Schulen teilweise Anträge über mehrere Hunderttausend Euro bereits im Jahr 2019 stellten – aber immer noch keine Mittel geflossen sind. Die ergänzenden Digitalpakte für Endgeräte von Schülern und Lehrern während der Pandemie funktionierten schneller. Vom Pakt für IT-Administratoren sind bislang praktisch keine Mittel abgerufen. Es gibt auch absurde Fälle, bei denen an Schulen bereits bestehendes WLAN herausgerissen wird – um neues WLAN für Geld anzuschaffen, das man zum Beispiel für Tablets brauchen könnte.

Die Evaluierung des Digitalpakts dient laut Bildungsstaatssekretär Jens Brandenburg (FDP) offiziell dem Ziel, festzustellen, “ob und zu welchen Veränderungen der DigitalPakt Schule im Bereich der digitalen Infrastruktur und des Einsatzes digitaler Medien in der Schule geführt bzw. beigetragen hat.” Ein neuer Digitalpakt sollte ausdrücklich die Fehler des alten nicht wiederholen. Dafür gibt es nun keine Garantie mehr. Christian Füller

Nur 31 Prozent der Deutschen vertrauen darauf, dass Schulen ausreichend digitale Fähigkeiten vermitteln, damit junge Menschen künftig international mithalten können. 2019 vertrauten noch etwas mehr Menschen darauf (36 Prozent). Das ergibt der aktuelle Digital-Index der Initiative D21, der aufzeigen will, wie Deutschland den digitalen Wandel gestaltet. Das Marktforschungsunternehmen Kantar befragte rund 6.000 repräsentativ ausgewählte Menschen über 14 Jahren.

Tatsächlich zeigt die Studie auch Nachholbedarf bei Schülern: Nur knapp die Hälfte der Schüler (48 Prozent) verfügt über alle digitalen Basiskompetenzen. Bei folgenden Anforderungen können sie also nicht alle ein Häkchen setzen: Informationen im Netz finden, Fotos und Videos mit dem Smartphone machen und versenden, digital einfache Texte erstellen, starke Passwörter verwenden sowie grundlegende Funktionen am Smartphone anpassen. Dass es am Arbeitsmarkt ohne digitale Grundkenntnisse künftig schwierig wird, davon sind vier von fünf aller Befragten (79 Prozent) überzeugt.

Besonderen Handlungsbedarf für die Schulen sehen die Studienautoren daneben bei der Medienkompetenz. Erwartungsgemäß nutzt fast jeder Schüler Social Media (98 Prozent), im Schnitt vier bis fünf verschiedene Kanäle. Fast jeder Zweite (46 Prozent) traut einer Information eher, wenn ein Video oder Bild angezeigt wird – in der Gesamtbevölkerung tut das nur jeder Dritte.

Gleichzeitig meint jeder zweite Jugendliche, Informationen und Quellen im Netz nicht auf ihre Richtigkeit überprüfen zu können. Damit könnten junge Menschen besonders leicht Opfer von manipulierten Videos, Audios und Bildern, sogenannten Deepfakes, werden, die sich immer mehr verbreiten.

Mehr als jeder vierte Jugendliche (84 Prozent) meint, schonmal auf Desinformationen gestoßen zu sein. Jeder Fünfte (21 Prozent) nimmt sogar an, häufig mit irreführenden Inhalten in Kontakt zu kommen.

Die Studie zeigt daneben, dass der starke Online-Konsum für viele junge Menschen noch andere Schattenseiten hat. 43 Prozent sehnen sich nach mehr digitalen Auszeiten, das sind mehr als in allen anderen Generationen. Laut den Studienautoren verspüren Digital Natives einen “ständigen Anpassungsdruck” an die Digitalisierung. Bei ihnen sei besonders darauf zu achten, dass “Digitalisierungslust” da nicht in “Digitalfrust” umschlägt. Anna Parrisius

Wer schulisch eine Berufsausbildung unter zwei Jahren absolviert, soll keine Energiepreispauschale über 200 Euro erhalten – weil er oder sie oft auch kein BAföG erhält. Dies teilte das BMBF Table.Media auf Anfrage mit. Berufsfachschülerinnen und -schüler seien “nach der Systematik des BAföG nur unter bestimmten Umständen berechtigt, nämlich wenn sie notwendig auswärts untergebracht sind”, sagte ein Sprecher. Sprich: wenn sie nicht mehr bei ihren Eltern wohnen können.

Kritik an der Ausnahmeregelung übt die bildungspolitische Sprecherin der Linken, Nicole Gohlke. “Alle muss auch alle heißen. Ausnahmen darf es da nicht geben”, sagte sie. “Frau Stark-Watzinger täte gut daran, diesen Fehler noch zu korrigieren.”

Betroffen von der Ausnahme sind Berufsfachschüler, die sich zum Pflegehelfer ausbilden lassen. Katrin Hochheiser hält das für “schwer nachvollziehbar”. Sie sitzt dem Verband Deutscher Privatschulen Sachsen-Anhalt vor. Außerdem ist sie Geschäftsführerin der staatlich anerkannten Medizinischen Berufs-Akademie GmbH mit Hauptsitz in Naumburg an der Saale. Dort bieten sie Aus- und Weiterbildungen in Gesundheits- und Sozialberufen an. Knapp 25 Schüler besuchen die einjährige Ausbildung zum Pflegehelfer.

“Wir bewerten die Ausnahme als sehr ungünstig, weil diese Berufsfachschüler von den meisten ambulanten Pflegediensten und Pflegeeinrichtungen während des Praktikums auch keine Vergütung erhalten”, sagt Hochheiser. Der Großteil der Pflegehelfer-Berufsfachschüler an der Berufsakademie starte direkt mit 16 Jahren nach dem Hauptschulabschluss in die Ausbildung. Daneben gibt es Teilnehmer, die zuvor ungelernt in der Pflege gearbeitet haben oder sich, gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit, umschulen lassen.

Das Argument des BMBF, viele Berufsfachschüler in unter zweijährigen Ausbildungsberufen hätten keinen Anspruch auf BAföG und daher auch keinen Anspruch auf das Energiegeld, versteht Hochheiser nicht. Dass diese Schüler meist kein BAföG erhalten, sei für sie ohnehin ungünstig. Und: “Auch andere Berufsfachschüler und Fachschüler wohnen noch zu Hause.” In manchen Bundesländern müssen die Pflegehilfe-Schüler an Schulen in freier Trägerschaft zudem sogar Schulgeld zahlen, anders als in Sachsen-Anhalt. Anna Parrisius

Das 2019 in Stuttgart gegründete EdTech Knowunity hat erneut viele Millionen Euro eingesammelt. Nachdem sich das Start-up bereits vor einigen Monaten rund zehn Millionen Euro von namhaften Investoren gesichert hat, legt es nun noch einmal nach und erweitert seine Series-A-Finanzierung um weitere neun Millionen Euro. Eigenen Angaben zufolge wollte das Start-up die Finanzierungsrunde gar nicht erweitern, habe aber dem Druck der Investoren nachgegeben, wie Gründer und CEO Benedict Kurz Gründerszene erklärte.

Investiert haben mittlerweile Wagniskapitalgeber wie Redalpine aus der Schweiz. Aber auch Fußballstar Mario Götze oder Unternehmerin Verena Pausder haben in früheren Finanzierungsrunden Geld zugeschossen.

Das Start-up, das seinen Sitz inzwischen nach Berlin verlegt hat, bietet eine Lernplattform im TikTok-Format an. Influencer aus dem Lernbereich geben dort in Kurzvideos Anleitungen und Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse. Damit verbunden teilen sie unter anderem Notizen, auf die die User zugreifen können. Der Großteil der Nutzer ist nach Angaben des Start-ups auf dem Weg zum Mittleren Schulabschluss oder zum Abitur.

Die Influencer sind meist Gleichaltrige, denen besonders viele Schülerinnen und Schülern auf der Plattform folgen. Nach Angaben von Gründer Benedict Kurz haben sich mittlerweile mehr als sechs Millionen User bei Knowunity angemeldet, allein zwei Millionen seien in den vergangenen drei Monaten hinzugekommen. Dazu ist das Start-up auch in andere europäische Länder expandiert und will 2023 auch in den USA an den Start gehen.

Knowunity finanziert sich bisher aus Investorengeld, will aber künftig auch andere Einnahmequellen anzapfen. Ein Weg sind Anzeigen von Unternehmen in der App, ein anderer Premiumprofile. Zwar sei die Idee, dass Lerninhalte kostenlos bleiben. Für bis zu sechs Euro können Nutzer sich die Videos aber beispielsweise auch offline ansehen. Nach Aussage von Co-Gründer Kurz stieg die Zahl der Premiumnutzer zuletzt um 30 Prozent pro Monat. Nils Wischmeyer

Rund 400 frisch verbeamtete Lehrkräfte warten in der Hauptstadt laut Informationen der Berliner GEW seit über drei Wochen auf ihr Februar-Gehalt – und auf eine Angabe, wie viel Geld sie überhaupt erhalten werden. Die Gewerkschaft befürchtet, dass die Betroffenen deshalb “vermutlich Monate lang ihren Krankenversicherungsbeitrag in voller Höhe allein entrichten müssen”. Denn: Die Krankenkasse könne so keine Beitragshöhe ermitteln, das Landesverwaltungsamt in der Folge keinen Antrag für die Beihilfe zur Krankenversicherung bearbeiten.

Betroffen sind laut Gewerkschaft Lehrkräfte, die ihr Referendariat zuvor berufsbegleitend absolviert haben. Darunter auch Quereinsteiger, die schon länger an einer Schule tätig sind. Bei ihnen fürchtet die GEW, dass sie zunächst deutlich weniger Einkommen erhalten könnten als bisher – weil die Personalstelle zum Teil Monate brauche, um die Dienstaltersstufe festzusetzen. Insgesamt kritisiert die Gewerkschaft, das Großprojekt Verbeamtung in Berlin sei “offenbar schlecht vorbereitet und organisiert“.

Die Senatsverwaltung bezeichnet die Kritik der GEW als “bewusst irreführend”. Die Lehrkräfte hätten Ende Januar noch wie üblich ihr Angestelltengehalt erhalten und könnten so laufende Kosten decken. Ihr Beamtengehalt für Februar sollen sie rückwirkend zum 28. Februar erhalten und dann direkt auch für den März besoldet werden. Für die Beantragung der pauschalen Beihilfe könnten die neuen Beamten zudem Nachweise der Bezüge nachreichen.

Die betroffenen Lehrkräfte gehören zum zweiten Referendars-Jahrgang, der in der Hauptstadt neu verbeamtet wurde. Die ersten Referendare waren im Sommer dran. 18 Jahre lang hatte Berlin Lehrkräfte zuvor nur angestellt.

Auch Bestandslehrkräfte will der Stadtstaat nun verbeamten. Vergangene Woche hat er dafür das Online-Antragsverfahren eröffnet. Bereits in den ersten Stunden haben es laut Senatsverwaltung mehr als 1200 Lehrkräfte genutzt. Der Vorsitzende der GEW Berlin, Tom Erdmann, betonte jedoch: “Es reicht nicht aus, ein Online-Antragstool zu entwickeln. Es muss auch ausreichend Personal da sein, um diese arbeitsaufwändigen Verfahren zügig und ohne Einbußen für die Lehrkräfte zu bearbeiten.” Janna Degener-Storr

Lesen Sie auch: Brandenburg befürchtet keinen Staubsaubereffekt.

Ideen für eine moderne Berufsbildung hat Birgit Reißig viele. Als Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung, sie daher fragte, ob sie mit anderen Experten Thesen formulieren möchte, habe sie “sofort zugesagt”. Herausgekommen sind “9+1 Thesen für eine bessere Berufsausbildung“. Dabei besonders wichtig für Reißig: Jugendbehörden, Schulen und Hochschulen, Unternehmen und Berufsschulen sollten regional besser zusammenarbeiten. Nur dann werde klar, wo Fachkräftemangel besteht, was zu Jugendlichen passt und wo sie noch Lernlücken haben.

Seit zehn Jahren leitet Birgit Reißig den Forschungsschwerpunkt “Übergänge im Jugendalter” am Deutschen Jugendinstitut (DJI), einem der größten Forschungsinstitute Europas. Zugleich verantwortet die Soziologin die Außenstelle des Instituts in Halle. Die größte Herausforderung für sie und ihre 70 Mitarbeiter im Forschungsbereich aktuell: Welche Berufsorientierung ermöglicht Jugendlichen einen Beruf, der ihnen auch in Zukunft noch eine Arbeit verschafft?

Auf die aktuelle Krise am Ausbildungsmarkt reagiert Deutschland nur ungenügend, findet die 55-Jährige. “Das einzig Sichere ist wohl, dass man beim Übergangsystem nicht von einem System sprechen kann”, sagt sie. Über die Schulzeit hinaus bräuchten Jugendliche Unterstützung, ihre Berufsorientierung sei mit dem Schulabschluss nicht unbedingt abgeschlossen. In der kurzlebigen Arbeitswelt von heute bräuchten sie eine langfristige und flexible Karriereförderung – damit sie zu Unternehmen passen, die immer digitaler und internationaler werden.

Zu ihrer Forschung kam Reißig unter anderem durch den Einfluss ihrer Mutter, diese war in der DDR Sozialmedizinerin am Zentralinstitut für Jugendforschung. Als 20-jährige Studentin beobachtete Reißig, wie schwer ostdeutsche Jugendliche nach der Wiedervereinigung mit ihren westdeutschen Nachbarn Schritt hielten. Infolge des Zusammenbruchs der Wirtschaft fielen in den neuen Bundesländern nicht nur Arbeits-, sondern auch Ausbildungsplätze weg.

Reißigs eigener Berufsweg blieb, glücklicherweise, gänzlich ruckelfrei. Sie studierte Anfang der 1990er-Jahre Soziologie, Philosophie und Psychologie in Leipzig, war danach wissenschaftliche Mitarbeiterin am Psychologischen Institut. Seit 2000 widmet sie sich am DJI ganz ihrem Herzensthema: dem Übergang von der Schule in den Beruf. Seit 2016 ist Reißig zudem Honorarprofessorin für Jugendhilfeforschung an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. Ihre Projekte mit Wissenschaftlern und Praktikern beeinflussen heute zwei Trends, sagt die Soziologin: der spürbare Leistungsabfall sozial abgehängter Schüler und deren fehlende Passung mit den Betrieben.

Helfen könnten Übergangsbeauftragte, die Jugendliche schon in der Schule mit Berufsberatung und Karriereplanung unterstützen und sie über den Schulabschluss hinaus begleiten. Reißigs Projekte und Tagungen zeigten ihr: Angebote außerhalb des Unterrichts spielen in und außerhalb der Schule eine immer größere Rolle. “Wer früh in Suchtmittelkonsum, Kriminalität oder falsche Cliquen abrutscht, braucht andere Zugänge zum Arbeitsmarkt.”

Ein Schlüssel könnten Praktika sein, bei denen Sozialarbeiter “schwierige” Jugendlichen unterstützen und so die Betriebe entlasten. Damit solche Konzepte sich aber verbreiten, bräuchte es in jeder Region Deutschlands auch Politiker, die sie langfristig verankern. Direkt ansetzen lässt sich an einem Punkt, meint Reißig: In Unternehmen und der Gesellschaft dürften ungewöhnliche Übergänge kein Tabu mehr sein. Wenn Jugendliche einen Schulabschluss nachholen, sei das kein “Nachsitzen”, sondern “Chancenverbesserung”. Maria Köpf

Kritische Datenlecks bei jeder fünften Uni: Wegschauen zählt nicht. Wenn deutsche Hochschulen so weitermachen, werden noch viele Opfer von Ransomware-Banden, schreibt die Tech-Journalistin Eva Wolfangel. Ihre Recherche zeigt, was alles schiefläuft – und wo Verantwortliche jetzt ansetzen sollten. Zum Artikel

Ganna Shayakhmetova – Die Weiterforscherin: Der Alltag steckt voller Probleme, aber für Ganna Shayakhmetova ist es das Wichtigste, dass sie ihrer Forschung überhaupt noch nachgehen kann. Trotz aller Schwierigkeiten, die ein Leben als Wissenschaftlerin in der Ukraine seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs mit sich bringt. Einblick in ein Forscherleben im Ausnahmezustand. Zum Artikel

28. Februar 2023, 11:45 Uhr, Berlin und online

Gespräch: Junge Wissenschaft trifft Politik

Bettina Stark-Watzinger diskutiert mit jungen Sozialforscherinnen und Sozialforschern – moderiert von Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB). Die Präsenzveranstaltung wird auch gestreamt. Es soll unter anderem darum gehen, wie Bund und Länder Chancengleichheit erhöhen und Übergänge zwischen Ausbildung, Studium und Beruf erleichtern können. Und was Bildungs- und Sozialforschung beitragen können. INFOS & ANMELDUNG

6. bis 8. März 2023, Valencia

Konferenz: International Technology, Education and Development Conference

Die INTED gibt mehr als 700 Dozenten, Forschern, Technologen und Fachleuten aus 80 verschiedenen Ländern die Möglichkeit, Wissen und Erkenntnisse über Lehr- und Lernmethoden auszutauschen. Dabei schafft sie einen Überblick über die neuesten Bildungsressourcen und innovativen Entwicklungen. INFOS & ANMELDUNG

7. März 2023, 9:30 bis 17:00 Uhr, Hagen

Messe: BNE Bildungsmesse

Diese von der Stadt Hagen organisierte Veranstaltung widmet sich ganz dem Anspruch, Bildung für nachhaltige Entwicklung und soziale und interkulturelle Kompetenzen zu fördern. Neben Workshops und interaktiven Vorträgen bietet ein Meet & Greet Raum zum Vernetzen. INFOS & ANMELDUNG

7. bis 11. März 2023, 9:00 bis 18:00 Uhr, Stuttgart

Messe: didacta – die Bildungsmesse

Die didacta liefert als Fachmesse Einblick in das Bildungswesen von der frühkindlichen Bildung, über die schulische Bildung bis hin zur beruflichen Aus- und Weiterbildung. Ziel der Messe ist, mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft Wege für die Bildung der Zukunft zu bestimmen. INFOS & ANMELDUNG

9. und 10. März 2023, Stendal

Fachtag: Digitale Teilhabe

Eine Konferenz über Chancen und Risiken der Digitalisierung bei Menschen mit Behinderung – so lautet der Untertitel des von der Universität Stendal organisierten Fachtags. In vier Vorträgen, elf Workshops und einer Netzwerkveranstaltung geht es um digitale Tools für inklusive Zukunftsvisionen und die Chancen von Arbeit 4.0. Mensch-Technik-Interaktion. INFOS & ANMELDUNG

13. März 2023, 10:00 bis 16:15 Uhr, online

Fachtagung: Lehrkräftefortbildung: Zur Qualität von bildungspolitischer Steuerung

Zentrales Thema dieser Tagung ist die Frage von Wirksamkeit und Qualität der bildungspolitischen Steuerung und professionellen, datenbasierten Governance staatlicher Fortbildungssysteme. Dabei werden Ausgangslagen im DACH-Raum betrachtet, Befunde zur Fortbildungswirksamkeit vorgestellt sowie Modelle, Konzepte, bildungspolitische Herausforderungen und Entwicklungsperspektiven erörtert. INFOS & ANMELDUNG

am Freitag ist es ein Jahr her, dass der russische Präsident seine Truppen in die Ukraine einmarschieren ließ. In Deutschland kamen daraufhin Hunderttausende an, die Schutz suchten – und einen Schulplatz. Wir erzählen Ihnen in dieser Ausgabe zwei Geschichten, Geschichten aus der deutschen Bildungspolitik in Zeiten des Krieges. Da ist die Geschichte von Andrej, der mit seiner Mutter nach Hamburg flüchtete und wochenlang auf einen Schulplatz warten musste. Mittlerweile hat er eine Schule gefunden. So geht es den meisten, wie eine exklusive Umfrage in den Ländern zeigt: Immer weniger Ukrainer stehen auf den Wartelisten der Schulbehörden. Es war ein Kraftakt und bildungspolitischer Erfolg.

Weniger erfolgreich ist die Geschichte der Online-Schule Optima. Die unterrichtete nach Kriegsbeginn bis zu 200.000 Ukrainer auf der Flucht. Dem überforderten deutschen Schulsystem hätte sie helfen und den Ukrainern weiterhin Anschluss an ihr Schulsystem ermöglichen können. Von Deutschland erhoffte sich die Gründerin finanzielle Unterstützung. Doch die Kultusminister blockten ab – das Vergaberecht greift auch im Krieg.

Ein großes Geschenk beschert das Vergaberecht indes der Universität Potsdam. Mit 200 Millionen Euro baut das BMBF drei Jahre nach Beginn der Pandemie ein bundesweites Cluster für digitale Bildung und Didaktik auf. Die bis zu 150 beteiligten Projekte sollen von Potsdam aus koordiniert werden. Damit wird die preußische Residenzstadt zum Epizentrum der digitalen Bildung – weitere Megaprojekte hat der Bund dort bereits angesiedelt.

Herzlich möchten wir Sie zum Live-Briefing am Donnerstag um 12 Uhr einladen. Eine Hamburger Hochschule verknüpft Studium und Ausbildung auf neue Weise – ein Modell für ganz Deutschland? Das diskutieren die Präsidentin der Beruflichen Hochschule Hamburg, Insa Sjurts, und Bernd Fitzenberger vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zusammen mit meiner Kollegin Anna Parrisius – und Ihnen? Melden Sie sich hier kostenlos an.

Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Andrej weiß, wie sich Warten anfühlt. Der 12-Jährige kommt aus Cherson, das im März 2022 besetzt wurde. Einen Monat später verbrennen russische Soldaten die Bücher seiner Schule. So schildert es Larysa, Andrejs Mutter. Die beiden fliehen über die Krim und St. Petersburg nach Europa und erreichen Deutschland Mitte Oktober. Schließlich kommen sie in einer Turnhalle in Hamburg unter; doch auch hier kommt Andrej zunächst nicht an Schulbücher heran. Ein Schulplatz fehlt, Monate solle er warten, sagt man ihm im Herbst vergangenen Jahres.

Heute, ein Jahr nach Putins Überfall auf die Ukraine, warten immer weniger Ukrainer auf einen Schulplatz in Deutschland. Nur Berlin, Hamburg, Sachsen und NRW melden Table.Media, dass Schulplätze für Ukrainer fehlen. In den vier Ländern warten insgesamt derzeit knapp 1.200 ukrainische Kinder auf einen Schulplatz. Den anderen Ländern sind keine fehlenden Schulplätze bekannt. Aus Bremen liegen Table.Media keine Daten vor.

Die Zahl der Wartenden sinkt. Fehlten im August 2022 in NRW noch über 2.000 Schulplätze für Ukrainer, sind es heute noch knapp 500. Auch in Berlin und Sachsen ging die Zahl zurück. Von 600 (Berlin) bzw. 299 (Sachsen) fehlenden Plätzen im November und Dezember auf heute 400 bzw. 130. Trotz rückläufiger Zahlen mahnt der Landkreistag, dass die Lage an den Schulen immer schwieriger werde: “Viele Schulen sind kapazitätsmäßig inzwischen am Limit.”

Angesichts weitverbreiteten Lehrermangels ist beachtlich, wie viele Schulplätze die Kultusministerien innerhalb eines Jahres einrichten konnten. Über alle Schulformen hinweg werden mindestens 202.344 ukrainische Kinder im Bundesgebiet unterrichtet. Das ergibt die Anfrage bei den Ländern. Die meisten Schüler hat mit knapp 40.000 NRW aufgenommen, die wenigsten das Saarland.

Dieser Kraftakt geschieht aus gutem Grund: Schule ist wichtig für eine erfolgreiche Integration. Die Kinder haben etwas zu tun – und ihre Eltern eine Sorge weniger. Aus der Ukraine geflohene Frauen mit minderjährigen Kindern bekommen häufiger eine Arbeit, wenn ihre Kinder eine Schule oder Kita besuchen. Knapp jede zweite Frau lebt mit einem minderjährigen Kind zusammen, wobei Frauen rund 70 Prozent aller Geflüchteten ausmachen. Auch der Kontakt zu Deutschen ist wahrscheinlicher, wenn Kinder eines Haushaltes die Schule besuchen. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Dezember 2022.

Zur Bewältigung dieser Aufgabe haben viele Länder ukrainische Lehrkräfte und pädagogisches Personal eingestellt. Spitzenreiter ist Sachsen: Etwa 650 ukrainische Lehrkräfte und Pädagoginnen arbeiten dort. Somit kommt im Freistaat auf 15 ukrainische Kinder eine ukrainische Lehrkraft.

Die Länder haben unterschiedliche Bedingungen für die Einstellung ukrainischer Lehrkräfte geschaffen, weswegen die bundesweit mehr als 3.200 ukrainischen Lehr- und Hilfskräfte nicht gleich verteilt sind. Die wenigsten Ukrainer stellten das Saarland und Thüringen ein, die meisten Bayern und Sachsen. Das Reservoir an ukrainischen Lehrkräften dürfte jedoch noch weit größer sein. Nach Zahlen der Bundesarbeitsagentur haben mehr als ein Drittel der Geflüchteten zuvor in der Ukraine als Wissenschaftler gearbeitet. Darunter fallen in der Statistik auch Lehrerinnen und Lehrer.

Auch wenn die Rahmenbedingungen durch die Politik schnell gesteckt wurden: Die Suche nach einem Schulplatz gestaltete sich in der Realität mitunter kompliziert. Im Dezember sitzen Andrej und seine Mutter in einer Turnhalle in Hamburg. Es gehe ihrem Sohn nicht gut, sagt Larysa damals. Er wolle lieber in einer Schule lernen und vorankommen, statt den ganzen Tag nichts zu tun. Zum Beweis für Andrejs Lerneifer schickt sie ein Video, das noch in Cherson aufgenommen wurde. “Wir sind nicht bloß Kinder. Wir sind Ukrainer mit unseren eigenen Waffen: Mathematik, Geschichte, Englisch”, zählt Andrej in fehlerfreiem Englisch auf und hält dabei Schulbücher in die Kamera. Im Hamburger Jobcenter sagte man den beiden im November, dass mit einem Deutschkurs oder gar Schulplatz in frühestens zwei bis drei Monaten gerechnet werden kann.

Kindern und Jugendlichen wie Andrej hätten in einer solchen Situation digitale Bildungsangebote helfen können. So etwa die Online-Schule Optima, die eine Mischung aus digitalen Tools und direktem Kontakt zu einer Lehrkraft anbietet – und das nach ukrainischen Lehrplänen in der Landessprache. Mehrere Gespräche zwischen der Ukraine-Taskforce der KMK und dem ukrainischen Unternehmen blieben jedoch ergebnislos. Woran die Zusammenarbeit scheiterte, lesen Sie weiter unten.

Mitte Januar 2023 schreibt Larysa eine kurze, frohe Nachricht: Andrej hat einen Schulplatz gefunden. Er lernt von nun an in der renommierten Gelehrtenschule des Johanneums in Hamburg. Allein: Den Schulplatz organisierte eine Privatperson, die sich für Geflüchtete einsetzt. Sie lernte Andrej und Larysa in der Turnhalle kennen und fragte, welches Buch Andrej gerade lese. Robert Saar mit Niklas Prenzel

Für den größten Erfolg von Mariya Miletska gab es einen grausamen Auslöser. Vor einem Jahr überfielen Putins Truppen von vielen Seiten die Ukraine mit Panzern, Bombern und Zehntausenden Soldaten. Für die Online-Schule von Miletska, gegründet im Jahr 2014, hieß das Wachstum. Statt 9.500 Lernern, die digital gestellte Aufgaben auf Distanz lösen, waren es plötzlich 100.000 Schülerinnen und Schüler. Zum Ende des ukrainischen Schuljahres im Mai zählte Optima 115.000 Nutzer. Und das waren keine Kunden – denn sie bezahlten zumeist nichts für die private Online-Schule. Mit Kriegsbeginn bot Optima seine digitalen Angebote und Kurse für Geflüchtete kostenlos an.

Optima wäre auch hierzulande eine ideale Ergänzung für das Lernen ukrainischer Schüler gewesen. Wäre. Aber Optima bekam keine Zulassung, genauer: keine Förderung durch die für Bildung zuständigen Länder. Schon nach wenigen Wochen hatte die Online-Schule in Berlin um Hilfe gebeten. Über eine Stiftung und dann direkt bei der Konferenz der Kultusminister. Zwar brüstete sich die Spitze der Kultusminister sofort, welch großartiges Bildungsangebot online bereitstehe. Was aber bei der KMK in Wahrheit geschah, ist ein Lehrstück deutscher Ukraine-Hilfe. Nicht nur die Bundesregierung brauchte lange, ehe sie dem überfallenen Land beistand. Die Kultusminister richteten erstmal eine Taskforce ein. Kein gutes Zeichen.

Zwei Monate nach der Anfrage kam der Bescheid aus Deutschland. Nein, es wird kein deutsches Geld für die ukrainische Online-Schule geben. Das teilte der eigens für die Taskforce aus der Pension zurückbeorderte Staatssekretär Hans Beckmann (SPD) den Ukrainern mit. Warum nicht? Weil Optima privat ist. Die Online-Schule werde nicht gefördert, weil “ähnliche privatwirtschaftliche Anbieter dadurch in der öffentlichen Wahrnehmung einen zu hohen Stellenwert erlangen könnten.” Mariya Miletska geriet zum richtigen Zeitpunkt einfach an die falschen Leute: die Kultusbürokratie.

“Unsere Zeit läuft langsam ab”, hatte Yuriy Balkin im April 2022 gewarnt. Optima geriet im Krieg in die Krise. 100.000 Lernende mussten for free versorgt werden. Nur ein Drittel der Zahlkunden konnten zahlen. Dann das Nein aus Deutschland. Aber auch in der größten Niederlage blieb der Direktor für strategische Entwicklung bei Optima stets optimistisch. “Wir sind sehr dankbar für die große Unterstützung aus Deutschland“, sagt Balkin. “Vor allem die deutschen Stiftungen haben uns geholfen – um genau zu sein: den ukrainischen Schülern, die trotz Krieg und Flucht lernen konnten.”

Balkin, ein Mittvierziger, wurde mitten im Krieg zum Botschafter. Er lief von Hinz zu Kunz, um Unterstützung für Optima zu organisieren. Anders als der wahre Botschafter Andrij Melnyk zeterte und schimpfte Balkin nicht. Er erklärte, sondierte und stellte Kontakte her. Trotzdem merkt man Balkin die Enttäuschung manchmal an. “Wir haben heute nur noch 18.000 Lernende auf der Plattform. Aber wir sind bereit. Wir könnten jederzeit wieder 100.000 oder auch 200.000 SchülerInnen mit kreativen Lerninhalten versorgen.”

Dass das möglich war, haben Miletska und Balkin nicht den Deutschen zu verdanken. Amazon Web Services, der Weltmarktführer des Cloud-Computings, hostet die größte Lernplattform der Ukraine. Die Beisheim-Stiftung fördert 750 Lernende, indem sie deren Kosten übernimmt. Von anderen Stiftungen hat Optima im Krieg ein paar Hunderttausend Euro bekommen. Das hat dem Portal das Überleben gesichert – und Zehntausenden von Schülern die Möglichkeit, online zu lernen.

Optima ist nicht die einzige private Online-Schule der Ukraine, aber mit Abstand die größte – und zugleich die modernste. Wenn man so will, ist das digitale Lernportal eine Kombination aus Lernplattform, Videounterricht und Nachhilfeportal. Das heißt, Optima vereint, was zum Beispiel itslearning, Sofatutor und GoStudent getrennt anbieten. “Unser Schwerpunkt lag immer auf dem Angebot kreativer Unterrichtsinhalte”, erzählt Mariya Miletska. Das bedeutet, dass Optima die Freiheit des ukrainischen Schulgesetzes nutzt und Lehrbuchinhalte multimedial aufbereitet. Als interaktive Lerninhalte, als Visualisierungen, in 3D-Modellen oder Games. Dazu gibt es Unterricht per Video und, falls jemand mit den Aufgaben nicht zurechtkommt, Sprechstunden mit Lehrkräften. 200 Lehrerinnen und Lehrer arbeiten für Optima.

Das Verstörende an der deutschen Entscheidung, Optima nicht zu fördern, ist an der Struktur der pädagogischen Ukraine-Hilfe abzulesen. Es fällt den deutschen Schulbehörden schwer, annähernd 200.000 geflüchtete Schülerinnen und Schüler adäquat zu unterrichten. Dazu fehlen den vor Putin vorerst Geretteten die Sprachkenntnisse, dazu mangelt es an Lehrkräften, und es ist mancherorten einfach zu wenig Platz in den Schulhäusern. Was also spricht dagegen, den Schülern, die natürlich wieder in ihre Heimat zurückwollen, Online-Unterricht zu erteilen – zusätzlich und auf Ukrainisch?

Im September antwortete Staatssekretär Beckmann nochmals auf eine Anfrage von Optima. Er tat darin so, als gäbe es die Plattform für die Kultusminister quasi nicht. In Beckmanns Antwort, die Table.Media vorliegt, heißt es überdies: “Für die Kooperation mit privaten Anbietern gelten in den Ländern strenge vergaberechtliche Vorgaben.” Das bedeutet, aus der Anfrage, in Kriegszeiten ukrainischen Schülern digitales Lernen zu ermöglichen, machte Beckmann den impliziten Vorwurf, dass Optima Geschäfte machen wolle.

“Wir wollen die deutschen Schulen nicht ersetzen”, versichert Balkin. “Aber wir können ein Programm ukrainischer Identität für die Schüler anbieten: ukrainische Sprache, Geschichte und Literatur.” Bemerkenswert ist, dass Putins Streben nach Auslöschung der Ukraine als staatliche und kulturelle Identität arbeitet – und Deutschlands Bildungsminister 360 Euro je Schüler zu viel sind, um diese Identität zu stärken. Das “Njet” kommt übrigens nicht von der Konferenz der Kultusminister. Die Willensbildung unter Kultusministern kann nicht mal die KMK selbst erklären. Am Ende war es das Gemeinschaftswerk einer Koalition von SPD, CDU und FDP. Kurz: Die Bildungsminister von Bund und Ländern sind sich in nichts einig – nur in der Ablehnung einer Fernlernschule. Und das mitten im Krieg.

30 Millionen Euro erhält ein Verbund, der die vier geplanten digitalen Didaktikzentren des Bundes miteinander verknüpfen soll. Die Universität Potsdam koordiniert die Stelle und bildet seit Februar das Dach von vier geplanten Kompetenzzentren für digitalen Unterricht. Eines davon, das MINT-Kompetenzzentrum, startet am 1. April. Die Ausschreibungen für die drei weiteren Zentren laufen noch. Vom BMBF vorangetrieben, entsteht so ein bundesweites Mega-Cluster für digitale Bildung.

“Es ist gar nicht so leicht, zu sagen, wer alles dabei ist”, gibt Katharina Scheiter, Professorin für Digitale Bildung an der Universität Potsdam, dazu und lächelt. Gemeinsam mit ihrem Potsdamer Kollegen, dem Bildungsforscher Dirk Richter, leitet sie die Vernetzungsstelle. Diese muss eine Vielzahl an Akteuren zusammenbringen. Denn: Jedes der vier Kompetenzzentren besteht aus mehreren Verbünden, Verbünde wiederum aus mehreren Teilprojekten. “Bis zu 25 Verbünde aus den Kompetenzzentren mit vermutlich mehr als 150 Teilprojekten koordinieren wir. Das ist einmalig in der Größenordnung im Bildungsbereich“, sagt Scheiter.

Für diese gewaltige Aufgabe stellt sich die Verbindungsstelle breit auf. Allein in der Potsdamer Vernetzungsstelle entstehen 28 neue Stellen (12,6 Mio. Euro). Von Potsdam aus koordiniert, besteht die Transferstelle aus einem Dutzend namhafter Institutionen.

Scheiters Dachorganisation will sich an Multiplikatoren, Bildungsverwaltung und -politik richten, weniger an die Lehrkräfte. Dafür seien die Kompetenzzentren zuständig, indem sie vorbildliche Praxisbeispiele entwickeln. In Potsdam sollen die Fäden zusammenlaufen, verwoben und verstetigt werden. Scheiters Ziel: Dass möglichst viele der didaktischen Erkenntnisse, die in den vier fachspezifischen Zentren entstehen, in Deutschland Schulen sickern.

Am Leibniz-Institut für Bildungsforschung (DIPF) und an der TU München möchte die Vernetzungsstelle etwa empirische Forschungsergebnisse so aufbereiten lassen, dass Lehrkräfte und Weiterbildner damit arbeiten können. Das Zauberwort der Wissenschaftspolitik, “Transfer”, nutzt auch Scheiter gerne. Zentral seien dabei die Landesinstitute, mit denen sie hofft, gut zusammenzuarbeiten. “Wir müssen reden, reden und reden”, sagt Scheiter. “Wir sind wie ein Broker – zwischen Kompetenzzentren und Landesinstituten.”

Die Institute, zuständig für die Aus- und Weiterbildung der Lehrer in den Ländern, müssen überzeugt werden, mit voller Kraft mitzumachen. Denn der Bund schafft eine neue Struktur, was manche Länder düpiert. Ursprünglich von der Großen Koalition angekündigt, sollten Bund und Länder die Kompetenzzentren gemeinsam und stetig finanzieren. Dazu kam es nicht, die Verhandlungen waren an einem toten Punkt angelangt. Nun entschied sich der Bund für den Alleingang und lässt sich den Aufbau der vier Zentren plus Vernetzungsstelle 205 Millionen Euro kosten. Das Geld dafür kommt aus Brüssel, genauer: aus dem Deutschen Aufbau- und Resilienzplan zur “Zukunftssicherung in Deutschland und Europa”.

Mit der Entscheidung für Potsdam siedelt sich ein weiteres BMBF-Megaprojekt der digitalen Bildung in Brandenburgs Landeshauptstadt an. Am dortigen Hasso-Plattner-Institut, das Scheiters Professur finanziert, entwickeln sie die Nationale Schulcloud. Das technische Rückgrat der Nationalen Bildungsplattform (BIRD) entsteht auch an der Universität Potsdam. Die Leiterin Ulrike Lucke ist mit an der neuen Vernetzungsstelle beteiligt.

Scheiter sagt, man wolle eng mit der Nationalen Bildungsplattform zusammenarbeiten. Denn ihr Projekt wird nur bis Juni 2026 vom Bund gefördert. Laut BMBF ist “zum jetzigen Zeitpunkt keine Verlängerung geplant.” Auch deshalb wolle man eine Plattform programmieren, die alle didaktischen Ergebnisse zur Verfügung stellt und an die Nationale Bildungsplattform gekoppelt ist, sagt Scheiter. “Die entscheidende Frage ist, ob es etwas Nachhaltiges wird.” “Gebetsmühlenartig” wiederhole sie, dass eine Projektförderung nicht ausreicht. Egal, ob die Finanzierung nach drei Jahren endet oder verstetigt wird: Potsdam entwickelt sich zum millionenschweren Epizentrum der digitalen Bildung in Deutschland.

Anm.d.R.: In einer früheren Fassung des Artikels stand, dass die Universität Potsdam die Förderung in Höhe von 30 Millionen Euro erhält. Richtig ist, dass der Verbund, bestehend aus mehreren Stakeholdern, die Förderung erhält, um die Vernetzungsstelle aufzubauen. Wir bitten, die missverständliche Formulierung zu entschuldigen.

Endlich gibt es Geld. Das war mein erster Gedanke, als Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger ihre Kampagne zur Energiepreispauschale für Studierende in der vergangenen Woche vorstellte. Ich stecke in meinem letzten Uni-Semester und wie viele andere Studierende und Fachschüler kann ich das Energiegeld gut gebrauchen.

Dass es 200 Euro sind und damit 100 weniger als bei Rentnern und Arbeitnehmern – zur Kenntnis genommen. Dass die Pauschale erst im Frühjahr kommt, wenn Heizen kaum noch Thema ist – okay. Dass das Geld aufgrund der Inflation inzwischen sogar etwas weniger wert ist als noch im Herbst – geschenkt. Irgendwo zwischen Pandemie und Klimawandel haben die meisten jungen Menschen ohnehin bemerkt, dass sie weit unten auf der politischen Agenda stehen.

Das zeigt in dieser Woche auch eine repräsentative Umfrage des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Uni Bielefeld. Ihr zufolge hat unter den knapp 3.500 befragten 16- bis 25-Jährigen nicht mal jeder fünfte den Eindruck, Politiker setzten sich aktiv für Themen ein, die junge Menschen persönlich betreffen oder belasten. Vom verspäteten Energiegeld lässt sich also wahrscheinlich kaum noch jemand aus der Ruhe bringen.

Bei genauerer Betrachtung des Antragsverfahrens, das sich das Bildungsministerium überlegt hat, steigt bei mir dann aber doch der Puls. Eine “BundID” soll man sich schon jetzt anlegen. Zur Authentifizierung der eigenen Person braucht es den aktivierten digitalen Personalausweis, ein NFC-fähiges Smartphone und eine eigene Ausweisapp. Alternativ geht auch ein ELSTER-Zertifikat – die meisten Studierenden und Fachschüler werden das aber noch nicht besitzen.

Ich frage mich: Ginge es nicht einfacher? Zum Beispiel über die Hoch- und Fachschulen selbst? Wobei man anerkennen muss, dass wohl jedes Verfahren seine Tücken hätte. Und offenbar musste sich Frau Stark-Watzinger noch mit einem Haufen Bundesländer über das Vorgehen streiten. Irgendeinen tieferen Sinn wird der gewählte Weg der Bildungsministerin da schon haben. Gut, der Puls sinkt.

Lange bleibt er nicht unten. Auch nach 90-minütiger Recherche ist mir noch immer nicht klar, welchen Sinn in dem Verfahren eigentlich eine BundID hat, warum ich nicht einfach nur meine digitale Ausweisfunktion ohne die ID benutzen kann und ob es auch die Möglichkeit eines Offline-Antrags geben wird. Letzteres müsste gesetzlich eigentlich der Fall sein. Auf der Website der BundID selbst heißt es: “Sie können alle Verwaltungsleistungen auch ohne Anlegung eines dauerhaften Nutzerkontos analog (d. h. schriftlich oder vor Ort bei der Behörde) beantragen.”

Die Kommunikation des BMBF ist so kryptisch, dass auf Twitter selbst die verwirrt sind, die sonst auf alles eine Antwort haben. Spätestens jetzt drängt sich mir der Verdacht auf: Es geht nicht darum, dass Studierende und Fachschüler möglichst einfach und sicher an die Energiepreispauschale kommen. Sondern in erster Linie darum, der Digitalisierung der Verwaltung einen Schub zu verpassen. Gerade einmal 200.000 Bundesbürger haben bisher ein BundID-Konto eingerichtet. Die Möglichkeit, Mutterschaftsgeld oder ein Führungszeugnis online zu beantragen, kennt bisher kaum jemand.

Mehr als drei Millionen Studierende und Fachschüler sind jetzt also die Versuchskaninchen. Wie sonst ist es zu erklären, dass ich auf der Website für die Energiepreispauschale im FAQ bis ganz nach unten scrollen muss, um dort zu lesen: Man könne sich anstelle der elektronischen Identifizierung mit digitalem Ausweis oder ELSTER auch einen Zugangscode und eine PIN von seiner Ausbildungsstätte geben lassen. Eine BundID müsse man sich aber trotzdem anlegen.

Obwohl ich die Digitalisierung der Verwaltung befürworte, wächst mein Wunsch nach einem Papierformular mit jeder Minute. Ich finde es anmaßend, dass das Bildungsministerium nicht darauf setzt, Menschen von einer sicheren und praktischen Digitalisierung zu überzeugen, sondern sie in neue Wege drängt. Inwieweit die BundID sicher und sinnvoll ist, erläutert das Ministerium in seinen FAQ zum Energiegeld gar nicht.

Wer so mit Bürgerinnen und Bürgern umgeht, braucht sich über Misstrauen gegenüber staatlichen Angeboten nicht zu wundern. Er vergrößert die Distanz junger Menschen zur Politik weiter und wird mit seinen Digitalprojekten weniger Erfolg haben. Nebenbei untergräbt er das Fundament umfassender Bildung: die Vorstellung eines mündigen Menschen. Das verstehen sogar die jungen Leute, denen man jetzt reichlich spät wenig Geld gibt.

Der geplante neue Digitalpakt zur digitalen Ausstattung der Schulen wird ohne die Ergebnisse der Evaluierung des ersten Digitalpakts zustande kommen. Das geht aus einer kleinen Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hervor. Für die Evaluation des ersten Digitalpakts konnte das Bildungsministerium (BMBF) mit Professor Birgit Eickelmann zwar eine renommierte Wissenschaftlerin gewinnen. Aber Eickelmann und eine Beratungsgesellschaft werden erst Ende 2026 ihre Ergebnisse präsentieren; 2024 solle es einen Zwischenbericht geben. Unterdessen wird aber bereits der neue Digitalpakt zwischen Bund und Ländern gestrickt. Das bedeutet, wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem allerseits kritisierten Digitalpakt I können nicht berücksichtigt werden.

Wesentliche Kritikpunkte an dem mit über 5 Milliarden Euro dotierten Ausstattungsprogramm für die Schulen der Länder war unter anderem der zähe Mittelabfluss. Berichte aus den Bundesländern zeigen, dass Schulen teilweise Anträge über mehrere Hunderttausend Euro bereits im Jahr 2019 stellten – aber immer noch keine Mittel geflossen sind. Die ergänzenden Digitalpakte für Endgeräte von Schülern und Lehrern während der Pandemie funktionierten schneller. Vom Pakt für IT-Administratoren sind bislang praktisch keine Mittel abgerufen. Es gibt auch absurde Fälle, bei denen an Schulen bereits bestehendes WLAN herausgerissen wird – um neues WLAN für Geld anzuschaffen, das man zum Beispiel für Tablets brauchen könnte.

Die Evaluierung des Digitalpakts dient laut Bildungsstaatssekretär Jens Brandenburg (FDP) offiziell dem Ziel, festzustellen, “ob und zu welchen Veränderungen der DigitalPakt Schule im Bereich der digitalen Infrastruktur und des Einsatzes digitaler Medien in der Schule geführt bzw. beigetragen hat.” Ein neuer Digitalpakt sollte ausdrücklich die Fehler des alten nicht wiederholen. Dafür gibt es nun keine Garantie mehr. Christian Füller

Nur 31 Prozent der Deutschen vertrauen darauf, dass Schulen ausreichend digitale Fähigkeiten vermitteln, damit junge Menschen künftig international mithalten können. 2019 vertrauten noch etwas mehr Menschen darauf (36 Prozent). Das ergibt der aktuelle Digital-Index der Initiative D21, der aufzeigen will, wie Deutschland den digitalen Wandel gestaltet. Das Marktforschungsunternehmen Kantar befragte rund 6.000 repräsentativ ausgewählte Menschen über 14 Jahren.

Tatsächlich zeigt die Studie auch Nachholbedarf bei Schülern: Nur knapp die Hälfte der Schüler (48 Prozent) verfügt über alle digitalen Basiskompetenzen. Bei folgenden Anforderungen können sie also nicht alle ein Häkchen setzen: Informationen im Netz finden, Fotos und Videos mit dem Smartphone machen und versenden, digital einfache Texte erstellen, starke Passwörter verwenden sowie grundlegende Funktionen am Smartphone anpassen. Dass es am Arbeitsmarkt ohne digitale Grundkenntnisse künftig schwierig wird, davon sind vier von fünf aller Befragten (79 Prozent) überzeugt.

Besonderen Handlungsbedarf für die Schulen sehen die Studienautoren daneben bei der Medienkompetenz. Erwartungsgemäß nutzt fast jeder Schüler Social Media (98 Prozent), im Schnitt vier bis fünf verschiedene Kanäle. Fast jeder Zweite (46 Prozent) traut einer Information eher, wenn ein Video oder Bild angezeigt wird – in der Gesamtbevölkerung tut das nur jeder Dritte.

Gleichzeitig meint jeder zweite Jugendliche, Informationen und Quellen im Netz nicht auf ihre Richtigkeit überprüfen zu können. Damit könnten junge Menschen besonders leicht Opfer von manipulierten Videos, Audios und Bildern, sogenannten Deepfakes, werden, die sich immer mehr verbreiten.

Mehr als jeder vierte Jugendliche (84 Prozent) meint, schonmal auf Desinformationen gestoßen zu sein. Jeder Fünfte (21 Prozent) nimmt sogar an, häufig mit irreführenden Inhalten in Kontakt zu kommen.

Die Studie zeigt daneben, dass der starke Online-Konsum für viele junge Menschen noch andere Schattenseiten hat. 43 Prozent sehnen sich nach mehr digitalen Auszeiten, das sind mehr als in allen anderen Generationen. Laut den Studienautoren verspüren Digital Natives einen “ständigen Anpassungsdruck” an die Digitalisierung. Bei ihnen sei besonders darauf zu achten, dass “Digitalisierungslust” da nicht in “Digitalfrust” umschlägt. Anna Parrisius

Wer schulisch eine Berufsausbildung unter zwei Jahren absolviert, soll keine Energiepreispauschale über 200 Euro erhalten – weil er oder sie oft auch kein BAföG erhält. Dies teilte das BMBF Table.Media auf Anfrage mit. Berufsfachschülerinnen und -schüler seien “nach der Systematik des BAföG nur unter bestimmten Umständen berechtigt, nämlich wenn sie notwendig auswärts untergebracht sind”, sagte ein Sprecher. Sprich: wenn sie nicht mehr bei ihren Eltern wohnen können.

Kritik an der Ausnahmeregelung übt die bildungspolitische Sprecherin der Linken, Nicole Gohlke. “Alle muss auch alle heißen. Ausnahmen darf es da nicht geben”, sagte sie. “Frau Stark-Watzinger täte gut daran, diesen Fehler noch zu korrigieren.”

Betroffen von der Ausnahme sind Berufsfachschüler, die sich zum Pflegehelfer ausbilden lassen. Katrin Hochheiser hält das für “schwer nachvollziehbar”. Sie sitzt dem Verband Deutscher Privatschulen Sachsen-Anhalt vor. Außerdem ist sie Geschäftsführerin der staatlich anerkannten Medizinischen Berufs-Akademie GmbH mit Hauptsitz in Naumburg an der Saale. Dort bieten sie Aus- und Weiterbildungen in Gesundheits- und Sozialberufen an. Knapp 25 Schüler besuchen die einjährige Ausbildung zum Pflegehelfer.

“Wir bewerten die Ausnahme als sehr ungünstig, weil diese Berufsfachschüler von den meisten ambulanten Pflegediensten und Pflegeeinrichtungen während des Praktikums auch keine Vergütung erhalten”, sagt Hochheiser. Der Großteil der Pflegehelfer-Berufsfachschüler an der Berufsakademie starte direkt mit 16 Jahren nach dem Hauptschulabschluss in die Ausbildung. Daneben gibt es Teilnehmer, die zuvor ungelernt in der Pflege gearbeitet haben oder sich, gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit, umschulen lassen.

Das Argument des BMBF, viele Berufsfachschüler in unter zweijährigen Ausbildungsberufen hätten keinen Anspruch auf BAföG und daher auch keinen Anspruch auf das Energiegeld, versteht Hochheiser nicht. Dass diese Schüler meist kein BAföG erhalten, sei für sie ohnehin ungünstig. Und: “Auch andere Berufsfachschüler und Fachschüler wohnen noch zu Hause.” In manchen Bundesländern müssen die Pflegehilfe-Schüler an Schulen in freier Trägerschaft zudem sogar Schulgeld zahlen, anders als in Sachsen-Anhalt. Anna Parrisius

Das 2019 in Stuttgart gegründete EdTech Knowunity hat erneut viele Millionen Euro eingesammelt. Nachdem sich das Start-up bereits vor einigen Monaten rund zehn Millionen Euro von namhaften Investoren gesichert hat, legt es nun noch einmal nach und erweitert seine Series-A-Finanzierung um weitere neun Millionen Euro. Eigenen Angaben zufolge wollte das Start-up die Finanzierungsrunde gar nicht erweitern, habe aber dem Druck der Investoren nachgegeben, wie Gründer und CEO Benedict Kurz Gründerszene erklärte.

Investiert haben mittlerweile Wagniskapitalgeber wie Redalpine aus der Schweiz. Aber auch Fußballstar Mario Götze oder Unternehmerin Verena Pausder haben in früheren Finanzierungsrunden Geld zugeschossen.

Das Start-up, das seinen Sitz inzwischen nach Berlin verlegt hat, bietet eine Lernplattform im TikTok-Format an. Influencer aus dem Lernbereich geben dort in Kurzvideos Anleitungen und Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse. Damit verbunden teilen sie unter anderem Notizen, auf die die User zugreifen können. Der Großteil der Nutzer ist nach Angaben des Start-ups auf dem Weg zum Mittleren Schulabschluss oder zum Abitur.

Die Influencer sind meist Gleichaltrige, denen besonders viele Schülerinnen und Schülern auf der Plattform folgen. Nach Angaben von Gründer Benedict Kurz haben sich mittlerweile mehr als sechs Millionen User bei Knowunity angemeldet, allein zwei Millionen seien in den vergangenen drei Monaten hinzugekommen. Dazu ist das Start-up auch in andere europäische Länder expandiert und will 2023 auch in den USA an den Start gehen.

Knowunity finanziert sich bisher aus Investorengeld, will aber künftig auch andere Einnahmequellen anzapfen. Ein Weg sind Anzeigen von Unternehmen in der App, ein anderer Premiumprofile. Zwar sei die Idee, dass Lerninhalte kostenlos bleiben. Für bis zu sechs Euro können Nutzer sich die Videos aber beispielsweise auch offline ansehen. Nach Aussage von Co-Gründer Kurz stieg die Zahl der Premiumnutzer zuletzt um 30 Prozent pro Monat. Nils Wischmeyer

Rund 400 frisch verbeamtete Lehrkräfte warten in der Hauptstadt laut Informationen der Berliner GEW seit über drei Wochen auf ihr Februar-Gehalt – und auf eine Angabe, wie viel Geld sie überhaupt erhalten werden. Die Gewerkschaft befürchtet, dass die Betroffenen deshalb “vermutlich Monate lang ihren Krankenversicherungsbeitrag in voller Höhe allein entrichten müssen”. Denn: Die Krankenkasse könne so keine Beitragshöhe ermitteln, das Landesverwaltungsamt in der Folge keinen Antrag für die Beihilfe zur Krankenversicherung bearbeiten.

Betroffen sind laut Gewerkschaft Lehrkräfte, die ihr Referendariat zuvor berufsbegleitend absolviert haben. Darunter auch Quereinsteiger, die schon länger an einer Schule tätig sind. Bei ihnen fürchtet die GEW, dass sie zunächst deutlich weniger Einkommen erhalten könnten als bisher – weil die Personalstelle zum Teil Monate brauche, um die Dienstaltersstufe festzusetzen. Insgesamt kritisiert die Gewerkschaft, das Großprojekt Verbeamtung in Berlin sei “offenbar schlecht vorbereitet und organisiert“.

Die Senatsverwaltung bezeichnet die Kritik der GEW als “bewusst irreführend”. Die Lehrkräfte hätten Ende Januar noch wie üblich ihr Angestelltengehalt erhalten und könnten so laufende Kosten decken. Ihr Beamtengehalt für Februar sollen sie rückwirkend zum 28. Februar erhalten und dann direkt auch für den März besoldet werden. Für die Beantragung der pauschalen Beihilfe könnten die neuen Beamten zudem Nachweise der Bezüge nachreichen.

Die betroffenen Lehrkräfte gehören zum zweiten Referendars-Jahrgang, der in der Hauptstadt neu verbeamtet wurde. Die ersten Referendare waren im Sommer dran. 18 Jahre lang hatte Berlin Lehrkräfte zuvor nur angestellt.

Auch Bestandslehrkräfte will der Stadtstaat nun verbeamten. Vergangene Woche hat er dafür das Online-Antragsverfahren eröffnet. Bereits in den ersten Stunden haben es laut Senatsverwaltung mehr als 1200 Lehrkräfte genutzt. Der Vorsitzende der GEW Berlin, Tom Erdmann, betonte jedoch: “Es reicht nicht aus, ein Online-Antragstool zu entwickeln. Es muss auch ausreichend Personal da sein, um diese arbeitsaufwändigen Verfahren zügig und ohne Einbußen für die Lehrkräfte zu bearbeiten.” Janna Degener-Storr

Lesen Sie auch: Brandenburg befürchtet keinen Staubsaubereffekt.

Ideen für eine moderne Berufsbildung hat Birgit Reißig viele. Als Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung, sie daher fragte, ob sie mit anderen Experten Thesen formulieren möchte, habe sie “sofort zugesagt”. Herausgekommen sind “9+1 Thesen für eine bessere Berufsausbildung“. Dabei besonders wichtig für Reißig: Jugendbehörden, Schulen und Hochschulen, Unternehmen und Berufsschulen sollten regional besser zusammenarbeiten. Nur dann werde klar, wo Fachkräftemangel besteht, was zu Jugendlichen passt und wo sie noch Lernlücken haben.

Seit zehn Jahren leitet Birgit Reißig den Forschungsschwerpunkt “Übergänge im Jugendalter” am Deutschen Jugendinstitut (DJI), einem der größten Forschungsinstitute Europas. Zugleich verantwortet die Soziologin die Außenstelle des Instituts in Halle. Die größte Herausforderung für sie und ihre 70 Mitarbeiter im Forschungsbereich aktuell: Welche Berufsorientierung ermöglicht Jugendlichen einen Beruf, der ihnen auch in Zukunft noch eine Arbeit verschafft?

Auf die aktuelle Krise am Ausbildungsmarkt reagiert Deutschland nur ungenügend, findet die 55-Jährige. “Das einzig Sichere ist wohl, dass man beim Übergangsystem nicht von einem System sprechen kann”, sagt sie. Über die Schulzeit hinaus bräuchten Jugendliche Unterstützung, ihre Berufsorientierung sei mit dem Schulabschluss nicht unbedingt abgeschlossen. In der kurzlebigen Arbeitswelt von heute bräuchten sie eine langfristige und flexible Karriereförderung – damit sie zu Unternehmen passen, die immer digitaler und internationaler werden.

Zu ihrer Forschung kam Reißig unter anderem durch den Einfluss ihrer Mutter, diese war in der DDR Sozialmedizinerin am Zentralinstitut für Jugendforschung. Als 20-jährige Studentin beobachtete Reißig, wie schwer ostdeutsche Jugendliche nach der Wiedervereinigung mit ihren westdeutschen Nachbarn Schritt hielten. Infolge des Zusammenbruchs der Wirtschaft fielen in den neuen Bundesländern nicht nur Arbeits-, sondern auch Ausbildungsplätze weg.

Reißigs eigener Berufsweg blieb, glücklicherweise, gänzlich ruckelfrei. Sie studierte Anfang der 1990er-Jahre Soziologie, Philosophie und Psychologie in Leipzig, war danach wissenschaftliche Mitarbeiterin am Psychologischen Institut. Seit 2000 widmet sie sich am DJI ganz ihrem Herzensthema: dem Übergang von der Schule in den Beruf. Seit 2016 ist Reißig zudem Honorarprofessorin für Jugendhilfeforschung an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. Ihre Projekte mit Wissenschaftlern und Praktikern beeinflussen heute zwei Trends, sagt die Soziologin: der spürbare Leistungsabfall sozial abgehängter Schüler und deren fehlende Passung mit den Betrieben.

Helfen könnten Übergangsbeauftragte, die Jugendliche schon in der Schule mit Berufsberatung und Karriereplanung unterstützen und sie über den Schulabschluss hinaus begleiten. Reißigs Projekte und Tagungen zeigten ihr: Angebote außerhalb des Unterrichts spielen in und außerhalb der Schule eine immer größere Rolle. “Wer früh in Suchtmittelkonsum, Kriminalität oder falsche Cliquen abrutscht, braucht andere Zugänge zum Arbeitsmarkt.”

Ein Schlüssel könnten Praktika sein, bei denen Sozialarbeiter “schwierige” Jugendlichen unterstützen und so die Betriebe entlasten. Damit solche Konzepte sich aber verbreiten, bräuchte es in jeder Region Deutschlands auch Politiker, die sie langfristig verankern. Direkt ansetzen lässt sich an einem Punkt, meint Reißig: In Unternehmen und der Gesellschaft dürften ungewöhnliche Übergänge kein Tabu mehr sein. Wenn Jugendliche einen Schulabschluss nachholen, sei das kein “Nachsitzen”, sondern “Chancenverbesserung”. Maria Köpf

Kritische Datenlecks bei jeder fünften Uni: Wegschauen zählt nicht. Wenn deutsche Hochschulen so weitermachen, werden noch viele Opfer von Ransomware-Banden, schreibt die Tech-Journalistin Eva Wolfangel. Ihre Recherche zeigt, was alles schiefläuft – und wo Verantwortliche jetzt ansetzen sollten. Zum Artikel

Ganna Shayakhmetova – Die Weiterforscherin: Der Alltag steckt voller Probleme, aber für Ganna Shayakhmetova ist es das Wichtigste, dass sie ihrer Forschung überhaupt noch nachgehen kann. Trotz aller Schwierigkeiten, die ein Leben als Wissenschaftlerin in der Ukraine seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs mit sich bringt. Einblick in ein Forscherleben im Ausnahmezustand. Zum Artikel

28. Februar 2023, 11:45 Uhr, Berlin und online

Gespräch: Junge Wissenschaft trifft Politik

Bettina Stark-Watzinger diskutiert mit jungen Sozialforscherinnen und Sozialforschern – moderiert von Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB). Die Präsenzveranstaltung wird auch gestreamt. Es soll unter anderem darum gehen, wie Bund und Länder Chancengleichheit erhöhen und Übergänge zwischen Ausbildung, Studium und Beruf erleichtern können. Und was Bildungs- und Sozialforschung beitragen können. INFOS & ANMELDUNG

6. bis 8. März 2023, Valencia

Konferenz: International Technology, Education and Development Conference

Die INTED gibt mehr als 700 Dozenten, Forschern, Technologen und Fachleuten aus 80 verschiedenen Ländern die Möglichkeit, Wissen und Erkenntnisse über Lehr- und Lernmethoden auszutauschen. Dabei schafft sie einen Überblick über die neuesten Bildungsressourcen und innovativen Entwicklungen. INFOS & ANMELDUNG

7. März 2023, 9:30 bis 17:00 Uhr, Hagen

Messe: BNE Bildungsmesse

Diese von der Stadt Hagen organisierte Veranstaltung widmet sich ganz dem Anspruch, Bildung für nachhaltige Entwicklung und soziale und interkulturelle Kompetenzen zu fördern. Neben Workshops und interaktiven Vorträgen bietet ein Meet & Greet Raum zum Vernetzen. INFOS & ANMELDUNG

7. bis 11. März 2023, 9:00 bis 18:00 Uhr, Stuttgart