schläft die Ampelregierung? Das fragt sich, wer Nadine Schön (CDU) zuhört. Mit der Fraktionsvize der Union sprachen wir diese Woche im Bundestag. Sie zieht eine bildungspolitische Zwischenbilanz: Bildung habe für die Ampelregierung nicht den versprochenen Stellenwert. Das zeige der Haushalt, aber auch selbstgesteckte und längst gerissene Fristen. Die Bildungspolitikerin gab dann auch gleich einen Spartipp: Bund und Länder müssen in Zeiten knapper Kassen besser zusammenarbeiten und Strukturen überarbeiten. Damit blickt sie auf den Digitalpakt 2.0, für den sich ihre Partei bereits von Praktikern beraten lässt; und trübt Ampelträume: Denn vom Startchancen-Programm und Sondertöpfen hält Frau Schön wenig.

Für die OER-Strategie musste die Bundesregierung keinen Sondertopf öffnen. Staatssekretär Jens Brandenburg (FDP) stellte am Freitag in geschlossener Gesellschaft vor, wie Open Educational Resources künftig gefördert werden sollen. Das dürften Apologeten offener Bildungsmaterialien und kommerzielle Anbieter gleichermaßen verfolgt haben. Christian Füller stellt überrascht fest: Start-ups sollen bitteschön mitmachen. Geht es nach dem BMBF, denken sie dabei aber nicht in Kategorien von “Anbieter” und “Nutzer” – und sehen sich als Teil eines partizipativen Netzwerks.

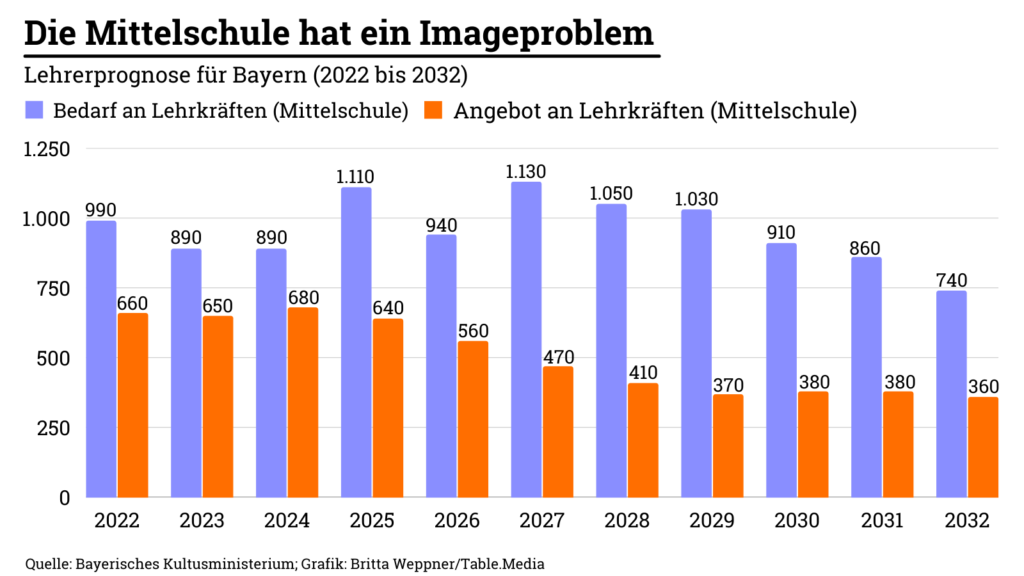

Aus dieser fröhlichen Zukunftsmusik könnte Sie die Analyse von Moritz Baumann reißen. Er berichtet vom eklatanten Lehrkräftemangel im stets so bildungsstolzen Bayern. Besonders betroffen sind die Mittelschulen (ehemals Hauptschulen), wo in den kommenden zehn Jahren rund 5.000 Pädagogen fehlen. Die Opposition im Landtag tobt und kritisiert einen Minister auf “Tauchstation”. Dieser reagiert nun auf die Vorwürfe. Im Gespräch mit Bildung.Table verteidigt Michael Piazolo seine Personalstrategie.

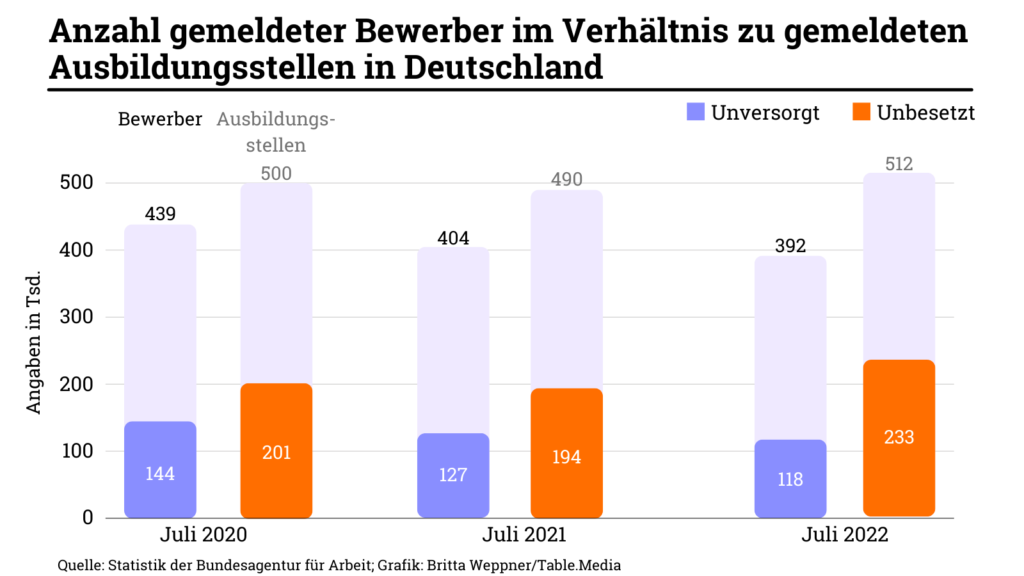

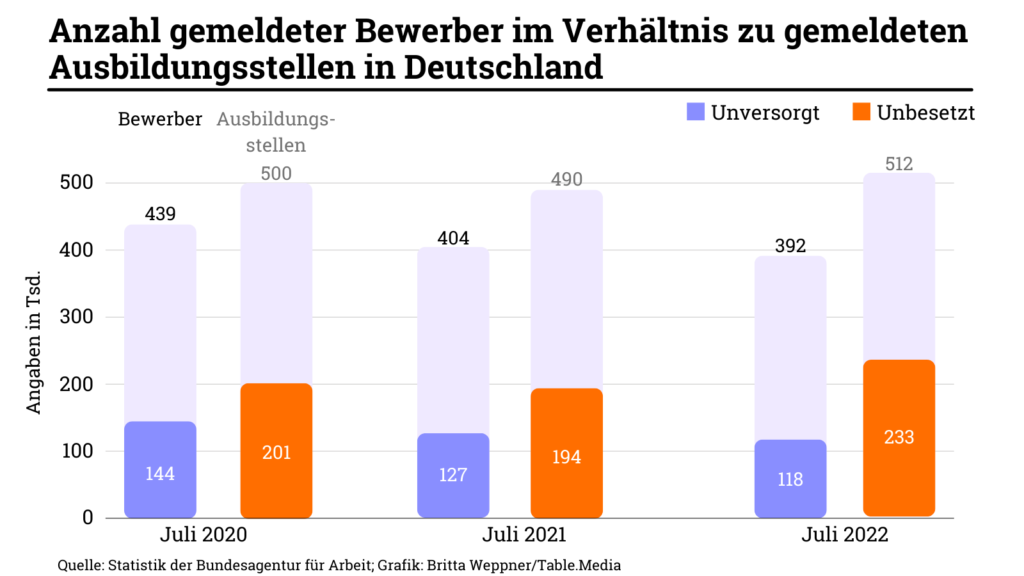

Die Personalnot ist auch angesichts des Fachkräftemangels eine schlechte Nachricht. Der dürfte sich weiter verschärfen. In den News werten wir die neuesten Azubi-Zahlen aus. Es zeichnet sich ab, dass mehr Stellen denn je in diesem Jahr unbesetzt bleiben werden.

Behalten Sie einen kühlen Kopf,

Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hatte vor der Wahl eine Bildungsrevolution angekündigt. Acht Monate regiert die Ampel nun: Spüren Sie den Umbruch schon?

Revolutionen sind ein Jahr nach der Bundestagswahl nicht zu sehen. Es ist völlig okay, dass sich die Bundesregierung einarbeiten muss. Aber sie erreicht ihre selbstgesteckten Ziele nicht. Das ist enttäuschend.

Welche zum Beispiel?

Eigentlich sollte bis Mai die Beschleunigung des ersten Digitalpakts feststehen, bis Sommer mit den Ländern über den Digitalpakt 2.0 gesprochen werden. Diese Verhandlungen haben noch immer nicht stattgefunden. Für die 4.000 Schulen, die durch das Startchancen-Programm gefördert werden sollen, fehlen ein Konzept und Mittel im Haushalt. Und die DATI hat nach wie vor eine Haushaltssperre durch den Finanzminister. Das einzige, wahrnehmbare Ergebnis der Ampel-Bildungspolitik ist die BAföG-Reform – und das war in erster Linie die Erhöhung der Bedarfssätze. Das war ein erster Reformschritt, der große Teil fehlt noch.

Woran liegt es, neben einer langen Einarbeitungszeit, noch?

Es scheint, als kann sich die Regierung nicht entscheiden, ob sie die Projekte der Vorgängerregierung fortsetzen oder ihren Schwerpunkt auf neue Projekte legen will. Derzeit erleben wir, dass längst erwartete Förderbescheide nicht ausgestellt werden, gleichzeitig aber nicht klar artikuliert wird, wo man den Rotstift ansetzen will. Außerdem hat die Ministerin Probleme, ihre Prestigeprojekte zu finanzieren, weil sie sich offenbar nicht gegen Christian Lindner durchsetzen kann. Zur Erinnerung: In den 16 Jahren, in denen die Union regierte, haben wir den Etat des BMBF mehr als verdoppelt. In der Ampel, das zeigt der stagnierende Haushalt, hat das Thema nicht den angekündigten Stellenwert. Das ist schade – und sicher keine Bildungsrevolution.

Hatte das Thema denn in 16 Jahren Unionsregierung immer den großen Stellenwert? Angela Merkel rief 2008 die Bildungsrepublik aus. Laut Nationalem Bildungsbericht fehlen nun zehntausende Lehrkräfte; der IQB-Bericht zeigt die fehlende Lese- und Rechtschreibschwäche von Viertklässlern; das Corona-Aufholprogramm kam nicht zielgerichtet bei den Kindern an, für die es gedacht war.

Man muss differenzieren: Es gibt immer noch den Bildungsföderalismus. Für Bildung – und damit auch Lehrerversorgung – sind in erster Linie die Länder zuständig. Dennoch haben wir als Bund vieles auf den Weg gebracht: das Gute-Kita-Gesetz, den Digitalpakt, die Nationale Bildungsplattform und den Ausbau der Nachmittagsbetreuung an den Schulen. Vor über einem Jahr verabschiedet, fehlt für Letzteres übrigens immer noch die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern.

Weil die Ampel schläft?

Zumindest hat die Ampel ein fertiges Gesetz samt Finanzierungsvereinbarung auf dem Silbertablett serviert bekommen und schafft es nicht, das Projekt weiterzuführen. Bund, Länder und auch die Kommunen verhaken sich an der Stelle. Das muss die Ministerin auflösen. Es sind solche Strukturen, die uns bei Bildungsreformen lähmen.

Erwarten Sie im Bereich des Bildungsföderalismus grundsätzliche Reformen?

Ja, wir sind zu langsam in den bestehenden Strukturen. Es ist gut, dass die Ampelkoalition eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bund und Länder im Bildungsbereich anstrebt. Doch neue Prozesse brauchen Zeit. Daher müssten vorbereitende Maßnahmen jetzt beginnen. Davon höre ich aber nichts: keine Gespräche, keine juristischen Gutachten. Im Übrigen kann man auch jenseits einer Verfassungsänderung Verbesserungen in den bestehenden Strukturen erreichen. Mit unserem Projekt “Neustaat” haben wir in Partei und Fraktion konkrete Vorschläge gemacht. Es braucht eine bessere Einbindung derjenigen, die Gesetze ausführen – von Anfang an. Wenn wir über den Digitalpakt reden, müssen Praktiker, etwa aus der Schulverwaltung, mit an den Tisch. Es macht keinen Sinn, wenn wir uns als Bundespolitik in unseren vier Wänden einsperren und denken, wir hätten für alles eine Lösung parat.

So wie beim ersten Digitalpakt.

Zunächst ist es uns damit gelungen, mit Milliardeninvestitionen die Digitalisierung der Schulen anzustoßen. Ohne den Digitalpakt wären wir längst nicht so weit. Was allerdings stimmt: Der Digitalpakt ist über die verschiedenen Ebenen hinweg wahnsinnig langwierig. Neue administrative Strukturen und Beschleunigung sind überfällig. Viele Länder haben versäumt, vom Ziel her zu denken. Wo genau wollen wir hin mit der digitalen Bildung? Alle haben auf die KMK-Strategie “Bildung in der digitalen Welt” verwiesen. Diese wurde aber nicht heruntergebrochen auf die einzelnen Akteure. Ich fordere schon lange einen Gipfel, der alle Akteure im Bereich der digitalen Bildung versammelt. Den hat die Bildungsministerin für den Digitalpakt 2.0 auch angekündigt. Nur: Passiert ist bisher nichts.

Neben einem zweiten Digitalpakt soll das Startchancen-Programm die Ampel bildungspolitisch zum Leuchten bringen. Glauben Sie daran?

Ich fürchte, dass sich die Bundesministerin da verzettelt. Warum sollte der Bund 4.000 Schulen auswählen und fördern und alle anderen nicht. Zudem kollidiert die Initiative mit Programmen der Länder und könnte weitere Parallelstrukturen schaffen.

Insgesamt ist das deutsche Schulsystem im internationalen Vergleich sehr ungerecht. Bei Ihnen klingt das so, als sei der Bund hier überhaupt nicht in der Verantwortung, die Länder zu unterstützen.

Doch. Bildungsgerechtigkeit ist eines der wichtigsten Themen in unserem Land. Nur das Startchancen-Programm ist nicht das richtige Instrument. Es war richtig, dass der Bund beim Ausbau der Nachmittagsbetreuung eingestiegen ist. Gerade Kinder, die Schwierigkeiten in der Schule haben, brauchen eine gute Nachmittagsbetreuung. Das Gleiche gilt für die Digitalisierung. Nicht alle Eltern können es sich leisten, ihr Kind mit dem besten Gerät auszustatten, ein Abo für ein digitales Lernportal und einen Coding-Kurs in den Ferien zu bezahlen. Hier muss der Bund weiter investieren.

Die Welt, und vor allem die Haushaltslage, sieht ganz und gar anders aus als noch vor einem Jahr. Welche Prioritäten würden Sie jetzt setzen?

Die finanziellen Kräfte, die wir noch haben, müssen wir gezielt einsetzen. Ich würde in die strukturellen Themen investieren wie Digitalisierung, Sprachförderung und den Ausbau der Ganztagsbetreuung. Wir haben bei den Verhandlungen um das Gute-Kita-Gesetz oder die Ganztagsbetreuung viele Erfahrungen gemacht – und gelernt. Es gibt große Reibungsverluste in der Zusammenarbeit. Mir fehlt die Fantasie, warum das jetzt bei dem Startchancen-Programm anders laufen sollte. Das ist ein Bereich, der zu weit in die Hoheit der Länder hineinreicht und einzelne Institutionen herauspicken würde, statt das System deutschlandweit zu verbessern.

Sie sprachen gerade von Lerneffekten. Wir haben den Eindruck, der Bund rennt immer wieder gegen dieselbe Wand.

Ja, das kann man so sagen.

Dem Bund fehlt in den Verhandlungen also der nötige Biss?

Vielleicht war er in den letzten Jahren zu wenig bissig, schließlich flossen die Haushaltsmittel und Steuereinnahmen. Man konnte sich das leisten, auch mal ein paar Millionen mehr auf den Tisch zu legen. Aber das wird in Zukunft nicht mehr der Fall sein. Bund und Länder müssen also besser zusammenarbeiten. Dabei geht es nicht darum, möglichst viel Biss zu zeigen. Aufgaben und Pflichten müssen fair geteilt werden.

Müsste nicht der Bund seinen Hebel, nämlich die vielen Steuermilliarden, nutzen, um den Druck auf die Länder hin zu notwendigen Reformen zu erhöhen?

Ja, ich fände das wichtig. Gerade bei der digitalen Bildung.

Im Haushaltsentwurf 2023 ist für das Startchancen-Programm noch kein Geld hinterlegt. Geplant ist unter anderem eine Investitionsoffensive für Schulgebäude. Jens Brandenburg hat in einem Interview nun ein Sondervermögen ins Spiel gebracht. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll?

“Sondervermögen” ist am Ende ein beschönigender Begriff für einen neuen Schuldentopf. Und wir haben uns mal darauf geeinigt, dass wir eine generationengerechte Politik machen. Wenn die Ampel Schulgebäude sanieren will, geht das auch über den regulären Haushalt.

Geht der Trend zum Schattenhaushalt?

Ja, das scheint so zu sein.

Bald beginnen die Haushaltsverhandlungen. Mit welchem Blick gehen Sie da rein?

Das werden harte Verhandlungen vor dem Hintergrund der Energiekrise und dem 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr. Es ist völlig klar, dass das keine einfachen Zeiten sind. Und das gestehe ich als Oppositionspolitikerin der Regierung auch zu. Wir werden genau verfolgen, wo die Ampel ihre politischen Schwerpunkte setzt. Ich erwarte, dass Frau Stark-Watzinger dafür kämpft, dass trotz der Krisen genügend Geld in Bildung und Forschung investiert wird.

Das Gespräch führten Moritz Baumann und Niklas Prenzel.

Das Bildungsministerium will trotz finanzieller Engpässe weitere Millionen in offen zugängliche Bildungsressourcen, sogenannte Open Educational Resources (OER), investieren. Bildungsstaatssekretär Jens Brandenburg (FDP) kündigte bei der Veröffentlichung einer neuen, umfassenden OER-Strategie in geschlossener Gesellschaft an, bereits ab Oktober mit den ersten Ausschreibungen beginnen zu wollen. Insgesamt stünden in dieser Legislatur 16 Millionen Euro für kollaborative Lernmaterialien bereit.

Die OER-Szene nahm den Ansatz unterschiedlich auf. Zu den Kritikern gehörte Maximilian Voigt von der Open Knowledge Foundation Deutschland. Er bemängelte: “Die Strategie kommt viel zu spät. […] Ohne das Engagement des Bündnisses Freie Bildung wäre sie vielleicht nie gekommen.” Andere, wie der Co-Direktor des DIPF-Leibniz-Institutes für Bildungsforschung und -information, Marc Rittberger, begrüßten, dass die Strategie zum Kulturwandel in der Bildung beitragen könne. “Es entspricht nicht mehr der heutigen Zeit, wenn Lehrerinnen und Lehrer ganz allein Unterricht und Unterrichtsmaterialien vorbereiten”, sagte Rittberger zu Bildung.Table.

Die Strategie ist ein ambitionierter Plan mit sechs Punkten. Er enthält zuvörderst das gemeinsame Herstellen und Teilen offener Lernmaterialien. Die Autoren führen den relativ neuen Begriff “Open Educational Practices” (OEP) ein und planen Begleitforschung sowie Vernetzung der OER-Aktivisten ein. Zur Strategie gehöre aber ausdrücklich, betonte Jens Brandenburg, dass “wir seitens des BMBF kein neues Bildungsmedien-Verlagshaus produzieren” werden. Das Ministerium hält vielmehr ein “Sowohl-als-auch von kommerziellen und freien Bildungsmaterialien für sinnvoll und notwendig.”

Das dürfte im puristischen Teil der OER-Szene auf wenig Gegenliebe stoßen. Er sieht OER als Hebel, um Geschäftsmodelle, wie etwa kommerziell arbeitende Schulbuchverlage, vom Markt zu drängen. Für Überraschung sorgte in dem 22-seitigen Strategie-Papier die Formulierung, dass der Sinn von OER erst noch zu evaluieren sei. “In welcher Form dauerhafte OER-Strukturen in Deutschland sinnvoll und notwendig sind, wird im Licht der sich entwickelnden Bildungsmedieninfrastrukturen zu prüfen sein.”

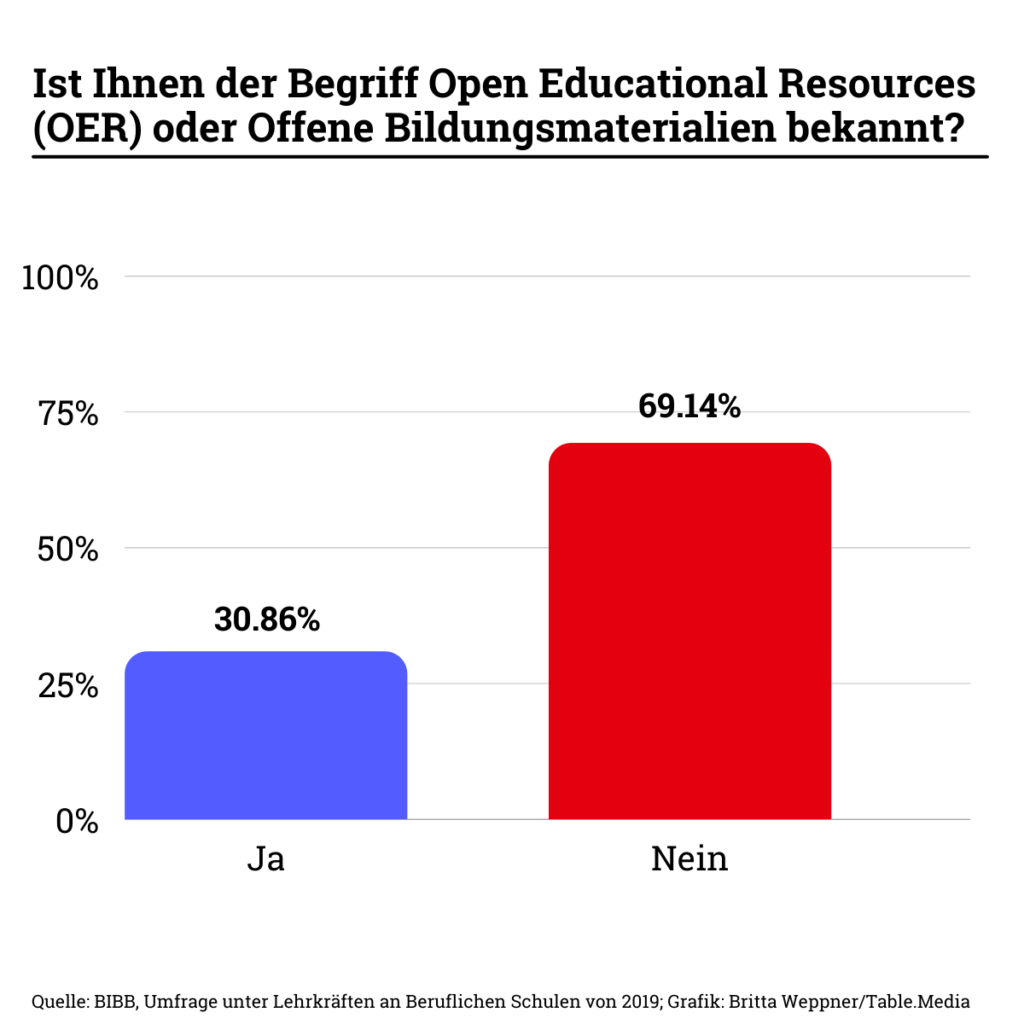

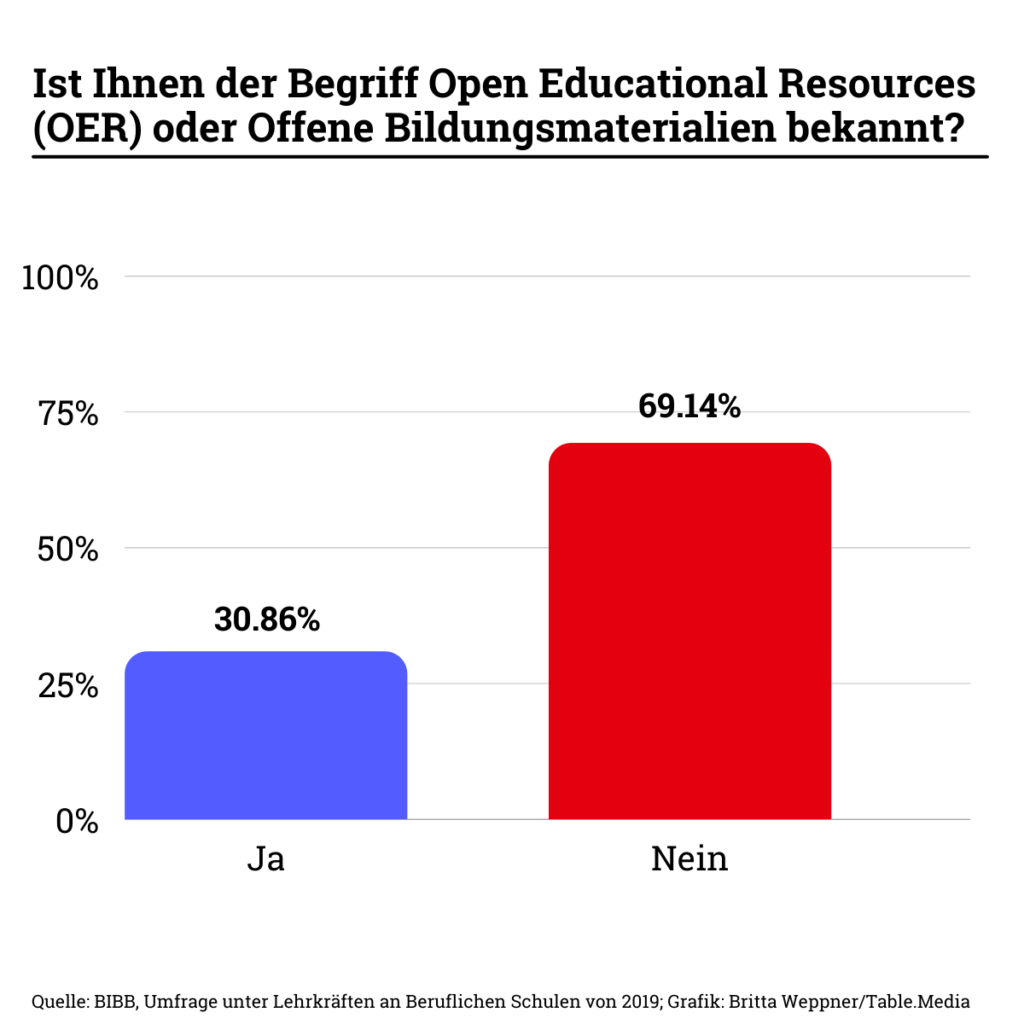

Die Bundesregierung gibt seit fast zehn Jahren Geld für Open Educational Resources aus. Bisher waren das laut einem Sprecher 13 Millionen Euro. Eine kleine Community tauschte sich mit BMBF-Förderung auf “OER-Camps” über das Herstellen offener Lernmaterialien aus. Das Leibniz-Institut für Bildungsforschung und -information in Frankfurt hatte eine OER-Infostelle eingerichtet. Das hat allerdings nicht dazu geführt, dass Open Educational Resources unter Lehrkräften heute gut bekannt wären. Eine Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung zeigt: Mehr als zwei Drittel der Lehrer beruflicher Schulen haben den Begriff OER noch nie gehört. Die Befragung wurde Ende 2020 veröffentlicht. Das BMBF hat eine Umfrage über die Bekanntheit von OER bisher nicht beauftragt.

Die Frage, wie offen die Community der offenen Lernmaterialien in Wahrheit ist, wird unterschiedlich gesehen. Der Bildungsforscher und Berater Benjamin Eugster sagte, die OER-Community befinde sich zwar in einer eigenen Bubble, sei aber keine geschlossene Gesellschaft. “Wenn Lehrpersonen aus der Schule sich für OER interessieren, dann ist die Offenheit in der OER-Community enorm groß, diese Lehrerinnen und Lehrer umfassend zu informieren”, betonte Eugster im Gespräch mit Bildung.Table. Staatssekretär Brandenburg forderte indes, die Szene weiter zu öffnen. “Wir wollen OER und OEP nicht reduzieren auf die Lehrkräfte, die ein besonderes Faible und Vorkenntnisse im engeren IT-Bereich haben.” Es gehe vielmehr darum, “möglichst viele Lehrkräfte in der Fläche und in allen Bildungsbereichen zu befähigen, neue Materialien zu erstellen und in ihren Unterricht zu integrieren.”

Die Praxis beweist, wie wichtig das ist. Selbst die mit staatlichen OER-Subventionen geförderte Plattform “Wir lernen online” weist ihre Programm-Module in dem virtuellen Code-Regal “Github” nicht immer mit CC-Lizenzen als offen benutzbar aus. Und das, obwohl diese Creative-Commons-Markierungen essenziell für OER sind. Das BMBF zielt im Text der Strategie auf diesen Umstand. Der Vorteil von OER im Vergleich mit herkömmlichen Bildungsmaterialien liege “in der rechtlich abgesicherten Nutzung“, heißt es in dem Papier des Bildungsministeriums. Das geht aber nur, wenn die CC-Lizenz ausgewiesen ist. Sonst tappen Lehrkräfte im Dunkeln, ob sie Materialien nutzen können, ohne etwa urheberrechtliche Abmahnschreiben zu bekommen.

Offenen Streit gab es über die Frage, ob OER mit kommerziellen Angeboten vermischt werden sollten. Noch während der Vorstellung der OER-Strategie beschwerte sich der Digitalaktivist Dejan Freiburg. Bei der Veranstaltung habe jemand für die kommerzielle Plattform “Eduki” geworben. Dieser Abgrenzung widersprach der Bildungsstaatssekretär. Ein Erfolgsfaktor liege darin, sagte er bei der Vorstellung, “mit kommerziellen Angeboten eher partnerschaftlich zu schauen, wo gibt es vielleicht auch Elemente oder Projekte, wo man Dinge gemeinsam machen kann.”

Marc Rittberger vom DIPF unterstützte diese Sichtweise des Miteinanders von OER und kommerziell vertriebenen Lernressourcen. “Es dürfte der einzelnen Lehrkraft ziemlich egal sein, ob das Material, welches sie nutzen möchte, in einem digitalen Bücherregal OER ist, von Verlagen über eine Landeslizenz verfügbar ist oder von digitalen Plattformen kommt, wo Lehrerinnen und Lehrer ihre Unterrichtsmodelle für wenig Geld anbieten.”

Eine echte Überraschung findet sich diesbezüglich im OER-Strategiepapier. Das BMBF betont an mehreren Stellen, wie wichtig es sei, Start-ups mit einzubeziehen. Das Ministerium wolle etwa Start-ups der Aus- und Weiterbildung unterstützen. Allerdings gaben die Autoren den Hinweis, wohin sich Start-ups ändern sollten – weg vom Kommerz. Ziel sei, dass “sich Ed-Tech-Unternehmen und Start-ups stärker als Teil eines partizipativen Netzwerks verstehen”. Sie sollten wegkommen von der Dichotomie von “Anbieter” und “Nutzenden”.

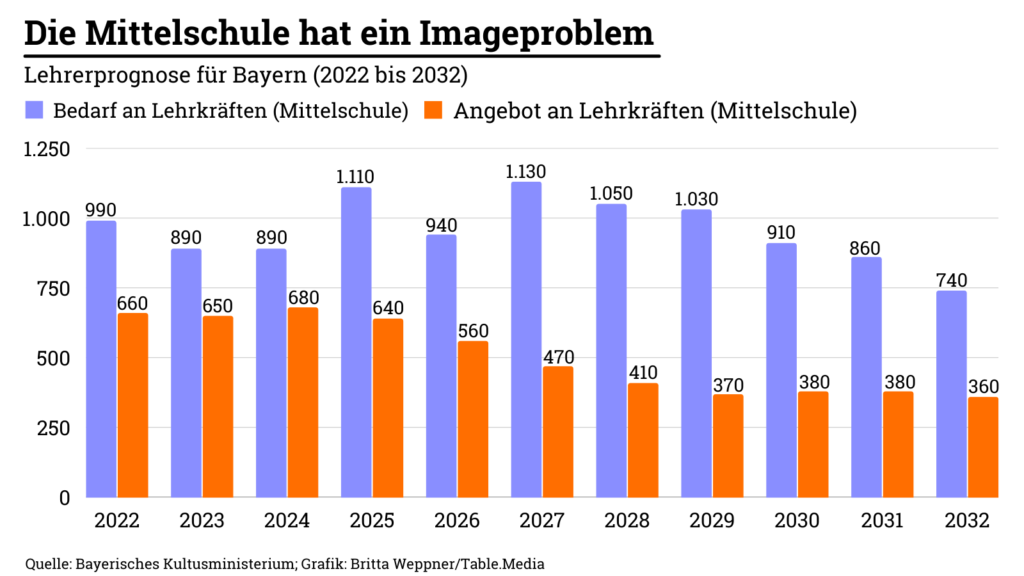

Bis zum Ende des Jahrzehnts wird sich der Lehrermangel an den bayerischen Mittelschulen, früher mal Hauptschule genannt, dramatisch zuspitzen. Das geht aus der neuen Lehrerprognose des Kultusministeriums hervor, die Bildung.Table vorab vorlag (zum Download). Schon jetzt sind viele Schulen am Limit. Und bis 2032 fehlen weitere 5000 Lehrkräfte und damit ein Viertel der rund 20.000 Pädagogen, die derzeit an den Mittelschulen im Freistaat arbeiten.

Der Bericht zeichnet ein schonungsloses Bild. Die Beamten schreiben von einem “dauerhaften Mangel” und einem “beträchtlichen Lehrkräftebedarf”. Dabei sind die Fluchtbewegungen aus der Ukraine noch gar nicht berücksichtigt.

Trotz der alarmierenden Zahlen verzichtete Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) auf eine Pressekonferenz, auch eine Pressemitteilung verschickte er nicht. Offensichtlich wollte die Staatsregierung so kurz vor den Ferien keine schlechte Laune im Land verbreiten.

Was die Mittel- und Grundschulen erwartet, geht aus einem internen Schreiben an die Bezirksregierungen hervor. Darin gibt das Ministerium auf dem offiziellen Dienstweg grünes Licht für größere Klassen, Kürzungen bei Unterstützungs- und Förderangeboten und den Verzicht auf Arbeitsgemeinschaften (AGs). Wenn das Personal nicht reicht, brauche es eine “konsequente Fokussierung auf die Kernaufgaben der Schule”. Nur so könne eine “belastbare und solide Unterrichtsversorgung” gewährleistet werden, betonen die Ministerialen.

Die Sätze bringen die Opposition im Landtag zum Toben: Die Grünen sprechen von einer “Hiobsbotschaft zum Ferienbeginn”, die FDP attackiert direkt: “Ein Minister auf Tauchstation hilft nicht weiter”, sagt der bildungspolitische Sprecher Matthias Fischbach. Eine “vollkommen verfehlte Kommunikationspolitik” beklagt die SPD.

Im Gespräch mit Bildung.Table verteidigt sich Piazolo nun. “Ich verstehe die Sorgen der Schulleitungen, Lehrkräfte und Eltern sehr gut”, sagt er. Nur hätten aktuell alle Bundesländer Probleme, die Unterrichtsversorgung sicherzustellen. In Bayern sei die Aufnahme von Schülern aus der Ukraine und das Corona-Beschäftigungsverbot für schwangere Lehrerinnen – beides nicht planbar – “hauptverantwortlich” für den Engpass.

“Es hilft aber nicht, diesen Umstand nur zu beklagen“, betont Piazolo. Sein Ministerium habe in den vergangenen Jahren einen “Mix aus Maßnahmen” auf den Weg gebracht, die allerdings nicht alle sofort Wirkung entfalten könnten. “Bis dahin müssen wir immer wieder überprüfen, ob wir nicht vorübergehend auf einzelne Elemente in den schulischen Strukturen verzichten und so den Personaleinsatz straffen können”, erklärt Piazolo.

Somit müssen, das raten ihm auch seine Beamten, viele der bereits eingeleiteten Notmaßnahmen fortgesetzt werden – eine Liste, die immer länger wird:

Einen Qualitätsverlust durch die “Öffnung der Mittelschule für weitere Professionen” sieht Piazolo nicht. “Wir haben mit Lehrkräften, die nicht die klassische Lehramtsausbildung durchlaufen haben, sehr gute Erfahrungen gemacht”, sagt der 62-Jährige. Doch er will den Zugang – im Gegensatz zu anderen Bundesländern – nicht beliebig öffnen. “Wir legen den Fokus in Bayern bewusst nicht auf Quereinsteiger, sondern forcieren, dass grundständig ausgebildete Lehrkräfte unterrichten.” Die kommen dann vielleicht von einer anderen Schulart, aber sind immerhin überhaupt fürs Unterrichten ausgebildet.

Den Vorschlag, kleine Mittelschulen perspektivisch zu schließen und in größere Schulzentren zu überführen, weist er zurück. “Wir wollen die Schulen vor Ort erhalten“, sagt Piazolo. “In Bayern ist es gute Tradition, dass Mittelschulen wohnortnah erreichbar sind – gerade im ländlichen Raum generieren wir so wertvolle Fachkräfte für die Zukunft.”

Und was sagt die Prognose zu den anderen Schularten? An den Grundschulen soll sich die Personalsituation bis circa 2026 entspannen und der Engpass überwunden sein. Bis dahin müssen die Schulen weiter mit Quereinsteigern in den “Randbereichen der Stundentafel” arbeiten. Genauso sieht es bei den Förderschulen aus: Die Staatsregierung hat neue Studienplätze geschaffen, die in sechs bis acht Jahren Entlastung bringen.

Und während die Gymnasien im nächsten Jahrzehnt weitgehend versorgt sind, müssen sich die Realschulen ab dem nächsten Schuljahr auf Engpässe einstellen. Die Zahl der Studierenden hat sich in den vergangenen 15 Jahren halbiert, jetzt fehlt der Nachwuchs. Der Bedarf wird laut Prognosen dauerhaft “teils deutlich unterschritten”.

Lesen Sie auch: Nationaler Bildungsbericht – Wie viele Lehrer fehlen wirklich?

Das Sorgenkind bleibt jedoch die Mittelschule: In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Studierenden hier rapide eingebrochen. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) hat bei den Universitäten nachgefragt. Demnach starten an den fünf Uni-Standorten fürs Mittelschullehramt zum kommenden Wintersemester etwa 230 Erstsemester. 2019 waren es noch 600 – ein Einbruch um 62 Prozent.

Ein Grund dafür: Vor zwei Jahren verkündete Markus Söder das Ende des Numerus clausus für das Grundschullehramt. Das löste eine enorme Sogwirkung aus – nur in die falsche Richtung. Viele Studierende haben ihren Plan, an die Mittelschule zu gehen, verworfen und sind in Richtung Grundschule gewechselt. Dennoch verteidigt der Kultusminister die Entscheidung. In den Grundschulen hätte sich damals eine “Unterversorgung” abgezeichnet. “In dieser Situation wäre es nicht vermittelbar gewesen, am Numerus Clausus festzuhalten”, sagt Piazolo.

Die Mittelschule hat, das zeigt die Prognose, ein beträchtliches Imageproblem. “Niemand will noch Mittelschullehrer werden, selbst die Kinder wollen nicht mehr dorthin”, sagt BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. Die Arbeitsbelastung sei enorm, der Unterricht anstrengend, die Bezahlung schlechter als an Gymnasien und Realschulen.

Am meisten, sagt Fleischmann, litten darunter die Schüler. Viele Jugendliche an der Mittelschule hätten gravierenden psychosozialen Förderbedarf. Der Migrationsanteil hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Dazu kommt die Inklusion. “Das alles muss durch höchste Professionalität bedient werden”, betont sie. Nur, es gibt schlicht keine Bewerber. “Die Politik hat stetig vorgetragen, die Mittelschule sei eine tragende Säule des bayerischen Schulsystems, hat aber die Ausstattung verpennt“, kritisiert die BLLV-Präsidentin.

Nun bemüht sich die Politik seit einiger Zeit aktiv um Nachwuchs. “Aktuell ist es wichtig, ganz besonders für das Mittelschullehramt zu werben“, betont Piazolo und weist die Kritik an schlechten Arbeitsbedingungen zurück. “Die Mittelschule hat eine wichtige Funktion und einen exzellenten Ruf.”

Florian Kohl von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zweifelt, dass diese Strategie aufgeht: “Dem Lehrkräftemangel kann man längst nicht mehr mit Werbekampagnen beikommen, die eine heile Welt vorgaukeln. Der Nachwuchs ist nicht blöd.”

Währenddessen ist es nicht nur die regierende Koalition, die grundlegende Strukturdebatten scheut – besonders ein Jahr vor der Wahl. Auch von der Opposition hört man wenig Ideen, wie es langfristig mit der Mittelschule weitergehen soll. “Die Systemfrage wurde jahrelang umschifft“, sagt Simone Fleischmann. Doch auch im Ministerium macht sich manch einer schon Sorgen, dass grundsätzliche Reformen einfach ausgesessen werden.

Nur, wie lange ist das den Schülern zuzumuten? So wie es gerade läuft, steuert Bayern jedenfalls sehenden Auges in eine Bildungskrise, unter der vor allem Kinder aus benachteiligten Schichten leiden.

Betriebe, die jetzt noch Nachwuchs suchen, dürften sich schwerer tun als in den Vorjahren. Ende Juli standen 100 unbesetzten Lehrstellen nur 51 noch unversorgte Bewerber gegenüber, dies geht aus dem Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor. Noch nicht besetzt werden konnten 233.400 und damit 46 Prozent aller bei der Agentur gemeldeten Stellen – 2021 waren es 40 Prozent gewesen. Dem gegenüber stehen 118.400 Jugendliche, die als noch unversorgt registriert waren. Die Lücke zwischen freien Stellen und noch unversorgten Bewerbern ist im Vergleich zu den Vorjahren größer geworden. Es deutet sich damit an, dass in diesem Jahr noch mehr Ausbildungsstellen unbesetzt bleiben könnten.

Alle Bundesländer verzeichnen einen Anstieg noch offener Ausbildungsangebote, besonders deutlich Bremen, Berlin und Baden-Württemberg. An der Hauptstadt zeigt sich aber auch, dass die Passung zwischen Betrieben und Suchenden oftmals nicht stimmt. Denn rechnerisch wäre es in Berlin möglich, alle Stellen zu besetzen, da es mehr Bewerber als Ausbildungsstellen gibt.

Ein Problem ist das ungleiche Interesse an den verschiedenen Branchen: Ein Überangebot an Bewerbern gab es bei Tischlereien, in Kfz-Verkauf und -Technik, bei Büro- und Verwaltungsberufen sowie im Bereich medizinische Fachassistenz. Zu wenige Bewerber gab es dahingegen für Berufe im Bereich Bau, Handel und Verkauf, Lebensmittel (wie Bäcker oder Fleischer), Metall, Hotel- und Gaststätten sowie bei Berufskraftfahrern. Als einen Grund hierfür sehen Experten den Ausfall von Angeboten zur Berufsorientierung während der Pandemie.

Die Berufsagentur betont, dass die Juli-Daten nur einen vorläufigen Eindruck bieten, da der Arbeitsmarkt aktuell noch in Bewegung ist. Dass sich insgesamt weniger Bewerber gemeldet haben als in den Vorjahren, könne zudem daran liegen, dass immer mehr Betriebe ihre Stellen über Ausbildungsbörsen oder die eigene Internetpräsenz anbieten. Junge Menschen greifen daher weniger auf Angebote der Bundesagentur zurück, gerade beim aktuell großen Stellenüberhang.

Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), bekräftigte mit Blick auf die große Zahl unbesetzter Lehrstellen erneut die Forderung nach einer “Bildungswende”, zu der er sich bereits Anfang Juli gemeinsam mit den Spitzen der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, dem Bundesverband der Deutschen Industrie und der Deutscher Industrie- und Handelskammertag bekannt hatte. Akademische und berufliche Bildung sollen demnach gleichwertig behandelt werden. Dafür soll laut Wollseifer der 2013 eingeführte Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) verrechtlicht werden, der zum Beispiel Meisterbrief und akademischen Bachelor als gleichwertig definiert. Bislang mangele es dem DQR “immer noch an Akzeptanz und Bekanntheit in der Öffentlichkeit”. Das Bildungsministerium teilte auf Anfrage mit, es sehe “momentan keine zwingende Notwendigkeit für eine Verrechtlichung”. Der Qualifikationsrahmen erfülle “die Funktion eines Transparenzinstruments zuverlässig”. Anna Parrisius

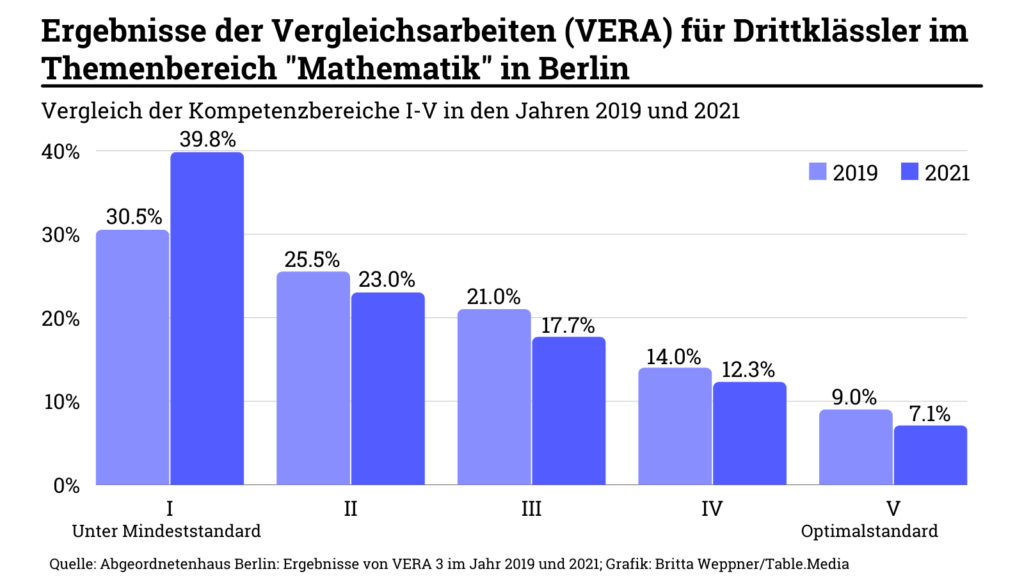

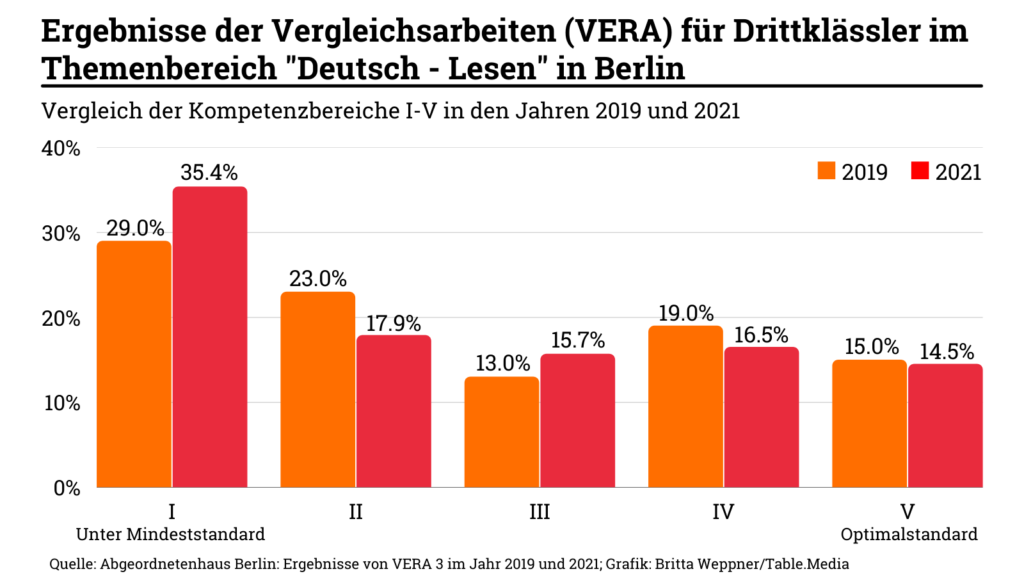

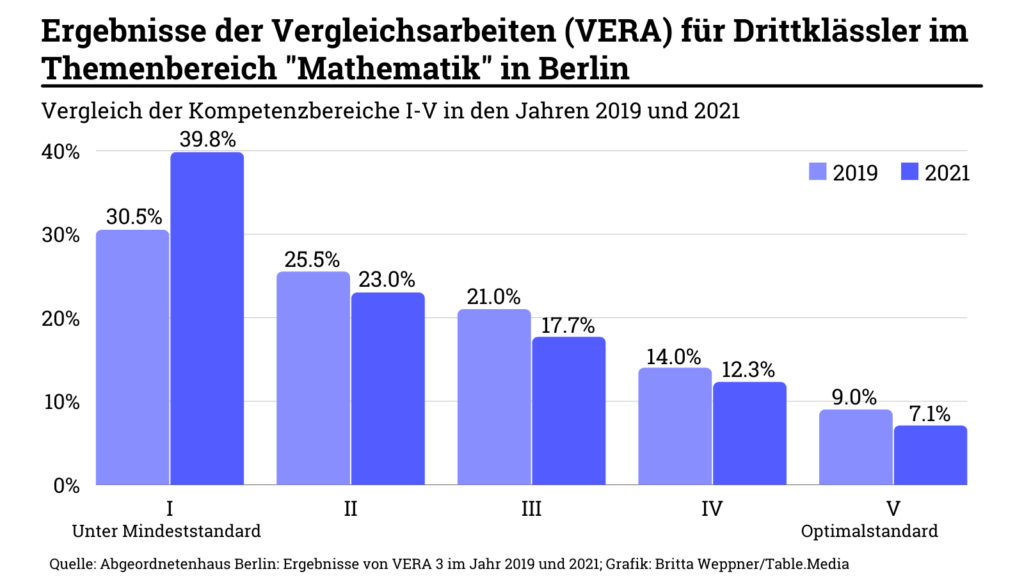

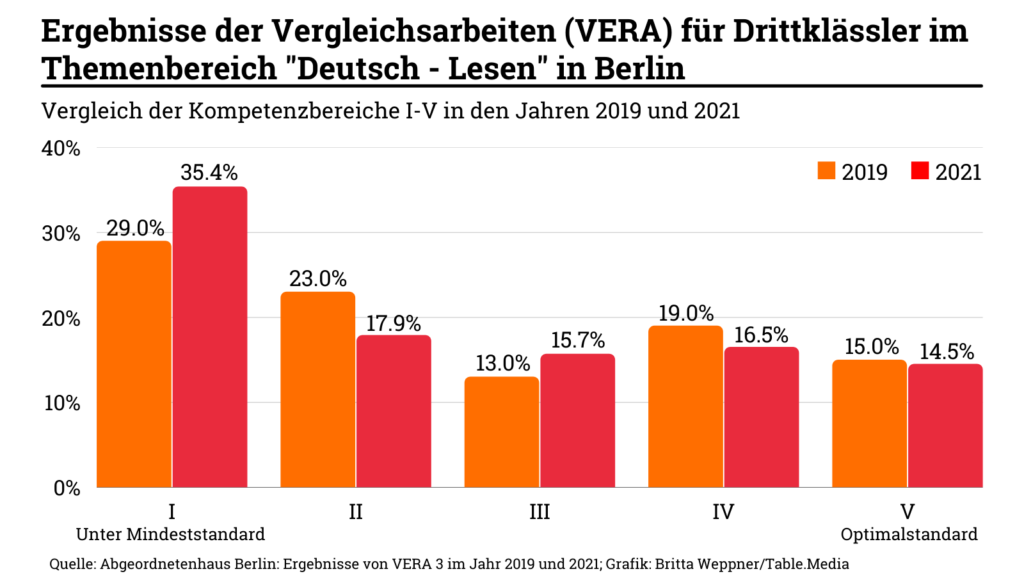

Die Leistungen der Drittklässler in Berlin sind während der Pandemie deutlich gesunken. Bei Vergleichsarbeiten für Grundschüler hat sich die Rate der Schüler auf der untersten Kompetenzstufe von 29 auf 35 Prozent erhöht. In Mathematik landen nun sogar 40 Prozent auf dem untersten Level – statt 30 Prozent vor Corona. Die gemessenen Werte beziehen sich auf die VERA-Ergebnisse der Jahre 2019 und 2021. Zum Vergleich: Bei dem jüngsten IQB-Bildungstrend lagen knapp 19 Prozent der deutschen Viertklässler im Lesen auf der untersten Kompetenzstufe. In Mathematik waren es knapp 21 Prozent.

Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung hat diese Zahlen erneut nicht von sich aus publiziert. Erst auf eine schriftliche Frage der CDU-Abgeordneten Katharina Günther-Wünsch hin wurden die Resultate der Vergleichsarbeiten für die dritte Klasse preisgegeben. Diese Praxis handhabt nicht nur Berlin so. Die Bundesländer gehen sehr unterschiedlich mit den Vergleichsarbeiten um. Niedersachsen nimmt am VERA-Test überhaupt nicht teil, Bayern hält die Daten vor der Öffentlichkeit unter Verschluss. Hessens Ministerium weiß nicht, wo die Ergebnisse abgeblieben sind (Bildung.Table berichtete).

Im Unterschied zum bundesweiten IQB-Bildungstrend geben die Berliner Zahlen erstmals relativ präzise Auskunft über die Lernverluste bei Corona. Im Jahr 2016 lagen 28 Prozent der Berliner Schüler im Lesen auf der untersten Kompetenzstufe. 2019, also direkt vor Corona, waren es fast gleich viele, 29 Prozent. In 2021 sind es nun plötzlich 35 Prozent. Die Ergebnisse sind deswegen so dramatisch, weil Bildungsforscher die Kompetenzstufe 1 mit “Genügt nicht den Mindestanforderungen” umschreiben. Ein Länder-Vergleich ist nicht einfach, weil die Kultusminister es nicht zulassen, die Kompetenzen ihrer Schüler mit denen anderer Länder zu vergleichen. Das ist so, obwohl der Test “Vergleichsarbeiten” heißt.

Sinnvoll wäre ein Vergleich der Berliner Ergebnisse mit denen der Stadtstaaten Hamburg und Bremen. Hamburg veröffentlichte seine Schülerkompetenzen im Rahmen einer Pressemitteilung. Dort sind erst gar keine Ergebnisse oder Prozentwerte für die Kompetenzstufen 1 bis 5 genannt. Bremen lehnte am 16. Mai die Veröffentlichung der Resultate seiner Drittklässler gegenüber “Frag den Staat” ab, weil dies “nachteilige Auswirkungen auf die Beziehungen zu anderen Bundesländern haben kann.” Christian Füller

Anders als ursprünglich gefordert, fehlt in der jetzt veröffentlichten Start-up-Strategie der Bundesregierung eine Pflicht zum Informatikunterricht. Mit ihr wollte das Bundeswirtschaftsministerium eigentlich für mehr IT-Kompetenz sorgen (Bildung.Table berichtete). Geht es nach Robert Habecks Ministerium, soll das deutsche Bildungssystem jetzt stattdessen “Digital and Financial Literacy” beziehungsweise “Digital- und Daten- sowie Wirtschafts- und Finanzkompetenz” stärken. Konkrete Maßnahmen würden vom BMBF erarbeitet, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Die Forderung nach verpflichtendem Informatikunterricht dürfte ministerialen und föderalen Zuständigkeiten zum Opfer gefallen sein: “Die konkrete Entscheidung über einen verpflichtenden Informatikunterricht obliegt ohnehin den Ländern”, sagte die Sprecherin.

Anders als der Entwurf nennt das Strategiepapier Bildung-Start-ups ausdrücklich. Öffentliche Ausschreibungen sollten für Bildungseinrichtungen einfacher gestaltet werden. Das würde Hürden für Edu-Tech-Start-ups abbauen. Konkretere Angaben zu der Maßnahme konnte das BMWK nicht nennen und verwies darauf, dass diese nun erarbeitet würden. Bis Ende der Legislaturperiode soll sie umgesetzt sein. Das 34-seitige Papier will die Rahmenbedingungen für Start-ups in Deutschland verbessern und dazu unter anderem Gründungen, Finanzierung und die Nachwuchssuche erleichtern. Der Startup-Verband kritisierte die “erkennbare Diskrepanz zwischen dem vom Bundeswirtschaftsministerium präsentierten Entwurf und der finalen Strategie”. Sie offenbare Widerstände einzelner Ressorts, wenn es darum geht, eine zukunftsorientierte Politik entschieden voranzutreiben. Niklas Prenzel

Ungeachtet der Kritik von Bildungsverbänden an einer Vier-Tage-Woche an Testschulen in Sachsen-Anhalt fordert die oppositionelle FDP eine Prüfung des Modells für Mecklenburg-Vorpommern. Das Modell mit vier Tagen Unterricht in der Schule und einem Tag für Distanzlernen, Unternehmensbesuchen oder Praktika fuße auf wissenschaftlichen Erkenntnissen zu sich verändernden Lern- und Lehrbedingungen, erklärte die bildungspolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion, Sabine Enseleit, am Montag. “Lernen muss nicht zwangsläufig im Klassenzimmer stattfinden”, meinte sie.

Das Vier-plus-eins-Modell soll vom kommenden Schuljahr an in einem Dutzend Schulen Sachsen-Anhalts für zunächst ein Schuljahr getestet werden. Bildungsverbände haben das Vorhaben heftig kritisiert. So äußerte der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, den Verdacht, es handele sich dabei um ein Sparmodell und die Unterrichtsausfallstatistik solle “massiv” geschönt werden. Ein dauerhafter Niveauverlust sei zu befürchten. Die FDP-Politikerin Enseleit betonte, es sei und bleibe wichtig, verstärkt Lehrkräfte auszubilden und einzustellen. dpa

“Digital ist bei uns normal”, sagt Silke Müller. Es ist das Motto ihrer Schule. Seit 2015 ist Silke Müller Schulleiterin der Waldschule Hatten, einer Oberschule 20 Kilometer vom niedersächsischen Oldenburg entfernt. Der Branchenverband Bitkom hat die Schule 2018 für seine digitale Infrastruktur und sein zukunftsorientiertes pädagogisches Konzept als Smart School ausgezeichnet, 2017 das Land Niedersachsen.

An der Waldschule ist es schlicht selbstverständlich, dass sich die ganze Schulgemeinschaft um das Digitale kümmert. Die Zuständigkeiten für das Umsetzen digitaler Bildung werden nicht von den Lehrern zum Schulleiter, vom Schulleiter zur Schulbehörde und von der Schulbehörde zum Bildungsministerium geschoben. Jeder Mitarbeitende fühlt sich verantwortlich, die Schüler auf die digitale Zukunft vorzubereiten.

Für Silke Müller ist digitale Bildung mehr als das Know-How, wie man richtig mit einem Tablet umgeht. Sie sieht die Chance, durch digitale Tools neue Formen des Zusammenarbeitens zu schulen. Dafür würden in Hatten auch niedrigschwellige IT-Kompetenzen vermittelt, sagt sie, wie Texte formatieren oder ein digitales Ordner-System logisch aufbauen.

Im Fokus steht jedoch das kollaborative Arbeiten. Mit Miro-Boards, dem Texte-Modul von IServ und Etherboards trainieren die Schülerinnen und Schüler das Zusammenarbeiten auf verschiedenen Plattformen. Dafür hat sich die Schule einen Mobile Device Management Server angeschafft, eine Art schuleigenen Appstore. Etwa 30 Apps befinden sich momentan in diesem Store, die die Schüler dann kostenlos auf ihre Tablets herunterladen und nutzen können. Erklärvideo-Apps seien besonders beliebt, sagt Müller, aber auch Angebote, die das individualisierte Lernen fördern, wie die Anton-App oder Bettermarks.

Lesen Sie auch: Portrait von Stephan Bayer – Hollywood für Erklärvideos

Schon seit zehn Jahren haben alle Kinder an der Waldschule Hatten ab der siebten Klasse ein iPad, das die Eltern kaufen. Bei Familien, die nicht genügend Geld haben, finanziert der Schulträger das Gerät vor. Die Technik in der Schule ist in jedem Raum gleich: Ein Nahdistanzbeamer, ein Desktop-PC sowie eine weiße Wand auf der über das Softwareprogramm Airserver Bilder, Videos oder Arbeitsblätter geworfen werden können. Außerdem verfügt jeder Raum über Lautsprecher und Konferenzmikros für hybriden Unterricht.

Digitale Bildung ist für Silke Müller heute ein schulischer Kernbereich. “Wir dürfen nicht auf andere warten, wir müssen das selbst machen,” sagt sie. Einige Schüler konsumieren bis zu zwölf Stunden am Tag Inhalte auf den sozialen Netzwerken, vor allem auf Instagram und Tiktok. Und was sie dort sehen, ist mitunter grausam. Enthauptungen, Bilder, die den Krieg in der Ukraine zeigen sollen, Mobbing gegen einzelne Schüler, Bilder von Geschlechtsteilen, die über Messenger-Apps verschickt werden. “Wir dürfen die Kinder damit nicht alleine lassen”, sagt Silke Müller und hat an ihrer Schule eine digitale Sprechstunde organisiert, in der die Kinder beraten werden (mehr zur Social-Media-Sprechstunde)

Schule versteht Silke Müller heute als charmante Ruinenverwaltung: Es sei schon zu viel Schaden durch verpasste Chancen der digitalen Bildung entstanden. Jetzt gehe es darum, die Schüler auf die digitale Zukunft so vorzubereiten. In Hatten hat sie das Problem einfach selbst in die Hand genommen. Sofie Czilwik

04. August 2022, 16:30 bis 18:00 Uhr

Planspiel: Gute Schule – collaboration & creativity

Anliegen des Planspiels “Gute Schule” der Robert Bosch Stiftung ist, auf spielerische, aber realitätsnahe Weise Strategien für die eigene Schule zu entwerfen. Das Planspiel setzt sich mit den 21st-Century-Skills, Kollaboration und Kreativität, auseinander. INFOS & ANMELDUNG

09. August 2022, 16:00 bis 18:30 Uhr

Fortbildung: Pimp your Klassensprecherwahl

Die Friedrich-Ebert-Stiftung will mit dieser Fortbildung erreichen, dass Beliebtheitsfaktoren bei der Klassensprecherwahl eine deutlich geringere Rolle spielen. In diesem Zuge werden acht unterschiedliche Methoden für eine erfolgreiche Klassensprecherwahl vorgestellt. Das Ziel: “demokratische Grunderfahrungen” zu schaffen. INFOS & ANMELDUNG

schläft die Ampelregierung? Das fragt sich, wer Nadine Schön (CDU) zuhört. Mit der Fraktionsvize der Union sprachen wir diese Woche im Bundestag. Sie zieht eine bildungspolitische Zwischenbilanz: Bildung habe für die Ampelregierung nicht den versprochenen Stellenwert. Das zeige der Haushalt, aber auch selbstgesteckte und längst gerissene Fristen. Die Bildungspolitikerin gab dann auch gleich einen Spartipp: Bund und Länder müssen in Zeiten knapper Kassen besser zusammenarbeiten und Strukturen überarbeiten. Damit blickt sie auf den Digitalpakt 2.0, für den sich ihre Partei bereits von Praktikern beraten lässt; und trübt Ampelträume: Denn vom Startchancen-Programm und Sondertöpfen hält Frau Schön wenig.

Für die OER-Strategie musste die Bundesregierung keinen Sondertopf öffnen. Staatssekretär Jens Brandenburg (FDP) stellte am Freitag in geschlossener Gesellschaft vor, wie Open Educational Resources künftig gefördert werden sollen. Das dürften Apologeten offener Bildungsmaterialien und kommerzielle Anbieter gleichermaßen verfolgt haben. Christian Füller stellt überrascht fest: Start-ups sollen bitteschön mitmachen. Geht es nach dem BMBF, denken sie dabei aber nicht in Kategorien von “Anbieter” und “Nutzer” – und sehen sich als Teil eines partizipativen Netzwerks.

Aus dieser fröhlichen Zukunftsmusik könnte Sie die Analyse von Moritz Baumann reißen. Er berichtet vom eklatanten Lehrkräftemangel im stets so bildungsstolzen Bayern. Besonders betroffen sind die Mittelschulen (ehemals Hauptschulen), wo in den kommenden zehn Jahren rund 5.000 Pädagogen fehlen. Die Opposition im Landtag tobt und kritisiert einen Minister auf “Tauchstation”. Dieser reagiert nun auf die Vorwürfe. Im Gespräch mit Bildung.Table verteidigt Michael Piazolo seine Personalstrategie.

Die Personalnot ist auch angesichts des Fachkräftemangels eine schlechte Nachricht. Der dürfte sich weiter verschärfen. In den News werten wir die neuesten Azubi-Zahlen aus. Es zeichnet sich ab, dass mehr Stellen denn je in diesem Jahr unbesetzt bleiben werden.

Behalten Sie einen kühlen Kopf,

Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hatte vor der Wahl eine Bildungsrevolution angekündigt. Acht Monate regiert die Ampel nun: Spüren Sie den Umbruch schon?

Revolutionen sind ein Jahr nach der Bundestagswahl nicht zu sehen. Es ist völlig okay, dass sich die Bundesregierung einarbeiten muss. Aber sie erreicht ihre selbstgesteckten Ziele nicht. Das ist enttäuschend.

Welche zum Beispiel?

Eigentlich sollte bis Mai die Beschleunigung des ersten Digitalpakts feststehen, bis Sommer mit den Ländern über den Digitalpakt 2.0 gesprochen werden. Diese Verhandlungen haben noch immer nicht stattgefunden. Für die 4.000 Schulen, die durch das Startchancen-Programm gefördert werden sollen, fehlen ein Konzept und Mittel im Haushalt. Und die DATI hat nach wie vor eine Haushaltssperre durch den Finanzminister. Das einzige, wahrnehmbare Ergebnis der Ampel-Bildungspolitik ist die BAföG-Reform – und das war in erster Linie die Erhöhung der Bedarfssätze. Das war ein erster Reformschritt, der große Teil fehlt noch.

Woran liegt es, neben einer langen Einarbeitungszeit, noch?

Es scheint, als kann sich die Regierung nicht entscheiden, ob sie die Projekte der Vorgängerregierung fortsetzen oder ihren Schwerpunkt auf neue Projekte legen will. Derzeit erleben wir, dass längst erwartete Förderbescheide nicht ausgestellt werden, gleichzeitig aber nicht klar artikuliert wird, wo man den Rotstift ansetzen will. Außerdem hat die Ministerin Probleme, ihre Prestigeprojekte zu finanzieren, weil sie sich offenbar nicht gegen Christian Lindner durchsetzen kann. Zur Erinnerung: In den 16 Jahren, in denen die Union regierte, haben wir den Etat des BMBF mehr als verdoppelt. In der Ampel, das zeigt der stagnierende Haushalt, hat das Thema nicht den angekündigten Stellenwert. Das ist schade – und sicher keine Bildungsrevolution.

Hatte das Thema denn in 16 Jahren Unionsregierung immer den großen Stellenwert? Angela Merkel rief 2008 die Bildungsrepublik aus. Laut Nationalem Bildungsbericht fehlen nun zehntausende Lehrkräfte; der IQB-Bericht zeigt die fehlende Lese- und Rechtschreibschwäche von Viertklässlern; das Corona-Aufholprogramm kam nicht zielgerichtet bei den Kindern an, für die es gedacht war.

Man muss differenzieren: Es gibt immer noch den Bildungsföderalismus. Für Bildung – und damit auch Lehrerversorgung – sind in erster Linie die Länder zuständig. Dennoch haben wir als Bund vieles auf den Weg gebracht: das Gute-Kita-Gesetz, den Digitalpakt, die Nationale Bildungsplattform und den Ausbau der Nachmittagsbetreuung an den Schulen. Vor über einem Jahr verabschiedet, fehlt für Letzteres übrigens immer noch die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern.

Weil die Ampel schläft?

Zumindest hat die Ampel ein fertiges Gesetz samt Finanzierungsvereinbarung auf dem Silbertablett serviert bekommen und schafft es nicht, das Projekt weiterzuführen. Bund, Länder und auch die Kommunen verhaken sich an der Stelle. Das muss die Ministerin auflösen. Es sind solche Strukturen, die uns bei Bildungsreformen lähmen.

Erwarten Sie im Bereich des Bildungsföderalismus grundsätzliche Reformen?

Ja, wir sind zu langsam in den bestehenden Strukturen. Es ist gut, dass die Ampelkoalition eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bund und Länder im Bildungsbereich anstrebt. Doch neue Prozesse brauchen Zeit. Daher müssten vorbereitende Maßnahmen jetzt beginnen. Davon höre ich aber nichts: keine Gespräche, keine juristischen Gutachten. Im Übrigen kann man auch jenseits einer Verfassungsänderung Verbesserungen in den bestehenden Strukturen erreichen. Mit unserem Projekt “Neustaat” haben wir in Partei und Fraktion konkrete Vorschläge gemacht. Es braucht eine bessere Einbindung derjenigen, die Gesetze ausführen – von Anfang an. Wenn wir über den Digitalpakt reden, müssen Praktiker, etwa aus der Schulverwaltung, mit an den Tisch. Es macht keinen Sinn, wenn wir uns als Bundespolitik in unseren vier Wänden einsperren und denken, wir hätten für alles eine Lösung parat.

So wie beim ersten Digitalpakt.

Zunächst ist es uns damit gelungen, mit Milliardeninvestitionen die Digitalisierung der Schulen anzustoßen. Ohne den Digitalpakt wären wir längst nicht so weit. Was allerdings stimmt: Der Digitalpakt ist über die verschiedenen Ebenen hinweg wahnsinnig langwierig. Neue administrative Strukturen und Beschleunigung sind überfällig. Viele Länder haben versäumt, vom Ziel her zu denken. Wo genau wollen wir hin mit der digitalen Bildung? Alle haben auf die KMK-Strategie “Bildung in der digitalen Welt” verwiesen. Diese wurde aber nicht heruntergebrochen auf die einzelnen Akteure. Ich fordere schon lange einen Gipfel, der alle Akteure im Bereich der digitalen Bildung versammelt. Den hat die Bildungsministerin für den Digitalpakt 2.0 auch angekündigt. Nur: Passiert ist bisher nichts.

Neben einem zweiten Digitalpakt soll das Startchancen-Programm die Ampel bildungspolitisch zum Leuchten bringen. Glauben Sie daran?

Ich fürchte, dass sich die Bundesministerin da verzettelt. Warum sollte der Bund 4.000 Schulen auswählen und fördern und alle anderen nicht. Zudem kollidiert die Initiative mit Programmen der Länder und könnte weitere Parallelstrukturen schaffen.

Insgesamt ist das deutsche Schulsystem im internationalen Vergleich sehr ungerecht. Bei Ihnen klingt das so, als sei der Bund hier überhaupt nicht in der Verantwortung, die Länder zu unterstützen.

Doch. Bildungsgerechtigkeit ist eines der wichtigsten Themen in unserem Land. Nur das Startchancen-Programm ist nicht das richtige Instrument. Es war richtig, dass der Bund beim Ausbau der Nachmittagsbetreuung eingestiegen ist. Gerade Kinder, die Schwierigkeiten in der Schule haben, brauchen eine gute Nachmittagsbetreuung. Das Gleiche gilt für die Digitalisierung. Nicht alle Eltern können es sich leisten, ihr Kind mit dem besten Gerät auszustatten, ein Abo für ein digitales Lernportal und einen Coding-Kurs in den Ferien zu bezahlen. Hier muss der Bund weiter investieren.

Die Welt, und vor allem die Haushaltslage, sieht ganz und gar anders aus als noch vor einem Jahr. Welche Prioritäten würden Sie jetzt setzen?

Die finanziellen Kräfte, die wir noch haben, müssen wir gezielt einsetzen. Ich würde in die strukturellen Themen investieren wie Digitalisierung, Sprachförderung und den Ausbau der Ganztagsbetreuung. Wir haben bei den Verhandlungen um das Gute-Kita-Gesetz oder die Ganztagsbetreuung viele Erfahrungen gemacht – und gelernt. Es gibt große Reibungsverluste in der Zusammenarbeit. Mir fehlt die Fantasie, warum das jetzt bei dem Startchancen-Programm anders laufen sollte. Das ist ein Bereich, der zu weit in die Hoheit der Länder hineinreicht und einzelne Institutionen herauspicken würde, statt das System deutschlandweit zu verbessern.

Sie sprachen gerade von Lerneffekten. Wir haben den Eindruck, der Bund rennt immer wieder gegen dieselbe Wand.

Ja, das kann man so sagen.

Dem Bund fehlt in den Verhandlungen also der nötige Biss?

Vielleicht war er in den letzten Jahren zu wenig bissig, schließlich flossen die Haushaltsmittel und Steuereinnahmen. Man konnte sich das leisten, auch mal ein paar Millionen mehr auf den Tisch zu legen. Aber das wird in Zukunft nicht mehr der Fall sein. Bund und Länder müssen also besser zusammenarbeiten. Dabei geht es nicht darum, möglichst viel Biss zu zeigen. Aufgaben und Pflichten müssen fair geteilt werden.

Müsste nicht der Bund seinen Hebel, nämlich die vielen Steuermilliarden, nutzen, um den Druck auf die Länder hin zu notwendigen Reformen zu erhöhen?

Ja, ich fände das wichtig. Gerade bei der digitalen Bildung.

Im Haushaltsentwurf 2023 ist für das Startchancen-Programm noch kein Geld hinterlegt. Geplant ist unter anderem eine Investitionsoffensive für Schulgebäude. Jens Brandenburg hat in einem Interview nun ein Sondervermögen ins Spiel gebracht. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll?

“Sondervermögen” ist am Ende ein beschönigender Begriff für einen neuen Schuldentopf. Und wir haben uns mal darauf geeinigt, dass wir eine generationengerechte Politik machen. Wenn die Ampel Schulgebäude sanieren will, geht das auch über den regulären Haushalt.

Geht der Trend zum Schattenhaushalt?

Ja, das scheint so zu sein.

Bald beginnen die Haushaltsverhandlungen. Mit welchem Blick gehen Sie da rein?

Das werden harte Verhandlungen vor dem Hintergrund der Energiekrise und dem 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr. Es ist völlig klar, dass das keine einfachen Zeiten sind. Und das gestehe ich als Oppositionspolitikerin der Regierung auch zu. Wir werden genau verfolgen, wo die Ampel ihre politischen Schwerpunkte setzt. Ich erwarte, dass Frau Stark-Watzinger dafür kämpft, dass trotz der Krisen genügend Geld in Bildung und Forschung investiert wird.

Das Gespräch führten Moritz Baumann und Niklas Prenzel.

Das Bildungsministerium will trotz finanzieller Engpässe weitere Millionen in offen zugängliche Bildungsressourcen, sogenannte Open Educational Resources (OER), investieren. Bildungsstaatssekretär Jens Brandenburg (FDP) kündigte bei der Veröffentlichung einer neuen, umfassenden OER-Strategie in geschlossener Gesellschaft an, bereits ab Oktober mit den ersten Ausschreibungen beginnen zu wollen. Insgesamt stünden in dieser Legislatur 16 Millionen Euro für kollaborative Lernmaterialien bereit.

Die OER-Szene nahm den Ansatz unterschiedlich auf. Zu den Kritikern gehörte Maximilian Voigt von der Open Knowledge Foundation Deutschland. Er bemängelte: “Die Strategie kommt viel zu spät. […] Ohne das Engagement des Bündnisses Freie Bildung wäre sie vielleicht nie gekommen.” Andere, wie der Co-Direktor des DIPF-Leibniz-Institutes für Bildungsforschung und -information, Marc Rittberger, begrüßten, dass die Strategie zum Kulturwandel in der Bildung beitragen könne. “Es entspricht nicht mehr der heutigen Zeit, wenn Lehrerinnen und Lehrer ganz allein Unterricht und Unterrichtsmaterialien vorbereiten”, sagte Rittberger zu Bildung.Table.

Die Strategie ist ein ambitionierter Plan mit sechs Punkten. Er enthält zuvörderst das gemeinsame Herstellen und Teilen offener Lernmaterialien. Die Autoren führen den relativ neuen Begriff “Open Educational Practices” (OEP) ein und planen Begleitforschung sowie Vernetzung der OER-Aktivisten ein. Zur Strategie gehöre aber ausdrücklich, betonte Jens Brandenburg, dass “wir seitens des BMBF kein neues Bildungsmedien-Verlagshaus produzieren” werden. Das Ministerium hält vielmehr ein “Sowohl-als-auch von kommerziellen und freien Bildungsmaterialien für sinnvoll und notwendig.”

Das dürfte im puristischen Teil der OER-Szene auf wenig Gegenliebe stoßen. Er sieht OER als Hebel, um Geschäftsmodelle, wie etwa kommerziell arbeitende Schulbuchverlage, vom Markt zu drängen. Für Überraschung sorgte in dem 22-seitigen Strategie-Papier die Formulierung, dass der Sinn von OER erst noch zu evaluieren sei. “In welcher Form dauerhafte OER-Strukturen in Deutschland sinnvoll und notwendig sind, wird im Licht der sich entwickelnden Bildungsmedieninfrastrukturen zu prüfen sein.”

Die Bundesregierung gibt seit fast zehn Jahren Geld für Open Educational Resources aus. Bisher waren das laut einem Sprecher 13 Millionen Euro. Eine kleine Community tauschte sich mit BMBF-Förderung auf “OER-Camps” über das Herstellen offener Lernmaterialien aus. Das Leibniz-Institut für Bildungsforschung und -information in Frankfurt hatte eine OER-Infostelle eingerichtet. Das hat allerdings nicht dazu geführt, dass Open Educational Resources unter Lehrkräften heute gut bekannt wären. Eine Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung zeigt: Mehr als zwei Drittel der Lehrer beruflicher Schulen haben den Begriff OER noch nie gehört. Die Befragung wurde Ende 2020 veröffentlicht. Das BMBF hat eine Umfrage über die Bekanntheit von OER bisher nicht beauftragt.

Die Frage, wie offen die Community der offenen Lernmaterialien in Wahrheit ist, wird unterschiedlich gesehen. Der Bildungsforscher und Berater Benjamin Eugster sagte, die OER-Community befinde sich zwar in einer eigenen Bubble, sei aber keine geschlossene Gesellschaft. “Wenn Lehrpersonen aus der Schule sich für OER interessieren, dann ist die Offenheit in der OER-Community enorm groß, diese Lehrerinnen und Lehrer umfassend zu informieren”, betonte Eugster im Gespräch mit Bildung.Table. Staatssekretär Brandenburg forderte indes, die Szene weiter zu öffnen. “Wir wollen OER und OEP nicht reduzieren auf die Lehrkräfte, die ein besonderes Faible und Vorkenntnisse im engeren IT-Bereich haben.” Es gehe vielmehr darum, “möglichst viele Lehrkräfte in der Fläche und in allen Bildungsbereichen zu befähigen, neue Materialien zu erstellen und in ihren Unterricht zu integrieren.”

Die Praxis beweist, wie wichtig das ist. Selbst die mit staatlichen OER-Subventionen geförderte Plattform “Wir lernen online” weist ihre Programm-Module in dem virtuellen Code-Regal “Github” nicht immer mit CC-Lizenzen als offen benutzbar aus. Und das, obwohl diese Creative-Commons-Markierungen essenziell für OER sind. Das BMBF zielt im Text der Strategie auf diesen Umstand. Der Vorteil von OER im Vergleich mit herkömmlichen Bildungsmaterialien liege “in der rechtlich abgesicherten Nutzung“, heißt es in dem Papier des Bildungsministeriums. Das geht aber nur, wenn die CC-Lizenz ausgewiesen ist. Sonst tappen Lehrkräfte im Dunkeln, ob sie Materialien nutzen können, ohne etwa urheberrechtliche Abmahnschreiben zu bekommen.

Offenen Streit gab es über die Frage, ob OER mit kommerziellen Angeboten vermischt werden sollten. Noch während der Vorstellung der OER-Strategie beschwerte sich der Digitalaktivist Dejan Freiburg. Bei der Veranstaltung habe jemand für die kommerzielle Plattform “Eduki” geworben. Dieser Abgrenzung widersprach der Bildungsstaatssekretär. Ein Erfolgsfaktor liege darin, sagte er bei der Vorstellung, “mit kommerziellen Angeboten eher partnerschaftlich zu schauen, wo gibt es vielleicht auch Elemente oder Projekte, wo man Dinge gemeinsam machen kann.”

Marc Rittberger vom DIPF unterstützte diese Sichtweise des Miteinanders von OER und kommerziell vertriebenen Lernressourcen. “Es dürfte der einzelnen Lehrkraft ziemlich egal sein, ob das Material, welches sie nutzen möchte, in einem digitalen Bücherregal OER ist, von Verlagen über eine Landeslizenz verfügbar ist oder von digitalen Plattformen kommt, wo Lehrerinnen und Lehrer ihre Unterrichtsmodelle für wenig Geld anbieten.”

Eine echte Überraschung findet sich diesbezüglich im OER-Strategiepapier. Das BMBF betont an mehreren Stellen, wie wichtig es sei, Start-ups mit einzubeziehen. Das Ministerium wolle etwa Start-ups der Aus- und Weiterbildung unterstützen. Allerdings gaben die Autoren den Hinweis, wohin sich Start-ups ändern sollten – weg vom Kommerz. Ziel sei, dass “sich Ed-Tech-Unternehmen und Start-ups stärker als Teil eines partizipativen Netzwerks verstehen”. Sie sollten wegkommen von der Dichotomie von “Anbieter” und “Nutzenden”.

Bis zum Ende des Jahrzehnts wird sich der Lehrermangel an den bayerischen Mittelschulen, früher mal Hauptschule genannt, dramatisch zuspitzen. Das geht aus der neuen Lehrerprognose des Kultusministeriums hervor, die Bildung.Table vorab vorlag (zum Download). Schon jetzt sind viele Schulen am Limit. Und bis 2032 fehlen weitere 5000 Lehrkräfte und damit ein Viertel der rund 20.000 Pädagogen, die derzeit an den Mittelschulen im Freistaat arbeiten.

Der Bericht zeichnet ein schonungsloses Bild. Die Beamten schreiben von einem “dauerhaften Mangel” und einem “beträchtlichen Lehrkräftebedarf”. Dabei sind die Fluchtbewegungen aus der Ukraine noch gar nicht berücksichtigt.

Trotz der alarmierenden Zahlen verzichtete Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) auf eine Pressekonferenz, auch eine Pressemitteilung verschickte er nicht. Offensichtlich wollte die Staatsregierung so kurz vor den Ferien keine schlechte Laune im Land verbreiten.

Was die Mittel- und Grundschulen erwartet, geht aus einem internen Schreiben an die Bezirksregierungen hervor. Darin gibt das Ministerium auf dem offiziellen Dienstweg grünes Licht für größere Klassen, Kürzungen bei Unterstützungs- und Förderangeboten und den Verzicht auf Arbeitsgemeinschaften (AGs). Wenn das Personal nicht reicht, brauche es eine “konsequente Fokussierung auf die Kernaufgaben der Schule”. Nur so könne eine “belastbare und solide Unterrichtsversorgung” gewährleistet werden, betonen die Ministerialen.

Die Sätze bringen die Opposition im Landtag zum Toben: Die Grünen sprechen von einer “Hiobsbotschaft zum Ferienbeginn”, die FDP attackiert direkt: “Ein Minister auf Tauchstation hilft nicht weiter”, sagt der bildungspolitische Sprecher Matthias Fischbach. Eine “vollkommen verfehlte Kommunikationspolitik” beklagt die SPD.

Im Gespräch mit Bildung.Table verteidigt sich Piazolo nun. “Ich verstehe die Sorgen der Schulleitungen, Lehrkräfte und Eltern sehr gut”, sagt er. Nur hätten aktuell alle Bundesländer Probleme, die Unterrichtsversorgung sicherzustellen. In Bayern sei die Aufnahme von Schülern aus der Ukraine und das Corona-Beschäftigungsverbot für schwangere Lehrerinnen – beides nicht planbar – “hauptverantwortlich” für den Engpass.

“Es hilft aber nicht, diesen Umstand nur zu beklagen“, betont Piazolo. Sein Ministerium habe in den vergangenen Jahren einen “Mix aus Maßnahmen” auf den Weg gebracht, die allerdings nicht alle sofort Wirkung entfalten könnten. “Bis dahin müssen wir immer wieder überprüfen, ob wir nicht vorübergehend auf einzelne Elemente in den schulischen Strukturen verzichten und so den Personaleinsatz straffen können”, erklärt Piazolo.

Somit müssen, das raten ihm auch seine Beamten, viele der bereits eingeleiteten Notmaßnahmen fortgesetzt werden – eine Liste, die immer länger wird:

Einen Qualitätsverlust durch die “Öffnung der Mittelschule für weitere Professionen” sieht Piazolo nicht. “Wir haben mit Lehrkräften, die nicht die klassische Lehramtsausbildung durchlaufen haben, sehr gute Erfahrungen gemacht”, sagt der 62-Jährige. Doch er will den Zugang – im Gegensatz zu anderen Bundesländern – nicht beliebig öffnen. “Wir legen den Fokus in Bayern bewusst nicht auf Quereinsteiger, sondern forcieren, dass grundständig ausgebildete Lehrkräfte unterrichten.” Die kommen dann vielleicht von einer anderen Schulart, aber sind immerhin überhaupt fürs Unterrichten ausgebildet.

Den Vorschlag, kleine Mittelschulen perspektivisch zu schließen und in größere Schulzentren zu überführen, weist er zurück. “Wir wollen die Schulen vor Ort erhalten“, sagt Piazolo. “In Bayern ist es gute Tradition, dass Mittelschulen wohnortnah erreichbar sind – gerade im ländlichen Raum generieren wir so wertvolle Fachkräfte für die Zukunft.”

Und was sagt die Prognose zu den anderen Schularten? An den Grundschulen soll sich die Personalsituation bis circa 2026 entspannen und der Engpass überwunden sein. Bis dahin müssen die Schulen weiter mit Quereinsteigern in den “Randbereichen der Stundentafel” arbeiten. Genauso sieht es bei den Förderschulen aus: Die Staatsregierung hat neue Studienplätze geschaffen, die in sechs bis acht Jahren Entlastung bringen.

Und während die Gymnasien im nächsten Jahrzehnt weitgehend versorgt sind, müssen sich die Realschulen ab dem nächsten Schuljahr auf Engpässe einstellen. Die Zahl der Studierenden hat sich in den vergangenen 15 Jahren halbiert, jetzt fehlt der Nachwuchs. Der Bedarf wird laut Prognosen dauerhaft “teils deutlich unterschritten”.

Lesen Sie auch: Nationaler Bildungsbericht – Wie viele Lehrer fehlen wirklich?

Das Sorgenkind bleibt jedoch die Mittelschule: In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Studierenden hier rapide eingebrochen. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) hat bei den Universitäten nachgefragt. Demnach starten an den fünf Uni-Standorten fürs Mittelschullehramt zum kommenden Wintersemester etwa 230 Erstsemester. 2019 waren es noch 600 – ein Einbruch um 62 Prozent.

Ein Grund dafür: Vor zwei Jahren verkündete Markus Söder das Ende des Numerus clausus für das Grundschullehramt. Das löste eine enorme Sogwirkung aus – nur in die falsche Richtung. Viele Studierende haben ihren Plan, an die Mittelschule zu gehen, verworfen und sind in Richtung Grundschule gewechselt. Dennoch verteidigt der Kultusminister die Entscheidung. In den Grundschulen hätte sich damals eine “Unterversorgung” abgezeichnet. “In dieser Situation wäre es nicht vermittelbar gewesen, am Numerus Clausus festzuhalten”, sagt Piazolo.

Die Mittelschule hat, das zeigt die Prognose, ein beträchtliches Imageproblem. “Niemand will noch Mittelschullehrer werden, selbst die Kinder wollen nicht mehr dorthin”, sagt BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. Die Arbeitsbelastung sei enorm, der Unterricht anstrengend, die Bezahlung schlechter als an Gymnasien und Realschulen.

Am meisten, sagt Fleischmann, litten darunter die Schüler. Viele Jugendliche an der Mittelschule hätten gravierenden psychosozialen Förderbedarf. Der Migrationsanteil hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Dazu kommt die Inklusion. “Das alles muss durch höchste Professionalität bedient werden”, betont sie. Nur, es gibt schlicht keine Bewerber. “Die Politik hat stetig vorgetragen, die Mittelschule sei eine tragende Säule des bayerischen Schulsystems, hat aber die Ausstattung verpennt“, kritisiert die BLLV-Präsidentin.

Nun bemüht sich die Politik seit einiger Zeit aktiv um Nachwuchs. “Aktuell ist es wichtig, ganz besonders für das Mittelschullehramt zu werben“, betont Piazolo und weist die Kritik an schlechten Arbeitsbedingungen zurück. “Die Mittelschule hat eine wichtige Funktion und einen exzellenten Ruf.”

Florian Kohl von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zweifelt, dass diese Strategie aufgeht: “Dem Lehrkräftemangel kann man längst nicht mehr mit Werbekampagnen beikommen, die eine heile Welt vorgaukeln. Der Nachwuchs ist nicht blöd.”

Währenddessen ist es nicht nur die regierende Koalition, die grundlegende Strukturdebatten scheut – besonders ein Jahr vor der Wahl. Auch von der Opposition hört man wenig Ideen, wie es langfristig mit der Mittelschule weitergehen soll. “Die Systemfrage wurde jahrelang umschifft“, sagt Simone Fleischmann. Doch auch im Ministerium macht sich manch einer schon Sorgen, dass grundsätzliche Reformen einfach ausgesessen werden.

Nur, wie lange ist das den Schülern zuzumuten? So wie es gerade läuft, steuert Bayern jedenfalls sehenden Auges in eine Bildungskrise, unter der vor allem Kinder aus benachteiligten Schichten leiden.

Betriebe, die jetzt noch Nachwuchs suchen, dürften sich schwerer tun als in den Vorjahren. Ende Juli standen 100 unbesetzten Lehrstellen nur 51 noch unversorgte Bewerber gegenüber, dies geht aus dem Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor. Noch nicht besetzt werden konnten 233.400 und damit 46 Prozent aller bei der Agentur gemeldeten Stellen – 2021 waren es 40 Prozent gewesen. Dem gegenüber stehen 118.400 Jugendliche, die als noch unversorgt registriert waren. Die Lücke zwischen freien Stellen und noch unversorgten Bewerbern ist im Vergleich zu den Vorjahren größer geworden. Es deutet sich damit an, dass in diesem Jahr noch mehr Ausbildungsstellen unbesetzt bleiben könnten.

Alle Bundesländer verzeichnen einen Anstieg noch offener Ausbildungsangebote, besonders deutlich Bremen, Berlin und Baden-Württemberg. An der Hauptstadt zeigt sich aber auch, dass die Passung zwischen Betrieben und Suchenden oftmals nicht stimmt. Denn rechnerisch wäre es in Berlin möglich, alle Stellen zu besetzen, da es mehr Bewerber als Ausbildungsstellen gibt.

Ein Problem ist das ungleiche Interesse an den verschiedenen Branchen: Ein Überangebot an Bewerbern gab es bei Tischlereien, in Kfz-Verkauf und -Technik, bei Büro- und Verwaltungsberufen sowie im Bereich medizinische Fachassistenz. Zu wenige Bewerber gab es dahingegen für Berufe im Bereich Bau, Handel und Verkauf, Lebensmittel (wie Bäcker oder Fleischer), Metall, Hotel- und Gaststätten sowie bei Berufskraftfahrern. Als einen Grund hierfür sehen Experten den Ausfall von Angeboten zur Berufsorientierung während der Pandemie.

Die Berufsagentur betont, dass die Juli-Daten nur einen vorläufigen Eindruck bieten, da der Arbeitsmarkt aktuell noch in Bewegung ist. Dass sich insgesamt weniger Bewerber gemeldet haben als in den Vorjahren, könne zudem daran liegen, dass immer mehr Betriebe ihre Stellen über Ausbildungsbörsen oder die eigene Internetpräsenz anbieten. Junge Menschen greifen daher weniger auf Angebote der Bundesagentur zurück, gerade beim aktuell großen Stellenüberhang.

Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), bekräftigte mit Blick auf die große Zahl unbesetzter Lehrstellen erneut die Forderung nach einer “Bildungswende”, zu der er sich bereits Anfang Juli gemeinsam mit den Spitzen der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, dem Bundesverband der Deutschen Industrie und der Deutscher Industrie- und Handelskammertag bekannt hatte. Akademische und berufliche Bildung sollen demnach gleichwertig behandelt werden. Dafür soll laut Wollseifer der 2013 eingeführte Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) verrechtlicht werden, der zum Beispiel Meisterbrief und akademischen Bachelor als gleichwertig definiert. Bislang mangele es dem DQR “immer noch an Akzeptanz und Bekanntheit in der Öffentlichkeit”. Das Bildungsministerium teilte auf Anfrage mit, es sehe “momentan keine zwingende Notwendigkeit für eine Verrechtlichung”. Der Qualifikationsrahmen erfülle “die Funktion eines Transparenzinstruments zuverlässig”. Anna Parrisius

Die Leistungen der Drittklässler in Berlin sind während der Pandemie deutlich gesunken. Bei Vergleichsarbeiten für Grundschüler hat sich die Rate der Schüler auf der untersten Kompetenzstufe von 29 auf 35 Prozent erhöht. In Mathematik landen nun sogar 40 Prozent auf dem untersten Level – statt 30 Prozent vor Corona. Die gemessenen Werte beziehen sich auf die VERA-Ergebnisse der Jahre 2019 und 2021. Zum Vergleich: Bei dem jüngsten IQB-Bildungstrend lagen knapp 19 Prozent der deutschen Viertklässler im Lesen auf der untersten Kompetenzstufe. In Mathematik waren es knapp 21 Prozent.

Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung hat diese Zahlen erneut nicht von sich aus publiziert. Erst auf eine schriftliche Frage der CDU-Abgeordneten Katharina Günther-Wünsch hin wurden die Resultate der Vergleichsarbeiten für die dritte Klasse preisgegeben. Diese Praxis handhabt nicht nur Berlin so. Die Bundesländer gehen sehr unterschiedlich mit den Vergleichsarbeiten um. Niedersachsen nimmt am VERA-Test überhaupt nicht teil, Bayern hält die Daten vor der Öffentlichkeit unter Verschluss. Hessens Ministerium weiß nicht, wo die Ergebnisse abgeblieben sind (Bildung.Table berichtete).

Im Unterschied zum bundesweiten IQB-Bildungstrend geben die Berliner Zahlen erstmals relativ präzise Auskunft über die Lernverluste bei Corona. Im Jahr 2016 lagen 28 Prozent der Berliner Schüler im Lesen auf der untersten Kompetenzstufe. 2019, also direkt vor Corona, waren es fast gleich viele, 29 Prozent. In 2021 sind es nun plötzlich 35 Prozent. Die Ergebnisse sind deswegen so dramatisch, weil Bildungsforscher die Kompetenzstufe 1 mit “Genügt nicht den Mindestanforderungen” umschreiben. Ein Länder-Vergleich ist nicht einfach, weil die Kultusminister es nicht zulassen, die Kompetenzen ihrer Schüler mit denen anderer Länder zu vergleichen. Das ist so, obwohl der Test “Vergleichsarbeiten” heißt.

Sinnvoll wäre ein Vergleich der Berliner Ergebnisse mit denen der Stadtstaaten Hamburg und Bremen. Hamburg veröffentlichte seine Schülerkompetenzen im Rahmen einer Pressemitteilung. Dort sind erst gar keine Ergebnisse oder Prozentwerte für die Kompetenzstufen 1 bis 5 genannt. Bremen lehnte am 16. Mai die Veröffentlichung der Resultate seiner Drittklässler gegenüber “Frag den Staat” ab, weil dies “nachteilige Auswirkungen auf die Beziehungen zu anderen Bundesländern haben kann.” Christian Füller

Anders als ursprünglich gefordert, fehlt in der jetzt veröffentlichten Start-up-Strategie der Bundesregierung eine Pflicht zum Informatikunterricht. Mit ihr wollte das Bundeswirtschaftsministerium eigentlich für mehr IT-Kompetenz sorgen (Bildung.Table berichtete). Geht es nach Robert Habecks Ministerium, soll das deutsche Bildungssystem jetzt stattdessen “Digital and Financial Literacy” beziehungsweise “Digital- und Daten- sowie Wirtschafts- und Finanzkompetenz” stärken. Konkrete Maßnahmen würden vom BMBF erarbeitet, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Die Forderung nach verpflichtendem Informatikunterricht dürfte ministerialen und föderalen Zuständigkeiten zum Opfer gefallen sein: “Die konkrete Entscheidung über einen verpflichtenden Informatikunterricht obliegt ohnehin den Ländern”, sagte die Sprecherin.

Anders als der Entwurf nennt das Strategiepapier Bildung-Start-ups ausdrücklich. Öffentliche Ausschreibungen sollten für Bildungseinrichtungen einfacher gestaltet werden. Das würde Hürden für Edu-Tech-Start-ups abbauen. Konkretere Angaben zu der Maßnahme konnte das BMWK nicht nennen und verwies darauf, dass diese nun erarbeitet würden. Bis Ende der Legislaturperiode soll sie umgesetzt sein. Das 34-seitige Papier will die Rahmenbedingungen für Start-ups in Deutschland verbessern und dazu unter anderem Gründungen, Finanzierung und die Nachwuchssuche erleichtern. Der Startup-Verband kritisierte die “erkennbare Diskrepanz zwischen dem vom Bundeswirtschaftsministerium präsentierten Entwurf und der finalen Strategie”. Sie offenbare Widerstände einzelner Ressorts, wenn es darum geht, eine zukunftsorientierte Politik entschieden voranzutreiben. Niklas Prenzel

Ungeachtet der Kritik von Bildungsverbänden an einer Vier-Tage-Woche an Testschulen in Sachsen-Anhalt fordert die oppositionelle FDP eine Prüfung des Modells für Mecklenburg-Vorpommern. Das Modell mit vier Tagen Unterricht in der Schule und einem Tag für Distanzlernen, Unternehmensbesuchen oder Praktika fuße auf wissenschaftlichen Erkenntnissen zu sich verändernden Lern- und Lehrbedingungen, erklärte die bildungspolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion, Sabine Enseleit, am Montag. “Lernen muss nicht zwangsläufig im Klassenzimmer stattfinden”, meinte sie.

Das Vier-plus-eins-Modell soll vom kommenden Schuljahr an in einem Dutzend Schulen Sachsen-Anhalts für zunächst ein Schuljahr getestet werden. Bildungsverbände haben das Vorhaben heftig kritisiert. So äußerte der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, den Verdacht, es handele sich dabei um ein Sparmodell und die Unterrichtsausfallstatistik solle “massiv” geschönt werden. Ein dauerhafter Niveauverlust sei zu befürchten. Die FDP-Politikerin Enseleit betonte, es sei und bleibe wichtig, verstärkt Lehrkräfte auszubilden und einzustellen. dpa

“Digital ist bei uns normal”, sagt Silke Müller. Es ist das Motto ihrer Schule. Seit 2015 ist Silke Müller Schulleiterin der Waldschule Hatten, einer Oberschule 20 Kilometer vom niedersächsischen Oldenburg entfernt. Der Branchenverband Bitkom hat die Schule 2018 für seine digitale Infrastruktur und sein zukunftsorientiertes pädagogisches Konzept als Smart School ausgezeichnet, 2017 das Land Niedersachsen.

An der Waldschule ist es schlicht selbstverständlich, dass sich die ganze Schulgemeinschaft um das Digitale kümmert. Die Zuständigkeiten für das Umsetzen digitaler Bildung werden nicht von den Lehrern zum Schulleiter, vom Schulleiter zur Schulbehörde und von der Schulbehörde zum Bildungsministerium geschoben. Jeder Mitarbeitende fühlt sich verantwortlich, die Schüler auf die digitale Zukunft vorzubereiten.

Für Silke Müller ist digitale Bildung mehr als das Know-How, wie man richtig mit einem Tablet umgeht. Sie sieht die Chance, durch digitale Tools neue Formen des Zusammenarbeitens zu schulen. Dafür würden in Hatten auch niedrigschwellige IT-Kompetenzen vermittelt, sagt sie, wie Texte formatieren oder ein digitales Ordner-System logisch aufbauen.

Im Fokus steht jedoch das kollaborative Arbeiten. Mit Miro-Boards, dem Texte-Modul von IServ und Etherboards trainieren die Schülerinnen und Schüler das Zusammenarbeiten auf verschiedenen Plattformen. Dafür hat sich die Schule einen Mobile Device Management Server angeschafft, eine Art schuleigenen Appstore. Etwa 30 Apps befinden sich momentan in diesem Store, die die Schüler dann kostenlos auf ihre Tablets herunterladen und nutzen können. Erklärvideo-Apps seien besonders beliebt, sagt Müller, aber auch Angebote, die das individualisierte Lernen fördern, wie die Anton-App oder Bettermarks.

Lesen Sie auch: Portrait von Stephan Bayer – Hollywood für Erklärvideos

Schon seit zehn Jahren haben alle Kinder an der Waldschule Hatten ab der siebten Klasse ein iPad, das die Eltern kaufen. Bei Familien, die nicht genügend Geld haben, finanziert der Schulträger das Gerät vor. Die Technik in der Schule ist in jedem Raum gleich: Ein Nahdistanzbeamer, ein Desktop-PC sowie eine weiße Wand auf der über das Softwareprogramm Airserver Bilder, Videos oder Arbeitsblätter geworfen werden können. Außerdem verfügt jeder Raum über Lautsprecher und Konferenzmikros für hybriden Unterricht.

Digitale Bildung ist für Silke Müller heute ein schulischer Kernbereich. “Wir dürfen nicht auf andere warten, wir müssen das selbst machen,” sagt sie. Einige Schüler konsumieren bis zu zwölf Stunden am Tag Inhalte auf den sozialen Netzwerken, vor allem auf Instagram und Tiktok. Und was sie dort sehen, ist mitunter grausam. Enthauptungen, Bilder, die den Krieg in der Ukraine zeigen sollen, Mobbing gegen einzelne Schüler, Bilder von Geschlechtsteilen, die über Messenger-Apps verschickt werden. “Wir dürfen die Kinder damit nicht alleine lassen”, sagt Silke Müller und hat an ihrer Schule eine digitale Sprechstunde organisiert, in der die Kinder beraten werden (mehr zur Social-Media-Sprechstunde)

Schule versteht Silke Müller heute als charmante Ruinenverwaltung: Es sei schon zu viel Schaden durch verpasste Chancen der digitalen Bildung entstanden. Jetzt gehe es darum, die Schüler auf die digitale Zukunft so vorzubereiten. In Hatten hat sie das Problem einfach selbst in die Hand genommen. Sofie Czilwik

04. August 2022, 16:30 bis 18:00 Uhr

Planspiel: Gute Schule – collaboration & creativity

Anliegen des Planspiels “Gute Schule” der Robert Bosch Stiftung ist, auf spielerische, aber realitätsnahe Weise Strategien für die eigene Schule zu entwerfen. Das Planspiel setzt sich mit den 21st-Century-Skills, Kollaboration und Kreativität, auseinander. INFOS & ANMELDUNG

09. August 2022, 16:00 bis 18:30 Uhr

Fortbildung: Pimp your Klassensprecherwahl

Die Friedrich-Ebert-Stiftung will mit dieser Fortbildung erreichen, dass Beliebtheitsfaktoren bei der Klassensprecherwahl eine deutlich geringere Rolle spielen. In diesem Zuge werden acht unterschiedliche Methoden für eine erfolgreiche Klassensprecherwahl vorgestellt. Das Ziel: “demokratische Grunderfahrungen” zu schaffen. INFOS & ANMELDUNG