da braut sich was zusammen. Wenn man sich die Inzidenzlagen in den Schulen in Ländern wie NRW ansieht, die schon seit einigen Wochen wieder im Schulbetrieb sind, dann muss man erschrecken: 30.000 Schüler sind an Rhein und Ruhr bereits in Quarantäne, die Delta-Infektionen schießen in den Schulen in die Höhe. Was passiert eigentlich, wenn ab heute sukzessive weitere sieben Bundesländer die Schulen nach den Ferien wieder öffnen?

Wahrscheinlich kommt der Luftfilter-Calculator, den die Universitäten in Mannheim und Frankfurt gerade entwickeln, dafür zu spät. Seit einem Jahr streiten sich Bund, Länder und Gemeinden darüber, wer die Luftfilter bezahlt, bestellt, einbaut – und ob man sie überhaupt braucht. Die Idee, die Beschaffung zu beschleunigen, ist trotzdem gut. Schauen Sie in die EduTech-News, die einige Überraschungen bereithalten.

Ich finde faszinierend, wie inmitten der Verunsicherung immer wieder Lehrer:innen auf den Plan treten, die dennoch den Mut haben, alles ändern wollen. Niels Winkelmann aus Husum ist so ein Lehrer. Er beschreibt im Blogpost, wie er seinen Unterricht umgekrempelt. Was er tut, klingt gut, ist aber im realen Reformprozess gar nicht so einfach zu bekommen: die Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt des Lernens zu stellen.

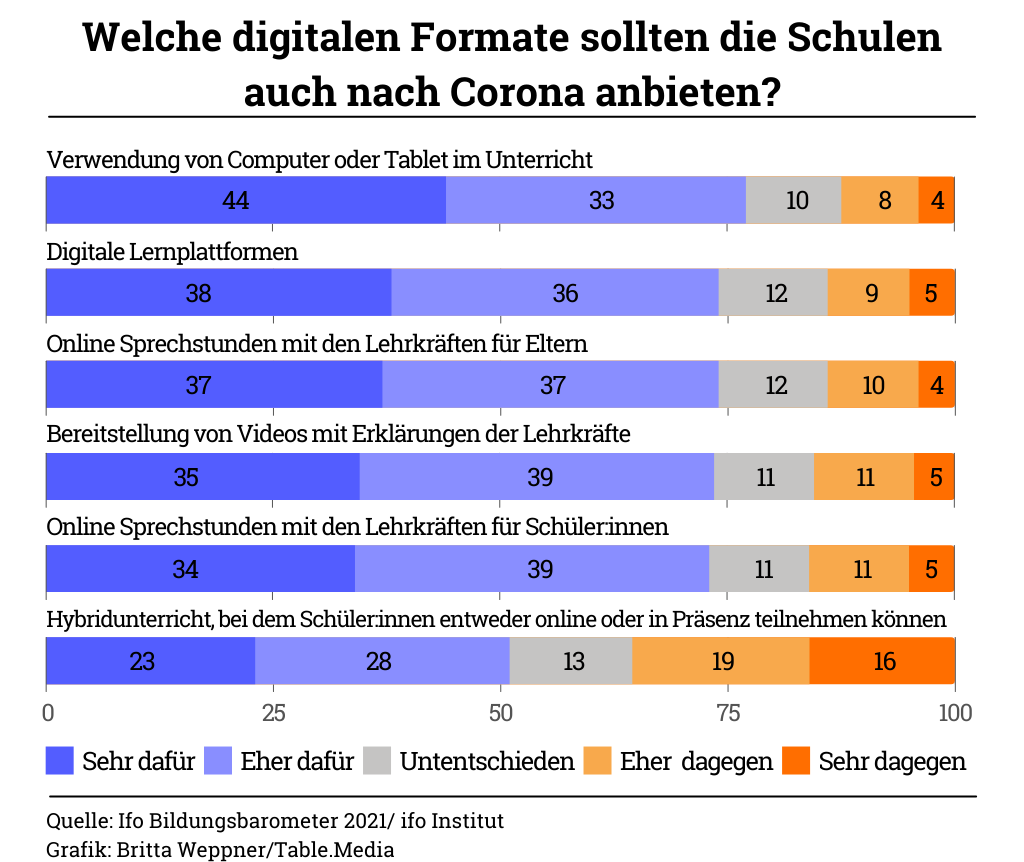

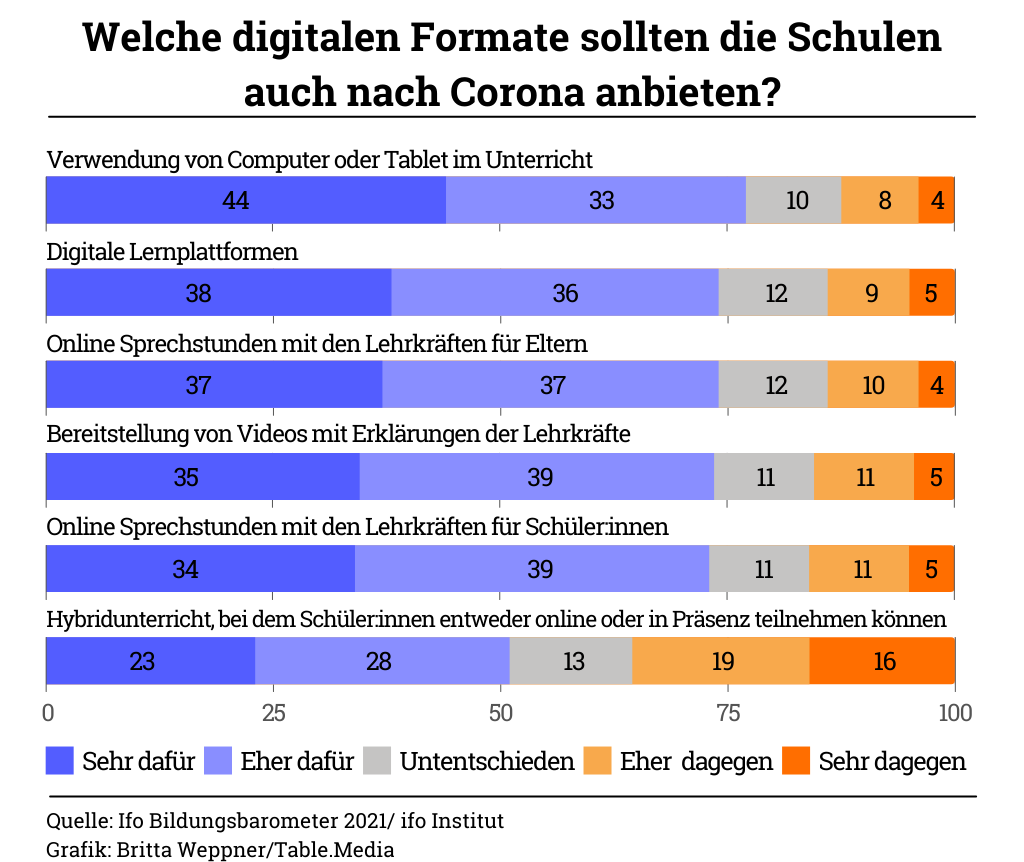

Die Deutschen sind offenbar keine Digitalmuffel mehr, selbst bei den Schulen hat sich der Wind gedreht. So ist es jedenfalls, wenn man dem neuen Bildungsbarometer des Münchner Ifo-Instituts glauben darf. Die über 4000 befragten Bürger:innen schätzen darin die Vermittlung digitaler Kompetenzen fast genauso hoch ein wie das Erlernen des Lesens und Schreibens. Die Menschen machen sich für einzelne Methoden digitalen Lernens stark – und sie sind dafür, diese Formate den Schulen verpflichtend aufzuerlegen.

Das ist das zentrale Ergebnis des Barometers, und es zeigt zugleich einen starker Wandel. In einer Studie der Vodafone-Stiftung hatten sich kurz vor der Pandemie noch 70 Prozent der Eltern dagegen ausgesprochen, digitale Methoden zum integralen Bestandteil des Lernens zu machen. 90 Prozent wandten sich kurz vor Corona noch gegen die Nutzung von Lernplattformen. Im aktuellen Bildungsbarometer sind nun drei Viertel der Bürger dafür, Lernplattformen auch im ganz normalen Schulunterricht zur Pflicht zu erheben. Für die LMS und Schulclouds ist das eine unerwartete Karriere. Vor dem Lockdown waren sie den meisten Eltern und Schülern noch völlig unbekannt. Und als die Schulen zu waren, jagten sich die Fehlermeldungen in den Nachrichten.

Aber offenbar sind sich Nutzer und Systeme über die Coronazeit näher gekommen. Die Ergebnisse des jährlich erhobenen Bildungsbarometers lassen vor allem deswegen aufhorchen, weil sich die Bürger bis ins Detail für digitale Methoden aussprechen. Für 77 Prozent ist es geboten, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht mit Computern und Tablets arbeiten. Fast genauso hoch sind die Werte für den Einsatz von Lernvideos und dem Abhalten von Online-Sprechstunden. Selbst für das sogenannte hybride Lernen – also ein Nebeneinander von Präsenz- und Fernunterricht – spricht sich eine Mehrheit aus. Bemerkenswert ist auch, dass die Befragten das Online-Lernen zu einem obligatorischen Programm der Schulen machen wollen. Die entsprechende Frage lautete an dieser Stelle: “Sind Sie dafür oder dagegen, dass Schulen verpflichtet werden, auch nach Ende der Pandemie folgende digitale Formate anzubieten?” Das Ja dafür ist überwältigend.

Für die ifo-Forscherin Katharina Werner war der etwas schwächere Zustimmungswert beim hybriden Lernen von 51 Prozent ein wichtiger Beleg dafür, dass die Bürger bei der Frage nach den Varianten digitalen Lernens nicht einfach im Paket ankreuzten. Wahrscheinlicher ist aber, dass Eltern und Schüler neuerdings differenzierter über das Digitale urteilen. Denn die Skepsis der Befragten gegenüber dem reinen Homeschooling auf der einen Seite und gegenüber der Bildungspolitik auf der anderen Seite ist nach wie vor sehr groß. Im Bildungsbarometer bekommt die Politik viele schlechte Noten – es hagelt Vierer, Fünfer und Sechser. Gerade um benachteiligte Schüler:innen machen sich die Befragten Sorgen. Für den Umgang der Politik mit Schülern und Eltern aus schwierigen Verhältnissen findet die Hälfte die Note ausreichend oder schlechter angebracht. Mit anderen Worten: In der normalen Schule würden die Kultusminister, wenn es nach dem Willen vieler Bürger geht, nicht in die nächste Klasse versetzt werden.

Diese kritische Haltung richtet sich auch gegen die Schulpolitik und ihre verfassungsrechtlichen Grundlagen selbst. Zwei Drittel der Bürger plädieren dafür, in Notsituationen wie der Corona-Krise den Bildungsföderalismus außer Kraft zu setzen – und bundesweite, zentrale Entscheidungen zu fällen. Nur noch ein Fünftel der Bürger ist dafür, die Kultushoheit in Notfällen aufrechtzuerhalten. Die dazugehörige Frage offenbart, wie die Stimmung in der Gesellschaft sie aussieht: “Laut Grundgesetz ist Bildung in Deutschland Ländersache, die wichtigen bildungspolitischen Entscheidungen werden also von den Landesregierungen getroffen. Sind Sie dafür oder dagegen, dass bildungspolitische Entscheidungen während der Coronakrise stattdessen grundsätzlich bundesweit einheitlich von der Bundesregierung getroffen werden?” Das Unbehagen in der Kultushoheit ist riesig. 63 Prozent der Befragten forderten etwa, künftig nur noch bundeseinheitlich die Schließung von Schulen anzuordnen. Bildungspolitisch kommt das einer Revolte gleich.

Die Zahlen, die der Bildungsbarometer bei der Föderalismuskritik ermittelt hat, sind praktisch identisch mit einer Befragung des Bitkom. Dort sprechen sich 67 Prozent der Befragten dafür aus, dass der Bund mehr Kompetenzen bei der digitalen Bildung bekommt. Und sogar 80 Prozent votierten bei der Lobby der IT-Wirtschaft dafür, dass es ein gesetzlich verbrieftes Recht auf digitale Bildung geben soll.

Setzt man die grundsätzliche Haltung der Eltern – Skepsis gegenüber der Kultusbürokratie und Befürwortung verpflichtender Online-Angebote – mit der aktuellen Schulpolitik ins Verhältnis, schneiden die Kultusminister nicht gut ab. Die Bürger befürworten Maßnahmen gegen Lernrückstände von Schülern und sprechen sich grundsätzlich für digitales Lernen aus. Die Kultusminister aber haben entsprechende Angebote der digitalen Bildungsanbieter nicht nur nicht angenommen, sie haben darauf praktisch nicht reagiert. Wie berichtet, hatte es bereits im Mai eine Initiative gegeben, in der digitale Bildungsanbieter ihre Hilfe für das Aufholprogramm offeriert hatten. Ein entsprechender Runder Tisch ist bisher aber nicht zustande gekommen – und nun enden die Ferien. Fragt man bei den zuständigen Stellen drei Monate nach dem Angebot nach, ist nicht mal mehr herauszufinden, wo der Offene Brief verschwunden ist. In Kreisen, die sich mit dem Gebaren der KMK und des Bundesbildungsministeriums exzellent auskennen, ist nur noch Ratlosigkeit zu vernehmen. Man schiebt die Tatsache, dass die Initiative deutscher digitaler Bildungsanbieter noch nicht mal eine Absage bekommen hat, auf die bevorstehende Wahl und die grundsätzliche Unorganisiertheit im Bildungsbereich.

Die Forscher des ifo-Instituts haben sich unterdessen zur Kritik an ihrer Studie zu den geschrumpften Lernzeiten in der Pandemie geäußert. “Wir freuen uns, dass die Studie kontrovers diskutiert wird”, sagte Katharina Werner. So würde das wichtige Thema der Lernzeit wenigstens in die öffentliche Diskussion gebracht. Das Forscherteam um den Leiter des ifo-Zentrums für Bildungsökonomik, Ludger Wößmann, hatte im April einen Rückgang der Lernzeiten von 7,4 auf nur noch 4,3 Stunden täglich ermittelt. Sie benutzten dafür eine Umfrage, in der Eltern die Lernzeiten ihrer Kinder schätzten. Lehrer vor allem im Twitterlehrerzimmer hatten dagegen vorgebracht, dass eine Lernzeit von netto 7,4 Stunden nur dann möglich sei, wenn man Pausen- und Fahrzeiten mit einrechne. Ein normaler Schultag habe zwischen acht und 13 Uhr nur ganze fünf Stunden. Forscherin Werner sagte dazu, auch die gemeinsam in einem Schulbus verbrachte Zeit sei für Schüler im Hinblick auf das Lernen wichtig. Werner und ihr Kollege Philipp Lergetporer machten deutlich, dass sie gerne auf validere Daten zugreifen würden. “Ja, wir brauchen bessere Zahlen und Werte”, sagte Werner mit Blick etwa auf die Daten der sogenannten Vergleichsarbeiten, welche einige Bundesländer zurückhalten. “Wir sind klar dafür, die Daten wissenschaftlich auswerten zu dürfen”, ergänzte Lergetporer.

Computerspiele im Unterricht: Während andere Grundsatzdebatten führen, forschen sie in Freiburg. Jan M. Boelmann, Professor für Literatur- und Mediendidaktik gründete das Zentrum für didaktische Computerspielforschung (ZfdC) an der Pädagogischen Hochschule Freiburg im Oktober 2019. Das neunköpfige Team verfolgt “die systematische Erforschung von Computerspielen aus didaktischer Perspektive”, organisiert regelmäßig – beliebte – Lernveranstaltungen für Lehramtsstudierende der PH und bietet Fortbildungen für Lehrer:innen an. So auch auf dem Gamescom Congress 2021, wo Zentrums-Mitarbeiter Janek Stechel in einem Workshop zeigten wollte, wie Lehrende mit “Computerspielen Fake News im Unterricht thematisieren” können. Bis auf einen technischen Fehler, bei dem alle Workshop-Teilnehmer:innen aus der Videokonferenz geschmissen wurden, klappte das auch.

In seinem Workshop zeigte der Doktorand und Lehrer Stechel die reale Problemlage “Fake News”. Er kritisierte beispielhaft die didaktische Auseinandersetzung mit dem Thema in einem Schulbuch, um danach die themenspezifischen “Potenziale von Computerspielen” vorzustellen. Dafür ließ er die Teilnehmenden auch kurz selbst spielen: Im Browser-Game (ohne Installation & kostenlos im Web-Browser spielbar) Fake It To Make It übernehmen Spielende selbst die Rolle eines “professionellen” Fake-News-Verbreiters. Das spielerische Ich klaut falsche News oder fabriziert sie selbst und verbreitet sie dann mit gekauften Profilen in den passenden Social-Media-Gruppen. So soll viel Aufregung, Reichweite und Umsatz generiert werden. Dabei lernen die Spielenden, welche Dynamiken hinter Fake News stecken können. Sie müssen gezielt Inhalte, Dramatik und Glaubwürdigkeit mit empfänglichen Zielgruppen verbinden. Alle Namen und Themen im Spiel sind fiktiv, Inhalte und gesellschaftliche Dynamiken aber unschwer in die Realität übertragbar.

Janek Stechel will nicht nur einen Vorschlag für die Praxis machen, sondern auch die Vorteile von Computerspielen im didaktischen Kontext herausarbeiten. “Computerspiele eröffnen Spielenden spezifische Erfahrungsräume” und “konfrontieren mit situativ-echten Problemen”, sagt Stechel. Das Browser-Spiel lasse Spielende problemlos in die Rolle des Fake-News-Verbreiters schlüpfen und sei dem “klassischen” Rollenspiel ohne Software-Unterbau in Sachen Interaktivität und Tiefe weit überlegen. Immersion ist das Stichwort – Computerspiele können Lernende durch Bild, Ton und komplexe Mechaniken noch tiefer eintauchen lassen. Zudem, so Stechel, ermöglichen Computerspiele fähigkeitsangepasstes Lernen. In Spielen kann die Schwierigkeit justiert werden, das Wiederholen von Spielpassagen ist kein Problem. Schüler:innen können gemeinsam am selben Gegenstand aber auf individuellem Niveau lernen.

Beim Beispiel “Fake It To Make It” bedeutet das vor allem, die Motivationen von Fake-News-Verbreitern zu verstehen und mit realitätsnahen Beispielen in die Rolle des Produzierenden einzutauchen. Besonders die Dynamik zwischen gezielten Inhalten, Aufregerthemen und ihren (politischen) Zielgruppen stellt das Spiel sehr deutlich heraus. Dabei wirkt die hintergründige Wirtschaftssimulation etwas aufgesetzt und nicht zwingend notwendig. Sie stellt eine finanzielle Motivation in den Mittelpunkt, wo viele der realen Fake-News-Kampagnen im Kern politisch getrieben sind. Nur in ihrer kleinteiligen Ausführung scheinen sie finanziell motiviert.

Didaktisches Computerspielen muss pädagogisch vorbereitet und begleitet werden. Das wurde auch beim Workshop auf dem Gamescom Congress 2021 klar. Die anwesenden Lehrer:innen und Interessierten diskutierten, ob das Spiel zu langweilig aufgemacht oder eben wegen seiner realitätsnahen Aufmachung besonders glaubwürdig sei. Eine Lehrerin spielte zwar, will im Unterricht jedoch weiterhin auf die Besprechung “echter” Fake-News zurückgreifen, nicht “fiktive” Fake-News aus dem Computerspiel besprechen. Einen ganz anderen Ansatz hatte der Lehrer, der seinen Schülern spezielle Szenarien vorbereiten will. Seine Schüler:innen, so überlegt er, könnten gezielt inhaltliche und politische Taktiken im Spiel verfolgen – didaktische Spielregeln fürs Computerspielen sozusagen.

Auch Janek Stechel hat einen Vorschlag für den Einsatz vom Browserspiel “Fake It To Make It” im Unterricht. Zu Beginn sollen ein Arbeitsauftrag, eine konkrete Fragestellung, die erste Spielphase rahmen. Danach wird 15 Minuten gespielt. Das reicht für einen gewissen Spielfortschritt. Nun wird reflektiert, abgespeichert und in einer zweiten Spielphase weiter an der Fragestellung gearbeitet, dabei ein weiterer Fokus auf Dramatik und Glaubwürdigkeit gesetzt. Nach diesen letzten 15 Spielminuten wird abschließend reflektiert. Stechel schlägt folgende Fragen vor: “Wie ging das Spiel zu Ende?”, “Wie konnten Dramatik und Glaubwürdigkeit gesteigert werden?”, “Was musstet ihr dafür tun?”, “Wart ihr erfolgreich beim Verbreiten von Fake News?”

Den pädagogischen Ansatz, den Janek Stechel und seine Kolleg:innen mit verfolgen, ist den Lehrplänen in verschiedenen Bundesländern nicht fremd. Viele Schulen haben dort die Absicht verschriftlicht, einen kritischen Umgang mit neuen Medien schulen zu wollen. Im Prinzip ist das ein “bewahrpädagogischer Ansatz, der vor den neuen Medien warnt, anstatt mit ihnen umzugehen. Stechel hingegen will, wie die meisten Medienpädagogen, aufzeigen, welche Chancen in neuen Medien stecken. Bei Fake-News kann das bedeuten, über das computer-spielerische Verbreiten von Falschmeldungen zu lernen, wie und warum echte Falschmeldungen funktionieren.

Parallel zu seiner Tätigkeit am Zentrum der Games-Didaktiker arbeitet Janek Stechel als Lehrer für Mathematik, Ethik und Philosophie am Pädagogium Baden-Baden. Er findet nicht, dass sich Computerspiele als Lehrmittel noch beweisen müssen. “Allgemeindidaktisch tendenziell nicht – spannend sind aktuell aber fachdidaktische Fragen”, sagt er. In seiner Doktorarbeit beschäftigt sich Stechel mit dem Einsatz von Computerspielen, um Diskussionen im Ethikunterricht anzustoßen. Wer nun selber Computerspiele didaktisch einsetzen möchte, findet beim Zentrum für digitale Computerspieleforschung eine entsprechend ausgerüstete Spieledatenbank und allerlei praxisnahe Vorträge auf dem YouTube-Profil von Zentrumsgründer Boelmann.

“Gegen das Zusammenspiel von Computerspielen und Didaktik” richtet sich wenig Kritik, sagt Stechel. Viel mehr hapert es bei der Umsetzbarkeit. Bei vielen Schulen sei die IT-Ausrüstung schlicht nicht für den Einsatz von Computerspielen geeignet. Auch diesen Zustand möchten Stechel und seine Kolleg:innen mit ihrer Forschungsarbeit angehen: “Wir wollen den Schulträgern zeigen, dass sie keine Katze im Sack kaufen, wenn sie technische Infrastruktur anschaffen, sondern sie damit vielfältige Potenziale für Schüler:innen erschließen.“

Gastbeitrag von Niels Winkelmann

Mein persönlicher Start ins nächste Schuljahr steht kurz bevor. Die Sommerferien waren für mich mehr denn je eine Zeit, mein bisheriges Unterrichtskonzept zu verstehen und neu einzuordnen. Während Corona hatte ich – ohne den klassischen Prüfungs- und Notendruck – bei hybriden Szenarien Zeit und Gelegenheit, mehr mit Alternativen zu arbeiten: mit zeitgemäßen Prüfungsformaten, projektbasierten Methoden wie Scrum und mit Lernprodukten, bei denen die Schüler:innen im Mittelpunkt stehen. Die zentralen Elemente in der Übersicht mit Perspektive auf den Lerner sind in meinen Augen die folgenden.

1. Du bist Spezialist:in für Dein Lernen: Bestimme Dein Lerntempo, Dein Niveau, Deine Lernstrategie! Setze Dir Ziele!

2. Das schulische Wissen ist kein Geheimnis, es steht in Büchern und im Internet: Informiere Dich, sammle die besten Informationen und teile sie mit Deinen Mitschüler:innen!

3. Gemeinsam lernen wir besser: Organisiere so viel Zusammenarbeit mit Deinen Mitschüler:innen wie möglich, setzt Euer Wissen so oft wie möglich in einem gemeinsamen Lernprodukt um (z.B. Podcast, Video, Flyer, Quiz, Wiki, selbst gestalteter Vorschlag für eine Klassenarbeit usw.)!

4. Wissen ohne Bedeutung ist wertlos: Suche immer nach Anwendungsmöglichkeiten in Deinem Leben – mache Dich für eine gute Sache stark, setze Dich für Andere ein, verbessere unsere Welt, indem Du Dein Wissen einsetzt.

Mehr denn je ist mir klar, dass wir Lernen “lernseitig” denken sollten, also vom Lernenden her. Jöran Muuß-Merholz hat das im Routenplaner Digitale Bildung schön ausgeführt. Wenn ich als Lehrer meine Schüler:innen zu guten Leistungen führen möchte, sollte ich ihnen viel Gestaltungsraum geben. Je mehr ich sie zu von mir bestimmten Leistungen bewegen möchte, um so mehr erziele ich einen Delfinarium-Effekt: Die Schüler:innen springen dann wie Delfine im Delfinarium nur noch, wenn ich ihnen als Belohnung eine gute Note anbiete.

Das korrespondiert für mich stark mit Felix Winters Idee von der Qualitätensuche (“Lerndialog statt Noten“). Wenn ich meinen Schüler:innen Raum für eigenständige und selbstbestimmte Delfinsprünge lasse, dann ist es meine Aufgabe als Lehrer, mit den Lernenden über die Qualitäten der Delfinsprünge in den Dialog zu treten. Insofern kann der Weg nicht über Differenzierung oder Individualisierung führen, sondern über die Personalisierung von Lernen. Dafür müssen Lernende ihr Arbeitstempo bestimmen können, ihr Niveau einschätzen lernen und ihre Lernstrategien überwachen und anpassen. Dann erst können sie zum großen Sprung ansetzen – und selbstbestimmt lernen.

Das kann nur zielgerichtet funktionieren. Dafür müssen die Schüler:innen ihre Lernwege reflektieren und sich eigene Ziele setzen. Spannend ist für mich in der Hinsicht Scrum, da es eigene Lernwege in Projekten ermöglicht. Allerdings hadere ich darin mit der häufig empfohlenen Rolle der Lehrenden als “Product Owner“. In meinen Augen sollte ein “Product Owner” auch in schulischen Projekten wie ursprünglich in Scrum kein Außenstehender, sondern Teil des Teams sein. Das bedeutet, nicht Lehrende definieren die Ziele, sondern das Team selbst entscheidet. Personalisiertes Lernen kann auf diese Weise in lebenslangem Lernen münden!

Wir sollten Schule post-digital gestalten. Wir können davon ausgehen, dass Digitalität Teil dieser Welt ist, und wir Lernen für eine solche Welt anpassen müssen.

Ganz zentral ist dabei für mich der Wandel der Welt hinsichtlich des Informationsmanagements. Längst haben wir nicht nur viele Informationen – die Wissensbestände der Welt verdoppeln sich in wenigen Jahren. Wir haben zudem das Wissen in digitaler Form so gut organisiert, dass all das, was in der Schule gelehrt werden soll, jederzeit und (fast) überall digital verfügbar ist. Insofern hat die Schule heute keine informierende Funktion mehr wie vor hunderten von Jahren. Damals wurde das Wissen noch diktiert, und die Menschen durften es sich nicht erlesen. Heute sind nicht mehr Lehrende die Träger des Wissens, die ihre Kenntnisse wie im Kaiserreich aus der Universität in die Schule tragen. Auch Bücher sind nicht mehr die einzigen medialen Träger des Wissens. Das Internet hält das Wissen in anderer medialer, (un)didaktischer und inhaltlicher Form ebenso bereit. Damit ist es prädestiniert für personalisiertes (und weniger formalisierter) Lernen. Die Aufgabe der Lehrenden im postdigitalen und personalisierten Lernen kann nicht mehr die Informationsweitergabe sein. Informationsbeschaffung, -verarbeitung und -bewertung müssen zentraler Bestandteil des post-informierenden Unterricht sein!

Unterrichtende sollen dabei natürlich weiter informieren. Ein zentrales Element wird dabei künftig das Kuratieren von Informationen sein. Dazu zählt für mich auch, das Schulbuch vorauszuwählen. Aber die zentrale Rolle beim Informationsmanagement haben die Lernenden. Alle drei Schritte (Informationsbeschaffung, -verarbeitung und -bewertung) müssen wir natürlich üben und reflektieren. Die Aufgabe der Lehrenden ändert sich dabei elementar. Sie sind stärker im Anleiten und Begleiten gefordert, weniger im Vermitteln von Informationen.

Zudem sollten wir auch das kooperative Element in der Informationsbeschaffung mitdenken und -üben: Sharing is caring! Wir müssen lernen, Informationen miteinander zu teilen.

Schüler:innen machen einander besser – indem sie kooperieren. Erst wenn Lernende zusammenarbeiten, sich gegenseitig inspirieren und herausfordern, wird “Unterrichtszeit optimal genutzt”. Durch Unterricht, der viel Raum öffnet für die selbst gestaltete (und -genutzte) Interaktion der Lernenden miteinander, werden individuelle Lernbiografien verdichtet.

Dafür muss Unterricht oft produktiv genutzt werden, wofür sich digitale Lernprodukte besonders eignen, da dabei Wissen kollaborativ (und nicht nur kooperativ) transformiert werden kann.

Was mir in meinem bisherigen Unterricht zu oft gefehlt hat, aber nicht mehr (so oft) fehlen darf, ist der Bezug zur Lebenswelt. Schüler:innen sollten Verbindungen schaffen (können) zwischen ihrem Leben und dem “Unterrichts-Stoff”. Das ist hier durchaus negativ konnotiert, da ich mich davon gerne mehr lösen würde, aber mir das – etwa in Mathematik – nicht so leicht fällt. Traditionell wird für das Herstellen von Lebensweltbezügen die Verantwortung bei den Lehrenden gesucht, etwa wie bei ihrer Rolle als Product-Owner. Aber damit führe ich erneut meinen Unterricht in das Delfinarium-Szenario.

Insofern ist für mich nach dem Prinzip des Verantwortungs-Flip primär Aufgabe der Lernenden, die Verbindung zu schaffen, womöglich nicht nur ein Lern-Produkt, sondern die Welt zu gestalten. Lehrende können dazu inspirieren, mitgestalten und unterstützen.

All diese “Prinzipien für Deinen Lernweg” stehen ebenso wie ihre Bezeichnung selbst auf dem Prüfstand. Ich freue mich über alle, die mitdenken und mitgestalten mögen. Vielleicht wird ja ein gemeinsames Testen dieser oder ähnlicher “Prinzipien” möglich?

Niels Winkelmann gibt an der Cäcilienschule Wilhelmshaven die Fächer Deutsch, katholische Religion und Mathematik. Sein Beitrag erschien zuerst digilog.Blog

Für die Hunderte Millionen junger Spieler in China gilt seit Montag: keine Videospiele mehr während der Schulwoche. Selbst für Freitage, Wochenenden und Feiertage haben die Behörden die Zeit, die Minderjährige online mit Spielen verbringen dürfen, auf je eine Stunde eingeschränkt. Peking hat am Montag laut Staatsmedien diese neuen Vorschriften erlassen, um die Videospielsucht bei den Jugendlichen einzudämmen. Sie wird als Ursache für gesellschaftliche Missstände gesehen und lenke die jungen Menschen zu sehr von ihren Schul- und Familienpflichten ab. Künftig dürfen Onlinespiele daher freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen jeweils nur noch von 20 bis 21 Uhr genutzt werden. Bislang durften Minderjährige täglich 1,5 Stunden spielen sowie drei Stunden an Ferientagen.

Von den Videospiel-Unternehmen forderten die Behörden eine strengere Überprüfung, damit die neuen Regeln eingehalten werden. Auf Details wurde nicht eingegangen. Der Videospieleanbieter Tencent hat schon vor einiger Zeit aufgrund von früheren Richtlinien (China.Table berichtete) zum Beispiel auf Gesichtserkennung zurückgegriffen, um die Spielzeit von minderjährigen Spieler zu beschränken. Die Maßnahme kommt einen Monat nachdem Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping den Druck auf die Behörden erhöhte hatte, indem er vor den Gefahren von Spielsucht bei Jugendlichen warnte.

Bereits 2018 hatten die Behörden für nahezu neun Monate die Ausgabe von Videospiellizenzen eingestellt, was Tencent damals laut der Zeitung Wall Street Journal mehr als eine Milliarde US-Dollar an Umsatzeinbußen kostete. Peking greift derzeit im Technologiesektor hart durch, nachdem dieser Bereich jahrelang unkontrolliert immer einflussreicher geworden ist (China.Table berichtete). niw

Diese News erschien zuerst im China.Table Professional Briefing vom 31. August 2021.

Während der Pandemie zeigte sich, was seit langem kein Geheimnis ist: Die deutschen Schulen sind nicht digital. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat nun erneut den Schuldigen dafür gefunden – die Länder. “Die Digitalisierung der Schulen ist noch längst nicht da, wo sie sein sollte”, sagte Karliczek mit Blick auf die Zuständigen für Bildung. “Das Tempo ist mir insgesamt zu langsam”. Da die Länder dem allein nicht gewachsen seien, beteilige sich der Bund intensiver an diesen Prozessen als je zuvor, sagte die Bildungsministerin in einem Interview mit der Augsburger Allgemeine Zeitung.

Am deutlichsten spürbar sei das bei der Digitalisierung der Bildung. Der Bund stelle 6,5 Milliarden Euro für die Länder bereit. Das Geld fließe endlich auch ab. Aber insgesamt reiche das noch nicht. “Das muss schneller werden, auch wenn das Schulsystem gerade wegen der Pandemie vor vielen Herausforderungen steht”. Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Lehrkräfte erwarteten zu Recht, dass sich Dynamik in den Ländern fortsetze. “Mittelmaß kann in der Bildung nicht unser Anspruch sein und darum müssen wir wirklich Ernst machen, dass wir eine Bildungsrepublik sein wollen”, sagte Karliczek. “Da glaube ich, dass ein Mehr an Zusammenarbeit von Bund und Ländern hilfreich wäre und das erwarten auch die Bürgerinnen und Bürger”.

Unterdessen sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD), “dass wir eine Verstetigung des Digitalpaktes des Bundes brauchen, wenn wir einen ähnlichen Stand bei der Digitalisierung erreichen wollen wie die Vorzeigeländer Dänemark oder Estland.” Ernst, die Bildungsministerin in Brandenburg ist, forderte deshalb einen Digitalpakt in der kommenden Legislaturperiode, der den gleichen Umfang brauche wie der erste Digitalpakt, der eine Höhe von fünf Milliarden Euro hat. Aus dem Gespräch mit Zeit-Online wurde nicht deutlich, wie Ernst das genau meint, denn der Digitalpakt hat eine Laufzeit bis 2024 – und ist noch längst nicht vollständig in Anspruch genommen. Am morgigen Donnerstag wird der derzeitige Stand des Mittelabflusses mitgeteilt, und dabei werden die Minister und Staatssekretäre auf einen Betrag von rund zwei Milliarden Euro kommen. Eine Milliarde des Digitalpakts Schule ist gebunden oder verausgabt und eine weitere Milliarde für Dienstgeräte von Lehrern und Schülerendgeräte ist abgeflossen. Robert Saar

GovRadar: Das Startup von Sascha Soyk kümmert sich bisher vor allem um Ausschreibungen und die berühmt-berüchtigte UVgO – die Unterschwellenvergabeordnung. Nun bringt GovRadar nach eigenen Angaben auch Schwung in die heiß diskutierte Bestellung von Luftfiltern. Zusammen mit der Goethe-Uni Frankfurt und der Uni Mannheim hat GovRadar den airfiltercalculator geschaffen. Ein Tool, das es dem Laien mit wenigen Klicks ermöglichen soll, für die individuelle Raumsituation die richtigen Geräte auszuwählen.

Westermann: Die Schulbuchverlage glänzen bisher nicht mit diffizilen digitalen Tools. Westermann rüstet jetzt immerhin den Online-Bereich zur Begleitung seiner Schulbücher auf. Zu rund 300 Lehrwerken des Verlags gebe es zu Beginn des neuen Schuljahres zusätzliche interaktive Übungen. Pädagog:innen könnten so in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch individuell und passend zum Buch mit ihren Schülerinnen und Schülern üben. Die Aufgaben beinhalten nach Angaben des Verlags qualifizierte Rückmeldungen und Lösungshilfen, sodass sie ein selbstständiges Arbeiten ermöglichten. Praktisch für alle Seiten ist, dass die “Interaktiven Übungen” nicht nur von Lehrkräften, sondern – so der Verlag – auch von “Schülerinnen und Schüler privat erworben und genutzt werden können”. Für 5 Euro bekomme man seitengenau passende Aufgaben für das Schulbuch. 7,50 Euro kosten die Aufgaben aus dem gedruckten Arbeitsheft in digitalisierter Form.

Study-Point Teacher: Während bei der jüngsten Umfrage wieder 81 Prozent der Bürger dafür waren, Lehrern verpflichtende Fortbildungen aufzugeben, gehen Jan Vedder und Marcus von Amsberg einen anderen Weg. Sie wollen die Kollegien mit attraktiven und schulnahen Selbstlernkursen begeistern, die von der “Tablet-Einführung” über “Schreibtools” bis “Learning-Snacks” reichen. Die Lehrer und Didaktiker haben ihr reiches Portfolio an Kollegen-Fortbildungen auf einer neuen Website gebündelt – und verkaufen dort die Einheit zwischen 15 und 39 Euro. Die Lektionen “Learning-Snacks” und “Audio-Feedback” gibt es umsonst, um die Art der Fortbildung kennen zu lernen. Vedder und Amsberg, die beide an integrativen Schulen im hohen Norden arbeiten, multiplizieren so das Angebot zwischen der klassischen staatlichen Lehrerfortbildung und den vielfältigen privaten Offerten, die vor allem während Corona aus dem Boden geschossen sind. cif

1. September 2021, 13:30 – 16:00 Uhr

Dialogforum: Didaktik und Lernkultur in der Digitalität

Wie wollen wir in Zukunft lernen? Mit dieser Frage setzt sich das dritte Monatsthema des Netzwerk Bildung Digital auseinander. Ein fachliches Panel eröffnet das Thema, danach können die Teilnehmenden in Ideenwerkstätten selber konkrete Fragestellungen entwickeln. In weiten Workshops im September werden diese Fragestellungen dann bearbeitet. Das Panel ist offen und wird gestreamt, für die Ideenwerkstätte gibt es nur 125 Plätze, um Anmeldung wird gebeten. Infos & Anmeldung

2. September 2021, 16:00 – 17:00 Uhr

Community Call 2021: Mut zur Lücke? Was Schüler:innen heute lernen müssen

Auch in die Zukunft denkt der zweite Termin im September. Im Community Call des Forums Bildung Digitalisierung sprechen Jacob Chammon, Christine Sälzer, Michael Sommer und Kathrin Borges-Postulka über das, wie Schüler:innen dabei unterstützt werden können, “das Leben in einer zunehmend immer komplexer werdenden und digitalen Welt zu gestalten”. Infos & Anmeldung

8. September 2021, 15:45 bis 18:30 Uhr

Tagung: mobile.schule Einsteiger

Das “Einsteiger”-Format der Lehrerfortbildung mobile.schule soll “digitalen Neulingen” ermöglichen, sich mit dem bekannten Konzept vertraut zu machen. Wer noch nie bei mobile.schule mitgemacht hat und immer mal wollte, ist hier richtig. Um Anmeldung für die gewünschten Workshops wird gebeten. Infos & Anmeldung

22. September 2021

Online-Fortbildung: #excitingedu Digital

Der Blog “exitingedu” vom Klett-Mint-Verlag veranstaltet in diesem Jahr noch zweimal die Online-Fortbildung #excitingedu Digital. Besucher:innen erwarten “zahlreiche Sessions zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht, zu Methoden, passenden Tools für das kollaborative Arbeiten, zur nachhaltigen Medienentwicklungsplanung und Vieles mehr.” Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nötig. Programm & Anmeldung

Die Sprachlern-App ist pädagogisch in der DaZ und DaF-Arbeit sehr gut für Differenzierung geeignet. Das heißt, man kann mit dem interaktiven Lehrwerk für Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache jede Schülerin und jeden Schüler dort abholen, wo sie oder er gerade steht. In der Basisstufe oder der Aufbaustufe beziehungsweise auch in der Integrationsstufe, wenn man in Richtung der Zertifikate B2 oder C1 arbeiten möchte. Jeder Schüler kann auf seinem Level arbeiten, das Programm ist sehr komfortabel zu handhaben und einfach zu bedienen. Das ist insofern wichtig, weil es natürlich immer wieder Kinder gibt, die medial noch nicht so viel Erfahrung mitbringen. Mit Deutschfuchs kann man Kinder auch sehr leicht miteinander arbeiten lassen, weil es dafür entsprechende Einstellungen gibt.

Grundvoraussetzung sind Endgeräte, von Vorteil ist freies WLAN. In meinen Augen sollte es eine Lehrkraft geben, die das Ganze administrativ begleitet, also etwa Accounts einrichtet. Man kann die App auf dem Smartphone nutzen. Allein aufgrund der Größe des Displays ist ein Tablet für die Erfüllung der Aufgaben besser geeignet.

Das sollte man sogar unbedingt tun. Wir haben mit dem Sprachlerntool schon vor der Pandemie und den ersten großen Lockdowns gearbeitet. Dann ist das Programm Grundlage oder Teil der Arbeitsphase der Lernenden. Das heißt, nach einem gemeinsamen Einstieg beginnen die Schülerinnen und Schüler in ihrer Lerngruppe zu arbeiten – und zwar differenziert entsprechend ihrer Lernstände, etwa weil ein geflüchtetes Kind erst drei Wochen in seiner Gruppe ist und noch nicht so weit ist. Ich setze das digitale Lehrwerk auch für Hausaufgaben ein.

Ich nutze besonders gern den Trainingsbereich von Deutschfuchs. Dort können die Schülerinnen und Schüler auch auf eine Art Wettkampfebene gehen. Das heißt, sie sammeln Sterne und lernen, auf spielerische Art und Weise mit modernen Medien umzugehen. Das geht so weit, dass sie Bock haben, die Sprache regelrecht zu zocken und mehr Sterne einzusammeln als ihre Mitschülerinnen und im Ranking aufzusteigen. Das macht durchaus Freude. Die Schüler stacheln sich ein bisschen an – und der Spracherwerb wird dadurch noch mal beschleunigt.

Jede Software ist immer in Entwicklung. Was mich beeindruckt hat, ist, dass es leicht war, mit den Macher:innen Simon und Caro Aschemeier Kontakt aufzunehmen, um danach zu fragen, ob es zum Beispiel noch mehr Aufgaben im A1-Bereich geben kann. Auch beim Einbringen mathematischen Fachvokabulars hat sich schnell was getan.

Fabio de Nicolo ist Lehrer für Weltkunde und DaZ-Koordinator der Gemeinschaftsschule Husum-Nord.

da braut sich was zusammen. Wenn man sich die Inzidenzlagen in den Schulen in Ländern wie NRW ansieht, die schon seit einigen Wochen wieder im Schulbetrieb sind, dann muss man erschrecken: 30.000 Schüler sind an Rhein und Ruhr bereits in Quarantäne, die Delta-Infektionen schießen in den Schulen in die Höhe. Was passiert eigentlich, wenn ab heute sukzessive weitere sieben Bundesländer die Schulen nach den Ferien wieder öffnen?

Wahrscheinlich kommt der Luftfilter-Calculator, den die Universitäten in Mannheim und Frankfurt gerade entwickeln, dafür zu spät. Seit einem Jahr streiten sich Bund, Länder und Gemeinden darüber, wer die Luftfilter bezahlt, bestellt, einbaut – und ob man sie überhaupt braucht. Die Idee, die Beschaffung zu beschleunigen, ist trotzdem gut. Schauen Sie in die EduTech-News, die einige Überraschungen bereithalten.

Ich finde faszinierend, wie inmitten der Verunsicherung immer wieder Lehrer:innen auf den Plan treten, die dennoch den Mut haben, alles ändern wollen. Niels Winkelmann aus Husum ist so ein Lehrer. Er beschreibt im Blogpost, wie er seinen Unterricht umgekrempelt. Was er tut, klingt gut, ist aber im realen Reformprozess gar nicht so einfach zu bekommen: die Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt des Lernens zu stellen.

Die Deutschen sind offenbar keine Digitalmuffel mehr, selbst bei den Schulen hat sich der Wind gedreht. So ist es jedenfalls, wenn man dem neuen Bildungsbarometer des Münchner Ifo-Instituts glauben darf. Die über 4000 befragten Bürger:innen schätzen darin die Vermittlung digitaler Kompetenzen fast genauso hoch ein wie das Erlernen des Lesens und Schreibens. Die Menschen machen sich für einzelne Methoden digitalen Lernens stark – und sie sind dafür, diese Formate den Schulen verpflichtend aufzuerlegen.

Das ist das zentrale Ergebnis des Barometers, und es zeigt zugleich einen starker Wandel. In einer Studie der Vodafone-Stiftung hatten sich kurz vor der Pandemie noch 70 Prozent der Eltern dagegen ausgesprochen, digitale Methoden zum integralen Bestandteil des Lernens zu machen. 90 Prozent wandten sich kurz vor Corona noch gegen die Nutzung von Lernplattformen. Im aktuellen Bildungsbarometer sind nun drei Viertel der Bürger dafür, Lernplattformen auch im ganz normalen Schulunterricht zur Pflicht zu erheben. Für die LMS und Schulclouds ist das eine unerwartete Karriere. Vor dem Lockdown waren sie den meisten Eltern und Schülern noch völlig unbekannt. Und als die Schulen zu waren, jagten sich die Fehlermeldungen in den Nachrichten.

Aber offenbar sind sich Nutzer und Systeme über die Coronazeit näher gekommen. Die Ergebnisse des jährlich erhobenen Bildungsbarometers lassen vor allem deswegen aufhorchen, weil sich die Bürger bis ins Detail für digitale Methoden aussprechen. Für 77 Prozent ist es geboten, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht mit Computern und Tablets arbeiten. Fast genauso hoch sind die Werte für den Einsatz von Lernvideos und dem Abhalten von Online-Sprechstunden. Selbst für das sogenannte hybride Lernen – also ein Nebeneinander von Präsenz- und Fernunterricht – spricht sich eine Mehrheit aus. Bemerkenswert ist auch, dass die Befragten das Online-Lernen zu einem obligatorischen Programm der Schulen machen wollen. Die entsprechende Frage lautete an dieser Stelle: “Sind Sie dafür oder dagegen, dass Schulen verpflichtet werden, auch nach Ende der Pandemie folgende digitale Formate anzubieten?” Das Ja dafür ist überwältigend.

Für die ifo-Forscherin Katharina Werner war der etwas schwächere Zustimmungswert beim hybriden Lernen von 51 Prozent ein wichtiger Beleg dafür, dass die Bürger bei der Frage nach den Varianten digitalen Lernens nicht einfach im Paket ankreuzten. Wahrscheinlicher ist aber, dass Eltern und Schüler neuerdings differenzierter über das Digitale urteilen. Denn die Skepsis der Befragten gegenüber dem reinen Homeschooling auf der einen Seite und gegenüber der Bildungspolitik auf der anderen Seite ist nach wie vor sehr groß. Im Bildungsbarometer bekommt die Politik viele schlechte Noten – es hagelt Vierer, Fünfer und Sechser. Gerade um benachteiligte Schüler:innen machen sich die Befragten Sorgen. Für den Umgang der Politik mit Schülern und Eltern aus schwierigen Verhältnissen findet die Hälfte die Note ausreichend oder schlechter angebracht. Mit anderen Worten: In der normalen Schule würden die Kultusminister, wenn es nach dem Willen vieler Bürger geht, nicht in die nächste Klasse versetzt werden.

Diese kritische Haltung richtet sich auch gegen die Schulpolitik und ihre verfassungsrechtlichen Grundlagen selbst. Zwei Drittel der Bürger plädieren dafür, in Notsituationen wie der Corona-Krise den Bildungsföderalismus außer Kraft zu setzen – und bundesweite, zentrale Entscheidungen zu fällen. Nur noch ein Fünftel der Bürger ist dafür, die Kultushoheit in Notfällen aufrechtzuerhalten. Die dazugehörige Frage offenbart, wie die Stimmung in der Gesellschaft sie aussieht: “Laut Grundgesetz ist Bildung in Deutschland Ländersache, die wichtigen bildungspolitischen Entscheidungen werden also von den Landesregierungen getroffen. Sind Sie dafür oder dagegen, dass bildungspolitische Entscheidungen während der Coronakrise stattdessen grundsätzlich bundesweit einheitlich von der Bundesregierung getroffen werden?” Das Unbehagen in der Kultushoheit ist riesig. 63 Prozent der Befragten forderten etwa, künftig nur noch bundeseinheitlich die Schließung von Schulen anzuordnen. Bildungspolitisch kommt das einer Revolte gleich.

Die Zahlen, die der Bildungsbarometer bei der Föderalismuskritik ermittelt hat, sind praktisch identisch mit einer Befragung des Bitkom. Dort sprechen sich 67 Prozent der Befragten dafür aus, dass der Bund mehr Kompetenzen bei der digitalen Bildung bekommt. Und sogar 80 Prozent votierten bei der Lobby der IT-Wirtschaft dafür, dass es ein gesetzlich verbrieftes Recht auf digitale Bildung geben soll.

Setzt man die grundsätzliche Haltung der Eltern – Skepsis gegenüber der Kultusbürokratie und Befürwortung verpflichtender Online-Angebote – mit der aktuellen Schulpolitik ins Verhältnis, schneiden die Kultusminister nicht gut ab. Die Bürger befürworten Maßnahmen gegen Lernrückstände von Schülern und sprechen sich grundsätzlich für digitales Lernen aus. Die Kultusminister aber haben entsprechende Angebote der digitalen Bildungsanbieter nicht nur nicht angenommen, sie haben darauf praktisch nicht reagiert. Wie berichtet, hatte es bereits im Mai eine Initiative gegeben, in der digitale Bildungsanbieter ihre Hilfe für das Aufholprogramm offeriert hatten. Ein entsprechender Runder Tisch ist bisher aber nicht zustande gekommen – und nun enden die Ferien. Fragt man bei den zuständigen Stellen drei Monate nach dem Angebot nach, ist nicht mal mehr herauszufinden, wo der Offene Brief verschwunden ist. In Kreisen, die sich mit dem Gebaren der KMK und des Bundesbildungsministeriums exzellent auskennen, ist nur noch Ratlosigkeit zu vernehmen. Man schiebt die Tatsache, dass die Initiative deutscher digitaler Bildungsanbieter noch nicht mal eine Absage bekommen hat, auf die bevorstehende Wahl und die grundsätzliche Unorganisiertheit im Bildungsbereich.

Die Forscher des ifo-Instituts haben sich unterdessen zur Kritik an ihrer Studie zu den geschrumpften Lernzeiten in der Pandemie geäußert. “Wir freuen uns, dass die Studie kontrovers diskutiert wird”, sagte Katharina Werner. So würde das wichtige Thema der Lernzeit wenigstens in die öffentliche Diskussion gebracht. Das Forscherteam um den Leiter des ifo-Zentrums für Bildungsökonomik, Ludger Wößmann, hatte im April einen Rückgang der Lernzeiten von 7,4 auf nur noch 4,3 Stunden täglich ermittelt. Sie benutzten dafür eine Umfrage, in der Eltern die Lernzeiten ihrer Kinder schätzten. Lehrer vor allem im Twitterlehrerzimmer hatten dagegen vorgebracht, dass eine Lernzeit von netto 7,4 Stunden nur dann möglich sei, wenn man Pausen- und Fahrzeiten mit einrechne. Ein normaler Schultag habe zwischen acht und 13 Uhr nur ganze fünf Stunden. Forscherin Werner sagte dazu, auch die gemeinsam in einem Schulbus verbrachte Zeit sei für Schüler im Hinblick auf das Lernen wichtig. Werner und ihr Kollege Philipp Lergetporer machten deutlich, dass sie gerne auf validere Daten zugreifen würden. “Ja, wir brauchen bessere Zahlen und Werte”, sagte Werner mit Blick etwa auf die Daten der sogenannten Vergleichsarbeiten, welche einige Bundesländer zurückhalten. “Wir sind klar dafür, die Daten wissenschaftlich auswerten zu dürfen”, ergänzte Lergetporer.

Computerspiele im Unterricht: Während andere Grundsatzdebatten führen, forschen sie in Freiburg. Jan M. Boelmann, Professor für Literatur- und Mediendidaktik gründete das Zentrum für didaktische Computerspielforschung (ZfdC) an der Pädagogischen Hochschule Freiburg im Oktober 2019. Das neunköpfige Team verfolgt “die systematische Erforschung von Computerspielen aus didaktischer Perspektive”, organisiert regelmäßig – beliebte – Lernveranstaltungen für Lehramtsstudierende der PH und bietet Fortbildungen für Lehrer:innen an. So auch auf dem Gamescom Congress 2021, wo Zentrums-Mitarbeiter Janek Stechel in einem Workshop zeigten wollte, wie Lehrende mit “Computerspielen Fake News im Unterricht thematisieren” können. Bis auf einen technischen Fehler, bei dem alle Workshop-Teilnehmer:innen aus der Videokonferenz geschmissen wurden, klappte das auch.

In seinem Workshop zeigte der Doktorand und Lehrer Stechel die reale Problemlage “Fake News”. Er kritisierte beispielhaft die didaktische Auseinandersetzung mit dem Thema in einem Schulbuch, um danach die themenspezifischen “Potenziale von Computerspielen” vorzustellen. Dafür ließ er die Teilnehmenden auch kurz selbst spielen: Im Browser-Game (ohne Installation & kostenlos im Web-Browser spielbar) Fake It To Make It übernehmen Spielende selbst die Rolle eines “professionellen” Fake-News-Verbreiters. Das spielerische Ich klaut falsche News oder fabriziert sie selbst und verbreitet sie dann mit gekauften Profilen in den passenden Social-Media-Gruppen. So soll viel Aufregung, Reichweite und Umsatz generiert werden. Dabei lernen die Spielenden, welche Dynamiken hinter Fake News stecken können. Sie müssen gezielt Inhalte, Dramatik und Glaubwürdigkeit mit empfänglichen Zielgruppen verbinden. Alle Namen und Themen im Spiel sind fiktiv, Inhalte und gesellschaftliche Dynamiken aber unschwer in die Realität übertragbar.

Janek Stechel will nicht nur einen Vorschlag für die Praxis machen, sondern auch die Vorteile von Computerspielen im didaktischen Kontext herausarbeiten. “Computerspiele eröffnen Spielenden spezifische Erfahrungsräume” und “konfrontieren mit situativ-echten Problemen”, sagt Stechel. Das Browser-Spiel lasse Spielende problemlos in die Rolle des Fake-News-Verbreiters schlüpfen und sei dem “klassischen” Rollenspiel ohne Software-Unterbau in Sachen Interaktivität und Tiefe weit überlegen. Immersion ist das Stichwort – Computerspiele können Lernende durch Bild, Ton und komplexe Mechaniken noch tiefer eintauchen lassen. Zudem, so Stechel, ermöglichen Computerspiele fähigkeitsangepasstes Lernen. In Spielen kann die Schwierigkeit justiert werden, das Wiederholen von Spielpassagen ist kein Problem. Schüler:innen können gemeinsam am selben Gegenstand aber auf individuellem Niveau lernen.

Beim Beispiel “Fake It To Make It” bedeutet das vor allem, die Motivationen von Fake-News-Verbreitern zu verstehen und mit realitätsnahen Beispielen in die Rolle des Produzierenden einzutauchen. Besonders die Dynamik zwischen gezielten Inhalten, Aufregerthemen und ihren (politischen) Zielgruppen stellt das Spiel sehr deutlich heraus. Dabei wirkt die hintergründige Wirtschaftssimulation etwas aufgesetzt und nicht zwingend notwendig. Sie stellt eine finanzielle Motivation in den Mittelpunkt, wo viele der realen Fake-News-Kampagnen im Kern politisch getrieben sind. Nur in ihrer kleinteiligen Ausführung scheinen sie finanziell motiviert.

Didaktisches Computerspielen muss pädagogisch vorbereitet und begleitet werden. Das wurde auch beim Workshop auf dem Gamescom Congress 2021 klar. Die anwesenden Lehrer:innen und Interessierten diskutierten, ob das Spiel zu langweilig aufgemacht oder eben wegen seiner realitätsnahen Aufmachung besonders glaubwürdig sei. Eine Lehrerin spielte zwar, will im Unterricht jedoch weiterhin auf die Besprechung “echter” Fake-News zurückgreifen, nicht “fiktive” Fake-News aus dem Computerspiel besprechen. Einen ganz anderen Ansatz hatte der Lehrer, der seinen Schülern spezielle Szenarien vorbereiten will. Seine Schüler:innen, so überlegt er, könnten gezielt inhaltliche und politische Taktiken im Spiel verfolgen – didaktische Spielregeln fürs Computerspielen sozusagen.

Auch Janek Stechel hat einen Vorschlag für den Einsatz vom Browserspiel “Fake It To Make It” im Unterricht. Zu Beginn sollen ein Arbeitsauftrag, eine konkrete Fragestellung, die erste Spielphase rahmen. Danach wird 15 Minuten gespielt. Das reicht für einen gewissen Spielfortschritt. Nun wird reflektiert, abgespeichert und in einer zweiten Spielphase weiter an der Fragestellung gearbeitet, dabei ein weiterer Fokus auf Dramatik und Glaubwürdigkeit gesetzt. Nach diesen letzten 15 Spielminuten wird abschließend reflektiert. Stechel schlägt folgende Fragen vor: “Wie ging das Spiel zu Ende?”, “Wie konnten Dramatik und Glaubwürdigkeit gesteigert werden?”, “Was musstet ihr dafür tun?”, “Wart ihr erfolgreich beim Verbreiten von Fake News?”

Den pädagogischen Ansatz, den Janek Stechel und seine Kolleg:innen mit verfolgen, ist den Lehrplänen in verschiedenen Bundesländern nicht fremd. Viele Schulen haben dort die Absicht verschriftlicht, einen kritischen Umgang mit neuen Medien schulen zu wollen. Im Prinzip ist das ein “bewahrpädagogischer Ansatz, der vor den neuen Medien warnt, anstatt mit ihnen umzugehen. Stechel hingegen will, wie die meisten Medienpädagogen, aufzeigen, welche Chancen in neuen Medien stecken. Bei Fake-News kann das bedeuten, über das computer-spielerische Verbreiten von Falschmeldungen zu lernen, wie und warum echte Falschmeldungen funktionieren.

Parallel zu seiner Tätigkeit am Zentrum der Games-Didaktiker arbeitet Janek Stechel als Lehrer für Mathematik, Ethik und Philosophie am Pädagogium Baden-Baden. Er findet nicht, dass sich Computerspiele als Lehrmittel noch beweisen müssen. “Allgemeindidaktisch tendenziell nicht – spannend sind aktuell aber fachdidaktische Fragen”, sagt er. In seiner Doktorarbeit beschäftigt sich Stechel mit dem Einsatz von Computerspielen, um Diskussionen im Ethikunterricht anzustoßen. Wer nun selber Computerspiele didaktisch einsetzen möchte, findet beim Zentrum für digitale Computerspieleforschung eine entsprechend ausgerüstete Spieledatenbank und allerlei praxisnahe Vorträge auf dem YouTube-Profil von Zentrumsgründer Boelmann.

“Gegen das Zusammenspiel von Computerspielen und Didaktik” richtet sich wenig Kritik, sagt Stechel. Viel mehr hapert es bei der Umsetzbarkeit. Bei vielen Schulen sei die IT-Ausrüstung schlicht nicht für den Einsatz von Computerspielen geeignet. Auch diesen Zustand möchten Stechel und seine Kolleg:innen mit ihrer Forschungsarbeit angehen: “Wir wollen den Schulträgern zeigen, dass sie keine Katze im Sack kaufen, wenn sie technische Infrastruktur anschaffen, sondern sie damit vielfältige Potenziale für Schüler:innen erschließen.“

Gastbeitrag von Niels Winkelmann

Mein persönlicher Start ins nächste Schuljahr steht kurz bevor. Die Sommerferien waren für mich mehr denn je eine Zeit, mein bisheriges Unterrichtskonzept zu verstehen und neu einzuordnen. Während Corona hatte ich – ohne den klassischen Prüfungs- und Notendruck – bei hybriden Szenarien Zeit und Gelegenheit, mehr mit Alternativen zu arbeiten: mit zeitgemäßen Prüfungsformaten, projektbasierten Methoden wie Scrum und mit Lernprodukten, bei denen die Schüler:innen im Mittelpunkt stehen. Die zentralen Elemente in der Übersicht mit Perspektive auf den Lerner sind in meinen Augen die folgenden.

1. Du bist Spezialist:in für Dein Lernen: Bestimme Dein Lerntempo, Dein Niveau, Deine Lernstrategie! Setze Dir Ziele!

2. Das schulische Wissen ist kein Geheimnis, es steht in Büchern und im Internet: Informiere Dich, sammle die besten Informationen und teile sie mit Deinen Mitschüler:innen!

3. Gemeinsam lernen wir besser: Organisiere so viel Zusammenarbeit mit Deinen Mitschüler:innen wie möglich, setzt Euer Wissen so oft wie möglich in einem gemeinsamen Lernprodukt um (z.B. Podcast, Video, Flyer, Quiz, Wiki, selbst gestalteter Vorschlag für eine Klassenarbeit usw.)!

4. Wissen ohne Bedeutung ist wertlos: Suche immer nach Anwendungsmöglichkeiten in Deinem Leben – mache Dich für eine gute Sache stark, setze Dich für Andere ein, verbessere unsere Welt, indem Du Dein Wissen einsetzt.

Mehr denn je ist mir klar, dass wir Lernen “lernseitig” denken sollten, also vom Lernenden her. Jöran Muuß-Merholz hat das im Routenplaner Digitale Bildung schön ausgeführt. Wenn ich als Lehrer meine Schüler:innen zu guten Leistungen führen möchte, sollte ich ihnen viel Gestaltungsraum geben. Je mehr ich sie zu von mir bestimmten Leistungen bewegen möchte, um so mehr erziele ich einen Delfinarium-Effekt: Die Schüler:innen springen dann wie Delfine im Delfinarium nur noch, wenn ich ihnen als Belohnung eine gute Note anbiete.

Das korrespondiert für mich stark mit Felix Winters Idee von der Qualitätensuche (“Lerndialog statt Noten“). Wenn ich meinen Schüler:innen Raum für eigenständige und selbstbestimmte Delfinsprünge lasse, dann ist es meine Aufgabe als Lehrer, mit den Lernenden über die Qualitäten der Delfinsprünge in den Dialog zu treten. Insofern kann der Weg nicht über Differenzierung oder Individualisierung führen, sondern über die Personalisierung von Lernen. Dafür müssen Lernende ihr Arbeitstempo bestimmen können, ihr Niveau einschätzen lernen und ihre Lernstrategien überwachen und anpassen. Dann erst können sie zum großen Sprung ansetzen – und selbstbestimmt lernen.

Das kann nur zielgerichtet funktionieren. Dafür müssen die Schüler:innen ihre Lernwege reflektieren und sich eigene Ziele setzen. Spannend ist für mich in der Hinsicht Scrum, da es eigene Lernwege in Projekten ermöglicht. Allerdings hadere ich darin mit der häufig empfohlenen Rolle der Lehrenden als “Product Owner“. In meinen Augen sollte ein “Product Owner” auch in schulischen Projekten wie ursprünglich in Scrum kein Außenstehender, sondern Teil des Teams sein. Das bedeutet, nicht Lehrende definieren die Ziele, sondern das Team selbst entscheidet. Personalisiertes Lernen kann auf diese Weise in lebenslangem Lernen münden!

Wir sollten Schule post-digital gestalten. Wir können davon ausgehen, dass Digitalität Teil dieser Welt ist, und wir Lernen für eine solche Welt anpassen müssen.

Ganz zentral ist dabei für mich der Wandel der Welt hinsichtlich des Informationsmanagements. Längst haben wir nicht nur viele Informationen – die Wissensbestände der Welt verdoppeln sich in wenigen Jahren. Wir haben zudem das Wissen in digitaler Form so gut organisiert, dass all das, was in der Schule gelehrt werden soll, jederzeit und (fast) überall digital verfügbar ist. Insofern hat die Schule heute keine informierende Funktion mehr wie vor hunderten von Jahren. Damals wurde das Wissen noch diktiert, und die Menschen durften es sich nicht erlesen. Heute sind nicht mehr Lehrende die Träger des Wissens, die ihre Kenntnisse wie im Kaiserreich aus der Universität in die Schule tragen. Auch Bücher sind nicht mehr die einzigen medialen Träger des Wissens. Das Internet hält das Wissen in anderer medialer, (un)didaktischer und inhaltlicher Form ebenso bereit. Damit ist es prädestiniert für personalisiertes (und weniger formalisierter) Lernen. Die Aufgabe der Lehrenden im postdigitalen und personalisierten Lernen kann nicht mehr die Informationsweitergabe sein. Informationsbeschaffung, -verarbeitung und -bewertung müssen zentraler Bestandteil des post-informierenden Unterricht sein!

Unterrichtende sollen dabei natürlich weiter informieren. Ein zentrales Element wird dabei künftig das Kuratieren von Informationen sein. Dazu zählt für mich auch, das Schulbuch vorauszuwählen. Aber die zentrale Rolle beim Informationsmanagement haben die Lernenden. Alle drei Schritte (Informationsbeschaffung, -verarbeitung und -bewertung) müssen wir natürlich üben und reflektieren. Die Aufgabe der Lehrenden ändert sich dabei elementar. Sie sind stärker im Anleiten und Begleiten gefordert, weniger im Vermitteln von Informationen.

Zudem sollten wir auch das kooperative Element in der Informationsbeschaffung mitdenken und -üben: Sharing is caring! Wir müssen lernen, Informationen miteinander zu teilen.

Schüler:innen machen einander besser – indem sie kooperieren. Erst wenn Lernende zusammenarbeiten, sich gegenseitig inspirieren und herausfordern, wird “Unterrichtszeit optimal genutzt”. Durch Unterricht, der viel Raum öffnet für die selbst gestaltete (und -genutzte) Interaktion der Lernenden miteinander, werden individuelle Lernbiografien verdichtet.

Dafür muss Unterricht oft produktiv genutzt werden, wofür sich digitale Lernprodukte besonders eignen, da dabei Wissen kollaborativ (und nicht nur kooperativ) transformiert werden kann.

Was mir in meinem bisherigen Unterricht zu oft gefehlt hat, aber nicht mehr (so oft) fehlen darf, ist der Bezug zur Lebenswelt. Schüler:innen sollten Verbindungen schaffen (können) zwischen ihrem Leben und dem “Unterrichts-Stoff”. Das ist hier durchaus negativ konnotiert, da ich mich davon gerne mehr lösen würde, aber mir das – etwa in Mathematik – nicht so leicht fällt. Traditionell wird für das Herstellen von Lebensweltbezügen die Verantwortung bei den Lehrenden gesucht, etwa wie bei ihrer Rolle als Product-Owner. Aber damit führe ich erneut meinen Unterricht in das Delfinarium-Szenario.

Insofern ist für mich nach dem Prinzip des Verantwortungs-Flip primär Aufgabe der Lernenden, die Verbindung zu schaffen, womöglich nicht nur ein Lern-Produkt, sondern die Welt zu gestalten. Lehrende können dazu inspirieren, mitgestalten und unterstützen.

All diese “Prinzipien für Deinen Lernweg” stehen ebenso wie ihre Bezeichnung selbst auf dem Prüfstand. Ich freue mich über alle, die mitdenken und mitgestalten mögen. Vielleicht wird ja ein gemeinsames Testen dieser oder ähnlicher “Prinzipien” möglich?

Niels Winkelmann gibt an der Cäcilienschule Wilhelmshaven die Fächer Deutsch, katholische Religion und Mathematik. Sein Beitrag erschien zuerst digilog.Blog

Für die Hunderte Millionen junger Spieler in China gilt seit Montag: keine Videospiele mehr während der Schulwoche. Selbst für Freitage, Wochenenden und Feiertage haben die Behörden die Zeit, die Minderjährige online mit Spielen verbringen dürfen, auf je eine Stunde eingeschränkt. Peking hat am Montag laut Staatsmedien diese neuen Vorschriften erlassen, um die Videospielsucht bei den Jugendlichen einzudämmen. Sie wird als Ursache für gesellschaftliche Missstände gesehen und lenke die jungen Menschen zu sehr von ihren Schul- und Familienpflichten ab. Künftig dürfen Onlinespiele daher freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen jeweils nur noch von 20 bis 21 Uhr genutzt werden. Bislang durften Minderjährige täglich 1,5 Stunden spielen sowie drei Stunden an Ferientagen.

Von den Videospiel-Unternehmen forderten die Behörden eine strengere Überprüfung, damit die neuen Regeln eingehalten werden. Auf Details wurde nicht eingegangen. Der Videospieleanbieter Tencent hat schon vor einiger Zeit aufgrund von früheren Richtlinien (China.Table berichtete) zum Beispiel auf Gesichtserkennung zurückgegriffen, um die Spielzeit von minderjährigen Spieler zu beschränken. Die Maßnahme kommt einen Monat nachdem Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping den Druck auf die Behörden erhöhte hatte, indem er vor den Gefahren von Spielsucht bei Jugendlichen warnte.

Bereits 2018 hatten die Behörden für nahezu neun Monate die Ausgabe von Videospiellizenzen eingestellt, was Tencent damals laut der Zeitung Wall Street Journal mehr als eine Milliarde US-Dollar an Umsatzeinbußen kostete. Peking greift derzeit im Technologiesektor hart durch, nachdem dieser Bereich jahrelang unkontrolliert immer einflussreicher geworden ist (China.Table berichtete). niw

Diese News erschien zuerst im China.Table Professional Briefing vom 31. August 2021.

Während der Pandemie zeigte sich, was seit langem kein Geheimnis ist: Die deutschen Schulen sind nicht digital. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat nun erneut den Schuldigen dafür gefunden – die Länder. “Die Digitalisierung der Schulen ist noch längst nicht da, wo sie sein sollte”, sagte Karliczek mit Blick auf die Zuständigen für Bildung. “Das Tempo ist mir insgesamt zu langsam”. Da die Länder dem allein nicht gewachsen seien, beteilige sich der Bund intensiver an diesen Prozessen als je zuvor, sagte die Bildungsministerin in einem Interview mit der Augsburger Allgemeine Zeitung.

Am deutlichsten spürbar sei das bei der Digitalisierung der Bildung. Der Bund stelle 6,5 Milliarden Euro für die Länder bereit. Das Geld fließe endlich auch ab. Aber insgesamt reiche das noch nicht. “Das muss schneller werden, auch wenn das Schulsystem gerade wegen der Pandemie vor vielen Herausforderungen steht”. Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Lehrkräfte erwarteten zu Recht, dass sich Dynamik in den Ländern fortsetze. “Mittelmaß kann in der Bildung nicht unser Anspruch sein und darum müssen wir wirklich Ernst machen, dass wir eine Bildungsrepublik sein wollen”, sagte Karliczek. “Da glaube ich, dass ein Mehr an Zusammenarbeit von Bund und Ländern hilfreich wäre und das erwarten auch die Bürgerinnen und Bürger”.

Unterdessen sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD), “dass wir eine Verstetigung des Digitalpaktes des Bundes brauchen, wenn wir einen ähnlichen Stand bei der Digitalisierung erreichen wollen wie die Vorzeigeländer Dänemark oder Estland.” Ernst, die Bildungsministerin in Brandenburg ist, forderte deshalb einen Digitalpakt in der kommenden Legislaturperiode, der den gleichen Umfang brauche wie der erste Digitalpakt, der eine Höhe von fünf Milliarden Euro hat. Aus dem Gespräch mit Zeit-Online wurde nicht deutlich, wie Ernst das genau meint, denn der Digitalpakt hat eine Laufzeit bis 2024 – und ist noch längst nicht vollständig in Anspruch genommen. Am morgigen Donnerstag wird der derzeitige Stand des Mittelabflusses mitgeteilt, und dabei werden die Minister und Staatssekretäre auf einen Betrag von rund zwei Milliarden Euro kommen. Eine Milliarde des Digitalpakts Schule ist gebunden oder verausgabt und eine weitere Milliarde für Dienstgeräte von Lehrern und Schülerendgeräte ist abgeflossen. Robert Saar

GovRadar: Das Startup von Sascha Soyk kümmert sich bisher vor allem um Ausschreibungen und die berühmt-berüchtigte UVgO – die Unterschwellenvergabeordnung. Nun bringt GovRadar nach eigenen Angaben auch Schwung in die heiß diskutierte Bestellung von Luftfiltern. Zusammen mit der Goethe-Uni Frankfurt und der Uni Mannheim hat GovRadar den airfiltercalculator geschaffen. Ein Tool, das es dem Laien mit wenigen Klicks ermöglichen soll, für die individuelle Raumsituation die richtigen Geräte auszuwählen.

Westermann: Die Schulbuchverlage glänzen bisher nicht mit diffizilen digitalen Tools. Westermann rüstet jetzt immerhin den Online-Bereich zur Begleitung seiner Schulbücher auf. Zu rund 300 Lehrwerken des Verlags gebe es zu Beginn des neuen Schuljahres zusätzliche interaktive Übungen. Pädagog:innen könnten so in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch individuell und passend zum Buch mit ihren Schülerinnen und Schülern üben. Die Aufgaben beinhalten nach Angaben des Verlags qualifizierte Rückmeldungen und Lösungshilfen, sodass sie ein selbstständiges Arbeiten ermöglichten. Praktisch für alle Seiten ist, dass die “Interaktiven Übungen” nicht nur von Lehrkräften, sondern – so der Verlag – auch von “Schülerinnen und Schüler privat erworben und genutzt werden können”. Für 5 Euro bekomme man seitengenau passende Aufgaben für das Schulbuch. 7,50 Euro kosten die Aufgaben aus dem gedruckten Arbeitsheft in digitalisierter Form.

Study-Point Teacher: Während bei der jüngsten Umfrage wieder 81 Prozent der Bürger dafür waren, Lehrern verpflichtende Fortbildungen aufzugeben, gehen Jan Vedder und Marcus von Amsberg einen anderen Weg. Sie wollen die Kollegien mit attraktiven und schulnahen Selbstlernkursen begeistern, die von der “Tablet-Einführung” über “Schreibtools” bis “Learning-Snacks” reichen. Die Lehrer und Didaktiker haben ihr reiches Portfolio an Kollegen-Fortbildungen auf einer neuen Website gebündelt – und verkaufen dort die Einheit zwischen 15 und 39 Euro. Die Lektionen “Learning-Snacks” und “Audio-Feedback” gibt es umsonst, um die Art der Fortbildung kennen zu lernen. Vedder und Amsberg, die beide an integrativen Schulen im hohen Norden arbeiten, multiplizieren so das Angebot zwischen der klassischen staatlichen Lehrerfortbildung und den vielfältigen privaten Offerten, die vor allem während Corona aus dem Boden geschossen sind. cif

1. September 2021, 13:30 – 16:00 Uhr

Dialogforum: Didaktik und Lernkultur in der Digitalität

Wie wollen wir in Zukunft lernen? Mit dieser Frage setzt sich das dritte Monatsthema des Netzwerk Bildung Digital auseinander. Ein fachliches Panel eröffnet das Thema, danach können die Teilnehmenden in Ideenwerkstätten selber konkrete Fragestellungen entwickeln. In weiten Workshops im September werden diese Fragestellungen dann bearbeitet. Das Panel ist offen und wird gestreamt, für die Ideenwerkstätte gibt es nur 125 Plätze, um Anmeldung wird gebeten. Infos & Anmeldung

2. September 2021, 16:00 – 17:00 Uhr

Community Call 2021: Mut zur Lücke? Was Schüler:innen heute lernen müssen

Auch in die Zukunft denkt der zweite Termin im September. Im Community Call des Forums Bildung Digitalisierung sprechen Jacob Chammon, Christine Sälzer, Michael Sommer und Kathrin Borges-Postulka über das, wie Schüler:innen dabei unterstützt werden können, “das Leben in einer zunehmend immer komplexer werdenden und digitalen Welt zu gestalten”. Infos & Anmeldung

8. September 2021, 15:45 bis 18:30 Uhr

Tagung: mobile.schule Einsteiger

Das “Einsteiger”-Format der Lehrerfortbildung mobile.schule soll “digitalen Neulingen” ermöglichen, sich mit dem bekannten Konzept vertraut zu machen. Wer noch nie bei mobile.schule mitgemacht hat und immer mal wollte, ist hier richtig. Um Anmeldung für die gewünschten Workshops wird gebeten. Infos & Anmeldung

22. September 2021

Online-Fortbildung: #excitingedu Digital

Der Blog “exitingedu” vom Klett-Mint-Verlag veranstaltet in diesem Jahr noch zweimal die Online-Fortbildung #excitingedu Digital. Besucher:innen erwarten “zahlreiche Sessions zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht, zu Methoden, passenden Tools für das kollaborative Arbeiten, zur nachhaltigen Medienentwicklungsplanung und Vieles mehr.” Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nötig. Programm & Anmeldung

Die Sprachlern-App ist pädagogisch in der DaZ und DaF-Arbeit sehr gut für Differenzierung geeignet. Das heißt, man kann mit dem interaktiven Lehrwerk für Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache jede Schülerin und jeden Schüler dort abholen, wo sie oder er gerade steht. In der Basisstufe oder der Aufbaustufe beziehungsweise auch in der Integrationsstufe, wenn man in Richtung der Zertifikate B2 oder C1 arbeiten möchte. Jeder Schüler kann auf seinem Level arbeiten, das Programm ist sehr komfortabel zu handhaben und einfach zu bedienen. Das ist insofern wichtig, weil es natürlich immer wieder Kinder gibt, die medial noch nicht so viel Erfahrung mitbringen. Mit Deutschfuchs kann man Kinder auch sehr leicht miteinander arbeiten lassen, weil es dafür entsprechende Einstellungen gibt.

Grundvoraussetzung sind Endgeräte, von Vorteil ist freies WLAN. In meinen Augen sollte es eine Lehrkraft geben, die das Ganze administrativ begleitet, also etwa Accounts einrichtet. Man kann die App auf dem Smartphone nutzen. Allein aufgrund der Größe des Displays ist ein Tablet für die Erfüllung der Aufgaben besser geeignet.

Das sollte man sogar unbedingt tun. Wir haben mit dem Sprachlerntool schon vor der Pandemie und den ersten großen Lockdowns gearbeitet. Dann ist das Programm Grundlage oder Teil der Arbeitsphase der Lernenden. Das heißt, nach einem gemeinsamen Einstieg beginnen die Schülerinnen und Schüler in ihrer Lerngruppe zu arbeiten – und zwar differenziert entsprechend ihrer Lernstände, etwa weil ein geflüchtetes Kind erst drei Wochen in seiner Gruppe ist und noch nicht so weit ist. Ich setze das digitale Lehrwerk auch für Hausaufgaben ein.

Ich nutze besonders gern den Trainingsbereich von Deutschfuchs. Dort können die Schülerinnen und Schüler auch auf eine Art Wettkampfebene gehen. Das heißt, sie sammeln Sterne und lernen, auf spielerische Art und Weise mit modernen Medien umzugehen. Das geht so weit, dass sie Bock haben, die Sprache regelrecht zu zocken und mehr Sterne einzusammeln als ihre Mitschülerinnen und im Ranking aufzusteigen. Das macht durchaus Freude. Die Schüler stacheln sich ein bisschen an – und der Spracherwerb wird dadurch noch mal beschleunigt.

Jede Software ist immer in Entwicklung. Was mich beeindruckt hat, ist, dass es leicht war, mit den Macher:innen Simon und Caro Aschemeier Kontakt aufzunehmen, um danach zu fragen, ob es zum Beispiel noch mehr Aufgaben im A1-Bereich geben kann. Auch beim Einbringen mathematischen Fachvokabulars hat sich schnell was getan.

Fabio de Nicolo ist Lehrer für Weltkunde und DaZ-Koordinator der Gemeinschaftsschule Husum-Nord.