stellen Sie sich vor, Sie sind Lehrkraft und leiten an Ihrer Schule den Fachbereich ‘Naturwissenschaften’. Sie wissen, wie Sie Ihren Schülern komplexe chemische Reaktionen erklären. Sie haben ein Gespür, was Ihre Kollegen für modernen Unterricht brauchen. Und dennoch dürfen Sie bei der Planung eines neuen Labors ihre Ideen nicht miteinbringen. Es ist Ihnen regelrecht verboten, mit dem Architekten zu sprechen.

“Sorry, wie soll man da nicht frustriert sein”, fragt Julia Borggräfe im Interview mit Anna Parrisius und Christian Füller. Die ehemalige BMAS-Spitzenbeamtin, die heute als Beraterin Strukturen und Strategien von Behörden und Unternehmen poliert, appelliert an die Bildungsverwalter: keine Steuerung nach dem Top-Down-Prinzip, sondern voller Fokus auf die Schule vor Ort – das Personal eingeschlossen. “Wir müssen rauskommen aus teilweise hoffnungslosen klassischen Verwaltungsprozessen.” Das ist nicht die einzige Botschaft, die Borggräfe den Bildungsentscheidern mitgibt.

Mehr Mut. Das hätte sich auch Dirk Zorn – Direktor Bildung bei der Bertelsmann Stiftung – gewünscht. In seinem Gastbeitrag greift er den Frust der Lehrerlobby über das neueste Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission zum Lehrermangel auf. “Die SWK rührt an keiner Stelle an wirklichen Tabus – außer bei der Arbeitsbelastung des Personals”, schreibt Zorn und mahnt: Es sei nicht der Job der SWK, für die KMK unpopuläre Maßnahmen abzusegnen.

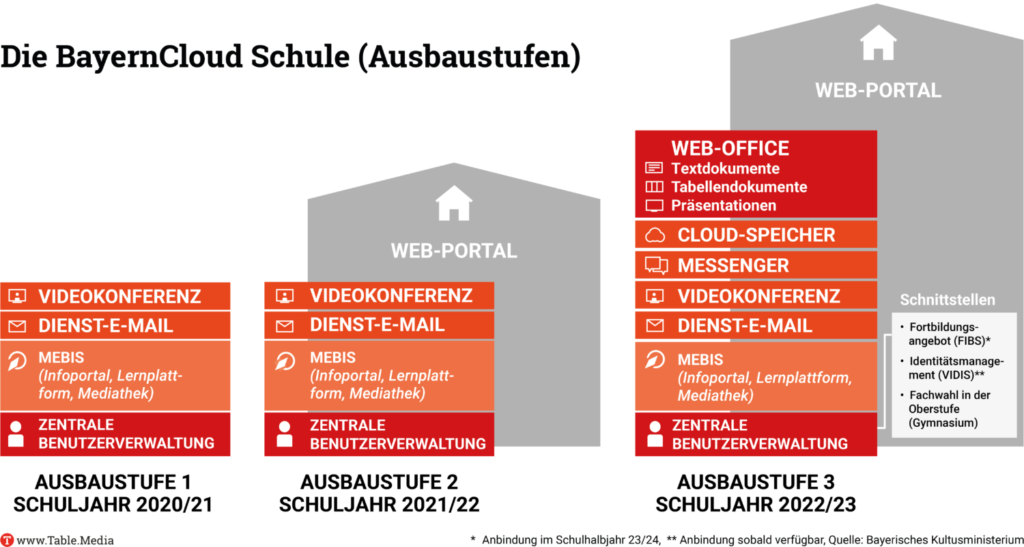

Währenddessen könnten in Bayerns Kultusministerium bald die Sektkorken knallen. Was Markus Söder im Juni 2020 als “Digital-Turbo” ankündigte, nimmt Form an: die BayernCloud Schule – ein, so das Versprechen, digitales Rundum-Sorglos-Paket für die Schulen im Freistaat. Franz Hausmann hat sich die dritte und finale Ausbaustufe genauer angesehen.

Was noch? Sie sind eingeladen! Beim nächsten digitalen Live-Briefing am 23. Februar diskutieren wir ein innovatives Ausbildungsmodell: Azubis, die in vier Jahren auch einen Bachelorabschluss erwerben. Eine gute Idee? Melden Sie sich hier an und diskutieren Sie mit Insa Sjurts, der neuen Präsidentin der Beruflichen Hochschule Hamburg, und Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!

Frau Borggräfe, wir erleben eine multiple Bildungskrise: Lehrermangel, Bildungsarmut, Digitalisierung der Schule im Tippelschritt. Nun rät die Wissenschaftler-Kommission der KMK, die ausgelaugten Lehrer zu Mehrarbeit zu zwingen und ihnen Teilzeit zu kürzen. Ist das eine gute Idee?

Es ist nie eine gute Idee, über die Köpfe anderer hinweg zu bestimmen. Mich wundert, dass offensichtlich Lehrerinnen und Lehrer und auch Schülerinnen und Schüler nicht einbezogen wurden.

Was macht es mit der Motivation von Lehrkräften, ganz allgemein von Menschen in Organisationen, wenn man so mit ihnen umgeht?

Wenn ich Menschen irgendwas aufdrücke, was sie selbst nicht beeinflussen können, sinkt die Motivation. Ich halte daher die genannten Instrumente, die das Beamtenrecht dem Staat bei Lehrkräften bietet, nicht unbedingt für den richtigen Hebel – zumindest nicht, um die Motivation zu heben. Und wenn ich mir vorstelle, dass man Quereinsteiger für die Schulen gewinnen will: Warum sollten die sich ausgerechnet für einen Job entscheiden, wo über ihre Köpfe hinweg entschieden wird? Die können in Zeiten des Fachkräftemangels jederzeit auch etwas anderes machen.

Lehrer gelten nicht gerade als durchgehend hochmotivierte Mitarbeiter. Könnte es nicht sein, dass die auf hohem Niveau jammern – bei 4.500 Euro Nettoeinkommen?

Ich finde es schwierig zu pauschalisieren. Wann immer ich mit Lehrerinnen und Lehrern spreche, egal ob als Mutter von Schulkindern oder in meiner Profession als Beraterin, treffe ich auf Menschen, die mit Begeisterung für ihren Beruf einstehen.

Aber was ist mit den Lehrkräften, die sich im System eingerichtet haben?

Es gehört natürlich dazu, mit diesen Lehrkräften ins Gespräch zu gehen. Im Moment ist eine Schulleitung dazu aber kaum in der Lage: Sie kann in der Regel – Privatschulen ausgenommen – nicht selbständig Arbeitsverträge abschließen und nur begrenzt aussuchen, wer als Lehrerin oder Lehrer an ihre Schule kommt.

Der Anteil an Leuten, die motiviert sind und gesund leben, ist unter Lehrern mit Abstand am kleinsten im Vergleich zu anderen Staatsdienern.

Genau da aber muss man hinschauen. Die Lehrerin einer größeren Schule hat mir gerade berichtet, dass sie als Fachbereichsleiterin Naturwissenschaften beim Bau eines neuen Labors nicht mit dem Architekten direkt kommunizieren darf. Sorry, wie soll man da nicht frustriert sein?

Was tun?

Da müssen wir ran: Was brauchen Lehrerinnen und Lehrer an Kommunikationswegen, an Ressourcen, an Führung, an Rahmenbedingungen, um ihren Job gut zu machen? Im Moment schauen wir von oben auf das Bildungssystem. Ich bin dafür, dass wir mal direkt auf das Kerngeschäft von Schule fokussieren: die Interaktion zwischen Lehrkräften und ihren Schülerinnen und Schülern. Sonst kommen wir nicht weiter.

Wäre es hilfreich, externe Fachleute an Schulen zu holen?

Die Frage ist: Externe wofür? Ich weiß zum Beispiel nicht, ob Lehrer unbedingt Klassenfahrten organisieren müssen. Oder ob sie die IT-Infrastruktur der Schule einrichten sollten. Wir sollten im akuten Lehrermangel Pädagogen von allem befreien, was nicht unmittelbar auf den Unterricht einzahlt.

Kann die Digitalisierung helfen, Lehrer zu entlasten? Was halten Sie zum Beispiel vom Streamen eines Unterrichts in andere Klassenzimmer – wie es Thüringens Schulminister vorschlägt?

Was passiert denn, wenn eine achte Klasse analog unterrichtet wird – und die andere digital auf den Stream im Bildschirm starrt? Wo ist da die Interaktion mit der Lehrkraft? Vielleicht habe ich zu wenig Fantasie – aber ich sehe bei dieser Art der Digitalisierung nicht, wie ein guter Lernerfolg erzielt werden soll.

Was wäre Ihr Ansatz?

Die OECD hat Schlüsselkompetenzen formuliert, die ich zur Orientierung hilfreich finde. Da geht es zum Beispiel um das Interagieren von Schülern in heterogenen Gruppen. Das Bearbeiten von Arbeitsblättern – egal ob digital oder analog – führt sicherlich nicht zum Erlernen gelingender Interaktion. Genauso wenig fördert das die interaktive Anwendung von digitalen Medien – eine andere Schlüsselkompetenz. Nicht anders ist es mit dem eigenständigen Handeln der Schüler. Wo findet das bei Frontalunterricht statt?

Was Sie hier formulieren, ist nichts weniger als ein Neuanfang von Schule.

Wenn wir weiter von einem Unterrichtsmodell ausgehen, das völlig überholt ist, kriegen wir die Zukunft nicht gestemmt. Es kann nicht sein, dass Unternehmen händeringend versuchen, wichtige Kompetenzen nachzuschulen, weil Kinder diese in der Schule nicht lernen – den Umgang mit Komplexität oder ein Verständnis für das Agieren in heterogenen Gruppen kann man Erwachsenen deutlich schwerer vermitteln als Kindern.

Würden Sie auch auf der Systemebene, also bei Kultusministerkonferenz und Bundesbildungsministerium, ansetzen wollen?

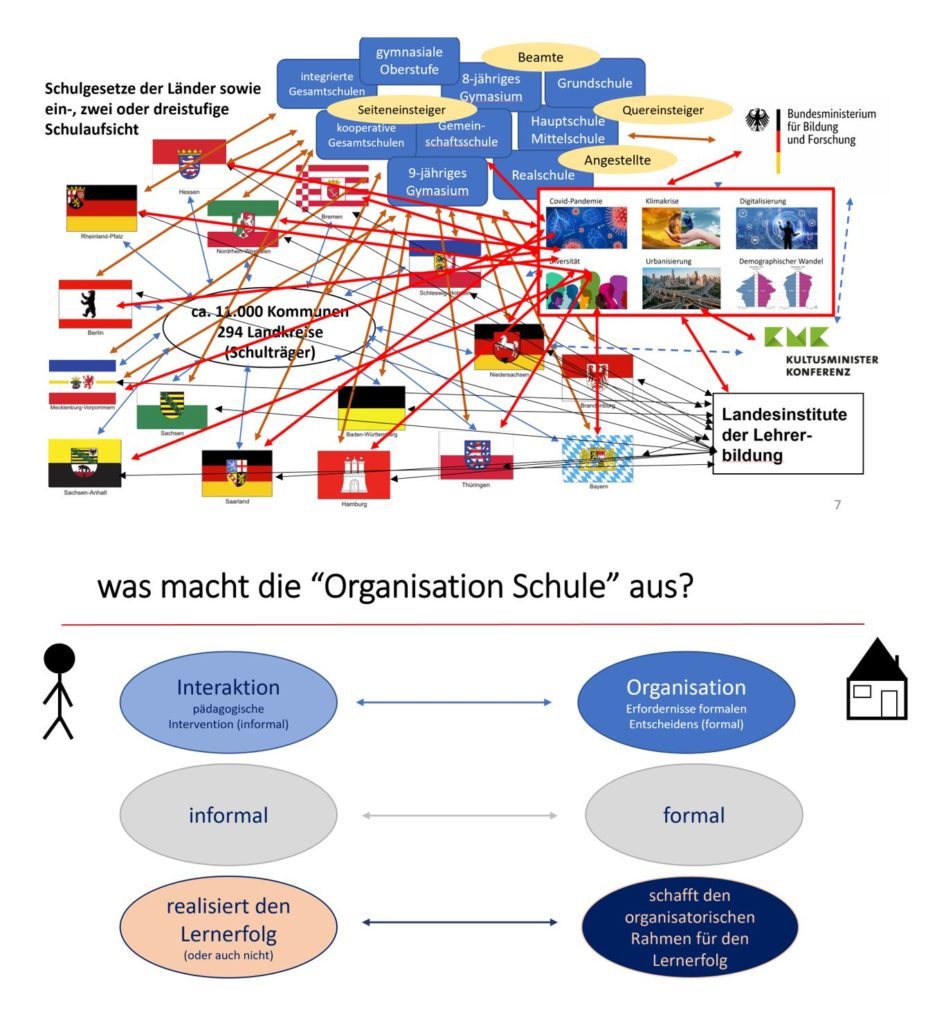

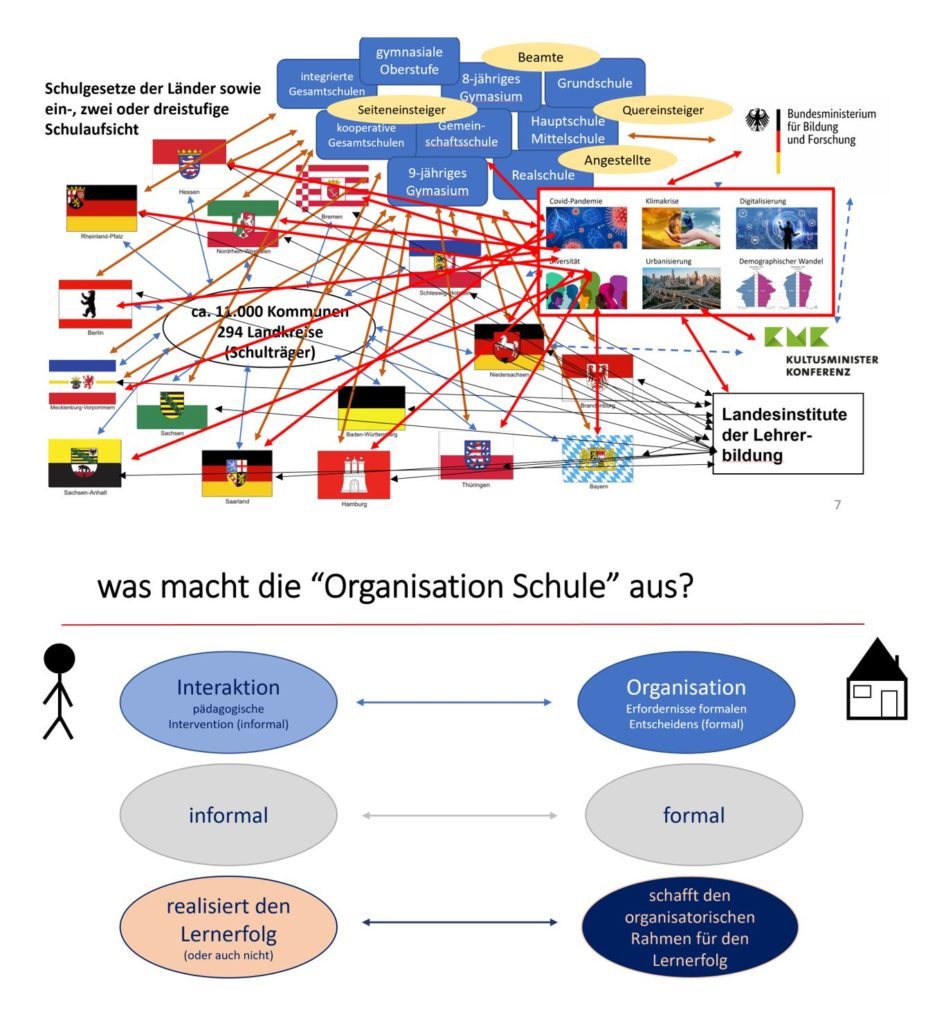

Natürlich ist diese Ebene wichtig. Die Schulen brauchen ja von irgendwo her die Mittel – und die kommen nun mal vom Bund und vom Land. Nur: Die Systemebene ist nicht gerade trivial organisiert. Ich habe mal versucht, in einer Skizze über Kommunikationsbeziehungen ansatzweise verständlich zu machen, wie die Kommunikationswege zusammenhängen. Herausgekommen ist eine Art “Wimmelbild” – und man erkennt: Das Bildungssystem ist eigentlich nicht mehr steuerbar.

Ich glaube daher nicht, dass wir kurzfristig darauf setzen sollten, die Struktur als solche zu reformieren – das würde zu lange dauern. Wir müssen die Schulen als Organisationen so stärken, dass die bestmögliche Interaktion – also das bestmögliche Lernen – stattfinden kann. Gleichzeitig braucht es mutige Reformen im politischen System – am liebsten gestern.

Sie kennen als ehemalige Abteilungsleiterin im Bundesarbeitsministerium bürokratische Herrschaft von innen. Wenn wir Sie jetzt zur Chef-Beraterin Bildung der Bundesregierung machen könnten: Was würden Sie Olaf Scholz vorschlagen?

Wir brauchen mehr echte Kooperation und Perspektivenwechsel im Schulsystem. Das konnte man schön beim Digitalpakt sehen: Der hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert, weil er nicht aus Sicht der Anwender, sprich der Schulen, konzipiert wurde. Das heißt, wir bräuchten ein neues Format der Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Ländern und Bund – das stärker aus der Perspektive der Schulen, Lehrer:innen, Schüler:innen und Eltern gedacht wird.

Die verabredete Arbeitsgruppe Bund, Länder, Kommunen lässt auf sich warten.

Ich weiß, für mehr Kooperation im Schulsystem ist schon die formale Struktur dreier verantwortlicher Ebenen schwierig. Deswegen braucht man die Verständigung auf konkrete Themen wie den Lehrermangel oder fehlende Chancengleichheit, die dann im Hinblick auf die Umsetzung zu priorisieren wären. Das setzt allerdings voraus, dass wir die Sicht sämtlicher wichtiger Akteure in einer ungeschönten Problemanalyse tatsächlich zusammenbringen.

Geht das in der bürokratischen Logik einer Verwaltung?

Nein, wir müssen rauskommen aus teilweise hoffnungslosen klassischen Verwaltungsprozessen. Wir brauchen ein Format, in dem sich schnell Lösungsansätze erarbeiten lassen. Man könnte sich überlegen, ob man dafür eine eigene Organisation zur Verfügung stellt, die Themen mit Standards des Projektmanagements voranbringt und den Verantwortlichen andere – effizientere – Formen der Zusammenarbeit ermöglicht.

Das ist geschehen. Das BMBF hat eine Organisation beauftragt, einen Fast-Track für innovative Schulen möglich zu machen. Allerdings muss die geheim arbeiten – weil die Kultusminister davon nichts erfahren sollen.

Deswegen wäre mein Rat, eine Organisationseinheit zu schaffen, die das Mandat aller Beteiligten hat, Projekte professionell voranzutreiben. Das könnte das BMBF, aber auch die KMK organisieren – mit Beteiligung der Kommunen und unter Nutzung der Anwender-Perspektive.

Lesen Sie auch: Julia Borggräfe – digitalisiert bürokratische Strukturen

Das, was Sie fordern – Ressourcen, Eigenständigkeit und Extra-Personal – steht seit 2021 als Startchancenprogramm für 4.000 Krisenschulen im Koalitionsvertrag. Aber die Ampel hat es jetzt auf 2024 verschoben – und die Mittel auf die Hälfte gekürzt.

Es fällt uns offenbar schwer, derart wichtige Themen umzusetzen. Ich glaube, dass es in der Bildungspolitik besonders diffizil ist, lokale Rationalitäten miteinander zu vereinbaren.

Das müssen Sie erklären.

Die Interessen sind alle sehr heterogen. Das ist der Unterschied zwischen Verwaltung und Unternehmen: In der Wirtschaft würde man erkennen: Das kostet uns unsere Existenz. Wenn wir jetzt nicht umstellen, sind wir in zwei Jahren weg vom Fenster.

Was heißt das für Schule?

Es geht hier nicht nur um Schule! Uns steht als Gesellschaft möglicherweise ein dramatischer Absturz bevor. Weil wir die Kompetenzen nicht haben, mit denen wir Zukunft gestalten können. Das wird aber leider erst in 20 Jahren spürbar.

Dr. Julia Borggräfe ist Partnerin bei der Unternehmensberatung Metaplan. Das Unternehmen hatte sich beworben, um die Kultusministerkonferenz bei ihrer Selbstreform zu beraten. Metaplan hilft Schulen, sich in der Krise effizienter zu organisieren. Borggräfe ist Juristin und leitete von 2018 bis 2022 die Abteilung Digitalisierung und Arbeitswelt im Bundesarbeitsministerium.

Was machen Sie, wenn der Akku Ihres Smartphones zur Neige geht und Sie unbedingt erreichbar sein müssen? Klar, Sie laden ihn auf. Ist kein Ladegerät zur Hand, entlasten Sie ihn, indem Sie alle überflüssigen Anwendungen beenden. Was Sie sicher nicht machen: Alle Apps laufen lassen, die Kamera öffnen und die Navi-Funktion starten.

Dennoch laufen die Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) aus der vergangenen Woche genau darauf hinaus. Die vorhandenen Lehrkräfte sollen mehr arbeiten, um den massiven Lehrkräftemangel zu kompensieren. Durch noch höhere Arbeitsbelastung und Einschnitte in die persönliche Lebensplanung sollen sie die Versäumnisse der Bildungspolitik ausbügeln.

Nicht nur kommunikativ wäre es klüger gewesen, sich weniger auf die Leistungsreserven der Lehrerschaft zu fokussieren. Die SWK ist vor allem inhaltlich unter ihren Möglichkeiten geblieben. Natürlich ist es Konsens, dass die Lage so schnell wie möglich verbessert werden muss. Das erfordert auch weitere Anstrengungen des vorhandenen Personals, bevor strukturelle Maßnahmen greifen können. Neue Lehrkräfte stehen schließlich nicht auf der Straße, sondern müssen ausgebildet werden.

Doch gerade hier bleibt die SWK überzeugende Antworten schuldig. Die kurzfristigen “Feuerwehr”-Maßnahmen hätten in ein mittel- bis langfristiges Konzept zur Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs eingebettet werden müssen. Genau dies hätte den ausgezehrten Kräften im System eine Perspektive und Motivation zum Durchhalten gegeben. Der Ruf nach zusätzlichem Verwaltungspersonal für die Schulen, so richtig er ist, reicht längst nicht aus. Die Empfehlungen zur Gesundheitsförderung wirken ohne ein schlüssiges Gesamtkonzept leider zynisch: Die einzelne Lehrkraft soll fit bleiben, um noch mehr leisten zu können, während die strukturellen Probleme unangetastet bleiben.

Wo bleiben konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen; zur dringend notwendigen Entschlackung der Curricula; wenn wir schon dabei sind: zu völlig neuen Prüfungs- und Arbeitszeitmodellen?

Die SWK verharrt in bestehenden Denkmustern und rührt an keiner Stelle an wirklichen Tabus – außer bei der Arbeitsbelastung des Personals. Damit hat das Gremium vor allem den Schülerinnen und Schülern einen Bärendienst erwiesen. Sie und ihre Lehrerinnen und Lehrer hätten tragfähige Vorschläge gebraucht, die auf eine Transformation unserer bisherigen Lernkultur zielen – und nicht auf ein ‘Weiter so’ in der alten Logik, und das unter maximaler Belastung.

Lesen Sie auch: Düstere Prognose – Sonderausgabe zum Gutachten der SWK

Als die SWK vor ziemlich genau zwei Jahren ihre Arbeit aufnahm, war damit die Hoffnung verbunden, dass sie die (Bildungs-)Politik unideologisch – weil evidenzbasiert – vorantreibt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten der KMK Hausaufgaben aufgeben und diese streng kontrollieren. Es folgten fundierte Stellungnahmen und Gutachten, unter anderem zur Digitalisierung und zur Weiterentwicklung der Grundschule. Doch das aktuelle Papier wird den selbstgesteckten Ansprüchen nicht gerecht.

Für die Politik sollte die SWK wie ein Kaktus sein – einerseits ein wertvoller Speicher von Nährstoffen (vulgo Reformideen), andererseits ein stabiler und zuweilen unbequemer Begleiter, dessen Stacheln im richtigen Moment Wirkung zeigen. Der Eindruck, die Kommission werde von der Bildungspolitik benutzt, um unpopuläre Maßnahmen wissenschaftlich abzusegnen, wäre fatal. Die SWK kann eine entscheidende Rolle bei der herbeigesehnten Transformation unseres schulischen Bildungssystems spielen. Dazu muss sie ihr Potenzial aber mutig und mit der gebotenen Distanz zum politischen Geschäft ausschöpfen.

Dirk Zorn ist Direktor des Programms “Bildung und Next Generation” der Bertelsmann-Stiftung. Er verantwortet die Aktivitäten der Stiftung zur schulischen Bildung.

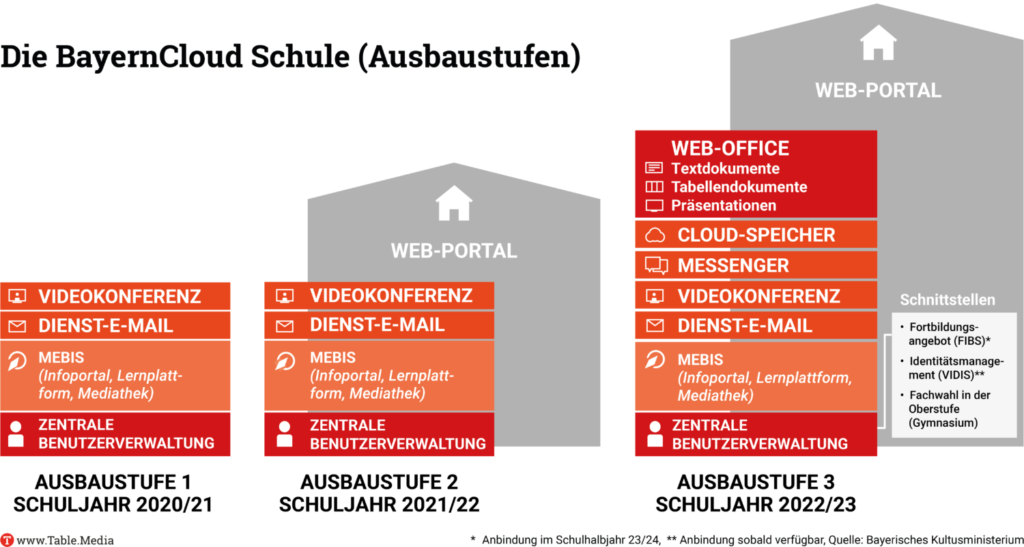

Bayerns Staatsregierung werkelt weiter an ihrem Großprojekt, der BayernCloud Schule (ByCS). Bisher können Schüler und Lehrer im Freistaat über die BayernCloud auf das Lernmanagementsystem Mebis, das Videokonferenztool Visavid und eine dienstliche E-Mail zugreifen. Jetzt steht eine Erweiterung bevor: Ab dem zweiten Schulhalbjahr, das Montag in zwei Wochen startet, bekommt die BayernCloud Schule zusätzlich einen Cloudspeicher, ein Web-Office und einen eigenen Messenger verpasst.

Fujitsu Services, ein Tochterunternehmen des japanischen Fujitsu-Technologiekonzerns, hat die Anwendungen im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung entwickelt und wird sie betreiben. Die Software soll auf bekannten Open-Source-Lösungen basieren:

Die Koalition aus Freien Wählern und CSU sieht in der BayernCloud Schule einen Turbo für die Schuldigitalisierung. Sie verknüpft Software und Bildungsinhalte; Schüler und Lehrer müssen sich nur ein Passwort merken – dank zentraler Benutzerverwaltung. Für die neuen Bausteine der BayernCloud plant das Ministerium zunächst eine Pilotphase an ausgewählten Schulen. Später soll der bayernweite Rollout folgen.

Bereits im Juni 2020 kündigte Ministerpräsident Markus Söder den “Digital-Turbo” und eine “Bayern-Cloud” an. Doch ein echter Cloudspeicher steht den Schülern wohl erst knapp drei Jahre nach der Söder-Ankündigung flächendeckend zur Verfügung. Zusammen mit dem Web-Office und dem Messenger dürfte er aber den Unterricht in Bayern tatsächlich fitter für das digitale Zeitalter machen. Schüler und Lehrer können bald über mehrere Endgeräte auf dieselben Dateien zugreifen, Dokumente und Präsentationen gemeinsam bearbeiten und im Chat miteinander kommunizieren.

Für die BayernCloud Schule waren allein in den Haushalten 2021 und 2022 insgesamt 100 Millionen Euro vorgesehen. Dazu kommt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 235 Millionen Euro. Damit kann die Staatsregierung mehrjährige Verträge – über ein Haushaltsjahr hinweg – abschließen.

Tatsächlich haben Tech-Unternehmen ähnliche kommerzielle Softwarelösungen im Portfolio, doch der Datenschutz ist weiter ein Problem. Vom bayerischen Kultusministerium heißt es auf Anfrage von Bildung.Table: Mit der BayernCloud Schule stellt die Staatsregierung eine “datenschutzkonforme, barrierefreie Software” bereit, wodurch die Schulen weniger Arbeit haben mit “Administration, Support und Pflege”. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), unterstützt das Großprojekt – gerade mit Blick auf die Rechtssicherheit für Schulen. “Allerdings geht es zu langsam vorwärts”, kritisiert sie.

Doch längst nicht alle Schulen, sagt Fleischmann, teilen die Begeisterung für die BayernCloud. Mancherorts setzen die Schulleiter nicht viel Hoffnung in das Staatsprojekt. Anwendungen wie das Videokonferenztool Visavid würden teils nicht genutzt. Während der Pandemie waren Videoanwendungen essenziell, derzeit ist ihre Nutzung aber nur in Einzelfällen nötig. Das hat auch mit den Beschlüssen der Kultusminister zu tun, die den Präsenzunterricht als das Nonplusultra von Schule ansehen.

Dennoch entscheiden sich viele Schulen und Aufwandsträger weiterhin für Microsoft 365, das durch seine Funktionalität punktet – trotz Bedenken beim Datenschutz. Denn über Microsoft hängt ein Damoklesschwert. Die Datenschutzbeauftragten der Länder haben jüngst einstimmig den Entschluss gefällt, dass eine datenschutzkonforme Nutzung von M365 unter den derzeitigen Bedingungen gar nicht möglich ist.

Auch im Bayerischen Landtag hat die BayernCloud Schule nicht nur Freunde. Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Matthias Fischbach, beschreibt das Projekt als Fehlkonzeption. Dem Ministerium fehle die nötige Expertise für ein solches IT-Projekt. “Auf den ersten Eindruck ist die BayernCloud eine nette Lösung, aber langfristig wird gerade die Thematik der Weiterentwicklung und der Akzeptanz eine ganz schwierige werden”, sagt er.

Der Staat solle weder selbst ein solches IT-Projekt entwickeln, noch detaillierte Vorgaben für die Entwicklung machen. Fischbach plädiert dafür, dass die Schulen sich selbst passende Anwendungen am Markt besorgen: “So gibt es Druck zur Weiterentwicklung, zur Innovation.” Die jeweiligen Technologieanbieter sollten nach Fischbachs Vorstellung unabhängige Stellen beauftragen, die überprüfen, ob die Anwendungen rechtssicher sind.

Die Staatsregierung setzt dagegen auf ein Baukastensystem: Der Freistaat entwickelt das Grundgerüst der BayernCloud selbst – mit der Option, dass Angebote privater Unternehmen wie das Videokonferenztool, der Messenger oder der Cloudspeicher daran andocken können. Damit will Bayern seine digitale Souveränität stärken und, so heißt es, “ein Höchstmaß an Selbststeuerung und Marktunabhängigkeit im sicherheitskritischen Bereich” garantieren.

Fischbachs Sorge: Der Staat könne sich zu sehr an einzelne Anbieter binden. Das Modell laufe Gefahr, dass die Kosten explodieren und sich die Weiterentwicklung als bürokratisch und überreguliert herausstellt. “Man sollte sich auf eine grundsätzliche Weichenstellung beschränken, nicht die technischen Details vorgeben”, so Fischbach. Tenor: Mehr dauerhafter Wettbewerb.

Auch der Sprecher für digitale Bildung der Grünen äußert sich zurückhaltend: “Die BayernCloud Schule ist bisher ein großes, teures und vor allem unerfülltes Versprechen“, sagt Max Deisenhofer im Gespräch mit Table.Media. “Was den Schulen wann genau zur Verfügung steht, ist nicht ganz klar.” Deisenhofer fordert daher einen transparenten Zeitplan, ein nutzerfreundliches Handling und ein funktionierendes Projektmanagement. Er erinnert an den wochenlangen Dauerabsturz von Mebis.

Das am besten gepflegte Lernmanagementsystem Deutschlands war um Weihnachten 2020 praktisch lahmgelegt, und das auch, weil Kultusminister Michael Piazolo alle Schulen dazu aufgefordert hatte, sich um 8:30 Uhr gemeinsam zu einem Weckruf einzuloggen. Das überforderte das eine Rechenzentrum, das Mebis zentral hostet. Mit der BayernCloud soll das nicht mehr passieren. Franz Hausmann

Die wissenschaftlichen Berater der Kultusminister hatten ihr Papier noch nicht vorgelegt, da brach schon der Sturm der Entrüstung los. Im Twitterlehrerzimmer und selbst auf dem fröhlichen Kanal LinkedIn wurde wüst auf die vermeintlich ahnungslosen Gutachter der KMK eingeschlagen. Der Tenor der Kritik von GEW über Philologenverband bis Bertelsmann-Stiftung war einhellig. Folgen die Kultusminister den Empfehlungen, dann ziehen sie in der Schulkrise die Daumenschrauben bei ihren wichtigsten und einzigen Profis an, den Lehrkräften. Und es stellte sich die Frage: Wie kann man einen wertschätzenden Diskurs bei einer der wichtigsten Fragen der Bildungsrepublik organisieren – dem Lehrermangel?

Es gibt bereits eine Reihe von Foren – die aber weder in den redaktionellen noch in den sozialen Medien Gehör finden. Nun will ein neuartiges soziales Medium ein konstruktives Reformgespräch organisieren: Edusiia. Die relativ neue Plattform, die teilweise kostenpflichtig ist, möchte ganz anders sein als das ruppige Twitter- und das belanglose Insta-Lehrerzimmer: achtsam, innovativ – und transformativ. “Edusiia soll ein Raum sein, in dem wohlwollende Gespräche möglich sind”, sagt Anna Papadopoulos, eine der Gründerinnen. “Voraussetzung dafür sind unsere gemeinsamen Werte. Dazu zählt etwa, dass wir eine positive Entwicklung anstreben und dass wir alle grundsätzlich Lehrende und Lernende zugleich sind.”

Die Prinzipien sind nicht neu. Sie gelten in der 2021 gestarteten Initiative “Wir für Schule“. Sie spielen eine Rolle bei spontan organisierten Barcamps wie dem Ausbaldowercamp, das kürzlich stattfand und zu dem sich 1.800 Teilgeberinnen und -geber akkreditiert hatten. (Sessionplan) Auch das pxp-Festival, das im Juni stattfinden soll, will diese Prinzipien zelebrieren. Einen reichweitenstarken Effekt in die Tiefe der Lehrerschaft hatte bisher keines dieser Netzwerke.

Dabei scheint das dringend nötig. Selten war der Zwiespalt zwischen dem Empfinden von Lehrkräften auf der einen Seite und Wissenschaft und Kultusministern auf der anderen so groß, ja unüberbrückbar. Die Vorschläge der Wissenschaftlichen Kommission sind durchgefallen – und zwar quer durch die Bildungsszene. “Diejenigen, die jetzt in den Klassenzimmern stehen, dürfen nicht ausbaden, was die Politik in den letzten 20 Jahren verbockt hat – weil sie einfach nicht genug neue Lehrer eingestellt hat”, schimpft Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrerinnen und Lehrerverband.

In die gleiche Kerbe haut die Coachin Romy Möller, die Transformationsfortbildungen für Lehr- und Führungskräfte organisiert. “Für mich sind die Vorschläge zur Teilzeitkürzung oder auch zur Stundenerhöhung Vorschläge, die nur das Problem in den Blick nehmen und nicht das ganze System”, sagt sie. “Viel sinnvoller wäre in meinen Augen: Wie können wir Lehrkräfte darin bestärken, dass sie wirklich das tun können, was sie wirklich gerne tun wollen: die Bildungschancen jedes Kindes zu erhöhen.”

Denn die Reformvorschläge der Wissenschaftlichen Kommission der Kultusminister erhöhen die Schlagzahl für jenen Teil der Lehrerinnenschaft, der ohnehin unzufrieden mit dem Lernsystem ist. Im System findet sich im Moment – von wenigen kurzen Bemerkungen im Gutachten abgesehen – kaum Abhilfe oder Entlastung. Im Gegenteil, es wird Salz in jene Wunde der Lehrer gerieben, an der sie bereits leiden: Sie sollen einen fremdbestimmten Lehr-Lern-Prozess forcieren, Prüfungen abnehmen und die Arbeit der sich leerenden Lehrerzimmer übernehmen.

Bereits die berühmte Schaarschmidt-Studie im Auftrag des Beamtenbundes von 2006 ergab, dass nur 17 Prozent aller Lehrer gesund leben, weniger als in jedem anderen Beruf des öffentlichen Dienstes. Knapp ein Drittel galt gar als burnoutgefährdet. In der Pandemie hat sich das voraussichtlich noch verschärft. Lehrer und Schulleiter hatten das Gefühl, alles auf einmal sein zu müssen: Bildungsminister, Hygienebeauftragte, Teststation, psychologische Berater, Digitalbeauftragte, Inkludierer, Integrierende – sowie, ganz zuletzt, auch noch Lehrkraft. Und nun immer öfter: Lückenfüller.

Edusiia will da einen offenen und zugleich differenzierten Raum bereitstellen, in dem sich Lehrkräfte sammeln können – auch mit ihren Sorgen. “In den sozialen Medien kann man sich allzu leicht verstecken hinter Polemik, Zynismus und Anklage“, sagt Gründerin Papadopoulos, die als Beraterin arbeitet und in Kopenhagen Organisations-Innovation und Unternehmergeist studiert hat. “Wir möchten aber Menschen und Bildungsenthusiast:innen einladen, sich auch in einer gewissen Art und Weise vulnerabel zu zeigen. Sie sollen ihre Herausforderungen und ihre Bedenken teilen – und in den gemeinsamen Austausch gehen. Dazu braucht es geschützte Räume.”

Praktisch soll das so gehen, dass Organisationen bei Edusiia Diskursräume errichten können – um sich zu bestimmten Themen zu finden. Die Preise dafür beginnen bei 29 Euro im Monat und richten sich nach der Größe der Organisation. Aus diesen großen Vorräumen entstehen dann idealerweise spezifischere Breakout-Räume. In denen sich Lehrkräfte und Schulleiter zu konkreten Reformprojekten zusammenfinden und austauschen: Grundschulen, Montessori-Orientierte, Notengegner, Digitalschulen und so fort. Das Ideal von Anna Papadopoulos und ihren beiden Mitgründern Georg Babing und Niki Papadopoulos ist so etwas wie das vom BMBF gegründete Schultransform – nur ohne Papierkram und externe Berater, die ohnehin nie einen Fuß in die ihnen zugeteilte Schule setzen werden.

Die Reformpower soll selbstorganisiert sein. Ein freundliches Twitterlehrerzimmer, in dem man nicht vor anonymen Zaungästen posen oder sich verteidigen muss. Sondern, so formuliert es Papadopoulos, eine Ladestation für Lehrkräfte, die ausgelaugt sind – und trotzdem etwas ändern wollen. “Auch in der Schule muss endlich der Mensch im Mittelpunkt stehen. Und nicht nur das Arbeitstier im Menschen.”

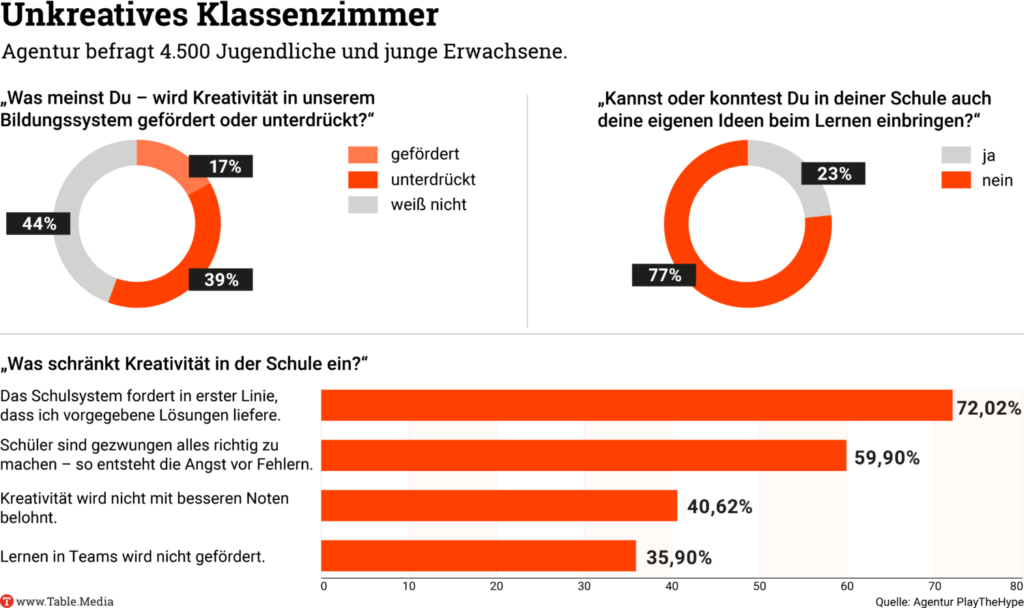

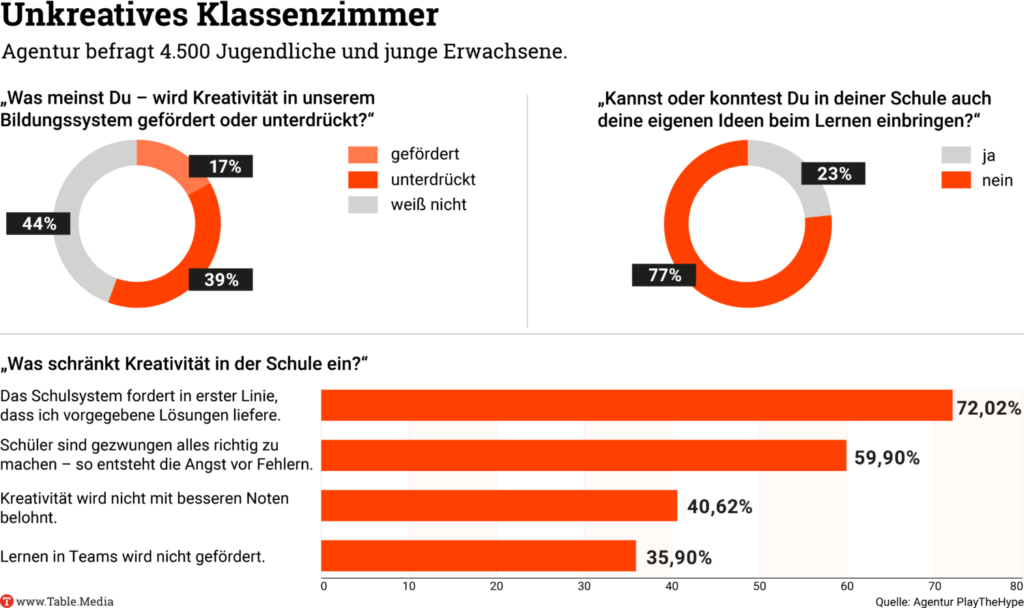

In einer Befragung haben sich knapp 4.500 Jugendliche und junge Erwachsene skeptisch über die Kreativität an deutschen Schulen geäußert. 39 Prozent der Befragten sagten, dass “Kreativität in unserem Bildungssystem unterdrückt wird”. 77 Prozent gaben zu Protokoll, dass sie ihre eigenen Ideen für das Lernen in der Schule nicht einbringen könnten. An der Umfrage nahmen zu je einem Drittel 14- bis 16-Jährige, 17- bis 19-Jährige und 20- bis 26-Jährige teil. PlayTheHype ist eine Marketingagentur, die für Kunden speziell Jugendliche der Gen Z anspricht, und dabei auch Meinungsbefragungen macht.

Der Autor und Werber Leonard Sommer, der PlayTheHype als Executive Advisor berät und die Studie in Auftrag gegeben hat, sagte Bildung.Table: “Die Meinungsumfrage macht einmal mehr offensichtlich, wie dringend eine Transformation unserer Lernkultur in den Schulen wirklich ist.” Man müsse weg von vorgefertigten Tests und erdrückenden Noten. Ziel müsse es sein, eine Schule mit spannenden Lernprojekten zu bekommen. Es gelte, individuelles Talent, Neugier, Mut und Vorstellungskraft zu fördern.

Interessant ist, was nach Ansicht der Schüler die Kreativität in der Schule einschränkt. Drei Viertel der 4.424 Befragten stimmten der Aussage zu: “Das Schulsystem fordert in erster Linie, dass ich vorgegebene Lösungen liefere.” 60 Prozent meinten, dass Schüler gezwungen seien, alles richtigzumachen. 40 Prozent bedauerten, dass Schule Kreativität “nicht mit besseren Noten” belohne. Ein gutes Drittel gab an, dass Schulen das Lernen in Teams nicht förderten. 28 Prozent stimmten der Aussage zu, dass Klassenzimmer “keine inspirierende Lernumgebung bieten.” Die Umfrage wurde am Freitag bei einem Extra-Event der Karlsruher Technik-Messe Learntec vorgestellt.

In der Umfrage wurde auch das Thema digitales Lernen angesprochen. 62 Prozent der jungen Leute gehen davon aus, dass Schule durch digitale Lernformate kreativer wird. Künstliche Intelligenz fördert nach Ansicht von drei Viertel der Befragten die Entwicklung von Kreativität. Die Studienmacher konnten keine Auskunft darüber geben, ob die Studie repräsentativ ist. Christian Füller

Das Koblenzer Startup Sdui erhält in einer Finanzierungsrunde insgesamt 25 Millionen Euro frisches Kapital. Die Bewertung des 2018 gegründeten Unternehmens steige dadurch in den dreistelligen Millionenbereich. Seit der letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2021 verzeichnete das Unternehmen nach eigenen Angaben ein Umsatzwachstum von mehr als 300 Prozent.

Sowohl Bestandsinvestoren als auch neue Kapitalgeber haben in Sdui investiert: Zu den Hauptinvestoren gehören HV Capital und Franz Haniel & Cie. Auch der Hightech-Gründerfonds (HTGF) und das Ed-Tech VC Brighteye Ventures, die schon seit 2021 dabei sind, haben ihre Förderung aufgestockt. Neuer Investor ist der Venture-Capital-Experte Michael Hinderer.

Sdui ist ein Betriebssystem für den Schulalltag, das sich sowohl an Lehrkräfte, als auch Schüler und deren Eltern richtet. Neben dem klassischen Verwaltungsmanagement bietet die Plattform Funktionen wie Chat, Videotelefonie, ein digitales Klassenbuch und Stundenpläne, Übersetzungsfunktionen und Cloud-Dienste an. Aktuell nutzen Sdui mehr als 10.000 Bildungseinrichtungen in insgesamt sieben Ländern: neben Deutschland in Belgien, Österreich, der Schweiz, Italien, Spanien und der Türkei, in der 2021 die Internationalisierung der App begann. Mit dem neuen Investment wollen CEO und Gründer Daniel Zacharias und sein Team aus 170 Mitarbeitern in weitere Länder expandieren. Zur Sdui Group gehören neben dem Unternehmen selbst noch die Schweizer Schulmanagement-Software PUPIL und das belgische Kommunikationstool Konecto, das sich ebenfalls primär an Bildungsanbieter richtet. Anouk Schlung

Bremen will bis August 2024 einen Fonds zur Förderung von Ausbildungen aufbauen, wie aus einem Gesetzentwurf des Senats hervorgeht (zum Download). Die Arbeitgeber der Hansestadt sollen den Fonds finanzieren – mit Abgaben bis maximal 0,3 Prozent ihrer Bruttolohnsumme.

Ziel des Fonds ist es, “Jugendliche in der Ausbildung zu unterstützen und zu fördern und gleichzeitig kleine Unternehmen, die den Großteil der Ausbildungen übernehmen, zu entlasten”, sagte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke). Mit dem Geld will der Senat Maßnahmen wie beispielsweise die außerbetriebliche Ausbildung unversorgter Jugendliche oder die Unterstützung für Betriebe bei der Azubi-Rekrutierung finanzieren. Zusätzlich sollen Betriebe für jeden Azubi-Vertrag 1.500 bis 2.500 Euro im Jahr erhalten. Damit die Unternehmen mehr Ausbildungsplätze schaffen und in die Qualität der Ausbildung investieren.

Dass gerade Bremen einen solchen Ausbildungsfonds einrichtet, ist den besonderen Problemen der Hansestadt am Ausbildungsmarkt geschuldet, betont Gerhard Bosch, Professor am Institut für Arbeit und Qualifikation der Uni Duisburg-Essen. Er leitete eine Expertenkommission, die einen Bericht zum geplanten Fonds vorlegte (zum Download). In den vergangenen Jahren sind in der Hansestadt viele Ausbildungsplätze verloren gegangen, gerade bei kleineren Betrieben. Der Anteil der ungelernten 25- bis 34-Jährigen ist mit 21 Prozent zudem bundesweit am höchsten (Bundesschnitt: 13 Prozent).

“Der Fonds schafft einen Ausgleich zwischen Betrieben, die ausbilden und Betrieben, die nicht ausbilden”, sagt Bosch. Besonders kleine und mittlere Betriebe können profitieren, da sie mehr Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen. Und da ihre Ausbildungsvergütung geringer ist, sie also einen höheren Anteil der Ausbildungskosten erstattet bekommen.

Die Arbeitgeberverbände üben scharfe Kritik. Der Präses der Handelskammer Bremen, Eduard Dubbers-Albrecht, kündigte eine rechtliche Prüfung an. Bremen hatte vor dem Gesetzesentwurf jedoch bereits ein juristisches Gutachten eingeholt. Gerhard Bosch sagt: “Der Fonds muss für die Gruppe der Beitragszahler einen erkennbaren Nutzen stiften – der ist in ihrer Versorgung mit Fachkräften gegeben.” Anna Parrisius

Es schien die heiß ersehnte Nachricht zu sein. Beim Ausbaldowercamp zu ChatGPT und Künstlicher Intelligenz sagte ein Medienpädagogischer Berater: Der Datenschutz habe in Niedersachsen eine Freigabe für ChatGPT erteilt. Sie gelte für experimentelle Nutzungen des Tools ChatGPT, das Lernen und Schule mutmaßlich auf den Kopf stellt. “Lehrkräfte können einen privaten Account erstellen”, laute die schriftlich beglaubigte Information.

In einem Moodle-Kurs könne die experimentelle Nutzung zum Beispiel über einen privaten Account einer Lehrkraft mit entpersonalisierten schulischen Geräten möglich sein. Allerdings hatte sich die Community zu früh gefreut. Auf Anfrage von Bildung.Table, stellte die Datenschutzbeauftragte in Niedersachsen, Barbara Thiel, klar: Von ihr sei diese Freigabe nicht gekommen. Die Behörde von Thiel teilte mit, “dass eine datenschutzrechtliche Prüfung von ChatGPT derzeit nicht geplant ist.”

Das bedeutet, dass der Hype um ChatGPT weiter groß ist – aber sein Einsatz im Unterricht auf wackeligen Beinen steht. Ob die Nutzung des Dienstes datenschutzkonform ist, der unter anderem über die Cloud von Microsoft abgewickelt wird, steht in den Sternen.

Die Prüfung ist alles andere als einfach: Wer ist der Verantwortliche für die Nutzung von Daten? Kann eine Schule eigentlich eine datenschutzkonforme Auftragsverarbeitung mit dem Anbieter des Dienstes, OpenAI, vereinbaren? Für welche Daten muss eine Zustimmung eingeholt werden – für die Informationen desjenigen, nach dem man über die KI angefragt hat? Oder von demjenigen, der bei OpenAI E-Mail-Adresse und Handynummer hinterlegt?

Darüber zerbrechen sich Landesdatenschutzbeauftragte den Kopf. “Wir sind dran”, teilte ein Sprecher eines Datenschutzbeauftragten mit. Aus seinen Reihen hat Bildung.Table erfahren: Die Prüfung wird lange dauern, und zwar rund zwei Jahre.

Wer nicht so lange warten will, kann sich bei Dirk Thiede informieren, der sich in einem Blogbeitrag zu ChatGPT und Datenschutz geäußert hat. Zusammenfassung: Unter 18 Jahren ist die Nutzung formell nur möglich, wenn die Eltern ihr Einverständnis erklären. Unter 13 geht gar nichts. Und es gibt noch ein zweites Problem: “Da es sich bei ChatGPT um einen US-amerikanischen Anbieter handelt, unterliegt dieser US-amerikanischem Recht und muss Ermittlungsbehörden gegenüber Nutzerdaten offenlegen.” Thiede rät allerdings nicht grundsätzlich ab. Er empfiehlt, “dass man bei einer unterrichtlichen Nutzung von ChatGPT mit Bedacht vorgehen und dabei immer das Alter und die Umstände der Nutzung im Blick behalten sollte, denn daraus leiten sich die Grenzen der Nutzung her.” Christian Füller

Dirk Thiede referiert am 6. März bei Fobizz über “Datenschutz beim Unterrichten mit ChatGPT und KI-Tools”. 19:30-20:30h

Die Bildungsforscherin Anne Sliwka plädiert für die Einführung eines dualen Lehramtsstudiums in Baden-Württemberg – kurz nachdem die Ständige Wissenschaftliche Konferenz (SWK) der KMK eigene Empfehlungen zum Lehrermangel vorlegte. Im dualen System könnten die Studierenden bereits im zweiten Semester als Förderkräfte arbeiten und damit die Lehrer entlasten, sagt die Forscherin der Universität Heidelberg im Interview mit der Schwäbischen Zeitung. “Im Laufe der Jahre würden sie in den Teamunterricht reinrutschen und irgendwann allein vor einer Klasse stehen.”

Duale Studiengänge, so Sliwka, zögen leistungsstarke Bewerber aus der unteren Mittelschicht an. Sie könnten Geld verdienen und sich so ihr Studium finanzieren. Dazu kommt die schnelle Praxiserfahrung. Nach ihrer Einschätzung könnten duale Modellversuche schon im nächsten Schuljahr starten. Swinka, die auch im wissenschaftlichen Beirat des Kultusministeriums sitzt, schlägt zudem vor, die Lehrerversorgung zu steuern, indem Lehrkräfte im ländlichen Raum oder an Brennpunktschulen Zulagen erhalten.

Den Weg, den die SWK vermeintlich einschlägt – den Lehrermangel vor allem durch Mehrarbeit zu beheben – sei falsch, sagte Sliwka. “Man muss den ganzen Beruf attraktiver machen, grundlegend neu denken und nicht versuchen, aus einer ausgepressten Zitrone noch mehr Saft herauszuquetschen.” dpa/asl

Lesen Sie auch: Soforthilfe in Sachsen – Werkstudenten im Einsatz

Der chinesische Internetkonzern Baidu will in das Rennen um den leistungsfähigsten KI-Chatbot einsteigen – eine Technologie, die Schulen und Hochschulen gleichermaßen beschäftigt. Wie unter anderem Bloomberg und das Wall Street Journal unter Berufung auf interne Quellen berichten, wird der chinesische Suchmaschinenbetreiber im März seine Antwort auf die US-Software ChatGPT vorstellen.

Baidu hat in den vergangenen Jahren Milliarden in die KI-Forschung investiert. Seine Plattform ERNIE – ein massives KI-System, das mit großen Datenmengen trainiert wird – soll den Berichten zufolge als Basis für das eigene, ChatGPT-ähnliche Tool dienen.

ChatGPT macht noch viele Fehler, ist aber aus Sicht von KI-Forschern ein Gamechanger, weil sich bereits kurz nach der Veröffentlichung Millionen von Nutzern weltweit für die Software begeistern konnten. Während Microsoft mit einer Beteiligung an OpenAI gut aufgestellt ist, soll der Google-Mutterkonzern Alphabet wegen ChatGPT sogar intern “Code Red” ausgerufen haben. Demnach wird die Software als ernsthafte Bedrohung für das eigene Geschäftsmodell angesehen. US-Berichten zufolge wird Google demnächst auch die eigenen Karten auf den Tisch legen und ebenfalls eine ChatGPT-Variante veröffentlichen.

Mögliche chinesische Kandidaten, die ebenfalls in das Chatbot-Rennen einsteigen könnten, sind die Internetgiganten Tencent und Alibaba, die ebenfalls große Teams für die Entwicklung von KI-Anwendungen beschäftigen. Auch eine ganze Reihe chinesischer Start-ups ist in diesem Bereich aktiv. Die Entwicklung neuer ChatGPT-Varianten dürfte den Wettlauf zwischen den USA und China um die globale KI-Vorherrschaft weiter anheizen. Zwar führen die USA in den meisten globalen KI-Rankings vor China. Das Rennen gilt jedoch als knapp. Jörn Petring

Er strahlt übers ganze Gesicht. Es ist der erste Tag von Marvin Deversi vor Ort im Büro. Kurz vor dem Zoom-Meeting mit Bildung.Table habe ihn sein neues Team mit Kuchen und Sekt begrüßt. Seit dem 1. Februar ist der 31-Jährige Geschäftsführer bei Education Y.

Die Social-Profit-Organisation setzt sich seit 2005 für eine veränderte Lernkultur ein. Mit ihrem “buddY”-Programm arbeiten mittlerweile etwa rund 1.600 Schulen deutschlandweit: Ältere Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung für jüngere Mitschüler, helfen beim Lernen und schlichten Streit.

Einen “Buddy” hatte auch Marvin Deversi, der in einer Arbeiterfamilie in Bochum-Hamme groß wurde. “Meine Mutter ist Bäckerei-Fachangestellte, mein Vater hat 35 Jahre in der Nachtschicht bei Opel am Band gearbeitet, bis die Fabrik schloss”, erzählt er. In der siebten Klasse auf der Gesamtschule wurde sein Sozialwissenschaften-Lehrer auf ihn aufmerksam und gab ihm regelmäßig Bücher mit nach Hause, die er las. Später tauschten sie sich dann darüber aus.

Deversi merkte: “Wenn ich mich hinsetze und lerne, dann kommt was zurück. Das war rückblickend sehr motivierend.” Er fing an, Einsen zu schreiben, machte das beste Abitur seines Jahrgangs, studierte Verhaltensökonomik in Bochum und England und promovierte in München zu der Frage, wie sich die Kooperationsfähigkeit von Mitarbeitenden auf ihr Gehalt und ihre Zufriedenheit im Job auswirkt. Als er seine Dissertation abschloss, war er 28 Jahre alt.

Er blieb noch mehrere Jahre in der Forschung, aber arbeitete immer anwendungsorientiert und in Zusammenarbeit mit Unternehmen wie zum Beispiel SAP. Dann wechselte Deversi zur Krankenversicherung Barmer. Zuletzt leitete er dort die Unternehmensentwicklung. Hauptaufgabe: Modernisierung der großen Organisation mit 16.000 Mitarbeitenden. Das Gesundheitssystem sei, ähnlich wie das Bildungssystem, lange gewachsen und teilweise sehr traditionell.

Veränderungsprozesse liefen dort deutlich langsamer als in kleineren Organisationen. “Doch es gibt auch dort viele Menschen, die Lust haben, Neues zu gestalten”, sagt Marvin Deversi. “Ich habe es immer als sehr spannend empfunden, diese beiden Welten – Tradition und Zukunft – zusammenzuführen.” Da Deversi sich privat schon lange gesellschaftspolitisch engagiert – unter anderem klärt er in Schulen über Aids und HIV auf und ist im Vorstand der Aidshilfe Bochum – sollte sein nächster Job einer mit noch mehr Impact sein.

Das Bewerbungsgespräch für den neuen Posten war unkonventionell – ein Kaffeetrinken bei Vorstandspräsidentin Rita Süssmuth zu Hause. Der Wechsel in eine wesentlich kleinere Organisation mit 55 Mitarbeitenden wirkt erstmal ungewöhnlich. Für Deversi passt er gut: “Mein Eindruck war gleich sehr positiv. Die Ziele und Pläne des Unternehmens haben mein Herz berührt. Also habe ich zugesagt.”

Bei Education Y möchte der Verhaltensökonom sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzen. Ihn beschäftigt aktuell besonders der Fachkräftemangel. “Die Beschäftigungsbedingungen von Menschen im Bildungsbereich müssen sich verbessern”, sagt er. Besonders für Kinder aus bildungsfernen Haushalten sei die Unterstützung durch diese Fachkräfte entscheidend für eine gelingende Zukunft.

Auch bei der Digitalisierung sieht Deversi viel Handlungsbedarf. Es gäbe eine große Heterogenität in der Schullandschaft. “Manche Schulen sind digital sehr gut ausgestattet, bei anderen repariert der Digital-Beauftragte noch die Overheadprojektoren.” Die Digitalisierung von Schulen unterstützt Education Y mit dem Programm Pacemaker. Gemeinsam mit den Schulen entwickeln sie individuelle Wege zu einer digitalen Lernkultur. Der neue Geschäftsführer Deversi sagt: “Damit leben wir die Zukunft des Bildungssystems schon heute.” Sarah Kröger

Deutschland braucht mehr Vertrauen in die Wissenschaft: Mit welchen Strategien kann die Forschung aus den aktuellen Krisen kommen? Rafael Laguna de la Vera würde gern das gesamte Wissenschaftssystem personenzentriert aufbauen und aus dem Gesamtbundeskonzept einen Topf dafür freimachen. Der Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen fordert mehr Mut in Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, damit diese in Ruhe arbeiten können. Mehr

Vom Programmierer zum Business Angel zum Kanzler: Thomas Bachem ist 37 Jahre alt, Gründer der privaten Berliner CODE University of Applied Sciences und des Bundesverbands Deutscher Start-ups. Wer steckt hinter dem Nerd im Kapuzenpulli? Ein Porträt. Mehr

8. Februar 2023, 11:00 bis 15:20 Uhr, online

Fachtag zum Projektabschluss: MENTOR – Die Leselernhelfer

Anlässlich des Abschlusses des Projekts Die Leselernhelfer: Digitaler Treffpunkt der Generationen organisiert der MENTOR Bundesverband dieses Event. Neben einem Workshop zur Verwendung des Tablets für die Leseförderung spricht Gastredner Andreas Schleicher über die Digitalisierung des Lernens. INFOS & ANMELDUNG

10. Februar 2023, 13:30 bis 14:10 Uhr, online

Bundestagsdebatte: Einfluss von Algorithmen in digitalen Medien auf die Meinungsbildung

Der Bundestag berät über einen Bericht des Büros für Technikfolgenabschätzung mit dem Titel “Algorithmen in digitalen Medien und ihr Einfluss auf die Meinungsbildung”. Im Hinblick auf den wachsenden Einfluss von Algorithmen, wie zum Beispiel ChatGPT, ist dieses Thema aktueller denn je. INFOS & LIVESTREAM

15. und 16. Februar 2023, online

FES Fachtagung: Nachhaltige digitale Bildung

Nachhaltigkeit in der digitalen Bildung ist das Motto der Fachtagung der Friedrich-Ebert-Stiftung. Panels finden zu Themen wie barrierefreien digitalen Formaten oder Green Producing und Hosting statt. Leitfrage der Veranstaltung ist: Welche Möglichkeiten bestehen, um digitale Angebote ressourcensparend und grün zu produzieren? INFOS & ANMELDUNG

23. Februar 2023, 10:00 bis 15:00 Uhr, online

OER-Fachtag: Lehrkräftebildung

Die vom Netzwerk Landesportal ORCA.nrw organisierten OER-Fachtage wollen Lehrende für einen Erfahrungs- und Wissensaustausch zu Open Educational Resources zusammenbringen. Themen dieses Fachtags sind unter anderem Digital Literacy in der Lehrkräftebildung und fallbasiertes Lehren und Lernen mit OER zum vernetzten Aufbau von Inklusionssensibilität. INFOS & ANMELDUNG

23. Februar 2023, 12:00 bis 13:00 Uhr, online

CHE Talks: Innovationen in der Lehrkräftebildung

Was zeichnet innovative Lehrkräfte aus und wie können diese mit zu ihnen passenden Schulen zusammengebracht werden? Das ist die zentrale Frage dieses Webinars, das sich mit aktuellen Herausforderungen, praktischen Lösungsansätzen und Beispielen guter Praxis in der Lehrkräftebildung auseinandersetzt. INFOS & ANMELDUNG

23. und 24. Februar 2023, online

Expertentage Lehrkräftebildung: Pädagogische Perspektiven – aktuell und visionär?

Bildungslandschaften gestalten und Ausbildungsformate überdenken – das sind nur zwei der Absichten dieses Events. In verschiedenen Themenkomplexen setzen sich Teilnehmende mit Themen zeitgemäßer Lehrkräfteausbildung wie Bildung für nachhaltige Entwicklung, Demokratiebildung, Digitalität oder Lehrkräftegesundheit auseinander. INFOS & ANMELDUNG

28. Februar bis 02. März 2023, Essen

Jahrestagung der GEBF Bildung zwischen Unsicherheit und Evidenz

Schwerpunkt der zehnten Jahrestagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung bildet die Bildungsforschung und -praxis im Umgang mit Fake News und Scheinwissen. Neben der Haupttagung findet am 27. Februar die Nachwuchstagung statt, auf der unter anderem über die Psychologie von Internetnutzungsstörungen gesprochen wird. INFOS & ANMELDUNG

stellen Sie sich vor, Sie sind Lehrkraft und leiten an Ihrer Schule den Fachbereich ‘Naturwissenschaften’. Sie wissen, wie Sie Ihren Schülern komplexe chemische Reaktionen erklären. Sie haben ein Gespür, was Ihre Kollegen für modernen Unterricht brauchen. Und dennoch dürfen Sie bei der Planung eines neuen Labors ihre Ideen nicht miteinbringen. Es ist Ihnen regelrecht verboten, mit dem Architekten zu sprechen.

“Sorry, wie soll man da nicht frustriert sein”, fragt Julia Borggräfe im Interview mit Anna Parrisius und Christian Füller. Die ehemalige BMAS-Spitzenbeamtin, die heute als Beraterin Strukturen und Strategien von Behörden und Unternehmen poliert, appelliert an die Bildungsverwalter: keine Steuerung nach dem Top-Down-Prinzip, sondern voller Fokus auf die Schule vor Ort – das Personal eingeschlossen. “Wir müssen rauskommen aus teilweise hoffnungslosen klassischen Verwaltungsprozessen.” Das ist nicht die einzige Botschaft, die Borggräfe den Bildungsentscheidern mitgibt.

Mehr Mut. Das hätte sich auch Dirk Zorn – Direktor Bildung bei der Bertelsmann Stiftung – gewünscht. In seinem Gastbeitrag greift er den Frust der Lehrerlobby über das neueste Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission zum Lehrermangel auf. “Die SWK rührt an keiner Stelle an wirklichen Tabus – außer bei der Arbeitsbelastung des Personals”, schreibt Zorn und mahnt: Es sei nicht der Job der SWK, für die KMK unpopuläre Maßnahmen abzusegnen.

Währenddessen könnten in Bayerns Kultusministerium bald die Sektkorken knallen. Was Markus Söder im Juni 2020 als “Digital-Turbo” ankündigte, nimmt Form an: die BayernCloud Schule – ein, so das Versprechen, digitales Rundum-Sorglos-Paket für die Schulen im Freistaat. Franz Hausmann hat sich die dritte und finale Ausbaustufe genauer angesehen.

Was noch? Sie sind eingeladen! Beim nächsten digitalen Live-Briefing am 23. Februar diskutieren wir ein innovatives Ausbildungsmodell: Azubis, die in vier Jahren auch einen Bachelorabschluss erwerben. Eine gute Idee? Melden Sie sich hier an und diskutieren Sie mit Insa Sjurts, der neuen Präsidentin der Beruflichen Hochschule Hamburg, und Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!

Frau Borggräfe, wir erleben eine multiple Bildungskrise: Lehrermangel, Bildungsarmut, Digitalisierung der Schule im Tippelschritt. Nun rät die Wissenschaftler-Kommission der KMK, die ausgelaugten Lehrer zu Mehrarbeit zu zwingen und ihnen Teilzeit zu kürzen. Ist das eine gute Idee?

Es ist nie eine gute Idee, über die Köpfe anderer hinweg zu bestimmen. Mich wundert, dass offensichtlich Lehrerinnen und Lehrer und auch Schülerinnen und Schüler nicht einbezogen wurden.

Was macht es mit der Motivation von Lehrkräften, ganz allgemein von Menschen in Organisationen, wenn man so mit ihnen umgeht?

Wenn ich Menschen irgendwas aufdrücke, was sie selbst nicht beeinflussen können, sinkt die Motivation. Ich halte daher die genannten Instrumente, die das Beamtenrecht dem Staat bei Lehrkräften bietet, nicht unbedingt für den richtigen Hebel – zumindest nicht, um die Motivation zu heben. Und wenn ich mir vorstelle, dass man Quereinsteiger für die Schulen gewinnen will: Warum sollten die sich ausgerechnet für einen Job entscheiden, wo über ihre Köpfe hinweg entschieden wird? Die können in Zeiten des Fachkräftemangels jederzeit auch etwas anderes machen.

Lehrer gelten nicht gerade als durchgehend hochmotivierte Mitarbeiter. Könnte es nicht sein, dass die auf hohem Niveau jammern – bei 4.500 Euro Nettoeinkommen?

Ich finde es schwierig zu pauschalisieren. Wann immer ich mit Lehrerinnen und Lehrern spreche, egal ob als Mutter von Schulkindern oder in meiner Profession als Beraterin, treffe ich auf Menschen, die mit Begeisterung für ihren Beruf einstehen.

Aber was ist mit den Lehrkräften, die sich im System eingerichtet haben?

Es gehört natürlich dazu, mit diesen Lehrkräften ins Gespräch zu gehen. Im Moment ist eine Schulleitung dazu aber kaum in der Lage: Sie kann in der Regel – Privatschulen ausgenommen – nicht selbständig Arbeitsverträge abschließen und nur begrenzt aussuchen, wer als Lehrerin oder Lehrer an ihre Schule kommt.

Der Anteil an Leuten, die motiviert sind und gesund leben, ist unter Lehrern mit Abstand am kleinsten im Vergleich zu anderen Staatsdienern.

Genau da aber muss man hinschauen. Die Lehrerin einer größeren Schule hat mir gerade berichtet, dass sie als Fachbereichsleiterin Naturwissenschaften beim Bau eines neuen Labors nicht mit dem Architekten direkt kommunizieren darf. Sorry, wie soll man da nicht frustriert sein?

Was tun?

Da müssen wir ran: Was brauchen Lehrerinnen und Lehrer an Kommunikationswegen, an Ressourcen, an Führung, an Rahmenbedingungen, um ihren Job gut zu machen? Im Moment schauen wir von oben auf das Bildungssystem. Ich bin dafür, dass wir mal direkt auf das Kerngeschäft von Schule fokussieren: die Interaktion zwischen Lehrkräften und ihren Schülerinnen und Schülern. Sonst kommen wir nicht weiter.

Wäre es hilfreich, externe Fachleute an Schulen zu holen?

Die Frage ist: Externe wofür? Ich weiß zum Beispiel nicht, ob Lehrer unbedingt Klassenfahrten organisieren müssen. Oder ob sie die IT-Infrastruktur der Schule einrichten sollten. Wir sollten im akuten Lehrermangel Pädagogen von allem befreien, was nicht unmittelbar auf den Unterricht einzahlt.

Kann die Digitalisierung helfen, Lehrer zu entlasten? Was halten Sie zum Beispiel vom Streamen eines Unterrichts in andere Klassenzimmer – wie es Thüringens Schulminister vorschlägt?

Was passiert denn, wenn eine achte Klasse analog unterrichtet wird – und die andere digital auf den Stream im Bildschirm starrt? Wo ist da die Interaktion mit der Lehrkraft? Vielleicht habe ich zu wenig Fantasie – aber ich sehe bei dieser Art der Digitalisierung nicht, wie ein guter Lernerfolg erzielt werden soll.

Was wäre Ihr Ansatz?

Die OECD hat Schlüsselkompetenzen formuliert, die ich zur Orientierung hilfreich finde. Da geht es zum Beispiel um das Interagieren von Schülern in heterogenen Gruppen. Das Bearbeiten von Arbeitsblättern – egal ob digital oder analog – führt sicherlich nicht zum Erlernen gelingender Interaktion. Genauso wenig fördert das die interaktive Anwendung von digitalen Medien – eine andere Schlüsselkompetenz. Nicht anders ist es mit dem eigenständigen Handeln der Schüler. Wo findet das bei Frontalunterricht statt?

Was Sie hier formulieren, ist nichts weniger als ein Neuanfang von Schule.

Wenn wir weiter von einem Unterrichtsmodell ausgehen, das völlig überholt ist, kriegen wir die Zukunft nicht gestemmt. Es kann nicht sein, dass Unternehmen händeringend versuchen, wichtige Kompetenzen nachzuschulen, weil Kinder diese in der Schule nicht lernen – den Umgang mit Komplexität oder ein Verständnis für das Agieren in heterogenen Gruppen kann man Erwachsenen deutlich schwerer vermitteln als Kindern.

Würden Sie auch auf der Systemebene, also bei Kultusministerkonferenz und Bundesbildungsministerium, ansetzen wollen?

Natürlich ist diese Ebene wichtig. Die Schulen brauchen ja von irgendwo her die Mittel – und die kommen nun mal vom Bund und vom Land. Nur: Die Systemebene ist nicht gerade trivial organisiert. Ich habe mal versucht, in einer Skizze über Kommunikationsbeziehungen ansatzweise verständlich zu machen, wie die Kommunikationswege zusammenhängen. Herausgekommen ist eine Art “Wimmelbild” – und man erkennt: Das Bildungssystem ist eigentlich nicht mehr steuerbar.

Ich glaube daher nicht, dass wir kurzfristig darauf setzen sollten, die Struktur als solche zu reformieren – das würde zu lange dauern. Wir müssen die Schulen als Organisationen so stärken, dass die bestmögliche Interaktion – also das bestmögliche Lernen – stattfinden kann. Gleichzeitig braucht es mutige Reformen im politischen System – am liebsten gestern.

Sie kennen als ehemalige Abteilungsleiterin im Bundesarbeitsministerium bürokratische Herrschaft von innen. Wenn wir Sie jetzt zur Chef-Beraterin Bildung der Bundesregierung machen könnten: Was würden Sie Olaf Scholz vorschlagen?

Wir brauchen mehr echte Kooperation und Perspektivenwechsel im Schulsystem. Das konnte man schön beim Digitalpakt sehen: Der hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert, weil er nicht aus Sicht der Anwender, sprich der Schulen, konzipiert wurde. Das heißt, wir bräuchten ein neues Format der Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Ländern und Bund – das stärker aus der Perspektive der Schulen, Lehrer:innen, Schüler:innen und Eltern gedacht wird.

Die verabredete Arbeitsgruppe Bund, Länder, Kommunen lässt auf sich warten.

Ich weiß, für mehr Kooperation im Schulsystem ist schon die formale Struktur dreier verantwortlicher Ebenen schwierig. Deswegen braucht man die Verständigung auf konkrete Themen wie den Lehrermangel oder fehlende Chancengleichheit, die dann im Hinblick auf die Umsetzung zu priorisieren wären. Das setzt allerdings voraus, dass wir die Sicht sämtlicher wichtiger Akteure in einer ungeschönten Problemanalyse tatsächlich zusammenbringen.

Geht das in der bürokratischen Logik einer Verwaltung?

Nein, wir müssen rauskommen aus teilweise hoffnungslosen klassischen Verwaltungsprozessen. Wir brauchen ein Format, in dem sich schnell Lösungsansätze erarbeiten lassen. Man könnte sich überlegen, ob man dafür eine eigene Organisation zur Verfügung stellt, die Themen mit Standards des Projektmanagements voranbringt und den Verantwortlichen andere – effizientere – Formen der Zusammenarbeit ermöglicht.

Das ist geschehen. Das BMBF hat eine Organisation beauftragt, einen Fast-Track für innovative Schulen möglich zu machen. Allerdings muss die geheim arbeiten – weil die Kultusminister davon nichts erfahren sollen.

Deswegen wäre mein Rat, eine Organisationseinheit zu schaffen, die das Mandat aller Beteiligten hat, Projekte professionell voranzutreiben. Das könnte das BMBF, aber auch die KMK organisieren – mit Beteiligung der Kommunen und unter Nutzung der Anwender-Perspektive.

Lesen Sie auch: Julia Borggräfe – digitalisiert bürokratische Strukturen

Das, was Sie fordern – Ressourcen, Eigenständigkeit und Extra-Personal – steht seit 2021 als Startchancenprogramm für 4.000 Krisenschulen im Koalitionsvertrag. Aber die Ampel hat es jetzt auf 2024 verschoben – und die Mittel auf die Hälfte gekürzt.

Es fällt uns offenbar schwer, derart wichtige Themen umzusetzen. Ich glaube, dass es in der Bildungspolitik besonders diffizil ist, lokale Rationalitäten miteinander zu vereinbaren.

Das müssen Sie erklären.

Die Interessen sind alle sehr heterogen. Das ist der Unterschied zwischen Verwaltung und Unternehmen: In der Wirtschaft würde man erkennen: Das kostet uns unsere Existenz. Wenn wir jetzt nicht umstellen, sind wir in zwei Jahren weg vom Fenster.

Was heißt das für Schule?

Es geht hier nicht nur um Schule! Uns steht als Gesellschaft möglicherweise ein dramatischer Absturz bevor. Weil wir die Kompetenzen nicht haben, mit denen wir Zukunft gestalten können. Das wird aber leider erst in 20 Jahren spürbar.

Dr. Julia Borggräfe ist Partnerin bei der Unternehmensberatung Metaplan. Das Unternehmen hatte sich beworben, um die Kultusministerkonferenz bei ihrer Selbstreform zu beraten. Metaplan hilft Schulen, sich in der Krise effizienter zu organisieren. Borggräfe ist Juristin und leitete von 2018 bis 2022 die Abteilung Digitalisierung und Arbeitswelt im Bundesarbeitsministerium.

Was machen Sie, wenn der Akku Ihres Smartphones zur Neige geht und Sie unbedingt erreichbar sein müssen? Klar, Sie laden ihn auf. Ist kein Ladegerät zur Hand, entlasten Sie ihn, indem Sie alle überflüssigen Anwendungen beenden. Was Sie sicher nicht machen: Alle Apps laufen lassen, die Kamera öffnen und die Navi-Funktion starten.

Dennoch laufen die Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) aus der vergangenen Woche genau darauf hinaus. Die vorhandenen Lehrkräfte sollen mehr arbeiten, um den massiven Lehrkräftemangel zu kompensieren. Durch noch höhere Arbeitsbelastung und Einschnitte in die persönliche Lebensplanung sollen sie die Versäumnisse der Bildungspolitik ausbügeln.

Nicht nur kommunikativ wäre es klüger gewesen, sich weniger auf die Leistungsreserven der Lehrerschaft zu fokussieren. Die SWK ist vor allem inhaltlich unter ihren Möglichkeiten geblieben. Natürlich ist es Konsens, dass die Lage so schnell wie möglich verbessert werden muss. Das erfordert auch weitere Anstrengungen des vorhandenen Personals, bevor strukturelle Maßnahmen greifen können. Neue Lehrkräfte stehen schließlich nicht auf der Straße, sondern müssen ausgebildet werden.

Doch gerade hier bleibt die SWK überzeugende Antworten schuldig. Die kurzfristigen “Feuerwehr”-Maßnahmen hätten in ein mittel- bis langfristiges Konzept zur Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs eingebettet werden müssen. Genau dies hätte den ausgezehrten Kräften im System eine Perspektive und Motivation zum Durchhalten gegeben. Der Ruf nach zusätzlichem Verwaltungspersonal für die Schulen, so richtig er ist, reicht längst nicht aus. Die Empfehlungen zur Gesundheitsförderung wirken ohne ein schlüssiges Gesamtkonzept leider zynisch: Die einzelne Lehrkraft soll fit bleiben, um noch mehr leisten zu können, während die strukturellen Probleme unangetastet bleiben.

Wo bleiben konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen; zur dringend notwendigen Entschlackung der Curricula; wenn wir schon dabei sind: zu völlig neuen Prüfungs- und Arbeitszeitmodellen?

Die SWK verharrt in bestehenden Denkmustern und rührt an keiner Stelle an wirklichen Tabus – außer bei der Arbeitsbelastung des Personals. Damit hat das Gremium vor allem den Schülerinnen und Schülern einen Bärendienst erwiesen. Sie und ihre Lehrerinnen und Lehrer hätten tragfähige Vorschläge gebraucht, die auf eine Transformation unserer bisherigen Lernkultur zielen – und nicht auf ein ‘Weiter so’ in der alten Logik, und das unter maximaler Belastung.

Lesen Sie auch: Düstere Prognose – Sonderausgabe zum Gutachten der SWK

Als die SWK vor ziemlich genau zwei Jahren ihre Arbeit aufnahm, war damit die Hoffnung verbunden, dass sie die (Bildungs-)Politik unideologisch – weil evidenzbasiert – vorantreibt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten der KMK Hausaufgaben aufgeben und diese streng kontrollieren. Es folgten fundierte Stellungnahmen und Gutachten, unter anderem zur Digitalisierung und zur Weiterentwicklung der Grundschule. Doch das aktuelle Papier wird den selbstgesteckten Ansprüchen nicht gerecht.

Für die Politik sollte die SWK wie ein Kaktus sein – einerseits ein wertvoller Speicher von Nährstoffen (vulgo Reformideen), andererseits ein stabiler und zuweilen unbequemer Begleiter, dessen Stacheln im richtigen Moment Wirkung zeigen. Der Eindruck, die Kommission werde von der Bildungspolitik benutzt, um unpopuläre Maßnahmen wissenschaftlich abzusegnen, wäre fatal. Die SWK kann eine entscheidende Rolle bei der herbeigesehnten Transformation unseres schulischen Bildungssystems spielen. Dazu muss sie ihr Potenzial aber mutig und mit der gebotenen Distanz zum politischen Geschäft ausschöpfen.

Dirk Zorn ist Direktor des Programms “Bildung und Next Generation” der Bertelsmann-Stiftung. Er verantwortet die Aktivitäten der Stiftung zur schulischen Bildung.

Bayerns Staatsregierung werkelt weiter an ihrem Großprojekt, der BayernCloud Schule (ByCS). Bisher können Schüler und Lehrer im Freistaat über die BayernCloud auf das Lernmanagementsystem Mebis, das Videokonferenztool Visavid und eine dienstliche E-Mail zugreifen. Jetzt steht eine Erweiterung bevor: Ab dem zweiten Schulhalbjahr, das Montag in zwei Wochen startet, bekommt die BayernCloud Schule zusätzlich einen Cloudspeicher, ein Web-Office und einen eigenen Messenger verpasst.

Fujitsu Services, ein Tochterunternehmen des japanischen Fujitsu-Technologiekonzerns, hat die Anwendungen im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung entwickelt und wird sie betreiben. Die Software soll auf bekannten Open-Source-Lösungen basieren:

Die Koalition aus Freien Wählern und CSU sieht in der BayernCloud Schule einen Turbo für die Schuldigitalisierung. Sie verknüpft Software und Bildungsinhalte; Schüler und Lehrer müssen sich nur ein Passwort merken – dank zentraler Benutzerverwaltung. Für die neuen Bausteine der BayernCloud plant das Ministerium zunächst eine Pilotphase an ausgewählten Schulen. Später soll der bayernweite Rollout folgen.

Bereits im Juni 2020 kündigte Ministerpräsident Markus Söder den “Digital-Turbo” und eine “Bayern-Cloud” an. Doch ein echter Cloudspeicher steht den Schülern wohl erst knapp drei Jahre nach der Söder-Ankündigung flächendeckend zur Verfügung. Zusammen mit dem Web-Office und dem Messenger dürfte er aber den Unterricht in Bayern tatsächlich fitter für das digitale Zeitalter machen. Schüler und Lehrer können bald über mehrere Endgeräte auf dieselben Dateien zugreifen, Dokumente und Präsentationen gemeinsam bearbeiten und im Chat miteinander kommunizieren.

Für die BayernCloud Schule waren allein in den Haushalten 2021 und 2022 insgesamt 100 Millionen Euro vorgesehen. Dazu kommt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 235 Millionen Euro. Damit kann die Staatsregierung mehrjährige Verträge – über ein Haushaltsjahr hinweg – abschließen.

Tatsächlich haben Tech-Unternehmen ähnliche kommerzielle Softwarelösungen im Portfolio, doch der Datenschutz ist weiter ein Problem. Vom bayerischen Kultusministerium heißt es auf Anfrage von Bildung.Table: Mit der BayernCloud Schule stellt die Staatsregierung eine “datenschutzkonforme, barrierefreie Software” bereit, wodurch die Schulen weniger Arbeit haben mit “Administration, Support und Pflege”. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), unterstützt das Großprojekt – gerade mit Blick auf die Rechtssicherheit für Schulen. “Allerdings geht es zu langsam vorwärts”, kritisiert sie.

Doch längst nicht alle Schulen, sagt Fleischmann, teilen die Begeisterung für die BayernCloud. Mancherorts setzen die Schulleiter nicht viel Hoffnung in das Staatsprojekt. Anwendungen wie das Videokonferenztool Visavid würden teils nicht genutzt. Während der Pandemie waren Videoanwendungen essenziell, derzeit ist ihre Nutzung aber nur in Einzelfällen nötig. Das hat auch mit den Beschlüssen der Kultusminister zu tun, die den Präsenzunterricht als das Nonplusultra von Schule ansehen.

Dennoch entscheiden sich viele Schulen und Aufwandsträger weiterhin für Microsoft 365, das durch seine Funktionalität punktet – trotz Bedenken beim Datenschutz. Denn über Microsoft hängt ein Damoklesschwert. Die Datenschutzbeauftragten der Länder haben jüngst einstimmig den Entschluss gefällt, dass eine datenschutzkonforme Nutzung von M365 unter den derzeitigen Bedingungen gar nicht möglich ist.

Auch im Bayerischen Landtag hat die BayernCloud Schule nicht nur Freunde. Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Matthias Fischbach, beschreibt das Projekt als Fehlkonzeption. Dem Ministerium fehle die nötige Expertise für ein solches IT-Projekt. “Auf den ersten Eindruck ist die BayernCloud eine nette Lösung, aber langfristig wird gerade die Thematik der Weiterentwicklung und der Akzeptanz eine ganz schwierige werden”, sagt er.

Der Staat solle weder selbst ein solches IT-Projekt entwickeln, noch detaillierte Vorgaben für die Entwicklung machen. Fischbach plädiert dafür, dass die Schulen sich selbst passende Anwendungen am Markt besorgen: “So gibt es Druck zur Weiterentwicklung, zur Innovation.” Die jeweiligen Technologieanbieter sollten nach Fischbachs Vorstellung unabhängige Stellen beauftragen, die überprüfen, ob die Anwendungen rechtssicher sind.

Die Staatsregierung setzt dagegen auf ein Baukastensystem: Der Freistaat entwickelt das Grundgerüst der BayernCloud selbst – mit der Option, dass Angebote privater Unternehmen wie das Videokonferenztool, der Messenger oder der Cloudspeicher daran andocken können. Damit will Bayern seine digitale Souveränität stärken und, so heißt es, “ein Höchstmaß an Selbststeuerung und Marktunabhängigkeit im sicherheitskritischen Bereich” garantieren.

Fischbachs Sorge: Der Staat könne sich zu sehr an einzelne Anbieter binden. Das Modell laufe Gefahr, dass die Kosten explodieren und sich die Weiterentwicklung als bürokratisch und überreguliert herausstellt. “Man sollte sich auf eine grundsätzliche Weichenstellung beschränken, nicht die technischen Details vorgeben”, so Fischbach. Tenor: Mehr dauerhafter Wettbewerb.

Auch der Sprecher für digitale Bildung der Grünen äußert sich zurückhaltend: “Die BayernCloud Schule ist bisher ein großes, teures und vor allem unerfülltes Versprechen“, sagt Max Deisenhofer im Gespräch mit Table.Media. “Was den Schulen wann genau zur Verfügung steht, ist nicht ganz klar.” Deisenhofer fordert daher einen transparenten Zeitplan, ein nutzerfreundliches Handling und ein funktionierendes Projektmanagement. Er erinnert an den wochenlangen Dauerabsturz von Mebis.

Das am besten gepflegte Lernmanagementsystem Deutschlands war um Weihnachten 2020 praktisch lahmgelegt, und das auch, weil Kultusminister Michael Piazolo alle Schulen dazu aufgefordert hatte, sich um 8:30 Uhr gemeinsam zu einem Weckruf einzuloggen. Das überforderte das eine Rechenzentrum, das Mebis zentral hostet. Mit der BayernCloud soll das nicht mehr passieren. Franz Hausmann

Die wissenschaftlichen Berater der Kultusminister hatten ihr Papier noch nicht vorgelegt, da brach schon der Sturm der Entrüstung los. Im Twitterlehrerzimmer und selbst auf dem fröhlichen Kanal LinkedIn wurde wüst auf die vermeintlich ahnungslosen Gutachter der KMK eingeschlagen. Der Tenor der Kritik von GEW über Philologenverband bis Bertelsmann-Stiftung war einhellig. Folgen die Kultusminister den Empfehlungen, dann ziehen sie in der Schulkrise die Daumenschrauben bei ihren wichtigsten und einzigen Profis an, den Lehrkräften. Und es stellte sich die Frage: Wie kann man einen wertschätzenden Diskurs bei einer der wichtigsten Fragen der Bildungsrepublik organisieren – dem Lehrermangel?

Es gibt bereits eine Reihe von Foren – die aber weder in den redaktionellen noch in den sozialen Medien Gehör finden. Nun will ein neuartiges soziales Medium ein konstruktives Reformgespräch organisieren: Edusiia. Die relativ neue Plattform, die teilweise kostenpflichtig ist, möchte ganz anders sein als das ruppige Twitter- und das belanglose Insta-Lehrerzimmer: achtsam, innovativ – und transformativ. “Edusiia soll ein Raum sein, in dem wohlwollende Gespräche möglich sind”, sagt Anna Papadopoulos, eine der Gründerinnen. “Voraussetzung dafür sind unsere gemeinsamen Werte. Dazu zählt etwa, dass wir eine positive Entwicklung anstreben und dass wir alle grundsätzlich Lehrende und Lernende zugleich sind.”

Die Prinzipien sind nicht neu. Sie gelten in der 2021 gestarteten Initiative “Wir für Schule“. Sie spielen eine Rolle bei spontan organisierten Barcamps wie dem Ausbaldowercamp, das kürzlich stattfand und zu dem sich 1.800 Teilgeberinnen und -geber akkreditiert hatten. (Sessionplan) Auch das pxp-Festival, das im Juni stattfinden soll, will diese Prinzipien zelebrieren. Einen reichweitenstarken Effekt in die Tiefe der Lehrerschaft hatte bisher keines dieser Netzwerke.

Dabei scheint das dringend nötig. Selten war der Zwiespalt zwischen dem Empfinden von Lehrkräften auf der einen Seite und Wissenschaft und Kultusministern auf der anderen so groß, ja unüberbrückbar. Die Vorschläge der Wissenschaftlichen Kommission sind durchgefallen – und zwar quer durch die Bildungsszene. “Diejenigen, die jetzt in den Klassenzimmern stehen, dürfen nicht ausbaden, was die Politik in den letzten 20 Jahren verbockt hat – weil sie einfach nicht genug neue Lehrer eingestellt hat”, schimpft Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrerinnen und Lehrerverband.

In die gleiche Kerbe haut die Coachin Romy Möller, die Transformationsfortbildungen für Lehr- und Führungskräfte organisiert. “Für mich sind die Vorschläge zur Teilzeitkürzung oder auch zur Stundenerhöhung Vorschläge, die nur das Problem in den Blick nehmen und nicht das ganze System”, sagt sie. “Viel sinnvoller wäre in meinen Augen: Wie können wir Lehrkräfte darin bestärken, dass sie wirklich das tun können, was sie wirklich gerne tun wollen: die Bildungschancen jedes Kindes zu erhöhen.”

Denn die Reformvorschläge der Wissenschaftlichen Kommission der Kultusminister erhöhen die Schlagzahl für jenen Teil der Lehrerinnenschaft, der ohnehin unzufrieden mit dem Lernsystem ist. Im System findet sich im Moment – von wenigen kurzen Bemerkungen im Gutachten abgesehen – kaum Abhilfe oder Entlastung. Im Gegenteil, es wird Salz in jene Wunde der Lehrer gerieben, an der sie bereits leiden: Sie sollen einen fremdbestimmten Lehr-Lern-Prozess forcieren, Prüfungen abnehmen und die Arbeit der sich leerenden Lehrerzimmer übernehmen.

Bereits die berühmte Schaarschmidt-Studie im Auftrag des Beamtenbundes von 2006 ergab, dass nur 17 Prozent aller Lehrer gesund leben, weniger als in jedem anderen Beruf des öffentlichen Dienstes. Knapp ein Drittel galt gar als burnoutgefährdet. In der Pandemie hat sich das voraussichtlich noch verschärft. Lehrer und Schulleiter hatten das Gefühl, alles auf einmal sein zu müssen: Bildungsminister, Hygienebeauftragte, Teststation, psychologische Berater, Digitalbeauftragte, Inkludierer, Integrierende – sowie, ganz zuletzt, auch noch Lehrkraft. Und nun immer öfter: Lückenfüller.

Edusiia will da einen offenen und zugleich differenzierten Raum bereitstellen, in dem sich Lehrkräfte sammeln können – auch mit ihren Sorgen. “In den sozialen Medien kann man sich allzu leicht verstecken hinter Polemik, Zynismus und Anklage“, sagt Gründerin Papadopoulos, die als Beraterin arbeitet und in Kopenhagen Organisations-Innovation und Unternehmergeist studiert hat. “Wir möchten aber Menschen und Bildungsenthusiast:innen einladen, sich auch in einer gewissen Art und Weise vulnerabel zu zeigen. Sie sollen ihre Herausforderungen und ihre Bedenken teilen – und in den gemeinsamen Austausch gehen. Dazu braucht es geschützte Räume.”

Praktisch soll das so gehen, dass Organisationen bei Edusiia Diskursräume errichten können – um sich zu bestimmten Themen zu finden. Die Preise dafür beginnen bei 29 Euro im Monat und richten sich nach der Größe der Organisation. Aus diesen großen Vorräumen entstehen dann idealerweise spezifischere Breakout-Räume. In denen sich Lehrkräfte und Schulleiter zu konkreten Reformprojekten zusammenfinden und austauschen: Grundschulen, Montessori-Orientierte, Notengegner, Digitalschulen und so fort. Das Ideal von Anna Papadopoulos und ihren beiden Mitgründern Georg Babing und Niki Papadopoulos ist so etwas wie das vom BMBF gegründete Schultransform – nur ohne Papierkram und externe Berater, die ohnehin nie einen Fuß in die ihnen zugeteilte Schule setzen werden.

Die Reformpower soll selbstorganisiert sein. Ein freundliches Twitterlehrerzimmer, in dem man nicht vor anonymen Zaungästen posen oder sich verteidigen muss. Sondern, so formuliert es Papadopoulos, eine Ladestation für Lehrkräfte, die ausgelaugt sind – und trotzdem etwas ändern wollen. “Auch in der Schule muss endlich der Mensch im Mittelpunkt stehen. Und nicht nur das Arbeitstier im Menschen.”

In einer Befragung haben sich knapp 4.500 Jugendliche und junge Erwachsene skeptisch über die Kreativität an deutschen Schulen geäußert. 39 Prozent der Befragten sagten, dass “Kreativität in unserem Bildungssystem unterdrückt wird”. 77 Prozent gaben zu Protokoll, dass sie ihre eigenen Ideen für das Lernen in der Schule nicht einbringen könnten. An der Umfrage nahmen zu je einem Drittel 14- bis 16-Jährige, 17- bis 19-Jährige und 20- bis 26-Jährige teil. PlayTheHype ist eine Marketingagentur, die für Kunden speziell Jugendliche der Gen Z anspricht, und dabei auch Meinungsbefragungen macht.

Der Autor und Werber Leonard Sommer, der PlayTheHype als Executive Advisor berät und die Studie in Auftrag gegeben hat, sagte Bildung.Table: “Die Meinungsumfrage macht einmal mehr offensichtlich, wie dringend eine Transformation unserer Lernkultur in den Schulen wirklich ist.” Man müsse weg von vorgefertigten Tests und erdrückenden Noten. Ziel müsse es sein, eine Schule mit spannenden Lernprojekten zu bekommen. Es gelte, individuelles Talent, Neugier, Mut und Vorstellungskraft zu fördern.

Interessant ist, was nach Ansicht der Schüler die Kreativität in der Schule einschränkt. Drei Viertel der 4.424 Befragten stimmten der Aussage zu: “Das Schulsystem fordert in erster Linie, dass ich vorgegebene Lösungen liefere.” 60 Prozent meinten, dass Schüler gezwungen seien, alles richtigzumachen. 40 Prozent bedauerten, dass Schule Kreativität “nicht mit besseren Noten” belohne. Ein gutes Drittel gab an, dass Schulen das Lernen in Teams nicht förderten. 28 Prozent stimmten der Aussage zu, dass Klassenzimmer “keine inspirierende Lernumgebung bieten.” Die Umfrage wurde am Freitag bei einem Extra-Event der Karlsruher Technik-Messe Learntec vorgestellt.

In der Umfrage wurde auch das Thema digitales Lernen angesprochen. 62 Prozent der jungen Leute gehen davon aus, dass Schule durch digitale Lernformate kreativer wird. Künstliche Intelligenz fördert nach Ansicht von drei Viertel der Befragten die Entwicklung von Kreativität. Die Studienmacher konnten keine Auskunft darüber geben, ob die Studie repräsentativ ist. Christian Füller

Das Koblenzer Startup Sdui erhält in einer Finanzierungsrunde insgesamt 25 Millionen Euro frisches Kapital. Die Bewertung des 2018 gegründeten Unternehmens steige dadurch in den dreistelligen Millionenbereich. Seit der letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2021 verzeichnete das Unternehmen nach eigenen Angaben ein Umsatzwachstum von mehr als 300 Prozent.

Sowohl Bestandsinvestoren als auch neue Kapitalgeber haben in Sdui investiert: Zu den Hauptinvestoren gehören HV Capital und Franz Haniel & Cie. Auch der Hightech-Gründerfonds (HTGF) und das Ed-Tech VC Brighteye Ventures, die schon seit 2021 dabei sind, haben ihre Förderung aufgestockt. Neuer Investor ist der Venture-Capital-Experte Michael Hinderer.

Sdui ist ein Betriebssystem für den Schulalltag, das sich sowohl an Lehrkräfte, als auch Schüler und deren Eltern richtet. Neben dem klassischen Verwaltungsmanagement bietet die Plattform Funktionen wie Chat, Videotelefonie, ein digitales Klassenbuch und Stundenpläne, Übersetzungsfunktionen und Cloud-Dienste an. Aktuell nutzen Sdui mehr als 10.000 Bildungseinrichtungen in insgesamt sieben Ländern: neben Deutschland in Belgien, Österreich, der Schweiz, Italien, Spanien und der Türkei, in der 2021 die Internationalisierung der App begann. Mit dem neuen Investment wollen CEO und Gründer Daniel Zacharias und sein Team aus 170 Mitarbeitern in weitere Länder expandieren. Zur Sdui Group gehören neben dem Unternehmen selbst noch die Schweizer Schulmanagement-Software PUPIL und das belgische Kommunikationstool Konecto, das sich ebenfalls primär an Bildungsanbieter richtet. Anouk Schlung

Bremen will bis August 2024 einen Fonds zur Förderung von Ausbildungen aufbauen, wie aus einem Gesetzentwurf des Senats hervorgeht (zum Download). Die Arbeitgeber der Hansestadt sollen den Fonds finanzieren – mit Abgaben bis maximal 0,3 Prozent ihrer Bruttolohnsumme.

Ziel des Fonds ist es, “Jugendliche in der Ausbildung zu unterstützen und zu fördern und gleichzeitig kleine Unternehmen, die den Großteil der Ausbildungen übernehmen, zu entlasten”, sagte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke). Mit dem Geld will der Senat Maßnahmen wie beispielsweise die außerbetriebliche Ausbildung unversorgter Jugendliche oder die Unterstützung für Betriebe bei der Azubi-Rekrutierung finanzieren. Zusätzlich sollen Betriebe für jeden Azubi-Vertrag 1.500 bis 2.500 Euro im Jahr erhalten. Damit die Unternehmen mehr Ausbildungsplätze schaffen und in die Qualität der Ausbildung investieren.