heute Mittag werden die Kultusministerinnen und -minister einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, wie viel Ungemach im Herbst auf sie zukommen wird. Der “Bildungsmonitor”, ein datengestützter Überblick über die Situation an den Schulen in Deutschland, wird veröffentlicht – und er zeigt das ganze Ausmaß der Bildungsmisere: Die Eltern haben das Vertrauen in die Institution Schule verloren. Was wird erst passieren, wenn im Herbst die gefährliche Delta-Variante von Corona mehrheitlich ungeschützte Schulen durchseucht? Außer in dem kleinen Stadtstaat Bremen sind die Eltern bereits jetzt in allen pädagogischen Provinzen unzufrieden mit der Schulpolitik. In Sachsen-Anhalt vertraut gerade noch ein Sechstel der Eltern dem staatlichen Lernangebot. Bildung.Table hat für Sie exklusiv die wichtigsten Ergebnisse.

Julia von Weiler, Psychologin bei Innocence in Danger, geht aus Anlass dieses Misstrauens-Beweises der Frage nach, warum wir unsere Lehrer:innen so wenig schätzen. Und sie macht einen Vorschlag: Erinnern wir uns an unsere besten Lehrer – und starten eine gesellschaftliche Kampagne zur Würdigung guter Pädagog:innen.

Wer steckt eigentlich hinter dem österreichischen Edu-Start-up “GoStudent”, das vor ein paar Wochen über 200 Millionen Euro an Investitionen bekommen hat. Unsere Autorin Lisa Winter hat sich in Wien auf Spurensuche begeben und Felix Ohswald getroffen, einen jungen Mann mit großen Ambitionen.

Die Deutschlandkarte des neuen Bildungsmonitors ist rot. Rot bedeutet, dass die Mehrheit der Eltern nicht zufrieden ist mit der Schulpolitik im Coronajahr. Nur an einer einzigen Stelle gibt es einen kleinen blauen Fleck, der anzeigt, dass die Eltern überwiegend zufrieden sind – in Bremen. Dort zeigten sich 42,2 Prozent “alles in allem mit den Lernangeboten im Schuljahr 2020/21 zufrieden”. Überall sonst in der Republik überwiegt der Frust über die Politik der Kultusministerinnen und -minister. Die Eltern verlieren Vertrauen in Schule – überall im Land. Das zeigt eine aktuelle Umfrage für den Bildungsmonitor unter 2500 Teilnehmer:innen, die Bildung.Table exklusiv vorliegt.

Der Bildungsmonitor wird seit 2004 von der “Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft,” einer Lobbyorganisation der Metallindustrie, in Auftrag gegeben und vom IW verantwortet. Ihm haftete in Expertenkreisen stets der Makel an, dass die Initiative vorwiegend wirtschaftsorientiert auf das Bildungswesen sieht. Der Bildungsmonitor im Jahr 2021 sollte indes Beachtung finden, weil er etwas tut, was die Kultusminister seit Beginn der Pandemie meiden, ja sich sogar verbitten: Er nutzt für seine Untersuchungen neueste verfügbare Daten – und er nimmt Ländervergleiche vor. Beim Institut der Wirtschaft stehen im Ranking 2021 erneut Sachsen und Bayern ganz oben. Es folgen Hamburg, Thüringen, Saarland und Baden-Württemberg – alle anderen Bundesländer liegen unter dem deutschen Durchschnitt.

Die Kultusminister der Länder haben sich gegen Vergleiche gewehrt. Sie veröffentlichten während der Pandemie weder die sogenannten “Vergleichsarbeiten” (Vera) über Lernlücken, noch haben sie frühzeitig ihre Corona-Studien der Öffentlichkeit mitgeteilt. Darüber gibt es erheblichen Unmut unter Elterninitiativen. Sie wollen wissen, welche Gefahren für ihre Kinder in den Schulen in diesem Herbst bestehen, falls sich die gefährliche Delta-Variante des Corona-Virus, wie erwartet, ausbreitet.

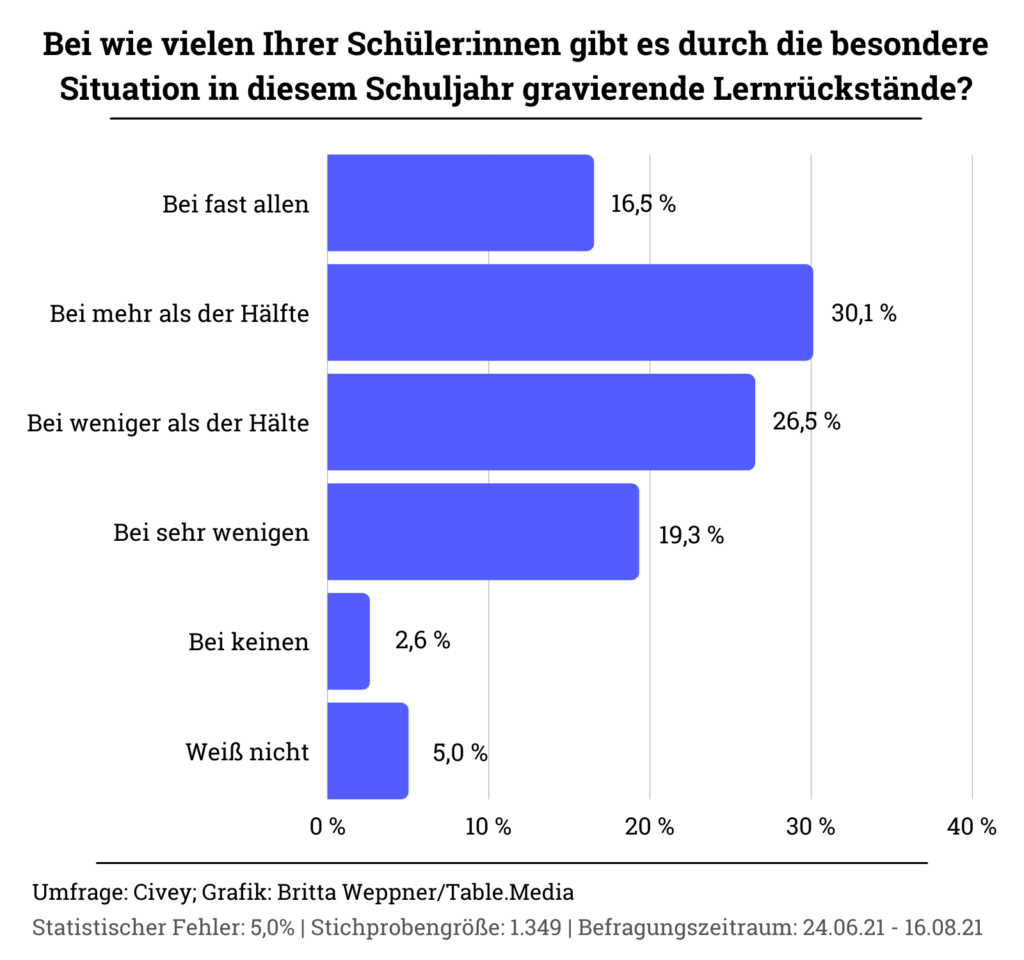

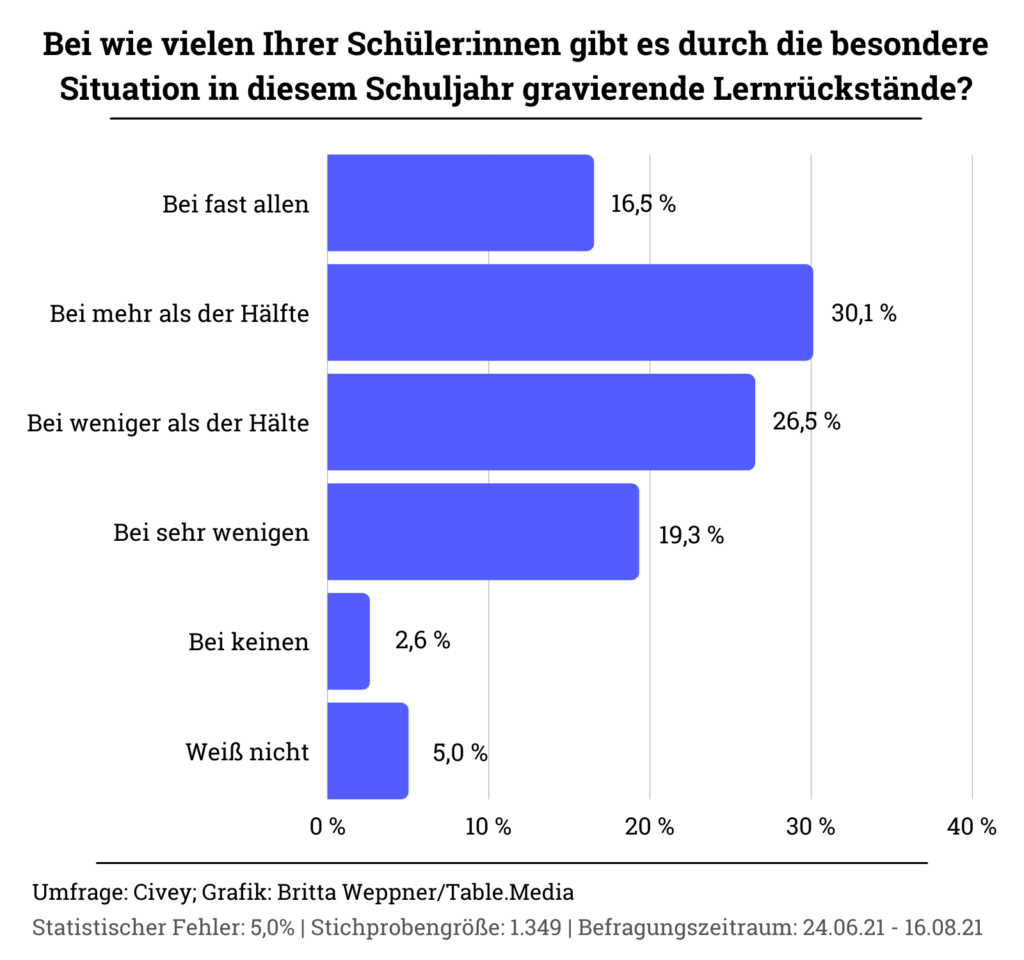

Normalerweise stehen im Bildungsmonitor kein frisch erhobenen Daten. Diesmal wurde aus aktuellen Gründen eine Ausnahme gemacht. Dabei ist besonders interessant, wie die Lehrkräfte über die sogenannten Lernlücken urteilen. Das Ergebnis zeigt eine zerrissene Lehrerschaft. 16,5 Prozent der Lehrkräfte gehen davon aus, dass “fast alle Schüler” Rückstände beim Lernen während der Corona-Pandemie aufgebaut haben. Gleichzeitig glauben aber 19,3 Prozent der Lehrer, dass nur bei “sehr wenigen Schüler:innen durch die besondere Situation in diesem Schuljahr gravierende Lernrückstände” zu erwarten sind.

Dieses Ergebnis beruht nicht auf Messungen von Schülerleistungen, sondern auf der Grundlage einer Lehrer-Umfrage. Für die Kultusminister mutet es an wie eine Ohrfeige: denn zehn Bundesländer haben – wie Bildung.Table berichtete – Kompetenztests mit ihren Schülerinnen und Schülern während der Corona-Zeit durchgeführt. Die meisten von ihnen weigern sich aber, den Bürgern über die Ergebnisse dieser Vera-Tests Auskunft zu geben. “Unser Studienergebnis zeigt deutlich, dass es keinen Sinn macht, weiter über Lernlücken zu spekulieren”, sagte Axel Plünnecke vom Institut der Wirtschaft Bildung.Table. “Wir hätten bereits für den Bildungsmonitor mit den Zahlen aus den Vergleichsarbeiten der Länder valide Auskunft über Lernlücken geben können. Ich fordere die Länder auf, die Daten ihrer sogenannten Vera-8-Erhebungen interessierten Forschern zur Verfügung zu stellen.”

Für den aktuellen Bildungsmonitor hat das Institut auch Eltern befragen lassen. Das Ergebnis zeigt einen massiven Vertrauensverlust – und eine tiefe Spaltung. Die Werte der Zufriedenheit unter den Eltern im Osten sind miserabel. Die fünf Bundesländer von Mecklenburg-Vorpommern im Norden über Brandenburg bis zu Sachsen im Süden sehen nur noch ein Fünftel zufriedener Eltern. In Brandenburg sind 21,8 Prozent der Eltern mit den Schul-Angeboten im Schuljahr 20/21 einverstanden, in Mecklenburg-Vorpommern sind es 21,5 Prozent, in Thüringen 21,1 Prozent – und in Sachsen-Anhalt zeigen sich gar nur 15,6 Prozent der Eltern zufrieden. Selbst in Sachsen, das auf Platz 1 im Bildungsmonitor steht, gilt: die Eltern verlieren Vertrauen in die Schulpolitik. Gerade mal 20 Prozent der Eltern Sachsens sind zufrieden mit der Schule. Zum Vergleich: im Westen liegen die Werte der Zufriedenheit – von Saarland abgesehen – jeweils über 30 Prozent. In Hamburg und Bremen sogar bei über 40 Prozent, wobei die Hansestadt Bremen das einzige Land mit einem positiven Zufriedenheits-Saldo ist.

Interessant ist hier zu sehen, was den Eltern in Bremen möglicherweise das Vertrauen in Schule zurückgegeben hat: es könnte die Digitalisierungspolitik sein. Bremen, das in allen Pisa-Rankings stets irgendwo am Ende der 16 Bundesländer stand und auch im Bildungsmonitor hinten ist, liegt im Feld der digitalen Bildung sogar vor Bayern. Es hat früh Schüler und Lehrer mit Endgeräten ausgestattet, in Bremen läuft seit Jahren ein Lernmanagementsystem, das während Corona sensationelle Zuwächse verzeichnete. Und die Hansestadt ist eines der wenigen Bundesländer, das private Digitalisierungsprofis wie Sofatutor und Bettermarks offiziell zugelassen hat. Das Institut der Wirtschaft, das den Bildungsmonitor wissenschaftlich verantwortet, rechnet zu den Digitalisierungsparametern unter anderem die Breitbandanschlüsse von Schulen, die Fortbildungsbereitschaft der Lehrer und die Zahl digitaler Hochschul- bzw. Berufsbildungen.

Man kann zwischen der Zufriedenheit der Bürger/Eltern und den positiven Werten für Digitalisierung in Bremen keinen kausalen Zusammenhang herstellen – danach haben die Forscher nicht gefragt. Vergleicht man allerdings die Unzufriedenheit der Eltern im Osten mit dem Stand der Digitalisierung der dortigen Schulen, zeigt sich das Muster erneut: die Ostländer liegen in der Zufriedenheit hinten – und bei fast allen Kategorien der Digitalisierung. Das reicht vom Breitbandausbau der Schulen bis zur Fortbildungsbereitschaft der Lehrer. Im Monitor heißt es dazu: “In den ostdeutschen Bundesländern wird vergleichsweise wenig zur Ausbildung in IT in beruflicher und akademischer Bildung beigetragen, die Ausstattung der Schulen mit schnellem Internet ist vergleichsweise schlecht und die Forschung im Bereich Digitalisierung ausbaufähig.” Ob die Eltern in Magdeburg, Schwerin, Dresden, Potsdam und Erfurt aber so unzufrieden sind, weil dort die Digitalisierung der Schulen stockt, wissen wir nicht.

Am Ende gibt der Bildungsmonitor also Rätsel auf – und eine Hausaufgabe für die Bildungsrepublik: Warum sind die Eltern des Monitor-Siegers Sachsen so unglücklich? Und warum sind die Eltern beim ewigen Tabellenletzten in Bremen die zufriedensten im ganzen Land? (Siehe auch den Blogpost in dieser Ausgabe.)

Frau Stumpp, die Initiative D21 hat die gefühlt 150. Studie herausgegeben. Mit welchem Gewinn?

Egal, welche Studie ich lese, ob vom Bitkom, von D21 oder von Bertelsmann. Die Analyse ist immer dieselbe, und das ist schon fast seit fast 40 Jahren so, denn so lange gibt’s schon Digitalisierung. Was diese Studien gemein haben ist, dass sie keine Lösungsansätze bieten. Dafür wäre es notwendig, dass Politik das Ohr bei den Betroffenen hat, dass sie die Pädagoginnen und Pädagogen einbezieht genau wie die Kinder und Jugendlichen.

Nur ein Beispiel: Was bedeutet es eigentlich, wenn bei D21 neun von zehn der Befragten unter 60 Jahren angeben, sie könnten mit Google im Internet recherchieren. Heißt das, dass sie recherchieren können? Oder dass sie keine Ahnung von Datensicherheit haben, weil sie Google nutzen?

Man kann sich über die Architektur jeder Studie streiten. Mir sind aber die Kinder wichtiger. Es nützt uns herzlich wenig, wenn wir zum Beispiel wissen, dass die meisten Kinder Anwendungskompetenzen haben. Klar haben die das. Aber viel wichtiger wäre es ja, dass sie auch die technologische Perspektive bekommen.

Was bedeutet das?

Dass sie früh lernen, wie Algorithmen funktionieren. Dass sie verstehen, wie sich Kommunikationsmechanismen verändern und dass sie auch einen Blick auf die gesellschaftlichen und kulturellen Auswirkungen bekommen. Digitale Bildung ist also viel mehr als nur Anwendungskompetenz, es ist auch eine technische und eine soziale Kompetenz, die da mitschwingt. Alles zusammen nenne ich informatische Kompetenz und die müssen wir in den Schulen vermitteln – und in der Gesellschaft insgesamt.

Interessanterweise geht es in der D21-Studie überhaupt nicht um Schulen. Die jüngsten Befragten sind 14 Jahre alt – trotzdem diskutieren jetzt alle über digitale Bildung in der Grundschule. Brauchen Sechsjährige wirklich Tablets, Frau Stumpp?

Es geht nicht darum, ob eine Grundschule Tablets braucht, sondern in welcher Hand sich das Gerät befindet. Und zu welchem Zweck es benutzt wird. Befindet sich das Tablet in der Hand der Lehrkraft, die damit zum Beispiel die Anzeige auf ein Smartboard steuert…

… dann ist das in Ordnung?

Nein, dann ist das notwendig. Oder kleben die Kinder am Tablet, weil sie ein Spiel fesselt…

… dann wäre das falsch?

Da gibt es vieles dazwischen. Digitale Medien sind ja nicht nur Tablets, sondern viele unterschiedliche Medien und Apps, Geräte, die steuerbar sind und zum Beispiel Logik trainieren. Basales Programmieren kann man auch ohne Bildschirm und Tastatur üben. Wichtig ist, dass Pädagoginnen über Kompetenz und Erfahrung verfügen, damit sie entscheiden können, wann und wie digitale Medien eingesetzt werden können. In der Grundschule ist Medienkompetenz besonders wichtig – also dass Kinder den bewussten Umgang mit Medien lernen und den Schutz der eigenen Person nicht vergessen.

Ab welchem Alter würden sie Tablets in der Grundschule einsetzen – und zu welchem Zweck?

Das Tablet muss früher kommen, schon in der Kita. Aber eben in der Führung der Erzieher:innen. Die Kinder kriegen doch zu Hause die Tablets in die Hand gedrückt – damit sie Ruhe geben. Kinder müssen lernen, dass es das nicht sein kann.

Wie soll das denn gehen?

Es braucht pädagogische Anreize. Das kann mal ein visueller sein, indem etwas auf dem Tablet gezeigt wird. Oder auch ein konstruktiver, indem die Kinder eine Übungssequenz auf dem Tablet absolvieren oder es zur Dokumentation eines analogen Waldspaziergangs benutzen. Aber die Zeit wird in diesem Alter stets begrenzt, und dann kommt das Tablet eben auch wieder weg. Das ist enorm wichtig – auch weil Eltern das entweder kaum machen oder nicht durchsetzen.

Das ist nicht sehr konkret – und kaum praktikabel für gestresste Eltern.

Sie wollen eine einfache Regel. Aber ich kann ihnen auch als gelernte Pädagogin kein simples Rezept geben und sagen, in diesem Alter darf das Tablet so lange in der Hand des Kindes bleiben und im anderen Alter dann wieder anders.

Warum nicht?

Die Aufgabe ist, mit den unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten souverän umzugehen. Die Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort müssen einschätzen, wann es genug ist. Das bedeutet, die Möglichkeiten eines digitalen Mediums zu zeigen – und dann aber auch klarzumachen, jetzt hat das Tablet seinen Zweck erfüllt. Jetzt kommt es wieder weg, und dann schreiben wir analog, dann lesen wir analog, dann rechnen wir analog. In der Sekundarschule sieht das natürlich ganz anders aus.

Keine Faustregel?

Doch, aber die wird Ihnen nicht gefallen. Es geht darum, digitale Medien zielgerichtet einzusetzen. Kinder müssen lernen, dass digitale Medien nur ein Mittel zum Zweck sind – und dürfen niemals Selbstzweck sein.

Zurück zur neuen D21-Studie. Sie haben eine “Bundeszentrale für digitale und Medienbildung” vorgeschlagen. Das heißt, sie gehen denselben Weg – top down.

Nein, mein Vorschlag für die Bundeszentrale für digitale und Medienbildung ist nichts, das von oben nach unten durchdekretiert wird. Der geht von jeder und jedem Einzelnen aus, der und die beteiligt und ermächtigt werden soll. Ich habe die Idee aus meiner praktischen Erfahrung als Netzwerk- und Medienberaterin der ersten Stunde entwickelt – seit 25 Jahren.

Was ist die Idee?

Wir brauchen eine niedrigschwellige Anlaufstelle für Pädagog:innen und für Eltern. Die interessierte Öffentlichkeit muss leichten Zugang bekommen.

Was unterscheidet Ihre Cloud von den bundesweiten Lernwolken wie Mundo oder WirLernenOnline, aus denen sich Lehrer Lernmaterialien herunterladen können?

Wir wollen keine neue Cloud installieren, sondern eine zentrale Anlaufstelle der Vernetzung und Qualitätssicherung. Das Problem im Moment ist doch, dass die Länder bereits viele Bildungsinstitute und Schulclouds haben, die aber selbst bei den eigenen Lehrkräften kaum bekannt sind. Wer von den 800.000 Lehrkräften kennt Mundo und WirLernenOnline? Außerdem gibt es viele gute Initiativen abseits der institutionalisierten Strukturen. Wir wollen den Lehrkräften und allen Interessierten eine Orientierung in dieser Vielfalt geben. Die sollen sehen, was diese Systeme jetzt bereits können.

Die Idee Ihrer Bundeszentrale wurde sogleich von Digitalministerin Dorothee Bär übernommen. Ein Ritterinnenschlag?

Dorothee Bär hat zwar den Titel “Bundeszentrale” geklaut, aber den Ansatz digitale Aufklärung nicht verstanden. Bei ihr ist ja auch nur eine dünne Webseite draus geworden. Bei meinem Ansatz können sich alle informieren, die sich im Dschungel der Angebote nicht zurecht finden – auch ratsuchende Journalist:innen. Der Bedarf ist riesig.

Das heißt, Sie und Frau Bär könnten zusammen eine neue digitale Aufklärungzentrale einrichten?

Dorothee Bär kann gerne die Hülle organisieren. Wir Grüne koordinieren dann Inhalte, die ja schon von vielen Projekten und Institutionen erstellt werden. Und wir sorgen dafür, dass jeder Mensch das nutzen kann – qualitätsgeprüft, ansprechend präsentiert, niederschwellig und verständlich.

Margit Stumpp (Bündnis 90/Die Grünen) ist seit 2017 Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg (Aalen/Heidenheim) und spricht für Bildung und Medien. Die Studie Digital Skills Gap ist eine Extraausgabe des D21 Digital-Index 2020/21.

Dokumentation des Abschnitts im Bildungsmonitor über “Digitalisierung und Dekarbonisierung”

Schon die heutige Arbeitswelt erfordert immer mehr Kenntnisse von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), weshalb das Bildungssystem gefragt ist, umfangreiche IKT-Kenntnisse zu vermitteln, und zwar auf allen Bildungsebenen: von der Grundschule über die berufliche Bildung bis hin zur Qualifizierung am Arbeitsplatz. Der Aktionsrat Bildung definierte 2018 aus dieser Notwendigkeit heraus den Begriff der “Digitalen Souveränität”, d. h. die selbstbestimmte und kontrollierte Nutzung digitaler Medien und erklärt sie zur Voraussetzung einer gesellschaftlichen Teilhabe und für jetzige und zukünftige Wettbewerbsfähigkeit. Dabei gilt es, die Chancen der Digitalisierung, die im individualisierten, passgenauen Lernen besteht, zu nutzen, ohne dabei den Digital Divide, also die Spaltung der Gesellschaft in Nutzer und Nicht-Nutzer digitaler Technologien zu vergrößern.

Der Begriff “digitale Bildung” umfasst zwei Aspekte: Zum einen beinhaltet er die Digitalisierung des Bildungswesens selbst, welche über die digitale Ausgestaltung des Lernens und der Institutionen bis hin zu den Kompetenzen der Lehrenden reicht. Zum anderen meint “digitale Bildung” aber auch die Vermittlung von Fähigkeiten und Kompetenzen im Umgang mit digitalen Technologien oder bei der Entwicklung eben solcher.

Auch die Kultusministerkonferenz betonte 2016 diese beiden Aspekte in ihrer Digitalisierungsstrategie, die beispielsweise für die Schulen zwei Ziele ableitet. Erstens sollen die Länder in ihren Lehr-, Bildungs- und Rahmenplänen Kompetenzen einbeziehen, die eine aktive und selbstbestimmte Teilhabe in der digitalen Welt ermöglichen. Zweitens sollen hierfür digitale Lernumgebungen in Lehr- und Lernprozessen systematisch eingesetzt werden. Beide Aspekte greifen eng ineinander. So ist beispielsweise die Vermittlung fortgeschrittener Digitalkompetenzen in einem nicht digitalen Lernumfeld kaum denkbar.

Für die Herausforderungen der Digitalisierung spielt die Verfügbarkeit von Digitalkompetenzen ganz grundsätzlich eine große Rolle. Die Nachfrage nach digitalen Technologien ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen und hat während der Corona-Krise noch einmal zugenommen. Digitale Technologien können die Ausbreitung des Virus eindämmen (Datenanalysen, Mustererkennung mittels KI, Datenaustausch, Simulationen, Vorhersagemodelle, Apps), das Gesundheitssystem stärken (Schnelltests, Bilddaten, Daten aus Wearables) und Lösungen für das Sozialleben bieten (Social-Networking). Daneben hat die Digitalisierung große Potenziale, die Wirtschaft während der Corona-Krise zu unterstützen (autonome Logistik, Lieferdienste, Plattformen, eCommerce, Homeoffice, etc.)

Immer mehr Unternehmen versuchen, datengetriebene Geschäftsmodelle umzusetzen. Unternehmen, die bereits über ein datengetriebenes Angebot verfügen, fühlen sich am meisten von fehlenden Fachexperten gehemmt. Oliver Falck und andere zeigen auf Basis von Auswertungen der Daten des Erwachsenen-Pisa (PIAAC), dass Kompetenzen in Informations- und Kommunikationstechnologien eine hohe Bedeutung für den Arbeitsmarkterfolg und erzielbare Bildungsrenditen haben. Der Digitalisierungsschub während der Corona-Krise wird folglich den IT-Fachkräftebedarf weiter erhöhen. Die Unternehmensbefragung “Zukunftspanel” des “Instituts der Deutschen Wirtschaft” (IW) aus dem Dezember 2020 zeigt, dass 40 Prozent der Unternehmen einen steigenden Bedarf an IT-Experten und 54 Prozent an IT-Fachkräften in den kommenden fünf Jahren erwarten. Bei Unternehmen mit einem sehr großen Stellenwert der Digitalisierung erwarten dies sogar 69 Prozent bei IT-Experten und 75 Prozent bei IT-Fachkräften.

Auch für den Übergang zu einer treibhausgasarmen Wirtschaft ist die Verfügbarkeit von Digitalkompetenzen von hoher Bedeutung. So ist die Verbesserung der Ressourceneffizienz wichtig für den Klimaschutz und lässt sich mithilfe der Digitalisierung wesentlich steigern. Auch können Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) helfen, die Effizienz bei der Bereitstellung erneuerbarer Energien zu erhöhen, den Energieverbrauch zu optimieren, die Bereitstellung und Nutzung von Strom und Wasserstoff im Verkehr zu verbessern und smarte Anwendungen in Landwirtschaft und bei Gebäuden zu ermöglichen. Für die Entwicklung klimafreundlicher Technologien und Produkte sind aus Sicht der Unternehmen in den kommenden fünf Jahren vor allem MINT-Experten von besonderer Bedeutung. Speziell zur Entwicklung klimafreundlicher Technologien und Produkte erwarten dabei rund 32 Prozent aller Unternehmen einen steigenden Bedarf an IT-Experten. Bei den für die Gesamtbeschäftigung besonders wichtigen Unternehmen mit einer Größe ab 250 Beschäftigten sind dies sogar 63 Prozent.

Der hohe Bedarf an IT-Kompetenzen kann auch anhand der Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in IT-Berufen gezeigt werden. Seit Ende 2012 sind diese Daten auf Basis der neuen Klassifikation der Berufe vergleichbar darstellbar. Von Ende 2012 bis Sommer 2020 zeigte sich ein starkes Beschäftigungswachstum von rund 89 Prozent bei IT-Experten, über 14 Prozent bei IT-Spezialisten und über 51 Prozent bei IT-Fachkräften.

Die Vermittlung digitaler Bildung an deutschen Schulen lässt sich anhand der International Computer and Information Literacy Study (ICILS) mit anderen Ländern vergleichen. In dieser Studie wurden die computer- und informationsbezogenen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in der 8. Jahrgangsstufe erhoben.

In Deutschland erreichten die Schülerinnen und Schüler im Jahr 2018 bei den computer- und informationsbezogenen Kompetenzen einen Leistungsmittelwert von 518 Punkten. Gegenüber der vorhergehenden Erhebung aus dem Jahr 2013 gab es keine große Veränderung. An der Spitze der Rangliste befanden sich Dänemark (553), Südkorea (542) und Finnland (531). Deutschland landete knapp über dem internationalen Mittelwert und dem Vergleichswert der teilnehmenden EU-Länder.

Aktuelle Daten aus vergleichbaren Kompetenztests deutscher Schülerinnen und Schüler zur Nutzung digitaler Medien für die einzelnen Bundesländer liegen nicht vor. (…) Mit der Corona-Krise und dem notwendigen digital gestützten Fernunterricht gab es allerdings auch Fortschritte bei der Digitalisierung des Bildungssystems. Eine Befragung der Universität Göttingen aus dem Januar/Februar 2021 zeigt, dass für rund 70 Prozent aller Lehrkräfte und 49 Prozent aller Schülerinnen und Schüler WLAN an deutschen Schulen verfügbar ist. In 74 Prozent aller Schulen ist eine Schulcloud verfügbar. Nur 57 Prozent der Lehrkräfte berichten, dass ausreichend digitale Endgeräte an den Schulen verfügbar sind und nur für 50 Prozent ist eine technische Unterstützung bei Problemen gewährleistet. Bei der Breitbandverfügbarkeit an Schulen gibt es zwischen den Bundesländern größere Unterschiede.

Fortschritte zeigen sich auch bei der Ausstattung der Lehrkräfte. Bei der ICILS-Studie 2018 stand nur für 16 Prozent der Lehrkräfte ein eigenes tragbares digitales Endgerät zur Verfügung (internationaler Durchschnitt: 48 Prozent). Bis zum Jahr 2020, vor der Corona-Krise, stieg die Quote auf 38 Prozent an und erreicht im Jahr 2021 einen Wert von 48 Prozent. Auch nutzten nach der ICILS-Studie im Jahr 2018 erst 11 Prozent der Lehrkräfte Lernmanagementsysteme zumindest in einzelnen Schulstunden, was im Vergleich zu 51 Prozent im internationalen Durchschnitt den besonderen Nachholbedarf in Deutschland beschreibt. Im Jahr 2021 stieg dieser Wert auf 58 Prozent an. In der Bundesländergruppe Niedersachsen/Thüringen/Sachsen ergibt sich dabei nur ein Wert von 47 Prozent, während es in der Spitzengruppe Hamburg/Bremen/Nordrhein-Westfalen/Berlin/Mecklenburg-Vorpommern rund 70 Prozent sind.

Auch beim Einsatz im Unterricht zeigen sich Fortschritte in Deutschland. In Deutschland setzten 2018 erst 23 Prozent der Lehrkräfte digitale Medien täglich im Unterricht ein (Europa: 48 Prozent). Im Jahr 2021 stieg dieser Anteil in Deutschland auf 68 Prozent (Universität Göttingen, 2021).

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Corona-Krise den Digitalisierungsprozess an den Schulen deutlich beschleunigt hat. Die Dringlichkeit des digitalen Wandels wurde durch die Schulschließungen besonders deutlich und es hat bereits in vielen Schulen dementsprechende Veränderungen gegeben. Aber auch nach einer Rückkehr zum Präsenzunterricht können digitale Unterrichtselemente dazu beitragen, die Qualität des Unterrichts zu erhöhen und entstandene Lernrückstände zu schließen.

Autor:innen des Bildungsmonitors sind Christina Anger, Wido Geis und Axel Plünnecke.

18.-19. August 2021

Digitale Fortbildung: Forum Digital macht Schule 21

In zahlreichen Workshops, Diskussions- und Talkrunden sollen Erfahrungen und Good Practice Beispiele aus dem Bereich des digitalen Lehrens und Lernens geteilt und eine Vernetzung der Hamburger Lehrerinnen und Lehrer ermöglicht werden. (Siehe auch Didaktik&Tools) Zur Anmeldung

31. August 2021

Anmeldedeadline: Global EdTech StartUp Awards

The best startups will get global exposure in the EdTech ecosystem, valuable PR, mentorship, cash prizes and business development opportunities. The competition’s top entrepreneurs will be invited to follow up events and next stage accelerator program. Zur Anmeldung

Man gerät schnell in die Versuchung, zu Felix Ohswald aufzuschauen. Nicht nur wegen der schieren Größe des 2,02-Meter-Mannes. Sein Start-up “GoStudent” hat kürzlich die 1,4 Milliarden-Euro-Marke geknackt, ist also ein sogenanntes Einhorn. Im Börsenslang beschreibt das ein Unternehmen mit einem Wert größer als eine Milliarde. Dem 26-jährigen Ohswald und seinem Mitgründer Gregor Müller ist es binnen wenigen Jahren gelungen, aus der Idee einer digitalen Nachhilfe-Plattform den Pauk-Marktführer Europas zu machen.

Nachhilfe gibt es, seit Schulen existieren. Der Markt in Deutschland wird von “Studienkreis” und “Schülerhilfe” dominiert. Die eingesessenen Unternehmen mit Hunderten Filialen nennen sich beide die “Nummer Eins” in Deutschland. Sie bieten selbst bereits seit einem Jahrzehnt Online-Formate an. Ihre vielen Standorte mit Räumen und Schulbänken sind teuer. Und Marketing und Auftreten sind viel gemäßigter als die spektakulären PR-Aktionen von GoStudent. Die österreichischen Newcomer boten den Regierungen Frankreichs und Deutschlands mitten in der Pandemie fünf Millionen Nachhilfestunden an – zum Selbstkostenpreis. Auf Social Media werben sie mit lauten (und albernen) Spots, die auf Dieter Bohlen und Angela Merkel anspielen. Lässt sich auf diese Weise Bildung revolutionieren?

Felix Ohswald, sonnengebräunt, weißes Hemd, die blonden lange Haare zum Dutt gebunden, ist sich da sicher. “Wir haben gemerkt, wenn wir Nachhilfe technologisch umsetzen, können wir sie effizienter und messbar machen.” Bildung sei immer ein Bereich gewesen, in dem wenig Innovation realisiert wurde. Das ändere sich nun. Für seine Wettbewerber hat er wenig übrig. Traditionelle Plattformen hielten sich nurmehr händeringend am Leben, glaubt Ohswald. Früher oder später hätten sie ein Ablaufdatum. Eine interessante Sichtweise. Denn das Produkt von GoStudent unterscheidet sich kaum von den Anbietern am Markt: Ein Nachhilfelehrer unterrichtet Schüler in der Relation 1:1 – nur halt jetzt online. Die Investoren scheinen an GoStudent zu glauben. Zuletzt konnte das Start-up 205 Millionen Euro einheimsen – so viel frisches Kapital hat vorher noch kein Edu-Startup bekommen.

Der GoStudent-Erfinder empfängt in seinem Büro im 2. Bezirk von Wien. Über zwei Etagen erstrecken sich die 2020 bezogenen Räumlichkeiten. Überall sitzen Menschen mit Headset im Ohr vor ihren Laptops. 750 Mitarbeitende zähle das Unternehmen aktuell. “Be productive as fuck,” schreit ein buntes Plakat sie vom Flur aus an. “Work hard, play hard”. Mantras eines Start-ups, das an die Spitze will. Geht es nach dem jungen Macher, soll GoStudent das größte Bildungsunternehmen der Welt werden. Als Vorbild dient Amazon-Gründer Jeff Bezos. “Er ist jemand, der es geschafft hat, einen Industriebereich neu zu denken und besser zu machen”, schwärmt Ohswald. “In der Bildung ist bisher gefühlt gar nichts passiert.”

Zur Begrüßung reicht der Wiener die Hand, als hätte es Corona nie gegeben. “Das ist mein Saustall“, zeigt er auf seinen vollbeladenen Schreibtisch. Ein chaotischer Erfinder-Typ ist der Gründer indes nicht. Er ist gespickt mit Fakten und Zahlen zu Bildungssystemen überall auf der Welt. Sein Auftreten ist kontrolliert und ernsthaft. Seine Selbstbeschreibung, er quatsche gern darauf los, nimmt man ihm nur schwer ab. Für ein CNN-Interview kürzlich paukte er Gespräche, um ein Gefühl zu bekommen, wie andere sich präsentieren. Geben sie kürzere Antworten, oder längere? Schauen sie in die Kamera? Lächeln sie oft? In der Sendung verkündete er die Mission, die Nummer Eins der Nachhilfeschulen weltweit werden zu wollen. “Wenn du der Beste sein möchtest, musst du die Besten begeistern,” sagt der Sohn eines Bankiers.

Angefangen hat alles mit WhatsApp. Ohswald habe, so wird erzählt, erst Freunden und Mitschülern via Messenger in Mathe geholfen. Der jüngere Bruder – Moritz – beginnt, Felix’ Handynummer zu teilen, damit ihm Mitschüler Fragen zu Mathematik-Aufgaben stellen können. Mit der Zeit seien es Hunderte im Mathechat gewesen. Anfangs ist das eine Spielerei für den Mathe-Freak, der mit 14 Jahren per Sondererlaubnis seiner Schule beginnt, an der Universität Mathe zu studieren. Später geht er nach Cambridge mit dem Fokus Finanzmathematik. Es folgen berufliche Erfahrungen bei Nationalbank und Unternehmensberatung. In Zürich an der ETH macht er seinen Master in Quantitative Finance. Die Tutor-Idee vergisst er nicht. 2016, mit Anfang 20, gründen er und Müller GoStudent. Aus der WhatsApp-Lerngruppe wird eine Firma.

Jedes Kind habe ein Smartphone, das war der ökonomische Ausgangspunkt. Ohswald und sein Kompagnon wollten Kinder mit guten Lehrern zusammenbringen. Der Mann, der Bildung revolutionieren will, erzählt nun mit plakativer Demut: “Wir haben gedacht, wir haben die Weisheit mit Löffeln gegessen”. Berauscht vom Erfolg des WhatsApp-Service, “waren wir uns sicher, auf dem richtigen Weg zu sein.” Ohswald und Müller tüftelten allein vor sich hin, ohne sich Feedback einzuholen. Die anfängliche Arroganz habe sie viel Geld und Zeit gekostet. “Wir sind wortwörtlich auf die Fresse geflogen.”

Es habe nur gehalten, weil beide Gründer Dickköpfe seien. 6500 Tutor:innen beschäftigt GoStudent heute in 19 Ländern. So breit bietet das Einhorn seinen Nachhilfe-Service bereits an. Pro Monat werden etwa 420 000 Sessions gebucht, wirklich gehalten werden in Deutschland monatlich etwa 120.000. Die PR-taugliche Differenz liegt daran, dass in die Buchungszahlen auch 24-Monats-Verträge einfließen. Für den Vergleich zu Studienkreis und Schülerhilfe ist das wichtig. Von der Zahl der Nachhilfelehrer:innen sind die beiden Marktführer deutlich größer als GoStudent, das in Deutschland 3.500 Lehrer:innen hat. Studienkreis wie Schülerhilfe zählen circa 10.000 Lehrkräfte – jeder. Beide geben an, rund 400.000 Stunden Nachhilfe monatlich zu halten. Von einem Boom der Online-Nachhilfe wollen beide nichts wissen.

Wenn Felix Ohswald einmal beginnt, über die Stärken von GoStudent zu schwärmen, schrumpfen seine Konkurrenten scheinbar. Und er verfällt immer mehr in Unternehmer-Sprech. Schüler und Lehrkräfte verschwinden, Begriffe wie Innovation, Effizienz und Messbarkeit dominieren. Bildung wird zum Verkaufsprodukt, zur Ware. In der Ökonomisierung von Bildung sieht er eine Chance, von der am Ende alle profitieren könnten. “Bildung ist ein heikles und emotionales Thema,” sagt er und plädiert dafür, die Emotionen nicht in den Mittelpunkt zu stellen. “Am Ende des Tages hat jeder ein Interesse daran, dass wir unsere Kinder von heute besser für die Zukunft von morgen ausbilden.”

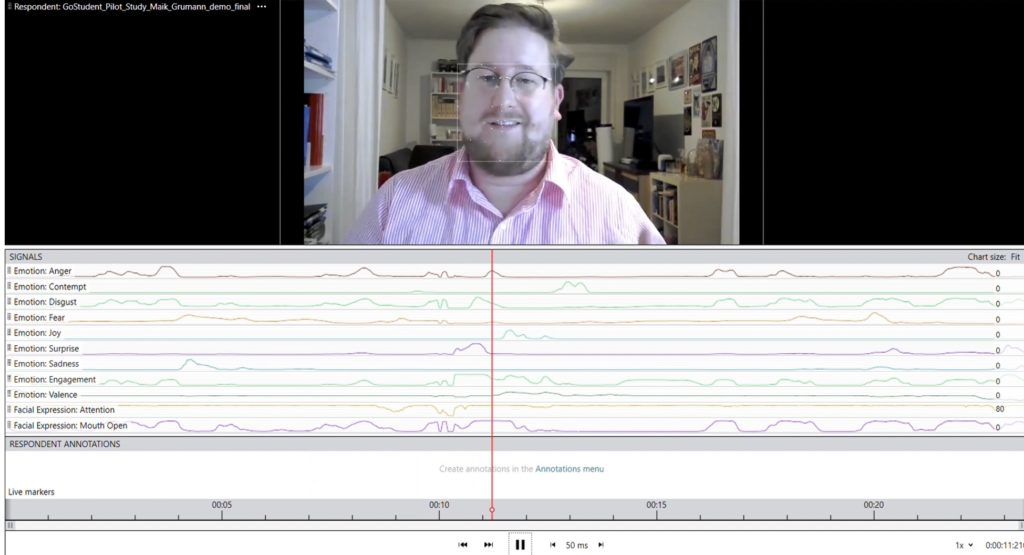

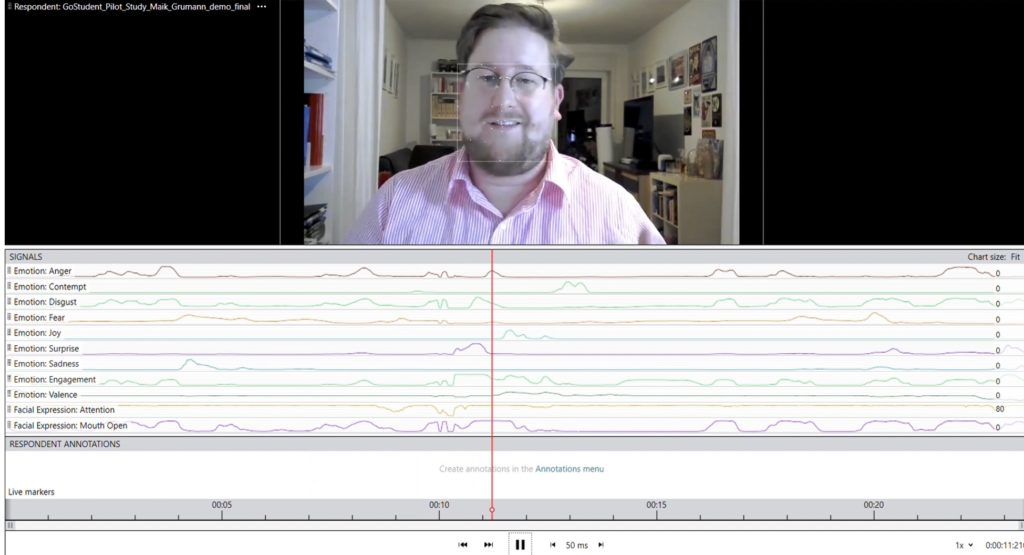

Was aber unterscheidet GoStudent von den anderen Plattformen? “Wir rekrutieren qualitativ hochwertige Lehrer,” versichert Felix Ohswald gebetsmühlenartig in seinen Interviews. Wie kann er das garantieren? “Das ist das Schöne”, erklärt er, “weil der Unterricht digital ist, kann er messbar gemacht werden.” Momentan läuft ein Pilotprojekt, bei dem mittels Künstlicher Intelligenz (KI) jede Unterrichtseinheit einem Qualitätscheck unterzogen wird. Er holt sein Laptop hervor und zeigt den Screenshot einer Lehrkraft während der Lernstunde. Darunter verlaufen bunte Linien, wie bei einem EKG. “Anhand der Mimik werden bei Lehrer und Kind die Emotionen gemessen,” erklärt er. Die KI könne feststellen, ob jemand besonders häufig zwinkert und daher müde ist – oder weniger und somit wach. “Daraus kann man eine Korrelationsmatrix erstellen und sehen, wie sich die Emotionen der Lehrkraft auf das Kind übertragen,” ist Ohswald überzeugt.

Experten, wie der Dresdner Professor für Linguistik Alexander Lasch, halten den Einsatz von KI in 1:1-Videokonferenzen indes ethisch für nicht geeignet. “Da wird die Beobachtungsfähigkeit des Lehrers infrage gestellt, indem man ihm zur Unterstützung eine Biometrik an die Hand gibt, die den Schüler zu einem Objekt macht,” beurteilt Lasch die GoStudent-KI. Und Lasch ist nicht etwa Gegner von Künstlicher Intelligenz, sondern hält ihren Einsatz für eine notwendige Versuchsanordnung. Felix Ohswald hingegen ist von den Vorzügen seines Wegs überzeugt. Beinahe trotzig reagiert er auf Vorbehalte. “Ja nichts messen, ja nichts messen!“, seufzt der sonst so kontrollierte Geschäftsmann. “In der Bildung wird alles, was mit Messen zu tun hat, kategorisch abgelehnt.” Dabei brauche es diese Datengrundlage, um etwas zu verbessern. Messbarkeit habe den Effekt, dass alle, die in der Kette arbeiteten, es besser und kostengünstiger machen könnten.

Um ihre Qualität zu garantieren, unterziehe GoStudent seine Lehrkräfte einem scharfen Test, das gilt als Firmenphilosophie. Bereits beim Bewerbungsverfahren würden sie knallhart auf Qualität geprüft. Nur fünf bis sieben Prozent der Bewerber:innen schafften das. Zuerst muss ein 40-minütiger Fachwissenstest bestanden werden. Bei dem bereits 80 Prozent durchrasselten. Anschließend gibt es einen pädagogischen Test, bei dem die Bewerber:innen eine Aufgabenstellung anschaulich erklären müssen. “Wozu brauche ich Integralrechnung im echten Leben?” Bewertet werden sie von einem Tutor-Team, in dem ausgebildete Lehrkräfte und die erfolgreichsten Nachhilfe-Lehrer:innen beschäftigt sind. Bewertet wird unter anderem nach kommunikativen Fähigkeiten, Selbstvertrauen, Präsenz und Empathie. Nur etwas weniger als die Hälfte bestünden diese Runde. Die meisten scheiterten daran, zu begeistern und zu inspirieren.

Der Mathematiker scheint hier einen Moment im Bildungsprozess gefunden zu haben, der nicht messbar ist. Aber es gebe etwas, das noch schwieriger ist, als gute Lehrer zu finden, sagt er: “Diese Leute, die absolute Spitze sind, möglichst lange zu halten und das maximale Potenzial auszuschöpfen.” Eine spannende Frage. Auf die Felix Ohswald noch keine Antwort weiß. Lisa Winter

Da würde ich gerne zwei Ebenen unterscheiden: das Brainstormen mit Schreibtools und das eigentliche Schreiben. Wenn ich kollaboratives Schreiben anwende, dabei brainstorme und Vorwissen sammle, ist der riesige Vorteil, dass ich die Gedanken jedes einzelnen Kindes in Sekundenschnelle sichtbar machen kann. Das ist etwas, was mir im analogen Klassenunterricht nie gelingen würde. Es können nicht 25 Schüler gleichzeitig gute Ideen an die Tafel schreiben, und ich kann auch nicht 25 Leute gleichzeitig dran nehmen. Mit einem Schreibtool geht das: ich kann all diese Gedanken sichtbar machen – und damit in Wahrheit diesen ungeheuren Schatz an Kreativität erst mobilisieren. Und ich kann erlauben, dies anonym zu tun. Das bedeutet, dass gerade diejenigen, die Sorge haben, dass falsch sein könnte, was ihnen einfällt, nicht sofort mit ihrem Namen an der Tafel prangen. Kollaboratives Schreiben bringt den unschätzbaren Vorteil, dass die Schüler sich gegenseitig im Dokument Rückmeldungen geben können. Das stärkt sowohl den einzelnen Schüler, weil er seinen Text sozusagen im Peer Review verbessern kann, als auch die Klassengemeinschaft – weil alle merken, dass Gemeinsamkeit ein großer Gewinn ist.

Das Internet. Die Kinder benötigen für kollaborative Schreibtools die Möglichkeit, sich über das Netz zu verknüpfen. Um Wissen zu sammeln, um zu brainstormen und Dinge zu kategorisieren reichen in der Regel ein Smartphone und eine kostenfreie App wie Flinga oder Oncoo aus. Wenn eine Klasse wirklich ins kreative Schreiben geht und gemeinsam an Texten arbeiten will, ist es nötig, mit größeren Geräten wie Tablets zu arbeiten, am besten mit einer externen Tastatur.

Ja, natürlich. Ich habe diese Tools schon lange vor Corona täglich im Unterricht eingesetzt. All die Aspekte vom Brainstormen bis zum digitalen Überarbeiten passen perfekt in den Präsenzunterricht – und bereichern und verbessern ihn. Meine Klassen arbeiten seit zehn Jahren damit, wobei so leicht bedienbare Apps wie Flinga oder Oncoo das noch mal beschleunigt haben.

Den Spirit dieser kollaborativen Tools kann man vielleicht am besten mit der Frage eines Schülers deutlich machen. Er wollte im ersten Lockdown wissen, ob es nicht sinnvoller wäre, mehr Seife für die Schule anzuschaffen und die Desinfektionsmittel lieber in die Krankenhäuser zu geben. Um die Frage zu klären, ob Seife überhaupt vor Coronainfektionen schützt, haben wir ein digitales Schreibtool eingesetzt. Die Schüler haben erst mal zusammen Quellen gesammelt, die sie im Internet gefunden haben. Dann haben wir eine Videokonferenz abgehalten, um die Seiten aufzurufen und zu bewerten: welche dieser Seiten sind eigentlich seriös? Danach haben die Schüler begonnen, mithilfe der handverlesenen Quellen die Frage zu beantworten. Davon konnten – Stichwort Inklusion – auch die schwächeren Schüler profitieren, weil sie durch die kollaborative Power ihrer Mitschüler zu den guten ausgewählten Quellen gewissermaßen mitgenommen wurden. Es kann übrigens hilfreich sein, ein kooperatives Tool zu nutzen, bei dem man das Posten auch beenden kann – weil die Kreativität der Schüler teilweise so überbordend ist, dass man den Überblick verliert.

Im Schulalltag ist es tatsächlich so, das alles, was anonym passiert, auch viel Unausgegorenes und mitunter Blödes zutage fördert. Das heißt, bei diesen Tools muss man die Schüler dafür sensibilisieren, welche Verantwortung kollaboratives Schreiben mit sich bringt.

Marcus von Amsberg ist didaktischer Leiter an der Stadtteilschule Niendorf. Er gibt am Mittwoch (18. August) eine Fortbildung zu kollaborativen Schreibwerkzeugen bei der “Digital macht Schule,” die online stattfindet.

Erstens, stimmt das in dieser Pauschalität nicht. Und, zweitens, ist es eher ein Puzzle aus Vorurteilen und Urteilen – meistens solchen, die lange zurückliegen. So, wie wir ein Volk von Bundestrainern sind, weil irgendwie jeder mal in der Nähe eines Fußballplatzes war, sind wir alle Lehrerexperten: Jede und jeder besuchte irgendwann die Schule. Wir alle haben dabei unsere eigenen Erfahrungen mit Lehrerinnen und Lehrern gemacht. Die waren mal besser, mal schlechter. In Erinnerung bleiben oft die schlechten, befürchte ich. Das bedeutet, wir berufen uns eigentlich immer auf ein altes und ein sehr subjektiv gefärbtes Bild von Lehrkräften. Dazu kommt, dass wir alle Mitschüler kennen, die gesagt haben: “Ach, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, ich studiere mal auf Lehramt”. So entsteht ein Bild von Menschen, die eigentlich gar keine Lust auf ihren Beruf haben, aber immerhin mit unseren Kindern arbeiten – was uns das wichtigste ist. Das ist kein Vorurteil, wir kannten diese Leute ja. Nur ist die Verallgemeinerung natürlich falsch. Das ist sogar fatal. Wenn wir dadurch unser Bild bestimmen lassen, dann tun wir so, als wüssten wir ganz genau, worin die Professionalität des Lehrers liegt. Wir tun so, als wären wir die besseren Lehrkräfte – dabei wissen wir oft gar nichts von diesem Beruf. Ich habe Marketingrunden erlebt, in denen wild über Lehrerfiguren spekuliert wurde – ohne jede empirische Basis, ohne Wissen über die modernen Anforderungen an Lehrer. Nur auf Grundlage von schlechten Vorerfahrungen und Klischees wurden da Lehrertypen gemalt, die es wahrscheinlich gar nicht gibt. Fasst man das zusammen, kommen wir zu dem Befund, den ganz viele auch etwa in Befragungen teilen: dass der Beruf des Lehrers oder der Lehrerin nicht die gesellschaftliche Anerkennung hat, die er verdient. Ist das nun die Schuld der Lehrer? Nein, das ist reines Kopfkino von uns Eltern, Bürgern und gefühlten Oberschulräten. Wenn wir uns deutlich machen, dass wir Menschen, von denen wir ein solches Zerrbild haben, unsere Kinder anvertrauen, dann sollten wir das dringend überdenken

Nein, ich würde das nicht Trauma nennen. Es wäre völlig falsch, dieses Verhältnis zu psychatrisieren. Was stimmt ist, dass das überholte Bild durch unsere Lebenserfahrungen erzeugt wird. Es sind durchaus schmerzliche Gefühle gegenüber Lehrkräften, die ihren Job nicht besonders gut gemacht haben. In meinen Augen sind so zwei Lager entstanden: die Lehrkräfte auf der einen, die anderen auf der anderen Seite. Corona hat diese Spaltung verstärkt: Lehrer fühlen sich überfordert und nicht verstanden – in Berlin haben zum Ferienbeginn 700 Lehrer:innen gekündigt. Und wir und die Senatsverwaltung wissen nicht, warum! Eltern wie Bürger erwarteten während der Pandemie hingegen mehr von der Schule und sind sehr unzufrieden, wie die Umfrage in dieser Ausgabe von Bildung.Table zeigt. Aber das Gespräch zwischen diesen beiden Gruppen klappt nicht. Es gibt keinen Verständnis erzeugenden Dialog. Und keine Wertschätzung. Das erkennt man übrigens am besten am baulichen Zustand vieler Schulen. Der ist unappetitlich – und ein Symbol für die mangelnde Wertschätzung von Schulen – und Lehrern. Dabei wäre es gerade jetzt so dringend notwendig, miteinander daran zu arbeiten, dass Didaktik und Unterricht, aber auch Schulgebäude und -Konzeptionen ins 21. Jahrhundert geholt werden. Ich glaube wirklich nicht, dass es die Lehrkräfte sind, die das verhindern. Es sind eher die Verwaltungsstrukturen, die es uns so schwer machen, diesen Beruf zu modernisieren. Kurz: Wir meinen die Kultusbürokratie – aber wir lassen es gedanklich an den Lehrern aus.

Das Beste wäre natürlich, wenn die Lehrkräfte ein positives Selbstbewusstsein für sich und ihren Beruf entwickeln. Nur das können sie beeinflussen. Wenn ich mit Freude und Leidenschaft darüber spreche, was ich mit den Schülern unternehme, warum ich mir etwas für sie ausgedacht habe; wenn ich mit Begeisterung darüber rede, wie toll es ist, Wissen zu vermitteln und zu sehen, wie Kinder das weiter entwickeln und in sich greifen lassen. Wenn das geschieht, dann nehme ich natürlich auch mein Gegenüber mit. Übrigens gibt es ja diese tollen Lehrerfiguren sehr wohl in unseren Erinnerungen. Nur nehmen die in unserem Bewusstsein nicht den Platz ein, den sie einnehmen sollten. So hat sich, so mein Eindruck, rund um den Lehrerberuf ein kollektives Rumgejammer entwickelt. Was unsere Gesellschaft braucht, ist eine große Kampagne: Wer war meine beste Lehrerin, wer mein bester Lehrer?

Julia von Weiler ist Psychologin und leitet die Anti-Missbrauchs Einrichtung “Innocence in Danger.”

heute Mittag werden die Kultusministerinnen und -minister einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, wie viel Ungemach im Herbst auf sie zukommen wird. Der “Bildungsmonitor”, ein datengestützter Überblick über die Situation an den Schulen in Deutschland, wird veröffentlicht – und er zeigt das ganze Ausmaß der Bildungsmisere: Die Eltern haben das Vertrauen in die Institution Schule verloren. Was wird erst passieren, wenn im Herbst die gefährliche Delta-Variante von Corona mehrheitlich ungeschützte Schulen durchseucht? Außer in dem kleinen Stadtstaat Bremen sind die Eltern bereits jetzt in allen pädagogischen Provinzen unzufrieden mit der Schulpolitik. In Sachsen-Anhalt vertraut gerade noch ein Sechstel der Eltern dem staatlichen Lernangebot. Bildung.Table hat für Sie exklusiv die wichtigsten Ergebnisse.

Julia von Weiler, Psychologin bei Innocence in Danger, geht aus Anlass dieses Misstrauens-Beweises der Frage nach, warum wir unsere Lehrer:innen so wenig schätzen. Und sie macht einen Vorschlag: Erinnern wir uns an unsere besten Lehrer – und starten eine gesellschaftliche Kampagne zur Würdigung guter Pädagog:innen.

Wer steckt eigentlich hinter dem österreichischen Edu-Start-up “GoStudent”, das vor ein paar Wochen über 200 Millionen Euro an Investitionen bekommen hat. Unsere Autorin Lisa Winter hat sich in Wien auf Spurensuche begeben und Felix Ohswald getroffen, einen jungen Mann mit großen Ambitionen.

Die Deutschlandkarte des neuen Bildungsmonitors ist rot. Rot bedeutet, dass die Mehrheit der Eltern nicht zufrieden ist mit der Schulpolitik im Coronajahr. Nur an einer einzigen Stelle gibt es einen kleinen blauen Fleck, der anzeigt, dass die Eltern überwiegend zufrieden sind – in Bremen. Dort zeigten sich 42,2 Prozent “alles in allem mit den Lernangeboten im Schuljahr 2020/21 zufrieden”. Überall sonst in der Republik überwiegt der Frust über die Politik der Kultusministerinnen und -minister. Die Eltern verlieren Vertrauen in Schule – überall im Land. Das zeigt eine aktuelle Umfrage für den Bildungsmonitor unter 2500 Teilnehmer:innen, die Bildung.Table exklusiv vorliegt.

Der Bildungsmonitor wird seit 2004 von der “Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft,” einer Lobbyorganisation der Metallindustrie, in Auftrag gegeben und vom IW verantwortet. Ihm haftete in Expertenkreisen stets der Makel an, dass die Initiative vorwiegend wirtschaftsorientiert auf das Bildungswesen sieht. Der Bildungsmonitor im Jahr 2021 sollte indes Beachtung finden, weil er etwas tut, was die Kultusminister seit Beginn der Pandemie meiden, ja sich sogar verbitten: Er nutzt für seine Untersuchungen neueste verfügbare Daten – und er nimmt Ländervergleiche vor. Beim Institut der Wirtschaft stehen im Ranking 2021 erneut Sachsen und Bayern ganz oben. Es folgen Hamburg, Thüringen, Saarland und Baden-Württemberg – alle anderen Bundesländer liegen unter dem deutschen Durchschnitt.

Die Kultusminister der Länder haben sich gegen Vergleiche gewehrt. Sie veröffentlichten während der Pandemie weder die sogenannten “Vergleichsarbeiten” (Vera) über Lernlücken, noch haben sie frühzeitig ihre Corona-Studien der Öffentlichkeit mitgeteilt. Darüber gibt es erheblichen Unmut unter Elterninitiativen. Sie wollen wissen, welche Gefahren für ihre Kinder in den Schulen in diesem Herbst bestehen, falls sich die gefährliche Delta-Variante des Corona-Virus, wie erwartet, ausbreitet.

Normalerweise stehen im Bildungsmonitor kein frisch erhobenen Daten. Diesmal wurde aus aktuellen Gründen eine Ausnahme gemacht. Dabei ist besonders interessant, wie die Lehrkräfte über die sogenannten Lernlücken urteilen. Das Ergebnis zeigt eine zerrissene Lehrerschaft. 16,5 Prozent der Lehrkräfte gehen davon aus, dass “fast alle Schüler” Rückstände beim Lernen während der Corona-Pandemie aufgebaut haben. Gleichzeitig glauben aber 19,3 Prozent der Lehrer, dass nur bei “sehr wenigen Schüler:innen durch die besondere Situation in diesem Schuljahr gravierende Lernrückstände” zu erwarten sind.

Dieses Ergebnis beruht nicht auf Messungen von Schülerleistungen, sondern auf der Grundlage einer Lehrer-Umfrage. Für die Kultusminister mutet es an wie eine Ohrfeige: denn zehn Bundesländer haben – wie Bildung.Table berichtete – Kompetenztests mit ihren Schülerinnen und Schülern während der Corona-Zeit durchgeführt. Die meisten von ihnen weigern sich aber, den Bürgern über die Ergebnisse dieser Vera-Tests Auskunft zu geben. “Unser Studienergebnis zeigt deutlich, dass es keinen Sinn macht, weiter über Lernlücken zu spekulieren”, sagte Axel Plünnecke vom Institut der Wirtschaft Bildung.Table. “Wir hätten bereits für den Bildungsmonitor mit den Zahlen aus den Vergleichsarbeiten der Länder valide Auskunft über Lernlücken geben können. Ich fordere die Länder auf, die Daten ihrer sogenannten Vera-8-Erhebungen interessierten Forschern zur Verfügung zu stellen.”

Für den aktuellen Bildungsmonitor hat das Institut auch Eltern befragen lassen. Das Ergebnis zeigt einen massiven Vertrauensverlust – und eine tiefe Spaltung. Die Werte der Zufriedenheit unter den Eltern im Osten sind miserabel. Die fünf Bundesländer von Mecklenburg-Vorpommern im Norden über Brandenburg bis zu Sachsen im Süden sehen nur noch ein Fünftel zufriedener Eltern. In Brandenburg sind 21,8 Prozent der Eltern mit den Schul-Angeboten im Schuljahr 20/21 einverstanden, in Mecklenburg-Vorpommern sind es 21,5 Prozent, in Thüringen 21,1 Prozent – und in Sachsen-Anhalt zeigen sich gar nur 15,6 Prozent der Eltern zufrieden. Selbst in Sachsen, das auf Platz 1 im Bildungsmonitor steht, gilt: die Eltern verlieren Vertrauen in die Schulpolitik. Gerade mal 20 Prozent der Eltern Sachsens sind zufrieden mit der Schule. Zum Vergleich: im Westen liegen die Werte der Zufriedenheit – von Saarland abgesehen – jeweils über 30 Prozent. In Hamburg und Bremen sogar bei über 40 Prozent, wobei die Hansestadt Bremen das einzige Land mit einem positiven Zufriedenheits-Saldo ist.

Interessant ist hier zu sehen, was den Eltern in Bremen möglicherweise das Vertrauen in Schule zurückgegeben hat: es könnte die Digitalisierungspolitik sein. Bremen, das in allen Pisa-Rankings stets irgendwo am Ende der 16 Bundesländer stand und auch im Bildungsmonitor hinten ist, liegt im Feld der digitalen Bildung sogar vor Bayern. Es hat früh Schüler und Lehrer mit Endgeräten ausgestattet, in Bremen läuft seit Jahren ein Lernmanagementsystem, das während Corona sensationelle Zuwächse verzeichnete. Und die Hansestadt ist eines der wenigen Bundesländer, das private Digitalisierungsprofis wie Sofatutor und Bettermarks offiziell zugelassen hat. Das Institut der Wirtschaft, das den Bildungsmonitor wissenschaftlich verantwortet, rechnet zu den Digitalisierungsparametern unter anderem die Breitbandanschlüsse von Schulen, die Fortbildungsbereitschaft der Lehrer und die Zahl digitaler Hochschul- bzw. Berufsbildungen.

Man kann zwischen der Zufriedenheit der Bürger/Eltern und den positiven Werten für Digitalisierung in Bremen keinen kausalen Zusammenhang herstellen – danach haben die Forscher nicht gefragt. Vergleicht man allerdings die Unzufriedenheit der Eltern im Osten mit dem Stand der Digitalisierung der dortigen Schulen, zeigt sich das Muster erneut: die Ostländer liegen in der Zufriedenheit hinten – und bei fast allen Kategorien der Digitalisierung. Das reicht vom Breitbandausbau der Schulen bis zur Fortbildungsbereitschaft der Lehrer. Im Monitor heißt es dazu: “In den ostdeutschen Bundesländern wird vergleichsweise wenig zur Ausbildung in IT in beruflicher und akademischer Bildung beigetragen, die Ausstattung der Schulen mit schnellem Internet ist vergleichsweise schlecht und die Forschung im Bereich Digitalisierung ausbaufähig.” Ob die Eltern in Magdeburg, Schwerin, Dresden, Potsdam und Erfurt aber so unzufrieden sind, weil dort die Digitalisierung der Schulen stockt, wissen wir nicht.

Am Ende gibt der Bildungsmonitor also Rätsel auf – und eine Hausaufgabe für die Bildungsrepublik: Warum sind die Eltern des Monitor-Siegers Sachsen so unglücklich? Und warum sind die Eltern beim ewigen Tabellenletzten in Bremen die zufriedensten im ganzen Land? (Siehe auch den Blogpost in dieser Ausgabe.)

Frau Stumpp, die Initiative D21 hat die gefühlt 150. Studie herausgegeben. Mit welchem Gewinn?

Egal, welche Studie ich lese, ob vom Bitkom, von D21 oder von Bertelsmann. Die Analyse ist immer dieselbe, und das ist schon fast seit fast 40 Jahren so, denn so lange gibt’s schon Digitalisierung. Was diese Studien gemein haben ist, dass sie keine Lösungsansätze bieten. Dafür wäre es notwendig, dass Politik das Ohr bei den Betroffenen hat, dass sie die Pädagoginnen und Pädagogen einbezieht genau wie die Kinder und Jugendlichen.

Nur ein Beispiel: Was bedeutet es eigentlich, wenn bei D21 neun von zehn der Befragten unter 60 Jahren angeben, sie könnten mit Google im Internet recherchieren. Heißt das, dass sie recherchieren können? Oder dass sie keine Ahnung von Datensicherheit haben, weil sie Google nutzen?

Man kann sich über die Architektur jeder Studie streiten. Mir sind aber die Kinder wichtiger. Es nützt uns herzlich wenig, wenn wir zum Beispiel wissen, dass die meisten Kinder Anwendungskompetenzen haben. Klar haben die das. Aber viel wichtiger wäre es ja, dass sie auch die technologische Perspektive bekommen.

Was bedeutet das?

Dass sie früh lernen, wie Algorithmen funktionieren. Dass sie verstehen, wie sich Kommunikationsmechanismen verändern und dass sie auch einen Blick auf die gesellschaftlichen und kulturellen Auswirkungen bekommen. Digitale Bildung ist also viel mehr als nur Anwendungskompetenz, es ist auch eine technische und eine soziale Kompetenz, die da mitschwingt. Alles zusammen nenne ich informatische Kompetenz und die müssen wir in den Schulen vermitteln – und in der Gesellschaft insgesamt.

Interessanterweise geht es in der D21-Studie überhaupt nicht um Schulen. Die jüngsten Befragten sind 14 Jahre alt – trotzdem diskutieren jetzt alle über digitale Bildung in der Grundschule. Brauchen Sechsjährige wirklich Tablets, Frau Stumpp?

Es geht nicht darum, ob eine Grundschule Tablets braucht, sondern in welcher Hand sich das Gerät befindet. Und zu welchem Zweck es benutzt wird. Befindet sich das Tablet in der Hand der Lehrkraft, die damit zum Beispiel die Anzeige auf ein Smartboard steuert…

… dann ist das in Ordnung?

Nein, dann ist das notwendig. Oder kleben die Kinder am Tablet, weil sie ein Spiel fesselt…

… dann wäre das falsch?

Da gibt es vieles dazwischen. Digitale Medien sind ja nicht nur Tablets, sondern viele unterschiedliche Medien und Apps, Geräte, die steuerbar sind und zum Beispiel Logik trainieren. Basales Programmieren kann man auch ohne Bildschirm und Tastatur üben. Wichtig ist, dass Pädagoginnen über Kompetenz und Erfahrung verfügen, damit sie entscheiden können, wann und wie digitale Medien eingesetzt werden können. In der Grundschule ist Medienkompetenz besonders wichtig – also dass Kinder den bewussten Umgang mit Medien lernen und den Schutz der eigenen Person nicht vergessen.

Ab welchem Alter würden sie Tablets in der Grundschule einsetzen – und zu welchem Zweck?

Das Tablet muss früher kommen, schon in der Kita. Aber eben in der Führung der Erzieher:innen. Die Kinder kriegen doch zu Hause die Tablets in die Hand gedrückt – damit sie Ruhe geben. Kinder müssen lernen, dass es das nicht sein kann.

Wie soll das denn gehen?

Es braucht pädagogische Anreize. Das kann mal ein visueller sein, indem etwas auf dem Tablet gezeigt wird. Oder auch ein konstruktiver, indem die Kinder eine Übungssequenz auf dem Tablet absolvieren oder es zur Dokumentation eines analogen Waldspaziergangs benutzen. Aber die Zeit wird in diesem Alter stets begrenzt, und dann kommt das Tablet eben auch wieder weg. Das ist enorm wichtig – auch weil Eltern das entweder kaum machen oder nicht durchsetzen.

Das ist nicht sehr konkret – und kaum praktikabel für gestresste Eltern.

Sie wollen eine einfache Regel. Aber ich kann ihnen auch als gelernte Pädagogin kein simples Rezept geben und sagen, in diesem Alter darf das Tablet so lange in der Hand des Kindes bleiben und im anderen Alter dann wieder anders.

Warum nicht?

Die Aufgabe ist, mit den unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten souverän umzugehen. Die Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort müssen einschätzen, wann es genug ist. Das bedeutet, die Möglichkeiten eines digitalen Mediums zu zeigen – und dann aber auch klarzumachen, jetzt hat das Tablet seinen Zweck erfüllt. Jetzt kommt es wieder weg, und dann schreiben wir analog, dann lesen wir analog, dann rechnen wir analog. In der Sekundarschule sieht das natürlich ganz anders aus.

Keine Faustregel?

Doch, aber die wird Ihnen nicht gefallen. Es geht darum, digitale Medien zielgerichtet einzusetzen. Kinder müssen lernen, dass digitale Medien nur ein Mittel zum Zweck sind – und dürfen niemals Selbstzweck sein.

Zurück zur neuen D21-Studie. Sie haben eine “Bundeszentrale für digitale und Medienbildung” vorgeschlagen. Das heißt, sie gehen denselben Weg – top down.

Nein, mein Vorschlag für die Bundeszentrale für digitale und Medienbildung ist nichts, das von oben nach unten durchdekretiert wird. Der geht von jeder und jedem Einzelnen aus, der und die beteiligt und ermächtigt werden soll. Ich habe die Idee aus meiner praktischen Erfahrung als Netzwerk- und Medienberaterin der ersten Stunde entwickelt – seit 25 Jahren.

Was ist die Idee?

Wir brauchen eine niedrigschwellige Anlaufstelle für Pädagog:innen und für Eltern. Die interessierte Öffentlichkeit muss leichten Zugang bekommen.

Was unterscheidet Ihre Cloud von den bundesweiten Lernwolken wie Mundo oder WirLernenOnline, aus denen sich Lehrer Lernmaterialien herunterladen können?

Wir wollen keine neue Cloud installieren, sondern eine zentrale Anlaufstelle der Vernetzung und Qualitätssicherung. Das Problem im Moment ist doch, dass die Länder bereits viele Bildungsinstitute und Schulclouds haben, die aber selbst bei den eigenen Lehrkräften kaum bekannt sind. Wer von den 800.000 Lehrkräften kennt Mundo und WirLernenOnline? Außerdem gibt es viele gute Initiativen abseits der institutionalisierten Strukturen. Wir wollen den Lehrkräften und allen Interessierten eine Orientierung in dieser Vielfalt geben. Die sollen sehen, was diese Systeme jetzt bereits können.

Die Idee Ihrer Bundeszentrale wurde sogleich von Digitalministerin Dorothee Bär übernommen. Ein Ritterinnenschlag?

Dorothee Bär hat zwar den Titel “Bundeszentrale” geklaut, aber den Ansatz digitale Aufklärung nicht verstanden. Bei ihr ist ja auch nur eine dünne Webseite draus geworden. Bei meinem Ansatz können sich alle informieren, die sich im Dschungel der Angebote nicht zurecht finden – auch ratsuchende Journalist:innen. Der Bedarf ist riesig.

Das heißt, Sie und Frau Bär könnten zusammen eine neue digitale Aufklärungzentrale einrichten?

Dorothee Bär kann gerne die Hülle organisieren. Wir Grüne koordinieren dann Inhalte, die ja schon von vielen Projekten und Institutionen erstellt werden. Und wir sorgen dafür, dass jeder Mensch das nutzen kann – qualitätsgeprüft, ansprechend präsentiert, niederschwellig und verständlich.

Margit Stumpp (Bündnis 90/Die Grünen) ist seit 2017 Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg (Aalen/Heidenheim) und spricht für Bildung und Medien. Die Studie Digital Skills Gap ist eine Extraausgabe des D21 Digital-Index 2020/21.

Dokumentation des Abschnitts im Bildungsmonitor über “Digitalisierung und Dekarbonisierung”

Schon die heutige Arbeitswelt erfordert immer mehr Kenntnisse von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), weshalb das Bildungssystem gefragt ist, umfangreiche IKT-Kenntnisse zu vermitteln, und zwar auf allen Bildungsebenen: von der Grundschule über die berufliche Bildung bis hin zur Qualifizierung am Arbeitsplatz. Der Aktionsrat Bildung definierte 2018 aus dieser Notwendigkeit heraus den Begriff der “Digitalen Souveränität”, d. h. die selbstbestimmte und kontrollierte Nutzung digitaler Medien und erklärt sie zur Voraussetzung einer gesellschaftlichen Teilhabe und für jetzige und zukünftige Wettbewerbsfähigkeit. Dabei gilt es, die Chancen der Digitalisierung, die im individualisierten, passgenauen Lernen besteht, zu nutzen, ohne dabei den Digital Divide, also die Spaltung der Gesellschaft in Nutzer und Nicht-Nutzer digitaler Technologien zu vergrößern.

Der Begriff “digitale Bildung” umfasst zwei Aspekte: Zum einen beinhaltet er die Digitalisierung des Bildungswesens selbst, welche über die digitale Ausgestaltung des Lernens und der Institutionen bis hin zu den Kompetenzen der Lehrenden reicht. Zum anderen meint “digitale Bildung” aber auch die Vermittlung von Fähigkeiten und Kompetenzen im Umgang mit digitalen Technologien oder bei der Entwicklung eben solcher.

Auch die Kultusministerkonferenz betonte 2016 diese beiden Aspekte in ihrer Digitalisierungsstrategie, die beispielsweise für die Schulen zwei Ziele ableitet. Erstens sollen die Länder in ihren Lehr-, Bildungs- und Rahmenplänen Kompetenzen einbeziehen, die eine aktive und selbstbestimmte Teilhabe in der digitalen Welt ermöglichen. Zweitens sollen hierfür digitale Lernumgebungen in Lehr- und Lernprozessen systematisch eingesetzt werden. Beide Aspekte greifen eng ineinander. So ist beispielsweise die Vermittlung fortgeschrittener Digitalkompetenzen in einem nicht digitalen Lernumfeld kaum denkbar.

Für die Herausforderungen der Digitalisierung spielt die Verfügbarkeit von Digitalkompetenzen ganz grundsätzlich eine große Rolle. Die Nachfrage nach digitalen Technologien ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen und hat während der Corona-Krise noch einmal zugenommen. Digitale Technologien können die Ausbreitung des Virus eindämmen (Datenanalysen, Mustererkennung mittels KI, Datenaustausch, Simulationen, Vorhersagemodelle, Apps), das Gesundheitssystem stärken (Schnelltests, Bilddaten, Daten aus Wearables) und Lösungen für das Sozialleben bieten (Social-Networking). Daneben hat die Digitalisierung große Potenziale, die Wirtschaft während der Corona-Krise zu unterstützen (autonome Logistik, Lieferdienste, Plattformen, eCommerce, Homeoffice, etc.)

Immer mehr Unternehmen versuchen, datengetriebene Geschäftsmodelle umzusetzen. Unternehmen, die bereits über ein datengetriebenes Angebot verfügen, fühlen sich am meisten von fehlenden Fachexperten gehemmt. Oliver Falck und andere zeigen auf Basis von Auswertungen der Daten des Erwachsenen-Pisa (PIAAC), dass Kompetenzen in Informations- und Kommunikationstechnologien eine hohe Bedeutung für den Arbeitsmarkterfolg und erzielbare Bildungsrenditen haben. Der Digitalisierungsschub während der Corona-Krise wird folglich den IT-Fachkräftebedarf weiter erhöhen. Die Unternehmensbefragung “Zukunftspanel” des “Instituts der Deutschen Wirtschaft” (IW) aus dem Dezember 2020 zeigt, dass 40 Prozent der Unternehmen einen steigenden Bedarf an IT-Experten und 54 Prozent an IT-Fachkräften in den kommenden fünf Jahren erwarten. Bei Unternehmen mit einem sehr großen Stellenwert der Digitalisierung erwarten dies sogar 69 Prozent bei IT-Experten und 75 Prozent bei IT-Fachkräften.

Auch für den Übergang zu einer treibhausgasarmen Wirtschaft ist die Verfügbarkeit von Digitalkompetenzen von hoher Bedeutung. So ist die Verbesserung der Ressourceneffizienz wichtig für den Klimaschutz und lässt sich mithilfe der Digitalisierung wesentlich steigern. Auch können Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) helfen, die Effizienz bei der Bereitstellung erneuerbarer Energien zu erhöhen, den Energieverbrauch zu optimieren, die Bereitstellung und Nutzung von Strom und Wasserstoff im Verkehr zu verbessern und smarte Anwendungen in Landwirtschaft und bei Gebäuden zu ermöglichen. Für die Entwicklung klimafreundlicher Technologien und Produkte sind aus Sicht der Unternehmen in den kommenden fünf Jahren vor allem MINT-Experten von besonderer Bedeutung. Speziell zur Entwicklung klimafreundlicher Technologien und Produkte erwarten dabei rund 32 Prozent aller Unternehmen einen steigenden Bedarf an IT-Experten. Bei den für die Gesamtbeschäftigung besonders wichtigen Unternehmen mit einer Größe ab 250 Beschäftigten sind dies sogar 63 Prozent.

Der hohe Bedarf an IT-Kompetenzen kann auch anhand der Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in IT-Berufen gezeigt werden. Seit Ende 2012 sind diese Daten auf Basis der neuen Klassifikation der Berufe vergleichbar darstellbar. Von Ende 2012 bis Sommer 2020 zeigte sich ein starkes Beschäftigungswachstum von rund 89 Prozent bei IT-Experten, über 14 Prozent bei IT-Spezialisten und über 51 Prozent bei IT-Fachkräften.

Die Vermittlung digitaler Bildung an deutschen Schulen lässt sich anhand der International Computer and Information Literacy Study (ICILS) mit anderen Ländern vergleichen. In dieser Studie wurden die computer- und informationsbezogenen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in der 8. Jahrgangsstufe erhoben.

In Deutschland erreichten die Schülerinnen und Schüler im Jahr 2018 bei den computer- und informationsbezogenen Kompetenzen einen Leistungsmittelwert von 518 Punkten. Gegenüber der vorhergehenden Erhebung aus dem Jahr 2013 gab es keine große Veränderung. An der Spitze der Rangliste befanden sich Dänemark (553), Südkorea (542) und Finnland (531). Deutschland landete knapp über dem internationalen Mittelwert und dem Vergleichswert der teilnehmenden EU-Länder.

Aktuelle Daten aus vergleichbaren Kompetenztests deutscher Schülerinnen und Schüler zur Nutzung digitaler Medien für die einzelnen Bundesländer liegen nicht vor. (…) Mit der Corona-Krise und dem notwendigen digital gestützten Fernunterricht gab es allerdings auch Fortschritte bei der Digitalisierung des Bildungssystems. Eine Befragung der Universität Göttingen aus dem Januar/Februar 2021 zeigt, dass für rund 70 Prozent aller Lehrkräfte und 49 Prozent aller Schülerinnen und Schüler WLAN an deutschen Schulen verfügbar ist. In 74 Prozent aller Schulen ist eine Schulcloud verfügbar. Nur 57 Prozent der Lehrkräfte berichten, dass ausreichend digitale Endgeräte an den Schulen verfügbar sind und nur für 50 Prozent ist eine technische Unterstützung bei Problemen gewährleistet. Bei der Breitbandverfügbarkeit an Schulen gibt es zwischen den Bundesländern größere Unterschiede.

Fortschritte zeigen sich auch bei der Ausstattung der Lehrkräfte. Bei der ICILS-Studie 2018 stand nur für 16 Prozent der Lehrkräfte ein eigenes tragbares digitales Endgerät zur Verfügung (internationaler Durchschnitt: 48 Prozent). Bis zum Jahr 2020, vor der Corona-Krise, stieg die Quote auf 38 Prozent an und erreicht im Jahr 2021 einen Wert von 48 Prozent. Auch nutzten nach der ICILS-Studie im Jahr 2018 erst 11 Prozent der Lehrkräfte Lernmanagementsysteme zumindest in einzelnen Schulstunden, was im Vergleich zu 51 Prozent im internationalen Durchschnitt den besonderen Nachholbedarf in Deutschland beschreibt. Im Jahr 2021 stieg dieser Wert auf 58 Prozent an. In der Bundesländergruppe Niedersachsen/Thüringen/Sachsen ergibt sich dabei nur ein Wert von 47 Prozent, während es in der Spitzengruppe Hamburg/Bremen/Nordrhein-Westfalen/Berlin/Mecklenburg-Vorpommern rund 70 Prozent sind.

Auch beim Einsatz im Unterricht zeigen sich Fortschritte in Deutschland. In Deutschland setzten 2018 erst 23 Prozent der Lehrkräfte digitale Medien täglich im Unterricht ein (Europa: 48 Prozent). Im Jahr 2021 stieg dieser Anteil in Deutschland auf 68 Prozent (Universität Göttingen, 2021).

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Corona-Krise den Digitalisierungsprozess an den Schulen deutlich beschleunigt hat. Die Dringlichkeit des digitalen Wandels wurde durch die Schulschließungen besonders deutlich und es hat bereits in vielen Schulen dementsprechende Veränderungen gegeben. Aber auch nach einer Rückkehr zum Präsenzunterricht können digitale Unterrichtselemente dazu beitragen, die Qualität des Unterrichts zu erhöhen und entstandene Lernrückstände zu schließen.

Autor:innen des Bildungsmonitors sind Christina Anger, Wido Geis und Axel Plünnecke.

18.-19. August 2021

Digitale Fortbildung: Forum Digital macht Schule 21

In zahlreichen Workshops, Diskussions- und Talkrunden sollen Erfahrungen und Good Practice Beispiele aus dem Bereich des digitalen Lehrens und Lernens geteilt und eine Vernetzung der Hamburger Lehrerinnen und Lehrer ermöglicht werden. (Siehe auch Didaktik&Tools) Zur Anmeldung

31. August 2021

Anmeldedeadline: Global EdTech StartUp Awards

The best startups will get global exposure in the EdTech ecosystem, valuable PR, mentorship, cash prizes and business development opportunities. The competition’s top entrepreneurs will be invited to follow up events and next stage accelerator program. Zur Anmeldung

Man gerät schnell in die Versuchung, zu Felix Ohswald aufzuschauen. Nicht nur wegen der schieren Größe des 2,02-Meter-Mannes. Sein Start-up “GoStudent” hat kürzlich die 1,4 Milliarden-Euro-Marke geknackt, ist also ein sogenanntes Einhorn. Im Börsenslang beschreibt das ein Unternehmen mit einem Wert größer als eine Milliarde. Dem 26-jährigen Ohswald und seinem Mitgründer Gregor Müller ist es binnen wenigen Jahren gelungen, aus der Idee einer digitalen Nachhilfe-Plattform den Pauk-Marktführer Europas zu machen.

Nachhilfe gibt es, seit Schulen existieren. Der Markt in Deutschland wird von “Studienkreis” und “Schülerhilfe” dominiert. Die eingesessenen Unternehmen mit Hunderten Filialen nennen sich beide die “Nummer Eins” in Deutschland. Sie bieten selbst bereits seit einem Jahrzehnt Online-Formate an. Ihre vielen Standorte mit Räumen und Schulbänken sind teuer. Und Marketing und Auftreten sind viel gemäßigter als die spektakulären PR-Aktionen von GoStudent. Die österreichischen Newcomer boten den Regierungen Frankreichs und Deutschlands mitten in der Pandemie fünf Millionen Nachhilfestunden an – zum Selbstkostenpreis. Auf Social Media werben sie mit lauten (und albernen) Spots, die auf Dieter Bohlen und Angela Merkel anspielen. Lässt sich auf diese Weise Bildung revolutionieren?

Felix Ohswald, sonnengebräunt, weißes Hemd, die blonden lange Haare zum Dutt gebunden, ist sich da sicher. “Wir haben gemerkt, wenn wir Nachhilfe technologisch umsetzen, können wir sie effizienter und messbar machen.” Bildung sei immer ein Bereich gewesen, in dem wenig Innovation realisiert wurde. Das ändere sich nun. Für seine Wettbewerber hat er wenig übrig. Traditionelle Plattformen hielten sich nurmehr händeringend am Leben, glaubt Ohswald. Früher oder später hätten sie ein Ablaufdatum. Eine interessante Sichtweise. Denn das Produkt von GoStudent unterscheidet sich kaum von den Anbietern am Markt: Ein Nachhilfelehrer unterrichtet Schüler in der Relation 1:1 – nur halt jetzt online. Die Investoren scheinen an GoStudent zu glauben. Zuletzt konnte das Start-up 205 Millionen Euro einheimsen – so viel frisches Kapital hat vorher noch kein Edu-Startup bekommen.

Der GoStudent-Erfinder empfängt in seinem Büro im 2. Bezirk von Wien. Über zwei Etagen erstrecken sich die 2020 bezogenen Räumlichkeiten. Überall sitzen Menschen mit Headset im Ohr vor ihren Laptops. 750 Mitarbeitende zähle das Unternehmen aktuell. “Be productive as fuck,” schreit ein buntes Plakat sie vom Flur aus an. “Work hard, play hard”. Mantras eines Start-ups, das an die Spitze will. Geht es nach dem jungen Macher, soll GoStudent das größte Bildungsunternehmen der Welt werden. Als Vorbild dient Amazon-Gründer Jeff Bezos. “Er ist jemand, der es geschafft hat, einen Industriebereich neu zu denken und besser zu machen”, schwärmt Ohswald. “In der Bildung ist bisher gefühlt gar nichts passiert.”

Zur Begrüßung reicht der Wiener die Hand, als hätte es Corona nie gegeben. “Das ist mein Saustall“, zeigt er auf seinen vollbeladenen Schreibtisch. Ein chaotischer Erfinder-Typ ist der Gründer indes nicht. Er ist gespickt mit Fakten und Zahlen zu Bildungssystemen überall auf der Welt. Sein Auftreten ist kontrolliert und ernsthaft. Seine Selbstbeschreibung, er quatsche gern darauf los, nimmt man ihm nur schwer ab. Für ein CNN-Interview kürzlich paukte er Gespräche, um ein Gefühl zu bekommen, wie andere sich präsentieren. Geben sie kürzere Antworten, oder längere? Schauen sie in die Kamera? Lächeln sie oft? In der Sendung verkündete er die Mission, die Nummer Eins der Nachhilfeschulen weltweit werden zu wollen. “Wenn du der Beste sein möchtest, musst du die Besten begeistern,” sagt der Sohn eines Bankiers.

Angefangen hat alles mit WhatsApp. Ohswald habe, so wird erzählt, erst Freunden und Mitschülern via Messenger in Mathe geholfen. Der jüngere Bruder – Moritz – beginnt, Felix’ Handynummer zu teilen, damit ihm Mitschüler Fragen zu Mathematik-Aufgaben stellen können. Mit der Zeit seien es Hunderte im Mathechat gewesen. Anfangs ist das eine Spielerei für den Mathe-Freak, der mit 14 Jahren per Sondererlaubnis seiner Schule beginnt, an der Universität Mathe zu studieren. Später geht er nach Cambridge mit dem Fokus Finanzmathematik. Es folgen berufliche Erfahrungen bei Nationalbank und Unternehmensberatung. In Zürich an der ETH macht er seinen Master in Quantitative Finance. Die Tutor-Idee vergisst er nicht. 2016, mit Anfang 20, gründen er und Müller GoStudent. Aus der WhatsApp-Lerngruppe wird eine Firma.

Jedes Kind habe ein Smartphone, das war der ökonomische Ausgangspunkt. Ohswald und sein Kompagnon wollten Kinder mit guten Lehrern zusammenbringen. Der Mann, der Bildung revolutionieren will, erzählt nun mit plakativer Demut: “Wir haben gedacht, wir haben die Weisheit mit Löffeln gegessen”. Berauscht vom Erfolg des WhatsApp-Service, “waren wir uns sicher, auf dem richtigen Weg zu sein.” Ohswald und Müller tüftelten allein vor sich hin, ohne sich Feedback einzuholen. Die anfängliche Arroganz habe sie viel Geld und Zeit gekostet. “Wir sind wortwörtlich auf die Fresse geflogen.”

Es habe nur gehalten, weil beide Gründer Dickköpfe seien. 6500 Tutor:innen beschäftigt GoStudent heute in 19 Ländern. So breit bietet das Einhorn seinen Nachhilfe-Service bereits an. Pro Monat werden etwa 420 000 Sessions gebucht, wirklich gehalten werden in Deutschland monatlich etwa 120.000. Die PR-taugliche Differenz liegt daran, dass in die Buchungszahlen auch 24-Monats-Verträge einfließen. Für den Vergleich zu Studienkreis und Schülerhilfe ist das wichtig. Von der Zahl der Nachhilfelehrer:innen sind die beiden Marktführer deutlich größer als GoStudent, das in Deutschland 3.500 Lehrer:innen hat. Studienkreis wie Schülerhilfe zählen circa 10.000 Lehrkräfte – jeder. Beide geben an, rund 400.000 Stunden Nachhilfe monatlich zu halten. Von einem Boom der Online-Nachhilfe wollen beide nichts wissen.

Wenn Felix Ohswald einmal beginnt, über die Stärken von GoStudent zu schwärmen, schrumpfen seine Konkurrenten scheinbar. Und er verfällt immer mehr in Unternehmer-Sprech. Schüler und Lehrkräfte verschwinden, Begriffe wie Innovation, Effizienz und Messbarkeit dominieren. Bildung wird zum Verkaufsprodukt, zur Ware. In der Ökonomisierung von Bildung sieht er eine Chance, von der am Ende alle profitieren könnten. “Bildung ist ein heikles und emotionales Thema,” sagt er und plädiert dafür, die Emotionen nicht in den Mittelpunkt zu stellen. “Am Ende des Tages hat jeder ein Interesse daran, dass wir unsere Kinder von heute besser für die Zukunft von morgen ausbilden.”

Was aber unterscheidet GoStudent von den anderen Plattformen? “Wir rekrutieren qualitativ hochwertige Lehrer,” versichert Felix Ohswald gebetsmühlenartig in seinen Interviews. Wie kann er das garantieren? “Das ist das Schöne”, erklärt er, “weil der Unterricht digital ist, kann er messbar gemacht werden.” Momentan läuft ein Pilotprojekt, bei dem mittels Künstlicher Intelligenz (KI) jede Unterrichtseinheit einem Qualitätscheck unterzogen wird. Er holt sein Laptop hervor und zeigt den Screenshot einer Lehrkraft während der Lernstunde. Darunter verlaufen bunte Linien, wie bei einem EKG. “Anhand der Mimik werden bei Lehrer und Kind die Emotionen gemessen,” erklärt er. Die KI könne feststellen, ob jemand besonders häufig zwinkert und daher müde ist – oder weniger und somit wach. “Daraus kann man eine Korrelationsmatrix erstellen und sehen, wie sich die Emotionen der Lehrkraft auf das Kind übertragen,” ist Ohswald überzeugt.

Experten, wie der Dresdner Professor für Linguistik Alexander Lasch, halten den Einsatz von KI in 1:1-Videokonferenzen indes ethisch für nicht geeignet. “Da wird die Beobachtungsfähigkeit des Lehrers infrage gestellt, indem man ihm zur Unterstützung eine Biometrik an die Hand gibt, die den Schüler zu einem Objekt macht,” beurteilt Lasch die GoStudent-KI. Und Lasch ist nicht etwa Gegner von Künstlicher Intelligenz, sondern hält ihren Einsatz für eine notwendige Versuchsanordnung. Felix Ohswald hingegen ist von den Vorzügen seines Wegs überzeugt. Beinahe trotzig reagiert er auf Vorbehalte. “Ja nichts messen, ja nichts messen!“, seufzt der sonst so kontrollierte Geschäftsmann. “In der Bildung wird alles, was mit Messen zu tun hat, kategorisch abgelehnt.” Dabei brauche es diese Datengrundlage, um etwas zu verbessern. Messbarkeit habe den Effekt, dass alle, die in der Kette arbeiteten, es besser und kostengünstiger machen könnten.

Um ihre Qualität zu garantieren, unterziehe GoStudent seine Lehrkräfte einem scharfen Test, das gilt als Firmenphilosophie. Bereits beim Bewerbungsverfahren würden sie knallhart auf Qualität geprüft. Nur fünf bis sieben Prozent der Bewerber:innen schafften das. Zuerst muss ein 40-minütiger Fachwissenstest bestanden werden. Bei dem bereits 80 Prozent durchrasselten. Anschließend gibt es einen pädagogischen Test, bei dem die Bewerber:innen eine Aufgabenstellung anschaulich erklären müssen. “Wozu brauche ich Integralrechnung im echten Leben?” Bewertet werden sie von einem Tutor-Team, in dem ausgebildete Lehrkräfte und die erfolgreichsten Nachhilfe-Lehrer:innen beschäftigt sind. Bewertet wird unter anderem nach kommunikativen Fähigkeiten, Selbstvertrauen, Präsenz und Empathie. Nur etwas weniger als die Hälfte bestünden diese Runde. Die meisten scheiterten daran, zu begeistern und zu inspirieren.

Der Mathematiker scheint hier einen Moment im Bildungsprozess gefunden zu haben, der nicht messbar ist. Aber es gebe etwas, das noch schwieriger ist, als gute Lehrer zu finden, sagt er: “Diese Leute, die absolute Spitze sind, möglichst lange zu halten und das maximale Potenzial auszuschöpfen.” Eine spannende Frage. Auf die Felix Ohswald noch keine Antwort weiß. Lisa Winter

Da würde ich gerne zwei Ebenen unterscheiden: das Brainstormen mit Schreibtools und das eigentliche Schreiben. Wenn ich kollaboratives Schreiben anwende, dabei brainstorme und Vorwissen sammle, ist der riesige Vorteil, dass ich die Gedanken jedes einzelnen Kindes in Sekundenschnelle sichtbar machen kann. Das ist etwas, was mir im analogen Klassenunterricht nie gelingen würde. Es können nicht 25 Schüler gleichzeitig gute Ideen an die Tafel schreiben, und ich kann auch nicht 25 Leute gleichzeitig dran nehmen. Mit einem Schreibtool geht das: ich kann all diese Gedanken sichtbar machen – und damit in Wahrheit diesen ungeheuren Schatz an Kreativität erst mobilisieren. Und ich kann erlauben, dies anonym zu tun. Das bedeutet, dass gerade diejenigen, die Sorge haben, dass falsch sein könnte, was ihnen einfällt, nicht sofort mit ihrem Namen an der Tafel prangen. Kollaboratives Schreiben bringt den unschätzbaren Vorteil, dass die Schüler sich gegenseitig im Dokument Rückmeldungen geben können. Das stärkt sowohl den einzelnen Schüler, weil er seinen Text sozusagen im Peer Review verbessern kann, als auch die Klassengemeinschaft – weil alle merken, dass Gemeinsamkeit ein großer Gewinn ist.

Das Internet. Die Kinder benötigen für kollaborative Schreibtools die Möglichkeit, sich über das Netz zu verknüpfen. Um Wissen zu sammeln, um zu brainstormen und Dinge zu kategorisieren reichen in der Regel ein Smartphone und eine kostenfreie App wie Flinga oder Oncoo aus. Wenn eine Klasse wirklich ins kreative Schreiben geht und gemeinsam an Texten arbeiten will, ist es nötig, mit größeren Geräten wie Tablets zu arbeiten, am besten mit einer externen Tastatur.

Ja, natürlich. Ich habe diese Tools schon lange vor Corona täglich im Unterricht eingesetzt. All die Aspekte vom Brainstormen bis zum digitalen Überarbeiten passen perfekt in den Präsenzunterricht – und bereichern und verbessern ihn. Meine Klassen arbeiten seit zehn Jahren damit, wobei so leicht bedienbare Apps wie Flinga oder Oncoo das noch mal beschleunigt haben.