die internationale Kritik an dem 200-Milliarden-Paket, das Deutschland im Kampf gegen hohe Energiepreise geschnürt hat, war auch gestern beim Treffen der EU-Finanzminister in Luxemburg wieder zu hören. Von einem Alleingang Deutschlands ist die Rede und der Ruf nach gemeinsamen Instrumenten wird immer lauter. Bundesfinanzminister Christian Lindner und Kanzler Olaf Scholz haben die Kritik zurückgewiesen, sie sehen die Zeit für neue Schulden-Instrumente für nicht gekommen, wie meine Kollegen in ihrer Analyse schreiben.

In Großbritannien sieht sich Premierministerin Liz Truss ganz anderer Kritik ausgesetzt. Die Brexit-Hardlinerin fällt mit ihrer Partei in Umfragen immer weiter zurück, es rumort bei den Konservativen. Und es stellt sich die Frage, ob Truss beim Thema Nordirland-Protokoll weiter hart bleibt oder auf die EU zugeht. Am Freitag wird sie jedenfalls einen Schritt Richtung Europa tun – sie wird nach Prag reisen, zu einem ersten Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft.

Überraschende Wende am Abend: Nach monatelangem Hickhack könnte die Übernahme von Twitter durch Elon Musk doch noch zustande kommen. Kurz vor einem Gerichtsprozess gibt der Tesla-Chef klein bei und erneuert sein Angebot – zum ursprünglich vereinbarten Kaufpreis von 54,20 Dollar pro Aktie. Die Gründe für Musks Kehrtwende: vorerst unklar.

Wasserstoff hatte es ihm bereits als Teenager angetan. Heute leitet der Deutsch-Grieche Jorgo “Chatzi” Chatzimarkakis den Verband Hydrogen Europe in Brüssel und lobbyiert für den Energieträger, wo er kann. Markus Grabitz stellt Chatzimarkakis im Portrait vor.

Die deutsche Gaspreisbremse weckt Begehrlichkeiten auf EU-Ebene. In mehreren Mitgliedstaaten und in Teilen der EU-Kommission wird der Ruf nach einem neuen, schuldenfinanzierten Hilfsprogramm für alle 27 Mitgliedstaaten nach dem Vorbild des Recovery-Funds RRF laut.

Es könne nicht angehen, dass Deutschland bis zu 200 Milliarden Euro für den Kampf gegen hohe Energiepreise ausgebe, und andere Staaten nicht mithalten könnten, hieß es bei einem Treffen der EU-Finanzminister am Dienstag in Luxemburg. “Wenn wir eine Zersplitterung vermeiden wollen, brauchen wir ein höheres Maß an Solidarität und wir müssen gemeinsame Instrumente einführen”, sagte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.

Bundesfinanzminister Christian Lindner lehnte den Vorstoß ab. Die EU könne die Instrumente der Pandemie nicht “eins zu eins” auf die heutige Lage übertragen, sagte der FDP-Politiker am Rande des Ecofin-Treffens in Luxemburg. “Diese Krise unterscheidet sich von der Corona-Pandemie sehr deutlich”.

Kritik am deutschen “Abwehrschirm” wies Lindner zurück. “Unsere Maßnahme ist zielgerichtet und bezieht sich auf die Jahre 2022, 2023 und 2024.” Sie stehe auch in einem angemessenen Verhältnis zur deutschen Wirtschaftsmacht. “Es ist proportional, wenn man die Größe und die Vulnerabilität der deutschen Wirtschaft betrachtet.”

Aus Sicht anderer EU-Länder wie Italien, Ungarn oder Griechenland geht es jedoch um einen deutschen Alleingang, der ein Ungleichgewicht in der EU schaffe. Der scheidende italienische Regierungschef Mario Draghi warnte vor “gefährlichen und ungerechtfertigten Verzerrungen des Binnenmarktes”, wenn sich die EU-Staaten mit ihren Entlastungspaketen überböten. Die Diskussion dürfte auch den informellen EU-Gipfel am Freitag beschäftigen.

In Berliner Regierungskreisen werden die Forderungen von Gentiloni und Co als Versuch gewertet, den Boden für neue EU-Finanzinstrumente zu bereiten. Die Bereitschaft dazu ist derzeit aber gering, zumal der anstehende Regierungswechsel in Rom neue Fragen aufwirft: Das Rechtsbündnis um die Partei Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni müsse zunächst einmal ihr Verhältnis zur EU klären, heißt es in Berlin.

Kanzler Olaf Scholz parierte die Forderungen gestern mit dem Hinweis, ein Großteil der Mittel aus dem Corona-Wiederaufbautopf seien noch nicht in Anspruch genommen worden. Es sei eine glückliche Fügung, dass die Mittel nun in der neuen Krise zur Verfügung stünden. Diese müssten nun “im Mittelpunkt aller Aktivitäten stehen”, sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit dem niederländischen Premier Mark Rutte. Rutte schlug in dieselbe Kerbe: In den regulären EU-Kohäsionsfonds seien ebenfalls noch viele Mittel vorhanden, er sei daher “sehr zurückhaltend”, über neue Töpfe zu reden.

Der SPD-Politiker wehrt sich aber nicht grundsätzlich gegen neue Instrumente, die über EU-Schulden finanziert werden, hält aber den Zeitpunkt nicht für gekommen. Der Kanzler deutete bei seiner Europa-Rede in Prag an, für eine Neuauflage des Kurzarbeitergeld-Programms SURE offen zu sein. “Wir verschließen uns nicht einer Diskussion über neue Finanzierungsinstrumente auf EU-Ebene”, sagte der europapolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Christian Petry. Die FDP aber stellt sich bislang quer: Die Liberalen haben stets betont, Programme wie RRF seien die Antwort auf eine außergewöhnliche Krise gewesen.

Scholz und Rutte sprechen sich zudem klar gegen einen Gaspreisdeckel auf EU-Ebene aus, wie ihn 15 Mitgliedstaaten fordern. Er habe die Sorge, dass dann “Gas nicht mehr zu uns kommt”, sagte Rutte.

Scholz betonte, die hohen Gaspreise müssten sinken – sie seien nicht durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage gerechtfertigt. Der Kanzler setzt aber auf Verhandlungen mit wichtigen Lieferländern wie Norwegen und den USA, deren Unternehmen enorm profitieren. Die Kooperationsbereitschaft dort sei “ziemlich groß”, sagte er. Den drohenden EU-Gaspreisdeckel sieht man in Berlin als Druckmittel für die Gespräche, insbesondere mit Oslo.

Zudem drängt der Kanzler auf den Ausbau der nötigen Infrastruktur. Aus Sicht der Bundesregierung sind Engpässe bei LNG-Terminals und den Transportleitungen ins EU-Binnenland ein weiterer Preistreiber, insbesondere in Deutschland und Mittelosteuropa. Deshalb will Deutschland kurzfristig eigene Terminals in Betrieb nehmen und setzt mittelfristig auf die MidCat-Pipeline zwischen Frankreich und Spanien, wo bereits sieben LNG-Terminals in Betrieb sind.

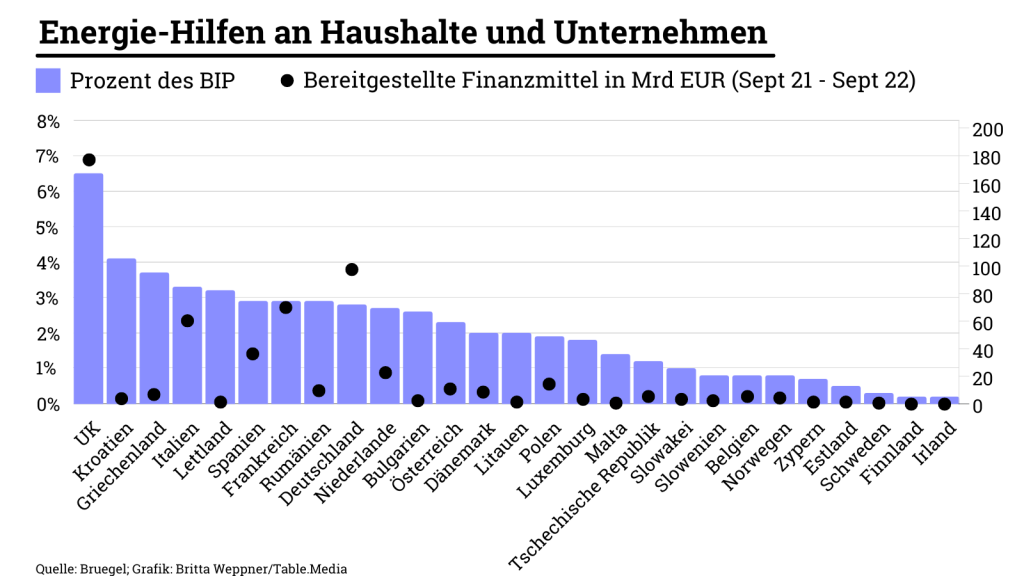

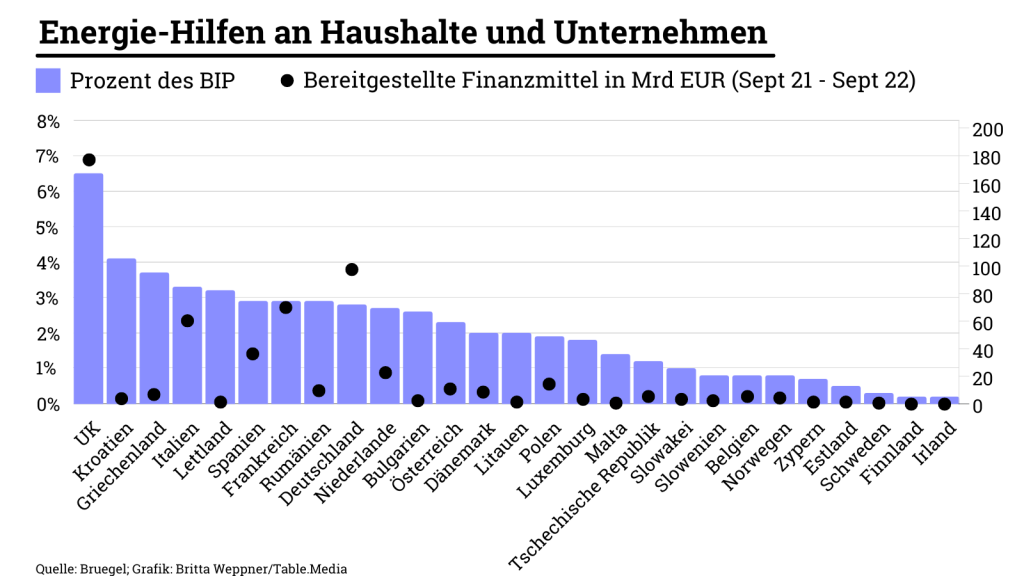

Bisher hat die Bundesrepublik nicht mehr Mittel für die Energiekrise mobilisiert als andere EU-Staaten. Gemessen an der Wirtschaftsleistung waren es seit September 2021 rund 2,8 Prozent der Wirtschaftsleistung. In absoluten Zahlen entsprach das zwar mit 100 Milliarden Euro mehr als in jedem anderen Mitgliedstaat, doch relativ zum BIP gaben andere Länder bisher vergleichbare Beihilfen: Spanien 2,9 Prozent, Italien 3,3 Prozent und Kroatien sogar 4,1 Prozent, wie eine Übersicht von Bruegel zeigt.

Angesichts des Preisanstiegs hat etwa die französische Regierung beschlossen, den Preisdeckel über den 31. Dezember hinaus zu verlängern. Die Erhöhung der Gas- und Stromrechnungen wird auf 15 Prozent begrenzt sein, wie Premierministerin Elisabeth Borne erklärte. Die Bruttokosten für den Staat werden auf 45 Milliarden Euro geschätzt, davon elf Milliarden Euro für Gas und 34 Milliarden Euro für Strom.

Mit Blick in die Zukunft halten es Beobachter längst noch nicht für ausgemacht, dass Deutschland die 200 Milliarden auch tatsächlich verausgabt. In den ersten Monaten der Corona-Krise habe die Bundesregierung ebenfalls einen immens hohen Kreditrahmen in Aussicht gestellt, der nur zu drei Prozent ausgeschöpft worden sei, sagt Daniel Gros vom Centre for European Policy Studies (CEPS). “Ich glaube, am Ende wird Deutschland in der Energiekrise nicht mehr ausgeben als andere und ich glaube, es wird auch sinnvoller ausgegeben werden.”

Sinnvoll sei es, die Beihilfen an Bedingungen zu Energieeinsparungen zu knüpfen, sagt Gros und fordert aber, zwischen Haushalten und Unternehmen zu unterscheiden. “Falls Deutschland die gesamte Industrie unterstützt und drei Viertel des Vorjahresbedarfs an Strom und Gas subventioniert, wird das mehr sein als andere Staaten machen.” Gros hält speziell die deutsche Industrie für ausreichend finanziert, um vorübergehende Verluste wegzustecken: “Die Kommission sollte einschreiten und man sollte den Wettbewerb um Staatshilfen unterbinden, das ist rausgeschmissenes Geld.”

Im Europaparlament stieß die Debatte auf ein geteiltes Echo. Der CDU-Finanzexperte Markus Ferber äußerte Verständnis für die Sorgen der EU-Partnerländer. “Was die Ampel-Koalition macht, hat für erhebliche Irritationen bei den europäischen Partnern gesorgt.” Mit Blick auf die anstehende Debatte um die Zukunft des Stabilitätspaktes sei ein 200 Milliarden Euro schwerer Schattenhaushalt ein ganz fatales Signal. “Dieser Schritt wird in Europa auch als Präzedenzfall gesehen und erweist dem stabilitätsorientierten Lager einen Bärendienst.”

Der SPD-Abgeordnete Joachim Schuster plädiert für einen dauerhaften Investitionsmechanismus mit einem Volumen von etwa einem Prozent der europäischen Wirtschaftskraft. Der Wiederaufbaufonds und dessen Kernstück RRF könne dabei als Modell dienen. “Wir brauchen dringend weitere abgestimmte und gemeinsame Programme, um ein weiteres wirtschaftliches Auseinander-driften innerhalb der EU zu verhindern”, sagte der Sprecher der deutschen Grünen, Rasmus Andresen. Manuel Berkel, Eric Bonse, Till Hoppe, Claire Stam

Nach einem katastrophalen Wirtschaftspaket, das die internationalen Märkte verschreckte, liegt die oppositionelle Labour-Partei laut einer Umfrage nun 33 Punkte vor Truss’ Konservativen. Zu Beginn des Monats waren es nach Meinungsforscher YouGov noch 15 Punkte. Teile ihrer eigenen Partei sind in Aufruhr.

In Brüssel hoffen Beobachter wie Fabian Zuleeg, Chefökonom und Vorsitzender des Europäischen Policy Zentrums, dass diese innenpolitische Schwächung eine Aufweichung ihres harten Brexit-Kurses bedeutet. Das Letzte, was das Vereinigte Königreich brauche, seien mehr Problemen mit der EU, sagt er dem Europe.Table.

Als Außenministerin unter ihrem früheren Chef Boris Johnson war Truss eine Architektin des Gesetzes über das Nordirland-Protokoll, das Teile des britisch-europäischen Abkommens über Handelsregeln für das Gebiet außer Kraft setzen würde. Nach Ansicht der EU verstößt dies gegen internationales Recht. Das Gesetz wurde vom britischen Unterhaus gebilligt, muss aber noch vom Oberhaus genehmigt werden.

Nach den vergangenen Wochen sieht Zuleeg erste Anzeichen einer Milderung. “Einerseits sehen wir, dass die Gespräche (zwischen der EU und Großbritannien über das Protokoll) wieder aufgenommen werden”, sagte er. Ein Vorschlag der EU läge längst auf dem Tisch, aber sei effektiv von britischer Seite ignoriert worden.

“Anderseits hat sich der Ton geändert”, sagte er. Zuleeg verwies auf eine Entschuldigung des konservativen Abgeordneten und Nordirlandministers Steve Baker bei der EU und Irland für sein Verhalten bei den Brexit-Verhandlungen. Diese Anzeichen seien aber noch weit von einem konkreten Kurswechsel entfernt, betont er.

Truss wird, trotz früherer Beteuerung, sie sei nicht interessiert, diese Woche zu einem Treffen von bis zu 44 EU- und Nicht-EU-Ländern nach Prag reisen. Die Gespräche der Europäischen Politischen Gemeinschaft, die der französische Präsident Emmanuel Macron dieses Jahr vorgeschlagen hatte, werden sich auf die Themen Sicherheit, Energie und Migration konzentrieren.

Das Prager Treffen findet aber vor dem Hintergrund der Eskalation im Krieg Russlands gegen die Ukraine statt. Der russische Präsident Wladimir Putin hat zuletzt vier weitere Gebiete der Ukraine annektiert und im Westen wächst die Sorge über eine mögliche Nukleardrohung. Die Zusammenarbeit in der internationalen Politik gilt oft als Hoffnungsschimmer für die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit. Abgestimmte Sanktionen gegen Russland zum Beispiel zeigen, dass die beiden Partner weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten können.

“Das Vereinigte Königreich ist ein wichtiger politischer Partner in den Vereinten Nationen, G7, G20, OSZE sowie ein loyaler NATO-Verbündeter”, schrieb der deutsche Europaabgeordnete David McAllister Europe.Table in einer Mail. “Es ist selbstverständlich, dass die britische Premierministerin zu diesem Treffen eingeladen ist und es ist gut, dass sie nach Prag fährt.”

Trotz der geplanten gemeinsamen Auftritte in Prag bleibt die Nordirlandfrage das größte Hindernis in den Beziehungen zwischen London und Brüssel. Für McAllister und Zuleeg ist der einfachste, wenn auch nicht unbedingt der wahrscheinlichste Weg zur Verbesserung der Beziehungen nach wie vor die Rücknahme des britischen Nordirlandgesetzes.

Zuleeg sagte, die britische Seite könnte das Gesetz möglicherweise stillschweigend auf Eis legen, wenn es das Oberhaus nicht passiert. Ein öffentlicher Rückzug wäre jedoch politisch sehr schwierig. Möglich wäre aber auch eine Verschärfung der Haltung gegenüber der EU. “Im Endeffekt ist es eine höchstpolitische Frage, weil es darum geht, inwiefern Liz Truss Unterstützung in ihrer eigenen Partei hat”, sagt er. Ihre politische Schwächung könnte sie noch mehr von den Euroskeptikern in ihrer Fraktion abhängig machen.

Im Moment ist also kein Blick in die Kristallkugel möglich. Aber wie wäre es mit ein wenig Schadenfreude Richtung London? “Jeder Regierung in London wünsche ich, dass sie zum Wohl der Menschen handelt”, schrieb der ausgesprochene Brexit-Gegner McAllister. “Der Brexit ist und bleibt ein historischer Fehler.”

Die Kommission hat eine Beihilfe von einer Milliarde Euro für die grüne Stahlproduktion von Salzgitter genehmigt. “Mit dieser Maßnahme unterstützt Deutschland die Pläne von Salzgitter zur Dekarbonisierung seiner Stahlproduktionsprozesse durch die Nutzung und Produktion von erneuerbarem Wasserstoff“, teilte Kommissionsvize Margrethe Vestager gestern mit.

Der Stahlkonzern will seinen Hochofen durch eine Direktreduktion mit grünem Wasserstoff ersetzen und einen elektrisch beheizten Lichtbogenofen errichten. Außerdem soll ein neuer Elektrolyseur mit 100 Megawatt (MW) jährlich 9.000 Tonnen Wasserstoff direkt am Standort Salzgitter erzeugen. Ab 2026 will das Unternehmen pro Jahr 1,9 Millionen Tonnen Rohstahl nahezu CO2-frei produzieren.

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte das Projekt im Mai 2021 für eine Förderung im Rahmen des Wasserstoff-IPCEI ausgewählt. In den ersten beiden Förderrunden ging jedoch kein Zuschlag an die deutsche Schwerindustrie, die eigentlich als aussichtsreicher Kandidat für eine Umstellung auf Wasserstoff gilt (Europe.Table berichtete).

Aufgrund seiner “Merkmale und Ziele” sei das Projekt jedoch besser für eine Prüfung nach den Klima-, Umwelt– und Energiebeihilfeleitlinien (KUEBLL) geeignet gewesen, heißt es nun in der Mitteilung der Kommission. Die Chemieindustrie hatte zuvor bereits die strengen Kriterien der IPCEI-Förderung beklagt.

“IPCEI-Ausschreibungen haben aus Sicht des VCI thematisch, in der zeitlichen Umsetzung und hinsichtlich des Förder-Budgetfensters einen deutlich zu restriktiven Fokus, um die Anforderungen von Reallaboren der Energiewende umsetzen zu können”, sagte ein Sprecher im September auf Anfrage. Als überzogen empfindet die Branche zum Beispiel die nötige Beteiligung von vier Mitgliedstaaten. ber

Wie erwartet wurden beim zweiten Trilog zur Einführung eines CO2-Grenzausgleichmechanismus (CBAM) nur kleine Fortschritte gemacht. Die wichtigen politischen Fragen, wie etwa der Beginn und Geschwindigkeit der CBAM-Einführung oder welche Industriezweige betroffen sein werden, blieben am Dienstag noch außen vor.

Fortschritte seien bei Verwaltungsfragen, also wo Importe für die Grenzausgleichszahlungen angemeldet werden, sowie beim Anwendungsbereich gemacht worden, twitterte Generaldirektor für Steuern und Zollunion, Gerassimos Thomas. Aus dem Umfeld des Parlamentsberichterstatters Mohammed Chahim (S&D) erfuhr Europe.Table, man habe “gute Diskussionen geführt, aber keine Einigungen erzielt”. Man habe sich lediglich auf das weitere Vorgehen für die Verhandlungen geeinigt, heißt es. Die Kommission solle nun “einige Daten und Analysen” vorlegen. Erst dann könne man weiter machen.

Die nächste Trilogrunde auf politischer Ebene steht am 8. November an. In der Zwischenzeit werden die technischen Berater aus Kommission, Rat und Parlament Detailfragen zu bereits getroffenen Kompromissen klären. luk

Die Nachfolge von Klaus Regling als Geschäftsführender Direktor des europäischen Stabilitätsmechanismus ESM ist weiter offen. Der Präsident der Eurogruppe, Paschal Donohoe, erklärte im Anschluss an die Sitzung der Eurogruppe, er habe für den 6. Oktober eine Sitzung des ESM-Verwaltungsrats einberufen, um das weitere Vorgehen an der Spitze des Rettungschirms mit den ESM-Gouverneuren abzustimmen.

In EU-Kreisen hieß es, falls Donohoe nicht kurzfristig einen neuen Kandidaten aus dem Hut ziehe, könne der stellvertretende Geschäftsführende Direktor des ESM, Christophe Frankel, eine Interimslösung sein. Der Franzose kenne den ESM seit Beginn und bringe als ESM Deputy und Chief Risk Officer die nötige Qualifikation mit. Sollte eine Interimslösung zum Zuge kommen, dürfte diese allerdings auf wenige Wochen begrenzt sein, unterstrichen die Kreise.

Auch Klaus Regling verwies nach Ende der Eurogruppe auf die Option einer Zwischenlösung. Diese müsse aber vom ESM-Verwaltungsrat abgesegnet sein. Es sei “sehr wichtig, jemanden an der Spitze des ESM zu haben, der die Befugnis hat, sich mit allen Finanztransaktionen des ESM zu befassen. Das kann nur jemand tun, der vom Gouverneursrat ernannt wird, auch wenn es nur für einen kurzen Zeitraum ist”.

Der ESM habe im Auftrag seiner Mitgliedstaaten “mit sehr viel Geld zu tun: 300 Milliarden Euro an ausstehenden Krediten, 300 Milliarden Euro an Anleihen internationaler Investoren, 80 Milliarden Euro an eingezahltem Kapital. Das alles muss rechtlich einwandfrei gehandhabt werden, und das erfordert einen Geschäftsführer, der seine Befugnisse vom Gouverneursrat hat.” Das Mandat von Klaus Regling endet am 7. Oktober.

Der Deutsche hat den Krisenfonds, der als Reaktion auf die Staatsschuldenkrise vor zehn Jahren gegründet wurde, maßgeblich geprägt und aufgestellt, um zusätzliche Aufgaben zu übernehmen.

Die Suche nach einer Nachfolge für Regling zieht sich bereits seit Monaten hin. Die früheren Kandidaten, die ehemaligen Finanzminister Pierre Gramegna (Luxemburg) und João Leão (Portugal), schafften es nicht, die notwendige Mehrheit des Kapitals von 80 Prozent hinter sich zu bringen. Beide Kandidaten zogen Mitte September ihre Bewerbungen zurück.

Gerüchteweise wurde zwischenzeitlich auch Paschal Donohoe als Kandidat für die Regling-Nachfolge genannt. Donohoe verneinte zum Abschluss der Sitzung der Eurogruppe eigene Interessen. Er strebe als Präsident der Eurogruppe eine rasche Lösung für die Nachfolgeregelung an, stehe selbst aber nicht zur Verfügung, da er sein Mandat an der Spitze der Eurogruppe sowie als irischer Finanzminister erfüllen wolle. cr

Die EU-Staaten haben sich auf eine Finanzierung verständigt, um sich von fossilen Brennstoffen aus Russland zu lösen und mehr in erneuerbare Energien zu investieren. Die EU-Finanz- und Wirtschaftsminister einigten sich am Dienstag darauf, Mittel aus dem Corona-Aufbaufonds umzufunktionieren und 20 Milliarden Euro zusätzlich für Investitionen im Energiebereich bereitzustellen. Das Vorhaben ist Teil eines Vorschlags der EU-Kommission vom Mai, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als “Turbo” für die Energiewende bezeichnet hatte.

Konkret einigten sich die Minister darauf, dass ein Großteil der Zuschüsse in Höhe von 20 Milliarden Euro aus dem Innovationsfonds der EU kommen soll. Ein kleinerer Teil soll durch eine frühere Versteigerung von Emissionszertifikaten als geplant zustande kommen.

Der Vorschlag der EU-Kommission, zusätzliche Zertifikate aus einer Reserve zu versteigern, um Geld zu sammeln, wurde abgelehnt. Es wurde befürchtet, dass dies zusätzliche Emissionen verursachen würde. Im Emissionshandel müssen etwa Stromproduzenten für den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen wie Kohlendioxid (CO2) Zertifikate kaufen. Für die Verteilung des Geldes soll unter anderem berücksichtigt werden, inwieweit Staaten von fossilen Brennstoffen abhängig sind.

Festgelegt wurde auch, dass Geld aus dem Corona-Aufbaufonds für Energiezwecke umfunktioniert werden kann. Dafür können die EU-Länder ihre Corona-Aufbaupläne ändern, wie aus der Mitteilung der Staaten hervorgeht. Die EU-Kommission hatte im Mai angekündigt, dass noch 225 Milliarden Euro an Darlehen aus dem Corona-Aufbauinstrument RRF zur Verfügung stünden. Der RRF kann der Mitteilung zufolge auch noch durch Transfers aus anderen EU-Fonds aufgestockt werden.

Das EU-Parlament muss dem Vorhaben noch zustimmen. Dann können die Staaten und das Parlament darüber verhandeln, bevor es in Kraft treten kann. dpa

Die Finanzminister der Europäischen Union haben sich am Dienstag darauf geeinigt, die EU-Hilfszahlungen an die Ukraine in den Haushalt 2023 aufzunehmen. Dies solle die Auszahlungen strukturierter und vorhersehbarer machen, so der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis.

Dieser Schritt dürfte die Beziehungen zwischen der EU-27 und dem EU-Beitrittskandidaten Ukraine weiter festigen. Seit fast acht Monaten wehrt sich die Ukraine gegen die russische Invasion und kämpft um die Erhaltung einer funktionierenden Regierungsverwaltung.

Im Gespräch mit Journalisten nach einem Ministertreffen gab Dombrovskis zu, dass die diesjährigen EU-Zahlungen an die Ukraine nicht regelmäßig erfolgten – ein Grund zur Sorge für Kiew, das regelmäßig die Gehälter der öffentlichen Angestellten und die Renten zahlen muss.

Dombrovskis sagte, dass die nächste Tranche von 5 Milliarden Euro bis Mitte Oktober und die restlichen 3 Milliarden Euro in zwei Raten im November und Dezember ausgezahlt würden.

“Es ist wichtig, dass die Ukraine im nächsten Jahr einen besser vorhersehbaren Geldfluss erhält. Deshalb wollen wir ihn in die EU-Haushaltsberatungen für 2023 einbeziehen und auf diese Weise für einen gleichmäßigeren Geldfluss sorgen. Die Minister waren sich über diesen Ansatz einig”, sagte Dombrovskis. rtr

Die Kommission verschiebt die Vorlage des Vorschlags für Euro 7 um zwei Wochen. Dies geht aus dem geänderten Programm der künftigen Kommissionssitzungen hervor. Nun soll der Vorschlag für die nächste Stufe der Schadstoffregulierung am 26. Oktober kommen, am gleichen Tag wie der Vorschlag für die Luftreinhaltungsrichtlinie.

Hintergrund ist wohl ein Ringen zwischen Frans Timmermans, für den Green Deal zuständiger Vize-Präsident der Kommission, und Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Timmermans hat dem Vernehmen nach bei einem Gespräch mit einem Hersteller erklärt, dass er am liebsten ganz auf Euro 7 verzichten wolle. Damit folgt er im Wesentlichen der Argumentation der Autohersteller. Die Industrie sagt, sie müsse für die Transformation zum Elektroantrieb hohe Summen investieren und könne nicht noch zusätzlich hohe Beträge für die nächste Stufe der Abgasreinigung bezahlen.

Zumal es sich um eine auslaufende Technologie handele, da die Regulierung für das Jahr 2035 das Verbrenner-Aus anpeilt. Breton setzt sich dafür ein, zügig einen maßvollen und auf der bestehenden Technologie basierenden Vorschlag für die letzte Stufe der Schadstoffregulierung vorzulegen, damit die Hersteller und Zulieferer Planungssicherheit bekommen. mgr

Das Büro für Wissenschaft und Technologie beim Weißen Haus hat gestern eine “Bill of Rights” für Künstliche Intelligenz vorgeschlagen. Mit dem formell rechtlich nicht verbindlichen Vorschlag will das Weiße Haus unter anderem Eltern, Patienten und Angestellte vor Schaden durch eine steigende Nutzung der Automatisierung in Bildung, Gesundheitswesen und im Beruf schützen.

Damit reiht sich der Vorschlag der Biden-Regierung in eine Vielzahl anderer Leitlinien und Rahmenrichtlinien der Tech-Unternehmen, Wirtschaftsverbände und Behörden der vergangenen Jahre ein. Die Version des Weißen Hauses empfiehlt dabei bestimmte Sorgfaltspflichten für Entwickler und Anwender von KI, die diesen freiwillig Folge leisten sollen. Dadurch soll vor allem unfair diskriminierenden Technologieanwendungen vorgebeugt werden.

“Diese Technologien erzeugen im Leben der Amerikaner echte Schäden, die unsere demokratischen Kernprinzipien konterkarieren”, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter Reportern. “Das schließt das Grundrecht auf Privatsphäre, das Recht auf Nichtdiskriminierung und die Menschenwürde ein.”

Die Initiative der Biden-Regierung kommt just zu der Zeit, an der die Europäische Union sich der Regulierung von Hochrisikosystemen weiter annähert. Die USA verfügen bislang über keine verpflichtende, allgemeine Gesetzgebung, die KI reguliert.

Wirtschaftsvertreter kritisierten die Vorschläge: Die US-Chamber of Commerce warnte davor, dass einige der enthaltenen Regelungen Amerikas Wettbewerbsfähigkeit im globalen Maßstab beschneiden könnte. Begrüßt wurde die AI Bill of Rights unter anderem vom Center for Democracy and Technology (CDT): Positiv sei unter anderem, dass Bundesbehörden die White House-Empfehlungen nun als Hilfsmittel heranziehen könnten. Zudem werde festgestellt, dass Privatsphären-Schutz essenziell sei, um datengetriebenen Schäden zu begegnen. Die Ankündigungen seien nützlich, so die CDT-Präsidentin Alexandra Reeve Givens. “Aber sie wären noch wirksamer, wenn sie auf der Basis eines verbindlichen Bundes-Datenschutzgesetzes aufbauen würden.” fst/rtr

Zur Überwindung eines politischen Patts nach der Parlamentswahl in Bulgarien hat Wahlsieger Boiko Borissow eine Regierungskoalition von Parteien mit EU- und Nato-Ausrichtung vorgeschlagen. Das wichtigste Thema heute sei, “wer ist mit Putin, und wer nicht”, sagte der frühere Ministerpräsident am Dienstag in Anspielung auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Borissows Mitte-Rechts-Partei GERB gewann die vorgezogene Parlamentswahl vom Sonntag mit gut 25 Prozent der Stimmen, kann aber mangels absoluter Mehrheit nicht alleine regieren.

Borissow sprach mit seinem Angebot wohl vor allem die zweitplatzierte liberale Partei PP (20,2 Prozent) von Ex-Ministerpräsident Kiril Petkow und das konservativ-liberal-grüne Bündnis DB (7,4 Prozent) an. Beide politischen Kräfte lehnen eine Koalition mit der GERB aber entschieden ab, da sie Borissow und seiner Partei korrupte Praktiken während seiner Amtszeiten bis April 2021 vorwerfen.

Um eine mögliche Zusammenarbeit auszuloten, schlug Borissow vor, dass sich die Parteichefs zunächst in den Hintergrund zurückziehen sollten, um auf Arbeitsebene Gemeinsamkeiten auszuloten. Der GERB-Chef sagte zudem, er selbst wolle weder Minister noch Regierungschef werden.

In Bulgarien regiert bis zur Bildung einer neuen Regierung ein Übergangskabinett. Borissows Partei GERB (Bürger für ein europäisches Bulgarien) gehört im EU-Parlament zur Europäischen Volkspartei (EVP). Ins neu gewählte Parlament ziehen sieben Parteien ein. dpa

Wenn es im Leben von Jorgo Chatzimarkakis einen roten Faden gibt, dann ist es der Wasserstoff. An dem Tag, als Boris Becker in Wimbledon das erste Mal im Finale stand und siegte, habe er nur mit einem Auge im TV hingeschaut. Er habe stattdessen fasziniert Hoimar von Ditfurths “Am Anfang war der Wasserstoff” gelesen. Das Buch hatte der Teenager zufällig auf einem Wühltisch in seiner Heimatstadt Duisburg entdeckt.

Wie viele Jugendliche in den 80er Jahren findet seine politische Sozialisation unter dem Eindruck der ökologischen Bedrohung statt. Er begann sein Studium in Bonn im Jahr der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986. “In der Uni hing das Plakat von der ÖDP mit der Aufschrift: Lasst uns aus Sonnenenergie Wasserstoff machen.”

Fast vier Jahrzehnte später ist der 56-Jährige Chef von Hydrogen Europe in Brüssel, dem europäischen Wasserstoff-Verband, und damit der wichtigste Wasserstoff-Lobbyist auf EU-Ebene. Bevor er Lobbyist wurde, hatte Chatzimarkakis – Sohn eines kretischen Gastarbeiters und einer Mutter mit Wurzeln in Brandenburg – schon zwei politische Karrieren hinter sich. In seinem ersten Leben war er bei der FDP.

Von 1995 bis 2011 gehörte er dem Bundesvorstand der Liberalen an. Über viele Jahre war “Chatzi” ein beliebter Gesprächspartner für die Berliner Hauptstadtjournaille. Vor den Bundesparteitagen der FDP, bei denen sich Guido Westerwelle und Jürgen W. Möllemann harte Duelle lieferten, diktierte Chatzimarkakis ihr manch pointiertes Zitat und manche steile These in die Blöcke. 2004 zog der heute 56-Jährige für die FDP ins Europa-Parlament ein, 2009 wurde er wiedergewählt. 2007 macht Chatzimarkakis Schlagzeilen mit dem Vorschlag, die Grünen und die FDP sollten fusionieren. Für viele war das eine weit hergeholte Idee. Das Lebensgefühl und die Milieus der beiden Parteien erschienen Lichtjahre voneinander entfernt, aus der Perspektive von Chatzimarkakis war der Vorstoß stimmig.

2014 kam dann der Bruch mit seiner FDP. Im Krach und aus Protest gegen den europapolitischen Kurs seiner Partei trat er aus. Es lief damals auch sonst nicht gut für ihn. Plagiatsjäger waren auf seine Doktorarbeit aufmerksam geworden. Er verlor seinen Titel. Er wehrte sich vor Gericht. Bis heute behauptet er, dass er in den Fußnoten jedes Zitat vermerkt habe. Er habe aber versäumt, mit Anführungsstrichen im Text darauf hinzuweisen.

Andere hätten sich vielleicht einen Job in der Wirtschaft gesucht. Nicht so Chatzimarkakis. Er erfindet sich neu. Er versucht, eine politische Karriere von griechischem Boden aus zu starten. Das Heimatland seines Vaters lag in der Staatsschuldenkrise am Boden. Es drohte, aus dem Euro ausgeschlossen zu werden. Chatzimarkakis gründete in Griechenland die Partei der “Hellenischen Europabürger”. Für sie trat er 2014 auch bei der Europa-Wahl an, verpasste aber den Einzug ins Parlament. Eine Zeitlang war er Sonderbotschafter Griechenlands.

2015 beginnt er dann in Brüssel als Wasserstoff-Lobbyist seine dritte Karriere. Sie startet als One-Man-Show. Inzwischen ist Hydrogen Europe groß geworden. 40 Mitarbeiter sind mittlerweile für seinen Verband tätig, der in Brüssel so etwas wie ein Wasserstoff-BDI ist. Dazu kommen noch zehn externe Berater. Inzwischen residiert er in Brüssel, unweit von den feinen Boutiquen von Louise. Chatzimarkakis ist der CEO eines Verbandes, der europaweit 420 Mitglieder zählt. Und er will noch größer werden. “Es heißt, wir haben Aufnahmestopp. Ich kann das dementieren.”

Von der ersten Stunde an begleitet Chatzimarkakis die Versuche, in Europa eine Wasserstoff-Wirtschaft aufzubauen. “2018 ging es auf EU-Ebene los mit der Wasserstoff-Deklaration des Rates”, erinnert er sich. Er lobbyiert bei den EU-Institutionen. Dass er ein Lobbyist ist, hört er nicht so gern. “Ich verstehe mich eher als Schäferhund.” Wie bitte? Die Schäfer, das seien Frans Timmermans, der Vize-Präsident der Kommission, und die anderen Politiker, die den regulatorischen Rahmen setzen. Er sei der Hütehund, der den Schafen – in seinem Verständnis sind das die Industrie und die Mitgliedstaaten – den richtigen Weg weist.

Chatzimarkakis brennt für sein Thema. Das war schon so, als er sich vor 20 Jahren mit der FDP-Parteiführung anlegte. Und es ist heute nicht anders. Er befürchtet, dass Europa gerade den Aufbau der Wasserstoff-Wirtschaft verschläft. In den USA, China und Indien werde geklotzt. “Und in der EU-Kommission gibt es Leute, die bremsen. Sie meinen, es bestehe die Gefahr, dass Wasserstoff den grünen Strom kannibalisiert.”

Von einer Konkurrenz zwischen grünem Strom und Wasserstoff will er nichts wissen. Neulich: Da hielt er eine Rede in Indien. Es war beim ersten EU-Indien-Wasserstoff-Forum. In Anwesenheit der EU-Energie-Kommissarin Kadri Simson macht er dem zuständigen Minister aus Indien wiederholt ein Kompliment: In Indien habe man besser verstanden als am Sitz der EU-Kommission, was für den Hochlauf der Technologie jetzt zu tun sei. Das indische Publikum ist begeistert, die Kommissarin hielt die Contenance. Chatzimarkakis hat seinen Auftritt nicht nur bei Youtube ins Netz gestellt. Er redet auch gern darüber. Egal ob Politiker oder Lobbyist, man muss ein guter Verkäufer sein. Markus Grabitz

die internationale Kritik an dem 200-Milliarden-Paket, das Deutschland im Kampf gegen hohe Energiepreise geschnürt hat, war auch gestern beim Treffen der EU-Finanzminister in Luxemburg wieder zu hören. Von einem Alleingang Deutschlands ist die Rede und der Ruf nach gemeinsamen Instrumenten wird immer lauter. Bundesfinanzminister Christian Lindner und Kanzler Olaf Scholz haben die Kritik zurückgewiesen, sie sehen die Zeit für neue Schulden-Instrumente für nicht gekommen, wie meine Kollegen in ihrer Analyse schreiben.

In Großbritannien sieht sich Premierministerin Liz Truss ganz anderer Kritik ausgesetzt. Die Brexit-Hardlinerin fällt mit ihrer Partei in Umfragen immer weiter zurück, es rumort bei den Konservativen. Und es stellt sich die Frage, ob Truss beim Thema Nordirland-Protokoll weiter hart bleibt oder auf die EU zugeht. Am Freitag wird sie jedenfalls einen Schritt Richtung Europa tun – sie wird nach Prag reisen, zu einem ersten Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft.

Überraschende Wende am Abend: Nach monatelangem Hickhack könnte die Übernahme von Twitter durch Elon Musk doch noch zustande kommen. Kurz vor einem Gerichtsprozess gibt der Tesla-Chef klein bei und erneuert sein Angebot – zum ursprünglich vereinbarten Kaufpreis von 54,20 Dollar pro Aktie. Die Gründe für Musks Kehrtwende: vorerst unklar.

Wasserstoff hatte es ihm bereits als Teenager angetan. Heute leitet der Deutsch-Grieche Jorgo “Chatzi” Chatzimarkakis den Verband Hydrogen Europe in Brüssel und lobbyiert für den Energieträger, wo er kann. Markus Grabitz stellt Chatzimarkakis im Portrait vor.

Die deutsche Gaspreisbremse weckt Begehrlichkeiten auf EU-Ebene. In mehreren Mitgliedstaaten und in Teilen der EU-Kommission wird der Ruf nach einem neuen, schuldenfinanzierten Hilfsprogramm für alle 27 Mitgliedstaaten nach dem Vorbild des Recovery-Funds RRF laut.

Es könne nicht angehen, dass Deutschland bis zu 200 Milliarden Euro für den Kampf gegen hohe Energiepreise ausgebe, und andere Staaten nicht mithalten könnten, hieß es bei einem Treffen der EU-Finanzminister am Dienstag in Luxemburg. “Wenn wir eine Zersplitterung vermeiden wollen, brauchen wir ein höheres Maß an Solidarität und wir müssen gemeinsame Instrumente einführen”, sagte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.

Bundesfinanzminister Christian Lindner lehnte den Vorstoß ab. Die EU könne die Instrumente der Pandemie nicht “eins zu eins” auf die heutige Lage übertragen, sagte der FDP-Politiker am Rande des Ecofin-Treffens in Luxemburg. “Diese Krise unterscheidet sich von der Corona-Pandemie sehr deutlich”.

Kritik am deutschen “Abwehrschirm” wies Lindner zurück. “Unsere Maßnahme ist zielgerichtet und bezieht sich auf die Jahre 2022, 2023 und 2024.” Sie stehe auch in einem angemessenen Verhältnis zur deutschen Wirtschaftsmacht. “Es ist proportional, wenn man die Größe und die Vulnerabilität der deutschen Wirtschaft betrachtet.”

Aus Sicht anderer EU-Länder wie Italien, Ungarn oder Griechenland geht es jedoch um einen deutschen Alleingang, der ein Ungleichgewicht in der EU schaffe. Der scheidende italienische Regierungschef Mario Draghi warnte vor “gefährlichen und ungerechtfertigten Verzerrungen des Binnenmarktes”, wenn sich die EU-Staaten mit ihren Entlastungspaketen überböten. Die Diskussion dürfte auch den informellen EU-Gipfel am Freitag beschäftigen.

In Berliner Regierungskreisen werden die Forderungen von Gentiloni und Co als Versuch gewertet, den Boden für neue EU-Finanzinstrumente zu bereiten. Die Bereitschaft dazu ist derzeit aber gering, zumal der anstehende Regierungswechsel in Rom neue Fragen aufwirft: Das Rechtsbündnis um die Partei Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni müsse zunächst einmal ihr Verhältnis zur EU klären, heißt es in Berlin.

Kanzler Olaf Scholz parierte die Forderungen gestern mit dem Hinweis, ein Großteil der Mittel aus dem Corona-Wiederaufbautopf seien noch nicht in Anspruch genommen worden. Es sei eine glückliche Fügung, dass die Mittel nun in der neuen Krise zur Verfügung stünden. Diese müssten nun “im Mittelpunkt aller Aktivitäten stehen”, sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit dem niederländischen Premier Mark Rutte. Rutte schlug in dieselbe Kerbe: In den regulären EU-Kohäsionsfonds seien ebenfalls noch viele Mittel vorhanden, er sei daher “sehr zurückhaltend”, über neue Töpfe zu reden.

Der SPD-Politiker wehrt sich aber nicht grundsätzlich gegen neue Instrumente, die über EU-Schulden finanziert werden, hält aber den Zeitpunkt nicht für gekommen. Der Kanzler deutete bei seiner Europa-Rede in Prag an, für eine Neuauflage des Kurzarbeitergeld-Programms SURE offen zu sein. “Wir verschließen uns nicht einer Diskussion über neue Finanzierungsinstrumente auf EU-Ebene”, sagte der europapolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Christian Petry. Die FDP aber stellt sich bislang quer: Die Liberalen haben stets betont, Programme wie RRF seien die Antwort auf eine außergewöhnliche Krise gewesen.

Scholz und Rutte sprechen sich zudem klar gegen einen Gaspreisdeckel auf EU-Ebene aus, wie ihn 15 Mitgliedstaaten fordern. Er habe die Sorge, dass dann “Gas nicht mehr zu uns kommt”, sagte Rutte.

Scholz betonte, die hohen Gaspreise müssten sinken – sie seien nicht durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage gerechtfertigt. Der Kanzler setzt aber auf Verhandlungen mit wichtigen Lieferländern wie Norwegen und den USA, deren Unternehmen enorm profitieren. Die Kooperationsbereitschaft dort sei “ziemlich groß”, sagte er. Den drohenden EU-Gaspreisdeckel sieht man in Berlin als Druckmittel für die Gespräche, insbesondere mit Oslo.

Zudem drängt der Kanzler auf den Ausbau der nötigen Infrastruktur. Aus Sicht der Bundesregierung sind Engpässe bei LNG-Terminals und den Transportleitungen ins EU-Binnenland ein weiterer Preistreiber, insbesondere in Deutschland und Mittelosteuropa. Deshalb will Deutschland kurzfristig eigene Terminals in Betrieb nehmen und setzt mittelfristig auf die MidCat-Pipeline zwischen Frankreich und Spanien, wo bereits sieben LNG-Terminals in Betrieb sind.

Bisher hat die Bundesrepublik nicht mehr Mittel für die Energiekrise mobilisiert als andere EU-Staaten. Gemessen an der Wirtschaftsleistung waren es seit September 2021 rund 2,8 Prozent der Wirtschaftsleistung. In absoluten Zahlen entsprach das zwar mit 100 Milliarden Euro mehr als in jedem anderen Mitgliedstaat, doch relativ zum BIP gaben andere Länder bisher vergleichbare Beihilfen: Spanien 2,9 Prozent, Italien 3,3 Prozent und Kroatien sogar 4,1 Prozent, wie eine Übersicht von Bruegel zeigt.

Angesichts des Preisanstiegs hat etwa die französische Regierung beschlossen, den Preisdeckel über den 31. Dezember hinaus zu verlängern. Die Erhöhung der Gas- und Stromrechnungen wird auf 15 Prozent begrenzt sein, wie Premierministerin Elisabeth Borne erklärte. Die Bruttokosten für den Staat werden auf 45 Milliarden Euro geschätzt, davon elf Milliarden Euro für Gas und 34 Milliarden Euro für Strom.

Mit Blick in die Zukunft halten es Beobachter längst noch nicht für ausgemacht, dass Deutschland die 200 Milliarden auch tatsächlich verausgabt. In den ersten Monaten der Corona-Krise habe die Bundesregierung ebenfalls einen immens hohen Kreditrahmen in Aussicht gestellt, der nur zu drei Prozent ausgeschöpft worden sei, sagt Daniel Gros vom Centre for European Policy Studies (CEPS). “Ich glaube, am Ende wird Deutschland in der Energiekrise nicht mehr ausgeben als andere und ich glaube, es wird auch sinnvoller ausgegeben werden.”

Sinnvoll sei es, die Beihilfen an Bedingungen zu Energieeinsparungen zu knüpfen, sagt Gros und fordert aber, zwischen Haushalten und Unternehmen zu unterscheiden. “Falls Deutschland die gesamte Industrie unterstützt und drei Viertel des Vorjahresbedarfs an Strom und Gas subventioniert, wird das mehr sein als andere Staaten machen.” Gros hält speziell die deutsche Industrie für ausreichend finanziert, um vorübergehende Verluste wegzustecken: “Die Kommission sollte einschreiten und man sollte den Wettbewerb um Staatshilfen unterbinden, das ist rausgeschmissenes Geld.”

Im Europaparlament stieß die Debatte auf ein geteiltes Echo. Der CDU-Finanzexperte Markus Ferber äußerte Verständnis für die Sorgen der EU-Partnerländer. “Was die Ampel-Koalition macht, hat für erhebliche Irritationen bei den europäischen Partnern gesorgt.” Mit Blick auf die anstehende Debatte um die Zukunft des Stabilitätspaktes sei ein 200 Milliarden Euro schwerer Schattenhaushalt ein ganz fatales Signal. “Dieser Schritt wird in Europa auch als Präzedenzfall gesehen und erweist dem stabilitätsorientierten Lager einen Bärendienst.”

Der SPD-Abgeordnete Joachim Schuster plädiert für einen dauerhaften Investitionsmechanismus mit einem Volumen von etwa einem Prozent der europäischen Wirtschaftskraft. Der Wiederaufbaufonds und dessen Kernstück RRF könne dabei als Modell dienen. “Wir brauchen dringend weitere abgestimmte und gemeinsame Programme, um ein weiteres wirtschaftliches Auseinander-driften innerhalb der EU zu verhindern”, sagte der Sprecher der deutschen Grünen, Rasmus Andresen. Manuel Berkel, Eric Bonse, Till Hoppe, Claire Stam

Nach einem katastrophalen Wirtschaftspaket, das die internationalen Märkte verschreckte, liegt die oppositionelle Labour-Partei laut einer Umfrage nun 33 Punkte vor Truss’ Konservativen. Zu Beginn des Monats waren es nach Meinungsforscher YouGov noch 15 Punkte. Teile ihrer eigenen Partei sind in Aufruhr.

In Brüssel hoffen Beobachter wie Fabian Zuleeg, Chefökonom und Vorsitzender des Europäischen Policy Zentrums, dass diese innenpolitische Schwächung eine Aufweichung ihres harten Brexit-Kurses bedeutet. Das Letzte, was das Vereinigte Königreich brauche, seien mehr Problemen mit der EU, sagt er dem Europe.Table.

Als Außenministerin unter ihrem früheren Chef Boris Johnson war Truss eine Architektin des Gesetzes über das Nordirland-Protokoll, das Teile des britisch-europäischen Abkommens über Handelsregeln für das Gebiet außer Kraft setzen würde. Nach Ansicht der EU verstößt dies gegen internationales Recht. Das Gesetz wurde vom britischen Unterhaus gebilligt, muss aber noch vom Oberhaus genehmigt werden.

Nach den vergangenen Wochen sieht Zuleeg erste Anzeichen einer Milderung. “Einerseits sehen wir, dass die Gespräche (zwischen der EU und Großbritannien über das Protokoll) wieder aufgenommen werden”, sagte er. Ein Vorschlag der EU läge längst auf dem Tisch, aber sei effektiv von britischer Seite ignoriert worden.

“Anderseits hat sich der Ton geändert”, sagte er. Zuleeg verwies auf eine Entschuldigung des konservativen Abgeordneten und Nordirlandministers Steve Baker bei der EU und Irland für sein Verhalten bei den Brexit-Verhandlungen. Diese Anzeichen seien aber noch weit von einem konkreten Kurswechsel entfernt, betont er.

Truss wird, trotz früherer Beteuerung, sie sei nicht interessiert, diese Woche zu einem Treffen von bis zu 44 EU- und Nicht-EU-Ländern nach Prag reisen. Die Gespräche der Europäischen Politischen Gemeinschaft, die der französische Präsident Emmanuel Macron dieses Jahr vorgeschlagen hatte, werden sich auf die Themen Sicherheit, Energie und Migration konzentrieren.

Das Prager Treffen findet aber vor dem Hintergrund der Eskalation im Krieg Russlands gegen die Ukraine statt. Der russische Präsident Wladimir Putin hat zuletzt vier weitere Gebiete der Ukraine annektiert und im Westen wächst die Sorge über eine mögliche Nukleardrohung. Die Zusammenarbeit in der internationalen Politik gilt oft als Hoffnungsschimmer für die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit. Abgestimmte Sanktionen gegen Russland zum Beispiel zeigen, dass die beiden Partner weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten können.

“Das Vereinigte Königreich ist ein wichtiger politischer Partner in den Vereinten Nationen, G7, G20, OSZE sowie ein loyaler NATO-Verbündeter”, schrieb der deutsche Europaabgeordnete David McAllister Europe.Table in einer Mail. “Es ist selbstverständlich, dass die britische Premierministerin zu diesem Treffen eingeladen ist und es ist gut, dass sie nach Prag fährt.”

Trotz der geplanten gemeinsamen Auftritte in Prag bleibt die Nordirlandfrage das größte Hindernis in den Beziehungen zwischen London und Brüssel. Für McAllister und Zuleeg ist der einfachste, wenn auch nicht unbedingt der wahrscheinlichste Weg zur Verbesserung der Beziehungen nach wie vor die Rücknahme des britischen Nordirlandgesetzes.

Zuleeg sagte, die britische Seite könnte das Gesetz möglicherweise stillschweigend auf Eis legen, wenn es das Oberhaus nicht passiert. Ein öffentlicher Rückzug wäre jedoch politisch sehr schwierig. Möglich wäre aber auch eine Verschärfung der Haltung gegenüber der EU. “Im Endeffekt ist es eine höchstpolitische Frage, weil es darum geht, inwiefern Liz Truss Unterstützung in ihrer eigenen Partei hat”, sagt er. Ihre politische Schwächung könnte sie noch mehr von den Euroskeptikern in ihrer Fraktion abhängig machen.

Im Moment ist also kein Blick in die Kristallkugel möglich. Aber wie wäre es mit ein wenig Schadenfreude Richtung London? “Jeder Regierung in London wünsche ich, dass sie zum Wohl der Menschen handelt”, schrieb der ausgesprochene Brexit-Gegner McAllister. “Der Brexit ist und bleibt ein historischer Fehler.”

Die Kommission hat eine Beihilfe von einer Milliarde Euro für die grüne Stahlproduktion von Salzgitter genehmigt. “Mit dieser Maßnahme unterstützt Deutschland die Pläne von Salzgitter zur Dekarbonisierung seiner Stahlproduktionsprozesse durch die Nutzung und Produktion von erneuerbarem Wasserstoff“, teilte Kommissionsvize Margrethe Vestager gestern mit.

Der Stahlkonzern will seinen Hochofen durch eine Direktreduktion mit grünem Wasserstoff ersetzen und einen elektrisch beheizten Lichtbogenofen errichten. Außerdem soll ein neuer Elektrolyseur mit 100 Megawatt (MW) jährlich 9.000 Tonnen Wasserstoff direkt am Standort Salzgitter erzeugen. Ab 2026 will das Unternehmen pro Jahr 1,9 Millionen Tonnen Rohstahl nahezu CO2-frei produzieren.

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte das Projekt im Mai 2021 für eine Förderung im Rahmen des Wasserstoff-IPCEI ausgewählt. In den ersten beiden Förderrunden ging jedoch kein Zuschlag an die deutsche Schwerindustrie, die eigentlich als aussichtsreicher Kandidat für eine Umstellung auf Wasserstoff gilt (Europe.Table berichtete).

Aufgrund seiner “Merkmale und Ziele” sei das Projekt jedoch besser für eine Prüfung nach den Klima-, Umwelt– und Energiebeihilfeleitlinien (KUEBLL) geeignet gewesen, heißt es nun in der Mitteilung der Kommission. Die Chemieindustrie hatte zuvor bereits die strengen Kriterien der IPCEI-Förderung beklagt.

“IPCEI-Ausschreibungen haben aus Sicht des VCI thematisch, in der zeitlichen Umsetzung und hinsichtlich des Förder-Budgetfensters einen deutlich zu restriktiven Fokus, um die Anforderungen von Reallaboren der Energiewende umsetzen zu können”, sagte ein Sprecher im September auf Anfrage. Als überzogen empfindet die Branche zum Beispiel die nötige Beteiligung von vier Mitgliedstaaten. ber

Wie erwartet wurden beim zweiten Trilog zur Einführung eines CO2-Grenzausgleichmechanismus (CBAM) nur kleine Fortschritte gemacht. Die wichtigen politischen Fragen, wie etwa der Beginn und Geschwindigkeit der CBAM-Einführung oder welche Industriezweige betroffen sein werden, blieben am Dienstag noch außen vor.

Fortschritte seien bei Verwaltungsfragen, also wo Importe für die Grenzausgleichszahlungen angemeldet werden, sowie beim Anwendungsbereich gemacht worden, twitterte Generaldirektor für Steuern und Zollunion, Gerassimos Thomas. Aus dem Umfeld des Parlamentsberichterstatters Mohammed Chahim (S&D) erfuhr Europe.Table, man habe “gute Diskussionen geführt, aber keine Einigungen erzielt”. Man habe sich lediglich auf das weitere Vorgehen für die Verhandlungen geeinigt, heißt es. Die Kommission solle nun “einige Daten und Analysen” vorlegen. Erst dann könne man weiter machen.

Die nächste Trilogrunde auf politischer Ebene steht am 8. November an. In der Zwischenzeit werden die technischen Berater aus Kommission, Rat und Parlament Detailfragen zu bereits getroffenen Kompromissen klären. luk

Die Nachfolge von Klaus Regling als Geschäftsführender Direktor des europäischen Stabilitätsmechanismus ESM ist weiter offen. Der Präsident der Eurogruppe, Paschal Donohoe, erklärte im Anschluss an die Sitzung der Eurogruppe, er habe für den 6. Oktober eine Sitzung des ESM-Verwaltungsrats einberufen, um das weitere Vorgehen an der Spitze des Rettungschirms mit den ESM-Gouverneuren abzustimmen.

In EU-Kreisen hieß es, falls Donohoe nicht kurzfristig einen neuen Kandidaten aus dem Hut ziehe, könne der stellvertretende Geschäftsführende Direktor des ESM, Christophe Frankel, eine Interimslösung sein. Der Franzose kenne den ESM seit Beginn und bringe als ESM Deputy und Chief Risk Officer die nötige Qualifikation mit. Sollte eine Interimslösung zum Zuge kommen, dürfte diese allerdings auf wenige Wochen begrenzt sein, unterstrichen die Kreise.

Auch Klaus Regling verwies nach Ende der Eurogruppe auf die Option einer Zwischenlösung. Diese müsse aber vom ESM-Verwaltungsrat abgesegnet sein. Es sei “sehr wichtig, jemanden an der Spitze des ESM zu haben, der die Befugnis hat, sich mit allen Finanztransaktionen des ESM zu befassen. Das kann nur jemand tun, der vom Gouverneursrat ernannt wird, auch wenn es nur für einen kurzen Zeitraum ist”.

Der ESM habe im Auftrag seiner Mitgliedstaaten “mit sehr viel Geld zu tun: 300 Milliarden Euro an ausstehenden Krediten, 300 Milliarden Euro an Anleihen internationaler Investoren, 80 Milliarden Euro an eingezahltem Kapital. Das alles muss rechtlich einwandfrei gehandhabt werden, und das erfordert einen Geschäftsführer, der seine Befugnisse vom Gouverneursrat hat.” Das Mandat von Klaus Regling endet am 7. Oktober.

Der Deutsche hat den Krisenfonds, der als Reaktion auf die Staatsschuldenkrise vor zehn Jahren gegründet wurde, maßgeblich geprägt und aufgestellt, um zusätzliche Aufgaben zu übernehmen.

Die Suche nach einer Nachfolge für Regling zieht sich bereits seit Monaten hin. Die früheren Kandidaten, die ehemaligen Finanzminister Pierre Gramegna (Luxemburg) und João Leão (Portugal), schafften es nicht, die notwendige Mehrheit des Kapitals von 80 Prozent hinter sich zu bringen. Beide Kandidaten zogen Mitte September ihre Bewerbungen zurück.

Gerüchteweise wurde zwischenzeitlich auch Paschal Donohoe als Kandidat für die Regling-Nachfolge genannt. Donohoe verneinte zum Abschluss der Sitzung der Eurogruppe eigene Interessen. Er strebe als Präsident der Eurogruppe eine rasche Lösung für die Nachfolgeregelung an, stehe selbst aber nicht zur Verfügung, da er sein Mandat an der Spitze der Eurogruppe sowie als irischer Finanzminister erfüllen wolle. cr

Die EU-Staaten haben sich auf eine Finanzierung verständigt, um sich von fossilen Brennstoffen aus Russland zu lösen und mehr in erneuerbare Energien zu investieren. Die EU-Finanz- und Wirtschaftsminister einigten sich am Dienstag darauf, Mittel aus dem Corona-Aufbaufonds umzufunktionieren und 20 Milliarden Euro zusätzlich für Investitionen im Energiebereich bereitzustellen. Das Vorhaben ist Teil eines Vorschlags der EU-Kommission vom Mai, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als “Turbo” für die Energiewende bezeichnet hatte.

Konkret einigten sich die Minister darauf, dass ein Großteil der Zuschüsse in Höhe von 20 Milliarden Euro aus dem Innovationsfonds der EU kommen soll. Ein kleinerer Teil soll durch eine frühere Versteigerung von Emissionszertifikaten als geplant zustande kommen.

Der Vorschlag der EU-Kommission, zusätzliche Zertifikate aus einer Reserve zu versteigern, um Geld zu sammeln, wurde abgelehnt. Es wurde befürchtet, dass dies zusätzliche Emissionen verursachen würde. Im Emissionshandel müssen etwa Stromproduzenten für den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen wie Kohlendioxid (CO2) Zertifikate kaufen. Für die Verteilung des Geldes soll unter anderem berücksichtigt werden, inwieweit Staaten von fossilen Brennstoffen abhängig sind.

Festgelegt wurde auch, dass Geld aus dem Corona-Aufbaufonds für Energiezwecke umfunktioniert werden kann. Dafür können die EU-Länder ihre Corona-Aufbaupläne ändern, wie aus der Mitteilung der Staaten hervorgeht. Die EU-Kommission hatte im Mai angekündigt, dass noch 225 Milliarden Euro an Darlehen aus dem Corona-Aufbauinstrument RRF zur Verfügung stünden. Der RRF kann der Mitteilung zufolge auch noch durch Transfers aus anderen EU-Fonds aufgestockt werden.

Das EU-Parlament muss dem Vorhaben noch zustimmen. Dann können die Staaten und das Parlament darüber verhandeln, bevor es in Kraft treten kann. dpa

Die Finanzminister der Europäischen Union haben sich am Dienstag darauf geeinigt, die EU-Hilfszahlungen an die Ukraine in den Haushalt 2023 aufzunehmen. Dies solle die Auszahlungen strukturierter und vorhersehbarer machen, so der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis.

Dieser Schritt dürfte die Beziehungen zwischen der EU-27 und dem EU-Beitrittskandidaten Ukraine weiter festigen. Seit fast acht Monaten wehrt sich die Ukraine gegen die russische Invasion und kämpft um die Erhaltung einer funktionierenden Regierungsverwaltung.

Im Gespräch mit Journalisten nach einem Ministertreffen gab Dombrovskis zu, dass die diesjährigen EU-Zahlungen an die Ukraine nicht regelmäßig erfolgten – ein Grund zur Sorge für Kiew, das regelmäßig die Gehälter der öffentlichen Angestellten und die Renten zahlen muss.

Dombrovskis sagte, dass die nächste Tranche von 5 Milliarden Euro bis Mitte Oktober und die restlichen 3 Milliarden Euro in zwei Raten im November und Dezember ausgezahlt würden.

“Es ist wichtig, dass die Ukraine im nächsten Jahr einen besser vorhersehbaren Geldfluss erhält. Deshalb wollen wir ihn in die EU-Haushaltsberatungen für 2023 einbeziehen und auf diese Weise für einen gleichmäßigeren Geldfluss sorgen. Die Minister waren sich über diesen Ansatz einig”, sagte Dombrovskis. rtr

Die Kommission verschiebt die Vorlage des Vorschlags für Euro 7 um zwei Wochen. Dies geht aus dem geänderten Programm der künftigen Kommissionssitzungen hervor. Nun soll der Vorschlag für die nächste Stufe der Schadstoffregulierung am 26. Oktober kommen, am gleichen Tag wie der Vorschlag für die Luftreinhaltungsrichtlinie.

Hintergrund ist wohl ein Ringen zwischen Frans Timmermans, für den Green Deal zuständiger Vize-Präsident der Kommission, und Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Timmermans hat dem Vernehmen nach bei einem Gespräch mit einem Hersteller erklärt, dass er am liebsten ganz auf Euro 7 verzichten wolle. Damit folgt er im Wesentlichen der Argumentation der Autohersteller. Die Industrie sagt, sie müsse für die Transformation zum Elektroantrieb hohe Summen investieren und könne nicht noch zusätzlich hohe Beträge für die nächste Stufe der Abgasreinigung bezahlen.

Zumal es sich um eine auslaufende Technologie handele, da die Regulierung für das Jahr 2035 das Verbrenner-Aus anpeilt. Breton setzt sich dafür ein, zügig einen maßvollen und auf der bestehenden Technologie basierenden Vorschlag für die letzte Stufe der Schadstoffregulierung vorzulegen, damit die Hersteller und Zulieferer Planungssicherheit bekommen. mgr

Das Büro für Wissenschaft und Technologie beim Weißen Haus hat gestern eine “Bill of Rights” für Künstliche Intelligenz vorgeschlagen. Mit dem formell rechtlich nicht verbindlichen Vorschlag will das Weiße Haus unter anderem Eltern, Patienten und Angestellte vor Schaden durch eine steigende Nutzung der Automatisierung in Bildung, Gesundheitswesen und im Beruf schützen.

Damit reiht sich der Vorschlag der Biden-Regierung in eine Vielzahl anderer Leitlinien und Rahmenrichtlinien der Tech-Unternehmen, Wirtschaftsverbände und Behörden der vergangenen Jahre ein. Die Version des Weißen Hauses empfiehlt dabei bestimmte Sorgfaltspflichten für Entwickler und Anwender von KI, die diesen freiwillig Folge leisten sollen. Dadurch soll vor allem unfair diskriminierenden Technologieanwendungen vorgebeugt werden.

“Diese Technologien erzeugen im Leben der Amerikaner echte Schäden, die unsere demokratischen Kernprinzipien konterkarieren”, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter Reportern. “Das schließt das Grundrecht auf Privatsphäre, das Recht auf Nichtdiskriminierung und die Menschenwürde ein.”

Die Initiative der Biden-Regierung kommt just zu der Zeit, an der die Europäische Union sich der Regulierung von Hochrisikosystemen weiter annähert. Die USA verfügen bislang über keine verpflichtende, allgemeine Gesetzgebung, die KI reguliert.

Wirtschaftsvertreter kritisierten die Vorschläge: Die US-Chamber of Commerce warnte davor, dass einige der enthaltenen Regelungen Amerikas Wettbewerbsfähigkeit im globalen Maßstab beschneiden könnte. Begrüßt wurde die AI Bill of Rights unter anderem vom Center for Democracy and Technology (CDT): Positiv sei unter anderem, dass Bundesbehörden die White House-Empfehlungen nun als Hilfsmittel heranziehen könnten. Zudem werde festgestellt, dass Privatsphären-Schutz essenziell sei, um datengetriebenen Schäden zu begegnen. Die Ankündigungen seien nützlich, so die CDT-Präsidentin Alexandra Reeve Givens. “Aber sie wären noch wirksamer, wenn sie auf der Basis eines verbindlichen Bundes-Datenschutzgesetzes aufbauen würden.” fst/rtr

Zur Überwindung eines politischen Patts nach der Parlamentswahl in Bulgarien hat Wahlsieger Boiko Borissow eine Regierungskoalition von Parteien mit EU- und Nato-Ausrichtung vorgeschlagen. Das wichtigste Thema heute sei, “wer ist mit Putin, und wer nicht”, sagte der frühere Ministerpräsident am Dienstag in Anspielung auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Borissows Mitte-Rechts-Partei GERB gewann die vorgezogene Parlamentswahl vom Sonntag mit gut 25 Prozent der Stimmen, kann aber mangels absoluter Mehrheit nicht alleine regieren.

Borissow sprach mit seinem Angebot wohl vor allem die zweitplatzierte liberale Partei PP (20,2 Prozent) von Ex-Ministerpräsident Kiril Petkow und das konservativ-liberal-grüne Bündnis DB (7,4 Prozent) an. Beide politischen Kräfte lehnen eine Koalition mit der GERB aber entschieden ab, da sie Borissow und seiner Partei korrupte Praktiken während seiner Amtszeiten bis April 2021 vorwerfen.

Um eine mögliche Zusammenarbeit auszuloten, schlug Borissow vor, dass sich die Parteichefs zunächst in den Hintergrund zurückziehen sollten, um auf Arbeitsebene Gemeinsamkeiten auszuloten. Der GERB-Chef sagte zudem, er selbst wolle weder Minister noch Regierungschef werden.

In Bulgarien regiert bis zur Bildung einer neuen Regierung ein Übergangskabinett. Borissows Partei GERB (Bürger für ein europäisches Bulgarien) gehört im EU-Parlament zur Europäischen Volkspartei (EVP). Ins neu gewählte Parlament ziehen sieben Parteien ein. dpa

Wenn es im Leben von Jorgo Chatzimarkakis einen roten Faden gibt, dann ist es der Wasserstoff. An dem Tag, als Boris Becker in Wimbledon das erste Mal im Finale stand und siegte, habe er nur mit einem Auge im TV hingeschaut. Er habe stattdessen fasziniert Hoimar von Ditfurths “Am Anfang war der Wasserstoff” gelesen. Das Buch hatte der Teenager zufällig auf einem Wühltisch in seiner Heimatstadt Duisburg entdeckt.

Wie viele Jugendliche in den 80er Jahren findet seine politische Sozialisation unter dem Eindruck der ökologischen Bedrohung statt. Er begann sein Studium in Bonn im Jahr der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986. “In der Uni hing das Plakat von der ÖDP mit der Aufschrift: Lasst uns aus Sonnenenergie Wasserstoff machen.”

Fast vier Jahrzehnte später ist der 56-Jährige Chef von Hydrogen Europe in Brüssel, dem europäischen Wasserstoff-Verband, und damit der wichtigste Wasserstoff-Lobbyist auf EU-Ebene. Bevor er Lobbyist wurde, hatte Chatzimarkakis – Sohn eines kretischen Gastarbeiters und einer Mutter mit Wurzeln in Brandenburg – schon zwei politische Karrieren hinter sich. In seinem ersten Leben war er bei der FDP.

Von 1995 bis 2011 gehörte er dem Bundesvorstand der Liberalen an. Über viele Jahre war “Chatzi” ein beliebter Gesprächspartner für die Berliner Hauptstadtjournaille. Vor den Bundesparteitagen der FDP, bei denen sich Guido Westerwelle und Jürgen W. Möllemann harte Duelle lieferten, diktierte Chatzimarkakis ihr manch pointiertes Zitat und manche steile These in die Blöcke. 2004 zog der heute 56-Jährige für die FDP ins Europa-Parlament ein, 2009 wurde er wiedergewählt. 2007 macht Chatzimarkakis Schlagzeilen mit dem Vorschlag, die Grünen und die FDP sollten fusionieren. Für viele war das eine weit hergeholte Idee. Das Lebensgefühl und die Milieus der beiden Parteien erschienen Lichtjahre voneinander entfernt, aus der Perspektive von Chatzimarkakis war der Vorstoß stimmig.

2014 kam dann der Bruch mit seiner FDP. Im Krach und aus Protest gegen den europapolitischen Kurs seiner Partei trat er aus. Es lief damals auch sonst nicht gut für ihn. Plagiatsjäger waren auf seine Doktorarbeit aufmerksam geworden. Er verlor seinen Titel. Er wehrte sich vor Gericht. Bis heute behauptet er, dass er in den Fußnoten jedes Zitat vermerkt habe. Er habe aber versäumt, mit Anführungsstrichen im Text darauf hinzuweisen.

Andere hätten sich vielleicht einen Job in der Wirtschaft gesucht. Nicht so Chatzimarkakis. Er erfindet sich neu. Er versucht, eine politische Karriere von griechischem Boden aus zu starten. Das Heimatland seines Vaters lag in der Staatsschuldenkrise am Boden. Es drohte, aus dem Euro ausgeschlossen zu werden. Chatzimarkakis gründete in Griechenland die Partei der “Hellenischen Europabürger”. Für sie trat er 2014 auch bei der Europa-Wahl an, verpasste aber den Einzug ins Parlament. Eine Zeitlang war er Sonderbotschafter Griechenlands.

2015 beginnt er dann in Brüssel als Wasserstoff-Lobbyist seine dritte Karriere. Sie startet als One-Man-Show. Inzwischen ist Hydrogen Europe groß geworden. 40 Mitarbeiter sind mittlerweile für seinen Verband tätig, der in Brüssel so etwas wie ein Wasserstoff-BDI ist. Dazu kommen noch zehn externe Berater. Inzwischen residiert er in Brüssel, unweit von den feinen Boutiquen von Louise. Chatzimarkakis ist der CEO eines Verbandes, der europaweit 420 Mitglieder zählt. Und er will noch größer werden. “Es heißt, wir haben Aufnahmestopp. Ich kann das dementieren.”

Von der ersten Stunde an begleitet Chatzimarkakis die Versuche, in Europa eine Wasserstoff-Wirtschaft aufzubauen. “2018 ging es auf EU-Ebene los mit der Wasserstoff-Deklaration des Rates”, erinnert er sich. Er lobbyiert bei den EU-Institutionen. Dass er ein Lobbyist ist, hört er nicht so gern. “Ich verstehe mich eher als Schäferhund.” Wie bitte? Die Schäfer, das seien Frans Timmermans, der Vize-Präsident der Kommission, und die anderen Politiker, die den regulatorischen Rahmen setzen. Er sei der Hütehund, der den Schafen – in seinem Verständnis sind das die Industrie und die Mitgliedstaaten – den richtigen Weg weist.

Chatzimarkakis brennt für sein Thema. Das war schon so, als er sich vor 20 Jahren mit der FDP-Parteiführung anlegte. Und es ist heute nicht anders. Er befürchtet, dass Europa gerade den Aufbau der Wasserstoff-Wirtschaft verschläft. In den USA, China und Indien werde geklotzt. “Und in der EU-Kommission gibt es Leute, die bremsen. Sie meinen, es bestehe die Gefahr, dass Wasserstoff den grünen Strom kannibalisiert.”

Von einer Konkurrenz zwischen grünem Strom und Wasserstoff will er nichts wissen. Neulich: Da hielt er eine Rede in Indien. Es war beim ersten EU-Indien-Wasserstoff-Forum. In Anwesenheit der EU-Energie-Kommissarin Kadri Simson macht er dem zuständigen Minister aus Indien wiederholt ein Kompliment: In Indien habe man besser verstanden als am Sitz der EU-Kommission, was für den Hochlauf der Technologie jetzt zu tun sei. Das indische Publikum ist begeistert, die Kommissarin hielt die Contenance. Chatzimarkakis hat seinen Auftritt nicht nur bei Youtube ins Netz gestellt. Er redet auch gern darüber. Egal ob Politiker oder Lobbyist, man muss ein guter Verkäufer sein. Markus Grabitz