schon seit Wochen streiten die Mitgliedstaaten um eine Visa-Regelung für russische Touristen. Länder wie Polen und Estland hätten sich gewünscht, wenigstens Urlaubsreisen und Shoppingtrips von Russen in die EU vollständig zu untersagen. Nun ist klar: Ein weitreichendes Einreiseverbot wird vorerst nicht kommen. In Prag haben sich die Außenminister aber darauf geeinigt, die Visa-Erleichterungen für Russen auszusetzen, wie Ella Joyner berichtet. Und der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis sieht nach den Gesprächen die Möglichkeit, auf nationaler Ebene noch strengere Regelungen einzuführen.

Von Prag nach Meseberg: Wie Europe.Table erfuhr, will die Bundesregierung das 9-Euro-Ticket als 69-Euro-Ticket weiterführen. Verhandlungen mit den Bundesländern hätten bereits begonnen. Eine Gegenfinanzierung über eine höhere Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen solle es jedoch nicht geben. Grüne Politiker und Dirk Messner, Chef des Umweltbundesamts, gehörten zu den Kritikern, die im Vorfeld der Kabinettsklausur die Abschaffung des “Dienstwagenprivilegs” gefordert hatten. Markus Grabitz hat die Details.

Die Digitalisierung in Deutschland soll endlich vorankommen: “Wir wollen unter die Top 10 in Europa, das ist unser Anspruch”, sagte Digitalminister Volker Wissing gestern in Meseberg. Falk Steiner hat sich die Digitalstrategie der Bundesregierung genauer angesehen – und dabei vor allem EU-Aspekte in den Blick genommen. Sein Fazit: Obwohl einige Punkte wie der Data Act oder der Media Freedom Act darin auftauchen, ist die europäische Dimension der Strategie kaum erkennbar. Stattdessen sei sie vor allem ein Abbild der eher chaotischen Zustände deutscher Digitalpolitik. Falk Steiners Porträt über den “Anti-Scheuer” Wissing finden Sie ebenfalls im heutigen Briefing.

Sind Russen pauschal für den Krieg in der Ukraine zu bestrafen und, wenn ja, wie hart? Seit Wochen drängen vor allem baltische und nordische Staaten auf einen “Visa-Bann” für russische Touristen. Deutschland, Frankreich und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell lehnten dies aus moralischen und taktischen Gründen ab.

Nun ist klar: Ein weitreichendes Einreiseverbot wird es vorerst nicht geben. Beim Außenministertreffen in Prag zeichnete sich ein Kompromiss ab: Das seit 2007 geltende Visaerleichterungsabkommen soll vollständig ausgesetzt werden, wie Borrell mitteilte. Russen kämen nach Europa für Urlaub, als würde es keinen Krieg in der Ukraine geben, sagte er. “Das kann nicht so weitergehen.” Bislang war das Abkommen nur für Geschäftsleute, Regierungsvertreter und Diplomaten außer Kraft gesetzt.

Dieser Schritt macht die Beantragung von Visa für Russen teurer und langwieriger. So wird zum Beispiel die grundsätzliche Festschreibung der Visumsgebühr auf 35 Euro wegfallen und auch die Regelbearbeitungszeit von zehn Kalendertagen nach Antragseingang soll nicht mehr gelten. Das wird laut Borrell die Zahl der neuen Visa verringern, aber es ist kein pauschaler Ausstellungstopp. “Wir wollen uns nicht von den Russen abgrenzen, die gegen den Krieg in der Ukraine sind”, sagte der Spanier.

Noch ungeklärt ist, wie die EU mit den geschätzten 10 bis 12 Millionen aktuell gültigen Schengen-Visa für Russen verfahren will. Dazu soll die EU-Kommission in den kommenden Wochen Vorschläge erarbeiten.

Seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine im Februar sind laut EU-Grenzagentur Frontex etwa eine Million russische Staatsbürger in die EU eingereist. Die meisten von ihnen kämen über Finnland und Estland, hieß es.

Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis sieht nach dem Treffen am Mittwoch den Weg frei, auch deutlich strengere Beschränkungen einzuführen. Bereits vor dem Treffen hatte er deutlich gemacht, dass sein Land russischen Touristen die Einreise verweigern könnte. “Es wurde anerkannt, dass wir die Möglichkeit haben, nach nationalen oder regionalen Lösungen zu suchen, wie wir unsere nationale Sicherheit gewährleisten können.” Jetzt werde Litauen weitere Schritte mit Estland, Finnland, Lettland und Polen beraten.

Ob es tatsächlich grünes Licht für einen solchen Schritt gibt, war nicht klar. Wie erwartet haben Deutschland und Frankreich bei dem Treffen erneut ihre Besorgnis geäußert, dass die kritische Zivilgesellschaft in Russland aus Europa ausgeschlossen wird. “Es ist wichtig, zwischen den Kriegsbefürwortern, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seiner Entourage und den russischen Bürgern, Künstlern, Studenten, Journalisten zu unterscheiden”, sagte die französische Außenministerin Catherine Colonna.

Staaten, die eine Grenze mit Russland teilen, sehen das anders. “Ich nehme das Argument nicht ernst, dass die Russen durch ihren Besuch lernen werden, wie sie ihr Land verändern können. Wir haben dreißig Jahre Tourismus hinter uns”, sagte der lettische Außenminister Edgars Rinkēvičs.

Für einige geht es hier nicht um normale Russen, sondern um die Elite, sagte der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra. “Wir haben jetzt die Situation, dass vor allem reiche Russen nach Europa kommen, um shoppen zu gehen.”

Grundsätzlich kann jeder Mitgliedstaat selbst entscheiden, wen er einreisen lässt. Litauen oder Estland könnten beispielsweise aus Sicherheitsgründen die Einreise einer Russin mit einem in Italien ausgestellten Visum verweigern.

Finnland wird ab heute die Zahl der Touristenvisa an russische Staatsbürger auf ein Zehntel des bisherigen Niveaus begrenzen. “Wir hoffen, dass andere Mitgliedstaaten ähnliche Entscheidungen treffen werden”, sagte Außenminister Pekka Haavisto.

Deutschland hat laut Regierungskreisen zwischen Januar und Mitte August 15.000 Schengen-Visa und 11.000 nationale Visa an Russen ausgestellt. Das war demnach ein Rückgang gegenüber 30.000 pro Monat im Jahr 2019. Mit dpa

Die Ampel-Koalition will das ausgelaufene 9-Euro-Ticket in ein 69-Euro-Ticket überführen und steht dafür in Verhandlungen mit den Bundesländern. Dies erfuhr Europe.Table am Rand der Kabinettsklausur in Meseberg aus Koalitionskreisen. Es soll, wie zu hören ist, keine Gegenfinanzierung der Kosten für das Nahverkehrsticket über eine höhere Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen geben.

Nicht ausgeschlossen sei aber, dass die pauschale Besteuerung des geldwerten Vorteils bei den Besitzern von Dienstwagen wegfällt. Dann wären die Nutzer von Dienstwagen gezwungen, ein Fahrtenbuch zu führen und den geldwerten Vorteil der Nutzung des Dienstwagens für jede private Fahrt abzurechnen.

Nach Angaben des Branchenverbandes VDA wurden 2021 insgesamt 978.000 Firmenwagen steuerlich abgesetzt. In den meisten Fällen sei von der Pauschalbesteuerung Gebrauch gemacht worden. Dabei muss der Besitzer jeden Monat ein Prozent des Listenpreises seines Dienstwagens im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuer versteuern.

Hinzu kommen noch die Steuern auf 0,03 Prozent vom Listenpreis je Kilometer Anfahrt zum Arbeitsplatz. So wird der Neupreis des Fahrzeuges über die Dauer von fünf Jahren abgeschrieben. Diese Regeln gelten für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Batterieelektrische Fahrzeuge sowie Verbrenner mit zusätzlichem Batterieantrieb werden steuerlich bevorzugt behandelt. E-Autos bis zu einem Anschaffungspreis von 60.000 Euro werden je Monat mit 0,25 Prozent besteuert. Bei Hybrid-Fahrzeugen und teureren E-Fahrzeugen werden 0,5 Prozent des Listenpreises als geldwerter Vorteil jeden Monat besteuert.

Grünen-Chef Omid Nouripour, der Chef des Umweltbundesamtes (UBA), Dirk Messner, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sowie Umweltlobbyisten hatten vor der Kabinettsklausur die Abschaffung des “Dienstwagenprivilegs” gefordert. “Die Reform des Dienstwagenprivilegs ist überfällig”, sagte Nouripour. Zwei Drittel der “privilegierten Dienstwagen” seien Fahrzeuge mit mehr als 200 PS.

Messner sagte: “Es ist eine klimaschädliche Subvention, denn die niedrige pauschale Besteuerung von Dienstwagen begünstigt es, privat das Dienstauto als Verkehrsmittel zu nutzen, obwohl es umweltfreundliche Alternativen gibt.”

Der VDA widerspricht. Die pauschale Besteuerung sei keine Subvention. “Der mit einem Prozent des Bruttolistenpreises pauschal ermittelte Wert der Privatnutzung spiegelt realistisch den durchschnittlichen Anteil der Gesamtkosten wider, der auf reine Privatfahrten entfällt”, sagte eine Sprecherin des Branchenverbandes. Höchstrichterliche Rechtsprechung durch den Bundesfinanzhof (BFH) habe 2012 und 2005 die Ein-Prozent-Pauschalbesteuerung bestätigt.

2021 habe der Anteil an Firmenwagen bei den Neuzulassungen in Deutschland 42,2 Prozent betragen. 29 Prozent der Firmenwagen seien E- oder Hybrid-Fahrzeuge gewesen. 28 Prozent seien Benziner gewesen. VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagte: “Dienstwagen sind ein ganz wichtiger Treiber, um moderne, sichere und saubere Autos auf den Straßen zu haben.” Weil es für Unternehmen und Mitarbeiter attraktiv sei, regelmäßig neue Fahrzeuge zu bestellen, gingen diese wenige Jahre später als Gebrauchtwagen in den Markt. “Ein großer Vorteil für alle Verbraucher und den Klimaschutz: Die neuen Modelle sind sparsamer und effizienter als die vorherigen.”

Häufig bekommen Dienstwagenbesitzer von ihrem Arbeitgeber auch eine Tankkarte, mit der sie EU-weit kostenlos auch bei Privatfahrten Treibstoff beziehen können. Auch die Nutzung der Tankkarte ist mit der Pauschalbesteuerung abgegolten.

In vielen EU-Ländern gelten ähnliche Regelungen bei der privaten Nutzung von Dienstwagen wie in Deutschland. Die Besteuerung von Einkommen fällt in die Kompetenz der Mitgliedstaaten.

Markus Ferber (CSU), Mitglied im Verkehrsausschuss im Europa-Parlament, nennt die Debatte in Deutschland “um ein angebliches Dienstwagenprivileg” denn auch eine “ideologisch motivierte Neiddebatte, die aus derselben Ecke angestoßen wurde, wie schon das Verbrennerverbot“. Die steuerliche Behandlung von Firmenwagen sei für die meisten Nutzer letztlich kein “gutes Geschäft”, spare aber immerhin Arbeit bei der Steuererklärung.

Sein Kollege Ismail Ertug (SPD) sagt: “Generell sehe ich die Möglichkeit positiv, einen Dienstwagen auch privat nutzen zu können.” Die Besteuerung sollte sich jedoch an der CO2-Bilanz messen lassen: Eine steuerliche Förderung von E- und wasserstoffgetriebenen Fahrzeugen würde dazu führen, dass auch Gebrauchtwagen mit alternativen Antrieben billiger würden.

05.09.-08.09.2022, Mailand (Italien)

Conference/Trade Fair GasTech 2022

GasTech 2022 will assess the post-pandemic state of the industry and will address the aim of a ‘just’ energy transition and the current gas supply crisis. INFOS & REGISTRATION

05.09-07.09.2022, Hamburg/online

Conference Containerdays 2022

The Containerdays 2022 offer a learning experience on Kubernetes, DevOps, GitOps, EdgeComputing and more. INFOS & REGISTRATION

05.09.2022 – 14:00-15:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Update BEG-Förderung

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) informiert über die Änderung der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). INFOS & ANMELDUNG

05.09.2022 – 14:30-18:00 Uhr, Berlin

Stiftung Datenschutz, Podiumsdiskussion Data Act – Was kommt auf die Wirtschaft zu?

Die Stiftung Datenschutz beschäftigt sich mit der Umsetzung und den Herausforderungen des Data Act. INFOS & ANMELDUNG

05.09.2022 – 18:00-19:30 Uhr, Frankfurt

KAS, Vortrag Resilienz stärken! Cybersicherheit als zentrale Kategorie im digitalen Zeitalter

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) widmet sich dem Schutz von Daten, kritischer Infrastruktur und digitalen Diensten vor Angriffen als zentraler Aufgabe staatlichen Handelns. INFOS & ANMELDUNG

06.09.2022 – 10:00-11:00 Uhr, online

BVMW, Seminar Nachhaltigkeit und Digitalisierung – Eine Chance für den deutschen Mittelstand

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) zeigt auf, wie innovative Technologien mittelständischen Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit verhelfen können. INFOS & ANMELDUNG

06.09.2022 – 11:00-12:00 Uhr, online

BVE, Seminar Preisanstiege und Lieferengpässe aufgrund der Entwicklungen auf dem Gasmarkt

Die Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie (BVE) beschäftigt sich mit Preisanstiegen und Lieferengpässen aufgrund der Entwicklungen auf dem Gasmarkt. INFOS & ANMELDUNG

06.09.2022 – 19:00-21:00 Uhr, Herrenhausen/online

VWS, Podiumsdiskussion Agrarwende jetzt? Wege in eine nachhaltige Landwirtschaft

Die Volkswagenstiftung (VWS) setzt sich damit auseinander, wie der Umbau von konventioneller hin zu ökologischer Landwirtschaft gelingen kann. INFOS & ANMELDUNG

Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) und seine Kabinettskollegen setzen auf eine Politik der kleinen Schritte: Wissing will Deutschland in die TOP-10 des DESI-Rankings der EU führen. DESI misst auf eine durchaus umstrittene Art den Digitalisierungsgrad der Mitgliedstaaten der EU, die Indikatoren werden dabei regelmäßig in Zusammensetzung und Gewicht geändert – doch dass die Bundesrepublik darin keinen Spitzenplatz hat, ist vielen Einzelfaktoren geschuldet.

Einer davon ist das Fehlen einer staatlich zur Verfügung gestellten sicheren digitalen Identität. Die eIDAS-Verordnung wird derzeit überarbeitet. Das Europaparlament berät derzeit, wie genau europäische Identitätslösungen aussehen könnten, die Brücken zwischen den Identitätsangeboten in unterschiedlichen Mitgliedstaaten schlagen sollen. Zwar sind der deutsche Personalausweis und der deutsche elektronische Aufenthaltstitel bereits heute mit dem eIDAS-Rahmen technisch wie rechtlich kompatibel. Allerdings sind die E-Government-Anwendungen der Mitgliedstaaten bislang nur in wenigen Fällen eIDAS-kompatibel nutzbar.

Blumig bis wolkig ist das, was die Digitalstrategie als Leitlinie für den Data Act enthält. Es gehe darum, “ein innovationsorientiertes Datenrecht für fairen Datenzugang und faire Datennutzung” zu fördern. Zudem will die Bundesregierung “insbesondere für KMU und für Verbraucherinnen und Verbraucher Verbesserungen erreichen, Anreize zum Erheben und Teilen von Daten setzen und den Anbieterwechsel bei Clouddiensten erleichtern”. Gegen diese Ziele zu sein, fiele den meisten Menschen wohl schwer. Doch konkreter dürfte hier spätestens die Allgemeine Ausrichtung des Rates werden, für den die tschechische Ratspräsidentschaft im Juli einen ersten größeren Vorschlag unterbreitete.

Dort, wo es auf EU-Ebene schon länger vorangeht, ist das Commitment der Bundesregierung noch einmal untermauert: Der Datenraum Gesundheit soll weiterhin kommen, natürlich sicher, grenzüberschreitend und forschungserleichternd.

Noch gar nicht da, und doch schon in der Digitalstrategie vorgesehen: Eine deutsche Positionierung zum Mitte September erwarteten Vorschlag der Kommission für ein Medienfreiheitsgesetz, den Media Freedom Act. Man wolle sich “in den Verhandlungen zum European Media Freedom Act für die Unabhängigkeit und Staatsferne der Medien auch im Kontext europäischer Regulierung digitaler Transformationsprozesse und Vorgaben für den Medienmarkt” einsetzen.

Schlechte Nachrichten enthält die Digitalstrategie für Web3- und DLT-Geld-Freunde: Zwar will die Ampelkoalition grundsätzlich innovations- und auch Krypto-Token-freundlich agieren. Mit anderen Aussagen hätte das vom FDP-Vorsitzenden Christian Lindner geführte Haus wohl auch größere Überraschungen ausgelöst. Zugleich aber heißt es: “Wir setzen uns für eine europäische Aufsicht im Kryptobereich ein, um innerhalb Europas einheitliche Standards auch unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu fördern.” Oder anders formuliert: Zumindest die klassische Blockchain basiert auf Energieverschwendung und sollte in Europa so nicht mehr stattfinden – was vorerst aber eh vom Strompreis reguliert wird.

Eine Großbaustelle ist vor allem für BMWK, BMI und BMDV mit der sogenannten digitalen Souveränität enthalten: Eine stärkere Unabhängigkeit bei Schlüsseltechnologien ist das Ziel – und das möglichst im europäischen Verbund. An Schlagworten der Digitalisierung besteht hier kein Mangel: Künstliche Intelligenz, Mikroelektronik, die Mobilfunkstandards 5G/6G, automatisierte und autonome Systeme, Robotik, Quantencomputing und Cybersicherheit – alles soll souveräner werden.

Sowohl der IPCEI Mikroelektronik als auch der Chips Act, zudem die Key Digital Technologies Partnership genannten Förderprogramme aus dem EU-Horizon-Forschungsfinanzierungsprogramm sollen darauf einzahlen. Doch wie? Das bleibt das Geheimnis der Autoren. Lieferketten spielen in diesem Kontext auch in der Digitalstrategie eine Rolle: Die sollen künftig besser beobachtet werden – und Abhängigkeiten erkannt. Nicht weiter konturiert, aber erwähnt: Eine Strategie für internationale Digitalpolitik – wie die mit der EU-Global-Gateway-Initiative oder anderen Maßnahmen zusammenhängt? Derzeit noch nicht absehbar.

Was die Digitalstrategie also für Europa zu bieten hat? Wenig Konkretes, aber auch keine konträren Positionen. Denn eines ist die Strategie an den allermeisten Stellen nicht: ein digitalpolitischer Leitfaden für das, was von der Bundesregierung in den anstehenden europäischen Debatten zu erwarten ist.

Erst sehr weit hinten im Dokument, hinter den verteidigungspolitischen Digitalvorhaben findet sich ein Absatz mit dem Titel “Internationales”: Im geopolitischen Wettrennen seien “Deutschland und Europa besonders gefordert”, um “eine menschenzentrierte Digitalpolitik mit europäischen Standards zur Gestaltung der Digitalisierung anzubieten”.

Menschenzentrierte, wertebasierte, innovationsfördernde Regulierung soll her, die sichere, diskriminierungsfreie und selbstbestimmte digitale Technologien gewährleiste. Doch abgesehen von dem Bekenntnis zur Unterstützung diverser Maßnahmen und Fora, etwa des TTC oder der Global-Gateway-Initiative ist fast nichts davon mit konkreten Maßnahmen unterfüttert.

Europapolitisch ist die Digitalstrategie deshalb vor allem eines: ein Abbild der Zustände innerdeutscher Digitalpolitik, wo mit warmen Worten Kompetenz-Gerangel und Uneinigkeit übertüncht wird. In Europa dürfte dieses Bild der Ampel interessiert zur Kenntnis genommen werden: Schnelle Einigungen auf konkrete Vorhaben sind mit der sogenannten Digitalstrategie kaum erleichtert worden.

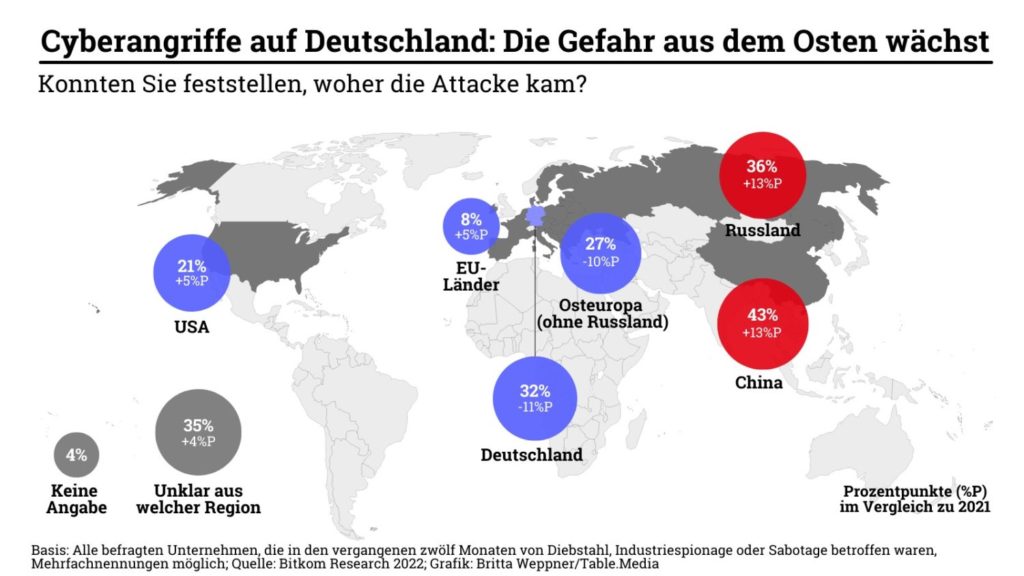

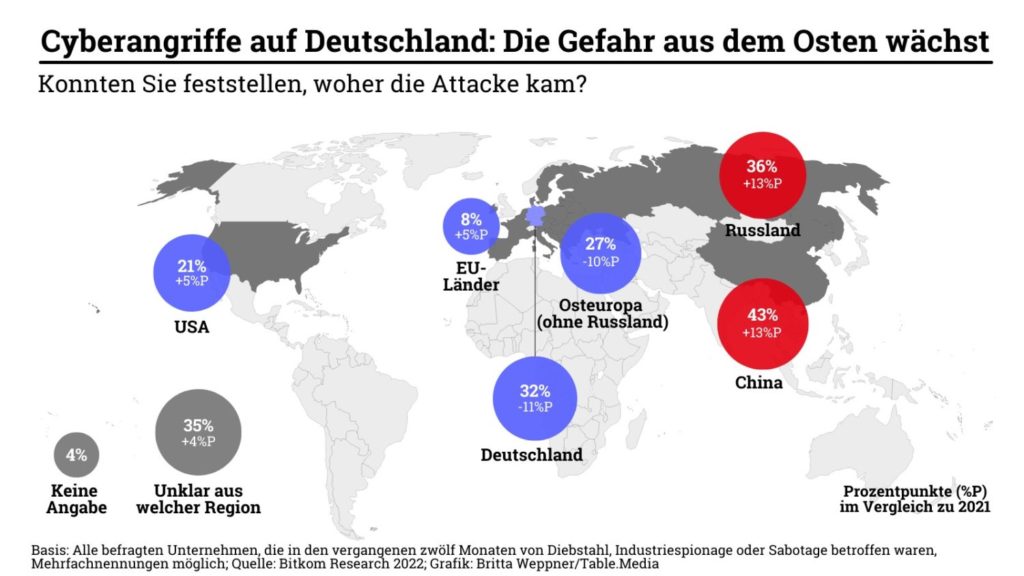

Deutsche Unternehmen fordern von der Politik einen besseren Schutz vor Cyberangriffen. In einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom, gaben nahezu alle teilnehmenden Unternehmen (98 Prozent) an, dass sie sich mehr Einsatz für eine verstärkte EU-weite Zusammenarbeit bei Cybersicherheit wünschen. Fast ebenso viele fordern, dass die Politik stärker gegen Cyberattacken aus dem Ausland vorgehen soll. Und drei Viertel meinen, die Politik solle die Ermittlungsbefugnisse erweitern, damit Cyberangriffe aufgeklärt werden können.

Das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für das Jahr 2022 sieht vor, noch im Herbst dieses Jahres einen Vorschlag für einen europäischen Rechtsakt zur Cybersicherheit vorzulegen. Ziel ist es, gemeinsame Normen für Cybersicherheitsprodukte festzulegen. Außerdem plant die EU ein weltraumgestütztes sicheres Kommunikationssystem (Secure Connectivity). Das System soll hochsichere Konnektivität und Kommunikation für staatliche und kommerzielle Dienste auf der Grundlage von Quantenverschlüsselungstechnologien gewährleisten.

Die Umfrage des Bitkom zeigt, wie gravierend das Problem ist. Demnach entsteht der deutschen Wirtschaft jährlich ein Schaden von rund 203 Milliarden Euro durch den Diebstahl von IT-Ausrüstung und Daten, Spionage und Sabotage. Zwar liege der Schaden etwas niedriger als im Rekordjahr 2021 mit 223 Milliarden Euro, habe sich aber im Vergleich zu den Jahren 2018/2019 nahezu verdoppelt. Gleichzeitig wachse die Sorge vor den Folgen solcher Cyberattacken. Fast die Hälfte (45 Prozent) der befragten Unternehmen fürchtet, dass Cyberangriffe ihre geschäftliche Existenz bedrohen könnten – vor einem Jahr lag der Anteil bei gerade einmal neun Prozent.

Dabei sind praktisch alle Unternehmen in Deutschland betroffen. 84 Prozent der Unternehmen gaben an, im vergangenen Jahr Opfer eines Cyberattacke geworden zu sein. Weitere neun Prozent gehen davon aus. Dabei sind die Angriffe aus Russland und China zuletzt sprunghaft angestiegen. 43 Prozent der betroffenen Unternehmen haben mindestens eine Attacke aus China identifiziert (2021: 30 Prozent). 36 Prozent haben Urheber in Russland ausgemacht (2021: 23 Prozent). “Zugleich gehen die Angreifer immer professioneller vor. Erstmals liegen das organisierte Verbrechen und Banden an der Spitze der Rangliste der Täterkreise“, berichtet der Bitkom. vis

Deutschland wirbt für ein achtes Paket mit EU-Sanktionen gegen Russland. Man habe Vorschläge dazu gemacht, sagte Außenministerin Annalena Baerbock am Mittwoch am Rande des Außenministertreffens in Prag.

Details nannte die Grünen-Politikerin nicht. Nach den jüngsten Beratungen auf Ebene der G7-Gruppe der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte dürfte die Bundesregierung allerdings insbesondere auf die Einführung einer internationalen Preisobergrenze für russisches Öl dringen.

Vorschläge dazu sehen vor, Russland dazu zu zwingen, Öl künftig für einen deutlich niedrigeren Preis an große Abnehmer wie Indien zu verkaufen. Die Hoffnung ist, dass dies zu einer Entspannung an den Märkten führt. Zudem soll damit auch dafür gesorgt werden, dass Russland nicht mehr von Preisanstiegen für Öl profitiert und damit seine Kriegskasse füllen kann. Um die Preisobergrenze durchzusetzen, könnten für Öltransporte wichtige Dienstleistungen an die Einhaltung der Preisobergrenze geknüpft werden.

Baerbock betonte am Mittwoch, dass es für Deutschland wichtig ist, dass die Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf Dauer aufrechterhalten werden können – das gelte vor allen Dingen für die Energiefrage. Sie spielte damit darauf an, dass andere EU-Staaten seit Monaten fordern, alle Energiegeschäfte mit Russland zu verbieten, um dem Staat eine wichtige Einnahmequelle zu nehmen. dpa

Als Mittel gegen hohe Strompreise wollen die Grünen stärker auf zeitliche Verschiebungen des Verbrauchs setzen. “Ein Einsparungsziel für Strom wäre noch effektiver, wenn alle Verbraucher ihren Stromverbrauch von den Spitzenzeiten, vor allem abends unter der Woche, weg verlagern würden, um die Kosten für alle im Durchschnitt zu senken”, sagte der Koordinator der Fraktion im ITRE, Ville Niinistö, auf Anfrage von Europe.Table. “Die Mitgliedstaaten sollten allen Unternehmen und Haushalten Anreize bieten, dies zu tun, auch denjenigen, die feste Strompreise haben.”

Bisher ist das Lastmanagement bei Kleinverbrauchern an komplexe Voraussetzungen geknüpft wie intelligente Messsysteme, die strengen Anforderungen an die Cybersicherheit genügen müssen, und variable Stromtarife. In seinem Bericht zur Novelle der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED) hatte der ITRE Mitte Juli bereits gefordert, dass die Mitgliedstaaten bis 2030 ein freiwilliges Lastmanagementziel von fünf Prozent des Spitzenverbrauchs einführen sollen. “Das Erreichen des Ziels könnte vorgezogen werden, und das Ziel könnte höher angesetzt werden”, sagte Niinistö. “Aber die Triloge zur RED haben noch nicht begonnen, und der ITRE-Bericht fordert ein Inkrafttreten bis Ende 2023. Dies könnte beschleunigt werden.”

“Ein Ziel, das nur auf die Verringerung des Gesamtstromverbrauchs abzielt, wäre weniger wirksam, um die Preise einzudämmen, so dass ein zeitliches Element erforderlich ist, um die Verwendung von Gas zur Stromerzeugung zu vermeiden”, sagte der Grünen-Koordinator zur Begründung.

In Flexibilitätsmärkten sieht auch eine neue Studie im Auftrag des Erneuerbaren-Verbands EREF eine sinnvolle Weiterentwicklung des Strommarktdesigns. Systemflexibilität spiele eine wichtige Rolle, um die europäische Versorgungssicherheit zu gewährleisten, heißt es in dem Papier. EREF forderte die Kommission in diesem Zusammenhang auf, den Mitgliedstaaten im REPowerEU-Plan eigene Ziele für Energiespeicher für 2030 zu setzen. ber

Mit einem Kredit über zwei Milliarden Euro hilft die österreichische Bundesregierung dem Energieversorger Wien Energie aus einer bedrohlichen finanziellen Situation. Die Versorgungssicherheit von zwei Millionen Menschen sei in Gefahr gewesen, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch in Wien. Das Darlehen sei an Auflagen gebunden und laufe bis zum April 2023. “Zwei Milliarden in 72 Stunden ist ein einzigartiger Vorgang in der Republik.”

Am Wochenende hatte Wien Energie, ein Tochterunternehmen der Stadt, den Bund um Hilfe gebeten und einen Kreditrahmen von bis zu sechs Milliarden Euro in den Raum gestellt. Wien Energie ist der größte regionale Energieversorger Österreichs.

Der Bund forderte von der Stadt Aufklärung, wie es zu der Situation kommen konnte. Außerdem werde bis April 2023 ein Vertreter des Bundes in den Aufsichtsrat des Unternehmens entsandt, hieß es. Die bisherigen Erklärungsversuche reichen nach Ansicht des Chefs der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, nicht aus. Es gehe um die “rasche Aufklärung, woher diese Liquiditätsprobleme gekommen sind, die für Jedermann, der den logischen Denkgesetzen folgt, nicht nur mit Markt-Problemen allein aufs Erste erklärbar sind”, sagte Peschorn. Vertreter der Bundesregierung orteten mögliche Mängel beim Risiko-Management des Unternehmens.

Bei anderen Energieversorgern in Österreich gebe es keine vergleichbare Situation, sagte Klima-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne). Auch ein entsprechender Schutzschirm für die Branche, wie es ihn bereits in Deutschland gebe, sei bisher von den Unternehmen nicht für notwendig erachtet worden, hieß es.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte am Dienstag die Probleme auf die Turbulenzen an den Energiebörsen zurückgeführt. Dort seien außergewöhnliche Kautionszahlungen für Energiegeschäfte nötig geworden.

Für Diskussionen sorgen indes nicht nur die Zahlungen, sondern auch die Frage der Transparenz. Die Stadtspitze hatte in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben der Wien Energie insgesamt bereits 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, ohne darüber weitere Gremien oder die Öffentlichkeit zu informieren. dpa

In der Slowakei ist die seit Wochen schwelende Regierungskrise eskaliert. Der Vorsitzende der liberalen Partei Freiheit und Solidarität (SaS), Richard Sulík, reichte am Mittwoch seinen Rücktritt als Wirtschaftsminister ein und drohte mit dem Rückzug der anderen Minister seiner Partei.

Der 54-Jährige forderte abermals den Rücktritt des Finanzministers Igor Matovič von der größten Regierungspartei Olano. Sollte dies nicht bis Montag geschehen, würden die übrigen SaS-Minister das Kabinett verlassen. Ministerpräsident Eduard Heger bleiben damit nur wenige Tage, um eine Lösung des Koalitionsstreits zu finden.

Bereits seit Monaten zeigten sich persönliche Differenzen zwischen Sulík und Matovič. Die Spannungen spitzten sich dramatisch zu, als der Finanzminister ein Entlastungspaket für Familien mit Kindern gegen den Willen des Koalitionspartners durchs Parlament brachte – mit den Stimmen von Rechtsradikalen. Die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová berief ein Krisentreffen mit Heger und dem Parlamentspräsidenten Boris Kollár ein. dpa

Ein Digital Native ist der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing, nicht. Als Landesminister in Rheinland-Pfalz hatte der heute 52-jährige mit Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau aber bereits viele Berührungspunkte zu den Themen – vom Breitbandausbau über neue Datennutzungsmöglichkeiten im Verkehr bis hin zu Datenmodellen im Agrarsektor.

Dass das Landeslevel sich vom Bundeslevel massiv unterscheidet, das hat Wissing in seinen ersten Monaten im Amt erfahren müssen. Wissing präsentiert sich als Mann der Sachpolitik, der mit den üblichen machtpolitischen Spielen der Bundesebene wenig abgewinnen kann. Allerdings muss er gerade in der Sachpolitik derzeit liefern – und die Digitalstrategie ist für ihn dabei ein weiterer Prüfstein.

Die FDP, der in Umfragen immer wieder Digitalkompetenz zugeschrieben wird, griff bei dem Thema in den Koalitionsverhandlungen zu – und kein anderer stritt sich darum. Der Bundeskanzler selbst ist in diesem Bereich nicht zu Hause, es abzugeben fiel ihm nicht sonderlich schwer. Wissing gab sich seit Amtsantritt demonstrativ zuversichtlich, dass er die vielen Probleme der Digitalpolitik in Deutschland anpacken könne. Die Erfahrung als Landesminister, nah an praktischen Digitalisierungsproblemen zu sein, sollte dabei helfen.

EU-Themen spielen sowohl in der Verkehrs- als auch der Digitalpolitik eine zentrale Rolle. Ende Mai wagte sich Volker Wissing auf die Republica-Konferenz in Berlin. Dort versammelt sich ein oftmals gut informiertes Publikum, das schon einige Spitzenpolitiker in Verlegenheit gebracht hatte. Wissing glänzte nicht, konnte aber vermitteln: Das Thema liege ihm am Herzen, es gebe Positionen, die für eine liberale Partei unverrückbar seien. Etwa beim EU-Thema Chatkontrolle, bei Verschlüsselung, bei der Netzneutralität. Der oft etwas spröde wirkende Wissing hat diesen Test auf offener Bühne bestanden.

Doch der eigentliche Prüfstein folgt für Wissing erst noch. Denn statt einem Fortschritts- übernahm Wissing ein Problemministerium. Ob Autobahnbrücken, Schienen, Flugverkehr, Energiepreise, Binnenschifffahrt: Überall quietscht es in den Zuständigkeiten des Hauses. Wissing selbst wurde dies erst nach und nach klar. Wie marode vieles ist, für das Wissing nun verantwortlich zeichnet, war ihm zu Amtsantritt nicht bewusst.

Geflissentlich arbeitet er sich in einzelne Themenbereiche ein, wenn sie für ihn persönliche Priorität haben – etwa, wenn es um Bahnbaustellen und Gegengleissignalisierung geht. Aber an Baustellen ist kein Mangel, und der Minister kann nicht überall sein: Missstandsverwaltung statt ministerialer Gestaltung ist vorerst an der Tagesordnung.

Auch die Neuaufteilung der Digitalpolitik, die unter Merkel noch im Kanzleramt koordiniert werden sollte, stellte sich Stück für Stück als großes Durcheinander heraus. Monatelang stritten sich die neuen Minister und Staatssekretäre über Zuständigkeiten und Stellen. Am Ende stand kein schlankeres Konstrukt, sondern ein noch komplizierteres.

Fähigkeiten und Zuständigkeiten sind dabei kaum miteinander in Einklang – und Wissings Haus, das die vielen Akteure zusammenbinden soll, ist kein Primus inter Pares: Es gibt kaum Durchgriffsmöglichkeiten, jedes Haus regiert mit. Und vom im Koalitionsvertrag angedachten Digitalbudget, das als Steuerungsinstrument auch zur Disziplinierung dienen sollte, ist kaum mehr die Rede – käme es noch, es wäre dennoch kein Instrument, das Wissing verwalten dürfte.

Der Minister selbst strahlt längst kaum mehr Zuversicht aus. Schnelle Lösungen sind in vielen Bereichen nicht in Sicht, weitere Krisen hingegen sehr wohl. Und Wissing ist kein Mann der großen Botschaften, der abstrakten Visionen. “Nah an den Bedürfnissen der Menschen bleiben”, ist ein Satz, den Wissing gerne sagt.

In der Diskussion um das 9-Euro-Ticket etwa, eigentlich ein Unding aus klassisch liberaler Perspektive, fand er seine kommunikative Brücke. Der Landesvorsitzende der Rheinland-Pfalz-FDP problematisierte kurzerhand, was viele Bürger nervt: die Kleinstaaterei der Verkehrsverbünde mit ihren Inkompatibilitäten. Also irgendwie dann schon dafür, aber nicht so wie die Konkurrenz. “Strukturelle Veränderungen angehen”, ist noch so ein Satz, den er gerne sagt, ohne dabei zu konkretisieren, wie diese genau aussehen sollen. Das Ungefähre scheint ihm im Berliner Kosmos offenbar ungefährlicher.

Volker Wissing ist kommunikativ ein Anti-Scheuer. Bescheidener, nüchterner Realismus, das ist das Ding des ehemaligen Weinbauministers. Bislang aber hat sein Stil wenig Früchte getragen. Die FDP steht in Umfragen schlecht da. Wissings Ministerium darf Probleme thematisieren, aber kann Lösungen nicht erzwingen.

In der Verkehrspolitik muss er auf Grüne und SPD Rücksicht nehmen. Die Digitalstrategie wurde schon im Entwurfsstadium von außen als unterambitioniert kritisiert. Ob in der Verkehrs- oder Digitalpolitik, auch sein Haus wirkt noch weit weg vom Anspruch, eine Fortschrittskoalition zu sein – dem Titel des Koalitionsvertrages, den Wissing als Generalsekretär der FDP mitverhandelt hatte. Falk Steiner

Die Gasspeicher in Europa füllen sich schneller als erwartet, das ist die gute Nachricht. Laut den neuesten Daten sind die Reserven in der EU bereits zu 80 Prozent voll, eine Marke, die eigentlich erst in zwei Monaten erreicht werden sollte. In Deutschland sind die Füllstände sogar noch etwas höher, wie Robert Habeck bereits vor einigen Tagen stolz verkündete. Dadurch dürften sich auch die Gasmärkte wieder beruhigen, so der Bundeswirtschaftsminister – schließlich müsse man nun “nicht mehr für jeden Preis einkaufen”.

Indirekt hat Habeck damit aber eingeräumt, was in der Öffentlichkeit noch nicht wirklich wahrgenommen wurde: Deutschland und andere EU-Staaten haben die Bonanza an den Gasmärkten in den vergangenen Monaten selbst befeuert. Verzweifelt bemühten sie sich, ihre Speicher trotz gedrosselter Lieferungen aus Russland zu befüllen, whatever it takes. Und bescherten damit mutmaßlich, auch einigen jener Energiehändler fette Renditen, die dann bei der Gasumlage die Hand aufgehalten haben.

In der EU-Kommission wurde kopfschüttelnd verfolgt, wie die Regierungen dabei weitgehend unabgestimmt vorgingen. Wie Minister Habeck eilig nach Katar reiste, um sich zusätzliche LNG-Lieferungen zu sichern, und anschließend sein italienischer Kollege in gleicher Mission. Für den Emir sei es so ein leichtes, die EU-Staaten gegeneinander auszuspielen, um die Preise hochzutreiben, hieß es in Brüssel.

An der gemeinsamen Einkaufsplattform hat sich Deutschland bislang nicht beteiligt – die heimischen Gasimporteure bräuchten diese nicht, argumentierten Regierungsvertreter in Berlin. Kein Wunder: Der Bund hat dem Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe eine satte Kreditlinie der Staatsbank KfW über 15 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um die Speicher zu füllen.

Dabei warnen Experten seit dem Frühjahr, sich zu sehr auf die Füllstände zu fixieren. Auch prall gefüllte Speicher bringen das Land nicht durch den Winter, wenn Putin den Gashahn abdreht. Viel wirkungsvoller wäre es, Industrie und Haushalte dazu zu bewegen, ihren Verbrauch deutlich zu senken. Doch hierauf haben Habeck und Co bislang viel zu wenig Energie verwendet. Till Hoppe

schon seit Wochen streiten die Mitgliedstaaten um eine Visa-Regelung für russische Touristen. Länder wie Polen und Estland hätten sich gewünscht, wenigstens Urlaubsreisen und Shoppingtrips von Russen in die EU vollständig zu untersagen. Nun ist klar: Ein weitreichendes Einreiseverbot wird vorerst nicht kommen. In Prag haben sich die Außenminister aber darauf geeinigt, die Visa-Erleichterungen für Russen auszusetzen, wie Ella Joyner berichtet. Und der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis sieht nach den Gesprächen die Möglichkeit, auf nationaler Ebene noch strengere Regelungen einzuführen.

Von Prag nach Meseberg: Wie Europe.Table erfuhr, will die Bundesregierung das 9-Euro-Ticket als 69-Euro-Ticket weiterführen. Verhandlungen mit den Bundesländern hätten bereits begonnen. Eine Gegenfinanzierung über eine höhere Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen solle es jedoch nicht geben. Grüne Politiker und Dirk Messner, Chef des Umweltbundesamts, gehörten zu den Kritikern, die im Vorfeld der Kabinettsklausur die Abschaffung des “Dienstwagenprivilegs” gefordert hatten. Markus Grabitz hat die Details.

Die Digitalisierung in Deutschland soll endlich vorankommen: “Wir wollen unter die Top 10 in Europa, das ist unser Anspruch”, sagte Digitalminister Volker Wissing gestern in Meseberg. Falk Steiner hat sich die Digitalstrategie der Bundesregierung genauer angesehen – und dabei vor allem EU-Aspekte in den Blick genommen. Sein Fazit: Obwohl einige Punkte wie der Data Act oder der Media Freedom Act darin auftauchen, ist die europäische Dimension der Strategie kaum erkennbar. Stattdessen sei sie vor allem ein Abbild der eher chaotischen Zustände deutscher Digitalpolitik. Falk Steiners Porträt über den “Anti-Scheuer” Wissing finden Sie ebenfalls im heutigen Briefing.

Sind Russen pauschal für den Krieg in der Ukraine zu bestrafen und, wenn ja, wie hart? Seit Wochen drängen vor allem baltische und nordische Staaten auf einen “Visa-Bann” für russische Touristen. Deutschland, Frankreich und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell lehnten dies aus moralischen und taktischen Gründen ab.

Nun ist klar: Ein weitreichendes Einreiseverbot wird es vorerst nicht geben. Beim Außenministertreffen in Prag zeichnete sich ein Kompromiss ab: Das seit 2007 geltende Visaerleichterungsabkommen soll vollständig ausgesetzt werden, wie Borrell mitteilte. Russen kämen nach Europa für Urlaub, als würde es keinen Krieg in der Ukraine geben, sagte er. “Das kann nicht so weitergehen.” Bislang war das Abkommen nur für Geschäftsleute, Regierungsvertreter und Diplomaten außer Kraft gesetzt.

Dieser Schritt macht die Beantragung von Visa für Russen teurer und langwieriger. So wird zum Beispiel die grundsätzliche Festschreibung der Visumsgebühr auf 35 Euro wegfallen und auch die Regelbearbeitungszeit von zehn Kalendertagen nach Antragseingang soll nicht mehr gelten. Das wird laut Borrell die Zahl der neuen Visa verringern, aber es ist kein pauschaler Ausstellungstopp. “Wir wollen uns nicht von den Russen abgrenzen, die gegen den Krieg in der Ukraine sind”, sagte der Spanier.

Noch ungeklärt ist, wie die EU mit den geschätzten 10 bis 12 Millionen aktuell gültigen Schengen-Visa für Russen verfahren will. Dazu soll die EU-Kommission in den kommenden Wochen Vorschläge erarbeiten.

Seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine im Februar sind laut EU-Grenzagentur Frontex etwa eine Million russische Staatsbürger in die EU eingereist. Die meisten von ihnen kämen über Finnland und Estland, hieß es.

Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis sieht nach dem Treffen am Mittwoch den Weg frei, auch deutlich strengere Beschränkungen einzuführen. Bereits vor dem Treffen hatte er deutlich gemacht, dass sein Land russischen Touristen die Einreise verweigern könnte. “Es wurde anerkannt, dass wir die Möglichkeit haben, nach nationalen oder regionalen Lösungen zu suchen, wie wir unsere nationale Sicherheit gewährleisten können.” Jetzt werde Litauen weitere Schritte mit Estland, Finnland, Lettland und Polen beraten.

Ob es tatsächlich grünes Licht für einen solchen Schritt gibt, war nicht klar. Wie erwartet haben Deutschland und Frankreich bei dem Treffen erneut ihre Besorgnis geäußert, dass die kritische Zivilgesellschaft in Russland aus Europa ausgeschlossen wird. “Es ist wichtig, zwischen den Kriegsbefürwortern, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seiner Entourage und den russischen Bürgern, Künstlern, Studenten, Journalisten zu unterscheiden”, sagte die französische Außenministerin Catherine Colonna.

Staaten, die eine Grenze mit Russland teilen, sehen das anders. “Ich nehme das Argument nicht ernst, dass die Russen durch ihren Besuch lernen werden, wie sie ihr Land verändern können. Wir haben dreißig Jahre Tourismus hinter uns”, sagte der lettische Außenminister Edgars Rinkēvičs.

Für einige geht es hier nicht um normale Russen, sondern um die Elite, sagte der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra. “Wir haben jetzt die Situation, dass vor allem reiche Russen nach Europa kommen, um shoppen zu gehen.”

Grundsätzlich kann jeder Mitgliedstaat selbst entscheiden, wen er einreisen lässt. Litauen oder Estland könnten beispielsweise aus Sicherheitsgründen die Einreise einer Russin mit einem in Italien ausgestellten Visum verweigern.

Finnland wird ab heute die Zahl der Touristenvisa an russische Staatsbürger auf ein Zehntel des bisherigen Niveaus begrenzen. “Wir hoffen, dass andere Mitgliedstaaten ähnliche Entscheidungen treffen werden”, sagte Außenminister Pekka Haavisto.

Deutschland hat laut Regierungskreisen zwischen Januar und Mitte August 15.000 Schengen-Visa und 11.000 nationale Visa an Russen ausgestellt. Das war demnach ein Rückgang gegenüber 30.000 pro Monat im Jahr 2019. Mit dpa

Die Ampel-Koalition will das ausgelaufene 9-Euro-Ticket in ein 69-Euro-Ticket überführen und steht dafür in Verhandlungen mit den Bundesländern. Dies erfuhr Europe.Table am Rand der Kabinettsklausur in Meseberg aus Koalitionskreisen. Es soll, wie zu hören ist, keine Gegenfinanzierung der Kosten für das Nahverkehrsticket über eine höhere Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen geben.

Nicht ausgeschlossen sei aber, dass die pauschale Besteuerung des geldwerten Vorteils bei den Besitzern von Dienstwagen wegfällt. Dann wären die Nutzer von Dienstwagen gezwungen, ein Fahrtenbuch zu führen und den geldwerten Vorteil der Nutzung des Dienstwagens für jede private Fahrt abzurechnen.

Nach Angaben des Branchenverbandes VDA wurden 2021 insgesamt 978.000 Firmenwagen steuerlich abgesetzt. In den meisten Fällen sei von der Pauschalbesteuerung Gebrauch gemacht worden. Dabei muss der Besitzer jeden Monat ein Prozent des Listenpreises seines Dienstwagens im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuer versteuern.

Hinzu kommen noch die Steuern auf 0,03 Prozent vom Listenpreis je Kilometer Anfahrt zum Arbeitsplatz. So wird der Neupreis des Fahrzeuges über die Dauer von fünf Jahren abgeschrieben. Diese Regeln gelten für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Batterieelektrische Fahrzeuge sowie Verbrenner mit zusätzlichem Batterieantrieb werden steuerlich bevorzugt behandelt. E-Autos bis zu einem Anschaffungspreis von 60.000 Euro werden je Monat mit 0,25 Prozent besteuert. Bei Hybrid-Fahrzeugen und teureren E-Fahrzeugen werden 0,5 Prozent des Listenpreises als geldwerter Vorteil jeden Monat besteuert.

Grünen-Chef Omid Nouripour, der Chef des Umweltbundesamtes (UBA), Dirk Messner, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sowie Umweltlobbyisten hatten vor der Kabinettsklausur die Abschaffung des “Dienstwagenprivilegs” gefordert. “Die Reform des Dienstwagenprivilegs ist überfällig”, sagte Nouripour. Zwei Drittel der “privilegierten Dienstwagen” seien Fahrzeuge mit mehr als 200 PS.

Messner sagte: “Es ist eine klimaschädliche Subvention, denn die niedrige pauschale Besteuerung von Dienstwagen begünstigt es, privat das Dienstauto als Verkehrsmittel zu nutzen, obwohl es umweltfreundliche Alternativen gibt.”

Der VDA widerspricht. Die pauschale Besteuerung sei keine Subvention. “Der mit einem Prozent des Bruttolistenpreises pauschal ermittelte Wert der Privatnutzung spiegelt realistisch den durchschnittlichen Anteil der Gesamtkosten wider, der auf reine Privatfahrten entfällt”, sagte eine Sprecherin des Branchenverbandes. Höchstrichterliche Rechtsprechung durch den Bundesfinanzhof (BFH) habe 2012 und 2005 die Ein-Prozent-Pauschalbesteuerung bestätigt.

2021 habe der Anteil an Firmenwagen bei den Neuzulassungen in Deutschland 42,2 Prozent betragen. 29 Prozent der Firmenwagen seien E- oder Hybrid-Fahrzeuge gewesen. 28 Prozent seien Benziner gewesen. VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagte: “Dienstwagen sind ein ganz wichtiger Treiber, um moderne, sichere und saubere Autos auf den Straßen zu haben.” Weil es für Unternehmen und Mitarbeiter attraktiv sei, regelmäßig neue Fahrzeuge zu bestellen, gingen diese wenige Jahre später als Gebrauchtwagen in den Markt. “Ein großer Vorteil für alle Verbraucher und den Klimaschutz: Die neuen Modelle sind sparsamer und effizienter als die vorherigen.”

Häufig bekommen Dienstwagenbesitzer von ihrem Arbeitgeber auch eine Tankkarte, mit der sie EU-weit kostenlos auch bei Privatfahrten Treibstoff beziehen können. Auch die Nutzung der Tankkarte ist mit der Pauschalbesteuerung abgegolten.

In vielen EU-Ländern gelten ähnliche Regelungen bei der privaten Nutzung von Dienstwagen wie in Deutschland. Die Besteuerung von Einkommen fällt in die Kompetenz der Mitgliedstaaten.

Markus Ferber (CSU), Mitglied im Verkehrsausschuss im Europa-Parlament, nennt die Debatte in Deutschland “um ein angebliches Dienstwagenprivileg” denn auch eine “ideologisch motivierte Neiddebatte, die aus derselben Ecke angestoßen wurde, wie schon das Verbrennerverbot“. Die steuerliche Behandlung von Firmenwagen sei für die meisten Nutzer letztlich kein “gutes Geschäft”, spare aber immerhin Arbeit bei der Steuererklärung.

Sein Kollege Ismail Ertug (SPD) sagt: “Generell sehe ich die Möglichkeit positiv, einen Dienstwagen auch privat nutzen zu können.” Die Besteuerung sollte sich jedoch an der CO2-Bilanz messen lassen: Eine steuerliche Förderung von E- und wasserstoffgetriebenen Fahrzeugen würde dazu führen, dass auch Gebrauchtwagen mit alternativen Antrieben billiger würden.

05.09.-08.09.2022, Mailand (Italien)

Conference/Trade Fair GasTech 2022

GasTech 2022 will assess the post-pandemic state of the industry and will address the aim of a ‘just’ energy transition and the current gas supply crisis. INFOS & REGISTRATION

05.09-07.09.2022, Hamburg/online

Conference Containerdays 2022

The Containerdays 2022 offer a learning experience on Kubernetes, DevOps, GitOps, EdgeComputing and more. INFOS & REGISTRATION

05.09.2022 – 14:00-15:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Update BEG-Förderung

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) informiert über die Änderung der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). INFOS & ANMELDUNG

05.09.2022 – 14:30-18:00 Uhr, Berlin

Stiftung Datenschutz, Podiumsdiskussion Data Act – Was kommt auf die Wirtschaft zu?

Die Stiftung Datenschutz beschäftigt sich mit der Umsetzung und den Herausforderungen des Data Act. INFOS & ANMELDUNG

05.09.2022 – 18:00-19:30 Uhr, Frankfurt

KAS, Vortrag Resilienz stärken! Cybersicherheit als zentrale Kategorie im digitalen Zeitalter

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) widmet sich dem Schutz von Daten, kritischer Infrastruktur und digitalen Diensten vor Angriffen als zentraler Aufgabe staatlichen Handelns. INFOS & ANMELDUNG

06.09.2022 – 10:00-11:00 Uhr, online

BVMW, Seminar Nachhaltigkeit und Digitalisierung – Eine Chance für den deutschen Mittelstand

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) zeigt auf, wie innovative Technologien mittelständischen Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit verhelfen können. INFOS & ANMELDUNG

06.09.2022 – 11:00-12:00 Uhr, online

BVE, Seminar Preisanstiege und Lieferengpässe aufgrund der Entwicklungen auf dem Gasmarkt

Die Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie (BVE) beschäftigt sich mit Preisanstiegen und Lieferengpässen aufgrund der Entwicklungen auf dem Gasmarkt. INFOS & ANMELDUNG

06.09.2022 – 19:00-21:00 Uhr, Herrenhausen/online

VWS, Podiumsdiskussion Agrarwende jetzt? Wege in eine nachhaltige Landwirtschaft

Die Volkswagenstiftung (VWS) setzt sich damit auseinander, wie der Umbau von konventioneller hin zu ökologischer Landwirtschaft gelingen kann. INFOS & ANMELDUNG

Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) und seine Kabinettskollegen setzen auf eine Politik der kleinen Schritte: Wissing will Deutschland in die TOP-10 des DESI-Rankings der EU führen. DESI misst auf eine durchaus umstrittene Art den Digitalisierungsgrad der Mitgliedstaaten der EU, die Indikatoren werden dabei regelmäßig in Zusammensetzung und Gewicht geändert – doch dass die Bundesrepublik darin keinen Spitzenplatz hat, ist vielen Einzelfaktoren geschuldet.

Einer davon ist das Fehlen einer staatlich zur Verfügung gestellten sicheren digitalen Identität. Die eIDAS-Verordnung wird derzeit überarbeitet. Das Europaparlament berät derzeit, wie genau europäische Identitätslösungen aussehen könnten, die Brücken zwischen den Identitätsangeboten in unterschiedlichen Mitgliedstaaten schlagen sollen. Zwar sind der deutsche Personalausweis und der deutsche elektronische Aufenthaltstitel bereits heute mit dem eIDAS-Rahmen technisch wie rechtlich kompatibel. Allerdings sind die E-Government-Anwendungen der Mitgliedstaaten bislang nur in wenigen Fällen eIDAS-kompatibel nutzbar.

Blumig bis wolkig ist das, was die Digitalstrategie als Leitlinie für den Data Act enthält. Es gehe darum, “ein innovationsorientiertes Datenrecht für fairen Datenzugang und faire Datennutzung” zu fördern. Zudem will die Bundesregierung “insbesondere für KMU und für Verbraucherinnen und Verbraucher Verbesserungen erreichen, Anreize zum Erheben und Teilen von Daten setzen und den Anbieterwechsel bei Clouddiensten erleichtern”. Gegen diese Ziele zu sein, fiele den meisten Menschen wohl schwer. Doch konkreter dürfte hier spätestens die Allgemeine Ausrichtung des Rates werden, für den die tschechische Ratspräsidentschaft im Juli einen ersten größeren Vorschlag unterbreitete.

Dort, wo es auf EU-Ebene schon länger vorangeht, ist das Commitment der Bundesregierung noch einmal untermauert: Der Datenraum Gesundheit soll weiterhin kommen, natürlich sicher, grenzüberschreitend und forschungserleichternd.

Noch gar nicht da, und doch schon in der Digitalstrategie vorgesehen: Eine deutsche Positionierung zum Mitte September erwarteten Vorschlag der Kommission für ein Medienfreiheitsgesetz, den Media Freedom Act. Man wolle sich “in den Verhandlungen zum European Media Freedom Act für die Unabhängigkeit und Staatsferne der Medien auch im Kontext europäischer Regulierung digitaler Transformationsprozesse und Vorgaben für den Medienmarkt” einsetzen.

Schlechte Nachrichten enthält die Digitalstrategie für Web3- und DLT-Geld-Freunde: Zwar will die Ampelkoalition grundsätzlich innovations- und auch Krypto-Token-freundlich agieren. Mit anderen Aussagen hätte das vom FDP-Vorsitzenden Christian Lindner geführte Haus wohl auch größere Überraschungen ausgelöst. Zugleich aber heißt es: “Wir setzen uns für eine europäische Aufsicht im Kryptobereich ein, um innerhalb Europas einheitliche Standards auch unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu fördern.” Oder anders formuliert: Zumindest die klassische Blockchain basiert auf Energieverschwendung und sollte in Europa so nicht mehr stattfinden – was vorerst aber eh vom Strompreis reguliert wird.

Eine Großbaustelle ist vor allem für BMWK, BMI und BMDV mit der sogenannten digitalen Souveränität enthalten: Eine stärkere Unabhängigkeit bei Schlüsseltechnologien ist das Ziel – und das möglichst im europäischen Verbund. An Schlagworten der Digitalisierung besteht hier kein Mangel: Künstliche Intelligenz, Mikroelektronik, die Mobilfunkstandards 5G/6G, automatisierte und autonome Systeme, Robotik, Quantencomputing und Cybersicherheit – alles soll souveräner werden.

Sowohl der IPCEI Mikroelektronik als auch der Chips Act, zudem die Key Digital Technologies Partnership genannten Förderprogramme aus dem EU-Horizon-Forschungsfinanzierungsprogramm sollen darauf einzahlen. Doch wie? Das bleibt das Geheimnis der Autoren. Lieferketten spielen in diesem Kontext auch in der Digitalstrategie eine Rolle: Die sollen künftig besser beobachtet werden – und Abhängigkeiten erkannt. Nicht weiter konturiert, aber erwähnt: Eine Strategie für internationale Digitalpolitik – wie die mit der EU-Global-Gateway-Initiative oder anderen Maßnahmen zusammenhängt? Derzeit noch nicht absehbar.

Was die Digitalstrategie also für Europa zu bieten hat? Wenig Konkretes, aber auch keine konträren Positionen. Denn eines ist die Strategie an den allermeisten Stellen nicht: ein digitalpolitischer Leitfaden für das, was von der Bundesregierung in den anstehenden europäischen Debatten zu erwarten ist.

Erst sehr weit hinten im Dokument, hinter den verteidigungspolitischen Digitalvorhaben findet sich ein Absatz mit dem Titel “Internationales”: Im geopolitischen Wettrennen seien “Deutschland und Europa besonders gefordert”, um “eine menschenzentrierte Digitalpolitik mit europäischen Standards zur Gestaltung der Digitalisierung anzubieten”.

Menschenzentrierte, wertebasierte, innovationsfördernde Regulierung soll her, die sichere, diskriminierungsfreie und selbstbestimmte digitale Technologien gewährleiste. Doch abgesehen von dem Bekenntnis zur Unterstützung diverser Maßnahmen und Fora, etwa des TTC oder der Global-Gateway-Initiative ist fast nichts davon mit konkreten Maßnahmen unterfüttert.

Europapolitisch ist die Digitalstrategie deshalb vor allem eines: ein Abbild der Zustände innerdeutscher Digitalpolitik, wo mit warmen Worten Kompetenz-Gerangel und Uneinigkeit übertüncht wird. In Europa dürfte dieses Bild der Ampel interessiert zur Kenntnis genommen werden: Schnelle Einigungen auf konkrete Vorhaben sind mit der sogenannten Digitalstrategie kaum erleichtert worden.

Deutsche Unternehmen fordern von der Politik einen besseren Schutz vor Cyberangriffen. In einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom, gaben nahezu alle teilnehmenden Unternehmen (98 Prozent) an, dass sie sich mehr Einsatz für eine verstärkte EU-weite Zusammenarbeit bei Cybersicherheit wünschen. Fast ebenso viele fordern, dass die Politik stärker gegen Cyberattacken aus dem Ausland vorgehen soll. Und drei Viertel meinen, die Politik solle die Ermittlungsbefugnisse erweitern, damit Cyberangriffe aufgeklärt werden können.

Das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für das Jahr 2022 sieht vor, noch im Herbst dieses Jahres einen Vorschlag für einen europäischen Rechtsakt zur Cybersicherheit vorzulegen. Ziel ist es, gemeinsame Normen für Cybersicherheitsprodukte festzulegen. Außerdem plant die EU ein weltraumgestütztes sicheres Kommunikationssystem (Secure Connectivity). Das System soll hochsichere Konnektivität und Kommunikation für staatliche und kommerzielle Dienste auf der Grundlage von Quantenverschlüsselungstechnologien gewährleisten.

Die Umfrage des Bitkom zeigt, wie gravierend das Problem ist. Demnach entsteht der deutschen Wirtschaft jährlich ein Schaden von rund 203 Milliarden Euro durch den Diebstahl von IT-Ausrüstung und Daten, Spionage und Sabotage. Zwar liege der Schaden etwas niedriger als im Rekordjahr 2021 mit 223 Milliarden Euro, habe sich aber im Vergleich zu den Jahren 2018/2019 nahezu verdoppelt. Gleichzeitig wachse die Sorge vor den Folgen solcher Cyberattacken. Fast die Hälfte (45 Prozent) der befragten Unternehmen fürchtet, dass Cyberangriffe ihre geschäftliche Existenz bedrohen könnten – vor einem Jahr lag der Anteil bei gerade einmal neun Prozent.

Dabei sind praktisch alle Unternehmen in Deutschland betroffen. 84 Prozent der Unternehmen gaben an, im vergangenen Jahr Opfer eines Cyberattacke geworden zu sein. Weitere neun Prozent gehen davon aus. Dabei sind die Angriffe aus Russland und China zuletzt sprunghaft angestiegen. 43 Prozent der betroffenen Unternehmen haben mindestens eine Attacke aus China identifiziert (2021: 30 Prozent). 36 Prozent haben Urheber in Russland ausgemacht (2021: 23 Prozent). “Zugleich gehen die Angreifer immer professioneller vor. Erstmals liegen das organisierte Verbrechen und Banden an der Spitze der Rangliste der Täterkreise“, berichtet der Bitkom. vis

Deutschland wirbt für ein achtes Paket mit EU-Sanktionen gegen Russland. Man habe Vorschläge dazu gemacht, sagte Außenministerin Annalena Baerbock am Mittwoch am Rande des Außenministertreffens in Prag.

Details nannte die Grünen-Politikerin nicht. Nach den jüngsten Beratungen auf Ebene der G7-Gruppe der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte dürfte die Bundesregierung allerdings insbesondere auf die Einführung einer internationalen Preisobergrenze für russisches Öl dringen.

Vorschläge dazu sehen vor, Russland dazu zu zwingen, Öl künftig für einen deutlich niedrigeren Preis an große Abnehmer wie Indien zu verkaufen. Die Hoffnung ist, dass dies zu einer Entspannung an den Märkten führt. Zudem soll damit auch dafür gesorgt werden, dass Russland nicht mehr von Preisanstiegen für Öl profitiert und damit seine Kriegskasse füllen kann. Um die Preisobergrenze durchzusetzen, könnten für Öltransporte wichtige Dienstleistungen an die Einhaltung der Preisobergrenze geknüpft werden.

Baerbock betonte am Mittwoch, dass es für Deutschland wichtig ist, dass die Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf Dauer aufrechterhalten werden können – das gelte vor allen Dingen für die Energiefrage. Sie spielte damit darauf an, dass andere EU-Staaten seit Monaten fordern, alle Energiegeschäfte mit Russland zu verbieten, um dem Staat eine wichtige Einnahmequelle zu nehmen. dpa

Als Mittel gegen hohe Strompreise wollen die Grünen stärker auf zeitliche Verschiebungen des Verbrauchs setzen. “Ein Einsparungsziel für Strom wäre noch effektiver, wenn alle Verbraucher ihren Stromverbrauch von den Spitzenzeiten, vor allem abends unter der Woche, weg verlagern würden, um die Kosten für alle im Durchschnitt zu senken”, sagte der Koordinator der Fraktion im ITRE, Ville Niinistö, auf Anfrage von Europe.Table. “Die Mitgliedstaaten sollten allen Unternehmen und Haushalten Anreize bieten, dies zu tun, auch denjenigen, die feste Strompreise haben.”

Bisher ist das Lastmanagement bei Kleinverbrauchern an komplexe Voraussetzungen geknüpft wie intelligente Messsysteme, die strengen Anforderungen an die Cybersicherheit genügen müssen, und variable Stromtarife. In seinem Bericht zur Novelle der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED) hatte der ITRE Mitte Juli bereits gefordert, dass die Mitgliedstaaten bis 2030 ein freiwilliges Lastmanagementziel von fünf Prozent des Spitzenverbrauchs einführen sollen. “Das Erreichen des Ziels könnte vorgezogen werden, und das Ziel könnte höher angesetzt werden”, sagte Niinistö. “Aber die Triloge zur RED haben noch nicht begonnen, und der ITRE-Bericht fordert ein Inkrafttreten bis Ende 2023. Dies könnte beschleunigt werden.”

“Ein Ziel, das nur auf die Verringerung des Gesamtstromverbrauchs abzielt, wäre weniger wirksam, um die Preise einzudämmen, so dass ein zeitliches Element erforderlich ist, um die Verwendung von Gas zur Stromerzeugung zu vermeiden”, sagte der Grünen-Koordinator zur Begründung.

In Flexibilitätsmärkten sieht auch eine neue Studie im Auftrag des Erneuerbaren-Verbands EREF eine sinnvolle Weiterentwicklung des Strommarktdesigns. Systemflexibilität spiele eine wichtige Rolle, um die europäische Versorgungssicherheit zu gewährleisten, heißt es in dem Papier. EREF forderte die Kommission in diesem Zusammenhang auf, den Mitgliedstaaten im REPowerEU-Plan eigene Ziele für Energiespeicher für 2030 zu setzen. ber

Mit einem Kredit über zwei Milliarden Euro hilft die österreichische Bundesregierung dem Energieversorger Wien Energie aus einer bedrohlichen finanziellen Situation. Die Versorgungssicherheit von zwei Millionen Menschen sei in Gefahr gewesen, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch in Wien. Das Darlehen sei an Auflagen gebunden und laufe bis zum April 2023. “Zwei Milliarden in 72 Stunden ist ein einzigartiger Vorgang in der Republik.”

Am Wochenende hatte Wien Energie, ein Tochterunternehmen der Stadt, den Bund um Hilfe gebeten und einen Kreditrahmen von bis zu sechs Milliarden Euro in den Raum gestellt. Wien Energie ist der größte regionale Energieversorger Österreichs.

Der Bund forderte von der Stadt Aufklärung, wie es zu der Situation kommen konnte. Außerdem werde bis April 2023 ein Vertreter des Bundes in den Aufsichtsrat des Unternehmens entsandt, hieß es. Die bisherigen Erklärungsversuche reichen nach Ansicht des Chefs der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, nicht aus. Es gehe um die “rasche Aufklärung, woher diese Liquiditätsprobleme gekommen sind, die für Jedermann, der den logischen Denkgesetzen folgt, nicht nur mit Markt-Problemen allein aufs Erste erklärbar sind”, sagte Peschorn. Vertreter der Bundesregierung orteten mögliche Mängel beim Risiko-Management des Unternehmens.

Bei anderen Energieversorgern in Österreich gebe es keine vergleichbare Situation, sagte Klima-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne). Auch ein entsprechender Schutzschirm für die Branche, wie es ihn bereits in Deutschland gebe, sei bisher von den Unternehmen nicht für notwendig erachtet worden, hieß es.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte am Dienstag die Probleme auf die Turbulenzen an den Energiebörsen zurückgeführt. Dort seien außergewöhnliche Kautionszahlungen für Energiegeschäfte nötig geworden.

Für Diskussionen sorgen indes nicht nur die Zahlungen, sondern auch die Frage der Transparenz. Die Stadtspitze hatte in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben der Wien Energie insgesamt bereits 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, ohne darüber weitere Gremien oder die Öffentlichkeit zu informieren. dpa

In der Slowakei ist die seit Wochen schwelende Regierungskrise eskaliert. Der Vorsitzende der liberalen Partei Freiheit und Solidarität (SaS), Richard Sulík, reichte am Mittwoch seinen Rücktritt als Wirtschaftsminister ein und drohte mit dem Rückzug der anderen Minister seiner Partei.

Der 54-Jährige forderte abermals den Rücktritt des Finanzministers Igor Matovič von der größten Regierungspartei Olano. Sollte dies nicht bis Montag geschehen, würden die übrigen SaS-Minister das Kabinett verlassen. Ministerpräsident Eduard Heger bleiben damit nur wenige Tage, um eine Lösung des Koalitionsstreits zu finden.

Bereits seit Monaten zeigten sich persönliche Differenzen zwischen Sulík und Matovič. Die Spannungen spitzten sich dramatisch zu, als der Finanzminister ein Entlastungspaket für Familien mit Kindern gegen den Willen des Koalitionspartners durchs Parlament brachte – mit den Stimmen von Rechtsradikalen. Die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová berief ein Krisentreffen mit Heger und dem Parlamentspräsidenten Boris Kollár ein. dpa

Ein Digital Native ist der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing, nicht. Als Landesminister in Rheinland-Pfalz hatte der heute 52-jährige mit Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau aber bereits viele Berührungspunkte zu den Themen – vom Breitbandausbau über neue Datennutzungsmöglichkeiten im Verkehr bis hin zu Datenmodellen im Agrarsektor.

Dass das Landeslevel sich vom Bundeslevel massiv unterscheidet, das hat Wissing in seinen ersten Monaten im Amt erfahren müssen. Wissing präsentiert sich als Mann der Sachpolitik, der mit den üblichen machtpolitischen Spielen der Bundesebene wenig abgewinnen kann. Allerdings muss er gerade in der Sachpolitik derzeit liefern – und die Digitalstrategie ist für ihn dabei ein weiterer Prüfstein.

Die FDP, der in Umfragen immer wieder Digitalkompetenz zugeschrieben wird, griff bei dem Thema in den Koalitionsverhandlungen zu – und kein anderer stritt sich darum. Der Bundeskanzler selbst ist in diesem Bereich nicht zu Hause, es abzugeben fiel ihm nicht sonderlich schwer. Wissing gab sich seit Amtsantritt demonstrativ zuversichtlich, dass er die vielen Probleme der Digitalpolitik in Deutschland anpacken könne. Die Erfahrung als Landesminister, nah an praktischen Digitalisierungsproblemen zu sein, sollte dabei helfen.

EU-Themen spielen sowohl in der Verkehrs- als auch der Digitalpolitik eine zentrale Rolle. Ende Mai wagte sich Volker Wissing auf die Republica-Konferenz in Berlin. Dort versammelt sich ein oftmals gut informiertes Publikum, das schon einige Spitzenpolitiker in Verlegenheit gebracht hatte. Wissing glänzte nicht, konnte aber vermitteln: Das Thema liege ihm am Herzen, es gebe Positionen, die für eine liberale Partei unverrückbar seien. Etwa beim EU-Thema Chatkontrolle, bei Verschlüsselung, bei der Netzneutralität. Der oft etwas spröde wirkende Wissing hat diesen Test auf offener Bühne bestanden.

Doch der eigentliche Prüfstein folgt für Wissing erst noch. Denn statt einem Fortschritts- übernahm Wissing ein Problemministerium. Ob Autobahnbrücken, Schienen, Flugverkehr, Energiepreise, Binnenschifffahrt: Überall quietscht es in den Zuständigkeiten des Hauses. Wissing selbst wurde dies erst nach und nach klar. Wie marode vieles ist, für das Wissing nun verantwortlich zeichnet, war ihm zu Amtsantritt nicht bewusst.

Geflissentlich arbeitet er sich in einzelne Themenbereiche ein, wenn sie für ihn persönliche Priorität haben – etwa, wenn es um Bahnbaustellen und Gegengleissignalisierung geht. Aber an Baustellen ist kein Mangel, und der Minister kann nicht überall sein: Missstandsverwaltung statt ministerialer Gestaltung ist vorerst an der Tagesordnung.

Auch die Neuaufteilung der Digitalpolitik, die unter Merkel noch im Kanzleramt koordiniert werden sollte, stellte sich Stück für Stück als großes Durcheinander heraus. Monatelang stritten sich die neuen Minister und Staatssekretäre über Zuständigkeiten und Stellen. Am Ende stand kein schlankeres Konstrukt, sondern ein noch komplizierteres.

Fähigkeiten und Zuständigkeiten sind dabei kaum miteinander in Einklang – und Wissings Haus, das die vielen Akteure zusammenbinden soll, ist kein Primus inter Pares: Es gibt kaum Durchgriffsmöglichkeiten, jedes Haus regiert mit. Und vom im Koalitionsvertrag angedachten Digitalbudget, das als Steuerungsinstrument auch zur Disziplinierung dienen sollte, ist kaum mehr die Rede – käme es noch, es wäre dennoch kein Instrument, das Wissing verwalten dürfte.

Der Minister selbst strahlt längst kaum mehr Zuversicht aus. Schnelle Lösungen sind in vielen Bereichen nicht in Sicht, weitere Krisen hingegen sehr wohl. Und Wissing ist kein Mann der großen Botschaften, der abstrakten Visionen. “Nah an den Bedürfnissen der Menschen bleiben”, ist ein Satz, den Wissing gerne sagt.

In der Diskussion um das 9-Euro-Ticket etwa, eigentlich ein Unding aus klassisch liberaler Perspektive, fand er seine kommunikative Brücke. Der Landesvorsitzende der Rheinland-Pfalz-FDP problematisierte kurzerhand, was viele Bürger nervt: die Kleinstaaterei der Verkehrsverbünde mit ihren Inkompatibilitäten. Also irgendwie dann schon dafür, aber nicht so wie die Konkurrenz. “Strukturelle Veränderungen angehen”, ist noch so ein Satz, den er gerne sagt, ohne dabei zu konkretisieren, wie diese genau aussehen sollen. Das Ungefähre scheint ihm im Berliner Kosmos offenbar ungefährlicher.

Volker Wissing ist kommunikativ ein Anti-Scheuer. Bescheidener, nüchterner Realismus, das ist das Ding des ehemaligen Weinbauministers. Bislang aber hat sein Stil wenig Früchte getragen. Die FDP steht in Umfragen schlecht da. Wissings Ministerium darf Probleme thematisieren, aber kann Lösungen nicht erzwingen.

In der Verkehrspolitik muss er auf Grüne und SPD Rücksicht nehmen. Die Digitalstrategie wurde schon im Entwurfsstadium von außen als unterambitioniert kritisiert. Ob in der Verkehrs- oder Digitalpolitik, auch sein Haus wirkt noch weit weg vom Anspruch, eine Fortschrittskoalition zu sein – dem Titel des Koalitionsvertrages, den Wissing als Generalsekretär der FDP mitverhandelt hatte. Falk Steiner

Die Gasspeicher in Europa füllen sich schneller als erwartet, das ist die gute Nachricht. Laut den neuesten Daten sind die Reserven in der EU bereits zu 80 Prozent voll, eine Marke, die eigentlich erst in zwei Monaten erreicht werden sollte. In Deutschland sind die Füllstände sogar noch etwas höher, wie Robert Habeck bereits vor einigen Tagen stolz verkündete. Dadurch dürften sich auch die Gasmärkte wieder beruhigen, so der Bundeswirtschaftsminister – schließlich müsse man nun “nicht mehr für jeden Preis einkaufen”.

Indirekt hat Habeck damit aber eingeräumt, was in der Öffentlichkeit noch nicht wirklich wahrgenommen wurde: Deutschland und andere EU-Staaten haben die Bonanza an den Gasmärkten in den vergangenen Monaten selbst befeuert. Verzweifelt bemühten sie sich, ihre Speicher trotz gedrosselter Lieferungen aus Russland zu befüllen, whatever it takes. Und bescherten damit mutmaßlich, auch einigen jener Energiehändler fette Renditen, die dann bei der Gasumlage die Hand aufgehalten haben.

In der EU-Kommission wurde kopfschüttelnd verfolgt, wie die Regierungen dabei weitgehend unabgestimmt vorgingen. Wie Minister Habeck eilig nach Katar reiste, um sich zusätzliche LNG-Lieferungen zu sichern, und anschließend sein italienischer Kollege in gleicher Mission. Für den Emir sei es so ein leichtes, die EU-Staaten gegeneinander auszuspielen, um die Preise hochzutreiben, hieß es in Brüssel.

An der gemeinsamen Einkaufsplattform hat sich Deutschland bislang nicht beteiligt – die heimischen Gasimporteure bräuchten diese nicht, argumentierten Regierungsvertreter in Berlin. Kein Wunder: Der Bund hat dem Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe eine satte Kreditlinie der Staatsbank KfW über 15 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um die Speicher zu füllen.

Dabei warnen Experten seit dem Frühjahr, sich zu sehr auf die Füllstände zu fixieren. Auch prall gefüllte Speicher bringen das Land nicht durch den Winter, wenn Putin den Gashahn abdreht. Viel wirkungsvoller wäre es, Industrie und Haushalte dazu zu bewegen, ihren Verbrauch deutlich zu senken. Doch hierauf haben Habeck und Co bislang viel zu wenig Energie verwendet. Till Hoppe