der Stolz auf die Einigung für EU-weites Gassparen ist Claude Turmes immer noch anzumerken. Im Interview mit Manuel Berkel erklärt Luxemburgs Energieminister, was sieben west- und mitteleuropäische Staaten zu ihren Notfallplänen vereinbart haben. In Sachen Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken verkneift sich der ehemalige grüne Europa-Abgeordnete allerdings Kritik an seinen Parteifreunden in der Bundesregierung.

Ungarns Regierungschef Viktor Orbán war zu Besuch in Österreich. Sein Amtskollege Karl Nehammer musste deutliche Worte finden, um dem Rechtspopulisten zu begegnen, der kürzlich wieder durch rassistische Äußerungen in die Kritik geraten war. Hans-Peter Siebenhaar hat analysiert, was die beiden europakritischen Staatsoberhäupter trennt und verbindet.

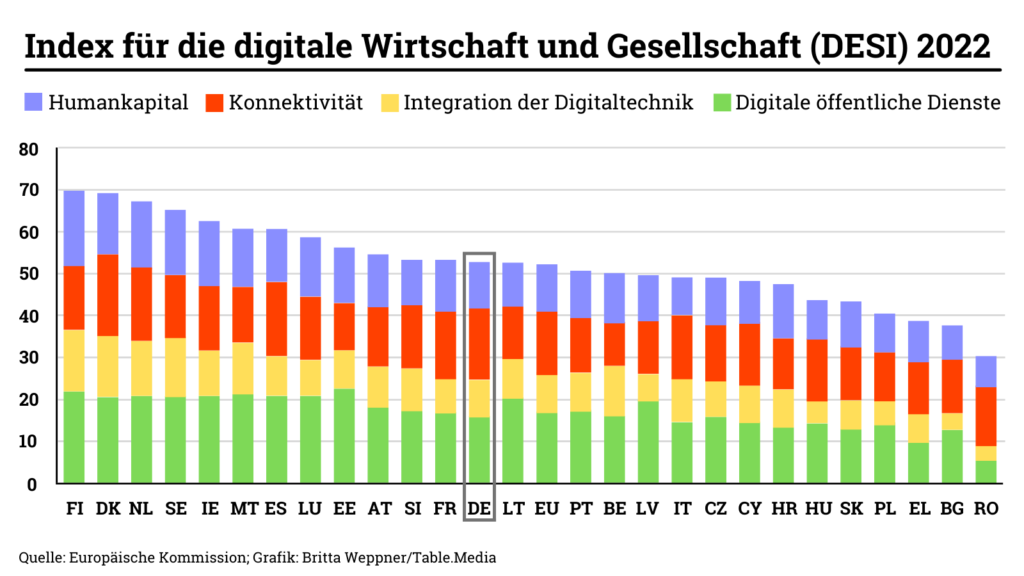

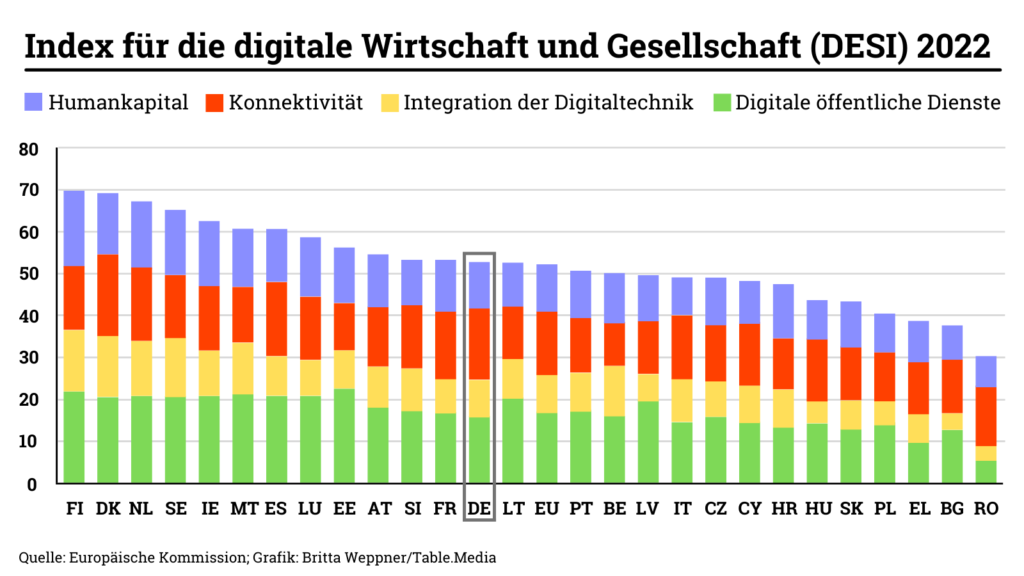

Dass Deutschland Nachholbedarf beim Thema Digitalisierung hat, ist nicht neu. Die Studie der EU-Kommission zeigt noch einmal eindrücklich, bei welchen Themen es speziell hakt – und wo es recht ordentlich aussieht im EU-weiten Vergleich. Mehr dazu lesen Sie in den News.

Im Portrait stellen wir heute Michèle Knodt vor. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Technischen Universität Darmstadt mit Schwerpunkt auf der Energiepolitik. Sie forscht unter anderem an Wegen, wie man Eisen als Speicher für erneuerbare Energien nutzen kann.

Herr Minister, in dieser Woche haben die EU-Staaten einen Pakt zum Gassparen beschlossen. Wie lange wird er halten?

Es ist ein starkes politisches Signal, dass sich die EU überhaupt getraut hat, ein Regelwerk auf den Tisch zu legen. Die Regierungen haben die Verordnung innerhalb einer Woche angenommen und es gab einen breiten Konsens, nur Ungarn ist ausgeschert. Bis Ende Oktober werden also 26 Mitgliedsländer Pläne einreichen, wie sie bei sich diese 15 Prozent Gas einsparen wollen. Damit wären wir in der Größenordnung, die wir brauchen, falls Russland mit seinen Lieferungen auf null gehen sollte.

Europa hat laut der Internationalen Energieagentur aber zu viel Zeit verstreichen lassen, inzwischen müsse die EU den Gasverbrauch sogar um 20 Prozent senken. Müssen die Energieminister schon bald das nächste Sparpaket beschließen?

Das Ziel von 15 Prozent beruht auf Modellierungen der Koordinierungsgruppe Gas. Wenn wir die beschlossenen Einsparungen schaffen, haben wir schon einen großen Schritt gemacht, um die Versorgungssicherheit aufrecht zu erhalten und nicht von Putin erpressbar zu sein.

In Brüssel haben Sie betont, dass Sie den Berechnungen der Kommission “im Moment” vertrauen. Unter welchen Umständen sollte die Kommission neue vorlegen?

Die Modellierungen sind robust. In der Koordinierungsgruppe sitzen nicht nur Beamte der Kommission, sondern auch der Mitgliedstaaten und der Verband der europäischen Gasnetzbetreiber ENTSOG. Jetzt geht es darum, dass alle Regierungen ihre Hausaufgaben machen und ihre nationalen Pläne zur Gaseinsparung vorlegen. In den meisten westeuropäischen Ländern sind wir schon bei acht bis zehn Prozent – auch aufgrund der gestiegenen Gaspreise.

Was wird in den Plänen stehen?

Ich denke, die nationalen Notfallpläne werden in allen Ländern recht ähnlich sein: öffentliche Gebäude als Vorbild, die Umstellung von Wärmenetzen auf andere Energieträger wie Holz und Heizöl und gemeinsame Einsparaktionen mit der Industrie. Das wird aber nicht ausreichen. Alle EU-Staaten sollten eine klare Botschaft an die Bürger senden, sich am Gassparen zu beteiligen.

Auch Unternehmen leiden unter den hohen Energiepreisen. Sie haben bereits eine Verlängerung von Beihilfen gefordert. Welche Instrumente halten Sie für nötig?

In dieser unsicheren Zeit brauchen Unternehmen ein klares Signal der Unterstützung durch die EU. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sollte deshalb den Befristeten Krisenrahmen bis zum Sommer 2024 verlängern. Er gibt uns viel Flexibilität. Wir brauchen den Krisenrahmen auch für marktgetriebene Instrumente, mit denen Unternehmen staatliche finanzielle Anreize zum Gassparen bekommen. Ich gehe davon aus, dass wir von der Kommission schon bald eine positive Antwort erhalten werden.

Angespannt ist auch die Lage auf dem Strommarkt. Droht dort die nächste Krise?

Wir sollen uns die Situation in Frankreich genauer anschauen. Dort sind zurzeit viele Atomkraftwerke nicht am Netz, zum Teil wegen Korrosionsproblemen. Die europäischen Netzbetreiber untersuchen zurzeit, welche Folgen die angespannte Stromversorgung in Frankreich insbesondere für Westeuropa hat.

Für einen grünen Energieminister ist es kein angenehmes Szenario, aber würde es Luxemburg und Frankreich nicht helfen, wenn Deutschland die Laufzeit seiner Atomkraftwerke verlängert?

Ich finde es interessant, dass relativ wenig über die 27 Atomkraftwerke in Frankreich geschrieben wird, die nicht am Netz sind, dafür aber unheimlich viel über drei Atomkraftwerke in Deutschland. Die AKW in Frankreich sind doch vom Volumen her viel relevanter als die deutschen.

Wie wird sich Luxemburg verhalten, falls die Bundesregierung eine Laufzeitverlängerung beschließt?

Die Frage der Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken ist eine autonome Entscheidung Deutschlands. Ich finde, diese Diskussion wird sehr von der CDU befeuert. Da versucht eine Oppositionspartei nach einer verlorenen Wahl und Jahrzehnten falscher Energiepolitik gegenüber Russland irgendwie wieder Land unter die Füße zu kriegen. Ich finde es schon abenteuerlich, dass Vorschläge der CDU nach dem energiepolitischen Desaster der Regierungen Merkel überhaupt noch ernst genommen werden.

Bei der Sicherheit der Stromversorgung kooperieren Luxemburg, Deutschland und fünf benachbarte Staaten im Pentalateralen Energieforum. Welche Maßnahmen bereiten Sie für diesen Winter vor?

Die Energieminister des Penta-Forums haben in Brüssel parallel zum Treffen der 27 beraten. Die Staaten des Pentalateralen Forums streben an, ihre nationalen Notfallpläne Gas schon Ende September bei der Europäischen Kommission einzureichen und sie koordinieren ihre Einsparmaßnahmen. Im Energierat hatten einige Staaten zuletzt eine Frist bis Ende Oktober durchgesetzt. Wir sind auch im Austausch, was den Strommarkt anbelangt. Das Wichtigste ist zurzeit: Es gibt keinen deutschen oder französischen Strommarkt, es gibt nur einen europäischen. Der Verband der Strom-Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E arbeitet an einem neuen Bericht zur Versorgungssicherheit. ENTSO-E hat in Aussicht gestellt, dem Pentalateralen Forum seinen aktuellen Winter Outlook bis Ende September vorzustellen. Auf dieser Grundlage werden die Penta-Staaten entscheiden, ob es beim Strom eine Notlage gibt oder nicht.

Der Zeitpunkt des Besuchs des ungarischen Premiers Viktor Orbán in Österreich hätte für Karl Nehammer nicht ungünstiger sein können. Denn mit seinen rassistischen Ausfällen und antisemitischen Anspielungen hat der Rechtspopulist aus Budapest europaweit für Kritik und Empörung gesorgt. In Österreich wuchs der Druck auf den konservativen Kanzler, deutliche Wort zu finden. Nehammer hat dies mit dem Hinweis auf die Geschichte Österreichs in der Nazi-Zeit auch getan. Rassismus und Antisemitismus hätten aufgrund der historischen Erfahrung keinen Platz in Österreich.

Als gemeinsames Feld hatten Nehammer und Orbán schnell die illegale Immigration über den Balkan in die EU ausgemacht. In Wien wurde daher eine Konferenz mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić zur “Eindämmung der irregulären Immigration”, wie es Nehammer ausdrückte, vereinbart. Ziel sei es, den Druck auf die ungarisch-serbische Grenze zu nehmen. “Ich möchte nicht, dass Immigration in Ungarn stärker wird”, sagte Orbán. “Es liegt im Interesse Österreichs, dass wir die Südgrenze schützen.”

Als früherer Innenminister kennt Nehammer das Thema sehr genau. Seine Partei ÖVP befindet sich gerade im Stimmungstief. Und der frühere Parteikader in den Zeiten von Parteichef Sebastian Kurz weiß, mit dem Thema Immigration kann man beim österreichischen Wähler punkten.

Zu diesem Vorwahlkampf passen auch die europakritischen Töne, die der österreichische Kanzler zur EU-Kommission findet. Nehammer griff die EU-Exekutive wegen ihrer angeblichen Langsamkeit beim gemeinsamen Gaseinkauf an. “Es gibt viele Ankündigungen von der EU-Kommission, aber nur ganz wenige Umsetzungen”, sagte der konservative Regierungschef, der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen persönlich als Verantwortliche nannte.

Er fordert angesichts der geringen Gasmengen, die derzeit aus Russland geliefert werden, deutlich mehr Tempo von Brüssel. “Eine gemeinsame Energieplattform wäre wichtiger denn je”, sagte Nehammer, damit sich die Mitgliedsländer nicht gegenseitig Konkurrenz machten. Unerwähnt ließ der Regierungschef, dass die Kommission bereits vor vielen Jahren einen gemeinsamen Gaseinkauf empfahl und am Widerstand der Mitgliedstaaten damals scheiterte.

Österreich und Ungarn waren sich in zahlreichen Feldern der Europapolitik einig. Wenn auch differenziert, kritisierten beide Regierungschefs die bisherige Sanktionspolitik gegen Russland im Ukraine-Krieg. “Wir stehen jetzt vor einer Mauer. Diese Mauer heißt Gasembargo. Ich rate der Kommission, nicht gegen diese Mauer zu knallen. Da bin ich nicht allein”, sagte Orbán. Der Rechtspopulist nannte allerdings keine Namen, welche EU-Mitgliedsländer seine Einschätzung teilen würden.

Der seit 2010 regierende Ministerpräsident warnte in Wien eindringlich vor einer Ausweitung der Sanktionen gegen den Kreml. “Dieser Krieg ist in dieser Form nicht zu gewinnen”, glaubt Orbán. “Wir sitzen in einem Auto, wo alle vier Räder einen Platten haben.”

Auch der österreichische Kanzler äußerte sich kritisch. “Die Sanktionen wirken nicht so schnell, wie vielleicht erhofft”, resümierte Nehammer. Er sprach von Frustration. “Sanktionen müssen den mehr treffen, gegen den sie gerichtet sind, aber nicht dem mehr schaden, der sie beschließt”, sagte er mit Blick auf die sich abzeichnende Rezession in der EU.

Zwar sei der Zeitpunkt zur Überprüfung der Sanktionen zu früh, quasi präventiv warnte der Chef der konservativen ÖVP aber vor den wirtschaftlichen Folgen (Europe.Table berichtete) bis hin zu einer Massenarbeitslosigkeit. Er lobte hingegen “intelligente Sanktionen” wie zum Beispiel ein EU-Ausfuhrverbot für elektronische Bauteile, um das autokratische Regime von Präsident Wladimir Putin zu treffen. Wie Orbán wandte sich Nehammer gegen ein Embargo russischen Gases, das derzeit aber ohnehin Schritt für Schritt von Moskau durchgesetzt wird.

Das neutrale Österreich, das auch kein Mitglied der NATO ist, pflegte bis zum Ukraine-Krieg über Jahrzehnte enge Beziehungen zu Russland. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim war es eins der wenigen Länder, das Putin noch den roten Teppich ausrollte – im Jahr 2018 unter Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Ungarn und Österreich sind wirtschaftlich eng verknüpft. Rund 2000 Unternehmen aus der Alpenrepublik sind nach Angaben der Regierung in Budapest in Ungarn präsent. Österreich ist nach Deutschland der zweitwichtigste Handelspartner.

Österreich ist ähnlich wie Ungarn stark vom Gas aus Russland abhängig. Derzeit sind die Gasspeicher des Landes nur zu 52 Prozent gefüllt. Wichtige Unternehmen wie der Stahlkonzern Voestalpine sorgen sich bereits öffentlich um die Versorgungssicherheit. Der Kanzler warnte vor einer Rezession in Mitteleuropa. Ein “Kippen” der deutschen Wirtschaft würde auch sein Land mitreißen und zur Massenarbeitslosigkeit führen.

Orbán ließ unterdessen am kürzlich verabschiedeten Gasnotfallplan der EU-Kommission kein gutes Haar. Ungarn versuche die Beschlüsse von Brüssel mit “möglichst geringem Schaden” umzusetzen. “Glücklich sind wir nicht”, sagte Orbán zum beschlossenen Gasnotfallplan.

“Brüssel ist nicht unser Chef”, polemisierte der Premier in Richtung Brüssel. Die geplante Rationierung des Erdgases sei “das erste Zeichen einer Kriegswirtschaft”, warnte Orbán. Die Kommission plant von 1. August bis 31. März nächsten Jahren den Gasverbrauch um 15 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum der fünf Vorjahre zu senken. Orbán spielt sein nationalistisches Spiel. Vor kurzem schickte er seinen Außenminister Peter Szijjárto nach Moskau, um im Kreml für Zugeständnisse zu werben.

Orbán war bei seinem Wien-Besuch sichtlich gut gelaunt. Mit Schmeicheleien umwarb er das historisch eng verbundene Nachbarland. “Jeder Österreicher kann sich in Budapest zuhause fühlen”, meinte Orbán allen Ernstes. Und Nehammer? Er ließ derartige Sprüche des Nationalisten im Wiener Bundeskanzleramt unkommentiert.

Die EU-Kommission hat am Donnerstag vorgeschlagen, vier Verkehrskorridore des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-T) auf das Gebiet der Ukraine und der Republik Moldau auszuweiten. Auch die Häfen in Mariupol und Odessa sollen künftig Teil des Netzes werden, teilte die Kommission mit.

“Unser Vorschlag wird dazu beitragen, die Verkehrsanbindung zwischen den beiden Ländern und der EU zu verbessern, was den wirtschaftlichen Austausch und Verbindungen für Menschen und Unternehmen gleichermaßen erleichtert“, sagte Verkehrskommissarin Adina Vălean. Die Korridore sollen auch beim Wiederaufbau der Verkehrsinfrastruktur in der Ukraine helfen sowie die Getreideausfuhr über die Solidaritätskorridore erleichtern. Routen nach Russland und Belarus wurden dagegen von der TEN-T-Karte gestrichen.

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass neu gebaute Strecken, welche Mitgliedsländer miteinander verbinden, mit der europäischen Standard-Spurweite gebaut werden müssen. Auch bestehende Strecken sollen auf den Standard umgebaut werden, sofern es “wirtschaftlich gerechtfertigt ist”. Die Auswirkungen des Krieges auf die globalen Märkte, die Versorgungsketten und die Lebensmittelsicherheit hätten gezeigt, dass bessere Verbindungen zu den benachbarten Partnerländern der EU wichtiger sind als je zuvor, schreibt die Kommission.

Ziel des TEN-T-Netzes ist es, Verkehrslücken zu schließen, indem technische Hindernisse entlang der Verkehrsrouten beseitigt werden und neue Technologien und digitale Lösungen für alle Verkehrsträger zum Einsatz kommen. luk

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat der Ukraine zum Feiertag der Staatlichkeit dauerhafte Unterstützung auf dem Weg in die Europäische Union zugesagt. “An diesem wichtigen Tag für die unabhängige und souveräne Ukraine möchte ich Ihnen versichern, dass die Ukraine zu uns gehört”, sagte Metsola am Donnerstag in einer Videoansprache an das Parlament in der Hauptstadt Kiew. Das Land gehöre zu den Nationen, “die die Werte der Freiheit, der Unabhängigkeit, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte hochhalten”.

Die Maltesin erinnerte in ihrer Rede daran, dass die Europäische Union der Ukraine im Juni den Status eines Beitrittskandidaten gewährt hatte (Europe.Table berichtete). Der Weg in die EU werde wohl nicht einfach werden, doch das Europaparlament werde das Land unterstützen.

Die Ukraine hat unterdessen Olexander Klymenko zum Leiter der Staatsanwalt für Korruptionsbekämpfung ernannt und damit eine EU-Forderung erfüllt. “Der Kampf gegen Korruption hat Vorrang in unserem Staat, da davon unsere Attraktivität für Investoren und die unternehmerische Freiheit abhängen”, erklärt der Chef des Präsidialamtes der Ukraine, Andrij Jermak.

Seit dem Rücktritt von Klymenkos Vorgänger war die Position des Staatsanwalts für Korruptionsbekämpfung fast zwei Jahre lang unbesetzt geblieben. Korruption gilt als eines der größten Probleme des in die EU strebenden Krisenlandes. Der Westen fordert von der Ukraine einen entschlosseneren Kampf gegen die Schmiergeldkriminalität. dpa/rtr

Bulgarien muss zum vierten Mal seit April vergangenen Jahres eine neue Regierung wählen. Nach dem Sturz der prowestlichen Regierung von Ministerpräsident Kiril Petkow gaben die bislang mitregierenden Sozialisten (BSP) am Donnerstag den dritten und letzten Auftrag zur Regierungsbildung zurück.

Staatspräsident Rumen Radew muss nun eine Übergangsregierung einsetzen, das erst im November 2021 gewählte Parlament auflösen und einen Wahltermin ausschreiben. Dieser zeichnet sich für Oktober ab. Die seit Ende 2021 amtierende liberal-sozialistische Koalitionsregierung von Ministerpräsident Kiril Petkow wurde durch ein Misstrauensvotum im Parlament am 22. Juni gestürzt. Angesichts einer schnell steigenden Inflation in Bulgarien warf die Opposition der Regierung vor, sie sei mit ihrer Finanz- und Wirtschaftspolitik gescheitert.

Die bisherige Regierungskoalition vererbe dem künftigen Übergangskabinett auch ein “Chaos im Energiebereich”, beklagte Staatschef Radew. Das von russischen Energieträgern stark abhängige EU-Land erhält auf direktem Weg kein Erdgas mehr aus Russland. Sofia hatte sich geweigert, die Rechnung in russischen Rubel zu bezahlen. dpa

Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki sagte am Donnerstag, dass eine mögliche Entscheidung über eine obligatorische Reduzierung des Gasverbrauchs in der Europäischen Union einstimmig und nicht mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden müsse.

Die Länder der Europäischen Union, die sich auf weitere Kürzungen der russischen Gaslieferungen (Europe.Table berichtete) einstellen müssen, haben am Dienstag einen abgeschwächten Notfallplan zur Drosselung der Nachfrage gebilligt, nachdem sie sich auf einen Kompromiss geeinigt hatten, der die Verbrauchsreduzierung für einige Länder begrenzt.

Der Plan sieht vor, dass die Kürzungen im Falle eines Versorgungsnotstands verbindlich gemacht werden können, sofern eine Mehrheit der EU-Länder zustimmt. Ungarn war das einzige Land, das den Plan ablehnte, so zwei EU-Beamte. Polen hatte sich gegen verbindliche Kürzungen ausgesprochen, und am Donnerstag sagte Morawiecki, er wolle die Möglichkeit haben, ein Veto gegen eine solche Entscheidung einzulegen.

“Wir sind absolut dafür, dass eine solche Abstimmung in dieser Angelegenheit – aufgrund der Tatsache, dass es um Elektrizität und den Energiemix geht – im Modus der sogenannten Einstimmigkeit erfolgt, bei der Polen das Recht hat, ein Veto einzulegen. Wir fordern dies”, sagte er dem Privatsender Polsat News.

“Wenn die EU versucht, uns zu einer Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit zu zwingen, werden wir heftig protestieren. Wenn nötig, werden wir ein formelles Veto einlegen, und dann wird die Haltung zu diesem Veto leider von den Entscheidungen der Organe der Europäischen Union abhängen.”

Polens Klimaminister sagte in einem separaten Interview, dass Polen bereits eine erhebliche Reduzierung des Gasverbrauchs erreicht habe und eine Diskussion über verpflichtende Kürzungen “unnötig” sei.

“Ich hoffe, dass es nie dazu kommen wird … wir werden eine solche (obligatorische) Reduzierung auf keinen Fall unterstützen, und im schlimmsten Fall, wenn wir überstimmt werden, werden wir uns einfach nicht daran halten“, sagte Anna Moskwa dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender TVP. rtr

Für den Hochlauf der Elektromobilität hinkt das Energiesystem in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern noch deutlich hinterher. Während Norwegen europaweiter Spitzenreiter ist, landet Deutschland auf den hinteren Plätzen. Das geht aus einer Untersuchung des Energiewirtschaftlichen Instituts (EWI) an der Universität zu Köln hervor.

Insbesondere beim Schaffen von Anreizen für flexibles Laden gibt es hierzulande laut dem “EWI EV Preparedness Index 2021” noch dringenden Nachholbedarf. Deutschland schneidet hier am schlechtesten aller untersuchten Länder ab. Sogenannte Time-of-Use-Tarife (TOU-Tarife) schaffen laut den Forschern Anreize für das “netzdienliche Laden” von E-Autos – also eine Verlagerung des Stromverbrauchs in Zeiten hoher Einspeisung von Erneuerbaren Energien.

In Deutschland sei man für solche Tarife aufgrund des geringen Anteils potenziell flexibler Komponenten im Stromverkaufspreis schlecht vorbereitet, heißt es. “Insbesondere sollten Kosten des Ladens in erster Linie durch Strombeschaffungs- und Netzkosten bestimmt werden, um Anreize für flexibles Laden zu setzen”, fordert Philip Schnaars, einer der Verfasser des Indexes. So fehle der Anreiz für Haushalte, das eigene Ladeverhalten zu flexibilisieren.

Auch die technischen Voraussetzungen für flexibles Laden sind aus Sicht der Forschenden nicht erfüllt, da intelligente Stromzähler fehlen. In anderen Ländern – insbesondere in Norwegen, Schweden, der Schweiz und Dänemark – seien in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte gemacht worden. In Deutschland, aber auch Tschechien und Ungarn sei der Anteil intelligenter Zähler deutlich niedriger.

Bei der Leistungsfähigkeit der Lade- und Netzinfrastruktur schneidet Deutschland besser ab, bleibt aber dennoch hinter den Nachbarländern Schweiz, Belgien, Niederlanden und Österreich zurück. Ausschlaggebend ist die Verfügbarkeit von Schnell- und Normalladesäulen im Verkehrsnetz sowie die Netzqualität und die Häufigkeit von Versorgungsunterbrechungen. Bei letzterem Indikator hat vor allem Italien noch erheblichen Verbesserungsbedarf.

Die Forscher haben zudem die Bereitschaft für die E-Mobilität untersucht, indem sie sich den CO2-Fußabdruck des Strommixes in Anbetracht der voraussichtlich steigenden Energienachfrage angeschaut haben. Hier landet Deutschland abermals im unteren Drittel, aufgrund des “überwiegend kohlebasierten Energiesystems” sowie der großen zu elektrifizierenden Autoflotte.

Grundlage für den Index waren die Energiesysteme von 18 europäischen Ländern. Untersucht wurden acht verschiedene Indikatoren, um herauszufinden, wie gut die Stromerzeugung, die Lade- und Netzinfrastruktur sowie die Bedingungen für flexibles Laden in den Ländern sind.

Auf europäischer Ebene werden derzeit verpflichtende Ausbaumengen für die Mitgliedstaaten verhandelt (Europe.Table berichtete). Die sogenannte “Alternative Fuel Infrastructure Directive” (AFIR) soll auch für einheitliche Bezahl- und Ladesysteme sorgen, sodass die Elektromobilität europaweit gleichmäßig und ohne technologische Unterschiede in den Ländern vorangetrieben werden kann. Die Kommission und die Mitgliedstaaten haben ihre Positionen bereits gefunden (Europe.Table berichtete), das Parlament will im September folgen. luk

Die EU-Kommission hat am Donnerstag die Ergebnisse des Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft 2022 (Digital Economy and Society Index, DESI) bekannt gegeben. Der DESI misst die Fortschritte der EU-Mitgliedstaaten im Bereich Digitales (Europe.Table berichtete). Finnland, Dänemark, die Niederlande und Schweden haben nach wie vor die Nase vorn. Deutschland schafft es unter den 27 Mitgliedstaaten nur auf Platz 13 – nach Platz elf im vorangegangenen Ranking. Frankreich und Slowenien haben Deutschland inzwischen überholt.

Der jährlich veröffentlichte Index misst die Fortschritte der EU-Mitgliedstaaten auf dem Weg zur digitalen Wirtschaft und Gesellschaft auf der Grundlage von Daten, die sowohl von Eurostat als auch aus Fachstudien und speziellen Erhebungen stammen. Der Digital Economy and Society Index (DESI) soll den EU-Mitgliedstaaten helfen, die Bereiche zu ermitteln, in denen besonders dringender Investitions- und Handlungsbedarf besteht. “Angesichts seiner Position als größte Volkswirtschaft der EU werden die Fortschritte Deutschlands bei der digitalen Transformation in den kommenden Jahren entscheidend sein, damit die EU insgesamt bis 2030 ihre Ziele für die digitale Dekade erreichen kann”, schreibt die Kommission (Europe.Table berichtete).

Die wichtigsten Kriterien im Index sind Humankapital, Konnektivität, Integration der Digitaltechnik sowie digitale öffentliche Dienste. Im DESI 2022 erreicht Deutschland dabei einen Wert von 52,9, was nur knapp über dem EU-Durchschnitt von 52,3 liegt.

So zeigt sich in den einzelnen Bereichen für Deutschland ein gemischtes Bild – mit den weitgehend bekannten Schwachstellen:

Die Ergebnisse zeigen nach Ansicht der Kommission, dass die meisten Mitgliedstaaten zwar Fortschritte beim digitalen Wandel machen, die Zahl der Unternehmen, die digitale Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz und Big Data einführen, jedoch nach wie vor gering ist. Für die vollständige Einführung der Vernetzungsinfrastrukturen (insbesondere 5G) sollten die Anstrengungen verstärkt werden. Auch digitale Kompetenzen seien ein weiterer wichtiger Bereich, in dem die Mitgliedstaaten größere Fortschritte erzielen müssen.

“Die meisten Mitgliedstaaten machen Fortschritte beim Aufbau widerstandsfähiger digitaler Gesellschaften und Volkswirtschaften”, kommentierte die für das Ressort “Ein Europa für das digitale Zeitalter” zuständige Kommissarin Margrethe Vestager. Seit Beginn der Pandemie habe die EU erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Mitgliedstaaten beim Übergang zu unterstützen – sei es durch die Aufbau- und Resilienzpläne, den EU-Haushalt oder in jüngerer Zeit auch durch den strukturierten Dialog über digitale Bildung und Kompetenzen. vis

Der Facebook-, Instagram- und Whatsapp-Mutterkonzern Meta hat im Rahmen seiner Börsenberichtspflichten noch eindringlicher als bislang davor gewarnt, dass die anstehende Entscheidung der irischen Datenschutzaufsichtsbehörde das Europa-Geschäft gefährden könnte (Europe.Table berichtete). Meta erwartet die Entscheidung “frühestens im dritten Quartal 2022”.

Der Konzern hofft auf die angekündigte neue transatlantische Datentransfer-Vereinbarung TADPF. Die politische Einigung darauf hatten US-Präsident Joe Biden und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ende März in Brüssel bekannt gegeben. Bislang jedoch fehlt für die Umsetzung die Hauptvoraussetzung (Europe.Table berichtete): Die US-Administration arbeitet nach wie vor an den Präsidialverfügungen, mit denen die Einwände des EuGH im Safe-Harbor- und Privacy-Shield-Urteil ausgeräumt werden sollen. Deren Existenz ist jedoch unabdingbare Voraussetzung für den formalen Beginn des Verfahrens für die notwendige Angemessenheitsentscheidung durch die EU-Kommission entsprechend der DSGVO.

Meta werde wahrscheinlich nicht in der Lage sein, einige seiner wichtigsten Produkte und Dienstleistungen, inklusive Facebook und Instagram, in Europa anzubieten, heißt es auf Seite 78 des sogenannten 10-Q-Filings von Meta, Inc, “wenn ein neuer transatlantischer Datentransferrahmen nicht angenommen wird und wir nicht weiter auf Standardvertragsklauseln oder alternative Begründungen für Datentransfers zwischen der EU und den Vereinigten Staaten abstellen können.”

Der von der EU für Unternehmen wie Facebook gedachte Digital Markets Act (DMA) findet im Quartalsbericht eher beiläufig Erwähnung: Er könne Auswirkungen auf die Nutzbarkeit von Daten für Werbezwecke haben, außerdem könne er Auswirkungen auf das Produktdesign und auf die produktübergreifende Datennutzung haben. Der Digital Services Act (DSA), bei dem Facebook direkt der Kontrolle durch die EU-Kommission unterliegen soll, findet ausschließlich als Kostenfaktor für Compliance Erwähnung. fst

Die Aufstellung der EU-Kommission für die Durchsetzung des Digital Markets Act (DMA) nimmt konkretere Formen an. Wie wir bereits berichtet hatten (Europe.Table berichtete), sollen allein für die DMA-Durchsetzung 80 Beschäftigte der EU-Kommission zuständig werden, davon sollen 55 Stellen durch interne Besetzungen aus Generaldirektion Wettbewerb und Generaldirektion Connect besetzt werden.

Hierfür werden nun die ersten Namen gehandelt: Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters sollen mit Alberto Bacchiega, bisher als Direktor bei DG Comp für den Informations-, Kommunikations- und Mediensektor zuständig, und dem Referatsleiter für Wettbewerbsverfahren im Bereich Elektronischer Handel und Datenwirtschaft Thomas Kramler die ersten Digital Markets Act-Zuständigen benannt sein. Kramler ist derzeit laut Reuters mit den Untersuchungen von Apple und Amazon betraut. Beide arbeiten laut Reuters bereits heute eng mit ihren Kollegen in der DG Connect zusammen. fst/rtr

Dass das Thema Energie so wichtig werden würde, hat sie schon früh geahnt: Bereits 2011 reichte Michèle Knodt ihren ersten Antrag für ein EU-Projekt zum Thema Energiepolitik ein. Ihre Kollegen hatten ihr damals geraten, sie solle lieber zu Klimapolitik forschen. Energiepolitik sei doch langweilig. Während der Antrag geprüft wurde, passierte die Nuklearkatastrophe von Fukushima. Die Energiepolitik war auf einen Schlag im Fokus.

Mittlerweile forscht die Politikwissenschaftlerin zu Prozessen der Energietransformation. Interdisziplinäres Arbeiten ist ihr hierbei sehr wichtig. Beim Forschungsprojekt “Clean Circles” sind neben Politikwissenschaftlern auch Ingenieure und Informatiker dabei. Das Team untersucht, wie man Eisen als Speicher für erneuerbare Energien nutzen kann (Europe.Table berichtete).

“Mich interessiert besonders, wie man Entscheidungsprozesse verändern muss, um ein besseres politisches Ergebnis zu erzielen”, sagt Knodt. Seit 2005 ist sie Lehrstuhlinhaberin des Instituts für Politikwissenschaft an der Technischen Universität Darmstadt. Als Beraterin für die Bundesregierung legt sie großen Wert auf positive Koordination, vor allem was das Thema Energie betrifft. Es müsse konsensgerichtet gearbeitet werden. Die Ministerien stünden untereinander zu stark im Wettbewerb.

Europas Abhängigkeit vom russischen Gas ist schon seit längerem ein Problem. Bereits seit September 2021 habe sich die Liefermenge stark verknappt. Diese Knappheit wurde nun durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine noch verstärkt.

Die Politikwissenschaftlerin schätzt, dass Deutschland im kommenden Winter bis zu 25 Prozent zu wenig von dem Rohstoff haben werde. “Das wird ein wirklich harter Winter”. LNG-Terminals, schwimmende Stationen mit verflüssigtem Erdgas, sind aktuell die einzige Chance, die Gasknappheit für die nächsten Monate zu kompensieren. Ob diese jedoch rechtzeitig fertig werden, ist unklar.

Privaten Haushalten rät die Professorin den Gasverbrauch möglichst zu reduzieren (Europe.Table berichtete). Das schont auch den Geldbeutel. “Wir müssen uns darüber klar werden, dass das eine Krisensituation ist.” Im Freundeskreis ist sie aktuell die Expertin zu diesem omnipräsenten Thema: “Egal wo ich hinkomme, fragen die Leute, was sie tun sollen.” Für die Winter der nächsten Jahre müsse radikal umgedacht werden.

“Die Abhängigkeit von russischem Gas war der Fehler. Man hat Kosteneffizienz vor Energiesicherheit gestellt”, sagt Knodt. Die Politik müsse für mehr Diversifikation sorgen und vor allem die Entscheidungsprozesse verändern. Ihrer Meinung nach braucht es ein Koordinationsgremium. Außerdem muss der Bund mit den Ländern stärker an einem Strang ziehen, um die Energiekrise in den Griff zu bekommen. Kim Fischer

der Stolz auf die Einigung für EU-weites Gassparen ist Claude Turmes immer noch anzumerken. Im Interview mit Manuel Berkel erklärt Luxemburgs Energieminister, was sieben west- und mitteleuropäische Staaten zu ihren Notfallplänen vereinbart haben. In Sachen Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken verkneift sich der ehemalige grüne Europa-Abgeordnete allerdings Kritik an seinen Parteifreunden in der Bundesregierung.

Ungarns Regierungschef Viktor Orbán war zu Besuch in Österreich. Sein Amtskollege Karl Nehammer musste deutliche Worte finden, um dem Rechtspopulisten zu begegnen, der kürzlich wieder durch rassistische Äußerungen in die Kritik geraten war. Hans-Peter Siebenhaar hat analysiert, was die beiden europakritischen Staatsoberhäupter trennt und verbindet.

Dass Deutschland Nachholbedarf beim Thema Digitalisierung hat, ist nicht neu. Die Studie der EU-Kommission zeigt noch einmal eindrücklich, bei welchen Themen es speziell hakt – und wo es recht ordentlich aussieht im EU-weiten Vergleich. Mehr dazu lesen Sie in den News.

Im Portrait stellen wir heute Michèle Knodt vor. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Technischen Universität Darmstadt mit Schwerpunkt auf der Energiepolitik. Sie forscht unter anderem an Wegen, wie man Eisen als Speicher für erneuerbare Energien nutzen kann.

Herr Minister, in dieser Woche haben die EU-Staaten einen Pakt zum Gassparen beschlossen. Wie lange wird er halten?

Es ist ein starkes politisches Signal, dass sich die EU überhaupt getraut hat, ein Regelwerk auf den Tisch zu legen. Die Regierungen haben die Verordnung innerhalb einer Woche angenommen und es gab einen breiten Konsens, nur Ungarn ist ausgeschert. Bis Ende Oktober werden also 26 Mitgliedsländer Pläne einreichen, wie sie bei sich diese 15 Prozent Gas einsparen wollen. Damit wären wir in der Größenordnung, die wir brauchen, falls Russland mit seinen Lieferungen auf null gehen sollte.

Europa hat laut der Internationalen Energieagentur aber zu viel Zeit verstreichen lassen, inzwischen müsse die EU den Gasverbrauch sogar um 20 Prozent senken. Müssen die Energieminister schon bald das nächste Sparpaket beschließen?

Das Ziel von 15 Prozent beruht auf Modellierungen der Koordinierungsgruppe Gas. Wenn wir die beschlossenen Einsparungen schaffen, haben wir schon einen großen Schritt gemacht, um die Versorgungssicherheit aufrecht zu erhalten und nicht von Putin erpressbar zu sein.

In Brüssel haben Sie betont, dass Sie den Berechnungen der Kommission “im Moment” vertrauen. Unter welchen Umständen sollte die Kommission neue vorlegen?

Die Modellierungen sind robust. In der Koordinierungsgruppe sitzen nicht nur Beamte der Kommission, sondern auch der Mitgliedstaaten und der Verband der europäischen Gasnetzbetreiber ENTSOG. Jetzt geht es darum, dass alle Regierungen ihre Hausaufgaben machen und ihre nationalen Pläne zur Gaseinsparung vorlegen. In den meisten westeuropäischen Ländern sind wir schon bei acht bis zehn Prozent – auch aufgrund der gestiegenen Gaspreise.

Was wird in den Plänen stehen?

Ich denke, die nationalen Notfallpläne werden in allen Ländern recht ähnlich sein: öffentliche Gebäude als Vorbild, die Umstellung von Wärmenetzen auf andere Energieträger wie Holz und Heizöl und gemeinsame Einsparaktionen mit der Industrie. Das wird aber nicht ausreichen. Alle EU-Staaten sollten eine klare Botschaft an die Bürger senden, sich am Gassparen zu beteiligen.

Auch Unternehmen leiden unter den hohen Energiepreisen. Sie haben bereits eine Verlängerung von Beihilfen gefordert. Welche Instrumente halten Sie für nötig?

In dieser unsicheren Zeit brauchen Unternehmen ein klares Signal der Unterstützung durch die EU. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sollte deshalb den Befristeten Krisenrahmen bis zum Sommer 2024 verlängern. Er gibt uns viel Flexibilität. Wir brauchen den Krisenrahmen auch für marktgetriebene Instrumente, mit denen Unternehmen staatliche finanzielle Anreize zum Gassparen bekommen. Ich gehe davon aus, dass wir von der Kommission schon bald eine positive Antwort erhalten werden.

Angespannt ist auch die Lage auf dem Strommarkt. Droht dort die nächste Krise?

Wir sollen uns die Situation in Frankreich genauer anschauen. Dort sind zurzeit viele Atomkraftwerke nicht am Netz, zum Teil wegen Korrosionsproblemen. Die europäischen Netzbetreiber untersuchen zurzeit, welche Folgen die angespannte Stromversorgung in Frankreich insbesondere für Westeuropa hat.

Für einen grünen Energieminister ist es kein angenehmes Szenario, aber würde es Luxemburg und Frankreich nicht helfen, wenn Deutschland die Laufzeit seiner Atomkraftwerke verlängert?

Ich finde es interessant, dass relativ wenig über die 27 Atomkraftwerke in Frankreich geschrieben wird, die nicht am Netz sind, dafür aber unheimlich viel über drei Atomkraftwerke in Deutschland. Die AKW in Frankreich sind doch vom Volumen her viel relevanter als die deutschen.

Wie wird sich Luxemburg verhalten, falls die Bundesregierung eine Laufzeitverlängerung beschließt?

Die Frage der Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken ist eine autonome Entscheidung Deutschlands. Ich finde, diese Diskussion wird sehr von der CDU befeuert. Da versucht eine Oppositionspartei nach einer verlorenen Wahl und Jahrzehnten falscher Energiepolitik gegenüber Russland irgendwie wieder Land unter die Füße zu kriegen. Ich finde es schon abenteuerlich, dass Vorschläge der CDU nach dem energiepolitischen Desaster der Regierungen Merkel überhaupt noch ernst genommen werden.

Bei der Sicherheit der Stromversorgung kooperieren Luxemburg, Deutschland und fünf benachbarte Staaten im Pentalateralen Energieforum. Welche Maßnahmen bereiten Sie für diesen Winter vor?

Die Energieminister des Penta-Forums haben in Brüssel parallel zum Treffen der 27 beraten. Die Staaten des Pentalateralen Forums streben an, ihre nationalen Notfallpläne Gas schon Ende September bei der Europäischen Kommission einzureichen und sie koordinieren ihre Einsparmaßnahmen. Im Energierat hatten einige Staaten zuletzt eine Frist bis Ende Oktober durchgesetzt. Wir sind auch im Austausch, was den Strommarkt anbelangt. Das Wichtigste ist zurzeit: Es gibt keinen deutschen oder französischen Strommarkt, es gibt nur einen europäischen. Der Verband der Strom-Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E arbeitet an einem neuen Bericht zur Versorgungssicherheit. ENTSO-E hat in Aussicht gestellt, dem Pentalateralen Forum seinen aktuellen Winter Outlook bis Ende September vorzustellen. Auf dieser Grundlage werden die Penta-Staaten entscheiden, ob es beim Strom eine Notlage gibt oder nicht.

Der Zeitpunkt des Besuchs des ungarischen Premiers Viktor Orbán in Österreich hätte für Karl Nehammer nicht ungünstiger sein können. Denn mit seinen rassistischen Ausfällen und antisemitischen Anspielungen hat der Rechtspopulist aus Budapest europaweit für Kritik und Empörung gesorgt. In Österreich wuchs der Druck auf den konservativen Kanzler, deutliche Wort zu finden. Nehammer hat dies mit dem Hinweis auf die Geschichte Österreichs in der Nazi-Zeit auch getan. Rassismus und Antisemitismus hätten aufgrund der historischen Erfahrung keinen Platz in Österreich.

Als gemeinsames Feld hatten Nehammer und Orbán schnell die illegale Immigration über den Balkan in die EU ausgemacht. In Wien wurde daher eine Konferenz mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić zur “Eindämmung der irregulären Immigration”, wie es Nehammer ausdrückte, vereinbart. Ziel sei es, den Druck auf die ungarisch-serbische Grenze zu nehmen. “Ich möchte nicht, dass Immigration in Ungarn stärker wird”, sagte Orbán. “Es liegt im Interesse Österreichs, dass wir die Südgrenze schützen.”

Als früherer Innenminister kennt Nehammer das Thema sehr genau. Seine Partei ÖVP befindet sich gerade im Stimmungstief. Und der frühere Parteikader in den Zeiten von Parteichef Sebastian Kurz weiß, mit dem Thema Immigration kann man beim österreichischen Wähler punkten.

Zu diesem Vorwahlkampf passen auch die europakritischen Töne, die der österreichische Kanzler zur EU-Kommission findet. Nehammer griff die EU-Exekutive wegen ihrer angeblichen Langsamkeit beim gemeinsamen Gaseinkauf an. “Es gibt viele Ankündigungen von der EU-Kommission, aber nur ganz wenige Umsetzungen”, sagte der konservative Regierungschef, der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen persönlich als Verantwortliche nannte.

Er fordert angesichts der geringen Gasmengen, die derzeit aus Russland geliefert werden, deutlich mehr Tempo von Brüssel. “Eine gemeinsame Energieplattform wäre wichtiger denn je”, sagte Nehammer, damit sich die Mitgliedsländer nicht gegenseitig Konkurrenz machten. Unerwähnt ließ der Regierungschef, dass die Kommission bereits vor vielen Jahren einen gemeinsamen Gaseinkauf empfahl und am Widerstand der Mitgliedstaaten damals scheiterte.

Österreich und Ungarn waren sich in zahlreichen Feldern der Europapolitik einig. Wenn auch differenziert, kritisierten beide Regierungschefs die bisherige Sanktionspolitik gegen Russland im Ukraine-Krieg. “Wir stehen jetzt vor einer Mauer. Diese Mauer heißt Gasembargo. Ich rate der Kommission, nicht gegen diese Mauer zu knallen. Da bin ich nicht allein”, sagte Orbán. Der Rechtspopulist nannte allerdings keine Namen, welche EU-Mitgliedsländer seine Einschätzung teilen würden.

Der seit 2010 regierende Ministerpräsident warnte in Wien eindringlich vor einer Ausweitung der Sanktionen gegen den Kreml. “Dieser Krieg ist in dieser Form nicht zu gewinnen”, glaubt Orbán. “Wir sitzen in einem Auto, wo alle vier Räder einen Platten haben.”

Auch der österreichische Kanzler äußerte sich kritisch. “Die Sanktionen wirken nicht so schnell, wie vielleicht erhofft”, resümierte Nehammer. Er sprach von Frustration. “Sanktionen müssen den mehr treffen, gegen den sie gerichtet sind, aber nicht dem mehr schaden, der sie beschließt”, sagte er mit Blick auf die sich abzeichnende Rezession in der EU.

Zwar sei der Zeitpunkt zur Überprüfung der Sanktionen zu früh, quasi präventiv warnte der Chef der konservativen ÖVP aber vor den wirtschaftlichen Folgen (Europe.Table berichtete) bis hin zu einer Massenarbeitslosigkeit. Er lobte hingegen “intelligente Sanktionen” wie zum Beispiel ein EU-Ausfuhrverbot für elektronische Bauteile, um das autokratische Regime von Präsident Wladimir Putin zu treffen. Wie Orbán wandte sich Nehammer gegen ein Embargo russischen Gases, das derzeit aber ohnehin Schritt für Schritt von Moskau durchgesetzt wird.

Das neutrale Österreich, das auch kein Mitglied der NATO ist, pflegte bis zum Ukraine-Krieg über Jahrzehnte enge Beziehungen zu Russland. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim war es eins der wenigen Länder, das Putin noch den roten Teppich ausrollte – im Jahr 2018 unter Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Ungarn und Österreich sind wirtschaftlich eng verknüpft. Rund 2000 Unternehmen aus der Alpenrepublik sind nach Angaben der Regierung in Budapest in Ungarn präsent. Österreich ist nach Deutschland der zweitwichtigste Handelspartner.

Österreich ist ähnlich wie Ungarn stark vom Gas aus Russland abhängig. Derzeit sind die Gasspeicher des Landes nur zu 52 Prozent gefüllt. Wichtige Unternehmen wie der Stahlkonzern Voestalpine sorgen sich bereits öffentlich um die Versorgungssicherheit. Der Kanzler warnte vor einer Rezession in Mitteleuropa. Ein “Kippen” der deutschen Wirtschaft würde auch sein Land mitreißen und zur Massenarbeitslosigkeit führen.

Orbán ließ unterdessen am kürzlich verabschiedeten Gasnotfallplan der EU-Kommission kein gutes Haar. Ungarn versuche die Beschlüsse von Brüssel mit “möglichst geringem Schaden” umzusetzen. “Glücklich sind wir nicht”, sagte Orbán zum beschlossenen Gasnotfallplan.

“Brüssel ist nicht unser Chef”, polemisierte der Premier in Richtung Brüssel. Die geplante Rationierung des Erdgases sei “das erste Zeichen einer Kriegswirtschaft”, warnte Orbán. Die Kommission plant von 1. August bis 31. März nächsten Jahren den Gasverbrauch um 15 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum der fünf Vorjahre zu senken. Orbán spielt sein nationalistisches Spiel. Vor kurzem schickte er seinen Außenminister Peter Szijjárto nach Moskau, um im Kreml für Zugeständnisse zu werben.

Orbán war bei seinem Wien-Besuch sichtlich gut gelaunt. Mit Schmeicheleien umwarb er das historisch eng verbundene Nachbarland. “Jeder Österreicher kann sich in Budapest zuhause fühlen”, meinte Orbán allen Ernstes. Und Nehammer? Er ließ derartige Sprüche des Nationalisten im Wiener Bundeskanzleramt unkommentiert.

Die EU-Kommission hat am Donnerstag vorgeschlagen, vier Verkehrskorridore des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-T) auf das Gebiet der Ukraine und der Republik Moldau auszuweiten. Auch die Häfen in Mariupol und Odessa sollen künftig Teil des Netzes werden, teilte die Kommission mit.

“Unser Vorschlag wird dazu beitragen, die Verkehrsanbindung zwischen den beiden Ländern und der EU zu verbessern, was den wirtschaftlichen Austausch und Verbindungen für Menschen und Unternehmen gleichermaßen erleichtert“, sagte Verkehrskommissarin Adina Vălean. Die Korridore sollen auch beim Wiederaufbau der Verkehrsinfrastruktur in der Ukraine helfen sowie die Getreideausfuhr über die Solidaritätskorridore erleichtern. Routen nach Russland und Belarus wurden dagegen von der TEN-T-Karte gestrichen.

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass neu gebaute Strecken, welche Mitgliedsländer miteinander verbinden, mit der europäischen Standard-Spurweite gebaut werden müssen. Auch bestehende Strecken sollen auf den Standard umgebaut werden, sofern es “wirtschaftlich gerechtfertigt ist”. Die Auswirkungen des Krieges auf die globalen Märkte, die Versorgungsketten und die Lebensmittelsicherheit hätten gezeigt, dass bessere Verbindungen zu den benachbarten Partnerländern der EU wichtiger sind als je zuvor, schreibt die Kommission.

Ziel des TEN-T-Netzes ist es, Verkehrslücken zu schließen, indem technische Hindernisse entlang der Verkehrsrouten beseitigt werden und neue Technologien und digitale Lösungen für alle Verkehrsträger zum Einsatz kommen. luk

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat der Ukraine zum Feiertag der Staatlichkeit dauerhafte Unterstützung auf dem Weg in die Europäische Union zugesagt. “An diesem wichtigen Tag für die unabhängige und souveräne Ukraine möchte ich Ihnen versichern, dass die Ukraine zu uns gehört”, sagte Metsola am Donnerstag in einer Videoansprache an das Parlament in der Hauptstadt Kiew. Das Land gehöre zu den Nationen, “die die Werte der Freiheit, der Unabhängigkeit, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte hochhalten”.

Die Maltesin erinnerte in ihrer Rede daran, dass die Europäische Union der Ukraine im Juni den Status eines Beitrittskandidaten gewährt hatte (Europe.Table berichtete). Der Weg in die EU werde wohl nicht einfach werden, doch das Europaparlament werde das Land unterstützen.

Die Ukraine hat unterdessen Olexander Klymenko zum Leiter der Staatsanwalt für Korruptionsbekämpfung ernannt und damit eine EU-Forderung erfüllt. “Der Kampf gegen Korruption hat Vorrang in unserem Staat, da davon unsere Attraktivität für Investoren und die unternehmerische Freiheit abhängen”, erklärt der Chef des Präsidialamtes der Ukraine, Andrij Jermak.

Seit dem Rücktritt von Klymenkos Vorgänger war die Position des Staatsanwalts für Korruptionsbekämpfung fast zwei Jahre lang unbesetzt geblieben. Korruption gilt als eines der größten Probleme des in die EU strebenden Krisenlandes. Der Westen fordert von der Ukraine einen entschlosseneren Kampf gegen die Schmiergeldkriminalität. dpa/rtr

Bulgarien muss zum vierten Mal seit April vergangenen Jahres eine neue Regierung wählen. Nach dem Sturz der prowestlichen Regierung von Ministerpräsident Kiril Petkow gaben die bislang mitregierenden Sozialisten (BSP) am Donnerstag den dritten und letzten Auftrag zur Regierungsbildung zurück.

Staatspräsident Rumen Radew muss nun eine Übergangsregierung einsetzen, das erst im November 2021 gewählte Parlament auflösen und einen Wahltermin ausschreiben. Dieser zeichnet sich für Oktober ab. Die seit Ende 2021 amtierende liberal-sozialistische Koalitionsregierung von Ministerpräsident Kiril Petkow wurde durch ein Misstrauensvotum im Parlament am 22. Juni gestürzt. Angesichts einer schnell steigenden Inflation in Bulgarien warf die Opposition der Regierung vor, sie sei mit ihrer Finanz- und Wirtschaftspolitik gescheitert.

Die bisherige Regierungskoalition vererbe dem künftigen Übergangskabinett auch ein “Chaos im Energiebereich”, beklagte Staatschef Radew. Das von russischen Energieträgern stark abhängige EU-Land erhält auf direktem Weg kein Erdgas mehr aus Russland. Sofia hatte sich geweigert, die Rechnung in russischen Rubel zu bezahlen. dpa

Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki sagte am Donnerstag, dass eine mögliche Entscheidung über eine obligatorische Reduzierung des Gasverbrauchs in der Europäischen Union einstimmig und nicht mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden müsse.

Die Länder der Europäischen Union, die sich auf weitere Kürzungen der russischen Gaslieferungen (Europe.Table berichtete) einstellen müssen, haben am Dienstag einen abgeschwächten Notfallplan zur Drosselung der Nachfrage gebilligt, nachdem sie sich auf einen Kompromiss geeinigt hatten, der die Verbrauchsreduzierung für einige Länder begrenzt.

Der Plan sieht vor, dass die Kürzungen im Falle eines Versorgungsnotstands verbindlich gemacht werden können, sofern eine Mehrheit der EU-Länder zustimmt. Ungarn war das einzige Land, das den Plan ablehnte, so zwei EU-Beamte. Polen hatte sich gegen verbindliche Kürzungen ausgesprochen, und am Donnerstag sagte Morawiecki, er wolle die Möglichkeit haben, ein Veto gegen eine solche Entscheidung einzulegen.

“Wir sind absolut dafür, dass eine solche Abstimmung in dieser Angelegenheit – aufgrund der Tatsache, dass es um Elektrizität und den Energiemix geht – im Modus der sogenannten Einstimmigkeit erfolgt, bei der Polen das Recht hat, ein Veto einzulegen. Wir fordern dies”, sagte er dem Privatsender Polsat News.

“Wenn die EU versucht, uns zu einer Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit zu zwingen, werden wir heftig protestieren. Wenn nötig, werden wir ein formelles Veto einlegen, und dann wird die Haltung zu diesem Veto leider von den Entscheidungen der Organe der Europäischen Union abhängen.”

Polens Klimaminister sagte in einem separaten Interview, dass Polen bereits eine erhebliche Reduzierung des Gasverbrauchs erreicht habe und eine Diskussion über verpflichtende Kürzungen “unnötig” sei.

“Ich hoffe, dass es nie dazu kommen wird … wir werden eine solche (obligatorische) Reduzierung auf keinen Fall unterstützen, und im schlimmsten Fall, wenn wir überstimmt werden, werden wir uns einfach nicht daran halten“, sagte Anna Moskwa dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender TVP. rtr

Für den Hochlauf der Elektromobilität hinkt das Energiesystem in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern noch deutlich hinterher. Während Norwegen europaweiter Spitzenreiter ist, landet Deutschland auf den hinteren Plätzen. Das geht aus einer Untersuchung des Energiewirtschaftlichen Instituts (EWI) an der Universität zu Köln hervor.

Insbesondere beim Schaffen von Anreizen für flexibles Laden gibt es hierzulande laut dem “EWI EV Preparedness Index 2021” noch dringenden Nachholbedarf. Deutschland schneidet hier am schlechtesten aller untersuchten Länder ab. Sogenannte Time-of-Use-Tarife (TOU-Tarife) schaffen laut den Forschern Anreize für das “netzdienliche Laden” von E-Autos – also eine Verlagerung des Stromverbrauchs in Zeiten hoher Einspeisung von Erneuerbaren Energien.

In Deutschland sei man für solche Tarife aufgrund des geringen Anteils potenziell flexibler Komponenten im Stromverkaufspreis schlecht vorbereitet, heißt es. “Insbesondere sollten Kosten des Ladens in erster Linie durch Strombeschaffungs- und Netzkosten bestimmt werden, um Anreize für flexibles Laden zu setzen”, fordert Philip Schnaars, einer der Verfasser des Indexes. So fehle der Anreiz für Haushalte, das eigene Ladeverhalten zu flexibilisieren.

Auch die technischen Voraussetzungen für flexibles Laden sind aus Sicht der Forschenden nicht erfüllt, da intelligente Stromzähler fehlen. In anderen Ländern – insbesondere in Norwegen, Schweden, der Schweiz und Dänemark – seien in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte gemacht worden. In Deutschland, aber auch Tschechien und Ungarn sei der Anteil intelligenter Zähler deutlich niedriger.

Bei der Leistungsfähigkeit der Lade- und Netzinfrastruktur schneidet Deutschland besser ab, bleibt aber dennoch hinter den Nachbarländern Schweiz, Belgien, Niederlanden und Österreich zurück. Ausschlaggebend ist die Verfügbarkeit von Schnell- und Normalladesäulen im Verkehrsnetz sowie die Netzqualität und die Häufigkeit von Versorgungsunterbrechungen. Bei letzterem Indikator hat vor allem Italien noch erheblichen Verbesserungsbedarf.

Die Forscher haben zudem die Bereitschaft für die E-Mobilität untersucht, indem sie sich den CO2-Fußabdruck des Strommixes in Anbetracht der voraussichtlich steigenden Energienachfrage angeschaut haben. Hier landet Deutschland abermals im unteren Drittel, aufgrund des “überwiegend kohlebasierten Energiesystems” sowie der großen zu elektrifizierenden Autoflotte.

Grundlage für den Index waren die Energiesysteme von 18 europäischen Ländern. Untersucht wurden acht verschiedene Indikatoren, um herauszufinden, wie gut die Stromerzeugung, die Lade- und Netzinfrastruktur sowie die Bedingungen für flexibles Laden in den Ländern sind.

Auf europäischer Ebene werden derzeit verpflichtende Ausbaumengen für die Mitgliedstaaten verhandelt (Europe.Table berichtete). Die sogenannte “Alternative Fuel Infrastructure Directive” (AFIR) soll auch für einheitliche Bezahl- und Ladesysteme sorgen, sodass die Elektromobilität europaweit gleichmäßig und ohne technologische Unterschiede in den Ländern vorangetrieben werden kann. Die Kommission und die Mitgliedstaaten haben ihre Positionen bereits gefunden (Europe.Table berichtete), das Parlament will im September folgen. luk

Die EU-Kommission hat am Donnerstag die Ergebnisse des Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft 2022 (Digital Economy and Society Index, DESI) bekannt gegeben. Der DESI misst die Fortschritte der EU-Mitgliedstaaten im Bereich Digitales (Europe.Table berichtete). Finnland, Dänemark, die Niederlande und Schweden haben nach wie vor die Nase vorn. Deutschland schafft es unter den 27 Mitgliedstaaten nur auf Platz 13 – nach Platz elf im vorangegangenen Ranking. Frankreich und Slowenien haben Deutschland inzwischen überholt.

Der jährlich veröffentlichte Index misst die Fortschritte der EU-Mitgliedstaaten auf dem Weg zur digitalen Wirtschaft und Gesellschaft auf der Grundlage von Daten, die sowohl von Eurostat als auch aus Fachstudien und speziellen Erhebungen stammen. Der Digital Economy and Society Index (DESI) soll den EU-Mitgliedstaaten helfen, die Bereiche zu ermitteln, in denen besonders dringender Investitions- und Handlungsbedarf besteht. “Angesichts seiner Position als größte Volkswirtschaft der EU werden die Fortschritte Deutschlands bei der digitalen Transformation in den kommenden Jahren entscheidend sein, damit die EU insgesamt bis 2030 ihre Ziele für die digitale Dekade erreichen kann”, schreibt die Kommission (Europe.Table berichtete).

Die wichtigsten Kriterien im Index sind Humankapital, Konnektivität, Integration der Digitaltechnik sowie digitale öffentliche Dienste. Im DESI 2022 erreicht Deutschland dabei einen Wert von 52,9, was nur knapp über dem EU-Durchschnitt von 52,3 liegt.

So zeigt sich in den einzelnen Bereichen für Deutschland ein gemischtes Bild – mit den weitgehend bekannten Schwachstellen:

Die Ergebnisse zeigen nach Ansicht der Kommission, dass die meisten Mitgliedstaaten zwar Fortschritte beim digitalen Wandel machen, die Zahl der Unternehmen, die digitale Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz und Big Data einführen, jedoch nach wie vor gering ist. Für die vollständige Einführung der Vernetzungsinfrastrukturen (insbesondere 5G) sollten die Anstrengungen verstärkt werden. Auch digitale Kompetenzen seien ein weiterer wichtiger Bereich, in dem die Mitgliedstaaten größere Fortschritte erzielen müssen.

“Die meisten Mitgliedstaaten machen Fortschritte beim Aufbau widerstandsfähiger digitaler Gesellschaften und Volkswirtschaften”, kommentierte die für das Ressort “Ein Europa für das digitale Zeitalter” zuständige Kommissarin Margrethe Vestager. Seit Beginn der Pandemie habe die EU erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Mitgliedstaaten beim Übergang zu unterstützen – sei es durch die Aufbau- und Resilienzpläne, den EU-Haushalt oder in jüngerer Zeit auch durch den strukturierten Dialog über digitale Bildung und Kompetenzen. vis

Der Facebook-, Instagram- und Whatsapp-Mutterkonzern Meta hat im Rahmen seiner Börsenberichtspflichten noch eindringlicher als bislang davor gewarnt, dass die anstehende Entscheidung der irischen Datenschutzaufsichtsbehörde das Europa-Geschäft gefährden könnte (Europe.Table berichtete). Meta erwartet die Entscheidung “frühestens im dritten Quartal 2022”.

Der Konzern hofft auf die angekündigte neue transatlantische Datentransfer-Vereinbarung TADPF. Die politische Einigung darauf hatten US-Präsident Joe Biden und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ende März in Brüssel bekannt gegeben. Bislang jedoch fehlt für die Umsetzung die Hauptvoraussetzung (Europe.Table berichtete): Die US-Administration arbeitet nach wie vor an den Präsidialverfügungen, mit denen die Einwände des EuGH im Safe-Harbor- und Privacy-Shield-Urteil ausgeräumt werden sollen. Deren Existenz ist jedoch unabdingbare Voraussetzung für den formalen Beginn des Verfahrens für die notwendige Angemessenheitsentscheidung durch die EU-Kommission entsprechend der DSGVO.

Meta werde wahrscheinlich nicht in der Lage sein, einige seiner wichtigsten Produkte und Dienstleistungen, inklusive Facebook und Instagram, in Europa anzubieten, heißt es auf Seite 78 des sogenannten 10-Q-Filings von Meta, Inc, “wenn ein neuer transatlantischer Datentransferrahmen nicht angenommen wird und wir nicht weiter auf Standardvertragsklauseln oder alternative Begründungen für Datentransfers zwischen der EU und den Vereinigten Staaten abstellen können.”

Der von der EU für Unternehmen wie Facebook gedachte Digital Markets Act (DMA) findet im Quartalsbericht eher beiläufig Erwähnung: Er könne Auswirkungen auf die Nutzbarkeit von Daten für Werbezwecke haben, außerdem könne er Auswirkungen auf das Produktdesign und auf die produktübergreifende Datennutzung haben. Der Digital Services Act (DSA), bei dem Facebook direkt der Kontrolle durch die EU-Kommission unterliegen soll, findet ausschließlich als Kostenfaktor für Compliance Erwähnung. fst

Die Aufstellung der EU-Kommission für die Durchsetzung des Digital Markets Act (DMA) nimmt konkretere Formen an. Wie wir bereits berichtet hatten (Europe.Table berichtete), sollen allein für die DMA-Durchsetzung 80 Beschäftigte der EU-Kommission zuständig werden, davon sollen 55 Stellen durch interne Besetzungen aus Generaldirektion Wettbewerb und Generaldirektion Connect besetzt werden.

Hierfür werden nun die ersten Namen gehandelt: Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters sollen mit Alberto Bacchiega, bisher als Direktor bei DG Comp für den Informations-, Kommunikations- und Mediensektor zuständig, und dem Referatsleiter für Wettbewerbsverfahren im Bereich Elektronischer Handel und Datenwirtschaft Thomas Kramler die ersten Digital Markets Act-Zuständigen benannt sein. Kramler ist derzeit laut Reuters mit den Untersuchungen von Apple und Amazon betraut. Beide arbeiten laut Reuters bereits heute eng mit ihren Kollegen in der DG Connect zusammen. fst/rtr

Dass das Thema Energie so wichtig werden würde, hat sie schon früh geahnt: Bereits 2011 reichte Michèle Knodt ihren ersten Antrag für ein EU-Projekt zum Thema Energiepolitik ein. Ihre Kollegen hatten ihr damals geraten, sie solle lieber zu Klimapolitik forschen. Energiepolitik sei doch langweilig. Während der Antrag geprüft wurde, passierte die Nuklearkatastrophe von Fukushima. Die Energiepolitik war auf einen Schlag im Fokus.

Mittlerweile forscht die Politikwissenschaftlerin zu Prozessen der Energietransformation. Interdisziplinäres Arbeiten ist ihr hierbei sehr wichtig. Beim Forschungsprojekt “Clean Circles” sind neben Politikwissenschaftlern auch Ingenieure und Informatiker dabei. Das Team untersucht, wie man Eisen als Speicher für erneuerbare Energien nutzen kann (Europe.Table berichtete).

“Mich interessiert besonders, wie man Entscheidungsprozesse verändern muss, um ein besseres politisches Ergebnis zu erzielen”, sagt Knodt. Seit 2005 ist sie Lehrstuhlinhaberin des Instituts für Politikwissenschaft an der Technischen Universität Darmstadt. Als Beraterin für die Bundesregierung legt sie großen Wert auf positive Koordination, vor allem was das Thema Energie betrifft. Es müsse konsensgerichtet gearbeitet werden. Die Ministerien stünden untereinander zu stark im Wettbewerb.

Europas Abhängigkeit vom russischen Gas ist schon seit längerem ein Problem. Bereits seit September 2021 habe sich die Liefermenge stark verknappt. Diese Knappheit wurde nun durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine noch verstärkt.

Die Politikwissenschaftlerin schätzt, dass Deutschland im kommenden Winter bis zu 25 Prozent zu wenig von dem Rohstoff haben werde. “Das wird ein wirklich harter Winter”. LNG-Terminals, schwimmende Stationen mit verflüssigtem Erdgas, sind aktuell die einzige Chance, die Gasknappheit für die nächsten Monate zu kompensieren. Ob diese jedoch rechtzeitig fertig werden, ist unklar.

Privaten Haushalten rät die Professorin den Gasverbrauch möglichst zu reduzieren (Europe.Table berichtete). Das schont auch den Geldbeutel. “Wir müssen uns darüber klar werden, dass das eine Krisensituation ist.” Im Freundeskreis ist sie aktuell die Expertin zu diesem omnipräsenten Thema: “Egal wo ich hinkomme, fragen die Leute, was sie tun sollen.” Für die Winter der nächsten Jahre müsse radikal umgedacht werden.

“Die Abhängigkeit von russischem Gas war der Fehler. Man hat Kosteneffizienz vor Energiesicherheit gestellt”, sagt Knodt. Die Politik müsse für mehr Diversifikation sorgen und vor allem die Entscheidungsprozesse verändern. Ihrer Meinung nach braucht es ein Koordinationsgremium. Außerdem muss der Bund mit den Ländern stärker an einem Strang ziehen, um die Energiekrise in den Griff zu bekommen. Kim Fischer