Bundeskanzler Olaf Scholz bemühte sich intensiv, auch die französische Regierung versuchte es mit einem Kompromissvorschlag. Vergebens: Bulgarien bleibt bei seiner Haltung im Streit um EU-Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien. Dabei hatten Scholz und Macron gehofft, bis zum EU-Westbalkan-Gipfel am Donnerstag eine Lösung zu finden. Schon länger blockiert Bulgarien den Start der Gespräche. Politische Turbulenzen in Sofia erschweren die Lage zusätzlich. Es werde “voraussichtlich noch mindestens einige Wochen dauern”, bis das Parlament über den französischen Kompromissvorschlag entscheiden könne, erfuhr Till Hoppe vom stellvertretenden Regierungschef und Finanzminister Assen Wassilew.

Deutschland will unabhängiger von russischem Gas werden, und das möglichst schnell. Die Industrie will Kohlekraftwerke wieder anheizen und eigene Anlagen umstellen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck plant außerdem ein Auktionsmodell, um die Betriebe für den Verzicht auf Erdgas zu kompensieren. Und dann gibt es noch eine Idee, die bislang wenig Beachtung findet: Die EU solle es erleichtern, Industriegüter zu importieren, für deren Herstellung viel Gas benötigt wird – das schlagen Wirtschaftswissenschaftler vor, darunter Habecks Berater Achim Wambach. Manuel Berkel hat sich den Vorschlag genauer angesehen.

Die Liste an Änderungswünschen ist lang: Allein die federführenden Binnenmarkt- und Rechtsausschüsse kommen auf über 3.300 Änderungsanträge zur KI-Verordnung. Nun hat der Industrieausschuss seine Empfehlungen für Änderungen am Kommissionsvorschlag mit großer Mehrheit angenommen. Einen Schwerpunkt legt der Ausschuss auf Ausnahmen von der Regulierung, an manchen Stellen soll hingegen nachgeschärft werden. Falk Steiner gibt einen Überblick.

Die bulgarische Regierung sieht trotz der intensiven Vermittlungsbemühungen Deutschlands und Frankreichs keine schnelle Lösung im Streit um Gespräche zum EU-Beitritt mit Nordmazedonien. “Die bulgarische Position hat sich nicht verändert”, sagte der stellvertretende Regierungschef und Finanzminister Assen Wassilew im Gespräch mit Europe.Table. Eine Einigung bis zum EU-Westbalkan-Gipfel am Donnerstag sehe er nicht, so Wassilew.

Die Regierung in Sofia blockiert seit Längerem den Start der Beitrittsgespräche der EU mit Nordmazedonien. Sie fordert unter anderem, die Rechte der bulgarischen Minderheit in dem Nachbarland in der Verfassung zu verankern und einen besseren Schutz vor Hassrede. Scholz war kürzlich eigens nach Sofia und Skopje gereist, um in dem Streit zu vermitteln (Europe.Table berichtete). Auch Frankreich schaltete sich ein: In ihrer Funktion als amtierende EU-Ratspräsidentschaft schickte die Regierung in Paris Ende vergangener Woche einen Kompromissvorschlag an das bulgarische Parlament.

Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten gehofft, den Streit bis zum Donnerstag beilegen zu können. Dann treffen die EU-Staats- und Regierungschefs zunächst ihre Kollegen aus den sechs Westbalkan-Staaten. Anschließend beraten sie beim regulären EU-Gipfel über die Empfehlung der EU-Kommission (Europe.Table berichtete), die Ukraine und Moldau zu offiziellen Beitrittskandidaten zu erklären und Georgien zu einem potenziellen Kandidaten. Gipfel-Gastgeber Charles Michel betonte vergangene Woche, der zügige Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien habe “Top-Priorität”.

Scholz hatte mehrfach gemahnt, trotz des Krieges in der Ukraine nicht jene Länder zu vergessen, die teils schon seit vielen Jahren auf Fortschritte auf ihrem Weg in die EU warten. “Es ist eine Frage der europäischen Glaubwürdigkeit, dass wir gegenüber den Staaten des westlichen Balkans, die sich seit Jahren schon auf diesem Weg befinden, nun endlich unsere Versprechen einlösen; jetzt und konkret”, sagte er beim Besuch in Kiew vergangenen Donnerstag (Europe.Table berichtete).

Die Regierung von Ministerpräsident Kyrill Petkow hatte sich zwischenzeitlich offen gezeigt für einen Kompromiss. Nun aber erschweren politische Turbulenzen in Sofia die Situation zusätzlich. Die Regierung muss sich diese Woche einem Misstrauensvotum stellen.

Daher werde es “voraussichtlich noch mindestens einige Wochen dauern”, bis das Parlament über den französischen Kompromissvorschlag entscheiden könne, sagte Wassilew am Rande einer Veranstaltung des European Council on Foreign Affairs in Berlin. Eine Verquickung der Nordmazedonien-Frage mit dem Kandidatenstatus der Ukraine lehnte der Minister ab: “Jedes Land sollte für sich betrachtet werden.”

Wassilew, der wie Petkow der Plattform “Wir setzen den Wandel fort” angehört, warnte vor weitreichenden Folgen für die Geschlossenheit der EU und des Westens gegenüber Russland, sollte die Regierung gestürzt werden. Die Regierung des traditionell Moskau-freundlichen Landes hatte seit Beginn der Invasion der Ukraine eine harte Linie gegenüber Russland verfolgt und weigerte sich auch, die russischen Erdgaslieferungen in Rubel zu bezahlen. In der Folge stoppte Gazprom im April die Belieferung.

Wassilew geht davon aus, dass es voraussichtlich im Frühherbst zu Neuwahlen kommen wird, sollte das Misstrauensvotum Erfolg haben. In der Zwischenzeit werde Präsident Rumen Radew eine Übergangsregierung ernennen. Radew sei aber “sehr viel zurückhaltender bei der Unterstützung der Ukraine”, so der Minister. “Es wird wahrscheinlich Auswirkungen auf europäischer und, wie ich glaube, auch auf globaler Ebene geben.”

Übers Wochenende versuchte Robert Habeck den Befreiungsschlag. Das Wiederanfahren von stillgelegten Kohlekraftwerken soll helfen, den Gasverbrauch im Stromsektor zu senken. Für die Industrie will der Bundeswirtschaftsminister ein Auktionsmodell einführen, um die Betriebe für den Verzicht auf Erdgas zu kompensieren. Deren Vertreter bejubelten die Vorschläge des Grünen-Politikers.

Das Gasauktionsmodell sei ein marktwirtschaftliches Instrument, lobte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup die Pläne. Kohlekraftwerke müssten sofort aus der Reserve geholt werden, pflichtete BDI-Präsident Siegfried Russwurm bei. Unternehmen müssten ihrerseits zum Beispiel auf Öl umstellen, wo das gehe. “Aber eine Reihe industrieller Prozesse funktioniert nur mit Gas. Ein Gasmangel droht zum Stillstand von Produktion zu führen“, sagte der Industriepräsident. Dabei könnte genau darin ein Teil der Lösung liegen.

Bisher geht die Erzählung der deutschen Industrie so: Wenn hierzulande keine energieintensiven Grundstoffe mehr hergestellt werden könnten, drohten Kaskadeneffekte mit dem Zusammenbrechen ganzer Wertschöpfungsketten. Ohne Kunststoffe keine Autositze, ohne Metallerzeugung keine Chassis. Namhafte Ökonomen stellten diese Erzählung schon vor Monaten teilweise infrage, werden seitdem aber von Politik und Öffentlichkeit überhört.

Habecks Berater Achim Wambach und weitere Wirtschaftswissenschaftler schrieben im April in einem Gastbeitrag für die “FAZ”, wie sich die Abhängigkeit von russischem Gas in Deutschland reduzieren lasse. Einer der Vorschläge: eine indirekte Substitution von Erdgas. Statt Gas nur beim Verbrennen durch Kohle oder Öl zu ersetzen, solle die EU es auch erleichtern, Industriegüter zu importieren, für deren Herstellung viel Gas benötigt wird.

“Die Bundesregierung und die Europäische Union sollten auch Anreizverzerrungen durch Importzölle reduzieren”, schlugen die Ökonomen vor, darunter der Außenhandelsexperte Gabriel Felbermayr. Derzeit erhebe die EU Zölle auf Stahl, Aluminium, Metallprodukte und chemische Substanzen. “Ein Aussetzen der Zölle auf energieintensive und CO2-intensive Güter erleichterte den Wechsel von Lieferbeziehungen”, schrieben die Autoren weiter und verwiesen auch auf mögliche Förderinstrumente des Bundes wie Hermes-Versicherungen oder gar Subventionen für Importe.

Gerade energieintensive Grundstoffe könnten also nach Meinung der Experten in gewissem Umfang einfach importiert werden, ohne dass ganze Produktionsketten in der EU zusammenbrächen. In den Vorschlägen des Wirtschaftsministeriums vom Wochenende findet sich der Gedanke allerdings nicht.

Wenig überraschend tun sich auch Industrieverbände schwer damit. Zu groß ist offenbar die Sorge, dass einmal heruntergefahrene Produktionsstätten nicht mehr hochgefahren werden. Denn die Gaskrise könnte noch eine ganze Weile anhalten. Es sei noch drei bis fünf Jahre mit hohen Preisen zu rechnen, sagte RWE-Chef Markus Krebber der “Süddeutschen Zeitung”. Erst danach seien zusätzliche Energieimporte aus anderen Staaten zu erwarten.

Europe.Table fragte den europäischen Dachverband Business Europe nach seiner Position zum Aussetzen von Importzöllen oder gar Beihilfen für die Einfuhr von energieintensiven Grundstoffen. “Diese Fragen werden unter unseren Mitgliedern diskutiert“, bestätigte ein Sprecher. Gegenwärtig könne man dieses Thema aber nicht kommentieren.

Regierungsberater Wambach hält an dem Vorschlag fest. “Alle Instrumente sollten auf den Tisch und auf ihre Effizienz und Effektivität hin geprüft werden”, sagte er am Montag auf Anfrage. Bloß als Alternative zu den Gasausschreibungen will der Direktor des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) den verstärkten Import nicht verstanden wissen. “Es geht in der aktuellen Situation nicht um ein Entweder-oder.”

“Die Gasauktionen sind kurzfristig sicherlich wirksamer“, sagt auch Mitautor Christian Bayer von der Universität Bonn. Allerdings sieht der Ökonom in den verstärkten Einfuhren auch Vorteile, was mit dem Wasserbetteffekt bei den Auktionen zusammenhängt. Wenn einige Unternehmen dank der Subventionen weniger Gas am Spotmarkt kauften, fielen die Preise. Das könne dazu führen, dass andere Unternehmen mehr Gas nachfragten und den Spareffekt teilweise wieder zunichtemachten.

“Die Auktion ist also eher ein Kriseninstrument, mit dem sich ganz kurzfristig Lastspitzen abfangen lassen. Wenn man sie jetzt für einen Jahreszeitraum nutzen würde, wäre ich skeptischer“, sagt Bayer. “Wenn man stattdessen bei den Produkten der gasverbrauchenden Unternehmen ansetzt und die Nachfrage nach diesen durch zusätzliche Konkurrenz aus dem Nicht-EU-Ausland reduziert, dann ist dieser Effekt vermutlich weniger stark der Fall.”

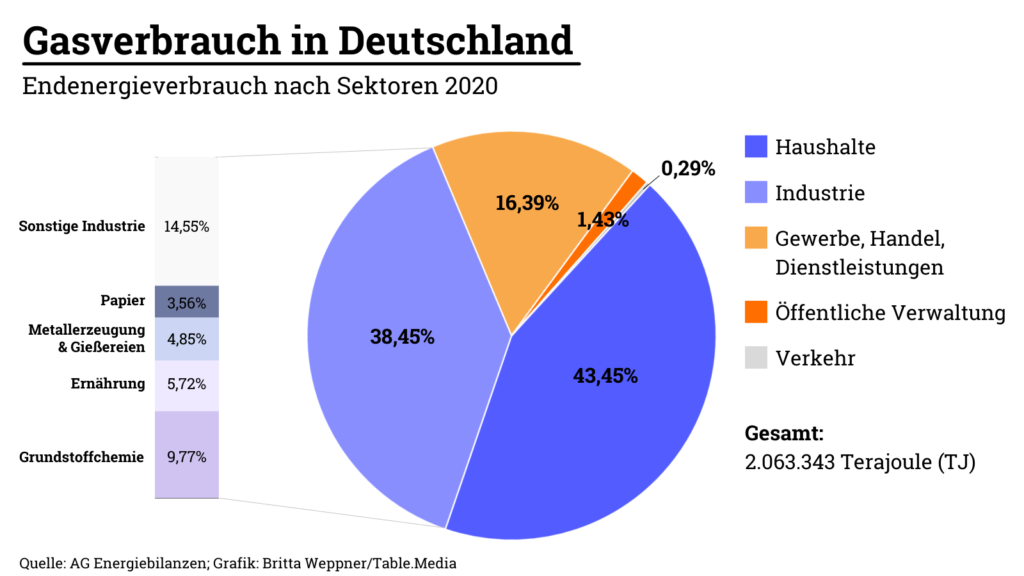

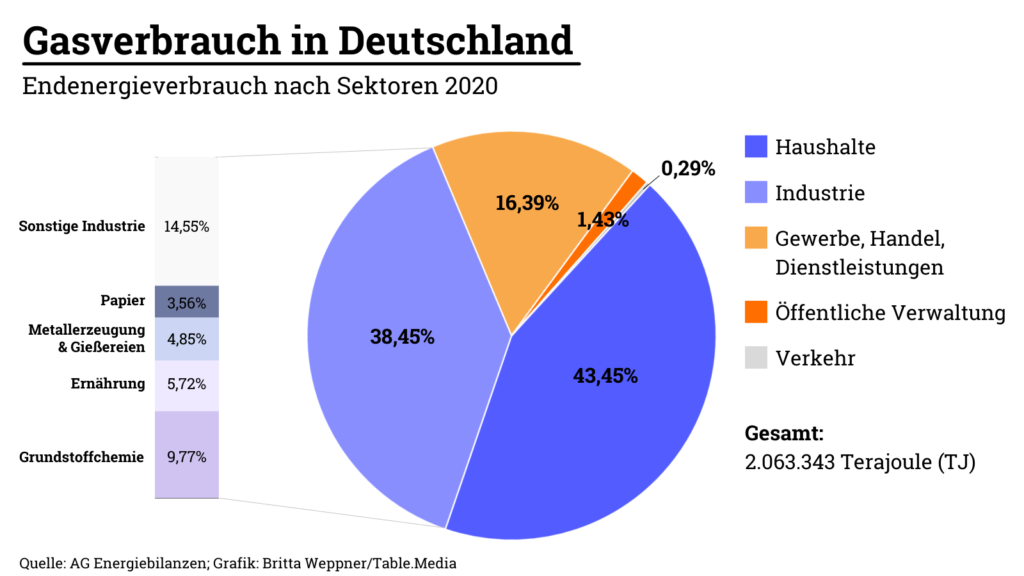

Wie viel Gas die erhöhten Importe einsparen könnten, ist schwierig abzuschätzen. Allerdings machen nach Daten der AG Energiebilanzen allein Grundstoffchemie, Metallerzeugung und Gießereien in Deutschland fast 15 Prozent des Gasverbrauchs aus. “Es wäre eine ökonomisch effiziente Marge, die man hätte nutzen sollen”, beklagt Bayer. Viel Zeit sei bereits verschwendet worden. Ein weiteres Abwarten, bis sich die Krise noch weiter zuspitzt, würde die Erleichterung für die Gasspeicher jedenfalls immer weiter hinauszögern. “Importzollsenkungen oder gar Subventionen wirken sicherlich nicht vor einem halben Jahr nach der Einführung“, sagt Bayer.

Vor einer nicht ausreichenden Versorgung mit Gas warnt derweil Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. “Wir sind bei der Befüllung jetzt bei über 57 Prozent”, sagte er am Montag bei einer Energiekonferenz in Essen mit Blick auf die Gasspeicher in Deutschland. Man habe etwas aufgeholt, aber in zwölf Wochen beginne bereits die Heizsaison. Wichtig seien die Gasflüsse, die aber nicht garantiert seien.

“Wir tun alles, um eine Gasmangellage zu vermeiden”, so Müller. Er rief erneut sowohl Haushalte als auch Industrie zu Einsparungen auf. Müller äußerte sich nicht dazu, ob in Kürze die zweite von drei Warnstufen des Notfallplans Gas ausgerufen wird. Seit Ende März gilt bereits die Frühwarnstufe. Im Fall einer Gasmangellage wäre die dritte Stufe fällig. Dann kann die Behörde in den Markt eingreifen und entscheiden, wer noch wie viel Gas erhält. Mit dpa und rtr

22.06.-26.06.2022, Berlin

Messe Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung

Die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung lädt zum Brachentreff. INFOS & ANMELDUNG

22.06.-23.06.2022, Berlin

Bitkom Hub Berlin 2022

Bitkom addresses today’s tech topics through expert-led workshops, keynotes and panels. INFOS & REGISTRATION

22.06-23.06.2022, Antwerpen (Belgien)

Hydrogen Europe European Hydrogen Financing Forum 2022

The event offers access to 60 of the most ambitious hydrogen projects seeking strategic funding and partnerships. INFOS & REGISTRATION

22.06.-23.06.2022, Florenz (Italien)

FSR Sustainability Conference – Greening Infrastructures

The Florence School of Regulation (FSR) brings together academics, high-level practitioners, and European Commission officials to discuss the sustainability of basic infrastructures. INFOS & REGISTRATION

22.06.2022 – 10:00-11:00 Uhr, online

BVMW, Seminar Energieeffizienz auf Basis individueller Unternehmensdaten

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) informiert über die notwendigen Voraussetzungen zur Steigerung der Energieeffizienz von Unternehmen. INFOS & ANMELDUNG

22.06.2022 – 12:00-14:30 Uhr, Berlin/online

Eco, Podiumsdiskussion Digitale Infrastrukturen – Garant für eine nachhaltige Digitalisierung der Wirtschaft

Der Verband der Internetwirtschaft (Eco) richtet den Fokus auf die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung und die Bedeutung digitaler Infrastrukturen. INFOS & ANMELDUNG

23.06.2022 – 08:30-12:30 Uhr, Berlin

DIHK, Podiumsdiskussion Circular Economy gemeinsam anpacken

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag präsentiert Möglichkeiten, wie die Circular Economy nicht nur zur Ressourcenschonung führt, sondern auch zum Klimaschutz beitragen, Innovationen vorantreiben und erfolgreiche Geschäftsmodelle hervorbringen kann. INFOS & ANMELDUNG

23.06.2022 – 10:00-17:00 Uhr, Berlin

EEN, Workshop Klimaschutz systematisch umsetzen – kostenfreie Unterstützung für Unternehmen

Enterprise Europe Network (EEN) informiert über Herangehensweisen, um eine Klimaschutzstrategie für Unternehmen zu entwickeln und konkrete Ziele zur Reduktion von Treibhausgasen zu definieren. INFOS & ANMELDUNG

23.06.2022 – 19:30-21:30 Uhr, Berlin

Polis 180, Diskussion Summer of Security

Polis 180 lädt zur Diskussion über die nationale Sicherheitsstrategie. INFOS & ANMELDUNG

Die Änderungswünsche des Parlaments zum Artificial Intelligence Act (AI Act) sind umfangreich. Allein die federführenden Binnenmarkt- und Rechtsausschüsse kommen auf über 3.300 Änderungsanträge zum Gesetzentwurf der Kommission. Die Abgabefrist für Änderungsvorschläge zum komplexen Dossier war extra bis zum ersten Juni verlängert worden (Europe.Table berichtete). Die anschließenden Beratungen zur KI-Verordnung dürften den gesamten Sommer über andauern.

Mit dem Industrieausschuss ITRE hat am vergangenen Dienstag ein zweiter Europaparlaments-Ausschuss seine Empfehlungen für Änderungen am Kommissionsvorschlag für die Verordnung zur Regulierung des Einsatzes Künstlicher Intelligenz mit großer Mehrheit angenommen. In einigen Bereichen wollen die Industriepolitiker mehr Ausnahmen von der Verordnung – zugleich soll an anderen Stellen nachgeschärft werden.

Einen besonderen Fokus legt der Industrieausschuss im von Eva Maydell verantworteten ITRE-Bericht dabei auf Ausnahmen von der Regulierung. Zum einen schlagen die Abgeordneten vor, dass in Artikel 2 für Forschungszwecke eine großzügige Ausnahme geschaffen wird. Zumindest, solange die Systeme nicht auf den Markt gebracht oder in Betrieb genommen werden oder Grundrechte durch ihre Nutzung nicht beeinträchtigt werden. Vollständig ausgenommen werden sollen KI-artige Systeme und ihre Ergebnisse, die ausschließlich für wissenschaftliche Forschungszwecke genutzt werden, die im Interesse der EU lägen.

Eine weitgehende Ausnahme verlangen die ITRE-Mitglieder auch für sogenannte regulatorische Sandkästen: Versuchsumgebungen, die die Mitgliedstaaten dem Kommissionsvorschlag entsprechend ermöglichen können und in denen Regelungen der KI-Verordnung weniger streng gelten sollen. Hier soll die Kommission dafür Sorge tragen, dass innovative KI-Systeme auch durch kleine Akteure getestet werden. Diese sollen, so der ITRE-Vorschlag zu Artikel 53, bis zum Kommunallevel möglich werden. Gemeinsam mit den zuständigen Behörden sollen zugleich auch gezielt Risiken für Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte geprüft werden. Für Regulatory Sandboxes schlägt der Industrieausschuss auch einen eigenen Annex (IXa) zur KI-Verordnung vor.

Spezifischer wollen die Industriepolitiker auch den Bereich der Datennutzung regulieren. KI-Systeme, die ohne weitere Überwachung durch Menschen selbstlernend sind, sollen nur mit solchen Daten trainiert werden, die bestimmten Qualitätskriterien der Verordnung entsprechen. Zugleich sollen, die Trainings-, Validierungs- und Testdatensätze etwas weniger strengen Vorgaben unterliegen: Sie sollen dem intendierten Zweck entsprechend nach bestem Wissen und Gewissen (Best Effort) gestaltet werden.

Abschwächen will der ITRE die Anforderungen für die Betreiber von Hochrisiko-KI-Anwendungen: Diese sollen sich auf Zusicherungen von Dritten verlassen dürfen, dass ihre Datensätze den Qualitätskriterien der Verordnung entsprechen. Da jedoch nicht weiter spezifiziert ist, unter welchen Bedingungen dies erlaubt sein soll, könnte hier Streitpotenzial mit anderen Ausschüssen liegen.

Besonderen Wert legen die Industriepolitiker in ihrem Bericht auch auf die Standardisierung: hier soll die EU-Kommission mit Finanzmitteln sicherstellen, dass auch kleine und mittlere Unternehmen bei den entsprechenden Standardisierungsgremien und Normentwicklungsprozessen mitwirken können (Europe.Table berichtete).

Um die Cybersicherheit beim Einsatz von KI-Systemen zu erhöhen, wollen die ITRE-Politiker unter anderem die Anforderungen erhöhen und die Europäische Netzwerk und Cybersicherheitsbehörde ENISA in die Erarbeitung entsprechender Vorgaben einbeziehen.

Bereits Ende April hatte der Umweltausschuss (ENVI) seine Änderungswünsche abgestimmt. Gemäß der Zuständigkeit fokussierten sich die Parlamentarier in dem Ausschuss vor allem auf die Umweltaspekte. Dabei schlugen sie insbesondere Anforderungen an die Umweltverträglichkeit des Einsatzes von algorithmischen Systemen vor, etwa durch die Einführung eines Europäischen Codes of Conduct für KI-Systeme, der mit einem solchen für Energieeffizienz in Rechenzentren harmonisiert erstellt werden soll. Hierfür soll die Kommission nach dem Willen der Abgeordneten Standards festlegen.

Der ENVI-Ausschuss ist auch für Gesundheitsfragen zuständig, hier hatten die Abgeordneten ebenfalls einige Änderungen vorgeschlagen. Die sind in weiten Teilen komplementär zu den Vorstellungen des ITRE-Berichts. Die Abgeordneten des ENVI forderten unter anderem, dass die Anwendung von KI-artigen Systemen im Gesundheitsbereich als Hochrisiko-Anwendungen im Sinne der KI-Verordnung klassifiziert werden sollen, sofern sie nicht bereits von der Medizinprodukteverordnung erfasst sind.

Besonderen Wert legen die Abgeordneten dabei auf ein klares Haftungsregime: Wer haftet unter welchen Umständen für Schäden? Dies müsse auch für die sogenannten Regulatory Sandboxes eindeutig geregelt werden, forderten die ENVI-Abgeordneten – ein Standpunkt, dem sich nun auch die ITRE-Abgeordneten anschlossen. Allerdings fehlt im direkten Vergleich der beiden Positionen in der Industrieausschuss-Stellungnahme die vom ENVI ausdrücklich geforderte Kategorie der Umweltschäden bei Haftungsregelungen.

Ursprünglich sollten bis zum 11. Juli alle Stellungnahmen der beratenden Ausschüsse vorliegen (Europe.Table berichtete), um nach der Sommerpause beraten werden zu können. Doch das scheint angesichts der bereits jetzt eingetretenen Verzögerungen ein überaus ambitioniertes Ziel.

Der Chiphersteller Intel verklagt die EU-Kommission auf mehr als eine halbe Milliarde Euro. Dabei geht es um Schadenersatz für eine laut dem Gericht der EU zu Unrecht verhängte Wettbewerbsstrafe, wie aus einem am Montag veröffentlichten Eintrag im EU-Amtsblatt hervorgeht. Im Januar hatte das Gericht der EU eine Strafe aus dem Jahr 2009 von 1,06 Milliarden Euro zulasten von Intel für nichtig erklärt (Rechtssache T-286/09). Der Konzern hatte die Geldstrafe vorläufig gezahlt und im Februar dieses Jahres zurückbekommen. Nun fordert er Verzugszinsen auf den Betrag.

Intel war von der EU-Kommission vorgeworfen worden, dass es versucht habe, Konkurrenz rechtswidrig aus dem Markt zu drängen. Eingereicht wurde die Klage von Intel auf Schadenersatz bereits Ende April, wie aus den Unterlagen hervorgeht. dpa

Am Tag nach der schweren Schlappe von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei der Parlamentswahl war kein Weg zu einer tragfähigen Mehrheit zu erkennen. Die einzige traditionelle Partei, die Macrons Bündnis Ensemble nach dem Verlust der absoluten Mehrheit stützen könnte, wären die Konservativen Les Republicains. Deren Chef Christian Jacob erklärte jedoch am Montagnachmittag, “fast einheitlich” werde in den Reihen der Partei eine Koalition oder eine Kooperationsvereinbarung abgelehnt.

Als weiteres Szenario galt der Versuch, von Gesetz zu Gesetz jeweils Mehrheiten zu suchen. “Das wird kompliziert”, räumte Regierungssprecherin Olivia Grégoire ein. “Wir werden kreativ sein müssen”, sagte sie dem Sender France Inter.

Macron selbst nahm bis zum Abend nicht öffentlich zum Ausgang der Wahl Stellung. Aus dem Umfeld des Präsidialamts verlautete, Macron werde die größeren politischen Parteien zu Gesprächen am Dienstag und Mittwoch einladen.

Ensemble erhielt bei der zweiten Runde der Parlamentswahl in Frankreich am Sonntag 245 Sitze. Zur absoluten Mehrheit wären 289 Sitze erforderlich gewesen, bislang hatte Macrons Lager 350. Das Links-Bündnis Nupes um Jean-Luc Mélenchon kommt dem offiziellen Endergebnis zufolge auf 131 Sitze, die extreme Rechte um Marine Le Pen auf 89, die Konservativen stellen 61 Abgeordnete. Die für Deutschland übliche Konstellation mit Koalitionsregierungen hat es in Frankreich seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Das Ergebnis könnte ein politisches Patt bis hin zu Neuwahlen nach sich ziehen.

Eine erste Bewährungsprobe dürfte in gut einer Woche ein Gesetzentwurf der Regierung zur Abfederung der höheren Lebenshaltungskosten werden, wenn das neue Parlament zum ersten Mal zusammentritt. Der Kampf gegen die Inflation steht für viele Wähler inzwischen im Vordergrund. Die Positionen der großen Parteien gehen allerdings in vielen wichtigen Fragen auseinander.

Macron hat seinen Regierungsstil bislang selbst als “jupiterhaft” bezeichnet, mit einer starken Führungsrolle des Präsidenten. Ohne den Rückhalt des Parlaments dürfte ein anderer Ansatz notwendig werden. Die Reformagenda in Frankreich werde sich nun wohl verlangsamen, sagte Philippe Gudin von Barclays. “Dies dürfte Frankreichs Position in Europa schwächen und die ohnehin schwache Fiskalsituation des Landes gefährden.” rtr

Die EU hat nach russischer Kritik an Beschränkungen des Bahntransits zwischen der zu Russland gehörenden Ostsee-Exklave Kaliningrad und dem russischen Kernland eine Überprüfung von Leitlinien zu Sanktionen zugesichert. Vorsorglich werde man die rechtlichen Aspekte der Leitlinien zu Import- und Exportbeschränkungen für bestimmte Produkte noch einmal überprüfen, kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montagabend nach einem EU-Außenministertreffen in Luxemburg an.

Der Kreml hatte zuvor von Litauen ausgehende Beschränkungen des Bahntransits zwischen Kaliningrad und dem russischen Kernland als “illegal” kritisiert. “Diese Entscheidung ist wirklich beispiellos und stellt eine Verletzung von allem dar”, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge.

Borrell betonte am Abend, Litauen habe keinerlei unilaterale Maßnahmen erlassen, sondern handele auf Grundlage von Leitlinien der EU-Kommission zur Umsetzung von Sanktionen. Anschuldigungen gegen das Land seien “falsch” und “reine Propaganda”. Borrell betonte zudem, dass der Transit von Personen und nicht sanktionierten Gütern weiter laufe.

Die Exklave Kaliningrad um das ehemalige Königsberg liegt zwischen Litauen und Polen. Sie ist nur etwa 500 Kilometer von Berlin, aber mehr als 1000 Kilometer von Moskau entfernt.

Litauen hat seit Samstag den Bahntransit von Waren über sein Territorium nach Kaliningrad verboten, die auf westlichen Sanktionslisten stehen. Laut dem Chef der Gebietsverwaltung in Kaliningrad, Anton Alichanow, betrifft dies 40 bis 50 Prozent aller Transitgüter, etwa Baumaterialien und Metalle. dpa

Fünfzehn Regierungen der Europäischen Union haben am Montag dazu aufgerufen, den Abschluss von Freihandelsabkommen zu beschleunigen, um das langfristige Wirtschaftswachstum und die geopolitische Stellung der EU in der Welt zu sichern.

In einem Schreiben an EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis, das Reuters vorliegt, erklärten 15 Wirtschafts-, Außen- und Handelsminister, der Krieg in der Ukraine und die Coronavirus-Pandemie machten deutlich, dass belastbare Lieferketten, strategische Partnerschaften und offener Handel notwendig seien.

Da verschiedene Mächte um die Führungsrolle und neue Allianzen ringen, müsse die EU ihre eigenen Handelsanstrengungen beschleunigen. Einer von sieben Arbeitsplätzen in der EU hänge vom Handel ab, so die Minister.

Die Regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP), das weltweit größte Handelsabkommen, das China, Japan und Australien einschließt, trat Anfang 2022 in Kraft, nur etwas mehr als ein Jahr nach seiner Unterzeichnung. “Dies sollte ein Weckruf für Europa sein”, sagten die Minister und fügten hinzu, dass die Europäische Union zu langsam sei.

Die EU hat ein Abkommen mit den Mercosur-Staaten, bestehend aus Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay, für 2019 geschlossen, es aber aufgrund von Bedenken über die Abholzung des Amazonas auf Eis gelegt. Ein neues Abkommen mit Mexiko aus dem Jahr 2018 muss der EU noch zur Genehmigung vorgelegt werden. Außerdem führt die EU Handelsgespräche mit Australien, Neuseeland, Indonesien und nun auch mit Indien (Europe.Table berichtete).

EU-Diplomaten zufolge hat Frankreich, das die EU-Ratspräsidentschaft innehat, die Verhandlungen über Handelsabkommen ausgesetzt, um die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen nicht zu stören. Frankreich reagiert empfindlich auf eine mögliche Zunahme von Rindfleischimporten, die solche Abkommen mit sich bringen könnten, hat aber bestritten, dass es die Abkommen verzögert.

Die Tschechische Republik übernimmt am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft, gefolgt von Schweden und Spanien, die alle das Schreiben unterzeichnet haben. Die weiteren unterzeichnenden Staaten sind Kroatien, Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, die Niederlande, Portugal und Slowenien.

Initiator des Briefes ist Schweden. Anna Hallberg, die Handelsministerin des Landes, sagte, dass die Umsetzung der ausgehandelten Vereinbarungen in Verbindung mit Umweltschutzmaßnahmen eine der Hauptprioritäten der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft sein werde. rtr

Die Deutsche Bundesbank hat sich gegen eine weitere Aussetzung der EU-Schuldenregeln im kommenden Jahr ausgesprochen. Zwar sei die Unsicherheit über die weitere Entwicklung hoch, schrieb die Notenbank in ihrem am Montag veröffentlichten aktuellen Monatsbericht. Die EU-Kommission gehe aber wie andere Institutionen auch davon aus, dass sich die Wirtschaft in der Europäischen Union erhole. “Deshalb überzeugt nicht, dass die Generalausnahme der europäischen Fiskalregeln bis 2023 verlängert wurde”, hieß es im Monatsbericht.

Die Verlängerung schaffe Spielraum für zusätzliche schuldenfinanzierte Fiskalprogramme, “die aus heutiger Sicht nicht angezeigt erscheinen”, kritisierte die Bundesbank. Die fiskalische Lage sei in einigen Mitgliedstaaten fragil. In diesem Umfeld seien glaubwürdige Fiskalregeln wichtiger denn je.

Zuletzt waren die Kapitalmarktzinsen in südeuropäischen Ländern besonders deutlich gestiegen. Das heißt: Für Länder wie Italien wird es teurer, sich am Markt frisches Geld zu besorgen, weil sie Investoren wieder höhere Zinsen bieten müssen. Das könnte für diese Staaten angesichts gewaltiger Schuldenberge zum Problem werden.

Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Stabilitäts- und Wachstumspakt erst 2024 wieder vollständig in Kraft zu setzen und auf die Unsicherheit wegen des Kriegs in der Ukraine, die Energiepreise und Engpässe bei den Lieferketten verwiesen. Die Defizit- und Schuldenregeln der EU waren während der Corona-Krise ausgesetzt worden und sollten eigentlich ab 2023 wieder gelten. dpa

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) Christine Lagarde hat erneut baldige Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. “Wir beabsichtigen, die Leitzinsen der EZB auf unserer geldpolitischen Sitzung im Juli um 25 Basispunkte anzuheben“, sagte Lagarde am Montag vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments. Im September dürfte dann eine weitere Zinserhöhung kommen. Die Geldpolitik dürfte danach schrittweise normalisiert werden.

Die Notenbank will so die zuletzt sehr hohe Inflation eindämmen. Im Mai war die Jahresinflationsrate auf 8,1 Prozent gestiegen. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht 2 Prozent an.

Lagarde versuchte zudem Sorgen zu zerstreuen, dass das angekündigte Anti-Kriseninstrument den Kampf gegen die Inflation behindern könnte. “Die Entscheidung, die Arbeit an einem Anti-Fragmentierungsinstrument zu beschleunigen, untermauert die Verpflichtung, die Inflation mittelfristig bei 2 Prozent zu stabilisieren”, sagte sie. Bei einer zu starken Fragmentierung könne die Geldpolitik der EZB nicht mehr ihre Wirkung entfalten. Dieser Kampf gehöre also zum EZB-Mandat. Die Renditen von südeuropäischen Anleihen waren im Vergleich zu Bundesanleihen in den vergangenen Wochen stärker gestiegen.

Die EZB hatte am Mittwoch bei einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, die Arbeiten an einem neuen Anti-Kriseninstrument zu beschleunigen.

Lagarde erwartet keine Rezension: “Die Bedingungen für weiteres Wachstum sind vorhanden.” Eine Rezession gehöre nicht zum Basisszenario der EZB. Das Lohnwachstum habe zwar angezogen, es sei aber weiter moderat. Es werde allerdings im weiteren Jahresverlauf anziehen und auch danach überdurchschnittlich bleiben. Man wolle mit der Zinserhöhung auch einer Lohn-Preisspirale entgegenwirken. dpa

“2022 ist eine Wiederholung von 2017”, sagt Ronja Kempin über die Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Die Bedeutungslosigkeit der großen Parteien habe sich verfestigt, die Extreme seien stark, Reformen des politischen Systems schwierig. Kempin kennt sich aus mit den Entwicklungen in Paris. Für die Stiftung Wissenschaft und Politik – kurz SWP – forscht sie zu den deutsch-französischen Beziehungen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Auch die Innenpolitik des Nachbarlandes beschäftigt sie. “Ich habe oft gedacht, das gibt’s doch gar nicht”, beschreibt Kempin ihren anfänglichen Unglauben über den Aufstieg von Marine Le Pen. “Wieso wählen die Menschen dort so eine Person?” So forscht sie auch zum Populismus in Frankreich und zur Rolle des Rassemblement National. Während der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2022 war und ist ihre Frankreich-Expertise besonders gefragt (Europe.Table berichtete).

Woher ihre Affinität zu französischer Politik kommt? Das sei eine Geschichte voller Zufälle. Kempin stammt gebürtig aus dem hessischen Homberg (Efze). Ihre Eltern hätten zwar nicht studiert und sprächen keine Fremdsprache, in ihrer Familie sei Politik aber immer Thema gewesen. Die jugendliche Kempin entschied sich beim Einschreiben spontan zwischen Theologie und Politikwissenschaft – für Letzteres.

Als gegen Ende ihres Politik-Grundstudiums in Marburg alle ihre Freunde ein Jahr ins Ausland gingen, bewarb sie sich erfolgreich auf einen Studienplatz in Rennes. Vor Ort war es dann um sie geschehen: “Da hat sich eine Liebesbeziehung entwickelt zu diesem Land und den Menschen, die mich bis heute nicht losgelassen hat.” Passenderweise trägt die 48-Jährige zum Zoom-Call ein blau-weiß gestreiftes Oberteil – typisch für die Bretagne. Begeistert berichtet sie von der Gastfreundschaft ihrer damaligen Kommilitonen.

Sie blieb dem Land treu, studierte in den Folgejahren European Studies an Frankreichs Eliteuni Sciences Po und promovierte an der FU Berlin in Politikwissenschaft. Danach arbeitete sie im Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages und für den SPD-Parteivorstand. 2003 landete sie bei der SWP, zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Seit acht Jahren ist sie dort nun Senior Fellow in der 15-köpfigen Forschungsgruppe EU/Europa. Zu den Arbeitsbedingungen in ihrem Job sagt sie: “Ich finde, das ist ein Paradies.”

Es sei ein Privileg, sich mit genau den Themen beschäftigen zu dürfen, die sie aus tiefstem Herzen interessieren. Und sie schätze die Nähe zu politischen Entscheidern. Die SWP wird finanziert vom Bundeskanzleramt, Kempin und ihre Kollegen beraten den Bundestag und die Bundesregierung. Für die kommenden Monate hofft sie, dass Bundeskanzler Scholz in Sachen EU-Reformen schnell auf Macron zugeht: “Das Fenster ist sehr günstig und von daher wächst auch meine Ungeduld.” Paul Meerkamp

Bundeskanzler Olaf Scholz bemühte sich intensiv, auch die französische Regierung versuchte es mit einem Kompromissvorschlag. Vergebens: Bulgarien bleibt bei seiner Haltung im Streit um EU-Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien. Dabei hatten Scholz und Macron gehofft, bis zum EU-Westbalkan-Gipfel am Donnerstag eine Lösung zu finden. Schon länger blockiert Bulgarien den Start der Gespräche. Politische Turbulenzen in Sofia erschweren die Lage zusätzlich. Es werde “voraussichtlich noch mindestens einige Wochen dauern”, bis das Parlament über den französischen Kompromissvorschlag entscheiden könne, erfuhr Till Hoppe vom stellvertretenden Regierungschef und Finanzminister Assen Wassilew.

Deutschland will unabhängiger von russischem Gas werden, und das möglichst schnell. Die Industrie will Kohlekraftwerke wieder anheizen und eigene Anlagen umstellen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck plant außerdem ein Auktionsmodell, um die Betriebe für den Verzicht auf Erdgas zu kompensieren. Und dann gibt es noch eine Idee, die bislang wenig Beachtung findet: Die EU solle es erleichtern, Industriegüter zu importieren, für deren Herstellung viel Gas benötigt wird – das schlagen Wirtschaftswissenschaftler vor, darunter Habecks Berater Achim Wambach. Manuel Berkel hat sich den Vorschlag genauer angesehen.

Die Liste an Änderungswünschen ist lang: Allein die federführenden Binnenmarkt- und Rechtsausschüsse kommen auf über 3.300 Änderungsanträge zur KI-Verordnung. Nun hat der Industrieausschuss seine Empfehlungen für Änderungen am Kommissionsvorschlag mit großer Mehrheit angenommen. Einen Schwerpunkt legt der Ausschuss auf Ausnahmen von der Regulierung, an manchen Stellen soll hingegen nachgeschärft werden. Falk Steiner gibt einen Überblick.

Die bulgarische Regierung sieht trotz der intensiven Vermittlungsbemühungen Deutschlands und Frankreichs keine schnelle Lösung im Streit um Gespräche zum EU-Beitritt mit Nordmazedonien. “Die bulgarische Position hat sich nicht verändert”, sagte der stellvertretende Regierungschef und Finanzminister Assen Wassilew im Gespräch mit Europe.Table. Eine Einigung bis zum EU-Westbalkan-Gipfel am Donnerstag sehe er nicht, so Wassilew.

Die Regierung in Sofia blockiert seit Längerem den Start der Beitrittsgespräche der EU mit Nordmazedonien. Sie fordert unter anderem, die Rechte der bulgarischen Minderheit in dem Nachbarland in der Verfassung zu verankern und einen besseren Schutz vor Hassrede. Scholz war kürzlich eigens nach Sofia und Skopje gereist, um in dem Streit zu vermitteln (Europe.Table berichtete). Auch Frankreich schaltete sich ein: In ihrer Funktion als amtierende EU-Ratspräsidentschaft schickte die Regierung in Paris Ende vergangener Woche einen Kompromissvorschlag an das bulgarische Parlament.

Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten gehofft, den Streit bis zum Donnerstag beilegen zu können. Dann treffen die EU-Staats- und Regierungschefs zunächst ihre Kollegen aus den sechs Westbalkan-Staaten. Anschließend beraten sie beim regulären EU-Gipfel über die Empfehlung der EU-Kommission (Europe.Table berichtete), die Ukraine und Moldau zu offiziellen Beitrittskandidaten zu erklären und Georgien zu einem potenziellen Kandidaten. Gipfel-Gastgeber Charles Michel betonte vergangene Woche, der zügige Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien habe “Top-Priorität”.

Scholz hatte mehrfach gemahnt, trotz des Krieges in der Ukraine nicht jene Länder zu vergessen, die teils schon seit vielen Jahren auf Fortschritte auf ihrem Weg in die EU warten. “Es ist eine Frage der europäischen Glaubwürdigkeit, dass wir gegenüber den Staaten des westlichen Balkans, die sich seit Jahren schon auf diesem Weg befinden, nun endlich unsere Versprechen einlösen; jetzt und konkret”, sagte er beim Besuch in Kiew vergangenen Donnerstag (Europe.Table berichtete).

Die Regierung von Ministerpräsident Kyrill Petkow hatte sich zwischenzeitlich offen gezeigt für einen Kompromiss. Nun aber erschweren politische Turbulenzen in Sofia die Situation zusätzlich. Die Regierung muss sich diese Woche einem Misstrauensvotum stellen.

Daher werde es “voraussichtlich noch mindestens einige Wochen dauern”, bis das Parlament über den französischen Kompromissvorschlag entscheiden könne, sagte Wassilew am Rande einer Veranstaltung des European Council on Foreign Affairs in Berlin. Eine Verquickung der Nordmazedonien-Frage mit dem Kandidatenstatus der Ukraine lehnte der Minister ab: “Jedes Land sollte für sich betrachtet werden.”

Wassilew, der wie Petkow der Plattform “Wir setzen den Wandel fort” angehört, warnte vor weitreichenden Folgen für die Geschlossenheit der EU und des Westens gegenüber Russland, sollte die Regierung gestürzt werden. Die Regierung des traditionell Moskau-freundlichen Landes hatte seit Beginn der Invasion der Ukraine eine harte Linie gegenüber Russland verfolgt und weigerte sich auch, die russischen Erdgaslieferungen in Rubel zu bezahlen. In der Folge stoppte Gazprom im April die Belieferung.

Wassilew geht davon aus, dass es voraussichtlich im Frühherbst zu Neuwahlen kommen wird, sollte das Misstrauensvotum Erfolg haben. In der Zwischenzeit werde Präsident Rumen Radew eine Übergangsregierung ernennen. Radew sei aber “sehr viel zurückhaltender bei der Unterstützung der Ukraine”, so der Minister. “Es wird wahrscheinlich Auswirkungen auf europäischer und, wie ich glaube, auch auf globaler Ebene geben.”

Übers Wochenende versuchte Robert Habeck den Befreiungsschlag. Das Wiederanfahren von stillgelegten Kohlekraftwerken soll helfen, den Gasverbrauch im Stromsektor zu senken. Für die Industrie will der Bundeswirtschaftsminister ein Auktionsmodell einführen, um die Betriebe für den Verzicht auf Erdgas zu kompensieren. Deren Vertreter bejubelten die Vorschläge des Grünen-Politikers.

Das Gasauktionsmodell sei ein marktwirtschaftliches Instrument, lobte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup die Pläne. Kohlekraftwerke müssten sofort aus der Reserve geholt werden, pflichtete BDI-Präsident Siegfried Russwurm bei. Unternehmen müssten ihrerseits zum Beispiel auf Öl umstellen, wo das gehe. “Aber eine Reihe industrieller Prozesse funktioniert nur mit Gas. Ein Gasmangel droht zum Stillstand von Produktion zu führen“, sagte der Industriepräsident. Dabei könnte genau darin ein Teil der Lösung liegen.

Bisher geht die Erzählung der deutschen Industrie so: Wenn hierzulande keine energieintensiven Grundstoffe mehr hergestellt werden könnten, drohten Kaskadeneffekte mit dem Zusammenbrechen ganzer Wertschöpfungsketten. Ohne Kunststoffe keine Autositze, ohne Metallerzeugung keine Chassis. Namhafte Ökonomen stellten diese Erzählung schon vor Monaten teilweise infrage, werden seitdem aber von Politik und Öffentlichkeit überhört.

Habecks Berater Achim Wambach und weitere Wirtschaftswissenschaftler schrieben im April in einem Gastbeitrag für die “FAZ”, wie sich die Abhängigkeit von russischem Gas in Deutschland reduzieren lasse. Einer der Vorschläge: eine indirekte Substitution von Erdgas. Statt Gas nur beim Verbrennen durch Kohle oder Öl zu ersetzen, solle die EU es auch erleichtern, Industriegüter zu importieren, für deren Herstellung viel Gas benötigt wird.

“Die Bundesregierung und die Europäische Union sollten auch Anreizverzerrungen durch Importzölle reduzieren”, schlugen die Ökonomen vor, darunter der Außenhandelsexperte Gabriel Felbermayr. Derzeit erhebe die EU Zölle auf Stahl, Aluminium, Metallprodukte und chemische Substanzen. “Ein Aussetzen der Zölle auf energieintensive und CO2-intensive Güter erleichterte den Wechsel von Lieferbeziehungen”, schrieben die Autoren weiter und verwiesen auch auf mögliche Förderinstrumente des Bundes wie Hermes-Versicherungen oder gar Subventionen für Importe.

Gerade energieintensive Grundstoffe könnten also nach Meinung der Experten in gewissem Umfang einfach importiert werden, ohne dass ganze Produktionsketten in der EU zusammenbrächen. In den Vorschlägen des Wirtschaftsministeriums vom Wochenende findet sich der Gedanke allerdings nicht.

Wenig überraschend tun sich auch Industrieverbände schwer damit. Zu groß ist offenbar die Sorge, dass einmal heruntergefahrene Produktionsstätten nicht mehr hochgefahren werden. Denn die Gaskrise könnte noch eine ganze Weile anhalten. Es sei noch drei bis fünf Jahre mit hohen Preisen zu rechnen, sagte RWE-Chef Markus Krebber der “Süddeutschen Zeitung”. Erst danach seien zusätzliche Energieimporte aus anderen Staaten zu erwarten.

Europe.Table fragte den europäischen Dachverband Business Europe nach seiner Position zum Aussetzen von Importzöllen oder gar Beihilfen für die Einfuhr von energieintensiven Grundstoffen. “Diese Fragen werden unter unseren Mitgliedern diskutiert“, bestätigte ein Sprecher. Gegenwärtig könne man dieses Thema aber nicht kommentieren.

Regierungsberater Wambach hält an dem Vorschlag fest. “Alle Instrumente sollten auf den Tisch und auf ihre Effizienz und Effektivität hin geprüft werden”, sagte er am Montag auf Anfrage. Bloß als Alternative zu den Gasausschreibungen will der Direktor des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) den verstärkten Import nicht verstanden wissen. “Es geht in der aktuellen Situation nicht um ein Entweder-oder.”

“Die Gasauktionen sind kurzfristig sicherlich wirksamer“, sagt auch Mitautor Christian Bayer von der Universität Bonn. Allerdings sieht der Ökonom in den verstärkten Einfuhren auch Vorteile, was mit dem Wasserbetteffekt bei den Auktionen zusammenhängt. Wenn einige Unternehmen dank der Subventionen weniger Gas am Spotmarkt kauften, fielen die Preise. Das könne dazu führen, dass andere Unternehmen mehr Gas nachfragten und den Spareffekt teilweise wieder zunichtemachten.

“Die Auktion ist also eher ein Kriseninstrument, mit dem sich ganz kurzfristig Lastspitzen abfangen lassen. Wenn man sie jetzt für einen Jahreszeitraum nutzen würde, wäre ich skeptischer“, sagt Bayer. “Wenn man stattdessen bei den Produkten der gasverbrauchenden Unternehmen ansetzt und die Nachfrage nach diesen durch zusätzliche Konkurrenz aus dem Nicht-EU-Ausland reduziert, dann ist dieser Effekt vermutlich weniger stark der Fall.”

Wie viel Gas die erhöhten Importe einsparen könnten, ist schwierig abzuschätzen. Allerdings machen nach Daten der AG Energiebilanzen allein Grundstoffchemie, Metallerzeugung und Gießereien in Deutschland fast 15 Prozent des Gasverbrauchs aus. “Es wäre eine ökonomisch effiziente Marge, die man hätte nutzen sollen”, beklagt Bayer. Viel Zeit sei bereits verschwendet worden. Ein weiteres Abwarten, bis sich die Krise noch weiter zuspitzt, würde die Erleichterung für die Gasspeicher jedenfalls immer weiter hinauszögern. “Importzollsenkungen oder gar Subventionen wirken sicherlich nicht vor einem halben Jahr nach der Einführung“, sagt Bayer.

Vor einer nicht ausreichenden Versorgung mit Gas warnt derweil Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. “Wir sind bei der Befüllung jetzt bei über 57 Prozent”, sagte er am Montag bei einer Energiekonferenz in Essen mit Blick auf die Gasspeicher in Deutschland. Man habe etwas aufgeholt, aber in zwölf Wochen beginne bereits die Heizsaison. Wichtig seien die Gasflüsse, die aber nicht garantiert seien.

“Wir tun alles, um eine Gasmangellage zu vermeiden”, so Müller. Er rief erneut sowohl Haushalte als auch Industrie zu Einsparungen auf. Müller äußerte sich nicht dazu, ob in Kürze die zweite von drei Warnstufen des Notfallplans Gas ausgerufen wird. Seit Ende März gilt bereits die Frühwarnstufe. Im Fall einer Gasmangellage wäre die dritte Stufe fällig. Dann kann die Behörde in den Markt eingreifen und entscheiden, wer noch wie viel Gas erhält. Mit dpa und rtr

22.06.-26.06.2022, Berlin

Messe Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung

Die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung lädt zum Brachentreff. INFOS & ANMELDUNG

22.06.-23.06.2022, Berlin

Bitkom Hub Berlin 2022

Bitkom addresses today’s tech topics through expert-led workshops, keynotes and panels. INFOS & REGISTRATION

22.06-23.06.2022, Antwerpen (Belgien)

Hydrogen Europe European Hydrogen Financing Forum 2022

The event offers access to 60 of the most ambitious hydrogen projects seeking strategic funding and partnerships. INFOS & REGISTRATION

22.06.-23.06.2022, Florenz (Italien)

FSR Sustainability Conference – Greening Infrastructures

The Florence School of Regulation (FSR) brings together academics, high-level practitioners, and European Commission officials to discuss the sustainability of basic infrastructures. INFOS & REGISTRATION

22.06.2022 – 10:00-11:00 Uhr, online

BVMW, Seminar Energieeffizienz auf Basis individueller Unternehmensdaten

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) informiert über die notwendigen Voraussetzungen zur Steigerung der Energieeffizienz von Unternehmen. INFOS & ANMELDUNG

22.06.2022 – 12:00-14:30 Uhr, Berlin/online

Eco, Podiumsdiskussion Digitale Infrastrukturen – Garant für eine nachhaltige Digitalisierung der Wirtschaft

Der Verband der Internetwirtschaft (Eco) richtet den Fokus auf die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung und die Bedeutung digitaler Infrastrukturen. INFOS & ANMELDUNG

23.06.2022 – 08:30-12:30 Uhr, Berlin

DIHK, Podiumsdiskussion Circular Economy gemeinsam anpacken

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag präsentiert Möglichkeiten, wie die Circular Economy nicht nur zur Ressourcenschonung führt, sondern auch zum Klimaschutz beitragen, Innovationen vorantreiben und erfolgreiche Geschäftsmodelle hervorbringen kann. INFOS & ANMELDUNG

23.06.2022 – 10:00-17:00 Uhr, Berlin

EEN, Workshop Klimaschutz systematisch umsetzen – kostenfreie Unterstützung für Unternehmen

Enterprise Europe Network (EEN) informiert über Herangehensweisen, um eine Klimaschutzstrategie für Unternehmen zu entwickeln und konkrete Ziele zur Reduktion von Treibhausgasen zu definieren. INFOS & ANMELDUNG

23.06.2022 – 19:30-21:30 Uhr, Berlin

Polis 180, Diskussion Summer of Security

Polis 180 lädt zur Diskussion über die nationale Sicherheitsstrategie. INFOS & ANMELDUNG

Die Änderungswünsche des Parlaments zum Artificial Intelligence Act (AI Act) sind umfangreich. Allein die federführenden Binnenmarkt- und Rechtsausschüsse kommen auf über 3.300 Änderungsanträge zum Gesetzentwurf der Kommission. Die Abgabefrist für Änderungsvorschläge zum komplexen Dossier war extra bis zum ersten Juni verlängert worden (Europe.Table berichtete). Die anschließenden Beratungen zur KI-Verordnung dürften den gesamten Sommer über andauern.

Mit dem Industrieausschuss ITRE hat am vergangenen Dienstag ein zweiter Europaparlaments-Ausschuss seine Empfehlungen für Änderungen am Kommissionsvorschlag für die Verordnung zur Regulierung des Einsatzes Künstlicher Intelligenz mit großer Mehrheit angenommen. In einigen Bereichen wollen die Industriepolitiker mehr Ausnahmen von der Verordnung – zugleich soll an anderen Stellen nachgeschärft werden.

Einen besonderen Fokus legt der Industrieausschuss im von Eva Maydell verantworteten ITRE-Bericht dabei auf Ausnahmen von der Regulierung. Zum einen schlagen die Abgeordneten vor, dass in Artikel 2 für Forschungszwecke eine großzügige Ausnahme geschaffen wird. Zumindest, solange die Systeme nicht auf den Markt gebracht oder in Betrieb genommen werden oder Grundrechte durch ihre Nutzung nicht beeinträchtigt werden. Vollständig ausgenommen werden sollen KI-artige Systeme und ihre Ergebnisse, die ausschließlich für wissenschaftliche Forschungszwecke genutzt werden, die im Interesse der EU lägen.

Eine weitgehende Ausnahme verlangen die ITRE-Mitglieder auch für sogenannte regulatorische Sandkästen: Versuchsumgebungen, die die Mitgliedstaaten dem Kommissionsvorschlag entsprechend ermöglichen können und in denen Regelungen der KI-Verordnung weniger streng gelten sollen. Hier soll die Kommission dafür Sorge tragen, dass innovative KI-Systeme auch durch kleine Akteure getestet werden. Diese sollen, so der ITRE-Vorschlag zu Artikel 53, bis zum Kommunallevel möglich werden. Gemeinsam mit den zuständigen Behörden sollen zugleich auch gezielt Risiken für Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte geprüft werden. Für Regulatory Sandboxes schlägt der Industrieausschuss auch einen eigenen Annex (IXa) zur KI-Verordnung vor.

Spezifischer wollen die Industriepolitiker auch den Bereich der Datennutzung regulieren. KI-Systeme, die ohne weitere Überwachung durch Menschen selbstlernend sind, sollen nur mit solchen Daten trainiert werden, die bestimmten Qualitätskriterien der Verordnung entsprechen. Zugleich sollen, die Trainings-, Validierungs- und Testdatensätze etwas weniger strengen Vorgaben unterliegen: Sie sollen dem intendierten Zweck entsprechend nach bestem Wissen und Gewissen (Best Effort) gestaltet werden.

Abschwächen will der ITRE die Anforderungen für die Betreiber von Hochrisiko-KI-Anwendungen: Diese sollen sich auf Zusicherungen von Dritten verlassen dürfen, dass ihre Datensätze den Qualitätskriterien der Verordnung entsprechen. Da jedoch nicht weiter spezifiziert ist, unter welchen Bedingungen dies erlaubt sein soll, könnte hier Streitpotenzial mit anderen Ausschüssen liegen.

Besonderen Wert legen die Industriepolitiker in ihrem Bericht auch auf die Standardisierung: hier soll die EU-Kommission mit Finanzmitteln sicherstellen, dass auch kleine und mittlere Unternehmen bei den entsprechenden Standardisierungsgremien und Normentwicklungsprozessen mitwirken können (Europe.Table berichtete).

Um die Cybersicherheit beim Einsatz von KI-Systemen zu erhöhen, wollen die ITRE-Politiker unter anderem die Anforderungen erhöhen und die Europäische Netzwerk und Cybersicherheitsbehörde ENISA in die Erarbeitung entsprechender Vorgaben einbeziehen.

Bereits Ende April hatte der Umweltausschuss (ENVI) seine Änderungswünsche abgestimmt. Gemäß der Zuständigkeit fokussierten sich die Parlamentarier in dem Ausschuss vor allem auf die Umweltaspekte. Dabei schlugen sie insbesondere Anforderungen an die Umweltverträglichkeit des Einsatzes von algorithmischen Systemen vor, etwa durch die Einführung eines Europäischen Codes of Conduct für KI-Systeme, der mit einem solchen für Energieeffizienz in Rechenzentren harmonisiert erstellt werden soll. Hierfür soll die Kommission nach dem Willen der Abgeordneten Standards festlegen.

Der ENVI-Ausschuss ist auch für Gesundheitsfragen zuständig, hier hatten die Abgeordneten ebenfalls einige Änderungen vorgeschlagen. Die sind in weiten Teilen komplementär zu den Vorstellungen des ITRE-Berichts. Die Abgeordneten des ENVI forderten unter anderem, dass die Anwendung von KI-artigen Systemen im Gesundheitsbereich als Hochrisiko-Anwendungen im Sinne der KI-Verordnung klassifiziert werden sollen, sofern sie nicht bereits von der Medizinprodukteverordnung erfasst sind.

Besonderen Wert legen die Abgeordneten dabei auf ein klares Haftungsregime: Wer haftet unter welchen Umständen für Schäden? Dies müsse auch für die sogenannten Regulatory Sandboxes eindeutig geregelt werden, forderten die ENVI-Abgeordneten – ein Standpunkt, dem sich nun auch die ITRE-Abgeordneten anschlossen. Allerdings fehlt im direkten Vergleich der beiden Positionen in der Industrieausschuss-Stellungnahme die vom ENVI ausdrücklich geforderte Kategorie der Umweltschäden bei Haftungsregelungen.

Ursprünglich sollten bis zum 11. Juli alle Stellungnahmen der beratenden Ausschüsse vorliegen (Europe.Table berichtete), um nach der Sommerpause beraten werden zu können. Doch das scheint angesichts der bereits jetzt eingetretenen Verzögerungen ein überaus ambitioniertes Ziel.

Der Chiphersteller Intel verklagt die EU-Kommission auf mehr als eine halbe Milliarde Euro. Dabei geht es um Schadenersatz für eine laut dem Gericht der EU zu Unrecht verhängte Wettbewerbsstrafe, wie aus einem am Montag veröffentlichten Eintrag im EU-Amtsblatt hervorgeht. Im Januar hatte das Gericht der EU eine Strafe aus dem Jahr 2009 von 1,06 Milliarden Euro zulasten von Intel für nichtig erklärt (Rechtssache T-286/09). Der Konzern hatte die Geldstrafe vorläufig gezahlt und im Februar dieses Jahres zurückbekommen. Nun fordert er Verzugszinsen auf den Betrag.

Intel war von der EU-Kommission vorgeworfen worden, dass es versucht habe, Konkurrenz rechtswidrig aus dem Markt zu drängen. Eingereicht wurde die Klage von Intel auf Schadenersatz bereits Ende April, wie aus den Unterlagen hervorgeht. dpa

Am Tag nach der schweren Schlappe von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei der Parlamentswahl war kein Weg zu einer tragfähigen Mehrheit zu erkennen. Die einzige traditionelle Partei, die Macrons Bündnis Ensemble nach dem Verlust der absoluten Mehrheit stützen könnte, wären die Konservativen Les Republicains. Deren Chef Christian Jacob erklärte jedoch am Montagnachmittag, “fast einheitlich” werde in den Reihen der Partei eine Koalition oder eine Kooperationsvereinbarung abgelehnt.

Als weiteres Szenario galt der Versuch, von Gesetz zu Gesetz jeweils Mehrheiten zu suchen. “Das wird kompliziert”, räumte Regierungssprecherin Olivia Grégoire ein. “Wir werden kreativ sein müssen”, sagte sie dem Sender France Inter.

Macron selbst nahm bis zum Abend nicht öffentlich zum Ausgang der Wahl Stellung. Aus dem Umfeld des Präsidialamts verlautete, Macron werde die größeren politischen Parteien zu Gesprächen am Dienstag und Mittwoch einladen.

Ensemble erhielt bei der zweiten Runde der Parlamentswahl in Frankreich am Sonntag 245 Sitze. Zur absoluten Mehrheit wären 289 Sitze erforderlich gewesen, bislang hatte Macrons Lager 350. Das Links-Bündnis Nupes um Jean-Luc Mélenchon kommt dem offiziellen Endergebnis zufolge auf 131 Sitze, die extreme Rechte um Marine Le Pen auf 89, die Konservativen stellen 61 Abgeordnete. Die für Deutschland übliche Konstellation mit Koalitionsregierungen hat es in Frankreich seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Das Ergebnis könnte ein politisches Patt bis hin zu Neuwahlen nach sich ziehen.

Eine erste Bewährungsprobe dürfte in gut einer Woche ein Gesetzentwurf der Regierung zur Abfederung der höheren Lebenshaltungskosten werden, wenn das neue Parlament zum ersten Mal zusammentritt. Der Kampf gegen die Inflation steht für viele Wähler inzwischen im Vordergrund. Die Positionen der großen Parteien gehen allerdings in vielen wichtigen Fragen auseinander.

Macron hat seinen Regierungsstil bislang selbst als “jupiterhaft” bezeichnet, mit einer starken Führungsrolle des Präsidenten. Ohne den Rückhalt des Parlaments dürfte ein anderer Ansatz notwendig werden. Die Reformagenda in Frankreich werde sich nun wohl verlangsamen, sagte Philippe Gudin von Barclays. “Dies dürfte Frankreichs Position in Europa schwächen und die ohnehin schwache Fiskalsituation des Landes gefährden.” rtr

Die EU hat nach russischer Kritik an Beschränkungen des Bahntransits zwischen der zu Russland gehörenden Ostsee-Exklave Kaliningrad und dem russischen Kernland eine Überprüfung von Leitlinien zu Sanktionen zugesichert. Vorsorglich werde man die rechtlichen Aspekte der Leitlinien zu Import- und Exportbeschränkungen für bestimmte Produkte noch einmal überprüfen, kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montagabend nach einem EU-Außenministertreffen in Luxemburg an.

Der Kreml hatte zuvor von Litauen ausgehende Beschränkungen des Bahntransits zwischen Kaliningrad und dem russischen Kernland als “illegal” kritisiert. “Diese Entscheidung ist wirklich beispiellos und stellt eine Verletzung von allem dar”, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge.

Borrell betonte am Abend, Litauen habe keinerlei unilaterale Maßnahmen erlassen, sondern handele auf Grundlage von Leitlinien der EU-Kommission zur Umsetzung von Sanktionen. Anschuldigungen gegen das Land seien “falsch” und “reine Propaganda”. Borrell betonte zudem, dass der Transit von Personen und nicht sanktionierten Gütern weiter laufe.

Die Exklave Kaliningrad um das ehemalige Königsberg liegt zwischen Litauen und Polen. Sie ist nur etwa 500 Kilometer von Berlin, aber mehr als 1000 Kilometer von Moskau entfernt.

Litauen hat seit Samstag den Bahntransit von Waren über sein Territorium nach Kaliningrad verboten, die auf westlichen Sanktionslisten stehen. Laut dem Chef der Gebietsverwaltung in Kaliningrad, Anton Alichanow, betrifft dies 40 bis 50 Prozent aller Transitgüter, etwa Baumaterialien und Metalle. dpa

Fünfzehn Regierungen der Europäischen Union haben am Montag dazu aufgerufen, den Abschluss von Freihandelsabkommen zu beschleunigen, um das langfristige Wirtschaftswachstum und die geopolitische Stellung der EU in der Welt zu sichern.

In einem Schreiben an EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis, das Reuters vorliegt, erklärten 15 Wirtschafts-, Außen- und Handelsminister, der Krieg in der Ukraine und die Coronavirus-Pandemie machten deutlich, dass belastbare Lieferketten, strategische Partnerschaften und offener Handel notwendig seien.

Da verschiedene Mächte um die Führungsrolle und neue Allianzen ringen, müsse die EU ihre eigenen Handelsanstrengungen beschleunigen. Einer von sieben Arbeitsplätzen in der EU hänge vom Handel ab, so die Minister.

Die Regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP), das weltweit größte Handelsabkommen, das China, Japan und Australien einschließt, trat Anfang 2022 in Kraft, nur etwas mehr als ein Jahr nach seiner Unterzeichnung. “Dies sollte ein Weckruf für Europa sein”, sagten die Minister und fügten hinzu, dass die Europäische Union zu langsam sei.

Die EU hat ein Abkommen mit den Mercosur-Staaten, bestehend aus Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay, für 2019 geschlossen, es aber aufgrund von Bedenken über die Abholzung des Amazonas auf Eis gelegt. Ein neues Abkommen mit Mexiko aus dem Jahr 2018 muss der EU noch zur Genehmigung vorgelegt werden. Außerdem führt die EU Handelsgespräche mit Australien, Neuseeland, Indonesien und nun auch mit Indien (Europe.Table berichtete).

EU-Diplomaten zufolge hat Frankreich, das die EU-Ratspräsidentschaft innehat, die Verhandlungen über Handelsabkommen ausgesetzt, um die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen nicht zu stören. Frankreich reagiert empfindlich auf eine mögliche Zunahme von Rindfleischimporten, die solche Abkommen mit sich bringen könnten, hat aber bestritten, dass es die Abkommen verzögert.

Die Tschechische Republik übernimmt am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft, gefolgt von Schweden und Spanien, die alle das Schreiben unterzeichnet haben. Die weiteren unterzeichnenden Staaten sind Kroatien, Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, die Niederlande, Portugal und Slowenien.

Initiator des Briefes ist Schweden. Anna Hallberg, die Handelsministerin des Landes, sagte, dass die Umsetzung der ausgehandelten Vereinbarungen in Verbindung mit Umweltschutzmaßnahmen eine der Hauptprioritäten der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft sein werde. rtr

Die Deutsche Bundesbank hat sich gegen eine weitere Aussetzung der EU-Schuldenregeln im kommenden Jahr ausgesprochen. Zwar sei die Unsicherheit über die weitere Entwicklung hoch, schrieb die Notenbank in ihrem am Montag veröffentlichten aktuellen Monatsbericht. Die EU-Kommission gehe aber wie andere Institutionen auch davon aus, dass sich die Wirtschaft in der Europäischen Union erhole. “Deshalb überzeugt nicht, dass die Generalausnahme der europäischen Fiskalregeln bis 2023 verlängert wurde”, hieß es im Monatsbericht.

Die Verlängerung schaffe Spielraum für zusätzliche schuldenfinanzierte Fiskalprogramme, “die aus heutiger Sicht nicht angezeigt erscheinen”, kritisierte die Bundesbank. Die fiskalische Lage sei in einigen Mitgliedstaaten fragil. In diesem Umfeld seien glaubwürdige Fiskalregeln wichtiger denn je.

Zuletzt waren die Kapitalmarktzinsen in südeuropäischen Ländern besonders deutlich gestiegen. Das heißt: Für Länder wie Italien wird es teurer, sich am Markt frisches Geld zu besorgen, weil sie Investoren wieder höhere Zinsen bieten müssen. Das könnte für diese Staaten angesichts gewaltiger Schuldenberge zum Problem werden.

Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Stabilitäts- und Wachstumspakt erst 2024 wieder vollständig in Kraft zu setzen und auf die Unsicherheit wegen des Kriegs in der Ukraine, die Energiepreise und Engpässe bei den Lieferketten verwiesen. Die Defizit- und Schuldenregeln der EU waren während der Corona-Krise ausgesetzt worden und sollten eigentlich ab 2023 wieder gelten. dpa

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) Christine Lagarde hat erneut baldige Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. “Wir beabsichtigen, die Leitzinsen der EZB auf unserer geldpolitischen Sitzung im Juli um 25 Basispunkte anzuheben“, sagte Lagarde am Montag vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments. Im September dürfte dann eine weitere Zinserhöhung kommen. Die Geldpolitik dürfte danach schrittweise normalisiert werden.

Die Notenbank will so die zuletzt sehr hohe Inflation eindämmen. Im Mai war die Jahresinflationsrate auf 8,1 Prozent gestiegen. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht 2 Prozent an.

Lagarde versuchte zudem Sorgen zu zerstreuen, dass das angekündigte Anti-Kriseninstrument den Kampf gegen die Inflation behindern könnte. “Die Entscheidung, die Arbeit an einem Anti-Fragmentierungsinstrument zu beschleunigen, untermauert die Verpflichtung, die Inflation mittelfristig bei 2 Prozent zu stabilisieren”, sagte sie. Bei einer zu starken Fragmentierung könne die Geldpolitik der EZB nicht mehr ihre Wirkung entfalten. Dieser Kampf gehöre also zum EZB-Mandat. Die Renditen von südeuropäischen Anleihen waren im Vergleich zu Bundesanleihen in den vergangenen Wochen stärker gestiegen.

Die EZB hatte am Mittwoch bei einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, die Arbeiten an einem neuen Anti-Kriseninstrument zu beschleunigen.

Lagarde erwartet keine Rezension: “Die Bedingungen für weiteres Wachstum sind vorhanden.” Eine Rezession gehöre nicht zum Basisszenario der EZB. Das Lohnwachstum habe zwar angezogen, es sei aber weiter moderat. Es werde allerdings im weiteren Jahresverlauf anziehen und auch danach überdurchschnittlich bleiben. Man wolle mit der Zinserhöhung auch einer Lohn-Preisspirale entgegenwirken. dpa

“2022 ist eine Wiederholung von 2017”, sagt Ronja Kempin über die Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Die Bedeutungslosigkeit der großen Parteien habe sich verfestigt, die Extreme seien stark, Reformen des politischen Systems schwierig. Kempin kennt sich aus mit den Entwicklungen in Paris. Für die Stiftung Wissenschaft und Politik – kurz SWP – forscht sie zu den deutsch-französischen Beziehungen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Auch die Innenpolitik des Nachbarlandes beschäftigt sie. “Ich habe oft gedacht, das gibt’s doch gar nicht”, beschreibt Kempin ihren anfänglichen Unglauben über den Aufstieg von Marine Le Pen. “Wieso wählen die Menschen dort so eine Person?” So forscht sie auch zum Populismus in Frankreich und zur Rolle des Rassemblement National. Während der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2022 war und ist ihre Frankreich-Expertise besonders gefragt (Europe.Table berichtete).

Woher ihre Affinität zu französischer Politik kommt? Das sei eine Geschichte voller Zufälle. Kempin stammt gebürtig aus dem hessischen Homberg (Efze). Ihre Eltern hätten zwar nicht studiert und sprächen keine Fremdsprache, in ihrer Familie sei Politik aber immer Thema gewesen. Die jugendliche Kempin entschied sich beim Einschreiben spontan zwischen Theologie und Politikwissenschaft – für Letzteres.

Als gegen Ende ihres Politik-Grundstudiums in Marburg alle ihre Freunde ein Jahr ins Ausland gingen, bewarb sie sich erfolgreich auf einen Studienplatz in Rennes. Vor Ort war es dann um sie geschehen: “Da hat sich eine Liebesbeziehung entwickelt zu diesem Land und den Menschen, die mich bis heute nicht losgelassen hat.” Passenderweise trägt die 48-Jährige zum Zoom-Call ein blau-weiß gestreiftes Oberteil – typisch für die Bretagne. Begeistert berichtet sie von der Gastfreundschaft ihrer damaligen Kommilitonen.

Sie blieb dem Land treu, studierte in den Folgejahren European Studies an Frankreichs Eliteuni Sciences Po und promovierte an der FU Berlin in Politikwissenschaft. Danach arbeitete sie im Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages und für den SPD-Parteivorstand. 2003 landete sie bei der SWP, zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Seit acht Jahren ist sie dort nun Senior Fellow in der 15-köpfigen Forschungsgruppe EU/Europa. Zu den Arbeitsbedingungen in ihrem Job sagt sie: “Ich finde, das ist ein Paradies.”

Es sei ein Privileg, sich mit genau den Themen beschäftigen zu dürfen, die sie aus tiefstem Herzen interessieren. Und sie schätze die Nähe zu politischen Entscheidern. Die SWP wird finanziert vom Bundeskanzleramt, Kempin und ihre Kollegen beraten den Bundestag und die Bundesregierung. Für die kommenden Monate hofft sie, dass Bundeskanzler Scholz in Sachen EU-Reformen schnell auf Macron zugeht: “Das Fenster ist sehr günstig und von daher wächst auch meine Ungeduld.” Paul Meerkamp