es war Finanzminister Christian Lindner, der nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine die erneuerbaren Energien medienwirksam als “Freiheitsenergien”bezeichnete. Doch zumindest für die Solar-Industrie ist das schlichtweg ein Etikettenschwindel: Zu groß ist in diesem Bereich die Abhängigkeit von China, das die komplette Solar-Lieferkette dominiert. Und Peking hat für die kommenden Jahre massive Ausbauziele vorgegeben.

Wir werfen deshalb heute einen Blick auf den aktuellen Zustand der Solar-Branche und gehen der Frage nach, ob die aktuellen Lieferschwierigkeiten auf den chinesischen Eigenbedarf zurückzuführen sind.

In den zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA konnte die für die Asien-Pazifik-Region so wichtige Sicherheitskonferenz am Wochenende in Singapur nicht die erhoffte Verständigung vorantreiben. Die Konferenz stand ganz im Zeichen des köchelnden Konflikts zwischen den beiden Großmächten.

Es war ein heftiger Schlagabtausch, den sich die Verteidigungsminister beider Staaten um Taiwan und um Chinas aggressives Verhalten im Südchinesischen Meer lieferten. Doch bei aller Härte – es sei ein gutes Zeichen, dass beide Seiten immerhin für die Zukunft Gespräche in Aussicht stellen, analysiert Michael Radunski.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

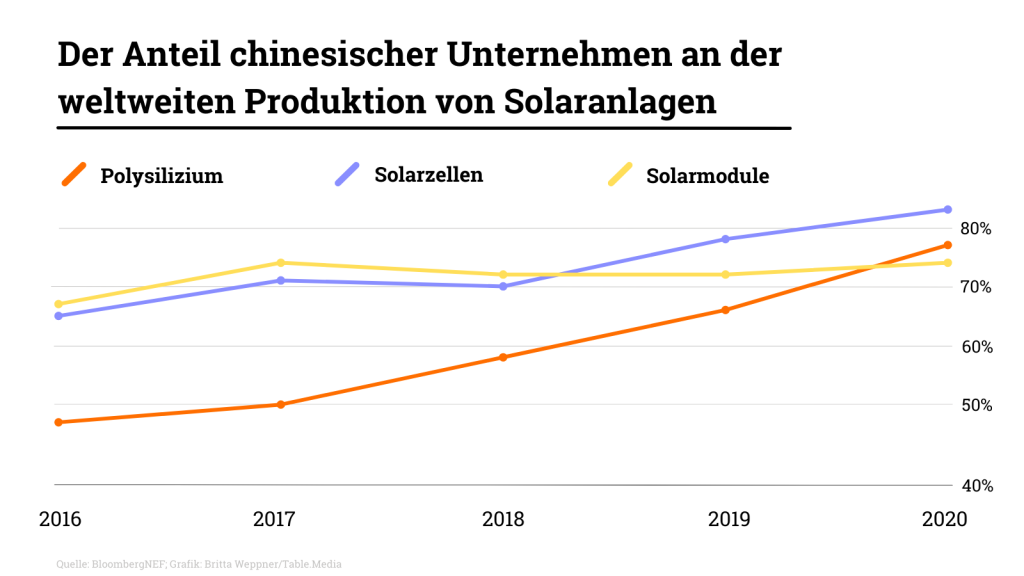

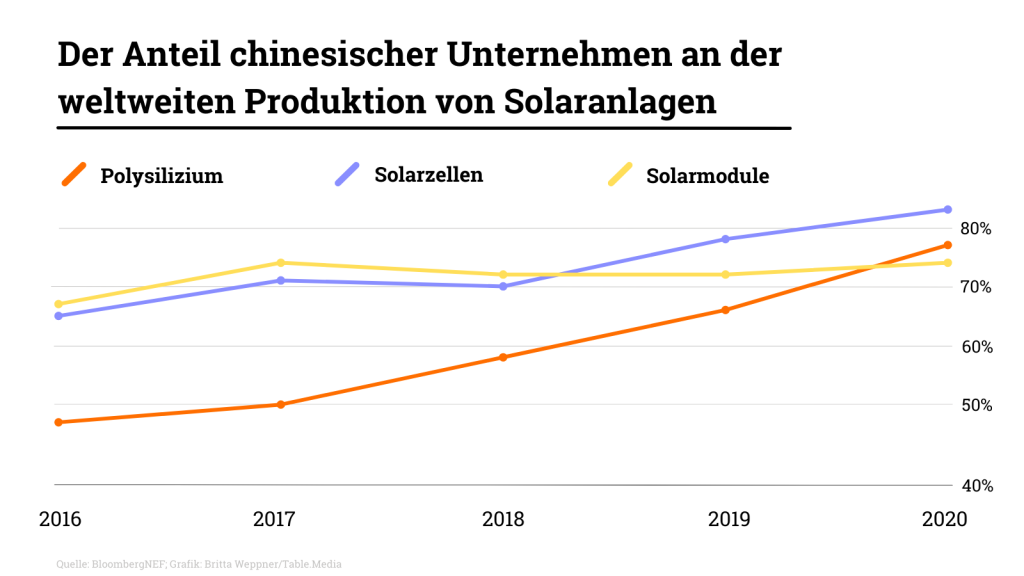

Noch immer zeigen die Lieferverzögerungen im weltweiten Warenverkehr ihre Wirkung. Auch bei der Solar-Energie machen sie sich bemerkbar. Wie andere Güter sind Solarmodule von den coronabedingten Schließungen chinesischer Häfen betroffen, bestätigt eine Sprecherin des Bundesverbands Solarwirtschaft. Das schmerzt die Industrie enorm. Die gesamte europäische Branche ist stark auf Lieferungen aus Drittstaaten angewiesen – besonders aus China.

Die Importabhängigkeit der EU beträgt bei Solarmodulen 65 bis 80 Prozent. Fast zwei Drittel dieser Importe stammten zuletzt aus der Volksrepublik, wie ein Bericht der Kommission zu strategischen Abhängigkeiten im Februar bemerkte. Und auch knapp zweieinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie hakt es noch immer. In Shanghai und der angrenzenden Provinz Zhejiang stieg der Anteil der wartenden Schiffe an der globalen Kapazität im Mai abermals, wie der Kiel Trade Indicator des IfW vom 7. Juni zeigt.

Die Verzögerungen in China ziehen inzwischen auch verlängerte Wartezeiten in europäischen Häfen nach sich. “Erstmals seit Ausbruch der Pandemie stauen sich Containerschiffe auch in der Nordsee vor den Häfen Deutschlands, der Niederlande und Belgiens. Hier stecken gegenwärtig knapp zwei Prozent der globalen Frachtkapazität fest und können weder be- noch entladen werden”, schreibt das IfW.

Aber gefährden die Lieferverzögerungen auch das Erreichen der hohen Ziele der europäischen Solarstrategie? Bis 2025 will die Kommission die installierte PV-Kapazität im Vergleich zu 2020 auf über 320 Gigawatt (GW) mehr als verdoppeln, bis 2030 sollen es schon 600 GW sein.

Auch China hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Im Jahr 2021 hat das Land fast 55 GW Leistung installiert. Die Behörden gehen davon aus, dass sich die Zahl dieses Jahr fast verdoppelt und 108 GW zugebaut werden. Bis zum Jahr 2025 sollen über 550 Gigawatt an Wind- und Solarkraftwerken entstehen – viele davon als gigantische Kraftwerke in den Wüsten (China.Table berichtete).

Bleiben da überhaupt genug Solarmodule für den Export in die EU und nach Deutschland übrig? Eine Weile dürften die hohen Preise für Module noch anhalten, erwartet der Dachverband SolarPower Europe. “Lieferverzögerungen sind in der hohen Nachfrage und hohen Frachtkosten begründet”, sagt Analyst Christophe Lits von SolarPower Europe, einer Lobbygruppe mit Sitz in Brüssel, die als Bindeglied zur Politik die Interessen der Industrie vertritt. Der Bundesverband Solarwirtschaft rechnet nach den Worten einer Sprecherin aber damit, dass der Containerstau bis Ende des Jahres abgebaut sein wird.

Der Großhandelspreis für monokristalline Module ist in Europa innerhalb eines Jahres von 240 auf 280 US-Dollar pro Kilowatt gestiegen, wie Daten des Beratungsunternehmens InfoLink zeigen. Laut SolarPower Europe stellen einige gewerbliche Solar-Investoren ihre Projekte zurück, um auf sinkende Preise zu warten.

Im vergangenen Jahr seien 20 bis 25 Prozent aller PV-Projekte in der EU verschoben oder ganz abgesagt worden, heißt es in dem Bericht der Kommission. Neben den hohen Frachtkosten spielten auch gestiegene Rohstoffkosten und Schließungen chinesischer Fabriken eine Rolle. Ein bedeutender Faktor sei außerdem der Mangel an Installateuren, sagt Branchenvertreter Lits.

Zumindest bei den Produktionskapazitäten glauben Experten aber noch nicht an Engpässe. “Die weltweiten – und von China dominierten – Produktionskapazitäten für Wafer, Solarzellen und Module übersteigen selbst die hohe Nachfrage deutlich“, sagt Johannes Bernreuter, Lieferketten-Experte von Bernreuter Research, zu Table.Media (China.Table berichtete).

Derzeit bestehe allerdings ein Flaschenhals bei der Produktion von Polysilizium. “Der Ausbau der Kapazitäten kommt der rasch wachsenden Nachfrage nicht schnell genug hinterher”, sagt Bernreuter. Doch China verfolge “gigantische Expansionspläne”. Innerhalb der nächsten zwei Jahre werde sich die Situation entspannen, prognostiziert der Experte. Analyst Lits rechnet sogar schon bis Anfang 2023 mit neuen Produktionskapazitäten.

Langfristig streben allerdings auch die Kommission und die europäische Solar-Industrie den Aufbau neuer Kapazitäten in der EU an. Für Polysilizium will die Branche die heimische Produktion auf genug Material für Module mit 54 GW nahezu verdoppeln. Die Modulfertigung selbst soll von neun auf 35,6 GW vervierfacht werden.

Derzeit herrscht innerhalb des Kontinents allerdings noch ein harter Wettbewerb um Solarkomponenten. In der Slowakei zum Beispiel gebe es einen Mangel an Modulen, weil die Käufer in anderen EU-Staaten höhere Preise zahlen könnten, berichten europäische Verbraucherschutzorganisationen. Mit Nico Beckert

Chinas Verteidigungsminister Wei Fenghe hat am Wochenende erstmals seinen amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin persönlich getroffen. Anlass für die ranghohe Zusammenkunft war der Shangri-La-Dialog in Singapur. Es ist die wichtigste Sicherheitskonferenz in der Region Asien-Pazifik. Doch es wird kein freundliches Kennenlernen der beiden. Zu angespannt sind die Beziehungen zwischen China und den USA. Die Konflikte reichen von der Lage der Uiguren in Xinjiang über das Südchinesische Meer und Taiwan bis hin zu Chinas Haltung im Ukraine-Krieg.

Und so vergeudet Wei Fenghe in Singapur denn auch keine Zeit mit Höflichkeiten. Gleich am Freitag – noch vor dem offiziellen Beginn der Konferenz – gibt Chinas oberster Militär den Ton vor: Im direkten Gespräch mit Austin warnt Wei eindringlich vor einem möglichen Krieg. “Falls es irgendjemand wagt, Taiwan von China zu trennen, wird die chinesische Armee definitiv nicht zögern, einen Krieg zu beginnen. Koste es, was es wolle.” Jedes Komplott zur Unabhängigkeit Taiwans werde zerschmettert und die Vereinigung des Mutterlandes entschlossen aufrechterhalten. Wei stellt unmissverständlich klar: “Taiwan ist Chinas Taiwan.”

Als Chinas Verteidigungsminister dann am Sonntag seine offizielle Rede auf dem Shangri-La-Forum hält, legt er nach – ebenso entschlossen und ebenso unmissverständlich: “Wenn es jemand wagt, Taiwan von China abzuspalten, werden wir nicht zögern, zu kämpfen”, warnt Wei. “Wir werden um jeden Preis kämpfen. Wir werden bis zum Ende kämpfen.” Niemand solle die Entschlossenheit und Fähigkeit der chinesischen Streitkräfte unterschätzen, um die territoriale Integrität der Volksrepublik zu wahren. Gemeint sind damit vor allem die USA.

Denn am Tag zuvor hatte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die amerikanische Sichtweise auf Taiwan und die Region dargelegt. In seiner knapp einstündigen Rede zog er immer wieder Vergleiche zwischen Russlands Vorgehen in der Ukraine und Chinas “stärkerer und aggressiverer Herangehensweise” im Indopazifik. “Russlands Invasion in der Ukraine ist das, was passiert, wenn Unterdrücker die Regeln, die uns alle schützen, mit Füßen treten”, sagte Austin in Singapur. “Das passiert, wenn Großmächte entscheiden, dass ihr imperialer Appetit wichtiger ist als die Rechte ihrer friedlichen Nachbarn. Und es ist eine Vorschau auf eine mögliche Welt des Chaos und Aufruhrs, in der keiner von uns leben möchte.”

Und so versprach Austin, dass die USA den Ländern in Asien helfen werde, sich gegen chinesisches “Mobbing” zu wehren. Das sei notwendig, damit sich eine Ukraine-Krise nicht im Pazifik wiederhole. Mit Blick auf Russland und China sagte Austin: “Wir spüren den Gegenwind – von Drohungen und Einschüchterungen – und den überholten Glauben an eine Welt, die in Einflusssphären unterteilt ist.”

Mit großer Sorge stelle Amerikas Verteidigungsminister fest, dass China immer aggressiver versuche, seine territorialen Ansprüche durchzusetzen. Austin nannte unter anderen Pekings offensive Aktivitäten rund um Taiwan, wie etwa die regelmäßigen Militärflüge und warnte seinerseits vor einer Destabilisierung in der Region. Erst vor wenigen Tagen waren 30 chinesische Flugzeuge in den sogenannten Verteidigungsluftraum Taiwans eingedrungen; Angaben des taiwanischen Verteidigungsministeriums zufolge hätten sich darunter mehr als 20 Kampfjets befunden (China.Table berichtete).

Beobachter konnten schon vor einigen Wochen eine Verschärfung der amerikanischen Politik bezüglich Taiwan feststellen. Als US-Präsident Joe Biden Ende Mai in Japan gefragt wurde, ob die USA Taiwan auch durch einen Einsatz der US-Armee verteidigen würde, sagte Biden: “Ja, wir haben diese Verpflichtung.” (China.Table berichtete). Kurz zuvor hatte das US-Außenministerium die Beschreibung Taiwans auf seiner Internetseite geändert: Der Hinweis auf “ein China” fiel weg – eine vermeintlich kleine, aber überaus symbolträchtige Änderung (China.Table berichtete). Bisher bestand die US-Strategie darin, absichtlich vage zu bleiben. So soll China im Unklaren bleiben über die Handlungsbereitschaft der USA; und gleichzeitig soll Taiwan keinen Anreiz erhalten, mit einer vermeintlich amerikanischen Rückendeckung die Unabhängigkeit auszurufen.

US-Verteidigungsminister Austin beteuerte am Samstag jedoch: “Unsere Politik hat sich nicht geändert. Aber leider scheint das für China nicht zu gelten.” Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße aufrechtzuerhalten sei nicht nur ein US-Interesse, sondern eine Angelegenheit von internationaler Bedeutung. “Wir suchen keine Konfrontation oder Konflikte. Und wir suchen keinen neuen Kalten Krieg, keine asiatische Nato und auch keine in feindliche Blöcke gespaltene Region.” Die Worte des US-Verteidigungsministers sollten allen auf der Konferenz wie auch den Menschen in der Region zeigen, wer die Guten und wer die Bösen sind.

Das konnte China so nicht stehen lassen. Und nur wenige Momente nach der Rede des US-Verteidigungsministers folgte denn auch die erste wütende Reaktion. Generalleutnant Zhang Zhenzhong bezeichnete Austins Ausführungen als eine Reihe von Unwahrheiten und bösartigen Unterstellungen, die allesamt auf eine Konfrontation abzielten. “Die USA verstärken ihre Militärpräsenz in der Region, sie schmieden Militärallianzen wie Aukus, Quad oder die Five-Eyes-Allianz und wollen offen, Chinas strategisches Umfeld verändern. Wie sollten wir das anders nennen als Konfrontation!?” Es seien die USA, die Chaos im Nahen Osten angerichtet und Instabilität nach Europa gebracht hätten. Und nun würden sie versuchen, den asiatisch-pazifischen Raum zu destabilisieren, sagte der stellvertretende Leiter der gemeinsamen Stabsabteilung der Zentralen Militärkommission Chinas.

Auch Chinas Verteidigungsminister Wei präsentierte den Delegierten am Sonntag nochmals diese Argumentationskette: Amerikas Verhalten sei die Hauptursache für Spannungen – und zwar auf der gesamten Welt, von der Ukraine bis hin zum Südchinesischen Meer.

In der Ukraine-Frage positionierte sich China derweil etwas überraschend neu, wenn auch indirekt. Zunächst kam allerdings die Retourkutsche für Austins Angriffe auf sein Land: Wer der Ukraine Waffen liefere, schütte Benzin ins Feuer, sagte Wei. Er übte heftige Kritik an der EU und den Nato-Staaten, die seit Wochen die Ukraine zur Verteidigung gegen Russland mit Kriegsgerät unterstützen.

Zugleich betonte Wei, dass sein Land keinerlei materielle Unterstützung an Russland leiste. Die enge Verbindung zwischen der Volksrepublik und Russland sei eine Partnerschaft, aber kein Bündnis. Damit wollte er offenbar Vermutungen entgegentreten, China werde sich die Seite Russlands schlagen, um gemeinsame Sache gegen den Westen zu machen.

China hoffe, dass die USA und die Nato mit Russland ins Gespräch kommen, um die Voraussetzungen für einen Waffenstillstand zu schaffen, sagte Wei. Sein Land stünde jedenfalls bereit, eine konstruktive Rolle zu spielen und zu helfen, die Lage zu entschärfen, um eine politische Lösung zu erreichen. Konkrete Vorschläge machte Wei in Singapur allerdings nicht. Peking hat nach offizieller Lesart die russische Invasion in der Ukraine bislang weder offen kritisiert, noch seine Unterstützung für die Militäroffensive Russlands erklärt.

Die Botschaft des chinesischen Verteidigungsministers stieß im Publikum allerdings auf Skepsis, wie die kritischen Nachfragen zeigten. Und auch hier konnten aufmerksame Zuhörer in Singapur kleine Veränderungen feststellen: Hatte er in seiner Rede noch an Chinas offizielle Sprachregelung eines “Konflikts” gehalten, sprach Wei anschließend immerhin von einem “Krieg” in der Ukraine.

Doch auch selbst die Ausführungen zur Ukraine waren in erster Linie gegen Washington gerichtet. Insgesamt stand die asiatische Sicherheitskonferenz ganz im Zeichen der Spannungen zwischen China und den USA. Beide Seiten versuchten, für ihre konkurrierenden Visionen von regionaler Ordnung und Stabilität zu werben. Es war ein offener und harter Schlagabtausch, den sich Wei Fenghe und Llyod Austin in Singapur lieferten. Nun gilt es, Lösungen zu finden. Zu viel steht auf dem Spiel. Doch das wird nur im Dialog gelingen. Und so ist es ein gutes Zeichen, dass bei aller Härte die beiden Verteidigungsminister vereinbarten, sich bald wieder zu treffen. Mitarbeit: Felix Lee

In Peking müssen sich Millionen Menschen nach einem Corona-Ausbruch in einer beliebten Bar auf das Virus testen lassen. Im Innenstadtbezirk Chaoyang startete am Montag eine dreitägige Testkampagne unter den rund 3,5 Millionen Bewohnern. An einigen Teststationen bildeten sich mehr als 100 Meter lange Warteschlangen.

Die Behörden verhängten zudem Lockdowns für Wohnblöcke, in denen rund 10.000 identifizierte Kontaktpersonen von Gästen der “Heaven Supermarket Bar” leben. Die Gaststätte – ein großer, rund um die Uhr geöffneter Selbstbedienungsladen mit Tischen, Stühlen und Sofas – ist für günstigen Alkohol bekannt und zieht viele Besucher an. Die Bar und umliegende Geschäfte wurden abgesperrt.

Wie viele andere Gaststätten auch war die “Heaven Supermarket Bar” erst in der vergangenen Woche nach der Lockerung von Corona-Maßnahmen wieder eröffnet worden. Kurz darauf wurde der Ursprung von 200 Infektionen auf die Bar zurückgeführt. Die Behörden sprechen von einem “wilden und explosiven” Coronavirus-Ausbruch. Infizierte leben oder arbeiten demnach in 14 der 16 Pekinger Stadtbezirke.

Für die 22 Millionen Einwohner der chinesischen Hauptstadt waren erst vor einer Woche Anti-Covid-Maßnahmen aufgehoben worden, in deren Zuge unter anderem auch Einkaufszentren geschlossen, Bus- und Bahnlinien stillgelegt und die Menschen zum Arbeiten im Homeoffice aufgefordert worden waren.

Und auch Shanghai hat einen Corona-Rückfall erlitten (China.Table berichtete): Gut zehn Prozent der Shanghaier sind wieder im Lockdown, der gesamte Distrikt Minhang. Im Laufe der Woche folgen noch weitere Test-Runden. rtr

Deutschland hat seit Kriegsausbruch in der Ukraine kaum weniger für russisches Gas und Öl ausgegeben als China. Die Volksrepublik, die Moskaus Aggression nicht kategorisch verurteilt, ist mit einem Volumen von 12,6 Milliarden Euro zwar wichtigster Kunde der Russen. Allerdings folgt die Bundesrepublik nur knapp dahinter mit Zahlungen in Höhe von 12,1 Milliarden auf Platz zwei. Dahinter folgen Italien und die Niederlande mit jeweils 7,8 Milliarden Euro.

Das geht aus einer Analyse des in Finnland ansässigen “Centre for Research on Energy and Clean Air” (Crea) hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Russland hat demnach in den ersten hundert Tagen des Krieges 93 Milliarden Euro durch den Export fossiler Brennstoffe verdient.

Die EU bleibt mit Abstand der größte Abnehmer von russischem Gas und Erdöl. Insgesamt 61 Prozent der fossilen Exporte Russlands zwischen dem 24. Februar und 3. Juni entfielen allein auf die Staaten der Europäischen Union in einem Gesamtwert von 57 Milliarden Euro.

Während Chinas Importe über den Zeitraum des Krieges konstant blieben, verringerte Deutschland seine Einkäufe “moderat”, wie es in dem Bericht heißt. In die sich öffnende Marktlücke ist Indien gestoßen. Die indischen Käufe von russischem Rohöl sind um 18 Prozent gestiegen. rad

Die Atomwaffenarsenale in der Welt werden wohl wegen der aktuellen Spannungen und Konflikte bald wieder größer – das fürchten die Wissenschaftler des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri. In ihrem am Montag veröffentlichten Jahresbericht heißt es: Die neun nuklear bewaffneten Staaten – USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea – modernisieren derzeit ihre Nukleararsenale. Und obwohl die Gesamtzahl von Nuklearwaffen zuletzt leicht gesunken war, werden die Atomwaffen im nächsten Jahrzehnt wohl wieder zunehmen.

“Alle nuklear bewaffneten Staaten erhöhen oder modernisieren ihre Arsenale, und die meisten verschärfen ihre nukleare Rhetorik und die Rolle, die Atomwaffen in ihren Militärstrategien spielen”, sagte Wilfred Wan, Direktor des Programms für Massenvernichtungswaffen von Sipri. “Das ist ein sehr besorgniserregender Trend.”

Zu China heißt es, die Volksrepublik befinde sich mitten in einer erheblichen Erweiterung seines Atomwaffenarsenals, die laut Satellitenbildern den Bau von mehr als 300 neuen Raketensilos umfasse. Die Forscher nehmen an, dass im Jahr 2021 nach der Lieferung neuer mobiler Trägerraketen und eines U-Bootes mehrere zusätzliche Atomsprengköpfe den Einsatzkräften zugeteilt wurden.

Rund 90 Prozent aller Atomwaffen auf der Erde befinden sich in den Beständen der USA und Russlands. In beiden Ländern laufen nach Angaben von Sipri umfassende und kostspielige Programme, um die Atomsprengköpfe, Trägersysteme und Produktionsstätten auszutauschen und zu modernisieren. rad

Studenten, Unternehmer oder Kurzeit-Angestellte ohne langfristige Aufenthaltserlaubnis können sich für den Erhalt elektronischer Wertgutscheine in Hongkong bewerben. Ab dem 23. Juni haben Interessenten einen Monat lang Zeit, sich für das Konsum-Programm der Regierung registrieren zu lassen. Wer das tut, wird ab dem 6. August mit einem Guthaben von 5.000 Hongkong-Dollar, rund 600 Euro, ausgestattet, die er über elektronische Zahlungsdienste verwenden kann.

Es ist bereits das zweite derartige Stimulus-Paket der Hongkonger Regierung innerhalb eines Jahres. Bei der ersten Runde im zweiten Halbjahr 2021 waren rund sechs Millionen Menschen berechtigt, die Gutscheine einzulösen. Die rund 300.000 Einwohner ohne feste Aufenthaltsgenehmigung waren damals noch ausgeschlossen. Durch die Ausgabe der Konsum-Gutscheine wuchs die lokale Wirtschaft im Vorjahr um zusätzliche 0,7 Prozent. Durch die Erweiterung des Kreises der Bezugsberechtigten rechnet die Stadt mit Mehrkosten in Höhe von einer Milliarde Hongkong-Dollar. grz

Die Internationale Arbeitsorganisation IAO will eine Mission in die Autonome Region Xinjiang entsenden. Das berichtet der Spiegel. Eine Vollversammlung der ILO-Mitgliedsstaaten nahm mit Mehrheit einen entsprechenden Antrag an. Als Begründung nennt er ausdrücklich “die Anwendung repressiver Maßnahmen gegen die Uiguren“. Vom 27. Mai bis Ende vergangener Woche tagte der Internationale Arbeitskongress mit 4.000 Delegierten.

Die IAO gilt gemeinhin als “zahnlose Tigerin“, die ihre Prinzipien nicht durchsetzen kann (China.Table berichtete). Am Freitag hat die IAO auch beschlossen, dass alle ihre 187 Mitgliedstaaten “das Grundrecht auf ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld” gewährleisten. Doch auch darunter versteht jedes Land etwas anderes. So hat auch China ein IAO-Abkommen gegen Zwangsarbeit unterzeichnet (China.Table berichtete) – sieht darin aber keine Widersprüche zur eigenen Praxis, weil es Zwangsarbeit auch in Xinjiang offiziell nicht gibt. fin

Im Mai hat sich der Verkauf von Autos mit neuen Antriebsformen erholt. Im Vergleich zum Jahresmonat stieg er um 91 Prozent auf 360.000 Stück. Das teilte die China Passenger Car Association mit. Auch im Vergleich zum Vormonat, dem April, ging der Absatz um ein gutes Viertel hoch. In den ersten fünf Monaten des Jahres hat sich die verkaufte Stückzahl mehr als verdoppelt. Zu den New Energy Vehicles (NEV) gehören Batterieautos, aber auch Steckdosenhybride.

Auch insgesamt verzeichnet der Automarkt eine Erholung. Die Steigerung der Verkäufe erreichte über alle Antriebsformen 30 Prozent. Als Grund nennt der Verband den Rückgang der Covid-Infektionszahlen und die Aufhebung der Lockdowns. fin

Zwar war ein Drittel der Podiumsdiskussionen auf der großen Bühne des Weltwirtschaftsforums in Davos dem Klimawandel gewidmet. Doch der Aspekt der Energiesicherheit hat neue Prioritäten geschaffen. Der Einsatz fossiler Brennstoffe müsse zwar beendet werden, die Verringerung der Abhängigkeit von Russland bei der Energieversorgung sei aber noch dringender.

Es besteht die Gefahr, dass die internationale Zusammenarbeit in Sachen Klimawandel auf der Strecke bleibt. Ein übereiltes Streben nach Energiesicherheit kann internationale Standards, Vereinbarungen und Institutionen in einer Weise untergraben, wie es bei einem geordneten Wandel nicht der Fall wäre. Zwangsläufig fällt der Blick auch auf China, wo der Kampf gegen den Klimawandel in den vergangenen Jahren zunehmend zu einer zentralen Komponente der eigenen Politik geworden ist.

Das Land ist aufgrund seiner strengen Null-Covid-Politik wirtschaftlich unter Druck geraten. Lockdowns in vielen Teilen des Landes haben die reguläre Wirtschaftsaktivität ins Stottern gebracht. Langfristiger Wohlstand und die Energiewende waren in den vergangenen Monaten plötzlich nur noch zweitrangig. Bedeutet dies, dass China seine Bemühungen aufgegeben hat oder die internationale Zusammenarbeit beim Klimawandel einstellen wird? Die Antwort lautet: Nein.

Die Energiekrise, die im September letzten Jahres in vielen Teilen Chinas herrschte und zu Rationierungen führte, war jedoch ein Weckruf. Es stellt sich hierbei nicht die Frage, ob Peking den Klimawandel ernst nimmt, sondern eher, ob es vielleicht zu ehrgeizig war und der Staat seine Maßnahmen überdenken muss, um weitere Stromengpässe zu vermeiden. Chinas größte Herausforderung besteht nun darin, eine Balance zwischen seinen Klima-Zielen, der Beibehaltung eines wissenschaftlichen Ansatzes und der Aufrechterhaltung der Wirtschaft zu finden.

Davos ist seit Jahrzehnten dafür bekannt, Visionen Wirklichkeit werden zu lassen, indem es zahlreiche Interessengruppen zum Dialog zusammenbringt und eine Kommunikationsplattform bietet, die neue Ideen und Innovationen hervorbringt. In den vergangenen Jahren wurden viele Ideen, die auf dem Forum entstanden sind, in Bereichen wie digitale Technologie, Industrie 4.0, ESG und Stakeholder-Kapitalismus in die Praxis umgesetzt. Dadurch wurden Lösungsansätze entwickelt, um gerechtere Wirtschaftssysteme und gleichberechtigtere Gesellschaften zu schaffen.

China hat von diesen Diskussionen stark profitiert. So ist das “Environment, Social, Governance” (ESG) mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensführung von immer mehr chinesischen Unternehmen geworden. Und an den meisten Wirtschaftshochschulen ist ESG inzwischen ein fester Bestandteil des Lehrplans geworden.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen bot sich in Davos nun die Chance, die Welt aus den Umwälzungen herauszuführen. Ich hatte erwartet, dass Staats- und Regierungschefs die Basis schaffen, um den Kampf gegen den Klimawandel mit Nachdruck und auf neue und innovative Weise führen zu können. Ich musste jedoch feststellen, dass die Welt im Wettlauf um die Einhaltung der Klimaziele 2030 zurückfällt, weil sich der Wunsch nach höherer Energiesicherheit in den Vordergrund gedrängt hat. Und dies ist mit Sicherheit nicht im Sinne Chinas, weil die Volksrepublik selbst zu den großen Verlierern zählen würde.

Doch ohne ein eindeutiges Mandat für die Umsetzung von Klimaprogrammen, ohne eine signifikante Beteiligung des Privatsektors und ohne eine angemessene strukturelle Finanzierung könnte die Energiewende mehrere langwierige Umwege nehmen – und auf dem Weg zur Klimaneutralität sogar in die falsche Richtung führen.

Wenn wir den Kampf gegen den Klimawandel als einen Marathon betrachten, wirken Pandemie und der russische Angriffskrieg wie Muskelkrämpfe auf halber Strecke. Aber wir müssen weiterlaufen. Deshalb geht es jetzt darum, die Schmerzen zu lindern und zu verhindern, dass gesundheits- oder sicherheitspolitische Herausforderungen in Zukunft neue Krämpfe verursachen. China hat großes Interesse daran, Symptome und Ursachen gleichzeitig zu bekämpfen und sieht globale Lösungen in einem wissenschaftlichen, kooperativen, und schrittweisen Vorgehen.

Klaus Schwab, Gründer und Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums, wies auf zwei Bedingungen hin, um den Zustand der Welt zu verbessern. Erstens: Staaten müssen sich als Stakeholder einer größeren Gemeinschaft verstehen und Eigeninteressen hintanstellen. Zweitens: Kooperation. Doch das wird angesichts der angespannten internationalen Beziehungen nicht leicht. Russland war nicht einmal mehr Teil der Stakeholder-Gemeinschaft. Und das Verhältnis Chinas zu den USA verschlechtert sich zunehmend. Doch solange die US-Regierung unter Joe Biden dem Beispiel der Trump-Administration folgt und China als Bedrohung ansieht, was soll dieser “Feind” dann tun, um nicht besiegt zu werden, aber gleichzeitig kooperativ zu sein?

Beispiel Elektromobilität: China hat die Integration der gesamten Wertschöpfung zwischen Automobilherstellern, Batterieherstellern, Gebrauchtwagenhändlern und Entsorgungsunternehmen für Batterierecycling-Systeme gefordert, um einen größeren Beitrag zum internationalen Markt zu leisten. Die Reaktion des Westens war jedoch bestenfalls verhalten. Weil es sich bei einigen Technologien im Zusammenhang mit Elektroautos um strategische Güter handele, wolle man seine Lieferketten bei solchen Vorhaben nicht auf China stützen.

Sollte Davos 2023 an seinem üblichen Termin im Januar stattfinden, werden sich die Teilnehmer in nur acht Monaten wieder im gewohnten Schneegestöber zusammenfinden. Damit dort neue Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel gefunden werden können, muss das Weltwirtschaftsforum wieder ein offenes Konzept für vielfältige und unterschiedliche Meinungen verfolgen. Das ist in diesem Jahr nicht gelungen. Auch, weil wegen der geopolitischen Lage die Stimmen der Staaten und Regierungen lauter waren als je zuvor.

Dr. Yuan Ding ist Vizepräsident und Dekan, Cathay Capital Chair Professor für Rechnungswesen an der China Europe International Business School (CEIBS) in Shanghai. Zuvor war er Fakultätsmitglied der HEC School of Management, Paris, Frankreich. Er ist Mitglied der European Accounting Association, der French Accounting Association und der American Accounting Association. Ding war als Herausgeber und Mitglied des Redaktionsausschusses für internationale wissenschaftliche Fachpublikationen der Bereiche Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung tätig.

Justin Yifu Lin gibt sich zuversichtlicher als die chinesische Regierung selbst. Sechs Prozent Wachstum traute der Ökonom der Wirtschaft des Landes Anfang des Jahres für 2022 zu. Die Regierung plante mit nur 5,5 Prozent. Ohne Corona sei bis 2035 sogar ein jährliches Wachstum von acht Prozent möglich, schätzt der 69 Jahre alte Ehrendekan der Universität Peking. Analystinnen und Analysten europäischer Ratingagenturen reiben sich verwundert die Augen angesichts von so viel Optimismus. Sie sehen China in diesem Jahr bei gerade einmal gut vier Prozent Wachstum.

Doch Zuversicht ist ein wesentlicher Baustein für die Karriere von Justin Yifu Lin. So war es auch 1979, als der gebürtige Taiwaner und studierte Ökonom vom Ufer der Insel Kinmen Richtung Volksrepublik blickt und mutig in Wasser steigt. Der Legende nach dienen dem desertierenden Soldaten zwei Basketbälle als Schwimmhilfe für die Flucht auf die zwei Kilometer entfernte Insel Xiamen. Lin flüchtet also quasi umgekehrt vom demokratischen Taiwan in die autoritär regierte Volksrepublik.

Seine Motivation? Innere Überzeugung: Er sei aufgrund seines kulturellen, historischen, politischen und ökonomischen Verständnisses zu der Ansicht gelangt, dass die Rückkehr zum Mutterland historisch zwangsläufig ist, schreibt er kurz nach seiner Flucht. Seine Familie lässt er dabei zurück.

In Peking studiert er anschließend marxistische Wirtschaftslehre. Dort lernt er Theodore Schultz kennen. Der amerikanische Nobelpreisträger verschafft ihm ein Stipendium für eine Promotion in Chicago, wo er unter anderem Chinas Öffnung zur Marktwirtschaft erforscht.

Einen wesentlichen Grund für den Aufstieg des Landes erkennt Justin Yifu Lin in der Nutzung der komparativen Vorteile des Faktors Arbeit im Land. Arbeit ist in China günstig, das wurde lange verkannt. Denn die Schwerindustrie aus der Zeit vor den Reformen durch Deng Xiaoping im Jahr 1979 war vor allem kapitalintensiv. Fortan aber setzt China auf die Massenfertigung, auf flinke Hände, die wenig kosten.

Ein Angebot, nach seiner Promotion in den USA zu lehren, lehnt Justin Yifu Lin ab. Stattdessen zieht es ihn wieder nach China. “Das Land wandelte sich von der Plan- zur Marktwirtschaft. Das war faszinierend”, sagte er rückblickend dem Magazin Brand eins. Im Jahr 1986 kehrt er nach Peking zurück und gründet dort 1993 an der Universität Peking einen wirtschaftspolitischen Thinktank, das “China Centre for Economic Research” (CCER). Schnell steigt er zu einem der wichtigsten Regierungsberater auf.

Im Jahr 2008 wird er zum Chefökonom der Weltbank ernannt. In seiner vierjährigen Amtszeit wirbt er für seine New Structural Economics. Diese Theorie soll Schwellen- und Entwicklungsländern zu mehr Wohlstand verhelfen. Nach Justin Yifu Lin verlangt eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung immer das Zusammenspiel von Staat und Markt.

In Branchen, wo günstigere Arbeitsbedingungen als im Ausland herrschen, müsse der Staat intelligente Strategien und Investitionen einsetzen, um Innovationen im Land zu fördern. So hat es China gemacht – aus seiner Sicht erfolgreich: “Die Welt”, sagte Lin einmal in seiner Zeit bei der Weltbank, “kann viel von China lernen. Und ich möchte dabei helfen.”

Heute ist der Universitätsprofessor und Autor von mehr als 20 Büchern auch ein Berater der chinesischen Regierung. Doch zuletzt dürfte sein Einfluss auf die Politik gesunken sein. Das vermutet zumindest die China-Beobachterin Angela Stanzel. An ihm selbst liegt das nicht: “Der Xi-Jinping-Führung geht es offensichtlich immer weniger um wirtschaftliche Entwicklung, sondern immer mehr um parteipolitische Kontrolle”, sagt die China-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.

Außenwirtschaftlich geht Justin Yifu Lin mit der Haltung der Regierung konform. Peking wirft den USA vor, seinen Aufstieg zu behindern. Auch Lin klagt, die US-Amerikaner würden die chinesische Wirtschaft durch Sanktionen wie etwa gegen den IT-Konzern Huawei abwürgen.

Doch wie so oft ist er zuversichtlich, dass sich diese Situation bald ändert – zugunsten Chinas. Das enorme Wachstum des Landes wird es schon richten. “Eines Tages wird unsere Wirtschaft doppelt so stark sein wie die der USA.” Er rechnet dann mit den Vereinigten Staaten im Fahrwasser Chinas. “Nur im Handel mit China können die USA profitieren”, sagte er im Mai auf einem Wirtschaftsforum in Peking. Andreas Schulte

Prof. Justin Yifu Lin spricht am Donnerstag (16. Juni) zum Thema “Kann China sein BIP-Wachstumsziel von 5,5 % für 2022 erreichen?” auf einer Veranstaltung des IfW Kiel im Rahmen der Reihe Global China Conversations. Das Gespräch findet auf Englisch statt. China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.

es war Finanzminister Christian Lindner, der nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine die erneuerbaren Energien medienwirksam als “Freiheitsenergien”bezeichnete. Doch zumindest für die Solar-Industrie ist das schlichtweg ein Etikettenschwindel: Zu groß ist in diesem Bereich die Abhängigkeit von China, das die komplette Solar-Lieferkette dominiert. Und Peking hat für die kommenden Jahre massive Ausbauziele vorgegeben.

Wir werfen deshalb heute einen Blick auf den aktuellen Zustand der Solar-Branche und gehen der Frage nach, ob die aktuellen Lieferschwierigkeiten auf den chinesischen Eigenbedarf zurückzuführen sind.

In den zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA konnte die für die Asien-Pazifik-Region so wichtige Sicherheitskonferenz am Wochenende in Singapur nicht die erhoffte Verständigung vorantreiben. Die Konferenz stand ganz im Zeichen des köchelnden Konflikts zwischen den beiden Großmächten.

Es war ein heftiger Schlagabtausch, den sich die Verteidigungsminister beider Staaten um Taiwan und um Chinas aggressives Verhalten im Südchinesischen Meer lieferten. Doch bei aller Härte – es sei ein gutes Zeichen, dass beide Seiten immerhin für die Zukunft Gespräche in Aussicht stellen, analysiert Michael Radunski.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Noch immer zeigen die Lieferverzögerungen im weltweiten Warenverkehr ihre Wirkung. Auch bei der Solar-Energie machen sie sich bemerkbar. Wie andere Güter sind Solarmodule von den coronabedingten Schließungen chinesischer Häfen betroffen, bestätigt eine Sprecherin des Bundesverbands Solarwirtschaft. Das schmerzt die Industrie enorm. Die gesamte europäische Branche ist stark auf Lieferungen aus Drittstaaten angewiesen – besonders aus China.

Die Importabhängigkeit der EU beträgt bei Solarmodulen 65 bis 80 Prozent. Fast zwei Drittel dieser Importe stammten zuletzt aus der Volksrepublik, wie ein Bericht der Kommission zu strategischen Abhängigkeiten im Februar bemerkte. Und auch knapp zweieinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie hakt es noch immer. In Shanghai und der angrenzenden Provinz Zhejiang stieg der Anteil der wartenden Schiffe an der globalen Kapazität im Mai abermals, wie der Kiel Trade Indicator des IfW vom 7. Juni zeigt.

Die Verzögerungen in China ziehen inzwischen auch verlängerte Wartezeiten in europäischen Häfen nach sich. “Erstmals seit Ausbruch der Pandemie stauen sich Containerschiffe auch in der Nordsee vor den Häfen Deutschlands, der Niederlande und Belgiens. Hier stecken gegenwärtig knapp zwei Prozent der globalen Frachtkapazität fest und können weder be- noch entladen werden”, schreibt das IfW.

Aber gefährden die Lieferverzögerungen auch das Erreichen der hohen Ziele der europäischen Solarstrategie? Bis 2025 will die Kommission die installierte PV-Kapazität im Vergleich zu 2020 auf über 320 Gigawatt (GW) mehr als verdoppeln, bis 2030 sollen es schon 600 GW sein.

Auch China hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Im Jahr 2021 hat das Land fast 55 GW Leistung installiert. Die Behörden gehen davon aus, dass sich die Zahl dieses Jahr fast verdoppelt und 108 GW zugebaut werden. Bis zum Jahr 2025 sollen über 550 Gigawatt an Wind- und Solarkraftwerken entstehen – viele davon als gigantische Kraftwerke in den Wüsten (China.Table berichtete).

Bleiben da überhaupt genug Solarmodule für den Export in die EU und nach Deutschland übrig? Eine Weile dürften die hohen Preise für Module noch anhalten, erwartet der Dachverband SolarPower Europe. “Lieferverzögerungen sind in der hohen Nachfrage und hohen Frachtkosten begründet”, sagt Analyst Christophe Lits von SolarPower Europe, einer Lobbygruppe mit Sitz in Brüssel, die als Bindeglied zur Politik die Interessen der Industrie vertritt. Der Bundesverband Solarwirtschaft rechnet nach den Worten einer Sprecherin aber damit, dass der Containerstau bis Ende des Jahres abgebaut sein wird.

Der Großhandelspreis für monokristalline Module ist in Europa innerhalb eines Jahres von 240 auf 280 US-Dollar pro Kilowatt gestiegen, wie Daten des Beratungsunternehmens InfoLink zeigen. Laut SolarPower Europe stellen einige gewerbliche Solar-Investoren ihre Projekte zurück, um auf sinkende Preise zu warten.

Im vergangenen Jahr seien 20 bis 25 Prozent aller PV-Projekte in der EU verschoben oder ganz abgesagt worden, heißt es in dem Bericht der Kommission. Neben den hohen Frachtkosten spielten auch gestiegene Rohstoffkosten und Schließungen chinesischer Fabriken eine Rolle. Ein bedeutender Faktor sei außerdem der Mangel an Installateuren, sagt Branchenvertreter Lits.

Zumindest bei den Produktionskapazitäten glauben Experten aber noch nicht an Engpässe. “Die weltweiten – und von China dominierten – Produktionskapazitäten für Wafer, Solarzellen und Module übersteigen selbst die hohe Nachfrage deutlich“, sagt Johannes Bernreuter, Lieferketten-Experte von Bernreuter Research, zu Table.Media (China.Table berichtete).

Derzeit bestehe allerdings ein Flaschenhals bei der Produktion von Polysilizium. “Der Ausbau der Kapazitäten kommt der rasch wachsenden Nachfrage nicht schnell genug hinterher”, sagt Bernreuter. Doch China verfolge “gigantische Expansionspläne”. Innerhalb der nächsten zwei Jahre werde sich die Situation entspannen, prognostiziert der Experte. Analyst Lits rechnet sogar schon bis Anfang 2023 mit neuen Produktionskapazitäten.

Langfristig streben allerdings auch die Kommission und die europäische Solar-Industrie den Aufbau neuer Kapazitäten in der EU an. Für Polysilizium will die Branche die heimische Produktion auf genug Material für Module mit 54 GW nahezu verdoppeln. Die Modulfertigung selbst soll von neun auf 35,6 GW vervierfacht werden.

Derzeit herrscht innerhalb des Kontinents allerdings noch ein harter Wettbewerb um Solarkomponenten. In der Slowakei zum Beispiel gebe es einen Mangel an Modulen, weil die Käufer in anderen EU-Staaten höhere Preise zahlen könnten, berichten europäische Verbraucherschutzorganisationen. Mit Nico Beckert

Chinas Verteidigungsminister Wei Fenghe hat am Wochenende erstmals seinen amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin persönlich getroffen. Anlass für die ranghohe Zusammenkunft war der Shangri-La-Dialog in Singapur. Es ist die wichtigste Sicherheitskonferenz in der Region Asien-Pazifik. Doch es wird kein freundliches Kennenlernen der beiden. Zu angespannt sind die Beziehungen zwischen China und den USA. Die Konflikte reichen von der Lage der Uiguren in Xinjiang über das Südchinesische Meer und Taiwan bis hin zu Chinas Haltung im Ukraine-Krieg.

Und so vergeudet Wei Fenghe in Singapur denn auch keine Zeit mit Höflichkeiten. Gleich am Freitag – noch vor dem offiziellen Beginn der Konferenz – gibt Chinas oberster Militär den Ton vor: Im direkten Gespräch mit Austin warnt Wei eindringlich vor einem möglichen Krieg. “Falls es irgendjemand wagt, Taiwan von China zu trennen, wird die chinesische Armee definitiv nicht zögern, einen Krieg zu beginnen. Koste es, was es wolle.” Jedes Komplott zur Unabhängigkeit Taiwans werde zerschmettert und die Vereinigung des Mutterlandes entschlossen aufrechterhalten. Wei stellt unmissverständlich klar: “Taiwan ist Chinas Taiwan.”

Als Chinas Verteidigungsminister dann am Sonntag seine offizielle Rede auf dem Shangri-La-Forum hält, legt er nach – ebenso entschlossen und ebenso unmissverständlich: “Wenn es jemand wagt, Taiwan von China abzuspalten, werden wir nicht zögern, zu kämpfen”, warnt Wei. “Wir werden um jeden Preis kämpfen. Wir werden bis zum Ende kämpfen.” Niemand solle die Entschlossenheit und Fähigkeit der chinesischen Streitkräfte unterschätzen, um die territoriale Integrität der Volksrepublik zu wahren. Gemeint sind damit vor allem die USA.

Denn am Tag zuvor hatte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die amerikanische Sichtweise auf Taiwan und die Region dargelegt. In seiner knapp einstündigen Rede zog er immer wieder Vergleiche zwischen Russlands Vorgehen in der Ukraine und Chinas “stärkerer und aggressiverer Herangehensweise” im Indopazifik. “Russlands Invasion in der Ukraine ist das, was passiert, wenn Unterdrücker die Regeln, die uns alle schützen, mit Füßen treten”, sagte Austin in Singapur. “Das passiert, wenn Großmächte entscheiden, dass ihr imperialer Appetit wichtiger ist als die Rechte ihrer friedlichen Nachbarn. Und es ist eine Vorschau auf eine mögliche Welt des Chaos und Aufruhrs, in der keiner von uns leben möchte.”

Und so versprach Austin, dass die USA den Ländern in Asien helfen werde, sich gegen chinesisches “Mobbing” zu wehren. Das sei notwendig, damit sich eine Ukraine-Krise nicht im Pazifik wiederhole. Mit Blick auf Russland und China sagte Austin: “Wir spüren den Gegenwind – von Drohungen und Einschüchterungen – und den überholten Glauben an eine Welt, die in Einflusssphären unterteilt ist.”

Mit großer Sorge stelle Amerikas Verteidigungsminister fest, dass China immer aggressiver versuche, seine territorialen Ansprüche durchzusetzen. Austin nannte unter anderen Pekings offensive Aktivitäten rund um Taiwan, wie etwa die regelmäßigen Militärflüge und warnte seinerseits vor einer Destabilisierung in der Region. Erst vor wenigen Tagen waren 30 chinesische Flugzeuge in den sogenannten Verteidigungsluftraum Taiwans eingedrungen; Angaben des taiwanischen Verteidigungsministeriums zufolge hätten sich darunter mehr als 20 Kampfjets befunden (China.Table berichtete).

Beobachter konnten schon vor einigen Wochen eine Verschärfung der amerikanischen Politik bezüglich Taiwan feststellen. Als US-Präsident Joe Biden Ende Mai in Japan gefragt wurde, ob die USA Taiwan auch durch einen Einsatz der US-Armee verteidigen würde, sagte Biden: “Ja, wir haben diese Verpflichtung.” (China.Table berichtete). Kurz zuvor hatte das US-Außenministerium die Beschreibung Taiwans auf seiner Internetseite geändert: Der Hinweis auf “ein China” fiel weg – eine vermeintlich kleine, aber überaus symbolträchtige Änderung (China.Table berichtete). Bisher bestand die US-Strategie darin, absichtlich vage zu bleiben. So soll China im Unklaren bleiben über die Handlungsbereitschaft der USA; und gleichzeitig soll Taiwan keinen Anreiz erhalten, mit einer vermeintlich amerikanischen Rückendeckung die Unabhängigkeit auszurufen.

US-Verteidigungsminister Austin beteuerte am Samstag jedoch: “Unsere Politik hat sich nicht geändert. Aber leider scheint das für China nicht zu gelten.” Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße aufrechtzuerhalten sei nicht nur ein US-Interesse, sondern eine Angelegenheit von internationaler Bedeutung. “Wir suchen keine Konfrontation oder Konflikte. Und wir suchen keinen neuen Kalten Krieg, keine asiatische Nato und auch keine in feindliche Blöcke gespaltene Region.” Die Worte des US-Verteidigungsministers sollten allen auf der Konferenz wie auch den Menschen in der Region zeigen, wer die Guten und wer die Bösen sind.

Das konnte China so nicht stehen lassen. Und nur wenige Momente nach der Rede des US-Verteidigungsministers folgte denn auch die erste wütende Reaktion. Generalleutnant Zhang Zhenzhong bezeichnete Austins Ausführungen als eine Reihe von Unwahrheiten und bösartigen Unterstellungen, die allesamt auf eine Konfrontation abzielten. “Die USA verstärken ihre Militärpräsenz in der Region, sie schmieden Militärallianzen wie Aukus, Quad oder die Five-Eyes-Allianz und wollen offen, Chinas strategisches Umfeld verändern. Wie sollten wir das anders nennen als Konfrontation!?” Es seien die USA, die Chaos im Nahen Osten angerichtet und Instabilität nach Europa gebracht hätten. Und nun würden sie versuchen, den asiatisch-pazifischen Raum zu destabilisieren, sagte der stellvertretende Leiter der gemeinsamen Stabsabteilung der Zentralen Militärkommission Chinas.

Auch Chinas Verteidigungsminister Wei präsentierte den Delegierten am Sonntag nochmals diese Argumentationskette: Amerikas Verhalten sei die Hauptursache für Spannungen – und zwar auf der gesamten Welt, von der Ukraine bis hin zum Südchinesischen Meer.

In der Ukraine-Frage positionierte sich China derweil etwas überraschend neu, wenn auch indirekt. Zunächst kam allerdings die Retourkutsche für Austins Angriffe auf sein Land: Wer der Ukraine Waffen liefere, schütte Benzin ins Feuer, sagte Wei. Er übte heftige Kritik an der EU und den Nato-Staaten, die seit Wochen die Ukraine zur Verteidigung gegen Russland mit Kriegsgerät unterstützen.

Zugleich betonte Wei, dass sein Land keinerlei materielle Unterstützung an Russland leiste. Die enge Verbindung zwischen der Volksrepublik und Russland sei eine Partnerschaft, aber kein Bündnis. Damit wollte er offenbar Vermutungen entgegentreten, China werde sich die Seite Russlands schlagen, um gemeinsame Sache gegen den Westen zu machen.

China hoffe, dass die USA und die Nato mit Russland ins Gespräch kommen, um die Voraussetzungen für einen Waffenstillstand zu schaffen, sagte Wei. Sein Land stünde jedenfalls bereit, eine konstruktive Rolle zu spielen und zu helfen, die Lage zu entschärfen, um eine politische Lösung zu erreichen. Konkrete Vorschläge machte Wei in Singapur allerdings nicht. Peking hat nach offizieller Lesart die russische Invasion in der Ukraine bislang weder offen kritisiert, noch seine Unterstützung für die Militäroffensive Russlands erklärt.

Die Botschaft des chinesischen Verteidigungsministers stieß im Publikum allerdings auf Skepsis, wie die kritischen Nachfragen zeigten. Und auch hier konnten aufmerksame Zuhörer in Singapur kleine Veränderungen feststellen: Hatte er in seiner Rede noch an Chinas offizielle Sprachregelung eines “Konflikts” gehalten, sprach Wei anschließend immerhin von einem “Krieg” in der Ukraine.

Doch auch selbst die Ausführungen zur Ukraine waren in erster Linie gegen Washington gerichtet. Insgesamt stand die asiatische Sicherheitskonferenz ganz im Zeichen der Spannungen zwischen China und den USA. Beide Seiten versuchten, für ihre konkurrierenden Visionen von regionaler Ordnung und Stabilität zu werben. Es war ein offener und harter Schlagabtausch, den sich Wei Fenghe und Llyod Austin in Singapur lieferten. Nun gilt es, Lösungen zu finden. Zu viel steht auf dem Spiel. Doch das wird nur im Dialog gelingen. Und so ist es ein gutes Zeichen, dass bei aller Härte die beiden Verteidigungsminister vereinbarten, sich bald wieder zu treffen. Mitarbeit: Felix Lee

In Peking müssen sich Millionen Menschen nach einem Corona-Ausbruch in einer beliebten Bar auf das Virus testen lassen. Im Innenstadtbezirk Chaoyang startete am Montag eine dreitägige Testkampagne unter den rund 3,5 Millionen Bewohnern. An einigen Teststationen bildeten sich mehr als 100 Meter lange Warteschlangen.

Die Behörden verhängten zudem Lockdowns für Wohnblöcke, in denen rund 10.000 identifizierte Kontaktpersonen von Gästen der “Heaven Supermarket Bar” leben. Die Gaststätte – ein großer, rund um die Uhr geöffneter Selbstbedienungsladen mit Tischen, Stühlen und Sofas – ist für günstigen Alkohol bekannt und zieht viele Besucher an. Die Bar und umliegende Geschäfte wurden abgesperrt.

Wie viele andere Gaststätten auch war die “Heaven Supermarket Bar” erst in der vergangenen Woche nach der Lockerung von Corona-Maßnahmen wieder eröffnet worden. Kurz darauf wurde der Ursprung von 200 Infektionen auf die Bar zurückgeführt. Die Behörden sprechen von einem “wilden und explosiven” Coronavirus-Ausbruch. Infizierte leben oder arbeiten demnach in 14 der 16 Pekinger Stadtbezirke.

Für die 22 Millionen Einwohner der chinesischen Hauptstadt waren erst vor einer Woche Anti-Covid-Maßnahmen aufgehoben worden, in deren Zuge unter anderem auch Einkaufszentren geschlossen, Bus- und Bahnlinien stillgelegt und die Menschen zum Arbeiten im Homeoffice aufgefordert worden waren.

Und auch Shanghai hat einen Corona-Rückfall erlitten (China.Table berichtete): Gut zehn Prozent der Shanghaier sind wieder im Lockdown, der gesamte Distrikt Minhang. Im Laufe der Woche folgen noch weitere Test-Runden. rtr

Deutschland hat seit Kriegsausbruch in der Ukraine kaum weniger für russisches Gas und Öl ausgegeben als China. Die Volksrepublik, die Moskaus Aggression nicht kategorisch verurteilt, ist mit einem Volumen von 12,6 Milliarden Euro zwar wichtigster Kunde der Russen. Allerdings folgt die Bundesrepublik nur knapp dahinter mit Zahlungen in Höhe von 12,1 Milliarden auf Platz zwei. Dahinter folgen Italien und die Niederlande mit jeweils 7,8 Milliarden Euro.

Das geht aus einer Analyse des in Finnland ansässigen “Centre for Research on Energy and Clean Air” (Crea) hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Russland hat demnach in den ersten hundert Tagen des Krieges 93 Milliarden Euro durch den Export fossiler Brennstoffe verdient.

Die EU bleibt mit Abstand der größte Abnehmer von russischem Gas und Erdöl. Insgesamt 61 Prozent der fossilen Exporte Russlands zwischen dem 24. Februar und 3. Juni entfielen allein auf die Staaten der Europäischen Union in einem Gesamtwert von 57 Milliarden Euro.

Während Chinas Importe über den Zeitraum des Krieges konstant blieben, verringerte Deutschland seine Einkäufe “moderat”, wie es in dem Bericht heißt. In die sich öffnende Marktlücke ist Indien gestoßen. Die indischen Käufe von russischem Rohöl sind um 18 Prozent gestiegen. rad

Die Atomwaffenarsenale in der Welt werden wohl wegen der aktuellen Spannungen und Konflikte bald wieder größer – das fürchten die Wissenschaftler des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri. In ihrem am Montag veröffentlichten Jahresbericht heißt es: Die neun nuklear bewaffneten Staaten – USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea – modernisieren derzeit ihre Nukleararsenale. Und obwohl die Gesamtzahl von Nuklearwaffen zuletzt leicht gesunken war, werden die Atomwaffen im nächsten Jahrzehnt wohl wieder zunehmen.

“Alle nuklear bewaffneten Staaten erhöhen oder modernisieren ihre Arsenale, und die meisten verschärfen ihre nukleare Rhetorik und die Rolle, die Atomwaffen in ihren Militärstrategien spielen”, sagte Wilfred Wan, Direktor des Programms für Massenvernichtungswaffen von Sipri. “Das ist ein sehr besorgniserregender Trend.”

Zu China heißt es, die Volksrepublik befinde sich mitten in einer erheblichen Erweiterung seines Atomwaffenarsenals, die laut Satellitenbildern den Bau von mehr als 300 neuen Raketensilos umfasse. Die Forscher nehmen an, dass im Jahr 2021 nach der Lieferung neuer mobiler Trägerraketen und eines U-Bootes mehrere zusätzliche Atomsprengköpfe den Einsatzkräften zugeteilt wurden.

Rund 90 Prozent aller Atomwaffen auf der Erde befinden sich in den Beständen der USA und Russlands. In beiden Ländern laufen nach Angaben von Sipri umfassende und kostspielige Programme, um die Atomsprengköpfe, Trägersysteme und Produktionsstätten auszutauschen und zu modernisieren. rad

Studenten, Unternehmer oder Kurzeit-Angestellte ohne langfristige Aufenthaltserlaubnis können sich für den Erhalt elektronischer Wertgutscheine in Hongkong bewerben. Ab dem 23. Juni haben Interessenten einen Monat lang Zeit, sich für das Konsum-Programm der Regierung registrieren zu lassen. Wer das tut, wird ab dem 6. August mit einem Guthaben von 5.000 Hongkong-Dollar, rund 600 Euro, ausgestattet, die er über elektronische Zahlungsdienste verwenden kann.

Es ist bereits das zweite derartige Stimulus-Paket der Hongkonger Regierung innerhalb eines Jahres. Bei der ersten Runde im zweiten Halbjahr 2021 waren rund sechs Millionen Menschen berechtigt, die Gutscheine einzulösen. Die rund 300.000 Einwohner ohne feste Aufenthaltsgenehmigung waren damals noch ausgeschlossen. Durch die Ausgabe der Konsum-Gutscheine wuchs die lokale Wirtschaft im Vorjahr um zusätzliche 0,7 Prozent. Durch die Erweiterung des Kreises der Bezugsberechtigten rechnet die Stadt mit Mehrkosten in Höhe von einer Milliarde Hongkong-Dollar. grz

Die Internationale Arbeitsorganisation IAO will eine Mission in die Autonome Region Xinjiang entsenden. Das berichtet der Spiegel. Eine Vollversammlung der ILO-Mitgliedsstaaten nahm mit Mehrheit einen entsprechenden Antrag an. Als Begründung nennt er ausdrücklich “die Anwendung repressiver Maßnahmen gegen die Uiguren“. Vom 27. Mai bis Ende vergangener Woche tagte der Internationale Arbeitskongress mit 4.000 Delegierten.

Die IAO gilt gemeinhin als “zahnlose Tigerin“, die ihre Prinzipien nicht durchsetzen kann (China.Table berichtete). Am Freitag hat die IAO auch beschlossen, dass alle ihre 187 Mitgliedstaaten “das Grundrecht auf ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld” gewährleisten. Doch auch darunter versteht jedes Land etwas anderes. So hat auch China ein IAO-Abkommen gegen Zwangsarbeit unterzeichnet (China.Table berichtete) – sieht darin aber keine Widersprüche zur eigenen Praxis, weil es Zwangsarbeit auch in Xinjiang offiziell nicht gibt. fin

Im Mai hat sich der Verkauf von Autos mit neuen Antriebsformen erholt. Im Vergleich zum Jahresmonat stieg er um 91 Prozent auf 360.000 Stück. Das teilte die China Passenger Car Association mit. Auch im Vergleich zum Vormonat, dem April, ging der Absatz um ein gutes Viertel hoch. In den ersten fünf Monaten des Jahres hat sich die verkaufte Stückzahl mehr als verdoppelt. Zu den New Energy Vehicles (NEV) gehören Batterieautos, aber auch Steckdosenhybride.

Auch insgesamt verzeichnet der Automarkt eine Erholung. Die Steigerung der Verkäufe erreichte über alle Antriebsformen 30 Prozent. Als Grund nennt der Verband den Rückgang der Covid-Infektionszahlen und die Aufhebung der Lockdowns. fin

Zwar war ein Drittel der Podiumsdiskussionen auf der großen Bühne des Weltwirtschaftsforums in Davos dem Klimawandel gewidmet. Doch der Aspekt der Energiesicherheit hat neue Prioritäten geschaffen. Der Einsatz fossiler Brennstoffe müsse zwar beendet werden, die Verringerung der Abhängigkeit von Russland bei der Energieversorgung sei aber noch dringender.

Es besteht die Gefahr, dass die internationale Zusammenarbeit in Sachen Klimawandel auf der Strecke bleibt. Ein übereiltes Streben nach Energiesicherheit kann internationale Standards, Vereinbarungen und Institutionen in einer Weise untergraben, wie es bei einem geordneten Wandel nicht der Fall wäre. Zwangsläufig fällt der Blick auch auf China, wo der Kampf gegen den Klimawandel in den vergangenen Jahren zunehmend zu einer zentralen Komponente der eigenen Politik geworden ist.

Das Land ist aufgrund seiner strengen Null-Covid-Politik wirtschaftlich unter Druck geraten. Lockdowns in vielen Teilen des Landes haben die reguläre Wirtschaftsaktivität ins Stottern gebracht. Langfristiger Wohlstand und die Energiewende waren in den vergangenen Monaten plötzlich nur noch zweitrangig. Bedeutet dies, dass China seine Bemühungen aufgegeben hat oder die internationale Zusammenarbeit beim Klimawandel einstellen wird? Die Antwort lautet: Nein.

Die Energiekrise, die im September letzten Jahres in vielen Teilen Chinas herrschte und zu Rationierungen führte, war jedoch ein Weckruf. Es stellt sich hierbei nicht die Frage, ob Peking den Klimawandel ernst nimmt, sondern eher, ob es vielleicht zu ehrgeizig war und der Staat seine Maßnahmen überdenken muss, um weitere Stromengpässe zu vermeiden. Chinas größte Herausforderung besteht nun darin, eine Balance zwischen seinen Klima-Zielen, der Beibehaltung eines wissenschaftlichen Ansatzes und der Aufrechterhaltung der Wirtschaft zu finden.

Davos ist seit Jahrzehnten dafür bekannt, Visionen Wirklichkeit werden zu lassen, indem es zahlreiche Interessengruppen zum Dialog zusammenbringt und eine Kommunikationsplattform bietet, die neue Ideen und Innovationen hervorbringt. In den vergangenen Jahren wurden viele Ideen, die auf dem Forum entstanden sind, in Bereichen wie digitale Technologie, Industrie 4.0, ESG und Stakeholder-Kapitalismus in die Praxis umgesetzt. Dadurch wurden Lösungsansätze entwickelt, um gerechtere Wirtschaftssysteme und gleichberechtigtere Gesellschaften zu schaffen.

China hat von diesen Diskussionen stark profitiert. So ist das “Environment, Social, Governance” (ESG) mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensführung von immer mehr chinesischen Unternehmen geworden. Und an den meisten Wirtschaftshochschulen ist ESG inzwischen ein fester Bestandteil des Lehrplans geworden.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen bot sich in Davos nun die Chance, die Welt aus den Umwälzungen herauszuführen. Ich hatte erwartet, dass Staats- und Regierungschefs die Basis schaffen, um den Kampf gegen den Klimawandel mit Nachdruck und auf neue und innovative Weise führen zu können. Ich musste jedoch feststellen, dass die Welt im Wettlauf um die Einhaltung der Klimaziele 2030 zurückfällt, weil sich der Wunsch nach höherer Energiesicherheit in den Vordergrund gedrängt hat. Und dies ist mit Sicherheit nicht im Sinne Chinas, weil die Volksrepublik selbst zu den großen Verlierern zählen würde.

Doch ohne ein eindeutiges Mandat für die Umsetzung von Klimaprogrammen, ohne eine signifikante Beteiligung des Privatsektors und ohne eine angemessene strukturelle Finanzierung könnte die Energiewende mehrere langwierige Umwege nehmen – und auf dem Weg zur Klimaneutralität sogar in die falsche Richtung führen.

Wenn wir den Kampf gegen den Klimawandel als einen Marathon betrachten, wirken Pandemie und der russische Angriffskrieg wie Muskelkrämpfe auf halber Strecke. Aber wir müssen weiterlaufen. Deshalb geht es jetzt darum, die Schmerzen zu lindern und zu verhindern, dass gesundheits- oder sicherheitspolitische Herausforderungen in Zukunft neue Krämpfe verursachen. China hat großes Interesse daran, Symptome und Ursachen gleichzeitig zu bekämpfen und sieht globale Lösungen in einem wissenschaftlichen, kooperativen, und schrittweisen Vorgehen.

Klaus Schwab, Gründer und Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums, wies auf zwei Bedingungen hin, um den Zustand der Welt zu verbessern. Erstens: Staaten müssen sich als Stakeholder einer größeren Gemeinschaft verstehen und Eigeninteressen hintanstellen. Zweitens: Kooperation. Doch das wird angesichts der angespannten internationalen Beziehungen nicht leicht. Russland war nicht einmal mehr Teil der Stakeholder-Gemeinschaft. Und das Verhältnis Chinas zu den USA verschlechtert sich zunehmend. Doch solange die US-Regierung unter Joe Biden dem Beispiel der Trump-Administration folgt und China als Bedrohung ansieht, was soll dieser “Feind” dann tun, um nicht besiegt zu werden, aber gleichzeitig kooperativ zu sein?

Beispiel Elektromobilität: China hat die Integration der gesamten Wertschöpfung zwischen Automobilherstellern, Batterieherstellern, Gebrauchtwagenhändlern und Entsorgungsunternehmen für Batterierecycling-Systeme gefordert, um einen größeren Beitrag zum internationalen Markt zu leisten. Die Reaktion des Westens war jedoch bestenfalls verhalten. Weil es sich bei einigen Technologien im Zusammenhang mit Elektroautos um strategische Güter handele, wolle man seine Lieferketten bei solchen Vorhaben nicht auf China stützen.

Sollte Davos 2023 an seinem üblichen Termin im Januar stattfinden, werden sich die Teilnehmer in nur acht Monaten wieder im gewohnten Schneegestöber zusammenfinden. Damit dort neue Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel gefunden werden können, muss das Weltwirtschaftsforum wieder ein offenes Konzept für vielfältige und unterschiedliche Meinungen verfolgen. Das ist in diesem Jahr nicht gelungen. Auch, weil wegen der geopolitischen Lage die Stimmen der Staaten und Regierungen lauter waren als je zuvor.

Dr. Yuan Ding ist Vizepräsident und Dekan, Cathay Capital Chair Professor für Rechnungswesen an der China Europe International Business School (CEIBS) in Shanghai. Zuvor war er Fakultätsmitglied der HEC School of Management, Paris, Frankreich. Er ist Mitglied der European Accounting Association, der French Accounting Association und der American Accounting Association. Ding war als Herausgeber und Mitglied des Redaktionsausschusses für internationale wissenschaftliche Fachpublikationen der Bereiche Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung tätig.

Justin Yifu Lin gibt sich zuversichtlicher als die chinesische Regierung selbst. Sechs Prozent Wachstum traute der Ökonom der Wirtschaft des Landes Anfang des Jahres für 2022 zu. Die Regierung plante mit nur 5,5 Prozent. Ohne Corona sei bis 2035 sogar ein jährliches Wachstum von acht Prozent möglich, schätzt der 69 Jahre alte Ehrendekan der Universität Peking. Analystinnen und Analysten europäischer Ratingagenturen reiben sich verwundert die Augen angesichts von so viel Optimismus. Sie sehen China in diesem Jahr bei gerade einmal gut vier Prozent Wachstum.

Doch Zuversicht ist ein wesentlicher Baustein für die Karriere von Justin Yifu Lin. So war es auch 1979, als der gebürtige Taiwaner und studierte Ökonom vom Ufer der Insel Kinmen Richtung Volksrepublik blickt und mutig in Wasser steigt. Der Legende nach dienen dem desertierenden Soldaten zwei Basketbälle als Schwimmhilfe für die Flucht auf die zwei Kilometer entfernte Insel Xiamen. Lin flüchtet also quasi umgekehrt vom demokratischen Taiwan in die autoritär regierte Volksrepublik.

Seine Motivation? Innere Überzeugung: Er sei aufgrund seines kulturellen, historischen, politischen und ökonomischen Verständnisses zu der Ansicht gelangt, dass die Rückkehr zum Mutterland historisch zwangsläufig ist, schreibt er kurz nach seiner Flucht. Seine Familie lässt er dabei zurück.

In Peking studiert er anschließend marxistische Wirtschaftslehre. Dort lernt er Theodore Schultz kennen. Der amerikanische Nobelpreisträger verschafft ihm ein Stipendium für eine Promotion in Chicago, wo er unter anderem Chinas Öffnung zur Marktwirtschaft erforscht.

Einen wesentlichen Grund für den Aufstieg des Landes erkennt Justin Yifu Lin in der Nutzung der komparativen Vorteile des Faktors Arbeit im Land. Arbeit ist in China günstig, das wurde lange verkannt. Denn die Schwerindustrie aus der Zeit vor den Reformen durch Deng Xiaoping im Jahr 1979 war vor allem kapitalintensiv. Fortan aber setzt China auf die Massenfertigung, auf flinke Hände, die wenig kosten.

Ein Angebot, nach seiner Promotion in den USA zu lehren, lehnt Justin Yifu Lin ab. Stattdessen zieht es ihn wieder nach China. “Das Land wandelte sich von der Plan- zur Marktwirtschaft. Das war faszinierend”, sagte er rückblickend dem Magazin Brand eins. Im Jahr 1986 kehrt er nach Peking zurück und gründet dort 1993 an der Universität Peking einen wirtschaftspolitischen Thinktank, das “China Centre for Economic Research” (CCER). Schnell steigt er zu einem der wichtigsten Regierungsberater auf.

Im Jahr 2008 wird er zum Chefökonom der Weltbank ernannt. In seiner vierjährigen Amtszeit wirbt er für seine New Structural Economics. Diese Theorie soll Schwellen- und Entwicklungsländern zu mehr Wohlstand verhelfen. Nach Justin Yifu Lin verlangt eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung immer das Zusammenspiel von Staat und Markt.

In Branchen, wo günstigere Arbeitsbedingungen als im Ausland herrschen, müsse der Staat intelligente Strategien und Investitionen einsetzen, um Innovationen im Land zu fördern. So hat es China gemacht – aus seiner Sicht erfolgreich: “Die Welt”, sagte Lin einmal in seiner Zeit bei der Weltbank, “kann viel von China lernen. Und ich möchte dabei helfen.”

Heute ist der Universitätsprofessor und Autor von mehr als 20 Büchern auch ein Berater der chinesischen Regierung. Doch zuletzt dürfte sein Einfluss auf die Politik gesunken sein. Das vermutet zumindest die China-Beobachterin Angela Stanzel. An ihm selbst liegt das nicht: “Der Xi-Jinping-Führung geht es offensichtlich immer weniger um wirtschaftliche Entwicklung, sondern immer mehr um parteipolitische Kontrolle”, sagt die China-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.

Außenwirtschaftlich geht Justin Yifu Lin mit der Haltung der Regierung konform. Peking wirft den USA vor, seinen Aufstieg zu behindern. Auch Lin klagt, die US-Amerikaner würden die chinesische Wirtschaft durch Sanktionen wie etwa gegen den IT-Konzern Huawei abwürgen.

Doch wie so oft ist er zuversichtlich, dass sich diese Situation bald ändert – zugunsten Chinas. Das enorme Wachstum des Landes wird es schon richten. “Eines Tages wird unsere Wirtschaft doppelt so stark sein wie die der USA.” Er rechnet dann mit den Vereinigten Staaten im Fahrwasser Chinas. “Nur im Handel mit China können die USA profitieren”, sagte er im Mai auf einem Wirtschaftsforum in Peking. Andreas Schulte

Prof. Justin Yifu Lin spricht am Donnerstag (16. Juni) zum Thema “Kann China sein BIP-Wachstumsziel von 5,5 % für 2022 erreichen?” auf einer Veranstaltung des IfW Kiel im Rahmen der Reihe Global China Conversations. Das Gespräch findet auf Englisch statt. China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.