der kürzlich veröffentlichte Bericht des Weltklimarats zur “Linderung des Klimawandels” macht deutlich: Die Zeit zu handeln ist jetzt. Die Folgen einer kontinuierlichen Erderwärmung wären katastrophal. Die Aufforstung von ehemaligen Wäldern ist eine der Empfehlungen, dem entgegenzuwirken. Nach dem Kahlschlag der vergangenen Jahrzehnte liegt der Fokus nun auf der Wiederherstellung der Wälder. Da liegt der Gedanke nahe, von China zu lernen – denn die Volksrepublik hat hier bereits viel Erfahrung. Allerdings ist die Baumpflanzerei in China zu einer reinen Planerfüllung geworden: Die Setzlinge wachsen oft schlecht an, und die künstlichen Wälder sind weder so robust noch so klimawirksam wie das Original.

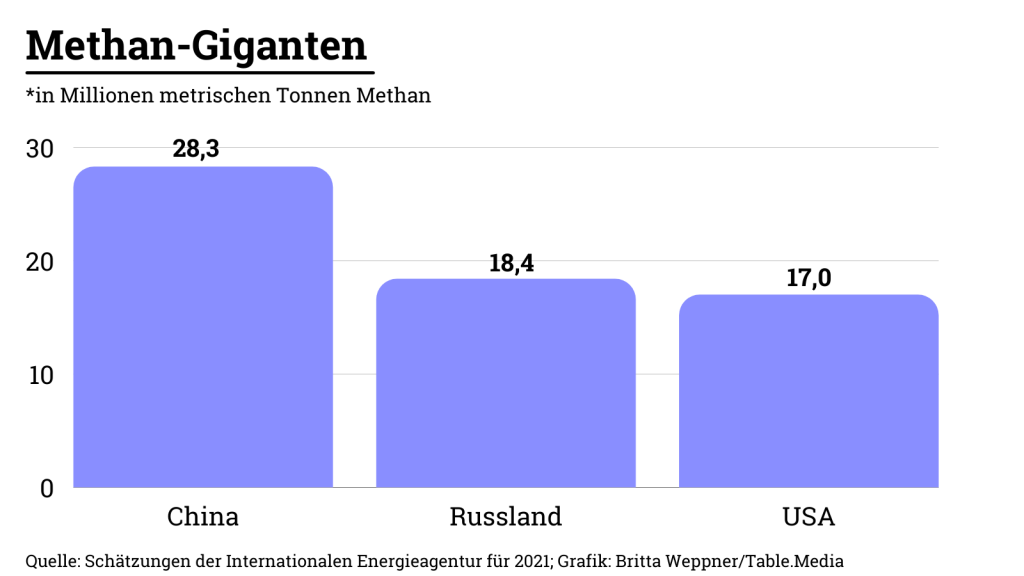

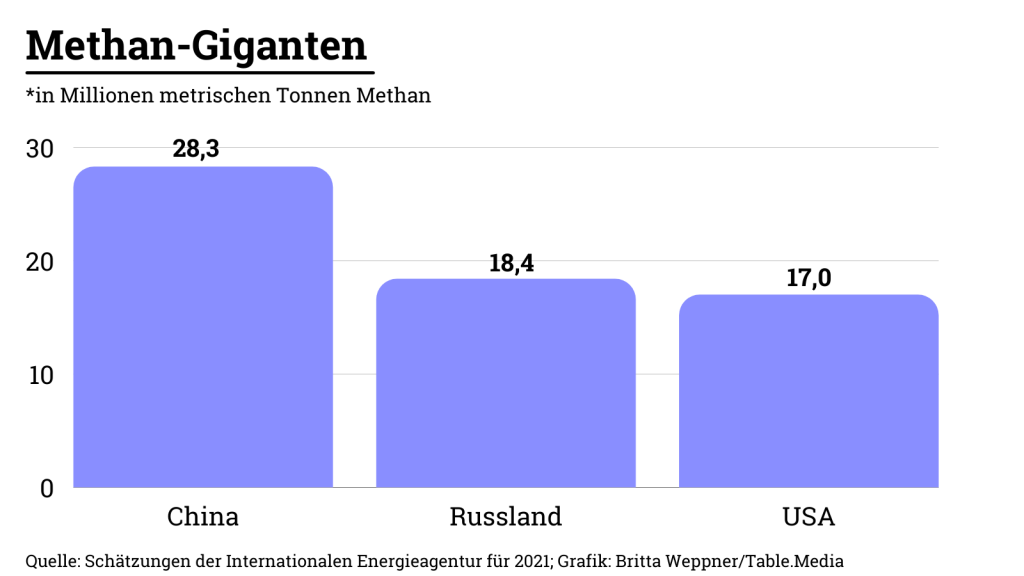

Auch Methan sorgt dafür, dass die Temperaturen steigen. Die Hälfe der Erderwärmung seit Mitte des 19. Jahrhunderts lässt sich auf Methangas zurückverfolgen. China stößt mehr Methan aus als alle anderen großen Industrienationen. Das Gas wird unter anderem beim Kohleabbau, aber auch beim Anbau von Reis freigesetzt und verändert das Klima ebenso massiv wie CO2. Einer internationalen Initiative zur Eindämmung der Methanfreisetzung hat sich Peking bereits verweigert. Man arbeite lieber an eigenen Plänen. Ein besseres Methan-Management wäre hier ein guter Anfang. Dann könnte China das Gas sogar als zusätzliche Energiequelle nutzen.

Viele neue Erkenntnisse wünscht

Im Ritan-Park in Pekinger Zentrum tragen manche Bäume besondere Schilder wie “Neun-Drachen-Zypresse”. Einige der 44 uralten Exemplare des Parks sind eingezäunt, die herunterhängenden Äste durch Holzpfähle abgestützt. Die Bäume sind mehrere hundert Jahre alt und daher sozusagen heilig. Solch alte Bäume sind etwas Besonderes. Denn sie sind rar geworden in den Metropolen der Volksrepublik. Jahrzehntelang hatte die Stadtplanung nur wenig Platz für Parks zur Erholung vorgesehen. In vielen Jahren fegten im Frühjahr Stürme aus westlichen Richtungen feine Sandkörner aus der Wüste Gobi über die Stadt.

Um das in den Griff zu bekommen, hat Peking seit 1978 gleich mehrere Aufforstungsprogramme angeschoben. Es sind bisher die weltweit umfangreichsten Projekte dieser Art. Sie tragen schöne Namen wie: “Große Grüne Mauer”, “Drei-Nord-Schutzgürtel” oder “Getreide für Grün”. Allein um Staubstürme aus der Wüste Gobi abzuwehren, wurde im 10. Fünfjahresplan (2002-2006) eine Summe von 60 Millionen Yuan (7,3 Milliarden US-Dollar) für Aufforstungen eingeplant.

Die Staubstürme sind in der Hauptstadt über die Jahre tatsächlich seltener geworden Aber helfen die gewaltigen Pflanzungen auch bei der Bekämpfung des Klimawandels? Zahlreiche neue Studien sagen: Nein. Neu gepflanzte Bäume können angesichts der noch immer wachsenden Emissionen Chinas nicht genug Kohlendioxid auffangen, um der Erderwärmung entgegenzuwirken. Ohne eine Senkung der Emissionen selbst wird das nicht gehen. Und so dient die Aufforstung in Peking vor allem der Planerfüllung – und nun wohl zur weltweiten Propaganda von Chinas Bemühungen gegen den Klimawandel. Mit einem Anteil von rund 30 Prozent an den jährlich verursachten Emissionen weltweit, ist die Volksrepublik in absoluten Zahlen gemessen der weltgrößte Kohlendioxid-Emittent (China.Table berichtete).

Zwar sind die Dimensionen beeindruckend. So wurden durch das “Große Grüne Mauer”-Projekt etwa 330.000 Quadratkilometer wieder aufgeforstet – eine Fläche fast so groß wie Deutschland. Zum jüngsten Internationalen Tag des Waldes am 21. März verkündeten Staatsmedien, dass China im vergangenen Jahr allein 3,6 Millionen Hektar Wald gepflanzt habe. Geht es nach der Kommission für Forstwirtschaft und Grasland, soll dies bis 2025 weitergehen. Jährlich will China demnach eine Fläche etwa so groß wie Baden-Württemberg zusätzlich mit Wald bedecken (China.Table berichtete). Der Anteil der Wälder an der Gesamtfläche des Landes soll von derzeit 23,04 Prozent auf 24,1 Prozent steigen.

Wald ist jedoch nicht gleich Wald. So pflanzt China besonders viele Eukalyptus-Bäume. “Wir sehen, dass die Waldflächen zunächst schnell vergrößert wurden und sich jetzt die Zunahme verlangsamt”, so Dr. Susanne Winter, Forest Policy Director beim WWF. “Oft werden, wie auch in vielen anderen Teilen der Welt, Pappeln, Eukalyptus oder Akazien gepflanzt, denn diese Plantagen sind hochproduktiv”, erklärt Winter. “Für die Biodiversität, die es benötigt, um einen Wald resilienter zu machen, sind diese Monokulturen allerdings ungeeignet.”

Erst Mitte März haben Forschende aus sieben Ländern, darunter China, dem Vereinigten Königreich und Brasilien, Daten von 25.950 Aufzeichnungen aus 264 Studien in 53 Ländern ausgewertet. Sie stellten fest, dass verschiedene einheimische Bäume im Vergleich zu Monokultur-Baumplantagen durchweg bessere ökologische Leistungen, etwa bei der Kohlenstoffspeicherung, Verhinderung der Bodenerosion und der Wasserversorgung erbringen. Eine Monokultur kann nur etwa zwölf Tonnen Kohlenstoff pro Hektar speichern. Ein biodiverser Wald kommt hingegen auf 32 Tonnen.

Auch bei den Primärwäldern – also Wäldern, in die der Mensch bisher noch nicht durch Abholzung oder Rodung eingegriffen hat – hat China ein Problem. Global Forest Watch hat errechnet, dass dort zwischen 2002 und 2020 die Primärwaldflächen um 4,4 Prozent geschrumpft sind. Das hat auch Auswirkungen auf den Artenschutz. So können viele Arten von Pflanzen und Tieren nur in Primärwäldern gefunden werden. “Viele Pilz- und Insektenarten wie Totholzkäfer, die es in heimischen naturnahen Wäldern gibt, findet man in jungen Wäldern und Plantagen nicht mehr, da diese an ältere Bäume und die heimischen Baumarten angepasst sind” so Susanne Winter vom WWF.

Nach wie vor sind Chinas Wälder stark angegriffen. Die jährlichen Holzerträge pro Hektar erbringen etwa nur ein Zwanzigstel dessen von Wäldern in Deutschland. So bleibt die Volksrepublik weiterhin stark abhängig von Holzimporten, um die Nachfrage seiner verarbeitenden Industrie abzudecken. “Während die inländische Holzproduktion stabil bei 80 Millionen Kubikmetern pro Jahr liegt, erreichte die Nachfrage im Jahr 2017 fast 570 Millionen Kubikmeter, was etwa 15 Prozent der weltweiten Holzproduktion entspricht”, berichtete die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) über ein gemeinsames Projekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) mit der Nationalen Forst- und Grünlandverwaltung Chinas (NFGA). Ziel des Projekts war es, die chinesische Waldpolitik hin zu nachhaltiger bewirtschafteten Wäldern zu gestalten.

Darüber hinaus sei Chinas importierte Entwaldung “sehr sehr hoch”, sagt Winter vom WWF. Das bedeutet, dass Chinas Nachfrage zur Abholzung im Ausland führt. Laut einer WWF-Studie treibt Chinas mit seinen Importen landwirtschaftlicher Rohstoffe die weltweite Entwaldung mehr voran als jedes andere Land – sogar mehr als die Vereinigten Staaten und die Europäische Union zusammen. Zum Beispiel ist China ist einer der größten Verursacher für die Abholzung tropischen Regenwaldes in Brasilien. Die Nachfrage nach brasilianischem Soja hat sich seit 2010 fast verdreifacht. Dabei haben Studien gezeigt, dass ein Hektar tropischer Wald durchschnittlich 100 bis 200 Tonnen Kohlenstoff speichert. Chinas Soja-Importe sind also klimaschädlich.

Der Himmel über Peking ist durch die vielen Bäume inzwischen wieder blau geworden und die Luftqualität besser. Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Probleme exportiert wurden und eigentlich größer geworden sind.

In einem aktuellen Bericht der Internationalen Energieagentur IEA ist China auf einen traurigen 1. Platz der Emittenten von Treibhausgasen aufgestiegen. Doch es ist nicht der übliche Verdächtige, Kohlendioxid, um den es hier geht. Es ist das Gas Methan, dessen Freisetzung ebenfalls das Klima verändert. Die IEA ist über den Trend alarmiert. Und China steht dadurch vor neuen Problemen, wenn es seine Ziele erreichen will.

Die Verringerung des Methanausstoßes ist ein wirtschaftspolitisch ebenso heikles Manöver wie der Umgang mit CO2. Die Volksrepublik hat es daher gerade erst auf der Klimakonferenz COP 26 in Glasgow abgelehnt, sich der von den USA und der EU angeführten internationalen Initiative zur Eindämmung der Methanfreisetzung anzuschließen (China.Table berichtete). Stattdessen hat China versichert, an eigenen Methan-Plänen zu arbeiten. Experten haben allerdings Zweifel daran, wie ernsthaft diese Bemühungen sind. Immerhin wurde im jüngsten Fünfjahresplan erstmals das Ziel einer Methangasreduzierung aufgenommen.

Chinas Methanemissionen stellen die der großen Industrienationen längst in den Schatten. Laut Berechnungen des Informationsdienstes Bloomberg NEF ist der Energiesektor Chinas für etwa ein Fünftel der gesamten globalen Methanemissionen aus Öl, Gas, Kohle und Biomasse verantwortlich. Er erzeugte über 50 Prozent mehr Methan als die nächstgrößten Emittenten: Russland und die USA.

Doch China kann selbst bei gutem Willen seine Emissionen nicht einfach zurückfahren. Es wird in China, wie in anderen Ländern auch, in drei Bereichen frei:

In der Landwirtschaft ist China allein durch seinen Reisanbau für erheblichen Methanausstoß verantwortlich, denn Reis wächst oft im Wasseranbau und unter Wasser werden Methangase freigesetzt. Um die Versorgung der eigenen Bevölkerung nicht zu gefährden, wird Peking den durch die Landwirtschaft oder die Tierhaltung bedingen Methanausstoß wohl nicht als Erstes angehen.

Laut einer Analyse der Vereinten Nationen bietet sich Chinas Kohlesektor die größte Chance, seine Methanemissionen zu reduzieren. Doch ausgerechnet der Kohlesektor brummt, nachdem es im vergangenen Herbst zu Stromausfällen in mehreren Teilen des Landes gekommen war und dadurch Lieferketten zu reißen drohten. Die Behörden hatten in diese Lage schnell wieder auf Kohle als Energiequelle gesetzt (China.Table berichtete). Das hat unter anderem dazu geführt, dass sich über den Kohleminen im Land die Methangaswolken wieder verdichtet haben.

Forscher bedauern es, dass das Gas, das sich im Bergbau sammelt, nicht aktiv genutzt wird. Schließlich handelt es sich um nichts anderes als Erdgas und damit selbst um eine begehrte Energiequelle. “China hat die Minenbetreiber zwar ermutigt, das Methan, das während des Abbauprozesses produziert wird, besser zu nutzen. Aber es bleiben große Hindernisse”, sagte Kou Nannan, Analyst bei Bloomberg NEF in Peking. “Die Abscheidung des Gases erfordert eine Menge Kapitalinvestitionen, und die meisten Minen befinden sich nicht in der Nähe von großen Gastransportleitungen.”

China plant, die Methanemissionen genauer zu untersuchen und einen landesweiten Aktionsplan zur Kontrolle der Methanemissionen zu veröffentlichen. Es hat Sinopec und China National Petroleum Corp (CNPC) in ein Pilotprogramm aufgenommen, um Verfahren zur Messung von Treibhausgasen zu bewerten, berichtet Reuters. Wissenschaftler beginnen gerade erst damit, Satellitendaten zu nutzen, um zu berechnen, wie viel Methan durch den Kohleabbau weltweit verursacht wird. Eins steht wohl auch ohne genaue Datenlage schon fest: China ist führend.

Aber auch wenn USA und Kanada, wie auch viele chinesische Unternehmen, keine Daten über ihren Methangas-Ausstoß herausgeben müssen, zeigen unterschiedliche Studien, dass die meisten Unternehmen, ihre Methan-Emissionen deutlich niedriger angeben, als sie tatsächlich sind. Die IEA warnt davor, dass die Methanemissionen aus dem Energiesektor weltweit um etwa 70 Prozent höher sind als die Summe der von den nationalen Regierungen vorgelegten Schätzungen. Nicht nur in China muss wohl neben Pilotprojekten noch einiges mehr getan werden, um die Emissionsquellen besser zu verstehen und ein umfassendes Methanmanagement zu ermöglichen.

Methan ist zuletzt in den Fokus von Wissenschaft und Politik gerückt. Die Hälfe der Erderwärmung seit Mitte des 19. Jahrhunderts lässt sich laut Klimaforschern auf Methangas zurückverfolgen. In der Atmosphäre absorbiert das Gas mehr Wärme als CO2. So hat ein Kilogramm Methan eine rund 30-mal stärkere Treibhauswirkung als die gleiche Menge an Kohlendioxid. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dem Gas daher sogar Priorität gegeben: “Den Ausstoß von Methan zu reduzieren, ist eines der effizientesten Dinge, die wir tun können”, so die EU-Kommissionspräsidentin.

Auf der Klimakonferenz in Glasgow stellte von der Leyen gemeinsam mit dem US-Präsidenten Joe Biden ein Klimapaket vor, an dem sich rund 100 Staaten beteiligen wollen. Bis 2030 wollen die Länder ihren Methanausstoß um 30 Prozent gegenüber 2020 senken. Beteiligt an dem Abkommen sind demnach Länder wie Deutschland, Frankreich, Kanada und Japan, die für rund die Hälfte der weltweiten Methanemissionen verantwortlich sind und gleichzeitig 70 Prozent der Weltwirtschaft repräsentieren. Doch ausgerechnet Länder wie Indien, China, Russland und Australien haben sich der Initiative nicht angeschlossen.

China tut sich mit Methan-Versprechen wohl aus deshalb schwerer, weil die Partei- und Regierungsstellen sich über die Ziele uneins sind und unkoordiniert handeln. Auch stehen sich die Behörden oft gegenseitig im Weg, da Zuständigkeiten anscheinend nicht klar sind. Für die Regulierung von Kohle und Methan seien oft verschiedene Einheiten verantwortlich, was die Bemühungen zur Eindämmung der Emissionen komplizierter mache, sagt Bloomberg-Analyst Kou.

Die Stadt Shanghai hat ihren Lockdown auf unbestimmte Zeit verlängert und die Massentests ausgeweitet. In der 26-Millionen-Metropole steigt nun mit der Dauer der Einschränkungen die Gereiztheit aufseiten der Behörden wie der Bürger. Eine typische Szene auf Sozialmedien zeigt einen Mann im Bezirk Songjiang, der die Dienstnummer eines Polizisten erfragen will, der ihn auf der Straße angehalten hat. Er wird nach einem Wortgefecht festgenommen und abgeführt. Ein anderes Video zeigt eine Bürgerin, die kein Coronavirus-Testergebnis vorweisen kann und daher im Schlafanzug aus ihrer Wohnung gezerrt und (möglicherweise zur Probenentnahme) abtransportiert wird. Das sind allerdings Extremfälle. Eine Mehrheit der Bürger harrt den Berichten zufolge einfach in ihren Wohnungen aus.

Die Behörden lassen also bei ihren Anstrengungen nicht nach, den beginnenden Omikron-Ausbruch im Keim zu ersticken. Denn trotz einer Woche Lockdown stieg die Zahl der positiven Tests auf 13.354. Von diesen zeigten allerdings nur 268 Symptome. Die Lage sei “düster”, sagte Gu Honghui, stellvertretender Generalsekretär der KP in Shanghai und Mitglied der Arbeitsgruppe Seuchenbekämpfung, am Dienstag gegenüber Staatsmedien. Seit März summieren sich die Fälle auf 73.000.

Ein Grund für die steigende Zahl aufgefundener Infektionen dürfte jedoch eher in den lückenlosen Massentests von 25 Millionen Menschen liegen als an einem aktiven Infektionsgeschehen. Die hohe Zahl an Tests war möglich, weil die Regierung 38.000 Hilfskräfte aus anderen Regionen Chinas in Shanghai zusammengezogen hat. So konnten allein am Montag Tag vier Millionen Proben geprüft werden. Bisher wurden infolge des aktuellen Ausbruchs keine Sterbefälle vermeldet.

Diese Art der Pandemiebekämpfung bringt in China und international steigende Preise. In zahlreichen Regionen Chinas steigen bereits die Kosten für Lkw-Transporte, berichtet die South China Morning Post. Eine weitere Auswirkung der Pandemiebekämpfung betrifft die Getreideversorgung. In der Provinz Jilin, die ebenfalls von Corona erfasst wurde, durften Bauern ihre Häuser nicht verlassen und verpassen die Aussaat. Jilin hat fruchtbare Böden, die vor allem für den Maisanbau genutzt werden. Ernteausfälle dort könnten die Lebensmittelpreise in China und weltweit beeinflussen. Jilin meldete 2.472 Neuinfektionen.

Die Folgen der Lockdowns werden dem Einzelhandelsverband zufolge auch die deutschen Verbraucher zu spüren bekommen. “Es wird dann schlicht weniger Auswahl innerhalb einiger Warengruppen geben”, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Ähnliche Entwicklungen hätten bereits in den vergangenen beiden Jahren zu Störungen der Lieferketten und Lieferschwierigkeiten insbesondere bei Unterhaltungselektronik und Spielwaren geführt. “Darunter könnte in der Folge wie bereits in der Vergangenheit die Produktvielfalt leiden”, sagte Genth.

Generelle Knappheiten über ganze Sortimente hinweg seien aber nicht zu erwarten, so der Handelsverband. “Insgesamt werden die Auswirkungen in Deutschland erst mit erheblicher Verzögerung sichtbar werden”, sagte Genth. “Es geht meist um Waren, die mit Containerschiffen transportiert werden. Diese sind über Wochen unterwegs.” fin/rtr

Das chinesische E-Auto– und Batterieunternehmen BYD hat nach eigenen Angaben die Produktion von Fahrzeugen mit Antrieb durch fossile Brennstoffe eingestellt. Per Tweet kündigte BYD an, seit März keine Verbrenner-Modelle mehr herzustellen.

Das Verkaufsvolumen von Elektrofahrzeugen von BYD erreichte im Jahr 2021 fast 604.000 Einheiten, was laut Berechnungen von Caixin einem Anstieg von 218 Prozent gleichkommt. Die Produktion anderer Fahrzeugtypen hingegen ging um 43 Prozent zurück und betrug nur 137.000 Einheiten. Daten des Autoverbands China Passenger Car Association (CPCA) zeigen, dass BYD im vergangenen Jahr mit mehr als 17 Prozent Marktanteil der meistverkaufte EV-Hersteller in China war. SAIC-GM-Wuling Automobile Co.Ltd. belegte mit rund zwölf Prozent den zweiten Platz und Tesla liegt mit neun Prozent auf Platz drei.

Um die Kunden seiner nicht-elektrischen Sparte zu beruhigen, kündigte BYD an, dass es weiterhin die Komponenten von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen herstellen und Kunden, die solche Fahrzeuge gekauft haben, Kundendienste anbieten werde.

Der in Shenzhen ansässige Autobauer ist innerhalb kürzester Zeit zur Nummer eins der E-Autohersteller in der Volksrepublik aufgestiegen. Im vergangenen Jahr hat BYD erstmals mehr Elektroautos als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verkauft. Der Umsatz von BYD stieg 2021 um 38 Prozent auf 211 Milliarden Yuan (rund 30 Milliarden Euro). Der Umsatz um 73,3 Prozent auf 740.100 Fahrzeuge. Dennoch konnte BYD seinen Gewinn nicht erhöhen. Durch die Verteuerung von Rohstoffen und Engpässen bei den Lieferketten weltweit hat BYD zudem die Preise für mehrere Automodelle erhöht (China.Table berichtete).

Auf der UN-Klimakonferenz unterschrieb BYD mit einer Reihe von anderen Autoherstellern ein Versprechen, bis 2035 in führenden Märkten und bis 2040 weltweit nur noch emissionsfreie Fahrzeuge anzubieten. niw

China wird ab Donnerstag die Zölle auf zwölf neuseeländische Papier- und Holzartikel senken. Davon profitieren unter anderem die Hersteller von Toilettenpapier, Kosmetiktüchern und Papierbögen. Die Zölle sollen innerhalb der kommenden zehn Jahre schrittweise bis auf Null reduziert werden.

Seit 2008 besteht bereits ein Freihandelsabkommen zwischen den beiden Volkswirtschaften, das sich am 7. April zum 14. Mal jährt. Seitdem hat die Volksrepublik die Zölle auf 75 neuseeländische Importartikel der Papier- und Holzindustrie entweder gesenkt oder gänzlich beseitigt. In zehn Jahren sollen 99 Prozent der branchenspezifischen Exporte mit einem Volumen von rund drei Milliarden US-Dollar zollfrei sein.

Beide Länder sind Mitglieder der Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Dem Freihandelsabkommen haben sich zudem zehn ASEAN-Staaten, Australien, Japan und Südkorea angeschlossen. grz

Die chinesischen Verbraucher bekommen die wirtschaftlichen Folgen der russischen Invasion in der Ukraine weiterhin an den Zapfsäulen zu spüren: Benzin und Diesel kosten in der Volksrepublik wegen des weltweit teuer gewordenen Öls infolge des Krieges so viel wie seit mindestens 2006 nicht mehr. Ab Freitag gelten erneut Preiserhöhungen für eine Tonne beider Kraftstoffe um 110 Yuan, wie die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission mitteilte. Die Behörden hatten seit Beginn des Ukraine-Kriegs bereits mehrfach die Preise angehoben. Der Anstieg bei Rohöl hat Chinas unabhängige Raffinerien dazu veranlasst, ihre Produktion zu drosseln. Chinas drei größte Ölgesellschaften – China National Petroleum Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation und China National Offshore Oil Corporation – wurden Berichten zufolge gebeten, die Ölproduktion aufrechtzuerhalten und den Transport zu erleichtern, um eine stabile Versorgung zu gewährleisten. ari

Chinas Ankündigung, den Bau neuer Kohlekraftwerke im Ausland stoppen zu wollen, erhielt während der UN-Vollversammlung im September 2021 große Zustimmung. Doch ein halbes Jahr später sind nur wenige Details über Chinas Rückzug aus seinen ausländischen Kohleprojekten bekannt. Eine Analyse von Just Finance International hat ergeben, dass chinesische Staatskonzerne (SOEs) allein im Jahr 2021 Verträge im Wert von mehr als 18 Milliarden US-Dollar für 67 nicht näher genannte Kohlekraftwerkprojekte im Ausland abgeschlossen haben. Die EU sollte Peking im Rahmen der anstehenden Klimagespräche auf hoher Ebene auffordern, seine Pläne für ausländische Kohleprojekte offenzulegen.

Auf vollmundige Versprechen müssen auch Taten folgen, wenn sie mehr sein sollen als Augenwischerei. Als größter öffentlicher Geldgeber ausländischer Kohlekraftwerke birgt Chinas Versprechen, den Bau von Kohlekraftwerken zu beenden, ein immenses Potenzial für die Verringerung der weltweiten CO2-Emissionen – sofern dieser Ausstieg unverzüglich erfolgt und alle noch nicht fertiggestellten Anlagen einschließt. Kohlekraftwerke stoßen, sobald sie ans Netz angeschlossen sind, über Jahrzehnte hinweg Emissionen aus.

Sollte Chinas Versprechen wirklich auf eine positive Klima-Wirkung ausgerichtet sein, sollte das Land eine transparente Übersicht aller Kohleprojekte in Übersee veröffentlichen – einschließlich der Verträge für den Bau, die Finanzierung, die Versicherung sowie die Lieferung von Ausrüstung. Außerdem sollte es Angaben zum Status der einzelnen Projekte vorlegen, beispielsweise darüber, welche Projekte eingestellt wurden, welche Anlagen geplant oder verhandelt werden, oder sich im Bau befinden – sowie über die Herkunft der Projektfinanzierung.

Im Mai 2021 betonte die Internationale Energieagentur (IEA), dass “keine endgültigen Investitionsentscheidungen für neue Kohlekraftwerke ohne Abgasreinigung mehr getroffen werden dürften”, wenn bis 2050 das Ziel der Nullemission erreicht werden soll. Eine Analyse der IEA aus dem Jahr 2021 zeigt jedoch, dass der weit gefasste und vage Begriff des “internationalen Kohleausstiegs” für China bedeutet, dass das Land potenziell an der Entwicklung von 30 bis 40 Gigawatt an aktiven Kohleprojekte in Bosnien-Herzegowina, Indonesien, Südafrika und mehreren anderen Ländern beteiligt ist.

Chinas führender Geldgeber, die Export-Import Bank of China (China Eximbank), die bislang zahlreiche chinesische Kohleprojekte im Ausland finanziert hat, bestätigte kürzlich, dass sie keine weiteren Darlehen für solche Projekte mehr gewährt. Doch nicht alle Finanzinstitutionen, zu denen etwa auch Investoren und Versicherer gehören, sind diesem Beispiel gefolgt.

Um die weltweiten Klimaziele zu erreichen, müssen die Staats- und Regierungschefs jedes Landes Verantwortung übernehmen. Die Klimadiplomatie wird auch während des EU-China-Gipfels auf der Agenda stehen. Als großes und einflussreiches EU-Mitglied könnte Deutschland seine Führungsrolle unter Beweis stellen, indem es China auf informellem und diplomatischem Wege dazu bewegt, seine Zusage zu präzisieren – und ab Oktober 2021 Normen einzuführen, die mit der OECD-Vereinbarung für den Kohlesektor konform sind.

Die EU-Beitrittskandidaten auf dem westlichen Balkan gehören zu Chinas wichtigsten ausländischen Kohlequellen. Da neue Kohleprojekte dort nicht mehr für eine Finanzierung durch multilaterale Entwicklungsbanken oder OECD-Exportkreditagenturen infrage kommen, ist China nun ihre einzige Kapitalquelle.

Im Februar bekräftigte eine EU-Delegation, die Bosnien und Herzegowina besuchte, den Standpunkt der EU, dass der Bau eines neuen Kohlekraftwerks in Tuzla wirtschaftlich und ökologisch nicht tragbar sei. Der Darlehensvertrag der China Eximbank aus dem Jahr 2017 für das Kohlekraftwerksprojekt Tuzla 7 hat nach Angaben der Europäischen Energiegemeinschaft aufgrund von Streitigkeiten über staatliche Unterstützung ernsthafte Auswirkungen. Fünf Jahre später beabsichtigt das führende chinesische Staatsunternehmen China Gezhouba Group noch immer nicht, aus dem Projekt auszusteigen, obwohl der Bau noch nicht begonnen hat.

Die Entscheidung chinesischer Banken, das neu vorgeschlagene bosnische Kohleprojekt Ugljevik III nicht mehr zu finanzieren, könnte ein Zeichen für Chinas regionales Umdenken in Sachen Kohle sein. Allerdings hat der chinesische Bauunternehmer des Projektes seinen Ausstieg noch nicht offiziell bekannt gegeben.

Die westlichen Balkanländer haben sich mit der Unterzeichnung der Erklärung von Sofia im Jahr 2018 verpflichtet, den Aufbau “zu nachhaltigen, klimafreundlichen Gesellschaften im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris” und “die Übernahme des in den Verträgen über die Energiegemeinschaft und die Verkehrsgemeinschaft niedergelegten Besitzstands” zu beschleunigen. Dass China die Finanzierung und den Bau neuer Kohlekraftwerke nicht beendet, steht jedoch in direktem Gegensatz dazu und widerspricht den Interessen der EU.

Unserer Analyse zufolge sind chinesische Infrastruktur-Großprojekte – einschließlich in China errichteter Kohlekraftwerke – bekannt für ihre Umweltverschmutzung und rechtlichen Mängel. Die Untergrabung und Verletzung der Rechtsstaatlichkeit durch chinesische Investitionen im westlichen Balkan sowie die Missachtung internationaler Standards bei der Umsetzung von “Belt and Road”-Projekten sind häufig zu beobachten.

Mehrere chinesische Kohleprojekte auf dem Balkan wurden genehmigt und haben sich für chinesische Finanzierungen qualifiziert, ohne dass die gesetzlich vorgeschriebenen Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt wurden – oft vor dem Hintergrund falscher Machbarkeitsstudien. Laut einer Studie des Balkan Investigative Reporting Network stehen die meisten dieser 130 Projekte “unter dem Verdacht der Korruption, Ausbeutung und Umweltschädigung”.

Was nun die EU tun muss: Wenn sich Chinas Nein zu neuen Kohleprojektem positiv und maßgeblich auf die Bekämpfung der Klimakrise auswirken soll, dann müssen Deutschland und andere EU-Staaten unter Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz die Diskussion über die Definition der Zusage, ihr Inkrafttreten und die Einhaltung der OECD-Mindeststandards anstoßen. Der bevorstehende EU-China-Gipfel, der EU-China-Klimadialog, die G7 und die G20 bieten entscheidende politische Gelegenheiten, um eine solche Debatte voranzutreiben.

Wawa Wang, Leiterin von Just Finance International, arbeitete als Politikberaterin und investigative Forscherin für internationale und europäische NGOs und Handelsorganisationen und war Handels- und Außenpolitikberaterin. Sie arbeitet mit Akteuren der Zivilgesellschaft zusammen, um den Zugang zu Informationen und die Entscheidungsfindung in der Entwicklungsfinanzierung zu verbessern.

Vanessa Buth, Aktivistin bei Just Finance International, hat an der UEA in Großbritannien in Politikwissenschaft promoviert. Sie hat als Senior Research Associate zum Thema Brexit und in Forschungsprojekten der Europäischen Kommission gearbeitet. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung in gemeinnützigen Umwelt- und Community-Engagement-Initiativen.

Beate Lindemann gehört zu den wenigen Menschen, denen sogar zur Corona-Pandemie noch etwas Positives einfällt: “Ich bin jeden Tag weiter ins Büro gefahren. Da saß ich dann alleine, manchmal mit einem Assistenten. Sie glauben gar nicht, wie viel man da schafft!”

Lindemann sieht sich selbst als “Mädchen für alles” bei Global Bridges, einem gemeinnützigen Verein mit Sitz in Berlin. Das beschreibt vielleicht ihr Arbeitspensum, aber ihrer Rolle wird es kaum gerecht. Im Jahr 2011 war sie Co-Gründerin des Vereins. Heute leitet sie die Geschäfte. Jedes Jahr bringen Lindemann und ihr Team dabei junge und vor allem abenteuerlustige Menschen aus vielen Branchen zusammen, die Interesse an globalen Beziehungen haben. Global Bridges will im wahrsten Sinne des Wortes Brücken bauen – ein Schwerpunkt dabei ist China.

Seit den frühen 80er-Jahren bereist Lindemann das Land fast jährlich. Sie organisiert und begleitet jeden der sogenannten “Study Trips to China” von Global Bridges, dazu kommen Study Trips in andere Länder. “In den Anfangsjahren war China natürlich noch total zu”, erzählt sie. “Wir wurden von unserer Partnerorganisation ständig begleitet und konnten keinen Schritt alleine tun.” Aber Lindemann war hartnäckig im Halten der Kontakte und im Öffnen von Türen – eine Hartnäckigkeit, die sie früh gelernt hat. “Ich hatte zwei ältere Brüder und einen sehr mächtigen Vater, ich musste mich immer durchsetzen.”

Lindemann wusste früh, was sie studieren wollte. Während ihre Geschwister allesamt in das Familienunternehmen in der Porzellanbranche einstiegen, studierte Lindemann in Berlin Politik, forschte in Schottland zur UN und schrieb schließlich ihre Doktorarbeit an der Princeton University in den USA. “Ich war immer schon an globalen Beziehungen und ihren Facetten interessiert”, sagt Lindemann. Aus den USA wurde sie abgeworben, forschte erst bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und nahm schließlich ein Angebot der Atlantik-Brücke an. Damals fokussierte man sich noch auf die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland, aber immer neugieriger wurde der Blick auf China.

Lindemanns Verbundenheit zu dem Land spürt man im Gespräch deutlich, auch den Stolz über ihre Arbeit. “Wir haben enge Kontakte aufgebaut, dürfen frei im Land reisen – trotz der extremen Überwachung und den politischen Rückschritten.” Sie möchte, dass ihre Mitglieder sich ein eigenes Bild machen – unabhängig von der oft kritischen Berichterstattung. “Wenn mir jemand sagt, er kenne China gut, er reise regelmäßig nach Peking oder Shanghai, weiß ich, dass er China überhaupt nicht kennt.” Sie hat die meisten chinesischen Provinzen und Städte bereist und kann viele Geschichten darüber erzählen, wie sich die Menschen Reisenden gegenüber öffnen, vor allem auch in den ländlichen Gebieten. Dort wird sie manchmal immer noch irritiert angesehen – als blonde Ausländerin mit blauen Augen. Aber Lindemann stört sich nicht an der Sonderrolle. Sie schätzt jede Gelegenheit, selbst Brücken zwischen den Kulturen zu bauen. Svenja Napp

Teeernte in Ankang in der Provinz Shaanxi. Die Region ist eines der sieben großen Anbaugebiete Chinas. Hier im Landkreis Liping hat die Lokalregierung die Produktion in den vergangenen Jahren besonders gefördert.

der kürzlich veröffentlichte Bericht des Weltklimarats zur “Linderung des Klimawandels” macht deutlich: Die Zeit zu handeln ist jetzt. Die Folgen einer kontinuierlichen Erderwärmung wären katastrophal. Die Aufforstung von ehemaligen Wäldern ist eine der Empfehlungen, dem entgegenzuwirken. Nach dem Kahlschlag der vergangenen Jahrzehnte liegt der Fokus nun auf der Wiederherstellung der Wälder. Da liegt der Gedanke nahe, von China zu lernen – denn die Volksrepublik hat hier bereits viel Erfahrung. Allerdings ist die Baumpflanzerei in China zu einer reinen Planerfüllung geworden: Die Setzlinge wachsen oft schlecht an, und die künstlichen Wälder sind weder so robust noch so klimawirksam wie das Original.

Auch Methan sorgt dafür, dass die Temperaturen steigen. Die Hälfe der Erderwärmung seit Mitte des 19. Jahrhunderts lässt sich auf Methangas zurückverfolgen. China stößt mehr Methan aus als alle anderen großen Industrienationen. Das Gas wird unter anderem beim Kohleabbau, aber auch beim Anbau von Reis freigesetzt und verändert das Klima ebenso massiv wie CO2. Einer internationalen Initiative zur Eindämmung der Methanfreisetzung hat sich Peking bereits verweigert. Man arbeite lieber an eigenen Plänen. Ein besseres Methan-Management wäre hier ein guter Anfang. Dann könnte China das Gas sogar als zusätzliche Energiequelle nutzen.

Viele neue Erkenntnisse wünscht

Im Ritan-Park in Pekinger Zentrum tragen manche Bäume besondere Schilder wie “Neun-Drachen-Zypresse”. Einige der 44 uralten Exemplare des Parks sind eingezäunt, die herunterhängenden Äste durch Holzpfähle abgestützt. Die Bäume sind mehrere hundert Jahre alt und daher sozusagen heilig. Solch alte Bäume sind etwas Besonderes. Denn sie sind rar geworden in den Metropolen der Volksrepublik. Jahrzehntelang hatte die Stadtplanung nur wenig Platz für Parks zur Erholung vorgesehen. In vielen Jahren fegten im Frühjahr Stürme aus westlichen Richtungen feine Sandkörner aus der Wüste Gobi über die Stadt.

Um das in den Griff zu bekommen, hat Peking seit 1978 gleich mehrere Aufforstungsprogramme angeschoben. Es sind bisher die weltweit umfangreichsten Projekte dieser Art. Sie tragen schöne Namen wie: “Große Grüne Mauer”, “Drei-Nord-Schutzgürtel” oder “Getreide für Grün”. Allein um Staubstürme aus der Wüste Gobi abzuwehren, wurde im 10. Fünfjahresplan (2002-2006) eine Summe von 60 Millionen Yuan (7,3 Milliarden US-Dollar) für Aufforstungen eingeplant.

Die Staubstürme sind in der Hauptstadt über die Jahre tatsächlich seltener geworden Aber helfen die gewaltigen Pflanzungen auch bei der Bekämpfung des Klimawandels? Zahlreiche neue Studien sagen: Nein. Neu gepflanzte Bäume können angesichts der noch immer wachsenden Emissionen Chinas nicht genug Kohlendioxid auffangen, um der Erderwärmung entgegenzuwirken. Ohne eine Senkung der Emissionen selbst wird das nicht gehen. Und so dient die Aufforstung in Peking vor allem der Planerfüllung – und nun wohl zur weltweiten Propaganda von Chinas Bemühungen gegen den Klimawandel. Mit einem Anteil von rund 30 Prozent an den jährlich verursachten Emissionen weltweit, ist die Volksrepublik in absoluten Zahlen gemessen der weltgrößte Kohlendioxid-Emittent (China.Table berichtete).

Zwar sind die Dimensionen beeindruckend. So wurden durch das “Große Grüne Mauer”-Projekt etwa 330.000 Quadratkilometer wieder aufgeforstet – eine Fläche fast so groß wie Deutschland. Zum jüngsten Internationalen Tag des Waldes am 21. März verkündeten Staatsmedien, dass China im vergangenen Jahr allein 3,6 Millionen Hektar Wald gepflanzt habe. Geht es nach der Kommission für Forstwirtschaft und Grasland, soll dies bis 2025 weitergehen. Jährlich will China demnach eine Fläche etwa so groß wie Baden-Württemberg zusätzlich mit Wald bedecken (China.Table berichtete). Der Anteil der Wälder an der Gesamtfläche des Landes soll von derzeit 23,04 Prozent auf 24,1 Prozent steigen.

Wald ist jedoch nicht gleich Wald. So pflanzt China besonders viele Eukalyptus-Bäume. “Wir sehen, dass die Waldflächen zunächst schnell vergrößert wurden und sich jetzt die Zunahme verlangsamt”, so Dr. Susanne Winter, Forest Policy Director beim WWF. “Oft werden, wie auch in vielen anderen Teilen der Welt, Pappeln, Eukalyptus oder Akazien gepflanzt, denn diese Plantagen sind hochproduktiv”, erklärt Winter. “Für die Biodiversität, die es benötigt, um einen Wald resilienter zu machen, sind diese Monokulturen allerdings ungeeignet.”

Erst Mitte März haben Forschende aus sieben Ländern, darunter China, dem Vereinigten Königreich und Brasilien, Daten von 25.950 Aufzeichnungen aus 264 Studien in 53 Ländern ausgewertet. Sie stellten fest, dass verschiedene einheimische Bäume im Vergleich zu Monokultur-Baumplantagen durchweg bessere ökologische Leistungen, etwa bei der Kohlenstoffspeicherung, Verhinderung der Bodenerosion und der Wasserversorgung erbringen. Eine Monokultur kann nur etwa zwölf Tonnen Kohlenstoff pro Hektar speichern. Ein biodiverser Wald kommt hingegen auf 32 Tonnen.

Auch bei den Primärwäldern – also Wäldern, in die der Mensch bisher noch nicht durch Abholzung oder Rodung eingegriffen hat – hat China ein Problem. Global Forest Watch hat errechnet, dass dort zwischen 2002 und 2020 die Primärwaldflächen um 4,4 Prozent geschrumpft sind. Das hat auch Auswirkungen auf den Artenschutz. So können viele Arten von Pflanzen und Tieren nur in Primärwäldern gefunden werden. “Viele Pilz- und Insektenarten wie Totholzkäfer, die es in heimischen naturnahen Wäldern gibt, findet man in jungen Wäldern und Plantagen nicht mehr, da diese an ältere Bäume und die heimischen Baumarten angepasst sind” so Susanne Winter vom WWF.

Nach wie vor sind Chinas Wälder stark angegriffen. Die jährlichen Holzerträge pro Hektar erbringen etwa nur ein Zwanzigstel dessen von Wäldern in Deutschland. So bleibt die Volksrepublik weiterhin stark abhängig von Holzimporten, um die Nachfrage seiner verarbeitenden Industrie abzudecken. “Während die inländische Holzproduktion stabil bei 80 Millionen Kubikmetern pro Jahr liegt, erreichte die Nachfrage im Jahr 2017 fast 570 Millionen Kubikmeter, was etwa 15 Prozent der weltweiten Holzproduktion entspricht”, berichtete die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) über ein gemeinsames Projekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) mit der Nationalen Forst- und Grünlandverwaltung Chinas (NFGA). Ziel des Projekts war es, die chinesische Waldpolitik hin zu nachhaltiger bewirtschafteten Wäldern zu gestalten.

Darüber hinaus sei Chinas importierte Entwaldung “sehr sehr hoch”, sagt Winter vom WWF. Das bedeutet, dass Chinas Nachfrage zur Abholzung im Ausland führt. Laut einer WWF-Studie treibt Chinas mit seinen Importen landwirtschaftlicher Rohstoffe die weltweite Entwaldung mehr voran als jedes andere Land – sogar mehr als die Vereinigten Staaten und die Europäische Union zusammen. Zum Beispiel ist China ist einer der größten Verursacher für die Abholzung tropischen Regenwaldes in Brasilien. Die Nachfrage nach brasilianischem Soja hat sich seit 2010 fast verdreifacht. Dabei haben Studien gezeigt, dass ein Hektar tropischer Wald durchschnittlich 100 bis 200 Tonnen Kohlenstoff speichert. Chinas Soja-Importe sind also klimaschädlich.

Der Himmel über Peking ist durch die vielen Bäume inzwischen wieder blau geworden und die Luftqualität besser. Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Probleme exportiert wurden und eigentlich größer geworden sind.

In einem aktuellen Bericht der Internationalen Energieagentur IEA ist China auf einen traurigen 1. Platz der Emittenten von Treibhausgasen aufgestiegen. Doch es ist nicht der übliche Verdächtige, Kohlendioxid, um den es hier geht. Es ist das Gas Methan, dessen Freisetzung ebenfalls das Klima verändert. Die IEA ist über den Trend alarmiert. Und China steht dadurch vor neuen Problemen, wenn es seine Ziele erreichen will.

Die Verringerung des Methanausstoßes ist ein wirtschaftspolitisch ebenso heikles Manöver wie der Umgang mit CO2. Die Volksrepublik hat es daher gerade erst auf der Klimakonferenz COP 26 in Glasgow abgelehnt, sich der von den USA und der EU angeführten internationalen Initiative zur Eindämmung der Methanfreisetzung anzuschließen (China.Table berichtete). Stattdessen hat China versichert, an eigenen Methan-Plänen zu arbeiten. Experten haben allerdings Zweifel daran, wie ernsthaft diese Bemühungen sind. Immerhin wurde im jüngsten Fünfjahresplan erstmals das Ziel einer Methangasreduzierung aufgenommen.

Chinas Methanemissionen stellen die der großen Industrienationen längst in den Schatten. Laut Berechnungen des Informationsdienstes Bloomberg NEF ist der Energiesektor Chinas für etwa ein Fünftel der gesamten globalen Methanemissionen aus Öl, Gas, Kohle und Biomasse verantwortlich. Er erzeugte über 50 Prozent mehr Methan als die nächstgrößten Emittenten: Russland und die USA.

Doch China kann selbst bei gutem Willen seine Emissionen nicht einfach zurückfahren. Es wird in China, wie in anderen Ländern auch, in drei Bereichen frei:

In der Landwirtschaft ist China allein durch seinen Reisanbau für erheblichen Methanausstoß verantwortlich, denn Reis wächst oft im Wasseranbau und unter Wasser werden Methangase freigesetzt. Um die Versorgung der eigenen Bevölkerung nicht zu gefährden, wird Peking den durch die Landwirtschaft oder die Tierhaltung bedingen Methanausstoß wohl nicht als Erstes angehen.

Laut einer Analyse der Vereinten Nationen bietet sich Chinas Kohlesektor die größte Chance, seine Methanemissionen zu reduzieren. Doch ausgerechnet der Kohlesektor brummt, nachdem es im vergangenen Herbst zu Stromausfällen in mehreren Teilen des Landes gekommen war und dadurch Lieferketten zu reißen drohten. Die Behörden hatten in diese Lage schnell wieder auf Kohle als Energiequelle gesetzt (China.Table berichtete). Das hat unter anderem dazu geführt, dass sich über den Kohleminen im Land die Methangaswolken wieder verdichtet haben.

Forscher bedauern es, dass das Gas, das sich im Bergbau sammelt, nicht aktiv genutzt wird. Schließlich handelt es sich um nichts anderes als Erdgas und damit selbst um eine begehrte Energiequelle. “China hat die Minenbetreiber zwar ermutigt, das Methan, das während des Abbauprozesses produziert wird, besser zu nutzen. Aber es bleiben große Hindernisse”, sagte Kou Nannan, Analyst bei Bloomberg NEF in Peking. “Die Abscheidung des Gases erfordert eine Menge Kapitalinvestitionen, und die meisten Minen befinden sich nicht in der Nähe von großen Gastransportleitungen.”

China plant, die Methanemissionen genauer zu untersuchen und einen landesweiten Aktionsplan zur Kontrolle der Methanemissionen zu veröffentlichen. Es hat Sinopec und China National Petroleum Corp (CNPC) in ein Pilotprogramm aufgenommen, um Verfahren zur Messung von Treibhausgasen zu bewerten, berichtet Reuters. Wissenschaftler beginnen gerade erst damit, Satellitendaten zu nutzen, um zu berechnen, wie viel Methan durch den Kohleabbau weltweit verursacht wird. Eins steht wohl auch ohne genaue Datenlage schon fest: China ist führend.

Aber auch wenn USA und Kanada, wie auch viele chinesische Unternehmen, keine Daten über ihren Methangas-Ausstoß herausgeben müssen, zeigen unterschiedliche Studien, dass die meisten Unternehmen, ihre Methan-Emissionen deutlich niedriger angeben, als sie tatsächlich sind. Die IEA warnt davor, dass die Methanemissionen aus dem Energiesektor weltweit um etwa 70 Prozent höher sind als die Summe der von den nationalen Regierungen vorgelegten Schätzungen. Nicht nur in China muss wohl neben Pilotprojekten noch einiges mehr getan werden, um die Emissionsquellen besser zu verstehen und ein umfassendes Methanmanagement zu ermöglichen.

Methan ist zuletzt in den Fokus von Wissenschaft und Politik gerückt. Die Hälfe der Erderwärmung seit Mitte des 19. Jahrhunderts lässt sich laut Klimaforschern auf Methangas zurückverfolgen. In der Atmosphäre absorbiert das Gas mehr Wärme als CO2. So hat ein Kilogramm Methan eine rund 30-mal stärkere Treibhauswirkung als die gleiche Menge an Kohlendioxid. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dem Gas daher sogar Priorität gegeben: “Den Ausstoß von Methan zu reduzieren, ist eines der effizientesten Dinge, die wir tun können”, so die EU-Kommissionspräsidentin.

Auf der Klimakonferenz in Glasgow stellte von der Leyen gemeinsam mit dem US-Präsidenten Joe Biden ein Klimapaket vor, an dem sich rund 100 Staaten beteiligen wollen. Bis 2030 wollen die Länder ihren Methanausstoß um 30 Prozent gegenüber 2020 senken. Beteiligt an dem Abkommen sind demnach Länder wie Deutschland, Frankreich, Kanada und Japan, die für rund die Hälfte der weltweiten Methanemissionen verantwortlich sind und gleichzeitig 70 Prozent der Weltwirtschaft repräsentieren. Doch ausgerechnet Länder wie Indien, China, Russland und Australien haben sich der Initiative nicht angeschlossen.

China tut sich mit Methan-Versprechen wohl aus deshalb schwerer, weil die Partei- und Regierungsstellen sich über die Ziele uneins sind und unkoordiniert handeln. Auch stehen sich die Behörden oft gegenseitig im Weg, da Zuständigkeiten anscheinend nicht klar sind. Für die Regulierung von Kohle und Methan seien oft verschiedene Einheiten verantwortlich, was die Bemühungen zur Eindämmung der Emissionen komplizierter mache, sagt Bloomberg-Analyst Kou.

Die Stadt Shanghai hat ihren Lockdown auf unbestimmte Zeit verlängert und die Massentests ausgeweitet. In der 26-Millionen-Metropole steigt nun mit der Dauer der Einschränkungen die Gereiztheit aufseiten der Behörden wie der Bürger. Eine typische Szene auf Sozialmedien zeigt einen Mann im Bezirk Songjiang, der die Dienstnummer eines Polizisten erfragen will, der ihn auf der Straße angehalten hat. Er wird nach einem Wortgefecht festgenommen und abgeführt. Ein anderes Video zeigt eine Bürgerin, die kein Coronavirus-Testergebnis vorweisen kann und daher im Schlafanzug aus ihrer Wohnung gezerrt und (möglicherweise zur Probenentnahme) abtransportiert wird. Das sind allerdings Extremfälle. Eine Mehrheit der Bürger harrt den Berichten zufolge einfach in ihren Wohnungen aus.

Die Behörden lassen also bei ihren Anstrengungen nicht nach, den beginnenden Omikron-Ausbruch im Keim zu ersticken. Denn trotz einer Woche Lockdown stieg die Zahl der positiven Tests auf 13.354. Von diesen zeigten allerdings nur 268 Symptome. Die Lage sei “düster”, sagte Gu Honghui, stellvertretender Generalsekretär der KP in Shanghai und Mitglied der Arbeitsgruppe Seuchenbekämpfung, am Dienstag gegenüber Staatsmedien. Seit März summieren sich die Fälle auf 73.000.

Ein Grund für die steigende Zahl aufgefundener Infektionen dürfte jedoch eher in den lückenlosen Massentests von 25 Millionen Menschen liegen als an einem aktiven Infektionsgeschehen. Die hohe Zahl an Tests war möglich, weil die Regierung 38.000 Hilfskräfte aus anderen Regionen Chinas in Shanghai zusammengezogen hat. So konnten allein am Montag Tag vier Millionen Proben geprüft werden. Bisher wurden infolge des aktuellen Ausbruchs keine Sterbefälle vermeldet.

Diese Art der Pandemiebekämpfung bringt in China und international steigende Preise. In zahlreichen Regionen Chinas steigen bereits die Kosten für Lkw-Transporte, berichtet die South China Morning Post. Eine weitere Auswirkung der Pandemiebekämpfung betrifft die Getreideversorgung. In der Provinz Jilin, die ebenfalls von Corona erfasst wurde, durften Bauern ihre Häuser nicht verlassen und verpassen die Aussaat. Jilin hat fruchtbare Böden, die vor allem für den Maisanbau genutzt werden. Ernteausfälle dort könnten die Lebensmittelpreise in China und weltweit beeinflussen. Jilin meldete 2.472 Neuinfektionen.

Die Folgen der Lockdowns werden dem Einzelhandelsverband zufolge auch die deutschen Verbraucher zu spüren bekommen. “Es wird dann schlicht weniger Auswahl innerhalb einiger Warengruppen geben”, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Ähnliche Entwicklungen hätten bereits in den vergangenen beiden Jahren zu Störungen der Lieferketten und Lieferschwierigkeiten insbesondere bei Unterhaltungselektronik und Spielwaren geführt. “Darunter könnte in der Folge wie bereits in der Vergangenheit die Produktvielfalt leiden”, sagte Genth.

Generelle Knappheiten über ganze Sortimente hinweg seien aber nicht zu erwarten, so der Handelsverband. “Insgesamt werden die Auswirkungen in Deutschland erst mit erheblicher Verzögerung sichtbar werden”, sagte Genth. “Es geht meist um Waren, die mit Containerschiffen transportiert werden. Diese sind über Wochen unterwegs.” fin/rtr

Das chinesische E-Auto– und Batterieunternehmen BYD hat nach eigenen Angaben die Produktion von Fahrzeugen mit Antrieb durch fossile Brennstoffe eingestellt. Per Tweet kündigte BYD an, seit März keine Verbrenner-Modelle mehr herzustellen.

Das Verkaufsvolumen von Elektrofahrzeugen von BYD erreichte im Jahr 2021 fast 604.000 Einheiten, was laut Berechnungen von Caixin einem Anstieg von 218 Prozent gleichkommt. Die Produktion anderer Fahrzeugtypen hingegen ging um 43 Prozent zurück und betrug nur 137.000 Einheiten. Daten des Autoverbands China Passenger Car Association (CPCA) zeigen, dass BYD im vergangenen Jahr mit mehr als 17 Prozent Marktanteil der meistverkaufte EV-Hersteller in China war. SAIC-GM-Wuling Automobile Co.Ltd. belegte mit rund zwölf Prozent den zweiten Platz und Tesla liegt mit neun Prozent auf Platz drei.

Um die Kunden seiner nicht-elektrischen Sparte zu beruhigen, kündigte BYD an, dass es weiterhin die Komponenten von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen herstellen und Kunden, die solche Fahrzeuge gekauft haben, Kundendienste anbieten werde.

Der in Shenzhen ansässige Autobauer ist innerhalb kürzester Zeit zur Nummer eins der E-Autohersteller in der Volksrepublik aufgestiegen. Im vergangenen Jahr hat BYD erstmals mehr Elektroautos als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verkauft. Der Umsatz von BYD stieg 2021 um 38 Prozent auf 211 Milliarden Yuan (rund 30 Milliarden Euro). Der Umsatz um 73,3 Prozent auf 740.100 Fahrzeuge. Dennoch konnte BYD seinen Gewinn nicht erhöhen. Durch die Verteuerung von Rohstoffen und Engpässen bei den Lieferketten weltweit hat BYD zudem die Preise für mehrere Automodelle erhöht (China.Table berichtete).

Auf der UN-Klimakonferenz unterschrieb BYD mit einer Reihe von anderen Autoherstellern ein Versprechen, bis 2035 in führenden Märkten und bis 2040 weltweit nur noch emissionsfreie Fahrzeuge anzubieten. niw

China wird ab Donnerstag die Zölle auf zwölf neuseeländische Papier- und Holzartikel senken. Davon profitieren unter anderem die Hersteller von Toilettenpapier, Kosmetiktüchern und Papierbögen. Die Zölle sollen innerhalb der kommenden zehn Jahre schrittweise bis auf Null reduziert werden.

Seit 2008 besteht bereits ein Freihandelsabkommen zwischen den beiden Volkswirtschaften, das sich am 7. April zum 14. Mal jährt. Seitdem hat die Volksrepublik die Zölle auf 75 neuseeländische Importartikel der Papier- und Holzindustrie entweder gesenkt oder gänzlich beseitigt. In zehn Jahren sollen 99 Prozent der branchenspezifischen Exporte mit einem Volumen von rund drei Milliarden US-Dollar zollfrei sein.

Beide Länder sind Mitglieder der Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Dem Freihandelsabkommen haben sich zudem zehn ASEAN-Staaten, Australien, Japan und Südkorea angeschlossen. grz

Die chinesischen Verbraucher bekommen die wirtschaftlichen Folgen der russischen Invasion in der Ukraine weiterhin an den Zapfsäulen zu spüren: Benzin und Diesel kosten in der Volksrepublik wegen des weltweit teuer gewordenen Öls infolge des Krieges so viel wie seit mindestens 2006 nicht mehr. Ab Freitag gelten erneut Preiserhöhungen für eine Tonne beider Kraftstoffe um 110 Yuan, wie die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission mitteilte. Die Behörden hatten seit Beginn des Ukraine-Kriegs bereits mehrfach die Preise angehoben. Der Anstieg bei Rohöl hat Chinas unabhängige Raffinerien dazu veranlasst, ihre Produktion zu drosseln. Chinas drei größte Ölgesellschaften – China National Petroleum Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation und China National Offshore Oil Corporation – wurden Berichten zufolge gebeten, die Ölproduktion aufrechtzuerhalten und den Transport zu erleichtern, um eine stabile Versorgung zu gewährleisten. ari

Chinas Ankündigung, den Bau neuer Kohlekraftwerke im Ausland stoppen zu wollen, erhielt während der UN-Vollversammlung im September 2021 große Zustimmung. Doch ein halbes Jahr später sind nur wenige Details über Chinas Rückzug aus seinen ausländischen Kohleprojekten bekannt. Eine Analyse von Just Finance International hat ergeben, dass chinesische Staatskonzerne (SOEs) allein im Jahr 2021 Verträge im Wert von mehr als 18 Milliarden US-Dollar für 67 nicht näher genannte Kohlekraftwerkprojekte im Ausland abgeschlossen haben. Die EU sollte Peking im Rahmen der anstehenden Klimagespräche auf hoher Ebene auffordern, seine Pläne für ausländische Kohleprojekte offenzulegen.

Auf vollmundige Versprechen müssen auch Taten folgen, wenn sie mehr sein sollen als Augenwischerei. Als größter öffentlicher Geldgeber ausländischer Kohlekraftwerke birgt Chinas Versprechen, den Bau von Kohlekraftwerken zu beenden, ein immenses Potenzial für die Verringerung der weltweiten CO2-Emissionen – sofern dieser Ausstieg unverzüglich erfolgt und alle noch nicht fertiggestellten Anlagen einschließt. Kohlekraftwerke stoßen, sobald sie ans Netz angeschlossen sind, über Jahrzehnte hinweg Emissionen aus.

Sollte Chinas Versprechen wirklich auf eine positive Klima-Wirkung ausgerichtet sein, sollte das Land eine transparente Übersicht aller Kohleprojekte in Übersee veröffentlichen – einschließlich der Verträge für den Bau, die Finanzierung, die Versicherung sowie die Lieferung von Ausrüstung. Außerdem sollte es Angaben zum Status der einzelnen Projekte vorlegen, beispielsweise darüber, welche Projekte eingestellt wurden, welche Anlagen geplant oder verhandelt werden, oder sich im Bau befinden – sowie über die Herkunft der Projektfinanzierung.

Im Mai 2021 betonte die Internationale Energieagentur (IEA), dass “keine endgültigen Investitionsentscheidungen für neue Kohlekraftwerke ohne Abgasreinigung mehr getroffen werden dürften”, wenn bis 2050 das Ziel der Nullemission erreicht werden soll. Eine Analyse der IEA aus dem Jahr 2021 zeigt jedoch, dass der weit gefasste und vage Begriff des “internationalen Kohleausstiegs” für China bedeutet, dass das Land potenziell an der Entwicklung von 30 bis 40 Gigawatt an aktiven Kohleprojekte in Bosnien-Herzegowina, Indonesien, Südafrika und mehreren anderen Ländern beteiligt ist.

Chinas führender Geldgeber, die Export-Import Bank of China (China Eximbank), die bislang zahlreiche chinesische Kohleprojekte im Ausland finanziert hat, bestätigte kürzlich, dass sie keine weiteren Darlehen für solche Projekte mehr gewährt. Doch nicht alle Finanzinstitutionen, zu denen etwa auch Investoren und Versicherer gehören, sind diesem Beispiel gefolgt.

Um die weltweiten Klimaziele zu erreichen, müssen die Staats- und Regierungschefs jedes Landes Verantwortung übernehmen. Die Klimadiplomatie wird auch während des EU-China-Gipfels auf der Agenda stehen. Als großes und einflussreiches EU-Mitglied könnte Deutschland seine Führungsrolle unter Beweis stellen, indem es China auf informellem und diplomatischem Wege dazu bewegt, seine Zusage zu präzisieren – und ab Oktober 2021 Normen einzuführen, die mit der OECD-Vereinbarung für den Kohlesektor konform sind.

Die EU-Beitrittskandidaten auf dem westlichen Balkan gehören zu Chinas wichtigsten ausländischen Kohlequellen. Da neue Kohleprojekte dort nicht mehr für eine Finanzierung durch multilaterale Entwicklungsbanken oder OECD-Exportkreditagenturen infrage kommen, ist China nun ihre einzige Kapitalquelle.

Im Februar bekräftigte eine EU-Delegation, die Bosnien und Herzegowina besuchte, den Standpunkt der EU, dass der Bau eines neuen Kohlekraftwerks in Tuzla wirtschaftlich und ökologisch nicht tragbar sei. Der Darlehensvertrag der China Eximbank aus dem Jahr 2017 für das Kohlekraftwerksprojekt Tuzla 7 hat nach Angaben der Europäischen Energiegemeinschaft aufgrund von Streitigkeiten über staatliche Unterstützung ernsthafte Auswirkungen. Fünf Jahre später beabsichtigt das führende chinesische Staatsunternehmen China Gezhouba Group noch immer nicht, aus dem Projekt auszusteigen, obwohl der Bau noch nicht begonnen hat.

Die Entscheidung chinesischer Banken, das neu vorgeschlagene bosnische Kohleprojekt Ugljevik III nicht mehr zu finanzieren, könnte ein Zeichen für Chinas regionales Umdenken in Sachen Kohle sein. Allerdings hat der chinesische Bauunternehmer des Projektes seinen Ausstieg noch nicht offiziell bekannt gegeben.

Die westlichen Balkanländer haben sich mit der Unterzeichnung der Erklärung von Sofia im Jahr 2018 verpflichtet, den Aufbau “zu nachhaltigen, klimafreundlichen Gesellschaften im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris” und “die Übernahme des in den Verträgen über die Energiegemeinschaft und die Verkehrsgemeinschaft niedergelegten Besitzstands” zu beschleunigen. Dass China die Finanzierung und den Bau neuer Kohlekraftwerke nicht beendet, steht jedoch in direktem Gegensatz dazu und widerspricht den Interessen der EU.

Unserer Analyse zufolge sind chinesische Infrastruktur-Großprojekte – einschließlich in China errichteter Kohlekraftwerke – bekannt für ihre Umweltverschmutzung und rechtlichen Mängel. Die Untergrabung und Verletzung der Rechtsstaatlichkeit durch chinesische Investitionen im westlichen Balkan sowie die Missachtung internationaler Standards bei der Umsetzung von “Belt and Road”-Projekten sind häufig zu beobachten.

Mehrere chinesische Kohleprojekte auf dem Balkan wurden genehmigt und haben sich für chinesische Finanzierungen qualifiziert, ohne dass die gesetzlich vorgeschriebenen Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt wurden – oft vor dem Hintergrund falscher Machbarkeitsstudien. Laut einer Studie des Balkan Investigative Reporting Network stehen die meisten dieser 130 Projekte “unter dem Verdacht der Korruption, Ausbeutung und Umweltschädigung”.

Was nun die EU tun muss: Wenn sich Chinas Nein zu neuen Kohleprojektem positiv und maßgeblich auf die Bekämpfung der Klimakrise auswirken soll, dann müssen Deutschland und andere EU-Staaten unter Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz die Diskussion über die Definition der Zusage, ihr Inkrafttreten und die Einhaltung der OECD-Mindeststandards anstoßen. Der bevorstehende EU-China-Gipfel, der EU-China-Klimadialog, die G7 und die G20 bieten entscheidende politische Gelegenheiten, um eine solche Debatte voranzutreiben.

Wawa Wang, Leiterin von Just Finance International, arbeitete als Politikberaterin und investigative Forscherin für internationale und europäische NGOs und Handelsorganisationen und war Handels- und Außenpolitikberaterin. Sie arbeitet mit Akteuren der Zivilgesellschaft zusammen, um den Zugang zu Informationen und die Entscheidungsfindung in der Entwicklungsfinanzierung zu verbessern.

Vanessa Buth, Aktivistin bei Just Finance International, hat an der UEA in Großbritannien in Politikwissenschaft promoviert. Sie hat als Senior Research Associate zum Thema Brexit und in Forschungsprojekten der Europäischen Kommission gearbeitet. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung in gemeinnützigen Umwelt- und Community-Engagement-Initiativen.

Beate Lindemann gehört zu den wenigen Menschen, denen sogar zur Corona-Pandemie noch etwas Positives einfällt: “Ich bin jeden Tag weiter ins Büro gefahren. Da saß ich dann alleine, manchmal mit einem Assistenten. Sie glauben gar nicht, wie viel man da schafft!”

Lindemann sieht sich selbst als “Mädchen für alles” bei Global Bridges, einem gemeinnützigen Verein mit Sitz in Berlin. Das beschreibt vielleicht ihr Arbeitspensum, aber ihrer Rolle wird es kaum gerecht. Im Jahr 2011 war sie Co-Gründerin des Vereins. Heute leitet sie die Geschäfte. Jedes Jahr bringen Lindemann und ihr Team dabei junge und vor allem abenteuerlustige Menschen aus vielen Branchen zusammen, die Interesse an globalen Beziehungen haben. Global Bridges will im wahrsten Sinne des Wortes Brücken bauen – ein Schwerpunkt dabei ist China.

Seit den frühen 80er-Jahren bereist Lindemann das Land fast jährlich. Sie organisiert und begleitet jeden der sogenannten “Study Trips to China” von Global Bridges, dazu kommen Study Trips in andere Länder. “In den Anfangsjahren war China natürlich noch total zu”, erzählt sie. “Wir wurden von unserer Partnerorganisation ständig begleitet und konnten keinen Schritt alleine tun.” Aber Lindemann war hartnäckig im Halten der Kontakte und im Öffnen von Türen – eine Hartnäckigkeit, die sie früh gelernt hat. “Ich hatte zwei ältere Brüder und einen sehr mächtigen Vater, ich musste mich immer durchsetzen.”

Lindemann wusste früh, was sie studieren wollte. Während ihre Geschwister allesamt in das Familienunternehmen in der Porzellanbranche einstiegen, studierte Lindemann in Berlin Politik, forschte in Schottland zur UN und schrieb schließlich ihre Doktorarbeit an der Princeton University in den USA. “Ich war immer schon an globalen Beziehungen und ihren Facetten interessiert”, sagt Lindemann. Aus den USA wurde sie abgeworben, forschte erst bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und nahm schließlich ein Angebot der Atlantik-Brücke an. Damals fokussierte man sich noch auf die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland, aber immer neugieriger wurde der Blick auf China.

Lindemanns Verbundenheit zu dem Land spürt man im Gespräch deutlich, auch den Stolz über ihre Arbeit. “Wir haben enge Kontakte aufgebaut, dürfen frei im Land reisen – trotz der extremen Überwachung und den politischen Rückschritten.” Sie möchte, dass ihre Mitglieder sich ein eigenes Bild machen – unabhängig von der oft kritischen Berichterstattung. “Wenn mir jemand sagt, er kenne China gut, er reise regelmäßig nach Peking oder Shanghai, weiß ich, dass er China überhaupt nicht kennt.” Sie hat die meisten chinesischen Provinzen und Städte bereist und kann viele Geschichten darüber erzählen, wie sich die Menschen Reisenden gegenüber öffnen, vor allem auch in den ländlichen Gebieten. Dort wird sie manchmal immer noch irritiert angesehen – als blonde Ausländerin mit blauen Augen. Aber Lindemann stört sich nicht an der Sonderrolle. Sie schätzt jede Gelegenheit, selbst Brücken zwischen den Kulturen zu bauen. Svenja Napp

Teeernte in Ankang in der Provinz Shaanxi. Die Region ist eines der sieben großen Anbaugebiete Chinas. Hier im Landkreis Liping hat die Lokalregierung die Produktion in den vergangenen Jahren besonders gefördert.