die Grünen-Politikerin Franziska Brantner ist Staatssekretärin im neu formierten Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck. Am Dienstag war Brantner zu Gesprächen in der litauischen Hauptstadt. Die Wahl des Reiseziels war für die ehemalige EU-Abgeordnete natürlich kein Zufall. Brantner zeigte Unterstützung für Litauen, das aufgrund eines Taiwan-Büros mit China aneinandergeraten war.

Der schwedische Ex-Diplomat und Politikberater Viking Bohman ordnet den Vorgang für uns ein. Im Interview mit Amelie Richter erklärt er: “Es wäre schlecht für die EU und ihre Glaubwürdigkeit, wenn es China schafft, dass Litauen von seiner Position zurückweicht.” Es gehe hier nicht ums Gewinnen und Verlieren, sondern um Realpolitik. Aus einem Rückzieher würde Peking lernen, dass Einschüchterungstaktiken gegenüber Europa funktionieren

Bei der Vorbereitung des künftigen EU-Instruments gegen wirtschaftlichen Druck befürchtet Bohman derweil eine fatale Fehleinschätzung. Die Strategie basiere auf der Annahme, dass China sein Verhalten ändert, sobald die EU so ein Instrument habe. Das sei falsch. Zwar treibe die EU die wirtschaftlichen Kosten für Einschüchterungsversuche hoch. Doch das China unter Xi sei bereit, diese Kosten für seine Politikziele in Kauf zu nehmen. Das Ergebnis wären immer neue, ermüdende Grabenkämpfe, wie wir sie derzeit schon um Litauen erleben.

Die Vorbereitung des Anti-Zwangs-Instruments ist damit ein gutes Beispiel für den schlechten Informationsstand über China, den der Sinologe Klaus Mühlhahn bereits im China.Table beklagt hat. Politische Entscheidungen mit großer Tragweite fallen derzeit ohne die Möglichkeit, Chinas Reaktion im Vorhinein einschätzen zu können.

Ist Huawei nun unter die Autohersteller gegangen oder nicht? Wir klären die Frage in unserem Portrait des chinesischen Unternehmens Seres, das Kooperationspartner von Huawei ist. Der Elektroauto-Spezialist hat eine bewegte Firmengeschichte hinter sich, an der auch deutsche Manager mitgewirkt haben.

Litauen ist das jüngste Beispiel für wirtschaftliche Erpressung aus Peking, aber nicht das erste. Können Sie uns einen kleinen Überblick geben?

Diese Art der wirtschaftlichen Staatskunst, die derzeit aus Peking kommt, ist nichts Neues. Andere Länder waren in den letzten Jahren von ähnlichen und teilweise umfangreicheren Zwangsmaßnahmen betroffen: Australien, weil dieses eine Untersuchung der Ursprünge des Covid-19-Virus gefordert hat. Kanada nach der Festnahme von Huaweis Meng Wanzhou. Und Südkorea nach seiner Entscheidung, ein US-Raketenabwehrsystem zu installieren. Auch in der Europäischen Union, beispielsweise in Schweden, gab es viele Fälle, in denen wirtschaftlicher Zwang in Form von Reisewarnungen zur Einschränkung des Tourismus, Absagen von Wirtschaftsdelegationen und -gesprächen und Druck auf einzelne Unternehmen ausgeübt wurde. Das war zuletzt eine Reaktion auf die Entscheidung, Huawei und ZTE von Teilen des schwedischen Telekommunikationsnetzes auszuschließen. Was aber in Litauen passiert, ist im Vergleich zu dem, was wir davor gesehen haben, ein ganz neues Niveau.

Haben die wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen aus China in den vergangenen Jahren zugenommen?

Es scheint in der Tat so, als ob die Häufigkeit von offenem wirtschaftlichen Zwang in den letzten Jahren zugenommen hat. Und das scheint insbesondere für europäische Länder zu gelten, obwohl der Druck dort auf viel geringerem Niveau ausgeübt wurde. Dass das Ausmaß von Chinas offenem wirtschaftlichen Zwang in den letzten Jahren zugenommen hat, sieht man auch an dem umfangreichen Vorgehen gegen Länder wie Australien, Kanada, Südkorea, Schweden und Litauen. Der Druck, den Peking bereit ist, auszuüben, hat zugenommen. Ein weiteres Indiz für die wachsende Bereitschaft Chinas, wirtschaftliche Erpressung auszuüben, ist die Verhängung von Sanktionen in Form von Reise- und Geschäftsbeschränkungen gegen europäische Unternehmen und Einzelpersonen im März 2021.

Ist Peking mit dieser Strategie denn erfolgreich? Und wenn nicht, was ist dann die größere Absicht dahinter?

Es hängt davon ab, was wir als Chinas Ziel dahinter vermuten. Gehen wir davon aus, dass das Ziel darin besteht, die vermeintlich China-kritische Politik einiger Zielländer wieder umzukehren, dann war China in den letzten Jahren selten erfolgreich. In Schweden zum Beispiel stieß Chinas Vorgehen auf heftige Kritik und konnte die Politik wie den Ausschluss von Huawei nicht rückgängig machen. Eher im Gegenteil: Andere Länder prüften nun auch den Einsatz von Huawei und ZTE, zum Beispiel Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Und diese Länder sind ziemlich auf den Handel mit China angewiesen. Der wirtschaftliche Zwang scheint also manchmal kontraproduktiv zu sein. Die Maßnahmen verursachen viel Ärger, und das schadet Chinas Image als zuverlässiger Handelspartner.

Sie haben bereits die Beispiele in Ihrem Heimatland Schweden mit dem Ausschluss von Huawei und ZTE erwähnt. Sehen Sie langfristige Auswirkungen des chinesischen Zwangs in Schweden?

Ericsson hat einen erheblichen Marktanteilsverlust in China gemeldet, und das ist natürlich ein wichtiges schwedisches Unternehmen. Aber ich glaube nicht, dass es einen signifikanten Einfluss auf die schwedische Wirtschaft als Ganzes hatte und es kommt auch nicht annähernd an das heran, was derzeit mit Litauen passiert. Wenn man sich den Handel zwischen Schweden und China ansieht, ist das Volumen in den vergangenen Jahren sogar gestiegen. Obwohl wir also ein Allzeittief der politischen Beziehungen erlebt haben, wurden die wirtschaftlichen Beziehungen nicht in großem Umfang beeinflusst.

Würden Sie sagen, dass der Fall Litauen etwas Besonderes ist, oder kann das in dieser Form jedem Land passieren?

Was mit Litauen passiert, ist meines Wissens beispiellos. Es scheint, dass es eine pauschale Handelsaussetzung für Waren aus Litauen gibt. China hat schon früher Handelsbeschränkungen gegen Länder verhängt, diese haben aber immer auf bestimmte Sektoren, Industrien oder Unternehmen abgezielt, wie beispielsweise in Australien, Südkorea oder Kanada. Litauen schien in der Lage zu sein, die Blockade auszusitzen, da es nur sehr wenig mit China handelt. Nun sehen wir aber auch, dass China Druck auf multinationale Unternehmen ausübt, damit diese ihre Verbindungen zu Litauen abbrechen oder riskieren, vom chinesischen Markt ausgeschlossen zu werden. Und das ist wirklich beachtlich. Investoren könnten sich aus litauischen Unternehmen zurückziehen und nach anderen Lieferanten suchen. Das könnte sich merklich auf die Wirtschaftsströme innerhalb der EU auswirken. Das bedroht die Integrität des EU-Binnenmarktes.

Glauben Sie, dass der Fall Litauen andere EU-Länder davon abhält, denselben Weg zu gehen? Ist China hier mit seinem Zwangsansatz erfolgreich?

Es hängt wirklich davon ab, wie sich das entwickeln wird. Eine Frage ist, ob Litauen seine derzeitige Politik und den Namen der taiwanesischen Vertretung beibehalten wird. Wie bedeutend werden die wirtschaftlichen Auswirkungen des Drucks sein und wie viel Unterstützung wird Litauen von der EU und anderen Partnern erhalten? Wenn die Auswirkungen zu groß werden, könnten andere Länder aber tatsächlich davon abgehalten werden, ähnliche Schritte wie Litauen zu unternehmen.

Doch Litauen hat auch schnell auf die Drohungen aus China reagiert.

Ich denke, man kann viel aus dem Vorgehen der litauischen Regierung lernen: Sie hat beispielsweise eine Hotline für betroffene Unternehmen eingerichtet und geprüft, wie sie diese Unternehmen unterstützen können. Vilnius hat versucht, sich mit Verbündeten abzustimmen, und sie haben nach Möglichkeiten für alternative Lieferketten gesucht. Es wird interessant, später zu sehen, wie gut das funktioniert hat.

Der litauische Präsident hat es kürzlich erstmals offiziell “einen Fehler” genannt, das “Taiwan-Büro” in Vilnius unter diesem Namen eröffnen zu lassen. Sehen wir nun erste Risse in der litauischen Position unter dem Druck aus China?

Es ist schwer, das anhand einer Aussage zu sagen. Die Tatsache, dass er die Entscheidung für einen Fehler hält, muss nicht unbedingt bedeuten, dass er die gesamte Politik rückgängig machen möchte. Einige Beobachter mögen das aber vielleicht als Hinweis darauf werten, dass Litauen unter großem Druck steht und dass es mehr Unterstützung von der EU und anderen Verbündeten benötigt, um damit fertig zu werden. Es wäre schlecht für die EU und ihre Glaubwürdigkeit, wenn es China schafft, dass Litauen von seiner Position zurückweicht.

Das geplante Anti-Zwangs-Instrument (ACI) soll genau die Situationen verhindern, mit der Litauen derzeit konfrontiert ist. Die EU-Kommission will das Instrument primär zur Abschreckung einsetzen und hofft, dass es nie zum Einsatz kommt. Ist das ein wirksamer Ansatz gegen China?

Eines der Hauptprobleme bei diesem Instrument besteht darin, dass es China abschrecken soll. Befürworter sagen, die bloße Existenz des ACI werde eine abschreckende Wirkung haben. Es müsste dann idealerweise nie verwendet werden. Das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Chinas aktueller außenpolitischer Kurs deutet darauf hin, dass die Macht der EU, die Entscheidungsfindung in Peking zu beeinflussen, recht gering ist. Und es scheint rote Linien zu geben, die von Chinas Spitzenpolitikern definiert wurden und an denen sie nicht weichen wollen. Um die Glaubwürdigkeit dieser roten Linien zu verteidigen, scheint China bereit zu sein, recht hohe Reputations-, politische und wirtschaftliche Kosten in Kauf zu nehmen.

Was hätte das für Konsequenzen?

Mir erscheint es unwahrscheinlich, dass China nach seinem derzeitigen kompromisslosen “Wolfskrieger”-Ansatz in der Diplomatie auf die Zwangsmaßnahmen verzichten würde, nur um die wirtschaftlichen Kosten einer europäischen Handels- und Investitionsbeschränkung zu vermeiden. Das bedeutet nicht, dass die EU nichts tun sollte. Aber die Strategie kann nicht auf der Annahme basieren, dass China sein Verhalten ändert. China könnte diese Art von wirtschaftlichem Druck fortsetzen, und das müssen wir einplanen.

Sie schlagen vor, dass sich der Fokus von ACI mehr darauf richten sollte, Chinas wirtschaftlichen Druck besser zu absorbieren, anstatt Gegenmaßnahmen als Option zu ergreifen. Können Sie das etwas näher erläutern?

Das Problem mit einem Instrument, das auf Gegenmaßnahmen fokussiert ist, ist, dass es dem Land, das von Chinas wirtschaftlichem Zwang betroffen ist, nicht viel bringt. Und das könnte dann tatsächlich dazu führen, dass China erfolgreich Länder verängstigt und davon abhält, die Volksrepublik zu kritisieren oder gegen seine Interessen zu handeln. Eine Möglichkeit, das zu lösen, wäre, den Fokus von Gegenmaßnahmen auf Möglichkeiten zu verlagern, die darauf abzielen, die Auswirkungen des Zwangs abzufedern. Die Hauptfunktion des ACI wäre es dann, den betroffenen EU-Mitgliedsstaaten maßgeschneiderte Unterstützung zu bieten, um die wirtschaftlichen Auswirkungen zu verhindern, beispielsweise bei der Unterbrechungen der Lieferketten.

Das würde eine Neuausrichtung des ACI bedeuten.

Im Rahmen des ACI könnte so auch geholfen werden, neue Beziehungen zu alternativen Partnern und Lieferanten zu eröffnen oder finanzielle Unterstützung für bestimmte Wechselkosten bereitzustellen. Das Instrument könnte auch aus einem Solidaritätsmechanismus bestehen, in dem die Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis zustimmen, einen Teil der wirtschaftlichen Last mit dem betroffenen EU-Staat zu teilen. Das Ziel wäre hier nicht, China abzuschrecken, sondern einen Versuch des Drucks wirkungslos zu machen und gleichzeitig eine eigenständige politische Richtung beizubehalten.

Welche weiteren Schwachpunkte sehen Sie im aktuellen Vorschlag der EU-Kommission zum ACI?

Ein weiteres Problem für den Mechanismus besteht darin, dass Chinas wirtschaftliche Erpressungen normalerweise sehr schwer zu beweisen sind. Peking operiert in einer Grauzone und es ist schwer zu sagen, ob der Staat zu den Zwangsmaßnahmen direkt beiträgt. Zum Beispiel ist es schwierig, zu überprüfen, ob ein Boykott gegen ein Unternehmen oder eine abgesagte Geschäftsdelegation direkt vom Staat verursacht wird. Und so wird es schwer, eine WTO-Klage zu stützen. Brüssel müsste dann wahrscheinlich Wege finden, den Zwang zu belegen, bevor man überhaupt über die Verwendung des ACI nachdenken kann.

Was sehen die bisherigen Entwürfe hier vor?

Im vorliegenden Vorschlag wird die Entscheidungen über die Anwendung des ACI von der EU-Kommission nach einer Anhörung in einem Ausschuss getroffen, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Option ist und ob sie so von den Mitgliedstaaten akzeptiert wird. Da die Probleme sehr politisch und außenpolitisch sein werden, erwarte ich eine wichtigere Rolle der Mitgliedsstaaten.

Das ACI gibt es noch nicht und es wird noch dauern, bis es in Kraft treten wird. Was kann die EU derzeit im Fall Litauen tun?

Chinas sehr bestimmter Ansatz erfordert natürlich eine Reaktion. Aber der Reflex, auf wirtschaftlichen Zwang mit ähnlichen Gegenmaßnahmen zu reagieren, ist möglicherweise nicht die beste Option. Ich denke, es ist jetzt wichtiger, Litauen die Unterstützung zu geben, die es braucht, um seine unabhängige Politik aufrechtzuerhalten. Es würde nicht gut aussehen, wenn China Litauen erfolgreich zum Rückzug zwingen würde. Ein WTO-Verfahren gegen China oder vergeltende Handelssanktionen bringen Litauen keine wirklich konkrete Hilfe. Auch, wenn die EU heute solche Schritte unternehmen könnte.

Welche Szenarien sind jetzt möglich?

Der Druck, den China auf Unternehmen ausübt, um die Verbindungen zu Litauen abzubrechen, stört die internen Abläufe unseres Binnenmarktes. Die Reaktion der EU sollte sich darauf konzentrieren, mögliche Auswirkungen davon zu verhindern oder abzumildern. Andernfalls könnte die litauische Wirtschaft wirklich unter Druck geraten. Nachdem die USA 2018 Sanktionen gegen den Iran verhängt hatten, hat die EU Schritte unternommen, um den Rückzug europäischer Unternehmen aus dem iranischen Markt durch das sogenannte Blocking Statute zu verhindern. Ein ähnlicher Schritt ist im Fall Litauens vielleicht nicht möglich. Aber ich denke, die EU sollte überlegen, wie sie mit den Unternehmen ins Gespräch kommen, die erwägen, ihre Beziehungen zu Litauen abzubrechen, weil sie um ihren Zugang zu Chinas Märkten fürchten.

Viking Bohman ist Analyst am Swedish National China Centre. Das Forschungszentrum gehört zum renommierten Swedish Institute of International Affairs und betreibt Forschung zu China-Themen. Bohman hat zuvor im schwedischen Außenministerium und in der schwedischen Botschaft in Peking gearbeitet.

Um den Autohersteller Seres herrscht derzeit etwas Verwirrung – und zwar, seit das Unternehmen als Partner des Elektrokonzerns Huawei auftritt. Identische Produkte tauchen unter verschiedenen Namen auf. Und auch zur Herkunft des Unternehmens gibt es unterschiedliche Angaben. Hier sind die wichtigsten Fakten:

Die widersprüchlichen Berichte zu dem Unternehmen haben mit der Firmengeschichte zu tun, die viele Brüche erlebt hat – und jetzt dank Huawei doch noch eine glückliche Wendung nimmt. Mit großen Plänen war Seres im Jahr 2016 ins Silicon Valley aufgebrochen. Damals hieß das Unternehmen noch SF Motors. Der Elektroautomarkt sollte aufgerollt werden. Dafür gewann die Firma sogar Martin Eberhard, den Mitbegründer und ehemaligen CEO von Tesla, als Berater für die strategische Ausrichtung.

Unter Eberhard kaufte Seres im Jahr 2017 das EV- und Batterietechnologieunternehmen InEVit für 33 Millionen Dollar (ein Kunstwort aus ‘Electric Vehicle’ und dem englischen Wort ‘inevitable’, also ‘unvermeidlich’). Schon 2016 hatte Seres für 160 Millionen Dollar die Produktionsanlagen von AM General erworben – die Fabrik, die für die Produktion des berühmt-berüchtigten Hummer zuständig war.

Eberhard stieg zum Chief Innovation Officer auf. Heiner Fees, der Gründer von InEVit, wurde in das Innovationsteam berufen. Geld war da, ebenso wie Erfahrung im Fahrzeuggeschäft. Seres ist schließlich eine Schwestergesellschaft von Dongfeng Sokon Automobile (DFSK). Das ist eine der größten chinesischen Automarken.

Im Jahr 2018 präsentierte Seres dann die Prototypen SF5 und SF7: Premium-Elektro-SUV mit Protz-Leistungen von rund 1.000 PS. Etwa 50.000 Stück sollten in den USA gebaut und verkauft werden, noch einmal 150.000 in der Volksrepublik. Die ambitionierten Pläne motivierten sogar Elon Musk dazu, sich auf Twitter mit Präsident Trump anzulegen. Musk wies den streitlustigen Präsidenten darauf hin, dass chinesische Autohersteller bereits mehrere hundertprozentige Töchter in den USA betreiben – darunter SF Motors.

Doch schnell wurde klar, dass Seres die vollmundigen Versprechungen gar nicht einhalten kann. Fees verließ nach nur vier Monaten das Unternehmen wieder und die andauernden Handelskonflikte veranlassten Seres dazu, die Produktion in den USA komplett einzustellen.

In China ist seit November 2020 der Seres 3 erhältlich. Ein Kompakt-SUV, das sich die Plattform mit dem Fengon 500 teilt. Auch der SF5 schaffte es im April 2021 nach China. Bis einschließlich November wurden aber gerade einmal 7.080 Stück verkauft. Überarbeitet und mit dem Huawei Betriebssystem Harmony OS ausgestattet, soll er jetzt als Aito M5 doch noch Karriere machen.

Auch in Deutschland. Der Importeur Indimo möchte den Wagen ab dem zweiten Quartal 2022 im Angebot haben. Wenn auch unter dem Namen Seres 5. Eigentlich hatten Huawei und Seres die Marke Aito gegründet, doch die Umstellung will das deutsche Unternehmen erst einmal nicht mitgehen. Ohnehin ist Indimo vorsichtig. Nur vier Stück hat das Unternehmen geordert, um sich das Modell erst einmal anzuschauen.

Das Fahrzeug ist in der Volksrepublik mit Range-Extender zu haben. Das bedeutet: Es fährt eigentlich mit einem Elektromotor, hat jedoch einen mit Benzin betriebenen Generator an Bord, mit dem sich Strom nachproduzieren lässt. In Deutschland wird es dagegen nur die rein elektrische Variante geben. Denn es ist völlig unklar, wie hoch der CO2-Ausstoß des chinesischen Vierzylinders ist und ob es dafür eine Zulassung gibt.

Auf dem deutschen Markt wird es den Aito M5 (oder Seres 5 oder SF5) daher nur als reines Elektro-SUV geben. An der Vorder- und Hinterachse werde jeweils ein Elektromotor mit rund 340 PS arbeiten, gibt Indimo im Gespräch mit China.Table an. Mindestens 50.000, eher 60.000 Euro werden für das Paket fällig. Zu den genauen Leistungsdaten und der Reichweite möchte der Importeur erst Angaben machen, wenn der Wagen in Deutschland angekommen ist. Dreiphasiges Laden und ein 400-Volt-Bordnetz sind allerdings Standard.

Mit dem Aito M5 geht Huawei beim Automobilbau in die Offensive. Wegen der US-Sanktionen ist dem Elektronikkonzern der Smartphone-Absatz eingebrochen. Die Verluste sollen jetzt mit dem Einstieg in den Automobilsektor wettgemacht werden. Hintergrund ist, dass vernetzte Autos, Mobilitätsanwendungen und autonomes Fahren als Wachstumsbranche gelten. Die dafür benötigten Chips sind aber nicht so komplex wie die, die für Smartphones benötigt werden. Den Bedarf könnte Huawei auch ohne amerikanische Zulieferer decken.

Im Jahr 2021 formte Huawei das “5G Automotive Ecosystem”. Dafür hat der Konzern Vereinbarungen mit insgesamt 18 Autoherstellern getroffen, die künftig das System Huawei HiCar in ihren Autos anbieten werden. Darunter befinden sich auch Größen wie Great Wall Motor, Geely, Changan Automobile, BAIC Group, SAIC Motor und die GAC Group. Die Software kann auch in älteren Modellen installiert werden. BYD war im Februar 2021 der erste Hersteller, der ein Fahrzeug mit dem Huawei-Screen zeigte.

Besonderen Fokus legt Huawei bei seiner Zusammenarbeit auf das autonome Fahren. Die Marke Arcfox präsentierte beispielsweise die Kombilimousine Alpha-S. Der Wagen ist mit Huawei-Technik ausgestattet und soll streckenweise bereits autonomes Fahren auf Level drei (L3) beherrschen. Das würde es dem Fahrer erlauben, sich während der Fahrt tatsächlich anderen Dingen zu widmen. Mit dem Great Sage X-1 von Jetour steht bereits das nächste Elektro-SUV mit umfangreicher Huawei-Technik in den Startlöchern. Christian Domke Seidel

Die Bundesregierung zeigt im Streit mit China weiterhin Solidarität mit Litauen. Franziska Brantner, Staatssekretärin im neu zugeschnittenen Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, war am Dienstag (11. Januar 2022) zu Gesprächen in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Es gehe darum, den EU-Binnenmarkt vor Angriffen zu schützen, zitierte der Spiegel die Grünen-Politikerin. Litauen bleibe ein guter Ort für Investitionen.

Der Streit hatte sich an der Eröffnung eines “Taiwan-Büros” in Vilnius entzündet (China.Table berichtete). China weitete die Drohungen mit Handelsbeschränkungen auch auf jegliche Firmen aus, die Ware aus Litauen beziehen. Die EU sieht den Streit als Bestätigung ihrer Strategie, ein Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang zu schaffen (China.Table berichtete).

Verwirrung schuf zwischenzeitlich das Eingeständnis des litauischen Präsidenten, dass hinter dem umstrittenen Ortsnamen “Taiwan” im Namen des Büros eher Unkenntnis der Konsequenzen stand statt eine ausgefeilte Strategie (China.Table berichtete). Außenminister Gabrielius Landsbergis steht dagegen voll zu dem konfrontativen Kurs gegenüber dem großen China. Er begrüßte Brantners Besuch ausdrücklich als wichtiges Symbol.

Brantner traf sich bei ihrem Besuch dem Spiegel zufolge auch mit Unternehmensvertretern. Diese wollten ihre Befürchtungen wegen der litauisch-chinesischen Beziehungen nicht öffentlich machen, weil sie davon neue Probleme befürchten. Nun konnten sie ihre Sorgen direkt gegenüber der Vertreterin der deutschen Regierung äußern.

Während China schäumt, bemüht sich Taiwan, die Nachteile auszugleichen, die Litauen erleidet. Nachdem die Regierung bereits einen Fonds für Investitionen in Litauen aufgelegt hat, folgte nun ein Kreditprogramm (China.Table berichtete). Es ist gleich mit einer Milliarde Dollar ausgestattet. Das Geld soll auch Unternehmen zugutekommen, die unter den inoffiziellen chinesischen Sanktionen leiden. fin

Während Marktführer Volkswagen in den vergangenen Monaten erheblich unter den Lieferengpässen bei Chips gelitten hat und auch Daimler einen leichten Verkaufsrückgang verzeichnete, hat BMW 2021 seine Verkäufe in China deutlich steigern können. Der Absatz legte um 8,9 Prozent auf knapp 850.000 Fahrzeuge zu. Damit hat BMW in China so viele Autos verkauft wie nie zuvor, teilte das Münchner Unternehmen mit.

Die Autoindustrie hat seit mehr als einem Jahr weltweit mit der Knappheit von Halbleitern zu kämpfen. Viele Hersteller mussten immer wieder die Produktion stoppen, weil die wichtigen Teile fehlten. BMW hatte die Chip-Versorgung aber besser im Griff. Fachleuten zufolge spielt dabei eine Rolle, dass BMW zum Höhepunkt der ersten Corona-Welle im März 2020 seine Bestellungen nicht so stark drosselte wie andere Unternehmen.

Das Highlight in diesem Jahr: BMW will die Mehrheit an seinem Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Anbieter Brilliance übernehmen. Mit einem Abschluss des Geschäfts wird noch im ersten Quartal gerechnet. flee/rtr

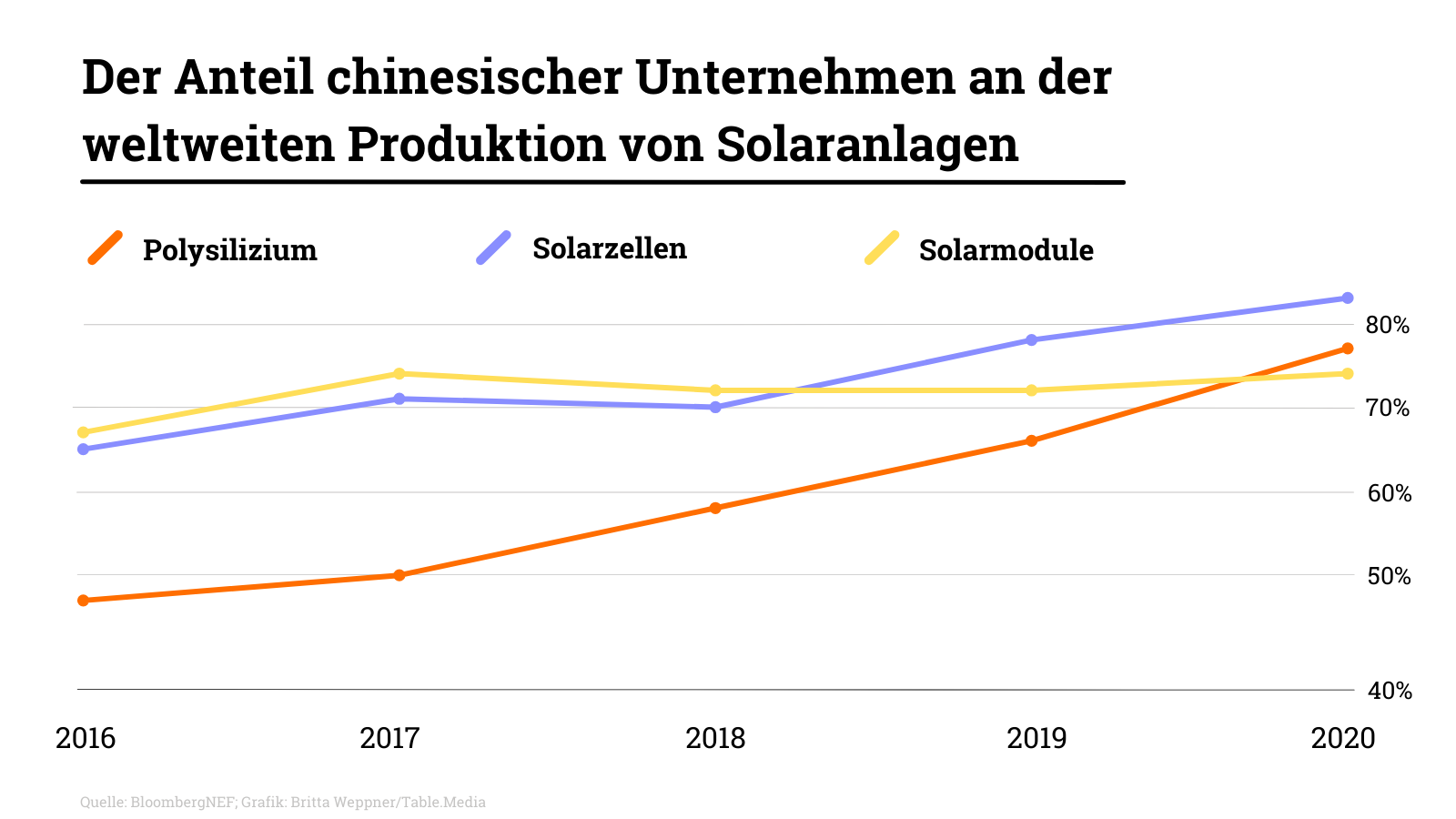

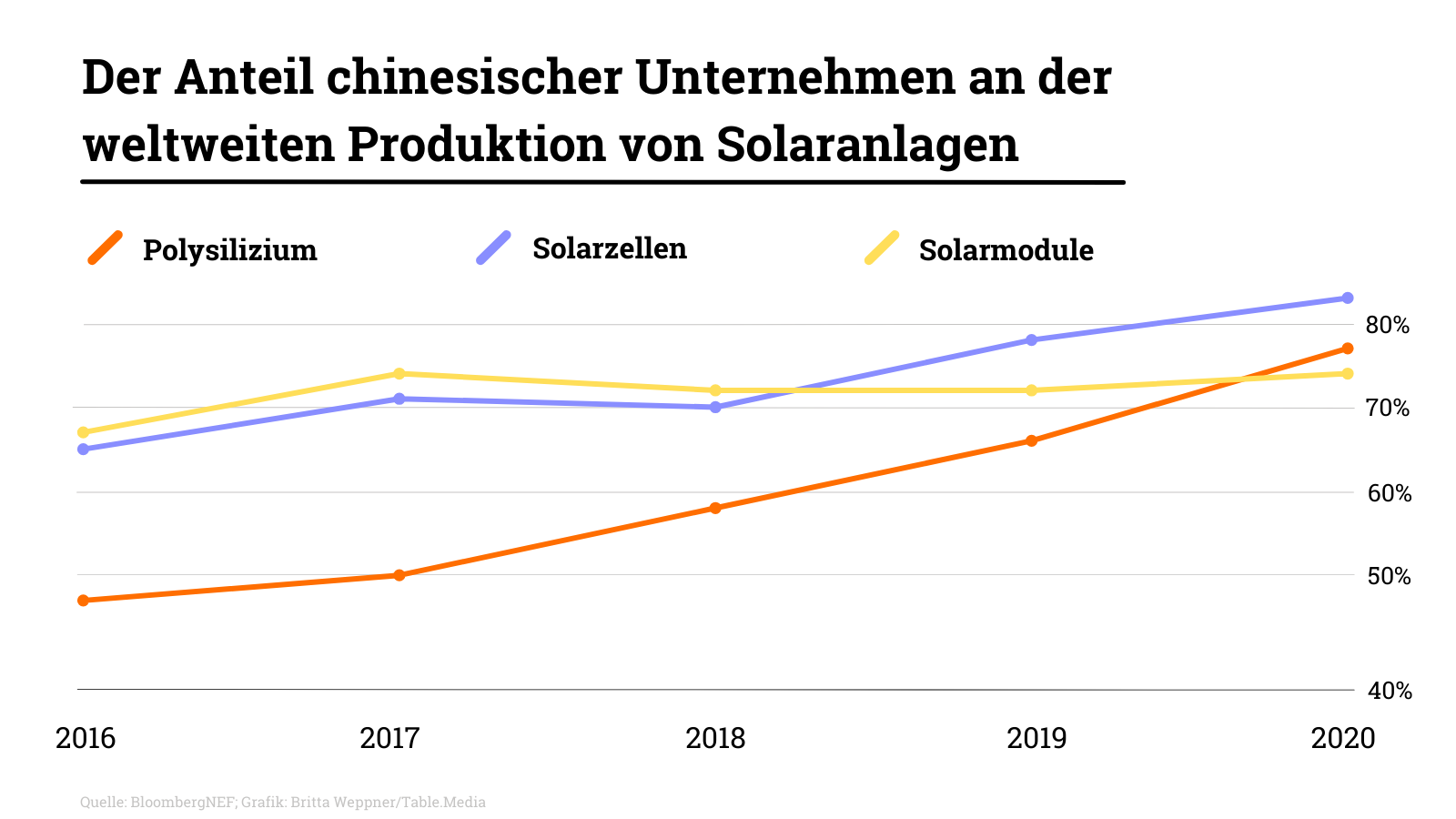

China investiert Milliarden Yuan in neue Fabriken zur Produktion von Polysilizium, dem Ausgangsstoff für Solarzellen. Laut Marktanalysten werden die Preise für Polysilizium bis zum Sommer noch auf hohem Niveau verbleiben. Bis 2023 könnten sie jedoch “auf einen historischen Tiefststand” fallen, zitiert Bloomberg einen Experten. Demnach werde das Angebot an Solarmodulen in den nächsten Jahren massiv steigen, sodass die Preise sinken. Ende 2021 lag der Preis für Polysilizium noch auf einem 10-Jahres-Höchststand. Nachdem drei chinesischer Hersteller neue Fabriken mit einer Gesamtkapazität von 160.000 Tonnen pro Jahr eröffnet hatten – mehr als ein Viertel der bisherigen globalen Kapazität – sank der Preis schon um 17 Prozent, so Bloomberg.

China dominiert den Markt für Polysilizium, Solarzellen und -module. Weltweit stammen drei von vier Solarmodulen und 83 Prozent der Solarzellen aus China. Beim Ausgangsstoff Polysilizium dominiert China 77 Prozent des Weltmarktes. Die Volksrepublik sieht sich massiver Kritik ausgesetzt, da es Indizien für uigurische Zwangsarbeit bei der Herstellung von Polysilizium gibt (China.Table berichtete). Laut Bloomberg sind viele der neuen Polysilizium-Fabriken außerhalb der Uiguren-Provinz Xinjiangs angesiedelt. Die USA haben jüngst ein Gesetz verabschiedet, dass Importe unter ein Embargo stellt, die unter dem Verdacht der Zwangsarbeit in Xinjiang stehen. Auch die neue Außenministerin Annalena Baerbock hatte jüngst ein ähnliches Vorgehen vorgeschlagen (China.Table berichtete).

Laut Analysten ist die Behebung des Polysilizium-Mangels für die Solarbranche von entscheidender Bedeutung, wie Bloomberg berichtet. Die Produktion des Rohstoffs sei der schwierigste Schritt in der Lieferkette, um neue Kapazitäten zu schaffen. Demnach könne die Inbetriebnahme neuer Fabriken aufgrund komplizierter Herstellungsverfahren 18 bis 24 Monate dauern. Bis Ende des Jahres könnten weltweit Polysilizium-Kapazitäten vorhanden sein, um 500 Gigawatt an neuer Solar-Kapazität zu bauen, so Bloomberg. nib

China will bis 2025 insgesamt 6,5 Millionen günstige Mietwohnungen in 40 großen Städten bauen. Das gab das Ministerium für Wohnungswesen und Stadt- und Landentwicklung am Dienstag bekannt. Die Wohnungen sollen gut ein Viertel aller neuen Wohnungen in den betreffenden Städten ausmachen und 13 Millionen jungen Menschen und Zugezogenen zugutekommen, berichtet Bloomberg.

Seit einigen Jahren sind die Mieten und Wohnungspreise in China für viele Menschen kaum noch erschwinglich. Chinas Präsident Xi Jinping hatte im letzten Jahr während der Vorstellung seines Konzepts für einen gemeinsamen Wohlstand (“Common Prosperity”) auch mehr günstigen Wohnraum gefordert (China.Table berichtete). Im aktuellen 14. Fünfjahresplan und in politischen Reden hieß es zudem wiederholt, dass Wohnraum nicht zur Spekulation gedacht sei.

Die Initiative zum Bau von Sozialwohnungen könnte auch den ums Überleben kämpfenden Immobilienentwicklern zugutekommen. Unklar ist jedoch noch, wer für den Bau der Wohnungen bezahlen wird und wer sie verwalten und besitzen soll. Im vergangenen Jahr wurden in den 40 Städten mehr als 930.000 preisgünstige Mietwohnungen gebaut, teilte das Ministerium für Wohnungswesen mit. nib

Saudi-Arabien plant die Auslieferung zweier uigurischer Häftlinge an die Volksrepublik China. Das hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) erfahren. Die beiden Männer, die in der Türkei beheimatet sind, werden demnach seit knapp zwei Jahren ohne formelle Anklage in Saudi-Arabien festgehalten. Im Falle einer Auslieferung an die Volksrepublik drohen den Betroffenen Nurmemet Rozi und Hemdullah Abduweli Haft und Folter, fürchtet HRW. “Wenn Saudi-Arabien diese beiden uigurischen Männer ausliefert, sendet das Land ein deutliches Signal, dass es Arm in Arm steht mit der chinesischen Regierung und deren Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die sich gegen das Turkvolk richten”, sagte Michael Page von HRW Mittlerer Osten.

Abduweli wird vorgeworfen, im Rahmen einer Pilgerreise nach Saudi-Arabien in einer uigurischen Gemeinde zum bewaffneten Widerstand gegen die chinesische Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang aufgerufen zu haben. Seine Tochter postete vor wenigen Tagen bei Twitter ein Video in arabischer Sprache. Darin bittet sie laut HRW die saudischen Behörden darum, die beiden Männer in die Türkei zurückkehren zu lassen. Die Vorwürfe gegen Rozi spezifizierte HRW nicht.

Obwohl Araber und das Turkvolk der Uiguren überwiegend muslimischen Glaubens sind, steht Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman fest an der Seite Chinas. Im Februar 2019 sprach der Monarch Peking seine Unterstützung für die sogenannte “Anti-Terror-Politik” Chinas aus. In Xinjiang werden schätzungsweise eine Million Uiguren in Internierungslagern gegen ihren Willen festgehalten. Auch bei den Vereinten Nationen hat sich Saudi-Arabien mehrfach an Chinas Seite positioniert. grz

Chinas Außenminister Wang Yi sucht den Dialog mit potenziellen und etablierten Partnerländern der neuen Seidenstraße (Belt and Road, BRI). Derzeit bereist Wang noch Anrainer des Indischen Ozeans. Er besucht Sri Lanka, die Malediven, Eritrea und Kenia. Ende dieser Woche sind dann die Länder des Golf-Kooperationsrats dran. Vertreter von Saudi-Arabien, Kuwait, Oman, Bahrain, Iran und der Türkei sind trotz Corona-Einschränkungen am Freitag in China zu Gast, berichtet die South China Morning Post. fin

Wenn man Carsten Liske fragt, was er aus seiner Zeit in China mitgenommen hat, antwortet er immer mit dem gleichen flapsigen Satz: “Meinen Sohn.” Der Sohn, geboren in China, ist inzwischen neun und Liske arbeitet wieder in Deutschland. Seit März ist er CEO beim Maschinenbau-Zulieferer Chiron in Tuttlingen und dort unter anderem für den Unternehmensstandort in Taicang verantwortlich. Er kümmert sich um das operative Geschäft, um Produktion und Logistik, um die globale Ausrichtung der Firma.

Das, was den 48-Jährigen aber sofort grinsen lässt und die runde Brille mit den Mundwinkeln zusammen hebt, ist die Technik dahinter. “Da bin ich immer noch etwas verliebt”, sagt er. Wenn technische Zeichnungen von CNC-Fräsmaschinen oder Turnkey-Lösungen auf dem Tisch liegen, freut sich der Diplom-Ingenieur darüber, sie noch lesen zu können. Das Technische war schließlich ein Grund, warum er nach dem Abitur im baden-württembergischen Waldshut nach Zürich ging, um Betriebs- und Produktionswissenschaften zu studieren.

Doch nach seinem Abschluss baute er nie Maschinen, er sorgte stattdessen für die Globalisierung der Unternehmen, in denen er anheuerte. “Das hat sich aus Notwendigkeiten ergeben”, sagt Liske. Um Investitionsgüter zu vertreiben, müsse man wettbewerbsfähig sein, was Preise und Qualität angeht, da sei man schnell bei einer Globalisierung. Es fing an mit Italien, Schweden, Finnland. Schnell bewegt sich Liske in internationalen Kreisen, bevor er dann 2011 mit der ganzen Familie nach Changzhou bei Shanghai ging, um für den Maschinenbauer Rieter ein Werk aufzubauen.

“Wenn man mit der Familie im Ausland ist, lernt man sich neu kennen”, sagt Carsten Liske heute. Es sei eine Herausforderung gewesen, vor allem für seine Frau und Tochter, die sich, ohne die Sprache zu sprechen, in einem fremden Land wiederfanden. Doch Shanghai sei damals noch ein einfaches Pflaster gewesen, weil so viele Ausländer dort lebten und arbeiteten, sagt Liske.

Er habe in China aber auch wieder gemerkt, was er auch anderswo gesehen habe: Die kulturellen Unterschiede sind kleiner als die eine große Ähnlichkeit. “Alle Menschen, die ich auf dieser Welt getroffen habe, haben immer eins gemeinsam: Sie wollen respektiert werden für das, was sie gemacht haben und leisten”, sagt Liske.

Die kosmopolitische Weltsicht spiegelt sich auch in seiner Arbeit wider. Bei Chiron arbeitet er gerade daran, die Organisation weg vom Lokalen hin zum Globalen zu verändern. Das stößt nicht nur auf Gegenliebe, Veränderungen in einem 100 Jahre alten Unternehmen sind nicht einfach. Er habe da aber “Beharrungsvermögen”, sagt Liske, er gebe nicht so schnell auf.

Bei den aktuell großen Herausforderungen ist das besonders wichtig. Chipmangel, fehlende Container-Kapazitäten – das alles treffe sie auch, unter anderem im Montagewerk in Taicang. “Diese globalen Lieferketten, auf die wir uns die letzten zehn Jahre relativ gut verlassen konnten, sind etwas aus dem Schritt gekommen.” Dazu kämen die Handelsauseinandersetzungen zwischen den USA und China. Bis sich das wieder entspanne, wird es wohl noch lange dauern, sagt er. Aber er bleibt beharrlich: “Wir haben wahrscheinlich einen Wendepunkt erreicht.” Marita Wehlus

Michael Müller, der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin, wird in der SPD-Arbeitsgruppe Außen fortan über China, Japan und den Nahen Osten berichten. Die Zuteilungen wurden am Mittwoch in der Arbeitsgruppe der Fraktion festgelegt.

Wu Junli wird neuer President von Chinaoil, einer Einheit von PetroChina, die den Handel mit Öl und Gas verantwortet. Zuvor war Wu Regionalchef von PetroChina für die Region Nord- und Südamerika.

Urjit Patel wird neuer Vizepräsident der Region Südasien, Südoastasien und Pazifische Inseln der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Zuvor war er bei der Zentralbank Indiens hochrangiger Manager. Die AIIB ist eine Entwicklungsbank unter chinesischer Führung.

Hochgeschwindigkeitszüge schwärmen aus diesem Eisenbahn-Depot in Chengdu aus. Ab dem 17. Januar erwartet die Bahngesellschaft den Beginn der Reisewelle vor dem Frühlingsfest. Die Techniker haben extra noch einmal alle Züge überprüft, damit es keine technischen Probleme gibt. In China sind Verspätungen und Ausfälle trotz der enormen Menge an Passagieren sehr selten.

die Grünen-Politikerin Franziska Brantner ist Staatssekretärin im neu formierten Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck. Am Dienstag war Brantner zu Gesprächen in der litauischen Hauptstadt. Die Wahl des Reiseziels war für die ehemalige EU-Abgeordnete natürlich kein Zufall. Brantner zeigte Unterstützung für Litauen, das aufgrund eines Taiwan-Büros mit China aneinandergeraten war.

Der schwedische Ex-Diplomat und Politikberater Viking Bohman ordnet den Vorgang für uns ein. Im Interview mit Amelie Richter erklärt er: “Es wäre schlecht für die EU und ihre Glaubwürdigkeit, wenn es China schafft, dass Litauen von seiner Position zurückweicht.” Es gehe hier nicht ums Gewinnen und Verlieren, sondern um Realpolitik. Aus einem Rückzieher würde Peking lernen, dass Einschüchterungstaktiken gegenüber Europa funktionieren

Bei der Vorbereitung des künftigen EU-Instruments gegen wirtschaftlichen Druck befürchtet Bohman derweil eine fatale Fehleinschätzung. Die Strategie basiere auf der Annahme, dass China sein Verhalten ändert, sobald die EU so ein Instrument habe. Das sei falsch. Zwar treibe die EU die wirtschaftlichen Kosten für Einschüchterungsversuche hoch. Doch das China unter Xi sei bereit, diese Kosten für seine Politikziele in Kauf zu nehmen. Das Ergebnis wären immer neue, ermüdende Grabenkämpfe, wie wir sie derzeit schon um Litauen erleben.

Die Vorbereitung des Anti-Zwangs-Instruments ist damit ein gutes Beispiel für den schlechten Informationsstand über China, den der Sinologe Klaus Mühlhahn bereits im China.Table beklagt hat. Politische Entscheidungen mit großer Tragweite fallen derzeit ohne die Möglichkeit, Chinas Reaktion im Vorhinein einschätzen zu können.

Ist Huawei nun unter die Autohersteller gegangen oder nicht? Wir klären die Frage in unserem Portrait des chinesischen Unternehmens Seres, das Kooperationspartner von Huawei ist. Der Elektroauto-Spezialist hat eine bewegte Firmengeschichte hinter sich, an der auch deutsche Manager mitgewirkt haben.

Litauen ist das jüngste Beispiel für wirtschaftliche Erpressung aus Peking, aber nicht das erste. Können Sie uns einen kleinen Überblick geben?

Diese Art der wirtschaftlichen Staatskunst, die derzeit aus Peking kommt, ist nichts Neues. Andere Länder waren in den letzten Jahren von ähnlichen und teilweise umfangreicheren Zwangsmaßnahmen betroffen: Australien, weil dieses eine Untersuchung der Ursprünge des Covid-19-Virus gefordert hat. Kanada nach der Festnahme von Huaweis Meng Wanzhou. Und Südkorea nach seiner Entscheidung, ein US-Raketenabwehrsystem zu installieren. Auch in der Europäischen Union, beispielsweise in Schweden, gab es viele Fälle, in denen wirtschaftlicher Zwang in Form von Reisewarnungen zur Einschränkung des Tourismus, Absagen von Wirtschaftsdelegationen und -gesprächen und Druck auf einzelne Unternehmen ausgeübt wurde. Das war zuletzt eine Reaktion auf die Entscheidung, Huawei und ZTE von Teilen des schwedischen Telekommunikationsnetzes auszuschließen. Was aber in Litauen passiert, ist im Vergleich zu dem, was wir davor gesehen haben, ein ganz neues Niveau.

Haben die wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen aus China in den vergangenen Jahren zugenommen?

Es scheint in der Tat so, als ob die Häufigkeit von offenem wirtschaftlichen Zwang in den letzten Jahren zugenommen hat. Und das scheint insbesondere für europäische Länder zu gelten, obwohl der Druck dort auf viel geringerem Niveau ausgeübt wurde. Dass das Ausmaß von Chinas offenem wirtschaftlichen Zwang in den letzten Jahren zugenommen hat, sieht man auch an dem umfangreichen Vorgehen gegen Länder wie Australien, Kanada, Südkorea, Schweden und Litauen. Der Druck, den Peking bereit ist, auszuüben, hat zugenommen. Ein weiteres Indiz für die wachsende Bereitschaft Chinas, wirtschaftliche Erpressung auszuüben, ist die Verhängung von Sanktionen in Form von Reise- und Geschäftsbeschränkungen gegen europäische Unternehmen und Einzelpersonen im März 2021.

Ist Peking mit dieser Strategie denn erfolgreich? Und wenn nicht, was ist dann die größere Absicht dahinter?

Es hängt davon ab, was wir als Chinas Ziel dahinter vermuten. Gehen wir davon aus, dass das Ziel darin besteht, die vermeintlich China-kritische Politik einiger Zielländer wieder umzukehren, dann war China in den letzten Jahren selten erfolgreich. In Schweden zum Beispiel stieß Chinas Vorgehen auf heftige Kritik und konnte die Politik wie den Ausschluss von Huawei nicht rückgängig machen. Eher im Gegenteil: Andere Länder prüften nun auch den Einsatz von Huawei und ZTE, zum Beispiel Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Und diese Länder sind ziemlich auf den Handel mit China angewiesen. Der wirtschaftliche Zwang scheint also manchmal kontraproduktiv zu sein. Die Maßnahmen verursachen viel Ärger, und das schadet Chinas Image als zuverlässiger Handelspartner.

Sie haben bereits die Beispiele in Ihrem Heimatland Schweden mit dem Ausschluss von Huawei und ZTE erwähnt. Sehen Sie langfristige Auswirkungen des chinesischen Zwangs in Schweden?

Ericsson hat einen erheblichen Marktanteilsverlust in China gemeldet, und das ist natürlich ein wichtiges schwedisches Unternehmen. Aber ich glaube nicht, dass es einen signifikanten Einfluss auf die schwedische Wirtschaft als Ganzes hatte und es kommt auch nicht annähernd an das heran, was derzeit mit Litauen passiert. Wenn man sich den Handel zwischen Schweden und China ansieht, ist das Volumen in den vergangenen Jahren sogar gestiegen. Obwohl wir also ein Allzeittief der politischen Beziehungen erlebt haben, wurden die wirtschaftlichen Beziehungen nicht in großem Umfang beeinflusst.

Würden Sie sagen, dass der Fall Litauen etwas Besonderes ist, oder kann das in dieser Form jedem Land passieren?

Was mit Litauen passiert, ist meines Wissens beispiellos. Es scheint, dass es eine pauschale Handelsaussetzung für Waren aus Litauen gibt. China hat schon früher Handelsbeschränkungen gegen Länder verhängt, diese haben aber immer auf bestimmte Sektoren, Industrien oder Unternehmen abgezielt, wie beispielsweise in Australien, Südkorea oder Kanada. Litauen schien in der Lage zu sein, die Blockade auszusitzen, da es nur sehr wenig mit China handelt. Nun sehen wir aber auch, dass China Druck auf multinationale Unternehmen ausübt, damit diese ihre Verbindungen zu Litauen abbrechen oder riskieren, vom chinesischen Markt ausgeschlossen zu werden. Und das ist wirklich beachtlich. Investoren könnten sich aus litauischen Unternehmen zurückziehen und nach anderen Lieferanten suchen. Das könnte sich merklich auf die Wirtschaftsströme innerhalb der EU auswirken. Das bedroht die Integrität des EU-Binnenmarktes.

Glauben Sie, dass der Fall Litauen andere EU-Länder davon abhält, denselben Weg zu gehen? Ist China hier mit seinem Zwangsansatz erfolgreich?

Es hängt wirklich davon ab, wie sich das entwickeln wird. Eine Frage ist, ob Litauen seine derzeitige Politik und den Namen der taiwanesischen Vertretung beibehalten wird. Wie bedeutend werden die wirtschaftlichen Auswirkungen des Drucks sein und wie viel Unterstützung wird Litauen von der EU und anderen Partnern erhalten? Wenn die Auswirkungen zu groß werden, könnten andere Länder aber tatsächlich davon abgehalten werden, ähnliche Schritte wie Litauen zu unternehmen.

Doch Litauen hat auch schnell auf die Drohungen aus China reagiert.

Ich denke, man kann viel aus dem Vorgehen der litauischen Regierung lernen: Sie hat beispielsweise eine Hotline für betroffene Unternehmen eingerichtet und geprüft, wie sie diese Unternehmen unterstützen können. Vilnius hat versucht, sich mit Verbündeten abzustimmen, und sie haben nach Möglichkeiten für alternative Lieferketten gesucht. Es wird interessant, später zu sehen, wie gut das funktioniert hat.

Der litauische Präsident hat es kürzlich erstmals offiziell “einen Fehler” genannt, das “Taiwan-Büro” in Vilnius unter diesem Namen eröffnen zu lassen. Sehen wir nun erste Risse in der litauischen Position unter dem Druck aus China?

Es ist schwer, das anhand einer Aussage zu sagen. Die Tatsache, dass er die Entscheidung für einen Fehler hält, muss nicht unbedingt bedeuten, dass er die gesamte Politik rückgängig machen möchte. Einige Beobachter mögen das aber vielleicht als Hinweis darauf werten, dass Litauen unter großem Druck steht und dass es mehr Unterstützung von der EU und anderen Verbündeten benötigt, um damit fertig zu werden. Es wäre schlecht für die EU und ihre Glaubwürdigkeit, wenn es China schafft, dass Litauen von seiner Position zurückweicht.

Das geplante Anti-Zwangs-Instrument (ACI) soll genau die Situationen verhindern, mit der Litauen derzeit konfrontiert ist. Die EU-Kommission will das Instrument primär zur Abschreckung einsetzen und hofft, dass es nie zum Einsatz kommt. Ist das ein wirksamer Ansatz gegen China?

Eines der Hauptprobleme bei diesem Instrument besteht darin, dass es China abschrecken soll. Befürworter sagen, die bloße Existenz des ACI werde eine abschreckende Wirkung haben. Es müsste dann idealerweise nie verwendet werden. Das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Chinas aktueller außenpolitischer Kurs deutet darauf hin, dass die Macht der EU, die Entscheidungsfindung in Peking zu beeinflussen, recht gering ist. Und es scheint rote Linien zu geben, die von Chinas Spitzenpolitikern definiert wurden und an denen sie nicht weichen wollen. Um die Glaubwürdigkeit dieser roten Linien zu verteidigen, scheint China bereit zu sein, recht hohe Reputations-, politische und wirtschaftliche Kosten in Kauf zu nehmen.

Was hätte das für Konsequenzen?

Mir erscheint es unwahrscheinlich, dass China nach seinem derzeitigen kompromisslosen “Wolfskrieger”-Ansatz in der Diplomatie auf die Zwangsmaßnahmen verzichten würde, nur um die wirtschaftlichen Kosten einer europäischen Handels- und Investitionsbeschränkung zu vermeiden. Das bedeutet nicht, dass die EU nichts tun sollte. Aber die Strategie kann nicht auf der Annahme basieren, dass China sein Verhalten ändert. China könnte diese Art von wirtschaftlichem Druck fortsetzen, und das müssen wir einplanen.

Sie schlagen vor, dass sich der Fokus von ACI mehr darauf richten sollte, Chinas wirtschaftlichen Druck besser zu absorbieren, anstatt Gegenmaßnahmen als Option zu ergreifen. Können Sie das etwas näher erläutern?

Das Problem mit einem Instrument, das auf Gegenmaßnahmen fokussiert ist, ist, dass es dem Land, das von Chinas wirtschaftlichem Zwang betroffen ist, nicht viel bringt. Und das könnte dann tatsächlich dazu führen, dass China erfolgreich Länder verängstigt und davon abhält, die Volksrepublik zu kritisieren oder gegen seine Interessen zu handeln. Eine Möglichkeit, das zu lösen, wäre, den Fokus von Gegenmaßnahmen auf Möglichkeiten zu verlagern, die darauf abzielen, die Auswirkungen des Zwangs abzufedern. Die Hauptfunktion des ACI wäre es dann, den betroffenen EU-Mitgliedsstaaten maßgeschneiderte Unterstützung zu bieten, um die wirtschaftlichen Auswirkungen zu verhindern, beispielsweise bei der Unterbrechungen der Lieferketten.

Das würde eine Neuausrichtung des ACI bedeuten.

Im Rahmen des ACI könnte so auch geholfen werden, neue Beziehungen zu alternativen Partnern und Lieferanten zu eröffnen oder finanzielle Unterstützung für bestimmte Wechselkosten bereitzustellen. Das Instrument könnte auch aus einem Solidaritätsmechanismus bestehen, in dem die Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis zustimmen, einen Teil der wirtschaftlichen Last mit dem betroffenen EU-Staat zu teilen. Das Ziel wäre hier nicht, China abzuschrecken, sondern einen Versuch des Drucks wirkungslos zu machen und gleichzeitig eine eigenständige politische Richtung beizubehalten.

Welche weiteren Schwachpunkte sehen Sie im aktuellen Vorschlag der EU-Kommission zum ACI?

Ein weiteres Problem für den Mechanismus besteht darin, dass Chinas wirtschaftliche Erpressungen normalerweise sehr schwer zu beweisen sind. Peking operiert in einer Grauzone und es ist schwer zu sagen, ob der Staat zu den Zwangsmaßnahmen direkt beiträgt. Zum Beispiel ist es schwierig, zu überprüfen, ob ein Boykott gegen ein Unternehmen oder eine abgesagte Geschäftsdelegation direkt vom Staat verursacht wird. Und so wird es schwer, eine WTO-Klage zu stützen. Brüssel müsste dann wahrscheinlich Wege finden, den Zwang zu belegen, bevor man überhaupt über die Verwendung des ACI nachdenken kann.

Was sehen die bisherigen Entwürfe hier vor?

Im vorliegenden Vorschlag wird die Entscheidungen über die Anwendung des ACI von der EU-Kommission nach einer Anhörung in einem Ausschuss getroffen, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Option ist und ob sie so von den Mitgliedstaaten akzeptiert wird. Da die Probleme sehr politisch und außenpolitisch sein werden, erwarte ich eine wichtigere Rolle der Mitgliedsstaaten.

Das ACI gibt es noch nicht und es wird noch dauern, bis es in Kraft treten wird. Was kann die EU derzeit im Fall Litauen tun?

Chinas sehr bestimmter Ansatz erfordert natürlich eine Reaktion. Aber der Reflex, auf wirtschaftlichen Zwang mit ähnlichen Gegenmaßnahmen zu reagieren, ist möglicherweise nicht die beste Option. Ich denke, es ist jetzt wichtiger, Litauen die Unterstützung zu geben, die es braucht, um seine unabhängige Politik aufrechtzuerhalten. Es würde nicht gut aussehen, wenn China Litauen erfolgreich zum Rückzug zwingen würde. Ein WTO-Verfahren gegen China oder vergeltende Handelssanktionen bringen Litauen keine wirklich konkrete Hilfe. Auch, wenn die EU heute solche Schritte unternehmen könnte.

Welche Szenarien sind jetzt möglich?

Der Druck, den China auf Unternehmen ausübt, um die Verbindungen zu Litauen abzubrechen, stört die internen Abläufe unseres Binnenmarktes. Die Reaktion der EU sollte sich darauf konzentrieren, mögliche Auswirkungen davon zu verhindern oder abzumildern. Andernfalls könnte die litauische Wirtschaft wirklich unter Druck geraten. Nachdem die USA 2018 Sanktionen gegen den Iran verhängt hatten, hat die EU Schritte unternommen, um den Rückzug europäischer Unternehmen aus dem iranischen Markt durch das sogenannte Blocking Statute zu verhindern. Ein ähnlicher Schritt ist im Fall Litauens vielleicht nicht möglich. Aber ich denke, die EU sollte überlegen, wie sie mit den Unternehmen ins Gespräch kommen, die erwägen, ihre Beziehungen zu Litauen abzubrechen, weil sie um ihren Zugang zu Chinas Märkten fürchten.

Viking Bohman ist Analyst am Swedish National China Centre. Das Forschungszentrum gehört zum renommierten Swedish Institute of International Affairs und betreibt Forschung zu China-Themen. Bohman hat zuvor im schwedischen Außenministerium und in der schwedischen Botschaft in Peking gearbeitet.

Um den Autohersteller Seres herrscht derzeit etwas Verwirrung – und zwar, seit das Unternehmen als Partner des Elektrokonzerns Huawei auftritt. Identische Produkte tauchen unter verschiedenen Namen auf. Und auch zur Herkunft des Unternehmens gibt es unterschiedliche Angaben. Hier sind die wichtigsten Fakten:

Die widersprüchlichen Berichte zu dem Unternehmen haben mit der Firmengeschichte zu tun, die viele Brüche erlebt hat – und jetzt dank Huawei doch noch eine glückliche Wendung nimmt. Mit großen Plänen war Seres im Jahr 2016 ins Silicon Valley aufgebrochen. Damals hieß das Unternehmen noch SF Motors. Der Elektroautomarkt sollte aufgerollt werden. Dafür gewann die Firma sogar Martin Eberhard, den Mitbegründer und ehemaligen CEO von Tesla, als Berater für die strategische Ausrichtung.

Unter Eberhard kaufte Seres im Jahr 2017 das EV- und Batterietechnologieunternehmen InEVit für 33 Millionen Dollar (ein Kunstwort aus ‘Electric Vehicle’ und dem englischen Wort ‘inevitable’, also ‘unvermeidlich’). Schon 2016 hatte Seres für 160 Millionen Dollar die Produktionsanlagen von AM General erworben – die Fabrik, die für die Produktion des berühmt-berüchtigten Hummer zuständig war.

Eberhard stieg zum Chief Innovation Officer auf. Heiner Fees, der Gründer von InEVit, wurde in das Innovationsteam berufen. Geld war da, ebenso wie Erfahrung im Fahrzeuggeschäft. Seres ist schließlich eine Schwestergesellschaft von Dongfeng Sokon Automobile (DFSK). Das ist eine der größten chinesischen Automarken.

Im Jahr 2018 präsentierte Seres dann die Prototypen SF5 und SF7: Premium-Elektro-SUV mit Protz-Leistungen von rund 1.000 PS. Etwa 50.000 Stück sollten in den USA gebaut und verkauft werden, noch einmal 150.000 in der Volksrepublik. Die ambitionierten Pläne motivierten sogar Elon Musk dazu, sich auf Twitter mit Präsident Trump anzulegen. Musk wies den streitlustigen Präsidenten darauf hin, dass chinesische Autohersteller bereits mehrere hundertprozentige Töchter in den USA betreiben – darunter SF Motors.

Doch schnell wurde klar, dass Seres die vollmundigen Versprechungen gar nicht einhalten kann. Fees verließ nach nur vier Monaten das Unternehmen wieder und die andauernden Handelskonflikte veranlassten Seres dazu, die Produktion in den USA komplett einzustellen.

In China ist seit November 2020 der Seres 3 erhältlich. Ein Kompakt-SUV, das sich die Plattform mit dem Fengon 500 teilt. Auch der SF5 schaffte es im April 2021 nach China. Bis einschließlich November wurden aber gerade einmal 7.080 Stück verkauft. Überarbeitet und mit dem Huawei Betriebssystem Harmony OS ausgestattet, soll er jetzt als Aito M5 doch noch Karriere machen.

Auch in Deutschland. Der Importeur Indimo möchte den Wagen ab dem zweiten Quartal 2022 im Angebot haben. Wenn auch unter dem Namen Seres 5. Eigentlich hatten Huawei und Seres die Marke Aito gegründet, doch die Umstellung will das deutsche Unternehmen erst einmal nicht mitgehen. Ohnehin ist Indimo vorsichtig. Nur vier Stück hat das Unternehmen geordert, um sich das Modell erst einmal anzuschauen.

Das Fahrzeug ist in der Volksrepublik mit Range-Extender zu haben. Das bedeutet: Es fährt eigentlich mit einem Elektromotor, hat jedoch einen mit Benzin betriebenen Generator an Bord, mit dem sich Strom nachproduzieren lässt. In Deutschland wird es dagegen nur die rein elektrische Variante geben. Denn es ist völlig unklar, wie hoch der CO2-Ausstoß des chinesischen Vierzylinders ist und ob es dafür eine Zulassung gibt.

Auf dem deutschen Markt wird es den Aito M5 (oder Seres 5 oder SF5) daher nur als reines Elektro-SUV geben. An der Vorder- und Hinterachse werde jeweils ein Elektromotor mit rund 340 PS arbeiten, gibt Indimo im Gespräch mit China.Table an. Mindestens 50.000, eher 60.000 Euro werden für das Paket fällig. Zu den genauen Leistungsdaten und der Reichweite möchte der Importeur erst Angaben machen, wenn der Wagen in Deutschland angekommen ist. Dreiphasiges Laden und ein 400-Volt-Bordnetz sind allerdings Standard.

Mit dem Aito M5 geht Huawei beim Automobilbau in die Offensive. Wegen der US-Sanktionen ist dem Elektronikkonzern der Smartphone-Absatz eingebrochen. Die Verluste sollen jetzt mit dem Einstieg in den Automobilsektor wettgemacht werden. Hintergrund ist, dass vernetzte Autos, Mobilitätsanwendungen und autonomes Fahren als Wachstumsbranche gelten. Die dafür benötigten Chips sind aber nicht so komplex wie die, die für Smartphones benötigt werden. Den Bedarf könnte Huawei auch ohne amerikanische Zulieferer decken.

Im Jahr 2021 formte Huawei das “5G Automotive Ecosystem”. Dafür hat der Konzern Vereinbarungen mit insgesamt 18 Autoherstellern getroffen, die künftig das System Huawei HiCar in ihren Autos anbieten werden. Darunter befinden sich auch Größen wie Great Wall Motor, Geely, Changan Automobile, BAIC Group, SAIC Motor und die GAC Group. Die Software kann auch in älteren Modellen installiert werden. BYD war im Februar 2021 der erste Hersteller, der ein Fahrzeug mit dem Huawei-Screen zeigte.

Besonderen Fokus legt Huawei bei seiner Zusammenarbeit auf das autonome Fahren. Die Marke Arcfox präsentierte beispielsweise die Kombilimousine Alpha-S. Der Wagen ist mit Huawei-Technik ausgestattet und soll streckenweise bereits autonomes Fahren auf Level drei (L3) beherrschen. Das würde es dem Fahrer erlauben, sich während der Fahrt tatsächlich anderen Dingen zu widmen. Mit dem Great Sage X-1 von Jetour steht bereits das nächste Elektro-SUV mit umfangreicher Huawei-Technik in den Startlöchern. Christian Domke Seidel

Die Bundesregierung zeigt im Streit mit China weiterhin Solidarität mit Litauen. Franziska Brantner, Staatssekretärin im neu zugeschnittenen Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, war am Dienstag (11. Januar 2022) zu Gesprächen in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Es gehe darum, den EU-Binnenmarkt vor Angriffen zu schützen, zitierte der Spiegel die Grünen-Politikerin. Litauen bleibe ein guter Ort für Investitionen.

Der Streit hatte sich an der Eröffnung eines “Taiwan-Büros” in Vilnius entzündet (China.Table berichtete). China weitete die Drohungen mit Handelsbeschränkungen auch auf jegliche Firmen aus, die Ware aus Litauen beziehen. Die EU sieht den Streit als Bestätigung ihrer Strategie, ein Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang zu schaffen (China.Table berichtete).

Verwirrung schuf zwischenzeitlich das Eingeständnis des litauischen Präsidenten, dass hinter dem umstrittenen Ortsnamen “Taiwan” im Namen des Büros eher Unkenntnis der Konsequenzen stand statt eine ausgefeilte Strategie (China.Table berichtete). Außenminister Gabrielius Landsbergis steht dagegen voll zu dem konfrontativen Kurs gegenüber dem großen China. Er begrüßte Brantners Besuch ausdrücklich als wichtiges Symbol.

Brantner traf sich bei ihrem Besuch dem Spiegel zufolge auch mit Unternehmensvertretern. Diese wollten ihre Befürchtungen wegen der litauisch-chinesischen Beziehungen nicht öffentlich machen, weil sie davon neue Probleme befürchten. Nun konnten sie ihre Sorgen direkt gegenüber der Vertreterin der deutschen Regierung äußern.

Während China schäumt, bemüht sich Taiwan, die Nachteile auszugleichen, die Litauen erleidet. Nachdem die Regierung bereits einen Fonds für Investitionen in Litauen aufgelegt hat, folgte nun ein Kreditprogramm (China.Table berichtete). Es ist gleich mit einer Milliarde Dollar ausgestattet. Das Geld soll auch Unternehmen zugutekommen, die unter den inoffiziellen chinesischen Sanktionen leiden. fin

Während Marktführer Volkswagen in den vergangenen Monaten erheblich unter den Lieferengpässen bei Chips gelitten hat und auch Daimler einen leichten Verkaufsrückgang verzeichnete, hat BMW 2021 seine Verkäufe in China deutlich steigern können. Der Absatz legte um 8,9 Prozent auf knapp 850.000 Fahrzeuge zu. Damit hat BMW in China so viele Autos verkauft wie nie zuvor, teilte das Münchner Unternehmen mit.

Die Autoindustrie hat seit mehr als einem Jahr weltweit mit der Knappheit von Halbleitern zu kämpfen. Viele Hersteller mussten immer wieder die Produktion stoppen, weil die wichtigen Teile fehlten. BMW hatte die Chip-Versorgung aber besser im Griff. Fachleuten zufolge spielt dabei eine Rolle, dass BMW zum Höhepunkt der ersten Corona-Welle im März 2020 seine Bestellungen nicht so stark drosselte wie andere Unternehmen.

Das Highlight in diesem Jahr: BMW will die Mehrheit an seinem Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Anbieter Brilliance übernehmen. Mit einem Abschluss des Geschäfts wird noch im ersten Quartal gerechnet. flee/rtr

China investiert Milliarden Yuan in neue Fabriken zur Produktion von Polysilizium, dem Ausgangsstoff für Solarzellen. Laut Marktanalysten werden die Preise für Polysilizium bis zum Sommer noch auf hohem Niveau verbleiben. Bis 2023 könnten sie jedoch “auf einen historischen Tiefststand” fallen, zitiert Bloomberg einen Experten. Demnach werde das Angebot an Solarmodulen in den nächsten Jahren massiv steigen, sodass die Preise sinken. Ende 2021 lag der Preis für Polysilizium noch auf einem 10-Jahres-Höchststand. Nachdem drei chinesischer Hersteller neue Fabriken mit einer Gesamtkapazität von 160.000 Tonnen pro Jahr eröffnet hatten – mehr als ein Viertel der bisherigen globalen Kapazität – sank der Preis schon um 17 Prozent, so Bloomberg.

China dominiert den Markt für Polysilizium, Solarzellen und -module. Weltweit stammen drei von vier Solarmodulen und 83 Prozent der Solarzellen aus China. Beim Ausgangsstoff Polysilizium dominiert China 77 Prozent des Weltmarktes. Die Volksrepublik sieht sich massiver Kritik ausgesetzt, da es Indizien für uigurische Zwangsarbeit bei der Herstellung von Polysilizium gibt (China.Table berichtete). Laut Bloomberg sind viele der neuen Polysilizium-Fabriken außerhalb der Uiguren-Provinz Xinjiangs angesiedelt. Die USA haben jüngst ein Gesetz verabschiedet, dass Importe unter ein Embargo stellt, die unter dem Verdacht der Zwangsarbeit in Xinjiang stehen. Auch die neue Außenministerin Annalena Baerbock hatte jüngst ein ähnliches Vorgehen vorgeschlagen (China.Table berichtete).

Laut Analysten ist die Behebung des Polysilizium-Mangels für die Solarbranche von entscheidender Bedeutung, wie Bloomberg berichtet. Die Produktion des Rohstoffs sei der schwierigste Schritt in der Lieferkette, um neue Kapazitäten zu schaffen. Demnach könne die Inbetriebnahme neuer Fabriken aufgrund komplizierter Herstellungsverfahren 18 bis 24 Monate dauern. Bis Ende des Jahres könnten weltweit Polysilizium-Kapazitäten vorhanden sein, um 500 Gigawatt an neuer Solar-Kapazität zu bauen, so Bloomberg. nib

China will bis 2025 insgesamt 6,5 Millionen günstige Mietwohnungen in 40 großen Städten bauen. Das gab das Ministerium für Wohnungswesen und Stadt- und Landentwicklung am Dienstag bekannt. Die Wohnungen sollen gut ein Viertel aller neuen Wohnungen in den betreffenden Städten ausmachen und 13 Millionen jungen Menschen und Zugezogenen zugutekommen, berichtet Bloomberg.

Seit einigen Jahren sind die Mieten und Wohnungspreise in China für viele Menschen kaum noch erschwinglich. Chinas Präsident Xi Jinping hatte im letzten Jahr während der Vorstellung seines Konzepts für einen gemeinsamen Wohlstand (“Common Prosperity”) auch mehr günstigen Wohnraum gefordert (China.Table berichtete). Im aktuellen 14. Fünfjahresplan und in politischen Reden hieß es zudem wiederholt, dass Wohnraum nicht zur Spekulation gedacht sei.

Die Initiative zum Bau von Sozialwohnungen könnte auch den ums Überleben kämpfenden Immobilienentwicklern zugutekommen. Unklar ist jedoch noch, wer für den Bau der Wohnungen bezahlen wird und wer sie verwalten und besitzen soll. Im vergangenen Jahr wurden in den 40 Städten mehr als 930.000 preisgünstige Mietwohnungen gebaut, teilte das Ministerium für Wohnungswesen mit. nib

Saudi-Arabien plant die Auslieferung zweier uigurischer Häftlinge an die Volksrepublik China. Das hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) erfahren. Die beiden Männer, die in der Türkei beheimatet sind, werden demnach seit knapp zwei Jahren ohne formelle Anklage in Saudi-Arabien festgehalten. Im Falle einer Auslieferung an die Volksrepublik drohen den Betroffenen Nurmemet Rozi und Hemdullah Abduweli Haft und Folter, fürchtet HRW. “Wenn Saudi-Arabien diese beiden uigurischen Männer ausliefert, sendet das Land ein deutliches Signal, dass es Arm in Arm steht mit der chinesischen Regierung und deren Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die sich gegen das Turkvolk richten”, sagte Michael Page von HRW Mittlerer Osten.

Abduweli wird vorgeworfen, im Rahmen einer Pilgerreise nach Saudi-Arabien in einer uigurischen Gemeinde zum bewaffneten Widerstand gegen die chinesische Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang aufgerufen zu haben. Seine Tochter postete vor wenigen Tagen bei Twitter ein Video in arabischer Sprache. Darin bittet sie laut HRW die saudischen Behörden darum, die beiden Männer in die Türkei zurückkehren zu lassen. Die Vorwürfe gegen Rozi spezifizierte HRW nicht.

Obwohl Araber und das Turkvolk der Uiguren überwiegend muslimischen Glaubens sind, steht Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman fest an der Seite Chinas. Im Februar 2019 sprach der Monarch Peking seine Unterstützung für die sogenannte “Anti-Terror-Politik” Chinas aus. In Xinjiang werden schätzungsweise eine Million Uiguren in Internierungslagern gegen ihren Willen festgehalten. Auch bei den Vereinten Nationen hat sich Saudi-Arabien mehrfach an Chinas Seite positioniert. grz

Chinas Außenminister Wang Yi sucht den Dialog mit potenziellen und etablierten Partnerländern der neuen Seidenstraße (Belt and Road, BRI). Derzeit bereist Wang noch Anrainer des Indischen Ozeans. Er besucht Sri Lanka, die Malediven, Eritrea und Kenia. Ende dieser Woche sind dann die Länder des Golf-Kooperationsrats dran. Vertreter von Saudi-Arabien, Kuwait, Oman, Bahrain, Iran und der Türkei sind trotz Corona-Einschränkungen am Freitag in China zu Gast, berichtet die South China Morning Post. fin

Wenn man Carsten Liske fragt, was er aus seiner Zeit in China mitgenommen hat, antwortet er immer mit dem gleichen flapsigen Satz: “Meinen Sohn.” Der Sohn, geboren in China, ist inzwischen neun und Liske arbeitet wieder in Deutschland. Seit März ist er CEO beim Maschinenbau-Zulieferer Chiron in Tuttlingen und dort unter anderem für den Unternehmensstandort in Taicang verantwortlich. Er kümmert sich um das operative Geschäft, um Produktion und Logistik, um die globale Ausrichtung der Firma.

Das, was den 48-Jährigen aber sofort grinsen lässt und die runde Brille mit den Mundwinkeln zusammen hebt, ist die Technik dahinter. “Da bin ich immer noch etwas verliebt”, sagt er. Wenn technische Zeichnungen von CNC-Fräsmaschinen oder Turnkey-Lösungen auf dem Tisch liegen, freut sich der Diplom-Ingenieur darüber, sie noch lesen zu können. Das Technische war schließlich ein Grund, warum er nach dem Abitur im baden-württembergischen Waldshut nach Zürich ging, um Betriebs- und Produktionswissenschaften zu studieren.

Doch nach seinem Abschluss baute er nie Maschinen, er sorgte stattdessen für die Globalisierung der Unternehmen, in denen er anheuerte. “Das hat sich aus Notwendigkeiten ergeben”, sagt Liske. Um Investitionsgüter zu vertreiben, müsse man wettbewerbsfähig sein, was Preise und Qualität angeht, da sei man schnell bei einer Globalisierung. Es fing an mit Italien, Schweden, Finnland. Schnell bewegt sich Liske in internationalen Kreisen, bevor er dann 2011 mit der ganzen Familie nach Changzhou bei Shanghai ging, um für den Maschinenbauer Rieter ein Werk aufzubauen.

“Wenn man mit der Familie im Ausland ist, lernt man sich neu kennen”, sagt Carsten Liske heute. Es sei eine Herausforderung gewesen, vor allem für seine Frau und Tochter, die sich, ohne die Sprache zu sprechen, in einem fremden Land wiederfanden. Doch Shanghai sei damals noch ein einfaches Pflaster gewesen, weil so viele Ausländer dort lebten und arbeiteten, sagt Liske.

Er habe in China aber auch wieder gemerkt, was er auch anderswo gesehen habe: Die kulturellen Unterschiede sind kleiner als die eine große Ähnlichkeit. “Alle Menschen, die ich auf dieser Welt getroffen habe, haben immer eins gemeinsam: Sie wollen respektiert werden für das, was sie gemacht haben und leisten”, sagt Liske.

Die kosmopolitische Weltsicht spiegelt sich auch in seiner Arbeit wider. Bei Chiron arbeitet er gerade daran, die Organisation weg vom Lokalen hin zum Globalen zu verändern. Das stößt nicht nur auf Gegenliebe, Veränderungen in einem 100 Jahre alten Unternehmen sind nicht einfach. Er habe da aber “Beharrungsvermögen”, sagt Liske, er gebe nicht so schnell auf.

Bei den aktuell großen Herausforderungen ist das besonders wichtig. Chipmangel, fehlende Container-Kapazitäten – das alles treffe sie auch, unter anderem im Montagewerk in Taicang. “Diese globalen Lieferketten, auf die wir uns die letzten zehn Jahre relativ gut verlassen konnten, sind etwas aus dem Schritt gekommen.” Dazu kämen die Handelsauseinandersetzungen zwischen den USA und China. Bis sich das wieder entspanne, wird es wohl noch lange dauern, sagt er. Aber er bleibt beharrlich: “Wir haben wahrscheinlich einen Wendepunkt erreicht.” Marita Wehlus

Michael Müller, der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin, wird in der SPD-Arbeitsgruppe Außen fortan über China, Japan und den Nahen Osten berichten. Die Zuteilungen wurden am Mittwoch in der Arbeitsgruppe der Fraktion festgelegt.

Wu Junli wird neuer President von Chinaoil, einer Einheit von PetroChina, die den Handel mit Öl und Gas verantwortet. Zuvor war Wu Regionalchef von PetroChina für die Region Nord- und Südamerika.

Urjit Patel wird neuer Vizepräsident der Region Südasien, Südoastasien und Pazifische Inseln der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Zuvor war er bei der Zentralbank Indiens hochrangiger Manager. Die AIIB ist eine Entwicklungsbank unter chinesischer Führung.

Hochgeschwindigkeitszüge schwärmen aus diesem Eisenbahn-Depot in Chengdu aus. Ab dem 17. Januar erwartet die Bahngesellschaft den Beginn der Reisewelle vor dem Frühlingsfest. Die Techniker haben extra noch einmal alle Züge überprüft, damit es keine technischen Probleme gibt. In China sind Verspätungen und Ausfälle trotz der enormen Menge an Passagieren sehr selten.