der Ukraine-Krieg hat die Energiewende auf der politischen Agenda Europas wieder weit nach oben katapultiert. Deutschland will verstärkt in “Freiheitsenergien” (Bundesfinanzminister Christian Lindner über die Erneuerbaren) investieren. Die EU will insgesamt weg vom russischen Gas. Wird China in diese Lücke vorstoßen und nun zum Hauptabnehmer russischer Energie-Rohstoffe?

Es gibt zwar erste Gerüchte, chinesische Staatsunternehmen könnten sich jetzt in Gazprom und Co. einkaufen. Doch China kann kein Interesse an einer Abhängigkeit von russischem Gas haben. Die Volksrepublik strebt Energiesicherheit an und dazu gehört auch, bei Energie-Rohstoffen relativ unabhängig vom Ausland zu bleiben. Auf dem Nationalen Volkskongress ist die Energiesicherheit eines der großen Themen. Wahrscheinlicher als eine Gas-Abhängigkeit von Russland ist es, dass China weiterhin auf die einheimische Kohle setzt, um die Versorgung mit Energie sicherzustellen.

Doch die Volksrepublik unternimmt auch viel beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Christiane Kühl analysiert, wie die Olympischen und Paralympischen Winterspiele als Pilotprojekt für die Energiewende genutzt wurden. Am Austragungsort Zhangjiakou wurde ein Stromnetz gebaut, das auf erneuerbare Energien zugeschnitten ist. Ein Pumpspeicher-Kraftwerk wurde errichtet, um überschüssigen Wind- und Solarstrom speichern zu können. Zhangjiakou könnte nun als Blaupause dienen für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Eventuell können sich europäische Staaten von diesem Pilotprojekt noch einiges für die eigene Energiewende abschauen?

Wir wünschen viele neue Erkenntnisse!

In den ersten Tagen des Nationalen Volkskongresses (NVK) wurde einmal mehr deutlich: Die Energiesicherheit ist der politischen Führung derzeit wichtiger als die Klimaziele. Die Stromkrise des letzten Jahres und die infolge des Ukraine-Kriegs steigenden Preise für fossile Energierohstoffe sorgen die Verantwortlichen. Als zentrales Ziel der Energiepolitik steht deswegen die Sicherstellung der Versorgung im Mittelpunkt. Die Öl- und Gasförderung sowie der Kohlebergbau sollen ausgeweitet werden.

Xi Jinping betonte in einer Rede während des Volkskongresses erneut, dass Chinas Energiewende nicht über Nacht kommen werde. Man müsse erst das Neue aufbauen, bevor man das Alte abreiße, so Xi. Die Kohlekraft sichert noch gut 60 Prozent des Energiebedarfs der Volksrepublik. Solange erneuerbare Energien oder andere Energiequellen wie Gas- und Atomenergie die Kohle in China nicht ersetzen können, will Xi also kein Risiko eingehen und Kohlekraftwerke nicht beschleunigt abschalten. Doch was heißt das konkret? Droht der Kohleverbrauch in China weiter zu steigen, um die Energiesicherheit zu garantieren?

Einiges deutet darauf hin, dass China kurzfristig mehr Kohle verbrauchen wird. Auf dem NVK stand das Wirtschaftswachstum im Mittelpunkt. China strebt ein Wachstum von “ungefähr 5,5 Prozent” an. Im Herbst steht die Wiederwahl Xi Jinpings an. Die Verantwortlichen werden also alle Hebel in Bewegung setzen, dass die Wachstumszahlen bis dahin den angestrebten Wert erreichen oder sogar übertreffen. Die Regierung hat deswegen für dieses Jahr auch überraschend keine Zielmarke für die Reduktion des Energieverbrauchs pro Einheit Wirtschaftswachstum festgelegt. Stattdessen will sich Peking eine “angemessene Flexibilität” bewahren.

Die Regierung will sich also Spielraum für Infrastruktur- und Bauvorhaben, sowie schnell zu erzielendes Wachstum durch die Schwerindustrie offenhalten. All diese Branchen verbrauchen allerdings viel Energie. Der Energieanalyst Lauri Myllyvirta vom Centre for Research on Energy and Clean Air schreibt deswegen: “Ich erwarte, dass der Kohleverbrauch und die CO2-Emissionen in diesem Jahr leicht zunehmen werden”. Darauf deuten auch Aussagen der Behörden hin, dass Kohlekraftwerke “ihr volles Potenzial ausschöpfen” und ihre “Leistung maximieren” sollen (China.Table berichtete).

Russlands Angriff auf die Ukraine wurde auf dem Volkskongress kaum behandelt. Doch die Energiesicherheit ist eine Medaille mit mindestens zwei Seiten. Chinas politische Führer wollen den sicheren Zugang zu Energie und Strom für die Wirtschaft und Bürger sicherstellen. Doch gleichzeitig dürfen sie sich nicht zu abhängig machen von Importen von Energierohstoffen wie Kohle, Gas und Erdöl – denn in Krisen wäre die Energiesicherheit dann auch gefährdet. Xi Jinping hat erst im Oktober betont, “China muss seine Energieversorgung fest in den eigenen Händen halten”.

Welche Implikationen hat der russische Krieg in der Ukraine also für die Energiesicherheit Chinas? Anders als viele Länder Europas ist die Volksrepublik nicht von russischen Energielieferungen abhängig. Russland ist zwar Chinas größter Kohlelieferant. Doch die Importe aus dem Nachbarland machen nur mickrige 0,3 Prozent des Kohleverbrauchs der Volksrepublik aus. Den allergrößten Teil seines Bedarfs kann China aus heimischen Quellen decken. Beim Gas ist der russische Anteil höher. Allerdings ist China in vielen Bereichen noch nicht so Gas-abhängig wie Europa. Ein Wechsel zurück zur Kohle wäre leicht möglich, so die Analysten der Beratungsfirma Trivium China.

Peking befindet sich in einer äußerst vorteilhaften Position. China könnte in den nächsten Jahren russisches Gas aufkaufen, das Europa verschmäht. Sollte Russland den Krieg in der Ukraine so stark eskalieren lassen, dass es dauerhaft zum internationalen Paria wird, könnten Peking sogar Rabatte winken. Doch die politischen Führer werden schlau genug sein, sich nicht in eine Gas-Abhängigkeit von einem unberechenbaren Russland zu begeben. Das würde dem Ziel der Energiesicherheit widersprechen.

Allerdings könnte sich China in russische Energieunternehmen wie Gazprom einkaufen. Laut Bloomberg-Informationen befinden sich die verantwortlichen Politiker in Peking in Gesprächen mit Staatsunternehmen wie China National Petroleum über mögliche Investitionen in russische Unternehmen oder Vermögenswerte. Jeder Kauf würde dazu dienen, Chinas Energieimporte und -sicherheit zu steigern, gibt Bloomberg Personen wieder, die demnach mit den Gesprächen vertraut sind. Erklärtes Ziel sei es nicht, Russlands Invasion zu unterstützen. Allerdings befinden sich die Gespräche zwischen chinesischen und russischen Unternehmen demnach noch in einer frühen Phase.

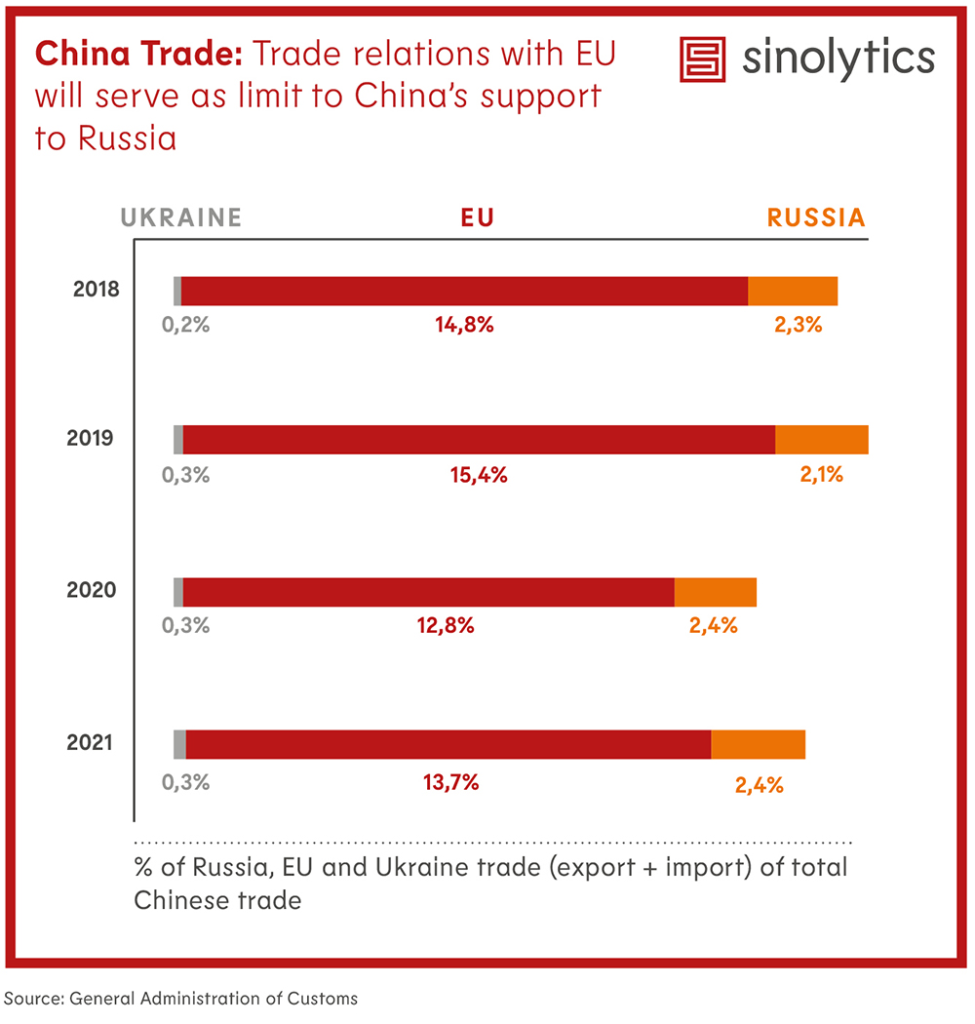

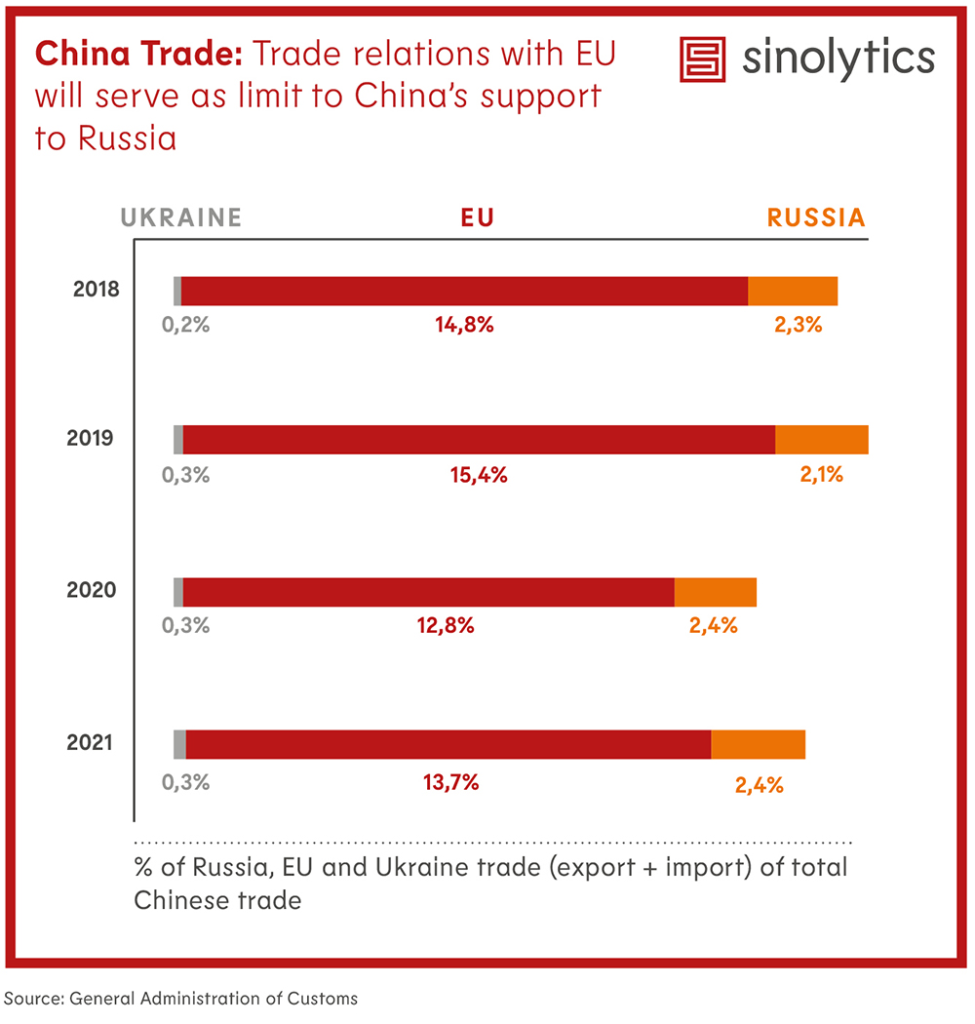

Hinzu kommt: In vielen wirtschaftlichen Bereichen ist China noch abhängig von westlichen Exporten und Technologien. Ein zu großer Schwenk Richtung Russland, der westliche Geschäfts- und Handelspartner verschreckt, ist nicht sehr wahrscheinlich. Die Analysten von Trivium schreiben dazu: “Wir vermuten, dass die Vorteile eines echten Bündnisses mit Putin gegen die Welt weit hinter den Kosten zurückbleiben würden.”

Auch wenn der Kohleverbrauch kurzfristig steigen dürfte, vernachlässigt China den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht. Laut dem Arbeitsbericht von Ministerpräsident Li Keqiang will China den Ausbau von großen Wind- und Solarkraftwerken vorantreiben. Zudem plant China, die Kapazität der Stromnetze zu erhöhen. Dadurch würden weniger erneuerbare Energien verloren gehen. Die Offshore-Windkraft soll besonders gefördert werden. Auch die Energiespeicher sollen ausgebaut werden (China.Table berichtete). Dazu befindet sich derzeit ein “Fünfjahresplan für Energiespeicher” im Konsultationsprozess. Das chinesische Finanzministerium kündigte zudem an, den Entwicklern erneuerbarer Energie-Projekte überfällige Subventionen endlich auszuzahlen. Hier kam es in den letzten Jahren zu großen Verzögerungen, sodass teilweise Mittel fehlten, um neue Projekte zu starten.

Doch der Ausbau erneuerbarer Energiequellen benötigt Zeit. Es wird noch einige Jahre dauern, bis Solar-, Wind- und Wasserkraft den Anteil fossiler Energien am Energiemix drastisch senken können – zumal wenn die Nachfrage nach Energie weiter steigt.

Grüne, klimaneutrale Spiele wollte Peking ausrichten. Das ist bei Winterspielen praktisch unmöglich, wenn Material und Energieverbrauch für die Bauten einbezogen werden. Ihre Klimabilanz müssen die Ausrichter nach dem Ende der Paralympics herausgeben. Doch für die Zukunft ist die bleibende Infrastruktur entscheidender als die Klimabilanz der Spiele. Und Zhangjiakou ist durch Olympia immerhin eine Pilotregion für Erzeugung, Netz-Einspeisung und Direktvermarktung von Wind- und Solarstrom geworden.

Die für die Spiele neu errichtete Infrastruktur versorgt derzeit die 25 Sportstätten mit Ökostrom – und künftig Pekings Stadtgebiet. Wind und Sonne könnten in Zhangjiakou derzeit etwa 44 Terawattstunden (TWh) pro Jahr erzeugen, mehr als so manches Land der Welt, wie die Energieexperten Lauri Myllyvirta und Xing Zhang vom Centre for Research on Energy and Clean Air analysieren. Der Eigenverbrauch von Zhangjiakou und Umgebung liege – ohne Olympia – bei etwa 19 TWh.

Nach Abreise aller Athleten werden nach Angaben der Olympia-Planer also 25 TWh frei. Davon sollen voraussichtlich jedes Jahr etwa 14 TWh erneuerbarer Energie von Zhangjiakou nach Peking übertragen werden. Das entspricht etwa zehn Prozent des Strombedarfs der Hauptstadt. Weitere sieben TWh pro Jahr sollen demnach in die derzeit im Bau befindliche “Stadt der Zukunft” Xiong’an im Südosten Pekings übertragen werden, einem Lieblingsprojekt von Staatschef Xi Jinping.

Auch ein eigenes Stromnetz ist für die Spiele entstanden. 12,5 Milliarden Yuan (knapp 1,8 Milliarden Euro) flossen in den Aufbau des “Zhangbei Renewable Energy Flexible DC Power Grid Demonstration Project” (DC steht für “direct current”, also Gleichstrom; Zhangbei 张北 bezieht sich auf den Norden Zhangjiakous). “Es ist das erste seiner Art, das Gleichstrom verwendet, eine Technologie, die viel besser für die Übertragung über sehr große Entfernungen geeignet ist als Wechselstrom”, schreiben Myllyvirta und Zhang. Die Übertragung nach Xiong’an werde über eine Ultra-Hochspannungsleitung erfolgen.

Hinzu kommt ein neues Pumpspeicherkraftwerk mit 3,6 Gigawatt Leistung in der Kleinstadt Fengning nördlich von Peking, das eine stabile Stromversorgung sicherstellt. Das Prinzip ist simpel: Erzeugen Wind und Sonne mehr Strom als nötig, wird Wasser mit der überschüssigen Energie von einem tiefer gelegenen in ein höher gelegenes Speicherbecken gepumpt und dort “geparkt”. Wenn mal weder die Sonne scheint noch der Wind bläst, wird dieses Wasser aus dem Oberbecken wieder ins Unterbecken abgelassen. Dabei durchfließt es zwei Turbinen und erzeugt Strom. “Im Vergleich zu Technologien wie Batterien ist im Versorgungsmaßstab die Nutzung von Wasserkraft zur Energiespeicherung weniger komplex und kostengünstiger”, urteilen Ivy Yin und Eric Yep von S&P Global in einer aktuellen Forschungsnotiz.

Doch Strom muss nicht nur erzeugt werden, sondern auch gezielt zu kaufen sein. Im September 2021 startete China ein Pilotprojekt zum Handel mit grünem Strom. Es ermöglicht Großverbrauchern, landesweit erzeugten erneuerbaren Strom zu kaufen. Zuvor hatte es nur regionale Mechanismen zum Direktankauf von Ökostrom gegeben, etwa unter Mitwirkung von BASF in Guangdong (China.Table berichtete). Den Sportstätten der Winterspiele wurde laut Myllyvirta und Zhang auf dieser neuen Handelsplattform Priorität eingeräumt, sodass die Veranstaltungsorte erneuerbaren Strom zu einem niedrigeren Preis kaufen können.

Zhangjiakou könnte nun als Blaupause dienen für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Bis 2030 soll Chinas Kapazität von Wind und Solar bei 1.200 Gigawatt liegen, knapp doppelt so viel wie heute. Die sogenannten 30/60-Ziele peilen die Emissionswende vor 2030 und Klimaneutralität ab 2060 vor. Ministerpräsident Li Keqiang hob am Freitag auf dem Plenum des Nationalen Volkskongresses für das Erreichen dieser Ziele vor allem Wind- und Sonnenenergie hervor – und sprach überraschend nicht von Wasserkraft und Atomenergie (China.Table berichtete).

Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission NDRC veröffentliche am Samstag ebenfalls ihre Zielsetzungen für 2022. Auch darin fiel die Erwähnung der Solarindustrie als Schlüssel für die weitere Entwicklung auf (China.Table berichtete).

Doch die Übertragung des Ökostroms ist die Krux. “Eine seit langem bestehende Herausforderung bei Chinas Fernübertragungsleitungen ist ihr unflexibler Betrieb”, erklären Myllyvirta und Zhang. Ein Problem ist, dass Kohlestrom in den Regionen oft Vorrang in den Leitungen bekommt. Beim Zhangjiakou-Ökostromprojekt geht es daher nach Ansicht der beiden Experten auch darum, Pionierarbeit für ein neues institutionelles Set-up zu leisten. Dies sei mindestens so wichtig wie neue Anlagen zur Erzeugung des Ökostroms.

Auch die im Zhangbei-Pilotprojekt eingesetzte Pumpspeicherkraft soll bei der Ausweitung zum Einsatz kommen. China will diese bis 2025 auf 62 GW gegenüber heute verdoppeln, und bis 2030 auf 120 GW vervierfachen (China.Table berichtete). Einige der größten staatlichen Stromversorger Chinas wie die Huadian Group, die Huaneng Group, die Datang Group und Guohua Power haben laut Yin und Yep von S&P in Zhangjiakou Ökostromprojekte entwickelt. Diese Erfahrungen könnten sie nutzen.

Der Energiemix von Zhangjiakou ist dem Rest des Landes jedenfalls weit voraus. Myllyvirta und Zhang berechneten vorab, dass die Region im Januar und Februar 2022 insgesamt 60 Prozent ihres Stroms aus Wind und Solarkraft erzeugen würde. Zum Vergleich: Der Strom der Hauptstadt Peking wird fast ausschließlich aus Gas erzeugt. Die Provinz Hebei – in der Zhangjiakou liegt – verfeuert für die Stromgewinnung zu gleichen Teilen Kohle und Gas, die gemeinsam satte 90 Prozent der Elektrizität erzeugen.

Die Region will ihre Wind- und Solarkapazitäten nun bis 2030 mehr als verdoppeln, auf dann 50 Gigawatt. Bis 2030 plane Zhangjiakou einen Erneuerbaren-Anteil von 80 Prozent, schreiben Yin und Yep unter Berufung auf lokale Pläne. 2030 will es alle öffentlichen Verkehrsmittel und Wohngebäude mit erneuerbaren Energien versorgen. Alle Industriesektoren sollen dann klimaneutral wirtschaften. Wenn all das nachweisbar gelingt, könnte Zhangjiakou in den kargen Bergen von Hebei wirklich zu einer Modellregion werden.

Peking, Berlin und Paris wollen sich gemeinsam für eine diplomatische Lösung des Krieges in der Ukraine einsetzen. Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die Präsidenten von China und Frankreich, Xi Jinping und Emmanuel Macron, hätten sich in einer einstündigen Schalte zudem für humanitäre Unterstützung und Zugänge zu den umkämpften Gebieten in der Ukraine ausgesprochen, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Es müssten funktionierende Fluchtkorridore geschaffen werden.

Alle drei Länder stünden bereit, weitere humanitäre Hilfe zu leisten. Xi habe die deutsch-französischen Bemühungen um einen Waffenstillstand unterstützt, teilt das französische Präsidialamt mit. Xi bezeichnete die Situation in der Ukraine nach Angaben staatlicher Medien als besorgniserregend und forderte zu “maximaler Zurückhaltung” auf. Zudem habe er sich besorgt über die Folgen von Sanktionen auf die Stabilität der globalen Finanzen, Energiesicherheit sowie von Transport- und Lieferketten geäußert.

China weigert sich bislang, den russischen Einmarsch zu verurteilen oder als Invasion zu bezeichnen. Außenminister Wang Yi hatte Chinas Freundschaft zu Russland am Montag als “felsenfest” bezeichnet (China.Table berichtete): “Egal wie bedrohlich die internationale Lage auch sein mag, China und Russland werden ihre strategische Entschlossenheit aufrechterhalten und die umfassende kooperative Partnerschaft in der neuen Ära vorantreiben.”

Laut Wang ist Peking aber bereit, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen: Staatspräsident Xi habe schon am 25. Februar mit Wladimir Putin telefoniert. In diesem Telefonat habe Xi seinen Wunsch ausgedrückt, dass Russland und die Ukraine so schnell wie möglich Friedensgespräche führen sollten. Putin habe positiv darauf reagiert – und seither hätten denn auch schon zwei Gesprächsrunden zwischen der Ukraine und Russland stattgefunden. Nun hoffe man, dass in der bevorstehenden dritten Gesprächsrunde weitere Fortschritte erzielt würden. rtr/rad

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, will im Mai nach China reisen. Dort wird sie auch die Region Xinjiang besuchen, wie Bachelet am Dienstag im UN-Menschenrechtsrat bekannt gab. Über die Modalitäten der Reise wurde jahrelang verhandelt.

China hält in Xinjiang Uiguren in Internierungslagern gegen deren Willen fest. Die Zahlen der festgehaltenen Menschen reichen dabei von Hunderttausenden bis mehr als eine Million. Es gibt Beweise für Zwangsarbeit, Folter, Indoktrinierung und Misshandlungen, auf die sich unter anderem auch die UN-Menschenrechtskommission und die UN-Arbeitsorganisation (ILO) in ihren Bewertungen beziehen. Die chinesische Seite spricht hingegen von “Ausbildungsstätten”.

Die Volksrepublik hat den Zugang in die Region seit Jahren drastisch einschränkt. Unabhängige Fortbewegung in Xinjiang und journalistische Recherchen sind nur geheim und unter großen Risiken einer Festnahme möglich. Bachelet soll hingegen einen freien Zugang in die Region erhalten und mit den gewünschten Gesprächspartnern aus der Zivilgesellschaft ungehindert sprechen können. Das habe China versichert, so eine Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte.

Bachelet hat einen Bericht über die Menschenrechtslage in Xinjiang erarbeiten lassen. Die Veröffentlichung steht noch aus. In einem offenen Brief fordert Human Rights Watch gemeinsam mit 195 Menschenrechtsorganisationen die Veröffentlichung des Berichts.

Chinas Botschafter bei der UN, Zhang Jun, sagte: “Wir begrüßen den Besuch der UN-Hochkommissarin in Xinjiang im Mai dieses Jahres. China wird mit dem Hochkommissariat zusammenarbeiten, um diesen Besuch gut vorzubereiten.” Derzeit ist noch unklar, wie sehr die Position Chinas nur diplomatisches Geplänkel ist. Ein komplett freier Besuch Bachelets wäre eine Zeitenwende in der Causa Xinjiang, wird aber von Experten als höchst unwahrscheinlich eingestuft. nib

Die Diplomatin Patricia Flor soll Kreisen zufolge neue deutsche Botschafterin in Peking werden. Flor ist derzeit die EU-Botschafterin in Tokio. EU-Kreise bestätigten China.Table die Personalie noch unter Vorbehalt. Zuerst hatte darüber Politico in seinem Brüssel-Newsletter berichtet, ohne genauere Quellen zu nennen. Weder das Auswärtige Amt noch der Europäische Auswärtige Dienst, dem Flor als EU-Botschafterin aktuell zugehörig ist, wollten sich zu der Neubesetzung äußern.

Die 60-Jährige ist seit Mitte 2018 Botschafterin der Europäischen Union in Japan. Sie war zuvor im Rahmen des Auswärtigen Dienstes auf verschiedenen Posten in deutschen Botschaften und Vertretungen tätig. Flor würde auf Jan Hecker folgen, der im September unerwartet verstarb (China.Table berichtete). Zwischenzeitig war für den wichtigen Botschaftsposten in Peking der ehemalige Staatssekretär Miguel Berger im Gespräch (China.Table berichtete). Berger lehnte die Stelle jedoch offenbar ab, wie es in Berliner Polit-Kreisen hieß.

Die Botschaft in Peking gehört zu den wichtigsten deutschen Auslandsvertretungen neben Washington und Paris. Nach Heckers Tod kurz vor der Bundestagswahl galt als ausgemacht, dass die alte Regierung nicht sofort einen Ersatz benennt, sondern die Nachfolge-Regierung über die Top-Personalie entscheiden lässt. Mit Flor wäre der höchste Posten in der deutschen Botschaft in Peking erstmals mit einer Frau besetzt. ari

Wegen angeblicher Verwicklungen von Huawei im Ukraine-Krieg hat Fußballstar Robert Lewandowski seinen hoch dotierten Werbevertrag mit dem chinesischen Telekommunikationsausrüster aufgekündigt. “Wir haben heute die Entscheidung getroffen, die Marketingkooperation zwischen Robert Lewandowski und der Marke Huawei zu beenden”, teilte am Montag ein Berater des FC-Bayern-Stürmers der Nachrichtenagentur AFP mit.

Laut Berichten der britischen Presse soll Huawei der russischen Armee dabei geholfen haben, sich vor Cyberattacken pro-ukrainischer Aktivisten zu schützen. Huawei erklärte, die Berichte, die auf die Hackergruppe Anonymous zurückgehen, seien “Fake News”. “Die Geschichte basiert auf ungenauen und falschen Informationen aus einem Artikel, der inzwischen korrigiert wurde”, so ein Sprecher des chinesischen Unternehmens.

Erst im Januar hatte Lewandowski seinen Vertrag als Huawei-Markenbotschafter in Osteuropa und den baltischen und skandinavischen Staaten verlängert. Durch die Kündigung verzichtet er nun auf Einnahmen von jährlich rund fünf Millionen Euro.

Der in Warschau geborene Sportler war bereits kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine mit einer Kapitänsbinde in den ukrainischen Nationalfarben aufgelaufen. Außerdem hatte er angekündigt, für das WM-Playoff-Spiel gegen Russland am 24. März in Moskau nicht zur Verfügung zu stehen. Lewandowski wurde 2020 und 2021 als FIFA-Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet. fpe

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Es scheint eine unmögliche Aufgabe zu sein: Im Jahr des wichtigen 20. Parteitages ist es von entscheidender Bedeutung, dass die “Lianghui” (“Zwei Sitzungen”, parallele Sitzung des Nationalen Volkskongress und der zugehörigen Konsultativkonferenz) Ruhe und Stabilität vermitteln und dem Land die Gewissheit geben, dass China auf einen klaren Kurs in die Zukunft ist. Es könnte kaum einen schwierigeren Zeitpunkt hierfür geben. Im Inland steht Chinas Regierung vor den Herausforderungen ihrer No-Covid-Politik. Im Ausland versucht die chinesische Führung mit mäandernden Positionen ihre widersprüchlichen Interessen im Krieg in der Ukraine unter einen Hut zu bringen. Keine idealen Voraussetzungen, um Zuversicht und Klarheit zu vermitteln.

Doch der Nationale Volkskongresses (NVK) bietet eine Gelegenheit, um selbst in Zeiten extremer Unsicherheit Stabilität zu vermitteln. Der NVK mit seinen ritualisierten Abläufen ist nicht dazu gedacht, dringende Fragen kontrovers zu diskutieren oder schwierige Krisenentscheidungen zu treffen. Der NVK ist damit der ideale Rahmen, um aktuelle Turbulenzen in den Hintergrund zu rücken und stattdessen den langfristigen Zukunftsplan der chinesischen Führung zu bekräftigen.

Auch wenn die “Lianghui” keine großen politischen Veränderungen mit sich bringen werden, bietet der NVK dennoch einen Einblick in die politischen Prioritäten der Führung in China. Hier sind die zentralen drei Fragen, die der diesjährige NVK aufwirft:

Wie können 5,5 Prozent Wachstum erreicht werden? Das jährliche Wachstumsziel, das traditionell bei der Vorstellung des Arbeitsberichts durch den Premierminister bekannt gegeben wird, ist die Zahl, die es immer in die internationale Presse schafft. In diesem Jahr lautet die Zahl “rund 5,5 Prozent”. Ein Rückgang gegenüber den “über 6 Prozent” des letzten Jahres. Aber immer noch ein ehrgeiziges Ziel in unsicheren Zeiten. Es sendet ein Signal: Trotz der ungünstigen Bedingungen ist Chinas Führung zuversichtlich, das Wachstum zu verteidigen, das China braucht.

Die chinesische Führung hat dabei einen klaren Blick für die Probleme, die auf Chinas Wirtschaft lasten. Die NDRC nennt sie in einer Ergänzung zum Arbeitsbericht des Premierministers: 1. schrumpfende Nachfrage bei Konsum und Investitionen; 2. Engpässe bei Produktionsmitteln (Kohle, Chips); 3. Inflation der Erzeugerpreise; 4. Risiken bei Immobilien, kleinen Banken und Schulden der Regionalregierungen; 5. geringes Vertrauen von Kleinunternehmen in die Marktaussichten.

Diese Herausforderungen machen das Wachstumsziel von 5,5 Prozent zwar eindrucksvoller, aber letztendlich auch weniger überzeugend. Es scheint wahrscheinlich, dass die Erreichung des Ziels Kompromisse in anderen Politikbereichen erfordert. Zwei der Bereiche, die wahrscheinlich als Sicherheitsventile fungieren und bei Bedarf kurzfristiges Wachstum schaffen sollen, sind Chinas Dekarbonisierung und der Immobiliensektor.

Auf der Central Economic Work Conference 2021 wurde bereits eine Änderung der Rhetorik in Bezug auf die Dekarbonisierung deutlich. Der neue Schwerpunkt lag auf der Abwägung zwischen Verringerung der CO2-Emissionen und der Sicherheit der Lieferketten und damit dem Wirtschaftswachstum. Konkret weist dies auf eine Verlangsamung des Kohleausstiegs und damit die Verzögerung des Übergangs zu erneuerbaren Energien hin.

Im Immobiliensektor haben die Regulierungsbehörden die strengen Restriktionen für Immobilienkredite aufgegeben und die Banken und Lokalregierungen aufgefordert, den Wohnungsbedarf der Verbraucher zu decken. Das viel diskutierte Konzept der Grundsteuer fehlt nun im Arbeitsbericht der Regierung. Das Ziel, die Abhängigkeit der chinesischen Wirtschaft vom Immobiliensektor zu verringern, muss offenbar hinter den kurzfristigen Wachstumszielen zurückstehen.

Wie baut man eine digitale Wirtschaft auf? Der Aufbau einer digitalen Wirtschaft und die Nutzung von Daten als Wachstumsmotor ist eines der zukunftsweisenden Themen der diesjährigen “Lianghui”. Im vergangenen Jahr kam es zu einem Showdown im chinesischen Technologiesektor, bei dem die Regulierungsbehörden das zuvor weitgehend unkontrollierte digitale und technologische Wachstum stärker in den Griff nahmen. Der Staat wird in Zukunft Chinas innovative Technologien noch gezielter einsetzen, um Industriesektoren in der Wertschöpfungskette nach oben zu bringen.

Die Blaupause für die Beschleunigung der Digitalisierung liefert der jüngste 14. Fünfjahresplan zur Informatisierung, der das ehrgeizige Ziel setzt, dass der Mehrwert der digitalen Wirtschaft Chinas bis 2025 10 Prozent des BIP erreichen soll.

Da sich Chinas Vision der digitalen Wirtschaft vom Konsum zur industriellen Digitalisierung verlagert, werden Daten zu einer wichtigen strategischen Ressource. Der Schutz einer solchen Ressource ist von entscheidender Bedeutung. Im Arbeitsbericht werden nationale Sicherheit und Cybersicherheit in einem Atemzug genannt. Es ist kein Zufall, dass im Jahr 2021 zwei bahnbrechende Gesetze zum Thema Cybersicherheit verabschiedet wurden: das Datensicherheitsgesetz und das Gesetz zum Schutz persönlicher Daten. Zusammen mit dem Cybersicherheitsgesetz von 2017 bilden sie den Rahmen zum Schutz der für den Staat wichtigen Daten und dienen damit als Fundament für eine digitale Wirtschaft nach den Vorstellungen der chinesischen Führung.

In Zukunft wird China den schwierigen Spagat zwischen staatlicher Regulierung und Marktinnovation in der digitalen Wirtschaft schaffen müssen. Die Durchsetzung des Datenschutzes wird zunehmen, während der Staat die regulatorische Architektur für den aufkeimenden digitalen Markt weiter ausbaut. Die “Lianghui” unterstreichen: China schreibt derzeit das erste Kapitel eines neuen Regelbuchs für seine ganz eigene Version der digitalen Wirtschaft.

Wie kann die soziale Stabilität gesichert werden? In einer Zeit verlangsamten Wirtschaftswachstums und geopolitischer Unsicherheit steht auch die soziale Stabilität in China unter erheblichem Druck. Wie es in einem Artikel der Volkszeitung heißt: “people’s livelihood is the biggest politics”.

Stabilisierung der Beschäftigung ist die dringendste Herausforderung. Der Arbeitsbericht verspricht die Schaffung von mehr als elf Millionen Arbeitsplätzen in den Städten. Für die zehn Millionen Hochschulabsolventen im Jahr 2022 bedeutet dies erweiterte Beschäftigungsmöglichkeiten, eine gelockerte städtische Registrierungspolitik und mehr Anreize für Unternehmertum, insbesondere in High-Tech-Bereichen wie Big Data, Cloud Computing und Halbleiter. Der Bericht verspricht auch, eine Billion RMB (145 Milliarden Euro) in die Ausbildung qualifizierter Arbeitskräfte für die “hochwertige Fertigung” zu investieren.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der gleichberechtigte Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen. Vor einigen Monaten veröffentlichte die NDRC den 14. Jahresplan für öffentliche Dienstleistungen, in dem verbindliche Ziele für Altenpflege, Kinderbetreuung, Grundschulbildung, Gesundheitswesen und Wohnungsbau bis 2025 festgelegt wurden. Der Arbeitsbericht ergänzt, die öffentlichen Dienstleistungen auf Gemeindeebene durch eine besser koordinierte regionale Entwicklung auf die Landkreise und darunter auszuweiten. Obwohl die NDRC keine neuen Maßnahmen zum Thema “Common Prosperity” erwähnt, deutet sie in ihrem Bericht an, dass ein übergreifender Plan in Arbeit ist.

Da die Lockerung der Ein-Kind-Politik nicht zur erwünschten demografischen Wende führte, wird Chinas Rentensystem, das sich stark auf die staatliche und betriebliche Altersversorgung stützt, zunehmend unter Druck geraten. Der Arbeitsbericht hebt zwei Lösungen hervor: den Ausbau der dritten Säule – der individuellen Altersvorsorge – und eine effizientere Fondsverwaltung durch ein einheitliches nationales Rentensystem. Während die Lösungen klar sind, bleibt abzuwarten, ob die Maßnahmen mit der wachsenden finanziellen Belastung durch eine schnell alternde Gesellschaft Schritt halten können.

Alle vorgeschlagenen sozialpolitischen Initiativen haben einen gemeinsamen Nenner: massive Staatsausgaben. Und hier schließt sich der Kreis. Um die sozialen Versprechen einhalten zu können, braucht China das angestrebte Wirtschaftswachstum von 5,5 Prozent.

Auch oder gerade weil momentan die Welt auf den Kopf gestellt wird, sind die “Lianghui” nicht der Ort für drastische Änderungen der politischen Strategie. Stattdessen sind die “Lianghui” im Jahr 2022 ein Lehrstück im “Kurs halten”, sich nicht von den Turbulenzen ringsum ablenken lassen und Chinas Zukunftsplan geradezu stoisch vorantreiben. Hinter verschlossenen Türen wird sich die chinesische Führungsspitze jedoch die Frage stellen, ob drastischere Kurskorrekturen erforderlich sind, um China durch die stürmischen Gewässer unserer Zeit zu steuern. Die Antwort wird bis zum 20. Parteitag warten müssen.

Björn Conrad ist CEO und Co-Gründer von Sinolytics und Experte für Chinas Wirtschafts-, Industrie- und Technologiepolitik. Tiffany Wong ist Project Leader dort und Expertin für Cyper-, Digitalpolitik. Bin Yan ist Project Leader bei Sinolytics und Experte für Chinas Wirtschaftspolitik und den Finanzsektor. Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Adrian Siu soll einem Medienbericht zufolge neuer Leiter des Geschäftsbereichs Greater China bei Adidas werden. Siu, der derzeit die Geschäfte des Sportbekleidungsherstellers in Hongkong leitet, soll demnach ab April Jason Thomas ersetzen, wie Financial Times berichtet. Adidas hatte in China Verluste bei den Marktanteilen hinnehmen müssen. In den vergangenen beiden Quartalen war der Umsatz um 15 Prozent zurückgegangen. Als Ursache dafür wird ein Konsumenten-Boykott genannt, denn Adidas will keine Baumwolle aus Xinjiang nutzen.

Xiao Qian wurde zum neuen chinesischen Botschafter in Australien ernannt und löst Cheng Jingye ab.

Dass China ein Eldorado für Paläontologen ist, wissen Dinosaurier-Fans schon lange. Nirgendwo sonst wurden so viele Ur-Echsen ans Licht befördert, wie in der Volksrepublik. In der Nähe der Megacity Chongqing wurde nun der vermutlich älteste Stegosaurus Asiens ausgegraben. Die “Bashanosaurus primitivus” getaufte Art lebte vor 168 Millionen Jahren.

der Ukraine-Krieg hat die Energiewende auf der politischen Agenda Europas wieder weit nach oben katapultiert. Deutschland will verstärkt in “Freiheitsenergien” (Bundesfinanzminister Christian Lindner über die Erneuerbaren) investieren. Die EU will insgesamt weg vom russischen Gas. Wird China in diese Lücke vorstoßen und nun zum Hauptabnehmer russischer Energie-Rohstoffe?

Es gibt zwar erste Gerüchte, chinesische Staatsunternehmen könnten sich jetzt in Gazprom und Co. einkaufen. Doch China kann kein Interesse an einer Abhängigkeit von russischem Gas haben. Die Volksrepublik strebt Energiesicherheit an und dazu gehört auch, bei Energie-Rohstoffen relativ unabhängig vom Ausland zu bleiben. Auf dem Nationalen Volkskongress ist die Energiesicherheit eines der großen Themen. Wahrscheinlicher als eine Gas-Abhängigkeit von Russland ist es, dass China weiterhin auf die einheimische Kohle setzt, um die Versorgung mit Energie sicherzustellen.

Doch die Volksrepublik unternimmt auch viel beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Christiane Kühl analysiert, wie die Olympischen und Paralympischen Winterspiele als Pilotprojekt für die Energiewende genutzt wurden. Am Austragungsort Zhangjiakou wurde ein Stromnetz gebaut, das auf erneuerbare Energien zugeschnitten ist. Ein Pumpspeicher-Kraftwerk wurde errichtet, um überschüssigen Wind- und Solarstrom speichern zu können. Zhangjiakou könnte nun als Blaupause dienen für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Eventuell können sich europäische Staaten von diesem Pilotprojekt noch einiges für die eigene Energiewende abschauen?

Wir wünschen viele neue Erkenntnisse!

In den ersten Tagen des Nationalen Volkskongresses (NVK) wurde einmal mehr deutlich: Die Energiesicherheit ist der politischen Führung derzeit wichtiger als die Klimaziele. Die Stromkrise des letzten Jahres und die infolge des Ukraine-Kriegs steigenden Preise für fossile Energierohstoffe sorgen die Verantwortlichen. Als zentrales Ziel der Energiepolitik steht deswegen die Sicherstellung der Versorgung im Mittelpunkt. Die Öl- und Gasförderung sowie der Kohlebergbau sollen ausgeweitet werden.

Xi Jinping betonte in einer Rede während des Volkskongresses erneut, dass Chinas Energiewende nicht über Nacht kommen werde. Man müsse erst das Neue aufbauen, bevor man das Alte abreiße, so Xi. Die Kohlekraft sichert noch gut 60 Prozent des Energiebedarfs der Volksrepublik. Solange erneuerbare Energien oder andere Energiequellen wie Gas- und Atomenergie die Kohle in China nicht ersetzen können, will Xi also kein Risiko eingehen und Kohlekraftwerke nicht beschleunigt abschalten. Doch was heißt das konkret? Droht der Kohleverbrauch in China weiter zu steigen, um die Energiesicherheit zu garantieren?

Einiges deutet darauf hin, dass China kurzfristig mehr Kohle verbrauchen wird. Auf dem NVK stand das Wirtschaftswachstum im Mittelpunkt. China strebt ein Wachstum von “ungefähr 5,5 Prozent” an. Im Herbst steht die Wiederwahl Xi Jinpings an. Die Verantwortlichen werden also alle Hebel in Bewegung setzen, dass die Wachstumszahlen bis dahin den angestrebten Wert erreichen oder sogar übertreffen. Die Regierung hat deswegen für dieses Jahr auch überraschend keine Zielmarke für die Reduktion des Energieverbrauchs pro Einheit Wirtschaftswachstum festgelegt. Stattdessen will sich Peking eine “angemessene Flexibilität” bewahren.

Die Regierung will sich also Spielraum für Infrastruktur- und Bauvorhaben, sowie schnell zu erzielendes Wachstum durch die Schwerindustrie offenhalten. All diese Branchen verbrauchen allerdings viel Energie. Der Energieanalyst Lauri Myllyvirta vom Centre for Research on Energy and Clean Air schreibt deswegen: “Ich erwarte, dass der Kohleverbrauch und die CO2-Emissionen in diesem Jahr leicht zunehmen werden”. Darauf deuten auch Aussagen der Behörden hin, dass Kohlekraftwerke “ihr volles Potenzial ausschöpfen” und ihre “Leistung maximieren” sollen (China.Table berichtete).

Russlands Angriff auf die Ukraine wurde auf dem Volkskongress kaum behandelt. Doch die Energiesicherheit ist eine Medaille mit mindestens zwei Seiten. Chinas politische Führer wollen den sicheren Zugang zu Energie und Strom für die Wirtschaft und Bürger sicherstellen. Doch gleichzeitig dürfen sie sich nicht zu abhängig machen von Importen von Energierohstoffen wie Kohle, Gas und Erdöl – denn in Krisen wäre die Energiesicherheit dann auch gefährdet. Xi Jinping hat erst im Oktober betont, “China muss seine Energieversorgung fest in den eigenen Händen halten”.

Welche Implikationen hat der russische Krieg in der Ukraine also für die Energiesicherheit Chinas? Anders als viele Länder Europas ist die Volksrepublik nicht von russischen Energielieferungen abhängig. Russland ist zwar Chinas größter Kohlelieferant. Doch die Importe aus dem Nachbarland machen nur mickrige 0,3 Prozent des Kohleverbrauchs der Volksrepublik aus. Den allergrößten Teil seines Bedarfs kann China aus heimischen Quellen decken. Beim Gas ist der russische Anteil höher. Allerdings ist China in vielen Bereichen noch nicht so Gas-abhängig wie Europa. Ein Wechsel zurück zur Kohle wäre leicht möglich, so die Analysten der Beratungsfirma Trivium China.

Peking befindet sich in einer äußerst vorteilhaften Position. China könnte in den nächsten Jahren russisches Gas aufkaufen, das Europa verschmäht. Sollte Russland den Krieg in der Ukraine so stark eskalieren lassen, dass es dauerhaft zum internationalen Paria wird, könnten Peking sogar Rabatte winken. Doch die politischen Führer werden schlau genug sein, sich nicht in eine Gas-Abhängigkeit von einem unberechenbaren Russland zu begeben. Das würde dem Ziel der Energiesicherheit widersprechen.

Allerdings könnte sich China in russische Energieunternehmen wie Gazprom einkaufen. Laut Bloomberg-Informationen befinden sich die verantwortlichen Politiker in Peking in Gesprächen mit Staatsunternehmen wie China National Petroleum über mögliche Investitionen in russische Unternehmen oder Vermögenswerte. Jeder Kauf würde dazu dienen, Chinas Energieimporte und -sicherheit zu steigern, gibt Bloomberg Personen wieder, die demnach mit den Gesprächen vertraut sind. Erklärtes Ziel sei es nicht, Russlands Invasion zu unterstützen. Allerdings befinden sich die Gespräche zwischen chinesischen und russischen Unternehmen demnach noch in einer frühen Phase.

Hinzu kommt: In vielen wirtschaftlichen Bereichen ist China noch abhängig von westlichen Exporten und Technologien. Ein zu großer Schwenk Richtung Russland, der westliche Geschäfts- und Handelspartner verschreckt, ist nicht sehr wahrscheinlich. Die Analysten von Trivium schreiben dazu: “Wir vermuten, dass die Vorteile eines echten Bündnisses mit Putin gegen die Welt weit hinter den Kosten zurückbleiben würden.”

Auch wenn der Kohleverbrauch kurzfristig steigen dürfte, vernachlässigt China den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht. Laut dem Arbeitsbericht von Ministerpräsident Li Keqiang will China den Ausbau von großen Wind- und Solarkraftwerken vorantreiben. Zudem plant China, die Kapazität der Stromnetze zu erhöhen. Dadurch würden weniger erneuerbare Energien verloren gehen. Die Offshore-Windkraft soll besonders gefördert werden. Auch die Energiespeicher sollen ausgebaut werden (China.Table berichtete). Dazu befindet sich derzeit ein “Fünfjahresplan für Energiespeicher” im Konsultationsprozess. Das chinesische Finanzministerium kündigte zudem an, den Entwicklern erneuerbarer Energie-Projekte überfällige Subventionen endlich auszuzahlen. Hier kam es in den letzten Jahren zu großen Verzögerungen, sodass teilweise Mittel fehlten, um neue Projekte zu starten.

Doch der Ausbau erneuerbarer Energiequellen benötigt Zeit. Es wird noch einige Jahre dauern, bis Solar-, Wind- und Wasserkraft den Anteil fossiler Energien am Energiemix drastisch senken können – zumal wenn die Nachfrage nach Energie weiter steigt.

Grüne, klimaneutrale Spiele wollte Peking ausrichten. Das ist bei Winterspielen praktisch unmöglich, wenn Material und Energieverbrauch für die Bauten einbezogen werden. Ihre Klimabilanz müssen die Ausrichter nach dem Ende der Paralympics herausgeben. Doch für die Zukunft ist die bleibende Infrastruktur entscheidender als die Klimabilanz der Spiele. Und Zhangjiakou ist durch Olympia immerhin eine Pilotregion für Erzeugung, Netz-Einspeisung und Direktvermarktung von Wind- und Solarstrom geworden.

Die für die Spiele neu errichtete Infrastruktur versorgt derzeit die 25 Sportstätten mit Ökostrom – und künftig Pekings Stadtgebiet. Wind und Sonne könnten in Zhangjiakou derzeit etwa 44 Terawattstunden (TWh) pro Jahr erzeugen, mehr als so manches Land der Welt, wie die Energieexperten Lauri Myllyvirta und Xing Zhang vom Centre for Research on Energy and Clean Air analysieren. Der Eigenverbrauch von Zhangjiakou und Umgebung liege – ohne Olympia – bei etwa 19 TWh.

Nach Abreise aller Athleten werden nach Angaben der Olympia-Planer also 25 TWh frei. Davon sollen voraussichtlich jedes Jahr etwa 14 TWh erneuerbarer Energie von Zhangjiakou nach Peking übertragen werden. Das entspricht etwa zehn Prozent des Strombedarfs der Hauptstadt. Weitere sieben TWh pro Jahr sollen demnach in die derzeit im Bau befindliche “Stadt der Zukunft” Xiong’an im Südosten Pekings übertragen werden, einem Lieblingsprojekt von Staatschef Xi Jinping.

Auch ein eigenes Stromnetz ist für die Spiele entstanden. 12,5 Milliarden Yuan (knapp 1,8 Milliarden Euro) flossen in den Aufbau des “Zhangbei Renewable Energy Flexible DC Power Grid Demonstration Project” (DC steht für “direct current”, also Gleichstrom; Zhangbei 张北 bezieht sich auf den Norden Zhangjiakous). “Es ist das erste seiner Art, das Gleichstrom verwendet, eine Technologie, die viel besser für die Übertragung über sehr große Entfernungen geeignet ist als Wechselstrom”, schreiben Myllyvirta und Zhang. Die Übertragung nach Xiong’an werde über eine Ultra-Hochspannungsleitung erfolgen.

Hinzu kommt ein neues Pumpspeicherkraftwerk mit 3,6 Gigawatt Leistung in der Kleinstadt Fengning nördlich von Peking, das eine stabile Stromversorgung sicherstellt. Das Prinzip ist simpel: Erzeugen Wind und Sonne mehr Strom als nötig, wird Wasser mit der überschüssigen Energie von einem tiefer gelegenen in ein höher gelegenes Speicherbecken gepumpt und dort “geparkt”. Wenn mal weder die Sonne scheint noch der Wind bläst, wird dieses Wasser aus dem Oberbecken wieder ins Unterbecken abgelassen. Dabei durchfließt es zwei Turbinen und erzeugt Strom. “Im Vergleich zu Technologien wie Batterien ist im Versorgungsmaßstab die Nutzung von Wasserkraft zur Energiespeicherung weniger komplex und kostengünstiger”, urteilen Ivy Yin und Eric Yep von S&P Global in einer aktuellen Forschungsnotiz.

Doch Strom muss nicht nur erzeugt werden, sondern auch gezielt zu kaufen sein. Im September 2021 startete China ein Pilotprojekt zum Handel mit grünem Strom. Es ermöglicht Großverbrauchern, landesweit erzeugten erneuerbaren Strom zu kaufen. Zuvor hatte es nur regionale Mechanismen zum Direktankauf von Ökostrom gegeben, etwa unter Mitwirkung von BASF in Guangdong (China.Table berichtete). Den Sportstätten der Winterspiele wurde laut Myllyvirta und Zhang auf dieser neuen Handelsplattform Priorität eingeräumt, sodass die Veranstaltungsorte erneuerbaren Strom zu einem niedrigeren Preis kaufen können.

Zhangjiakou könnte nun als Blaupause dienen für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Bis 2030 soll Chinas Kapazität von Wind und Solar bei 1.200 Gigawatt liegen, knapp doppelt so viel wie heute. Die sogenannten 30/60-Ziele peilen die Emissionswende vor 2030 und Klimaneutralität ab 2060 vor. Ministerpräsident Li Keqiang hob am Freitag auf dem Plenum des Nationalen Volkskongresses für das Erreichen dieser Ziele vor allem Wind- und Sonnenenergie hervor – und sprach überraschend nicht von Wasserkraft und Atomenergie (China.Table berichtete).

Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission NDRC veröffentliche am Samstag ebenfalls ihre Zielsetzungen für 2022. Auch darin fiel die Erwähnung der Solarindustrie als Schlüssel für die weitere Entwicklung auf (China.Table berichtete).

Doch die Übertragung des Ökostroms ist die Krux. “Eine seit langem bestehende Herausforderung bei Chinas Fernübertragungsleitungen ist ihr unflexibler Betrieb”, erklären Myllyvirta und Zhang. Ein Problem ist, dass Kohlestrom in den Regionen oft Vorrang in den Leitungen bekommt. Beim Zhangjiakou-Ökostromprojekt geht es daher nach Ansicht der beiden Experten auch darum, Pionierarbeit für ein neues institutionelles Set-up zu leisten. Dies sei mindestens so wichtig wie neue Anlagen zur Erzeugung des Ökostroms.

Auch die im Zhangbei-Pilotprojekt eingesetzte Pumpspeicherkraft soll bei der Ausweitung zum Einsatz kommen. China will diese bis 2025 auf 62 GW gegenüber heute verdoppeln, und bis 2030 auf 120 GW vervierfachen (China.Table berichtete). Einige der größten staatlichen Stromversorger Chinas wie die Huadian Group, die Huaneng Group, die Datang Group und Guohua Power haben laut Yin und Yep von S&P in Zhangjiakou Ökostromprojekte entwickelt. Diese Erfahrungen könnten sie nutzen.

Der Energiemix von Zhangjiakou ist dem Rest des Landes jedenfalls weit voraus. Myllyvirta und Zhang berechneten vorab, dass die Region im Januar und Februar 2022 insgesamt 60 Prozent ihres Stroms aus Wind und Solarkraft erzeugen würde. Zum Vergleich: Der Strom der Hauptstadt Peking wird fast ausschließlich aus Gas erzeugt. Die Provinz Hebei – in der Zhangjiakou liegt – verfeuert für die Stromgewinnung zu gleichen Teilen Kohle und Gas, die gemeinsam satte 90 Prozent der Elektrizität erzeugen.

Die Region will ihre Wind- und Solarkapazitäten nun bis 2030 mehr als verdoppeln, auf dann 50 Gigawatt. Bis 2030 plane Zhangjiakou einen Erneuerbaren-Anteil von 80 Prozent, schreiben Yin und Yep unter Berufung auf lokale Pläne. 2030 will es alle öffentlichen Verkehrsmittel und Wohngebäude mit erneuerbaren Energien versorgen. Alle Industriesektoren sollen dann klimaneutral wirtschaften. Wenn all das nachweisbar gelingt, könnte Zhangjiakou in den kargen Bergen von Hebei wirklich zu einer Modellregion werden.

Peking, Berlin und Paris wollen sich gemeinsam für eine diplomatische Lösung des Krieges in der Ukraine einsetzen. Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die Präsidenten von China und Frankreich, Xi Jinping und Emmanuel Macron, hätten sich in einer einstündigen Schalte zudem für humanitäre Unterstützung und Zugänge zu den umkämpften Gebieten in der Ukraine ausgesprochen, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Es müssten funktionierende Fluchtkorridore geschaffen werden.

Alle drei Länder stünden bereit, weitere humanitäre Hilfe zu leisten. Xi habe die deutsch-französischen Bemühungen um einen Waffenstillstand unterstützt, teilt das französische Präsidialamt mit. Xi bezeichnete die Situation in der Ukraine nach Angaben staatlicher Medien als besorgniserregend und forderte zu “maximaler Zurückhaltung” auf. Zudem habe er sich besorgt über die Folgen von Sanktionen auf die Stabilität der globalen Finanzen, Energiesicherheit sowie von Transport- und Lieferketten geäußert.

China weigert sich bislang, den russischen Einmarsch zu verurteilen oder als Invasion zu bezeichnen. Außenminister Wang Yi hatte Chinas Freundschaft zu Russland am Montag als “felsenfest” bezeichnet (China.Table berichtete): “Egal wie bedrohlich die internationale Lage auch sein mag, China und Russland werden ihre strategische Entschlossenheit aufrechterhalten und die umfassende kooperative Partnerschaft in der neuen Ära vorantreiben.”

Laut Wang ist Peking aber bereit, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen: Staatspräsident Xi habe schon am 25. Februar mit Wladimir Putin telefoniert. In diesem Telefonat habe Xi seinen Wunsch ausgedrückt, dass Russland und die Ukraine so schnell wie möglich Friedensgespräche führen sollten. Putin habe positiv darauf reagiert – und seither hätten denn auch schon zwei Gesprächsrunden zwischen der Ukraine und Russland stattgefunden. Nun hoffe man, dass in der bevorstehenden dritten Gesprächsrunde weitere Fortschritte erzielt würden. rtr/rad

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, will im Mai nach China reisen. Dort wird sie auch die Region Xinjiang besuchen, wie Bachelet am Dienstag im UN-Menschenrechtsrat bekannt gab. Über die Modalitäten der Reise wurde jahrelang verhandelt.

China hält in Xinjiang Uiguren in Internierungslagern gegen deren Willen fest. Die Zahlen der festgehaltenen Menschen reichen dabei von Hunderttausenden bis mehr als eine Million. Es gibt Beweise für Zwangsarbeit, Folter, Indoktrinierung und Misshandlungen, auf die sich unter anderem auch die UN-Menschenrechtskommission und die UN-Arbeitsorganisation (ILO) in ihren Bewertungen beziehen. Die chinesische Seite spricht hingegen von “Ausbildungsstätten”.

Die Volksrepublik hat den Zugang in die Region seit Jahren drastisch einschränkt. Unabhängige Fortbewegung in Xinjiang und journalistische Recherchen sind nur geheim und unter großen Risiken einer Festnahme möglich. Bachelet soll hingegen einen freien Zugang in die Region erhalten und mit den gewünschten Gesprächspartnern aus der Zivilgesellschaft ungehindert sprechen können. Das habe China versichert, so eine Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte.

Bachelet hat einen Bericht über die Menschenrechtslage in Xinjiang erarbeiten lassen. Die Veröffentlichung steht noch aus. In einem offenen Brief fordert Human Rights Watch gemeinsam mit 195 Menschenrechtsorganisationen die Veröffentlichung des Berichts.

Chinas Botschafter bei der UN, Zhang Jun, sagte: “Wir begrüßen den Besuch der UN-Hochkommissarin in Xinjiang im Mai dieses Jahres. China wird mit dem Hochkommissariat zusammenarbeiten, um diesen Besuch gut vorzubereiten.” Derzeit ist noch unklar, wie sehr die Position Chinas nur diplomatisches Geplänkel ist. Ein komplett freier Besuch Bachelets wäre eine Zeitenwende in der Causa Xinjiang, wird aber von Experten als höchst unwahrscheinlich eingestuft. nib

Die Diplomatin Patricia Flor soll Kreisen zufolge neue deutsche Botschafterin in Peking werden. Flor ist derzeit die EU-Botschafterin in Tokio. EU-Kreise bestätigten China.Table die Personalie noch unter Vorbehalt. Zuerst hatte darüber Politico in seinem Brüssel-Newsletter berichtet, ohne genauere Quellen zu nennen. Weder das Auswärtige Amt noch der Europäische Auswärtige Dienst, dem Flor als EU-Botschafterin aktuell zugehörig ist, wollten sich zu der Neubesetzung äußern.

Die 60-Jährige ist seit Mitte 2018 Botschafterin der Europäischen Union in Japan. Sie war zuvor im Rahmen des Auswärtigen Dienstes auf verschiedenen Posten in deutschen Botschaften und Vertretungen tätig. Flor würde auf Jan Hecker folgen, der im September unerwartet verstarb (China.Table berichtete). Zwischenzeitig war für den wichtigen Botschaftsposten in Peking der ehemalige Staatssekretär Miguel Berger im Gespräch (China.Table berichtete). Berger lehnte die Stelle jedoch offenbar ab, wie es in Berliner Polit-Kreisen hieß.

Die Botschaft in Peking gehört zu den wichtigsten deutschen Auslandsvertretungen neben Washington und Paris. Nach Heckers Tod kurz vor der Bundestagswahl galt als ausgemacht, dass die alte Regierung nicht sofort einen Ersatz benennt, sondern die Nachfolge-Regierung über die Top-Personalie entscheiden lässt. Mit Flor wäre der höchste Posten in der deutschen Botschaft in Peking erstmals mit einer Frau besetzt. ari

Wegen angeblicher Verwicklungen von Huawei im Ukraine-Krieg hat Fußballstar Robert Lewandowski seinen hoch dotierten Werbevertrag mit dem chinesischen Telekommunikationsausrüster aufgekündigt. “Wir haben heute die Entscheidung getroffen, die Marketingkooperation zwischen Robert Lewandowski und der Marke Huawei zu beenden”, teilte am Montag ein Berater des FC-Bayern-Stürmers der Nachrichtenagentur AFP mit.

Laut Berichten der britischen Presse soll Huawei der russischen Armee dabei geholfen haben, sich vor Cyberattacken pro-ukrainischer Aktivisten zu schützen. Huawei erklärte, die Berichte, die auf die Hackergruppe Anonymous zurückgehen, seien “Fake News”. “Die Geschichte basiert auf ungenauen und falschen Informationen aus einem Artikel, der inzwischen korrigiert wurde”, so ein Sprecher des chinesischen Unternehmens.

Erst im Januar hatte Lewandowski seinen Vertrag als Huawei-Markenbotschafter in Osteuropa und den baltischen und skandinavischen Staaten verlängert. Durch die Kündigung verzichtet er nun auf Einnahmen von jährlich rund fünf Millionen Euro.

Der in Warschau geborene Sportler war bereits kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine mit einer Kapitänsbinde in den ukrainischen Nationalfarben aufgelaufen. Außerdem hatte er angekündigt, für das WM-Playoff-Spiel gegen Russland am 24. März in Moskau nicht zur Verfügung zu stehen. Lewandowski wurde 2020 und 2021 als FIFA-Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet. fpe

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Es scheint eine unmögliche Aufgabe zu sein: Im Jahr des wichtigen 20. Parteitages ist es von entscheidender Bedeutung, dass die “Lianghui” (“Zwei Sitzungen”, parallele Sitzung des Nationalen Volkskongress und der zugehörigen Konsultativkonferenz) Ruhe und Stabilität vermitteln und dem Land die Gewissheit geben, dass China auf einen klaren Kurs in die Zukunft ist. Es könnte kaum einen schwierigeren Zeitpunkt hierfür geben. Im Inland steht Chinas Regierung vor den Herausforderungen ihrer No-Covid-Politik. Im Ausland versucht die chinesische Führung mit mäandernden Positionen ihre widersprüchlichen Interessen im Krieg in der Ukraine unter einen Hut zu bringen. Keine idealen Voraussetzungen, um Zuversicht und Klarheit zu vermitteln.

Doch der Nationale Volkskongresses (NVK) bietet eine Gelegenheit, um selbst in Zeiten extremer Unsicherheit Stabilität zu vermitteln. Der NVK mit seinen ritualisierten Abläufen ist nicht dazu gedacht, dringende Fragen kontrovers zu diskutieren oder schwierige Krisenentscheidungen zu treffen. Der NVK ist damit der ideale Rahmen, um aktuelle Turbulenzen in den Hintergrund zu rücken und stattdessen den langfristigen Zukunftsplan der chinesischen Führung zu bekräftigen.

Auch wenn die “Lianghui” keine großen politischen Veränderungen mit sich bringen werden, bietet der NVK dennoch einen Einblick in die politischen Prioritäten der Führung in China. Hier sind die zentralen drei Fragen, die der diesjährige NVK aufwirft:

Wie können 5,5 Prozent Wachstum erreicht werden? Das jährliche Wachstumsziel, das traditionell bei der Vorstellung des Arbeitsberichts durch den Premierminister bekannt gegeben wird, ist die Zahl, die es immer in die internationale Presse schafft. In diesem Jahr lautet die Zahl “rund 5,5 Prozent”. Ein Rückgang gegenüber den “über 6 Prozent” des letzten Jahres. Aber immer noch ein ehrgeiziges Ziel in unsicheren Zeiten. Es sendet ein Signal: Trotz der ungünstigen Bedingungen ist Chinas Führung zuversichtlich, das Wachstum zu verteidigen, das China braucht.

Die chinesische Führung hat dabei einen klaren Blick für die Probleme, die auf Chinas Wirtschaft lasten. Die NDRC nennt sie in einer Ergänzung zum Arbeitsbericht des Premierministers: 1. schrumpfende Nachfrage bei Konsum und Investitionen; 2. Engpässe bei Produktionsmitteln (Kohle, Chips); 3. Inflation der Erzeugerpreise; 4. Risiken bei Immobilien, kleinen Banken und Schulden der Regionalregierungen; 5. geringes Vertrauen von Kleinunternehmen in die Marktaussichten.

Diese Herausforderungen machen das Wachstumsziel von 5,5 Prozent zwar eindrucksvoller, aber letztendlich auch weniger überzeugend. Es scheint wahrscheinlich, dass die Erreichung des Ziels Kompromisse in anderen Politikbereichen erfordert. Zwei der Bereiche, die wahrscheinlich als Sicherheitsventile fungieren und bei Bedarf kurzfristiges Wachstum schaffen sollen, sind Chinas Dekarbonisierung und der Immobiliensektor.

Auf der Central Economic Work Conference 2021 wurde bereits eine Änderung der Rhetorik in Bezug auf die Dekarbonisierung deutlich. Der neue Schwerpunkt lag auf der Abwägung zwischen Verringerung der CO2-Emissionen und der Sicherheit der Lieferketten und damit dem Wirtschaftswachstum. Konkret weist dies auf eine Verlangsamung des Kohleausstiegs und damit die Verzögerung des Übergangs zu erneuerbaren Energien hin.

Im Immobiliensektor haben die Regulierungsbehörden die strengen Restriktionen für Immobilienkredite aufgegeben und die Banken und Lokalregierungen aufgefordert, den Wohnungsbedarf der Verbraucher zu decken. Das viel diskutierte Konzept der Grundsteuer fehlt nun im Arbeitsbericht der Regierung. Das Ziel, die Abhängigkeit der chinesischen Wirtschaft vom Immobiliensektor zu verringern, muss offenbar hinter den kurzfristigen Wachstumszielen zurückstehen.

Wie baut man eine digitale Wirtschaft auf? Der Aufbau einer digitalen Wirtschaft und die Nutzung von Daten als Wachstumsmotor ist eines der zukunftsweisenden Themen der diesjährigen “Lianghui”. Im vergangenen Jahr kam es zu einem Showdown im chinesischen Technologiesektor, bei dem die Regulierungsbehörden das zuvor weitgehend unkontrollierte digitale und technologische Wachstum stärker in den Griff nahmen. Der Staat wird in Zukunft Chinas innovative Technologien noch gezielter einsetzen, um Industriesektoren in der Wertschöpfungskette nach oben zu bringen.

Die Blaupause für die Beschleunigung der Digitalisierung liefert der jüngste 14. Fünfjahresplan zur Informatisierung, der das ehrgeizige Ziel setzt, dass der Mehrwert der digitalen Wirtschaft Chinas bis 2025 10 Prozent des BIP erreichen soll.

Da sich Chinas Vision der digitalen Wirtschaft vom Konsum zur industriellen Digitalisierung verlagert, werden Daten zu einer wichtigen strategischen Ressource. Der Schutz einer solchen Ressource ist von entscheidender Bedeutung. Im Arbeitsbericht werden nationale Sicherheit und Cybersicherheit in einem Atemzug genannt. Es ist kein Zufall, dass im Jahr 2021 zwei bahnbrechende Gesetze zum Thema Cybersicherheit verabschiedet wurden: das Datensicherheitsgesetz und das Gesetz zum Schutz persönlicher Daten. Zusammen mit dem Cybersicherheitsgesetz von 2017 bilden sie den Rahmen zum Schutz der für den Staat wichtigen Daten und dienen damit als Fundament für eine digitale Wirtschaft nach den Vorstellungen der chinesischen Führung.

In Zukunft wird China den schwierigen Spagat zwischen staatlicher Regulierung und Marktinnovation in der digitalen Wirtschaft schaffen müssen. Die Durchsetzung des Datenschutzes wird zunehmen, während der Staat die regulatorische Architektur für den aufkeimenden digitalen Markt weiter ausbaut. Die “Lianghui” unterstreichen: China schreibt derzeit das erste Kapitel eines neuen Regelbuchs für seine ganz eigene Version der digitalen Wirtschaft.

Wie kann die soziale Stabilität gesichert werden? In einer Zeit verlangsamten Wirtschaftswachstums und geopolitischer Unsicherheit steht auch die soziale Stabilität in China unter erheblichem Druck. Wie es in einem Artikel der Volkszeitung heißt: “people’s livelihood is the biggest politics”.

Stabilisierung der Beschäftigung ist die dringendste Herausforderung. Der Arbeitsbericht verspricht die Schaffung von mehr als elf Millionen Arbeitsplätzen in den Städten. Für die zehn Millionen Hochschulabsolventen im Jahr 2022 bedeutet dies erweiterte Beschäftigungsmöglichkeiten, eine gelockerte städtische Registrierungspolitik und mehr Anreize für Unternehmertum, insbesondere in High-Tech-Bereichen wie Big Data, Cloud Computing und Halbleiter. Der Bericht verspricht auch, eine Billion RMB (145 Milliarden Euro) in die Ausbildung qualifizierter Arbeitskräfte für die “hochwertige Fertigung” zu investieren.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der gleichberechtigte Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen. Vor einigen Monaten veröffentlichte die NDRC den 14. Jahresplan für öffentliche Dienstleistungen, in dem verbindliche Ziele für Altenpflege, Kinderbetreuung, Grundschulbildung, Gesundheitswesen und Wohnungsbau bis 2025 festgelegt wurden. Der Arbeitsbericht ergänzt, die öffentlichen Dienstleistungen auf Gemeindeebene durch eine besser koordinierte regionale Entwicklung auf die Landkreise und darunter auszuweiten. Obwohl die NDRC keine neuen Maßnahmen zum Thema “Common Prosperity” erwähnt, deutet sie in ihrem Bericht an, dass ein übergreifender Plan in Arbeit ist.

Da die Lockerung der Ein-Kind-Politik nicht zur erwünschten demografischen Wende führte, wird Chinas Rentensystem, das sich stark auf die staatliche und betriebliche Altersversorgung stützt, zunehmend unter Druck geraten. Der Arbeitsbericht hebt zwei Lösungen hervor: den Ausbau der dritten Säule – der individuellen Altersvorsorge – und eine effizientere Fondsverwaltung durch ein einheitliches nationales Rentensystem. Während die Lösungen klar sind, bleibt abzuwarten, ob die Maßnahmen mit der wachsenden finanziellen Belastung durch eine schnell alternde Gesellschaft Schritt halten können.

Alle vorgeschlagenen sozialpolitischen Initiativen haben einen gemeinsamen Nenner: massive Staatsausgaben. Und hier schließt sich der Kreis. Um die sozialen Versprechen einhalten zu können, braucht China das angestrebte Wirtschaftswachstum von 5,5 Prozent.

Auch oder gerade weil momentan die Welt auf den Kopf gestellt wird, sind die “Lianghui” nicht der Ort für drastische Änderungen der politischen Strategie. Stattdessen sind die “Lianghui” im Jahr 2022 ein Lehrstück im “Kurs halten”, sich nicht von den Turbulenzen ringsum ablenken lassen und Chinas Zukunftsplan geradezu stoisch vorantreiben. Hinter verschlossenen Türen wird sich die chinesische Führungsspitze jedoch die Frage stellen, ob drastischere Kurskorrekturen erforderlich sind, um China durch die stürmischen Gewässer unserer Zeit zu steuern. Die Antwort wird bis zum 20. Parteitag warten müssen.

Björn Conrad ist CEO und Co-Gründer von Sinolytics und Experte für Chinas Wirtschafts-, Industrie- und Technologiepolitik. Tiffany Wong ist Project Leader dort und Expertin für Cyper-, Digitalpolitik. Bin Yan ist Project Leader bei Sinolytics und Experte für Chinas Wirtschaftspolitik und den Finanzsektor. Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Adrian Siu soll einem Medienbericht zufolge neuer Leiter des Geschäftsbereichs Greater China bei Adidas werden. Siu, der derzeit die Geschäfte des Sportbekleidungsherstellers in Hongkong leitet, soll demnach ab April Jason Thomas ersetzen, wie Financial Times berichtet. Adidas hatte in China Verluste bei den Marktanteilen hinnehmen müssen. In den vergangenen beiden Quartalen war der Umsatz um 15 Prozent zurückgegangen. Als Ursache dafür wird ein Konsumenten-Boykott genannt, denn Adidas will keine Baumwolle aus Xinjiang nutzen.

Xiao Qian wurde zum neuen chinesischen Botschafter in Australien ernannt und löst Cheng Jingye ab.

Dass China ein Eldorado für Paläontologen ist, wissen Dinosaurier-Fans schon lange. Nirgendwo sonst wurden so viele Ur-Echsen ans Licht befördert, wie in der Volksrepublik. In der Nähe der Megacity Chongqing wurde nun der vermutlich älteste Stegosaurus Asiens ausgegraben. Die “Bashanosaurus primitivus” getaufte Art lebte vor 168 Millionen Jahren.