in der internationalen Politik können kleine Ereignisse zu großen Problemen heranwachsen. Erst unterschätzt die Regierung von Litauen, wie ernst China schon kleine Provokationen mit Taiwan-Bezug nimmt. Nun herrscht Aufregung in der Autobranche und in der Bundesregierung. China verweigert die Einfuhr von Teilen des großen Zulieferers Continental, wenn sie Komponenten aus Litauen enthalten. Wirtschaftsvertreter verschärften zu Beginn der Woche den Ton: Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warf Peking ein “verheerendes Eigentor” vor. “Die jüngsten Maßnahmen Chinas gegen Litauen entfalten die Wirkung eines Handelsboykotts mit Auswirkungen auf die ganze EU”, warnt der BDI. Die Deutsche Handelskammer in China wandte sich sogar schriftlich an das chinesische Wirtschaftsministerium.

Nun steht die Bundesregierung vor der schweren Aufgabe, eine angemessene Antwort zu formulieren. Einen Handels-Angriff auf Conti kann sie nicht einfach hinnehmen. Sie will aber auch nicht voreilig und ungeplant in eine Konfrontation mit China hineinrutschen. China.Table hat Ihnen die neusten Entwicklungen in dem internationalen Handelskrimi zusammengefasst und auch die Optionen der EU im derzeitige Fall beleuchtet – und um die steht es nicht besonders gut, wie selbst EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis zugeben muss.

Und selbst wenn für den aktuellen Handelszwist schnell eine Lösung gefunden wird, drohen bereits weitere Konflikte zwischen EU-Unternehmen und der Volksrepublik. Für Deutschland könnten sich beispielsweise Fallstricke beim Ausbau der erneuerbaren Energie auftun, wie unser Autor Nico Beckert schreibt. Denn gerade die Lieferketten der Solarindustrie sind eng verbunden mit der Region Xinjiang. Ein Einfuhrverbot für Produkte aus Zwangsarbeit könnte also wichtige Projekte der Ampel-Koalition erschweren. Was wird die Bundesregierung tun?

Wir wünschen Ihnen eine letzte spannende Lektüre im Jahr 2021. China.Table Trade erscheint das nächste Mal am 3. Januar 2022. Frohes Fest und ein gutes neues Jahr!

Was als Posse um einen baltischen Staat begonnen hat, wird zu einem handfesten Handelskonflikt zwischen Deutschland und China. Der Autozulieferer Continental und mindestens ein weiteres deutsches Unternehmen dürfen schon bald keine Teile mehr nach China einführen, die Vorprodukte aus Litauen enthalten. Das erfuhr China.Table aus Industriekreisen. Auch wenn die Akteure vordergründig noch versuchen, Ruhe auszustrahlen, ringen Wirtschaft und Politik hinter den Kulissen hektisch um die angemessene Reaktion. Es ist schließlich das erste Mal, dass Peking die deutsche Automobilbranche so direkt in einen Handelsstreit hineinzieht. Auslöser des Konflikts war die Gründung eines Taiwan-Büros in Vilnius (China.Table berichtete).

Verbände und Kammern suchen zudem derzeit nach den richtigen Formulierungen, um China zu kritisieren, ohne sich selbst zu sehr in die Schusslinie zu bringen. Offiziell kommentieren derzeit weder Conti noch die Regierungen die Berichte. VW teilte China.Table mit, man beobachte die Lage sehr genau.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warf Peking ein “verheerendes Eigentor” vor (China.Table berichtete). “Die jüngsten Maßnahmen Chinas gegen Litauen entfalten die Wirkung eines Handelsboykotts mit Auswirkungen auf die ganze EU”, klagte der BDI in einer Botschaft in Richtung der chinesischen Regierung. “Betroffen sind auch Einfuhren aus China, die in deutschen Produktionsniederlassungen in Litauen benötigt werden, und Ausfuhren aus Deutschland nach China, die litauische Komponenten enthalten” Das Vorgehen zeige, dass China bereit sei, sich von “politisch unliebsamen Partnern ökonomisch zu entkoppeln”. Die Handelskammer in Peking wandte sich mit einer ähnlichen Argumentation in einem Brief an das chinesische Handelsministerium.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) beklagte die zunehmende Vermischung von Politik und Wirtschaft. “Zwischenstaatliche Differenzen sollten auf diplomatischem Wege geklärt und nicht auf dem Rücken der Wirtschaft ausgetragen werden”, so eine Sprecherin des VDA. Der Verband setze sich für internationale Kooperation und regelbasierten, freien Handel ein. “Grundsätzlich gilt: Jedes Handels- und Investitionsabkommen kann Abschottung und Konflikt vorbeugen.”

Die Attacke auf einen großen deutschen Autozulieferer zwingt nun auch die neue Bundesregierung dazu, gegenüber China Stellung zu beziehen. Es gibt also auch hier keine außenpolitische Schonfrist für die Ampelkoalition. Ein Lieferverbot für ein Großunternehmen wie Continental ist bereits der Testfall für den Umgang mit einem massiven Konflikt. Denn ein Auto besteht im Wesentlichen aus Teilen von Zulieferern. Wer einen großen Zulieferer trifft, trifft die gesamte Fahrzeugbranche. Auch wenn Conti in Litauen nur einen kleinen Teil seines Sortiments herstellt, könnte ein Mangel an diesen Teilen die ohnehin zerrütteten Lieferketten noch mehr durcheinanderbringen.

Die Wahl von Conti ist jedoch nicht nur handels-, sondern auch geopolitisch naheliegend für China. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Hannover. In Niedersachsen regiert Stephan Weil von der SPD. Er steht ohnehin unter Druck, weil VW-Chef Herbert Diess den Abbau von 30.000 Arbeitsplätzen am Heimatstandort ins Spiel gebracht hat. Im kommenden Jahr muss Weil sich Landtagswahlen stellen. Obwohl der niedersächsische Staat nur zwölf Prozent an VW hält, hat die Landesregierung traditionell einigen Einfluss auf den Konzern. Wenn China nun bei Conti ansetzt, könnte dahinter auch der Versuch stecken, auf die SPD Einfluss zu nehmen.

Ex-Kanzler Gerhard Schröder gehört ebenso zur Niedersachsen-SPD wie Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Nach chinesischem Blick auf Parteistrukturen handelt es sich hier um Granden ihrer Organisation, die erheblichen Einfluss auf Olaf Scholz haben sollten. Setzt man die SPD in Niedersachsen unter Druck, könnte das den amtierenden Bundeskanzler beeinflussen, könnte das Kalkül lauten. Aus Berliner Sicht ist die gegenteilige Wirkung jedoch mindestens genauso möglich: Der Druck von außen könnte die Bundesregierung zusammenschweißen. Mit Annalena Baerbock und Robert Habeck sitzen Scholz in den entscheidenden Ressorts ohnehin Befürworter von “Dialog und Härte” am Kabinettstisch gegenüber.

Theoretisch würde der EU nun eine Schlüsselrolle in der Beilegung des Konflikts zukommen. Die Bundesregierung will ihre Politik erklärtermaßen besser mit Brüssel und den Partnern auf europäischer Ebene abstimmen. Doch die EU-Kommission zeigt sich hilflos: Ein Mechanismus zur Reaktion auf wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen befindet sich im Aufbau, ist aber noch längst nicht fertig (China.Table berichtete).

Die Situation werde mit dem Druck auf EU-Unternehmen zunehmend komplizierter, sagte am Freitag der für Handel zuständige Vize-Präsident der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis. Seine Bemerkung fiel auf einer Veranstaltung des European Council on Foreign Relations, einer Denkfabrik. Thema war das geplante Handelsinstrument gegen wirtschaftliche Nötigung – also genau das Instrument, das jetzt nützlich wäre, aber noch fehlt. Es gebe eine “intensive Kontaktaufnahme” mit den chinesischen Behörden, so Dombrovskis.

Zudem werde mit den Litauern und auch mit Vertretern aus anderen EU-Ländern gesprochen, sagte Dombrovskis. Das “Anti-Coercion Instrument” (ACI) steht wegen des Litauen-Streits derzeit ganz oben auf der Tagesordnung. Bei diesem Instrument voranzukommen, sei auch ein wichtiger Punkt auf der Agenda der französischen EU-Ratspräsidentschaft, betonte Frankreichs Vize-Minister für Außenhandel, Franck Riester. Das Beispiel Litauens zeige sehr deutlich, dass die EU wehrhaft sein müsse, so Riester. “Wir unterstützen daher den Vorschlag der Kommission.”

In der aktuellen Situation seien die Optionen sehr begrenzt, gab der EU-Kommissar zu. Es bliebe nur der Gang zur Welthandelsorganisation – und das “nimmt eine Menge Zeit in Anspruch”. Mit dem ACI soll das beschleunigt werden. Welche Register Brüssel hypothetisch für den Litauen-China-Fall ziehen würde, wäre ACI bereits in Kraft, ließ Dombrovskis offen. Die Anwendung des Handelsinstruments müsse von Fall zu Fall konkret überprüft werden. Derzeit versuche die EU mit allen möglichen Mitteln zu reagieren, so der EU-Vize-Kommissionspräsident. Auch über diplomatische Wege. Die generelle Entwicklung der EU-China-Beziehungen sei durchaus besorgniserregend, so der Lette. Das, und auch Entwicklungen mit weiteren Drittstaaten wie Russland, unterstreichen ihm zufolge die Notwendigkeit des EU-Instruments gegen wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen: “Deshalb müssen wir uns besser rüsten.”

Baltische Staaten seien wirtschaftliche Nötigung bereits gewöhnt, sagte Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis bei derselben Veranstaltung. Auch Russland bediene sich solcher Methoden. Was China betreffe, stehe man jedoch vor einem gänzlich neuem Phänomen. Worüber die Volksrepublik unzufrieden sei, und die Maßnahmen, die sie infolgedessen ergreife, stünden nicht in einem vernünftigen Verhältnis zueinander, so Landsbergis.

Rückenwind für die Schaffung robuster Handelsinstrumente kommt auch aus der deutschen Wirtschaft. Vor fünf Jahren wäre er noch gegen ein entsprechendes Handelsinstrument gewesen, sagte Wolfgang Niedermark vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Doch die regelbasierte Ordnung im Welthandel sei “kaputt”, so Niedermark. “Die unangenehme Wahrheit ist: Wir müssen damit jetzt leben.”

Wegen der mangelnden Handlungsfähigkeit der EU liegt es nun an Berlin, eine Reaktion zu formulieren. Es steht viel auf dem Spiel. Conti ist ein wichtiger Partner der deutschen Autohersteller. Einfuhrbeschränkung für wichtige Teile können die Produktion durcheinanderbringen, der wegen Omikron ohnehin neue Störungen drohen. Continental unterhält Lieferbeziehungen zur halben Fahrzeugbranche. Kurzfristig können die Autohersteller viele der nötigen Teile zwar aus anderen Quellen beziehen. Die Zulieferer selbst unterhalten meist Kapazitäten für das gleiche Teil an verschiedenen Standorten. Die Autofirmen wiederum beziehen identische Teile heute in vielen Fällen von mehreren Anbietern. Es gibt jedoch andererseits genug Beispiele dafür, wie nach kleinen Lieferausfällen bei den ganz großen Namen der Branche die Bänder stillstanden.

Conti ist in der Öffentlichkeit vor allem als Reifenhersteller bekannt, hat sich jedoch zu einem der größten Autozulieferer der Welt entwickelt. Mit 37 Milliarden Euro Umsatz ist das Unternehmen – je nach Zählweise – der weltweit drittgrößte Autozulieferer nach Bosch und dem Toyota-Partner Denso. Reifen gehören zwar immer noch zum Programm, doch in der Branche ist Conti inzwischen vor allem für Elektronik bekannt, die fürs intelligente Auto wichtig wird.

Der Autozulieferer hat in diesem Bereich seit 2018 gezielt in Litauen investiert, die Produktion läuft seit 2019. Erst in diesem Sommer gab es Unternehmen bekannt, den Standort in Kaunas erneut erweitern zu wollen. Bisher hat das Unternehmen 90 Millionen Euro in das Werk gesteckt. Jetzt sollen weitere 95 Millionen hinzukommen. Die Mitarbeiterzahl steigt dadurch von 1.000 auf 1.500. Das Unternehmen stellt dort Elektronikteile für Autos und Fahrassistenzsysteme her.

Niemand bei Conti konnte zu Beginn des Projekts ahnen, dass ausgerechnet das Werk in Kaunas zum weltpolitischen Spielball werden würde. Litauen hat erst kürzlich die Einrichtung eines “Taiwan-Büros” unter diesem Namen in Vilnius erlaubt. Es hat am 18. November eröffnet. Stein des Anstoßes ist der Name. Die taiwanische Regierung unterhält auch ein Kontaktbüro in Berlin. Es heißt jedoch offiziell “Taipeh-Vertretung” und hält damit den Schein aufrecht, dass hier nur eine Stadt repräsentiert wird, kein Staat.

Auch Litauen ist nun etwas schockiert, wie hart und umfassend China auf das Taiwan-Büro reagiert. “Das zeigt die Bereitschaft, weite Wege zu gehen, um den politischen Kurs von Ländern zu beeinflussen”, sagt Landsbergis. Litauen glaubte, wegen des geringen Asienhandels nicht allzu sehr von China abhängig zu sein. Doch jetzt stellt sich heraus, dass schon die Conti-Arbeitsplätze in Kaunas durchaus in Reichweite Pekings liegen. Finn Mayer-Kuckuk/Amelie Richter

Beim Ausbau der erneuerbaren Energien hat die neue Bundesregierung einiges vor. Sie will “alle geeigneten Dachflächen” für die Solarenergie nutzen. Bis 2030 sollen “circa 200 Gigawatt” an Fotovoltaik-Kapazität erreicht werden. Das bedeutet eine Vervierfachung der aktuell installierten Leistung. Dafür will die Ampel-Koalition viele “Hürden für den Ausbau” aus dem Weg räumen. So steht es im Koalitionsvertrag.

Eine große Hürde, die dort nicht genannt wird, ist die Lieferkette der Solarindustrie. Ein großer Teil des Grundstoffs von Solarzellen, Polysilizium, stammt aus der Autonomen Region Xinjiang. Es stehen jedoch Vorwürfe im Raum, dass dieses Polysilizium durch Zwangsarbeit der Volksgruppe der Uiguren hergestellt wird. Damit drohen erhebliche Probleme, wenn künftig ethische Maßstäbe für diese Lieferkette gelten sollen.

Jüngst hat Außenministerin Annalena Baerbock eine eindeutigere Politik gegen Menschenrechtsverletzungen in China angekündigt. “Wenn es keinen Zugang mehr gibt für Produkte, die aus Regionen wie Xinjiang stammen, wo Zwangsarbeit gängige Praxis ist, ist das für ein Exportland wie China ein großes Problem”, sagte sie in einem Interview mit taz und China.Table.

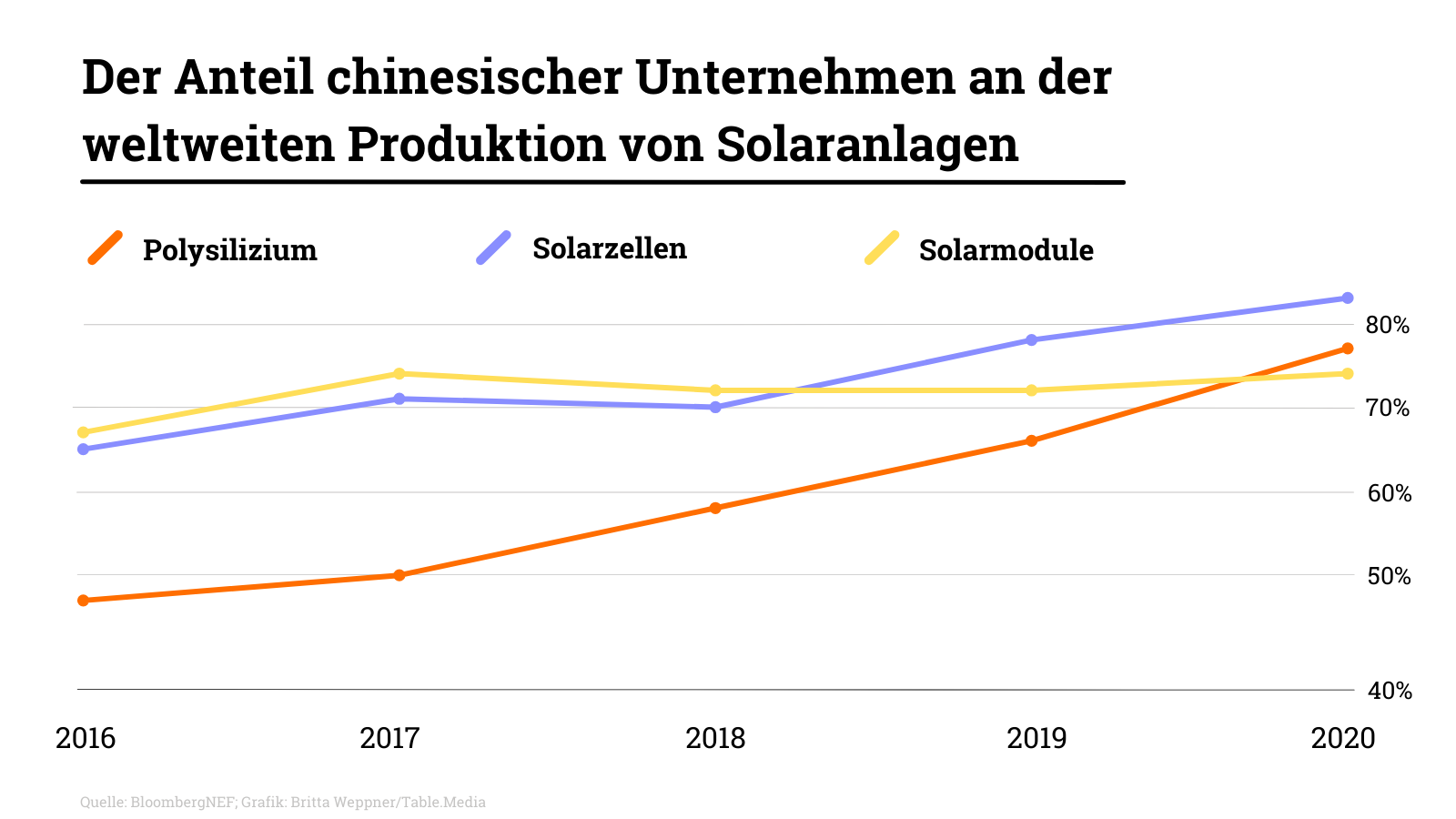

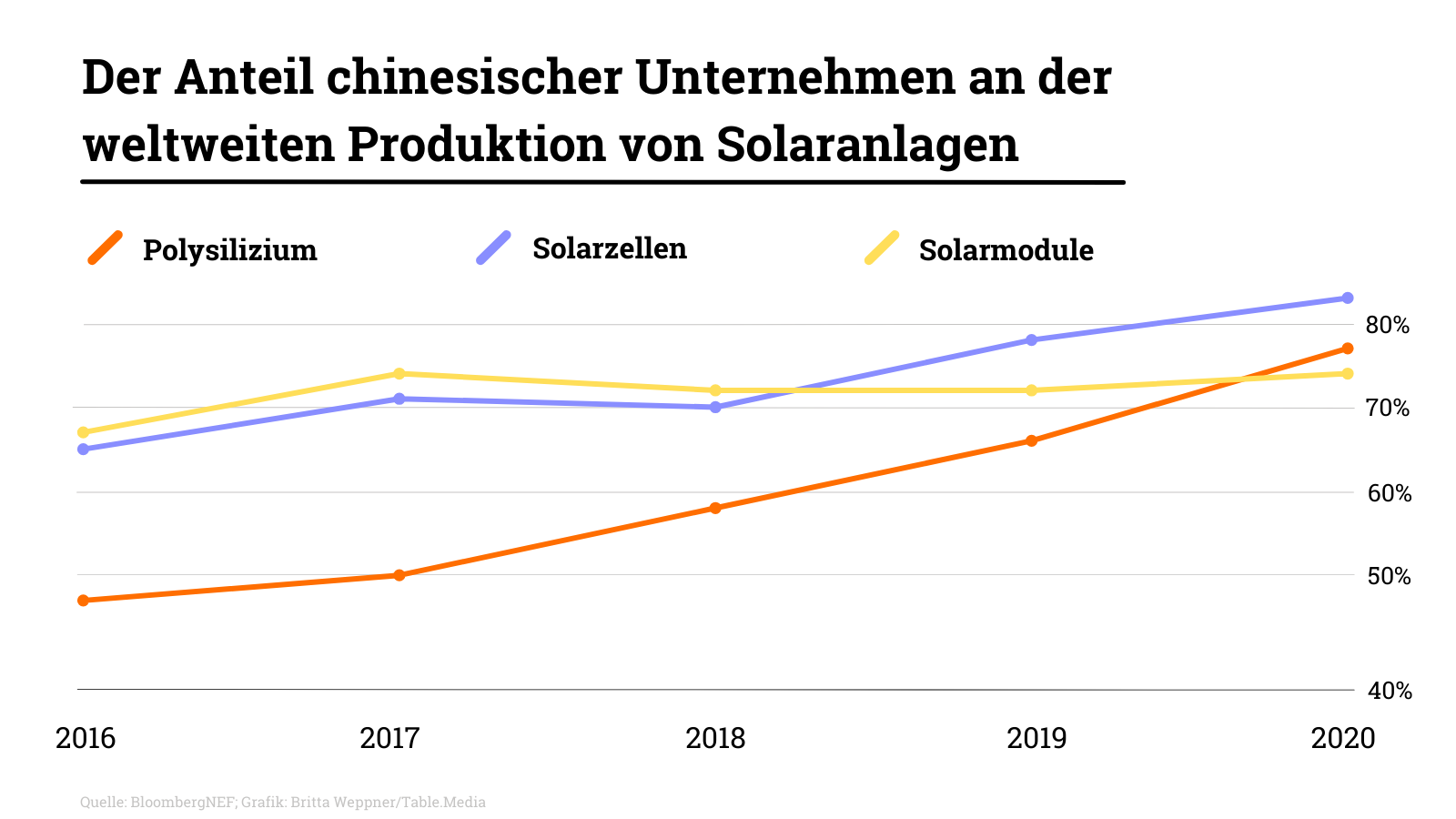

Doch nicht nur China stände dann vor einem Problem. Auch der Ausbau der Solarenergie in Deutschland könnte ins Stocken geraten. Viel des Polysiliziums wird direkt in China weiterverarbeitet. Die Volksrepublik ist Weltmarktführer im Solarbereich und dominiert alle Produktionsschritte. Weltweit stammen drei von vier Solarmodulen und 83 Prozent der Solarzellen aus China. Beim Ausgangsstoff Polysilizium dominiert China 77 Prozent des Weltmarktes. Xinjiang spielt hier wiederum eine besondere Rolle. Geschätzt 50 Prozent der weltweiten Produktion von Polysilizium stammen aus der westchinesischen Region.

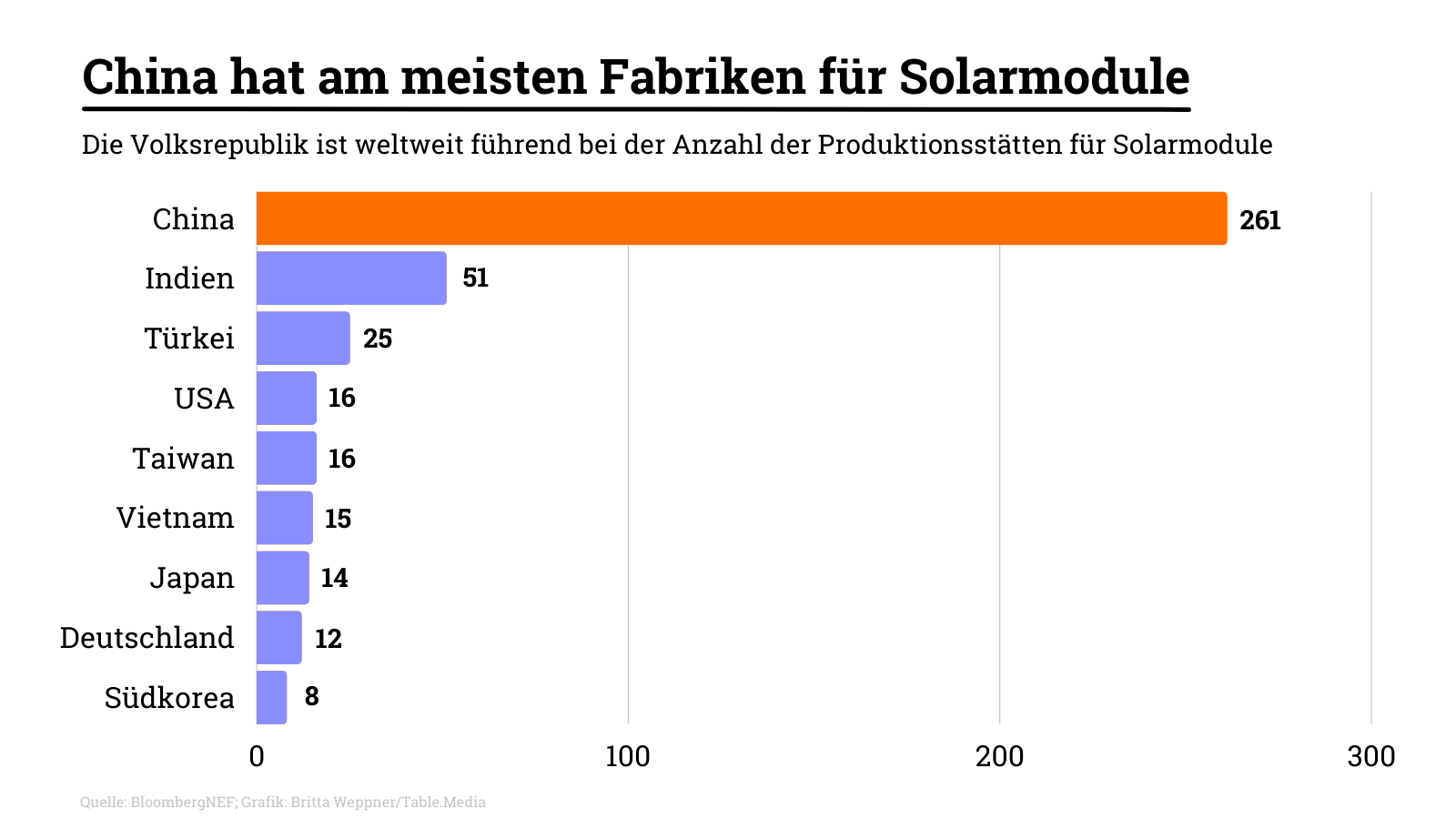

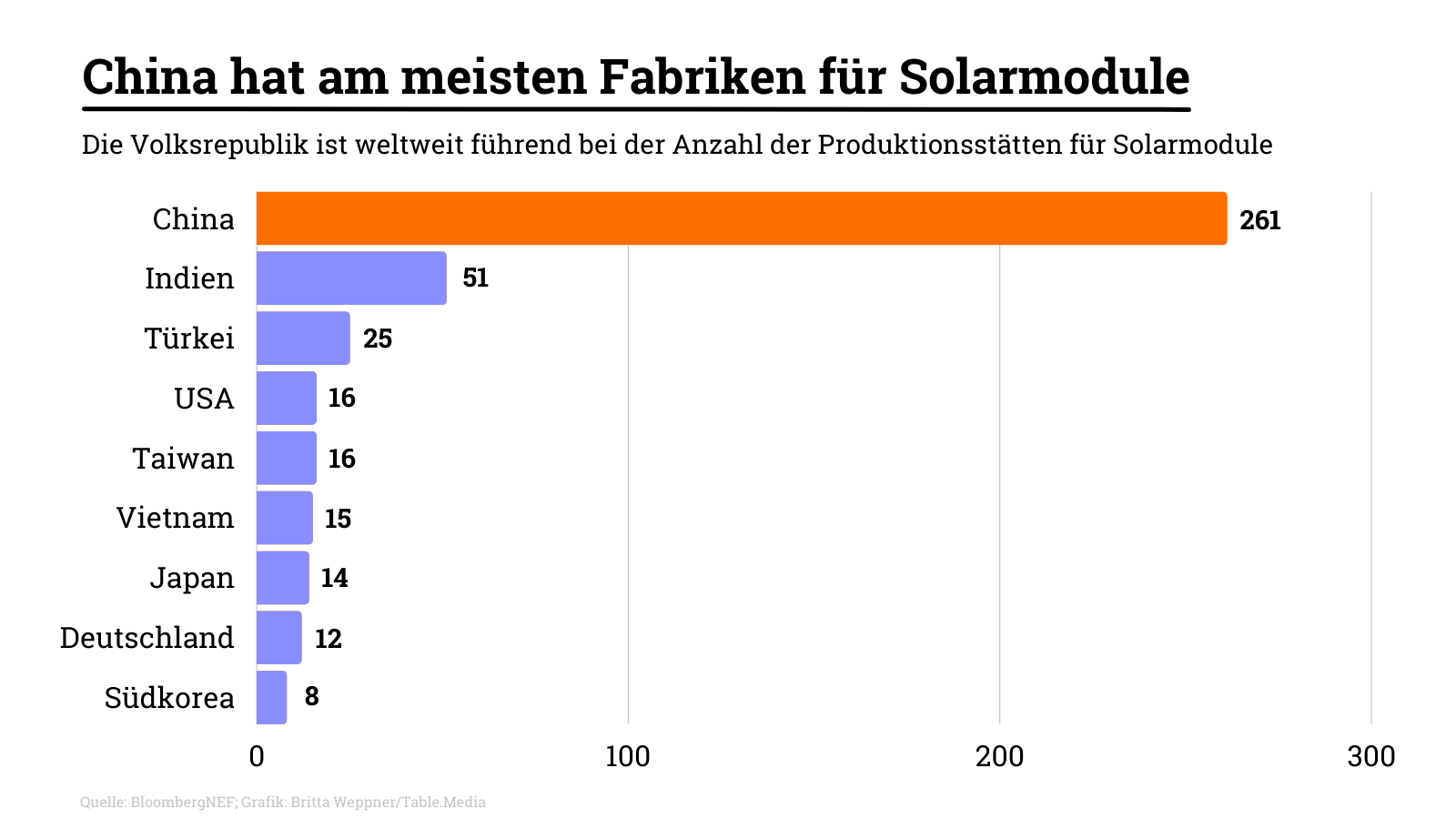

Für die Herstellung von Polysilizium und dem Vorprodukt Siliziummetall sind große Mengen Energie nötig. In Xinjiang gibt es sie im Überfluss. In kaum einem anderen Landesteil sind Strom und Prozesshitze zur Herstellung von Polysilizium derart günstig. Vier der größten Hersteller der Welt haben Fabriken in Xinjiang, wie Recherchen des Nachrichtenportals Bloomberg zeigen. Gegen drei Produzenten wurden Vorwürfe laut, dass es in ihren Fabriken zu Zwangsarbeit komme.

Die Vorwürfe beruhen auf Analysen der Beratungsfirmen Horizon Advisory und S&P Global Market Intelligence sowie auf Recherchen des Xinjiang-Forschers Adrian Zenz. Sie kommen unabhängig voneinander zu dem Schluss, dass bei der Herstellung von Polysilizium hunderte Zwangsarbeiter eingesetzt werden. Einem Recherche-Team von Bloomberg wurde der Zutritt in die Fabriken verwehrt. Die Journalisten haben keinen Einblick in die Produktion erhalten und deuten das als Zeichen, dass die Hersteller etwas zu verbergen haben.

Andere Experten geben jedoch zum Teil Entwarnung. Zwar sieht der chinesische Weltmarktanteil auf dem Papier sehr hoch aus. Doch ein großer Teil davon bleibt im Inland. Kein anderes Land installiert so viele Solarmodule wie China. Ein großer Teil der heimischen Produktion geht also gar nicht in den Export.

Außerdem stammt die andere Hälfte der chinesischen Produktion aus Regionen außerhalb Xinjiangs. Zusammen mit der Herstellung in anderen Weltgegenden kommen genug Solarmodule zusammen, um den Bedarf zu decken. “Die USA und Europa zusammen hatten 2020 einen Anteil an den weltweiten PV-Neuinstallationen von rund 30 Prozent”, sagt Marktbeobachter Johannes Bernreuter von der Beratungsfirma Bernreuter Research. “Rechnerisch ist also momentan genügend Polysilizium für die USA und Europa vorhanden, das nicht von Xinjiang tangiert ist.”

Überraschend ist, dass weder die Statistikbehörde der EU (Eurostat) noch das Statistische Bundesamt über aufgeschlüsselte Daten verfügen, wie viele Solarzellen und -module Deutschland aus China importiert.

Doch wenn westliche Käufer Solarzellen und -module aus China kaufen, standen sie bisher vor einem Problem: Bei der Herstellung wird Polysilizium aus verschiedenen Quellen gemischt. Es könnte gut sein, dass auch Ausgangsstoff aus Xinjiang dabei ist, der mit Zwangsarbeit hergestellt wurde. Allerdings stellen sich die chinesischen Hersteller auf die Bedürfnisse des Westens ein. Einige Firmen produzieren vermutlich Xinjiang-freie Segmente und verwenden sie in ihren Solarmodulen für den Export in die USA und Europa, erläutert Bernreuter. “Sie können auch plausibel dokumentieren, dass die Solarmodule und -zellen keine Vorprodukte aus Xinjiang enthalten.”

Demnach könnten sich die Stoffströme einfach aufteilen: Xinjiang-freie Produkte werden für den Export hergestellt. Solarmodule, deren Ausgangsstoff mit Zwangsarbeit hergestellt wird, werden aufgrund der hohen inländischen Nachfrage weiterhin in China verbaut. Westliche Sanktionen und Boykotte von Polysilizium aus Xinjiang hätten somit kaum Effekte. Bernreuter kritisiert: “Zugespitzt formuliert: Der Westen erleichtert sein Gewissen, aber den Uiguren geht es nicht besser.” Allerdings sollte man Sanktionen als politisches Signal nicht unterschätzen, fügt Bernreuter hinzu.

Ein weiteres Problem in der Solar-Lieferkette ist der Ausgangsstoff für Polysilizium: das sogenannte metallurgische Silizium. Die chinesischen Hersteller dieses hochreinen Siliziums haben kein Interesse an Transparenz. Importeure können also kaum sicherzustellen, dass keine Zwangsarbeit bei der Herstellung von metallurgischem Silizium verwendet wird. Einige westliche und asiatische Hersteller von Polysilizium haben ihre Geschäftsbeziehungen zum größten Produzenten von metallurgischem Silizium, Hoshine Silicon aus Xinjiang, deswegen schon beendet. Zudem hat die US-Zollbehörde Maßnahmen gegen Hoshine ergriffen. Es gebe Informationen, dass das Unternehmen Zwangsarbeit einsetzt, so die Behörde. Produkte von Hoshine werden durch den Zoll in US-Häfen konfisziert.

Doch damit ist die Lage mitnichten geklärt. Die USA beraten derzeit über weitere Maßnahmen, um Zwangsarbeit in Xinjiang in importierten Produkten auszuschließen. Da diese noch deutlich weiter reichen, verringert sie das Volumen von legal importierbaren Ausgangsstoffen weiter. Jüngst haben sich das US-Repräsentantenhaus und der Senat auf einen Gesetzesvorschlag geeinigt, der Produkte aus Xinjiang generell unter den Verdacht der Zwangsarbeit stellt (China.Table berichtete).

Die Beweislast wird dadurch umgekehrt. Der Import würde verboten, solange der US-Regierung keine belastbaren Beweise vorgelegt werden, dass bei der Herstellung keine Zwangsarbeit genutzt wurde. US-Präsident Biden muss dem Gesetz noch zustimmen. Die Republikaner werfen Biden eine Verzögerungstaktik vor, da das Gesetz den Ausbau der erneuerbaren Energien erschwere. Bidens Pläne zum Ausbau der Solarenergie sind ähnlich ambitioniert wie die der neuen Bundesregierung. Bis 2050 soll gut die Hälfte des US-Stroms durch Sonnenenergie hergestellt werden. Derzeit sind es lediglich vier Prozent.

Doch laut Experten könnte das US-Gesetz für die Solar-Lieferkette wirkungslos bleiben. Sollte der US-Gesetzesentwurf im kommenden Jahr in Kraft treten, seien die chinesischen Hersteller schon vorbereitet. “Wir gehen davon aus, dass die Hersteller von Solar-Wafern – die sich alle in China befinden – dann in der Lage sein werden, die Lieferketten für verschiedene Märkte zu trennen“, sagt Jenny Chase von Bloomberg NEF und bestätigt damit die Vermutung des Polysilizium-Experten Bernreuter. Eine weitere Frage wird sein, ob die Abnehmerländer den Anbietern die Herkunftsangaben einfach so glauben.

Solar-Lieferketten sind derzeit noch so komplex, dass es schwer möglich ist, wirklich komplett Xinjiang-freie Solarmodule und -zellen herzustellen. Industrieexperte Bernreuter rät der Branche daher, auf Sicherheit zu spielen und sich von China unabhängiger zu machen. “Es führt kein Weg daran vorbei, neue Solarlieferketten außerhalb Chinas aufzubauen.” Das könnte den Preis der Module um circa zehn Prozent erhöhen. “Wenn Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien (ESG) für sie kein Lippenbekenntnis sind, müssen Anleger und Verbraucher bereit sein, diesen Preis zu zahlen”, so Bernreuter.

Auch die neue Bundesregierung deutet gegenüber China.Table Handlungswillen an. Das Auswärtige Amt teilt mit, die Regierung wolle “ein mögliches Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit auf europäischer Ebene unterstützen”. Ebenso soll das europäische Lieferkettengesetz “unterstützt” werden. Klare Kante gegen Zwangsarbeit in Xinjiang klingt jedoch anders.

Chinas Sozialkreditsystem hat auf deutsche Unternehmen bislang weniger gravierende Auswirkungen, als zunächst befürchtet wurde. Philipp Senff, Partner der Anwaltskanzlei CMS in Shanghai, zieht eine gemischte Zwischenbilanz. Nicht bestätigen kann Senff, dass das Kreditsystem über “Leben oder Tod” für Unternehmen entscheidet. Genau davor hatte die Europäische Handelskammer in Peking vor der Einführung in einem dramatischen Appell gewarnt. Damals zeigte eine Umfrage der Kammer, dass sieben von zehn deutschen Unternehmen in China noch nicht mit dem System, seiner Wirkungsweise und Zielsetzung vertraut waren.

Viele haben seitdem jedoch ihre Hausaufgaben gemacht, bestätigt Senff. Die bisher sichtbarste Konsequenz des neuen Systems seien sogenannte “schwarze” und “rote” Listen, auf denen jedes Unternehmen landen kann. Schwarze Listen sind Firmen vorbehalten, die Verstöße oder Verbrechen begangen haben. Wer zum Beispiel Steuern hinterzieht oder der Korruption überführt wird, kann bis zu drei Jahre auf einer Blacklist landen.

Firmen, die dagegen etwa sämtliche Umweltauflagen einhalten, werden auf der roten Belohnungsliste genannt. Es gibt also

“Ein Unternehmen, das auf der Schwarzen Liste steht, wird es in der täglichen Praxis gegenüber Behörden deutlich schwerer haben”, erläutert Senff: “Es drohen Nachteile bei der Erteilung von Lizenzen oder Genehmigungen. Auch müssen betroffene Firmen mit deutlich mehr Inspektionen rechnen”. Sie dürfen zudem nicht mehr an Ausschreibungen der chinesischen Regierung teilnehmen.

Von einem Eintrag auf einer Blacklist könne sich zwar nicht ableiten lassen, dass ein Unternehmen nicht mehr am Markt tätig sein darf oder die Produktion einstellen muss. Es handele sich aber dennoch um eine “erhebliche Einschränkung”, wobei das größte Risiko darin bestehe, Kunden zu verlieren. Denn die Informationen sind für jeden im Internet einsehbar. Dieser Online-Pranger habe einen “Erziehungscharakter”, meint Senff.

Um nicht selbst in Schwierigkeiten zu geraten oder ihren Ruf zu gefährden, achten bereits jetzt viele chinesische und auch internationale Unternehmen vorsorglich darauf, keine Geschäfte mit Firmen auf der schwarzen Liste zu machen. Auch deutsche Unternehmen sollten laut Senff prüfen, ob sich unter ihren Zulieferern Unternehmen befinden, die sich auf einer schwarzen Liste befinden. Andererseits sei es etwa möglich, dass die eigenen Kunden Schadenersatzansprüche geltend machen könnten.

Deutsche Konzerne scheinen sich besonders gut auf die neuen Regeln vorbereitet zu haben. Laut Vincent Brussee, einem Forscher am Mercator Institute for China Studies (Merics) in Berlin, befindet sich unter ihnen bisher kein einziges Unternehmen, das auf einer chinesischen Blacklist steht. Im Gegenteil tauchen Firmen wie BASF, Siemens oder Volkswagen als Musterschüler auf den Roten Listen auf. “Oft werden sie etwa dafür gelobt, dass sie seit vielen Jahren zuverlässig Steuern zahlen”, sagt Brussee. Als Belohnung können die Firmen etwa mit weniger Prüfungen der Aufseher rechnen.

Derzeit nehmen die Behörden noch vor allem die Bereiche Steuern, Zoll und Umwelt ins Visier. Jedoch gibt es klare Hinweise, dass weitere Felder folgen werden. So warnten Brussee und seine Merics-Kollegin Katja Drinhausen bereits in einer im März veröffentlichten Studie (China.Table berichtete), dass das Sozialkreditsystem in seiner bisherigen Form keinesfalls abgeschlossen sei.

Vom holprigen Start dürfe man sich jedoch nicht täuschen lassen. “Das Sozialkreditsystem ist Teil von Xi Jinpings Vision einer datengesteuerten Regierungsführung”, schreiben die beiden Forscher. Es handele sich um “ein hochflexibles Instrument, das schnell angewendet werden kann, um neue politische Prioritäten zu adressieren”. Die Corona-Pandemie hat das verdeutlicht. Sehr kurzfristig führten einige Regionen neue Regeln ein, die ein Blacklisting für Firmen zur Folge haben konnten, die gegen Corona-Auflagen verstießen. “Ausländische Akteure müssen die Realität eines expandierenden Sozialkreditsystems in China akzeptieren – und Strategien entwickeln, um mit dieser Realität umzugehen”, sagen Brussee und Drinhausen.

Ein wichtiges Problem: “Landesweit einheitliche Regeln, was alles vom Sozialkreditsystem abgedeckt werden darf, fehlen bislang. Dies gibt Lokalbehörden viel Spielraum bei der Umsetzung”, meint Brussee. Weil klare Kriterien fehlten, sei so zumindest theoretisch denkbar, dass die “schwarzen Listen” im Falle einer diplomatischen Krise sogar als Vergeltungsinstrument gegen ausländische Firmen genutzt werden könnten.

Die skeptische Haltung westlicher Beobachter teilen viele Chinesen jedoch nicht. Eine Umfrage des Instituts für Chinastudien der FU Berlin ergab bereits 2018, dass 80 Prozent von 2.000 überregional befragten Chinesen das Vorhaben zum Aufbau eines Kreditsystems befürworten, während nur ein Prozent es explizit ablehnte. Denn ob es um Lebensmittelqualität geht, um Geschäftspartner, um Krankenhäuser oder Verkehrsteilnehmer: Viele Chinesen wissen, dass es in ihrem Land in vielen Bereichen noch immer an einem gut entwickelten Rechtssystem und regulierenden Mechanismen fehlt. Das Sozialkreditsystem wird von vielen als Mittel angesehen, um die Einhaltung von Regeln und Gesetzen zu überwachen und wenn nötig zu sanktionieren. Jörn Petring/Gregor Koppenburg

Bei der Parlamentswahl am Sonntag in Hongkong haben pro-Peking Kandidaten einen überwältigenden Sieg erreicht. 82 der 90 Parlamentssitze befinden sich nun in der Hand Peking-treuer Kräfte. Lediglich ein Sitz konnte von einem Peking-kritischen Kandidaten gewonnen werden.

Aus Sicht von Beobachtern vor Ort war die erste Wahl seit der Niederschlagung der Demokratiebewegung allerdings eine Farce. Unter einem umstrittenen neuen Wahlsystem waren fast alle pro-demokratischen Vertreter ausgeschlossen worden. Antreten durften nur Peking-treue “Patrioten”. Aus Protest blieb deshalb die Mehrheit der Hongkonger der Wahl am Sonntag fern. Offiziellen Angaben zufolge gaben nur rund 30 Prozent der Stimmberechtigten ihre Stimme ab – etwa halb so viele wie bei der vorherigen Parlamentswahl im Jahr 2016. Bürgerrechtlern zufolge haben die Menschen in Hongkong mit der niedrigsten Wahlbeteiligung seit 1997 ein Zeichen gegen die Einschränkung der Demokratie durch China gesetzt.

Gemäß dem neuen Wahlsystem wurden nur 20 der 90 Abgeordneten im Legislativrat direkt gewählt. Ganze 40 von ihnen wurden von einem Peking-treuen Wahlkomitee bestimmt, 30 weitere von ebenfalls der chinesischen Zentralregierung nahestehenden Interessengruppen. Alle 153 Kandidaten wurden zudem vor der Abstimmung auf ihren “Patriotismus” und ihre politische Loyalität gegenüber Peking hin überprüft (China.Table berichtete).

Die größten pro-demokratischen Parteien hatten daraufhin keine Kandidaten aufgestellt. Dutzende prominente Oppositionelle – darunter viele, die bei der vorigen Wahl Sitze im Parlament gewonnen hatten – wurden wegen Verstößen gegen das sogenannte Nationale Sicherheitsgesetz inhaftiert oder von der Wahl ausgeschlossen.

Ungeachtet dessen lobte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam am Montag den Urnengang. “Fair, offen und ehrlich” sei der dieser gewesen, die ganze Breite der Gesellschaft sei im neuen Parlament repräsentiert. Kritik am Wahlsystem und der Vor-Auswahl der Kandidaten wies Lam zurück. Wenn 1,3 Millionen Menschen wählen, könne man nicht behaupten, es sei eine Wahl gewesen, die von den Bürger:innen nicht unterstützt werde. “Die Menschen benötigen noch Zeit, sich an das neue Wahlsystem zu gewöhnen”, meinte Lam.

Einen ähnlichen Ton schlug am Montag auch Peking an. In dem Dokument “Hongkongs demokratischer Fortschritt im Rahmen von Ein Land, zwei Systeme” werden die Wahl und das neue Wahlsystem als ein verbessertes System gepriesen, welches die langfristige Entwicklung der Demokratie in Hongkong garantiere. Im Hinblick auf die Zukunft heißt es: “Die Zentralregierung wird die Demokratie in Hongkong entlang der Realitäten weiterentwickeln.” rad

China und der Irak haben vereinbart, dass zwei chinesische Unternehmen 1.000 neue Schulen in dem vorderasiatischen Staat bauen. Das Bauunternehmen Power Construction Corporation of China (Powerchina) soll 679 der Schulen bauen, der Rest soll von Sino Tech errichtet werden, wie die South China Morning Post berichtet. Das Bauvorhaben ist Teil eines irakischen Projekts zum Bau von 7.000 Schulen, um die Schäden des jahrelangen Krieges zu beheben. Laut Unicef haben 3,2 Millionen Kinder im Schulalter keinen Zugang zu Bildung, so die SCMP. Chinas Engagement im Nahen Osten ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Mittlerweile ist die Volksrepublik der größte Importeur von irakischem Erdöl. China befindet sich laut SCMP in Gesprächen für den Bau weiterer Infrastruktur. Darunter sind Aufträge für Stromleitungen, Datenkabel und Eisenbahnlinien. nib

Chinas Zentralbank hat einen wichtigen Zinssatz gesenkt, um den wackligen Finanzmärkten des Landes mehr Liquidität zuzuführen. Die Loan Prime Rate (LPR) sank von 3,85 Prozent auf 3,8 Prozent. Es handelte sich um die erste Zinssenkung der People’s Bank of China (PBoC) seit fast zwei Jahren. Chinas Geldpolitik läuft damit gegen den Trend in den USA. Dort strebt die Zentralbank aufgrund von Inflationstendenzen eine Steigerung des Zinsniveaus an. Als Grund für die Zinssenkung der PBoC gelten die anhaltenden Unsicherheiten am chinesischen Immobilienmarkt. Nach dem Wohnungsbaukonzern Evergrande befindet sich auch Konkurrent Kaisa in zunehmenden Schwierigkeiten (China.Table berichtete). fin

Die neue Regierung Tschechiens schlägt gegenüber Peking einen offensiveren Weg ein als ihre Vorgängerin: Ministerpräsident Petr Fiala wählte für sein Kabinett den China-kritischen Jan Lipavský als Außenminister. Der 36-Jährige aus der tschechischen Piraten-Partei hatte die Volksrepublik vor seinem Amtsantritt Medienberichten zufolge bereits als “Gefahr für die Tschechische Republik” bezeichnet. Er betonte, dass die Außenpolitik seines Landes diese Gefahr “richtig widerspiegeln” müsse. Die Tschechische Republik habe in den jüngsten Verhandlungen mit Russland und China einige ihrer Prinzipien aufgegeben, fügte er hinzu. Ende Oktober versprach Lipavský, “eine erneuerte Menschenrechtstradition zu verfolgen” und gelobte “starke Zusammenarbeit auf EU- und NATO-Ebene”.

Lipavský will zudem die Beziehungen zu Taiwan vertiefen. Taipeh sei “ein wichtiger Wirtschaftspartner der Tschechischen Republik, um ein Vielfaches wichtiger als die Volksrepublik China”, sagte der neue Außenminister den Berichten zufolge im Oktober. Tschechiens Staatschef Miloš Zeman hatte Vorbehalte gegenüber Lipavský als Außenminister, stimmte am Freitag aber seiner Ernennung zu. Zeman gilt Peking als freundlicher zugewandt und hat stets für die wirtschaftlichen Vorteile einer Zusammenarbeit mit China geworben. Tschechiens Verhältnis zu China hatte sich zuletzt zunehmend eingetrübt (China.Table berichtete). ari

Die EU wird ab sofort bei der Einfuhr von Stahltürmen für Windkraftanlagen aus China Ausgleichs-Zölle erheben. Eine Untersuchung hatte nach Angaben der EU-Kommission ergeben, dass chinesische Anbieter die Türme zu Dumping-Preisen importierten. Die Zölle belaufen sich je nach Hersteller der Stahltürme auf 7,4 bis 19,2 Prozent. Sie werden zunächst für eine Dauer von fünf Jahren erhoben. Ziel sei es, die wirtschaftlichen Schäden zu beseitigen, die europäische Hersteller von Stahltürmen durch die Dumping-Preise erlitten haben, teilte die Brüsseler Behörde mit.

Laut der EU-Untersuchung war der Marktanteil chinesischer Fabrikanten im Sommer 2019 auf 34 Prozent gestiegen, während er im Jahr 2017 lediglich 25 Prozent betrug. Die chinesischen Hersteller hatten ihre Stahltürme demnach mit einem Preisnachlass verkauft. Der chinesische Anteil an den EU-Importen von Stahltürmen für Windkraftanlagen liegt bei etwa 80 Prozent. nib

Die US-Regierung hat acht weitere Namen auf die schwarzen Listen für Investoren und Lieferanten gesetzt. Darunter fällt auch DJI, der Weltmarktführer für kommerzielle Drohnen. Dem Unternehmen wirft die Biden-Regierung eine Beteiligung an der Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang vor. Die nun gebannten Firmen gehörten zum “chinesischen militärisch-industriellen Komplex”, sagten zwei mit den Vorgängen vertraute Personen der Financial Times.

Neben DJI wurden Megvii (Bilderkennung), Dawning Information Industry (Informationstechnologie), CloudWalk Technology (Gesichtserkennung), Xiamen Meiya Pico (Cybersecurity), Yitu Technology (KI), Leon Technology (Cloud-Anbieter) und NetPosa Technologies (Cloud-basierte Überwachungssysteme) auf die Liste gesetzt. Bürger und Unternehmen dürfen in diese nicht investieren, die Produkte sind weiter erhältlich.

Alle acht Unternehmen stehen bereits auf der Liste für das US-Handelsembargo. Das US-Handelsministerium wirft ihnen vor, die staatliche Überwachung der Uiguren zu ermöglichen. Die sogenannte “Entity List” verbietet US-Unternehmen an die aufgeführten Firmen Technologie oder Produkte zu exportieren. ari

Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie anfällig globale Lieferketten sein können. Die Unterbrechungen der globalen Lieferketten haben in vielen Ländern Diskussionen über deren Abhängigkeit von Importgütern und ausländischen Anbietern ausgelöst. Einige Politiker*innen haben daher Unternehmen dazu aufgefordert, ihre Produktion zurückzuverlagern, um die Abhängigkeit von anderen (Konkurrenz-)Ländern zu reduzieren.

Auch China betrachtet die (potenzielle) Bedrohung seiner wirtschaftlichen Unabhängigkeit als Problem. Dies liegt nicht nur daran, dass China selbst direkt von den Unterbrechungen der Lieferketten betroffen ist. Als Weltfabrik für fast alle global gehandelten Waren oder/und deren Komponenten ist China natürlich daran interessiert, die globalen Märkte hindernisfrei zu bedienen. Da viele Unternehmen in China immer noch stark auf importierte (Hightech-)Produkte angewiesen sind, ist China auch daran interessiert, die Versorgung von ausländischen Schlüsselkomponenten zu sichern.

Die indirekte (potenzielle) Bedrohung der chinesischen Wirtschaft durch die Pandemie spielt hier ebenfalls eine Rolle. Einerseits verstärken viele, vor allem westliche, Länder ihre eigenen industriellen Kapazitäten, um ihre technologische Souveränität und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu gewährleisten. Dies kann die bereits bestehenden wirtschaftlichen und politischen Spannungen zwischen China und westlichen Ländern wie der Europäischen Union (EU) und den Vereinigten Staaten (USA) weiter anheizen. Auch die Schwierigkeiten chinesischer Unternehmen bei der Beschaffung von Schlüsselkomponenten aus dem Ausland können sich weiter verschärfen. Andererseits könnten multinationale Unternehmen (MNU), die von Unterbrechungen der Lieferketten betroffen sind, ihre Geschäftstätigkeit aus China heraus verlagern. Dies wäre für China mit einem Verlust von finanziellen Ressourcen, fortschrittlichem Wissen, Technologien und Arbeitsplätzen verbunden.

Diese direkten und indirekten Bedrohungen haben China auf die Risiken aufmerksam gemacht, die mit dem zunehmenden globalen Wettbewerb um (finanzielle) Ressourcen, Talente, Technologien und Märkte sowie der zunehmenden wirtschaftlichen und politischen Unsicherheit verbunden sind. In seinem 14. Fünfjahresplan (2021-2025) betont China daher die Absicht, erstens seine technologische Innovationsfähigkeit zu fördern, um seine Eigenständigkeit in Wissenschaft und Technologie zu gewährleisten, und zweitens den inländischen Wirtschaftskreislauf als Kernelement der Entwicklungsstrategie des doppelten Wirtschaftskreislaufs zu fördern, um die wirtschaftliche Unabhängigkeit sicherzustellen.

China will seine Forschungs- und Entwicklungsausgaben deutlich erhöhen und die Rolle der (chinesischen) Unternehmen bei Innovationen stärken. Sowohl die Umsetzung als auch die Kommerzialisierung neuer Forschungsergebnisse und Technologien sollen verstärkt werden. Technologisch führende ausländische Unternehmen und globale Talente sollen angezogen werden, um China in kritischen Technologiebereichen zu einer technologischen Spitzenposition zu verhelfen.

China will die inländische Nachfrage und das inländische Angebot steigern und fördern, dass Angebot und Nachfrage sowie vor- und nachgelagerte Produktionsstufen entlang der Lieferketten effizienter aufeinander abstimmen. Chinas eigene industrielle Basis soll weiter gestärkt und modernisiert werden. Der Vorteil seiner Marktgröße soll genutzt werden, um globale Ressourcen anzuziehen. Gleichzeitig soll das erhöhte inländische Angebot an innovativen und hochwertigen Produkten Chinas Rolle als führende Produktions- und Handelsmacht stärken.

Kurz gesagt, China setzt auf mehr inländische Innovation, inländische Produktion und inländische Nachfrage und wird bei der Förderung des internationalen Handels und der Investitionen in Zukunft noch “selektiver” vorgehen als bisher, um seine Entwicklungsziele zu erreichen. Seine Politik wird daher einen starken Einfluss auf die Umgestaltung der künftigen globalen Lieferketten haben. Für MNU, deren Investitionen in China oder Exporte nach China von der chinesischen Regierung als kritisch angesehen werden, wird es schwieriger werden, in China wie gewohnt Geschäfte zu machen. Und die Unterstützung für chinesische Direktinvestitionen im Ausland wird noch stärker darauf ausgerichtet werden, die technologischen Fähigkeiten der eigenen Wirtschaft zu stärken und somit langfristig die Position chinesischer Unternehmen in den globalen Lieferketten zu verbessern.

Chinas Politik wird daher für MNU, die in/mit China Geschäfte machen, sowie für ihre Zulieferer und Kunden eine Herausforderung darstellen. Dies wird die Neigung westlicher Länder weiter verstärken, ihrerseits ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit und technologische Souveränität durch Entkopplung zu fördern.

In einer Zeit erheblicher wirtschaftlicher und politischer Spannungen zwischen China und den westlichen Ländern sowie zunehmender geopolitischer Konflikte und Unsicherheiten können solche Politiken Chinas, der EU und der USA das gegenseitige Vertrauen weiter schwächen, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit verringern und letztlich zu einer kostspieligen wirtschaftlichen Entkopplung und einer weniger effizienten Re-Nationalisierung globaler Lieferketten führen.

Sicherlich sind die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen China und der EU/den USA kompliziert und durch zahlreiche Konflikte belastet. Eine weitgehende wirtschaftliche und technologische Entkopplung voneinander ist jedoch kaum der beste Weg, um mit diesen Konflikten umzugehen. Um die Vorteile der Globalisierung für den weltweiten Wohlstand und die Nachhaltigkeit zu nutzen, sind offene bilaterale und multilaterale Dialoge und Zusammenarbeit unerlässlich.

Für solche Dialoge ist es entscheidend, nicht nur die Interessen des eigenen Landes zu verstehen, sondern auch mehr über die Ansichten der anderen Seite zu erfahren. Dazu soll das Global China Conversation #5 “Reshaping Global Industrial Chains: Optionen for China” beitragen.

Wan-Hsin Liu ist eine Senior Researcherin in den Forschungszentren “Internationaler Handel und Investitionen” und “Innovation und internationaler Wettbewerb” am Kiel Institut für Weltwirtschaft. Außerdem ist sie Koordinatorin am Kieler Zentrum für Globalisierung.

Dieser Beitrag gehört in den Kontext der “Global China Conversations” des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Am Donnerstag diskutieren Qiyuan Xu, Vizedirektor am Institut für Weltwirtschaft und Politik an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften (CASS-IWEP) und Rolf J. Langhammer, ehemaliger Vizepräsident am Kiel Institut für Weltwirtschaft, im Rahmen dieses Formats über das Thema: “Reshaping Global Industrial Chains: Options for China”. China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.

in der internationalen Politik können kleine Ereignisse zu großen Problemen heranwachsen. Erst unterschätzt die Regierung von Litauen, wie ernst China schon kleine Provokationen mit Taiwan-Bezug nimmt. Nun herrscht Aufregung in der Autobranche und in der Bundesregierung. China verweigert die Einfuhr von Teilen des großen Zulieferers Continental, wenn sie Komponenten aus Litauen enthalten. Wirtschaftsvertreter verschärften zu Beginn der Woche den Ton: Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warf Peking ein “verheerendes Eigentor” vor. “Die jüngsten Maßnahmen Chinas gegen Litauen entfalten die Wirkung eines Handelsboykotts mit Auswirkungen auf die ganze EU”, warnt der BDI. Die Deutsche Handelskammer in China wandte sich sogar schriftlich an das chinesische Wirtschaftsministerium.

Nun steht die Bundesregierung vor der schweren Aufgabe, eine angemessene Antwort zu formulieren. Einen Handels-Angriff auf Conti kann sie nicht einfach hinnehmen. Sie will aber auch nicht voreilig und ungeplant in eine Konfrontation mit China hineinrutschen. China.Table hat Ihnen die neusten Entwicklungen in dem internationalen Handelskrimi zusammengefasst und auch die Optionen der EU im derzeitige Fall beleuchtet – und um die steht es nicht besonders gut, wie selbst EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis zugeben muss.

Und selbst wenn für den aktuellen Handelszwist schnell eine Lösung gefunden wird, drohen bereits weitere Konflikte zwischen EU-Unternehmen und der Volksrepublik. Für Deutschland könnten sich beispielsweise Fallstricke beim Ausbau der erneuerbaren Energie auftun, wie unser Autor Nico Beckert schreibt. Denn gerade die Lieferketten der Solarindustrie sind eng verbunden mit der Region Xinjiang. Ein Einfuhrverbot für Produkte aus Zwangsarbeit könnte also wichtige Projekte der Ampel-Koalition erschweren. Was wird die Bundesregierung tun?

Wir wünschen Ihnen eine letzte spannende Lektüre im Jahr 2021. China.Table Trade erscheint das nächste Mal am 3. Januar 2022. Frohes Fest und ein gutes neues Jahr!

Was als Posse um einen baltischen Staat begonnen hat, wird zu einem handfesten Handelskonflikt zwischen Deutschland und China. Der Autozulieferer Continental und mindestens ein weiteres deutsches Unternehmen dürfen schon bald keine Teile mehr nach China einführen, die Vorprodukte aus Litauen enthalten. Das erfuhr China.Table aus Industriekreisen. Auch wenn die Akteure vordergründig noch versuchen, Ruhe auszustrahlen, ringen Wirtschaft und Politik hinter den Kulissen hektisch um die angemessene Reaktion. Es ist schließlich das erste Mal, dass Peking die deutsche Automobilbranche so direkt in einen Handelsstreit hineinzieht. Auslöser des Konflikts war die Gründung eines Taiwan-Büros in Vilnius (China.Table berichtete).

Verbände und Kammern suchen zudem derzeit nach den richtigen Formulierungen, um China zu kritisieren, ohne sich selbst zu sehr in die Schusslinie zu bringen. Offiziell kommentieren derzeit weder Conti noch die Regierungen die Berichte. VW teilte China.Table mit, man beobachte die Lage sehr genau.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warf Peking ein “verheerendes Eigentor” vor (China.Table berichtete). “Die jüngsten Maßnahmen Chinas gegen Litauen entfalten die Wirkung eines Handelsboykotts mit Auswirkungen auf die ganze EU”, klagte der BDI in einer Botschaft in Richtung der chinesischen Regierung. “Betroffen sind auch Einfuhren aus China, die in deutschen Produktionsniederlassungen in Litauen benötigt werden, und Ausfuhren aus Deutschland nach China, die litauische Komponenten enthalten” Das Vorgehen zeige, dass China bereit sei, sich von “politisch unliebsamen Partnern ökonomisch zu entkoppeln”. Die Handelskammer in Peking wandte sich mit einer ähnlichen Argumentation in einem Brief an das chinesische Handelsministerium.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) beklagte die zunehmende Vermischung von Politik und Wirtschaft. “Zwischenstaatliche Differenzen sollten auf diplomatischem Wege geklärt und nicht auf dem Rücken der Wirtschaft ausgetragen werden”, so eine Sprecherin des VDA. Der Verband setze sich für internationale Kooperation und regelbasierten, freien Handel ein. “Grundsätzlich gilt: Jedes Handels- und Investitionsabkommen kann Abschottung und Konflikt vorbeugen.”

Die Attacke auf einen großen deutschen Autozulieferer zwingt nun auch die neue Bundesregierung dazu, gegenüber China Stellung zu beziehen. Es gibt also auch hier keine außenpolitische Schonfrist für die Ampelkoalition. Ein Lieferverbot für ein Großunternehmen wie Continental ist bereits der Testfall für den Umgang mit einem massiven Konflikt. Denn ein Auto besteht im Wesentlichen aus Teilen von Zulieferern. Wer einen großen Zulieferer trifft, trifft die gesamte Fahrzeugbranche. Auch wenn Conti in Litauen nur einen kleinen Teil seines Sortiments herstellt, könnte ein Mangel an diesen Teilen die ohnehin zerrütteten Lieferketten noch mehr durcheinanderbringen.

Die Wahl von Conti ist jedoch nicht nur handels-, sondern auch geopolitisch naheliegend für China. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Hannover. In Niedersachsen regiert Stephan Weil von der SPD. Er steht ohnehin unter Druck, weil VW-Chef Herbert Diess den Abbau von 30.000 Arbeitsplätzen am Heimatstandort ins Spiel gebracht hat. Im kommenden Jahr muss Weil sich Landtagswahlen stellen. Obwohl der niedersächsische Staat nur zwölf Prozent an VW hält, hat die Landesregierung traditionell einigen Einfluss auf den Konzern. Wenn China nun bei Conti ansetzt, könnte dahinter auch der Versuch stecken, auf die SPD Einfluss zu nehmen.

Ex-Kanzler Gerhard Schröder gehört ebenso zur Niedersachsen-SPD wie Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Nach chinesischem Blick auf Parteistrukturen handelt es sich hier um Granden ihrer Organisation, die erheblichen Einfluss auf Olaf Scholz haben sollten. Setzt man die SPD in Niedersachsen unter Druck, könnte das den amtierenden Bundeskanzler beeinflussen, könnte das Kalkül lauten. Aus Berliner Sicht ist die gegenteilige Wirkung jedoch mindestens genauso möglich: Der Druck von außen könnte die Bundesregierung zusammenschweißen. Mit Annalena Baerbock und Robert Habeck sitzen Scholz in den entscheidenden Ressorts ohnehin Befürworter von “Dialog und Härte” am Kabinettstisch gegenüber.

Theoretisch würde der EU nun eine Schlüsselrolle in der Beilegung des Konflikts zukommen. Die Bundesregierung will ihre Politik erklärtermaßen besser mit Brüssel und den Partnern auf europäischer Ebene abstimmen. Doch die EU-Kommission zeigt sich hilflos: Ein Mechanismus zur Reaktion auf wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen befindet sich im Aufbau, ist aber noch längst nicht fertig (China.Table berichtete).

Die Situation werde mit dem Druck auf EU-Unternehmen zunehmend komplizierter, sagte am Freitag der für Handel zuständige Vize-Präsident der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis. Seine Bemerkung fiel auf einer Veranstaltung des European Council on Foreign Relations, einer Denkfabrik. Thema war das geplante Handelsinstrument gegen wirtschaftliche Nötigung – also genau das Instrument, das jetzt nützlich wäre, aber noch fehlt. Es gebe eine “intensive Kontaktaufnahme” mit den chinesischen Behörden, so Dombrovskis.

Zudem werde mit den Litauern und auch mit Vertretern aus anderen EU-Ländern gesprochen, sagte Dombrovskis. Das “Anti-Coercion Instrument” (ACI) steht wegen des Litauen-Streits derzeit ganz oben auf der Tagesordnung. Bei diesem Instrument voranzukommen, sei auch ein wichtiger Punkt auf der Agenda der französischen EU-Ratspräsidentschaft, betonte Frankreichs Vize-Minister für Außenhandel, Franck Riester. Das Beispiel Litauens zeige sehr deutlich, dass die EU wehrhaft sein müsse, so Riester. “Wir unterstützen daher den Vorschlag der Kommission.”

In der aktuellen Situation seien die Optionen sehr begrenzt, gab der EU-Kommissar zu. Es bliebe nur der Gang zur Welthandelsorganisation – und das “nimmt eine Menge Zeit in Anspruch”. Mit dem ACI soll das beschleunigt werden. Welche Register Brüssel hypothetisch für den Litauen-China-Fall ziehen würde, wäre ACI bereits in Kraft, ließ Dombrovskis offen. Die Anwendung des Handelsinstruments müsse von Fall zu Fall konkret überprüft werden. Derzeit versuche die EU mit allen möglichen Mitteln zu reagieren, so der EU-Vize-Kommissionspräsident. Auch über diplomatische Wege. Die generelle Entwicklung der EU-China-Beziehungen sei durchaus besorgniserregend, so der Lette. Das, und auch Entwicklungen mit weiteren Drittstaaten wie Russland, unterstreichen ihm zufolge die Notwendigkeit des EU-Instruments gegen wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen: “Deshalb müssen wir uns besser rüsten.”

Baltische Staaten seien wirtschaftliche Nötigung bereits gewöhnt, sagte Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis bei derselben Veranstaltung. Auch Russland bediene sich solcher Methoden. Was China betreffe, stehe man jedoch vor einem gänzlich neuem Phänomen. Worüber die Volksrepublik unzufrieden sei, und die Maßnahmen, die sie infolgedessen ergreife, stünden nicht in einem vernünftigen Verhältnis zueinander, so Landsbergis.

Rückenwind für die Schaffung robuster Handelsinstrumente kommt auch aus der deutschen Wirtschaft. Vor fünf Jahren wäre er noch gegen ein entsprechendes Handelsinstrument gewesen, sagte Wolfgang Niedermark vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Doch die regelbasierte Ordnung im Welthandel sei “kaputt”, so Niedermark. “Die unangenehme Wahrheit ist: Wir müssen damit jetzt leben.”

Wegen der mangelnden Handlungsfähigkeit der EU liegt es nun an Berlin, eine Reaktion zu formulieren. Es steht viel auf dem Spiel. Conti ist ein wichtiger Partner der deutschen Autohersteller. Einfuhrbeschränkung für wichtige Teile können die Produktion durcheinanderbringen, der wegen Omikron ohnehin neue Störungen drohen. Continental unterhält Lieferbeziehungen zur halben Fahrzeugbranche. Kurzfristig können die Autohersteller viele der nötigen Teile zwar aus anderen Quellen beziehen. Die Zulieferer selbst unterhalten meist Kapazitäten für das gleiche Teil an verschiedenen Standorten. Die Autofirmen wiederum beziehen identische Teile heute in vielen Fällen von mehreren Anbietern. Es gibt jedoch andererseits genug Beispiele dafür, wie nach kleinen Lieferausfällen bei den ganz großen Namen der Branche die Bänder stillstanden.

Conti ist in der Öffentlichkeit vor allem als Reifenhersteller bekannt, hat sich jedoch zu einem der größten Autozulieferer der Welt entwickelt. Mit 37 Milliarden Euro Umsatz ist das Unternehmen – je nach Zählweise – der weltweit drittgrößte Autozulieferer nach Bosch und dem Toyota-Partner Denso. Reifen gehören zwar immer noch zum Programm, doch in der Branche ist Conti inzwischen vor allem für Elektronik bekannt, die fürs intelligente Auto wichtig wird.

Der Autozulieferer hat in diesem Bereich seit 2018 gezielt in Litauen investiert, die Produktion läuft seit 2019. Erst in diesem Sommer gab es Unternehmen bekannt, den Standort in Kaunas erneut erweitern zu wollen. Bisher hat das Unternehmen 90 Millionen Euro in das Werk gesteckt. Jetzt sollen weitere 95 Millionen hinzukommen. Die Mitarbeiterzahl steigt dadurch von 1.000 auf 1.500. Das Unternehmen stellt dort Elektronikteile für Autos und Fahrassistenzsysteme her.

Niemand bei Conti konnte zu Beginn des Projekts ahnen, dass ausgerechnet das Werk in Kaunas zum weltpolitischen Spielball werden würde. Litauen hat erst kürzlich die Einrichtung eines “Taiwan-Büros” unter diesem Namen in Vilnius erlaubt. Es hat am 18. November eröffnet. Stein des Anstoßes ist der Name. Die taiwanische Regierung unterhält auch ein Kontaktbüro in Berlin. Es heißt jedoch offiziell “Taipeh-Vertretung” und hält damit den Schein aufrecht, dass hier nur eine Stadt repräsentiert wird, kein Staat.

Auch Litauen ist nun etwas schockiert, wie hart und umfassend China auf das Taiwan-Büro reagiert. “Das zeigt die Bereitschaft, weite Wege zu gehen, um den politischen Kurs von Ländern zu beeinflussen”, sagt Landsbergis. Litauen glaubte, wegen des geringen Asienhandels nicht allzu sehr von China abhängig zu sein. Doch jetzt stellt sich heraus, dass schon die Conti-Arbeitsplätze in Kaunas durchaus in Reichweite Pekings liegen. Finn Mayer-Kuckuk/Amelie Richter

Beim Ausbau der erneuerbaren Energien hat die neue Bundesregierung einiges vor. Sie will “alle geeigneten Dachflächen” für die Solarenergie nutzen. Bis 2030 sollen “circa 200 Gigawatt” an Fotovoltaik-Kapazität erreicht werden. Das bedeutet eine Vervierfachung der aktuell installierten Leistung. Dafür will die Ampel-Koalition viele “Hürden für den Ausbau” aus dem Weg räumen. So steht es im Koalitionsvertrag.

Eine große Hürde, die dort nicht genannt wird, ist die Lieferkette der Solarindustrie. Ein großer Teil des Grundstoffs von Solarzellen, Polysilizium, stammt aus der Autonomen Region Xinjiang. Es stehen jedoch Vorwürfe im Raum, dass dieses Polysilizium durch Zwangsarbeit der Volksgruppe der Uiguren hergestellt wird. Damit drohen erhebliche Probleme, wenn künftig ethische Maßstäbe für diese Lieferkette gelten sollen.

Jüngst hat Außenministerin Annalena Baerbock eine eindeutigere Politik gegen Menschenrechtsverletzungen in China angekündigt. “Wenn es keinen Zugang mehr gibt für Produkte, die aus Regionen wie Xinjiang stammen, wo Zwangsarbeit gängige Praxis ist, ist das für ein Exportland wie China ein großes Problem”, sagte sie in einem Interview mit taz und China.Table.

Doch nicht nur China stände dann vor einem Problem. Auch der Ausbau der Solarenergie in Deutschland könnte ins Stocken geraten. Viel des Polysiliziums wird direkt in China weiterverarbeitet. Die Volksrepublik ist Weltmarktführer im Solarbereich und dominiert alle Produktionsschritte. Weltweit stammen drei von vier Solarmodulen und 83 Prozent der Solarzellen aus China. Beim Ausgangsstoff Polysilizium dominiert China 77 Prozent des Weltmarktes. Xinjiang spielt hier wiederum eine besondere Rolle. Geschätzt 50 Prozent der weltweiten Produktion von Polysilizium stammen aus der westchinesischen Region.

Für die Herstellung von Polysilizium und dem Vorprodukt Siliziummetall sind große Mengen Energie nötig. In Xinjiang gibt es sie im Überfluss. In kaum einem anderen Landesteil sind Strom und Prozesshitze zur Herstellung von Polysilizium derart günstig. Vier der größten Hersteller der Welt haben Fabriken in Xinjiang, wie Recherchen des Nachrichtenportals Bloomberg zeigen. Gegen drei Produzenten wurden Vorwürfe laut, dass es in ihren Fabriken zu Zwangsarbeit komme.

Die Vorwürfe beruhen auf Analysen der Beratungsfirmen Horizon Advisory und S&P Global Market Intelligence sowie auf Recherchen des Xinjiang-Forschers Adrian Zenz. Sie kommen unabhängig voneinander zu dem Schluss, dass bei der Herstellung von Polysilizium hunderte Zwangsarbeiter eingesetzt werden. Einem Recherche-Team von Bloomberg wurde der Zutritt in die Fabriken verwehrt. Die Journalisten haben keinen Einblick in die Produktion erhalten und deuten das als Zeichen, dass die Hersteller etwas zu verbergen haben.

Andere Experten geben jedoch zum Teil Entwarnung. Zwar sieht der chinesische Weltmarktanteil auf dem Papier sehr hoch aus. Doch ein großer Teil davon bleibt im Inland. Kein anderes Land installiert so viele Solarmodule wie China. Ein großer Teil der heimischen Produktion geht also gar nicht in den Export.

Außerdem stammt die andere Hälfte der chinesischen Produktion aus Regionen außerhalb Xinjiangs. Zusammen mit der Herstellung in anderen Weltgegenden kommen genug Solarmodule zusammen, um den Bedarf zu decken. “Die USA und Europa zusammen hatten 2020 einen Anteil an den weltweiten PV-Neuinstallationen von rund 30 Prozent”, sagt Marktbeobachter Johannes Bernreuter von der Beratungsfirma Bernreuter Research. “Rechnerisch ist also momentan genügend Polysilizium für die USA und Europa vorhanden, das nicht von Xinjiang tangiert ist.”

Überraschend ist, dass weder die Statistikbehörde der EU (Eurostat) noch das Statistische Bundesamt über aufgeschlüsselte Daten verfügen, wie viele Solarzellen und -module Deutschland aus China importiert.

Doch wenn westliche Käufer Solarzellen und -module aus China kaufen, standen sie bisher vor einem Problem: Bei der Herstellung wird Polysilizium aus verschiedenen Quellen gemischt. Es könnte gut sein, dass auch Ausgangsstoff aus Xinjiang dabei ist, der mit Zwangsarbeit hergestellt wurde. Allerdings stellen sich die chinesischen Hersteller auf die Bedürfnisse des Westens ein. Einige Firmen produzieren vermutlich Xinjiang-freie Segmente und verwenden sie in ihren Solarmodulen für den Export in die USA und Europa, erläutert Bernreuter. “Sie können auch plausibel dokumentieren, dass die Solarmodule und -zellen keine Vorprodukte aus Xinjiang enthalten.”

Demnach könnten sich die Stoffströme einfach aufteilen: Xinjiang-freie Produkte werden für den Export hergestellt. Solarmodule, deren Ausgangsstoff mit Zwangsarbeit hergestellt wird, werden aufgrund der hohen inländischen Nachfrage weiterhin in China verbaut. Westliche Sanktionen und Boykotte von Polysilizium aus Xinjiang hätten somit kaum Effekte. Bernreuter kritisiert: “Zugespitzt formuliert: Der Westen erleichtert sein Gewissen, aber den Uiguren geht es nicht besser.” Allerdings sollte man Sanktionen als politisches Signal nicht unterschätzen, fügt Bernreuter hinzu.

Ein weiteres Problem in der Solar-Lieferkette ist der Ausgangsstoff für Polysilizium: das sogenannte metallurgische Silizium. Die chinesischen Hersteller dieses hochreinen Siliziums haben kein Interesse an Transparenz. Importeure können also kaum sicherzustellen, dass keine Zwangsarbeit bei der Herstellung von metallurgischem Silizium verwendet wird. Einige westliche und asiatische Hersteller von Polysilizium haben ihre Geschäftsbeziehungen zum größten Produzenten von metallurgischem Silizium, Hoshine Silicon aus Xinjiang, deswegen schon beendet. Zudem hat die US-Zollbehörde Maßnahmen gegen Hoshine ergriffen. Es gebe Informationen, dass das Unternehmen Zwangsarbeit einsetzt, so die Behörde. Produkte von Hoshine werden durch den Zoll in US-Häfen konfisziert.

Doch damit ist die Lage mitnichten geklärt. Die USA beraten derzeit über weitere Maßnahmen, um Zwangsarbeit in Xinjiang in importierten Produkten auszuschließen. Da diese noch deutlich weiter reichen, verringert sie das Volumen von legal importierbaren Ausgangsstoffen weiter. Jüngst haben sich das US-Repräsentantenhaus und der Senat auf einen Gesetzesvorschlag geeinigt, der Produkte aus Xinjiang generell unter den Verdacht der Zwangsarbeit stellt (China.Table berichtete).

Die Beweislast wird dadurch umgekehrt. Der Import würde verboten, solange der US-Regierung keine belastbaren Beweise vorgelegt werden, dass bei der Herstellung keine Zwangsarbeit genutzt wurde. US-Präsident Biden muss dem Gesetz noch zustimmen. Die Republikaner werfen Biden eine Verzögerungstaktik vor, da das Gesetz den Ausbau der erneuerbaren Energien erschwere. Bidens Pläne zum Ausbau der Solarenergie sind ähnlich ambitioniert wie die der neuen Bundesregierung. Bis 2050 soll gut die Hälfte des US-Stroms durch Sonnenenergie hergestellt werden. Derzeit sind es lediglich vier Prozent.

Doch laut Experten könnte das US-Gesetz für die Solar-Lieferkette wirkungslos bleiben. Sollte der US-Gesetzesentwurf im kommenden Jahr in Kraft treten, seien die chinesischen Hersteller schon vorbereitet. “Wir gehen davon aus, dass die Hersteller von Solar-Wafern – die sich alle in China befinden – dann in der Lage sein werden, die Lieferketten für verschiedene Märkte zu trennen“, sagt Jenny Chase von Bloomberg NEF und bestätigt damit die Vermutung des Polysilizium-Experten Bernreuter. Eine weitere Frage wird sein, ob die Abnehmerländer den Anbietern die Herkunftsangaben einfach so glauben.

Solar-Lieferketten sind derzeit noch so komplex, dass es schwer möglich ist, wirklich komplett Xinjiang-freie Solarmodule und -zellen herzustellen. Industrieexperte Bernreuter rät der Branche daher, auf Sicherheit zu spielen und sich von China unabhängiger zu machen. “Es führt kein Weg daran vorbei, neue Solarlieferketten außerhalb Chinas aufzubauen.” Das könnte den Preis der Module um circa zehn Prozent erhöhen. “Wenn Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien (ESG) für sie kein Lippenbekenntnis sind, müssen Anleger und Verbraucher bereit sein, diesen Preis zu zahlen”, so Bernreuter.

Auch die neue Bundesregierung deutet gegenüber China.Table Handlungswillen an. Das Auswärtige Amt teilt mit, die Regierung wolle “ein mögliches Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit auf europäischer Ebene unterstützen”. Ebenso soll das europäische Lieferkettengesetz “unterstützt” werden. Klare Kante gegen Zwangsarbeit in Xinjiang klingt jedoch anders.

Chinas Sozialkreditsystem hat auf deutsche Unternehmen bislang weniger gravierende Auswirkungen, als zunächst befürchtet wurde. Philipp Senff, Partner der Anwaltskanzlei CMS in Shanghai, zieht eine gemischte Zwischenbilanz. Nicht bestätigen kann Senff, dass das Kreditsystem über “Leben oder Tod” für Unternehmen entscheidet. Genau davor hatte die Europäische Handelskammer in Peking vor der Einführung in einem dramatischen Appell gewarnt. Damals zeigte eine Umfrage der Kammer, dass sieben von zehn deutschen Unternehmen in China noch nicht mit dem System, seiner Wirkungsweise und Zielsetzung vertraut waren.

Viele haben seitdem jedoch ihre Hausaufgaben gemacht, bestätigt Senff. Die bisher sichtbarste Konsequenz des neuen Systems seien sogenannte “schwarze” und “rote” Listen, auf denen jedes Unternehmen landen kann. Schwarze Listen sind Firmen vorbehalten, die Verstöße oder Verbrechen begangen haben. Wer zum Beispiel Steuern hinterzieht oder der Korruption überführt wird, kann bis zu drei Jahre auf einer Blacklist landen.

Firmen, die dagegen etwa sämtliche Umweltauflagen einhalten, werden auf der roten Belohnungsliste genannt. Es gibt also

“Ein Unternehmen, das auf der Schwarzen Liste steht, wird es in der täglichen Praxis gegenüber Behörden deutlich schwerer haben”, erläutert Senff: “Es drohen Nachteile bei der Erteilung von Lizenzen oder Genehmigungen. Auch müssen betroffene Firmen mit deutlich mehr Inspektionen rechnen”. Sie dürfen zudem nicht mehr an Ausschreibungen der chinesischen Regierung teilnehmen.

Von einem Eintrag auf einer Blacklist könne sich zwar nicht ableiten lassen, dass ein Unternehmen nicht mehr am Markt tätig sein darf oder die Produktion einstellen muss. Es handele sich aber dennoch um eine “erhebliche Einschränkung”, wobei das größte Risiko darin bestehe, Kunden zu verlieren. Denn die Informationen sind für jeden im Internet einsehbar. Dieser Online-Pranger habe einen “Erziehungscharakter”, meint Senff.

Um nicht selbst in Schwierigkeiten zu geraten oder ihren Ruf zu gefährden, achten bereits jetzt viele chinesische und auch internationale Unternehmen vorsorglich darauf, keine Geschäfte mit Firmen auf der schwarzen Liste zu machen. Auch deutsche Unternehmen sollten laut Senff prüfen, ob sich unter ihren Zulieferern Unternehmen befinden, die sich auf einer schwarzen Liste befinden. Andererseits sei es etwa möglich, dass die eigenen Kunden Schadenersatzansprüche geltend machen könnten.

Deutsche Konzerne scheinen sich besonders gut auf die neuen Regeln vorbereitet zu haben. Laut Vincent Brussee, einem Forscher am Mercator Institute for China Studies (Merics) in Berlin, befindet sich unter ihnen bisher kein einziges Unternehmen, das auf einer chinesischen Blacklist steht. Im Gegenteil tauchen Firmen wie BASF, Siemens oder Volkswagen als Musterschüler auf den Roten Listen auf. “Oft werden sie etwa dafür gelobt, dass sie seit vielen Jahren zuverlässig Steuern zahlen”, sagt Brussee. Als Belohnung können die Firmen etwa mit weniger Prüfungen der Aufseher rechnen.

Derzeit nehmen die Behörden noch vor allem die Bereiche Steuern, Zoll und Umwelt ins Visier. Jedoch gibt es klare Hinweise, dass weitere Felder folgen werden. So warnten Brussee und seine Merics-Kollegin Katja Drinhausen bereits in einer im März veröffentlichten Studie (China.Table berichtete), dass das Sozialkreditsystem in seiner bisherigen Form keinesfalls abgeschlossen sei.

Vom holprigen Start dürfe man sich jedoch nicht täuschen lassen. “Das Sozialkreditsystem ist Teil von Xi Jinpings Vision einer datengesteuerten Regierungsführung”, schreiben die beiden Forscher. Es handele sich um “ein hochflexibles Instrument, das schnell angewendet werden kann, um neue politische Prioritäten zu adressieren”. Die Corona-Pandemie hat das verdeutlicht. Sehr kurzfristig führten einige Regionen neue Regeln ein, die ein Blacklisting für Firmen zur Folge haben konnten, die gegen Corona-Auflagen verstießen. “Ausländische Akteure müssen die Realität eines expandierenden Sozialkreditsystems in China akzeptieren – und Strategien entwickeln, um mit dieser Realität umzugehen”, sagen Brussee und Drinhausen.

Ein wichtiges Problem: “Landesweit einheitliche Regeln, was alles vom Sozialkreditsystem abgedeckt werden darf, fehlen bislang. Dies gibt Lokalbehörden viel Spielraum bei der Umsetzung”, meint Brussee. Weil klare Kriterien fehlten, sei so zumindest theoretisch denkbar, dass die “schwarzen Listen” im Falle einer diplomatischen Krise sogar als Vergeltungsinstrument gegen ausländische Firmen genutzt werden könnten.

Die skeptische Haltung westlicher Beobachter teilen viele Chinesen jedoch nicht. Eine Umfrage des Instituts für Chinastudien der FU Berlin ergab bereits 2018, dass 80 Prozent von 2.000 überregional befragten Chinesen das Vorhaben zum Aufbau eines Kreditsystems befürworten, während nur ein Prozent es explizit ablehnte. Denn ob es um Lebensmittelqualität geht, um Geschäftspartner, um Krankenhäuser oder Verkehrsteilnehmer: Viele Chinesen wissen, dass es in ihrem Land in vielen Bereichen noch immer an einem gut entwickelten Rechtssystem und regulierenden Mechanismen fehlt. Das Sozialkreditsystem wird von vielen als Mittel angesehen, um die Einhaltung von Regeln und Gesetzen zu überwachen und wenn nötig zu sanktionieren. Jörn Petring/Gregor Koppenburg

Bei der Parlamentswahl am Sonntag in Hongkong haben pro-Peking Kandidaten einen überwältigenden Sieg erreicht. 82 der 90 Parlamentssitze befinden sich nun in der Hand Peking-treuer Kräfte. Lediglich ein Sitz konnte von einem Peking-kritischen Kandidaten gewonnen werden.

Aus Sicht von Beobachtern vor Ort war die erste Wahl seit der Niederschlagung der Demokratiebewegung allerdings eine Farce. Unter einem umstrittenen neuen Wahlsystem waren fast alle pro-demokratischen Vertreter ausgeschlossen worden. Antreten durften nur Peking-treue “Patrioten”. Aus Protest blieb deshalb die Mehrheit der Hongkonger der Wahl am Sonntag fern. Offiziellen Angaben zufolge gaben nur rund 30 Prozent der Stimmberechtigten ihre Stimme ab – etwa halb so viele wie bei der vorherigen Parlamentswahl im Jahr 2016. Bürgerrechtlern zufolge haben die Menschen in Hongkong mit der niedrigsten Wahlbeteiligung seit 1997 ein Zeichen gegen die Einschränkung der Demokratie durch China gesetzt.

Gemäß dem neuen Wahlsystem wurden nur 20 der 90 Abgeordneten im Legislativrat direkt gewählt. Ganze 40 von ihnen wurden von einem Peking-treuen Wahlkomitee bestimmt, 30 weitere von ebenfalls der chinesischen Zentralregierung nahestehenden Interessengruppen. Alle 153 Kandidaten wurden zudem vor der Abstimmung auf ihren “Patriotismus” und ihre politische Loyalität gegenüber Peking hin überprüft (China.Table berichtete).

Die größten pro-demokratischen Parteien hatten daraufhin keine Kandidaten aufgestellt. Dutzende prominente Oppositionelle – darunter viele, die bei der vorigen Wahl Sitze im Parlament gewonnen hatten – wurden wegen Verstößen gegen das sogenannte Nationale Sicherheitsgesetz inhaftiert oder von der Wahl ausgeschlossen.

Ungeachtet dessen lobte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam am Montag den Urnengang. “Fair, offen und ehrlich” sei der dieser gewesen, die ganze Breite der Gesellschaft sei im neuen Parlament repräsentiert. Kritik am Wahlsystem und der Vor-Auswahl der Kandidaten wies Lam zurück. Wenn 1,3 Millionen Menschen wählen, könne man nicht behaupten, es sei eine Wahl gewesen, die von den Bürger:innen nicht unterstützt werde. “Die Menschen benötigen noch Zeit, sich an das neue Wahlsystem zu gewöhnen”, meinte Lam.

Einen ähnlichen Ton schlug am Montag auch Peking an. In dem Dokument “Hongkongs demokratischer Fortschritt im Rahmen von Ein Land, zwei Systeme” werden die Wahl und das neue Wahlsystem als ein verbessertes System gepriesen, welches die langfristige Entwicklung der Demokratie in Hongkong garantiere. Im Hinblick auf die Zukunft heißt es: “Die Zentralregierung wird die Demokratie in Hongkong entlang der Realitäten weiterentwickeln.” rad

China und der Irak haben vereinbart, dass zwei chinesische Unternehmen 1.000 neue Schulen in dem vorderasiatischen Staat bauen. Das Bauunternehmen Power Construction Corporation of China (Powerchina) soll 679 der Schulen bauen, der Rest soll von Sino Tech errichtet werden, wie die South China Morning Post berichtet. Das Bauvorhaben ist Teil eines irakischen Projekts zum Bau von 7.000 Schulen, um die Schäden des jahrelangen Krieges zu beheben. Laut Unicef haben 3,2 Millionen Kinder im Schulalter keinen Zugang zu Bildung, so die SCMP. Chinas Engagement im Nahen Osten ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Mittlerweile ist die Volksrepublik der größte Importeur von irakischem Erdöl. China befindet sich laut SCMP in Gesprächen für den Bau weiterer Infrastruktur. Darunter sind Aufträge für Stromleitungen, Datenkabel und Eisenbahnlinien. nib

Chinas Zentralbank hat einen wichtigen Zinssatz gesenkt, um den wackligen Finanzmärkten des Landes mehr Liquidität zuzuführen. Die Loan Prime Rate (LPR) sank von 3,85 Prozent auf 3,8 Prozent. Es handelte sich um die erste Zinssenkung der People’s Bank of China (PBoC) seit fast zwei Jahren. Chinas Geldpolitik läuft damit gegen den Trend in den USA. Dort strebt die Zentralbank aufgrund von Inflationstendenzen eine Steigerung des Zinsniveaus an. Als Grund für die Zinssenkung der PBoC gelten die anhaltenden Unsicherheiten am chinesischen Immobilienmarkt. Nach dem Wohnungsbaukonzern Evergrande befindet sich auch Konkurrent Kaisa in zunehmenden Schwierigkeiten (China.Table berichtete). fin

Die neue Regierung Tschechiens schlägt gegenüber Peking einen offensiveren Weg ein als ihre Vorgängerin: Ministerpräsident Petr Fiala wählte für sein Kabinett den China-kritischen Jan Lipavský als Außenminister. Der 36-Jährige aus der tschechischen Piraten-Partei hatte die Volksrepublik vor seinem Amtsantritt Medienberichten zufolge bereits als “Gefahr für die Tschechische Republik” bezeichnet. Er betonte, dass die Außenpolitik seines Landes diese Gefahr “richtig widerspiegeln” müsse. Die Tschechische Republik habe in den jüngsten Verhandlungen mit Russland und China einige ihrer Prinzipien aufgegeben, fügte er hinzu. Ende Oktober versprach Lipavský, “eine erneuerte Menschenrechtstradition zu verfolgen” und gelobte “starke Zusammenarbeit auf EU- und NATO-Ebene”.

Lipavský will zudem die Beziehungen zu Taiwan vertiefen. Taipeh sei “ein wichtiger Wirtschaftspartner der Tschechischen Republik, um ein Vielfaches wichtiger als die Volksrepublik China”, sagte der neue Außenminister den Berichten zufolge im Oktober. Tschechiens Staatschef Miloš Zeman hatte Vorbehalte gegenüber Lipavský als Außenminister, stimmte am Freitag aber seiner Ernennung zu. Zeman gilt Peking als freundlicher zugewandt und hat stets für die wirtschaftlichen Vorteile einer Zusammenarbeit mit China geworben. Tschechiens Verhältnis zu China hatte sich zuletzt zunehmend eingetrübt (China.Table berichtete). ari

Die EU wird ab sofort bei der Einfuhr von Stahltürmen für Windkraftanlagen aus China Ausgleichs-Zölle erheben. Eine Untersuchung hatte nach Angaben der EU-Kommission ergeben, dass chinesische Anbieter die Türme zu Dumping-Preisen importierten. Die Zölle belaufen sich je nach Hersteller der Stahltürme auf 7,4 bis 19,2 Prozent. Sie werden zunächst für eine Dauer von fünf Jahren erhoben. Ziel sei es, die wirtschaftlichen Schäden zu beseitigen, die europäische Hersteller von Stahltürmen durch die Dumping-Preise erlitten haben, teilte die Brüsseler Behörde mit.

Laut der EU-Untersuchung war der Marktanteil chinesischer Fabrikanten im Sommer 2019 auf 34 Prozent gestiegen, während er im Jahr 2017 lediglich 25 Prozent betrug. Die chinesischen Hersteller hatten ihre Stahltürme demnach mit einem Preisnachlass verkauft. Der chinesische Anteil an den EU-Importen von Stahltürmen für Windkraftanlagen liegt bei etwa 80 Prozent. nib

Die US-Regierung hat acht weitere Namen auf die schwarzen Listen für Investoren und Lieferanten gesetzt. Darunter fällt auch DJI, der Weltmarktführer für kommerzielle Drohnen. Dem Unternehmen wirft die Biden-Regierung eine Beteiligung an der Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang vor. Die nun gebannten Firmen gehörten zum “chinesischen militärisch-industriellen Komplex”, sagten zwei mit den Vorgängen vertraute Personen der Financial Times.

Neben DJI wurden Megvii (Bilderkennung), Dawning Information Industry (Informationstechnologie), CloudWalk Technology (Gesichtserkennung), Xiamen Meiya Pico (Cybersecurity), Yitu Technology (KI), Leon Technology (Cloud-Anbieter) und NetPosa Technologies (Cloud-basierte Überwachungssysteme) auf die Liste gesetzt. Bürger und Unternehmen dürfen in diese nicht investieren, die Produkte sind weiter erhältlich.

Alle acht Unternehmen stehen bereits auf der Liste für das US-Handelsembargo. Das US-Handelsministerium wirft ihnen vor, die staatliche Überwachung der Uiguren zu ermöglichen. Die sogenannte “Entity List” verbietet US-Unternehmen an die aufgeführten Firmen Technologie oder Produkte zu exportieren. ari

Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie anfällig globale Lieferketten sein können. Die Unterbrechungen der globalen Lieferketten haben in vielen Ländern Diskussionen über deren Abhängigkeit von Importgütern und ausländischen Anbietern ausgelöst. Einige Politiker*innen haben daher Unternehmen dazu aufgefordert, ihre Produktion zurückzuverlagern, um die Abhängigkeit von anderen (Konkurrenz-)Ländern zu reduzieren.

Auch China betrachtet die (potenzielle) Bedrohung seiner wirtschaftlichen Unabhängigkeit als Problem. Dies liegt nicht nur daran, dass China selbst direkt von den Unterbrechungen der Lieferketten betroffen ist. Als Weltfabrik für fast alle global gehandelten Waren oder/und deren Komponenten ist China natürlich daran interessiert, die globalen Märkte hindernisfrei zu bedienen. Da viele Unternehmen in China immer noch stark auf importierte (Hightech-)Produkte angewiesen sind, ist China auch daran interessiert, die Versorgung von ausländischen Schlüsselkomponenten zu sichern.

Die indirekte (potenzielle) Bedrohung der chinesischen Wirtschaft durch die Pandemie spielt hier ebenfalls eine Rolle. Einerseits verstärken viele, vor allem westliche, Länder ihre eigenen industriellen Kapazitäten, um ihre technologische Souveränität und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu gewährleisten. Dies kann die bereits bestehenden wirtschaftlichen und politischen Spannungen zwischen China und westlichen Ländern wie der Europäischen Union (EU) und den Vereinigten Staaten (USA) weiter anheizen. Auch die Schwierigkeiten chinesischer Unternehmen bei der Beschaffung von Schlüsselkomponenten aus dem Ausland können sich weiter verschärfen. Andererseits könnten multinationale Unternehmen (MNU), die von Unterbrechungen der Lieferketten betroffen sind, ihre Geschäftstätigkeit aus China heraus verlagern. Dies wäre für China mit einem Verlust von finanziellen Ressourcen, fortschrittlichem Wissen, Technologien und Arbeitsplätzen verbunden.

Diese direkten und indirekten Bedrohungen haben China auf die Risiken aufmerksam gemacht, die mit dem zunehmenden globalen Wettbewerb um (finanzielle) Ressourcen, Talente, Technologien und Märkte sowie der zunehmenden wirtschaftlichen und politischen Unsicherheit verbunden sind. In seinem 14. Fünfjahresplan (2021-2025) betont China daher die Absicht, erstens seine technologische Innovationsfähigkeit zu fördern, um seine Eigenständigkeit in Wissenschaft und Technologie zu gewährleisten, und zweitens den inländischen Wirtschaftskreislauf als Kernelement der Entwicklungsstrategie des doppelten Wirtschaftskreislaufs zu fördern, um die wirtschaftliche Unabhängigkeit sicherzustellen.

China will seine Forschungs- und Entwicklungsausgaben deutlich erhöhen und die Rolle der (chinesischen) Unternehmen bei Innovationen stärken. Sowohl die Umsetzung als auch die Kommerzialisierung neuer Forschungsergebnisse und Technologien sollen verstärkt werden. Technologisch führende ausländische Unternehmen und globale Talente sollen angezogen werden, um China in kritischen Technologiebereichen zu einer technologischen Spitzenposition zu verhelfen.

China will die inländische Nachfrage und das inländische Angebot steigern und fördern, dass Angebot und Nachfrage sowie vor- und nachgelagerte Produktionsstufen entlang der Lieferketten effizienter aufeinander abstimmen. Chinas eigene industrielle Basis soll weiter gestärkt und modernisiert werden. Der Vorteil seiner Marktgröße soll genutzt werden, um globale Ressourcen anzuziehen. Gleichzeitig soll das erhöhte inländische Angebot an innovativen und hochwertigen Produkten Chinas Rolle als führende Produktions- und Handelsmacht stärken.

Kurz gesagt, China setzt auf mehr inländische Innovation, inländische Produktion und inländische Nachfrage und wird bei der Förderung des internationalen Handels und der Investitionen in Zukunft noch “selektiver” vorgehen als bisher, um seine Entwicklungsziele zu erreichen. Seine Politik wird daher einen starken Einfluss auf die Umgestaltung der künftigen globalen Lieferketten haben. Für MNU, deren Investitionen in China oder Exporte nach China von der chinesischen Regierung als kritisch angesehen werden, wird es schwieriger werden, in China wie gewohnt Geschäfte zu machen. Und die Unterstützung für chinesische Direktinvestitionen im Ausland wird noch stärker darauf ausgerichtet werden, die technologischen Fähigkeiten der eigenen Wirtschaft zu stärken und somit langfristig die Position chinesischer Unternehmen in den globalen Lieferketten zu verbessern.

Chinas Politik wird daher für MNU, die in/mit China Geschäfte machen, sowie für ihre Zulieferer und Kunden eine Herausforderung darstellen. Dies wird die Neigung westlicher Länder weiter verstärken, ihrerseits ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit und technologische Souveränität durch Entkopplung zu fördern.